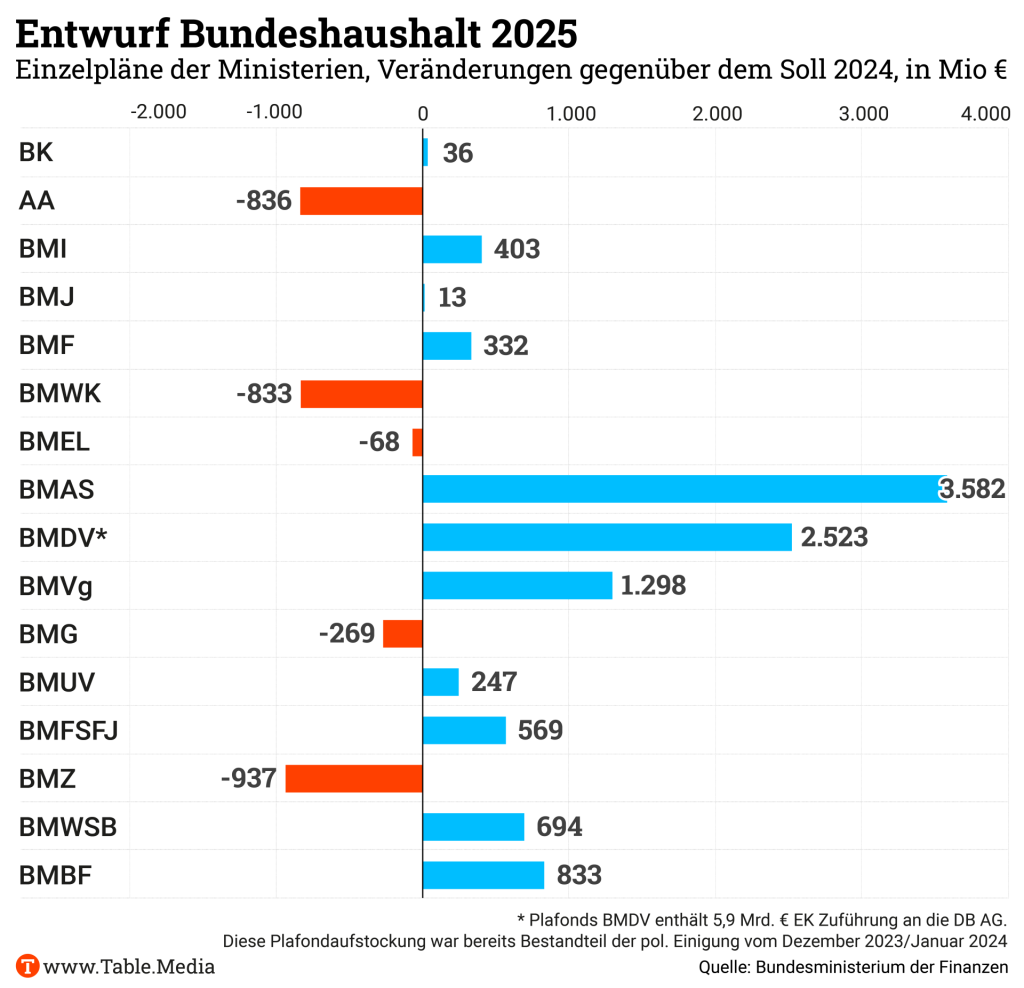

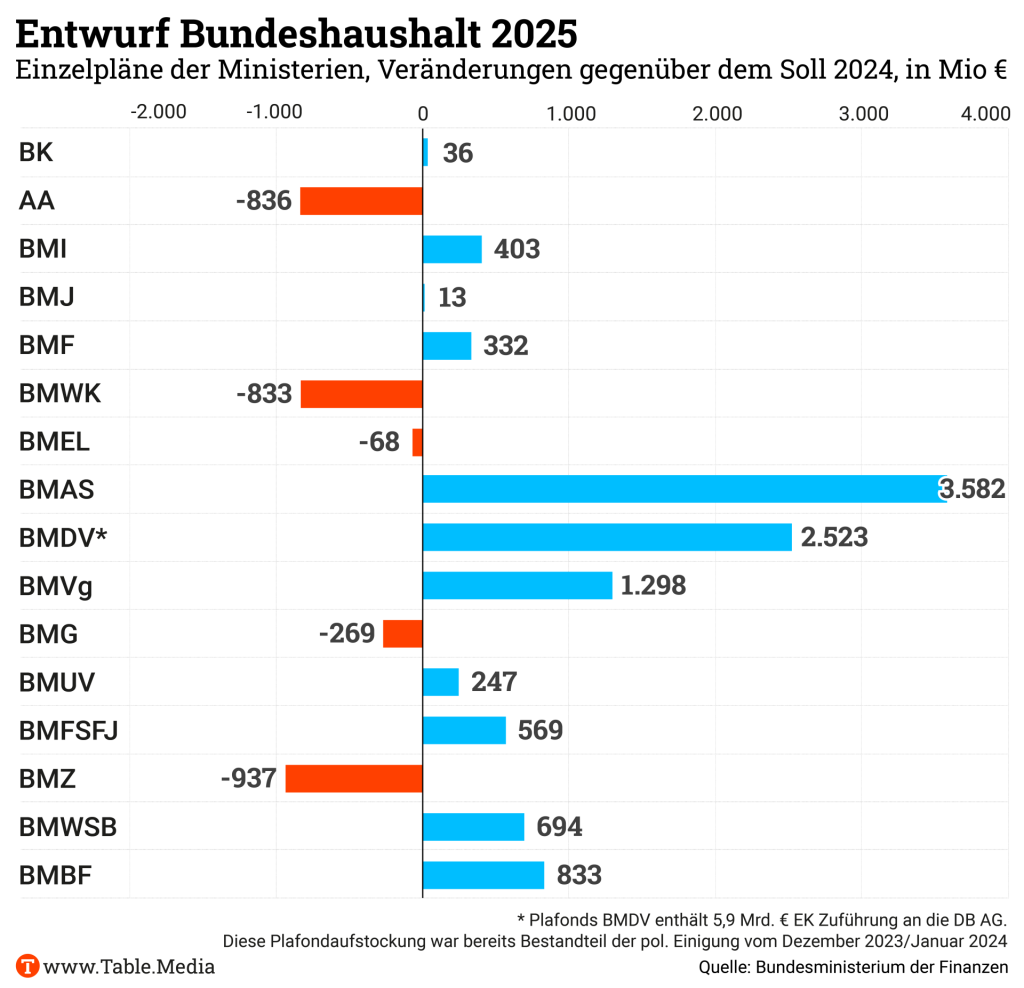

endlich ist er raus, der erste detaillierte Entwurf des Bundeshaushalts 2025. Das Bundesfinanzministerium notiert darin Ausgaben in Höhe von 480,6 Milliarden Euro, gut acht Milliarden weniger als 2024. Für das Bundesforschungsministerium bleibt der “knallharte Sparschock”, den die Bild-Zeitung noch im März vermutet hatte, offenbar aus – jedenfalls auf den ersten Blick: Für das Haushaltsjahr 2025 hat Bettina Stark-Watzinger laut Entwurf 22,3 Milliarden Euro zur Verfügung – ein Zuwachs um 883 Millionen gegenüber 2024. Wir haben uns erste Details angesehen.

Wo Forschungssicherheit draufsteht, ist derzeit meist China drin. So auch bei der G7-Wissenschaftsministerkonferenz in Italien, zu der auch Bettina Stark-Watzinger angereist war. Im Abschluss-Kommuniqué der Minister und Ministerinnen wird die Volksrepublik zwar namentlich nicht erwähnt, ist aber de facto der größte wissenschaftliche Konkurrent der G7 und somit offensichtlich das Hauptziel neuer Sicherheitsmaßnahmen. Unser Kollege David Matthews (Science Business) berichtet darüber, welche Maßnahmen die G7-Staaten zum Schutz der Wissenschaft ergreifen wollen und welche Themen bei dem Treffen ansonsten im Fokus standen.

Kritik an schärferen Sicherheitsmaßnahmen äußerte beim Treffen der Ressortchefs in Bologna die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats (ERC), Maria Leptin. Sie mahnte, dass solche Vorkehrungen Geld kosten würden und viele Institutionen noch nicht vorbereitet seien. Auch in der deutsch-chinesischen Wissenschaftsszene gibt es kritische Stimmen gegen die Art und Weise des De-Risking in Forschungskooperationen mit China. Im Interview mit Fabian Peltsch kritisiert der Direktor am Max-Planck-Institut in Halle, Xiang Biao, den Generalverdacht gegenüber chinesischen Forschern. Statt einer allgemeinen Blockadehaltung sollte das De-Risking besser gezielt auf bestimmte Bereiche ausgerichtet sein, meint der Migrations-Experte.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats (ERC), Maria Leptin, hat die Wissenschaftsministerinnen der G7-Staaten davor gewarnt, die globale Zusammenarbeit durch eine weitere Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen in Forschung und Wissenschaft zu drosseln. Westliche Länder hätten Angst davor, dass wertvolles Wissen nach China und Russland abfließen würde. Leptin betonte in ihrer Rede vor den Ministern, dass “die Einschränkung des freien Informationsflusses den Fortschritt in derzeit offenen Bereichen verlangsamen wird”.

Sie verwies auf Beispiele für eine effektiv funktionierende internationale Zusammenarbeit – etwa bei der Weitergabe der Covid-19-Sequenzierungsdaten, die eine schnelle Arbeit an Impfstoffen ermöglichte. Angesichts der Tatsache, dass Wissenschaftler nun aufgefordert werden, die Sicherheitsrisiken gemeinsamer Arbeiten zu bewerten, “bin ich nicht sicher, ob wir und unsere Institutionen ausreichend darauf vorbereitet und ausgerüstet sind oder ob die Aufgabe der Bewertung von Sicherheitsrisiken Forschern oder Institutionen auferlegt werden sollte”, sagte Leptin den Ministern.

Die italienische Wissenschaftsministerin Anna Maria Bernini und ihre Amtskolleginnen aus Frankreich, Italien, Großbritannien, den USA, Deutschland, Japan und Kanada – sowie EU-Forschungskommissarin Iliana Ivanova – trafen sich in der vergangenen Woche in Bologna. Dort haben sie ein Kommuniqué über die künftige Zusammenarbeit der Länder verabschiedet. Leptin hatte ihre Ansprache bei einer nicht-öffentlichen Diskussion über Forschungssicherheit und -integrität im Rahmen dieses Treffens gehalten. Sie betonte dabei auch, dass “die Anwendung von Beschränkungen Kosten verursachen würde”.

Das ausgearbeitete Kommuniqué des Treffens vermittelt einen Eindruck der wichtigsten Prioritäten der G7 für das nächste Jahr. Ganz oben auf der Liste steht die Forschungssicherheit – also die Gewährleistung, dass vor allem systemische Rivalen nicht in den Besitz des fortschrittlichsten Know-hows der G7 gelangen. China wird zwar nicht namentlich genannt, ist aber de facto der größte wissenschaftliche Konkurrent der G7 und somit offensichtlich das Hauptziel neuer Sicherheitsmaßnahmen, die bislang aber nicht konkret benannt werden.

“Es muss ein größeres Bewusstsein für die potenziellen Risiken ausländischer Einmischung in Forschung und Innovation (F&I) geschaffen werden. Zu diesem Zweck sind sich die G7-Mitglieder einig, wirksame, verhältnismäßige und geeignete Maßnahmen zur Risikominderung in unseren nationalen Systemen umzusetzen und zu verbessern, um eine vertrauensvolle Forschungszusammenarbeit zu fördern”, heißt es in der Erklärung. Die G7 verfügte bislang über eine Arbeitsgruppe zur “Sicherheit und Integrität des globalen Forschungsökosystems (SIGRE)”, die unter anderem eine virtuelle Akademie zum Informationsaustausch eingerichtet hat.

Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit inzwischen beendet, die Akademie soll ihre Arbeit laut Kommuniqué aber fortsetzen – und auf Länder außerhalb der G7 ausweiten, die “gemeinsame Werte und unseren Ansatz hinsichtlich der Sicherheit und Integrität der Forschung teilen”, heißt es in dem Papier. Für Dezember ist in Bari eine spezielle Konferenz zur weiteren Arbeit der Akademie geplant. “Wir wollen nicht, dass die Ergebnisse der Wissenschaft von feindseligen Nationen oder für feindselige Zwecke verwendet werden”, sagte Anna Maria Bernini, Italiens Ministerin für Universitäten und Forschung, in einer Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel.

Einzelne G7-Staaten haben in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Sicherheitsmaßnahmen erlassen: Kanada etwa schließt künftig Wissenschaftler von der Bundesförderung aus, wenn diese bei bestimmten sensiblen Themen mit Universitäten und Forschungsinstituten zusammenarbeiten, die als risikoreich gelten. Auch die USA haben gerade neue Vorschriften eingeführt, die Universitäten dazu verpflichten, die Reisen ausländischer Forscher zu verfolgen, wenn sie an bestimmten sensiblen Themen arbeiten.

Die G7 kündigte außerdem eine engere Zusammenarbeit bei großen Forschungsinfrastrukturen an und deutete an, dass selbst diese Projekte – an denen traditionell geopolitische Rivalen wie China oder Russland beteiligt sind – wie Iter oder Cern – nun Teil des großen wissenschaftlichen Wettbewerbs seien. Die Minister sprachen während ihres Treffens darüber mit Fabiola Gianotti, der Generaldirektorin des Cern. Im Oktober werde Italien, das derzeit den G7-Vorsitz innehat, eine G7-Konferenz speziell zu großen Forschungsinfrastrukturen ausrichten, um nicht nur deren wissenschaftliche Bedeutung, sondern auch die “geopolitischen Auswirkungen dieser Einrichtungen” zu untersuchen, hieß es in der Erklärung der Gruppe.

“Auf der Konferenz sollen neue Möglichkeiten und potenzielle Kooperationen zwischen den G7-Mitgliedern im Bereich großer Forschungsinfrastrukturen diskutiert werden”, hieß es. Die G7 werden zudem einen neuen globalen “Dialog” zwischen Forschungsinfrastrukturmanagern aus der gesamten Gruppe erproben.

Weitere Themen des G7-Treffens:

Ihre Forschung beschäftigt sich mit verschiedenen Formen der Migration. Wie nehmen chinesische Bürger und Wissenschaftler die deutsche Migrationspolitik der vergangenen Jahre wahr, die sich nun in einem politischen Rechtsruck, zum Beispiel bei den letzten Europawahlen, widerspiegelt?

Meiner Meinung nach ist das kein großes Thema. Eine besonders kritische Sichtweise ist mir nicht bekannt. Gewöhnliche Chinesen interessiert es nicht, wie andere Länder die Migration regeln. Sie wissen vielleicht ein bisschen mehr über die US-Politik. Ich denke, die Menschen haben immer noch den allgemeinen Eindruck, dass Deutschland sich in den Bereichen Bildung, Kunst und Hightech-Industrie sehr aktiv internationalisiert und natürlich sehr an einer Ausweitung des Handels interessiert ist. Aber im akademischen Bereich haben wir im vergangenen Jahr gesehen, dass es für Akademiker und Studenten immer schwieriger wird, ein Visum zu erhalten. Dies scheint das Ergebnis einer neuen Politik zu sein, die zwar nicht auf dem Papier festgeschrieben steht, aber dennoch eine Menge Stress verursacht.

Die Debatte über die Risiken der Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Forschern ist in vollem Gange.

Mir ist bewusst, dass die Politiker von Risikominderung sprechen. Aber man entschärft Risiken nicht, indem man Visumverfahren verlangsamt. Das De-Risking sollte in der Art eines Chirurgen durchgeführt werden, der ganz gezielt auf bestimmte Bereiche ausgerichtet ist. Aber im Moment wird sie im Stil eines Security Guards durchgeführt, der alles blockiert.

Einige Politiker und Akademiker gehen davon aus, dass jeder chinesische Forscher und Student der chinesischen Regierung Bericht erstatten muss.

Ich weiß, woher dieser Eindruck kommt. Es gibt da ein Regierungsstipendium. Und die Studenten, die dieses CSC-Stipendium erhalten, müssen einen Vertrag unterschreiben, in dem irgendwo steht, dass sie über ihre Fortschritte berichten sollen. Bislang habe ich noch von keinem Fall gehört, in dem die Studenten tatsächlich aufgefordert wurden, ihre Ergebnisse an die Regierungsstellen zu melden. Die Frage ist: Wollen wir diesen jungen Menschen, die ja bereits unter einem Mangel an Freiheit leiden, die Möglichkeit nehmen, nach Deutschland zu kommen, um zu lernen? Sehen wir sie als Träger des Wandels für die nächste Generation, oder behandeln wir sie als potenzielle Bedrohung?

Sie sehen also kein Risiko für Deutschland?

Es kann ein Risiko für einen ganz bestimmten Bereich strategischer Technologie geben, die vom Militär genutzt werden kann. Und ich habe volles Verständnis dafür, dass deutsche Politiker auf diese Dinge achten, das sollten sie ja auch tun. Aber es bleibt die Frage, wie man diese Risiken bewerten und regulieren soll. Ist das Risiko höher als der potenzielle Nutzen von mehr Interaktionen? Die öffentliche Debatte in Deutschland scheint die Tendenz zu haben, die geopolitische Diskussion stark moralisch zu färben, was für Ausländer wie mich überraschend ist, weil wir immer dachten, die deutsche Politik sei recht pragmatisch. Moralisieren ergibt Sinn in Familienbeziehungen und Gemeinschaftsangelegenheiten. Aber die Geopolitik hat ihre eigene Logik und verändert sich ständig. Wenn man da eine übermäßig moralisierende Sprache hineinbringt, drängt man sich selbst in die Enge und verliert die notwendige Flexibilität. Außerdem verschärft die Moralisierung die Konflikte und kann letztlich die Gesellschaft destabilisieren.

Sie glauben also, dass Deutschland noch viel von der Zusammenarbeit mit China profitieren kann?

Ich denke, eine offene Kommunikation wird Deutschland mehr Vorteile bringen. Die wirtschaftliche Prosperität und die soziale Zukunft der deutschen Gesellschaft hängen von der weiteren Internationalisierung ab. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Deutschlands technologisches Erbe ausläuft. So mächtig Deutschland auch ist, es kann die globale Agenda nicht selbst bestimmen und muss sich zwischen größeren Mächten bewegen. Es ist daher nicht gesund, zu einseitig zu sein. Zudem verändern sich die chinesische Gesellschaft und sogar die Politik schnell. Man kann sehen, dass sich die internationale Politik des Landes in den letzten Jahren bereits verändert hat, und einige Kanäle sind wieder offen. Man kann diese Veränderungen nicht aus der Ferne verfolgen, man muss sich engagieren, um die Temperatur zu spüren und schnell etwas zu bewirken.

Sind Sie als Wissenschaftler chinesischer Herkunft von diesen Problemen persönlich betroffen?

In meiner täglichen Arbeit fühle ich mich davon nicht betroffen; ich persönlich fühle mich hier sehr willkommen. Aber ich erhalte einige Anfragen, die nicht nur unschuldig sind, sondern hinter denen eine Art Jagdabsicht zu stecken scheint, als ob man einen versteckten Feind fangen müsste. Dahinter steckt eine neue politische Kultur. Ich habe den Eindruck, dass die deutsche Öffentlichkeit ziemlich offen und dynamisch ist. Aber irgendwie hat die politische Klasse Schwierigkeiten, diese Vielfalt und Dynamik zu repräsentieren.

Ihre Vorlesungen, Bücher und Podcasts sind in China sehr beliebt und verbreiten sich sogar viral. Waren Sie überrascht, dass diese Art von akademischen Themen aus Ihrer Forschung eine solche Popularität erlangen würden?

Ich bin überrascht, wie weit sie verbreitet sind. Als ich das letzte Mal in China war, ging ich in ein Restaurant und der Chefkoch kam heraus, um mir Fragen zu stellen, die auf der Lektüre meines Buches beruhten. Einige meiner Artikel werden sogar in Schulprüfungen verwendet. Ich glaube, die jungen Menschen in China sind sehr hungrig nach kritischen, neuen Ideen. Sie sind gebildet und in viel größerem Wohlstand aufgewachsen als ihre Eltern. Sie machen sich keine Sorgen über Hunger und dergleichen. Aber sie haben viele Fragen darüber, was ein gutes Leben bedeutet, warum die Welt so ist, wie sie ist, und wie sie anders sein könnte.

Xiang Biao, Jahrgang 1972, ist einer der einflussreichsten Anthropologen des heutigen China. Er machte sich bereits während seines Studiums an der Universität Peking einen Namen durch seine Feldforschung unter der Migrantenbevölkerung. 2003 ging er an die Universität Oxford, wo er über die globale Rekrutierung indischer IT-Fachkräfte promovierte. Seit 2020 arbeitet er als Direktor am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Sein Buch “Das Selbst als Methode” wurde in der Volksrepublik zum einflussreichsten Sachbuchtitel des Jahres 2020 gekürt.

12./13. September 2024, FU Berlin

Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

Das Bundesfinanzministerium hat am Montag seinen ersten detaillierten Entwurf für den Haushalt 2025 vorgelegt. Darin sind Ausgaben in Höhe von 480,6 Milliarden Euro vorgesehen, gut acht Milliarden weniger als 2024.

Für das Bundesforschungsministerium bleibt der “knallharte Sparschock”, den die Bild-Zeitung noch im März vermutet hatte, auf den ersten Blick aus: Für das Haushaltsjahr 2025 hat Bettina Stark-Watzinger laut dem Plan 22,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Das zeige, so heißt es im Entwurf, “die Bundesregierung misst den Zukunftsbereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung auch in einem zunehmend herausfordernden Umfeld hohe Priorität bei”.

Der Zuwachs ist dabei minimal im Vergleich zu 2024: 21,5 Milliarden Euro stehen der Forschungsministerin im laufenden Jahr zur Verfügung. Und noch ist selbst dieses Plus mit Einschränkungen verbunden: Für den gesamten Bundeshaushalt 2025 ist mit weiteren Sparauflagen zu rechnen, denn noch ist eine Lücke in Höhe von 17 Milliarden Euro nicht gedeckt und muss gestopft werden. Gelingt das nicht, muss unter Umständen nochmal neu verhandelt werden.

Nach aktueller Planung will die Regierung den Entwurf Mitte August an die Haushälter des Parlaments zuleiten und das Minus bis dahin noch weiter reduzieren. Die geplante Sondersitzung der SPD-Fraktion für Mittwoch ist abgesagt. nik

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat am vergangenen Freitag im Rahmen ihres jährlichen Monitorings eine insgesamt positive Zwischenbilanz des vierten Pakts für Forschung und Innovation (PFI) gezogen. Als Ziele für die zweite Hälfte der Laufzeit des Paktes wurden ein stärkerer Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft, Fortschritte bei der Gleichstellung sowie die Stärkung der Forschungsinfrastrukturen genannt.

“Wir hatten ein exzellentes Gespräch mit den Vertretern der fünf großen Forschungsorganisationen und sind zufrieden mit dem Monitoring-Bericht”, sagte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume Table.Briefings. Der Fokus habe jedoch auf dem Blick nach vorne gelegen, auf den Zielvereinbarungen ab 2026. Mit Blick auf die Zeitenwende sei es den Länderministern und auch der Forschungsseite wichtig gewesen, einige Punkte zu schärfen, betonte der stellvertretende GWK-Vorsitzende.

“Einmal geht es um mehr Autonomie und weniger Bürokratie. Was damit einhergeht: Wir wollen mehr Ambition, also klarere und ambitioniertere Ziele“, sagte Blume. Und letztlich brauche es mehr Miteinander und weniger Nebeneinander im Pakt sowie eine bessere Abstimmung, idealerweise über das geplante Paktforum. Die Schnittstellen zwischen den Organisationen müssten definiert werden. Wo gibt es gemeinsame Missionen? Gleichzeitig gelte es, die Profile der Organisationen wieder zu schärfen und die jeweiligen Aufgaben zu klären.

Neben den Gesprächen über die weitere Ausgestaltung des PFI traf die GWK auch einige Haushaltsentscheidungen. So wurden die Etats von DFG (3,2 Milliarden Euro), MPG (2,2 Milliarden Euro) oder der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (150 Millionen) für 2025 festgelegt.

Ebenfalls besprochen wurde die Evaluation des Bund-Länder-Programms für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Zentrales Element des Programms ist die verstärkte Etablierung der Tenure-Track-Professur. 971 von 1.000 vorgesehenen Tenure-Track-Professuren konnten hier besetzt werden. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger betonte: “Die Evaluation zeigt, dass das Programm für den wissenschaftlichen Nachwuchs richtig war und wir mit der Tenure-Track-Professur an der richtigen Stellschraube drehen”. mw

Die Unionsfraktion gibt sich mit den bisherigen Antworten der Forschungsministerin zur Fördergeld-Affäre nicht zufrieden. Am vergangenen Donnerstag hat sie im Rahmen einer Kleinen Anfrage einen umfangreichen Katalog mit 100 Fragen an die Bundesregierung übermittelt. Es geht darin vor allem um die Rolle von Bettina Stark-Watzinger. Die CDU/CSU-Abgeordneten wollen wissen, ob, wann und wie die Ministerin in den Umgang mit einem offenen Brief von Hochschullehrern zum Nahost-Konflikt im Forschungsministerium eingebunden war.

Man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil die Mehrheit der Fragen auch mehr als zwei Wochen nach dem Auftritt der Ministerin im Forschungsausschuss immer noch unbeantwortet sei, sagt der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Thomas Jarzombek. “Eine Aussage von Frau Prof. Döring wird unterbunden. Interne Nachrichten drohten im Ministerium gelöscht zu werden und mussten durch einen Gerichtsbeschluss gesichert werden. Es muss jetzt endlich die Wahrheit auf den Tisch.”

Im Kern geht es darum herauszufinden, ob die Ministerin womöglich doch früher als bisher behauptet von dem internen Prüfauftrag wusste, in dem es um straf- und förderrechtliche Konsequenzen für die Unterzeichner des offenen Briefs geht.

Als Frist zur Beantwortung der “100 Fragen zur Sachverhaltsaufklärung von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger zur sogenannten Fördermittel-Affäre” ist der 25. Juli gesetzt. abg

240.000 Fachkräfte fehlen derzeit im MINT-Bereich, berichtet der Stifterverband. Ohne Bildungsinitiativen oder eine spezielle Förderung des Bereichs würde diese Fachkräftelücke in den kommenden zehn Jahren weiter wachsen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, will der Stifterverband mit der Allianz für MINT-Fachkräfte langfristige Weichen für gelingende MINT-Bildung stellen, aber auch kurzfristig wirksame Maßnahmen treffen.

Diese kurzfristigen Maßnahmen betreffen vor allem internationale Studierende, sagt Pascal Hetze, der im Stifterverband die Allianz für MINT-Fachkräfte verantwortet. Hier sei zwar der Anteil derer, die nach dem Studium in Deutschland bleiben hoch, jedoch zeige dies einen veralteten Stand: Heute gebe es mehr englischsprachige Studiengänge. Die Folge: Weniger internationale Studierende lernen Deutsch. Diese könnten sich dann auch nach dem Studium weniger an Deutschland gebunden fühlen.

“Daher müssen wir uns anstrengen, die aktuell gute Quote zu halten. Dafür wollen wir den internationalen Studierenden, die nach Deutschland kommen, den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern. Dies soll etwa durch Stipendien und eine bessere Zusammenarbeit von Hochschulen, lokaler Wirtschaft und Behörden gelingen”, sagt Hetze.

Ein zweiter Punkt, den der Stifterverband mit der Allianz angehen möchte, ist eine stärkere Integration von MINT-Themen in verschiedene Studiengänge. Man wolle Innovationen für mehr MINT im Studium schaffen,. Einen Hebel bieten hier Konzepte zu Interdisziplinarität und Anwendungsbezug, die in Deutschland aber noch zu selten umgesetzt werden. Sie können helfen, Studierende zu begeistern und Beiträge von MINT zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen schon früh sichtbar zu machen.

Langfristig will man gemeinsam mit den Partnern in der Allianz noch weitere Themen voranbringen. Ziel sei es, einen Diskursraum zu schaffen, in dem Unternehmen und Hochschulen zusammenkommen. mw

Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) beabsichtigt, die Studiengebühren für ausländische Studierende, die zum Studium in die Schweiz kommen, ab dem Herbstsemester 2025 zu verdreifachen. Mit dieser Maßnahme folgt der ETH-Rat dem klaren Willen des eidgenössischen Parlaments und strebt eine rasche Umsetzung an. Der ETH-Rat hatte sich noch im Vorfeld der Nationalratsentscheidung gegen die Gebührenerhöhung ausgesprochen. Eine Übergangsregelung soll es nun den bereits immatrikulierten Studierenden ermöglichen, ihr Bachelor- oder Masterstudium ohne Gebührenerhöhung abzuschließen.

Trotz der geplanten Erhöhung bleiben für den ETH-Rat die Internationalität und die Gewinnung der besten Talente wichtige Aspekte. Mit flankierenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass ein Studium für hochbegabte, aber finanzschwache ausländische Studierende weiterhin möglich ist. Zudem schlägt der ETH-Rat vor, alle Studiengebühren an den Landesindex der Konsumentenpreise zu koppeln, um deren Wertbeständigkeit zu gewährleisten. Der ETH-Rat führt nun eine Anhörung im ETH-Bereich sowie eine Ämterkonsultation durch und wird am 4. und 5. Dezember 2024 definitiv entscheiden. mw

Lena Kreck, Professorin für Soziale Arbeit, wurde als zweite Vizepräsidentin in die Leitung der Evangelischen Hochschule Berlin gewählt. Neuer Beauftragter für Diversität und Antidiskriminierung wird zum 1. Oktober 2024 Zülfukar Çetin.

Carola Müller ist als neue Vizepräsidentin für Studium und Lehre in das vierköpfige Präsidium der Berliner Hochschule für Technik gewählt worden. Müller ist seit dem Sommersemester 2010 Professorin mit dem Berufungsgebiet Lebensmittelchemie im Studiengang Lebensmitteltechnologie.

Thomas Paulsen wird neuer Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung. Er tritt am 1. Januar 2025 die Nachfolge von Lothar Dittmer an, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht. Paulsen ist seit 2015 Mitglied im Vorstand und CFO der Körber-Stiftung. Die bisherige Standortleiterin in Hamburg-Bergedorf, Eva Nemela, wird neu in den Vorstand berufen.

Johan Rockström, wissenschaftlicher Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), bekommt den Virchow-Preis 2024. Die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Virchow-Stiftung verliehen und würdigt herausragende Lebensleistungen im Bereich der globalen Gesundheit. Rockström teilt sich den Preis mit der Leiterin für Gesundheitspolitik und -systeme der Universität Kapstadt, Lucy Gilson.

Isaac Shariv leitet das neu gegründete Technology Transfer Office der Universitätsmedizin Göttingen. Dessen Ziel ist die Weiterentwicklung der Ergebnisse der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung zum weltweiten Nutzen der Patienten. Shariv war unter anderem am Weizmann Institute for Science in Rehovot in Israel und an der University of Sydney tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

China.Table. BDI-Expertin: China von Vergabeverfahren auszuschließen, wäre nur konsequent. Laut aktuellem Haushaltsentwurf muss das BMZ 2025 mit deutlich weniger Geld auskommen. Der BDI fordert nicht zuletzt mit Blick auf Chinas wachsendem Einfluss in den Ländern des Globalen Südens eine Zeitenwende in der Entwicklungspolitik. Was das bedeutet, erklärt BDI-Expertin Vanessa Wannicke im Gespräch mit Table.Briefings. Mehr

Bildung.Table. Digitalpakt: Warum die 1,6 Milliarden Euro für die Länder eine Mogelpackung sind. Buchungstricks, dreister Vertrauensbruch, unverantwortlich, katastrophal: Nachdem das Kabinett den Etat-Entwurf 2025 beschlossen hat, hagelt es von vielen Seiten heftige Kritik am BMBF. Der Vorwurf: Für den Digitalpakt II gibt der Bund kein Geld. Mehr

Climate.Table. Energie: Wie die Wachstumsinitiative der Dekarbonisierung widerspricht. Die Bundesregierung gab in ihrer Wachstumsinitiative viele neue Einzelheiten zum Umbau der Energieversorgung bekannt. Von Umwelt-NGOs kommt Kritik, die Energiebranche ist teils zufrieden. Mehr

ESG.Table. Wasserstoff-Importstrategie sucht Mittelweg zwischen schnell und nachhaltig. Ein Table.Briefings vorliegender Entwurf der Wasserstoff-Importstrategie formuliert präzise Anforderungen an “kohlenstoffarmen” Wasserstoff. Er vermeidet aber Festlegungen bei umstrittenen Derivaten und harte Kriterien für Projekte im Globalen Süden. Mehr

Berlin.Table. Attentat auf Trump: Angriff auf das Herz des Westens. Das Vertrauen in die USA als demokratisch-kapitalistische Führungsmacht des Westens wird durch die Schüsse auf Donald Trump weiter unterminiert – zum Vorteil der autoritären Antipoden einer regelbasierten Weltordnung. Mehr

Herzlichen Glückwunsch, Spanien! La Furia Roja, wie die leidenschaftliche spielende Nationalmannschaft genannt wird, hat am Sonntagabend den europäischen Fußballthron bestiegen. Was aus Sicht des Fußballs eine gute Nachricht ist – weil sich der spielerisch ansehnlichste Ansatz durchgesetzt hat -, ist eine Niederlage für die Wissenschaft, genauer gesagt für die KI-unterstützte Statistik-Forschung.

Ein paneuropäisches Forschungsteam um Achim Zeileis (Universität Innsbruck) und Andreas Groll (TU Dortmund) hatte den Ausgang der Europameisterschaft basierend auf statistischen Methoden und mithilfe maschineller Lernverfahren vorhergesagt. Spanien hatte es bei den 100.000 Modellrechnungen nur auf den vierten Platz geschafft, auf Grundlage von Faktoren wie:

Die drei – nach wissenschaftlichem Dafürhalten – wahrscheinlicheren Favoriten, hat Spanien aber nach und nach im Viertelfinale (Deutschland, Statistik: 3. Platz), im Halbfinale (Frankreich, Statistik: 1. Platz) und im Finale (England, Statistik: 2. Platz) ausgeschaltet. “Dass es sich nur um Wahrscheinlichkeiten handelt und es keine Gewissheiten zum Ausgang geben kann, liegt auf der Hand”, hatte Achim Zeileis schon vor Turnierbeginn relativiert. Die Spanier haben der Statistik ein Schnippchen geschlagen – gut, dass Fußball noch unberechenbar ist.Tim Gabel

endlich ist er raus, der erste detaillierte Entwurf des Bundeshaushalts 2025. Das Bundesfinanzministerium notiert darin Ausgaben in Höhe von 480,6 Milliarden Euro, gut acht Milliarden weniger als 2024. Für das Bundesforschungsministerium bleibt der “knallharte Sparschock”, den die Bild-Zeitung noch im März vermutet hatte, offenbar aus – jedenfalls auf den ersten Blick: Für das Haushaltsjahr 2025 hat Bettina Stark-Watzinger laut Entwurf 22,3 Milliarden Euro zur Verfügung – ein Zuwachs um 883 Millionen gegenüber 2024. Wir haben uns erste Details angesehen.

Wo Forschungssicherheit draufsteht, ist derzeit meist China drin. So auch bei der G7-Wissenschaftsministerkonferenz in Italien, zu der auch Bettina Stark-Watzinger angereist war. Im Abschluss-Kommuniqué der Minister und Ministerinnen wird die Volksrepublik zwar namentlich nicht erwähnt, ist aber de facto der größte wissenschaftliche Konkurrent der G7 und somit offensichtlich das Hauptziel neuer Sicherheitsmaßnahmen. Unser Kollege David Matthews (Science Business) berichtet darüber, welche Maßnahmen die G7-Staaten zum Schutz der Wissenschaft ergreifen wollen und welche Themen bei dem Treffen ansonsten im Fokus standen.

Kritik an schärferen Sicherheitsmaßnahmen äußerte beim Treffen der Ressortchefs in Bologna die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats (ERC), Maria Leptin. Sie mahnte, dass solche Vorkehrungen Geld kosten würden und viele Institutionen noch nicht vorbereitet seien. Auch in der deutsch-chinesischen Wissenschaftsszene gibt es kritische Stimmen gegen die Art und Weise des De-Risking in Forschungskooperationen mit China. Im Interview mit Fabian Peltsch kritisiert der Direktor am Max-Planck-Institut in Halle, Xiang Biao, den Generalverdacht gegenüber chinesischen Forschern. Statt einer allgemeinen Blockadehaltung sollte das De-Risking besser gezielt auf bestimmte Bereiche ausgerichtet sein, meint der Migrations-Experte.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats (ERC), Maria Leptin, hat die Wissenschaftsministerinnen der G7-Staaten davor gewarnt, die globale Zusammenarbeit durch eine weitere Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen in Forschung und Wissenschaft zu drosseln. Westliche Länder hätten Angst davor, dass wertvolles Wissen nach China und Russland abfließen würde. Leptin betonte in ihrer Rede vor den Ministern, dass “die Einschränkung des freien Informationsflusses den Fortschritt in derzeit offenen Bereichen verlangsamen wird”.

Sie verwies auf Beispiele für eine effektiv funktionierende internationale Zusammenarbeit – etwa bei der Weitergabe der Covid-19-Sequenzierungsdaten, die eine schnelle Arbeit an Impfstoffen ermöglichte. Angesichts der Tatsache, dass Wissenschaftler nun aufgefordert werden, die Sicherheitsrisiken gemeinsamer Arbeiten zu bewerten, “bin ich nicht sicher, ob wir und unsere Institutionen ausreichend darauf vorbereitet und ausgerüstet sind oder ob die Aufgabe der Bewertung von Sicherheitsrisiken Forschern oder Institutionen auferlegt werden sollte”, sagte Leptin den Ministern.

Die italienische Wissenschaftsministerin Anna Maria Bernini und ihre Amtskolleginnen aus Frankreich, Italien, Großbritannien, den USA, Deutschland, Japan und Kanada – sowie EU-Forschungskommissarin Iliana Ivanova – trafen sich in der vergangenen Woche in Bologna. Dort haben sie ein Kommuniqué über die künftige Zusammenarbeit der Länder verabschiedet. Leptin hatte ihre Ansprache bei einer nicht-öffentlichen Diskussion über Forschungssicherheit und -integrität im Rahmen dieses Treffens gehalten. Sie betonte dabei auch, dass “die Anwendung von Beschränkungen Kosten verursachen würde”.

Das ausgearbeitete Kommuniqué des Treffens vermittelt einen Eindruck der wichtigsten Prioritäten der G7 für das nächste Jahr. Ganz oben auf der Liste steht die Forschungssicherheit – also die Gewährleistung, dass vor allem systemische Rivalen nicht in den Besitz des fortschrittlichsten Know-hows der G7 gelangen. China wird zwar nicht namentlich genannt, ist aber de facto der größte wissenschaftliche Konkurrent der G7 und somit offensichtlich das Hauptziel neuer Sicherheitsmaßnahmen, die bislang aber nicht konkret benannt werden.

“Es muss ein größeres Bewusstsein für die potenziellen Risiken ausländischer Einmischung in Forschung und Innovation (F&I) geschaffen werden. Zu diesem Zweck sind sich die G7-Mitglieder einig, wirksame, verhältnismäßige und geeignete Maßnahmen zur Risikominderung in unseren nationalen Systemen umzusetzen und zu verbessern, um eine vertrauensvolle Forschungszusammenarbeit zu fördern”, heißt es in der Erklärung. Die G7 verfügte bislang über eine Arbeitsgruppe zur “Sicherheit und Integrität des globalen Forschungsökosystems (SIGRE)”, die unter anderem eine virtuelle Akademie zum Informationsaustausch eingerichtet hat.

Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit inzwischen beendet, die Akademie soll ihre Arbeit laut Kommuniqué aber fortsetzen – und auf Länder außerhalb der G7 ausweiten, die “gemeinsame Werte und unseren Ansatz hinsichtlich der Sicherheit und Integrität der Forschung teilen”, heißt es in dem Papier. Für Dezember ist in Bari eine spezielle Konferenz zur weiteren Arbeit der Akademie geplant. “Wir wollen nicht, dass die Ergebnisse der Wissenschaft von feindseligen Nationen oder für feindselige Zwecke verwendet werden”, sagte Anna Maria Bernini, Italiens Ministerin für Universitäten und Forschung, in einer Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel.

Einzelne G7-Staaten haben in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Sicherheitsmaßnahmen erlassen: Kanada etwa schließt künftig Wissenschaftler von der Bundesförderung aus, wenn diese bei bestimmten sensiblen Themen mit Universitäten und Forschungsinstituten zusammenarbeiten, die als risikoreich gelten. Auch die USA haben gerade neue Vorschriften eingeführt, die Universitäten dazu verpflichten, die Reisen ausländischer Forscher zu verfolgen, wenn sie an bestimmten sensiblen Themen arbeiten.

Die G7 kündigte außerdem eine engere Zusammenarbeit bei großen Forschungsinfrastrukturen an und deutete an, dass selbst diese Projekte – an denen traditionell geopolitische Rivalen wie China oder Russland beteiligt sind – wie Iter oder Cern – nun Teil des großen wissenschaftlichen Wettbewerbs seien. Die Minister sprachen während ihres Treffens darüber mit Fabiola Gianotti, der Generaldirektorin des Cern. Im Oktober werde Italien, das derzeit den G7-Vorsitz innehat, eine G7-Konferenz speziell zu großen Forschungsinfrastrukturen ausrichten, um nicht nur deren wissenschaftliche Bedeutung, sondern auch die “geopolitischen Auswirkungen dieser Einrichtungen” zu untersuchen, hieß es in der Erklärung der Gruppe.

“Auf der Konferenz sollen neue Möglichkeiten und potenzielle Kooperationen zwischen den G7-Mitgliedern im Bereich großer Forschungsinfrastrukturen diskutiert werden”, hieß es. Die G7 werden zudem einen neuen globalen “Dialog” zwischen Forschungsinfrastrukturmanagern aus der gesamten Gruppe erproben.

Weitere Themen des G7-Treffens:

Ihre Forschung beschäftigt sich mit verschiedenen Formen der Migration. Wie nehmen chinesische Bürger und Wissenschaftler die deutsche Migrationspolitik der vergangenen Jahre wahr, die sich nun in einem politischen Rechtsruck, zum Beispiel bei den letzten Europawahlen, widerspiegelt?

Meiner Meinung nach ist das kein großes Thema. Eine besonders kritische Sichtweise ist mir nicht bekannt. Gewöhnliche Chinesen interessiert es nicht, wie andere Länder die Migration regeln. Sie wissen vielleicht ein bisschen mehr über die US-Politik. Ich denke, die Menschen haben immer noch den allgemeinen Eindruck, dass Deutschland sich in den Bereichen Bildung, Kunst und Hightech-Industrie sehr aktiv internationalisiert und natürlich sehr an einer Ausweitung des Handels interessiert ist. Aber im akademischen Bereich haben wir im vergangenen Jahr gesehen, dass es für Akademiker und Studenten immer schwieriger wird, ein Visum zu erhalten. Dies scheint das Ergebnis einer neuen Politik zu sein, die zwar nicht auf dem Papier festgeschrieben steht, aber dennoch eine Menge Stress verursacht.

Die Debatte über die Risiken der Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Forschern ist in vollem Gange.

Mir ist bewusst, dass die Politiker von Risikominderung sprechen. Aber man entschärft Risiken nicht, indem man Visumverfahren verlangsamt. Das De-Risking sollte in der Art eines Chirurgen durchgeführt werden, der ganz gezielt auf bestimmte Bereiche ausgerichtet ist. Aber im Moment wird sie im Stil eines Security Guards durchgeführt, der alles blockiert.

Einige Politiker und Akademiker gehen davon aus, dass jeder chinesische Forscher und Student der chinesischen Regierung Bericht erstatten muss.

Ich weiß, woher dieser Eindruck kommt. Es gibt da ein Regierungsstipendium. Und die Studenten, die dieses CSC-Stipendium erhalten, müssen einen Vertrag unterschreiben, in dem irgendwo steht, dass sie über ihre Fortschritte berichten sollen. Bislang habe ich noch von keinem Fall gehört, in dem die Studenten tatsächlich aufgefordert wurden, ihre Ergebnisse an die Regierungsstellen zu melden. Die Frage ist: Wollen wir diesen jungen Menschen, die ja bereits unter einem Mangel an Freiheit leiden, die Möglichkeit nehmen, nach Deutschland zu kommen, um zu lernen? Sehen wir sie als Träger des Wandels für die nächste Generation, oder behandeln wir sie als potenzielle Bedrohung?

Sie sehen also kein Risiko für Deutschland?

Es kann ein Risiko für einen ganz bestimmten Bereich strategischer Technologie geben, die vom Militär genutzt werden kann. Und ich habe volles Verständnis dafür, dass deutsche Politiker auf diese Dinge achten, das sollten sie ja auch tun. Aber es bleibt die Frage, wie man diese Risiken bewerten und regulieren soll. Ist das Risiko höher als der potenzielle Nutzen von mehr Interaktionen? Die öffentliche Debatte in Deutschland scheint die Tendenz zu haben, die geopolitische Diskussion stark moralisch zu färben, was für Ausländer wie mich überraschend ist, weil wir immer dachten, die deutsche Politik sei recht pragmatisch. Moralisieren ergibt Sinn in Familienbeziehungen und Gemeinschaftsangelegenheiten. Aber die Geopolitik hat ihre eigene Logik und verändert sich ständig. Wenn man da eine übermäßig moralisierende Sprache hineinbringt, drängt man sich selbst in die Enge und verliert die notwendige Flexibilität. Außerdem verschärft die Moralisierung die Konflikte und kann letztlich die Gesellschaft destabilisieren.

Sie glauben also, dass Deutschland noch viel von der Zusammenarbeit mit China profitieren kann?

Ich denke, eine offene Kommunikation wird Deutschland mehr Vorteile bringen. Die wirtschaftliche Prosperität und die soziale Zukunft der deutschen Gesellschaft hängen von der weiteren Internationalisierung ab. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Deutschlands technologisches Erbe ausläuft. So mächtig Deutschland auch ist, es kann die globale Agenda nicht selbst bestimmen und muss sich zwischen größeren Mächten bewegen. Es ist daher nicht gesund, zu einseitig zu sein. Zudem verändern sich die chinesische Gesellschaft und sogar die Politik schnell. Man kann sehen, dass sich die internationale Politik des Landes in den letzten Jahren bereits verändert hat, und einige Kanäle sind wieder offen. Man kann diese Veränderungen nicht aus der Ferne verfolgen, man muss sich engagieren, um die Temperatur zu spüren und schnell etwas zu bewirken.

Sind Sie als Wissenschaftler chinesischer Herkunft von diesen Problemen persönlich betroffen?

In meiner täglichen Arbeit fühle ich mich davon nicht betroffen; ich persönlich fühle mich hier sehr willkommen. Aber ich erhalte einige Anfragen, die nicht nur unschuldig sind, sondern hinter denen eine Art Jagdabsicht zu stecken scheint, als ob man einen versteckten Feind fangen müsste. Dahinter steckt eine neue politische Kultur. Ich habe den Eindruck, dass die deutsche Öffentlichkeit ziemlich offen und dynamisch ist. Aber irgendwie hat die politische Klasse Schwierigkeiten, diese Vielfalt und Dynamik zu repräsentieren.

Ihre Vorlesungen, Bücher und Podcasts sind in China sehr beliebt und verbreiten sich sogar viral. Waren Sie überrascht, dass diese Art von akademischen Themen aus Ihrer Forschung eine solche Popularität erlangen würden?

Ich bin überrascht, wie weit sie verbreitet sind. Als ich das letzte Mal in China war, ging ich in ein Restaurant und der Chefkoch kam heraus, um mir Fragen zu stellen, die auf der Lektüre meines Buches beruhten. Einige meiner Artikel werden sogar in Schulprüfungen verwendet. Ich glaube, die jungen Menschen in China sind sehr hungrig nach kritischen, neuen Ideen. Sie sind gebildet und in viel größerem Wohlstand aufgewachsen als ihre Eltern. Sie machen sich keine Sorgen über Hunger und dergleichen. Aber sie haben viele Fragen darüber, was ein gutes Leben bedeutet, warum die Welt so ist, wie sie ist, und wie sie anders sein könnte.

Xiang Biao, Jahrgang 1972, ist einer der einflussreichsten Anthropologen des heutigen China. Er machte sich bereits während seines Studiums an der Universität Peking einen Namen durch seine Feldforschung unter der Migrantenbevölkerung. 2003 ging er an die Universität Oxford, wo er über die globale Rekrutierung indischer IT-Fachkräfte promovierte. Seit 2020 arbeitet er als Direktor am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Sein Buch “Das Selbst als Methode” wurde in der Volksrepublik zum einflussreichsten Sachbuchtitel des Jahres 2020 gekürt.

12./13. September 2024, FU Berlin

Jahrestagung des Netzwerks Wissenschaftsmanagement Für Freiheit in Krisenzeiten. Perspektiven aus dem Wissenschaftsmanagement Mehr

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

Das Bundesfinanzministerium hat am Montag seinen ersten detaillierten Entwurf für den Haushalt 2025 vorgelegt. Darin sind Ausgaben in Höhe von 480,6 Milliarden Euro vorgesehen, gut acht Milliarden weniger als 2024.

Für das Bundesforschungsministerium bleibt der “knallharte Sparschock”, den die Bild-Zeitung noch im März vermutet hatte, auf den ersten Blick aus: Für das Haushaltsjahr 2025 hat Bettina Stark-Watzinger laut dem Plan 22,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Das zeige, so heißt es im Entwurf, “die Bundesregierung misst den Zukunftsbereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung auch in einem zunehmend herausfordernden Umfeld hohe Priorität bei”.

Der Zuwachs ist dabei minimal im Vergleich zu 2024: 21,5 Milliarden Euro stehen der Forschungsministerin im laufenden Jahr zur Verfügung. Und noch ist selbst dieses Plus mit Einschränkungen verbunden: Für den gesamten Bundeshaushalt 2025 ist mit weiteren Sparauflagen zu rechnen, denn noch ist eine Lücke in Höhe von 17 Milliarden Euro nicht gedeckt und muss gestopft werden. Gelingt das nicht, muss unter Umständen nochmal neu verhandelt werden.

Nach aktueller Planung will die Regierung den Entwurf Mitte August an die Haushälter des Parlaments zuleiten und das Minus bis dahin noch weiter reduzieren. Die geplante Sondersitzung der SPD-Fraktion für Mittwoch ist abgesagt. nik

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat am vergangenen Freitag im Rahmen ihres jährlichen Monitorings eine insgesamt positive Zwischenbilanz des vierten Pakts für Forschung und Innovation (PFI) gezogen. Als Ziele für die zweite Hälfte der Laufzeit des Paktes wurden ein stärkerer Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft, Fortschritte bei der Gleichstellung sowie die Stärkung der Forschungsinfrastrukturen genannt.

“Wir hatten ein exzellentes Gespräch mit den Vertretern der fünf großen Forschungsorganisationen und sind zufrieden mit dem Monitoring-Bericht”, sagte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume Table.Briefings. Der Fokus habe jedoch auf dem Blick nach vorne gelegen, auf den Zielvereinbarungen ab 2026. Mit Blick auf die Zeitenwende sei es den Länderministern und auch der Forschungsseite wichtig gewesen, einige Punkte zu schärfen, betonte der stellvertretende GWK-Vorsitzende.

“Einmal geht es um mehr Autonomie und weniger Bürokratie. Was damit einhergeht: Wir wollen mehr Ambition, also klarere und ambitioniertere Ziele“, sagte Blume. Und letztlich brauche es mehr Miteinander und weniger Nebeneinander im Pakt sowie eine bessere Abstimmung, idealerweise über das geplante Paktforum. Die Schnittstellen zwischen den Organisationen müssten definiert werden. Wo gibt es gemeinsame Missionen? Gleichzeitig gelte es, die Profile der Organisationen wieder zu schärfen und die jeweiligen Aufgaben zu klären.

Neben den Gesprächen über die weitere Ausgestaltung des PFI traf die GWK auch einige Haushaltsentscheidungen. So wurden die Etats von DFG (3,2 Milliarden Euro), MPG (2,2 Milliarden Euro) oder der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (150 Millionen) für 2025 festgelegt.

Ebenfalls besprochen wurde die Evaluation des Bund-Länder-Programms für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Zentrales Element des Programms ist die verstärkte Etablierung der Tenure-Track-Professur. 971 von 1.000 vorgesehenen Tenure-Track-Professuren konnten hier besetzt werden. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger betonte: “Die Evaluation zeigt, dass das Programm für den wissenschaftlichen Nachwuchs richtig war und wir mit der Tenure-Track-Professur an der richtigen Stellschraube drehen”. mw

Die Unionsfraktion gibt sich mit den bisherigen Antworten der Forschungsministerin zur Fördergeld-Affäre nicht zufrieden. Am vergangenen Donnerstag hat sie im Rahmen einer Kleinen Anfrage einen umfangreichen Katalog mit 100 Fragen an die Bundesregierung übermittelt. Es geht darin vor allem um die Rolle von Bettina Stark-Watzinger. Die CDU/CSU-Abgeordneten wollen wissen, ob, wann und wie die Ministerin in den Umgang mit einem offenen Brief von Hochschullehrern zum Nahost-Konflikt im Forschungsministerium eingebunden war.

Man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil die Mehrheit der Fragen auch mehr als zwei Wochen nach dem Auftritt der Ministerin im Forschungsausschuss immer noch unbeantwortet sei, sagt der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Thomas Jarzombek. “Eine Aussage von Frau Prof. Döring wird unterbunden. Interne Nachrichten drohten im Ministerium gelöscht zu werden und mussten durch einen Gerichtsbeschluss gesichert werden. Es muss jetzt endlich die Wahrheit auf den Tisch.”

Im Kern geht es darum herauszufinden, ob die Ministerin womöglich doch früher als bisher behauptet von dem internen Prüfauftrag wusste, in dem es um straf- und förderrechtliche Konsequenzen für die Unterzeichner des offenen Briefs geht.

Als Frist zur Beantwortung der “100 Fragen zur Sachverhaltsaufklärung von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger zur sogenannten Fördermittel-Affäre” ist der 25. Juli gesetzt. abg

240.000 Fachkräfte fehlen derzeit im MINT-Bereich, berichtet der Stifterverband. Ohne Bildungsinitiativen oder eine spezielle Förderung des Bereichs würde diese Fachkräftelücke in den kommenden zehn Jahren weiter wachsen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, will der Stifterverband mit der Allianz für MINT-Fachkräfte langfristige Weichen für gelingende MINT-Bildung stellen, aber auch kurzfristig wirksame Maßnahmen treffen.

Diese kurzfristigen Maßnahmen betreffen vor allem internationale Studierende, sagt Pascal Hetze, der im Stifterverband die Allianz für MINT-Fachkräfte verantwortet. Hier sei zwar der Anteil derer, die nach dem Studium in Deutschland bleiben hoch, jedoch zeige dies einen veralteten Stand: Heute gebe es mehr englischsprachige Studiengänge. Die Folge: Weniger internationale Studierende lernen Deutsch. Diese könnten sich dann auch nach dem Studium weniger an Deutschland gebunden fühlen.

“Daher müssen wir uns anstrengen, die aktuell gute Quote zu halten. Dafür wollen wir den internationalen Studierenden, die nach Deutschland kommen, den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern. Dies soll etwa durch Stipendien und eine bessere Zusammenarbeit von Hochschulen, lokaler Wirtschaft und Behörden gelingen”, sagt Hetze.

Ein zweiter Punkt, den der Stifterverband mit der Allianz angehen möchte, ist eine stärkere Integration von MINT-Themen in verschiedene Studiengänge. Man wolle Innovationen für mehr MINT im Studium schaffen,. Einen Hebel bieten hier Konzepte zu Interdisziplinarität und Anwendungsbezug, die in Deutschland aber noch zu selten umgesetzt werden. Sie können helfen, Studierende zu begeistern und Beiträge von MINT zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen schon früh sichtbar zu machen.

Langfristig will man gemeinsam mit den Partnern in der Allianz noch weitere Themen voranbringen. Ziel sei es, einen Diskursraum zu schaffen, in dem Unternehmen und Hochschulen zusammenkommen. mw

Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) beabsichtigt, die Studiengebühren für ausländische Studierende, die zum Studium in die Schweiz kommen, ab dem Herbstsemester 2025 zu verdreifachen. Mit dieser Maßnahme folgt der ETH-Rat dem klaren Willen des eidgenössischen Parlaments und strebt eine rasche Umsetzung an. Der ETH-Rat hatte sich noch im Vorfeld der Nationalratsentscheidung gegen die Gebührenerhöhung ausgesprochen. Eine Übergangsregelung soll es nun den bereits immatrikulierten Studierenden ermöglichen, ihr Bachelor- oder Masterstudium ohne Gebührenerhöhung abzuschließen.

Trotz der geplanten Erhöhung bleiben für den ETH-Rat die Internationalität und die Gewinnung der besten Talente wichtige Aspekte. Mit flankierenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass ein Studium für hochbegabte, aber finanzschwache ausländische Studierende weiterhin möglich ist. Zudem schlägt der ETH-Rat vor, alle Studiengebühren an den Landesindex der Konsumentenpreise zu koppeln, um deren Wertbeständigkeit zu gewährleisten. Der ETH-Rat führt nun eine Anhörung im ETH-Bereich sowie eine Ämterkonsultation durch und wird am 4. und 5. Dezember 2024 definitiv entscheiden. mw

Lena Kreck, Professorin für Soziale Arbeit, wurde als zweite Vizepräsidentin in die Leitung der Evangelischen Hochschule Berlin gewählt. Neuer Beauftragter für Diversität und Antidiskriminierung wird zum 1. Oktober 2024 Zülfukar Çetin.

Carola Müller ist als neue Vizepräsidentin für Studium und Lehre in das vierköpfige Präsidium der Berliner Hochschule für Technik gewählt worden. Müller ist seit dem Sommersemester 2010 Professorin mit dem Berufungsgebiet Lebensmittelchemie im Studiengang Lebensmitteltechnologie.

Thomas Paulsen wird neuer Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung. Er tritt am 1. Januar 2025 die Nachfolge von Lothar Dittmer an, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht. Paulsen ist seit 2015 Mitglied im Vorstand und CFO der Körber-Stiftung. Die bisherige Standortleiterin in Hamburg-Bergedorf, Eva Nemela, wird neu in den Vorstand berufen.

Johan Rockström, wissenschaftlicher Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), bekommt den Virchow-Preis 2024. Die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Virchow-Stiftung verliehen und würdigt herausragende Lebensleistungen im Bereich der globalen Gesundheit. Rockström teilt sich den Preis mit der Leiterin für Gesundheitspolitik und -systeme der Universität Kapstadt, Lucy Gilson.

Isaac Shariv leitet das neu gegründete Technology Transfer Office der Universitätsmedizin Göttingen. Dessen Ziel ist die Weiterentwicklung der Ergebnisse der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung zum weltweiten Nutzen der Patienten. Shariv war unter anderem am Weizmann Institute for Science in Rehovot in Israel und an der University of Sydney tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

China.Table. BDI-Expertin: China von Vergabeverfahren auszuschließen, wäre nur konsequent. Laut aktuellem Haushaltsentwurf muss das BMZ 2025 mit deutlich weniger Geld auskommen. Der BDI fordert nicht zuletzt mit Blick auf Chinas wachsendem Einfluss in den Ländern des Globalen Südens eine Zeitenwende in der Entwicklungspolitik. Was das bedeutet, erklärt BDI-Expertin Vanessa Wannicke im Gespräch mit Table.Briefings. Mehr

Bildung.Table. Digitalpakt: Warum die 1,6 Milliarden Euro für die Länder eine Mogelpackung sind. Buchungstricks, dreister Vertrauensbruch, unverantwortlich, katastrophal: Nachdem das Kabinett den Etat-Entwurf 2025 beschlossen hat, hagelt es von vielen Seiten heftige Kritik am BMBF. Der Vorwurf: Für den Digitalpakt II gibt der Bund kein Geld. Mehr

Climate.Table. Energie: Wie die Wachstumsinitiative der Dekarbonisierung widerspricht. Die Bundesregierung gab in ihrer Wachstumsinitiative viele neue Einzelheiten zum Umbau der Energieversorgung bekannt. Von Umwelt-NGOs kommt Kritik, die Energiebranche ist teils zufrieden. Mehr

ESG.Table. Wasserstoff-Importstrategie sucht Mittelweg zwischen schnell und nachhaltig. Ein Table.Briefings vorliegender Entwurf der Wasserstoff-Importstrategie formuliert präzise Anforderungen an “kohlenstoffarmen” Wasserstoff. Er vermeidet aber Festlegungen bei umstrittenen Derivaten und harte Kriterien für Projekte im Globalen Süden. Mehr

Berlin.Table. Attentat auf Trump: Angriff auf das Herz des Westens. Das Vertrauen in die USA als demokratisch-kapitalistische Führungsmacht des Westens wird durch die Schüsse auf Donald Trump weiter unterminiert – zum Vorteil der autoritären Antipoden einer regelbasierten Weltordnung. Mehr

Herzlichen Glückwunsch, Spanien! La Furia Roja, wie die leidenschaftliche spielende Nationalmannschaft genannt wird, hat am Sonntagabend den europäischen Fußballthron bestiegen. Was aus Sicht des Fußballs eine gute Nachricht ist – weil sich der spielerisch ansehnlichste Ansatz durchgesetzt hat -, ist eine Niederlage für die Wissenschaft, genauer gesagt für die KI-unterstützte Statistik-Forschung.

Ein paneuropäisches Forschungsteam um Achim Zeileis (Universität Innsbruck) und Andreas Groll (TU Dortmund) hatte den Ausgang der Europameisterschaft basierend auf statistischen Methoden und mithilfe maschineller Lernverfahren vorhergesagt. Spanien hatte es bei den 100.000 Modellrechnungen nur auf den vierten Platz geschafft, auf Grundlage von Faktoren wie:

Die drei – nach wissenschaftlichem Dafürhalten – wahrscheinlicheren Favoriten, hat Spanien aber nach und nach im Viertelfinale (Deutschland, Statistik: 3. Platz), im Halbfinale (Frankreich, Statistik: 1. Platz) und im Finale (England, Statistik: 2. Platz) ausgeschaltet. “Dass es sich nur um Wahrscheinlichkeiten handelt und es keine Gewissheiten zum Ausgang geben kann, liegt auf der Hand”, hatte Achim Zeileis schon vor Turnierbeginn relativiert. Die Spanier haben der Statistik ein Schnippchen geschlagen – gut, dass Fußball noch unberechenbar ist.Tim Gabel