das vergangene Jahr begann mit der Nachricht, dass Biontech den Bereich Krebsforschung nach London verlagert. Nun locken gute Bedingungen die Start-ups der Kernfusionsszene auf die Insel. Sie werden in Großbritannien mit soliden rechtlichen Rahmenbedingungen und bezugsfertigen Immobilien umworben. Aber noch gibt es Hoffnung: Im Interview plädieren die Gründer der Fusions-Start-ups Gauss Fusion und Focused Energy, Milena Roveda und Markus Roth, für Rechtssicherheit und eine Veränderung der Förderung der Kernfusion in Deutschland und Europa. Sie wollen “als Industrie die Führungsrolle übernehmen” und sehen hinter den Forderungen nach weiterer jahrzehntelanger Grundlagenforschung vor allem die Interessen der Großforschung.

Interessenskonflikte spielen auch bei der Forschungskooperation mit China eine wichtige Rolle. Nachdem gemeinsame Publikationen von chinesischen und US-amerikanischen Forschenden seit 2021 zurückgehen, weitete sich die Zusammenarbeit mit europäischen Unis laut einer aktuellen Studie des EU-Projektes Reconnect China weiter aus. Insbesondere britische Wissenschaftler arbeiten weiterhin intensiv mit ihren chinesischen Kollegen zusammen. Welche deutsche Hochschule die meisten gemeinsamen Publikationen mit China aufweist, erfahren Sie in der Analyse von Christiane Kühl.

Mit Positionierungen zum Thema China und zum Stellenwert der Kernfusion hat sich auch das BMBF in den vergangenen Monaten hervorgetan. Bei anderen forschungspolitischen Großthemen gab es hingegen keine wesentlichen Fortschritte. Wer in diesen Tagen nach Indizien für eine Lösung der WissZeitVG-Frage oder ein besseres Verhältnis mit den Kultusministern suchte (siehe auch unsere heutigen News), wurde zumindest auf dem Dreikönigstreffen der FDP enttäuscht. Bettina Stark-Watzinger fehlte als Rednerin beim traditionellen Jahresauftakt der Freien Demokraten. Hoffentlich ist das kein Zeichen für die Prioritätensetzung des kleinsten Ampelpartners.

Wir bleiben optimistisch und wünschen eine gute Lektüre

Nach dem Laserfusions-Experiment am Lawrence Livermore National Laboratory in den USA Ende 2022 war die Fusionsforschung 2023 forschungspolitisch ein Top-Thema. Das BMBF versprach eine Milliarde bis 2028. Das Rennen um das erste Fusionskraftwerk hat begonnen. Wo steht die Fusion nach diesem Hype-Jahr?

Milena Roveda: Ich glaube, dass der Punkt gekommen ist, an dem wir die Fusion “from lab to track“ holen müssen. Es gibt bislang keine Fusionsindustrie. Forschungsprojekte, wie zum Beispiel Iter, haben die Industrie bisher als Zulieferer genutzt. Die Logik war: Wir sagen euch, wo es langgeht, und ihr liefert uns die passenden Teile. Das ändert sich und da haben wir mit riesigen Geburtsschmerzen zu kämpfen. Jetzt wollen wir als Industrie die Führungsrolle übernehmen, um für private Investoren attraktiv zu sein, aber dagegen gibt es Widerstände im System. Ab sofort müssen zusätzliche Budgets für die Industrialisierung von Fusionsenergie zur Verfügung gestellt werden. Investoren müssen sehen, dass die öffentliche Hand uns fördert.

Markus Roth: Große Institutionen der Grundlagenforschung behaupten, dass man noch Jahrzehnte der Grundlagenforschung braucht. Dabei gibt es die großen Showstopper nicht mehr. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Entwicklung, die gut vorhersehbar ist. Aber auch ich würde als Max-Planck-Direktor weitere Jahrzehnte der Grundlagenforschung fordern, denn das bedeutet eine gesicherte Förderung. Doch zu welchem Preis? Dann ist jede physikalische Detailfrage geklärt, aber wir sind in der Anwendung noch keinen Schritt weiter. Das hilft weder uns noch unserem Land noch dem Klima.

Experten halten Fusion für eine teure Ablenkung, die zu spät kommt, um die international gesteckten Klimaziele zu erreichen.

Roth: Ich mache das immer gerne am Beispiel der Handelsschifffahrt fest. Wenn wir das dort verwendete Schweröl in E-Fuels konvertieren möchten, brauchen wir bei einem 20-prozentigen Wirkungsgrad das Fünffache der jetzigen Primärenergie allein in Nordeuropa und Nordamerika, um die Schiffe zu betanken. Und wenn wir diese Energie nicht liefern, können wir entweder wieder segeln oder Kernreaktoren verwenden. Wir brauchen also gigantische Mengen an Energie und das ist nur ein Beispiel, denken Sie etwa auch an den Flugverkehr oder energieintensive Industrien.

Auf dem Weg hin zu einer kommerziellen Energieversorgung durch Fusion gibt es aber noch einiges zu tun. Mit Blick darauf: Was können private Unternehmen besser als Wissenschaftler?

Roth: Private Unternehmen sind in der Lage und auch Willens, ein höheres Risiko einzugehen und verschiedene Ansätze parallel auszuprobieren. Aber es geht gar nicht darum, dass die Unternehmen alles selbst machen, sondern eher um einen Paradigmenwechsel. In den USA gibt es die Infuse-Programme, wo ein staatliches Labor oder eine Forschungseinrichtung Geld bekommt, um an einem Problem zu arbeiten, das ein Unternehmen beschäftigt. Die Unternehmen stellen die Anträge darauf. Die werden wissenschaftlich begutachtet. Dann bekommt das Unternehmen kein Geld, aber am Ende eine Lösung, die auf der Expertise der Wissenschaft basiert.

Sie schlagen also vor, die deutsche Forschungs- oder Industrieförderung im Bereich der Fusion anders zu organisieren?

Roth: Ja, ganz klar. Wir haben uns vor Jahren auf ein Public-Private-Partnership-Programm in den USA mit einem sehr strengen Due-Diligence-Verfahren beworben. Da haben sich hochrangige Wissenschaftler die Anträge sehr genau angeschaut. Was ist der Plan des Start-ups? Ist der wissenschaftliche Ansatz glaubwürdig? Geht es wirklich darum, am Ende ein Kraftwerk zu bauen? Es nützt nichts, wenn wir sagen, wir haben ein großartiges Verfahren, das wird aber nie kraftwerkstauglich sein. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wir haben drei Infuse-Proposals gestellt, wo wir die Möglichkeit hatten, mit den Institutionen in Livermore, in Los Alamos und in Rochester gemeinsame Fragestellungen zu beantworten. Das ist eine große Chance und da sind wir in Deutschland noch eine ganze Ecke hintendran.

Roveda: Und es geht nicht nur um Deutschland. Auch in Brüssel sind die Prozesse sehr schleppend. Die EU hat zum Beispiel eine Beraterfirma beauftragt, die uns interviewt hat, um dann zu erarbeiten, wie ein PPP-Programm aussehen könnte. Wir reden und reden, irgendwann landet das alles in einem riesengroßen Bericht an die Kommission. Aber es bewegt sich nichts. Das Problem ist, dass die EU nur auf Iter fokussiert ist. Wir stehen vollkommen hinter dem Projekt und wollen von Iter lernen. Aber wir können nicht auf Iter warten.

Das bedeutet, Iter sollte weitergeführt werden, aber es bräuchte parallele Prozesse in Brüssel und Berlin?

Roveda: Wir haben in Europa einen klaren Wettbewerbsvorteil, den wir zu verspielen drohen. Ende November war ich auf der World Nuclear Exhibition in Paris und habe deutsche Unternehmen getroffen, die Teile für die amerikanische Fusionsforschung zuliefern. Wir haben diese Industrie in Deutschland und Europa und machen selbst zu wenig daraus. Wenn wir für Fördergelder fünf Jahre in Berlin und Brüssel werben müssen, kaufen wir am Ende das Fusionskraftwerk aus den USA oder China.

Das BMBF hat im Sommer ein Positionspapier veröffentlicht und eine Fördermilliarde bis 2028 angekündigt. Es gab eine Anhörung im Forschungsausschuss, Leopoldina und Helmholtz haben eigene Papiere herausgebracht. Wie bewerten Sie das?

Roth: Die Papiere von Helmholtz und Leopoldina ähneln sich in zahlreichen Punkten, und wenn man sich die Autorenliste anschaut, weiß man warum. Im Konzeptpapier des BMBF steht selbst in dem Teil zur Laserfusion auf der Hälfte der Seiten, wie toll die Magnetfusion ist. Da gibt es starke Netzwerke in der Wissenschaft. Ich denke, ein sinnvoller nächster Schritt wäre es, zu analysieren, welche Unternehmen einen erfolgsversprechenden Ansatz haben, und zwar auf einer wissenschaftlich fundierten Basis. Damit wir Steuergelder nicht für irgendwelche Sachen hinauswerfen, die hinterher in einer Harry-Potter-Physik enden. Wenn Start-ups eine strenge Due-Diligence-Prüfung bestehen, müssen sie auch gefördert werden, damit sie die öffentlichen Mittel hebeln können.

Für gezielte Industrialisierungsstrategien wäre in der Bundesregierung allerdings der Wirtschaftsminister zuständig. Sein Ministerium sieht die Kernfusion aber im Bereich der Grundlagenforschung.

Roth: Die Forschungsministerin hat sich für uns eingesetzt und das BMBF hat die Relevanz der Technologie erkannt. Aber das BMBF hat begrenzte Mittel und einen begrenzten Einflussbereich. Wir brauchen eine Strategie der gesamten Bundesregierung. Das BMWK macht es sich mit der Aussage zu leicht. Darüber hinaus müssen wir in Europa eine gemeinsame Regulierung hinbekommen, die sich aufgrund einer völlig anderen Risikobewertung von der Atomkraft unterscheidet.

Da ist Großbritannien schon ein gutes Stück weiter.

Roth: Wir sind letzte Woche gerade in Oxford gewesen. UK öffnet uns momentan alle Türen. Wir haben einen Standort besichtigt und ein Gebäude angeschaut, in das wir sofort einziehen könnten. Im Gegensatz zu Deutschland ist klar, dass Fusionskraftwerke anders geregelt werden als Kernkraftwerke. In Deutschland und Europa lässt man sich wieder Zeit und es gibt momentan eben noch keine Rechtssicherheit für potenzielle Investoren. Da muss man sich hinterher dann nicht wundern, wenn die entsprechenden Investitionen nach England oder in die USA fließen.

Experten befürchten ein Valley of Death bei Start-ups in der Fusionsbranche. Wie groß ist das Interesse der Investoren an ihren Unternehmungen derzeit?

Roveda: Vor drei Jahren wäre man leichter an einen Scheck gekommen, das hat mir vor zwei Wochen der Investor einer Corporate Venture Capital Gesellschaft im Gespräch gesagt. Die Märkte haben sich verändert, die Zinsen sind gestiegen und die Tatsache, dass wir so lange brauchen, hilft nicht gerade. Klassische Investoren erwarten einen Exit nach fünf bis sieben Jahren und wir haben andere Horizonte. Aber es gibt Investoren, die bereit sind, in innovative Projekte zu investieren, auch wenn sie langfristig ausgelegt sind.

Roth: Die Anschubfinanzierungen kriegt man schnell und hinterher wird es dann auch wieder einfacher. Eine Reihe von Investoren sagen uns, dass sie gerne in einem Jahr investieren möchten. Je länger ein Start-up überlebensfähig ist, als desto seriöser bewerten sie es. Wir verfolgen darüber hinaus aber einen Early-Revenue-Ansatz. Die Lasersysteme, die wir entwickeln, sind für die Industrie in einem riesigen Bereich anwendbar. Man kann damit zerstörungsfreie Materialprüfungen vornehmen. Wir haben mit RWE einen ersten Kunden, der damit Gebinde aus Kernkraftwerken untersucht. Das gleiche Verfahren eignet sich auch, um meterdicke Brückenpfeiler zu röntgen.

Die obligatorische Frage zum Schluss: Wie lange dauert es, bis ihr erstes Fusionskraftwerk ans Netz geht?

Roveda: Wir sind bestimmt nicht die, die sagen, dass wir in fünf Jahren fertig sind. Unsere Roadmap sieht als Zeitrahmen Anfang der 2040er-Jahre vor. Das ist auch mit Blick auf die Verfügbarkeit von Ressourcen und den Aufbau von Lieferketten realistisch. Zudem gibt es auch noch Technologien, die entwickelt oder zumindest weiterentwickelt werden müssen.

Roth: Bei uns ist das eine ähnliche Zeitlinie, auch wir sind nicht die aggressivsten. Ich sage immer, wir müssen einen Zeitplan einhalten, der den Investoren gerade noch gefällt und mit dem man als seriöser Wissenschaftler und Ingenieur noch einigermaßen gut schlafen kann.

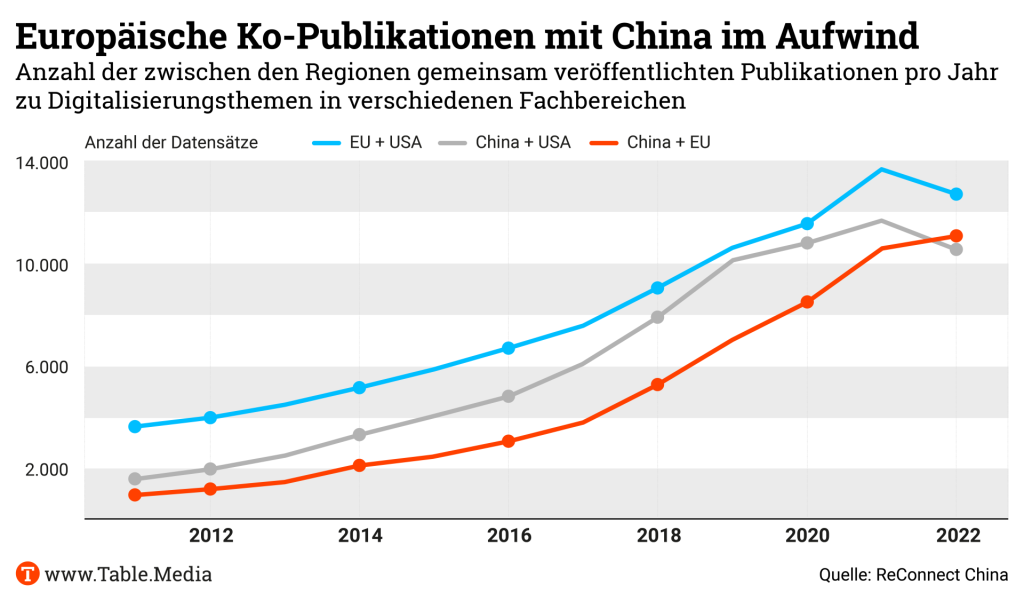

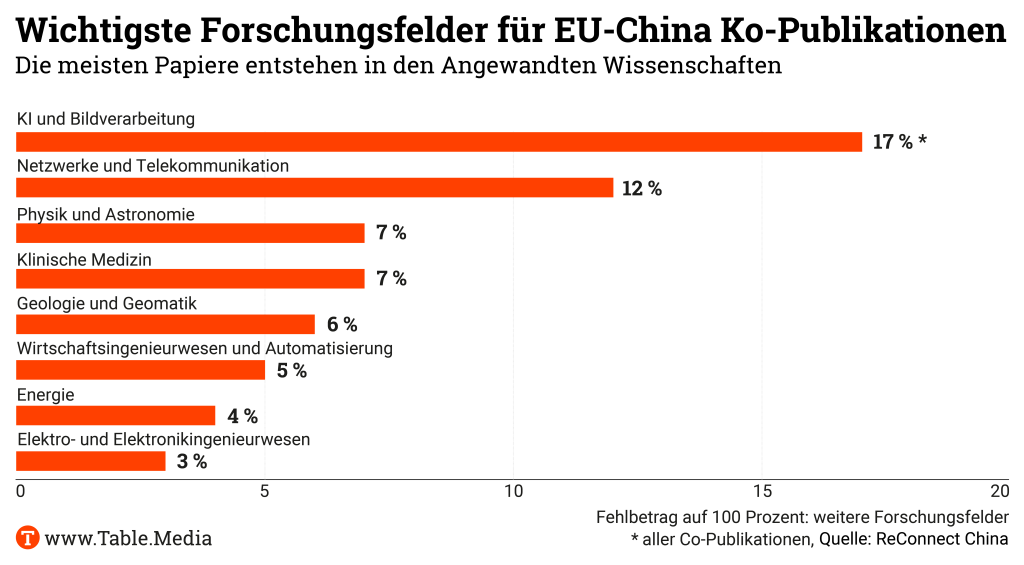

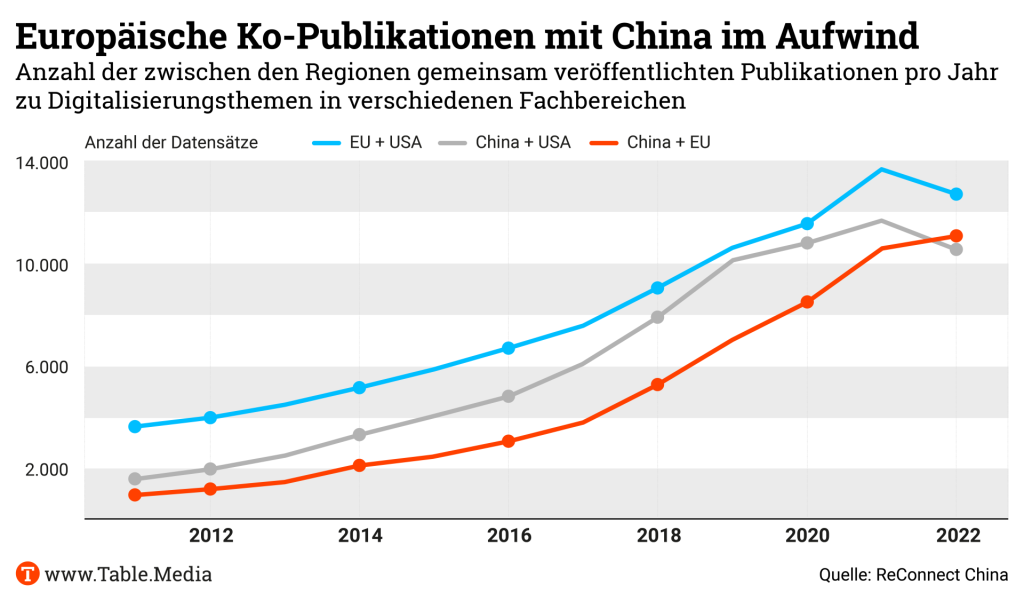

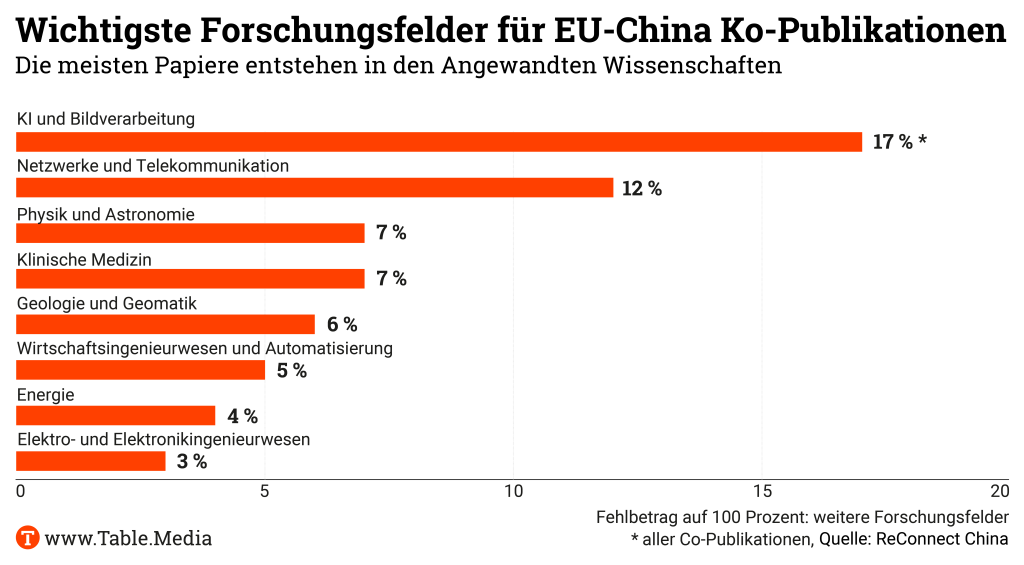

Die Forschungszusammenarbeit zwischen der EU und China hat in den vergangenen Jahren weiter zugenommen. Das ergab eine aktuelle Studie zu gemeinsamen Publikationen europäischer und chinesischer Forschender zu Digitalthemen und Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Fachdisziplinen. Seit 2011 ist der Output an Ko-Publikationen demnach konstant gestiegen. Mit 65 Prozent entfiel der mit Abstand größte Teil der Tech-Themenkooperation auf die Angewandten Wissenschaften – also Forschung, die auf praxisrelevante Lösungen ausgerichtet ist – gefolgt von den Naturwissenschaften (18 Prozent).

Die Studie ist Teil des EU-Projektes Reconnect China, das ermitteln soll, auf welchen Feldern eine Zusammenarbeit der EU mit China “wünschenswert, möglich oder unmöglich ist”. Dazu untersuchen die Forschenden Kooperationen in Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft und Handel sowie Governance und Außenpolitik, mit einem Fokus auf die wichtigsten Disziplinen und Institutionen in China und der EU sowie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz (EU-27/AC). Oberziel ist es, unabhängiges Wissen für einen resilienten Umgang mit der Volksrepublik zu schaffen – also eine höhere China-Kompetenz, auch in Spezialgebieten.

Die Autoren durchkämmten dazu die wissenschaftliche Zitationsdatenbank “Web of Science” des Datenkonzerns Clarivate – und zwar mit Keywords, die auf digitale Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Big Data abzielten. Die gesamte Studie dreht sich daher ausschließlich um diese Tech-Aspekte, zu denen es Kooperationen in verschiedensten Fachbereichen gab: Die Forschenden stießen für den untersuchten Zeitraum 2011 bis 2022 auf Zigtausende Ko-Publikationen, die in irgendeiner Form mit ihrem Schwerpunkt zu tun hatten.

Zwar liegen die US-Amerikaner noch immer vorn – doch publizieren die USA seit 2021 immer weniger mit China. Im Jahr 2022 übertrafen die Ko-Publikationen zwischen Europa und China laut der Studie bereits jene der USA und Chinas. “Wir glauben, dass dieser Abwärtstrend unter anderem auch mit der größeren geopolitischen Lage und der angespannten Situation zwischen China und den USA zu tun hat”, sagt Philipp Brugner, einer der Autoren der Studie, im Gespräch mit Table.Media.

“Das Interesse Chinas ist daher, verstärkt nach Europa zu schauen, weil wir in der Forschungskooperation noch zugänglicher sind und die Rhetorik gegenüber China noch nicht so harsch ist”, sagt Brugner. “Wir müssen uns dieses Interesses sehr bewusst sein – und wenn es Anfragen gibt, sehr viel bewusster hinschauen, als wir das in den letzten Jahren getan haben.”

Es geht darum, Missbrauch auszuschließen: Gerade die digitalen Anwendungen, um die es in der Studie geht, könnten leicht für Überwachung oder militärische Zwecke außerhalb des vereinbarten Forschungszwecks genutzt werden. Das Thema hat auch in Europa die politische Ebene erreicht: Voraussichtlich am 24. Januar wird die EU-Kommission ein Paket zur wirtschaftlichen Sicherheit vorlegen, das auch Empfehlungen zur Forschung und ein Weißbuch zur zivil-militärischen Forschung enthalten soll.

Brugner glaubt aber nicht, dass Europa sich bei der Forschungskooperation so deutlich von China abwenden wird, wie die USA es derzeit tun, sondern eher eine Balance wahren wird. “Wir werden künftig sehr selektiv vorgehen, glaube ich.” Die Autoren empfehlen ein größeres Bewusstsein für Risiken, mit dem Ziel informierte Entscheidungen zu treffen. Sie sprechen sich aber ausdrücklich nicht für einen Stopp der Zusammenarbeit aus.

Die Ko-Publikationen in den Angewandten Wissenschaften konzentrierten sich laut der Studie vor allem auf folgende Sub-Fachgebiete:

In den Naturwissenschaften dominierten Physik und Astronomie die Zusammenarbeit (sieben Prozent). Ein weiteres bedeutsames Feld war die Klinische Medizin (ebenfalls sieben Prozent).

Die Forschenden gingen aber auch noch der Frage nach, wer mit wem kooperiert. Sie fanden 17.000 Einrichtungen in der EU-27/AC sowie in China, die an gemeinsamen Publikationen beteiligt sind. In Europa gehören dazu vor allem Universitäten und Institute aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Die Autoren konzentrierten sich dann auf die aktivsten Institutionen.

Dabei fiel ihnen auf, dass auf chinesischer Seite die staatliche Akademie der Wissenschaften dominiert (mit über 4.600 Ko-Publikationen zwischen 2011 und 2022), gefolgt von der Pekinger Tsinghua-Universität (gut 1.900) und der Shanghaier Jiaotong-Universität (knapp 1.600).

In Europa kooperieren derweil vor allem Universitäten aus Großbritannien. 44 Prozent der Ko-Publikationen zwischen der EU-27/AC und China hatten mindestens einen Autor oder eine Autorin aus dem Vereinigten Königreich – mehr als Deutschland (15 Prozent) und Frankreich (11 Prozent) zusammen. Und unter den Top 25 an den Ko-Publikationen mit China beteiligten Universitäten finden sich in der Studie ganze sechs außerhalb Großbritanniens, darunter die Technische Universität München, die Schweizer ETH Zürich, die Delft University of Technology aus den Niederlanden sowie drei skandinavische Unis.

“Die hohe Beteiligung Großbritanniens hat uns überrascht”, sagt Mitautor Gábor Szüdi. Das liegt seiner Ansicht nach am hohen Niveau und guten Ruf der dortigen Hochschulen und an der englischen Sprache, nicht so sehr an politischen Präferenzen. Die intensivste bilaterale Zusammenarbeit stellten die Forschenden zwischen der Universität Oxford und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften fest, mit 189 Ko-Publikationen. Eine dynamische Beziehung stellten die Forscher auch zwischen der TU München und der Shanghaier Tongji-Universität fest, mit 61 gemeinsamen Veröffentlichungen.

Die chinesischen Forschenden suchten ihre Kooperationspartner nicht speziell in politisch geneigten Staaten wie etwa Ungarn, sagt Szüdi. “Sie wollen mit den Allerbesten kooperieren, auch in Deutschland oder den Niederlanden.” Generell ist die Kooperation auf einige wenige Länder und Institute konzentriert. In Osteuropa kooperieren etwa nur wenige Institute mit China; eine große Ausnahme ist die sehr aktive Polnische Akademie der Wissenschaften.

Letzteres entspricht einer Beobachtung, die die Autoren in den Daten gemacht haben. “Wir vermuten, dass gezielt Partnerschaften mit Universitäten eingegangen werden, deren Name vielleicht nicht insgesamt der größte ist, die aber in einer Nischendisziplin- oder Technologie führend sind”, sagt Brugner. Das könne für beide Seiten lohnend sein.

Doch er warnt auch: Generell müsse man “mit dieser Art von Intelligence besser umgehen lernen, das heißt verstehen, dass manche Anfragen nicht zufällig passieren”. China beobachte den Forschungs- und Technologiesektor Europas, und klopfe dann sehr gezielt dort an, “wo eventuell noch ein fehlendes Puzzleteil für Forschung und Entwicklung zum Durchbruch eigener technologischer Reife zu holen ist”.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

23. Januar 2024, 17 bis 21:30 Uhr, Cinema Paris, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

Leopoldina: Filmabend (“Oppenheimer”) mit Podiumsdiskussion Die Verantwortung der Wissenschaften: Welche Technologie könnte sich als die nächste Atombombe herausstellen? Mehr

Während im Kabinett die Novellierung des WissZeitVG weiter in der Ressortabstimmung feststeckt, beschäftigen sich die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Wissenschaftsrat bereits mit weitergehenden Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. “Wenn die Bundesregierung das nicht hinbekommt, müssen Lösungen für die Hochschulen im Rahmen des geltenden Flächentarifvertrags der Länder (TV-L) gefunden werden”, sagte Andreas Keller, Vorstandssprecher für Hochschule und Forschung der GEW in der Sendung “Campus und Karriere” beim Deutschlandfunk.

Nach der wiederholten Absage von BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg, noch einmal eine Kompromisslösung bei der 4+2-Regelung in der Postdoc-Phase zu suchen, gilt die Aufweichung der Tarifsperre als wahrscheinlichste Lösung, um den Konflikt zwischen BMBF und BMAS in den Ressortabstimmungen beizulegen. Wie – unter dieser Prämisse – Tarifverhandlungen anschließend konkret aussehen könnten, lasse sich nicht vorwegnehmen, solange ein Fall der Tarifsperre nicht greifbar ist, sagte Andreas Keller auf Nachfrage von Table.Media.

Allerdings sei die Ausgangsposition für die GEW – genau wie beim Gesetzgebungsverfahren – die Forderung nach Dauerstellen für Postdocs oder Zeitverträge mit Entfristungszusagen. Die von der FDP geäußerte Befürchtung, eine Öffnung der Tarifsperre habe einen “Regelungs-Flickenteppich” zur Folge, hält Keller für hinfällig. Verhandlungspartner auf Arbeitgeberseite wären lediglich die Tarifgemeinschaft deutsche Länder (TdL) und das Land Hessen, das der TdL nicht angehört.

“Im Falle der außeruniversitären Forschungseinrichtungen müssten sich die Arbeitgeber allerdings überhaupt erst einmal dafür entscheiden, einen Tarifvertrag mit den Gewerkschaften abzuschließen oder einem tarifgebundenen Arbeitgeberverband beizutreten, wie es die GEW seit Jahren fordert”, sagte Keller. Derzeit würden die Forschungseinrichtungen TV-L oder TVöD nur freiwillig anwenden, was in vielen Fällen Dumpinglöhne für Promovierende zur Folge habe.

Unabhängig von der Novellierung des WissZeitVG will sich der Wissenschaftsrat ab diesem Jahr mit dem Thema “Personalstrukturen in Wissenschaftseinrichtungen” beschäftigen, wie Table.Media aus Kreisen des Gremiums erfahren hat. Ein gleichnamiger Themenvorschlag soll in das Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrats aufgenommen werden, wenn die entsprechende Entscheidungsvorlage in der Wintersitzung des Wissenschaftsrats am 29. Januar beschlossen wird. Das Thema soll dem Ausschuss für tertiäre Bildung zugeordnet werden. tg

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesbildungsministerium sei im Ansatz gut, sagt die designierte Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Christine Streichert-Clivot. Das BMBF nehme an den KMK-Sitzungen teil. “Und in den gemeinsamen Programmen wie dem Startchancen-Programm haben wir eine gemeinsame Bund-Länder-Verhandlungsgruppe”, sagt die saarländische Bildungsministerin im Interview mit Table.Media.

Für die Planungssicherheit in den Ländern sei es aber schwierig, wenn bestehende Vereinbarungen nicht fortgeführt werden, wie es beim Digitalpakt aktuell der Fall sei. “Ich sehe zwar eine große Bereitschaft beim Bundesbildungsministerium, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Doch diese Gemeinsamkeit wird sich am Ende auch daran messen lassen müssen, wie zukünftige Programme ausgestaltet werden und wie verlässlich sie sind, auch was die Finanzierung anbelangt.”

Am 12. Januar übernimmt das Saarland turnusmäßig den Vorsitz der Kultusministerkonferenz. Für ihre Präsidentschaft hat sich Streichert-Clivot vorgenommen, den Reformprozess in der KMK zu beschleunigen und die Zahl der Gremien zu reduzieren. “Die KMK ist nicht agil genug. Wir brauchen Gremien, die zielgenauer arbeiten und zügiger Beschlüsse fassen, die in den Ländern dann auch umgesetzt werden können.” Das Beratungsunternehmen Prognos hatte im vergangenen Jahr ein ausuferndes Gremienwesen in der KMK konstatiert und Empfehlungen für einen Reformprozess vorgelegt. aku

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat sich am gestrigen Montag offiziell als Partei gegründet. Diese will sich für die nächsten 30 bis 40 Jahre als “Volkspartei” in Deutschland etablieren und die Politik grundlegend verändern. Detaillierte Positionen sollen nach Wagenknechts Worten noch zusammen mit Bürgern und Experten erarbeitet werden. In einem vorläufigen Parteiprogramm, das dem bereits bekannten Entwurf vom Oktober 2023 entspricht, gibt es kein eigenes Kapitel zum Thema Wissenschaft und Forschung. Im Absatz zur Wirtschaftspolitik heißt es, man strebe eine “innovative Wirtschaft” an. Dafür sollen Zukunftsfonds eingerichtet werden, die heimische Unternehmen und Start-ups fördern.

Zukunftstechnologien made in Germany sollen auch eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft ermöglichen. Die Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien sei der “wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland” zur Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltzerstörung leisten könne. Die Energieversorgung Deutschlands lasse sich im Rahmen der heutigen Technologien nicht allein durch erneuerbare Energien sichern.

Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete waren im Oktober aus der Partei Die Linke ausgetreten. Das BSW wurde zunächst als Verein gegründet, um die Partei vorzubereiten. Der Verein sammelte 1,4 Millionen Euro an Spenden als Startkapital für die Partei. mw

Krisen, Kriege und Konflikte sind momentan das “New Normal”, sagt Hildegard Müller. Die Vorsitzende des Verbands der Automobilindustrie (VDA) möchte nicht ausschließen, “dass kriegerische Auseinandersetzungen auch in uns nahen Regionen zurückkommen”, erklärt sie im Gespräch mit Table.Media. Große Herausforderungen wie der Klimawandel müssten aktuell inmitten der zahlreichen Krisen, Müller nennt sie “Polykrisen”, gemeistert werden.

Der neue Normalzustand erfordere auch eine strategischere Politik, sagt Müller, die seit 2023 auch Vorsitzende des Senats der Fraunhofer-Gesellschaft ist. “Wir dürfen nicht länger lediglich auf Krisen reagieren und sie managen – wir müssen vielmehr ins Agieren kommen.” Dabei müsse man sich “ausrüsten”, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump blickt Müller selbstbewusst, verweist aber auf langfristige Effekte. Fest stehe, dass die USA mehr an sich als an Europa denken werden.

Mit Blick auf den Inflation Reduction Act, aber auch die wirtschaftlichen Kämpfe zwischen China und den USA fordert Müller eine andere Wirtschaftspolitik, “um wieder zu der Stärke zu gelangen, die es braucht, um global zu gestalten.” Das ganze Interview lesen Sie hier. nik

Wenn dieser Donnerstag kurz vor Weihnachten ein normaler Tag gewesen wäre, hätte sich Günter M. Ziegler – Mathematiker und Präsident der Freien Universität Berlin – möglicherweise mit den himmelblauen Aktenreihen auf seinem Schreibtisch beschäftigt. Aber es war kein normaler Tag. Der Nahostkonflikt sorgte auch an seiner Universität für Konflikte und der 60-Jährige hatte gerade den mühsamen Versuch einer Deeskalation abgeschlossen.

Pro-palästinensische Aktivisten hatten einen Hörsaal in der Freien Universität besetzt, es war zu Auseinandersetzungen mit Kritikern gekommen. Schließlich musste Ziegler die Räumung des Hörsaals durch die Polizei anweisen. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger erklärte dazu, dass sie “hohe Sensibilität und Konsequenz von der Hochschulleitung” erwarte. Man dürfe “nicht zulassen, dass jüdischen Studierenden der Zugang zu Hörsälen verwehrt wird, sie Anfeindungen oder gar Gewalt ausgesetzt sind.” Ziegler wies die Kritik der Ministerin umgehend zurück. Sie dürfe bei Antisemitismus höchste Sensibilität von der Hochschulleitung erwarten und auch Konsequenz beobachten. Dies sei auch geschehen.

Wer ist dieser Präsident, der seit 2018 die FU leitet, und 2022 mit einer Dreiviertel-Mehrheit von 61 Stimmen in seinem Amt bestätigt wurde? Im Gespräch erzählt der Wissenschaftler, dass er der zweitälteste von fünf Brüdern ist und sich deshalb schon früh beweisen wollte. “In die Mathematik hineingezogen hat mich der Ehrgeiz und die Herausforderung durch die Schülerwettbewerbe.” Eine akademische Laufbahn als Mathematiker lag nahe – Ziegler studierte Mathematik und Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nebenbei besuchte er Seminare in deutscher Lyrik und Geschichte.

Etwas “übermotiviert” sei er damals gewesen, erinnert sich der Wissenschaftler heute mit einem Augenzwinkern. Für seine Promotion zog es den Mathematiker vielleicht auch deshalb an eine amerikanische Eliteuniversität. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge verlieh ihm 1987 seine Doktorwürde, danach folgte ein Forschungsaufenthalt in Stockholm. In Berlin fand der Wissenschaftler seinen Lebensmittelpunkt: 1995 wurde er Professor an der Technischen Universität. Seit März 2011 forscht und lehrt Ziegler an der Freien Universität.

Als Mathematiker beschäftigt er sich mit Aspekten der Diskreten Geometrie, besonders der Theorie der Polyeder, algebraischen und topologischen Methoden in der Kombinatorik, sowie Problemen der Optimierung. “Geometrische Strukturen können wunderschön sein. Die Eleganz von mathematischen Problemlösungen ist etwas, das mich absolut fasziniert”, so der FU-Präsident. Im Jahr 2001 wurde der Mathematiker für seine Forschung mit dem wichtigsten deutschen Forschungspreis, dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgezeichnet.

Kommunikation gehört nicht unbedingt zu den Stärken von Wissenschaftlern. Ziegler jedoch hat sich diesbezüglich als Naturtalent erwiesen. Im Jahr 2008 erhielt er den Communicator-Preis der DFG und des Stifterverbandes. Was macht er anders? Der Mathematiker hält Vorträge, gibt Interviews und hat zahlreiche Bücher geschrieben – dabei geht es ihm auch um ein neues Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit. Mit unkonventionellen Fragen versucht er Interesse zu wecken, zum Beispiel fragt sich Ziegler in seinen Vorträgen, warum es “drei Mathematiken gibt” oder “welche Farbe die Mathematik hat”.

Die Tatsache, dass Mathematik ein Imageproblem hat, ist ihm dabei natürlich bewusst. “Mathematik spaltet. Dieses Fach umfasst trotzdem so viele verschiedene Themen – da geht es nicht nur um rechtwinklige Dreiecke und Polynome”, so Ziegler. Sich in der gegenwärtigen Bildungskrise neu darüber zu vereinbaren, was Mathematik ist und warum es so wichtig ist, dass sich Schülerinnen und Schüler “hier etwas zutrauen und auch etwas können”, findet er deshalb so wichtig. Gabriele Voßkühler

Thomas Feurer ist seit 1. Januar neuer Vorsitzender des European XFEL Management Boards. Der Physiker kommt von der Universität Bern und war im Juni 2023 vom European XFEL Council zum Nachfolger von Robert Feidenhans’l nominiert worden.

Oliver Sakowitz (RKH Klinikum Ludwigsburg) und Alexander Zarbrock (Universitätsklinikum Münster) sind ab 2024 neu im Präsidium der Divi (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin).

Patrick Scheele ist seit Januar 2024 neuer wissenschaftlicher Geschäftsführer des Ferdinand-Braun-Instituts, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH).

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Dienstag, 9. Januar 2024

Monika Grütters (CDU), MdB im Forschungsausschuss, 62

Freitag, 12. Januar 2024

Volker Stollorz, Geschäftsführer SMC Germany, 60

Samstag, 13. Januar 2024

Armin Willingmann (SPD), Wissenschaftsminister Sachsen-Anhalt, 61

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Europe.Table. AI Act: Die Unternehmen sind “in Lauerstellung”. Noch liegt der finale Text zum AI Act nicht vor. Doch die Unternehmen warten dringend darauf. Ein Ende der Unsicherheit und europaweit gleiche Regeln könnten den Markt voranbringen. Mehr

China.Table. Yvonne Adhiambo Owuor: “Die westlichen Bedenken über China sind nicht zu unserem Vorteil”. In ihrem Werk untersucht die Autorin Yvonne Adhiambo Owuor afrikanische Identitäten in Zeiten globaler Umbrüche und die wachsende Präsenz Chinas auf dem Kontinent. Sie erklärt Fabian Peltsch, wie die junge Generation sich vom Westen abwendet. Mehr

das vergangene Jahr begann mit der Nachricht, dass Biontech den Bereich Krebsforschung nach London verlagert. Nun locken gute Bedingungen die Start-ups der Kernfusionsszene auf die Insel. Sie werden in Großbritannien mit soliden rechtlichen Rahmenbedingungen und bezugsfertigen Immobilien umworben. Aber noch gibt es Hoffnung: Im Interview plädieren die Gründer der Fusions-Start-ups Gauss Fusion und Focused Energy, Milena Roveda und Markus Roth, für Rechtssicherheit und eine Veränderung der Förderung der Kernfusion in Deutschland und Europa. Sie wollen “als Industrie die Führungsrolle übernehmen” und sehen hinter den Forderungen nach weiterer jahrzehntelanger Grundlagenforschung vor allem die Interessen der Großforschung.

Interessenskonflikte spielen auch bei der Forschungskooperation mit China eine wichtige Rolle. Nachdem gemeinsame Publikationen von chinesischen und US-amerikanischen Forschenden seit 2021 zurückgehen, weitete sich die Zusammenarbeit mit europäischen Unis laut einer aktuellen Studie des EU-Projektes Reconnect China weiter aus. Insbesondere britische Wissenschaftler arbeiten weiterhin intensiv mit ihren chinesischen Kollegen zusammen. Welche deutsche Hochschule die meisten gemeinsamen Publikationen mit China aufweist, erfahren Sie in der Analyse von Christiane Kühl.

Mit Positionierungen zum Thema China und zum Stellenwert der Kernfusion hat sich auch das BMBF in den vergangenen Monaten hervorgetan. Bei anderen forschungspolitischen Großthemen gab es hingegen keine wesentlichen Fortschritte. Wer in diesen Tagen nach Indizien für eine Lösung der WissZeitVG-Frage oder ein besseres Verhältnis mit den Kultusministern suchte (siehe auch unsere heutigen News), wurde zumindest auf dem Dreikönigstreffen der FDP enttäuscht. Bettina Stark-Watzinger fehlte als Rednerin beim traditionellen Jahresauftakt der Freien Demokraten. Hoffentlich ist das kein Zeichen für die Prioritätensetzung des kleinsten Ampelpartners.

Wir bleiben optimistisch und wünschen eine gute Lektüre

Nach dem Laserfusions-Experiment am Lawrence Livermore National Laboratory in den USA Ende 2022 war die Fusionsforschung 2023 forschungspolitisch ein Top-Thema. Das BMBF versprach eine Milliarde bis 2028. Das Rennen um das erste Fusionskraftwerk hat begonnen. Wo steht die Fusion nach diesem Hype-Jahr?

Milena Roveda: Ich glaube, dass der Punkt gekommen ist, an dem wir die Fusion “from lab to track“ holen müssen. Es gibt bislang keine Fusionsindustrie. Forschungsprojekte, wie zum Beispiel Iter, haben die Industrie bisher als Zulieferer genutzt. Die Logik war: Wir sagen euch, wo es langgeht, und ihr liefert uns die passenden Teile. Das ändert sich und da haben wir mit riesigen Geburtsschmerzen zu kämpfen. Jetzt wollen wir als Industrie die Führungsrolle übernehmen, um für private Investoren attraktiv zu sein, aber dagegen gibt es Widerstände im System. Ab sofort müssen zusätzliche Budgets für die Industrialisierung von Fusionsenergie zur Verfügung gestellt werden. Investoren müssen sehen, dass die öffentliche Hand uns fördert.

Markus Roth: Große Institutionen der Grundlagenforschung behaupten, dass man noch Jahrzehnte der Grundlagenforschung braucht. Dabei gibt es die großen Showstopper nicht mehr. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Entwicklung, die gut vorhersehbar ist. Aber auch ich würde als Max-Planck-Direktor weitere Jahrzehnte der Grundlagenforschung fordern, denn das bedeutet eine gesicherte Förderung. Doch zu welchem Preis? Dann ist jede physikalische Detailfrage geklärt, aber wir sind in der Anwendung noch keinen Schritt weiter. Das hilft weder uns noch unserem Land noch dem Klima.

Experten halten Fusion für eine teure Ablenkung, die zu spät kommt, um die international gesteckten Klimaziele zu erreichen.

Roth: Ich mache das immer gerne am Beispiel der Handelsschifffahrt fest. Wenn wir das dort verwendete Schweröl in E-Fuels konvertieren möchten, brauchen wir bei einem 20-prozentigen Wirkungsgrad das Fünffache der jetzigen Primärenergie allein in Nordeuropa und Nordamerika, um die Schiffe zu betanken. Und wenn wir diese Energie nicht liefern, können wir entweder wieder segeln oder Kernreaktoren verwenden. Wir brauchen also gigantische Mengen an Energie und das ist nur ein Beispiel, denken Sie etwa auch an den Flugverkehr oder energieintensive Industrien.

Auf dem Weg hin zu einer kommerziellen Energieversorgung durch Fusion gibt es aber noch einiges zu tun. Mit Blick darauf: Was können private Unternehmen besser als Wissenschaftler?

Roth: Private Unternehmen sind in der Lage und auch Willens, ein höheres Risiko einzugehen und verschiedene Ansätze parallel auszuprobieren. Aber es geht gar nicht darum, dass die Unternehmen alles selbst machen, sondern eher um einen Paradigmenwechsel. In den USA gibt es die Infuse-Programme, wo ein staatliches Labor oder eine Forschungseinrichtung Geld bekommt, um an einem Problem zu arbeiten, das ein Unternehmen beschäftigt. Die Unternehmen stellen die Anträge darauf. Die werden wissenschaftlich begutachtet. Dann bekommt das Unternehmen kein Geld, aber am Ende eine Lösung, die auf der Expertise der Wissenschaft basiert.

Sie schlagen also vor, die deutsche Forschungs- oder Industrieförderung im Bereich der Fusion anders zu organisieren?

Roth: Ja, ganz klar. Wir haben uns vor Jahren auf ein Public-Private-Partnership-Programm in den USA mit einem sehr strengen Due-Diligence-Verfahren beworben. Da haben sich hochrangige Wissenschaftler die Anträge sehr genau angeschaut. Was ist der Plan des Start-ups? Ist der wissenschaftliche Ansatz glaubwürdig? Geht es wirklich darum, am Ende ein Kraftwerk zu bauen? Es nützt nichts, wenn wir sagen, wir haben ein großartiges Verfahren, das wird aber nie kraftwerkstauglich sein. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wir haben drei Infuse-Proposals gestellt, wo wir die Möglichkeit hatten, mit den Institutionen in Livermore, in Los Alamos und in Rochester gemeinsame Fragestellungen zu beantworten. Das ist eine große Chance und da sind wir in Deutschland noch eine ganze Ecke hintendran.

Roveda: Und es geht nicht nur um Deutschland. Auch in Brüssel sind die Prozesse sehr schleppend. Die EU hat zum Beispiel eine Beraterfirma beauftragt, die uns interviewt hat, um dann zu erarbeiten, wie ein PPP-Programm aussehen könnte. Wir reden und reden, irgendwann landet das alles in einem riesengroßen Bericht an die Kommission. Aber es bewegt sich nichts. Das Problem ist, dass die EU nur auf Iter fokussiert ist. Wir stehen vollkommen hinter dem Projekt und wollen von Iter lernen. Aber wir können nicht auf Iter warten.

Das bedeutet, Iter sollte weitergeführt werden, aber es bräuchte parallele Prozesse in Brüssel und Berlin?

Roveda: Wir haben in Europa einen klaren Wettbewerbsvorteil, den wir zu verspielen drohen. Ende November war ich auf der World Nuclear Exhibition in Paris und habe deutsche Unternehmen getroffen, die Teile für die amerikanische Fusionsforschung zuliefern. Wir haben diese Industrie in Deutschland und Europa und machen selbst zu wenig daraus. Wenn wir für Fördergelder fünf Jahre in Berlin und Brüssel werben müssen, kaufen wir am Ende das Fusionskraftwerk aus den USA oder China.

Das BMBF hat im Sommer ein Positionspapier veröffentlicht und eine Fördermilliarde bis 2028 angekündigt. Es gab eine Anhörung im Forschungsausschuss, Leopoldina und Helmholtz haben eigene Papiere herausgebracht. Wie bewerten Sie das?

Roth: Die Papiere von Helmholtz und Leopoldina ähneln sich in zahlreichen Punkten, und wenn man sich die Autorenliste anschaut, weiß man warum. Im Konzeptpapier des BMBF steht selbst in dem Teil zur Laserfusion auf der Hälfte der Seiten, wie toll die Magnetfusion ist. Da gibt es starke Netzwerke in der Wissenschaft. Ich denke, ein sinnvoller nächster Schritt wäre es, zu analysieren, welche Unternehmen einen erfolgsversprechenden Ansatz haben, und zwar auf einer wissenschaftlich fundierten Basis. Damit wir Steuergelder nicht für irgendwelche Sachen hinauswerfen, die hinterher in einer Harry-Potter-Physik enden. Wenn Start-ups eine strenge Due-Diligence-Prüfung bestehen, müssen sie auch gefördert werden, damit sie die öffentlichen Mittel hebeln können.

Für gezielte Industrialisierungsstrategien wäre in der Bundesregierung allerdings der Wirtschaftsminister zuständig. Sein Ministerium sieht die Kernfusion aber im Bereich der Grundlagenforschung.

Roth: Die Forschungsministerin hat sich für uns eingesetzt und das BMBF hat die Relevanz der Technologie erkannt. Aber das BMBF hat begrenzte Mittel und einen begrenzten Einflussbereich. Wir brauchen eine Strategie der gesamten Bundesregierung. Das BMWK macht es sich mit der Aussage zu leicht. Darüber hinaus müssen wir in Europa eine gemeinsame Regulierung hinbekommen, die sich aufgrund einer völlig anderen Risikobewertung von der Atomkraft unterscheidet.

Da ist Großbritannien schon ein gutes Stück weiter.

Roth: Wir sind letzte Woche gerade in Oxford gewesen. UK öffnet uns momentan alle Türen. Wir haben einen Standort besichtigt und ein Gebäude angeschaut, in das wir sofort einziehen könnten. Im Gegensatz zu Deutschland ist klar, dass Fusionskraftwerke anders geregelt werden als Kernkraftwerke. In Deutschland und Europa lässt man sich wieder Zeit und es gibt momentan eben noch keine Rechtssicherheit für potenzielle Investoren. Da muss man sich hinterher dann nicht wundern, wenn die entsprechenden Investitionen nach England oder in die USA fließen.

Experten befürchten ein Valley of Death bei Start-ups in der Fusionsbranche. Wie groß ist das Interesse der Investoren an ihren Unternehmungen derzeit?

Roveda: Vor drei Jahren wäre man leichter an einen Scheck gekommen, das hat mir vor zwei Wochen der Investor einer Corporate Venture Capital Gesellschaft im Gespräch gesagt. Die Märkte haben sich verändert, die Zinsen sind gestiegen und die Tatsache, dass wir so lange brauchen, hilft nicht gerade. Klassische Investoren erwarten einen Exit nach fünf bis sieben Jahren und wir haben andere Horizonte. Aber es gibt Investoren, die bereit sind, in innovative Projekte zu investieren, auch wenn sie langfristig ausgelegt sind.

Roth: Die Anschubfinanzierungen kriegt man schnell und hinterher wird es dann auch wieder einfacher. Eine Reihe von Investoren sagen uns, dass sie gerne in einem Jahr investieren möchten. Je länger ein Start-up überlebensfähig ist, als desto seriöser bewerten sie es. Wir verfolgen darüber hinaus aber einen Early-Revenue-Ansatz. Die Lasersysteme, die wir entwickeln, sind für die Industrie in einem riesigen Bereich anwendbar. Man kann damit zerstörungsfreie Materialprüfungen vornehmen. Wir haben mit RWE einen ersten Kunden, der damit Gebinde aus Kernkraftwerken untersucht. Das gleiche Verfahren eignet sich auch, um meterdicke Brückenpfeiler zu röntgen.

Die obligatorische Frage zum Schluss: Wie lange dauert es, bis ihr erstes Fusionskraftwerk ans Netz geht?

Roveda: Wir sind bestimmt nicht die, die sagen, dass wir in fünf Jahren fertig sind. Unsere Roadmap sieht als Zeitrahmen Anfang der 2040er-Jahre vor. Das ist auch mit Blick auf die Verfügbarkeit von Ressourcen und den Aufbau von Lieferketten realistisch. Zudem gibt es auch noch Technologien, die entwickelt oder zumindest weiterentwickelt werden müssen.

Roth: Bei uns ist das eine ähnliche Zeitlinie, auch wir sind nicht die aggressivsten. Ich sage immer, wir müssen einen Zeitplan einhalten, der den Investoren gerade noch gefällt und mit dem man als seriöser Wissenschaftler und Ingenieur noch einigermaßen gut schlafen kann.

Die Forschungszusammenarbeit zwischen der EU und China hat in den vergangenen Jahren weiter zugenommen. Das ergab eine aktuelle Studie zu gemeinsamen Publikationen europäischer und chinesischer Forschender zu Digitalthemen und Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Fachdisziplinen. Seit 2011 ist der Output an Ko-Publikationen demnach konstant gestiegen. Mit 65 Prozent entfiel der mit Abstand größte Teil der Tech-Themenkooperation auf die Angewandten Wissenschaften – also Forschung, die auf praxisrelevante Lösungen ausgerichtet ist – gefolgt von den Naturwissenschaften (18 Prozent).

Die Studie ist Teil des EU-Projektes Reconnect China, das ermitteln soll, auf welchen Feldern eine Zusammenarbeit der EU mit China “wünschenswert, möglich oder unmöglich ist”. Dazu untersuchen die Forschenden Kooperationen in Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft und Handel sowie Governance und Außenpolitik, mit einem Fokus auf die wichtigsten Disziplinen und Institutionen in China und der EU sowie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz (EU-27/AC). Oberziel ist es, unabhängiges Wissen für einen resilienten Umgang mit der Volksrepublik zu schaffen – also eine höhere China-Kompetenz, auch in Spezialgebieten.

Die Autoren durchkämmten dazu die wissenschaftliche Zitationsdatenbank “Web of Science” des Datenkonzerns Clarivate – und zwar mit Keywords, die auf digitale Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Big Data abzielten. Die gesamte Studie dreht sich daher ausschließlich um diese Tech-Aspekte, zu denen es Kooperationen in verschiedensten Fachbereichen gab: Die Forschenden stießen für den untersuchten Zeitraum 2011 bis 2022 auf Zigtausende Ko-Publikationen, die in irgendeiner Form mit ihrem Schwerpunkt zu tun hatten.

Zwar liegen die US-Amerikaner noch immer vorn – doch publizieren die USA seit 2021 immer weniger mit China. Im Jahr 2022 übertrafen die Ko-Publikationen zwischen Europa und China laut der Studie bereits jene der USA und Chinas. “Wir glauben, dass dieser Abwärtstrend unter anderem auch mit der größeren geopolitischen Lage und der angespannten Situation zwischen China und den USA zu tun hat”, sagt Philipp Brugner, einer der Autoren der Studie, im Gespräch mit Table.Media.

“Das Interesse Chinas ist daher, verstärkt nach Europa zu schauen, weil wir in der Forschungskooperation noch zugänglicher sind und die Rhetorik gegenüber China noch nicht so harsch ist”, sagt Brugner. “Wir müssen uns dieses Interesses sehr bewusst sein – und wenn es Anfragen gibt, sehr viel bewusster hinschauen, als wir das in den letzten Jahren getan haben.”

Es geht darum, Missbrauch auszuschließen: Gerade die digitalen Anwendungen, um die es in der Studie geht, könnten leicht für Überwachung oder militärische Zwecke außerhalb des vereinbarten Forschungszwecks genutzt werden. Das Thema hat auch in Europa die politische Ebene erreicht: Voraussichtlich am 24. Januar wird die EU-Kommission ein Paket zur wirtschaftlichen Sicherheit vorlegen, das auch Empfehlungen zur Forschung und ein Weißbuch zur zivil-militärischen Forschung enthalten soll.

Brugner glaubt aber nicht, dass Europa sich bei der Forschungskooperation so deutlich von China abwenden wird, wie die USA es derzeit tun, sondern eher eine Balance wahren wird. “Wir werden künftig sehr selektiv vorgehen, glaube ich.” Die Autoren empfehlen ein größeres Bewusstsein für Risiken, mit dem Ziel informierte Entscheidungen zu treffen. Sie sprechen sich aber ausdrücklich nicht für einen Stopp der Zusammenarbeit aus.

Die Ko-Publikationen in den Angewandten Wissenschaften konzentrierten sich laut der Studie vor allem auf folgende Sub-Fachgebiete:

In den Naturwissenschaften dominierten Physik und Astronomie die Zusammenarbeit (sieben Prozent). Ein weiteres bedeutsames Feld war die Klinische Medizin (ebenfalls sieben Prozent).

Die Forschenden gingen aber auch noch der Frage nach, wer mit wem kooperiert. Sie fanden 17.000 Einrichtungen in der EU-27/AC sowie in China, die an gemeinsamen Publikationen beteiligt sind. In Europa gehören dazu vor allem Universitäten und Institute aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Die Autoren konzentrierten sich dann auf die aktivsten Institutionen.

Dabei fiel ihnen auf, dass auf chinesischer Seite die staatliche Akademie der Wissenschaften dominiert (mit über 4.600 Ko-Publikationen zwischen 2011 und 2022), gefolgt von der Pekinger Tsinghua-Universität (gut 1.900) und der Shanghaier Jiaotong-Universität (knapp 1.600).

In Europa kooperieren derweil vor allem Universitäten aus Großbritannien. 44 Prozent der Ko-Publikationen zwischen der EU-27/AC und China hatten mindestens einen Autor oder eine Autorin aus dem Vereinigten Königreich – mehr als Deutschland (15 Prozent) und Frankreich (11 Prozent) zusammen. Und unter den Top 25 an den Ko-Publikationen mit China beteiligten Universitäten finden sich in der Studie ganze sechs außerhalb Großbritanniens, darunter die Technische Universität München, die Schweizer ETH Zürich, die Delft University of Technology aus den Niederlanden sowie drei skandinavische Unis.

“Die hohe Beteiligung Großbritanniens hat uns überrascht”, sagt Mitautor Gábor Szüdi. Das liegt seiner Ansicht nach am hohen Niveau und guten Ruf der dortigen Hochschulen und an der englischen Sprache, nicht so sehr an politischen Präferenzen. Die intensivste bilaterale Zusammenarbeit stellten die Forschenden zwischen der Universität Oxford und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften fest, mit 189 Ko-Publikationen. Eine dynamische Beziehung stellten die Forscher auch zwischen der TU München und der Shanghaier Tongji-Universität fest, mit 61 gemeinsamen Veröffentlichungen.

Die chinesischen Forschenden suchten ihre Kooperationspartner nicht speziell in politisch geneigten Staaten wie etwa Ungarn, sagt Szüdi. “Sie wollen mit den Allerbesten kooperieren, auch in Deutschland oder den Niederlanden.” Generell ist die Kooperation auf einige wenige Länder und Institute konzentriert. In Osteuropa kooperieren etwa nur wenige Institute mit China; eine große Ausnahme ist die sehr aktive Polnische Akademie der Wissenschaften.

Letzteres entspricht einer Beobachtung, die die Autoren in den Daten gemacht haben. “Wir vermuten, dass gezielt Partnerschaften mit Universitäten eingegangen werden, deren Name vielleicht nicht insgesamt der größte ist, die aber in einer Nischendisziplin- oder Technologie führend sind”, sagt Brugner. Das könne für beide Seiten lohnend sein.

Doch er warnt auch: Generell müsse man “mit dieser Art von Intelligence besser umgehen lernen, das heißt verstehen, dass manche Anfragen nicht zufällig passieren”. China beobachte den Forschungs- und Technologiesektor Europas, und klopfe dann sehr gezielt dort an, “wo eventuell noch ein fehlendes Puzzleteil für Forschung und Entwicklung zum Durchbruch eigener technologischer Reife zu holen ist”.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

23. Januar 2024, 17 bis 21:30 Uhr, Cinema Paris, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

Leopoldina: Filmabend (“Oppenheimer”) mit Podiumsdiskussion Die Verantwortung der Wissenschaften: Welche Technologie könnte sich als die nächste Atombombe herausstellen? Mehr

Während im Kabinett die Novellierung des WissZeitVG weiter in der Ressortabstimmung feststeckt, beschäftigen sich die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Wissenschaftsrat bereits mit weitergehenden Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. “Wenn die Bundesregierung das nicht hinbekommt, müssen Lösungen für die Hochschulen im Rahmen des geltenden Flächentarifvertrags der Länder (TV-L) gefunden werden”, sagte Andreas Keller, Vorstandssprecher für Hochschule und Forschung der GEW in der Sendung “Campus und Karriere” beim Deutschlandfunk.

Nach der wiederholten Absage von BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg, noch einmal eine Kompromisslösung bei der 4+2-Regelung in der Postdoc-Phase zu suchen, gilt die Aufweichung der Tarifsperre als wahrscheinlichste Lösung, um den Konflikt zwischen BMBF und BMAS in den Ressortabstimmungen beizulegen. Wie – unter dieser Prämisse – Tarifverhandlungen anschließend konkret aussehen könnten, lasse sich nicht vorwegnehmen, solange ein Fall der Tarifsperre nicht greifbar ist, sagte Andreas Keller auf Nachfrage von Table.Media.

Allerdings sei die Ausgangsposition für die GEW – genau wie beim Gesetzgebungsverfahren – die Forderung nach Dauerstellen für Postdocs oder Zeitverträge mit Entfristungszusagen. Die von der FDP geäußerte Befürchtung, eine Öffnung der Tarifsperre habe einen “Regelungs-Flickenteppich” zur Folge, hält Keller für hinfällig. Verhandlungspartner auf Arbeitgeberseite wären lediglich die Tarifgemeinschaft deutsche Länder (TdL) und das Land Hessen, das der TdL nicht angehört.

“Im Falle der außeruniversitären Forschungseinrichtungen müssten sich die Arbeitgeber allerdings überhaupt erst einmal dafür entscheiden, einen Tarifvertrag mit den Gewerkschaften abzuschließen oder einem tarifgebundenen Arbeitgeberverband beizutreten, wie es die GEW seit Jahren fordert”, sagte Keller. Derzeit würden die Forschungseinrichtungen TV-L oder TVöD nur freiwillig anwenden, was in vielen Fällen Dumpinglöhne für Promovierende zur Folge habe.

Unabhängig von der Novellierung des WissZeitVG will sich der Wissenschaftsrat ab diesem Jahr mit dem Thema “Personalstrukturen in Wissenschaftseinrichtungen” beschäftigen, wie Table.Media aus Kreisen des Gremiums erfahren hat. Ein gleichnamiger Themenvorschlag soll in das Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrats aufgenommen werden, wenn die entsprechende Entscheidungsvorlage in der Wintersitzung des Wissenschaftsrats am 29. Januar beschlossen wird. Das Thema soll dem Ausschuss für tertiäre Bildung zugeordnet werden. tg

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesbildungsministerium sei im Ansatz gut, sagt die designierte Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Christine Streichert-Clivot. Das BMBF nehme an den KMK-Sitzungen teil. “Und in den gemeinsamen Programmen wie dem Startchancen-Programm haben wir eine gemeinsame Bund-Länder-Verhandlungsgruppe”, sagt die saarländische Bildungsministerin im Interview mit Table.Media.

Für die Planungssicherheit in den Ländern sei es aber schwierig, wenn bestehende Vereinbarungen nicht fortgeführt werden, wie es beim Digitalpakt aktuell der Fall sei. “Ich sehe zwar eine große Bereitschaft beim Bundesbildungsministerium, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Doch diese Gemeinsamkeit wird sich am Ende auch daran messen lassen müssen, wie zukünftige Programme ausgestaltet werden und wie verlässlich sie sind, auch was die Finanzierung anbelangt.”

Am 12. Januar übernimmt das Saarland turnusmäßig den Vorsitz der Kultusministerkonferenz. Für ihre Präsidentschaft hat sich Streichert-Clivot vorgenommen, den Reformprozess in der KMK zu beschleunigen und die Zahl der Gremien zu reduzieren. “Die KMK ist nicht agil genug. Wir brauchen Gremien, die zielgenauer arbeiten und zügiger Beschlüsse fassen, die in den Ländern dann auch umgesetzt werden können.” Das Beratungsunternehmen Prognos hatte im vergangenen Jahr ein ausuferndes Gremienwesen in der KMK konstatiert und Empfehlungen für einen Reformprozess vorgelegt. aku

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat sich am gestrigen Montag offiziell als Partei gegründet. Diese will sich für die nächsten 30 bis 40 Jahre als “Volkspartei” in Deutschland etablieren und die Politik grundlegend verändern. Detaillierte Positionen sollen nach Wagenknechts Worten noch zusammen mit Bürgern und Experten erarbeitet werden. In einem vorläufigen Parteiprogramm, das dem bereits bekannten Entwurf vom Oktober 2023 entspricht, gibt es kein eigenes Kapitel zum Thema Wissenschaft und Forschung. Im Absatz zur Wirtschaftspolitik heißt es, man strebe eine “innovative Wirtschaft” an. Dafür sollen Zukunftsfonds eingerichtet werden, die heimische Unternehmen und Start-ups fördern.

Zukunftstechnologien made in Germany sollen auch eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft ermöglichen. Die Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien sei der “wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland” zur Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltzerstörung leisten könne. Die Energieversorgung Deutschlands lasse sich im Rahmen der heutigen Technologien nicht allein durch erneuerbare Energien sichern.

Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete waren im Oktober aus der Partei Die Linke ausgetreten. Das BSW wurde zunächst als Verein gegründet, um die Partei vorzubereiten. Der Verein sammelte 1,4 Millionen Euro an Spenden als Startkapital für die Partei. mw

Krisen, Kriege und Konflikte sind momentan das “New Normal”, sagt Hildegard Müller. Die Vorsitzende des Verbands der Automobilindustrie (VDA) möchte nicht ausschließen, “dass kriegerische Auseinandersetzungen auch in uns nahen Regionen zurückkommen”, erklärt sie im Gespräch mit Table.Media. Große Herausforderungen wie der Klimawandel müssten aktuell inmitten der zahlreichen Krisen, Müller nennt sie “Polykrisen”, gemeistert werden.

Der neue Normalzustand erfordere auch eine strategischere Politik, sagt Müller, die seit 2023 auch Vorsitzende des Senats der Fraunhofer-Gesellschaft ist. “Wir dürfen nicht länger lediglich auf Krisen reagieren und sie managen – wir müssen vielmehr ins Agieren kommen.” Dabei müsse man sich “ausrüsten”, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump blickt Müller selbstbewusst, verweist aber auf langfristige Effekte. Fest stehe, dass die USA mehr an sich als an Europa denken werden.

Mit Blick auf den Inflation Reduction Act, aber auch die wirtschaftlichen Kämpfe zwischen China und den USA fordert Müller eine andere Wirtschaftspolitik, “um wieder zu der Stärke zu gelangen, die es braucht, um global zu gestalten.” Das ganze Interview lesen Sie hier. nik

Wenn dieser Donnerstag kurz vor Weihnachten ein normaler Tag gewesen wäre, hätte sich Günter M. Ziegler – Mathematiker und Präsident der Freien Universität Berlin – möglicherweise mit den himmelblauen Aktenreihen auf seinem Schreibtisch beschäftigt. Aber es war kein normaler Tag. Der Nahostkonflikt sorgte auch an seiner Universität für Konflikte und der 60-Jährige hatte gerade den mühsamen Versuch einer Deeskalation abgeschlossen.

Pro-palästinensische Aktivisten hatten einen Hörsaal in der Freien Universität besetzt, es war zu Auseinandersetzungen mit Kritikern gekommen. Schließlich musste Ziegler die Räumung des Hörsaals durch die Polizei anweisen. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger erklärte dazu, dass sie “hohe Sensibilität und Konsequenz von der Hochschulleitung” erwarte. Man dürfe “nicht zulassen, dass jüdischen Studierenden der Zugang zu Hörsälen verwehrt wird, sie Anfeindungen oder gar Gewalt ausgesetzt sind.” Ziegler wies die Kritik der Ministerin umgehend zurück. Sie dürfe bei Antisemitismus höchste Sensibilität von der Hochschulleitung erwarten und auch Konsequenz beobachten. Dies sei auch geschehen.

Wer ist dieser Präsident, der seit 2018 die FU leitet, und 2022 mit einer Dreiviertel-Mehrheit von 61 Stimmen in seinem Amt bestätigt wurde? Im Gespräch erzählt der Wissenschaftler, dass er der zweitälteste von fünf Brüdern ist und sich deshalb schon früh beweisen wollte. “In die Mathematik hineingezogen hat mich der Ehrgeiz und die Herausforderung durch die Schülerwettbewerbe.” Eine akademische Laufbahn als Mathematiker lag nahe – Ziegler studierte Mathematik und Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nebenbei besuchte er Seminare in deutscher Lyrik und Geschichte.

Etwas “übermotiviert” sei er damals gewesen, erinnert sich der Wissenschaftler heute mit einem Augenzwinkern. Für seine Promotion zog es den Mathematiker vielleicht auch deshalb an eine amerikanische Eliteuniversität. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge verlieh ihm 1987 seine Doktorwürde, danach folgte ein Forschungsaufenthalt in Stockholm. In Berlin fand der Wissenschaftler seinen Lebensmittelpunkt: 1995 wurde er Professor an der Technischen Universität. Seit März 2011 forscht und lehrt Ziegler an der Freien Universität.

Als Mathematiker beschäftigt er sich mit Aspekten der Diskreten Geometrie, besonders der Theorie der Polyeder, algebraischen und topologischen Methoden in der Kombinatorik, sowie Problemen der Optimierung. “Geometrische Strukturen können wunderschön sein. Die Eleganz von mathematischen Problemlösungen ist etwas, das mich absolut fasziniert”, so der FU-Präsident. Im Jahr 2001 wurde der Mathematiker für seine Forschung mit dem wichtigsten deutschen Forschungspreis, dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgezeichnet.

Kommunikation gehört nicht unbedingt zu den Stärken von Wissenschaftlern. Ziegler jedoch hat sich diesbezüglich als Naturtalent erwiesen. Im Jahr 2008 erhielt er den Communicator-Preis der DFG und des Stifterverbandes. Was macht er anders? Der Mathematiker hält Vorträge, gibt Interviews und hat zahlreiche Bücher geschrieben – dabei geht es ihm auch um ein neues Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit. Mit unkonventionellen Fragen versucht er Interesse zu wecken, zum Beispiel fragt sich Ziegler in seinen Vorträgen, warum es “drei Mathematiken gibt” oder “welche Farbe die Mathematik hat”.

Die Tatsache, dass Mathematik ein Imageproblem hat, ist ihm dabei natürlich bewusst. “Mathematik spaltet. Dieses Fach umfasst trotzdem so viele verschiedene Themen – da geht es nicht nur um rechtwinklige Dreiecke und Polynome”, so Ziegler. Sich in der gegenwärtigen Bildungskrise neu darüber zu vereinbaren, was Mathematik ist und warum es so wichtig ist, dass sich Schülerinnen und Schüler “hier etwas zutrauen und auch etwas können”, findet er deshalb so wichtig. Gabriele Voßkühler

Thomas Feurer ist seit 1. Januar neuer Vorsitzender des European XFEL Management Boards. Der Physiker kommt von der Universität Bern und war im Juni 2023 vom European XFEL Council zum Nachfolger von Robert Feidenhans’l nominiert worden.

Oliver Sakowitz (RKH Klinikum Ludwigsburg) und Alexander Zarbrock (Universitätsklinikum Münster) sind ab 2024 neu im Präsidium der Divi (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin).

Patrick Scheele ist seit Januar 2024 neuer wissenschaftlicher Geschäftsführer des Ferdinand-Braun-Instituts, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH).

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Dienstag, 9. Januar 2024

Monika Grütters (CDU), MdB im Forschungsausschuss, 62

Freitag, 12. Januar 2024

Volker Stollorz, Geschäftsführer SMC Germany, 60

Samstag, 13. Januar 2024

Armin Willingmann (SPD), Wissenschaftsminister Sachsen-Anhalt, 61

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Europe.Table. AI Act: Die Unternehmen sind “in Lauerstellung”. Noch liegt der finale Text zum AI Act nicht vor. Doch die Unternehmen warten dringend darauf. Ein Ende der Unsicherheit und europaweit gleiche Regeln könnten den Markt voranbringen. Mehr

China.Table. Yvonne Adhiambo Owuor: “Die westlichen Bedenken über China sind nicht zu unserem Vorteil”. In ihrem Werk untersucht die Autorin Yvonne Adhiambo Owuor afrikanische Identitäten in Zeiten globaler Umbrüche und die wachsende Präsenz Chinas auf dem Kontinent. Sie erklärt Fabian Peltsch, wie die junge Generation sich vom Westen abwendet. Mehr