er soll retten, was verloren gegangen ist. Er soll Ansehen und Vertrauen in die Fraunhofer-Gesellschaft zurückbringen. Teams aufbauen. Top-Wissenschaftler, vom Vorgänger vergrault, zurückgewinnen, den Weg in die Zukunft bereiten: Seit heute ist Holger Hanselka, elfter Präsident der FhG, in Amt und Würden. Wir werfen einen kurzen Blick auf das Davor – und einen zweiten auf das mögliche Danach.

Zwei von drei Hochschulen erklären im Rahmen einer Umfrage des Hochschul-Barometers 2023, dass sie in Forschungsprojekten mit Unternehmensdaten arbeiten. Die Verantwortlichen sehen die Zugänglichkeit zu Daten und Fragen der Finanzierung von Datenbereitstellung und -nutzung sowie effiziente Infrastrukturen als wichtige politische Ziele an. Eher zurückhaltend sind die Hochschulen aktuell noch in der Zusammenarbeit mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Tim Gabel kennt die Details.

Eine Woche ist es her, dass der Weggang des Kernfusion-Start-ups Marvel Fusion, Hoffnungsträger des Standorts, in die USA publik wurde. Wie Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger diesen Rückschlag einschätzt, bleibt hingegen unbekannt. Auch auf mehrfache Rückfrage erhielten wir kein offizielles Statement seitens des BMBF. Wir haben noch mal nachgefragt, gestern. Wieder vergebens. Die Ministerin sei diese Woche in Urlaub, hieß es schließlich. Na dann!

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Seit dem heutigen Tag gilt es: Holger Hanselka, 61 Jahre alt, ist Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. Zuvor hat er die Geschicke des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) geleitet, zehn Jahre lang. Wie sein Vorgänger Reimund Neugebauer ist auch Hanselka Maschinenbauer. Damit sei der Parallelen aber genug: Der Mann aus Oldenburg soll vielleicht nicht alles, aber doch möglichst vieles anders machen als sein umstrittener Vorgänger. Der Druck ist groß. Hanselka selbst weilt zwar noch im Urlaub, heißt es. Sein Amtsantritt wird dennoch verkündet. Endlich, flüstert es in internen Zirkeln.

Reimund Neugebauer, der auf der letzten Fraunhofer-Mitgliederversammlung am 25. Mai “einvernehmlich” seine Ämter niederlegte, hat der Gesellschaft durchaus zu Fortschritt und Wachstum verholfen, sein Führungsstil aber galt als autokratisch und intransparent. Eigentlich wäre seine Amtszeit nach einer wundersamen Verlängerung per Umlaufbeschluss im Corona-Sommer 2021 noch bis September dieses Jahres gelaufen, aber in den letzten Monaten hatte sich der Druck durch den Spesen-Skandal auf die Fraunhofer-Spitze merklich erhöht. Zuletzt flüchtete Neugebauer vor Journalisten, die ihm eigentlich nur eine einfache Frage stellen wollten.

Die Hoffnungen, die auf Hanselka liegen, sind groß. Er soll die Fraunhofer-Gesellschaft befrieden, beruhigen, er soll sie stärken, wieder strahlen lassen. Er soll die Abwanderung von Top-Wissenschaftlern stoppen, die durch den alten Präsidenten nicht gut behandelt wurden. Hanselka soll die Rolle der FhG im Wissenschaftssystem erweitern und “ihre Position als essenzieller Innovationslieferant für kleine, mittelständische und große Unternehmen weiter ausbauen”, wie es Hildegard Müller, Vorsitzende des Senats der Fraunhofer-Gesellschaft, zu seiner Wahl im Mai beschrieb.

Holger Hanselka sei mit seiner Erfahrung, wissenschaftlicher Reputation und “seiner zugewandten und anpackenden Art” der Richtige, um die Fraunhofer-Gesellschaft in die Zukunft zu führen”. Er habe Fähigkeiten erworben, die es an der Spitze von Fraunhofer jetzt brauche: Führungskraft, Dialogbereitschaft, Integrität und unternehmerisches Denken und Handeln. Darauf setzen viele in der Wissenschafts-Community – und erst recht die Menschen, die bei Fraunhofer selbst arbeiten.

Angespielt hat Müller wohl auf Hanselkas anfängliche Rolle in Karlsruhe. Vor zehn Jahren stand das aus Universität und Forschungszentrum fusionierte Institut für Technologie (KIT) nicht gut da. Der Titel als Exzellenzuniversität war verloren. Dort hat Hanselka, so sind sich die Experten der Wissenschafts-Community einig, erfolgreiche Arbeit geleistet und dem Forschungszentrum zu neuer Einigkeit und Strahlkraft verholfen. Kann er dies wiederholen? Braucht es da vor allem sein sicheres Navigieren durch die Abläufe großer Organisationen, die er bespielen kann – oder nicht doch jemand, der mehr als Visionär agiert?

In internen Kreisen werden Wünsche an Hanselka gehandelt, was dieser nun zuerst tun soll. Der Weggang Neugebauers reiche nicht, der neue Präsident soll am besten den kompletten alten Vorstand herausschmeißen, jedenfalls alle, die vor 2022 dort angefangen haben. Er soll sich Persönlichkeiten suchen, die mit “dem alten Sumpf” nichts mehr zu tun haben. Und bitte nicht noch mehr Fraunhofer-Institute gründen, sondern die 76, die es bereits gibt, vernünftig auf die Zeit nach der Zeitenwende einstellen.

Und Hanselka selbst? Er werde sich gemeinsam mit den Menschen bei Fraunhofer dafür einsetzen, “nachhaltige Lösungen für die drängenden Themen unserer Zeit zu entwickeln.” Als Themen nennt er in einem ersten Pressestatement KI, den Kampf gegen den Klimawandel, die Digitalisierung, Fragen nach der Ernährung oder auch der Mobilität der Zukunft. Die “vordringlichste Aufgabe” Fraunhofers sei es, in enger Zusammenarbeit mit den Partnern aus Bund und Ländern, der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft die Anwendung von neuen Technologien weiter zu beschleunigen und so die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas zu stärken.

Technologie zur Gesichtserkennung ist in China ein lukrativer Markt. Etwa 8.000 Firmen sind in den vergangenen zehn Jahren gegründet worden. Der Kuchen war bislang ausreichend groß genug, um alle Wettbewerber zu versorgen. Drei Millionen öffentliche Aufträge waren im gleichen Zeitraum ausgeschrieben. Die Nachfrage wird in naher Zukunft weiter steigen. Chinas Überwachungsnetz wird immer enger, der Kontrollwahn der Partei immer größer.

Die Covid-19-Pandemie hat Peking konsequent dazu genutzt, immer schärfere Maßnahmen mit Verweis auf gesundheitspolitische Dringlichkeit zu rechtfertigen. Gesichtserkennung zählt zu den zentralen Elementen der staatlichen chinesischen Überwachung. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) wird sie immer ausgeklügelter und präziser.

Wie raffiniert die Software inzwischen ist, die chinesische Behörden zur Überwachung einsetzen, macht die Technologie “one person, one file” deutlich. Sie ist eine Weiterentwicklung herkömmlicher Software-Systeme und ist in der Lage, Personen mit einem Minimum an biometrischen Daten zu identifizieren und sie in Echtzeit mit anderen Datensätzen zu verknüpfen. Selbst Masken über Mund und Nase reichen nicht mehr aus, um sich der Identifikation durch die Technik zu entziehen.

Aber auch sie ist nur eine Komponente eines technologischen Ökosystems, das der autokratischen Regierung in Peking dabei helfen soll, ihre autoritäre Politik langfristig durchzusetzen. Peking behauptet, die Überwachung sei für die Verbrechensbekämpfung von entscheidender Bedeutung. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch behaupten dagegen, das Land baue einen Überwachungsstaat auf, der tief in die Privatsphäre der Bürger eindringe und beispielsweise ethnische Gruppen wie die Uiguren engmaschig überwachen soll.

Big Data ist der Schlüssel. Nirgendwo sonst auf der Welt fallen so große Mengen an Daten und Informationen über Bürger in die Hände einer Regierung wie in China. Menschen werden zu komplett gläsernen Akteuren, deren Verhalten nicht nur in gewissem Umfang vorhergesagt, sondern auch manipuliert werden kann.

Das erinnert an Science Fiction, ist aber schon verblüffend real. “Durch Vorhersagen darüber, wie Personen auf Anreize reagieren könnten, können Autokraten die KI-Technologie zur Verhaltensmanipulation einsetzen”, sagte David Yang von der Harvard Universität bei einer Podiumsdiskussion in Washington. Yang ist einer der Autoren der Studie AI-tocracy, die sich mit der Nutzung von KI durch autokratische Systeme beschäftigt.

Politischer Dissens, soziale Unruheherde oder die Entwicklung bürgerlicher Bewegungen sollen bereits im Frühstadium ermittelt und eliminiert werden. All das hilft einer Elite, ihr Machtmonopol über mehr als eine Milliarde Menschen zu verteidigen.

Beispiel: Proteste. Kamerasysteme der Firma Dahua Technology namens “Jinn” sind jetzt in der Lage, die Behörden zu alarmieren, wenn eine Person beim Entrollen eines Transparents entdeckt wird. Seit Mai ist die Software verfügbar. Und sie trifft einen Nerv, nachdem es im Vorjahr einem Mann gelungen war, ein Banner an einer Pekinger Autobahnbrücke zu befestigt, auf dem er das Ende der Diktatur gefordert hatte.

Die stete Optimierung der Überwachungssysteme ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit zwischen Staat und Technologie-Unternehmen. Die Firmen versorgen die Behörden mit der nötigen Software, um ihre Kontrollkapazitäten auszuweiten. Im Gegenzug versorgt der Staat seine Zulieferer mit Datensätzen, zu denen sonst niemand Zugang bekommt.

“Das Unternehmen, das KI-Dienstleistungen für die Regierung erbringt, kann diese Daten nutzen, um neue Technologien zu entwickeln, wobei die Daten der Regierung als Input für Innovationen dienen”, sagt der Co-Autor der Harvard-Studie, Noam Yuchtman. Die Unternehmer wollen einen Staat nicht untergraben, der ihnen Zugang zu wertvollen Daten für ihre Innovationen verschafft. Beide Seiten profitieren davon.

Beunruhigend für jeden Demokraten sollte die Tatsache sein, dass chinesische KI-Technologien bereits ein Exportschlager sind. Die Hälfte der weltweiten Handelsgeschäfte mit KI-Technologie zur Gesichtserkennung werden mit Lieferungen aus China getätigt. “Chinas Export ist in hohem Maße auf schwache Demokratien oder starke Autokratien ausgerichtet. Das ist ein ganz anderes Muster als bei den traditionellen Grenztechnologien, bei denen demokratische Länder zu den Käufern dieser Technologien gehören”, sagt Yuchtman.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Table.Media dankt hunderttausendmal! Table Professional Briefings werden jetzt über 100.000 Mal gelesen. Von den entscheidenden Köpfen für die Themen Afrika, Agrifood, Bildung, Berlin/Bundespolitik, China, Climate, ESG, Europa/EU, Research, Security, 100Headlines. Unser Dank: Lernen Sie kostenlos kennen, wieviel Vorsprung Ihnen Deutschlands größte Professional Briefing Redaktion verschafft. (Mehr)

29. August bis 1. September 2023, Universität Hamburg

Tagung OR 2023: Decision Support & Choice-Based Analytics for a Disruptive World Mehr

4./5. September 2023, Haus der Unternehmer, Duisburg

Tagung Science for Society? Arbeits- und Organisationsformen der Zukunft Mehr

6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin

Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Die Nutzung von Unternehmensdaten ist in der Forschung an Hochschulen weit verbreitet. Zwei von drei befragten Hochschulen geben an, dass Forschungsprojekte an ihren Hochschulen mit Unternehmensdaten arbeiten. Spitzenreiter sind die staatlichen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Das ergab eine Umfrage im Rahmen des Hochschul-Barometers 2023, deren Ergebnisse der Stifterverband vorab veröffentlicht hat.

Mit Blick auf das Forschungsdatengesetz, dessen Entwurf nach der Sommerpause erwartet wird, befürworten neun von zehn befragten Hochschulen den freiwilligen Datenaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Forschungsdatenklauseln oder ähnliche regulatorische Eingriffe, die Unternehmen zwingen, Daten bereitzustellen, werden demnach von einer klaren Mehrheit der Hochschulen abgelehnt.

Gleichzeitig sieht eine Mehrheit der Hochschulen ein großes wissenschaftliches Potenzial durch einen verbesserten Zugang zu Forschungsdaten aus der Wirtschaft. Ziel einer staatlichen Orchestrierung und Regulierung bei Fragen des Datenaustausches – wie dem Forschungsdatengesetz, dem Dateninstitut oder dem EU Data Act – sollte nach Meinung der Hochschulen vor allem eine Klärung von Datenschutzaspekten sein.

Zudem sehen die Hochschul-Verantwortlichen die Zugänglichkeit zu Daten und Fragen der Finanzierung von Datenbereitstellung und -nutzung sowie effiziente Infrastrukturen als wichtige politische Ziele an. Eher zurückhaltend sind die Hochschulen aktuell noch in der Zusammenarbeit mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Die NFDI hat das Ziel, Daten aus Wissenschaft und Forschung öffentlich zur Verfügung zu stellen, zu vernetzen und somit langfristig nutzbar zu machen.

Von den befragten Hochschulleitungen sagen etwa ein Drittel, dass ihre Hochschule bereits Daten über die NFDI bereitstellt (29,4 Prozent) oder von der NFDI profitiert (35,6 Prozent). Ein knappes Drittel (30,6 Prozent) gab hingegen an, dass die Nutzung der NFDI für ihre Hochschule aktuell nicht relevant ist. Gleichzeitig sprechen sich über drei Viertel (76,4 Prozent) für die Weiterentwicklung der NFDI im Rahmen der hochschulpolitischen Reformen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) aus.

Laut Stifterverband zeigen die Ergebnisse, dass das Thema Datenaustausch für die Forschung an Hochschulen eine große Relevanz hat. Es sei davon auszugehen, dass Hochschulen ihre Aktivitäten in diesem Bereich weiter ausweiten werden. Um das Potenzial von Forschungsdaten heben zu können, sei es notwendig, die Bedürfnisse und Herausforderungen des Datenteilens genauer zu definieren. Genau an dieser Stelle setzte die Konsultation der Bundesregierung zum Forschungsdatengesetz an. Die politischen Maßgaben, die daraus folgen, werden derzeit in der Koalition verhandelt. tg

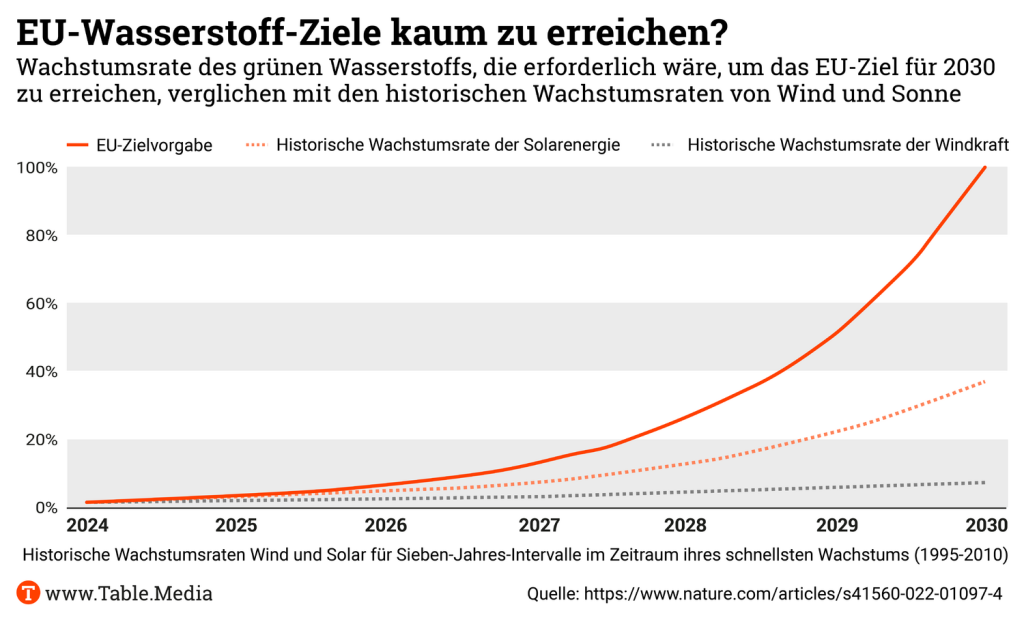

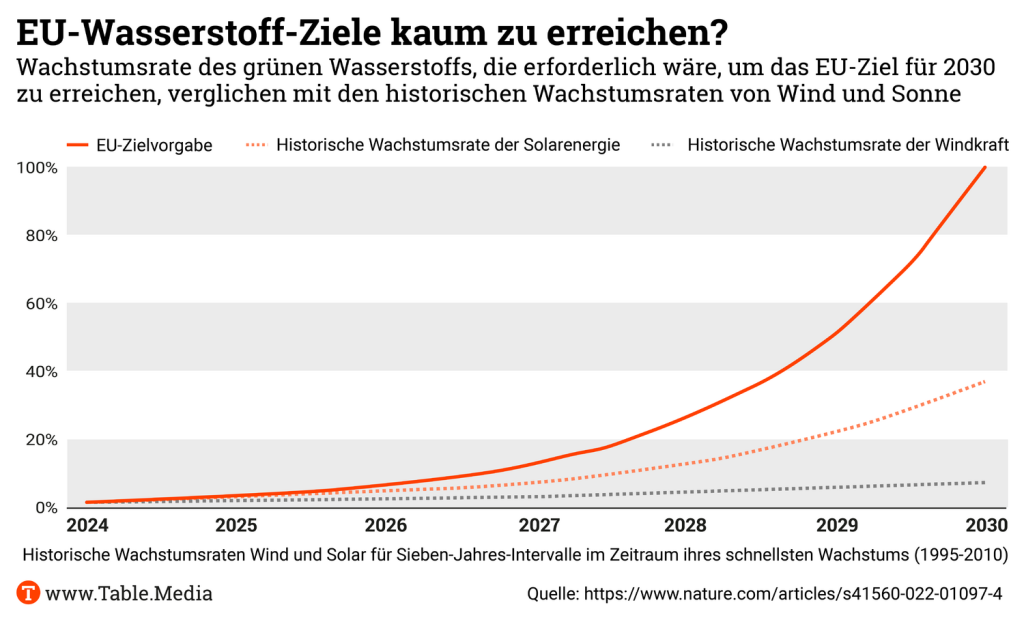

Mit grünem Wasserstoff sind große Hoffnungen verbunden: Er soll zu weniger Emissionen im Stahlsektor beitragen, in Kraftwerken zum Einsatz kommen, die Schifffahrt und – in der Hoffnung einiger – auch den Personenverkehr klimafreundlicher machen. Doch um den künftigen Bedarf zu decken, muss die Elektrolyse-Kapazität schneller wachsen als es die Wind- und Solarindustrie in den Phasen ihres prozentual größten Wachstums vermocht hat. Das zeigt eine in der Fachzeitschrift “Nature Energy” erschienene Studie, an der insbesondere Autoren des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) beteiligt waren.

Die EU will bis 2030 zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und ebenso viel aus dem Ausland importieren. Dafür müsste sich die Elektrolyse-Kapazität ab 2024 jedes Jahr verdoppeln, so die Autoren der Studie. Solche Wachstumsraten seien “beispiellos für Energietechnologien”, schreiben sie. Ihnen zufolge wird es erst im Jahr 2038 zu einem “Durchbruch” hin zu hohen Kapazitäten kommen. Es dauere eine gewisse Zeit, bis hohe Wachstumsraten zu einer hohen installierten Kapazität von Elektrolyseuren führten.

Die Autoren mahnen: Die Regierungen müssten “dringend Geschäftsmodelle für Investitionen in grünen Wasserstoff” entwickeln, beispielsweise durch finanzielle Anreize oder Quoten für grünen Wasserstoff. Damit Wasserstoffangebot und -nachfrage sowie die Infrastruktur für die Wasserstoffproduktion und -nutzung gleichzeitig wachsen könnten, brauche es “erhebliche Koordination” vonseiten der Politik. nib/ae

DFG-Präsidentin Katja Becker hat dem Vorschlag eine Absage erteilt, durch Umschichtungen von mehreren hundert Millionen Euro aus existierenden Förderprogrammen der DFG und anderer Fördermittelgeber, gezielt Tenure-Professuren zu stärken. Der ehemalige HRK-Vizepräsident und emeritierte Rektor der Uni Duisburg-Essen, Ulrich Radtke, hatte das in seinen “Anmerkungen zur Reform des WisszeitVG” in der Juli-Ausgabe des Hochschulmagazins Forschung & Lehre gefordert.

Konkret hatte Radtke in seinem Kommentar geschrieben: “Würden aber die verschiedenen Forschungsförderorganisationen z. B. 500 Millionen Euro umwidmen, könnten hiermit ca. 5000 Dauerstellen, Professuren oder andere Dauerstellen, der Stufen R3 und R4, geschaffen werden.” Auf Anfrage von Table.Media betonte Katja Becker, dass ihrer Ansicht nach eine singuläre Maßnahme oder auch der alleinige Umbau des Forschungsfördersystems schon grundsätzlich nicht ausreichen kann, um zur Lösung der vielschichtigen Problematik eines Kulturwandels im Wissenschaftssystem beizutragen.

Wenn in diesem Kontext auch noch die Förderprogramme der DFG zusätzlich unter Druck gesetzt würden, hätte dies im Gegenteil erhebliche negative Konsequenzen, sagte Becker. “Schon jetzt sind bei weiterhin sehr starker Nachfrage die Belastungen sehr hoch. Die benötigten zusätzlichen Aufwendungen unter anderem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen können auch durch den jährlichen Drei-Prozent-Aufwuchs im Pakt für Forschung und Innovation bei weitem nicht ausgeglichen werden.” Hier brauche es weniger statt mehr Druck, sagte Becker.

Zudem teilte die DFG mit, dass sie ihre Mittel vom Bund und von den Ländern erhalte und damit gemäß ihrer Satzung qualitativ hochwertige Forschungsprojekte fördere. Institutionelle Förderungen an den unter Länderhoheit stehenden Hochschulen seien mit den gemeinsam getragenen DFG-Mitteln gar nicht möglich. Gleichwohl gebe es im Förderportfolio der DFG bereits jetzt einen klar umrissenen Förderraum für die Förderung von Personen zu dem unter anderem das Emmy-Noether- und das Heisenberg-Programm gehören.

Es gebe interne Überlegungen, wie diese Programme angepasst werden könnten, je nachdem, wie die Reform des WissZeitVG am Ende gestaltet wird. Weitere Einzelheiten dieser Überlegungen wollte die DFG zunächst nicht preisgeben. Ein Blick in die programmbezogene Statistik der DFG zeigt: 2022 wurden im Emmy Noether-Programm und im Heisenberg-Programm über 400 Menschen mit 140,6 Millionen Euro gefördert.

Die DFG merkt in ihrer Mitteilung an, dass Projektmittel auch heute schon für Dauerstellen benutzt werden könnten, indem die Stellen von Personen, die unbefristet beschäftigt sind, über eingeworbene Drittmittel finanziert werden. Bedingung sei nur, dass diese Personen in den geförderten Projekten arbeiten, über die ihre Finanzierung erfolgt. Man habe in der aktuellen Debatte intensiv auf diese Möglichkeit hingewiesen. Insgesamt liege der Schwerpunkt der DFG aber in der zeitlich befristeten Finanzierung der besten Forschungsprojekte und nicht in der Schaffung von Dauerstellen, teilte die DFG mit. tg

Die ursprünglich geplante Ernennung von Fiona Scott Morton zur Chefökonomin der Generaldirektion Wettbewerb (DG COMP) hat wegen ihrer Nationalität und des Risikos von Interessenkonflikten aus ihren früheren Funktionen – Antitrust der Obama-Regierung, Beraterin für Apple und Microsoft – eine intensive Kontroverse ausgelöst.

Abgesehen von der Polemik muss ein wenig erwähntes Problem unterstrichen werden, das die DG COMP betrifft: die seit mehr als 20 Jahren andauernde volle Ergebnislosigkeit im Bereich Digitalisierung und Technologie dieses “Staates im Staat” innerhalb der Europäischen Kommission.

Ihr Versagen liegt auf verschiedenen Ebenen. Da sind etwa die fehlenden Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Entstehung gigantischer digitaler Monopole. Von den 25 Milliarden Euro Bußgeldern in den vergangenen 15 Jahren wurden nur etwa 3,5 Milliarden Euro wirklich gezahlt (weniger als 1,5 Prozent des Nettogewinns der GAFAMs* im Jahr 2022 allein). Die Marktkapitalisierung der sieben größten Tech-Unternehmen beläuft sich auf elf Billionen US-Dollar, wovon vier Billionen in 2022 allein hinzukommen sind. Dies wirft die Frage auf, wie effektiv die DG COMP für den Markt und die europäischen Bürger ist.

Ein weiterer Grund für dieses Scheitern könnte die Zusammensetzung der DG COMP sein. Es wird geschätzt, dass fast 80 Prozent der Beamten Juristen sind und keine wirkliche Erfahrung in den Sektoren haben, die sie regulieren sollen. Ein Verständnis der wissenschaftlichen oder technologischen Hintergründe ist jedoch im 21. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung – um die Relevanz der eingeleiteten Untersuchungen zu bewerten und um zu antizipieren, was dem gesunden Wettbewerb wirklich schaden wird.

Zwei Beispiele, bei denen Brüssel fast nichts gesehen hat: Die Zustimmung zur 19-Milliarden-Übernahme von WhatsApp durch Facebook, bei der die DG COMP die Ansicht vertrat, dass “WhatsApp und Facebook Messenger keine Konkurrenten sind” (sic). Seitdem ist Meta (ehemals Facebook) weiterhin massiv Marktführer bei Instant Messaging.

Ein weiteres Beispiel ist die Zustimmung zu Googles Übernahme von Deepmind im Jahr 2014. Das britische Start-up hatte nur einen Umsatz von einigen Dutzend Millionen Pfund und war daher nicht Gegenstand einer eingehenden Untersuchung. Bei Deepmind konzentrierten sich aber schätzungsweise ein Drittel der besten europäischen KI-Talente. Diese Übernahme hat also den KI-Wettbewerb in Europa weitaus viel mehr gelähmt als jede andere Transaktion.

Die dadurch gewonnene Macht von Facebook und Google hat dennoch keineswegs zu Infragestellung bei der DG COMP geführt. Dabei ist es klar, dass Europa seine Industrie- und Wettbewerbspolitik, die im vergangenen Jahrhundert stehengeblieben ist, dringend auf den neuesten Stand bringen muss.

Weitere Beweise dafür sind die bislang fehlenden greifbaren Ergebnisse der “Missionen” im Forschungsbereich, der IPCEIs im industriellen Bereich oder unsere Unfähigkeit, eine schlagkräftige Antwort auf den Inflation Reduction Act zu finden. Die EU und die DG COMP brauchen dringend einen Chief Scientist oder einen Chief Strategist, statt einen weiteren Chief Economist.

In den vergangenen 15 Jahren ist das Pro-Kopf-BIP in den USA 60 Prozent schneller gewachsen als in der EU (in der Schweiz sogar circa 75 Prozent schneller). Und der ärmste Bundesstaat der USA (Mississippi) hat ein ähnliches Pro-Kopf-BIP wie Deutschland und ein höheres als Frankreich. Für die Zukunft unserer Demokratien ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Institutionen, die heute ihren Bürgern keine bessere Zukunft mehr garantieren, grundlegend verändern.

Die DG COMP trägt eine eindeutige Verantwortung für den allgemeinen technologischen Niedergang Europas, in allen Bereichen: Digitales, Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Cloud, Raumfahrt, Cyber. Kein europäisches Unternehmen – mit Ausnahme von LVMH – ist unter den Top 20 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Die Wettbewerbsregeln schöpfen aus den wirtschaftlichen Konzepten des 20. Jahrhunderts (Marktanteile, Referenzmarkt), ohne die wichtigsten Erfolgsfaktoren des 21. Jahrhunderts wie Netzwerkeffekte, Talentakquise oder Skalierung zu berücksichtigen.

Wenn wir nicht wollen, dass die Europäer dem Populismus nachgeben, müssen wir eine strategische Vision der europäischen Technologieführerschaft haben. Wir müssen die wissenschaftliche Kompetenz von Politik und Institutionen stärken. Wir müssen aufhören mit großen Ankündigungen ohne Folgen und die Wirksamkeit der politischen Entscheidungen messen.

Schließlich müssen wir auch die Freude an Herausforderung und Fortschritt wiederfinden und den Bürgern, Unternehmern und der Zivilgesellschaft viel mehr Vertrauen schenken. Eine grundlegende Reform der DG COMP ist ein zentraler Baustein für eine europäische Industrie- und Innovationsstrategie für das technologische 21. Jahrhundert.

André Loesekrug-Pietri ist Vorsitzender der Joint European Disruptive Initiative (JEDI), der europäischen Initiative für Sprunginnovationen (www.jedi.foundation).

China.Table. EU-Diplomat mahnt Alternativen an. Der Asien-Spitzendiplomat der EU, Gunnar Wiegand, fordert Unternehmen aus Europa auf, Risiken bei ihren China-Geschäften abzubauen und stärker in anderen Regionen zu investieren. Das De-Risking sei einer der bestimmenden Punkte für die künftige Beziehung zu China, sagte der Asiendirektor des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Mehr

China.Table. Erste Windturbinen aus China erreichen Europa. Noch sind chinesische Windenergiefirmen in Europa Exoten. Doch sie schieben langsam aber sicher ihren Fuß in die Tür. Die Branche wird nervös und fordert mehr Unterstützung vonseiten der EU. Mehr

Europe.Table. Wie eine europäische KI gelingen kann. Der Wettlauf um die Wertschöpfung der KI folgt der Formel: KI mal Daten mal Umsetzungsgeschwindigkeit geteilt durch Regulierung, schreibt Jan Oetjen, Geschäftsführer von Web.de und GMX.de und Vorsitzender des Stiftungsrats der European netID Foundation in einem Standpunkt-Beitrag. Er warnt: Wenn bei den vier Parametern keine schnelle Wende gelingt, verliere Europa bei der KI-Entwicklung den Anschluss, so wie bereits bei Big Data, Plattformen und Betriebssystemen. Mehr

Europe.Table. Gasheizungsverbot bekommt Risse. Die EU-Kommission signalisiert Entgegenkommen beim geplanten Verbot von Gas- und Ölheizungen zum Ende des Jahrzehnts – und läge damit auf Linie der Bundesregierung. Grundsätzlich will sie aber an der geplanten Regelung festhalten. Mehr

Das ersehnte Sommerwetter ist zurück und der August geht wohl doch nicht übergangslos in den Herbst über. Aber, früher oder später naht er – und mit ihm die nächste Coronawelle. Dass sie sich bereits aufbaut, zeigen Abwasserdaten und anekdotische Evidenz: Man hört im Bekanntenkreis wieder öfter von Infektionen. Höchste Zeit also, sich mit dem Thema Auffrischimpfung auseinanderzusetzen.

Und da geht es zunächst darum, herauszufinden, ob man zu den Gruppen zählt, denen die STIKO zum Winter hin einen Corona-Booster empfiehlt. Wer 60 Jahre und älter ist oder wer eine Grunderkrankung hat, die das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf erhöht, sollte sich angesprochen fühlen.

In diesem Fall könnten Sie schon einmal probieren, sich ins Gedächtnis zu rufen, ob Sie für die vorige Corona-Impfung den linken oder rechten Oberarm hingehalten haben. Forschende der Universität des Saarlandes haben in ihrer Studie Hinweise darauf gefunden, dass ipsilaterale Impfungen (zweimal in denselben Arm) besseren Schutz generieren als contralaterale Impfungen (erst rechts, dann links oder umgekehrt).

Zumindest für die Erst- und Zweitimpfung gegen Corona hat sich das anhand der Daten von 303 Personen gezeigt, die zu Beginn der Impfkampagne ihre Erst- und Zweitimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff erhalten haben. Bei den ipsilateral Geimpften fanden sich mehr T-Killerzellen und die neutralisierenden Antikörper arbeiteten effektiver.

Ob sich der Effekt auch bei anderen Corona-Impfstoffen einstellt oder bei Mehrfachimpfungen gegen andere Krankheiten, Influenza beispielsweise, können die Forschenden noch nicht sagen. Dazu seien weitere Studien erforderlich. Trotzdem können ihre Erkenntnisse direkt Eingang in die klinische Praxis finden. Vielleicht in Form eines kleinen “l” oder “r” im Impfpass? Für künftige wissenschaftliche Fragestellungen gilt: Es lohnt sich, auch vermeintlich banalen Fragen nachzugehen. Anne Brüning

er soll retten, was verloren gegangen ist. Er soll Ansehen und Vertrauen in die Fraunhofer-Gesellschaft zurückbringen. Teams aufbauen. Top-Wissenschaftler, vom Vorgänger vergrault, zurückgewinnen, den Weg in die Zukunft bereiten: Seit heute ist Holger Hanselka, elfter Präsident der FhG, in Amt und Würden. Wir werfen einen kurzen Blick auf das Davor – und einen zweiten auf das mögliche Danach.

Zwei von drei Hochschulen erklären im Rahmen einer Umfrage des Hochschul-Barometers 2023, dass sie in Forschungsprojekten mit Unternehmensdaten arbeiten. Die Verantwortlichen sehen die Zugänglichkeit zu Daten und Fragen der Finanzierung von Datenbereitstellung und -nutzung sowie effiziente Infrastrukturen als wichtige politische Ziele an. Eher zurückhaltend sind die Hochschulen aktuell noch in der Zusammenarbeit mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Tim Gabel kennt die Details.

Eine Woche ist es her, dass der Weggang des Kernfusion-Start-ups Marvel Fusion, Hoffnungsträger des Standorts, in die USA publik wurde. Wie Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger diesen Rückschlag einschätzt, bleibt hingegen unbekannt. Auch auf mehrfache Rückfrage erhielten wir kein offizielles Statement seitens des BMBF. Wir haben noch mal nachgefragt, gestern. Wieder vergebens. Die Ministerin sei diese Woche in Urlaub, hieß es schließlich. Na dann!

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Seit dem heutigen Tag gilt es: Holger Hanselka, 61 Jahre alt, ist Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. Zuvor hat er die Geschicke des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) geleitet, zehn Jahre lang. Wie sein Vorgänger Reimund Neugebauer ist auch Hanselka Maschinenbauer. Damit sei der Parallelen aber genug: Der Mann aus Oldenburg soll vielleicht nicht alles, aber doch möglichst vieles anders machen als sein umstrittener Vorgänger. Der Druck ist groß. Hanselka selbst weilt zwar noch im Urlaub, heißt es. Sein Amtsantritt wird dennoch verkündet. Endlich, flüstert es in internen Zirkeln.

Reimund Neugebauer, der auf der letzten Fraunhofer-Mitgliederversammlung am 25. Mai “einvernehmlich” seine Ämter niederlegte, hat der Gesellschaft durchaus zu Fortschritt und Wachstum verholfen, sein Führungsstil aber galt als autokratisch und intransparent. Eigentlich wäre seine Amtszeit nach einer wundersamen Verlängerung per Umlaufbeschluss im Corona-Sommer 2021 noch bis September dieses Jahres gelaufen, aber in den letzten Monaten hatte sich der Druck durch den Spesen-Skandal auf die Fraunhofer-Spitze merklich erhöht. Zuletzt flüchtete Neugebauer vor Journalisten, die ihm eigentlich nur eine einfache Frage stellen wollten.

Die Hoffnungen, die auf Hanselka liegen, sind groß. Er soll die Fraunhofer-Gesellschaft befrieden, beruhigen, er soll sie stärken, wieder strahlen lassen. Er soll die Abwanderung von Top-Wissenschaftlern stoppen, die durch den alten Präsidenten nicht gut behandelt wurden. Hanselka soll die Rolle der FhG im Wissenschaftssystem erweitern und “ihre Position als essenzieller Innovationslieferant für kleine, mittelständische und große Unternehmen weiter ausbauen”, wie es Hildegard Müller, Vorsitzende des Senats der Fraunhofer-Gesellschaft, zu seiner Wahl im Mai beschrieb.

Holger Hanselka sei mit seiner Erfahrung, wissenschaftlicher Reputation und “seiner zugewandten und anpackenden Art” der Richtige, um die Fraunhofer-Gesellschaft in die Zukunft zu führen”. Er habe Fähigkeiten erworben, die es an der Spitze von Fraunhofer jetzt brauche: Führungskraft, Dialogbereitschaft, Integrität und unternehmerisches Denken und Handeln. Darauf setzen viele in der Wissenschafts-Community – und erst recht die Menschen, die bei Fraunhofer selbst arbeiten.

Angespielt hat Müller wohl auf Hanselkas anfängliche Rolle in Karlsruhe. Vor zehn Jahren stand das aus Universität und Forschungszentrum fusionierte Institut für Technologie (KIT) nicht gut da. Der Titel als Exzellenzuniversität war verloren. Dort hat Hanselka, so sind sich die Experten der Wissenschafts-Community einig, erfolgreiche Arbeit geleistet und dem Forschungszentrum zu neuer Einigkeit und Strahlkraft verholfen. Kann er dies wiederholen? Braucht es da vor allem sein sicheres Navigieren durch die Abläufe großer Organisationen, die er bespielen kann – oder nicht doch jemand, der mehr als Visionär agiert?

In internen Kreisen werden Wünsche an Hanselka gehandelt, was dieser nun zuerst tun soll. Der Weggang Neugebauers reiche nicht, der neue Präsident soll am besten den kompletten alten Vorstand herausschmeißen, jedenfalls alle, die vor 2022 dort angefangen haben. Er soll sich Persönlichkeiten suchen, die mit “dem alten Sumpf” nichts mehr zu tun haben. Und bitte nicht noch mehr Fraunhofer-Institute gründen, sondern die 76, die es bereits gibt, vernünftig auf die Zeit nach der Zeitenwende einstellen.

Und Hanselka selbst? Er werde sich gemeinsam mit den Menschen bei Fraunhofer dafür einsetzen, “nachhaltige Lösungen für die drängenden Themen unserer Zeit zu entwickeln.” Als Themen nennt er in einem ersten Pressestatement KI, den Kampf gegen den Klimawandel, die Digitalisierung, Fragen nach der Ernährung oder auch der Mobilität der Zukunft. Die “vordringlichste Aufgabe” Fraunhofers sei es, in enger Zusammenarbeit mit den Partnern aus Bund und Ländern, der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft die Anwendung von neuen Technologien weiter zu beschleunigen und so die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas zu stärken.

Technologie zur Gesichtserkennung ist in China ein lukrativer Markt. Etwa 8.000 Firmen sind in den vergangenen zehn Jahren gegründet worden. Der Kuchen war bislang ausreichend groß genug, um alle Wettbewerber zu versorgen. Drei Millionen öffentliche Aufträge waren im gleichen Zeitraum ausgeschrieben. Die Nachfrage wird in naher Zukunft weiter steigen. Chinas Überwachungsnetz wird immer enger, der Kontrollwahn der Partei immer größer.

Die Covid-19-Pandemie hat Peking konsequent dazu genutzt, immer schärfere Maßnahmen mit Verweis auf gesundheitspolitische Dringlichkeit zu rechtfertigen. Gesichtserkennung zählt zu den zentralen Elementen der staatlichen chinesischen Überwachung. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) wird sie immer ausgeklügelter und präziser.

Wie raffiniert die Software inzwischen ist, die chinesische Behörden zur Überwachung einsetzen, macht die Technologie “one person, one file” deutlich. Sie ist eine Weiterentwicklung herkömmlicher Software-Systeme und ist in der Lage, Personen mit einem Minimum an biometrischen Daten zu identifizieren und sie in Echtzeit mit anderen Datensätzen zu verknüpfen. Selbst Masken über Mund und Nase reichen nicht mehr aus, um sich der Identifikation durch die Technik zu entziehen.

Aber auch sie ist nur eine Komponente eines technologischen Ökosystems, das der autokratischen Regierung in Peking dabei helfen soll, ihre autoritäre Politik langfristig durchzusetzen. Peking behauptet, die Überwachung sei für die Verbrechensbekämpfung von entscheidender Bedeutung. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch behaupten dagegen, das Land baue einen Überwachungsstaat auf, der tief in die Privatsphäre der Bürger eindringe und beispielsweise ethnische Gruppen wie die Uiguren engmaschig überwachen soll.

Big Data ist der Schlüssel. Nirgendwo sonst auf der Welt fallen so große Mengen an Daten und Informationen über Bürger in die Hände einer Regierung wie in China. Menschen werden zu komplett gläsernen Akteuren, deren Verhalten nicht nur in gewissem Umfang vorhergesagt, sondern auch manipuliert werden kann.

Das erinnert an Science Fiction, ist aber schon verblüffend real. “Durch Vorhersagen darüber, wie Personen auf Anreize reagieren könnten, können Autokraten die KI-Technologie zur Verhaltensmanipulation einsetzen”, sagte David Yang von der Harvard Universität bei einer Podiumsdiskussion in Washington. Yang ist einer der Autoren der Studie AI-tocracy, die sich mit der Nutzung von KI durch autokratische Systeme beschäftigt.

Politischer Dissens, soziale Unruheherde oder die Entwicklung bürgerlicher Bewegungen sollen bereits im Frühstadium ermittelt und eliminiert werden. All das hilft einer Elite, ihr Machtmonopol über mehr als eine Milliarde Menschen zu verteidigen.

Beispiel: Proteste. Kamerasysteme der Firma Dahua Technology namens “Jinn” sind jetzt in der Lage, die Behörden zu alarmieren, wenn eine Person beim Entrollen eines Transparents entdeckt wird. Seit Mai ist die Software verfügbar. Und sie trifft einen Nerv, nachdem es im Vorjahr einem Mann gelungen war, ein Banner an einer Pekinger Autobahnbrücke zu befestigt, auf dem er das Ende der Diktatur gefordert hatte.

Die stete Optimierung der Überwachungssysteme ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit zwischen Staat und Technologie-Unternehmen. Die Firmen versorgen die Behörden mit der nötigen Software, um ihre Kontrollkapazitäten auszuweiten. Im Gegenzug versorgt der Staat seine Zulieferer mit Datensätzen, zu denen sonst niemand Zugang bekommt.

“Das Unternehmen, das KI-Dienstleistungen für die Regierung erbringt, kann diese Daten nutzen, um neue Technologien zu entwickeln, wobei die Daten der Regierung als Input für Innovationen dienen”, sagt der Co-Autor der Harvard-Studie, Noam Yuchtman. Die Unternehmer wollen einen Staat nicht untergraben, der ihnen Zugang zu wertvollen Daten für ihre Innovationen verschafft. Beide Seiten profitieren davon.

Beunruhigend für jeden Demokraten sollte die Tatsache sein, dass chinesische KI-Technologien bereits ein Exportschlager sind. Die Hälfte der weltweiten Handelsgeschäfte mit KI-Technologie zur Gesichtserkennung werden mit Lieferungen aus China getätigt. “Chinas Export ist in hohem Maße auf schwache Demokratien oder starke Autokratien ausgerichtet. Das ist ein ganz anderes Muster als bei den traditionellen Grenztechnologien, bei denen demokratische Länder zu den Käufern dieser Technologien gehören”, sagt Yuchtman.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Table.Media dankt hunderttausendmal! Table Professional Briefings werden jetzt über 100.000 Mal gelesen. Von den entscheidenden Köpfen für die Themen Afrika, Agrifood, Bildung, Berlin/Bundespolitik, China, Climate, ESG, Europa/EU, Research, Security, 100Headlines. Unser Dank: Lernen Sie kostenlos kennen, wieviel Vorsprung Ihnen Deutschlands größte Professional Briefing Redaktion verschafft. (Mehr)

29. August bis 1. September 2023, Universität Hamburg

Tagung OR 2023: Decision Support & Choice-Based Analytics for a Disruptive World Mehr

4./5. September 2023, Haus der Unternehmer, Duisburg

Tagung Science for Society? Arbeits- und Organisationsformen der Zukunft Mehr

6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin

Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Die Nutzung von Unternehmensdaten ist in der Forschung an Hochschulen weit verbreitet. Zwei von drei befragten Hochschulen geben an, dass Forschungsprojekte an ihren Hochschulen mit Unternehmensdaten arbeiten. Spitzenreiter sind die staatlichen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Das ergab eine Umfrage im Rahmen des Hochschul-Barometers 2023, deren Ergebnisse der Stifterverband vorab veröffentlicht hat.

Mit Blick auf das Forschungsdatengesetz, dessen Entwurf nach der Sommerpause erwartet wird, befürworten neun von zehn befragten Hochschulen den freiwilligen Datenaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Forschungsdatenklauseln oder ähnliche regulatorische Eingriffe, die Unternehmen zwingen, Daten bereitzustellen, werden demnach von einer klaren Mehrheit der Hochschulen abgelehnt.

Gleichzeitig sieht eine Mehrheit der Hochschulen ein großes wissenschaftliches Potenzial durch einen verbesserten Zugang zu Forschungsdaten aus der Wirtschaft. Ziel einer staatlichen Orchestrierung und Regulierung bei Fragen des Datenaustausches – wie dem Forschungsdatengesetz, dem Dateninstitut oder dem EU Data Act – sollte nach Meinung der Hochschulen vor allem eine Klärung von Datenschutzaspekten sein.

Zudem sehen die Hochschul-Verantwortlichen die Zugänglichkeit zu Daten und Fragen der Finanzierung von Datenbereitstellung und -nutzung sowie effiziente Infrastrukturen als wichtige politische Ziele an. Eher zurückhaltend sind die Hochschulen aktuell noch in der Zusammenarbeit mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Die NFDI hat das Ziel, Daten aus Wissenschaft und Forschung öffentlich zur Verfügung zu stellen, zu vernetzen und somit langfristig nutzbar zu machen.

Von den befragten Hochschulleitungen sagen etwa ein Drittel, dass ihre Hochschule bereits Daten über die NFDI bereitstellt (29,4 Prozent) oder von der NFDI profitiert (35,6 Prozent). Ein knappes Drittel (30,6 Prozent) gab hingegen an, dass die Nutzung der NFDI für ihre Hochschule aktuell nicht relevant ist. Gleichzeitig sprechen sich über drei Viertel (76,4 Prozent) für die Weiterentwicklung der NFDI im Rahmen der hochschulpolitischen Reformen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) aus.

Laut Stifterverband zeigen die Ergebnisse, dass das Thema Datenaustausch für die Forschung an Hochschulen eine große Relevanz hat. Es sei davon auszugehen, dass Hochschulen ihre Aktivitäten in diesem Bereich weiter ausweiten werden. Um das Potenzial von Forschungsdaten heben zu können, sei es notwendig, die Bedürfnisse und Herausforderungen des Datenteilens genauer zu definieren. Genau an dieser Stelle setzte die Konsultation der Bundesregierung zum Forschungsdatengesetz an. Die politischen Maßgaben, die daraus folgen, werden derzeit in der Koalition verhandelt. tg

Mit grünem Wasserstoff sind große Hoffnungen verbunden: Er soll zu weniger Emissionen im Stahlsektor beitragen, in Kraftwerken zum Einsatz kommen, die Schifffahrt und – in der Hoffnung einiger – auch den Personenverkehr klimafreundlicher machen. Doch um den künftigen Bedarf zu decken, muss die Elektrolyse-Kapazität schneller wachsen als es die Wind- und Solarindustrie in den Phasen ihres prozentual größten Wachstums vermocht hat. Das zeigt eine in der Fachzeitschrift “Nature Energy” erschienene Studie, an der insbesondere Autoren des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) beteiligt waren.

Die EU will bis 2030 zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und ebenso viel aus dem Ausland importieren. Dafür müsste sich die Elektrolyse-Kapazität ab 2024 jedes Jahr verdoppeln, so die Autoren der Studie. Solche Wachstumsraten seien “beispiellos für Energietechnologien”, schreiben sie. Ihnen zufolge wird es erst im Jahr 2038 zu einem “Durchbruch” hin zu hohen Kapazitäten kommen. Es dauere eine gewisse Zeit, bis hohe Wachstumsraten zu einer hohen installierten Kapazität von Elektrolyseuren führten.

Die Autoren mahnen: Die Regierungen müssten “dringend Geschäftsmodelle für Investitionen in grünen Wasserstoff” entwickeln, beispielsweise durch finanzielle Anreize oder Quoten für grünen Wasserstoff. Damit Wasserstoffangebot und -nachfrage sowie die Infrastruktur für die Wasserstoffproduktion und -nutzung gleichzeitig wachsen könnten, brauche es “erhebliche Koordination” vonseiten der Politik. nib/ae

DFG-Präsidentin Katja Becker hat dem Vorschlag eine Absage erteilt, durch Umschichtungen von mehreren hundert Millionen Euro aus existierenden Förderprogrammen der DFG und anderer Fördermittelgeber, gezielt Tenure-Professuren zu stärken. Der ehemalige HRK-Vizepräsident und emeritierte Rektor der Uni Duisburg-Essen, Ulrich Radtke, hatte das in seinen “Anmerkungen zur Reform des WisszeitVG” in der Juli-Ausgabe des Hochschulmagazins Forschung & Lehre gefordert.

Konkret hatte Radtke in seinem Kommentar geschrieben: “Würden aber die verschiedenen Forschungsförderorganisationen z. B. 500 Millionen Euro umwidmen, könnten hiermit ca. 5000 Dauerstellen, Professuren oder andere Dauerstellen, der Stufen R3 und R4, geschaffen werden.” Auf Anfrage von Table.Media betonte Katja Becker, dass ihrer Ansicht nach eine singuläre Maßnahme oder auch der alleinige Umbau des Forschungsfördersystems schon grundsätzlich nicht ausreichen kann, um zur Lösung der vielschichtigen Problematik eines Kulturwandels im Wissenschaftssystem beizutragen.

Wenn in diesem Kontext auch noch die Förderprogramme der DFG zusätzlich unter Druck gesetzt würden, hätte dies im Gegenteil erhebliche negative Konsequenzen, sagte Becker. “Schon jetzt sind bei weiterhin sehr starker Nachfrage die Belastungen sehr hoch. Die benötigten zusätzlichen Aufwendungen unter anderem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen können auch durch den jährlichen Drei-Prozent-Aufwuchs im Pakt für Forschung und Innovation bei weitem nicht ausgeglichen werden.” Hier brauche es weniger statt mehr Druck, sagte Becker.

Zudem teilte die DFG mit, dass sie ihre Mittel vom Bund und von den Ländern erhalte und damit gemäß ihrer Satzung qualitativ hochwertige Forschungsprojekte fördere. Institutionelle Förderungen an den unter Länderhoheit stehenden Hochschulen seien mit den gemeinsam getragenen DFG-Mitteln gar nicht möglich. Gleichwohl gebe es im Förderportfolio der DFG bereits jetzt einen klar umrissenen Förderraum für die Förderung von Personen zu dem unter anderem das Emmy-Noether- und das Heisenberg-Programm gehören.

Es gebe interne Überlegungen, wie diese Programme angepasst werden könnten, je nachdem, wie die Reform des WissZeitVG am Ende gestaltet wird. Weitere Einzelheiten dieser Überlegungen wollte die DFG zunächst nicht preisgeben. Ein Blick in die programmbezogene Statistik der DFG zeigt: 2022 wurden im Emmy Noether-Programm und im Heisenberg-Programm über 400 Menschen mit 140,6 Millionen Euro gefördert.

Die DFG merkt in ihrer Mitteilung an, dass Projektmittel auch heute schon für Dauerstellen benutzt werden könnten, indem die Stellen von Personen, die unbefristet beschäftigt sind, über eingeworbene Drittmittel finanziert werden. Bedingung sei nur, dass diese Personen in den geförderten Projekten arbeiten, über die ihre Finanzierung erfolgt. Man habe in der aktuellen Debatte intensiv auf diese Möglichkeit hingewiesen. Insgesamt liege der Schwerpunkt der DFG aber in der zeitlich befristeten Finanzierung der besten Forschungsprojekte und nicht in der Schaffung von Dauerstellen, teilte die DFG mit. tg

Die ursprünglich geplante Ernennung von Fiona Scott Morton zur Chefökonomin der Generaldirektion Wettbewerb (DG COMP) hat wegen ihrer Nationalität und des Risikos von Interessenkonflikten aus ihren früheren Funktionen – Antitrust der Obama-Regierung, Beraterin für Apple und Microsoft – eine intensive Kontroverse ausgelöst.

Abgesehen von der Polemik muss ein wenig erwähntes Problem unterstrichen werden, das die DG COMP betrifft: die seit mehr als 20 Jahren andauernde volle Ergebnislosigkeit im Bereich Digitalisierung und Technologie dieses “Staates im Staat” innerhalb der Europäischen Kommission.

Ihr Versagen liegt auf verschiedenen Ebenen. Da sind etwa die fehlenden Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Entstehung gigantischer digitaler Monopole. Von den 25 Milliarden Euro Bußgeldern in den vergangenen 15 Jahren wurden nur etwa 3,5 Milliarden Euro wirklich gezahlt (weniger als 1,5 Prozent des Nettogewinns der GAFAMs* im Jahr 2022 allein). Die Marktkapitalisierung der sieben größten Tech-Unternehmen beläuft sich auf elf Billionen US-Dollar, wovon vier Billionen in 2022 allein hinzukommen sind. Dies wirft die Frage auf, wie effektiv die DG COMP für den Markt und die europäischen Bürger ist.

Ein weiterer Grund für dieses Scheitern könnte die Zusammensetzung der DG COMP sein. Es wird geschätzt, dass fast 80 Prozent der Beamten Juristen sind und keine wirkliche Erfahrung in den Sektoren haben, die sie regulieren sollen. Ein Verständnis der wissenschaftlichen oder technologischen Hintergründe ist jedoch im 21. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung – um die Relevanz der eingeleiteten Untersuchungen zu bewerten und um zu antizipieren, was dem gesunden Wettbewerb wirklich schaden wird.

Zwei Beispiele, bei denen Brüssel fast nichts gesehen hat: Die Zustimmung zur 19-Milliarden-Übernahme von WhatsApp durch Facebook, bei der die DG COMP die Ansicht vertrat, dass “WhatsApp und Facebook Messenger keine Konkurrenten sind” (sic). Seitdem ist Meta (ehemals Facebook) weiterhin massiv Marktführer bei Instant Messaging.

Ein weiteres Beispiel ist die Zustimmung zu Googles Übernahme von Deepmind im Jahr 2014. Das britische Start-up hatte nur einen Umsatz von einigen Dutzend Millionen Pfund und war daher nicht Gegenstand einer eingehenden Untersuchung. Bei Deepmind konzentrierten sich aber schätzungsweise ein Drittel der besten europäischen KI-Talente. Diese Übernahme hat also den KI-Wettbewerb in Europa weitaus viel mehr gelähmt als jede andere Transaktion.

Die dadurch gewonnene Macht von Facebook und Google hat dennoch keineswegs zu Infragestellung bei der DG COMP geführt. Dabei ist es klar, dass Europa seine Industrie- und Wettbewerbspolitik, die im vergangenen Jahrhundert stehengeblieben ist, dringend auf den neuesten Stand bringen muss.

Weitere Beweise dafür sind die bislang fehlenden greifbaren Ergebnisse der “Missionen” im Forschungsbereich, der IPCEIs im industriellen Bereich oder unsere Unfähigkeit, eine schlagkräftige Antwort auf den Inflation Reduction Act zu finden. Die EU und die DG COMP brauchen dringend einen Chief Scientist oder einen Chief Strategist, statt einen weiteren Chief Economist.

In den vergangenen 15 Jahren ist das Pro-Kopf-BIP in den USA 60 Prozent schneller gewachsen als in der EU (in der Schweiz sogar circa 75 Prozent schneller). Und der ärmste Bundesstaat der USA (Mississippi) hat ein ähnliches Pro-Kopf-BIP wie Deutschland und ein höheres als Frankreich. Für die Zukunft unserer Demokratien ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Institutionen, die heute ihren Bürgern keine bessere Zukunft mehr garantieren, grundlegend verändern.

Die DG COMP trägt eine eindeutige Verantwortung für den allgemeinen technologischen Niedergang Europas, in allen Bereichen: Digitales, Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Cloud, Raumfahrt, Cyber. Kein europäisches Unternehmen – mit Ausnahme von LVMH – ist unter den Top 20 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Die Wettbewerbsregeln schöpfen aus den wirtschaftlichen Konzepten des 20. Jahrhunderts (Marktanteile, Referenzmarkt), ohne die wichtigsten Erfolgsfaktoren des 21. Jahrhunderts wie Netzwerkeffekte, Talentakquise oder Skalierung zu berücksichtigen.

Wenn wir nicht wollen, dass die Europäer dem Populismus nachgeben, müssen wir eine strategische Vision der europäischen Technologieführerschaft haben. Wir müssen die wissenschaftliche Kompetenz von Politik und Institutionen stärken. Wir müssen aufhören mit großen Ankündigungen ohne Folgen und die Wirksamkeit der politischen Entscheidungen messen.

Schließlich müssen wir auch die Freude an Herausforderung und Fortschritt wiederfinden und den Bürgern, Unternehmern und der Zivilgesellschaft viel mehr Vertrauen schenken. Eine grundlegende Reform der DG COMP ist ein zentraler Baustein für eine europäische Industrie- und Innovationsstrategie für das technologische 21. Jahrhundert.

André Loesekrug-Pietri ist Vorsitzender der Joint European Disruptive Initiative (JEDI), der europäischen Initiative für Sprunginnovationen (www.jedi.foundation).

China.Table. EU-Diplomat mahnt Alternativen an. Der Asien-Spitzendiplomat der EU, Gunnar Wiegand, fordert Unternehmen aus Europa auf, Risiken bei ihren China-Geschäften abzubauen und stärker in anderen Regionen zu investieren. Das De-Risking sei einer der bestimmenden Punkte für die künftige Beziehung zu China, sagte der Asiendirektor des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Mehr

China.Table. Erste Windturbinen aus China erreichen Europa. Noch sind chinesische Windenergiefirmen in Europa Exoten. Doch sie schieben langsam aber sicher ihren Fuß in die Tür. Die Branche wird nervös und fordert mehr Unterstützung vonseiten der EU. Mehr

Europe.Table. Wie eine europäische KI gelingen kann. Der Wettlauf um die Wertschöpfung der KI folgt der Formel: KI mal Daten mal Umsetzungsgeschwindigkeit geteilt durch Regulierung, schreibt Jan Oetjen, Geschäftsführer von Web.de und GMX.de und Vorsitzender des Stiftungsrats der European netID Foundation in einem Standpunkt-Beitrag. Er warnt: Wenn bei den vier Parametern keine schnelle Wende gelingt, verliere Europa bei der KI-Entwicklung den Anschluss, so wie bereits bei Big Data, Plattformen und Betriebssystemen. Mehr

Europe.Table. Gasheizungsverbot bekommt Risse. Die EU-Kommission signalisiert Entgegenkommen beim geplanten Verbot von Gas- und Ölheizungen zum Ende des Jahrzehnts – und läge damit auf Linie der Bundesregierung. Grundsätzlich will sie aber an der geplanten Regelung festhalten. Mehr

Das ersehnte Sommerwetter ist zurück und der August geht wohl doch nicht übergangslos in den Herbst über. Aber, früher oder später naht er – und mit ihm die nächste Coronawelle. Dass sie sich bereits aufbaut, zeigen Abwasserdaten und anekdotische Evidenz: Man hört im Bekanntenkreis wieder öfter von Infektionen. Höchste Zeit also, sich mit dem Thema Auffrischimpfung auseinanderzusetzen.

Und da geht es zunächst darum, herauszufinden, ob man zu den Gruppen zählt, denen die STIKO zum Winter hin einen Corona-Booster empfiehlt. Wer 60 Jahre und älter ist oder wer eine Grunderkrankung hat, die das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf erhöht, sollte sich angesprochen fühlen.

In diesem Fall könnten Sie schon einmal probieren, sich ins Gedächtnis zu rufen, ob Sie für die vorige Corona-Impfung den linken oder rechten Oberarm hingehalten haben. Forschende der Universität des Saarlandes haben in ihrer Studie Hinweise darauf gefunden, dass ipsilaterale Impfungen (zweimal in denselben Arm) besseren Schutz generieren als contralaterale Impfungen (erst rechts, dann links oder umgekehrt).

Zumindest für die Erst- und Zweitimpfung gegen Corona hat sich das anhand der Daten von 303 Personen gezeigt, die zu Beginn der Impfkampagne ihre Erst- und Zweitimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff erhalten haben. Bei den ipsilateral Geimpften fanden sich mehr T-Killerzellen und die neutralisierenden Antikörper arbeiteten effektiver.

Ob sich der Effekt auch bei anderen Corona-Impfstoffen einstellt oder bei Mehrfachimpfungen gegen andere Krankheiten, Influenza beispielsweise, können die Forschenden noch nicht sagen. Dazu seien weitere Studien erforderlich. Trotzdem können ihre Erkenntnisse direkt Eingang in die klinische Praxis finden. Vielleicht in Form eines kleinen “l” oder “r” im Impfpass? Für künftige wissenschaftliche Fragestellungen gilt: Es lohnt sich, auch vermeintlich banalen Fragen nachzugehen. Anne Brüning