der Forschungsausschuss des Bundestags ist momentan in jeder Sitzung mit hochkarätigen Gästen besetzt. Musste sich in der vergangenen Sitzung noch Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger zur Fördermittelaffäre in ihrem Haus äußern, zog am gestrigen Mittwoch der Fraunhofer-Präsident, Holger Hanselka, Bilanz seines ersten Amtsjahres. Die Neuaufstellung der Gesellschaft sei erledigt – meint er. Einige kritische Fragen der Parlamentarier gab es dennoch, etwa zu den umstrittenen Rücklagen seiner Gesellschaft. Markus Weisskopf hat die Sitzung verfolgt und für Sie zusammengestellt, was im Ausschuss am Mittwochmorgen sonst noch wichtig war.

Am Mittwochabend entschied die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtler, dass sie sich von ihrem Mitglied Ulrich Vosgerau distanziert. Der Rechtsanwalt hatte am Potsdamer Geheimtreffen rechtsextremer Kreise teilgenommen. Sein Fachverband stimmte mehrheitlich einem Antrag zu, in dem Vosgerau vorgeworfen wird, dazu beizutragen, die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung zu untergraben. Seine Kolleginnen und Kollegen distanzieren sich nun, nachdem ein angestrebter Ausschluss Vosgeraus vom Vorstand einkassiert worden war. Unter den Juristen rechnet man damit, dass Vosgerau rechtliche Schritte gegen die Maßregelung einleiten wird, berichtet Anne Brüning.

Wir laden Sie auch in dieser Ausgabe wieder ein, die entscheidenden Köpfe in der deutschen Wissenschaftsszene kennenzulernen. Lesen Sie heute unsere Top of the Table im Bereich Verbände. Und wo wir gerade schon top sind, lege ich Ihnen auch unsere Serie Breakthrough Minds nochmal ans Herz. Unsere Autorin Alice Ahlers stellt ihnen Jon Roozenbeek vor, der Menschen in Sozialen Medien gegen Propaganda “impft” und damit schon vielversprechende Ergebnisse erzielt hat. Zum guten Schluss nehmen wir Sie dann auf einen Mondspaziergang in Köln mit – in das neue Esa-Zentrum Luna.

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne eine exorbitante Lektüre

Knapp ein Jahr nach seinem Antrittsbesuch war der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) erneut zu Gast im Forschungsausschuss. Holger Hanselka nutzte die Chance, um eine – aus seiner Sicht – positive Zwischenbilanz zu ziehen. Man habe die Governance-Strukturen reformiert, zu Jahresbeginn 2025 werde zudem die neue Satzung wirksam. Kernelement der Reform sei die Stärkung des Senats als Beratungs- und Aufsichtsorgan für den Vorstand.

Dazu kämen Berichtspflichten des Vorstands, die auch dessen stärkeren Durchgriff auf die Institute nach sich zögen. Es entfällt die bisherige Richtlinienkompetenz des Präsidenten, um gemeinschaftliche, transparente Entscheidungen des Vorstands als Kollegialorgan zu befördern.

Strategisch müsse Fraunhofer zurück zum Fraunhofer-Modell, sagte Hanselka. Das Verhältnis von öffentlichen zu industriefinanzierten Projekten sei aus der Balance geraten. Hier habe es auch politisch motivierte Projekte von oben gegeben, die das Gleichgewicht bei den Instituten durcheinandergebracht hätten. Man müsse nun die Aktivitäten mit der Industrie wieder stärken und im Bereich der öffentlichen Förderung auch mal Nein sagen. “Ich möchte da viel stärker wieder zu alten Tugenden zurückkehren und die Institute selbst in die Verantwortung nehmen, was sie machen und was sie nicht machen”, sagte Hanselka auf Anfrage von Table.Briefings.

Dass die Wende noch nicht gelungen sei, darauf verwies Petra Sitte (Linke). Zwar seien die Industriemittel zuletzt leicht gestiegen, die Steigerung der öffentlichen Drittmittel sei jedoch noch höher ausgefallen. Sitte war es auch, die die hohen Rücklagen von mehr als 400 Millionen Euro zur Sprache brachte, die vom Bundesrechnungshof beanstandet worden waren. Hanselka verwies dazu auf eine Vereinbarung mit dem BMBF, die aktuell getroffen wurde.

Auf Nachfrage von Table.Briefings teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit, dass zum Zweck der “Vorsorge für Ertragsrisiken” sowie des “Liquiditätsmanagements” eine Obergrenze von sieben Prozent der nachgewiesenen Vorjahresausgaben der FhG vereinbart wurde. Das wären bei derzeit rund drei Milliarden Euro Ausgaben gut 200 Millionen Euro, die Fraunhofer als Rücklage einplanen dürfte. Der Präsident dürfte damit nicht zufrieden sein. Im Gespräch mit Table.Briefings forderte er vor Kurzem noch mindestens 340 Millionen Euro.

Neuigkeiten gab es auch beim Thema Transfer und Ausgründungen. Zwei Forderungen hatte Hanselka dazu im Gepäck. Man solle im Transferprozess länger die Gemeinnützigkeit geltend machen können. Wenn beispielsweise Start-ups noch Geräte in Instituten nutzen, könnte man hier großzügiger agieren und zudem unnötige Bürokratie vermeiden. Und man sollte das Engagement von Unternehmen beim Thema Normen und Standards auch im Rahmen der Forschungszulage geltend machen können.

Doch auch Fraunhofer selbst ist an dem Thema dran. Bereits geändert habe man die Praxis bei Verträgen zur IP-Übertragung. Hier gelte jetzt nicht mehr “erst das Geld, dann die Leistung”, sondern man übertrage Start-ups nun die IP und vereinbare dann eine Zahlung, wenn entsprechende Gewinne da seien. Im Bereich der Unternehmensbeteiligungen wende die FhG jetzt die virtual Shares an. “Die Start-ups müssen am Anfang nichts abgeben und wir sind lediglich an der Entwicklung beteiligt”, betont Hanselka im Gespräch mit Table.Briefings.

Schon vor dem Gespräch mit dem FhG-Präsidenten setzte der Ausschuss mit der Regierungsmehrheit den Tagesordnungspunkt “Benennung von Mitgliedern für den Ethikrat” ab. Dagegen erhob sich Widerspruch seitens der Union und der Linken. CDU-Forschungspolitiker Thomas Jarzombek nannte die Nicht-Besetzung des Gremiums ein “Unding” und äußerte Unverständnis, dass es jetzt keine Debatte dazu gebe.

Auch Sitte verlangte eine Aussprache zu den Gründen, die zu der Verzögerung führten. Einen derartigen Vorgang habe “es noch nie gegeben”. Der Ethikrat müsse das als “Affront” verstehen. Auf Antrag der FDP-Fraktion wurde der Tagesordnungspunkt schließlich auf die kommende Woche vertagt. Dann sollen wohl die Nominierungen vorliegen.

Konkrete Neuigkeiten gab es hingegen zur DDR-Forschung. Der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg stellte hier eine Veröffentlichung der nächsten Förderrichtlinie “in den kommenden Monaten” in Aussicht. Zwölf Millionen Euro stünden dafür zur Verfügung. In der Förderrichtlinie, die themenoffen gestaltet werden soll, würden auch Transfer und Vermittlung eine Rolle spielen. Die Unionsfraktion hatte hier in einem Antrag die Forschungsministerin, Bettina Stark-Watzinger, an ihr Commitment zu diesem Thema erinnert. Wichtig sei ein nahtloser Übergang nach dem Ende der aktuellen Förderphase 2025.

Kurz vor der Sitzung hatten sich die Obleute geeinigt, nicht über den vorliegenden Antrag der Unionsfraktion zur Antisemitismus-Bekämpfung an Hochschulen und Bildungseinrichtungen zu diskutieren. Eine offene Aussprache sollte in der Woche des 7. Oktober dokumentieren, dass Union und Ampel bei diesem Thema gemeinsam handeln wollen. Basis eines im Raum stehenden gemeinsamen Antrags dürfte neben dem Unionsantrag auch das aktuelle Papier der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der SPD-Fraktion sein.

Dieser gemeinsame Ansatz soll unabhängig von der geplanten Antisemitismus-Resolution des Bundestags zustande kommen. Einig ist man sich wohl darin, dass Hochschulen Anlauf- und Meldestellen wie Antisemitismusbeauftragte schaffen sollen. Auch dass hochschulrechtliche Instrumente geprüft und gegebenenfalls erweitert werden sollten, scheint Konsens. Diskussionen könnte es um den Ausschluss von öffentlicher Förderung bei Unterstützung von Antisemitismus oder der Verwendung der IHRA-Definition geben.

Nicht zuletzt war auch der BMBF-Haushalt nochmal Thema im Ausschuss. Jens Brandenburg betonte, dass man durch das Instrument der Globalen Minderausgaben zu weniger Rückflüssen an den Bundeshaushalt kommen wolle. Insgesamt seien im Haushalt klare Schwerpunktsetzungen erkennbar. Der parlamentarische Staatssekretär hob die nachhaltige Förderung der Kernfusionsforschung hervor. Die Batterieforschung kann sich anscheinend ebenfalls noch Hoffnungen machen. Man setze sich “nachdrücklich” dafür ein, dass man wieder “einen großen Teil” der Mittel über den KTF zur Verfügung stellen könne. Nach aktuellem Stand können hier keine neuen Projekte bewilligt werden.

Er hat einige Zeit an der Universität Köln als Privatdozent gelehrt und ist aktuell vor allem als Anwalt und Gutachter tätig, unter anderem für die AfD. Im Mai vertrat er zum Beispiel Björn Höcke im Prozess um NS-Parolen. Diese Tatsache allein kann man Ulrich Vosgerau natürlich nicht anlasten, sehr wohl aber, dass er seine juristische Expertise wiederholt in den Dienst von jenen Gruppierungen stellt, die die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung im rechtsextremen Sinne untergraben wollen. Das findet die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer und hat beschlossen, sich von ihm zu distanzieren.

Die Entscheidung fiel am gestrigen Mittwoch in Luzern auf der 83. Jahrestagung der Vereinigung, in der sich mehr als 700 Staatsrechtler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben. Wie Table.Briefings aus Teilnehmerkreisen erfuhr, ging der Abstimmung eine lange und kontroverse Debatte darüber voraus, ob die Mitgliederversammlung überhaupt zuständig ist. Diskutiert wurde außerdem, ob es um seine anwaltliche Tätigkeit geht oder um die gegen die Verfassung gerichtete Nutzung seiner anwaltlichen und Staatsrechtslehre-Expertise. Letztere Argumentation überzeugte offenbar die Mehrheit. 132 Mitglieder stimmten für die Distanzierung, 73 dagegen, 23 enthielten sich.

Die Initiative zur Distanzierung zieht sich bereits seit Januar – als bekannt wurde, dass Vosgerau am Potsdamer Geheimtreffen teilgenommen hat. Ursprünglich hatte die Gruppe angestrebt, einen Ausschluss Vosgeraus aus der Vereinigung zu erwirken. Doch der Vorstand hat sich schwer damit getan, lange geprüft und sich schließlich dagegen entschieden.

Auf der Plattform X, wo Vosgerau häufig Beiträge von rechtspopulistischen Medien wie Nius, Tichys Einblick und Junge Freiheit reposted und eigene Beiträge stets in alter, nicht-reformierter deutscher Rechtschreibung und provokantem Ton verfasst, brüstet sich der Jurist regelrecht damit, dass er den Antrag auf Ausschluss abwenden konnte.

“Fast ein 3/4 Jahr hat mich diese Auseinandersetzung schon beschäftigt! Alles streng nichtöffentlich, dies hatte ich mit dem Vorstand der Vereinigung so verabredet, es hat funktioniert”, schrieb er am 1. Oktober. Der Vorstand habe vor drei Wochen “dann endlich die Sache in vernünftiger Weise beendet” und das Verfahren ohne Rechtsfolgen eingestellt.

Die Initiatoren des “seinerzeitigen Ausschlußantrages” wollten die Staatsrechtslehrervereinigung offenbar “um jeden Preis in eine linke Vorfeldorganisation verwandeln”, schreibt er weiter. In einem anderen X-Post freut er sich über gute Wünsche von Fachkollegen “Es wird die Zeit kommen, da wird man Ihnen dort die Ehrenmitgliedschaft antragen”, habe ihm ein “bekannter Hochschullehrer aus dem öffentlichen Recht” geschrieben.

Die Initiatoren, zu denen neben der früheren Verfassungsrichterin Gabriele Britz (Frankfurt) weitere namhafte Rechtswissenschaftler wie Klaus Ferdinand Gärditz (Bonn), Christoph Möllers (Berlin), Jelena von Achenbach (Erfurt), Pascale Cancik (Osnabrück), Matthias Jestaedt (Freiburg), Florian Meinel (Göttingen) und Christoph Schönberger (Köln) gehören, rechnen nun damit, dass Vosgerau rechtliche Schritte gegen den Distanzierungsbeschluss einleitet.

Gut möglich ist auch, dass sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit berufen fühlt zu intervenieren. Es hatte sich Anfang des Jahres bewusst nicht von seinem Mitglied Ulrich Vosgerau distanziert und dann im März nur allgemein erklärt, warum es auch politisch umstrittene Mitglieder verteidige (“Niemand darf wegen der politischen Meinung (…) bevorzugt oder benachteiligt werden”). Auf der anderen Seite wurde jedoch betont: “Die Wissenschaftsfreiheit von Verfassungsfeinden, die ihrerseits Freiheitsrechte einschränken wollen, wird das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit allerdings nicht verteidigen.”

Walter Rosenthal – Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Er wolle die HRK als “Stimme der Hochschulen” gegenüber Politik und Gesellschaft weiter stärken, sagte Walter Rosenthal, als er im Mai 2023 zum neuen Präsidenten der HRK gewählt wurde. Sehr schnell war die Stimme des Arztes, Pharmakologen und früheren Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena vielfältig gefragt: in Sachen WissZeitVG, in der Auseinandersetzung mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, aber auch als Wissenschaftler, Hochschulmanager und Vermittler. Rosenthal ist seit dem Angriff der Hamas auf Israel unermüdlich aktiv, er erklärt, differenziert, mahnt. In einem Standpunkt für Research.Table appellierte er an jede einzelne Hochschule, entschieden für die Grundwerte der Verfassung einzutreten. Die Stimme der HRK hat dabei längst großes Gewicht.

Siegfried Russwurm – Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI)

Der geborene Franke ist schon lange mit dem Thema Forschung und Entwicklung befasst. Nach seiner Promotion begann 1992 seine Laufbahn bei der Siemens AG. Zuletzt war er als Chief Technology Officer (CTO) für Forschung und Entwicklung zuständig und trieb technologische Innovationen voran, insbesondere im Bereich der industriellen Digitalisierung und Automatisierung. Die FAZ beschrieb ihn 2020 als intellektuellen Vordenker der Industrie 4.0. Seit 2021 ist Russwurm Präsident des BDI, wo er sich weiterhin für technologische Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie einsetzt. Zuletzt geriet das acatech-Präsidiumsmitglied dabei immer wieder in Konflikt mit der Politik. Denn Russwurm macht vor allem diese für die schwächelnde Wirtschaft verantwortlich und verlangte hohe Investitionen von staatlicher Seite.

Peter Ritzenhoff – Geschäftsführer der Hochschulallianz für den Mittelstand

Der Professor für Gebäude- und Energietechnik an der Hochschule Bremerhaven lehrt unter anderem in den Bereichen Thermodynamik, regenerative Energien und Gebäudeautomation. Von 2015 bis 2020 war er Rektor der Hochschule. Nachdem Ritzenhoff 2020 bis 2022 den Vorsitz der Hochschulallianz für den Mittelstand innehatte, wurde er 2023 deren Geschäftsführer. Er engagiert sich für den Wissenstransfer und die Innovationsförderung im regionalen Mittelstand. Nicht zuletzt begleitet Ritzenhoff von Beginn an die Idee der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati).

Jörg Bienert – Vorstandsvorsitzender des KI Bundesverbands

Er hat technische Informatik studiert, ist KI-Strategieberater, CCO von Merantix Momentum und hat nicht nur Unternehmen wie das Big Data Start-up ParStream und den IT-Dienstleister empulse mitgegründet, sondern auch den KI Bundesverband. Das war im Jahr 2018 und seitdem ist Jörg Bienert im Vorstand. Der Verband hat mehr als 400 Mitglieder und vertritt die Interessen von deutschen Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und Anwendung von KI, maschinellem Lernen oder Deep Learning beschäftigen. Bienert engagiert sich für den Ausbau von KI-Rechenkapazität und verfolgt kritisch-konstruktiv, was aus dem KI-Aktionsplan des BMBF wird.

Verena Pausder – Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands

Sie ist Unternehmerin und Investorin, wurde 2016 vom Weltwirtschaftsforum zum “Young Global Leader” ernannt, 2018 in die Forbes-Liste “Europe’s Top 50 Women In Tech” aufgenommen, hat 2020 das Buch “Das neue Land” veröffentlicht (Spiegel-Bestseller) und ist Co-Host des Business-Podcasts “Fast & Curious”. Seit Ende 2023 steht Verena Pausder außerdem an der Spitze des Startup-Verbands, der mehr als 1.200 Mitglieder hat und unter anderem den Startup-Monitor herausgibt. Pausder setzt sich dafür ein, mehr Kapital zu aktivieren, besonders für Deep-Tech-Gründungen. Unter ihrer Regie hat der Verband kürzlich die “Innovationsagenda 2030 – Weltklasse Made in Germany” veröffentlicht.

Lambert T. Koch – Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV)

Seit April 2023 steht Lambert T. Koch an der Spitze des DHV. Er vertritt alle, die an Universitäten als Forschende arbeiten – vom wissenschaftlichen Mitarbeiter bis zum Rektor. Das bringt den mehrmaligen Rektor des Jahres und gar Rektor des Jahrzehnts mitunter in die Lage, weit auseinanderliegende Interessen unter einen Hut bringen zu müssen. “Bei über 33.000 Mitgliedern kann es nie den absoluten Konsens geben”, sagte Koch im Gespräch mit Table.Briefings zur Debatte über die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). Obwohl er sich zu Beginn seiner Amtszeit selbst “politische Zurückhaltung” auferlegt hatte, stand er dann in seinen ersten anderthalb Jahren doch wiederholt im wissenschaftspolitischen Fokus, etwa in der Debatte über das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit.

Thomas Reiche – Vorstand der Allianz für Industrie und Forschung (AIF)

Was die Verbandsarbeit angeht, würde Thomas Reiche das vergangene Jahr vermutlich am liebsten zurückdrehen. Nach fast 70 Jahren hatte die AIF, die Forschung, Transfer und Innovation im Mittelstand fördert, im Jahr 2023 die Zuständigkeit für die Industrielle Gemeinschaftsforschung verloren. Auf einen Schlag fehlte das Kernprojekt mit einem Budget von rund 200 Millionen Euro jährlich, und einige Wochen später musste der Vorstand auch noch den Abgang des Hauptgeschäftsführers Bruno Michael Klein verkünden. Jetzt muss Reiche gemeinsam mit seinem Vorstandpartner Jens Jerzembeck die AIF reformieren und ihre Interessen vertreten. Erst kürzlich kritisierte er im Gespräch mit Table.Briefings die Kürzungen beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand.

Sascha Hermann – Geschäftsführer des VDI-Technologiezentrums und Sprecher des Netzwerks der Projektträger (PT-Netz)

Die öffentliche Kontroverse mit den eigenen Auftraggebern zu suchen, ist kein einfacher Schritt. Sascha Hermann, Geschäftsführer des VDI Technologiezentrums und turnusmäßiger Sprecher des PT-Netzwerks, ist ihn im vergangenen Jahr gemeinsam mit Klaus Uckel, Geschäftsleiter des PT DLR, und weiteren Projektträgern gegangen. Gemeinsam haben sie in einem Positionspapier das BMBF und die Bundesregierung zu Reformen aufgerufen. Dass die PT digitaler, innovativer und unbürokratischer werden, sollte im Interesse der öffentlichen Hand liegen – rund sechs Milliarden Euro pro Jahr an Fördergeldern werden durch die PT bewirtschaftet. Im Gespräch mit Table.Briefings beklagte Hermann “administrative Beschränkungen aus dem vergangenen Jahrhundert”.

Ralf Wintergerst – Präsident des Digitalverbands Bitkom

Seit Juni 2023 ist Ralf Wintergerst Bitkom-Präsident. Der Fachverband vertritt die deutsche Digitalwirtschaft und hat mehr als 2.200 Mitgliedsunternehmen, darunter Konzerne, Start-ups und KMUs. Wintergerst ist Vorstandschef des Banknotendruckers Giesecke+Devrient (G+D) und hat das Unternehmen komplett reformiert, sodass heute auch durch IT-Security und Softwareprodukte Milliarden erwirtschaftet werden. Man müsse seine Ziele klar kommunizieren – und dann gnadenlos verfolgen, sagte der frühere Karate-Leistungssportler in seiner Antrittsrede als Bitkom-Chef. Wintergerst verfügt über gute Drähte in die Politik, heißt es. Der Betriebswirt (Jahrgang 1962) gilt als Teamplayer, der auch sich selbst große Ziele setzt. Ein Beispiel dafür ist seine 2021 abgeschlossene Dissertation an der LMU München zum Thema Ethik der Corporate Governance.

Karl Haeusgen – Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Seit 2020 ist Karl Haeusgen Präsident des größten Industrieverbands Europas, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Er hat Betriebswirtschaftslehre in St. Gallen studiert und ist Aufsichtsratsvorsitzender des Familienunternehmens HAWE Hydraulik SE. Seine Einschätzungen zum Innovationsstandort Deutschland sind gefragt. Der Münchner kritisiert eine überbordende Bürokratie, befürwortet die 40-Stunden-Woche und auch den Wandel zu einer “Grünen Industrie” – aber im VDMA-Tempo, bitte! Viele Unternehmen seien längst bestrebt, ihre Produktion umzustellen, sagt er. Maschinenbauer leisteten durch Innovationen einen wichtigen Beitrag zur grünen Produktion.

10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München

Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr

15. Oktober 2024, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung Wissen, Wandel, Wettbewerb Mehr

30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg

Konferenz Wissenswerte Mehr

4. Novemer 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

28. November 2024, Berlin

Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr

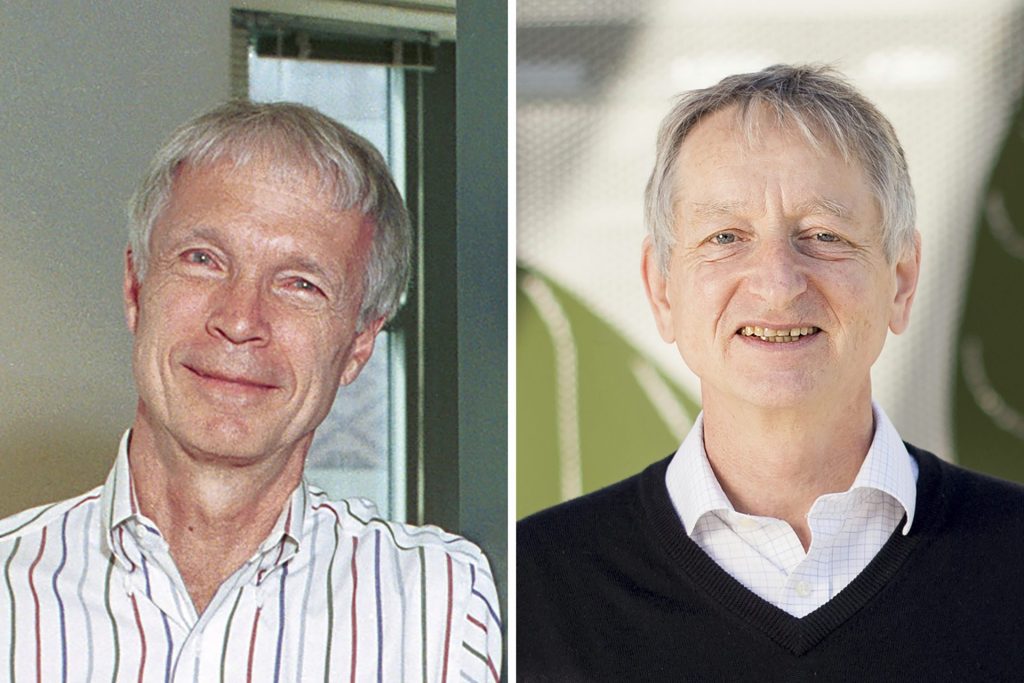

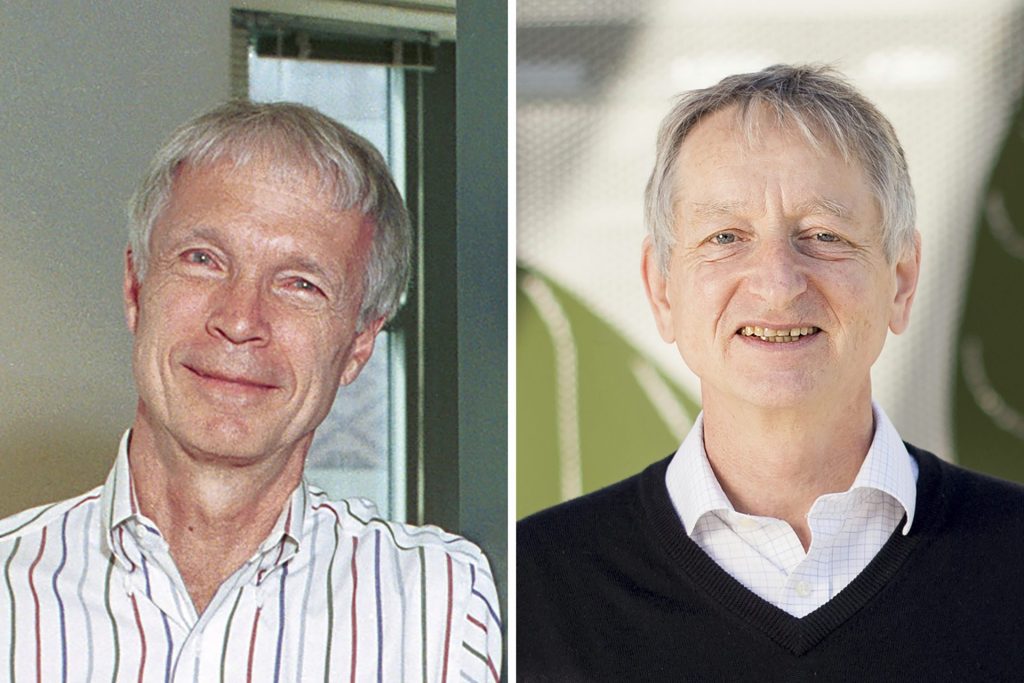

Über das, was die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger ermöglicht haben, kann wohl jeder mitreden: John Hopfield (USA) und Geoffrey Hinton (Kanada) haben maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen entwickelt und damit die Grundlagen für Künstliche Intelligenz (KI) und Anwendungen wie ChatGPT gelegt.

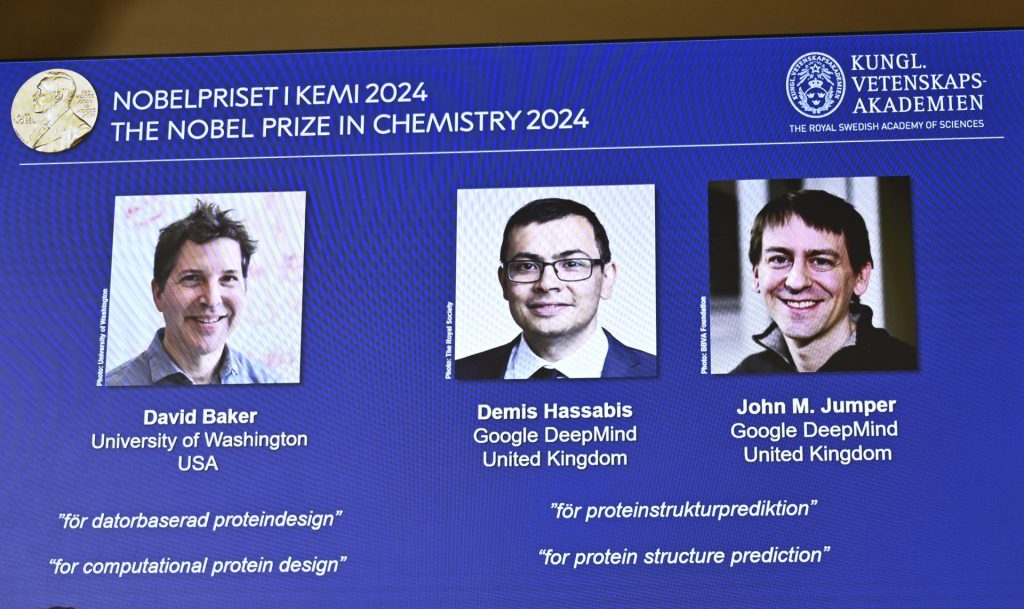

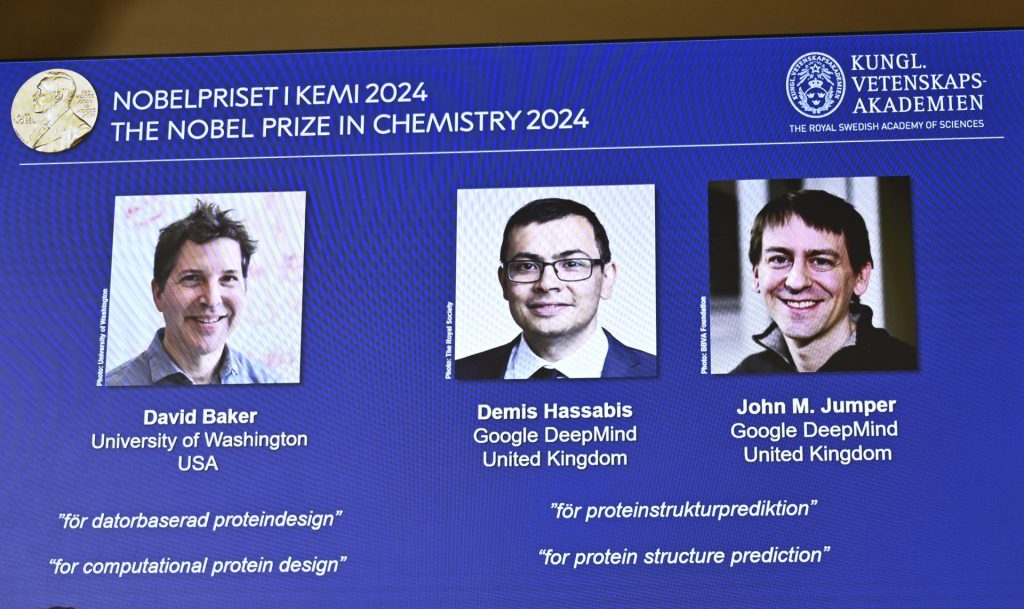

Doch auch die Chemie-Laureaten, die am Mittwoch bekanntgegeben wurden, sind keine Unbekannten: David Baker (USA) erhält eine Hälfte des Preises für rechnergestütztes Proteindesign, die andere Hälfte teilen sich Demis Hassabis und John Jumper. Beide arbeiten in Großbritannien, ihre Arbeiten für die Google-Tochterfirma DeepMind ermöglichten die Vorhersage der komplexen Strukturen von Proteinen.

Demis Hassabis (Jahrgang 1976) und John Jumper (Jahrgang 1985) im US-amerikanischen Little Rock, stellten 2020 das KI-Modell AlphaFold2 vor, mit dessen Hilfe sich die Strukturen praktisch aller bisher bekannten 200 Millionen Proteine vorhersagen lassen. Das könne etwa bei der Klärung von Antibiotika-Resistenzen helfen oder beim Einsatz von Enzymen zum Abbau von Kunststoffen, erläuterte das Nobelkomitee der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

Hassabis ist der Chef der auf KI spezialisierten Google-Tochterfirma DeepMind. Jumper ist dort Seniorwissenschaftler. Er wurde kürzlich vom Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Leuten in der KI-Welt gezählt.

David Baker, geboren 1962 in Seattle, hatte erstmals 2003 aus Aminosäuren ein neues Protein geschaffen. Seitdem hat seine Arbeitsgruppe viele weitere Proteine produziert, die unter anderem für Pharmazeutika und Impfstoffe eingesetzt werden. Er forscht an der University of Washington in Seattle in den USA.

John Hopfield (91) forschte unter anderem an der University of California in Berkeley und der Princeton University. Er entwickelte ein nach ihm benanntes Netzwerk, das eine Methode zum Speichern und Wiederherstellen von Mustern verwendet.

Geoffrey Hinton (76) studierte in Cambridge und zog dann zuerst in die USA und später nach Kanada. Er verwendete Hopfields Netzwerk als Grundlage für ein weiteres Netzwerk: die Boltzmann-Maschine. Diese kann lernen, charakteristische Elemente in einer bestimmten Art von Daten – etwa bestimmte Elemente in Bildern – zu erkennen.

“Geoffrey Hinton wird oft als der ,Godfather of AI’ bezeichnet, und das zu Recht”, sagte Rasmus Rothe, Gründungsvorstandsmitglied des KI-Bundesverbandes. Seine Arbeit sei über Jahre grundlegend für das gesamte Forschungsfeld gewesen.

Hinton hatte im vergangenen Jahr seinen Job bei Google Brain, dem KI-Forschungsteam des Unternehmens, gekündigt, um frei über die Risiken von KI sprechen zu können. Er veröffentlichte zusammen mit anderen führenden KI-Forschern mehrere Stellungnahmen zu dem Thema. Demnach sehen sie in KI eine potenzielle Gefahr für die Menschheit und rufen dazu auf, die Risiken ernst zu nehmen. abg mit dpa

Die internationalen Bestenlisten der Universitäten werden weiterhin klar von den USA und Großbritannien dominiert. So auch in dem am Mittwoch veröffentlichten THE World University Ranking 2025, mit der University of Oxford, dem MIT und der Harvard University auf den Plätzen 1 bis 3. Aber Deutschland hat aufgeholt, dieses Mal haben es 20 deutsche Universitäten unter die Top 200 geschafft.

Mehr dieser Platzierungen im begehrten vorderen Bereich des mehr als 2.000 Institutionen umfassenden Rankings erreichten nur die USA (55) und Großbritannien (25). China kommt auf 13 Universitäten unter den Top 200 und nähert sich mit den Rängen 12 (Tsinghua University) und 13 (Peking University) den Top 10.

Für die deutschen Hochschulmanagerinnen und -manager, die sich seit rund fünf Jahren um bessere Platzierungen in den internationalen Rankings bemühen, sind die aktuellen Ergebnisse ein Erfolg. Schon in den anderen beiden bedeutenden Rankings QS und Shanghai hatte sich Deutschland in diesem Jahr leicht verbessert. Das sind die guten Nachrichten aus dem THE Ranking 2025:

Vor allem im Bereich zwischen den Plätzen 100 und 200 ist es in der Liste jedoch für so manche Universität bergab gegangen.

Im Vergleich mit anderen europäischen Einrichtungen ist Deutschland jedoch noch einigermaßen stabil. Unter den Top 200 Universitäten waren im Jahr 2019 noch 99 aus Europa, aktuell sind es nur noch 91.

Die University of Oxford steht im THE Ranking auf Platz 1 – und zwar zum neunten Mal in Folge. Auch die übrigen Top-10-Plätze belegen entweder bekannte Elite-Einrichtungen in Großbritannien oder den USA.

Nicht nur China rückt immer näher an die Top 10 heran, auch Japans und Südkoreas Spitzenuniversitäten sind auf dem Vormarsch. Erstmals unter den Top 200 finden sich aktuell Brasilien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. abg

Das Bundesforschungsministerium plant in der verbleibenden Zeit der Legislaturperiode keinen Roadmap-Prozess für die Reformierung der Projektförderung. Das bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage von Table.Briefings. Der Vorschlag zur Erarbeitung einer Roadmap war aus der Regierungskoalition selbst gekommen. Auch die Projektträger hatten in einem Positionspapier großangelegte Reformen der Administrativen Forschungsförderung und mehr Freiheiten gefordert.

Zu einem strategischen oder politischen Austausch mit ihren Dienstleistern, nachdem das Papier der PTs erschienen war, sah die Hausspitze im BMBF offensichtlich keinen Anlass. Das Ministerium bestätigte dies auf Anfrage: “Alle Austauschformate beschäftigen sich mit spezifischen oder hochspezifischen Fachfragen und werden seitens des BMBF auf Arbeitsebene wahrgenommen.”

Das BMBF sieht den Koalitionsvertrag mit Blick auf die Reformierung der Projektförderung als erfüllt an: “Mit den genannten Digitalisierungsmaßnahmen und weiteren Aktivitäten wie Sprind und Dati wurden die Verfahren vereinfacht. Weitere Digitalisierungs- und Vereinfachungsschritte folgen bis zum Ende der Legislaturperiode”, kündigt eine Sprecherin auf Nachfrage von Table.Briefings an.

Zu den Reformschritten zählen laut BMBF etwa Vereinfachungen für Zuwendungsempfänger und -geber durch den Wegfall der Schriftformerfordnernis. Zudem habe man gemeinsam mit den Projektträgern “mit großem Engagement” die Einführung der E-Akte Bund vorangetrieben. Die vom BMBF bereit gestellte zentrale Plattform ermögliche jedem Projektträger, seine Arbeitsprozesse – unter Einhaltung einheitlicher Vorgaben des BMBF – individuell digital zu gestalten.

Noch für den Oktober kündigt das Ministerium die erste Version einer Schnittstelle vom Verwaltungstool profi zur E-Akte Bund an, die beide Plattformen und ihre jeweiligen digitalen Workflows möglichst gut miteinander verknüpfen soll. Die Projektträger würden dann in eine Testphase eintreten. Noch in diesem Jahr soll auch die digitale Bekanntgabe des Förderbescheids rechtssicher möglich sein. Dies sei mit großem Aufwand vorbereitet worden.

Im Herbst 2023 hatten die Projektträger (PT) in ihrem Positionspapier “Administrative Fesseln der Innovationsförderung abstreifen: SPRIND-Freiheitsgesetz breiter denken” klare Forderungen an ihre Auftraggeber, die Bundesregierung und das federführende BMBF formuliert. Der Tenor: für eine zeitgemäße Innovationsförderung und effizienteren Transfer brauche es – wie bei der Sprind - schlanke und agile Auswahlverfahren, eine vereinfachte Rechts- und Fachaufsicht und eine flexiblere Finanzierung über die Jahresgrenzen hinweg. tg

Mit der Wiedereröffnung seines Büros in der ukrainischen Hauptstadt Kiew will der DAAD nach eigenen Angaben die Beratung von Studierenden und Forschenden vor Ort verbessern. Der DAAD und seine Mitgliedshochschulen bekennen sich damit “zu einer langfristig angelegten Unterstützung der Ukraine im akademischen Austausch mit Deutschland”, heißt es in einer Mitteilung des Austauschdienstes.

“Nach zweieinhalb Jahren kehren wir nach Kiew zurück – trotz der anhaltenden russischen Angriffe. Dies ist ein bedeutender Schritt für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Deutschland. Dies unterstreicht unseren unbedingten Willen, die Ukraine auf ihrem Weg nach Europa weiterhin aktiv zu unterstützen”, wird DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee in der Mitteilung zitiert.

Zwischen Februar 2022 und September 2024 war das Büro in Kiew geschlossen, die Beratung von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Studierenden erfolgte digital aus Bonn. Zu den Aufgaben des wiedereröffneten Informationszentrums gehören laut DAAD neben der Beratung vor Ort die Förderung der Kooperation zwischen ukrainischen und deutschen Hochschulen sowie die Zusammenarbeit mit DAAD-Lektorinnen und Lektoren in der Ukraine. Das Informationszentrum hält zudem Kontakt zu den rund 4.000 DAAD-Alumni in der Ukraine.

Mit finanzieller Förderung der Bundesregierung konnte der DAAD so seit 2022 rund 20.000 ukrainischen Studierenden und Forschenden über Sonderprogramme dabei helfen, ein Studium aufzunehmen, beziehungsweise ihr Studium oder ihre Forschung fortzusetzen und abzuschließen. Darüber hinaus unterstützt der DAAD mithilfe des Bundes seit Februar 2024 den Aufbau von zwei Zentren für interdisziplinäre Ukrainestudien in Deutschland an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder und an der Universität Regensburg.

Die akademischen Beziehungen zur Ukraine haben sich seit Kriegsausbruch intensiviert, resümiert der DAAD: So stieg die Zahl der Hochschulkooperationen auf über 300. Zudem studieren derzeit knapp 10.000 ukrainische Studierende in Deutschland, rund 1.300 ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an deutschen Hochschulen. Bereits kurz nach dem russischen Überfall hatte der DAAD die “Nationale Akademische Kontaktstelle Ukraine” ins Leben gerufen, als Plattform für vielfältige Informations- und Hilfsangebote für ukrainische Studierende und Forschende.

Der russische Angriffskrieg hat auch für die ukrainische Wissenschaft verheerende Folgen. Das zeigte im März eine Unesco-Studie. Mehr als 1.400 Gebäude und Labore in mehr als 177 Einrichtungen wurden zerstört. Der Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg zerstörten wissenschaftlichen Infrastruktur in der Ukraine wird nach Ansicht der UN-Kulturorganisation Unesco mehr als 1,26 Milliarden US-Dollar kosten. tg

FAZ: Antisemitismuswelle an den Universitäten. An Universitäten sind antisemitische Parolen, gewaltsame Proteste und dämonisierende Kritik heutzutage alltäglich. Viele Juden fühlen sich an deutschen Hochschulen nicht mehr sicher. Obwohl die Politik die Gefahr erkannt hat, wurden bisher keine Konsequenzen gezogen. (“”Die Situation ist dramatisch, wir müssen handeln””)

DLF: Viel Druck auf junge Wissenschaftler. Geraldine Rauch, die Präsidentin der TU Berlin, ist der Ansicht, an deutschen Hochschulen werde besonders auf junge Wissenschaftler hoher Druck ausgeübt. Verträge werden nicht verlängert und Promotionen erschwert. Dennoch gibt es nur wenig Bestreben zur Veränderung. (“Deutsches Hochschul-System begünstigt Machtmissbrauch”)

taz: Talar und Hakenkreuz. Mit “Talar und Hakenkreuz” ist die erste Gesamtdarstellung der deutschen Universitätsgeschichte im Nationalsozialismus erschienen. An den Hochschulen gab es zwar Unzufriedenheit mit dem Nazi-Regime, aber Widerstand blieb ein absolutes Randphänomen. (“Widerstand blieb ein Randphänomen”)

Tagesschau: Warum es so wenige Nobelpreisträgerinnen gibt. Diese Woche werden die Nobelpreisträger verkündet. Bislang waren nicht mal sieben Prozent aller Ausgezeichneten Frauen. Doch langsam ist eine Besserung in Sicht: Immer mehr Frauen werden für ihre wissenschaftliche Arbeit geehrt. (“Wieso es so wenige Nobelpreisträgerinnen gibt”)

Forschung & Lehre: Chatten über Künstliche Intelligenz. Vier Wissenschaftler diskutierten Anfang Oktober mit Schülern über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz. Sowohl die Wissenschaftler als auch die Schüler machten sich Sorgen über die Auswirkungen von KI. Am Ende konnten die Jugendlichen die Kommunikation mit den Forschern bewerten. (“Willkommen im Chat”)

The Decoder: Europäische Sprachdatensammlung. Ein internationales Forscherteam hat mit MOSEL eine umfassende Open-Source-Sprachdatensammlung für die 24 offiziellen EU-Sprachen erstellt. Die Daten wurden aus 18 verschiedenen Quellen gesammelt, darunter Projekte wie CommonVoice, LibriSpeech und VoxPopuli. Diese Sammlung umfasst sowohl transkribierte Sprachaufnahmen als auch nicht gekennzeichnete Audiodaten. (“Forscher sammeln 950.000 Stunden Open-Source-Sprachdaten für EU-Sprachen”)

Riffreporter: Pionier der Amazonasforschung. Der Traum des vor 100 Jahren gestorbenen Amazonas-Forschers Theodor Koch-Grünberg, die Quellen des Orinocos zu finden, erfüllte sich nicht. Doch er beobachtete und beschrieb die indigenen Völker auf einzigartige Weise. Moderne Technik macht seine Arbeit heute wieder lebendig. (“Zum 100. Todestag von Theodor Koch-Grünberg”)

Die Veröffentlichung des Draghi-Reports vor wenigen Wochen hat der Debatte um Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen – kurzfristig – eine zusätzliche Dynamik verliehen. Oft betont wurde dabei die Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen und Förderungen. Obwohl zusätzliche Investitionen notwendig sind, eignet sich diese Forderung ausgezeichnet, um von den deutlich schwieriger zu adressierenden Herausforderungen öffentlicher Innovationsförderung abzulenken.

Zwischen 2005 und 2020 haben sich die staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland nahezu verdoppelt. Ähnliches gilt für die Innovationsausgaben der Wirtschaft. Gleichzeitig ist im gleichen Zeitraum der Abstieg in internationalen Innovationsrankings zu beklagen. Das mag Symptom einer sich weiter vergrößernden Investitionslücke sein, wie von Draghi beschrieben. Im Austausch mit Innovatorinnen und Innovatoren drängt sich allerdings eine andere Schlussfolgerung auf: Es fehlt nicht grundsätzlich an Geld, sondern am effektiven Einsatz der staatlichen Fördermittel.

Tatsächlich gab es im letzten Jahrzehnt nur eine überschaubare Anzahl neuer Instrumente der Innovationsfinanzierung. Neben der steuerlichen Forschungsförderung gehört hierzu auch eine Reihe von Agenturen, inklusive Sprind. Die Erwartungen in diese neuen Ansätze konnten jedoch in den meisten Fällen nicht erfüllt werden, denn eine Abkehr von bekannten Förderformaten gelang selten. So war es Sprind, die mit ihren Challenges als erste in Deutschland und Europa das Instrument der vorkommerziellen Auftragsvergabe umfassend zur Finanzierung von frühphasigen Innovationen nutzte.

Dies ist umso erstaunlicher, da die Europäische Kommission die Voraussetzung dafür bereits 2007 geschaffen hatte! Die vorkommerzielle Auftragsvergabe ermöglicht Freiräume, wo ansonsten das Damoklesschwert “Vergaberecht” oder “Beihilferecht” über jeder Flexibilisierung der Finanzierung hängt.

Diese Nicht-Nutzung der vorhandenen Spielräume ist meiner Meinung exemplarisch für das Problem. Sie ist Ausdruck einer wachsenden Lücke zwischen sich schnell ändernden Arbeitsrealitäten in Start-ups auf der einen Seite und sich kaum verändernden Prozessen in der öffentlichen Verwaltung auf der anderen Seite. Innovatorinnen und Innovatoren warten teilweise über ein Jahr auf Rückmeldung aus den Ministerien. Das kann sich kein Start-up leisten. Dazu sehen wir, dass in sich rasant entwickelnden Forschungsgebieten, wie beispielsweise der KI, ganze Fragestellungen in der Zwischenzeit obsolet geworden sein können.

Diese Herausforderung trifft nicht nur Deutschland. Im Ausland gibt es jedoch eine Reihe von Initiativen, neue Wege in der Forschungs- und Innovationsfinanzierung zu erkunden. So wurde in den USA oder Großbritannien mit Fast Grants experimentiert, Focused Research Organisations wurden errichtet oder mit Frontier Climate neue Märkte für frühphasige Innovation geschaffen. Während man sich in Deutschland fragt, wie viele Agenturen es braucht und wie viele Freiheitsgesetze wir dafür benötigen, werden anderswo neue, zeitgemäße Werkzeuge der Innovationsfinanzierung in die Anwendung gebracht. Innovative Ansätze zur Forschungsfinanzierung, wie etwa bei der Volkswagenstiftung, bleiben hier währenddessen rar.

Was Start-ups – und vielen anderen Institutionen – helfen würde, wäre eine Innovationsfinanzierung, die Verlässlichkeit durch Transparenz und schnelle Prozesse schafft und Flexibilität im Mitteleinsatz ermöglicht. Dafür müssten jedoch auf Seiten der Förderer Prozesse vereinfacht und Bürokratie abgebaut werden. In öffentlichen Institutionen, die die Risiko-Eliminierung in ihrer Struktur- und Prozess-DNA in sich tragen, ist dies schwer zu erreichen. Das kostet Innovatorinnen und Innovatoren den nötigen Freiraum, um Lösungen für die großen und kleinen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.

Dass es anders gehen kann, versuchen wir mit Sprind-Challenges zu demonstrieren. Wir verzichten weitestgehend auf die sonst omnipräsenten Mittelverwendungsnachweise und setzen statt des “Input-Monitorings” auf “Output-Monitoring”. Dabei werden die Challenge Teams sehr eng durch die Sprind und externe Expertinnen und Experten begleitet. Auch hier steht jedoch nicht Kontrolle im Vordergrund, sondern effektive Unterstützung im komplexen Innovationsprozess. Weil die Teams von dieser Unterstützung profitieren, kann Sprind auch in den Maschinenraum der Innovation schauen, was wiederum ein sehr viel effektiveres Monitoring ermöglicht, ohne die Teams mit zusätzlicher Bürokratie zu belasten.

Deutschland braucht weitere Impulse, um seine Innovationsfinanzierung ins 21. Jahrhundert zu bringen. Dafür muss allerdings klar sein, dass neue Institutionen und Instrumente allein nicht reichen. Viel mehr brauchen wir Antworten auf die Frage, wie wir die wachsende Kluft zwischen den Bedarfen von Start-ups und den Prozessen der öffentlichen Verwaltung schließen. Nur so können öffentliche Institutionen Angebote machen, die wirklich effektiv sind. Diese Frage wird noch schwieriger zu beantworten sein als die mit Draghis Forderungen verbundenen Haushaltsfragen. Hoffnung macht, dass es in allen öffentlichen Institutionen Menschen gibt, die Neues neu denken. Sie verdienen jede Unterstützung, um effektive Forschungs- und Innovationsfinanzierung umzusetzen.

Jano Costard ist Ökonom und Challenge Officer bei der Sprind. Zuvor war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Er hat an der Humboldt-Universität zu Berlin im Fach Volkswirtschaftslehre promoviert.

Seit Nachrichten zunehmend über Soziale Medien konsumiert werden, sind Fake News zu einem globalen Problem geworden. Regierungen und Unternehmen suchen nach Wegen, die Flut an Propaganda und Irreführung im Netz einzudämmen, ohne die Meinungsfreiheit zu beschneiden. Jon Roozenbeek, Assistenzprofessor für Psychologie und Sicherheit am King’s College in London, will das Problem auf individueller Ebene bekämpfen. Er erforscht, wie man Menschen gegen Fehlinformationen kognitiv “impfen” kann.

Seine Arbeit wird im November beim Falling Walls Science Summit in Berlin gewürdigt. Er ist Finalist des Wettbewerbs um den “Breakthrough of the Year”. Roozenbeek, Jahrgang 1990, studierte zunächst Nachhaltige Entwicklung, Russlandstudien sowie Politik- und Gesellschaftswissenschaften in Schweden und den Niederlanden. An der britischen University of Cambridge widmete er sich ab 2020 einer Reihe von Projekten zu Desinformationen und Manipulation.

Für seine Experimente analysierten er und sein Team zunächst die Sprache und Strategien von Populisten. Anschließend produzierten sie kurze Videos, die sie auch in Sozialen Netzwerken testeten. Die Clips klären über Fake-News-Taktiken auf, bedienen sich dabei aber in den ersten Sekunden selbst einer dieser Manipulationsstrategien.

Roozenbeek vergleicht das Prinzip mit einer Impfung: Menschen werden vorbeugend den Manipulationstechniken ausgesetzt, um später vor der realen Gefahr besser geschützt, am besten sogar immun zu sein.

“Wir konnten zeigen, dass psychologische Impfkampagnen in Sozialen Medien die Widerstandsfähigkeit gegen Fehlinformationen in großem Umfang verbessern”, heißt es in Roozenbeeks Studie, an der um die 30.000 Menschen teilnahmen. Zudem entwickelte er mehrere Online-Spiele, bei denen man selbst ein Fake-News-Imperium mit eigener Nachrichtenseite aufbaut.

Seine Studie an einer niederländischen Schule zur Wirkung der Spiele bestätigte: Wenn junge Leute Strategien erlernen, selbst gefälschte Nachrichten herzustellen, können sie diese später in anderen Zusammenhängen besser entlarven – zum Beispiel, wenn es um irreführende Informationen über den Klimawandel geht. Die kostenlosen Games wurden in 19 Sprachen übersetzt und mittlerweile global über eine Million Mal gespielt.

Während der Revolution in der Ukraine war Roozenbeek auf dem Maidan in Kiew, wo er sich vom Mut der Menschen tief bewegt fühlte. Die Erfahrung motivierte ihn zu seiner Doktorarbeit über Informationskriegsführung in der Ostukraine nach 2014. Er wollte die Ursprünge und Folgen des Donbass-Kriegs und die Rolle der Propaganda besser verstehen.

Dafür untersuchte er mehr als 85.000 Print- und Online-Artikel aus 30 lokalen und regionalen Medien in Luhansk und Donezk. Er stellte fest, dass die Kampagne des Kremls, beispielsweise die Terminologie “Neurussland” in der Region zu verbreiten, von den lokalen Medien kaum aufgenommen wurde. Die russische Propagandamaschinerie, die sonst als sehr mächtig dargestellt wird, verfing bei den russischsprachigen Ukrainern nicht, so sein Fazit.

In seinem Buch “The Psychology of Misinformation”, das in diesem Jahr auf Englisch erschienen ist, geht der Forscher auch weit zurück in die Historie der Fehlinformationen und zeigt: Erfundene Geschichten gab es seit Anbeginn der Menschheit. Roozenbeeks Traum für die Zukunft: Eine Gesellschaft, die resilient gegen Fake-News ist. Alice Ahlers

Beim Falling Walls Science Summit 2024 ist Jon Roozenbeek Finalist im Wettbewerb “Breakthrough of the Year” in der Kategorie Sozial- und Geisteswissenschaften. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.

Jutta Allmendinger, Soziologin und langjährige Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, bekommt den Trailblazer for Inclusion Award 2024. Die Berlin International University of Applied Sciences, die den Preis anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums initiiert hat, zeichnet damit ihr langjähriges Engagement für Geschlechtergerechtigkeit, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt und innerhalb der Familie, aus. Der Award soll künftig jährlich an Personen verliehen werden, die herausragende Beiträge im Bereich Inklusion geleistet haben.

Julia von Gönner, Biologin am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ), die Sozio-Informatikerin Tanja Aal von der Universität Siegen und Boris Dreyer, Professur für Alte Geschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, bekommen in diesem Jahr den Forschungspreis für Citizen Science “Wissen der Vielen”. Mit dem Preis, den Wissenschaft im Dialog und das Museum für Naturkunde Berlin zum zweiten Mal ausgelobt haben, soll die Anerkennung von Citizen Science in der Wissenschaft gestärkt werden. Von Gönner nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Autorinnen und Autoren einer Publikation zur Wasserqualität von Bächen entgegen. Aals Team beschreibt, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit älteren Menschen den Prototypen einer Online-Plattform entwickelt haben. In Dreyers ausgezeichnetem Buch wird ein Projekt zum originalgetreuen Nachbau und Test eines antiken Römerbootes aus dem 1. Jahrhunderts erläutert.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Streichert-Clivot: KI ist in den Kinderzimmern längst angekommen. Heute tagen die Schulministerinnen und -minister erstmals unter sich, ohne den Wissenschaftsbereich. Welche Hoffnungen verbindet KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot mit der neuen Bildungs-MK? Mehr

Security.Table. Börse: Frauen kaufen mehr Rüstungsaktien als Männer. Anlegerinnen halten Rüstungsunternehmen für profitabel und zeigen Experten zufolge offenbar weniger Berührungsängste, deren Aktien auch zu kaufen. Mehr

Climate.Table. 1,5-Grad-Ziel: Deutsches Klima-Konsortium fordert offene Kommunikation über wahrscheinliche Verfehlung. Das Deutsche Klima-Konsortium (DKK) warnt vor dem Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels und mahnt an, eine in den nächsten Jahren wahrscheinliche Zielverfehlung müsse offen kommuniziert werden. Die weiterhin hohen Investitionen in fossile Energien und klimaschädliche Subventionen lassen Netto-Null-Emissionen in weite Ferne rücken. Mehr

China.Table. E-Autos: Wie chinesische Marken auf den europäischen Markt drängen. Während Tesla den europäischen Markt weiter dominiert, werden chinesische E-Auto-Marken immer beliebter. Der Ausbau ihrer Produktionskapazitäten und Investitionen in den Vertrieb zeigen, dass Unternehmen aus der Volksrepublik ausländische Märkte massiv ins Visier nehmen. Mehr

Agrifood.Table. EU-Haushalt: Gemischte Reaktionen auf von der Leyens Reformpläne. EU-Kommissionschefin von der Leyen zieht offenbar grundlegende Umbrüche beim EU-Budget in Betracht – inklusive der Agrargelder. Der Deutsche Bauernverband sieht darin eine “taktische Provokation” als Aufschlag für die Budgetverhandlungen. Mehr

Der Mond auf Erden befindet sich seit Ende September in Köln oder genauer gesagt im 700 Quadratmeter großen Luna-Komplex. Die Esa, das DLR und das Land NRW haben für 45 Millionen Euro ein neues Trainingszentrum für Mond-Astronauten geschaffen und jetzt eröffnet.

Für die Weltraumforschung ist Luna ein Meilenstein. Astronauten können sich dort künftig auf Mond-Missionen vorbereiten. Die Nasa will mit ihrem Artemis-Programm zum ersten Mal seit über 50 Jahren Astronauten zum Mond schicken – daran beteiligt sich auch die Esa. Auf dem Kölner Mond lassen sich zu diesem Zweck Arbeiten auf der Mondoberfläche üben, dafür wurde das Material Regolith nachempfunden, also der pulverförmige Staub, der die Oberfläche des Mondes bedeckt.

Es gibt einen Bereich, in dem sich Bohrungen und Probenentnahmen in bis zu drei Metern unter der Oberfläche simulieren lassen. Apropos Simulation: Eine künstliche Sonne soll die schwierigen Lichtverhältnisse und den typischen Tag- und Nachtzyklus auf dem Erdtrabanten nachahmen. Und damit nicht genug: ein Schwerkraftentladesystem soll dafür sorgen, dass man in einer Übungsumgebung nur einem Sechstel der Erdanziehungskraft ausgesetzt ist – wie auf dem Mond eben. Der Prototyp wird für Anfang 2025 erwartet.

Luna wird für Start-ups, KMU und Forschungseinrichtungen offen sein, die noch nicht an geplanten Mondmissionen beteiligt sind. “Wir wollen als Drehscheibe so offen wie möglich sein”, sagte Andrea Casini, Wissenschafts- und Betriebsleiter von Luna, unserem Medienpartner ScienceBusiness, “wenn Sie eine gute Idee haben, sind Sie herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sie zu testen.” Diese Einladung leiten wir hier einfach mal unkommentiert weiter, für uns ist das ja nur ein kleiner Schritt … Tim Gabel

der Forschungsausschuss des Bundestags ist momentan in jeder Sitzung mit hochkarätigen Gästen besetzt. Musste sich in der vergangenen Sitzung noch Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger zur Fördermittelaffäre in ihrem Haus äußern, zog am gestrigen Mittwoch der Fraunhofer-Präsident, Holger Hanselka, Bilanz seines ersten Amtsjahres. Die Neuaufstellung der Gesellschaft sei erledigt – meint er. Einige kritische Fragen der Parlamentarier gab es dennoch, etwa zu den umstrittenen Rücklagen seiner Gesellschaft. Markus Weisskopf hat die Sitzung verfolgt und für Sie zusammengestellt, was im Ausschuss am Mittwochmorgen sonst noch wichtig war.

Am Mittwochabend entschied die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtler, dass sie sich von ihrem Mitglied Ulrich Vosgerau distanziert. Der Rechtsanwalt hatte am Potsdamer Geheimtreffen rechtsextremer Kreise teilgenommen. Sein Fachverband stimmte mehrheitlich einem Antrag zu, in dem Vosgerau vorgeworfen wird, dazu beizutragen, die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung zu untergraben. Seine Kolleginnen und Kollegen distanzieren sich nun, nachdem ein angestrebter Ausschluss Vosgeraus vom Vorstand einkassiert worden war. Unter den Juristen rechnet man damit, dass Vosgerau rechtliche Schritte gegen die Maßregelung einleiten wird, berichtet Anne Brüning.

Wir laden Sie auch in dieser Ausgabe wieder ein, die entscheidenden Köpfe in der deutschen Wissenschaftsszene kennenzulernen. Lesen Sie heute unsere Top of the Table im Bereich Verbände. Und wo wir gerade schon top sind, lege ich Ihnen auch unsere Serie Breakthrough Minds nochmal ans Herz. Unsere Autorin Alice Ahlers stellt ihnen Jon Roozenbeek vor, der Menschen in Sozialen Medien gegen Propaganda “impft” und damit schon vielversprechende Ergebnisse erzielt hat. Zum guten Schluss nehmen wir Sie dann auf einen Mondspaziergang in Köln mit – in das neue Esa-Zentrum Luna.

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne eine exorbitante Lektüre

Knapp ein Jahr nach seinem Antrittsbesuch war der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) erneut zu Gast im Forschungsausschuss. Holger Hanselka nutzte die Chance, um eine – aus seiner Sicht – positive Zwischenbilanz zu ziehen. Man habe die Governance-Strukturen reformiert, zu Jahresbeginn 2025 werde zudem die neue Satzung wirksam. Kernelement der Reform sei die Stärkung des Senats als Beratungs- und Aufsichtsorgan für den Vorstand.

Dazu kämen Berichtspflichten des Vorstands, die auch dessen stärkeren Durchgriff auf die Institute nach sich zögen. Es entfällt die bisherige Richtlinienkompetenz des Präsidenten, um gemeinschaftliche, transparente Entscheidungen des Vorstands als Kollegialorgan zu befördern.

Strategisch müsse Fraunhofer zurück zum Fraunhofer-Modell, sagte Hanselka. Das Verhältnis von öffentlichen zu industriefinanzierten Projekten sei aus der Balance geraten. Hier habe es auch politisch motivierte Projekte von oben gegeben, die das Gleichgewicht bei den Instituten durcheinandergebracht hätten. Man müsse nun die Aktivitäten mit der Industrie wieder stärken und im Bereich der öffentlichen Förderung auch mal Nein sagen. “Ich möchte da viel stärker wieder zu alten Tugenden zurückkehren und die Institute selbst in die Verantwortung nehmen, was sie machen und was sie nicht machen”, sagte Hanselka auf Anfrage von Table.Briefings.

Dass die Wende noch nicht gelungen sei, darauf verwies Petra Sitte (Linke). Zwar seien die Industriemittel zuletzt leicht gestiegen, die Steigerung der öffentlichen Drittmittel sei jedoch noch höher ausgefallen. Sitte war es auch, die die hohen Rücklagen von mehr als 400 Millionen Euro zur Sprache brachte, die vom Bundesrechnungshof beanstandet worden waren. Hanselka verwies dazu auf eine Vereinbarung mit dem BMBF, die aktuell getroffen wurde.

Auf Nachfrage von Table.Briefings teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit, dass zum Zweck der “Vorsorge für Ertragsrisiken” sowie des “Liquiditätsmanagements” eine Obergrenze von sieben Prozent der nachgewiesenen Vorjahresausgaben der FhG vereinbart wurde. Das wären bei derzeit rund drei Milliarden Euro Ausgaben gut 200 Millionen Euro, die Fraunhofer als Rücklage einplanen dürfte. Der Präsident dürfte damit nicht zufrieden sein. Im Gespräch mit Table.Briefings forderte er vor Kurzem noch mindestens 340 Millionen Euro.

Neuigkeiten gab es auch beim Thema Transfer und Ausgründungen. Zwei Forderungen hatte Hanselka dazu im Gepäck. Man solle im Transferprozess länger die Gemeinnützigkeit geltend machen können. Wenn beispielsweise Start-ups noch Geräte in Instituten nutzen, könnte man hier großzügiger agieren und zudem unnötige Bürokratie vermeiden. Und man sollte das Engagement von Unternehmen beim Thema Normen und Standards auch im Rahmen der Forschungszulage geltend machen können.

Doch auch Fraunhofer selbst ist an dem Thema dran. Bereits geändert habe man die Praxis bei Verträgen zur IP-Übertragung. Hier gelte jetzt nicht mehr “erst das Geld, dann die Leistung”, sondern man übertrage Start-ups nun die IP und vereinbare dann eine Zahlung, wenn entsprechende Gewinne da seien. Im Bereich der Unternehmensbeteiligungen wende die FhG jetzt die virtual Shares an. “Die Start-ups müssen am Anfang nichts abgeben und wir sind lediglich an der Entwicklung beteiligt”, betont Hanselka im Gespräch mit Table.Briefings.

Schon vor dem Gespräch mit dem FhG-Präsidenten setzte der Ausschuss mit der Regierungsmehrheit den Tagesordnungspunkt “Benennung von Mitgliedern für den Ethikrat” ab. Dagegen erhob sich Widerspruch seitens der Union und der Linken. CDU-Forschungspolitiker Thomas Jarzombek nannte die Nicht-Besetzung des Gremiums ein “Unding” und äußerte Unverständnis, dass es jetzt keine Debatte dazu gebe.

Auch Sitte verlangte eine Aussprache zu den Gründen, die zu der Verzögerung führten. Einen derartigen Vorgang habe “es noch nie gegeben”. Der Ethikrat müsse das als “Affront” verstehen. Auf Antrag der FDP-Fraktion wurde der Tagesordnungspunkt schließlich auf die kommende Woche vertagt. Dann sollen wohl die Nominierungen vorliegen.

Konkrete Neuigkeiten gab es hingegen zur DDR-Forschung. Der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg stellte hier eine Veröffentlichung der nächsten Förderrichtlinie “in den kommenden Monaten” in Aussicht. Zwölf Millionen Euro stünden dafür zur Verfügung. In der Förderrichtlinie, die themenoffen gestaltet werden soll, würden auch Transfer und Vermittlung eine Rolle spielen. Die Unionsfraktion hatte hier in einem Antrag die Forschungsministerin, Bettina Stark-Watzinger, an ihr Commitment zu diesem Thema erinnert. Wichtig sei ein nahtloser Übergang nach dem Ende der aktuellen Förderphase 2025.

Kurz vor der Sitzung hatten sich die Obleute geeinigt, nicht über den vorliegenden Antrag der Unionsfraktion zur Antisemitismus-Bekämpfung an Hochschulen und Bildungseinrichtungen zu diskutieren. Eine offene Aussprache sollte in der Woche des 7. Oktober dokumentieren, dass Union und Ampel bei diesem Thema gemeinsam handeln wollen. Basis eines im Raum stehenden gemeinsamen Antrags dürfte neben dem Unionsantrag auch das aktuelle Papier der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der SPD-Fraktion sein.

Dieser gemeinsame Ansatz soll unabhängig von der geplanten Antisemitismus-Resolution des Bundestags zustande kommen. Einig ist man sich wohl darin, dass Hochschulen Anlauf- und Meldestellen wie Antisemitismusbeauftragte schaffen sollen. Auch dass hochschulrechtliche Instrumente geprüft und gegebenenfalls erweitert werden sollten, scheint Konsens. Diskussionen könnte es um den Ausschluss von öffentlicher Förderung bei Unterstützung von Antisemitismus oder der Verwendung der IHRA-Definition geben.

Nicht zuletzt war auch der BMBF-Haushalt nochmal Thema im Ausschuss. Jens Brandenburg betonte, dass man durch das Instrument der Globalen Minderausgaben zu weniger Rückflüssen an den Bundeshaushalt kommen wolle. Insgesamt seien im Haushalt klare Schwerpunktsetzungen erkennbar. Der parlamentarische Staatssekretär hob die nachhaltige Förderung der Kernfusionsforschung hervor. Die Batterieforschung kann sich anscheinend ebenfalls noch Hoffnungen machen. Man setze sich “nachdrücklich” dafür ein, dass man wieder “einen großen Teil” der Mittel über den KTF zur Verfügung stellen könne. Nach aktuellem Stand können hier keine neuen Projekte bewilligt werden.

Er hat einige Zeit an der Universität Köln als Privatdozent gelehrt und ist aktuell vor allem als Anwalt und Gutachter tätig, unter anderem für die AfD. Im Mai vertrat er zum Beispiel Björn Höcke im Prozess um NS-Parolen. Diese Tatsache allein kann man Ulrich Vosgerau natürlich nicht anlasten, sehr wohl aber, dass er seine juristische Expertise wiederholt in den Dienst von jenen Gruppierungen stellt, die die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung im rechtsextremen Sinne untergraben wollen. Das findet die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer und hat beschlossen, sich von ihm zu distanzieren.

Die Entscheidung fiel am gestrigen Mittwoch in Luzern auf der 83. Jahrestagung der Vereinigung, in der sich mehr als 700 Staatsrechtler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben. Wie Table.Briefings aus Teilnehmerkreisen erfuhr, ging der Abstimmung eine lange und kontroverse Debatte darüber voraus, ob die Mitgliederversammlung überhaupt zuständig ist. Diskutiert wurde außerdem, ob es um seine anwaltliche Tätigkeit geht oder um die gegen die Verfassung gerichtete Nutzung seiner anwaltlichen und Staatsrechtslehre-Expertise. Letztere Argumentation überzeugte offenbar die Mehrheit. 132 Mitglieder stimmten für die Distanzierung, 73 dagegen, 23 enthielten sich.

Die Initiative zur Distanzierung zieht sich bereits seit Januar – als bekannt wurde, dass Vosgerau am Potsdamer Geheimtreffen teilgenommen hat. Ursprünglich hatte die Gruppe angestrebt, einen Ausschluss Vosgeraus aus der Vereinigung zu erwirken. Doch der Vorstand hat sich schwer damit getan, lange geprüft und sich schließlich dagegen entschieden.

Auf der Plattform X, wo Vosgerau häufig Beiträge von rechtspopulistischen Medien wie Nius, Tichys Einblick und Junge Freiheit reposted und eigene Beiträge stets in alter, nicht-reformierter deutscher Rechtschreibung und provokantem Ton verfasst, brüstet sich der Jurist regelrecht damit, dass er den Antrag auf Ausschluss abwenden konnte.

“Fast ein 3/4 Jahr hat mich diese Auseinandersetzung schon beschäftigt! Alles streng nichtöffentlich, dies hatte ich mit dem Vorstand der Vereinigung so verabredet, es hat funktioniert”, schrieb er am 1. Oktober. Der Vorstand habe vor drei Wochen “dann endlich die Sache in vernünftiger Weise beendet” und das Verfahren ohne Rechtsfolgen eingestellt.

Die Initiatoren des “seinerzeitigen Ausschlußantrages” wollten die Staatsrechtslehrervereinigung offenbar “um jeden Preis in eine linke Vorfeldorganisation verwandeln”, schreibt er weiter. In einem anderen X-Post freut er sich über gute Wünsche von Fachkollegen “Es wird die Zeit kommen, da wird man Ihnen dort die Ehrenmitgliedschaft antragen”, habe ihm ein “bekannter Hochschullehrer aus dem öffentlichen Recht” geschrieben.

Die Initiatoren, zu denen neben der früheren Verfassungsrichterin Gabriele Britz (Frankfurt) weitere namhafte Rechtswissenschaftler wie Klaus Ferdinand Gärditz (Bonn), Christoph Möllers (Berlin), Jelena von Achenbach (Erfurt), Pascale Cancik (Osnabrück), Matthias Jestaedt (Freiburg), Florian Meinel (Göttingen) und Christoph Schönberger (Köln) gehören, rechnen nun damit, dass Vosgerau rechtliche Schritte gegen den Distanzierungsbeschluss einleitet.

Gut möglich ist auch, dass sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit berufen fühlt zu intervenieren. Es hatte sich Anfang des Jahres bewusst nicht von seinem Mitglied Ulrich Vosgerau distanziert und dann im März nur allgemein erklärt, warum es auch politisch umstrittene Mitglieder verteidige (“Niemand darf wegen der politischen Meinung (…) bevorzugt oder benachteiligt werden”). Auf der anderen Seite wurde jedoch betont: “Die Wissenschaftsfreiheit von Verfassungsfeinden, die ihrerseits Freiheitsrechte einschränken wollen, wird das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit allerdings nicht verteidigen.”

Walter Rosenthal – Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Er wolle die HRK als “Stimme der Hochschulen” gegenüber Politik und Gesellschaft weiter stärken, sagte Walter Rosenthal, als er im Mai 2023 zum neuen Präsidenten der HRK gewählt wurde. Sehr schnell war die Stimme des Arztes, Pharmakologen und früheren Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena vielfältig gefragt: in Sachen WissZeitVG, in der Auseinandersetzung mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, aber auch als Wissenschaftler, Hochschulmanager und Vermittler. Rosenthal ist seit dem Angriff der Hamas auf Israel unermüdlich aktiv, er erklärt, differenziert, mahnt. In einem Standpunkt für Research.Table appellierte er an jede einzelne Hochschule, entschieden für die Grundwerte der Verfassung einzutreten. Die Stimme der HRK hat dabei längst großes Gewicht.

Siegfried Russwurm – Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI)

Der geborene Franke ist schon lange mit dem Thema Forschung und Entwicklung befasst. Nach seiner Promotion begann 1992 seine Laufbahn bei der Siemens AG. Zuletzt war er als Chief Technology Officer (CTO) für Forschung und Entwicklung zuständig und trieb technologische Innovationen voran, insbesondere im Bereich der industriellen Digitalisierung und Automatisierung. Die FAZ beschrieb ihn 2020 als intellektuellen Vordenker der Industrie 4.0. Seit 2021 ist Russwurm Präsident des BDI, wo er sich weiterhin für technologische Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie einsetzt. Zuletzt geriet das acatech-Präsidiumsmitglied dabei immer wieder in Konflikt mit der Politik. Denn Russwurm macht vor allem diese für die schwächelnde Wirtschaft verantwortlich und verlangte hohe Investitionen von staatlicher Seite.

Peter Ritzenhoff – Geschäftsführer der Hochschulallianz für den Mittelstand

Der Professor für Gebäude- und Energietechnik an der Hochschule Bremerhaven lehrt unter anderem in den Bereichen Thermodynamik, regenerative Energien und Gebäudeautomation. Von 2015 bis 2020 war er Rektor der Hochschule. Nachdem Ritzenhoff 2020 bis 2022 den Vorsitz der Hochschulallianz für den Mittelstand innehatte, wurde er 2023 deren Geschäftsführer. Er engagiert sich für den Wissenstransfer und die Innovationsförderung im regionalen Mittelstand. Nicht zuletzt begleitet Ritzenhoff von Beginn an die Idee der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati).

Jörg Bienert – Vorstandsvorsitzender des KI Bundesverbands

Er hat technische Informatik studiert, ist KI-Strategieberater, CCO von Merantix Momentum und hat nicht nur Unternehmen wie das Big Data Start-up ParStream und den IT-Dienstleister empulse mitgegründet, sondern auch den KI Bundesverband. Das war im Jahr 2018 und seitdem ist Jörg Bienert im Vorstand. Der Verband hat mehr als 400 Mitglieder und vertritt die Interessen von deutschen Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und Anwendung von KI, maschinellem Lernen oder Deep Learning beschäftigen. Bienert engagiert sich für den Ausbau von KI-Rechenkapazität und verfolgt kritisch-konstruktiv, was aus dem KI-Aktionsplan des BMBF wird.

Verena Pausder – Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands

Sie ist Unternehmerin und Investorin, wurde 2016 vom Weltwirtschaftsforum zum “Young Global Leader” ernannt, 2018 in die Forbes-Liste “Europe’s Top 50 Women In Tech” aufgenommen, hat 2020 das Buch “Das neue Land” veröffentlicht (Spiegel-Bestseller) und ist Co-Host des Business-Podcasts “Fast & Curious”. Seit Ende 2023 steht Verena Pausder außerdem an der Spitze des Startup-Verbands, der mehr als 1.200 Mitglieder hat und unter anderem den Startup-Monitor herausgibt. Pausder setzt sich dafür ein, mehr Kapital zu aktivieren, besonders für Deep-Tech-Gründungen. Unter ihrer Regie hat der Verband kürzlich die “Innovationsagenda 2030 – Weltklasse Made in Germany” veröffentlicht.

Lambert T. Koch – Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV)

Seit April 2023 steht Lambert T. Koch an der Spitze des DHV. Er vertritt alle, die an Universitäten als Forschende arbeiten – vom wissenschaftlichen Mitarbeiter bis zum Rektor. Das bringt den mehrmaligen Rektor des Jahres und gar Rektor des Jahrzehnts mitunter in die Lage, weit auseinanderliegende Interessen unter einen Hut bringen zu müssen. “Bei über 33.000 Mitgliedern kann es nie den absoluten Konsens geben”, sagte Koch im Gespräch mit Table.Briefings zur Debatte über die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). Obwohl er sich zu Beginn seiner Amtszeit selbst “politische Zurückhaltung” auferlegt hatte, stand er dann in seinen ersten anderthalb Jahren doch wiederholt im wissenschaftspolitischen Fokus, etwa in der Debatte über das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit.

Thomas Reiche – Vorstand der Allianz für Industrie und Forschung (AIF)

Was die Verbandsarbeit angeht, würde Thomas Reiche das vergangene Jahr vermutlich am liebsten zurückdrehen. Nach fast 70 Jahren hatte die AIF, die Forschung, Transfer und Innovation im Mittelstand fördert, im Jahr 2023 die Zuständigkeit für die Industrielle Gemeinschaftsforschung verloren. Auf einen Schlag fehlte das Kernprojekt mit einem Budget von rund 200 Millionen Euro jährlich, und einige Wochen später musste der Vorstand auch noch den Abgang des Hauptgeschäftsführers Bruno Michael Klein verkünden. Jetzt muss Reiche gemeinsam mit seinem Vorstandpartner Jens Jerzembeck die AIF reformieren und ihre Interessen vertreten. Erst kürzlich kritisierte er im Gespräch mit Table.Briefings die Kürzungen beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand.

Sascha Hermann – Geschäftsführer des VDI-Technologiezentrums und Sprecher des Netzwerks der Projektträger (PT-Netz)

Die öffentliche Kontroverse mit den eigenen Auftraggebern zu suchen, ist kein einfacher Schritt. Sascha Hermann, Geschäftsführer des VDI Technologiezentrums und turnusmäßiger Sprecher des PT-Netzwerks, ist ihn im vergangenen Jahr gemeinsam mit Klaus Uckel, Geschäftsleiter des PT DLR, und weiteren Projektträgern gegangen. Gemeinsam haben sie in einem Positionspapier das BMBF und die Bundesregierung zu Reformen aufgerufen. Dass die PT digitaler, innovativer und unbürokratischer werden, sollte im Interesse der öffentlichen Hand liegen – rund sechs Milliarden Euro pro Jahr an Fördergeldern werden durch die PT bewirtschaftet. Im Gespräch mit Table.Briefings beklagte Hermann “administrative Beschränkungen aus dem vergangenen Jahrhundert”.

Ralf Wintergerst – Präsident des Digitalverbands Bitkom

Seit Juni 2023 ist Ralf Wintergerst Bitkom-Präsident. Der Fachverband vertritt die deutsche Digitalwirtschaft und hat mehr als 2.200 Mitgliedsunternehmen, darunter Konzerne, Start-ups und KMUs. Wintergerst ist Vorstandschef des Banknotendruckers Giesecke+Devrient (G+D) und hat das Unternehmen komplett reformiert, sodass heute auch durch IT-Security und Softwareprodukte Milliarden erwirtschaftet werden. Man müsse seine Ziele klar kommunizieren – und dann gnadenlos verfolgen, sagte der frühere Karate-Leistungssportler in seiner Antrittsrede als Bitkom-Chef. Wintergerst verfügt über gute Drähte in die Politik, heißt es. Der Betriebswirt (Jahrgang 1962) gilt als Teamplayer, der auch sich selbst große Ziele setzt. Ein Beispiel dafür ist seine 2021 abgeschlossene Dissertation an der LMU München zum Thema Ethik der Corporate Governance.

Karl Haeusgen – Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Seit 2020 ist Karl Haeusgen Präsident des größten Industrieverbands Europas, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Er hat Betriebswirtschaftslehre in St. Gallen studiert und ist Aufsichtsratsvorsitzender des Familienunternehmens HAWE Hydraulik SE. Seine Einschätzungen zum Innovationsstandort Deutschland sind gefragt. Der Münchner kritisiert eine überbordende Bürokratie, befürwortet die 40-Stunden-Woche und auch den Wandel zu einer “Grünen Industrie” – aber im VDMA-Tempo, bitte! Viele Unternehmen seien längst bestrebt, ihre Produktion umzustellen, sagt er. Maschinenbauer leisteten durch Innovationen einen wichtigen Beitrag zur grünen Produktion.

10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München

Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr

15. Oktober 2024, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung Wissen, Wandel, Wettbewerb Mehr

30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg

Konferenz Wissenswerte Mehr

4. Novemer 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

28. November 2024, Berlin

Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr

Über das, was die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger ermöglicht haben, kann wohl jeder mitreden: John Hopfield (USA) und Geoffrey Hinton (Kanada) haben maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen entwickelt und damit die Grundlagen für Künstliche Intelligenz (KI) und Anwendungen wie ChatGPT gelegt.

Doch auch die Chemie-Laureaten, die am Mittwoch bekanntgegeben wurden, sind keine Unbekannten: David Baker (USA) erhält eine Hälfte des Preises für rechnergestütztes Proteindesign, die andere Hälfte teilen sich Demis Hassabis und John Jumper. Beide arbeiten in Großbritannien, ihre Arbeiten für die Google-Tochterfirma DeepMind ermöglichten die Vorhersage der komplexen Strukturen von Proteinen.

Demis Hassabis (Jahrgang 1976) und John Jumper (Jahrgang 1985) im US-amerikanischen Little Rock, stellten 2020 das KI-Modell AlphaFold2 vor, mit dessen Hilfe sich die Strukturen praktisch aller bisher bekannten 200 Millionen Proteine vorhersagen lassen. Das könne etwa bei der Klärung von Antibiotika-Resistenzen helfen oder beim Einsatz von Enzymen zum Abbau von Kunststoffen, erläuterte das Nobelkomitee der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

Hassabis ist der Chef der auf KI spezialisierten Google-Tochterfirma DeepMind. Jumper ist dort Seniorwissenschaftler. Er wurde kürzlich vom Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Leuten in der KI-Welt gezählt.

David Baker, geboren 1962 in Seattle, hatte erstmals 2003 aus Aminosäuren ein neues Protein geschaffen. Seitdem hat seine Arbeitsgruppe viele weitere Proteine produziert, die unter anderem für Pharmazeutika und Impfstoffe eingesetzt werden. Er forscht an der University of Washington in Seattle in den USA.

John Hopfield (91) forschte unter anderem an der University of California in Berkeley und der Princeton University. Er entwickelte ein nach ihm benanntes Netzwerk, das eine Methode zum Speichern und Wiederherstellen von Mustern verwendet.

Geoffrey Hinton (76) studierte in Cambridge und zog dann zuerst in die USA und später nach Kanada. Er verwendete Hopfields Netzwerk als Grundlage für ein weiteres Netzwerk: die Boltzmann-Maschine. Diese kann lernen, charakteristische Elemente in einer bestimmten Art von Daten – etwa bestimmte Elemente in Bildern – zu erkennen.

“Geoffrey Hinton wird oft als der ,Godfather of AI’ bezeichnet, und das zu Recht”, sagte Rasmus Rothe, Gründungsvorstandsmitglied des KI-Bundesverbandes. Seine Arbeit sei über Jahre grundlegend für das gesamte Forschungsfeld gewesen.

Hinton hatte im vergangenen Jahr seinen Job bei Google Brain, dem KI-Forschungsteam des Unternehmens, gekündigt, um frei über die Risiken von KI sprechen zu können. Er veröffentlichte zusammen mit anderen führenden KI-Forschern mehrere Stellungnahmen zu dem Thema. Demnach sehen sie in KI eine potenzielle Gefahr für die Menschheit und rufen dazu auf, die Risiken ernst zu nehmen. abg mit dpa

Die internationalen Bestenlisten der Universitäten werden weiterhin klar von den USA und Großbritannien dominiert. So auch in dem am Mittwoch veröffentlichten THE World University Ranking 2025, mit der University of Oxford, dem MIT und der Harvard University auf den Plätzen 1 bis 3. Aber Deutschland hat aufgeholt, dieses Mal haben es 20 deutsche Universitäten unter die Top 200 geschafft.

Mehr dieser Platzierungen im begehrten vorderen Bereich des mehr als 2.000 Institutionen umfassenden Rankings erreichten nur die USA (55) und Großbritannien (25). China kommt auf 13 Universitäten unter den Top 200 und nähert sich mit den Rängen 12 (Tsinghua University) und 13 (Peking University) den Top 10.

Für die deutschen Hochschulmanagerinnen und -manager, die sich seit rund fünf Jahren um bessere Platzierungen in den internationalen Rankings bemühen, sind die aktuellen Ergebnisse ein Erfolg. Schon in den anderen beiden bedeutenden Rankings QS und Shanghai hatte sich Deutschland in diesem Jahr leicht verbessert. Das sind die guten Nachrichten aus dem THE Ranking 2025:

Vor allem im Bereich zwischen den Plätzen 100 und 200 ist es in der Liste jedoch für so manche Universität bergab gegangen.

Im Vergleich mit anderen europäischen Einrichtungen ist Deutschland jedoch noch einigermaßen stabil. Unter den Top 200 Universitäten waren im Jahr 2019 noch 99 aus Europa, aktuell sind es nur noch 91.

Die University of Oxford steht im THE Ranking auf Platz 1 – und zwar zum neunten Mal in Folge. Auch die übrigen Top-10-Plätze belegen entweder bekannte Elite-Einrichtungen in Großbritannien oder den USA.

Nicht nur China rückt immer näher an die Top 10 heran, auch Japans und Südkoreas Spitzenuniversitäten sind auf dem Vormarsch. Erstmals unter den Top 200 finden sich aktuell Brasilien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. abg

Das Bundesforschungsministerium plant in der verbleibenden Zeit der Legislaturperiode keinen Roadmap-Prozess für die Reformierung der Projektförderung. Das bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage von Table.Briefings. Der Vorschlag zur Erarbeitung einer Roadmap war aus der Regierungskoalition selbst gekommen. Auch die Projektträger hatten in einem Positionspapier großangelegte Reformen der Administrativen Forschungsförderung und mehr Freiheiten gefordert.

Zu einem strategischen oder politischen Austausch mit ihren Dienstleistern, nachdem das Papier der PTs erschienen war, sah die Hausspitze im BMBF offensichtlich keinen Anlass. Das Ministerium bestätigte dies auf Anfrage: “Alle Austauschformate beschäftigen sich mit spezifischen oder hochspezifischen Fachfragen und werden seitens des BMBF auf Arbeitsebene wahrgenommen.”

Das BMBF sieht den Koalitionsvertrag mit Blick auf die Reformierung der Projektförderung als erfüllt an: “Mit den genannten Digitalisierungsmaßnahmen und weiteren Aktivitäten wie Sprind und Dati wurden die Verfahren vereinfacht. Weitere Digitalisierungs- und Vereinfachungsschritte folgen bis zum Ende der Legislaturperiode”, kündigt eine Sprecherin auf Nachfrage von Table.Briefings an.

Zu den Reformschritten zählen laut BMBF etwa Vereinfachungen für Zuwendungsempfänger und -geber durch den Wegfall der Schriftformerfordnernis. Zudem habe man gemeinsam mit den Projektträgern “mit großem Engagement” die Einführung der E-Akte Bund vorangetrieben. Die vom BMBF bereit gestellte zentrale Plattform ermögliche jedem Projektträger, seine Arbeitsprozesse – unter Einhaltung einheitlicher Vorgaben des BMBF – individuell digital zu gestalten.

Noch für den Oktober kündigt das Ministerium die erste Version einer Schnittstelle vom Verwaltungstool profi zur E-Akte Bund an, die beide Plattformen und ihre jeweiligen digitalen Workflows möglichst gut miteinander verknüpfen soll. Die Projektträger würden dann in eine Testphase eintreten. Noch in diesem Jahr soll auch die digitale Bekanntgabe des Förderbescheids rechtssicher möglich sein. Dies sei mit großem Aufwand vorbereitet worden.

Im Herbst 2023 hatten die Projektträger (PT) in ihrem Positionspapier “Administrative Fesseln der Innovationsförderung abstreifen: SPRIND-Freiheitsgesetz breiter denken” klare Forderungen an ihre Auftraggeber, die Bundesregierung und das federführende BMBF formuliert. Der Tenor: für eine zeitgemäße Innovationsförderung und effizienteren Transfer brauche es – wie bei der Sprind - schlanke und agile Auswahlverfahren, eine vereinfachte Rechts- und Fachaufsicht und eine flexiblere Finanzierung über die Jahresgrenzen hinweg. tg

Mit der Wiedereröffnung seines Büros in der ukrainischen Hauptstadt Kiew will der DAAD nach eigenen Angaben die Beratung von Studierenden und Forschenden vor Ort verbessern. Der DAAD und seine Mitgliedshochschulen bekennen sich damit “zu einer langfristig angelegten Unterstützung der Ukraine im akademischen Austausch mit Deutschland”, heißt es in einer Mitteilung des Austauschdienstes.

“Nach zweieinhalb Jahren kehren wir nach Kiew zurück – trotz der anhaltenden russischen Angriffe. Dies ist ein bedeutender Schritt für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Deutschland. Dies unterstreicht unseren unbedingten Willen, die Ukraine auf ihrem Weg nach Europa weiterhin aktiv zu unterstützen”, wird DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee in der Mitteilung zitiert.

Zwischen Februar 2022 und September 2024 war das Büro in Kiew geschlossen, die Beratung von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Studierenden erfolgte digital aus Bonn. Zu den Aufgaben des wiedereröffneten Informationszentrums gehören laut DAAD neben der Beratung vor Ort die Förderung der Kooperation zwischen ukrainischen und deutschen Hochschulen sowie die Zusammenarbeit mit DAAD-Lektorinnen und Lektoren in der Ukraine. Das Informationszentrum hält zudem Kontakt zu den rund 4.000 DAAD-Alumni in der Ukraine.

Mit finanzieller Förderung der Bundesregierung konnte der DAAD so seit 2022 rund 20.000 ukrainischen Studierenden und Forschenden über Sonderprogramme dabei helfen, ein Studium aufzunehmen, beziehungsweise ihr Studium oder ihre Forschung fortzusetzen und abzuschließen. Darüber hinaus unterstützt der DAAD mithilfe des Bundes seit Februar 2024 den Aufbau von zwei Zentren für interdisziplinäre Ukrainestudien in Deutschland an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder und an der Universität Regensburg.

Die akademischen Beziehungen zur Ukraine haben sich seit Kriegsausbruch intensiviert, resümiert der DAAD: So stieg die Zahl der Hochschulkooperationen auf über 300. Zudem studieren derzeit knapp 10.000 ukrainische Studierende in Deutschland, rund 1.300 ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an deutschen Hochschulen. Bereits kurz nach dem russischen Überfall hatte der DAAD die “Nationale Akademische Kontaktstelle Ukraine” ins Leben gerufen, als Plattform für vielfältige Informations- und Hilfsangebote für ukrainische Studierende und Forschende.

Der russische Angriffskrieg hat auch für die ukrainische Wissenschaft verheerende Folgen. Das zeigte im März eine Unesco-Studie. Mehr als 1.400 Gebäude und Labore in mehr als 177 Einrichtungen wurden zerstört. Der Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg zerstörten wissenschaftlichen Infrastruktur in der Ukraine wird nach Ansicht der UN-Kulturorganisation Unesco mehr als 1,26 Milliarden US-Dollar kosten. tg