der Plan ist aufgegangen: Mit der Umbenennung des Forschungsgipfels in “Gipfel für Forschung und Innovation” und der Verlegung von Berlin direkt auf die Hannover Messe hatten Stifterverband, EFI, Leopoldina und VolkswagenStiftung offenbar sicher sein wollen, auf ihrem Jahrestreffen auch wirklich den Kanzler begrüßen zu können.

Und als hätte Olaf Scholz die Kritik, im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt zu haben und den mitschwingenden Vorwurf, ein nicht besonders wissenschaftsaffiner Kanzler zu sein, mit Lügen strafen wollen – hatte Scholz am gestrigenen Montag sehr viel Zeit für Forschung und Wissenschaft.

Zunächst hat er den obligatorischen Messerundgang absolviert. Und obwohl Scholz am Stand von Siemens erfolglos einen Roboter mittels Sprachbefehlen zu mehr Tempo bewegen wollte – “Schneller, KI, schneller”, zeigte er sich überzeugt von der Forschungskraft Deutschlands und stellte neue Förderungen in Aussicht.

Vor allem ging es auf dem Gipfel darum, wie wettbewerbsfähig Deutschland und Europa im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sind. “Wir müssen die besten Köpfe bei uns haben”, sagte etwa Bernhard Schölkopf in einer Expertenrunde. Auch Jonas Andrulis äußerte sich zu Forschungsförderung in Sachen KI. Meine Kollegin Anne Brüning hat die wichtigsten Stimmen zum Gipfel gesammelt.

Doch zurück zum Kanzler. Der hatte auch am Abend noch Zeit für die Wissenschaft. Zusammen mit unzähligen Gästen feierte er den 300. Geburtstag Immanuel Kants. Eingeladen hatte die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Präsident Christoph Markschies sprach über das ambivalente Verhältnis der BBAW in der Selbstvergewisserung zu ihrem großen Philosophen, Olaf Scholz hielt eine für viele überraschend politische Rede. Er kritisierte Wladimir Putin, der Kant immer wieder zu seinem Zwecke uminterpretiere, deutlich. Die Gedanken Kants passten nicht zu einem Angriffskrieg. “Putin hat nicht die geringste Berechtigung, sich auf Kant zu berufen”, erklärte Scholz.

Scholz unterstrich in seiner Ansprache die aktuelle Bedeutung von Kants Schrift Zum ewigen Frieden.”Gerade hat uns Kant so viel zu sagen wie lange nicht mehr”, erklärte Scholz. Frieden sei, auch wenn man sich viele Jahrzehnte daran gewöhnt habe, nicht selbstverständlich. Er müsse immer wieder gestiftet werden.

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen,

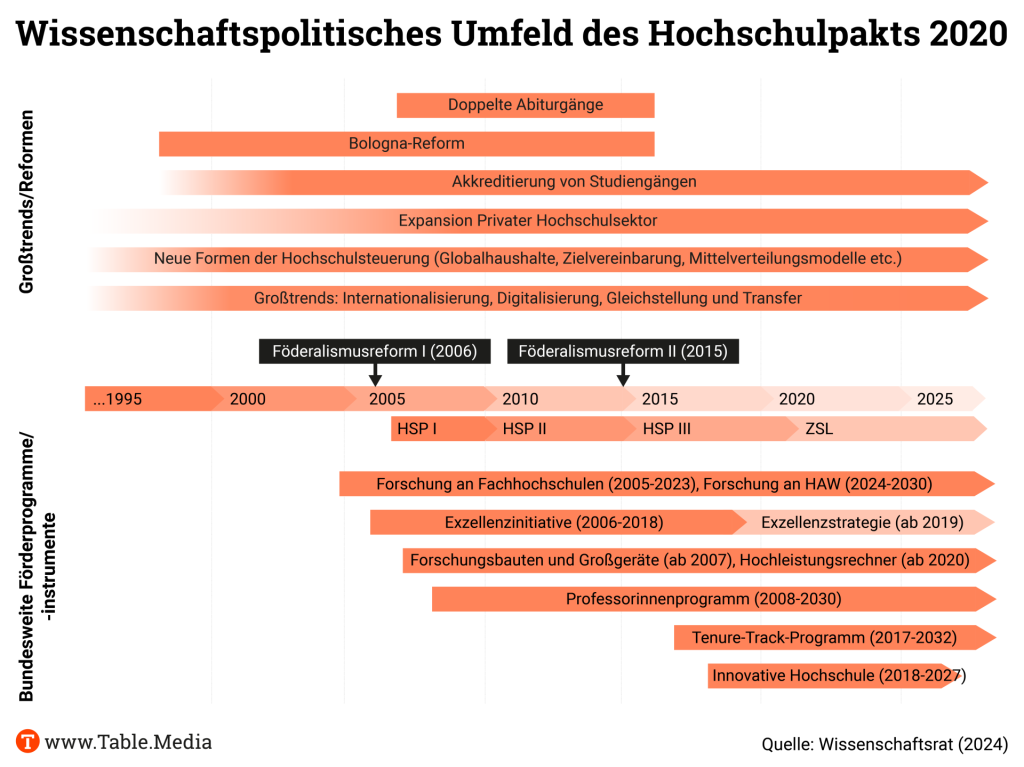

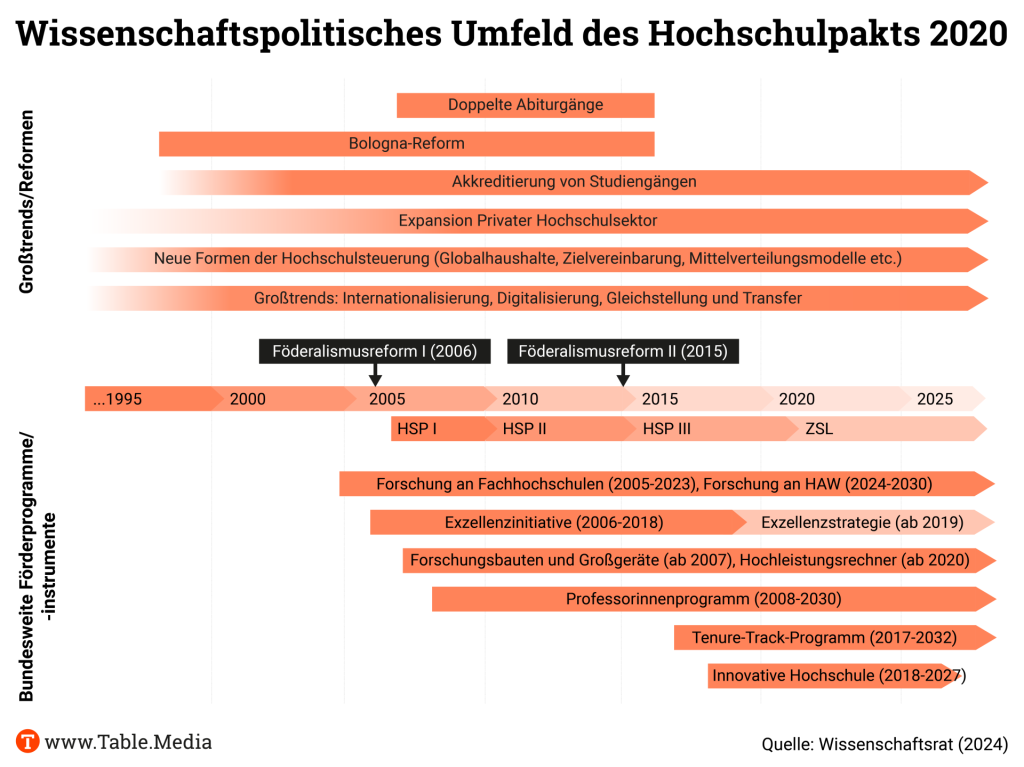

Der Wissenschaftsrat hat am gestrigen Montag eine Evaluation des “Hochschulpakts 2020” vorgestellt. Das 2007 initiierte Bund-Länder-Programm war vor dem Hintergrund doppelter Abiturjahrgänge, mehr internationaler Studierender und einer steigenden Studierneigung notwendig geworden. Der Hochschulpakt ging nach zweimaliger Verlängerung in den Zukunftsvertrag Studium und Lehre über. Der Hochschulpakt markierte Ende der 2000er Jahre gemeinsam mit dem Pakt für Forschung und Innovation und dann dem Qualitätspakt Lehre den Start der sogenannten Paktifizierung der deutschen Wissenschafts- und Forschungsförderung.

Um den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Länder gerecht zu werden, wurden diese in drei Gruppen eingeteilt: die Ausbauländer, die – vorwiegend ostdeutschen – Halteländer und die Stadtstaaten. Generell wurden pro Studienanfänger Pauschalen an die Hochschulen gezahlt. Dabei war der Auszahlungsmodus bewusst flexibel und unbürokratisch angelegt.

Der Wissenschaftsrat analysiert in seiner Evaluation, wie gut der Pakt seine Ziele erreicht hat, wie er zur Weiterentwicklung des deutschen Hochschulsystems beigetragen hat und was sich aus den Erfahrungen lernen lässt.

Hauptziel des Hochschulpaktes war die Sicherstellung von genügend Studienplätzen für die steigenden Studienanfängerzahlen, insbesondere an den HAWs. Daneben wurden Ziele wie der Ausbau des Frauenanteils bei der Besetzung von Professuren und sonstigen Stellen, die Steigerung der Mint-Studienanfängerzahlen oder die Einbeziehung beruflich Qualifizierter formuliert. Durch die Schaffung neuer Stellen wollte man die Lehre verbessern.

Mit über 39 Milliarden Euro Fördermitteln und einer flexiblen Struktur habe der Hochschulpakt 2020 das Ziel erreicht, schreibt der Wissenschaftsrat. 1,6 Millionen zusätzliche Studienanfänger konnten am Ende aufgenommen werden. Dabei hätten die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern sowie das Solidarprinzip zwischen den Ländern zum Erfolg des Programms beigetragen. Im Einzelnen heben die Autoren des Evaluationsberichts folgende weitere Punkte positiv hervor:

Doch neben den Erfolgen identifiziert der Wissenschaftsrat auch einige Schwachstellen des Hochschulpaktes.

Ein Punkt, den bereits der Bundesrechnungshof 2020 kritisierte, sind die über Jahre hinweg gebildeten “Ausgabenreste” an den Hochschulen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro (Ende 2018). Diese wurden vom Bundesrechnungshof als Verstoß gegen die vom Bund definierten Programmziele bewertet. Weiterhin bemängelte der Bundesrechnungshof eine teils sachfremde Verwendung der Mittel. Der Bericht des Wissenschaftsrates äußert zwar ein gewisses Verständnis für die Hochschulen, die seinerzeit auf die Doppik umgestellt haben. Allerdings habe dieser “Vertrauensbruch” zu erhöhten Berichtspflichten geführt und damit die zuvor sehr unbürokratische Mittelvergabe erschwert.

Die Zahlung von Pauschalen pro Studienplatz an die Hochschulen führte teilweise zur Überbuchung von Studiengängen oder zur Bereitstellung nicht auskömmlich finanzierter Studienplätze. Weiterhin sollen mancherorts vermehrt Kapazitäten in den günstigeren Sozial- und Geisteswissenschaften geschaffen worden sein, statt teurere Mint-Studienplätze.

In den Jahren des Hochschulpakts hat sich hochschulübergreifend die Zahl des befristeten wissenschaftlichen Personals (ohne Professoren) von 87.405 auf 175.215 mehr als verdoppelt. Die Zahl des dauerhaft beschäftigten hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals (ohne Professoren) stieg zwischen 2000 und 2020 lediglich von 29.879 auf 41.425. Nachhaltige Personalkonzepte hätten dem entgegenwirken können, schreiben die Autoren. Aber die Akteure hätten kein großes Interesse daran gezeigt, diese Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Um soziale Durchlässigkeit und Bildungsaufstieg zu fördern, wäre neben dem Ausbau der Studienkapazitäten eine ausreichende finanzielle Unterstützung der Studierenden wichtig gewesen. Trotz der Hochschulexpansion hat sich die Sozialstruktur der Studierenden nicht wesentlich verändert. “Es kann als verpasste Chance gewertet werden, das Wachstum des Hochschulsystems nicht für mehr soziale Chancengerechtigkeit genutzt und damit Potenziale nicht ausgeschöpft zu haben”, schreibt der Wissenschaftsrat.

Ein weiterer Effekt der Pauschalen: die Hochschulen konkurrieren um Studienanfänger. Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern hätten die Hochschulen ihr Marketing und die Akquise von nationalen und ausländischen Studienanfängern verstärkt. Kampagnen wie “Studieren in Fernost” trugen wohl dazu bei, die Zielmarken in den ostdeutschen Flächenländern zu erreichen.

Der Wissenschaftsrat lobt die hohe Flexibilität, die der Hochschulpakt den Geförderten ermöglichte. Damit konnten Hochschulen neben der Verfolgung des Hauptziels individuell auf ihre Herausforderungen eingehen. Sabine Maasen, die Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrats, betonte, dass das “Realexperiment” Hochschulpakt die Veränderungskompetenz des Hochschulsystems insgesamt und die Strategiefähigkeit der Hochschulen gestärkt habe. Vermutlich habe diese Erfahrung dazu beigetragen, dass die Hochschulen während der Covid-19-Pandemie situationsgerecht und autonom agieren konnten.

Auch dass der Pakt bewusst nicht am Wettbewerb ausgerichtet war, sondern die Struktur sich strikt an den Zielen orientierte, findet Anklang. “Nachdem in den letzten Jahrzehnten das Wettbewerbsparadigma in der Wissenschaftspolitik favorisiert wurde, gibt es inzwischen vermehrt Argumente dafür, das Verhältnis von Wettbewerb und Kooperation innerhalb des Wissenschaftssystems neu auszutarieren”, schreiben die Gutachter. Damit schließt der Wissenschaftsrat an seine Empfehlungen zur Reform der Strukturen der Forschungsfinanzierung an. Um große gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen und Zukunftsrisiken zu minimieren, wird eine responsive, partizipative und nachhaltige Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen vorgeschlagen.

Allerdings brauche es “mehr und intensivere Kommunikation auf allen Ebenen. Vertrauensbildende und Vertrauen erhaltende Maßnahmen sollten regelhaft vorgesehen und gepflegt werden”. Dann ist die Gefahr kleiner, dass am Ende doch die Detailsteuerung Oberhand gewinnt.

In Deutschland investierten Unternehmen und Staat zurzeit so viel Geld in Forschung und Entwicklung wie noch nie, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag bei seiner Keynote zum Auftakt des Gipfels für Forschung und Innovation auf der Hannover Messe. “Mehr als 120 Milliarden Euro waren es 2022, mehr als gut drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist so viel wie in keiner anderen der großen Volkswirtschaften Europas.”

Und er stellte weitere Verbesserungen in Aussicht. Zwar stünden private Investitionen der Unternehmen immer im Mittelpunkt. “Aber der Staat kann unterstützen und Anreize setzen”, sagte Scholz. Mit dem Wachstumschancengesetz seien gerade steuerliche Forschungszulagen verbessert und ausgeweitet worden. “Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier noch weiter gehen, wie wir das ursprünglich ja auch vorhatten.” Dafür müssten aber die Länder und “die geschätzte Opposition” ein bisschen mitziehen.

Diese Ankündigung nahmen die Teilnehmer des Gipfels, zu dem der Stifterverband, die Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI), die Leopoldina und die VolkswagenStiftung eingeladen hatten, erfreut zur Kenntnis. Auch dass der Kanzler sich für mehr Wagniskapital und private Zukunftsinvestitionen einsetzen will und – im Schulterschluss mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron – für einen “echten europäischen Kapitalmarkt”, kam gut an bei den rund 350 Besuchern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

“Mich ärgert es jedenfalls, was ich von jungen deutschen Unternehmen höre, zum Beispiel in einem Zukunftsfeld wie der Laserfusion, nämlich dass sie hier in Deutschland zwar einige Millionen an öffentlicher Forschungsförderung bekommen können, dass aber in den USA dreistellige Millionensummen winken, von Wagniskapitalfonds oder privaten Unternehmen. Anleger und Unternehmen sollten auch hier bei uns mehr Risiko eingehen”, sagte der Kanzler.

Scholz stellte zudem in Aussicht, die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner erarbeitete Aktienrente weiter auszubauen. “Wir müssen zulassen, dass diejenigen, die die Rentengelder einsammeln, sie etwas breiter, umfassender und riskanter einsetzen können. Wir müssen uns da etwas mehr zutrauen”, sagte Scholz. Jedes Mal, wenn man Anlagestrategien ausschließe, weil sie vermeintlich zu riskant seien, würde man gleichzeitig auch entscheiden, dass es keine Wachstumsfinanzierung gebe.

Ansonsten ging es auf dem Gipfel, der ausloten wollte, wie wettbewerbsfähig Deutschland und Europa im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sind, erstaunlich viel um menschliche Ressourcen, also um Köpfe, statt um Kapital oder Maschinen. Dazu wurden Perspektiven aufgezeigt.

Eine Diagnose war unstrittig: Akademisch sind wir spitze im Bereich KI. “Die Ausbildung in Deutschland und Europa ist ausgezeichnet und nirgendwo besser”, sagte Bernhard Schölkopf vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen. Allerdings ist die Abwanderung beträchtlich. “Die besten eines Jahrgangs gehen zu den KI-Unternehmen in die USA. Sie wollen mit brillanten Leuten an den großen Aufgaben arbeiten”, berichtete Jonas Andrulis, Gründer und CEO der Aleph Alpha GmbH, der zu den wenigen Rückkehrern gehört.

Als er bei Apple an der US-Westküste in der Entwicklung gearbeitet habe, sei jeder Fünfte dort aus Deutschland gewesen. Es gehe nun darum, in Deutschland und Europa ähnliche Ökosysteme aufzubauen wie in den USA.

“Wir müssen die besten Köpfe bei uns haben”, mahnte auch Bernhard Schölkopf. Um maximal attraktiv für den Nachwuchs zu sein, schlug er paneuropäische Doktorandenprogramme vor. Auch ein KI-Großprojekt nach dem Vorbild der europäischen Kernforschungsanlage Cern oder des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie EMBL sei zu erwägen. Deutschland und Europa seien im Bereich KI keineswegs abgehängt. “Das Blatt kann sich innerhalb von zwei bis drei Jahren noch wenden.”

Mit Blick auf die Forschungsförderung im Bereich KI sprach sich Jonas Andrulis für mehr Mut aus, im akademischen Raum die Kräfte zu bündeln. “Es kommt nicht allein auf die Anzahl von KI-Professuren an”, sagte er im Gespräch mit Table.Briefings am Rande des Gipfels. Die besten Studierenden und Doktoranden gingen dahin, wo die besten Ressourcen sind. Diese gelte es zu schaffen.

Andrulis plädierte für eine zweigeteilte Strategie: Zum einen gehe es darum, KI auch in der Breite zu fördern. “Aber es braucht auch die Möglichkeit, dass die Besten sich zusammentun und ein Umfeld vorfinden, in dem sie Großartiges leisten können”, sagte er. Als Vorbilder in den USA nannte er das MIT oder die Stanford University, wo anders als an deutschen Institutionen, auch intensiv mit führenden Industrieunternehmen kooperiert werde. In Deutschland dagegen werde jede Zusammenarbeit von Professoren mit der Industrie noch kritisch beäugt. “Wir brauchen KI-Leuchttürme und den Fokus auf Exzellenz.” Das in Heilbronn entstehende Ipai mit Beteiligung von ETH, TUM und Aleph Alpha könne da ein erster Schritt sein.

24. April 2024 , 19 Uhr, Berliner Sparkasse Alexanderplatz 2, Berlin

Gespräch Junge Akademie: Irritieren Sie mich – Geld aus dem Nichts Mehr

29. April 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Leibniz-Saal, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Podiumsdiskussion “Zum Stand der Wissenschaftsfreiheit in Europa” Mehr

15./16. Mai 2024, Katholische Akademie in Bayern, Mandlstraße 23, 80802 München

XVII. Hochschulsymposium der Schleyer-Stiftung in Kooperation mit Heinz Nixdorf Stiftung und TU München “Nachhaltigkeit in der Wissenschaft: Notwendigkeiten neuer Formen der Zusammenarbeit” Mehr

27./28. Mai 2024, Dresden/International Congress Center Conference

Konferenz “Building Bridges for a Net Zero Future” Mehr

Nach der Festnahme dreier Deutscher, die im Verdacht stehen, für China spioniert zu haben, reagiert der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne) mit einem Appell für mehr Sensibilität in der Wissenschaft: “Unter Partnern spioniert man sich nicht aus“, sagte Gehring Table.Briefings. Die Regierung betone seit langem, “dass wir Wissenschaftskooperationen mit China mit dem nötigen Risikobewusstsein gestalten und unsere Interessen, Werte und Innovationskraft schärfer stellen müssen”, sagte Gehring.

Die aktuellen Ermittlungen würden zeigen, dass die Gefahr von Knowhow-Spionage durch ausländische Akteure höchste Sensibilität erfordere, “gerade, wenn es um besonders sicherheitsrelevante Forschung sowie den Schutz unserer technologischen, digitalen und strategischen Souveränität geht”. Auch eine enge Zusammenarbeit zwischen deutschen Wissenschaftseinrichtungen und Verfassungsschutzbehörden sowie Nachrichtendiensten sei erforderlich, um Deutschlands Schutzinteressen und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die beiden Männer und eine Frau, die am Montag festgenommen wurden, sollen in Deutschland Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Zum Zeitpunkt der Festnahmen hätten sich die Beschuldigten in Verhandlungen über Forschungsprojekte befunden, die insbesondere zum Ausbau der maritimen Kampfkraft Chinas nützlich sein könnten.

Dazu hatten sie laut Generalbundesanwaltschaft mit ihrer Firma ein Kooperationsabkommen mit einer deutschen Universität zum Wissenschaftstransfer geschlossen. Gegenstand war in der ersten Phase die Erstellung einer Studie für einen chinesischen Vertragspartner zum Stand der Technik von Maschinenteilen, die auch für den Betrieb leistungsstarker Schiffsmotoren, etwa in Kampfschiffen, von Bedeutung sind.

China verfolge bei seiner Spionage langfristige Ziele, sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang. “Man hat Zeit. Bis 2049 will man aber die politische, militärische, wirtschaftliche Macht Nummer eins auf dem Globus sein.” Dieses Ziel verfolge China kontinuierlich, in erster Linie mit legalen, aber auch mit illegalen Mitteln. Beispielhaft sei hier auch der Einsatz chinesischer Gastwissenschaftler in Deutschland, an deutschen Universitäten gebe es etwa 40.000 chinesische Studierende. Alle diese Menschen seien gesetzlich zur Lieferung von Informationen an den chinesischen Staat verpflichtet.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat wiederholt zur Wachsamkeit bei Kooperationen mit China im Wissenschaftsbetrieb aufgerufen. “Hinter jedem chinesischen Forscher kann sich die kommunistische Partei verbergen, darüber müssen wir uns klar sein”, sagte die FDP-Politikerin vor einigen Monaten im Interview mit der “Welt”. Aus der Wissenschaftscommunity wurde daraufhin der Vorwurf laut, die Ministerin transportiere populistische Thesen, statt den Aufbau von China-Kompetenz zu forcieren. tg (mit dpa)

Der Wissenschaftsrat würdigt vor allem “den innovativen Ansatz, die Forschungsschwerpunkte Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung sowie Digitalisierung eng mit der Region in einer Modellregion Gesundheit Lausitz zu verknüpfen”. Damit könne man zum Vorbild werden, wie man die Digitalisierung des Gesundheitswesens in einer dünn besiedelten Region zugunsten der Bevölkerung nutzt, sagte der Wissenschaftsratsvorsitzende Wolfgang Wick bei der Vorstellung des Papiers am gestrigen Montag. Der Aufbau der “Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem” habe großes Potenzial, die Region Lausitz im Zuge des Transformationsprozesses für Fachkräfte wie Studierende und auch mit Blick auf die weitere regionale Entwicklung positiv zu gestalten.

Änderungsbedarf sehen die Gutachter insbesondere noch beim Punkt Governance. Es sei nicht nachvollziehbar, dass gesetzlich vorgeschrieben werden soll, aus welchen Gruppen sich der Wissenschaftssenat zusammenzusetzen hat, heißt es im Bericht. Diese Maßnahme mute unangemessen sowie unverhältnismäßig an. Sie könne allenfalls für eine Gründungs- und Startphase sinnvoll sein, sollte dann aber abgeschafft werden. Die interne Steuerung der Hochschule solle stattdessen durch den Wissenschaftlichen Vorstand umgesetzt werden. Ein Punkt der insbesondere im Licht der aktuellen Entwicklungen an der TU Nürnberg beachtenswert erscheint.

Nach der Gründung Anfang Juli sollen im nächsten Jahr die ersten der insgesamt 30 Professuren besetzt werden und im Jahr 2026 die ersten Studierenden starten. Dieses Datum nannte auch der Wissenschaftsrat als frühestmöglichen Beginn. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle kündigte an, dass das entsprechende Universitätsmedizingesetz noch in dieser Woche zur ersten Lesung in das Parlament komme. Gleichzeitig betonte sie, dass Schnelligkeit nicht vor Qualität kommen dürfe.

Die klinische Abteilung der neuen Universitätsmedizin existiert bereits: Es ist das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK). Den hochschulischen Bereich gilt es nun aufzubauen. Wissenschaftsbetrieb und Universitätsklinikum werden in der Medizinischen Universität als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter einem Dach zusammengeführt. 1.300 neue Stellen sollen dann in den nächsten 20 Jahren geschaffen werden.

Finanziert wird die neue Universität über die Strukturentwicklungsmittel für den Kohleausstieg. Bis 2038 will der Bund 1,9 Milliarden Euro investieren, das Land Brandenburg 1,8 Milliarden. Beim “wichtigsten Termin meiner Amtszeit” bestätigte Manja Schüle, dass Brandenburg die Medizinuni auch danach finanzieren wolle, wenn möglich weiterhin mit einer Beteiligung des Bundes. mw

Forschungspolitiker der Grünen sprechen sich für eine “stärkere nationale Beratungsinstanz” in Forschungskooperationen mit schwierigen Partnerländern – vor allem China – aus. Auf einer Konferenz der Grünen-Bundestagsfraktion mit dem Titel “Welt – Macht – Wissenschaft” zur Außenwissenschaftspolitik in der Zeitenwende hatte Grünen-Politiker und Forschungsausschuss-Vorsitzender Kai Gehring dies als ein Fazit der mehrstündigen Diskussion benannt.

Bei der Veranstaltung empfahl die deutsch-schwedische Forscherin Sylvia Schwaag Serger, Beraterin der EU-Kommission und OECD in Fragen der internationalen Wissenschaftskooperationen, Anlaufstellen für Wissenschaftler nach dem Vorbild der Niederlande zu schaffen. Dort werden Informationen über Forschungskooperationen mit autokratischen Partnerländern gesammelt und weitergegeben.

“Wir brauchen starke wissenschaftliche Compliance-Stellen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Fachbereiche eingehen können, handfeste Beispiele und Musterverträge anbieten und Szenarien für Kooperationen entwerfen können”, sagt die Wissenschaftlerin der Universität Lund. Bislang können sich Forschende in Deutschland an das Kompetenzzentrum internationale Wissenschaftskooperationen (KiWi) des Akademischen Austauschdiensts (DAAD) wenden, der aber nicht spezifisch auf China ausgerichtet ist.

Anita Krätzner-Ebert vom Gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von DFG und Leopoldina forderte eine breite Reflexion der Community zum Umgang mit chinesischen Forschungspartnern, “damit einzelne Forschende und Institutionen mehr Handlungssicherheit bekommen und das Bewusstsein für Risiken geschärft wird, diese aber auch nicht zu einem generellen Ausschluss führen”. In der Diskussion wurde mehrfach davor gewarnt, dass gerade verantwortungsbewusste Wissenschaftler zukünftig vor China-Kooperationen zurückschrecken könnten, wenn es keine Rechtssicherheit gebe.

Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, kündigte für seine Institution ein Ampelsystem für Forschungsfelder in Wissenschaftskooperation mit China an. “Aus meiner Sicht hat das den Vorteil, dass man Kooperationen in rot eingestuften Forschungsfeldern einfach lassen sollte, die grünen einfach machen kann und sich nur mit den gelben näher beschäftigen muss”. Gemeinsame Forschung müsse auf Augenhöhe und achtsam stattfinden. “Wir müssen die Chancen gegen die Risiken abwägen”, sagte Cramer.

Beim Thema Forschungskooperationen mit China wirkt die Bundesregierung derzeit unentschieden. Bei seinem Besuch in der vergangenen Woche hatte Olaf Scholz an der Tongji Universität in Shanghai die mahnenden Worte der China-Strategie zu Forschungskooperationen beiseitegeschoben und sich ohne Einschränkungen für einen wieder stärkeren Wissenschaftsaustausch mit der Volksrepublik ausgesprochen. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger warnte indes erst vor ein paar Tagen in Interviews zum wiederholten Mal vor “Naivität” in Wissenschaftskooperationen mit China und mahnte zur Vorsicht bei der Zusammenarbeit. tg

Bei der Wahl des Studienorts hat neben Motiven wie dem Fächerangebot die Nähe der Hochschule zum Heimatort eine große Bedeutung. Das zeigt eine aktuelle Analyse des CHE Centrums für Hochschulentwicklung, die auf Daten des Statistischen Bundesamtes zu allen 2,9 Millionen Studierenden basiert, die im Wintersemester 2022/23 an einer deutschen Hochschule eingeschrieben waren.

Zwischen dem Ort, an dem die Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, und der gewählten Hochschule liegen bei knapp der Hälfte der Studierenden weniger als 50 Kilometer. Zwei Drittel studieren in einer Entfernung von weniger als 100 Kilometer vom Heimatort. Nur jeder fünfte Studierende muss vom Hochschul- zum Heimatort mehr als 200 Kilometer reisen.

Bei Fächern wie Medizin oder Psychologie, bei denen Vergabeverfahren beziehungsweise Zulassungsbeschränkungen eine große Rolle spielen, und die auch nur an einer kleineren Anzahl von Hochschulen angeboten werden, liegen die Studienorte etwas entfernter. Bei Fächern, die flächendeckend angeboten werden – wie Betriebswirtschaftslehre oder Maschinenbau – ist die Nähe zum Wohnort dagegen besonders ausgeprägt.

“Die hohe Zahl der Personen in Deutschland, die aktuell heimatnah studieren, hat sicher viele Gründe, zum einen etwa auch die gestiegenen Energie- oder Wohnkosten.” Die Entwicklung decke sich mit Ergebnissen aus dem CHE Hochschulranking. “Auch hier verzeichnen wir einen wachsenden Anteil an Studierenden von aktuell 28 Prozent, der noch bei den Eltern wohnt”, sagt Studienleiter Marc Hüsch.

Das CHE-Team hat zudem eine interaktive Karte erstellt, aus der die Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen ersichtlich wird. Die höchsten Quoten an Studierenden aus dem Umkreis von 50 bis 100 Kilometern erreichten dabei die TU Dresden und die Universität Leipzig. Auch eine Aufschlüsselung nach Landkreisen ist verfügbar. abg

Zahlreiche US-Unternehmen haben einer Analyse zufolge ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung erneut deutlich stärker angehoben als jene in Europa und Asien. Die weltweit 500 Unternehmen mit den höchsten Forschungsbudgets gaben 2023 in dem Bereich 990 Milliarden Euro und damit zwölf Prozent mehr aus als ein Jahr zuvor. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY am Donnerstag veröffentlicht hat.

Unter diesen 500 Unternehmen waren den Angaben nach 169 Konzerne aus den Vereinigten Staaten mit einem Gesamtbudget von 533 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung. Im Vorjahresvergleich ist das ein Plus von 13 Prozent. In der Länder-Rangliste folgten die Firmen aus Japan (87 Milliarden Euro) und Deutschland (75 Milliarden Euro) mit einem Wachstum von elf beziehungsweise sechs Prozent. Die europäischen Unternehmen in der untersuchten Gruppe investierten zusammengenommen 227 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (plus 7 Prozent), jene aus Asien und dem Pazifikraum 220 Milliarden Euro (plus 11 Prozent).

Dass trotz des konjunkturellen Gegenwinds weiter kräftig in den Bereich investiert wurde, ist nach Angaben von EY-Deutschland-Chef Henrik Ahlers auch auf erbitterten Kampf um technologische Führerschaft zurückzuführen. US-Firmen hätten im vergangenen Jahr ihren Vorsprung bei den Forschungsausgaben weiter ausgebaut – und das, obwohl auch sie nur ein leichtes Umsatzwachstum und einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichneten. Die Schere zwischen den USA sowie Europa und Asien drohe damit weiter auseinanderzugehen.

Investitionen in Forschung und Entwicklung sind Ahlers zufolge jedoch die Innovationen von morgen und die Gewinne von übermorgen. “In konjunkturell sehr schwierigen Zeiten sollte gerade die deutsche Wirtschaft mit ihrem Premium-Anspruch nicht an der falschen Stelle sparen und damit ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit gefährden”, warnte er.

Die Zahl der US-Unternehmen, die zum untersuchten Kreis zählen, ist in den vergangenen Jahren außerdem gewachsen. 2018 gehörten demnach 140 US-Unternehmen zu den 500 börsennotierten Firmen mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsbudgets weltweit. Die Zahl der europäischen Firmen in der Rangliste ging im selben Zeitraum leicht von 142 auf 139 zurück, die Zahl asiatischer Unternehmen von 213 auf 180.

Aus Deutschland schafften es 31 Unternehmen in das Ranking, mit Volkswagen auch eines unter die besten zehn. Der Autohersteller steigerte sein Forschungsbudget um zehn Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. In der deutschen Top 10 steigerten sieben von zehn Konzernen ihre Ausgaben – nur Bayer, Merck und BASF fuhren die Ausgaben teils deutlich zurück. dpa

Die gemeinsame Citizen-Science-Plattform von Wissenschaft im Dialog und dem Museum für Naturkunde Berlin feiert ihr zehnjähriges Bestehen und erhält einen neuen Namen: mit:forschen! Gemeinsam Wissen schaffen. Seit 2014 bietet die Plattform Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv an wissenschaftlichen Forschungsprojekten zu beteiligen. Mittlerweile bündelt sie über 270 Projekte aus unterschiedlichen Disziplinen und dient als Anlaufstelle für alle Interessierten.

Initiatoren von Citizen Science-Projekten können ihre Projekte auf der Plattform veröffentlichen und sich in verschiedenen regionalen und thematischen Arbeitsgruppen vernetzen. Veranstaltungen wie die jährliche Fachkonferenz Forum Citizen Science bieten Raum für Austausch und Vernetzung. mw

2015, vor fast 10 Jahren, erschien das DigitalManifest. Eindringlich warnte es damals vor Scoring, also der Bewertung von Menschen, und vor Big Nudging, einer subtilen Form der digitalen Manipulation. Letztere beruht auf Persönlichkeitsprofilen, die mithilfe von Cookies und anderen Überwachungsdaten erstellt werden. Mit dem Cambridge Analytica Skandal erfuhr die Welt bald von den Missbrauchsgefahren: demokratische Wahlen ließen sich manipulieren.

Inzwischen stehen Demokratien rund um die Welt unter Druck. Fake News und Hate Speech haben überhandgenommen. Wir befinden uns in einer Art internationalem Informationskrieg.

Dank atemberaubender technologischer Entwicklungen zeichnen sich bereits neue Manipulationsmöglichkeiten ab. Denn digitale Technologien wachsen mit Quanten-, Bio-, Gen-, Nano- und Neuro-Technologien zusammen. Man spricht von konvergierenden Technologien.

Damit werden revolutionäre Anwendungen möglich, die zuvor kaum vorstellbar waren, etwa in der Medizin. Nanopartikel, also Kleinstteilchen von bis zu 100 Nanometern Durchmesser, von der Größe eines Virus und mit dem Auge nicht sichtbar, erlauben es, riesige Datenmengen über Körperfunktionen auszulesen. In den Körper eingebracht, könnte man Krankheiten bereits im Frühstadium erkennen. Behandlungen ließen sich personalisieren. Man spricht von High Precision Medicine.

Auch “Brain Activity Mapping” steht auf der Agenda. Dank Nano-Neuro-Technologie, so hofft man, lassen sich einst das Smartphone und andere KI-Anwendungen direkt mit Gedanken steuern. Dies könnte auch das Auslesen und die externe Beeinflussung unserer Gedanken und Gefühle ermöglichen, und zwar auf eine Weise, die noch effektiver sein könnte als frühere Methoden wie Big Nudging. “Die Optogenetik erforscht Wege, genetisch veränderte Nervenzellen über Lichtimpulse, statt durch Elektrizität anzuregen”, war bereits 2015 zu lesen. An der Implementierung arbeitet man schon.

Ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis man uns mithilfe der Optogenetik mit einer großen KI verbindet? Schon 2021 wies eine Studie des Verteidigungs-Ministeriums zum Thema “Human Augmentation” darauf hin, dass das Militär nicht warten wird, bis alle ethischen Fragen geklärt sind. Darüber hinaus habe die technische “Aufrüstung” des Menschen bereits begonnen – und Maßnahmen, die man als Gentherapien bezeichnen könne, seien bereits in der Pipeline.

Seit einigen Jahren bereits wird verkündet: Wir sind auf dem Weg in die Gesellschaft 5.0. Diese werde das Ergebnis der vierten Industriellen Revolution sein und sei gekennzeichnet durch Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Blockchain Technologie und fortschrittliche Robotik. Die Rede ist auch von Neurotechnologie und Gen-Editierung – womöglich nicht nur bei Pflanzen.

2020 schon verkündete das World Economic Forum: “The Internet of Bodies is here”. Und: “Tracking how our bodies work could change our lives.” Was sich wie Science Fiction anhört, wird allmählich bereits wahr. Doch wie sollen wir die Kontrolle über unser Leben behalten, wenn es zunehmend möglich wird, unser Denken, Fühlen und Entscheiden mit digitalen Mitteln zu beeinflussen?

Sicher birgt die Entwicklung große medizinische und andere Potenziale, aber auch jede Menge Sprengstoff für Demokratie und Grundrechte. Darüber müssen wir reden, wenn wir die Technologien bestmöglich nutzen wollen. Was haben wir seit dem Nürnberger Kodex gelernt? Unser kürzlich erschienenes Paper mit dem Titel “Why converging technologies need converging international regulation” schlägt zehn konkrete internationale Regulierungsansätze vor.

Insbesondere bräuchte es echte informationelle Selbstbestimmung. Wir müssten die Kontrolle über unsere persönlichen Daten zurückgewinnen. Das gilt auch für die Digitalen Zwillinge unseres Körpers und unserer Persönlichkeit – also hoch detaillierter Computersimulationen von uns und unserem Leben. Denn damit lässt sich unsere Gesundheit und unser Denken hacken – im Guten wie im Bösen.

Dirk Helbing ist Professor für Computational Social Science am Department Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften sowie am Department of Computer Science der ETH Zürich assoziiert. Seine aktuellen Studien diskutieren die digitale Gesellschaft, Smart Cities, sowie Herausforderungen und Chancen der digitalen Demokratie. Er ist zudem gewähltes Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften.

Marcello Ienca ist Tenure-Track-Assistenzprofessor für Ethik der KI und Neurowissenschaften an der TUM School of Medicine. Er ist außerdem stellvertretender Direktor des TUM-Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin. Iencas Forschung konzentriert sich auf die ethischen, rechtlichen, sozialen und politischen Implikationen von künstlicher Intelligenz (KI), Neurotechnologie und anderen neuen Technologien.

Susanne Mertens ist neue Direktorin am Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) in Heidelberg. Sie hat das Amt der Direktorin im Nebenamt angetreten und wird es im März 2025 hauptamtlich übernehmen. Seit 2016 leitete Mertens eine unabhängige Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Physik in München und war gleichzeitig als Tenure-Track-Professorin an der TU München angestellt. Im Mai 2022 wurde sie zur W3-Universitätsprofessorin an der TUM berufen. Sie folgt auf Manfred Lindner.

Sabine Sparwasser wird neue Rektorin des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben. Die Diplomatin ist zurzeit Deutschlands Botschafterin in Kanada. Sie tritt ihr Amt im September an.

Johannes Wessels, Rektor der Universität Münster, ist für weitere zwei Jahre im Amt als Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in Nordrhein-Westfalen bestätigt worden. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2024. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Ulrich Rüdiger, Rektor der RWTH Aachen, ebenfalls bestätigt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Berlin.Table. KfW: Eine Entwicklungsbank ohne politische Steuerung. Die KfW will eine globale Transformationsbank sein. Doch diesem Anspruch wird sie nur unzureichend gerecht, wie eine neue Studie beschreibt. Hauptkritikpunkte: Zu geringe Risikobereitschaft und fehlende politische Steuerung. Mehr

Bildung.Table. Akademische und berufliche Bildung nähern sich einander an. Anschließend an einen Faktencheck zu “Mythen” über Ausbildung und Studium hat das CHE eine Veranstaltung organisiert, um akademische und berufliche Bildung einander näherzubringen. Der Austausch war versöhnlich, aber er ließ Fragen offen. Mehr

Europe.Table.Letzte Abstimmungswoche im EU-Parlament: Diese Gesetze sollen noch fertig werden. Es ist die letzte Sitzungswoche des EU-Parlaments vor den Europawahlen im Juni. Einige Gesetze sollen in letzter Minute noch auf den Weg gebracht werden. Wir geben Ihnen einen Überblick, welche Dossiers in Straßburg in dieser Woche abgestimmt werden. Mehr

der Plan ist aufgegangen: Mit der Umbenennung des Forschungsgipfels in “Gipfel für Forschung und Innovation” und der Verlegung von Berlin direkt auf die Hannover Messe hatten Stifterverband, EFI, Leopoldina und VolkswagenStiftung offenbar sicher sein wollen, auf ihrem Jahrestreffen auch wirklich den Kanzler begrüßen zu können.

Und als hätte Olaf Scholz die Kritik, im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt zu haben und den mitschwingenden Vorwurf, ein nicht besonders wissenschaftsaffiner Kanzler zu sein, mit Lügen strafen wollen – hatte Scholz am gestrigenen Montag sehr viel Zeit für Forschung und Wissenschaft.

Zunächst hat er den obligatorischen Messerundgang absolviert. Und obwohl Scholz am Stand von Siemens erfolglos einen Roboter mittels Sprachbefehlen zu mehr Tempo bewegen wollte – “Schneller, KI, schneller”, zeigte er sich überzeugt von der Forschungskraft Deutschlands und stellte neue Förderungen in Aussicht.

Vor allem ging es auf dem Gipfel darum, wie wettbewerbsfähig Deutschland und Europa im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sind. “Wir müssen die besten Köpfe bei uns haben”, sagte etwa Bernhard Schölkopf in einer Expertenrunde. Auch Jonas Andrulis äußerte sich zu Forschungsförderung in Sachen KI. Meine Kollegin Anne Brüning hat die wichtigsten Stimmen zum Gipfel gesammelt.

Doch zurück zum Kanzler. Der hatte auch am Abend noch Zeit für die Wissenschaft. Zusammen mit unzähligen Gästen feierte er den 300. Geburtstag Immanuel Kants. Eingeladen hatte die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Präsident Christoph Markschies sprach über das ambivalente Verhältnis der BBAW in der Selbstvergewisserung zu ihrem großen Philosophen, Olaf Scholz hielt eine für viele überraschend politische Rede. Er kritisierte Wladimir Putin, der Kant immer wieder zu seinem Zwecke uminterpretiere, deutlich. Die Gedanken Kants passten nicht zu einem Angriffskrieg. “Putin hat nicht die geringste Berechtigung, sich auf Kant zu berufen”, erklärte Scholz.

Scholz unterstrich in seiner Ansprache die aktuelle Bedeutung von Kants Schrift Zum ewigen Frieden.”Gerade hat uns Kant so viel zu sagen wie lange nicht mehr”, erklärte Scholz. Frieden sei, auch wenn man sich viele Jahrzehnte daran gewöhnt habe, nicht selbstverständlich. Er müsse immer wieder gestiftet werden.

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen,

Der Wissenschaftsrat hat am gestrigen Montag eine Evaluation des “Hochschulpakts 2020” vorgestellt. Das 2007 initiierte Bund-Länder-Programm war vor dem Hintergrund doppelter Abiturjahrgänge, mehr internationaler Studierender und einer steigenden Studierneigung notwendig geworden. Der Hochschulpakt ging nach zweimaliger Verlängerung in den Zukunftsvertrag Studium und Lehre über. Der Hochschulpakt markierte Ende der 2000er Jahre gemeinsam mit dem Pakt für Forschung und Innovation und dann dem Qualitätspakt Lehre den Start der sogenannten Paktifizierung der deutschen Wissenschafts- und Forschungsförderung.

Um den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Länder gerecht zu werden, wurden diese in drei Gruppen eingeteilt: die Ausbauländer, die – vorwiegend ostdeutschen – Halteländer und die Stadtstaaten. Generell wurden pro Studienanfänger Pauschalen an die Hochschulen gezahlt. Dabei war der Auszahlungsmodus bewusst flexibel und unbürokratisch angelegt.

Der Wissenschaftsrat analysiert in seiner Evaluation, wie gut der Pakt seine Ziele erreicht hat, wie er zur Weiterentwicklung des deutschen Hochschulsystems beigetragen hat und was sich aus den Erfahrungen lernen lässt.

Hauptziel des Hochschulpaktes war die Sicherstellung von genügend Studienplätzen für die steigenden Studienanfängerzahlen, insbesondere an den HAWs. Daneben wurden Ziele wie der Ausbau des Frauenanteils bei der Besetzung von Professuren und sonstigen Stellen, die Steigerung der Mint-Studienanfängerzahlen oder die Einbeziehung beruflich Qualifizierter formuliert. Durch die Schaffung neuer Stellen wollte man die Lehre verbessern.

Mit über 39 Milliarden Euro Fördermitteln und einer flexiblen Struktur habe der Hochschulpakt 2020 das Ziel erreicht, schreibt der Wissenschaftsrat. 1,6 Millionen zusätzliche Studienanfänger konnten am Ende aufgenommen werden. Dabei hätten die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern sowie das Solidarprinzip zwischen den Ländern zum Erfolg des Programms beigetragen. Im Einzelnen heben die Autoren des Evaluationsberichts folgende weitere Punkte positiv hervor:

Doch neben den Erfolgen identifiziert der Wissenschaftsrat auch einige Schwachstellen des Hochschulpaktes.

Ein Punkt, den bereits der Bundesrechnungshof 2020 kritisierte, sind die über Jahre hinweg gebildeten “Ausgabenreste” an den Hochschulen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro (Ende 2018). Diese wurden vom Bundesrechnungshof als Verstoß gegen die vom Bund definierten Programmziele bewertet. Weiterhin bemängelte der Bundesrechnungshof eine teils sachfremde Verwendung der Mittel. Der Bericht des Wissenschaftsrates äußert zwar ein gewisses Verständnis für die Hochschulen, die seinerzeit auf die Doppik umgestellt haben. Allerdings habe dieser “Vertrauensbruch” zu erhöhten Berichtspflichten geführt und damit die zuvor sehr unbürokratische Mittelvergabe erschwert.

Die Zahlung von Pauschalen pro Studienplatz an die Hochschulen führte teilweise zur Überbuchung von Studiengängen oder zur Bereitstellung nicht auskömmlich finanzierter Studienplätze. Weiterhin sollen mancherorts vermehrt Kapazitäten in den günstigeren Sozial- und Geisteswissenschaften geschaffen worden sein, statt teurere Mint-Studienplätze.

In den Jahren des Hochschulpakts hat sich hochschulübergreifend die Zahl des befristeten wissenschaftlichen Personals (ohne Professoren) von 87.405 auf 175.215 mehr als verdoppelt. Die Zahl des dauerhaft beschäftigten hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals (ohne Professoren) stieg zwischen 2000 und 2020 lediglich von 29.879 auf 41.425. Nachhaltige Personalkonzepte hätten dem entgegenwirken können, schreiben die Autoren. Aber die Akteure hätten kein großes Interesse daran gezeigt, diese Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Um soziale Durchlässigkeit und Bildungsaufstieg zu fördern, wäre neben dem Ausbau der Studienkapazitäten eine ausreichende finanzielle Unterstützung der Studierenden wichtig gewesen. Trotz der Hochschulexpansion hat sich die Sozialstruktur der Studierenden nicht wesentlich verändert. “Es kann als verpasste Chance gewertet werden, das Wachstum des Hochschulsystems nicht für mehr soziale Chancengerechtigkeit genutzt und damit Potenziale nicht ausgeschöpft zu haben”, schreibt der Wissenschaftsrat.

Ein weiterer Effekt der Pauschalen: die Hochschulen konkurrieren um Studienanfänger. Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern hätten die Hochschulen ihr Marketing und die Akquise von nationalen und ausländischen Studienanfängern verstärkt. Kampagnen wie “Studieren in Fernost” trugen wohl dazu bei, die Zielmarken in den ostdeutschen Flächenländern zu erreichen.

Der Wissenschaftsrat lobt die hohe Flexibilität, die der Hochschulpakt den Geförderten ermöglichte. Damit konnten Hochschulen neben der Verfolgung des Hauptziels individuell auf ihre Herausforderungen eingehen. Sabine Maasen, die Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrats, betonte, dass das “Realexperiment” Hochschulpakt die Veränderungskompetenz des Hochschulsystems insgesamt und die Strategiefähigkeit der Hochschulen gestärkt habe. Vermutlich habe diese Erfahrung dazu beigetragen, dass die Hochschulen während der Covid-19-Pandemie situationsgerecht und autonom agieren konnten.

Auch dass der Pakt bewusst nicht am Wettbewerb ausgerichtet war, sondern die Struktur sich strikt an den Zielen orientierte, findet Anklang. “Nachdem in den letzten Jahrzehnten das Wettbewerbsparadigma in der Wissenschaftspolitik favorisiert wurde, gibt es inzwischen vermehrt Argumente dafür, das Verhältnis von Wettbewerb und Kooperation innerhalb des Wissenschaftssystems neu auszutarieren”, schreiben die Gutachter. Damit schließt der Wissenschaftsrat an seine Empfehlungen zur Reform der Strukturen der Forschungsfinanzierung an. Um große gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen und Zukunftsrisiken zu minimieren, wird eine responsive, partizipative und nachhaltige Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen vorgeschlagen.

Allerdings brauche es “mehr und intensivere Kommunikation auf allen Ebenen. Vertrauensbildende und Vertrauen erhaltende Maßnahmen sollten regelhaft vorgesehen und gepflegt werden”. Dann ist die Gefahr kleiner, dass am Ende doch die Detailsteuerung Oberhand gewinnt.

In Deutschland investierten Unternehmen und Staat zurzeit so viel Geld in Forschung und Entwicklung wie noch nie, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag bei seiner Keynote zum Auftakt des Gipfels für Forschung und Innovation auf der Hannover Messe. “Mehr als 120 Milliarden Euro waren es 2022, mehr als gut drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist so viel wie in keiner anderen der großen Volkswirtschaften Europas.”

Und er stellte weitere Verbesserungen in Aussicht. Zwar stünden private Investitionen der Unternehmen immer im Mittelpunkt. “Aber der Staat kann unterstützen und Anreize setzen”, sagte Scholz. Mit dem Wachstumschancengesetz seien gerade steuerliche Forschungszulagen verbessert und ausgeweitet worden. “Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier noch weiter gehen, wie wir das ursprünglich ja auch vorhatten.” Dafür müssten aber die Länder und “die geschätzte Opposition” ein bisschen mitziehen.

Diese Ankündigung nahmen die Teilnehmer des Gipfels, zu dem der Stifterverband, die Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI), die Leopoldina und die VolkswagenStiftung eingeladen hatten, erfreut zur Kenntnis. Auch dass der Kanzler sich für mehr Wagniskapital und private Zukunftsinvestitionen einsetzen will und – im Schulterschluss mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron – für einen “echten europäischen Kapitalmarkt”, kam gut an bei den rund 350 Besuchern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

“Mich ärgert es jedenfalls, was ich von jungen deutschen Unternehmen höre, zum Beispiel in einem Zukunftsfeld wie der Laserfusion, nämlich dass sie hier in Deutschland zwar einige Millionen an öffentlicher Forschungsförderung bekommen können, dass aber in den USA dreistellige Millionensummen winken, von Wagniskapitalfonds oder privaten Unternehmen. Anleger und Unternehmen sollten auch hier bei uns mehr Risiko eingehen”, sagte der Kanzler.

Scholz stellte zudem in Aussicht, die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner erarbeitete Aktienrente weiter auszubauen. “Wir müssen zulassen, dass diejenigen, die die Rentengelder einsammeln, sie etwas breiter, umfassender und riskanter einsetzen können. Wir müssen uns da etwas mehr zutrauen”, sagte Scholz. Jedes Mal, wenn man Anlagestrategien ausschließe, weil sie vermeintlich zu riskant seien, würde man gleichzeitig auch entscheiden, dass es keine Wachstumsfinanzierung gebe.

Ansonsten ging es auf dem Gipfel, der ausloten wollte, wie wettbewerbsfähig Deutschland und Europa im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sind, erstaunlich viel um menschliche Ressourcen, also um Köpfe, statt um Kapital oder Maschinen. Dazu wurden Perspektiven aufgezeigt.

Eine Diagnose war unstrittig: Akademisch sind wir spitze im Bereich KI. “Die Ausbildung in Deutschland und Europa ist ausgezeichnet und nirgendwo besser”, sagte Bernhard Schölkopf vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen. Allerdings ist die Abwanderung beträchtlich. “Die besten eines Jahrgangs gehen zu den KI-Unternehmen in die USA. Sie wollen mit brillanten Leuten an den großen Aufgaben arbeiten”, berichtete Jonas Andrulis, Gründer und CEO der Aleph Alpha GmbH, der zu den wenigen Rückkehrern gehört.

Als er bei Apple an der US-Westküste in der Entwicklung gearbeitet habe, sei jeder Fünfte dort aus Deutschland gewesen. Es gehe nun darum, in Deutschland und Europa ähnliche Ökosysteme aufzubauen wie in den USA.

“Wir müssen die besten Köpfe bei uns haben”, mahnte auch Bernhard Schölkopf. Um maximal attraktiv für den Nachwuchs zu sein, schlug er paneuropäische Doktorandenprogramme vor. Auch ein KI-Großprojekt nach dem Vorbild der europäischen Kernforschungsanlage Cern oder des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie EMBL sei zu erwägen. Deutschland und Europa seien im Bereich KI keineswegs abgehängt. “Das Blatt kann sich innerhalb von zwei bis drei Jahren noch wenden.”

Mit Blick auf die Forschungsförderung im Bereich KI sprach sich Jonas Andrulis für mehr Mut aus, im akademischen Raum die Kräfte zu bündeln. “Es kommt nicht allein auf die Anzahl von KI-Professuren an”, sagte er im Gespräch mit Table.Briefings am Rande des Gipfels. Die besten Studierenden und Doktoranden gingen dahin, wo die besten Ressourcen sind. Diese gelte es zu schaffen.

Andrulis plädierte für eine zweigeteilte Strategie: Zum einen gehe es darum, KI auch in der Breite zu fördern. “Aber es braucht auch die Möglichkeit, dass die Besten sich zusammentun und ein Umfeld vorfinden, in dem sie Großartiges leisten können”, sagte er. Als Vorbilder in den USA nannte er das MIT oder die Stanford University, wo anders als an deutschen Institutionen, auch intensiv mit führenden Industrieunternehmen kooperiert werde. In Deutschland dagegen werde jede Zusammenarbeit von Professoren mit der Industrie noch kritisch beäugt. “Wir brauchen KI-Leuchttürme und den Fokus auf Exzellenz.” Das in Heilbronn entstehende Ipai mit Beteiligung von ETH, TUM und Aleph Alpha könne da ein erster Schritt sein.

24. April 2024 , 19 Uhr, Berliner Sparkasse Alexanderplatz 2, Berlin

Gespräch Junge Akademie: Irritieren Sie mich – Geld aus dem Nichts Mehr

29. April 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Leibniz-Saal, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Podiumsdiskussion “Zum Stand der Wissenschaftsfreiheit in Europa” Mehr

15./16. Mai 2024, Katholische Akademie in Bayern, Mandlstraße 23, 80802 München

XVII. Hochschulsymposium der Schleyer-Stiftung in Kooperation mit Heinz Nixdorf Stiftung und TU München “Nachhaltigkeit in der Wissenschaft: Notwendigkeiten neuer Formen der Zusammenarbeit” Mehr

27./28. Mai 2024, Dresden/International Congress Center Conference

Konferenz “Building Bridges for a Net Zero Future” Mehr

Nach der Festnahme dreier Deutscher, die im Verdacht stehen, für China spioniert zu haben, reagiert der Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne) mit einem Appell für mehr Sensibilität in der Wissenschaft: “Unter Partnern spioniert man sich nicht aus“, sagte Gehring Table.Briefings. Die Regierung betone seit langem, “dass wir Wissenschaftskooperationen mit China mit dem nötigen Risikobewusstsein gestalten und unsere Interessen, Werte und Innovationskraft schärfer stellen müssen”, sagte Gehring.

Die aktuellen Ermittlungen würden zeigen, dass die Gefahr von Knowhow-Spionage durch ausländische Akteure höchste Sensibilität erfordere, “gerade, wenn es um besonders sicherheitsrelevante Forschung sowie den Schutz unserer technologischen, digitalen und strategischen Souveränität geht”. Auch eine enge Zusammenarbeit zwischen deutschen Wissenschaftseinrichtungen und Verfassungsschutzbehörden sowie Nachrichtendiensten sei erforderlich, um Deutschlands Schutzinteressen und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die beiden Männer und eine Frau, die am Montag festgenommen wurden, sollen in Deutschland Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Zum Zeitpunkt der Festnahmen hätten sich die Beschuldigten in Verhandlungen über Forschungsprojekte befunden, die insbesondere zum Ausbau der maritimen Kampfkraft Chinas nützlich sein könnten.

Dazu hatten sie laut Generalbundesanwaltschaft mit ihrer Firma ein Kooperationsabkommen mit einer deutschen Universität zum Wissenschaftstransfer geschlossen. Gegenstand war in der ersten Phase die Erstellung einer Studie für einen chinesischen Vertragspartner zum Stand der Technik von Maschinenteilen, die auch für den Betrieb leistungsstarker Schiffsmotoren, etwa in Kampfschiffen, von Bedeutung sind.

China verfolge bei seiner Spionage langfristige Ziele, sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang. “Man hat Zeit. Bis 2049 will man aber die politische, militärische, wirtschaftliche Macht Nummer eins auf dem Globus sein.” Dieses Ziel verfolge China kontinuierlich, in erster Linie mit legalen, aber auch mit illegalen Mitteln. Beispielhaft sei hier auch der Einsatz chinesischer Gastwissenschaftler in Deutschland, an deutschen Universitäten gebe es etwa 40.000 chinesische Studierende. Alle diese Menschen seien gesetzlich zur Lieferung von Informationen an den chinesischen Staat verpflichtet.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat wiederholt zur Wachsamkeit bei Kooperationen mit China im Wissenschaftsbetrieb aufgerufen. “Hinter jedem chinesischen Forscher kann sich die kommunistische Partei verbergen, darüber müssen wir uns klar sein”, sagte die FDP-Politikerin vor einigen Monaten im Interview mit der “Welt”. Aus der Wissenschaftscommunity wurde daraufhin der Vorwurf laut, die Ministerin transportiere populistische Thesen, statt den Aufbau von China-Kompetenz zu forcieren. tg (mit dpa)

Der Wissenschaftsrat würdigt vor allem “den innovativen Ansatz, die Forschungsschwerpunkte Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung sowie Digitalisierung eng mit der Region in einer Modellregion Gesundheit Lausitz zu verknüpfen”. Damit könne man zum Vorbild werden, wie man die Digitalisierung des Gesundheitswesens in einer dünn besiedelten Region zugunsten der Bevölkerung nutzt, sagte der Wissenschaftsratsvorsitzende Wolfgang Wick bei der Vorstellung des Papiers am gestrigen Montag. Der Aufbau der “Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem” habe großes Potenzial, die Region Lausitz im Zuge des Transformationsprozesses für Fachkräfte wie Studierende und auch mit Blick auf die weitere regionale Entwicklung positiv zu gestalten.

Änderungsbedarf sehen die Gutachter insbesondere noch beim Punkt Governance. Es sei nicht nachvollziehbar, dass gesetzlich vorgeschrieben werden soll, aus welchen Gruppen sich der Wissenschaftssenat zusammenzusetzen hat, heißt es im Bericht. Diese Maßnahme mute unangemessen sowie unverhältnismäßig an. Sie könne allenfalls für eine Gründungs- und Startphase sinnvoll sein, sollte dann aber abgeschafft werden. Die interne Steuerung der Hochschule solle stattdessen durch den Wissenschaftlichen Vorstand umgesetzt werden. Ein Punkt der insbesondere im Licht der aktuellen Entwicklungen an der TU Nürnberg beachtenswert erscheint.

Nach der Gründung Anfang Juli sollen im nächsten Jahr die ersten der insgesamt 30 Professuren besetzt werden und im Jahr 2026 die ersten Studierenden starten. Dieses Datum nannte auch der Wissenschaftsrat als frühestmöglichen Beginn. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle kündigte an, dass das entsprechende Universitätsmedizingesetz noch in dieser Woche zur ersten Lesung in das Parlament komme. Gleichzeitig betonte sie, dass Schnelligkeit nicht vor Qualität kommen dürfe.

Die klinische Abteilung der neuen Universitätsmedizin existiert bereits: Es ist das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK). Den hochschulischen Bereich gilt es nun aufzubauen. Wissenschaftsbetrieb und Universitätsklinikum werden in der Medizinischen Universität als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter einem Dach zusammengeführt. 1.300 neue Stellen sollen dann in den nächsten 20 Jahren geschaffen werden.

Finanziert wird die neue Universität über die Strukturentwicklungsmittel für den Kohleausstieg. Bis 2038 will der Bund 1,9 Milliarden Euro investieren, das Land Brandenburg 1,8 Milliarden. Beim “wichtigsten Termin meiner Amtszeit” bestätigte Manja Schüle, dass Brandenburg die Medizinuni auch danach finanzieren wolle, wenn möglich weiterhin mit einer Beteiligung des Bundes. mw

Forschungspolitiker der Grünen sprechen sich für eine “stärkere nationale Beratungsinstanz” in Forschungskooperationen mit schwierigen Partnerländern – vor allem China – aus. Auf einer Konferenz der Grünen-Bundestagsfraktion mit dem Titel “Welt – Macht – Wissenschaft” zur Außenwissenschaftspolitik in der Zeitenwende hatte Grünen-Politiker und Forschungsausschuss-Vorsitzender Kai Gehring dies als ein Fazit der mehrstündigen Diskussion benannt.

Bei der Veranstaltung empfahl die deutsch-schwedische Forscherin Sylvia Schwaag Serger, Beraterin der EU-Kommission und OECD in Fragen der internationalen Wissenschaftskooperationen, Anlaufstellen für Wissenschaftler nach dem Vorbild der Niederlande zu schaffen. Dort werden Informationen über Forschungskooperationen mit autokratischen Partnerländern gesammelt und weitergegeben.

“Wir brauchen starke wissenschaftliche Compliance-Stellen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Fachbereiche eingehen können, handfeste Beispiele und Musterverträge anbieten und Szenarien für Kooperationen entwerfen können”, sagt die Wissenschaftlerin der Universität Lund. Bislang können sich Forschende in Deutschland an das Kompetenzzentrum internationale Wissenschaftskooperationen (KiWi) des Akademischen Austauschdiensts (DAAD) wenden, der aber nicht spezifisch auf China ausgerichtet ist.

Anita Krätzner-Ebert vom Gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von DFG und Leopoldina forderte eine breite Reflexion der Community zum Umgang mit chinesischen Forschungspartnern, “damit einzelne Forschende und Institutionen mehr Handlungssicherheit bekommen und das Bewusstsein für Risiken geschärft wird, diese aber auch nicht zu einem generellen Ausschluss führen”. In der Diskussion wurde mehrfach davor gewarnt, dass gerade verantwortungsbewusste Wissenschaftler zukünftig vor China-Kooperationen zurückschrecken könnten, wenn es keine Rechtssicherheit gebe.

Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, kündigte für seine Institution ein Ampelsystem für Forschungsfelder in Wissenschaftskooperation mit China an. “Aus meiner Sicht hat das den Vorteil, dass man Kooperationen in rot eingestuften Forschungsfeldern einfach lassen sollte, die grünen einfach machen kann und sich nur mit den gelben näher beschäftigen muss”. Gemeinsame Forschung müsse auf Augenhöhe und achtsam stattfinden. “Wir müssen die Chancen gegen die Risiken abwägen”, sagte Cramer.

Beim Thema Forschungskooperationen mit China wirkt die Bundesregierung derzeit unentschieden. Bei seinem Besuch in der vergangenen Woche hatte Olaf Scholz an der Tongji Universität in Shanghai die mahnenden Worte der China-Strategie zu Forschungskooperationen beiseitegeschoben und sich ohne Einschränkungen für einen wieder stärkeren Wissenschaftsaustausch mit der Volksrepublik ausgesprochen. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger warnte indes erst vor ein paar Tagen in Interviews zum wiederholten Mal vor “Naivität” in Wissenschaftskooperationen mit China und mahnte zur Vorsicht bei der Zusammenarbeit. tg

Bei der Wahl des Studienorts hat neben Motiven wie dem Fächerangebot die Nähe der Hochschule zum Heimatort eine große Bedeutung. Das zeigt eine aktuelle Analyse des CHE Centrums für Hochschulentwicklung, die auf Daten des Statistischen Bundesamtes zu allen 2,9 Millionen Studierenden basiert, die im Wintersemester 2022/23 an einer deutschen Hochschule eingeschrieben waren.

Zwischen dem Ort, an dem die Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, und der gewählten Hochschule liegen bei knapp der Hälfte der Studierenden weniger als 50 Kilometer. Zwei Drittel studieren in einer Entfernung von weniger als 100 Kilometer vom Heimatort. Nur jeder fünfte Studierende muss vom Hochschul- zum Heimatort mehr als 200 Kilometer reisen.

Bei Fächern wie Medizin oder Psychologie, bei denen Vergabeverfahren beziehungsweise Zulassungsbeschränkungen eine große Rolle spielen, und die auch nur an einer kleineren Anzahl von Hochschulen angeboten werden, liegen die Studienorte etwas entfernter. Bei Fächern, die flächendeckend angeboten werden – wie Betriebswirtschaftslehre oder Maschinenbau – ist die Nähe zum Wohnort dagegen besonders ausgeprägt.

“Die hohe Zahl der Personen in Deutschland, die aktuell heimatnah studieren, hat sicher viele Gründe, zum einen etwa auch die gestiegenen Energie- oder Wohnkosten.” Die Entwicklung decke sich mit Ergebnissen aus dem CHE Hochschulranking. “Auch hier verzeichnen wir einen wachsenden Anteil an Studierenden von aktuell 28 Prozent, der noch bei den Eltern wohnt”, sagt Studienleiter Marc Hüsch.

Das CHE-Team hat zudem eine interaktive Karte erstellt, aus der die Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen ersichtlich wird. Die höchsten Quoten an Studierenden aus dem Umkreis von 50 bis 100 Kilometern erreichten dabei die TU Dresden und die Universität Leipzig. Auch eine Aufschlüsselung nach Landkreisen ist verfügbar. abg

Zahlreiche US-Unternehmen haben einer Analyse zufolge ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung erneut deutlich stärker angehoben als jene in Europa und Asien. Die weltweit 500 Unternehmen mit den höchsten Forschungsbudgets gaben 2023 in dem Bereich 990 Milliarden Euro und damit zwölf Prozent mehr aus als ein Jahr zuvor. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY am Donnerstag veröffentlicht hat.

Unter diesen 500 Unternehmen waren den Angaben nach 169 Konzerne aus den Vereinigten Staaten mit einem Gesamtbudget von 533 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung. Im Vorjahresvergleich ist das ein Plus von 13 Prozent. In der Länder-Rangliste folgten die Firmen aus Japan (87 Milliarden Euro) und Deutschland (75 Milliarden Euro) mit einem Wachstum von elf beziehungsweise sechs Prozent. Die europäischen Unternehmen in der untersuchten Gruppe investierten zusammengenommen 227 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (plus 7 Prozent), jene aus Asien und dem Pazifikraum 220 Milliarden Euro (plus 11 Prozent).

Dass trotz des konjunkturellen Gegenwinds weiter kräftig in den Bereich investiert wurde, ist nach Angaben von EY-Deutschland-Chef Henrik Ahlers auch auf erbitterten Kampf um technologische Führerschaft zurückzuführen. US-Firmen hätten im vergangenen Jahr ihren Vorsprung bei den Forschungsausgaben weiter ausgebaut – und das, obwohl auch sie nur ein leichtes Umsatzwachstum und einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichneten. Die Schere zwischen den USA sowie Europa und Asien drohe damit weiter auseinanderzugehen.

Investitionen in Forschung und Entwicklung sind Ahlers zufolge jedoch die Innovationen von morgen und die Gewinne von übermorgen. “In konjunkturell sehr schwierigen Zeiten sollte gerade die deutsche Wirtschaft mit ihrem Premium-Anspruch nicht an der falschen Stelle sparen und damit ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit gefährden”, warnte er.

Die Zahl der US-Unternehmen, die zum untersuchten Kreis zählen, ist in den vergangenen Jahren außerdem gewachsen. 2018 gehörten demnach 140 US-Unternehmen zu den 500 börsennotierten Firmen mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsbudgets weltweit. Die Zahl der europäischen Firmen in der Rangliste ging im selben Zeitraum leicht von 142 auf 139 zurück, die Zahl asiatischer Unternehmen von 213 auf 180.

Aus Deutschland schafften es 31 Unternehmen in das Ranking, mit Volkswagen auch eines unter die besten zehn. Der Autohersteller steigerte sein Forschungsbudget um zehn Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. In der deutschen Top 10 steigerten sieben von zehn Konzernen ihre Ausgaben – nur Bayer, Merck und BASF fuhren die Ausgaben teils deutlich zurück. dpa

Die gemeinsame Citizen-Science-Plattform von Wissenschaft im Dialog und dem Museum für Naturkunde Berlin feiert ihr zehnjähriges Bestehen und erhält einen neuen Namen: mit:forschen! Gemeinsam Wissen schaffen. Seit 2014 bietet die Plattform Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv an wissenschaftlichen Forschungsprojekten zu beteiligen. Mittlerweile bündelt sie über 270 Projekte aus unterschiedlichen Disziplinen und dient als Anlaufstelle für alle Interessierten.

Initiatoren von Citizen Science-Projekten können ihre Projekte auf der Plattform veröffentlichen und sich in verschiedenen regionalen und thematischen Arbeitsgruppen vernetzen. Veranstaltungen wie die jährliche Fachkonferenz Forum Citizen Science bieten Raum für Austausch und Vernetzung. mw

2015, vor fast 10 Jahren, erschien das DigitalManifest. Eindringlich warnte es damals vor Scoring, also der Bewertung von Menschen, und vor Big Nudging, einer subtilen Form der digitalen Manipulation. Letztere beruht auf Persönlichkeitsprofilen, die mithilfe von Cookies und anderen Überwachungsdaten erstellt werden. Mit dem Cambridge Analytica Skandal erfuhr die Welt bald von den Missbrauchsgefahren: demokratische Wahlen ließen sich manipulieren.

Inzwischen stehen Demokratien rund um die Welt unter Druck. Fake News und Hate Speech haben überhandgenommen. Wir befinden uns in einer Art internationalem Informationskrieg.

Dank atemberaubender technologischer Entwicklungen zeichnen sich bereits neue Manipulationsmöglichkeiten ab. Denn digitale Technologien wachsen mit Quanten-, Bio-, Gen-, Nano- und Neuro-Technologien zusammen. Man spricht von konvergierenden Technologien.

Damit werden revolutionäre Anwendungen möglich, die zuvor kaum vorstellbar waren, etwa in der Medizin. Nanopartikel, also Kleinstteilchen von bis zu 100 Nanometern Durchmesser, von der Größe eines Virus und mit dem Auge nicht sichtbar, erlauben es, riesige Datenmengen über Körperfunktionen auszulesen. In den Körper eingebracht, könnte man Krankheiten bereits im Frühstadium erkennen. Behandlungen ließen sich personalisieren. Man spricht von High Precision Medicine.

Auch “Brain Activity Mapping” steht auf der Agenda. Dank Nano-Neuro-Technologie, so hofft man, lassen sich einst das Smartphone und andere KI-Anwendungen direkt mit Gedanken steuern. Dies könnte auch das Auslesen und die externe Beeinflussung unserer Gedanken und Gefühle ermöglichen, und zwar auf eine Weise, die noch effektiver sein könnte als frühere Methoden wie Big Nudging. “Die Optogenetik erforscht Wege, genetisch veränderte Nervenzellen über Lichtimpulse, statt durch Elektrizität anzuregen”, war bereits 2015 zu lesen. An der Implementierung arbeitet man schon.

Ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis man uns mithilfe der Optogenetik mit einer großen KI verbindet? Schon 2021 wies eine Studie des Verteidigungs-Ministeriums zum Thema “Human Augmentation” darauf hin, dass das Militär nicht warten wird, bis alle ethischen Fragen geklärt sind. Darüber hinaus habe die technische “Aufrüstung” des Menschen bereits begonnen – und Maßnahmen, die man als Gentherapien bezeichnen könne, seien bereits in der Pipeline.

Seit einigen Jahren bereits wird verkündet: Wir sind auf dem Weg in die Gesellschaft 5.0. Diese werde das Ergebnis der vierten Industriellen Revolution sein und sei gekennzeichnet durch Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Blockchain Technologie und fortschrittliche Robotik. Die Rede ist auch von Neurotechnologie und Gen-Editierung – womöglich nicht nur bei Pflanzen.

2020 schon verkündete das World Economic Forum: “The Internet of Bodies is here”. Und: “Tracking how our bodies work could change our lives.” Was sich wie Science Fiction anhört, wird allmählich bereits wahr. Doch wie sollen wir die Kontrolle über unser Leben behalten, wenn es zunehmend möglich wird, unser Denken, Fühlen und Entscheiden mit digitalen Mitteln zu beeinflussen?

Sicher birgt die Entwicklung große medizinische und andere Potenziale, aber auch jede Menge Sprengstoff für Demokratie und Grundrechte. Darüber müssen wir reden, wenn wir die Technologien bestmöglich nutzen wollen. Was haben wir seit dem Nürnberger Kodex gelernt? Unser kürzlich erschienenes Paper mit dem Titel “Why converging technologies need converging international regulation” schlägt zehn konkrete internationale Regulierungsansätze vor.

Insbesondere bräuchte es echte informationelle Selbstbestimmung. Wir müssten die Kontrolle über unsere persönlichen Daten zurückgewinnen. Das gilt auch für die Digitalen Zwillinge unseres Körpers und unserer Persönlichkeit – also hoch detaillierter Computersimulationen von uns und unserem Leben. Denn damit lässt sich unsere Gesundheit und unser Denken hacken – im Guten wie im Bösen.

Dirk Helbing ist Professor für Computational Social Science am Department Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften sowie am Department of Computer Science der ETH Zürich assoziiert. Seine aktuellen Studien diskutieren die digitale Gesellschaft, Smart Cities, sowie Herausforderungen und Chancen der digitalen Demokratie. Er ist zudem gewähltes Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften.

Marcello Ienca ist Tenure-Track-Assistenzprofessor für Ethik der KI und Neurowissenschaften an der TUM School of Medicine. Er ist außerdem stellvertretender Direktor des TUM-Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin. Iencas Forschung konzentriert sich auf die ethischen, rechtlichen, sozialen und politischen Implikationen von künstlicher Intelligenz (KI), Neurotechnologie und anderen neuen Technologien.

Susanne Mertens ist neue Direktorin am Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) in Heidelberg. Sie hat das Amt der Direktorin im Nebenamt angetreten und wird es im März 2025 hauptamtlich übernehmen. Seit 2016 leitete Mertens eine unabhängige Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Physik in München und war gleichzeitig als Tenure-Track-Professorin an der TU München angestellt. Im Mai 2022 wurde sie zur W3-Universitätsprofessorin an der TUM berufen. Sie folgt auf Manfred Lindner.

Sabine Sparwasser wird neue Rektorin des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben. Die Diplomatin ist zurzeit Deutschlands Botschafterin in Kanada. Sie tritt ihr Amt im September an.

Johannes Wessels, Rektor der Universität Münster, ist für weitere zwei Jahre im Amt als Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in Nordrhein-Westfalen bestätigt worden. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2024. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Ulrich Rüdiger, Rektor der RWTH Aachen, ebenfalls bestätigt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Berlin.Table. KfW: Eine Entwicklungsbank ohne politische Steuerung. Die KfW will eine globale Transformationsbank sein. Doch diesem Anspruch wird sie nur unzureichend gerecht, wie eine neue Studie beschreibt. Hauptkritikpunkte: Zu geringe Risikobereitschaft und fehlende politische Steuerung. Mehr

Bildung.Table. Akademische und berufliche Bildung nähern sich einander an. Anschließend an einen Faktencheck zu “Mythen” über Ausbildung und Studium hat das CHE eine Veranstaltung organisiert, um akademische und berufliche Bildung einander näherzubringen. Der Austausch war versöhnlich, aber er ließ Fragen offen. Mehr

Europe.Table.Letzte Abstimmungswoche im EU-Parlament: Diese Gesetze sollen noch fertig werden. Es ist die letzte Sitzungswoche des EU-Parlaments vor den Europawahlen im Juni. Einige Gesetze sollen in letzter Minute noch auf den Weg gebracht werden. Wir geben Ihnen einen Überblick, welche Dossiers in Straßburg in dieser Woche abgestimmt werden. Mehr