wie dubios kann die Fördermittel-Affäre des BMBF noch werden? Aktuelle Frage auf der Plattform X – die hier sinnbildlich ausgewählt wurde, um die Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen zusammenzufassen. Erneut ist interne Kommunikation aus dem Bundesforschungsministerium bekannt geworden. In einem Chat auf der im Ministerium genutzten Plattform “Wire” hat man sich auf Leitungsebene offenbar über einen Post auf X ausgetauscht.

Der Post stammt von einem der Unterzeichner des offenen Briefs, durch den die Fördermittel-Affäre ihren Lauf nahm. In dem jetzt in einem Spiegel-Bericht zitierten Austausch zeigt sich, dass der neue Staatssekretär und damalige Abteilungsleiter Roland Philippi bereits sehr früh in der internen Debatte zu dem offenen Brief Position bezogen hat. Da die Konversation bereits am 9. Mai geführt wurde, stellen sich zu Aussagen der Forschungsministerin zur Fördermittel-Affäre, wer welche Liste und Prüfung beauftragt hat, neuerliche Fragen. Das BMBF wollte die vom Spiegel berichtete “angebliche Kommunikation” gegenüber Table.Briefings nicht kommentieren.

Derweil äußert sich aber Sabine Döring, wenn auch nicht direkt zu Fördermittel-Affäre. “Ich habe mich immer sehr der vollständigen Wahrheit verpflichtet gefühlt – dazu, immer alles genauso zu sagen, wie ich es für richtig halte. Das ist in der Politik schwierig, insbesondere dann, wenn kurzfristiges tages- und parteipolitisches Taktieren die nachhaltige Fachpolitik dominiert”, sagt sie in der heutigen Ausgabe der Zeit.

Kurz vor der Sommerpause haben zwei prominente Vertreter der deutschen Wissenschaftscommunity, Volker Meyer-Guckel und Georg Schütte, das Impulspapier “Veränderung wagen” veröffentlicht. Sie sehen die deutsche Wissenschaft in einem “tiefen Tal” und stellen sechs Kernforderungen auf, zu denen sie einen intensiven Dialog anregen wollen. Mein Kollege Tim Gabel hat nicht nur mit den Autoren des Papiers gesprochen. Findet die Diagnose Anklang?

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Kurz vor der Sommerpause haben zwei prominente Vertreter der deutschen Wissenschaftscommunity, Volker Meyer-Guckel und Georg Schütte, mit ihrem Impulspapier “Veränderung wagen” und einem entsprechenden Gastbeitrag in der FAZ nach eigenen Angaben einen Anstoß für ein Hochschul- und Wissenschaftssystem der Zukunft gegeben. Sie attestieren dem deutschen Wissenschaftssystem darin, in einem “tiefen Tal” zu stecken und fordern unter anderem mehr Mut zum Risiko und eine veränderte Wettbewerbs- und Wirkungslogik.

Erfrischend: Das Papier kommt weitestgehend ohne Forderungen nach mehr finanzieller Unterstützung aus. Das ist auch Teil der Erklärung, warum die Generalsekretäre von Stifterverband und Volkswagenstiftung genau jetzt mit der Vision für ein Wissenschaftssystem 2.0 an die Öffentlichkeit gehen. Auf Anfrage von Table.Briefings schreibt eine Sprecherin des Stifterverbands, dass “das Zeitfenster für die Debatte aufgrund der absehbaren Kürzungen der öffentlichen Haushalte, der Vorbereitungen der Parteien für die nächste Legislaturperiode und der Arbeit des Wissenschaftsrates zur strukturellen Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems“, gewählt wurde.

In ihrem Papier stellen Stifterverband und Volkswagenstiftung sechs Kernforderungen auf, die sie als Pilotinitiativen bezeichnen und zu denen sie einen intensiven Dialog anregen:

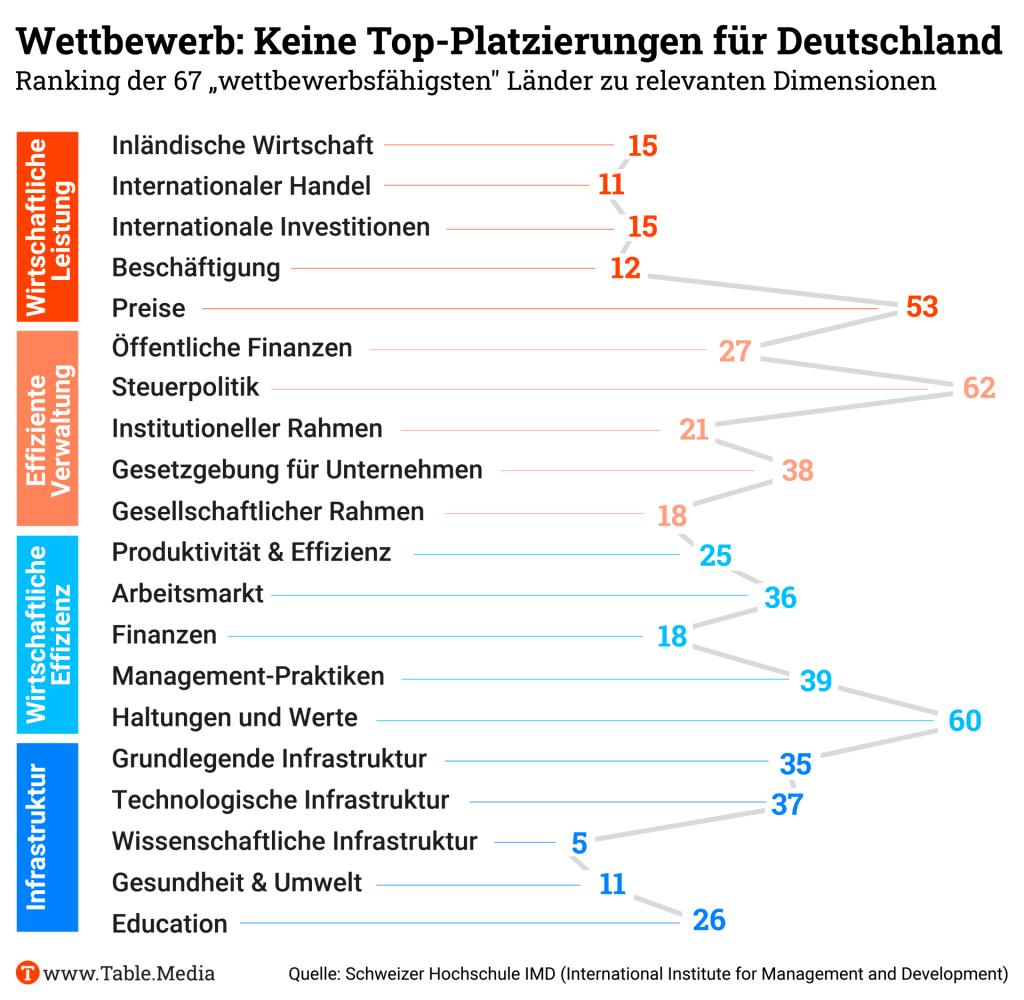

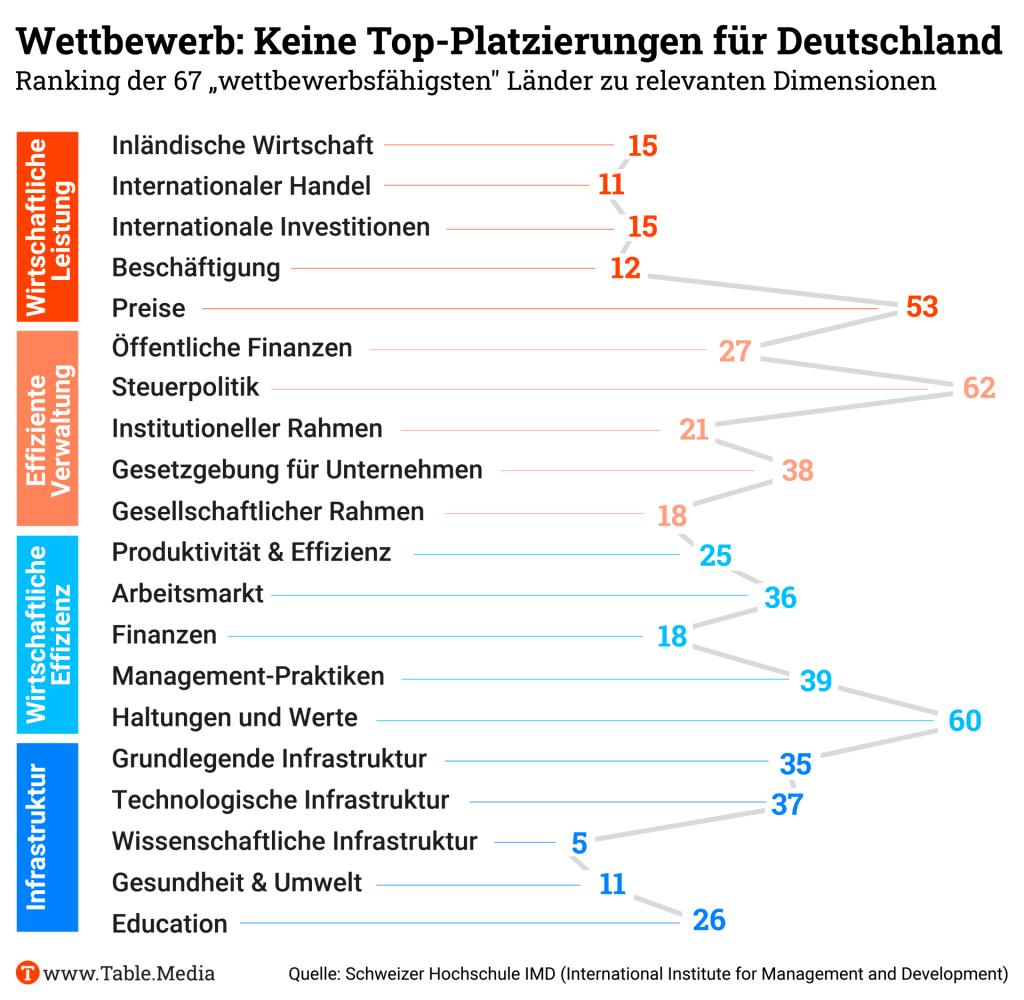

Einen strukturierten oder evidenzbasierten Analyseprozess gab es im Vorfeld der Veröffentlichung nicht. Stifterverband und Volkswagenstiftung geben an, man habe “mit Hochschulleitungen aus dem In- und Ausland, WissenschaftsministerInnen und -ministern (jetzige und ehemalige parteiübergreifend) und Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern gesprochen”. In ihrem FAZ-Gastbeitrag verweisen Schütte und Meyer-Guckel unter anderem auf ein Ranking der Schweizer Hochschule IMD (International Institute for Management and Development) bei dem Deutschland unter den wettbewerbsfähigsten Nationen binnen zehn Jahren von Platz sechs auf 24 gerutscht ist. Allerdings weist die IMD-Studie bei genauem Hinsehen Deutschland bei der wissenschaftlichen Infrastruktur immerhin auf Platz 5 aus (siehe Grafik).

Der Diagnose der Stiftungen, die Wissenschaft stecke “in einem tiefen Tal” würde er nicht ohne weiteres folgen, sagt der Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Uwe Cantner, auf Anfrage von Table.Briefings. In vielen Gebieten sei die deutsche Wissenschaft nach wie vor international mit in der Spitze – auch beim Thema KI. “Dass – wie von Schütte und Meyer-Guckel kritisiert, nur wenige deutsche Unis in die Top 100 internationaler Rankings vorgedrungen sind, täuscht darüber hinweg, dass sich die breite Masse der deutschen Universitäten in den Rankings (leicht) verbessert hat”, sagt Cantner.

Dass KI in der Wirtschaft nicht gut genutzt und weiterentwickelt werde, liege weniger am Wissenschaftssystem. Die deutsche KI-Forschung sei oft Weltspitze – hier seien eher Rahmenbedingungen in der Wirtschaft und Transferprobleme die größten Hürden. Insgesamt kritisiert Cantner, dass dem Papier zu einer echten SWOT-Analyse die Evidenzbasierung fehle und vieles auf der Meta-Ebene bleibt. Trotzdem sei der Debatten-Anstoß zu vielen Punkten wichtig: “Das Impulspapier verweist neben den Reallaboren auch auf Public-Private-Partnerships, die Aufwertung der Verteidigungsforschung, die Notwendigkeit der Koordination von Aktivitäten von Bund und Ländern und fordert mehr Agilität und Durchlässigkeit.”

Auch dem Wissenschaftsrat ist das “tiefe Tal” zu plakativ. Richtig sei aber, “dass wir vor einem Berg von Herausforderungen stehen und noch nicht überall in Politik und Wissenschaft angekommen ist, wie stark und wie schnell sich die Welt gerade ändert und weiter ändern wird”, sagt Rainer Lange, Leiter der Abteilung Forschung in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats. Deutschland brauche ein System, das flexibler und schneller als bislang auf neue Anforderungen reagieren kann. Am wichtigsten erscheint Lange dabei ein Punkt, der in dem Papier scheinbar nur nebenher anklinge, nämlich die Aufforderung, die Debatten von finanzpolitischen wieder zu wissenschaftsstrategischen Themen zu verschieben.

Im Bundesforschungsministerium fällt die Reaktion auf das Papier eher verhalten aus. “Die Vorschläge des Stifterverbands und der Volkswagenstiftung werden jetzt ausgewertet. Angesprochen sind neben dem BMBF, insbesondere die Länder, die Wirtschaft, Investoren und verschiedene Ressorts”. Der Debattenbeitrag sei herzlich willkommen. Die Diagnose von Stifterverband und Volkswagenstiftung will man derweil nicht unwidersprochen lassen. Das Ministerium schätze die Qualität der deutschen Wissenschaft, die international hoch angesehen und als Kooperationspartner gefragt sei, antwortet eine BMBF-Sprecherin auf Anfrage von Table.Briefings.

Die Stiftung rege berechtigterweise eine grundsätzliche Diskussion über das Wissenschaftssystem an, sagt dagegen der forschungspolitische Sprecher der Union, Thomas Jarzombek. Man führe dieselbe Debatte in der Partei. “Aus unserer Sicht sind die drei zentralen Fragen: Wie können wir die Grundlagenforschung stärken, wie können wir den Forscherinnen und Forschern wieder mehr Freiheit geben und wie machen wir Entrepreneurship zur dritten Mission?” Das seien auch die drei zentralen Fragen für das künftige Regierungsprogramm der Union. Hier liefere das Papier wichtige Impulse.

Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands, ist, wie er auf Anfrage von Table.Briefings sagt, “gespannt auf die unterschiedlichen Beiträge und die Diskussion zu dem Papier, die auf dem nächsten Gipfel für Forschung und Innovation zusammengeführt werden könnten”. Aus seiner Sicht sollte die Debatte um die Wirkungslogik dabei priorisiert werden. Aktuell folge etwa die Exzellenzinitiative einer reinen Bottom-up Logik: “Aus den individuellen Konzepten der antragstellenden Universitäten ergeben sich aber noch lange nicht komplementäre nationale Leuchttürme, die wir systemisch dringend brauchen und die in einer abgestimmten Bund-Länder-Strategie weiterentwickelt werden müssen.”

Eine Wirkungslogik würde diese individuellen Ansätze mit wissenschaftspolitischen Zielen verknüpfen. Leitfrage könnte sein: Was bringt dein Konzept für das Wissenschaftssystem insgesamt? Mit Blick auf die Innovationsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft gehörten dazu auch strategische Positionierungen von Bund und Ländern zu zukunftsrelevanten Schlüsseltechnologien und moderne Instrumente der Innovationsförderung. Meyer-Guckel: “Zentral für diesen Prozess ist, mutig ins Risiko zu gehen, zu priorisieren, neue Konstruktionen und agile Verbünde zu ermöglichen, Rahmenbedingungen als Ermöglichungsbedingungen flexibel anzupassen und den Fortschritt regelmäßig zu evaluieren, um etwaige Kursanpassungen frühzeitig zu ermöglichen.”

Erneut ist interne Kommunikation aus dem BMBF bekannt geworden. In einem Chat auf der im Ministerium genutzten Plattform “Wire” hat man sich auf Leitungsebene offenbar über einen Post auf X ausgetauscht. Der Post stammt von einem der Unterzeichner des offenen Briefs, durch den die Fördermittel-Affäre ihren Lauf nahm. In dem jetzt in einem Spiegel-Bericht zitierten Austausch zeigt sich, dass der neue Staatssekretär und damalige Abteilungsleiter Roland Philippi bereits früh in der internen Debatte zu dem offenen Brief Position bezogen hat. Philippi habe sich, formuliert es der Spiegel, mit seiner Antwort als “Scharfmacher” in der Fördermittel-Affäre gezeigt.

Die besagte Konversation wurde bereits am 9. Mai, Christi Himmelfahrt, geführt – was zu den Behauptungen der Forschungsministerin zur Fördermittel-Affäre, wer welche Liste und Prüfung beauftragt hat, neuerliche Fragen aufwirft. Etwa zu der Aussage, von allen hausinternen Aktionen vom 13. Mai nichts gewusst zu haben. Auch zeigt es den Spin hausinterner Debatten, die wiederum zu weiteren Aktionen von Sabine Döhring geführt haben.

Auslöser der brisanten Konversation zwischen Ministerin und Roland Philippi in der internen Chat-Gruppe “BMBF-Kommunikation” war offenbar ein Post des Politikwissenschaftlers Ilyas Saliba. Er schrieb in Bezug auf die in der Bild-Zeitung zitierten Äußerungen der Forschungsministerin am Morgen des 9. Mai, er sei in Sorge, dass Wissenschaftler bereits eingeschüchtert sein könnten: “Aufgrund ihrer (hetzenden) Worte ziehen Wissenschaftler:innen Ihre Unterschrift von einem offenen Brief zurück da sie Angst um die Finanzierung ihrer Projekte & Stellen haben. Das muss diese #Wissenschaftfreiheit sein für die Sie sich angeblich so stark machen @starkwatzinger.”

In der Konversation auf Wire, die dem Spiegel vorliegt, soll Ministerin Stark-Watzinger die Sorge des Forschers als “Quatsch” bezeichnet haben, da “die Auswahl von Projekten auf wissenschaftlicher Basis” erfolge. Der Wissenschaftler könne aber auch nicht erwarten, dass man alles sagen könne und “dann keinen Gegenwind” ertragen müsse. Stark-Watzinger führt dann noch fort: ”Müssen nur aufpassen, dass hier kein Narrativ gesponnen wird. Denn jetzt ist die Schusslinie klar”.

Roland Philippi hat laut Spiegel-Bericht acht Minuten später geantwortet: “Persönliche Meinung: Wenn sich dadurch eine Art informelle ,freiwillige’ und selbst auferlegte Antisemitismus-Klausel für unsere Förderung bei so manchen, verwirrten Gestalten etabliert (bspw so einen Aufruf nun mal eben nicht zu unterzeichnen wg Sorge um die Förderung), hätte ich jetzt ad hoc nix gegen…”

Zur zeitlichen Einordnung dieser Äußerung: Einen Tag nach diesem Chat zwischen Stark-Watzinger und Philippi, am 10. Mai, wird im BMBF eine Liste der Unterzeichner des offenen Briefs in Auftrag gegeben, auf der jene Hochschullehrende markiert werden sollen, die eine Förderung durch das Ministerium erhalten. Eine Liste, die schon drei Tage vor dem umstrittenen Prüfauftrag Sabine Dörings gemacht wurde. Dabei sind es die Mails des 13. Mai, die letztlich zur Entlassung der Staatssekretärin geführt haben.

Ministerin Stark-Watzinger habe die Chat-Diskussion am 9. Mai dann weiterlaufen lassen, schreibt der Spiegel. Die Frage ist nun: Warum hat Bettina Stark-Watzinger nicht entschiedener reagiert? Wie ist der Post des neuen Staatssekretärs zu verstehen? “Über die Abläufe im Ministerium haben wir Transparenz hergestellt”, erklärt das BMBF dazu gegenüber Table.Briefings. Die Ministerin habe sich dazu ausführlich im Ausschuss und in der Regierungsbefragung geäußert. Dabei bleibe man. “Eine angebliche persönliche Kommunikation kommentieren wir nicht”, erklärt die BMBF-Sprecherin. “Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass sie nicht im Widerspruch zur bisherigen Sachverhaltsdarstellung stünde.”

Aufkommende Diskussionen über die neue Position für Philippi werden durch das BMBF dann auch im Keim erstickt: “Es gibt keine Veranlassung, die beabsichtigte Personalplanung zu ändern.”

Dass sein X-Post auf diese Weise ministeriumsintern diskutiert wurde, erstaunt und besorgt Ilyas Saliba. “Es verdichten sich die Anzeichen, dass in der BMBF-Leitung kein demokratisches Amtsverständnis herrscht”, sagt der Politikwissenschaftler, der als Experte für Wissenschaftsfreiheit unter anderem als Non-Resident Fellow des Global Public Policy Institute in Berlin tätig ist. “Es scheint dort niemanden zu stören, wenn Wissenschaftler:innen aufgrund von politischem Druck aus dem BMBF Selbstzensur betreiben.”

Dass überhaupt erwogen wurde zu prüfen, ob politisch unliebsamen Wissenschaftler:innen Fördermittel entzogen werden können, findet er ungeheuerlich. Ebenso die Prüfung disziplinarrechtlicher Konsequenzen, die ”wider jedwede Zuständigkeit” erfolgt sei. “Die Vorgänge im Ministerium und die publik gewordene interne Kommunikation lassen starke illiberale Tendenzen erkennen. Das ist beängstigend für all diejenigen, denen die Wissenschaftsfreiheit in unserem Land am Herzen liegt.” Mit Anne Brüning

Frau Schraudner, Sie haben für Ihre aktuelle Studie “Transfer 1000” tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragt. Was ist Ihr Verständnis von Transfer?

Wir verstehen Transfer als – auch wechselseitige – Austauschbeziehung von Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Unternehmen. So können technologische und soziale Innovationen entstehen, die ineinandergreifen. Ob der Transfer gelingt, zeigt dann der Impact, den Transferaktivitäten haben.

Wie misst man etwas, was so wenig greifbar klingt wie Impact?

Es gibt in Großbritannien eine sehr gute qualitative Wirkungsdefinition und Indikatoren, die wir in Deutschland bisher aber noch nicht verwenden. Es geht um Auswirkungen, Veränderungen und den Nutzen für Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik, Verwaltung, Gesundheit, Umwelt und Lebensqualität. Bei einer quantitativen Messung werden Zitationen in der grauen Literatur genutzt. Am Transferprozess orientiert, blickt in Deutschland der Stifterverband etwa mit Transferbarometer und Transferkompass auf die Organisationen. Wir wollten uns die Akteursebene anschauen. Für uns war die Frage: Was motiviert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Transfer? Wie aktiv sind sie? Wie erleben sie ihr Transferumfeld? Wie bewerten sie die Förder- und Unterstützungsangebote?

Halten die Wissenschaftler, die Sie befragt haben, Transfer überhaupt für ihre Aufgabe?

Eine der spannendsten Aussagen unserer Studie ist nach meinem Empfinden, dass rund 80 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss. Die Idee, dass man als Wissenschaftler stets neutral sein sollte und sich am besten heraushält, wird nur von 17 Prozent der Wissenschaftler geteilt. Zudem ist der mit Abstand stärkste Indikator für berufliche Zufriedenheit, gesellschaftliche Relevanz in der eigenen Arbeit zu sehen. Und tatsächlich sehen auch rund 85 Prozent der Befragten diese Relevanz in ihrer Arbeit. Das grundsätzliche Interesse an Transfer ist hoch, zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Transfer momentan noch auf wenige, besonders aktive Menschen beschränkt ist.

In der Wissenschaft hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass die Forschenden, die im Transfer besonders aktiv sind, in Forschung und Lehre weniger erfolgreich sind. Sind exzellente Wissenschaftler vielleicht einfach keine Transferspezialisten?

Da ergibt sich in unserer Befragung ein anderes Bild. Diejenigen, die in den Kernfeldern von Forschung und Lehre sehr aktiv sind und dort ihre Meriten verdient haben, sind meist auch im Transferbereich diejenigen, die sich einbringen, viele Patentanmeldungen und IP-Verträge haben oder in entsprechenden Kommissionen oder Gremien sitzen. Gleiches gilt auch für den Transfer in Richtung Gesellschaft und Politik. Die aktiv Forschenden sind auch die, die als Expertinnen und Experten in politische Ausschüsse geladen werden oder ihr Tun auf Veranstaltungen auch in Richtung Gesellschaft erklären und vermitteln. Es gibt keine Kannibalisierung von Forschung und Lehre durch Transferaktivitäten, im Gegenteil.

Was sind die Faktoren, die viele Wissenschaftler davon abhalten, noch aktiver beim Transfer zu sein?

Es geht um persönliche Motivation. Wissenschaftler wollen zur Problemlösung beitragen, ihre Forschungsergebnisse anwenden, sich austauschen, auch wahrgenommen werden. Ein wichtiger Faktor ist Profilbildung: Der eigene Ruf in der Community, Bekanntwerden mit der Expertise für einen bestimmten Bereich, das sind Motivationsfaktoren. Etwa drei Viertel der Befragten sagen zudem, dass sie ihr Umfeld als transferfreundlich wahrnehmen. Kurzum: Die Wissenschaftler wollen aktiv werden und ihr Umfeld begrüßt das auch.

Wie könnte man also Transfer zu einem Massenphänomen in der Wissenschaft machen?

Wenn man sich anschaut, wie die Befragten Unterstützungsangebote bewerten, wird schnell klar, dass Anreizsysteme fehlen. Im Durchschnitt werden die bestehenden Angebote mit 2,8 auf einer Skala bis 7 bewertet, wobei 7 sehr gut bedeutet. Bei der Bewertung von personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen liegt der Wert bei 2,7. In beiden Fällen bewerten die Wissenschaftler an außeruniversitären Institutionen ihre Situation ein wenig besser als Hochschulpersonal. Finanzielle Prämien für gelingenden Transfer oder transferbedingte Karrierefortschritte werden nur den wenigsten angeboten.

Die Diskussion über mehr Anreize und Unterstützung für Transfer läuft doch schon Jahrzehnte. Ist Deutschland wirklich noch so schlecht aufgestellt?

Leider ja. Man hat in den Achtzigern angefangen, Transferstellen aufzubauen, Matchmaking zu machen, Standardisierungen bei IP voranzubringen. Bei Themen wie Klimawandel, Energiewende, Cybersecurity oder auch Defense-Technologien, reicht das nicht. Wir brauchen die Gesellschaft als Akteur, müssen über Verhaltensänderungen nachdenken und da kann die Wissenschaft wertvolle Beiträge liefern. Es geht bei sozialen Innovationen nicht nur um neue Formen von Kindergärten, sondern um die Verhinderung von Cyberangriffen oder des Massensterbens durch den Klimawandel.

Ihr Fazit: Was braucht die Wissenschaft für mehr Transfer?

Viel Freiheit. Die Politik müsste von der Wissenschaft abfragen, was sie erreichen will, welche KPIs es dafür gibt und welche Maßnahmen dazu sinnvoll sind. Diese Maßnahmen sollten dann unterstützt und evaluiert werden, das kann aber keine vorher festgelegte Förderrichtlinie leisten. Die Dati-Communities sind ein erster Ansatz in die richtige Richtung. Aber man müsste deutlich früher ansetzen und Innovationsökosysteme aufbauen. Transfer ist in themenbezogenen Kontexten sinnvoll. Es bräuchte jeweils eine Institution, die Transferaktivitäten zu einem Thema bündelt, die die notwendige wissenschaftliche Expertise hat, aber bidirektional funktioniert. So etwas könnte zum Beispiel an den Exzellenzclustern angesiedelt werden. Außerdem müsste der Ausschuss im Bundestag einen neuen Namen bekommen. Neben Risikofolgenabschätzung müsste auch Chancendiskussion darin vorkommen.

In der vergangenen Woche wurde hier in Berlin auf Veranlassung des Stifterverbands über Transfer im Zusammenspiel von Bund und Ländern diskutiert. Wie kann man, auch angesichts knapper Kassen und auslaufender Transfermaßnahmen, effizient bündeln und Doppelstrukturen vermeiden?

Möglicherweise kann man das über die Zeitachse lösen. Die bundesweite Förderung setzt ohnehin etwas früher an, das könnte man noch konsequenter machen, und je mehr es auf dem Zeitstrahl in Richtung Anwendung und Umsetzung geht, sollten die Länder aktiv werden. Das wäre auch deshalb schlau, weil die Länder und Regionen ein intrinsisches Interesse haben, dass Innovationen vor ihrer Haustür umgesetzt werden, in ihre Unternehmen kommen und in die Gesellschaft hineinwirken. Der Bund müsste die technologische Souveränität im Blick haben und die Themen ausrufen, die für Deutschland im internationalen Kontext wichtig sind.

Die Studie “Transfer 1000 – Wissens- und Technologietransfer: Eine quantitative Befragung von 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern” entsteht im Verbundprojekt “Transferwissenschaft”, das vom Center for Responsible Research and Innovation des Fraunhofer IAO und der Technischen Universität Berlin bearbeitet wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Studie soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

Studierende nutzen zunehmend KI-Anwendungen wie ChatGPT. Allerdings gibt es Unterschiede von Fach zu Fach, zeigt eine Publikation des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh. Die Befragung von mehr als 34.000 Studierenden weist auch auf Defizite im KI-Angebot der Hochschulen hin.

Nutzungsintensität und Anwendungsschwerpunkte unterscheiden sich deutlich. Insbesondere in der Informatik werden KI-Programme regelmäßig genutzt. 61 Prozent der Informatik-Studierenden gaben an, von einmal im Monat bis täglich KI bei Programmiertätigkeiten zu verwenden. In Fächern wie Sportwissenschaft, Soziologie oder Politikwissenschaft nutzen rund ein Viertel der Studierenden KI-Anwendungen regelmäßig beim Schreiben von Berichten, Seminar- oder Abschlussarbeiten. In der Medizin hingegen greifen nur etwa 15 Prozent der Befragten für diese Zwecke regelmäßig auf KI zurück.

Verbessern muss sich auch das Angebot der Hochschulen. Vor allem in Fächern außerhalb der Informatik bestünden nicht ausreichend viele Möglichkeiten, den praktischen Umgang mit KI-Tools zu üben und die Leistungsfähigkeiten und Grenzen von Künstlicher Intelligenz kritisch zu reflektieren, heißt es in der Publikation. Im Durchschnitt bewerten die Studierenden außerhalb der Informatik das Angebot nur mit 2,1 von 5 Sternen. Nur im Fach Informatik sind die Studierenden mit dem Angebot bereits mehrheitlich zufrieden (3,4 von 5 Sternen).

Problembewusstsein ist jedoch vorhanden. Rund 40 Prozent der Befragten halten einen KI-Verhaltenskodex ihrer Hochschule für “wichtig” beziehungsweise “sehr wichtig”. Datengrundlage der am Mittwoch veröffentlichten Studie ist eine Befragung von 34.147 Studierenden an deutschen und österreichischen Hochschulen in 15 unterschiedlichen Studienfächern aus dem Wintersemester 2023/24. abg

FAZ. Warum ein Professor China abrupt verlassen musste. Der deutsche Politikwissenschaftler Björn Alexander Düben arbeitete seit dem Jahr 2015 an einer Universität in China. Nach kritischen Äußerungen zu Xi Jinping und zum Ukrainekrieg gegenüber dem US-Sender Voice of America wurde er nun plötzlich unter Druck gesetzt zu kündigen und auszureisen, berichtet er im Interview. Mehr

Nature. Iran elects heart surgeon as president: scientists are hopeful. Im Iran wurde der Herzchirurg Masoud Pezeshkian, der in einer früheren Regierung das Gesundheitsministerium leitete, zum nächsten Präsidenten gewählt. Wissenschaftler hegen die Hoffnung, dass er die Universitäten wiederbelebt und die isolierten Wissenschaftler des Landes wieder mit ihren internationalen Kollegen zusammenbringt. Die Voraussetzung ist jedoch, dass die iranische Führung ihm den nötigen Spielraum lässt. Mehr

Nature. Canada just hiked PhD and postdoc pay – here’s how to get your country to do it, too. Mit Streiks, Petitionen und Tweets hat eine Initiative von kanadischen Studierenden, Postdocs und festangestellten Akademikern erreicht, dass die Gehälter für Doktoranden und Postdocs erhöht. “Support Our Science” erwirkte unter anderem, dass die Beträge für Bundesstipendien verdoppelt wurden. Mehr

Riffreporter. Ist das der Pathomechanismus von ME/CFS? Start-up treibt Wirkstoff-Entwicklung voran. Der Pharmakologe Klaus Wirth ist davon überzeugt, den Pathomechanismus für ME/CFS gefunden zu haben – und einen Wirkstoff, der die schwere Multisystemerkrankung therapieren könnte. Seine gemeinsam mit Charité-Immunologin Carmen Scheibenbogen entwickelte Hypothese beschreibt auch den Zusammenhang zu Long Covid. Mehr

Susana Coelho vom MPI für Biologie in Tübingen, Claudia Langenberg vom Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) und der Queen Mary University in London sowie Aleksandra Trifunovic von der Universität zu Köln wurden in die European Molecular Biology Organization (EMBO) gewählt. Die Mitgliedschaft würdigt herausragende Forschungsleistungen.

Ruth Dirsch ist neue Vizepräsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.

Antje Gumz, Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, hat den Heigl-Preis 2023 erhalten. Die Auszeichnung wird von der Heigl-Stiftung verliehen und ist mit 10.000 Euro der höchstdotierte Preis in der psychosomatischen Medizin.

Dieter Lüst, Direktor am Max-Planck-Institut für Physik in München, und Yves Flückiger, bis März 2024 Rektor der Universität Genf, wurden in den Aufsichtsrat der Constructor University in Bremen berufen.

Cordelia Schmid ist für ihre Arbeitsleistungen in der Informatik, die maschinelle Lernanwendungen ermöglichen, mit dem Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie Forschung ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Europäischen Patentamt verliehen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Landtagswahlen: Welche Ziele das BSW für die Bildung verfolgt. Sollte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nach den Landtagswahlen an die Regierung kommen, möchte es in Kita und Schule einiges ändern. Umstritten dürften die Positionen zu Föderalismus und digitalem Lernen sein. Mehr

Europe.Table. EU-Parlament: Wer welche Posten besetzt. Die Fraktionen verteilen die 14 Vizepräsidentenposten und den Vorsitz in den Ausschüssen. Die Abgeordneten von CDU/CSU müssen dabei zurückstecken, ein SPD-Parlamentarier sichert sich hingegen erneut einen einflussreichen Posten. Mehr

ESG.Table. Lieferketten: Warum die Bundesregierung gegen EU-Recht verstoßen könnte. Die Abschwächung des LkSG durch die Bundesregierung verstößt womöglich gegen EU-Recht. Zu diesem Schluss kommt ein neues Gutachten für Oxfam und Germanwatch. Mehr

China.Table. Welche Rolle China beim Nato-Gipfel spielt. In Washington beschäftigt sich die Nato vor allem mit Russland, aber auch China spielt eine Rolle. Den Beziehungen zu den indopazifischen Partnern soll auf dem Nato-Gipfel neuer Schwung verliehen werden. Mehr

Eine Nachricht überrascht mich dann doch in den letzten Tagen. Die SPD-Bundestagsfraktion beerdigt die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati) vollends, indem sie fordert, die bislang gesperrten Mittel für die Dati für eine zweite Vergaberunde der Pilotlinien auszugeben, damit die “Dati-Idee ein Lebenszeichen sendet” (Oliver Kaczmarek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion). Welch Abgesang!

Die Kanzlerpartei glaubt selbst nicht mehr an eine Agenturgründung in dieser Legislatur. Und wer in der nächsten das Sagen hat, steht in den Sternen. Damit bestätigt sie meine Einschätzung von vor über einem Jahr, dass die Dati in dieser Legislatur als Gartenzwerg enden könnte. Warum? Weil die Akteure keine Kompromisslinie zwischen Stärkung der Forschung an HAWs und der Akteursfreiheit sowie der Konsortialsführungsfreiheit finden wollen.

Während die SPD und wohl auch das Ministerium die Konsortialführerschaft bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) sehen, wollen das die Grünen und auch jetzt die Gründungskommission ganz anders: Die HAWs müssten sich beweisen wie jeder andere Akteur.

Dabei wäre doch ein pragmatischer Kompromiss zu erzielen gewesen. Ich sagte schon Anfang 2022 Karim Khakzar, dem damaligen Vorsitzenden der Mitgliedergruppe der Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen in der HRK, dass bei weitem nicht jede Hochschule für angewandte Wissenschaften für eine gute anwendungsorientierte Forschung steht, geschweige denn für exzellenten regionalen Technologietransfer.

Übrigens gilt das genauso für regionale Unis, Zuse- oder Fraunhofer-Institute oder auch für TUs. Wer eine tolle Hochschule sucht, die solche Standards mühelos überspringt, der kommt an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe mit dem “Innovation Campus Lemgo”, dem “Kreativ Campus Detmold” und dem “Sustainable Campus Höxter” nicht vorbei.

Was hätte denn das BMBF oder eine der Regierungsfraktionen gehindert, entweder Qualitätsmaßstäbe, eine x-prozentige Mindestquote für HAWs oder eine Evaluierungsbegehung als Voraussetzung für Konsortialführung vorzuschlagen und in eindeutig negativen Fällen oder bei starken Zweifeln ein Zuse-Forschungszentrum, ein forschungsintensives Unternehmen, ein regionales Fraunhofer-Institut oder eine große Universität mit der Konsortialführerschaft zu beauftragen? Dies wäre doch eine elegante Lösung und gleichzeitig ein Qualitätsindikator für die manchmal sich selbst überschätzenden HAWs. Schon zu meiner Zeit so vorgesehen!

Aber vor allem die dogmatische SPD, in persona Haushälterin Wiebke Esdar, scheint solche Kompromisse gar nicht erst anzudenken. Hand aufs Herz, Frau Esdar: Die Agentur war Ihnen ja schon in den Koalitionsverhandlungen unheimlich, und Sie wollten eigentlich nur mehr Geld für die forschenden Fachhochschulen. Seit mehr als 26 Monaten für ein schlüssiges Konzept ein “schlüssiges Konzept” zu fordern und jetzt mehr Projektförderung zu verlangen, das ist doch absurd. Außer es war immer schon Ihre Absicht.

Tatsächlich habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die Dati-Pilotförderlinie für eine Notlösung oder ein Ausweichmanöver des Ministeriums hielt. Sie wurde – sozusagen wie im alten Rom nach der Methode “Brot und Spiele” – für eine Innovationscommunity kosmetisch aufgepäppelt, die das Geld natürlich gern mitnahm, sich stattdessen sehnlichst eine wirklich innovative Dati herbei gewünscht hätte.

Die 20 ausgewählten Community-Initiativen in Ehren, aber die allermeisten Projekte hätten auch von einem ordentlichen Zuse-Forschungszentrum stammen können. Denn sie haben nichts mit dem Aufbau eines regionalen Innovationsökosystems zu tun. Dass die HAW-Mitgliedergruppe in der HRK die Forderung der SPD-Fraktion unterstützt, zeigt nur deren Hilflosigkeit. Sie sind jetzt vom Spieler zum Spielball geworden.

Der Dati-Gründungskommission zuallererst ein Kompliment! Sie hätte einen Orden für Frustrationstoleranz und Marathonspirit verdient. Das Papier hat jedoch, neben den vielen zu würdigenden Punkten, eine entscheidende Schwäche: Die Rolle der Dati beim Aufbau regionaler Innovationscluster wird nicht beleuchtet. Da ist verräterisch nur von Communitys und Partnerschaften die Rede. Doch hier geht es um den Kern der Dati.

Wenn man – so wie es strategisch wie auch anspruchsvoll intendiert war – solche regionalen Innovationsökosysteme entwickeln will, muss man dazu mindestens die Evaluierungen zum Spitzencluster-Wettbewerb 2007-2017 (hier die Kurzfassung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, RWI ) verschlungen haben. Alle Evaluierungen thematisieren unisono die Herausforderungen von Organisation und Governance wie auch von Vernetzung und Wissensaustausch der regionalen Spitzencluster. Da geht es wirklich zur Sache.

Und von diesen Best Practices wäre eigentlich zu lernen gewesen für die Auswahl von Regionen, für die Anforderungen an die Transfer-Manager, überhaupt für den Grundansatz der Agentur. Doch leider kein Wort davon in dem Bericht der Kommission.

Begeistert bin ich von der Klarheit, in der die Kommission eine unabhängige Governance und eine unternehmerische Geschäftsführung fordert und entsprechende Vorschläge macht. Genauso schätze ich auch die durchgängige Nutzerorientierung. Entscheidend ist nicht, was man im Forschungsbauchladen hat, sondern was man beiträgt, wichtige Probleme des Nutzers, der Region zu lösen. Dass sich die Kommission dabei selbst ein Bein stellt, indem sie das Konstrukt “Förderrat” nicht auf das Rat geben (aber auch nur das! ) wichtiger Vertreter der Deutschland AG aus nationaler Sicht beschränkt, sei ihr als lässliche Sünde verziehen.

wie dubios kann die Fördermittel-Affäre des BMBF noch werden? Aktuelle Frage auf der Plattform X – die hier sinnbildlich ausgewählt wurde, um die Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen zusammenzufassen. Erneut ist interne Kommunikation aus dem Bundesforschungsministerium bekannt geworden. In einem Chat auf der im Ministerium genutzten Plattform “Wire” hat man sich auf Leitungsebene offenbar über einen Post auf X ausgetauscht.

Der Post stammt von einem der Unterzeichner des offenen Briefs, durch den die Fördermittel-Affäre ihren Lauf nahm. In dem jetzt in einem Spiegel-Bericht zitierten Austausch zeigt sich, dass der neue Staatssekretär und damalige Abteilungsleiter Roland Philippi bereits sehr früh in der internen Debatte zu dem offenen Brief Position bezogen hat. Da die Konversation bereits am 9. Mai geführt wurde, stellen sich zu Aussagen der Forschungsministerin zur Fördermittel-Affäre, wer welche Liste und Prüfung beauftragt hat, neuerliche Fragen. Das BMBF wollte die vom Spiegel berichtete “angebliche Kommunikation” gegenüber Table.Briefings nicht kommentieren.

Derweil äußert sich aber Sabine Döring, wenn auch nicht direkt zu Fördermittel-Affäre. “Ich habe mich immer sehr der vollständigen Wahrheit verpflichtet gefühlt – dazu, immer alles genauso zu sagen, wie ich es für richtig halte. Das ist in der Politik schwierig, insbesondere dann, wenn kurzfristiges tages- und parteipolitisches Taktieren die nachhaltige Fachpolitik dominiert”, sagt sie in der heutigen Ausgabe der Zeit.

Kurz vor der Sommerpause haben zwei prominente Vertreter der deutschen Wissenschaftscommunity, Volker Meyer-Guckel und Georg Schütte, das Impulspapier “Veränderung wagen” veröffentlicht. Sie sehen die deutsche Wissenschaft in einem “tiefen Tal” und stellen sechs Kernforderungen auf, zu denen sie einen intensiven Dialog anregen wollen. Mein Kollege Tim Gabel hat nicht nur mit den Autoren des Papiers gesprochen. Findet die Diagnose Anklang?

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Kurz vor der Sommerpause haben zwei prominente Vertreter der deutschen Wissenschaftscommunity, Volker Meyer-Guckel und Georg Schütte, mit ihrem Impulspapier “Veränderung wagen” und einem entsprechenden Gastbeitrag in der FAZ nach eigenen Angaben einen Anstoß für ein Hochschul- und Wissenschaftssystem der Zukunft gegeben. Sie attestieren dem deutschen Wissenschaftssystem darin, in einem “tiefen Tal” zu stecken und fordern unter anderem mehr Mut zum Risiko und eine veränderte Wettbewerbs- und Wirkungslogik.

Erfrischend: Das Papier kommt weitestgehend ohne Forderungen nach mehr finanzieller Unterstützung aus. Das ist auch Teil der Erklärung, warum die Generalsekretäre von Stifterverband und Volkswagenstiftung genau jetzt mit der Vision für ein Wissenschaftssystem 2.0 an die Öffentlichkeit gehen. Auf Anfrage von Table.Briefings schreibt eine Sprecherin des Stifterverbands, dass “das Zeitfenster für die Debatte aufgrund der absehbaren Kürzungen der öffentlichen Haushalte, der Vorbereitungen der Parteien für die nächste Legislaturperiode und der Arbeit des Wissenschaftsrates zur strukturellen Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems“, gewählt wurde.

In ihrem Papier stellen Stifterverband und Volkswagenstiftung sechs Kernforderungen auf, die sie als Pilotinitiativen bezeichnen und zu denen sie einen intensiven Dialog anregen:

Einen strukturierten oder evidenzbasierten Analyseprozess gab es im Vorfeld der Veröffentlichung nicht. Stifterverband und Volkswagenstiftung geben an, man habe “mit Hochschulleitungen aus dem In- und Ausland, WissenschaftsministerInnen und -ministern (jetzige und ehemalige parteiübergreifend) und Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern gesprochen”. In ihrem FAZ-Gastbeitrag verweisen Schütte und Meyer-Guckel unter anderem auf ein Ranking der Schweizer Hochschule IMD (International Institute for Management and Development) bei dem Deutschland unter den wettbewerbsfähigsten Nationen binnen zehn Jahren von Platz sechs auf 24 gerutscht ist. Allerdings weist die IMD-Studie bei genauem Hinsehen Deutschland bei der wissenschaftlichen Infrastruktur immerhin auf Platz 5 aus (siehe Grafik).

Der Diagnose der Stiftungen, die Wissenschaft stecke “in einem tiefen Tal” würde er nicht ohne weiteres folgen, sagt der Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Uwe Cantner, auf Anfrage von Table.Briefings. In vielen Gebieten sei die deutsche Wissenschaft nach wie vor international mit in der Spitze – auch beim Thema KI. “Dass – wie von Schütte und Meyer-Guckel kritisiert, nur wenige deutsche Unis in die Top 100 internationaler Rankings vorgedrungen sind, täuscht darüber hinweg, dass sich die breite Masse der deutschen Universitäten in den Rankings (leicht) verbessert hat”, sagt Cantner.

Dass KI in der Wirtschaft nicht gut genutzt und weiterentwickelt werde, liege weniger am Wissenschaftssystem. Die deutsche KI-Forschung sei oft Weltspitze – hier seien eher Rahmenbedingungen in der Wirtschaft und Transferprobleme die größten Hürden. Insgesamt kritisiert Cantner, dass dem Papier zu einer echten SWOT-Analyse die Evidenzbasierung fehle und vieles auf der Meta-Ebene bleibt. Trotzdem sei der Debatten-Anstoß zu vielen Punkten wichtig: “Das Impulspapier verweist neben den Reallaboren auch auf Public-Private-Partnerships, die Aufwertung der Verteidigungsforschung, die Notwendigkeit der Koordination von Aktivitäten von Bund und Ländern und fordert mehr Agilität und Durchlässigkeit.”

Auch dem Wissenschaftsrat ist das “tiefe Tal” zu plakativ. Richtig sei aber, “dass wir vor einem Berg von Herausforderungen stehen und noch nicht überall in Politik und Wissenschaft angekommen ist, wie stark und wie schnell sich die Welt gerade ändert und weiter ändern wird”, sagt Rainer Lange, Leiter der Abteilung Forschung in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats. Deutschland brauche ein System, das flexibler und schneller als bislang auf neue Anforderungen reagieren kann. Am wichtigsten erscheint Lange dabei ein Punkt, der in dem Papier scheinbar nur nebenher anklinge, nämlich die Aufforderung, die Debatten von finanzpolitischen wieder zu wissenschaftsstrategischen Themen zu verschieben.

Im Bundesforschungsministerium fällt die Reaktion auf das Papier eher verhalten aus. “Die Vorschläge des Stifterverbands und der Volkswagenstiftung werden jetzt ausgewertet. Angesprochen sind neben dem BMBF, insbesondere die Länder, die Wirtschaft, Investoren und verschiedene Ressorts”. Der Debattenbeitrag sei herzlich willkommen. Die Diagnose von Stifterverband und Volkswagenstiftung will man derweil nicht unwidersprochen lassen. Das Ministerium schätze die Qualität der deutschen Wissenschaft, die international hoch angesehen und als Kooperationspartner gefragt sei, antwortet eine BMBF-Sprecherin auf Anfrage von Table.Briefings.

Die Stiftung rege berechtigterweise eine grundsätzliche Diskussion über das Wissenschaftssystem an, sagt dagegen der forschungspolitische Sprecher der Union, Thomas Jarzombek. Man führe dieselbe Debatte in der Partei. “Aus unserer Sicht sind die drei zentralen Fragen: Wie können wir die Grundlagenforschung stärken, wie können wir den Forscherinnen und Forschern wieder mehr Freiheit geben und wie machen wir Entrepreneurship zur dritten Mission?” Das seien auch die drei zentralen Fragen für das künftige Regierungsprogramm der Union. Hier liefere das Papier wichtige Impulse.

Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands, ist, wie er auf Anfrage von Table.Briefings sagt, “gespannt auf die unterschiedlichen Beiträge und die Diskussion zu dem Papier, die auf dem nächsten Gipfel für Forschung und Innovation zusammengeführt werden könnten”. Aus seiner Sicht sollte die Debatte um die Wirkungslogik dabei priorisiert werden. Aktuell folge etwa die Exzellenzinitiative einer reinen Bottom-up Logik: “Aus den individuellen Konzepten der antragstellenden Universitäten ergeben sich aber noch lange nicht komplementäre nationale Leuchttürme, die wir systemisch dringend brauchen und die in einer abgestimmten Bund-Länder-Strategie weiterentwickelt werden müssen.”

Eine Wirkungslogik würde diese individuellen Ansätze mit wissenschaftspolitischen Zielen verknüpfen. Leitfrage könnte sein: Was bringt dein Konzept für das Wissenschaftssystem insgesamt? Mit Blick auf die Innovationsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft gehörten dazu auch strategische Positionierungen von Bund und Ländern zu zukunftsrelevanten Schlüsseltechnologien und moderne Instrumente der Innovationsförderung. Meyer-Guckel: “Zentral für diesen Prozess ist, mutig ins Risiko zu gehen, zu priorisieren, neue Konstruktionen und agile Verbünde zu ermöglichen, Rahmenbedingungen als Ermöglichungsbedingungen flexibel anzupassen und den Fortschritt regelmäßig zu evaluieren, um etwaige Kursanpassungen frühzeitig zu ermöglichen.”

Erneut ist interne Kommunikation aus dem BMBF bekannt geworden. In einem Chat auf der im Ministerium genutzten Plattform “Wire” hat man sich auf Leitungsebene offenbar über einen Post auf X ausgetauscht. Der Post stammt von einem der Unterzeichner des offenen Briefs, durch den die Fördermittel-Affäre ihren Lauf nahm. In dem jetzt in einem Spiegel-Bericht zitierten Austausch zeigt sich, dass der neue Staatssekretär und damalige Abteilungsleiter Roland Philippi bereits früh in der internen Debatte zu dem offenen Brief Position bezogen hat. Philippi habe sich, formuliert es der Spiegel, mit seiner Antwort als “Scharfmacher” in der Fördermittel-Affäre gezeigt.

Die besagte Konversation wurde bereits am 9. Mai, Christi Himmelfahrt, geführt – was zu den Behauptungen der Forschungsministerin zur Fördermittel-Affäre, wer welche Liste und Prüfung beauftragt hat, neuerliche Fragen aufwirft. Etwa zu der Aussage, von allen hausinternen Aktionen vom 13. Mai nichts gewusst zu haben. Auch zeigt es den Spin hausinterner Debatten, die wiederum zu weiteren Aktionen von Sabine Döhring geführt haben.

Auslöser der brisanten Konversation zwischen Ministerin und Roland Philippi in der internen Chat-Gruppe “BMBF-Kommunikation” war offenbar ein Post des Politikwissenschaftlers Ilyas Saliba. Er schrieb in Bezug auf die in der Bild-Zeitung zitierten Äußerungen der Forschungsministerin am Morgen des 9. Mai, er sei in Sorge, dass Wissenschaftler bereits eingeschüchtert sein könnten: “Aufgrund ihrer (hetzenden) Worte ziehen Wissenschaftler:innen Ihre Unterschrift von einem offenen Brief zurück da sie Angst um die Finanzierung ihrer Projekte & Stellen haben. Das muss diese #Wissenschaftfreiheit sein für die Sie sich angeblich so stark machen @starkwatzinger.”

In der Konversation auf Wire, die dem Spiegel vorliegt, soll Ministerin Stark-Watzinger die Sorge des Forschers als “Quatsch” bezeichnet haben, da “die Auswahl von Projekten auf wissenschaftlicher Basis” erfolge. Der Wissenschaftler könne aber auch nicht erwarten, dass man alles sagen könne und “dann keinen Gegenwind” ertragen müsse. Stark-Watzinger führt dann noch fort: ”Müssen nur aufpassen, dass hier kein Narrativ gesponnen wird. Denn jetzt ist die Schusslinie klar”.

Roland Philippi hat laut Spiegel-Bericht acht Minuten später geantwortet: “Persönliche Meinung: Wenn sich dadurch eine Art informelle ,freiwillige’ und selbst auferlegte Antisemitismus-Klausel für unsere Förderung bei so manchen, verwirrten Gestalten etabliert (bspw so einen Aufruf nun mal eben nicht zu unterzeichnen wg Sorge um die Förderung), hätte ich jetzt ad hoc nix gegen…”

Zur zeitlichen Einordnung dieser Äußerung: Einen Tag nach diesem Chat zwischen Stark-Watzinger und Philippi, am 10. Mai, wird im BMBF eine Liste der Unterzeichner des offenen Briefs in Auftrag gegeben, auf der jene Hochschullehrende markiert werden sollen, die eine Förderung durch das Ministerium erhalten. Eine Liste, die schon drei Tage vor dem umstrittenen Prüfauftrag Sabine Dörings gemacht wurde. Dabei sind es die Mails des 13. Mai, die letztlich zur Entlassung der Staatssekretärin geführt haben.

Ministerin Stark-Watzinger habe die Chat-Diskussion am 9. Mai dann weiterlaufen lassen, schreibt der Spiegel. Die Frage ist nun: Warum hat Bettina Stark-Watzinger nicht entschiedener reagiert? Wie ist der Post des neuen Staatssekretärs zu verstehen? “Über die Abläufe im Ministerium haben wir Transparenz hergestellt”, erklärt das BMBF dazu gegenüber Table.Briefings. Die Ministerin habe sich dazu ausführlich im Ausschuss und in der Regierungsbefragung geäußert. Dabei bleibe man. “Eine angebliche persönliche Kommunikation kommentieren wir nicht”, erklärt die BMBF-Sprecherin. “Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass sie nicht im Widerspruch zur bisherigen Sachverhaltsdarstellung stünde.”

Aufkommende Diskussionen über die neue Position für Philippi werden durch das BMBF dann auch im Keim erstickt: “Es gibt keine Veranlassung, die beabsichtigte Personalplanung zu ändern.”

Dass sein X-Post auf diese Weise ministeriumsintern diskutiert wurde, erstaunt und besorgt Ilyas Saliba. “Es verdichten sich die Anzeichen, dass in der BMBF-Leitung kein demokratisches Amtsverständnis herrscht”, sagt der Politikwissenschaftler, der als Experte für Wissenschaftsfreiheit unter anderem als Non-Resident Fellow des Global Public Policy Institute in Berlin tätig ist. “Es scheint dort niemanden zu stören, wenn Wissenschaftler:innen aufgrund von politischem Druck aus dem BMBF Selbstzensur betreiben.”

Dass überhaupt erwogen wurde zu prüfen, ob politisch unliebsamen Wissenschaftler:innen Fördermittel entzogen werden können, findet er ungeheuerlich. Ebenso die Prüfung disziplinarrechtlicher Konsequenzen, die ”wider jedwede Zuständigkeit” erfolgt sei. “Die Vorgänge im Ministerium und die publik gewordene interne Kommunikation lassen starke illiberale Tendenzen erkennen. Das ist beängstigend für all diejenigen, denen die Wissenschaftsfreiheit in unserem Land am Herzen liegt.” Mit Anne Brüning

Frau Schraudner, Sie haben für Ihre aktuelle Studie “Transfer 1000” tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragt. Was ist Ihr Verständnis von Transfer?

Wir verstehen Transfer als – auch wechselseitige – Austauschbeziehung von Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Unternehmen. So können technologische und soziale Innovationen entstehen, die ineinandergreifen. Ob der Transfer gelingt, zeigt dann der Impact, den Transferaktivitäten haben.

Wie misst man etwas, was so wenig greifbar klingt wie Impact?

Es gibt in Großbritannien eine sehr gute qualitative Wirkungsdefinition und Indikatoren, die wir in Deutschland bisher aber noch nicht verwenden. Es geht um Auswirkungen, Veränderungen und den Nutzen für Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik, Verwaltung, Gesundheit, Umwelt und Lebensqualität. Bei einer quantitativen Messung werden Zitationen in der grauen Literatur genutzt. Am Transferprozess orientiert, blickt in Deutschland der Stifterverband etwa mit Transferbarometer und Transferkompass auf die Organisationen. Wir wollten uns die Akteursebene anschauen. Für uns war die Frage: Was motiviert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Transfer? Wie aktiv sind sie? Wie erleben sie ihr Transferumfeld? Wie bewerten sie die Förder- und Unterstützungsangebote?

Halten die Wissenschaftler, die Sie befragt haben, Transfer überhaupt für ihre Aufgabe?

Eine der spannendsten Aussagen unserer Studie ist nach meinem Empfinden, dass rund 80 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss. Die Idee, dass man als Wissenschaftler stets neutral sein sollte und sich am besten heraushält, wird nur von 17 Prozent der Wissenschaftler geteilt. Zudem ist der mit Abstand stärkste Indikator für berufliche Zufriedenheit, gesellschaftliche Relevanz in der eigenen Arbeit zu sehen. Und tatsächlich sehen auch rund 85 Prozent der Befragten diese Relevanz in ihrer Arbeit. Das grundsätzliche Interesse an Transfer ist hoch, zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Transfer momentan noch auf wenige, besonders aktive Menschen beschränkt ist.

In der Wissenschaft hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass die Forschenden, die im Transfer besonders aktiv sind, in Forschung und Lehre weniger erfolgreich sind. Sind exzellente Wissenschaftler vielleicht einfach keine Transferspezialisten?

Da ergibt sich in unserer Befragung ein anderes Bild. Diejenigen, die in den Kernfeldern von Forschung und Lehre sehr aktiv sind und dort ihre Meriten verdient haben, sind meist auch im Transferbereich diejenigen, die sich einbringen, viele Patentanmeldungen und IP-Verträge haben oder in entsprechenden Kommissionen oder Gremien sitzen. Gleiches gilt auch für den Transfer in Richtung Gesellschaft und Politik. Die aktiv Forschenden sind auch die, die als Expertinnen und Experten in politische Ausschüsse geladen werden oder ihr Tun auf Veranstaltungen auch in Richtung Gesellschaft erklären und vermitteln. Es gibt keine Kannibalisierung von Forschung und Lehre durch Transferaktivitäten, im Gegenteil.

Was sind die Faktoren, die viele Wissenschaftler davon abhalten, noch aktiver beim Transfer zu sein?

Es geht um persönliche Motivation. Wissenschaftler wollen zur Problemlösung beitragen, ihre Forschungsergebnisse anwenden, sich austauschen, auch wahrgenommen werden. Ein wichtiger Faktor ist Profilbildung: Der eigene Ruf in der Community, Bekanntwerden mit der Expertise für einen bestimmten Bereich, das sind Motivationsfaktoren. Etwa drei Viertel der Befragten sagen zudem, dass sie ihr Umfeld als transferfreundlich wahrnehmen. Kurzum: Die Wissenschaftler wollen aktiv werden und ihr Umfeld begrüßt das auch.

Wie könnte man also Transfer zu einem Massenphänomen in der Wissenschaft machen?

Wenn man sich anschaut, wie die Befragten Unterstützungsangebote bewerten, wird schnell klar, dass Anreizsysteme fehlen. Im Durchschnitt werden die bestehenden Angebote mit 2,8 auf einer Skala bis 7 bewertet, wobei 7 sehr gut bedeutet. Bei der Bewertung von personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen liegt der Wert bei 2,7. In beiden Fällen bewerten die Wissenschaftler an außeruniversitären Institutionen ihre Situation ein wenig besser als Hochschulpersonal. Finanzielle Prämien für gelingenden Transfer oder transferbedingte Karrierefortschritte werden nur den wenigsten angeboten.

Die Diskussion über mehr Anreize und Unterstützung für Transfer läuft doch schon Jahrzehnte. Ist Deutschland wirklich noch so schlecht aufgestellt?

Leider ja. Man hat in den Achtzigern angefangen, Transferstellen aufzubauen, Matchmaking zu machen, Standardisierungen bei IP voranzubringen. Bei Themen wie Klimawandel, Energiewende, Cybersecurity oder auch Defense-Technologien, reicht das nicht. Wir brauchen die Gesellschaft als Akteur, müssen über Verhaltensänderungen nachdenken und da kann die Wissenschaft wertvolle Beiträge liefern. Es geht bei sozialen Innovationen nicht nur um neue Formen von Kindergärten, sondern um die Verhinderung von Cyberangriffen oder des Massensterbens durch den Klimawandel.

Ihr Fazit: Was braucht die Wissenschaft für mehr Transfer?

Viel Freiheit. Die Politik müsste von der Wissenschaft abfragen, was sie erreichen will, welche KPIs es dafür gibt und welche Maßnahmen dazu sinnvoll sind. Diese Maßnahmen sollten dann unterstützt und evaluiert werden, das kann aber keine vorher festgelegte Förderrichtlinie leisten. Die Dati-Communities sind ein erster Ansatz in die richtige Richtung. Aber man müsste deutlich früher ansetzen und Innovationsökosysteme aufbauen. Transfer ist in themenbezogenen Kontexten sinnvoll. Es bräuchte jeweils eine Institution, die Transferaktivitäten zu einem Thema bündelt, die die notwendige wissenschaftliche Expertise hat, aber bidirektional funktioniert. So etwas könnte zum Beispiel an den Exzellenzclustern angesiedelt werden. Außerdem müsste der Ausschuss im Bundestag einen neuen Namen bekommen. Neben Risikofolgenabschätzung müsste auch Chancendiskussion darin vorkommen.

In der vergangenen Woche wurde hier in Berlin auf Veranlassung des Stifterverbands über Transfer im Zusammenspiel von Bund und Ländern diskutiert. Wie kann man, auch angesichts knapper Kassen und auslaufender Transfermaßnahmen, effizient bündeln und Doppelstrukturen vermeiden?

Möglicherweise kann man das über die Zeitachse lösen. Die bundesweite Förderung setzt ohnehin etwas früher an, das könnte man noch konsequenter machen, und je mehr es auf dem Zeitstrahl in Richtung Anwendung und Umsetzung geht, sollten die Länder aktiv werden. Das wäre auch deshalb schlau, weil die Länder und Regionen ein intrinsisches Interesse haben, dass Innovationen vor ihrer Haustür umgesetzt werden, in ihre Unternehmen kommen und in die Gesellschaft hineinwirken. Der Bund müsste die technologische Souveränität im Blick haben und die Themen ausrufen, die für Deutschland im internationalen Kontext wichtig sind.

Die Studie “Transfer 1000 – Wissens- und Technologietransfer: Eine quantitative Befragung von 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern” entsteht im Verbundprojekt “Transferwissenschaft”, das vom Center for Responsible Research and Innovation des Fraunhofer IAO und der Technischen Universität Berlin bearbeitet wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Studie soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

19. September 2024, ab 11 Uhr, Körber-Stiftung, Hamburg

Hamburg Science Summit 2024 “Europe’s Path Towards Tech Sovereignty” Mehr

24. September 2024, 10:30 bis 16:15 Uhr, Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Starke Marken, klarer Kern: Strategische Schwerpunktsetzung und Markenbildung bei Hochschulen Mehr

25. September 2024, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU)

Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums Transformationskompetenz in Wissenschaft und Hochschule Mehr

26. September 2024, 12:00 bis 13:00 Uhr, Webinar

CHE talk feat. DAAD KIWi Connect Transfer und Internationalisierung – Warum ist es sinnvoll, beides gemeinsam zu denken und was braucht es hierzu? Mehr

26./27. September 2024, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale) und Online

Jahresversammlung 2024 der Leopoldina Ursprung und Beginn des Lebens Mehr

23. bis 25. Oktober 2024 am ETH AI Center in Zürich, Schweiz

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und CampusSource Agilität und KI in Hochschulen Mehr

Studierende nutzen zunehmend KI-Anwendungen wie ChatGPT. Allerdings gibt es Unterschiede von Fach zu Fach, zeigt eine Publikation des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh. Die Befragung von mehr als 34.000 Studierenden weist auch auf Defizite im KI-Angebot der Hochschulen hin.

Nutzungsintensität und Anwendungsschwerpunkte unterscheiden sich deutlich. Insbesondere in der Informatik werden KI-Programme regelmäßig genutzt. 61 Prozent der Informatik-Studierenden gaben an, von einmal im Monat bis täglich KI bei Programmiertätigkeiten zu verwenden. In Fächern wie Sportwissenschaft, Soziologie oder Politikwissenschaft nutzen rund ein Viertel der Studierenden KI-Anwendungen regelmäßig beim Schreiben von Berichten, Seminar- oder Abschlussarbeiten. In der Medizin hingegen greifen nur etwa 15 Prozent der Befragten für diese Zwecke regelmäßig auf KI zurück.

Verbessern muss sich auch das Angebot der Hochschulen. Vor allem in Fächern außerhalb der Informatik bestünden nicht ausreichend viele Möglichkeiten, den praktischen Umgang mit KI-Tools zu üben und die Leistungsfähigkeiten und Grenzen von Künstlicher Intelligenz kritisch zu reflektieren, heißt es in der Publikation. Im Durchschnitt bewerten die Studierenden außerhalb der Informatik das Angebot nur mit 2,1 von 5 Sternen. Nur im Fach Informatik sind die Studierenden mit dem Angebot bereits mehrheitlich zufrieden (3,4 von 5 Sternen).

Problembewusstsein ist jedoch vorhanden. Rund 40 Prozent der Befragten halten einen KI-Verhaltenskodex ihrer Hochschule für “wichtig” beziehungsweise “sehr wichtig”. Datengrundlage der am Mittwoch veröffentlichten Studie ist eine Befragung von 34.147 Studierenden an deutschen und österreichischen Hochschulen in 15 unterschiedlichen Studienfächern aus dem Wintersemester 2023/24. abg

FAZ. Warum ein Professor China abrupt verlassen musste. Der deutsche Politikwissenschaftler Björn Alexander Düben arbeitete seit dem Jahr 2015 an einer Universität in China. Nach kritischen Äußerungen zu Xi Jinping und zum Ukrainekrieg gegenüber dem US-Sender Voice of America wurde er nun plötzlich unter Druck gesetzt zu kündigen und auszureisen, berichtet er im Interview. Mehr

Nature. Iran elects heart surgeon as president: scientists are hopeful. Im Iran wurde der Herzchirurg Masoud Pezeshkian, der in einer früheren Regierung das Gesundheitsministerium leitete, zum nächsten Präsidenten gewählt. Wissenschaftler hegen die Hoffnung, dass er die Universitäten wiederbelebt und die isolierten Wissenschaftler des Landes wieder mit ihren internationalen Kollegen zusammenbringt. Die Voraussetzung ist jedoch, dass die iranische Führung ihm den nötigen Spielraum lässt. Mehr

Nature. Canada just hiked PhD and postdoc pay – here’s how to get your country to do it, too. Mit Streiks, Petitionen und Tweets hat eine Initiative von kanadischen Studierenden, Postdocs und festangestellten Akademikern erreicht, dass die Gehälter für Doktoranden und Postdocs erhöht. “Support Our Science” erwirkte unter anderem, dass die Beträge für Bundesstipendien verdoppelt wurden. Mehr

Riffreporter. Ist das der Pathomechanismus von ME/CFS? Start-up treibt Wirkstoff-Entwicklung voran. Der Pharmakologe Klaus Wirth ist davon überzeugt, den Pathomechanismus für ME/CFS gefunden zu haben – und einen Wirkstoff, der die schwere Multisystemerkrankung therapieren könnte. Seine gemeinsam mit Charité-Immunologin Carmen Scheibenbogen entwickelte Hypothese beschreibt auch den Zusammenhang zu Long Covid. Mehr

Susana Coelho vom MPI für Biologie in Tübingen, Claudia Langenberg vom Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) und der Queen Mary University in London sowie Aleksandra Trifunovic von der Universität zu Köln wurden in die European Molecular Biology Organization (EMBO) gewählt. Die Mitgliedschaft würdigt herausragende Forschungsleistungen.

Ruth Dirsch ist neue Vizepräsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.

Antje Gumz, Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, hat den Heigl-Preis 2023 erhalten. Die Auszeichnung wird von der Heigl-Stiftung verliehen und ist mit 10.000 Euro der höchstdotierte Preis in der psychosomatischen Medizin.

Dieter Lüst, Direktor am Max-Planck-Institut für Physik in München, und Yves Flückiger, bis März 2024 Rektor der Universität Genf, wurden in den Aufsichtsrat der Constructor University in Bremen berufen.

Cordelia Schmid ist für ihre Arbeitsleistungen in der Informatik, die maschinelle Lernanwendungen ermöglichen, mit dem Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie Forschung ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Europäischen Patentamt verliehen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Landtagswahlen: Welche Ziele das BSW für die Bildung verfolgt. Sollte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nach den Landtagswahlen an die Regierung kommen, möchte es in Kita und Schule einiges ändern. Umstritten dürften die Positionen zu Föderalismus und digitalem Lernen sein. Mehr

Europe.Table. EU-Parlament: Wer welche Posten besetzt. Die Fraktionen verteilen die 14 Vizepräsidentenposten und den Vorsitz in den Ausschüssen. Die Abgeordneten von CDU/CSU müssen dabei zurückstecken, ein SPD-Parlamentarier sichert sich hingegen erneut einen einflussreichen Posten. Mehr

ESG.Table. Lieferketten: Warum die Bundesregierung gegen EU-Recht verstoßen könnte. Die Abschwächung des LkSG durch die Bundesregierung verstößt womöglich gegen EU-Recht. Zu diesem Schluss kommt ein neues Gutachten für Oxfam und Germanwatch. Mehr

China.Table. Welche Rolle China beim Nato-Gipfel spielt. In Washington beschäftigt sich die Nato vor allem mit Russland, aber auch China spielt eine Rolle. Den Beziehungen zu den indopazifischen Partnern soll auf dem Nato-Gipfel neuer Schwung verliehen werden. Mehr

Eine Nachricht überrascht mich dann doch in den letzten Tagen. Die SPD-Bundestagsfraktion beerdigt die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati) vollends, indem sie fordert, die bislang gesperrten Mittel für die Dati für eine zweite Vergaberunde der Pilotlinien auszugeben, damit die “Dati-Idee ein Lebenszeichen sendet” (Oliver Kaczmarek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion). Welch Abgesang!

Die Kanzlerpartei glaubt selbst nicht mehr an eine Agenturgründung in dieser Legislatur. Und wer in der nächsten das Sagen hat, steht in den Sternen. Damit bestätigt sie meine Einschätzung von vor über einem Jahr, dass die Dati in dieser Legislatur als Gartenzwerg enden könnte. Warum? Weil die Akteure keine Kompromisslinie zwischen Stärkung der Forschung an HAWs und der Akteursfreiheit sowie der Konsortialsführungsfreiheit finden wollen.

Während die SPD und wohl auch das Ministerium die Konsortialführerschaft bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) sehen, wollen das die Grünen und auch jetzt die Gründungskommission ganz anders: Die HAWs müssten sich beweisen wie jeder andere Akteur.

Dabei wäre doch ein pragmatischer Kompromiss zu erzielen gewesen. Ich sagte schon Anfang 2022 Karim Khakzar, dem damaligen Vorsitzenden der Mitgliedergruppe der Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen in der HRK, dass bei weitem nicht jede Hochschule für angewandte Wissenschaften für eine gute anwendungsorientierte Forschung steht, geschweige denn für exzellenten regionalen Technologietransfer.

Übrigens gilt das genauso für regionale Unis, Zuse- oder Fraunhofer-Institute oder auch für TUs. Wer eine tolle Hochschule sucht, die solche Standards mühelos überspringt, der kommt an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe mit dem “Innovation Campus Lemgo”, dem “Kreativ Campus Detmold” und dem “Sustainable Campus Höxter” nicht vorbei.

Was hätte denn das BMBF oder eine der Regierungsfraktionen gehindert, entweder Qualitätsmaßstäbe, eine x-prozentige Mindestquote für HAWs oder eine Evaluierungsbegehung als Voraussetzung für Konsortialführung vorzuschlagen und in eindeutig negativen Fällen oder bei starken Zweifeln ein Zuse-Forschungszentrum, ein forschungsintensives Unternehmen, ein regionales Fraunhofer-Institut oder eine große Universität mit der Konsortialführerschaft zu beauftragen? Dies wäre doch eine elegante Lösung und gleichzeitig ein Qualitätsindikator für die manchmal sich selbst überschätzenden HAWs. Schon zu meiner Zeit so vorgesehen!

Aber vor allem die dogmatische SPD, in persona Haushälterin Wiebke Esdar, scheint solche Kompromisse gar nicht erst anzudenken. Hand aufs Herz, Frau Esdar: Die Agentur war Ihnen ja schon in den Koalitionsverhandlungen unheimlich, und Sie wollten eigentlich nur mehr Geld für die forschenden Fachhochschulen. Seit mehr als 26 Monaten für ein schlüssiges Konzept ein “schlüssiges Konzept” zu fordern und jetzt mehr Projektförderung zu verlangen, das ist doch absurd. Außer es war immer schon Ihre Absicht.

Tatsächlich habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die Dati-Pilotförderlinie für eine Notlösung oder ein Ausweichmanöver des Ministeriums hielt. Sie wurde – sozusagen wie im alten Rom nach der Methode “Brot und Spiele” – für eine Innovationscommunity kosmetisch aufgepäppelt, die das Geld natürlich gern mitnahm, sich stattdessen sehnlichst eine wirklich innovative Dati herbei gewünscht hätte.

Die 20 ausgewählten Community-Initiativen in Ehren, aber die allermeisten Projekte hätten auch von einem ordentlichen Zuse-Forschungszentrum stammen können. Denn sie haben nichts mit dem Aufbau eines regionalen Innovationsökosystems zu tun. Dass die HAW-Mitgliedergruppe in der HRK die Forderung der SPD-Fraktion unterstützt, zeigt nur deren Hilflosigkeit. Sie sind jetzt vom Spieler zum Spielball geworden.

Der Dati-Gründungskommission zuallererst ein Kompliment! Sie hätte einen Orden für Frustrationstoleranz und Marathonspirit verdient. Das Papier hat jedoch, neben den vielen zu würdigenden Punkten, eine entscheidende Schwäche: Die Rolle der Dati beim Aufbau regionaler Innovationscluster wird nicht beleuchtet. Da ist verräterisch nur von Communitys und Partnerschaften die Rede. Doch hier geht es um den Kern der Dati.

Wenn man – so wie es strategisch wie auch anspruchsvoll intendiert war – solche regionalen Innovationsökosysteme entwickeln will, muss man dazu mindestens die Evaluierungen zum Spitzencluster-Wettbewerb 2007-2017 (hier die Kurzfassung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, RWI ) verschlungen haben. Alle Evaluierungen thematisieren unisono die Herausforderungen von Organisation und Governance wie auch von Vernetzung und Wissensaustausch der regionalen Spitzencluster. Da geht es wirklich zur Sache.

Und von diesen Best Practices wäre eigentlich zu lernen gewesen für die Auswahl von Regionen, für die Anforderungen an die Transfer-Manager, überhaupt für den Grundansatz der Agentur. Doch leider kein Wort davon in dem Bericht der Kommission.

Begeistert bin ich von der Klarheit, in der die Kommission eine unabhängige Governance und eine unternehmerische Geschäftsführung fordert und entsprechende Vorschläge macht. Genauso schätze ich auch die durchgängige Nutzerorientierung. Entscheidend ist nicht, was man im Forschungsbauchladen hat, sondern was man beiträgt, wichtige Probleme des Nutzers, der Region zu lösen. Dass sich die Kommission dabei selbst ein Bein stellt, indem sie das Konstrukt “Förderrat” nicht auf das Rat geben (aber auch nur das! ) wichtiger Vertreter der Deutschland AG aus nationaler Sicht beschränkt, sei ihr als lässliche Sünde verziehen.