Dear readers,

we’d like to welcome you to this special edition of Research.Table: Starting today, the scientific community will meet in Berlin to present and discuss new scientific breakthroughs and emerging trends at the Falling Walls Science Summit. Over the next three days, the aim is to jointly identify and promote future solutions to society’s challenges. In this briefing, we give you a daily breakthrough: You’ll find important updates, links and information for the day, and we’ll also introduce you to some of the interesting protagonists of the day.

The first day of FW is all about the pitches. Around 145 young scientists will present their breakthroughs in three categories: “Emerging Talents”, “Science Start-Ups”, and “Scientific Engagement”. The winning pitch in each category will receive the title “Science Breakthrough of the Year 2023” and will return to the stage on Nov. 9 for the finale of the Falling Walls Science Summit.

We spoke with many of the participants and had the opportunity to ask them some questions about their research, including Alessandro Grillini, Ph.D. student at the University Medical Centre Groningen. Marwa Shumo, an agricultural scientist from the University of Bonn, is already highly successful, researching the possibilities of industrial production and waste utilization. Shumo will receive the Women Breakthrough Award this Tuesday evening.

We wish you a great start to the Falling Walls conference 2023!

Liebe Leserinnen und Leser,

anlässlich der Falling Walls-Konferenz, an der Sie möglicherweise auch selbst teilnehmen, haben wir unseren Research.Table ausgedehnt: Heute, morgen und Donnerstag finden Sie in unserem Briefing wichtige Informationen, Updates und Links zum jeweiligen Summit-Tag.

Natürlich berichten wir auch über die wichtigsten Entwicklungen in der Forschungspolitik hierzulande. Im Interview mit dem Research.Table fordert Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdiensts, die Übernahme der Konfuzius-Institute mit deutschen Steuermitteln. Außerdem rät er seinen Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten, zukünftig Prüfverfahren vorzuschalten, wenn chinesische Wissenschaftler an deutschen Institutionen forschen wollen. Trotz der gebotenen Vorsicht, plädiert er aber für eine Ausweitung der deutsch-chinesischen Beziehungen in der Wissenschaft. Meine Kollegen Felix Lee und Tim Gabel haben mit ihm gesprochen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

This Tuesday will see around 145 live pitches from the next generation of outstanding innovators and start-ups:

The pitch winner in each category will receive the title of “Science Breakthrough of the Year 2023” and return to the stage on Nov. 9 for the grand finale of the Falling Walls Science Summit.

One young scientist who will be pitching today is Greta Preatoni. She is the CEO & Co-Founder of Mynerva. This medtech start-up produces a medical device to artificially restore the sense of touch and decrease pain in patients suffering from diabetic neuropathy. Her academic journey took her from Italy, where she earned her Master’s in neuroscience, to Zurich. There, she started her Ph.D. at the Neuroengineering Laboratory of ETH Zurich, where the start-up was first born as a research project and soon evolved into a promising product. Or Shar Thae Hoy, she has a background in environmental science and is currently a Youth Task Force Member of the UN Decade on Ecosystem Restoration programme and heads the Climate Action Lab Myanmar (CALM).

Another young scientist is Alessandro Grillini, a doctoral student at the University Hospital Groningen in the Netherlands. He previously participated in the global finals of the Falling Walls Lab in 2019 after winning the Falling Walls Lab Groningen with his pitch on “Breaking the Wall of Neuro-Visual Diagnosis”. With his start-up Reperio, he wants to give everyone, everywhere, access to first-class screening and diagnostic tools for visual impairments and neurodegenerative diseases. We asked him a few questions:

The elevator pitch for your research?

We make the early detection of degenerative eye and brain diseases possible thanks to a highly user-friendly device that combines eye-tracking and AI. Since eye movements are dependent on a multitude of ocular and neural structures, by using eye tracking as the main biomarker, we can target non-invasively and objectively a wide array of diseases. The user-friendliness of our device makes rigorous screening possible even outside the hospital context.

What are your scientific plans for the future?

We are working hard on bringing to the market the most accurate eye-tracking system in the world, which will enable us to take our tests to unmatched levels. At the same time, we are conducting clinical research in multiple areas of interest where our eye-tracking technology solves real and painful problems, especially for the youngest patients. We have two promising projects involving the use of eye-tracking as a patient-friendly tool to measure visual functions before and after surgery of children suffering from cerebral tumors, and the use of eye movement as a non-invasive biomarker for the phenotypization of cerebral palsy in children. These and many other projects are what keep our motivation high despite all the difficulties of running a start-up, and seeing our research improving lives in the real world makes us all incredibly proud.

Marwa Shumo was already a finalist at the Falling Walls Labs (2016) and a young scientist at the “Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings” (2020, 2021 and 2023). She received a B.Sc. in Biotechnology (University of Nizwa, Oman), an M.Sc. in Environmental Sciences (University of Cologne, Germany) and a Ph.D. in Agricultural Sciences (University of Bonn, Germany) as well as an international Ph.D. in Development Studies (Center for Development Research/ZEF, Germany). She is an expert in organic waste recycling, the use of insects for food and feed, and bioeconomy and has held various roles in both industry and academia.

This evening, she and Atinuke Chineme (University of Calgary) receive the Women Breakthrough Award 2023, a joint initiative of Female Science Talents and the Elsevier Foundation. A total of four international women who conduct visionary research while contributing to gender equality and diversity in science will be honored. We asked Marwa Shumo short questions about her work.

The elevator pitch for your research?

Our world is changing rapidly, we are going to be 10 billion people by 2050 and more than 60 percent of us are going to live in urban areas. Furthermore, almost one-third of our food is lost and we have to come up with solutions to these complex challenges: How to feed the growing population, how to produce food in urban environments and how to sustainably recycle our waste.

We believe the use of alternative proteins, in particular, insect-based proteins, to be a sustainable solution. Insects require a minimum space, whether it be your rooftop or backyard, and may consume almost any kind of organic waste and recycle it into protein and compost by-products. Moreover, insects consume less water and produce much less CO2 and methane than traditional livestock such as cows. Look at it as a system that combats natural resource exploitation as well as climate change mitigation.

We have to break the walls we built around our food systems as well as our agricultural production systems in order to address some of the most pressing challenges in the history of humankind.

What does the award mean to you?

A recognition of women’s contribution to science and innovation. So long were the days when Lise Meitner and Rosalind Franklin were rejected and deprived of any recognition despite their passion and significant contributions to the sciences. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to the Falling Walls Foundation and its Female Science Talents initiative and the Elsevier Foundation for creating this award, which aims to promote and recognize women and their contributions in interdisciplinary STEM subjects and to highlight the importance of promoting diversity and inclusion.

What are your scientific plans for the future?

I have recently taken up a new challenge to recycle more than 60 thousand tons of organic waste produced by German bakeries using the mother of all insects, “the black soldier fly”, and to come up with an innovative automated and industrial process in order to meet this challenge.

Joybrato Mukherjee ist in einer Doppelfunktion mit den zunehmenden Spannungen bei deutsch-chinesischen Forschungskooperationen beschäftigt. Als DAAD-Präsident verantwortet er zentrale Programme im Bereich internationaler Wissenschaftsbeziehungen. Als neuer Rektor der Universität zu Köln hat er sich gleich in den ersten Wochen seiner Amtszeit zum Ziel gesetzt, mit Blick auf chinesische Stipendiaten “einen besseren Überblick zu bekommen und neue Prüfverfahren zu entwickeln”.

Angesichts einer veränderten geopolitischen Lage hätten auch die Universitäten in diesem Bereich eine “Sorgfaltspflicht zu erfüllen”, sagt er im Interview mit Table.Media. Das Vorgehen seines Kollegen Joachim Hornegger, dem Präsidenten der FAU Erlangen, hält er dabei auch für die Universität Köln und andere Hochschulen für vorbildlich. Die FAU hatte Mitte des Jahres den vorübergehenden Aufnahmestopp von CSC-Doktoranden erklärt. “Es geht darum, ein nachhaltiges Prüfverfahren zu etablieren. Und wenn diese Prüfung zu einem positiven Ergebnis kommt, kann auch die Aufnahme von Stipendiaten und Stipendiatinnen erfolgen.”

Im Verhältnis zu China sollte es nach Auffassung Mukherjees weniger um den Gegensatz “Alles so lassen wie bisher versus wir stellen alles ein” gehen. Vielmehr sollten durch ein differenziertes Vorgehen Chancen und Risiken abgewogen und “zugleich dafür Sorge getragen werden, dass wir weiterhin mit China zusammenarbeiten können”, sagte Mukherjee. Umfassende Streichungen und Kürzungen bei China-Programmen seien aus Sicht des DAAD nicht zu beobachten: “Wir müssen aber stärker begründen, warum wir was und in welcher Weise mit China machen. Das halte ich auch für richtig”.

Gegen den Vorwurf, die Wissenschaft gehe zu naiv mit dem repressiven chinesischen System um, wehrt sich Mukherjee. “Ich würde dies als einen Lernprozess bezeichnen. Heute wird auf der chinesischen Seite anders agiert als noch vor zehn oder 20 Jahren”. Dinge, die erfolgreich kaschiert wurden, hätte man entsprechend nicht erkennen können. Das sei kein Ausweis von Naivität, “vielmehr sehen wir jetzt über die letzten Jahre in der Gesamtgesellschaft, in der Politik, aber natürlich auch in der Wirtschaft und Wissenschaft einen Erkenntnisprozess“.

Abschottung und Rückzug hält der DAAD-Präsident für den falschen Weg im Umgang mit China. Gerade die politische Sphäre müsse sich klarmachen, dass man in Europa und Nordamerika nicht mehr in einer uneingeschränkten Position der Stärke sei. “Der unipolare Moment der frühen 1990er Jahre ist lange vorbei. China ist in einigen Forschungsfeldern inzwischen führend.” Es sei deshalb im nationalen Interesse, von den teils sehr starken Forschungsgruppen in China zu profitieren.

Hier müsse man differenziert und risikobewusst vorgehen. Dazu sei aber der Aufbau von “viel mehr China-Kompetenz” erforderlich, schließt sich Mukherjee ausdrücklich der Diagnose in der China-Strategie der Bundesregierung an. Man müsse vor allem die junge Generation in Austauschprogrammen zusammenbringen. Der zusätzliche Aufwand, der an Universitäten und Hochschulen für Prüfungen und Entscheidungen mit Blick auf deutsch-chinesische Forschungskooperationen entstehe, betrachtet Mukherjee als Teil der Grundstrukturen. An die Länder geht daher sein Appell, mehr Mittel bereitzustellen: “Die Hochschulen sind hier unterfinanziert”.

Die Idee, Steuergelder in eine zentrale Entscheidungsstelle des Bundes zu investieren oder gar staatliche Kontrollen einzuführen, hält Mukherjee mit Blick auf die im Grundgesetz verankerte Wissenschaftsfreiheit für nicht sinnvoll. “Es wird keine Einrichtung außerhalb der Universität flächendeckend Entscheidungen für eine Universität treffen können”. Das am DAAD angesiedelte Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) sei vom BMBF mit zusätzlichen Mitteln versorgt worden und stehe für Beratungen bei “problematischen Aspekten” allen Wissenschaftlern in Deutschland zur Verfügung.

Mukherjee spricht sich hingegen dafür aus, allen 17 Universitäten, die noch ein Konfuzius-Institut haben und damit China-Kompetenzen aufbauen wollen, “dringend ein Angebot zu machen, die Konfuzius-Institute in Zentren zu überführen, die mit deutschen Steuermitteln gezahlt werden”. Das Anliegen dahinter sei, die China-Kompetenz selbstbestimmt aufzubauen. “Wenn wir unabhängig werden wollen vom chinesischen Einfluss, müssen wir uns eben unabhängig machen von chinesischen Finanzmitteln”, sagte Mukherjee Table.Media.

Der DAAD-Präsident bezeichnete sich im Gespräch selbst als “großen Fan der China-Strategie”. Da stehe eindeutig drin, dass man den Austausch zwischen NachwuchswissenschaftlerInnen fördern will und auch das Interesse an der jeweils anderen Kultur. “Die chinesische Kultur ist doch nicht nur die Kommunistische Partei“. Sein größter Kritikpunkt sei allerdings, dass es schon auf Seite 1 heiße, dass die Umsetzung nichts kosten soll. “Wenn an die Strategie ernst meint – und daran habe ich keine Zweifel – wird man das nicht einhalten können.”

Eine der größten Herausforderungen sei, den Nachwuchs für das Thema China zu begeistern. Vor der Pandemie habe man 8.000 Studierende aus Deutschland in China gezählt, jetzt seien es noch 1.700. Derweil seien rund 37.000 Studierende und Doktoranden aus China in Deutschland. “Wenn wir unseren Umgang mit China immer nur darüber definieren, was wir alles nicht mehr machen wollen, was alles nicht mehr sein soll, dann werden wir auch niemanden mehr finden, der Interesse daran hat, die chinesische Sprache zu lernen und sich mit der chinesischen Kultur zu beschäftigen.”

Das ausführliche Interview mit Joybrato Mukherjee lesen Sie hier.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7. November 2023, Akademie der Wissenschaften, Berlin

Akademientag Was ist gerecht? – Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich Mehr

7. November 2023, 10-14 Uhr, Kosmos, Berlin

Konferenz Zukunftsforum24: Innovationen – Treibstoff für den Wohlstand von morgen Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

Die 2019 gegründete Heidelberger Firma Aleph Alpha wird ihrem Ruf als Shooting-Star unter den europäischen KI-Start-ups gerecht. Wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte, erhält es Investitionen von mehr als 500 Millionen US-Dollar (486 Millionen Euro). Damit handelt es sich europaweit um die bisher zweitgrößte Finanzierungsrunde im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Noch mehr Geld (600 Millionen Dollar) sammelte 2022 das Unternehmen Contentsquare ein.

Das Konsortium, das in Aleph Alpha investiert, wird vom Risikokapitalgeber Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai), dem Bosch-Konzern sowie dem Handels- und IT-Konzern Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) angeführt. Auch Europas größter Software-Konzern SAP sowie der Berliner Investor Christ & Company beteiligen sich an dieser zweiten Finanzierungsrunde.

Aleph Alpha ist eigenen Angaben zufolge führender Anbieter von souveränen generativen KI-Anwendungen in Europa. Die Firma entwickelt große Sprachmodelle, ähnlich wie das kalifornische Start-up OpenAI mit ChatGPT. Aleph Alpha hat sich auf Anwendungsfälle für die öffentliche Verwaltung und die Industrie spezialisiert. CEO Jonas Andrulis betont immer wieder, dass es seinem Unternehmen um erklärbare und vertrauenswürdige KI-Anwendungen geht. Ein Pilotprojekt namens F13 läuft zum Beispiel zurzeit in der baden-württembergischen Landesverwaltung.

Ein erheblicher Anteil der Investitionssumme fließt in Form einer Kapitalzusage des Ipai. Dahinter steht ein Projekt der Dieter-Schwarz-Stiftung, die in Heilbronn Europas größtes Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz aufbauen will. Zu forschen und die Ergebnisse frei zugänglich zu publizieren, sei ihm wichtig, sagte Andrulis. Die neuen Partner unterstützten diesen Kurs. Inzwischen wechselten bereits KI-Experten aus den USA, etwa von Microsoft Research, zu Aleph Alpha, berichtete Andrulis, der von 2016 bis 2019 im Bereich Forschung und Entwicklung als Manager beim Techkonzern Apple tätig war.

Aleph Alpha hatte Anfang des Jahres auf sich aufmerksam gemacht, als sein KI-Sprachmodell Luminous bei einem standardisierten Leistungsvergleich ähnlich gut abschnitt wie die Modelle von OpenAI und Meta. Zu den europäischen KI-Start-ups, die in diesem Jahr ebenfalls bedeutende Finanzspritzen erhalten haben, zählt das französische Unternehmen Mistral, das ein Sprachmodell ähnlich wie ChatGPT für Unternehmen entwickeln will und im Sommer 105 Millionen Euro einwarb.

In den USA sind die Dimensionen anders: Microsoft soll Medienberichten zufolge mehr als zehn Milliarden Dollar in OpenAI investieren. Amazon und Google finanzieren den Konkurrenten Anthropic mit mehreren Milliarden Dollar. abg

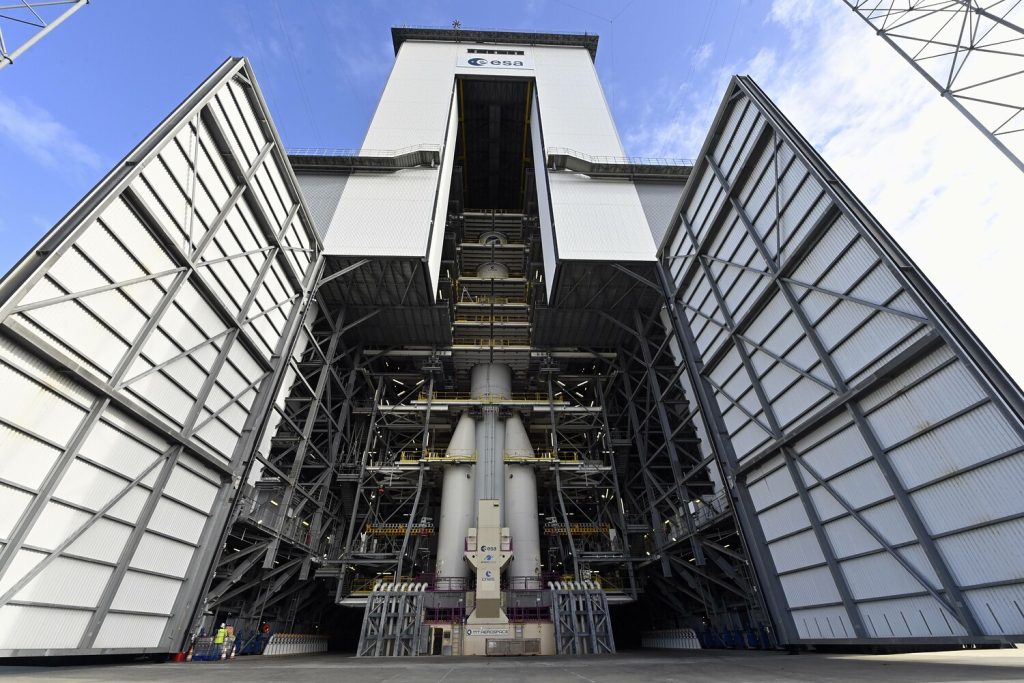

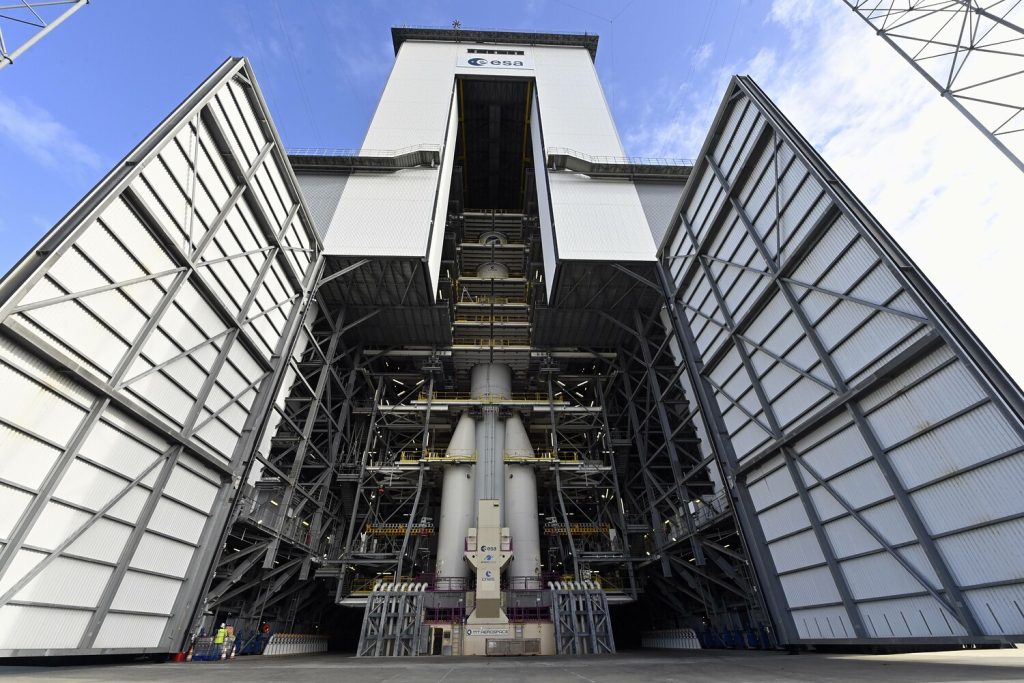

Die europäische Raumfahrtagentur Esa will bis 2028 ein europäisches Raumfahrzeug entwickeln lassen, das Fracht zur Internationalen Raumstation ISS und zurück zur Erde bringen kann. Auf dem Weltraumgipfel der Esa im spanischen Sevilla brachten die Esa-Länder dafür am gestrigen Montag einen Wettbewerb zwischen europäischen Unternehmen auf den Weg. Das Gefährt könnte später für die bemannte Raumfahrt weiterentwickelt werden und auch andere Ziele anfliegen, wenn die Länder dies wollten, hieß es von der Esa.

Die Esa will auch einen Wettbewerb für neue Trägerraketen ausrufen. Man müsse die Art ändern, wie Raketen beschafft würden und sei dicht an einem Paradigmenwechsel hin zu einem Wettbewerbsmodell, sagte Esa-Chef Josef Aschbacher. Um diesen Prozess zu unterstützen, haben Deutschland, Frankreich und Italien eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Aschenbacher sprach von einer sehr wichtigen Entscheidung. “Das bringt Europa auf einen sehr guten Weg für die Weltraumerkundung.”

Die Koordinatorin für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, wertete die Entscheidungen des Gipfels als “starkes Zeichen für die Zukunft der europäischen Raumfahrt”. “Es freut mich, dass wir während des deutschen Vorsitzes des Esa-Ministerrats gemeinschaftlich neue Wege für einen starken souveränen Raumfahrtstandort gehen.” Mit der European Launcher Challenge setze man auf Wettbewerb und Innovation bei Trägerraketen, das sei ein Meilenstein für den europäischen Zugang zum All.

Die Opposition und die Expertenkommission für Forschung und Innovation hatten die Bundesregierung in diesem Jahr wiederholt aufgefordert, sich ambitioniertere Ziele bei der Raumfahrt zu setzen und den Wettbewerb stärker zu betonen. Der europäische Launcher-Wettbewerb hatte als Ziel auch in der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung gestanden, die im September veröffentlicht worden war.

Mit der erfolgreichen Entwicklung eines Raumfahrzeugs sieht Esa-Chef Aschbacher für Europa eine Chance, kommerziellen Anbietern künftig den Transport von Fracht anzubieten. Dadurch könnte sich im Austausch etwa die Nutzung zukünftiger kommerzieller Raumstationen und der Flug von Astronauten dorthin ergeben. Die theoretische Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Raumfahrzeugs für die bemannte Raumfahrt passt zudem in die Bemühungen der Esa um einen autonomen Zugang zum All.

So soll Europa für die Zeit nach der Außerdienststellung der Internationalen Raumstation ISS Anfang der nächsten Dekade fit gemacht werden. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Esa ihre Bemühungen, die Beiträge der Raumfahrt für einer nachhaltigen Umwelt- und Klimapolitik zu intensivieren, verstärken soll. Damit soll das Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommen und des Green Deals der EU signifikant unterstützt werden. tg / dpa

In der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) konnte vergangene Woche keine Einigung über das Bund-Länder-Programm zur Forschungsförderung an den HAW erzielt werden. Bund und Länder beriefen nun eine Sondersitzung der GWK am 27. November ein. Der Grund ist eine Auseinandersetzung über die Finanzierung des Programms.

Bisher zahlte der Bund hundert Prozent des mit derzeit 60 Millionen Euro ausgestatteten Programms. Nachdem zwischenzeitlich eine Kompromisslösung gefunden schien (75 Prozent Bund, 25 Prozent Länder), besteht das BMBF nun auf eine 50-prozentige Beteiligung der Länder und begründet diese Forderung mit einem entsprechenden Kabinettsbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen im Sommer.

Aus dem BMBF heißt es, dass man “sein Engagement für die HAW fortsetzen und in den nächsten sieben Jahren für die Forschung an HAW jeweils rund 60 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellen” wolle. Diese Mittel seien im Haushalt des BMBF fest eingeplant. Die Diskussion geht also um einen entsprechenden Aufwuchs – den dann die Länder finanzieren sollen.

Die Länder verweisen jedoch darauf, dass die Regelung für eine “ausgeglichene Kofinanzierung” lediglich für “die Finanzierung von neuen Bund-Länder-Programmen” gelte. Demnach wäre nach ihrer Interpretation das 2003 gestartete und mehrfach verlängerte Programm davon nicht betroffen. Weiterhin heißt es aus den Ländern, dass diese so kurzfristig keine Mittel in dieser Höhe in den Häusern bereitstellen können. Die Haushaltslage sei sehr angespannt und der Vorlauf zu knapp. Teilweise wird auf laufende Doppelhaushalte verwiesen.

Die Hochschulen fürchten, die Leidtragenden dieses Kampfs ums Prinzip zu werden, berichtet Karim Khakzar, Präsident der Hochschule Fulda. Dabei sei es dringend notwendig, die Mittel für dieses wichtige Programm aufzustocken. Es sei als einziges spezifisches Förderprogramm für angewandte Forschung an den Hochschulen ohnehin zu schwach ausgestattet.

Auch sein Kollege Jörg Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt und Sprecher der HAW in der HRK, vermutet, dass das Programm zum Präzedenzfall wird. Die Länder würden eine Signalwirkung für andere Bund-Länder-Programme fürchten. “Damit geraten wir jetzt in eine Situation, in der es gar nicht um die inhaltliche Konzeption des Programmes geht, sondern um eine Grundsatzentscheidung zwischen Bund und Ländern. Das ist äußerst unangenehm.”

Bagdahn hofft, dass bis Ende des Monats eine Lösung gefunden wird. Immerhin betonten alle Akteure, dass das Programm inhaltlich gewollt werde. Das teilte auch die GWK in ihrer Pressemitteilung mit: “Bund und Länder sind sich einig, dass die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) eine wesentliche Rolle im Wissenschafts- und Innovationssystem spielen. Die Weiterentwicklung und Fortführung der Bund-Länder-Vereinbarung soll die HAW dabei unterstützen, ihre Stärke in der anwendungsorientierten Forschung weiter auszubauen.” mw

Ein typischer Abend in Berlin: Oliver Kaczmarek hat zum bildungs- und forschungspolitischen Abend ins Marie-Elisabeth-Lüders-Haus geladen, Gästestau am Einlass und im Saal wartet Parteiprominenz auf. SPD-Vorsitzende Saskia Esken ist da und Fraktionschef Rolf Mützenich. Das Signal ist klar: Bildung und Forschung sind der Sozialdemokratie auch in dieser Ampelregierung wichtig, Topleute kümmern sich darum. Oliver Kaczmarek, wird Mützenich später betonen, sei einer, der sich gar nicht mehr zu Wort melden müsse. Er werde nach seiner Meinung gefragt.

Als bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der SPD ist Kaczmarek tatsächlich das Aushängeschild der Bildungs- und Wissenschaftspolitik seiner Partei. Die Rolle ist herausfordernd. Denn bei der Ressortverteilung ließ die SPD das Forschungs- und Bildungsministerium eben liegen. Sie überließ es der FDP. Bettina Stark-Watzinger hält im BMBF seitdem die Zügel in der Hand – und eben nicht Oliver Kaczmarek.

Als erfahrener Bildungs- und Wissenschaftspolitiker wäre er durchaus ein Kandidat fürs Ministeramt gewesen. Seit 2009 sitzt der 53-Jährige für seine Partei im Bundestag, er ist bestens vernetzt in der Wissenschaft, zielstrebig und ein typischer Westfale, wie ihm politische Weggefährten bescheinigen. Westfalen, muss man wissen, sind nicht aufbrausend. Einerseits. Andererseits reden sie Klartext.

So wie Kaczmarek. Eine Ansage machte er zum Beispiel vor einigen Wochen im Forschungsausschuss, als der nächste BMBF-Etat beraten wurde. Für die, die nicht live oder via Stream dabei waren, legte er ein paar Tage später noch schriftlich nach: Die von Stark-Watzinger geplanten “massiven Minderausgaben beim BAföG” seien ein “verheerendes Signal”. Für die im Koalitionsvertrag fest vereinbarte BAföG-Strukturreform müsse im Etat 2024 gesorgt sein.

So klingen normalerweise Oppositionspolitiker – von Koalitionspartnern ist solch deutliche Kritik eher ungewöhnlich. Ein ganz ähnliches Tauziehen zeichnet sich beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz ab. Während die FDP eine Befristung von vier Jahren für Postdocs vorschlägt, möchte die SPD die Phase der Unsicherheit für junge Forschende deutlich verkürzen.

Wie die beiden Konflikte ausgehen, ist noch nicht ausgemacht. Klar allerdings ist, dass der Ampel-Streit über die Wissenschaftspolitik leiser verläuft als auf anderen Politikfeldern. Das liegt nicht nur an der Öffentlichkeit, die sich stärker an der Energie- und Sozialpolitik reibt als an Wissenschaftsfragen. Das liegt auch an Kaczmarek. Krawall ist seine Sache nämlich nicht. Er ist einer, der in der politischen Arena den Ausgleich sucht und dabei ganz pragmatisch den Blick für die Realität behält.

Deutlich wurde das einmal mehr in der aktuellen Etatdebatte “Ja, wir würden uns andere Rahmenbedingungen mit sprudelnden Steuereinnahmen wünschen, um die Ausgaben für Bildung und Forschung auf ein höheres Niveau zu heben”, erklärte Kaczmarek, “doch die Rahmenbedingungen sind wie sie sind.”

Der Schuldenbremsen-Etat bedeutet für das BMBF ein Minus von einer halben Milliarde Euro. Genau vor diesem Hintergrund will der SPD-Forschungspolitiker das Bekenntnis der Ampel zum Bund-Länder-Pakt für Innovation und Forschung mit einem Drei-Prozent-Plus für die außeruniversitären Forschungsorganisationen gewürdigt wissen. Seit 2005 bekommen die Außeruniversitären jährlich mehr Geld. So soll das auch 2024 bleiben. Diese Verlässlichkeit sei nicht nur ein wichtiges Signal an die Wissenschaft, sondern auch an die Länder: “Wir brauchen eine solide und belastbare Vertrauensgrundlage in der Zusammenarbeit mit den Ländern”, sagt Kaczmarek.

So banal die Aussage in einem föderalen Staat wie der Bundesrepublik auch klingen mag. Sie ist es nicht. Sie lässt sich auch als strategische Mahnung an Bettina Stark-Watzinger verstehen. Wie schwer sie sich mit der Länderkooperation tut, zeigt das Startchancen-Programm für die Schulen. Viele Monate plagte sich Stark-Watzinger bis sie vor ein paar Tagen (21. September) endlich gemeinsame “Eckpunkte” erzielte. Christine Prußky

Die Unicum-Stiftung zeichnete die Professoren des Jahres aus: Markus Tiedemann von der Technischen Universität Dresden belegte in der Kategorie Geistes-/Gesellschafts-/Kulturwissenschaften den 1. Platz. Gewinner in der Kategorie Ingenieurwissenschaften/Informatik wurde Murat Mola von der Hochschule Ruhr West. Sonja Bröer (Freie Universität Berlin) wurde in der Kategorie Medizin/Naturwissenschaften mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Siegerin in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften/Jura ist die an der Hochschule Heilbronn lehrende Maren Lay.

Heike Krieger wurde auf der jüngsten Sitzung des Stiftungsrates der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF) zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Steffen Teichert trat am 4. November 2023 seine zweite sechsjährige Amtszeit als Präsident der Ernst-Abbe-Hochschule Jena an.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Dienstag, 7. November

Friedhelm Boginski (FDP), MdB im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 68

Europe.Table. Israel-Hamas-Konflikt: Europa schaut gebannt zu. Die Auseinandersetzungen in Nahost haben auch eine digitale Komponente. Europa ist darin nicht unmittelbar involviert – kann aber jederzeit mitbetroffen sein. Denn europäische Unternehmen und sogar staatliche Stellen setzen stark auf Cybersicherheit, “Made in Israel”. Mehr

ESG.Table. Bananen aus Ecuador: Lieferketten-Beschwerden gegen Edeka und Rewe. Die Gewerkschaft ASTAC hat – vertreten durch Oxfam Deutschland – beim BAFA Beschwerden gegen die Einzelhändler Edeka und Rewe eingelegt. Der Vorwurf: Beide Firmen sollen bei der Beschaffung von Bananen aus Ecuador gegen Vorgaben des Lieferkettengesetzes verstoßen haben. Mehr

Security.Table. Russlands Freunde: Wer an der Seite Russlands steht – und warum. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr Länder weltweit nähern sich wieder Russland an. Kurz nach Kriegsbeginn 2022 waren noch 29 Staaten Russland zugeneigt, ein Jahr später waren es bereits 35. Mehr

Wenn wir uns schon jetzt etwas für das Jahr 2024 wünschen dürften und überhaupt nur einen Wunsch frei hätten, dann wäre das der folgende: Panzer sollten auf der ganzen Welt nur noch so eingesetzt werden, wie das derzeit in der Naturlandschaft Döberitzer Heide der Fall ist. Dort schaffen sie nämlich Lebensräume! Angesichts der täglichen Bilder von Krieg und Leid in der Ukraine und im Nahen Osten scheint es so, als reihen sich die Fotos vom Leopard I, der dort über den Truppenübungsplatz fährt, in diese dystopische Bilderwelt ein.

Der Grund für den Einsatz ist aber bei genauem Hinsehen ein äußerst ziviler und durch und durch wissenschaftlicher: Das schwere Fahrzeug rollt auf dem ehemaligen Militärgelände mehrere Male hintereinander über frühere Trassen, auf denen sich Biotope für Urzeitkrebse entwickeln konnten. Der Boden wird durch die Panzerfahrten wieder so verdichtet, dass sich Wasser in Kuhlen sammeln kann. Diese Pfützen sind für die Urzeitkrebse überlebensnotwendig. In der Natur sind die Krebse nur noch selten zu finden. tg

Dear readers,

we’d like to welcome you to this special edition of Research.Table: Starting today, the scientific community will meet in Berlin to present and discuss new scientific breakthroughs and emerging trends at the Falling Walls Science Summit. Over the next three days, the aim is to jointly identify and promote future solutions to society’s challenges. In this briefing, we give you a daily breakthrough: You’ll find important updates, links and information for the day, and we’ll also introduce you to some of the interesting protagonists of the day.

The first day of FW is all about the pitches. Around 145 young scientists will present their breakthroughs in three categories: “Emerging Talents”, “Science Start-Ups”, and “Scientific Engagement”. The winning pitch in each category will receive the title “Science Breakthrough of the Year 2023” and will return to the stage on Nov. 9 for the finale of the Falling Walls Science Summit.

We spoke with many of the participants and had the opportunity to ask them some questions about their research, including Alessandro Grillini, Ph.D. student at the University Medical Centre Groningen. Marwa Shumo, an agricultural scientist from the University of Bonn, is already highly successful, researching the possibilities of industrial production and waste utilization. Shumo will receive the Women Breakthrough Award this Tuesday evening.

We wish you a great start to the Falling Walls conference 2023!

Liebe Leserinnen und Leser,

anlässlich der Falling Walls-Konferenz, an der Sie möglicherweise auch selbst teilnehmen, haben wir unseren Research.Table ausgedehnt: Heute, morgen und Donnerstag finden Sie in unserem Briefing wichtige Informationen, Updates und Links zum jeweiligen Summit-Tag.

Natürlich berichten wir auch über die wichtigsten Entwicklungen in der Forschungspolitik hierzulande. Im Interview mit dem Research.Table fordert Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdiensts, die Übernahme der Konfuzius-Institute mit deutschen Steuermitteln. Außerdem rät er seinen Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten, zukünftig Prüfverfahren vorzuschalten, wenn chinesische Wissenschaftler an deutschen Institutionen forschen wollen. Trotz der gebotenen Vorsicht, plädiert er aber für eine Ausweitung der deutsch-chinesischen Beziehungen in der Wissenschaft. Meine Kollegen Felix Lee und Tim Gabel haben mit ihm gesprochen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

This Tuesday will see around 145 live pitches from the next generation of outstanding innovators and start-ups:

The pitch winner in each category will receive the title of “Science Breakthrough of the Year 2023” and return to the stage on Nov. 9 for the grand finale of the Falling Walls Science Summit.

One young scientist who will be pitching today is Greta Preatoni. She is the CEO & Co-Founder of Mynerva. This medtech start-up produces a medical device to artificially restore the sense of touch and decrease pain in patients suffering from diabetic neuropathy. Her academic journey took her from Italy, where she earned her Master’s in neuroscience, to Zurich. There, she started her Ph.D. at the Neuroengineering Laboratory of ETH Zurich, where the start-up was first born as a research project and soon evolved into a promising product. Or Shar Thae Hoy, she has a background in environmental science and is currently a Youth Task Force Member of the UN Decade on Ecosystem Restoration programme and heads the Climate Action Lab Myanmar (CALM).

Another young scientist is Alessandro Grillini, a doctoral student at the University Hospital Groningen in the Netherlands. He previously participated in the global finals of the Falling Walls Lab in 2019 after winning the Falling Walls Lab Groningen with his pitch on “Breaking the Wall of Neuro-Visual Diagnosis”. With his start-up Reperio, he wants to give everyone, everywhere, access to first-class screening and diagnostic tools for visual impairments and neurodegenerative diseases. We asked him a few questions:

The elevator pitch for your research?

We make the early detection of degenerative eye and brain diseases possible thanks to a highly user-friendly device that combines eye-tracking and AI. Since eye movements are dependent on a multitude of ocular and neural structures, by using eye tracking as the main biomarker, we can target non-invasively and objectively a wide array of diseases. The user-friendliness of our device makes rigorous screening possible even outside the hospital context.

What are your scientific plans for the future?

We are working hard on bringing to the market the most accurate eye-tracking system in the world, which will enable us to take our tests to unmatched levels. At the same time, we are conducting clinical research in multiple areas of interest where our eye-tracking technology solves real and painful problems, especially for the youngest patients. We have two promising projects involving the use of eye-tracking as a patient-friendly tool to measure visual functions before and after surgery of children suffering from cerebral tumors, and the use of eye movement as a non-invasive biomarker for the phenotypization of cerebral palsy in children. These and many other projects are what keep our motivation high despite all the difficulties of running a start-up, and seeing our research improving lives in the real world makes us all incredibly proud.

Marwa Shumo was already a finalist at the Falling Walls Labs (2016) and a young scientist at the “Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings” (2020, 2021 and 2023). She received a B.Sc. in Biotechnology (University of Nizwa, Oman), an M.Sc. in Environmental Sciences (University of Cologne, Germany) and a Ph.D. in Agricultural Sciences (University of Bonn, Germany) as well as an international Ph.D. in Development Studies (Center for Development Research/ZEF, Germany). She is an expert in organic waste recycling, the use of insects for food and feed, and bioeconomy and has held various roles in both industry and academia.

This evening, she and Atinuke Chineme (University of Calgary) receive the Women Breakthrough Award 2023, a joint initiative of Female Science Talents and the Elsevier Foundation. A total of four international women who conduct visionary research while contributing to gender equality and diversity in science will be honored. We asked Marwa Shumo short questions about her work.

The elevator pitch for your research?

Our world is changing rapidly, we are going to be 10 billion people by 2050 and more than 60 percent of us are going to live in urban areas. Furthermore, almost one-third of our food is lost and we have to come up with solutions to these complex challenges: How to feed the growing population, how to produce food in urban environments and how to sustainably recycle our waste.

We believe the use of alternative proteins, in particular, insect-based proteins, to be a sustainable solution. Insects require a minimum space, whether it be your rooftop or backyard, and may consume almost any kind of organic waste and recycle it into protein and compost by-products. Moreover, insects consume less water and produce much less CO2 and methane than traditional livestock such as cows. Look at it as a system that combats natural resource exploitation as well as climate change mitigation.

We have to break the walls we built around our food systems as well as our agricultural production systems in order to address some of the most pressing challenges in the history of humankind.

What does the award mean to you?

A recognition of women’s contribution to science and innovation. So long were the days when Lise Meitner and Rosalind Franklin were rejected and deprived of any recognition despite their passion and significant contributions to the sciences. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to the Falling Walls Foundation and its Female Science Talents initiative and the Elsevier Foundation for creating this award, which aims to promote and recognize women and their contributions in interdisciplinary STEM subjects and to highlight the importance of promoting diversity and inclusion.

What are your scientific plans for the future?

I have recently taken up a new challenge to recycle more than 60 thousand tons of organic waste produced by German bakeries using the mother of all insects, “the black soldier fly”, and to come up with an innovative automated and industrial process in order to meet this challenge.

Joybrato Mukherjee ist in einer Doppelfunktion mit den zunehmenden Spannungen bei deutsch-chinesischen Forschungskooperationen beschäftigt. Als DAAD-Präsident verantwortet er zentrale Programme im Bereich internationaler Wissenschaftsbeziehungen. Als neuer Rektor der Universität zu Köln hat er sich gleich in den ersten Wochen seiner Amtszeit zum Ziel gesetzt, mit Blick auf chinesische Stipendiaten “einen besseren Überblick zu bekommen und neue Prüfverfahren zu entwickeln”.

Angesichts einer veränderten geopolitischen Lage hätten auch die Universitäten in diesem Bereich eine “Sorgfaltspflicht zu erfüllen”, sagt er im Interview mit Table.Media. Das Vorgehen seines Kollegen Joachim Hornegger, dem Präsidenten der FAU Erlangen, hält er dabei auch für die Universität Köln und andere Hochschulen für vorbildlich. Die FAU hatte Mitte des Jahres den vorübergehenden Aufnahmestopp von CSC-Doktoranden erklärt. “Es geht darum, ein nachhaltiges Prüfverfahren zu etablieren. Und wenn diese Prüfung zu einem positiven Ergebnis kommt, kann auch die Aufnahme von Stipendiaten und Stipendiatinnen erfolgen.”

Im Verhältnis zu China sollte es nach Auffassung Mukherjees weniger um den Gegensatz “Alles so lassen wie bisher versus wir stellen alles ein” gehen. Vielmehr sollten durch ein differenziertes Vorgehen Chancen und Risiken abgewogen und “zugleich dafür Sorge getragen werden, dass wir weiterhin mit China zusammenarbeiten können”, sagte Mukherjee. Umfassende Streichungen und Kürzungen bei China-Programmen seien aus Sicht des DAAD nicht zu beobachten: “Wir müssen aber stärker begründen, warum wir was und in welcher Weise mit China machen. Das halte ich auch für richtig”.

Gegen den Vorwurf, die Wissenschaft gehe zu naiv mit dem repressiven chinesischen System um, wehrt sich Mukherjee. “Ich würde dies als einen Lernprozess bezeichnen. Heute wird auf der chinesischen Seite anders agiert als noch vor zehn oder 20 Jahren”. Dinge, die erfolgreich kaschiert wurden, hätte man entsprechend nicht erkennen können. Das sei kein Ausweis von Naivität, “vielmehr sehen wir jetzt über die letzten Jahre in der Gesamtgesellschaft, in der Politik, aber natürlich auch in der Wirtschaft und Wissenschaft einen Erkenntnisprozess“.

Abschottung und Rückzug hält der DAAD-Präsident für den falschen Weg im Umgang mit China. Gerade die politische Sphäre müsse sich klarmachen, dass man in Europa und Nordamerika nicht mehr in einer uneingeschränkten Position der Stärke sei. “Der unipolare Moment der frühen 1990er Jahre ist lange vorbei. China ist in einigen Forschungsfeldern inzwischen führend.” Es sei deshalb im nationalen Interesse, von den teils sehr starken Forschungsgruppen in China zu profitieren.

Hier müsse man differenziert und risikobewusst vorgehen. Dazu sei aber der Aufbau von “viel mehr China-Kompetenz” erforderlich, schließt sich Mukherjee ausdrücklich der Diagnose in der China-Strategie der Bundesregierung an. Man müsse vor allem die junge Generation in Austauschprogrammen zusammenbringen. Der zusätzliche Aufwand, der an Universitäten und Hochschulen für Prüfungen und Entscheidungen mit Blick auf deutsch-chinesische Forschungskooperationen entstehe, betrachtet Mukherjee als Teil der Grundstrukturen. An die Länder geht daher sein Appell, mehr Mittel bereitzustellen: “Die Hochschulen sind hier unterfinanziert”.

Die Idee, Steuergelder in eine zentrale Entscheidungsstelle des Bundes zu investieren oder gar staatliche Kontrollen einzuführen, hält Mukherjee mit Blick auf die im Grundgesetz verankerte Wissenschaftsfreiheit für nicht sinnvoll. “Es wird keine Einrichtung außerhalb der Universität flächendeckend Entscheidungen für eine Universität treffen können”. Das am DAAD angesiedelte Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) sei vom BMBF mit zusätzlichen Mitteln versorgt worden und stehe für Beratungen bei “problematischen Aspekten” allen Wissenschaftlern in Deutschland zur Verfügung.

Mukherjee spricht sich hingegen dafür aus, allen 17 Universitäten, die noch ein Konfuzius-Institut haben und damit China-Kompetenzen aufbauen wollen, “dringend ein Angebot zu machen, die Konfuzius-Institute in Zentren zu überführen, die mit deutschen Steuermitteln gezahlt werden”. Das Anliegen dahinter sei, die China-Kompetenz selbstbestimmt aufzubauen. “Wenn wir unabhängig werden wollen vom chinesischen Einfluss, müssen wir uns eben unabhängig machen von chinesischen Finanzmitteln”, sagte Mukherjee Table.Media.

Der DAAD-Präsident bezeichnete sich im Gespräch selbst als “großen Fan der China-Strategie”. Da stehe eindeutig drin, dass man den Austausch zwischen NachwuchswissenschaftlerInnen fördern will und auch das Interesse an der jeweils anderen Kultur. “Die chinesische Kultur ist doch nicht nur die Kommunistische Partei“. Sein größter Kritikpunkt sei allerdings, dass es schon auf Seite 1 heiße, dass die Umsetzung nichts kosten soll. “Wenn an die Strategie ernst meint – und daran habe ich keine Zweifel – wird man das nicht einhalten können.”

Eine der größten Herausforderungen sei, den Nachwuchs für das Thema China zu begeistern. Vor der Pandemie habe man 8.000 Studierende aus Deutschland in China gezählt, jetzt seien es noch 1.700. Derweil seien rund 37.000 Studierende und Doktoranden aus China in Deutschland. “Wenn wir unseren Umgang mit China immer nur darüber definieren, was wir alles nicht mehr machen wollen, was alles nicht mehr sein soll, dann werden wir auch niemanden mehr finden, der Interesse daran hat, die chinesische Sprache zu lernen und sich mit der chinesischen Kultur zu beschäftigen.”

Das ausführliche Interview mit Joybrato Mukherjee lesen Sie hier.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7. November 2023, Akademie der Wissenschaften, Berlin

Akademientag Was ist gerecht? – Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich Mehr

7. November 2023, 10-14 Uhr, Kosmos, Berlin

Konferenz Zukunftsforum24: Innovationen – Treibstoff für den Wohlstand von morgen Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

Die 2019 gegründete Heidelberger Firma Aleph Alpha wird ihrem Ruf als Shooting-Star unter den europäischen KI-Start-ups gerecht. Wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte, erhält es Investitionen von mehr als 500 Millionen US-Dollar (486 Millionen Euro). Damit handelt es sich europaweit um die bisher zweitgrößte Finanzierungsrunde im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Noch mehr Geld (600 Millionen Dollar) sammelte 2022 das Unternehmen Contentsquare ein.

Das Konsortium, das in Aleph Alpha investiert, wird vom Risikokapitalgeber Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai), dem Bosch-Konzern sowie dem Handels- und IT-Konzern Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) angeführt. Auch Europas größter Software-Konzern SAP sowie der Berliner Investor Christ & Company beteiligen sich an dieser zweiten Finanzierungsrunde.

Aleph Alpha ist eigenen Angaben zufolge führender Anbieter von souveränen generativen KI-Anwendungen in Europa. Die Firma entwickelt große Sprachmodelle, ähnlich wie das kalifornische Start-up OpenAI mit ChatGPT. Aleph Alpha hat sich auf Anwendungsfälle für die öffentliche Verwaltung und die Industrie spezialisiert. CEO Jonas Andrulis betont immer wieder, dass es seinem Unternehmen um erklärbare und vertrauenswürdige KI-Anwendungen geht. Ein Pilotprojekt namens F13 läuft zum Beispiel zurzeit in der baden-württembergischen Landesverwaltung.

Ein erheblicher Anteil der Investitionssumme fließt in Form einer Kapitalzusage des Ipai. Dahinter steht ein Projekt der Dieter-Schwarz-Stiftung, die in Heilbronn Europas größtes Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz aufbauen will. Zu forschen und die Ergebnisse frei zugänglich zu publizieren, sei ihm wichtig, sagte Andrulis. Die neuen Partner unterstützten diesen Kurs. Inzwischen wechselten bereits KI-Experten aus den USA, etwa von Microsoft Research, zu Aleph Alpha, berichtete Andrulis, der von 2016 bis 2019 im Bereich Forschung und Entwicklung als Manager beim Techkonzern Apple tätig war.

Aleph Alpha hatte Anfang des Jahres auf sich aufmerksam gemacht, als sein KI-Sprachmodell Luminous bei einem standardisierten Leistungsvergleich ähnlich gut abschnitt wie die Modelle von OpenAI und Meta. Zu den europäischen KI-Start-ups, die in diesem Jahr ebenfalls bedeutende Finanzspritzen erhalten haben, zählt das französische Unternehmen Mistral, das ein Sprachmodell ähnlich wie ChatGPT für Unternehmen entwickeln will und im Sommer 105 Millionen Euro einwarb.

In den USA sind die Dimensionen anders: Microsoft soll Medienberichten zufolge mehr als zehn Milliarden Dollar in OpenAI investieren. Amazon und Google finanzieren den Konkurrenten Anthropic mit mehreren Milliarden Dollar. abg

Die europäische Raumfahrtagentur Esa will bis 2028 ein europäisches Raumfahrzeug entwickeln lassen, das Fracht zur Internationalen Raumstation ISS und zurück zur Erde bringen kann. Auf dem Weltraumgipfel der Esa im spanischen Sevilla brachten die Esa-Länder dafür am gestrigen Montag einen Wettbewerb zwischen europäischen Unternehmen auf den Weg. Das Gefährt könnte später für die bemannte Raumfahrt weiterentwickelt werden und auch andere Ziele anfliegen, wenn die Länder dies wollten, hieß es von der Esa.

Die Esa will auch einen Wettbewerb für neue Trägerraketen ausrufen. Man müsse die Art ändern, wie Raketen beschafft würden und sei dicht an einem Paradigmenwechsel hin zu einem Wettbewerbsmodell, sagte Esa-Chef Josef Aschbacher. Um diesen Prozess zu unterstützen, haben Deutschland, Frankreich und Italien eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Aschenbacher sprach von einer sehr wichtigen Entscheidung. “Das bringt Europa auf einen sehr guten Weg für die Weltraumerkundung.”

Die Koordinatorin für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, wertete die Entscheidungen des Gipfels als “starkes Zeichen für die Zukunft der europäischen Raumfahrt”. “Es freut mich, dass wir während des deutschen Vorsitzes des Esa-Ministerrats gemeinschaftlich neue Wege für einen starken souveränen Raumfahrtstandort gehen.” Mit der European Launcher Challenge setze man auf Wettbewerb und Innovation bei Trägerraketen, das sei ein Meilenstein für den europäischen Zugang zum All.

Die Opposition und die Expertenkommission für Forschung und Innovation hatten die Bundesregierung in diesem Jahr wiederholt aufgefordert, sich ambitioniertere Ziele bei der Raumfahrt zu setzen und den Wettbewerb stärker zu betonen. Der europäische Launcher-Wettbewerb hatte als Ziel auch in der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung gestanden, die im September veröffentlicht worden war.

Mit der erfolgreichen Entwicklung eines Raumfahrzeugs sieht Esa-Chef Aschbacher für Europa eine Chance, kommerziellen Anbietern künftig den Transport von Fracht anzubieten. Dadurch könnte sich im Austausch etwa die Nutzung zukünftiger kommerzieller Raumstationen und der Flug von Astronauten dorthin ergeben. Die theoretische Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Raumfahrzeugs für die bemannte Raumfahrt passt zudem in die Bemühungen der Esa um einen autonomen Zugang zum All.

So soll Europa für die Zeit nach der Außerdienststellung der Internationalen Raumstation ISS Anfang der nächsten Dekade fit gemacht werden. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Esa ihre Bemühungen, die Beiträge der Raumfahrt für einer nachhaltigen Umwelt- und Klimapolitik zu intensivieren, verstärken soll. Damit soll das Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommen und des Green Deals der EU signifikant unterstützt werden. tg / dpa

In der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) konnte vergangene Woche keine Einigung über das Bund-Länder-Programm zur Forschungsförderung an den HAW erzielt werden. Bund und Länder beriefen nun eine Sondersitzung der GWK am 27. November ein. Der Grund ist eine Auseinandersetzung über die Finanzierung des Programms.

Bisher zahlte der Bund hundert Prozent des mit derzeit 60 Millionen Euro ausgestatteten Programms. Nachdem zwischenzeitlich eine Kompromisslösung gefunden schien (75 Prozent Bund, 25 Prozent Länder), besteht das BMBF nun auf eine 50-prozentige Beteiligung der Länder und begründet diese Forderung mit einem entsprechenden Kabinettsbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen im Sommer.

Aus dem BMBF heißt es, dass man “sein Engagement für die HAW fortsetzen und in den nächsten sieben Jahren für die Forschung an HAW jeweils rund 60 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellen” wolle. Diese Mittel seien im Haushalt des BMBF fest eingeplant. Die Diskussion geht also um einen entsprechenden Aufwuchs – den dann die Länder finanzieren sollen.

Die Länder verweisen jedoch darauf, dass die Regelung für eine “ausgeglichene Kofinanzierung” lediglich für “die Finanzierung von neuen Bund-Länder-Programmen” gelte. Demnach wäre nach ihrer Interpretation das 2003 gestartete und mehrfach verlängerte Programm davon nicht betroffen. Weiterhin heißt es aus den Ländern, dass diese so kurzfristig keine Mittel in dieser Höhe in den Häusern bereitstellen können. Die Haushaltslage sei sehr angespannt und der Vorlauf zu knapp. Teilweise wird auf laufende Doppelhaushalte verwiesen.

Die Hochschulen fürchten, die Leidtragenden dieses Kampfs ums Prinzip zu werden, berichtet Karim Khakzar, Präsident der Hochschule Fulda. Dabei sei es dringend notwendig, die Mittel für dieses wichtige Programm aufzustocken. Es sei als einziges spezifisches Förderprogramm für angewandte Forschung an den Hochschulen ohnehin zu schwach ausgestattet.

Auch sein Kollege Jörg Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt und Sprecher der HAW in der HRK, vermutet, dass das Programm zum Präzedenzfall wird. Die Länder würden eine Signalwirkung für andere Bund-Länder-Programme fürchten. “Damit geraten wir jetzt in eine Situation, in der es gar nicht um die inhaltliche Konzeption des Programmes geht, sondern um eine Grundsatzentscheidung zwischen Bund und Ländern. Das ist äußerst unangenehm.”

Bagdahn hofft, dass bis Ende des Monats eine Lösung gefunden wird. Immerhin betonten alle Akteure, dass das Programm inhaltlich gewollt werde. Das teilte auch die GWK in ihrer Pressemitteilung mit: “Bund und Länder sind sich einig, dass die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) eine wesentliche Rolle im Wissenschafts- und Innovationssystem spielen. Die Weiterentwicklung und Fortführung der Bund-Länder-Vereinbarung soll die HAW dabei unterstützen, ihre Stärke in der anwendungsorientierten Forschung weiter auszubauen.” mw

Ein typischer Abend in Berlin: Oliver Kaczmarek hat zum bildungs- und forschungspolitischen Abend ins Marie-Elisabeth-Lüders-Haus geladen, Gästestau am Einlass und im Saal wartet Parteiprominenz auf. SPD-Vorsitzende Saskia Esken ist da und Fraktionschef Rolf Mützenich. Das Signal ist klar: Bildung und Forschung sind der Sozialdemokratie auch in dieser Ampelregierung wichtig, Topleute kümmern sich darum. Oliver Kaczmarek, wird Mützenich später betonen, sei einer, der sich gar nicht mehr zu Wort melden müsse. Er werde nach seiner Meinung gefragt.

Als bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der SPD ist Kaczmarek tatsächlich das Aushängeschild der Bildungs- und Wissenschaftspolitik seiner Partei. Die Rolle ist herausfordernd. Denn bei der Ressortverteilung ließ die SPD das Forschungs- und Bildungsministerium eben liegen. Sie überließ es der FDP. Bettina Stark-Watzinger hält im BMBF seitdem die Zügel in der Hand – und eben nicht Oliver Kaczmarek.

Als erfahrener Bildungs- und Wissenschaftspolitiker wäre er durchaus ein Kandidat fürs Ministeramt gewesen. Seit 2009 sitzt der 53-Jährige für seine Partei im Bundestag, er ist bestens vernetzt in der Wissenschaft, zielstrebig und ein typischer Westfale, wie ihm politische Weggefährten bescheinigen. Westfalen, muss man wissen, sind nicht aufbrausend. Einerseits. Andererseits reden sie Klartext.

So wie Kaczmarek. Eine Ansage machte er zum Beispiel vor einigen Wochen im Forschungsausschuss, als der nächste BMBF-Etat beraten wurde. Für die, die nicht live oder via Stream dabei waren, legte er ein paar Tage später noch schriftlich nach: Die von Stark-Watzinger geplanten “massiven Minderausgaben beim BAföG” seien ein “verheerendes Signal”. Für die im Koalitionsvertrag fest vereinbarte BAföG-Strukturreform müsse im Etat 2024 gesorgt sein.

So klingen normalerweise Oppositionspolitiker – von Koalitionspartnern ist solch deutliche Kritik eher ungewöhnlich. Ein ganz ähnliches Tauziehen zeichnet sich beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz ab. Während die FDP eine Befristung von vier Jahren für Postdocs vorschlägt, möchte die SPD die Phase der Unsicherheit für junge Forschende deutlich verkürzen.

Wie die beiden Konflikte ausgehen, ist noch nicht ausgemacht. Klar allerdings ist, dass der Ampel-Streit über die Wissenschaftspolitik leiser verläuft als auf anderen Politikfeldern. Das liegt nicht nur an der Öffentlichkeit, die sich stärker an der Energie- und Sozialpolitik reibt als an Wissenschaftsfragen. Das liegt auch an Kaczmarek. Krawall ist seine Sache nämlich nicht. Er ist einer, der in der politischen Arena den Ausgleich sucht und dabei ganz pragmatisch den Blick für die Realität behält.

Deutlich wurde das einmal mehr in der aktuellen Etatdebatte “Ja, wir würden uns andere Rahmenbedingungen mit sprudelnden Steuereinnahmen wünschen, um die Ausgaben für Bildung und Forschung auf ein höheres Niveau zu heben”, erklärte Kaczmarek, “doch die Rahmenbedingungen sind wie sie sind.”

Der Schuldenbremsen-Etat bedeutet für das BMBF ein Minus von einer halben Milliarde Euro. Genau vor diesem Hintergrund will der SPD-Forschungspolitiker das Bekenntnis der Ampel zum Bund-Länder-Pakt für Innovation und Forschung mit einem Drei-Prozent-Plus für die außeruniversitären Forschungsorganisationen gewürdigt wissen. Seit 2005 bekommen die Außeruniversitären jährlich mehr Geld. So soll das auch 2024 bleiben. Diese Verlässlichkeit sei nicht nur ein wichtiges Signal an die Wissenschaft, sondern auch an die Länder: “Wir brauchen eine solide und belastbare Vertrauensgrundlage in der Zusammenarbeit mit den Ländern”, sagt Kaczmarek.

So banal die Aussage in einem föderalen Staat wie der Bundesrepublik auch klingen mag. Sie ist es nicht. Sie lässt sich auch als strategische Mahnung an Bettina Stark-Watzinger verstehen. Wie schwer sie sich mit der Länderkooperation tut, zeigt das Startchancen-Programm für die Schulen. Viele Monate plagte sich Stark-Watzinger bis sie vor ein paar Tagen (21. September) endlich gemeinsame “Eckpunkte” erzielte. Christine Prußky

Die Unicum-Stiftung zeichnete die Professoren des Jahres aus: Markus Tiedemann von der Technischen Universität Dresden belegte in der Kategorie Geistes-/Gesellschafts-/Kulturwissenschaften den 1. Platz. Gewinner in der Kategorie Ingenieurwissenschaften/Informatik wurde Murat Mola von der Hochschule Ruhr West. Sonja Bröer (Freie Universität Berlin) wurde in der Kategorie Medizin/Naturwissenschaften mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Siegerin in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften/Jura ist die an der Hochschule Heilbronn lehrende Maren Lay.

Heike Krieger wurde auf der jüngsten Sitzung des Stiftungsrates der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF) zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Steffen Teichert trat am 4. November 2023 seine zweite sechsjährige Amtszeit als Präsident der Ernst-Abbe-Hochschule Jena an.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Dienstag, 7. November

Friedhelm Boginski (FDP), MdB im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 68

Europe.Table. Israel-Hamas-Konflikt: Europa schaut gebannt zu. Die Auseinandersetzungen in Nahost haben auch eine digitale Komponente. Europa ist darin nicht unmittelbar involviert – kann aber jederzeit mitbetroffen sein. Denn europäische Unternehmen und sogar staatliche Stellen setzen stark auf Cybersicherheit, “Made in Israel”. Mehr

ESG.Table. Bananen aus Ecuador: Lieferketten-Beschwerden gegen Edeka und Rewe. Die Gewerkschaft ASTAC hat – vertreten durch Oxfam Deutschland – beim BAFA Beschwerden gegen die Einzelhändler Edeka und Rewe eingelegt. Der Vorwurf: Beide Firmen sollen bei der Beschaffung von Bananen aus Ecuador gegen Vorgaben des Lieferkettengesetzes verstoßen haben. Mehr

Security.Table. Russlands Freunde: Wer an der Seite Russlands steht – und warum. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr Länder weltweit nähern sich wieder Russland an. Kurz nach Kriegsbeginn 2022 waren noch 29 Staaten Russland zugeneigt, ein Jahr später waren es bereits 35. Mehr

Wenn wir uns schon jetzt etwas für das Jahr 2024 wünschen dürften und überhaupt nur einen Wunsch frei hätten, dann wäre das der folgende: Panzer sollten auf der ganzen Welt nur noch so eingesetzt werden, wie das derzeit in der Naturlandschaft Döberitzer Heide der Fall ist. Dort schaffen sie nämlich Lebensräume! Angesichts der täglichen Bilder von Krieg und Leid in der Ukraine und im Nahen Osten scheint es so, als reihen sich die Fotos vom Leopard I, der dort über den Truppenübungsplatz fährt, in diese dystopische Bilderwelt ein.

Der Grund für den Einsatz ist aber bei genauem Hinsehen ein äußerst ziviler und durch und durch wissenschaftlicher: Das schwere Fahrzeug rollt auf dem ehemaligen Militärgelände mehrere Male hintereinander über frühere Trassen, auf denen sich Biotope für Urzeitkrebse entwickeln konnten. Der Boden wird durch die Panzerfahrten wieder so verdichtet, dass sich Wasser in Kuhlen sammeln kann. Diese Pfützen sind für die Urzeitkrebse überlebensnotwendig. In der Natur sind die Krebse nur noch selten zu finden. tg