in den Niederlanden gibt es Überlegungen, den Forschungs-Hintergrund von Nicht-EU-Wissenschaftlern zu überprüfen, bevor diese ins Land kommen. Der niederländische Forschungsminister plant ein entsprechendes Gesetz zur Knowledge Security. Die Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften (KNAW) erteilt dem eine klare Absage und sieht bestehende Mechanismen als ausreichend.

Im Gespräch mit Table.Media mahnen Experten jedoch eindringlich, deutsche Hochschulleitungen würden das Thema nicht ernst genug nehmen. Doktoranden und Postdocs aus China und anderen autoritären Ländern hätten Zugang zu hochsensiblen Forschungsbereichen und würden anschließend zurück im Heimatland teilweise in militärische Projekte eingebunden.Markus Weisskopf hat die Details.

Die SPD erhöht in Sachen Forschungsdatengesetz den Druck auf das BMBF. Die Ampel-Koalition hatte ein solches Projekt noch in dieser Legislaturperiode angekündigt. Bislang gibt es aber keinen Ressortentwurf aus dem Forschungsministerium. SPD-Berichterstatter Ruppert Stüwe hatte bereits im Sommer die Gesetzesentwürfe für Gesundheitsdaten seines Parteikollegen Karl Lauterbach gelobt, aber das BMBF aufgefordert, ebenfalls Fahrt aufzunehmen. Nun legt er im Gespräch mit meinem KollegenTim Gabel nach.

Der Research.Table ist übrigens unterwegs: Wir schreiben und recherchieren von der Wissenswerte in Freiburg. Seit 20 Jahren findet dieser Kongress für Wissenschaftsjournalisten, Kommunikatoren und Forschende nun schon statt. Wenn Sie also auch da sind: Wir freuen uns auf ein Gespräch.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Die niederländische Regierung plant ein Gesetz zur Knowledge Security, das die grundsätzliche Überprüfung von Nicht-EU-Akademikern vorsieht, die in dem Land forschen wollen. Zusätzlich sollen ganze Forschungsbereiche unter die Lupe genommen werden. Bisher liegt die Überprüfung von Menschen und Kooperationen bei den wissenschaftlichen Einrichtungen selbst. Unterstützt werden sie dabei von Leitlinien und einem Helpdesk für Knowledge Security. Darüber hinaus gibt es ein Netzwerk der Hochschulen, in dem sich Mitarbeitende zu dem Thema austauschen.

“Das bestehende System mit einem nationalen Leitfaden zur Wissenssicherheit und dem Knowledge Safety Desk, an dem sich die Wissenschaft beraten lassen kann, funktioniert gut”, gibt sich die Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften (KNAW) in einem Positionspapier überzeugt.

Obwohl in den Niederlanden mehrere Universitäten in den letzten Jahren wegen dubioser Kooperationen mit chinesischen Unternehmen oder Universitäten in die Kritik geraten sind, plädiert die KNAW dafür, die Verantwortung weiterhin den Wissenschaftsinstitutionen selbst zu überlassen und nicht dem Ministerium. Der niederländische Forschungsminister Robbert Dijkgraaf will sich nun als Reaktion auf die Stellungnahme mehr Zeit für das Gesetz nehmen und dieses nochmals überdenken.

Deutsche Experten betonen, dass die Strukturen in den Niederlanden bereits gut ausgebaut seien. Hier gebe es zudem direkte Gespräche zwischen Ministerium und den Hochschulleitungen. In Deutschland hingegen herrsche unter den Hochschulleitungen noch kein ausreichendes Problembewusstsein. Zu Veranstaltungen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder des DAAD-Kompetenzzentrums Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) kämen lediglich die Mitarbeitenden aus der Verwaltung.

Entsprechend wenig Ressourcen werden auch in den Aufbau entsprechender Stellen an den Hochschulen und die dazugehörigen Prozesse gesteckt, berichten Insider. Forschungssicherheit und Compliance kosteten Geld und dieses hätten die Hochschulen derzeit nicht oder steckten es lieber in die Forschung. Und auch vonseiten des KIWi heißt es, “die steigenden Kosten der internationalen Zusammenarbeit, der gestiegene bürokratische Aufwand und die zu beachtenden Rahmenbedingungen für internationale Wissenschaftskooperationen stellen Herausforderungen für die personellen und finanziellen Ressourcen der Hochschulen dar.”

Wohl auch aus diesem Grund werden Mahnungen seitens Bund und Länder in Richtung der Hochschulen mit dem Argument der Wahrung der Wissenschaftsfreiheit beiseitegeschoben. Es bräuchte nach Meinung der Insider dringend klarere Ansagen seitens der Politik.

Wer konkrete Einblicke in das Thema Forschungssicherheit habe, müsse sagen, dass diese klaren Ansagen notwendig wären, stimmt Nicolas Lunz, Exportkontrollbeauftragter der RWTH Aachen, zu. Er verweist auf die Situation an den deutschen Hochschulen: “Wir haben hinter den chinesischen Doktoranden einen sehr strategischen Staat, der auch durch die Stipendienausgabe klare Anweisungen mitgibt, wie zum Beispiel eine regelmäßige Berichterstattung. Diese Doktoranden haben oft freien Zugang zu sensiblen Bereichen wie Halbleiter, Robotik, Quantencomputing.”

Da spielt dann auch das Thema Dual Use eine Rolle. “Da ist das Risiko enorm“, meint Lunz. Es sei wohl auch so, dass ehemalige Doktoranden nun direkt militärisch in chinesischen State Laboratories arbeiten. Generell sollte vorsichtiger kooperiert werden. Es gebe schließlich weitere autoritäre Staaten, die gegenüber der EU und Deutschland aggressiv auftreten.

Für Lunz ist daher klar, dass es auch in Deutschland klarere Vorgaben und entsprechende Strukturen bräuchte. Er plädiert für übergeordnete Stellen, die bei den Ländern angesiedelt sein könnten. Einzelne Hochschulen könnten die komplexen Recherchen kaum durchführen.

Andere sehen dagegen die Verantwortung weiterhin bei den Universitäten und den einzelnen Professorinnen und Professoren. Diese seien “viel sensibler bezüglich der Risiken geworden”, sagte HRK-Präsident Walter Rosenthal gegenüber dem Fachmagazin ScienceBusiness. Man sei “von dem naiven Ansatz” weggekommen und habe das ambivalente Verhältnis zu China besser verstanden.

Und auch die DFG sieht die Verantwortung für die Bewertung bei den einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den Hochschulen selbst. Kürzlich veröffentlichte sie Richtlinien für Forschende, die den Missbrauch von Forschungsergebnissen in Kooperationen mit autoritär geführten Ländern eindämmen sollen.

Export-Kontrolleur Lunz wendet ein, dass diese DFG-Richtlinien oft nicht bis zu den Professoren vordringen. Und wenn, dann sei das eine viel zu komplexe Prüfung. Er verweist darauf, dass chinesische Einrichtungen oft mit Aliasnamen arbeiteten und beispielsweise Webseiten der Institutionen in der internationalen Version kaum Informationen bieten. Für eine saubere Analyse brauche es Fachpersonal, das dann am Ende des Prozesses gemeinsam mit den einzelnen Forschenden eine Entscheidung trifft.

Auf der gestrigen Veranstaltung in der niederländischen Botschaft betonte Bettina Stark-Watzinger, dass man seitens des BMBF daran arbeite, genau diese Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit China, aufzubauen. Als Rahmen sieht sie die nationale Sicherheitsstrategie, aber auch die Chinastrategie der Bundesregierung. Letztlich gelte es, die Balance zwischen der Forschungssicherheit und der Wissenschaftsfreiheit zu wahren. In jedem Fall werde das BMBF das Thema mit hoher Priorität weiterverfolgen.

Nicht-Bremern bleibt Bremen durchaus ein Rätsel. Der Stadtstaat, in dem im Mai gewählt wurde, gilt als starker Wirtschaftsstandort, dennoch wird im Norden immer mal wieder das Geld knapp. Auch geografisch ist das Zwei-Städte-Land besonders: Zwischen Bremen und Bremerhaven fährt man mit dem Auto gern mal eine Stunde, dazwischen zählt alles zu Niedersachsen.

In der Stadt selbst stoßen unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Auf der einen Seite Viertel mit Jugendstilvillen und weitläufigen Parks, auf der anderen Bezirke mit hoher Arbeitslosigkeit und Familien, von Armut bedroht. Die Großwerft Weser A.G. in Gröpelingen ist längst Geschichte. Die Arbeitslosenquote lag im September mit 10,7 Prozent fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, in manchen Stadtteilen war mehr als ein Viertel der Einwohner ohne Job.

Umso entschlossener bewirbt das Land seit langem seinen Wissenschafts-Faktor: 2004 wurden Bremen und Bremerhaven als erste “Stadt der Wissenschaft” ausgezeichnet, dies sei durch die “außerordentliche Verzahnung zwischen der Wissenschaft und dem Stadtleben” möglich geworden, hieß es damals stolz.

Mit der Wahl im Mai konnte die Bremer SPD ihre Wahlniederlage von 2019 wettmachen und wurde wieder größte Partei, während die Grünen starke Verluste hinnehmen mussten. Das frühere Senatsressort für Wissenschaft und Häfen wurde im neu amtierenden Senat aufgelöst und die Fachaufgaben wurden neu verteilt. Senatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) ist Politikwissenschaftlerin und verantwortet seit Juli 2023 die Bereiche Umwelt, Klima und Wissenschaft. Kristina Vogt (Linke) nimmt als Senatorin die Bereiche Wirtschaft, Häfen und Transformation wahr.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In Bremen zeichnet sich die Wissenschaftslandschaft durch eine außerordentliche Vernetzung der Hochschulen mit außeruniversitären Instituten aus. Die Universitäten werben einen überdurchschnittlichen hohen Anteil an Drittmitteln ein. Des Weiteren gelingt der Technologietransfer und Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Politik und Gesellschaft gut.

Im Land Bremen gibt es im Vergleich zu allen anderen Bundesländern die höchste Dichte an Bund-Länder-finanzierten Forschungsorganisationen. Hier werden besonders viele interdisziplinäre Forschungsgebiete wie Digitalisierung, Internationalisierung und Europa, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit bearbeitet. Es gibt außerdem viele Forschungsprojekte an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft wie das KI-Transferzentrum, das Digital HUB Industry und das Center for eco-efficient materials and technologies.

Auch beim Thema Gleichstellung ist Bremen im Bundesvergleich vorn. So haben sich die Hochschulen am Professorinnenprogramm I-III beteiligt. Das Gleichstellungskonzept der Universität Bremen wurde prämiert. Die Bildungsbeteiligung von Frauen an den Hochschulen des Landes Bremen hat auf allen Qualifikations- und Karrierestufen in den vergangenen Jahren signifikant zugenommen. Bei den Professuren liegt Bremen mit 28,7 Prozent, Stand 2020, über dem Bundesdurchschnitt. Dieser betrug 2020 26,3 Prozent.

Die Hochschulen zeichnen sich durch einen hohen Grad an Internationalisierung aus. Die Universität Bremen als Teil des Netzwerkes Yufe war 2022 bei der Ausschreibung der EU zur Weiterförderung europäischer Universitäten erfolgreich. die Hochschule Bremen war in der Ausschreibungsrunde 2023 erstmalig erfolgreich und partizipiert nun ebenfalls an dem EU-Programm.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Im Land Bremen gibt es Wissenschaftsschwerpunkte in Meereswissenschaften, Materialwissenschaften, Information und Kommunikation/KI, Sozialwissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Energiewissenschaften. Außerdem ist Bremen sehr gut in der Data Science und beim Forschungsdatenmanagement aufgestellt.

Im Bereich Nachhaltigkeit gehen die lande-bremischen Hochschulen einen gemeinsamen Weg. Das gemeinsame Projekt aller fünf bremischen Hochschulen mit dem Kooperationspartner AWI “BreGoS – Bremen goes Sustainable” steht exemplarisch dafür. Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und Klimaneutralität sind grundlegendes Leitprinzip der Hochschulentwicklung, das sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Bremen muss sich aufgrund seiner Größe auf bestimmte Forschungsfelder fokussieren und kann nicht alle Bereiche abdecken. Daher erfordert die Wissenschaftsstrategie des Landes auch ein stetiges Eruieren der Potenzialfelder und eine entsprechende Steuerung.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Bremen wünscht sich, dass der Bund seine finanziellen Pflichten bei der Erfüllung der Bund-Länder-Vereinbarungen einhält, wie die Ko-Finanzierung von Bund-Land geförderten Baumaßnahmen und deren Mehrkosten. Weiterhin wünscht sich das Land, dass bei der Erarbeitung von Bundesprogrammen die Forschungsbedarfe des Landes berücksichtigt werden, sofern sich das Land einbringen konnte, etwa beim Konsultationsprozess zum neuen Energieforschungsprogramm.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Die föderalen Strukturen bieten immer wieder Anlass, auf Länderebene mit Modellprojekten und innovativen Piloten voranzuschreiten, voneinander zu lernen und damit Deutschland insgesamt als wettbewerbsfähigen Forschungsstandort weiter zu profilieren. Einen solchen Austausch über Best Practices und Potenziale der Kooperation in Forschung und Lehre pflegen die norddeutschen Länder regelmäßig in der norddeutschen Wissenschaftsministerkonferenz.

Bremen hat hier aktuell den Vorsitz. Von der Konferenz gehen wichtige forschungspolitische Initiativen aus, wie etwa die Deutsche Allianz Meeresforschung. Als kleines Bundesland mit der höchsten Dichte an Bund-Länder-finanzierten Forschungseinrichtungen pro Einwohner profitieren wir außerdem enorm vom Föderalismus und von den in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ausgehandelten Bund-Länder-Vereinbarungen.

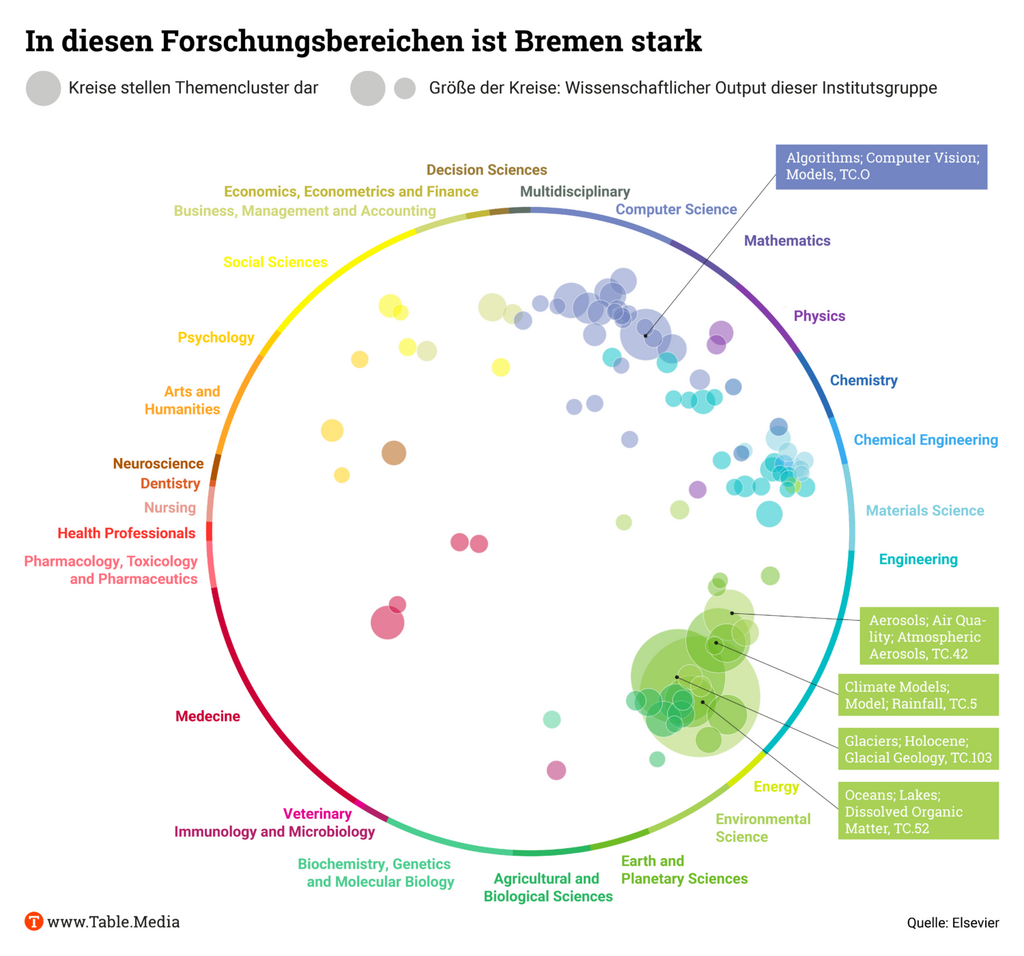

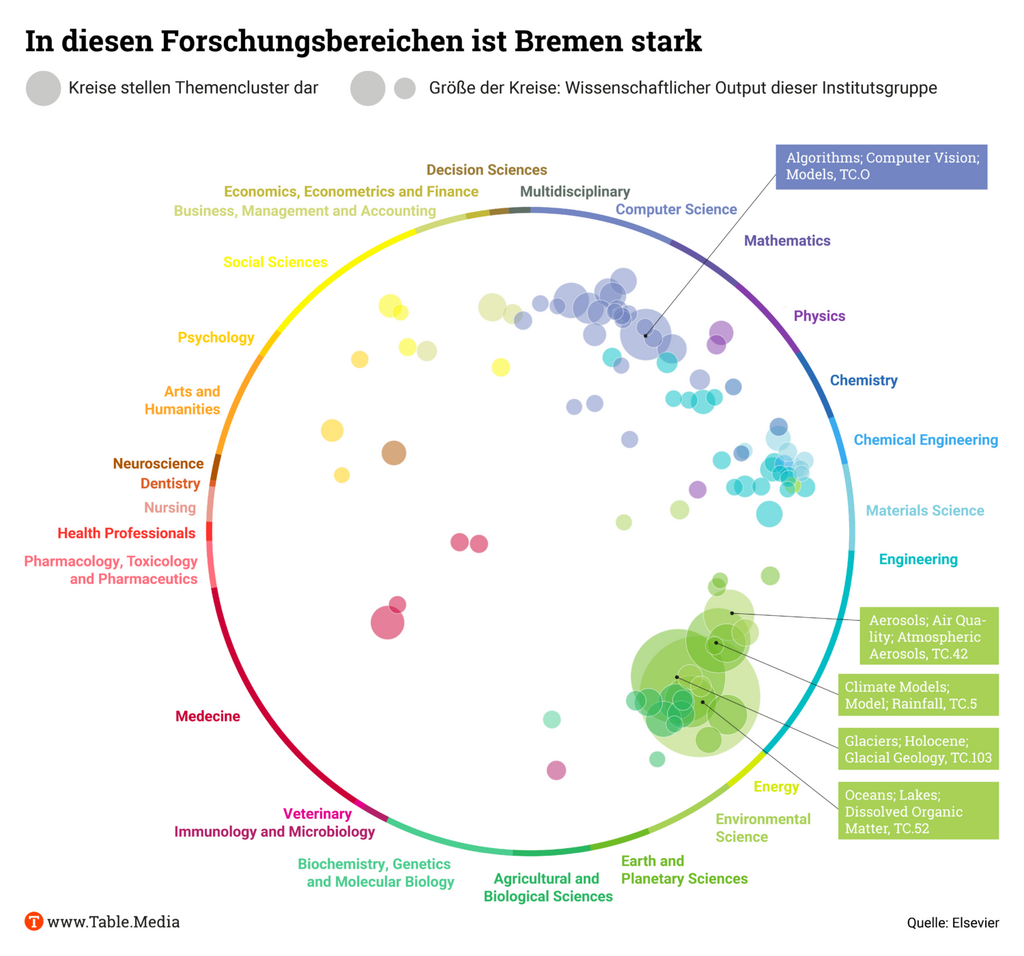

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Bremen stark vertreten ist. Neben der Meeresforschung sieht man deutlich den KI-Schwerpunkt mit Algorithmen und Computer Vision, aber auch die Stärke in der Klimaforschung. Etwas verzerrt wird die Darstellung durch Veröffentlichungen mit mehreren hundert Autoren, etwa im Bereich KI.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Bremen veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 3.750, im Jahr 2022 dann weit über 4.250 Veröffentlichungen. Davon waren jedoch 2013 16 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 13 Prozent.

Mehr zur Methode hier.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

6. November 2023, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin

Impuls, Podiumsdiskussion “Brücken bauen – Studierende und Wissenschaft Säulen des Gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Integration” Mehr

7. November 2023, Akademie der Wissenschaften, Berlin

Akademientag Was ist gerecht? – Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich Mehr

7. November 2023, 10-14 Uhr, Kosmos, Berlin

Konferenz Zukunftsforum24: Innovationen – Treibstoff für den Wohlstand von morgen Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

Mit einem Papier der Arbeitsgemeinschaft Bildung und Forschung erhöht die SPD den Druck auf das FDP-geführte Forschungsministerium. Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Papier enthält Eckpunkte der SPD-Fraktion zum Forschungsdatengesetz. Die Ampel-Koalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag ein solches Projekt noch in dieser Legislaturperiode angekündigt. Bislang gibt es allerdings keinen Ressortentwurf aus dem BMBF.

SPD-Berichterstatter Ruppert Stüwe hatte bereits im Juni das Ministerium zur Eile gemahnt. Im Interview mit Table.Media hatte er die Arbeit seines Parteikollegen Karl Lauterbach mit Blick auf die Gesetzesentwürfe für Gesundheitsdaten gelobt, aber das BMBF aufgefordert, Fahrt aufzunehmen. “Sonst werden in der Debatte vor allem Fragen zu Abrechnungssystem und Datenaustausch von Krankenhäusern im Fokus stehen und nicht die Frage zur Verteilung und zum besseren Zugang von Forschungsdaten insgesamt”, sagte Stüwe damals.

Auf Anfrage wiederholte Ruppert Stüwe nun seine Forderung: Wichtig sei, dass beide Gesetze jetzt auf den Weg gebracht werden, damit sie “in dieser Legislaturperiode noch eine Wirkung entfalten”. Das sei schließlich im Koalitionsvertrag gemeinsam so vereinbart worden. “Fest steht, dass das Forschungsdatengesetz kein eventueller Lückenfüller für Gesundheitsdaten, sondern ein ganzheitliches Gesetz darstellen soll”, sagte Stüwe in dem Zusammenhang.

Im BMBF prüfe man derzeit, wie durch die Stakeholder-Konsultation im Frühjahr identifizierten Bedarfe am besten berücksichtigt und Handlungsoptionen entwickelt werden können, sagte eine Sprecherin. Erst anschließend sei die Abstimmung mit den anderen Ressorts und die Einbindung von Stakeholdern geplant. Einen genauen Zeitplan will das BMBF allerdings nicht nennen. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium sei in dem Bereich “konstruktiv und vertrauensvoll”.

Inhaltlich möchte das BMBF das SPD-Papier nicht bewerten. Die BMBF-Sprecherin konstatiert lediglich, dass es einige Aspekte beinhalte, “die auch in der Stakeholder-Konsultation adressiert wurden”. Die SPD stellt in ihrem Eckpunktepapier insgesamt sieben Forderungen auf. Unter anderem fordern die Sozialdemokraten Forschungsklauseln für eine rechtssichere Bereitstellung von Daten für die Forschung. Zudem solle das Forschungsdatengesetz eine angemessene Kostenbeteiligung privatwirtschaftlicher Akteure an der Nutzung und Kuratierung von Daten regeln.

Durch eine erweiterte Zweckbindung sollen Forschungsdaten nicht mehr nur für ein konkretes Forschungsprojekt bereitgestellt werden können. Die SPD definiert in ihrem Papier, welche Aufgaben Datentreuhänder in Zukunft haben sollen und wie dies gesetzlich geregelt werden könnte. Bei der Benennung von Institutionen hält man sich allerdings zurück. “Eventuell wird es auch nicht nur eine entsprechende Institution geben. Sowohl im Rahmen der NFDI als auch beim Dateninstitut könnten solche Strukturen entstehen”, sagt Ruppert Stüwe auf Nachfrage.

Allen müsse aber klar sein, dass gesetzliche Regelungen nur funktionieren werden, wenn es am Ende auch stabile Institutionen gäbe. Hier fordert die SPD in ihrem Eckpunktepapier Dateninfrastrukturen wie die NFDI oder sich daraus entwickelnde Institutionen nachhaltig zu finanzieren. Für mehr Kapazitäten will sich die SPD auch für den Aufbau von Datenkompetenz einsetzen. Im Wortlaut heißt das dann: “Wir setzen uns dafür ein, dass bereits in Ausbildung und Studium, aber auch in der lebensbegleitenden Fort- und Weiterbildung Menschen eine “data literacy” vermittelt wird”. ga

Die Förderung und Vermittlung von digitalen Zukunftskompetenzen an Nachwuchswissenschaftler spielen in der Lehre an Universitäten bislang noch eine untergeordnete Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), die erstmalig für sieben Fächer aus dem Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie für das Fach Soziale Arbeit durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse basieren, nach Angaben des CHE, auf einer Befragung von rund 3.500 Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen, die im Rahmen des CHE Hochschulrankings 2023 erfolgte. Die befragten Personen wurden für 22 “Future Skills” um eine Einschätzung gebeten, in welchem Ausmaß sie diese bereits in ihren eigenen Lehrveranstaltungen fördern. In einer sich rasant wandelnden digital geprägten Gesellschaft veralte Wissen sehr schnell, Studierende bräuchten für die Arbeitswelt von morgen neue Kompetenzen, beschrieb der CHE in einer Mitteilung die Motivation für die Befragung.

Während vom CHE definierten Future Skills wie kritisches Denken, Eigeninitiative, Problemlösekompetenz- oder Selbstorganisations- und Lernkompetenz aus Professorensicht bereits jetzt überwiegend “stark” oder “sehr stark” gefördert werden, werden viele Digitalkompetenzen bislang eher weniger berücksichtigt.

Immerhin rund 50 Prozent der Befragten im Fach Wirtschaftsinformatik geben an, Digital Literacy besonders zu fördern. Dieser Anteil liegt in den Rechtswissenschaften nur bei rund 20 Prozent. Auch Kompetenzen wie Digitales Lernen, Digitale Kooperation, Digitale Ethik oder Agiles Arbeiten sind in den untersuchten Studienfächern noch vergleichsweise wenig verankert.

“Fachwissen und Future Skills sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Vielmehr sollte sich an den Hochschulen eine neue Lernkultur etablieren, in der der Erwerb von Fachkompetenz und von Future Skills Hand in Hand gehen”, so Nina Horstmann, Studienleiterin und Expertin für das Thema beim CHE. ga

Deutschland kann laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Zukunft ein weltweites Zentrum der Krebsforschung auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) werden. Die einheitliche Datenbasis und die Fülle der Informationen der Krankenkassen gebe es in dieser Form in anderen europäischen Ländern und auch in den USA nicht, sagte der Gesundheitsminister.

In Verbindung mit den Möglichkeiten der elektronischen Patientenakte sehe er großes internationales Potenzial. Lauterbach besuchte am Dienstag das Deutsche Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg. Deutschland nutze seine Stärke in den Bereichen KI und Krebsforschung bisher zu wenig. Mittels “Confidential Computing” – ein Konzept für die sichere Verwendung von Daten – soll es in Zukunft zudem möglich sein, hohe Datenschutz-Standards und KI-Entwicklung zusammenzubringen.

Der DKFZ-Vorstandsvorsitzende Michael Baumann betonte, “Künstliche Intelligenz ist eine Revolution, ist ein Durchbruch, den wir systematisch nutzen können.” KI biete einerseits die Chance, die Diagnostik individuell auf einen Patienten anzupassen, andererseits lerne man durch die Möglichkeiten der Datenauswertung enorm viel darüber, wie Krebs entsteht. “Und daraus können wir Rückschlüsse ziehen, wie wir Krebs verhindern können”, sagte er. dpa

Science|Business. Let academics decide about research with China, says German rectors’ head. Im Interview mit dem Brüsseler Fachmagazin, warnt HRK-Chef Walter Rosenthal davor, ein Prüfsystem nach kanadischem Vorbild für Forschungsbeziehungen mit China einzuführen. Kooperationsentscheidungen sollten letztlich von Wissenschaftlern getroffen werden. Die Hochschulen seien inzwischen gut vorbereitet und sensibilisiert. Mehr.

Tagesspiegel. Kampf gegen Machtmissbrauch – Wo die deutsche Wissenschaft aufholen muss. Die beiden Gastautoren aus dem Kreis der #IchbinHanna-Bewegung legen dar, warum die diesjährige Gewinnerin des Medizinnobelpreises Katalin Karikó nicht wegen, sondern trotz der Bedingungen im Wissenschaftssystem weltweit erfolgreiche Forschung betrieben hat. In Deutschland seien Reformen der Drittmittelvergabe und der Befristung nötig, schreiben Lutz Böhm und Michael Gerloff. Mehr

FAZ. Neue Krebstherapie von Biontech offenbar wirksam. Das Mainzer Unternehmen Biontech arbeitet an neuen Tumortherapien. Eines der Medikamente hat in einem Dosisversuch das Krebswachstum gestoppt. 2024 soll getestet werden, ob das Kombinationspräparat zugelassen werden kann. Mehr

Süddeutsche. “Abtreibungstests” gefährden Frauen. In Polen wird an Tests geforscht, mit denen man einen Schwangerschaftsabbruch im Blut nachweisen kann, angeblich ohne Hintergedanken. Doch Wissenschaft kann nie unpolitisch sein, schreibt Vera Schröder in ihrem Kommentar. Mehr

The New Yorker. Getting Things Done Together. Die These der Autoren: Das, was das Fließband bei Henry Ford für die Produktivität der Automobilindustrie geleistet hat, könnte innovative Kollaborationssoftware wie Monday.com, Trello oder Asana für die Wissensarbeit leisten. Zu lange hätte man auf Tools gesetzt, die zwar die Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit erhöhen, aber auch die Ablenkung und die Überlastung des Einzelnen. Nun könnte der Wissensarbeit eine Revolution der Prozessorientierung ins Haus stehen. Mehr

Der Informatiker und Mediziner Roland Aydin befasst sich in seiner Forschung mit KI-Methoden für die Materialforschung. Insgesamt bedeute die Technologie eine Transformation von monumentalem Ausmaß, sagt er. Wichtig sei AI-Alignment, also die Anpassung an die Bedürfnisse der Menschen.

Herr Aydin, was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?

Mein Schwerpunkt an der Technischen Universität Hamburg und am Helmholtz-Zentrum Hereon liegt in der Anpassung von KI-Methoden für die Materialforschung, beispielsweise für die Entwicklung digitaler Zwillinge in der Werkstoffforschung. Kurz gesagt, soll durch den Einsatz maschinellen Lernens eine Kopplung der experimentellen und der computerbasierten Modellierung neuer Materialien erreicht werden. Das hat das Potenzial, die Effektivität bei der Entwicklung und die Qualität der Materialien enorm zu steigern, gerade bei einem Einsatz in einem komplexen Umfeld wie den Biomaterialien.

Ein Beispiel wäre die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien in der Chirurgie: Die Forschung am “Zwilling” erspart dabei teure und belastende Experimente. Beiträge von mir liegen in der Optimierung künstlicher neuronaler Netze für physikalische Systeme, zum Beispiel durch schlauer ausgewählte Netzarchitekturen und den Einbau von Vorwissen, sowie – als neuer Ansatz – durch die Adaptation von sogenannten Transformerarchitekturen, auf denen auch ChatGPT basiert.

Die Idee hierbei ist es, durch geeignete Neuinterpretationen von Problemstellungen herausragende KI-Modelle aus einer Domäne (zum Beispiel Sprachverständnis) auch in anderen Domänen einsetzen zu können (etwa: Vorhersage von Materialverhalten).

Was sind die größten Chancen von KI?

Wir stehen mitten in einer Transformation von monumentalem Ausmaß. In einem idealen Szenario könnten wir uns darauf freuen, dass die KI uns Menschen missliebige Aspekte der Arbeit abnimmt. In welche Richtung sich das aber tatsächlich entwickelt, ist nach meiner Einschätzung so ungewiss, wie bei kaum einer technologischen Revolution in der Geschichte.

Wie sollte KI reguliert werden?

Es gibt in unserer Evolutionsgeschichte ein prägendes Beispiel für die Bedeutung von überlegener kooperativer Intelligenz – die Dominanz der Menschheit über ihren Lebensraum. Nahezu ohne Präzedenzfall ist es, dass eine große Zahl von KI-Forschenden, darunter viele Spitzenleute des Fachs, ein internationales Moratorium der KI-Entwicklung fordern, damit es uns nicht so geht wie dem Rest der Natur beim Aufstieg der Menschheit. Ein Ruf, der bereits verhallt ist, angesichts der enormen wirtschaftlichen Anreize durch KI, mündend in ein anhaltendes KI-Wettrennen zwischen Firmen wie Microsoft, Google und Facebook, und dem KI-Wettrüsten zwischen den USA, China und der EU.

Das Moratorium ist selbstverständlich nicht realistisch. Ich plädiere aber sehr nachdrücklich dafür, den Schwerpunkt zu verlagern: weg von der Verbesserung der Fähigkeiten hin zum AI-Alignment, also zur Anpassung an die Ziele und Bedürfnisse der Menschen. Die Durchbrüche der letzten Monate basieren auf Prozessen, die sehr schwer zu durchschauen sind. Das sollte uns erst besser gelingen, bevor wir im selben Tempo weitergehen.

Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?

Von dem, was uns Menschen charakteristisch über eine KI stellt, sind die meisten Meilensteine schon gefallen: Schach in den 90ern, das chinesische Brettspiel Go im letzten Jahrzehnt, und nun sind in den letzten Jahren auch noch die vermeintlich sicheren Bastionen Kunst, Literatur und Textverständnis deutlich ins Wanken geraten. Was bleibt da noch übrig? Hoffentlich die unantastbare Würde des Menschen.

Es steht, zumindest im Moment noch, in unserer Macht, die Weichen so zu stellen, dass die Zugewinne an Produktivität und Automatisierung weg vom Menschen in den Dienst aller Menschen gestellt werden. Ich sehe mich allerdings an ein Beispiel aus der Frühphase der Industrialisierung erinnert: Als Mobilität nicht mehr durch Pferde, sondern durch Automobile realisiert wurde, endete dies leider nicht in einer utopischen Zukunft für die überflüssig gewordenen Pferde.

In welchen Bereichen wird KI unsere Arbeitsweise oder Kommunikation grundlegend verändern?

Es wird kaum einen Lebensbereich oder Wirtschaftssektor geben, der keine Transformation durch KI erfahren wird, nur der Zeitpunkt und das Ausmaß werden variieren. Arbeiten mit einer physischen Komponente, die klassischen “blue collar jobs”, werden wohl erst vom Umbruch erfasst, falls die Robotik den Hardware-Anschluss an die momentane Software-Revolution schaffen sollte. Hingegen werden ein Großteil der Arbeiten, die klassischerweise an PCs verrichtet werden, zumindest automatisierbar sein.

Diese Prognose beruht weniger auf den aktuellen Kapazitäten von GPT4 und Co., sondern auf der Extrapolation derselben zu einem GPT5, 6, oder 7. Es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass die aktuellen “Large Language Models”, die die Grundlage von GPT bilden, in der Kombination mit deren Trainingsdaten bereits die optimale Konstellation abbilden. Ein weiterer Anstieg der Kompetenzen der KI ist daher zu erwarten – anders als bei uns Menschen.

Dies kann dann in ubiquitäre Assistenzsysteme oder die zunehmende Automatisierung großer Wirtschaftsbereiche münden, oder aber regulatorische Verbote und Einschränkungen des KI-Einsatzes in vielen Bereichen auslösen. In welche Richtung es geht, wird am Ende weniger von technischen Gegebenheiten abhängen als von den sozialen und politischen Rahmenbedingungen, die wir aktiv schaffen oder die sich implizit aus dem momentanen Laissez-faire-Ansatz ergeben. Raimund Witkop

Roland Aydin ist Informatiker und promovierter Mediziner. Seit Juli 2023 ist er Junior-Professor an der TU Hamburg und forscht im Bereich Machine Learning in Virtual Materials Design. Darüber hinaus ist er Abteilungsleiter für Maschinelles Lernen und Daten am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Rose Marie Beck wurde zur neuen Rektorin der Hochschule Karlsruhe gewählt.

Nicola Fuchs-Schündeln wurde von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina für ihre herausragenden Forschungsarbeiten im Bereich der quantitativen Makroökonomie mit der diesjährigen Carus-Medaille gewürdigt.

Walter Rosenthal wurde im Rahmen einer Festveranstaltung als Präsident der Universität Jena verabschiedet. Er verlässt die Hochschule zum 31.10.2023.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Alle wollen ChatGPT, aber keiner bekommt das Tool. Die Kultusminister der Länder finden ChatGPT sehr wichtig und bieten Handreichungen zum Umgang mit der KI-Anwendung. Aber sie stellen das Tool den Schulen und Lehrkräften bislang nicht kostenlos und datensicher zur Verfügung. Nur in einem Bundesland beginnt schon die neue Zeitrechnung. Mehr

Bildung.Table. Früher Einstieg in Lehrerberuf macht lustlos. Eine Studie der Uni Wien zeigt, wie es sich auswirkt, wenn Lehramtsstudierende schon während des Studiums an der Schule unterrichten: Das Studium dauert länger, sie überschätzen ihre Kompetenzen und verlieren oft die Freude am Studium. Allerdings ist die ermittelte Unterrichtszeit der Studierenden auch sehr hoch. Mehr

China.Table. Flug über Shenzhen bald ohne Pilot. Die erste elektrische Personen-Drohne der Welt hat in China ihre Alltagslizenz bekommen. Die EH-216 der Firma Ehang könnte bald im südchinesischen Shenzhen in den Testbetrieb gehen. Kein anderes Land fördert die neue Branche so stark wie China. Mehr

Bei dem Titel dieser Agenturmeldung stockte dem Autor dieser Zeilen für einen kurzen Moment der Atem: “Spuk in der Uni – Der ewige Student von Bochum”. Ist also doch nach all den Jahren aufgeflogen, dass man nach einem Semester Komparatistik-Studium klammheimlich an die Nachbar-Uni in Dortmund gewechselt ist, um dort das etwas lebensnähere Fach Wissenschaftsjournalismus zu studieren? Sollte es so spät noch Konsequenzen geben, Nachzahlungen für 38 Semester, Aberkennung des späteren Studienabschlusses?

Beim Weiterlesen dann die Erleichterung: Der ewige Student, von dem in dem Artikel die Rede ist, heißt Hajo Mulsow. Bis zu seinem Tod sei Hajo an der Uni eingeschrieben gewesen, habe ständig unter Geldsorgen gelitten und zeitweise wirklich kein Dach mehr über dem Kopf mehr gehabt, berichtet Walter Neumann, Inhaber eines Schallplattenladens auf dem Campusgelände. Der AStA habe diesem netterweise Essensmarken für die Mensa spendiert.

In Bochum wird – vor allem jetzt kurz vor Halloween – kolportiert, dass er noch immer durch die Katakomben und dunklen Gänge der Geisteswissenschaften schwebt, die ihre Vorlesungen und Seminare mitunter in Kellerräumen besuchen. Das hält der Bochumer Wissenschaftler Dirk Sondermann für eine konsequente Weiterentwicklung der realen Gestalt. Der Sagenforscher weiß, wovon er spricht. Er hat selbst 30 Semester studiert. ga

in den Niederlanden gibt es Überlegungen, den Forschungs-Hintergrund von Nicht-EU-Wissenschaftlern zu überprüfen, bevor diese ins Land kommen. Der niederländische Forschungsminister plant ein entsprechendes Gesetz zur Knowledge Security. Die Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften (KNAW) erteilt dem eine klare Absage und sieht bestehende Mechanismen als ausreichend.

Im Gespräch mit Table.Media mahnen Experten jedoch eindringlich, deutsche Hochschulleitungen würden das Thema nicht ernst genug nehmen. Doktoranden und Postdocs aus China und anderen autoritären Ländern hätten Zugang zu hochsensiblen Forschungsbereichen und würden anschließend zurück im Heimatland teilweise in militärische Projekte eingebunden.Markus Weisskopf hat die Details.

Die SPD erhöht in Sachen Forschungsdatengesetz den Druck auf das BMBF. Die Ampel-Koalition hatte ein solches Projekt noch in dieser Legislaturperiode angekündigt. Bislang gibt es aber keinen Ressortentwurf aus dem Forschungsministerium. SPD-Berichterstatter Ruppert Stüwe hatte bereits im Sommer die Gesetzesentwürfe für Gesundheitsdaten seines Parteikollegen Karl Lauterbach gelobt, aber das BMBF aufgefordert, ebenfalls Fahrt aufzunehmen. Nun legt er im Gespräch mit meinem KollegenTim Gabel nach.

Der Research.Table ist übrigens unterwegs: Wir schreiben und recherchieren von der Wissenswerte in Freiburg. Seit 20 Jahren findet dieser Kongress für Wissenschaftsjournalisten, Kommunikatoren und Forschende nun schon statt. Wenn Sie also auch da sind: Wir freuen uns auf ein Gespräch.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Die niederländische Regierung plant ein Gesetz zur Knowledge Security, das die grundsätzliche Überprüfung von Nicht-EU-Akademikern vorsieht, die in dem Land forschen wollen. Zusätzlich sollen ganze Forschungsbereiche unter die Lupe genommen werden. Bisher liegt die Überprüfung von Menschen und Kooperationen bei den wissenschaftlichen Einrichtungen selbst. Unterstützt werden sie dabei von Leitlinien und einem Helpdesk für Knowledge Security. Darüber hinaus gibt es ein Netzwerk der Hochschulen, in dem sich Mitarbeitende zu dem Thema austauschen.

“Das bestehende System mit einem nationalen Leitfaden zur Wissenssicherheit und dem Knowledge Safety Desk, an dem sich die Wissenschaft beraten lassen kann, funktioniert gut”, gibt sich die Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften (KNAW) in einem Positionspapier überzeugt.

Obwohl in den Niederlanden mehrere Universitäten in den letzten Jahren wegen dubioser Kooperationen mit chinesischen Unternehmen oder Universitäten in die Kritik geraten sind, plädiert die KNAW dafür, die Verantwortung weiterhin den Wissenschaftsinstitutionen selbst zu überlassen und nicht dem Ministerium. Der niederländische Forschungsminister Robbert Dijkgraaf will sich nun als Reaktion auf die Stellungnahme mehr Zeit für das Gesetz nehmen und dieses nochmals überdenken.

Deutsche Experten betonen, dass die Strukturen in den Niederlanden bereits gut ausgebaut seien. Hier gebe es zudem direkte Gespräche zwischen Ministerium und den Hochschulleitungen. In Deutschland hingegen herrsche unter den Hochschulleitungen noch kein ausreichendes Problembewusstsein. Zu Veranstaltungen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder des DAAD-Kompetenzzentrums Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) kämen lediglich die Mitarbeitenden aus der Verwaltung.

Entsprechend wenig Ressourcen werden auch in den Aufbau entsprechender Stellen an den Hochschulen und die dazugehörigen Prozesse gesteckt, berichten Insider. Forschungssicherheit und Compliance kosteten Geld und dieses hätten die Hochschulen derzeit nicht oder steckten es lieber in die Forschung. Und auch vonseiten des KIWi heißt es, “die steigenden Kosten der internationalen Zusammenarbeit, der gestiegene bürokratische Aufwand und die zu beachtenden Rahmenbedingungen für internationale Wissenschaftskooperationen stellen Herausforderungen für die personellen und finanziellen Ressourcen der Hochschulen dar.”

Wohl auch aus diesem Grund werden Mahnungen seitens Bund und Länder in Richtung der Hochschulen mit dem Argument der Wahrung der Wissenschaftsfreiheit beiseitegeschoben. Es bräuchte nach Meinung der Insider dringend klarere Ansagen seitens der Politik.

Wer konkrete Einblicke in das Thema Forschungssicherheit habe, müsse sagen, dass diese klaren Ansagen notwendig wären, stimmt Nicolas Lunz, Exportkontrollbeauftragter der RWTH Aachen, zu. Er verweist auf die Situation an den deutschen Hochschulen: “Wir haben hinter den chinesischen Doktoranden einen sehr strategischen Staat, der auch durch die Stipendienausgabe klare Anweisungen mitgibt, wie zum Beispiel eine regelmäßige Berichterstattung. Diese Doktoranden haben oft freien Zugang zu sensiblen Bereichen wie Halbleiter, Robotik, Quantencomputing.”

Da spielt dann auch das Thema Dual Use eine Rolle. “Da ist das Risiko enorm“, meint Lunz. Es sei wohl auch so, dass ehemalige Doktoranden nun direkt militärisch in chinesischen State Laboratories arbeiten. Generell sollte vorsichtiger kooperiert werden. Es gebe schließlich weitere autoritäre Staaten, die gegenüber der EU und Deutschland aggressiv auftreten.

Für Lunz ist daher klar, dass es auch in Deutschland klarere Vorgaben und entsprechende Strukturen bräuchte. Er plädiert für übergeordnete Stellen, die bei den Ländern angesiedelt sein könnten. Einzelne Hochschulen könnten die komplexen Recherchen kaum durchführen.

Andere sehen dagegen die Verantwortung weiterhin bei den Universitäten und den einzelnen Professorinnen und Professoren. Diese seien “viel sensibler bezüglich der Risiken geworden”, sagte HRK-Präsident Walter Rosenthal gegenüber dem Fachmagazin ScienceBusiness. Man sei “von dem naiven Ansatz” weggekommen und habe das ambivalente Verhältnis zu China besser verstanden.

Und auch die DFG sieht die Verantwortung für die Bewertung bei den einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den Hochschulen selbst. Kürzlich veröffentlichte sie Richtlinien für Forschende, die den Missbrauch von Forschungsergebnissen in Kooperationen mit autoritär geführten Ländern eindämmen sollen.

Export-Kontrolleur Lunz wendet ein, dass diese DFG-Richtlinien oft nicht bis zu den Professoren vordringen. Und wenn, dann sei das eine viel zu komplexe Prüfung. Er verweist darauf, dass chinesische Einrichtungen oft mit Aliasnamen arbeiteten und beispielsweise Webseiten der Institutionen in der internationalen Version kaum Informationen bieten. Für eine saubere Analyse brauche es Fachpersonal, das dann am Ende des Prozesses gemeinsam mit den einzelnen Forschenden eine Entscheidung trifft.

Auf der gestrigen Veranstaltung in der niederländischen Botschaft betonte Bettina Stark-Watzinger, dass man seitens des BMBF daran arbeite, genau diese Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit China, aufzubauen. Als Rahmen sieht sie die nationale Sicherheitsstrategie, aber auch die Chinastrategie der Bundesregierung. Letztlich gelte es, die Balance zwischen der Forschungssicherheit und der Wissenschaftsfreiheit zu wahren. In jedem Fall werde das BMBF das Thema mit hoher Priorität weiterverfolgen.

Nicht-Bremern bleibt Bremen durchaus ein Rätsel. Der Stadtstaat, in dem im Mai gewählt wurde, gilt als starker Wirtschaftsstandort, dennoch wird im Norden immer mal wieder das Geld knapp. Auch geografisch ist das Zwei-Städte-Land besonders: Zwischen Bremen und Bremerhaven fährt man mit dem Auto gern mal eine Stunde, dazwischen zählt alles zu Niedersachsen.

In der Stadt selbst stoßen unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Auf der einen Seite Viertel mit Jugendstilvillen und weitläufigen Parks, auf der anderen Bezirke mit hoher Arbeitslosigkeit und Familien, von Armut bedroht. Die Großwerft Weser A.G. in Gröpelingen ist längst Geschichte. Die Arbeitslosenquote lag im September mit 10,7 Prozent fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, in manchen Stadtteilen war mehr als ein Viertel der Einwohner ohne Job.

Umso entschlossener bewirbt das Land seit langem seinen Wissenschafts-Faktor: 2004 wurden Bremen und Bremerhaven als erste “Stadt der Wissenschaft” ausgezeichnet, dies sei durch die “außerordentliche Verzahnung zwischen der Wissenschaft und dem Stadtleben” möglich geworden, hieß es damals stolz.

Mit der Wahl im Mai konnte die Bremer SPD ihre Wahlniederlage von 2019 wettmachen und wurde wieder größte Partei, während die Grünen starke Verluste hinnehmen mussten. Das frühere Senatsressort für Wissenschaft und Häfen wurde im neu amtierenden Senat aufgelöst und die Fachaufgaben wurden neu verteilt. Senatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) ist Politikwissenschaftlerin und verantwortet seit Juli 2023 die Bereiche Umwelt, Klima und Wissenschaft. Kristina Vogt (Linke) nimmt als Senatorin die Bereiche Wirtschaft, Häfen und Transformation wahr.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In Bremen zeichnet sich die Wissenschaftslandschaft durch eine außerordentliche Vernetzung der Hochschulen mit außeruniversitären Instituten aus. Die Universitäten werben einen überdurchschnittlichen hohen Anteil an Drittmitteln ein. Des Weiteren gelingt der Technologietransfer und Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Politik und Gesellschaft gut.

Im Land Bremen gibt es im Vergleich zu allen anderen Bundesländern die höchste Dichte an Bund-Länder-finanzierten Forschungsorganisationen. Hier werden besonders viele interdisziplinäre Forschungsgebiete wie Digitalisierung, Internationalisierung und Europa, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit bearbeitet. Es gibt außerdem viele Forschungsprojekte an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft wie das KI-Transferzentrum, das Digital HUB Industry und das Center for eco-efficient materials and technologies.

Auch beim Thema Gleichstellung ist Bremen im Bundesvergleich vorn. So haben sich die Hochschulen am Professorinnenprogramm I-III beteiligt. Das Gleichstellungskonzept der Universität Bremen wurde prämiert. Die Bildungsbeteiligung von Frauen an den Hochschulen des Landes Bremen hat auf allen Qualifikations- und Karrierestufen in den vergangenen Jahren signifikant zugenommen. Bei den Professuren liegt Bremen mit 28,7 Prozent, Stand 2020, über dem Bundesdurchschnitt. Dieser betrug 2020 26,3 Prozent.

Die Hochschulen zeichnen sich durch einen hohen Grad an Internationalisierung aus. Die Universität Bremen als Teil des Netzwerkes Yufe war 2022 bei der Ausschreibung der EU zur Weiterförderung europäischer Universitäten erfolgreich. die Hochschule Bremen war in der Ausschreibungsrunde 2023 erstmalig erfolgreich und partizipiert nun ebenfalls an dem EU-Programm.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Im Land Bremen gibt es Wissenschaftsschwerpunkte in Meereswissenschaften, Materialwissenschaften, Information und Kommunikation/KI, Sozialwissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Energiewissenschaften. Außerdem ist Bremen sehr gut in der Data Science und beim Forschungsdatenmanagement aufgestellt.

Im Bereich Nachhaltigkeit gehen die lande-bremischen Hochschulen einen gemeinsamen Weg. Das gemeinsame Projekt aller fünf bremischen Hochschulen mit dem Kooperationspartner AWI “BreGoS – Bremen goes Sustainable” steht exemplarisch dafür. Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und Klimaneutralität sind grundlegendes Leitprinzip der Hochschulentwicklung, das sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Bremen muss sich aufgrund seiner Größe auf bestimmte Forschungsfelder fokussieren und kann nicht alle Bereiche abdecken. Daher erfordert die Wissenschaftsstrategie des Landes auch ein stetiges Eruieren der Potenzialfelder und eine entsprechende Steuerung.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Bremen wünscht sich, dass der Bund seine finanziellen Pflichten bei der Erfüllung der Bund-Länder-Vereinbarungen einhält, wie die Ko-Finanzierung von Bund-Land geförderten Baumaßnahmen und deren Mehrkosten. Weiterhin wünscht sich das Land, dass bei der Erarbeitung von Bundesprogrammen die Forschungsbedarfe des Landes berücksichtigt werden, sofern sich das Land einbringen konnte, etwa beim Konsultationsprozess zum neuen Energieforschungsprogramm.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Die föderalen Strukturen bieten immer wieder Anlass, auf Länderebene mit Modellprojekten und innovativen Piloten voranzuschreiten, voneinander zu lernen und damit Deutschland insgesamt als wettbewerbsfähigen Forschungsstandort weiter zu profilieren. Einen solchen Austausch über Best Practices und Potenziale der Kooperation in Forschung und Lehre pflegen die norddeutschen Länder regelmäßig in der norddeutschen Wissenschaftsministerkonferenz.

Bremen hat hier aktuell den Vorsitz. Von der Konferenz gehen wichtige forschungspolitische Initiativen aus, wie etwa die Deutsche Allianz Meeresforschung. Als kleines Bundesland mit der höchsten Dichte an Bund-Länder-finanzierten Forschungseinrichtungen pro Einwohner profitieren wir außerdem enorm vom Föderalismus und von den in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ausgehandelten Bund-Länder-Vereinbarungen.

Eine Auswertung von Elsevier für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, in welchen Forschungsbereichen Bremen stark vertreten ist. Neben der Meeresforschung sieht man deutlich den KI-Schwerpunkt mit Algorithmen und Computer Vision, aber auch die Stärke in der Klimaforschung. Etwas verzerrt wird die Darstellung durch Veröffentlichungen mit mehreren hundert Autoren, etwa im Bereich KI.

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Bremen veröffentlicht wurden, hat zugenommen. 2013 waren es gut 3.750, im Jahr 2022 dann weit über 4.250 Veröffentlichungen. Davon waren jedoch 2013 16 Prozent unter den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen. 2022 waren es nur noch 13 Prozent.

Mehr zur Methode hier.

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

6. November 2023, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin

Impuls, Podiumsdiskussion “Brücken bauen – Studierende und Wissenschaft Säulen des Gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Integration” Mehr

7. November 2023, Akademie der Wissenschaften, Berlin

Akademientag Was ist gerecht? – Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich Mehr

7. November 2023, 10-14 Uhr, Kosmos, Berlin

Konferenz Zukunftsforum24: Innovationen – Treibstoff für den Wohlstand von morgen Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

16. November 2023, 17:00-18:30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin und Online

Diskussion Holistischer Helfer oder befangene Blackbox? Chancen und Risiken von KI in der Hochschullehre Mehr

Mit einem Papier der Arbeitsgemeinschaft Bildung und Forschung erhöht die SPD den Druck auf das FDP-geführte Forschungsministerium. Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Papier enthält Eckpunkte der SPD-Fraktion zum Forschungsdatengesetz. Die Ampel-Koalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag ein solches Projekt noch in dieser Legislaturperiode angekündigt. Bislang gibt es allerdings keinen Ressortentwurf aus dem BMBF.

SPD-Berichterstatter Ruppert Stüwe hatte bereits im Juni das Ministerium zur Eile gemahnt. Im Interview mit Table.Media hatte er die Arbeit seines Parteikollegen Karl Lauterbach mit Blick auf die Gesetzesentwürfe für Gesundheitsdaten gelobt, aber das BMBF aufgefordert, Fahrt aufzunehmen. “Sonst werden in der Debatte vor allem Fragen zu Abrechnungssystem und Datenaustausch von Krankenhäusern im Fokus stehen und nicht die Frage zur Verteilung und zum besseren Zugang von Forschungsdaten insgesamt”, sagte Stüwe damals.

Auf Anfrage wiederholte Ruppert Stüwe nun seine Forderung: Wichtig sei, dass beide Gesetze jetzt auf den Weg gebracht werden, damit sie “in dieser Legislaturperiode noch eine Wirkung entfalten”. Das sei schließlich im Koalitionsvertrag gemeinsam so vereinbart worden. “Fest steht, dass das Forschungsdatengesetz kein eventueller Lückenfüller für Gesundheitsdaten, sondern ein ganzheitliches Gesetz darstellen soll”, sagte Stüwe in dem Zusammenhang.

Im BMBF prüfe man derzeit, wie durch die Stakeholder-Konsultation im Frühjahr identifizierten Bedarfe am besten berücksichtigt und Handlungsoptionen entwickelt werden können, sagte eine Sprecherin. Erst anschließend sei die Abstimmung mit den anderen Ressorts und die Einbindung von Stakeholdern geplant. Einen genauen Zeitplan will das BMBF allerdings nicht nennen. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium sei in dem Bereich “konstruktiv und vertrauensvoll”.

Inhaltlich möchte das BMBF das SPD-Papier nicht bewerten. Die BMBF-Sprecherin konstatiert lediglich, dass es einige Aspekte beinhalte, “die auch in der Stakeholder-Konsultation adressiert wurden”. Die SPD stellt in ihrem Eckpunktepapier insgesamt sieben Forderungen auf. Unter anderem fordern die Sozialdemokraten Forschungsklauseln für eine rechtssichere Bereitstellung von Daten für die Forschung. Zudem solle das Forschungsdatengesetz eine angemessene Kostenbeteiligung privatwirtschaftlicher Akteure an der Nutzung und Kuratierung von Daten regeln.

Durch eine erweiterte Zweckbindung sollen Forschungsdaten nicht mehr nur für ein konkretes Forschungsprojekt bereitgestellt werden können. Die SPD definiert in ihrem Papier, welche Aufgaben Datentreuhänder in Zukunft haben sollen und wie dies gesetzlich geregelt werden könnte. Bei der Benennung von Institutionen hält man sich allerdings zurück. “Eventuell wird es auch nicht nur eine entsprechende Institution geben. Sowohl im Rahmen der NFDI als auch beim Dateninstitut könnten solche Strukturen entstehen”, sagt Ruppert Stüwe auf Nachfrage.

Allen müsse aber klar sein, dass gesetzliche Regelungen nur funktionieren werden, wenn es am Ende auch stabile Institutionen gäbe. Hier fordert die SPD in ihrem Eckpunktepapier Dateninfrastrukturen wie die NFDI oder sich daraus entwickelnde Institutionen nachhaltig zu finanzieren. Für mehr Kapazitäten will sich die SPD auch für den Aufbau von Datenkompetenz einsetzen. Im Wortlaut heißt das dann: “Wir setzen uns dafür ein, dass bereits in Ausbildung und Studium, aber auch in der lebensbegleitenden Fort- und Weiterbildung Menschen eine “data literacy” vermittelt wird”. ga

Die Förderung und Vermittlung von digitalen Zukunftskompetenzen an Nachwuchswissenschaftler spielen in der Lehre an Universitäten bislang noch eine untergeordnete Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), die erstmalig für sieben Fächer aus dem Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie für das Fach Soziale Arbeit durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse basieren, nach Angaben des CHE, auf einer Befragung von rund 3.500 Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen, die im Rahmen des CHE Hochschulrankings 2023 erfolgte. Die befragten Personen wurden für 22 “Future Skills” um eine Einschätzung gebeten, in welchem Ausmaß sie diese bereits in ihren eigenen Lehrveranstaltungen fördern. In einer sich rasant wandelnden digital geprägten Gesellschaft veralte Wissen sehr schnell, Studierende bräuchten für die Arbeitswelt von morgen neue Kompetenzen, beschrieb der CHE in einer Mitteilung die Motivation für die Befragung.

Während vom CHE definierten Future Skills wie kritisches Denken, Eigeninitiative, Problemlösekompetenz- oder Selbstorganisations- und Lernkompetenz aus Professorensicht bereits jetzt überwiegend “stark” oder “sehr stark” gefördert werden, werden viele Digitalkompetenzen bislang eher weniger berücksichtigt.

Immerhin rund 50 Prozent der Befragten im Fach Wirtschaftsinformatik geben an, Digital Literacy besonders zu fördern. Dieser Anteil liegt in den Rechtswissenschaften nur bei rund 20 Prozent. Auch Kompetenzen wie Digitales Lernen, Digitale Kooperation, Digitale Ethik oder Agiles Arbeiten sind in den untersuchten Studienfächern noch vergleichsweise wenig verankert.

“Fachwissen und Future Skills sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Vielmehr sollte sich an den Hochschulen eine neue Lernkultur etablieren, in der der Erwerb von Fachkompetenz und von Future Skills Hand in Hand gehen”, so Nina Horstmann, Studienleiterin und Expertin für das Thema beim CHE. ga

Deutschland kann laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Zukunft ein weltweites Zentrum der Krebsforschung auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) werden. Die einheitliche Datenbasis und die Fülle der Informationen der Krankenkassen gebe es in dieser Form in anderen europäischen Ländern und auch in den USA nicht, sagte der Gesundheitsminister.

In Verbindung mit den Möglichkeiten der elektronischen Patientenakte sehe er großes internationales Potenzial. Lauterbach besuchte am Dienstag das Deutsche Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg. Deutschland nutze seine Stärke in den Bereichen KI und Krebsforschung bisher zu wenig. Mittels “Confidential Computing” – ein Konzept für die sichere Verwendung von Daten – soll es in Zukunft zudem möglich sein, hohe Datenschutz-Standards und KI-Entwicklung zusammenzubringen.

Der DKFZ-Vorstandsvorsitzende Michael Baumann betonte, “Künstliche Intelligenz ist eine Revolution, ist ein Durchbruch, den wir systematisch nutzen können.” KI biete einerseits die Chance, die Diagnostik individuell auf einen Patienten anzupassen, andererseits lerne man durch die Möglichkeiten der Datenauswertung enorm viel darüber, wie Krebs entsteht. “Und daraus können wir Rückschlüsse ziehen, wie wir Krebs verhindern können”, sagte er. dpa

Science|Business. Let academics decide about research with China, says German rectors’ head. Im Interview mit dem Brüsseler Fachmagazin, warnt HRK-Chef Walter Rosenthal davor, ein Prüfsystem nach kanadischem Vorbild für Forschungsbeziehungen mit China einzuführen. Kooperationsentscheidungen sollten letztlich von Wissenschaftlern getroffen werden. Die Hochschulen seien inzwischen gut vorbereitet und sensibilisiert. Mehr.

Tagesspiegel. Kampf gegen Machtmissbrauch – Wo die deutsche Wissenschaft aufholen muss. Die beiden Gastautoren aus dem Kreis der #IchbinHanna-Bewegung legen dar, warum die diesjährige Gewinnerin des Medizinnobelpreises Katalin Karikó nicht wegen, sondern trotz der Bedingungen im Wissenschaftssystem weltweit erfolgreiche Forschung betrieben hat. In Deutschland seien Reformen der Drittmittelvergabe und der Befristung nötig, schreiben Lutz Böhm und Michael Gerloff. Mehr

FAZ. Neue Krebstherapie von Biontech offenbar wirksam. Das Mainzer Unternehmen Biontech arbeitet an neuen Tumortherapien. Eines der Medikamente hat in einem Dosisversuch das Krebswachstum gestoppt. 2024 soll getestet werden, ob das Kombinationspräparat zugelassen werden kann. Mehr

Süddeutsche. “Abtreibungstests” gefährden Frauen. In Polen wird an Tests geforscht, mit denen man einen Schwangerschaftsabbruch im Blut nachweisen kann, angeblich ohne Hintergedanken. Doch Wissenschaft kann nie unpolitisch sein, schreibt Vera Schröder in ihrem Kommentar. Mehr

The New Yorker. Getting Things Done Together. Die These der Autoren: Das, was das Fließband bei Henry Ford für die Produktivität der Automobilindustrie geleistet hat, könnte innovative Kollaborationssoftware wie Monday.com, Trello oder Asana für die Wissensarbeit leisten. Zu lange hätte man auf Tools gesetzt, die zwar die Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit erhöhen, aber auch die Ablenkung und die Überlastung des Einzelnen. Nun könnte der Wissensarbeit eine Revolution der Prozessorientierung ins Haus stehen. Mehr

Der Informatiker und Mediziner Roland Aydin befasst sich in seiner Forschung mit KI-Methoden für die Materialforschung. Insgesamt bedeute die Technologie eine Transformation von monumentalem Ausmaß, sagt er. Wichtig sei AI-Alignment, also die Anpassung an die Bedürfnisse der Menschen.

Herr Aydin, was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?

Mein Schwerpunkt an der Technischen Universität Hamburg und am Helmholtz-Zentrum Hereon liegt in der Anpassung von KI-Methoden für die Materialforschung, beispielsweise für die Entwicklung digitaler Zwillinge in der Werkstoffforschung. Kurz gesagt, soll durch den Einsatz maschinellen Lernens eine Kopplung der experimentellen und der computerbasierten Modellierung neuer Materialien erreicht werden. Das hat das Potenzial, die Effektivität bei der Entwicklung und die Qualität der Materialien enorm zu steigern, gerade bei einem Einsatz in einem komplexen Umfeld wie den Biomaterialien.

Ein Beispiel wäre die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien in der Chirurgie: Die Forschung am “Zwilling” erspart dabei teure und belastende Experimente. Beiträge von mir liegen in der Optimierung künstlicher neuronaler Netze für physikalische Systeme, zum Beispiel durch schlauer ausgewählte Netzarchitekturen und den Einbau von Vorwissen, sowie – als neuer Ansatz – durch die Adaptation von sogenannten Transformerarchitekturen, auf denen auch ChatGPT basiert.

Die Idee hierbei ist es, durch geeignete Neuinterpretationen von Problemstellungen herausragende KI-Modelle aus einer Domäne (zum Beispiel Sprachverständnis) auch in anderen Domänen einsetzen zu können (etwa: Vorhersage von Materialverhalten).

Was sind die größten Chancen von KI?

Wir stehen mitten in einer Transformation von monumentalem Ausmaß. In einem idealen Szenario könnten wir uns darauf freuen, dass die KI uns Menschen missliebige Aspekte der Arbeit abnimmt. In welche Richtung sich das aber tatsächlich entwickelt, ist nach meiner Einschätzung so ungewiss, wie bei kaum einer technologischen Revolution in der Geschichte.

Wie sollte KI reguliert werden?

Es gibt in unserer Evolutionsgeschichte ein prägendes Beispiel für die Bedeutung von überlegener kooperativer Intelligenz – die Dominanz der Menschheit über ihren Lebensraum. Nahezu ohne Präzedenzfall ist es, dass eine große Zahl von KI-Forschenden, darunter viele Spitzenleute des Fachs, ein internationales Moratorium der KI-Entwicklung fordern, damit es uns nicht so geht wie dem Rest der Natur beim Aufstieg der Menschheit. Ein Ruf, der bereits verhallt ist, angesichts der enormen wirtschaftlichen Anreize durch KI, mündend in ein anhaltendes KI-Wettrennen zwischen Firmen wie Microsoft, Google und Facebook, und dem KI-Wettrüsten zwischen den USA, China und der EU.

Das Moratorium ist selbstverständlich nicht realistisch. Ich plädiere aber sehr nachdrücklich dafür, den Schwerpunkt zu verlagern: weg von der Verbesserung der Fähigkeiten hin zum AI-Alignment, also zur Anpassung an die Ziele und Bedürfnisse der Menschen. Die Durchbrüche der letzten Monate basieren auf Prozessen, die sehr schwer zu durchschauen sind. Das sollte uns erst besser gelingen, bevor wir im selben Tempo weitergehen.

Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?

Von dem, was uns Menschen charakteristisch über eine KI stellt, sind die meisten Meilensteine schon gefallen: Schach in den 90ern, das chinesische Brettspiel Go im letzten Jahrzehnt, und nun sind in den letzten Jahren auch noch die vermeintlich sicheren Bastionen Kunst, Literatur und Textverständnis deutlich ins Wanken geraten. Was bleibt da noch übrig? Hoffentlich die unantastbare Würde des Menschen.

Es steht, zumindest im Moment noch, in unserer Macht, die Weichen so zu stellen, dass die Zugewinne an Produktivität und Automatisierung weg vom Menschen in den Dienst aller Menschen gestellt werden. Ich sehe mich allerdings an ein Beispiel aus der Frühphase der Industrialisierung erinnert: Als Mobilität nicht mehr durch Pferde, sondern durch Automobile realisiert wurde, endete dies leider nicht in einer utopischen Zukunft für die überflüssig gewordenen Pferde.

In welchen Bereichen wird KI unsere Arbeitsweise oder Kommunikation grundlegend verändern?

Es wird kaum einen Lebensbereich oder Wirtschaftssektor geben, der keine Transformation durch KI erfahren wird, nur der Zeitpunkt und das Ausmaß werden variieren. Arbeiten mit einer physischen Komponente, die klassischen “blue collar jobs”, werden wohl erst vom Umbruch erfasst, falls die Robotik den Hardware-Anschluss an die momentane Software-Revolution schaffen sollte. Hingegen werden ein Großteil der Arbeiten, die klassischerweise an PCs verrichtet werden, zumindest automatisierbar sein.

Diese Prognose beruht weniger auf den aktuellen Kapazitäten von GPT4 und Co., sondern auf der Extrapolation derselben zu einem GPT5, 6, oder 7. Es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass die aktuellen “Large Language Models”, die die Grundlage von GPT bilden, in der Kombination mit deren Trainingsdaten bereits die optimale Konstellation abbilden. Ein weiterer Anstieg der Kompetenzen der KI ist daher zu erwarten – anders als bei uns Menschen.

Dies kann dann in ubiquitäre Assistenzsysteme oder die zunehmende Automatisierung großer Wirtschaftsbereiche münden, oder aber regulatorische Verbote und Einschränkungen des KI-Einsatzes in vielen Bereichen auslösen. In welche Richtung es geht, wird am Ende weniger von technischen Gegebenheiten abhängen als von den sozialen und politischen Rahmenbedingungen, die wir aktiv schaffen oder die sich implizit aus dem momentanen Laissez-faire-Ansatz ergeben. Raimund Witkop

Roland Aydin ist Informatiker und promovierter Mediziner. Seit Juli 2023 ist er Junior-Professor an der TU Hamburg und forscht im Bereich Machine Learning in Virtual Materials Design. Darüber hinaus ist er Abteilungsleiter für Maschinelles Lernen und Daten am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Rose Marie Beck wurde zur neuen Rektorin der Hochschule Karlsruhe gewählt.

Nicola Fuchs-Schündeln wurde von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina für ihre herausragenden Forschungsarbeiten im Bereich der quantitativen Makroökonomie mit der diesjährigen Carus-Medaille gewürdigt.

Walter Rosenthal wurde im Rahmen einer Festveranstaltung als Präsident der Universität Jena verabschiedet. Er verlässt die Hochschule zum 31.10.2023.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Alle wollen ChatGPT, aber keiner bekommt das Tool. Die Kultusminister der Länder finden ChatGPT sehr wichtig und bieten Handreichungen zum Umgang mit der KI-Anwendung. Aber sie stellen das Tool den Schulen und Lehrkräften bislang nicht kostenlos und datensicher zur Verfügung. Nur in einem Bundesland beginnt schon die neue Zeitrechnung. Mehr

Bildung.Table. Früher Einstieg in Lehrerberuf macht lustlos. Eine Studie der Uni Wien zeigt, wie es sich auswirkt, wenn Lehramtsstudierende schon während des Studiums an der Schule unterrichten: Das Studium dauert länger, sie überschätzen ihre Kompetenzen und verlieren oft die Freude am Studium. Allerdings ist die ermittelte Unterrichtszeit der Studierenden auch sehr hoch. Mehr

China.Table. Flug über Shenzhen bald ohne Pilot. Die erste elektrische Personen-Drohne der Welt hat in China ihre Alltagslizenz bekommen. Die EH-216 der Firma Ehang könnte bald im südchinesischen Shenzhen in den Testbetrieb gehen. Kein anderes Land fördert die neue Branche so stark wie China. Mehr

Bei dem Titel dieser Agenturmeldung stockte dem Autor dieser Zeilen für einen kurzen Moment der Atem: “Spuk in der Uni – Der ewige Student von Bochum”. Ist also doch nach all den Jahren aufgeflogen, dass man nach einem Semester Komparatistik-Studium klammheimlich an die Nachbar-Uni in Dortmund gewechselt ist, um dort das etwas lebensnähere Fach Wissenschaftsjournalismus zu studieren? Sollte es so spät noch Konsequenzen geben, Nachzahlungen für 38 Semester, Aberkennung des späteren Studienabschlusses?

Beim Weiterlesen dann die Erleichterung: Der ewige Student, von dem in dem Artikel die Rede ist, heißt Hajo Mulsow. Bis zu seinem Tod sei Hajo an der Uni eingeschrieben gewesen, habe ständig unter Geldsorgen gelitten und zeitweise wirklich kein Dach mehr über dem Kopf mehr gehabt, berichtet Walter Neumann, Inhaber eines Schallplattenladens auf dem Campusgelände. Der AStA habe diesem netterweise Essensmarken für die Mensa spendiert.

In Bochum wird – vor allem jetzt kurz vor Halloween – kolportiert, dass er noch immer durch die Katakomben und dunklen Gänge der Geisteswissenschaften schwebt, die ihre Vorlesungen und Seminare mitunter in Kellerräumen besuchen. Das hält der Bochumer Wissenschaftler Dirk Sondermann für eine konsequente Weiterentwicklung der realen Gestalt. Der Sagenforscher weiß, wovon er spricht. Er hat selbst 30 Semester studiert. ga