Feiertag hin oder her, in den vergangenen Stunden war (forschungs-)politisch einiges los. Im Gespräch mit Table.Briefings-Chefredakteur Michael Bröcker schloss Finanzminister Christian Lindner ein vorzeitiges Ende der Regierung nicht aus. An anderer Stelle bemängelte Haushälterin Wiebke Esdar (SPD), dass selbst Projekte, bei denen die drei Ampelparteien sich eigentlich einig waren, im Forschungsministerium verschleppt würden. So auch beim Bund-Länderprogramm für mehr Dauerstellen neben der Professur.

Das im Koalitionsvertrag beschlossene Vorhaben wird in dieser Legislaturperiode immer unwahrscheinlicher. Für Enttäuschung hatte im Hinblick darauf bereits Anfang der Woche der entsprechende Bericht des Bundesforschungsministeriums gesorgt. Im Gespräch mit meinem Kollegen Tim Gabel kommentiert Jakob von Weizsäcker (SPD), Wissenschaftsminister des Saarlands, das BMBF-Papier. Er begründet, warum die Länder nicht auf den BMBF-Vorschlag eines Reformprozesses eingegangen sind. Auch Andreas Keller von der GEW kritisiert die verfahrene Situation.

Hinweisen möchte ich auf den zweiten Teil unserer “Top of the Table”-Serie: Wir stellen Ihnen in diesen Wochen die 100 entscheidenden Köpfe der deutschsprachigen Wissenschafts-Szene vor – in zehn Kategorien, von Wissenschaft und Politik über Verwaltung und Beratung bis zu Thinktanks und NGOs. Heute: die wichtigsten Persönlichkeiten aus den – für Forschung und Innovation relevanten – Stiftungen.

Eine aufschlussreiche Lektüre und ein angenehmes (längeres) Wochenende,

Das im Koalitionsvertrag angekündigte Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen neben der Professur wird in dieser Legislaturperiode immer unwahrscheinlicher. Für Enttäuschung hatte im Hinblick darauf bereits Anfang der Woche der entsprechende Bericht des Bundesforschungsministeriums gesorgt. Damit reagierte das Ministerium auf den Maßgabebeschluss des Ausschusses aus Oktober 2023. In dem Papier hatte das BMBF unter anderem darauf verwiesen, dass Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) im Vorfeld der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) am 12. Juli 2024 den Ländern einen gemeinsamen Reformprozess vorschlug, den diese aber abgelehnt hätten.

Jakob von Weizsäcker (SPD), Wissenschaftsminister des Saarlands, bestätigt Table.Briefings die Ausführungen des BMBF. Die Ministerin hätte am Vorabend der GWK-Sitzung in Hamburg die Länder darauf angesprochen, das Thema “wissenschaftliche Karrierewege und Personalstrukturen an Hochschulen beraten zu wollen” und auf den Maßgabebeschluss verwiesen. Die Länder hätten, laut von Weizsäcker, ihrerseits darauf hingewiesen, dass die Gestaltung der Personalstrukturen an Hochschulen in der Zuständigkeit der Länder liege.

Auch das jetzt versendete Papier des BMBF hat aus Sicht von Weizsäckers keine neuen Impulse geliefert, die die Länder dazu bewegen könnten, hier umzudenken. “Das BMBF-Papier an den Haushaltsauschuss des Bundestags scheint sich insbesondere auf prozedural-deskriptive Aspekte zu konzentrieren, ohne an dieser Stelle einen weitreichenden inhaltlichen Beitrag leisten zu wollen”, kommentiert Saarlands Wissenschaftsminister. Er habe zudem zur Kenntnis genommen, dass keine zusätzlichen Haushaltsmittel im Bundeshaushalt veranschlagt sind.

Gleichzeitig bestätigte von Weizsäcker aber auch, dass sich die neu gegründete Wissenschaftsministerkonferenz (WissMK) zeitnah mit dem Thema befassen wird. Er ist turnusmäßig der aktuelle Vorsitzende der WissMK. Für die erste Sitzung der WissMK, die am 21. November in Köln stattfindet, sei ein entsprechender erster Austausch unter den Länderministerinnen und -ministern vorgesehen. “Zur Vorbereitung hatte ich zugesagt, dass die Arbeitsebene meines Hauses mit der Arbeitsebene des BMBF Kontakt aufnimmt, um die Befassung dahingehend vorzubereiten, dass die aktuell auf vielen Ebenen geführten Diskussionen für die Beratungen vorliegen”.

In diesem Sinne habe es zwischen den Arbeitsebenen des BMBF und seinem Haus erste Gespräche gegeben. “Bei der GWK wurde auch festgehalten, dass dieser fachliche Austausch nicht die Erarbeitung eines gemeinsamen Papiers bedeutet“, stellt von Weizsäcker allerdings klar. Bedeutet: gegenseitiger Austausch ja, aber eine Zusammenarbeit für ein Bund-Länder-Programm unter den jetzigen Voraussetzungen nicht. Ähnlich wie schon das BMBF in seinem Bericht verweist der saarländische Wissenschaftsminister auf den Wissenschaftsrat, der sich – auf Bitten von Bund und Ländern – mit der Frage “Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem” befasst.

Das Positionspapier des Gremiums, das im Frühjahr 2025 erwartet wird, werde “wichtige Impulse setzen”, glaubt von Weizsäcker. Für eine Bund-Länder-Vereinbarung noch in dieser Legislatur kommt dieser Input dann aber mutmaßlich zu spät. Damit würden die Ampelparteien den Koalitionsvertrag nicht erfüllen, in dem es heißt: “Mit einem Bund-Länder-Programm wollen wir Best-Practice-Projekte für 1) alternative Karrieren außerhalb der Professur, 2) Diversity-Management, 3) moderne Governance-, Personal- und Organisationsstrukturen fördern.”

Enttäuscht vom BMBF und der Bundesregierung zeigt sich im Gespräch mit Table.Briefings Andreas Keller, Vorstandsmitglied und Hochschulexperte der GEW. Das Bund-Länder-Programm sei als flankierende Maßnahme zur Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes – quasi als Zuckerbrot zur Peitsche – gedacht gewesen, “um den Hochschulen die Umstellung des Systems auf mehr Dauerstellen zu erleichtern“. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse die Bundesregierung natürlich Geld in die Hand nehmen und auch die Länder etwas beisteuern. Für Keller ist der Hinweis im BMBF-Bericht, dass für das Programm keine zusätzlichen Haushaltsmittel veranschlagt werden, der Beweis, “dass das BMBF gar nicht die Absicht hatte, es wirklich zu probieren”.

Kritik übt Keller auch am Fachdialogprozess zum Bund-Länder-Programm, den das BMBF initiiert und auch im Bericht angeführt hatte. “Ich habe den gesamten Prozess als demonstrativ lustlos wahrgenommen“, sagt Keller, der als Gewerkschaftsvertreter zu einer der vier Stakeholder-Veranstaltungen des Dialogs am 9. April eingeladen wurde. “Aus der Einladung ging zunächst nicht hervor, dass es in dem Stakeholder-Dialog um das Bund-Länder-Programm und den Maßgabebeschluss geht”. Das BMBF habe zudem direkt zu Beginn zwei Bedingungen für den Dialog formuliert: “Es durfte nicht über die Novelle des WissZeitVG geredet werden und es wurde klargemacht, dass das BMBF keine zusätzlichen Haushaltsmittel einsetzen wird”, erinnert sich Keller.

Aufgefallen ist Keller, dass die Dialogveranstaltung zwar mit hochkarätigen Vertretern von HRK, Gewerkschaften und Interessenvertretern besetzt gewesen sei, die durchaus konsensorientiert diskutiert hätten, BMBF-seitig aber nur die Arbeitsebene vertreten war. Das Ministerium habe auch keine eigenen Impulse oder Positionen vertreten, sondern ausschließlich moderiert. “Es wurden die verschiedenen Perspektiven angehört und abgehakt. Eine Einordnung oder Kommentierung hat seitens des BMBF nicht stattgefunden”, sagt Keller.

Als “ambitionslos” bezeichneten die Koalitionspartner der FDP das Vorgehen des Ministeriums. Die Obfrau der Grünen, Laura Kraft, hält das Papier für “fachpolitisch unzureichend”. Haushälterin Wiebke Esdar (SPD) hatte sich im öffentlich beschwert, dass wichtige, im Koalitionsvertrag vereinbarte Projekte, immer im Ministerium verschleppt würden. “Das ist an dieser Stelle umso ärgerlicher, weil wir uns als Ampelparteien in den Koalitionsverhandlungen einig waren, dass beim Thema Karrierewege und Beschäftigungsstruktur großer Handlungsbedarf besteht”, sagte Esdar. Man wolle jetzt nachfassen. Eine offizielle Reaktion des Haushaltsausschusses auf den BMBF-Bericht steht noch aus.

Georg Schütte – Generalsekretär der VolkswagenStiftung in Hannover

Georg Schütte ist in Deutschland einer der gefragtesten Ansprechpartner im Bereich Forschungspolitik und Wissenschaftsmanagement. Er ist seit Anfang 2020 Generalsekretär der VolkswagenStiftung in Hannover, die die bundesweite Wissenschaft jährlich mit 100 Millionen Euro fördert. In den 2000er-Jahren war er Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung und Direktor der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission. Der ehemalige Staatssekretär des Bundesforschungsministeriums (2009 bis 2019) ist im Wissenschaftssystem – nicht nur in der Berliner Blase – bestens vernetzt und seine Stimme hat Gewicht. 2018 und 2019 hat er die Bund-Länder-Verhandlungen zur Finanzierung des deutschen Wissenschaftssystems geleitet. Als Diplom-Journalist und Medienwissenschaftler liegt ihm Kommunikation und er mischt sich gerne ein. Schütte beschäftigen die großen Themen, wie die Zukunft des Wissenschaftssystems, die Entwicklung der Hochschulfinanzierung und der Exzellenzstrategie, aber auch internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft und der Aufbau von KI-Ökosystemen.

Robert Schlögl – Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) in Berlin

Gleich in seinem ersten Jahr als AvH-Präsident geriet Schlögl 2023 in eine politisch heikle Situation. Sehr offensiv und direkt kämpfte er gegen die damals geplanten Kürzungen und drohte mit der Streichung des Bundeskanzlerstipendiums. Sein Ziel, die Kürzungen abzuwenden, hat er damit zwar erreicht, aber es gab wohl einige Verstimmungen. Nun tritt er trotz erneuter Kürzungspläne leiser auf und hofft dennoch zum Ziel zu kommen. Vor seiner AvH-Präsidentschaft war der Chemiker vor allem für sein Engagement für die Energiewende bekannt. Ob als wissenschaftlicher Leiter der vom BMBF geförderten Kopernikus-Projekte oder als Mitinitiator des Akademien-Projekts “Energiesysteme der Zukunft” (ESYS), Schlögl will Spitzenforschung für die Energiewende vorantreiben. Von 1994 bis 2023 war er Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Von 2011 bis 2022 war er zusätzlich Gründungsdirektor und geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion in Mühlheim an der Ruhr.

Lilian Knobel – Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung in Heidelberg

Seit 2022 steht Lilian Knobel gemeinsam mit Rafael Lang an der Spitze der Klaus Tschira Stiftung. Mit einem Stiftungskapital von vier Milliarden Euro ist die vom SAP-Mitbegründer Klaus Tschira ins Leben gerufene Stiftung eine der größten in Deutschland. Die Juristin Knobel war zunächst beim Verband der Chemischen Industrie als Rechtsanwältin tätig, bis sie 2003 zur BASF SE wechselte. Von 2018 bis 2022 war sie Vorstandsvorsitzende der “Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland”. Die Initiative von Unternehmen und Stiftungen engagiert sich für die Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Unternehmertum in Deutschland. Mit den beiden Bereichen Bildung und Wissenschaftskommunikation verantwortet sie bei der Tschira-Stiftung die Förderung des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation und des Science Media Center. Ebenfalls in ihren Bereich fallen langjährige Projekte in der MINT-Förderung, etwa “Jugend präsentiert” und “Explore Science”.

Sabine Kunst – Vorstandsvorsitzende der Joachim Herz Stiftung in Hamburg

Sie war Professorin für Biologische Verfahrenstechnik (Hannover), Universitätspräsidentin (HU Berlin und Potsdam), Wissenschaftsmanagerin (DAAD) und Wissenschaftsministerin (Brandenburg). Jüngst ist sie in die Welt der Stiftungen gewechselt. Seit Anfang 2022 ist Sabine Kunst Vorstandsvorsitzende der Joachim Herz Stiftung und engagiert sich dort für den neuen Schwerpunkt Transfer- und Innovationsförderung. Denn dort sieht sie eine große Lücke. Stiftungen seien agiler und könnten in vielerlei Hinsicht mehr tun, als im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Finanzierung möglich ist, sagte sie im Interview mit Table.Briefings.

Reinhold Geilsdörfer – Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung für den Bereich Wissenschaft in Heilbronn

Er hat Physik und Maschinenbau an der Universität Stuttgart studiert und war 35 Jahre in verschiedenen Funktionen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg tätig, zuletzt als deren Präsident. Seit Februar 2016 ist Reinhold Geilsdörfer Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung und verantwortet den Bereich Wissenschaft. Das Vorzeigeprojekt der Stiftung ist der Innovationspark AI (IPAI) in Heilbronn. Die Idee ist, dort ein KI-Ökosystem aufzubauen und Heilbronn zum KI-Hotspot zu machen. Bisher geht es flott voran: Mit Aleph Alpha ist eine Partnerschaft vereinbart, auf dem Bildungscampus in Heilbronn hat die TU München eine Dependance, die ETH Zürich plant einen Ableger. Ein ausführliches Interview mit Geilsdörfer lesen Sie hier.

Peter-André Alt – Sprecher der Geschäftsführung der Wübben Stiftung Wissenschaft in Berlin

Er ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, war von 2010 bis 2018 Präsident der Freien Universität (FU) Berlin und führte sie in die Riege der Exzellenzuniversitäten. Im Anschluss übernahm Alt das Präsidentenamt der Hochschulrektorenkonferenz, gab es jedoch vorzeitig auf, um im April 2023 als Sprecher der Geschäftsführung der Wübben Stiftung Wissenschaft in Berlin zu beginnen. Im jetzigen Fördersystem werde mehr über Themen als über Menschen geredet, sagte er im Interview mit Table.Briefings. Seine Stiftung setze daher auf Individualförderung. Zehn Millionen Euro stehen dafür im laufenden Jahr zur Verfügung, der Betrag soll anwachsen.

Felix Streiter – Geschäftsführer der Carl Zeiss Stiftung in Stuttgart

“Langfristig kann ich mir vorstellen, eine wissenschaftsfördernde Stiftung zu leiten oder Kanzler einer Universität zu werden”, sagte Felix Streiter im Jahr 2012 der Zeitschrift Wissenschaftsmanagement. Dass der Jurist nun der Carl Zeiss Stiftung vorsteht, zeugt also von einer guten Karriereplanung. Zuvor war er elf Jahre lang in der Stiftung Mercator in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs Wissenschaft. Als Chef der Carl Zeiss Stiftung, einer der größten und ältesten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland, hat er die Aktivitäten und Förderprogramme neu ausgerichtet und deutlich ausgebaut. Aufgabe der Stiftung ist die Förderung von natur- und ingenieurwissenschaftlicher Forschung an wissenschaftlichen Einrichtungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Streiter ist darüber hinaus Mitorganisator des Arbeitskreises Wissenschaft und Forschung im Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Lutz H. Gade – Vorstand der Daimler und Benz Stiftung in Stuttgart

Ziel der Daimler und Benz Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung zur Klärung der Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Umwelt und Technik. Dafür stehen zurzeit jährlich 3,5 Millionen Euro zur Verfügung. Der Chemiker Lutz H. Gade ist seit 2018 im Vorstand der Stiftung, die Doppelspitze komplettiert seit 2021 Julia Arlinghaus, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung in Magdeburg. Gade hat seit 2003 den Lehrstuhl für Anorganische Chemie an der Universität Heidelberg inne und ist Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Seit 2023 fördert die Stiftung auch ein Veranstaltungsprojekt im Bereich der innovativen Wissenschaftsvermittlung. In Zeiten, in denen Skepsis gegenüber der Wissenschaft salonfähig geworden ist, sei der vertrauensvolle Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit besonders wichtig, schreibt Gade zusammen mit seiner Vorstandskollegin im aktuellen Jahresbericht.

Matthias Mayer – Leiter Bereich Wissenschaft der Körber-Stiftung in Hamburg

Matthias Mayer kam 1996 zur Körber-Stiftung und leitet seit 2008 den Wissenschaftsbereich. In dieser Funktion verantwortet er den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft, der mit einer Million Euro zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen zählt. Mayers inhaltliche Schwerpunkte sind Wissenschaftspolitik, Wissenschaftskommunikation und Nachwuchsförderung. Bei seiner Arbeit ist ihm der Austausch und die Debatte über gemeinsame Zukunftsvisionen wichtig. “Wir brauchen eine ernsthafte Debatte zwischen Gesellschaft und Wissenschaft darüber, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen und was die Rolle der Wissenschaft darin sein sollte”, sagt der Stiftungsmann im Gespräch mit Table.Briefings.

Wolfgang Rohe – Vorsitzender der Geschäftsführung der Stiftung Mercator in Essen

Wolfgang Rohe kam 2008 zur Stiftung Mercator und wurde 2014 zum Geschäftsführenden Direktor ernannt. Zuvor war er in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und beim Wissenschaftsrat tätig, seit 2002 als Leiter der Abteilung Forschungspolitik und seit 2005 als stellvertretender Generalsekretär. Rohe ist promovierter Germanist. Unter seiner Leitung hat sich die Stiftung Mercator in den vergangenen Jahren thematisch stärker fokussiert. Die Themen, an denen Rohe mit seinem Team arbeitet, sind die Digitalisierte Gesellschaft, Europa in der Welt, Klimaschutz sowie Teilhabe und Zusammenhalt. Im Jahr 2023 hat die Stiftung 55 Millionen Euro für die Unterstützung von Projekten in diesen Bereichen aufgewendet. Die Rolle seiner Stiftung sieht Rohe darin, gesellschaftliche Transformationsprozesse mitzugestalten.

8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin

Bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr

9. Oktober 2024, Haus der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin

Diskussion Leibniz debattiert – Die US-Wahlen 2024. Schicksalswahlen für die Demokratie? Mehr

10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München

Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr

15. Oktober 2024, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung Wissen, Wandel, Wettbewerb Mehr

30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg

Konferenz Wissenswerte Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

28. November 2024, Berlin

Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr

Am Mittwoch wurde im Rahmen einer hochschulöffentlichen Sondersitzung des Senats der Georg-August-Universität Göttingen der Antrag auf Abwahl von Präsident Metin Tolan gestellt. Die anwesenden Senatoren haben mit der notwendigen Mehrheit von elf von dreizehn Stimmen dieser Abwahl zugestimmt. Das berichtet die Universität in einer Pressemitteilung.

In einer öffentlich gewordenen Stellungnahme hatten bereits zuvor ebenfalls elf der dreizehn Senatoren deutlich gemacht, dass sie aufgrund einer “tiefen Führungs- und Vertrauenskrise” eine Zukunft der Universität nur ohne den aktuellen Präsidenten sehen.

Tolan bedauerte in einer ersten Stellungnahme diesen Schritt des Senates und insbesondere, “dass sich der Senat nicht bereitgefunden hat, sich auf einen Prozess der Schlichtung einzulassen”. Diese Schlichtung hatte Tolan in einem Newsletterbeitrag am Montag ins Spiel gebracht. Der Präsident betonte auch hier nochmals, dass ihn die persönlichen Angriffe verletzt hätten. Dass er diese zurückweise, hatte er bereits am Montag geschrieben. Aber: “Durch die Pauschalität der Behauptungen wird mir keine Möglichkeit gegeben, die Verdächtigungen zu entkräften.”

In der Senatssitzung, die insgesamt sechs Stunden dauerte, äußerten sich laut Göttinger Tageblatt sowohl Kritiker als auch Unterstützer Tolans. Aus den Reihen des Senats wurde die bereits zuvor geäußerte Kritik wiederholt. “Eine Abwahl ist etwas ganz Grausames”, sagte dem Bericht nach der Vorsitzende des Senats Ramin Yahyapour. Jedoch seien alle Vermittlungsversuche mit Tolan gescheitert. Ein Führungswechsel müsse jetzt erfolgen und nicht erst im Frühling 2027.

“Keiner Ihrer Punkte rechtfertigt die Abwahl des Präsidenten”, machte Martin Laube, Dekan der Theologischen Fakultät, seinen Standpunkt in Richtung des Senats deutlich. Der Senat sei in dieser Sitzung “Kläger und Richter in einem”. Und auch Christian Ammer, Dekan der Forstwissenschaften, hält im Gespräch mit Table.Briefings die Vorwürfe gegen Metin Tolan für nicht ausreichend, um eine Abwahl zu rechtfertigen.

Darüber hinaus findet Ammer dieses Instrument für eine inhaltliche Auseinandersetzung generell für “ungeeignet und unangemessen”. Eine Abwahl sollte seiner Ansicht nach nur bei Amtsmissbrauch, beispielsweise im strafrechtlichen Sinne, vorgenommen werden. “Wenn eine Abwahl immer dann als Instrument herangezogen werden kann, wenn Teile der Universität mit dem Präsidenten unzufrieden sind und dafür im Senat eine deutliche Mehrheit finden, dann wird ein Präsidium notwendige, aber mitunter unbequeme Entscheidungen praktisch nicht mehr treffen können.”

Falko Mohrs, Wissenschaftsminister in Niedersachsen, schließt sich der Einschätzung an, dass die Vorwürfe nicht ausreichend für eine Abwahl seien. Auf Anfrage von Table.Briefings teilte er mit, dass Tolan aus seiner Sicht wichtige Weichenstellungen angegangen habe und spricht ihm sein Vertrauen aus. “Für die strategischen Herausforderungen der Universität Göttingen braucht es nach meiner Überzeugung keine Personaldiskussionen, sondern eine inhaltliche”, sagte der SPD-Minister.

Mohrs betont, dass nun der Ball beim Stiftungsrat liege und dieser das differenzierte Meinungsbild an der Universität abbilden müsse. Der Vorschlag des Senats zur Abwahl wird tatsächlich erst dann wirksam, wenn er durch den Stiftungsausschuss Universität bestätigt werden sollte. Für den Fall, dass dieser nicht zustimmt, müssen der Senat und der Stiftungssauschuss der Universität einen Einigungsversuch im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung durchführen. Wird dabei keine Einigung erzielt, entscheidet der Senat allein abschließend über den Vorschlag. Die Grundordnung der Universität und das Hochschulgesetz sehen vor, dass der Präsident bis zu diesem Zeitpunkt im Amt bleibt.

Auf die Frage, ob er als Wissenschaftsminister bei einem länger währenden Konflikt eingreifen und einen Staatskommissar als Präsidenten benennen würde, gibt es seitens des Wissenschaftsministers eine deutliche Antwort. “Als Stiftungsuniversität genießt die Universität Göttingen ein hohes Maß an Autonomie. Einen Beauftragten – umgangssprachlich als Staatskommissar bezeichnet – einzusetzen, ist eine Ultima Ratio, wenn die Funktionsfähigkeit eines Hochschulorgans nicht mehr gegeben ist.” Dafür gebe es gesetzliche Grundlagen, sagte Mohrs. “Ich muss aber deutlich sagen, dass mir die Entwicklung aktuell sehr missfällt und diese der eigentlichen Rolle der Universität Göttingen nicht gerecht wird.” mw

In Nordrhein-Westfalen ist sich die schwarz-grüne Regierungskoalition einig, dass das BMBF mit der Beendigung der Bundesförderung für Batterieforschung die falschen Prioritäten setzt. Das wurde am Mittwoch auch bei einer Sachverständigenanhörung im nordrhein-westfälischen Wissenschaftsausschuss deutlich. Anlass war ein gemeinsamer Antrag von Union und Grünen, der die Entscheidung des BMBF harsch kritisiert.

Zwar hält das BMBF weiterhin an der Förderung der Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster fest, jedoch werde das darum herum entstandene Ökosystem beschädigt, schreiben die Koalitionspartner in ihrem Antrag. Das befürchten auch die wissenschaftlichen Experten, die zur Anhörung eingeladen waren. Man entferne mit der Streichung der Förderung wichtige Teile eines Uhrwerks, sagte Rüdiger Eichel vom Forschungszentrum Jülich.

Uwe Sauer von der RWTH Aachen verwies darauf, dass man seit 2008 in einer konzertierten Aktion die Batterieforschung in Deutschland systematisch aufgebaut habe. Nun sei man so weit, dass man wissenschaftlich mithalten könne. Und jetzt werde die “Pipeline abgeschnitten” und der Transfer in die Industrie könne nicht mehr stattfinden. Alle Förderrichtlinien mit einem Lead aus der Industrie seien “eingestampft” worden.

Die mangelnde Kontinuität in der Förderung beklagte Martin Winter von der Universität Münster. Diese führe zu einem Vertrauensverlust in der Community. Alle Ausschreibungen, die für März und Oktober geplant waren, seien gestoppt worden, genauso wie die Verlängerungsanträge für die Batterieforschungscluster. Gerade für den Nachwuchs brauche es aber dringend eine Perspektive. Dieser verlasse sonst das Feld oder gehe dorthin, wo die Bedingungen besser sind.

Dass ein Ausstieg oder eine Konzentration auf Nischen für die Batterieforschung keine Option sei, betonten alle Sachverständigen. Die Batterietechnologie sei eine Schlüsseltechnologie mit vielen Anwendungsoptionen und ein wichtiges Bauteil für die Energiewende, sagte Eichel. Es gehe darum, die Wertschöpfung in Deutschland zu behalten.

“Weitreichende und möglicherweise fatale Folgen” könne die falsche Prioritätensetzung des Bundes haben, warnen Union und Grüne. Und auch die Sachverständigen bemängelten die aktuellen Schwerpunkte der Förderung. Technologie- und Forschungsförderung werde nach parteilichen Gutdünken, und nicht nach Bedarf und entsprechend einer langfristigen Strategie, durchgeführt, sagte Winter auf Anfrage von Table.Briefings. “Damit werden in der Forschung und in dazugehörigen Technologien nur kurzfristige Strohfeuer erzeugt.”

Einige der aktuell vom BMBF prioritär geförderten Technologien würden vermutlich erst in Jahrzehnten zur Energiewende beitragen können. Erhebliche Summen würden hier “für wenig erfolgversprechende Forschungsfelder” ausgegeben, kritisiert auch Julia Eisentraut, Sprecherin für Wissenschaft der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag. Sie habe dabei insbesondere die Laserfusionsforschung im Blick. Und auch Raphael Tigges, wissenschaftlicher Sprecher der Union, sieht die Kernfusion derzeit noch weit entfernt. Aufwand und Ertrag stünden hier derzeit in keinem Verhältnis.

In dem Antrag wird die Landesregierung nicht nur dazu aufgefordert, ihr eigenes Engagement für die FFB verlässlich fortzusetzen, sondern auch “sich beim Bund weiter mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass das BMBF die notwendigen Mittel für die Batterieforschung in Münster, Nordrhein-Westfalen und Deutschland zur Verfügung stellt und zudem mittel- und langfristig auch neue und überjährige Projekte ermöglicht”. Dieses Engagement müsste möglichst zeitnah erfolgen. Bis Ende November soll der Bundeshaushalt beschlossen werden. mw

Süddeutsche: Ostdeutschland zieht 34 Jahre nach der Wiedervereinigung auch viele Studenten aus dem Westen an. Günstige Mieten und gute Studienbedingungen machen den Osten attraktiv. Doch nach dem Abschluss suchen sich die meisten einen Job im Westen. (“Kommen, um zu gehen”)

FAZ: Manipulierte Alzheimerforschung. Gegen einen weltweit führenden Hirnforscher werden schwere Vorwürfe erhoben: Von den rund 900 Fachartikeln von Eliezer Masliah sollen mehr als 130 gefälschte Abbildungen enthalten. Die Bilder sollen den Nachweis von Proteinen oder Nervengewebe zeigen. Viele Grafiken wurden offenbar mehrfach verwendet, und das mit teilweise falschen Beschreibungen. (“Manipulationsskandal erschüttert Alzheimer- und Parkinsonforschung”)

FAZ: Milliarden für die KI-Forschung. Die führenden Digitalkonzerne haben ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den letzten zwei Jahren auf neue Höchststände gesteigert, angetrieben durch den intensiven Wettbewerb im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Allein Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft und Nvidia investierten im Jahr 2023 gemeinsam über 200 Milliarden Dollar. (“KI treibt Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf Rekordhöhen”)

Zeit: Wissenschaft auf die Marktplätze. In Zwickau, Brandenburg an der Havel, Gera, Wetzlar und Recklinghausen waren Wissenschaftler in diesem Sommer unterwegs und kamen in Kontakt mit Bürgern, die sonst kaum etwas mit Wissenschaft zu tun haben. Die Wissenschaftler stellten jedoch fest, dass das Interesse der Bürger an ihrer Arbeit sehr groß war und wollen nun öfter auf die Marktplätze der Republik. (“Mehr Wissenschaft auf die Marktplätze!”)

Zeit: Fegebank in Ghana. Während eines Besuchs in Ghana möchte Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) die Zusammenarbeit in den Bereichen Infektions- und Klimaforschung stärken. Seit Mittwoch wird sie von einer zehnköpfigen Wissenschaftsdelegation begleitet. Im Laufe der einwöchigen Reise sind Treffen mit der ghanaischen Wissenschaftsministerin, dem Gesundheitsminister, dem Institut für Tropenmedizin, dem westafrikanischen Forschungszentrum für Klimawandel sowie den führenden Universitäten Ghanas geplant. (“Wissenschaftssenatorin Fegebank besucht mit Delegation Ghana”)

RBB: Wasserstoff im Adlershof. Der Berliner Senat plant, den Forschungsstandort in Adlershof zu stärken und für die Wasserstoff-Forschung zu optimieren. Im neuen sogenannten “CatLab” soll insbesondere die Produktion von Grünem Wasserstoff gefördert werden, der für die Energiewende von großer Bedeutung ist. Gaebler erwartet “Durchbrüche in der Wasserstoffforschung”, die durch Langzeit-Energiespeicher eine klimaneutrale Industrieproduktion ermöglichen sollen. (“Berliner Senat will Forschungsstandort Adlershof erweitern”)

Auf den ersten Blick mag der Anstieg der Studierendenzahlen nach einer Erfolgsgeschichte aussehen. Waren im Wintersemester 2002/03 über 1,9 Millionen Studierende an unseren Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben, hat sich die Zahl binnen 20 Jahren um etwa eine Million erhöht.

Doch der aktuelle Bildungstrichter des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung zeigt, dass das nicht zu einem Abbau sozialer Ungleichheiten beim Hochschulzugang geführt hat. Noch immer nehmen von 100 Akademikerkindern 78 ein Studium auf. Zum Vergleich: Von Kindern aus Familien, in denen kein Elternteil studiert hat, sind es nur 25 von 100. Haben die Eltern keine berufliche Ausbildung abgeschlossen, nehmen sogar nur 8 von 100 Kindern ein Studium auf.

Das können wir uns schon angesichts der angespannten Fachkräftesituation und steigender Anforderungen an die Qualifikationen der Arbeitnehmer:innen als Gesellschaft nicht länger leisten. Es ist auch einfach nicht gerecht.

Es war ein schwerwiegender Fehler, dass der Ausbau der Studienkapazitäten in den letzten Jahrzehnten nicht mit einem Ausbau der sozialen Infrastruktur einhergegangen ist. Dazu gehören neben der Frage, wie Studierende ihr Studium sowie ihr Dach über dem Kopf finanzieren, auch die studentische Verpflegung (Mensen und Cafeterien), Beratungsangebote, Kinderbetreuung sowie kulturelle Angebote und der Hochschulsport. All diese Aspekte sind wichtig für ein gelingendes Studium.

Bildungs- und Erwerbskarrieren unabhängig von der sozialen Herkunft – das muss das Ziel sein, wenn es darum geht, Fachkräfte von morgen zu gewinnen. Und dafür sind eben nicht nur hochwertige und zugängliche Bildungsangebote wichtig, sondern auch die passenden Rahmenbedingungen.

Für ein Studium (oder eine schulische Ausbildung) sind das allem voran finanzielle Unterstützungsangebote wie das Bafög, für diejenigen, die es aus eigener Kraft finanziell nicht stemmen können. Nötig wäre eine bedarfsdeckende öffentliche Studienfinanzierung auf Grundlage eines klaren Rechtsanspruchs. Der DGB hat im Mai 2024 in einem breiten Bündnis Vorschläge vorgelegt.

Hinzu kommt, dass es attraktive Bildungseinrichtungen oftmals in Städten und Ballungsräumen gibt, in denen die Wohnkosten durch die Decke gegangen sind und bezahlbarer Wohnraum Mangelware ist. Besonders betroffen davon sind Auszubildende und Studierende, die nicht mehr zu Hause wohnen.

Aktuelle Zahlen des Moses-Mendelssohn-Instituts zeigen, dass Studierende zu Beginn des Wintersemesters 2024/25 mit durchschnittlich 489 Euro monatlicher Mietkosten rechnen müssen. Das im letzten Jahr aufgelegte Bundesprogramm “Junges Wohnen” muss deshalb ausgebaut und verstetigt werden. Es sind viel mehr Plätze in Studierendenwohnheimen und mehr Azubiwohnheime nötig. Auch die Länder und Kommunen sind hier gefragt, denn sie müssen dafür sorgen, dass das Bundesprogramm vor Ort umgesetzt wird.

Lesen Sie auch: Wohnkosten: In welchen Städten Studierende und Azubis besonders viel zahlen

Bafög ist in der Praxis nicht bedarfsdeckend. Zunächst einmal erhalten nur noch knapp zwölf Prozent der Studierenden Bafög – ein historischer Tiefstand. Über 50 Prozent der Studierenden, die Bafög beziehen, jobben zudem. Und sie tun dies sogar häufiger, um ihren Lebensunterhalt zu sichern (63,1 Prozent), als Studierende ohne Bafög-Förderung (57,7 Prozent).

Immer wichtiger ist auch die psychologische Studienberatung. Mit und nach der Corona-Pandemie ist die Nachfrage in dem Bereich bundesweit enorm gestiegen. Das Deutsche Studierendenwerk weist seit Längerem auf den Mehrbedarf hin und fordert zehn Millionen Euro Bund-Länder-Mittel für die kommenden vier Jahre.

Außerdem umfasst eine gute soziale Infrastruktur gebührenfreie Kinderbetreuungsangebote, einen gut ausgebauten und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr sowie im weitesten Sinne barrierefreie und inklusive Bildungseinrichtungen und -angebote.

Und ja, das wird etwas kosten. Aber es lohnt sich. Bildungsausgaben sind Investitionen in die Zukunft. Für die Einzelnen und für die Gesellschaft. Es ist höchste Zeit für massive Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. Damit die nötige Dynamik entfacht wird, muss gleichzeitig die soziale Infrastruktur bedarfsgerecht ausgebaut werden. Die Schuldenbremse in Bund und Ländern steht dem in ihrer jetzigen Form entgegen. Deswegen muss sie weg. Ein sozial gerechtes Steuersystem – wie es der DGB vorschlägt, kann dafür sorgen, dass Reiche und Spitzenverdiener mehr zum Gemeinwesen und damit auch zu einem gut funktionierenden Bildungswesen beitragen.

Elke Hannack ist seit 2013 stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und verantwortet unter anderem den Bereich Bildungspolitik und -arbeit. Sie ist Mitglied der CDU und Bundesvorstandsmitglied der CDA, der Christdemokratischen Arbeitnehmerschaft. Hannack hat evangelische Theologie studiert und nebenher als Packerin und Verkäuferin gearbeitet.

Viele bösartige Hirntumore sind mit herkömmlichen Therapien nicht heilbar. Da sie meist diffus wachsen, ist es kaum möglich, sie chirurgisch vollständig zu entfernen und nach Strahlen- oder Chemotherapie kehren sie häufig zurück. Der deutsche Neurologe Michael Platten erforscht neue Wege, solche Hirntumore zu bekämpfen, insbesondere Gliome.

Er und sein Team haben therapeutische Impfstoffe entwickelt, die die Fähigkeit des Immunsystems fördern, Krebszellen selbst zu attackieren und zu beseitigen. Über seine Arbeit berichtet Platten im November in Berlin – als Gewinner des Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2024 in der Kategorie Life Sciences.

“Mutationen im Erbgut der Tumorzellen führen häufig zu krebstypisch veränderten Proteinen. Ein Impfstoff kann das Immunsystem der Patienten und Patientinnen auf solche mutierten Proteine aufmerksam machen, sodass es T-Zellen auf die entsprechenden Zellen ansetzt”, erklärt Platten selbst das Prinzip.

Der große, schlanke Mann, der seit 2013 die Abteilung Neuroimmunologie und Hirntumorimmunologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) leitet, ist einer der weltweit meistzitierten Wissenschaftler seines Fachgebiets. Er ist Autor oder Co-Autor von mehr als 250 Originalpublikationen.

Geboren 1971, studierte Platten zunächst Medizin an der Universität Bonn, der Harvard Medical School in Boston, USA, und der Universität London. Schon früh faszinierte ihn das Nervensystem in seiner Komplexität und gleichzeitigen Logik. Während seines zweijährigen Aufenthalts als Postdoctoral Fellow an der Stanford University in den USA begann Platten, sich mit großem Interesse der Neuroimmunologie zu widmen. Nach Stationen in Tübingen und Heidelberg wurde er 2016 Direktor der Neurologischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM).

Seitdem die Wissenschaftler James Allison und Tasuku Honjo in den 1990er-Jahren entdeckten, dass sich körpereigene Killerzellen auf bösartiges Gewebe ansetzen lassen und dafür 2018 den Nobelpreis für Medizin bekamen, arbeiten Forschende weltweit an Ansätzen zur Immuntherapie. Platten gelang es vor ein paar Jahren zunächst mit Hilfe eines Impfstoffs das Wachstum von Krebszellen bei Mäusen aufzuhalten. Für diese Entdeckung wurde er 2019 mit dem Deutschen Krebspreis ausgezeichnet, in diesem Jahr erhielt er zudem den Paul-Martini-Preis.

2021 konnte Platten in klinischen Erstversuchen zeigen, dass die Immuntherapie auch bei Menschen mit Hirntumoren wirksam sein kann. Bei 93 Prozent der 33 Patienten löste sie die erwünschte Immunreaktion aus. 84 Prozent lebten noch drei Jahre nach der Impfung. Bei 63 Prozent der gesamten Gruppe schritt das Wachstum des Tumors innerhalb dieses Zeitraums nicht voran. Bei keinem der Geimpften beobachtete das Team schwerwiegende Nebenwirkungen.

Als einen der aufregendsten Momente in seiner Karriere bezeichnet Platten jenen Moment, als er sah, dass die Immunzellen eines Patienten in der Lage waren, den feinen Unterschied zwischen der krebsverursachenden Mutation und einem normalen Protein zu erkennen. In weiteren Studien will er nun untersuchen, ob Auffrischimpfungen die Therapieergebnisse noch verbessern können. Parallel dazu erforscht er mit seinem Team auch, wie die Mikroumgebung innerhalb von Gliomen die Aktivität von Immunzellen beeinflusst.

In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 7.000 Menschen an einem Hirntumor, etwa die Hälfte von ihnen an einem Glioblastom, einer besonders aggressiven Form der Erkrankung. Noch müssen sich die therapeutischen Impfstoffe in weiteren Studien bewähren, doch sie machen bereits Hoffnung darauf, dass diese und andere heute noch schwer zu behandelnde Krebsarten in Zukunft geheilt werden könnten. Alice Ahlers

Beim Falling Walls Science Summit 2024 spricht Michael Platten am 9. November um 17 Uhr über “Breaking the Wall of Brain Tumor Vaccines”. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.

Daniela Craciun von der Universität Twente in den Niederlanden, Lars Lott von der Universität Erlangen-Nürnberg und der Brasilianer Fernando Romani Sales von der Universität Sao Paulo werden mit dem Grundwerte-Preis 2024 ausgezeichnet. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) verleiht den “Fundamental Academic Values Award” in diesem Jahr zum zweiten Mal für herausragende wissenschaftliche Beiträge von Nachwuchswissenschaftlern zu akademischen Grundwerten wie Wissenschaftsfreiheit oder Hochschulautonomie im Europäischen Hochschulraum.

Malte Drescher hat das Amt des Universitätspräsidenten der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) angetreten. Der Physiker tritt die Nachfolge von Arnd Poetzsch-Heffter und Gabriele E. Schaumann an. Beide standen seit der Fusion der Universitätsstandorte Kaiserslautern und Landau zur RPTU gemeinsam an der Spitze der einzigen Technischen Universität des Landes Rheinland-Pfalz. Während Poetzsch-Heffter in den Ruhestand verabschiedet wurde, übernimmt Schaumann das Amt als Vizepräsidentin für Lehre in Landau und bleibt Mitglied der Universitätsleitung.

Kai-Uwe Hinrichs ist neuer Direktor des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM). Er löst den bisherigen Direktor Michael Schulz ab. Der Biogeochemiker und seine Gruppe erforschen bereits seit mehr als zwei Dekaden am MARUM den Kohlenstoffkreislauf, das mikrobielle Leben im tiefen Untergrund des Ozeanbodens sowie die mikrobiellen Quellen und Senken des Treibhausgases Methan in der marinen Umwelt.

Peter Middendorf, Rektor der Universität Stuttgart, bildet gemeinsam mit der Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, Angela Ittel, die neue Doppelspitze der TU9-Allianz. Der studierte Ingenieur und bisherige Prorektor für Wissens- und Technologietransfer der Universität Stuttgart folgt auf Tanja Brühl, Präsidentin der TU Darmstadt, die mit Angela Ittel die Allianz führender Technischer Universitäten in den letzten zwei Jahren geleitet hatte.

Miriam Unterlass hat die Leitung des Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC in Würzburg übernommen. Die Chemikerin und Materialwissenschaftlerin lehrte bisher an der Universität Konstanz und an der TU Wien. An der Universität Würzburg übernimmt sie in Personalunion den Lehrstuhl für Chemische Technologie der Materialsynthese.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

China.Table. Nationale Sicherheit: Wie deutsche Flughäfen chinesische Spionage verhindern wollen. Die Festnahme von Yaqi X. zeigt, dass deutsche Flughäfen oder Häfen für chinesische Spionageaktivitäten außerordentlich attraktiv sind. Örtliche Behörden unterstützen bei der Überprüfung von Mitarbeitern. Doch das Netz ist nicht engmaschig genug. Mehr

Climate.Table. Deutschland: Warum der Wald als CO₂-Speicher ausfällt. Jahrzehntelang senkte der Wald als CO₂-Speicher die deutschen Gesamtemissionen. Damit ist nun laut offiziellen Daten Schluss: Der Wald stößt in Zukunft mehr Kohlendioxid aus, als er bindet. Die Regierung setzt auf natürlichen Klimaschutz. Und ein Urteil zwingt sie zum schnellen Handeln. Mehr

Bildung.Table. Bildungsfinanzierung: Wie Grüne und SPD die Weichen stellen. In knapp einem Jahr wird der Bundestag neu gewählt. SPD und Grüne haben jetzt schon zwei Bildungspapiere mit Signalwirkung veröffentlicht. Mehr

ESG.Table. Autoindustrie: Warum über die EU-Flottengrenzwerte gestritten wird. Die meisten deutschen Hersteller können ihre Klimaziele weiter nicht erfüllen und fordern Hilfen von der Politik. Andere Unternehmen hingegen drängen auf Einhaltung der Regulierung und Investitionssicherheit. Worum es in dem Streit geht – und warum am Ende die Allgemeinheit die Kosten tragen könnte. Mehr

Security.Table. Warum die Regulierung autonomer Waffensysteme nicht voranschreitet. Die Bundesregierung und der UN-Generalsekretär wollen autonome Waffensysteme regulieren. Doch geschehen ist bislang wenig. Das könnte sich im Oktober ändern. Mehr

Zum 5-jährigen Geburtstag der Sprind im Oktober kann ich gar nicht anders, als eine Kolumne zu schreiben. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jahrelang für die Sprind gekämpft habe. Lange bevor sie gegründet wurde. Am 15.6.2018 habe ich einen Entschlussantrag in den Bundestag eingebracht zur Gründung einer ”Agentur für Radikale Innovation” inklusive Bundestagsrede.

Am 13. Februar 2019 habe ich in den Design Offices in Berlin eine Veranstaltung mit über 200 Gästen initiiert, bei der auch Brian Pierce, der damalige stellvertretende Direktor der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dem damaligen CDU-Staatssekretär Michael Meister einheizte. Hier ein Interview aus der WirtschaftsWoche.

Im Oktober 2019 wurde die Agentur dann endlich von der damaligen Bundesregierung der großen Koalition und Bundesministerin Anja Karliczek (CDU) als Bundesagentur für Sprunginnovationen in Leipzig gegründet. Leider auf einer verhunzten Grundlage, welche die Gründer, die mit der Sprind zusammenarbeiteten, zuerst ihrer Intellectual Property enteignete und in staatliche Forschungsunternehmen zwang.

So gingen viele Dutzende spannende Projekte zumindest für die Sprind vor die Hunde. Und als ich dann am 6. Dezember 2021 Parlamentarischer Staatssekretär für die Forschungs- und Innovationsthemen wurde, sind die widerspenstigen Kräfte des Forschungsministeriums in harter Arbeit auf Vorderfrau und Vordermann gebracht worden. Professorin Ina Schieferdecker, damalige Abteilungsleiterin 5 im BMBF, erinnert sich bestens daran.

Dass das Ministerium und mein Nachfolger als Staatssekretär dann das sogenannte “Sprind-Freiheitsgesetz” nur in kastrierter Form durch den Bundestag brachten, steht auf einem anderen, unerfreulichen Blatt. Durch die Beibehaltung der Fachaufsicht durch das Ministerium und Vetorechte des Finanzministeriums konnten milde gesagt 51 Prozent des ursprünglichen Zieles erreicht werden.

In all den Jahren konnte ich den von mir sehr geschätzten Rafael Laguna, den CEO der Sprind, erleben, wie er für “seine” Agentur wo, wann und wie immer es ging, kämpfte. Und dass er dabei gezwungenermaßen opportunistisch mal im Finanzministerium, mal im Forschungsministerium, mal im Wirtschaftsministerium, mal im Bundeskanzleramt, mal bei allerlei Rot-Schwarz-Grünen-Gelben-Bundestagsabgeordneten antichambrierte, ja antichambrieren musste. Ein Unternehmer, der plötzlich im Labyrinth der Politik und in den Katakomben ministerieller Büropolitik agieren muss und eigentlich nur “sein Ding machen” will. Deswegen sorgt es mich so sehr, wenn ich Indizien dafür sehe, dass die Sprind weiterhin der Ablieferung politischer Gefälligkeiten ausgesetzt ist und Gefahr läuft, strategischen Fokus zu verlieren.

In Zeiten der Blockade durch Haushälter, Forschungsministerium und Finanzministerium konnte ich verstehen, dass man sich irgendwie “nützlich” machen wollte oder Nebenerwerbsquellen erschloss. Doch dass man sich jetzt dieses Multi-Millionen-Grab aufhalsen ließ, ist wirklich abwegig. Noch von Anja Karliczek initiiert, hat das Monster inzwischen drei Jahre Entwicklungs- und Testzeit sowie 200 Millionen Euro der projektierten 650 Millionen Euro zu Lasten des Steuerzahlers verschlungen.

Schon zu meinen Oppositionszeiten war ich skeptisch gegenüber dem damaligen Gegenentwurf meines Fraktionskollegen Jens Brandenburg. Er hat das größenwahnwitzige Projekt auch im Ministerium weiterverfolgt und es - so meine Hypothese – als der Misserfolg schon absehbar war, meinem Nachfolger Mario Brandenburg angedreht. Und der hat sich wohl jetzt des Themas mit dem neuen Namen “Bildungsraum” politisch elegant an die Sprind entledigt.

Um Schlimmeres zu verhindern und um dem Thema noch einen strategie-adäquateren Dreh zu geben, habe ich 2023 eine erfolgreiche Gründer-Professorin an einer Universität mit einem außerordentlich hohen Anteil an Lehramts-Studierenden mit der damals zuständigen Sprind-Projektleiterin zusammengebracht.

Grundgedanke des diskutierten Konzeptes war der Aufbau einer Intrapreneur-Werkstatt, in der Studierende zusammen mit Lehrkräften und Schülern technologiebasierte Lösungen für schulische Herausforderungen entwickeln konnten. Die damalige Projektleiterin hat anders entschieden! Inzwischen werden von Sprind neue Stellen für das irgendwie konzipierte alte Monster ausgeschrieben.

Neben dem “Bildungsraum” gab und gibt es noch weitere diskussionswürdige Projekte, eines davon mit dem reißerischen Titel ”Eine europäische Superwolke: IT-Infrastruktur für das dritte Jahrtausend”. Da schreiben die Sprind-Autoren ”Sovereign Cloud Stack (SCS) heißt diese europäische Alternative. Kein Nachbau, kein Imitat der großen außereuropäischen IT-Plattformtechnologien, sondern ein eigenes, sprunginnovatives Projekt”.

Die Sprind validiert und zieht wie sonst nur Berater von Roland Berger & Co ohne Implementierungsplan den Schluss: “Die Sprind ist als Förderer nicht mehr nötig und zieht sich zurück. Denn seit Mitte 2021 wird der SCS zu 100 Prozent vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK, zuvor BMWi) unterstützt”. Ein sprunginnovatives Projekt dem Staat zur Reifung zu überlassen, ist mehr als fahrlässig.

Was wurde aus der “Sprunginnovation GAIA-X“? Eine ‘lebendige Leich’, wie man in Bayern sagt. Wer sich blauäugig mit der Bürokratie einlässt und deren Managementkraft vertraut, hat auf Sand gebaut. Andersherum, wenn das Ministerium das Projekt der Sprind überlassen hätte, hätte es deutlich bessere Erfolgsaussichten gehabt.

Das 2. Projekt, der Innovationswettbewerb EUDI Wallet Prototype, zur Entwicklung von europäischen digitalen Brieftaschen für die digitale Identität, mit der Finanzierungsquelle der Innenministerin Nancy Faeser (SPD), ist natürlich nicht zu beanstanden. Die interessante Frage ist doch, ob diese Prototypen auch eine Chance der Implementierung erhalten und wer dafür in die Umsetzungszuständigkeit kommt.

Dazu kommt: Ob eigentlich die Haushälterin Wiebke Esdar (auch SPD) urteilen kann, ob das Projekt Disruptionspotential besitzt, bezweifle ich. Die Agentur muss doch eigentlich disruptive Vorhaben im “Valley of Death” fördern. Für mich riecht das nach inkrementeller Innovation, noch dazu mit zerbrechlicher politischer Umsetzung, die nicht zum Aufgabenbereich der Sprind gehört.

Übrigens stellen sich ähnliche Fragen bei einem 3. Projekt, dem Wettbewerb “Deepfake Detection and Prevention“, den die Sprind im Auftrag des FDP-geführten Ministeriums für Digitales und Verkehr durchführt. Die Sprind muss höllisch aufpassen, dass sie nicht so wird wie ein Projektträger.

Noch in meiner letzten Sprind-Aufsichtsratssitzung im Frühjahr 2022 - also vor gut 28 Monaten – beschlossen wir ein Projekt, welches später in ”IP-Transfer 3.0 – Neue Wege im IP-Transfer” als gemeinsames Pilotprogramm der Sprind, des Stifterverbandes und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung mündete.

Ich möchte in dieser Kolumne nicht ins Detail gehen, aber ich wette, dass von den 17 teilnehmenden Hochschulen höchstens ein Drittel die eigenen Projektergebnisse, vor allem ‘virtual shares for IP’, selbst umsetzt. Skalierung und erst recht deren Geschwindigkeit sieht anders aus. Wie kann es sein, dass Sprind für so ein Thema länger braucht, als die Erstellung des neuen Sprind-Gesetzes benötigte? Und dürfen bei der Sprind eigentlich solche Projekte sterben? Diesem Thema möchte ich eine eigene Kolumne widmen, aber den ärgerlichen Punkt jetzt schon setzen. Deutschland hätte IP-Transfer neuer Qualität bitter nötig.

Innovating innovation: Liebe Sprind, ich mag euch, ich unterstütze euch – aber ihr müsst Kurs halten. Und schneller werden.

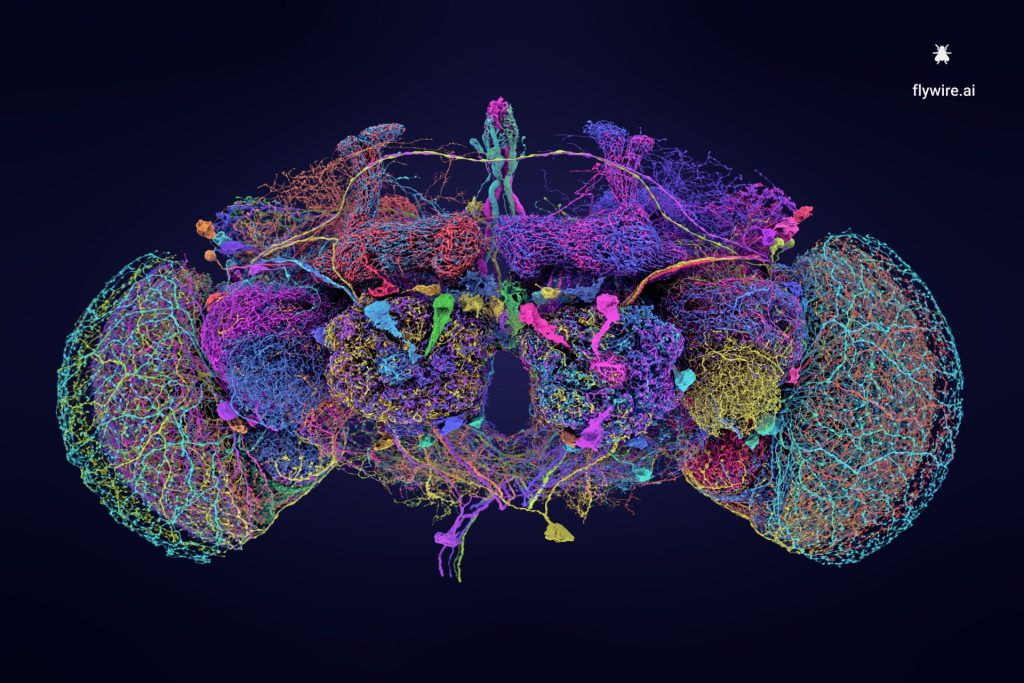

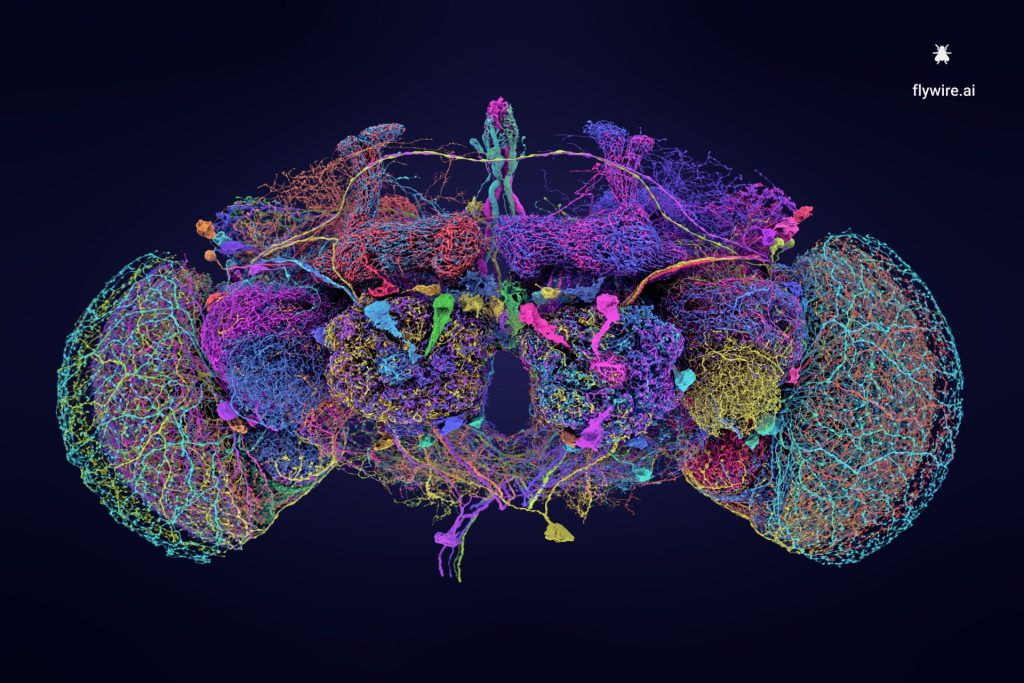

Zum guten Schluss schauen wir einer Fliege ins Hirn und bringen den Begriff “Wire” in einem positiven Kontext. Sie sehen auf dem Foto oben: sämtliche 139.255 Gehirnzellen einer erwachsenen Fruchtfliege. Das FlyWire-Konsortium hat sie sichtbar gemacht und in dieser Woche im Nature-Magazin den ersten Schaltplan des gesamten Gehirns von Drosophila melanogaster vorgestellt.

Die Aktivität in diesen Zellen steuert den gesamten Organismus, von der Sinneswahrnehmung über die Entscheidungsfindung bis hin zur Steuerung von Handlungen wie dem Fliegen. Sie sind durch mehr als 50 Millionen synaptische Verbindungen miteinander verbunden. Kaum zu glauben, dass so eine Fliege funktioniert, denn schon die 50 größten Neuronen bilden ein Wirrwarr sondergleichen, wie das Foto unten zeigt. Anne Brüning

Feiertag hin oder her, in den vergangenen Stunden war (forschungs-)politisch einiges los. Im Gespräch mit Table.Briefings-Chefredakteur Michael Bröcker schloss Finanzminister Christian Lindner ein vorzeitiges Ende der Regierung nicht aus. An anderer Stelle bemängelte Haushälterin Wiebke Esdar (SPD), dass selbst Projekte, bei denen die drei Ampelparteien sich eigentlich einig waren, im Forschungsministerium verschleppt würden. So auch beim Bund-Länderprogramm für mehr Dauerstellen neben der Professur.

Das im Koalitionsvertrag beschlossene Vorhaben wird in dieser Legislaturperiode immer unwahrscheinlicher. Für Enttäuschung hatte im Hinblick darauf bereits Anfang der Woche der entsprechende Bericht des Bundesforschungsministeriums gesorgt. Im Gespräch mit meinem Kollegen Tim Gabel kommentiert Jakob von Weizsäcker (SPD), Wissenschaftsminister des Saarlands, das BMBF-Papier. Er begründet, warum die Länder nicht auf den BMBF-Vorschlag eines Reformprozesses eingegangen sind. Auch Andreas Keller von der GEW kritisiert die verfahrene Situation.

Hinweisen möchte ich auf den zweiten Teil unserer “Top of the Table”-Serie: Wir stellen Ihnen in diesen Wochen die 100 entscheidenden Köpfe der deutschsprachigen Wissenschafts-Szene vor – in zehn Kategorien, von Wissenschaft und Politik über Verwaltung und Beratung bis zu Thinktanks und NGOs. Heute: die wichtigsten Persönlichkeiten aus den – für Forschung und Innovation relevanten – Stiftungen.

Eine aufschlussreiche Lektüre und ein angenehmes (längeres) Wochenende,

Das im Koalitionsvertrag angekündigte Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen neben der Professur wird in dieser Legislaturperiode immer unwahrscheinlicher. Für Enttäuschung hatte im Hinblick darauf bereits Anfang der Woche der entsprechende Bericht des Bundesforschungsministeriums gesorgt. Damit reagierte das Ministerium auf den Maßgabebeschluss des Ausschusses aus Oktober 2023. In dem Papier hatte das BMBF unter anderem darauf verwiesen, dass Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) im Vorfeld der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) am 12. Juli 2024 den Ländern einen gemeinsamen Reformprozess vorschlug, den diese aber abgelehnt hätten.

Jakob von Weizsäcker (SPD), Wissenschaftsminister des Saarlands, bestätigt Table.Briefings die Ausführungen des BMBF. Die Ministerin hätte am Vorabend der GWK-Sitzung in Hamburg die Länder darauf angesprochen, das Thema “wissenschaftliche Karrierewege und Personalstrukturen an Hochschulen beraten zu wollen” und auf den Maßgabebeschluss verwiesen. Die Länder hätten, laut von Weizsäcker, ihrerseits darauf hingewiesen, dass die Gestaltung der Personalstrukturen an Hochschulen in der Zuständigkeit der Länder liege.

Auch das jetzt versendete Papier des BMBF hat aus Sicht von Weizsäckers keine neuen Impulse geliefert, die die Länder dazu bewegen könnten, hier umzudenken. “Das BMBF-Papier an den Haushaltsauschuss des Bundestags scheint sich insbesondere auf prozedural-deskriptive Aspekte zu konzentrieren, ohne an dieser Stelle einen weitreichenden inhaltlichen Beitrag leisten zu wollen”, kommentiert Saarlands Wissenschaftsminister. Er habe zudem zur Kenntnis genommen, dass keine zusätzlichen Haushaltsmittel im Bundeshaushalt veranschlagt sind.

Gleichzeitig bestätigte von Weizsäcker aber auch, dass sich die neu gegründete Wissenschaftsministerkonferenz (WissMK) zeitnah mit dem Thema befassen wird. Er ist turnusmäßig der aktuelle Vorsitzende der WissMK. Für die erste Sitzung der WissMK, die am 21. November in Köln stattfindet, sei ein entsprechender erster Austausch unter den Länderministerinnen und -ministern vorgesehen. “Zur Vorbereitung hatte ich zugesagt, dass die Arbeitsebene meines Hauses mit der Arbeitsebene des BMBF Kontakt aufnimmt, um die Befassung dahingehend vorzubereiten, dass die aktuell auf vielen Ebenen geführten Diskussionen für die Beratungen vorliegen”.

In diesem Sinne habe es zwischen den Arbeitsebenen des BMBF und seinem Haus erste Gespräche gegeben. “Bei der GWK wurde auch festgehalten, dass dieser fachliche Austausch nicht die Erarbeitung eines gemeinsamen Papiers bedeutet“, stellt von Weizsäcker allerdings klar. Bedeutet: gegenseitiger Austausch ja, aber eine Zusammenarbeit für ein Bund-Länder-Programm unter den jetzigen Voraussetzungen nicht. Ähnlich wie schon das BMBF in seinem Bericht verweist der saarländische Wissenschaftsminister auf den Wissenschaftsrat, der sich – auf Bitten von Bund und Ländern – mit der Frage “Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem” befasst.

Das Positionspapier des Gremiums, das im Frühjahr 2025 erwartet wird, werde “wichtige Impulse setzen”, glaubt von Weizsäcker. Für eine Bund-Länder-Vereinbarung noch in dieser Legislatur kommt dieser Input dann aber mutmaßlich zu spät. Damit würden die Ampelparteien den Koalitionsvertrag nicht erfüllen, in dem es heißt: “Mit einem Bund-Länder-Programm wollen wir Best-Practice-Projekte für 1) alternative Karrieren außerhalb der Professur, 2) Diversity-Management, 3) moderne Governance-, Personal- und Organisationsstrukturen fördern.”

Enttäuscht vom BMBF und der Bundesregierung zeigt sich im Gespräch mit Table.Briefings Andreas Keller, Vorstandsmitglied und Hochschulexperte der GEW. Das Bund-Länder-Programm sei als flankierende Maßnahme zur Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes – quasi als Zuckerbrot zur Peitsche – gedacht gewesen, “um den Hochschulen die Umstellung des Systems auf mehr Dauerstellen zu erleichtern“. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse die Bundesregierung natürlich Geld in die Hand nehmen und auch die Länder etwas beisteuern. Für Keller ist der Hinweis im BMBF-Bericht, dass für das Programm keine zusätzlichen Haushaltsmittel veranschlagt werden, der Beweis, “dass das BMBF gar nicht die Absicht hatte, es wirklich zu probieren”.

Kritik übt Keller auch am Fachdialogprozess zum Bund-Länder-Programm, den das BMBF initiiert und auch im Bericht angeführt hatte. “Ich habe den gesamten Prozess als demonstrativ lustlos wahrgenommen“, sagt Keller, der als Gewerkschaftsvertreter zu einer der vier Stakeholder-Veranstaltungen des Dialogs am 9. April eingeladen wurde. “Aus der Einladung ging zunächst nicht hervor, dass es in dem Stakeholder-Dialog um das Bund-Länder-Programm und den Maßgabebeschluss geht”. Das BMBF habe zudem direkt zu Beginn zwei Bedingungen für den Dialog formuliert: “Es durfte nicht über die Novelle des WissZeitVG geredet werden und es wurde klargemacht, dass das BMBF keine zusätzlichen Haushaltsmittel einsetzen wird”, erinnert sich Keller.

Aufgefallen ist Keller, dass die Dialogveranstaltung zwar mit hochkarätigen Vertretern von HRK, Gewerkschaften und Interessenvertretern besetzt gewesen sei, die durchaus konsensorientiert diskutiert hätten, BMBF-seitig aber nur die Arbeitsebene vertreten war. Das Ministerium habe auch keine eigenen Impulse oder Positionen vertreten, sondern ausschließlich moderiert. “Es wurden die verschiedenen Perspektiven angehört und abgehakt. Eine Einordnung oder Kommentierung hat seitens des BMBF nicht stattgefunden”, sagt Keller.

Als “ambitionslos” bezeichneten die Koalitionspartner der FDP das Vorgehen des Ministeriums. Die Obfrau der Grünen, Laura Kraft, hält das Papier für “fachpolitisch unzureichend”. Haushälterin Wiebke Esdar (SPD) hatte sich im öffentlich beschwert, dass wichtige, im Koalitionsvertrag vereinbarte Projekte, immer im Ministerium verschleppt würden. “Das ist an dieser Stelle umso ärgerlicher, weil wir uns als Ampelparteien in den Koalitionsverhandlungen einig waren, dass beim Thema Karrierewege und Beschäftigungsstruktur großer Handlungsbedarf besteht”, sagte Esdar. Man wolle jetzt nachfassen. Eine offizielle Reaktion des Haushaltsausschusses auf den BMBF-Bericht steht noch aus.

Georg Schütte – Generalsekretär der VolkswagenStiftung in Hannover

Georg Schütte ist in Deutschland einer der gefragtesten Ansprechpartner im Bereich Forschungspolitik und Wissenschaftsmanagement. Er ist seit Anfang 2020 Generalsekretär der VolkswagenStiftung in Hannover, die die bundesweite Wissenschaft jährlich mit 100 Millionen Euro fördert. In den 2000er-Jahren war er Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung und Direktor der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission. Der ehemalige Staatssekretär des Bundesforschungsministeriums (2009 bis 2019) ist im Wissenschaftssystem – nicht nur in der Berliner Blase – bestens vernetzt und seine Stimme hat Gewicht. 2018 und 2019 hat er die Bund-Länder-Verhandlungen zur Finanzierung des deutschen Wissenschaftssystems geleitet. Als Diplom-Journalist und Medienwissenschaftler liegt ihm Kommunikation und er mischt sich gerne ein. Schütte beschäftigen die großen Themen, wie die Zukunft des Wissenschaftssystems, die Entwicklung der Hochschulfinanzierung und der Exzellenzstrategie, aber auch internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft und der Aufbau von KI-Ökosystemen.

Robert Schlögl – Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) in Berlin

Gleich in seinem ersten Jahr als AvH-Präsident geriet Schlögl 2023 in eine politisch heikle Situation. Sehr offensiv und direkt kämpfte er gegen die damals geplanten Kürzungen und drohte mit der Streichung des Bundeskanzlerstipendiums. Sein Ziel, die Kürzungen abzuwenden, hat er damit zwar erreicht, aber es gab wohl einige Verstimmungen. Nun tritt er trotz erneuter Kürzungspläne leiser auf und hofft dennoch zum Ziel zu kommen. Vor seiner AvH-Präsidentschaft war der Chemiker vor allem für sein Engagement für die Energiewende bekannt. Ob als wissenschaftlicher Leiter der vom BMBF geförderten Kopernikus-Projekte oder als Mitinitiator des Akademien-Projekts “Energiesysteme der Zukunft” (ESYS), Schlögl will Spitzenforschung für die Energiewende vorantreiben. Von 1994 bis 2023 war er Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Von 2011 bis 2022 war er zusätzlich Gründungsdirektor und geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion in Mühlheim an der Ruhr.

Lilian Knobel – Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung in Heidelberg

Seit 2022 steht Lilian Knobel gemeinsam mit Rafael Lang an der Spitze der Klaus Tschira Stiftung. Mit einem Stiftungskapital von vier Milliarden Euro ist die vom SAP-Mitbegründer Klaus Tschira ins Leben gerufene Stiftung eine der größten in Deutschland. Die Juristin Knobel war zunächst beim Verband der Chemischen Industrie als Rechtsanwältin tätig, bis sie 2003 zur BASF SE wechselte. Von 2018 bis 2022 war sie Vorstandsvorsitzende der “Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland”. Die Initiative von Unternehmen und Stiftungen engagiert sich für die Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Unternehmertum in Deutschland. Mit den beiden Bereichen Bildung und Wissenschaftskommunikation verantwortet sie bei der Tschira-Stiftung die Förderung des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation und des Science Media Center. Ebenfalls in ihren Bereich fallen langjährige Projekte in der MINT-Förderung, etwa “Jugend präsentiert” und “Explore Science”.

Sabine Kunst – Vorstandsvorsitzende der Joachim Herz Stiftung in Hamburg

Sie war Professorin für Biologische Verfahrenstechnik (Hannover), Universitätspräsidentin (HU Berlin und Potsdam), Wissenschaftsmanagerin (DAAD) und Wissenschaftsministerin (Brandenburg). Jüngst ist sie in die Welt der Stiftungen gewechselt. Seit Anfang 2022 ist Sabine Kunst Vorstandsvorsitzende der Joachim Herz Stiftung und engagiert sich dort für den neuen Schwerpunkt Transfer- und Innovationsförderung. Denn dort sieht sie eine große Lücke. Stiftungen seien agiler und könnten in vielerlei Hinsicht mehr tun, als im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Finanzierung möglich ist, sagte sie im Interview mit Table.Briefings.

Reinhold Geilsdörfer – Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung für den Bereich Wissenschaft in Heilbronn

Er hat Physik und Maschinenbau an der Universität Stuttgart studiert und war 35 Jahre in verschiedenen Funktionen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg tätig, zuletzt als deren Präsident. Seit Februar 2016 ist Reinhold Geilsdörfer Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung und verantwortet den Bereich Wissenschaft. Das Vorzeigeprojekt der Stiftung ist der Innovationspark AI (IPAI) in Heilbronn. Die Idee ist, dort ein KI-Ökosystem aufzubauen und Heilbronn zum KI-Hotspot zu machen. Bisher geht es flott voran: Mit Aleph Alpha ist eine Partnerschaft vereinbart, auf dem Bildungscampus in Heilbronn hat die TU München eine Dependance, die ETH Zürich plant einen Ableger. Ein ausführliches Interview mit Geilsdörfer lesen Sie hier.

Peter-André Alt – Sprecher der Geschäftsführung der Wübben Stiftung Wissenschaft in Berlin

Er ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, war von 2010 bis 2018 Präsident der Freien Universität (FU) Berlin und führte sie in die Riege der Exzellenzuniversitäten. Im Anschluss übernahm Alt das Präsidentenamt der Hochschulrektorenkonferenz, gab es jedoch vorzeitig auf, um im April 2023 als Sprecher der Geschäftsführung der Wübben Stiftung Wissenschaft in Berlin zu beginnen. Im jetzigen Fördersystem werde mehr über Themen als über Menschen geredet, sagte er im Interview mit Table.Briefings. Seine Stiftung setze daher auf Individualförderung. Zehn Millionen Euro stehen dafür im laufenden Jahr zur Verfügung, der Betrag soll anwachsen.

Felix Streiter – Geschäftsführer der Carl Zeiss Stiftung in Stuttgart

“Langfristig kann ich mir vorstellen, eine wissenschaftsfördernde Stiftung zu leiten oder Kanzler einer Universität zu werden”, sagte Felix Streiter im Jahr 2012 der Zeitschrift Wissenschaftsmanagement. Dass der Jurist nun der Carl Zeiss Stiftung vorsteht, zeugt also von einer guten Karriereplanung. Zuvor war er elf Jahre lang in der Stiftung Mercator in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs Wissenschaft. Als Chef der Carl Zeiss Stiftung, einer der größten und ältesten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland, hat er die Aktivitäten und Förderprogramme neu ausgerichtet und deutlich ausgebaut. Aufgabe der Stiftung ist die Förderung von natur- und ingenieurwissenschaftlicher Forschung an wissenschaftlichen Einrichtungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Streiter ist darüber hinaus Mitorganisator des Arbeitskreises Wissenschaft und Forschung im Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Lutz H. Gade – Vorstand der Daimler und Benz Stiftung in Stuttgart

Ziel der Daimler und Benz Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung zur Klärung der Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Umwelt und Technik. Dafür stehen zurzeit jährlich 3,5 Millionen Euro zur Verfügung. Der Chemiker Lutz H. Gade ist seit 2018 im Vorstand der Stiftung, die Doppelspitze komplettiert seit 2021 Julia Arlinghaus, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung in Magdeburg. Gade hat seit 2003 den Lehrstuhl für Anorganische Chemie an der Universität Heidelberg inne und ist Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Seit 2023 fördert die Stiftung auch ein Veranstaltungsprojekt im Bereich der innovativen Wissenschaftsvermittlung. In Zeiten, in denen Skepsis gegenüber der Wissenschaft salonfähig geworden ist, sei der vertrauensvolle Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit besonders wichtig, schreibt Gade zusammen mit seiner Vorstandskollegin im aktuellen Jahresbericht.

Matthias Mayer – Leiter Bereich Wissenschaft der Körber-Stiftung in Hamburg

Matthias Mayer kam 1996 zur Körber-Stiftung und leitet seit 2008 den Wissenschaftsbereich. In dieser Funktion verantwortet er den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft, der mit einer Million Euro zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen zählt. Mayers inhaltliche Schwerpunkte sind Wissenschaftspolitik, Wissenschaftskommunikation und Nachwuchsförderung. Bei seiner Arbeit ist ihm der Austausch und die Debatte über gemeinsame Zukunftsvisionen wichtig. “Wir brauchen eine ernsthafte Debatte zwischen Gesellschaft und Wissenschaft darüber, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen und was die Rolle der Wissenschaft darin sein sollte”, sagt der Stiftungsmann im Gespräch mit Table.Briefings.

Wolfgang Rohe – Vorsitzender der Geschäftsführung der Stiftung Mercator in Essen

Wolfgang Rohe kam 2008 zur Stiftung Mercator und wurde 2014 zum Geschäftsführenden Direktor ernannt. Zuvor war er in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und beim Wissenschaftsrat tätig, seit 2002 als Leiter der Abteilung Forschungspolitik und seit 2005 als stellvertretender Generalsekretär. Rohe ist promovierter Germanist. Unter seiner Leitung hat sich die Stiftung Mercator in den vergangenen Jahren thematisch stärker fokussiert. Die Themen, an denen Rohe mit seinem Team arbeitet, sind die Digitalisierte Gesellschaft, Europa in der Welt, Klimaschutz sowie Teilhabe und Zusammenhalt. Im Jahr 2023 hat die Stiftung 55 Millionen Euro für die Unterstützung von Projekten in diesen Bereichen aufgewendet. Die Rolle seiner Stiftung sieht Rohe darin, gesellschaftliche Transformationsprozesse mitzugestalten.

8. /9. Oktober 2024 an der TU Berlin

Bundesweite Tagung zu Machtmissbrauch an Hochschulen “Our UNIverse: Empowered to speak up” Mehr

9. Oktober 2024, Haus der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin

Diskussion Leibniz debattiert – Die US-Wahlen 2024. Schicksalswahlen für die Demokratie? Mehr

10. Oktober 2024 an der TUM School of Management, München

Konferenz AI@WORK – How AI is changing leadership, work and collaboration Mehr

15. Oktober 2024, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung Wissen, Wandel, Wettbewerb Mehr

30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg

Konferenz Wissenswerte Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

28. November 2024, Berlin

Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr

Am Mittwoch wurde im Rahmen einer hochschulöffentlichen Sondersitzung des Senats der Georg-August-Universität Göttingen der Antrag auf Abwahl von Präsident Metin Tolan gestellt. Die anwesenden Senatoren haben mit der notwendigen Mehrheit von elf von dreizehn Stimmen dieser Abwahl zugestimmt. Das berichtet die Universität in einer Pressemitteilung.

In einer öffentlich gewordenen Stellungnahme hatten bereits zuvor ebenfalls elf der dreizehn Senatoren deutlich gemacht, dass sie aufgrund einer “tiefen Führungs- und Vertrauenskrise” eine Zukunft der Universität nur ohne den aktuellen Präsidenten sehen.

Tolan bedauerte in einer ersten Stellungnahme diesen Schritt des Senates und insbesondere, “dass sich der Senat nicht bereitgefunden hat, sich auf einen Prozess der Schlichtung einzulassen”. Diese Schlichtung hatte Tolan in einem Newsletterbeitrag am Montag ins Spiel gebracht. Der Präsident betonte auch hier nochmals, dass ihn die persönlichen Angriffe verletzt hätten. Dass er diese zurückweise, hatte er bereits am Montag geschrieben. Aber: “Durch die Pauschalität der Behauptungen wird mir keine Möglichkeit gegeben, die Verdächtigungen zu entkräften.”

In der Senatssitzung, die insgesamt sechs Stunden dauerte, äußerten sich laut Göttinger Tageblatt sowohl Kritiker als auch Unterstützer Tolans. Aus den Reihen des Senats wurde die bereits zuvor geäußerte Kritik wiederholt. “Eine Abwahl ist etwas ganz Grausames”, sagte dem Bericht nach der Vorsitzende des Senats Ramin Yahyapour. Jedoch seien alle Vermittlungsversuche mit Tolan gescheitert. Ein Führungswechsel müsse jetzt erfolgen und nicht erst im Frühling 2027.

“Keiner Ihrer Punkte rechtfertigt die Abwahl des Präsidenten”, machte Martin Laube, Dekan der Theologischen Fakultät, seinen Standpunkt in Richtung des Senats deutlich. Der Senat sei in dieser Sitzung “Kläger und Richter in einem”. Und auch Christian Ammer, Dekan der Forstwissenschaften, hält im Gespräch mit Table.Briefings die Vorwürfe gegen Metin Tolan für nicht ausreichend, um eine Abwahl zu rechtfertigen.

Darüber hinaus findet Ammer dieses Instrument für eine inhaltliche Auseinandersetzung generell für “ungeeignet und unangemessen”. Eine Abwahl sollte seiner Ansicht nach nur bei Amtsmissbrauch, beispielsweise im strafrechtlichen Sinne, vorgenommen werden. “Wenn eine Abwahl immer dann als Instrument herangezogen werden kann, wenn Teile der Universität mit dem Präsidenten unzufrieden sind und dafür im Senat eine deutliche Mehrheit finden, dann wird ein Präsidium notwendige, aber mitunter unbequeme Entscheidungen praktisch nicht mehr treffen können.”

Falko Mohrs, Wissenschaftsminister in Niedersachsen, schließt sich der Einschätzung an, dass die Vorwürfe nicht ausreichend für eine Abwahl seien. Auf Anfrage von Table.Briefings teilte er mit, dass Tolan aus seiner Sicht wichtige Weichenstellungen angegangen habe und spricht ihm sein Vertrauen aus. “Für die strategischen Herausforderungen der Universität Göttingen braucht es nach meiner Überzeugung keine Personaldiskussionen, sondern eine inhaltliche”, sagte der SPD-Minister.

Mohrs betont, dass nun der Ball beim Stiftungsrat liege und dieser das differenzierte Meinungsbild an der Universität abbilden müsse. Der Vorschlag des Senats zur Abwahl wird tatsächlich erst dann wirksam, wenn er durch den Stiftungsausschuss Universität bestätigt werden sollte. Für den Fall, dass dieser nicht zustimmt, müssen der Senat und der Stiftungssauschuss der Universität einen Einigungsversuch im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung durchführen. Wird dabei keine Einigung erzielt, entscheidet der Senat allein abschließend über den Vorschlag. Die Grundordnung der Universität und das Hochschulgesetz sehen vor, dass der Präsident bis zu diesem Zeitpunkt im Amt bleibt.

Auf die Frage, ob er als Wissenschaftsminister bei einem länger währenden Konflikt eingreifen und einen Staatskommissar als Präsidenten benennen würde, gibt es seitens des Wissenschaftsministers eine deutliche Antwort. “Als Stiftungsuniversität genießt die Universität Göttingen ein hohes Maß an Autonomie. Einen Beauftragten – umgangssprachlich als Staatskommissar bezeichnet – einzusetzen, ist eine Ultima Ratio, wenn die Funktionsfähigkeit eines Hochschulorgans nicht mehr gegeben ist.” Dafür gebe es gesetzliche Grundlagen, sagte Mohrs. “Ich muss aber deutlich sagen, dass mir die Entwicklung aktuell sehr missfällt und diese der eigentlichen Rolle der Universität Göttingen nicht gerecht wird.” mw

In Nordrhein-Westfalen ist sich die schwarz-grüne Regierungskoalition einig, dass das BMBF mit der Beendigung der Bundesförderung für Batterieforschung die falschen Prioritäten setzt. Das wurde am Mittwoch auch bei einer Sachverständigenanhörung im nordrhein-westfälischen Wissenschaftsausschuss deutlich. Anlass war ein gemeinsamer Antrag von Union und Grünen, der die Entscheidung des BMBF harsch kritisiert.

Zwar hält das BMBF weiterhin an der Förderung der Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster fest, jedoch werde das darum herum entstandene Ökosystem beschädigt, schreiben die Koalitionspartner in ihrem Antrag. Das befürchten auch die wissenschaftlichen Experten, die zur Anhörung eingeladen waren. Man entferne mit der Streichung der Förderung wichtige Teile eines Uhrwerks, sagte Rüdiger Eichel vom Forschungszentrum Jülich.

Uwe Sauer von der RWTH Aachen verwies darauf, dass man seit 2008 in einer konzertierten Aktion die Batterieforschung in Deutschland systematisch aufgebaut habe. Nun sei man so weit, dass man wissenschaftlich mithalten könne. Und jetzt werde die “Pipeline abgeschnitten” und der Transfer in die Industrie könne nicht mehr stattfinden. Alle Förderrichtlinien mit einem Lead aus der Industrie seien “eingestampft” worden.

Die mangelnde Kontinuität in der Förderung beklagte Martin Winter von der Universität Münster. Diese führe zu einem Vertrauensverlust in der Community. Alle Ausschreibungen, die für März und Oktober geplant waren, seien gestoppt worden, genauso wie die Verlängerungsanträge für die Batterieforschungscluster. Gerade für den Nachwuchs brauche es aber dringend eine Perspektive. Dieser verlasse sonst das Feld oder gehe dorthin, wo die Bedingungen besser sind.

Dass ein Ausstieg oder eine Konzentration auf Nischen für die Batterieforschung keine Option sei, betonten alle Sachverständigen. Die Batterietechnologie sei eine Schlüsseltechnologie mit vielen Anwendungsoptionen und ein wichtiges Bauteil für die Energiewende, sagte Eichel. Es gehe darum, die Wertschöpfung in Deutschland zu behalten.

“Weitreichende und möglicherweise fatale Folgen” könne die falsche Prioritätensetzung des Bundes haben, warnen Union und Grüne. Und auch die Sachverständigen bemängelten die aktuellen Schwerpunkte der Förderung. Technologie- und Forschungsförderung werde nach parteilichen Gutdünken, und nicht nach Bedarf und entsprechend einer langfristigen Strategie, durchgeführt, sagte Winter auf Anfrage von Table.Briefings. “Damit werden in der Forschung und in dazugehörigen Technologien nur kurzfristige Strohfeuer erzeugt.”

Einige der aktuell vom BMBF prioritär geförderten Technologien würden vermutlich erst in Jahrzehnten zur Energiewende beitragen können. Erhebliche Summen würden hier “für wenig erfolgversprechende Forschungsfelder” ausgegeben, kritisiert auch Julia Eisentraut, Sprecherin für Wissenschaft der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag. Sie habe dabei insbesondere die Laserfusionsforschung im Blick. Und auch Raphael Tigges, wissenschaftlicher Sprecher der Union, sieht die Kernfusion derzeit noch weit entfernt. Aufwand und Ertrag stünden hier derzeit in keinem Verhältnis.

In dem Antrag wird die Landesregierung nicht nur dazu aufgefordert, ihr eigenes Engagement für die FFB verlässlich fortzusetzen, sondern auch “sich beim Bund weiter mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass das BMBF die notwendigen Mittel für die Batterieforschung in Münster, Nordrhein-Westfalen und Deutschland zur Verfügung stellt und zudem mittel- und langfristig auch neue und überjährige Projekte ermöglicht”. Dieses Engagement müsste möglichst zeitnah erfolgen. Bis Ende November soll der Bundeshaushalt beschlossen werden. mw

Süddeutsche: Ostdeutschland zieht 34 Jahre nach der Wiedervereinigung auch viele Studenten aus dem Westen an. Günstige Mieten und gute Studienbedingungen machen den Osten attraktiv. Doch nach dem Abschluss suchen sich die meisten einen Job im Westen. (“Kommen, um zu gehen”)

FAZ: Manipulierte Alzheimerforschung. Gegen einen weltweit führenden Hirnforscher werden schwere Vorwürfe erhoben: Von den rund 900 Fachartikeln von Eliezer Masliah sollen mehr als 130 gefälschte Abbildungen enthalten. Die Bilder sollen den Nachweis von Proteinen oder Nervengewebe zeigen. Viele Grafiken wurden offenbar mehrfach verwendet, und das mit teilweise falschen Beschreibungen. (“Manipulationsskandal erschüttert Alzheimer- und Parkinsonforschung”)

FAZ: Milliarden für die KI-Forschung. Die führenden Digitalkonzerne haben ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den letzten zwei Jahren auf neue Höchststände gesteigert, angetrieben durch den intensiven Wettbewerb im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Allein Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft und Nvidia investierten im Jahr 2023 gemeinsam über 200 Milliarden Dollar. (“KI treibt Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf Rekordhöhen”)

Zeit: Wissenschaft auf die Marktplätze. In Zwickau, Brandenburg an der Havel, Gera, Wetzlar und Recklinghausen waren Wissenschaftler in diesem Sommer unterwegs und kamen in Kontakt mit Bürgern, die sonst kaum etwas mit Wissenschaft zu tun haben. Die Wissenschaftler stellten jedoch fest, dass das Interesse der Bürger an ihrer Arbeit sehr groß war und wollen nun öfter auf die Marktplätze der Republik. (“Mehr Wissenschaft auf die Marktplätze!”)

Zeit: Fegebank in Ghana. Während eines Besuchs in Ghana möchte Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) die Zusammenarbeit in den Bereichen Infektions- und Klimaforschung stärken. Seit Mittwoch wird sie von einer zehnköpfigen Wissenschaftsdelegation begleitet. Im Laufe der einwöchigen Reise sind Treffen mit der ghanaischen Wissenschaftsministerin, dem Gesundheitsminister, dem Institut für Tropenmedizin, dem westafrikanischen Forschungszentrum für Klimawandel sowie den führenden Universitäten Ghanas geplant. (“Wissenschaftssenatorin Fegebank besucht mit Delegation Ghana”)