in Hamburg feiern heute Bürger und Bundespolitik 33 Jahre Wiedervereinigung. Auf dem Rathausmarkt und an der Alster locken Musik und Kinderspaß, in einer Dialogrunde stellen sich mehrere Minister den Fragen der Öffentlichkeit. Eröffnet wurde die Runde gestern durch den Ostbeauftragen Carsten Schneider: “Ist Deutschland zusammengewachsen?”, titelt sein aktueller Bericht zum Stand der Deutschen Einheit. Um 17 Uhr stellt sich heute Bettina Stark-Watzinger gemeinsam mit Familienministerin Lisa Paus den Fragen der Besucherinnen und Besucher (Dialogforum Handelskammer Hamburg).

“Die strukturellen Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland konnten abgebaut werden, auch wenn die Spuren der Teilung Deutschlands noch sichtbar sind”, heißt es im Bericht des Ostbeauftragten Schneider. Wie aber sieht das für Forschung und Innovation in den einzelnen Bundesländern aus? Wir wollen auch diese Frage in einer neuen Reihe eingehend analysieren. Ab der kommenden Woche starten wir die Serie “Research regional: Forschung in den Bundesländern”.

Über das ostdeutsche Chipwunder haben wir bereits berichtet, das Land Sachsen etwa hat Mitte September ein Verbindungsbüro in Taipeh eröffnet. Von hier aus soll ein wissenschaftlicher Austausch mit dem weltweit führenden taiwanischen Chip-Konzern TSMC entstehen und dem Fachkräftemangel der Branche entgegengewirkt werden. Wie aber sieht die Versorgung aus? Die geplanten Fabriken in Dresden und Magdeburg benötigen viel Energie und Wasser. Die lokalen Versorger müssen ihre Kapazitäten ausbauen, zugleich braucht es mehr Effizienz. Ehe die ankommt, dauert es aber viele Jahre, berichtet unser Autor Ralf Nestler.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre,

In Ostdeutschland investieren Firmen und die öffentliche Hand Milliarden, um neue Chipfabriken anzusiedeln. Ganz im Sinne des europäischen Chip-Gesetzes werden Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz in puncto Halbleitertechnologien gestärkt. Damit soll der Anteil des Kontinents am Weltmarkt bis 2030 von 10 auf mindestens 20 Prozent verdoppelt werden. Die neuen Fabriken in Dresden und Magdeburg brauchen Hightechrohstoffe, vor allem aber viel Energie und Wasser. Das stellt die örtlichen Versorger vor große Herausforderungen. Zugleich muss die Forschung für effizientere Prozesse vorangetrieben werden. Denn ehe diese in der Praxis eingesetzt werden, vergehen viele Jahre.

Der Strombedarf der Fabriken ist enorm, sowohl für die Fertigung als auch für den Betrieb der Reinräume. Taiwans größer Chiphersteller TSMC, der nun auch in Dresden bauen will, verbraucht in seinem Heimatland rund 6 Prozent allen Stroms. Wie viel der neue Standort brauchen wird, ist nicht bekannt. Auch die anderen beiden Firmen, Infineon in Dresden sowie Intel in Magdeburg, geben auf Nachfrage keine Zahlen an. Zur Begründung heißt es, die Planungen seien noch nicht abgeschlossen.

Klar ist: Strom muss zuverlässig fließen. Abschaltungen in knappen Zeiten, sogenannte Lastabwürfe, die sich manche Industriefirma gut bezahlen lässt, kommen bei der Chipherstellung nicht infrage. Zu aufwendig sind die Prozesse, als dass man Pausen akzeptieren kann. In Dresden wird bereits ein weiteres 380/110-Kilovolt-Umspannwerk geplant, um den erforderlichen Netzausbau für zusätzliche Chipfabriken im Norden der Stadt zu gewährleisten.

In Sachen klimafreundlicher Stromerzeugung sind die Prioritäten verschieden. Intel will sich bis 2030 weltweit komplett mit erneuerbaren Energien versorgen, steht aktuell bei 93 Prozent. Infineon möchte mit seinem Neubau in Dresden “die ressourceneffizienteste Halbleiter-Fab ihrer Art realisieren”, teilt das Unternehmen mit. Sie soll zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt werden, was üblicherweise über Zertifikate belegt wird. Einen kleinen Anteil wird realer Grünstrom aus der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach beitragen. TSMC lässt sich mehr Zeit. Auf Anfragen von Table.Media hat das Unternehmen nicht reagiert, global will es Treibhausgasneutralität 2050 erreichen.

Der Wasserbedarf ist ebenfalls beträchtlich. Das liegt unter anderem an den vielen Prozessschritten, bei denen die Materialien gespült werden – mit hochreinem Wasser, dessen Herstellung viel Wasser und Energie erfordert. Auch hierzu geben die Firmen keine Zahlen heraus. Der lokale Versorger in Dresden, SachsenEnergie, erwartet jedoch, dass die wachsende Halbleiterindustrie in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren einen doppelt bis dreifach so hohen Bedarf haben wird. Um die Versorgung zu sichern, werden vorhandene Wasserwerke ertüchtigt beziehungsweise reaktiviert.

Zusätzlich soll bis 2030 ein neues Flusswasserwerk entstehen und die Industrieversorgung im Norden der Stadt von den übrigen Trinkwasserkunden entkoppelt werden – mit eigenen Leitungen. SachsenEnergie beziffert die Investitionen auf 317 Millionen Euro. Um die Preise für die Kunden stabil zu halten, seien rund 150 Millionen Euro an Fördermitteln nötig. Eine Entscheidung wird für November erwartet. Auch in Magdeburg, wo Intel baut, wird man am Bau eines neuen Flusswasserwerks nicht vorbeikommen, heißt es von der Geschäftsleitung der örtlichen Trinkwasserversorgung.

Die Unternehmen werben damit, dass sie Wasser mehrfach nutzen und wiederaufbereiten. Infineon teilt mit, 2021 habe man rund 30 Prozent weniger Wasser benötigt, um einen Quadratzentimeter Waferfläche zu prozessieren als der globale Durchschnitt der Halbleiterindustrie. Intel unterstützt Projekte zum Wasserschutz, etwa Renaturierungen von Flüssen. “Erstmalig in der Firmengeschichte wurde dadurch 2022 mehr Wasser (107 %) wiederhergestellt als verbraucht”, erklärt das Unternehmen. Über alles gesehen ist das rechnerisch richtig, dennoch ist der lokale Bedarf groß.

Die Firmen arbeiten weiter daran, Energie und Wasser effizienter einzusetzen, schon aus Kostengründen. Wie schnell das in der Praxis ankommt, ist eine andere Frage. Denn etablierte Prozesse zu ändern, ist schwer. “Selbst ein einfacher Vorschlag wie eine Änderung bei der Lüftung oder ob eine Anlage bei Stillstand heruntergefahren wird, ist sehr schwer umzusetzen”, sagt Nils Nissen vom Berliner Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM). Häufig erklärten die Ingenieure, an den Einstellungen ließe sich nichts mehr ändern, weil der Prozess nur so freigegeben wurde. Verbesserungen, die Fraunhofer-Fachleute in ihren Reinräumen erzielen und die “transferierbar” sind, brauchen laut Nissen “locker zehn Jahre”, ehe sie in der Industrie eingesetzt werden.

Auch die Rohstoffversorgung für die Chipfabriken ist maßgeblich. Bei Silizium ist kein Engpass zu erwarten. Es wird aus dem Allerweltsmineral Quarz gewonnen, das praktisch unbegrenzt vorhanden ist. Die Produktion hochreinen Siliziums für die Industrie ist in mehreren Ländern etabliert, auch hierzulande, kritische Abhängigkeiten bestehen nicht. Anders bei Germanium und Gallium, die ebenfalls wichtig für Halbleiter sind. Weit mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion ist in China. Zum 1. August hatte das Land Exportkontrollen für diese Metalle eingeführt, was aber kein Verbot ist. Eine Eskalation ist nach Ansicht von Fachleuten nicht im Interesse Chinas, zumal das Land selbst Galliumprodukte wieder einführt. Mutmaßlich geht es darum, die militärische Anwendung zu unterbinden.

Dennoch ist es sinnvoll und politisch gewollt, die Abhängigkeit von China zu verringern – gerade bei Rohstoffen, bei denen das Land den Weltmarkt dominiert. “Wir müssen uns aber klar darüber sein, dass das etwas kostet”, sagt Maren Liedtke von der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Gallium etwa wird vorrangig als Beiprodukt bei der Aluminiumherstellung gewonnen. Dies geschah bis 2016 auch in Deutschland, wurde aber wegen geringer Galliumpreise eingestellt. Aktuell ist aufgrund der hohen Energiekosten auch das Aluminiumgeschäft selbst unter Druck – und damit gibt es weiterhin kein Gallium. “Um das zu ändern, müsste man langfristig ein anderes Preisniveau erreichen, damit es sich lohnt, die Produktion wieder hochzufahren”, sagt Liedkte.

Ähnlich bei Germanium, ebenfalls ein Beiprodukt aus der Verhüttung von Zink- und Kupfersulfiderzen sowie aus Kohlen. “Europäische Firmen könnten mehr liefern, aber sie wollen gesicherte Abnahmen, damit sich die Investitionen am Ende rechnen.” Ralf Nestler

Seit zehn Jahren haben Hochschulen in Deutschland die Möglichkeit, sich für das Gütesiegel “Faire und transparente Berufungsverfahren” zu bewerben, das der Deutsche Hochschulverband (DHV) verleiht. Von den gut 100 Universitäten hierzulande sind aktuell nur 19 damit ausgezeichnet, von den mehr als 200 HAW mit der TH Köln nur eine (siehe Karte). Jüngster Neuzugang ist die TU Ilmenau, die sich als erste Hochschule in Thüringen mit dem Siegel schmücken darf. Für die Hochschulmedizin gibt es ein separates Siegel, einziger Träger zurzeit ist das Universitätsklinikum Frankfurt.

Die niedrige Quote erstaunt. Für den DHV ist jedoch alles in bester Ordnung. Es sei nie das Ziel gewesen, beispielsweise die Hälfte aller Einrichtungen oder noch mehr damit auszuzeichnen, sagt Hubert Detmer, Leiter der Rechtsabteilung des DHV. Eher gehe es darum, einzelne Hochschulen zu motivieren, mit gutem Beispiel voranzugehen. Detmer: “Es wäre wünschenswert, dass die Kriterien des Gütesiegels mit der Zeit Common Sense werden.”

Die Idee, einen Kanon sehr guter, fairer Verhandlungsaspekte und transparenter Verfahren auszuzeichnen, sei naheliegend gewesen. Der Hochschulverband, der Detmer zufolge in beratender Funktion in knapp zwei Drittel der Berufungsverhandlungen involviert ist, habe festgestellt, dass Berufungsverfahren an den einzelnen Institutionen sehr unterschiedlich gehandhabt werden. “Besonders ärgerlich fanden wir es, dass es fünf bis sechs Universitäten in Deutschland gab, die über die Modalitäten eines Lehrstuhls verhandeln, bevor der eigentliche Ruf erteilt ist. Das hat gegenüber jungen Wissenschaftlern den Effekt eines Damoklesschwerts.”

Zehn Jahre nach Verleihung des ersten Gütesiegels gebe es zwar immer noch Institutionen, die derart unlauter vorgehen. “Aber es ist uns gelungen, diese kleine Zahl so kleinzuhalten”, sagt Detmer. Auch der Braindrain sei ein Motiv für die Entwicklung des “Kanons” gewesen: “Angesichts der demographischen Entwicklung ist es für Universitäten zunehmend wichtig, die Punkte, die für sie sprechen, auch nach außen hin zu transportieren.”

Basis für die Siegelvergabe ist ein Fragebogen, den die Hochschulen ausfüllen müssen. Abgefragt wird darin unter anderem, ob es eine Berufungsverfahrensordnung gibt, ob Bewerber über den jeweiligen Stand des Verfahrens informiert werden und ob der Ruf stets vor Aufnahme der Berufungsverhandlungen erteilt wird. Ins Gewicht fällt außerdem, wie das Onboarding organisiert ist, ob Ausstattungs- und Besoldungsangebote fair sind, ob es einen Dual-Career-Service gibt und wie hoch der Anteil der Juniorprofessuren mit Tenure-Track-Zusage ist.

Dem Eindruck, das DHV-Siegel sei wenig wert, weil es auf Selbstauskünften beruht, widerspricht Detmer entschieden: “Wir überprüfen die Angaben der Hochschulen durch Abgleich mit den Unterlagen der Hochschulen, aber auch durch Interviews mit Bewerbern. Zudem haben wir ein fortlaufend aktualisiertes Erfahrungswissen wegen unserer täglichen Beratung.” Ein weiterer Kritikpunkt, der im Raum steht, ist der Preis: 10.000 Euro kostet das Verfahren zur Vergabe, ein Re-Audit nach frühestens vier Jahren 7.500 Euro. Das Gütesiegel für die Hochschulmedizin kostet beim ersten Mal 12.500 Euro. Detmer erklärt die Gebühr mit dem Aufwand, den der DHV damit hat. “Der Preis ist nicht prohibitiv. Ich glaube nicht, dass Kostenfaktoren ein Hinderungsgrund sind, sich nicht zu bewerben.”

An der TU Braunschweig, im März dieses Jahres mit dem DHV-Gütesiegel ausgezeichnet, freut man sich über die Bestätigung, im Wettbewerb um die besten Personen sehr gut aufgestellt zu sein. “Wir können damit nach außen sichtbarer machen, dass die TU Braunschweig für faire und transparente Berufungsverfahren und verlässliche Prozesse steht”, sagt Sprecherin Regina Eckhoff. Das Siegel hänge in dem Raum, in dem in der Regel die Verhandlungsgespräche stattfinden. Durch das Siegel habe die TU Braunschweig “ein willkommenes Feedback und Anregungen zur fortlaufenden Fortentwicklung unseres Berufungsmanagements bekommen”.

Außerhalb des Kreises der Ausgezeichneten hält sich die Begeisterung in Grenzen. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) teilt schmallippig mit: “Generell gilt: Gütesiegel, die auf einer transparenten, wissenschaftsbezogene Kriterien nutzenden Auditierung und einer hinreichenden Datenlage beruhen, können eine Möglichkeit darstellen, Governance-Prozesse an Hochschulen im Sinne der Qualitätssicherung zielgerichtet zu standardisieren, zu optimieren und kenntlich zu machen.”

Die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur (DGJ) begrüßt das Gütesiegel grundsätzlich, weist aber auf Schwachstellen hin. “Man wählt die Hochschulen, an denen man sich bewirbt, ja nicht danach aus, ob sie das Gütesiegel tragen. Der Normalfall ist, dass man sich überall bewirbt, wo im eigenen Fachgebiet eine Professur ausgeschrieben ist”, sagt Ingo Siegert, Vorstandsvorsitzender der DGJ und Juniorprofessor am Institut für Informations- und Kommunikationstechnik der Universität Magdeburg. Das Siegel sei allenfalls eine Zusatzinfo. Er sieht den primären Nutzen aufseiten der Hochschulen. “Vermutlich ist es gerade für Universitäten, die nicht zu den Top 10 gehören, ein gutes Mittel, um den Bewerbungsprozess weiter zu professionalisieren.”

Auch adressiere das Siegel bei weitem nicht alle Probleme, mit denen junge Wissenschaftler bei Berufungsverhandlungen konfrontiert sind. “Bei der DGJ erfahren wir immer wieder von Fällen, in denen Ausschreibungen oder Entscheidungen über Einladungen auf Wunschkandidaten zugeschnitten wurden.” Wünschenswert sei auch, bei Absagen inhaltliches Feedback zu bekommen. “In Skandinavien zum Beispiel ist es durchaus üblich, aber hierzulande leider nicht mit dem deutschen Hochschulrecht vereinbar.” Problematisch an den Verfahren hierzulande sei außerdem, dass sie einerseits sehr lang dauern, zugleich aber wenig Zeit für persönliche Gespräche vorsehen.

Das Problem hat man auch beim DHV im Blick. “Berufungskommissionen nehmen sich oft nur einen Tag Zeit für sechs bis acht Bewerber”, sagt Detmer. Das Kennenlernen der Menschen und ihrer Eigenschaften bleibe im deutschen Recruitingsystem eine Momentaufnahme. Pläne, das Siegel entsprechend zu erweitern, gibt es derzeit nicht.

9.-10. Oktober 2023, bcc Berlin Congress Center, Alexanderstraße 11, Berlin

Fachkonferenz Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? – Vertretbar? – Chance? Mehr

10. Oktober 2023, 19 Uhr, Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung 2023 “Was Transformation braucht – eine europäische Perspektive” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

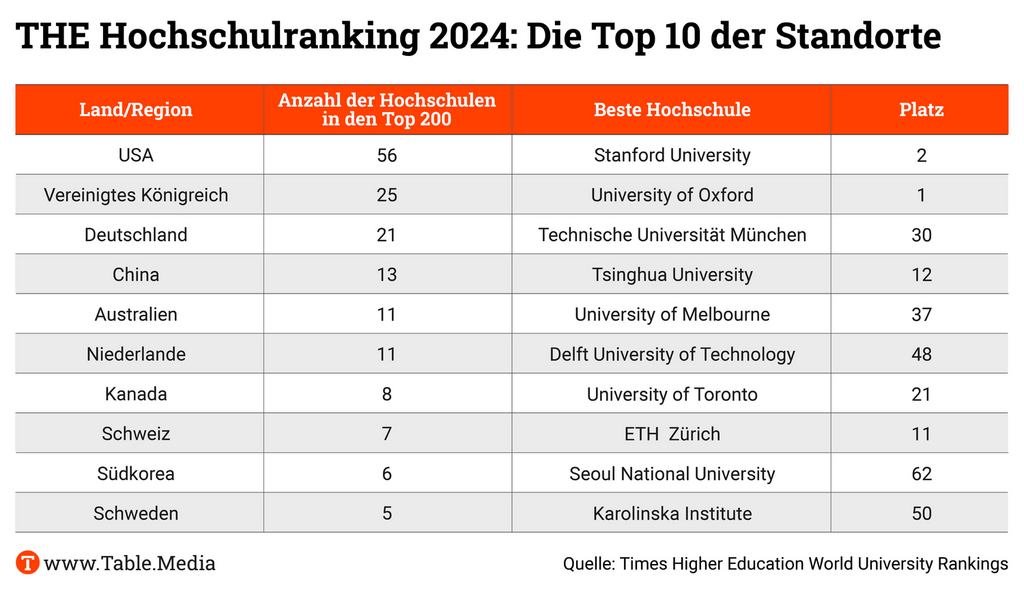

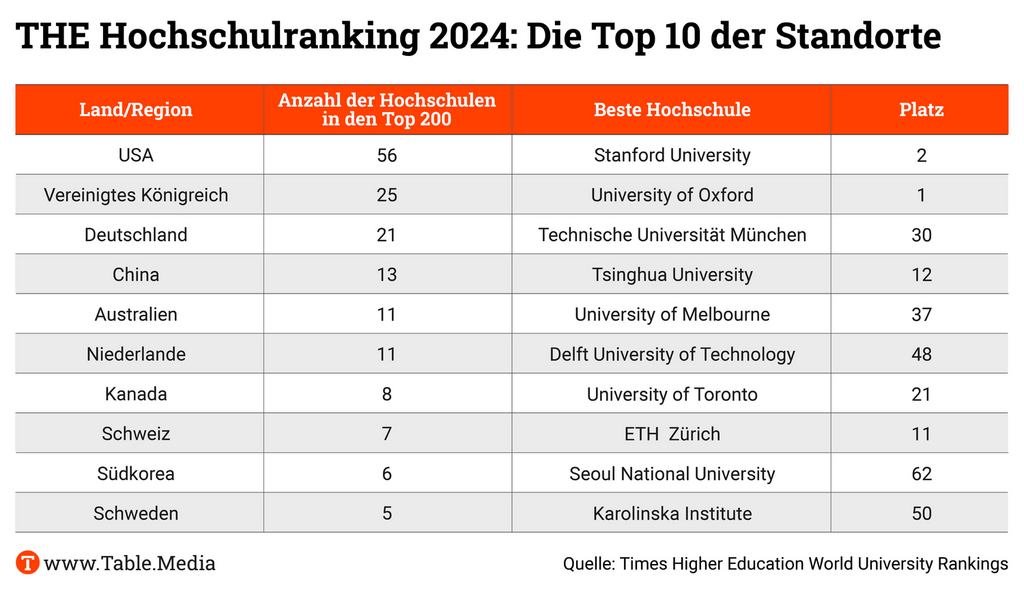

Deutschland ist das drittstärkste Land in den Times Higher Education (THE) World University Rankings für 2024. 21 deutsche Hochschulen haben es unter die Top 200 geschafft. Bei der Reihenfolge, in der diese in der Rangliste erscheinen, gab es kaum Veränderungen zu den Vorjahren.

Auf den ersten 10 Plätzen des Rankings 2024 stehen die üblichen Verdächtigen. Die Universität Oxford belegt zum achten Mal in Folge den ersten Platz. Insgesamt sind die Vereinigten Staaten das Land mit den meisten Einrichtungen unter den ersten 200; Stanford, MIT und Harvard belegen die Plätze zwei, drei und vier.

Von den deutschen Hochschulen belegt die Technische Universität München mit Platz 30 den besten Rang, gefolgt von der Ludwig-Maximilians-Universität München, die von Rang 33 auf Rang 38 zurückfiel. Drittbeste deutsche Universität im THE-Ranking für 2024 ist Heidelberg auf Platz 47 im Gesamtranking. Insgesamt schnitten die deutschen Universitäten etwas schlechter ab als im Vorjahr.

Zu den Aufsteigern in Deutschland zählen die Technische Universität Berlin, die von Platz 156 auf Platz 136 vorrückte, und das Karlsruher Institut für Technologie, das auf Platz 140 landete – nach Platz 189 im vergangenen Jahr.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine wichtige methodische Veränderung im Bereich der Bewertung der Forschungsleistung. Hier wurde die Kategorie “Zitationen” in “Forschungsqualität” umbenannt, und ihre Berechnung wurde angepasst. Es werden immer noch Zitate in der akademischen Literatur gezählt. Aber jetzt wird diese Metrik um die “Qualität” dieser Zitate ergänzt, in dem zum Beispiel die Anzahl der Publikationen in den zehn Prozent der meistzitierten Paper im jeweiligen Feld in die Bewertung einfließen.

Über die Qualität und Aussagekraft von Hochschulrankings wird seit Jahren diskutiert. Das auf EU-Ebene geschlossene Bündnis “Coalition of Advancing Research Assessment”, kurz CoARA, beschreitet in dieser Hinsicht neue Wege jenseits der üblichen Metriken.

Einzelne Institutionen klinken sich aus dem alten System bereits aus. So hat die Universität Utrecht sich selbstbewusst entschlossen, nicht an dem Ranking teilzunehmen. Daten und Methoden der Auswertung seien fragwürdig, heißt es in einer Stellungnahme der Universität. Das sei aber nur ein Grund. Generell legten “Rankings zu viel Wert auf Punktevergabe und Wettbewerb, während wir uns auf Zusammenarbeit und offene Wissenschaft konzentrieren wollen”. mw

Das Nobelpreis-Komitee hat die Erwartungen erfüllt und der Ungarin Katalin Karikó und dem US-Amerikaner Drew Weissman den diesjährigen Nobelpreis für Medizin zugesprochen. Die beiden werden für ihre grundlegenden Arbeiten zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geehrt, teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr umgerechnet 950.000 Euro.

In Deutschland ist vor allem Katalin Karikó bekannt. Sie war von 2013 bis Herbst 2022 Senior Vice President beim Mainzer Unternehmen Biontech, das in der Coronaviruspandemie den Wettlauf um den ersten zugelassenen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 gewann. Die Biochemikerin ist noch als Beraterin für Biontech tätig, widmet sich ansonsten aber wieder mehr der Forschung. Karikó ist seit 2021 Professorin an der Universität Szeged in Ungarn.

Darüber hinaus hat sie eine außerplanmäßige Professur an der University of Pennsylvania in Philadelphia/USA, wo sie seit Jahren in verschiedenen Funktionen tätig ist. Dort forscht bis heute auch der Immunologe Drew Weissman. Die beiden haben sich bereits in den 1990er Jahren zusammengetan, um das mRNA-Feld voranzubringen. Kennengelernt haben sie sich zufällig: beim Fotokopieren. Wichtiger Meilenstein war eine Publikation im Jahr 2005, in der sie beschrieben, wie mRNA modifiziert werden muss, um eine angemessene Immunantwort zu erzielen.

Auch wenn mRNA-Impfstoffe für die breite Öffentlichkeit brandneu erscheinen, steckt dahinter jahrzehntelange Forschung. Zu den Wegbereitern zählen auch Robert Malone, Phil Felgner und Inder Verma. Sie schleusten bereits Ende der 1980er Jahre mRNA mit Hilfe von Fetttröpfchen in angezüchtete Zellen ein und brachten diese dazu, das gewünschte Protein herzustellen.

Fest steht: Die Ära der mRNA-Technologie hat gerade erst begonnen. Der Nobelpreis-Stiftung zufolge gibt es bereits zahlreiche klinische Versuche, bei denen verschiedene Formen von mRNA eingesetzt werden, um prophylaktische oder therapeutische Reaktionen in den Bereichen Infektionen und Krebs hervorzurufen, “und diese Zahl wird in den kommenden Jahren voraussichtlich noch zunehmen”.

Nach Angaben des deutschen Verbands forschender Pharmaunternehmen VfA waren bis September 2023 weltweit fünf mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 im Einsatz. Recht weit sei die Entwicklung auch bei entsprechenden Impfstoffen gegen Grippe und gegen Zytomegalieviren, die zu den Herpesviren gehören. Der Standort Deutschland hat aus Sicht des VfA “beste Chancen, hierbei eine wichtige Rolle zu spielen, denn viele Unternehmen und Forschungsinstitute arbeiten hier bereits daran”. Ebenfalls sehr aktiv auf diesem Gebiet seien neben den USA und China, unter anderem auch Belgien, Indien, Südkorea und die Schweiz. abg

Neue DFG-Richtlinien sollen den Missbrauch von Forschungsergebnissen in Kooperationen mit autoritär geführten Ländern eindämmen. Damit reagiert die DFG offensichtlich auf vermehrt bekannt gewordene Missbrauchsfälle, insbesondere in Kooperationen mit chinesischen Forschenden. Zuletzt hatte auch Forschungsministerin Stark-Watzinger eine kritischere Abwägung von Risiko und Nutzen bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Forschungseinrichtungen gefordert.

Mit diesen Empfehlungen sollen “keine roten Linien hinsichtlich bestimmter Länder, Partnerinstitutionen oder Forschungsthemen” gezogen werden, betont DFG-Präsidentin Katja Becker. Die in Deutschland grundgesetzlich geschützte Wissenschaftsfreiheit sei ein hohes Gut. Vielmehr sollen die Richtlinien helfen, potenzielle Missbrauchsmöglichkeiten von Forschungsergebnissen realistisch einzuschätzen und abgewogene Entscheidungen zu treffen.

Sie richten sich in erster Linie an antragstellende Personen und Forschungseinrichtungen, sollen aber auch in den Begutachtungs- und Entscheidungsprozess der DFG eingebunden werden. Mit den neuen Richtlinien werden bereits bestehende Regelungen ergänzt. Die DFG verweist hier auf die gemeinsam mit der Leopoldina veröffentlichten Empfehlungen in Bezug auf sicherheitsrelevante Forschung.

Antragstellende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen künftig anhand der Checkliste zum Beispiel folgende Punkte prüfen:

Vorhandene Risiken führen dabei nicht unbedingt direkt zu einem Abbruch der Kooperationsbemühungen. Ziel sei es, im Sinne einer Risikoabwägung Nutzen und Risiken gegeneinander zu stellen, um zu einer reflektierten Entscheidung zu kommen.

Konkrete Reflexionsschritte und keine roten Linien seien sehr willkommen, sagt Hannes Gohli, Geschäftsführer des China Kompetenzzentrums an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Auf der anderen Seite sieht er jedoch weiter eine hohe Belastung für Forschende, die vermutlich nun noch mehr Anforderungen zur Risikoevaluierung in DFG-Anträgen erfüllen müssen.

Obwohl in den Richtlinien dual-use angesprochen werde, sei oft unklar, welche Technologien konkret unter diesen Begriff fallen. Weiterhin werde nicht differenziert, ob es sich um Kooperationen in weniger risikobehafteten Fächern, oder um Projekte in sensiblen Technologiefeldern handle. Diese große Bandbreite mache auch die Beratung schwierig, auf die die DFG verweist: Um dem Bedarf der Risikoevaluierung gerecht zu werden, müssten innerhalb deutscher Hochschulen, auch an einzelnen Fakultäten, mehr Stellen für ethische Fragen geschaffen werden, meint Gohli. mw

Am 26. September hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen eine Pressemeldung veröffentlicht, die geplante Maßnahmen zur Bekämpfung und Sanktionierung von Machtmissbrauch in der Wissenschaft benennt. Flankiert wird die Pressemeldung von einer Selbstverpflichtungserklärung der nordrhein-westfälischen Landesrektor_innenkonferenzen.

Es ist wichtig, dass sich Hochschulen zu ihrer Verantwortung bekennen, Machtmissbrauch zu verhindern und Maßnahmen zum Schutz Betroffener und zur Prävention auszubauen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Hochschulen bereits rechtsverbindlich im Rahmen der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet sind, Machtmissbrauch zu verhindern.

Der wichtigste Punkt in der Erklärung ist die Ankündigung, dass eine “unabhängige und hochschultypübergreifende Anlaufstelle für Opfer und Zeug:innen von Machtmissbrauch” geschaffen werden soll. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Denn aus der Praxis meiner ehrenamtlichen Arbeit im Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft (MaWi) weiß ich, dass sich Betroffene oft wohlwissend nicht an die Anlaufstellen der eigenen Organisation wenden.

Sie haben zum Beispiel Sorge, dass ihr Anliegen nicht mit der nötigen Vertraulichkeit behandelt wird oder wissen, dass die Ansprechperson eine Beziehung zu der:dem Täter:in bzw. den Täter:innen hat. Deshalb unterstütze ich die Einrichtung einer externen Anlaufstelle. Durch meine Arbeit bei MaWi weiß ich, wie essenziell das ist. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Aspekte, die bedacht und beherzigt werden sollten.

Alle Hochschulen sind dazu verpflichtet, Ombuds- und Gleichstellungsstellen einzurichten. Informationen darüber, wie oft und weshalb diese Stellen aufgesucht werden, liegen jedoch nicht vor. Das vermittelt den Eindruck, dass die Fälle von Machtmissbrauch, die von den Medien aufgegriffen werden, die einzigen sind. Machtmissbrauch erscheint so als PR-Debakel einzelner Hochschulen, das eingehegt werden muss.

Ob und wie das eigentliche Problem – Machtmissbrauch – bearbeitet wird, gerät dabei in den Hintergrund. Das schützt Täterinnen und Täter, indem die Strukturen verdeckt werden, die ihr Handeln (mit-)ermöglichen. Die Chance, sich kritisch mit der eigenen Organisation auseinanderzusetzen, Fehler transparent zu benennen und es in Zukunft besser zu machen, wird vertan.

Es braucht eine transparente Aufarbeitung aller Fälle – auch von denen, die nicht öffentlich bekannt sind. Betroffenen darf weder von institutioneller noch ministerialer Seite vermittelt werden, dass es sich um “individuelles menschliches Versagen” handelt. Ihnen muss ermöglicht werden, ihre Erfahrung als Ursache struktureller Missstände zu verstehen: Machtmissbrauch in der Wissenschaft ist kein vereinzeltes Fehlverhalten, sondern gekennzeichnet durch vielfältige strukturelle und systemimmanente Problematiken, die Machtmissbrauch ermöglichen.

Prekäre Beschäftigungs- und Studienbedingungen führen dazu, dass es Betroffenen zum einen schwer gemacht wird, ihren Fall zu melden. Zum anderen sorgen sie dafür, dass es für Personen, die in Anlaufstellen tätig sind, riskant sein kann, effektiv zu handeln. Machtmissbrauch kann dementsprechend nicht nur von denjenigen angegangen werden, die prekär beschäftigt sind, berufsqualifizierende Abschlüsse erwerben oder in vielfältigen Abhängigkeitsverhältnissen stehen. Hochschulen müssen bereit sein, Betroffenen sowie Vertreter:innen dieser Statusgruppen zuzuhören. Verantwortlich für die Prävention und Bearbeitung von Machtmissbrauch sind nicht die Betroffenen. Betroffene zu “ermutigen, Fälle von Machtmissbrauch zu melden und sich dagegen zu wehren”, ist mit Blick auf den Status quo eine Zumutung.

Ein Verharren im Selbstverständnis der eigenen Organisation und des eigenen Systems wird nicht dazu führen, dass Fälle von Machtmissbrauch vermieden, konsequent sowie transparent aufgearbeitet werden und Hochschulen zu sichereren Orten werden. Vielmehr müssen Machtpositionen in der Wissenschaft und die daraus resultierenden Potenziale für Machtmissbrauch sichtbar gemacht und klar benannt werden. Dabei gilt es, offenzubleiben für Fälle von Machtmissbrauch, denen bisher aufgrund struktureller Eigenheiten keine Beachtung geschenkt wird und die daher systematisch von diesem Diskurs ausgeschlossen werden.

Das Phänomen Machtmissbrauch in der Wissenschaft lässt sich nicht als abschließende Liste seiner Erscheinungsformen fassen, sondern muss kontinuierlich exploriert werden, unter anderem in seiner Verschränkung mit (intersektionaler) Diskriminierung, guter wissenschaftlicher Praxis und prekärer Beschäftigung.

Einer Anlaufstelle kann dies aus meiner Sicht nur gelingen, wenn sie außerhalb dieser Strukturen verortet ist und einen rechtsverbindlichen Auftrag hat. Diese Arbeit muss auf Dauer gestellt sein, denn der Umgang mit Machtmissbrauch sowie seine Prävention sind kein Projekt. Und es ist wichtig, sich immer wieder mit den Grundfragen auseinanderzusetzen: Was ist Machtmissbrauch? Wie kommunizieren wir ehrlich und transparent, was wir wie ändern wollen und können? Wen beziehen wir in diese Diskussion ein? Für wen sind Hochschulen sicherere Orte – und für wen nicht?

“Ich bin ein Realist mit einem leichten Hang zum Optimismus”, sagt Nils Aldag. Im Laufe der Jahre habe er bei Sunfire allerdings eher die Rolle eines Optimisten übernommen, erzählt der Mitgründer und CEO von dem Dresdner Elektrolyse-Spezialisten. Diesen Satz glaubt man dem 36-Jährigen sofort. Vor allem, weil es 2010, bei der Unternehmensgründung von Sunfire, noch so aussah, als seien Aldag und seine Mitgründer mit dem Thema grüner Wasserstoff ihrer Zeit voraus. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: ”Wir bewegen uns in einer Branche, in der alle Pfeile nach oben zeigen”, sagt der Sunfire-CEO. Während der letzten 24 Monate sei eine erhebliche Beschleunigung in das Thema erneuerbare Energien gekommen.

Dann erzählt der gebürtige Hamburger seine persönliche Geschichte. Er redet darüber, warum es ein Privileg ist, aus einer Unternehmerfamilie zu kommen. Warum er nach seiner Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht Studium erst mal neue Perspektiven suchte und sich deshalb für eine Abschlussarbeit über das Thema erneuerbare Energietechnologien entschied. Und warum er als “Junior” zu Sunfire kam – da war Nils Aldag gerade einmal 24 Jahre alt. Er spricht druckreif, durchdacht, mit einem klaren Blick auf die Welt. Und er ist extrem bescheiden: “Mir geht es vor allem darum, ein nachhaltiges Unternehmen zu schaffen. Ich bin nicht eitel, deswegen ist es mir auch egal, ob dieses Unternehmen in zehn Jahren immer noch Sunfire heißt und ob ich dann immer noch als CEO dabei bin.”

Stattdessen hat Aldag eher das große Ganze im Blick. Er will aus Sunfire die “nächste große Erfolgsstory” machen. Damit könnte er richtig liegen, denn schon heute wird das Unternehmen als der Hidden Champion der Energiewende gehandelt. Schließlich hat der Dresdner Elektrolysespezialist bereits eine rasante Entwicklung hingelegt – von einem Start-up hin zu einem mittelständischen Industrieunternehmen, das Medienberichten zufolge kurz vor einer Milliardenbewertung steht.

Was ist das Kerngeschäft von Sunfire? “Das ist ziemlich komplex, was wir hier machen. Jede Maschine, die wir bauen, gleicht einer kleinen Chemiefabrik”, sagt Aldag. Das Geschäftsmodell könne man aber trotzdem kurz und verständlich auf den Punkt bringen: “Wir bauen Maschinen – die sogenannten Elektrolyseure – die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Um diese Spaltung durchführen zu können, brauchen wir erneuerbaren Strom aus Sonne und Wind.”

Der Wasserstoff, der mithilfe der Elektrolyseure hergestellt wird, könne entweder in Reinform oder kombiniert mit anderen Molekülen genutzt werden, um all das zu ersetzen, was heute aus Erdöl, Erdgas und Kohle hergestellt wird. Zu den Kunden der Dresdner gehören neben Energieversorgern wie RWE auch Mineralölkonzerne wie Total und Stahlkonzerne wie die Salzgitter AG. Ultimatives Ziel ist es, erneuerbare Energien überall dahin zu bringen, wo sie in elektrischer Form nicht hingelangen können, und Erdgas, Erdöl und Kohle damit überflüssig zu machen.

Was am Ende des Gesprächs bleibt, ist dieser Eindruck: Nils Aldag ist nicht nur ein Pionier, sondern auch ein Prototyp für eine neue “grüne” Unternehmergeneration. Und er ist überaus erfolgreich. Der Gründer und Unternehmer bewegt sich mit seinem Unternehmen in einem kommenden Milliardenmarkt. Allein in der EU sollen sich die Elektrolysekapazitäten bis 2030 von derzeit 1.000 Megawatt auf 40.000 Megawatt erhöhen. Aldag: “Wir wollen ein Champion in dieser wahnsinnig spannenden Zukunftsbranche werden.” Gabriele Voßkühler

Neue Prorektoren an der Universität Bielefeld gewählt: Dario Anselmetti als Prorektor für Studium und Lehre, Christiane Fuchs als Prorektorin für Forschung und Forschungsvernetzung und Ulrich Rückert als Prorektor für Digitalisierung und Dateninfrastruktur treten zum 1. Oktober ihr Amt an. Wiedergewählt und weiterhin im Amt als Prorektorin für Wissenschaft und Gesellschaft bleibt Alexandra Kaasch. Gemeinsam mit der neuen Rektorin der Universität Bielefeld Angelika Epple und Kanzler Stephan Becker bilden die nun gewählten Prorektoren das neue Rektorat.

Faouzi Derbel ist neuer Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Benjamin Lang wird neuer Rektor der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT). Wissenschaftsministerin Bettina Martin überreichte dem 46-Jährigen in Schwerin seine Ernennungsurkunde.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. “Wir brauchen ein Exportverbot gesundheitsschädlicher Pestizide”. Im Interview fordert Bundesumweltministerin Steffi Lemke Exportverbote und klare Regelungen in globalen Lieferketten für den Umgang mit gesundheitsschädlichen Pestiziden. Für eine nachhaltige Chemie sieht sie auch in Deutschland und Europa große Marktchancen. Mehr

China.Table. Ukrainische Sinologin hofft auf China als Friedensmediator. Vita Golod, die Vorsitzende des ukrainischen Sinologen-Verbands, geht davon aus, dass Peking auf einen guten Moment dafür wartet, sich für Friedensverhandlungen einzusetzen. So habe eine Gruppe von chinesischen Forschenden, die Kiew kürzlich besucht hätten, immer wieder betont, dass beide Seiten bereit sein müssten, zu verhandeln. Mehr

Europe.Table. AI Act: Berlin will zweistufige Allzweck-KI-Regulierung. In der Frage, wie KI-Systeme ohne nähere Zweckbestimmung eingeordnet werden, spricht sich die Bundesregierung dafür aus, eine Unterscheidung entlang des tatsächlichen Einsatzzwecks vorzunehmen. Auf der Ebene der Modelle – also noch vor einem möglichen Einsatzzweck – sollen hingegen vor allem Best Practices verpflichtend werden. Mehr

Deutschland feiert heute den Tag der Einheit. Während meist an die entscheidenden Tage im Herbst 1989 gedacht wird, möchte ich Ihnen die Lektüre eines Aufsatzes des Universitätsarchivs Leipzig empfehlen. Die Archivare konfrontieren uns mit dem Schicksal von Herbert Belter. Er war Student an der Universität Leipzig. Zusammen mit einigen Mitstreitern, darunter Werner Gumpel, protestierte er 1950 gegen die beginnende Diktatur in der DDR.

Anlässlich der ersten Wahlen der Volkskammer verteilte die “Belter Gruppe” am 5. Oktober 1950 Flugblätter in der Leipziger Innenstadt, darin forderten sie freie Wahlen. Auf dem Rückweg wurden Belter und seine Mitstreiter verhaftet und zu langen Jahren Arbeitslager verurteilt.

In russischen Vernehmungsprotokollen heißt es: “Belter selbst sagte vor Gericht: ,Ich habe mich illegal betätigt, weil ich unzufrieden war mit der Situation an der Leipziger Universität, wir hatten keine Gewissensfreiheit, keine Redefreiheit und keine Pressefreiheit.‘” Belter wurde von seinen Kommilitonen getrennt und nach Moskau gebracht. Zwei Monate später wurde er in Gefangenschaft erschossen.

Werner Gumpel kam nach fünf Jahren Haft frei, nahm sein Studium wieder auf, lange Jahre war er Professor für Wirtschaft und die Gesellschaft Osteuropas an der LMU in München. Er ist heute 93 Jahre alt und hat seine Geschichte immer wieder berichtet: “Nach meinem persönlichen Empfinden unterschieden sich die Zustände nur wenig von denen der Hitler-Diktatur. Wenn sich niemand engagierte, würde sich nichts ändern. Es galt den anderen Studenten, die nicht linientreu waren, zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Wir wollten ihnen so etwas wie eine moralische Stütze sein.” Nicola Kuhrt

in Hamburg feiern heute Bürger und Bundespolitik 33 Jahre Wiedervereinigung. Auf dem Rathausmarkt und an der Alster locken Musik und Kinderspaß, in einer Dialogrunde stellen sich mehrere Minister den Fragen der Öffentlichkeit. Eröffnet wurde die Runde gestern durch den Ostbeauftragen Carsten Schneider: “Ist Deutschland zusammengewachsen?”, titelt sein aktueller Bericht zum Stand der Deutschen Einheit. Um 17 Uhr stellt sich heute Bettina Stark-Watzinger gemeinsam mit Familienministerin Lisa Paus den Fragen der Besucherinnen und Besucher (Dialogforum Handelskammer Hamburg).

“Die strukturellen Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland konnten abgebaut werden, auch wenn die Spuren der Teilung Deutschlands noch sichtbar sind”, heißt es im Bericht des Ostbeauftragten Schneider. Wie aber sieht das für Forschung und Innovation in den einzelnen Bundesländern aus? Wir wollen auch diese Frage in einer neuen Reihe eingehend analysieren. Ab der kommenden Woche starten wir die Serie “Research regional: Forschung in den Bundesländern”.

Über das ostdeutsche Chipwunder haben wir bereits berichtet, das Land Sachsen etwa hat Mitte September ein Verbindungsbüro in Taipeh eröffnet. Von hier aus soll ein wissenschaftlicher Austausch mit dem weltweit führenden taiwanischen Chip-Konzern TSMC entstehen und dem Fachkräftemangel der Branche entgegengewirkt werden. Wie aber sieht die Versorgung aus? Die geplanten Fabriken in Dresden und Magdeburg benötigen viel Energie und Wasser. Die lokalen Versorger müssen ihre Kapazitäten ausbauen, zugleich braucht es mehr Effizienz. Ehe die ankommt, dauert es aber viele Jahre, berichtet unser Autor Ralf Nestler.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre,

In Ostdeutschland investieren Firmen und die öffentliche Hand Milliarden, um neue Chipfabriken anzusiedeln. Ganz im Sinne des europäischen Chip-Gesetzes werden Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz in puncto Halbleitertechnologien gestärkt. Damit soll der Anteil des Kontinents am Weltmarkt bis 2030 von 10 auf mindestens 20 Prozent verdoppelt werden. Die neuen Fabriken in Dresden und Magdeburg brauchen Hightechrohstoffe, vor allem aber viel Energie und Wasser. Das stellt die örtlichen Versorger vor große Herausforderungen. Zugleich muss die Forschung für effizientere Prozesse vorangetrieben werden. Denn ehe diese in der Praxis eingesetzt werden, vergehen viele Jahre.

Der Strombedarf der Fabriken ist enorm, sowohl für die Fertigung als auch für den Betrieb der Reinräume. Taiwans größer Chiphersteller TSMC, der nun auch in Dresden bauen will, verbraucht in seinem Heimatland rund 6 Prozent allen Stroms. Wie viel der neue Standort brauchen wird, ist nicht bekannt. Auch die anderen beiden Firmen, Infineon in Dresden sowie Intel in Magdeburg, geben auf Nachfrage keine Zahlen an. Zur Begründung heißt es, die Planungen seien noch nicht abgeschlossen.

Klar ist: Strom muss zuverlässig fließen. Abschaltungen in knappen Zeiten, sogenannte Lastabwürfe, die sich manche Industriefirma gut bezahlen lässt, kommen bei der Chipherstellung nicht infrage. Zu aufwendig sind die Prozesse, als dass man Pausen akzeptieren kann. In Dresden wird bereits ein weiteres 380/110-Kilovolt-Umspannwerk geplant, um den erforderlichen Netzausbau für zusätzliche Chipfabriken im Norden der Stadt zu gewährleisten.

In Sachen klimafreundlicher Stromerzeugung sind die Prioritäten verschieden. Intel will sich bis 2030 weltweit komplett mit erneuerbaren Energien versorgen, steht aktuell bei 93 Prozent. Infineon möchte mit seinem Neubau in Dresden “die ressourceneffizienteste Halbleiter-Fab ihrer Art realisieren”, teilt das Unternehmen mit. Sie soll zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt werden, was üblicherweise über Zertifikate belegt wird. Einen kleinen Anteil wird realer Grünstrom aus der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach beitragen. TSMC lässt sich mehr Zeit. Auf Anfragen von Table.Media hat das Unternehmen nicht reagiert, global will es Treibhausgasneutralität 2050 erreichen.

Der Wasserbedarf ist ebenfalls beträchtlich. Das liegt unter anderem an den vielen Prozessschritten, bei denen die Materialien gespült werden – mit hochreinem Wasser, dessen Herstellung viel Wasser und Energie erfordert. Auch hierzu geben die Firmen keine Zahlen heraus. Der lokale Versorger in Dresden, SachsenEnergie, erwartet jedoch, dass die wachsende Halbleiterindustrie in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren einen doppelt bis dreifach so hohen Bedarf haben wird. Um die Versorgung zu sichern, werden vorhandene Wasserwerke ertüchtigt beziehungsweise reaktiviert.

Zusätzlich soll bis 2030 ein neues Flusswasserwerk entstehen und die Industrieversorgung im Norden der Stadt von den übrigen Trinkwasserkunden entkoppelt werden – mit eigenen Leitungen. SachsenEnergie beziffert die Investitionen auf 317 Millionen Euro. Um die Preise für die Kunden stabil zu halten, seien rund 150 Millionen Euro an Fördermitteln nötig. Eine Entscheidung wird für November erwartet. Auch in Magdeburg, wo Intel baut, wird man am Bau eines neuen Flusswasserwerks nicht vorbeikommen, heißt es von der Geschäftsleitung der örtlichen Trinkwasserversorgung.

Die Unternehmen werben damit, dass sie Wasser mehrfach nutzen und wiederaufbereiten. Infineon teilt mit, 2021 habe man rund 30 Prozent weniger Wasser benötigt, um einen Quadratzentimeter Waferfläche zu prozessieren als der globale Durchschnitt der Halbleiterindustrie. Intel unterstützt Projekte zum Wasserschutz, etwa Renaturierungen von Flüssen. “Erstmalig in der Firmengeschichte wurde dadurch 2022 mehr Wasser (107 %) wiederhergestellt als verbraucht”, erklärt das Unternehmen. Über alles gesehen ist das rechnerisch richtig, dennoch ist der lokale Bedarf groß.

Die Firmen arbeiten weiter daran, Energie und Wasser effizienter einzusetzen, schon aus Kostengründen. Wie schnell das in der Praxis ankommt, ist eine andere Frage. Denn etablierte Prozesse zu ändern, ist schwer. “Selbst ein einfacher Vorschlag wie eine Änderung bei der Lüftung oder ob eine Anlage bei Stillstand heruntergefahren wird, ist sehr schwer umzusetzen”, sagt Nils Nissen vom Berliner Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM). Häufig erklärten die Ingenieure, an den Einstellungen ließe sich nichts mehr ändern, weil der Prozess nur so freigegeben wurde. Verbesserungen, die Fraunhofer-Fachleute in ihren Reinräumen erzielen und die “transferierbar” sind, brauchen laut Nissen “locker zehn Jahre”, ehe sie in der Industrie eingesetzt werden.

Auch die Rohstoffversorgung für die Chipfabriken ist maßgeblich. Bei Silizium ist kein Engpass zu erwarten. Es wird aus dem Allerweltsmineral Quarz gewonnen, das praktisch unbegrenzt vorhanden ist. Die Produktion hochreinen Siliziums für die Industrie ist in mehreren Ländern etabliert, auch hierzulande, kritische Abhängigkeiten bestehen nicht. Anders bei Germanium und Gallium, die ebenfalls wichtig für Halbleiter sind. Weit mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion ist in China. Zum 1. August hatte das Land Exportkontrollen für diese Metalle eingeführt, was aber kein Verbot ist. Eine Eskalation ist nach Ansicht von Fachleuten nicht im Interesse Chinas, zumal das Land selbst Galliumprodukte wieder einführt. Mutmaßlich geht es darum, die militärische Anwendung zu unterbinden.

Dennoch ist es sinnvoll und politisch gewollt, die Abhängigkeit von China zu verringern – gerade bei Rohstoffen, bei denen das Land den Weltmarkt dominiert. “Wir müssen uns aber klar darüber sein, dass das etwas kostet”, sagt Maren Liedtke von der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Gallium etwa wird vorrangig als Beiprodukt bei der Aluminiumherstellung gewonnen. Dies geschah bis 2016 auch in Deutschland, wurde aber wegen geringer Galliumpreise eingestellt. Aktuell ist aufgrund der hohen Energiekosten auch das Aluminiumgeschäft selbst unter Druck – und damit gibt es weiterhin kein Gallium. “Um das zu ändern, müsste man langfristig ein anderes Preisniveau erreichen, damit es sich lohnt, die Produktion wieder hochzufahren”, sagt Liedkte.

Ähnlich bei Germanium, ebenfalls ein Beiprodukt aus der Verhüttung von Zink- und Kupfersulfiderzen sowie aus Kohlen. “Europäische Firmen könnten mehr liefern, aber sie wollen gesicherte Abnahmen, damit sich die Investitionen am Ende rechnen.” Ralf Nestler

Seit zehn Jahren haben Hochschulen in Deutschland die Möglichkeit, sich für das Gütesiegel “Faire und transparente Berufungsverfahren” zu bewerben, das der Deutsche Hochschulverband (DHV) verleiht. Von den gut 100 Universitäten hierzulande sind aktuell nur 19 damit ausgezeichnet, von den mehr als 200 HAW mit der TH Köln nur eine (siehe Karte). Jüngster Neuzugang ist die TU Ilmenau, die sich als erste Hochschule in Thüringen mit dem Siegel schmücken darf. Für die Hochschulmedizin gibt es ein separates Siegel, einziger Träger zurzeit ist das Universitätsklinikum Frankfurt.

Die niedrige Quote erstaunt. Für den DHV ist jedoch alles in bester Ordnung. Es sei nie das Ziel gewesen, beispielsweise die Hälfte aller Einrichtungen oder noch mehr damit auszuzeichnen, sagt Hubert Detmer, Leiter der Rechtsabteilung des DHV. Eher gehe es darum, einzelne Hochschulen zu motivieren, mit gutem Beispiel voranzugehen. Detmer: “Es wäre wünschenswert, dass die Kriterien des Gütesiegels mit der Zeit Common Sense werden.”

Die Idee, einen Kanon sehr guter, fairer Verhandlungsaspekte und transparenter Verfahren auszuzeichnen, sei naheliegend gewesen. Der Hochschulverband, der Detmer zufolge in beratender Funktion in knapp zwei Drittel der Berufungsverhandlungen involviert ist, habe festgestellt, dass Berufungsverfahren an den einzelnen Institutionen sehr unterschiedlich gehandhabt werden. “Besonders ärgerlich fanden wir es, dass es fünf bis sechs Universitäten in Deutschland gab, die über die Modalitäten eines Lehrstuhls verhandeln, bevor der eigentliche Ruf erteilt ist. Das hat gegenüber jungen Wissenschaftlern den Effekt eines Damoklesschwerts.”

Zehn Jahre nach Verleihung des ersten Gütesiegels gebe es zwar immer noch Institutionen, die derart unlauter vorgehen. “Aber es ist uns gelungen, diese kleine Zahl so kleinzuhalten”, sagt Detmer. Auch der Braindrain sei ein Motiv für die Entwicklung des “Kanons” gewesen: “Angesichts der demographischen Entwicklung ist es für Universitäten zunehmend wichtig, die Punkte, die für sie sprechen, auch nach außen hin zu transportieren.”

Basis für die Siegelvergabe ist ein Fragebogen, den die Hochschulen ausfüllen müssen. Abgefragt wird darin unter anderem, ob es eine Berufungsverfahrensordnung gibt, ob Bewerber über den jeweiligen Stand des Verfahrens informiert werden und ob der Ruf stets vor Aufnahme der Berufungsverhandlungen erteilt wird. Ins Gewicht fällt außerdem, wie das Onboarding organisiert ist, ob Ausstattungs- und Besoldungsangebote fair sind, ob es einen Dual-Career-Service gibt und wie hoch der Anteil der Juniorprofessuren mit Tenure-Track-Zusage ist.

Dem Eindruck, das DHV-Siegel sei wenig wert, weil es auf Selbstauskünften beruht, widerspricht Detmer entschieden: “Wir überprüfen die Angaben der Hochschulen durch Abgleich mit den Unterlagen der Hochschulen, aber auch durch Interviews mit Bewerbern. Zudem haben wir ein fortlaufend aktualisiertes Erfahrungswissen wegen unserer täglichen Beratung.” Ein weiterer Kritikpunkt, der im Raum steht, ist der Preis: 10.000 Euro kostet das Verfahren zur Vergabe, ein Re-Audit nach frühestens vier Jahren 7.500 Euro. Das Gütesiegel für die Hochschulmedizin kostet beim ersten Mal 12.500 Euro. Detmer erklärt die Gebühr mit dem Aufwand, den der DHV damit hat. “Der Preis ist nicht prohibitiv. Ich glaube nicht, dass Kostenfaktoren ein Hinderungsgrund sind, sich nicht zu bewerben.”

An der TU Braunschweig, im März dieses Jahres mit dem DHV-Gütesiegel ausgezeichnet, freut man sich über die Bestätigung, im Wettbewerb um die besten Personen sehr gut aufgestellt zu sein. “Wir können damit nach außen sichtbarer machen, dass die TU Braunschweig für faire und transparente Berufungsverfahren und verlässliche Prozesse steht”, sagt Sprecherin Regina Eckhoff. Das Siegel hänge in dem Raum, in dem in der Regel die Verhandlungsgespräche stattfinden. Durch das Siegel habe die TU Braunschweig “ein willkommenes Feedback und Anregungen zur fortlaufenden Fortentwicklung unseres Berufungsmanagements bekommen”.

Außerhalb des Kreises der Ausgezeichneten hält sich die Begeisterung in Grenzen. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) teilt schmallippig mit: “Generell gilt: Gütesiegel, die auf einer transparenten, wissenschaftsbezogene Kriterien nutzenden Auditierung und einer hinreichenden Datenlage beruhen, können eine Möglichkeit darstellen, Governance-Prozesse an Hochschulen im Sinne der Qualitätssicherung zielgerichtet zu standardisieren, zu optimieren und kenntlich zu machen.”

Die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur (DGJ) begrüßt das Gütesiegel grundsätzlich, weist aber auf Schwachstellen hin. “Man wählt die Hochschulen, an denen man sich bewirbt, ja nicht danach aus, ob sie das Gütesiegel tragen. Der Normalfall ist, dass man sich überall bewirbt, wo im eigenen Fachgebiet eine Professur ausgeschrieben ist”, sagt Ingo Siegert, Vorstandsvorsitzender der DGJ und Juniorprofessor am Institut für Informations- und Kommunikationstechnik der Universität Magdeburg. Das Siegel sei allenfalls eine Zusatzinfo. Er sieht den primären Nutzen aufseiten der Hochschulen. “Vermutlich ist es gerade für Universitäten, die nicht zu den Top 10 gehören, ein gutes Mittel, um den Bewerbungsprozess weiter zu professionalisieren.”

Auch adressiere das Siegel bei weitem nicht alle Probleme, mit denen junge Wissenschaftler bei Berufungsverhandlungen konfrontiert sind. “Bei der DGJ erfahren wir immer wieder von Fällen, in denen Ausschreibungen oder Entscheidungen über Einladungen auf Wunschkandidaten zugeschnitten wurden.” Wünschenswert sei auch, bei Absagen inhaltliches Feedback zu bekommen. “In Skandinavien zum Beispiel ist es durchaus üblich, aber hierzulande leider nicht mit dem deutschen Hochschulrecht vereinbar.” Problematisch an den Verfahren hierzulande sei außerdem, dass sie einerseits sehr lang dauern, zugleich aber wenig Zeit für persönliche Gespräche vorsehen.

Das Problem hat man auch beim DHV im Blick. “Berufungskommissionen nehmen sich oft nur einen Tag Zeit für sechs bis acht Bewerber”, sagt Detmer. Das Kennenlernen der Menschen und ihrer Eigenschaften bleibe im deutschen Recruitingsystem eine Momentaufnahme. Pläne, das Siegel entsprechend zu erweitern, gibt es derzeit nicht.

9.-10. Oktober 2023, bcc Berlin Congress Center, Alexanderstraße 11, Berlin

Fachkonferenz Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? – Vertretbar? – Chance? Mehr

10. Oktober 2023, 19 Uhr, Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung 2023 “Was Transformation braucht – eine europäische Perspektive” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Deutschland ist das drittstärkste Land in den Times Higher Education (THE) World University Rankings für 2024. 21 deutsche Hochschulen haben es unter die Top 200 geschafft. Bei der Reihenfolge, in der diese in der Rangliste erscheinen, gab es kaum Veränderungen zu den Vorjahren.

Auf den ersten 10 Plätzen des Rankings 2024 stehen die üblichen Verdächtigen. Die Universität Oxford belegt zum achten Mal in Folge den ersten Platz. Insgesamt sind die Vereinigten Staaten das Land mit den meisten Einrichtungen unter den ersten 200; Stanford, MIT und Harvard belegen die Plätze zwei, drei und vier.

Von den deutschen Hochschulen belegt die Technische Universität München mit Platz 30 den besten Rang, gefolgt von der Ludwig-Maximilians-Universität München, die von Rang 33 auf Rang 38 zurückfiel. Drittbeste deutsche Universität im THE-Ranking für 2024 ist Heidelberg auf Platz 47 im Gesamtranking. Insgesamt schnitten die deutschen Universitäten etwas schlechter ab als im Vorjahr.

Zu den Aufsteigern in Deutschland zählen die Technische Universität Berlin, die von Platz 156 auf Platz 136 vorrückte, und das Karlsruher Institut für Technologie, das auf Platz 140 landete – nach Platz 189 im vergangenen Jahr.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine wichtige methodische Veränderung im Bereich der Bewertung der Forschungsleistung. Hier wurde die Kategorie “Zitationen” in “Forschungsqualität” umbenannt, und ihre Berechnung wurde angepasst. Es werden immer noch Zitate in der akademischen Literatur gezählt. Aber jetzt wird diese Metrik um die “Qualität” dieser Zitate ergänzt, in dem zum Beispiel die Anzahl der Publikationen in den zehn Prozent der meistzitierten Paper im jeweiligen Feld in die Bewertung einfließen.

Über die Qualität und Aussagekraft von Hochschulrankings wird seit Jahren diskutiert. Das auf EU-Ebene geschlossene Bündnis “Coalition of Advancing Research Assessment”, kurz CoARA, beschreitet in dieser Hinsicht neue Wege jenseits der üblichen Metriken.

Einzelne Institutionen klinken sich aus dem alten System bereits aus. So hat die Universität Utrecht sich selbstbewusst entschlossen, nicht an dem Ranking teilzunehmen. Daten und Methoden der Auswertung seien fragwürdig, heißt es in einer Stellungnahme der Universität. Das sei aber nur ein Grund. Generell legten “Rankings zu viel Wert auf Punktevergabe und Wettbewerb, während wir uns auf Zusammenarbeit und offene Wissenschaft konzentrieren wollen”. mw

Das Nobelpreis-Komitee hat die Erwartungen erfüllt und der Ungarin Katalin Karikó und dem US-Amerikaner Drew Weissman den diesjährigen Nobelpreis für Medizin zugesprochen. Die beiden werden für ihre grundlegenden Arbeiten zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geehrt, teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr umgerechnet 950.000 Euro.

In Deutschland ist vor allem Katalin Karikó bekannt. Sie war von 2013 bis Herbst 2022 Senior Vice President beim Mainzer Unternehmen Biontech, das in der Coronaviruspandemie den Wettlauf um den ersten zugelassenen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 gewann. Die Biochemikerin ist noch als Beraterin für Biontech tätig, widmet sich ansonsten aber wieder mehr der Forschung. Karikó ist seit 2021 Professorin an der Universität Szeged in Ungarn.

Darüber hinaus hat sie eine außerplanmäßige Professur an der University of Pennsylvania in Philadelphia/USA, wo sie seit Jahren in verschiedenen Funktionen tätig ist. Dort forscht bis heute auch der Immunologe Drew Weissman. Die beiden haben sich bereits in den 1990er Jahren zusammengetan, um das mRNA-Feld voranzubringen. Kennengelernt haben sie sich zufällig: beim Fotokopieren. Wichtiger Meilenstein war eine Publikation im Jahr 2005, in der sie beschrieben, wie mRNA modifiziert werden muss, um eine angemessene Immunantwort zu erzielen.

Auch wenn mRNA-Impfstoffe für die breite Öffentlichkeit brandneu erscheinen, steckt dahinter jahrzehntelange Forschung. Zu den Wegbereitern zählen auch Robert Malone, Phil Felgner und Inder Verma. Sie schleusten bereits Ende der 1980er Jahre mRNA mit Hilfe von Fetttröpfchen in angezüchtete Zellen ein und brachten diese dazu, das gewünschte Protein herzustellen.

Fest steht: Die Ära der mRNA-Technologie hat gerade erst begonnen. Der Nobelpreis-Stiftung zufolge gibt es bereits zahlreiche klinische Versuche, bei denen verschiedene Formen von mRNA eingesetzt werden, um prophylaktische oder therapeutische Reaktionen in den Bereichen Infektionen und Krebs hervorzurufen, “und diese Zahl wird in den kommenden Jahren voraussichtlich noch zunehmen”.

Nach Angaben des deutschen Verbands forschender Pharmaunternehmen VfA waren bis September 2023 weltweit fünf mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 im Einsatz. Recht weit sei die Entwicklung auch bei entsprechenden Impfstoffen gegen Grippe und gegen Zytomegalieviren, die zu den Herpesviren gehören. Der Standort Deutschland hat aus Sicht des VfA “beste Chancen, hierbei eine wichtige Rolle zu spielen, denn viele Unternehmen und Forschungsinstitute arbeiten hier bereits daran”. Ebenfalls sehr aktiv auf diesem Gebiet seien neben den USA und China, unter anderem auch Belgien, Indien, Südkorea und die Schweiz. abg

Neue DFG-Richtlinien sollen den Missbrauch von Forschungsergebnissen in Kooperationen mit autoritär geführten Ländern eindämmen. Damit reagiert die DFG offensichtlich auf vermehrt bekannt gewordene Missbrauchsfälle, insbesondere in Kooperationen mit chinesischen Forschenden. Zuletzt hatte auch Forschungsministerin Stark-Watzinger eine kritischere Abwägung von Risiko und Nutzen bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Forschungseinrichtungen gefordert.

Mit diesen Empfehlungen sollen “keine roten Linien hinsichtlich bestimmter Länder, Partnerinstitutionen oder Forschungsthemen” gezogen werden, betont DFG-Präsidentin Katja Becker. Die in Deutschland grundgesetzlich geschützte Wissenschaftsfreiheit sei ein hohes Gut. Vielmehr sollen die Richtlinien helfen, potenzielle Missbrauchsmöglichkeiten von Forschungsergebnissen realistisch einzuschätzen und abgewogene Entscheidungen zu treffen.

Sie richten sich in erster Linie an antragstellende Personen und Forschungseinrichtungen, sollen aber auch in den Begutachtungs- und Entscheidungsprozess der DFG eingebunden werden. Mit den neuen Richtlinien werden bereits bestehende Regelungen ergänzt. Die DFG verweist hier auf die gemeinsam mit der Leopoldina veröffentlichten Empfehlungen in Bezug auf sicherheitsrelevante Forschung.

Antragstellende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen künftig anhand der Checkliste zum Beispiel folgende Punkte prüfen:

Vorhandene Risiken führen dabei nicht unbedingt direkt zu einem Abbruch der Kooperationsbemühungen. Ziel sei es, im Sinne einer Risikoabwägung Nutzen und Risiken gegeneinander zu stellen, um zu einer reflektierten Entscheidung zu kommen.

Konkrete Reflexionsschritte und keine roten Linien seien sehr willkommen, sagt Hannes Gohli, Geschäftsführer des China Kompetenzzentrums an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Auf der anderen Seite sieht er jedoch weiter eine hohe Belastung für Forschende, die vermutlich nun noch mehr Anforderungen zur Risikoevaluierung in DFG-Anträgen erfüllen müssen.

Obwohl in den Richtlinien dual-use angesprochen werde, sei oft unklar, welche Technologien konkret unter diesen Begriff fallen. Weiterhin werde nicht differenziert, ob es sich um Kooperationen in weniger risikobehafteten Fächern, oder um Projekte in sensiblen Technologiefeldern handle. Diese große Bandbreite mache auch die Beratung schwierig, auf die die DFG verweist: Um dem Bedarf der Risikoevaluierung gerecht zu werden, müssten innerhalb deutscher Hochschulen, auch an einzelnen Fakultäten, mehr Stellen für ethische Fragen geschaffen werden, meint Gohli. mw

Am 26. September hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen eine Pressemeldung veröffentlicht, die geplante Maßnahmen zur Bekämpfung und Sanktionierung von Machtmissbrauch in der Wissenschaft benennt. Flankiert wird die Pressemeldung von einer Selbstverpflichtungserklärung der nordrhein-westfälischen Landesrektor_innenkonferenzen.

Es ist wichtig, dass sich Hochschulen zu ihrer Verantwortung bekennen, Machtmissbrauch zu verhindern und Maßnahmen zum Schutz Betroffener und zur Prävention auszubauen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Hochschulen bereits rechtsverbindlich im Rahmen der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet sind, Machtmissbrauch zu verhindern.

Der wichtigste Punkt in der Erklärung ist die Ankündigung, dass eine “unabhängige und hochschultypübergreifende Anlaufstelle für Opfer und Zeug:innen von Machtmissbrauch” geschaffen werden soll. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Denn aus der Praxis meiner ehrenamtlichen Arbeit im Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft (MaWi) weiß ich, dass sich Betroffene oft wohlwissend nicht an die Anlaufstellen der eigenen Organisation wenden.

Sie haben zum Beispiel Sorge, dass ihr Anliegen nicht mit der nötigen Vertraulichkeit behandelt wird oder wissen, dass die Ansprechperson eine Beziehung zu der:dem Täter:in bzw. den Täter:innen hat. Deshalb unterstütze ich die Einrichtung einer externen Anlaufstelle. Durch meine Arbeit bei MaWi weiß ich, wie essenziell das ist. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Aspekte, die bedacht und beherzigt werden sollten.

Alle Hochschulen sind dazu verpflichtet, Ombuds- und Gleichstellungsstellen einzurichten. Informationen darüber, wie oft und weshalb diese Stellen aufgesucht werden, liegen jedoch nicht vor. Das vermittelt den Eindruck, dass die Fälle von Machtmissbrauch, die von den Medien aufgegriffen werden, die einzigen sind. Machtmissbrauch erscheint so als PR-Debakel einzelner Hochschulen, das eingehegt werden muss.

Ob und wie das eigentliche Problem – Machtmissbrauch – bearbeitet wird, gerät dabei in den Hintergrund. Das schützt Täterinnen und Täter, indem die Strukturen verdeckt werden, die ihr Handeln (mit-)ermöglichen. Die Chance, sich kritisch mit der eigenen Organisation auseinanderzusetzen, Fehler transparent zu benennen und es in Zukunft besser zu machen, wird vertan.

Es braucht eine transparente Aufarbeitung aller Fälle – auch von denen, die nicht öffentlich bekannt sind. Betroffenen darf weder von institutioneller noch ministerialer Seite vermittelt werden, dass es sich um “individuelles menschliches Versagen” handelt. Ihnen muss ermöglicht werden, ihre Erfahrung als Ursache struktureller Missstände zu verstehen: Machtmissbrauch in der Wissenschaft ist kein vereinzeltes Fehlverhalten, sondern gekennzeichnet durch vielfältige strukturelle und systemimmanente Problematiken, die Machtmissbrauch ermöglichen.

Prekäre Beschäftigungs- und Studienbedingungen führen dazu, dass es Betroffenen zum einen schwer gemacht wird, ihren Fall zu melden. Zum anderen sorgen sie dafür, dass es für Personen, die in Anlaufstellen tätig sind, riskant sein kann, effektiv zu handeln. Machtmissbrauch kann dementsprechend nicht nur von denjenigen angegangen werden, die prekär beschäftigt sind, berufsqualifizierende Abschlüsse erwerben oder in vielfältigen Abhängigkeitsverhältnissen stehen. Hochschulen müssen bereit sein, Betroffenen sowie Vertreter:innen dieser Statusgruppen zuzuhören. Verantwortlich für die Prävention und Bearbeitung von Machtmissbrauch sind nicht die Betroffenen. Betroffene zu “ermutigen, Fälle von Machtmissbrauch zu melden und sich dagegen zu wehren”, ist mit Blick auf den Status quo eine Zumutung.

Ein Verharren im Selbstverständnis der eigenen Organisation und des eigenen Systems wird nicht dazu führen, dass Fälle von Machtmissbrauch vermieden, konsequent sowie transparent aufgearbeitet werden und Hochschulen zu sichereren Orten werden. Vielmehr müssen Machtpositionen in der Wissenschaft und die daraus resultierenden Potenziale für Machtmissbrauch sichtbar gemacht und klar benannt werden. Dabei gilt es, offenzubleiben für Fälle von Machtmissbrauch, denen bisher aufgrund struktureller Eigenheiten keine Beachtung geschenkt wird und die daher systematisch von diesem Diskurs ausgeschlossen werden.

Das Phänomen Machtmissbrauch in der Wissenschaft lässt sich nicht als abschließende Liste seiner Erscheinungsformen fassen, sondern muss kontinuierlich exploriert werden, unter anderem in seiner Verschränkung mit (intersektionaler) Diskriminierung, guter wissenschaftlicher Praxis und prekärer Beschäftigung.

Einer Anlaufstelle kann dies aus meiner Sicht nur gelingen, wenn sie außerhalb dieser Strukturen verortet ist und einen rechtsverbindlichen Auftrag hat. Diese Arbeit muss auf Dauer gestellt sein, denn der Umgang mit Machtmissbrauch sowie seine Prävention sind kein Projekt. Und es ist wichtig, sich immer wieder mit den Grundfragen auseinanderzusetzen: Was ist Machtmissbrauch? Wie kommunizieren wir ehrlich und transparent, was wir wie ändern wollen und können? Wen beziehen wir in diese Diskussion ein? Für wen sind Hochschulen sicherere Orte – und für wen nicht?

“Ich bin ein Realist mit einem leichten Hang zum Optimismus”, sagt Nils Aldag. Im Laufe der Jahre habe er bei Sunfire allerdings eher die Rolle eines Optimisten übernommen, erzählt der Mitgründer und CEO von dem Dresdner Elektrolyse-Spezialisten. Diesen Satz glaubt man dem 36-Jährigen sofort. Vor allem, weil es 2010, bei der Unternehmensgründung von Sunfire, noch so aussah, als seien Aldag und seine Mitgründer mit dem Thema grüner Wasserstoff ihrer Zeit voraus. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: ”Wir bewegen uns in einer Branche, in der alle Pfeile nach oben zeigen”, sagt der Sunfire-CEO. Während der letzten 24 Monate sei eine erhebliche Beschleunigung in das Thema erneuerbare Energien gekommen.

Dann erzählt der gebürtige Hamburger seine persönliche Geschichte. Er redet darüber, warum es ein Privileg ist, aus einer Unternehmerfamilie zu kommen. Warum er nach seiner Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht Studium erst mal neue Perspektiven suchte und sich deshalb für eine Abschlussarbeit über das Thema erneuerbare Energietechnologien entschied. Und warum er als “Junior” zu Sunfire kam – da war Nils Aldag gerade einmal 24 Jahre alt. Er spricht druckreif, durchdacht, mit einem klaren Blick auf die Welt. Und er ist extrem bescheiden: “Mir geht es vor allem darum, ein nachhaltiges Unternehmen zu schaffen. Ich bin nicht eitel, deswegen ist es mir auch egal, ob dieses Unternehmen in zehn Jahren immer noch Sunfire heißt und ob ich dann immer noch als CEO dabei bin.”

Stattdessen hat Aldag eher das große Ganze im Blick. Er will aus Sunfire die “nächste große Erfolgsstory” machen. Damit könnte er richtig liegen, denn schon heute wird das Unternehmen als der Hidden Champion der Energiewende gehandelt. Schließlich hat der Dresdner Elektrolysespezialist bereits eine rasante Entwicklung hingelegt – von einem Start-up hin zu einem mittelständischen Industrieunternehmen, das Medienberichten zufolge kurz vor einer Milliardenbewertung steht.

Was ist das Kerngeschäft von Sunfire? “Das ist ziemlich komplex, was wir hier machen. Jede Maschine, die wir bauen, gleicht einer kleinen Chemiefabrik”, sagt Aldag. Das Geschäftsmodell könne man aber trotzdem kurz und verständlich auf den Punkt bringen: “Wir bauen Maschinen – die sogenannten Elektrolyseure – die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Um diese Spaltung durchführen zu können, brauchen wir erneuerbaren Strom aus Sonne und Wind.”

Der Wasserstoff, der mithilfe der Elektrolyseure hergestellt wird, könne entweder in Reinform oder kombiniert mit anderen Molekülen genutzt werden, um all das zu ersetzen, was heute aus Erdöl, Erdgas und Kohle hergestellt wird. Zu den Kunden der Dresdner gehören neben Energieversorgern wie RWE auch Mineralölkonzerne wie Total und Stahlkonzerne wie die Salzgitter AG. Ultimatives Ziel ist es, erneuerbare Energien überall dahin zu bringen, wo sie in elektrischer Form nicht hingelangen können, und Erdgas, Erdöl und Kohle damit überflüssig zu machen.

Was am Ende des Gesprächs bleibt, ist dieser Eindruck: Nils Aldag ist nicht nur ein Pionier, sondern auch ein Prototyp für eine neue “grüne” Unternehmergeneration. Und er ist überaus erfolgreich. Der Gründer und Unternehmer bewegt sich mit seinem Unternehmen in einem kommenden Milliardenmarkt. Allein in der EU sollen sich die Elektrolysekapazitäten bis 2030 von derzeit 1.000 Megawatt auf 40.000 Megawatt erhöhen. Aldag: “Wir wollen ein Champion in dieser wahnsinnig spannenden Zukunftsbranche werden.” Gabriele Voßkühler

Neue Prorektoren an der Universität Bielefeld gewählt: Dario Anselmetti als Prorektor für Studium und Lehre, Christiane Fuchs als Prorektorin für Forschung und Forschungsvernetzung und Ulrich Rückert als Prorektor für Digitalisierung und Dateninfrastruktur treten zum 1. Oktober ihr Amt an. Wiedergewählt und weiterhin im Amt als Prorektorin für Wissenschaft und Gesellschaft bleibt Alexandra Kaasch. Gemeinsam mit der neuen Rektorin der Universität Bielefeld Angelika Epple und Kanzler Stephan Becker bilden die nun gewählten Prorektoren das neue Rektorat.

Faouzi Derbel ist neuer Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Benjamin Lang wird neuer Rektor der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT). Wissenschaftsministerin Bettina Martin überreichte dem 46-Jährigen in Schwerin seine Ernennungsurkunde.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. “Wir brauchen ein Exportverbot gesundheitsschädlicher Pestizide”. Im Interview fordert Bundesumweltministerin Steffi Lemke Exportverbote und klare Regelungen in globalen Lieferketten für den Umgang mit gesundheitsschädlichen Pestiziden. Für eine nachhaltige Chemie sieht sie auch in Deutschland und Europa große Marktchancen. Mehr

China.Table. Ukrainische Sinologin hofft auf China als Friedensmediator. Vita Golod, die Vorsitzende des ukrainischen Sinologen-Verbands, geht davon aus, dass Peking auf einen guten Moment dafür wartet, sich für Friedensverhandlungen einzusetzen. So habe eine Gruppe von chinesischen Forschenden, die Kiew kürzlich besucht hätten, immer wieder betont, dass beide Seiten bereit sein müssten, zu verhandeln. Mehr

Europe.Table. AI Act: Berlin will zweistufige Allzweck-KI-Regulierung. In der Frage, wie KI-Systeme ohne nähere Zweckbestimmung eingeordnet werden, spricht sich die Bundesregierung dafür aus, eine Unterscheidung entlang des tatsächlichen Einsatzzwecks vorzunehmen. Auf der Ebene der Modelle – also noch vor einem möglichen Einsatzzweck – sollen hingegen vor allem Best Practices verpflichtend werden. Mehr

Deutschland feiert heute den Tag der Einheit. Während meist an die entscheidenden Tage im Herbst 1989 gedacht wird, möchte ich Ihnen die Lektüre eines Aufsatzes des Universitätsarchivs Leipzig empfehlen. Die Archivare konfrontieren uns mit dem Schicksal von Herbert Belter. Er war Student an der Universität Leipzig. Zusammen mit einigen Mitstreitern, darunter Werner Gumpel, protestierte er 1950 gegen die beginnende Diktatur in der DDR.

Anlässlich der ersten Wahlen der Volkskammer verteilte die “Belter Gruppe” am 5. Oktober 1950 Flugblätter in der Leipziger Innenstadt, darin forderten sie freie Wahlen. Auf dem Rückweg wurden Belter und seine Mitstreiter verhaftet und zu langen Jahren Arbeitslager verurteilt.

In russischen Vernehmungsprotokollen heißt es: “Belter selbst sagte vor Gericht: ,Ich habe mich illegal betätigt, weil ich unzufrieden war mit der Situation an der Leipziger Universität, wir hatten keine Gewissensfreiheit, keine Redefreiheit und keine Pressefreiheit.‘” Belter wurde von seinen Kommilitonen getrennt und nach Moskau gebracht. Zwei Monate später wurde er in Gefangenschaft erschossen.

Werner Gumpel kam nach fünf Jahren Haft frei, nahm sein Studium wieder auf, lange Jahre war er Professor für Wirtschaft und die Gesellschaft Osteuropas an der LMU in München. Er ist heute 93 Jahre alt und hat seine Geschichte immer wieder berichtet: “Nach meinem persönlichen Empfinden unterschieden sich die Zustände nur wenig von denen der Hitler-Diktatur. Wenn sich niemand engagierte, würde sich nichts ändern. Es galt den anderen Studenten, die nicht linientreu waren, zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Wir wollten ihnen so etwas wie eine moralische Stütze sein.” Nicola Kuhrt