am Montag, 13. Mai 2024, kurz nach neun Uhr, landet eine Mail einer Referatsleitung des BMBF im Postfach einer stellvertretenden Referatsleitung. “Eilt sehr” steht im Betreff, “Bitte um juristische Bewertung des offenen Brief von Hochschullehrern“. Der weitere Inhalt des Briefwechsels aus dem Forschungsministerium, der am Dienstag durch einen Bericht des ARD-Magazins Panorama bekannt geworden ist, zieht immer weitere Kreise. Besonders Punkt 2) führt zu kritischen Reaktionen. Gebeten wird in der Mail …

2) Um eine förderrechtliche Bewertung, inwieweit vonseiten des BMBF ggf. förderrechtliche Konsequenzen (Widerruf der Förderung etc.) möglich sind.

Wollte das BMBF eine Prüfung anstrengen, ob Hochschullehrenden, die in einem offenen Brief propalästinensischen Protest in Schutz genommen hatten, Fördermittel gestrichen werden können? Staatssekretärin Sabine Döring bestreitet dies in einem Statement. Wann aber äußert sich Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, deren Akzeptanz in der Wissenschaftsszene neuerlichen Schaden nimmt, selbst zu den Geschehnissen?

In die BMBF-Fördermitteldebatte sollten sich in erster Linie die Hochschulen und ihre Vertreter einmischen, sagt die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD). Das gehöre zu ihrem Verständnis von Hochschulautonomie. In der Sache positioniert sie sich im Interview mit meiner Kollegin Anne Brüning dennoch kritisch zu dem Vorgang. Die Politik sollte sich “hüten, Förderentscheidungen davon abhängig zu machen, ob die im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit geäußerten Aussagen einem genehm sind oder nicht”.

Es gibt Forderungen europäischer Hochschulen nach einem Boykott israelischer Forschender und israelischer Wissenschaftseinrichtungen. Die Reaktion eines Teils des akademischen Sektors stelle “einen grundlegenden Angriff auf die Stellung des jüdischen Volkes innerhalb der europäischen Gemeinschaft und insbesondere auf die Stellung israelischer Forscher im Europäischen Forschungsraum dar”, erklärt EU-Forschungspolitiker Christian Ehler meinem Kollegen Markus Weißkopf. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen unterstützt nun den Appell des Rats der Israelischen Akademie der Wissenschaften vom 20. Mai 2024. Man trete damit den Forderungen nach einem Boykott entschieden entgegen.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht,

Im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wurde nach Berichten des ARD-Magazins “Panorama” hausintern eine Prüfung angestrengt, ob kritischen Hochschullehrenden Fördermittel gestrichen werden können. Anlass der Prüfung war ein offener Brief von Hochschullehrenden, in dem sich diese gegen die Räumung einer zeitweiligen propalästinensischen Besetzung der Berliner Freien Universität (FU) am 7. Mai aussprechen.

Staatssekretärin Sabine Döring hatte am Dienstagabend in einem Statement gegenüber Table.Briefings erklärt, dass es eine rechtliche Prüfung gegeben habe. Anders als die von der Panorama-Redaktion veröffentlichte ministeriumsinterne E-Mail-Korrespondenz zeigt, stellt Döring den Sachverhalt jedoch so dar, als sei die förderrechtliche Bewertung schnell vom Tisch gewesen.

An dieser Stelle wird es nun strittig: Die Hausleitung habe sehr zeitnah nach Erteilung des Prüfauftrags klargestellt, “dass zuwendungsrechtliche Aspekte nicht Bestandteil dieser rechtlichen Prüfung sein sollen”, schreibt Döring in ihrem Statement. Die rechtliche Überprüfung des offenen Briefes habe zudem ergeben, dass sein Inhalt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. “Damit erübrigen sich Diskussionen über formale Konsequenzen. Der Entzug von Fördermitteln in Reaktion auf den offenen Brief stand in der Hausleitung nicht zur Debatte”, schreibt Döring weiter.

Doch was bedeutet “zeitnah” – wenn nicht, dass es diesen Ansatz zuvor sehr wohl gab? Auf diese Frage antwortete eine Sprecherin des BMBF gegenüber Journalisten in der Bundespressekonferenz am Mittwoch nicht. Auch auf Fragen von Table.Briefings, wie der Widerspruch zwischen der Aussage der Staatssekretärin und dem bekanntgewordenen Auftrag zu erklären sei, verwies das BMBF einzig auf das Statement der Staatssekretärin.

Und während das Haus “dem allen nichts hinzufügen” will, überschlagen sich Reaktionen und Spekulationen. Frühere Tweets von Staatssekretärin Döring auf X, in denen sie wie ihre Ministerin die Frage aufwarf, ob die Unterzeichner des offenen Briefes auf dem Boden des Grundgesetzes stehen würden, werden zitiert. Die Eignung der Staatssekretärin, zuvor Professorin für Ethik an der Uni Tübingen, wird hinterfragt. Musste sie das Statement an die Presse schicken, weil sie den Auftrag für die Prüfung gegeben hatte?

Die geballte Kritik gilt aber ihrer Chefin: Bettina Stark-Watzinger wird aufgefordert, sich endlich öffentlich zu erklären, in einem neuerlichen offenen Brief fordern Menschen aus der Wissenschaftsszene ihren Rücktritt. Stand Mittwochabend gibt es bereits rund 700 Unterzeichner.

Dass offenbar die Streichung von Fördermitteln für kritische Hochschullehrer geprüft wurde, wirkt auch auf viele Politiker und in der Wissenschaftscommunity befremdlich. Erneut habe die Forschungsministerin, die schon in den vergangenen Wochen nicht mit der Wissenschaft, sondern lieber mit der Bild-Zeitung geredet habe, ihr eigenes Ding gemacht.

“Eine Steuerung von Fördermitteln oder gar ein Entzug nach politischen Äußerungen einzelner Forschender hat grundsätzlich zu unterbleiben”, erklärte am Dienstag etwa Holger Mann (SPD), Mitglied des Forschungsausschusses des Bundestags. Das BMBF müsse Hüter der Wissenschaftsfreiheit sein, nicht ihr Zensor.

Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sieht in der Verknüpfung einer nicht strafbewehrten Meinungsäußerung mit der Frage einer weiteren Förderwürdigkeit der wissenschaftlichen Arbeit, eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit. “Gut ist, dass es zu diesem befremdlichen Vorstoß im BMBF offensichtlich ganz unmittelbar einen kritischen internen Dialog und entsprechend klare warnende Hinweise gegeben hat.”

Bettina Stark-Watzinger hatte am 9. Mai in der Bild-Zeitung die Frage aufgeworfen, ob die Professorinnen und Professoren, die den offenen Brief unterzeichnet hatten, noch auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. In dem offenen Brief kritisierten die Hochschullehrenden, dass polizeilich gegen die Protestierenden im Rahmen der Besetzung der FU Berlin vorgegangen wurde. Waren es zunächst einige Dutzende Unterzeichner, haben bis heute über 1.000 Professorinnen und Professoren den Brief unterzeichnet.

Die Internationale Raumstation ist eines der wenigen Projekte, bei denen die USA und Russland noch – aktuell bis einschließlich 2025 – zusammenarbeiten. Zuletzt war das Verhältnis mit Blick auf den Weltraum eher geprägt von gegenseitigen Anschuldigungen im UN-Sicherheitsrat. China treibt zeitgleich die USA vor sich her: Im Moment ist die Mondmission “Chang’e 6” auf dem Rückweg zur Erde, die erstmals Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes dabei hat. Bis 2030 möchte China eine bemannte Mission auf den Erdtrabanten schicken.

Experten sehen in der zunehmenden politischen Raumfahrt-Rivalität zwischen den Großmächten den Hauptgrund für die intensivere Annäherung der USA an andere Bündnispartner für Expeditionen ins All. In der vergangenen Woche fand in Berlin der 1. Deutsch-Amerikanische Raumfahrtdialog statt. Ein großer Profiteur der engeren Bindungen ist die deutsche Wissenschaft. Gerade im Bereich der Erdbeobachtung und bei Missionen zum Klimaschutz gibt es Absichtserklärungen und neue Verträge zur engeren Kooperation.

Neben dem gegenseitigen Versprechen beider Länder, bei Themen wie Kommerzialisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu kooperieren, findet sich in der gemeinsamen Stellungnahme anlässlich des Dialogs vor allem eine Prioritätensetzung auf den Wissenschaftssektor: “Beide Seiten erkennen an, dass die Erdbeobachtung ein vorrangiger Bereich der bilateralen Zusammenarbeit ist”, heißt es dort. Man wolle Wettermuster und Katastrophen besser vorhersagen, die Agrar- und Infrastrukturplanung unterstützen und den Klimawandel sowie Umweltverschmutzung besser überwachen und bekämpfen lernen.

Konkret will man den Austausch von Satellitendaten insbesondere im Bereich Klimaschutz, Forschung und Resilienz erleichtern und bei der Landsat Next-Mission zusammenarbeiten, die ab 2030 starten soll. Dafür unterzeichnete die Vize-Direktorin des United States Geological Survey (USGS) Cynthia Lodge eine Kooperationsvereinbarung mit dem Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) in Oberpfaffenhofen. Im Rahmen der Kooperation wird die DFD-Bodenstation in Neustrelitz die Daten der drei künftigen Landsat Next-Satelliten empfangen und für die internationale Nutzergemeinde zugänglich machen.

Das Aushängeschild der gemeinsamen Zusammenarbeit in diesem Bereich sind und bleiben die Grace-Missionen. Bereits im März hatten das BMWK und das BMBF gemeinsam die Fortsetzung der deutsch-amerikanischen Satellitenmission “Gravity Recovery and Climate Experiment” (Grace) bekannt gegebenen. Bei der neuesten Mission Grace-Continuity (Grace-C) werden ab voraussichtlich 2028 zwei baugleiche Satelliten mit einem Abstand von circa 200 Kilometern voneinander entfernt auf derselben Bahn fliegen und dabei Messungen zu globalen Veränderungen des Schwerefeldes der Erde durchführen.

Die so erhobenen Forschungsdaten werden weltweit unter anderem für die Bewertung und Vorhersage von Dürreperioden und das Verständnis der Ursachen für den Anstieg des Meeresspiegels verwendet.

Die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA lässt sich an diesem fast 400 Millionen Euro teuren Projekt Grace-C ablesen. “Vor dem Start von Grace im Jahr 2002 hat Deutschland die Champ-Mission 2000 in den Orbit gebracht. Damals bestand die Zusammenarbeitet zwischen Deutschland und den USA nur darin, dass das Nasa Jet Propulsion Laboratory (JPL) einen GPS-Empfänger beigesteuert hat”, sagt Frank Flechtner, Wissenschaftlicher Leiter der Grace-Missionen am Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam, auf Anfrage von Table.Briefings.

Seitdem ist viel passiert: Bei der ersten Grace-Mission wurde Airbus das erste Mal von den USA beauftragt, die beiden Satelliten zu bauen. Zusätzlich hat JPL das Intersatelliten-Messsystem zwischen den beiden Satelliten beigestellt. “Bei Grace-FO haben wir dann zusätzlich gemeinsam ein deutsch-amerikanisches Laser Ranging Interferometer (LRI) für noch genauere Abstandsmessungen entwickelt und als sehr erfolgreicher Technologiedemonstrator betrieben”, sagt Flechtner.

Bei Grace-C werde das Intersatelliten-Messsystem nun gemeinsam weiterentwickelt. Die von der Bundesregierung eingesetzten 134 Millionen Euro, machen bei der neuesten Grace-Mission nur noch ein Drittel der Gesamtkosten – verteilt auf BMWK und BMBF – aus, sagte die Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, Anna Christmann, auf Anfrage von Table.Briefings. Den Rest übernehmen die USA.

Ergebnis der gemeinsamen Expertise sei ein hochgenaues, fortlaufendes Monitoring von klimarelevanten Veränderungen auf unserem Planeten, sagt Flechtner. Daten über die Eisschmelze, den Grundwasserspiegel, Dürren, Fluten und den Meeresspiegel würden so kontinuierlich erhoben. Neben Wissenschaft und Klimaschutz geht es den Amerikanern bei der Aufnahme des bilateralen Dialogs aber auch darum, bei der Umstrukturierung der Raumfahrt-Politik zu gemeinsam voneinander zu lernen.

Man wolle Grenzen zwischen Ministerien, Institutionen und der Industrie auflösen und darüber nachdenken, wie man die zivile, kommerzielle und militärische Raumfahrt gemeinsam denken könne, sagte Chirag Parikh, Executive Secretary of the National Space Council, im Gespräch mit Table.Briefings in Berlin. Die Innovationen, die die deutsche Raumfahrtindustrie hervorbringt, hätten zu dem Wunsch geführt, enger zu kooperieren. In der US-Delegation seien 15 Unternehmen mitgereist, die mit ihren deutschen Pendants über Kollaborationen sprechen wollten, sagte Parikh.

Seit Montag steht fest, dass die Präsidentin der Technischen Universität Berlin Geraldine Rauch die Chance für einen Neuanfang bekommt. Das Kuratorium entschied, sie dabei konstruktiv-kritisch zu begleiten. “Selbstverständlich respektiere ich die Entscheidung der Universitätsgremien. Allein damit ist es aber nicht getan”, sagt dazu die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) im Gespräch mit Table.Briefings.

Die TU Berlin werde noch viel zu arbeiten haben, um ihren Ruf wiederherzustellen, aber auch den der Berlin University Alliance und des Wissenschaftsstandorts Berlin. “Ich erwarte, dass die Hochschule und die Präsidentin die Ereignisse der letzten Tage konsequent aufarbeiten und ihrer Verantwortung für einen konstruktiven, respektvollen Dialog gerecht werden.” Dazu gehören, wie Czyborra betont, entschiedene Maßnahmen gegen Antisemitismus an der Hochschule.

Die TU Berlin sei in einer sehr schwierigen Situation. “Bis wirklich Ruhe einkehrt und die Universität eine Vorstellung davon hat, welchen Weg sie gehen will – nicht nur in Bezug auf das Thema Antisemitismus und Umgang mit Protesten, sondern auch insgesamt – wird noch einiges zu diskutieren sein.” Die Universität werde eine Menge Arbeit zu leisten haben, auch was den eigenen Kurs und die Profilierung angeht. “Die Herausforderung, über die Zukunft der TU nachzudenken und Strategien zu entwickeln, gab es allerdings auch schon, bevor Geraldine Rauch in die Kritik geriet”, sagt Czyborra.

Debatten und Proteste rund um den Gaza-Krieg haben in den vergangenen Wochen auch die beiden anderen Berliner Universitätsleitungen in den Mittelpunkt gerückt. So sah sich der Präsident der Freien Universität (FU) Günter Ziegler Kritik ausgesetzt, als er Anfang Mai relativ zügig ein Protestcamp auflösen ließ. Die Präsidentin der Humboldt-Universität (HU) Julia von Blumenthal geriet in die Schlagzeilen, weil sie am 23. Mai die Besetzer des soziologischen Instituts zu lange gewähren ließ. Ihr Verbleib im Amt wurde infrage gestellt.

“Rücktrittsforderungen sind zurzeit etwas inflationär, nicht nur was die Hochschulen angeht, sondern auch generell”, sagt Czyborra dazu und betont, dass sie sich als zuständige Wissenschaftssenatorin schützend vor die Hochschulleitungen gestellt habe – sowohl an der HU als auch an der FU. Das Geschehen an der HU habe Frau von Blumenthal nochmal kritisch Revue passieren lassen und gesagt, dass sie rückwirkend anders entschieden hätte. “Die Behauptungen, dass die Besetzung von vornherein hätte verhindert werden können oder dass ein schnelleres Eingreifen die Zerstörung aufgehalten hätte, sind aber nicht richtig”, sagt Czyborra.

Aber natürlich müsse man immer besser werden, die Hochschulen vor solchen Gewalttaten zu schützen und Übergriffe auf Studierende zu verhindern. “Da sind wir in einem Lernprozess und ich weiß, dass Frau von Blumenthal für ihre differenzierende Herangehensweise und den Versuch, Studierende nicht von vornherein zu verlieren, sondern Dialog anzubieten, allgemein sehr respektiert wird.” Wenn ein Dialog angeboten wird, müsse man aber auf eine viel stärkere und eindeutigere Distanzierung von Gewalt und Antisemitismus drängen – sowohl räumlich als auch inhaltlich.

Zur Debatte über das BMBF, das offenbar intern prüfen wollte, ob es möglich ist, den Unterzeichnern eines offenen Briefs von Hochschullehrenden Fördermittel zu streichen, sagt Czyborra, die Politik solle sich “hüten, Förderentscheidungen davon abhängig zu machen, ob die im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit geäußerten Aussagen einem genehm sind oder nicht”.

Ihre Vorstellung von Hochschulautonomie sei aber, dass sich in solchen Fällen in erster Linie die Hochschulen und ihre Vertreter zu Wort melden und die Auseinandersetzung suchen. “Das hat die Hochschulrektorenkonferenz ja auch zu dieser Frage der Fördermittel getan.”

Hochschulautonomie und Wissenschaftsfreiheit gehen aus ihrer Sicht auch mit großer Verantwortung einher. “Unsere Hochschulen bekommen nicht unerheblich Geld von der öffentlichen Hand. Sie haben eine große Verantwortung.” Die Hochschulöffentlichkeit müsse sich insgesamt intensiv damit auseinandersetzen.

Wie Ina Czyborra die Debatte über die unterschiedlichen Antisemitismus-Definitionen einschätzt und was sie von Wissenschaftlern erwartet, die sich mit offenen Briefen zu Wort melden, lesen Sie in der vollständigen Fassung des Interviews hier.

13. und 14. Juni 2024, Völklingen, Saarland, Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Treffen der Kultus- und Wissenschaftsminister der Länder 386. Kultusministerkonferenz Mehr

15. Juni 2024, Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt, 10117 Berlin

Leibniztag 2024 Festsitzung Mehr

17. Juni 2024, ab 12 Uhr, und 8. Juni 2024 ,ab 14:30, Berlin, silent green Kulturquartier, Gerichtstraße 35

Weizenbaum Conference Uncertain journeys into digital futures: Inter- and transdisciplinary research for mitigating wicked societal and environmental problems Mehr

1. bis 3. Juli 2024, Universität Potsdam

Versammlung DFG-Jahresversammlung Mehr

Der forschungspolitische Sprecher der Grünen und Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring, hört auf. Er wird nach dem Ende der Legislaturperiode nicht mehr für den Bundestag kandidieren. “Nachdem ich fünfmal in die Herzkammer unserer Demokratie gewählt worden bin, werde ich kein sechstes Kapitel aufblättern, sondern ein neues Buch anfangen”, schrieb der Politiker am Mittwoch an politische Gefährten.

Er habe auch die Mitglieder seines Kreisverbands in Essen über seine Entscheidung informiert. Bei der Bundestagswahl 2025 will Gehring nicht mehr für seine Partei kandidieren. Er geht “mit tiefer Dankbarkeit, denn es war und ist mir Privileg und Ehre, mich für die Menschen in diesem Land einzusetzen”, schreibt Gehring. Er werde zu einem Zeitpunkt aufhören, an dem es beruflich für ihn am schönsten sei. Es sei ihm immer wichtig gewesen, diese Entscheidung selbstbestimmt zu treffen. Er will bis zum Ende der Wahlperiode seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter für Essen und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung “mit der gleichen Leidenschaft wie bisher” fortsetzen. nik

Deutschland, das bereits 267 Millionen Euro jährlich an das CERN zahlt – etwa 20 Prozent des Budgets – könne es sich nicht leisten, noch mehr auszugeben. Das sagte Eckart Lilienthal vom BMBF am 23. Mai bei einem Workshop für Teilchenphysiker in Bonn, wie Teilnehmende gegenüber Table.Briefings bestätigten.

Das klingt zunächst nach einem schweren Rückschlag für die Pläne des Cern, den Future Circular Collider (FCC) zu bauen, der Nachfolger des Large Hadron Collider (LHC) werden soll. Hauptziel des FCC wäre die Massenproduktion des Higgs-Bosons, des Teilchens, das 2012 im LHC des CERN entdeckt wurde. Damit hofft man zum Beispiel der Lösung des Rätsels der dunklen Materie näherzukommen oder zum Verständnis der kosmischen Inflation beizutragen.

Derzeit arbeitet das Cern an einer Machbarkeitsstudie für die erste Stufe des FCC. Diese könnte bis zu ihrer Fertigstellung Mitte der 40er Jahre etwa 15,5 Milliarden Euro kosten. Eine solche Summe kann auf keinen Fall aus dem laufenden Budget des Cern bestritten werden. Die genauen Mehrkosten sind allerdings unklar.

Diese vorläufigen Kostenschätzungen “sind mit einer großen Anzahl von Unsicherheiten behaftet, deren Auswirkungen noch weitgehend unbekannt sind”, sagte eine BMBF-Sprecherin Table.Briefings. “Der Finanzierungsplan ist äußerst vage und setzt ein hohes Engagement externer Partner voraus, das zum jetzigen Zeitpunkt weder gesichert noch absehbar ist. Unter diesen Voraussetzungen kann Deutschland die Finanzierung des Projekts zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen.” Diese Position habe man auch bereits in der Sitzung des Cern-Council im Februar geäußert.

Am Cern gibt man sich gelassen: Joachim Mnich, Forschungsdirektor des CERN, betonte, dass die Fragen und Bedenken nicht neu seien und in der Machbarkeitsstudie behandelt würden. Finanzierungsszenarien prüfe man in der nächsten Phase der Studie. Aus der Community hört man, dass es verständlich sei, dass Deutschland sich hier nicht als erster bewegen wolle.

Auch andere Staaten warteten schließlich derzeit mit konkreten Zusagen noch ab. Letztlich schaut man auch auf die beiden Sitzländer des Cern. Frankreich und die Schweiz hätten in den vergangenen Jahrzehnten enorm von Aufträgen und Infrastruktur profitiert. Daher erwarten die anderen Staaten von diesen Ländern ein starkes Engagement. Man arbeite “weiterhin mit der CERN-Leitung und der Fachcommunity zusammen, um für die Zukunft des CERN ein Szenario mit einem realistischen Finanzierungsmodell zu entwickeln”, betont das BMBF.

Am grundsätzlichen Plan will man aber nicht zu sehr rütteln, so scheint es. “Die Gemeinschaft ist sich einig, dass die nächste große Maschine eine Higgs-Fabrik sein sollte”, sagte Michael Peskin gegenüber Nature. Und das CERN wäre derzeit das einzige Labor weltweit, das bereit sei, für dieses Ziel Geld auf den Tisch zu legen, betont der Physiker vom SLAC National Accelerator Laboratory. Und auch deutsche Physiker sehen dies als richtigen Weg. Ob ein linearer Collider eine weitere und kostengünstigere Option sein könne, sollte jedoch vom Cern-Management ergebnisoffen geprüft werden. Und auch in der Europäischen Strategie für Teilchenphysik, deren Update im nächsten Jahr ansteht, soll diese Frage eine Rolle spielen.

BMBF-Vertreter Lilienthal sagte beim Workshop in Bonn jedenfalls auch, dass die Zukunft des Cern für das BMBF weiterhin höchste Priorität habe. Vermutlich will man mit dem vorsichtigen Vorgehen lediglich ein Desaster wie bei FAIR vermeiden und zunächst die Commitments auch von kleineren Ländern einholen, bevor man am Ende alleine die Finanzlöcher stopfen muss. mw

Eine OECD-Studie bescheinigt Deutschland insgesamt ein gutes KI-Ökosystem, aber identifiziert auch Schwächen und Risiken in der aktuellen KI-Entwicklung. Im Auftrag der drei Ministerien für Forschung, Arbeit und Wirtschaft sollten die Experten bewerten, was in Deutschland gut läuft – und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

In einer SWOT-Analyse der OECD zeigen sich Stärken und Schwächen in Bezug auf die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in Deutschland:

Wichtigste Schwächen

Wichtigste Stärken

Als Chance benennt die OECD das generell erhöhte Interesse an KI-Lösungen in Deutschland. Ein “Wendepunkt bei der Einführung der KI” könnte gar erreicht sein, heißt es im Bericht. KI könnte ganze Branchen transformieren und den grünen Wandel unterstützen.

Die Konkurrenz aus China und den USA, sowie zunehmend auch aus Indien sieht die OECD als Risiko. Deutschland müsse die Größenvorteile der EU stärker nutzen. Potenzielle Missbräuche sieht man ebenfalls als gefährdend für die Entwicklung an. Damit könne die derzeit generell positive Einstellung der Bevölkerung gegenüber KI ins Negative kippen.

Deutschland sei derzeit im globalen KI-Wettbewerb gut positioniert. Weiterhin seien eine strategische Orientierung auf höchster Regierungsebene, eine robuste Infrastrukturbasis und kompetente Arbeitskräfte wichtige Voraussetzungen für eine positive Entwicklung. Dafür sollte Deutschland die folgenden Themen im Blick behalten:

Darüber hinaus gelte es an drei strategischen Schlüsselfaktoren zu arbeiten: erstens an der Datenzugänglichkeit, zweitens an der Unterstützung für junge KI-Unternehmer und drittens an der Schaffung einer weltweit wettbewerbsfähigen Rechnerinfrastruktur. mw

Bei vielen Zukunftstechnologien gilt: Deutschland muss sich sputen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ein solcher Hinweis findet sich auch in der Nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien. Es sei unter den derzeitigen Bedingungen am Standort Deutschland kaum möglich, in diesem Feld bei Produktentwicklungen und der Anwendung in der Versorgung international konkurrenzfähig zu bleiben, heißt es dort.

Das von mehr als 150 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erarbeitete 140-seitige Papier wurde am Mittwoch im Futurium Berlin an Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger übergeben. Es plädiert für ein ganzheitliches Konzept für den Standort Deutschland, das sämtliche Teile der Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung bis hin zur Versorgung integriert und vernetzt.

“Gen- und zellbasierte Therapien sind die Medizin der Zukunft”, sagte bei der Vorstellung Christopher Baum, Direktoriumsvorsitzender des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), das die Erarbeitung der Strategie koordiniert hat. Das Besondere an ihnen sei, dass sie nicht nur krankheitsmodulierend oder beschwerdelindernd sind, sondern ein kausales Wirkprinzip haben und kurativ sind. “GCT werden es ermöglichen, schwere Erkrankungen mit Therapien zu behandeln, die passgenau auf die Patienten abgestimmt sind.” Zugleich bestehe großer Bedarf für konzertierte Forschung und Entwicklung bezüglich Fragen der Effizienz, Sicherheit und Gesundheitsökonomie.

Unter den acht Handlungsfeldern, die das Strategiepapier benennt, sind diese drei hervorzuheben:

Als Meilenstein bezeichnete Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI), die Strategie in einem Statement. Entscheidend sei, dass sie jetzt schnell umgesetzt wird. “Wir brauchen Pharmatempo, denn andere Länder, insbesondere USA und China, sind uns gerade beim Thema klinische Studien weit vorausgeeilt.” Dazu sei es wichtig, die einzelnen Aktivitäten des Bundesforschungs-, Bundesgesundheits- und des Bundeswirtschaftsministeriums entsprechend im Kanzleramt zu koordinieren und übereinzubringen.

Deutschland sei – von wenigen Pionieren abgesehen – in dieses zukunftsweisende Entwicklungsgebiet der Medizin sehr spät gestartet, sagte Han Steutel, Präsident des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). Dennoch sieht er Potenzial für die Entwicklung zu einem der weltweit führenden Innovationsstandorte. Ein schnelles Voranschreiten sei aus Sicht des VFA auch deshalb wichtig, weil Deutschland auch in diesem wichtigen Technologiebereich nicht souverän ist. Das habe eine Studie des Fraunhofer ISI ergeben, die zu Jahresbeginn veröffentlicht wurde. Es fehlten Forschungs- und Produktionskapazitäten.

Der Impuls zur Erarbeitung der Strategie kam aus dem Parlament. Im Herbst 2022 hatte das BMBF das BIH beauftragt, die Strategie zu koordinieren. In diesem Rahmen wurde bereits ein nationales Netzwerkbüro für Gen- und Zelltherapien gegründet und ein Entrepreneurship-Programm initiiert. abg

Das US-Energieministerium hat am Dienstag die neue Fusionsstrategie der USA veröffentlicht. Darin visiert die Regierung per “aspirational timeline” das Ziel an, dass Anfang der 2030er-Jahre ein Pilotkraftwerk auf amerikanischem Boden gebaut werden soll. Spätestens Anfang der 2040er-Jahre soll dann mit der kommerziellen Verwertung der Fusionsenergie begonnen werden. Die noch bestehenden wissenschaftlichen und technologischen Lücken will man “industriegeführt” schließen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren hatten die Vereinigten Staaten ihre “bold decadal vision” for Fusion Energy ausgegeben. “Die neue Strategie ist jetzt eben nicht der eine große Wurf, aber man hat mit der Strategie an einigen Stellen noch einmal nachjustiert”, sagt Constantin Häfner gegenüber Table.Briefings. Er ist Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und Leiter der Expertenkommission des BMBF. Man habe etwa ähnlich wie in Deutschland für ein besseres Gleichgewicht in der Förderung von Trägheits- und Magnetfusion gesorgt.

Zudem sei deutlich erkennbar, dass die US-Amerikaner Fusion nun vor allem mit der Industrie voranbringen wollen, sagt Häfner. “Im Mission-Statement des Fusion Energy Sciences (FES)-Programms des Energieministeriums war früher immer der Begriff ‘Science’ betont, heute kommt ,Competitiveness’ dazu”, sagt Häfner. Zudem setzt man mit 46 Millionen Dollar für “public-private partnerships” in den nächsten 18 Monaten und 180 Millionen Dollar für “Fusion Innovation Research Engine (FIRE)”-Kooperationen Akzente. Mit neuem Geld ist die Strategie allerdings nicht unterlegt. Es kommt aus den bereits angekündigten 790 Millionen Dollar des FES-Programms.

In den USA, aber auch in Deutschland und Europa steht bislang eher die institutionelle Förderung, etwa für internationale Großforschungsprojekte wie ITER und die Verbundforschung im Fokus. Die USA wollen diese Logik jetzt teilweise umdrehen. Im Interview mit Table.Briefings hatten dies auch deutsche Fusions-Start-ups für ihren Heimatmarkt gefordert. “Wir wollen als Industrie die Führungsrolle übernehmen, um für private Investoren attraktiv zu sein, aber dagegen gibt es Widerstände im System”, hatte Milena Roveda, CEO von Gauss Fusion in dem Gespräch gesagt.

Deutschland müsse sich aber nicht verstecken, meint Constantin Häfner. Bei “neuen” Investitionen liege man sogar vor den USA. Das in diesem Jahr veröffentlichte Förderprogramm des BMBF sieht nochmal rund 370 Millionen Euro zusätzlich vor. Mit den rund eine Milliarde Euro bis 2028, sei man bei der Förderung auf einem ähnlichen Niveau. Es brauche in Deutschland aber eine bessere regierungsübergreifende Zusammenarbeit. Die USA seien auch besser darin, Märkte zu schaffen, in dem sich der Staat etwa mit Ankerverträgen zum Kauf von Innovationen verpflichtet, “und auch, weil es dort einfach mehr Venture-Capital gibt”. Es sei global gesehen aber eine gemeinsame Kraftanstrengung nötig, damit man das Wettrennen nicht gegen den systemischen Rivalen China verliere, der nach Schätzungen jährlich umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro im Fusionsbereich einsetze.

In der neuen US-Fusionsstrategie sind namentlich nur Japan, Großbritannien und Kanada als Wunsch-Partner der USA genannt, mit Großbritannien besteht bereits ein bilaterales Abkommen. Deutschland taucht in dem Papier nicht auf. Auch das sei aber kein Grund zur Besorgnis, meint Häfner. “Deutschland ist ein gewünschter Partner. Wir wissen, wie Transfer funktioniert. Die Amerikaner interessieren sich sehr für Fraunhofer und unsere Verbundforschung”. Erst kürzlich sei mit Jean Paul Allain, Associate Director der FES am US-Energieministerium, der oberste Fusions-Verantwortliche der US-Regierung am ILT gewesen und habe anschließend auch das FZJ und das KIT besucht. Ein Assoziationsabkommen sei nur eine Frage der Zeit, glaubt der Wissenschaftler. tg

Zeit Online. Der Strom schwamm gegen ihn. Klaus Töpfer war ein passionierter Politiker mit weitreichender Präsenz – von globalen Foren bis hin zu lokalen Volkshochschulen. Er war ein früher Verfechter von Nachhaltigkeit und Umweltpolitik, lange bevor diese Themen im Mainstream ankamen. Als frisch gebackener Umweltminister sprang er nach einem Jahr im Amt von einem Boot aus in den Rhein, um zu beweisen, dass die Umweltmaßnahmen für das Gewässer greifen. Als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) setzte er sich für globale Gerechtigkeit und die Erneuerung natürlicher Ressourcen ein, was ihm internationalen Respekt einbrachte. Seine pragmatische, aber visionäre Herangehensweise an Politik, die Notwendiges möglich machen sollte, war seiner Zeit weit voraus. Töpfer plädierte stets für klare Gesetze und Ordnungspolitik, um langfristige ökologische Herausforderungen zu meistern. Mehr

FAZ. “KI kann nicht begründen, wie sie zur Entscheidung kommt”. Im Interview mit der FAZ betont die Informatikerin Katharina Zweig, dass KI nur durch maschinelles Lernen Muster erkennen kann. Sie erklärt, dass Maschinen uns in der Verarbeitung großer Datenmengen überlegen sind, aber viele Beispiele benötigen, um zu lernen, während Menschen oft nur wenige benötigen. KI entwickelt kein eigenes Bewusstsein und ihre Entscheidungen bleiben undurchsichtig, was problematisch ist, wenn sie komplexe Aufgaben übernimmt. Zweig unterscheidet zwischen Algorithmen und Heuristiken, wobei die meisten maschinellen Lernmethoden Heuristiken sind, die keine optimalen Lösungen garantieren. Zweig fordert mehr Verständnis und Regeln für den Einsatz von KI, um Fehlanwendungen zu vermeiden und spricht sich für eine “Computerverhaltenslehre” aus, um KI-Entscheidungen besser nachvollziehen zu können. Mehr

Nature. The climate crisis is solvable, but human rights must trump profits. In ihrem Buch “Solvable” beschreibt Susan Solomon, wie hochentwickelte Länder wiederholt Umweltkatastrophen verursacht haben und welche Herausforderungen gemeistert wurden, um diese zu bekämpfen. Solomon betont, dass Veränderungen dann möglich wurden, wenn die Auswirkungen persönlich und sichtbar waren und praktikable Lösungen verfügbar waren. Für die Klimakrise sind diese Bedingungen erfüllt, da die Folgen weltweit spürbar sind und erneuerbare Energien erschwinglich werden. Allerdings kritisiert Solomon, dass politische Entscheidungsträger oft der Industrie mehr Gehör schenken als der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Für eine echte Lösung der Klimakrise sind tiefgreifende systemische Veränderungen und eine zentrale Berücksichtigung der Menschenrechte notwendig, anstatt lediglich technologische Substitutionen zu verfolgen. Mehr

Michael Hoch, Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, bleibt für zwei weitere Jahre Vorstandsvorsitzender von German U15, der Interessenvertretung forschungsstarker und international sichtbarer deutscher Universitäten.

Pamela H. Smith, Wissenschaftshistorikerin an der Columbia University in New York, hat den internationalen Forschungspreis 2024 der Herzog August Bibliothek erhalten. Die Auszeichnung wird im Bereich der Kulturgeschichte – schwerpunktmäßig zur Mediengeschichte oder Wissensgeschichte – vergeben und ist mit 10.000 Euro. Finanziert wird er von der und der Hans und Helga Eckensberger Stiftung.

Bernd Werse ist neuer Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Er wechselt von der Goethe-Universität Frankfurt und löst dort Heino Stöver ab.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. KMK: Wie die neue Struktur der Fachministerkonferenz aussehen könnte. Bei der Kultusministerkonferenz am Donnerstag und Freitag geht es um die künftige Struktur des Gremiums. Neben der Trennung von Wissenschaft und Schule und neuen Positionen an der Spitze wird auch über ein Rechtsgutachten diskutiert, das nicht nur das Einstimmigkeitsprinzip hinterfragt. Mehr

Berlin.Table. Verwaltung in Deutschland: Warum Experten eine große Reform für zwingend halten. Ob Wirtschaft, Sozialverbände oder Bürger – alle beklagen zu komplizierte Genehmigungsverfahren, zu lange Wartezeiten oder ewig dauernde Steuerbescheide. Experten raten zu grundlegenden Änderungen. Mehr

Security.Table. Wie Selenskyj im Bundestag die Ampel zusammenschweißt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschwört im Bundestag den Mauerfall als Metapher gegen die Teilung der Ukraine. Deutschland müsse “Kühnheit” zeigen, damit Russland besiegt werde. Mehr

Europe.Table. Topjobs: Warum jetzt alle Augen auf den Rat gerichtet sind. Parlamentspräsidentin Metsola soll bei den Staats- und Regierungschefs das Spitzenkandidatenprinzip in Erinnerung rufen. Das haben die Fraktionschefs bei ihrem ersten Treffen nach der Wahl beschlossen. Verhandlungen über die Bildung einer informellen Koalition können frühestens Dienstag beginnen. Mehr

ESG.Table. EU-Lieferkettenrichtlinie: Wie große Verbände das Gesetz verändern wollen und was Fachleute dazu sagen. Große deutsche Wirtschaftsverbände setzen nach den Europawahlen auf eine Veränderung der erst vor drei Wochen verabschiedeten europäische Lieferkettenrichtlinie. Derweil droht das deutsche Gesetz zur Verhandlungsmasse in den schwierigen Haushaltsverhandlungen zu werden. Mehr

Climate.Table. Ukraine: So soll ein “Masterplan Solar” den grünen Wiederaufbau voranbringen. Seit Monaten zerstört die russische Armee die Energieinfrastruktur der Ukraine. Nun könnte ein “Masterplan” zum schnellen und günstigen Aufbau der Solarenergie die Versorgung sicherer und grüner machen. Das Potenzial ist groß – aber die Probleme sind es auch. Mehr

Mit großer Sorge las ich das jüngste Interview von Holger Hanselka. Löblich, dass acht Monate lang an einem neuen Governance-Konzept gefeilt wurde, nicht so löblich, dass der Fraunhofer-Präsident auf drängende Fragen, die ich zu einem guten Teil schon in meiner Kolumne adressiert hatte, nicht, ausweichend oder unkorrekt antwortete. Möglicherweise ist die noch zu beschließende neue Governance eben doch nur die Nebelkerze, um die fehlenden Aufräumarbeiten zu bemänteln oder den Präsidenten vor künftiger Unbill zu beschützen.

Er wusste wohl, warum er beispielsweise zur Frage nach der Rolle von Vorständin Elisabeth Ewen, Begleiterin von Ex-Präsident Reimund Neugebauers diktatorialer Kultur, nicht antwortete. War sie doch erst gerade sein Kompagnon in einer üblen Geschichte: Letzte Woche forderte der Gesamtbetriebsrat der FhG nach fast zehn Jahren endlich wieder eine Mitarbeiterbefragung durchzuführen. Eigentlich Standard moderner Personalarbeit. In einem dreiseitigen Schreiben in verquastem Personalgesäusle sollen Hanselka und Ewen eine Befragung verweigert haben und argumentierten, sie würden doch stattdessen “Dialogveranstaltungen” durchführen. Auch dies seit Jahrzehnten Standard guter Personalarbeit.

Der gesamten Mitarbeiterschaft wird so die Stimme verweigert, offenbar weil Hanselka und Ewen sich nach neun Monaten im Amt vor blamablen Resultaten fürchten. Aber das hat ja Tradition. Schon gegenüber dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Reimund Neugebauer biederten sich der damalige Personalvorstand Kurz und seine damalige operative Personalchefin Ewen an.

Ich erinnere mich noch bestens, wie mich Kurz und Ewen bei einem Treffen im Jahre 2019 mit PowerPoints zuzuballern suchten, als ich als Oppositionspolitiker die Personal-Machenschaften von Fraunhofer und die fehlende Mitarbeiterbefragung argwöhnisch hinterfragte. Wie lange duldet der Senat noch die Fortführung der alten Kultur durch Hanselka und die fortgesetzte Unprofessionalität der eigenen Personalvorständin?

Einfach unbeantwortet gelassen hat Hanselka in dem jüngsten Interview auch die Frage nach politisch gefälligen, Wahlkreis unterstützenden Standort-Entscheidungen der Vergangenheit. Und ausgewichen ist er der Frage nach einer fokussierten Standortstrategie und erst recht der Frage nach Restrukturierung oder Schließung von Fraunhofer-Instituten. Dieser Frage wird er nicht entkommen, sie wird ihn einholen.

Nicht korrekt antwortete Hanselka meiner Auffassung nach auch bei der Frage nach Abgeordneten im Senat: Es ist sehr wohl compliancewidrig, dass Haushälter des Bundestags dem Wohle der Fraunhofer-Gesellschaft gegenüber verpflichtet sind, deren Wirtschaftsplan und Finanzplanung absegnen und dann noch unparteiisch in den Haushaltsverhandlungen des Bundestags sein können. Es geht also nicht nur um den Einsatz der Grundfinanzierung, wie Hanselka elegant schwadroniert, sondern um den Umfang, den das Parlament festlegt. Und ob – wie zu Corona Zeiten – Haushälter und Ministerium nicht doch noch eine finanzielle Extra-Schippe drauflegen. Abgeordnete zu Lobbyisten in eigener Sache zu machen, wie elegant! Hanselka hätte es verhindern können, er hat es zugelassen und seine eigene Unschuld verloren.

Diese Kritik gilt nicht nur für bereits mehrfach kritisierte Gefälligkeiten der Politik gegenüber, sondern offenbar auch gegenüber den Granden der deutschen Automobilwirtschaft. Bis heute ist die Rolle der TU Chemnitz als mögliche Produzentin von Ehrendoktorwürden für Vorstandsriegen der Automobilbranche nicht beleuchtet. Noch die Rolle des damaligen Präsidialstabes, der – so sagen es mir Vertreter aus dem innersten Zirkel von Fraunhofer – wohl selbst Hand anlegen musste, um Doktorarbeiten zu schreiben. Ob da die Senatsvorsitzende Hildegard Müller, im Hauptamt die oberste Chefin des Automobilverbands, ihre schützende Hand über ihre Schäflein hält? Der schon länger im Raum stehende Vorwurf des Fake mit Doktorwürden muss aufgeklärt werden. Im Zweifel müssen die Titel entzogen werden. Wer klärt hier auf?

Die Wirtschaftswoche hatte in einem aufsehenerregenden Beitrag über die Spielchen von Ex-Präsident Neugebauer mit den Geldern der Zukunftsstiftung berichtet. Bis heute gibt es keine Aufklärung zu den verbrannten Millionen Euro. Merkwürdig ist auch, dass es bis heute keinen Nachfolger für den Vorsitzenden der Zukunftsstiftung, den Vorgänger von Neugebauer, Professor Bullinger gibt, obwohl dessen Vertrag Insider-Informationen zufolge zum 30. September 2023 ausgelaufen wäre.

Wie viel wissen die beiden Bundestagsabgeordneten Kerstin Radomski (CDU) und Wiebke Esdar (SPD), beide damals wie heute Ex officio-Mitglieder des Stiftungsrats, dem Kontrollorgan der Stiftung über die finanziellen und personellen Vorgänge? Beide sind interessanterweise zugleich Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestags und lehnten schon damals ab, gegenüber der WirtschaftsWoche auf Fragen zu antworten. Wer kontrolliert eigentlich die Stiftung in der Mittelverwendung? Fragen über Fragen!

Vor dem Hintergrund weiterer Stagnation Deutschlands, enger werdender Bundeshaushalte und nicht balancierter eigener Finanzierungsstruktur wird es bei Fraunhofer nicht nur um Sprudelwasser als Sparmaßnahme, sondern sowohl um das Ringen um gesteigerte Industrieerträge, als auch um das Abspecken der Fraunhofer-Zentrale gehen. Die opulente Organisation muss – raus aus der Zentrale – in eine effiziente Dienstleistungsorganisation, mit Shared Services, mit nutzerorientierten Erfolgsparametern wechseln. Nicht die Verlagerung in die Zentren, wie Hanselka es im Interview vorschlug. Auch bei Effizienz, nicht nur bei Governance und Compliance kann man von der Wirtschaft lernen. Große Hausaufgaben für Fraunhofer, große Hausaufgaben für Präsident Hanselka.

am Montag, 13. Mai 2024, kurz nach neun Uhr, landet eine Mail einer Referatsleitung des BMBF im Postfach einer stellvertretenden Referatsleitung. “Eilt sehr” steht im Betreff, “Bitte um juristische Bewertung des offenen Brief von Hochschullehrern“. Der weitere Inhalt des Briefwechsels aus dem Forschungsministerium, der am Dienstag durch einen Bericht des ARD-Magazins Panorama bekannt geworden ist, zieht immer weitere Kreise. Besonders Punkt 2) führt zu kritischen Reaktionen. Gebeten wird in der Mail …

2) Um eine förderrechtliche Bewertung, inwieweit vonseiten des BMBF ggf. förderrechtliche Konsequenzen (Widerruf der Förderung etc.) möglich sind.

Wollte das BMBF eine Prüfung anstrengen, ob Hochschullehrenden, die in einem offenen Brief propalästinensischen Protest in Schutz genommen hatten, Fördermittel gestrichen werden können? Staatssekretärin Sabine Döring bestreitet dies in einem Statement. Wann aber äußert sich Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, deren Akzeptanz in der Wissenschaftsszene neuerlichen Schaden nimmt, selbst zu den Geschehnissen?

In die BMBF-Fördermitteldebatte sollten sich in erster Linie die Hochschulen und ihre Vertreter einmischen, sagt die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD). Das gehöre zu ihrem Verständnis von Hochschulautonomie. In der Sache positioniert sie sich im Interview mit meiner Kollegin Anne Brüning dennoch kritisch zu dem Vorgang. Die Politik sollte sich “hüten, Förderentscheidungen davon abhängig zu machen, ob die im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit geäußerten Aussagen einem genehm sind oder nicht”.

Es gibt Forderungen europäischer Hochschulen nach einem Boykott israelischer Forschender und israelischer Wissenschaftseinrichtungen. Die Reaktion eines Teils des akademischen Sektors stelle “einen grundlegenden Angriff auf die Stellung des jüdischen Volkes innerhalb der europäischen Gemeinschaft und insbesondere auf die Stellung israelischer Forscher im Europäischen Forschungsraum dar”, erklärt EU-Forschungspolitiker Christian Ehler meinem Kollegen Markus Weißkopf. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen unterstützt nun den Appell des Rats der Israelischen Akademie der Wissenschaften vom 20. Mai 2024. Man trete damit den Forderungen nach einem Boykott entschieden entgegen.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht,

Im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wurde nach Berichten des ARD-Magazins “Panorama” hausintern eine Prüfung angestrengt, ob kritischen Hochschullehrenden Fördermittel gestrichen werden können. Anlass der Prüfung war ein offener Brief von Hochschullehrenden, in dem sich diese gegen die Räumung einer zeitweiligen propalästinensischen Besetzung der Berliner Freien Universität (FU) am 7. Mai aussprechen.

Staatssekretärin Sabine Döring hatte am Dienstagabend in einem Statement gegenüber Table.Briefings erklärt, dass es eine rechtliche Prüfung gegeben habe. Anders als die von der Panorama-Redaktion veröffentlichte ministeriumsinterne E-Mail-Korrespondenz zeigt, stellt Döring den Sachverhalt jedoch so dar, als sei die förderrechtliche Bewertung schnell vom Tisch gewesen.

An dieser Stelle wird es nun strittig: Die Hausleitung habe sehr zeitnah nach Erteilung des Prüfauftrags klargestellt, “dass zuwendungsrechtliche Aspekte nicht Bestandteil dieser rechtlichen Prüfung sein sollen”, schreibt Döring in ihrem Statement. Die rechtliche Überprüfung des offenen Briefes habe zudem ergeben, dass sein Inhalt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. “Damit erübrigen sich Diskussionen über formale Konsequenzen. Der Entzug von Fördermitteln in Reaktion auf den offenen Brief stand in der Hausleitung nicht zur Debatte”, schreibt Döring weiter.

Doch was bedeutet “zeitnah” – wenn nicht, dass es diesen Ansatz zuvor sehr wohl gab? Auf diese Frage antwortete eine Sprecherin des BMBF gegenüber Journalisten in der Bundespressekonferenz am Mittwoch nicht. Auch auf Fragen von Table.Briefings, wie der Widerspruch zwischen der Aussage der Staatssekretärin und dem bekanntgewordenen Auftrag zu erklären sei, verwies das BMBF einzig auf das Statement der Staatssekretärin.

Und während das Haus “dem allen nichts hinzufügen” will, überschlagen sich Reaktionen und Spekulationen. Frühere Tweets von Staatssekretärin Döring auf X, in denen sie wie ihre Ministerin die Frage aufwarf, ob die Unterzeichner des offenen Briefes auf dem Boden des Grundgesetzes stehen würden, werden zitiert. Die Eignung der Staatssekretärin, zuvor Professorin für Ethik an der Uni Tübingen, wird hinterfragt. Musste sie das Statement an die Presse schicken, weil sie den Auftrag für die Prüfung gegeben hatte?

Die geballte Kritik gilt aber ihrer Chefin: Bettina Stark-Watzinger wird aufgefordert, sich endlich öffentlich zu erklären, in einem neuerlichen offenen Brief fordern Menschen aus der Wissenschaftsszene ihren Rücktritt. Stand Mittwochabend gibt es bereits rund 700 Unterzeichner.

Dass offenbar die Streichung von Fördermitteln für kritische Hochschullehrer geprüft wurde, wirkt auch auf viele Politiker und in der Wissenschaftscommunity befremdlich. Erneut habe die Forschungsministerin, die schon in den vergangenen Wochen nicht mit der Wissenschaft, sondern lieber mit der Bild-Zeitung geredet habe, ihr eigenes Ding gemacht.

“Eine Steuerung von Fördermitteln oder gar ein Entzug nach politischen Äußerungen einzelner Forschender hat grundsätzlich zu unterbleiben”, erklärte am Dienstag etwa Holger Mann (SPD), Mitglied des Forschungsausschusses des Bundestags. Das BMBF müsse Hüter der Wissenschaftsfreiheit sein, nicht ihr Zensor.

Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sieht in der Verknüpfung einer nicht strafbewehrten Meinungsäußerung mit der Frage einer weiteren Förderwürdigkeit der wissenschaftlichen Arbeit, eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit. “Gut ist, dass es zu diesem befremdlichen Vorstoß im BMBF offensichtlich ganz unmittelbar einen kritischen internen Dialog und entsprechend klare warnende Hinweise gegeben hat.”

Bettina Stark-Watzinger hatte am 9. Mai in der Bild-Zeitung die Frage aufgeworfen, ob die Professorinnen und Professoren, die den offenen Brief unterzeichnet hatten, noch auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. In dem offenen Brief kritisierten die Hochschullehrenden, dass polizeilich gegen die Protestierenden im Rahmen der Besetzung der FU Berlin vorgegangen wurde. Waren es zunächst einige Dutzende Unterzeichner, haben bis heute über 1.000 Professorinnen und Professoren den Brief unterzeichnet.

Die Internationale Raumstation ist eines der wenigen Projekte, bei denen die USA und Russland noch – aktuell bis einschließlich 2025 – zusammenarbeiten. Zuletzt war das Verhältnis mit Blick auf den Weltraum eher geprägt von gegenseitigen Anschuldigungen im UN-Sicherheitsrat. China treibt zeitgleich die USA vor sich her: Im Moment ist die Mondmission “Chang’e 6” auf dem Rückweg zur Erde, die erstmals Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes dabei hat. Bis 2030 möchte China eine bemannte Mission auf den Erdtrabanten schicken.

Experten sehen in der zunehmenden politischen Raumfahrt-Rivalität zwischen den Großmächten den Hauptgrund für die intensivere Annäherung der USA an andere Bündnispartner für Expeditionen ins All. In der vergangenen Woche fand in Berlin der 1. Deutsch-Amerikanische Raumfahrtdialog statt. Ein großer Profiteur der engeren Bindungen ist die deutsche Wissenschaft. Gerade im Bereich der Erdbeobachtung und bei Missionen zum Klimaschutz gibt es Absichtserklärungen und neue Verträge zur engeren Kooperation.

Neben dem gegenseitigen Versprechen beider Länder, bei Themen wie Kommerzialisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu kooperieren, findet sich in der gemeinsamen Stellungnahme anlässlich des Dialogs vor allem eine Prioritätensetzung auf den Wissenschaftssektor: “Beide Seiten erkennen an, dass die Erdbeobachtung ein vorrangiger Bereich der bilateralen Zusammenarbeit ist”, heißt es dort. Man wolle Wettermuster und Katastrophen besser vorhersagen, die Agrar- und Infrastrukturplanung unterstützen und den Klimawandel sowie Umweltverschmutzung besser überwachen und bekämpfen lernen.

Konkret will man den Austausch von Satellitendaten insbesondere im Bereich Klimaschutz, Forschung und Resilienz erleichtern und bei der Landsat Next-Mission zusammenarbeiten, die ab 2030 starten soll. Dafür unterzeichnete die Vize-Direktorin des United States Geological Survey (USGS) Cynthia Lodge eine Kooperationsvereinbarung mit dem Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) in Oberpfaffenhofen. Im Rahmen der Kooperation wird die DFD-Bodenstation in Neustrelitz die Daten der drei künftigen Landsat Next-Satelliten empfangen und für die internationale Nutzergemeinde zugänglich machen.

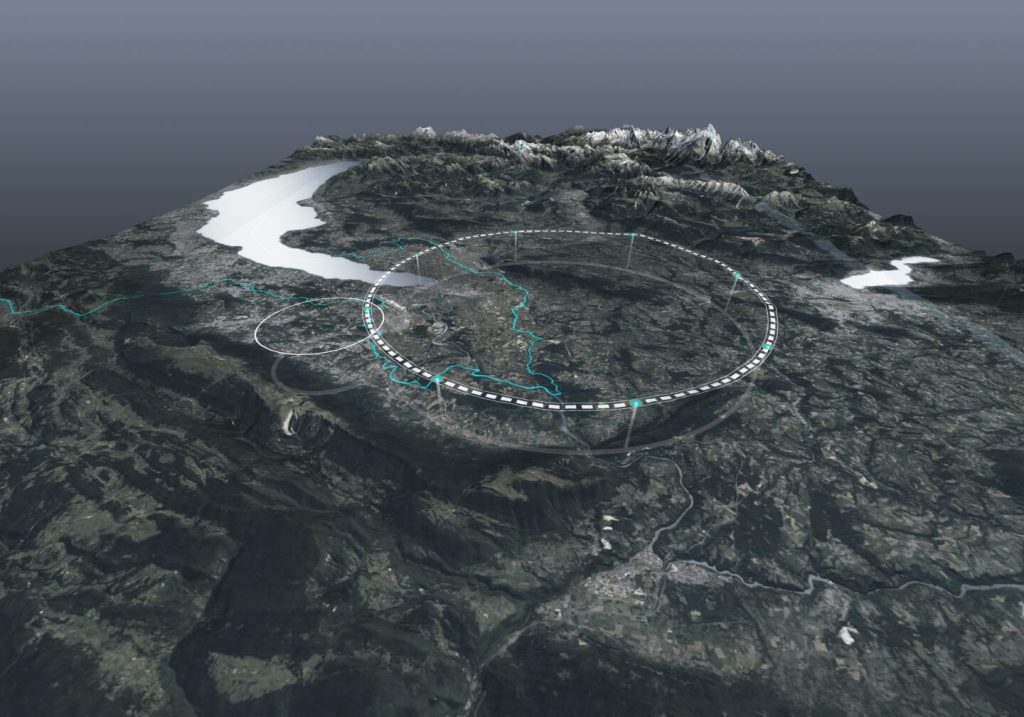

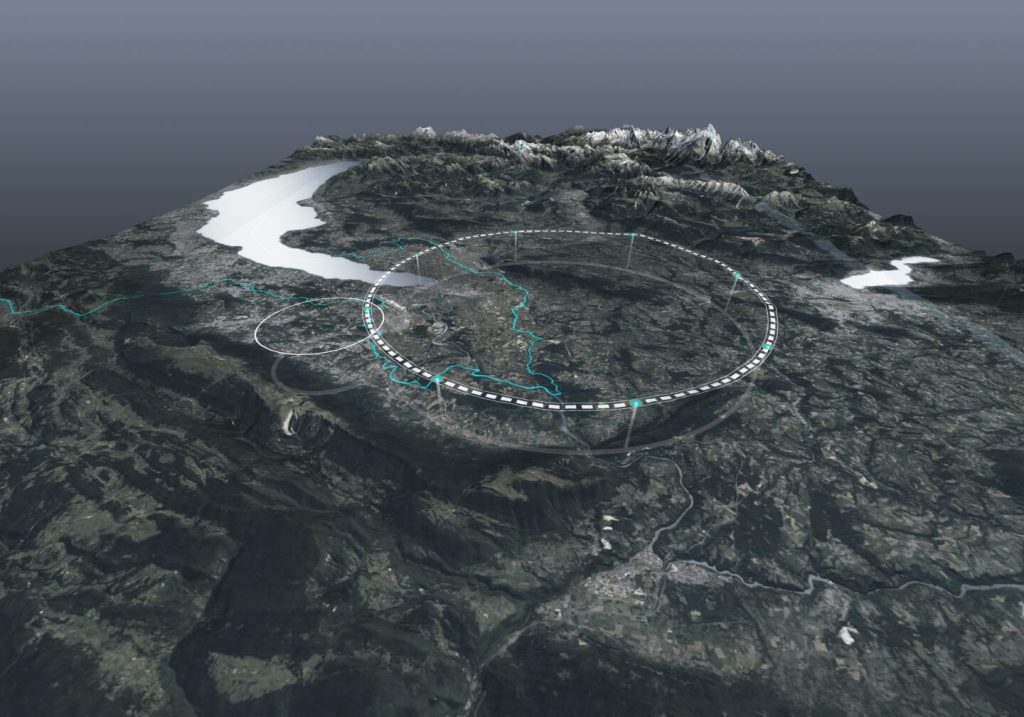

Das Aushängeschild der gemeinsamen Zusammenarbeit in diesem Bereich sind und bleiben die Grace-Missionen. Bereits im März hatten das BMWK und das BMBF gemeinsam die Fortsetzung der deutsch-amerikanischen Satellitenmission “Gravity Recovery and Climate Experiment” (Grace) bekannt gegebenen. Bei der neuesten Mission Grace-Continuity (Grace-C) werden ab voraussichtlich 2028 zwei baugleiche Satelliten mit einem Abstand von circa 200 Kilometern voneinander entfernt auf derselben Bahn fliegen und dabei Messungen zu globalen Veränderungen des Schwerefeldes der Erde durchführen.

Die so erhobenen Forschungsdaten werden weltweit unter anderem für die Bewertung und Vorhersage von Dürreperioden und das Verständnis der Ursachen für den Anstieg des Meeresspiegels verwendet.

Die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA lässt sich an diesem fast 400 Millionen Euro teuren Projekt Grace-C ablesen. “Vor dem Start von Grace im Jahr 2002 hat Deutschland die Champ-Mission 2000 in den Orbit gebracht. Damals bestand die Zusammenarbeitet zwischen Deutschland und den USA nur darin, dass das Nasa Jet Propulsion Laboratory (JPL) einen GPS-Empfänger beigesteuert hat”, sagt Frank Flechtner, Wissenschaftlicher Leiter der Grace-Missionen am Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam, auf Anfrage von Table.Briefings.

Seitdem ist viel passiert: Bei der ersten Grace-Mission wurde Airbus das erste Mal von den USA beauftragt, die beiden Satelliten zu bauen. Zusätzlich hat JPL das Intersatelliten-Messsystem zwischen den beiden Satelliten beigestellt. “Bei Grace-FO haben wir dann zusätzlich gemeinsam ein deutsch-amerikanisches Laser Ranging Interferometer (LRI) für noch genauere Abstandsmessungen entwickelt und als sehr erfolgreicher Technologiedemonstrator betrieben”, sagt Flechtner.

Bei Grace-C werde das Intersatelliten-Messsystem nun gemeinsam weiterentwickelt. Die von der Bundesregierung eingesetzten 134 Millionen Euro, machen bei der neuesten Grace-Mission nur noch ein Drittel der Gesamtkosten – verteilt auf BMWK und BMBF – aus, sagte die Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, Anna Christmann, auf Anfrage von Table.Briefings. Den Rest übernehmen die USA.

Ergebnis der gemeinsamen Expertise sei ein hochgenaues, fortlaufendes Monitoring von klimarelevanten Veränderungen auf unserem Planeten, sagt Flechtner. Daten über die Eisschmelze, den Grundwasserspiegel, Dürren, Fluten und den Meeresspiegel würden so kontinuierlich erhoben. Neben Wissenschaft und Klimaschutz geht es den Amerikanern bei der Aufnahme des bilateralen Dialogs aber auch darum, bei der Umstrukturierung der Raumfahrt-Politik zu gemeinsam voneinander zu lernen.

Man wolle Grenzen zwischen Ministerien, Institutionen und der Industrie auflösen und darüber nachdenken, wie man die zivile, kommerzielle und militärische Raumfahrt gemeinsam denken könne, sagte Chirag Parikh, Executive Secretary of the National Space Council, im Gespräch mit Table.Briefings in Berlin. Die Innovationen, die die deutsche Raumfahrtindustrie hervorbringt, hätten zu dem Wunsch geführt, enger zu kooperieren. In der US-Delegation seien 15 Unternehmen mitgereist, die mit ihren deutschen Pendants über Kollaborationen sprechen wollten, sagte Parikh.

Seit Montag steht fest, dass die Präsidentin der Technischen Universität Berlin Geraldine Rauch die Chance für einen Neuanfang bekommt. Das Kuratorium entschied, sie dabei konstruktiv-kritisch zu begleiten. “Selbstverständlich respektiere ich die Entscheidung der Universitätsgremien. Allein damit ist es aber nicht getan”, sagt dazu die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) im Gespräch mit Table.Briefings.

Die TU Berlin werde noch viel zu arbeiten haben, um ihren Ruf wiederherzustellen, aber auch den der Berlin University Alliance und des Wissenschaftsstandorts Berlin. “Ich erwarte, dass die Hochschule und die Präsidentin die Ereignisse der letzten Tage konsequent aufarbeiten und ihrer Verantwortung für einen konstruktiven, respektvollen Dialog gerecht werden.” Dazu gehören, wie Czyborra betont, entschiedene Maßnahmen gegen Antisemitismus an der Hochschule.

Die TU Berlin sei in einer sehr schwierigen Situation. “Bis wirklich Ruhe einkehrt und die Universität eine Vorstellung davon hat, welchen Weg sie gehen will – nicht nur in Bezug auf das Thema Antisemitismus und Umgang mit Protesten, sondern auch insgesamt – wird noch einiges zu diskutieren sein.” Die Universität werde eine Menge Arbeit zu leisten haben, auch was den eigenen Kurs und die Profilierung angeht. “Die Herausforderung, über die Zukunft der TU nachzudenken und Strategien zu entwickeln, gab es allerdings auch schon, bevor Geraldine Rauch in die Kritik geriet”, sagt Czyborra.

Debatten und Proteste rund um den Gaza-Krieg haben in den vergangenen Wochen auch die beiden anderen Berliner Universitätsleitungen in den Mittelpunkt gerückt. So sah sich der Präsident der Freien Universität (FU) Günter Ziegler Kritik ausgesetzt, als er Anfang Mai relativ zügig ein Protestcamp auflösen ließ. Die Präsidentin der Humboldt-Universität (HU) Julia von Blumenthal geriet in die Schlagzeilen, weil sie am 23. Mai die Besetzer des soziologischen Instituts zu lange gewähren ließ. Ihr Verbleib im Amt wurde infrage gestellt.

“Rücktrittsforderungen sind zurzeit etwas inflationär, nicht nur was die Hochschulen angeht, sondern auch generell”, sagt Czyborra dazu und betont, dass sie sich als zuständige Wissenschaftssenatorin schützend vor die Hochschulleitungen gestellt habe – sowohl an der HU als auch an der FU. Das Geschehen an der HU habe Frau von Blumenthal nochmal kritisch Revue passieren lassen und gesagt, dass sie rückwirkend anders entschieden hätte. “Die Behauptungen, dass die Besetzung von vornherein hätte verhindert werden können oder dass ein schnelleres Eingreifen die Zerstörung aufgehalten hätte, sind aber nicht richtig”, sagt Czyborra.

Aber natürlich müsse man immer besser werden, die Hochschulen vor solchen Gewalttaten zu schützen und Übergriffe auf Studierende zu verhindern. “Da sind wir in einem Lernprozess und ich weiß, dass Frau von Blumenthal für ihre differenzierende Herangehensweise und den Versuch, Studierende nicht von vornherein zu verlieren, sondern Dialog anzubieten, allgemein sehr respektiert wird.” Wenn ein Dialog angeboten wird, müsse man aber auf eine viel stärkere und eindeutigere Distanzierung von Gewalt und Antisemitismus drängen – sowohl räumlich als auch inhaltlich.

Zur Debatte über das BMBF, das offenbar intern prüfen wollte, ob es möglich ist, den Unterzeichnern eines offenen Briefs von Hochschullehrenden Fördermittel zu streichen, sagt Czyborra, die Politik solle sich “hüten, Förderentscheidungen davon abhängig zu machen, ob die im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit geäußerten Aussagen einem genehm sind oder nicht”.

Ihre Vorstellung von Hochschulautonomie sei aber, dass sich in solchen Fällen in erster Linie die Hochschulen und ihre Vertreter zu Wort melden und die Auseinandersetzung suchen. “Das hat die Hochschulrektorenkonferenz ja auch zu dieser Frage der Fördermittel getan.”

Hochschulautonomie und Wissenschaftsfreiheit gehen aus ihrer Sicht auch mit großer Verantwortung einher. “Unsere Hochschulen bekommen nicht unerheblich Geld von der öffentlichen Hand. Sie haben eine große Verantwortung.” Die Hochschulöffentlichkeit müsse sich insgesamt intensiv damit auseinandersetzen.

Wie Ina Czyborra die Debatte über die unterschiedlichen Antisemitismus-Definitionen einschätzt und was sie von Wissenschaftlern erwartet, die sich mit offenen Briefen zu Wort melden, lesen Sie in der vollständigen Fassung des Interviews hier.

13. und 14. Juni 2024, Völklingen, Saarland, Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Treffen der Kultus- und Wissenschaftsminister der Länder 386. Kultusministerkonferenz Mehr

15. Juni 2024, Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt, 10117 Berlin

Leibniztag 2024 Festsitzung Mehr

17. Juni 2024, ab 12 Uhr, und 8. Juni 2024 ,ab 14:30, Berlin, silent green Kulturquartier, Gerichtstraße 35

Weizenbaum Conference Uncertain journeys into digital futures: Inter- and transdisciplinary research for mitigating wicked societal and environmental problems Mehr

1. bis 3. Juli 2024, Universität Potsdam

Versammlung DFG-Jahresversammlung Mehr

Der forschungspolitische Sprecher der Grünen und Vorsitzende des Forschungsausschusses, Kai Gehring, hört auf. Er wird nach dem Ende der Legislaturperiode nicht mehr für den Bundestag kandidieren. “Nachdem ich fünfmal in die Herzkammer unserer Demokratie gewählt worden bin, werde ich kein sechstes Kapitel aufblättern, sondern ein neues Buch anfangen”, schrieb der Politiker am Mittwoch an politische Gefährten.

Er habe auch die Mitglieder seines Kreisverbands in Essen über seine Entscheidung informiert. Bei der Bundestagswahl 2025 will Gehring nicht mehr für seine Partei kandidieren. Er geht “mit tiefer Dankbarkeit, denn es war und ist mir Privileg und Ehre, mich für die Menschen in diesem Land einzusetzen”, schreibt Gehring. Er werde zu einem Zeitpunkt aufhören, an dem es beruflich für ihn am schönsten sei. Es sei ihm immer wichtig gewesen, diese Entscheidung selbstbestimmt zu treffen. Er will bis zum Ende der Wahlperiode seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter für Essen und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung “mit der gleichen Leidenschaft wie bisher” fortsetzen. nik

Deutschland, das bereits 267 Millionen Euro jährlich an das CERN zahlt – etwa 20 Prozent des Budgets – könne es sich nicht leisten, noch mehr auszugeben. Das sagte Eckart Lilienthal vom BMBF am 23. Mai bei einem Workshop für Teilchenphysiker in Bonn, wie Teilnehmende gegenüber Table.Briefings bestätigten.

Das klingt zunächst nach einem schweren Rückschlag für die Pläne des Cern, den Future Circular Collider (FCC) zu bauen, der Nachfolger des Large Hadron Collider (LHC) werden soll. Hauptziel des FCC wäre die Massenproduktion des Higgs-Bosons, des Teilchens, das 2012 im LHC des CERN entdeckt wurde. Damit hofft man zum Beispiel der Lösung des Rätsels der dunklen Materie näherzukommen oder zum Verständnis der kosmischen Inflation beizutragen.

Derzeit arbeitet das Cern an einer Machbarkeitsstudie für die erste Stufe des FCC. Diese könnte bis zu ihrer Fertigstellung Mitte der 40er Jahre etwa 15,5 Milliarden Euro kosten. Eine solche Summe kann auf keinen Fall aus dem laufenden Budget des Cern bestritten werden. Die genauen Mehrkosten sind allerdings unklar.

Diese vorläufigen Kostenschätzungen “sind mit einer großen Anzahl von Unsicherheiten behaftet, deren Auswirkungen noch weitgehend unbekannt sind”, sagte eine BMBF-Sprecherin Table.Briefings. “Der Finanzierungsplan ist äußerst vage und setzt ein hohes Engagement externer Partner voraus, das zum jetzigen Zeitpunkt weder gesichert noch absehbar ist. Unter diesen Voraussetzungen kann Deutschland die Finanzierung des Projekts zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen.” Diese Position habe man auch bereits in der Sitzung des Cern-Council im Februar geäußert.

Am Cern gibt man sich gelassen: Joachim Mnich, Forschungsdirektor des CERN, betonte, dass die Fragen und Bedenken nicht neu seien und in der Machbarkeitsstudie behandelt würden. Finanzierungsszenarien prüfe man in der nächsten Phase der Studie. Aus der Community hört man, dass es verständlich sei, dass Deutschland sich hier nicht als erster bewegen wolle.

Auch andere Staaten warteten schließlich derzeit mit konkreten Zusagen noch ab. Letztlich schaut man auch auf die beiden Sitzländer des Cern. Frankreich und die Schweiz hätten in den vergangenen Jahrzehnten enorm von Aufträgen und Infrastruktur profitiert. Daher erwarten die anderen Staaten von diesen Ländern ein starkes Engagement. Man arbeite “weiterhin mit der CERN-Leitung und der Fachcommunity zusammen, um für die Zukunft des CERN ein Szenario mit einem realistischen Finanzierungsmodell zu entwickeln”, betont das BMBF.

Am grundsätzlichen Plan will man aber nicht zu sehr rütteln, so scheint es. “Die Gemeinschaft ist sich einig, dass die nächste große Maschine eine Higgs-Fabrik sein sollte”, sagte Michael Peskin gegenüber Nature. Und das CERN wäre derzeit das einzige Labor weltweit, das bereit sei, für dieses Ziel Geld auf den Tisch zu legen, betont der Physiker vom SLAC National Accelerator Laboratory. Und auch deutsche Physiker sehen dies als richtigen Weg. Ob ein linearer Collider eine weitere und kostengünstigere Option sein könne, sollte jedoch vom Cern-Management ergebnisoffen geprüft werden. Und auch in der Europäischen Strategie für Teilchenphysik, deren Update im nächsten Jahr ansteht, soll diese Frage eine Rolle spielen.

BMBF-Vertreter Lilienthal sagte beim Workshop in Bonn jedenfalls auch, dass die Zukunft des Cern für das BMBF weiterhin höchste Priorität habe. Vermutlich will man mit dem vorsichtigen Vorgehen lediglich ein Desaster wie bei FAIR vermeiden und zunächst die Commitments auch von kleineren Ländern einholen, bevor man am Ende alleine die Finanzlöcher stopfen muss. mw

Eine OECD-Studie bescheinigt Deutschland insgesamt ein gutes KI-Ökosystem, aber identifiziert auch Schwächen und Risiken in der aktuellen KI-Entwicklung. Im Auftrag der drei Ministerien für Forschung, Arbeit und Wirtschaft sollten die Experten bewerten, was in Deutschland gut läuft – und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

In einer SWOT-Analyse der OECD zeigen sich Stärken und Schwächen in Bezug auf die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in Deutschland:

Wichtigste Schwächen

Wichtigste Stärken

Als Chance benennt die OECD das generell erhöhte Interesse an KI-Lösungen in Deutschland. Ein “Wendepunkt bei der Einführung der KI” könnte gar erreicht sein, heißt es im Bericht. KI könnte ganze Branchen transformieren und den grünen Wandel unterstützen.

Die Konkurrenz aus China und den USA, sowie zunehmend auch aus Indien sieht die OECD als Risiko. Deutschland müsse die Größenvorteile der EU stärker nutzen. Potenzielle Missbräuche sieht man ebenfalls als gefährdend für die Entwicklung an. Damit könne die derzeit generell positive Einstellung der Bevölkerung gegenüber KI ins Negative kippen.

Deutschland sei derzeit im globalen KI-Wettbewerb gut positioniert. Weiterhin seien eine strategische Orientierung auf höchster Regierungsebene, eine robuste Infrastrukturbasis und kompetente Arbeitskräfte wichtige Voraussetzungen für eine positive Entwicklung. Dafür sollte Deutschland die folgenden Themen im Blick behalten:

Darüber hinaus gelte es an drei strategischen Schlüsselfaktoren zu arbeiten: erstens an der Datenzugänglichkeit, zweitens an der Unterstützung für junge KI-Unternehmer und drittens an der Schaffung einer weltweit wettbewerbsfähigen Rechnerinfrastruktur. mw

Bei vielen Zukunftstechnologien gilt: Deutschland muss sich sputen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ein solcher Hinweis findet sich auch in der Nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien. Es sei unter den derzeitigen Bedingungen am Standort Deutschland kaum möglich, in diesem Feld bei Produktentwicklungen und der Anwendung in der Versorgung international konkurrenzfähig zu bleiben, heißt es dort.

Das von mehr als 150 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erarbeitete 140-seitige Papier wurde am Mittwoch im Futurium Berlin an Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger übergeben. Es plädiert für ein ganzheitliches Konzept für den Standort Deutschland, das sämtliche Teile der Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung bis hin zur Versorgung integriert und vernetzt.

“Gen- und zellbasierte Therapien sind die Medizin der Zukunft”, sagte bei der Vorstellung Christopher Baum, Direktoriumsvorsitzender des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), das die Erarbeitung der Strategie koordiniert hat. Das Besondere an ihnen sei, dass sie nicht nur krankheitsmodulierend oder beschwerdelindernd sind, sondern ein kausales Wirkprinzip haben und kurativ sind. “GCT werden es ermöglichen, schwere Erkrankungen mit Therapien zu behandeln, die passgenau auf die Patienten abgestimmt sind.” Zugleich bestehe großer Bedarf für konzertierte Forschung und Entwicklung bezüglich Fragen der Effizienz, Sicherheit und Gesundheitsökonomie.

Unter den acht Handlungsfeldern, die das Strategiepapier benennt, sind diese drei hervorzuheben:

Als Meilenstein bezeichnete Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI), die Strategie in einem Statement. Entscheidend sei, dass sie jetzt schnell umgesetzt wird. “Wir brauchen Pharmatempo, denn andere Länder, insbesondere USA und China, sind uns gerade beim Thema klinische Studien weit vorausgeeilt.” Dazu sei es wichtig, die einzelnen Aktivitäten des Bundesforschungs-, Bundesgesundheits- und des Bundeswirtschaftsministeriums entsprechend im Kanzleramt zu koordinieren und übereinzubringen.

Deutschland sei – von wenigen Pionieren abgesehen – in dieses zukunftsweisende Entwicklungsgebiet der Medizin sehr spät gestartet, sagte Han Steutel, Präsident des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). Dennoch sieht er Potenzial für die Entwicklung zu einem der weltweit führenden Innovationsstandorte. Ein schnelles Voranschreiten sei aus Sicht des VFA auch deshalb wichtig, weil Deutschland auch in diesem wichtigen Technologiebereich nicht souverän ist. Das habe eine Studie des Fraunhofer ISI ergeben, die zu Jahresbeginn veröffentlicht wurde. Es fehlten Forschungs- und Produktionskapazitäten.

Der Impuls zur Erarbeitung der Strategie kam aus dem Parlament. Im Herbst 2022 hatte das BMBF das BIH beauftragt, die Strategie zu koordinieren. In diesem Rahmen wurde bereits ein nationales Netzwerkbüro für Gen- und Zelltherapien gegründet und ein Entrepreneurship-Programm initiiert. abg

Das US-Energieministerium hat am Dienstag die neue Fusionsstrategie der USA veröffentlicht. Darin visiert die Regierung per “aspirational timeline” das Ziel an, dass Anfang der 2030er-Jahre ein Pilotkraftwerk auf amerikanischem Boden gebaut werden soll. Spätestens Anfang der 2040er-Jahre soll dann mit der kommerziellen Verwertung der Fusionsenergie begonnen werden. Die noch bestehenden wissenschaftlichen und technologischen Lücken will man “industriegeführt” schließen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren hatten die Vereinigten Staaten ihre “bold decadal vision” for Fusion Energy ausgegeben. “Die neue Strategie ist jetzt eben nicht der eine große Wurf, aber man hat mit der Strategie an einigen Stellen noch einmal nachjustiert”, sagt Constantin Häfner gegenüber Table.Briefings. Er ist Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und Leiter der Expertenkommission des BMBF. Man habe etwa ähnlich wie in Deutschland für ein besseres Gleichgewicht in der Förderung von Trägheits- und Magnetfusion gesorgt.

Zudem sei deutlich erkennbar, dass die US-Amerikaner Fusion nun vor allem mit der Industrie voranbringen wollen, sagt Häfner. “Im Mission-Statement des Fusion Energy Sciences (FES)-Programms des Energieministeriums war früher immer der Begriff ‘Science’ betont, heute kommt ,Competitiveness’ dazu”, sagt Häfner. Zudem setzt man mit 46 Millionen Dollar für “public-private partnerships” in den nächsten 18 Monaten und 180 Millionen Dollar für “Fusion Innovation Research Engine (FIRE)”-Kooperationen Akzente. Mit neuem Geld ist die Strategie allerdings nicht unterlegt. Es kommt aus den bereits angekündigten 790 Millionen Dollar des FES-Programms.

In den USA, aber auch in Deutschland und Europa steht bislang eher die institutionelle Förderung, etwa für internationale Großforschungsprojekte wie ITER und die Verbundforschung im Fokus. Die USA wollen diese Logik jetzt teilweise umdrehen. Im Interview mit Table.Briefings hatten dies auch deutsche Fusions-Start-ups für ihren Heimatmarkt gefordert. “Wir wollen als Industrie die Führungsrolle übernehmen, um für private Investoren attraktiv zu sein, aber dagegen gibt es Widerstände im System”, hatte Milena Roveda, CEO von Gauss Fusion in dem Gespräch gesagt.

Deutschland müsse sich aber nicht verstecken, meint Constantin Häfner. Bei “neuen” Investitionen liege man sogar vor den USA. Das in diesem Jahr veröffentlichte Förderprogramm des BMBF sieht nochmal rund 370 Millionen Euro zusätzlich vor. Mit den rund eine Milliarde Euro bis 2028, sei man bei der Förderung auf einem ähnlichen Niveau. Es brauche in Deutschland aber eine bessere regierungsübergreifende Zusammenarbeit. Die USA seien auch besser darin, Märkte zu schaffen, in dem sich der Staat etwa mit Ankerverträgen zum Kauf von Innovationen verpflichtet, “und auch, weil es dort einfach mehr Venture-Capital gibt”. Es sei global gesehen aber eine gemeinsame Kraftanstrengung nötig, damit man das Wettrennen nicht gegen den systemischen Rivalen China verliere, der nach Schätzungen jährlich umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro im Fusionsbereich einsetze.

In der neuen US-Fusionsstrategie sind namentlich nur Japan, Großbritannien und Kanada als Wunsch-Partner der USA genannt, mit Großbritannien besteht bereits ein bilaterales Abkommen. Deutschland taucht in dem Papier nicht auf. Auch das sei aber kein Grund zur Besorgnis, meint Häfner. “Deutschland ist ein gewünschter Partner. Wir wissen, wie Transfer funktioniert. Die Amerikaner interessieren sich sehr für Fraunhofer und unsere Verbundforschung”. Erst kürzlich sei mit Jean Paul Allain, Associate Director der FES am US-Energieministerium, der oberste Fusions-Verantwortliche der US-Regierung am ILT gewesen und habe anschließend auch das FZJ und das KIT besucht. Ein Assoziationsabkommen sei nur eine Frage der Zeit, glaubt der Wissenschaftler. tg

Zeit Online. Der Strom schwamm gegen ihn. Klaus Töpfer war ein passionierter Politiker mit weitreichender Präsenz – von globalen Foren bis hin zu lokalen Volkshochschulen. Er war ein früher Verfechter von Nachhaltigkeit und Umweltpolitik, lange bevor diese Themen im Mainstream ankamen. Als frisch gebackener Umweltminister sprang er nach einem Jahr im Amt von einem Boot aus in den Rhein, um zu beweisen, dass die Umweltmaßnahmen für das Gewässer greifen. Als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) setzte er sich für globale Gerechtigkeit und die Erneuerung natürlicher Ressourcen ein, was ihm internationalen Respekt einbrachte. Seine pragmatische, aber visionäre Herangehensweise an Politik, die Notwendiges möglich machen sollte, war seiner Zeit weit voraus. Töpfer plädierte stets für klare Gesetze und Ordnungspolitik, um langfristige ökologische Herausforderungen zu meistern. Mehr

FAZ. “KI kann nicht begründen, wie sie zur Entscheidung kommt”. Im Interview mit der FAZ betont die Informatikerin Katharina Zweig, dass KI nur durch maschinelles Lernen Muster erkennen kann. Sie erklärt, dass Maschinen uns in der Verarbeitung großer Datenmengen überlegen sind, aber viele Beispiele benötigen, um zu lernen, während Menschen oft nur wenige benötigen. KI entwickelt kein eigenes Bewusstsein und ihre Entscheidungen bleiben undurchsichtig, was problematisch ist, wenn sie komplexe Aufgaben übernimmt. Zweig unterscheidet zwischen Algorithmen und Heuristiken, wobei die meisten maschinellen Lernmethoden Heuristiken sind, die keine optimalen Lösungen garantieren. Zweig fordert mehr Verständnis und Regeln für den Einsatz von KI, um Fehlanwendungen zu vermeiden und spricht sich für eine “Computerverhaltenslehre” aus, um KI-Entscheidungen besser nachvollziehen zu können. Mehr

Nature. The climate crisis is solvable, but human rights must trump profits. In ihrem Buch “Solvable” beschreibt Susan Solomon, wie hochentwickelte Länder wiederholt Umweltkatastrophen verursacht haben und welche Herausforderungen gemeistert wurden, um diese zu bekämpfen. Solomon betont, dass Veränderungen dann möglich wurden, wenn die Auswirkungen persönlich und sichtbar waren und praktikable Lösungen verfügbar waren. Für die Klimakrise sind diese Bedingungen erfüllt, da die Folgen weltweit spürbar sind und erneuerbare Energien erschwinglich werden. Allerdings kritisiert Solomon, dass politische Entscheidungsträger oft der Industrie mehr Gehör schenken als der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Für eine echte Lösung der Klimakrise sind tiefgreifende systemische Veränderungen und eine zentrale Berücksichtigung der Menschenrechte notwendig, anstatt lediglich technologische Substitutionen zu verfolgen. Mehr

Michael Hoch, Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, bleibt für zwei weitere Jahre Vorstandsvorsitzender von German U15, der Interessenvertretung forschungsstarker und international sichtbarer deutscher Universitäten.

Pamela H. Smith, Wissenschaftshistorikerin an der Columbia University in New York, hat den internationalen Forschungspreis 2024 der Herzog August Bibliothek erhalten. Die Auszeichnung wird im Bereich der Kulturgeschichte – schwerpunktmäßig zur Mediengeschichte oder Wissensgeschichte – vergeben und ist mit 10.000 Euro. Finanziert wird er von der und der Hans und Helga Eckensberger Stiftung.

Bernd Werse ist neuer Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Er wechselt von der Goethe-Universität Frankfurt und löst dort Heino Stöver ab.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. KMK: Wie die neue Struktur der Fachministerkonferenz aussehen könnte. Bei der Kultusministerkonferenz am Donnerstag und Freitag geht es um die künftige Struktur des Gremiums. Neben der Trennung von Wissenschaft und Schule und neuen Positionen an der Spitze wird auch über ein Rechtsgutachten diskutiert, das nicht nur das Einstimmigkeitsprinzip hinterfragt. Mehr

Berlin.Table. Verwaltung in Deutschland: Warum Experten eine große Reform für zwingend halten. Ob Wirtschaft, Sozialverbände oder Bürger – alle beklagen zu komplizierte Genehmigungsverfahren, zu lange Wartezeiten oder ewig dauernde Steuerbescheide. Experten raten zu grundlegenden Änderungen. Mehr

Security.Table. Wie Selenskyj im Bundestag die Ampel zusammenschweißt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschwört im Bundestag den Mauerfall als Metapher gegen die Teilung der Ukraine. Deutschland müsse “Kühnheit” zeigen, damit Russland besiegt werde. Mehr

Europe.Table. Topjobs: Warum jetzt alle Augen auf den Rat gerichtet sind. Parlamentspräsidentin Metsola soll bei den Staats- und Regierungschefs das Spitzenkandidatenprinzip in Erinnerung rufen. Das haben die Fraktionschefs bei ihrem ersten Treffen nach der Wahl beschlossen. Verhandlungen über die Bildung einer informellen Koalition können frühestens Dienstag beginnen. Mehr

ESG.Table. EU-Lieferkettenrichtlinie: Wie große Verbände das Gesetz verändern wollen und was Fachleute dazu sagen. Große deutsche Wirtschaftsverbände setzen nach den Europawahlen auf eine Veränderung der erst vor drei Wochen verabschiedeten europäische Lieferkettenrichtlinie. Derweil droht das deutsche Gesetz zur Verhandlungsmasse in den schwierigen Haushaltsverhandlungen zu werden. Mehr

Climate.Table. Ukraine: So soll ein “Masterplan Solar” den grünen Wiederaufbau voranbringen. Seit Monaten zerstört die russische Armee die Energieinfrastruktur der Ukraine. Nun könnte ein “Masterplan” zum schnellen und günstigen Aufbau der Solarenergie die Versorgung sicherer und grüner machen. Das Potenzial ist groß – aber die Probleme sind es auch. Mehr

Mit großer Sorge las ich das jüngste Interview von Holger Hanselka. Löblich, dass acht Monate lang an einem neuen Governance-Konzept gefeilt wurde, nicht so löblich, dass der Fraunhofer-Präsident auf drängende Fragen, die ich zu einem guten Teil schon in meiner Kolumne adressiert hatte, nicht, ausweichend oder unkorrekt antwortete. Möglicherweise ist die noch zu beschließende neue Governance eben doch nur die Nebelkerze, um die fehlenden Aufräumarbeiten zu bemänteln oder den Präsidenten vor künftiger Unbill zu beschützen.