von Münchens Image als Top-Standort für Wissenschaft profitiert ganz Bayern. Doch Ministerpräsident Markus Söder und sein Wissenschaftsminister Markus Blume wollen auch außerhalb der Landeshauptstadt mehr Glanz und streben beispielsweise weitere Exzellenzuniversitäten und Exzellenzcluster an. “Heimat und Hightech” nennt Blume als Fortschrittsmotto. Man hole die besten Köpfe der Welt nach Bayern, um gezielt die Talente und Technologien von morgen zu schmieden. Mein Kollege Markus Weisskopf hat sich im Rahmen unserer Serie “Länder-Kompass” genauer angesehen, wie Bayern in puncto Forschung dasteht.

Ums Sparen statt Geld ausgeben dreht sich alles in der Haushaltsplanung für 2024. In Deutschland wird zurzeit eher still gebangt, ob die Wissenschaft tatsächlich einigermaßen ungerupft davonkommt, berichten Nicola Kuhrt und Tim Gabel. Bleibt es tatsächlich bei den 200 Millionen Euro, die das BMBF über eine Erhöhung der globalen Minderausgaben einsparen soll? Und wird das schmerzfrei möglich sein?

Auch die Wissenschaftscommunity in den USA fürchtet um ihre Etats. Nachdem es dort im Kongress eine Grundsatzeinigung zwischen Demokraten und Republikanern gab, versuchen Institutionen wie die AAAS abzuschätzen, was das für das F&E-Budget bedeutet. Wenn es schlecht läuft, drohen in einigen Bereichen massive Kürzungen. Die Details finden Sie in den News.

Dort können Sie auch nachlesen, wie der Rechtsstreit zwischen der Berliner Humboldt-Universität und einem ihrer Dozenten ausgegangen ist, der gegen seine Entlassung geklagt hatte. Ihm war im Sommer aufgrund verbaler sexualisierter Gewalt fristlos gekündigt worden. Nun gab es einen Vergleich und auch das betroffene Institut hat erstmals Position bezogen und erklärt, wie es künftig Machtmissbrauch verhindern will.

Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre,

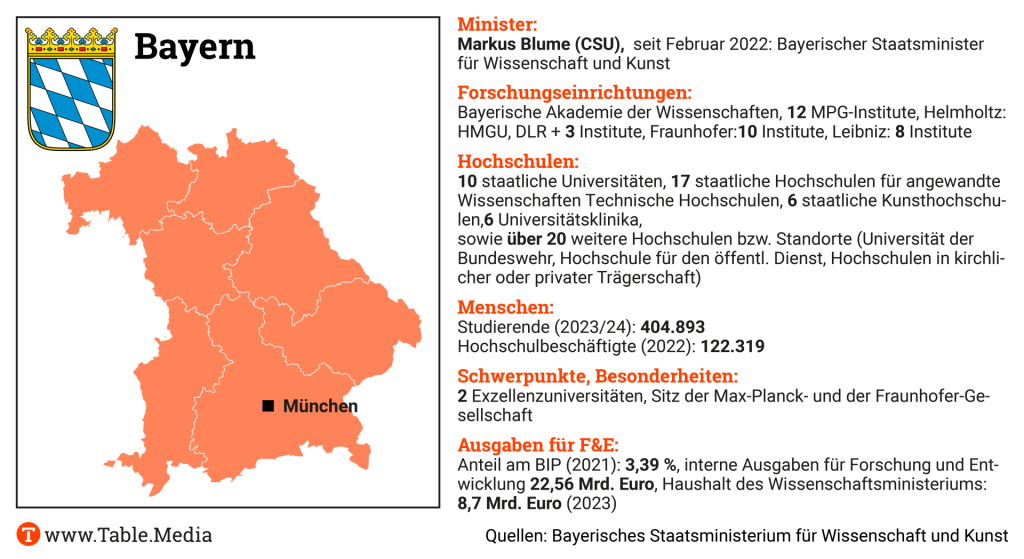

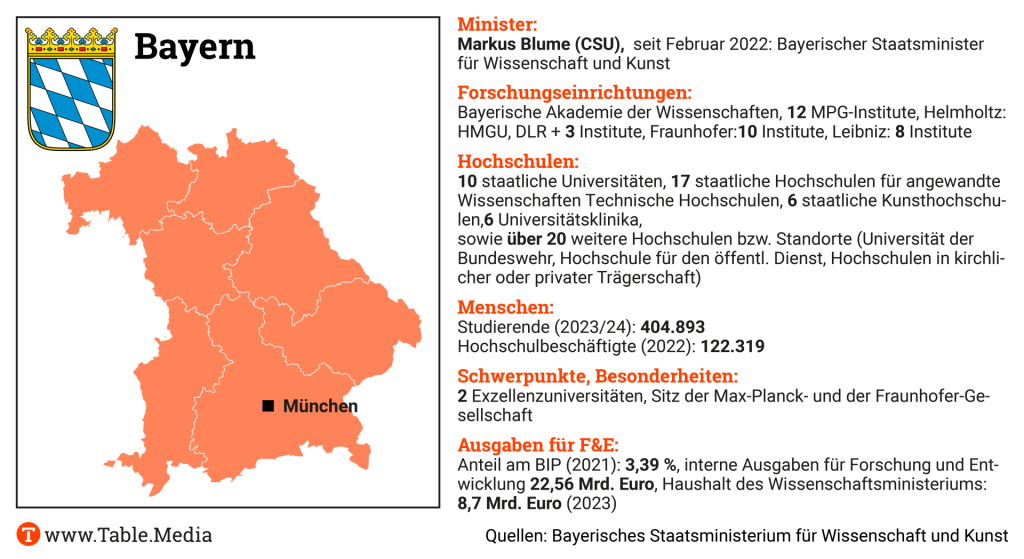

Dass es in Baden-Württemberg vier Exzellenzuniversitäten gibt, in Bayern aber nur zwei, kratzt am Selbstverständnis des Freistaates. Und lediglich ein Exzellenzcluster außerhalb Münchens ist nach Ansicht von Ministerpräsident Markus Söder und seinem – verhältnismäßig neuen – Wissenschaftsminister Markus Blume ebenfalls zu wenig. Mit der 2019 gestarteten bayerischen Hightech Agenda und anderen Maßnahmen will man aufholen. Diese trägt noch ganz klar die Handschrift Söders, der auch die erste Uni-Neugründung seit Jahren vorantrieb. Die TU Nürnberg soll die Zentralisierung in München aufweichen und als “Franconian University of Artificial Intelligence” zur ersten rein auf KI spezialisierten Universität werden. Nürnberg-Erlangen, aber auch andere Standorte müssen aus Sicht der bayerischen Regierung sichtbarer werden.

Bei allem Lob der Wissenschaftscommunity für die Hightech Agenda mit ihren 1.000 neuen Professuren hört man auch kritische Zwischentöne. Nur die Professuren selbst würden gefördert, kaum Overhead. Das bedeutet für die ohnehin im Grundbudget knappen Hochschulen eine weitere Belastung. Und: Man müsse auch außerhalb Münchens ein besseres Umfeld für die Hochschulen schaffen. Da hätten Standorte wie Tübingen oder Karlsruhe andere Voraussetzungen, um wirklich Exzellenz aufzubauen.

Gut also, dass Wissenschaftsminister Blume mit dem Programm Hightech Transfer Bayern dem Wirtschaftsressort von Hubert Aiwanger Konkurrenz macht und Gründungs-Hubs oder Venture-Teams fördert. Vor ihm liegt viel Aufbau- und Moderationsarbeit. Immerhin werde der Großstadtmensch Blume ab und an auch in den eher ländlichen Gefilden gesichtet. Einen guten Draht zu Ministerpräsident Söder hat der Politprofi und ehemalige Generalsekretär Blume allemal. Beste Voraussetzungen also für den ehemaligen Sprecher der CSU-Fraktion für Wissenschaft, dem viele auch schon höhere Ambitionen nachsagten. Nun muss oder will er sich seine Meriten weiterhin in der Wissenschaft verdienen.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Fortschritt gehört bei uns zur DNA: Was früher “Laptop und Lederhose” war, ist heute “Heimat und Hightech”. Der Freistaat fördert seit Jahrzehnten die Forschung in ihrer gesamten Breite und Vielfalt. Im Jahr 2019 hat Ministerpräsident Markus Söder mit der Hightech Agenda Bayern (HTA) das Zukunftsprojekt schlechthin gestartet: Mit der HTA investieren wir insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis 2027. Wir holen die besten Köpfe der Welt nach Bayern, um gezielt die Talente und Technologien von morgen zu schmieden. In Zahlen: Wir haben in wenigen Jahren 1.000 neue Professuren an den Hochschulen, insgesamt 2.500 neue Stellen und 13.000 neue Studienplätze geschaffen.

Das Ergebnis dieser Langzeitstrategie kann sich sehen lassen: Bayern ist wissenschaftlich und wirtschaftlich der Technologie-Hotspot in Europa. Mit Spitzenplätzen in allen Hochschul-Rankings, bei eingeworbenen Humboldt-Professuren, Leibniz-Preisen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Förderungen des Europäischen Forschungsrats ist Bayern zum Symbol für Hightech, Erfindergeist und Forschung auf Nobelpreis-Niveau geworden. Die Kombination von einmaliger Lebensqualität und herausragendem Talentpool ist ganz offenkundig so attraktiv, dass die größten Unternehmen der Welt – darunter alle fünf Vertreter von Big Tech – ohne jede Subvention nach Bayern kommen.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Wir investieren gezielt in die Schlüsselmissionen der Zukunft: Die ganze Welt braucht heute KI-Experten, wir haben sie schon. Von den KI-Professuren aus der Hightech Agenda Bayern sind bereits 81 Prozent besetzt. Darüber hinaus richten wir mit der im Aufbau befindlichen Technischen Universität Nürnberg die erste rein auf KI spezialisierte Universität des Landes ein. Mit der “Mission Quantenrechner” und unserem international einzigartigen Zentrum Munich Quantum Valley (MQV) gehen wir ins Rennen um den ersten praktisch nutzbaren Quantencomputer – und mit der “Mission Kernfusion” in den Wettbewerb um die Energieversorgung der Zukunft. Mit dem neuen Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz, kurz BayHIG, haben wir das modernste Hochschulrecht Deutschlands umgesetzt. Damit verankern wir Technologietransfer und Ausgründen als Aufgaben der Hochschulen und ermöglichen Berufungen in Rekordgeschwindigkeit. Das flankieren wir mit unserem 100 Millionen-Euro-Programm “Hightech Transfer Bayern” für eine flächendeckende, systematische Transfer- und Gründungsförderung.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wir kämpfen mit denselben Herausforderungen wie alle. Vieles dauert bei uns in Deutschland zu lange und ist zu bürokratisch. Wir wollen und müssen schneller werden beim Bauen, beim Digitalisieren und beim Entbürokratisieren. Mir ist außerdem wichtig, dass wir noch mehr Frauen in die Wissenschaft holen. Deshalb haben wir die Frauenförderung fest in unserem neuen Hochschulrecht verankert.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Angesichts der Chaoswochen in Berlin wünsche ich mir vor allem eines: Verlässlichkeit! Bei aller Sparnotwendigkeit kann man doch nicht bei Bildung und Forschung den Rotstift ansetzen. Ich erwarte vom Bund einen Schutz der Ausgaben für Bildung, Forschung und Wissenschaft – statt realer Kürzungen, wie aktuell vorgesehen. Zumindest sehe ich es als wichtiges Signal in herausfordernden Zeiten, dass das Bund-Länder-Programm zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an HaWs mit mehr Mitteln für eine längere Laufzeit weitergeführt wird. Meine persönliche Überzeugung ist: Wir brauchen eine Hightech Agenda für Deutschland! Der Bund muss ein klares Fortschrittsbekenntnis abgeben, wie Bayern es mit der Hightech Agenda vorgemacht hat.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Für mich ist der Föderalismus kein Bremsklotz, sondern ein Treiber für Forschung und Innovation. Der Föderalismus sichert eine vielgestaltige Forschungslandschaft, was den Wettbewerb stärkt und zum Vorteil aller ist. Ich bin froh, dass es wenigstens bei Bildung und Forschung kein Berliner Einerlei in Deutschland gibt.

Mehr zur Methode hier.

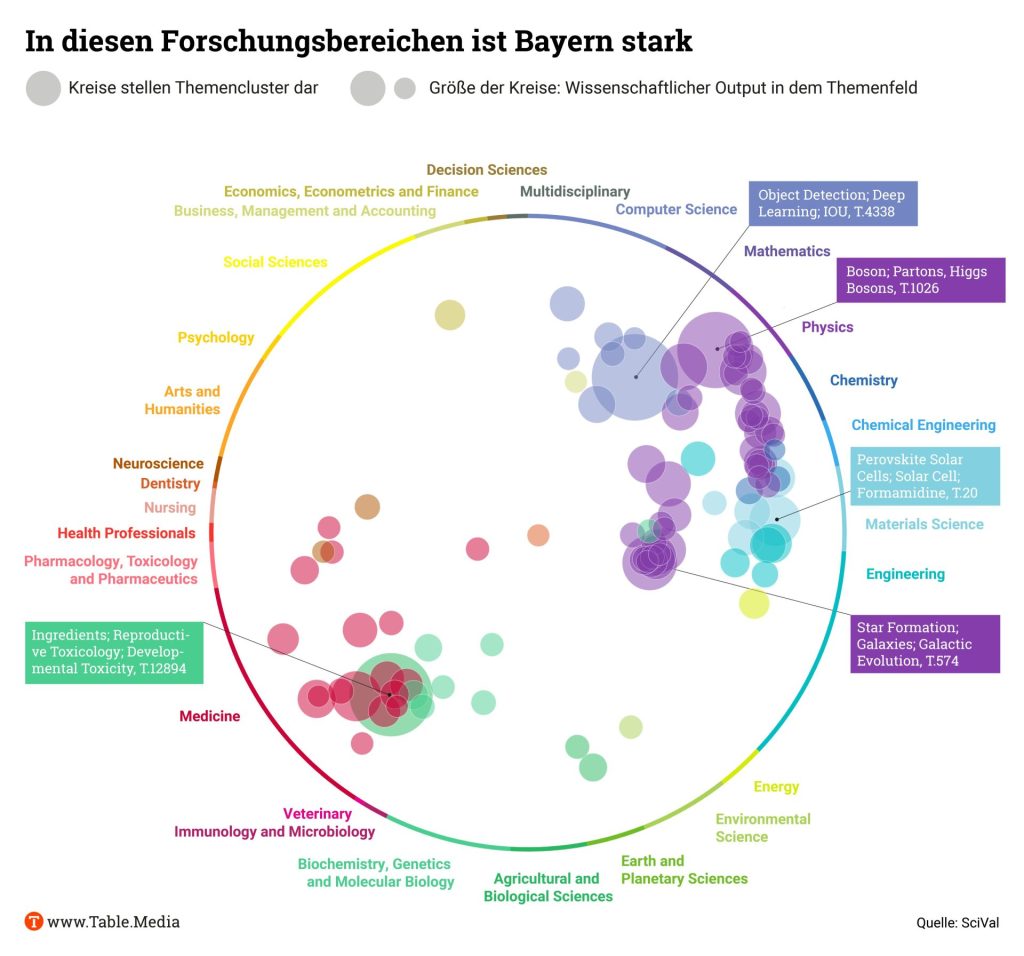

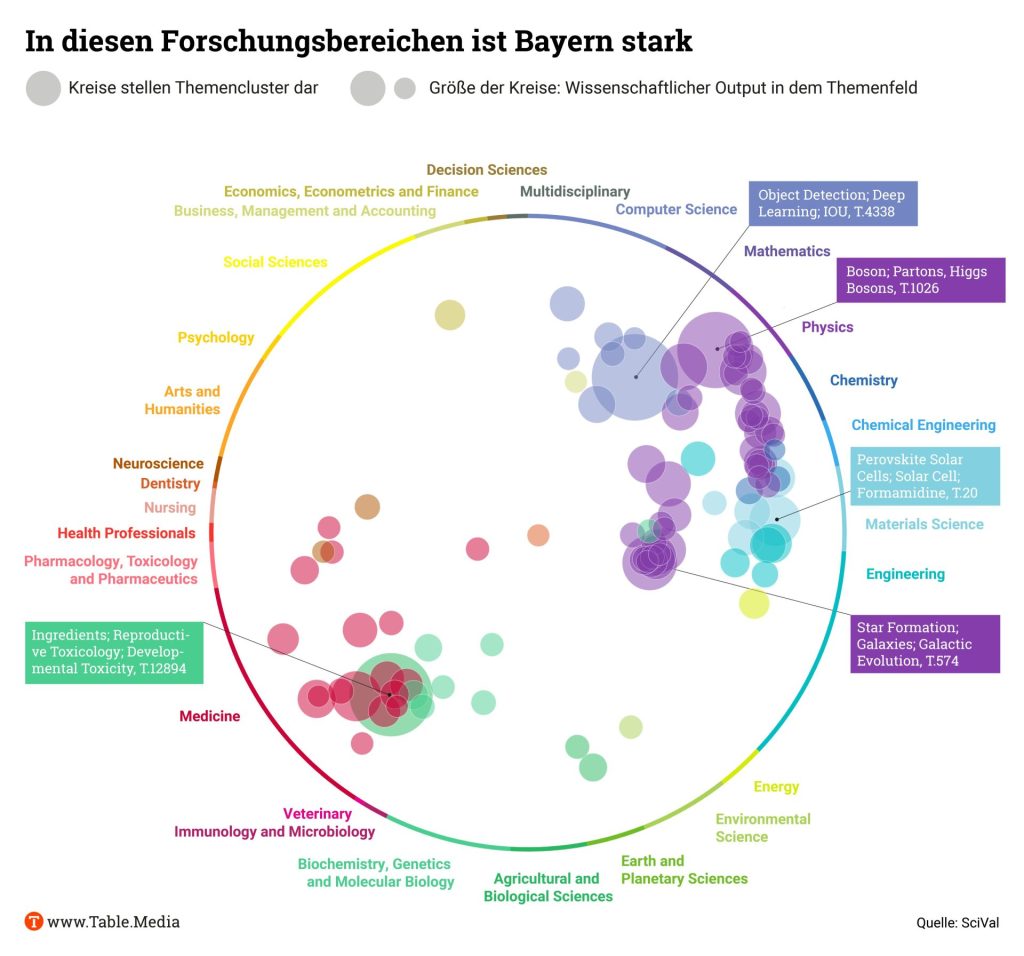

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Forschung in Bayern in der Astrophysik, in der Magnetfusion, der Objekterkennung sowie der Solarzellforschung besonders stark ist (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Bayern jährlich veröffentlicht werden, ist von 28.036 (2013) fast kontinuierlich auf 37.650 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 38.234. Qualitativ ist der Trend seit 2013 etwas negativ. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 17,1 Prozent der wissenschaftlichen Aufsätze, 2013 waren es noch 20,4 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Im Wettlauf um die leistungsstärkste KI dominieren die US-amerikanischen Tech-Firmen wie Google, Meta und Microsoft. Deutsche KI-Experten halten es für wichtig, dass Deutschland und Europa eigene große KI-Modelle entwickeln.

Denn diese dienen als Basis für weitere Anwendungen wie etwa auf Medizin oder Recht spezialisierte Chatbots oder Werkzeuge zur Datenanalyse. Um sicherzustellen, dass europäische KI-Modelle keine Verzerrungen aufweisen und auch sonst europäischen Wertvorstellungen entsprechen, müssten sie unabhängig von Anbietern aus den USA entwickelt werden, fordert die Plattform Lernende Systeme, ein Netzwerk aus KI-Experten, in einem aktuellen Whitepaper.

Doch Basismodelle benötigen sehr viel Rechenkapazität, insbesondere sogenannte Grafikprozessoren, die zurzeit wegen hoher Nachfrage teuer sind. Diese Rechenpower fehlt in Deutschland. Die Ansichten darüber, wie das Problem zu lösen ist, gehen auseinander. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob Deutschland überhaupt ein großes, auch kommerziell nutzbares Rechenzentrum benötigt.

Ein deutsches KI-Rechenzentrum aufzubauen, das über mindestens 4.500 Grafikprozessoren verfügt, forderte die Initiative Large European AI Models (LEAM) bereits Anfang 2023. Zum Vergleich: Die Firmen Tesla und Meta betreiben in ihren KI-Rechenzentren jeweils rund 16.000 Grafikprozessoren. Die Kosten für das geforderte Zentrum schätzt LEAM auf 350 bis 400 Millionen Euro.

Die Bundesregierung hat die LEAM-Studie prüfen lassen. “Wir haben sehr positives Feedback erhalten”, sagt Jörg Bienert, Vorsitzender des KI-Bundesverbandes, der die Studie initiiert hat. Doch eine Finanzierung habe der Bund wegen “fehlender Digitalbudgets” und der allgemeinen Haushaltslage abgelehnt.

Aufgeben will Bienert aber noch nicht. Der Bedarf an KI-Rechenkapazität wachse stetig, sagt er. “Wir bekommen ständig Anfragen.” Also wirbt er weiter für ein KI-Rechenzentrum. “Wir verhandeln derzeit mit mehreren Bundesländern über Standort und Finanzierungsmöglichkeiten”, sagt Bienert. Die Aussichten auf Erfolg bewertet er als gut.

Ein zentrales KI-Rechenzentrum würde Deutschland und Europa als KI-Standort attraktiver machen, betont Kristian Kersting von der Technischen Universität Darmstadt, der an Aleph Alpha beteiligt ist. “Das wäre ein starkes Symbol”, sagt Kersting. “Es hätte auch einen Nutzen für die Wirtschaft”, sagt der Informatiker. Er zieht einen Vergleich mit dem Kernforschungszentrum Cern bei Genf, wo das Internet erfunden wurde. Ein “Cern für KI” könnte zu besseren Klimamodellen führen oder neuen Medikamente, sagt Kersting. Tatsächlich können große Basismodelle so trainiert werden, dass sie die Form von Proteinen vorhersagen können, eine wichtige Funktion zur Entwicklung neuer Wirkstoffe.

Der Bund hat eine andere Strategie. Im Aktionsplan Künstliche Intelligenz des Bundesforschungsministeriums, der im Herbst veröffentlich wurde, kommt ein KI-Rechenzentrum gar nicht erst vor. Stattdessen soll Rechenpower an bestehenden Höchstleistungsrechenzentren bereitgestellt werden.

Diese bauen ihre KI-Ressourcen tatsächlich aus. Der Supercomputer “Juwels” am Forschungszentrum Jülich hat 3.700 Grafikprozessoren. Auch das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching bei München investiert in diese Technik. “Ich sehe den Bedarf für KI-Ressourcen, getrieben von den aktuellen Entwicklungen in der KI”, sagt LRZ-Leiter Dieter Kranzlmüller. “Aber ich bin überzeugt, dass vieles mit den geplanten Ressourcen des Gauss Center for Supercomputing (GCS) bereits abgedeckt werden kann.” Das GCS ist der Zusammenschluss der drei deutschen Höchstleistungsrechenzentren in Jülich, Garching und Stuttgart.

Allerdings dient das GCS in erster Linie der akademischen Forschung. “Der Zugang für die Wirtschaft ist bürokratisch”, kritisiert Kai Pascal Beerlink vom IT-Branchenverband Bitkom. Nicht jedes KI-Start-up kann sich ein eigenes KI-Rechenzentrum leisten, wie es die Heidelberger Firma Aleph Alpha hat. Deren Supercomputer “Alpha One” in Bayreuth besitzt immerhin 512 Grafikprozessoren.

Gerade kleine Start-ups sieht Beerlink in der Zwickmühle, da sie sich weder eigene Rechenzentren leisten, noch hinreichend auf die bestehenden Höchstleistungsrechenzentren zugreifen können.

Stattdessen auf traditionelle Cloudanbieter wie Amazon oder Microsoft auszuweichen, ist laut Beerlink nicht für alle Unternehmen eine gute Option. “Viele Firmen wollen ihre Daten nicht ins Ausland fließen lassen”, sagt er. “Datenschutz kann für deutsche KI-Unternehmen eine Nische sein”, betont der Bitkom-Referent für KI. Seine Forderung: “Der Zugang zu den Rechenzentren muss für KI-Start-ups erleichtert werden.”

Skepsis an der Zweckmäßigkeit eines KI-Rechenzentrums äußert inzwischen die Plattform Lernende Systeme. Der Wettbewerb um immer größere Modelle habe sich “abgekühlt”, heißt es im aktuellen Whitepaper. Kleinere Modelle, die mit weniger Rechenkraft auskommen, könnten ebenso leistungsfähig sein wie große, wenn sie mit qualitativ hochwertigen Daten trainiert werden.

Zwar wachse der Bedarf an Rechenleistung für KI-Modelle noch. Es fehle jedoch an Daten darüber, wie sich die Bedarfe in Zukunft entwickeln. Daraus folgert die Expertenplattform zwar, dass ein “kontinuierlicher Ausbau” der Recheninfrastruktur nötig sei. Was die dafür geeignetste Form ist, ein dediziertes KI-Rechenzentrum oder der dezentrale Zubau von KI-Ressourcen in bestehenden Rechenzentren, lässt das Papier offen.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

23. Januar 2024, 17 bis 21:30 Uhr, Cinema Paris, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

Leopoldina: Filmabend (“Oppenheimer”) mit Podiumsdiskussion Die Verantwortung der Wissenschaften: Welche Technologie könnte sich als die nächste Atombombe herausstellen? Mehr

Ende Juni endet das Arbeitsverhältnis eines Dozenten des Instituts für Geschichtswissenschaften (IfG) der Humboldt-Universität (HU) Berlin. Das ist das Resultat eines Streits vor dem Berliner Arbeitsgericht, den der Dozent begonnen hatte, nachdem ihm im August 2023 aufgrund verbaler sexualisierter Gewalt fristlos gekündigt worden war. Das Verfahren sei durch einen Vergleich insgesamt beendet worden, teilte die HU am Dienstag mit.

Man habe vor Gericht ausdrücklich darauf hingewiesen, diesen Vergleich nur einzugehen, “um es den Zeuginnen und Zeugen zu ersparen, im Rahmen einer etwaigen Aussage vor Gericht erneut mit den belastenden Sachverhalten konfrontiert zu werden“, betont die HU.

Das Arbeitsverhältnis mit dem Dozenten sei über viele Jahre belastet gewesen. “Mehrfach wurde er in der Vergangenheit wegen sexualisierter verbaler Übergriffe sanktioniert.” Nach neuen Vorwürfen vor einem Jahr und einer Anhörung im April 2023 hatte der Dozent Gespräche mit Studierenden nur noch online und im Beisein der Frauenbeauftragten der betroffenen Fakultät führen dürfen. Nach Meldung eines Verstoßes gegen diese Auflage erfolgte die fristlose Kündigung – und die Klage gegen Entlassung.

“Es gibt keine Toleranz bei verbalen sexualisierten Übergriffen. Die Humboldt-Universität wird daher alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um Betroffene zu schützen”, sagte HU-Präsidentin Julia von Blumenthal. Dass man heute entschiedener gegen Fehlverhalten vorgehe, sei Teil eines gesellschaftlichen Kulturwandels.

Der Referent_innenrat der HU bezeichnet die Kündigung in einer am heutigen Donnerstag erscheinenden Pressemitteilung als Erfolg und betont zugleich, dass der juristische Vergleich “nur ein Kompromiss” sei. Einerseits sei es für viele Betroffene eine Erleichterung, vor einer retraumatisierenden Aussage vor Gericht bewahrt worden zu sein. “Andererseits kamen sie ein weiteres Mal nicht zu Gehör, was die Möglichkeit eines Abschlusses mit den gemachten Erfahrungen für manche erschwert. Die fehlende Anerkennung ihrer Erlebnisse durch das Gericht und damit verbunden auch das Fehlen eines gerichtlich festgehaltenen Kündigungsgrundes halten wir für problematisch.”

Den Umgang des Instituts für Geschichtswissenschaften mit den Geschehnissen und Vorwürfen kritisiert Michael Wildt, der von 2009 bis zu seiner Emeritierung 2022 Professor am IfG war. Angesichts der jahrelangen sexualisierten Übergriffe am IfG sei er “beschämt und zornig”, schreibt er in einer am 4. Januar auf seiner Homepage veröffentlichten Stellungnahme. Ihn beschäme, als Professor am Institut Teil des Problems und nicht der Lösung gewesen zu sein, “indem auch ich weggeschaut und geschwiegen habe”. Zornig mache ihn, dass “die Studierenden so lange mit ihren Hinweisen kein Gehör gefunden haben” und dass “das Institut öffentlich zu den Vorfällen schweigt”.

Wildt spricht sich für eine transparente Aufarbeitung des Versagens “insbesondere derjenigen, die als Professor:innen aufgrund ihrer Position Verantwortung für das Institut tragen” aus. Und er hält es für erforderlich, geeignete Maßnahmen am Institut zum Schutz von Studierenden und Mitarbeitenden einzuleiten.

Das IfG hat nun reagiert und am gestrigen Mittwoch eine Erklärung veröffentlicht. Es verurteile Machtmissbrauch und sexualisierte Übergriffe und gehe gegen derartiges Fehlverhalten konsequent vor, heißt es darin. Darüber hinaus verweist das Institut darauf, “in Absprache mit der Universitätsleitung in den letzten Monaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen” zu haben.

In einer Vollversammlung zu Beginn des Wintersemesters habe man sich darüber verständigt, wie zukünftige Übergriffe verhindert werden können. Daraus sei ein institutsinterner Gesprächskreis mit allen Statusgruppen entstanden, der sich seit Januar 2024 in regelmäßigen Abständen trifft. Seine Aufgabe sei es, Machtmissbrauch zu thematisieren, die Geschehnisse aufzuarbeiten sowie Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu diskutieren. Geschäftsführender Direktor des IfG ist der Osteuropa-Historiker Jörg Baberowski. abg

Die führenden Vertreter von Demokraten und Republikanern im US-Kongress haben im Streit um den Haushalt 2024 eine Grundsatzeinigung, den sogenannten Topline-Deal, erzielt. Sie vereinbarten eine Obergrenze für die Ausgaben in Höhe von rund 1,6 Billionen Dollar (1,45 Billionen Euro) für das Haushaltsjahr 2024. Davon sollen rund 886 Milliarden Dollar für Verteidigung und etwa 772 Milliarden Dollar für andere Zwecke ausgegeben werden.

Was der neue Topline-Deal für die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der USA bedeuten würde, hat die American Association for the Advancement of Science (AAAS) in einer ersten Schätzung erfasst. Ein Prozent weniger Budget für F&E im Non-Defense-Bereich würde demnach zur Verfügung stehen. Die Förderung der militärischen Forschung und Entwicklung könnte sich dagegen um drei Prozent erhöhen.

Insider halten diese Verteilung aber am Ende für unwahrscheinlich und fürchten höhere Kürzungen im zivilen Forschungs- und Entwicklungsbudget. Diese waren jedenfalls in den bisherigen Plänen des Senats und insbesondere des Repräsentantenhauses vorgesehen. Allein 17 Prozent weniger als 2023 würde das “House” dem Energieministerium DOE für 2024 zuweisen, gar 28 Prozent weniger der Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA. Bei der Umweltbehörde EPA strich das Repräsentantenhaus im Entwurf quasi den kompletten Forschungsetat.

Insgesamt sollte nach den Plänen der republikanisch dominierten Kammer des Kongresses das sogenannte “Non-Defense”-Forschungsbudget um 12 Prozent sinken. Dagegen wollte man die Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich mit neun Prozent mehr Budget ausstatten. Damit versuchen die Republikaner, ihre Machtposition im Repräsentantenhaus zu nutzen. Ihr Ziel ist die stärkere Förderung von militärischer und sicherheitsrelevanter Forschung sowie die Schwächung von Klima- und Umweltforschung. Doch auch der Entwurf des Senats, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, sah empfindliche Kürzungen von acht Prozent bei der zivilen Forschung vor.

Ob Republikaner und Demokraten sich nach dem Topline-Deal auf ein gemeinsames Gesetz zum Haushalt einigen können, bleibt weiterhin offen. Dort müssten die konkreten Budgets für die Bereiche festgelegt werden. Ein zumindest partieller Government-Shutdown mit deutlichen Auswirkungen auf die Forschung bleibt nach Einschätzung der Association of American Universities (AAU) im Bereich des Möglichen. mw

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist nun auch offiziell Gesellschafterin des Futuriums. Ein entsprechender Beschluss der Jahresversammlung 2023 wurde zum Jahresstart wirksam. Das teilte die Wissenschaftsorganisation am gestrigen Dienstag mit. Laut DFG-Präsidentin Katja Becker soll dieser Schritt weitere Impulse für die Wissenschaftskommunikation geben, die inzwischen “ein Kernelement des Dialogs zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft” geworden sei.

Die DFG bestätigte Table.Media, dass sie sich genau wie andere große Forschungsorganisationen, etwa Helmholtz, Leibniz oder Max-Planck, mit einem jährlichen Zuschuss von 150.000 Euro an dem Projekt beteiligen wird. “In einer Zeit allgemein sinkender Budgets und Förderungskürzungen fällt diese Entwicklung besonders positiv ins Gewicht”, sagte Stefan Brandt, Geschäftsführer des Futuriums, gestern auf Anfrage. Dass 2024 zwei neue Gesellschafter hinzukommen – neben der DFG auch die Joachim Herz Stiftung – sei ein Signal dafür, dass die Arbeit des Futuriums in der Scientific Community geschätzt wird.

Bereits im Zuge des im Mai startenden Jahresthemas “Rohstoffe” sollen laut Brandt “bereits gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen mit unseren beiden neuen Gesellschaftern stattfinden”.

Die frühere Forschungsministerin Annette Schavan (CDU) – sie hatte die Idee zu dem Projekt -, freut sich über die weitere Beteiligung. DFG und Futurium seien doch füreinander geschaffen, sagt sie Table.Media – da beide “Quellen unseres künftigen Wohlstands zeigen und befördern. Dazu braucht es starke Orte und starke Stimmen”. Für Schavan ist die Beteiligung eine späte Freude. Zu Beginn nannte die Opposition das Futurium im Parlament gern “Schavans Palazzo” und kritisierte die Ministerin für ihre Pläne.

Auch die DFG beendet damit de facto ihre jahrelange Blockadehaltung gegenüber dem Projekt, das in der Wissenschaftsszene bis heute von vielen als Prestigeprojekt des BMBF angesehen wird. Im März 2013 hatte sich der Senat der DFG, noch unter der Führung des Ex-Präsidenten, Peter Strohschneider, einstimmig gegen das Projekt ausgesprochen. Als Gründe wurden damals unter anderem die Konkurrenz mit eigenen Aktivitäten und das Fehlen eines “überzeugenden Konzepts” gehandelt.

Nicht zuletzt wollte die DFG damals angesichts knapper Drittmittel auch lieber Geld in die Forschung als in die Kommunikation darüber stecken. Auf Nachfrage gibt Marco Finetti, Sprecher der DFG, die gestiegene Bedeutung der Wissenschaftskommunikation als einen von zwei Gründen für die aktuelle Entscheidung an. Hier Prioritäten zu setzen, sei auch ausdrücklich eines der Ziele der Präsidentin Katja Becker gewesen, die sie zu Beginn ihrer Amtszeit formuliert habe.

Ein weiterer Grund – warum eine direkte Mitwirkung der DFG zu einem früheren Stadium nicht zustande kam – sei das Bedürfnis der DFG gewesen, erst einmal beobachten zu wollen, wie sich das Ganze entwickelt. “Inzwischen leistet das Futurium seit mehreren Jahren erfolgreiche und weithin sichtbare Arbeit und ist ein kreativer Ort für den Austausch mit der Gesellschaft geworden. Auch insofern freuen wir uns sehr darauf, uns ab diesem Jahr hier aktiv einzubringen”, sagte Katja Becker.

Heute wird das Futurium bekannt geben, wie viele Besucher es im vergangenen Jahr hatte. “2023 waren es mehr als 760.000“, verriet Stefan Brandt vorab. Es sei das mit Abstand bestbesuchte Jahr des Futuriums gewesen und übertrifft den bisherigen Bestwert aus dem Vorjahr (508.000). tg / nik

200 Millionen Euro muss das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) dieses Jahr einsparen. Man stehe hinter der Einigung zum Haushalt 2024, erklärte ein Sprecher gegenüber Table.Media. Um die Finanzierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts “rechtssicher und zukunftsweisend” aufzustellen, seien auch ressortübergreifende Einsparungen gegenüber der bisherigen Planung vorgesehen. Das bisherige Volumen des BMBF-Haushalts von rund 21,4 Milliarden Euro werde gehalten. Details könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.

Der Grund hierfür liegt in der Methode, die das BMBF nutzen wird: Gespart werden soll per globaler Minderausgabe (GMA) – in Absprache mit dem Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP). Das Haus von Parteifreundin Bettina Stark-Watzinger muss somit aktuell keine Entscheidungen treffen, an welchen konkreten Stellen gekürzt wird, sondern kann im Laufe des Jahres immer wieder ausloten, wo Gelder einzusparen sind. Zwar hieß es bisher gern, das BMBF sei “glimpflich davongekommen”, doch mehren sich kritische Stimmen.

Durch die Erhöhung um 200 Millionen Euro sind die GMA für das BMBF höher als in allen anderen Ministerien und liegen nun bei 3,9 Prozent des BMBF-Gesamthaushaltes. Wiebke Esdar (SPD), Mitglied des Haushaltsausschusses im Bundestag, sieht dies mit Skepsis. “Für den Haushalt gelten immer die Grundsätze der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit. Von diesen Grundsätzen rückt man durch die GMA natürlich ein Stück weit ab”, sagte Esdar im Gespräch mit Table.Media.

Für viele im System bleibt die Unsicherheit, wo gespart werden wird. Das sieht auch Esdar. Das Ministerium und auch die Parlamentarier müssten 2024 schon sehr genau und laufend im Blick haben, wie die Einsparungen zustande kommen, erklärt die Haushälterin. Für einen großen Teil der im Einzelplan 30 aufgeführten Posten heißt das auch weniger Sicherheit in den kommenden Monaten.

Bei den Projektträgern des BMBF gibt man sich bedeckt, man will den Haushalt des dienstgebenden Ministeriums nicht öffentlich bewerten. Dennoch wird die Höhe der Globalen Minderausgabe, die meist bei zwei Prozent liegt, unter vorgehaltener Hand mit Sorge betrachtet. Immer mehr bereits geplante Bekanntmachungen würden verschoben oder auf ein Minimum reduziert. Zudem werde der Start bereits bewilligter Projekte herausgezögert und referatsseitig sei man dazu angehalten, zugesagte Förderrahmen nicht auszuschöpfen.

In aktuellen Unterlagen für die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 18. Januar, (hier kann das Dokument heruntergeladen werden.) , bestätigten sich die genannten Summen. Von Einsparungen grundsätzlich ausgenommen werden etwa Mieten und Pachten, die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung oder die vorgesehenen Mittel für den Bau der Polarstern II. Ein Sprecher des BMBF erklärte auch zu den 500 Millionen, die im Einzelplan 60 für das Startchancen-Programm eingestellt sind, diese seien nicht gefährdet.

Am 18. Januar wird der Haushaltsausschuss die unterbrochene Bereinigungssitzung von November fortsetzten. Der Entwurf für das Gesetzespaket ist hier zu finden. Am 2. Februar soll der Bundeshaushalt für 2024 endlich Bundestag und Bundesrat passieren. nik/ tg

Forschung & Lehre. “Drehtüreffekt”. Zur Arbeitssituation weiblicher Hochschulleitungen. Wissenschaftsorganisationen haben dafür zu sorgen, dass sich die Arbeitssituation für weibliche Leitungspersonen verbessert und der “Drehtüreffekt” aufgehalten wird, fordert Birgitt Riegraf, Präsidentin der Universität Paderborn. Der Drehtüreffekt beschreibt das Phänomen, dass weibliche Führungskräfte, die es schaffen, in eine Männerdomäne vorzudringen, oftmals rasch wieder “hinausgedreht” werden. Dies erfolgt, da weibliche Führungskräfte, solange sie in der Minderheit sind, besonderer Sichtbarkeit und kritischer Beobachtung unterliegen. Fehlentscheidungen etwa werden eher als Beleg für ihre Inkompetenz diskutiert. Bei Hochschulleiterinnen komme es wesentlich häufiger zu Rücktritten, Enthebungen oder einer Nichtwiederwahl. Mehr

FAZ. Eine Illusion von Wirksamkeit. Weltweit empören sich Akademiker, Literaten und Künstler, die sich selbst als links einschätzen, über Israel, schreibt FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube. Als Grund vermutet er die besondere Funktion der Palästinenser im intellektuellen Diskurs, die als eine Art Ersatzproletariat dienen. Das erfülle ein Bedürfnis der intellektuellen und ästhetischen Linken. “Selbst durchaus bourgeois sich im Milieu der Galerien, Literaturhäuser, Rundfunkanstalten und Universitäten bewegend, hatte sie stets den Anspruch, für die Befreiung der Geknechteten zu kämpfen, so unwahrscheinlich es auch war, dass zu solcher Befreiung Kunstwerke, Essays und offene Briefe einen Beitrag leisten könnten.” Mehr

Science. Billionaire launches plagiarism detection effort against MIT president and all its faculty. Bill Ackman, ein Hedge-Fonds-Manager mit einem geschätzten Vermögen von vier Milliarden Dollar, verstärkt offensichtlich seien Bemühungen, MIT-Präsidentin Sally Kornbluth zu stürzen. Er kündigte ein Plagiatsermittlungsverfahren gegen Kornbluth und alle Dozenten an. Ackman fordert seit Wochen die Entlassung oder den Rücktritt von Kornbluth. Er hat auch eine Kampagne in den sozialen Medien angeführt, die dazu beitrug, dass die Politikwissenschaftlerin Claudine Gay als Präsidentin der Harvard-Universität zurücktreten musste. Der Milliardär mischt sich seit Jahren in ähnliche politische Kontroversen ein und hat zum Beispiel Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion an Universitäten angegriffen. Mehr

Thorsten Dreier, Covestro, Silke Gotthardt, Bayer AG, Thomas Hirth, Karlsruher Institut für Technologie, Christoph Kowitz, Wacker Chemie AG, Doris Segets, Universität Duisburg-Essen, und Jürgen Stebani, Polymaterials AG, wurden in den Vorstand der DECHEMA, Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., gewählt.

Matthias Koenig, Soziologe von der Universität Heidelberg, und die Politikwissenschaftlerin Sandra Lavenex von der Universität Genf, sind neu in den Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) berufen worden.

Regina Palkovits und Jürgen Klankermayer vom Institut für Technische und Makromolekulare Chemie an der RWTH Aachen haben den Wettbewerb um das “Jahrhundertprojekt” der Werner Siemens-Stiftung (WSS) gewonnen. Sie werden in einem WSS-Forschungszentrum katalytisch getriebene Produktionsverfahren entwickeln, die eine mehrdimensionale Kreislaufwirtschaft in der chemischen Industrie ermöglichen. Ziel ist das effiziente Recycling von Kunststoffgemischen. Die WSS stattet das Zentrum mit 100 Millionen Schweizer Franken aus, verteilt auf zehn Jahre.

Stuart Parkin erhält den Charles-Stark-Draper-Preis der National Academy of Engineering in den USA. Der Physikprofessor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Direktor des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik wird für die Entwicklung der modernen Festplattentechnologie geehrt. Der Preis ist mit 500.000 US-Dollar dotiert und gilt als bedeutende Auszeichnung für herausragende technologische Innovationen.

Lothar Wieler, erhält das Bundesverdienstkreuz. Neben dem ehemaligen Präsidenten des Robert Koch-Instituts wird auch der ehemalige Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek geehrt. Cichutek ist zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen, Wieler seit April 2023 am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.

Michael Zäh ist neuer Präsident der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP). Zäh leitet das Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der Technischen Universität München.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. CDU-Bildungsexperte Jarzombek: “Vielen Eltern ist nicht mehr klar, welche Schulform wofür steht”. In wenigen Tagen bringt die CDU ihr neues Grundsatzprogramm auf den Weg. Der bildungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Thomas Jarzombek, fordert im Interview Klarheit: bei Schulformen wie Datenschutz. Und er hält ein Digitalgerät für jedes Kind für finanzierbar. Mehr

China.Table. Taiwans Chip-Industrie: Unverzichtbar – und doch kein Schutz vor einer Invasion. Ein Großteil der Hochleistungschips werden in Taiwan hergestellt. Bei einem Angriff auf das Land würde die Halbleiterproduktion zum Stillstand kommen – mit desaströsen Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Und damit auch auf China. Auf diese Schutzwirkung kann sich Taiwan jedoch nicht verlassen. Mehr

Security.Table. Der Westen oder Russland – wer hält länger durch? So erfolgreich die Ukraine bisher Widerstand gegen die russische Aggression geleistet hat – Moskau setzt auf Zeit und auf schwächer werdende westliche Hilfe. Die Frage, wer länger durchhält, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Kurzfristig sieht es nicht gut aus für die Ukraine, mittelfristig aber schon. Mehr

Die Datenmenge und die Zugänge zu vorhandenen Daten steigen unaufhörlich. Doch die Forschung in Deutschland profitiert immer noch nicht ausreichend von den Möglichkeiten offener und geteilter Daten. Das ist ein Verlust, sowohl für die akademische Forschung als auch für wirtschaftliche Innovationen. Zwei Beispiele: Gesellschaftliche Erkenntnisse können in der Gesundheits- und Wirtschaftsforschung durch die Analyse öffentlicher Registerdaten erzielt werden. Neue Geschäftsmodelle in der KI-Entwicklung und Versicherungswirtschaft wären durch die Nutzung von Unternehmensdaten möglich.

Als die Bundesregierung mit dem Koalitionsvertrag das Forschungsdatengesetz und das Dateninstitut ankündigte, wuchs in der Wissenschaft die Hoffnung auf neue Datenzugänge. Zwei Jahre später zeigt sich: Die Ausgestaltung bleibt deutlich hinter den Erwartungen der Forschung zurück. Das Dateninstitut konzentriert sich auf einzelne Leuchtturmprojekte, statt als Katalysator für sektorübergreifende Dateninitiativen zu wirken. Zudem verzögert sich das Forschungsdatengesetz und wird vermutlich auch nicht die erwarteten zusätzlichen Datenströme aus der Wirtschaft generieren.

Letzteres ist vielleicht auch nicht nötig, denn die Diskussion hat sich weiterentwickelt. Es geht inzwischen weniger um den erzwungenen, möglichst umfassenden Zugang zu Unternehmensdaten, der auch von der Wirtschaft, oft zu Recht, skeptisch betrachtet wird. Vielmehr geht es jetzt um die Frage, welche Forschung welche Daten benötigt. Es geht also um einen Abgleich von Angebot und Bedarf sowie den dafür notwendigen rechtlichen, technischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen.

Die Ansprüche und Erwartungen verschiedener Forschungsfelder in der Wissenschaft unterscheiden sich stark. Einige fokussieren sich auf öffentliche und amtliche Daten, andere arbeiten eng mit Unternehmensdaten. Eine dritte Gruppe hat hingegen bisher wenig Kontakt zu Datenquellen außerhalb ihres eigenen Umfelds.

Regulierungsmaßnahmen könnten vor allem in Bezug auf öffentliche Daten wirksam werden und so der ersten Gruppe zugutekommen. Sie kämpfen häufig mit der zu späten Bereitstellung, mit schlecht aufbereiteten oder gar fehlenden öffentlichen Daten. Bürokratische und technische Hürden erschweren den Zugang und die Verknüpfung zusätzlich. Ein Beispiel hierfür sind Handelsregisterdaten. Sie dürfen bislang nur auf Einzeldatenbasis abgefragt werden und müssen für eine wissenschaftliche Auswertung oft durch kostenintensive externe Dienstleister aufbereitet werden. Darüber hinaus erlaubt das Bundesstatistikgesetz Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur bestimmte Verknüpfungen verschiedener Datensätze selbst vorzunehmen. Das Forschungsdatengesetz könnte eine weitreichende Nutzung öffentlicher Daten ermöglichen.

Die zweite Gruppe, die sich vorrangig auf Daten aus Unternehmen konzentriert, könnte ebenfalls von einer praxisnahen Gestaltung des rechtlichen Rahmens profitieren. Hier geht es nicht darum, Unternehmen zum Teilen ihrer Daten zu verpflichten. Im Vordergrund steht, einen praxisnahen und leicht anwendbaren Rahmen für Datenteilungsprojekte zu schaffen. Wesentlich sind die Förderung der Datenverknüpfbarkeit und die Verbreitung von FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), die sektorspezifisch und mit universellen Schnittstellen ausgestaltet sein müssen. Zudem sollten bestehende Datenpools, Datentreuhänder und Infrastrukturen nicht nur effektiv genutzt, sondern kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut werden. Das Ziel ist, langfristige und sektorübergreifende Kooperationen mit gegenseitigem Mehrwert zu unterstützen. Das Forschungsdatengesetz könnte diesen Prozess beschleunigen.

Die dritte Gruppe, bisher weniger vertraut mit externen Datenquellen, hat ganz andere Ansprüche.

Hier gibt es viele spezialisierte Forschungsfelder, die mit einem Mangel an Daten konfrontiert sind. Gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften werden nicht-akademische Daten selten genutzt, wie auch aktuelle Befragungen des Stifterverbandes bestätigen (Hochschulbarometer 2023). Ein erweiterter Datenzugang und die Förderung von Vernetzung könnten in bislang datenarmen Feldern die Forschungs- und Entwicklungslandschaft bereichern und sowohl Innovationen als auch wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Dazu bedarf es aber eines Kulturwandels, sowohl in der Wirtschaft, wo die Daten bereitgestellt werden, als auch in der Wissenschaft, wo die Daten genutzt werden.

Das Forschungsdatengesetz sollte für alle drei Gruppen in der Wissenschaft neue Lösungswege entwickeln. Dafür sind komplexe Herausforderungen zu bewältigen: Das neue Gesetz muss an bestehende nationale Regelwerke wie das Bundesstatistikgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz anknüpfen, gleichzeitig aber auch europäische Vorgaben wie den EU Data Act berücksichtigen und neue Entwicklungen ermöglichen.

Wenn mehr Daten zu mehr Innovation führen sollen, müssen wir mit Blick auf einen steigenden internationalen Wettbewerb die aktuelle Chance für die Gestaltung eines wegweisenden Forschungsdaten-Ermöglichungsgesetzes nutzen. Dies bedeutet:

Diese Schritte sind wesentlich, damit Deutschland im internationalen Wettbewerb das Potenzial von Daten für Forschung und Innovation erfolgreich nutzen kann.

von Münchens Image als Top-Standort für Wissenschaft profitiert ganz Bayern. Doch Ministerpräsident Markus Söder und sein Wissenschaftsminister Markus Blume wollen auch außerhalb der Landeshauptstadt mehr Glanz und streben beispielsweise weitere Exzellenzuniversitäten und Exzellenzcluster an. “Heimat und Hightech” nennt Blume als Fortschrittsmotto. Man hole die besten Köpfe der Welt nach Bayern, um gezielt die Talente und Technologien von morgen zu schmieden. Mein Kollege Markus Weisskopf hat sich im Rahmen unserer Serie “Länder-Kompass” genauer angesehen, wie Bayern in puncto Forschung dasteht.

Ums Sparen statt Geld ausgeben dreht sich alles in der Haushaltsplanung für 2024. In Deutschland wird zurzeit eher still gebangt, ob die Wissenschaft tatsächlich einigermaßen ungerupft davonkommt, berichten Nicola Kuhrt und Tim Gabel. Bleibt es tatsächlich bei den 200 Millionen Euro, die das BMBF über eine Erhöhung der globalen Minderausgaben einsparen soll? Und wird das schmerzfrei möglich sein?

Auch die Wissenschaftscommunity in den USA fürchtet um ihre Etats. Nachdem es dort im Kongress eine Grundsatzeinigung zwischen Demokraten und Republikanern gab, versuchen Institutionen wie die AAAS abzuschätzen, was das für das F&E-Budget bedeutet. Wenn es schlecht läuft, drohen in einigen Bereichen massive Kürzungen. Die Details finden Sie in den News.

Dort können Sie auch nachlesen, wie der Rechtsstreit zwischen der Berliner Humboldt-Universität und einem ihrer Dozenten ausgegangen ist, der gegen seine Entlassung geklagt hatte. Ihm war im Sommer aufgrund verbaler sexualisierter Gewalt fristlos gekündigt worden. Nun gab es einen Vergleich und auch das betroffene Institut hat erstmals Position bezogen und erklärt, wie es künftig Machtmissbrauch verhindern will.

Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre,

Dass es in Baden-Württemberg vier Exzellenzuniversitäten gibt, in Bayern aber nur zwei, kratzt am Selbstverständnis des Freistaates. Und lediglich ein Exzellenzcluster außerhalb Münchens ist nach Ansicht von Ministerpräsident Markus Söder und seinem – verhältnismäßig neuen – Wissenschaftsminister Markus Blume ebenfalls zu wenig. Mit der 2019 gestarteten bayerischen Hightech Agenda und anderen Maßnahmen will man aufholen. Diese trägt noch ganz klar die Handschrift Söders, der auch die erste Uni-Neugründung seit Jahren vorantrieb. Die TU Nürnberg soll die Zentralisierung in München aufweichen und als “Franconian University of Artificial Intelligence” zur ersten rein auf KI spezialisierten Universität werden. Nürnberg-Erlangen, aber auch andere Standorte müssen aus Sicht der bayerischen Regierung sichtbarer werden.

Bei allem Lob der Wissenschaftscommunity für die Hightech Agenda mit ihren 1.000 neuen Professuren hört man auch kritische Zwischentöne. Nur die Professuren selbst würden gefördert, kaum Overhead. Das bedeutet für die ohnehin im Grundbudget knappen Hochschulen eine weitere Belastung. Und: Man müsse auch außerhalb Münchens ein besseres Umfeld für die Hochschulen schaffen. Da hätten Standorte wie Tübingen oder Karlsruhe andere Voraussetzungen, um wirklich Exzellenz aufzubauen.

Gut also, dass Wissenschaftsminister Blume mit dem Programm Hightech Transfer Bayern dem Wirtschaftsressort von Hubert Aiwanger Konkurrenz macht und Gründungs-Hubs oder Venture-Teams fördert. Vor ihm liegt viel Aufbau- und Moderationsarbeit. Immerhin werde der Großstadtmensch Blume ab und an auch in den eher ländlichen Gefilden gesichtet. Einen guten Draht zu Ministerpräsident Söder hat der Politprofi und ehemalige Generalsekretär Blume allemal. Beste Voraussetzungen also für den ehemaligen Sprecher der CSU-Fraktion für Wissenschaft, dem viele auch schon höhere Ambitionen nachsagten. Nun muss oder will er sich seine Meriten weiterhin in der Wissenschaft verdienen.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Fortschritt gehört bei uns zur DNA: Was früher “Laptop und Lederhose” war, ist heute “Heimat und Hightech”. Der Freistaat fördert seit Jahrzehnten die Forschung in ihrer gesamten Breite und Vielfalt. Im Jahr 2019 hat Ministerpräsident Markus Söder mit der Hightech Agenda Bayern (HTA) das Zukunftsprojekt schlechthin gestartet: Mit der HTA investieren wir insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis 2027. Wir holen die besten Köpfe der Welt nach Bayern, um gezielt die Talente und Technologien von morgen zu schmieden. In Zahlen: Wir haben in wenigen Jahren 1.000 neue Professuren an den Hochschulen, insgesamt 2.500 neue Stellen und 13.000 neue Studienplätze geschaffen.

Das Ergebnis dieser Langzeitstrategie kann sich sehen lassen: Bayern ist wissenschaftlich und wirtschaftlich der Technologie-Hotspot in Europa. Mit Spitzenplätzen in allen Hochschul-Rankings, bei eingeworbenen Humboldt-Professuren, Leibniz-Preisen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Förderungen des Europäischen Forschungsrats ist Bayern zum Symbol für Hightech, Erfindergeist und Forschung auf Nobelpreis-Niveau geworden. Die Kombination von einmaliger Lebensqualität und herausragendem Talentpool ist ganz offenkundig so attraktiv, dass die größten Unternehmen der Welt – darunter alle fünf Vertreter von Big Tech – ohne jede Subvention nach Bayern kommen.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Wir investieren gezielt in die Schlüsselmissionen der Zukunft: Die ganze Welt braucht heute KI-Experten, wir haben sie schon. Von den KI-Professuren aus der Hightech Agenda Bayern sind bereits 81 Prozent besetzt. Darüber hinaus richten wir mit der im Aufbau befindlichen Technischen Universität Nürnberg die erste rein auf KI spezialisierte Universität des Landes ein. Mit der “Mission Quantenrechner” und unserem international einzigartigen Zentrum Munich Quantum Valley (MQV) gehen wir ins Rennen um den ersten praktisch nutzbaren Quantencomputer – und mit der “Mission Kernfusion” in den Wettbewerb um die Energieversorgung der Zukunft. Mit dem neuen Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz, kurz BayHIG, haben wir das modernste Hochschulrecht Deutschlands umgesetzt. Damit verankern wir Technologietransfer und Ausgründen als Aufgaben der Hochschulen und ermöglichen Berufungen in Rekordgeschwindigkeit. Das flankieren wir mit unserem 100 Millionen-Euro-Programm “Hightech Transfer Bayern” für eine flächendeckende, systematische Transfer- und Gründungsförderung.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Wir kämpfen mit denselben Herausforderungen wie alle. Vieles dauert bei uns in Deutschland zu lange und ist zu bürokratisch. Wir wollen und müssen schneller werden beim Bauen, beim Digitalisieren und beim Entbürokratisieren. Mir ist außerdem wichtig, dass wir noch mehr Frauen in die Wissenschaft holen. Deshalb haben wir die Frauenförderung fest in unserem neuen Hochschulrecht verankert.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Angesichts der Chaoswochen in Berlin wünsche ich mir vor allem eines: Verlässlichkeit! Bei aller Sparnotwendigkeit kann man doch nicht bei Bildung und Forschung den Rotstift ansetzen. Ich erwarte vom Bund einen Schutz der Ausgaben für Bildung, Forschung und Wissenschaft – statt realer Kürzungen, wie aktuell vorgesehen. Zumindest sehe ich es als wichtiges Signal in herausfordernden Zeiten, dass das Bund-Länder-Programm zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an HaWs mit mehr Mitteln für eine längere Laufzeit weitergeführt wird. Meine persönliche Überzeugung ist: Wir brauchen eine Hightech Agenda für Deutschland! Der Bund muss ein klares Fortschrittsbekenntnis abgeben, wie Bayern es mit der Hightech Agenda vorgemacht hat.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Für mich ist der Föderalismus kein Bremsklotz, sondern ein Treiber für Forschung und Innovation. Der Föderalismus sichert eine vielgestaltige Forschungslandschaft, was den Wettbewerb stärkt und zum Vorteil aller ist. Ich bin froh, dass es wenigstens bei Bildung und Forschung kein Berliner Einerlei in Deutschland gibt.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die Forschung in Bayern in der Astrophysik, in der Magnetfusion, der Objekterkennung sowie der Solarzellforschung besonders stark ist (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Bayern jährlich veröffentlicht werden, ist von 28.036 (2013) fast kontinuierlich auf 37.650 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 38.234. Qualitativ ist der Trend seit 2013 etwas negativ. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 17,1 Prozent der wissenschaftlichen Aufsätze, 2013 waren es noch 20,4 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Im Wettlauf um die leistungsstärkste KI dominieren die US-amerikanischen Tech-Firmen wie Google, Meta und Microsoft. Deutsche KI-Experten halten es für wichtig, dass Deutschland und Europa eigene große KI-Modelle entwickeln.

Denn diese dienen als Basis für weitere Anwendungen wie etwa auf Medizin oder Recht spezialisierte Chatbots oder Werkzeuge zur Datenanalyse. Um sicherzustellen, dass europäische KI-Modelle keine Verzerrungen aufweisen und auch sonst europäischen Wertvorstellungen entsprechen, müssten sie unabhängig von Anbietern aus den USA entwickelt werden, fordert die Plattform Lernende Systeme, ein Netzwerk aus KI-Experten, in einem aktuellen Whitepaper.

Doch Basismodelle benötigen sehr viel Rechenkapazität, insbesondere sogenannte Grafikprozessoren, die zurzeit wegen hoher Nachfrage teuer sind. Diese Rechenpower fehlt in Deutschland. Die Ansichten darüber, wie das Problem zu lösen ist, gehen auseinander. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob Deutschland überhaupt ein großes, auch kommerziell nutzbares Rechenzentrum benötigt.

Ein deutsches KI-Rechenzentrum aufzubauen, das über mindestens 4.500 Grafikprozessoren verfügt, forderte die Initiative Large European AI Models (LEAM) bereits Anfang 2023. Zum Vergleich: Die Firmen Tesla und Meta betreiben in ihren KI-Rechenzentren jeweils rund 16.000 Grafikprozessoren. Die Kosten für das geforderte Zentrum schätzt LEAM auf 350 bis 400 Millionen Euro.

Die Bundesregierung hat die LEAM-Studie prüfen lassen. “Wir haben sehr positives Feedback erhalten”, sagt Jörg Bienert, Vorsitzender des KI-Bundesverbandes, der die Studie initiiert hat. Doch eine Finanzierung habe der Bund wegen “fehlender Digitalbudgets” und der allgemeinen Haushaltslage abgelehnt.

Aufgeben will Bienert aber noch nicht. Der Bedarf an KI-Rechenkapazität wachse stetig, sagt er. “Wir bekommen ständig Anfragen.” Also wirbt er weiter für ein KI-Rechenzentrum. “Wir verhandeln derzeit mit mehreren Bundesländern über Standort und Finanzierungsmöglichkeiten”, sagt Bienert. Die Aussichten auf Erfolg bewertet er als gut.

Ein zentrales KI-Rechenzentrum würde Deutschland und Europa als KI-Standort attraktiver machen, betont Kristian Kersting von der Technischen Universität Darmstadt, der an Aleph Alpha beteiligt ist. “Das wäre ein starkes Symbol”, sagt Kersting. “Es hätte auch einen Nutzen für die Wirtschaft”, sagt der Informatiker. Er zieht einen Vergleich mit dem Kernforschungszentrum Cern bei Genf, wo das Internet erfunden wurde. Ein “Cern für KI” könnte zu besseren Klimamodellen führen oder neuen Medikamente, sagt Kersting. Tatsächlich können große Basismodelle so trainiert werden, dass sie die Form von Proteinen vorhersagen können, eine wichtige Funktion zur Entwicklung neuer Wirkstoffe.

Der Bund hat eine andere Strategie. Im Aktionsplan Künstliche Intelligenz des Bundesforschungsministeriums, der im Herbst veröffentlich wurde, kommt ein KI-Rechenzentrum gar nicht erst vor. Stattdessen soll Rechenpower an bestehenden Höchstleistungsrechenzentren bereitgestellt werden.

Diese bauen ihre KI-Ressourcen tatsächlich aus. Der Supercomputer “Juwels” am Forschungszentrum Jülich hat 3.700 Grafikprozessoren. Auch das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching bei München investiert in diese Technik. “Ich sehe den Bedarf für KI-Ressourcen, getrieben von den aktuellen Entwicklungen in der KI”, sagt LRZ-Leiter Dieter Kranzlmüller. “Aber ich bin überzeugt, dass vieles mit den geplanten Ressourcen des Gauss Center for Supercomputing (GCS) bereits abgedeckt werden kann.” Das GCS ist der Zusammenschluss der drei deutschen Höchstleistungsrechenzentren in Jülich, Garching und Stuttgart.

Allerdings dient das GCS in erster Linie der akademischen Forschung. “Der Zugang für die Wirtschaft ist bürokratisch”, kritisiert Kai Pascal Beerlink vom IT-Branchenverband Bitkom. Nicht jedes KI-Start-up kann sich ein eigenes KI-Rechenzentrum leisten, wie es die Heidelberger Firma Aleph Alpha hat. Deren Supercomputer “Alpha One” in Bayreuth besitzt immerhin 512 Grafikprozessoren.

Gerade kleine Start-ups sieht Beerlink in der Zwickmühle, da sie sich weder eigene Rechenzentren leisten, noch hinreichend auf die bestehenden Höchstleistungsrechenzentren zugreifen können.

Stattdessen auf traditionelle Cloudanbieter wie Amazon oder Microsoft auszuweichen, ist laut Beerlink nicht für alle Unternehmen eine gute Option. “Viele Firmen wollen ihre Daten nicht ins Ausland fließen lassen”, sagt er. “Datenschutz kann für deutsche KI-Unternehmen eine Nische sein”, betont der Bitkom-Referent für KI. Seine Forderung: “Der Zugang zu den Rechenzentren muss für KI-Start-ups erleichtert werden.”

Skepsis an der Zweckmäßigkeit eines KI-Rechenzentrums äußert inzwischen die Plattform Lernende Systeme. Der Wettbewerb um immer größere Modelle habe sich “abgekühlt”, heißt es im aktuellen Whitepaper. Kleinere Modelle, die mit weniger Rechenkraft auskommen, könnten ebenso leistungsfähig sein wie große, wenn sie mit qualitativ hochwertigen Daten trainiert werden.

Zwar wachse der Bedarf an Rechenleistung für KI-Modelle noch. Es fehle jedoch an Daten darüber, wie sich die Bedarfe in Zukunft entwickeln. Daraus folgert die Expertenplattform zwar, dass ein “kontinuierlicher Ausbau” der Recheninfrastruktur nötig sei. Was die dafür geeignetste Form ist, ein dediziertes KI-Rechenzentrum oder der dezentrale Zubau von KI-Ressourcen in bestehenden Rechenzentren, lässt das Papier offen.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

23. Januar 2024, 17 bis 21:30 Uhr, Cinema Paris, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

Leopoldina: Filmabend (“Oppenheimer”) mit Podiumsdiskussion Die Verantwortung der Wissenschaften: Welche Technologie könnte sich als die nächste Atombombe herausstellen? Mehr

Ende Juni endet das Arbeitsverhältnis eines Dozenten des Instituts für Geschichtswissenschaften (IfG) der Humboldt-Universität (HU) Berlin. Das ist das Resultat eines Streits vor dem Berliner Arbeitsgericht, den der Dozent begonnen hatte, nachdem ihm im August 2023 aufgrund verbaler sexualisierter Gewalt fristlos gekündigt worden war. Das Verfahren sei durch einen Vergleich insgesamt beendet worden, teilte die HU am Dienstag mit.

Man habe vor Gericht ausdrücklich darauf hingewiesen, diesen Vergleich nur einzugehen, “um es den Zeuginnen und Zeugen zu ersparen, im Rahmen einer etwaigen Aussage vor Gericht erneut mit den belastenden Sachverhalten konfrontiert zu werden“, betont die HU.

Das Arbeitsverhältnis mit dem Dozenten sei über viele Jahre belastet gewesen. “Mehrfach wurde er in der Vergangenheit wegen sexualisierter verbaler Übergriffe sanktioniert.” Nach neuen Vorwürfen vor einem Jahr und einer Anhörung im April 2023 hatte der Dozent Gespräche mit Studierenden nur noch online und im Beisein der Frauenbeauftragten der betroffenen Fakultät führen dürfen. Nach Meldung eines Verstoßes gegen diese Auflage erfolgte die fristlose Kündigung – und die Klage gegen Entlassung.

“Es gibt keine Toleranz bei verbalen sexualisierten Übergriffen. Die Humboldt-Universität wird daher alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um Betroffene zu schützen”, sagte HU-Präsidentin Julia von Blumenthal. Dass man heute entschiedener gegen Fehlverhalten vorgehe, sei Teil eines gesellschaftlichen Kulturwandels.

Der Referent_innenrat der HU bezeichnet die Kündigung in einer am heutigen Donnerstag erscheinenden Pressemitteilung als Erfolg und betont zugleich, dass der juristische Vergleich “nur ein Kompromiss” sei. Einerseits sei es für viele Betroffene eine Erleichterung, vor einer retraumatisierenden Aussage vor Gericht bewahrt worden zu sein. “Andererseits kamen sie ein weiteres Mal nicht zu Gehör, was die Möglichkeit eines Abschlusses mit den gemachten Erfahrungen für manche erschwert. Die fehlende Anerkennung ihrer Erlebnisse durch das Gericht und damit verbunden auch das Fehlen eines gerichtlich festgehaltenen Kündigungsgrundes halten wir für problematisch.”

Den Umgang des Instituts für Geschichtswissenschaften mit den Geschehnissen und Vorwürfen kritisiert Michael Wildt, der von 2009 bis zu seiner Emeritierung 2022 Professor am IfG war. Angesichts der jahrelangen sexualisierten Übergriffe am IfG sei er “beschämt und zornig”, schreibt er in einer am 4. Januar auf seiner Homepage veröffentlichten Stellungnahme. Ihn beschäme, als Professor am Institut Teil des Problems und nicht der Lösung gewesen zu sein, “indem auch ich weggeschaut und geschwiegen habe”. Zornig mache ihn, dass “die Studierenden so lange mit ihren Hinweisen kein Gehör gefunden haben” und dass “das Institut öffentlich zu den Vorfällen schweigt”.

Wildt spricht sich für eine transparente Aufarbeitung des Versagens “insbesondere derjenigen, die als Professor:innen aufgrund ihrer Position Verantwortung für das Institut tragen” aus. Und er hält es für erforderlich, geeignete Maßnahmen am Institut zum Schutz von Studierenden und Mitarbeitenden einzuleiten.

Das IfG hat nun reagiert und am gestrigen Mittwoch eine Erklärung veröffentlicht. Es verurteile Machtmissbrauch und sexualisierte Übergriffe und gehe gegen derartiges Fehlverhalten konsequent vor, heißt es darin. Darüber hinaus verweist das Institut darauf, “in Absprache mit der Universitätsleitung in den letzten Monaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen” zu haben.

In einer Vollversammlung zu Beginn des Wintersemesters habe man sich darüber verständigt, wie zukünftige Übergriffe verhindert werden können. Daraus sei ein institutsinterner Gesprächskreis mit allen Statusgruppen entstanden, der sich seit Januar 2024 in regelmäßigen Abständen trifft. Seine Aufgabe sei es, Machtmissbrauch zu thematisieren, die Geschehnisse aufzuarbeiten sowie Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu diskutieren. Geschäftsführender Direktor des IfG ist der Osteuropa-Historiker Jörg Baberowski. abg

Die führenden Vertreter von Demokraten und Republikanern im US-Kongress haben im Streit um den Haushalt 2024 eine Grundsatzeinigung, den sogenannten Topline-Deal, erzielt. Sie vereinbarten eine Obergrenze für die Ausgaben in Höhe von rund 1,6 Billionen Dollar (1,45 Billionen Euro) für das Haushaltsjahr 2024. Davon sollen rund 886 Milliarden Dollar für Verteidigung und etwa 772 Milliarden Dollar für andere Zwecke ausgegeben werden.

Was der neue Topline-Deal für die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der USA bedeuten würde, hat die American Association for the Advancement of Science (AAAS) in einer ersten Schätzung erfasst. Ein Prozent weniger Budget für F&E im Non-Defense-Bereich würde demnach zur Verfügung stehen. Die Förderung der militärischen Forschung und Entwicklung könnte sich dagegen um drei Prozent erhöhen.

Insider halten diese Verteilung aber am Ende für unwahrscheinlich und fürchten höhere Kürzungen im zivilen Forschungs- und Entwicklungsbudget. Diese waren jedenfalls in den bisherigen Plänen des Senats und insbesondere des Repräsentantenhauses vorgesehen. Allein 17 Prozent weniger als 2023 würde das “House” dem Energieministerium DOE für 2024 zuweisen, gar 28 Prozent weniger der Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA. Bei der Umweltbehörde EPA strich das Repräsentantenhaus im Entwurf quasi den kompletten Forschungsetat.

Insgesamt sollte nach den Plänen der republikanisch dominierten Kammer des Kongresses das sogenannte “Non-Defense”-Forschungsbudget um 12 Prozent sinken. Dagegen wollte man die Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich mit neun Prozent mehr Budget ausstatten. Damit versuchen die Republikaner, ihre Machtposition im Repräsentantenhaus zu nutzen. Ihr Ziel ist die stärkere Förderung von militärischer und sicherheitsrelevanter Forschung sowie die Schwächung von Klima- und Umweltforschung. Doch auch der Entwurf des Senats, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, sah empfindliche Kürzungen von acht Prozent bei der zivilen Forschung vor.

Ob Republikaner und Demokraten sich nach dem Topline-Deal auf ein gemeinsames Gesetz zum Haushalt einigen können, bleibt weiterhin offen. Dort müssten die konkreten Budgets für die Bereiche festgelegt werden. Ein zumindest partieller Government-Shutdown mit deutlichen Auswirkungen auf die Forschung bleibt nach Einschätzung der Association of American Universities (AAU) im Bereich des Möglichen. mw

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist nun auch offiziell Gesellschafterin des Futuriums. Ein entsprechender Beschluss der Jahresversammlung 2023 wurde zum Jahresstart wirksam. Das teilte die Wissenschaftsorganisation am gestrigen Dienstag mit. Laut DFG-Präsidentin Katja Becker soll dieser Schritt weitere Impulse für die Wissenschaftskommunikation geben, die inzwischen “ein Kernelement des Dialogs zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft” geworden sei.

Die DFG bestätigte Table.Media, dass sie sich genau wie andere große Forschungsorganisationen, etwa Helmholtz, Leibniz oder Max-Planck, mit einem jährlichen Zuschuss von 150.000 Euro an dem Projekt beteiligen wird. “In einer Zeit allgemein sinkender Budgets und Förderungskürzungen fällt diese Entwicklung besonders positiv ins Gewicht”, sagte Stefan Brandt, Geschäftsführer des Futuriums, gestern auf Anfrage. Dass 2024 zwei neue Gesellschafter hinzukommen – neben der DFG auch die Joachim Herz Stiftung – sei ein Signal dafür, dass die Arbeit des Futuriums in der Scientific Community geschätzt wird.

Bereits im Zuge des im Mai startenden Jahresthemas “Rohstoffe” sollen laut Brandt “bereits gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen mit unseren beiden neuen Gesellschaftern stattfinden”.

Die frühere Forschungsministerin Annette Schavan (CDU) – sie hatte die Idee zu dem Projekt -, freut sich über die weitere Beteiligung. DFG und Futurium seien doch füreinander geschaffen, sagt sie Table.Media – da beide “Quellen unseres künftigen Wohlstands zeigen und befördern. Dazu braucht es starke Orte und starke Stimmen”. Für Schavan ist die Beteiligung eine späte Freude. Zu Beginn nannte die Opposition das Futurium im Parlament gern “Schavans Palazzo” und kritisierte die Ministerin für ihre Pläne.

Auch die DFG beendet damit de facto ihre jahrelange Blockadehaltung gegenüber dem Projekt, das in der Wissenschaftsszene bis heute von vielen als Prestigeprojekt des BMBF angesehen wird. Im März 2013 hatte sich der Senat der DFG, noch unter der Führung des Ex-Präsidenten, Peter Strohschneider, einstimmig gegen das Projekt ausgesprochen. Als Gründe wurden damals unter anderem die Konkurrenz mit eigenen Aktivitäten und das Fehlen eines “überzeugenden Konzepts” gehandelt.

Nicht zuletzt wollte die DFG damals angesichts knapper Drittmittel auch lieber Geld in die Forschung als in die Kommunikation darüber stecken. Auf Nachfrage gibt Marco Finetti, Sprecher der DFG, die gestiegene Bedeutung der Wissenschaftskommunikation als einen von zwei Gründen für die aktuelle Entscheidung an. Hier Prioritäten zu setzen, sei auch ausdrücklich eines der Ziele der Präsidentin Katja Becker gewesen, die sie zu Beginn ihrer Amtszeit formuliert habe.

Ein weiterer Grund – warum eine direkte Mitwirkung der DFG zu einem früheren Stadium nicht zustande kam – sei das Bedürfnis der DFG gewesen, erst einmal beobachten zu wollen, wie sich das Ganze entwickelt. “Inzwischen leistet das Futurium seit mehreren Jahren erfolgreiche und weithin sichtbare Arbeit und ist ein kreativer Ort für den Austausch mit der Gesellschaft geworden. Auch insofern freuen wir uns sehr darauf, uns ab diesem Jahr hier aktiv einzubringen”, sagte Katja Becker.

Heute wird das Futurium bekannt geben, wie viele Besucher es im vergangenen Jahr hatte. “2023 waren es mehr als 760.000“, verriet Stefan Brandt vorab. Es sei das mit Abstand bestbesuchte Jahr des Futuriums gewesen und übertrifft den bisherigen Bestwert aus dem Vorjahr (508.000). tg / nik

200 Millionen Euro muss das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) dieses Jahr einsparen. Man stehe hinter der Einigung zum Haushalt 2024, erklärte ein Sprecher gegenüber Table.Media. Um die Finanzierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts “rechtssicher und zukunftsweisend” aufzustellen, seien auch ressortübergreifende Einsparungen gegenüber der bisherigen Planung vorgesehen. Das bisherige Volumen des BMBF-Haushalts von rund 21,4 Milliarden Euro werde gehalten. Details könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.

Der Grund hierfür liegt in der Methode, die das BMBF nutzen wird: Gespart werden soll per globaler Minderausgabe (GMA) – in Absprache mit dem Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP). Das Haus von Parteifreundin Bettina Stark-Watzinger muss somit aktuell keine Entscheidungen treffen, an welchen konkreten Stellen gekürzt wird, sondern kann im Laufe des Jahres immer wieder ausloten, wo Gelder einzusparen sind. Zwar hieß es bisher gern, das BMBF sei “glimpflich davongekommen”, doch mehren sich kritische Stimmen.

Durch die Erhöhung um 200 Millionen Euro sind die GMA für das BMBF höher als in allen anderen Ministerien und liegen nun bei 3,9 Prozent des BMBF-Gesamthaushaltes. Wiebke Esdar (SPD), Mitglied des Haushaltsausschusses im Bundestag, sieht dies mit Skepsis. “Für den Haushalt gelten immer die Grundsätze der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit. Von diesen Grundsätzen rückt man durch die GMA natürlich ein Stück weit ab”, sagte Esdar im Gespräch mit Table.Media.

Für viele im System bleibt die Unsicherheit, wo gespart werden wird. Das sieht auch Esdar. Das Ministerium und auch die Parlamentarier müssten 2024 schon sehr genau und laufend im Blick haben, wie die Einsparungen zustande kommen, erklärt die Haushälterin. Für einen großen Teil der im Einzelplan 30 aufgeführten Posten heißt das auch weniger Sicherheit in den kommenden Monaten.

Bei den Projektträgern des BMBF gibt man sich bedeckt, man will den Haushalt des dienstgebenden Ministeriums nicht öffentlich bewerten. Dennoch wird die Höhe der Globalen Minderausgabe, die meist bei zwei Prozent liegt, unter vorgehaltener Hand mit Sorge betrachtet. Immer mehr bereits geplante Bekanntmachungen würden verschoben oder auf ein Minimum reduziert. Zudem werde der Start bereits bewilligter Projekte herausgezögert und referatsseitig sei man dazu angehalten, zugesagte Förderrahmen nicht auszuschöpfen.

In aktuellen Unterlagen für die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 18. Januar, (hier kann das Dokument heruntergeladen werden.) , bestätigten sich die genannten Summen. Von Einsparungen grundsätzlich ausgenommen werden etwa Mieten und Pachten, die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung oder die vorgesehenen Mittel für den Bau der Polarstern II. Ein Sprecher des BMBF erklärte auch zu den 500 Millionen, die im Einzelplan 60 für das Startchancen-Programm eingestellt sind, diese seien nicht gefährdet.

Am 18. Januar wird der Haushaltsausschuss die unterbrochene Bereinigungssitzung von November fortsetzten. Der Entwurf für das Gesetzespaket ist hier zu finden. Am 2. Februar soll der Bundeshaushalt für 2024 endlich Bundestag und Bundesrat passieren. nik/ tg

Forschung & Lehre. “Drehtüreffekt”. Zur Arbeitssituation weiblicher Hochschulleitungen. Wissenschaftsorganisationen haben dafür zu sorgen, dass sich die Arbeitssituation für weibliche Leitungspersonen verbessert und der “Drehtüreffekt” aufgehalten wird, fordert Birgitt Riegraf, Präsidentin der Universität Paderborn. Der Drehtüreffekt beschreibt das Phänomen, dass weibliche Führungskräfte, die es schaffen, in eine Männerdomäne vorzudringen, oftmals rasch wieder “hinausgedreht” werden. Dies erfolgt, da weibliche Führungskräfte, solange sie in der Minderheit sind, besonderer Sichtbarkeit und kritischer Beobachtung unterliegen. Fehlentscheidungen etwa werden eher als Beleg für ihre Inkompetenz diskutiert. Bei Hochschulleiterinnen komme es wesentlich häufiger zu Rücktritten, Enthebungen oder einer Nichtwiederwahl. Mehr

FAZ. Eine Illusion von Wirksamkeit. Weltweit empören sich Akademiker, Literaten und Künstler, die sich selbst als links einschätzen, über Israel, schreibt FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube. Als Grund vermutet er die besondere Funktion der Palästinenser im intellektuellen Diskurs, die als eine Art Ersatzproletariat dienen. Das erfülle ein Bedürfnis der intellektuellen und ästhetischen Linken. “Selbst durchaus bourgeois sich im Milieu der Galerien, Literaturhäuser, Rundfunkanstalten und Universitäten bewegend, hatte sie stets den Anspruch, für die Befreiung der Geknechteten zu kämpfen, so unwahrscheinlich es auch war, dass zu solcher Befreiung Kunstwerke, Essays und offene Briefe einen Beitrag leisten könnten.” Mehr

Science. Billionaire launches plagiarism detection effort against MIT president and all its faculty. Bill Ackman, ein Hedge-Fonds-Manager mit einem geschätzten Vermögen von vier Milliarden Dollar, verstärkt offensichtlich seien Bemühungen, MIT-Präsidentin Sally Kornbluth zu stürzen. Er kündigte ein Plagiatsermittlungsverfahren gegen Kornbluth und alle Dozenten an. Ackman fordert seit Wochen die Entlassung oder den Rücktritt von Kornbluth. Er hat auch eine Kampagne in den sozialen Medien angeführt, die dazu beitrug, dass die Politikwissenschaftlerin Claudine Gay als Präsidentin der Harvard-Universität zurücktreten musste. Der Milliardär mischt sich seit Jahren in ähnliche politische Kontroversen ein und hat zum Beispiel Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion an Universitäten angegriffen. Mehr

Thorsten Dreier, Covestro, Silke Gotthardt, Bayer AG, Thomas Hirth, Karlsruher Institut für Technologie, Christoph Kowitz, Wacker Chemie AG, Doris Segets, Universität Duisburg-Essen, und Jürgen Stebani, Polymaterials AG, wurden in den Vorstand der DECHEMA, Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., gewählt.

Matthias Koenig, Soziologe von der Universität Heidelberg, und die Politikwissenschaftlerin Sandra Lavenex von der Universität Genf, sind neu in den Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) berufen worden.

Regina Palkovits und Jürgen Klankermayer vom Institut für Technische und Makromolekulare Chemie an der RWTH Aachen haben den Wettbewerb um das “Jahrhundertprojekt” der Werner Siemens-Stiftung (WSS) gewonnen. Sie werden in einem WSS-Forschungszentrum katalytisch getriebene Produktionsverfahren entwickeln, die eine mehrdimensionale Kreislaufwirtschaft in der chemischen Industrie ermöglichen. Ziel ist das effiziente Recycling von Kunststoffgemischen. Die WSS stattet das Zentrum mit 100 Millionen Schweizer Franken aus, verteilt auf zehn Jahre.

Stuart Parkin erhält den Charles-Stark-Draper-Preis der National Academy of Engineering in den USA. Der Physikprofessor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Direktor des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik wird für die Entwicklung der modernen Festplattentechnologie geehrt. Der Preis ist mit 500.000 US-Dollar dotiert und gilt als bedeutende Auszeichnung für herausragende technologische Innovationen.

Lothar Wieler, erhält das Bundesverdienstkreuz. Neben dem ehemaligen Präsidenten des Robert Koch-Instituts wird auch der ehemalige Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek geehrt. Cichutek ist zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen, Wieler seit April 2023 am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.

Michael Zäh ist neuer Präsident der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP). Zäh leitet das Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der Technischen Universität München.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. CDU-Bildungsexperte Jarzombek: “Vielen Eltern ist nicht mehr klar, welche Schulform wofür steht”. In wenigen Tagen bringt die CDU ihr neues Grundsatzprogramm auf den Weg. Der bildungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Thomas Jarzombek, fordert im Interview Klarheit: bei Schulformen wie Datenschutz. Und er hält ein Digitalgerät für jedes Kind für finanzierbar. Mehr

China.Table. Taiwans Chip-Industrie: Unverzichtbar – und doch kein Schutz vor einer Invasion. Ein Großteil der Hochleistungschips werden in Taiwan hergestellt. Bei einem Angriff auf das Land würde die Halbleiterproduktion zum Stillstand kommen – mit desaströsen Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Und damit auch auf China. Auf diese Schutzwirkung kann sich Taiwan jedoch nicht verlassen. Mehr

Security.Table. Der Westen oder Russland – wer hält länger durch? So erfolgreich die Ukraine bisher Widerstand gegen die russische Aggression geleistet hat – Moskau setzt auf Zeit und auf schwächer werdende westliche Hilfe. Die Frage, wer länger durchhält, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Kurzfristig sieht es nicht gut aus für die Ukraine, mittelfristig aber schon. Mehr

Die Datenmenge und die Zugänge zu vorhandenen Daten steigen unaufhörlich. Doch die Forschung in Deutschland profitiert immer noch nicht ausreichend von den Möglichkeiten offener und geteilter Daten. Das ist ein Verlust, sowohl für die akademische Forschung als auch für wirtschaftliche Innovationen. Zwei Beispiele: Gesellschaftliche Erkenntnisse können in der Gesundheits- und Wirtschaftsforschung durch die Analyse öffentlicher Registerdaten erzielt werden. Neue Geschäftsmodelle in der KI-Entwicklung und Versicherungswirtschaft wären durch die Nutzung von Unternehmensdaten möglich.

Als die Bundesregierung mit dem Koalitionsvertrag das Forschungsdatengesetz und das Dateninstitut ankündigte, wuchs in der Wissenschaft die Hoffnung auf neue Datenzugänge. Zwei Jahre später zeigt sich: Die Ausgestaltung bleibt deutlich hinter den Erwartungen der Forschung zurück. Das Dateninstitut konzentriert sich auf einzelne Leuchtturmprojekte, statt als Katalysator für sektorübergreifende Dateninitiativen zu wirken. Zudem verzögert sich das Forschungsdatengesetz und wird vermutlich auch nicht die erwarteten zusätzlichen Datenströme aus der Wirtschaft generieren.

Letzteres ist vielleicht auch nicht nötig, denn die Diskussion hat sich weiterentwickelt. Es geht inzwischen weniger um den erzwungenen, möglichst umfassenden Zugang zu Unternehmensdaten, der auch von der Wirtschaft, oft zu Recht, skeptisch betrachtet wird. Vielmehr geht es jetzt um die Frage, welche Forschung welche Daten benötigt. Es geht also um einen Abgleich von Angebot und Bedarf sowie den dafür notwendigen rechtlichen, technischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen.

Die Ansprüche und Erwartungen verschiedener Forschungsfelder in der Wissenschaft unterscheiden sich stark. Einige fokussieren sich auf öffentliche und amtliche Daten, andere arbeiten eng mit Unternehmensdaten. Eine dritte Gruppe hat hingegen bisher wenig Kontakt zu Datenquellen außerhalb ihres eigenen Umfelds.

Regulierungsmaßnahmen könnten vor allem in Bezug auf öffentliche Daten wirksam werden und so der ersten Gruppe zugutekommen. Sie kämpfen häufig mit der zu späten Bereitstellung, mit schlecht aufbereiteten oder gar fehlenden öffentlichen Daten. Bürokratische und technische Hürden erschweren den Zugang und die Verknüpfung zusätzlich. Ein Beispiel hierfür sind Handelsregisterdaten. Sie dürfen bislang nur auf Einzeldatenbasis abgefragt werden und müssen für eine wissenschaftliche Auswertung oft durch kostenintensive externe Dienstleister aufbereitet werden. Darüber hinaus erlaubt das Bundesstatistikgesetz Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur bestimmte Verknüpfungen verschiedener Datensätze selbst vorzunehmen. Das Forschungsdatengesetz könnte eine weitreichende Nutzung öffentlicher Daten ermöglichen.

Die zweite Gruppe, die sich vorrangig auf Daten aus Unternehmen konzentriert, könnte ebenfalls von einer praxisnahen Gestaltung des rechtlichen Rahmens profitieren. Hier geht es nicht darum, Unternehmen zum Teilen ihrer Daten zu verpflichten. Im Vordergrund steht, einen praxisnahen und leicht anwendbaren Rahmen für Datenteilungsprojekte zu schaffen. Wesentlich sind die Förderung der Datenverknüpfbarkeit und die Verbreitung von FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), die sektorspezifisch und mit universellen Schnittstellen ausgestaltet sein müssen. Zudem sollten bestehende Datenpools, Datentreuhänder und Infrastrukturen nicht nur effektiv genutzt, sondern kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut werden. Das Ziel ist, langfristige und sektorübergreifende Kooperationen mit gegenseitigem Mehrwert zu unterstützen. Das Forschungsdatengesetz könnte diesen Prozess beschleunigen.

Die dritte Gruppe, bisher weniger vertraut mit externen Datenquellen, hat ganz andere Ansprüche.

Hier gibt es viele spezialisierte Forschungsfelder, die mit einem Mangel an Daten konfrontiert sind. Gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften werden nicht-akademische Daten selten genutzt, wie auch aktuelle Befragungen des Stifterverbandes bestätigen (Hochschulbarometer 2023). Ein erweiterter Datenzugang und die Förderung von Vernetzung könnten in bislang datenarmen Feldern die Forschungs- und Entwicklungslandschaft bereichern und sowohl Innovationen als auch wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Dazu bedarf es aber eines Kulturwandels, sowohl in der Wirtschaft, wo die Daten bereitgestellt werden, als auch in der Wissenschaft, wo die Daten genutzt werden.

Das Forschungsdatengesetz sollte für alle drei Gruppen in der Wissenschaft neue Lösungswege entwickeln. Dafür sind komplexe Herausforderungen zu bewältigen: Das neue Gesetz muss an bestehende nationale Regelwerke wie das Bundesstatistikgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz anknüpfen, gleichzeitig aber auch europäische Vorgaben wie den EU Data Act berücksichtigen und neue Entwicklungen ermöglichen.

Wenn mehr Daten zu mehr Innovation führen sollen, müssen wir mit Blick auf einen steigenden internationalen Wettbewerb die aktuelle Chance für die Gestaltung eines wegweisenden Forschungsdaten-Ermöglichungsgesetzes nutzen. Dies bedeutet:

Diese Schritte sind wesentlich, damit Deutschland im internationalen Wettbewerb das Potenzial von Daten für Forschung und Innovation erfolgreich nutzen kann.