2023 ist abgehakt. Wissenschaftspolitisch war es wenig ruhmreich. Der großen Pläne gab es viele, doch Strategien zur Umsetzung ließen auf sich warten. Die Zukunftsstrategie etwa kam über die konkretere Benennung ihrer Missionsteams nicht hinaus, Experten sahen bei den BMBF-Plänen zu Wasserstoff und Kernfusion weiteren Nachholbedarf. Zur Umsetzung des bewussteren Umgangs mit China, den Ministerin Stark-Watzinger entschlossen einforderte, fehlt es Forschern oft an Möglichkeiten.

Die Chance, das WissZeitVG endlich zu reformieren, wurde verpasst. Überhaupt wurde vieles auf 2024 verschoben. Immerhin: Die Dati erhielt nach einem endlosen Start eine Projektförderrichtlinie und vor Jahreswechsel auch eine Heimat (Erfurt), der Bundesagentur Sprind gelang der Schritt in die größere Freiheit.

Wie geht es weiter? Wir haben entscheidende Köpfe aus dem deutschen Wissenschaftssystem gefragt, was ihre Schwerpunkte für 2024 sind. Die befragten Experten setzen angesichts knapper Finanzen auf eine mutige Prioritätensetzung und den Abbau von Bürokratie, von “Verwaltungs-Schlacke” ist die Rede. Gefordert wird zudem ein klares Bekenntnis zur Stärkung von Forschung und Innovation als Garant für die Zukunft der Gesellschaft.

Auf die Frage, welchen Newcomer man 2024 im Blick haben sollte, nannten gleich mehrere der Befragten den gleichen Namen: Holger Hanselka. Der Fraunhofer-Präsident sei zwar kein Newcomer im eigentlichen Sinn, hat uns etwa sein Kollege Patrick Cramer geantwortet, aber er sei neu gestartet. Auch Stephan Seiter ist sich sicher, dass Hanselka viele Dinge anstoßen wird und ist schon gespannt darauf, “wie sich das auf die Forschungslandschaft in Deutschland auswirkt”. Bei der FhG sei viel tun und gleichzeitig liegen dort unglaubliche Potenziale bereit, meint Thomas Jarzombek. Die Erwartungshaltung an Hanselka ist und bleibt also hoch.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Wissenschaftspolitisch war 2023 kein glückliches Jahr. Große Ansagen wurden gemacht, doch am Ende fehlte es meist an der richtigen Strategie, Mut und vor allem: Der dringend nötigen Einigkeit zur Umsetzung. Chancen, das WissZeitVG zu reformieren, wurden verpasst. Vieles von dem, was in den letzten Wochen nicht gelingen konnte und wollte, wurde auf 2024 verschoben. Nun also zählt es.

Wir haben führende Köpfe des Wissenschaftssystems nach ihren Themen für das neue Jahr gefragt: die Wissenschaftsmanager Rafael Laguna, Otmar Wiestler, Georg Schütte, Joybrato Mukherjee, Patrick Cramer und Walter Rosenthal und die Forschungspolitiker Stephan Seiter, Kai Gehring, Oliver Kaczmarek, Petra Sitte und Thomas Jarzombek.

Das Thema, das bei vielen Forschungsorganisationen und -verbänden oben steht, ist die Finanzierung und damit auch die Relevanz und Prioritätensetzung von Forschung und Wissenschaft. Beim Ampel-Kompromiss zum neuen Bundeshaushalt trägt das Bundesforschungsministerium nach eigenen Angaben “mit einem Konsolidierungsbeitrag von 200 Millionen Euro im nächsten Jahr” zum Sparplan für 2024 bei. Wo genau gespart werden soll, teilte das BMBF bislang nicht mit.

Die von Table.Media befragten Experten drängen angesichts knapper Finanzen auf eine mutige Prioritätensetzung und den Abbau von Bürokratie: “Ich hoffe, wir nutzen den Druck, die Finanzierung von Forschung, Wissenschaft und Translation neu zu denken und die Verwaltungs-Schlacke zu entfernen“, sagt der Sprind-Gründungsdirektor Rafael Laguna, der 2024 selbst zeigen muss, was seine Agentur mit dem eigenen Freiheitsgesetz zu leisten imstande ist. Neben dem Thema Geldmangel ist KI für ihn das Thema des Jahres 2024.

Georg Schütte, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung und ehemaliger BMBF-Staatssekretär, hofft angesichts des Spannungsverhältnisses zwischen “der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft und der nationalen Finanzierungsmöglichkeiten” auf eine kluge Prioritätensetzung zwischen den Politikfeldern und innerhalb der Wissenschaft sowie der Weiterentwicklung der europäischen Forschungsförderung.

In eine ähnliche Richtung geht Joybrato Mukherjee, Präsident des DAAD und der Universität zu Köln. Als wesentliche Themen für das Jahr 2024 nennt auch er Bürokratie und Finanzierung. Die zwei zentralen Fragen für ihn sind, wie die Autonomie der Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen bei zunehmender Regulierung gewahrt werden kann und welche Priorität bei schwieriger Haushaltslage der Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung bundespolitisch eingeräumt wird.

Otmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, will seine Organisation im kommenden Jahr als einen Pionier in der Entwicklung leistungsfähiger und komplexer KI-Anwendungen für die Wissenschaft positionieren. “Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir unter anderem eine ehrgeizige Pilot-Initiative um”, kündigt Wiestler an.

Ein klares Bekenntnis zur Stärkung von Forschung und Innovation als Garant für unsere Zukunft fordert der Wissenschaftsmanager von der Bundesregierung: “Dabei sollte auch eine vertrauensvolle Vereinbarung zwischen der Forschungspolitik und den Forschungsorganisationen über die Ziele des Paktes für Forschung & Innovation in seiner zweiten Fünfjahresperiode eine Rolle spielen.”

Klarzumachen, warum eine verlässliche Finanzierung über die Fortschreibung dieses Pakts essenziell ist, das will auch Patrick Cramer. Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, die in diesem Jahr den Vorsitz in der Allianz der Forschungsorganisationen übernimmt, will zudem Vorschläge zur Eindämmung von Überregulierung und zum Aufbau von mehr China-Kompetenz erarbeiten.

Angesichts der angespannten öffentlichen Haushalte werde das Ringen um eine angemessene Hochschul- und Forschungsfinanzierung “leider” auch für ihn eines der Topthemen des beginnenden Jahres werden, sagt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. “Das in Hochschulen und Forschungseinrichtungen investierte Geld ist dabei sehr gut angelegt, denn eine starke Wissenschaft ist eine notwendige Bedingung für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands”, betont der Mediziner.

Besonders beschäftigen wird die Forschungspolitik nach Ansicht von HRK-Präsident Rosenthal das große Thema Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Mit neuen Vorschlägen zur Reform des Kapazitätsrechts will er die Lehrqualität an Hochschulen verbessern. Die Politik vernachlässige das Thema bislang chronisch. Zudem erwartet Rosenthal den “ausstehenden Vorschlag der Bundesregierung zum WissZeitVG“. Auf seiner Agenda stehen auch eine intensive Befassung mit Karrierewegen in der Wissenschaft und den strukturellen Ursachen des Machtmissbrauchs an Hochschulen.

Die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft stehen bei den befragten Forschungspolitikern der Bundesregierung ebenfalls auf dem Zettel. So nennt Oliver Kaczmarek (SPD) die Förderung von qualitativ hochwertiger wissenschaftlicher Arbeit und die Reform des WissZeitVG neben dem Forschungsdatengesetz und dem Dati-Konzept als Schlüsselthemen der Forschungspolitik im Jahr 2024.

Für Kai Gehring (Grüne) hat die “Novelle des WissZeitVG in Kombination mit Tenure-Track-Programmen” eine besondere Bedeutung. Daneben will sich der Vorsitzende des Forschungsausschusses in diesem Jahr konkret mit einer Internationalisierungsstrategie für die Wissenschaft, einem Update im Bereich Wisskomm und der Nationalen Roadmap für Forschungsinfrastrukturen beschäftigen. Als relevantes Thema für 2024 nennt Gehring – ebenso wie MPG-Präsident Cramer – das Thema Klimaschutz in der Wissenschaft.

FDP-Forschungspolitiker Stephan Seiter lässt das Thema Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft bei seiner Antwort außen vor. Er sieht eher die Weiterentwicklung und Umsetzung des Dati-Konzepts zur Förderung des Transfers in der ersten Phase des Jahres 2024 als relevanten Bestandteil seiner politischen Arbeit. Als spannendstes wissenschaftliches Thema nennt er die Potenziale der Biotechnologie.

Mikrobielle Zusammenhänge in unseren Böden findet dagegen Oppositionspolitikerin Petra Sitte (Linke) als Zukunftsthema spannend. Besonders beschäftigen wird sich Sitte mit “Fragen, die sich mit Einsatzperspektiven von Künstlicher Intelligenz befassen”. Dabei gehe es sowohl um speziell Forschungen zu Antibiotikaresistenzen als auch “um Konsequenzen des KI-Einsatzes für Einzelne und die Gesellschaft”.

Thomas Jarzombek (CDU) fordert, dass Forschungs- und Wissenschaftspolitik insgesamt wieder relevant werden müsse. “Aktuell läuft Forschung nur noch unter ferner liefen”, sagt der forschungspolitische Sprecher seiner Partei. Die Frage, mit der die Forschungspolitik sich 2024 beschäftigen müsse, sei: Wie machen wir Deutschland wieder zu einem Land der Technologie-Optimisten? “Wir brauchen jetzt endlich die richtigen Prozesse und Strukturen, um daraus global führende Start-ups und somit bahnbrechende Technologien für die Menschheit verfügbar zu machen”.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass neue Technologien wie KI nicht ausreichend reguliert sind und die meisten Arbeitnehmer in Zukunft irrelevant werden. Dystopie oder bald schon Realität?

Für mich ist das ein Albtraum-Szenario. Aber Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie viele Menschen das für eine schöne Utopie halten. Und das ist in gewisser Weise das Problem. KI wird in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen: Auch wenn neue Technologien Arbeitsplätze nicht im großen Stil zerstören, so machen sie die Arbeit doch weniger relevant und weniger gut bezahlt. Ich bin nicht besorgt, dass es keine Büroangestellten oder keine Buchhalter mehr geben wird. Aber ich bin besorgt, dass sie nicht mehr so gut bezahlt werden wie heute. In den USA zum Beispiel gehen die Realeinkommen von Arbeitnehmern ohne Uni-Abschluss seit Jahrzehnten zurück. Der Einsatz von KI wird dieses Phänomen noch verstärken, wenn wir nicht die richtigen Weichen stellen.

Mit Blick auf KI-Dystopien kommen uns auch sofort die digitalen Kontrollmechanismen der chinesischen Führung in den Kopf. Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass sich derartige Methoden ausweiten?

In den vergangenen 20 Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas Milliarden von Dollar in die Entwicklung von KI und anderen Internet-Tools gesteckt und in diesem Zusammenhang Zensur und Überwachung perfektioniert. Es gibt also einen sehr China-spezifischen Umgang mit KI und anderen digitalen Technologien. Und das ist ein großes Problem. China mag kein allgemeiner KI-Weltmarktführer sein, aber es hat in bestimmten Feldern eine Übermacht – etwa im Bereich der Gesichtserkennung. Auch müssen wir sehen: Technologien, die in China entwickelt wurden, bleiben nicht in China. Huawei etwa hat seine Technologien in mehr als 60 Länder exportiert.

Auch europäische und US-amerikanische Unternehmen exportieren Überwachungstechnologie. Kann man allein China den Schwarzen Peter zuschieben?

Nein, das will ich überhaupt nicht. Auch in den USA gibt es Tech-Konzerne, die Methoden entwickelt haben, um gewaltige Datenmengen zu sammeln und sie für polizeiähnliche Arbeit einzusetzen. Und das ohne jeglichen Regulierungsrahmen. Das kann sogar illegal sein, aber es gibt Polizeibehörden in den USA, die diese Daten trotzdem nutzen.

Wie steht es denn um die Bemühungen, KI zu regulieren?

Das ist eine komplexe Frage. Der Umgang der Chinesen mit dieser Technologie ist fragwürdig. So ziemlich alles, was die KP macht, trägt ein Kontrollelement in sich. Andererseits: China stellt eben auch unter Beweis, dass sich diese Technologien kontrollieren lassen, wenn auch auf drakonische Art und mit Zielen, die wir in demokratischen Gesellschaften nicht teilen. Das Argument, dass sich Tech-Konzerne nicht regulieren lassen, zieht also nicht. Wir sollten China nicht nacheifern. Aber China zeigt, dass es geht.

Kann diese Art der Regulierung denn Vorbild sein? Wer in China die Regeln nicht befolgt, muss ins Gefängnis.

Natürlich gibt es einen Unterschied. Aber ich glaube, die Androhung von Gefängnisstrafen braucht es gar nicht. Wir können es auch so machen: Wir drohen Unternehmen enorme Geldstrafen an – für den Fall, dass sie gegen Regeln verstoßen. Dann werden sie sich wahrscheinlich auch an die Regeln halten. Die EU geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran. Es ist ja nicht so, dass die EU diese Unternehmen schließen wollte oder gar könnte. Das sind US-Konzerne. Aber die EU ist ein sehr großer Markt. Das heißt: Die US-Unternehmen haben ein großes finanzielles Interesse, auf diesem Markt präsent zu sein.

Gibt es in der Politik inzwischen ein ausreichendes Bewusstsein für die potenziellen Gefahren von KI?

Wenn wir uns vor drei Jahren darüber unterhalten hätten, hätte ich gesagt: US-Politiker haben das Problem nicht begriffen. Das hat sich sehr verändert. Viele Regierungsstellen sind mittlerweile sehr besorgt über mögliche Folgen des KI-Einsatzes. Und die EU-Kommission war der US-Regierung in dieser Hinsicht ohnehin schon immer weit voraus. Das dürfte auch für Deutschland gelten, das wirtschaftlich stärkste Mitgliedsland der EU. Aber die EU-Mitglieder stehen vor anderen Herausforderungen als die USA.

Inwiefern?

Einerseits spielt die EU eine Führungsrolle bei der Regulierung, was sehr löblich ist. Andererseits muss die EU auch europäische Tech-Konzerne dazu bringen, vor Ort neue Technologien zu entwickeln. Ich will nicht zynisch klingen: Aber ein Grund, warum die EU in Sachen Regulierung den USA voraus ist, besteht darin, dass es bislang fast ausschließlich um die Regulierung von US-Konzernen geht. Europäische Politiker müssen sich also gar nicht davor fürchten, die Gans zu schlachten, die goldene Eier legt. Das ist in den USA anders. Das Silicon Valley trägt in großem Stil zur US-Wirtschaft bei, und das wissen die US-Politiker.

Technologischer Fortschritt wird oft als Garant für Wohlstand gesehen. Sie stimmen dem nicht uneingeschränkt zu?

In den vergangenen Jahrzehnten haben sowohl Politiker als auch Wirtschaftswissenschaftler gerne gesagt: Lasst der Technologie freien Lauf, davon wird schlussendlich jeder Mensch profitieren. Das basiert auf der Annahme, dass Technologie die Produktivität steigert, was am Ende sowohl Unternehmern wie Arbeitnehmern nutzt. Aus der Geschichte lässt sich diese Prämisse allerdings nicht grundsätzlich belegen. Natürlich gab es Fälle, in denen technologischer Fortschritt viel Gutes getan hat. Ohne die industrielle Revolution würde es uns heute nicht ansatzweise so gut gehen. Wir wären nicht so wohlhabend und auch nicht bei so guter Gesundheit. Aber es gibt eben auch Beispiele, die weniger erfolgreich waren. Es gibt also keinen Automatismus, dass technologischer Fortschritt zu mehr Wohlstand führt.

Können Sie uns eins dieser “weniger erfolgreichen” Beispiele erläutern?

Denken Sie an die Maschine, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die Baumwollproduktion revolutionierte. Die Entkörnungsmaschine hat aus den zuvor wirtschaftlich völlig abgehängten US-Südstaaten eine der dynamischsten Regionen der Welt dieser Zeit gemacht. Es wurden gewaltige Vermögen angehäuft. Aber die Arbeitskräfte in der Baumwollindustrie, die Sklaven, hatten gar nichts davon. Es ging ihnen sogar schlechter. Wirtschaftlich war dieser technologische Fortschritt also ein voller Erfolg. Doch für die meisten Arbeiter waren die ersten 100 Jahre der industriellen Revolution von etwa 1750 bis 1850 eine schreckliche Zeit. Die Reallöhne stagnierten, die Arbeitsbedingungen wurden schlechter, die Arbeitsstunden stiegen.

Es heißt, neue Technologien könnten bei Menschheitsaufgaben wie dem Klimawandel helfen. Müssten wir nicht gerade deswegen offener sein?

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Technologien ein wichtiger Bestandteil sind, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Niemand wird widersprechen, dass der Ausbau der Erneuerbaren wichtig ist. Ich finde übrigens auch, dass Deutschland einen großen Fehler gemacht hat, als es aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Dadurch geht saubere Energie für die Zeit verloren, die es für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas braucht. Aber: Das heißt noch lange nicht, dass Technologie ein Wundermittel ist. Wir brauchen immer noch Regeln, anhand derer wir die Technologien einsetzen. Das heißt aber wiederum nicht, dass die Regierungen Mikromanagement betreiben und sich in unternehmerische Entscheidungen einmischen sollten.

Haben wir angesichts des rasanten Klimawandels denn noch Zeit, auf das Eingreifen des Staates zu verzichten?

Wir haben in der Tat keine Zeit zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass staatliches Mikromanagement die Lösung ist. Regierungsbürokraten sind keine Experten auf dem Gebiet der Innovation. Der Staat sollte lieber viel stärker als bisher klare Regeln aufstellen und zum Beispiel die Erneuerbaren pushen.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

23. Januar 2024, 17 bis 21:30 Uhr, Cinema Paris, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

Leopoldina: Filmabend (“Oppenheimer”) mit Podiumsdiskussion Die Verantwortung der Wissenschaften: Welche Technologie könnte sich als die nächste Atombombe herausstellen? Mehr

Der langjährige CDU-Abgeordnete Stefan Kaufmann könnte die Nachfolge des am 26. Dezember verstorbenen Wolfgang Schäuble im Bundestag antreten, berichtet der SWR. Kaufmann war bis zu seinem Ausscheiden nach der Bundestagswahl 2021 Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Er verlor bei der Wahl 2021 sein Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart I an Cem Özdemir. Auch der Listenplatz 7 reichte nicht für den Wiedereinzug in den Bundestag.

Kaufmann wurde im Juni 2020 unter Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) zum Innovationsbeauftragten für Grünen Wasserstoff des BMBF ernannt. Dieses Amt behielt er auch unter der Ampel-Regierung, bis im August 2022 Till Mansmann seine Nachfolge antrat. Kaufmann wechselte als Berater zu Thyssen-Krupp.

Die Schwerpunkte in Kaufmanns Ausschussarbeit lagen in der High-Tech-Strategie und allgemein in der Innovationspolitik des Bundes. Aber auch die europäische Forschungspolitik, beispielsweise die Weiterentwicklung des europäischen Forschungsraums oder der Bau von ITER lagen in seinem Arbeitsbereich. mw

Nach nur rund sechs Monaten im Amt tritt die Präsidentin der US-Elite-Universität Harvard, Claudine Gay, zurück. Die Entscheidung traf sie nach Plagiatsvorwürfen sowie heftiger Kritik an einer Anhörung im US-Kongress, bei der sich Gay und zwei weitere Hochschulpräsidentinnen gegen Vorwürfe verteidigt hatten, nicht genug gegen Antisemitismus auf dem Campus getan zu haben. In der Folge hatte bereits Elizabeth Magill, Präsidentin der University of Pennsylvania, ihr Amt niedergelegt.

Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen, liege aber im besten Interesse von Harvard, teilte Gay mit. Wie die Hochschulzeitung Harvard Crimson berichtet, wird der Rektor der Universität, Alan M. Garber, übergangsweise die Institution leiten.

Auf dem Harvard-Campus äußerten einige ihre tiefe Bestürzung über das, was sie als eine politisch motivierte Kampagne gegen Gay und die Hochschulbildung im Allgemeinen bezeichneten, berichtet die New York Times. Hunderte von Fakultätsmitgliedern hätten öffentliche Briefe unterzeichnet, in denen sie den Harvard-Vorstand aufforderten, dem Druck zu widerstehen, Claudine Gay abzusetzen.

Anders sieht man es beim Wall Street Journal: “Was an den Universitäten passiert, ist darauf zurückzuführen, dass es den Führungskräften nicht gelungen ist, die traditionellen liberalen Werte der freien Forschung und Debatte zu unterstützen”, heißt es in einem Kommentar. Renommierte Institutionen würden von ideologischem Protest einer Gruppe von Studenten und vielen Fachbereichen heimgesucht, denen Aktivismus wichtiger zu sein scheint als das Lernen. Die Verwaltungen müsste harte Grenzen ziehen.

Auch an deutschen Universitäten gab es seit dem 7. Oktober antisemitische Vorfälle. Der Monitoringbericht der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) hat seither bundesweit knapp 1.000 antisemitische Vorfälle verzeichnet, 37 davon an Hochschulen.

Einer der Vorfälle ereignete sich an der Freien Universität (FU) Berlin. Die Studierendengruppe “FU Students for a Free Palestine” hatte am 14. Dezember einen Hörsaal besetzt. Inzwischen hat die Universität eine Reihe Strafanzeigen gestellt. Wie sie Table.Media auf Anfrage mitteilte, wurde bislang in insgesamt 23 Fällen Strafanzeige gestellt: 20 Anzeigen gab es wegen Hausfriedensbruchs nach der Hörsaalbesetzung, zwei wegen antisemitischer Schmierereien, eine wegen politischer Aussagen an einem Informationsstand.

Über den Umgang mit antisemitischen Vorfällen an Hochschulen wird zunehmend auch hierzulande diskutiert. “Viel zu lange haben auch Hochschulen nicht angemessen reagiert, wenn es zu Antisemitismus kam”, mahnt Marlene Schönberger (Grüne), Mitglied im Forschungsausschuss des Bundestages, in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel. Zwar seien die dramatischen Zustände an unseren Universitäten noch nichts im Vergleich zu der antisemitischen Hetze, die es an US-Hochschulen gebe. “Uns muss aber bewusst sein: Die Bestrebungen antizionistischer Akteur*innen, diese auch hier zu befeuern, sind bereits im Gange”, warnt die Politikerin.

Zu viel Druck vonseiten der Politik empfindet dagegen Ute Clement, Präsidentin der Universität Kassel, in einem Beitrag für Zeit Campus: “Statements von Hochschulleitungen und -vereinigungen sind nur zum Teil Ausdruck universitärer Willensbildung: Politische Akteure und Landesparlamente legen vielmehr solche Positionierungen mit einem gewissen Nachdruck nahe.” Darüber streiten zu können, ob eine Aussage im Einzelfall dem Vorwurf des Antisemitismus standhält, wäre gut für die Debattenkultur an Universitäten. “Das ist derzeit jedoch kaum möglich, da die mediale Einordnung meist geschieht, bevor eine gründliche Analyse überhaupt stattfinden kann.”

Clement hatte Anfang November eine Gedenkveranstaltung für einen bei Kriegshandlungen im Gazastreifen getöteten Absolventen der Universität abbrechen lassen. Das Treffen hatte sich entgegen vorherigen Absprachen zu einer politischen Kundgebung entwickelt. abg

Wenn sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) am 1. März, 12. Juli und 22. November zu ihren diesjährigen Sitzungen trifft, wird das unter dem Vorsitz der Bundesforschungsministerin geschehen. Bettina Stark-Watzinger übernimmt das Amt im Jahr 2024 turnusgemäß. Stellvertretender Vorsitzender ist Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst des Freistaats Bayern, teilte die GWK am Mittwoch mit. Er sei als Vorsitzender für die Länder wiedergewählt worden.

In der GWK wechseln sich Bund und Länder jährlich im Vorsitz ab. In diesem Jahr wird es in dem Gremium viel um den Pakt für Forschung und Innovation (PFI) gehen. Der gegenwärtige Pakt sieht jährlich um drei Prozent aufwachsende Zuwendungen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie an die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Max-Planck-Gesellschaft vor.

Man werde sich mit der Zwischenbewertung der erreichten Ergebnisse befassen. “Darauf aufbauend werden die Zielvereinbarungen der einzelnen Wissenschaftsorganisationen für die zweite Hälfte der Paktlaufzeit angepasst und weitere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des PFI beraten”, teilt die GWK mit.

Auf der Agenda der GWK wird auch das Bund-Länder-Programm zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stehen, dessen weiterentwickelte Fortführung ab 2024 die GWK im November 2023 beschlossen hatte. abg

Die Ampel-Regierung hat zwar mehrfach beteuert, die China-Kompetenz in Deutschland stärken zu wollen. Zumindest der deutsche Mittelstand geht aber leer aus. Das verrät die Antwort der Regierung auf eine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

Ein über Jahre vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Manager-Fortbildungsprogramm werde es nicht mehr geben, so die Regierung. Angesichts des hohen Niveaus der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und einer Präsenz von mehr als 5.000 deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Volksrepublik sei “eine weitere Förderung nicht mehr notwendig”, heißt es weiter.

Das Managerfortbildungsprogramm sei bereits zum 30. Juni 2023 beendet worden. Die dadurch frei gewordenen Mittel würden aber nicht für neue China-bezogene Programme verwendet, sondern für Programme mit dem Fokus auf andere Länder, heißt es in der Antwort weiter. Dadurch soll nicht zuletzt “auch ein Beitrag zur weiteren Diversifizierung der deutschen Außenwirtschaftsbeziehungen geleistet” werden.

Die Bundesregierung ließ zudem offen, ob sie Mittel für mehr China-Kompetenz etwa für junge Menschen ausweiten werde und verwies darauf, dass die Haushaltsberatungen für 2024 noch nicht beendet seien. Auch zur Möglichkeit einer gezielten Sprachförderung bestimmter Fachgruppen wollte sie sich nicht äußern.

Thomas Jarzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hält die bislang erfolgten Maßnahmen für unzureichend. “In Deutschland leben aufgrund von Studien- oder Arbeitsaufenthalten vermutlich viel mehr Menschen mit ausgewiesener China-Kompetenz als der Bundesregierung bekannt ist”, kritisiert Jarzombek.

Vorhandene Potenziale müssten effektiver genutzt, mehr Anreize für China-bezogene Bildungsangebote geschaffen werden. Sein Fraktionskollege Alexander Föhr geht mit der Kritik noch weiter: Die Bundesregierung handele nicht entschieden genug. Wichtige Daten würden ihr nicht vorliegen. Woher mehr China-Kompetenz in Zukunft kommen soll, bleibe unklar.

Die Bundesregierung betonte, dass sie sich bei den diesjährigen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen für eine Aufhebung der Sanktionen gegen das Forschungsinstitut Merics einsetzen werde, die China Anfang 2021 gegen Europas führendes China-Forschungsinstitut verhängt hat. Merics-Mitarbeiter dürfen seitdem nicht mehr in die Volksrepublik einreisen. flee

Wiarda-Blog. “Darauf reagiere ich zunehmend allergisch”. Die Bedeutung der Grundlagenforschung erläutert Wissenschaftsratschef Wolfgang Wick im Interview. Förderung in diesem Rahmen sei für viele Wissenschaftler deutlich attraktiver, “weil sie die Chance auf unerwartete Erkenntnisse in einem Ökosystem eröffnet, in dem sich die Forschung entlang der Neugier der Forschenden frei entwickeln kann”. Tatsächlich wirke die Politik seit einer Weile getrieben. Sie fokussiere sich zu stark auf fast schon beliebige Transfererwartungen, die sie dann noch in jede wissenschaftspolitische Debatte hineinprojiziert. Darauf reagiere er zunehmend allergisch. Mehr

taz. Wenn die falschen Mühlen mahlen. Paper Mills erstellen gegen Geld gefälschte wissenschaftliche Artikel und veröffentlichen sie, etwa in Open-Access-Zeitschriften. Bis zu zwei Prozent aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen könnten Fake Paper sein, zeigt eine unveröffentlichte Analyse von Adam Day, die dem Fachblatt Nature vorliegt. Mit einem Machine Learning Tool hat Day rund 48 Millionen Titel und Kurzzusammenfassungen wissenschaftlicher Artikel untersucht. Das Problem sei in den letzten Jahren gewachsen und betreffe besonders die Biomedizin, aber auch Chemie, Computerwissenschaften und Business. Mehr

FAZ. Verschenkte Gelegenheiten. Als “Zauberstab” bezeichnet FAZ-Redakteur Thomas Thiel in seiner wissenschaftspolitischen Bilanz des Jahres 2023 das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, das die Verfassungskonformität einer Befristungshöchstgrenze bestätigt hatte. Vor diesem Hintergrund hätte das BMBF das Jahr doch noch mit einem wissenschaftspolitischen Durchbruch beim Thema WissZeitVG abschließen können. Doch das sei nicht geschehen. Eine Quote sei impraktikabel und inadäquat, habe es geheißen. “Vielleicht wäre es ehrlicher gewesen zu sagen: Der ganze Streit um die Befristungen interessiert uns nur mäßig”, schreibt Thiel. Auch sonst, etwa bei der Dati, erwecke das Ministerium oft den Eindruck, es nicht besonders eilig zu haben. Und: “Bettina Stark-Watzinger wirkte in den entscheidenden Debatten oft abwesend.” Sie habe ihren Sinn für die Prioritäten der Wissenschaft erkennen lassen, dies aber nicht durchsetzen können. Mehr

Die technologische Rivalität zwischen den USA und China dominiert weltweit den Kurs der Wirtschaft. Zurzeit bestimmt Europa nicht proaktiv mit, wo die neuen globalen Trennlinien, besonders in kritischen Technologien, verlaufen werden. Europa läuft Gefahr, bei der Gestaltung einer neuen geo-ökonomischen Wirtschaftsordnung außen vor zu bleiben.

Anzeichen dafür gibt es bereits. Als die US-Regierung im Herbst 2022 weitreichende neue Exportkontrollen auf Mikrochip-Technologie gegen China verhängte, wurde Europa überrascht. Kurz darauf wurde eine Vereinbarung zwischen Washington, Den Haag und Tokio über die Angleichung ihrer Kontrollen in diesem Bereich bekannt gegeben – ein Abkommen, in dem Washington praktisch seine wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen auf Europa übertragen hatte.

Bei den strategischen Technologie-Industrien ist vor allem Deutschland Verlierer eines Nullsummenspiels mit China: Die Marktgewinne von China in Bereichen wie Maschinenbau, Chemie oder Wertstoffe, gehen gleichzeitig oft mit Verlusten für Deutschland einher. Und Peking wird immer selbstbewusster, wenn es darum geht, sich das Know-how und Forschungspotenzial europäischer Unternehmen anzueignen und gleichzeitig den Fluss wichtiger technologischer Inputs zu kontrollieren.

Europa muss seinen eigenen Weg gehen und seine einzigartigen Stärken nutzen, um ein unverzichtbarer Akteur im Bereich kritischer Technologien zu bleiben. Das bedarf einer Strategie, die über das De-Risking – also den Abbau von Risiken wie Lieferkettenabhängigkeiten – hinausgeht. Sie müsste gleichzeitig die Abhängigkeit anderer Regionen von europäischen Technologien strategisch erhöhen.

Da die EU nicht ganze Sektoren beherrschen kann, muss sie sich auf bestimmte Technologien konzentrieren, die für die globale wirtschaftliche Stabilität entscheidend sind. Das ist das Prinzip der strategischen Interdependenz: Weil nicht alle Risiken beseitigt werden können, gilt es, sich für ein Gleichgewicht mit anderen Staaten einzusetzen.

Ein nachahmenswertes Modell bietet Japan mit seiner Idee der “strategischen Unverzichtbarkeit” bei Schlüsseltechnologien. Auch die EU muss Technologien und Forschungsansätze identifizieren und in sie investieren. Dabei geht es um diejenigen Ansätze, die Wohlstand und Sicherheit garantieren, aber Europa als globalen Technologieknotenpunkt erhalten.

Konkret muss die Politik die globalen Technologie- und Forschungs-Ökosysteme gründlich analysieren und die europäischen Wettbewerbsvorteile identifizieren. In den Quantentechnologien zum Beispiel muss die Politik wissen, wo sich bereits global bedeutsame Forschungs-, aber auch Produktionskapazitäten entwickeln, um diese dann auch gezielt zu fördern und zu stärken. Als Beispiele seien Speziallinsen, Laser, Klebstoffe, Tieftemperatur-Kühlsysteme und Einzelphotonen-Detektoren genannt. Forschungssicherheit heißt auch, europäische Forschungsinstrumente mit genau diesen sicherheitspolitischen Zielen zu verzahnen.

Diese Analysen müssen die Geschwindigkeit berücksichtigen, mit der sich alternative Angebote oder Technologien entwickeln könnten. Die komplexen Lithografie-Systeme für die Halbleiterindustrie des niederländischen Unternehmens ASML beispielsweise werden auch in naher Zukunft schwer zu übertreffen sein. In dieser Hinsicht ist Europa im Vorteil. In anderen Technologien jedoch können Vorteile schnell erodieren, wie China in der Elektromobilität bewiesen hat. Doch die Sicherheit der Versorgungskette ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, wie die große Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zeigt.

Entscheidend ist, dass die EU die Bedürfnisse und Schwachstellen ihrer geopolitischen Rivalen berücksichtigt. Ebenso sollte die EU aus ihren Bündnissen Kapital schlagen, insbesondere mit technologisch fortschrittlichen Verbündeten wie den USA, Japan, Südkorea und Großbritannien. Das Ziel sollte sein, komplementäre Stärken in kritischen Technologien zu fördern.

Um diese Strategie voranzutreiben, braucht die EU eine neue wirtschaftliche Sicherheitsarchitektur. Ein Mechanismus für wirtschaftliche Sicherheit könnte die nötige Zusammenarbeit in drei Stufen besser strukturieren.

Insgesamt könnte dieser Mechanismus ein stärkeres Europa schaffen, das die internationale wirtschaftliche Sicherheit stärken kann, anstatt der zunehmenden Unsicherheit und Ungewissheit zum Opfer zu fallen.

Tobias Gehrke ist Senior Policy Fellow bei dem außenpolitischen Thinktank European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin.

Stefanie Baade übernimmt die stellvertretende Geschäftsführung des KI Bundesverbandes. Baade ist Standortleiterin in Baden-Württemberg und Projektleiterin des Innovation Park AI (Ipai) in Heilbronn.

Eva Martha Eckkrammer ist neue Präsidentin der Deutsch-Französischen Hochschule, einem Verbund von 208 Partnerhochschulen. Eckkrammer ist Präsidentin der Universität Trier und Professorin für Romanische Sprach- und Medienwissenschaften.

Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, ist neuer Vorsitzender des Hochschulrats der Technischen Universität München (TUM). Neu im dem Aufsichtsgremium sind zudem MPG-Präsident Patrick Cramer und Stefan Vilsmeier, Vorstandsvorsitzender der Brainlab AG. Kroemer folgt auf Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, dessen Amtszeit nach zwei Perioden turnusgemäß endete.

Stefanie Reese ist neue Rektorin der Universität Siegen. Sie folgt auf Holger Burckhart, der nach 14 Jahren aus dem Amt verabschiedet wurde. Reese war zuvor Dekanin der Fakultät für Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen.

Dagmar Simon, Geschäftsführerin der Evaconsult GbR, ist neue Vorsitzende des Kuratoriums der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sie folgt auf Mathis Kuchejda.

Stefan Schwab, Direktor der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen, hat das Amt des 1. Vorsitzenden der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) übernommen. Er folgt auf Darius Nabavi, Chefarzt der Neurologie im Vivantes Klinikum Neukölln, der traditionsgemäß als 2. Vorsitzender zwei weitere Jahre aktiv bleibt.

Dario Riccardo Valenzano hat zu Jahresbeginn das Amt des Wissenschaftlichen Direktors des Leibniz-Instituts für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) in Jena übernommen. Er folgt auf Alfred Nordheim, der das Institut sechs Jahre lang leitete.

Stefan Vieths übernimmt die kommissarische Leitung des Paul-Ehrlich-Instituts, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel in Langen. Klaus Cichutek wurde nach 14 Jahren an der Spitze des PEI in den Ruhestand verabschiedet. Vieths ist seit 13 Jahren Vizepräsident des PEI.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Forscher zur Agrarwende: “Die Kanzlerpartei fällt völlig aus”. Hinter dem Green Deal der EU steht der Joint Research Council, das Wissenschaftsgremium der EU, betont der Agrarforscher Friedhelm Taube von der Universität Kiel im Interview. Was umgesetzt werden soll, sei nichts anderes als der Stand der Forschung zur Frage, wie Landnutzung im Einklang mit Ressourcenschutz laufen sollte. Dieser Weg müsse ambitioniert beschritten werden. Doch das sei leider nicht der Fall. Mehr

China.Table. “TSMC schützt Taiwan nicht vor China”. Mit hohen Subventionen locken westliche Regierungen den weltweit wichtigsten Halbleiter-Hersteller TSMC aus Taiwan. Im Interview erläutert die taiwanische Ökonomin Kristy Hsu, warum es gut ist, wenn sich die lokale Halbleiterindustrie diversifiziert. Mehr

China.Table. Chinesische Führung zensiert pessimistische Ökonomen. Die Stimmung in der Wirtschaft ist zu Jahresbeginn weiter schlecht. Der Privatsektor beklagt mangelnde Unterstützung, die Verbrauchers sind vorsichtig. Die Reaktion der Partei: Sie unterdrückt die pessimistischen Konjunktureinschätzungen. Mehr

Europe.Table. Neuer Supercomputer in Barcelona eingeweiht. Kurz vor Weihnachten hat das Hochleistungsrechenzentrum Barcelona den Supercomputer Mare Nostrum 5 eingeweiht. Die Maschine zählt gegenwärtig zu den zehn leistungsstärksten Hochleistungsrechnern der Welt. Ab März 2024 wird der Supercomputer für Nutzer aus Wissenschaft und Industrie zugänglich sein. Auch Entwickler von künstlicher Intelligenz (KI) sollen die Maschine nutzen. Mehr

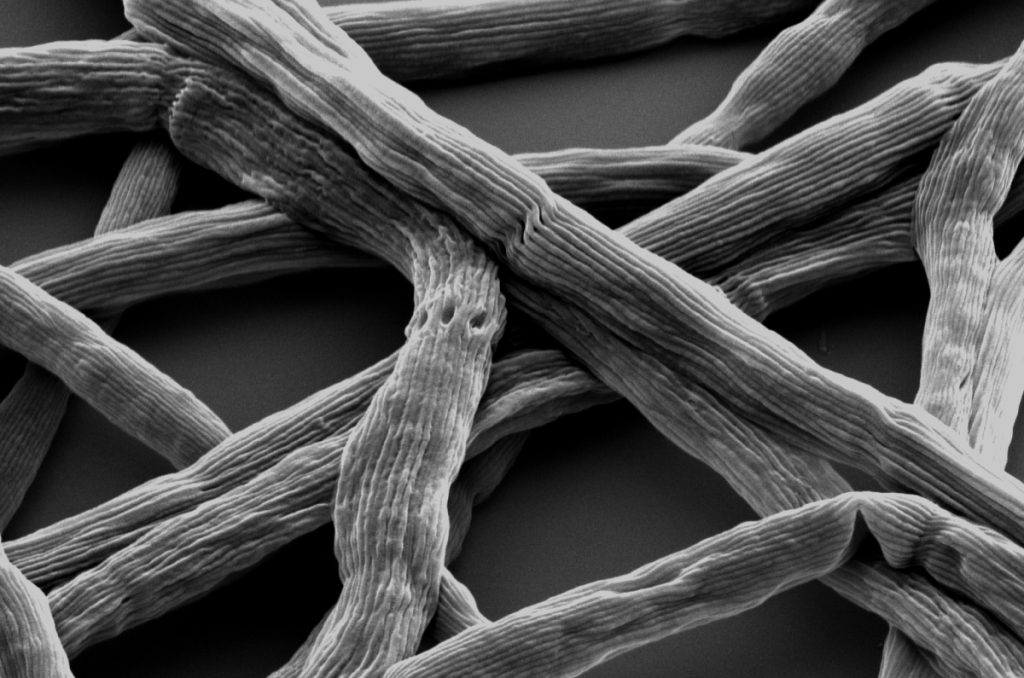

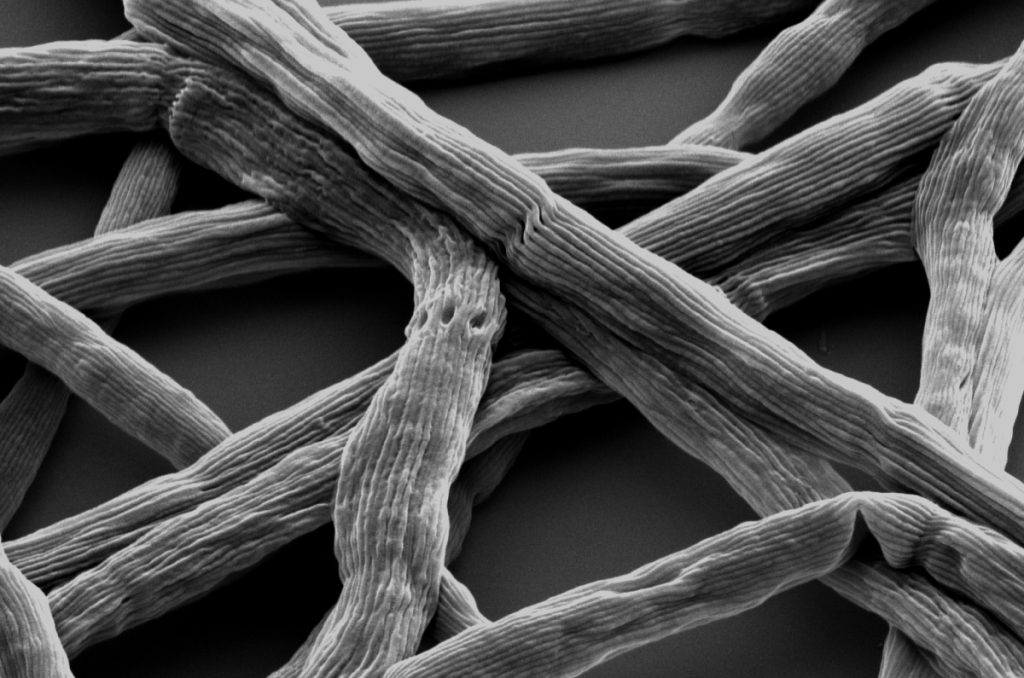

An dieser Stelle haben wir jüngst versprochen, statt über possierliche Wirbeltiere mehr über die erstaunliche Vielfalt der Pilze, Würmer und Mikroorganismen zu berichten. Wir beginnen mit der elektrisierenden Nachricht, dass das stromleitende Kabelbakterium Electronema zur Mikrobe des Jahres 2024 ernannt wurde.

“Vermutlich über 99 Prozent der Mikroben unserer Welt wurden noch nicht im Labor isoliert und beschrieben; viele spannende Eigenschaften dieser unsichtbaren Lebenswelt bleiben uns daher bisher verborgen”, heißt es in der Mitteilung der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie, die sich um die Mikroben-Kür gekümmert hat. Welch ein Glück, dass die Bakteriengattung Electronema vor zwölf Jahren am Grund von Meeren und Seen aufgespürt wurde!

Sie sind so vielseitig. Man könnte meinen, sie seien nicht evolviert, sondern von Ingenieuren konstruiert. Electronema bildet mikrobielle Ketten, die Strom über mehrere Zentimeter leiten. Sie können also als biologisch abbaubare Stromleiter fungieren. Überdies sind die Bakterien in der Lage, Schadstoffe abzubauen, Kohlenwasserstoffe etwa, und die Bildung von Treibhausgasen zu reduzieren.

Kein Wunder, dass die leitfähigen Strukturen der Kabelbakterien bereits patentiert wurden. Doch die kommerzielle Umsetzung liegt noch in der Ferne. Der größte Haken: Kabelbakterien können noch nicht isoliert im Labor vermehrt werden. In der Natur werden die Kabel auch nur wenige Zentimeter lang. Das reicht für die besondere Arbeitsteilung der Mikroben, die es ihnen zum Beispiel ermöglicht, im Sediment Sulfid zu Sulfat zu oxidieren, indem sie die dabei anfallenden Elektronen über die stromleitenden Fasern auf den Sauerstoff am anderen Ende des Kabels übertragen.

Dadurch können Kabelbakterien als einzige Organismen das Sulfid in einer Zone verbrauchen, wo es keinen Sauerstoff gibt. Diese Funktion als Verlängerungskabel für mikrobielle Aktivitäten, die sonst nur mit Sauerstoff möglich sind, lässt sich auch anderweitig nutzen. Es gibt bereits Ideen, Kabelbakterien gezielt zur Wiederaufarbeitung kontaminierter Standorte zu nutzen. Wir sind gespannt, ob daraus etwas wird! Anne Brüning

2023 ist abgehakt. Wissenschaftspolitisch war es wenig ruhmreich. Der großen Pläne gab es viele, doch Strategien zur Umsetzung ließen auf sich warten. Die Zukunftsstrategie etwa kam über die konkretere Benennung ihrer Missionsteams nicht hinaus, Experten sahen bei den BMBF-Plänen zu Wasserstoff und Kernfusion weiteren Nachholbedarf. Zur Umsetzung des bewussteren Umgangs mit China, den Ministerin Stark-Watzinger entschlossen einforderte, fehlt es Forschern oft an Möglichkeiten.

Die Chance, das WissZeitVG endlich zu reformieren, wurde verpasst. Überhaupt wurde vieles auf 2024 verschoben. Immerhin: Die Dati erhielt nach einem endlosen Start eine Projektförderrichtlinie und vor Jahreswechsel auch eine Heimat (Erfurt), der Bundesagentur Sprind gelang der Schritt in die größere Freiheit.

Wie geht es weiter? Wir haben entscheidende Köpfe aus dem deutschen Wissenschaftssystem gefragt, was ihre Schwerpunkte für 2024 sind. Die befragten Experten setzen angesichts knapper Finanzen auf eine mutige Prioritätensetzung und den Abbau von Bürokratie, von “Verwaltungs-Schlacke” ist die Rede. Gefordert wird zudem ein klares Bekenntnis zur Stärkung von Forschung und Innovation als Garant für die Zukunft der Gesellschaft.

Auf die Frage, welchen Newcomer man 2024 im Blick haben sollte, nannten gleich mehrere der Befragten den gleichen Namen: Holger Hanselka. Der Fraunhofer-Präsident sei zwar kein Newcomer im eigentlichen Sinn, hat uns etwa sein Kollege Patrick Cramer geantwortet, aber er sei neu gestartet. Auch Stephan Seiter ist sich sicher, dass Hanselka viele Dinge anstoßen wird und ist schon gespannt darauf, “wie sich das auf die Forschungslandschaft in Deutschland auswirkt”. Bei der FhG sei viel tun und gleichzeitig liegen dort unglaubliche Potenziale bereit, meint Thomas Jarzombek. Die Erwartungshaltung an Hanselka ist und bleibt also hoch.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Wissenschaftspolitisch war 2023 kein glückliches Jahr. Große Ansagen wurden gemacht, doch am Ende fehlte es meist an der richtigen Strategie, Mut und vor allem: Der dringend nötigen Einigkeit zur Umsetzung. Chancen, das WissZeitVG zu reformieren, wurden verpasst. Vieles von dem, was in den letzten Wochen nicht gelingen konnte und wollte, wurde auf 2024 verschoben. Nun also zählt es.

Wir haben führende Köpfe des Wissenschaftssystems nach ihren Themen für das neue Jahr gefragt: die Wissenschaftsmanager Rafael Laguna, Otmar Wiestler, Georg Schütte, Joybrato Mukherjee, Patrick Cramer und Walter Rosenthal und die Forschungspolitiker Stephan Seiter, Kai Gehring, Oliver Kaczmarek, Petra Sitte und Thomas Jarzombek.

Das Thema, das bei vielen Forschungsorganisationen und -verbänden oben steht, ist die Finanzierung und damit auch die Relevanz und Prioritätensetzung von Forschung und Wissenschaft. Beim Ampel-Kompromiss zum neuen Bundeshaushalt trägt das Bundesforschungsministerium nach eigenen Angaben “mit einem Konsolidierungsbeitrag von 200 Millionen Euro im nächsten Jahr” zum Sparplan für 2024 bei. Wo genau gespart werden soll, teilte das BMBF bislang nicht mit.

Die von Table.Media befragten Experten drängen angesichts knapper Finanzen auf eine mutige Prioritätensetzung und den Abbau von Bürokratie: “Ich hoffe, wir nutzen den Druck, die Finanzierung von Forschung, Wissenschaft und Translation neu zu denken und die Verwaltungs-Schlacke zu entfernen“, sagt der Sprind-Gründungsdirektor Rafael Laguna, der 2024 selbst zeigen muss, was seine Agentur mit dem eigenen Freiheitsgesetz zu leisten imstande ist. Neben dem Thema Geldmangel ist KI für ihn das Thema des Jahres 2024.

Georg Schütte, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung und ehemaliger BMBF-Staatssekretär, hofft angesichts des Spannungsverhältnisses zwischen “der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft und der nationalen Finanzierungsmöglichkeiten” auf eine kluge Prioritätensetzung zwischen den Politikfeldern und innerhalb der Wissenschaft sowie der Weiterentwicklung der europäischen Forschungsförderung.

In eine ähnliche Richtung geht Joybrato Mukherjee, Präsident des DAAD und der Universität zu Köln. Als wesentliche Themen für das Jahr 2024 nennt auch er Bürokratie und Finanzierung. Die zwei zentralen Fragen für ihn sind, wie die Autonomie der Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen bei zunehmender Regulierung gewahrt werden kann und welche Priorität bei schwieriger Haushaltslage der Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung bundespolitisch eingeräumt wird.

Otmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, will seine Organisation im kommenden Jahr als einen Pionier in der Entwicklung leistungsfähiger und komplexer KI-Anwendungen für die Wissenschaft positionieren. “Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir unter anderem eine ehrgeizige Pilot-Initiative um”, kündigt Wiestler an.

Ein klares Bekenntnis zur Stärkung von Forschung und Innovation als Garant für unsere Zukunft fordert der Wissenschaftsmanager von der Bundesregierung: “Dabei sollte auch eine vertrauensvolle Vereinbarung zwischen der Forschungspolitik und den Forschungsorganisationen über die Ziele des Paktes für Forschung & Innovation in seiner zweiten Fünfjahresperiode eine Rolle spielen.”

Klarzumachen, warum eine verlässliche Finanzierung über die Fortschreibung dieses Pakts essenziell ist, das will auch Patrick Cramer. Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, die in diesem Jahr den Vorsitz in der Allianz der Forschungsorganisationen übernimmt, will zudem Vorschläge zur Eindämmung von Überregulierung und zum Aufbau von mehr China-Kompetenz erarbeiten.

Angesichts der angespannten öffentlichen Haushalte werde das Ringen um eine angemessene Hochschul- und Forschungsfinanzierung “leider” auch für ihn eines der Topthemen des beginnenden Jahres werden, sagt Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. “Das in Hochschulen und Forschungseinrichtungen investierte Geld ist dabei sehr gut angelegt, denn eine starke Wissenschaft ist eine notwendige Bedingung für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands”, betont der Mediziner.

Besonders beschäftigen wird die Forschungspolitik nach Ansicht von HRK-Präsident Rosenthal das große Thema Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Mit neuen Vorschlägen zur Reform des Kapazitätsrechts will er die Lehrqualität an Hochschulen verbessern. Die Politik vernachlässige das Thema bislang chronisch. Zudem erwartet Rosenthal den “ausstehenden Vorschlag der Bundesregierung zum WissZeitVG“. Auf seiner Agenda stehen auch eine intensive Befassung mit Karrierewegen in der Wissenschaft und den strukturellen Ursachen des Machtmissbrauchs an Hochschulen.

Die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft stehen bei den befragten Forschungspolitikern der Bundesregierung ebenfalls auf dem Zettel. So nennt Oliver Kaczmarek (SPD) die Förderung von qualitativ hochwertiger wissenschaftlicher Arbeit und die Reform des WissZeitVG neben dem Forschungsdatengesetz und dem Dati-Konzept als Schlüsselthemen der Forschungspolitik im Jahr 2024.

Für Kai Gehring (Grüne) hat die “Novelle des WissZeitVG in Kombination mit Tenure-Track-Programmen” eine besondere Bedeutung. Daneben will sich der Vorsitzende des Forschungsausschusses in diesem Jahr konkret mit einer Internationalisierungsstrategie für die Wissenschaft, einem Update im Bereich Wisskomm und der Nationalen Roadmap für Forschungsinfrastrukturen beschäftigen. Als relevantes Thema für 2024 nennt Gehring – ebenso wie MPG-Präsident Cramer – das Thema Klimaschutz in der Wissenschaft.

FDP-Forschungspolitiker Stephan Seiter lässt das Thema Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft bei seiner Antwort außen vor. Er sieht eher die Weiterentwicklung und Umsetzung des Dati-Konzepts zur Förderung des Transfers in der ersten Phase des Jahres 2024 als relevanten Bestandteil seiner politischen Arbeit. Als spannendstes wissenschaftliches Thema nennt er die Potenziale der Biotechnologie.

Mikrobielle Zusammenhänge in unseren Böden findet dagegen Oppositionspolitikerin Petra Sitte (Linke) als Zukunftsthema spannend. Besonders beschäftigen wird sich Sitte mit “Fragen, die sich mit Einsatzperspektiven von Künstlicher Intelligenz befassen”. Dabei gehe es sowohl um speziell Forschungen zu Antibiotikaresistenzen als auch “um Konsequenzen des KI-Einsatzes für Einzelne und die Gesellschaft”.

Thomas Jarzombek (CDU) fordert, dass Forschungs- und Wissenschaftspolitik insgesamt wieder relevant werden müsse. “Aktuell läuft Forschung nur noch unter ferner liefen”, sagt der forschungspolitische Sprecher seiner Partei. Die Frage, mit der die Forschungspolitik sich 2024 beschäftigen müsse, sei: Wie machen wir Deutschland wieder zu einem Land der Technologie-Optimisten? “Wir brauchen jetzt endlich die richtigen Prozesse und Strukturen, um daraus global führende Start-ups und somit bahnbrechende Technologien für die Menschheit verfügbar zu machen”.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass neue Technologien wie KI nicht ausreichend reguliert sind und die meisten Arbeitnehmer in Zukunft irrelevant werden. Dystopie oder bald schon Realität?

Für mich ist das ein Albtraum-Szenario. Aber Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie viele Menschen das für eine schöne Utopie halten. Und das ist in gewisser Weise das Problem. KI wird in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen: Auch wenn neue Technologien Arbeitsplätze nicht im großen Stil zerstören, so machen sie die Arbeit doch weniger relevant und weniger gut bezahlt. Ich bin nicht besorgt, dass es keine Büroangestellten oder keine Buchhalter mehr geben wird. Aber ich bin besorgt, dass sie nicht mehr so gut bezahlt werden wie heute. In den USA zum Beispiel gehen die Realeinkommen von Arbeitnehmern ohne Uni-Abschluss seit Jahrzehnten zurück. Der Einsatz von KI wird dieses Phänomen noch verstärken, wenn wir nicht die richtigen Weichen stellen.

Mit Blick auf KI-Dystopien kommen uns auch sofort die digitalen Kontrollmechanismen der chinesischen Führung in den Kopf. Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass sich derartige Methoden ausweiten?

In den vergangenen 20 Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas Milliarden von Dollar in die Entwicklung von KI und anderen Internet-Tools gesteckt und in diesem Zusammenhang Zensur und Überwachung perfektioniert. Es gibt also einen sehr China-spezifischen Umgang mit KI und anderen digitalen Technologien. Und das ist ein großes Problem. China mag kein allgemeiner KI-Weltmarktführer sein, aber es hat in bestimmten Feldern eine Übermacht – etwa im Bereich der Gesichtserkennung. Auch müssen wir sehen: Technologien, die in China entwickelt wurden, bleiben nicht in China. Huawei etwa hat seine Technologien in mehr als 60 Länder exportiert.

Auch europäische und US-amerikanische Unternehmen exportieren Überwachungstechnologie. Kann man allein China den Schwarzen Peter zuschieben?

Nein, das will ich überhaupt nicht. Auch in den USA gibt es Tech-Konzerne, die Methoden entwickelt haben, um gewaltige Datenmengen zu sammeln und sie für polizeiähnliche Arbeit einzusetzen. Und das ohne jeglichen Regulierungsrahmen. Das kann sogar illegal sein, aber es gibt Polizeibehörden in den USA, die diese Daten trotzdem nutzen.

Wie steht es denn um die Bemühungen, KI zu regulieren?

Das ist eine komplexe Frage. Der Umgang der Chinesen mit dieser Technologie ist fragwürdig. So ziemlich alles, was die KP macht, trägt ein Kontrollelement in sich. Andererseits: China stellt eben auch unter Beweis, dass sich diese Technologien kontrollieren lassen, wenn auch auf drakonische Art und mit Zielen, die wir in demokratischen Gesellschaften nicht teilen. Das Argument, dass sich Tech-Konzerne nicht regulieren lassen, zieht also nicht. Wir sollten China nicht nacheifern. Aber China zeigt, dass es geht.

Kann diese Art der Regulierung denn Vorbild sein? Wer in China die Regeln nicht befolgt, muss ins Gefängnis.

Natürlich gibt es einen Unterschied. Aber ich glaube, die Androhung von Gefängnisstrafen braucht es gar nicht. Wir können es auch so machen: Wir drohen Unternehmen enorme Geldstrafen an – für den Fall, dass sie gegen Regeln verstoßen. Dann werden sie sich wahrscheinlich auch an die Regeln halten. Die EU geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran. Es ist ja nicht so, dass die EU diese Unternehmen schließen wollte oder gar könnte. Das sind US-Konzerne. Aber die EU ist ein sehr großer Markt. Das heißt: Die US-Unternehmen haben ein großes finanzielles Interesse, auf diesem Markt präsent zu sein.

Gibt es in der Politik inzwischen ein ausreichendes Bewusstsein für die potenziellen Gefahren von KI?

Wenn wir uns vor drei Jahren darüber unterhalten hätten, hätte ich gesagt: US-Politiker haben das Problem nicht begriffen. Das hat sich sehr verändert. Viele Regierungsstellen sind mittlerweile sehr besorgt über mögliche Folgen des KI-Einsatzes. Und die EU-Kommission war der US-Regierung in dieser Hinsicht ohnehin schon immer weit voraus. Das dürfte auch für Deutschland gelten, das wirtschaftlich stärkste Mitgliedsland der EU. Aber die EU-Mitglieder stehen vor anderen Herausforderungen als die USA.

Inwiefern?

Einerseits spielt die EU eine Führungsrolle bei der Regulierung, was sehr löblich ist. Andererseits muss die EU auch europäische Tech-Konzerne dazu bringen, vor Ort neue Technologien zu entwickeln. Ich will nicht zynisch klingen: Aber ein Grund, warum die EU in Sachen Regulierung den USA voraus ist, besteht darin, dass es bislang fast ausschließlich um die Regulierung von US-Konzernen geht. Europäische Politiker müssen sich also gar nicht davor fürchten, die Gans zu schlachten, die goldene Eier legt. Das ist in den USA anders. Das Silicon Valley trägt in großem Stil zur US-Wirtschaft bei, und das wissen die US-Politiker.

Technologischer Fortschritt wird oft als Garant für Wohlstand gesehen. Sie stimmen dem nicht uneingeschränkt zu?

In den vergangenen Jahrzehnten haben sowohl Politiker als auch Wirtschaftswissenschaftler gerne gesagt: Lasst der Technologie freien Lauf, davon wird schlussendlich jeder Mensch profitieren. Das basiert auf der Annahme, dass Technologie die Produktivität steigert, was am Ende sowohl Unternehmern wie Arbeitnehmern nutzt. Aus der Geschichte lässt sich diese Prämisse allerdings nicht grundsätzlich belegen. Natürlich gab es Fälle, in denen technologischer Fortschritt viel Gutes getan hat. Ohne die industrielle Revolution würde es uns heute nicht ansatzweise so gut gehen. Wir wären nicht so wohlhabend und auch nicht bei so guter Gesundheit. Aber es gibt eben auch Beispiele, die weniger erfolgreich waren. Es gibt also keinen Automatismus, dass technologischer Fortschritt zu mehr Wohlstand führt.

Können Sie uns eins dieser “weniger erfolgreichen” Beispiele erläutern?

Denken Sie an die Maschine, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die Baumwollproduktion revolutionierte. Die Entkörnungsmaschine hat aus den zuvor wirtschaftlich völlig abgehängten US-Südstaaten eine der dynamischsten Regionen der Welt dieser Zeit gemacht. Es wurden gewaltige Vermögen angehäuft. Aber die Arbeitskräfte in der Baumwollindustrie, die Sklaven, hatten gar nichts davon. Es ging ihnen sogar schlechter. Wirtschaftlich war dieser technologische Fortschritt also ein voller Erfolg. Doch für die meisten Arbeiter waren die ersten 100 Jahre der industriellen Revolution von etwa 1750 bis 1850 eine schreckliche Zeit. Die Reallöhne stagnierten, die Arbeitsbedingungen wurden schlechter, die Arbeitsstunden stiegen.

Es heißt, neue Technologien könnten bei Menschheitsaufgaben wie dem Klimawandel helfen. Müssten wir nicht gerade deswegen offener sein?

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Technologien ein wichtiger Bestandteil sind, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Niemand wird widersprechen, dass der Ausbau der Erneuerbaren wichtig ist. Ich finde übrigens auch, dass Deutschland einen großen Fehler gemacht hat, als es aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Dadurch geht saubere Energie für die Zeit verloren, die es für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas braucht. Aber: Das heißt noch lange nicht, dass Technologie ein Wundermittel ist. Wir brauchen immer noch Regeln, anhand derer wir die Technologien einsetzen. Das heißt aber wiederum nicht, dass die Regierungen Mikromanagement betreiben und sich in unternehmerische Entscheidungen einmischen sollten.

Haben wir angesichts des rasanten Klimawandels denn noch Zeit, auf das Eingreifen des Staates zu verzichten?

Wir haben in der Tat keine Zeit zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass staatliches Mikromanagement die Lösung ist. Regierungsbürokraten sind keine Experten auf dem Gebiet der Innovation. Der Staat sollte lieber viel stärker als bisher klare Regeln aufstellen und zum Beispiel die Erneuerbaren pushen.

16. Januar, 19:30 bis 21 Uhr, online via Zoom

Online-Diskussion “acatech am Dienstag” Fusionsenergie – Chancen, Herausforderungen, Zeithorizonte Mehr

18. Januar 2024, 9 bis 17.30 Uhr, Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, Brandenburg an der Havel

16. Security Forum der Technische Hochschule Brandenburg (THB) “Metaverse und Security” Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

23. Januar 2024, 17 bis 21:30 Uhr, Cinema Paris, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

Leopoldina: Filmabend (“Oppenheimer”) mit Podiumsdiskussion Die Verantwortung der Wissenschaften: Welche Technologie könnte sich als die nächste Atombombe herausstellen? Mehr

Der langjährige CDU-Abgeordnete Stefan Kaufmann könnte die Nachfolge des am 26. Dezember verstorbenen Wolfgang Schäuble im Bundestag antreten, berichtet der SWR. Kaufmann war bis zu seinem Ausscheiden nach der Bundestagswahl 2021 Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Er verlor bei der Wahl 2021 sein Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart I an Cem Özdemir. Auch der Listenplatz 7 reichte nicht für den Wiedereinzug in den Bundestag.

Kaufmann wurde im Juni 2020 unter Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) zum Innovationsbeauftragten für Grünen Wasserstoff des BMBF ernannt. Dieses Amt behielt er auch unter der Ampel-Regierung, bis im August 2022 Till Mansmann seine Nachfolge antrat. Kaufmann wechselte als Berater zu Thyssen-Krupp.

Die Schwerpunkte in Kaufmanns Ausschussarbeit lagen in der High-Tech-Strategie und allgemein in der Innovationspolitik des Bundes. Aber auch die europäische Forschungspolitik, beispielsweise die Weiterentwicklung des europäischen Forschungsraums oder der Bau von ITER lagen in seinem Arbeitsbereich. mw

Nach nur rund sechs Monaten im Amt tritt die Präsidentin der US-Elite-Universität Harvard, Claudine Gay, zurück. Die Entscheidung traf sie nach Plagiatsvorwürfen sowie heftiger Kritik an einer Anhörung im US-Kongress, bei der sich Gay und zwei weitere Hochschulpräsidentinnen gegen Vorwürfe verteidigt hatten, nicht genug gegen Antisemitismus auf dem Campus getan zu haben. In der Folge hatte bereits Elizabeth Magill, Präsidentin der University of Pennsylvania, ihr Amt niedergelegt.

Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen, liege aber im besten Interesse von Harvard, teilte Gay mit. Wie die Hochschulzeitung Harvard Crimson berichtet, wird der Rektor der Universität, Alan M. Garber, übergangsweise die Institution leiten.

Auf dem Harvard-Campus äußerten einige ihre tiefe Bestürzung über das, was sie als eine politisch motivierte Kampagne gegen Gay und die Hochschulbildung im Allgemeinen bezeichneten, berichtet die New York Times. Hunderte von Fakultätsmitgliedern hätten öffentliche Briefe unterzeichnet, in denen sie den Harvard-Vorstand aufforderten, dem Druck zu widerstehen, Claudine Gay abzusetzen.

Anders sieht man es beim Wall Street Journal: “Was an den Universitäten passiert, ist darauf zurückzuführen, dass es den Führungskräften nicht gelungen ist, die traditionellen liberalen Werte der freien Forschung und Debatte zu unterstützen”, heißt es in einem Kommentar. Renommierte Institutionen würden von ideologischem Protest einer Gruppe von Studenten und vielen Fachbereichen heimgesucht, denen Aktivismus wichtiger zu sein scheint als das Lernen. Die Verwaltungen müsste harte Grenzen ziehen.

Auch an deutschen Universitäten gab es seit dem 7. Oktober antisemitische Vorfälle. Der Monitoringbericht der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) hat seither bundesweit knapp 1.000 antisemitische Vorfälle verzeichnet, 37 davon an Hochschulen.

Einer der Vorfälle ereignete sich an der Freien Universität (FU) Berlin. Die Studierendengruppe “FU Students for a Free Palestine” hatte am 14. Dezember einen Hörsaal besetzt. Inzwischen hat die Universität eine Reihe Strafanzeigen gestellt. Wie sie Table.Media auf Anfrage mitteilte, wurde bislang in insgesamt 23 Fällen Strafanzeige gestellt: 20 Anzeigen gab es wegen Hausfriedensbruchs nach der Hörsaalbesetzung, zwei wegen antisemitischer Schmierereien, eine wegen politischer Aussagen an einem Informationsstand.

Über den Umgang mit antisemitischen Vorfällen an Hochschulen wird zunehmend auch hierzulande diskutiert. “Viel zu lange haben auch Hochschulen nicht angemessen reagiert, wenn es zu Antisemitismus kam”, mahnt Marlene Schönberger (Grüne), Mitglied im Forschungsausschuss des Bundestages, in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel. Zwar seien die dramatischen Zustände an unseren Universitäten noch nichts im Vergleich zu der antisemitischen Hetze, die es an US-Hochschulen gebe. “Uns muss aber bewusst sein: Die Bestrebungen antizionistischer Akteur*innen, diese auch hier zu befeuern, sind bereits im Gange”, warnt die Politikerin.

Zu viel Druck vonseiten der Politik empfindet dagegen Ute Clement, Präsidentin der Universität Kassel, in einem Beitrag für Zeit Campus: “Statements von Hochschulleitungen und -vereinigungen sind nur zum Teil Ausdruck universitärer Willensbildung: Politische Akteure und Landesparlamente legen vielmehr solche Positionierungen mit einem gewissen Nachdruck nahe.” Darüber streiten zu können, ob eine Aussage im Einzelfall dem Vorwurf des Antisemitismus standhält, wäre gut für die Debattenkultur an Universitäten. “Das ist derzeit jedoch kaum möglich, da die mediale Einordnung meist geschieht, bevor eine gründliche Analyse überhaupt stattfinden kann.”

Clement hatte Anfang November eine Gedenkveranstaltung für einen bei Kriegshandlungen im Gazastreifen getöteten Absolventen der Universität abbrechen lassen. Das Treffen hatte sich entgegen vorherigen Absprachen zu einer politischen Kundgebung entwickelt. abg

Wenn sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) am 1. März, 12. Juli und 22. November zu ihren diesjährigen Sitzungen trifft, wird das unter dem Vorsitz der Bundesforschungsministerin geschehen. Bettina Stark-Watzinger übernimmt das Amt im Jahr 2024 turnusgemäß. Stellvertretender Vorsitzender ist Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst des Freistaats Bayern, teilte die GWK am Mittwoch mit. Er sei als Vorsitzender für die Länder wiedergewählt worden.

In der GWK wechseln sich Bund und Länder jährlich im Vorsitz ab. In diesem Jahr wird es in dem Gremium viel um den Pakt für Forschung und Innovation (PFI) gehen. Der gegenwärtige Pakt sieht jährlich um drei Prozent aufwachsende Zuwendungen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie an die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Max-Planck-Gesellschaft vor.

Man werde sich mit der Zwischenbewertung der erreichten Ergebnisse befassen. “Darauf aufbauend werden die Zielvereinbarungen der einzelnen Wissenschaftsorganisationen für die zweite Hälfte der Paktlaufzeit angepasst und weitere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des PFI beraten”, teilt die GWK mit.

Auf der Agenda der GWK wird auch das Bund-Länder-Programm zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stehen, dessen weiterentwickelte Fortführung ab 2024 die GWK im November 2023 beschlossen hatte. abg

Die Ampel-Regierung hat zwar mehrfach beteuert, die China-Kompetenz in Deutschland stärken zu wollen. Zumindest der deutsche Mittelstand geht aber leer aus. Das verrät die Antwort der Regierung auf eine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

Ein über Jahre vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Manager-Fortbildungsprogramm werde es nicht mehr geben, so die Regierung. Angesichts des hohen Niveaus der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und einer Präsenz von mehr als 5.000 deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Volksrepublik sei “eine weitere Förderung nicht mehr notwendig”, heißt es weiter.

Das Managerfortbildungsprogramm sei bereits zum 30. Juni 2023 beendet worden. Die dadurch frei gewordenen Mittel würden aber nicht für neue China-bezogene Programme verwendet, sondern für Programme mit dem Fokus auf andere Länder, heißt es in der Antwort weiter. Dadurch soll nicht zuletzt “auch ein Beitrag zur weiteren Diversifizierung der deutschen Außenwirtschaftsbeziehungen geleistet” werden.

Die Bundesregierung ließ zudem offen, ob sie Mittel für mehr China-Kompetenz etwa für junge Menschen ausweiten werde und verwies darauf, dass die Haushaltsberatungen für 2024 noch nicht beendet seien. Auch zur Möglichkeit einer gezielten Sprachförderung bestimmter Fachgruppen wollte sie sich nicht äußern.

Thomas Jarzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hält die bislang erfolgten Maßnahmen für unzureichend. “In Deutschland leben aufgrund von Studien- oder Arbeitsaufenthalten vermutlich viel mehr Menschen mit ausgewiesener China-Kompetenz als der Bundesregierung bekannt ist”, kritisiert Jarzombek.

Vorhandene Potenziale müssten effektiver genutzt, mehr Anreize für China-bezogene Bildungsangebote geschaffen werden. Sein Fraktionskollege Alexander Föhr geht mit der Kritik noch weiter: Die Bundesregierung handele nicht entschieden genug. Wichtige Daten würden ihr nicht vorliegen. Woher mehr China-Kompetenz in Zukunft kommen soll, bleibe unklar.

Die Bundesregierung betonte, dass sie sich bei den diesjährigen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen für eine Aufhebung der Sanktionen gegen das Forschungsinstitut Merics einsetzen werde, die China Anfang 2021 gegen Europas führendes China-Forschungsinstitut verhängt hat. Merics-Mitarbeiter dürfen seitdem nicht mehr in die Volksrepublik einreisen. flee

Wiarda-Blog. “Darauf reagiere ich zunehmend allergisch”. Die Bedeutung der Grundlagenforschung erläutert Wissenschaftsratschef Wolfgang Wick im Interview. Förderung in diesem Rahmen sei für viele Wissenschaftler deutlich attraktiver, “weil sie die Chance auf unerwartete Erkenntnisse in einem Ökosystem eröffnet, in dem sich die Forschung entlang der Neugier der Forschenden frei entwickeln kann”. Tatsächlich wirke die Politik seit einer Weile getrieben. Sie fokussiere sich zu stark auf fast schon beliebige Transfererwartungen, die sie dann noch in jede wissenschaftspolitische Debatte hineinprojiziert. Darauf reagiere er zunehmend allergisch. Mehr

taz. Wenn die falschen Mühlen mahlen. Paper Mills erstellen gegen Geld gefälschte wissenschaftliche Artikel und veröffentlichen sie, etwa in Open-Access-Zeitschriften. Bis zu zwei Prozent aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen könnten Fake Paper sein, zeigt eine unveröffentlichte Analyse von Adam Day, die dem Fachblatt Nature vorliegt. Mit einem Machine Learning Tool hat Day rund 48 Millionen Titel und Kurzzusammenfassungen wissenschaftlicher Artikel untersucht. Das Problem sei in den letzten Jahren gewachsen und betreffe besonders die Biomedizin, aber auch Chemie, Computerwissenschaften und Business. Mehr

FAZ. Verschenkte Gelegenheiten. Als “Zauberstab” bezeichnet FAZ-Redakteur Thomas Thiel in seiner wissenschaftspolitischen Bilanz des Jahres 2023 das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, das die Verfassungskonformität einer Befristungshöchstgrenze bestätigt hatte. Vor diesem Hintergrund hätte das BMBF das Jahr doch noch mit einem wissenschaftspolitischen Durchbruch beim Thema WissZeitVG abschließen können. Doch das sei nicht geschehen. Eine Quote sei impraktikabel und inadäquat, habe es geheißen. “Vielleicht wäre es ehrlicher gewesen zu sagen: Der ganze Streit um die Befristungen interessiert uns nur mäßig”, schreibt Thiel. Auch sonst, etwa bei der Dati, erwecke das Ministerium oft den Eindruck, es nicht besonders eilig zu haben. Und: “Bettina Stark-Watzinger wirkte in den entscheidenden Debatten oft abwesend.” Sie habe ihren Sinn für die Prioritäten der Wissenschaft erkennen lassen, dies aber nicht durchsetzen können. Mehr

Die technologische Rivalität zwischen den USA und China dominiert weltweit den Kurs der Wirtschaft. Zurzeit bestimmt Europa nicht proaktiv mit, wo die neuen globalen Trennlinien, besonders in kritischen Technologien, verlaufen werden. Europa läuft Gefahr, bei der Gestaltung einer neuen geo-ökonomischen Wirtschaftsordnung außen vor zu bleiben.

Anzeichen dafür gibt es bereits. Als die US-Regierung im Herbst 2022 weitreichende neue Exportkontrollen auf Mikrochip-Technologie gegen China verhängte, wurde Europa überrascht. Kurz darauf wurde eine Vereinbarung zwischen Washington, Den Haag und Tokio über die Angleichung ihrer Kontrollen in diesem Bereich bekannt gegeben – ein Abkommen, in dem Washington praktisch seine wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen auf Europa übertragen hatte.

Bei den strategischen Technologie-Industrien ist vor allem Deutschland Verlierer eines Nullsummenspiels mit China: Die Marktgewinne von China in Bereichen wie Maschinenbau, Chemie oder Wertstoffe, gehen gleichzeitig oft mit Verlusten für Deutschland einher. Und Peking wird immer selbstbewusster, wenn es darum geht, sich das Know-how und Forschungspotenzial europäischer Unternehmen anzueignen und gleichzeitig den Fluss wichtiger technologischer Inputs zu kontrollieren.

Europa muss seinen eigenen Weg gehen und seine einzigartigen Stärken nutzen, um ein unverzichtbarer Akteur im Bereich kritischer Technologien zu bleiben. Das bedarf einer Strategie, die über das De-Risking – also den Abbau von Risiken wie Lieferkettenabhängigkeiten – hinausgeht. Sie müsste gleichzeitig die Abhängigkeit anderer Regionen von europäischen Technologien strategisch erhöhen.

Da die EU nicht ganze Sektoren beherrschen kann, muss sie sich auf bestimmte Technologien konzentrieren, die für die globale wirtschaftliche Stabilität entscheidend sind. Das ist das Prinzip der strategischen Interdependenz: Weil nicht alle Risiken beseitigt werden können, gilt es, sich für ein Gleichgewicht mit anderen Staaten einzusetzen.

Ein nachahmenswertes Modell bietet Japan mit seiner Idee der “strategischen Unverzichtbarkeit” bei Schlüsseltechnologien. Auch die EU muss Technologien und Forschungsansätze identifizieren und in sie investieren. Dabei geht es um diejenigen Ansätze, die Wohlstand und Sicherheit garantieren, aber Europa als globalen Technologieknotenpunkt erhalten.

Konkret muss die Politik die globalen Technologie- und Forschungs-Ökosysteme gründlich analysieren und die europäischen Wettbewerbsvorteile identifizieren. In den Quantentechnologien zum Beispiel muss die Politik wissen, wo sich bereits global bedeutsame Forschungs-, aber auch Produktionskapazitäten entwickeln, um diese dann auch gezielt zu fördern und zu stärken. Als Beispiele seien Speziallinsen, Laser, Klebstoffe, Tieftemperatur-Kühlsysteme und Einzelphotonen-Detektoren genannt. Forschungssicherheit heißt auch, europäische Forschungsinstrumente mit genau diesen sicherheitspolitischen Zielen zu verzahnen.

Diese Analysen müssen die Geschwindigkeit berücksichtigen, mit der sich alternative Angebote oder Technologien entwickeln könnten. Die komplexen Lithografie-Systeme für die Halbleiterindustrie des niederländischen Unternehmens ASML beispielsweise werden auch in naher Zukunft schwer zu übertreffen sein. In dieser Hinsicht ist Europa im Vorteil. In anderen Technologien jedoch können Vorteile schnell erodieren, wie China in der Elektromobilität bewiesen hat. Doch die Sicherheit der Versorgungskette ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, wie die große Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zeigt.

Entscheidend ist, dass die EU die Bedürfnisse und Schwachstellen ihrer geopolitischen Rivalen berücksichtigt. Ebenso sollte die EU aus ihren Bündnissen Kapital schlagen, insbesondere mit technologisch fortschrittlichen Verbündeten wie den USA, Japan, Südkorea und Großbritannien. Das Ziel sollte sein, komplementäre Stärken in kritischen Technologien zu fördern.

Um diese Strategie voranzutreiben, braucht die EU eine neue wirtschaftliche Sicherheitsarchitektur. Ein Mechanismus für wirtschaftliche Sicherheit könnte die nötige Zusammenarbeit in drei Stufen besser strukturieren.

Insgesamt könnte dieser Mechanismus ein stärkeres Europa schaffen, das die internationale wirtschaftliche Sicherheit stärken kann, anstatt der zunehmenden Unsicherheit und Ungewissheit zum Opfer zu fallen.

Tobias Gehrke ist Senior Policy Fellow bei dem außenpolitischen Thinktank European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin.

Stefanie Baade übernimmt die stellvertretende Geschäftsführung des KI Bundesverbandes. Baade ist Standortleiterin in Baden-Württemberg und Projektleiterin des Innovation Park AI (Ipai) in Heilbronn.

Eva Martha Eckkrammer ist neue Präsidentin der Deutsch-Französischen Hochschule, einem Verbund von 208 Partnerhochschulen. Eckkrammer ist Präsidentin der Universität Trier und Professorin für Romanische Sprach- und Medienwissenschaften.

Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, ist neuer Vorsitzender des Hochschulrats der Technischen Universität München (TUM). Neu im dem Aufsichtsgremium sind zudem MPG-Präsident Patrick Cramer und Stefan Vilsmeier, Vorstandsvorsitzender der Brainlab AG. Kroemer folgt auf Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, dessen Amtszeit nach zwei Perioden turnusgemäß endete.

Stefanie Reese ist neue Rektorin der Universität Siegen. Sie folgt auf Holger Burckhart, der nach 14 Jahren aus dem Amt verabschiedet wurde. Reese war zuvor Dekanin der Fakultät für Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen.

Dagmar Simon, Geschäftsführerin der Evaconsult GbR, ist neue Vorsitzende des Kuratoriums der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sie folgt auf Mathis Kuchejda.

Stefan Schwab, Direktor der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen, hat das Amt des 1. Vorsitzenden der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) übernommen. Er folgt auf Darius Nabavi, Chefarzt der Neurologie im Vivantes Klinikum Neukölln, der traditionsgemäß als 2. Vorsitzender zwei weitere Jahre aktiv bleibt.

Dario Riccardo Valenzano hat zu Jahresbeginn das Amt des Wissenschaftlichen Direktors des Leibniz-Instituts für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) in Jena übernommen. Er folgt auf Alfred Nordheim, der das Institut sechs Jahre lang leitete.

Stefan Vieths übernimmt die kommissarische Leitung des Paul-Ehrlich-Instituts, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel in Langen. Klaus Cichutek wurde nach 14 Jahren an der Spitze des PEI in den Ruhestand verabschiedet. Vieths ist seit 13 Jahren Vizepräsident des PEI.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Forscher zur Agrarwende: “Die Kanzlerpartei fällt völlig aus”. Hinter dem Green Deal der EU steht der Joint Research Council, das Wissenschaftsgremium der EU, betont der Agrarforscher Friedhelm Taube von der Universität Kiel im Interview. Was umgesetzt werden soll, sei nichts anderes als der Stand der Forschung zur Frage, wie Landnutzung im Einklang mit Ressourcenschutz laufen sollte. Dieser Weg müsse ambitioniert beschritten werden. Doch das sei leider nicht der Fall. Mehr

China.Table. “TSMC schützt Taiwan nicht vor China”. Mit hohen Subventionen locken westliche Regierungen den weltweit wichtigsten Halbleiter-Hersteller TSMC aus Taiwan. Im Interview erläutert die taiwanische Ökonomin Kristy Hsu, warum es gut ist, wenn sich die lokale Halbleiterindustrie diversifiziert. Mehr

China.Table. Chinesische Führung zensiert pessimistische Ökonomen. Die Stimmung in der Wirtschaft ist zu Jahresbeginn weiter schlecht. Der Privatsektor beklagt mangelnde Unterstützung, die Verbrauchers sind vorsichtig. Die Reaktion der Partei: Sie unterdrückt die pessimistischen Konjunktureinschätzungen. Mehr

Europe.Table. Neuer Supercomputer in Barcelona eingeweiht. Kurz vor Weihnachten hat das Hochleistungsrechenzentrum Barcelona den Supercomputer Mare Nostrum 5 eingeweiht. Die Maschine zählt gegenwärtig zu den zehn leistungsstärksten Hochleistungsrechnern der Welt. Ab März 2024 wird der Supercomputer für Nutzer aus Wissenschaft und Industrie zugänglich sein. Auch Entwickler von künstlicher Intelligenz (KI) sollen die Maschine nutzen. Mehr

An dieser Stelle haben wir jüngst versprochen, statt über possierliche Wirbeltiere mehr über die erstaunliche Vielfalt der Pilze, Würmer und Mikroorganismen zu berichten. Wir beginnen mit der elektrisierenden Nachricht, dass das stromleitende Kabelbakterium Electronema zur Mikrobe des Jahres 2024 ernannt wurde.

“Vermutlich über 99 Prozent der Mikroben unserer Welt wurden noch nicht im Labor isoliert und beschrieben; viele spannende Eigenschaften dieser unsichtbaren Lebenswelt bleiben uns daher bisher verborgen”, heißt es in der Mitteilung der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie, die sich um die Mikroben-Kür gekümmert hat. Welch ein Glück, dass die Bakteriengattung Electronema vor zwölf Jahren am Grund von Meeren und Seen aufgespürt wurde!

Sie sind so vielseitig. Man könnte meinen, sie seien nicht evolviert, sondern von Ingenieuren konstruiert. Electronema bildet mikrobielle Ketten, die Strom über mehrere Zentimeter leiten. Sie können also als biologisch abbaubare Stromleiter fungieren. Überdies sind die Bakterien in der Lage, Schadstoffe abzubauen, Kohlenwasserstoffe etwa, und die Bildung von Treibhausgasen zu reduzieren.

Kein Wunder, dass die leitfähigen Strukturen der Kabelbakterien bereits patentiert wurden. Doch die kommerzielle Umsetzung liegt noch in der Ferne. Der größte Haken: Kabelbakterien können noch nicht isoliert im Labor vermehrt werden. In der Natur werden die Kabel auch nur wenige Zentimeter lang. Das reicht für die besondere Arbeitsteilung der Mikroben, die es ihnen zum Beispiel ermöglicht, im Sediment Sulfid zu Sulfat zu oxidieren, indem sie die dabei anfallenden Elektronen über die stromleitenden Fasern auf den Sauerstoff am anderen Ende des Kabels übertragen.

Dadurch können Kabelbakterien als einzige Organismen das Sulfid in einer Zone verbrauchen, wo es keinen Sauerstoff gibt. Diese Funktion als Verlängerungskabel für mikrobielle Aktivitäten, die sonst nur mit Sauerstoff möglich sind, lässt sich auch anderweitig nutzen. Es gibt bereits Ideen, Kabelbakterien gezielt zur Wiederaufarbeitung kontaminierter Standorte zu nutzen. Wir sind gespannt, ob daraus etwas wird! Anne Brüning