mehr Miteinander zwischen Bund und Ländern im Kampf gegen Bürokratie und für mehr Innovationen fordert Markus Blume im Interview mit Table.Briefings. Ein neues “Zukunfts- und Innovationsministerium” auf Bundesebene solle die Vereinzelung von Förderprogrammen beenden. “Wir können uns kein einziges weiteres verlorenes Jahr leisten”, sagt mir Blume mit Blick auf das internationale Rennen bei KI und anderen Zukunftstechnologien.

Blume bescheinigt Deutschland einen Innovationsstau bei Hochschul- und Forschungsinfrastrukturen – vor allem mit Blick auf Zukunftstechnologien wie KI, Quantencomputing oder Kernfusion. Für letztere kündigt der Wissenschaftsminister eine bayerische Fusionsoffensive an. Der Freistaat will 100 Millionen Euro investieren, eine Expertenkommission einsetzen und unter anderem sechs neue Lehrstühle schaffen.

Nach ersten panikartigen Reaktionen der deutschen KI-Branche auf das US-Projekt Stargate, rufen Experten aus der Wissenschaft zur Besonnenheit und zum Ausspielen europäischer Stärken auf. Für den AI Action Summit in Paris Anfang Februar wird eine Reaktion gefordert. Was KI-Experten wie Philipp Hacker und Antonio Krüger fordern, berichtet Ihnen mein Kollege Tim Gabel.

Hinweisen möchte ich Sie noch auf den Standpunkt von Klaus Uckel. Er reagiert auf den Gastbeitrag von HRK-Vizepräsident Georg Krausch. Dieser hatte dem deutschen Projektträger-System attestiert, es sei “aus dem Ruder gelaufen”. Uckel, Leiter des DLR Projektträgers, will das so nicht stehen lassen. Außerdem hat er seinerseits Vorschläge für eine Entbürokratisierung.

Ich wünsche einen guten Start in diesen Dienstag,

Frau Reinalter, welchen Zuschnitt würden Sie für das zukünftige Forschungsministerium vorsehen?

Ob Digitalisierung, Energie- oder Mobilitätswende – Forschung spielt eine entscheidende Rolle für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Darum ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung zentral für die politische Ausrichtung und Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Das muss sich auch in der Organisation des Ministeriums widerspiegeln.

Ebenso entscheidend sind die Rahmenbedingungen von Bildung – schließlich ist gute Bildung die Grundlage für gute Forschung. Bisher ist die frühkindliche Bildung in Zuständigkeit des Familienministeriums, die Schulbildung im BMBF und die Ausbildung dann auch teilweise im BMAS und im BMWK. Hier müssen wir darüber nachdenken, wie hinderliche Ressortgrenzen abgebaut werden können, damit niemand mehr aufgrund behördlicher Strukturen durchs Raster fällt.

Wie wollen Sie in der nächsten Legislatur Innovation und Transfer befördern?

Wir Grüne wollen mit Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Quanten, KI oder Robotik Europas Souveränität stärken. Ebenso wollen wir mit auskömmlichen Budgets Innovationsagenturen, wie der Bundesagentur für Sprunginnovation (SPRIND) und der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) zum Durchbruch verhelfen und deren Innovations- und Transferbemühungen unterstützen. Mit Start-up Factories fördern wir mehr Raum und Begeisterung, mit neuen Ideen und Technologien ins Risiko zu gehen. Generell gehören Forschung und Bildung definitiv zu den Bereichen, die von einer Reform der Schuldenbremse massiv profitieren könnten.

Würden Sie einen Chief Scientific Advisor für die neue Bundesregierung befürworten?

Nein. Wir Grüne unterstützen eine wissenschaftlich fundierte Politikberatung, beispielsweise durch Sachverständigenräte. Es muss insgesamt besser sichergestellt werden, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Evidenzen basieren.

Setzen Sie sich für eine Reform des WissZeitVG in der nächsten Legislatur ein?

Ja, gute Arbeitsbedingungen sind entscheidend für eine chancengerechte und zukunftsfeste Wissenschaft.

Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie die Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere in Deutschland verbessern?

Wir Grüne wollen den Anteil der befristet Beschäftigten deutlich senken. Mit einer Reform des WissZeitVG wollen wir wissenschaftliche Qualifikation als Befristungsgrund enger und klarer fassen und mit Mindestvertragslaufzeiten für Studierende, Promovierende und Postdocs mehr Planbarkeit und Kontinuität für wissenschaftliche Karrieren schaffen. Und auch in der Wissenschaft ist eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf dringend notwendig. Das kann erreicht werden, indem zum Beispiel Elternzeit als vertragsverlängernder Grund auch bei einer Drittmittelbefristung anerkannt wird. Zusätzlich wollen wir gemeinsam mit den Ländern für mehr Dauerstellen im akademischen Mittelbau sorgen.

Was sollte sich bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit Blick auf die Hochschulen ändern? Sehen Sie den Bund bei Problemen wie unzureichender Grundfinanzierung und Sanierungsstau in der Pflicht?

Hochschulen brauchen eine auskömmliche Grundfinanzierung, um die notwendigen Freiräume, eine vorausschauende Planung und gute Arbeitsbedingungen garantieren zu können. Um dies zu ermöglichen, brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern. Darum wollen wir Grüne die Bund-Länder-Wissenschaftspakte fortschreiben und dabei einen stärkeren Fokus auf gute Arbeitsbedingungen und mehr Klimaschutz legen. Ebenso wollen wir mit einer “Innovationsinitiative Zukunfts-Campus” Hörsäle, Labore und Bibliotheken gemeinsam mit den Ländern modernisieren und zu Experimentierräumen für den nachhaltigen, digitalen Wandel machen.

Braucht es für die zweite Hälfte des PFI eine Erhöhung der jährlichen Steigerung der Zuwendungen für die Paktorganisationen? Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Zielerreichung? Braucht es ambitioniertere Ziele für die zweite Hälfte des PFI?

Die jährliche Steigerung der Zuwendungen um drei Prozent ist ein großer Erfolg der Ampel-Regierung. Damit wird den Wissenschaftsorganisationen sehr wichtige Planungssicherheit garantiert. Der Pakt für Forschung und Innovation stärkt Forschungsexzellenz und Innovationskraft in Deutschland und hat sich als Instrument bewährt. Der Monitoring-Bericht 2024 zeigt, dass die Forschungsorganisationen sehr gute Arbeit geleistet haben. Inwieweit eine Erhöhung der drei Prozent möglich ist, muss im Rahmen der haushälterischen Möglichkeiten geprüft werden.

Sollen die Zivilklauseln der Hochschulen gestrichen werden?

Nein, wir Grüne lehnen einen Eingriff von Seiten des Bundes in die Hochschulautonomie ab.

Braucht es mehr konkrete Förderung für militärische Forschung? Werden Sie sich dafür einsetzen? Welches Budget sollte dafür vorgesehen werden?

Ideen und Erfindungen sind nicht trennscharf in militärisch und zivil kategorisierbar. Die strikte Trennung in der Forschung sollte daher auf den Prüfstand gestellt und verantwortungsvoll hinterfragt werden. Klar ist auch: Angesichts der Bedrohungen und der hybriden Angriffe vor allem Russlands auf unsere Freiheit in Deutschland und Europa müssen wir in den Bereichen Sicherheit und Wehrfähigkeit besser werden. Und besser werden heißt auch, Innovationen zu stärken. Gerade im Bereich von Cybersecurity, KI und Robotik können Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen einen großen Mehrwert bringen.

Brauchen wir eine zentrale Beratungsstelle für Forschende für Kooperationen mit kritischen Staaten (China, Iran) oder zu kritischen Themen?

Wissenschaft und Forschung stehen immer stärker im Mittelpunkt des geopolitischen Wettbewerbs: Cyber-Angriffe und Spionage gegen Hochschulen und Forschungseinrichtungen nehmen zu, andersdenkende Wissenschaftler*innen und Studierende geraten ins Visier autoritärer Regime. Gleichzeitig können wir die globalen Herausforderungen unserer Zeit wie die Klimakrise oder höhere Gesundheitsrisiken nur bewältigen, wenn Wissenschaft weltweit vernetzt Lösungen erarbeitet. Daher unterstützen wir Grüne die Schaffung einer nationalen Clearingstelle und bessere Beratungsmöglichkeiten durch die Nachrichtendienste.

Welche Art der Zusammenarbeit mit China sollte angestrebt werden?

Das Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und gleichzeitigen Schutz- und Wettbewerbsinteressen wird besonders im Fall von China deutlich. Mit Blick auf die wachsende Bedeutung Chinas als Wissenschaftsstandort ist es sinnvoll, weiter zu kooperieren und den Austausch zu fördern. Aber es braucht ein hohes Risikobewusstsein, um die technologische Souveränität Deutschlands und Europas zu schützen und unsere Werte nicht zu gefährden. Daher muss die Zusammenarbeit mit China klaren Regeln folgen, sie muss sicher und fair gestaltet werden. Die China-Strategie der Bundesregierung ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Sie hat die jahrelange Naivität der deutschen China-Politik beendet, räumt Forschungskooperationen eine wichtige Rolle ein und setzt wichtige Leitplanken für De-Risking.

Soll die Zukunftsstrategie in der kommenden Legislaturperiode fortgeführt werden?

Ja. Die “Zukunftsstrategie Forschung und Innovation” der Bundesregierung zielt darauf ab, Fortschritt voranzutreiben, die Innovationsfähigkeit Deutschlands zu stärken und die technologische Unabhängigkeit Europas zu gewährleisten. Darum befürworten wir eine Fortführung der missionsorientierten Zukunftsstrategie, um auch weiterhin klar definierten Zielen, Meilensteinen und Prioritäten zu folgen.

Deutschland hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2025 3,5 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben. Halten Sie an diesem Ziel fest? Wenn ja, wie lässt sich das erreichen?

Ja, wir Grüne halten dieses Ziel für richtig und wichtig. Und wir sehen dabei alle in der Pflicht – staatliche Institutionen und Unternehmen. Wir wollen die Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage ausweiten, um Unternehmen bei der Forschung noch besser zu unterstützen. Nur als Gemeinschaftsleistung und mit einer Reform der Schuldenbremse können notwendige Investition in Forschung, Entwicklung und Bildung endlich umgesetzt werden.

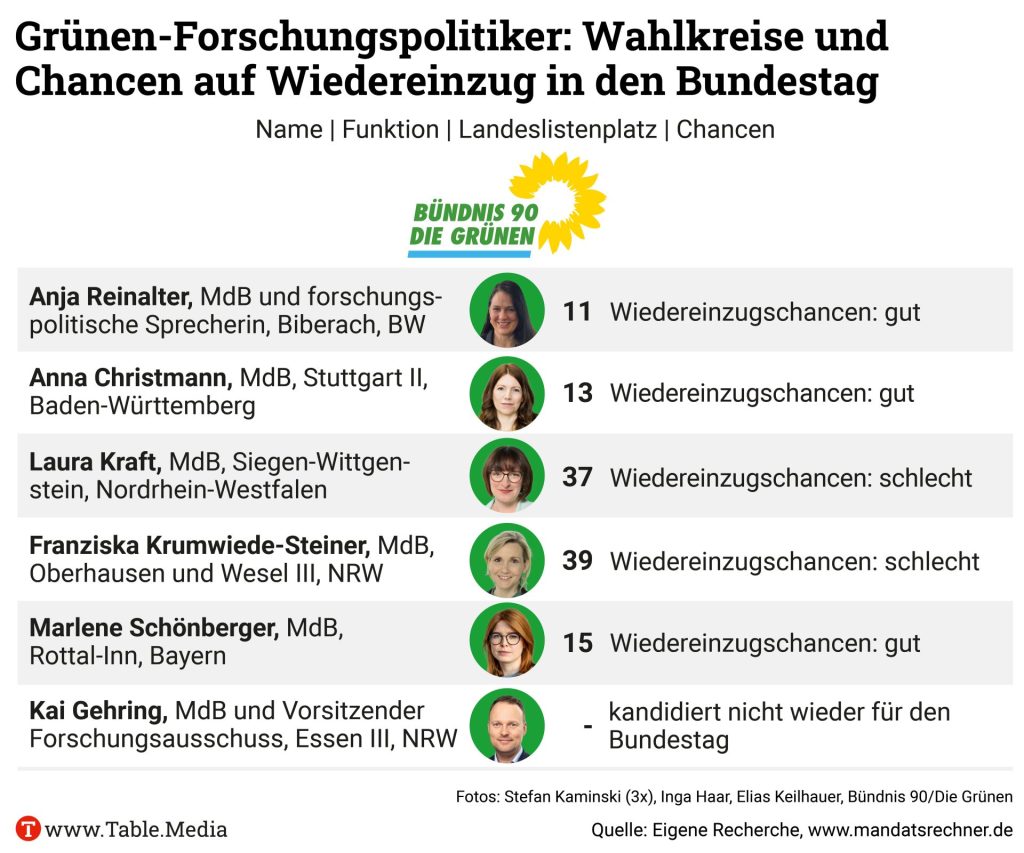

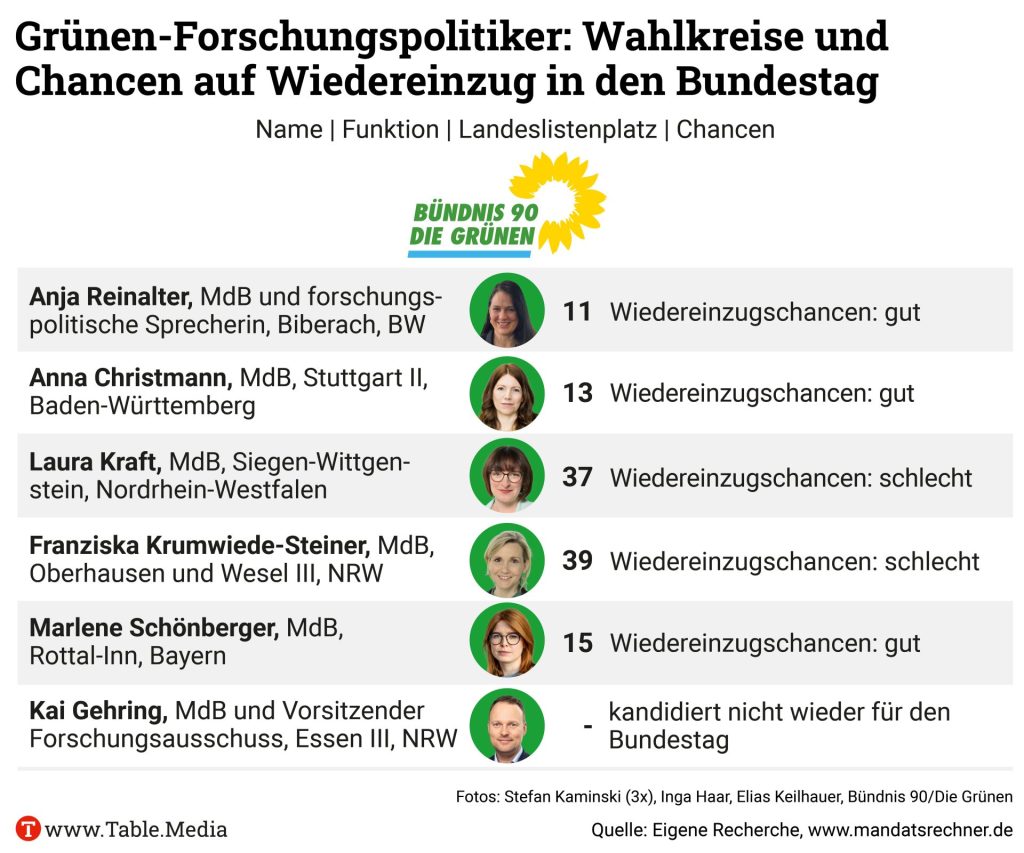

Anhand der Listenplätze, bisheriger Ergebnisse und der aktuellen Umfragewerte beurteilt Table.Briefings die Chancen der aktuellen Forschungsauschuss-Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen auf einen Wiedereinzug in den Bundestag.

Besonderheit: Chancen auf Rückkehr hat die frühere bildungs- und forschungspolitische Sprecherin Nina Stahr. Sie steht auf der Landesliste Berlin auf Platz 3. Stahr hatte ihr Mandat nach der Teil-Wiederholungswahl Anfang 2024 verloren.

Mitte Dezember hatten sie den Entwurf veröffentlicht, seit dem Wochenende ist das “Regierungsprogramm” der Grünen final.

In unserer Forschungspolitik-Serie zur Bundestagswahl bereits ereschienen: SPD und Union.

In den USA wollen ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner bis zu 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren und eine gemeinsame Unternehmung im Bereich Künstliche Intelligenz stecken. Die medienwirksame Ankündigung des Projekts “Stargate” aus dem Oval Office versetzte die deutsche KI- und Digitalbranche vergangene Woche in panikartige Zustände. “Zieht die EU nicht nach und erhöht die eigenen Anstrengungen massiv, wird die US-Führungsrolle bei KI ebenso zementiert werden wie unsere digitale Abhängigkeit”, sagte etwa Bernrad Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom.

Deutschland müsse aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren, warnten auch der Vorstandsvorsitzende des KI-Bundesverbands, Jörg Bienert, Verena Pausder vom Start-up-Verband oder Gunther Friedl, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung. Der Tenor: Sollte Deutschland zum reinen Konsumenten Künstlicher Intelligenz werden, drohe eine Abhängigkeit von großen amerikanischen Tech-Konzernen. Gefordert wurden nicht nur neue staatliche Investitionen, sondern eine ambitionierte und einheitliche Strategie. Forderungen, die auf der Hand zu liegen scheinen, aber mit Blick auf die USA auch bemerkenswert sind – denn eine staatliche Agenda oder öffentliche Gelder hat Donald Trump bislang nicht angekündigt.

Im Gegenteil: Mit einem seiner ersten Erlasse am Montag kippte Trump staatliche Einflussnahme, konkret Leitplanken für KI-Entwicklung, die sein Vorgänger Joe Biden im Herbst 2023 aufgestellt hatte. Laut Bidens damaliger Anordnung mussten Entwickler die US-Regierung bei Programmen, die potenziell gefährlich für die nationale Sicherheit werden könnten, schon beim Anlernen der KI-Modelle unterrichten und Ergebnisse von Sicherheitstests teilen – also Minimalstandards einhalten. Trumps aktuelle Botschaft ist nicht der staatliche Anschub, sondern: Lasst die Unternehmen mal machen.

Aus der deutschen Wissenschafts- und KI-Szene werden Stimmen laut, die diesen staatlichen Rückzug kritisch betrachten und sich für mehr Differenzierung aussprechen: “Anders als das europäische KI-Gesetz war die Executive Order der Biden-Regierung rechtlich nicht bindend. Dass auch diese Empfehlungen jetzt wegfallen, finde ich sehr, sehr traurig”, sagt Sandra Wachter im Gespräch mit Table.Briefings. Wachter ist als Datenethikerin der Universität Oxford und Expertin für KI-Regulierung auch zum Europäischen KI-Gipfel in Paris eingeladen, der im Februar stattfindet.

“Künstliche Intelligenz bringt unweigerlich Probleme mit sich: für die Umwelt zum Beispiel durch den hohen Kühlwasser- und Energieverbrauch oder durch die vielen Missbrauchsmöglichkeiten. Wer das ignoriert, schneidet sich ins eigene Fleisch.” Europa dürfe sich jetzt nicht auf einen Wettlauf nach unten einlassen. “Wir sollten an unseren Werten wie Nachhaltigkeit, Fairness und Gerechtigkeit festhalten und dafür Verbündete suchen”, fordert Wachter. Die Macht liege letztlich nicht bei den Tech-Unternehmen, sondern den Verbrauchern und ihren Kaufentscheidungen.

Nicht aus der Sicht der Verbraucher, sondern aus der der Innovatoren sieht Mirko Holzer, Innovationsmanager bei der Sprind im Bereich KI, dagegen die neue Situation. Die Stargate-Ankündigung mache etwas mit den Menschen, die gerne an KI arbeiten möchten, sagt Holzer auf Anfrage von Table.Briefings. “Die global gesuchten Talente werden von solchen Rahmenbedingungen magnetisch angezogen: große Anerkennung für die eigene Arbeit, wenig Bürokratie, viele Mittel, groß denken”.

Und obwohl die US-Regierung bislang keine staatliche Unterstützung angekündigt hat, kann Holzer sich vorstellen, dass der neue US-Präsident durchaus einen Anteil am Zustandekommen von Stargate habe. Trump sehe sich selbst gerne als “Deal-Maker” – quasi als Katalysator, der scheinbar Unmögliches möglich macht. “Ich vermute, dass er auch hier wie ein Deal-Maker agiert hat und dass es neben der öffentlichen Kommunikation darüber, was Stargate ist, wie es funktioniert und wie es finanziert wird, auch viele Nebenabsprachen und Versprechen hinter den Kulissen gab, die zu äußerst attraktiven Rahmenbedingungen für die beteiligten Unternehmen führen werden”, sagt Holzer. Trump habe den Entscheidern bei SoftBank, Oracle, MGX und OpenAI wohl eine sehr interessante Vision eines “exzellenten Risiko-Ertrags-Profil aufgezeigt”.

Die letzten öffentlichen Maßnahmen der USA im Bereich KI gehen hingegen noch auf die Vorgängerregierung zurück. Ein Bericht des American Institute of Physics weist darauf hin, dass Joe Biden als eine seiner letzten Amtshandlungen eine Exekutivanordnung zur KI unterzeichnete, die das Verteidigungs- und das Energieministerium anweist, Bundesland an private Unternehmen zu verpachten, um dort große Rechenzentren und saubere Energieanlagen zur Unterstützung der KI-Entwicklung zu errichten. Inwieweit davon auch Stargate profitiert, ist nicht bekannt.

Während Trump die 2023er Exekutivanordnung Bidens zur Risikoabsicherung widerrufen hat, ließ er diese aktuelle Anordnung unangetastet. Auch mit der kürzlich von der Biden-Administration verabschiedeten KI-Chip-Exportregulierung wird sich seine Regierung weiter beschäftigen. Dabei geht es sowohl um Hochleistungs-Chips für Künstliche Intelligenz als auch um KI-Modelle, mit denen die entsprechende Software läuft. Deutschland gehört bislang (noch) zur Gruppe von knapp 20 verbündeten Ländern, die von geplanten Beschränkungen ausgenommen sind.

Das Vorhaben sei, glaubt Mirko Holzer, lediglich ein kleines Vorgeplänkel für die kommende, knallhart geopolitische eingesetzte Export- und Einsatzregulierung der KI-Mächte USA und China. Wenn man das Thema KI zu Ende denke – und zwar in Richtung der teilweise (noch) umstrittenen “Artificial General Intelligence” (AGI) – dann sei eine solche AGI möglicherweise die letzte Erfindung, die die Menschheit noch machen wird - denn alle weiteren Erfindungen kämen dann von der KI.

“Wir werden ,KI-Wissenschaftler’ und ,KI-Ingenieure’ haben und vieles mehr. Vielen Menschen in Deutschland macht so etwas Angst, und wir haben hier oft die Tendenz, neue Technologien sehr kritisch zu betrachten, während der Rest der Welt schon mal losrennt und es einfach tut”. Die Fragen, die man sich in Europa stellen müsste: “Möchten wir Zuschauer oder Gestalter dieser Entwicklung sein? Möchten wir unsere europäischen Werte implementiert sehen oder begnügen wir uns dann mit der Nutzung der US-amerikanischen und chinesischen Technologie – und damit deren Weltsicht?”

Für Philipp Hacker, Rechtswissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina und KI-Regulierungsexperte, liegt die eigentliche Bedeutung von Stargate deshalb auch nicht in einem konkreten Forschungsziel, sondern in seiner Aussagekraft: “Stargate ist momentan viel heiße Luft, was wirklich realisierbar ist, wird sich erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Momentan unterstreicht es vor allem die Ambitionen der USA, die globale KI-Vorherrschaft für sich zu beanspruchen und zu entwickeln.”

Ganz unabhängig von der Realisierung von Stargate unterstreiche das Projekt einmal mehr, dass Europa deutlich stärker als zuvor in Richtung strategische Autonomie denken und vor allem auch investieren müsse. “Das umfasst nicht nur KI, sondern auch neue Technologien in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Militär. Jeweils verantwortlich und mit entsprechender Begleitforschung entwickelt und überprüft.”

Antonio Krüger, CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), fordert auf Anfrage von Table.Briefings als konkrete Antwort einen “Europäischen New Deal”, der das private Kapital nicht nur einlade, sondern auch aktiviere. “Stargate ist ein Weckruf, auf den wir nicht mit einem Schluckauf reagieren dürfen”, sagt Krüger. Konkret sollte die EU größere Volumina in Rechenzentren und Trusted AI investieren.

“Die gute Nachricht ist, dass Europa intellektuell und finanziell leistungsfähig genug ist, um selbstbewusst auftreten zu können. Die Talente sind da, die Forschung ist exzellent. Das gilt auch für die KI-Regulierung, für die die EU mit dem AI Act einen neuen Standard gesetzt hat, um KI-Risiken einzuhegen.” Wie bei allen Gesetzen, müssten auch dabei Impulse aus der Praxis dynamisch aufgegriffen werden. Anpassungen seien immer möglich, aber auf die Substanz könne Europa stolz sein.

Krüger wirbt dafür, Trumps Ankündigungen als sportliche Herausforderung aufzunehmen. “Im Gegensatz zu den USA dürfen wir aber auf gar keinen Fall in Europa Klimaziele und KI-Infrastrukturziele gegeneinander ausspielen, sondern sollten weiter KI für den Menschen ins Zentrum setzen. Gerade deshalb hält Krüger eine zügige Reaktion der EU für richtig und wichtig: “Die Pläne für ein CERN für KI müssen jetzt konkretisiert werden. Bei der Schnittstelle von KI und Robotik ist Europa sehr gut aufgestellt. Den Vorsprung sollten wir uns nicht nehmen lassen.”

Der AI Action Summit in Paris sei ein hervorragendes Sprungbrett, um die “europäische Richtung anzupassen, mutig zu sein und nicht mehr untätig abzuwarten”. Es sei der Zeitpunkt gekommen, an dem Europa über KI-Souveränität nicht mehr nur eloquent räsonieren dürfte, sondern sie praktisch herstellen müsse. Mit Lilo Berg

Im ausführlichen Interview mit Mirko Holzer, geht der KI-Innovationsmanager der Deutschen Agentur für Sprung-Innovationen darauf ein, wie eine konkrete und smarte Antwort Deutschlands und Europas auf Stargate aussehen könnte und welche politischen Rahmenbedingungen dafür von der neuen Bundesregierung und der EU-Kommission geschaffen werden müssten.

Herr Blume, als neuer GWK-Vorsitzender haben Sie erklärt, dass Sie jetzt “eine echte Fortschrittswende schaffen” wollen. Was genau haben Sie vor?

Wissenschaftspolitisch waren die letzten dreieinhalb Jahre in Deutschland verlorene Jahre. Mit Mühe und Not ist es gelungen, einige wenige Punkte aus dem Koalitionsvertrag der Ampel – mit viel Kraft und extra Engagement der Länder – umgesetzt zu bekommen. Ich denke da etwa an die Dynamisierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre. Bei den ganzen anderen großen Aufgaben, zum Beispiel ein Mehr für die Studierenden, die Forschenden oder die Lehrenden zu organisieren, oder einen echten Innovationsaufschlag zu machen, da steht überall nur eine Leerstelle.

Was wollen Sie als Erstes anpacken und wie kann es gelingen?

Das Zeitfenster ist wichtig. Dieses berühmte “window of opportunity” ist immer der Beginn einer neuen Legislatur, es sind die Verhandlung eines neuen Koalitionsvertrags. Und deswegen ist wichtig, dass es gelingt, die Themen Wissenschaft, Forschung, Innovation und Fortschritt viel größer zu buchstabieren. Wir erleben gerade eine exponentielle Beschleunigung der technischen Entwicklung in allen Bereichen. Wir müssen feststellen, dass beim Thema Künstliche Intelligenz und anderen Zukunftstechnologien Europa schon wieder droht, den Anschluss zu verlieren, obwohl das Rennen gerade erst angefangen hat. Wir können uns kein einziges weiteres verlorenes Jahr leisten. Wir brauchen unterm Strich mehr Einsatz, das heißt vor allem mehr finanzielle Ressourcen, mehr Ambition.

Wo sehen Sie hier Ihre Aufgabe?

Wir brauchen mehr Miteinander. Wir müssen die Aufgaben zwischen Bund und Ländern, zwischen universitären und außeruniversitären Akteuren synergetisch betrachten. Nicht jeder nur in seinem Silo. Und wir brauchen vor allem mehr Freiheit. Ein Innovationsfreiheitsgesetz muss auf die Agenda. Denn Bürokratie lähmt alle Lebensbereiche. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind heute mehr mit der Antragsbürokratie beschäftigt als mit ihrer eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit. Das müssen wir dringend ändern.

Blickt man auf die nun bald zurückliegende Legislatur, ist man auch 2021 mit großer Zuversicht und ambitionierten Plänen gestartet. Doch schnell wurde die Stimmung zwischen Bund und Ländern schlechter, letztlich ging nicht mehr viel. Wie soll vermieden werden, dass dies in der neuen Aufstellung nicht wieder passiert?

Die Besetzung im Bundesministerium für Bildung und Forschung muss anderen Prämissen folgen: Es muss sichergestellt werden, dass dieses Ministerium nicht nur eine Unterabteilung des Finanzministeriums ist, sondern den Stellenwert in einer Regierung auch hat, den es braucht. Dort wird die Zukunft unseres Landes verhandelt. Ich kann die Überlegungen von Karin Prien nur unterstützen: Dieses Ministerium braucht im Zuschnitt mehr Zuständigkeiten und muss mehr Kompetenzen erhalten. Wir müssen die Vereinzelung von Förderprogrammen und Fördermaßnahmen in verschiedenen Ressorts beenden und dafür sorgen, dass es ein großes, kräftiges Zukunfts- und Innovationsministerium gibt.

Und was könnte im Zusammenspiel Bund-Ländern verbessert werden?

In den letzten Bund-Länder Vereinbarungen haben wir zum Teil stundenlang über Kleinstbeträge unterm Strich diskutiert. Und das Ganze folgte immer der Prämisse, dass der Bund weniger zahlen möchte, seine Anteile reduzieren will. Da bin ich der Meinung, dass wir dringend eine andere Grundannahme benötigen: Wir müssen mehr tun für Forschung und Innovation und die gemeinsamen Programme nach Art. 91b GG besser ausstatten. Außerdem müssen wir darüber reden, welche Zukunftsvisionen wir eigentlich von unserer universitären und außeruniversitären Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Deutschland haben. Die Exzellenzstrategie kann nicht der letzte Evolutionsschritt bleiben.

Wie wollen Sie die Exzellenzstrategie verändern?

Sie muss internationaler und umfassender werden. Wir bräuchten zum Beispiel eine ähnliche Initiative für die Universitätsmedizin, um Exzellenzuniklinika stärker zu profilieren. Und wenn man ehrlich ist, dann bräuchte es auch eine Exzellenzstrategie in Europa, denn wir sind als Länder, wir sind als Deutschland inzwischen viel zu klein. Es geht nur mit einem ganz engagierten Miteinander von Ländern, von Bund und von Europa, und zwar entlang der großen Schlüsselmissionen und Aufgaben, die vor uns liegen. Andere setzen radikal auf neue Technologien. Wir müssen aufpassen, dass wir Europa nicht in neue Abhängigkeiten führen.

Müsste man dafür nicht zuallererst die Basis stärken und die Strukturen etwa an Hochschulen fit machen, die Digitalisierung konsequent umsetzen, den Sanierungsstau beheben?

Wenn ich sehe, wie lange Sanierungen in Deutschland brauchen, dann sollten wir das nicht hintereinanderschalten, sondern möglichst viel parallelisieren. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Fakt ist: Wir haben in Deutschland einen Investitionsstau in ganz vielen Bereichen, daher sollten wir sehr schnell eine Investitions- und Innovationsoffensive starten. Deutschland braucht eine Hightech Agenda.

Die was umfasst?

Im Grunde muss sie eine Investitionsagenda sein. Wir brauchen deutlich mehr Rückenwind für die Entwicklungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, als wir das heute haben, vom Hochschulbau bis zu KI. Gerade bei den Zukunftstechnologien geht es nur mit einer groß angelegten Offensive. Es kann doch nicht sein, dass einige wenige Unternehmen in den USA fast die gesamte Weltmarktproduktion von KI-Chips aufkaufen oder eine KI-Offensive mit einer halben Billion ausgestattet wird. Und wir in Deutschland schauen, dass wir ein paar Euro zusammenkratzen, um für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Mindestmaß an Infrastruktur bereit zu halten. Bedauernswert ist auch der Zustand in unseren Kliniken. Da gibt es Medizingeräte, die sind zum Teil seit 20 Jahren und länger schon in Betrieb. Das alles ist ein Zustand, mit dem wir uns in Deutschland nicht abfinden dürfen. Da sind an vielen Stellen auch die Länder gefordert. Aber Fakt ist, wir als Länder stehen finanziell aufgrund der schwierigen Haushaltssituation und der schlechten Konjunkturlage mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine generelle Wende hinbekommen. Wir müssen schauen, dass wir die Wirtschaft flottkriegen, damit dann auch im Staatshaushalt neue Spielräume für Wissenschaft und Forschung entstehen.

Die aktuelle politische Weltlage macht es nicht einfacher, diese Wende zu schaffen.

Deutschland steht aktuell im Kreis der Industriestaaten singulär schlecht da. Das spricht dafür, dass das meiste hausgemacht ist. Die Aufgaben für die nächste Regierung werden demzufolge nicht einfach sein, ganz im Gegenteil: Die Veränderungen in der Welt treffen Deutschland am wirtschaftlich schwächsten Punkt seiner jüngeren Geschichte. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Handlungsspielräume im Moment. Wir müssen uns diese Handlungsspielräume erst wieder erarbeiten, wir müssen Deutschland in Ordnung bringen. Und deswegen werden die Monate der Koalitionsverhandlungen entscheidende Weichenstellungen sein, gerade eben auch für die Wissenschafts- und Forschungspolitik.

Sie haben in Ihren Ausführungen auch KI, Quanten Computing und Kernfusion vorangestellt. Die Pläne, die Aufgaben liegen auf dem Tisch, haben Sie gesagt. Was sind dies für Pläne?

Wir brauchen endlich wieder eine strategische Forschungspolitik – und in der Perspektive auch eine strategische Investitionspolitik. Aktuell leben wir in Deutschland immer noch von Erfindungen der Vergangenheit, dank hoch innovativer Unternehmen. Aber wir merken, dass das Geschäftsmodell Deutschland an sein Ende gerät. Und deswegen ist notwendig, dass wir uns auf neue Technologien konzentrieren, die in der Zukunft ohne jeden Zweifel wesentlichen Anteil an künftiger technischer und Wohlstandsentwicklung haben werden. Das ist künstliche Intelligenz, das ist Quantencomputing für die Zukunft des Computers. Das ist Kernfusion als wichtiger Beitrag zur Energieversorgung von morgen. Aber auch neue gentechnische Verfahren, sprunghafte Entwicklungen in der Biomedizin, personalisierte Therapieformen. Das sind alles Projekte von mindestens nationaler Größenordnung. Und deswegen müssen wir nationale Schlüsselmissionen definieren, Bund und Länder Hand in Hand. Und idealerweise können wir das mit dem nächsten europäischen Forschungsrahmenprogramm synchronisieren, von dem ich mir einen echten Aufbruch in Europa erhoffe.

Die Mittel, auch in der kommenden Legislatur sind aber begrenzt. Wo soll das Geld herkommen?

Es wird nur funktionieren, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Wir haben in Bayern zum Beispiel eine Expertenkommission Kernfusion eingesetzt, die jetzt gerade Ihren Abschlussbericht fertiggestellt hat. Mit unserem Masterplan Kernfusion gehen wir voran: Wir wollen in Bayern bis 2028 100 Millionen in die Forschung in diesem Bereich investieren und die schon vorhandenen Kompetenzen deutlich ausbauen: Wir planen deswegen eine große Ausbildungsoffensive mit sechs neuen Lehrstühlen, 20 Nachwuchsforschergruppen und einschlägigen Studien- und Graduiertenangeboten, darunter ein bayernweit organisierter, technologieoffener Masterstudiengang “Nuclear Fusion Technologies”. Und: Wir bauen noch in diesem Jahr das Bavarian Fusion Cluster auf, um Wissenschaft und Unternehmen für diese Technologiemission auf dem Weg zu einem Kraftwerk von Beginn an zu vernetzen. Aber um hier eine Infrastruktur von nationaler oder internationaler Relevanz aufzubauen, kommen wir nur gemeinsam ans Ziel.

Befürworten Sie die Idee eines möglichen Digitalisierungsministeriums? Da ist Ihre Parteikollegin Dorothea Bär als Ministerin im Gespräch.

Ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen. Aber eines ist klar: Ich wünsche mir in jedem Fall ein kraftvolles Ministerium, das auch wirklich ein Schlüsselministerium in dieser neuen Regierung ist. Die letzten dreieinhalb Jahre haben gezeigt, dass die Themen Innovation, Start-up und Wachstum im Wirtschaftsministerium leider völlig falsch aufgehoben sind. Und dazu kommt, dass viele Themen nach wie vor in den Ressorts vereinzelt sind. Diese Aufgaben zu bündeln und zu einem starken Bildungs-, Forschungs- und Innovationsministerium zusammenzuführen, würde aus meiner Sicht sehr viel Sinn ergeben.

Was planen Sie für Bayern? Die bayerischen Hochschulen sind finanziell gerade auch sehr unter Druck. Was können Sie sich vom Freistaat erwarten?

Zunächst einmal: Unsere Hochschulen sind gut ausgestattet. Wir geben so viel für Forschung und Wissenschaft aus wie noch nie: rund 7,7 Milliarden Euro. Wir haben eine Rahmenvereinbarung mit den bayerischen Hochschulen bis 2027 geschlossen. Und on top gibt es die Hightech-Agenda, die insgesamt 2.500 zusätzliche Dauerstellen beinhaltet, davon 1000 Professuren. Damit bieten wir eine Perspektive, die bleibt und dynamisiert ist. Das heißt, zum Glück können Bayerns Hochschulen sagen, ihnen geht es besser als anderswo. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass uns ebenfalls viele Themen treffen, die auch anderswo belasten. Die steigenden Bewirtschaftungskosten sind da nur ein Beispiel. Das, was wir unsere Hochschulen geben können, ist Verlässlichkeit – über unseren Doppelhaushalt und in der Hoffnung, dass es ab dem Jahr 2026 in Deutschland insgesamt wieder bergauf geht.

Wenn es um die Besetzung von Spitzenämtern geht, hat Bayern im vergangenen Jahr auch Schlagzeilen gemacht. Die Auswechslung des Gründungspräsidenten der TU Nürnberg hat viele irritiert. War das ein einmaliges Geschehen?

Wir wollten den Aufbau an der Uni noch weiter beschleunigen und mit einem zusätzlichen Profil verbinden, nämlich dem der KI-Universität. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Entscheidung goldrichtig war. Wir haben richtig Schwung drin seit der Übernahme des neuen Präsidenten, der in der Gründungsphase mangels Gremien vom Ministerium bestellt werden muss. Ganz generell: Ich bin ein Freund von starken und unabhängigen Hochschulleitungen. Die Hochschulen, die in der Republik in den letzten Jahren erfolgreich waren, hatten immer starke Hochschulleitungen.

Bei der LMU soll es auch ein Einwirken seitens der Politik geben.

Exzellenz verpflichtet in besonderem Maße, die Hochschule wie auch uns. Bei der LMU geht mit Präsident Bernd Huber eine Ära zu Ende. Deshalb liegt es selbstverständlich in meinem Interesse, dass die Exzellenzuniversität LMU für die nächste Ära eine ebenso starke Nachfolge findet. Es gibt keine Einmischung, aber hohe Aufmerksamkeit für die Entscheidung der LMU.

10.-11. Februar 2025, Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin

Tagung “Sprache und Rhetorik des Bundestagswahlkampfes 2025” Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gesellschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

17. Februar 2025, 12 – 13.15 Uhr, virtuell

Leibniz-Wirtschaftsgipfel Neue Bundesregierung – neue Wirtschaftspolitik? Mehr

27. März 2025, Quadriga Forum, Werderscher Markt 13, 10117 Berlin

Forum Hochschulräte Klug konsolidieren und gezielt investieren – Hochschulentwicklung in Zeiten knapper öffentlicher Kassen Mehr

31. März – 1. April 2025, Berlin

Jahresversammlung des DHV DHV-Tag 2025 Mehr

Das BMBF hat am Freitag das Rahmenprogramm “Forschung und Innovation für Technologische Souveränität 2030” bekannt gegeben. In FITS2030, das in einem mehrjährigen Prozess erarbeitet wurde, soll die Förderung des BMBF zu neuen Technologien in acht digitalen und vier industriellen Schlüsseltechnologien gebündelt und auf eine neue ganzheitliche Grundlage gestellt werden, sagt Staatssekretär Karl Eugen Huthmacher. Gemeint sind Künstliche Intelligenz, Software-Engineering, Mikroelektronik, High-Performance-Computing, Kommunikationssysteme, Cybersicherheit, Quantentechnologien und Photonik, sowie Innovative Materialien, Batterietechnologien, Robotik und Industrie 4.0.

Anknüpfend an die Zukunftsstrategie “Forschung und Innovation” der Bundesregierung benenne das Programm nicht nur Wege, wie technologische Souveränität gesichert, sondern auch auf neuen Feldern errungen werden kann. “Deutschland ist in der Forschung spitze. Beim Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung aber müssen wir besser werden. Und mit Blick auf die internationale politische Lage müssen wir hierbei vor allem technologisch unabhängiger werden”, sagt Huthmacher. Es brauche neue Technologien “Made in Germany”. Das Programm laufe in enger Kooperation mit Unternehmen.

Die laufenden und künftigen Fachprogramme sollen mit FITS2030 auf das Ziel einer Steigerung der technologischen Souveränität Deutschlands und der EU ausgerichtet werden. Eine Anpassung der Zielsetzungen kann durch die Prioritätensetzung einer neuen Bundesregierung erfolgen, berichtet ein BMBF-Sprecher.

Die FITS2030-Finanzierung setze sich im Wesentlichen zusammen aus den Budgets der Fachprogramme zur Forschung für Technologische Souveränität und Innovationen des BMBF und folge den vom Parlament beschlossenen Titelansätzen. Für 2025 seien dies rund 1,6 Milliarden Euro zur Förderung digitaler und industrieller Schlüsseltechnologien sowie Innovationen, die bereits weitgehend festgelegt sind. Ein neuer Gesamtrahmen mit zusätzlichen Mitteln für die Forschung zur Technologischen Souveränität könne erst durch eine neu gewählte Bundesregierung geschaffen werden.

Von Seiten der CDU-Opposition kommt Kritik. “Bundesminister Özdemir ist nur noch wenige Wochen im Amt und sitzt schon auf gepackten Koffern. Ich finde es unseriös, dass er jetzt auf den letzten Metern noch ein auf Jahre ausgerichtetes Forschungsprogramm vorstellt und seinen Nachfolger vorfestlegen will”, moniert Stephan Albani, Obmann des Forschungsausschusses.

Sein Partei-Kollege Thomas Jarzombek zeigt sich gegenüber Table.Briefings ebenfalls überrascht. “Bundesminister Özdemir stellt vier Wochen vor der Bundestagswahl ein neues auf fünf Jahre angelegtes Forschungsrahmenprogramm vor und stellt dafür Milliardenbeträge ins Schaufenster. Das übliche Zurückhaltungsgebot der Bundesregierung ist Özdemir anscheinend egal”, kritisiert der forschungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion: In Wirklichkeit gebe es durch das Ampelchaos noch nicht einmal einen Bundeshaushalt 2025. Özdemir simuliere Regierungshandeln. “Das heute vorgestellte Papier ist in wenigen Wochen gegenstandlos.”

Das sieht man im BMBF deutlich anders. Das Rahmenprogramm FITS2030 wurde in einem mehrjährigen Prozess erarbeitet, erklärt ein Sprecher. Das auslösende Impulspapier “Technologisch souverän die Zukunft gestalten” entstand noch in der vergangenen Legislaturperiode im Jahr 2021. Die Programmatik sei in der laufenden Legislaturperiode unter der früheren Hausleitung weiterentwickelt worden. Dieser Arbeit habe Özdemir, der erst im November das Amt übernommen hat, Sichtbarkeit geben wollen. Mit der Wahl des neuen US-Präsidenten und dem zunehmenden globalen Technologiewettlauf sei ein solches Rahmenprogramm die zeitgemäße Vorbereitung für jede Bundesregierung.

Die Laufzeit von FITS ist zunächst bis zum Jahr 2030 angelegt. Als “lernendes Rahmenprogramm” kann es kontinuierlich um neue Schlüsseltechnologien und Schwerpunkte ergänzt und angepasst werden. nik

Das BMBF hat eine Entsperrung der Dati-Mittel beim Haushaltsausschuss beantragt. Die Mittel aus dem Haushaltstitel “Dati; regionale Innovationsökosysteme, Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften” in Höhe von 35,4 Millionen Euro sollen nun freigegeben werden. “Aus Sicht des BMBF sind die haushaltsrechtlichen Grundlagen zur Aufhebung der Sperre erfüllt”, sagte ein Ministeriumssprecher Table.Briefings. Voraussetzung dafür war der Kabinetts-Beschluss des Dati-Konzepts am 6. November des vergangenen Jahres.

Trotz der aktuellen vorläufigen Haushaltsführung sollen anscheinend mit den Geldern nicht nur Mehrbedarfe von laufenden Projekten der Datipilot-Förderrichtlinie gedeckt, sondern auch Neubewilligungen im Programm “Innovation und Strukturwandel” ermöglicht werden. Das berichtete der Wiarda-Blog. In dem Programm waren insbesondere die Förderrichtlinien “T!Raum”, “WIR!” und “Rubin” von Sparmaßnahmen betroffen. Das Ministerium bestätigte nun auf Anfrage von Table.Briefings den Zusammenhang zwischen Dati-Sperre und Mittelknappheit in den anderen Förderlinien: “Diese Sperre schränkt mittelbar auch die Spielräume für die Bewilligung von Projekten in den Programmlinien WIR!, T!Raum und RUBIN ein”. mw

Der ehemalige Rektor der Ruhr-Universität Bochum, Axel Schölmerich, soll ab dem 1. März 2025 für ein Jahr Interimspräsident der Universität Göttingen werden. Darauf haben sich laut einer Mitteilung der niedersächsische Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD), die Dekaninnen und Dekane sowie auch der Senat der Universität Göttingen geeinigt.

Der Senat will sich in einer hochschulöffentlichen Sondersitzung am 5. Februar 2025 “mit dieser Empfehlung befassen und über den Vorschlag an den Stiftungsrat zur Beauftragung von Axel Schölmerich als Interimspräsidenten abstimmen”. Der Stiftungsrat muss den Vorschlag noch bestätigen.

Die Neubesetzung war notwendig geworden, nachdem der Senat im November den vormaligen Präsidenten, Metin Tolan, endgültig abgewählt hatte. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Senats, des Dekanekonzils, des Präsidiums, des Stiftungsausschusses Universität und des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur hat sich jetzt für Schölmerich als Interimspräsidenten ausgesprochen.

Ramin Yahyapour, Sprecher des Senats, betonte, dass mit Schölmerich “eine versierte und anerkannte Führungspersönlichkeit als Interimspräsident gewonnen werden konnte”. Dieser habe in den Gesprächen durch Erfahrung und Auftreten überzeugt hat.

Der Psychologe Schölmerich war von 2015 bis 2021 Rektor der Ruhr-Uni. Frühere Stationen waren unter anderem die National Institutes of Health in Bethesda in den Vereinigten Staaten sowie die Universität Halle-Wittenberg.

Das Verfahren für die Neubesetzung des Amts einer Präsidentin oder eines Präsidenten liege dann allerdings nicht in den Händen des Interimspräsidenten, schreibt ein Sprecher der Universität auf Anfrage von Table.Briefings. Für das Auswahlverfahren sei vielmehr eine Findungskommission nötig, die aus Mitgliedern des Senats und des Stiftungsrats besteht. Der vor kurzem neu gewählte Senat nehme seine Arbeit im April auf. Und nach dem Rücktritt einiger Mitglieder des Stiftungsrats im November 2024 müssen deren Positionen erst neu besetzt werden. Dann kann das Findungsverfahren beginnen. mw

Das BMBF fördert in den kommenden drei Jahren das Kompetenznetzwerk Hochschulische Antisemitismusprävention bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Mit dem Netzwerk will die HRK Antisemitismusbeauftragte aus den Hochschulen zusammenbringen und weiterbilden. Ziel sei auch die Vernetzung der zuständigen Personen in den Hochschulen mit weiteren Akteuren der Antisemitismusprävention, -bekämpfung und -forschung, schreibt das Ministerium in einer Mitteilung.

Das Netzwerk befindet sich derzeit bereits im Aufbau und soll mit den nun bewilligten Ressourcen bei der HRK weiterentwickelt und professionalisiert werden. “Mit dem Kompetenznetzwerk wird die HRK die Hochschulen koordinierend und strukturbildend in ihrem Bemühen unterstützen, alle Hochschulangehörigen für antisemitische Einstellungen und Stereotype zu sensibilisieren und aktiv dagegen vorzugehen”, sagte HRK-Präsident Walter Rosenthal. Hochschulen müssten “friedliche, rationale und sichere Diskursräume sein. Das schließt den Schutz und die Unterstützung jüdischer Hochschulangehöriger ein.”

Forschungsminister Cem Özdemir dankte der HRK für ihr Engagement gegen Antisemitismus. Er betonte die Verantwortung, die aus der Vergangenheit erwachse. Der Kampf gegen Antisemitismus sei eine gesellschaftliche Aufgabe – auch an den Hochschulen. mw

FAZ: Keine Grippe. Fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie stellen die beiden Mediziner Sandra Ciesek und Cihan Çelik fest, dass man die Krankheit nicht mit einer Grippe vergleichen kann. Corona sei deutlich tödlicher gewesen. Erst durch die Impfungen sei das Risiko gesenkt worden. Wenn man heute über die getroffenen Maßnahmen diskutiere, dürfe man nicht den damaligen Kenntnisstand vergessen. (“”Corona war keine Grippe””)

Forschung & Lehre: Hochschulpolitik im Fokus. Einen Monat vor der Bundestagswahl haben die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und das Deutsche Studierendenwerk (DSW) Fachleute für Wissenschafts- und Hochschulpolitik von CDU/CSU, SPD, den Grünen, FDP und den Linken zu einem Austausch eingeladen. Dabei wurden wichtige Themen wie das Bafög, die Wohnsituation von Studierenden und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz diskutiert. (“Diskussionen über künftige Ausrichtung der Hochschulpolitik”)

Spiegel: Ideen und kein Geld. IT-Start-ups in Baden-Württemberg versuchen, an die Weltspitze vorzudringen. Ideen haben sie genug, fähig sind sie auch, doch viele Projekte haben auf dem Weltmarkt keine Chance. Und ihnen fehlen die finanziellen Mittel, um vorne mitspielen zu können. (“Das Cyber Valley im Neckartal”)

FAZ: Wissenschaftler oder Politik. Während der Corona-Pandemie gehörte die Nationalakademie Leopoldina zu den wichtigsten wissenschaftlichen Stimmen. Doch anstatt den Stand der Forschung wiederzugeben, gab sie der Politik Empfehlungen. Kritiker werfen der Akademie vor, zum Teil wie Politiker und nicht wie Wissenschaftler gehandelt zu haben. (“Wie Wissenschaft Politk beraten sollte – und wie nicht”)

FAZ: Weniger Forschungsbürokratie. Michael Kaschke und Lambert T. Koch fordern, dass die künftige Bundesregierung die Wissenschaft von überflüssigen Regeln befreit, um im internationalen Wettbewerb nicht weiter zurückzufallen. Unübersichtliche Detailregulierungen verzögern nicht nur die Markteinführung von Erfindungen, sondern machen den Wissenschaftsstandort Deutschland auch für Spitzenforscher unattraktiver. (“Der Weg aus der Bürokratiefalle”)

Jüdische Allgemeine: Nicht mehr in Berlin. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, würde heute zwar wieder in Deutschland studieren, jedoch nicht in Berlin. Dort trauen sich jüdische Studierende nicht einmal mehr, alleine auf die Toilette zu gehen. In Berlin habe man bei antisemitischen Übergriffen zu lange zugesehen, bevor Maßnahmen ergriffen wurden. (“Schuster: Heute würde ich als Jude nicht überall studieren wollen”)

Projektträger sind – zu einem großen Teil – mit der Planung und Umsetzung von politisch initiierten Bundes- und auch ausgewählten Landesprogrammen zur Förderung von Forschung und Innovation betraut. Und dies aus gutem Grund: Ihre Expertinnen und Experten kennen Forschung und Innovation einerseits aus eigener praktischer Erfahrung und andererseits die Erwartungen der Politik an die Ergebnisse der jeweiligen Programme.

Sie können zudem den über Gesetze und Verwaltungsvorschriften vorgegebenen Rahmen optimal im Interesse der geförderten Einrichtungen anwenden. Wir als DLR Projektträger würden so weit gehen zu sagen: Das deutsche Projektträger-System trägt in besonderer Weise zu erfolgreicher Forschung und Innovation, gemessen an den jeweiligen Förderzielen, bei. Dies bekommen wir auch regelmäßig von Akteuren im Innovationssystem gespiegelt.

Wichtig ist: Die jeweiligen Förderprogramme sind dadurch legitimiert, dass sie sehr spezifische Förderzwecke verfolgen, um konkrete Antworten auf Bedarfe von Wirtschaft und Gesellschaft zu liefern. Interessierte Einrichtungen stehen dafür zunächst im Wettbewerb um die besten Ideen. Wir organisieren diesen Wettbewerb mithilfe unseres großen externen Expertennetzwerks und begleiten im Anschluss die Fördervorhaben, damit sie bestmöglich die Förderziele erreichen können.

Die in der Regel unternehmerisch handelnden Projektträger stehen wiederum im Wettbewerb untereinander. Die Vergabe der jeweiligen befristeten Aufträge wird an effizienten und einfachen Prozessen aus der Perspektive der Zielgruppen der Förderung, also insbesondere der Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen gemessen. Dadurch entwickeln sich die Projektträger im Interesse schlanker Prozesse ständig weiter.

Womit wir beim Thema sind: Wie lässt sich Bürokratie reduzieren, um den Fokus auf den eigentlichen Förderzweck zu richten?

Beim DLR Projektträger kennen wir Stärken und Schwächen verschiedener förderpolitischer Instrumente und wissen, wie erfolgreicher Ergebnistransfer gelingen kann. Aus dem stetigen Dialog mit den Zuwendungsempfängern kennen wir deren Erwartungen an den Abbau von Bürokratie. Wir wissen aber auch um die rechtlichen Rahmensetzungen für unsere Arbeit – und damit die Grenzen der Entbürokratisierung. Regelmäßig machen wir deshalb, vor allem aus dem Netzwerk der deutschen Projektträger heraus, Vorschläge, wie der rechtliche Rahmen besser ausgeschöpft oder geändert werden sollte.

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie an einigen Ideen unseres Projektträgers teilhaben lassen, technologischen und sozialen Innovationen in Deutschland einen Schub zu verleihen. Daraus lässt sich erkennen, dass tatsächlich weit mehr Entbürokratisierung erfolgen könnte als nur Aufbewahrungszeiten für Buchungsbelege zu kürzen:

1. Ein erster, aber entscheidender Weg zur Entbürokratisierung der Forschungs- und Innovationsförderung ist die stärkere Öffnung für neue ergebnisorientierte Forschungsansätze mit adäquaten Förderformaten sowie damit einhergehende Bewertungssystematiken und Auswahlverfahren. An dieser Stelle ist schon einiges geschehen – aber es gibt Luft nach oben. Da ein solches Vorgehen unter den vorhandenen Regeln die Quadratur des Kreises wäre, brauchen wir erheblich angepasste, vereinfachte Verfahren, auch im Sinne von Experimentierräumen für die Projektträger.

Fördermittel würden nach unseren Vorstellungen zukünftig vor allem als an Zielen orientiertes Budget unter Berücksichtigung pauschalierter Ansätze mit mehr Forschungs- und Entwicklungsfreiheit vergeben. Statt “erbsenzählender Kontrolle” der Umsetzung eines ursprünglich eingereichten Projektplanes – der im Forschungsbereich ohnehin von laufender Anpassung an erreichte Zwischenergebnisse und neue Erkenntnisse Dritter gekennzeichnet ist – erfolgt ein ergebnisorientiertes Monitoring mit klaren Abbruchkriterien. Damit sollte einhergehen, dass die Förderung mehrerer Projekte mit vergleichbaren Zielen vorgesehen wird, die parallel starten und deren Förderung im Zielerreichungswettbewerb untereinander auch abgebrochen werden kann.

2. Eine weitere Überlegung unsererseits ist es, dass relevante Forschungsergebnisse aus der Inventionsphase beim Erreichen definierter Meilensteine in eine Innovationsphase überführt werden können, um aufwendige Neuanträge (soweit überhaupt an anderer Stelle möglich) und entsprechende Verzögerungen oder sogar Abbrüche zu vermeiden. Der “Clou” hierbei ist, dass dies aus einer einzigen Förderbekanntmachung – uno actu – entwickelt werden kann, weil sie sowohl die Inventions- als auch die Innovationsförderung vorsieht. Dieses Verfahren hat zusätzlich den Reiz, dass die Grundlagenforschung keine Sorge haben muss, bei der Debatte um Transfer ins Hintertreffen zu geraten. Denn auf Grundlagenforschung baut alles Weitere auf.

Das bedeutet die Abkehr von detaillierten Kostenplänen im Vorfeld sowie von kleinteiligen Mittelverwendungsnachweisen und Zwischenberichten; stattdessen Konzentration auf die Messung erzielter Ergebnisse zu definierten Meilensteinen. Forschungs- sowie im Sinne des Förderzweckes definierte Innovations- und Transferziele werden am Anfang entwickelt und ggf. anhand der Zwischenergebnisse angepasst.

3. Nicht zuletzt plädieren wir für echte Kooperationsmodelle der unterschiedlichen Akteure der Forschungs- und Innovationsförderung von Projektträgern über Förderbanken bis zu innovationsfördernden Agenturen. Das würde einfache Übergänge zwischen Programmen – ideal auch zwischen Landes- und Bundesprogrammen – ermöglichen und völlige Neuantragstellungen vermeiden. Wir sind dafür sehr offen und haben es immer wieder angeboten.

Und eine letzte Anmerkung: Projektträger sollten nicht an ihrer Größe gemessen werden, sondern an ihrer Wirkung. Wachstum entsteht bei uns vor allem durch neue Aufträge und damit verbundene Dienstleistungen, nicht durch steigende Bürokratie, wie es auch unseren Geschäftsberichten zu entnehmen ist. Im Gegenteil: In konkreten, teils langjährigen Projektträgerschaften reduzieren wir die dafür eingesetzten Ressourcen durch stetig optimierte Prozesse und digitale Tools. Konstruktive Vorschläge dazu sind stets willkommen.

Stefanie Dehnen und Matthias H. Tschöp erhalten in diesem Jahr den mit jeweils 150.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis der Weinheimer Hector Stiftung. Dehnen lehrt als Professorin für informationsbasiertes Materialdesign und Nanowissenschaften sowie für anorganische Chemie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Tschöp hat den Lehrstuhl für Stoffwechselerkrankungen an der Technischen Universität München inne und ist zudem wissenschaftlicher Geschäftsführer beim Helmholtz Zentrum in München.

Michael Hauptmann, Leiter des Instituts für Biometrie und Registerforschung an der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB), wurde von den Vereinten Nationen in das Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) berufen. Hier wird er die Auswirkungen von Strahlung auf das Nervensystem untersuchen.

Verena Pietzners Abwahl als Präsidentin der Universität Vechta ist bestätigt. Darauf verständigten sich Senat und Hochschulrat nach einer gemeinsamen Sitzung. Der Senat will nun das niedersächsische Wissenschaftsministerium um die Entlassung von Pietzner bitten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Berlin.Table. Deutschlands Antwort auf Trump können nur Innovationen sein. Mit milliardenschweren Konjunkturprogrammen von Donald Trump gerät Deutschland unter Druck. Die Antwort kann nur eine Innovationsoffensive sein, die Wissenschaft und Wirtschaft systematisch vernetzt. Mehr

Europe.Table. Chef der Schwarz Stiftung: “Stargate ist ein Weckruf für Europa”. Die Dieter Schwarz Stiftung ist einer der größten Privatinvestoren in Künstliche Intelligenz in Deutschland. Geschäftsführer Gunther Friedl erklärt im Interview mit Corinna Visser, warum mehr Geld und weniger Regeln für die KI-Entwicklung entscheidend sind. Und was Europas Antwort auf Stargate sein sollte. Mehr

China.Table. Corona: Laborthese laut CIA wahrscheinlicher. Die CIA veröffentlicht in einem Bericht zum Ursprung von Corona, das unter der Biden-Regierung in Auftrag gegeben worden ist. Mehr

Europe.Table. Kompass für Wettbewerbsfähigkeit: Wie die Kommission die Wirtschaft fit machen will. Die wirtschaftlichen Prioritäten der Kommission fasst der Wettbewerbsfähigkeitskompass zusammen, der am Mittwoch beschlossen werden soll. Eine Vielzahl von Maßnahmen soll dafür sorgen, dass die EU-Unternehmen wieder besser konkurrieren können mit Betrieben in China und USA. Ein Entwurf liegt Table.Briefings vor. Mehr

Agrifood.Table. Harald Grethe: “Nachhaltige und gesunde Lebensmittel made in Germany – das ist eine Chance”. Harald Grethe ist Direktor des Thinktanks Agora Agrar und Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung an der Berliner Humboldt-Universität. Im Interview zieht der Agrarökonom eine ernährungspolitische Bilanz der Ampel-Koalition und beschreibt die Aufgaben einer neuen Bundesregierung. Mehr

mehr Miteinander zwischen Bund und Ländern im Kampf gegen Bürokratie und für mehr Innovationen fordert Markus Blume im Interview mit Table.Briefings. Ein neues “Zukunfts- und Innovationsministerium” auf Bundesebene solle die Vereinzelung von Förderprogrammen beenden. “Wir können uns kein einziges weiteres verlorenes Jahr leisten”, sagt mir Blume mit Blick auf das internationale Rennen bei KI und anderen Zukunftstechnologien.

Blume bescheinigt Deutschland einen Innovationsstau bei Hochschul- und Forschungsinfrastrukturen – vor allem mit Blick auf Zukunftstechnologien wie KI, Quantencomputing oder Kernfusion. Für letztere kündigt der Wissenschaftsminister eine bayerische Fusionsoffensive an. Der Freistaat will 100 Millionen Euro investieren, eine Expertenkommission einsetzen und unter anderem sechs neue Lehrstühle schaffen.

Nach ersten panikartigen Reaktionen der deutschen KI-Branche auf das US-Projekt Stargate, rufen Experten aus der Wissenschaft zur Besonnenheit und zum Ausspielen europäischer Stärken auf. Für den AI Action Summit in Paris Anfang Februar wird eine Reaktion gefordert. Was KI-Experten wie Philipp Hacker und Antonio Krüger fordern, berichtet Ihnen mein Kollege Tim Gabel.

Hinweisen möchte ich Sie noch auf den Standpunkt von Klaus Uckel. Er reagiert auf den Gastbeitrag von HRK-Vizepräsident Georg Krausch. Dieser hatte dem deutschen Projektträger-System attestiert, es sei “aus dem Ruder gelaufen”. Uckel, Leiter des DLR Projektträgers, will das so nicht stehen lassen. Außerdem hat er seinerseits Vorschläge für eine Entbürokratisierung.

Ich wünsche einen guten Start in diesen Dienstag,

Frau Reinalter, welchen Zuschnitt würden Sie für das zukünftige Forschungsministerium vorsehen?

Ob Digitalisierung, Energie- oder Mobilitätswende – Forschung spielt eine entscheidende Rolle für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Darum ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung zentral für die politische Ausrichtung und Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Das muss sich auch in der Organisation des Ministeriums widerspiegeln.

Ebenso entscheidend sind die Rahmenbedingungen von Bildung – schließlich ist gute Bildung die Grundlage für gute Forschung. Bisher ist die frühkindliche Bildung in Zuständigkeit des Familienministeriums, die Schulbildung im BMBF und die Ausbildung dann auch teilweise im BMAS und im BMWK. Hier müssen wir darüber nachdenken, wie hinderliche Ressortgrenzen abgebaut werden können, damit niemand mehr aufgrund behördlicher Strukturen durchs Raster fällt.

Wie wollen Sie in der nächsten Legislatur Innovation und Transfer befördern?

Wir Grüne wollen mit Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Quanten, KI oder Robotik Europas Souveränität stärken. Ebenso wollen wir mit auskömmlichen Budgets Innovationsagenturen, wie der Bundesagentur für Sprunginnovation (SPRIND) und der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) zum Durchbruch verhelfen und deren Innovations- und Transferbemühungen unterstützen. Mit Start-up Factories fördern wir mehr Raum und Begeisterung, mit neuen Ideen und Technologien ins Risiko zu gehen. Generell gehören Forschung und Bildung definitiv zu den Bereichen, die von einer Reform der Schuldenbremse massiv profitieren könnten.

Würden Sie einen Chief Scientific Advisor für die neue Bundesregierung befürworten?

Nein. Wir Grüne unterstützen eine wissenschaftlich fundierte Politikberatung, beispielsweise durch Sachverständigenräte. Es muss insgesamt besser sichergestellt werden, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Evidenzen basieren.

Setzen Sie sich für eine Reform des WissZeitVG in der nächsten Legislatur ein?

Ja, gute Arbeitsbedingungen sind entscheidend für eine chancengerechte und zukunftsfeste Wissenschaft.

Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie die Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere in Deutschland verbessern?

Wir Grüne wollen den Anteil der befristet Beschäftigten deutlich senken. Mit einer Reform des WissZeitVG wollen wir wissenschaftliche Qualifikation als Befristungsgrund enger und klarer fassen und mit Mindestvertragslaufzeiten für Studierende, Promovierende und Postdocs mehr Planbarkeit und Kontinuität für wissenschaftliche Karrieren schaffen. Und auch in der Wissenschaft ist eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf dringend notwendig. Das kann erreicht werden, indem zum Beispiel Elternzeit als vertragsverlängernder Grund auch bei einer Drittmittelbefristung anerkannt wird. Zusätzlich wollen wir gemeinsam mit den Ländern für mehr Dauerstellen im akademischen Mittelbau sorgen.

Was sollte sich bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit Blick auf die Hochschulen ändern? Sehen Sie den Bund bei Problemen wie unzureichender Grundfinanzierung und Sanierungsstau in der Pflicht?

Hochschulen brauchen eine auskömmliche Grundfinanzierung, um die notwendigen Freiräume, eine vorausschauende Planung und gute Arbeitsbedingungen garantieren zu können. Um dies zu ermöglichen, brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern. Darum wollen wir Grüne die Bund-Länder-Wissenschaftspakte fortschreiben und dabei einen stärkeren Fokus auf gute Arbeitsbedingungen und mehr Klimaschutz legen. Ebenso wollen wir mit einer “Innovationsinitiative Zukunfts-Campus” Hörsäle, Labore und Bibliotheken gemeinsam mit den Ländern modernisieren und zu Experimentierräumen für den nachhaltigen, digitalen Wandel machen.

Braucht es für die zweite Hälfte des PFI eine Erhöhung der jährlichen Steigerung der Zuwendungen für die Paktorganisationen? Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Zielerreichung? Braucht es ambitioniertere Ziele für die zweite Hälfte des PFI?

Die jährliche Steigerung der Zuwendungen um drei Prozent ist ein großer Erfolg der Ampel-Regierung. Damit wird den Wissenschaftsorganisationen sehr wichtige Planungssicherheit garantiert. Der Pakt für Forschung und Innovation stärkt Forschungsexzellenz und Innovationskraft in Deutschland und hat sich als Instrument bewährt. Der Monitoring-Bericht 2024 zeigt, dass die Forschungsorganisationen sehr gute Arbeit geleistet haben. Inwieweit eine Erhöhung der drei Prozent möglich ist, muss im Rahmen der haushälterischen Möglichkeiten geprüft werden.

Sollen die Zivilklauseln der Hochschulen gestrichen werden?

Nein, wir Grüne lehnen einen Eingriff von Seiten des Bundes in die Hochschulautonomie ab.

Braucht es mehr konkrete Förderung für militärische Forschung? Werden Sie sich dafür einsetzen? Welches Budget sollte dafür vorgesehen werden?

Ideen und Erfindungen sind nicht trennscharf in militärisch und zivil kategorisierbar. Die strikte Trennung in der Forschung sollte daher auf den Prüfstand gestellt und verantwortungsvoll hinterfragt werden. Klar ist auch: Angesichts der Bedrohungen und der hybriden Angriffe vor allem Russlands auf unsere Freiheit in Deutschland und Europa müssen wir in den Bereichen Sicherheit und Wehrfähigkeit besser werden. Und besser werden heißt auch, Innovationen zu stärken. Gerade im Bereich von Cybersecurity, KI und Robotik können Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen einen großen Mehrwert bringen.

Brauchen wir eine zentrale Beratungsstelle für Forschende für Kooperationen mit kritischen Staaten (China, Iran) oder zu kritischen Themen?

Wissenschaft und Forschung stehen immer stärker im Mittelpunkt des geopolitischen Wettbewerbs: Cyber-Angriffe und Spionage gegen Hochschulen und Forschungseinrichtungen nehmen zu, andersdenkende Wissenschaftler*innen und Studierende geraten ins Visier autoritärer Regime. Gleichzeitig können wir die globalen Herausforderungen unserer Zeit wie die Klimakrise oder höhere Gesundheitsrisiken nur bewältigen, wenn Wissenschaft weltweit vernetzt Lösungen erarbeitet. Daher unterstützen wir Grüne die Schaffung einer nationalen Clearingstelle und bessere Beratungsmöglichkeiten durch die Nachrichtendienste.

Welche Art der Zusammenarbeit mit China sollte angestrebt werden?

Das Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und gleichzeitigen Schutz- und Wettbewerbsinteressen wird besonders im Fall von China deutlich. Mit Blick auf die wachsende Bedeutung Chinas als Wissenschaftsstandort ist es sinnvoll, weiter zu kooperieren und den Austausch zu fördern. Aber es braucht ein hohes Risikobewusstsein, um die technologische Souveränität Deutschlands und Europas zu schützen und unsere Werte nicht zu gefährden. Daher muss die Zusammenarbeit mit China klaren Regeln folgen, sie muss sicher und fair gestaltet werden. Die China-Strategie der Bundesregierung ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Sie hat die jahrelange Naivität der deutschen China-Politik beendet, räumt Forschungskooperationen eine wichtige Rolle ein und setzt wichtige Leitplanken für De-Risking.

Soll die Zukunftsstrategie in der kommenden Legislaturperiode fortgeführt werden?

Ja. Die “Zukunftsstrategie Forschung und Innovation” der Bundesregierung zielt darauf ab, Fortschritt voranzutreiben, die Innovationsfähigkeit Deutschlands zu stärken und die technologische Unabhängigkeit Europas zu gewährleisten. Darum befürworten wir eine Fortführung der missionsorientierten Zukunftsstrategie, um auch weiterhin klar definierten Zielen, Meilensteinen und Prioritäten zu folgen.

Deutschland hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2025 3,5 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben. Halten Sie an diesem Ziel fest? Wenn ja, wie lässt sich das erreichen?

Ja, wir Grüne halten dieses Ziel für richtig und wichtig. Und wir sehen dabei alle in der Pflicht – staatliche Institutionen und Unternehmen. Wir wollen die Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage ausweiten, um Unternehmen bei der Forschung noch besser zu unterstützen. Nur als Gemeinschaftsleistung und mit einer Reform der Schuldenbremse können notwendige Investition in Forschung, Entwicklung und Bildung endlich umgesetzt werden.

Anhand der Listenplätze, bisheriger Ergebnisse und der aktuellen Umfragewerte beurteilt Table.Briefings die Chancen der aktuellen Forschungsauschuss-Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen auf einen Wiedereinzug in den Bundestag.

Besonderheit: Chancen auf Rückkehr hat die frühere bildungs- und forschungspolitische Sprecherin Nina Stahr. Sie steht auf der Landesliste Berlin auf Platz 3. Stahr hatte ihr Mandat nach der Teil-Wiederholungswahl Anfang 2024 verloren.

Mitte Dezember hatten sie den Entwurf veröffentlicht, seit dem Wochenende ist das “Regierungsprogramm” der Grünen final.

In unserer Forschungspolitik-Serie zur Bundestagswahl bereits ereschienen: SPD und Union.

In den USA wollen ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner bis zu 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren und eine gemeinsame Unternehmung im Bereich Künstliche Intelligenz stecken. Die medienwirksame Ankündigung des Projekts “Stargate” aus dem Oval Office versetzte die deutsche KI- und Digitalbranche vergangene Woche in panikartige Zustände. “Zieht die EU nicht nach und erhöht die eigenen Anstrengungen massiv, wird die US-Führungsrolle bei KI ebenso zementiert werden wie unsere digitale Abhängigkeit”, sagte etwa Bernrad Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom.

Deutschland müsse aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren, warnten auch der Vorstandsvorsitzende des KI-Bundesverbands, Jörg Bienert, Verena Pausder vom Start-up-Verband oder Gunther Friedl, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung. Der Tenor: Sollte Deutschland zum reinen Konsumenten Künstlicher Intelligenz werden, drohe eine Abhängigkeit von großen amerikanischen Tech-Konzernen. Gefordert wurden nicht nur neue staatliche Investitionen, sondern eine ambitionierte und einheitliche Strategie. Forderungen, die auf der Hand zu liegen scheinen, aber mit Blick auf die USA auch bemerkenswert sind – denn eine staatliche Agenda oder öffentliche Gelder hat Donald Trump bislang nicht angekündigt.

Im Gegenteil: Mit einem seiner ersten Erlasse am Montag kippte Trump staatliche Einflussnahme, konkret Leitplanken für KI-Entwicklung, die sein Vorgänger Joe Biden im Herbst 2023 aufgestellt hatte. Laut Bidens damaliger Anordnung mussten Entwickler die US-Regierung bei Programmen, die potenziell gefährlich für die nationale Sicherheit werden könnten, schon beim Anlernen der KI-Modelle unterrichten und Ergebnisse von Sicherheitstests teilen – also Minimalstandards einhalten. Trumps aktuelle Botschaft ist nicht der staatliche Anschub, sondern: Lasst die Unternehmen mal machen.

Aus der deutschen Wissenschafts- und KI-Szene werden Stimmen laut, die diesen staatlichen Rückzug kritisch betrachten und sich für mehr Differenzierung aussprechen: “Anders als das europäische KI-Gesetz war die Executive Order der Biden-Regierung rechtlich nicht bindend. Dass auch diese Empfehlungen jetzt wegfallen, finde ich sehr, sehr traurig”, sagt Sandra Wachter im Gespräch mit Table.Briefings. Wachter ist als Datenethikerin der Universität Oxford und Expertin für KI-Regulierung auch zum Europäischen KI-Gipfel in Paris eingeladen, der im Februar stattfindet.

“Künstliche Intelligenz bringt unweigerlich Probleme mit sich: für die Umwelt zum Beispiel durch den hohen Kühlwasser- und Energieverbrauch oder durch die vielen Missbrauchsmöglichkeiten. Wer das ignoriert, schneidet sich ins eigene Fleisch.” Europa dürfe sich jetzt nicht auf einen Wettlauf nach unten einlassen. “Wir sollten an unseren Werten wie Nachhaltigkeit, Fairness und Gerechtigkeit festhalten und dafür Verbündete suchen”, fordert Wachter. Die Macht liege letztlich nicht bei den Tech-Unternehmen, sondern den Verbrauchern und ihren Kaufentscheidungen.

Nicht aus der Sicht der Verbraucher, sondern aus der der Innovatoren sieht Mirko Holzer, Innovationsmanager bei der Sprind im Bereich KI, dagegen die neue Situation. Die Stargate-Ankündigung mache etwas mit den Menschen, die gerne an KI arbeiten möchten, sagt Holzer auf Anfrage von Table.Briefings. “Die global gesuchten Talente werden von solchen Rahmenbedingungen magnetisch angezogen: große Anerkennung für die eigene Arbeit, wenig Bürokratie, viele Mittel, groß denken”.

Und obwohl die US-Regierung bislang keine staatliche Unterstützung angekündigt hat, kann Holzer sich vorstellen, dass der neue US-Präsident durchaus einen Anteil am Zustandekommen von Stargate habe. Trump sehe sich selbst gerne als “Deal-Maker” – quasi als Katalysator, der scheinbar Unmögliches möglich macht. “Ich vermute, dass er auch hier wie ein Deal-Maker agiert hat und dass es neben der öffentlichen Kommunikation darüber, was Stargate ist, wie es funktioniert und wie es finanziert wird, auch viele Nebenabsprachen und Versprechen hinter den Kulissen gab, die zu äußerst attraktiven Rahmenbedingungen für die beteiligten Unternehmen führen werden”, sagt Holzer. Trump habe den Entscheidern bei SoftBank, Oracle, MGX und OpenAI wohl eine sehr interessante Vision eines “exzellenten Risiko-Ertrags-Profil aufgezeigt”.

Die letzten öffentlichen Maßnahmen der USA im Bereich KI gehen hingegen noch auf die Vorgängerregierung zurück. Ein Bericht des American Institute of Physics weist darauf hin, dass Joe Biden als eine seiner letzten Amtshandlungen eine Exekutivanordnung zur KI unterzeichnete, die das Verteidigungs- und das Energieministerium anweist, Bundesland an private Unternehmen zu verpachten, um dort große Rechenzentren und saubere Energieanlagen zur Unterstützung der KI-Entwicklung zu errichten. Inwieweit davon auch Stargate profitiert, ist nicht bekannt.

Während Trump die 2023er Exekutivanordnung Bidens zur Risikoabsicherung widerrufen hat, ließ er diese aktuelle Anordnung unangetastet. Auch mit der kürzlich von der Biden-Administration verabschiedeten KI-Chip-Exportregulierung wird sich seine Regierung weiter beschäftigen. Dabei geht es sowohl um Hochleistungs-Chips für Künstliche Intelligenz als auch um KI-Modelle, mit denen die entsprechende Software läuft. Deutschland gehört bislang (noch) zur Gruppe von knapp 20 verbündeten Ländern, die von geplanten Beschränkungen ausgenommen sind.

Das Vorhaben sei, glaubt Mirko Holzer, lediglich ein kleines Vorgeplänkel für die kommende, knallhart geopolitische eingesetzte Export- und Einsatzregulierung der KI-Mächte USA und China. Wenn man das Thema KI zu Ende denke – und zwar in Richtung der teilweise (noch) umstrittenen “Artificial General Intelligence” (AGI) – dann sei eine solche AGI möglicherweise die letzte Erfindung, die die Menschheit noch machen wird - denn alle weiteren Erfindungen kämen dann von der KI.

“Wir werden ,KI-Wissenschaftler’ und ,KI-Ingenieure’ haben und vieles mehr. Vielen Menschen in Deutschland macht so etwas Angst, und wir haben hier oft die Tendenz, neue Technologien sehr kritisch zu betrachten, während der Rest der Welt schon mal losrennt und es einfach tut”. Die Fragen, die man sich in Europa stellen müsste: “Möchten wir Zuschauer oder Gestalter dieser Entwicklung sein? Möchten wir unsere europäischen Werte implementiert sehen oder begnügen wir uns dann mit der Nutzung der US-amerikanischen und chinesischen Technologie – und damit deren Weltsicht?”

Für Philipp Hacker, Rechtswissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina und KI-Regulierungsexperte, liegt die eigentliche Bedeutung von Stargate deshalb auch nicht in einem konkreten Forschungsziel, sondern in seiner Aussagekraft: “Stargate ist momentan viel heiße Luft, was wirklich realisierbar ist, wird sich erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Momentan unterstreicht es vor allem die Ambitionen der USA, die globale KI-Vorherrschaft für sich zu beanspruchen und zu entwickeln.”

Ganz unabhängig von der Realisierung von Stargate unterstreiche das Projekt einmal mehr, dass Europa deutlich stärker als zuvor in Richtung strategische Autonomie denken und vor allem auch investieren müsse. “Das umfasst nicht nur KI, sondern auch neue Technologien in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Militär. Jeweils verantwortlich und mit entsprechender Begleitforschung entwickelt und überprüft.”

Antonio Krüger, CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), fordert auf Anfrage von Table.Briefings als konkrete Antwort einen “Europäischen New Deal”, der das private Kapital nicht nur einlade, sondern auch aktiviere. “Stargate ist ein Weckruf, auf den wir nicht mit einem Schluckauf reagieren dürfen”, sagt Krüger. Konkret sollte die EU größere Volumina in Rechenzentren und Trusted AI investieren.

“Die gute Nachricht ist, dass Europa intellektuell und finanziell leistungsfähig genug ist, um selbstbewusst auftreten zu können. Die Talente sind da, die Forschung ist exzellent. Das gilt auch für die KI-Regulierung, für die die EU mit dem AI Act einen neuen Standard gesetzt hat, um KI-Risiken einzuhegen.” Wie bei allen Gesetzen, müssten auch dabei Impulse aus der Praxis dynamisch aufgegriffen werden. Anpassungen seien immer möglich, aber auf die Substanz könne Europa stolz sein.

Krüger wirbt dafür, Trumps Ankündigungen als sportliche Herausforderung aufzunehmen. “Im Gegensatz zu den USA dürfen wir aber auf gar keinen Fall in Europa Klimaziele und KI-Infrastrukturziele gegeneinander ausspielen, sondern sollten weiter KI für den Menschen ins Zentrum setzen. Gerade deshalb hält Krüger eine zügige Reaktion der EU für richtig und wichtig: “Die Pläne für ein CERN für KI müssen jetzt konkretisiert werden. Bei der Schnittstelle von KI und Robotik ist Europa sehr gut aufgestellt. Den Vorsprung sollten wir uns nicht nehmen lassen.”

Der AI Action Summit in Paris sei ein hervorragendes Sprungbrett, um die “europäische Richtung anzupassen, mutig zu sein und nicht mehr untätig abzuwarten”. Es sei der Zeitpunkt gekommen, an dem Europa über KI-Souveränität nicht mehr nur eloquent räsonieren dürfte, sondern sie praktisch herstellen müsse. Mit Lilo Berg

Im ausführlichen Interview mit Mirko Holzer, geht der KI-Innovationsmanager der Deutschen Agentur für Sprung-Innovationen darauf ein, wie eine konkrete und smarte Antwort Deutschlands und Europas auf Stargate aussehen könnte und welche politischen Rahmenbedingungen dafür von der neuen Bundesregierung und der EU-Kommission geschaffen werden müssten.

Herr Blume, als neuer GWK-Vorsitzender haben Sie erklärt, dass Sie jetzt “eine echte Fortschrittswende schaffen” wollen. Was genau haben Sie vor?

Wissenschaftspolitisch waren die letzten dreieinhalb Jahre in Deutschland verlorene Jahre. Mit Mühe und Not ist es gelungen, einige wenige Punkte aus dem Koalitionsvertrag der Ampel – mit viel Kraft und extra Engagement der Länder – umgesetzt zu bekommen. Ich denke da etwa an die Dynamisierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre. Bei den ganzen anderen großen Aufgaben, zum Beispiel ein Mehr für die Studierenden, die Forschenden oder die Lehrenden zu organisieren, oder einen echten Innovationsaufschlag zu machen, da steht überall nur eine Leerstelle.

Was wollen Sie als Erstes anpacken und wie kann es gelingen?

Das Zeitfenster ist wichtig. Dieses berühmte “window of opportunity” ist immer der Beginn einer neuen Legislatur, es sind die Verhandlung eines neuen Koalitionsvertrags. Und deswegen ist wichtig, dass es gelingt, die Themen Wissenschaft, Forschung, Innovation und Fortschritt viel größer zu buchstabieren. Wir erleben gerade eine exponentielle Beschleunigung der technischen Entwicklung in allen Bereichen. Wir müssen feststellen, dass beim Thema Künstliche Intelligenz und anderen Zukunftstechnologien Europa schon wieder droht, den Anschluss zu verlieren, obwohl das Rennen gerade erst angefangen hat. Wir können uns kein einziges weiteres verlorenes Jahr leisten. Wir brauchen unterm Strich mehr Einsatz, das heißt vor allem mehr finanzielle Ressourcen, mehr Ambition.

Wo sehen Sie hier Ihre Aufgabe?

Wir brauchen mehr Miteinander. Wir müssen die Aufgaben zwischen Bund und Ländern, zwischen universitären und außeruniversitären Akteuren synergetisch betrachten. Nicht jeder nur in seinem Silo. Und wir brauchen vor allem mehr Freiheit. Ein Innovationsfreiheitsgesetz muss auf die Agenda. Denn Bürokratie lähmt alle Lebensbereiche. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind heute mehr mit der Antragsbürokratie beschäftigt als mit ihrer eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit. Das müssen wir dringend ändern.

Blickt man auf die nun bald zurückliegende Legislatur, ist man auch 2021 mit großer Zuversicht und ambitionierten Plänen gestartet. Doch schnell wurde die Stimmung zwischen Bund und Ländern schlechter, letztlich ging nicht mehr viel. Wie soll vermieden werden, dass dies in der neuen Aufstellung nicht wieder passiert?

Die Besetzung im Bundesministerium für Bildung und Forschung muss anderen Prämissen folgen: Es muss sichergestellt werden, dass dieses Ministerium nicht nur eine Unterabteilung des Finanzministeriums ist, sondern den Stellenwert in einer Regierung auch hat, den es braucht. Dort wird die Zukunft unseres Landes verhandelt. Ich kann die Überlegungen von Karin Prien nur unterstützen: Dieses Ministerium braucht im Zuschnitt mehr Zuständigkeiten und muss mehr Kompetenzen erhalten. Wir müssen die Vereinzelung von Förderprogrammen und Fördermaßnahmen in verschiedenen Ressorts beenden und dafür sorgen, dass es ein großes, kräftiges Zukunfts- und Innovationsministerium gibt.

Und was könnte im Zusammenspiel Bund-Ländern verbessert werden?

In den letzten Bund-Länder Vereinbarungen haben wir zum Teil stundenlang über Kleinstbeträge unterm Strich diskutiert. Und das Ganze folgte immer der Prämisse, dass der Bund weniger zahlen möchte, seine Anteile reduzieren will. Da bin ich der Meinung, dass wir dringend eine andere Grundannahme benötigen: Wir müssen mehr tun für Forschung und Innovation und die gemeinsamen Programme nach Art. 91b GG besser ausstatten. Außerdem müssen wir darüber reden, welche Zukunftsvisionen wir eigentlich von unserer universitären und außeruniversitären Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Deutschland haben. Die Exzellenzstrategie kann nicht der letzte Evolutionsschritt bleiben.

Wie wollen Sie die Exzellenzstrategie verändern?

Sie muss internationaler und umfassender werden. Wir bräuchten zum Beispiel eine ähnliche Initiative für die Universitätsmedizin, um Exzellenzuniklinika stärker zu profilieren. Und wenn man ehrlich ist, dann bräuchte es auch eine Exzellenzstrategie in Europa, denn wir sind als Länder, wir sind als Deutschland inzwischen viel zu klein. Es geht nur mit einem ganz engagierten Miteinander von Ländern, von Bund und von Europa, und zwar entlang der großen Schlüsselmissionen und Aufgaben, die vor uns liegen. Andere setzen radikal auf neue Technologien. Wir müssen aufpassen, dass wir Europa nicht in neue Abhängigkeiten führen.

Müsste man dafür nicht zuallererst die Basis stärken und die Strukturen etwa an Hochschulen fit machen, die Digitalisierung konsequent umsetzen, den Sanierungsstau beheben?

Wenn ich sehe, wie lange Sanierungen in Deutschland brauchen, dann sollten wir das nicht hintereinanderschalten, sondern möglichst viel parallelisieren. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Fakt ist: Wir haben in Deutschland einen Investitionsstau in ganz vielen Bereichen, daher sollten wir sehr schnell eine Investitions- und Innovationsoffensive starten. Deutschland braucht eine Hightech Agenda.

Die was umfasst?