wie soll es mit der Exzellenzstrategie langfristig weitergehen? Dazu sammeln wir laufend Stimmen und Positionen ein. Für die heutige Ausgabe haben wir darüber mit Peter-André Alt von der Wübben Stiftung Wissenschaft gesprochen. Der ehemalige Präsident der FU Berlin und der Hochschulrektorenkonferenz bringt die Idee ins Spiel, die Förderlinie der Zukunftskonzepte langfristig aufzugeben und die Mittel aus diesem Programmsektor anders zu verteilen.

Ob das gut ankommt? Auf alle Fälle müsse die Debatte mit den Universitäten geführt werden, sagt Alt. Weil diese auf absehbare Zeit vollauf mit der laufenden Exzellenz-Bewerbungsrunde beschäftigt sind, schlägt er vor, dass Wissenschaftsrat, DFG und BMBF im Jahr 2026 zu einer großen Geberkonferenz einladen. Auch die Clustersprecherinnen und -sprecher sollten dabei sein.

Eine große Konferenz mit diverser Beteiligung wäre vielleicht auch ein guter Weg für die Antisemitismusresolution gewesen, die die Fraktionen der Ampel-Regierung und der CDU/CSU seit Monaten hinter verschlossenen Türen beraten. Offenbar ist es mühsam, sich zu einigen. Ein im Sommer geleakter Entwurf lässt nichts Gutes ahnen – auch mit Blick auf Vorgaben bei der Vergabe von Fördermitteln. Eine Gruppe um den Rechtswissenschaftler Ralf Michaels und die Soziologen Armin Nassehi und Paula-Irene Villa-Braslavsky beunruhigte die Pläne und die Debatte darüber so sehr, dass sie nun Hilfe beim Formulieren anbietet. Dabei setzen sie auf Konsens – und Eigenverantwortung.

In der heutigen Ausgabe erfahren Sie außerdem, wie es das Bündnis Sahra Wagenknecht mit der Wissenschaft hält, welche Universitäten in Deutschland mustergültig bei Patentanmeldungen sind und wer aus unserer Sicht die entscheidenden Köpfe der NGOs sind.

Kommen Sie wohlpräpariert in den Tag!

Sie bezeichnen sich selbst als “informelle Gruppe von jüdischen und nichtjüdischen Wissenschaftler*innen” und wollen dem bisher zäh voranschreitenden Vorhaben, sich im Bundestag interfraktionell auf eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens zu einigen, zum Erfolg verhelfen. Am 14. September hat die Gruppe um den Rechtswissenschaftler Ralf Michaels vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht den Fraktions- und Parteispitzen von SPD, Grünen, FDP sowie CDU/CSU entsprechende Formulierungsvorschläge übermittelt.

Die Reaktionen hätten sich bisher auf ein Dankeschön beschränkt, sagt Michaels auf Anfrage von Table.Briefings. Am Mittwoch hat die Gruppe ihre in 16 Punkte unterteilten Formulierungsvorschläge (Dokument hier abrufbar) in einem FAZ-Beitrag veröffentlicht. Man hoffe damit “die Ideologisierung und juristische Verunklarung einiger Themen” zu vermeiden und “die Formulierung einer konsensfähigen Resolution” zu erleichtern.

“Unser Ziel ist nicht Kompromiss, sondern Konsens: nicht gegenseitiges Nachgeben, sondern die Formulierung von Grundsätzen, auf die sich alle Demokraten einigen können sollten”, schreibt die Gruppe, zu der neben Ralf Michaels auch die Soziologen Armin Nassehi und Paula-Irene Villa-Braslavsky (beide LMU München) gehören sowie Andreas Paulus (Universität Göttingen und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht), Miriam Rürup (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam) und Jerzy Montag (Richter am Bayerischen Verfassungsgericht).

Der im August bekanntgewordene Entwurf war, wie berichtet, unter anderem wegen vorgesehener förderrechtlicher Konsequenzen in der Wissenschaft kritisiert worden. Das Vorhaben, Antisemitismus als Ausschlussgrund für öffentliche Förderung in Kultur und Wissenschaft vorzusehen, hätte in der Praxis bedeutet, dass der Staat in diesen Bereichen Meinungsprüfungen durchführt. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht gab es zudem Einwände hinsichtlich der Verwendung der IHRA-Arbeitsdefinition für Antisemitismus, weil sie sich nicht als Regulierungsinstrument eigne.

Das sind die in dieser Hinsicht relevanten Vorschläge:

Wie weit die Resolution ist und welche Formulierungen sie vorsieht, bleibt weiterhin intransparent. “Wegen aktuell laufender Gespräche möchte sich die Fraktion dazu nicht äußern”, heißt es zum Beispiel vonseiten der Grünen.

Weitgehend bedeckt hält man sich auch im Forschungsausschuss des Bundestages. Dort wird an einem interfraktionellen Antrag gefeilt, in dem es um die Bekämpfung von Antisemitismus in den Bereichen Wissenschaft und Bildung geht. Zuletzt war zu hören, dass die Gespräche gut vorankommen und ein geeinter Text in Reichweite sei. Interessant wird sein, wie viel sich darin von dem CDU/CSU-Antrag “Nie wieder ist jetzt – Antisemitismus an Schulen, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen mit aller Kraft bekämpfen” wiederfindet, der seit April vorliegt.

Herr Alt, die einen sprechen von Verknöcherung und fordern Reformen, die anderen von einer überhitzten Wettbewerbssituation und plädieren für ein Moratorium der Exzellenzstrategie. Was halten Sie von den Vorschlägen – sollte man alles neu denken?

Grundsätzlich ist es immer gut, neu über etwas nachzudenken, das seit fast 20 Jahren mit nur geringfügigen Modifikationen betrieben wird. Der Wettbewerb ist ein wenig erschöpft, aber auch die Beteiligten sind es. Sowohl formal als auch inhaltlich sehe ich Verbesserungspotenzial. Ich halte es jedoch nicht für richtig, die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt ohne die Universitäten zu führen. Sie müssen direkt an der Diskussion beteiligt werden, und das ist erst möglich, wenn die laufende Exzellenz-Bewerbungsrunde abgeschlossen ist.

Trotzdem kann man ja bereits jetzt grundlegend nachdenken – auch im Lichte der zunehmend schwierigen Grundfinanzierung der Universitäten.

Ganz allgemein: Es ist unwahrscheinlich, dass die Politik das Geld bedingungslos ohne Wettbewerb an die Universitäten gibt. Einfach den Wettbewerb zu beenden, wäre auch falsch, weil sich die Universitäten in diesem Wettbewerb über Jahre ins Zeug gelegt haben und an ihre Grenzen gegangen sind.

Welche Vorschläge für formale Änderungen haben Sie?

Bei den Exzellenzclustern zum Beispiel finde ich es nicht richtig, dass die bestehenden und die neuen Cluster ohne Differenzierung miteinander verglichen werden. Das führt zu einem Ungleichgewicht. Wir brauchen gesonderte Verfahren – für Cluster, die zweimal gefördert worden sind, für solche, die gerade etabliert sind, und für Neuanträge. Außerdem sollte der Zeitraum zwischen Einreichung und Bewertung der Cluster und der Einreichung der Zukunftskonzepte verlängert werden. In der aktuellen Phase des Wettbewerbs ist es so, dass die Entscheidung über die Cluster im Mai 2025 fällt, Neuanträge für die Zukunftskonzepte müssen im November 2025 vorliegen. Das heißt: Alle müssen vorarbeiten, Clusteranträge und Zukunftskonzepte müssen parallel erstellt werden. Das ist eine enorme Belastung für die Universitäten.

Welche inhaltlichen Verbesserungen schweben Ihnen vor?

Ich würde empfehlen, dass Wissenschaftsrat, DFG und BMBF im Jahr 2026 eine Geberkonferenz mit den Clustersprecherinnen und -sprechern und den Universitätsspitzen durchführen. So etwas fand bereits vor zehn Jahren statt, damals wurden Änderungen für das Clusterverfahren beschlossen.

Welche Anregung hätten Sie denn dafür – als ehemaliger Präsident der FU Berlin und als ehemaliger HRK-Präsident?

Aus meiner Sicht sollte man darüber nachdenken, die Förderlinie der Zukunftskonzepte langfristig aufzugeben und die Mittel aus diesem Programmsektor anders zu verteilen. Die aktuelle Runde hat bereits begonnen, aber danach könnte man überlegen, allen Universitäten, die drei und mehr Cluster haben (bei Verbünden müssten es entsprechend mehr sein), Mittel zur Gestaltung von Zukunftsaufgaben bereitzustellen – natürlich mit Berichtspflicht und Evaluation. Das würde den Zukunftswettbewerb vereinfachen. Außerdem möchte ich eine Diskussion über Projekt- und Individualförderung anregen. Wir haben in Deutschland den Kollaborationsgeist enorm weiterentwickelt und sind diesbezüglich stark. Im Umkehrschluss müssen wir aber auch an die Einzelnen denken. Gerade in der mittleren Karrierephase, für Postdocs vor der Berufung, müssen wir in der Wissenschaft individuell mehr tun – und zwar ergänzend zu den Leibniz-Preisen und ERC-Grants, die es bereits gibt. Ich würde mir innerhalb der Exzellenzstrategie ein Programm für unkonventionelle Ideen wünschen. Und zwar eines, bei dem sich der Aufwand für die Bewerbung in Grenzen hält.

Sie haben den Aufwand für die Exzellenzstrategie in Ihrer Zeit als FU-Präsident selbst durchexerziert. Nachdem die FU Berlin 2007 bis 2012 erste Exzellenzuniversität in Berlin war, war sie in der nächsten Runde unter Ihrer Regie erneut erfolgreich. Heute ist sie im Exzellenzverbund BUA. Ist dieser Wettbewerb die Mühe wert?

Der Aufwand war immens, aber ich habe ihn nie infrage gestellt. Schließlich waren wir erfolgreich. Der Wettbewerb bot eine enorme Chance, die haben wir gut genutzt und der Spirit war großartig. Man muss aber auch einräumen: Der Wettbewerb war sehr überhitzt und hat alle ein Stück weit überrollt. Weder an der FU noch an den anderen Universitäten war es möglich, für die Anträge die ganze Institution mitzunehmen. Eine Hürde zu Beginn der Exzellenzinitiative bestand darin, dass die Universitäten über lückenhafte Datensammlungen verfügten. Keiner konnte sagen, wie viele Doktoranden, wie viele internationale Postdocs an der Hochschule beschäftigt waren. Diese Statistiken mussten erst etabliert werden. Das war ein Lernprozess und hat die Anträge damals aufwändiger gemacht. Heute lassen sich diese Zahlen einfach abrufen, dafür beansprucht aber die Wettbewerbs- und Marktanalyse für den Strategiewettbewerb viel mehr Zeit als früher.

Die Idee der Exzellenzinitiative war es, die Forschung an Universitäten zu stärken und die Versäulung aufzubrechen. Ist das gelungen?

Wir sehen Standorte, die sich mustergültig entwickelt haben: München, Heidelberg, Berlin und Hamburg zähle ich dazu. Dort wurde auch viel durch die Vernetzung mit außeruniversitären Instituten bewirkt. Im Bereich der Personalentwicklung gibt es aber noch Luft nach oben. Bei Tenure-Track-Professuren plädiere ich für gemeinsame Berufungen durch Universitäten und außeruniversitäre Einrichtungen auf unbefristete Stellen. Bisher gibt es dieses gemeinsame Engagement nur bei den Spitzenberufungen.

Peter-André Alt ist seit April 2023 Sprecher der Geschäftsführung der Wübben Stiftung Wissenschaft in Berlin. Er war von 2010 bis 2018 Präsident der FU Berlin und von August 2018 bis Ende März 2023 Präsident der Hochschulrektorenkonferenz.

In der Debatte über die Zukunft der Exzellenzstrategie sind bei Table.Briefings bisher erschienen: Standpunkte von Annette Schavan, Georg Schütte und Tilman Reitz sowie ein Interview mit Edelgard Bulmahn.

Arne Semsrott – Leiter von FragDenStaat

Arne Semsrott ist Journalist und Aktivist. Bereits in der Schulzeit gründete er kritische Schülerzeitungen (gemeinsam mit seinem älteren Bruder Nico Semsrott, dem Kabarettisten und früheren Mitglied des EU-Parlaments) und engagierte sich für Formen der Transparenz. Seitdem ist er als freier Journalist tätig und leitet Projekte wie FragDenStaat, die für mehr Informationsfreiheit eintreten. Semsrott engagiert sich in Initiativen wie dem Verein LobbyControl. In den vergangenen Monaten wurde Semsrott mit FragDenStaat bei der Fördermittel-Affäre des BMBF aktiv und erwirkte, dass interne Chats der Hausspitze des Forschungsministeriums per Messenger “Wire” nicht gelöscht werden durften. Derzeit klagt FragDenStaat vor Gericht auf die Herausgabe der einzelnen Chats.

Volker Stollorz – Geschäftsführer des Science Media Center Germany

Der Biologe Volker Stollorz studierte an der Universität zu Köln und am Niederländischen Krebsforschungsinstitut in Amsterdam. Er arbeitete lange Jahre als Wissenschaftsjournalist und war für mehrere renommierte Wissenschaftsressorts (Die Woche, Zeit, FAZ am Sonntag) aktiv. Der Rheinländer ist langjähriges Mitglied (und Vorstand) des Wissenschaftsjournalisten-Verbands WPK und eine wichtige Stimme der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Seit 2015 ist er Leiter des gemeinnützigen Science Media Center Germany und bietet mit seinem Team eine der ersten Anlaufstellen für Journalistinnen und Journalisten, wenn es um die Berichterstattung über aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen geht. Für seine Publikationen wurde Stollorz mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus und dem Universitas-Preis für Wissenschaftsjournalismus der Hanns Martin Schleyer-Stiftung.

Elisabeth Niejahr – Geschäftsführerin Geschäftsbereich “Demokratie stärken” der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

Sie beschrieb sich selbst als “Politikberichterstatterin seit der Spätphase von Helmut Kohl, Volkswirtin, Mutter einer Tochter und Autorin von Büchern über Machttechniken, Patchworkfamilien, Ursula von der Leyen und die gealterte Gesellschaft von morgen”. Elisabeth Niejahr, Kind einer Pfarrersfamilie, besuchte parallel zum Volkswirtschaftslehre-Studium die Kölner Journalistenschule und arbeitete zunächst als Korrespondentin im Bonner Parlamentsbüro des Spiegel-Magazins. Ende 1999 wechselte sie zur Wochenzeitung Die Zeit nach Berlin, wo sie 18 Jahre lang blieb und unter anderem stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros war. Bevor sie im Jahr 2020 Geschäftsführerin bei der Hertie-Stiftung wurde, war sie Chefreporterin im Berliner Büro der WirtschaftsWoche.

Benedikt Fecher – Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog

Seit April 2023 ist der Wissenschaftsforscher Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog, der Organisation für Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Zuvor leitete Benedikt Fecher das Forschungsprogramm “Wissen & Gesellschaft” am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. In seiner Forschung untersucht Fecher die Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Kontext der Digitalisierung. Fecher ist in der #FactoryWisskomm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung engagiert und war Mitglied der Interdisziplinären Arbeitsgruppe “Implikationen der Digitalisierung für die Qualität der Wissenschaftskommunikation” der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Florian Dähne – Referent Bildungs- und Wissenschaftspolitik bei der Friedrich-Ebert-Stiftung

Dähne ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) im Bereich Bildung und Wissenschaft tätig. In dieser Funktion beschäftigt er sich mit Fragen der Chancengleichheit im Bildungssystem und der Förderung eines leistungsfähigen und sozial gerechten Bildungssystems. Im Bereich Wissenschaft spielen Nachhaltigkeit, Forschungsdaten und gute Arbeit im Wissenschaftssystem eine Rolle. Zuvor war Dähne für die Friedrich-Ebert-Stiftung im Sudan tätig.

Martin Kaiser – Geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland

Vor seiner politischen Arbeit bei Greenpeace war Martin Kaiser selbst in der Forschung aktiv. Bis 1997 arbeitete er an einem Forschungsprojekt zu Auswirkungen von Luftschadstoffen auf Waldökosysteme. Kaiser hat Forstwirtschaft und Geoökologie studiert. In den 1990er-Jahren beriet er das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, bevor er 1998 zu Greenpeace wechselte. Dort war er unter anderem für die politische Arbeit der Organisation auf mehreren Weltklimakonferenzen zuständig. Seit 2016 ist Kaiser in den geschäftsführenden Vorstand von Greenpeace berufen und Vorstandsmitglied von Greenpeace EU. Kaiser war und ist als Sachverständiger in Ausschüssen und politischen Kommissionen gefragt. Seit Oktober 2023 leitet er Greenpeace Deutschland in einer Dreierspitze mit Sophie Lampl und Nina Schoenian.

Anna-Katharina Hornidge – Direktorin des German Institute of Development and Sustainability (IDOS)

Die Soziologin Anna-Katharina Hornidge ist die wissenschaftliche und forschungspolitische Stimme zur Entwicklungspolitik in Deutschland. Hornidge ist seit 2020 Direktorin des German Institute of Development und Sustainability, das die interdisziplinäre Forschung, Beratung und Ausbildung zu dem Thema vereint. Hornidge hat zudem eine Professur für Globale Nachhaltige Entwicklung an der Universität Bonn inne. Als Vorsitzende des Fachausschusses Wissenschaft der Deutschen Unesco-Kommission hat sie in diesem Jahr mit einem Positionspapier zu internationalen Forschungskooperationen für Aufmerksamkeit gesorgt. Um globale Herausforderungen wie den Klimawandel gemeinsam angehen zu können, müsse man mit Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen gleichberechtigt und auf Augenhöhe kooperieren, ist Hornidges Überzeugung.

Matthias Spielkamp – Mitgründer und Geschäftsführer von AlgorithmWatch

Er hat Philosophie mit den Nebenfächern Volkswirtschaftslehre und Politologie studiert, außerdem einen Master-Abschluss in Journalismus. Matthias Spielkamp ist Mitgründer und Geschäftsführer von AlgorithmWatch. Die Menschenrechtsorganisation setzt sich dafür ein, dass Algorithmen und Künstliche Intelligenz (KI) Gerechtigkeit, Demokratie und Nachhaltigkeit stärken, statt sie zu schwächen. Er ist regelmäßig Sachverständiger in Anhörungen des EU-Parlaments, des Bundestags und des Europarats.

Jan C. Breitinger – Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung

Wie sich Innovationspolitik gestalten lässt, ist eine der Fragen, die Jan C. Breitinger umtreiben. Seit dem Jahr 2018 beschäftigt er sich damit bei der Bertelsmann Stiftung – zum Beispiel für ein Diskussionspapier über Missionsagenturen. Breitinger hat Geschichte und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Heidelberg und Lund studiert und an der Universität Marburg promoviert. Seit Oktober ist er in Spanien tätig – als Senior Project Manager bei der Fundación Bertelsmann in Barcelona, der Tochterorganisation der Bertelsmann Stiftung. Dort geht es weiterhin um Themen der Wissenschafts- und Innovationspolitik, mit besonderem Schwerpunkt auf bildungspolitische Fragestellungen.

Philipp Antony – Referent Bildung und Wissenschaft bei der Heinrich-Böll-Stiftung

Seit fast zwölf Jahren ist er Referent Bildung und Wissenschaft bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Zu den Stationen davor zählten der Wissenschaftsrat, wo er ebenfalls als Referent tätig war, das Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung, wo er am Monitoring der Exzellenzinitiative beteiligt war, und das Dahlem Humanities Center der FU Berlin. Dort war er Geschäftsführer. Antony hat ein Diplom in Frankreichstudien. Für Wissenschaftsfreiheit macht er sich schon lange stark – zum Beispiel zusammen mit dem Grünen-Politiker Kai Gehring in einem 2017 veröffentlichten Thesenpapier.

29.-30. Oktober 2024, Berlin Adlershof Science City

Konferenz Science for Future: On the Path to Carbon Neutrality Mehr

30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg

Konferenz Wissenswerte Mehr

4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

8. November 2024, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Politische Einflussnahme Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte in Thüringen bald für die Hochschul- und Wissenschaftspolitik zuständig sein. Das geht aus einem vertraulichen Dokument aus den Sondierungsgesprächen hervor, das Table.Briefings vorliegt. Demnach soll die Partei das Vorschlagsrecht zur Ernennung eines Ministers im Geschäftsbereich “Arbeit, Wissenschaft, Kultur, Hochschulen und Forschung” bekommen.

In seinem Wahlkampfprogramm hatte das BSW die Zusammenführung der Bereiche Bildung und Wissenschaft in einem Ministerium als Ziel formuliert. Danach sieht es derzeit aber wohl nicht aus. Aus dem Dokument geht hervor, dass die Thüringer CDU das Bildungsressort übernehmen wird. Nach ersten Sondierungsgesprächen hatten beide Parteien betont, dass man beim Thema Bildung ähnliche Ansichten vertritt. Bildung war für beide Parteien eines der Top-Themen im Thüringer Wahlkampf.

Im Parteiprogramm des BSW spielt das Thema Forschung und Wissenschaft dagegen eher eine untergeordnete Rolle. Die Partei bekennt sich dazu, die “breite Forschungslandschaft” in Thüringen erhalten und erweitern zu wollen: “Unsere Thüringer Universitäten und Hochschulen haben gute Voraussetzungen, um Lehre und Forschung zu betreiben und sich weiterzuentwickeln. Diese Bedingungen wollen wir verstetigen und ausbauen”, heißt es in dem Papier, ohne dass dafür konkrete Maßnahmen benannt werden.

Ein konkret benanntes Vorhaben des BSW ist ein finanzieller Beitrag des Freistaats für die Exzellenzförderung in Thüringen. Entsprechend wird die Exzellenzinitiative des Bundes explizit begrüßt. Zudem sollen auch die Profilbildung der Hochschulen und der internationale Austausch von Hochschulen gefördert werden. Eine Antwort des BSW auf die Anfrage von Table.Briefings, welche Schwerpunkte dabei gesetzt und welche Partnerländer dabei vor allem in den Blick genommen werden sollen, steht bislang aus.

Ein Schwerpunkt der Hochschulpolitik könnten Initiativen für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sein. “Der Mittelbau an Universitäten und Hochschulen ist die tragende Säule der Lehre”, heißt es im Programm des BSW, sei aber leider oft prekär beschäftigt. Die Partei will “eine angemessene Anzahl verpflichtender Vollzeitstellen für besondere und dauerhafte Aufgaben in der Lehre sowie in der Betreuung von Großgeräten und Sammlungen” schaffen. Dafür sollen die Universitäten und Hochschulen aufgefordert werden, entsprechende Personalkonzepte zu erstellen.

Welche BSW-Personalie für das mögliche Ministeramt – beim Zustandekommen einer Brombeer-Koalition in Thüringen – infrage käme, bleibt derweil offen. In der Liste der Parlamentarier des BSW gibt es keine Person mit einem klaren forschungspolitischen Profil. Da aufgrund des möglichen Ressortzuschnitts Arbeits- und Wissenschaftsministerium verbunden wären, könnte der Unternehmer Steffen Schütz, Co-Landesvorsitzender des BSW, ein möglicher Kandidat sein. tg

Der Stiftungsausschuss Universität der Universität Göttingen hat auf seiner Sondersitzung vom 21. Oktober den Vorschlag des Senats zur Abwahl des Präsidenten Metin Tolan “sehr deutlich” zurückgewiesen. Das gab die Universität am Dienstag bekannt. Der Göttinger Universitätspräsident Metin Tolan bleibt damit vorerst im Amt.

Eine Abwahl des Präsidenten sei Ultima Ratio, schreiben die Stiftungsausschussmitglieder in ihrer Begründung der Entscheidung. Als solche setze sie die Ausschöpfung aller anderen Mittel sowie eine präzise Begründung voraus. “Beide Erfordernisse sieht der Stiftungsausschuss Universität nach eingehender Würdigung nicht hinreichend nachvollziehbar erfüllt.”

Der Stiftungsausschuss, dem Peter Strohschneider vorsitzt, vermisst in der Begründung des Senats für die Abwahl Tolans “eine sorgfältige Ableitung seiner Entscheidung aus der Verantwortung des Präsidenten”. Die Tragfähigkeit der vorgebrachten, auf die Person Metin Tolan abzielenden Argumente könne nicht geprüft werden.

Nachdem der Senat am 2. Oktober mit elf von 13 Stimmen die Abwahl Tolans beschlossen hatte, war die Entscheidung des Stiftungsausschusses notwendig geworden. Jetzt müssen beide Gremien gemeinsam über eine Lösung beraten. Bei Uneinigkeit der beiden Gremien hat der Senat das letzte Wort. Der Stiftungsausschuss Universität sieht jedoch der gemeinsamen Beratung mit dem Senat “in der Hoffnung entgegen, dass zum Besten der gesamten Universität eine Einigung möglich sei”.

Diese Hoffnung äußert auch der niedersächsische Wissenschaftsminister Falko Mohrs: “Nach dem Beschluss des Stiftungsausschusses besteht im nächsten Schritt weiterhin die Möglichkeit, gemeinsam eine konstruktive Lösung zum Wohle der Hochschule zu finden. Der Ball liegt bei den Gremien der Hochschule”, sagte Mohrs auf Anfrage von Table.Briefings. Allerdings sieht Mohrs unverändert die Gefahr einer Handlungsunfähigkeit der Universität. In diesem Fall könnte die Einsetzung eines Beauftragten durch den Minister notwendig werden, der die Universität vorübergehend leitet. mw

Die deutsche Partnerschaft mit der Ukraine wird weiter ausgebaut. In Kiew unterzeichnete Bettina Stark-Watzinger mit dem ukrainischen Minister für Bildung und Wissenschaft, Oksen Lisovyi, ein bilaterales Abkommen zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ). Begleitet wurde die Ministerin bei ihrem Besuch unter anderem von HRK-Präsident Walter Rosenthal, dem Vorsitzenden der Wissenschaftsministerkonferenz Jakob von Weizsäcker und dem Max-Planck-Präsidenten und aktuellen Sprecher der Allianz der Wissenschaftsorganisationen Patrick Cramer.

24 Millionen Euro bis 2029 gibt es neu für das Deutsch-Ukrainische Hochschulnetzwerk, das ab Juli 2025 entstehen soll. Im Rahmen des Hochschulnetzwerkes können deutsche Hochschulen mit ukrainischen Hochschulen kooperieren. Das Angebot reicht von digitalen Lehrangeboten bis hin zu gemeinsamen Studiengängen.

Das BMBF wird die Unterstützung des DAAD-Programms “Ukraine digital: Studienerfolg in Krisenzeiten sichern” bis Juni 2025 verlängern. Dieses dient der Aufrechterhaltung der Lehre an ukrainischen Hochschulen. Zu den bereits bewilligten 22,6 Millionen Euro kommen 3,2 Millionen Euro zusätzlich.

Die vier deutsch-ukrainischen Exzellenzkerne in Lwiw, Kyjiw und Charkiw beschäftigen sich mit Grundlagenforschung in Medizin, Quantentechnologie, Materialforschung und Geschichte und werden bis 2028 jeweils mit bis zu 2,5 Millionen Euro gefördert. Ziel ist es, die Ukraine mit exzellenten Leistungen im Europäischen Forschungsraum zu positionieren. Flankiert werden die Exzellenzkerne nun durch den neu aufgelegten Förderaufruf “Forschung für Wiederaufbau”.

Insgesamt unterstützt das BMBF die Ukraine seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges im Februar 2022 mit zahlreichen Programmen zur Hochschulzusammenarbeit, zum Aufbau von Forschungsstrukturen und mit bilateralen Projekten. Bis zum Jahr 2029 werden dafür mehr als 100 Millionen Euro investiert. mw

Im Vergleich mit allen anderen europäischen Staaten haben die deutschen Hochschulen im Zeitraum von 2000 bis 2020 mit knapp 26.000 die meisten Patente eingereicht. Das teilte das Europäische Patentamt am Dienstag mit. Danach folgen französische und englische Universitäten mit rund 19.000, beziehungsweise 13.000 Patentanmeldungen.

Allerdings gilt diese Spitzenposition lediglich bei der Betrachtung der absoluten Zahlen. Relativ zur Zahl der Universitäten oder zum Bruttosozialprodukt, bleibt Deutschland zwar in der vorderen Gruppe, andere Länder wie die Schweiz oder Schweden schneiden jedoch besser ab. Schaut man auf die deutschen Hochschulen, finden sich in den Top Ten alleine fünf Technische Universitäten, aber auch die FAU Erlangen-Nürnberg, die FU Berlin und die LMU München.

“Europa blickt auf eine langjährige Tradition akademischer Exzellenz zurück, doch manchmal fällt es uns schwer, Forschung in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen”, sagte EPA-Präsident António Campinos anlässlich der Vorstellung der Zahlen. Das zeigt sich auch an dem – trotz des Wachstums – immer noch bestehenden Abstand der EU-Staaten zu internationalen Vorreitern wie den USA und Israel. Zuletzt hatte der Draghi-Bericht drastische Veränderungen bei der Förderung von Forschung und Entwicklung in Europa gefordert. mw

Die von ihren Staaten vorgeschlagenen Mitglieder der zukünftigen EU-Kommission müssen sich vor der Amtsübernahme einer Bestätigungsanhörung im Parlament stellen. Auch die designierte Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, die Bulgarin Ekaterina Sachariewa wird sich am 5. November vor dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie bewähren müssen. Am gestrigen Mittwoch wurden bereits die schriftlichen Fragen der Parlamentarier veröffentlicht und Sachariewas Stellungnahmen dazu.

Darin bekannt sich Sachariewa dazu, sich in ihrem Bereich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen zu wollen. Sie wolle sich für die Förderung von Frauen in Führungspositionen einsetzen und auch ihr eigenes Team paritätisch besetzen, antwortete die Bulgarin auf eine einschlägige Parlamentarier-Frage. Sie wolle zudem dafür sorgen, dass in die Förderprogramme eine “Gender-Dimension” mit aufgenommen wird und eine Strategie zur Frauenförderung vorlegen. Über konkrete Ziele – zum Beispiel eine festgelegte Quote – äußerte sie sich nicht.

Auf die Frage, welche Vision Sachariewa für ihren Bereich habe, betonte die designierte Kommissarin die Bedeutung von Forschung, Start-ups und Innovation für die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Sie betonte, ihre Politik im Einklang mit den Ergebnissen des Draghi-Berichts gestalten zu wollen. Sachariewa plant ein neues Gesetz zum Europäischen Forschungsraum (ERA), um die Mobilität von Innovatoren und Forschenden zu erhöhen. Sie will sich zudem dafür einsetzen, dass das EU-Ziel erreicht wird, drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Innovation auszugeben und bezifferte die Finanzierungslücke auf 120 Milliarden Euro.

Die bulgarische Politikerin will sich für die Ausweitung des Europäischen Forschungsrats (ERC) und des Europäischen Innovationsrats (EIC) einsetzen. Damit sollen strategische Prioritäten wie die Grundlagenforschung, disruptive Innovationen und wissenschaftliche Exzellenz stärker in den Blick genommen und Forschung und Anwendung stärker miteinander verzahnt werden. Ein “Trusted Investor Network” soll private Investitionen mobilisieren. Sachariewa kündigte eine kommissionsübergreifende Start-up-Taskforce an und will im ersten Halbjahr 2025 ein “European Start-up and scale up forum” ausrichten.

Ein eigener KI-Forschungsrat soll geschaffen werden, um der Bedeutung des Themas für die Europäische Union gerecht zu werden. Transnationale Kooperationen und die Verbindung von Forschung und Innovatoren in Start-ups sollen zentrale Elemente ihrer Politik werden. Im Hochschulbereich strebt Sachariewa “gemeinsame europäische Abschlüsse” in speziellen Bereichen an. Die Hochschulen sollen dafür Fachwissen bündeln und komplementäre Stärken kombinieren. Sie sollen zudem stärker mit dem privaten und öffentlichen Sektor zusammenarbeiten. tg

FAZ: Sabine Döring attackiert BMBF. In einem Gastbeitrag wirft die Ex-Staatssekretärin den FDP-Mitgliedern im Haus vor, die Exekutive “als Instrument des parteipolitischen Kampfes” zu missbrauchen. Sie befürchtet zudem, dass “mangelhafte Aufarbeitung und untaugliche personelle Konsequenzen” der Affäre bei bestehenden und künftigen Fördermittelempfängern zu Selbstzensur führt. (“Wahrheit und Bullshit”)

Süddeutsche: Hürden für ausländische Studienbewerber. Ausländer, die an einer deutschen Universität studieren wollen, müssen sich über das Online-Portal “Uni-Assist” um einen Studienplatz bewerben. Doch das System hat einen schlechten Ruf und gilt als unzuverlässig und langsam. Viele fragen sich, ob Deutschland überhaupt ein Interesse daran hat, ihnen einen Studienplatz zur Verfügung zu stellen. (“Man fragt sich: Wollen die uns hier überhaupt?”)

Correctiv: Junge Wissenschaftler als Verkäufer. Nach Recherchen von Correctiv werden wissenschaftliche Mitarbeiter an Instituten der RWTH Aachen als Berater und Verkäufer eingesetzt. Für ihre wissenschaftliche Arbeit hätten sie kaum Zeit. Die Hochschule und die nordrhein-westfälische Landesregierung bestreiten die Vorwürfe und sehen keinen Grund, einzugreifen. (“Dubiose Geschäfte an der Elite-Universität”)

SWR: Hochschulfusion mit Leben füllen. Malte Drescher, der neue Präsident der RPTU Kaiserslautern-Landau, steht vor großen Aufgaben. Die Gebäude der Universität müssen dringend saniert werden und die im vergangenen Jahr erfolgte Fusion mit der Hochschule in Kaiserslautern und Landau will Drescher nutzen, um Universitätsstrukturen neu zu denken. (“Malte Drescher über Sanierung, Fusion und KI”)

Leipziger Zeitung: KI an der Elbe. Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und das Münchner Unternehmen ParTec kooperieren beim Aufbau eines KI-Supercomputers mit dem Namen “Elbjuwel”. Damit wird das HZDR in der Lage sein, eigene Ressourcen für datenintensive KI-Projekte zu nutzen und diese Kapazitäten auch Partnern aus der Wirtschaft anzubieten. (“Großrechner für KI-Anwendungen in Industrie und Forschung kommt nach Sachsen”)

NZZ: Lage an Ivy League-Unis beruhigt sich. Die pro-palästinensischen Proteste an den amerikanischen Elite-Universitäten sind abgeflaut. Ein entschiedeneres Vorgehen gegen die schlimmsten Exzesse scheint Wirkung zu zeigen. Allerdings gibt es noch Studierendengruppen, die sich weiter radikalisieren. (“Die erstaunliche Ruhe an Amerikas Elite-Universitäten: Weshalb sind die Proteste gegen Israel abgeflaut?”)

Science: Springer korrigiert Zitate. Als Reaktion auf die Bedenken mehrerer Wissenschaftler hat der Wissenschaftsverlag Springer Nature 75 Konferenzbeiträge im Zusammenhang mit dem Informatiker Juan Manuel Corchado zurückgezogen. Kritisiert wurde, dass die verwendeten Zitate sich häufig nicht auf die veröffentlichten Beiträge bezogen. (“Springer Nature retracts 75 papers connected to Spanish university head”)

Der jüngst veröffentlichte Bericht Gleichstellungsmonitor Wissenschaft und Forschung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) fördert leider wenig Überraschendes zu Tage. Der Anteil an Professorinnen wächst nahezu skandalös langsam. Im Zeitraum von 2012 bis 2022 lag die Steigerung bei weniger als vier Prozent. Offensichtlich reichen die bisherigen Maßnahmen nicht aus, um den Kulturwandel herbeizuführen, der auch im GWK-Bericht angemahnt wird.

Eine Vorstellung davon, wie anforderungsvoll ein solcher Kulturwandel ist, gibt der 2020 zum ersten Mal in den USA gezeigte Dokumentarfilm “Picture a Scientist” von Ian Cheney und Sharon Shattuck. Der Film ist ein erschütterndes Dokument davon, welch abschreckendem Umfeld vielversprechende und talentierte Wissenschaftlerinnen begegnen. Er zeigt, welche Mühe und Anstrengung es Wissenschaftlerinnen kostet, ihren Werdegang angesichts widrigster Umstände fortzusetzen.

In dem Film schildern vor allem drei Naturwissenschaftlerinnen ihre Erfahrungen der Diskriminierung, von Sexismus und Rassismus. Die Erlebnisse reichen von alltäglichen Respektlosigkeiten, mehr oder weniger subtilen Mikroaggressionen und stetigen Kränkungen bis hin zu brutalen sexualisierten und körperlichen Übergriffen. Die Professorinnen Nancy Hopkins (Massachusetts Institute of Technology), Raychelle Burks (St. Edward’s University Austin) und Jane Willenbrink (UC San Diego) skizzieren ihre beruflichen Werdegänge in dem Film als einen jahrelangen und zermürbenden Kampf um Anerkennung, Respekt und Gleichberechtigung in einem Umfeld, in der erfolgreiche Personen nach wie vor als männlich und weiß gedacht werden.

Die Wissenschaftlerinnen werden trotz herausragender Leistungen ständig unterschätzt und übersehen. Je höher sie – trotz aller Widerstände – die Erfolgsleiter hinaufsteigen und damit auch für etablierte Kollegen ernstzunehmende Konkurrentinnen werden, umso heftiger werden die geschlechterbezogenen Anfeindungen, die sexualisierten Übergriffe und alltäglichen Aggressionen. Dabei wollen die Wissenschaftlerinnen lediglich ihren Forschungsinteressen nachgehen. Aber bereits ihre Anwesenheit in einem durch “männliche Spielregeln” dominierten Feld wird als Provokation wahrgenommen. Nicht zuletzt aufgrund von Abhängigkeiten im Wissenschaftssystem ist es für sie schwierig, sich gegen diese Anfeindungen zu wehren.

Zu Wort kommen in dem Film auch Kollegen, die die Übergriffe und Diskriminierungen bezeugten. Im Rückblick sehen sie ihr Nichtstun als Teil des Problems. Die in dem Dokumentarfilm Interviewten sind keine Einzelfälle: Die meisten Wissenschaftlerinnen können in verschiedenen Phasen ihrer wissenschaftlichen Karriere über solche Erfahrungen berichten. Dabei reichen die Wurzeln dieser ausgrenzenden Kulturen bis weit in die Entstehungsgeschichte der Wissenschaft zurück.

Auch Marie Curie (1867-1934), Emmy Noether (1882-1935) und Lise Meitner (1878-1969) mussten sich zeit ihres Lebens trotz oder gerade wegen ihrer Erfolge ständig gegen Missachtung, Anfeindungen und Diskriminierung zur Wehr setzen. Obwohl der stetige Kampf um Sichtbarkeit, Anerkennung, Respekt und Gleichberechtigung die Naturwissenschaftlerinnen in ihrem Forschungsalltag behinderte, leisteten sie Bahnbrechendes.

Aber auch über 80 Jahre nachdem Marie Curie zwei Nobelpreise erhalten hat, Emmy Noether und Lise Meitner die Grundlagen der Physik revolutionierten, erleben Wissenschaftlerinnen noch immer, dass ihnen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen abgesprochen werden. Ihre weithin sichtbaren Leistungen hielten Larry Summer, den damaligen Präsidenten der Havard Universität und ehemaligen Finanzminister im zweiten Kabinett Bill Clintons, nicht davon ab, 2005 in einer öffentlichen Rede zum Thema “Frauen und Minderheiten” darüber zu spekulieren, dass Frauen möglicherweise ein genetisches Problem mit Naturwissenschaften und Technik hätten.

Als Beleg für seine These führte Summer an, dass an den besten Unis kaum Naturwissenschaftlerinnen zu finden seien. Larry Summer sah sich zwar aufgrund von Protesten gezwungen von seiner Leitungsposition zurückzutreten, aber seine öffentlich gemachten Aussagen sind lediglich die berühmte Spitze des Eisberges.

Gerade im Wissenschaftsbetrieb ist es nicht üblich, über persönliche Erfahrungen zu sprechen. Deshalb sind Dokumente wie “Picture a Scientist” besonders wertvoll. Sie machen öffentlich, was sich unter der Oberfläche abspielt. Die Wissenschaftlerinnen dürfte es viel Überwindung gekostet haben, ihre Erfahrungen offenzulegen und sie mit anderen zu teilen. Ihre Berichte sind auch Akte der Widerständigkeit und der Selbstermächtigung in einem Umfeld, das ihnen wenig Solidarität entgegenbringt.

Ihre Zeugnisse sind stark von dem Wunsch getrieben, dass nachfolgende Generationen junger Frauen ganz selbstverständlich ihren Neigungen als Biologinnen, Astronautinnen, Chemikerinnen oder Mathematikerinnen nachgehen können. Um ihnen dies zu ermöglichen, braucht es weiterhin unterstützende Maßnahmen: Programme wie das Professorinnen-Programm sind wichtige Ansätze, einen Kulturwandel herbeizuführen.

Diese Programme müssen durch weitere Maßnahmen flankiert werden. Etwa solche, die den Zuschauer- und Bystander-Effekt zu durchbrechen helfen: Viele Kolleginnen und Kollegen sehen diese alltäglichen, mehr oder weniger offenen Missachtungen und Übergriffe gegenüber ihren Kolleginnen. Sie billigen sie keinesfalls, greifen aber dennoch nur sehr selten ein. Damit tragen sie zur Normalisierung von Sexismus und Rassismus bei und zu einer Atmosphäre der Verantwortungslosigkeit, in welcher die Gegenwehr allein den Betroffenen überlassen bleibt.

Das Time-Magazin zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Personen im Bereich KI, das Forbes-Magazin nennt ihn “German Wunderkind”. Richard Socher hat mit seiner Forschungsarbeit die Grundsteine für Entwicklungen wie ChatGPT gelegt. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden mehr als 170.000-mal zitiert. Im November kommt der Forscher und Unternehmer nach Berlin und spricht beim Falling Walls Science Summit über Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen.

Richard Socher ist Gründer und CEO von you.com. Das Produkt des in San Francisco ansässigen Unternehmens soll eine neue Kategorie begründen: KI-Assistenten, die Antwortmaschinen sind statt Suchmaschinen. “Sie sollen Fragen beantworten und helfen, produktiver zu forschen, zu lernen und zu arbeiten. Man erhält keine Link-Liste als Ergebnis, sondern konkrete Antworten”, erläuterte Socher im Mai im Gespräch mit Table.Briefings. You.com bietet auch maßgeschneiderte Lösungen an: Chatbots für Unternehmen auf Basis deren eigener Daten. Zu den Kunden gehören zum Beispiel Pharmafirmen.

Der gebürtige Dresdner hat Computerlinguistik in Leipzig und Saarbrücken studiert. Danach ging er in die USA und promovierte an der Stanford University im Fach Informatik. Er forschte als einer der ersten über künstliche neuronale Netze für die Sprachverarbeitung und hat unter anderem das Prompt-Engineering erfunden, also die textbasierte Eingabe über die Befehlszeile.

Aber auch als Unternehmer ist Socher schon länger aktiv – und erfolgreich. Bevor Socher you.com gründete, war er Chief Scientist bei Salesforce und CEO/CTO des KI-Start-ups MetaMind, das 2016 von Salesforce übernommen wurde.

Der wissenschaftliche Durchbruch der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) im Bereich Sprachverarbeitung sei es gewesen, “sehr große neuronale Netze darauf zu trainieren, das nächste Wort vorhersagen zu können”, erläutert er auf Anfrage.

“Die Modelle werden immer besser und können sehr lange und sehr komplexe Zusammenhänge nutzen und daraus Weltwissen konstruieren.” So sei es möglich, mit diesen Modellen Gespräche zu konstruieren, aber auch Bilder zu generieren, zunehmend auch Videos.

Auf dem Falling Walls Science Summit will er auch das Problem der Überregulierung der KI in Europa ansprechen, sagt er. Noch dazu falle ihm eine gewisse Grundskepsis in Deutschland auf. Diese Einstellung könne er nachvollziehen. “Aber wenn man eine Art konstruktiven Optimismus an den Tag legt, schafft man am Ende mehr”, sagt er.

Socher hofft, dass Europa und Deutschland mehr in die KI-Forschung investieren und dass auch hier ein entsprechendes Ökosystem entsteht. Denn die momentane industrielle Revolution finde im Bereich KI statt. Anne Brüning

Beim Falling Walls Science Summit in Berlin diskutiert Richard Socher am 8. November im Rahmen einer vom Forschungszentrum Jülich organisierten Veranstaltung über “HPC and AI Solutions: A collective international effort” und am 9. November um 14:40 Uhr spricht er über “Breaking the Wall of Artificial General Intelligence”. Das Programm des Summit finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.

Reinhard Berner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden, ist neuer Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko). Der Kinderarzt und Infektiologe wurde am Montag gewählt. Berner war unter anderem von 2021 bis 2023 Mitglied des Corona-ExpertInnenrats der Bundesregierung.

Jochen Guck vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen, der Biophysiker Josef Käs von der Universität Leipzig und Bahriye Aktas, Medizinerin am Universitätsklinikum Leipzig, erhalten den Greve-Preis der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2024. Sie werden für ihre grundlegenden Erkenntnisse über die Beweglichkeit von Tumorzellen ausgezeichnet. Die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve gestiftet.

Malte Drescher, Physiker, ist neuer Präsident der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Die Landesregierung hatte 2019 mit dem Beschluss der Hochschulstrukturreform die Weichen dafür gestellt, dass zum 1. Januar 2023 die Universität Koblenz eigenständig wurde und an den Standorten in Kaiserslautern und Landau die RPTU an den Start gehen konnte. Sie wurde bisher von einer Doppelspitze geführt. Drescher ist seit 2022 Mitglied der ständigen Kommission für Forschung und Karrierewege der Hochschulrektorenkonferenz.

Heike Kielstein, Dekanin der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), ist neue Präsidentin der Anatomischen Gesellschaft (AG). Für ein Jahr leitet sie die Beratungen des Vorstandes und vertritt die Fachgesellschaft in allen offiziellen Angelegenheiten. Kielstein engagiert sich bereits seit mehr als 25 Jahren als Mitglied in der AG. Seit 2018 ist sie Mitglied der Ethikkommission, die sie seit 2022 leitet.

Harald Lesch, Physiker und Wissenschaftsjournalist, und die Astrophysikern Cecilia Scorza werden mit dem ersten Gutenberg-Zukunfts-Award ausgezeichnet. Mit diesem Preis würdigt die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die durch ihre Lehre oder ihren Einsatz in der Wissenschaftskommunikation in besonderem Maße zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Michaela Wirtz, Vizepräsidentin Transfer, Innovation und Nachhaltigkeit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, ist zur Präsidentin der Hochschule Landshut gewählt worden. Sie tritt ihr Amt Mitte März kommenden Jahres als Nachfolgerin von Fritz Pörnbacher an.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. EdTech: Bürokratie bremst Start-ups aus. EdTech-Unternehmen sollen innovative Lösungen für besseren Unterricht liefern. Der erste EdTech-Monitor zeigt jetzt aber, mit welchen Widerständen die Start-ups zu kämpfen haben. Mehr

Bildung.Table. EdTech: Wer auf der Shortlist für das Finale des weltgrößten EdTech-Awards steht. Auf dem EdTech Next Summit in Bielefeld entscheidet sich, wer ins Finale des Global EdTech Startup Awards (GESA) in London kommt. Table.Briefings kennt die Nominierten. Mehr

Berlin.Table. Habeck plant Milliarden-Fonds für Unternehmen. Unerwartet hat Robert Habeck eine große Modernisierungsagenda vorgeschlagen, die auch ein Sondervermögen beinhaltet. Was der Wirtschaftsminister vorschlägt und warum der Plan für Turbulenzen sorgen dürfte. Mehr

Climate.Table. Energiewende: Warum Falschinformationen zu Windkraft weit verbreitet sind. Ob jemand Falschinformationen glaubt und deshalb gegen die Windkraft ist, liegt nicht am Wissen, sondern an der Weltanschauung. Das besagt eine neue Studie. Mehr

ESG.Table. Kreislaufwirtschaft: Mercedes-Benz eröffnet erste Batterie-Recycling-Fabrik. Dem Markt für Recycling-Batterien bescheinigen Experten in den kommenden Jahren ein gewaltiges Wachstum. Schon deshalb lohnt es sich, wenn Autobauer in dem Bereich frühzeitig Kompetenzen aufbauen. Mehr

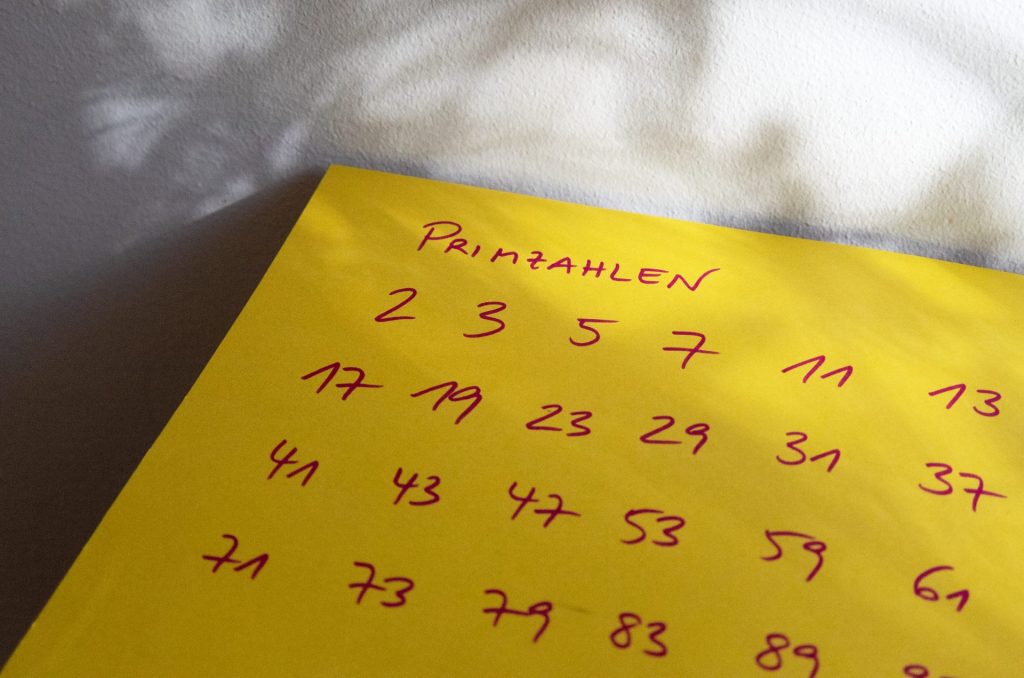

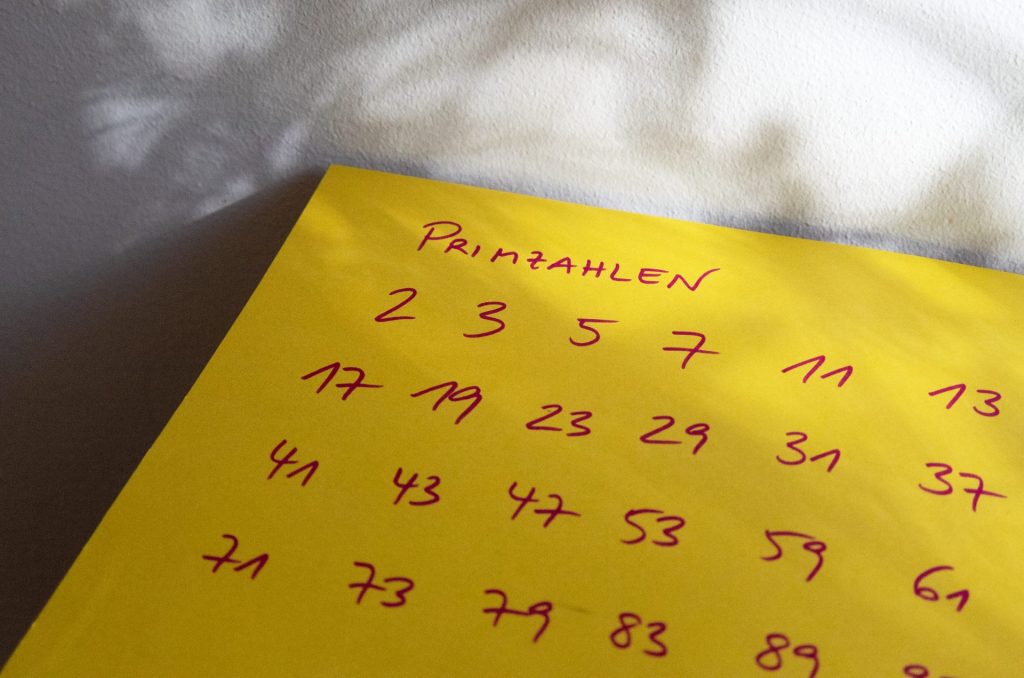

Versuchen Sie Folgendes in Ihren Taschenrechner einzugeben: Nehmen Sie 136.279.841 mal 2 und multiplizieren Sie die Zahl mit sich selbst. Dann ziehen Sie 1 ab. Das Ergebnis sollte dann mit einer 8 beginnen und 41.024.320 Stellen haben, schreibt zumindest das Primzahlprojekt Gimps. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Taschenrechner da nicht mitmacht, denn um zu derartigen Zahlen-Monstern zu kommen, braucht man schon einen Superrechner.

Der 36-jährige Luke Durant aus San José in Kalifornien hat zur Berechnung der oben angegebenen Zahl mit einem “Cloud-Supercomputer” gearbeitet und Grafikprozessoren, die sich über 24 Rechenzentrumsregionen in 17 Ländern verteilten. Am 11. Oktober habe einer der Prozessoren die M136279841 genannte Zahl als mögliche Primzahl erkannt. Sie ist über 16 Millionen Stellen größer als die bisherige Rekordprimzahl und damit die derzeit größte bekannte Primzahl der Welt. Weitere Tests haben das inzwischen bestätigt.

Mathematisch ist bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Doch das Erscheinen und die Verteilung dieser Zahlen scheint zufällig. “Wie die Primzahlen genau verteilt sind, ist eines der größten noch ungelösten Mysterien der Mathematik”, heißt es in einer Mitteilung der Universität Zürich. Sie helfen demnach beim Verschlüsseln von Informationen in der Kryptographie und spielen bei der Erklärung naturwissenschaftlicher Phänomene eine wichtige Rolle. Tim Gabel (mit dpa)

wie soll es mit der Exzellenzstrategie langfristig weitergehen? Dazu sammeln wir laufend Stimmen und Positionen ein. Für die heutige Ausgabe haben wir darüber mit Peter-André Alt von der Wübben Stiftung Wissenschaft gesprochen. Der ehemalige Präsident der FU Berlin und der Hochschulrektorenkonferenz bringt die Idee ins Spiel, die Förderlinie der Zukunftskonzepte langfristig aufzugeben und die Mittel aus diesem Programmsektor anders zu verteilen.

Ob das gut ankommt? Auf alle Fälle müsse die Debatte mit den Universitäten geführt werden, sagt Alt. Weil diese auf absehbare Zeit vollauf mit der laufenden Exzellenz-Bewerbungsrunde beschäftigt sind, schlägt er vor, dass Wissenschaftsrat, DFG und BMBF im Jahr 2026 zu einer großen Geberkonferenz einladen. Auch die Clustersprecherinnen und -sprecher sollten dabei sein.

Eine große Konferenz mit diverser Beteiligung wäre vielleicht auch ein guter Weg für die Antisemitismusresolution gewesen, die die Fraktionen der Ampel-Regierung und der CDU/CSU seit Monaten hinter verschlossenen Türen beraten. Offenbar ist es mühsam, sich zu einigen. Ein im Sommer geleakter Entwurf lässt nichts Gutes ahnen – auch mit Blick auf Vorgaben bei der Vergabe von Fördermitteln. Eine Gruppe um den Rechtswissenschaftler Ralf Michaels und die Soziologen Armin Nassehi und Paula-Irene Villa-Braslavsky beunruhigte die Pläne und die Debatte darüber so sehr, dass sie nun Hilfe beim Formulieren anbietet. Dabei setzen sie auf Konsens – und Eigenverantwortung.

In der heutigen Ausgabe erfahren Sie außerdem, wie es das Bündnis Sahra Wagenknecht mit der Wissenschaft hält, welche Universitäten in Deutschland mustergültig bei Patentanmeldungen sind und wer aus unserer Sicht die entscheidenden Köpfe der NGOs sind.

Kommen Sie wohlpräpariert in den Tag!

Sie bezeichnen sich selbst als “informelle Gruppe von jüdischen und nichtjüdischen Wissenschaftler*innen” und wollen dem bisher zäh voranschreitenden Vorhaben, sich im Bundestag interfraktionell auf eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens zu einigen, zum Erfolg verhelfen. Am 14. September hat die Gruppe um den Rechtswissenschaftler Ralf Michaels vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht den Fraktions- und Parteispitzen von SPD, Grünen, FDP sowie CDU/CSU entsprechende Formulierungsvorschläge übermittelt.

Die Reaktionen hätten sich bisher auf ein Dankeschön beschränkt, sagt Michaels auf Anfrage von Table.Briefings. Am Mittwoch hat die Gruppe ihre in 16 Punkte unterteilten Formulierungsvorschläge (Dokument hier abrufbar) in einem FAZ-Beitrag veröffentlicht. Man hoffe damit “die Ideologisierung und juristische Verunklarung einiger Themen” zu vermeiden und “die Formulierung einer konsensfähigen Resolution” zu erleichtern.

“Unser Ziel ist nicht Kompromiss, sondern Konsens: nicht gegenseitiges Nachgeben, sondern die Formulierung von Grundsätzen, auf die sich alle Demokraten einigen können sollten”, schreibt die Gruppe, zu der neben Ralf Michaels auch die Soziologen Armin Nassehi und Paula-Irene Villa-Braslavsky (beide LMU München) gehören sowie Andreas Paulus (Universität Göttingen und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht), Miriam Rürup (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam) und Jerzy Montag (Richter am Bayerischen Verfassungsgericht).

Der im August bekanntgewordene Entwurf war, wie berichtet, unter anderem wegen vorgesehener förderrechtlicher Konsequenzen in der Wissenschaft kritisiert worden. Das Vorhaben, Antisemitismus als Ausschlussgrund für öffentliche Förderung in Kultur und Wissenschaft vorzusehen, hätte in der Praxis bedeutet, dass der Staat in diesen Bereichen Meinungsprüfungen durchführt. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht gab es zudem Einwände hinsichtlich der Verwendung der IHRA-Arbeitsdefinition für Antisemitismus, weil sie sich nicht als Regulierungsinstrument eigne.

Das sind die in dieser Hinsicht relevanten Vorschläge:

Wie weit die Resolution ist und welche Formulierungen sie vorsieht, bleibt weiterhin intransparent. “Wegen aktuell laufender Gespräche möchte sich die Fraktion dazu nicht äußern”, heißt es zum Beispiel vonseiten der Grünen.

Weitgehend bedeckt hält man sich auch im Forschungsausschuss des Bundestages. Dort wird an einem interfraktionellen Antrag gefeilt, in dem es um die Bekämpfung von Antisemitismus in den Bereichen Wissenschaft und Bildung geht. Zuletzt war zu hören, dass die Gespräche gut vorankommen und ein geeinter Text in Reichweite sei. Interessant wird sein, wie viel sich darin von dem CDU/CSU-Antrag “Nie wieder ist jetzt – Antisemitismus an Schulen, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen mit aller Kraft bekämpfen” wiederfindet, der seit April vorliegt.

Herr Alt, die einen sprechen von Verknöcherung und fordern Reformen, die anderen von einer überhitzten Wettbewerbssituation und plädieren für ein Moratorium der Exzellenzstrategie. Was halten Sie von den Vorschlägen – sollte man alles neu denken?

Grundsätzlich ist es immer gut, neu über etwas nachzudenken, das seit fast 20 Jahren mit nur geringfügigen Modifikationen betrieben wird. Der Wettbewerb ist ein wenig erschöpft, aber auch die Beteiligten sind es. Sowohl formal als auch inhaltlich sehe ich Verbesserungspotenzial. Ich halte es jedoch nicht für richtig, die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt ohne die Universitäten zu führen. Sie müssen direkt an der Diskussion beteiligt werden, und das ist erst möglich, wenn die laufende Exzellenz-Bewerbungsrunde abgeschlossen ist.

Trotzdem kann man ja bereits jetzt grundlegend nachdenken – auch im Lichte der zunehmend schwierigen Grundfinanzierung der Universitäten.

Ganz allgemein: Es ist unwahrscheinlich, dass die Politik das Geld bedingungslos ohne Wettbewerb an die Universitäten gibt. Einfach den Wettbewerb zu beenden, wäre auch falsch, weil sich die Universitäten in diesem Wettbewerb über Jahre ins Zeug gelegt haben und an ihre Grenzen gegangen sind.

Welche Vorschläge für formale Änderungen haben Sie?

Bei den Exzellenzclustern zum Beispiel finde ich es nicht richtig, dass die bestehenden und die neuen Cluster ohne Differenzierung miteinander verglichen werden. Das führt zu einem Ungleichgewicht. Wir brauchen gesonderte Verfahren – für Cluster, die zweimal gefördert worden sind, für solche, die gerade etabliert sind, und für Neuanträge. Außerdem sollte der Zeitraum zwischen Einreichung und Bewertung der Cluster und der Einreichung der Zukunftskonzepte verlängert werden. In der aktuellen Phase des Wettbewerbs ist es so, dass die Entscheidung über die Cluster im Mai 2025 fällt, Neuanträge für die Zukunftskonzepte müssen im November 2025 vorliegen. Das heißt: Alle müssen vorarbeiten, Clusteranträge und Zukunftskonzepte müssen parallel erstellt werden. Das ist eine enorme Belastung für die Universitäten.

Welche inhaltlichen Verbesserungen schweben Ihnen vor?

Ich würde empfehlen, dass Wissenschaftsrat, DFG und BMBF im Jahr 2026 eine Geberkonferenz mit den Clustersprecherinnen und -sprechern und den Universitätsspitzen durchführen. So etwas fand bereits vor zehn Jahren statt, damals wurden Änderungen für das Clusterverfahren beschlossen.

Welche Anregung hätten Sie denn dafür – als ehemaliger Präsident der FU Berlin und als ehemaliger HRK-Präsident?

Aus meiner Sicht sollte man darüber nachdenken, die Förderlinie der Zukunftskonzepte langfristig aufzugeben und die Mittel aus diesem Programmsektor anders zu verteilen. Die aktuelle Runde hat bereits begonnen, aber danach könnte man überlegen, allen Universitäten, die drei und mehr Cluster haben (bei Verbünden müssten es entsprechend mehr sein), Mittel zur Gestaltung von Zukunftsaufgaben bereitzustellen – natürlich mit Berichtspflicht und Evaluation. Das würde den Zukunftswettbewerb vereinfachen. Außerdem möchte ich eine Diskussion über Projekt- und Individualförderung anregen. Wir haben in Deutschland den Kollaborationsgeist enorm weiterentwickelt und sind diesbezüglich stark. Im Umkehrschluss müssen wir aber auch an die Einzelnen denken. Gerade in der mittleren Karrierephase, für Postdocs vor der Berufung, müssen wir in der Wissenschaft individuell mehr tun – und zwar ergänzend zu den Leibniz-Preisen und ERC-Grants, die es bereits gibt. Ich würde mir innerhalb der Exzellenzstrategie ein Programm für unkonventionelle Ideen wünschen. Und zwar eines, bei dem sich der Aufwand für die Bewerbung in Grenzen hält.

Sie haben den Aufwand für die Exzellenzstrategie in Ihrer Zeit als FU-Präsident selbst durchexerziert. Nachdem die FU Berlin 2007 bis 2012 erste Exzellenzuniversität in Berlin war, war sie in der nächsten Runde unter Ihrer Regie erneut erfolgreich. Heute ist sie im Exzellenzverbund BUA. Ist dieser Wettbewerb die Mühe wert?

Der Aufwand war immens, aber ich habe ihn nie infrage gestellt. Schließlich waren wir erfolgreich. Der Wettbewerb bot eine enorme Chance, die haben wir gut genutzt und der Spirit war großartig. Man muss aber auch einräumen: Der Wettbewerb war sehr überhitzt und hat alle ein Stück weit überrollt. Weder an der FU noch an den anderen Universitäten war es möglich, für die Anträge die ganze Institution mitzunehmen. Eine Hürde zu Beginn der Exzellenzinitiative bestand darin, dass die Universitäten über lückenhafte Datensammlungen verfügten. Keiner konnte sagen, wie viele Doktoranden, wie viele internationale Postdocs an der Hochschule beschäftigt waren. Diese Statistiken mussten erst etabliert werden. Das war ein Lernprozess und hat die Anträge damals aufwändiger gemacht. Heute lassen sich diese Zahlen einfach abrufen, dafür beansprucht aber die Wettbewerbs- und Marktanalyse für den Strategiewettbewerb viel mehr Zeit als früher.

Die Idee der Exzellenzinitiative war es, die Forschung an Universitäten zu stärken und die Versäulung aufzubrechen. Ist das gelungen?

Wir sehen Standorte, die sich mustergültig entwickelt haben: München, Heidelberg, Berlin und Hamburg zähle ich dazu. Dort wurde auch viel durch die Vernetzung mit außeruniversitären Instituten bewirkt. Im Bereich der Personalentwicklung gibt es aber noch Luft nach oben. Bei Tenure-Track-Professuren plädiere ich für gemeinsame Berufungen durch Universitäten und außeruniversitäre Einrichtungen auf unbefristete Stellen. Bisher gibt es dieses gemeinsame Engagement nur bei den Spitzenberufungen.

Peter-André Alt ist seit April 2023 Sprecher der Geschäftsführung der Wübben Stiftung Wissenschaft in Berlin. Er war von 2010 bis 2018 Präsident der FU Berlin und von August 2018 bis Ende März 2023 Präsident der Hochschulrektorenkonferenz.

In der Debatte über die Zukunft der Exzellenzstrategie sind bei Table.Briefings bisher erschienen: Standpunkte von Annette Schavan, Georg Schütte und Tilman Reitz sowie ein Interview mit Edelgard Bulmahn.

Arne Semsrott – Leiter von FragDenStaat

Arne Semsrott ist Journalist und Aktivist. Bereits in der Schulzeit gründete er kritische Schülerzeitungen (gemeinsam mit seinem älteren Bruder Nico Semsrott, dem Kabarettisten und früheren Mitglied des EU-Parlaments) und engagierte sich für Formen der Transparenz. Seitdem ist er als freier Journalist tätig und leitet Projekte wie FragDenStaat, die für mehr Informationsfreiheit eintreten. Semsrott engagiert sich in Initiativen wie dem Verein LobbyControl. In den vergangenen Monaten wurde Semsrott mit FragDenStaat bei der Fördermittel-Affäre des BMBF aktiv und erwirkte, dass interne Chats der Hausspitze des Forschungsministeriums per Messenger “Wire” nicht gelöscht werden durften. Derzeit klagt FragDenStaat vor Gericht auf die Herausgabe der einzelnen Chats.

Volker Stollorz – Geschäftsführer des Science Media Center Germany

Der Biologe Volker Stollorz studierte an der Universität zu Köln und am Niederländischen Krebsforschungsinstitut in Amsterdam. Er arbeitete lange Jahre als Wissenschaftsjournalist und war für mehrere renommierte Wissenschaftsressorts (Die Woche, Zeit, FAZ am Sonntag) aktiv. Der Rheinländer ist langjähriges Mitglied (und Vorstand) des Wissenschaftsjournalisten-Verbands WPK und eine wichtige Stimme der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Seit 2015 ist er Leiter des gemeinnützigen Science Media Center Germany und bietet mit seinem Team eine der ersten Anlaufstellen für Journalistinnen und Journalisten, wenn es um die Berichterstattung über aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen geht. Für seine Publikationen wurde Stollorz mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus und dem Universitas-Preis für Wissenschaftsjournalismus der Hanns Martin Schleyer-Stiftung.

Elisabeth Niejahr – Geschäftsführerin Geschäftsbereich “Demokratie stärken” der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

Sie beschrieb sich selbst als “Politikberichterstatterin seit der Spätphase von Helmut Kohl, Volkswirtin, Mutter einer Tochter und Autorin von Büchern über Machttechniken, Patchworkfamilien, Ursula von der Leyen und die gealterte Gesellschaft von morgen”. Elisabeth Niejahr, Kind einer Pfarrersfamilie, besuchte parallel zum Volkswirtschaftslehre-Studium die Kölner Journalistenschule und arbeitete zunächst als Korrespondentin im Bonner Parlamentsbüro des Spiegel-Magazins. Ende 1999 wechselte sie zur Wochenzeitung Die Zeit nach Berlin, wo sie 18 Jahre lang blieb und unter anderem stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros war. Bevor sie im Jahr 2020 Geschäftsführerin bei der Hertie-Stiftung wurde, war sie Chefreporterin im Berliner Büro der WirtschaftsWoche.

Benedikt Fecher – Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog

Seit April 2023 ist der Wissenschaftsforscher Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog, der Organisation für Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Zuvor leitete Benedikt Fecher das Forschungsprogramm “Wissen & Gesellschaft” am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. In seiner Forschung untersucht Fecher die Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Kontext der Digitalisierung. Fecher ist in der #FactoryWisskomm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung engagiert und war Mitglied der Interdisziplinären Arbeitsgruppe “Implikationen der Digitalisierung für die Qualität der Wissenschaftskommunikation” der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Florian Dähne – Referent Bildungs- und Wissenschaftspolitik bei der Friedrich-Ebert-Stiftung

Dähne ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) im Bereich Bildung und Wissenschaft tätig. In dieser Funktion beschäftigt er sich mit Fragen der Chancengleichheit im Bildungssystem und der Förderung eines leistungsfähigen und sozial gerechten Bildungssystems. Im Bereich Wissenschaft spielen Nachhaltigkeit, Forschungsdaten und gute Arbeit im Wissenschaftssystem eine Rolle. Zuvor war Dähne für die Friedrich-Ebert-Stiftung im Sudan tätig.

Martin Kaiser – Geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland

Vor seiner politischen Arbeit bei Greenpeace war Martin Kaiser selbst in der Forschung aktiv. Bis 1997 arbeitete er an einem Forschungsprojekt zu Auswirkungen von Luftschadstoffen auf Waldökosysteme. Kaiser hat Forstwirtschaft und Geoökologie studiert. In den 1990er-Jahren beriet er das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, bevor er 1998 zu Greenpeace wechselte. Dort war er unter anderem für die politische Arbeit der Organisation auf mehreren Weltklimakonferenzen zuständig. Seit 2016 ist Kaiser in den geschäftsführenden Vorstand von Greenpeace berufen und Vorstandsmitglied von Greenpeace EU. Kaiser war und ist als Sachverständiger in Ausschüssen und politischen Kommissionen gefragt. Seit Oktober 2023 leitet er Greenpeace Deutschland in einer Dreierspitze mit Sophie Lampl und Nina Schoenian.

Anna-Katharina Hornidge – Direktorin des German Institute of Development and Sustainability (IDOS)

Die Soziologin Anna-Katharina Hornidge ist die wissenschaftliche und forschungspolitische Stimme zur Entwicklungspolitik in Deutschland. Hornidge ist seit 2020 Direktorin des German Institute of Development und Sustainability, das die interdisziplinäre Forschung, Beratung und Ausbildung zu dem Thema vereint. Hornidge hat zudem eine Professur für Globale Nachhaltige Entwicklung an der Universität Bonn inne. Als Vorsitzende des Fachausschusses Wissenschaft der Deutschen Unesco-Kommission hat sie in diesem Jahr mit einem Positionspapier zu internationalen Forschungskooperationen für Aufmerksamkeit gesorgt. Um globale Herausforderungen wie den Klimawandel gemeinsam angehen zu können, müsse man mit Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen gleichberechtigt und auf Augenhöhe kooperieren, ist Hornidges Überzeugung.

Matthias Spielkamp – Mitgründer und Geschäftsführer von AlgorithmWatch

Er hat Philosophie mit den Nebenfächern Volkswirtschaftslehre und Politologie studiert, außerdem einen Master-Abschluss in Journalismus. Matthias Spielkamp ist Mitgründer und Geschäftsführer von AlgorithmWatch. Die Menschenrechtsorganisation setzt sich dafür ein, dass Algorithmen und Künstliche Intelligenz (KI) Gerechtigkeit, Demokratie und Nachhaltigkeit stärken, statt sie zu schwächen. Er ist regelmäßig Sachverständiger in Anhörungen des EU-Parlaments, des Bundestags und des Europarats.

Jan C. Breitinger – Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung

Wie sich Innovationspolitik gestalten lässt, ist eine der Fragen, die Jan C. Breitinger umtreiben. Seit dem Jahr 2018 beschäftigt er sich damit bei der Bertelsmann Stiftung – zum Beispiel für ein Diskussionspapier über Missionsagenturen. Breitinger hat Geschichte und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Heidelberg und Lund studiert und an der Universität Marburg promoviert. Seit Oktober ist er in Spanien tätig – als Senior Project Manager bei der Fundación Bertelsmann in Barcelona, der Tochterorganisation der Bertelsmann Stiftung. Dort geht es weiterhin um Themen der Wissenschafts- und Innovationspolitik, mit besonderem Schwerpunkt auf bildungspolitische Fragestellungen.

Philipp Antony – Referent Bildung und Wissenschaft bei der Heinrich-Böll-Stiftung

Seit fast zwölf Jahren ist er Referent Bildung und Wissenschaft bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Zu den Stationen davor zählten der Wissenschaftsrat, wo er ebenfalls als Referent tätig war, das Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung, wo er am Monitoring der Exzellenzinitiative beteiligt war, und das Dahlem Humanities Center der FU Berlin. Dort war er Geschäftsführer. Antony hat ein Diplom in Frankreichstudien. Für Wissenschaftsfreiheit macht er sich schon lange stark – zum Beispiel zusammen mit dem Grünen-Politiker Kai Gehring in einem 2017 veröffentlichten Thesenpapier.

29.-30. Oktober 2024, Berlin Adlershof Science City

Konferenz Science for Future: On the Path to Carbon Neutrality Mehr

30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg

Konferenz Wissenswerte Mehr

4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr

7.-9. November 2024, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr

8. November 2024, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin

Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Politische Einflussnahme Mehr

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte in Thüringen bald für die Hochschul- und Wissenschaftspolitik zuständig sein. Das geht aus einem vertraulichen Dokument aus den Sondierungsgesprächen hervor, das Table.Briefings vorliegt. Demnach soll die Partei das Vorschlagsrecht zur Ernennung eines Ministers im Geschäftsbereich “Arbeit, Wissenschaft, Kultur, Hochschulen und Forschung” bekommen.

In seinem Wahlkampfprogramm hatte das BSW die Zusammenführung der Bereiche Bildung und Wissenschaft in einem Ministerium als Ziel formuliert. Danach sieht es derzeit aber wohl nicht aus. Aus dem Dokument geht hervor, dass die Thüringer CDU das Bildungsressort übernehmen wird. Nach ersten Sondierungsgesprächen hatten beide Parteien betont, dass man beim Thema Bildung ähnliche Ansichten vertritt. Bildung war für beide Parteien eines der Top-Themen im Thüringer Wahlkampf.

Im Parteiprogramm des BSW spielt das Thema Forschung und Wissenschaft dagegen eher eine untergeordnete Rolle. Die Partei bekennt sich dazu, die “breite Forschungslandschaft” in Thüringen erhalten und erweitern zu wollen: “Unsere Thüringer Universitäten und Hochschulen haben gute Voraussetzungen, um Lehre und Forschung zu betreiben und sich weiterzuentwickeln. Diese Bedingungen wollen wir verstetigen und ausbauen”, heißt es in dem Papier, ohne dass dafür konkrete Maßnahmen benannt werden.

Ein konkret benanntes Vorhaben des BSW ist ein finanzieller Beitrag des Freistaats für die Exzellenzförderung in Thüringen. Entsprechend wird die Exzellenzinitiative des Bundes explizit begrüßt. Zudem sollen auch die Profilbildung der Hochschulen und der internationale Austausch von Hochschulen gefördert werden. Eine Antwort des BSW auf die Anfrage von Table.Briefings, welche Schwerpunkte dabei gesetzt und welche Partnerländer dabei vor allem in den Blick genommen werden sollen, steht bislang aus.

Ein Schwerpunkt der Hochschulpolitik könnten Initiativen für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sein. “Der Mittelbau an Universitäten und Hochschulen ist die tragende Säule der Lehre”, heißt es im Programm des BSW, sei aber leider oft prekär beschäftigt. Die Partei will “eine angemessene Anzahl verpflichtender Vollzeitstellen für besondere und dauerhafte Aufgaben in der Lehre sowie in der Betreuung von Großgeräten und Sammlungen” schaffen. Dafür sollen die Universitäten und Hochschulen aufgefordert werden, entsprechende Personalkonzepte zu erstellen.

Welche BSW-Personalie für das mögliche Ministeramt – beim Zustandekommen einer Brombeer-Koalition in Thüringen – infrage käme, bleibt derweil offen. In der Liste der Parlamentarier des BSW gibt es keine Person mit einem klaren forschungspolitischen Profil. Da aufgrund des möglichen Ressortzuschnitts Arbeits- und Wissenschaftsministerium verbunden wären, könnte der Unternehmer Steffen Schütz, Co-Landesvorsitzender des BSW, ein möglicher Kandidat sein. tg

Der Stiftungsausschuss Universität der Universität Göttingen hat auf seiner Sondersitzung vom 21. Oktober den Vorschlag des Senats zur Abwahl des Präsidenten Metin Tolan “sehr deutlich” zurückgewiesen. Das gab die Universität am Dienstag bekannt. Der Göttinger Universitätspräsident Metin Tolan bleibt damit vorerst im Amt.

Eine Abwahl des Präsidenten sei Ultima Ratio, schreiben die Stiftungsausschussmitglieder in ihrer Begründung der Entscheidung. Als solche setze sie die Ausschöpfung aller anderen Mittel sowie eine präzise Begründung voraus. “Beide Erfordernisse sieht der Stiftungsausschuss Universität nach eingehender Würdigung nicht hinreichend nachvollziehbar erfüllt.”

Der Stiftungsausschuss, dem Peter Strohschneider vorsitzt, vermisst in der Begründung des Senats für die Abwahl Tolans “eine sorgfältige Ableitung seiner Entscheidung aus der Verantwortung des Präsidenten”. Die Tragfähigkeit der vorgebrachten, auf die Person Metin Tolan abzielenden Argumente könne nicht geprüft werden.

Nachdem der Senat am 2. Oktober mit elf von 13 Stimmen die Abwahl Tolans beschlossen hatte, war die Entscheidung des Stiftungsausschusses notwendig geworden. Jetzt müssen beide Gremien gemeinsam über eine Lösung beraten. Bei Uneinigkeit der beiden Gremien hat der Senat das letzte Wort. Der Stiftungsausschuss Universität sieht jedoch der gemeinsamen Beratung mit dem Senat “in der Hoffnung entgegen, dass zum Besten der gesamten Universität eine Einigung möglich sei”.

Diese Hoffnung äußert auch der niedersächsische Wissenschaftsminister Falko Mohrs: “Nach dem Beschluss des Stiftungsausschusses besteht im nächsten Schritt weiterhin die Möglichkeit, gemeinsam eine konstruktive Lösung zum Wohle der Hochschule zu finden. Der Ball liegt bei den Gremien der Hochschule”, sagte Mohrs auf Anfrage von Table.Briefings. Allerdings sieht Mohrs unverändert die Gefahr einer Handlungsunfähigkeit der Universität. In diesem Fall könnte die Einsetzung eines Beauftragten durch den Minister notwendig werden, der die Universität vorübergehend leitet. mw

Die deutsche Partnerschaft mit der Ukraine wird weiter ausgebaut. In Kiew unterzeichnete Bettina Stark-Watzinger mit dem ukrainischen Minister für Bildung und Wissenschaft, Oksen Lisovyi, ein bilaterales Abkommen zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ). Begleitet wurde die Ministerin bei ihrem Besuch unter anderem von HRK-Präsident Walter Rosenthal, dem Vorsitzenden der Wissenschaftsministerkonferenz Jakob von Weizsäcker und dem Max-Planck-Präsidenten und aktuellen Sprecher der Allianz der Wissenschaftsorganisationen Patrick Cramer.

24 Millionen Euro bis 2029 gibt es neu für das Deutsch-Ukrainische Hochschulnetzwerk, das ab Juli 2025 entstehen soll. Im Rahmen des Hochschulnetzwerkes können deutsche Hochschulen mit ukrainischen Hochschulen kooperieren. Das Angebot reicht von digitalen Lehrangeboten bis hin zu gemeinsamen Studiengängen.

Das BMBF wird die Unterstützung des DAAD-Programms “Ukraine digital: Studienerfolg in Krisenzeiten sichern” bis Juni 2025 verlängern. Dieses dient der Aufrechterhaltung der Lehre an ukrainischen Hochschulen. Zu den bereits bewilligten 22,6 Millionen Euro kommen 3,2 Millionen Euro zusätzlich.

Die vier deutsch-ukrainischen Exzellenzkerne in Lwiw, Kyjiw und Charkiw beschäftigen sich mit Grundlagenforschung in Medizin, Quantentechnologie, Materialforschung und Geschichte und werden bis 2028 jeweils mit bis zu 2,5 Millionen Euro gefördert. Ziel ist es, die Ukraine mit exzellenten Leistungen im Europäischen Forschungsraum zu positionieren. Flankiert werden die Exzellenzkerne nun durch den neu aufgelegten Förderaufruf “Forschung für Wiederaufbau”.

Insgesamt unterstützt das BMBF die Ukraine seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges im Februar 2022 mit zahlreichen Programmen zur Hochschulzusammenarbeit, zum Aufbau von Forschungsstrukturen und mit bilateralen Projekten. Bis zum Jahr 2029 werden dafür mehr als 100 Millionen Euro investiert. mw

Im Vergleich mit allen anderen europäischen Staaten haben die deutschen Hochschulen im Zeitraum von 2000 bis 2020 mit knapp 26.000 die meisten Patente eingereicht. Das teilte das Europäische Patentamt am Dienstag mit. Danach folgen französische und englische Universitäten mit rund 19.000, beziehungsweise 13.000 Patentanmeldungen.

Allerdings gilt diese Spitzenposition lediglich bei der Betrachtung der absoluten Zahlen. Relativ zur Zahl der Universitäten oder zum Bruttosozialprodukt, bleibt Deutschland zwar in der vorderen Gruppe, andere Länder wie die Schweiz oder Schweden schneiden jedoch besser ab. Schaut man auf die deutschen Hochschulen, finden sich in den Top Ten alleine fünf Technische Universitäten, aber auch die FAU Erlangen-Nürnberg, die FU Berlin und die LMU München.

“Europa blickt auf eine langjährige Tradition akademischer Exzellenz zurück, doch manchmal fällt es uns schwer, Forschung in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen”, sagte EPA-Präsident António Campinos anlässlich der Vorstellung der Zahlen. Das zeigt sich auch an dem – trotz des Wachstums – immer noch bestehenden Abstand der EU-Staaten zu internationalen Vorreitern wie den USA und Israel. Zuletzt hatte der Draghi-Bericht drastische Veränderungen bei der Förderung von Forschung und Entwicklung in Europa gefordert. mw

Die von ihren Staaten vorgeschlagenen Mitglieder der zukünftigen EU-Kommission müssen sich vor der Amtsübernahme einer Bestätigungsanhörung im Parlament stellen. Auch die designierte Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, die Bulgarin Ekaterina Sachariewa wird sich am 5. November vor dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie bewähren müssen. Am gestrigen Mittwoch wurden bereits die schriftlichen Fragen der Parlamentarier veröffentlicht und Sachariewas Stellungnahmen dazu.

Darin bekannt sich Sachariewa dazu, sich in ihrem Bereich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen zu wollen. Sie wolle sich für die Förderung von Frauen in Führungspositionen einsetzen und auch ihr eigenes Team paritätisch besetzen, antwortete die Bulgarin auf eine einschlägige Parlamentarier-Frage. Sie wolle zudem dafür sorgen, dass in die Förderprogramme eine “Gender-Dimension” mit aufgenommen wird und eine Strategie zur Frauenförderung vorlegen. Über konkrete Ziele – zum Beispiel eine festgelegte Quote – äußerte sie sich nicht.

Auf die Frage, welche Vision Sachariewa für ihren Bereich habe, betonte die designierte Kommissarin die Bedeutung von Forschung, Start-ups und Innovation für die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Sie betonte, ihre Politik im Einklang mit den Ergebnissen des Draghi-Berichts gestalten zu wollen. Sachariewa plant ein neues Gesetz zum Europäischen Forschungsraum (ERA), um die Mobilität von Innovatoren und Forschenden zu erhöhen. Sie will sich zudem dafür einsetzen, dass das EU-Ziel erreicht wird, drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Innovation auszugeben und bezifferte die Finanzierungslücke auf 120 Milliarden Euro.

Die bulgarische Politikerin will sich für die Ausweitung des Europäischen Forschungsrats (ERC) und des Europäischen Innovationsrats (EIC) einsetzen. Damit sollen strategische Prioritäten wie die Grundlagenforschung, disruptive Innovationen und wissenschaftliche Exzellenz stärker in den Blick genommen und Forschung und Anwendung stärker miteinander verzahnt werden. Ein “Trusted Investor Network” soll private Investitionen mobilisieren. Sachariewa kündigte eine kommissionsübergreifende Start-up-Taskforce an und will im ersten Halbjahr 2025 ein “European Start-up and scale up forum” ausrichten.

Ein eigener KI-Forschungsrat soll geschaffen werden, um der Bedeutung des Themas für die Europäische Union gerecht zu werden. Transnationale Kooperationen und die Verbindung von Forschung und Innovatoren in Start-ups sollen zentrale Elemente ihrer Politik werden. Im Hochschulbereich strebt Sachariewa “gemeinsame europäische Abschlüsse” in speziellen Bereichen an. Die Hochschulen sollen dafür Fachwissen bündeln und komplementäre Stärken kombinieren. Sie sollen zudem stärker mit dem privaten und öffentlichen Sektor zusammenarbeiten. tg

FAZ: Sabine Döring attackiert BMBF. In einem Gastbeitrag wirft die Ex-Staatssekretärin den FDP-Mitgliedern im Haus vor, die Exekutive “als Instrument des parteipolitischen Kampfes” zu missbrauchen. Sie befürchtet zudem, dass “mangelhafte Aufarbeitung und untaugliche personelle Konsequenzen” der Affäre bei bestehenden und künftigen Fördermittelempfängern zu Selbstzensur führt. (“Wahrheit und Bullshit”)

Süddeutsche: Hürden für ausländische Studienbewerber. Ausländer, die an einer deutschen Universität studieren wollen, müssen sich über das Online-Portal “Uni-Assist” um einen Studienplatz bewerben. Doch das System hat einen schlechten Ruf und gilt als unzuverlässig und langsam. Viele fragen sich, ob Deutschland überhaupt ein Interesse daran hat, ihnen einen Studienplatz zur Verfügung zu stellen. (“Man fragt sich: Wollen die uns hier überhaupt?”)

Correctiv: Junge Wissenschaftler als Verkäufer. Nach Recherchen von Correctiv werden wissenschaftliche Mitarbeiter an Instituten der RWTH Aachen als Berater und Verkäufer eingesetzt. Für ihre wissenschaftliche Arbeit hätten sie kaum Zeit. Die Hochschule und die nordrhein-westfälische Landesregierung bestreiten die Vorwürfe und sehen keinen Grund, einzugreifen. (“Dubiose Geschäfte an der Elite-Universität”)