am Wochenende hat in Berlin ein Student einen jüdischen Kommilitonen angegriffen und schwer verletzt – mutmaßlich aus politischen Motiven. Nun muss sich Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin, gravierende Kritik wegen des Umgangs mit antisemitischen Vorfällen an seiner Hochschule gefallen lassen. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordern, dass der Berliner Uni-Präsident auffällig gewordene Antisemiten exmatrikuliert.

Auch Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will, dass die Länder ihr Hochschulrecht überprüfen, um Exmatrikulationen in besonders schweren Fällen leichter zu machen. Doch das ist schneller gesagt als getan. Denn der Berliner Senat hat im Jahr 2021 das Hochschulgesetz des Landes geändert. Seither dürfen die Hochschulen Studenten nicht mehr exmatrikulieren oder ihnen auch nur den Rausschmiss androhen – selbst wenn diese strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Sie können nur noch ein befristetes Hausverbot aussprechen. FU-Präsident Ziegler will nun gemeinsam mit der Politik prüfen, ob in besonders extremen Fällen Exmatrikulationen ermöglicht werden könnten.

Wir haben für Sie recherchiert, wie die Situation in den einzelnen Bundesländern aussieht und welche Bestimmungen das jeweilige Landeshochschulgesetz vorsieht. Zudem haben wir Rechtsexperten um eine Einschätzung zum Sachverhalt gebeten.

Gleichzeitig sind die Vorfälle an der FU Berlin aber nicht der einzige Beweis dafür, dass der Gaza-Konflikt auch in der deutschen Wissenschafts-Community angekommen ist. Die Max-Planck-Gesellschaft veröffentlichte gestern Abend eine Stellungnahme zum umstrittenen Gastwissenschaftler Ghassan Hage. Nach seinen antisemitischen Äußerungen hat die Forschungsgemeinschaft das Arbeitsverhältnis mit ihm aufgelöst, “einvernehmlich”, wie es in der Mitteilung heißt. Alle Details lesen Sie in unserem Briefing.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Der 30-jährige jüdische Student Lahav Shapira war am Wochenende mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen. Ein 23-jähriger pro-palästinensischer Kommilitone soll ihn in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den Fall übernommen. Im Raum steht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und eines antisemitischen Tatmotivs.

Die Freie Universität Berlin (FU) hatte sich am Montag bestürzt über den “mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriff” geäußert und angekündigt: “Wenn sich bestätigt, dass der Täter Student der Freien Universität Berlin ist, wird die Hochschule umgehend die möglichen juristischen Schritte im Rahmen des Hausrechts prüfen und gegebenenfalls ein Hausverbot durchsetzen.”

Doch die FU steht zunehmend in der Kritik, die Reaktionen verschärfen sich: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordern die Exmatrikulation des mutmaßlichen Täters. Beide kritisieren auch das aus ihrer Sicht fehlende Engagement der FU-Hochschulleitung gegenüber Antisemitismus.

Klein sieht auf Nachfrage von Table.Media ausdrücklich FU-Präsident Günter Ziegler in der Pflicht, “das Versprechen, das die deutsche Gesellschaft den Jüdinnen und Juden nach dem Ende des Holocaust gegeben hat, einzulösen. Die Möglichkeiten des Hausrechts und der Exmatrikulation sollten genutzt werden”. Er rät der FU, einen Antisemitismusbeauftragten einzusetzen, “wie es Staatsanwaltschaften und viele Unternehmen bereits getan haben”.

Die jüdische Studierendenunion Deutschlands (JSUD) wirft Ziegler in einem Offenen Brief vor, dass die FU Berlin auch mit Blick auf die Hörsaalbesetzung im Dezember durch pro-palästinensische Aktivisten “seit Monaten für Offenheit und Toleranz gegenüber Antisemiten steht” und fordert ihn auf “endlich Konsequenzen gegen die Antisemiten zu ziehen”.

Die Reaktionen sind angesichts der Tat und der historischen Verantwortung für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland nachvollziehbar. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die juristischen Handlungsspielräume des Berliner Hochschulrechts ausreichend bedacht werden. Und ob diejenigen, die die Forderungen erheben, ausreichend informiert sind. Fakt ist:

Die Handlungsoptionen der Hochschulen waren früher größer. “Mit dem Ordnungsrecht hatten Hochschulleitungen zahlreiche Möglichkeiten der Sanktionierung – von einem bloßen Verweis über den Ausschluss vom Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, bis zur Exmatrikulation, falls die Störung unter Anwendung von Gewalt erfolgte”, sagt der Rechtswissenschaftler und ehemalige Wissenschaftssenator Berlins, George Turner, im Gespräch mit Table.Media.

“Die CDU wollte das Ordnungsrecht an Hochschulen in Bundesrecht überführen, das lehnten die anderen Parteien allerdings ab”, sagt Turner. Nach dem Abklingen gewaltsamer Auseinandersetzungen an Hochschulen durch die 68er-Bewegung sei das Ordnungsrecht lange kein Thema mehr gewesen. Nach und nach wurde es aus den Landesgesetzen wegreformiert.

Nach eigenen Recherchen zu den Hochschulgesetzen der einzelnen Bundesländer fehlt in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen ähnlich wie in Berlin die Möglichkeit, Studierende aus ordnungsrechtlichen Gründen zu exmatrikulieren. Allerdings gibt es in beiden Ländern einen Passus, der den einzelnen Hochschulleitungen freistellt, eigene Ordnungen dazu zu erlassen. Diesen gibt es in Berlin nicht. In Niedersachsen müssen Studierende rechtskräftig verurteilt sein, bevor die Universitäten handeln können.

In allen übrigen Bundesländern gibt es grundsätzlich noch die Möglichkeit, die Immatrikulation einzelner Studierender dann zu widerrufen, wenn diese etwa durch die Anwendung von Gewalt oder auch bereits durch die Ankündigung oder Aufforderung dazu den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschule konkret behindern. Die Voraussetzungen und genauen Formulierungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.

Wenn das Hochschulrecht die Möglichkeit zur Exmatrikulation nicht vorsieht, haben “die Universitäten nichts in der Hand“, meint Hochschulrechtler Max-Emanuel Geis von der Universität Erlangen-Nürnberg. Es bleibe zum Beispiel in Berlin nur das Hausrecht. Geis beklagt, dass die Hochschulleitung seitens der Politik zum Sündenbock gemacht werde, obwohl ihnen oft die gesetzliche Grundlage zum Handeln fehle.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat inzwischen die fehlende gesetzliche Grundlage erkannt. “Die Ministerin hat die Länder aufgefordert, ihr Hochschulrecht hinsichtlich der Möglichkeit einer Exmatrikulation in besonders schweren Fällen zu überprüfen und anzupassen”, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Auch sonst setzt Stark-Watzinger ihren Kurs fort, sich in Hochschulbelange einzubringen: “Es braucht eine klare Positionierung aller Hochschulleitungen”, fordert sie. Viele Hochschulen seien ihrer Verantwortung gerecht geworden und hätten sich klipp und klar gegen Antisemitismus positioniert. Das sei dringend notwendig. “Antisemitismus muss aber auch klare Konsequenzen haben. Hochschulleitungen müssen daher von allen ihnen rechtlich zustehenden Möglichkeiten Gebrauch machen. Ein Wegsehen ist inakzeptabel.”

Die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) bekräftigte am gestrigen Mittwoch die Leitung der FU in ihrem Vorgehen, ein Hausverbot gegenüber dem Täter durchsetzen zu wollen. “Das ist dringend erforderlich, um Opfer vor Gewalttätern zu schützen und auf dem Universitätsgelände einen sicheren Raum für die Studierenden zu schaffen”, sagte sie. Es müsse aber grundsätzlich unterschieden werden zwischen Gewalttaten, Antisemitismus und Volksverhetzung auf der einen und politischen Meinungsäußerungen auf der anderen Seite.

“Exmatrikulationen aufgrund politischer Meinungen lehne ich weiterhin ab. Eine Demokratie muss innerhalb dieses Rahmens unterschiedliche politische Meinungen aushalten.” Jenseits der politischen Bewertung gibt sie zu bedenken: “Sowohl einem Hausverbot als auch einer Exmatrikulation steht das Grundrecht auf freie Berufswahl entgegen.”

Bundesweit verfolgen Hochschulleitungen die Debatte über den Vorfall aufmerksam. Vielen bereitet nicht nur die lückenhafte Kenntnis der rechtlichen Situation Sorgen, sondern auch die Erwartungshaltung. “Kein Hochschulpräsident kann dafür garantieren, dass es an seiner Einrichtung nicht zu antisemitischen Schmierereien und ähnlichen verurteilungswürdigen Vorgängen kommt”, sagt Joybrato Mukherjee, Rektor der Universität Köln und Präsident des DAAD. Gleichwohl müsse gegen derartige Vorgänge beharrlich vorgegangen werden.

Grundsätzlich bekräftigt er: “Wir müssen als Universitäten die klare und unmissverständliche Haltung zeigen, dass wir solidarisch an der Seite des Staates Israel stehen.” Jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, sei eine Aufgabe, der auch die Hochschulen nachkommen müssen. “Wir als Hochschulleitungen müssen nachweisen, dass wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, um Studierende, Beschäftigte und Gäste jüdischen Glaubens zu schützen.”

Gleichzeitig gelte: “Hochschulleitungen können sich nicht über den Rechtsstaat hinwegsetzen und beispielsweise per Dekret einfach so Studierende exmatrikulieren; hier gilt es die landesrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten.” Unabhängig hiervon seien die Hochschulen ein Raum freier Meinungsäußerung im Rahmen des Grundgesetzes. Mukherjee: “Deshalb müssen auch offene Diskussionen möglich sein, etwa auch über kritische Fragen zu Entscheidungen und Handlungen der israelischen Regierung.” Anne Brüning, Tim Gabel, Markus Weisskopf

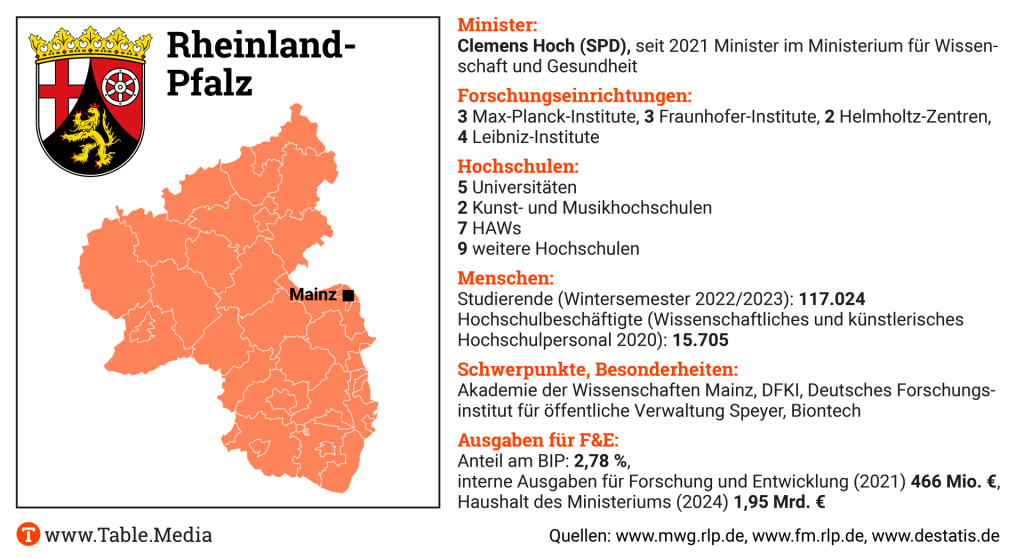

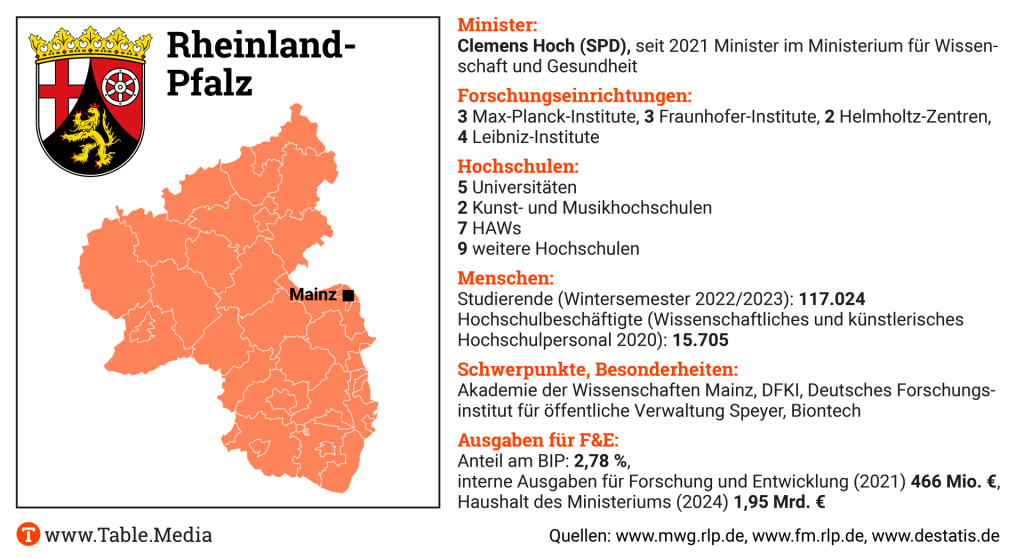

Einen erfolgreichen Clusterantrag in der ersten Runde der Exzellenzstrategie konnte Rheinland-Pfalz immerhin verbuchen. Wie der bereits bestehende Cluster ist auch der neue in Mainz verortet. Daneben bleibt auch in dieser Exzellenzrunde die Landkarte in Rheinland-Pfalz weiß. Entsprechend soll Mainz dann auch in einem bundeslandübergreifenden Verbund ins Rennen um die Exzellenzuniversitäten gehen. Die Johannes-Gutenberg-Universität will anscheinend gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt und der TU Darmstadt antreten.

Und auch was die forschungsstarke Industrie – allen voran Biontech – angeht, konzentriert sich vieles auf die Landeshauptstadt im boomenden Rhein-Main-Gebiet. Das Ökosystem rund um Biontech wachse weiter, berichtet Katrin Rehak-Nitsche, Wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD im Mainzer Landtag.

Eine Strukturreform soll nun dafür sorgen, dass auch die anderen Universitäten ihre Profile schärfen und stärker wahrgenommen werden können. Im vergangenen Jahr wurde der Campus Landau der TU Kaiserslautern zugeordnet. Die ehemalige Universität Koblenz-Landau wird als eigenständige Universität Koblenz weitergeführt. Dort ist man nach der Reform sehr zufrieden. “Es war das Beste, was uns passieren konnte”, meint der Präsident der nun jüngsten deutschen Universität, Stefan Wehner. Man könne sich als “Koblenzer Universität” regional leichter vernetzen.

Eine Stärkung der Standorte Trier und Koblenz erfolgt ebenfalls durch die Erweiterung der Medizinerausbildung. Dort können jetzt Teile eines Medizinstudiums absolviert werden, wenn dieses in Mainz begonnen wurde.

Im Koalitionsvertrag dieser etwas geräuschloseren Ampelregierung ist dazu eine weitere Hochschulstrukturreform vorgesehen, die jetzt umgesetzt werden soll. Man will den HAWs im Land das Promotionsrecht geben und die Gebühren für ein Zweitstudium abschaffen.

Ebenfalls im Koalitionsvertrag festgehalten ist die Stärkung der Wissenschaftskommunikation. Mit der aus Landesmitteln geförderten Wisskomm Academy an der Akademie der Wissenschaften in Mainz will man in diesem Bereich ein Kompetenzzentrum etablieren. Nach der Pilotphase steht das Projekt im März 2024 zur Verlängerung an. Diese soll wohl erfolgen – auch wenn Insider sich etwas innovativere Ansätze in der Wissenschaftskommunikation wünschen würden. Insgesamt begrüßen jedoch die handelnden Akteure die Initiative des Ministeriums. Gerade vor dem Hintergrund der Biontech-Geschichte sei es wichtig, auch die Kommunikation von Grundlagenforschung zu stärken.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Aus Rheinland-Pfalz kommen Antworten auf die großen Herausforderungen der Gegenwart. Wir fördern den schnellen und zielgerichteten Transfer von neuen Ideen, neuem Wissen und neuen Technologien aus der Wissenschaft in die Praxis. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Forschungsinitiative des Landes, für die wir aktuell jährlich 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Durch die Initiative eröffnen wir den Hochschulen weitere Spielräume, als Impulsgeber Forschungsschwerpunkte auszubauen und neue Potenziale zu erschließen.

Unsere Forschungsförderung zeichnet sich aus durch Weitsicht, klare Visionen und die Bereitschaft zu einer Förderung über Jahrzehnte hinweg von den Grundlagen bis hin zur Anwendung. So wäre ohne die starke Grundlagenforschung der Mainzer Universitätsmedizin und eine ihrer Ausgründungen, der Translationalen Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (TRON GmbH), die schnelle Entwicklung eines Corona-Impfstoffes durch Biontech gar nicht möglich gewesen.

Dabei agieren Wissenschaft und Wirtschaft im Land im Schulterschluss und in einem gut vernetzten Innovationsökosystem. Nicht umsonst sind mit der BASF, Boehringer Ingelheim, AbbVie, Novo Nordisk, Biontech und nun bald auch Eli Lilly mehrere Global Player bei uns in Rheinland-Pfalz angesiedelt.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Rheinland-Pfalz ist auf dem Weg, noch in diesem Jahrzehnt zu einem der führenden Standorte in der Biotechnologie und Alternsforschung zu werden. Dabei nutzen wir die besondere Dynamik der weltweiten Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandortes Mainz, insbesondere durch die Erfolge der Firma Biontech. Biotechnologie schafft Zukunft. Wir werden bis 2026 bis zu 800 Millionen Euro für die Biotechnologie und die Lebenswissenschaften in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen. Auch das Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie, kurz HI-TRON, ist ein herausragendes Beispiel für die Stärken des Forschungsstandortes Rheinland-Pfalz. Hier findet Spitzenforschung durch die Kooperation von verschiedenen Partnern (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Universitätsmedizin Mainz, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg und TRON GmbH) statt, die ihre unterschiedlichen Stärken zusammentun und so etwas Besonderes schaffen.

Eine weitere Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts ist die Künstliche Intelligenz. Wir haben bereits vor mehr als 30 Jahren die Potenziale der KI erkannt. Mit der Gründung des bundesweit einmaligen Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) mit Hauptsitz in Kaiserslautern im Jahr 1988 leisten wir einen wichtigen Beitrag nicht nur für die KI-Forschung und -Anwendung in Rheinland-Pfalz, sondern deutschlandweit.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Unser Ziel ist es, noch mehr Start-ups und Spin-offs für Rheinland-Pfalz zu gewinnen, denn wir wollen die Umsetzung von Forschungsergebnissen, etwa in die Gesundheitsversorgung, noch weiter ausbauen. Um attraktiv für diese Start-ups zu sein, gilt es jetzt, Infrastrukturen wie weitere Laborflächen zu schaffen und die bereits bestehenden vielfältigen Kompetenzen an den verschiedenen Standorten klug zu vernetzen und zugänglich zu machen. So haben wir zum Beispiel bereits begonnen, die Schnittstellen zwischen Künstlicher Intelligenz und Biotechnologie zu stärken, da wir hier besonders große Potenziale etwa in der Krebsforschung sehen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Einen weiterhin vertrauensvollen, engen Austausch mit konstruktiven Ergebnissen. Mit Blick auf den Innovationsstandort Deutschland konnten mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz und dem Digitalgesetz wichtige Weichen für die Digitalisierung in Forschung und Gesundheit gestellt werden. Auch das angekündigte Medizinforschungsgesetz verspricht weitere Verfahrensbeschleunigungen. Wenn der eingeschlagene Weg weiter so konsequent umgesetzt wird, wird die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in Rheinland-Pfalz enorm profitieren. Wir sind also auf einem guten Weg.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, vielmehr führt Föderalismus zu einer Balance zwischen Kooperation und Wettbewerb und damit zu Innovation. Er trägt zu einer insgesamt dynamischen und diversifizierten Forschungslandschaft bei und macht uns als Forschungs- und Innovationsland für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Unternehmen international und national attraktiv.

Mehr zur Methode hier.

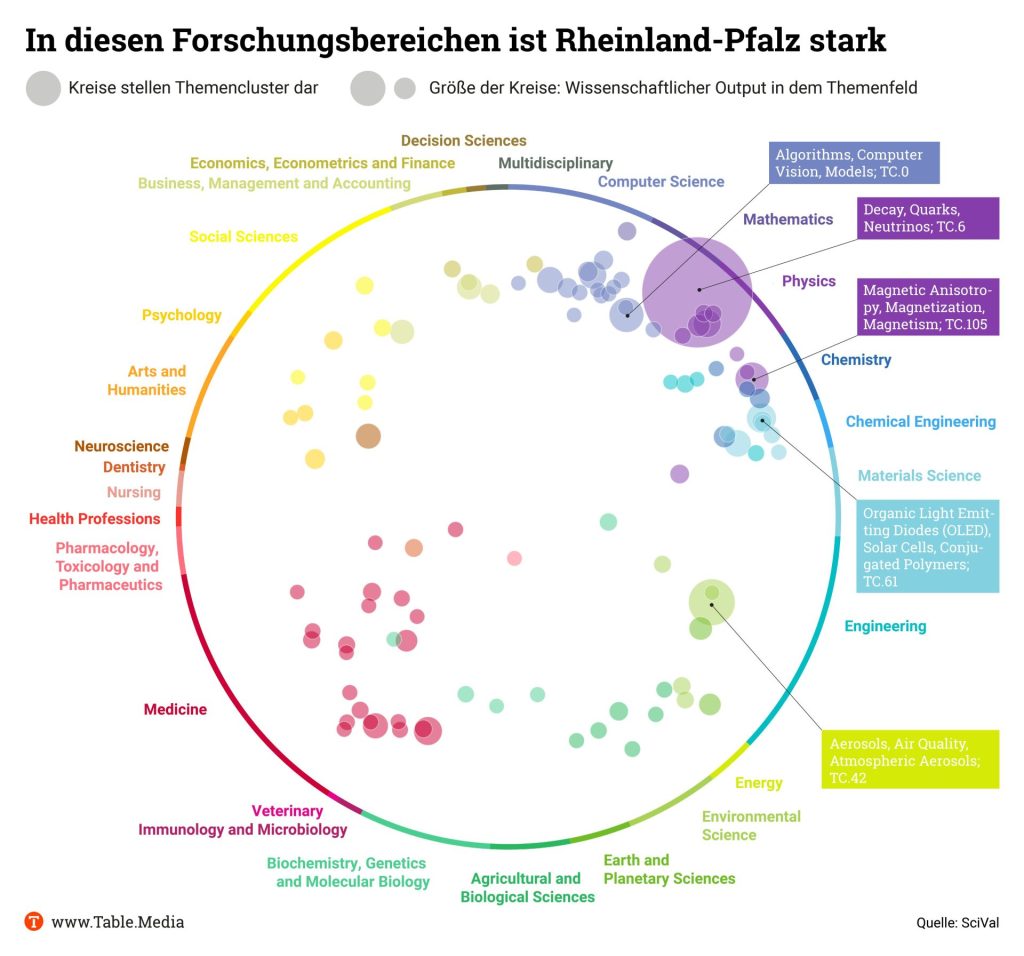

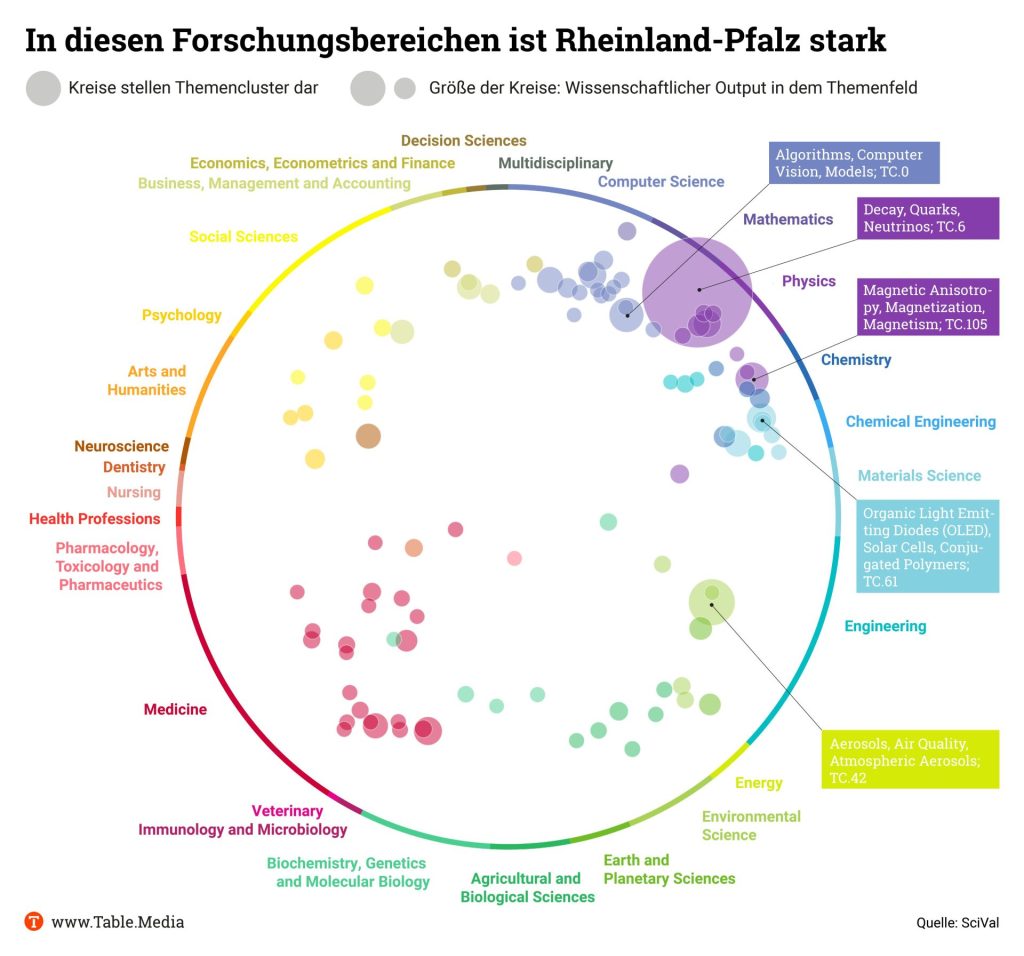

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt den starken Physik-Bereich, der sich auch im Mainzer Exzellenzcluster Prisma widerspiegelt. Aber auch die Stärken im Bereich der Polymerforschung oder der Immuntherapie werden sichtbar (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Rheinland-Pfalz jährlich veröffentlicht werden, ist von 6.326 (2013) fast kontinuierlich auf 8.384 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 8.495. Qualitativ ist der Trend seit 2013 etwas negativ. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 15,4 Prozent der wissenschaftlichen Aufsätze, 2013 waren es noch 18,5 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bayern.

15.-17. Februar 2024, Denver und online

Tagung AAAS Annual Meeting – Toward Science Without Walls Mehr

19. Februar 2024, 12 bis 13 Uhr, online

Leibniz-Wirtschaftsgipfel Wie krank ist die deutsche Wirtschaft – und was muss passieren, damit sie sich erholt? Mehr

21. Februar, 9.30 bis 12.55 Uhr, Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101

Ausschusssitzung Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung / Öffentliche Anhörung zum Thema “Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung” Mehr

21. Februar, 15:00 Uhr, Brüssel und Online

Round Table STOA Academic Freedom Roundtable ‘Research Integrity in Open Science for Europe’ Mehr

26./27. Februar 2024, jeweils von 09.30 bis 13.00 Uhr, online

Online-Forum (€) CHE Online-Forum zu Folgen sinkender Erstsemesterzahlen Mehr

8. März 2024, 10:00 Uhr, Frankfurt am Main und online

Diskussion Wissenschaftsjahr Freiheit: Diskussion u.a. mit Bettina Stark-Watzinger, Alena Buyx und Antje Boetius Mehr

Der renommierte libanesisch-australische Wissenschaftler Ghassan Hage war seit April 2023 am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle (Saale) tätig. Er hatte am 7. Oktober ein Gedicht veröffentlicht, in dem er die Terrorangriffe der Hamas glorifiziert und anschließend im weiteren Verlauf des Gaza-Konflikts diverse israelkritische Postings veröffentlicht, in denen er den militärischen Einsatz des Landes als “Genozid” bezeichnete und die Israelis mit den Nazis verglich.

Gestern verkündete die Max-Planck-Gesellschaft in einer kurzen Mitteilung die “einvernehmliche” Trennung von Hage. Von seinen “in jüngerer Zeit über soziale Medien verbreiteten Ansichten sind viele mit den Grundwerten der Max-Planck-Gesellschaft unvereinbar”, schreibt die Forschungsgemeinschaft in ihrer Stellungnahme. Die vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland seit 75 Jahren garantierten Freiheitsrechte seien für die Max-Planck-Gesellschaft ein unschätzbar hohes Gut.

Sie würden allerdings mit großer Verantwortung einhergehen. “Forschende missbrauchen Freiheitsrechte, wenn sie mit öffentlich verbreiteten Verlautbarungen die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft untergraben und damit das Ansehen und Vertrauen in die sie tragenden Institutionen beschädigen. Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus, Diskriminierung, Hass und Hetze haben in der Max-Planck-Gesellschaft keinen Platz.”

Zur Nachfrage, warum es knapp vier Monate dauerte, bis die Trennung von Hage vollzogen wurde, wollte die Max-Planck-Gesellschaft gestern offiziell keine Stellung nehmen. Die “Welt”, die zuerst über den Fall berichtet hatte, warf der Forschungsgemeinschaft in ihrer Berichterstattung vor, in der Zeit, in der Hage seine antisemitischen Postings verfasste, in mehreren Statements dem Staat Israel Solidarität bekundet zu haben. Gleichzeitig habe man im Fall Hage aber beide Augen zugedrückt.

Hinter den Kulissen ist die Rede davon, dass man Hage zunächst aufgefordert hatte, sich von den Aussagen zu distanzieren und weitere derartige öffentliche Aussagen zu unterlassen. Der Wissenschaftler hatte sich aber uneinsichtig gezeigt. Für eine fristlose Aufhebung des Arbeitsverhältnisses fehlte es der Max-Planck-Gesellschaft allerdings an rechtlicher Gewissheit. Die Befürchtung war, dass man bei einer einseitigen Trennung arbeitsrechtlich einen schwierigen Stand hat, weil das deutsche Gesetz weitreichende Freiheitsrechte vorsieht. Damit begründet sich auch der entsprechende Hinweis in der Stellungnahme.

In einer Internet-Petition, die in der Zwischenzeit ein gewisser Ziad M. für Ghassan Hage eingebracht hat und die sich gegen eine vermeintliche “Schmierkampagne” gegen ihn einsetzt, heißt es, Hage habe die Arbeitsbeziehung zum Max-Planck-Institut einseitig beendet. Grund dafür sei gewesen, dass das Institut ihn “verhört” hätte, anstatt ihn gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Auf Medienanfragen äußert sich Hage nicht. Auf der Plattform X bezichtigte er Journalisten, eine “Rufmordkampagne” gegen ihn durchzuführen. tg

Zum Wintersemester 2023/24 haben sich vorläufigen Zahlen zufolge 402.617 Personen erstmals an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Das entspricht einem Zuwachs von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einer aktuellen Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zufolge stabilisiert sich die Zahl der Studienanfänger damit auf niedrigerem Niveau als vor gut zehn Jahren.

Der Stabilisierungseffekt sei hauptsächlich auf ein starkes Wachstum bei den ausländischen Studienanfängern zurückzuführen. “Zu Beginn der Corona-Pandemie war die Zahl ausländischer Erstsemester deutlich eingebrochen, nun schreiben sie sich wieder in hoher Zahl an deutschen Hochschulen ein”, erläutert der CHE-Statistikexperte Marc Hüsch, der für den “Datencheck 01/2024” Daten des Statistischen Bundesamtes ausgewertet hat.

Für die Aufschlüsselung nach Staatsangehörigkeit liegen Zahlen bis 2022/23 vor. Daraus geht hervor, dass mit rund 93.000 Personen bei den Erstsemestern ohne deutsche Staatsangehörigkeit ein Rekordwert erreicht wurde. Rund 40 Prozent (38.000 Personen) von ihnen stammen aus Asien. Damit liegt die Zahl sogar noch höher als vor Beginn der Corona-Pandemie. Die meisten Studierenden (11.733) sind aus Indien nach Deutschland gekommen, an zweiter Stelle der Herkunftsländer steht China (5.661). Insgesamt ist die Anzahl der Studienanfänger aus Indien in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, die Zahl der Erstimmatrikulierten aus China hingegen rückläufig (siehe Tabelle).

Die Zahl der deutschen Studienanfänger ist dagegen weiter rückläufig und lag im WS 22/23 bei knapp 305.000 Personen. Der bisherige Höchststand mit insgesamt 445.000 Neueinschreibungen war im Wintersemester 2011/12. Nach einer Stagnation auf hohem Niveau gingen die Werte seit 2019 deutlich zurück und lagen 2021/22 erstmals wieder bei unter 400.000 Personen. Ein Grund dafür ist der Rückgang der Geburtenzahlen in Deutschland zwischen 1990 und 2011.

Insbesondere die Zahl der ausländischen Studienanfänger werde vom Weltgeschehen beeinflusst und lässt sich daher für die Zukunft auch nur schwer vorhersagen. Sollte sie insgesamt weiter ansteigen, könnte eine sinkende Zahl an deutschen Studienanfängern – die aufgrund der demografischen Entwicklung wahrscheinlich ist – möglicherweise auch zukünftig ausgeglichen werden. abg

Mit 307 zu 263 Stimmen hat das europäische Parlamentsplenum am Mittwoch seine Verhandlungsposition zur vorgeschlagenen Lockerung des EU-Gentechnikrechts angenommen. Die Abgeordneten stellten sich damit im Grundsatz hinter den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Regeln für bestimmte genetisch veränderte Pflanzen zu lockern – allerdings mit einer wichtigen Einschränkung. Das Parlament votierte dafür, dass auch künftig alle Produkte, die aus gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt werden, mit der Aufschrift “neuartige genomische Verfahren” versehen werden müssen. Dass ein Produkt mithilfe neuer Züchtungstechniken erzeugt wurde, soll zudem entlang der gesamten Lieferkette rückverfolgbar bleiben.

Die Kommission hatte im Gegensatz dazu für gentechnisch veränderte Pflanzen, die so auch hätten auf konventionelle Weise entstehen können, eine deutliche Lockerung der Kennzeichnungspflicht vorgeschlagen. Nur Saatgut sollte demnach noch gekennzeichnet werden müssen, verarbeitete Produkte bis hin zum Supermarktregal nicht mehr. Das Votum für strengere Vorgaben zu Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit gehen auf Bestrebungen der Grünen sowie Teile der Sozialdemokraten. Die verpflichtende Kennzeichnung sei elementar, sie werde es Verbrauchern ermöglicht, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen, sagte Martin Häusling, Schattenberichterstatter der Grünen, zu Table.Media.

Zudem enthält der nun angenommene Text – wie bereits jener des Umweltausschusses – eine Klausel, die Patente auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Saatgut ausschließt, jedoch im Widerspruch zum Europäischen Patentübereinkommen steht. Trotz der Einschränkungen trugen aber Grüne, Linke und etwa die Hälfte der Sozialdemokraten den Gesamttext am Ende nicht mit. Die EVP und Renew, die sich für die Reform des Gentechnikrechts starkgemacht hatte, feierte die Verabschiedung des Texts dagegen als Erfolg. “Es ist ein historischer Tag, an dem das Europäische Parlament für die Wissenschaft gestimmt hat”, freute sich die EVP-Berichterstatterin Jessica Polfjärd nach der Abstimmung.

Lob kam auch aus der Wissenschaft. Es gehe darum, neue Züchtungstechniken “zum Nutzen und Wohl der Gesellschaft und Umwelt einzusetzen”, betont Nicolaus von Wirén, Geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK). In einem offenen Brief hatten zuletzt 35 Nobelpreisträger und mehr als 1.200 europäische Wissenschaftler an die Mitglieder des Europäischen Parlaments appelliert, die Neuregulierung von NGT-Pflanzen zu unterstützen.

Aufseiten der Mitgliedstaaten zeichnet sich allerdings weiterhin kein Kompromiss zu dem Dossier ab. Die belgische Ratspräsidentschaft hatte das Thema ebenfalls am Mittwoch auf die Agenda der EU-Botschafter gesetzt. Diese erreichten aber keine Einigung, die Verhandlungen gehen nun wieder auf Arbeitsebene weiter, wie ein Sprecher bestätigte. jd

Bettina-Stark-Watzinger hat sich am Dienstag in London mit der britischen Ministerin für Wissenschaft, Technologie und Innovation Michelle Donelan zum Austausch über die wichtigsten Forschungsthemen getroffen. Anlass war die Rückkehr der Briten zu Horizon Europe zum 1. Januar 2024.

Im anschließenden Treffen mit dem Minister für Nukleares und Erneuerbare Energien, Andrew Bowie, wurden insbesondere Fragen der Fusionsforschung besprochen. “Fusion ist die riesige Chance, all unsere Energieprobleme zu lösen. Deutschland ist dabei technologisch in einer Poleposition, aber auch das UK hat Ambitionen”, sagte die deutsche Ministerin dazu auf der Plattform X. Zuletzt gab es scheinbar Versuche der britischen Seite, das deutsche Start-up Focused Energy auf die Insel zu locken.

Auf der dritten Station der Reise der Ministerin ging es um Transfer und Innovation. Nach einer Teilnahme am German Symposium der London School of Economics traf sich Stark-Watzinger zum Austausch mit Vertretern der britischen Innovations- und Hochschullandschaft. mw

Die Bundesregierung will innovative Start-up-Firmen besser unterstützen. Der Bund stellt dafür 1,6 Milliarden Euro aus einem Zukunftsfonds sowie 150 Millionen Euro aus einem weiteren Sondervermögen zur Verfügung, wie die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen mitteilten. Damit sollen junge Technologie-Unternehmen stärker gefördert werden, die zum Beispiel in Künstliche Intelligenz sowie Klima-, Quanten- oder Biotechnologie investieren.

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte: “Mit Mitteln aus dem Zukunftsfonds wollen wir jungen Unternehmen in Deutschland helfen, sich auf dem Weltmarkt zu etablieren.” Mit den staatlichen Investitionen werde weiteres privates Kapital gehebelt. “Zu den 1,75 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln, die wir investieren, kommt mindestens der gleiche Betrag an privaten Mitteln hinzu.” Finanzstaatssekretär Florian Toncar sagte, die angespannte Haushaltslage sowie die erforderlichen Priorisierungen zeigten die Bedeutung privaten Kapitals für den Erhalt und Ausbau des deutschen Standorts. In einem Zukunftsfonds der Bundesregierung sind bis 2030 zehn Milliarden Euro vorgesehen.

Gleichzeitig hat das BMWK eine neue Phase seines Förderprogramms “Wipano – Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen” gestartet. Das Programm, das bis 2027 läuft, unterstützt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Parlamentarische Staatssekretärin des BMWK, Franziska Brantner, verwies in einer Stellungnahme darauf, dass Normen und Standards eine immer größere Rolle im internationalen Wettbewerb spielen. “Mit den Förderschwerpunkten des Wipano-Programms stärken wir die Teilhabemöglichkeiten von KMU in nationalen, europäischen und internationalen Normungs- und Standardisierungsprozessen.”

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den deutschen Einsatz in internationalen Gremien, Normungs- und Standardisierungsprozessen zu stärken. Die Mitarbeit in den einzelnen Förderprojekten kann auch durch externe, fachlich geeignete Dritte erfolgen, die von dem antragstellenden Unternehmen konkret projektbezogen beauftragt sind. Das Programm unterstütze weiter Unternehmen und öffentliche Forschung bei Kooperationsprojekten, um neueste Erkenntnisse der Forschung in Normen und Standards zu überführen. tg mit dpa

Deutschlandfunk Kultur. Kulturkampf auf dem Campus. Spätestens seit den Anhörungen der Präsidentinnen dreier Elite-Unis im US-Kongress zum Thema Antisemitismus gibt es in den USA eine Debatte um die Frage: Ist eigentlich freie Meinungsäußerung an den Universitäten des Landes möglich? Ein knapp halbstündiger Beitrag mit Stimmen vom Campus der UCLA – etwa von einer Studentin, die es nicht wagt, sich dort in ihrem mit hebräischer Schrift bedruckten T-Shirt zu zeigen. Und ein Gespräch mit US-Korrespondentin Doris Simon über die Reformbedürftigkeit der US-Hochschullandschaft und den Gegenwind in den Bemühungen um Diversity, Equity and Inclusion (DEI). Mehr

FAZ: Macht’s wie München! Der “Leuchtturmwettbewerb Startup Factories” des BMWK startet. Vorbild für die teilnehmenden Hochschulen ist die TU München. Für die Gewinner gibt es über einen Zeitraum von fünf Jahren 2,5 Millionen pro Jahr. Es werde nicht damit getan sein, das Curriculum der Bayern zu übernehmen, schreibt Redakteur Sebastian Balzter. Deren Inkubator- und Accelerator-Programme seien auf das Münchner Hightech-Umfeld zugeschnitten. Jede Hochschule werde eigene Inhalte finden müssen, die zu ihren Forschungsschwerpunkten und den Unternehmen rundherum passen. Mehr

Nature. Innovative funding systems are key to fighting inequities in African science. Da die afrikanischen Investitionen in Forschung und Entwicklung immer noch weit unter dem weltweiten Durchschnitt liegen, sind die Hochschul- und Forschungseinrichtungen auf Zuschüsse von außerhalb des Kontinents angewiesen. Die meisten Forschungsstipendien sind leistungsorientiert. Das birgt die Gefahr, dass der Großteil der Gelder an einige wenige Forscher in reichen Ländern und an Einrichtungen fließt, die bereits ein hohes Ansehen und einen guten Ruf haben. Autorin Susan Gichoga von der Science for Africa Foundation plädiert für ein innovativeres und gerechteres Finanzierungssystem, damit auch ärmere Länder und neu gegründete Einrichtungen eine Chance haben. Mehr

Die ersten Vorentscheidungen über die neue Runde der Exzellenzstrategie sind gefallen. Sie enthalten mehr Informationen als nur “Der Süden ist stark”, “Der Osten überrascht” und “Alles andere ist durchwachsen”. In der Perspektive von Raumentwicklung und ihrer Governance sollten die weiteren impliziten Informationen nicht übersehen werden.

Zwar haben wir noch nicht die Endergebnisse der Auswahl (sie kommen im Mai 2025). Aber das ist durchaus von Vorteil: Die Vorentscheidungsrunde signalisiert, wer es aufgrund wissenschaftlicher Überdurchschnittlichkeit schaffen könnte. Das ist als Information mehr wert als die Ergebnisse des abschließenden Parcours, in den erfahrungsgemäß auch nebenwissenschaftliche Aspekte einfließen. Was erst einmal kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung ist: Umso verengender eine Auswahl wird, desto mehr kommt zur Geltung, dass auch ein sozialer Interaktionsprozess abläuft.

Zunächst gibt es Ergebnisse, welche die übliche Volatilität einer wettbewerblich inszenierten Auswahl bestätigen. Der einstige Überraschungssieger Konstanz ist nicht dabei, Göttingen ist ausgeschieden, Magdeburg und Halle-Wittenberg sind neu vertreten, die Universität des Saarlandes auch – um einige Beispiele zu nennen. Andere Ergebnisse bestätigen landläufige, über die Zeit hin stabilisierte Einschätzungen: Baden-Württemberg gewinnt in großem Umfang (zehn der 41 Anträge), Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bleiben außen vor.

Zugleich aber werden andere landläufige Einschätzungen als Vorurteile enttarnt. Der baden-württembergische Erfolg bedeutet nicht, dass “der Süden” erfolgreich war. Das ließe sich nur sagen, wenn man Baden-Württemberg plus München für “den Süden” hielte, mithin die bayerischen Regionen lediglich als Umland und vielleicht noch Resonanzraum der Landeshauptstadt betrachtete. Dass Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg nicht dabei sind, heißt nicht, dass “der Osten” abgeschlagen in den Seilen hinge. Denn: Mit Berlin haben die östlichen Länder unter den bewilligten Anträgen einen Anteil von 21,5 Prozent und ohne Berlin von 16,5 Prozent (Verbundanträge sind anteilig eingerechnet – mit je 0,5 für Partner in Zweierverbünden und je 0,33 in Dreierverbünden). Das übertrifft jeweils die Größe der Regionen, gemessen an den Einwohnerzahlen: Im Osten leben inklusive Berlin 19,5 Prozent und ohne Berlin 15 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung.

Annähernd so groß ist Bayern. Der bayerische Erfolg im Exzellenzcluster-Vorentscheid indes ist ganz überwiegend durch die Münchner Universitäten errungen worden. Diese brachten 3,66 Anträge durch, die bayerische Provinz 1,66. Aus den ostdeutschen Regionen ohne Berlin hingegen sind 6,83 Anträge bestätigt worden. Gemessen an der Einwohnerzahl waren die Universitäten der ostdeutschen Provinz (ohne Berlin) knapp viermal erfolgreicher als die bayerischen (ohne München).

Jenseits der Frage, ob man sich nun um Bayern ebenso sorgen muss, wie bisher wissenschaftspolitische Sorgen vor allem den östlichen Ländern galten: In dem Ergebnis zeigt sich, dass sowohl Zentralisierung (auf München) als auch Dezentralisierung (fünf ostdeutsche Länder, von denen drei jetzt erfolgreich waren) Erfolge zeitigen kann. Im Falle der Zentralisierung ist zu bedenken, ob und wieweit sich auch Ausstrahlungseffekte auf die weitere Umgebung ergeben.

Im Falle der dezentralisierten Ausstattungs- und (damit auch) intellektuellen Ressourcen ist zu bedenken, wie damit eine zweite Exzellenzuniversität zu bekommen sein könnte. Für diesen Teil des Wettbewerbs sind Universitäten antragsberechtigt, die zwei Exzellenzcluster eingeworben haben. Bisher ist im Osten die TU Dresden Exzellenzuniversität. Das ist zwar mehr, als Bayern ohne München hat. Doch um im Verhältnis zur Bevölkerungszahl angemessen repräsentiert zu sein, müsste Ostdeutschland über eine weitere von den dann insgesamt 15 Exzellenzuniversitäten verfügen.

Im Übrigen aber geht es neben allem Exzellenzhype vor allem um eines: Möglichst überall sollte Solidität der Leistungsfähigkeiten gegeben sein. Da “exzellent” nur das grandios Überdurchschnittliche ist, versteht es sich von selbst, dass die meisten Hochschulen nicht exzellent sind. Deswegen sind sie noch nicht schlecht. Doch solide sollten sie möglichst alle sein. Dafür Anreize zu schaffen, würde voraussichtlich noch mehr Bewegung ins System bringen.

Angereizt werden könnte das Bemühen um Klassenverbesserungen, also: aus der vierten Liga in die dritte, aus der dritten in die zweite aufzusteigen. So etwas zu fördern, wäre zwar nicht so schlagzeilenträchtig. Es stärkte aber das Fundament, das nötig ist, um Exzellenz zu entwickeln und zu verstetigen.

Der Psychologe Sebastian Frank, der Biologe Erik Frank und die Ingenieurin Jingyuan Xu sind die drei neuen Preisträger des Hector Research Career Development Awards, vielversprechende Wissenschaftler in der Postdoc-Phase unterstützt. Die Preisträger erhalten neben einer einmaligen Unterstützung ihrer Forschung in Höhe von jeweils 25.000 Euro auch die Finanzierung einer Promotionsstelle inklusive 9.500 Euro für Forschungsmittel pro Jahr und werden für fünf Jahre Mitglied der Hector Fellow Academy.

Maren Harnack wird Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Martin Kappes übernimmt das neugeschaffene Amt des Vizepräsidenten für Digitalisierung an der Frankfurt University of Applied Sciences. Die Amtszeiten beginnen zum 1. April 2024.

Annika Maschwitz wird neue Konrektorin für Studium, Lehre und Internationalisierung der Hochschule Bremen (HSB). Maschwitz ist seit 2019 Professorin für das Fachgebiet “Lebenslanges Lernen” an der Fakultät 1 – Wirtschaftswissenschaften der HSB. Zudem ist sie Leiterin des Zentrums für Lehren und Lernen.

Jean-Alexander Müller wird Rektor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig. Er ist dort seit 2021 Studiendekan der Informatik und Prodekan Lehre an der Fakultät Informatik und Medien.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger: “Es entstehen ganze Kohorten von Bildungsarmen”. Allmendinger fordert im Interview, Bildungsarmut engagierter zu bekämpfen. Hinter diesem Ziel müssten sich alle Akteure versammeln – auch die Wirtschaft. Im Startchancen-Programm sieht sie dabei großes Potenzial, aber zunächst nur einen Anfang. Mehr

Agrifood.Table: Ampel streicht Ernährungsstrategie zusammen. Die von Bundesagrarminister Cem Özdemir vorgelegten Pläne für eine Ernährungsstrategie wurden von den anderen Ministerien an vielen Stellen nachbearbeitet und gekürzt. Themen wie Tierschutz und Zuckersteuer blieben ganz außen vor. Mehr

Europe.Table. Abgeordnete warnen vor russischem Einfluss im Europaparlament. Die lettische Europaabgeordnete Tatjana Ždanoka soll über viele Jahre für den russischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Baltische Europaabgeordnete erklären, wie Ždanoka dem Kreml nützt – und warnen eindringlich vor ähnlichen Fällen. Mehr

Europe.Table. Klimaziel 2040: Die EU als klimapolitischer Vorreiter ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Die EU-Kommission will die CO₂-Emissionen bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zum Stand von 1990 senken. Den einen ist das zu wenig, den anderen zu ambitioniert. Kurz vor den Europawahlen scheint die Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen abzunehmen. Mehr

am Wochenende hat in Berlin ein Student einen jüdischen Kommilitonen angegriffen und schwer verletzt – mutmaßlich aus politischen Motiven. Nun muss sich Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin, gravierende Kritik wegen des Umgangs mit antisemitischen Vorfällen an seiner Hochschule gefallen lassen. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordern, dass der Berliner Uni-Präsident auffällig gewordene Antisemiten exmatrikuliert.

Auch Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will, dass die Länder ihr Hochschulrecht überprüfen, um Exmatrikulationen in besonders schweren Fällen leichter zu machen. Doch das ist schneller gesagt als getan. Denn der Berliner Senat hat im Jahr 2021 das Hochschulgesetz des Landes geändert. Seither dürfen die Hochschulen Studenten nicht mehr exmatrikulieren oder ihnen auch nur den Rausschmiss androhen – selbst wenn diese strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Sie können nur noch ein befristetes Hausverbot aussprechen. FU-Präsident Ziegler will nun gemeinsam mit der Politik prüfen, ob in besonders extremen Fällen Exmatrikulationen ermöglicht werden könnten.

Wir haben für Sie recherchiert, wie die Situation in den einzelnen Bundesländern aussieht und welche Bestimmungen das jeweilige Landeshochschulgesetz vorsieht. Zudem haben wir Rechtsexperten um eine Einschätzung zum Sachverhalt gebeten.

Gleichzeitig sind die Vorfälle an der FU Berlin aber nicht der einzige Beweis dafür, dass der Gaza-Konflikt auch in der deutschen Wissenschafts-Community angekommen ist. Die Max-Planck-Gesellschaft veröffentlichte gestern Abend eine Stellungnahme zum umstrittenen Gastwissenschaftler Ghassan Hage. Nach seinen antisemitischen Äußerungen hat die Forschungsgemeinschaft das Arbeitsverhältnis mit ihm aufgelöst, “einvernehmlich”, wie es in der Mitteilung heißt. Alle Details lesen Sie in unserem Briefing.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Der 30-jährige jüdische Student Lahav Shapira war am Wochenende mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen. Ein 23-jähriger pro-palästinensischer Kommilitone soll ihn in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den Fall übernommen. Im Raum steht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und eines antisemitischen Tatmotivs.

Die Freie Universität Berlin (FU) hatte sich am Montag bestürzt über den “mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriff” geäußert und angekündigt: “Wenn sich bestätigt, dass der Täter Student der Freien Universität Berlin ist, wird die Hochschule umgehend die möglichen juristischen Schritte im Rahmen des Hausrechts prüfen und gegebenenfalls ein Hausverbot durchsetzen.”

Doch die FU steht zunehmend in der Kritik, die Reaktionen verschärfen sich: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordern die Exmatrikulation des mutmaßlichen Täters. Beide kritisieren auch das aus ihrer Sicht fehlende Engagement der FU-Hochschulleitung gegenüber Antisemitismus.

Klein sieht auf Nachfrage von Table.Media ausdrücklich FU-Präsident Günter Ziegler in der Pflicht, “das Versprechen, das die deutsche Gesellschaft den Jüdinnen und Juden nach dem Ende des Holocaust gegeben hat, einzulösen. Die Möglichkeiten des Hausrechts und der Exmatrikulation sollten genutzt werden”. Er rät der FU, einen Antisemitismusbeauftragten einzusetzen, “wie es Staatsanwaltschaften und viele Unternehmen bereits getan haben”.

Die jüdische Studierendenunion Deutschlands (JSUD) wirft Ziegler in einem Offenen Brief vor, dass die FU Berlin auch mit Blick auf die Hörsaalbesetzung im Dezember durch pro-palästinensische Aktivisten “seit Monaten für Offenheit und Toleranz gegenüber Antisemiten steht” und fordert ihn auf “endlich Konsequenzen gegen die Antisemiten zu ziehen”.

Die Reaktionen sind angesichts der Tat und der historischen Verantwortung für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland nachvollziehbar. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die juristischen Handlungsspielräume des Berliner Hochschulrechts ausreichend bedacht werden. Und ob diejenigen, die die Forderungen erheben, ausreichend informiert sind. Fakt ist:

Die Handlungsoptionen der Hochschulen waren früher größer. “Mit dem Ordnungsrecht hatten Hochschulleitungen zahlreiche Möglichkeiten der Sanktionierung – von einem bloßen Verweis über den Ausschluss vom Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, bis zur Exmatrikulation, falls die Störung unter Anwendung von Gewalt erfolgte”, sagt der Rechtswissenschaftler und ehemalige Wissenschaftssenator Berlins, George Turner, im Gespräch mit Table.Media.

“Die CDU wollte das Ordnungsrecht an Hochschulen in Bundesrecht überführen, das lehnten die anderen Parteien allerdings ab”, sagt Turner. Nach dem Abklingen gewaltsamer Auseinandersetzungen an Hochschulen durch die 68er-Bewegung sei das Ordnungsrecht lange kein Thema mehr gewesen. Nach und nach wurde es aus den Landesgesetzen wegreformiert.

Nach eigenen Recherchen zu den Hochschulgesetzen der einzelnen Bundesländer fehlt in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen ähnlich wie in Berlin die Möglichkeit, Studierende aus ordnungsrechtlichen Gründen zu exmatrikulieren. Allerdings gibt es in beiden Ländern einen Passus, der den einzelnen Hochschulleitungen freistellt, eigene Ordnungen dazu zu erlassen. Diesen gibt es in Berlin nicht. In Niedersachsen müssen Studierende rechtskräftig verurteilt sein, bevor die Universitäten handeln können.

In allen übrigen Bundesländern gibt es grundsätzlich noch die Möglichkeit, die Immatrikulation einzelner Studierender dann zu widerrufen, wenn diese etwa durch die Anwendung von Gewalt oder auch bereits durch die Ankündigung oder Aufforderung dazu den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschule konkret behindern. Die Voraussetzungen und genauen Formulierungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.

Wenn das Hochschulrecht die Möglichkeit zur Exmatrikulation nicht vorsieht, haben “die Universitäten nichts in der Hand“, meint Hochschulrechtler Max-Emanuel Geis von der Universität Erlangen-Nürnberg. Es bleibe zum Beispiel in Berlin nur das Hausrecht. Geis beklagt, dass die Hochschulleitung seitens der Politik zum Sündenbock gemacht werde, obwohl ihnen oft die gesetzliche Grundlage zum Handeln fehle.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat inzwischen die fehlende gesetzliche Grundlage erkannt. “Die Ministerin hat die Länder aufgefordert, ihr Hochschulrecht hinsichtlich der Möglichkeit einer Exmatrikulation in besonders schweren Fällen zu überprüfen und anzupassen”, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Auch sonst setzt Stark-Watzinger ihren Kurs fort, sich in Hochschulbelange einzubringen: “Es braucht eine klare Positionierung aller Hochschulleitungen”, fordert sie. Viele Hochschulen seien ihrer Verantwortung gerecht geworden und hätten sich klipp und klar gegen Antisemitismus positioniert. Das sei dringend notwendig. “Antisemitismus muss aber auch klare Konsequenzen haben. Hochschulleitungen müssen daher von allen ihnen rechtlich zustehenden Möglichkeiten Gebrauch machen. Ein Wegsehen ist inakzeptabel.”

Die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) bekräftigte am gestrigen Mittwoch die Leitung der FU in ihrem Vorgehen, ein Hausverbot gegenüber dem Täter durchsetzen zu wollen. “Das ist dringend erforderlich, um Opfer vor Gewalttätern zu schützen und auf dem Universitätsgelände einen sicheren Raum für die Studierenden zu schaffen”, sagte sie. Es müsse aber grundsätzlich unterschieden werden zwischen Gewalttaten, Antisemitismus und Volksverhetzung auf der einen und politischen Meinungsäußerungen auf der anderen Seite.

“Exmatrikulationen aufgrund politischer Meinungen lehne ich weiterhin ab. Eine Demokratie muss innerhalb dieses Rahmens unterschiedliche politische Meinungen aushalten.” Jenseits der politischen Bewertung gibt sie zu bedenken: “Sowohl einem Hausverbot als auch einer Exmatrikulation steht das Grundrecht auf freie Berufswahl entgegen.”

Bundesweit verfolgen Hochschulleitungen die Debatte über den Vorfall aufmerksam. Vielen bereitet nicht nur die lückenhafte Kenntnis der rechtlichen Situation Sorgen, sondern auch die Erwartungshaltung. “Kein Hochschulpräsident kann dafür garantieren, dass es an seiner Einrichtung nicht zu antisemitischen Schmierereien und ähnlichen verurteilungswürdigen Vorgängen kommt”, sagt Joybrato Mukherjee, Rektor der Universität Köln und Präsident des DAAD. Gleichwohl müsse gegen derartige Vorgänge beharrlich vorgegangen werden.

Grundsätzlich bekräftigt er: “Wir müssen als Universitäten die klare und unmissverständliche Haltung zeigen, dass wir solidarisch an der Seite des Staates Israel stehen.” Jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, sei eine Aufgabe, der auch die Hochschulen nachkommen müssen. “Wir als Hochschulleitungen müssen nachweisen, dass wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, um Studierende, Beschäftigte und Gäste jüdischen Glaubens zu schützen.”

Gleichzeitig gelte: “Hochschulleitungen können sich nicht über den Rechtsstaat hinwegsetzen und beispielsweise per Dekret einfach so Studierende exmatrikulieren; hier gilt es die landesrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten.” Unabhängig hiervon seien die Hochschulen ein Raum freier Meinungsäußerung im Rahmen des Grundgesetzes. Mukherjee: “Deshalb müssen auch offene Diskussionen möglich sein, etwa auch über kritische Fragen zu Entscheidungen und Handlungen der israelischen Regierung.” Anne Brüning, Tim Gabel, Markus Weisskopf

Einen erfolgreichen Clusterantrag in der ersten Runde der Exzellenzstrategie konnte Rheinland-Pfalz immerhin verbuchen. Wie der bereits bestehende Cluster ist auch der neue in Mainz verortet. Daneben bleibt auch in dieser Exzellenzrunde die Landkarte in Rheinland-Pfalz weiß. Entsprechend soll Mainz dann auch in einem bundeslandübergreifenden Verbund ins Rennen um die Exzellenzuniversitäten gehen. Die Johannes-Gutenberg-Universität will anscheinend gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt und der TU Darmstadt antreten.

Und auch was die forschungsstarke Industrie – allen voran Biontech – angeht, konzentriert sich vieles auf die Landeshauptstadt im boomenden Rhein-Main-Gebiet. Das Ökosystem rund um Biontech wachse weiter, berichtet Katrin Rehak-Nitsche, Wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD im Mainzer Landtag.

Eine Strukturreform soll nun dafür sorgen, dass auch die anderen Universitäten ihre Profile schärfen und stärker wahrgenommen werden können. Im vergangenen Jahr wurde der Campus Landau der TU Kaiserslautern zugeordnet. Die ehemalige Universität Koblenz-Landau wird als eigenständige Universität Koblenz weitergeführt. Dort ist man nach der Reform sehr zufrieden. “Es war das Beste, was uns passieren konnte”, meint der Präsident der nun jüngsten deutschen Universität, Stefan Wehner. Man könne sich als “Koblenzer Universität” regional leichter vernetzen.

Eine Stärkung der Standorte Trier und Koblenz erfolgt ebenfalls durch die Erweiterung der Medizinerausbildung. Dort können jetzt Teile eines Medizinstudiums absolviert werden, wenn dieses in Mainz begonnen wurde.

Im Koalitionsvertrag dieser etwas geräuschloseren Ampelregierung ist dazu eine weitere Hochschulstrukturreform vorgesehen, die jetzt umgesetzt werden soll. Man will den HAWs im Land das Promotionsrecht geben und die Gebühren für ein Zweitstudium abschaffen.

Ebenfalls im Koalitionsvertrag festgehalten ist die Stärkung der Wissenschaftskommunikation. Mit der aus Landesmitteln geförderten Wisskomm Academy an der Akademie der Wissenschaften in Mainz will man in diesem Bereich ein Kompetenzzentrum etablieren. Nach der Pilotphase steht das Projekt im März 2024 zur Verlängerung an. Diese soll wohl erfolgen – auch wenn Insider sich etwas innovativere Ansätze in der Wissenschaftskommunikation wünschen würden. Insgesamt begrüßen jedoch die handelnden Akteure die Initiative des Ministeriums. Gerade vor dem Hintergrund der Biontech-Geschichte sei es wichtig, auch die Kommunikation von Grundlagenforschung zu stärken.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

Aus Rheinland-Pfalz kommen Antworten auf die großen Herausforderungen der Gegenwart. Wir fördern den schnellen und zielgerichteten Transfer von neuen Ideen, neuem Wissen und neuen Technologien aus der Wissenschaft in die Praxis. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Forschungsinitiative des Landes, für die wir aktuell jährlich 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Durch die Initiative eröffnen wir den Hochschulen weitere Spielräume, als Impulsgeber Forschungsschwerpunkte auszubauen und neue Potenziale zu erschließen.

Unsere Forschungsförderung zeichnet sich aus durch Weitsicht, klare Visionen und die Bereitschaft zu einer Förderung über Jahrzehnte hinweg von den Grundlagen bis hin zur Anwendung. So wäre ohne die starke Grundlagenforschung der Mainzer Universitätsmedizin und eine ihrer Ausgründungen, der Translationalen Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (TRON GmbH), die schnelle Entwicklung eines Corona-Impfstoffes durch Biontech gar nicht möglich gewesen.

Dabei agieren Wissenschaft und Wirtschaft im Land im Schulterschluss und in einem gut vernetzten Innovationsökosystem. Nicht umsonst sind mit der BASF, Boehringer Ingelheim, AbbVie, Novo Nordisk, Biontech und nun bald auch Eli Lilly mehrere Global Player bei uns in Rheinland-Pfalz angesiedelt.

Welche Highlights der Forschung und Innovation hat Ihr Bundesland zu bieten?

Rheinland-Pfalz ist auf dem Weg, noch in diesem Jahrzehnt zu einem der führenden Standorte in der Biotechnologie und Alternsforschung zu werden. Dabei nutzen wir die besondere Dynamik der weltweiten Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandortes Mainz, insbesondere durch die Erfolge der Firma Biontech. Biotechnologie schafft Zukunft. Wir werden bis 2026 bis zu 800 Millionen Euro für die Biotechnologie und die Lebenswissenschaften in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen. Auch das Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie, kurz HI-TRON, ist ein herausragendes Beispiel für die Stärken des Forschungsstandortes Rheinland-Pfalz. Hier findet Spitzenforschung durch die Kooperation von verschiedenen Partnern (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Universitätsmedizin Mainz, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg und TRON GmbH) statt, die ihre unterschiedlichen Stärken zusammentun und so etwas Besonderes schaffen.

Eine weitere Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts ist die Künstliche Intelligenz. Wir haben bereits vor mehr als 30 Jahren die Potenziale der KI erkannt. Mit der Gründung des bundesweit einmaligen Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) mit Hauptsitz in Kaiserslautern im Jahr 1988 leisten wir einen wichtigen Beitrag nicht nur für die KI-Forschung und -Anwendung in Rheinland-Pfalz, sondern deutschlandweit.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Unser Ziel ist es, noch mehr Start-ups und Spin-offs für Rheinland-Pfalz zu gewinnen, denn wir wollen die Umsetzung von Forschungsergebnissen, etwa in die Gesundheitsversorgung, noch weiter ausbauen. Um attraktiv für diese Start-ups zu sein, gilt es jetzt, Infrastrukturen wie weitere Laborflächen zu schaffen und die bereits bestehenden vielfältigen Kompetenzen an den verschiedenen Standorten klug zu vernetzen und zugänglich zu machen. So haben wir zum Beispiel bereits begonnen, die Schnittstellen zwischen Künstlicher Intelligenz und Biotechnologie zu stärken, da wir hier besonders große Potenziale etwa in der Krebsforschung sehen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

Einen weiterhin vertrauensvollen, engen Austausch mit konstruktiven Ergebnissen. Mit Blick auf den Innovationsstandort Deutschland konnten mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz und dem Digitalgesetz wichtige Weichen für die Digitalisierung in Forschung und Gesundheit gestellt werden. Auch das angekündigte Medizinforschungsgesetz verspricht weitere Verfahrensbeschleunigungen. Wenn der eingeschlagene Weg weiter so konsequent umgesetzt wird, wird die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in Rheinland-Pfalz enorm profitieren. Wir sind also auf einem guten Weg.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Nein, vielmehr führt Föderalismus zu einer Balance zwischen Kooperation und Wettbewerb und damit zu Innovation. Er trägt zu einer insgesamt dynamischen und diversifizierten Forschungslandschaft bei und macht uns als Forschungs- und Innovationsland für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Unternehmen international und national attraktiv.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt den starken Physik-Bereich, der sich auch im Mainzer Exzellenzcluster Prisma widerspiegelt. Aber auch die Stärken im Bereich der Polymerforschung oder der Immuntherapie werden sichtbar (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Rheinland-Pfalz jährlich veröffentlicht werden, ist von 6.326 (2013) fast kontinuierlich auf 8.384 im Jahr 2022 gestiegen. Der bisherige Peak war 2021 mit 8.495. Qualitativ ist der Trend seit 2013 etwas negativ. Unter den oberen zehn Prozent der meistzitierten Publikationen findet sich aktuell ein Anteil von 15,4 Prozent der wissenschaftlichen Aufsätze, 2013 waren es noch 18,5 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bayern.

15.-17. Februar 2024, Denver und online

Tagung AAAS Annual Meeting – Toward Science Without Walls Mehr

19. Februar 2024, 12 bis 13 Uhr, online

Leibniz-Wirtschaftsgipfel Wie krank ist die deutsche Wirtschaft – und was muss passieren, damit sie sich erholt? Mehr

21. Februar, 9.30 bis 12.55 Uhr, Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101

Ausschusssitzung Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung / Öffentliche Anhörung zum Thema “Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung” Mehr

21. Februar, 15:00 Uhr, Brüssel und Online

Round Table STOA Academic Freedom Roundtable ‘Research Integrity in Open Science for Europe’ Mehr

26./27. Februar 2024, jeweils von 09.30 bis 13.00 Uhr, online

Online-Forum (€) CHE Online-Forum zu Folgen sinkender Erstsemesterzahlen Mehr

8. März 2024, 10:00 Uhr, Frankfurt am Main und online

Diskussion Wissenschaftsjahr Freiheit: Diskussion u.a. mit Bettina Stark-Watzinger, Alena Buyx und Antje Boetius Mehr

Der renommierte libanesisch-australische Wissenschaftler Ghassan Hage war seit April 2023 am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle (Saale) tätig. Er hatte am 7. Oktober ein Gedicht veröffentlicht, in dem er die Terrorangriffe der Hamas glorifiziert und anschließend im weiteren Verlauf des Gaza-Konflikts diverse israelkritische Postings veröffentlicht, in denen er den militärischen Einsatz des Landes als “Genozid” bezeichnete und die Israelis mit den Nazis verglich.

Gestern verkündete die Max-Planck-Gesellschaft in einer kurzen Mitteilung die “einvernehmliche” Trennung von Hage. Von seinen “in jüngerer Zeit über soziale Medien verbreiteten Ansichten sind viele mit den Grundwerten der Max-Planck-Gesellschaft unvereinbar”, schreibt die Forschungsgemeinschaft in ihrer Stellungnahme. Die vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland seit 75 Jahren garantierten Freiheitsrechte seien für die Max-Planck-Gesellschaft ein unschätzbar hohes Gut.

Sie würden allerdings mit großer Verantwortung einhergehen. “Forschende missbrauchen Freiheitsrechte, wenn sie mit öffentlich verbreiteten Verlautbarungen die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft untergraben und damit das Ansehen und Vertrauen in die sie tragenden Institutionen beschädigen. Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus, Diskriminierung, Hass und Hetze haben in der Max-Planck-Gesellschaft keinen Platz.”

Zur Nachfrage, warum es knapp vier Monate dauerte, bis die Trennung von Hage vollzogen wurde, wollte die Max-Planck-Gesellschaft gestern offiziell keine Stellung nehmen. Die “Welt”, die zuerst über den Fall berichtet hatte, warf der Forschungsgemeinschaft in ihrer Berichterstattung vor, in der Zeit, in der Hage seine antisemitischen Postings verfasste, in mehreren Statements dem Staat Israel Solidarität bekundet zu haben. Gleichzeitig habe man im Fall Hage aber beide Augen zugedrückt.

Hinter den Kulissen ist die Rede davon, dass man Hage zunächst aufgefordert hatte, sich von den Aussagen zu distanzieren und weitere derartige öffentliche Aussagen zu unterlassen. Der Wissenschaftler hatte sich aber uneinsichtig gezeigt. Für eine fristlose Aufhebung des Arbeitsverhältnisses fehlte es der Max-Planck-Gesellschaft allerdings an rechtlicher Gewissheit. Die Befürchtung war, dass man bei einer einseitigen Trennung arbeitsrechtlich einen schwierigen Stand hat, weil das deutsche Gesetz weitreichende Freiheitsrechte vorsieht. Damit begründet sich auch der entsprechende Hinweis in der Stellungnahme.

In einer Internet-Petition, die in der Zwischenzeit ein gewisser Ziad M. für Ghassan Hage eingebracht hat und die sich gegen eine vermeintliche “Schmierkampagne” gegen ihn einsetzt, heißt es, Hage habe die Arbeitsbeziehung zum Max-Planck-Institut einseitig beendet. Grund dafür sei gewesen, dass das Institut ihn “verhört” hätte, anstatt ihn gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Auf Medienanfragen äußert sich Hage nicht. Auf der Plattform X bezichtigte er Journalisten, eine “Rufmordkampagne” gegen ihn durchzuführen. tg

Zum Wintersemester 2023/24 haben sich vorläufigen Zahlen zufolge 402.617 Personen erstmals an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Das entspricht einem Zuwachs von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einer aktuellen Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zufolge stabilisiert sich die Zahl der Studienanfänger damit auf niedrigerem Niveau als vor gut zehn Jahren.

Der Stabilisierungseffekt sei hauptsächlich auf ein starkes Wachstum bei den ausländischen Studienanfängern zurückzuführen. “Zu Beginn der Corona-Pandemie war die Zahl ausländischer Erstsemester deutlich eingebrochen, nun schreiben sie sich wieder in hoher Zahl an deutschen Hochschulen ein”, erläutert der CHE-Statistikexperte Marc Hüsch, der für den “Datencheck 01/2024” Daten des Statistischen Bundesamtes ausgewertet hat.

Für die Aufschlüsselung nach Staatsangehörigkeit liegen Zahlen bis 2022/23 vor. Daraus geht hervor, dass mit rund 93.000 Personen bei den Erstsemestern ohne deutsche Staatsangehörigkeit ein Rekordwert erreicht wurde. Rund 40 Prozent (38.000 Personen) von ihnen stammen aus Asien. Damit liegt die Zahl sogar noch höher als vor Beginn der Corona-Pandemie. Die meisten Studierenden (11.733) sind aus Indien nach Deutschland gekommen, an zweiter Stelle der Herkunftsländer steht China (5.661). Insgesamt ist die Anzahl der Studienanfänger aus Indien in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, die Zahl der Erstimmatrikulierten aus China hingegen rückläufig (siehe Tabelle).

Die Zahl der deutschen Studienanfänger ist dagegen weiter rückläufig und lag im WS 22/23 bei knapp 305.000 Personen. Der bisherige Höchststand mit insgesamt 445.000 Neueinschreibungen war im Wintersemester 2011/12. Nach einer Stagnation auf hohem Niveau gingen die Werte seit 2019 deutlich zurück und lagen 2021/22 erstmals wieder bei unter 400.000 Personen. Ein Grund dafür ist der Rückgang der Geburtenzahlen in Deutschland zwischen 1990 und 2011.

Insbesondere die Zahl der ausländischen Studienanfänger werde vom Weltgeschehen beeinflusst und lässt sich daher für die Zukunft auch nur schwer vorhersagen. Sollte sie insgesamt weiter ansteigen, könnte eine sinkende Zahl an deutschen Studienanfängern – die aufgrund der demografischen Entwicklung wahrscheinlich ist – möglicherweise auch zukünftig ausgeglichen werden. abg

Mit 307 zu 263 Stimmen hat das europäische Parlamentsplenum am Mittwoch seine Verhandlungsposition zur vorgeschlagenen Lockerung des EU-Gentechnikrechts angenommen. Die Abgeordneten stellten sich damit im Grundsatz hinter den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Regeln für bestimmte genetisch veränderte Pflanzen zu lockern – allerdings mit einer wichtigen Einschränkung. Das Parlament votierte dafür, dass auch künftig alle Produkte, die aus gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt werden, mit der Aufschrift “neuartige genomische Verfahren” versehen werden müssen. Dass ein Produkt mithilfe neuer Züchtungstechniken erzeugt wurde, soll zudem entlang der gesamten Lieferkette rückverfolgbar bleiben.

Die Kommission hatte im Gegensatz dazu für gentechnisch veränderte Pflanzen, die so auch hätten auf konventionelle Weise entstehen können, eine deutliche Lockerung der Kennzeichnungspflicht vorgeschlagen. Nur Saatgut sollte demnach noch gekennzeichnet werden müssen, verarbeitete Produkte bis hin zum Supermarktregal nicht mehr. Das Votum für strengere Vorgaben zu Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit gehen auf Bestrebungen der Grünen sowie Teile der Sozialdemokraten. Die verpflichtende Kennzeichnung sei elementar, sie werde es Verbrauchern ermöglicht, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen, sagte Martin Häusling, Schattenberichterstatter der Grünen, zu Table.Media.

Zudem enthält der nun angenommene Text – wie bereits jener des Umweltausschusses – eine Klausel, die Patente auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Saatgut ausschließt, jedoch im Widerspruch zum Europäischen Patentübereinkommen steht. Trotz der Einschränkungen trugen aber Grüne, Linke und etwa die Hälfte der Sozialdemokraten den Gesamttext am Ende nicht mit. Die EVP und Renew, die sich für die Reform des Gentechnikrechts starkgemacht hatte, feierte die Verabschiedung des Texts dagegen als Erfolg. “Es ist ein historischer Tag, an dem das Europäische Parlament für die Wissenschaft gestimmt hat”, freute sich die EVP-Berichterstatterin Jessica Polfjärd nach der Abstimmung.

Lob kam auch aus der Wissenschaft. Es gehe darum, neue Züchtungstechniken “zum Nutzen und Wohl der Gesellschaft und Umwelt einzusetzen”, betont Nicolaus von Wirén, Geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK). In einem offenen Brief hatten zuletzt 35 Nobelpreisträger und mehr als 1.200 europäische Wissenschaftler an die Mitglieder des Europäischen Parlaments appelliert, die Neuregulierung von NGT-Pflanzen zu unterstützen.

Aufseiten der Mitgliedstaaten zeichnet sich allerdings weiterhin kein Kompromiss zu dem Dossier ab. Die belgische Ratspräsidentschaft hatte das Thema ebenfalls am Mittwoch auf die Agenda der EU-Botschafter gesetzt. Diese erreichten aber keine Einigung, die Verhandlungen gehen nun wieder auf Arbeitsebene weiter, wie ein Sprecher bestätigte. jd

Bettina-Stark-Watzinger hat sich am Dienstag in London mit der britischen Ministerin für Wissenschaft, Technologie und Innovation Michelle Donelan zum Austausch über die wichtigsten Forschungsthemen getroffen. Anlass war die Rückkehr der Briten zu Horizon Europe zum 1. Januar 2024.

Im anschließenden Treffen mit dem Minister für Nukleares und Erneuerbare Energien, Andrew Bowie, wurden insbesondere Fragen der Fusionsforschung besprochen. “Fusion ist die riesige Chance, all unsere Energieprobleme zu lösen. Deutschland ist dabei technologisch in einer Poleposition, aber auch das UK hat Ambitionen”, sagte die deutsche Ministerin dazu auf der Plattform X. Zuletzt gab es scheinbar Versuche der britischen Seite, das deutsche Start-up Focused Energy auf die Insel zu locken.

Auf der dritten Station der Reise der Ministerin ging es um Transfer und Innovation. Nach einer Teilnahme am German Symposium der London School of Economics traf sich Stark-Watzinger zum Austausch mit Vertretern der britischen Innovations- und Hochschullandschaft. mw

Die Bundesregierung will innovative Start-up-Firmen besser unterstützen. Der Bund stellt dafür 1,6 Milliarden Euro aus einem Zukunftsfonds sowie 150 Millionen Euro aus einem weiteren Sondervermögen zur Verfügung, wie die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen mitteilten. Damit sollen junge Technologie-Unternehmen stärker gefördert werden, die zum Beispiel in Künstliche Intelligenz sowie Klima-, Quanten- oder Biotechnologie investieren.

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte: “Mit Mitteln aus dem Zukunftsfonds wollen wir jungen Unternehmen in Deutschland helfen, sich auf dem Weltmarkt zu etablieren.” Mit den staatlichen Investitionen werde weiteres privates Kapital gehebelt. “Zu den 1,75 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln, die wir investieren, kommt mindestens der gleiche Betrag an privaten Mitteln hinzu.” Finanzstaatssekretär Florian Toncar sagte, die angespannte Haushaltslage sowie die erforderlichen Priorisierungen zeigten die Bedeutung privaten Kapitals für den Erhalt und Ausbau des deutschen Standorts. In einem Zukunftsfonds der Bundesregierung sind bis 2030 zehn Milliarden Euro vorgesehen.

Gleichzeitig hat das BMWK eine neue Phase seines Förderprogramms “Wipano – Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen” gestartet. Das Programm, das bis 2027 läuft, unterstützt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Parlamentarische Staatssekretärin des BMWK, Franziska Brantner, verwies in einer Stellungnahme darauf, dass Normen und Standards eine immer größere Rolle im internationalen Wettbewerb spielen. “Mit den Förderschwerpunkten des Wipano-Programms stärken wir die Teilhabemöglichkeiten von KMU in nationalen, europäischen und internationalen Normungs- und Standardisierungsprozessen.”

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den deutschen Einsatz in internationalen Gremien, Normungs- und Standardisierungsprozessen zu stärken. Die Mitarbeit in den einzelnen Förderprojekten kann auch durch externe, fachlich geeignete Dritte erfolgen, die von dem antragstellenden Unternehmen konkret projektbezogen beauftragt sind. Das Programm unterstütze weiter Unternehmen und öffentliche Forschung bei Kooperationsprojekten, um neueste Erkenntnisse der Forschung in Normen und Standards zu überführen. tg mit dpa

Deutschlandfunk Kultur. Kulturkampf auf dem Campus. Spätestens seit den Anhörungen der Präsidentinnen dreier Elite-Unis im US-Kongress zum Thema Antisemitismus gibt es in den USA eine Debatte um die Frage: Ist eigentlich freie Meinungsäußerung an den Universitäten des Landes möglich? Ein knapp halbstündiger Beitrag mit Stimmen vom Campus der UCLA – etwa von einer Studentin, die es nicht wagt, sich dort in ihrem mit hebräischer Schrift bedruckten T-Shirt zu zeigen. Und ein Gespräch mit US-Korrespondentin Doris Simon über die Reformbedürftigkeit der US-Hochschullandschaft und den Gegenwind in den Bemühungen um Diversity, Equity and Inclusion (DEI). Mehr

FAZ: Macht’s wie München! Der “Leuchtturmwettbewerb Startup Factories” des BMWK startet. Vorbild für die teilnehmenden Hochschulen ist die TU München. Für die Gewinner gibt es über einen Zeitraum von fünf Jahren 2,5 Millionen pro Jahr. Es werde nicht damit getan sein, das Curriculum der Bayern zu übernehmen, schreibt Redakteur Sebastian Balzter. Deren Inkubator- und Accelerator-Programme seien auf das Münchner Hightech-Umfeld zugeschnitten. Jede Hochschule werde eigene Inhalte finden müssen, die zu ihren Forschungsschwerpunkten und den Unternehmen rundherum passen. Mehr

Nature. Innovative funding systems are key to fighting inequities in African science. Da die afrikanischen Investitionen in Forschung und Entwicklung immer noch weit unter dem weltweiten Durchschnitt liegen, sind die Hochschul- und Forschungseinrichtungen auf Zuschüsse von außerhalb des Kontinents angewiesen. Die meisten Forschungsstipendien sind leistungsorientiert. Das birgt die Gefahr, dass der Großteil der Gelder an einige wenige Forscher in reichen Ländern und an Einrichtungen fließt, die bereits ein hohes Ansehen und einen guten Ruf haben. Autorin Susan Gichoga von der Science for Africa Foundation plädiert für ein innovativeres und gerechteres Finanzierungssystem, damit auch ärmere Länder und neu gegründete Einrichtungen eine Chance haben. Mehr

Die ersten Vorentscheidungen über die neue Runde der Exzellenzstrategie sind gefallen. Sie enthalten mehr Informationen als nur “Der Süden ist stark”, “Der Osten überrascht” und “Alles andere ist durchwachsen”. In der Perspektive von Raumentwicklung und ihrer Governance sollten die weiteren impliziten Informationen nicht übersehen werden.

Zwar haben wir noch nicht die Endergebnisse der Auswahl (sie kommen im Mai 2025). Aber das ist durchaus von Vorteil: Die Vorentscheidungsrunde signalisiert, wer es aufgrund wissenschaftlicher Überdurchschnittlichkeit schaffen könnte. Das ist als Information mehr wert als die Ergebnisse des abschließenden Parcours, in den erfahrungsgemäß auch nebenwissenschaftliche Aspekte einfließen. Was erst einmal kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung ist: Umso verengender eine Auswahl wird, desto mehr kommt zur Geltung, dass auch ein sozialer Interaktionsprozess abläuft.

Zunächst gibt es Ergebnisse, welche die übliche Volatilität einer wettbewerblich inszenierten Auswahl bestätigen. Der einstige Überraschungssieger Konstanz ist nicht dabei, Göttingen ist ausgeschieden, Magdeburg und Halle-Wittenberg sind neu vertreten, die Universität des Saarlandes auch – um einige Beispiele zu nennen. Andere Ergebnisse bestätigen landläufige, über die Zeit hin stabilisierte Einschätzungen: Baden-Württemberg gewinnt in großem Umfang (zehn der 41 Anträge), Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bleiben außen vor.

Zugleich aber werden andere landläufige Einschätzungen als Vorurteile enttarnt. Der baden-württembergische Erfolg bedeutet nicht, dass “der Süden” erfolgreich war. Das ließe sich nur sagen, wenn man Baden-Württemberg plus München für “den Süden” hielte, mithin die bayerischen Regionen lediglich als Umland und vielleicht noch Resonanzraum der Landeshauptstadt betrachtete. Dass Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg nicht dabei sind, heißt nicht, dass “der Osten” abgeschlagen in den Seilen hinge. Denn: Mit Berlin haben die östlichen Länder unter den bewilligten Anträgen einen Anteil von 21,5 Prozent und ohne Berlin von 16,5 Prozent (Verbundanträge sind anteilig eingerechnet – mit je 0,5 für Partner in Zweierverbünden und je 0,33 in Dreierverbünden). Das übertrifft jeweils die Größe der Regionen, gemessen an den Einwohnerzahlen: Im Osten leben inklusive Berlin 19,5 Prozent und ohne Berlin 15 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung.

Annähernd so groß ist Bayern. Der bayerische Erfolg im Exzellenzcluster-Vorentscheid indes ist ganz überwiegend durch die Münchner Universitäten errungen worden. Diese brachten 3,66 Anträge durch, die bayerische Provinz 1,66. Aus den ostdeutschen Regionen ohne Berlin hingegen sind 6,83 Anträge bestätigt worden. Gemessen an der Einwohnerzahl waren die Universitäten der ostdeutschen Provinz (ohne Berlin) knapp viermal erfolgreicher als die bayerischen (ohne München).

Jenseits der Frage, ob man sich nun um Bayern ebenso sorgen muss, wie bisher wissenschaftspolitische Sorgen vor allem den östlichen Ländern galten: In dem Ergebnis zeigt sich, dass sowohl Zentralisierung (auf München) als auch Dezentralisierung (fünf ostdeutsche Länder, von denen drei jetzt erfolgreich waren) Erfolge zeitigen kann. Im Falle der Zentralisierung ist zu bedenken, ob und wieweit sich auch Ausstrahlungseffekte auf die weitere Umgebung ergeben.

Im Falle der dezentralisierten Ausstattungs- und (damit auch) intellektuellen Ressourcen ist zu bedenken, wie damit eine zweite Exzellenzuniversität zu bekommen sein könnte. Für diesen Teil des Wettbewerbs sind Universitäten antragsberechtigt, die zwei Exzellenzcluster eingeworben haben. Bisher ist im Osten die TU Dresden Exzellenzuniversität. Das ist zwar mehr, als Bayern ohne München hat. Doch um im Verhältnis zur Bevölkerungszahl angemessen repräsentiert zu sein, müsste Ostdeutschland über eine weitere von den dann insgesamt 15 Exzellenzuniversitäten verfügen.

Im Übrigen aber geht es neben allem Exzellenzhype vor allem um eines: Möglichst überall sollte Solidität der Leistungsfähigkeiten gegeben sein. Da “exzellent” nur das grandios Überdurchschnittliche ist, versteht es sich von selbst, dass die meisten Hochschulen nicht exzellent sind. Deswegen sind sie noch nicht schlecht. Doch solide sollten sie möglichst alle sein. Dafür Anreize zu schaffen, würde voraussichtlich noch mehr Bewegung ins System bringen.

Angereizt werden könnte das Bemühen um Klassenverbesserungen, also: aus der vierten Liga in die dritte, aus der dritten in die zweite aufzusteigen. So etwas zu fördern, wäre zwar nicht so schlagzeilenträchtig. Es stärkte aber das Fundament, das nötig ist, um Exzellenz zu entwickeln und zu verstetigen.

Der Psychologe Sebastian Frank, der Biologe Erik Frank und die Ingenieurin Jingyuan Xu sind die drei neuen Preisträger des Hector Research Career Development Awards, vielversprechende Wissenschaftler in der Postdoc-Phase unterstützt. Die Preisträger erhalten neben einer einmaligen Unterstützung ihrer Forschung in Höhe von jeweils 25.000 Euro auch die Finanzierung einer Promotionsstelle inklusive 9.500 Euro für Forschungsmittel pro Jahr und werden für fünf Jahre Mitglied der Hector Fellow Academy.

Maren Harnack wird Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Martin Kappes übernimmt das neugeschaffene Amt des Vizepräsidenten für Digitalisierung an der Frankfurt University of Applied Sciences. Die Amtszeiten beginnen zum 1. April 2024.

Annika Maschwitz wird neue Konrektorin für Studium, Lehre und Internationalisierung der Hochschule Bremen (HSB). Maschwitz ist seit 2019 Professorin für das Fachgebiet “Lebenslanges Lernen” an der Fakultät 1 – Wirtschaftswissenschaften der HSB. Zudem ist sie Leiterin des Zentrums für Lehren und Lernen.

Jean-Alexander Müller wird Rektor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig. Er ist dort seit 2021 Studiendekan der Informatik und Prodekan Lehre an der Fakultät Informatik und Medien.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger: “Es entstehen ganze Kohorten von Bildungsarmen”. Allmendinger fordert im Interview, Bildungsarmut engagierter zu bekämpfen. Hinter diesem Ziel müssten sich alle Akteure versammeln – auch die Wirtschaft. Im Startchancen-Programm sieht sie dabei großes Potenzial, aber zunächst nur einen Anfang. Mehr

Agrifood.Table: Ampel streicht Ernährungsstrategie zusammen. Die von Bundesagrarminister Cem Özdemir vorgelegten Pläne für eine Ernährungsstrategie wurden von den anderen Ministerien an vielen Stellen nachbearbeitet und gekürzt. Themen wie Tierschutz und Zuckersteuer blieben ganz außen vor. Mehr

Europe.Table. Abgeordnete warnen vor russischem Einfluss im Europaparlament. Die lettische Europaabgeordnete Tatjana Ždanoka soll über viele Jahre für den russischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Baltische Europaabgeordnete erklären, wie Ždanoka dem Kreml nützt – und warnen eindringlich vor ähnlichen Fällen. Mehr