trotz Neuwahlen im Februar 2025 wird in der aktuellen Wahlperiode noch ein paar mal im Bundestag debattiert und verhandelt, oder genauer: Es bleiben noch drei Sitzungswochen, zwei im Dezember – die KW49 (aktuell) und KW 51 – sowie die eine Woche im Januar 2025 (5. KW). Außerdem gibt es zwei Präsenztage im Februar, davon ein Gremientag am 10. Februar und einen Plenarsitzungstag am 11. Februar.

Bei nicht vorhandener Regierungsmehrheit wird das ein oder andere Gesetz zumindest in 1. Lesung in den Bundestag eingebracht werden. SPD und Grüne versuchen dadurch, die Vorhaben zu einer Beschlussfassung in die Ausschüsse zu bringen. Damit diese Vorgänge dann abgeschlossen werden könnten, müssten sie spätestens in der 51. KW in erster Lesung in den Bundestag eingebracht werden, damit sie nach einer Ausschussbefassung Ende Januar in 2./3. Lesung verabschiedet werden könnten.

Aber, damit der Bundestag Gesetzes beschließt, bräuchte es ja die Mehrheit der demokratischen Parteien – und danach sieht es derzeit nicht aus: CDU und FDP haben bisher nur bei wenigen Entwürfen ihre Unterstützung zugesagt: Stichwort Resilienz des Bundesverfassungsgerichts und Fortsetzung des Deutschlandtickets. Für alle weiteren Vorhaben wollen Grüne und SPD weiterhin um Unterstützung werben.

Bei forschungspolitischen Vorhaben wie dem Start der Dati oder dem WissZeitVG erteilt die Union aber eine Absage: “Wir können einfach keinen Vorhaben zustimmen – außer den Plänen, die von Anfang an mit uns zusammen auf den Weg gebracht wurden”, sagt uns im Gespräch CDU-Mann Stephan Albani. Er begründet die ablehnende Haltung seiner Partei, bedauert sie zugleich aber auch: “Ich weiß, dass das weh tut.”

Besonders hinweisen möchte ich Sie noch auf unseren Schwerpunkt “Zukunft der Batterieforschung“. Mein Kollege Markus Weißkopf berichtet aus der jüngsten Anhörung zum Thema im gestrigen Ausschuss, Technikjournalist Christian J. Meier fasst den Stand der Forschung in dem Bereich für Sie zusammen.

Einen guten Start in den Tag,

Forschende, Start-ups und die Automobilindustrie sind sich im Forschungsausschuss des Bundestags einig: Um künftig Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Bereich der Batteriezellproduktion in Deutschland zu schaffen, braucht es ein funktionierendes Forschungsökosystem. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte man den Anschluss an die Forschungsweltspitze geschafft. Nun stelle die Entscheidung der Bundesregierung über eine Streichung der BMBF-Projektförderung im Klima- und Transformationsfonds (KTF) das Erreichte wieder infrage.

In den vergangenen Jahren stiegen die Projektfördermittel für die Batterieforschung im KTF kontinuierlich an – zuletzt auf 156 Millionen Euro 2023. Für den Haushalt 2024 erfolgte dann, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, eine erste Kürzung der Mittel, die in neue Projekte fließen können. Für 2025 sind jetzt lediglich die Budgets eingestellt, die die Verpflichtungen aus laufenden Projekten bedienen. Neue Förderungen sind nicht mehr vorgesehen.

Die Folgen dieser Streichung werden an vielen Stellen sichtbar. Bereits gestellte Anträge haben keine Chance mehr auf Förderung, auch auslaufende Batterieforschungscluster können nicht verlängert werden. Damit ist das gesamte Dachkonzept Batterieforschung, ein strategischer Ansatz der Bundesregierung, um in diesem Zukunftsfeld wieder den Anschluss zu schaffen, bedroht.

Stolz sei er gewesen auf diesen mühsamen Aufbau, an dem er mitgewirkt habe, berichtet Martin Winter vom Batterieforschungszentrum MEET. Nun befürchtet er, wie auch sein Kollege Sebastian Herrmann von der TU Braunschweig, ein schnelles Zusammenbrechen der Kette von den Unis bis hin zu den Forschungsinstituten. Rebekka Müller von der RWTH-Ausgründung Cylib berichtet von ersten konkreten Effekten: Fünf bis sechs Projekte seien in der Pipeline gewesen. Eines könne noch mit BMWK-Mitteln realisiert werden.

Dabei sehen die Experten ein großes Potenzial für Arbeitskräfte und Wertschöpfung in diesem Bereich. Bis zu 250.000 Jobs könnten bis 2030 entstehen, sagte Herrmann. Zudem brauche man ein eigenes Ökosystem, um nicht “zu 100 Prozent von anderen Märkten abhängig zu sein”, betonte Peter Lamp von BMW. Für Investitionen in dieses Ökosystem – auch seitens BMW – brauche es jedoch ein verlässliches Umfeld. Dazu gehöre eben auch ein gutes Forschungsökosystem. Man brauche die gesamte Kette, eine gemeinsame strategische Herangehensweise.

Die Anhörung wurde auch zum Ort der politischen Auseinandersetzung über die Frage, wer Schuld an der aktuell vorgesehenen Streichung der Fördermittel hat. SPD und Grüne betonten, dass sie sich für die Förderung der Batterieforschung stark gemacht hätten. Man sei erstaunt gewesen, “dass das BMBF in die Haushaltsrunde mit diesen Kürzungen reingegangen ist”, sagte SPD-Forschungspolitiker Holger Mann. Sein FDP-Kollege Stephan Seiter betonte, dass auch aus seiner Perspektive die Batterien eine Schlüsseltechnologie seien. Allerdings sei diese nur “eine Technologie von vielen”. Im Sinne der Technologieoffenheit greife die Förderung nur einer Technologie zu kurz.

Deutlich wurde auch, dass die FDP die Verantwortung für eine weitere Förderung wohl eher beim BMWK und der Industrie sieht. Dies greife jedoch zu kurz, meinten mehrere Experten. Es müsse das gesamte Ökosystem gefördert werden. Herrmann betonte, dass die Technologie noch lange nicht ausentwickelt sei. Daher brauche es auch weiterhin eine Förderung der Grundlagenforschung und der Innovation, nicht nur des Transfers.

Der Wegfall der Projektförderung führe vor allem zu einem Nachwuchsproblem – sowohl für die Forschung als auch für die Industrie. “Ich stehe heute Abend wieder vor 300 Studierenden im Hörsaal”, sagte Herrmann. Wie solle er sie für die Batterieforschung begeistern, wenn es keine verlässlichen Zukunftsperspektiven gebe? Er betont, dass dies dann auch stark die Industrie betreffe: “100 Prozent meiner Doktoranden gehen in die Unternehmen.”

SPD und Grüne wollen nun nach vorne schauen und nehmen die Union in die Pflicht. Im Haushaltsausschuss könnten noch Änderungen erreicht werden. “Dort hätten wir die Möglichkeit, noch einiges zu heilen”, sagte Holger Mann. Gitta Connemann von der CDU brachte die vermutlich im Jahr 2025 nicht benötigten Dati-Mittel ins Spiel. Dafür wären jedoch Umschichtungen im BMBF-Haushalt selbst erforderlich und nicht im KTF. Beides bräuchte allerdings einen Beschluss des Haushaltsausschusses und somit die Zustimmung der Union. Dort scheint es allerdings gegen derartige Vereinbarungen weiterhin ein Veto von ganz oben zu geben.

Ihnen sei es egal, woher die Mittel kommen, meinten die Forschenden. Es brauche aber jetzt ein Zeichen, betonte Winter. Für die Jahre nach 2025 forderten er und Herrmann wieder eine verlässliche Förderung in der Größenordnung von 150 bis 200 Millionen Euro jährlich, wie es auch verschiedene Industrie- und Wissenschaftsverbände in ihren Stellungnahmen formuliert hatten. Und einen Minister oder eine Ministerin, die das Thema glaubwürdig vertrete. Das verloren gegangene Vertrauen könne nicht über “lauwarmes Commitment” wieder aufgebaut werden.

Lesen Sie zu dem Thema auch die Analyse von Christian Meier über die aktuellen technologischen Entwicklungen in der Batterieforschung.

Die Batterie ist das Herzstück jedes Elektroautos und macht etwa ein Drittel der Fahrzeugkosten aus. Gründe für den bisher ausbleibenden Durchbruch der E-Mobilität in Deutschland hängen oft mit dem Status quo der Batterieentwicklung zusammen. Der Preis ist noch zu hoch, die Reichweite zu gering. Zudem stehen die üblichen Lithium-Ionen-Batterien in der Kritik, da Rohstoffe wie Lithium und Kobalt unter unmenschlichen und umweltschädigenden Bedingungen abgebaut werden.

Neue Batterietechnologien sollen diese Probleme lösen. Forschung und Industrie arbeiten an verbesserten Lithium-Ionen-Batterien und Akkus mit alternativen Materialien wie Natrium oder sogenannten Feststoffbatterien.

Natrium-Ionen-Akkus sind bereits weit entwickelt, und erste Autos damit rollten 2023 bei Herstellern wie dem chinesischen JAC vom Band. Doch nachdem der Lithiumpreis stark gesunken ist, wurde es um diese Technik wieder ruhiger. Für Dirk Uwe Sauer von der RWTH Aachen zeigt dies den entscheidenden Faktor im Batteriemarkt: den Preis.

Batterien lassen sich aus verschiedenen Materialkombinationen herstellen. Lithiumbatterien speichern bezogen auf ihr Gewicht besonders viel Energie – der Hauptgrund für ihren Einsatz. Natrium als Elektrodenmaterial erzielt eine deutlich geringere Energiedichte. Dennoch wird es attraktiv, sobald der Lithiumpreis steigt, meint Sauer. Natrium ist als Bestandteil von Kochsalz weltweit leicht verfügbar und günstig. Natrium-Ionen-Batterien kommen zudem ohne teures Kupfer aus und enthalten kein kritisches Kobalt.

Außerdem gelten Natrium-Ionen-Batterien als sicherer, da sich in ihnen weniger sogenannte Dendriten bilden als in Lithiumakkus. Das sind nadelspitze Kristalle, die zwischen den Elektroden wachsen und Kurzschlüsse verursachen können. Die geringere Energiedichte bedeutet jedoch eine reduzierte Reichweite, sofern Gewicht und Volumen des Akkus nicht zunehmen sollen. Am besten eigneten sich Natrium-Ionen-Batterien für Stadtautos und im Niedrigpreissegment, meint Ralf Benger vom Forschungszentrum Energiespeichertechnologien in Goslar.

Eine Variante der Lithium-Ionen-Batterie, der sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP), hat ähnliche Eigenschaften wie der Natrium-Ionen-Akku. LFP-Akkus verzichten auf Kobalt und sind kostengünstiger als andere Lithium-Ionen-Batterien, erkaufen diese Vorteile jedoch mit einer geringeren Reichweite. “Die Reichweite ist aber auch nicht so ein Problem, wenn die Ladeinfrastruktur gut ist”, meint Dirk Uwe Sauer.

Dennoch kündigen Hersteller wie Toyota rein batteriebetriebene E-Autos mit 1.000 Kilometer Reichweite an. Als Schlüssel hierfür gelten Festkörper-Akkus. Bei ihnen ist die Flüssigkeit, durch die geladene Atome von einer Elektrode zur anderen wandern, der sogenannte Elektrolyt, durch einen Feststoff ersetzt. Das ermöglicht eine höhere Energiedichte. Ein weiterer Vorteil: Feste Elektrolyte senken das Brandrisiko – das bei E-Autos laut Versicherungsstatistiken aber immer noch geringer ist als bei Verbrennern.

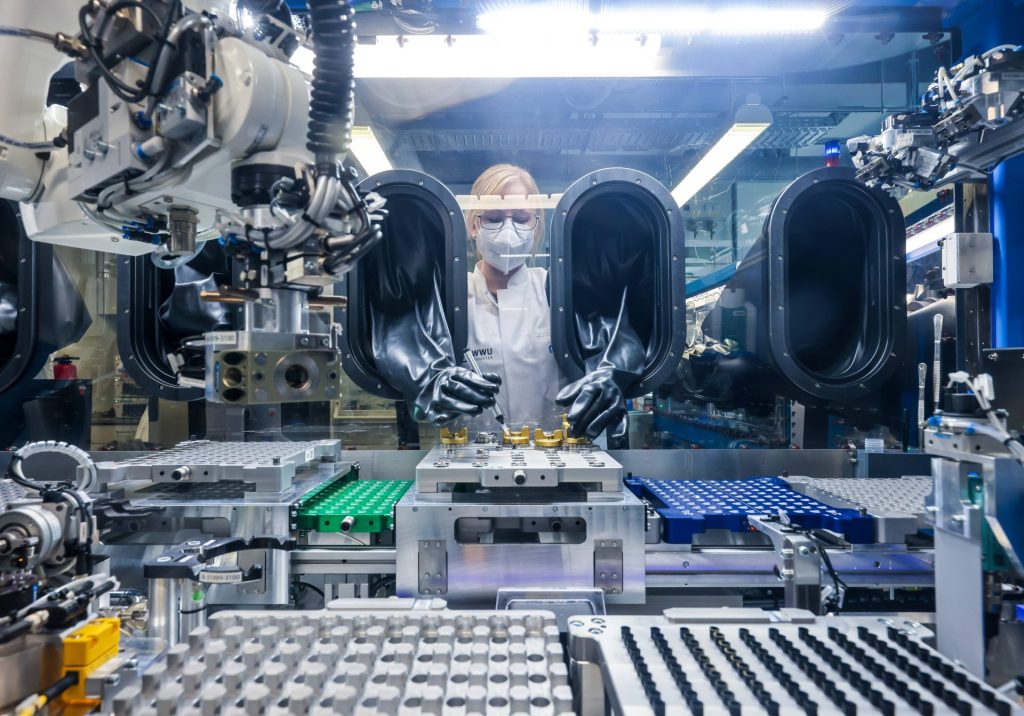

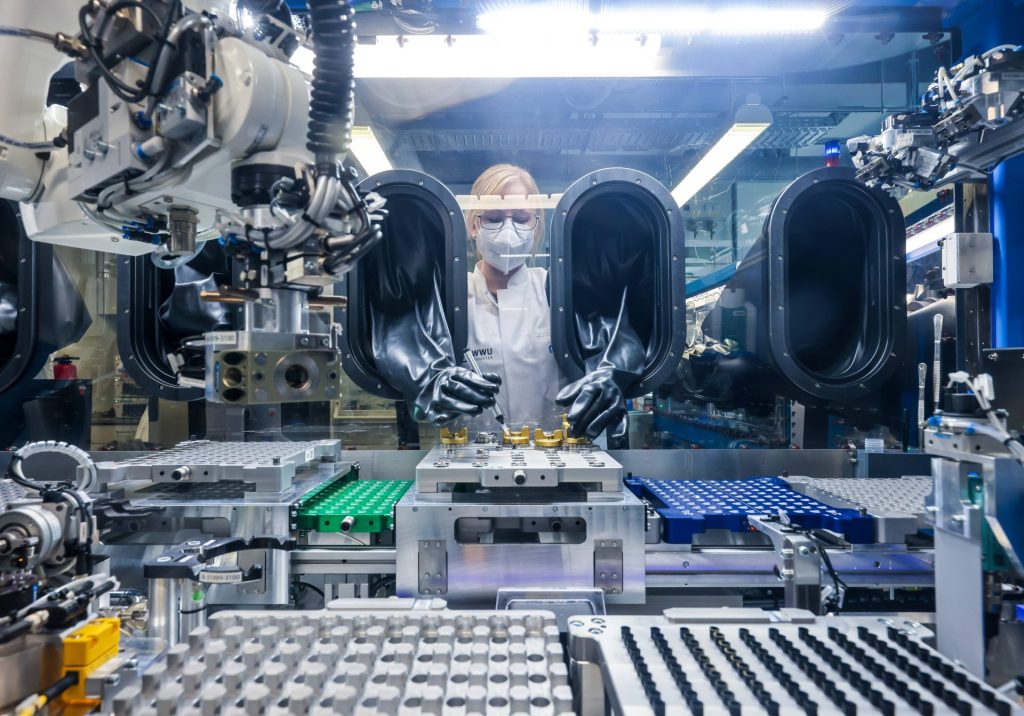

Zwar berichten Hersteller gelegentlich über Forschungserfolge oder baldige Produktionsstarts, doch die Hürden sind hoch: “Für Batterien, mit ausschließlich festen Komponenten und keramischen Elektrolyten müssen industrielle Produktionsverfahren erst entwickelt und skaliert werden”, sagt Martin Winter vom MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster.

Das könne zehn Jahre dauern und sei erst einmal kostspielig, weshalb Winter Festkörper-Akkus im Premium-Segment erwartet. “Wenn es egal ist, ob das Auto fünftausend Euro mehr kostet, dann kann man die Performance der Batterie maximieren”, sagt der Materialwissenschaftler.

“Die eine Wunderbatterie wird es nicht geben”, ordnet Ralf Benger die Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie ein. Die drei Experten stimmen im Gespräch mit Table.Briefings überein, dass sich verschiedene neue Batteriearten für verschiedene Fahrzeugklassen eignen, in den kommenden Jahren aber die klassische Lithium-Ionen-Batterie weiter den Markt dominieren wird.

Die Batterietechnologie birgt ein hohes Innovationspotenzial – sie ist auf ähnliche Weise ein Spielfeld für Ingenieurskunst wie der Motor beim Verbrenner. So könnte ein Akku auch Natrium- und Lithiumzellen kombinieren und die Vorteile beider Materialien nutzen, sagt Martin Winter. Natrium-Ionen-Akkus haben eine höhere Leistungsdichte als Lithium-Ionen-Batterien, können also Energie schneller aufnehmen und abgeben. Dies ermöglicht schnelleres Laden und mehr Leistung für höhere Geschwindigkeiten.

Die befragten Experten halten die Entwicklung verschiedener Akku-Technologien für notwendig. “Das senkt das Risiko explodierender Rohstoffpreise oder von Monopolbildungen”, sagt Dirk Uwe Sauer. “Ich bin ein Fan von Technologievielfalt”, sagt auch Martin Winter. Er meint das jedoch nicht in Bezug auf die Antriebsart an sich. Dort wünscht er sich von der Politik statt der oft propagierten “Technologieoffenheit” etwas anderes, er nennt es “Technologieklarheit”.

Herr Albani, gibt es derzeit forschungspolitische Vorhaben der aktuellen Regierung, die die CDU noch unterstützen würde?

Nein, aber das trifft den Kern nicht. Es ist eine grundsätzliche Überlegung, dass wir nur mittragen können, was auch von Anfang an mit uns verhandelt wurde. Vorhaben, die in drei Jahren nicht zum Abschluss gebracht wurden, können nicht mit der Brechstange ins Ziel gebracht werden. Außerdem ist alles, was haushaltsrelevant ist, grundlegend problematisch, weil die Ampel für 2025 keinen Haushalt mehr verabschieden konnte. Damit besteht keine Grundlage. Einem aus unserer Sicht grundlegend falsch geplanten Haushalt auf den Weg zu helfen, ist keine Option. Wir haben die Leitung des BMBF immer dafür kritisiert, dass sie nicht priorisiert hat, dass nicht klar gesagt wurde, wo eingespart werden muss und wo nicht.

Bis eine neue Regierung im Amt ist, wird es aber noch einige Zeit dauern. Nehmen Sie damit nicht in Kauf, dass wichtige Projekte nicht beginnen oder fortgeführt werden können?

Ich weiß, dass das weh tut. Aber wir halten eine konsequente Linie weiterhin für wichtig. Ich hoffe, dass wir sie auch nach dem 16. Dezember durchhalten. Wir können einfach keinen Vorhaben zustimmen – außer den Plänen, die von Anfang an mit uns zusammen auf den Weg gebracht wurden. Etwa beim Entwurf für die Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes oder den Plänen in Sachen Antisemitismus. Jenseits derartiger von Anfang an gemeinsam betriebener Prozesse Stückwerk zu versuchen – so wichtig die einzelnen Stücke auch sein mögen – bringt das Ganze nicht voran.

Sie wollen keine Ausnahme machen, etwa für eine dringend notwendige Einigung für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft durch eine Novelle des WissZeitVG?

Hier gab es doch von Anfang an ein grundsätzliches Problem. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen. Man müsste doch zuerst entscheiden, was Universitäten, Hochschulen und andere Einrichtungen eigentlich sind. Sind es Ausbildungsbetriebe oder sind es Forschungsbetriebe? Erst nach einer solchen differenzierenden Klarstellung könnten Gesetzesumgebungen für die jeweiligen Kontexte gefunden werden. Denn es stimmt natürlich, Arbeiten in der Wissenschaft muss angemessen geregelt werden.

Könnte die CDU nicht wenigstens mitgehen, der Dati die nötigen Mittel für die nächsten Schritte zu bewilligen? Die Agentur wurde am letzten Tag der Ampel immerhin durch das Kabinett gebilligt.

Die Idee der Dati hat meiner Meinung nach einen eklatanten Geburtsfehler. Und diesen hätte Mario Brandenburg auflösen können als Thomas Sattelberger gegangen ist – doch dies hat man nicht vermocht. Die Dati soll eine Kombination sein: auf der einen Seite eine Art ,DFG für Fachhochschulen’. Die andere Idee für die Dati war die einer neuen Transferorganisation. Man hatte jedoch keine Idee, wie der Transfer institutionell besser gelingen kann und was hier der Mehrwert in Ergänzung zur Sprind – der Agentur für Sprunginnovationen – sein soll. Das Problem, dass in der Dati diese zwei grundsätzlich verschiedenen Vorhaben vereint werden sollen, wurde aus meiner Sicht bis heute nicht gelöst.

Letzter Versuch: Was ist mit der Zukunft für die Batterie- oder der Fusionsforschung?

Die aktuelle Situation für die Batterieforschung ist eine Katastrophe, wie sich auch in der von uns geforderten Anhörung am 4. Dezember seitens aller Sachverständigen gezeigt hat. 20 Jahre gab es eine kontinuierliche Forschungsförderung und der Aufbau einer weltweit anerkannten Forschungslandschaft für die Batterieforschung gelang nach Aussagen der Sachverständigen. Wir haben uns vom Schlusslicht der Forschung wieder an die Spitze gearbeitet. Und plötzlich soll hier gespart werden. Dies führt zum Abbruch von Entwicklungspfaden, zur Abwanderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und schlussendlich zu einem irreparablen Schaden am Geleisteten. Ich bin absolut dafür, die Batterieforschung sinnvoll und zukunftsfähig aufzustellen und auszustatten. Aber es muss klar sein, woher das Geld kommt. Und das wiederum hätte bedeutet, dass man auch im BMBF-Haushalt hätte priorisieren müssen. Gleiches gilt für die Fusionsforschung. Das wird schnellstmöglich geplant – nach der Wahl.

Was genau plant die CDU für die Zeit nach dem 23. Februar und was planen Sie persönlich?

Zunächst muss die CDU die Wahl gewinnen und ich wäre im Bundestag sehr gern wieder dabei. Wir würden schnellstmöglich die drängenden Themen anfassen. Es geht auch um ein Zeichen an die Wissenschaftscommunity. Wir wollen zeigen, dass es anders geht. Aktuell ist das BMBF zum Teil dysfunktional oder zumindest problematisch aufgestellt. Das ist sehr schade, eigentlich ist das BMBF ein leistungsstarkes Ministerium mit vielen Möglichkeiten.

Würden Sie Plänen zustimmen, den Zuschnitt des Ministeriums zu ändern, also etwa, dass die Weltraumforschung aus dem Wirtschaftsministerium wieder ins BMBF kommt oder dass ein zusätzliches Digitalisierungsministerium geschaffen wird?

Diese Ideen tauchen immer mal auf. Ganz generell sollten Behörden stets im Sinne einer gewissen Effektivität zueinander passen. Daher würden aus meiner Sicht Luft- und Raumfahrt, die gesamte Thematik Forschung, aber ehrlicherweise auch die Thematik Gesundheitsforschung – in weiten Teilen, nicht Versorgungs- oder Anwendungsforschung – besser ins BMBF gehören. Wir werden sehen, was passiert. Ich würde aber weniger ein Mehr an Ministerien, als einen sachbezogenen und effektiven Themenzuschnitt favorisieren.

11. Dezember 2024, Munich Urban Colab, Freddie-Mercury-Straße 5, 80797 München

Konferenz der TU München Future of Computing Conference

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

13. Dezember 2024, Leopoldina, Festsaal, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Leopoldina-Weihnachtsvorlesung Über die Neandertaler und wie sie in uns weiterleben Mehr

18. Dezember 2024, WZB Berlin Social Science Center, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin

Diskussion Islamismus und die politische Linke Mehr

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

Bürokratie gilt als Hemmnis – auch in der Wissenschaft. “Die oft über das notwendige Maß hinausgehenden Regulierungen binden Ressourcen der Einrichtungen, die für die wissenschaftliche Arbeit eingesetzt werden sollten”, kritisiert die Allianz der Wissenschaftsorganisationen in einer aktuellen Stellungnahme. Die Wirkung sei demotivierend und verlangsamend. Doch die Allianz klagt nicht nur, sondern geht das Problem auch konstruktiv an. Sie listet in der Stellungnahme “Wissenschaft braucht Freiheit!” konkrete Wege zum Bürokratieabbau auf.

Die Stellungnahme samt Begleitbrief (beides liegt Table.Briefings vor) wurde zu Wochenbeginn an Bundesforschungsminister Cem Özdemir, den Vorsitzenden der GWK, Markus Blume, und die Minister in den zuständigen Ressorts der Bundesregierung geschickt. “Als Sprecher der Allianz bitte ich Sie um Kenntnisnahme unserer Vorschläge und die Prüfung von Umsetzungsmöglichkeiten durch das BMBF und das BMEL”, schreibt der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Patrick Cramer – und bietet weiteren Austausch auf der Ebene der GWK und der Bundesregierung an.

Die insgesamt elf Vorschläge haben die Generalsekretärinnen und -sekretäre der Allianz-Organisationen erarbeitet. “Es ging uns darum, konkrete Punkte zu finden, die Mehrwert bieten und schnell umsetzbar sind”, sagt MPG-Generalsekretärin Simone Schwanitz, die die Arbeitsgruppe geleitet hat.

Der Allianz sei zum einen wichtig, sich wieder der Idee des Ende 2012 in Kraft getretenen Wissenschaftsfreiheitsgesetzes anzunähern. “Es räumt den außeruniversitären Forschungseinrichtungen mehr Eigenverantwortung und Freiheit ein als anderen Zuwendungsempfängern des Bundes”, sagt Schwanitz. Inzwischen gebe es jedoch eine Reihe kleinteiliger Kontrollen, die nicht mehr der Idee des Gesetzes entsprechen.

Darüber hinaus sei der Allianz an wissenschaftsadäquaten Regelungen gelegen. Drei Beispiele:

Bei Vergabeverfahren plädieren die Allianz-Organisationen dafür, die Wertgrenzen signifikant zu erhöhen. Einige der Vorschläge:

Dass Özdemir sich nach Erhalt des Briefes direkt an die Umsetzung aller Vorschläge macht, erwartet die Allianz nicht. “Wir wissen, dass diese Regelungen jetzt in Berlin kurz vor den Wahlen in der Gänze keinen Widerhall finden”, sagt Schwanitz. “Wir hoffen aber, dass die neue Regierung zügig an die Umsetzung geht.” abg

Seit Juli 2023 unterstützen und beraten sie Wissenschaftler und Kommunikatoren bei Angriffen und unsachlichen Konflikten in der Wissenschaftskommunikation. Seit Anfang dieses Jahres werden außerdem Trainings und Workshops organisiert. Eine erste, am Mittwoch in einer Online-Veranstaltung präsentierte Bilanz zeigt: Die Angebote von Scicomm-Support, einer vom Bundesverband Hochschulkommunikation und Wissenschaft im Dialog gemeinsam eingerichteten nationalen Anlaufstelle, werden rege in Anspruch genommen.

Aus den Kennzahlen geht hervor: Die Website von Scicomm-Support wurde mehr als 30.000 Mal aufgerufen, der dort bereitgestellte Leitfaden zum Umgang mit Angriffen 2.389 Mal. Seit Anfang 2024 haben 29 Workshops und Trainings stattgefunden, an denen 475 Forschende und Wissenschaftskommunikatoren teilgenommen haben.

Auch die persönliche Beratung war in Dutzenden Fällen gefragt. Seit Juli 2023 waren es 60 Fälle, in denen das Scicomm-Team zu Rate gezogen wurde. Acht davon wurden direkt abgelehnt, weil sie nichts mit Wissenschaftskommunikation zu tun hatten. Bei rund der Hälfte der restlichen 52 Fälle gab es mehr als zehn Telefonate und Mails, in 30 Fällen fand auch Rechtsberatung statt.

Besonders stark von Angriffen betroffen sind Wissenschaftler aus den Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Insgesamt sei das Themenspektrum aber sehr groß, sagte Mitinitiatorin Julia Wandt. Anders als vorab angenommen, dominierten nicht ausschließlich die bekannten gesellschaftlich kontroversen Themen wie Tierversuche, Klimawandel und Genderfragen.

Ein bekannter Einzelfall von Scicomm-Support ist die Agrarsoziologin Janna Luisa Pieper von der Universität Göttingen. Nachdem sie sich Anfang Februar in Interviews unter anderem mit dem NDR zu den Bauernprotesten geäußert und auf rechtspopulistische Vereinigungen innerhalb der Bauernproteste hingewiesen hatte, brach ein Sturm von Anfeindungen, Drohungen und Diffamierung über sie herein. Zwei Verbände und ein Landwirt versuchten Unterlassungserklärungen zu erwirken. Über Scicomm-Support erhielt sie schnell anwaltliche Unterstützung. Die juristische Auseinandersetzung zog sich über Monate hin. Bislang seien zugunsten von Frau Pieper alle Anträge auf Erlass einstwilliger Verfügungen gerichtlich zurückgewiesen worden, ebenso die Berufungen und Beschwerden, berichtete der involvierte Anwalt Stephan Schuck.

Die für drei Jahre vereinbarte Aufbaufinanzierung des Scicomm-Supports läuft Ende April aus. Derzeit sei man im Begriff, sich auszugründen, sagte Wandt. Ziel sei es, ab Mai 2025 eine selbstständige, gemeinnützige Einrichtung zu sein. Mit Stiftungen gebe es bereits gute Gespräche. Das veranschlagte Jahresbudget für die Fortsetzung von Scicomm-Support liege bei 450.000 Euro. Größter Kostenfaktor derzeit sei die juristische Unterstützung. abg

Die Förderung der deutsch-chinesischen Wissenschaftskooperation genießt bei der Bundesregierung geringe Priorität. Bei einem zweitägigen Treffen Ende Oktober der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina mit Forschern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) waren trotz Einladungen keine Vertreter der Bundesregierung erschienen.

“Selbstverständlich hatten wir dazu auch Stakeholder aus den relevanten Ministerien eingeladen“, teilte die Leopoldina Table.Briefings mit. Allerdings sei eine aktive Beteiligung an der Veranstaltung “aufgrund der explizit wissenschaftlichen Ausrichtung nie vorgesehen” gewesen. Die zweitägige Veranstaltung in Berlin-Adlershof war auf den wissenschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und China zum Thema “Carbon Neutrality” ausgerichtet und öffentlich zugänglich.

Teilnehmer der Veranstaltung zeigten sich überrascht von der Abwesenheit der Ministerien und werteten dies als negative Grundhaltung gegenüber einer engen wissenschaftlichen Kooperation zwischen deutschen und chinesischen Einrichtungen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) “konnte an der Konferenz von Leopoldina und CAS aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen und hat daher seinen DLR Projektträger entsandt“, teilte eine Sprecherin mit. Der DLR Projektträger gehört zu den größten Projektträgern Deutschlands und übernimmt im Auftrag von Ministerien die Steuerung von Förderprojekten und deren fachliche Begleitung.

Eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit sei mit Blick auf die globalen Herausforderungen gerade im Bereich Klimaneutralität wichtig, heißt es weiter. “Zu berücksichtigen ist dabei, dass China Partner und Wettbewerber zugleich ist.” Das BMBF stehe im Rahmen der internationalen Beziehungen in erster Linie auf Ebene der Ministerien der jeweiligen Länder im Austausch, “so auch mit den betreffenden chinesischen Ministerien”.

Eine Sprecherin des Umweltministeriums verwies derweil an das Ressort Wirtschaft und Klimaschutz, das federführend zuständig sei. “Bundesumweltministerin Steffi Lemke wurde zwar eingeladen, sie hat aber aus terminlichen Gründen sowie vor dem Hintergrund der anders gelagerten Zuständigkeit ihre Teilnahme abgesagt“, hieß es weiter. Das Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck reagierte nicht auf mehrmalige Anfrage von Table.Briefings. grz

Eine sichere Energieversorgung ist auch ohne Grundlastkraftwerke möglich. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der deutschen Wissenschaftsakademien im Projekt “Energiesysteme der Zukunft” (ESYS). Mit Blick auf die förderpolitische Schwerpunktsetzung im Bereich von Grundlasttechnologien – zum Beispiel der Förderung der Fusionsforschung – ist das Ergebnis durchaus bemerkenswert.

Die Experten von ESYS – einer gemeinsamen Initiative von acatech, Leopoldina und Akademienunion – haben die Frage der Notwendigkeit von Grundlastkraftwerken anhand von Modellierungen untersucht. Grundlasttechnologien wie Kernkraftwerke, Geothermie, Erdgas-Kraftwerke mit CO2-Abscheidung oder potenziell Kernfusionskraftwerke sind für eine klimafreundliche und zuverlässige Stromversorgung danach nicht notwendig.

Sicher gebraucht wird dagegen “eine Kombination aus Solar- und Windenergieanlagen mit Speichern, einem flexiblen Wasserstoffsystem, einer flexiblen Stromnutzung und Residuallastkraftwerken“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Letztere seien Kraftwerke, die nur bei Bedarf zeitweise laufen, zum Beispiel mit Wasserstoff betriebene Gasturbinenkraftwerke.

“Damit Grundlastkraftwerke zu einer substanziellen Kostensenkung führen, müssten ihre Kosten erheblich unter das heute prognostizierte Niveau fallen”, betont Karen Pittel, Leiterin des ifo-Instituts und stellvertretende Vorsitzende des ESYS-Direktoriums. “Tatsächlich schätzen wir Risiken für Kostensteigerungen und Verzögerungen bei Grundlasttechnologien tendenziell sogar höher ein als beim weiteren Ausbau der Solar- und Windenergie.”

Im Gespräch mit Table.Briefings hatte der Energiesystem-Experte Hans-Martin Henning, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme, einige Ergebnisse der Studie bereits im August vorweggenommen.

Mit Blick auf ein Akademienpapier zu Kernfusion hatte Henning damals die Frage, ob grundlastfähige Kraftwerke auch in ein zukünftig hochdynamisiertes und flexibilisiertes Energiesystem passen, mit “ja” beantwortet. “Es werden langfristig große Strommengen gebraucht, um Wasserstoff und Wasserstoff-Derivate herzustellen, zum Beispiel für die chemische Industrie, für den Luftverkehr, die Seeschifffahrt und auch für flexible Stromerzeugung im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien”, sagte Henning.

Auch die neuerliche Studie kommt zu dem Schluss, dass Grundlastkraftwerke integriert werden könnten. Sie müssten dafür aber wettbewerbsfähig und wegen ihrer hohen Investitionskosten fast durchgehend in Betrieb sein, um sich zu rentieren. “In den nächsten 20 Jahren in großem Umfang realisierbar sind wahrscheinlich am ehesten die Gaskraftwerke“, schätzen die Experten. Gemeint sind dabei neuartige Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke für Erdgas mit anschließender Kohlendioxid-Abscheidung. tg

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) begrüßt die Pläne der neuen EU-Kommission, die Mittel für den Europäischen Forschungsrat (ERC) zu verdoppeln. Sie kritisiert zugleich die Idee, das bewährte Forschungsrahmenprogramm aufzugeben, heißt es in einer Mitteilung, die die HRK am Dienstag veröffentlicht hat. Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu erhöhen, erwägt die EU-Kommission, die Innovations- und Forschungsförderung ab 2028 grundlegend neu zu ordnen. Die Diskussionen dazu laufen derzeit aber noch.

Im Oktober wurde bekannt, dass in der Generaldirektion Haushalt der EU-Kommission darüber nachgedacht wird, keine weitere Neuauflage des Forschungsrahmenprogramms vorzusehen und die zentralen Instrumente der europäischen Forschungsförderung stattdessen als Teil eines breiter gefassten Wettbewerbsfonds anzulegen. Damals wurde eine interne Präsentation, die diese Ideen beinhaltete, öffentlich. Die Kommission kommentierte das Papier nicht. Eine abgestimmte Position gibt es derzeit nicht.

“Eine solche Reform mag auf administrative und ökonomische Effizienzgewinne abzielen, darf am Ende aber nicht dazu führen, dass für Forschung, die primär auf wissenschaftlicher Neugier und Relevanz beruht, daher meist noch keine konkrete Verwertbarkeit in den Blick nehmen kann, weniger Fördermöglichkeiten als heute bestehen”, sagte nun Georg Krausch, HRK-Vizepräsident für Forschung und wissenschaftliche Karrierewege, laut der HRK-Mitteilung.

Die Hochschulen stünden bereit, wenn die EU-Kommission die europäische Wirtschaftsleistung insbesondere durch verstärkte Investitionen in Forschung und Innovation systematisch erhöhen möchte. Sie seien für die erfolgreiche Generierung und die Weitergabe neuen Wissens jedoch auf verlässliche Förderbedingungen angewiesen, wie sie auf EU-Ebene bisher im Kern das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation bereitstellt, meint Krausch.

Die EU bedürfe einer differenzierten Förderstruktur, die von der ergebnisoffenen Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung ökonomisch rasch verwertbarer Anwendungen unterschiedliche Unterstützungsbedarfe angemessen berücksichtigen kann, ergänzte HRK-Präsident Walter Rosenthal: “Die beabsichtigte Stärkung des Europäischen Forschungsrats (ERC) für Projekte der Spitzenforschung ist folgerichtig und für die europäische Innovationskraft global von zentraler Bedeutung.”

Auch die Idee, Forschungsprojekte zu Schlüsseltechnologien und gesellschaftlichen Herausforderungen künftig über eigene ‘Räte’ analog zum ERC und zum Europäischen Innovationsrat auszuschreiben, gehe in die richtige Richtung. Nachdenklich stimmt Rosenthal laut der HRK-Mitteilung, dass sich in der neu formierten EU-Kommission die Zuständigkeiten für Bildung, Kultur, Forschung und Innovation weiterhin auf unterschiedliche Ressorts verteilen. Für nachhaltigen Erfolg müssten diese Felder zusammengedacht werden. tg

Fortschritte wurden am Mittwoch in Sachsen berichtet: CDU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Homann (SPD) stellten den Vertrag in Dresden vor.

Seit Mitte November haben die beiden Parteien über die Bildung einer Minderheitsregierung verhandelt. Zu einer Mehrheit im Landtag würden ihnen zehn Stimmen fehlen. Schwarz-Rot hat deshalb einen sogenannten Konsultationsmechanismus angekündigt, mit dem die Opposition – inklusive AfD – frühzeitig bei Gesetzesvorhaben eingebunden werden soll.

Die CDU soll Berichten zufolge in der neuen Regierung die Ministerien für Innen, Finanzen und Kultus behalten. Hinzu kommen demnach Landwirtschaft und Umwelt und ein neu geschaffenes Infrastrukturministerium. Die Ministerien für Wissenschaft sowie Kultur und Tourismus werden zu einem Haus vereint und bleiben ebenfalls in Händen der CDU. Die SPD soll wie bisher das Sozialministerium und das Wirtschaftsministerium besetzen.

In dem 110-seitigen Koalitionsvertrag nimmt der Bereich für Wissenschaft, Hochschule und Forschung sechs Seiten ein. Behandelt werden die Pläne für das “Wissenschaftsland Sachsen“, Investitionen und Arbeitsbedingungen an Hochschulen oder die Forschungsförderung.

Das plant die neue Koalition in Sachsen für die Wissenschaft:

Wie stabil die neue Koalition ist, wird sich bei der Wahl des Ministerpräsidenten am 18. Dezember zeigen. Ohne wenigstens Teile der Opposition zu überzeugen, könnte schon der Versuch einer Regierungsbildung scheitern. Erst im Anschluss soll bekannt gegeben werden, wer an der Spitze der einzelnen Ministerien stehen wird. Sebastian Gemkow (CDU), seit 2019 Wissenschaftsminister in Sachsen, könnte also weitermachen. nik

RBB: Verhandlungen über den Haushalt. Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) plant, die Verträge mit den Berliner Hochschulen aufgrund der geplanten Etat-Kürzungen für 2025 neu zu verhandeln. Laut den Plänen der schwarz-roten Regierung sollen im Wissenschafts-Etat 250 Millionen Euro eingespart werden. (“Berliner Senat will mit Hochschulen über versprochene Gelder verhandeln”)

Welt: Cyber-Angriff auf Uni Potsdam. Cyber-Angriffe auf die IT haben an der Universität Potsdam zu erheblichen Netzwerkproblemen geführt. Laut Angaben der Universität war die Hauptursache eine ungewöhnlich hohe Zahl von sogenannten DoS-Attacken, die jedoch von der Firewall erfolgreich abgewehrt wurden. Um ein Eindringen der Angriffe in das Hochschulnetzwerk zu verhindern, wurde die Verbindung nach außen gekappt. (“Cyber-Attacken verursachten IT-Probleme der Uni Potsdam”)

FAZ: Gründen direkt nach der Uni. Nach der Uni kann man sich einen Job suchen oder ein Unternehmen gründen. Letzteres geschieht in Deutschland viel seltener als in den USA. Verschiedene Programme helfen beim Sprung in die Selbständigkeit, der aber immer mit Härten verbunden bleibt. (“Frisch von der Uni und schon CEO”)

Zeit: Smartphones lenken ab. Einer Umfrage zufolge lenkt das Smartphone besonders viele junge Menschen vom Lernen ab. Rund zwei von drei Befragten im Alter von 16 bis 25 Jahren gaben in einer Erhebung der IU Internationale Hochschule an, dass das Smartphone ein Störfaktor sei. (“Smartphones stören junge Menschen laut Umfrage beim Lernen”)

Forschung & Lehre: Alternative zu X. LinkedIn könnte für Wissenschaftler eine Alternative zum in Verruf geratenen X sein. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat die Plattform 24 Millionen Nutzer. Und wissenschaftliche Themen finden hier eher ein Publikum als auf X. (“Wie Forschende LinkedIn für sich nutzen können”)

Über die Zukunft der Exzellenzstrategie ist hier und anderswo bereits viel gesagt und geschrieben worden, zuletzt etwa von Katja Becker und Wolfgang Wick in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich selbst habe mich ausführlich dazu in einem Podcast geäußert. Auch wenn man den Verdacht nicht vollkommen loswird, dass alle Positionen zur Exzellenzstrategie auch immer mit eigenen Institutionen und der eigenen Biografie zu tun haben, ergreife ich nochmal das Wort.

Denn meines Erachtens ist in den letzten Wochen noch einmal deutlicher geworden, dass viele Universitäten hierzulande mindestens deutlichen Einschränkungen ihrer Haushalte entgegensehen. Einige Bundesländer kürzen in den Hochschuletats so drastisch, dass man diese besondere Entwicklung der Lage der öffentlichen Haushalte in den Jahren 2025/2026 nicht länger ignorieren darf.

Wenn ich recht sehe, haben alle bisherigen Beiträge bei ihrer Kritik an der Exzellenzstrategie immer mit dem Verhältnis von (unbestritten zu niedriger) Grundfinanzierung und (dabei stets gestiegenem Anteil) Drittmittelfinanzierung der Hochschulen argumentiert. Den Anfang machte der die Beiträge letztlich auslösende Impuls des Geschäftsführers der Berliner Landesexzellenzstiftung, der Einstein-Stiftung, Thorsten Wilhelmy für ein Moratorium beziehungsweise eine, wie die FAZ titelte, “Exzellenzpause”.

Nun könnte die besonders angespannte Haushaltslage der nächsten zwei Jahre (und vielleicht doch auch noch weiterer) zur Verstärkung des Arguments herangezogen werden, die Exzellenzmittel in die ohnehin notleidende Grundfinanzierung zu leiten. Man muss kein Prophet sein, um ein Lauterwerden entsprechender Rufe zu prognostizieren. Ich möchte vor dieser Überlegung aber händeringend warnen.

Wer aus der Exzellenzstrategie in der bisherigen Form zugunsten einer Erhöhung der Grundfinanzierung aussteigt, verliert ein Bündel von Argumenten, um für mehr Mittel für die Universitäten mit Ministerien und Parlamenten zu streiten. Wenn man auf den Folien, mit denen sich Martin Stratmann, der scheidende Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, am 23. Juni 2023 in Göttingen auf der Jahresversammlung verabschiedete, die präzisen Nachweise dafür ansieht, wie und wo die Wissenschaft in Deutschland trotz mancher Höchstleistung in den letzten Jahren zurückgefallen ist, kann man zwei seiner Schlüsse nur nachhaltig zustimmen:

Das gilt selbstverständlich nicht nur für die Max-Planck-Gesellschaft, sondern für das ganze Wissenschaftssystem. Alle Landesregierungen wissen und alle Abgeordneten sollten wissen, dass Steigerung der Exzellenz und der Wettbewerbsfähigkeit ohne eine konsolidierte Grundfinanzierung nicht zu haben ist.

Ich rede nicht gegen eine konzentrierte Überprüfung der Strukturen auf die Frage hin, ob Geld verschwendet wird. Und ich teile die Überlegung von Georg Schütte, stärker arbeitsteilig zu arbeiten, also Doppelangebote kritisch zu prüfen und so Geld freizumachen. Sie wurde meines Erachtens nicht angemessen aufgegriffen.

Aber ich rede dagegen, Exzellenzförderung zugunsten von Grundfinanzierung zu reduzieren, weil Grundfinanzierung auch ohne Exzellenzförderung, aber Exzellenzförderung niemals ohne Grundfinanzierung auskommt. Oder will wirklich jemand dafür argumentieren, dass wir uns Exzellenz nicht mehr leisten können?

Ich befürchte, dass man dafür mindestens in einigen Bundesländern noch allerlei Überzeugungsarbeit wird leisten müssen, bei Abgeordneten, aber auch in den Hochschulen. Die Folien von Martin Stratmann können helfen, auch wenn ein Geisteswissenschaftler natürlich alles viel länger und detaillierter explizieren, die Powerpointfolien natürlich nur für Zitate wirklich anerkannter Autoritäten nutzen und niemals nur mit Zahlen argumentieren würde.

Oder ist für wohlfeile Worte, wie ich sie gern verwende, vielleicht gerade angesichts von bestimmten Haushaltsnotlagen einzelner Haushalte in Bund wie Land gar keine Zeit mehr? Ich werde mir jedenfalls einen Foliensatz zum Thema zulegen.

In der Debatte über die Zukunft der Exzellenzstrategie sind bei Table.Briefings bisher erschienen: Standpunkte von Annette Schavan, Georg Schütte und Tilman Reitz sowie Interviews mit Edelgard Bulmahn und Peter-André Alt.

Marc Adrat, Markus Antweiler und Matthias Tschauner haben den “NATO Information Systems Technology (IST) Panel Team Excellence Award” bekommen. Ausgezeichnet wurden die drei Fraunhofer FKIE-Wissenschaftler für ihre engagierte Leitung und Mitarbeit in der NATO STO Research Task Group “Full-Duplex Radio Technology for Military Applications”.

Andreas Fichter hat die Leitung der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie (MKG) am Universitätsklinikum Leipzig übernommen. Der MKG-Chirurg wechselt vom TUM Universitätsklinikum rechts der Isar in München an die Pleiße.

Lutz Gürtler, ehemaliger Leiter des Friedrich Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie, hat das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse bekommen. Gewürdigt wurden damit insbesondere seine früheren Arbeiten zum HI-Virus und Aktivitäten zur Sicherheit von Blutkonserven.

Mandy Jeske, Wissenschaftlerin am Biochemie-Zentrum der Universität Heidelberg (BZH), ist von der Chica und Heinz Schaller Stiftung mit dem Förderpreis für biomedizinische Forschung ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit Forschungsmitteln in Höhe von 100.000 Euro verbunden.

Nils Mönkemeyer, Professor für Viola an der Hochschule für Musik und Theater München, ist vom Deutschen Hochschulverband (DHV) als “Hochschullehrer des Jahres” ausgezeichnet worden. Er bekommt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für die besondere Verbindung von Leidenschaft für die Musik und sozialem Engagement.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Europe.Table. Netto-Null-Technologien: 4,6 Milliarden für Batterieproduktion, Wasserstoff und Co. Die Brüsseler Behörde will Milliarden zur Förderung von Batterien für E-Autos und erneuerbarem Wasserstoff zur Verfügung stellen. Die Gelder sollen aus dem Innovationsfonds kommen. Mehr

Security.Table. Desinformation: Wie Technologie Licht in die Graubereiche bringen kann. Wahlmanipulation und Aufheizen von Stimmungen in Krisenzeiten durch soziale Medien sind inzwischen Alltag. Doch schlichtes Löschen von Desinformation und Fake News sei nicht sinnvoll, schreiben Katrin Hartwig und Christian Reuter vom Bereich Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit (PEASEC) an der TU Darmstadt. Mehr

China.Table. Bundestagswahl: So wollen die Parteien die China-Strategie ändern. Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft hängt maßgeblich davon ab, in welche Richtung die deutsch-chinesischen Beziehungen gehen. Daher werden im Wahlkampf auch die chinapolitischen Ziele der Parteien wichtig. Mehr

ESG.Table. Deutscher Nachhaltigkeitspreis: Warum der bekannte Award erneuert werden muss. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis steht erneut in der Kritik. Table.Briefings hat mit mehr als einem Dutzend Insidern gesprochen. Sie empfehlen mehr Transparenz, ein anderes Format und neue Eigentümer. Mehr

Africa.Table. GABS 2024: Diese Branchen stehen im Fokus. Zum Auftakt des German-African Business Summit stehen drei Branchen besonders im Mittelpunkt: Energie, Maschinenbau und Gesundheit. Ein Überblick über die Potenziale der Branchen. Mehr

Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler – das soll in diesen Tagen ja ein stressiger Job sein. Die Arbeitsbedingungen nicht optimal, die Zukunft unsicher und der Publikationsdruck hoch. Publish or perish, Sie wissen schon. Umso zehrender die Unsicherheit und Wartezeit, wenn man seine neueste Arbeit endlich fertiggestellt und bei einer oder gleich mehreren namhaften Fachzeitschriften – natürlich mit Peer Review-Prozess – eingereicht hat. Tage werden zu Wochen, Wochen zu Monaten, …, usw.

Da kann Abhilfe geschaffen werden, berichtet der Nature-Newsletter und lenkt die Aufmerksamkeit auf den kalifornischen Mathematiker Caleb Emmons. Der hat ein Magazin gegründet, bei dem er Forschenden von Beginn an absolute Sicherheit bietet. Sein “Journal of Universal Rejection” verspricht allen Einreichenden: “You can send your manuscript here without suffering waves of anxiety regarding the eventual fate of your submission. You know with 100 % certainty that it will not be accepted for publication”. Oder wie es die lateinische Sentenz schon im Logo des “JofUR” verspricht: “Reprobatio certa, hora uncerta” (Ablehnung sicher, Zeitpunkt unsicher).

Neben direkter Enttäuschung und der unvermittelten Zerstörung falscher Hoffnung hat das Ganze noch ein paar weitere Vorteile. Emmons wirbt auf der JofUR-Website: Es fallen keine Gebühren an, man kann wahrheitsgemäß behaupten, seine Forschungsarbeit bei einer renommierten Fachzeitschrift eingereicht zu haben und als Forschender behält man alle Rechte an seinem Werk. Vielleicht kann das auch in der Forschungspolitik künftig eine Methode werden: ein Ausschuss, der Initiativen ohne Umschweife kategorisch ablehnt, wenn sie politisch gerade nicht hineinpassen. Manchmal kann es ja heilsam sein, Klarheit zu haben. Tim Gabel

trotz Neuwahlen im Februar 2025 wird in der aktuellen Wahlperiode noch ein paar mal im Bundestag debattiert und verhandelt, oder genauer: Es bleiben noch drei Sitzungswochen, zwei im Dezember – die KW49 (aktuell) und KW 51 – sowie die eine Woche im Januar 2025 (5. KW). Außerdem gibt es zwei Präsenztage im Februar, davon ein Gremientag am 10. Februar und einen Plenarsitzungstag am 11. Februar.

Bei nicht vorhandener Regierungsmehrheit wird das ein oder andere Gesetz zumindest in 1. Lesung in den Bundestag eingebracht werden. SPD und Grüne versuchen dadurch, die Vorhaben zu einer Beschlussfassung in die Ausschüsse zu bringen. Damit diese Vorgänge dann abgeschlossen werden könnten, müssten sie spätestens in der 51. KW in erster Lesung in den Bundestag eingebracht werden, damit sie nach einer Ausschussbefassung Ende Januar in 2./3. Lesung verabschiedet werden könnten.

Aber, damit der Bundestag Gesetzes beschließt, bräuchte es ja die Mehrheit der demokratischen Parteien – und danach sieht es derzeit nicht aus: CDU und FDP haben bisher nur bei wenigen Entwürfen ihre Unterstützung zugesagt: Stichwort Resilienz des Bundesverfassungsgerichts und Fortsetzung des Deutschlandtickets. Für alle weiteren Vorhaben wollen Grüne und SPD weiterhin um Unterstützung werben.

Bei forschungspolitischen Vorhaben wie dem Start der Dati oder dem WissZeitVG erteilt die Union aber eine Absage: “Wir können einfach keinen Vorhaben zustimmen – außer den Plänen, die von Anfang an mit uns zusammen auf den Weg gebracht wurden”, sagt uns im Gespräch CDU-Mann Stephan Albani. Er begründet die ablehnende Haltung seiner Partei, bedauert sie zugleich aber auch: “Ich weiß, dass das weh tut.”

Besonders hinweisen möchte ich Sie noch auf unseren Schwerpunkt “Zukunft der Batterieforschung“. Mein Kollege Markus Weißkopf berichtet aus der jüngsten Anhörung zum Thema im gestrigen Ausschuss, Technikjournalist Christian J. Meier fasst den Stand der Forschung in dem Bereich für Sie zusammen.

Einen guten Start in den Tag,

Forschende, Start-ups und die Automobilindustrie sind sich im Forschungsausschuss des Bundestags einig: Um künftig Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Bereich der Batteriezellproduktion in Deutschland zu schaffen, braucht es ein funktionierendes Forschungsökosystem. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte man den Anschluss an die Forschungsweltspitze geschafft. Nun stelle die Entscheidung der Bundesregierung über eine Streichung der BMBF-Projektförderung im Klima- und Transformationsfonds (KTF) das Erreichte wieder infrage.

In den vergangenen Jahren stiegen die Projektfördermittel für die Batterieforschung im KTF kontinuierlich an – zuletzt auf 156 Millionen Euro 2023. Für den Haushalt 2024 erfolgte dann, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, eine erste Kürzung der Mittel, die in neue Projekte fließen können. Für 2025 sind jetzt lediglich die Budgets eingestellt, die die Verpflichtungen aus laufenden Projekten bedienen. Neue Förderungen sind nicht mehr vorgesehen.

Die Folgen dieser Streichung werden an vielen Stellen sichtbar. Bereits gestellte Anträge haben keine Chance mehr auf Förderung, auch auslaufende Batterieforschungscluster können nicht verlängert werden. Damit ist das gesamte Dachkonzept Batterieforschung, ein strategischer Ansatz der Bundesregierung, um in diesem Zukunftsfeld wieder den Anschluss zu schaffen, bedroht.

Stolz sei er gewesen auf diesen mühsamen Aufbau, an dem er mitgewirkt habe, berichtet Martin Winter vom Batterieforschungszentrum MEET. Nun befürchtet er, wie auch sein Kollege Sebastian Herrmann von der TU Braunschweig, ein schnelles Zusammenbrechen der Kette von den Unis bis hin zu den Forschungsinstituten. Rebekka Müller von der RWTH-Ausgründung Cylib berichtet von ersten konkreten Effekten: Fünf bis sechs Projekte seien in der Pipeline gewesen. Eines könne noch mit BMWK-Mitteln realisiert werden.

Dabei sehen die Experten ein großes Potenzial für Arbeitskräfte und Wertschöpfung in diesem Bereich. Bis zu 250.000 Jobs könnten bis 2030 entstehen, sagte Herrmann. Zudem brauche man ein eigenes Ökosystem, um nicht “zu 100 Prozent von anderen Märkten abhängig zu sein”, betonte Peter Lamp von BMW. Für Investitionen in dieses Ökosystem – auch seitens BMW – brauche es jedoch ein verlässliches Umfeld. Dazu gehöre eben auch ein gutes Forschungsökosystem. Man brauche die gesamte Kette, eine gemeinsame strategische Herangehensweise.

Die Anhörung wurde auch zum Ort der politischen Auseinandersetzung über die Frage, wer Schuld an der aktuell vorgesehenen Streichung der Fördermittel hat. SPD und Grüne betonten, dass sie sich für die Förderung der Batterieforschung stark gemacht hätten. Man sei erstaunt gewesen, “dass das BMBF in die Haushaltsrunde mit diesen Kürzungen reingegangen ist”, sagte SPD-Forschungspolitiker Holger Mann. Sein FDP-Kollege Stephan Seiter betonte, dass auch aus seiner Perspektive die Batterien eine Schlüsseltechnologie seien. Allerdings sei diese nur “eine Technologie von vielen”. Im Sinne der Technologieoffenheit greife die Förderung nur einer Technologie zu kurz.

Deutlich wurde auch, dass die FDP die Verantwortung für eine weitere Förderung wohl eher beim BMWK und der Industrie sieht. Dies greife jedoch zu kurz, meinten mehrere Experten. Es müsse das gesamte Ökosystem gefördert werden. Herrmann betonte, dass die Technologie noch lange nicht ausentwickelt sei. Daher brauche es auch weiterhin eine Förderung der Grundlagenforschung und der Innovation, nicht nur des Transfers.

Der Wegfall der Projektförderung führe vor allem zu einem Nachwuchsproblem – sowohl für die Forschung als auch für die Industrie. “Ich stehe heute Abend wieder vor 300 Studierenden im Hörsaal”, sagte Herrmann. Wie solle er sie für die Batterieforschung begeistern, wenn es keine verlässlichen Zukunftsperspektiven gebe? Er betont, dass dies dann auch stark die Industrie betreffe: “100 Prozent meiner Doktoranden gehen in die Unternehmen.”

SPD und Grüne wollen nun nach vorne schauen und nehmen die Union in die Pflicht. Im Haushaltsausschuss könnten noch Änderungen erreicht werden. “Dort hätten wir die Möglichkeit, noch einiges zu heilen”, sagte Holger Mann. Gitta Connemann von der CDU brachte die vermutlich im Jahr 2025 nicht benötigten Dati-Mittel ins Spiel. Dafür wären jedoch Umschichtungen im BMBF-Haushalt selbst erforderlich und nicht im KTF. Beides bräuchte allerdings einen Beschluss des Haushaltsausschusses und somit die Zustimmung der Union. Dort scheint es allerdings gegen derartige Vereinbarungen weiterhin ein Veto von ganz oben zu geben.

Ihnen sei es egal, woher die Mittel kommen, meinten die Forschenden. Es brauche aber jetzt ein Zeichen, betonte Winter. Für die Jahre nach 2025 forderten er und Herrmann wieder eine verlässliche Förderung in der Größenordnung von 150 bis 200 Millionen Euro jährlich, wie es auch verschiedene Industrie- und Wissenschaftsverbände in ihren Stellungnahmen formuliert hatten. Und einen Minister oder eine Ministerin, die das Thema glaubwürdig vertrete. Das verloren gegangene Vertrauen könne nicht über “lauwarmes Commitment” wieder aufgebaut werden.

Lesen Sie zu dem Thema auch die Analyse von Christian Meier über die aktuellen technologischen Entwicklungen in der Batterieforschung.

Die Batterie ist das Herzstück jedes Elektroautos und macht etwa ein Drittel der Fahrzeugkosten aus. Gründe für den bisher ausbleibenden Durchbruch der E-Mobilität in Deutschland hängen oft mit dem Status quo der Batterieentwicklung zusammen. Der Preis ist noch zu hoch, die Reichweite zu gering. Zudem stehen die üblichen Lithium-Ionen-Batterien in der Kritik, da Rohstoffe wie Lithium und Kobalt unter unmenschlichen und umweltschädigenden Bedingungen abgebaut werden.

Neue Batterietechnologien sollen diese Probleme lösen. Forschung und Industrie arbeiten an verbesserten Lithium-Ionen-Batterien und Akkus mit alternativen Materialien wie Natrium oder sogenannten Feststoffbatterien.

Natrium-Ionen-Akkus sind bereits weit entwickelt, und erste Autos damit rollten 2023 bei Herstellern wie dem chinesischen JAC vom Band. Doch nachdem der Lithiumpreis stark gesunken ist, wurde es um diese Technik wieder ruhiger. Für Dirk Uwe Sauer von der RWTH Aachen zeigt dies den entscheidenden Faktor im Batteriemarkt: den Preis.

Batterien lassen sich aus verschiedenen Materialkombinationen herstellen. Lithiumbatterien speichern bezogen auf ihr Gewicht besonders viel Energie – der Hauptgrund für ihren Einsatz. Natrium als Elektrodenmaterial erzielt eine deutlich geringere Energiedichte. Dennoch wird es attraktiv, sobald der Lithiumpreis steigt, meint Sauer. Natrium ist als Bestandteil von Kochsalz weltweit leicht verfügbar und günstig. Natrium-Ionen-Batterien kommen zudem ohne teures Kupfer aus und enthalten kein kritisches Kobalt.

Außerdem gelten Natrium-Ionen-Batterien als sicherer, da sich in ihnen weniger sogenannte Dendriten bilden als in Lithiumakkus. Das sind nadelspitze Kristalle, die zwischen den Elektroden wachsen und Kurzschlüsse verursachen können. Die geringere Energiedichte bedeutet jedoch eine reduzierte Reichweite, sofern Gewicht und Volumen des Akkus nicht zunehmen sollen. Am besten eigneten sich Natrium-Ionen-Batterien für Stadtautos und im Niedrigpreissegment, meint Ralf Benger vom Forschungszentrum Energiespeichertechnologien in Goslar.

Eine Variante der Lithium-Ionen-Batterie, der sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP), hat ähnliche Eigenschaften wie der Natrium-Ionen-Akku. LFP-Akkus verzichten auf Kobalt und sind kostengünstiger als andere Lithium-Ionen-Batterien, erkaufen diese Vorteile jedoch mit einer geringeren Reichweite. “Die Reichweite ist aber auch nicht so ein Problem, wenn die Ladeinfrastruktur gut ist”, meint Dirk Uwe Sauer.

Dennoch kündigen Hersteller wie Toyota rein batteriebetriebene E-Autos mit 1.000 Kilometer Reichweite an. Als Schlüssel hierfür gelten Festkörper-Akkus. Bei ihnen ist die Flüssigkeit, durch die geladene Atome von einer Elektrode zur anderen wandern, der sogenannte Elektrolyt, durch einen Feststoff ersetzt. Das ermöglicht eine höhere Energiedichte. Ein weiterer Vorteil: Feste Elektrolyte senken das Brandrisiko – das bei E-Autos laut Versicherungsstatistiken aber immer noch geringer ist als bei Verbrennern.

Zwar berichten Hersteller gelegentlich über Forschungserfolge oder baldige Produktionsstarts, doch die Hürden sind hoch: “Für Batterien, mit ausschließlich festen Komponenten und keramischen Elektrolyten müssen industrielle Produktionsverfahren erst entwickelt und skaliert werden”, sagt Martin Winter vom MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster.

Das könne zehn Jahre dauern und sei erst einmal kostspielig, weshalb Winter Festkörper-Akkus im Premium-Segment erwartet. “Wenn es egal ist, ob das Auto fünftausend Euro mehr kostet, dann kann man die Performance der Batterie maximieren”, sagt der Materialwissenschaftler.

“Die eine Wunderbatterie wird es nicht geben”, ordnet Ralf Benger die Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie ein. Die drei Experten stimmen im Gespräch mit Table.Briefings überein, dass sich verschiedene neue Batteriearten für verschiedene Fahrzeugklassen eignen, in den kommenden Jahren aber die klassische Lithium-Ionen-Batterie weiter den Markt dominieren wird.

Die Batterietechnologie birgt ein hohes Innovationspotenzial – sie ist auf ähnliche Weise ein Spielfeld für Ingenieurskunst wie der Motor beim Verbrenner. So könnte ein Akku auch Natrium- und Lithiumzellen kombinieren und die Vorteile beider Materialien nutzen, sagt Martin Winter. Natrium-Ionen-Akkus haben eine höhere Leistungsdichte als Lithium-Ionen-Batterien, können also Energie schneller aufnehmen und abgeben. Dies ermöglicht schnelleres Laden und mehr Leistung für höhere Geschwindigkeiten.

Die befragten Experten halten die Entwicklung verschiedener Akku-Technologien für notwendig. “Das senkt das Risiko explodierender Rohstoffpreise oder von Monopolbildungen”, sagt Dirk Uwe Sauer. “Ich bin ein Fan von Technologievielfalt”, sagt auch Martin Winter. Er meint das jedoch nicht in Bezug auf die Antriebsart an sich. Dort wünscht er sich von der Politik statt der oft propagierten “Technologieoffenheit” etwas anderes, er nennt es “Technologieklarheit”.

Herr Albani, gibt es derzeit forschungspolitische Vorhaben der aktuellen Regierung, die die CDU noch unterstützen würde?

Nein, aber das trifft den Kern nicht. Es ist eine grundsätzliche Überlegung, dass wir nur mittragen können, was auch von Anfang an mit uns verhandelt wurde. Vorhaben, die in drei Jahren nicht zum Abschluss gebracht wurden, können nicht mit der Brechstange ins Ziel gebracht werden. Außerdem ist alles, was haushaltsrelevant ist, grundlegend problematisch, weil die Ampel für 2025 keinen Haushalt mehr verabschieden konnte. Damit besteht keine Grundlage. Einem aus unserer Sicht grundlegend falsch geplanten Haushalt auf den Weg zu helfen, ist keine Option. Wir haben die Leitung des BMBF immer dafür kritisiert, dass sie nicht priorisiert hat, dass nicht klar gesagt wurde, wo eingespart werden muss und wo nicht.

Bis eine neue Regierung im Amt ist, wird es aber noch einige Zeit dauern. Nehmen Sie damit nicht in Kauf, dass wichtige Projekte nicht beginnen oder fortgeführt werden können?

Ich weiß, dass das weh tut. Aber wir halten eine konsequente Linie weiterhin für wichtig. Ich hoffe, dass wir sie auch nach dem 16. Dezember durchhalten. Wir können einfach keinen Vorhaben zustimmen – außer den Plänen, die von Anfang an mit uns zusammen auf den Weg gebracht wurden. Etwa beim Entwurf für die Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes oder den Plänen in Sachen Antisemitismus. Jenseits derartiger von Anfang an gemeinsam betriebener Prozesse Stückwerk zu versuchen – so wichtig die einzelnen Stücke auch sein mögen – bringt das Ganze nicht voran.

Sie wollen keine Ausnahme machen, etwa für eine dringend notwendige Einigung für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft durch eine Novelle des WissZeitVG?

Hier gab es doch von Anfang an ein grundsätzliches Problem. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen. Man müsste doch zuerst entscheiden, was Universitäten, Hochschulen und andere Einrichtungen eigentlich sind. Sind es Ausbildungsbetriebe oder sind es Forschungsbetriebe? Erst nach einer solchen differenzierenden Klarstellung könnten Gesetzesumgebungen für die jeweiligen Kontexte gefunden werden. Denn es stimmt natürlich, Arbeiten in der Wissenschaft muss angemessen geregelt werden.

Könnte die CDU nicht wenigstens mitgehen, der Dati die nötigen Mittel für die nächsten Schritte zu bewilligen? Die Agentur wurde am letzten Tag der Ampel immerhin durch das Kabinett gebilligt.

Die Idee der Dati hat meiner Meinung nach einen eklatanten Geburtsfehler. Und diesen hätte Mario Brandenburg auflösen können als Thomas Sattelberger gegangen ist – doch dies hat man nicht vermocht. Die Dati soll eine Kombination sein: auf der einen Seite eine Art ,DFG für Fachhochschulen’. Die andere Idee für die Dati war die einer neuen Transferorganisation. Man hatte jedoch keine Idee, wie der Transfer institutionell besser gelingen kann und was hier der Mehrwert in Ergänzung zur Sprind – der Agentur für Sprunginnovationen – sein soll. Das Problem, dass in der Dati diese zwei grundsätzlich verschiedenen Vorhaben vereint werden sollen, wurde aus meiner Sicht bis heute nicht gelöst.

Letzter Versuch: Was ist mit der Zukunft für die Batterie- oder der Fusionsforschung?

Die aktuelle Situation für die Batterieforschung ist eine Katastrophe, wie sich auch in der von uns geforderten Anhörung am 4. Dezember seitens aller Sachverständigen gezeigt hat. 20 Jahre gab es eine kontinuierliche Forschungsförderung und der Aufbau einer weltweit anerkannten Forschungslandschaft für die Batterieforschung gelang nach Aussagen der Sachverständigen. Wir haben uns vom Schlusslicht der Forschung wieder an die Spitze gearbeitet. Und plötzlich soll hier gespart werden. Dies führt zum Abbruch von Entwicklungspfaden, zur Abwanderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und schlussendlich zu einem irreparablen Schaden am Geleisteten. Ich bin absolut dafür, die Batterieforschung sinnvoll und zukunftsfähig aufzustellen und auszustatten. Aber es muss klar sein, woher das Geld kommt. Und das wiederum hätte bedeutet, dass man auch im BMBF-Haushalt hätte priorisieren müssen. Gleiches gilt für die Fusionsforschung. Das wird schnellstmöglich geplant – nach der Wahl.

Was genau plant die CDU für die Zeit nach dem 23. Februar und was planen Sie persönlich?

Zunächst muss die CDU die Wahl gewinnen und ich wäre im Bundestag sehr gern wieder dabei. Wir würden schnellstmöglich die drängenden Themen anfassen. Es geht auch um ein Zeichen an die Wissenschaftscommunity. Wir wollen zeigen, dass es anders geht. Aktuell ist das BMBF zum Teil dysfunktional oder zumindest problematisch aufgestellt. Das ist sehr schade, eigentlich ist das BMBF ein leistungsstarkes Ministerium mit vielen Möglichkeiten.

Würden Sie Plänen zustimmen, den Zuschnitt des Ministeriums zu ändern, also etwa, dass die Weltraumforschung aus dem Wirtschaftsministerium wieder ins BMBF kommt oder dass ein zusätzliches Digitalisierungsministerium geschaffen wird?

Diese Ideen tauchen immer mal auf. Ganz generell sollten Behörden stets im Sinne einer gewissen Effektivität zueinander passen. Daher würden aus meiner Sicht Luft- und Raumfahrt, die gesamte Thematik Forschung, aber ehrlicherweise auch die Thematik Gesundheitsforschung – in weiten Teilen, nicht Versorgungs- oder Anwendungsforschung – besser ins BMBF gehören. Wir werden sehen, was passiert. Ich würde aber weniger ein Mehr an Ministerien, als einen sachbezogenen und effektiven Themenzuschnitt favorisieren.

11. Dezember 2024, Munich Urban Colab, Freddie-Mercury-Straße 5, 80797 München

Konferenz der TU München Future of Computing Conference

11.-12. Dezember, Berlin

Forum Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation für eine starke Demokratie und offene Gesellschaft Mehr

12. Dezember 2024, 10:30 bis 18:00 Uhr. Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, Luisenstraße 18, 10117 Berlin

Symposium der Leopoldina 10 Jahre Politikevaluierung in der Bundesregierung – Wo stehen wir heute? Ein Blick aus Wissenschaft und Politik Mehr

13. Dezember 2024, Leopoldina, Festsaal, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Leopoldina-Weihnachtsvorlesung Über die Neandertaler und wie sie in uns weiterleben Mehr

18. Dezember 2024, WZB Berlin Social Science Center, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin

Diskussion Islamismus und die politische Linke Mehr

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

Bürokratie gilt als Hemmnis – auch in der Wissenschaft. “Die oft über das notwendige Maß hinausgehenden Regulierungen binden Ressourcen der Einrichtungen, die für die wissenschaftliche Arbeit eingesetzt werden sollten”, kritisiert die Allianz der Wissenschaftsorganisationen in einer aktuellen Stellungnahme. Die Wirkung sei demotivierend und verlangsamend. Doch die Allianz klagt nicht nur, sondern geht das Problem auch konstruktiv an. Sie listet in der Stellungnahme “Wissenschaft braucht Freiheit!” konkrete Wege zum Bürokratieabbau auf.

Die Stellungnahme samt Begleitbrief (beides liegt Table.Briefings vor) wurde zu Wochenbeginn an Bundesforschungsminister Cem Özdemir, den Vorsitzenden der GWK, Markus Blume, und die Minister in den zuständigen Ressorts der Bundesregierung geschickt. “Als Sprecher der Allianz bitte ich Sie um Kenntnisnahme unserer Vorschläge und die Prüfung von Umsetzungsmöglichkeiten durch das BMBF und das BMEL”, schreibt der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Patrick Cramer – und bietet weiteren Austausch auf der Ebene der GWK und der Bundesregierung an.

Die insgesamt elf Vorschläge haben die Generalsekretärinnen und -sekretäre der Allianz-Organisationen erarbeitet. “Es ging uns darum, konkrete Punkte zu finden, die Mehrwert bieten und schnell umsetzbar sind”, sagt MPG-Generalsekretärin Simone Schwanitz, die die Arbeitsgruppe geleitet hat.

Der Allianz sei zum einen wichtig, sich wieder der Idee des Ende 2012 in Kraft getretenen Wissenschaftsfreiheitsgesetzes anzunähern. “Es räumt den außeruniversitären Forschungseinrichtungen mehr Eigenverantwortung und Freiheit ein als anderen Zuwendungsempfängern des Bundes”, sagt Schwanitz. Inzwischen gebe es jedoch eine Reihe kleinteiliger Kontrollen, die nicht mehr der Idee des Gesetzes entsprechen.

Darüber hinaus sei der Allianz an wissenschaftsadäquaten Regelungen gelegen. Drei Beispiele:

Bei Vergabeverfahren plädieren die Allianz-Organisationen dafür, die Wertgrenzen signifikant zu erhöhen. Einige der Vorschläge:

Dass Özdemir sich nach Erhalt des Briefes direkt an die Umsetzung aller Vorschläge macht, erwartet die Allianz nicht. “Wir wissen, dass diese Regelungen jetzt in Berlin kurz vor den Wahlen in der Gänze keinen Widerhall finden”, sagt Schwanitz. “Wir hoffen aber, dass die neue Regierung zügig an die Umsetzung geht.” abg

Seit Juli 2023 unterstützen und beraten sie Wissenschaftler und Kommunikatoren bei Angriffen und unsachlichen Konflikten in der Wissenschaftskommunikation. Seit Anfang dieses Jahres werden außerdem Trainings und Workshops organisiert. Eine erste, am Mittwoch in einer Online-Veranstaltung präsentierte Bilanz zeigt: Die Angebote von Scicomm-Support, einer vom Bundesverband Hochschulkommunikation und Wissenschaft im Dialog gemeinsam eingerichteten nationalen Anlaufstelle, werden rege in Anspruch genommen.

Aus den Kennzahlen geht hervor: Die Website von Scicomm-Support wurde mehr als 30.000 Mal aufgerufen, der dort bereitgestellte Leitfaden zum Umgang mit Angriffen 2.389 Mal. Seit Anfang 2024 haben 29 Workshops und Trainings stattgefunden, an denen 475 Forschende und Wissenschaftskommunikatoren teilgenommen haben.

Auch die persönliche Beratung war in Dutzenden Fällen gefragt. Seit Juli 2023 waren es 60 Fälle, in denen das Scicomm-Team zu Rate gezogen wurde. Acht davon wurden direkt abgelehnt, weil sie nichts mit Wissenschaftskommunikation zu tun hatten. Bei rund der Hälfte der restlichen 52 Fälle gab es mehr als zehn Telefonate und Mails, in 30 Fällen fand auch Rechtsberatung statt.

Besonders stark von Angriffen betroffen sind Wissenschaftler aus den Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Insgesamt sei das Themenspektrum aber sehr groß, sagte Mitinitiatorin Julia Wandt. Anders als vorab angenommen, dominierten nicht ausschließlich die bekannten gesellschaftlich kontroversen Themen wie Tierversuche, Klimawandel und Genderfragen.

Ein bekannter Einzelfall von Scicomm-Support ist die Agrarsoziologin Janna Luisa Pieper von der Universität Göttingen. Nachdem sie sich Anfang Februar in Interviews unter anderem mit dem NDR zu den Bauernprotesten geäußert und auf rechtspopulistische Vereinigungen innerhalb der Bauernproteste hingewiesen hatte, brach ein Sturm von Anfeindungen, Drohungen und Diffamierung über sie herein. Zwei Verbände und ein Landwirt versuchten Unterlassungserklärungen zu erwirken. Über Scicomm-Support erhielt sie schnell anwaltliche Unterstützung. Die juristische Auseinandersetzung zog sich über Monate hin. Bislang seien zugunsten von Frau Pieper alle Anträge auf Erlass einstwilliger Verfügungen gerichtlich zurückgewiesen worden, ebenso die Berufungen und Beschwerden, berichtete der involvierte Anwalt Stephan Schuck.

Die für drei Jahre vereinbarte Aufbaufinanzierung des Scicomm-Supports läuft Ende April aus. Derzeit sei man im Begriff, sich auszugründen, sagte Wandt. Ziel sei es, ab Mai 2025 eine selbstständige, gemeinnützige Einrichtung zu sein. Mit Stiftungen gebe es bereits gute Gespräche. Das veranschlagte Jahresbudget für die Fortsetzung von Scicomm-Support liege bei 450.000 Euro. Größter Kostenfaktor derzeit sei die juristische Unterstützung. abg

Die Förderung der deutsch-chinesischen Wissenschaftskooperation genießt bei der Bundesregierung geringe Priorität. Bei einem zweitägigen Treffen Ende Oktober der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina mit Forschern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) waren trotz Einladungen keine Vertreter der Bundesregierung erschienen.

“Selbstverständlich hatten wir dazu auch Stakeholder aus den relevanten Ministerien eingeladen“, teilte die Leopoldina Table.Briefings mit. Allerdings sei eine aktive Beteiligung an der Veranstaltung “aufgrund der explizit wissenschaftlichen Ausrichtung nie vorgesehen” gewesen. Die zweitägige Veranstaltung in Berlin-Adlershof war auf den wissenschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und China zum Thema “Carbon Neutrality” ausgerichtet und öffentlich zugänglich.

Teilnehmer der Veranstaltung zeigten sich überrascht von der Abwesenheit der Ministerien und werteten dies als negative Grundhaltung gegenüber einer engen wissenschaftlichen Kooperation zwischen deutschen und chinesischen Einrichtungen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) “konnte an der Konferenz von Leopoldina und CAS aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen und hat daher seinen DLR Projektträger entsandt“, teilte eine Sprecherin mit. Der DLR Projektträger gehört zu den größten Projektträgern Deutschlands und übernimmt im Auftrag von Ministerien die Steuerung von Förderprojekten und deren fachliche Begleitung.

Eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit sei mit Blick auf die globalen Herausforderungen gerade im Bereich Klimaneutralität wichtig, heißt es weiter. “Zu berücksichtigen ist dabei, dass China Partner und Wettbewerber zugleich ist.” Das BMBF stehe im Rahmen der internationalen Beziehungen in erster Linie auf Ebene der Ministerien der jeweiligen Länder im Austausch, “so auch mit den betreffenden chinesischen Ministerien”.

Eine Sprecherin des Umweltministeriums verwies derweil an das Ressort Wirtschaft und Klimaschutz, das federführend zuständig sei. “Bundesumweltministerin Steffi Lemke wurde zwar eingeladen, sie hat aber aus terminlichen Gründen sowie vor dem Hintergrund der anders gelagerten Zuständigkeit ihre Teilnahme abgesagt“, hieß es weiter. Das Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck reagierte nicht auf mehrmalige Anfrage von Table.Briefings. grz

Eine sichere Energieversorgung ist auch ohne Grundlastkraftwerke möglich. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der deutschen Wissenschaftsakademien im Projekt “Energiesysteme der Zukunft” (ESYS). Mit Blick auf die förderpolitische Schwerpunktsetzung im Bereich von Grundlasttechnologien – zum Beispiel der Förderung der Fusionsforschung – ist das Ergebnis durchaus bemerkenswert.

Die Experten von ESYS – einer gemeinsamen Initiative von acatech, Leopoldina und Akademienunion – haben die Frage der Notwendigkeit von Grundlastkraftwerken anhand von Modellierungen untersucht. Grundlasttechnologien wie Kernkraftwerke, Geothermie, Erdgas-Kraftwerke mit CO2-Abscheidung oder potenziell Kernfusionskraftwerke sind für eine klimafreundliche und zuverlässige Stromversorgung danach nicht notwendig.

Sicher gebraucht wird dagegen “eine Kombination aus Solar- und Windenergieanlagen mit Speichern, einem flexiblen Wasserstoffsystem, einer flexiblen Stromnutzung und Residuallastkraftwerken“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Letztere seien Kraftwerke, die nur bei Bedarf zeitweise laufen, zum Beispiel mit Wasserstoff betriebene Gasturbinenkraftwerke.

“Damit Grundlastkraftwerke zu einer substanziellen Kostensenkung führen, müssten ihre Kosten erheblich unter das heute prognostizierte Niveau fallen”, betont Karen Pittel, Leiterin des ifo-Instituts und stellvertretende Vorsitzende des ESYS-Direktoriums. “Tatsächlich schätzen wir Risiken für Kostensteigerungen und Verzögerungen bei Grundlasttechnologien tendenziell sogar höher ein als beim weiteren Ausbau der Solar- und Windenergie.”

Im Gespräch mit Table.Briefings hatte der Energiesystem-Experte Hans-Martin Henning, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme, einige Ergebnisse der Studie bereits im August vorweggenommen.

Mit Blick auf ein Akademienpapier zu Kernfusion hatte Henning damals die Frage, ob grundlastfähige Kraftwerke auch in ein zukünftig hochdynamisiertes und flexibilisiertes Energiesystem passen, mit “ja” beantwortet. “Es werden langfristig große Strommengen gebraucht, um Wasserstoff und Wasserstoff-Derivate herzustellen, zum Beispiel für die chemische Industrie, für den Luftverkehr, die Seeschifffahrt und auch für flexible Stromerzeugung im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien”, sagte Henning.

Auch die neuerliche Studie kommt zu dem Schluss, dass Grundlastkraftwerke integriert werden könnten. Sie müssten dafür aber wettbewerbsfähig und wegen ihrer hohen Investitionskosten fast durchgehend in Betrieb sein, um sich zu rentieren. “In den nächsten 20 Jahren in großem Umfang realisierbar sind wahrscheinlich am ehesten die Gaskraftwerke“, schätzen die Experten. Gemeint sind dabei neuartige Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke für Erdgas mit anschließender Kohlendioxid-Abscheidung. tg

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) begrüßt die Pläne der neuen EU-Kommission, die Mittel für den Europäischen Forschungsrat (ERC) zu verdoppeln. Sie kritisiert zugleich die Idee, das bewährte Forschungsrahmenprogramm aufzugeben, heißt es in einer Mitteilung, die die HRK am Dienstag veröffentlicht hat. Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu erhöhen, erwägt die EU-Kommission, die Innovations- und Forschungsförderung ab 2028 grundlegend neu zu ordnen. Die Diskussionen dazu laufen derzeit aber noch.

Im Oktober wurde bekannt, dass in der Generaldirektion Haushalt der EU-Kommission darüber nachgedacht wird, keine weitere Neuauflage des Forschungsrahmenprogramms vorzusehen und die zentralen Instrumente der europäischen Forschungsförderung stattdessen als Teil eines breiter gefassten Wettbewerbsfonds anzulegen. Damals wurde eine interne Präsentation, die diese Ideen beinhaltete, öffentlich. Die Kommission kommentierte das Papier nicht. Eine abgestimmte Position gibt es derzeit nicht.

“Eine solche Reform mag auf administrative und ökonomische Effizienzgewinne abzielen, darf am Ende aber nicht dazu führen, dass für Forschung, die primär auf wissenschaftlicher Neugier und Relevanz beruht, daher meist noch keine konkrete Verwertbarkeit in den Blick nehmen kann, weniger Fördermöglichkeiten als heute bestehen”, sagte nun Georg Krausch, HRK-Vizepräsident für Forschung und wissenschaftliche Karrierewege, laut der HRK-Mitteilung.

Die Hochschulen stünden bereit, wenn die EU-Kommission die europäische Wirtschaftsleistung insbesondere durch verstärkte Investitionen in Forschung und Innovation systematisch erhöhen möchte. Sie seien für die erfolgreiche Generierung und die Weitergabe neuen Wissens jedoch auf verlässliche Förderbedingungen angewiesen, wie sie auf EU-Ebene bisher im Kern das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation bereitstellt, meint Krausch.

Die EU bedürfe einer differenzierten Förderstruktur, die von der ergebnisoffenen Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung ökonomisch rasch verwertbarer Anwendungen unterschiedliche Unterstützungsbedarfe angemessen berücksichtigen kann, ergänzte HRK-Präsident Walter Rosenthal: “Die beabsichtigte Stärkung des Europäischen Forschungsrats (ERC) für Projekte der Spitzenforschung ist folgerichtig und für die europäische Innovationskraft global von zentraler Bedeutung.”

Auch die Idee, Forschungsprojekte zu Schlüsseltechnologien und gesellschaftlichen Herausforderungen künftig über eigene ‘Räte’ analog zum ERC und zum Europäischen Innovationsrat auszuschreiben, gehe in die richtige Richtung. Nachdenklich stimmt Rosenthal laut der HRK-Mitteilung, dass sich in der neu formierten EU-Kommission die Zuständigkeiten für Bildung, Kultur, Forschung und Innovation weiterhin auf unterschiedliche Ressorts verteilen. Für nachhaltigen Erfolg müssten diese Felder zusammengedacht werden. tg

Fortschritte wurden am Mittwoch in Sachsen berichtet: CDU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Homann (SPD) stellten den Vertrag in Dresden vor.

Seit Mitte November haben die beiden Parteien über die Bildung einer Minderheitsregierung verhandelt. Zu einer Mehrheit im Landtag würden ihnen zehn Stimmen fehlen. Schwarz-Rot hat deshalb einen sogenannten Konsultationsmechanismus angekündigt, mit dem die Opposition – inklusive AfD – frühzeitig bei Gesetzesvorhaben eingebunden werden soll.

Die CDU soll Berichten zufolge in der neuen Regierung die Ministerien für Innen, Finanzen und Kultus behalten. Hinzu kommen demnach Landwirtschaft und Umwelt und ein neu geschaffenes Infrastrukturministerium. Die Ministerien für Wissenschaft sowie Kultur und Tourismus werden zu einem Haus vereint und bleiben ebenfalls in Händen der CDU. Die SPD soll wie bisher das Sozialministerium und das Wirtschaftsministerium besetzen.

In dem 110-seitigen Koalitionsvertrag nimmt der Bereich für Wissenschaft, Hochschule und Forschung sechs Seiten ein. Behandelt werden die Pläne für das “Wissenschaftsland Sachsen“, Investitionen und Arbeitsbedingungen an Hochschulen oder die Forschungsförderung.

Das plant die neue Koalition in Sachsen für die Wissenschaft:

Wie stabil die neue Koalition ist, wird sich bei der Wahl des Ministerpräsidenten am 18. Dezember zeigen. Ohne wenigstens Teile der Opposition zu überzeugen, könnte schon der Versuch einer Regierungsbildung scheitern. Erst im Anschluss soll bekannt gegeben werden, wer an der Spitze der einzelnen Ministerien stehen wird. Sebastian Gemkow (CDU), seit 2019 Wissenschaftsminister in Sachsen, könnte also weitermachen. nik

RBB: Verhandlungen über den Haushalt. Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) plant, die Verträge mit den Berliner Hochschulen aufgrund der geplanten Etat-Kürzungen für 2025 neu zu verhandeln. Laut den Plänen der schwarz-roten Regierung sollen im Wissenschafts-Etat 250 Millionen Euro eingespart werden. (“Berliner Senat will mit Hochschulen über versprochene Gelder verhandeln”)