am Montag findet der Gipfel für Forschung und Innovation statt – zum ersten Mal direkt auf der Hannover Messe. Die Initiatoren – Stifterverband, Leopoldina, Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung – wollten mit dem Forum dort sein, “wo Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu großen Zukunftsfragen aufeinandertreffen”.

Der Plan scheint aufzugehen: Kanzler Scholz soll diesmal wirklich teilnehmen, Forschungsministerin Stark-Watzinger diskutiert mit über das Zusammenwirken von Forschung und Wirtschaft und die Unternehmensseite ist unter anderem durch Bosch, IBM und Newcomer wie Aleph Alpha vertreten. Der Gipfel nimmt die derzeit wohl drängendste Frage in den Blick: “Wie kann es gelingen, das vorhandene Potenzial von KI zu heben und damit die Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung und Innovation insgesamt zu steigern?”

In einzelnen Impulsen, etwa durch den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, soll die Komplexität heruntergebrochen und das Thema konkreter gefasst werden. In Gesprächsrunden mit Experten – unter der Leitung von Uwe Cantner (EFI), Georg Schütte (VolkswagenStiftung), Gerald Haug (Leopoldina) und Michael Kaschke (Stifterverband) -, werden Fakten diskutiert, mögliche nächste Schritte vorgestellt und entscheidende Aufgaben für die deutsche und europäische Wissenschaft, Politik und Wirtschaft adressiert.

Für diese Sonderausgabe des Research.Table haben wir für Sie vorab mit entscheidenden Akteuren gesprochen, Fakten zum Gipfel gesammelt, Experten wie Aljoscha Burchardt und Reinhard Karger (DFKI) um Input zu der Frage gebeten, wie Politik innovationsfreundlich regulieren und fördern kann. Zum guten Schluss haben wir versucht, auch der KI einmal das Wort zu geben.

Eine informierende Lektüre und einen guten Gipfel-Tag am Montag (vor Ort oder im Livestream) wünscht Ihnen,

Der Gipfel für Forschung und Innovation 2024 will an diesem Montag in den Blick nehmen, wie es um Deutschlands und Europas Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Innovation steht. Experten aus Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren dies am Beispiel des Megatrends Künstliche Intelligenz. Stifterverband, Leopoldina, EFI und VolkswagenStiftung laden dazu nicht wie sonst nach Berlin ein. Erstmals findet der Gipfel auf der Hannover Messe statt, wo Akteure aus den verschiedenen Bereichen ohnehin in der nächsten Woche zusammen kommen.

Das Thema KI ist perfekt für dieses Forum, das Wirtschaft und Wissenschaft und Politik zusammenbringt. Der Blick auf die Kennzahlen belegt: Das Wertschöpfungspotenzial von KI ist hoch. Bis 2040 könnte eine frühzeitige Einführung und Nutzung von generativer KI Deutschlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 585 Milliarden Euro (13 Prozent) steigern, schätzt das Beratungsunternehmen McKinsey. Das zusätzliche Automatisierungs- und Innovationspotenzial werde die Produktivität bis 2040 insgesamt um 18 Prozent anheben.

In anderen Weltregionen könnte KI noch stärker als Booster wirken. Schon jetzt ist es ein Geschäft. 2024 könnte der weltweite Umsatz im Bereich Künstliche Intelligenz auf über 550 Milliarden US-Dollar anwachsen, berichtet Statista. Europa und Deutschland haben ihre anfangs führende Rolle in der KI-Forschung allerdings an die USA und China verloren. Doch Experten sehen Potenziale vor allem im Bereich der industriellen KI-Anwendung. Die Frage ist also, wie groß der deutsche Anteil am KI-Umsatz perspektivisch sein wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger wollen als Teilnehmer der Bundesregierung beim Gipfel mit nach Antworten suchen. Dass das Event 2024 im Herzen der Hannover Messe stattfinde, unterstreiche, worauf es dabei ankommt: “Industrie und Forschung, das sind zwei Dinge derselben Medaille. Weltweit wird an der Transformation der Wirtschaft gearbeitet, damit wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen. Dafür müssen Forschung und Industrie noch enger zusammenrücken“, teilt ein Sprecher der Bundesregierung auf Anfrage von Table.Briefings mit.

Man wolle, dass Deutschland nicht nur in der Grundlagenforschung immer wieder Spitze ist. Sondern, dass diese Technologien dann auch von deutschen Firmen weiterentwickelt, vermarktet und verkauft werden. “Kurz: Forschung muss Praxis werden. Dafür brauchen wir mehr Tempo und daran arbeiten wir.” Aus dem BMBF heißt es, der Transfer von Strategien und Methoden könne noch verbessert werden: “Wir arbeiten zudem intensiv daran, unsere auch im internationalen Vergleich schon heute beachtlichen Infrastrukturen – insbesondere Rechenkapazitäten für Wissenschaft und Wirtschaft – kontinuierlich auszubauen.”

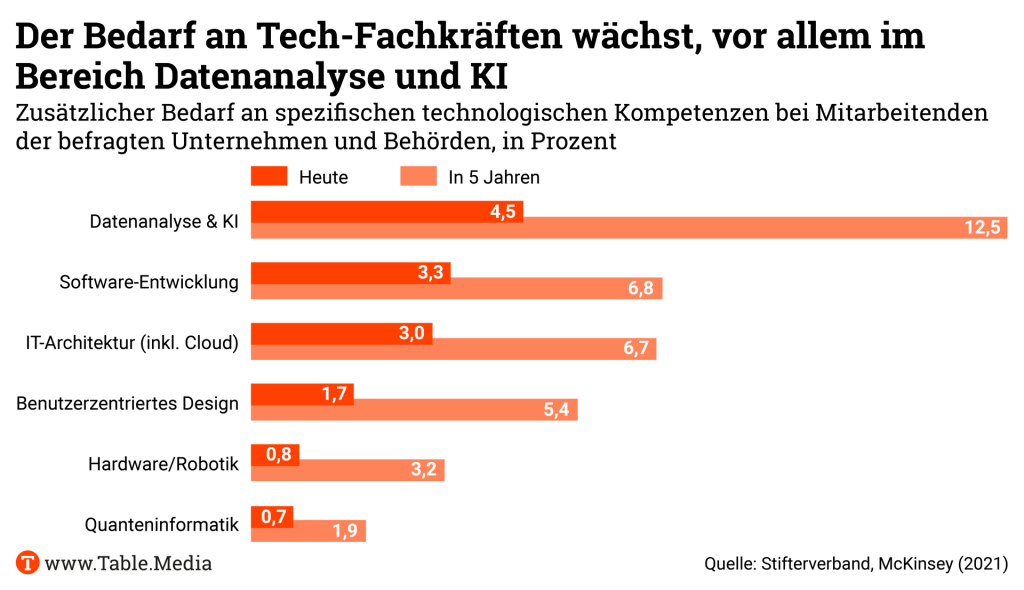

Damit sich Deutschland und Europa im internationalen KI-Rennen behaupten können, müssten gleich mehrere Herausforderungen gelöst werden, sagt Bosch-Geschäftsführerin und Gipfel-Gast Tanja Rückert im Gespräch mit Table.Briefings. “Dazu zählen unter anderem die gezielte Talentförderung mit Bildungsinitiativen und nicht zuletzt finanzielle Anreize, um Fachkräfte auszubilden und im Land zu halten. Zudem erfordert es hohe Investitionen in die KI-Forschung und -Entwicklung sowie Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, um den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis zu verbessern”.

Rückert sieht den Gipfel als Chance, mehr Geschwindigkeit beim Aufbau einer KI-basierten Wirtschaft aufzunehmen. Dafür komme es aber darauf an, dass alle Disziplinen an einem Strang ziehen und man alle Kräfte nutze. “Darüber hinaus brauchen wir klare Richtlinien für die Entwicklung und Anwendung von vertrauenswürdiger KI sowie regulatorische und förderpolitische Rahmenbedingungen, die kontinuierliches Experimentieren zulassen und Innovationen fördern, statt auszubremsen”.

Aus Sicht der Wissenschaft ist für Barbara Hammer, Professorin für Machine Learning am Center for Cognitive Interaction Technology der Universität Bielefeld zunächst wichtig, dass es “nicht ,die KI’, sondern eine Fülle verschiedener KI-Technologien gibt”. Es sei nicht unbedingt eine einzige Technologie, die beste für alle Bedarfe. “Deutschland benötigt einerseits einen guten Umgang mit großen KI-Grundlagenmodellen und europäische Alternativen zu den aktuellen, oft proprietären Modellen.”

Darüber hinaus sollte man Bereiche substantiell ausbauen, in denen Deutschland – bislang zumindest in der Forschung – zu den führenden Größen gehört, “dazu würde ich unter anderem Mensch-Maschine Kollaboration, kognitives Edge-Computing, oder KI-Sicherheit zählen”, sagt Hammer Table.Briefings. Den Gipfel sieht sie als ideale Möglichkeit, die praktische Relevanz ihrer Forschungsergebnisse insbesondere im Bereich vertrauenswürdiger KI zu bewerten.

Das Treffen sollte aus ihrer Sicht auch Antworten auf einfache Fragen geben, wie: “Welche neuen Bedarfe entstehen durch den AI Act für die Industrie? Wie sehr setzt die Industrie auf KI-Grundlagenmodelle statt spezifischer, zielgerichteter KI-Modelle? Welche Schwerpunkte können wir in der KI-Forschung und Ausbildung von KI-Expert*innen an Universitäten setzen?”

Hohe Erwartungen also an den Gipfel – von allen Seiten. Zu Recht, denn KI ist eine Schlüsseltechnologie par excellence. Es ist zu erwarten, dass sie sich zu einem der entscheidenden Faktoren für Wertschöpfung und gesellschaftlichen Fortschritt entwickeln wird. Von Hannover könnte und sollte demnach ein “weit wahrnehmbares Signal für Aufbruch und Beschleunigung des Innovationsstandorts Deutschland” ausgehen.

Der Research.Table ist Medienpartner des Gipfels für Forschung und Innovation 2024. Im Vorfeld der Veranstaltung am Montag, den 22. April, hat das Redaktionsteam mit den Spitzen der Veranstalter Stiftungsverband, Leopoldina, Volkswagen-Stiftung und Expertenkommission für Forschung und Innovation die zentrale Frage der Veranstaltung erörtert: Wie gelingt es, das vorhandene Potenzial von KI zu heben und die Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung und Innovation zu steigern?

Uwe Cantner: “Deutschland sollte bei KI auf die Anwendungsseite setzen”

Gerald Haug: “Mehr Durchlässigkeit zwischen Forschung und Wirtschaft schaffen”

Georg Schütte: “KI-Ökosysteme mittels smarter Regulierung ertüchtigen”

Volker Meyer-Guckel: “Junge Unternehmen brauchen Rechtssicherheit und Ökosysteme”

Ob automatisierte Antragsbearbeitung, optimierte Wartungsprozesse, Produktionsroboter oder medizinische Diagnosen: Künstliche Intelligenz (KI) wird bereits 2030 direkter oder indirekter Bestandteil in allen Prozessen und Produkten entlang der gesamten europäischen Wertschöpfung sein, heißt es in dem 2023 erschienenen Whitepaper “Vertrauenswürdige KI” der Beratungsgesellschaft PWC.

“KI wird die Welt sehr stark verändern”, bestätigt Uwe Cantner, Vorsitzender der Expertenkommissionen für Forschung und Innovation (EFI), im Gespräch mit Table.Briefings. Beim Gipfel für Forschung und Innovation am Montag in Hannover moderiert der Wirtschaftswissenschaftler das erste Panel, in dem es darum geht, wie KI die Produktions- und Beschäftigungsstrukturen in der Industrie verändern wird.

Fest steht: Das Wertschöpfungspotenzial ist hoch. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt könnte sich dadurch Schätzungen zufolge in den nächsten Jahren um elf bis 13 Prozent erhöhen. Bislang greift die deutsche Wirtschaft nur partiell auf KI-Technologie zurück. “Im verarbeitenden Gewerbe sind es zehn Prozent der Unternehmen, im Informations- und Kommunikationsbereich 30 Prozent”, sagt Cantner. Er erklärt die Zögerlichkeit unter anderem mit “Unsicherheit über das, was KI macht und einer zu geringen Informationslage über das, was KI machen kann”.

Zu den Befürchtungen gehört, dass der zunehmende Einsatz von KI-Technologie Arbeitsplätze gefährdet. Cantner sieht dabei eher Umstrukturierungen, große Verwerfungen oder Freisetzung von Arbeitskräften seien nicht zu befürchten. “Das Arbeiten wird vermutlich mehr Spaß machen, weil öde Routinetätigkeiten an KI-Systeme delegiert werden können.”

US-amerikanische Unternehmen wie OpenAI, Google, Meta und Microsoft liegen bei den großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) uneinholbar vorn: 22 der 38 zurzeit existierenden LLM kommen aus den USA. Europa hat mit Mistral Large von Mistral.AI in Paris (das aber neuerdings mit Microsoft kooperiert) und Luminous von Aleph Alpha in Heidelberg nur zwei dieser Modelltypen.

Cantner findet das nicht so schlimm. Er ist dagegen, den LLM hinterherzulaufen. “Im Moment geht der Trend ohnehin in Richtung kleinerer, spezialisierter Modelle, die weniger Rechenkapazität brauchen und nicht so energieintensiv sind, sowie in die Anwendung derartiger Modelle. Da sind deutsche Firmen mit dabei.”

Für Deutschland gehe es jetzt darum, auf die Anwendungsseite zu setzen. “Da haben wir Kompetenzen und Erfahrungen, die man uns nicht so schnell nehmen kann.” Vor allem der B2B-Markt sei ideal, um spezielle Lösungen für Unternehmen zu entwickeln. Die gut ausgeprägten ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse könnten dabei helfen, solche Modelle gut umzusetzen. “In dem Bereich können wir die deutschen Stärken mit KI verfeinert ausspielen.”

Bei der Anwendung generativer KI hätten Deutschland und Europa noch die Chance aufzuschließen. “Am Anfang eines Technologielebenszyklus ist eine überlegene Entwicklungsrichtung noch nicht so schnell ausgespielt. Da ist nicht klar, wer am Ende gewinnt.” Bis sich irgendwann ein dominantes Design durchsetzt, werde es vermutlich noch einige Jahre parallele Konzepte geben. “Dabei geht es zum Beispiel um Algorithmen, Modellarchitekturen und den Zuschnitt der Informationen. Die Konzepte dafür sind aktuell noch im Wettbewerb.”

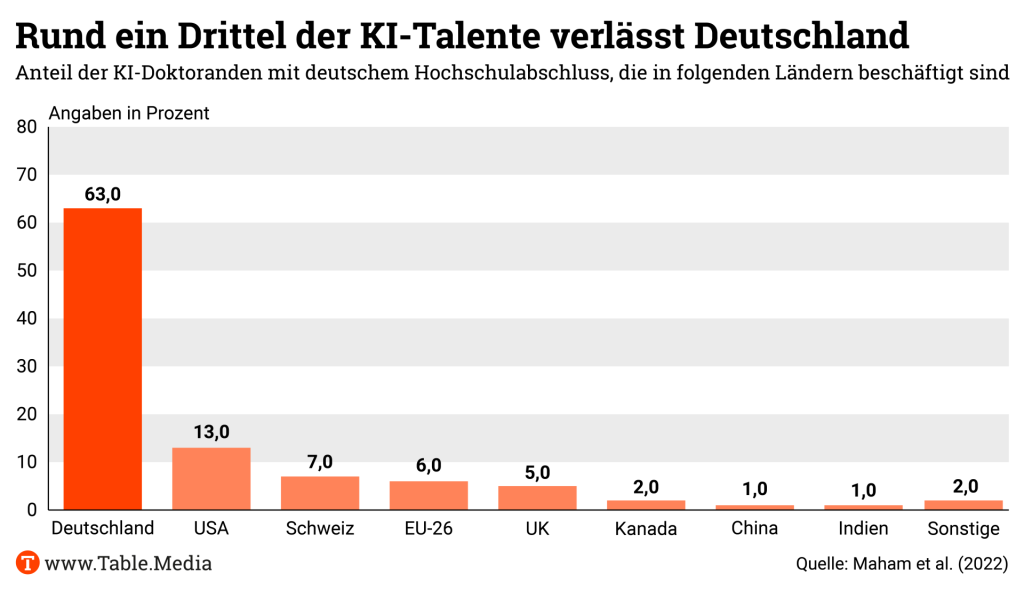

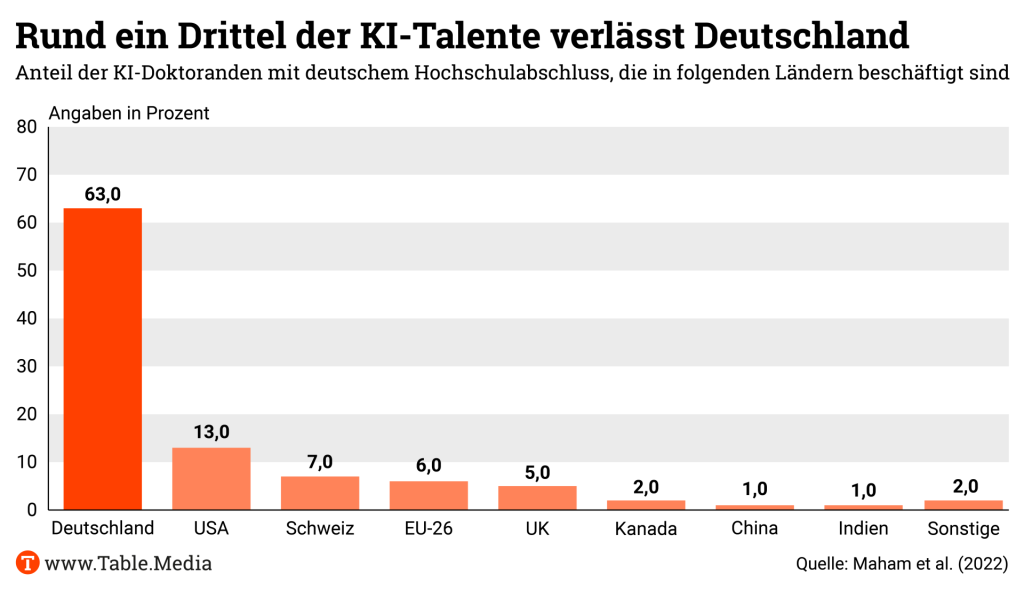

Idealerweise entstehen KI-Anwendungen in Innovationsökosystemen, in denen verschiedenste Akteure zusammenarbeiten – aus der Grundlagen- und angewandten Forschung bis hin zu Unternehmen unterschiedlicher Größe. So sind Wissens-, Erkenntnis- und Erfahrungsaustausch gewährt. “Wenn es gelingt, ein paar solcher Innovationsökosysteme aufzusetzen, dann hat das eine hohe Attraktivität und viele der gut ausgebildeten KI-Experten würden in Deutschland bleiben”, sagt Cantner.

Der von der Dieter Schwarz Stiftung geförderte IPAI-Campus in Heilbronn sei ein Beispiel für ein solches Ökosystem. “Es ist schön, wenn private Stiftungen wie die von Herrn Schwarz das machen.” Aber systematisch könne man sich in Deutschland nicht auf dieses Modell verlassen. “Da sollte der Staat anfangs helfen, KI-Innovationsökosysteme aufzubauen.” Deutschland könne sich damit hervortun, Innovationsökosysteme zu etablieren, etwa in Bereichen wie Gesundheit, Chemie oder Logistik.

Dazu sei jedoch besserer Zugang zu großen Rechenkapazitäten erforderlich, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Cantner sieht es als staatliche Aufgabe, diese Zentren mit anzuschieben, etwa durch Public Private Partnerships. “Irgendwann ist das ein privatwirtschaftlicher Selbstläufer, aber anfangs muss der Staat katalytisch wirken.” Die Ambition sei vorhanden, für den Exascale-Rechner in Jülich gebe es zum Beispiel diese Pläne.

Wünschenswert sei, dass derartige Projekte nun so schnell wie möglich vorankommen. “Ich habe die Befürchtung, dass es einen Tick zu langsam geht. Dauernd abzuwägen ist leider sehr typisch für das deutsche Politikwesen.” Er fände es besser, einfach anzufangen und gegebenenfalls nachzujustieren.

Insgesamt sieht der EFI-Chef gute Chancen, dass sich Deutschland in der KI-dominierten Welt gut positioniert. “Aber wir müssen jetzt loslegen, und ohne katalytisches Wirken des Staats geht es nicht. Wenn die Politik jetzt nochmal fünf Jahre wartet, dann haben es andere gemacht.”

“Wie können Forschung und Wirtschaft beim Thema KI besser zusammenwirken?” Auf diese Frage will Gerald Haug, Präsident der Leopoldina, keine einfachen Antworten gelten lassen. Sich nur auf die Forderung nach ,mehr Geld’ zu konzentrieren habe man in der Vorbereitung des Gipfels – in den Zukunftsforen – nicht gelten lassen, sagte Haug im Gespräch mit Table.Briefings: “Das große Orchester spielt in den USA, bei den Tech-Milliardären in Kalifornien, wo man finanziell mit anderen Größenordnungen arbeitet.” Microsoft allein habe mit 27 Milliarden Euro einen höheren Etat für Forschung und Entwicklung als das BMBF.

Von den USA gehe die Revolution aus, China versuche mitzuhalten, sagte Haug. Deutschland und Europa seien im Vergleich eher ein feines Kammerorchester. Man sei hierzulande noch nie Vorreiter beim Thema IT gewesen und hätte trotzdem, gerade im Zusammenspiel mit der Industrie, immer wieder relevante Beiträge bei Entwicklungen von Technologien leisten können – etwa in der Klimaforschung, der Medizin oder der Chemie. Nun würde KI die Geschwindigkeit von Entwicklungen noch einmal potenzieren. Davon hat sich der Klimaforscher erst kürzlich bei einer US-Reise zu seinen Kollegen ans Caltech überzeugt. Dieses Tempo würde – nicht nur in der Klimaforschung – neue Möglichkeiten bieten.

Wenn Deutschland wissenschaftlich und ökonomisch Schritt halten wolle, gelte es vor allem das bislang “suboptimale” Zusammenspiel an den Schnittstellen zwischen Forschung und Wirtschaft zu verbessern. Der Knackpunkt ist Haug zufolge die Durchlässigkeit – und zwar auf mehreren Ebenen. So weist der Leopoldina-Präsident unter anderem auf die fehlenden Möglichkeiten von Professoren und Forschenden hin, sich zeitgleich in der Industrie zu betätigen.

“Wir sind im öffentlichen Dienst, wir sind verbeamtet. Versuchen Sie mal in Deutschland für einen Professor eine 70-/30-Anstellung bei einer staatlichen Hochschule und Google vertraglich zu gestalten. Das ist bei den aktuellen Anstellungsstatuten nahezu unmöglich.” In Kalifornien sei die Durchlässigkeit schon auf individueller Ebene wesentlich höher, dort finde man kaum noch einen Wissenschaftler, der nicht nebenbei auch für ein Unternehmen arbeitet.

Haug will das auf dem Forschungsgipfel auch in Richtung Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Kanzler Olaf Scholz adressieren: “Wir müssen neue Flexibilität entwickeln, zum Beispiel im Beamtenrecht, die dann für Wissenschaft und Wirtschaft zu Win-win-Situationen führen können.” Die Gefahr sei ansonsten, dass die Wissenschaftler komplett zu Google & Co. wechseln, wo ohnehin schon die wesentlich höheren Gehälter gezahlt werden.

Aber auch aufseiten der Unternehmen sei ein Kulturwandel zu gestalten. “Europäische Unternehmen sind tendenziell konservativer als die typischen Tech-Unternehmen in den USA.” Haug hat sich selbst bei einem Termin bei der Firma BASF davon überzeugen können. “Da gibt es inzwischen ganze Abteilungen, die direkt mit universitären oder außeruniversitären Kollegen zusammenarbeiten. Das zeigt: ,es geht doch’.” Es gebe aber noch immer andere Beispiele, in denen hart um “Intellectual Property” gerungen werde. Da könnten universitäre Kollegen in vielen Fällen dann nicht mehr mitmachen.

Mit Blick auf KI-Innovationen müssten sich zudem Geschäftszyklen und -modelle anpassen und Unternehmen offener werden, fordert Haug. “Der Konservatismus in Europa bedingt häufig auch eine gewisse Risikoaversion. Man schafft es, Firmen zu gründen, mit 100 Mitarbeitern, aber bei der Skalierung auf 1000 Mitarbeiter besteht oft ein Problem. Da kann dann auch kein Staat und keine Transferinitiative mehr helfen”, sagt Haug.

Grundsätzlich seien neue Initiativen der öffentlichen Hand, wie zum Beispiel die mittlerweile eigenverantwortlicher arbeitende Sprind, “aber sicher kein Fehler“. Überall dort, wo sich ein Professor nicht gleich traue, eine eigene Firma zu gründen, könnte die Sprind Brücken schlagen, weil sie “sich auch jenseits der zu engen Regeln des öffentlichen Dienstes bewegen dürfe”. Im internationalen Vergleich sei das Finanzvolumen der Sprind zwar marginal, aber auch sie könne zu mehr Durchlässigkeit beitragen.

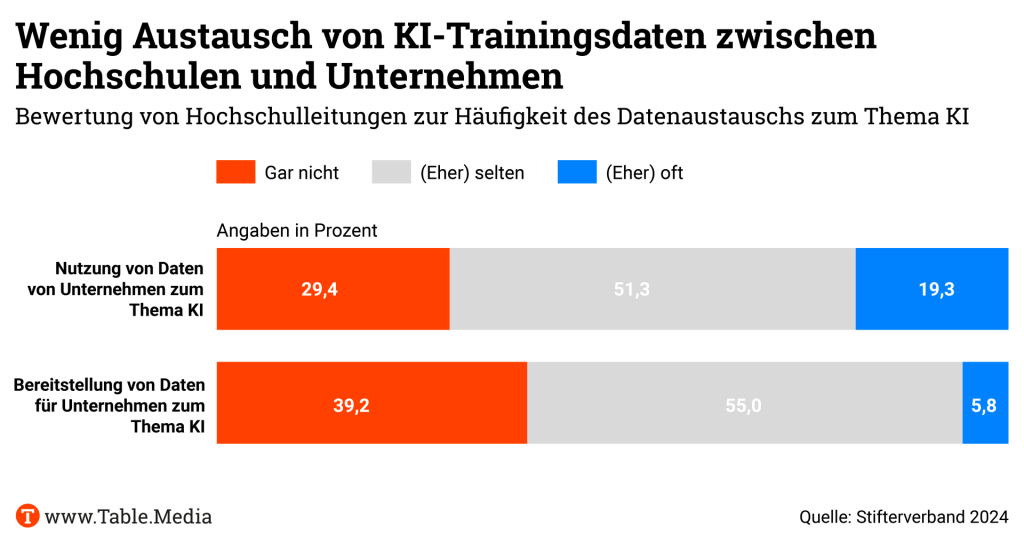

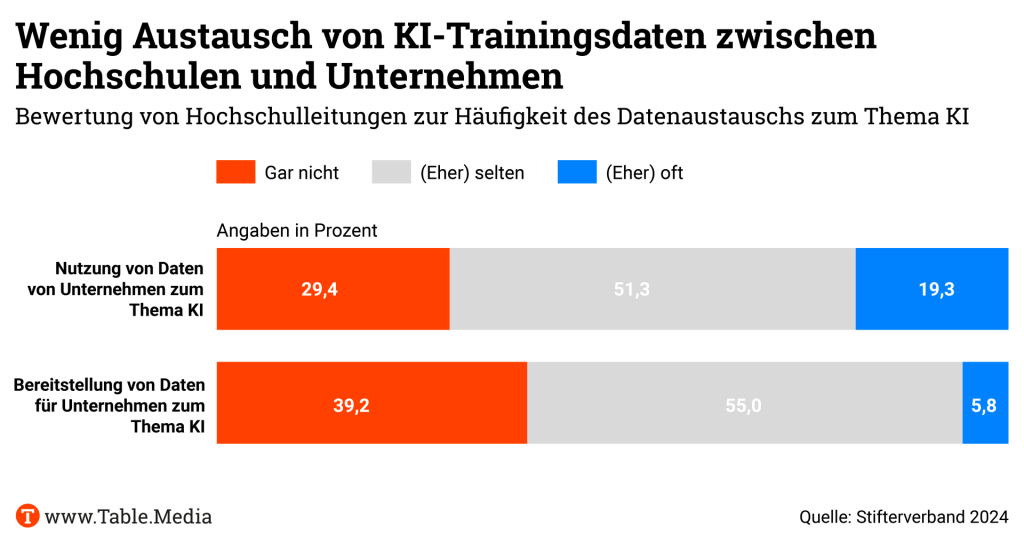

Auch die Datensilos in Wissenschaft und Wirtschaft müssten sich öffnen. “Das ist wirklich ein spezifisch deutsches Problem. Ich glaube, das machen fast alle besser als wir”. In der Leopoldina diskutiere man derzeit über die Vorschläge des BMBF zum neuen Forschungsdatengesetz. “Wir müssen es an dieser Stelle schaffen, die restriktive Auslegung der bestehenden Regeln zu ändern und das Bundesstatistikgesetz viel forschungsfreundlicher und dennoch datenschutzkonform auszugestalten.”

Gerade bei großen Datensätzen, die für KI-Anwendungen benötigt werden, brauche man maximale Verknüpfbarkeit. Das gelte für die Wissenschaft genauso wie für die öffentliche Hand und die Industrie. Der Datenschutzwahn in der Anwendung der jetzigen Gesetzgebung sei katastrophal. Der Vorstoß der Regierung beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz und Forschungsdatengesetz gebe aber Anlass zur Hoffnung. “In fünf Jahren wird beim Thema Hightech ohne KI nichts mehr gehen. Deshalb muss vom Forschungsgipfel, wo alle Bereiche vertreten sind, ein Impuls ausgehen. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen für mehr Durchlässigkeit gemeinsam schaffen und incentivieren, das wird bisher nur punktuell getan.”

Es brauche Planungssicherheit in Sachen KI-Regulierung, sagt Volker Meyer-Guckel, gefragt nach den Haupthindernissen für junge Unternehmen, die an Innovationen arbeiten. Wer sein Geschäftsmodell auf KI aufbauen will, der müsse wissen, “was man darf und was nicht”. Da herrsche sowohl auf der Anbieterseite bei den jungen Unternehmen als auch auf der Kundenseite noch eine große Unsicherheit.

Nach dem europäischen AI Act brauche es jetzt eine schnelle und klare nationale Umsetzung, damit es Sicherheit für Investitionen gebe. Dazu gehöre auch, eine Einrichtung zu beauftragen oder zu schaffen, die die Umsetzung begleitet und berät.

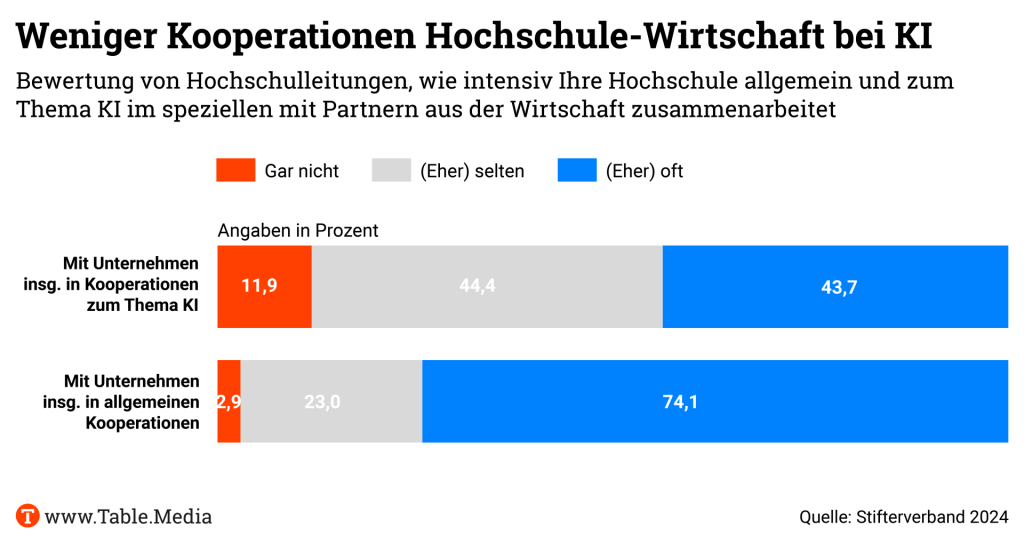

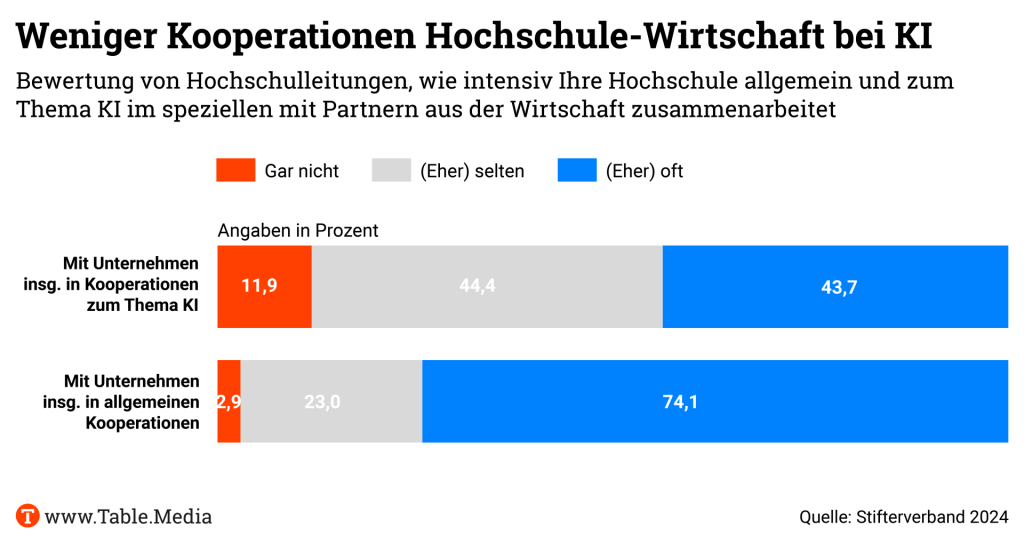

Aber auch die jungen Unternehmen und ihre Kunden haben noch Hausaufgaben zu machen. Es brauche eine größere Sensibilisierung für das wirtschaftliche Potenzial von KI. “Hier fehlt es noch an Bewusstsein für das, was möglich ist.” In den Weiterbildungsangeboten der Hochschulen und den Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen könnte man KI in den Mittelpunkt stellen. Dort spiele sie noch eine zu kleine Rolle. “Im KI-Bereich gibt es weniger Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen als bei anderen Themen, das zeigt unser Hochschulbarometer.”

Gefragt, ob es eine stärkere Förderung von Forschung und Transfer im KI-Bereich brauche, betont der Generalsekretär des Stifterverbandes, dass es eher um systemische und strukturelle Änderungen gehe. “Die bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der KI sind ja in den letzten Jahren stark aus den großen Tech-Unternehmen gekommen. Dies basiert – vor allem in den USA – auf einem eng verzahnten Ökosystem von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung.”

“Die strikte Trennung zwischen der akademischen Welt und der Unternehmensforschung, die wir teilweise hier in Deutschland noch haben, bringt uns nicht weiter. Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein, dass es auch in der Grundlagenforschung Kooperationen braucht.”

Dass im deutschen Wissenschaftssystem gerade eher diskutiert wird, ob man die Rollen in Bezug auf Anwendung und Grundlagenforschung wieder stärker definiert und zuweist, kann Meyer-Guckel daher nicht verstehen. “Wir ziehen immer noch zu viele Grenzen und nehmen bei neuen Technologien vor allem Risiken und Regulierungen in den Blick. Wir müssen wieder stärker die Chancen sehen.”

Gerade in Bezug auf den Einsatz von KI im Gesundheitsbereich sei man zu zögerlich. “Die großen Kommunikationsplattformen wie Google oder Meta entwickeln sich unter Nutzung der gesammelten Daten auch zu Gesundheitskonzernen. In Deutschland führen wir Grundsatzdebatten über den Datenschutz und bleiben in unseren Silos. Das hemmt medizinischen Fortschritt.”

Hier müsse auch das BMBF mutiger werden und die Chancen für die Wissenschaft nutzen. “Das Forschungsdatengesetz muss kommen, aber nicht als Forschungsdaten-Verhinderungsgesetz, sondern als Forschungsdaten-Ermöglichungsgesetz. Und nicht nur für öffentliche Einrichtungen, sondern auch für die Wirtschaft. Auch Start-ups müssen beispielsweise Verwaltungsdaten nutzen können.”

Wichtig sei die Transparenz über die Datennutzung. Dass man dies unter europäischen Bedingungen schaffen kann, zeige beispielsweise Estland. Da gehe es weniger um technologische als um kulturelle Durchbrüche, die es auch in Deutschland brauche.

Die Rahmenbedingungen sind also entscheidend, weniger die Einzel-Förderung von Forschung und Transfer. “Der Staat soll in Ökosysteme investieren, in Cluster, wo sich Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung vernetzen.” Allerdings falle das schwer, wenn es in Deutschland kaum KI-Forschungs-Cluster gebe, die weltweit konkurrenzfähig sind. Neben den wenigen exzellenten Forschungshotspots wie München und Tübingen, brauche es mehr anwendungsorientierte Zentren für das Thema, vor allem in der Verknüpfung von KI mit der Industrie und mittelständischen Geschäftsmodellen. “Hier liegt Deutschlands Chance.”

Insgesamt gelte es aber auch, mehr Standorte für KI-Exzellenz aufzubauen. Ab einer gewissen Expertise bekämen die jungen Unternehmen kaum noch neue Mitarbeiter. Man schaue dann nur noch nach München oder Tübingen – oder eben ins Ausland.

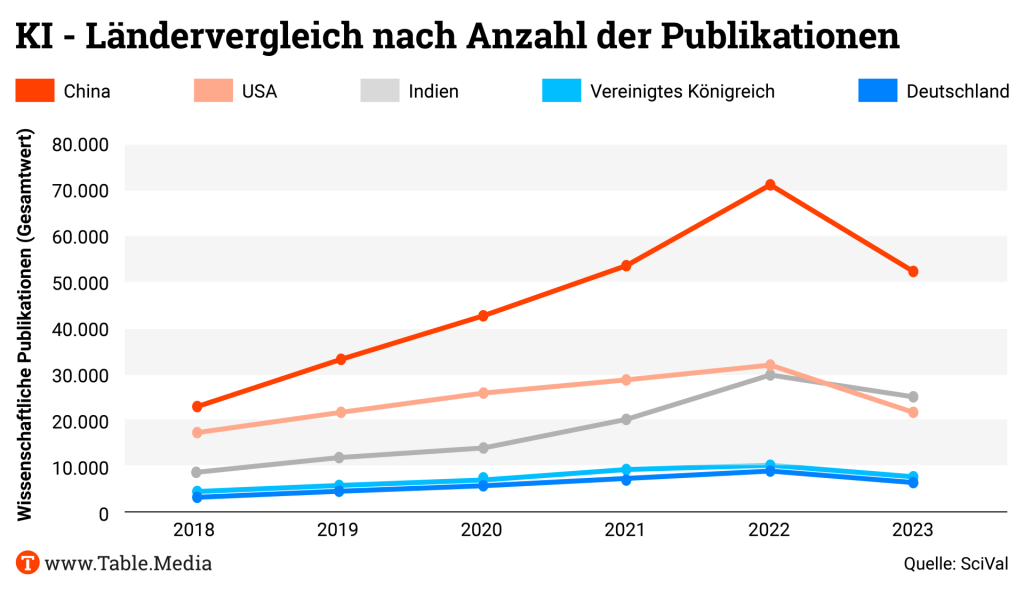

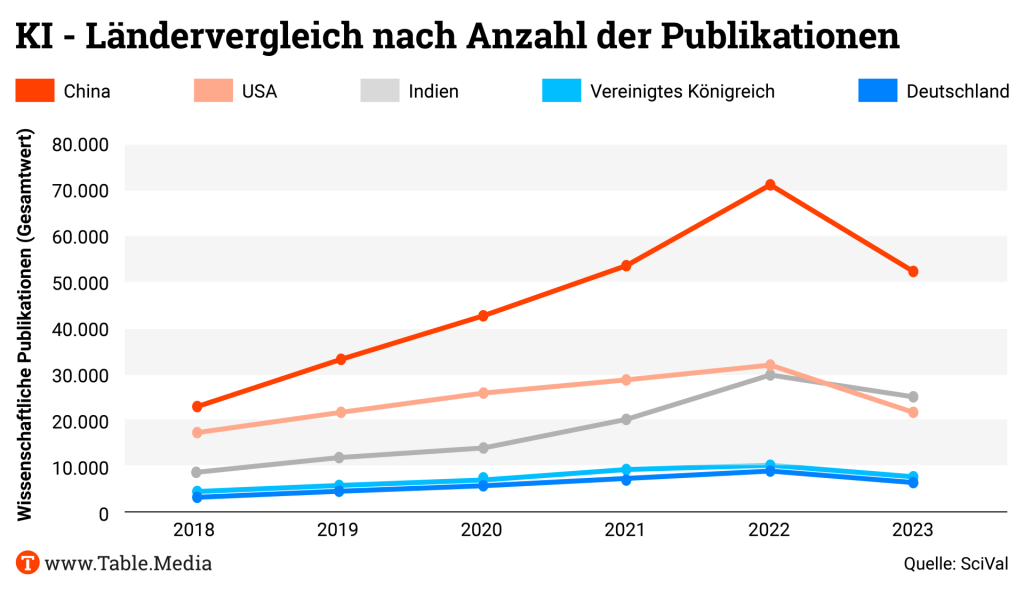

Eine exklusive Auswertung von Elsevier für Table.Briefings zeigt, dass Deutschland nach der Anzahl der Publikationen weltweit auf dem fünften Rang liegt. Mehr Output produzieren lediglich China, die USA, Indien und das Vereinigte Königreich. In der Auswertung wurden nicht nur Publikationen aus der Informatik berücksichtigt, sondern auch aus den Anwendungsfeldern wie dem Gesundheitssektor oder dem Verkehrswesen.

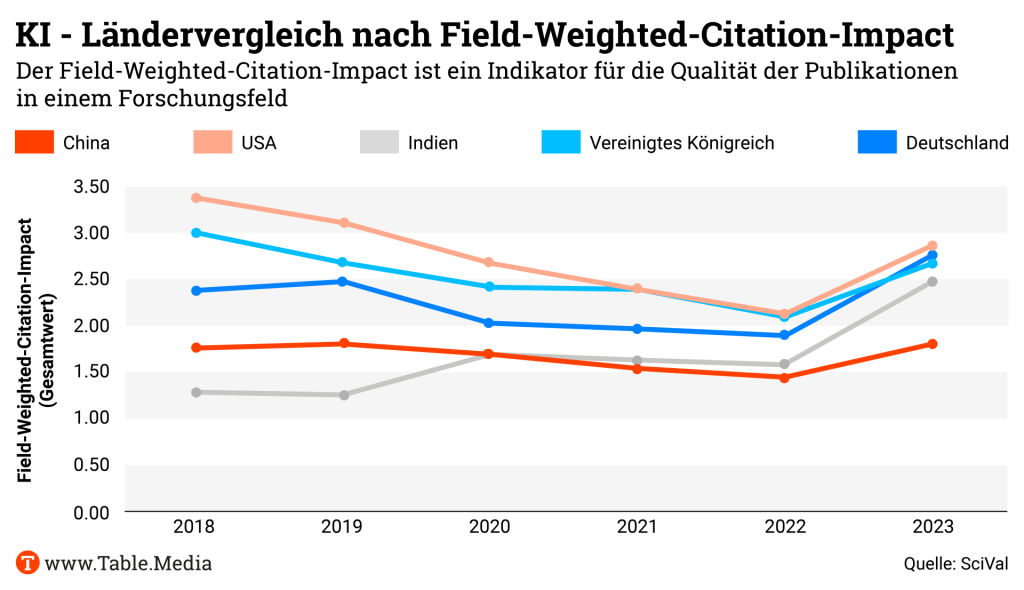

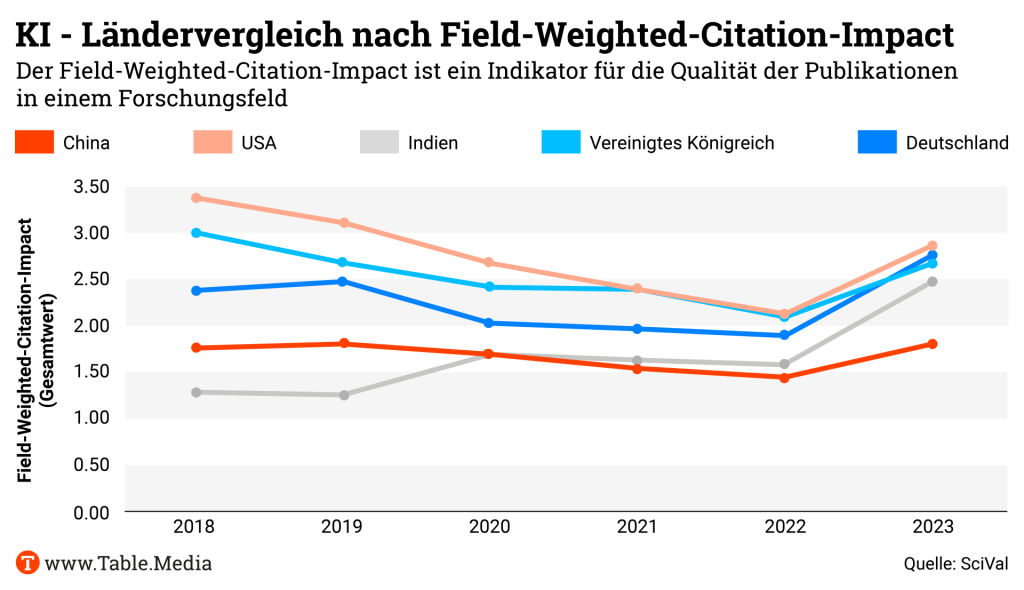

In einer zweiten Auswertung schauen wir nicht auf die Quantität, sondern mehr auf die Qualität der Veröffentlichungen. Dafür bildet Elsevier den sogenannten Field-Weighted-Citation-Impact, in dem die Menge der Publikationen in Bezug zu den damit erzielten Zitationen im jeweiligen Forschungsfeld gesetzt wird. In der Grafik abgebildet sind weiterhin nur die fünf Länder mit dem stärksten Output. Tatsächlich liegen hier Staaten wie Singapur oder die Schweiz ebenfalls an der Spitze, da diese zwar absolut weniger produzieren, aber dafür relativ hohe Zitationen erzielen. Deutschland lag nach diesem Kriterium lange eher im Mittelfeld der Industriestaaten, konnte 2023 aber in die Spitzengruppe vorstoßen und sogar Großbritannien überholen. mw

22. April 2024, 11:30 Uhr, Hannover Messe, Convention Center Saal 1

Begrüßung Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI

11:35 Uhr

Keynote Bundeskanzler Scholz

11:45 Uhr

Michael Kaschke, Präsident des Stifterverbands, im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz Innovationen in Europa – Welche Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen brauchen wir?

12:05 Uhr

Impuls: Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen Forschung, Innovation, Umsetzung – Beispiele aus Niedersachsen

12:15 Uhr

Impuls: Andrea Frank, stellvertretende Generalsekretärin des Stifterverbands, im Gespräch mit Leopoldina-Präsident Gerald Haug und Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung Welche Weichen müssen wir für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas im Bereich KI stellen?

12:30 Uhr bis 13.15 Uhr

Panel 1: EFI-Vorsitzender Uwe Cantner im Gespräch mit Jonas Andrulis (Aleph Alpha), Alexander Schweitzer (Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz) und Barbara Hammer (Universität Bielefeld) Industrie.KI – Wie wird KI Produktions- und Beschäftigungsstrukturen verändern?

14:30 Uhr

Panel 2: Georg Schütte (VolkswagenStiftung) im Gespräch mit Urs Gasser (TUM School of Social Sciences and Technology), Markus Löffler (Palantir Technologies Inc.), Axel Voss (Mitglied des Europäischen Parlaments) und Tanja Rückert (Robert Bosch GmbH) Wettbewerb – Wo steht Europa im internationalen KI-Wettbewerb?

15:15 Uhr

Panel 3: Gerald Haug (Leopoldina) im Gespräch mit Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger, Bernhard Schölkopf (MPI für Intelligente Systeme) und David Faller (IBM Deutschland Forschung & Entwicklung GmbH) Orchestrierung – Wie können Forschung und Wirtschaft besser zusammenwirken?

16:00 bis 16:15 Uhr

Abschlussrunde der Partner Andrea Frank im Gespräch mit Michael Kaschke (Präsident des Stifterverbands) und Uwe Cantner (Vorsitzender der EFI) Mehr zum Programm

Politik ist gefragt, wenn wissenschaftliche Ergebnisse zu Innovationen führen, die ein hohes Veränderungspotenzial haben. Das ist bei KI als Querschnitts- und Schlüsseltechnologie der Fall. Die originäre Aufgabe der Politik ist die Sicherstellung eines prosozialen Anwendungsrahmens, und das Instrument dafür ist die Regulierung. Der Vorsatz, neben den Risiken auch die Chancen zu betrachten, ist ein Gemeinplatz in Sonntagsreden und auch in fast jedem journalistischen Beitrag, etwa über den EU AI Act.

Die mit Regulierung verbundenen Fragen zur Angemessenheit treffen momentan noch auf eine Öffentlichkeit, in der sich das Thema KI und die mögliche Leistungsfähigkeit weniger aus eigener Anschauung oder fachlichen Quellen speist, sondern eher mit einem fiktionalen Hintergrund verbunden ist. Terminator, Frankenstein, Star Trek oder Kubricks Odyssee im Weltraum lenken jedoch ab, wenn es um die realistische Einschätzung von KI-Chancen geht.

Um ein Beispiel für die mögliche Regulierung von Chancen herauszugreifen, nehmen wir die digitale Auflichtmikroskopie bei der Hautkrebsvorsorge. Diese basiert heute auf KI, diagnostiziert hervorragend, kann als zweite Meinung dem Gesundheitssystem unnötige (Folge-)Kosten ersparen und schwere Krankheitsverläufe verhindern. Obwohl die Betriebskosten (Abnutzung, Strom) gering sein dürften, bleibt dieser gemeinwohlorientierte KI-Einsatz de facto Besserverdienenden vorbehalten, da Kassenpatienten derzeit bis zu deutlich über 100 Euro pro Screening bezahlen müssen – eine gesundheitspolitische Entscheidung.

Um die Aus- und Nebenwirkungen solcher Entscheidungen besser einschätzen zu können, sollte der Staat selbst innovationsförderlich in die Weiterentwicklung der Technologie investieren, die er reguliert. Ein Stichwort dazu ist “Kognitive Sozialsimulation”. Dabei werden beispielsweise regionale demografische Daten genutzt und agentenbasierte Prognosen ermöglicht, die für die politische Arbeit bedeutend sein können.

Regulierung sollte nicht als Verhinderung, sondern als Ermöglichung verstanden werden. Sie sollte durch Rechts- und Verfahrenssicherheit Investitionen schützen, Investitionstätigkeit anregen und Erfindungen bewirken. Der politische und mediale Regulierungsdiskurs darf nicht auf abstrakte Technologie fokussieren, sondern muss leitende Grundsätze in den Mittelpunkt stellen.

Zu den sehr nachvollziehbaren, risikobasierten Regulierungsprinzipien gehört, dass KI-Anwendungen nicht für die automatisierte Bewertung von Menschen eingesetzt werden dürfen und dass deshalb sensible Bereiche wie Human Ressources, Kreditvergabe oder Strafbemessung einen herausgehobenen Status haben. Dies wird dadurch umgesetzt, dass Letzt-Entscheidungen von Menschen zu treffen sind und für die Betroffenen nachvollziehbar sein müssen.

Die Autorschaft und damit die Haftung für die Folgen verbleiben bei der Entscheiderin oder dem Entscheider, die sich der persönlichen Verantwortung nicht durch den Verweis auf ein KI-Ergebnis entziehen können. Bei genauerem Hinsehen ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn Maschinen können nicht wirklich selbst entscheiden – so wie ein Navi nicht entscheiden kann, jetzt links zu fahren, auch wenn es sich manchmal so anfühlt.

Die Beispiele illustrieren Herausforderungen bei der Regulierung einer Querschnittstechnologie: Die betroffenen Lebensbereiche sind praktisch unbegrenzt. Und man muss sich davor hüten, Dinge doppelt zu regulieren, wie etwa Medizinprodukte. Man muss sich unter dem bereits genannten Stichwort der Angemessenheit immer wieder zwingen, den Anteil von KI an neuen Regulierungslücken möglichst genau zu benennen und sich dabei nicht von Begriffen wie “selbstlernend” blenden zu lassen.

KI ermöglicht Werkzeuge als Fähigkeitsverstärker. Für die technische Einschätzung der möglichen Zielerreichung benötigt man informierten Werkzeugrealismus. Hier kann die Politik aufklärerisch den Aufbau von KI-Informiertheit und damit die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger fördern. Wobei darauf zu achten ist, dass die erkenntnisorientierte Stimme der Wissenschaft nicht durch die umsatzorientierte Stimme der wirtschaftlichen Akteure überlagert wird.

Um KI-Chancen zu ergreifen, ist es wichtig, inhaltliche Ziele zu benennen und öffentlich zur Diskussion zu stellen. Deshalb ist es hilfreich, mit Moon Shots zu arbeiten, also mit visionären Projektkonzepten, die im Erfolgsfall ein hohes Maß an Verbesserungen mit sich bringen und gleichzeitig demokratisch legitimiert sind. Krebs und Demenz besiegen, Strom bedarfsgerecht einsetzen, Mobilität erhalten gehören zu potenziellen Zukunftserfolgen von KI. Sie werden aber nur erreicht, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens über die faire Erhebung, Sammlung und Nutzung von Gesundheits-, Verbrauchs- oder Mobilitätsdaten gibt und KI-Forschung auf dieser Basis intensiviert werden kann.

In der kommenden nationalstaatlichen Umsetzung des EU AI Acts wird es darum gehen, auch zukünftig agil auf aktuelle KI-Weiterentwicklungen reagieren zu können. Politik agiert dann innovationsfreundlich, wenn sie Wissenschaft und Wirtschaft unterstützt, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die technisch realisierbar und gesellschaftlich wünschenswert sind. Und die perspektivisch die Lebensqualität sichern, verbessern oder Lösungspfade für die großen Herausforderungen unserer Zeit anbieten.

Wir brauchen Freiräume für Wissenschaft und Start-ups und eine von KI-Innovationen beflügelte Erkenntnis-, Diskurs- und Gründungskultur, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die gesellschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Herausforderungen zu meistern.

Research.Table. KI, Gesundheit, kulturelles Erbe: Akademien der G7-Staaten rufen zur Zusammenarbeit auf. Im Vorfeld des G7-Gipfels haben die Wissenschaftsakademien der sieben Staaten Empfehlungen zu den Themenfeldern Landwirtschaft, Künstliche Intelligenz, Kulturelles Erbe, Gesundheit, nukleare Rüstungskontrolle und soziale Ungleichheit vorgelegt. Mehr

Research.Table. Aleph Alpha, TU München, ETH: Wie die Dieter Schwarz Stiftung Deutschlands KI-Elite anlockt. Heilbronn soll zum Hotspot für anwendungsorientierte Künstliche Intelligenz werden. Dahinter steckt vor allem die Dieter Schwarz Stiftung. Geschäftsführer Reinhold Geilsdörfer erläutert im Interview mit Table.Briefings das Konzept – und warum Geld kein Thema ist. Mehr

Research.Table. EFI-Gutachten: Plädoyer für Grüne Gentechnik, Open-Source-KI. Auf knapp 100 Seiten gibt das EFI-Jahresgutachten einen Überblick über die vier Kernthemen KI, Pflanzenbau, Soziale Innovationen und Internationalisierung der Wissenschaft. Das sind die wichtigsten Aspekte und Empfehlungen. Mehr

In der Rubrik “Dessert” servieren wir am Research.Table für gewöhnlich etwas Leichtes, am liebsten Heiteres oder Skurriles aus der Forschungswelt. Für diese Spezialausgabe zum Gipfel für Forschung und Innovation hatten wir geplant, diese Aufgabe einer generativen KI zu überlassen. Was läge näher als das?

Das Ergebnis: Wir präsentieren es lieber nicht. Chatbots mit einem Augenzwinkern über Deutschland und KI schreiben zu lassen, ist offenbar eine Wissenschaft für sich. Die Texte, die ChatGPT, Gemini und Copilot präsentierten, waren nur mäßig witzig. Und selbst nach Prompt-Nachbesserungen kamen laue Wortschöpfungen wie “forsche Forschungsministerin” heraus.

Einigermaßen originell von der KI war es, den Protagonisten Dr. Dataström oder den Algorithmus Maximus zu generieren. Oder zu der Erkenntnis zu kommen, dass “selbst die mächtigsten Maschinen gelegentlich eine Pause brauchen”. Die haben wir den ChatBots für diese Ausgabe dann gegönnt. Wir sind eben human. Anne Brüning

am Montag findet der Gipfel für Forschung und Innovation statt – zum ersten Mal direkt auf der Hannover Messe. Die Initiatoren – Stifterverband, Leopoldina, Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung – wollten mit dem Forum dort sein, “wo Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu großen Zukunftsfragen aufeinandertreffen”.

Der Plan scheint aufzugehen: Kanzler Scholz soll diesmal wirklich teilnehmen, Forschungsministerin Stark-Watzinger diskutiert mit über das Zusammenwirken von Forschung und Wirtschaft und die Unternehmensseite ist unter anderem durch Bosch, IBM und Newcomer wie Aleph Alpha vertreten. Der Gipfel nimmt die derzeit wohl drängendste Frage in den Blick: “Wie kann es gelingen, das vorhandene Potenzial von KI zu heben und damit die Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung und Innovation insgesamt zu steigern?”

In einzelnen Impulsen, etwa durch den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, soll die Komplexität heruntergebrochen und das Thema konkreter gefasst werden. In Gesprächsrunden mit Experten – unter der Leitung von Uwe Cantner (EFI), Georg Schütte (VolkswagenStiftung), Gerald Haug (Leopoldina) und Michael Kaschke (Stifterverband) -, werden Fakten diskutiert, mögliche nächste Schritte vorgestellt und entscheidende Aufgaben für die deutsche und europäische Wissenschaft, Politik und Wirtschaft adressiert.

Für diese Sonderausgabe des Research.Table haben wir für Sie vorab mit entscheidenden Akteuren gesprochen, Fakten zum Gipfel gesammelt, Experten wie Aljoscha Burchardt und Reinhard Karger (DFKI) um Input zu der Frage gebeten, wie Politik innovationsfreundlich regulieren und fördern kann. Zum guten Schluss haben wir versucht, auch der KI einmal das Wort zu geben.

Eine informierende Lektüre und einen guten Gipfel-Tag am Montag (vor Ort oder im Livestream) wünscht Ihnen,

Der Gipfel für Forschung und Innovation 2024 will an diesem Montag in den Blick nehmen, wie es um Deutschlands und Europas Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Innovation steht. Experten aus Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren dies am Beispiel des Megatrends Künstliche Intelligenz. Stifterverband, Leopoldina, EFI und VolkswagenStiftung laden dazu nicht wie sonst nach Berlin ein. Erstmals findet der Gipfel auf der Hannover Messe statt, wo Akteure aus den verschiedenen Bereichen ohnehin in der nächsten Woche zusammen kommen.

Das Thema KI ist perfekt für dieses Forum, das Wirtschaft und Wissenschaft und Politik zusammenbringt. Der Blick auf die Kennzahlen belegt: Das Wertschöpfungspotenzial von KI ist hoch. Bis 2040 könnte eine frühzeitige Einführung und Nutzung von generativer KI Deutschlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 585 Milliarden Euro (13 Prozent) steigern, schätzt das Beratungsunternehmen McKinsey. Das zusätzliche Automatisierungs- und Innovationspotenzial werde die Produktivität bis 2040 insgesamt um 18 Prozent anheben.

In anderen Weltregionen könnte KI noch stärker als Booster wirken. Schon jetzt ist es ein Geschäft. 2024 könnte der weltweite Umsatz im Bereich Künstliche Intelligenz auf über 550 Milliarden US-Dollar anwachsen, berichtet Statista. Europa und Deutschland haben ihre anfangs führende Rolle in der KI-Forschung allerdings an die USA und China verloren. Doch Experten sehen Potenziale vor allem im Bereich der industriellen KI-Anwendung. Die Frage ist also, wie groß der deutsche Anteil am KI-Umsatz perspektivisch sein wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger wollen als Teilnehmer der Bundesregierung beim Gipfel mit nach Antworten suchen. Dass das Event 2024 im Herzen der Hannover Messe stattfinde, unterstreiche, worauf es dabei ankommt: “Industrie und Forschung, das sind zwei Dinge derselben Medaille. Weltweit wird an der Transformation der Wirtschaft gearbeitet, damit wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen. Dafür müssen Forschung und Industrie noch enger zusammenrücken“, teilt ein Sprecher der Bundesregierung auf Anfrage von Table.Briefings mit.

Man wolle, dass Deutschland nicht nur in der Grundlagenforschung immer wieder Spitze ist. Sondern, dass diese Technologien dann auch von deutschen Firmen weiterentwickelt, vermarktet und verkauft werden. “Kurz: Forschung muss Praxis werden. Dafür brauchen wir mehr Tempo und daran arbeiten wir.” Aus dem BMBF heißt es, der Transfer von Strategien und Methoden könne noch verbessert werden: “Wir arbeiten zudem intensiv daran, unsere auch im internationalen Vergleich schon heute beachtlichen Infrastrukturen – insbesondere Rechenkapazitäten für Wissenschaft und Wirtschaft – kontinuierlich auszubauen.”

Damit sich Deutschland und Europa im internationalen KI-Rennen behaupten können, müssten gleich mehrere Herausforderungen gelöst werden, sagt Bosch-Geschäftsführerin und Gipfel-Gast Tanja Rückert im Gespräch mit Table.Briefings. “Dazu zählen unter anderem die gezielte Talentförderung mit Bildungsinitiativen und nicht zuletzt finanzielle Anreize, um Fachkräfte auszubilden und im Land zu halten. Zudem erfordert es hohe Investitionen in die KI-Forschung und -Entwicklung sowie Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, um den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis zu verbessern”.

Rückert sieht den Gipfel als Chance, mehr Geschwindigkeit beim Aufbau einer KI-basierten Wirtschaft aufzunehmen. Dafür komme es aber darauf an, dass alle Disziplinen an einem Strang ziehen und man alle Kräfte nutze. “Darüber hinaus brauchen wir klare Richtlinien für die Entwicklung und Anwendung von vertrauenswürdiger KI sowie regulatorische und förderpolitische Rahmenbedingungen, die kontinuierliches Experimentieren zulassen und Innovationen fördern, statt auszubremsen”.

Aus Sicht der Wissenschaft ist für Barbara Hammer, Professorin für Machine Learning am Center for Cognitive Interaction Technology der Universität Bielefeld zunächst wichtig, dass es “nicht ,die KI’, sondern eine Fülle verschiedener KI-Technologien gibt”. Es sei nicht unbedingt eine einzige Technologie, die beste für alle Bedarfe. “Deutschland benötigt einerseits einen guten Umgang mit großen KI-Grundlagenmodellen und europäische Alternativen zu den aktuellen, oft proprietären Modellen.”

Darüber hinaus sollte man Bereiche substantiell ausbauen, in denen Deutschland – bislang zumindest in der Forschung – zu den führenden Größen gehört, “dazu würde ich unter anderem Mensch-Maschine Kollaboration, kognitives Edge-Computing, oder KI-Sicherheit zählen”, sagt Hammer Table.Briefings. Den Gipfel sieht sie als ideale Möglichkeit, die praktische Relevanz ihrer Forschungsergebnisse insbesondere im Bereich vertrauenswürdiger KI zu bewerten.

Das Treffen sollte aus ihrer Sicht auch Antworten auf einfache Fragen geben, wie: “Welche neuen Bedarfe entstehen durch den AI Act für die Industrie? Wie sehr setzt die Industrie auf KI-Grundlagenmodelle statt spezifischer, zielgerichteter KI-Modelle? Welche Schwerpunkte können wir in der KI-Forschung und Ausbildung von KI-Expert*innen an Universitäten setzen?”

Hohe Erwartungen also an den Gipfel – von allen Seiten. Zu Recht, denn KI ist eine Schlüsseltechnologie par excellence. Es ist zu erwarten, dass sie sich zu einem der entscheidenden Faktoren für Wertschöpfung und gesellschaftlichen Fortschritt entwickeln wird. Von Hannover könnte und sollte demnach ein “weit wahrnehmbares Signal für Aufbruch und Beschleunigung des Innovationsstandorts Deutschland” ausgehen.

Der Research.Table ist Medienpartner des Gipfels für Forschung und Innovation 2024. Im Vorfeld der Veranstaltung am Montag, den 22. April, hat das Redaktionsteam mit den Spitzen der Veranstalter Stiftungsverband, Leopoldina, Volkswagen-Stiftung und Expertenkommission für Forschung und Innovation die zentrale Frage der Veranstaltung erörtert: Wie gelingt es, das vorhandene Potenzial von KI zu heben und die Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung und Innovation zu steigern?

Uwe Cantner: “Deutschland sollte bei KI auf die Anwendungsseite setzen”

Gerald Haug: “Mehr Durchlässigkeit zwischen Forschung und Wirtschaft schaffen”

Georg Schütte: “KI-Ökosysteme mittels smarter Regulierung ertüchtigen”

Volker Meyer-Guckel: “Junge Unternehmen brauchen Rechtssicherheit und Ökosysteme”

Ob automatisierte Antragsbearbeitung, optimierte Wartungsprozesse, Produktionsroboter oder medizinische Diagnosen: Künstliche Intelligenz (KI) wird bereits 2030 direkter oder indirekter Bestandteil in allen Prozessen und Produkten entlang der gesamten europäischen Wertschöpfung sein, heißt es in dem 2023 erschienenen Whitepaper “Vertrauenswürdige KI” der Beratungsgesellschaft PWC.

“KI wird die Welt sehr stark verändern”, bestätigt Uwe Cantner, Vorsitzender der Expertenkommissionen für Forschung und Innovation (EFI), im Gespräch mit Table.Briefings. Beim Gipfel für Forschung und Innovation am Montag in Hannover moderiert der Wirtschaftswissenschaftler das erste Panel, in dem es darum geht, wie KI die Produktions- und Beschäftigungsstrukturen in der Industrie verändern wird.

Fest steht: Das Wertschöpfungspotenzial ist hoch. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt könnte sich dadurch Schätzungen zufolge in den nächsten Jahren um elf bis 13 Prozent erhöhen. Bislang greift die deutsche Wirtschaft nur partiell auf KI-Technologie zurück. “Im verarbeitenden Gewerbe sind es zehn Prozent der Unternehmen, im Informations- und Kommunikationsbereich 30 Prozent”, sagt Cantner. Er erklärt die Zögerlichkeit unter anderem mit “Unsicherheit über das, was KI macht und einer zu geringen Informationslage über das, was KI machen kann”.

Zu den Befürchtungen gehört, dass der zunehmende Einsatz von KI-Technologie Arbeitsplätze gefährdet. Cantner sieht dabei eher Umstrukturierungen, große Verwerfungen oder Freisetzung von Arbeitskräften seien nicht zu befürchten. “Das Arbeiten wird vermutlich mehr Spaß machen, weil öde Routinetätigkeiten an KI-Systeme delegiert werden können.”

US-amerikanische Unternehmen wie OpenAI, Google, Meta und Microsoft liegen bei den großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) uneinholbar vorn: 22 der 38 zurzeit existierenden LLM kommen aus den USA. Europa hat mit Mistral Large von Mistral.AI in Paris (das aber neuerdings mit Microsoft kooperiert) und Luminous von Aleph Alpha in Heidelberg nur zwei dieser Modelltypen.

Cantner findet das nicht so schlimm. Er ist dagegen, den LLM hinterherzulaufen. “Im Moment geht der Trend ohnehin in Richtung kleinerer, spezialisierter Modelle, die weniger Rechenkapazität brauchen und nicht so energieintensiv sind, sowie in die Anwendung derartiger Modelle. Da sind deutsche Firmen mit dabei.”

Für Deutschland gehe es jetzt darum, auf die Anwendungsseite zu setzen. “Da haben wir Kompetenzen und Erfahrungen, die man uns nicht so schnell nehmen kann.” Vor allem der B2B-Markt sei ideal, um spezielle Lösungen für Unternehmen zu entwickeln. Die gut ausgeprägten ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse könnten dabei helfen, solche Modelle gut umzusetzen. “In dem Bereich können wir die deutschen Stärken mit KI verfeinert ausspielen.”

Bei der Anwendung generativer KI hätten Deutschland und Europa noch die Chance aufzuschließen. “Am Anfang eines Technologielebenszyklus ist eine überlegene Entwicklungsrichtung noch nicht so schnell ausgespielt. Da ist nicht klar, wer am Ende gewinnt.” Bis sich irgendwann ein dominantes Design durchsetzt, werde es vermutlich noch einige Jahre parallele Konzepte geben. “Dabei geht es zum Beispiel um Algorithmen, Modellarchitekturen und den Zuschnitt der Informationen. Die Konzepte dafür sind aktuell noch im Wettbewerb.”

Idealerweise entstehen KI-Anwendungen in Innovationsökosystemen, in denen verschiedenste Akteure zusammenarbeiten – aus der Grundlagen- und angewandten Forschung bis hin zu Unternehmen unterschiedlicher Größe. So sind Wissens-, Erkenntnis- und Erfahrungsaustausch gewährt. “Wenn es gelingt, ein paar solcher Innovationsökosysteme aufzusetzen, dann hat das eine hohe Attraktivität und viele der gut ausgebildeten KI-Experten würden in Deutschland bleiben”, sagt Cantner.

Der von der Dieter Schwarz Stiftung geförderte IPAI-Campus in Heilbronn sei ein Beispiel für ein solches Ökosystem. “Es ist schön, wenn private Stiftungen wie die von Herrn Schwarz das machen.” Aber systematisch könne man sich in Deutschland nicht auf dieses Modell verlassen. “Da sollte der Staat anfangs helfen, KI-Innovationsökosysteme aufzubauen.” Deutschland könne sich damit hervortun, Innovationsökosysteme zu etablieren, etwa in Bereichen wie Gesundheit, Chemie oder Logistik.

Dazu sei jedoch besserer Zugang zu großen Rechenkapazitäten erforderlich, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Cantner sieht es als staatliche Aufgabe, diese Zentren mit anzuschieben, etwa durch Public Private Partnerships. “Irgendwann ist das ein privatwirtschaftlicher Selbstläufer, aber anfangs muss der Staat katalytisch wirken.” Die Ambition sei vorhanden, für den Exascale-Rechner in Jülich gebe es zum Beispiel diese Pläne.

Wünschenswert sei, dass derartige Projekte nun so schnell wie möglich vorankommen. “Ich habe die Befürchtung, dass es einen Tick zu langsam geht. Dauernd abzuwägen ist leider sehr typisch für das deutsche Politikwesen.” Er fände es besser, einfach anzufangen und gegebenenfalls nachzujustieren.

Insgesamt sieht der EFI-Chef gute Chancen, dass sich Deutschland in der KI-dominierten Welt gut positioniert. “Aber wir müssen jetzt loslegen, und ohne katalytisches Wirken des Staats geht es nicht. Wenn die Politik jetzt nochmal fünf Jahre wartet, dann haben es andere gemacht.”

“Wie können Forschung und Wirtschaft beim Thema KI besser zusammenwirken?” Auf diese Frage will Gerald Haug, Präsident der Leopoldina, keine einfachen Antworten gelten lassen. Sich nur auf die Forderung nach ,mehr Geld’ zu konzentrieren habe man in der Vorbereitung des Gipfels – in den Zukunftsforen – nicht gelten lassen, sagte Haug im Gespräch mit Table.Briefings: “Das große Orchester spielt in den USA, bei den Tech-Milliardären in Kalifornien, wo man finanziell mit anderen Größenordnungen arbeitet.” Microsoft allein habe mit 27 Milliarden Euro einen höheren Etat für Forschung und Entwicklung als das BMBF.

Von den USA gehe die Revolution aus, China versuche mitzuhalten, sagte Haug. Deutschland und Europa seien im Vergleich eher ein feines Kammerorchester. Man sei hierzulande noch nie Vorreiter beim Thema IT gewesen und hätte trotzdem, gerade im Zusammenspiel mit der Industrie, immer wieder relevante Beiträge bei Entwicklungen von Technologien leisten können – etwa in der Klimaforschung, der Medizin oder der Chemie. Nun würde KI die Geschwindigkeit von Entwicklungen noch einmal potenzieren. Davon hat sich der Klimaforscher erst kürzlich bei einer US-Reise zu seinen Kollegen ans Caltech überzeugt. Dieses Tempo würde – nicht nur in der Klimaforschung – neue Möglichkeiten bieten.

Wenn Deutschland wissenschaftlich und ökonomisch Schritt halten wolle, gelte es vor allem das bislang “suboptimale” Zusammenspiel an den Schnittstellen zwischen Forschung und Wirtschaft zu verbessern. Der Knackpunkt ist Haug zufolge die Durchlässigkeit – und zwar auf mehreren Ebenen. So weist der Leopoldina-Präsident unter anderem auf die fehlenden Möglichkeiten von Professoren und Forschenden hin, sich zeitgleich in der Industrie zu betätigen.

“Wir sind im öffentlichen Dienst, wir sind verbeamtet. Versuchen Sie mal in Deutschland für einen Professor eine 70-/30-Anstellung bei einer staatlichen Hochschule und Google vertraglich zu gestalten. Das ist bei den aktuellen Anstellungsstatuten nahezu unmöglich.” In Kalifornien sei die Durchlässigkeit schon auf individueller Ebene wesentlich höher, dort finde man kaum noch einen Wissenschaftler, der nicht nebenbei auch für ein Unternehmen arbeitet.

Haug will das auf dem Forschungsgipfel auch in Richtung Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Kanzler Olaf Scholz adressieren: “Wir müssen neue Flexibilität entwickeln, zum Beispiel im Beamtenrecht, die dann für Wissenschaft und Wirtschaft zu Win-win-Situationen führen können.” Die Gefahr sei ansonsten, dass die Wissenschaftler komplett zu Google & Co. wechseln, wo ohnehin schon die wesentlich höheren Gehälter gezahlt werden.

Aber auch aufseiten der Unternehmen sei ein Kulturwandel zu gestalten. “Europäische Unternehmen sind tendenziell konservativer als die typischen Tech-Unternehmen in den USA.” Haug hat sich selbst bei einem Termin bei der Firma BASF davon überzeugen können. “Da gibt es inzwischen ganze Abteilungen, die direkt mit universitären oder außeruniversitären Kollegen zusammenarbeiten. Das zeigt: ,es geht doch’.” Es gebe aber noch immer andere Beispiele, in denen hart um “Intellectual Property” gerungen werde. Da könnten universitäre Kollegen in vielen Fällen dann nicht mehr mitmachen.

Mit Blick auf KI-Innovationen müssten sich zudem Geschäftszyklen und -modelle anpassen und Unternehmen offener werden, fordert Haug. “Der Konservatismus in Europa bedingt häufig auch eine gewisse Risikoaversion. Man schafft es, Firmen zu gründen, mit 100 Mitarbeitern, aber bei der Skalierung auf 1000 Mitarbeiter besteht oft ein Problem. Da kann dann auch kein Staat und keine Transferinitiative mehr helfen”, sagt Haug.

Grundsätzlich seien neue Initiativen der öffentlichen Hand, wie zum Beispiel die mittlerweile eigenverantwortlicher arbeitende Sprind, “aber sicher kein Fehler“. Überall dort, wo sich ein Professor nicht gleich traue, eine eigene Firma zu gründen, könnte die Sprind Brücken schlagen, weil sie “sich auch jenseits der zu engen Regeln des öffentlichen Dienstes bewegen dürfe”. Im internationalen Vergleich sei das Finanzvolumen der Sprind zwar marginal, aber auch sie könne zu mehr Durchlässigkeit beitragen.

Auch die Datensilos in Wissenschaft und Wirtschaft müssten sich öffnen. “Das ist wirklich ein spezifisch deutsches Problem. Ich glaube, das machen fast alle besser als wir”. In der Leopoldina diskutiere man derzeit über die Vorschläge des BMBF zum neuen Forschungsdatengesetz. “Wir müssen es an dieser Stelle schaffen, die restriktive Auslegung der bestehenden Regeln zu ändern und das Bundesstatistikgesetz viel forschungsfreundlicher und dennoch datenschutzkonform auszugestalten.”

Gerade bei großen Datensätzen, die für KI-Anwendungen benötigt werden, brauche man maximale Verknüpfbarkeit. Das gelte für die Wissenschaft genauso wie für die öffentliche Hand und die Industrie. Der Datenschutzwahn in der Anwendung der jetzigen Gesetzgebung sei katastrophal. Der Vorstoß der Regierung beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz und Forschungsdatengesetz gebe aber Anlass zur Hoffnung. “In fünf Jahren wird beim Thema Hightech ohne KI nichts mehr gehen. Deshalb muss vom Forschungsgipfel, wo alle Bereiche vertreten sind, ein Impuls ausgehen. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen für mehr Durchlässigkeit gemeinsam schaffen und incentivieren, das wird bisher nur punktuell getan.”

Es brauche Planungssicherheit in Sachen KI-Regulierung, sagt Volker Meyer-Guckel, gefragt nach den Haupthindernissen für junge Unternehmen, die an Innovationen arbeiten. Wer sein Geschäftsmodell auf KI aufbauen will, der müsse wissen, “was man darf und was nicht”. Da herrsche sowohl auf der Anbieterseite bei den jungen Unternehmen als auch auf der Kundenseite noch eine große Unsicherheit.

Nach dem europäischen AI Act brauche es jetzt eine schnelle und klare nationale Umsetzung, damit es Sicherheit für Investitionen gebe. Dazu gehöre auch, eine Einrichtung zu beauftragen oder zu schaffen, die die Umsetzung begleitet und berät.

Aber auch die jungen Unternehmen und ihre Kunden haben noch Hausaufgaben zu machen. Es brauche eine größere Sensibilisierung für das wirtschaftliche Potenzial von KI. “Hier fehlt es noch an Bewusstsein für das, was möglich ist.” In den Weiterbildungsangeboten der Hochschulen und den Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen könnte man KI in den Mittelpunkt stellen. Dort spiele sie noch eine zu kleine Rolle. “Im KI-Bereich gibt es weniger Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen als bei anderen Themen, das zeigt unser Hochschulbarometer.”

Gefragt, ob es eine stärkere Förderung von Forschung und Transfer im KI-Bereich brauche, betont der Generalsekretär des Stifterverbandes, dass es eher um systemische und strukturelle Änderungen gehe. “Die bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der KI sind ja in den letzten Jahren stark aus den großen Tech-Unternehmen gekommen. Dies basiert – vor allem in den USA – auf einem eng verzahnten Ökosystem von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung.”

“Die strikte Trennung zwischen der akademischen Welt und der Unternehmensforschung, die wir teilweise hier in Deutschland noch haben, bringt uns nicht weiter. Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein, dass es auch in der Grundlagenforschung Kooperationen braucht.”

Dass im deutschen Wissenschaftssystem gerade eher diskutiert wird, ob man die Rollen in Bezug auf Anwendung und Grundlagenforschung wieder stärker definiert und zuweist, kann Meyer-Guckel daher nicht verstehen. “Wir ziehen immer noch zu viele Grenzen und nehmen bei neuen Technologien vor allem Risiken und Regulierungen in den Blick. Wir müssen wieder stärker die Chancen sehen.”

Gerade in Bezug auf den Einsatz von KI im Gesundheitsbereich sei man zu zögerlich. “Die großen Kommunikationsplattformen wie Google oder Meta entwickeln sich unter Nutzung der gesammelten Daten auch zu Gesundheitskonzernen. In Deutschland führen wir Grundsatzdebatten über den Datenschutz und bleiben in unseren Silos. Das hemmt medizinischen Fortschritt.”

Hier müsse auch das BMBF mutiger werden und die Chancen für die Wissenschaft nutzen. “Das Forschungsdatengesetz muss kommen, aber nicht als Forschungsdaten-Verhinderungsgesetz, sondern als Forschungsdaten-Ermöglichungsgesetz. Und nicht nur für öffentliche Einrichtungen, sondern auch für die Wirtschaft. Auch Start-ups müssen beispielsweise Verwaltungsdaten nutzen können.”

Wichtig sei die Transparenz über die Datennutzung. Dass man dies unter europäischen Bedingungen schaffen kann, zeige beispielsweise Estland. Da gehe es weniger um technologische als um kulturelle Durchbrüche, die es auch in Deutschland brauche.

Die Rahmenbedingungen sind also entscheidend, weniger die Einzel-Förderung von Forschung und Transfer. “Der Staat soll in Ökosysteme investieren, in Cluster, wo sich Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung vernetzen.” Allerdings falle das schwer, wenn es in Deutschland kaum KI-Forschungs-Cluster gebe, die weltweit konkurrenzfähig sind. Neben den wenigen exzellenten Forschungshotspots wie München und Tübingen, brauche es mehr anwendungsorientierte Zentren für das Thema, vor allem in der Verknüpfung von KI mit der Industrie und mittelständischen Geschäftsmodellen. “Hier liegt Deutschlands Chance.”

Insgesamt gelte es aber auch, mehr Standorte für KI-Exzellenz aufzubauen. Ab einer gewissen Expertise bekämen die jungen Unternehmen kaum noch neue Mitarbeiter. Man schaue dann nur noch nach München oder Tübingen – oder eben ins Ausland.

Eine exklusive Auswertung von Elsevier für Table.Briefings zeigt, dass Deutschland nach der Anzahl der Publikationen weltweit auf dem fünften Rang liegt. Mehr Output produzieren lediglich China, die USA, Indien und das Vereinigte Königreich. In der Auswertung wurden nicht nur Publikationen aus der Informatik berücksichtigt, sondern auch aus den Anwendungsfeldern wie dem Gesundheitssektor oder dem Verkehrswesen.

In einer zweiten Auswertung schauen wir nicht auf die Quantität, sondern mehr auf die Qualität der Veröffentlichungen. Dafür bildet Elsevier den sogenannten Field-Weighted-Citation-Impact, in dem die Menge der Publikationen in Bezug zu den damit erzielten Zitationen im jeweiligen Forschungsfeld gesetzt wird. In der Grafik abgebildet sind weiterhin nur die fünf Länder mit dem stärksten Output. Tatsächlich liegen hier Staaten wie Singapur oder die Schweiz ebenfalls an der Spitze, da diese zwar absolut weniger produzieren, aber dafür relativ hohe Zitationen erzielen. Deutschland lag nach diesem Kriterium lange eher im Mittelfeld der Industriestaaten, konnte 2023 aber in die Spitzengruppe vorstoßen und sogar Großbritannien überholen. mw

22. April 2024, 11:30 Uhr, Hannover Messe, Convention Center Saal 1

Begrüßung Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI

11:35 Uhr

Keynote Bundeskanzler Scholz

11:45 Uhr

Michael Kaschke, Präsident des Stifterverbands, im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz Innovationen in Europa – Welche Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen brauchen wir?

12:05 Uhr

Impuls: Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen Forschung, Innovation, Umsetzung – Beispiele aus Niedersachsen

12:15 Uhr

Impuls: Andrea Frank, stellvertretende Generalsekretärin des Stifterverbands, im Gespräch mit Leopoldina-Präsident Gerald Haug und Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung Welche Weichen müssen wir für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas im Bereich KI stellen?

12:30 Uhr bis 13.15 Uhr

Panel 1: EFI-Vorsitzender Uwe Cantner im Gespräch mit Jonas Andrulis (Aleph Alpha), Alexander Schweitzer (Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz) und Barbara Hammer (Universität Bielefeld) Industrie.KI – Wie wird KI Produktions- und Beschäftigungsstrukturen verändern?

14:30 Uhr

Panel 2: Georg Schütte (VolkswagenStiftung) im Gespräch mit Urs Gasser (TUM School of Social Sciences and Technology), Markus Löffler (Palantir Technologies Inc.), Axel Voss (Mitglied des Europäischen Parlaments) und Tanja Rückert (Robert Bosch GmbH) Wettbewerb – Wo steht Europa im internationalen KI-Wettbewerb?

15:15 Uhr

Panel 3: Gerald Haug (Leopoldina) im Gespräch mit Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger, Bernhard Schölkopf (MPI für Intelligente Systeme) und David Faller (IBM Deutschland Forschung & Entwicklung GmbH) Orchestrierung – Wie können Forschung und Wirtschaft besser zusammenwirken?

16:00 bis 16:15 Uhr

Abschlussrunde der Partner Andrea Frank im Gespräch mit Michael Kaschke (Präsident des Stifterverbands) und Uwe Cantner (Vorsitzender der EFI) Mehr zum Programm

Politik ist gefragt, wenn wissenschaftliche Ergebnisse zu Innovationen führen, die ein hohes Veränderungspotenzial haben. Das ist bei KI als Querschnitts- und Schlüsseltechnologie der Fall. Die originäre Aufgabe der Politik ist die Sicherstellung eines prosozialen Anwendungsrahmens, und das Instrument dafür ist die Regulierung. Der Vorsatz, neben den Risiken auch die Chancen zu betrachten, ist ein Gemeinplatz in Sonntagsreden und auch in fast jedem journalistischen Beitrag, etwa über den EU AI Act.

Die mit Regulierung verbundenen Fragen zur Angemessenheit treffen momentan noch auf eine Öffentlichkeit, in der sich das Thema KI und die mögliche Leistungsfähigkeit weniger aus eigener Anschauung oder fachlichen Quellen speist, sondern eher mit einem fiktionalen Hintergrund verbunden ist. Terminator, Frankenstein, Star Trek oder Kubricks Odyssee im Weltraum lenken jedoch ab, wenn es um die realistische Einschätzung von KI-Chancen geht.

Um ein Beispiel für die mögliche Regulierung von Chancen herauszugreifen, nehmen wir die digitale Auflichtmikroskopie bei der Hautkrebsvorsorge. Diese basiert heute auf KI, diagnostiziert hervorragend, kann als zweite Meinung dem Gesundheitssystem unnötige (Folge-)Kosten ersparen und schwere Krankheitsverläufe verhindern. Obwohl die Betriebskosten (Abnutzung, Strom) gering sein dürften, bleibt dieser gemeinwohlorientierte KI-Einsatz de facto Besserverdienenden vorbehalten, da Kassenpatienten derzeit bis zu deutlich über 100 Euro pro Screening bezahlen müssen – eine gesundheitspolitische Entscheidung.

Um die Aus- und Nebenwirkungen solcher Entscheidungen besser einschätzen zu können, sollte der Staat selbst innovationsförderlich in die Weiterentwicklung der Technologie investieren, die er reguliert. Ein Stichwort dazu ist “Kognitive Sozialsimulation”. Dabei werden beispielsweise regionale demografische Daten genutzt und agentenbasierte Prognosen ermöglicht, die für die politische Arbeit bedeutend sein können.

Regulierung sollte nicht als Verhinderung, sondern als Ermöglichung verstanden werden. Sie sollte durch Rechts- und Verfahrenssicherheit Investitionen schützen, Investitionstätigkeit anregen und Erfindungen bewirken. Der politische und mediale Regulierungsdiskurs darf nicht auf abstrakte Technologie fokussieren, sondern muss leitende Grundsätze in den Mittelpunkt stellen.

Zu den sehr nachvollziehbaren, risikobasierten Regulierungsprinzipien gehört, dass KI-Anwendungen nicht für die automatisierte Bewertung von Menschen eingesetzt werden dürfen und dass deshalb sensible Bereiche wie Human Ressources, Kreditvergabe oder Strafbemessung einen herausgehobenen Status haben. Dies wird dadurch umgesetzt, dass Letzt-Entscheidungen von Menschen zu treffen sind und für die Betroffenen nachvollziehbar sein müssen.

Die Autorschaft und damit die Haftung für die Folgen verbleiben bei der Entscheiderin oder dem Entscheider, die sich der persönlichen Verantwortung nicht durch den Verweis auf ein KI-Ergebnis entziehen können. Bei genauerem Hinsehen ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn Maschinen können nicht wirklich selbst entscheiden – so wie ein Navi nicht entscheiden kann, jetzt links zu fahren, auch wenn es sich manchmal so anfühlt.

Die Beispiele illustrieren Herausforderungen bei der Regulierung einer Querschnittstechnologie: Die betroffenen Lebensbereiche sind praktisch unbegrenzt. Und man muss sich davor hüten, Dinge doppelt zu regulieren, wie etwa Medizinprodukte. Man muss sich unter dem bereits genannten Stichwort der Angemessenheit immer wieder zwingen, den Anteil von KI an neuen Regulierungslücken möglichst genau zu benennen und sich dabei nicht von Begriffen wie “selbstlernend” blenden zu lassen.

KI ermöglicht Werkzeuge als Fähigkeitsverstärker. Für die technische Einschätzung der möglichen Zielerreichung benötigt man informierten Werkzeugrealismus. Hier kann die Politik aufklärerisch den Aufbau von KI-Informiertheit und damit die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger fördern. Wobei darauf zu achten ist, dass die erkenntnisorientierte Stimme der Wissenschaft nicht durch die umsatzorientierte Stimme der wirtschaftlichen Akteure überlagert wird.

Um KI-Chancen zu ergreifen, ist es wichtig, inhaltliche Ziele zu benennen und öffentlich zur Diskussion zu stellen. Deshalb ist es hilfreich, mit Moon Shots zu arbeiten, also mit visionären Projektkonzepten, die im Erfolgsfall ein hohes Maß an Verbesserungen mit sich bringen und gleichzeitig demokratisch legitimiert sind. Krebs und Demenz besiegen, Strom bedarfsgerecht einsetzen, Mobilität erhalten gehören zu potenziellen Zukunftserfolgen von KI. Sie werden aber nur erreicht, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens über die faire Erhebung, Sammlung und Nutzung von Gesundheits-, Verbrauchs- oder Mobilitätsdaten gibt und KI-Forschung auf dieser Basis intensiviert werden kann.

In der kommenden nationalstaatlichen Umsetzung des EU AI Acts wird es darum gehen, auch zukünftig agil auf aktuelle KI-Weiterentwicklungen reagieren zu können. Politik agiert dann innovationsfreundlich, wenn sie Wissenschaft und Wirtschaft unterstützt, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die technisch realisierbar und gesellschaftlich wünschenswert sind. Und die perspektivisch die Lebensqualität sichern, verbessern oder Lösungspfade für die großen Herausforderungen unserer Zeit anbieten.

Wir brauchen Freiräume für Wissenschaft und Start-ups und eine von KI-Innovationen beflügelte Erkenntnis-, Diskurs- und Gründungskultur, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die gesellschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Herausforderungen zu meistern.

Research.Table. KI, Gesundheit, kulturelles Erbe: Akademien der G7-Staaten rufen zur Zusammenarbeit auf. Im Vorfeld des G7-Gipfels haben die Wissenschaftsakademien der sieben Staaten Empfehlungen zu den Themenfeldern Landwirtschaft, Künstliche Intelligenz, Kulturelles Erbe, Gesundheit, nukleare Rüstungskontrolle und soziale Ungleichheit vorgelegt. Mehr

Research.Table. Aleph Alpha, TU München, ETH: Wie die Dieter Schwarz Stiftung Deutschlands KI-Elite anlockt. Heilbronn soll zum Hotspot für anwendungsorientierte Künstliche Intelligenz werden. Dahinter steckt vor allem die Dieter Schwarz Stiftung. Geschäftsführer Reinhold Geilsdörfer erläutert im Interview mit Table.Briefings das Konzept – und warum Geld kein Thema ist. Mehr

Research.Table. EFI-Gutachten: Plädoyer für Grüne Gentechnik, Open-Source-KI. Auf knapp 100 Seiten gibt das EFI-Jahresgutachten einen Überblick über die vier Kernthemen KI, Pflanzenbau, Soziale Innovationen und Internationalisierung der Wissenschaft. Das sind die wichtigsten Aspekte und Empfehlungen. Mehr

In der Rubrik “Dessert” servieren wir am Research.Table für gewöhnlich etwas Leichtes, am liebsten Heiteres oder Skurriles aus der Forschungswelt. Für diese Spezialausgabe zum Gipfel für Forschung und Innovation hatten wir geplant, diese Aufgabe einer generativen KI zu überlassen. Was läge näher als das?

Das Ergebnis: Wir präsentieren es lieber nicht. Chatbots mit einem Augenzwinkern über Deutschland und KI schreiben zu lassen, ist offenbar eine Wissenschaft für sich. Die Texte, die ChatGPT, Gemini und Copilot präsentierten, waren nur mäßig witzig. Und selbst nach Prompt-Nachbesserungen kamen laue Wortschöpfungen wie “forsche Forschungsministerin” heraus.

Einigermaßen originell von der KI war es, den Protagonisten Dr. Dataström oder den Algorithmus Maximus zu generieren. Oder zu der Erkenntnis zu kommen, dass “selbst die mächtigsten Maschinen gelegentlich eine Pause brauchen”. Die haben wir den ChatBots für diese Ausgabe dann gegönnt. Wir sind eben human. Anne Brüning