Präsident Wolodymyr Selenskyj ist aktuell auf Reise im Baltikum. In Litauen forderte er gestern bei seinem ersten Auslandsbesuch in diesem Jahr mehr Waffenhilfe zur Abwehr der Bombardements. “Flugabwehrsysteme stehen an erster Stelle unter den Dingen, die uns fehlen“, sagte er am Mittwoch in Vilnius nach einem Treffen mit seinem Kollegen Gitanas Nausėda.

Heute und morgen wird Selenskyj seine Reise im Baltikum fortsetzen. Es stehen nach seinen eigenen Angaben noch Besuche in Lettland und Estland an. Auch wenn Selenskyjs Besuch wie immer geheim gehalten wurde: Dass es ihn ausgerechnet ins Baltikum führt, ist alles andere als eine Überraschung. Der Präsident der Ukraine erhofft sich von diesen engen Verbündeten Zuspruch – und eine Signalwirkung auf andere Staaten. Denn die Unsicherheit über weitere militärische und finanzielle für sein Land ist gewachsen. Dazu mehren sich die Stimmen derjenigen, die eine Waffenruhe fordern. Gestern sagte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto in Rom, es sei an der Zeit, dass die Diplomatie den Weg zum Frieden ebne.

Selenskyj sagte am Mittwoch: “Es gibt keinen Druck von unseren Partnern, unsere Verteidigung einzustellen. Es gibt keinen Druck, den Konflikt einzufrieren, noch nicht.” Die Nato-Staaten stellten gestern beim zeitgleichen Nato-Ukraine-Rat weitere Unterstützung für sein Land in Aussicht. Auch vom kleinen Litauen bringt der ukrainische Präsident von seinem Treffen weitere konkrete Zusagen für Militärhilfen mit. Und auf EU-Ebene schreiten die Pläne voran, wie die 50 Milliarden Euro Hilfe für die Ukraine doch noch möglich werden. Wie das aussehen könnte, berichtet mein Kollege Stephan Israel in seiner Analyse.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Die Nato verurteilt die jüngsten russischen Angriffe mit Raketen und Drohnen auf zivile Einrichtungen in der Ukraine aufs schärfste. Das sagte der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses, Jens Stoltenberg, nach dem Treffen. Die Angriffe seien auch mit Waffen aus Nordkorea und Iran erfolgt. Kyiv hatte die Sitzung des neuen Formats des Nato-Ukraine-Rates nach der Eskalation zum Jahresbeginn einberufen.

Außenminister Dmytro Kuleba hatte im Vorfeld hohe Erwartungen geweckt. Er hoffe, dass Entscheidungen vorbereitet würden, um die Fähigkeiten der Ukraine zur Luftverteidigung weiter zu verbessern. Nötig seien sowohl weitere moderne Systeme als auch Munition. Die Verbündeten seien dabei, gemeinsam 1.000 Raketen für das Patriot-System zu beschaffen, auch um die eigenen Bestände aufzufüllen, sagte Stoltenberg am Abend. Großbritannien schicke 200 Luftabwehrraketen, Deutschland habe bereits weitere Patriot sowie Skynex Luftabwehrsysteme geliefert.

Viele Mitgliedstaaten haben laut Stoltenberg beim Treffen des Nato-Ukraine-Rates ihre Pläne präsentiert, wie sie 2024 die milliardenschwere Unterstützung fortführen wollen. Das Treffen fand auf Ebene der Nato-Botschafter statt. Aus Kyiv waren der Kommandant der Luftstreitkräfte und der stellvertretende Innenminister Oleksii Serhieiev zugeschaltet. Die Ukrainer hätten vor allem über das Ausmaß der Schäden der russischen Luftangriffe informiert, erklären Diplomaten. Konkrete Ankündigungen von weiteren Waffenlieferungen seien vom Nato-Ukraine-Rat aber nicht zu erwarten gewesen. Dafür sei das Gremium nicht gedacht.

Das neue Format bewähre sich aber für den Austausch auf Augenhöhe zwischen der Ukraine und den Nato-Staaten, sagen Diplomaten. Der Nato-Ukraine-Rat war am Gipfel im Vilnius vergangenen Juli beschlossen worden, um das Land an das Bündnis heranzuführen. Die Ukraine kann wie jetzt nach dem massiven russischen Beschuss den Rat jederzeit einberufen. Für neue Zusagen muss die Ukraine aber auf das nächste Treffen im sogenannten Ramstein-Format warten, das voraussichtlich am Rande der nächsten Tagung der Verteidigungsminister Mitte Februar stattfinden soll.

Einen Schritt weiter ist am Mittwoch die EU gekommen, ihre Finanzhilfen für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Mit qualifizierter Mehrheit haben die Botschafter der Mitgliedstaaten beschlossen, die Verhandlungen mit dem EU-Parlament zum neuen Ukraine-Hilfsprogramm über 50 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten wollen möglichst schnell vorangehen können, sollte Ungarns Regierungschef Viktor Orbán beim Sondergipfel am 1. Februar doch noch einlenken und den Hilfen im Rahmen der Revision des Mittelfristigen Finanzrahmens (MFR) zustimmen.

Am Dezembergipfel hatte Orbán die Ukraine-Hilfe noch mit seinem Veto blockiert. Beim Treffen der Botschafter schlug Ungarns Vertreter laut Diplomaten als Kompromiss vor, die Hilfen in Tranchen von Jahr zu Jahr zu beschließen. Dies würde Ungarns Regierungschef jedoch die Möglichkeit geben, sein Spiel der Erpressungen und Blockaden jedes Jahr zu wiederholen. Man arbeite am Plan A, dass Orbán einlenke und den Hilfen im Rahmen des MFR zustimme, wobei Einstimmigkeit notwendig ist. Sonst wollen die Mitgliedstaaten Anfang Februar möglichst rasch für den Plan B bereit sein und die Unterstützung für die Ukraine zu sechsundzwanzigst außerhalb des EU-Haushalts organisieren können.

Belgiens Premierminister Alexander De Croo und Außenministerin Hadja Lahbib besuchen diese Woche China – als erste Vertreter eines EU-Staats in diesem Jahr. Lahbib ist bereits seit Dienstag in Shanghai, am Donnerstag stößt sie dann zum Rest der Delegation in Peking dazu. Es ist der erste Besuch eines belgischen Regierungschefs seit 2016. Belgien hält seit 1. Januar die für europäische Politik maßgebende Präsidentschaft des EU-Rats.

Auch im neuen Jahr wird es um alte Konfliktpunkte gehen: Beim Besuch des belgischen Premiers wird das Handelsdefizit mit China ein bestimmendes Thema werden. Mit De Croo reist eine große Wirtschaftsdelegation, wie die belgische Zeitung Le Soir berichtet. Die wichtigsten CEOs aus Belgien werden ihn demnach begleiten. Auch Außenministerin Lahbib trifft in Shanghai vor allem wirtschaftliche Kontakte.

In der chinesischen Hauptstadt werden sich De Croo und Lahbib mit belgischen und EU-Wirtschaftsvertretern austauschen, bevor sie zu politischen Gesprächen mit dem Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses Chinas, Zhao Leji, und Premierminister Li Qiang geladen sind. Mit Premier Qiang sind laut Agenda gut 45 Minuten Gespräch vorgesehen. Staatspräsident Xi Jinping wird De Croo ebenfalls am Freitag treffen.

Mit Xi wird De Croo laut Agenda am Freitag gut eine Stunde verbringen. Auf dem Plan steht auch die Unterzeichnung einer Absichtsvereinbarung (Memorandum of Understanding, kurz MoU). De Croo und die Delegation werden außerdem die Verbotene Stadt besuchen und das neue Botschaftsgebäude für Belgien in Peking eröffnen.

Der letzte China-Besuch eines belgischen Premierministers, damals der heutige EU-Ratspräsident Charles Michel, ist lange her. Er fand 2016 statt, nur ein Jahr nach dem Staatsbesuch des belgischen Königs Philippe. Dieser war in Begleitung des damaligen Außenministers Didier Reynders und Unternehmern gereist. 2019 hatte Prinzessin Astrid mit einer großen Wirtschaftsdelegation das Land besucht. Bei ihrer Reise war den Berichten der chinesischen Staatsmedien zufolge die Stimmung prächtig gewesen; es wurde über “Mitgestaltung der Belt-and-Road-Initiative und Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Landwirtschaft für erstklassige Win-Win-Ergebnisse”, gesprochen. Dann kam die Covid-Pandemie.

Seither hat sich das Verhältnis zu China merklich abgekühlt. “Das europäische Konzept des De-Risking bereitet den Chinesen große Sorgen”, erklärt Bernard Dewit, Anwalt und Präsident der belgisch-chinesischen Handelskammer, gegenüber Le Soir. Es gebe zwar weniger neue ausländische Investitionen in China, aber viele große Unternehmen seien dort geblieben, sagt er.

Als Beispiele nennt er das Pharma- und Biotechnologieunternehmen UCB, den Multi-Konzern Solvay, den Recyclingkonzern Umicore, den Stahlverarbeiter Bekaert und den Display-Hersteller Barco. “Auch die Häfen Antwerpen und Zeebrugge sind dort vertreten oder unterhalten Verbindungen zu ihren chinesischen Pendants.” In Zeebrugge hält Chinas Staatsreederei Cosco 90 Prozent des einzigen Containerterminals, hinzu kommen chinesische Minderheitsbeteiligungen an Terminals von Antwerpen.

Belgien als eher kleiner Staat mit nur gut 11,5 Millionen Einwohnern liegt auf der Liste der EU-Exporteure nach China im Jahr 2022 auf Platz sieben, hinter Spanien und vor Schweden. Auch bei den Importen liegt Belgien unter den EU-Staaten auf Platz sieben. Chinesische Unternehmen spielen in der belgischen Wirtschaft auch abseits der Häfen eine nicht unbedeutende Rolle: Volvo Car in Gent ist im Besitz der Geely-Gruppe. Der Online-Riese Alibaba hat ein riesiges Logistikzentrum in Lüttich.

Dennoch wird das Handelsdefizit Belgiens mit China laut Le Soir derzeit auf 27 Milliarden geschätzt. Das Defizit mit der Volksrepublik zu verringern, war auch das Top-Anliegen der EU-Vertreter beim EU-China-Gipfel im Dezember. Für die EU liegt dieses bei rund 400 Milliarden Euro. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der mit ihr gereiste Michel machten in Peking klar, dass sich das ändern müsse – und die Europäische Union dafür auch ihre Mittel habe.

In Peking wurde unter anderem die EU-Idee, ausländische Investitionen in strategischen Wirtschaftsbereichen zu beschränken, als Protektionismus wahrgenommen, sagt Handelskammer-Chef Dewit. Die große Verliebtheitsphase sei vorbei, folgert er. “Jetzt sind wir eher im Zeitalter der Vernunft angekommen, mit einem reiferen Paar, in dem jeder lernen muss, mit den Besonderheiten des anderen zu leben.”

Nicht nur die Handelspolitik ist vom Ende der Flitterwochen betroffen – auch auf diplomatischer Ebene gibt es Verstimmung. So hatten die Zeitungen Financial Times, Le Monde und Spiegel im Dezember einen belgisch-chinesischen Spionage-Skandal aufgedeckt, ein wahres Chinagate. “Die belgische Demokratie wird verkauft. Die Chinesen versuchen, Einfluss zu erkaufen, um unsere Demokratie zu destabilisieren“, sagte De Croo zu den Berichten.

Nach den Berichten hatte Frank Creyelman, Politiker der rechtsextremen Partei Vlaams Belang, mehrere Jahre mit chinesischen Spionen zusammengearbeitet. Den Recherchen zufolge hatte der chinesische Geheimdienst Creyelman bezahlt, um chinesische Positionen in Europa zu verbreiten. Ein Opfer der Projekte zur Rufschädigung einzelner Personen ist der kritische Forscher Adrian Zenz, der das Ausmaß der Repressionen in Xinjiang aufgedeckt hat.

Die Affäre sorgte für großes Aufsehen und verdeutlichte die Einmischungsversuche Chinas in Europa. De Croo nannte die Praxis “inakzeptabel”. Bei einer Anhörung im belgischen Parlament versicherte er, das Thema bei der chinesischen Führung ansprechen zu wollen. China verhalte sich “manchmal feindselig”, sagte der belgische Premier.

Der Spionage-Skandal ist indes nicht der einzige Grund für diplomatische Verstimmung: 2021 hatte Außenministerin Sophie Wilmès den chinesischen Botschafter einbestellt, nachdem China den belgischen Abgeordneten Samuel Cogolati sanktioniert hatte. 2022 nahm Belgien nach einem von “chinesischen Gruppen”ausgehenden Cyberangriff gegen das Verteidigungsministerium Kontakt zu den chinesischen Behörden aufg. Und im Oktober 2023 gab der belgische Geheimdienst bekannt, dass er einen Verdacht der Spionage über das Alibaba-Logistikzentrum in Lüttich untersucht.

Das belgische Parlament hat zudem als eines der wenigen europäischen Parlamente vor der “Gefahr eines Völkermords” an der uigurischen Minderheit in Xinjiang gesprochen. Die belgische Regierung benutzt den Begriff bisher zwar nicht. Aber auch so knarzt es ordentlich in den diplomatischen Beziehungen.

De Croo wird in Peking nun auch als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft empfangen. Das belgische Programm für die EU-Ratspräsidentschaft hat in Bezug auf China vor allem einen Handelsfokus und setzt den Ansatz aus 2023 fort: das “level playing field”, also einheitliche Wettbewerbsbedingungen, wiederherstellen und Abhängigkeiten von China reduzieren. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft wolle sich bemühen, dazu eine “kohärente und konsensfähige EU-Politik zu entwickeln”, heißt es im Programm.

Mit dem Belgier De Croo als ersten Gast im Jahr 2024 bekommt Peking das europäische China-Dilemma in Form eines einzigen Regierungschefs vorgesetzt. Als Einstieg in das neue China-EU-Jahr ist das wahrscheinlich nicht schlecht. Der Besuch wird auch den Ton für die restlichen Monate setzen. Zumindest bis Ende Juni – ab Juli übernimmt Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft.

12.01.2024 – 19:00-20:30 Uhr, Berlin

FNF, Podiumsdiskussion Bundeswehr und NATO – Verpflichtungen, Kapazitäten und strukturelle Herausforderungen

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen Deutschlands. INFOS & ANMELDUNG

13.01.2024 – 16:30-18:00 Uhr, online

FNF, Vortrag Europa im Wandel – Von Green Deal, Russlandsanktionen bis AI Act

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert zentrale europäische Streitthemen vom Green Deal über die Russlandsanktionen und den AI Act bis hin zum Green Deal. INFOS & ANMELDUNG

15.01.2023 – 14:00 Uhr, Berlin

EBD, Vortrag Briefing Belgische Ratspräsidentschaft

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) setzt sich mit den Prioritäten der belgischen Ratspräsidentschaft auseinander. INFOS

16.01.2024 – 16:00-19:00 Uhr, Berlin

HBS, Conference AI for low carbon cities

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) discusses measures for establishing low-carbon cities. INFOS & REGISTRATION

16.01.2024 – 16:00-17:15 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Discussion Window on 2024 – With Yvon Slingenberg

The Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) discusses several aspects of global climate policies. https://ercst.org/event/window-on-2024/

16.01.2024 – 18:15-19:45 Uhr, Bonn

KAS, Vortrag Der Indische Ozean – Europas Interessen zwischen Afrika und Südostasien

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beleuchtet europäische Interessen im Indischen Ozean. INFOS & ANMELDUNG

Die EU-Kommission plant, die jugendpolitische Dimension in einer Reihe von EU-Politikfeldern zu vertiefen und die Interessen junger Menschen bei der Gesetzgebung stärker berücksichtigen. Dazu hat sie mehrere Aktionen angekündigt, die auf Initiativen aufbauen, die im Jahr der Jugend 2022 entstanden sind. Ergänzend sollen Instrumente aus der EU-Jugendstrategie 2019-2027 zum Einsatz kommen.

So will die Kommission bei der Planung der EU-Politik künftig einen Jugendcheck vornehmen, um die Folgen für junge Menschen systematisch zu berücksichtigen. Dazu plant sie, die bestehenden Instrumente für eine bessere Rechtsetzung einschließlich Konsultationen und Folgenabschätzungen zu nutzen. In Deutschland gibt es einen entsprechenden Jugendcheck bereits, der allerdings wenig Aufmerksamkeit genießt.

Das Interesse an der Jugend kommt nicht von ungefähr. Bei den Europawahlen 2024 dürfen zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Bereits bei den Wahlen 2019 zeigte sich, dass vor allem Bürgerinnen und Bürger unter 25 Jahren (+14 Prozentpunkte) sowie die 25- bis 39-Jährigen (+12 Punkte) sich häufiger an der Wahl beteiligten als zuvor.

Neben dem Jugendcheck soll es andere Initiativen geben, wie:

Junge Europäerinnen und Europäer hätten ihre eigene Sichtweise auf politische Entscheidungen. “Es ist wichtig, dass sie ihre Stimme zu Gehör bringen können – und das nicht zuletzt bei den bevorstehenden Europawahlen, die für die Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung sind”, sagte Margaritis Schinas, Vizepräsident für die Förderung unserer europäischen Lebensweise. Die Beteiligung jungen Menschen sei von größter Wichtigkeit, ergänzte Jugend-Kommissarin Iliana Ivanova, “da sie mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen werden leben müssen”. Deshalb sollen junge Menschen mehr Mitspracherecht bei der Politikgestaltung der EU erhalten.

In fünf Politikbereichen schlug die Kommission Maßnahmen vor, wie sie die Anliegen junger Menschen berücksichtigen will. Diese Bereiche sind: Gesundheit und Wohlergehen, Umwelt und Klimawandel, allgemeine und berufliche Bildung, internationale Zusammenarbeit und europäische Werte sowie Beschäftigung und Inklusion. Beispiele für solche Maßnahmen sind:

Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, will die finanzielle Ausstattung Deutschlands und der EU im anstehenden Europawahlkampf thematisieren. “Ein aktiver Staat muss eine finanzielle Basis haben”, sagte er bei einem Besuch der SPD-Fraktionsführung in Brüssel am Mittwoch. Deshalb gehöre “die Frage der Schuldenbremse sowohl in den Wahlkampf als auch auf die Agenda der deutschen Politik”.

Ein größerer Haushaltsspielraum sei auch Voraussetzung dafür, dass Deutschland auch für zukünftige Herausforderungen auf EU-Ebene Finanzierungsprogramme wie das Corona-Aufbauprogramm unterstützen könne. In einem Positionspapier für die Fraktionsklausur am Donnerstag und Freitag in Berlin sprechen sich die Sozialdemokraten auch für mehr Eigeneinnahmen der EU aus. Entsprechende Vorschläge der EU-Kommission hängen seit Längerem im Rat der Mitgliedstaaten fest. tho

Die Kommission hat im Rahmen der zweiten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für den digitalen Teil der Fazilität “Connecting Europe” (CEF Digital) 37 Projekte ausgewählt und Finanzhilfevereinbarungen mit ihnen vereinbart. Die Gesamtmittel im Volumen von 252 Millionen Euro stellt sie in zwei Bereichen zur Verfügung: zum einen für Projekte zum Aufbau einer 5G-Infrastruktur für lokale Gemeinschaften und entlang wichtiger europäischer Verkehrskorridore. Zum anderen für den Aufbau von Unterseekabeln zur Verbesserung der Sicherheit und Belastbarkeit von Backbone-Netzen innerhalb der EU.

Im Rahmen der geförderten Projekte wird die EU die Verlegung von Seekabeln kofinanzieren, um eine bessere Vernetzung zwischen Irland und dem EU-Festland sowie zwischen der EU und ihren Regionen in äußerster Randlage im Atlantik zu ermöglichen.

Mit den Zuschüssen unterstützt die Kommission auch:

Im Rahmen der finanzierten Projekte wird die EU auch zukunftssichere 5G-Infrastrukturen entlang grenzüberschreitender Autobahnen, Straßen, Schienenwege und Binnenwasserstraßen unterstützen. Solche 5G-Korridorprojekte sollen den Weg für vernetzte und automatisierte Mobilität (CAM) bereiten und gewährleisten, dass die Dienste auch grenzüberschreitend funktionieren. Außerdem unterstützt die EU die Einführung von 5G-Netzinfrastruktur auf lokaler Ebene in Universitäten, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden.

Vorschläge für die dritte Aufforderung im Rahmen der CEF Digital können Interessierte noch bis zum 20. Februar 2024 einreichen. vis

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) hat scharfe Kritik am geplanten Gigabit-Infrastrukturgesetzes (Gigabit Infrastructure Act, kurz: GIA) geübt. In einem gemeinsamen Positionspapier mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordern die beiden Verbände, “innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für Unternehmen, die den Bau und Betrieb von Glasfasernetzen vorantreiben”.

Es sind vor allem drei Punkte, bei denen die Verbände noch großen Änderungsbedarf sehen:

Beim Recht auf Zugangsverweigerung geht es den Verbänden nach eigenen Worten darum, die Investitionen in den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes “vor strategisch destruktivem Verhalten von Wettbewerbern” zu schützen. Die mehr als 2.000 Mitgliedsunternehmen sehen die Gefahr, dass die geplante Mitnutzung von Infrastruktur von marktbeherrschenden Unternehmen missbräuchlich genutzt wird.

Sie fordern daher eine Regelung, die es Unternehmen ermöglicht, Anträge anderer Anbieter zur Mitnutzung ihrer Infrastruktur unter bestimmten Bedingungen abzulehnen, wenn tragfähige Alternativen angeboten werden. Eine solche Alternative könne der Vorschlag des Rats für einen virtuellen Bitstromzugang zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen sein, meinen die Verbände.

Kritisch sehen Breko und BDEW auch die Regelung zur Transparenz geplanter Bauarbeiten. Sie befürchten, dass “Marktteilnehmer mit beträchtlicher Marktmacht” diese nutzen könnten, um geplante Glasfasernetze von Wettbewerbern zu überbauen, was die Investition unwirtschaftlich machen könnte.

Um beim Ausbau der digitalen Infrastruktur schneller voranzukommen, fordern Breko und BDEW außerdem, bürokratische Hürden abzubauen. Daher befürworten sie die Einführung einer Genehmigungsfiktion. Demnach sollen Anträge für den Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen automatisch als genehmigt gelten, sofern die Behörden sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist bearbeitet haben. “Dies wäre ein wichtiger Schritt, um die derzeit langwierigen Genehmigungsverfahren in den EU-Mitgliedsstaaten zu beschleunigen”, schreiben die Verbände. Der Rat hatte den entsprechenden Paragrafen in seiner allgemeinen Ausrichtung aus dem Gesetz gestrichen. Die Verbände fordern daher das Parlament auf, dafür zu sorgen, dass der Paragraf erhalten bleibt.

Die EU-Kommission hatte den Entwurf des Gigabit Infrastructure Act im Februar 2023 im Rahmen ihres Konnektivitätspakets vorgelegt. Die neue Verordnung soll die Richtlinie zur Senkung der Breitbandkosten (BCRD) ersetzen. Ziel des Vorschlags ist es, mit der Verordnung eine größere Kohärenz und Harmonisierung unter den Mitgliedstaaten zu erreichen und sie an die technologischen, marktbezogenen und regulatorischen Entwicklungen anzupassen.

Die Co-Gesetzgeber haben die Trilogverhandlungen über das Dossier am 5. Dezember 2023 begonnen. Weitere Triloge sind für den 25. Januar und den 5. Februar 2024 geplant. vis

Der ehemalige polnische Innenminister Mariusz Kamiński ist nach eigenen Angaben als “politischer Gefangener” am Mittwoch in den Hungerstreik getreten. Am Dienstag war er von der Polizei im Präsidentenpalast festgenommen und wegen Machtmissbrauchs ins Gefängnis gebracht worden. Auch der ebenfalls inhaftierte Pis-Politiker Maciej Wąsik befindet sich nach Angaben seiner Frau inzwischen im Hungerstreik.

Die Ereignisse markieren eine Kehrtwende in den Bemühungen des neuen Premierministers Donald Tusk, die Politik seiner Vorgänger, der nationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (Pis), rückgängig zu machen und diejenigen zu bestrafen, die sich während ihrer Regierungszeit Verfehlungen zuschulden kommen ließen.

Die PiS sah sich während ihrer achtjährigen Amtszeit mit Vorwürfen konfrontiert, die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. Tusks proeuropäische Koalition setzt sich dafür ein, Polen wieder in Einklang mit den demokratischen Standards der Europäischen Union zu bringen und Dutzende von Milliarden Euro an EU-Finanzmitteln freizugeben. Damit stellt er sich gegen den Präsidenten des Landes und PiS-Verbündeten, Andrzej Duda.

“Ich erkläre, dass ich meine Verurteilung als einen Akt politischer Rache betrachte”, sagte Ex-Innenminister Kamiński in der Erklärung, die von seinem ehemaligen Stellvertreter auf einer Pressekonferenz vor dem Büro des Premierministers verlesen wurde. Die Polizei war am Dienstag in den polnischen Präsidentenpalast eingedrungen, um Kamiński und Wąsik, festzunehmen. Die beiden Politiker hatten im Palast zuvor an einer Zeremonie teilgenommen. Duda kündigte am Mittwoch an, dass er für ihre Freilassung kämpfen werde.

Die Hintergründe des Streits über die Verurteilung Kamińskis reichen Jahre zurück. 2015 amnestierte der Präsident Kamiński und machte damit dessen Aufstieg zum Innenminister erst möglich. Kamiński war zuvor wegen Machtmissbrauchs als Chef der polnischen Antikorruptionsbehörde verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er bei Ermittlungen gesetzeswidrig Lockvögel eingesetzt hatte. Vergangenes Jahr entschied das oberste polnische Gericht, der Fall müsse noch einmal aufgerollt werden. Vergangenen Monat wurden daraufhin Kamiński und sein Stellvertreter Wąsik zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

“Ich möchte klarstellen, dass ein Politiker im Gefängnis nicht gleichbedeutend mit einem politischen Gefangenen ist“, sagte die stellvertretende Justizministerin Maria Ejchart. “Jeder hat das Recht, nicht zu essen oder zu trinken, das ist eine individuelle Entscheidung”, fügte sie hinzu.

Der ehemalige Premierminister und jetzige Pis-Abgeordnete Mateusz Morawiecki forderte die Vertreter der EU-Institutionen und anderer internationaler Organisationen auf, “eine eindeutige Haltung zu dieser entsetzlichen Entwicklung” einzunehmen. “Ich appelliere an die demokratische Gemeinschaft des Westens, nicht tatenlos zuzusehen, was heute in Polen geschieht”, sagte er in einer Erklärung seiner Partei. Am Donnerstagnachmittag wollen Pis-Anhänger gegen die Festnahmen und Tusks Regierung demonstrieren. rtr/dpa

Im Streit um eine Geldbuße in Höhe von 746 Millionen Euro hat der weltgrößte Online-Händler Amazon den Vorwurf zurückgewiesen, gegen das EU-Datenschutzrecht verstoßen zu haben. Vor dem Verwaltungsgericht Luxemburg bezeichnete der Anwalt von Amazon eine entsprechende Sanktion durch die luxemburgische Datenschutzbehörde CNPD vom Sommer 2021 als “fehlerhaft aus vielerlei Gründen”. Der Anwalt der Behörde warf Amazon hingegen eine unverhältnismäßige Sammlung von Kundendaten vor.

Das Bußgeld war mit Verstößen gegen die seit 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung begründet worden. Es zählt zu den höchsten in der Geschichte der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das Urteil des Verwaltungsgerichts, gegen das eine Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof des Großherzogtums möglich ist, wird in einigen Monaten erwartet. Die luxemburgische Justiz ist zuständig, weil sich der Firmensitz von Amazon Europa in Luxemburg befindet.

Der Prozessbeauftragte von Amazon, Rechtsanwalt Thomas Berger, bezeichnete die Vorwürfe des Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung als “vage”: “Es gibt bis auf den heutigen Tag keine Hinweise der CNPD darauf, wie sich Unternehmen verhalten müssen, um nicht gegen dieses Gesetz zu verstoßen.” Damit werde auch das Grundrecht auf die Klarheit und Vorhersehbarkeit von Recht und Unrecht missachtet. Unter anderem deswegen hatte das Verwaltungsgericht im Dezember 2021 auf Antrag von Amazon die Bußgeldzahlung vorläufig ausgesetzt.

Diese Vorwürfe wurden vom Anwalt der Datenschutzbehörde, Vincent Wellens, zurückgewiesen. Die CNPD bestreite nicht das Recht von Amazon, Kundendaten für Werbung zu sammeln. Es handele sich hier aber nicht um eine Pizzeria, die einem Stammkunden ein Sonderangebot für dessen Lieblingspizza unterbreiten wolle, sondern um ein riesiges weltweit agierendes Unternehmen mit verschiedenen Plattformen. In diesem Konzern würden von verschiedenen Quellen und auf unterschiedlichen Geräten gesammelte Kundeninformationen mit teils sehr persönlichen Daten ausgetauscht. Die Datensammlung von Amazon gehe über das Maß hinaus, was von den Kunden erwartet werde. dpa

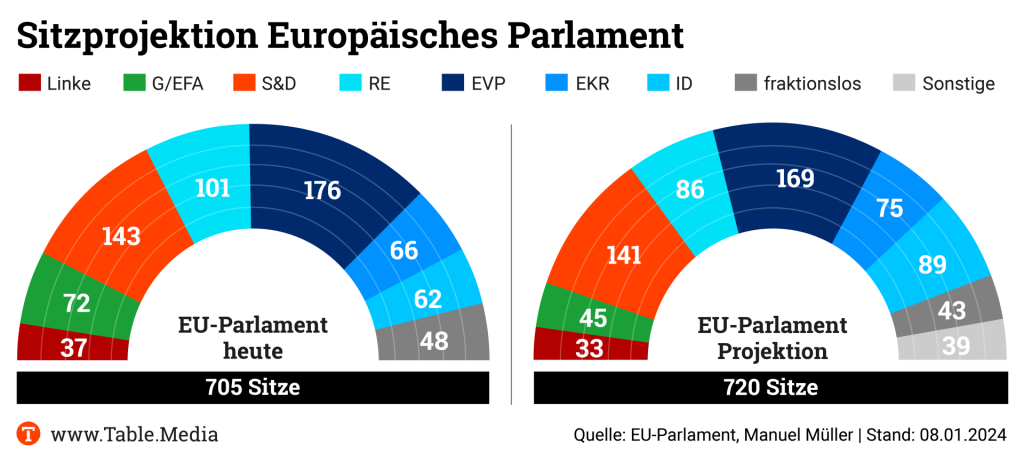

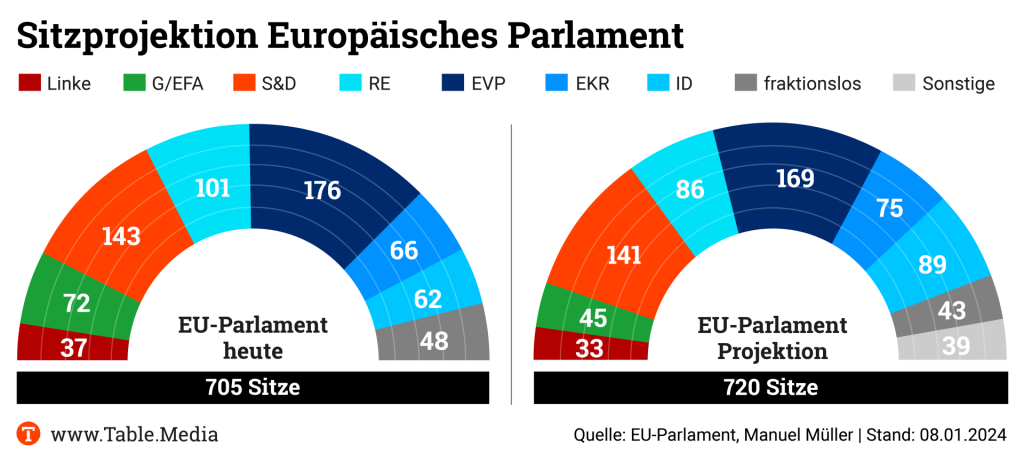

Das Europawahljahr hat begonnen, und in der ersten Sitzprojektion des Jahres verschärfen sich viele Entwicklungen, die sich bereits in den vorherigen Monaten abgezeichnet hatten. Im Vergleich zur letzten Projektion im November 2023 verliert das Mitte-links-Lager weiter an Boden, rechtsextreme Parteien legen weiter zu, und an der Spitze bleibt die Europäische Volkspartei (EVP) deutlich vor der sozialdemokratischen S&D-Fraktion.

Für die EVP noch für die S&D brachten die letzten Wochen keine großen Veränderungen. Die Christdemokraten kommen im Basisszenario der Projektion auf 169 Sitze – einen weniger als im November. Im dynamischen Szenario, das auch mögliche Fraktionsbeitritte neuer Mitgliedsparteien berücksichtigt, sind es 177 Sitze. Die Sozialdemokrat:innen verbessern sich auf 141 Mandate (+4, dynamisches Szenario: 143) und können so den Abstand zur EVP etwas verkürzen. Um bei der Europawahl wirklich noch eine Chance auf den ersten Platz zu haben, müssten sie ihre Aufholjagd in den nächsten Monaten aber deutlich beschleunigen.

Deutliche Verluste musste in den letzten Wochen die liberale Renew-Fraktion einstecken, bei der vor allem die Niederlage bei der niederländischen Parlamentswahl im November nachwirkt. Mit nur noch 86 Sitzen (-4 / dynamisches Szenario: 91) erreichen die Liberalen ihren niedrigsten Wert seit dem Aufstieg von Emmanuel Macron im Sommer 2017. Noch schlechter sieht es für die Linksfraktion aus, die mit 33 Sitzen (-10, dynamisches Szenario: 35) sogar auf ihr schwächstes Ergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt kommt. Vor allem in Frankreich hat die Linkspartei LFI mit ihrer ambivalenten Haltung zum Antisemitismus seit Beginn des Gaza-Krieges stark an Zustimmung verloren. Leicht zulegen können hingegen die europäischen Grünen, die nun bei 45 Sitzen stehen (+2, dynamisches Szenario: 47).

Die eigentliche Gewinnerin der letzten Wochen ist jedoch die rechtsextreme ID-Fraktion. Die politisch radikalste Gruppierung im Europäischen Parlament erfährt vor allem durch den Erfolg ihrer niederländischen Mitgliedspartei PVV massiven Aufwind. Aber auch die deutsche AfD, Marine Le Pens Rassemblement National aus Frankreich und die belgische Vlaams Belang können weiter zulegen. Mit insgesamt 89 Sitzen (+13) würde die ID nun erstmals die Liberalen als drittstärkste Fraktion im Parlament überholen. Im dynamischen Szenario, das unter anderem auch von einem ID-Beitritt der ungarischen Regierungspartei Fidesz ausgeht, fällt der Zugewinn sogar noch höher aus. Hier würde die ID 108 Sitze erreichen, fast doppelt so viele wie im aktuellen Parlament.

Mit diesem Aufschwung lässt die ID auch die andere europäische Rechtsfraktion EKR weit hinter sich, die mit 75 Sitzen etwas schwächer abschneidet als in der November-Projektion (-3, dynamisches Szenario: 85). Auch das wäre für die EKR allerdings noch ein enormer Zuwachs gegenüber dem aktuellen Parlament. Außerdem können auch die großteils ebenfalls rechtsgerichteten fraktionslosen Parteien in der Sitzprojektion zulegen, auf nun 43 Sitze (+5 / dynamisches Szenario: 34).

Insgesamt zeichnet sich damit für die Parteien links der EVP bei der Europawahl ein Debakel ab. Mit zusammen 316 von 720 Sitzen (dynamisches Szenario) wäre das Mitte-links-Lager aus S&D, Liberalen, Grünen und Linken von einer eigenen Mehrheit so weit entfernt wie noch nie zuvor. Umgekehrt hätte durch das Schwächeln der Liberalen allerdings auch ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, EKR und RE derzeit knapp keine eigene Mehrheit (353 von 720 Sitzen) – ganz abgesehen davon, dass die Liberalen eine solche Allianz sehr skeptisch sehen und jedenfalls nicht formalisieren wollen.

Eine solide Mehrheit rechts der Sozialdemokratie gäbe es für EVP und EKR deshalb nur unter Einbezug der ID (370 von 720 Sitzen). Dafür aber müsste die EVP die “Brandmauer” einreißen, mit der sich die demokratischen Parteien bisher von der Rechtsaußenfraktion abgegrenzt haben. Ansonsten bleibt als primäre Mehrheitsoption nur die Allianz aus EVP, S&D und RE (411 von 720 Sitzen), die auch in der Vergangenheit stets die meisten Entscheidungen im Europäischen Parlament getragen hat. Immerhin: Diese “ewige Große Koalition” hat der Projektion zufolge weiterhin eine solide Mehrheit, wenn auch eine kleinere als je zuvor.

Nach der Wahl wird es also vor allem auf die EVP ankommen. Sie muss sich entscheiden, ob sie dem europäischen Rechtsruck folgt und eine Zusammenarbeit auch mit extremen Parteien in Kauf nimmt oder ob sie in der demokratischen Mitte bleibt und sich noch enger an Sozialdemokrat:innen und Liberale bindet. Von dieser Entscheidung wird abhängen, welchen Kurs das Europäische Parlament in der nächsten Wahlperiode einschlägt.

Ob es wirklich dazu kommt, bleibt aber natürlich den europäischen Wähler:innen überlassen. Die hier vorgestellte Sitzprojektion ist nur eine Momentaufnahme der politischen Stimmung, und bis zur Europawahl ist es noch fast ein halbes Jahr.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist. Manuel Müller

Die Italienerin Claudia Fusco wird Chefin der Abteilung “Allgemeine Angelegenheiten, Wissen und Ressourcen” in der Generaldirektion Umwelt (DG ENV) der EU-Kommission. Derzeit leitet sie innerhalb der Abteilung das Referat “Green knowledge and Research Hub, LIFE”. Zuvor war sie Assistentin der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (DG GROW).

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist aktuell auf Reise im Baltikum. In Litauen forderte er gestern bei seinem ersten Auslandsbesuch in diesem Jahr mehr Waffenhilfe zur Abwehr der Bombardements. “Flugabwehrsysteme stehen an erster Stelle unter den Dingen, die uns fehlen“, sagte er am Mittwoch in Vilnius nach einem Treffen mit seinem Kollegen Gitanas Nausėda.

Heute und morgen wird Selenskyj seine Reise im Baltikum fortsetzen. Es stehen nach seinen eigenen Angaben noch Besuche in Lettland und Estland an. Auch wenn Selenskyjs Besuch wie immer geheim gehalten wurde: Dass es ihn ausgerechnet ins Baltikum führt, ist alles andere als eine Überraschung. Der Präsident der Ukraine erhofft sich von diesen engen Verbündeten Zuspruch – und eine Signalwirkung auf andere Staaten. Denn die Unsicherheit über weitere militärische und finanzielle für sein Land ist gewachsen. Dazu mehren sich die Stimmen derjenigen, die eine Waffenruhe fordern. Gestern sagte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto in Rom, es sei an der Zeit, dass die Diplomatie den Weg zum Frieden ebne.

Selenskyj sagte am Mittwoch: “Es gibt keinen Druck von unseren Partnern, unsere Verteidigung einzustellen. Es gibt keinen Druck, den Konflikt einzufrieren, noch nicht.” Die Nato-Staaten stellten gestern beim zeitgleichen Nato-Ukraine-Rat weitere Unterstützung für sein Land in Aussicht. Auch vom kleinen Litauen bringt der ukrainische Präsident von seinem Treffen weitere konkrete Zusagen für Militärhilfen mit. Und auf EU-Ebene schreiten die Pläne voran, wie die 50 Milliarden Euro Hilfe für die Ukraine doch noch möglich werden. Wie das aussehen könnte, berichtet mein Kollege Stephan Israel in seiner Analyse.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Die Nato verurteilt die jüngsten russischen Angriffe mit Raketen und Drohnen auf zivile Einrichtungen in der Ukraine aufs schärfste. Das sagte der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses, Jens Stoltenberg, nach dem Treffen. Die Angriffe seien auch mit Waffen aus Nordkorea und Iran erfolgt. Kyiv hatte die Sitzung des neuen Formats des Nato-Ukraine-Rates nach der Eskalation zum Jahresbeginn einberufen.

Außenminister Dmytro Kuleba hatte im Vorfeld hohe Erwartungen geweckt. Er hoffe, dass Entscheidungen vorbereitet würden, um die Fähigkeiten der Ukraine zur Luftverteidigung weiter zu verbessern. Nötig seien sowohl weitere moderne Systeme als auch Munition. Die Verbündeten seien dabei, gemeinsam 1.000 Raketen für das Patriot-System zu beschaffen, auch um die eigenen Bestände aufzufüllen, sagte Stoltenberg am Abend. Großbritannien schicke 200 Luftabwehrraketen, Deutschland habe bereits weitere Patriot sowie Skynex Luftabwehrsysteme geliefert.

Viele Mitgliedstaaten haben laut Stoltenberg beim Treffen des Nato-Ukraine-Rates ihre Pläne präsentiert, wie sie 2024 die milliardenschwere Unterstützung fortführen wollen. Das Treffen fand auf Ebene der Nato-Botschafter statt. Aus Kyiv waren der Kommandant der Luftstreitkräfte und der stellvertretende Innenminister Oleksii Serhieiev zugeschaltet. Die Ukrainer hätten vor allem über das Ausmaß der Schäden der russischen Luftangriffe informiert, erklären Diplomaten. Konkrete Ankündigungen von weiteren Waffenlieferungen seien vom Nato-Ukraine-Rat aber nicht zu erwarten gewesen. Dafür sei das Gremium nicht gedacht.

Das neue Format bewähre sich aber für den Austausch auf Augenhöhe zwischen der Ukraine und den Nato-Staaten, sagen Diplomaten. Der Nato-Ukraine-Rat war am Gipfel im Vilnius vergangenen Juli beschlossen worden, um das Land an das Bündnis heranzuführen. Die Ukraine kann wie jetzt nach dem massiven russischen Beschuss den Rat jederzeit einberufen. Für neue Zusagen muss die Ukraine aber auf das nächste Treffen im sogenannten Ramstein-Format warten, das voraussichtlich am Rande der nächsten Tagung der Verteidigungsminister Mitte Februar stattfinden soll.

Einen Schritt weiter ist am Mittwoch die EU gekommen, ihre Finanzhilfen für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Mit qualifizierter Mehrheit haben die Botschafter der Mitgliedstaaten beschlossen, die Verhandlungen mit dem EU-Parlament zum neuen Ukraine-Hilfsprogramm über 50 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten wollen möglichst schnell vorangehen können, sollte Ungarns Regierungschef Viktor Orbán beim Sondergipfel am 1. Februar doch noch einlenken und den Hilfen im Rahmen der Revision des Mittelfristigen Finanzrahmens (MFR) zustimmen.

Am Dezembergipfel hatte Orbán die Ukraine-Hilfe noch mit seinem Veto blockiert. Beim Treffen der Botschafter schlug Ungarns Vertreter laut Diplomaten als Kompromiss vor, die Hilfen in Tranchen von Jahr zu Jahr zu beschließen. Dies würde Ungarns Regierungschef jedoch die Möglichkeit geben, sein Spiel der Erpressungen und Blockaden jedes Jahr zu wiederholen. Man arbeite am Plan A, dass Orbán einlenke und den Hilfen im Rahmen des MFR zustimme, wobei Einstimmigkeit notwendig ist. Sonst wollen die Mitgliedstaaten Anfang Februar möglichst rasch für den Plan B bereit sein und die Unterstützung für die Ukraine zu sechsundzwanzigst außerhalb des EU-Haushalts organisieren können.

Belgiens Premierminister Alexander De Croo und Außenministerin Hadja Lahbib besuchen diese Woche China – als erste Vertreter eines EU-Staats in diesem Jahr. Lahbib ist bereits seit Dienstag in Shanghai, am Donnerstag stößt sie dann zum Rest der Delegation in Peking dazu. Es ist der erste Besuch eines belgischen Regierungschefs seit 2016. Belgien hält seit 1. Januar die für europäische Politik maßgebende Präsidentschaft des EU-Rats.

Auch im neuen Jahr wird es um alte Konfliktpunkte gehen: Beim Besuch des belgischen Premiers wird das Handelsdefizit mit China ein bestimmendes Thema werden. Mit De Croo reist eine große Wirtschaftsdelegation, wie die belgische Zeitung Le Soir berichtet. Die wichtigsten CEOs aus Belgien werden ihn demnach begleiten. Auch Außenministerin Lahbib trifft in Shanghai vor allem wirtschaftliche Kontakte.

In der chinesischen Hauptstadt werden sich De Croo und Lahbib mit belgischen und EU-Wirtschaftsvertretern austauschen, bevor sie zu politischen Gesprächen mit dem Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses Chinas, Zhao Leji, und Premierminister Li Qiang geladen sind. Mit Premier Qiang sind laut Agenda gut 45 Minuten Gespräch vorgesehen. Staatspräsident Xi Jinping wird De Croo ebenfalls am Freitag treffen.

Mit Xi wird De Croo laut Agenda am Freitag gut eine Stunde verbringen. Auf dem Plan steht auch die Unterzeichnung einer Absichtsvereinbarung (Memorandum of Understanding, kurz MoU). De Croo und die Delegation werden außerdem die Verbotene Stadt besuchen und das neue Botschaftsgebäude für Belgien in Peking eröffnen.

Der letzte China-Besuch eines belgischen Premierministers, damals der heutige EU-Ratspräsident Charles Michel, ist lange her. Er fand 2016 statt, nur ein Jahr nach dem Staatsbesuch des belgischen Königs Philippe. Dieser war in Begleitung des damaligen Außenministers Didier Reynders und Unternehmern gereist. 2019 hatte Prinzessin Astrid mit einer großen Wirtschaftsdelegation das Land besucht. Bei ihrer Reise war den Berichten der chinesischen Staatsmedien zufolge die Stimmung prächtig gewesen; es wurde über “Mitgestaltung der Belt-and-Road-Initiative und Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Landwirtschaft für erstklassige Win-Win-Ergebnisse”, gesprochen. Dann kam die Covid-Pandemie.

Seither hat sich das Verhältnis zu China merklich abgekühlt. “Das europäische Konzept des De-Risking bereitet den Chinesen große Sorgen”, erklärt Bernard Dewit, Anwalt und Präsident der belgisch-chinesischen Handelskammer, gegenüber Le Soir. Es gebe zwar weniger neue ausländische Investitionen in China, aber viele große Unternehmen seien dort geblieben, sagt er.

Als Beispiele nennt er das Pharma- und Biotechnologieunternehmen UCB, den Multi-Konzern Solvay, den Recyclingkonzern Umicore, den Stahlverarbeiter Bekaert und den Display-Hersteller Barco. “Auch die Häfen Antwerpen und Zeebrugge sind dort vertreten oder unterhalten Verbindungen zu ihren chinesischen Pendants.” In Zeebrugge hält Chinas Staatsreederei Cosco 90 Prozent des einzigen Containerterminals, hinzu kommen chinesische Minderheitsbeteiligungen an Terminals von Antwerpen.

Belgien als eher kleiner Staat mit nur gut 11,5 Millionen Einwohnern liegt auf der Liste der EU-Exporteure nach China im Jahr 2022 auf Platz sieben, hinter Spanien und vor Schweden. Auch bei den Importen liegt Belgien unter den EU-Staaten auf Platz sieben. Chinesische Unternehmen spielen in der belgischen Wirtschaft auch abseits der Häfen eine nicht unbedeutende Rolle: Volvo Car in Gent ist im Besitz der Geely-Gruppe. Der Online-Riese Alibaba hat ein riesiges Logistikzentrum in Lüttich.

Dennoch wird das Handelsdefizit Belgiens mit China laut Le Soir derzeit auf 27 Milliarden geschätzt. Das Defizit mit der Volksrepublik zu verringern, war auch das Top-Anliegen der EU-Vertreter beim EU-China-Gipfel im Dezember. Für die EU liegt dieses bei rund 400 Milliarden Euro. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der mit ihr gereiste Michel machten in Peking klar, dass sich das ändern müsse – und die Europäische Union dafür auch ihre Mittel habe.

In Peking wurde unter anderem die EU-Idee, ausländische Investitionen in strategischen Wirtschaftsbereichen zu beschränken, als Protektionismus wahrgenommen, sagt Handelskammer-Chef Dewit. Die große Verliebtheitsphase sei vorbei, folgert er. “Jetzt sind wir eher im Zeitalter der Vernunft angekommen, mit einem reiferen Paar, in dem jeder lernen muss, mit den Besonderheiten des anderen zu leben.”

Nicht nur die Handelspolitik ist vom Ende der Flitterwochen betroffen – auch auf diplomatischer Ebene gibt es Verstimmung. So hatten die Zeitungen Financial Times, Le Monde und Spiegel im Dezember einen belgisch-chinesischen Spionage-Skandal aufgedeckt, ein wahres Chinagate. “Die belgische Demokratie wird verkauft. Die Chinesen versuchen, Einfluss zu erkaufen, um unsere Demokratie zu destabilisieren“, sagte De Croo zu den Berichten.

Nach den Berichten hatte Frank Creyelman, Politiker der rechtsextremen Partei Vlaams Belang, mehrere Jahre mit chinesischen Spionen zusammengearbeitet. Den Recherchen zufolge hatte der chinesische Geheimdienst Creyelman bezahlt, um chinesische Positionen in Europa zu verbreiten. Ein Opfer der Projekte zur Rufschädigung einzelner Personen ist der kritische Forscher Adrian Zenz, der das Ausmaß der Repressionen in Xinjiang aufgedeckt hat.

Die Affäre sorgte für großes Aufsehen und verdeutlichte die Einmischungsversuche Chinas in Europa. De Croo nannte die Praxis “inakzeptabel”. Bei einer Anhörung im belgischen Parlament versicherte er, das Thema bei der chinesischen Führung ansprechen zu wollen. China verhalte sich “manchmal feindselig”, sagte der belgische Premier.

Der Spionage-Skandal ist indes nicht der einzige Grund für diplomatische Verstimmung: 2021 hatte Außenministerin Sophie Wilmès den chinesischen Botschafter einbestellt, nachdem China den belgischen Abgeordneten Samuel Cogolati sanktioniert hatte. 2022 nahm Belgien nach einem von “chinesischen Gruppen”ausgehenden Cyberangriff gegen das Verteidigungsministerium Kontakt zu den chinesischen Behörden aufg. Und im Oktober 2023 gab der belgische Geheimdienst bekannt, dass er einen Verdacht der Spionage über das Alibaba-Logistikzentrum in Lüttich untersucht.

Das belgische Parlament hat zudem als eines der wenigen europäischen Parlamente vor der “Gefahr eines Völkermords” an der uigurischen Minderheit in Xinjiang gesprochen. Die belgische Regierung benutzt den Begriff bisher zwar nicht. Aber auch so knarzt es ordentlich in den diplomatischen Beziehungen.

De Croo wird in Peking nun auch als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft empfangen. Das belgische Programm für die EU-Ratspräsidentschaft hat in Bezug auf China vor allem einen Handelsfokus und setzt den Ansatz aus 2023 fort: das “level playing field”, also einheitliche Wettbewerbsbedingungen, wiederherstellen und Abhängigkeiten von China reduzieren. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft wolle sich bemühen, dazu eine “kohärente und konsensfähige EU-Politik zu entwickeln”, heißt es im Programm.

Mit dem Belgier De Croo als ersten Gast im Jahr 2024 bekommt Peking das europäische China-Dilemma in Form eines einzigen Regierungschefs vorgesetzt. Als Einstieg in das neue China-EU-Jahr ist das wahrscheinlich nicht schlecht. Der Besuch wird auch den Ton für die restlichen Monate setzen. Zumindest bis Ende Juni – ab Juli übernimmt Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft.

12.01.2024 – 19:00-20:30 Uhr, Berlin

FNF, Podiumsdiskussion Bundeswehr und NATO – Verpflichtungen, Kapazitäten und strukturelle Herausforderungen

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen Deutschlands. INFOS & ANMELDUNG

13.01.2024 – 16:30-18:00 Uhr, online

FNF, Vortrag Europa im Wandel – Von Green Deal, Russlandsanktionen bis AI Act

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert zentrale europäische Streitthemen vom Green Deal über die Russlandsanktionen und den AI Act bis hin zum Green Deal. INFOS & ANMELDUNG

15.01.2023 – 14:00 Uhr, Berlin

EBD, Vortrag Briefing Belgische Ratspräsidentschaft

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) setzt sich mit den Prioritäten der belgischen Ratspräsidentschaft auseinander. INFOS

16.01.2024 – 16:00-19:00 Uhr, Berlin

HBS, Conference AI for low carbon cities

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) discusses measures for establishing low-carbon cities. INFOS & REGISTRATION

16.01.2024 – 16:00-17:15 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Discussion Window on 2024 – With Yvon Slingenberg

The Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) discusses several aspects of global climate policies. https://ercst.org/event/window-on-2024/

16.01.2024 – 18:15-19:45 Uhr, Bonn

KAS, Vortrag Der Indische Ozean – Europas Interessen zwischen Afrika und Südostasien

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beleuchtet europäische Interessen im Indischen Ozean. INFOS & ANMELDUNG

Die EU-Kommission plant, die jugendpolitische Dimension in einer Reihe von EU-Politikfeldern zu vertiefen und die Interessen junger Menschen bei der Gesetzgebung stärker berücksichtigen. Dazu hat sie mehrere Aktionen angekündigt, die auf Initiativen aufbauen, die im Jahr der Jugend 2022 entstanden sind. Ergänzend sollen Instrumente aus der EU-Jugendstrategie 2019-2027 zum Einsatz kommen.

So will die Kommission bei der Planung der EU-Politik künftig einen Jugendcheck vornehmen, um die Folgen für junge Menschen systematisch zu berücksichtigen. Dazu plant sie, die bestehenden Instrumente für eine bessere Rechtsetzung einschließlich Konsultationen und Folgenabschätzungen zu nutzen. In Deutschland gibt es einen entsprechenden Jugendcheck bereits, der allerdings wenig Aufmerksamkeit genießt.

Das Interesse an der Jugend kommt nicht von ungefähr. Bei den Europawahlen 2024 dürfen zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Bereits bei den Wahlen 2019 zeigte sich, dass vor allem Bürgerinnen und Bürger unter 25 Jahren (+14 Prozentpunkte) sowie die 25- bis 39-Jährigen (+12 Punkte) sich häufiger an der Wahl beteiligten als zuvor.

Neben dem Jugendcheck soll es andere Initiativen geben, wie:

Junge Europäerinnen und Europäer hätten ihre eigene Sichtweise auf politische Entscheidungen. “Es ist wichtig, dass sie ihre Stimme zu Gehör bringen können – und das nicht zuletzt bei den bevorstehenden Europawahlen, die für die Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung sind”, sagte Margaritis Schinas, Vizepräsident für die Förderung unserer europäischen Lebensweise. Die Beteiligung jungen Menschen sei von größter Wichtigkeit, ergänzte Jugend-Kommissarin Iliana Ivanova, “da sie mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen werden leben müssen”. Deshalb sollen junge Menschen mehr Mitspracherecht bei der Politikgestaltung der EU erhalten.

In fünf Politikbereichen schlug die Kommission Maßnahmen vor, wie sie die Anliegen junger Menschen berücksichtigen will. Diese Bereiche sind: Gesundheit und Wohlergehen, Umwelt und Klimawandel, allgemeine und berufliche Bildung, internationale Zusammenarbeit und europäische Werte sowie Beschäftigung und Inklusion. Beispiele für solche Maßnahmen sind:

Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, will die finanzielle Ausstattung Deutschlands und der EU im anstehenden Europawahlkampf thematisieren. “Ein aktiver Staat muss eine finanzielle Basis haben”, sagte er bei einem Besuch der SPD-Fraktionsführung in Brüssel am Mittwoch. Deshalb gehöre “die Frage der Schuldenbremse sowohl in den Wahlkampf als auch auf die Agenda der deutschen Politik”.

Ein größerer Haushaltsspielraum sei auch Voraussetzung dafür, dass Deutschland auch für zukünftige Herausforderungen auf EU-Ebene Finanzierungsprogramme wie das Corona-Aufbauprogramm unterstützen könne. In einem Positionspapier für die Fraktionsklausur am Donnerstag und Freitag in Berlin sprechen sich die Sozialdemokraten auch für mehr Eigeneinnahmen der EU aus. Entsprechende Vorschläge der EU-Kommission hängen seit Längerem im Rat der Mitgliedstaaten fest. tho

Die Kommission hat im Rahmen der zweiten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für den digitalen Teil der Fazilität “Connecting Europe” (CEF Digital) 37 Projekte ausgewählt und Finanzhilfevereinbarungen mit ihnen vereinbart. Die Gesamtmittel im Volumen von 252 Millionen Euro stellt sie in zwei Bereichen zur Verfügung: zum einen für Projekte zum Aufbau einer 5G-Infrastruktur für lokale Gemeinschaften und entlang wichtiger europäischer Verkehrskorridore. Zum anderen für den Aufbau von Unterseekabeln zur Verbesserung der Sicherheit und Belastbarkeit von Backbone-Netzen innerhalb der EU.

Im Rahmen der geförderten Projekte wird die EU die Verlegung von Seekabeln kofinanzieren, um eine bessere Vernetzung zwischen Irland und dem EU-Festland sowie zwischen der EU und ihren Regionen in äußerster Randlage im Atlantik zu ermöglichen.

Mit den Zuschüssen unterstützt die Kommission auch:

Im Rahmen der finanzierten Projekte wird die EU auch zukunftssichere 5G-Infrastrukturen entlang grenzüberschreitender Autobahnen, Straßen, Schienenwege und Binnenwasserstraßen unterstützen. Solche 5G-Korridorprojekte sollen den Weg für vernetzte und automatisierte Mobilität (CAM) bereiten und gewährleisten, dass die Dienste auch grenzüberschreitend funktionieren. Außerdem unterstützt die EU die Einführung von 5G-Netzinfrastruktur auf lokaler Ebene in Universitäten, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden.

Vorschläge für die dritte Aufforderung im Rahmen der CEF Digital können Interessierte noch bis zum 20. Februar 2024 einreichen. vis

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) hat scharfe Kritik am geplanten Gigabit-Infrastrukturgesetzes (Gigabit Infrastructure Act, kurz: GIA) geübt. In einem gemeinsamen Positionspapier mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordern die beiden Verbände, “innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für Unternehmen, die den Bau und Betrieb von Glasfasernetzen vorantreiben”.

Es sind vor allem drei Punkte, bei denen die Verbände noch großen Änderungsbedarf sehen:

Beim Recht auf Zugangsverweigerung geht es den Verbänden nach eigenen Worten darum, die Investitionen in den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes “vor strategisch destruktivem Verhalten von Wettbewerbern” zu schützen. Die mehr als 2.000 Mitgliedsunternehmen sehen die Gefahr, dass die geplante Mitnutzung von Infrastruktur von marktbeherrschenden Unternehmen missbräuchlich genutzt wird.

Sie fordern daher eine Regelung, die es Unternehmen ermöglicht, Anträge anderer Anbieter zur Mitnutzung ihrer Infrastruktur unter bestimmten Bedingungen abzulehnen, wenn tragfähige Alternativen angeboten werden. Eine solche Alternative könne der Vorschlag des Rats für einen virtuellen Bitstromzugang zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen sein, meinen die Verbände.

Kritisch sehen Breko und BDEW auch die Regelung zur Transparenz geplanter Bauarbeiten. Sie befürchten, dass “Marktteilnehmer mit beträchtlicher Marktmacht” diese nutzen könnten, um geplante Glasfasernetze von Wettbewerbern zu überbauen, was die Investition unwirtschaftlich machen könnte.

Um beim Ausbau der digitalen Infrastruktur schneller voranzukommen, fordern Breko und BDEW außerdem, bürokratische Hürden abzubauen. Daher befürworten sie die Einführung einer Genehmigungsfiktion. Demnach sollen Anträge für den Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen automatisch als genehmigt gelten, sofern die Behörden sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist bearbeitet haben. “Dies wäre ein wichtiger Schritt, um die derzeit langwierigen Genehmigungsverfahren in den EU-Mitgliedsstaaten zu beschleunigen”, schreiben die Verbände. Der Rat hatte den entsprechenden Paragrafen in seiner allgemeinen Ausrichtung aus dem Gesetz gestrichen. Die Verbände fordern daher das Parlament auf, dafür zu sorgen, dass der Paragraf erhalten bleibt.

Die EU-Kommission hatte den Entwurf des Gigabit Infrastructure Act im Februar 2023 im Rahmen ihres Konnektivitätspakets vorgelegt. Die neue Verordnung soll die Richtlinie zur Senkung der Breitbandkosten (BCRD) ersetzen. Ziel des Vorschlags ist es, mit der Verordnung eine größere Kohärenz und Harmonisierung unter den Mitgliedstaaten zu erreichen und sie an die technologischen, marktbezogenen und regulatorischen Entwicklungen anzupassen.

Die Co-Gesetzgeber haben die Trilogverhandlungen über das Dossier am 5. Dezember 2023 begonnen. Weitere Triloge sind für den 25. Januar und den 5. Februar 2024 geplant. vis

Der ehemalige polnische Innenminister Mariusz Kamiński ist nach eigenen Angaben als “politischer Gefangener” am Mittwoch in den Hungerstreik getreten. Am Dienstag war er von der Polizei im Präsidentenpalast festgenommen und wegen Machtmissbrauchs ins Gefängnis gebracht worden. Auch der ebenfalls inhaftierte Pis-Politiker Maciej Wąsik befindet sich nach Angaben seiner Frau inzwischen im Hungerstreik.

Die Ereignisse markieren eine Kehrtwende in den Bemühungen des neuen Premierministers Donald Tusk, die Politik seiner Vorgänger, der nationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (Pis), rückgängig zu machen und diejenigen zu bestrafen, die sich während ihrer Regierungszeit Verfehlungen zuschulden kommen ließen.

Die PiS sah sich während ihrer achtjährigen Amtszeit mit Vorwürfen konfrontiert, die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. Tusks proeuropäische Koalition setzt sich dafür ein, Polen wieder in Einklang mit den demokratischen Standards der Europäischen Union zu bringen und Dutzende von Milliarden Euro an EU-Finanzmitteln freizugeben. Damit stellt er sich gegen den Präsidenten des Landes und PiS-Verbündeten, Andrzej Duda.

“Ich erkläre, dass ich meine Verurteilung als einen Akt politischer Rache betrachte”, sagte Ex-Innenminister Kamiński in der Erklärung, die von seinem ehemaligen Stellvertreter auf einer Pressekonferenz vor dem Büro des Premierministers verlesen wurde. Die Polizei war am Dienstag in den polnischen Präsidentenpalast eingedrungen, um Kamiński und Wąsik, festzunehmen. Die beiden Politiker hatten im Palast zuvor an einer Zeremonie teilgenommen. Duda kündigte am Mittwoch an, dass er für ihre Freilassung kämpfen werde.

Die Hintergründe des Streits über die Verurteilung Kamińskis reichen Jahre zurück. 2015 amnestierte der Präsident Kamiński und machte damit dessen Aufstieg zum Innenminister erst möglich. Kamiński war zuvor wegen Machtmissbrauchs als Chef der polnischen Antikorruptionsbehörde verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er bei Ermittlungen gesetzeswidrig Lockvögel eingesetzt hatte. Vergangenes Jahr entschied das oberste polnische Gericht, der Fall müsse noch einmal aufgerollt werden. Vergangenen Monat wurden daraufhin Kamiński und sein Stellvertreter Wąsik zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

“Ich möchte klarstellen, dass ein Politiker im Gefängnis nicht gleichbedeutend mit einem politischen Gefangenen ist“, sagte die stellvertretende Justizministerin Maria Ejchart. “Jeder hat das Recht, nicht zu essen oder zu trinken, das ist eine individuelle Entscheidung”, fügte sie hinzu.

Der ehemalige Premierminister und jetzige Pis-Abgeordnete Mateusz Morawiecki forderte die Vertreter der EU-Institutionen und anderer internationaler Organisationen auf, “eine eindeutige Haltung zu dieser entsetzlichen Entwicklung” einzunehmen. “Ich appelliere an die demokratische Gemeinschaft des Westens, nicht tatenlos zuzusehen, was heute in Polen geschieht”, sagte er in einer Erklärung seiner Partei. Am Donnerstagnachmittag wollen Pis-Anhänger gegen die Festnahmen und Tusks Regierung demonstrieren. rtr/dpa

Im Streit um eine Geldbuße in Höhe von 746 Millionen Euro hat der weltgrößte Online-Händler Amazon den Vorwurf zurückgewiesen, gegen das EU-Datenschutzrecht verstoßen zu haben. Vor dem Verwaltungsgericht Luxemburg bezeichnete der Anwalt von Amazon eine entsprechende Sanktion durch die luxemburgische Datenschutzbehörde CNPD vom Sommer 2021 als “fehlerhaft aus vielerlei Gründen”. Der Anwalt der Behörde warf Amazon hingegen eine unverhältnismäßige Sammlung von Kundendaten vor.

Das Bußgeld war mit Verstößen gegen die seit 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung begründet worden. Es zählt zu den höchsten in der Geschichte der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das Urteil des Verwaltungsgerichts, gegen das eine Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof des Großherzogtums möglich ist, wird in einigen Monaten erwartet. Die luxemburgische Justiz ist zuständig, weil sich der Firmensitz von Amazon Europa in Luxemburg befindet.

Der Prozessbeauftragte von Amazon, Rechtsanwalt Thomas Berger, bezeichnete die Vorwürfe des Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung als “vage”: “Es gibt bis auf den heutigen Tag keine Hinweise der CNPD darauf, wie sich Unternehmen verhalten müssen, um nicht gegen dieses Gesetz zu verstoßen.” Damit werde auch das Grundrecht auf die Klarheit und Vorhersehbarkeit von Recht und Unrecht missachtet. Unter anderem deswegen hatte das Verwaltungsgericht im Dezember 2021 auf Antrag von Amazon die Bußgeldzahlung vorläufig ausgesetzt.

Diese Vorwürfe wurden vom Anwalt der Datenschutzbehörde, Vincent Wellens, zurückgewiesen. Die CNPD bestreite nicht das Recht von Amazon, Kundendaten für Werbung zu sammeln. Es handele sich hier aber nicht um eine Pizzeria, die einem Stammkunden ein Sonderangebot für dessen Lieblingspizza unterbreiten wolle, sondern um ein riesiges weltweit agierendes Unternehmen mit verschiedenen Plattformen. In diesem Konzern würden von verschiedenen Quellen und auf unterschiedlichen Geräten gesammelte Kundeninformationen mit teils sehr persönlichen Daten ausgetauscht. Die Datensammlung von Amazon gehe über das Maß hinaus, was von den Kunden erwartet werde. dpa

Das Europawahljahr hat begonnen, und in der ersten Sitzprojektion des Jahres verschärfen sich viele Entwicklungen, die sich bereits in den vorherigen Monaten abgezeichnet hatten. Im Vergleich zur letzten Projektion im November 2023 verliert das Mitte-links-Lager weiter an Boden, rechtsextreme Parteien legen weiter zu, und an der Spitze bleibt die Europäische Volkspartei (EVP) deutlich vor der sozialdemokratischen S&D-Fraktion.

Für die EVP noch für die S&D brachten die letzten Wochen keine großen Veränderungen. Die Christdemokraten kommen im Basisszenario der Projektion auf 169 Sitze – einen weniger als im November. Im dynamischen Szenario, das auch mögliche Fraktionsbeitritte neuer Mitgliedsparteien berücksichtigt, sind es 177 Sitze. Die Sozialdemokrat:innen verbessern sich auf 141 Mandate (+4, dynamisches Szenario: 143) und können so den Abstand zur EVP etwas verkürzen. Um bei der Europawahl wirklich noch eine Chance auf den ersten Platz zu haben, müssten sie ihre Aufholjagd in den nächsten Monaten aber deutlich beschleunigen.

Deutliche Verluste musste in den letzten Wochen die liberale Renew-Fraktion einstecken, bei der vor allem die Niederlage bei der niederländischen Parlamentswahl im November nachwirkt. Mit nur noch 86 Sitzen (-4 / dynamisches Szenario: 91) erreichen die Liberalen ihren niedrigsten Wert seit dem Aufstieg von Emmanuel Macron im Sommer 2017. Noch schlechter sieht es für die Linksfraktion aus, die mit 33 Sitzen (-10, dynamisches Szenario: 35) sogar auf ihr schwächstes Ergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt kommt. Vor allem in Frankreich hat die Linkspartei LFI mit ihrer ambivalenten Haltung zum Antisemitismus seit Beginn des Gaza-Krieges stark an Zustimmung verloren. Leicht zulegen können hingegen die europäischen Grünen, die nun bei 45 Sitzen stehen (+2, dynamisches Szenario: 47).

Die eigentliche Gewinnerin der letzten Wochen ist jedoch die rechtsextreme ID-Fraktion. Die politisch radikalste Gruppierung im Europäischen Parlament erfährt vor allem durch den Erfolg ihrer niederländischen Mitgliedspartei PVV massiven Aufwind. Aber auch die deutsche AfD, Marine Le Pens Rassemblement National aus Frankreich und die belgische Vlaams Belang können weiter zulegen. Mit insgesamt 89 Sitzen (+13) würde die ID nun erstmals die Liberalen als drittstärkste Fraktion im Parlament überholen. Im dynamischen Szenario, das unter anderem auch von einem ID-Beitritt der ungarischen Regierungspartei Fidesz ausgeht, fällt der Zugewinn sogar noch höher aus. Hier würde die ID 108 Sitze erreichen, fast doppelt so viele wie im aktuellen Parlament.

Mit diesem Aufschwung lässt die ID auch die andere europäische Rechtsfraktion EKR weit hinter sich, die mit 75 Sitzen etwas schwächer abschneidet als in der November-Projektion (-3, dynamisches Szenario: 85). Auch das wäre für die EKR allerdings noch ein enormer Zuwachs gegenüber dem aktuellen Parlament. Außerdem können auch die großteils ebenfalls rechtsgerichteten fraktionslosen Parteien in der Sitzprojektion zulegen, auf nun 43 Sitze (+5 / dynamisches Szenario: 34).

Insgesamt zeichnet sich damit für die Parteien links der EVP bei der Europawahl ein Debakel ab. Mit zusammen 316 von 720 Sitzen (dynamisches Szenario) wäre das Mitte-links-Lager aus S&D, Liberalen, Grünen und Linken von einer eigenen Mehrheit so weit entfernt wie noch nie zuvor. Umgekehrt hätte durch das Schwächeln der Liberalen allerdings auch ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, EKR und RE derzeit knapp keine eigene Mehrheit (353 von 720 Sitzen) – ganz abgesehen davon, dass die Liberalen eine solche Allianz sehr skeptisch sehen und jedenfalls nicht formalisieren wollen.

Eine solide Mehrheit rechts der Sozialdemokratie gäbe es für EVP und EKR deshalb nur unter Einbezug der ID (370 von 720 Sitzen). Dafür aber müsste die EVP die “Brandmauer” einreißen, mit der sich die demokratischen Parteien bisher von der Rechtsaußenfraktion abgegrenzt haben. Ansonsten bleibt als primäre Mehrheitsoption nur die Allianz aus EVP, S&D und RE (411 von 720 Sitzen), die auch in der Vergangenheit stets die meisten Entscheidungen im Europäischen Parlament getragen hat. Immerhin: Diese “ewige Große Koalition” hat der Projektion zufolge weiterhin eine solide Mehrheit, wenn auch eine kleinere als je zuvor.

Nach der Wahl wird es also vor allem auf die EVP ankommen. Sie muss sich entscheiden, ob sie dem europäischen Rechtsruck folgt und eine Zusammenarbeit auch mit extremen Parteien in Kauf nimmt oder ob sie in der demokratischen Mitte bleibt und sich noch enger an Sozialdemokrat:innen und Liberale bindet. Von dieser Entscheidung wird abhängen, welchen Kurs das Europäische Parlament in der nächsten Wahlperiode einschlägt.

Ob es wirklich dazu kommt, bleibt aber natürlich den europäischen Wähler:innen überlassen. Die hier vorgestellte Sitzprojektion ist nur eine Momentaufnahme der politischen Stimmung, und bis zur Europawahl ist es noch fast ein halbes Jahr.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist. Manuel Müller

Die Italienerin Claudia Fusco wird Chefin der Abteilung “Allgemeine Angelegenheiten, Wissen und Ressourcen” in der Generaldirektion Umwelt (DG ENV) der EU-Kommission. Derzeit leitet sie innerhalb der Abteilung das Referat “Green knowledge and Research Hub, LIFE”. Zuvor war sie Assistentin der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (DG GROW).

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!