der Zeitplan für Anhörungen der designierten Kommissarinnen und Kommissare steht fest. Sie lesen heute in den News, wann welcher Kandidat in seinen jeweiligen Fachausschuss muss und warum sich manche über den zeitlichen Ablauf ärgern.

Für Ärger sorgte auch die Prüfung des Rechtsausschusses des EU-Parlaments von möglichen Interessenskonflikten der Kommissaranwärter. Alle Kandidaten haben den Test bestanden – doch das Vorgehen des Ausschusses steht in der Kritik. “Informationen, die sich in Medien, aber nicht in den Interessenerklärungen der Kandidat:innen fanden, flossen nicht in die Bewertung ein”, bemängelte Lobbycontrol. Damit habe sich das Parlament selbst in seiner Arbeit beschränkt.

Auch Mitglieder des JURI-Ausschusses waren unzufrieden mit dem Verfahren. Die designierten Kommissare müssten nur Informationen angeben, “von denen angenommen werden könnte, dass sie zu einem Interessenkonflikt führen könnten”, sagte der SPD-Europaabgeordnete René Repasi. Damit dürften diese selbst einschätzen, ob Interessenskonflikte vorliegen. “Das ist aber eigentlich die Aufgabe des Parlaments.” Repasi fordert deshalb eine Reform des Prüfungsprozesses.

Der Grünen-Abgeordnete Sergey Lagodinsky verließ am Donnerstag aus Protest zusammen mit anderen Grünen- und Linken-Abgeordneten den Sitzungssaal. Das Verfahren werde von der Angst der großen Parteien geleitet, ihre Kandidaten zu verlieren, sagte Lagodinsky. “Statt nach konkreten Informationen zu fragen, erstarrte der Ausschuss in dieser Angst und pushte mit Angstmehrheiten die Prüfung überhastet und schlecht informiert durch.”

Am Ende der Sitzung befand auch der Vorsitzende des JURI-Ausschusses, der Renew-Politiker İlhan Küçük, dass eine Überprüfung des Verfahrens notwendig sei.

Ich wünsche Ihnen einen reibungslosen Start ins Wochenende.

Die Abstimmung im Rat über die Ausgleichszölle auf E-Autos aus chinesischer Produktion spiegelt die Interessenlage von Herstellern und Zulieferern in den 27 EU-Mitgliedsländern wider. Die Zentralen der Herstellerkonsortien sind nur noch in zwei Mitgliedstaaten konzentriert: In Frankreich befindet sich Renault sowie Stellantis mit Marken wie Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat. Deutschland ist Sitz von VW, BMW und Mercedes.

Die Konzernzentralen in Frankreich und Deutschland sind in unterschiedlicher Weise von den Zöllen betroffen. Daher ziehen sie nicht an einem Strang: Paris hat für die Zölle gestimmt, Berlin dagegen – viele EU-Partner reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Interessenlage der Franzosen: Stellantis und Renault bieten vor allem im Volumensegment Fahrzeuge an. Sie sind auf dem chinesischen Markt so gut wie gar nicht präsent. Sie spüren aber in Europa seit etwa zwei Jahren die E-Auto-Offensive chinesischer Hersteller. Diese haben sich zuerst Frankreich ausgesucht, um mit Kampfpreisen Marktanteile zu erobern. Die Konzern-CEOs Luca de Meo (Renault) und Carlos Tavares (Stellantis) haben über den Élysée-Palast bei der EU-Kommission bereits 2023 die Forderung nach Ausgleichszöllen auf E-Autos aus chinesischer Produktion platziert.

Mit den Ausgleichszöllen, die Ende Oktober greifen sollen, geht das Kalkül der Hersteller auf: Die Zusatzzölle auf E-Autos aus chinesischer Produktion verteuern die Importe aus Asien und verbessern die Absatzchancen der französischen und italienischen Hersteller auf dem heimischen Markt. Zehn Mitgliedstaaten, die 46 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, stimmten im Rat für die Ausgleichszölle. Darunter sind nur Frankreich und Italien als Länder mit Autoindustrie. Länder wie Niederlande, Estland, Lettland, Litauen und Polen haben keine eigenen wirtschaftlichen Interessen an dem Thema.

Dass viele Mitgliedstaaten gar nicht mehr betroffen sind von Umwälzungen in der Automobilbranche, erkennt man auch an den vielen Enthaltungen bei der Abstimmung: Zwölf Mitgliedstaaten, die ein Drittel der EU-Bevölkerung repräsentieren, haben sich enthalten. Darunter sind Schweden, Finnland, Rumänien, Spanien, Kroatien und Tschechien. Wobei Spanien, Belgien, Kroatien, Rumänien und Tschechien noch über Montagewerke und Fabriken von Zulieferern verfügen.

Lediglich fünf Länder stimmten gegen die Ausgleichszölle. Sie repräsentieren knapp ein Viertel der EU-Bevölkerung. Eine hohe Bevölkerungszahl, nämlich 19 Prozent, hat von diesen Ländern jedoch nur Deutschland. Ansonsten waren noch die Herstellerländer Ungarn und Slowakei, Slowenien und Malta gegen die Zölle. Ungarn und die Slowakei mögen auch aus Chinafreundlichkeit dagegen gestimmt haben. Der slowenische Wirtschaftsminister Matjaž Han sagte: “Wir haben die gleiche Position wie Deutschland eingenommen, weil Deutschland unser wichtigster Partner in der Automotive-Industrie ist.”

Die Interessenlage der deutschen Hersteller ist fundamental anders als die der französischen Hersteller: BMW, Mercedes und die VW-Marken Audi und Porsche sind Premiummarken und konkurrieren nicht mit den E-Autos der chinesischen Hersteller. Die CEOs der deutschen Unternehmen wehren sich ausdrücklich gegen die Ausgleichszölle. So hat etwa BMW-Chef Oliver Zipse in einer Runde der Autobosse mit Handelskommissar Valdis Dombrovskis kürzlich recht forsch die Zölle zurückgewiesen: Die deutschen Hersteller seien wettbewerbsfähig. Sie bräuchten die Unterstützung aus Brüssel nicht.

Im Gegensatz zu der französischen Industrie, die in China nicht präsent ist, haben die deutschen Premiumhersteller den chinesischen Markt sowohl beim Absatz als auch bei der Produktion im Blick: Sie befürchten zum einen, dass China als Vergeltung Zölle auf großvolumige Verbrennerfahrzeuge aus deutscher Produktion verhängt. Dafür gibt es auch schon erste Anzeichen. Seit Jahren verdienen die deutschen Hersteller mit dem Verkauf von Luxusfahrzeugen in China sehr viel Geld. Die Profite aus diesem Geschäft haben über Jahre einen Großteil der Konzerngewinne ausgemacht und dazu beigetragen, niedrigere Renditen im Europageschäft zu kompensieren.

BMW, Mercedes und Audi haben eigene Produktionskapazitäten in China aufgebaut. 2023 verkauften alle drei Hersteller ungefähr gleich viele Luxusfahrzeuge in China, jeweils über 700.000 Stück. Nur Porsche hat keine eigenen Fabriken in China, verkaufte dort 2023 knapp 80.000 Fahrzeuge. Vergeltungszölle auf Verbrenner würden BMW, Mercedes und VW die Bilanzen verhageln. Ihre große Sorge ist derzeit ohnehin, dass in China der Konsum einbricht und der Verkauf von Premiumfahrzeugen drastisch zurückgeht.

BMW, VW und Mercedes sind zudem von den Ausgleichszöllen auf E-Autos aus chinesischer Produktion direkt betroffen. Und zwar in doppelter Weise: Auf E-Autos, die sie in China produzieren und in die EU importieren, werden zusätzliche Ausgleichszölle erhoben. Der normale Zollsatz beträgt bereits 10 Prozent. Die Sätze der zusätzlichen Ausgleichszölle sind zum Teil höher als die von Tesla (7 Prozent) und die der chinesischen Hersteller wie etwa BYD (17 Prozent):

BMW baut in China zwei E-Auto-Modelle, die in die EU exportiert werden. Es handelt sich um den Mini Cooper SE und den iX1. BMW hatte ursprünglich geplant, den E-Mini nur noch in China zu produzieren. Jetzt soll er doch noch in Großbritannien gebaut werden. Mercedes-Benz hat mit der chinesischen Geely ein Joint Venture für die Produktion des Smart (E-Auto) gegründet. Es werden derzeit zwei Modelle in China gefertigt, die in 17 Mitgliedstaaten der EU exportiert werden. Ein drittes Modell ist angekündigt. VW produziert den Cupra Tavascan (E-Auto) in einer chinesischen Fabrik. Der Tavascan wird in die EU exportiert.

Über die Stückzahlen, die nach Europa exportiert werden, schweigen sich BMW, VW und Mercedes aus. Auf die gesamten Zulassungen in der EU bezogen spielen die E-Autos der deutschen Hersteller aus chinesischer Produktion keine große Rolle. Doch die Konzerne hatten sie fest eingeplant, wenn es um die Erreichung der CO₂-Flottengrenzwerte ging. Die Importe der E-Autos aus China, die mit null Gramm in die CO₂-Bilanz eingehen, sollten die Flottengrenzwerte drücken und dabei helfen, Strafzahlungen zu vermeiden.

Dieses Kalkül könnte nun nicht aufgehen: Wenn durch die höheren Zölle der Absatz der E-Autos in der EU sinkt, verschlechtern sich die Flottengrenzwerte der Unternehmen. BMW, Mercedes und VW werden also mehr Mühe haben, die strengeren Flottengrenzwerte 2025 einzuhalten. Die Strafzahlungen für 2025 könnten noch höher ausfallen als zuletzt geschätzt (15 Milliarden Euro).

Unbeirrt von der Absage des Ramstein-Treffens, das für Samstag vorgesehen war, reiste der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag durch Westeuropa. Bei den Treffen mit Regierungschefs in London, Paris und am Abend in Rom sowie am heutigen Freitag in Berlin wirbt der ukrainische Präsident für seinen Siegesplan. In London traf er auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Selenskyj wünscht sich von Großbritannien und Frankreich die Erlaubnis, die an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper Storm Shadow (Großbritannien) und Scalp (Frankreich), auch gegen Ziele auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen. Ein Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer sagte allerdings am Donnerstag: “Da hat sich an der Position der britischen Regierung zum Einsatz von Langstreckenraketen nichts geändert.”

Der ukrainische Präsident erhofft sich Gebietsgewinne, um seine Verhandlungsposition stärken zu können. Der italienische “Corriere della Sera” hatte gemutmaßt, dass Selenskyj zu einem Waffenstillstand bereit sei, wenn die Ukraine dafür Sicherheitsgarantien von den USA erhielte und der EU schnell beitreten könne. Das ukrainische Außenministerium wies die “manipulierenden Darstellungen einiger ausländischer Medien” am Donnerstagabend aber scharf zurück.

Eine Grundlage der italienischen Interpretation war ein Tweet Selenskyjs vom Mittwochabend, in dem er schrieb: “Die Lage auf dem Schlachtfeld bietet die Möglichkeit, den Krieg spätestens im Jahr 2025 durch entschlossenes Handeln zu beenden.” Selenskyj schrieb außerdem, dass eine Einladung der Nato an die Ukraine und eine künftige Mitgliedschaft “ein wahrer Schritt in Richtung Frieden” seien. Ohne die Gewissheit, dass die Ukraine niemals von Russland unterworfen würde, sei kein Frieden möglich.

Mit Hinblick auf den Friedensgipfel, der noch dieses Jahr stattfinden soll, schrieb Selenskyj weiter: “Im Oktober, November und Dezember haben wir eine echte Chance, die Dinge in Richtung Frieden und dauerhafte Stabilität zu bewegen.”

Selenskyj weiß, dass die Widerstandsfähigkeit seines Landes letztlich von der Unterstützung aus dem Ausland abhängt. Und da sind mehrere Risiken absehbar. Selbst wenn Donald Trump, der auch nach seiner Amtszeit einen direkten Kontakt zu Russlands Machthaber Wladimir Putin unterhielt, nicht als US-Präsident gewählt wird, ist die Hilfe aus Washington im bisherigen Umfang unsicher.

Ein weiteres Risiko sind die Populisten in der EU. Sie stellen besonders in Wahlkämpfen die Hilfen für Kiew infrage, in Deutschland finden sich solche Stimmen sowohl in der AfD als auch in dem sich selbst als links verortenden Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die von ihnen geschürten Neiddebatten fruchten. Dabei fällt die Gesamthilfe für die Ukraine im Vergleich zu Aufwendungen bei anderen Krisen eher klein aus. Die gesamten EU-Mittel betrugen bis einschließlich August 2024 etwas weniger als ein Achtel der Mittel gegen die wirtschaftlichen Corona-Auswirkungen, so das Kiel Institut für Weltwirtschaft:

Das Hauptproblem sei die Abhängigkeit, die zwischen der europäischen und der US-Unterstützung bestehe, denn die USA allein leisteten mehr als die Hälfte der militärischen Hilfe, erläutert auf Nachfrage Pietro Bomprezzi. Er leitet das Projekt Ukraine Support Tracker am Kiel Institut. Und er verweist auf ein weiteres Problem: “Derzeit läuft der militär-industrielle Ausbau in Europa langsamer als der in Russland.”

Vom Staatsbudget 2025 plant Putins Regierung ein Drittel fürs Militär und die Rüstungsbranche ein – 32,4 Prozent aller Ausgaben, drei Prozentpunkte mehr als dieses Jahr. Trotz 14 Sanktionspaketen hat das Regime die Wirtschaft zumindest für eine absehbare Zeit stabilisiert. Lew Gudkow, einer der erfahrensten und angesehensten Soziologen Russlands, fasste in dieser Woche bei einem Besuch in Berlin die Situation in seiner Heimat so zusammen: “Russland wird den Krieg auf keinen Fall wegen wirtschaftlicher Auszehrung beenden.”

14.10.2024

21. Tagung des Kooperationsrates EU-Kasachstan

Themen: Erörterung des Stands und der nächsten Schritte des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der EU und Kasachstan; Gedankenaustausch über politische, wirtschaftliche und handelspolitische Fragen. Infos

14.10.2024 – 09:30 Uhr

Rat der EU: Umwelt

Themen: Billigung der Schlussfolgerungen zur Vorbereitung der 29. Konferenz der Vertragsparteien (COP 29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen; Schlussfolgerungen zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt; Gedankenaustausch zur Umsetzung der EU-Chemikalienstrategie. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur russischen Aggression gegen die Ukraine; Gedankenaustausch zur Situation im Nahen Osten. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-19:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Gedankenaustausch zur humanitären Situation im Sudan; Gedankenaustausch zur humanitären Situation im Libanon; Gedankenaustausch zur Global-Gateway-Strategie. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-19:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Öffentliche Anhörung zum Strategischen Dialog über die Zukunft der EU-Landwirtschaft. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-19:00 Uhr

Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)

Themen: Abstimmung über den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2025; Abstimmung über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Abstimmung zur Einrichtung des Kooperationsmechanismus bei Ukraine-Darlehen und zur Bereitstellung einer außerordentlichen Makrofinanzhilfe für die Ukraine; Aussprachen zu Finanzhilfen für verschiedene Staaten. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Aussprache mit den Exekutivdirektoren der Agenturen im Zuständigkeitsbereich des EMPL-Ausschusses. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Erläuterung der Prioritäten des ungarischen Ratsvorsitzes; Abstimmung zur Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums (Neufassung). Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-17:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Anhörung mit José Manuel Campa (Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde); Anhörung mit Petra Hielkema (Vorsitzende der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung); Berichtsentwurf zu schnelleren und sichereren Verfahren für die Entlastung von überschüssigen Quellensteuern. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 17:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)

Themen: Gedankenaustausch über Tunesien; Nachbesprechung der jordanischen Wahlbeobachtungsmission; Bericht über die Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Vorläufige Tagesordnung

15.10.2024 – 09:30 Uhr

Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie

Themen: Gedankenaustausch zum Beitrag des Energiesektors zur Wettbewerbsfähigkeit der

Europäische Union (Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des Draghi-Berichts); Gedankenaustausch zur Divergenz der Stromgroßhandelspreise; Vorstellung der Kommission zum Bericht über den Stand der Energieunion und die Folgemaßnahmen zur Umsetzung des REPowerEU-Plans. Vorläufige Tagesordnung

15.10.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 17./18. Oktober 2024; Sachstand der Beziehungen EU-Schweiz; Billigung des Europäischen Semesters 2024 (integrierte länderspezifische Empfehlungen). Vorläufige Tagesordnung

16.10.2024

Gipfeltreffen zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat

Themen: Die EU-Spitzen und die Spitzen des Golf-Kooperationsrats kommen zu Beratungen zusammen. Infos

17.10.-18.10.2024

Europäischer Rat

Themen: Ukraine; Naher Osten; Wettbewerbsfähigkeit. Vorläufige Tagesordnung

17.10.-18.10.2024

Informelle Ministertagung Handel

Themen: Gedankenaustausch über die Handelsbeziehungen der Europäischen Union mit den ASEAN-Ländern sowie über die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China; Gedankenaustausch über die künftige Ausrichtung der Investitionsschutzpolitik der EU. Infos

17.10.2024 – 10:45-13:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte (DROI)

Themen: Aussprache über den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und die EU-Politik für humanitäres Völkerrecht und die Bekämpfung der Straflosigkeit; Aussprache mit Sirpa Rautio (Direktorin der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte); Jahresbericht 2024 zu Menschenrechten und Demokratie in der Welt und zur Politik der Europäischen Union in diesem Bereich. Vorläufige Tagesordnung

Die Fraktionschefs im Europäischen Parlament, Conference of Presidents (CoP), hat den Zeitplan für die Anhörungen der designierten Kommissare in den Ausschüssen beschlossen. Die Anhörungen finden zwischen dem 4. und 12. November statt.

Nach Informationen von Table.Briefings beschloss eine Mehrheit aus EVP, EKR und PfE den Zeitplan – zum Ärger der Sozialdemokraten. S&D hatte zuvor durchsetzen wollen, dass der Exekutiv-Vizepräsident Raffaele Fitto (EKR) ganz zum Schluss drankommen sollte. Das Kalkül war wohl, den Parteifreund Giorgia Melonis abzulehnen, ohne dass die EVP im Gegenzug noch einen Exekutiv-Vizepräsidenten der Sozialisten hätte ablehnen können. Christdemokraten und Rechte haben nun durchgesetzt, dass Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera (S&D) noch nach Fitto angehört wird, vermutlich, um im Falle einer Ablehnung Fittos auch Ribera zu blockieren.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sowie die Fraktionschefs einigten sich auch auf den schriftlichen Fragenkatalog, den die Anwärterinnen und Anwärter bereits bis 22. Oktober beantworten müssen.

Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments schloss am Donnerstag zudem die Prüfung möglicher Interessenkonflikte der Kommissaranwärter ab. “Bei keinem der von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Kandidat:innen wurde ein finanzieller Interessenkonflikt festgestellt”, sagte René Repasi, Mitglied des JURI-Ausschusses. Der erste Schritt in der Prüfung der zukünftigen Kommissarinnen und Kommissare sei damit getan.

Allerdings habe es bei drei Kandidaten “Feststellungen” gegeben, die an die anhörenden Ausschüsse weitergeleitet werden können. Details dazu nannte er nicht. luk

Die umstrittenen deutschen Grenzkontrollen könnten länger bestehen bleiben als zunächst geplant. Dies deutete Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg an. Man werde die Grenzkontrollen in Deutschland so lange aufrechterhalten müssen, bis es europäische Lösungen gebe, um die EU-Außengrenzen stärker zu schützen, sagte Faeser.

Bisher hat die Bundesregierung nur ein halbes Jahr bei der EU-Kommission notifiziert. Die Kontrollen an allen deutschen Binnengrenzen sollen demnach am 15. März 2025 enden. Der effektive Schutz der europäischen Außengrenzen dürfte jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Faeser drängte darauf, die erforderlichen Maßnahmen schneller als geplant zu ergreifen.

“Wir wollen die irreguläre Migration weiter zurückdrängen, Schleuser stoppen, aber auch den Kriminellen das Handwerk legen und die Islamisten frühzeitig erkennen”, sagte die SPD-Politikerin am Rande des Treffens in Luxemburg. Andere Nachbarstaaten hätten auch wieder Grenzkontrollen eingerichtet. Zuletzt hat Schweden eine Verlängerung bis Mai 2025 notifiziert.

Faeser setzte sich auch für neue Abschieberegeln ein. Die Rückführungsrichtlinie müsse dringend überarbeitet werden, weil sie in der Praxis häufig nicht funktioniere, sagte sie. Dies gelte auch für die Zurückweisung an den Grenzen. Sie ist seit dem Terroranschlag von Solingen eine Priorität der Bundesregierung.

Auch andere EU-Staaten sprachen sich dafür aus, Abschiebungen zu erleichtern. Bei den Gesprächen zeichne sich ein Konsens ab, hieß es in Luxemburg. Auf Initiative Österreichs und der Niederlande haben 17 Schengen-Länder die EU-Kommission aufgefordert, die Rückführungsrichtlinie von 2008 zu überarbeiten. Auch Deutschland hatte sich dem kürzlich angeschlossen.

Ein weiteres Thema waren “innovative Lösungen” für sogenannte Rückführungszentren (“Hubs”) in Drittstaaten. Dafür hatten sich Ungarn und Italien ausgesprochen. Faeser sagte, für solche Pläne werde ein Partnerstaat benötigt. Das halte sie für den “schwierigsten Punkt”. Italien plant ein solches Zentrum mit Albanien. Dort sollen geschlossene Asyllager geschaffen werden.

Die Migration steht auch beim EU-Gipfel in der kommenden Woche auf der Agenda. In einem Entwurf für die Gipfel-Schlussfolgerungen werden “entschiedene Aktionen auf allen Ebenen” gefordert, um Rückführungen auszuweiten und zu beschleunigen. ebo

Bei ihrem nächsten Treffen am 21. Oktober wollen die EU-Agrarminister einstimmig eine Erklärung dazu beschließen, wie sie sich die nächste Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorstellen. Heute verhandelt das Vorbereitungsgremium, der Sonderausschuss Landwirtschaft (SAL), zum zweiten Mal darüber. Ein aktueller Entwurf für die Erklärung, der Table.Briefings vorliegt, sieht ein Bekenntnis zur GAP als eigenem Posten im EU-Budget vor. Sie sei das geeignete Instrument zur Verteilung von Agrarsubventionen, heißt es.

Man fordere daher nachdrücklich “die Beibehaltung einer separaten und unabhängigen GAP mit zwei Säulen“. Nimmt der Agrarrat den Text so an, würde er sich implizit gegen die möglichen Pläne für eine Reform des EU-Haushalts stellen, die zuletzt aus der EU-Kommission nach außen gedrungen waren. Teil der Überlegungen ist laut Medienberichten, die Agrarsubventionen in ihrer jetzigen Form aufzulösen. Stattdessen würde der Großteil des Budgets für konkrete Reformpläne als “Zuschuss” zum nationalen Haushalt an die Mitgliedstaaten fließen.

In Bezug auf die zukünftige Nutzung der EU-Agrargelder schlägt der Entwurf in eine ähnliche Kerbe wie der Strategiedialog Landwirtschaft: Es brauche eine Komponente der Einkommensunterstützung, daneben Anreize für Umwelt- und Klimaleistungen. Auch Unterstützung für kleine Betriebe fordert das Papier – anders als der Strategiedialog aber nicht, Direktzahlungen insgesamt an die Bedürftigkeit der Betriebe zu binden.

Daneben geht es um mehr Flexibilität für Betriebe und für die Mitgliedstaaten. So müssten die nationalen Strategiepläne schneller und mit weniger bürokratischen Hürden genehmigt werden sowie Anpassungen leichter möglich sein. Der EU-Rechnungshof hatte kürzlich das Gegenteil angemahnt: effektiver zu kontrollieren, dass die Pläne im Einklang mit Klima- und Umweltzielen sind.

Während in dem Entwurf die wachsende Bedeutung von Kriseninstrumenten in der GAP betont wird, bleibt unscharf, wie diese aussehen sollen. Dahinter dürften teils Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten stehen. Etwa zwischen finanzstarken Ländern, die auf nationale Krisengelder setzen können, und weniger finanzkräftigen, die darin eine Verzerrung des Binnenmarkts sehen und sich enge, europäische Beihilferegeln wünschen.

Entsprechend heißt es im Dokument, ein Krisenrahmen müsse Flexibilität bieten, dürfe aber nicht diskriminierend wirken. Wie sich beides vereinen lässt, wird nicht erläutert. Weiter heißt es, die Krisenreserve müsse “besser” ausgestaltet werden. Was das bedeutet, bleibt aber ebenfalls offen. jd

EU-Parlament und Ministerrat haben die Arbeit am Vorschlag der Europäischen Kommission aufgenommen, die EU-Regeln für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) um ein halbes Jahr zu verschieben. Bei einer ersten Aussprache der EU-Botschafter am Mittwoch ist der Vorschlag Diplomatenkreisen zufolge auf breite Zustimmung gestoßen. Bis Ende des Monats könnten die Botschafter abstimmen – möglicherweise bereits am 23. Oktober.

Derweil haben die Koordinatoren im zuständigen ENVI-Ausschuss Parlamentsquellen zufolge ausgemacht, die Nutzung des Dringlichkeitsverfahrens zu beantragen. Dabei stimmt direkt das Plenum ab, statt erst der zuständige Ausschuss. Den Antrag wollen sie nach dem Votum der Botschafter stellen. Akzeptiert es das Schnellverfahren, könnte das Parlament bei einer der beiden Plenarsitzungen im November über den Vorschlag abstimmen.

Die Trilogverhandlungen können Rat und Parlament auslassen, wenn beide den Kommissionsvorschlag ohne substanzielle Änderungen mittragen. Bisheriges Startdatum der EUDR-Regeln war der 30. Dezember 2024. Bis dahin soll die Verschiebung unter Dach und Fach sein. jd/luk

Angesichts der hohen Staatsverschuldung hat Frankreichs neue Mitte-Rechts-Regierung von Premier Michel Barnier einen Sparhaushalt auf den Weg gebracht. Im kommenden Jahr sollen durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen 60 Milliarden Euro gutgemacht werden, wie die Regierung nach der Kabinettssitzung erläuterte. Zwei Drittel der Milliardensumme sollen durch Ausgabenkürzungen erreicht werden, ein Drittel durch Steuererhöhungen, die auf Unternehmen mit hohem Umsatz sowie Haushalte mit hohem Einkommen abzielen.

Wegen einer zu hohen Neuverschuldung betreibt die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen Frankreich. Bis Ende Oktober muss Frankreich Brüssel einen Konsolidierungsplan vorlegen. Im laufenden Jahr erwartet Frankreich ein Haushaltsdefizit von 6,1 Prozent, 2025 soll dies auf fünf Prozent gesenkt und 2029 wieder unter den europäischen Grenzwert von drei Prozent gebracht werden.

Im Parlament stößt der Sparhaushalt auf Widerstand. Noch vor der Vorstellung hagelte es Kritik aus dem linken Lager und von den Rechtsnationalen. Vorbehalte gibt es zudem in den Reihen der Regierung, deren Mitglieder unzufrieden mit Etatkürzungen sind. Kritik kam auch vom Hohen Rat für Finanzen, der die Regierungspläne auf ihre Tragfähigkeit hin prüfte. Die zugrundeliegenden Wachstumsprognosen seien zu optimistisch, urteilte der Rat.

Da die Regierung keine eigene Mehrheit im Parlament hat, könnte es sein, dass sie den Haushalt nur stark abgeändert durchbekommt oder ihre Version mit einem Sonderartikel der Verfassung über die Köpfe der Abgeordneten hinweg durchdrückt. Kurz nach Amtsantritt werden die Haushaltsverhandlungen für die Regierung zu einem Kräftemessen. Auch Proteste auf der Straße sind nicht ausgeschlossen. dpa

Die in die EU strebende frühere Sowjetrepublik Moldau kann auf neue Hilfen aus Brüssel in Höhe von 1,8 Milliarden Euro hoffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei einem Treffen mit Moldaus Staatschefin Maia Sandu vor der Präsidentenwahl und dem Referendum am 20. Oktober, man wolle in Arbeitsplätze, Wachstum, Dienstleistungen und Infrastruktur investieren.

Es gehe zum Beispiel um neue Krankenhäuser und die Straßenverbindung von Moldaus Hauptstadt Chișinău in die ukrainische Hafenstadt Odessa. Das geplante Unterstützungspaket habe das Potenzial, die Größe der Wirtschaft des Landes innerhalb eines Jahrzehnts zu verdoppeln, sagte von der Leyen.

Der Plan für die neuen EU-Hilfen muss noch von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament gebilligt werden. Er soll auch als Anreiz für die Menschen in dem EU-Beitrittskandidatenland zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Rumänien sein, weiter den proeuropäischen Kurs der aktuellen Regierung zu unterstützen.

Das rund 2,5 Millionen Einwohner zählende Moldau ist zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften gespalten. Am 20. Oktober wird gleichzeitig mit der Präsidentenwahl in einem Referendum darüber abgestimmt, ob der EU-Beitritt als Ziel in der Verfassung festgeschrieben wird. dpa

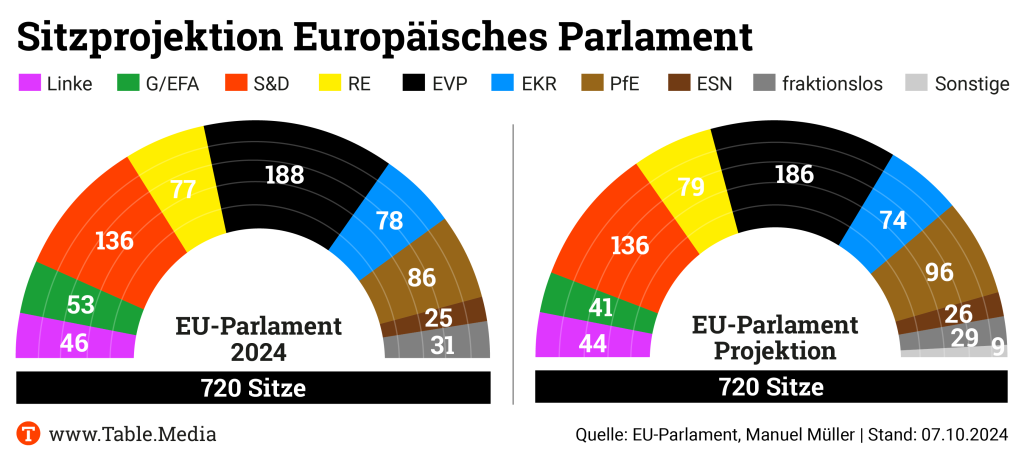

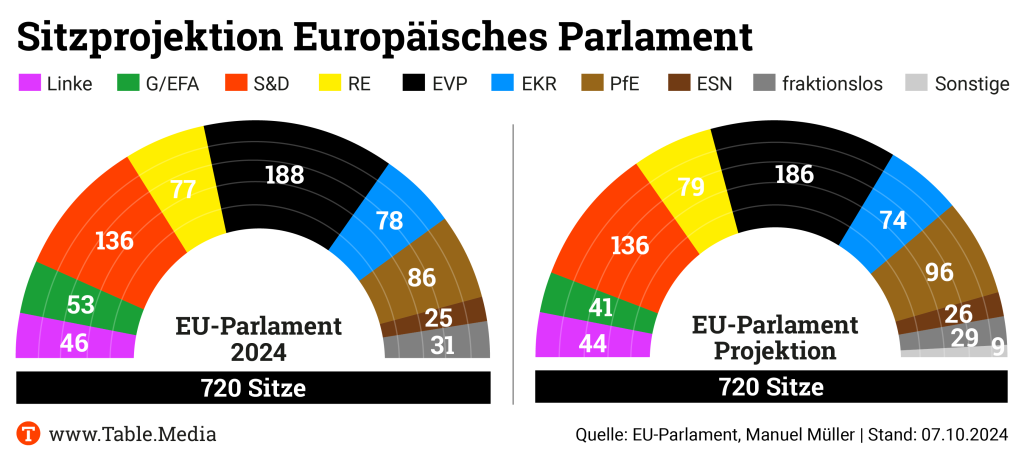

Vier Monate nach der Europawahl befinden sich die europäischen Rechtsaußen-Parteien weiter im Aufschwung. Bei der österreichischen Nationalratswahl Ende September wurde die FPÖ (PfE) stärkste Kraft, bei den litauischen und der bulgarischen Parlamentswahlen in diesem Oktober könnten Rechtsaußenparteien jeweils auf dem zweiten Platz landen. Und auch auf Ebene der EU legen die drei Rechtsaußenfraktionen noch einmal zu. Im Basis-Szenario der aktuellen Sitzprojektion würden sie zusammen 196 Sitze erreichen. Das sind neun mehr als bei der Europawahl im Juni und zehn mehr als bei der jüngsten Projektion im August.

Dieser Aufschwung geht vor allem zurück auf die “Patrioten für Europa”, die größte der drei Rechtsaußenfraktionen. Die PfE legen nicht nur in Österreich, sondern auch in mehreren anderen Mitgliedstaaten jeweils leicht zu. Außerdem profitieren sie von dem ersten Fraktionswechsel der neuen Legislaturperiode: Anfang Oktober schlossen sich ihr zwei zuvor fraktionslose Europaabgeordnete der polnischen Konfederacja an. Insgesamt erreicht die PfE damit 96 Sitze (+8 gegenüber August), ein neues Allzeit-Hoch.

Die beiden anderen Rechtsaußenfraktionen – die EKR mit der polnischen PiS und den italienischen Fratelli d’Italia sowie die Fraktion “Europa der souveränen Nationen” (ESN) mit der deutschen AfD – können jeweils nur geringfügig zulegen. In der Projektion kommt die EKR auf 74 Sitze (+1), die ESN auf 26 (+1).

Einbußen muss hingegen die EVP hinnehmen: Nachdem sie in der August-Projektion noch leicht dazugewonnen hatte, fällt sie nun etwas unter ihr Ergebnis bei der Europawahl im Juni zurück (186/-5). Bei diesen Verlusten handelt es sich allerdings großteils nur um kleine Schwankungen, oft innerhalb der Fehlermarge der Umfragen, die nur zufällig jeweils in dieselbe Richtung weisen. Einen klaren Gegentrend gibt es zudem in Ungarn, wo die Partei Tisza um Shootingstar Péter Magyar, die sich nach der Europawahl der EVP-Fraktion anschloss, stark zulegt und in einigen Umfragen nur noch knapp hinter Viktor Orbáns Fidesz (PfE) liegt.

Die Zugewinne der Tisza gehen allerdings weitgehend auf Kosten anderer ungarischer Oppositionsparteien – etwa der sozialdemokratischen DK. Auch sonst waren die vergangenen Wochen für die europäischen Sozialdemokraten eher durchwachsen: Während sie in Deutschland und Griechenland leicht zulegten, beendeten sie in Italien und Spanien kurze sommerliche Höhenflüge. Insgesamt steht die sozialdemokratische S&D-Fraktion bei 136 Sitzen, einer weniger als in der letzten Projektion.

Ein etwas besseres Bild bietet sich der liberalen Renew-Fraktion (79 Sitze/+2). Diese profitiert vor allem von der Entwicklung in Italien, wo das Bündnis der beiden Parteien IV und +Europa (das bei der Europawahl unter der Bezeichnung “Stati Uniti d’Europa” angetreten war) nun knapp die nationale Vier-Prozent-Hürde überwinden würde. Ärger haben die Liberalen hingegen in Bulgarien, wo sich ihre Mitgliedspartei DPS kurz vor der nationalen Parlamentswahl in zwei konkurrierende Listen gespalten hat.

Die europäischen Grünen leiden wie bereits 2014 und 2019 unter einem Europawahl-Kater: Nachdem sie kurz vor der Wahl deutlich zugelegt hatten, sacken sie nach der Wahl in den Umfragen wieder ab. Aktuell haben sie unter anderem in Deutschland und Dänemark zu kämpfen; auch bei der österreichischen Wahl blieben sie etwas unter ihren Erwartungen. Insgesamt kommt die Fraktion der Grünen/EFA noch auf 41 Sitze (-4) und fällt damit hinter die Linksfraktion (44 Sitze/±0) zurück.

Diese kann unter anderem in den Niederlanden Zugewinne verbuchen, während ihre griechische Mitgliedspartei Syriza von internen Machtkämpfen gebeutelt wird. Ohne Folgen für die Projektion bleibt die jüngste Spaltung der Europäischen Linkspartei: Die alte Europäische Linke und die neue Europäische Linksallianz bilden im Parlament weiterhin eine gemeinsame Fraktion.

Die fraktionslosen Parteien kommen vor allem aufgrund des PfE-Beitritts der Konfederacja auf etwas weniger Sitze als im August (29/-2). Wenig Veränderungen gibt es schließlich bei den “sonstigen” Parteien – also den Parteien, die nicht im Europäischen Parlament vertreten sind und keiner Fraktion eindeutig zugeordnet werden können (9 Sitze/±0).

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen.

Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und berücksichtigt auch mögliche künftige Fraktionswechsel von bereits im Parlament vertretenen Parteien. Aktuell würden sich die “sonstigen” Sitze allerdings so breit über die Fraktionen verteilen, dass sich die beiden Szenarien kaum unterscheiden. Eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse sowie Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sind auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist” zu finden.

der Zeitplan für Anhörungen der designierten Kommissarinnen und Kommissare steht fest. Sie lesen heute in den News, wann welcher Kandidat in seinen jeweiligen Fachausschuss muss und warum sich manche über den zeitlichen Ablauf ärgern.

Für Ärger sorgte auch die Prüfung des Rechtsausschusses des EU-Parlaments von möglichen Interessenskonflikten der Kommissaranwärter. Alle Kandidaten haben den Test bestanden – doch das Vorgehen des Ausschusses steht in der Kritik. “Informationen, die sich in Medien, aber nicht in den Interessenerklärungen der Kandidat:innen fanden, flossen nicht in die Bewertung ein”, bemängelte Lobbycontrol. Damit habe sich das Parlament selbst in seiner Arbeit beschränkt.

Auch Mitglieder des JURI-Ausschusses waren unzufrieden mit dem Verfahren. Die designierten Kommissare müssten nur Informationen angeben, “von denen angenommen werden könnte, dass sie zu einem Interessenkonflikt führen könnten”, sagte der SPD-Europaabgeordnete René Repasi. Damit dürften diese selbst einschätzen, ob Interessenskonflikte vorliegen. “Das ist aber eigentlich die Aufgabe des Parlaments.” Repasi fordert deshalb eine Reform des Prüfungsprozesses.

Der Grünen-Abgeordnete Sergey Lagodinsky verließ am Donnerstag aus Protest zusammen mit anderen Grünen- und Linken-Abgeordneten den Sitzungssaal. Das Verfahren werde von der Angst der großen Parteien geleitet, ihre Kandidaten zu verlieren, sagte Lagodinsky. “Statt nach konkreten Informationen zu fragen, erstarrte der Ausschuss in dieser Angst und pushte mit Angstmehrheiten die Prüfung überhastet und schlecht informiert durch.”

Am Ende der Sitzung befand auch der Vorsitzende des JURI-Ausschusses, der Renew-Politiker İlhan Küçük, dass eine Überprüfung des Verfahrens notwendig sei.

Ich wünsche Ihnen einen reibungslosen Start ins Wochenende.

Die Abstimmung im Rat über die Ausgleichszölle auf E-Autos aus chinesischer Produktion spiegelt die Interessenlage von Herstellern und Zulieferern in den 27 EU-Mitgliedsländern wider. Die Zentralen der Herstellerkonsortien sind nur noch in zwei Mitgliedstaaten konzentriert: In Frankreich befindet sich Renault sowie Stellantis mit Marken wie Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat. Deutschland ist Sitz von VW, BMW und Mercedes.

Die Konzernzentralen in Frankreich und Deutschland sind in unterschiedlicher Weise von den Zöllen betroffen. Daher ziehen sie nicht an einem Strang: Paris hat für die Zölle gestimmt, Berlin dagegen – viele EU-Partner reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Interessenlage der Franzosen: Stellantis und Renault bieten vor allem im Volumensegment Fahrzeuge an. Sie sind auf dem chinesischen Markt so gut wie gar nicht präsent. Sie spüren aber in Europa seit etwa zwei Jahren die E-Auto-Offensive chinesischer Hersteller. Diese haben sich zuerst Frankreich ausgesucht, um mit Kampfpreisen Marktanteile zu erobern. Die Konzern-CEOs Luca de Meo (Renault) und Carlos Tavares (Stellantis) haben über den Élysée-Palast bei der EU-Kommission bereits 2023 die Forderung nach Ausgleichszöllen auf E-Autos aus chinesischer Produktion platziert.

Mit den Ausgleichszöllen, die Ende Oktober greifen sollen, geht das Kalkül der Hersteller auf: Die Zusatzzölle auf E-Autos aus chinesischer Produktion verteuern die Importe aus Asien und verbessern die Absatzchancen der französischen und italienischen Hersteller auf dem heimischen Markt. Zehn Mitgliedstaaten, die 46 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, stimmten im Rat für die Ausgleichszölle. Darunter sind nur Frankreich und Italien als Länder mit Autoindustrie. Länder wie Niederlande, Estland, Lettland, Litauen und Polen haben keine eigenen wirtschaftlichen Interessen an dem Thema.

Dass viele Mitgliedstaaten gar nicht mehr betroffen sind von Umwälzungen in der Automobilbranche, erkennt man auch an den vielen Enthaltungen bei der Abstimmung: Zwölf Mitgliedstaaten, die ein Drittel der EU-Bevölkerung repräsentieren, haben sich enthalten. Darunter sind Schweden, Finnland, Rumänien, Spanien, Kroatien und Tschechien. Wobei Spanien, Belgien, Kroatien, Rumänien und Tschechien noch über Montagewerke und Fabriken von Zulieferern verfügen.

Lediglich fünf Länder stimmten gegen die Ausgleichszölle. Sie repräsentieren knapp ein Viertel der EU-Bevölkerung. Eine hohe Bevölkerungszahl, nämlich 19 Prozent, hat von diesen Ländern jedoch nur Deutschland. Ansonsten waren noch die Herstellerländer Ungarn und Slowakei, Slowenien und Malta gegen die Zölle. Ungarn und die Slowakei mögen auch aus Chinafreundlichkeit dagegen gestimmt haben. Der slowenische Wirtschaftsminister Matjaž Han sagte: “Wir haben die gleiche Position wie Deutschland eingenommen, weil Deutschland unser wichtigster Partner in der Automotive-Industrie ist.”

Die Interessenlage der deutschen Hersteller ist fundamental anders als die der französischen Hersteller: BMW, Mercedes und die VW-Marken Audi und Porsche sind Premiummarken und konkurrieren nicht mit den E-Autos der chinesischen Hersteller. Die CEOs der deutschen Unternehmen wehren sich ausdrücklich gegen die Ausgleichszölle. So hat etwa BMW-Chef Oliver Zipse in einer Runde der Autobosse mit Handelskommissar Valdis Dombrovskis kürzlich recht forsch die Zölle zurückgewiesen: Die deutschen Hersteller seien wettbewerbsfähig. Sie bräuchten die Unterstützung aus Brüssel nicht.

Im Gegensatz zu der französischen Industrie, die in China nicht präsent ist, haben die deutschen Premiumhersteller den chinesischen Markt sowohl beim Absatz als auch bei der Produktion im Blick: Sie befürchten zum einen, dass China als Vergeltung Zölle auf großvolumige Verbrennerfahrzeuge aus deutscher Produktion verhängt. Dafür gibt es auch schon erste Anzeichen. Seit Jahren verdienen die deutschen Hersteller mit dem Verkauf von Luxusfahrzeugen in China sehr viel Geld. Die Profite aus diesem Geschäft haben über Jahre einen Großteil der Konzerngewinne ausgemacht und dazu beigetragen, niedrigere Renditen im Europageschäft zu kompensieren.

BMW, Mercedes und Audi haben eigene Produktionskapazitäten in China aufgebaut. 2023 verkauften alle drei Hersteller ungefähr gleich viele Luxusfahrzeuge in China, jeweils über 700.000 Stück. Nur Porsche hat keine eigenen Fabriken in China, verkaufte dort 2023 knapp 80.000 Fahrzeuge. Vergeltungszölle auf Verbrenner würden BMW, Mercedes und VW die Bilanzen verhageln. Ihre große Sorge ist derzeit ohnehin, dass in China der Konsum einbricht und der Verkauf von Premiumfahrzeugen drastisch zurückgeht.

BMW, VW und Mercedes sind zudem von den Ausgleichszöllen auf E-Autos aus chinesischer Produktion direkt betroffen. Und zwar in doppelter Weise: Auf E-Autos, die sie in China produzieren und in die EU importieren, werden zusätzliche Ausgleichszölle erhoben. Der normale Zollsatz beträgt bereits 10 Prozent. Die Sätze der zusätzlichen Ausgleichszölle sind zum Teil höher als die von Tesla (7 Prozent) und die der chinesischen Hersteller wie etwa BYD (17 Prozent):

BMW baut in China zwei E-Auto-Modelle, die in die EU exportiert werden. Es handelt sich um den Mini Cooper SE und den iX1. BMW hatte ursprünglich geplant, den E-Mini nur noch in China zu produzieren. Jetzt soll er doch noch in Großbritannien gebaut werden. Mercedes-Benz hat mit der chinesischen Geely ein Joint Venture für die Produktion des Smart (E-Auto) gegründet. Es werden derzeit zwei Modelle in China gefertigt, die in 17 Mitgliedstaaten der EU exportiert werden. Ein drittes Modell ist angekündigt. VW produziert den Cupra Tavascan (E-Auto) in einer chinesischen Fabrik. Der Tavascan wird in die EU exportiert.

Über die Stückzahlen, die nach Europa exportiert werden, schweigen sich BMW, VW und Mercedes aus. Auf die gesamten Zulassungen in der EU bezogen spielen die E-Autos der deutschen Hersteller aus chinesischer Produktion keine große Rolle. Doch die Konzerne hatten sie fest eingeplant, wenn es um die Erreichung der CO₂-Flottengrenzwerte ging. Die Importe der E-Autos aus China, die mit null Gramm in die CO₂-Bilanz eingehen, sollten die Flottengrenzwerte drücken und dabei helfen, Strafzahlungen zu vermeiden.

Dieses Kalkül könnte nun nicht aufgehen: Wenn durch die höheren Zölle der Absatz der E-Autos in der EU sinkt, verschlechtern sich die Flottengrenzwerte der Unternehmen. BMW, Mercedes und VW werden also mehr Mühe haben, die strengeren Flottengrenzwerte 2025 einzuhalten. Die Strafzahlungen für 2025 könnten noch höher ausfallen als zuletzt geschätzt (15 Milliarden Euro).

Unbeirrt von der Absage des Ramstein-Treffens, das für Samstag vorgesehen war, reiste der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag durch Westeuropa. Bei den Treffen mit Regierungschefs in London, Paris und am Abend in Rom sowie am heutigen Freitag in Berlin wirbt der ukrainische Präsident für seinen Siegesplan. In London traf er auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Selenskyj wünscht sich von Großbritannien und Frankreich die Erlaubnis, die an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper Storm Shadow (Großbritannien) und Scalp (Frankreich), auch gegen Ziele auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen. Ein Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer sagte allerdings am Donnerstag: “Da hat sich an der Position der britischen Regierung zum Einsatz von Langstreckenraketen nichts geändert.”

Der ukrainische Präsident erhofft sich Gebietsgewinne, um seine Verhandlungsposition stärken zu können. Der italienische “Corriere della Sera” hatte gemutmaßt, dass Selenskyj zu einem Waffenstillstand bereit sei, wenn die Ukraine dafür Sicherheitsgarantien von den USA erhielte und der EU schnell beitreten könne. Das ukrainische Außenministerium wies die “manipulierenden Darstellungen einiger ausländischer Medien” am Donnerstagabend aber scharf zurück.

Eine Grundlage der italienischen Interpretation war ein Tweet Selenskyjs vom Mittwochabend, in dem er schrieb: “Die Lage auf dem Schlachtfeld bietet die Möglichkeit, den Krieg spätestens im Jahr 2025 durch entschlossenes Handeln zu beenden.” Selenskyj schrieb außerdem, dass eine Einladung der Nato an die Ukraine und eine künftige Mitgliedschaft “ein wahrer Schritt in Richtung Frieden” seien. Ohne die Gewissheit, dass die Ukraine niemals von Russland unterworfen würde, sei kein Frieden möglich.

Mit Hinblick auf den Friedensgipfel, der noch dieses Jahr stattfinden soll, schrieb Selenskyj weiter: “Im Oktober, November und Dezember haben wir eine echte Chance, die Dinge in Richtung Frieden und dauerhafte Stabilität zu bewegen.”

Selenskyj weiß, dass die Widerstandsfähigkeit seines Landes letztlich von der Unterstützung aus dem Ausland abhängt. Und da sind mehrere Risiken absehbar. Selbst wenn Donald Trump, der auch nach seiner Amtszeit einen direkten Kontakt zu Russlands Machthaber Wladimir Putin unterhielt, nicht als US-Präsident gewählt wird, ist die Hilfe aus Washington im bisherigen Umfang unsicher.

Ein weiteres Risiko sind die Populisten in der EU. Sie stellen besonders in Wahlkämpfen die Hilfen für Kiew infrage, in Deutschland finden sich solche Stimmen sowohl in der AfD als auch in dem sich selbst als links verortenden Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die von ihnen geschürten Neiddebatten fruchten. Dabei fällt die Gesamthilfe für die Ukraine im Vergleich zu Aufwendungen bei anderen Krisen eher klein aus. Die gesamten EU-Mittel betrugen bis einschließlich August 2024 etwas weniger als ein Achtel der Mittel gegen die wirtschaftlichen Corona-Auswirkungen, so das Kiel Institut für Weltwirtschaft:

Das Hauptproblem sei die Abhängigkeit, die zwischen der europäischen und der US-Unterstützung bestehe, denn die USA allein leisteten mehr als die Hälfte der militärischen Hilfe, erläutert auf Nachfrage Pietro Bomprezzi. Er leitet das Projekt Ukraine Support Tracker am Kiel Institut. Und er verweist auf ein weiteres Problem: “Derzeit läuft der militär-industrielle Ausbau in Europa langsamer als der in Russland.”

Vom Staatsbudget 2025 plant Putins Regierung ein Drittel fürs Militär und die Rüstungsbranche ein – 32,4 Prozent aller Ausgaben, drei Prozentpunkte mehr als dieses Jahr. Trotz 14 Sanktionspaketen hat das Regime die Wirtschaft zumindest für eine absehbare Zeit stabilisiert. Lew Gudkow, einer der erfahrensten und angesehensten Soziologen Russlands, fasste in dieser Woche bei einem Besuch in Berlin die Situation in seiner Heimat so zusammen: “Russland wird den Krieg auf keinen Fall wegen wirtschaftlicher Auszehrung beenden.”

14.10.2024

21. Tagung des Kooperationsrates EU-Kasachstan

Themen: Erörterung des Stands und der nächsten Schritte des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der EU und Kasachstan; Gedankenaustausch über politische, wirtschaftliche und handelspolitische Fragen. Infos

14.10.2024 – 09:30 Uhr

Rat der EU: Umwelt

Themen: Billigung der Schlussfolgerungen zur Vorbereitung der 29. Konferenz der Vertragsparteien (COP 29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen; Schlussfolgerungen zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt; Gedankenaustausch zur Umsetzung der EU-Chemikalienstrategie. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur russischen Aggression gegen die Ukraine; Gedankenaustausch zur Situation im Nahen Osten. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-19:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Gedankenaustausch zur humanitären Situation im Sudan; Gedankenaustausch zur humanitären Situation im Libanon; Gedankenaustausch zur Global-Gateway-Strategie. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-19:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Öffentliche Anhörung zum Strategischen Dialog über die Zukunft der EU-Landwirtschaft. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-19:00 Uhr

Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)

Themen: Abstimmung über den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2025; Abstimmung über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Abstimmung zur Einrichtung des Kooperationsmechanismus bei Ukraine-Darlehen und zur Bereitstellung einer außerordentlichen Makrofinanzhilfe für die Ukraine; Aussprachen zu Finanzhilfen für verschiedene Staaten. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Aussprache mit den Exekutivdirektoren der Agenturen im Zuständigkeitsbereich des EMPL-Ausschusses. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Erläuterung der Prioritäten des ungarischen Ratsvorsitzes; Abstimmung zur Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums (Neufassung). Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 15:00-17:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Anhörung mit José Manuel Campa (Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde); Anhörung mit Petra Hielkema (Vorsitzende der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung); Berichtsentwurf zu schnelleren und sichereren Verfahren für die Entlastung von überschüssigen Quellensteuern. Vorläufige Tagesordnung

14.10.2024 – 17:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)

Themen: Gedankenaustausch über Tunesien; Nachbesprechung der jordanischen Wahlbeobachtungsmission; Bericht über die Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Vorläufige Tagesordnung

15.10.2024 – 09:30 Uhr

Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie

Themen: Gedankenaustausch zum Beitrag des Energiesektors zur Wettbewerbsfähigkeit der

Europäische Union (Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des Draghi-Berichts); Gedankenaustausch zur Divergenz der Stromgroßhandelspreise; Vorstellung der Kommission zum Bericht über den Stand der Energieunion und die Folgemaßnahmen zur Umsetzung des REPowerEU-Plans. Vorläufige Tagesordnung

15.10.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 17./18. Oktober 2024; Sachstand der Beziehungen EU-Schweiz; Billigung des Europäischen Semesters 2024 (integrierte länderspezifische Empfehlungen). Vorläufige Tagesordnung

16.10.2024

Gipfeltreffen zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat

Themen: Die EU-Spitzen und die Spitzen des Golf-Kooperationsrats kommen zu Beratungen zusammen. Infos

17.10.-18.10.2024

Europäischer Rat

Themen: Ukraine; Naher Osten; Wettbewerbsfähigkeit. Vorläufige Tagesordnung

17.10.-18.10.2024

Informelle Ministertagung Handel

Themen: Gedankenaustausch über die Handelsbeziehungen der Europäischen Union mit den ASEAN-Ländern sowie über die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China; Gedankenaustausch über die künftige Ausrichtung der Investitionsschutzpolitik der EU. Infos

17.10.2024 – 10:45-13:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte (DROI)

Themen: Aussprache über den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und die EU-Politik für humanitäres Völkerrecht und die Bekämpfung der Straflosigkeit; Aussprache mit Sirpa Rautio (Direktorin der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte); Jahresbericht 2024 zu Menschenrechten und Demokratie in der Welt und zur Politik der Europäischen Union in diesem Bereich. Vorläufige Tagesordnung

Die Fraktionschefs im Europäischen Parlament, Conference of Presidents (CoP), hat den Zeitplan für die Anhörungen der designierten Kommissare in den Ausschüssen beschlossen. Die Anhörungen finden zwischen dem 4. und 12. November statt.

Nach Informationen von Table.Briefings beschloss eine Mehrheit aus EVP, EKR und PfE den Zeitplan – zum Ärger der Sozialdemokraten. S&D hatte zuvor durchsetzen wollen, dass der Exekutiv-Vizepräsident Raffaele Fitto (EKR) ganz zum Schluss drankommen sollte. Das Kalkül war wohl, den Parteifreund Giorgia Melonis abzulehnen, ohne dass die EVP im Gegenzug noch einen Exekutiv-Vizepräsidenten der Sozialisten hätte ablehnen können. Christdemokraten und Rechte haben nun durchgesetzt, dass Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera (S&D) noch nach Fitto angehört wird, vermutlich, um im Falle einer Ablehnung Fittos auch Ribera zu blockieren.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sowie die Fraktionschefs einigten sich auch auf den schriftlichen Fragenkatalog, den die Anwärterinnen und Anwärter bereits bis 22. Oktober beantworten müssen.

Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments schloss am Donnerstag zudem die Prüfung möglicher Interessenkonflikte der Kommissaranwärter ab. “Bei keinem der von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Kandidat:innen wurde ein finanzieller Interessenkonflikt festgestellt”, sagte René Repasi, Mitglied des JURI-Ausschusses. Der erste Schritt in der Prüfung der zukünftigen Kommissarinnen und Kommissare sei damit getan.

Allerdings habe es bei drei Kandidaten “Feststellungen” gegeben, die an die anhörenden Ausschüsse weitergeleitet werden können. Details dazu nannte er nicht. luk

Die umstrittenen deutschen Grenzkontrollen könnten länger bestehen bleiben als zunächst geplant. Dies deutete Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg an. Man werde die Grenzkontrollen in Deutschland so lange aufrechterhalten müssen, bis es europäische Lösungen gebe, um die EU-Außengrenzen stärker zu schützen, sagte Faeser.

Bisher hat die Bundesregierung nur ein halbes Jahr bei der EU-Kommission notifiziert. Die Kontrollen an allen deutschen Binnengrenzen sollen demnach am 15. März 2025 enden. Der effektive Schutz der europäischen Außengrenzen dürfte jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Faeser drängte darauf, die erforderlichen Maßnahmen schneller als geplant zu ergreifen.

“Wir wollen die irreguläre Migration weiter zurückdrängen, Schleuser stoppen, aber auch den Kriminellen das Handwerk legen und die Islamisten frühzeitig erkennen”, sagte die SPD-Politikerin am Rande des Treffens in Luxemburg. Andere Nachbarstaaten hätten auch wieder Grenzkontrollen eingerichtet. Zuletzt hat Schweden eine Verlängerung bis Mai 2025 notifiziert.

Faeser setzte sich auch für neue Abschieberegeln ein. Die Rückführungsrichtlinie müsse dringend überarbeitet werden, weil sie in der Praxis häufig nicht funktioniere, sagte sie. Dies gelte auch für die Zurückweisung an den Grenzen. Sie ist seit dem Terroranschlag von Solingen eine Priorität der Bundesregierung.

Auch andere EU-Staaten sprachen sich dafür aus, Abschiebungen zu erleichtern. Bei den Gesprächen zeichne sich ein Konsens ab, hieß es in Luxemburg. Auf Initiative Österreichs und der Niederlande haben 17 Schengen-Länder die EU-Kommission aufgefordert, die Rückführungsrichtlinie von 2008 zu überarbeiten. Auch Deutschland hatte sich dem kürzlich angeschlossen.

Ein weiteres Thema waren “innovative Lösungen” für sogenannte Rückführungszentren (“Hubs”) in Drittstaaten. Dafür hatten sich Ungarn und Italien ausgesprochen. Faeser sagte, für solche Pläne werde ein Partnerstaat benötigt. Das halte sie für den “schwierigsten Punkt”. Italien plant ein solches Zentrum mit Albanien. Dort sollen geschlossene Asyllager geschaffen werden.

Die Migration steht auch beim EU-Gipfel in der kommenden Woche auf der Agenda. In einem Entwurf für die Gipfel-Schlussfolgerungen werden “entschiedene Aktionen auf allen Ebenen” gefordert, um Rückführungen auszuweiten und zu beschleunigen. ebo

Bei ihrem nächsten Treffen am 21. Oktober wollen die EU-Agrarminister einstimmig eine Erklärung dazu beschließen, wie sie sich die nächste Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorstellen. Heute verhandelt das Vorbereitungsgremium, der Sonderausschuss Landwirtschaft (SAL), zum zweiten Mal darüber. Ein aktueller Entwurf für die Erklärung, der Table.Briefings vorliegt, sieht ein Bekenntnis zur GAP als eigenem Posten im EU-Budget vor. Sie sei das geeignete Instrument zur Verteilung von Agrarsubventionen, heißt es.

Man fordere daher nachdrücklich “die Beibehaltung einer separaten und unabhängigen GAP mit zwei Säulen“. Nimmt der Agrarrat den Text so an, würde er sich implizit gegen die möglichen Pläne für eine Reform des EU-Haushalts stellen, die zuletzt aus der EU-Kommission nach außen gedrungen waren. Teil der Überlegungen ist laut Medienberichten, die Agrarsubventionen in ihrer jetzigen Form aufzulösen. Stattdessen würde der Großteil des Budgets für konkrete Reformpläne als “Zuschuss” zum nationalen Haushalt an die Mitgliedstaaten fließen.

In Bezug auf die zukünftige Nutzung der EU-Agrargelder schlägt der Entwurf in eine ähnliche Kerbe wie der Strategiedialog Landwirtschaft: Es brauche eine Komponente der Einkommensunterstützung, daneben Anreize für Umwelt- und Klimaleistungen. Auch Unterstützung für kleine Betriebe fordert das Papier – anders als der Strategiedialog aber nicht, Direktzahlungen insgesamt an die Bedürftigkeit der Betriebe zu binden.

Daneben geht es um mehr Flexibilität für Betriebe und für die Mitgliedstaaten. So müssten die nationalen Strategiepläne schneller und mit weniger bürokratischen Hürden genehmigt werden sowie Anpassungen leichter möglich sein. Der EU-Rechnungshof hatte kürzlich das Gegenteil angemahnt: effektiver zu kontrollieren, dass die Pläne im Einklang mit Klima- und Umweltzielen sind.

Während in dem Entwurf die wachsende Bedeutung von Kriseninstrumenten in der GAP betont wird, bleibt unscharf, wie diese aussehen sollen. Dahinter dürften teils Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten stehen. Etwa zwischen finanzstarken Ländern, die auf nationale Krisengelder setzen können, und weniger finanzkräftigen, die darin eine Verzerrung des Binnenmarkts sehen und sich enge, europäische Beihilferegeln wünschen.

Entsprechend heißt es im Dokument, ein Krisenrahmen müsse Flexibilität bieten, dürfe aber nicht diskriminierend wirken. Wie sich beides vereinen lässt, wird nicht erläutert. Weiter heißt es, die Krisenreserve müsse “besser” ausgestaltet werden. Was das bedeutet, bleibt aber ebenfalls offen. jd

EU-Parlament und Ministerrat haben die Arbeit am Vorschlag der Europäischen Kommission aufgenommen, die EU-Regeln für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) um ein halbes Jahr zu verschieben. Bei einer ersten Aussprache der EU-Botschafter am Mittwoch ist der Vorschlag Diplomatenkreisen zufolge auf breite Zustimmung gestoßen. Bis Ende des Monats könnten die Botschafter abstimmen – möglicherweise bereits am 23. Oktober.

Derweil haben die Koordinatoren im zuständigen ENVI-Ausschuss Parlamentsquellen zufolge ausgemacht, die Nutzung des Dringlichkeitsverfahrens zu beantragen. Dabei stimmt direkt das Plenum ab, statt erst der zuständige Ausschuss. Den Antrag wollen sie nach dem Votum der Botschafter stellen. Akzeptiert es das Schnellverfahren, könnte das Parlament bei einer der beiden Plenarsitzungen im November über den Vorschlag abstimmen.

Die Trilogverhandlungen können Rat und Parlament auslassen, wenn beide den Kommissionsvorschlag ohne substanzielle Änderungen mittragen. Bisheriges Startdatum der EUDR-Regeln war der 30. Dezember 2024. Bis dahin soll die Verschiebung unter Dach und Fach sein. jd/luk

Angesichts der hohen Staatsverschuldung hat Frankreichs neue Mitte-Rechts-Regierung von Premier Michel Barnier einen Sparhaushalt auf den Weg gebracht. Im kommenden Jahr sollen durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen 60 Milliarden Euro gutgemacht werden, wie die Regierung nach der Kabinettssitzung erläuterte. Zwei Drittel der Milliardensumme sollen durch Ausgabenkürzungen erreicht werden, ein Drittel durch Steuererhöhungen, die auf Unternehmen mit hohem Umsatz sowie Haushalte mit hohem Einkommen abzielen.

Wegen einer zu hohen Neuverschuldung betreibt die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen Frankreich. Bis Ende Oktober muss Frankreich Brüssel einen Konsolidierungsplan vorlegen. Im laufenden Jahr erwartet Frankreich ein Haushaltsdefizit von 6,1 Prozent, 2025 soll dies auf fünf Prozent gesenkt und 2029 wieder unter den europäischen Grenzwert von drei Prozent gebracht werden.

Im Parlament stößt der Sparhaushalt auf Widerstand. Noch vor der Vorstellung hagelte es Kritik aus dem linken Lager und von den Rechtsnationalen. Vorbehalte gibt es zudem in den Reihen der Regierung, deren Mitglieder unzufrieden mit Etatkürzungen sind. Kritik kam auch vom Hohen Rat für Finanzen, der die Regierungspläne auf ihre Tragfähigkeit hin prüfte. Die zugrundeliegenden Wachstumsprognosen seien zu optimistisch, urteilte der Rat.

Da die Regierung keine eigene Mehrheit im Parlament hat, könnte es sein, dass sie den Haushalt nur stark abgeändert durchbekommt oder ihre Version mit einem Sonderartikel der Verfassung über die Köpfe der Abgeordneten hinweg durchdrückt. Kurz nach Amtsantritt werden die Haushaltsverhandlungen für die Regierung zu einem Kräftemessen. Auch Proteste auf der Straße sind nicht ausgeschlossen. dpa

Die in die EU strebende frühere Sowjetrepublik Moldau kann auf neue Hilfen aus Brüssel in Höhe von 1,8 Milliarden Euro hoffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei einem Treffen mit Moldaus Staatschefin Maia Sandu vor der Präsidentenwahl und dem Referendum am 20. Oktober, man wolle in Arbeitsplätze, Wachstum, Dienstleistungen und Infrastruktur investieren.

Es gehe zum Beispiel um neue Krankenhäuser und die Straßenverbindung von Moldaus Hauptstadt Chișinău in die ukrainische Hafenstadt Odessa. Das geplante Unterstützungspaket habe das Potenzial, die Größe der Wirtschaft des Landes innerhalb eines Jahrzehnts zu verdoppeln, sagte von der Leyen.

Der Plan für die neuen EU-Hilfen muss noch von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament gebilligt werden. Er soll auch als Anreiz für die Menschen in dem EU-Beitrittskandidatenland zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Rumänien sein, weiter den proeuropäischen Kurs der aktuellen Regierung zu unterstützen.

Das rund 2,5 Millionen Einwohner zählende Moldau ist zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften gespalten. Am 20. Oktober wird gleichzeitig mit der Präsidentenwahl in einem Referendum darüber abgestimmt, ob der EU-Beitritt als Ziel in der Verfassung festgeschrieben wird. dpa

Vier Monate nach der Europawahl befinden sich die europäischen Rechtsaußen-Parteien weiter im Aufschwung. Bei der österreichischen Nationalratswahl Ende September wurde die FPÖ (PfE) stärkste Kraft, bei den litauischen und der bulgarischen Parlamentswahlen in diesem Oktober könnten Rechtsaußenparteien jeweils auf dem zweiten Platz landen. Und auch auf Ebene der EU legen die drei Rechtsaußenfraktionen noch einmal zu. Im Basis-Szenario der aktuellen Sitzprojektion würden sie zusammen 196 Sitze erreichen. Das sind neun mehr als bei der Europawahl im Juni und zehn mehr als bei der jüngsten Projektion im August.

Dieser Aufschwung geht vor allem zurück auf die “Patrioten für Europa”, die größte der drei Rechtsaußenfraktionen. Die PfE legen nicht nur in Österreich, sondern auch in mehreren anderen Mitgliedstaaten jeweils leicht zu. Außerdem profitieren sie von dem ersten Fraktionswechsel der neuen Legislaturperiode: Anfang Oktober schlossen sich ihr zwei zuvor fraktionslose Europaabgeordnete der polnischen Konfederacja an. Insgesamt erreicht die PfE damit 96 Sitze (+8 gegenüber August), ein neues Allzeit-Hoch.

Die beiden anderen Rechtsaußenfraktionen – die EKR mit der polnischen PiS und den italienischen Fratelli d’Italia sowie die Fraktion “Europa der souveränen Nationen” (ESN) mit der deutschen AfD – können jeweils nur geringfügig zulegen. In der Projektion kommt die EKR auf 74 Sitze (+1), die ESN auf 26 (+1).

Einbußen muss hingegen die EVP hinnehmen: Nachdem sie in der August-Projektion noch leicht dazugewonnen hatte, fällt sie nun etwas unter ihr Ergebnis bei der Europawahl im Juni zurück (186/-5). Bei diesen Verlusten handelt es sich allerdings großteils nur um kleine Schwankungen, oft innerhalb der Fehlermarge der Umfragen, die nur zufällig jeweils in dieselbe Richtung weisen. Einen klaren Gegentrend gibt es zudem in Ungarn, wo die Partei Tisza um Shootingstar Péter Magyar, die sich nach der Europawahl der EVP-Fraktion anschloss, stark zulegt und in einigen Umfragen nur noch knapp hinter Viktor Orbáns Fidesz (PfE) liegt.

Die Zugewinne der Tisza gehen allerdings weitgehend auf Kosten anderer ungarischer Oppositionsparteien – etwa der sozialdemokratischen DK. Auch sonst waren die vergangenen Wochen für die europäischen Sozialdemokraten eher durchwachsen: Während sie in Deutschland und Griechenland leicht zulegten, beendeten sie in Italien und Spanien kurze sommerliche Höhenflüge. Insgesamt steht die sozialdemokratische S&D-Fraktion bei 136 Sitzen, einer weniger als in der letzten Projektion.

Ein etwas besseres Bild bietet sich der liberalen Renew-Fraktion (79 Sitze/+2). Diese profitiert vor allem von der Entwicklung in Italien, wo das Bündnis der beiden Parteien IV und +Europa (das bei der Europawahl unter der Bezeichnung “Stati Uniti d’Europa” angetreten war) nun knapp die nationale Vier-Prozent-Hürde überwinden würde. Ärger haben die Liberalen hingegen in Bulgarien, wo sich ihre Mitgliedspartei DPS kurz vor der nationalen Parlamentswahl in zwei konkurrierende Listen gespalten hat.

Die europäischen Grünen leiden wie bereits 2014 und 2019 unter einem Europawahl-Kater: Nachdem sie kurz vor der Wahl deutlich zugelegt hatten, sacken sie nach der Wahl in den Umfragen wieder ab. Aktuell haben sie unter anderem in Deutschland und Dänemark zu kämpfen; auch bei der österreichischen Wahl blieben sie etwas unter ihren Erwartungen. Insgesamt kommt die Fraktion der Grünen/EFA noch auf 41 Sitze (-4) und fällt damit hinter die Linksfraktion (44 Sitze/±0) zurück.

Diese kann unter anderem in den Niederlanden Zugewinne verbuchen, während ihre griechische Mitgliedspartei Syriza von internen Machtkämpfen gebeutelt wird. Ohne Folgen für die Projektion bleibt die jüngste Spaltung der Europäischen Linkspartei: Die alte Europäische Linke und die neue Europäische Linksallianz bilden im Parlament weiterhin eine gemeinsame Fraktion.

Die fraktionslosen Parteien kommen vor allem aufgrund des PfE-Beitritts der Konfederacja auf etwas weniger Sitze als im August (29/-2). Wenig Veränderungen gibt es schließlich bei den “sonstigen” Parteien – also den Parteien, die nicht im Europäischen Parlament vertreten sind und keiner Fraktion eindeutig zugeordnet werden können (9 Sitze/±0).

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen.

Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und berücksichtigt auch mögliche künftige Fraktionswechsel von bereits im Parlament vertretenen Parteien. Aktuell würden sich die “sonstigen” Sitze allerdings so breit über die Fraktionen verteilen, dass sich die beiden Szenarien kaum unterscheiden. Eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse sowie Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sind auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist” zu finden.