in sechs Monaten ist es so weit, dann wählt Deutschland die Abgeordneten, die es ins Europäische Parlament entsendet. Immerhin, mehr als die Hälfte der Deutschen wissen bereits, dass im kommenden Jahr Europawahlen stattfinden. Nicht ganz so viele wissen, in welchem Monat sie sein werden. Aber das ist doch schon ein guter Anfang.

Und was ist wohl das wichtigste Thema für die deutschen Wählerinnen und Wähler? Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das gaben jedenfalls 43 Prozent der Befragten bei der Umfrage zum Eurobarometer 2023 im Herbst an. Deutschland bildet da eine Ausnahme. Denn in den meisten EU-Ländern steht der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung ganz oben auf der Prioritätenliste, zeigt die Umfrage, die regelmäßig in den EU-Ländern durchgeführt wird.

Die Liste der Prioritäten bietet noch weitere spannende Einblicke in die europäischen Befindlichkeiten: Nach der öffentlichen Gesundheit auf Platz zwei (die den Deutschen nicht so wichtig ist), steht europaweit die Bekämpfung des Klimawandels auf Platz drei. Hier liegen die Deutschen mit ihrer Bewertung nur leicht über dem Durchschnitt alles Europäer. Allerdings hat das Thema an Bedeutung leicht eingebüßt gegenüber der Umfrage im Frühjahr.

Wichtiger geworden ist dagegen das Thema Migration und Asyl. Noch liegt es in der Union nur auf Platz acht, wenn man die Europäer nach ihren Prioritäten fragt. Doch in Deutschland hat das Thema mit einem plus von zwölf Prozentpunkten mit Abstand am meisten an Bedeutung gewonnen.

“In den vergangenen fünf Jahren haben wir zugehört”, kommentiert EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola das Umfrageergebnis. “Und das Europäische Parlament hat geliefert”, meint sie. Nun, es gilt auch weiterhin gut zuzuhören und die richtigen Prioritäten zu setzen. Für die geopolitischen Herausforderungen unserer Zeit brauchen wir europäische Antworten. So kann die EU vielleicht noch mehr Menschen motivieren, sich den Wahltermin als ein Muss im Kalender einzutragen.

Es ist damit zu rechnen, dass die EU-Kommission bis spätestens 4. Juli vorläufig Strafzölle auf E-Autos aus China verhängt. Dies dürfte die Folge der Antisubventionsuntersuchung sein, die die Kommission seit 4. Oktober führt. Es wird damit gerechnet, dass sich die Zölle im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bewegen. Innerhalb von vier Monaten müssten dann die vorläufig verhängten Zölle offiziell gemacht werden. Das Antisubventionsverfahren muss nach 13 Monaten abgeschlossen sein.

Schon vor dem Start der Untersuchung, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt hatte, lagen der Kommission deutliche Hinweise auf eine massive Subventionierung von E-Autos made in China vor. Die Zahlen der importierten batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) aus China ist stark gestiegen, zudem wurden sehr günstige Angebote registriert. Die EU gilt als einer der wenigen Märkte, die offen sind für BEV-Importe aus China. Die Türkei und andere Nicht-EU-Länder haben BEV-Importe aus China mit Zöllen belegt.

Im Fall der E-Autos aus China hat die Kommission die Antisubventionsuntersuchung aus eigenem Antrieb gestartet. In einem ersten Schritt der Untersuchung hat sie Hersteller in der EU und in China angeschrieben und aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Daraufhin hat das aus etwa 25 Beamten bestehende Team, das die Untersuchung in der Kommission durchführt, Unternehmen für eine repräsentative Stichprobe ausgesucht. Unternehmen, die in der EU ihren Sitz haben, müssen antworten. Unternehmen, die ihren Sitz in China haben, müssen nicht antworten. Derzeit läuft die Auswertung der mehrere Hundert Seiten umfassenden Fragebögen aus der repräsentativen Stichprobe. Anfang 2024 sind zudem Besuche von Kommissionsbeamten in China geplant, um die Angaben zu überprüfen.

Die EU-Kommission kann seit einer Änderung der EU-Antidumpingregeln im Jahr 2017 selbst eine Antisubventionsuntersuchung einleiten. Sie benötigt dafür keine Anzeigen von betroffenen Unternehmen.

Nach Erkenntnissen der Kommission gewährt China BEV-Herstellern im Land umfangreiche und vielfältige Subventionen wie etwa Zuschüsse zu Grundstückskäufen, zinsgünstige Darlehen sowie Steuernachlässe. Nicht nur Unternehmen, die aus China stammen, sollen Subventionen bekommen. Auch Unternehmen wie VW, BMW, Mercedes sowie Tesla, die in China BEV produzieren und auch nach Europa exportieren, erhalten diese. Es gibt bislang keine Erkenntnisse, dass die Subventionen ein bestimmtes Marktsegment bevorzugen. Das Volumensegment wird ebenso bezuschusst wie die Premiumklasse. Es heißt, dass die chinesischen Unternehmen sowie die staatlichen Behörden in China sehr kooperationsbereit seien.

Wenn sich die Vermutungen der Kommission auf unzulässige Subventionierung der BEV bestätigen, wird der Satz der Zölle festgelegt. Das Verfahren dafür sieht vor, dass die Angaben aus der repräsentativen Stichprobe ausschlaggebend für die Höhe der Zölle sind. Anhand der Herstellerangaben wird ausgerechnet, wie viel Prozent vom Umsatz der BEV-Fahrzeuge die Subvention ausmacht. Wenn etwa 15 Prozent des Umsatzes den gezahlten Subventionen entsprechen, wird ein Zoll in Höhe von 15 Prozent festgesetzt. Unternehmen, die nicht für die repräsentative Stichprobe ausgesucht wurden, werden mit dem gewogenen durchschnittlichen Zollsatz der Unternehmen belegt, die ihre Daten im Rahmen der Untersuchung abgeliefert haben.

Unternehmen, die nicht beteiligt waren, können auf ihren Antrag sich den für sie zutreffenden Satz des Zolls errechnen lassen. Unternehmen, die für die Teilnahme an der repräsentativen Studie ausgewählt wurden, aber nicht mitgemacht haben, müssen mit höheren Zöllen rechnen. Alle Verfahrensbeteiligten werden von der EU-Kommission angehört.

Die Mitgliedstaaten haben ein Mitspracherecht bei der endgültigen Verhängung der Zölle aus der Antisubventionsuntersuchung. Unter den Mitgliedstaaten gibt es eine Abstimmung im Komitologieverfahren.

Mit der Trilog-Vereinbarung zur Ökodesign-Verordnung hat die EU einen großen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft gemacht. Unverkaufte Kleidung, Schuhe und Accessoires dürfen große Händler zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung nicht mehr vernichten. Für mittelgroße Unternehmen gilt das Verbot erst nach sechs Jahren, für kleine Händler gibt es Ausnahmen.

In der Nacht von Montag und Dienstag hatten sich die Unterhändler geeinigt. Das Parlament wollte ursprünglich auch Elektronik in das Wegwerfverbot einbeziehen. Die Kommission erhält das Recht, Verbote für weitere Produktgruppen künftig durch Delegierte Rechtsakte nachzuholen. Produktspezifische Regelungen sind allerdings langwierig und können sich jahrelang hinziehen, hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) kritisiert. Festgelegt wurde allerdings, dass Unternehmen jährlich Bericht erstatten, wie viele Waren sie entsorgt haben und aus welchen Gründen.

Das eigentlich Neue an der Weiterentwicklung der Ökodesign-Richtlinie zu einer Verordnung ist aber der erheblich erweiterte Umfang. Bisher betraf der Rechtsakt vor allem den Energieverbrauch von Gütern. Richtung Kreislaufwirtschaft ging es mit Durchführungsverordnungen von 2018/19. Hinzu kamen damals Anforderungen zum Vorhalten von Ersatzteilen und zur Zerlegbarkeit von Haushaltsgeräten.

Die Verordnung dehnt den Geltungsbereich nun auf fast alle Produkte aus. Ausgenommen sind noch:

Neben der Energieeffizienz regelt die Verordnung künftig viel mehr Anforderungen zur Haltbarkeit, Recyclingfähigkeit und zum Wasserverbrauch. Ein Verbot von geplanter Obsoleszenz wird es zwar nicht geben. Allerdings werde zum ersten Mal eine rechtliche Definition von vorzeitigem Verschleiß in einem Gesetzestext verankert, sagte gestern die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini (Grüne).

Statt “geplantem Verschleiß” bezieht sich der Kompromiss nun auf “vorzeitigen Verschleiß”, weil der Vorsatz schwer nachzuweisen ist. Dies kann zum einen eine Rechtsgrundlage für Rechtsstreitigkeiten bilden, wenn zum Beispiel spezifische Konstruktionsmerkmale auftreten oder keine Software-Updates mehr bereitgestellt werden. Zum anderen bindet es auch die Kommission bei der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen.

Einen ersten Überblick, für welche Produkte sie welche Ökodesign-Kriterien festlegen will, muss die Kommission innerhalb von neun Monaten in einem Arbeitsplan erklären. Das Parlament setzte durch, dass die Kommission bestimmte Waren prioritär behandeln muss: neben Textilien sind das Eisen, Stahl, Aluminium, Möbel, Reifen, Waschmittel, Farben, Schmiermittel und Chemikalien.

Transparent gemacht werden die Kriterien künftig in einem digitalen Produktpass – sowohl für Käufer als auch für Händler, Entsorger und Reparaturbetriebe. Gemäß der Einigung wird die Kommission auch ein Internetportal einrichten, mit dem Verbraucher Informationen aus den Pässen suchen und vergleichen können. “Im Binnenmarktausschuss haben wir uns außerdem erfolgreich für einen Repair-Score eingesetzt”, sagt Cavazzini. “So wird beim Kauf ersichtlich, wie leicht ein Produkt zu reparieren ist.”

Unternehmen kritisieren an der Einigung vor allem die Transparenzanforderungen für die Lieferkette. Die Akteure würden aus Gründen, die nichts mit der Kreislaufwirtschaft zu tun hätten, überfordert, beklagte gestern Business Europe. So sei die Definition von “bedenklichen Stoffen” zu weit gefasst und würde zu Rechtsunsicherheiten führen.

Verbraucherschützer stören sich vor allem an den schwachen Vorgaben für Online-Shops. Dort angebotene Waren fielen bei Sicherheitstest immer wieder durch und würden auch bereits geltende Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, schrieb gestern der Dachverband BEUC. Der Rat argumentierte dagegen, er habe die Verordnung lediglich am Digital Services Act ausgerichtet. Schon dieser war BEUC aber zu schwach: Online-Händler müssten zum Beispiel ihre Waren nicht stichprobenartig kontrollieren.

Die Marktüberwachung in der Ökodesign-Verordnung halten die Verbraucherschützer generell für zu schwach. “Damit dieses neue Gesetz wirkt, ist es unerlässlich, dass der politische Wille mit angemessenen finanziellen und personellen Ressourcen für seine Umsetzung und Durchsetzung einhergeht”, sagte die Generaldirektorin von BEUC, Monique Goyens. Die Mittel müssten sowohl von der Kommission als auch von den Überwachungsbehörden der Mitgliedstaaten kommen.

Vor dem EU-China-Gipfel hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem wachsenden Ungleichgewicht des Handels mit China gewarnt – und eine Kampfansage gemacht: Die EU werde die enorme Unausgewogenheit nicht auf Dauer dulden, warnte sie am Dienstag in einem Interview mit AFP für mehrere europäische Nachrichtenagenturen: “Wir verfügen über Instrumente, um unseren Markt zu schützen.”

Das Handels-Ungleichgewicht mit der Volksrepublik habe sich in den vergangenen zwei Jahren auf fast 400 Milliarden Euro verdoppelt, sagte von der Leyen weiter. Die EU bevorzuge Verhandlungslösungen. Es sei “auch im Interesse Chinas”, bei dem Gipfel Entscheidungen in Abstimmung mit den Europäern zu treffen.

Einen ausgeglichenen Handel wünscht sich auch Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, als Diskussionsthema des Treffens: “Aus unserer Sicht muss das ‘level playing field’ wieder ganz oben auf die Agenda kommen”, sagte Hildebrandt bei einem Pressegespräch in Peking.

Es dürfe nicht länger zugelassen werden, dass europäische Unternehmen in China in einigen Bereichen nicht auf die gleichen Wettbewerbsbedingungen treffen wie die chinesische Wirtschaft, während chinesische Firmen den europäischen Markt voll ausschöpfen könnten, sagte er. Hildebrandt warnt dennoch vor einer Eskalation der wirtschaftlichen Spannungen zwischen Europa und der Volksrepublik.

Er hoffe, dass kein Handelskonflikt heraufbeschworen werde, betonte Hildebrandt am Dienstag: “Denn die deutsche Wirtschaft braucht offene Märkte.” Bei den laufenden EU-Untersuchungen zur Subventionierung chinesischer E-Autos darf man sich seiner Ansicht nach nicht selbst in eine nachteilige Position bringen. Hildebrandt erwartete klare Aussagen der EU-Vertreter bei dem Gipfeltreffen: “Die EU-Seite muss bei dem Treffen klarmachen, in welchen Feldern ein De-Risking angedacht ist.”

Die Visa-freie Einreise oder anderen Lockerungen im Rahmen der chinesischen Charmeoffensive vor der Zusammenkunft helfen Hildebrandt zufolge nur “minimal”, um das Vertrauen wieder herzustellen. Er erwartet zeitnah keine großen strukturellen Änderungen: “Die chinesische Regierung ist im Moment in ihrem Handeln beschränkt”, sagte der AHK-Chef. Zu tiefe Einschnitte in die Wirtschaft seien derzeit nicht drin. Dass sich beide Seiten überhaupt das erste Mal wieder persönlich treffen, sieht Hildebrandt positiv.

Von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel werden am Donnerstag zunächst Chinas Staatschef Xi Jinping und im Anschluss Premier Li Qiang treffen. Der Termin ist das erste persönliche Treffen im Rahmen dieses Gipfelformats seit 2019. Damals hieß der EU-Kommissionschef noch Jean-Claude Juncker, der EU-Rat wurde von Donald Tusk geführt, Chinas Ministerpräsident war Li Keqiang.

Die Online-Formate während der Pandemie lieferten keine großen Ergebnisse, und selbst das ist noch nett ausgedrückt: EU-Außenchef Josep Borrell nannte das Meeting 2022 im Nachhinein einen “Gipfel der Gehörlosen” – Brüssel wollte primär den Ukraine-Krieg erörtern, Peking Handelsthemen.

Von dem persönlichen Gipfel im Peking sollte aber nicht zu viel erwartet werden. Aus den angedachten zwei offiziellen Tagen ist mittlerweile nur einer geworden. EU-Ratschef Michel soll bereits am Donnerstag zurückfliegen, um sich um die Vorbereitungen des EU-Westbalkan-Gipfeltreffens zu kümmern. Eigentlich war für ihn ein Stopp in Shanghai am Freitag vorgesehen gewesen.

Ein gemeinsames Statement zum Gipfel ist nicht vorgesehen, auch nicht die Unterzeichnung von technischen Vereinbarungen, die während der Besuche anderer EU-Vertreter in den vergangenen Wochen abgestimmt wurden.

Bereits die begrenzten Ergebnisse des Biden-Xi-Gipfels in San Francisco seien ein Zeichen dafür gewesen, dass China dem Westen keine substanziellen Angebote machen will, sagt Abigaël Vasselier, Leiterin des Foreign Relations-Team bei Merics. “Angesichts der Wahlen in Europa und den USA im Jahr 2024 ist es unwahrscheinlich, dass Peking den Staats- und Regierungschefs, die in ein paar Monaten möglicherweise nicht mehr im Amt sind, Zugeständnisse macht.” Chinas wirtschaftliche und politische Unterstützung für Russland werde indes ein Angriffspunkt für die Europäer sein, sagt Vasselier.

Ihr Kollege Grzegorz Stec, EU-China-Analyst bei Merics, erwartet ebenfalls nur begrenzte Ergebnisse beim Gipfeltreffen. “Der Gipfel wird aber den Ton und die Agenda für die Beziehungen zwischen der EU und China bis zum Ende des aktuellen EU-Mandats festlegen”, so Stec. Kernthema des Treffens wird seiner Ansicht nach die Risikominderung. “Im Vorfeld des Gipfels haben chinesische Diplomaten vorgeschlagen, das De-Risking mit einem ‘Wiederaufbau strategischen Vertrauens’ durch robustere Dialoge zu ersetzen.”

Wegen der politischen Spannungen und Chinas wirtschaftlicher Lage reduziert ein Teil der deutschen Unternehmen laut einer AHK-Umfrage ihre Risiken im Zusammenhang mit China-Geschäften bereits: 44 Prozent von 566 Befragten gaben an, dass ihre Firmenzentralen solche Schritte unternehmen. Etwas mehr Unternehmen (45 Prozent) verneinten dies. Die übrigen antworteten mit “weiß nicht”.

Die Firmen setzen dabei zum Beispiel auf von China unabhängige Lieferketten oder bauen zusätzlich ein Geschäft in anderen Ländern auf. Am meisten innerhalb Asiens profitiert davon Indien: 72 Prozent der befragten Unternehmen sind neben China bereits dort aktiv.

Es gibt aber auch gegenläufige Tendenzen: 54 Prozent der Unternehmen wollen ihre Investitionen in China ausweiten, sagte AHK-Chef Hildebrandt. Ein Großteil dieser Firmen begründete den Plan damit, in China wettbewerbsfähig bleiben zu wollen. Zum Beispiel lokalisieren manche ihre Forschung und Entwicklung in China. Denn der riesige chinesische Markt bleibt weiterhin unersetzbar, wie es in der AHK-Umfrage heißt.

Die Ursprungsregeln für E-Autos aus dem Freihandels- und Kooperationsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU sollen nicht 2024, sondern erst drei Jahre später greifen, also 2027. Diesen Vorschlag will die EU-Kommission dem Vernehmen nach am heutigen Mittwoch machen. Andernfalls würden im Januar zehn Prozent Zoll fällig für jedes batterieelektrische Auto, das zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gehandelt wird.

Der Zoll ist vorgesehen, falls weniger als 45 Prozent der Wertschöpfung in dem Vereinigten Königreich oder in der EU stattfindet. Da die Batterieproduktion für E-Autos in der EU und dem Vereinigten Königreich noch nicht hochgelaufen ist, werden die Akkus überwiegend aus Asien und den USA importiert. Die Mitgliedstaaten und die Regierung des Vereinigten Königreichs müssten dem Vorschlag der Kommission zustimmen. mgr

Vor dem fünften Trilog zum AI Act könnten die Einschätzungen unterschiedlicher nicht sein: “Wir sind sehr hoffnungsvoll”, sagte Carme Artigas, spanische Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz beim Treffen der Minister im Telekommunikationsrat am Dienstag. “Wir haben ein ausreichend konkretes, aber auch breites Mandat der Mitgliedstaaten, das uns die notwendige Flexibilität geben wird.” Sie räumte ein, dass einige Positionen noch weit entfernt von den Parlamentspositionen seien, man sich aber annähern könne.

Die Vertreter von Frankreich und Deutschland betonten dagegen die Differenzen: “Die KI-Verordnung ist insgesamt nicht so, dass man von Entscheidungsreife sprechen kann“, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing. Und sein französischer Amtskollege Jean-Noël Barrot meinte, dass unabhängig vom Ergebnis des Trilogs an diesem Mittwoch “noch viel zu tun bleibt und wir nicht umhinkönnen, gegebenenfalls in den kommenden Wochen einen weiteren Trilog einzuberufen“.

Die Spanier dagegen machten deutlich, dass sie die Arbeit an der KI-Verordnung unbedingt noch unter ihrer Ratspräsidentschaft, also vor Jahresende, abschließen wollen. Der Trilog beginnt am heutigen Mittwoch um 15 Uhr. “Wir hoffen, dass er in dieser Nacht endet”, sagte Artigas. Wissing sagte dagegen, “der Abschluss der Verhandlungen in dieser EP-Legislatur ist für uns auch weiterhin wesentlich”. Das würde aber auch einen Abschluss unter belgischer Ratspräsidentschaft Anfang 2024 einschließen.

Wissing erklärte auch, wo es aus deutscher Sicht hakt: “Wir können den Vorschlag zu General Purpose AI Models noch nicht mittragen.” Vielmehr sprach er sich erneut für eine verpflichtende Selbstregulierung aus. Der zweistufige Ansatz (two-tier-approach), den das Parlament vorgeschlagen hatte, nannte Wissing schwierig. “Wir stehen beiden Unterscheidungskriterien kritisch gegenüber.” Auch bei den Definitionen gebe es weiteren Verbesserungsbedarf. “Klare abgrenzende Definitionen der wesentlichen Begriffe und des Risikos sind zentrale Elemente des Rechtsaktes und der Anwendbarkeit des Gesetzes.”

Neben der Diskussion über den AI Act haben die Minister eine allgemeine Ausrichtung für den Gigabit Infrastructure Act (GIA) gefunden. Der erste Trilog (Handshake) fand noch im Anschluss an das Ministertreffen statt, denn das Parlament hatte seine Position bereits im September festgelegt. Der GIA soll die Richtlinie zur Senkung der Breitbandkosten (BCRD) aus dem Jahr 2014 ablösen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil zur Verwirklichung der europäischen Konnektivitätsziele.

Das Gesetz, das auf eine Mindestharmonisierung anzielt, soll die unnötig hohen Kosten für den Aufbau elektronischer Kommunikationsinfrastrukturen senken, die teilweise durch die Genehmigungsverfahren für den Auf- oder Ausbau der Netze entstehen. Es soll den Netzausbau beschleunigen, Rechtssicherheit und Transparenz für alle beteiligten Wirtschaftsakteure schaffen und effizientere Planungs- und Ausbauverfahren für die Betreiber öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze ermöglichen. vis

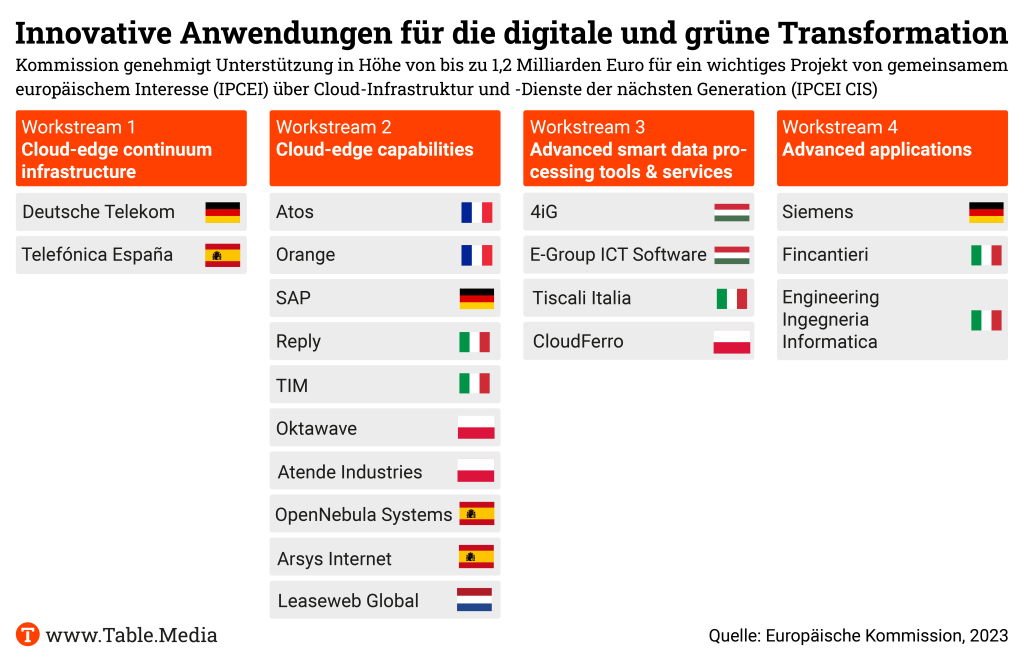

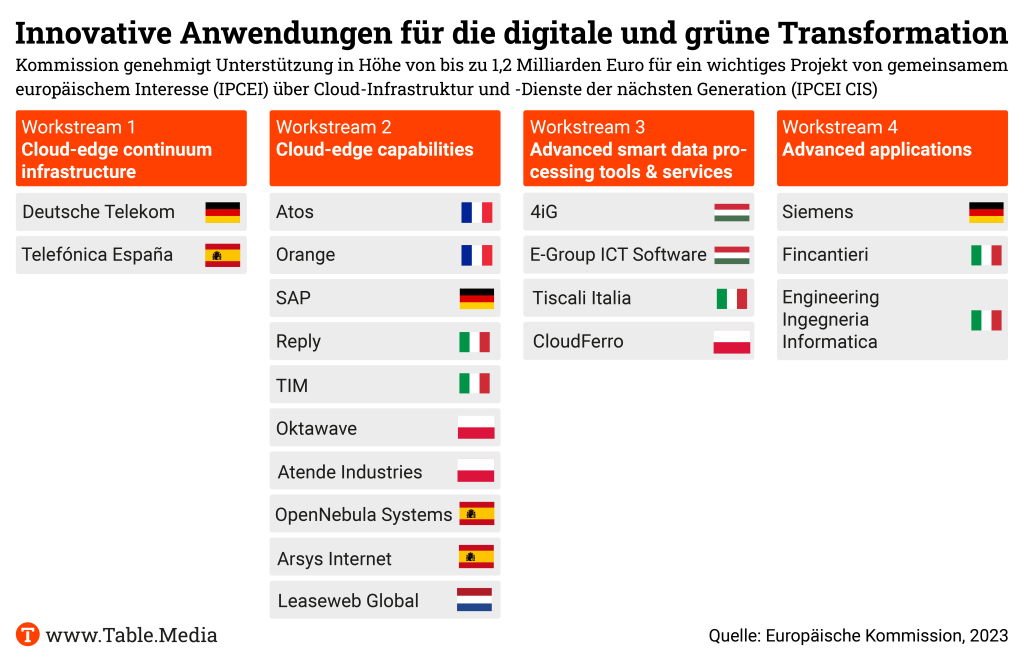

Die Europäische Kommission hat bis zu 1,2 Milliarden Euro staatliche Beihilfen für ein Digital-IPCEI genehmigt. Dieses Important Project of Common European Interest (IPCEI) soll Forschung, Entwicklung und erste industrielle Einsatzbereiche fortschrittlicher Cloud- und Edge-Computing-Technologien in Europa zu unterstützen. Das teilte die Kommission am Dienstag mit.

Es ist das erste IPCEI im Bereich Cloud- und Edge-Computing. Für das Projekt mit dem Namen IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS) haben sieben Mitgliedstaaten ihre Teilnahme angemeldet: Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, die Niederlande, Polen und Spanien. Die Kommission erwartet, dass die bis zu 1,2 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln von den Mitgliedstaaten zusätzliche 1,4 Milliarden Euro an privaten Investitionen freisetzen werden.

Im Rahmen dieses IPCEI CIS planen 19 Unternehmen – darunter kleine und mittelständische Unternehmen -, 19 hochinnovative Projekte durchzuführen. Aus Deutschland sind die Deutsche Telekom, SAP und Siemens mit Projekten dabei. Die einzelnen Projekte sind in vier Bereiche aufgeteilt und decken das gesamte Cloud-Edge-Kontinuum ab, von der grundlegenden Softwareebene bis hin zu branchenspezifischen Anwendungen. Ziel der Projekte ist es, die digitale und grüne Transformation zu unterstützen.

Die Phasen der Forschung, Entwicklung und ersten industriellen Einsatzbereiche laufen zwischen 2023 und 2031, wobei die Zeitpläne je nach Projekt und den beteiligten Unternehmen variieren. In dieser Phase sollen direkt und indirekt mindestens 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen und viele weitere in der Kommerzialisierungsphase. Das erste Ergebnis des IPCEI – eine Open-Source-Referenzinfrastruktur – erwartet die Kommission voraussichtlich gegen Ende 2027. vis

Die EU-Kommission hofft, dass nach dem Amtsantritt von Javier Milei als neuem Präsidenten Argentiniens das Mercosur-Abkommen unterschrieben werden kann. Milei, der sich selbst als Anarcho-Kapitalist bezeichnet, tritt sein Amt am 10. Dezember an. Er hatte sich im Wahlkampf gegen das Abkommen positioniert. Bis zur Weihnachtspause werde es Klarheit geben, ob sich die vier Mercosur-Staaten und die EU-Kommission auf geringfügige Änderungen des seit 2019 ausverhandelten Abkommens einigen können, um das Abkommen noch bis zu den Europawahlen zu unterschreiben, heißt es in Brüssel.

Aus Verhandlungskreisen verlautete, dass der unmittelbar bevorstehende Regierungswechsel in Argentinien die Pläne für die Unterzeichnung des Abkommens durchkreuzt hatte. Ursprünglich war geplant, das Abkommen beim Mercosur-Gipfel am 7. Dezember zum Ende der brasilianischen Mercosur-Präsidentschaft in Rio de Janeiro zu unterschreiben. Nach Brasilien übernimmt Paraguy die Präsidentschaft in der Mercosur-Gruppe. Da Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie der ständige Ratspräsident Charles Michel am 7. Dezember beim EU-China-Gipfel sind, sollte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez das Abkommen für die EU unterschreiben. Spanien hat bis Jahresende die wechselnde Ratspräsidentschaft inne. mgr

Die spanische EU-Ratspräsidentschaft hat einen weiteren Anlauf genommen, um die festgefahrenen Verhandlungen zur Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen EU-Haushalts wieder in Schwung zu bringen. Wie aus einem Dokument hervorgeht, das Contexte vorliegt, strebt Madrid im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission Kürzungen an, lediglich der Haushaltsposten für die Hilfen an die Ukraine soll unangetastet bleiben. Insgesamt hatte die Kommission einschließlich der Zuschüsse an die Ukraine Mehrkosten bis 2027 von knapp 66 Milliarden Euro veranschlagt, die spanische Präsidentschaft sieht dagegen für diesen Zeitraum nur 51 Milliarden Euro vor.

Im Einzelnen schlägt Madrid vor, für die Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration 10,5 Milliarden Euro zusätzlich in den Haushalt einzustellen. Die Kommission hatte für diesen Posten 12, 5 Milliarden Euro eingefordert. Weniger Geld soll es auch für den Transformationsfonds STEP geben. Statt zehn Milliarden Euro, wie von der Kommission gefordert, will Madrid zur Stärkung der EU-Wettbewerbsfähigkeit nur sieben Milliarden Euro bereitstellen. Außerdem sollen die Mehrkosten aufgrund gestiegener Zinsen für die Anleihen aus dem EU-Programm Next Generation EU von 18,9 Milliarden Euro (Vorschlag Kommission) auf 15 Milliarden Euro reduziert werden.

Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen hat es zum Wochenbeginn eine erste Aussprache auf Botschafterebene zum neuen spanischen Verhandlungsvorschlag gegeben. Die Ausgangslage unter den Mitgliedstaaten zeige dabei ein unverändert gemischtes Stimmungsbild. Deutschland, wie auch andere Nettozahler, seien mit dem von Brüssel vorgeschlagenen Paket für die Ukraine – 17 Milliarden Euro Zuschüsse, 33 Milliarden Euro Darlehen – einverstanden, zeigten aber wenig Bereitschaft, Gelder für die übrigen Haushaltsposten wie Migrationsmanagement und STEP nachzuschießen. Dies müsse über Umschichtung und Kürzungen im bestehenden Haushalt erreicht werden.

Andere Mitgliedstaaten fordern dagegen zusätzliche Mittel, wie es auch die Kommission fordert. Zudem wollen manche nur einem Gesamtpaket für die zweite Hälfte des EU-Finanzrahmens zustimmen, und damit die Hilfe an die Ukraine nicht separat ausklammern. Trotz der unterschiedlichen Positionen zeigten sich die Diplomaten zuversichtlich, dass es für die Unterstützung der Ukraine auf jeden Fall eine Lösung geben werde. “Die Hilfe an die Ukraine wird sichergestellt, das kriegen wir als EU hin”, hieß es in Brüssel. Allerdings drängt die Zeit, da der EU-Gipfel sich bereits in der kommenden Woche auf die zweite Hälfte EU-Finanzrahmens bis 2027 verständigen soll. cr

Eine Grundsatzeinigung auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln noch in diesem Jahr ist EU-Vertretern zufolge zunehmend unwahrscheinlich. Die Differenzen seien zu groß, sagten mehrere EU-Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Am Freitag treffen sich die EU-Finanzminister in Brüssel. Bis dahin sollten Deutschland und Frankreich eigentlich einen Kompromiss ausloten. Beide Länder hatten Anfang November betont, dass es Fortschritte in den Verhandlungen gegeben hatte. Seitdem wurde aber keine Einigung verkündet.

“Ich denke nicht, dass ein gemeinsamer Ansatz vor dem Jahresende gefunden wird”, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Es gebe noch zu viele Meinungsverschiedenheiten. “Ein Deal am Freitag ist sehr unwahrscheinlich“, so ein zweiter EU-Vertreter. Ein dritter Insider sagte, man sei nicht weit weg von einer Einigung, es gebe aber noch unterschiedliche rote Linien. Diese könnten aber mit mehr Verhandlungen aus dem Weg geräumt werden.

Die gemeinsame Position der Mitgliedsstaaten soll eigentlich Anfang 2024 mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden. Die Zeit ist knapp, weil das Parlament im Juni 2024 neu gewählt wird und sich schon davor auflöst. rtr

Knapp ein halbes Jahr vor der Europawahl im Juni 2024 zeigen sich viele Deutsche kritisch gegenüber der Arbeit der EU. In der repräsentativen Umfrage “Europa-Check-Up” erklären zwei von drei Deutschen, dass sie mit der derzeitigen Politik der EU nicht zufrieden sind. Lediglich 17 Prozent sind zufrieden. Die Umfrage hat die überparteiliche Initiative “Tu was für Europa” erstmals in Auftrag gegeben. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat in ihrem Auftrag Anfang November 5.000 Deutsche befragt.

Die Deutschen haben zudem sogar noch weniger Vertrauen in die EU-Institutionen als in die Ampel-Regierung: So sagt im direkten Vergleich nur jeder zehnte Befragte, dass er oder sie mehr Vertrauen in die EU-Institutionen als in die Bundesregierung hat. Dabei sind auch die Vertrauenswerte in die Ampel-Regierung derzeit niedrig.

Es scheint auch wenig Wissen über die EU vorhanden zu sein. Auf die Frage “Könnten Sie einer Freundin oder einem Freund die unterschiedlichen Institutionen der EU erklären?”, antworten 44 Prozent, “nein”, 40 Prozent sagen “ja”. Allerdings wurde das tatsächliche Wissen nicht abgefragt.

“Tu was für Europa” sieht hier Handlungsbedarf. Allerdings gibt es ihrer Meinung nach auch Grund zur Hoffnung: So hat die Hälfte der Befragten Sorge vor verstärkt nationalen statt europäischen Lösungen. Es gebe außerdem einen Wunsch, mehr über die positiven Errungenschaften Europas zu sprechen, sagen mehr als sechs von zehn Befragten. lei

Der gebürtige Niederländer Jules Maaten ist viel unterwegs. Er bewegt sich zwischen Brüssel, wo er das Europabüro der Friedrich-Naumann-Stiftung leitet, den Niederlanden, seiner Heimat, und Berlin als Zentrum deutscher Politik. Der 62-Jährige studierte Geschichte und Recht an der Freien Universität Amsterdam. Mit 16 Jahren trat er den Jungen Liberalen bei. Wenig später fanden die ersten Europawahlen statt – eine besonders politisierende Zeit: “Die erste Europawahl war ein Durchbruch. Ich habe die Entwicklung des demokratischen Europas von Anfang an bewusst erlebt.”

Zunächst sammelte Maaten politische Erfahrung auf lokaler Ebene. Von 1986 bis 1991 war er Gemeinderat von Amstelveen. “Die lokale Tätigkeit war prägend für mich. Wenn man dort über Probleme redet, sitzen die Leute, die betroffen sind, wenige Meter weiter.” Zwischenzeitlich arbeitete er auch im niederländischen Parlament, doch die internationale Arbeit habe ihn immer mehr angezogen.

1991 ging Maaten als Generalsekretär der Liberalen Internationalen nach London, bis er dann 1999 ins Europaparlament in Brüssel einzog. Zehn Jahre zuvor hatte er dafür bereits erfolglos kandidiert. Als Abgeordneter der Liberalen und Demokratischen Partei Europas absolvierte er zwei Amtszeiten, 2004 wurde er als Spitzenkandidat aufgestellt. Seine Erfahrungen als Lokalpolitiker versuchte er stets im Hinterkopf zu behalten. Aber Maaten räumt ein: “Es ist nicht so einfach, das mitzunehmen, wenn man nach Brüssel geht.”

Während der zehn Jahre war er Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI). Sein wichtigstes Dossier war die Funktion als Berichterstatter der Tabak- und Alkoholrichtlinie. “Die großen Warnungen auf den Zigarettenpackungen heute sind meine Schuld”, sagt er scherzend.

Der ehemalige Europaparlamentarier findet, dass viele Themen “nationale Themen bleiben müssen”. Vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialpolitik. Es gebe jedoch auch “Ausnahmen, bei der europäische Zusammenarbeit mehr Vorteile bringt”. So beim Thema Migration, da gebe es “keine andere Lösung als eine europäische.” Aber “zu unterscheiden, was Europa machen soll, und was nicht, ist sehr schwierig.” Als Entscheidungsmaxime steht für Maaten die Frage: “Was hilft den Bürgerinnen und Bürgern? Wenn es auf europäischer Ebene geregelt wird, auf nationaler, oder sogar lokaler?”

Zur Klimapolitik der Europäischen Kommission zieht er eine überwiegend positive Bilanz: “Es gibt viel Fortschritt.” Allerdings stellt er derzeit einen Gegendruck fest, der sich womöglich in einer neuen Kommission manifestieren wird. “Aber das ist normal, in der Politik geht man zwei Schritte nach vorn und einen zurück.” Eine Abnahme der Radikalität, mit der der Green Deal seiner Ansicht nach vorangetrieben wird, fände er nicht schlecht.

Im Anschluss an das politische Mandat führt Maatens Weg in die Friedrich-Naumann-Stiftung, bei der er seit 2010 tätig ist. Zunächst auf Posten in Südafrika und auf den Philippen. 2022 übernahm er die Leitung des EU-Büros. Derzeit arbeitet er an einem Projekt namens Europe2050, in dem er mit seinem Team langfristige Visionen für Europa entwickelt und diskutiert. Zum Beispiel, wie das Verhältnis zu Großbritannien oder der Türkei aussehen könnte.

Ein Niederländer als Repräsentant einer deutschen Stiftung mag ungewöhnlich sein, doch für Maaten war dieser Schritt naheliegend. Deutsch lernte er schon als Kind – “hauptsächlich von der Sportschau”. In seinem politischen Denken sei er mittlerweile eher deutsch als niederländisch. Die niederländische Politik verfolgt er dennoch interessiert. Somit auch die Entscheidung Timmermans, die Kommission zu verlassen und bei der nationalen Parlamentswahl zu kandidieren. Maaten, der als Abgeordneter mit Timmermans in anderer Funktion zusammenarbeitete, hat kein schlechtes Wort über den Sozialdemokraten zu verlieren: “Ich schätze ihn sehr. Er ist keine einfache Persönlichkeit, aber er hat wirklich Ahnung von dem, was er macht.” Wie viele hatte auch Maaten Timmermans Chancen auf das Amt des Premierministers ausgerechnet. Dessen Wahlergebnis ist nun jedoch hinter dem des Rechtspopulisten Geert Wilders zurückgeblieben, der als Befürworter eines Referendums über den Austritt aus der EU gilt. Clara Baldus

in sechs Monaten ist es so weit, dann wählt Deutschland die Abgeordneten, die es ins Europäische Parlament entsendet. Immerhin, mehr als die Hälfte der Deutschen wissen bereits, dass im kommenden Jahr Europawahlen stattfinden. Nicht ganz so viele wissen, in welchem Monat sie sein werden. Aber das ist doch schon ein guter Anfang.

Und was ist wohl das wichtigste Thema für die deutschen Wählerinnen und Wähler? Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das gaben jedenfalls 43 Prozent der Befragten bei der Umfrage zum Eurobarometer 2023 im Herbst an. Deutschland bildet da eine Ausnahme. Denn in den meisten EU-Ländern steht der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung ganz oben auf der Prioritätenliste, zeigt die Umfrage, die regelmäßig in den EU-Ländern durchgeführt wird.

Die Liste der Prioritäten bietet noch weitere spannende Einblicke in die europäischen Befindlichkeiten: Nach der öffentlichen Gesundheit auf Platz zwei (die den Deutschen nicht so wichtig ist), steht europaweit die Bekämpfung des Klimawandels auf Platz drei. Hier liegen die Deutschen mit ihrer Bewertung nur leicht über dem Durchschnitt alles Europäer. Allerdings hat das Thema an Bedeutung leicht eingebüßt gegenüber der Umfrage im Frühjahr.

Wichtiger geworden ist dagegen das Thema Migration und Asyl. Noch liegt es in der Union nur auf Platz acht, wenn man die Europäer nach ihren Prioritäten fragt. Doch in Deutschland hat das Thema mit einem plus von zwölf Prozentpunkten mit Abstand am meisten an Bedeutung gewonnen.

“In den vergangenen fünf Jahren haben wir zugehört”, kommentiert EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola das Umfrageergebnis. “Und das Europäische Parlament hat geliefert”, meint sie. Nun, es gilt auch weiterhin gut zuzuhören und die richtigen Prioritäten zu setzen. Für die geopolitischen Herausforderungen unserer Zeit brauchen wir europäische Antworten. So kann die EU vielleicht noch mehr Menschen motivieren, sich den Wahltermin als ein Muss im Kalender einzutragen.

Es ist damit zu rechnen, dass die EU-Kommission bis spätestens 4. Juli vorläufig Strafzölle auf E-Autos aus China verhängt. Dies dürfte die Folge der Antisubventionsuntersuchung sein, die die Kommission seit 4. Oktober führt. Es wird damit gerechnet, dass sich die Zölle im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bewegen. Innerhalb von vier Monaten müssten dann die vorläufig verhängten Zölle offiziell gemacht werden. Das Antisubventionsverfahren muss nach 13 Monaten abgeschlossen sein.

Schon vor dem Start der Untersuchung, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt hatte, lagen der Kommission deutliche Hinweise auf eine massive Subventionierung von E-Autos made in China vor. Die Zahlen der importierten batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) aus China ist stark gestiegen, zudem wurden sehr günstige Angebote registriert. Die EU gilt als einer der wenigen Märkte, die offen sind für BEV-Importe aus China. Die Türkei und andere Nicht-EU-Länder haben BEV-Importe aus China mit Zöllen belegt.

Im Fall der E-Autos aus China hat die Kommission die Antisubventionsuntersuchung aus eigenem Antrieb gestartet. In einem ersten Schritt der Untersuchung hat sie Hersteller in der EU und in China angeschrieben und aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Daraufhin hat das aus etwa 25 Beamten bestehende Team, das die Untersuchung in der Kommission durchführt, Unternehmen für eine repräsentative Stichprobe ausgesucht. Unternehmen, die in der EU ihren Sitz haben, müssen antworten. Unternehmen, die ihren Sitz in China haben, müssen nicht antworten. Derzeit läuft die Auswertung der mehrere Hundert Seiten umfassenden Fragebögen aus der repräsentativen Stichprobe. Anfang 2024 sind zudem Besuche von Kommissionsbeamten in China geplant, um die Angaben zu überprüfen.

Die EU-Kommission kann seit einer Änderung der EU-Antidumpingregeln im Jahr 2017 selbst eine Antisubventionsuntersuchung einleiten. Sie benötigt dafür keine Anzeigen von betroffenen Unternehmen.

Nach Erkenntnissen der Kommission gewährt China BEV-Herstellern im Land umfangreiche und vielfältige Subventionen wie etwa Zuschüsse zu Grundstückskäufen, zinsgünstige Darlehen sowie Steuernachlässe. Nicht nur Unternehmen, die aus China stammen, sollen Subventionen bekommen. Auch Unternehmen wie VW, BMW, Mercedes sowie Tesla, die in China BEV produzieren und auch nach Europa exportieren, erhalten diese. Es gibt bislang keine Erkenntnisse, dass die Subventionen ein bestimmtes Marktsegment bevorzugen. Das Volumensegment wird ebenso bezuschusst wie die Premiumklasse. Es heißt, dass die chinesischen Unternehmen sowie die staatlichen Behörden in China sehr kooperationsbereit seien.

Wenn sich die Vermutungen der Kommission auf unzulässige Subventionierung der BEV bestätigen, wird der Satz der Zölle festgelegt. Das Verfahren dafür sieht vor, dass die Angaben aus der repräsentativen Stichprobe ausschlaggebend für die Höhe der Zölle sind. Anhand der Herstellerangaben wird ausgerechnet, wie viel Prozent vom Umsatz der BEV-Fahrzeuge die Subvention ausmacht. Wenn etwa 15 Prozent des Umsatzes den gezahlten Subventionen entsprechen, wird ein Zoll in Höhe von 15 Prozent festgesetzt. Unternehmen, die nicht für die repräsentative Stichprobe ausgesucht wurden, werden mit dem gewogenen durchschnittlichen Zollsatz der Unternehmen belegt, die ihre Daten im Rahmen der Untersuchung abgeliefert haben.

Unternehmen, die nicht beteiligt waren, können auf ihren Antrag sich den für sie zutreffenden Satz des Zolls errechnen lassen. Unternehmen, die für die Teilnahme an der repräsentativen Studie ausgewählt wurden, aber nicht mitgemacht haben, müssen mit höheren Zöllen rechnen. Alle Verfahrensbeteiligten werden von der EU-Kommission angehört.

Die Mitgliedstaaten haben ein Mitspracherecht bei der endgültigen Verhängung der Zölle aus der Antisubventionsuntersuchung. Unter den Mitgliedstaaten gibt es eine Abstimmung im Komitologieverfahren.

Mit der Trilog-Vereinbarung zur Ökodesign-Verordnung hat die EU einen großen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft gemacht. Unverkaufte Kleidung, Schuhe und Accessoires dürfen große Händler zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung nicht mehr vernichten. Für mittelgroße Unternehmen gilt das Verbot erst nach sechs Jahren, für kleine Händler gibt es Ausnahmen.

In der Nacht von Montag und Dienstag hatten sich die Unterhändler geeinigt. Das Parlament wollte ursprünglich auch Elektronik in das Wegwerfverbot einbeziehen. Die Kommission erhält das Recht, Verbote für weitere Produktgruppen künftig durch Delegierte Rechtsakte nachzuholen. Produktspezifische Regelungen sind allerdings langwierig und können sich jahrelang hinziehen, hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) kritisiert. Festgelegt wurde allerdings, dass Unternehmen jährlich Bericht erstatten, wie viele Waren sie entsorgt haben und aus welchen Gründen.

Das eigentlich Neue an der Weiterentwicklung der Ökodesign-Richtlinie zu einer Verordnung ist aber der erheblich erweiterte Umfang. Bisher betraf der Rechtsakt vor allem den Energieverbrauch von Gütern. Richtung Kreislaufwirtschaft ging es mit Durchführungsverordnungen von 2018/19. Hinzu kamen damals Anforderungen zum Vorhalten von Ersatzteilen und zur Zerlegbarkeit von Haushaltsgeräten.

Die Verordnung dehnt den Geltungsbereich nun auf fast alle Produkte aus. Ausgenommen sind noch:

Neben der Energieeffizienz regelt die Verordnung künftig viel mehr Anforderungen zur Haltbarkeit, Recyclingfähigkeit und zum Wasserverbrauch. Ein Verbot von geplanter Obsoleszenz wird es zwar nicht geben. Allerdings werde zum ersten Mal eine rechtliche Definition von vorzeitigem Verschleiß in einem Gesetzestext verankert, sagte gestern die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini (Grüne).

Statt “geplantem Verschleiß” bezieht sich der Kompromiss nun auf “vorzeitigen Verschleiß”, weil der Vorsatz schwer nachzuweisen ist. Dies kann zum einen eine Rechtsgrundlage für Rechtsstreitigkeiten bilden, wenn zum Beispiel spezifische Konstruktionsmerkmale auftreten oder keine Software-Updates mehr bereitgestellt werden. Zum anderen bindet es auch die Kommission bei der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen.

Einen ersten Überblick, für welche Produkte sie welche Ökodesign-Kriterien festlegen will, muss die Kommission innerhalb von neun Monaten in einem Arbeitsplan erklären. Das Parlament setzte durch, dass die Kommission bestimmte Waren prioritär behandeln muss: neben Textilien sind das Eisen, Stahl, Aluminium, Möbel, Reifen, Waschmittel, Farben, Schmiermittel und Chemikalien.

Transparent gemacht werden die Kriterien künftig in einem digitalen Produktpass – sowohl für Käufer als auch für Händler, Entsorger und Reparaturbetriebe. Gemäß der Einigung wird die Kommission auch ein Internetportal einrichten, mit dem Verbraucher Informationen aus den Pässen suchen und vergleichen können. “Im Binnenmarktausschuss haben wir uns außerdem erfolgreich für einen Repair-Score eingesetzt”, sagt Cavazzini. “So wird beim Kauf ersichtlich, wie leicht ein Produkt zu reparieren ist.”

Unternehmen kritisieren an der Einigung vor allem die Transparenzanforderungen für die Lieferkette. Die Akteure würden aus Gründen, die nichts mit der Kreislaufwirtschaft zu tun hätten, überfordert, beklagte gestern Business Europe. So sei die Definition von “bedenklichen Stoffen” zu weit gefasst und würde zu Rechtsunsicherheiten führen.

Verbraucherschützer stören sich vor allem an den schwachen Vorgaben für Online-Shops. Dort angebotene Waren fielen bei Sicherheitstest immer wieder durch und würden auch bereits geltende Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, schrieb gestern der Dachverband BEUC. Der Rat argumentierte dagegen, er habe die Verordnung lediglich am Digital Services Act ausgerichtet. Schon dieser war BEUC aber zu schwach: Online-Händler müssten zum Beispiel ihre Waren nicht stichprobenartig kontrollieren.

Die Marktüberwachung in der Ökodesign-Verordnung halten die Verbraucherschützer generell für zu schwach. “Damit dieses neue Gesetz wirkt, ist es unerlässlich, dass der politische Wille mit angemessenen finanziellen und personellen Ressourcen für seine Umsetzung und Durchsetzung einhergeht”, sagte die Generaldirektorin von BEUC, Monique Goyens. Die Mittel müssten sowohl von der Kommission als auch von den Überwachungsbehörden der Mitgliedstaaten kommen.

Vor dem EU-China-Gipfel hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem wachsenden Ungleichgewicht des Handels mit China gewarnt – und eine Kampfansage gemacht: Die EU werde die enorme Unausgewogenheit nicht auf Dauer dulden, warnte sie am Dienstag in einem Interview mit AFP für mehrere europäische Nachrichtenagenturen: “Wir verfügen über Instrumente, um unseren Markt zu schützen.”

Das Handels-Ungleichgewicht mit der Volksrepublik habe sich in den vergangenen zwei Jahren auf fast 400 Milliarden Euro verdoppelt, sagte von der Leyen weiter. Die EU bevorzuge Verhandlungslösungen. Es sei “auch im Interesse Chinas”, bei dem Gipfel Entscheidungen in Abstimmung mit den Europäern zu treffen.

Einen ausgeglichenen Handel wünscht sich auch Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, als Diskussionsthema des Treffens: “Aus unserer Sicht muss das ‘level playing field’ wieder ganz oben auf die Agenda kommen”, sagte Hildebrandt bei einem Pressegespräch in Peking.

Es dürfe nicht länger zugelassen werden, dass europäische Unternehmen in China in einigen Bereichen nicht auf die gleichen Wettbewerbsbedingungen treffen wie die chinesische Wirtschaft, während chinesische Firmen den europäischen Markt voll ausschöpfen könnten, sagte er. Hildebrandt warnt dennoch vor einer Eskalation der wirtschaftlichen Spannungen zwischen Europa und der Volksrepublik.

Er hoffe, dass kein Handelskonflikt heraufbeschworen werde, betonte Hildebrandt am Dienstag: “Denn die deutsche Wirtschaft braucht offene Märkte.” Bei den laufenden EU-Untersuchungen zur Subventionierung chinesischer E-Autos darf man sich seiner Ansicht nach nicht selbst in eine nachteilige Position bringen. Hildebrandt erwartete klare Aussagen der EU-Vertreter bei dem Gipfeltreffen: “Die EU-Seite muss bei dem Treffen klarmachen, in welchen Feldern ein De-Risking angedacht ist.”

Die Visa-freie Einreise oder anderen Lockerungen im Rahmen der chinesischen Charmeoffensive vor der Zusammenkunft helfen Hildebrandt zufolge nur “minimal”, um das Vertrauen wieder herzustellen. Er erwartet zeitnah keine großen strukturellen Änderungen: “Die chinesische Regierung ist im Moment in ihrem Handeln beschränkt”, sagte der AHK-Chef. Zu tiefe Einschnitte in die Wirtschaft seien derzeit nicht drin. Dass sich beide Seiten überhaupt das erste Mal wieder persönlich treffen, sieht Hildebrandt positiv.

Von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel werden am Donnerstag zunächst Chinas Staatschef Xi Jinping und im Anschluss Premier Li Qiang treffen. Der Termin ist das erste persönliche Treffen im Rahmen dieses Gipfelformats seit 2019. Damals hieß der EU-Kommissionschef noch Jean-Claude Juncker, der EU-Rat wurde von Donald Tusk geführt, Chinas Ministerpräsident war Li Keqiang.

Die Online-Formate während der Pandemie lieferten keine großen Ergebnisse, und selbst das ist noch nett ausgedrückt: EU-Außenchef Josep Borrell nannte das Meeting 2022 im Nachhinein einen “Gipfel der Gehörlosen” – Brüssel wollte primär den Ukraine-Krieg erörtern, Peking Handelsthemen.

Von dem persönlichen Gipfel im Peking sollte aber nicht zu viel erwartet werden. Aus den angedachten zwei offiziellen Tagen ist mittlerweile nur einer geworden. EU-Ratschef Michel soll bereits am Donnerstag zurückfliegen, um sich um die Vorbereitungen des EU-Westbalkan-Gipfeltreffens zu kümmern. Eigentlich war für ihn ein Stopp in Shanghai am Freitag vorgesehen gewesen.

Ein gemeinsames Statement zum Gipfel ist nicht vorgesehen, auch nicht die Unterzeichnung von technischen Vereinbarungen, die während der Besuche anderer EU-Vertreter in den vergangenen Wochen abgestimmt wurden.

Bereits die begrenzten Ergebnisse des Biden-Xi-Gipfels in San Francisco seien ein Zeichen dafür gewesen, dass China dem Westen keine substanziellen Angebote machen will, sagt Abigaël Vasselier, Leiterin des Foreign Relations-Team bei Merics. “Angesichts der Wahlen in Europa und den USA im Jahr 2024 ist es unwahrscheinlich, dass Peking den Staats- und Regierungschefs, die in ein paar Monaten möglicherweise nicht mehr im Amt sind, Zugeständnisse macht.” Chinas wirtschaftliche und politische Unterstützung für Russland werde indes ein Angriffspunkt für die Europäer sein, sagt Vasselier.

Ihr Kollege Grzegorz Stec, EU-China-Analyst bei Merics, erwartet ebenfalls nur begrenzte Ergebnisse beim Gipfeltreffen. “Der Gipfel wird aber den Ton und die Agenda für die Beziehungen zwischen der EU und China bis zum Ende des aktuellen EU-Mandats festlegen”, so Stec. Kernthema des Treffens wird seiner Ansicht nach die Risikominderung. “Im Vorfeld des Gipfels haben chinesische Diplomaten vorgeschlagen, das De-Risking mit einem ‘Wiederaufbau strategischen Vertrauens’ durch robustere Dialoge zu ersetzen.”

Wegen der politischen Spannungen und Chinas wirtschaftlicher Lage reduziert ein Teil der deutschen Unternehmen laut einer AHK-Umfrage ihre Risiken im Zusammenhang mit China-Geschäften bereits: 44 Prozent von 566 Befragten gaben an, dass ihre Firmenzentralen solche Schritte unternehmen. Etwas mehr Unternehmen (45 Prozent) verneinten dies. Die übrigen antworteten mit “weiß nicht”.

Die Firmen setzen dabei zum Beispiel auf von China unabhängige Lieferketten oder bauen zusätzlich ein Geschäft in anderen Ländern auf. Am meisten innerhalb Asiens profitiert davon Indien: 72 Prozent der befragten Unternehmen sind neben China bereits dort aktiv.

Es gibt aber auch gegenläufige Tendenzen: 54 Prozent der Unternehmen wollen ihre Investitionen in China ausweiten, sagte AHK-Chef Hildebrandt. Ein Großteil dieser Firmen begründete den Plan damit, in China wettbewerbsfähig bleiben zu wollen. Zum Beispiel lokalisieren manche ihre Forschung und Entwicklung in China. Denn der riesige chinesische Markt bleibt weiterhin unersetzbar, wie es in der AHK-Umfrage heißt.

Die Ursprungsregeln für E-Autos aus dem Freihandels- und Kooperationsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU sollen nicht 2024, sondern erst drei Jahre später greifen, also 2027. Diesen Vorschlag will die EU-Kommission dem Vernehmen nach am heutigen Mittwoch machen. Andernfalls würden im Januar zehn Prozent Zoll fällig für jedes batterieelektrische Auto, das zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gehandelt wird.

Der Zoll ist vorgesehen, falls weniger als 45 Prozent der Wertschöpfung in dem Vereinigten Königreich oder in der EU stattfindet. Da die Batterieproduktion für E-Autos in der EU und dem Vereinigten Königreich noch nicht hochgelaufen ist, werden die Akkus überwiegend aus Asien und den USA importiert. Die Mitgliedstaaten und die Regierung des Vereinigten Königreichs müssten dem Vorschlag der Kommission zustimmen. mgr

Vor dem fünften Trilog zum AI Act könnten die Einschätzungen unterschiedlicher nicht sein: “Wir sind sehr hoffnungsvoll”, sagte Carme Artigas, spanische Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz beim Treffen der Minister im Telekommunikationsrat am Dienstag. “Wir haben ein ausreichend konkretes, aber auch breites Mandat der Mitgliedstaaten, das uns die notwendige Flexibilität geben wird.” Sie räumte ein, dass einige Positionen noch weit entfernt von den Parlamentspositionen seien, man sich aber annähern könne.

Die Vertreter von Frankreich und Deutschland betonten dagegen die Differenzen: “Die KI-Verordnung ist insgesamt nicht so, dass man von Entscheidungsreife sprechen kann“, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing. Und sein französischer Amtskollege Jean-Noël Barrot meinte, dass unabhängig vom Ergebnis des Trilogs an diesem Mittwoch “noch viel zu tun bleibt und wir nicht umhinkönnen, gegebenenfalls in den kommenden Wochen einen weiteren Trilog einzuberufen“.

Die Spanier dagegen machten deutlich, dass sie die Arbeit an der KI-Verordnung unbedingt noch unter ihrer Ratspräsidentschaft, also vor Jahresende, abschließen wollen. Der Trilog beginnt am heutigen Mittwoch um 15 Uhr. “Wir hoffen, dass er in dieser Nacht endet”, sagte Artigas. Wissing sagte dagegen, “der Abschluss der Verhandlungen in dieser EP-Legislatur ist für uns auch weiterhin wesentlich”. Das würde aber auch einen Abschluss unter belgischer Ratspräsidentschaft Anfang 2024 einschließen.

Wissing erklärte auch, wo es aus deutscher Sicht hakt: “Wir können den Vorschlag zu General Purpose AI Models noch nicht mittragen.” Vielmehr sprach er sich erneut für eine verpflichtende Selbstregulierung aus. Der zweistufige Ansatz (two-tier-approach), den das Parlament vorgeschlagen hatte, nannte Wissing schwierig. “Wir stehen beiden Unterscheidungskriterien kritisch gegenüber.” Auch bei den Definitionen gebe es weiteren Verbesserungsbedarf. “Klare abgrenzende Definitionen der wesentlichen Begriffe und des Risikos sind zentrale Elemente des Rechtsaktes und der Anwendbarkeit des Gesetzes.”

Neben der Diskussion über den AI Act haben die Minister eine allgemeine Ausrichtung für den Gigabit Infrastructure Act (GIA) gefunden. Der erste Trilog (Handshake) fand noch im Anschluss an das Ministertreffen statt, denn das Parlament hatte seine Position bereits im September festgelegt. Der GIA soll die Richtlinie zur Senkung der Breitbandkosten (BCRD) aus dem Jahr 2014 ablösen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil zur Verwirklichung der europäischen Konnektivitätsziele.

Das Gesetz, das auf eine Mindestharmonisierung anzielt, soll die unnötig hohen Kosten für den Aufbau elektronischer Kommunikationsinfrastrukturen senken, die teilweise durch die Genehmigungsverfahren für den Auf- oder Ausbau der Netze entstehen. Es soll den Netzausbau beschleunigen, Rechtssicherheit und Transparenz für alle beteiligten Wirtschaftsakteure schaffen und effizientere Planungs- und Ausbauverfahren für die Betreiber öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze ermöglichen. vis

Die Europäische Kommission hat bis zu 1,2 Milliarden Euro staatliche Beihilfen für ein Digital-IPCEI genehmigt. Dieses Important Project of Common European Interest (IPCEI) soll Forschung, Entwicklung und erste industrielle Einsatzbereiche fortschrittlicher Cloud- und Edge-Computing-Technologien in Europa zu unterstützen. Das teilte die Kommission am Dienstag mit.

Es ist das erste IPCEI im Bereich Cloud- und Edge-Computing. Für das Projekt mit dem Namen IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS) haben sieben Mitgliedstaaten ihre Teilnahme angemeldet: Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, die Niederlande, Polen und Spanien. Die Kommission erwartet, dass die bis zu 1,2 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln von den Mitgliedstaaten zusätzliche 1,4 Milliarden Euro an privaten Investitionen freisetzen werden.

Im Rahmen dieses IPCEI CIS planen 19 Unternehmen – darunter kleine und mittelständische Unternehmen -, 19 hochinnovative Projekte durchzuführen. Aus Deutschland sind die Deutsche Telekom, SAP und Siemens mit Projekten dabei. Die einzelnen Projekte sind in vier Bereiche aufgeteilt und decken das gesamte Cloud-Edge-Kontinuum ab, von der grundlegenden Softwareebene bis hin zu branchenspezifischen Anwendungen. Ziel der Projekte ist es, die digitale und grüne Transformation zu unterstützen.

Die Phasen der Forschung, Entwicklung und ersten industriellen Einsatzbereiche laufen zwischen 2023 und 2031, wobei die Zeitpläne je nach Projekt und den beteiligten Unternehmen variieren. In dieser Phase sollen direkt und indirekt mindestens 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen und viele weitere in der Kommerzialisierungsphase. Das erste Ergebnis des IPCEI – eine Open-Source-Referenzinfrastruktur – erwartet die Kommission voraussichtlich gegen Ende 2027. vis

Die EU-Kommission hofft, dass nach dem Amtsantritt von Javier Milei als neuem Präsidenten Argentiniens das Mercosur-Abkommen unterschrieben werden kann. Milei, der sich selbst als Anarcho-Kapitalist bezeichnet, tritt sein Amt am 10. Dezember an. Er hatte sich im Wahlkampf gegen das Abkommen positioniert. Bis zur Weihnachtspause werde es Klarheit geben, ob sich die vier Mercosur-Staaten und die EU-Kommission auf geringfügige Änderungen des seit 2019 ausverhandelten Abkommens einigen können, um das Abkommen noch bis zu den Europawahlen zu unterschreiben, heißt es in Brüssel.

Aus Verhandlungskreisen verlautete, dass der unmittelbar bevorstehende Regierungswechsel in Argentinien die Pläne für die Unterzeichnung des Abkommens durchkreuzt hatte. Ursprünglich war geplant, das Abkommen beim Mercosur-Gipfel am 7. Dezember zum Ende der brasilianischen Mercosur-Präsidentschaft in Rio de Janeiro zu unterschreiben. Nach Brasilien übernimmt Paraguy die Präsidentschaft in der Mercosur-Gruppe. Da Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie der ständige Ratspräsident Charles Michel am 7. Dezember beim EU-China-Gipfel sind, sollte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez das Abkommen für die EU unterschreiben. Spanien hat bis Jahresende die wechselnde Ratspräsidentschaft inne. mgr

Die spanische EU-Ratspräsidentschaft hat einen weiteren Anlauf genommen, um die festgefahrenen Verhandlungen zur Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen EU-Haushalts wieder in Schwung zu bringen. Wie aus einem Dokument hervorgeht, das Contexte vorliegt, strebt Madrid im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission Kürzungen an, lediglich der Haushaltsposten für die Hilfen an die Ukraine soll unangetastet bleiben. Insgesamt hatte die Kommission einschließlich der Zuschüsse an die Ukraine Mehrkosten bis 2027 von knapp 66 Milliarden Euro veranschlagt, die spanische Präsidentschaft sieht dagegen für diesen Zeitraum nur 51 Milliarden Euro vor.

Im Einzelnen schlägt Madrid vor, für die Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration 10,5 Milliarden Euro zusätzlich in den Haushalt einzustellen. Die Kommission hatte für diesen Posten 12, 5 Milliarden Euro eingefordert. Weniger Geld soll es auch für den Transformationsfonds STEP geben. Statt zehn Milliarden Euro, wie von der Kommission gefordert, will Madrid zur Stärkung der EU-Wettbewerbsfähigkeit nur sieben Milliarden Euro bereitstellen. Außerdem sollen die Mehrkosten aufgrund gestiegener Zinsen für die Anleihen aus dem EU-Programm Next Generation EU von 18,9 Milliarden Euro (Vorschlag Kommission) auf 15 Milliarden Euro reduziert werden.

Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen hat es zum Wochenbeginn eine erste Aussprache auf Botschafterebene zum neuen spanischen Verhandlungsvorschlag gegeben. Die Ausgangslage unter den Mitgliedstaaten zeige dabei ein unverändert gemischtes Stimmungsbild. Deutschland, wie auch andere Nettozahler, seien mit dem von Brüssel vorgeschlagenen Paket für die Ukraine – 17 Milliarden Euro Zuschüsse, 33 Milliarden Euro Darlehen – einverstanden, zeigten aber wenig Bereitschaft, Gelder für die übrigen Haushaltsposten wie Migrationsmanagement und STEP nachzuschießen. Dies müsse über Umschichtung und Kürzungen im bestehenden Haushalt erreicht werden.

Andere Mitgliedstaaten fordern dagegen zusätzliche Mittel, wie es auch die Kommission fordert. Zudem wollen manche nur einem Gesamtpaket für die zweite Hälfte des EU-Finanzrahmens zustimmen, und damit die Hilfe an die Ukraine nicht separat ausklammern. Trotz der unterschiedlichen Positionen zeigten sich die Diplomaten zuversichtlich, dass es für die Unterstützung der Ukraine auf jeden Fall eine Lösung geben werde. “Die Hilfe an die Ukraine wird sichergestellt, das kriegen wir als EU hin”, hieß es in Brüssel. Allerdings drängt die Zeit, da der EU-Gipfel sich bereits in der kommenden Woche auf die zweite Hälfte EU-Finanzrahmens bis 2027 verständigen soll. cr

Eine Grundsatzeinigung auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln noch in diesem Jahr ist EU-Vertretern zufolge zunehmend unwahrscheinlich. Die Differenzen seien zu groß, sagten mehrere EU-Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Am Freitag treffen sich die EU-Finanzminister in Brüssel. Bis dahin sollten Deutschland und Frankreich eigentlich einen Kompromiss ausloten. Beide Länder hatten Anfang November betont, dass es Fortschritte in den Verhandlungen gegeben hatte. Seitdem wurde aber keine Einigung verkündet.

“Ich denke nicht, dass ein gemeinsamer Ansatz vor dem Jahresende gefunden wird”, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Es gebe noch zu viele Meinungsverschiedenheiten. “Ein Deal am Freitag ist sehr unwahrscheinlich“, so ein zweiter EU-Vertreter. Ein dritter Insider sagte, man sei nicht weit weg von einer Einigung, es gebe aber noch unterschiedliche rote Linien. Diese könnten aber mit mehr Verhandlungen aus dem Weg geräumt werden.

Die gemeinsame Position der Mitgliedsstaaten soll eigentlich Anfang 2024 mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden. Die Zeit ist knapp, weil das Parlament im Juni 2024 neu gewählt wird und sich schon davor auflöst. rtr

Knapp ein halbes Jahr vor der Europawahl im Juni 2024 zeigen sich viele Deutsche kritisch gegenüber der Arbeit der EU. In der repräsentativen Umfrage “Europa-Check-Up” erklären zwei von drei Deutschen, dass sie mit der derzeitigen Politik der EU nicht zufrieden sind. Lediglich 17 Prozent sind zufrieden. Die Umfrage hat die überparteiliche Initiative “Tu was für Europa” erstmals in Auftrag gegeben. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat in ihrem Auftrag Anfang November 5.000 Deutsche befragt.

Die Deutschen haben zudem sogar noch weniger Vertrauen in die EU-Institutionen als in die Ampel-Regierung: So sagt im direkten Vergleich nur jeder zehnte Befragte, dass er oder sie mehr Vertrauen in die EU-Institutionen als in die Bundesregierung hat. Dabei sind auch die Vertrauenswerte in die Ampel-Regierung derzeit niedrig.

Es scheint auch wenig Wissen über die EU vorhanden zu sein. Auf die Frage “Könnten Sie einer Freundin oder einem Freund die unterschiedlichen Institutionen der EU erklären?”, antworten 44 Prozent, “nein”, 40 Prozent sagen “ja”. Allerdings wurde das tatsächliche Wissen nicht abgefragt.

“Tu was für Europa” sieht hier Handlungsbedarf. Allerdings gibt es ihrer Meinung nach auch Grund zur Hoffnung: So hat die Hälfte der Befragten Sorge vor verstärkt nationalen statt europäischen Lösungen. Es gebe außerdem einen Wunsch, mehr über die positiven Errungenschaften Europas zu sprechen, sagen mehr als sechs von zehn Befragten. lei

Der gebürtige Niederländer Jules Maaten ist viel unterwegs. Er bewegt sich zwischen Brüssel, wo er das Europabüro der Friedrich-Naumann-Stiftung leitet, den Niederlanden, seiner Heimat, und Berlin als Zentrum deutscher Politik. Der 62-Jährige studierte Geschichte und Recht an der Freien Universität Amsterdam. Mit 16 Jahren trat er den Jungen Liberalen bei. Wenig später fanden die ersten Europawahlen statt – eine besonders politisierende Zeit: “Die erste Europawahl war ein Durchbruch. Ich habe die Entwicklung des demokratischen Europas von Anfang an bewusst erlebt.”

Zunächst sammelte Maaten politische Erfahrung auf lokaler Ebene. Von 1986 bis 1991 war er Gemeinderat von Amstelveen. “Die lokale Tätigkeit war prägend für mich. Wenn man dort über Probleme redet, sitzen die Leute, die betroffen sind, wenige Meter weiter.” Zwischenzeitlich arbeitete er auch im niederländischen Parlament, doch die internationale Arbeit habe ihn immer mehr angezogen.

1991 ging Maaten als Generalsekretär der Liberalen Internationalen nach London, bis er dann 1999 ins Europaparlament in Brüssel einzog. Zehn Jahre zuvor hatte er dafür bereits erfolglos kandidiert. Als Abgeordneter der Liberalen und Demokratischen Partei Europas absolvierte er zwei Amtszeiten, 2004 wurde er als Spitzenkandidat aufgestellt. Seine Erfahrungen als Lokalpolitiker versuchte er stets im Hinterkopf zu behalten. Aber Maaten räumt ein: “Es ist nicht so einfach, das mitzunehmen, wenn man nach Brüssel geht.”

Während der zehn Jahre war er Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI). Sein wichtigstes Dossier war die Funktion als Berichterstatter der Tabak- und Alkoholrichtlinie. “Die großen Warnungen auf den Zigarettenpackungen heute sind meine Schuld”, sagt er scherzend.

Der ehemalige Europaparlamentarier findet, dass viele Themen “nationale Themen bleiben müssen”. Vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialpolitik. Es gebe jedoch auch “Ausnahmen, bei der europäische Zusammenarbeit mehr Vorteile bringt”. So beim Thema Migration, da gebe es “keine andere Lösung als eine europäische.” Aber “zu unterscheiden, was Europa machen soll, und was nicht, ist sehr schwierig.” Als Entscheidungsmaxime steht für Maaten die Frage: “Was hilft den Bürgerinnen und Bürgern? Wenn es auf europäischer Ebene geregelt wird, auf nationaler, oder sogar lokaler?”

Zur Klimapolitik der Europäischen Kommission zieht er eine überwiegend positive Bilanz: “Es gibt viel Fortschritt.” Allerdings stellt er derzeit einen Gegendruck fest, der sich womöglich in einer neuen Kommission manifestieren wird. “Aber das ist normal, in der Politik geht man zwei Schritte nach vorn und einen zurück.” Eine Abnahme der Radikalität, mit der der Green Deal seiner Ansicht nach vorangetrieben wird, fände er nicht schlecht.

Im Anschluss an das politische Mandat führt Maatens Weg in die Friedrich-Naumann-Stiftung, bei der er seit 2010 tätig ist. Zunächst auf Posten in Südafrika und auf den Philippen. 2022 übernahm er die Leitung des EU-Büros. Derzeit arbeitet er an einem Projekt namens Europe2050, in dem er mit seinem Team langfristige Visionen für Europa entwickelt und diskutiert. Zum Beispiel, wie das Verhältnis zu Großbritannien oder der Türkei aussehen könnte.

Ein Niederländer als Repräsentant einer deutschen Stiftung mag ungewöhnlich sein, doch für Maaten war dieser Schritt naheliegend. Deutsch lernte er schon als Kind – “hauptsächlich von der Sportschau”. In seinem politischen Denken sei er mittlerweile eher deutsch als niederländisch. Die niederländische Politik verfolgt er dennoch interessiert. Somit auch die Entscheidung Timmermans, die Kommission zu verlassen und bei der nationalen Parlamentswahl zu kandidieren. Maaten, der als Abgeordneter mit Timmermans in anderer Funktion zusammenarbeitete, hat kein schlechtes Wort über den Sozialdemokraten zu verlieren: “Ich schätze ihn sehr. Er ist keine einfache Persönlichkeit, aber er hat wirklich Ahnung von dem, was er macht.” Wie viele hatte auch Maaten Timmermans Chancen auf das Amt des Premierministers ausgerechnet. Dessen Wahlergebnis ist nun jedoch hinter dem des Rechtspopulisten Geert Wilders zurückgeblieben, der als Befürworter eines Referendums über den Austritt aus der EU gilt. Clara Baldus