Ursula von der Leyen und ihr Kabinettschef Björn Seibert feilen derzeit noch am Arbeitsprogramm der neuen EU-Kommission, vor Weihnachten soll das Dokument veröffentlicht werden. Die EVP will das Ergebnis aber nicht abwarten: Die Christdemokraten schreiben derzeit einen eigenen Wunschzettel für ihre Parteifreundin von der Leyen, der uns in einem (wohl noch recht frühen) Entwurf vorliegt.

Die Liste enthält viele Punkte zu den Prioritäten Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau, plus einige Anliegen zu Migration, Rechtsstaatlichkeit und Landwirtschaft. So soll die Kommission in den ersten 100 Tagen eine Wettbewerbsfähigkeitsstrategie vorstellen, inklusive eines Rechtsaktes “nach dem Vorbild des Klimagesetzes”. Dieses hatte das Ziel der EU festgeschrieben, bis 2050 klimaneutral zu werden und den Weg dahin vorgezeichnet.

Zudem will die EVP die Genehmigungsprozesse quer über alle Wirtschaftssektoren beschleunigen, mithilfe einer sogenannten Omnibus-Richtlinie. Ebenfalls in ein Gesetz gießen wollen die Christdemokraten demnach das Ziel, die Bürokratielasten bis 2029 um ein Drittel zu reduzieren. Für die Unternehmen soll ein europäisches Online-Portal aufgebaut werden, in dem alle nationalen wie europäischen Berichtspflichten gebündelt und die Firmen sich über die Finanztöpfe informieren können.

Die EVP wünscht sich auch eine vorgezogene Überarbeitung des Emissionshandelssystems (ETS). Wer der Atmosphäre eine Tonne CO₂ entzieht, etwa durch Abscheidungstechnologien, soll ein Zertifikat erhalten und im ETS zu Geld machen können. Die Kommission hat die Integration von Negativemissionen auch bereits in Aussicht gestellt, will sie aber im Rahmen der ohnehin gesetzlich vorgesehenen Überprüfung des ETS erst 2026 vorlegen.

Welche Pläne die EVP für die Autoindustrie hat, lesen Sie in dieser Ausgabe bei meinem Kollegen Markus Grabitz. Kommen Sie gut in den Tag!

An einem in Frankreich als historisch bewertetem Tag wurde der von der linken Opposition eingebrachte Misstrauensantrag mit 331 Stimmen angenommen – und brachte damit die Regierung von Premierminister Michel Barnier zu Fall. Wie bereits angekündigt, stimmten die Abgeordneten des Rassemblement National und der Partei des ehemaligen Republikaners Éric Ciotti mit dem linken Bündnis Nouveau Front Populaire, um die Regierung zu stürzen.

Je länger Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun damit wartet, einen neuen Premierminister zu ernennen, desto lauter dürften die Forderungen nach seinem Rücktritt werden. Auslöser des ersten erfolgreichen Misstrauensvotums seit 1962 waren zwar die Sparvorschläge des Ministerpräsidenten Michel Barnier. Doch der rechtsextreme RN und das Linksbündnis haben es eigentlich auf den Präsidenten abgesehen.

Mit dem Erfolg des Misstrauensvotums zeigt sich, wie prekär die Lage für die Kräfte der relativen politischen Mitte geworden ist: Linke und Rechtsextreme sind inzwischen in der Lage, Macron in die Zange zu nehmen. Am Donnerstagabend will der Präsident eine Ansprache im Fernsehen halten.

Macrons Legitimität wird zunehmend infrage gestellt. Der Präsident steht politisch weitgehend isoliert da. Eine große Mehrheit der Franzosen macht ihn für das politische Chaos verantwortlich, nachdem er im vergangenen Juni kurzfristig Neuwahlen anberaumt hatte. Seine Popularität sackte weiter ab, als das tiefe Haushaltsloch im September sichtbar wurde, das Barnier durch Kürzungen und Steuererhöhungen in den Griff zu bekommen versuchte. Auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid kritisiert: “Macron hat ohne Not das Parlament aufgelöst und dann eine Regierung von Le Pens Gnaden eingesetzt – das ist ein Rezept für Instabilität”.

Barnier hatte darauf gesetzt, sich mit Zugeständnissen im Budgetstreit die Zustimmung des RN sichern zu können. Doch dessen Chefin Marine Le Pen lehnte ab und geht nun offenbar aufs Ganze: Ihr Ziel sei es, den Rücktritt von Präsident Macron zu erzwingen, sagt Eric Maurice, EU-Experte beim Thinktank European Policy Center (EPC). “Und Marine Le Pen wird die nächste Regierung so schnell wie möglich zu Fall bringen.”

Dabei hat sie auch ihr eigenes Problem im Blick: Sie will Neuwahlen erreichen, bevor ihr ein Gericht einen Strich durch die Ambitionen macht. Le Pen drohen wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern eine Haftstrafe und der Ausschluss von Wahlen für fünf Jahre. Das Urteil wird für Ende März erwartet.

Die politische Macht, die Le Pen mittlerweile hat, ist eine schwere Niederlage für Macron, der sich in den Wahlkämpfen als Bollwerk gegen die extreme Rechte inszeniert hat. Tatsächlich war der RN noch nie so einflussreich wie in der zweiten Amtszeit des französischen Präsidenten.

Nicht nur Macron als Präsident ist deutlich angeschlagen, auch der Einfluss Frankreichs auf EU-Ebene ist geschwächt. Auf deutscher Seite blickt man mit Sorge auf die politische Instabilität Frankreichs. Deutschland habe ein großes Interesse an engen und stabilen Beziehungen zu Frankreich, sagte der Europaabgeordnete Andreas Schwab (EVP) zu Table.Briefings. Er erinnert daran, dass die Kapitalmärkte bereits auf die politischen Turbulenzen reagiert hätten.

Jetzt liegt der Ball wieder bei Macron. Eric Maurice vom EPC geht davon aus, dass noch vor dem nächsten EU-Gipfel am 19. und 20. Dezember ein neuer Premierminister ernannt wird, um die Finanzmärkte und die Partner in der Eurozone zu beruhigen.

Die Christdemokraten fordern von der Kommission, das Verbrenner-Aus innerhalb der ersten hundert Tage im Zuge der Clean Industrial Deal zurückzunehmen. Außerdem soll die Kommission helfen, die erwarteten Strafzahlungen der Hersteller für Verfehlungen der Flottengrenzwerte 2025 abzuwenden. Diese Forderungen listet ein Entwurf des EVP-Positionspapiers auf, über das die Fraktion am Dienstag abstimmen will. Jens Gieseke (CDU) hat das Papier im Auftrag von EVP-Chef Manfred Weber erarbeitet. Es liegt Table.Briefings vor.

Das Positionspapier mit dem Titel “Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie” fordert, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen für Technologieneutralität schafft. Die Gesetzgebung habe dieses Prinzip verletzt, indem es den Verkauf von neuen Verbrennern ab 2035 verboten hat. Auch der Ansatz, Emissionen nur am Auspuff zu messen, habe batterieelektrische Autos zu Unrecht privilegiert. Daher müsse die Kommission “dringend” eine Überprüfung der CO₂-Flottengesetzgebung vornehmen.

Die neue Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera, hatte die Rücknahme des Verbrenner-Aus aber erst am Dienstag ausgeschlossen. “Die Europäische Kommission zieht dies nicht in Betracht, und ich würde sagen, dass praktisch niemand dies in Betracht zieht”, sagte die Spanierin. Das letzte Wort haben dürfte aber Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), die einen Strategiedialog zur Zukunft der Autoindustrie einberufen will.

Gieseke argumentiert, dass ein Mix von Technologien zugelassen werden müsse. Es gehe darum, die Rolle von alternativen Kraftstoffen anzuerkennen, einschließlich E-Fuels, Biofuels, erneuerbare und synthetische Kraftstoffe. Für deren Benutzung müssten Ausnahmen geschaffen werden. Zudem müsse ein Carbon-Correction-Factor eingeführt werden. So könne der Anteil an fossilen Kraftstoffen gesenkt werden. Ziel bleibe, 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

Das Review der Verordnung zu den CO₂-Flottengrenzwerten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Werten für 2025, 2030 und 2035 sollten vorgezogen werden auf 2025. Die Flottengrenzwerte müssten nach unten korrigiert werden. Die CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge und Anhänger seien zu streng und müssten spätestens Ende 2026 korrigiert werden, heißt es in dem Papier.

Strafzahlungen der Hersteller für das Verfehlen der Klimaziele bei Neuwagen (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) ab 2025 müssten vermieden werden. Denkbar sei, die CO₂-Flottengrenzwerte von durchschnittlich 93 Gramm je gefahrenen Kilometer von 2025 auf 2027 zu verschieben. Vorstellbar sei auch, das Parken oder Gegenrechnen von Teilen des Fahrzeugabsatzes zu erlauben, von der jährlichen Betrachtung auf einen Dreijahreszeitraum zu wechseln oder vorübergehend nicht die Neuzulassungen, sondern die produzierten Fahrzeuge zu erfassen.

Alternative Kraftstoffe sollen zur Dekarbonisierung der Bestandsflotten eingesetzt werden. Die Kommission soll spätestens 2025 für eine belastbare Berechnung der Emissionen über den gesamten Lebenszyklus (Life-Cycle-Assessment) eines Fahrzeugs sorgen und in die Gesetzgebung einbeziehen. Das Papier merkt an, dass der Gesetzgeber dies bei der Kommission schon seit 2019 anmahne.

Zum schnelleren Ausbau der öffentlichen Lade- und Tankinfrastruktur für CO₂-neutrale Energie sollen Bürokratie bei der Genehmigung abgebaut und Förderprogramme aufgelegt werden.

Beim Review der AFIR- ( Alternative Fuels Infrastructure Regulation) müssten die Ziele verschärft werden, vor allem im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge. Handelsabkommen mit Indien, Indonesien, Australien, Mexiko und Mercosur sollen unterschrieben werden. Gespräche mit neuen Handelspartnern, etwa in der ASEAN-Region sollen beginnen.

Direkte Zuschüsse sollen Forschung und Entwicklung im Automotive-Bereich unterstützen, hier vor allem in den Bereichen AI, autonomes Fahren und alternative Kraftstoffe. Von der Transformation besonders betroffene Regionen sollen EU-Gelder bekommen, dafür sollen die Beihilferegeln verändert werden. Automotive-IPCEIs seien willkommen, die bürokratischen Anforderungen an die Verfahren müssten entschlackt werden.

Der Zugang zu In-Vehicle-Data im Rahmen des Data Act müsse geregelt werden. Um die Nachfrage anzukurbeln, sollen Mitgliedstaaten Kaufanreize setzen, Mehrwertsteuer ermäßigen oder das Leasing bezuschussen. Die gesamte autorelevante Gesetzgebung soll einem Stresstest im Hinblick auf Bürokratie unterzogen werden.

06.12.2024 – 10:00-11:00 Uhr, online

CLERENS, Seminar Get ready for the InnovFund24 Calls

The Public Affairs and Communications Consultancy (CLERENS) presents advice for a successful application for EU funding. INFOS & REGISTRATION

09.12.2024 – 14:00-16:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Presentation Evaluation of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) presents a report evaluating the final text of the CS3D. INFOS & REGISTRATION

09.12.2024 – 14:00-15:30 Uhr, online

FSR, Seminar Critical Dependency and Strategic Autonomy in the EU Fertiliser Market

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the challenges in the global fertiliser market. INFOS & REGISTRATION

10.12.2024 – 18:30-22:00 Uhr, Chemnitz

FAZ, Konferenz Wasserstoff als Motor der regionalen Wirtschaftstransformation

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) adressiert die Potenziale von Wasserstoff für die Transformation der Produktion. INFOS & ANMELDUNG

Die polnische Ratspräsidentschaft wird im kommenden Halbjahr auf einen deutlich stärkeren EU-Haushalt pochen, insbesondere um die Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Das kündigte Paweł Karbownik an, Unterstaatssekretär im polnischen Finanzministerium. Er fand am gestrigen Mittwoch klare Worte. Die EU müsse signifikant mehr ausgeben, um die Probleme im europäischen Energiemarkt sowie die Verteidigung Europas in den Griff zu bekommen.

Während sich EU-Ratspräsidentschaften traditionellerweise diplomatisch und zurückhaltend ausdrücken, machte Karbownik in der Ständigen Vertretung Polens in Brüssel klar, dass Polen auf ein größeres EU-Budget hinarbeite.

Ausgehend von den 800 Milliarden Euro in zusätzlichen jährlichen EU-Investitionen, die laut Draghi-Bericht benötigt werden, könnten maximal 300 Milliarden Euro aus privater Kasse kommen, sagte Karbownik. Die restlichen 500 Milliarden Euro müssten von der öffentlichen Hand kommen. Dabei kritisierte er auch die EU-Schuldenregeln, die für die kommenden Jahre trotz großer sicherheits- und wirtschaftspolitischer Herausforderungen einen Konsolidierungskurs vorgeben. Das sei “purer ökonomischer und politischer Nonsens”, sagte Karbownik. Um die Finanzierungsprobleme anzugehen, brauche es einen “ernsthaften Integrationsboost”.

Das polnische Finanzministerium will im kommenden Halbjahr vor allem die Verteidigungsfinanzierung und die Energiepolitik in den Blick nehmen. Bezüglich der Verteidigungsfinanzierung habe die polnische Regierung “konkrete Vorschläge”, die sie aktuell mit einigen EU-Hauptstädten diskutiere. “Ich bin mir sicher, dass die Verteidigungsfinanzierung passieren wird”, sagte Karbownik in Brüssel.

Der Unterstaatssekretär, der von 2014 bis 2019 als Berater Donald Tusks im Europäischen Rat arbeitete, gab auch eine Größenordnung vor, die er sich für den Verteidigungsfonds wünscht. “Wenn wir über einen Zeitraum von zehn Jahren sprechen, dann können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir einen Fonds von circa einer Billion Euro benötigen, um Waffen einzukaufen, unsere Industrie aufzubauen und uns auf das Worst-Case-Szenario vorzubereiten.”

Er kündete zudem an, dass Guntram Wolff, ehemaliger Direktor der DGAP und des Thinktanks Bruegel, für die polnische Ratspräsidentschaft einen Bericht zu diesem Thema schreiben werde. In einem bereits erschienenen Bericht argumentierte Wolff, dass eine europäische Strategie für die Verteidigungsindustrie mehr nationale und europäische Schulden benötigen werde.

Fortschritte will die polnische Präsidentschaft auch im Energiemarkt machen. Auf makroökonomischer Ebene sei dies die größte Herausforderung, sagte Karbownik. Mit Alfred Kammer, dem Europa-Chef des IWF, hat die polnische Regierung gleich einen zweiten Deutschen um einen Bericht gebeten. Kammer soll den Finanzministern schon im Januar sein Papier mit Vorschlägen vorlegen, sagte Karbownik.

Ebenfalls am Donnerstag trat in Brüssel auch der neue Haushaltskommissar Piotr Serafin auf. Er wurde zwar nicht so konkret wie Karbownik, machte aber klar, dass er bis vor Kurzem selbst als Ständiger Vertreter intensiv mit den Vorbereitungen zur polnischen Ratspräsidentschaft befasst war.

“Es könnten die schwierigsten sechs Monate seit Jahrzehnten werden”, sagte Serafin in Anbetracht der Wirtschaftskrise, des drohenden Handelskonflikts mit den USA, des Kriegs in der Ukraine und der politischen Instabilität in Europa. “Wir sollten mehr in die Verteidigung investieren”, sagte auch er. “Polen versteht die Situation am besten.” jaa

Die Durchhalteparolen bleiben, doch die Nato-Verbündeten sprechen mit zunehmender Offenheit über mögliche Modalitäten einer Waffenstillstands-Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland. Beim Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel tat sich Nato-Generalsekretär Mark Rutte schwer, gegenzusteuern und den Blick auf nötige weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu richten. Er erteilte im Anschluss an das Treffen öffentlichen Spekulationen über einen Waffenstillstand in der Ukraine indirekt eine Absage. Die Verbündeten müssten genügend Unterstützung leisten, um ein für alle Mal den Verlauf des Krieges zu ändern. Es müsse jetzt darum gehen sicherzustellen, dass die Ukraine sich in einer starken Position befinde, sollte es zu Friedensverhandlungen kommen.

Dass das Comeback von Donald Trump kurz bevorsteht, wurde nochmals deutlich bei der Verabschiedung von US-Außenminister Antony Blinken. Der Abschied wird begleitet von der Befürchtung, Trump könnte der Ukraine schon nach Amtsantritt im Januar die Unterstützung entziehen und Kiew an den Verhandlungstisch zwingen. Rutte betonte, die rund 50 Milliarden Euro der USA und der Europäer aus den eingefrorenen russischen Staatsbankgeldern reichten bis in den Herbst nächsten Jahres. Solange Putin den Eindruck habe, zu gewinnen, werde der russische Präsident ohnehin nicht zu Verhandlungen bereit sein, mahnten Diplomaten am Rande des Treffens.

Die Diskussionen zwischen Verbündeten drehen sich um Verhandlungsszenarien und mögliche Sicherheitsgarantien. Teuer und politisch wenig realistisch wäre das Modell, die Ukraine ähnlich wie Israel hochzurüsten und so Moskau von weiteren Angriffen abzuschrecken. Im Vordergrund bei den Gesprächen stand eher eine robuste Schutztruppe, die eine entmilitarisierte Zone entlang der Frontlinie sichern und dort patrouillieren müsste.

Die europäischen Verbündeten wären da an erster Stelle gefragt. Auch um einem Präsidenten Trump zu demonstrieren, dass man bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, sagten Diplomaten. In den Gesprächen ist aber auch von Kontingenten aus dem arabischen Raum oder China die Rede. Delikat für die Nato ist die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Sicherheitsgarantien der Verbündeten für die Gebiete, die von den Streitkräften der Ukraine kontrolliert werden. Die Einladung ins Bündnis müsste zudem Teil eines Pakets sein und die Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen umfassen. sti

Am Dienstag legte die EU-Kommission die Startmenge für Emissionszertifikate im neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS II) fest: Rund eine Milliarde Tonnen an CO₂-Zertifikaten werden im Jahr 2027 ausgestellt. Zusätzlich werden 300 Millionen Tonnen vorgeschossen (“frontloading”), um einen liquiden Markt zu garantieren. Diese werden aber von den Mengen der Folgejahre abgezogen, erhöhen die Gesamtmenge also nicht.

Diese orientiert sich an einem linearen Pfad für die Emissionsziele im Jahr 2030; entsprechend wird die jährliche Menge an Zertifikaten verringert. Unter Umständen kann eine Reserve von 600 Millionen Zertifikaten zusätzlich in den Markt gegeben werden, um den CO₂-Preis zu stabilisieren. Besonders zu Beginn der Handelsphase könnte es zu stärkeren Fluktuationen kommen. “Die initialen tatsächlichen CO₂-Preise hängen vor allem davon ab, wie die Unternehmen diesen Markt einschätzen, welche Preiserwartungen sie haben und in welchem Maße sie sich mit Zertifikaten für die Zukunft eindecken”, erklärt Wilfried Rickels, Leiter des Forschungszentrums Global Commons und Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel.

Bisherige Studien rechneten für das Jahr 2030 mit einem Preis bis zu 200 bis 300 Euro pro Tonne CO₂ – allerdings gebe es eine “erheblichen Streuung in den Preisen”, so Rickels, da sich die Studien auf Vermeidungskosten der CO₂-Emissionen beziehen und die Startmenge der Zertifikate bislang nicht bekannt war. lb

Laut einer Analyse von BloombergNEF könnte Europa seine energiebezogene CO₂-Emissionsobergrenze für 2030 um neun Prozent überschreiten. Berücksichtigt man weitere Treibhausgasemissionen aus anderen Sektoren, könnte die Überschreitung sogar 29 Prozent betragen (702 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent) – das wären anstatt den angestrebten minus 55 Prozent bis 2030 nur 42 Prozent niedrigere Emissionen.

Gründe für die Verfehlung sind:

Die EU bleibt laut den Bloomberg-Analysten somit auch weit hinter den Anforderungen eines Net-Zero-Pfads bis 2050 zurück. Energiebedingte Emissionen müssten bis 2040 um 84 Prozent auf nur noch eine halbe Gigatonne CO₂ sinken, damit die EU auf dem Zielpfad für die Klimaneutralität 2050 bleibt.

Nach Bloombergs Net-Zero-Szenario, in dem die Energiewirtschaft bis 2050 vollständig dekarbonisiert ist, müssen die Investitionen in erneuerbare Energien gegenüber 2023 zudem um 23 Prozent steigen. Zudem müssen sich die Ausgaben für den Verkauf von Elektrofahrzeugen und die Ladeinfrastruktur verdreifachen. luk

Die EU-Kommission bereitet eine schärfere Regulierung von Paketsendungen aus asiatischen Online-Shops wie Temu und Shein vor. Der Financial Times zufolge werden angesichts der Paketflut eine neue Steuer auf die Einnahmen von E-Commerce-Plattformen und eine Verwaltungsgebühr für Versandartikel diskutiert. Besprochen werde auch die Abschaffung der Zollfreigrenze, um Zollbehörden zu entlasten. Die Zeitung beruft sich auf fünf anonyme Quellen, die mit den Diskussionen vertraut seien.

Ziel sei es, die Wettbewerbsverzerrung für europäische Händler und die Einfuhr gefährlicher Produkte zu reduzieren. Nach Angaben von EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič werden im laufenden Jahr rund vier Milliarden Pakete mit geringem Warenwert in die EU importiert – fast dreimal so viele wie 2022.

EuroCommerce, ein Verband, der europäische Einzelhändler vertritt, begrüßte die Pläne grundsätzlich, warnte jedoch, dass eine Verwaltungsgebühr mit den Regeln der Welthandelsorganisation schwer zu vereinbaren sei. Vielmehr sollte die EU bestehende Vorschriften stärker durchsetzen, hieß es von EuroCommerce, anstatt neue Regelungen zu diskutieren, die vielleicht erst in Jahren in Kraft treten. mcl

Europa kann nach Ansicht des Aufsichtsratsvorsitzenden von Airbus, René Obermann, in mehreren Zukunftstechnologien weltweit führende Unternehmen hervorbringen. “Ich glaube, es ist klug, wenn wir uns auf die Hochtechnologien konzentrieren, wo wir noch vorne sind und auch vorne bleiben können. Stichwort Quantentechnologien, da sind wir einer der Top fünf in der Welt – ob das Quantencomputing ist, Quantenkommunikation oder Quantensensorik”, sagte Obermann am Donnerstag im Podcast von Table.Briefings

Gefragt nach möglichen europäischen Champions nach dem Vorbild von Airbus, nannte der ehemalige Telekom-Manager zwei weitere Zukunftsfelder: Biotechnologie und Kernfusion. Chancen habe Europa auch bei der Künstlichen Intelligenz. “Bei KI haben wir in Deutschland und in Europa durchaus gute junge Unternehmen. Da müssen wir halt schauen, dass die in Deutschland und in Europa bleiben”, sagte Obermann und nannte als Beispiele Black Forest Labs und Mistral aus Frankreich.

Künstliche Intelligenz sei gerade dabei, immer mehr Anwendungsbereiche zu erobern. “Ob in der Medizin oder in der Produktion. Es gibt überall KI-Bereiche, die jetzt ganz konkret in die Wirtschaft übernommen werden. Und da können wir an vielen Stellen noch gewinnen.”

Für verlorenes Terrain hält Obermann dagegen das Cloud-Computing. “Wir können einen Teil in Europa aufbauen und wir können auch etwas weniger abhängig werden von Amazon, Microsoft und Co. Aber es macht keinen Sinn zu versuchen, hier gegen Microsoft zu gewinnen. Wir müssen auf die neuen Technologien setzen.” ber

Kurz nach seinem Ausscheiden als EU-Kommissar für Justiz gibt es gegen Didier Reynders Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft in Brüssel. Nähere Details wollte die Behörde nicht nennen. Der belgische Politiker reagierte zunächst nicht auf dpa-Anfragen.

Zuvor hatten die investigative Medienplattform Follow The Money und die belgische Zeitung Le Soir berichtet, dass mehrere Wohnungen durchsucht und Reynders von der Polizei vernommen worden sei. Er soll in Verkaufsstellen “E-Tickets” – also Gutscheine im Wert von 1 bis 100 Euro – gekauft haben, die auf ein bei der Nationallotterie geführtes Spielkonto überwiesen werden können. Diese Lotteriescheine sollen zum Teil in bar gekauft und die Gewinne auf das digitale Konto Reynders bei der Nationallotterie eingezahlt worden sein. Anschließend seien sie auf sein Girokonto überwiesen worden. Es sei unklar, woher Reynders das Geld für die Tickets hatte. Auch zu den konkreten Summen gab es zunächst keine Angaben.

Ein Sprecher der EU-Kommission gab an, dass der Behörde keine weiteren Informationen zu dieser Angelegenheit vorliegen. “Sollten sich die belgischen Behörden an uns wenden, werden wir selbstverständlich mit ihnen zusammenarbeiten.”

Reynders war von 2019 bis 2024 EU-Justizkommissar im Kabinett von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch für das Thema Rechtsstaatlichkeit zuständig. Zuvor war der Belgier von 1999 bis 2011 belgischer Finanzminister und von 2011 bis 2019 Außenminister. dpa

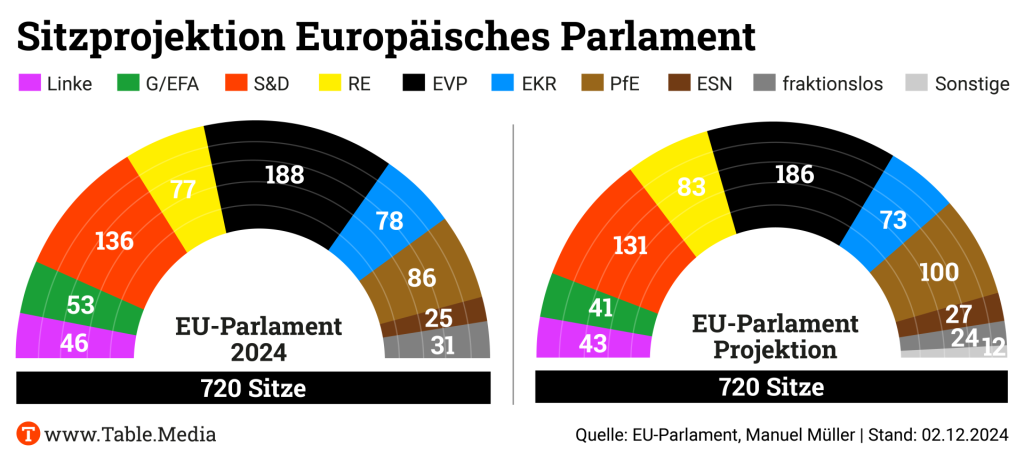

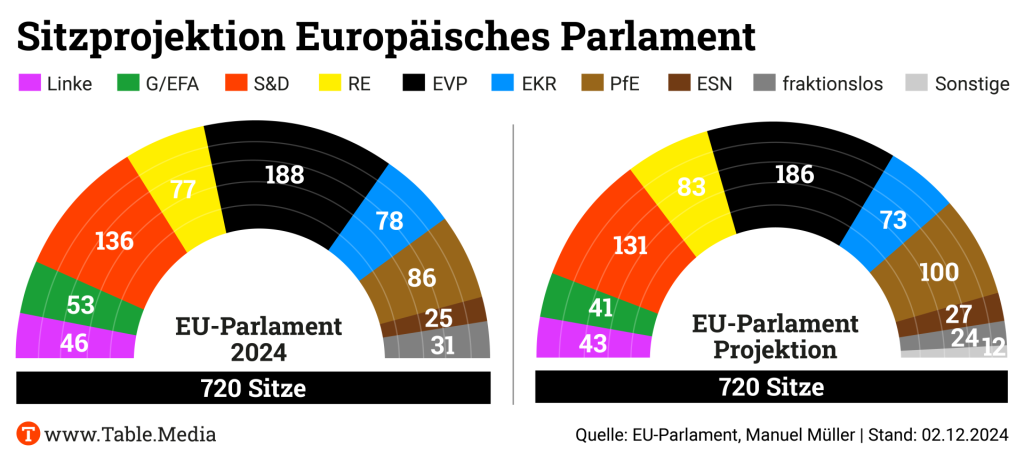

2024 war – wieder einmal – kein einfaches Jahr für die europäische Sozialdemokratie. Bei der Europawahl fuhr die S&D-Fraktion ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten ein und verlor die Option, im Europäischen Parlament Mitte-links-Mehrheiten ohne die Europäische Volkspartei zu bilden. Auf nationaler Ebene verloren die Sozialdemokraten unter anderem die portugiesische Parlamentswahl im März, konnten ihren Wahlerfolg in Frankreich im Juli nicht in eine Regierungsbeteiligung ummünzen und erlebten im November das Scheitern der deutschen Ampelkoalition.

Bei der rumänischen Parlamentswahl am vergangenen Sonntag verteidigte der sozialdemokratische PSD zwar den ersten Platz, blieb jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Und auch die deutschen und schwedischen Sozialdemokraten rutschten zuletzt in den Umfragen ab. In der letzten Sitzprojektion des Jahres fällt die S&D-Fraktion deshalb noch einmal deutlich zurück. Aktuell würden sie im Basisszenario nur noch 131 Sitze erreichen – fünf weniger als bei der Europawahl und der Projektion im Oktober.

Wenig Veränderungen gab es hingegen bei der EVP, die als größte und für die Mehrheitsbildung im Parlament unumgängliche Fraktion zunehmend die europäische Politik dominiert. Leicht zulegen konnten EVP-Mitgliedsparteien unter anderem in Deutschland und der Slowakei. Umfrageverluste erlitt hingegen unter anderem der spanische PP, dem nach der Flutkatastrophe von Valencia Ende Oktober die verspätete Reaktion der valencianischen Regionalregierung zum Vorwurf gemacht wird. Auch bei der irischen Parlamentswahl am vergangenen Samstag schnitt die EVP-Mitgliedspartei FG etwas schwächer ab als erwartet. Insgesamt bleibt die EVP aber mit 186 Sitzen (unverändert gegenüber Oktober) unangefochten auf dem ersten Platz.

Deutlich zulegen kann die liberale Renew-Fraktion – neben EVP und S&D der dritte Partner der Koalitionsvereinbarung, die vor zwei Wochen den Weg zur neuen EU-Kommission ebnete. Unter anderem dank des Wahlsiegs der FF in Irland verbessert sie sich in der Projektion auf 83 Sitze (+4). Allerdings erfuhr die slowenische Regierungspartei GS in den Umfragen abermalige Verluste; in Deutschland steht die FDP seit der D-Day-Affäre massiv in der Kritik. In Frankreich hat die Opposition die liberalkonservative Regierung gestürzt, Präsident Emmanuel Macron ist politisch zunehmend isoliert. Auch die europäischen Liberalen gehen damit einem schwierigen Jahr 2025 entgegen.

Für die Fraktion der Grünen/EFA war die Bilanz der letzten acht Wochen durchmischt (41 Sitze / ±0): Während die Grünen in Deutschland seit dem Ende der Ampelkoalition in den Umfragen zulegen und in Dänemark nur noch knapp hinter den Sozialdemokraten auf Platz 2 liegen, schneiden die belgische Ecolo sowie die tschechischen Piráti etwas schlechter ab.

Die Linksfraktion wiederum profitiert von dem guten Abschneiden der irischen Sinn Féin, verliert jedoch vor allem in Griechenland an Zustimmung, wo die ehemalige Regierungspartei Syriza nach zahlreichen internen Querelen nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Unterm Strich kommt die Linke in der Projektion damit noch auf 43 Sitze (-1). Durch die Verluste von Sozialdemokraten und Linken rutscht auch das Mitte-links-Lager insgesamt auf ein neues Allzeit-Tief: Erstmals würden es S&D, Renew, Grüne und Linke in der Projektion gemeinsam nicht einmal auf 300 Sitze schaffen.

Dazugewinnen kann hingegen wieder einmal das Rechtsaußen-Lager. Die PfE-Fraktion erreicht in der Projektion dank Zugewinnen in Spanien, Tschechien und Griechenland zum ersten Mal die symbolische Marke von 100 Sitzen (+4). Im Sinkflug befindet sich allerdings die ungarische Regierungspartei Fidesz, die nun in einigen Umfragen nur noch auf dem zweiten Platz hinter dem EVP-Mitglied TISZA liegt.

Für die EKR-Fraktion konnte die rumänische AUR bei der nationalen Parlamentswahl ihre ohnehin schon starken Umfragewerte noch einmal etwas übertreffen. Allerdings wird dies durch Verluste in Lettland und Kroatien wieder wettgemacht, sodass die EKR insgesamt etwas schwächer abschneidet als im Oktober (73 Sitze/-1). In der kleinsten Rechtsaußenfraktion ESN schließlich stehen leichten Verlusten in Tschechien leichte Zugewinne in Deutschland und Polen gegenüber (27 Sitze/+1).

Zusammengenommen würden die drei Rechtsaußenfraktionen erstmals 200 Sitze im Europäischen Parlament erreichen: ein neues Rekordhoch, aber immer noch weit von einer eigenen Mehrheit entfernt. Politisch einflussreich wird das Rechtsaußen-Lager erst dadurch, dass die EVP-Fraktion seit der Europawahl immer häufiger dazu bereit ist, mit EKR und PfE zusammen Entscheidungen durchzusetzen. Bislang ist diese sogenannte “Venezuela-Mehrheit” noch auf die Unterstützung der ESN-Fraktion angewiesen. In der Projektion wäre eine Rechtsallianz aus EVP, EKR und PfE jetzt hingegen auch ohne ESN sehr nah an einer Mehrheit.

Deutlich schwächer als im Oktober schneiden die fraktionslosen Parteien ab, unter denen vor allem das deutsche BSW sowie die slowakische Regierungspartei SMER zuletzt in den Umfragen zurückfielen (24 Sitze/-5). Leicht dazugewinnen können hingegen die “sonstigen” Parteien, die nicht im Europäischen Parlament vertreten sind und keiner Fraktion eindeutig zugeordnet werden können (12 Sitze/+3).

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen.

Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und berücksichtigt auch mögliche künftige Fraktionswechsel von bereits im Parlament vertretenen Parteien. Von diesen Neuzugängen würden derzeit wohl am meisten die Rechtsaußenfraktionen PfE und EKR profitieren, die deshalb im dynamischen Szenario noch etwas besser abschneiden. Eine genauere Aufschlüsselung der Projektion sowie Informationen zu Datenbasis und Methodik sind auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist” zu finden.

Ursula von der Leyen und ihr Kabinettschef Björn Seibert feilen derzeit noch am Arbeitsprogramm der neuen EU-Kommission, vor Weihnachten soll das Dokument veröffentlicht werden. Die EVP will das Ergebnis aber nicht abwarten: Die Christdemokraten schreiben derzeit einen eigenen Wunschzettel für ihre Parteifreundin von der Leyen, der uns in einem (wohl noch recht frühen) Entwurf vorliegt.

Die Liste enthält viele Punkte zu den Prioritäten Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau, plus einige Anliegen zu Migration, Rechtsstaatlichkeit und Landwirtschaft. So soll die Kommission in den ersten 100 Tagen eine Wettbewerbsfähigkeitsstrategie vorstellen, inklusive eines Rechtsaktes “nach dem Vorbild des Klimagesetzes”. Dieses hatte das Ziel der EU festgeschrieben, bis 2050 klimaneutral zu werden und den Weg dahin vorgezeichnet.

Zudem will die EVP die Genehmigungsprozesse quer über alle Wirtschaftssektoren beschleunigen, mithilfe einer sogenannten Omnibus-Richtlinie. Ebenfalls in ein Gesetz gießen wollen die Christdemokraten demnach das Ziel, die Bürokratielasten bis 2029 um ein Drittel zu reduzieren. Für die Unternehmen soll ein europäisches Online-Portal aufgebaut werden, in dem alle nationalen wie europäischen Berichtspflichten gebündelt und die Firmen sich über die Finanztöpfe informieren können.

Die EVP wünscht sich auch eine vorgezogene Überarbeitung des Emissionshandelssystems (ETS). Wer der Atmosphäre eine Tonne CO₂ entzieht, etwa durch Abscheidungstechnologien, soll ein Zertifikat erhalten und im ETS zu Geld machen können. Die Kommission hat die Integration von Negativemissionen auch bereits in Aussicht gestellt, will sie aber im Rahmen der ohnehin gesetzlich vorgesehenen Überprüfung des ETS erst 2026 vorlegen.

Welche Pläne die EVP für die Autoindustrie hat, lesen Sie in dieser Ausgabe bei meinem Kollegen Markus Grabitz. Kommen Sie gut in den Tag!

An einem in Frankreich als historisch bewertetem Tag wurde der von der linken Opposition eingebrachte Misstrauensantrag mit 331 Stimmen angenommen – und brachte damit die Regierung von Premierminister Michel Barnier zu Fall. Wie bereits angekündigt, stimmten die Abgeordneten des Rassemblement National und der Partei des ehemaligen Republikaners Éric Ciotti mit dem linken Bündnis Nouveau Front Populaire, um die Regierung zu stürzen.

Je länger Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun damit wartet, einen neuen Premierminister zu ernennen, desto lauter dürften die Forderungen nach seinem Rücktritt werden. Auslöser des ersten erfolgreichen Misstrauensvotums seit 1962 waren zwar die Sparvorschläge des Ministerpräsidenten Michel Barnier. Doch der rechtsextreme RN und das Linksbündnis haben es eigentlich auf den Präsidenten abgesehen.

Mit dem Erfolg des Misstrauensvotums zeigt sich, wie prekär die Lage für die Kräfte der relativen politischen Mitte geworden ist: Linke und Rechtsextreme sind inzwischen in der Lage, Macron in die Zange zu nehmen. Am Donnerstagabend will der Präsident eine Ansprache im Fernsehen halten.

Macrons Legitimität wird zunehmend infrage gestellt. Der Präsident steht politisch weitgehend isoliert da. Eine große Mehrheit der Franzosen macht ihn für das politische Chaos verantwortlich, nachdem er im vergangenen Juni kurzfristig Neuwahlen anberaumt hatte. Seine Popularität sackte weiter ab, als das tiefe Haushaltsloch im September sichtbar wurde, das Barnier durch Kürzungen und Steuererhöhungen in den Griff zu bekommen versuchte. Auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid kritisiert: “Macron hat ohne Not das Parlament aufgelöst und dann eine Regierung von Le Pens Gnaden eingesetzt – das ist ein Rezept für Instabilität”.

Barnier hatte darauf gesetzt, sich mit Zugeständnissen im Budgetstreit die Zustimmung des RN sichern zu können. Doch dessen Chefin Marine Le Pen lehnte ab und geht nun offenbar aufs Ganze: Ihr Ziel sei es, den Rücktritt von Präsident Macron zu erzwingen, sagt Eric Maurice, EU-Experte beim Thinktank European Policy Center (EPC). “Und Marine Le Pen wird die nächste Regierung so schnell wie möglich zu Fall bringen.”

Dabei hat sie auch ihr eigenes Problem im Blick: Sie will Neuwahlen erreichen, bevor ihr ein Gericht einen Strich durch die Ambitionen macht. Le Pen drohen wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern eine Haftstrafe und der Ausschluss von Wahlen für fünf Jahre. Das Urteil wird für Ende März erwartet.

Die politische Macht, die Le Pen mittlerweile hat, ist eine schwere Niederlage für Macron, der sich in den Wahlkämpfen als Bollwerk gegen die extreme Rechte inszeniert hat. Tatsächlich war der RN noch nie so einflussreich wie in der zweiten Amtszeit des französischen Präsidenten.

Nicht nur Macron als Präsident ist deutlich angeschlagen, auch der Einfluss Frankreichs auf EU-Ebene ist geschwächt. Auf deutscher Seite blickt man mit Sorge auf die politische Instabilität Frankreichs. Deutschland habe ein großes Interesse an engen und stabilen Beziehungen zu Frankreich, sagte der Europaabgeordnete Andreas Schwab (EVP) zu Table.Briefings. Er erinnert daran, dass die Kapitalmärkte bereits auf die politischen Turbulenzen reagiert hätten.

Jetzt liegt der Ball wieder bei Macron. Eric Maurice vom EPC geht davon aus, dass noch vor dem nächsten EU-Gipfel am 19. und 20. Dezember ein neuer Premierminister ernannt wird, um die Finanzmärkte und die Partner in der Eurozone zu beruhigen.

Die Christdemokraten fordern von der Kommission, das Verbrenner-Aus innerhalb der ersten hundert Tage im Zuge der Clean Industrial Deal zurückzunehmen. Außerdem soll die Kommission helfen, die erwarteten Strafzahlungen der Hersteller für Verfehlungen der Flottengrenzwerte 2025 abzuwenden. Diese Forderungen listet ein Entwurf des EVP-Positionspapiers auf, über das die Fraktion am Dienstag abstimmen will. Jens Gieseke (CDU) hat das Papier im Auftrag von EVP-Chef Manfred Weber erarbeitet. Es liegt Table.Briefings vor.

Das Positionspapier mit dem Titel “Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie” fordert, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen für Technologieneutralität schafft. Die Gesetzgebung habe dieses Prinzip verletzt, indem es den Verkauf von neuen Verbrennern ab 2035 verboten hat. Auch der Ansatz, Emissionen nur am Auspuff zu messen, habe batterieelektrische Autos zu Unrecht privilegiert. Daher müsse die Kommission “dringend” eine Überprüfung der CO₂-Flottengesetzgebung vornehmen.

Die neue Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera, hatte die Rücknahme des Verbrenner-Aus aber erst am Dienstag ausgeschlossen. “Die Europäische Kommission zieht dies nicht in Betracht, und ich würde sagen, dass praktisch niemand dies in Betracht zieht”, sagte die Spanierin. Das letzte Wort haben dürfte aber Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), die einen Strategiedialog zur Zukunft der Autoindustrie einberufen will.

Gieseke argumentiert, dass ein Mix von Technologien zugelassen werden müsse. Es gehe darum, die Rolle von alternativen Kraftstoffen anzuerkennen, einschließlich E-Fuels, Biofuels, erneuerbare und synthetische Kraftstoffe. Für deren Benutzung müssten Ausnahmen geschaffen werden. Zudem müsse ein Carbon-Correction-Factor eingeführt werden. So könne der Anteil an fossilen Kraftstoffen gesenkt werden. Ziel bleibe, 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

Das Review der Verordnung zu den CO₂-Flottengrenzwerten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Werten für 2025, 2030 und 2035 sollten vorgezogen werden auf 2025. Die Flottengrenzwerte müssten nach unten korrigiert werden. Die CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge und Anhänger seien zu streng und müssten spätestens Ende 2026 korrigiert werden, heißt es in dem Papier.

Strafzahlungen der Hersteller für das Verfehlen der Klimaziele bei Neuwagen (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) ab 2025 müssten vermieden werden. Denkbar sei, die CO₂-Flottengrenzwerte von durchschnittlich 93 Gramm je gefahrenen Kilometer von 2025 auf 2027 zu verschieben. Vorstellbar sei auch, das Parken oder Gegenrechnen von Teilen des Fahrzeugabsatzes zu erlauben, von der jährlichen Betrachtung auf einen Dreijahreszeitraum zu wechseln oder vorübergehend nicht die Neuzulassungen, sondern die produzierten Fahrzeuge zu erfassen.

Alternative Kraftstoffe sollen zur Dekarbonisierung der Bestandsflotten eingesetzt werden. Die Kommission soll spätestens 2025 für eine belastbare Berechnung der Emissionen über den gesamten Lebenszyklus (Life-Cycle-Assessment) eines Fahrzeugs sorgen und in die Gesetzgebung einbeziehen. Das Papier merkt an, dass der Gesetzgeber dies bei der Kommission schon seit 2019 anmahne.

Zum schnelleren Ausbau der öffentlichen Lade- und Tankinfrastruktur für CO₂-neutrale Energie sollen Bürokratie bei der Genehmigung abgebaut und Förderprogramme aufgelegt werden.

Beim Review der AFIR- ( Alternative Fuels Infrastructure Regulation) müssten die Ziele verschärft werden, vor allem im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge. Handelsabkommen mit Indien, Indonesien, Australien, Mexiko und Mercosur sollen unterschrieben werden. Gespräche mit neuen Handelspartnern, etwa in der ASEAN-Region sollen beginnen.

Direkte Zuschüsse sollen Forschung und Entwicklung im Automotive-Bereich unterstützen, hier vor allem in den Bereichen AI, autonomes Fahren und alternative Kraftstoffe. Von der Transformation besonders betroffene Regionen sollen EU-Gelder bekommen, dafür sollen die Beihilferegeln verändert werden. Automotive-IPCEIs seien willkommen, die bürokratischen Anforderungen an die Verfahren müssten entschlackt werden.

Der Zugang zu In-Vehicle-Data im Rahmen des Data Act müsse geregelt werden. Um die Nachfrage anzukurbeln, sollen Mitgliedstaaten Kaufanreize setzen, Mehrwertsteuer ermäßigen oder das Leasing bezuschussen. Die gesamte autorelevante Gesetzgebung soll einem Stresstest im Hinblick auf Bürokratie unterzogen werden.

06.12.2024 – 10:00-11:00 Uhr, online

CLERENS, Seminar Get ready for the InnovFund24 Calls

The Public Affairs and Communications Consultancy (CLERENS) presents advice for a successful application for EU funding. INFOS & REGISTRATION

09.12.2024 – 14:00-16:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Presentation Evaluation of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) presents a report evaluating the final text of the CS3D. INFOS & REGISTRATION

09.12.2024 – 14:00-15:30 Uhr, online

FSR, Seminar Critical Dependency and Strategic Autonomy in the EU Fertiliser Market

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the challenges in the global fertiliser market. INFOS & REGISTRATION

10.12.2024 – 18:30-22:00 Uhr, Chemnitz

FAZ, Konferenz Wasserstoff als Motor der regionalen Wirtschaftstransformation

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) adressiert die Potenziale von Wasserstoff für die Transformation der Produktion. INFOS & ANMELDUNG

Die polnische Ratspräsidentschaft wird im kommenden Halbjahr auf einen deutlich stärkeren EU-Haushalt pochen, insbesondere um die Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Das kündigte Paweł Karbownik an, Unterstaatssekretär im polnischen Finanzministerium. Er fand am gestrigen Mittwoch klare Worte. Die EU müsse signifikant mehr ausgeben, um die Probleme im europäischen Energiemarkt sowie die Verteidigung Europas in den Griff zu bekommen.

Während sich EU-Ratspräsidentschaften traditionellerweise diplomatisch und zurückhaltend ausdrücken, machte Karbownik in der Ständigen Vertretung Polens in Brüssel klar, dass Polen auf ein größeres EU-Budget hinarbeite.

Ausgehend von den 800 Milliarden Euro in zusätzlichen jährlichen EU-Investitionen, die laut Draghi-Bericht benötigt werden, könnten maximal 300 Milliarden Euro aus privater Kasse kommen, sagte Karbownik. Die restlichen 500 Milliarden Euro müssten von der öffentlichen Hand kommen. Dabei kritisierte er auch die EU-Schuldenregeln, die für die kommenden Jahre trotz großer sicherheits- und wirtschaftspolitischer Herausforderungen einen Konsolidierungskurs vorgeben. Das sei “purer ökonomischer und politischer Nonsens”, sagte Karbownik. Um die Finanzierungsprobleme anzugehen, brauche es einen “ernsthaften Integrationsboost”.

Das polnische Finanzministerium will im kommenden Halbjahr vor allem die Verteidigungsfinanzierung und die Energiepolitik in den Blick nehmen. Bezüglich der Verteidigungsfinanzierung habe die polnische Regierung “konkrete Vorschläge”, die sie aktuell mit einigen EU-Hauptstädten diskutiere. “Ich bin mir sicher, dass die Verteidigungsfinanzierung passieren wird”, sagte Karbownik in Brüssel.

Der Unterstaatssekretär, der von 2014 bis 2019 als Berater Donald Tusks im Europäischen Rat arbeitete, gab auch eine Größenordnung vor, die er sich für den Verteidigungsfonds wünscht. “Wenn wir über einen Zeitraum von zehn Jahren sprechen, dann können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir einen Fonds von circa einer Billion Euro benötigen, um Waffen einzukaufen, unsere Industrie aufzubauen und uns auf das Worst-Case-Szenario vorzubereiten.”

Er kündete zudem an, dass Guntram Wolff, ehemaliger Direktor der DGAP und des Thinktanks Bruegel, für die polnische Ratspräsidentschaft einen Bericht zu diesem Thema schreiben werde. In einem bereits erschienenen Bericht argumentierte Wolff, dass eine europäische Strategie für die Verteidigungsindustrie mehr nationale und europäische Schulden benötigen werde.

Fortschritte will die polnische Präsidentschaft auch im Energiemarkt machen. Auf makroökonomischer Ebene sei dies die größte Herausforderung, sagte Karbownik. Mit Alfred Kammer, dem Europa-Chef des IWF, hat die polnische Regierung gleich einen zweiten Deutschen um einen Bericht gebeten. Kammer soll den Finanzministern schon im Januar sein Papier mit Vorschlägen vorlegen, sagte Karbownik.

Ebenfalls am Donnerstag trat in Brüssel auch der neue Haushaltskommissar Piotr Serafin auf. Er wurde zwar nicht so konkret wie Karbownik, machte aber klar, dass er bis vor Kurzem selbst als Ständiger Vertreter intensiv mit den Vorbereitungen zur polnischen Ratspräsidentschaft befasst war.

“Es könnten die schwierigsten sechs Monate seit Jahrzehnten werden”, sagte Serafin in Anbetracht der Wirtschaftskrise, des drohenden Handelskonflikts mit den USA, des Kriegs in der Ukraine und der politischen Instabilität in Europa. “Wir sollten mehr in die Verteidigung investieren”, sagte auch er. “Polen versteht die Situation am besten.” jaa

Die Durchhalteparolen bleiben, doch die Nato-Verbündeten sprechen mit zunehmender Offenheit über mögliche Modalitäten einer Waffenstillstands-Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland. Beim Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel tat sich Nato-Generalsekretär Mark Rutte schwer, gegenzusteuern und den Blick auf nötige weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu richten. Er erteilte im Anschluss an das Treffen öffentlichen Spekulationen über einen Waffenstillstand in der Ukraine indirekt eine Absage. Die Verbündeten müssten genügend Unterstützung leisten, um ein für alle Mal den Verlauf des Krieges zu ändern. Es müsse jetzt darum gehen sicherzustellen, dass die Ukraine sich in einer starken Position befinde, sollte es zu Friedensverhandlungen kommen.

Dass das Comeback von Donald Trump kurz bevorsteht, wurde nochmals deutlich bei der Verabschiedung von US-Außenminister Antony Blinken. Der Abschied wird begleitet von der Befürchtung, Trump könnte der Ukraine schon nach Amtsantritt im Januar die Unterstützung entziehen und Kiew an den Verhandlungstisch zwingen. Rutte betonte, die rund 50 Milliarden Euro der USA und der Europäer aus den eingefrorenen russischen Staatsbankgeldern reichten bis in den Herbst nächsten Jahres. Solange Putin den Eindruck habe, zu gewinnen, werde der russische Präsident ohnehin nicht zu Verhandlungen bereit sein, mahnten Diplomaten am Rande des Treffens.

Die Diskussionen zwischen Verbündeten drehen sich um Verhandlungsszenarien und mögliche Sicherheitsgarantien. Teuer und politisch wenig realistisch wäre das Modell, die Ukraine ähnlich wie Israel hochzurüsten und so Moskau von weiteren Angriffen abzuschrecken. Im Vordergrund bei den Gesprächen stand eher eine robuste Schutztruppe, die eine entmilitarisierte Zone entlang der Frontlinie sichern und dort patrouillieren müsste.

Die europäischen Verbündeten wären da an erster Stelle gefragt. Auch um einem Präsidenten Trump zu demonstrieren, dass man bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, sagten Diplomaten. In den Gesprächen ist aber auch von Kontingenten aus dem arabischen Raum oder China die Rede. Delikat für die Nato ist die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Sicherheitsgarantien der Verbündeten für die Gebiete, die von den Streitkräften der Ukraine kontrolliert werden. Die Einladung ins Bündnis müsste zudem Teil eines Pakets sein und die Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen umfassen. sti

Am Dienstag legte die EU-Kommission die Startmenge für Emissionszertifikate im neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS II) fest: Rund eine Milliarde Tonnen an CO₂-Zertifikaten werden im Jahr 2027 ausgestellt. Zusätzlich werden 300 Millionen Tonnen vorgeschossen (“frontloading”), um einen liquiden Markt zu garantieren. Diese werden aber von den Mengen der Folgejahre abgezogen, erhöhen die Gesamtmenge also nicht.

Diese orientiert sich an einem linearen Pfad für die Emissionsziele im Jahr 2030; entsprechend wird die jährliche Menge an Zertifikaten verringert. Unter Umständen kann eine Reserve von 600 Millionen Zertifikaten zusätzlich in den Markt gegeben werden, um den CO₂-Preis zu stabilisieren. Besonders zu Beginn der Handelsphase könnte es zu stärkeren Fluktuationen kommen. “Die initialen tatsächlichen CO₂-Preise hängen vor allem davon ab, wie die Unternehmen diesen Markt einschätzen, welche Preiserwartungen sie haben und in welchem Maße sie sich mit Zertifikaten für die Zukunft eindecken”, erklärt Wilfried Rickels, Leiter des Forschungszentrums Global Commons und Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel.

Bisherige Studien rechneten für das Jahr 2030 mit einem Preis bis zu 200 bis 300 Euro pro Tonne CO₂ – allerdings gebe es eine “erheblichen Streuung in den Preisen”, so Rickels, da sich die Studien auf Vermeidungskosten der CO₂-Emissionen beziehen und die Startmenge der Zertifikate bislang nicht bekannt war. lb

Laut einer Analyse von BloombergNEF könnte Europa seine energiebezogene CO₂-Emissionsobergrenze für 2030 um neun Prozent überschreiten. Berücksichtigt man weitere Treibhausgasemissionen aus anderen Sektoren, könnte die Überschreitung sogar 29 Prozent betragen (702 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent) – das wären anstatt den angestrebten minus 55 Prozent bis 2030 nur 42 Prozent niedrigere Emissionen.

Gründe für die Verfehlung sind:

Die EU bleibt laut den Bloomberg-Analysten somit auch weit hinter den Anforderungen eines Net-Zero-Pfads bis 2050 zurück. Energiebedingte Emissionen müssten bis 2040 um 84 Prozent auf nur noch eine halbe Gigatonne CO₂ sinken, damit die EU auf dem Zielpfad für die Klimaneutralität 2050 bleibt.

Nach Bloombergs Net-Zero-Szenario, in dem die Energiewirtschaft bis 2050 vollständig dekarbonisiert ist, müssen die Investitionen in erneuerbare Energien gegenüber 2023 zudem um 23 Prozent steigen. Zudem müssen sich die Ausgaben für den Verkauf von Elektrofahrzeugen und die Ladeinfrastruktur verdreifachen. luk

Die EU-Kommission bereitet eine schärfere Regulierung von Paketsendungen aus asiatischen Online-Shops wie Temu und Shein vor. Der Financial Times zufolge werden angesichts der Paketflut eine neue Steuer auf die Einnahmen von E-Commerce-Plattformen und eine Verwaltungsgebühr für Versandartikel diskutiert. Besprochen werde auch die Abschaffung der Zollfreigrenze, um Zollbehörden zu entlasten. Die Zeitung beruft sich auf fünf anonyme Quellen, die mit den Diskussionen vertraut seien.

Ziel sei es, die Wettbewerbsverzerrung für europäische Händler und die Einfuhr gefährlicher Produkte zu reduzieren. Nach Angaben von EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič werden im laufenden Jahr rund vier Milliarden Pakete mit geringem Warenwert in die EU importiert – fast dreimal so viele wie 2022.

EuroCommerce, ein Verband, der europäische Einzelhändler vertritt, begrüßte die Pläne grundsätzlich, warnte jedoch, dass eine Verwaltungsgebühr mit den Regeln der Welthandelsorganisation schwer zu vereinbaren sei. Vielmehr sollte die EU bestehende Vorschriften stärker durchsetzen, hieß es von EuroCommerce, anstatt neue Regelungen zu diskutieren, die vielleicht erst in Jahren in Kraft treten. mcl

Europa kann nach Ansicht des Aufsichtsratsvorsitzenden von Airbus, René Obermann, in mehreren Zukunftstechnologien weltweit führende Unternehmen hervorbringen. “Ich glaube, es ist klug, wenn wir uns auf die Hochtechnologien konzentrieren, wo wir noch vorne sind und auch vorne bleiben können. Stichwort Quantentechnologien, da sind wir einer der Top fünf in der Welt – ob das Quantencomputing ist, Quantenkommunikation oder Quantensensorik”, sagte Obermann am Donnerstag im Podcast von Table.Briefings

Gefragt nach möglichen europäischen Champions nach dem Vorbild von Airbus, nannte der ehemalige Telekom-Manager zwei weitere Zukunftsfelder: Biotechnologie und Kernfusion. Chancen habe Europa auch bei der Künstlichen Intelligenz. “Bei KI haben wir in Deutschland und in Europa durchaus gute junge Unternehmen. Da müssen wir halt schauen, dass die in Deutschland und in Europa bleiben”, sagte Obermann und nannte als Beispiele Black Forest Labs und Mistral aus Frankreich.

Künstliche Intelligenz sei gerade dabei, immer mehr Anwendungsbereiche zu erobern. “Ob in der Medizin oder in der Produktion. Es gibt überall KI-Bereiche, die jetzt ganz konkret in die Wirtschaft übernommen werden. Und da können wir an vielen Stellen noch gewinnen.”

Für verlorenes Terrain hält Obermann dagegen das Cloud-Computing. “Wir können einen Teil in Europa aufbauen und wir können auch etwas weniger abhängig werden von Amazon, Microsoft und Co. Aber es macht keinen Sinn zu versuchen, hier gegen Microsoft zu gewinnen. Wir müssen auf die neuen Technologien setzen.” ber

Kurz nach seinem Ausscheiden als EU-Kommissar für Justiz gibt es gegen Didier Reynders Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft in Brüssel. Nähere Details wollte die Behörde nicht nennen. Der belgische Politiker reagierte zunächst nicht auf dpa-Anfragen.

Zuvor hatten die investigative Medienplattform Follow The Money und die belgische Zeitung Le Soir berichtet, dass mehrere Wohnungen durchsucht und Reynders von der Polizei vernommen worden sei. Er soll in Verkaufsstellen “E-Tickets” – also Gutscheine im Wert von 1 bis 100 Euro – gekauft haben, die auf ein bei der Nationallotterie geführtes Spielkonto überwiesen werden können. Diese Lotteriescheine sollen zum Teil in bar gekauft und die Gewinne auf das digitale Konto Reynders bei der Nationallotterie eingezahlt worden sein. Anschließend seien sie auf sein Girokonto überwiesen worden. Es sei unklar, woher Reynders das Geld für die Tickets hatte. Auch zu den konkreten Summen gab es zunächst keine Angaben.

Ein Sprecher der EU-Kommission gab an, dass der Behörde keine weiteren Informationen zu dieser Angelegenheit vorliegen. “Sollten sich die belgischen Behörden an uns wenden, werden wir selbstverständlich mit ihnen zusammenarbeiten.”

Reynders war von 2019 bis 2024 EU-Justizkommissar im Kabinett von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch für das Thema Rechtsstaatlichkeit zuständig. Zuvor war der Belgier von 1999 bis 2011 belgischer Finanzminister und von 2011 bis 2019 Außenminister. dpa

2024 war – wieder einmal – kein einfaches Jahr für die europäische Sozialdemokratie. Bei der Europawahl fuhr die S&D-Fraktion ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten ein und verlor die Option, im Europäischen Parlament Mitte-links-Mehrheiten ohne die Europäische Volkspartei zu bilden. Auf nationaler Ebene verloren die Sozialdemokraten unter anderem die portugiesische Parlamentswahl im März, konnten ihren Wahlerfolg in Frankreich im Juli nicht in eine Regierungsbeteiligung ummünzen und erlebten im November das Scheitern der deutschen Ampelkoalition.

Bei der rumänischen Parlamentswahl am vergangenen Sonntag verteidigte der sozialdemokratische PSD zwar den ersten Platz, blieb jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Und auch die deutschen und schwedischen Sozialdemokraten rutschten zuletzt in den Umfragen ab. In der letzten Sitzprojektion des Jahres fällt die S&D-Fraktion deshalb noch einmal deutlich zurück. Aktuell würden sie im Basisszenario nur noch 131 Sitze erreichen – fünf weniger als bei der Europawahl und der Projektion im Oktober.

Wenig Veränderungen gab es hingegen bei der EVP, die als größte und für die Mehrheitsbildung im Parlament unumgängliche Fraktion zunehmend die europäische Politik dominiert. Leicht zulegen konnten EVP-Mitgliedsparteien unter anderem in Deutschland und der Slowakei. Umfrageverluste erlitt hingegen unter anderem der spanische PP, dem nach der Flutkatastrophe von Valencia Ende Oktober die verspätete Reaktion der valencianischen Regionalregierung zum Vorwurf gemacht wird. Auch bei der irischen Parlamentswahl am vergangenen Samstag schnitt die EVP-Mitgliedspartei FG etwas schwächer ab als erwartet. Insgesamt bleibt die EVP aber mit 186 Sitzen (unverändert gegenüber Oktober) unangefochten auf dem ersten Platz.

Deutlich zulegen kann die liberale Renew-Fraktion – neben EVP und S&D der dritte Partner der Koalitionsvereinbarung, die vor zwei Wochen den Weg zur neuen EU-Kommission ebnete. Unter anderem dank des Wahlsiegs der FF in Irland verbessert sie sich in der Projektion auf 83 Sitze (+4). Allerdings erfuhr die slowenische Regierungspartei GS in den Umfragen abermalige Verluste; in Deutschland steht die FDP seit der D-Day-Affäre massiv in der Kritik. In Frankreich hat die Opposition die liberalkonservative Regierung gestürzt, Präsident Emmanuel Macron ist politisch zunehmend isoliert. Auch die europäischen Liberalen gehen damit einem schwierigen Jahr 2025 entgegen.

Für die Fraktion der Grünen/EFA war die Bilanz der letzten acht Wochen durchmischt (41 Sitze / ±0): Während die Grünen in Deutschland seit dem Ende der Ampelkoalition in den Umfragen zulegen und in Dänemark nur noch knapp hinter den Sozialdemokraten auf Platz 2 liegen, schneiden die belgische Ecolo sowie die tschechischen Piráti etwas schlechter ab.

Die Linksfraktion wiederum profitiert von dem guten Abschneiden der irischen Sinn Féin, verliert jedoch vor allem in Griechenland an Zustimmung, wo die ehemalige Regierungspartei Syriza nach zahlreichen internen Querelen nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Unterm Strich kommt die Linke in der Projektion damit noch auf 43 Sitze (-1). Durch die Verluste von Sozialdemokraten und Linken rutscht auch das Mitte-links-Lager insgesamt auf ein neues Allzeit-Tief: Erstmals würden es S&D, Renew, Grüne und Linke in der Projektion gemeinsam nicht einmal auf 300 Sitze schaffen.

Dazugewinnen kann hingegen wieder einmal das Rechtsaußen-Lager. Die PfE-Fraktion erreicht in der Projektion dank Zugewinnen in Spanien, Tschechien und Griechenland zum ersten Mal die symbolische Marke von 100 Sitzen (+4). Im Sinkflug befindet sich allerdings die ungarische Regierungspartei Fidesz, die nun in einigen Umfragen nur noch auf dem zweiten Platz hinter dem EVP-Mitglied TISZA liegt.

Für die EKR-Fraktion konnte die rumänische AUR bei der nationalen Parlamentswahl ihre ohnehin schon starken Umfragewerte noch einmal etwas übertreffen. Allerdings wird dies durch Verluste in Lettland und Kroatien wieder wettgemacht, sodass die EKR insgesamt etwas schwächer abschneidet als im Oktober (73 Sitze/-1). In der kleinsten Rechtsaußenfraktion ESN schließlich stehen leichten Verlusten in Tschechien leichte Zugewinne in Deutschland und Polen gegenüber (27 Sitze/+1).

Zusammengenommen würden die drei Rechtsaußenfraktionen erstmals 200 Sitze im Europäischen Parlament erreichen: ein neues Rekordhoch, aber immer noch weit von einer eigenen Mehrheit entfernt. Politisch einflussreich wird das Rechtsaußen-Lager erst dadurch, dass die EVP-Fraktion seit der Europawahl immer häufiger dazu bereit ist, mit EKR und PfE zusammen Entscheidungen durchzusetzen. Bislang ist diese sogenannte “Venezuela-Mehrheit” noch auf die Unterstützung der ESN-Fraktion angewiesen. In der Projektion wäre eine Rechtsallianz aus EVP, EKR und PfE jetzt hingegen auch ohne ESN sehr nah an einer Mehrheit.

Deutlich schwächer als im Oktober schneiden die fraktionslosen Parteien ab, unter denen vor allem das deutsche BSW sowie die slowakische Regierungspartei SMER zuletzt in den Umfragen zurückfielen (24 Sitze/-5). Leicht dazugewinnen können hingegen die “sonstigen” Parteien, die nicht im Europäischen Parlament vertreten sind und keiner Fraktion eindeutig zugeordnet werden können (12 Sitze/+3).

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen.

Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und berücksichtigt auch mögliche künftige Fraktionswechsel von bereits im Parlament vertretenen Parteien. Von diesen Neuzugängen würden derzeit wohl am meisten die Rechtsaußenfraktionen PfE und EKR profitieren, die deshalb im dynamischen Szenario noch etwas besser abschneiden. Eine genauere Aufschlüsselung der Projektion sowie Informationen zu Datenbasis und Methodik sind auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist” zu finden.