in einer idealen Welt würden die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag dieser intensiven Woche in Brüssel gleich viermal ein klares Zeichen zugunsten der Ukraine setzen. Und zwar mit einem Ja zum Start von Beitrittsgesprächen, zu den fünf Milliarden Euro für militärische Unterstützung im nächsten Jahr und zu den 50 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe sowie zum 12. Sanktionspaket gegen Russland.

Das wäre nicht nur wichtig für die Ukraine, sondern auch gut für das Image der EU als geopolitischer Akteur, sagt ein Diplomat zum Auftakt der intensiven Woche. Doch wenn es um die russische Aggression gegen die Ukraine gehe, habe man ein Problem mit den “ungarischen Hooligans”. Gemeint ist Regierungschef Viktor Orbán, der in Brüssel mit seiner Obstruktion inzwischen selbst Diplomaten zu undiplomatischen Äußerungen bringt.

Am heutigen Montag und morgen am Dienstag werden die Fachminister beim Rat für Äußere Angelegenheiten und beim Allgemeinen Rat versuchen, Auswege aus der ungarischen Blockade zu finden. Doch selten war die Lage beim Start in die Gipfelwoche so schwierig. Russlands Krieg ist dabei nicht der einzige Konflikt. Das Treffen der Außenminister beginnt heute bei einem Frühstück mit Armeniens Chefdiplomat Ararat Mirsojan – auch um dem Land Solidarität gegenüber Aserbaidschan zu signalisieren.

Beim Ukraineteil ist am Anfang Außenminister Dmytro Kuleba dabei. Für Kiew habe die Frage der Beitrittsverhandlungen Priorität, erklären Diplomaten. Auf der Agenda stehen auch der Nahostkonflikt und die Frage, wie die EU noch mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen kann. Einige Mitgliedstaaten wollen über Sanktionen gegen israelische Siedler reden. Die Siedler seien ein großes Problem, weil sie eine Zweistaatenlösung unmöglich machten und eine weitere regionale Eskalation provozieren könnten, heißt es von Diplomaten.

Österreich, Ungarn und Tschechien stellen sich aber dagegen, dem Beispiel der USA zu folgen und Visa-Sanktionen gegen hochrangige Vertreter der Siedler zu verhängen. Thema dürfte auch ein deutsch-französisches Non-paper sein, das weitere Sanktionen gegen Finanzierungs- und Unterstützungsstrukturen von Hamas fordert. Viel zu besprechen also.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese spannende EU-Woche.

Frau Staatsministerin, Ende der Woche stehen beim Europäischen Rat wichtige Entscheidungen zur Zukunft der EU an, es geht um Erweiterung und innere Reformen. Doch Viktor Orbán könnte die Agenda sprengen ….

Es wäre nicht das erste Mal, dass Viktor Orbán versucht, mit der ganzen Gemeinschaft Spielchen für seine eigenen Zwecke zu spielen. Sein Verhalten ist höchst unsolidarisch. Die anderen 26 Mitgliedstaaten sind sich einig, dass Russlands Angriff auf Europas Friedensordnung eine große Bedrohung darstellt. Wir wissen, dass wir Putin am besten entgegentreten, indem wir gemeinsam ein klares Stoppschild aufstellen und die Ukraine entschlossen unterstützen, finanziell, militärisch und humanitär. Es ist sehr wichtig, dass wir der Ukraine eine klare EU-Perspektive bieten und diese mit Taten unterfüttern. Einzig Orbán unterminiert diesen Kurs. Das führt zu Verärgerung und Unverständnis in allen 26 Hauptstädten. So arbeiten wir in der EU nicht zusammen. In der EU als Wertegemeinschaft sind uns Konsens und Zusammenarbeit sehr wichtig.

Die EU hat sich zur Erweiterung bekannt, aber auch die Bedeutung von inneren Reformen hervorgehoben. Geht beides Hand in Hand, oder soll es erst die Reformen und dann die Erweiterung geben?

Die Aufnahme weiterer Mitglieder und die Reform der EU gehen parallel. Das haben die Staats- und Regierungschefs beim informellen Rat in Granada explizit erklärt. Dieses Prinzip soll beim kommenden Europäischen Rat noch mal festgehalten werden. Es ist wichtig, dass auch wir als EU selbst reformfähig bleiben, wie wir auch von den Kandidatenländern viele Reformen erwartet. Das haben wir in den sogenannten Kopenhagener Kriterien festgehalten. Wir, die EU, müssen unsere Aufnahmebereitschaft garantieren.

Was heißt das?

Unser Ziel ist eine größere und stärkere Union. Dafür müssen wir unsere Handlungsfähigkeit erhalten und verbessern. Es geht darum, dass der Rat schneller Entscheidungen trifft. Wir wollen, dass einzelne Länder nicht mehr die Gemeinschaft blockieren können. Wir wollen, dass es weniger Vetos gibt. Wir müssen aber auch über den Schutz der europäischen Werte reden. Wie können wir unsere Rechtsstaatsinstrumente besser, ja wirksamer machen? Darüber hinaus geht es aber auch um institutionelle Reformen. Etwa um die Frage: Wie groß soll in Zukunft das Europaparlament oder die Europäische Kommission werden?

Sie sprechen von mehr Handlungsfähigkeit, früher wurde von Vertiefung gesprochen. Vertiefung klingt weiter Richtung Föderalstaat. Handlungsfähigkeit stärken klingt wie “weiter machen wie bisher”, nur “besser”.

Vertiefung ist ein Begriff, der heute in der Reformdebatte nicht mehr so oft benutzt wird. Er stammt aus der Zeit des letzten Konvents vor fast 20 Jahren, für den ich im Bundestag Berichterstatterin war. Da ging es ums Vertiefen. Heute konzentrieren wir uns statt auf die Debatte um ein “mehr” oder “weniger”, auf das Ziel einer stärkeren, einer handlungsfähigeren EU.

Und was heißt handlungsfähiger?

Wir sollten zunächst unsere Ziele als Europäische Union diskutieren: Wir wollen ein geostrategischer Akteur sein, der als schlagkräftig wahrgenommen wird und gegenüber China und Russland selbstbewusst auftreten kann. Wir wollen souverän agieren, auch wenn es einmal einen Regierungswechsel in den USA gibt. Wir wollen Klimaneutralität weltweit zum Durchbruch verhelfen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, welche Instrumente wir dafür brauchen. Mit diesem Ansatz kommen wir im EU-Kreis weiter, als wenn wir die Schlagworte der letzten 20 Jahre wiederholen.

In welchen Bereichen setzt sich Deutschland für Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit ein?

Wir streben die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, in der Steuerpolitik sowie bei technischen Fragen der Erweiterungspolitik an. Wir haben uns dazu früh mit Frankreich abgestimmt. Seitdem setzen wir die Arbeit in einer Freundesgruppe der Außenminister fort. Inzwischen sind wir elf Mitgliedstaaten, die drei konkrete Bereiche identifiziert haben, die wir aus der Einstimmigkeit herausholen wollen.

Wie soll der Abschied von der Einstimmigkeit konkret laufen?

Für mich ist wichtig, dass wir die Flexibilität des Lissabonner Vertrags nutzen. Der Lissabonner Vertrag erlaubt, einzelne Politikbereiche ohne Vertragsänderungen in die Entscheidung mit qualifizierten Mehrheiten überführen zu können. Das Stichwort ist die sogenannte Passerelle-Klausel.

Sie wollen Mehrheitsentscheidungen in der kompletten Außenpolitik?

Das ist unsere Vision. Natürlich denken wir dabei auch über Mechanismen nach, die ein Sicherheitsnetz spannen: Wenn eine Frage aus dem nationalen Kerninteresse eines Mitgliedstaats stark beeinträchtigt wäre, dann müsste es möglich sein, dass wir uns auf höchster Ebene damit befassen.

Wie geht es weiter?

Ich sehe ein positives Momentum. Viele Mitgliedstaaten sind derzeit zwar nicht offen für Vertragsänderungen. Aber sie stellen heraus, dass der Lissabonner Vertrag tauglich für die Erweiterung ist. Ich kriege das immer wieder zu hören: “The Lisbon treaty is enlargement proof.” Dann lasst uns die bestehenden Möglichkeiten nutzen! Unser Ziel ist, dass die belgische Ratspräsidentschaft ab Januar einen Reformrahmen erarbeitet. Darin sollen konkrete Ziele definiert werden sowie ein Zeitplan für die Umsetzung. Am Ende brauchen wir für die angestrebten Änderungen Einstimmigkeit im Europäischen Rat.

Das Parlament fordert einen Konvent. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Dennoch hört man wenig aus Deutschland dazu, warum?

Die Koalition steht hinter ihrem Vertrag. Ein Konvent ist und bleibt ein gutes Ziel. Ich spreche den Konvent immer wieder an, sehe aber wenig Begeisterung bei meinen Kollegen im Rat. Deshalb arbeiten wir daran, EU Reformen auch auf anderem Wege zu erreichen.

Die Ukraine ist bereits Beitrittskandidat. Die Bundesregierung und andere wollen, dass die Verhandlungen beginnen. Orbán ist dagegen …

26 EU-Mitgliedstaaten sind dafür, den nächsten Schritt auf dem Weg der Ukraine in die EU zu gehen und die Beitrittsgespräche zu eröffnen. Die Ukraine zeigt enormen Reformwillen. Daher erwarte ich, dass der Europäische Rat diese Entscheidung diese Woche trifft.

Wäre es ein Kompromiss, den Beschluss auf den März-Rat zu verschieben?

Nein, das sehe ich nicht. Das wäre das falsche Signal an die Ukrainerinnen und Ukrainer. 26 Mitgliedstaaten sind bereit. Die Kommission hat festgestellt, dass die Ukraine die vereinbarten Kriterien erfüllt hat. Die Kommission schlägt vor, dass der Beschluss jetzt getroffen wird und die Verhandlungen im März beginnen. Das ist der richtige Weg.

Kann man Beitrittsverhandlungen führen mit einem Land, das im Krieg steht und eine ungeklärte Landesgrenze hat?

Wir sind ja schon dabei, mit der Ukraine sehr konkret den Beitritt vorzubereiten. Mitten in Russlands brutalem Angriffskrieg unternimmt die Ukraine beeindruckende Reformanstrengungen. Nehmen Sie das Medienrecht und die Reformen der Justiz. Die Perspektive auf den Beitritt ist lebenswichtig für die Menschen in der Ukraine. Sie gibt ihnen die Hoffnung auf ein Leben in der EU, ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit. Die Ukraine ist zutiefst entschlossen, die ihr abverlangten Reformen umzusetzen. Ja, wir sollten mit der Ukraine die Beitrittsverhandlungen führen. Markus Grabitz

Die politische Einigung zum AI Act steht. Doch in den kommenden Wochen ist noch viel technische Arbeit nötig, um die Details zu klären. Offen ist auch, wie Deutschland den Kompromiss aufnehmen wird. Denn gerade bei den schwierigsten Punkten während der Verhandlungen ist das Ergebnis anders ausgefallen, als die Bundesregierung es sich gewünscht hat.

Diese Punkte waren: die Regulierung von Basismodellen (Foundation Models) und Allzweck-KI (GPAI) sowie die biometrische Erkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum (Realtime Biometric Identification, RBI).

“Ich bewerte die Ergebnisse des Trilogs zurückhaltend“, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing am Wochenende in einer ersten Reaktion. Einerseits sei verhindert worden, dass alle GPAI-Systeme in den Hochrisikobereich fallen. “Andererseits habe ich immer betont, dass der AI Act Innovationen ermöglichen und die Regulierung verhältnismäßig sein muss. Ob dies gelungen ist, werden wir uns in den nächsten Tagen sehr genau anschauen”, kündigte er an. Federführend beim AI Act sind allerdings die Ministerien für Wirtschaft und Justiz. Und die hielten sich mit Kommentaren zurück. Sie wollen die Ergebnisse erst noch prüfen. Die Industrie dagegen hält sich mit Kritik nicht zurück.

Rund 100 Menschen haben beim letzten Trilog zum AI Act drei Tage lang mehr als 36 Stunden beraten. Der umstrittenste Punkt war die biometrische Erkennung mit 20 Stunden Beratungszeit. Während zum Beispiel Frankreich Massenüberwachungssysteme mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Olympischen Spielen einsetzen will, hatte die Ampel im Koalitionsvertrag festgelegt, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum “europarechtlich auszuschließen”.

Tatsächlich fallen Systeme zur biometrischen Kategorisierung unter die nach dem AI Act verbotenen Anwendungen. Hier hatte das Parlament der ursprünglichen Liste der Kommission einige Verbote hinzugefügt, wie etwa die Emotionserkennung. In den Verhandlungen wurden dann einige Bereiche wieder herausgestrichen. Verbotene Anwendungen sind nun:

Gegen den Widerstand des Parlaments konnten die Mitgliedstaaten bei der biometrischen Erkennung in Echtzeit enge Ausnahmen für die Strafverfolgung aushandeln, die einer Reihe von Sicherheitsvorkehrungen unterliegen. So muss ein Richter den Einsatz vorher genehmigen und kann dies nur für eine definierte Liste von Straftaten tun (etwa bei Menschenhandel, Kindesentführung oder Terrorgefahr). Die nachträgliche Erkennung per KI darf ausschließlich bei der gezielten Suche nach Straftätern eingesetzt werden.

Neben den verbotenen KI-Anwendungen gibt es noch die Hochrisikosysteme und solche mit minimalem Risiko. Der AI Act regelt nur den Umgang mit Hochrisikosystemen. Die große Mehrheit der unbedenklichen Anwendungen fällt dagegen nicht in den Geltungsbereich. Auf freiwilliger Basis können sich die Unternehmen jedoch zu zusätzlichen Verhaltenskodizes für diese KI-Systeme verpflichten.

Da der AI Act nicht die Technologie, sondern die Anwendungen reguliert, war es schwierig, Foundation Models und GPAI in die Struktur des Gesetzes einzubauen. Denn diese werden für keine spezifische Anwendung entwickelt und können sowohl für harmlose als auch riskante Zwecke eingesetzt werden. Mehr als sieben Stunden haben die Verhandler über dieses Thema diskutiert. Deutschland, Frankreich und Italien wollten Foundation Models ganz aus der Regulierung herausnehmen und allein auf eine verbindliche Selbstregierung setzen.

Ergebnis: KI-Systeme für allgemeine Zwecke (GPAI) und die Modelle, auf denen sie beruhen, müssen den ursprünglich vom Parlament vorgeschlagenen Transparenzanforderungen genügen. Dazu gehören die Erstellung einer technischen Dokumentation, die Einhaltung des Urheberrechts und die Veröffentlichung detaillierter Zusammenfassungen zu den Trainingsdaten. So müssen Deep Fakes und andere KI-generierte Inhalte als solche gekennzeichnet werden, und die Nutzer müssen erfahren, wenn biometrische Kategorisierungs- oder Emotionserkennungssysteme zum Einsatz kommen.

Für GPAI-Modelle mit hohem systemischen Risiko gelten strengere Auflagen. Erfüllen diese Modelle bestimmte Kriterien (wie etwa die Rechenleistung), müssen sie Modellbewertungen durchführen, systemische Risiken bewerten und mindern, Angriffstests durchführen, der Kommission über schwere Vorfälle berichten, die Cybersicherheit gewährleisten und über ihre Energieeffizienz berichten. Bis zur Veröffentlichung harmonisierter EU-Normen sollen sie auf Verhaltenskodizes zurückgreifen.

Für die Überwachung sind die nationalen Marktaufsichtsbehörden zuständig. Allerdings soll die Kommission ein neues europäisches AI Office einrichten und so die Koordinierung auf europäischer Ebene sicherstellen. Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zu Geldbußen führen, die je nach Verstoß und Größe des Unternehmens zwischen 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Umsatzes und 7,5 Millionen oder 1,5 Prozent des Umsatzes liegen.

Nachdem der vollständig ausgearbeitete Text fertig und übersetzt vorliegt, müssen Rat und Parlament ihn noch formal annehmen. Zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten greifen die Regeln des AI Acts. Kürzere Übergangsfristen gibt es für verbotene Praktiken (sechs Monate) sowie für die Anforderungen an KI-Systeme mit hohem Risiko und leistungsstarke KI-Modelle (ein Jahr).

Die Reaktionen auf die politische Einigung im Trilog zum AI Act fielen sehr unterschiedlich aus. So sehen NGOs gefährliche Schlupflöcher in der Regulierung. “Der AI Act allein wird nicht ausreichen”, sagte etwa Angela Müller, Leiterin Policy & Advocacy bei AlgorithmWatch. “Er ist nur ein Puzzlestück unter vielen, die wir brauchen werden, um Menschen und Gesellschaften vor den grundlegenden Auswirkungen zu schützen, die KI-Systeme auf unsere Rechte, unsere Demokratie und die gesellschaftliche Machtverteilung haben können.”

Auch der Rechtswissenschaftler Philipp Hacker von der New European School of Digital Studies sieht Nachholbedarf. Inhaltlich biete der AI Act “in vielerlei Hinsicht eine vernünftige Balance zwischen der Ermöglichung von Innovation und dem Schutz grundlegender Rechte und der öffentlichen Sicherheit”. Die Regeln für Foundation Models (FMs) seien ein Schritt in die richtige Richtung, gingen aber nicht weit genug. “Die Mindeststandards sind tatsächlich extrem zahnlos.” Eine Regulierung der FMs sei jedoch nötig, damit die regulatorische Last nicht den Anbietern zufalle. “FM-Regulierung ist effizient, Selbstregulierung ist ineffizient und gefährlich in diesem Bereich“, findet Hacker.

Vor allem aber sagt er, der politische Deal zum AI Act hätte mit der Ankündigung massiver Investitionen in Höhe von Milliarden Euro einhergehen müssen, um die Attraktivität der EU als zukünftiges Zentrum für KI-Innovation und -Einsatz zu stärken. “Nur so können wir strategische Unabhängigkeit in einer Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts sichern und die gleichen geostrategischen Abhängigkeiten verhindern, die Europa in der Öl- und Gasversorgung an den Rand des Chaos gebracht haben.”

Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, befürchtet aus anderen Gründen, dass Europa mit dem AI Act drohe, “bei einer zentralen Schlüsseltechnologie ins Hintertreffen zu geraten.” Das Ziel, einen sicheren und vertrauensbildenden Rechtsrahmen auf Basis eines risikobasierten Ansatzes zu wählen, sei teilweise verfehlt worden. Mit der umfassenden Regulierung von KI-Basismodellen und KI-Anwendungen gefährde der AI Act die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sowohl auf Hersteller- als auch auf Anwenderseite. Unternehmen benötigten Rechtssicherheit in Form von praxisnaher und vorausschauender Regulierung. Der auf “unausgereiften Kriterien basierende zweistufige Ansatz” (two-tiered-approach) bewirke jedoch das Gegenteil.

Der CCIA vermisst wichtige Details im Kompromiss. “Ohne deutliche Verbesserungen auf technischer Ebene in den kommenden Wochen wird das KI-Gesetz eine verpasste Chance für Europa sein”, urteilt der Verband, der die Interessen der großen amerikanischen Tech-Konzerne in Europa vertritt. Die politische Einigung markiere “den Beginn der wichtigen und notwendigen technischen Arbeit an entscheidenden Details des KI-Gesetzes, die noch fehlen”, sagte Daniel Friedlaender, Leiter von CCIA Europe. Hier werde der CCIA die europäischen Institutionen unterstützen, kündigte der Verband an. Die Lobbyarbeit rund um den AI Act geht also weiter.

Die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño wird neue Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB). Darauf verständigten sich die EU-Finanzminister bei ihrem jüngsten Treffen in Brüssel. Calviño, die auf den Deutschen Werner Hoyer folgt, ist die erste Frau auf dem Spitzenposten in der 65-jährigen Geschichte der EU-Hausbank. Moderiert hat den Auswahlprozess der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem, der aktuell Chairman des EIB-Gouverneursrats ist. Die Personalie muss noch formell bestätigt werden, was allerdings als Formsache gilt. Calviño soll am 1. Januar 2024 das neue Amt übernehmen. Ihr Mandat hat eine Laufzeit von sechs Jahren und kann erneuert werden.

Die Madrider Ressortchefin sagte im Anschluss an die Sitzung: “Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, die Unterstützung der Finanzminister an der Spitze der Europäischen Investitionsbank zu haben.” Die EIB werde “in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen, um den ökologischen Wandel zu finanzieren, die Ukraine finanziell zu unterstützen und auch die Rolle Europas in der Welt zu unterstützen”. Calviño will zeitnah einen Bericht über die Prioritäten der Bank vorbereiten, der im Februar von den Finanzministern diskutiert werden soll.

Die in La Coruña geborene parteilose 55-Jährige gilt auf der europäischen Bühne als ausgezeichnet vernetzt. Bevor sie 2018 in die Regierung von Pedro Sánchez eintrat, war sie Generaldirektorin für Haushalt bei der EU-Kommission. Zur Kommission kam sie bereits 2006 als stellvertretende Generaldirektorin für Wettbewerb. Calviño war damit eine der einflussreichsten Spanierinnen im Exekutivorgan der EU. Sie verfügt über einen Abschluss in Wirtschaft von der Universidad Complutense de Madrid und in Jura von der Nationalen Fernuniversität UNED.

Bevor sie nach Brüssel ging, war sie ab 1998 im spanischen Wirtschafts- und Finanzministerium in verschiedenen Positionen tätig, in den Bereichen Außenhandel, makroökonomische Analysen und Prognosen, Wirtschaftspolitik und Wettbewerb. Calviño betont oft, ihr Profil sei eher technisch als politisch. Allerdings hat sie zuletzt politisch an Gewicht gewonnen. Profitiert hat sie dabei vor allem von der konjunkturellen Lage Spaniens. Die viertgrößte Volkswirtschaft der EU hat den heftigen Einbruch in der Corona-Pandemie inzwischen wettgemacht, Brüssel erwartet für das kommende Jahr rund zwei Prozent Wachstum – deutlich mehr als für die Euro-Zone.

Mit der EIB übernimmt die Spanierin das weltweit größte multilaterale Finanzierungsinstitut. Im Vordergrund der Bank steht vor allem der Klimaschutz. Hoyer, der am 31. Dezember nach zwölf Jahren Amtszeit ausscheidet, hat die EIB zur echten “Klimabank” umgebaut: Im vergangenen Jahr vergab sie mehr als die Hälfte ihrer Kredite für Klimaschutz und umweltfreundliche Energieprojekte. Außerdem engagierte sich die EIB zuletzt stark für die Unterstützung der Ukraine. Ärgste Konkurrentin von Calviño war im Auswahlprozess die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die während ihrer Kandidatur von der Kommission freigestellt war. Sie wird nach eigenen Angaben jetzt in die Brüsseler Behörde zurückkehren. cr

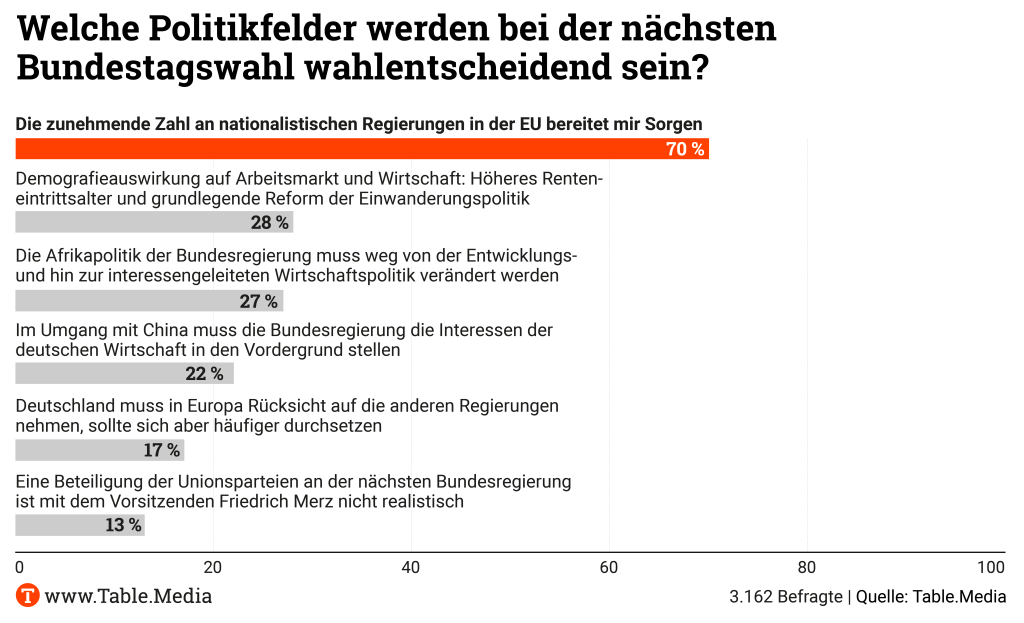

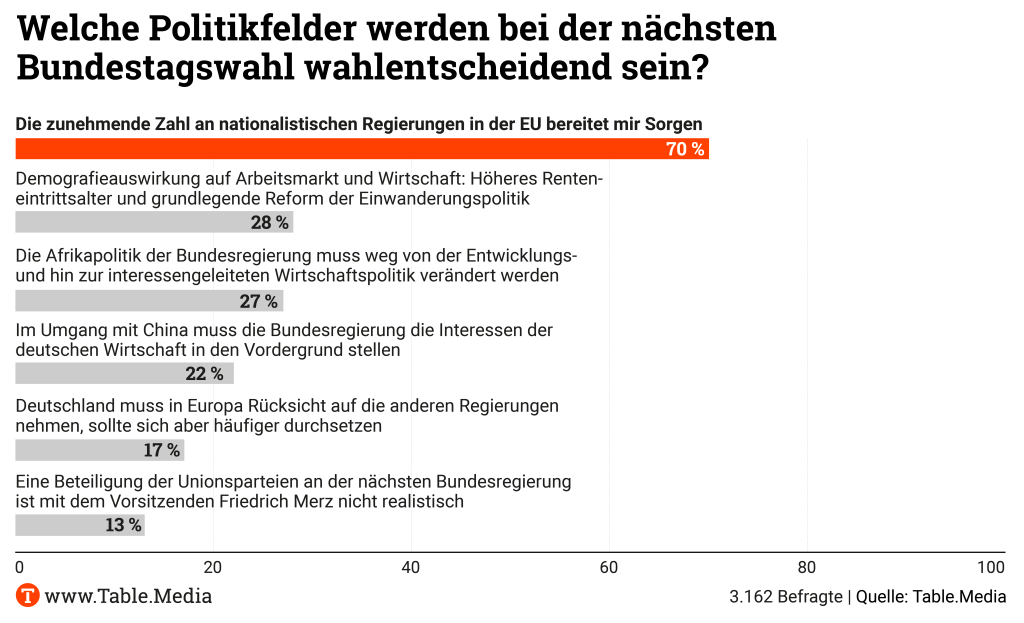

Die wachsende Zahl nationalistischer Regierungen in der EU beunruhigt deutsche Entscheiderinnen und Entscheider mehr als andere politische Entwicklungen in Europa. Rund 70 Prozent von ihnen stimmen der Aussage zu, dass sie wegen der zunehmenden Zahl besorgt sind. Zum Vergleich: Wegen der Auswirkungen der Demografie auf den Arbeitsmarkt und einer etwaigen Verschiebung des Renteneintrittsalters sind 28 Prozent besorgt. Dieses Thema liegt damit auf Platz zwei.

Die Ergebnisse gehen aus einer exklusiven Umfrage des digitalen Medienhauses Table.Media hervor, an der mehr als 3.000 hochrangige Interessenvertreter teilgenommen haben. Sie sind im Transparenzregister des Deutschen Bundestags registriert und kommen zum überwiegenden Teil aus Unternehmen, Verbänden sowie Nichtregierungsorganisationen oder aus Wissenschaft und Verwaltung. Sie verteilen sich auf Branchen wie die Automobil- oder Energieproduktion, die Bau- oder Digitalwirtschaft sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Aus der Umfrage geht auch hervor, dass eine überwältigende Mehrheit von 91 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider die Migrationspolitik für wahlentscheidend bei der kommenden Bundestagswahl hält. 91 Prozent schreiben ihr einen eher hohen oder hohen Einfluss zu. Nur 0,4 Prozent glauben, dass sie kaum einen Einfluss haben wird.

Damit dürften die Bemühungen der Ampel-Regierung an Relevanz gewinnen, dass Brüssel das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU wiederbelebt. Die Bundesregierung verfolgt aktuell sehr intensiv, wie die entsprechenden Gespräche vorangehen. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) kamen bis Anfang November rund 38.500 Migranten von der Türkei nach Griechenland und damit in die EU. Im gesamten Vorjahr waren es rund 18.700 Menschen.

Ankara erhält seit 2016 von der EU Milliarden für die Unterbringung von Menschen, deren Asylantrag in Griechenland abgelehnt worden ist und die daher in der Türkei bleiben. Doch dieser Pakt bröckelt derzeit. Denn seit der Corona-Pandemie 2020 weigert sich die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan, Migranten aus Griechenland zurückzunehmen.

Allerdings sind die entscheidenden Köpfe in Deutschland skeptisch, dass sich Berlin mit seinen Vorstellungen in Brüssel durchsetzt. Für eine “kohärente Europapolitik als Interessenvertretung Deutschlands in Europa” sieht nur eine Minderheit von 23 Prozent eine eher hohe oder hohe Kompetenz bei der Bundesregierung. 33 Prozent sind in dieser Frage neutral eingestellt. Vor allem aber: 44 Prozent bewerten die Kenntnisse der Ampel dafür als eher gering oder schlichtweg gering. löh

Die kommende belgische Ratspräsidentschaft sieht offenbar wenig Chancen, noch alle verbleibenden Gesetze aus dem Green Deal bis zu den EU-Wahlen im Juni zu verabschieden. Einen Abschluss kündigt sie in ihrem am Freitag vorgestellten Arbeitsprogramm nur für zwei Dossiers an, sie betreffen die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen sowie die Emissionsstandards für Lkw.

In Bezug auf weitere Gesetze aus dem Green Deal spricht die nächste Ratspräsidentschaft nur davon, sie vorantreiben zu wollen. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

Grundsätzlich bekennt sich Belgien in dem Programm aber zum Green Deal. So will sich die nächste Ratspräsidentschaft dafür einsetzen, das Vorhaben auch in der Strategischen Agenda für 2024 bis 2029 zu verankern. Im Juni will der Rat das Dokument annehmen. ber

Die Verhandlungen über ein Notfallinstrument für den Binnenmarkt (SMEI – Single Market Emergency Instrument) zwischen Rat und Parlament sind gescheitert. Das Notfallinstrument sollte die Funktionsweise des Binnenmarktes in Krisen gewährleisten. Es soll dafür sorgen, dass die Lieferketten etwa in einer Pandemie nicht reißen und medizinisches Personal sowie Techniker auch dann im Binnenmarkt reisen können, wenn die Grenzen geschlossen sind.

Im Trilog war der Streit nicht beizulegen, ob an den Grenzen für krisenrelevante Arbeitnehmer und Dienstleister Schnellspuren eingerichtet werden. Das Überqueren sollte mit einem QR-Code ermöglicht werden. SMEI-Berichterstatter Andreas Schwab (CDU) hatte die Kommission aufgefordert, bereits jetzt einheitliche Formulare zur Registrierung vorzubereiten, die entsendete Arbeitnehmer im Krisenfall benutzen könnten. Die Mitgliedstaaten haben das abgelehnt und wollen an ihren nationalen Registrierungsverfahren festhalten. mgr

Eine E-Fuels-only Lösung, die den Betrieb von Neuwagen mit E-Fuels auch nach dem Verbrenneraus 2035 ermöglichen, zeichnet sich nicht ab. Die Mitgliedstaaten blockieren sich. Deutschland setzt sich dafür ein, dass bis 2035 E-Fuels zugelassen werden, bei denen in der gesamten Wertschöpfungskette mindestens 70 Prozent weniger CO₂ ausgestoßen wird als bei fossilen Kraftstoffen. Ab 2035 sollen die Anforderungen steigen. E-Fuels sollen dann nur noch zugelassen werden, wenn 100 Prozent weniger CO₂ ausgestoßen wird als bei konventionellen Kraftstoffen. Italien will dieser Regelung nur zustimmen, wenn auch Kraftstoffe biogenen Ursprungs zugelassen werden. Diese Lösung trägt aber die Bundesregierung nicht mit. Sie würde aus Sicht des grünen Teils der Regierung das Verbrenner-Aus 2035 unterlaufen.

Im Technical Comitee for Motor Vehicles (TCMV) wurde letzte Woche keine Einigung erreicht. Eine Einigung kann frühestens bei der nächsten TCMV-Sitzung am 31. Januar erarbeitet werden. Bislang gibt es aber keinen Ansatz, um die Blockade aufzulösen.

Unterdessen haben Unternehmen der Automobilbranche sowie Kraftstoffhersteller die Arbeitsgruppe “Stuttgart” gegründet. Beteiligt sind Unternehmen wie BMW, HIF, Bosch sowie die E-Fuel-Alliance. Sie wollen eine Bewertung der mechanischen und digitalen Lösungen vornehmen, die es für die Überwachung der Verwendung CO₂-neutraler Kraftstoffe gibt.

Ralf Diemer von der E-Fuel-Alliance rechnet nicht mit einem schnellen Durchbruch: “Eine Einigung unter den Mitgliedstaaten erscheint derzeit schwierig.” Womöglich werd die Abstimmung erst nach den EU-Wahlen im Juni stattfinden. mgr

Die EU-Finanzminister haben bei den jüngsten Verhandlungen über die neuen europäischen Schuldenregeln weitere Fortschritte erzielt, für den Durchbruch hat es aber nicht gereicht. Die amtierende Ratsvorsitzende, die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño, führte nach einem Ecofin-Sondertreffen aus, man befinde sich “kurz vor der Ziellinie”.

Sie signalisierte die Bereitschaft der Präsidentschaft, vor Weihnachten eine erneute Sondersitzung der Minister einzuberufen, um die politische Einigung vor Jahresende zu erzielen. Das Treffen werde vermutlich zwischen dem 18. und dem 21. Dezember stattfinden, sagte die Ministerin.

Außerdem soll der kommende EU-Gipfel einen erneuten Appell an die Finanzminister richten, um die allgemeine Ausrichtung für das EU-Fiskalregelwerk vor Jahresschluss zu erreichen. Das soll der nachfolgenden belgischen EU-Präsidentschaft ermöglichen, zügig in die Verhandlungen mit dem EU-Parlament über Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts einzusteigen. Die Zeit drängt, da sich das Parlament, das in Teilen mitentscheidender Gesetzgeber ist, wegen der bevorstehenden Europawahl im Juni 2024 bereits im April auflösen wird.

Strittig ist unter anderem noch, wie Staaten, die eine überhöhte Neuverschuldung aufweisen, diese wirksam zurückführen, ohne die notwendigen Reformen und Investitionen für die grüne und digitale Transformation sowie Mehrkosten für die Verteidigung massiv einzuschränken. Hier sei gerade mit Blick auf Defizitverfahren im korrektiven Arm in den Staaten noch technische, politische und juristische Arbeit zu leisten, so die Ratsvorsitzende. Bundesfinanzminister Christian Lindner führte während der Beratungen aus, es sei in vielen Bereichen ein gemeinsames Verständnis erreicht worden, “aber wir sind noch nicht am Ziel”.

Er verwies auf Äußerungen seines französischen Amtskollegen Bruno Le Maire, der vor den Beratungen erklärt hatte, man habe bei 90 Prozent inhaltlich eine Übereinstimmung erzielt. Lindner sagte, nach den Fortschritten in der Sondersitzung liege der Wert nun bei 92 Prozent. Es gebe eine Verständigung, dass für den Abbau von Defiziten und Schulden gemeinsame Instrumente benötigt würden. Jetzt müsse aber die richtige Kalibrierung gefunden werden. Die vom spanischen Vorsitz in den Entwürfen der Rechtstexte aufgeführten Zahlen reflektierten noch nicht vollständig die Ergebnisse der Beratungen in der Nachtsitzung, sagte Lindner. cr

Im Iran hat der Prozess gegen einen wegen Spionagevorwürfen festgenommen EU-Mitarbeiter aus Schweden begonnen. Wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag mitteilte, begann die Verhandlung an diesem Samstag. Zu Details machte der Spanier keine Angaben. Er betonte lediglich, dass der seit 2022 inhaftierte Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes aus EU-Sicht unschuldig sei und sofort freigelassen werden müsse.

Der Schwede Johan Floderus war nach iranischen Angaben nach einer Privatreise im April vergangenen Jahres am Flughafen Teheran festgenommen worden. Seitdem ist der 33-Jährige im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Haft. Floderus war nach EU-Angaben zuletzt Mitglied des für Afghanistan zuständigen Teams im Auswärtigen Dienst. Zuvor arbeitete er unter anderem für die schwedische EU-Kommissarin Ylva Johansson.

Irans Geheimdienst hatte die Festnahme des Schweden erstmals im Sommer 2022 bestätigt, aber keine Angaben zu dessen Identität gemacht. Es hieß lediglich, die Person sei wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden, nachdem sie mehrfach als Tourist in dem Land gewesen sei. Vorgeworfen wird Floderus nach Angaben des iranischen Justizportals Mizan vom Sonntag Zusammenarbeit mit Israel, Irans erklärtem Erzfeind sowie “Korruption auf Erden”, ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht.

Als möglicher Hintergrund des Falls gelten die angespannten Beziehungen zwischen Schweden und dem Iran. Teheran fordert von Schweden die Freilassung des Staatsangehörigen Hamid N., der wegen der Beteiligung an Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Iran zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Ein Vertreter Schwedens sei im Gerichtsgebäude anwesend gewesen, habe aber nicht am Verfahren teilnehmen dürfen, sagte Schwedens Außenminister Tobias Billström. “Es gibt keinerlei Gründe dafür, Johan Floderus zu inhaftieren, geschweige denn ihm ein Verfahren zu machen”, sagte Billström. “Johan Floderus ist willkürlich inhaftiert und muss deswegen freigelassen werden, damit er zu seiner Familie zurückkehren kann.”

Im Mai ließ Irans Justiz einen schwedisch-iranischen Dissidenten hinrichten, dem terroristische Aktivitäten zur Last gelegt worden waren. Ein weiterer Doppelstaatsbürger, der Mediziner Ahmad Resa Dschalali, wurde im Iran nach Spionagevorwürfen ebenfalls zum Tode verurteilt. dpa/rtr

Egal in welcher Lebenslage er sich befindet, Gunther Kegel beurteilt sie aus der Perspektive eines Ingenieurs. “Das ist in Partnerschaftsfragen nicht immer die intelligenteste Strategie”, sagt der 62 Jahre alte Elektroingenieur. Vielleicht ist es diese Fokussierung, die Kegel dahin gebracht hat, wo er heute ist. Denn Kegel ist nun seit mittlerweile drei Jahren Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI. In dieser Rolle vertritt er die Interessen der deutschen Hightech-Branche, national und international. Im Mai wurde er für drei Jahre wiedergewählt.

Geboren wurde Kegel im Jahr 1960 in Biedenkopf an der Lahn, aufgewachsen ist er in Marburg, mitten in Hessen. Nach dem Abitur ging es für ihn zunächst für ein Jahr zur Bundeswehr, später zum Studium der Elektrotechnik nach Darmstadt. Er stammt aus einer Ingenieursfamilie, weshalb die Entscheidung für das Studienfach nahe lag. “Mein Urgroßvater war einer der ersten Diplomingenieure in Deutschland.” Das Fachgebiet des Studiums sei damals sehr “hipp und nerdig” gewesen, ähnlich zeitgeistig wie heutige Smartphone-Software.

Im Jahr 1985 wurde Kegel wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Regelungstechnik, wo er auch promovierte. 1989 stieg der Ingenieur dann bei seinem heutigen Arbeitgeber, dem Unternehmen Pepperl + Fuchs SE, ein. Seit 34 Jahren arbeitet er nun schon für den Hersteller von elektronischen Sensoren – 28 Jahre davon als Vorstandsvorsitzender des Mannheimer Unternehmens. Darüber hinaus wurde Kegel 2020 zum Präsidenten des ZVEI gewählt.

Ein großes Anliegen des Verbands ist der Weg in eine All Electric Society, also hin zur elektrifizierten und digitalisierten Gesellschaft. “Wenn ich die Augen schließe, sehe ich diese Gesellschaft ganz deutlich vor Augen”, sagt Kegel, “und zwar in einer Form, die nicht ausschließend, nicht exkludierend ist.” Das bedeutet, dass die All Electric Society zum Beispiel auch Energiequellen wie grünem Wasserstoff beinhaltet. Und auch die nachhaltigen Technologien umfasst, die künftig kommen werden, sagt Kegel. Er finde, dass wir Energie viel effizienter nutzen müssen, als wir das heute machen. “Wir verlieren etwa 75 Prozent der Energie, die wir beispielsweise aus fossilen Materialien der Erde entnehmen”, sagt Kegel. “Durch Elektrifizierung kann man diesen Wirkungsgrad dramatisch heben.”

Mit Blick auf diese All Electric Society sind wir aber noch lange nicht bei dem Tempo, auf dem wir sein sollten, um die nachhaltigen Ziele zu erreichen, findet Kegel. Gerade im europäischen Vergleich seien kleinere Länder mit Blick auf die Versorgung aus erneuerbaren Energien Deutschland voraus.

Trotz der hohen Anforderungen bleibt der Ingenieur aber optimistisch. Als Verband stehen sie wöchentlich im Austausch mit der Politik. Es sei wichtig, dass keine Irrwege eingeschlagen werden – Vorschläge, die sich politisch gut anhören, aber an der Realität unserer Volkswirtschaft vorbeigehen. Auch deshalb hat der Verband in den letzten Jahren seine Kommunikation in die Politik intensiviert.

Neben seinem Beruf ist Kegel begeisterter Alpinist. Egal ob Skifahren oder Wandern. Dort oben in den Bergen komme er zur Ruhe. Ein Ausgleich zum technischen Beruf. “Zwanzig Kilometer hinter Basel, wenn ich die Berge sehe, dann ist Kino angesagt”, sagt Kegel, “da kann ich sehr schnell abschalten.” Dayan Djajadisastra

in einer idealen Welt würden die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag dieser intensiven Woche in Brüssel gleich viermal ein klares Zeichen zugunsten der Ukraine setzen. Und zwar mit einem Ja zum Start von Beitrittsgesprächen, zu den fünf Milliarden Euro für militärische Unterstützung im nächsten Jahr und zu den 50 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe sowie zum 12. Sanktionspaket gegen Russland.

Das wäre nicht nur wichtig für die Ukraine, sondern auch gut für das Image der EU als geopolitischer Akteur, sagt ein Diplomat zum Auftakt der intensiven Woche. Doch wenn es um die russische Aggression gegen die Ukraine gehe, habe man ein Problem mit den “ungarischen Hooligans”. Gemeint ist Regierungschef Viktor Orbán, der in Brüssel mit seiner Obstruktion inzwischen selbst Diplomaten zu undiplomatischen Äußerungen bringt.

Am heutigen Montag und morgen am Dienstag werden die Fachminister beim Rat für Äußere Angelegenheiten und beim Allgemeinen Rat versuchen, Auswege aus der ungarischen Blockade zu finden. Doch selten war die Lage beim Start in die Gipfelwoche so schwierig. Russlands Krieg ist dabei nicht der einzige Konflikt. Das Treffen der Außenminister beginnt heute bei einem Frühstück mit Armeniens Chefdiplomat Ararat Mirsojan – auch um dem Land Solidarität gegenüber Aserbaidschan zu signalisieren.

Beim Ukraineteil ist am Anfang Außenminister Dmytro Kuleba dabei. Für Kiew habe die Frage der Beitrittsverhandlungen Priorität, erklären Diplomaten. Auf der Agenda stehen auch der Nahostkonflikt und die Frage, wie die EU noch mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen kann. Einige Mitgliedstaaten wollen über Sanktionen gegen israelische Siedler reden. Die Siedler seien ein großes Problem, weil sie eine Zweistaatenlösung unmöglich machten und eine weitere regionale Eskalation provozieren könnten, heißt es von Diplomaten.

Österreich, Ungarn und Tschechien stellen sich aber dagegen, dem Beispiel der USA zu folgen und Visa-Sanktionen gegen hochrangige Vertreter der Siedler zu verhängen. Thema dürfte auch ein deutsch-französisches Non-paper sein, das weitere Sanktionen gegen Finanzierungs- und Unterstützungsstrukturen von Hamas fordert. Viel zu besprechen also.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese spannende EU-Woche.

Frau Staatsministerin, Ende der Woche stehen beim Europäischen Rat wichtige Entscheidungen zur Zukunft der EU an, es geht um Erweiterung und innere Reformen. Doch Viktor Orbán könnte die Agenda sprengen ….

Es wäre nicht das erste Mal, dass Viktor Orbán versucht, mit der ganzen Gemeinschaft Spielchen für seine eigenen Zwecke zu spielen. Sein Verhalten ist höchst unsolidarisch. Die anderen 26 Mitgliedstaaten sind sich einig, dass Russlands Angriff auf Europas Friedensordnung eine große Bedrohung darstellt. Wir wissen, dass wir Putin am besten entgegentreten, indem wir gemeinsam ein klares Stoppschild aufstellen und die Ukraine entschlossen unterstützen, finanziell, militärisch und humanitär. Es ist sehr wichtig, dass wir der Ukraine eine klare EU-Perspektive bieten und diese mit Taten unterfüttern. Einzig Orbán unterminiert diesen Kurs. Das führt zu Verärgerung und Unverständnis in allen 26 Hauptstädten. So arbeiten wir in der EU nicht zusammen. In der EU als Wertegemeinschaft sind uns Konsens und Zusammenarbeit sehr wichtig.

Die EU hat sich zur Erweiterung bekannt, aber auch die Bedeutung von inneren Reformen hervorgehoben. Geht beides Hand in Hand, oder soll es erst die Reformen und dann die Erweiterung geben?

Die Aufnahme weiterer Mitglieder und die Reform der EU gehen parallel. Das haben die Staats- und Regierungschefs beim informellen Rat in Granada explizit erklärt. Dieses Prinzip soll beim kommenden Europäischen Rat noch mal festgehalten werden. Es ist wichtig, dass auch wir als EU selbst reformfähig bleiben, wie wir auch von den Kandidatenländern viele Reformen erwartet. Das haben wir in den sogenannten Kopenhagener Kriterien festgehalten. Wir, die EU, müssen unsere Aufnahmebereitschaft garantieren.

Was heißt das?

Unser Ziel ist eine größere und stärkere Union. Dafür müssen wir unsere Handlungsfähigkeit erhalten und verbessern. Es geht darum, dass der Rat schneller Entscheidungen trifft. Wir wollen, dass einzelne Länder nicht mehr die Gemeinschaft blockieren können. Wir wollen, dass es weniger Vetos gibt. Wir müssen aber auch über den Schutz der europäischen Werte reden. Wie können wir unsere Rechtsstaatsinstrumente besser, ja wirksamer machen? Darüber hinaus geht es aber auch um institutionelle Reformen. Etwa um die Frage: Wie groß soll in Zukunft das Europaparlament oder die Europäische Kommission werden?

Sie sprechen von mehr Handlungsfähigkeit, früher wurde von Vertiefung gesprochen. Vertiefung klingt weiter Richtung Föderalstaat. Handlungsfähigkeit stärken klingt wie “weiter machen wie bisher”, nur “besser”.

Vertiefung ist ein Begriff, der heute in der Reformdebatte nicht mehr so oft benutzt wird. Er stammt aus der Zeit des letzten Konvents vor fast 20 Jahren, für den ich im Bundestag Berichterstatterin war. Da ging es ums Vertiefen. Heute konzentrieren wir uns statt auf die Debatte um ein “mehr” oder “weniger”, auf das Ziel einer stärkeren, einer handlungsfähigeren EU.

Und was heißt handlungsfähiger?

Wir sollten zunächst unsere Ziele als Europäische Union diskutieren: Wir wollen ein geostrategischer Akteur sein, der als schlagkräftig wahrgenommen wird und gegenüber China und Russland selbstbewusst auftreten kann. Wir wollen souverän agieren, auch wenn es einmal einen Regierungswechsel in den USA gibt. Wir wollen Klimaneutralität weltweit zum Durchbruch verhelfen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, welche Instrumente wir dafür brauchen. Mit diesem Ansatz kommen wir im EU-Kreis weiter, als wenn wir die Schlagworte der letzten 20 Jahre wiederholen.

In welchen Bereichen setzt sich Deutschland für Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit ein?

Wir streben die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, in der Steuerpolitik sowie bei technischen Fragen der Erweiterungspolitik an. Wir haben uns dazu früh mit Frankreich abgestimmt. Seitdem setzen wir die Arbeit in einer Freundesgruppe der Außenminister fort. Inzwischen sind wir elf Mitgliedstaaten, die drei konkrete Bereiche identifiziert haben, die wir aus der Einstimmigkeit herausholen wollen.

Wie soll der Abschied von der Einstimmigkeit konkret laufen?

Für mich ist wichtig, dass wir die Flexibilität des Lissabonner Vertrags nutzen. Der Lissabonner Vertrag erlaubt, einzelne Politikbereiche ohne Vertragsänderungen in die Entscheidung mit qualifizierten Mehrheiten überführen zu können. Das Stichwort ist die sogenannte Passerelle-Klausel.

Sie wollen Mehrheitsentscheidungen in der kompletten Außenpolitik?

Das ist unsere Vision. Natürlich denken wir dabei auch über Mechanismen nach, die ein Sicherheitsnetz spannen: Wenn eine Frage aus dem nationalen Kerninteresse eines Mitgliedstaats stark beeinträchtigt wäre, dann müsste es möglich sein, dass wir uns auf höchster Ebene damit befassen.

Wie geht es weiter?

Ich sehe ein positives Momentum. Viele Mitgliedstaaten sind derzeit zwar nicht offen für Vertragsänderungen. Aber sie stellen heraus, dass der Lissabonner Vertrag tauglich für die Erweiterung ist. Ich kriege das immer wieder zu hören: “The Lisbon treaty is enlargement proof.” Dann lasst uns die bestehenden Möglichkeiten nutzen! Unser Ziel ist, dass die belgische Ratspräsidentschaft ab Januar einen Reformrahmen erarbeitet. Darin sollen konkrete Ziele definiert werden sowie ein Zeitplan für die Umsetzung. Am Ende brauchen wir für die angestrebten Änderungen Einstimmigkeit im Europäischen Rat.

Das Parlament fordert einen Konvent. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Dennoch hört man wenig aus Deutschland dazu, warum?

Die Koalition steht hinter ihrem Vertrag. Ein Konvent ist und bleibt ein gutes Ziel. Ich spreche den Konvent immer wieder an, sehe aber wenig Begeisterung bei meinen Kollegen im Rat. Deshalb arbeiten wir daran, EU Reformen auch auf anderem Wege zu erreichen.

Die Ukraine ist bereits Beitrittskandidat. Die Bundesregierung und andere wollen, dass die Verhandlungen beginnen. Orbán ist dagegen …

26 EU-Mitgliedstaaten sind dafür, den nächsten Schritt auf dem Weg der Ukraine in die EU zu gehen und die Beitrittsgespräche zu eröffnen. Die Ukraine zeigt enormen Reformwillen. Daher erwarte ich, dass der Europäische Rat diese Entscheidung diese Woche trifft.

Wäre es ein Kompromiss, den Beschluss auf den März-Rat zu verschieben?

Nein, das sehe ich nicht. Das wäre das falsche Signal an die Ukrainerinnen und Ukrainer. 26 Mitgliedstaaten sind bereit. Die Kommission hat festgestellt, dass die Ukraine die vereinbarten Kriterien erfüllt hat. Die Kommission schlägt vor, dass der Beschluss jetzt getroffen wird und die Verhandlungen im März beginnen. Das ist der richtige Weg.

Kann man Beitrittsverhandlungen führen mit einem Land, das im Krieg steht und eine ungeklärte Landesgrenze hat?

Wir sind ja schon dabei, mit der Ukraine sehr konkret den Beitritt vorzubereiten. Mitten in Russlands brutalem Angriffskrieg unternimmt die Ukraine beeindruckende Reformanstrengungen. Nehmen Sie das Medienrecht und die Reformen der Justiz. Die Perspektive auf den Beitritt ist lebenswichtig für die Menschen in der Ukraine. Sie gibt ihnen die Hoffnung auf ein Leben in der EU, ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit. Die Ukraine ist zutiefst entschlossen, die ihr abverlangten Reformen umzusetzen. Ja, wir sollten mit der Ukraine die Beitrittsverhandlungen führen. Markus Grabitz

Die politische Einigung zum AI Act steht. Doch in den kommenden Wochen ist noch viel technische Arbeit nötig, um die Details zu klären. Offen ist auch, wie Deutschland den Kompromiss aufnehmen wird. Denn gerade bei den schwierigsten Punkten während der Verhandlungen ist das Ergebnis anders ausgefallen, als die Bundesregierung es sich gewünscht hat.

Diese Punkte waren: die Regulierung von Basismodellen (Foundation Models) und Allzweck-KI (GPAI) sowie die biometrische Erkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum (Realtime Biometric Identification, RBI).

“Ich bewerte die Ergebnisse des Trilogs zurückhaltend“, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing am Wochenende in einer ersten Reaktion. Einerseits sei verhindert worden, dass alle GPAI-Systeme in den Hochrisikobereich fallen. “Andererseits habe ich immer betont, dass der AI Act Innovationen ermöglichen und die Regulierung verhältnismäßig sein muss. Ob dies gelungen ist, werden wir uns in den nächsten Tagen sehr genau anschauen”, kündigte er an. Federführend beim AI Act sind allerdings die Ministerien für Wirtschaft und Justiz. Und die hielten sich mit Kommentaren zurück. Sie wollen die Ergebnisse erst noch prüfen. Die Industrie dagegen hält sich mit Kritik nicht zurück.

Rund 100 Menschen haben beim letzten Trilog zum AI Act drei Tage lang mehr als 36 Stunden beraten. Der umstrittenste Punkt war die biometrische Erkennung mit 20 Stunden Beratungszeit. Während zum Beispiel Frankreich Massenüberwachungssysteme mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Olympischen Spielen einsetzen will, hatte die Ampel im Koalitionsvertrag festgelegt, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum “europarechtlich auszuschließen”.

Tatsächlich fallen Systeme zur biometrischen Kategorisierung unter die nach dem AI Act verbotenen Anwendungen. Hier hatte das Parlament der ursprünglichen Liste der Kommission einige Verbote hinzugefügt, wie etwa die Emotionserkennung. In den Verhandlungen wurden dann einige Bereiche wieder herausgestrichen. Verbotene Anwendungen sind nun:

Gegen den Widerstand des Parlaments konnten die Mitgliedstaaten bei der biometrischen Erkennung in Echtzeit enge Ausnahmen für die Strafverfolgung aushandeln, die einer Reihe von Sicherheitsvorkehrungen unterliegen. So muss ein Richter den Einsatz vorher genehmigen und kann dies nur für eine definierte Liste von Straftaten tun (etwa bei Menschenhandel, Kindesentführung oder Terrorgefahr). Die nachträgliche Erkennung per KI darf ausschließlich bei der gezielten Suche nach Straftätern eingesetzt werden.

Neben den verbotenen KI-Anwendungen gibt es noch die Hochrisikosysteme und solche mit minimalem Risiko. Der AI Act regelt nur den Umgang mit Hochrisikosystemen. Die große Mehrheit der unbedenklichen Anwendungen fällt dagegen nicht in den Geltungsbereich. Auf freiwilliger Basis können sich die Unternehmen jedoch zu zusätzlichen Verhaltenskodizes für diese KI-Systeme verpflichten.

Da der AI Act nicht die Technologie, sondern die Anwendungen reguliert, war es schwierig, Foundation Models und GPAI in die Struktur des Gesetzes einzubauen. Denn diese werden für keine spezifische Anwendung entwickelt und können sowohl für harmlose als auch riskante Zwecke eingesetzt werden. Mehr als sieben Stunden haben die Verhandler über dieses Thema diskutiert. Deutschland, Frankreich und Italien wollten Foundation Models ganz aus der Regulierung herausnehmen und allein auf eine verbindliche Selbstregierung setzen.

Ergebnis: KI-Systeme für allgemeine Zwecke (GPAI) und die Modelle, auf denen sie beruhen, müssen den ursprünglich vom Parlament vorgeschlagenen Transparenzanforderungen genügen. Dazu gehören die Erstellung einer technischen Dokumentation, die Einhaltung des Urheberrechts und die Veröffentlichung detaillierter Zusammenfassungen zu den Trainingsdaten. So müssen Deep Fakes und andere KI-generierte Inhalte als solche gekennzeichnet werden, und die Nutzer müssen erfahren, wenn biometrische Kategorisierungs- oder Emotionserkennungssysteme zum Einsatz kommen.

Für GPAI-Modelle mit hohem systemischen Risiko gelten strengere Auflagen. Erfüllen diese Modelle bestimmte Kriterien (wie etwa die Rechenleistung), müssen sie Modellbewertungen durchführen, systemische Risiken bewerten und mindern, Angriffstests durchführen, der Kommission über schwere Vorfälle berichten, die Cybersicherheit gewährleisten und über ihre Energieeffizienz berichten. Bis zur Veröffentlichung harmonisierter EU-Normen sollen sie auf Verhaltenskodizes zurückgreifen.

Für die Überwachung sind die nationalen Marktaufsichtsbehörden zuständig. Allerdings soll die Kommission ein neues europäisches AI Office einrichten und so die Koordinierung auf europäischer Ebene sicherstellen. Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zu Geldbußen führen, die je nach Verstoß und Größe des Unternehmens zwischen 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Umsatzes und 7,5 Millionen oder 1,5 Prozent des Umsatzes liegen.

Nachdem der vollständig ausgearbeitete Text fertig und übersetzt vorliegt, müssen Rat und Parlament ihn noch formal annehmen. Zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten greifen die Regeln des AI Acts. Kürzere Übergangsfristen gibt es für verbotene Praktiken (sechs Monate) sowie für die Anforderungen an KI-Systeme mit hohem Risiko und leistungsstarke KI-Modelle (ein Jahr).

Die Reaktionen auf die politische Einigung im Trilog zum AI Act fielen sehr unterschiedlich aus. So sehen NGOs gefährliche Schlupflöcher in der Regulierung. “Der AI Act allein wird nicht ausreichen”, sagte etwa Angela Müller, Leiterin Policy & Advocacy bei AlgorithmWatch. “Er ist nur ein Puzzlestück unter vielen, die wir brauchen werden, um Menschen und Gesellschaften vor den grundlegenden Auswirkungen zu schützen, die KI-Systeme auf unsere Rechte, unsere Demokratie und die gesellschaftliche Machtverteilung haben können.”

Auch der Rechtswissenschaftler Philipp Hacker von der New European School of Digital Studies sieht Nachholbedarf. Inhaltlich biete der AI Act “in vielerlei Hinsicht eine vernünftige Balance zwischen der Ermöglichung von Innovation und dem Schutz grundlegender Rechte und der öffentlichen Sicherheit”. Die Regeln für Foundation Models (FMs) seien ein Schritt in die richtige Richtung, gingen aber nicht weit genug. “Die Mindeststandards sind tatsächlich extrem zahnlos.” Eine Regulierung der FMs sei jedoch nötig, damit die regulatorische Last nicht den Anbietern zufalle. “FM-Regulierung ist effizient, Selbstregulierung ist ineffizient und gefährlich in diesem Bereich“, findet Hacker.

Vor allem aber sagt er, der politische Deal zum AI Act hätte mit der Ankündigung massiver Investitionen in Höhe von Milliarden Euro einhergehen müssen, um die Attraktivität der EU als zukünftiges Zentrum für KI-Innovation und -Einsatz zu stärken. “Nur so können wir strategische Unabhängigkeit in einer Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts sichern und die gleichen geostrategischen Abhängigkeiten verhindern, die Europa in der Öl- und Gasversorgung an den Rand des Chaos gebracht haben.”

Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, befürchtet aus anderen Gründen, dass Europa mit dem AI Act drohe, “bei einer zentralen Schlüsseltechnologie ins Hintertreffen zu geraten.” Das Ziel, einen sicheren und vertrauensbildenden Rechtsrahmen auf Basis eines risikobasierten Ansatzes zu wählen, sei teilweise verfehlt worden. Mit der umfassenden Regulierung von KI-Basismodellen und KI-Anwendungen gefährde der AI Act die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sowohl auf Hersteller- als auch auf Anwenderseite. Unternehmen benötigten Rechtssicherheit in Form von praxisnaher und vorausschauender Regulierung. Der auf “unausgereiften Kriterien basierende zweistufige Ansatz” (two-tiered-approach) bewirke jedoch das Gegenteil.

Der CCIA vermisst wichtige Details im Kompromiss. “Ohne deutliche Verbesserungen auf technischer Ebene in den kommenden Wochen wird das KI-Gesetz eine verpasste Chance für Europa sein”, urteilt der Verband, der die Interessen der großen amerikanischen Tech-Konzerne in Europa vertritt. Die politische Einigung markiere “den Beginn der wichtigen und notwendigen technischen Arbeit an entscheidenden Details des KI-Gesetzes, die noch fehlen”, sagte Daniel Friedlaender, Leiter von CCIA Europe. Hier werde der CCIA die europäischen Institutionen unterstützen, kündigte der Verband an. Die Lobbyarbeit rund um den AI Act geht also weiter.

Die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño wird neue Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB). Darauf verständigten sich die EU-Finanzminister bei ihrem jüngsten Treffen in Brüssel. Calviño, die auf den Deutschen Werner Hoyer folgt, ist die erste Frau auf dem Spitzenposten in der 65-jährigen Geschichte der EU-Hausbank. Moderiert hat den Auswahlprozess der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem, der aktuell Chairman des EIB-Gouverneursrats ist. Die Personalie muss noch formell bestätigt werden, was allerdings als Formsache gilt. Calviño soll am 1. Januar 2024 das neue Amt übernehmen. Ihr Mandat hat eine Laufzeit von sechs Jahren und kann erneuert werden.

Die Madrider Ressortchefin sagte im Anschluss an die Sitzung: “Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, die Unterstützung der Finanzminister an der Spitze der Europäischen Investitionsbank zu haben.” Die EIB werde “in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen, um den ökologischen Wandel zu finanzieren, die Ukraine finanziell zu unterstützen und auch die Rolle Europas in der Welt zu unterstützen”. Calviño will zeitnah einen Bericht über die Prioritäten der Bank vorbereiten, der im Februar von den Finanzministern diskutiert werden soll.

Die in La Coruña geborene parteilose 55-Jährige gilt auf der europäischen Bühne als ausgezeichnet vernetzt. Bevor sie 2018 in die Regierung von Pedro Sánchez eintrat, war sie Generaldirektorin für Haushalt bei der EU-Kommission. Zur Kommission kam sie bereits 2006 als stellvertretende Generaldirektorin für Wettbewerb. Calviño war damit eine der einflussreichsten Spanierinnen im Exekutivorgan der EU. Sie verfügt über einen Abschluss in Wirtschaft von der Universidad Complutense de Madrid und in Jura von der Nationalen Fernuniversität UNED.

Bevor sie nach Brüssel ging, war sie ab 1998 im spanischen Wirtschafts- und Finanzministerium in verschiedenen Positionen tätig, in den Bereichen Außenhandel, makroökonomische Analysen und Prognosen, Wirtschaftspolitik und Wettbewerb. Calviño betont oft, ihr Profil sei eher technisch als politisch. Allerdings hat sie zuletzt politisch an Gewicht gewonnen. Profitiert hat sie dabei vor allem von der konjunkturellen Lage Spaniens. Die viertgrößte Volkswirtschaft der EU hat den heftigen Einbruch in der Corona-Pandemie inzwischen wettgemacht, Brüssel erwartet für das kommende Jahr rund zwei Prozent Wachstum – deutlich mehr als für die Euro-Zone.

Mit der EIB übernimmt die Spanierin das weltweit größte multilaterale Finanzierungsinstitut. Im Vordergrund der Bank steht vor allem der Klimaschutz. Hoyer, der am 31. Dezember nach zwölf Jahren Amtszeit ausscheidet, hat die EIB zur echten “Klimabank” umgebaut: Im vergangenen Jahr vergab sie mehr als die Hälfte ihrer Kredite für Klimaschutz und umweltfreundliche Energieprojekte. Außerdem engagierte sich die EIB zuletzt stark für die Unterstützung der Ukraine. Ärgste Konkurrentin von Calviño war im Auswahlprozess die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die während ihrer Kandidatur von der Kommission freigestellt war. Sie wird nach eigenen Angaben jetzt in die Brüsseler Behörde zurückkehren. cr

Die wachsende Zahl nationalistischer Regierungen in der EU beunruhigt deutsche Entscheiderinnen und Entscheider mehr als andere politische Entwicklungen in Europa. Rund 70 Prozent von ihnen stimmen der Aussage zu, dass sie wegen der zunehmenden Zahl besorgt sind. Zum Vergleich: Wegen der Auswirkungen der Demografie auf den Arbeitsmarkt und einer etwaigen Verschiebung des Renteneintrittsalters sind 28 Prozent besorgt. Dieses Thema liegt damit auf Platz zwei.

Die Ergebnisse gehen aus einer exklusiven Umfrage des digitalen Medienhauses Table.Media hervor, an der mehr als 3.000 hochrangige Interessenvertreter teilgenommen haben. Sie sind im Transparenzregister des Deutschen Bundestags registriert und kommen zum überwiegenden Teil aus Unternehmen, Verbänden sowie Nichtregierungsorganisationen oder aus Wissenschaft und Verwaltung. Sie verteilen sich auf Branchen wie die Automobil- oder Energieproduktion, die Bau- oder Digitalwirtschaft sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Aus der Umfrage geht auch hervor, dass eine überwältigende Mehrheit von 91 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider die Migrationspolitik für wahlentscheidend bei der kommenden Bundestagswahl hält. 91 Prozent schreiben ihr einen eher hohen oder hohen Einfluss zu. Nur 0,4 Prozent glauben, dass sie kaum einen Einfluss haben wird.

Damit dürften die Bemühungen der Ampel-Regierung an Relevanz gewinnen, dass Brüssel das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU wiederbelebt. Die Bundesregierung verfolgt aktuell sehr intensiv, wie die entsprechenden Gespräche vorangehen. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) kamen bis Anfang November rund 38.500 Migranten von der Türkei nach Griechenland und damit in die EU. Im gesamten Vorjahr waren es rund 18.700 Menschen.

Ankara erhält seit 2016 von der EU Milliarden für die Unterbringung von Menschen, deren Asylantrag in Griechenland abgelehnt worden ist und die daher in der Türkei bleiben. Doch dieser Pakt bröckelt derzeit. Denn seit der Corona-Pandemie 2020 weigert sich die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan, Migranten aus Griechenland zurückzunehmen.

Allerdings sind die entscheidenden Köpfe in Deutschland skeptisch, dass sich Berlin mit seinen Vorstellungen in Brüssel durchsetzt. Für eine “kohärente Europapolitik als Interessenvertretung Deutschlands in Europa” sieht nur eine Minderheit von 23 Prozent eine eher hohe oder hohe Kompetenz bei der Bundesregierung. 33 Prozent sind in dieser Frage neutral eingestellt. Vor allem aber: 44 Prozent bewerten die Kenntnisse der Ampel dafür als eher gering oder schlichtweg gering. löh

Die kommende belgische Ratspräsidentschaft sieht offenbar wenig Chancen, noch alle verbleibenden Gesetze aus dem Green Deal bis zu den EU-Wahlen im Juni zu verabschieden. Einen Abschluss kündigt sie in ihrem am Freitag vorgestellten Arbeitsprogramm nur für zwei Dossiers an, sie betreffen die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen sowie die Emissionsstandards für Lkw.

In Bezug auf weitere Gesetze aus dem Green Deal spricht die nächste Ratspräsidentschaft nur davon, sie vorantreiben zu wollen. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

Grundsätzlich bekennt sich Belgien in dem Programm aber zum Green Deal. So will sich die nächste Ratspräsidentschaft dafür einsetzen, das Vorhaben auch in der Strategischen Agenda für 2024 bis 2029 zu verankern. Im Juni will der Rat das Dokument annehmen. ber

Die Verhandlungen über ein Notfallinstrument für den Binnenmarkt (SMEI – Single Market Emergency Instrument) zwischen Rat und Parlament sind gescheitert. Das Notfallinstrument sollte die Funktionsweise des Binnenmarktes in Krisen gewährleisten. Es soll dafür sorgen, dass die Lieferketten etwa in einer Pandemie nicht reißen und medizinisches Personal sowie Techniker auch dann im Binnenmarkt reisen können, wenn die Grenzen geschlossen sind.

Im Trilog war der Streit nicht beizulegen, ob an den Grenzen für krisenrelevante Arbeitnehmer und Dienstleister Schnellspuren eingerichtet werden. Das Überqueren sollte mit einem QR-Code ermöglicht werden. SMEI-Berichterstatter Andreas Schwab (CDU) hatte die Kommission aufgefordert, bereits jetzt einheitliche Formulare zur Registrierung vorzubereiten, die entsendete Arbeitnehmer im Krisenfall benutzen könnten. Die Mitgliedstaaten haben das abgelehnt und wollen an ihren nationalen Registrierungsverfahren festhalten. mgr

Eine E-Fuels-only Lösung, die den Betrieb von Neuwagen mit E-Fuels auch nach dem Verbrenneraus 2035 ermöglichen, zeichnet sich nicht ab. Die Mitgliedstaaten blockieren sich. Deutschland setzt sich dafür ein, dass bis 2035 E-Fuels zugelassen werden, bei denen in der gesamten Wertschöpfungskette mindestens 70 Prozent weniger CO₂ ausgestoßen wird als bei fossilen Kraftstoffen. Ab 2035 sollen die Anforderungen steigen. E-Fuels sollen dann nur noch zugelassen werden, wenn 100 Prozent weniger CO₂ ausgestoßen wird als bei konventionellen Kraftstoffen. Italien will dieser Regelung nur zustimmen, wenn auch Kraftstoffe biogenen Ursprungs zugelassen werden. Diese Lösung trägt aber die Bundesregierung nicht mit. Sie würde aus Sicht des grünen Teils der Regierung das Verbrenner-Aus 2035 unterlaufen.

Im Technical Comitee for Motor Vehicles (TCMV) wurde letzte Woche keine Einigung erreicht. Eine Einigung kann frühestens bei der nächsten TCMV-Sitzung am 31. Januar erarbeitet werden. Bislang gibt es aber keinen Ansatz, um die Blockade aufzulösen.

Unterdessen haben Unternehmen der Automobilbranche sowie Kraftstoffhersteller die Arbeitsgruppe “Stuttgart” gegründet. Beteiligt sind Unternehmen wie BMW, HIF, Bosch sowie die E-Fuel-Alliance. Sie wollen eine Bewertung der mechanischen und digitalen Lösungen vornehmen, die es für die Überwachung der Verwendung CO₂-neutraler Kraftstoffe gibt.

Ralf Diemer von der E-Fuel-Alliance rechnet nicht mit einem schnellen Durchbruch: “Eine Einigung unter den Mitgliedstaaten erscheint derzeit schwierig.” Womöglich werd die Abstimmung erst nach den EU-Wahlen im Juni stattfinden. mgr

Die EU-Finanzminister haben bei den jüngsten Verhandlungen über die neuen europäischen Schuldenregeln weitere Fortschritte erzielt, für den Durchbruch hat es aber nicht gereicht. Die amtierende Ratsvorsitzende, die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño, führte nach einem Ecofin-Sondertreffen aus, man befinde sich “kurz vor der Ziellinie”.

Sie signalisierte die Bereitschaft der Präsidentschaft, vor Weihnachten eine erneute Sondersitzung der Minister einzuberufen, um die politische Einigung vor Jahresende zu erzielen. Das Treffen werde vermutlich zwischen dem 18. und dem 21. Dezember stattfinden, sagte die Ministerin.

Außerdem soll der kommende EU-Gipfel einen erneuten Appell an die Finanzminister richten, um die allgemeine Ausrichtung für das EU-Fiskalregelwerk vor Jahresschluss zu erreichen. Das soll der nachfolgenden belgischen EU-Präsidentschaft ermöglichen, zügig in die Verhandlungen mit dem EU-Parlament über Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts einzusteigen. Die Zeit drängt, da sich das Parlament, das in Teilen mitentscheidender Gesetzgeber ist, wegen der bevorstehenden Europawahl im Juni 2024 bereits im April auflösen wird.

Strittig ist unter anderem noch, wie Staaten, die eine überhöhte Neuverschuldung aufweisen, diese wirksam zurückführen, ohne die notwendigen Reformen und Investitionen für die grüne und digitale Transformation sowie Mehrkosten für die Verteidigung massiv einzuschränken. Hier sei gerade mit Blick auf Defizitverfahren im korrektiven Arm in den Staaten noch technische, politische und juristische Arbeit zu leisten, so die Ratsvorsitzende. Bundesfinanzminister Christian Lindner führte während der Beratungen aus, es sei in vielen Bereichen ein gemeinsames Verständnis erreicht worden, “aber wir sind noch nicht am Ziel”.

Er verwies auf Äußerungen seines französischen Amtskollegen Bruno Le Maire, der vor den Beratungen erklärt hatte, man habe bei 90 Prozent inhaltlich eine Übereinstimmung erzielt. Lindner sagte, nach den Fortschritten in der Sondersitzung liege der Wert nun bei 92 Prozent. Es gebe eine Verständigung, dass für den Abbau von Defiziten und Schulden gemeinsame Instrumente benötigt würden. Jetzt müsse aber die richtige Kalibrierung gefunden werden. Die vom spanischen Vorsitz in den Entwürfen der Rechtstexte aufgeführten Zahlen reflektierten noch nicht vollständig die Ergebnisse der Beratungen in der Nachtsitzung, sagte Lindner. cr

Im Iran hat der Prozess gegen einen wegen Spionagevorwürfen festgenommen EU-Mitarbeiter aus Schweden begonnen. Wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag mitteilte, begann die Verhandlung an diesem Samstag. Zu Details machte der Spanier keine Angaben. Er betonte lediglich, dass der seit 2022 inhaftierte Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes aus EU-Sicht unschuldig sei und sofort freigelassen werden müsse.

Der Schwede Johan Floderus war nach iranischen Angaben nach einer Privatreise im April vergangenen Jahres am Flughafen Teheran festgenommen worden. Seitdem ist der 33-Jährige im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Haft. Floderus war nach EU-Angaben zuletzt Mitglied des für Afghanistan zuständigen Teams im Auswärtigen Dienst. Zuvor arbeitete er unter anderem für die schwedische EU-Kommissarin Ylva Johansson.

Irans Geheimdienst hatte die Festnahme des Schweden erstmals im Sommer 2022 bestätigt, aber keine Angaben zu dessen Identität gemacht. Es hieß lediglich, die Person sei wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden, nachdem sie mehrfach als Tourist in dem Land gewesen sei. Vorgeworfen wird Floderus nach Angaben des iranischen Justizportals Mizan vom Sonntag Zusammenarbeit mit Israel, Irans erklärtem Erzfeind sowie “Korruption auf Erden”, ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht.

Als möglicher Hintergrund des Falls gelten die angespannten Beziehungen zwischen Schweden und dem Iran. Teheran fordert von Schweden die Freilassung des Staatsangehörigen Hamid N., der wegen der Beteiligung an Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Iran zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Ein Vertreter Schwedens sei im Gerichtsgebäude anwesend gewesen, habe aber nicht am Verfahren teilnehmen dürfen, sagte Schwedens Außenminister Tobias Billström. “Es gibt keinerlei Gründe dafür, Johan Floderus zu inhaftieren, geschweige denn ihm ein Verfahren zu machen”, sagte Billström. “Johan Floderus ist willkürlich inhaftiert und muss deswegen freigelassen werden, damit er zu seiner Familie zurückkehren kann.”

Im Mai ließ Irans Justiz einen schwedisch-iranischen Dissidenten hinrichten, dem terroristische Aktivitäten zur Last gelegt worden waren. Ein weiterer Doppelstaatsbürger, der Mediziner Ahmad Resa Dschalali, wurde im Iran nach Spionagevorwürfen ebenfalls zum Tode verurteilt. dpa/rtr

Egal in welcher Lebenslage er sich befindet, Gunther Kegel beurteilt sie aus der Perspektive eines Ingenieurs. “Das ist in Partnerschaftsfragen nicht immer die intelligenteste Strategie”, sagt der 62 Jahre alte Elektroingenieur. Vielleicht ist es diese Fokussierung, die Kegel dahin gebracht hat, wo er heute ist. Denn Kegel ist nun seit mittlerweile drei Jahren Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI. In dieser Rolle vertritt er die Interessen der deutschen Hightech-Branche, national und international. Im Mai wurde er für drei Jahre wiedergewählt.

Geboren wurde Kegel im Jahr 1960 in Biedenkopf an der Lahn, aufgewachsen ist er in Marburg, mitten in Hessen. Nach dem Abitur ging es für ihn zunächst für ein Jahr zur Bundeswehr, später zum Studium der Elektrotechnik nach Darmstadt. Er stammt aus einer Ingenieursfamilie, weshalb die Entscheidung für das Studienfach nahe lag. “Mein Urgroßvater war einer der ersten Diplomingenieure in Deutschland.” Das Fachgebiet des Studiums sei damals sehr “hipp und nerdig” gewesen, ähnlich zeitgeistig wie heutige Smartphone-Software.

Im Jahr 1985 wurde Kegel wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Regelungstechnik, wo er auch promovierte. 1989 stieg der Ingenieur dann bei seinem heutigen Arbeitgeber, dem Unternehmen Pepperl + Fuchs SE, ein. Seit 34 Jahren arbeitet er nun schon für den Hersteller von elektronischen Sensoren – 28 Jahre davon als Vorstandsvorsitzender des Mannheimer Unternehmens. Darüber hinaus wurde Kegel 2020 zum Präsidenten des ZVEI gewählt.

Ein großes Anliegen des Verbands ist der Weg in eine All Electric Society, also hin zur elektrifizierten und digitalisierten Gesellschaft. “Wenn ich die Augen schließe, sehe ich diese Gesellschaft ganz deutlich vor Augen”, sagt Kegel, “und zwar in einer Form, die nicht ausschließend, nicht exkludierend ist.” Das bedeutet, dass die All Electric Society zum Beispiel auch Energiequellen wie grünem Wasserstoff beinhaltet. Und auch die nachhaltigen Technologien umfasst, die künftig kommen werden, sagt Kegel. Er finde, dass wir Energie viel effizienter nutzen müssen, als wir das heute machen. “Wir verlieren etwa 75 Prozent der Energie, die wir beispielsweise aus fossilen Materialien der Erde entnehmen”, sagt Kegel. “Durch Elektrifizierung kann man diesen Wirkungsgrad dramatisch heben.”

Mit Blick auf diese All Electric Society sind wir aber noch lange nicht bei dem Tempo, auf dem wir sein sollten, um die nachhaltigen Ziele zu erreichen, findet Kegel. Gerade im europäischen Vergleich seien kleinere Länder mit Blick auf die Versorgung aus erneuerbaren Energien Deutschland voraus.

Trotz der hohen Anforderungen bleibt der Ingenieur aber optimistisch. Als Verband stehen sie wöchentlich im Austausch mit der Politik. Es sei wichtig, dass keine Irrwege eingeschlagen werden – Vorschläge, die sich politisch gut anhören, aber an der Realität unserer Volkswirtschaft vorbeigehen. Auch deshalb hat der Verband in den letzten Jahren seine Kommunikation in die Politik intensiviert.

Neben seinem Beruf ist Kegel begeisterter Alpinist. Egal ob Skifahren oder Wandern. Dort oben in den Bergen komme er zur Ruhe. Ein Ausgleich zum technischen Beruf. “Zwanzig Kilometer hinter Basel, wenn ich die Berge sehe, dann ist Kino angesagt”, sagt Kegel, “da kann ich sehr schnell abschalten.” Dayan Djajadisastra