die europäischen Nachbarn werden am Sonntag nervös auf Deutschland schauen, wenn die Stimmen aus der Bundestagswahl ausgezählt werden. Die Sorge ist groß, dass das wichtigste Mitgliedsland gelähmt bleibt durch unklare Mehrheiten und ein monatelanges Koalitionsgezerre. In den anderen Hauptstädten hofft man sehr auf eine handlungsfähige Bundesregierung, die willens ist, zu führen.

Denn die EU steht vor einer existenziellen Herausforderung. Donald Trump droht damit, die jahrzehntealte Allianz der liberalen Demokratien zu zertrümmern. Der US-Präsident und seine Mitstreiter unterstützen offen rechtsradikale und nationalistische Kräfte in Europa. Ihnen scheint eine Internationale der Autokraten vorzuschweben, die Wladimir Putin und womöglich auch Xi Jinping einschließt.

Die Herausforderung ist riesig, und ohne eine stabile Regierung in Berlin nicht zu bewältigen. Friedrich Merz scheint sich der Dimension bewusst zu sein, er will die Gespräche über eine neue Koalition unter seiner Führung schnell und einigermaßen friedlich führen. Die großen Themen Verteidigungsfinanzierung, Migration und Wirtschaft sollen im kleinsten Kreis mit den möglichen Partnern sondiert und möglichst schon ausgeräumt werden.

Mit den voraussichtlich neuen starken Männern der SPD, Lars Klingbeil und Boris Pistorius, sollte das möglich sein, vielleicht auch mit dem Grünen Robert Habeck. Dort liegt der eigentliche Unsicherheitsfaktor in den abschließenden Voten der Parteitage oder Mitgliederbefragungen. Womöglich braucht Merz zudem mehr als einen Partner. Schon eine Einbindung der FDP könnte die Gespräche unendlich verkomplizieren, wenn die Liberalen weiterhin die Schuldenbremse für unantastbar erklären.

Der absehbare Wahlerfolg der AfD könnte die Verunsicherung der Parteien der Mitte noch verschärfen, und damit zugleich die Fliehkräfte stärken. Merz und Co stehen daher vor einer schwierigen Aufgabe. Ob sie dieser gewachsen sind, wird mitentscheiden über die Zukunft der Europäischen Union.

Einen spannenden Wahlsonntag Ihnen,

Es sind ungewohnte Töne, die Jim Farley neuerdings anstößt. Während die amerikanische Wirtschaftswelt dem neuen US-Präsidenten Donald Trump bislang zuzujubeln scheint, warnt der Chef des US-Autobauers Ford vor “einer Menge Kosten und einer Menge Chaos”. Es geht ihm um die aktuelle Zollpolitik der US-Regierung. Ein 25-prozentiger Zoll an der Grenze zu Mexiko und Kanada würde “ein Loch in die US-Industrie reißen, das wir noch nie gesehen haben”, sagte Farley jüngst auf einer Konferenz in New York.

In den USA wenden sich Unternehmen zunehmend von Trumps aktueller Zollpolitik ab. Sie fürchten massive Schäden für ihr Geschäft, schließlich würden die Kosten durch die zusätzlichen Abgaben drastisch steigen. Manche rechnen inzwischen damit, dass ausgerechnet die Adressaten der Trump-Maßnahmen zu Nutznießern werden könnten – auch Europa.

In den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit hat Trump gleich Dutzenden Handelspartnern mit drastischen Zöllen gedroht und einige bereits eingeführt. Dazu zählen etwa Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent, Zölle auf chinesische Einfuhren von zehn Prozent oder die zunächst bis März aufgeschobenen Abgaben auf Waren aus Mexiko und Kanada von 25 Prozent. Daneben hat Trump gedroht, ab April auch Autos, Chips oder Pharmazeutika mit wahrscheinlich 25 Prozent zu belasten.

Das verschreckt nicht nur das Ausland, sondern auch die heimische Wirtschaft, die mit drastischen Preissteigerungen rechnen muss. Der Unsicherheitsindex für US-KMUs, erhoben von der “National Federation of Independent Business” (NFIB), stieg im Februar auf den dritthöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch die Zahl der Fusionen und Übernahmen in den USA ist im Januar auf ein Zehn-Jahres-Tief gefallen, was Ökonomen mit dem volatilen Marktumfeld erklären.

“Viele Unternehmen in den USA sind plötzlich alarmiert über die Zollpolitik”, sagte Robert Handfield, Professor für Lieferkettenmanagement an der North Carolina State University. Die jüngsten Zoll-Ankündigungen würden “überhaupt keinen Sinn ergeben, da diese Produkte hauptsächlich importiert werden”. Das treibe die Kosten massiv, warnte Handfield im Gespräch mit Table.Briefings. Der Experte glaubt deshalb, dass Trump blufft und seine Ankündigung als Verhandlungsdrohung nutzt. Schließlich würde er andernfalls von den amerikanischen Unternehmen zunehmend unter Druck geraten.

Unternehmer wie Ford-Chef Farley beschäftigen sich dennoch mit dem Szenario, dass Trump es ernst meinen könnte – und warnen zugleich davor, dass manche Adressaten der Zollpolitik sogar zu Nutznießern werden könnten. Das gelte insbesondere dann, wenn es zu unterschiedlichen Zollniveaus zwischen Amerikas Nachbarn und dem Rest der Welt käme.

“Südkoreanische, japanische und europäische Unternehmen, die anderthalb bis zwei Millionen Fahrzeuge in die USA bringen und nicht von mexikanischen und kanadischen Zöllen betroffen wären, haben dann freie Hand”, warnte Farley. Zwar produzieren auch deutsche Autobauer große Teile ihrer Fahrzeuge für den amerikanischen Markt in Mexiko. US-Konzerne wie Ford und General Motors oder Stellantis (ehemals Fiat-Chrysler) sind aber weitaus abhängiger vom Standort im Nachbarland.

Die stahlverarbeitende Industrie sieht sich gegenüber den ausländischen Konkurrenten hingegen schon jetzt benachteiligt. Die jüngsten Zölle würden die Stahl- und Aluminiumpreise in die Höhe treiben, daneben würden sich die Lieferzeiten deutlich verlängern, heißt in einer aktuellen Stellungnahme der “Coalition of American Metal Manufacturers and Users” (CAMMU). “Infolgedessen zahlen US-Hersteller deutlich mehr für Stahl und Aluminium als ihre globalen Konkurrenten, was ihre Wettbewerbsfähigkeit untergräbt.”

Vor allem KMU seien gefährdet, da sie Aufträge an Konkurrenten aus Übersee verlieren, die ungehinderten Zugang zu diesen wichtigen Rohstoffen hätten. “Ausländische Kunden verlagern ihre Lieferketten weg von den US-amerikanischen Herstellern“, heißt es in der Stellungnahme.

Experten wie Alex Durante wollen Amerikas Handelspartner, insbesondere Europa, dennoch nicht als Nutznießer dieser Zollpolitik ausrufen. “Für mich ist schwer zu sehen, wie die EU tatsächlich davon profitieren würde”, sagte der leitende Ökonom des Thinktanks Tax Foundation. “Die Unternehmen auf beiden Seiten werden hier verlieren.” Schließlich würden sich durch die Zölle sämtliche Produkte verteuern. Außerdem dürften die Europäer nicht vergessen, dass Trump im Wahlkampf auch mit universellen Zöllen gedroht hat. “Es wird dann nicht diese Art von Substitution zwischen Ländern und verschiedenen Sektoren geben, denn alle hätten die gleichen Zölle”, sagt Durante.

Unabhängig vom bloßen Geschäft könnte Europa aber in anderen Bereichen gestärkt aus einem Handelskrieg hervorgehen, etwa beim Anwerben von wichtigen Fachkräften. Innerhalb des Trump-Lagers ist zuletzt ein Streit um die Vergabe von sogenannten H-1B-Visa entbrannt. Mit der Arbeitserlaubnis haben vor allem amerikanische Tech-Konzerne jedes Jahr bis zu 85.000 ausländische Talente in die Vereinigten Staaten geholt, darunter viele Ingenieure und Entwickler.

Während Trumps neuer Unterstützerkreis aus dem Silicon Valley weiter ausländische Fachkräfte anwerben will, warnen erzkonservative Traditionalisten davor, dass die Arbeitsmigranten ihren Landsleuten die gutbezahlten Jobs wegnehmen könnten. Sollte die US-Regierung ein Einreisestopp für H-1B-Visumshalter verhängen, wären nicht nur europäische Talente zum Verbleib in ihrer Heimat gezwungen. Viele Fachkräfte aus Indien oder China könnte es statt in die USA dann nach Europa ziehen.

Gleichzeitig sorgt der Kahlschlag der sogenannten DOGE-Kommission dafür, dass einige amerikanische Forscher und Wissenschaftler ihren Job verlieren dürften. Das “Department Of Government Efficiency” unter der Leitung von Milliardär Elon Musk hat bereits massiv Bundesausgaben eingefroren oder gekürzt, mit denen teils die Arbeit von Universitäten und Forschungsinstituten finanziert wurden. Christian Stöcker, Professor für Kommunikation an der HAW Hamburg, sieht darin eine Chance. Europa sollte es für US-Wissenschaftler jetzt “extrem einfach machen, Langzeitvisa zu erhalten“, schlägt der Psychologe vor. Es brauche viele zusätzliche Forschungsstellen in Schlüsselbereichen, daneben neue und großzügige Wissenschafts- und Forschungsfonds. “Wir sollten sie willkommen heißen.” Laurin Meyer

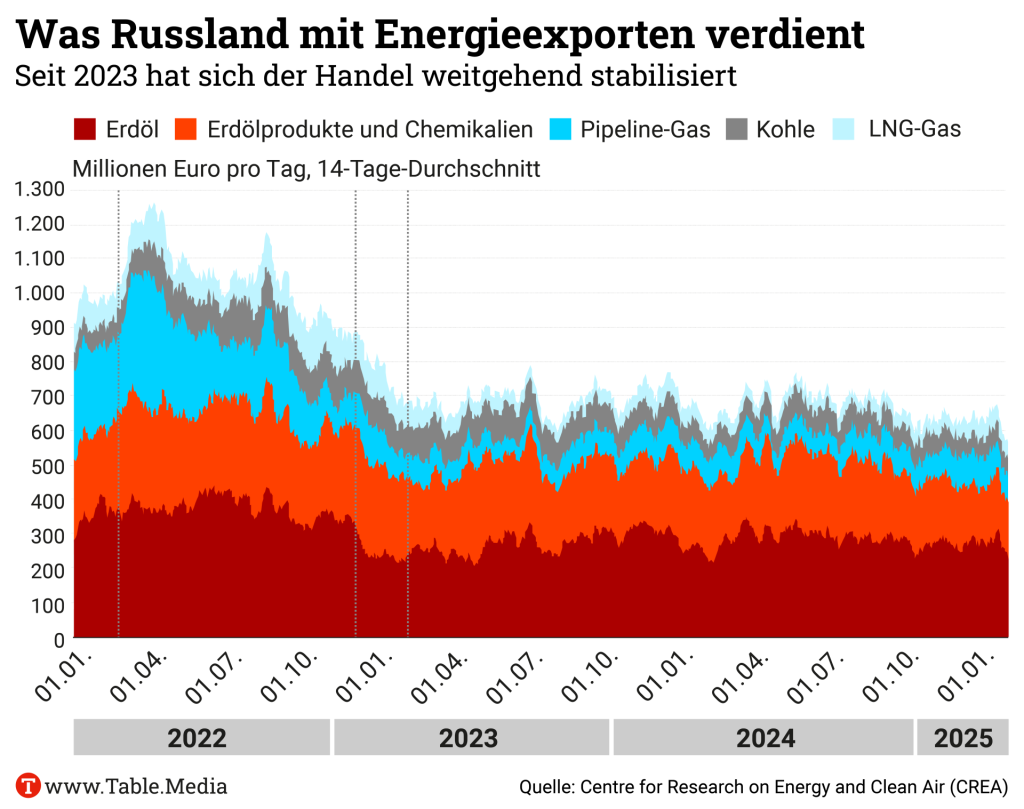

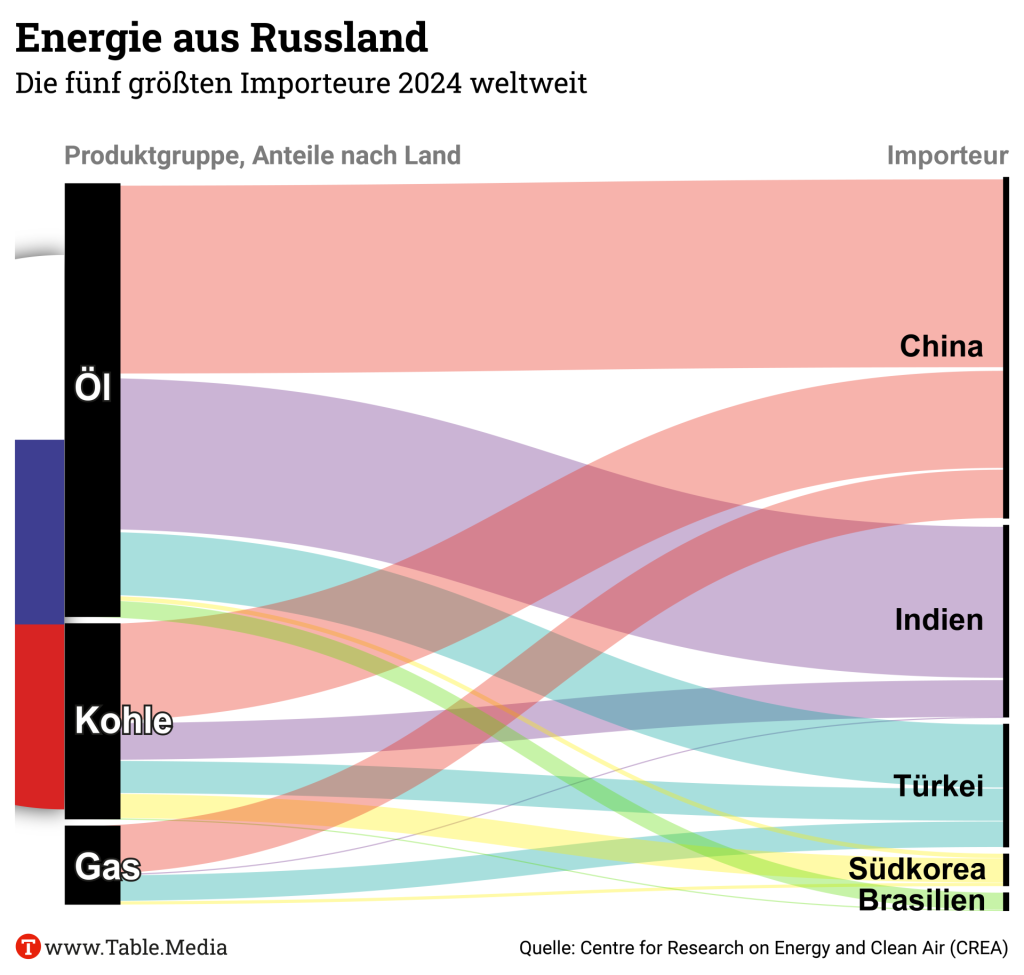

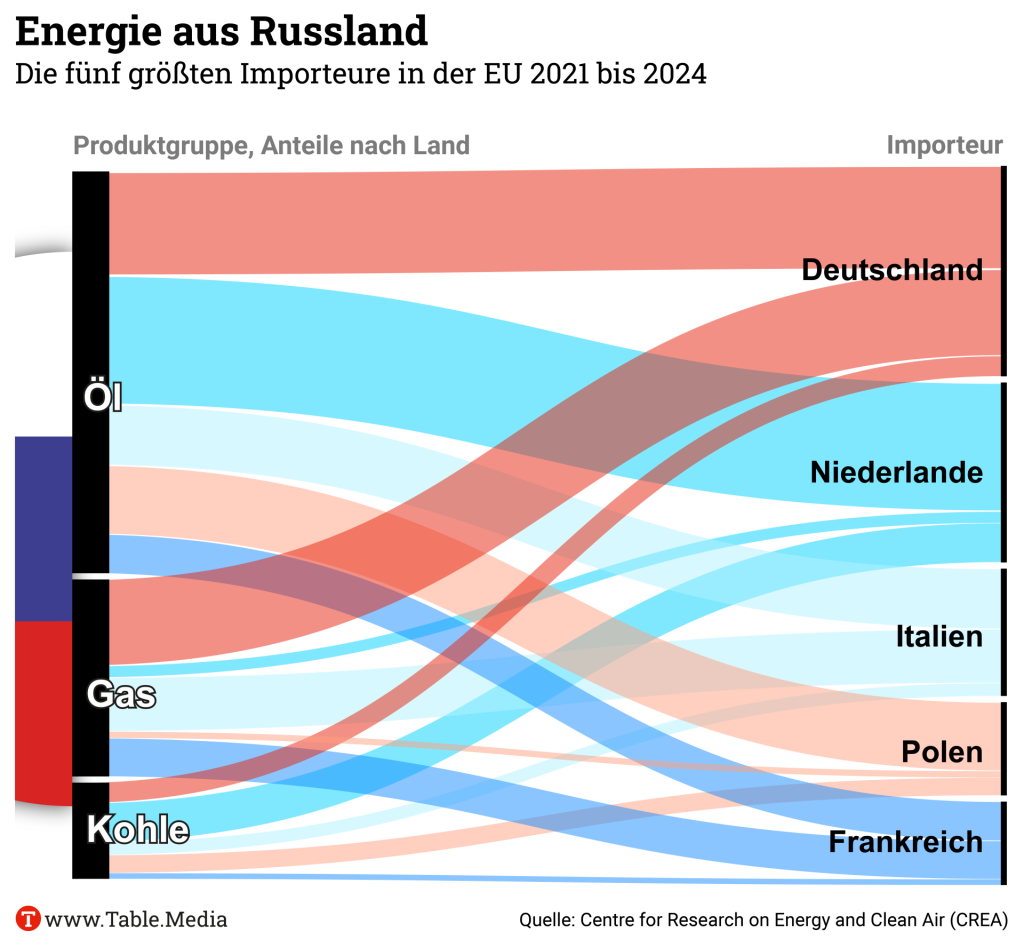

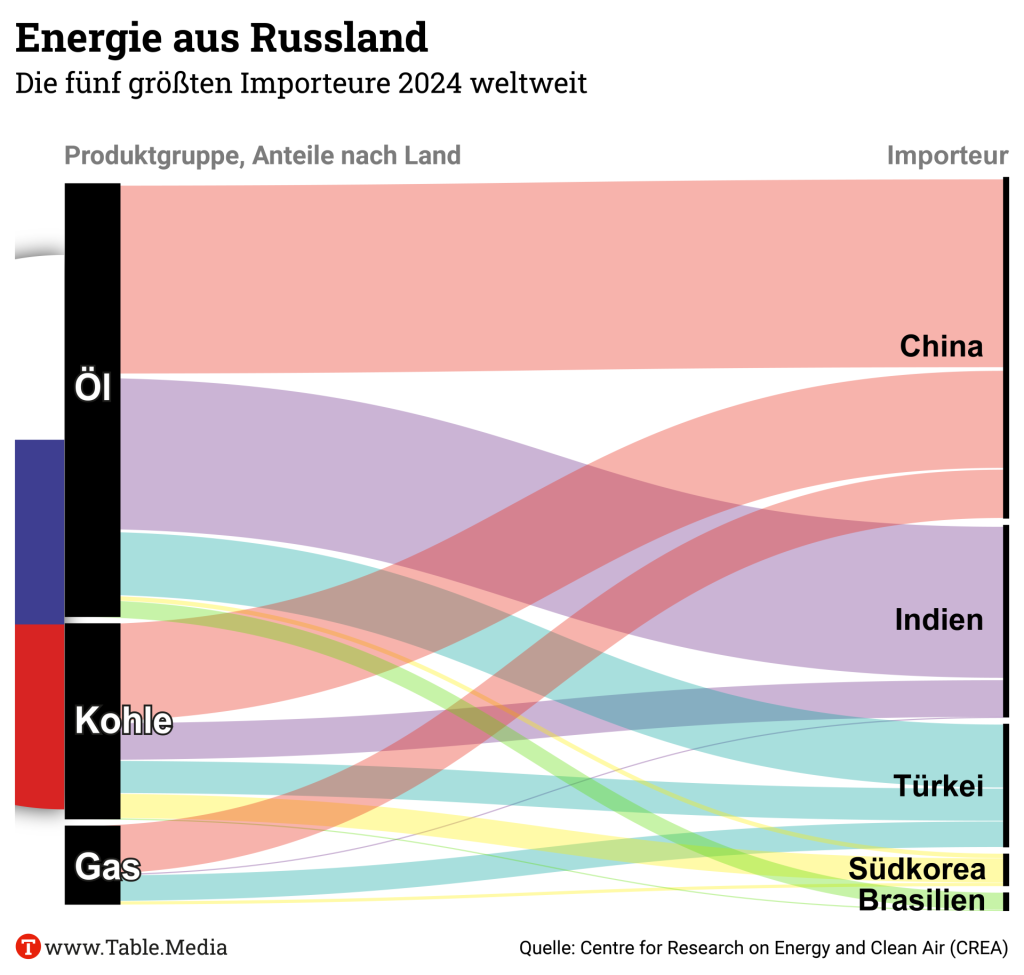

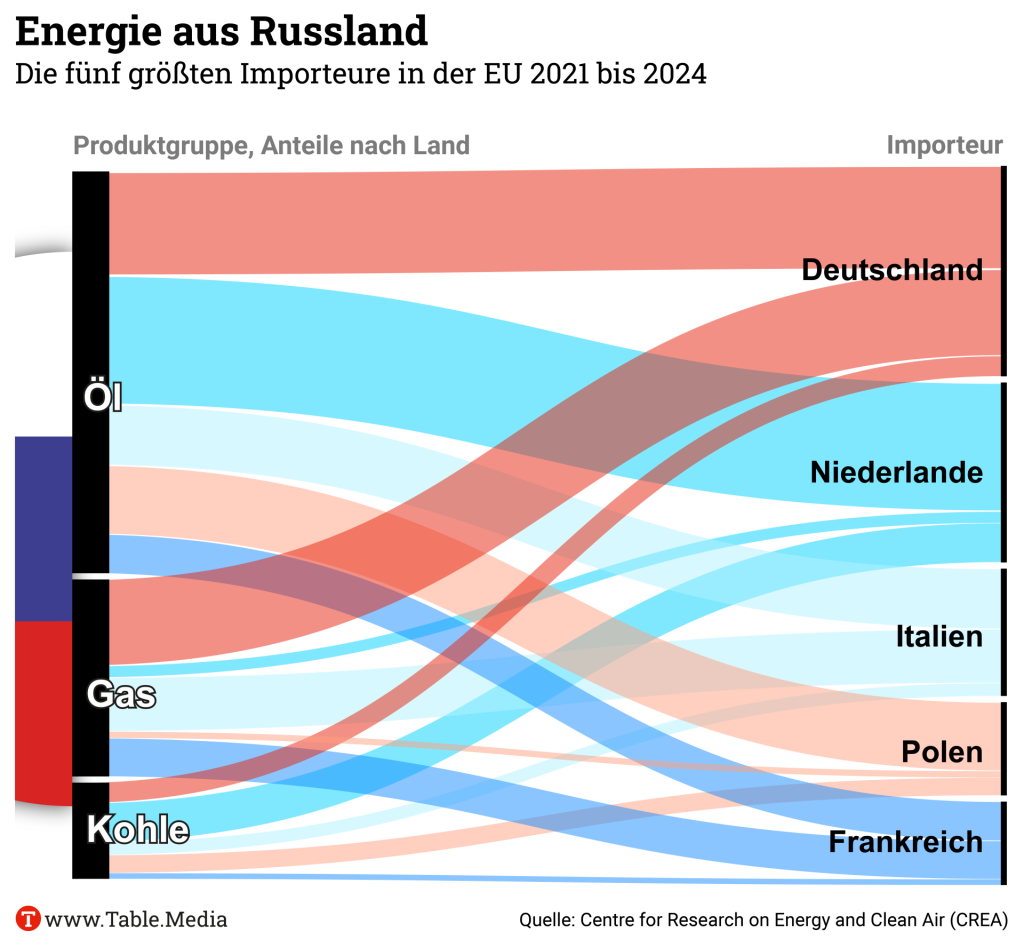

China, Indien, die Türkei, Südkorea und Brasilien waren im vergangenen Jahr die fünf wichtigsten Abnehmer von Öl, Gas und Kohle aus Russland. Sie kauften insgesamt 76 Prozent aller Exporte dieser fossilen Energieträger. Nach Europa fließt zwar deutlich weniger Öl, dafür aber ist die Nachfrage nach russischem Flüssiggas massiv gestiegen.

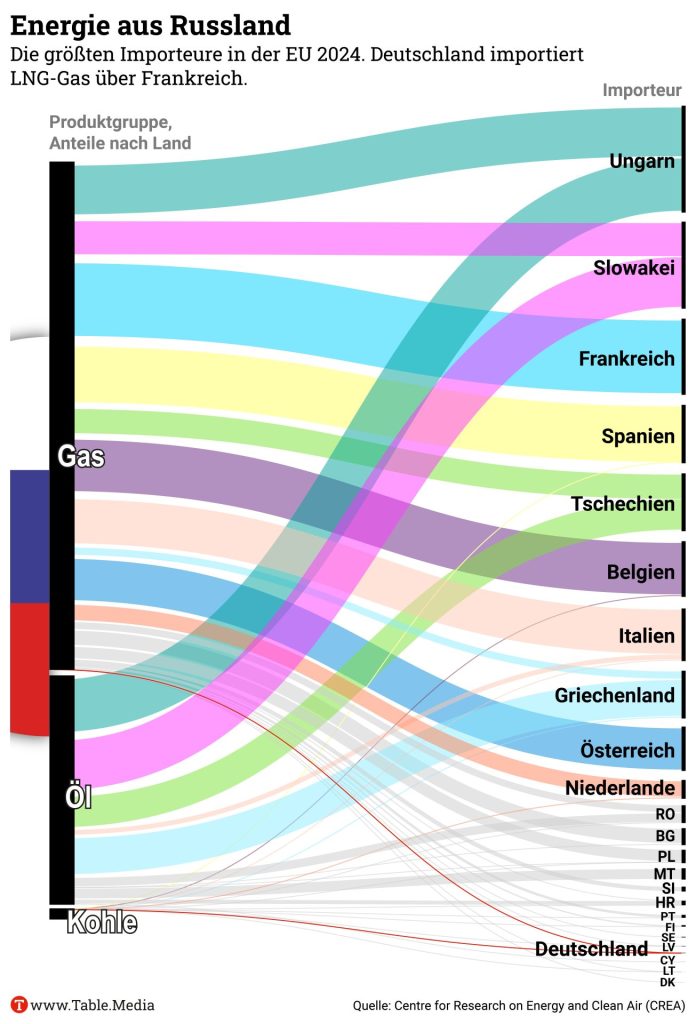

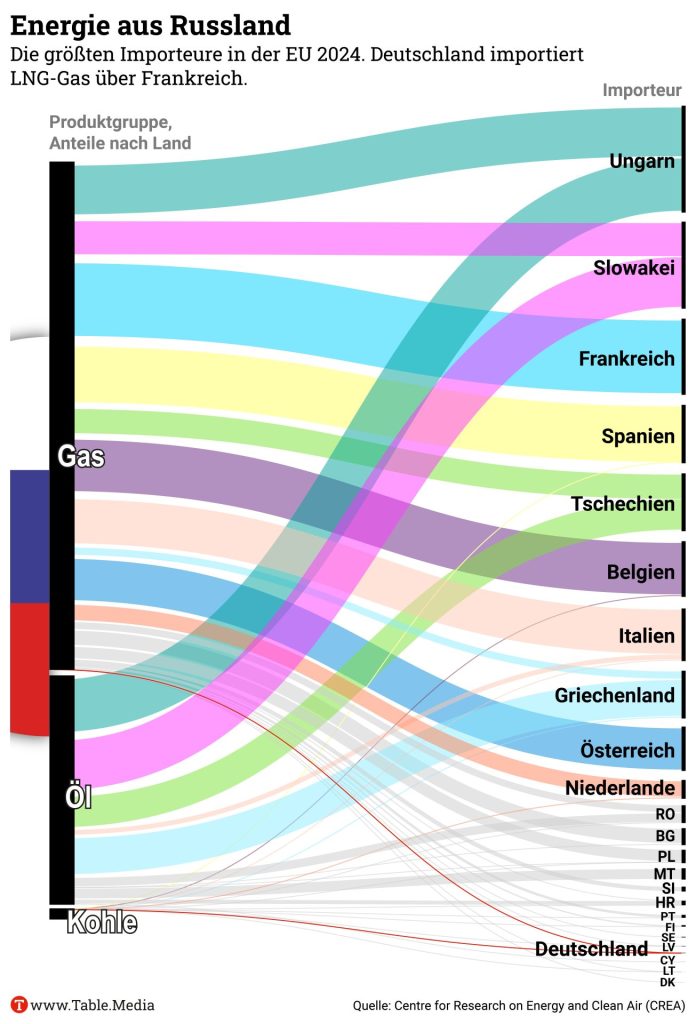

Innerhalb der EU sind Ungarn, Slowenien und Frankreich 2024 die wichtigsten Energiehandelspartner Moskaus gewesen. Allerdings kauft Sefe – ein vom Bund verstaatlichtes ehemaliges Gazprom-Unternehmen – LNG über den französischen Hafen Dunkerque. So kann es sein, dass deutsche Importe über Frankreich als französische Importe deklariert werden.

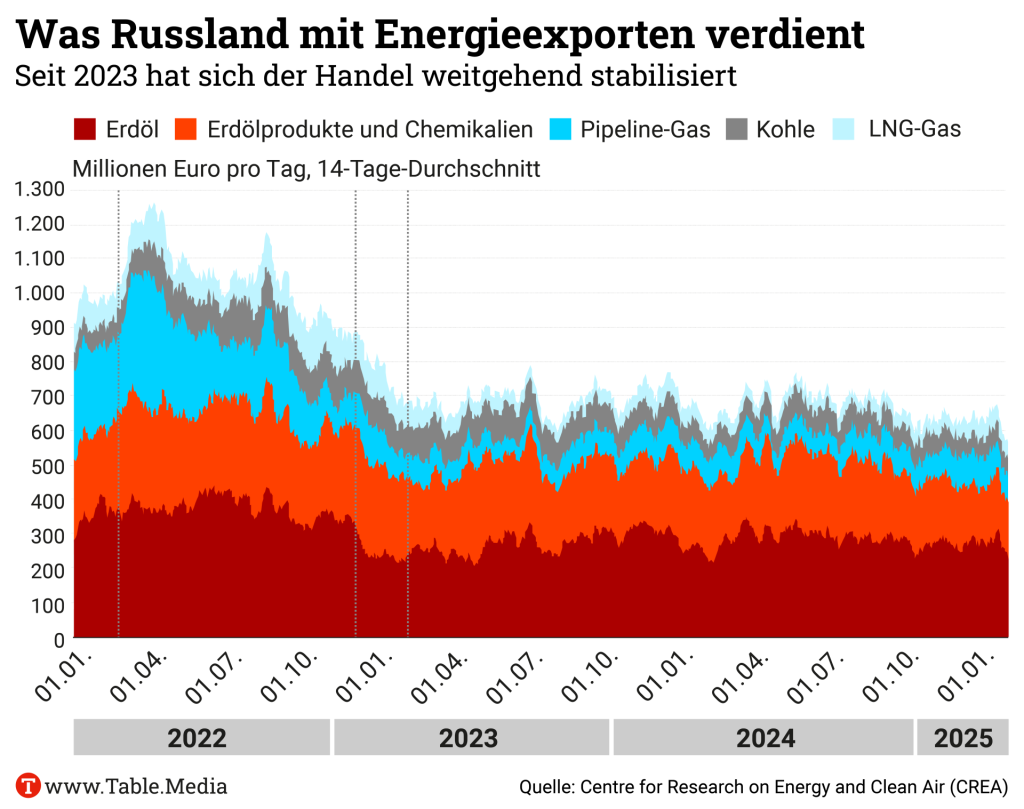

Die Energieexporte betragen etwas unter 30 Prozent des russischen Staatsbudgets. Sie sind wesentlich für die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine. Mit dem 16. Sanktionspaket gegen Russland, das die EU am kommenden Montag verabschieden will, sollen mehr als 70 weitere russische Tanker der Schattenflotte getroffen werden. Insgesamt jedoch hat es der Westen bisher nicht geschafft, Moskaus Einnahmen aus dem Handel mit fossilen Energieträgern nachhaltig zu treffen. Das zeigen die Daten der finnischen Organisation Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

Öl ist für Russland im globalen Handel nach wie vor das wichtigste Produkt. Bisher gelingt es, die von westlichen Staaten verhängten Preisdeckel zu umgehen und Öl oberhalb der Marke von 60 US-Dollar pro Barrel zu verkaufen, nicht zuletzt dank seiner Schattenflotte.

Russland verdient heute etwa so viel mit den Exporten seiner Energieträger wie vor der Vollinvasion 2022. 2021 waren es 230 Milliarden Euro, 2022 – auf dem Höhepunkt des Kriegsschocks – 372 Milliarden Euro, 2023 rund 253 Milliarden Euro und 2024 rund 243 Milliarden Euro.

Russland kann seine Kriegskasse füllen, auch wenn der Aufwand, die Waren zu verkaufen, höher wird, und die neuen Abnehmer Rabatte einfordern. Die Ursache: Das Sanktionsregime des Westens sei “aus mehreren Gründen nicht effektiv genug, um Russlands Exporterlöse stark zu treffen. Dazu gehören fehlender politischer Wille zu härteren Sanktionen, gesetzliche Lücken, fehlende Durchsetzung der Sanktionen und neue Importeure der russischen Energieträger”, erläutert Isaac Levi, Leiter des CREA-Analyseteams für Europa-Russland-Politik und Energie.

Russland hat im Frühjahr 2022 nicht nur seine Wirtschaft sehr schnell auf Kriegskurs umgestellt, sondern auch schneller neue Absatzmärkte für seine wichtigsten Exportprodukte gefunden als der Westen seine Strafwerkzeuge. Wichtigste Streitpunkte im Westen sind stets, wie schnell ein Land sich unabhängig von Russlands Energie macht und wie hart es bei der Umgehung von Sanktionen vorgeht. Die EU will am 26. März einen Plan vorstellen, wie die Union sich aus der Abhängigkeit von russischer Energie befreien soll.

In EU-internen Abstimmungen wird Ungarn oft als Hauptbremser der Sanktionen genannt. Dass griechische Reeder aber beim Verkauf von Tankern an Unternehmen in Drittstaaten besonders vom Aufbau einer Schattenflotte für russisches Öl profitiert haben, dringt selten in die Öffentlichkeit. Und auch deutsche Reedereien sind dabei.

Erst mit großer Verzögerung gehen die USA und die EU jetzt gegen die Schattenflotte vor. Der Verkauf alter Tanker ist nicht illegal, aber den Verkäufern muss letztlich klar gewesen sein, für welchen Zweck die Schiffe bei den neuen Eigentümern bestimmt waren. Im 16. Sanktionspaket zum 3. Jahrestag der Vollinvasion sind Strafmaßnahmen gegen Kapitäne und Eigner der Tanker vorgesehen.

Viel Wirkung vom neuen Sanktionspaket versprechen sich Fachleute nicht. “Die wichtigsten Handelspartner Russlands sind jetzt Indien, China, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie verfolgen eigene Interessen und sind recht gleichgültig in Bezug darauf, wie der Krieg endet”, sagt Sergey Vakulenko im Gespräch mit Table.Briefings. Er hat mehr als 25 Jahre in Top-Positionen in der russischen Öl- und Gasindustrie gearbeitet und ist heute als Analyst für das Carnegie Russia Eurasia Center tätig. “Der Westen hat praktisch fast keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr mit Russland, er hat deswegen nicht mehr viele Hebel, auf Moskau einzuwirken.”

Russland habe gelernt, ohne westliche Dienstleistungen im Handel auszukommen, erläutert Vakulenko. “Die Vorstellungen, dass der Kontaktabbruch zu einem schnellen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft führt, haben sich nicht erfüllt. Natürlich wachsen die Probleme in der russischen Wirtschaft, und sie erzeugen langfristig ernsthafte Gefahren für die Entwicklung des Landes. Aber das werden hauptsächlich nicht Putins Probleme sein, sondern die seiner Nachfolger.”

24.02.2025

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Austausch über russische Aggression gegen die Ukraine, Situation im Nahen

Osten (Syrien, Libanon, UNRWA), Demokratische Republik Kongo sowie Iran. Vorläufige Tagesordnung

24.02.2025

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Implementierung des Prinzips der ländlichen Bewährtheit, Marktsituation

nach der Invasion der Ukraine. Vorläufige Tagesordnung

24.02.2025

Assoziationsrat EU-Israel

Themen: Konflikt im Gazastreifen und die israelisch-palästinensischen Beziehungen, regionale Fragen einschließlich Iran sowie globale Fragen, bilaterale Beziehungen zwischen der EU und Israel. Infos

25.02.2025

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Arbeitsprogramm der Kommission für 2025, Jahres- und Mehrjahresprogrammierung. Vorläufige Tagesordnung

26.02.2025

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Saubere Industrievereinbarung, erster Omnibus-Vorschlag, Aktionsplan für

erschwingliche Energie. Vorläufige Tagesordnung

Der Investment-Omnibus, den die Kommission am Mittwoch vorschlagen will, soll bis zum Ablauf des Mehrjährigen Finanzrahmens 2027 zusätzliche Investitionen von 50 Milliarden Euro für Zukunftsprojekte anschieben und massive Bürokratieerleichterungen für die teilnehmenden Unternehmen bringen. Frisches Geld will die Kommission nicht mobilisieren.

Sie schlägt vielmehr vor, die über den EU-Haushalt garantierte Summe von InvestEU um 2,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Dieses Geld soll aus Rückflüssen von EU-Förderprogrammen wie EFSI und anderen Finanzinstrumenten gespeist werden. Bei InvestEU werden Unternehmen Garantien für Investitionskredite gegeben. Die zusätzlichen Garantien in Höhe von 2,5 Milliarden Euro sollen dabei um den Faktor zehn gehebelt werden und so Investitionen in Höhe von 25 Milliarden Euro auslösen. Weitere Investitionen in Höhe von 25 Milliarden will die Kommission mobilisieren, indem InvestEU besser kombinierbar wird mit anderen EU-Finanzinstrumenten.

Dies geht aus dem Entwurf für den Investment-Omnibus hervor, der Table.Briefings vorliegt. InvestEU hat von 2021 bis Juli 2024 laut der Evaluierung Investitionen von 280 Milliarden Euro angeschoben. 201 Milliarden Euro davon kamen aus dem privaten Sektor. Die Europäische Investitionsbank (EIB) prüft bei InvestEU die Förderanträge und gibt Garantien für zinsgünstige Kredite frei.

Bürokratie soll abgebaut werden bei den Genehmigungsverfahren für InvestEU, EFSI und anderen EU-Finanzinstrumenten. Die Kommission verspricht, dass ihre eigenen Zusagen eingehalten werden. Das hieße 25 Prozent weniger Berichtspflichten für alle Unternehmen und 35 Prozent weniger Berichtspflichten für KMUs. Durch Vereinfachungen sollen Bürokratiekosten in Höhe von 200 Millionen Euro gespart werden, heißt es in dem Entwurf.

Wenn ein Unternehmen bereits einmal die Anmeldeverfahren für InvestEU durchlaufen hat, soll etwa bei einem weiteren EU-Finanzinstrument die Prozedur nicht erneut nötig sein. Empfänger von Geldern sollen künftig erst ab einer Summe von einer Million Euro genannt werden. Dies soll von den Co-Gesetzgebern beschlossen werden. Die Kommission stellt auch weitere Vereinfachungen in Aussicht, die nicht der Co-Gesetzgebung unterliegen.

Der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) lobt: “InvestEU hat sich im Grundsatz bewährt.” Das Programm aufzurüsten und gleichzeitig zu vereinfachen, sei die richtige Entscheidung. “Ob die von der Kommission ausgerufenen Summen am Ende tatsächlich zustande kommen, muss sich erst zeigen.” Wichtiger aber als ein weiterer EU-Investitionsfonds sei, dass die Rahmenbedingungen in der EU stimmten.

Sebastian Mack vom Jacques Delors Centre sieht es ähnlich: “Richtig ist der Vorschlag, mit den zusätzlichen Mitteln risikoreichere Projekte zu finanzieren und vermehrt Eigenkapitalinstrumente zu nutzen.” Sowohl Letta als auch Draghi hätten deutlich gemacht, dass die EU einen Kulturwandel durchlaufen muss, wenn sie die Technologieführerschaft zurückerlangen wolle. “Das bedeutet mehr Risikoübernahme sowohl für private Investoren als auch für die öffentliche Hand.”

Mack kritisiert die Maßnahmen zum Bürokratieabbau: “Wo Steuergeld verteilt wird, braucht es Transparenz und Rechenschaftspflicht.” Wenn Empfänger zukünftig nur noch ab einer Million Euro offengelegt werden müssten, würde das die demokratische Kontrolle untergraben. Er bemängelt auch, dass die Kommission keine Vorschläge macht, um die Wirksamkeit von InvestEU zu verbessern. “Um sicherzustellen, dass EU-Gelder tatsächlich den Green Deal unterstützen, braucht es Klarheit, wie die geförderten Projekte zum Klima- und Umweltschutz beitragen und wie viele der Investitionen die Anforderungen der Grünen Taxonomie erfüllen.” mgr

Eine Intervention der EU-Kommission für verstärkte Einfuhren von amerikanischem Flüssiggas ist in diesem Jahr laut eines neuen Artikels des Centers on Global Energy Policy der Columbia University überflüssig. “Höhere EU-Importe von US-LNG werden 2025 wahrscheinlich aus zwei marktbedingten Gründen zustande kommen, die nichts mit Politik zu tun haben“, schreibt die Gasexpertin Anne-Sophie Corbeau.

In diesem Jahr gehen dem Papier zufolge zwei neue Verflüssigungsterminals in den Vereinigten Staaten in Betrieb, Plaquemines und Corpus Christi 3. Die US-Exporte werden dadurch laut Daten der Energiebehörde EIA um 17 Prozent steigen. Gleichzeitig gebe es in der EU einen höheren Bedarf, um die Gasspeicher zu befüllen und den Wegfall des Ukraine-Transits auszugleichen. Bislang seien die Gaspreise in der EU hoch genug, damit LNG-Tanker aus den USA ihre Ladungen in der EU anlanden und nicht in Asien, schreibt Corbeau.

Allerdings habe nur eine geringe Zahl von europäischen Unternehmen Langfristverträge mit in Bau befindlichen US-Terminals abgeschlossen – für 12,7 Milliarden Kubikmeter (bcm) LNG pro Jahr. Laut einem Leak will die EU-Kommission Importeure bei solchen Verträgen unterstützen, weil sie sich davon niedrigere Gaspreise verspricht. Deutsche Unternehmen wie EnBW, RWE, SEFE und BASF waren dem Papier zufolge 2022 und 2023 besonders aktiv bei den Abschlüssen für 15 bis 20 Jahre. ber

Um die unterschiedlichen Arten der CO₂-Entnahmen gleichermaßen voranzutreiben, fordert der Europäische wissenschaftliche Beirat für Klimawandel (ESABCC) separate Ziele für die einzelnen Bereiche. Neben rechtsverbindlichen Zielen für Brutto-Emissionsminderungen brauche es auch Unterziele für permanente CO₂-Entnahmen, wie die Lagerung von Kohlenstoff (CCS). Sowie temporäre Entnahmen, wie die Kohlenstoffbindung in Boden oder Holz. So sollen Investitionen deutlicher gelenkt und Innovationen vorangetrieben werden, erklärt der Beirat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht.

Derzeit wird in Brüssel mit einem Gesamtziel für CO₂-Entnahmen gerechnet, ohne Untergliederung der einzelnen Bereiche. Es wird voraussichtlich Teil des EU-Klimaziels für 2040. Um die von der EU-Kommission angestrebten 90 Prozent Emissionsreduktion im Vergleich zu 1990 zu erreichen, sind auch CO₂-Entnahmen aus der Atmosphäre nötig.

Mit den Unterzielen sollen sowohl temporäre als auch permanente CO₂-Entnahmen zum Erreichen der Klimaziele beitragen, ohne von den weiterhin notwendigen Emissionsminderungen abzulenken, erklärt Beirats-Vorsitzender Ottmar Edenhofer. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Akteure zu stark auf Entnahmen setzen, statt ihre Emissionen zu reduzieren.

Die Mindestziele sollen zudem verhindern, dass qualitativ unterschiedliche Formen der Entnahme in der Bilanz gleichbehandelt werden. Sprich: Eine günstige, aber kurzfristig entnommene Tonne CO₂ darf nicht gleichgestellt werden mit einer zwar deutlich teureren, aber dafür permanent entfernten Tonne CO₂.

Edenhofer pocht zudem darauf, dass messbare und verbindliche Nachhaltigkeitsvorschriften bei der Zertifizierung von CO₂-Entnahmen angewendet werden. So soll verhindert werden, dass Entnahmen nicht nur auf dem Papier entstehen, sondern tatsächlich dem Klimawandel entgegenwirken.

Folglich spricht sich der EU-Klimabeirat dafür aus, nur permanente CO₂-Entnahmen in den bestehenden europäischen Emissionshandel (ETS) zu integrieren. Dies solle bereits bei der anstehenden ETS-Reform im kommenden Jahr passieren, fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zwar sollen auch temporäre Entnahmen künftig einen Preisanreiz erhalten, allerdings in einem neuen System. luk

Die angekündigte Strategie der EU-Kommission zum Heizen und Kühlen soll auch Empfehlungen dazu enthalten, in welchen Fällen die EU-Bürger am besten Wärmepumpen einsetzen können. “Eine der großen Fragen ist, wo man sich für Wärmepumpen entscheidet und wo für Fernwärme. Oft gibt es gute Argumente für beides. Einige dieser Fragen zu beantworten, muss auch Teil unserer Strategie sein”, sagte Energiekommissar Dan Jørgensen am Donnerstag im Industrieausschuss des EU-Parlaments.

Jørgensen hatte die Strategie in seiner Bestätigungsanhörung angekündigt. Der Termin ist allerdings noch offen. Im Arbeitsprogramm der Kommission für dieses Jahr ist sie nicht enthalten. Die Anhörung am Donnerstag kam knapp eine Woche, bevor die Kommission den Clean Industrial Deal und den Aktionsplan zu Energiepreisen vorlegen will.

Jørgensen forderte die EU-Staaten zu einer Diskussion über die Höhe der Energiebesteuerung auf: “Es ist schon widersprüchlich. Alle stimmen darin überein, dass wir die Preise senken müssen. Eine Sache könnten wir aber schon morgen tun und das ist, die Steuern [auf Energie] abzusenken.” Schon im Leak des Clean Industrial Deals weist die Kommission die Mitgliedstaaten darauf hin, dass diese zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Strom, Gas und Fernwärme nach der EU-Umsatzsteuer-Richtlinie auf bis zu fünf Prozent erniedrigen könnten.

Eine strategische Bedeutung für die Industrie maß Jørgensen der Elektrifizierung zu. Die Umstellung auf den Energieträger Strom sei einer der vernünftigsten Wege, um effizienter zu werden. Gegenüber den USA und China liege die EU bei der Elektrifizierung zurück.

Der Kommissar warb außerdem für dynamische Netzentgelte, die sich nach Angebot und Nachfrage und je nach Region unterscheiden, um die Energiepreise für alle zu senken. “In vielen Zeiten würde dies weder die Produktion in der Industrie noch den Alltag der Bürger einschränken”, sagte Jørgensen. ber

Die Kommission hat die deutsche Förderung für die Smart Power Fab von Infineon Technologies in Dresden im Rahmen des European Chips Acts genehmigt. Das für die Auszahlung der Förderung zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) begrüßte das grüne Licht der Kommission. Als nächster Schritt erfolge “die zuwendungsrechtliche Finalisierung der beabsichtigten Förderung”, erklärte das Ministerium.

Nach Angaben der Kommission hat Deutschland eine Beihilfemaßnahme im Volumen von 920 Millionen Euro für die Errichtung einer neuen Halbleiterfertigungsanlage angemeldet. Die Fabrik solle die Produktion einer großen Bandbreite unterschiedlicher Chips ermöglichen. Sie stehe daher im Einklang mit den Zielen der Mitteilung über das europäische Chip-Gesetz und der politischen Leitlinien, begründete die Kommission ihre Entscheidung. Die neue Fertigungsanlage werde die EU “mit flexiblen Produktionskapazitäten ausstatten und damit die Versorgungssicherheit, Widerstandsfähigkeit und technologische Autonomie Europas im Bereich Halbleitertechnologien stärken”.

Die Smart Power Fab werde bereits auch im Rahmen des Innovationsprogramms IPCEI ME/CT (Important Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies) gefördert, teilte Infineon weiter mit. Demnach betrage die Gesamtförderung für den Standort Dresden rund eine Milliarde Euro. Die Eröffnung ist für 2026 geplant.

Infineon hat vor, in die Standorterweiterung in Dresden insgesamt fünf Milliarden Euro zu investieren und bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. In der Smart Power Fab will Infineon Technologien bauen, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung etwa durch effiziente Energieversorgungslösungen für künstliche Intelligenz vorantreiben. vis

Die Europäische Kommission will die temporären Handelserleichterungen für die Ukraine auslaufen lassen, falls es vor deren Ende am 5. Juni keine neue Einigung gibt. Sich noch rechtzeitig auf neue, dauerhafte Handelslockerungen zu einigen, sei möglich. Es hänge aber vom Verhandlungswillen Kyjiws ab, ist aus Kommissionskreisen zu hören.

Damit macht die Brüsseler Behörde Druck auf die Ukraine: Akzeptiert sie die Forderungen Brüssels nicht, könnte sie auf den Stand vor dem russischen Angriffskrieg zurückfallen. Zölle und Quoten für den Handel mit der EU würden wieder greifen. Kyjiw hatte dagegen gefordert, die geltenden Erleichterungen zu verlängern, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind.

Die Kommission dürfte sich erhoffen, dass Kyjiw weiteren Schutzklauseln für Agrargüter zustimmt. Denn die Konkurrenz durch Importe ist vielen Landwirten in der EU ein Dorn im Auge. Statt einer erneuten, temporären Regelung, verhandeln Brüssel und Kyjiw derzeit darüber, Zollsätze dauerhaft im Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU zu senken.

Wann sie öffentlich Vorschläge zu den neuen Handelsregeln machen will, hat die Kommission bisher nicht gesagt. Auch bei einer nichtöffentlichen Anhörung vor dem EU-Agrarausschuss diese Woche nannte sie laut Teilnehmern keinen Zeitplan. Man beobachte noch, wie sich die geopolitische Situation rund um den Krieg in der Ukraine entwickele, heißt es aus der Brüsseler Behörde. jd

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) kritisiert die Pläne zur europäischen digitalen Identität (eID) und legt dazu ein Gutachten sowie ein Positionspapier vor. Nach Einschätzung des VZBV müssen Verbraucherinnen und Verbraucher mit Datenmissbrauch durch Tracking und Profilbildung rechnen, wenn die digitale Brieftasche (EUDI-Wallet) nicht strikte Datenschutzvorgaben erfülle.

“Damit Verbraucher:innen eine digitale Brieftasche bedenkenlos nutzen können, müssen die Daten sparsam erhoben und automatisch die sicherste Einstellung gewählt sein”, fordert Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik beim VZBV. Als besonders problematisch sieht der Verband die Beteiligung großer Digitalkonzerne. “Die digitale Brieftasche darf nicht dazu führen, dass private Anbieter wie Google, Amazon oder Apple ihre Monopolstellungen weiter ausbauen“, warnt Schröder.

Die eIDAS-Verordnung 2.0 legt fest, dass alle EU-Mitgliedstaaten bis spätestens Herbst 2026 eine digitale Identitäts-Brieftasche bereitstellen müssen. Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an technischen Spezifikationen, die bis November 2024 vorliegen sollen. In Deutschland koordiniert das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) die Umsetzung.

Die Bundesregierung setzt dabei auf eine staatliche EUDI-Wallet, die auf der Online-Ausweisfunktion basiert. Erste Anwendungen sollen 2025 zur Verfügung stehen, die vollständige Einführung ist für 2027 vorgesehen. Gleichzeitig laufen Pilotprojekte mit privaten Anbietern. Der VZBV sieht darin ein Risiko und fordert strenge Auflagen, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor Datenmissbrauch zu schützen.

Das Gutachten zur Architektur der EUDI-Wallet hebt mehrere technische und rechtliche Schwachstellen hervor. Besonders problematisch sei die Möglichkeit für Anbieter, Nutzungsdaten zu verknüpfen und Profile über Nutzer zu erstellen. Der VZBV fordert deshalb, dass Verbraucherinnen und Verbraucher jederzeit kontrollieren können, welche Daten sie teilen. “Eine eindeutige, dauerhafte Personenkennung, die zu einer lückenlosen Nachverfolgbarkeit führt, lehnen wir klar ab”, heißt es im Positionspapier.

Der VZBV warnt auch vor einer möglichen Überidentifizierung. Anbieter dürften nicht mehr Daten verlangen, als tatsächlich für eine Dienstleistung notwendig. Die derzeitigen Vorschläge der EU sehen jedoch keine klare Kennzeichnung vor, ob eine Abfrage verpflichtend oder freiwillig erfolgt. Der VZBV fordert deshalb eine verpflichtende Registrierung für alle Diensteanbieter, um Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu schützen. Diese “müssen der Technologie vertrauen, damit die Vorteile der digitalen Brieftasche zum Tragen kommen können”, sagt Schröder. vis

Europaabgeordnete von S&D, EVP, EKR und Linken protestieren gegen die Entscheidung der Kommission, ihren Vorschlag für Standardessentielle Patente (SEPs) auf Eis zu legen. Die Kommission hatte im Arbeitsprogramm überraschend die Rücknahme des Vorschlags angekündigt und offengelassen, ob ein neuer Vorschlag kommt oder ein anderes Vorgehen gewählt wird.

SEPs sind Patente, die Teil eines Standards sind, etwa dem Mobilfunkstandard 5G, der beim vernetzten Autofahren eine Rolle spielt. Ursprünglich wollte die Kommission für diese Patente einen transparenteren Rahmen schaffen und langwierige Rechtsstreitigkeiten verringern. Die jetzige Entscheidung sei ein “schwerer Rückschlag für die Zukunftsplanungen und Aussichten vieler Unternehmen”, heißt es in einem Schreiben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das Table.Briefings vorliegt.

Den Brief haben unterzeichnet:

Das Parlament habe schnell seine Position zu dem Dossier gefunden und stehe bereit für den weiteren Gesetzgebungsprozess. Die polnische Ratspräsidentschaft habe vier volle Tage für Arbeitsgruppensitzungen zu dem Dossier eingeplant. Die Kommission wolle doch Unternehmen die Arbeit erleichtern, vor allem KMUs, und rechtliche Unsicherheiten beseitigen. Genau darum gehe es bei der SEP-Regulierung.

Auch VDA-Präsidentin Hildegard Müller kritisierte: “Fälle aus der Praxis bestätigen, dass die bestehende Lizenzierungspraxis kleine und mittlere Unternehmen unverhältnismäßig benachteiligt.” In Zeiten, in denen der Mittelstand ohnehin an den Grenzen seiner Belastbarkeit angekommen sei, müsse gehandelt werden. “Drohende Lieferunterbrechungen und Produktionsstopps bei kleineren und mittleren Unternehmen haben letztendlich Auswirkungen auf die gesamte automobile Lieferkette.” mgr

Bei der fünften und letzten thematischen Arbeitssitzung im Rahmen des Autodialogs ging es um die CO₂-freie Lade- und Tankinfrastruktur. Verkehrskommissar Apóstolos Tzitzikóstas empfing Flottenbetreiber wie DHL, Ladesäulenbetreiber wie Ionity, Verbände wie ACEA und CLEPA sowie NGOs wie BEUC. Alle Teilnehmer sprachen sich für einen zügigen und gleichmäßigen Ausbau der Infrastruktur aus. Wie bei den anderen Treffen auch gab es wenige Hinweise seitens der Kommission zum Aktionsplan, den Tzitzikóstas am 5. März vorstellen soll. Zwei Tage vorher soll es noch eine Runde geben, bei der Ursula von der Leyen mit den CEOs der Hersteller und Zulieferer zusammenkommt. mgr

Die Ungarin Kata Tüttő ist neue Präsidentin des Europäischen Ausschusses der Regionen. Die Sozialdemokratin war zuvor stellvertretende Bürgermeisterin von Budapest und Vorsitzende der Wassergesellschaft der Stadt. Ihr Erster Stellvertreter im Ausschuss wird der konservative Präsident der spanischen Region Andalusien, Juan Manuel Moreno Bonilla. Er und Tüttő werden den Vorsitz voraussichtlich nach zweieinhalb Jahren wechseln. ber

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Zunächst die gute Nachricht: Noch nie war das Interesse an einer Bundestagswahl im Ausland so groß wie diesmal. Und noch nie haben sich so viele Auslandsdeutsche in die Wahlregister eingetragen. Nach Angaben von Bundeswahlleiterin Ruth Brand haben sich bis Montag 210.297 im Ausland lebende deutsche Staatsbürger ins Wählerverzeichnis registrieren lassen. Das seien gut 60 Prozent mehr als bei der letzten Bundestagswahl 2021, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland meldet.

Nun die schlechte Nachricht: Viele Auslandsdeutsche werden ihre Stimme nicht abgeben können, denn der Wahltermin wurde zu kurzfristig angesetzt und die Briefwahlunterlagen wurden zu spät verschickt. Das trifft nicht nur ferne Traumländer wie Südafrika oder Problemstaaten wie den Irak, sondern auch das Nachbarland Belgien – und damit das politische “Herz Europas”, in dem tausende deutsche EU-Beamte, Diplomaten, Abgeordnete sowie Lobbyisten leben und arbeiten.

Schuld ist ein Streik bei der belgischen Post, der die großen Verteilzentren in Brüssel und Lüttich lahmgelegt hat. Der Ausstand begann just in der kritischen Zeit vor einer Woche, als die Wahlunterlagen bei den ca. 45.000 Deutschen in Belgien eingehen sollten – und endete erst am Mittwoch. Wer viel Glück hatte, bekam sein Ticket für die Wahl dann doch noch am Donnerstag. Die deutsche Botschaft in Brüssel hat für Nachzügler sogar einen Last-Minute-Versand angeboten, merci!

Doch die meisten dürften leer ausgegangen sein – wie der Autor dieser Zeilen. Nachdem ich tagelang nervös um den Briefkasten geschlichen bin, kann ich meine Wahlunterlagen demnächst in die Tonne werfen – sie sind zu spät gekommen. Es würde mich nicht wundern, wenn das noch ein Nachspiel haben sollte. In Brüssel wimmelt es von deutschen Juristen und anderen Besserwissern, die sich ihr Wahlrecht nicht so leicht nehmen lassen und Beschwerde einlegen könnten.

Mich treibt jedoch eine andere Sorge um: Was sollen denn die anderen Europäer von uns deutschen Nichtwählern denken? Schon bisher haben sie sich über den “German vote” – die deutsche Enthaltung im Ministerrat der EU – lustig gemach. Gegen Ende der Ampel-Koalition wurde es sogar zu einem echten Ärgernis. Nun kommt auch noch ein “German vote” bei der für Europa so wichtigen Bundestagswahl hinzu – massenhafte Enthaltungen, weil die Stimmzettel zu spät kamen.

Dabei hat Friedrich Merz doch versprochen, dass damit nach seiner (voraussichtlichen) Wahl Schluss sein soll. Nun fängt es mit einem “German vote” wider Willen an, und das ausgerechnet in Brüssel. Eric Bonse

die europäischen Nachbarn werden am Sonntag nervös auf Deutschland schauen, wenn die Stimmen aus der Bundestagswahl ausgezählt werden. Die Sorge ist groß, dass das wichtigste Mitgliedsland gelähmt bleibt durch unklare Mehrheiten und ein monatelanges Koalitionsgezerre. In den anderen Hauptstädten hofft man sehr auf eine handlungsfähige Bundesregierung, die willens ist, zu führen.

Denn die EU steht vor einer existenziellen Herausforderung. Donald Trump droht damit, die jahrzehntealte Allianz der liberalen Demokratien zu zertrümmern. Der US-Präsident und seine Mitstreiter unterstützen offen rechtsradikale und nationalistische Kräfte in Europa. Ihnen scheint eine Internationale der Autokraten vorzuschweben, die Wladimir Putin und womöglich auch Xi Jinping einschließt.

Die Herausforderung ist riesig, und ohne eine stabile Regierung in Berlin nicht zu bewältigen. Friedrich Merz scheint sich der Dimension bewusst zu sein, er will die Gespräche über eine neue Koalition unter seiner Führung schnell und einigermaßen friedlich führen. Die großen Themen Verteidigungsfinanzierung, Migration und Wirtschaft sollen im kleinsten Kreis mit den möglichen Partnern sondiert und möglichst schon ausgeräumt werden.

Mit den voraussichtlich neuen starken Männern der SPD, Lars Klingbeil und Boris Pistorius, sollte das möglich sein, vielleicht auch mit dem Grünen Robert Habeck. Dort liegt der eigentliche Unsicherheitsfaktor in den abschließenden Voten der Parteitage oder Mitgliederbefragungen. Womöglich braucht Merz zudem mehr als einen Partner. Schon eine Einbindung der FDP könnte die Gespräche unendlich verkomplizieren, wenn die Liberalen weiterhin die Schuldenbremse für unantastbar erklären.

Der absehbare Wahlerfolg der AfD könnte die Verunsicherung der Parteien der Mitte noch verschärfen, und damit zugleich die Fliehkräfte stärken. Merz und Co stehen daher vor einer schwierigen Aufgabe. Ob sie dieser gewachsen sind, wird mitentscheiden über die Zukunft der Europäischen Union.

Einen spannenden Wahlsonntag Ihnen,

Es sind ungewohnte Töne, die Jim Farley neuerdings anstößt. Während die amerikanische Wirtschaftswelt dem neuen US-Präsidenten Donald Trump bislang zuzujubeln scheint, warnt der Chef des US-Autobauers Ford vor “einer Menge Kosten und einer Menge Chaos”. Es geht ihm um die aktuelle Zollpolitik der US-Regierung. Ein 25-prozentiger Zoll an der Grenze zu Mexiko und Kanada würde “ein Loch in die US-Industrie reißen, das wir noch nie gesehen haben”, sagte Farley jüngst auf einer Konferenz in New York.

In den USA wenden sich Unternehmen zunehmend von Trumps aktueller Zollpolitik ab. Sie fürchten massive Schäden für ihr Geschäft, schließlich würden die Kosten durch die zusätzlichen Abgaben drastisch steigen. Manche rechnen inzwischen damit, dass ausgerechnet die Adressaten der Trump-Maßnahmen zu Nutznießern werden könnten – auch Europa.

In den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit hat Trump gleich Dutzenden Handelspartnern mit drastischen Zöllen gedroht und einige bereits eingeführt. Dazu zählen etwa Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent, Zölle auf chinesische Einfuhren von zehn Prozent oder die zunächst bis März aufgeschobenen Abgaben auf Waren aus Mexiko und Kanada von 25 Prozent. Daneben hat Trump gedroht, ab April auch Autos, Chips oder Pharmazeutika mit wahrscheinlich 25 Prozent zu belasten.

Das verschreckt nicht nur das Ausland, sondern auch die heimische Wirtschaft, die mit drastischen Preissteigerungen rechnen muss. Der Unsicherheitsindex für US-KMUs, erhoben von der “National Federation of Independent Business” (NFIB), stieg im Februar auf den dritthöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch die Zahl der Fusionen und Übernahmen in den USA ist im Januar auf ein Zehn-Jahres-Tief gefallen, was Ökonomen mit dem volatilen Marktumfeld erklären.

“Viele Unternehmen in den USA sind plötzlich alarmiert über die Zollpolitik”, sagte Robert Handfield, Professor für Lieferkettenmanagement an der North Carolina State University. Die jüngsten Zoll-Ankündigungen würden “überhaupt keinen Sinn ergeben, da diese Produkte hauptsächlich importiert werden”. Das treibe die Kosten massiv, warnte Handfield im Gespräch mit Table.Briefings. Der Experte glaubt deshalb, dass Trump blufft und seine Ankündigung als Verhandlungsdrohung nutzt. Schließlich würde er andernfalls von den amerikanischen Unternehmen zunehmend unter Druck geraten.

Unternehmer wie Ford-Chef Farley beschäftigen sich dennoch mit dem Szenario, dass Trump es ernst meinen könnte – und warnen zugleich davor, dass manche Adressaten der Zollpolitik sogar zu Nutznießern werden könnten. Das gelte insbesondere dann, wenn es zu unterschiedlichen Zollniveaus zwischen Amerikas Nachbarn und dem Rest der Welt käme.

“Südkoreanische, japanische und europäische Unternehmen, die anderthalb bis zwei Millionen Fahrzeuge in die USA bringen und nicht von mexikanischen und kanadischen Zöllen betroffen wären, haben dann freie Hand”, warnte Farley. Zwar produzieren auch deutsche Autobauer große Teile ihrer Fahrzeuge für den amerikanischen Markt in Mexiko. US-Konzerne wie Ford und General Motors oder Stellantis (ehemals Fiat-Chrysler) sind aber weitaus abhängiger vom Standort im Nachbarland.

Die stahlverarbeitende Industrie sieht sich gegenüber den ausländischen Konkurrenten hingegen schon jetzt benachteiligt. Die jüngsten Zölle würden die Stahl- und Aluminiumpreise in die Höhe treiben, daneben würden sich die Lieferzeiten deutlich verlängern, heißt in einer aktuellen Stellungnahme der “Coalition of American Metal Manufacturers and Users” (CAMMU). “Infolgedessen zahlen US-Hersteller deutlich mehr für Stahl und Aluminium als ihre globalen Konkurrenten, was ihre Wettbewerbsfähigkeit untergräbt.”

Vor allem KMU seien gefährdet, da sie Aufträge an Konkurrenten aus Übersee verlieren, die ungehinderten Zugang zu diesen wichtigen Rohstoffen hätten. “Ausländische Kunden verlagern ihre Lieferketten weg von den US-amerikanischen Herstellern“, heißt es in der Stellungnahme.

Experten wie Alex Durante wollen Amerikas Handelspartner, insbesondere Europa, dennoch nicht als Nutznießer dieser Zollpolitik ausrufen. “Für mich ist schwer zu sehen, wie die EU tatsächlich davon profitieren würde”, sagte der leitende Ökonom des Thinktanks Tax Foundation. “Die Unternehmen auf beiden Seiten werden hier verlieren.” Schließlich würden sich durch die Zölle sämtliche Produkte verteuern. Außerdem dürften die Europäer nicht vergessen, dass Trump im Wahlkampf auch mit universellen Zöllen gedroht hat. “Es wird dann nicht diese Art von Substitution zwischen Ländern und verschiedenen Sektoren geben, denn alle hätten die gleichen Zölle”, sagt Durante.

Unabhängig vom bloßen Geschäft könnte Europa aber in anderen Bereichen gestärkt aus einem Handelskrieg hervorgehen, etwa beim Anwerben von wichtigen Fachkräften. Innerhalb des Trump-Lagers ist zuletzt ein Streit um die Vergabe von sogenannten H-1B-Visa entbrannt. Mit der Arbeitserlaubnis haben vor allem amerikanische Tech-Konzerne jedes Jahr bis zu 85.000 ausländische Talente in die Vereinigten Staaten geholt, darunter viele Ingenieure und Entwickler.

Während Trumps neuer Unterstützerkreis aus dem Silicon Valley weiter ausländische Fachkräfte anwerben will, warnen erzkonservative Traditionalisten davor, dass die Arbeitsmigranten ihren Landsleuten die gutbezahlten Jobs wegnehmen könnten. Sollte die US-Regierung ein Einreisestopp für H-1B-Visumshalter verhängen, wären nicht nur europäische Talente zum Verbleib in ihrer Heimat gezwungen. Viele Fachkräfte aus Indien oder China könnte es statt in die USA dann nach Europa ziehen.

Gleichzeitig sorgt der Kahlschlag der sogenannten DOGE-Kommission dafür, dass einige amerikanische Forscher und Wissenschaftler ihren Job verlieren dürften. Das “Department Of Government Efficiency” unter der Leitung von Milliardär Elon Musk hat bereits massiv Bundesausgaben eingefroren oder gekürzt, mit denen teils die Arbeit von Universitäten und Forschungsinstituten finanziert wurden. Christian Stöcker, Professor für Kommunikation an der HAW Hamburg, sieht darin eine Chance. Europa sollte es für US-Wissenschaftler jetzt “extrem einfach machen, Langzeitvisa zu erhalten“, schlägt der Psychologe vor. Es brauche viele zusätzliche Forschungsstellen in Schlüsselbereichen, daneben neue und großzügige Wissenschafts- und Forschungsfonds. “Wir sollten sie willkommen heißen.” Laurin Meyer

China, Indien, die Türkei, Südkorea und Brasilien waren im vergangenen Jahr die fünf wichtigsten Abnehmer von Öl, Gas und Kohle aus Russland. Sie kauften insgesamt 76 Prozent aller Exporte dieser fossilen Energieträger. Nach Europa fließt zwar deutlich weniger Öl, dafür aber ist die Nachfrage nach russischem Flüssiggas massiv gestiegen.

Innerhalb der EU sind Ungarn, Slowenien und Frankreich 2024 die wichtigsten Energiehandelspartner Moskaus gewesen. Allerdings kauft Sefe – ein vom Bund verstaatlichtes ehemaliges Gazprom-Unternehmen – LNG über den französischen Hafen Dunkerque. So kann es sein, dass deutsche Importe über Frankreich als französische Importe deklariert werden.

Die Energieexporte betragen etwas unter 30 Prozent des russischen Staatsbudgets. Sie sind wesentlich für die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine. Mit dem 16. Sanktionspaket gegen Russland, das die EU am kommenden Montag verabschieden will, sollen mehr als 70 weitere russische Tanker der Schattenflotte getroffen werden. Insgesamt jedoch hat es der Westen bisher nicht geschafft, Moskaus Einnahmen aus dem Handel mit fossilen Energieträgern nachhaltig zu treffen. Das zeigen die Daten der finnischen Organisation Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

Öl ist für Russland im globalen Handel nach wie vor das wichtigste Produkt. Bisher gelingt es, die von westlichen Staaten verhängten Preisdeckel zu umgehen und Öl oberhalb der Marke von 60 US-Dollar pro Barrel zu verkaufen, nicht zuletzt dank seiner Schattenflotte.

Russland verdient heute etwa so viel mit den Exporten seiner Energieträger wie vor der Vollinvasion 2022. 2021 waren es 230 Milliarden Euro, 2022 – auf dem Höhepunkt des Kriegsschocks – 372 Milliarden Euro, 2023 rund 253 Milliarden Euro und 2024 rund 243 Milliarden Euro.

Russland kann seine Kriegskasse füllen, auch wenn der Aufwand, die Waren zu verkaufen, höher wird, und die neuen Abnehmer Rabatte einfordern. Die Ursache: Das Sanktionsregime des Westens sei “aus mehreren Gründen nicht effektiv genug, um Russlands Exporterlöse stark zu treffen. Dazu gehören fehlender politischer Wille zu härteren Sanktionen, gesetzliche Lücken, fehlende Durchsetzung der Sanktionen und neue Importeure der russischen Energieträger”, erläutert Isaac Levi, Leiter des CREA-Analyseteams für Europa-Russland-Politik und Energie.

Russland hat im Frühjahr 2022 nicht nur seine Wirtschaft sehr schnell auf Kriegskurs umgestellt, sondern auch schneller neue Absatzmärkte für seine wichtigsten Exportprodukte gefunden als der Westen seine Strafwerkzeuge. Wichtigste Streitpunkte im Westen sind stets, wie schnell ein Land sich unabhängig von Russlands Energie macht und wie hart es bei der Umgehung von Sanktionen vorgeht. Die EU will am 26. März einen Plan vorstellen, wie die Union sich aus der Abhängigkeit von russischer Energie befreien soll.

In EU-internen Abstimmungen wird Ungarn oft als Hauptbremser der Sanktionen genannt. Dass griechische Reeder aber beim Verkauf von Tankern an Unternehmen in Drittstaaten besonders vom Aufbau einer Schattenflotte für russisches Öl profitiert haben, dringt selten in die Öffentlichkeit. Und auch deutsche Reedereien sind dabei.

Erst mit großer Verzögerung gehen die USA und die EU jetzt gegen die Schattenflotte vor. Der Verkauf alter Tanker ist nicht illegal, aber den Verkäufern muss letztlich klar gewesen sein, für welchen Zweck die Schiffe bei den neuen Eigentümern bestimmt waren. Im 16. Sanktionspaket zum 3. Jahrestag der Vollinvasion sind Strafmaßnahmen gegen Kapitäne und Eigner der Tanker vorgesehen.

Viel Wirkung vom neuen Sanktionspaket versprechen sich Fachleute nicht. “Die wichtigsten Handelspartner Russlands sind jetzt Indien, China, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie verfolgen eigene Interessen und sind recht gleichgültig in Bezug darauf, wie der Krieg endet”, sagt Sergey Vakulenko im Gespräch mit Table.Briefings. Er hat mehr als 25 Jahre in Top-Positionen in der russischen Öl- und Gasindustrie gearbeitet und ist heute als Analyst für das Carnegie Russia Eurasia Center tätig. “Der Westen hat praktisch fast keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr mit Russland, er hat deswegen nicht mehr viele Hebel, auf Moskau einzuwirken.”

Russland habe gelernt, ohne westliche Dienstleistungen im Handel auszukommen, erläutert Vakulenko. “Die Vorstellungen, dass der Kontaktabbruch zu einem schnellen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft führt, haben sich nicht erfüllt. Natürlich wachsen die Probleme in der russischen Wirtschaft, und sie erzeugen langfristig ernsthafte Gefahren für die Entwicklung des Landes. Aber das werden hauptsächlich nicht Putins Probleme sein, sondern die seiner Nachfolger.”

24.02.2025

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Austausch über russische Aggression gegen die Ukraine, Situation im Nahen

Osten (Syrien, Libanon, UNRWA), Demokratische Republik Kongo sowie Iran. Vorläufige Tagesordnung

24.02.2025

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Implementierung des Prinzips der ländlichen Bewährtheit, Marktsituation

nach der Invasion der Ukraine. Vorläufige Tagesordnung

24.02.2025

Assoziationsrat EU-Israel

Themen: Konflikt im Gazastreifen und die israelisch-palästinensischen Beziehungen, regionale Fragen einschließlich Iran sowie globale Fragen, bilaterale Beziehungen zwischen der EU und Israel. Infos

25.02.2025

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Arbeitsprogramm der Kommission für 2025, Jahres- und Mehrjahresprogrammierung. Vorläufige Tagesordnung

26.02.2025

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Saubere Industrievereinbarung, erster Omnibus-Vorschlag, Aktionsplan für

erschwingliche Energie. Vorläufige Tagesordnung

Der Investment-Omnibus, den die Kommission am Mittwoch vorschlagen will, soll bis zum Ablauf des Mehrjährigen Finanzrahmens 2027 zusätzliche Investitionen von 50 Milliarden Euro für Zukunftsprojekte anschieben und massive Bürokratieerleichterungen für die teilnehmenden Unternehmen bringen. Frisches Geld will die Kommission nicht mobilisieren.

Sie schlägt vielmehr vor, die über den EU-Haushalt garantierte Summe von InvestEU um 2,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Dieses Geld soll aus Rückflüssen von EU-Förderprogrammen wie EFSI und anderen Finanzinstrumenten gespeist werden. Bei InvestEU werden Unternehmen Garantien für Investitionskredite gegeben. Die zusätzlichen Garantien in Höhe von 2,5 Milliarden Euro sollen dabei um den Faktor zehn gehebelt werden und so Investitionen in Höhe von 25 Milliarden Euro auslösen. Weitere Investitionen in Höhe von 25 Milliarden will die Kommission mobilisieren, indem InvestEU besser kombinierbar wird mit anderen EU-Finanzinstrumenten.

Dies geht aus dem Entwurf für den Investment-Omnibus hervor, der Table.Briefings vorliegt. InvestEU hat von 2021 bis Juli 2024 laut der Evaluierung Investitionen von 280 Milliarden Euro angeschoben. 201 Milliarden Euro davon kamen aus dem privaten Sektor. Die Europäische Investitionsbank (EIB) prüft bei InvestEU die Förderanträge und gibt Garantien für zinsgünstige Kredite frei.

Bürokratie soll abgebaut werden bei den Genehmigungsverfahren für InvestEU, EFSI und anderen EU-Finanzinstrumenten. Die Kommission verspricht, dass ihre eigenen Zusagen eingehalten werden. Das hieße 25 Prozent weniger Berichtspflichten für alle Unternehmen und 35 Prozent weniger Berichtspflichten für KMUs. Durch Vereinfachungen sollen Bürokratiekosten in Höhe von 200 Millionen Euro gespart werden, heißt es in dem Entwurf.

Wenn ein Unternehmen bereits einmal die Anmeldeverfahren für InvestEU durchlaufen hat, soll etwa bei einem weiteren EU-Finanzinstrument die Prozedur nicht erneut nötig sein. Empfänger von Geldern sollen künftig erst ab einer Summe von einer Million Euro genannt werden. Dies soll von den Co-Gesetzgebern beschlossen werden. Die Kommission stellt auch weitere Vereinfachungen in Aussicht, die nicht der Co-Gesetzgebung unterliegen.

Der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) lobt: “InvestEU hat sich im Grundsatz bewährt.” Das Programm aufzurüsten und gleichzeitig zu vereinfachen, sei die richtige Entscheidung. “Ob die von der Kommission ausgerufenen Summen am Ende tatsächlich zustande kommen, muss sich erst zeigen.” Wichtiger aber als ein weiterer EU-Investitionsfonds sei, dass die Rahmenbedingungen in der EU stimmten.

Sebastian Mack vom Jacques Delors Centre sieht es ähnlich: “Richtig ist der Vorschlag, mit den zusätzlichen Mitteln risikoreichere Projekte zu finanzieren und vermehrt Eigenkapitalinstrumente zu nutzen.” Sowohl Letta als auch Draghi hätten deutlich gemacht, dass die EU einen Kulturwandel durchlaufen muss, wenn sie die Technologieführerschaft zurückerlangen wolle. “Das bedeutet mehr Risikoübernahme sowohl für private Investoren als auch für die öffentliche Hand.”

Mack kritisiert die Maßnahmen zum Bürokratieabbau: “Wo Steuergeld verteilt wird, braucht es Transparenz und Rechenschaftspflicht.” Wenn Empfänger zukünftig nur noch ab einer Million Euro offengelegt werden müssten, würde das die demokratische Kontrolle untergraben. Er bemängelt auch, dass die Kommission keine Vorschläge macht, um die Wirksamkeit von InvestEU zu verbessern. “Um sicherzustellen, dass EU-Gelder tatsächlich den Green Deal unterstützen, braucht es Klarheit, wie die geförderten Projekte zum Klima- und Umweltschutz beitragen und wie viele der Investitionen die Anforderungen der Grünen Taxonomie erfüllen.” mgr

Eine Intervention der EU-Kommission für verstärkte Einfuhren von amerikanischem Flüssiggas ist in diesem Jahr laut eines neuen Artikels des Centers on Global Energy Policy der Columbia University überflüssig. “Höhere EU-Importe von US-LNG werden 2025 wahrscheinlich aus zwei marktbedingten Gründen zustande kommen, die nichts mit Politik zu tun haben“, schreibt die Gasexpertin Anne-Sophie Corbeau.

In diesem Jahr gehen dem Papier zufolge zwei neue Verflüssigungsterminals in den Vereinigten Staaten in Betrieb, Plaquemines und Corpus Christi 3. Die US-Exporte werden dadurch laut Daten der Energiebehörde EIA um 17 Prozent steigen. Gleichzeitig gebe es in der EU einen höheren Bedarf, um die Gasspeicher zu befüllen und den Wegfall des Ukraine-Transits auszugleichen. Bislang seien die Gaspreise in der EU hoch genug, damit LNG-Tanker aus den USA ihre Ladungen in der EU anlanden und nicht in Asien, schreibt Corbeau.

Allerdings habe nur eine geringe Zahl von europäischen Unternehmen Langfristverträge mit in Bau befindlichen US-Terminals abgeschlossen – für 12,7 Milliarden Kubikmeter (bcm) LNG pro Jahr. Laut einem Leak will die EU-Kommission Importeure bei solchen Verträgen unterstützen, weil sie sich davon niedrigere Gaspreise verspricht. Deutsche Unternehmen wie EnBW, RWE, SEFE und BASF waren dem Papier zufolge 2022 und 2023 besonders aktiv bei den Abschlüssen für 15 bis 20 Jahre. ber

Um die unterschiedlichen Arten der CO₂-Entnahmen gleichermaßen voranzutreiben, fordert der Europäische wissenschaftliche Beirat für Klimawandel (ESABCC) separate Ziele für die einzelnen Bereiche. Neben rechtsverbindlichen Zielen für Brutto-Emissionsminderungen brauche es auch Unterziele für permanente CO₂-Entnahmen, wie die Lagerung von Kohlenstoff (CCS). Sowie temporäre Entnahmen, wie die Kohlenstoffbindung in Boden oder Holz. So sollen Investitionen deutlicher gelenkt und Innovationen vorangetrieben werden, erklärt der Beirat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht.

Derzeit wird in Brüssel mit einem Gesamtziel für CO₂-Entnahmen gerechnet, ohne Untergliederung der einzelnen Bereiche. Es wird voraussichtlich Teil des EU-Klimaziels für 2040. Um die von der EU-Kommission angestrebten 90 Prozent Emissionsreduktion im Vergleich zu 1990 zu erreichen, sind auch CO₂-Entnahmen aus der Atmosphäre nötig.

Mit den Unterzielen sollen sowohl temporäre als auch permanente CO₂-Entnahmen zum Erreichen der Klimaziele beitragen, ohne von den weiterhin notwendigen Emissionsminderungen abzulenken, erklärt Beirats-Vorsitzender Ottmar Edenhofer. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Akteure zu stark auf Entnahmen setzen, statt ihre Emissionen zu reduzieren.

Die Mindestziele sollen zudem verhindern, dass qualitativ unterschiedliche Formen der Entnahme in der Bilanz gleichbehandelt werden. Sprich: Eine günstige, aber kurzfristig entnommene Tonne CO₂ darf nicht gleichgestellt werden mit einer zwar deutlich teureren, aber dafür permanent entfernten Tonne CO₂.

Edenhofer pocht zudem darauf, dass messbare und verbindliche Nachhaltigkeitsvorschriften bei der Zertifizierung von CO₂-Entnahmen angewendet werden. So soll verhindert werden, dass Entnahmen nicht nur auf dem Papier entstehen, sondern tatsächlich dem Klimawandel entgegenwirken.

Folglich spricht sich der EU-Klimabeirat dafür aus, nur permanente CO₂-Entnahmen in den bestehenden europäischen Emissionshandel (ETS) zu integrieren. Dies solle bereits bei der anstehenden ETS-Reform im kommenden Jahr passieren, fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zwar sollen auch temporäre Entnahmen künftig einen Preisanreiz erhalten, allerdings in einem neuen System. luk

Die angekündigte Strategie der EU-Kommission zum Heizen und Kühlen soll auch Empfehlungen dazu enthalten, in welchen Fällen die EU-Bürger am besten Wärmepumpen einsetzen können. “Eine der großen Fragen ist, wo man sich für Wärmepumpen entscheidet und wo für Fernwärme. Oft gibt es gute Argumente für beides. Einige dieser Fragen zu beantworten, muss auch Teil unserer Strategie sein”, sagte Energiekommissar Dan Jørgensen am Donnerstag im Industrieausschuss des EU-Parlaments.

Jørgensen hatte die Strategie in seiner Bestätigungsanhörung angekündigt. Der Termin ist allerdings noch offen. Im Arbeitsprogramm der Kommission für dieses Jahr ist sie nicht enthalten. Die Anhörung am Donnerstag kam knapp eine Woche, bevor die Kommission den Clean Industrial Deal und den Aktionsplan zu Energiepreisen vorlegen will.

Jørgensen forderte die EU-Staaten zu einer Diskussion über die Höhe der Energiebesteuerung auf: “Es ist schon widersprüchlich. Alle stimmen darin überein, dass wir die Preise senken müssen. Eine Sache könnten wir aber schon morgen tun und das ist, die Steuern [auf Energie] abzusenken.” Schon im Leak des Clean Industrial Deals weist die Kommission die Mitgliedstaaten darauf hin, dass diese zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Strom, Gas und Fernwärme nach der EU-Umsatzsteuer-Richtlinie auf bis zu fünf Prozent erniedrigen könnten.

Eine strategische Bedeutung für die Industrie maß Jørgensen der Elektrifizierung zu. Die Umstellung auf den Energieträger Strom sei einer der vernünftigsten Wege, um effizienter zu werden. Gegenüber den USA und China liege die EU bei der Elektrifizierung zurück.

Der Kommissar warb außerdem für dynamische Netzentgelte, die sich nach Angebot und Nachfrage und je nach Region unterscheiden, um die Energiepreise für alle zu senken. “In vielen Zeiten würde dies weder die Produktion in der Industrie noch den Alltag der Bürger einschränken”, sagte Jørgensen. ber

Die Kommission hat die deutsche Förderung für die Smart Power Fab von Infineon Technologies in Dresden im Rahmen des European Chips Acts genehmigt. Das für die Auszahlung der Förderung zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) begrüßte das grüne Licht der Kommission. Als nächster Schritt erfolge “die zuwendungsrechtliche Finalisierung der beabsichtigten Förderung”, erklärte das Ministerium.

Nach Angaben der Kommission hat Deutschland eine Beihilfemaßnahme im Volumen von 920 Millionen Euro für die Errichtung einer neuen Halbleiterfertigungsanlage angemeldet. Die Fabrik solle die Produktion einer großen Bandbreite unterschiedlicher Chips ermöglichen. Sie stehe daher im Einklang mit den Zielen der Mitteilung über das europäische Chip-Gesetz und der politischen Leitlinien, begründete die Kommission ihre Entscheidung. Die neue Fertigungsanlage werde die EU “mit flexiblen Produktionskapazitäten ausstatten und damit die Versorgungssicherheit, Widerstandsfähigkeit und technologische Autonomie Europas im Bereich Halbleitertechnologien stärken”.

Die Smart Power Fab werde bereits auch im Rahmen des Innovationsprogramms IPCEI ME/CT (Important Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies) gefördert, teilte Infineon weiter mit. Demnach betrage die Gesamtförderung für den Standort Dresden rund eine Milliarde Euro. Die Eröffnung ist für 2026 geplant.

Infineon hat vor, in die Standorterweiterung in Dresden insgesamt fünf Milliarden Euro zu investieren und bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. In der Smart Power Fab will Infineon Technologien bauen, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung etwa durch effiziente Energieversorgungslösungen für künstliche Intelligenz vorantreiben. vis

Die Europäische Kommission will die temporären Handelserleichterungen für die Ukraine auslaufen lassen, falls es vor deren Ende am 5. Juni keine neue Einigung gibt. Sich noch rechtzeitig auf neue, dauerhafte Handelslockerungen zu einigen, sei möglich. Es hänge aber vom Verhandlungswillen Kyjiws ab, ist aus Kommissionskreisen zu hören.

Damit macht die Brüsseler Behörde Druck auf die Ukraine: Akzeptiert sie die Forderungen Brüssels nicht, könnte sie auf den Stand vor dem russischen Angriffskrieg zurückfallen. Zölle und Quoten für den Handel mit der EU würden wieder greifen. Kyjiw hatte dagegen gefordert, die geltenden Erleichterungen zu verlängern, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind.

Die Kommission dürfte sich erhoffen, dass Kyjiw weiteren Schutzklauseln für Agrargüter zustimmt. Denn die Konkurrenz durch Importe ist vielen Landwirten in der EU ein Dorn im Auge. Statt einer erneuten, temporären Regelung, verhandeln Brüssel und Kyjiw derzeit darüber, Zollsätze dauerhaft im Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU zu senken.

Wann sie öffentlich Vorschläge zu den neuen Handelsregeln machen will, hat die Kommission bisher nicht gesagt. Auch bei einer nichtöffentlichen Anhörung vor dem EU-Agrarausschuss diese Woche nannte sie laut Teilnehmern keinen Zeitplan. Man beobachte noch, wie sich die geopolitische Situation rund um den Krieg in der Ukraine entwickele, heißt es aus der Brüsseler Behörde. jd

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) kritisiert die Pläne zur europäischen digitalen Identität (eID) und legt dazu ein Gutachten sowie ein Positionspapier vor. Nach Einschätzung des VZBV müssen Verbraucherinnen und Verbraucher mit Datenmissbrauch durch Tracking und Profilbildung rechnen, wenn die digitale Brieftasche (EUDI-Wallet) nicht strikte Datenschutzvorgaben erfülle.

“Damit Verbraucher:innen eine digitale Brieftasche bedenkenlos nutzen können, müssen die Daten sparsam erhoben und automatisch die sicherste Einstellung gewählt sein”, fordert Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik beim VZBV. Als besonders problematisch sieht der Verband die Beteiligung großer Digitalkonzerne. “Die digitale Brieftasche darf nicht dazu führen, dass private Anbieter wie Google, Amazon oder Apple ihre Monopolstellungen weiter ausbauen“, warnt Schröder.

Die eIDAS-Verordnung 2.0 legt fest, dass alle EU-Mitgliedstaaten bis spätestens Herbst 2026 eine digitale Identitäts-Brieftasche bereitstellen müssen. Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an technischen Spezifikationen, die bis November 2024 vorliegen sollen. In Deutschland koordiniert das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) die Umsetzung.

Die Bundesregierung setzt dabei auf eine staatliche EUDI-Wallet, die auf der Online-Ausweisfunktion basiert. Erste Anwendungen sollen 2025 zur Verfügung stehen, die vollständige Einführung ist für 2027 vorgesehen. Gleichzeitig laufen Pilotprojekte mit privaten Anbietern. Der VZBV sieht darin ein Risiko und fordert strenge Auflagen, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor Datenmissbrauch zu schützen.

Das Gutachten zur Architektur der EUDI-Wallet hebt mehrere technische und rechtliche Schwachstellen hervor. Besonders problematisch sei die Möglichkeit für Anbieter, Nutzungsdaten zu verknüpfen und Profile über Nutzer zu erstellen. Der VZBV fordert deshalb, dass Verbraucherinnen und Verbraucher jederzeit kontrollieren können, welche Daten sie teilen. “Eine eindeutige, dauerhafte Personenkennung, die zu einer lückenlosen Nachverfolgbarkeit führt, lehnen wir klar ab”, heißt es im Positionspapier.

Der VZBV warnt auch vor einer möglichen Überidentifizierung. Anbieter dürften nicht mehr Daten verlangen, als tatsächlich für eine Dienstleistung notwendig. Die derzeitigen Vorschläge der EU sehen jedoch keine klare Kennzeichnung vor, ob eine Abfrage verpflichtend oder freiwillig erfolgt. Der VZBV fordert deshalb eine verpflichtende Registrierung für alle Diensteanbieter, um Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu schützen. Diese “müssen der Technologie vertrauen, damit die Vorteile der digitalen Brieftasche zum Tragen kommen können”, sagt Schröder. vis

Europaabgeordnete von S&D, EVP, EKR und Linken protestieren gegen die Entscheidung der Kommission, ihren Vorschlag für Standardessentielle Patente (SEPs) auf Eis zu legen. Die Kommission hatte im Arbeitsprogramm überraschend die Rücknahme des Vorschlags angekündigt und offengelassen, ob ein neuer Vorschlag kommt oder ein anderes Vorgehen gewählt wird.

SEPs sind Patente, die Teil eines Standards sind, etwa dem Mobilfunkstandard 5G, der beim vernetzten Autofahren eine Rolle spielt. Ursprünglich wollte die Kommission für diese Patente einen transparenteren Rahmen schaffen und langwierige Rechtsstreitigkeiten verringern. Die jetzige Entscheidung sei ein “schwerer Rückschlag für die Zukunftsplanungen und Aussichten vieler Unternehmen”, heißt es in einem Schreiben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das Table.Briefings vorliegt.

Den Brief haben unterzeichnet:

Das Parlament habe schnell seine Position zu dem Dossier gefunden und stehe bereit für den weiteren Gesetzgebungsprozess. Die polnische Ratspräsidentschaft habe vier volle Tage für Arbeitsgruppensitzungen zu dem Dossier eingeplant. Die Kommission wolle doch Unternehmen die Arbeit erleichtern, vor allem KMUs, und rechtliche Unsicherheiten beseitigen. Genau darum gehe es bei der SEP-Regulierung.

Auch VDA-Präsidentin Hildegard Müller kritisierte: “Fälle aus der Praxis bestätigen, dass die bestehende Lizenzierungspraxis kleine und mittlere Unternehmen unverhältnismäßig benachteiligt.” In Zeiten, in denen der Mittelstand ohnehin an den Grenzen seiner Belastbarkeit angekommen sei, müsse gehandelt werden. “Drohende Lieferunterbrechungen und Produktionsstopps bei kleineren und mittleren Unternehmen haben letztendlich Auswirkungen auf die gesamte automobile Lieferkette.” mgr

Bei der fünften und letzten thematischen Arbeitssitzung im Rahmen des Autodialogs ging es um die CO₂-freie Lade- und Tankinfrastruktur. Verkehrskommissar Apóstolos Tzitzikóstas empfing Flottenbetreiber wie DHL, Ladesäulenbetreiber wie Ionity, Verbände wie ACEA und CLEPA sowie NGOs wie BEUC. Alle Teilnehmer sprachen sich für einen zügigen und gleichmäßigen Ausbau der Infrastruktur aus. Wie bei den anderen Treffen auch gab es wenige Hinweise seitens der Kommission zum Aktionsplan, den Tzitzikóstas am 5. März vorstellen soll. Zwei Tage vorher soll es noch eine Runde geben, bei der Ursula von der Leyen mit den CEOs der Hersteller und Zulieferer zusammenkommt. mgr

Die Ungarin Kata Tüttő ist neue Präsidentin des Europäischen Ausschusses der Regionen. Die Sozialdemokratin war zuvor stellvertretende Bürgermeisterin von Budapest und Vorsitzende der Wassergesellschaft der Stadt. Ihr Erster Stellvertreter im Ausschuss wird der konservative Präsident der spanischen Region Andalusien, Juan Manuel Moreno Bonilla. Er und Tüttő werden den Vorsitz voraussichtlich nach zweieinhalb Jahren wechseln. ber

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Zunächst die gute Nachricht: Noch nie war das Interesse an einer Bundestagswahl im Ausland so groß wie diesmal. Und noch nie haben sich so viele Auslandsdeutsche in die Wahlregister eingetragen. Nach Angaben von Bundeswahlleiterin Ruth Brand haben sich bis Montag 210.297 im Ausland lebende deutsche Staatsbürger ins Wählerverzeichnis registrieren lassen. Das seien gut 60 Prozent mehr als bei der letzten Bundestagswahl 2021, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland meldet.

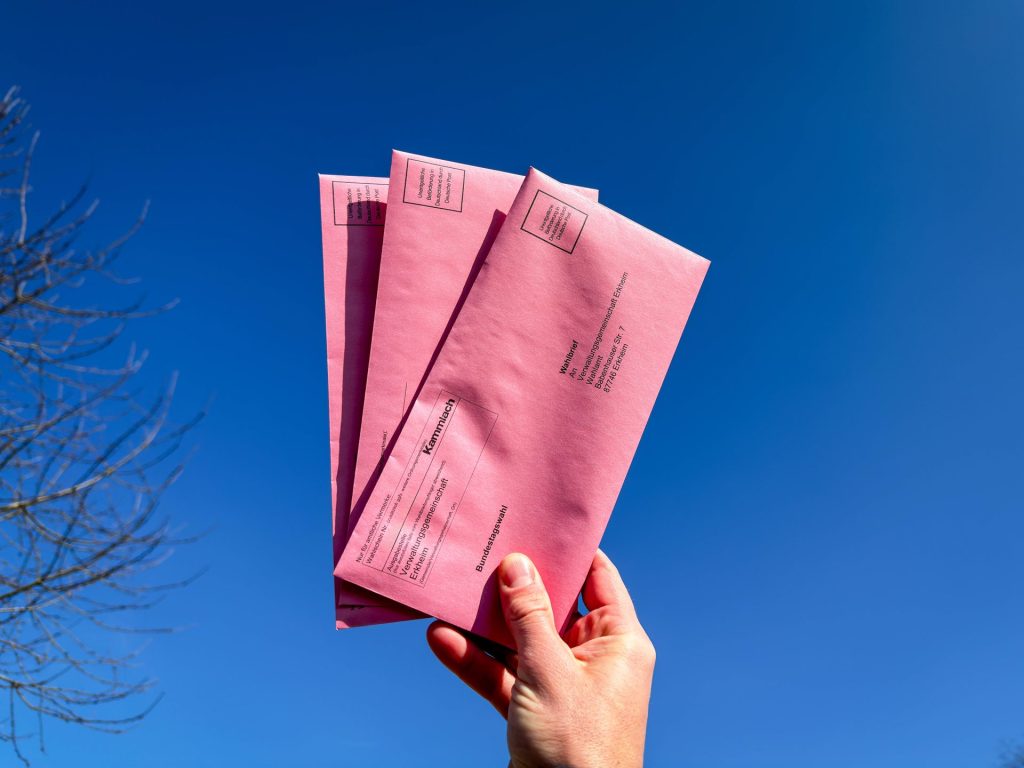

Nun die schlechte Nachricht: Viele Auslandsdeutsche werden ihre Stimme nicht abgeben können, denn der Wahltermin wurde zu kurzfristig angesetzt und die Briefwahlunterlagen wurden zu spät verschickt. Das trifft nicht nur ferne Traumländer wie Südafrika oder Problemstaaten wie den Irak, sondern auch das Nachbarland Belgien – und damit das politische “Herz Europas”, in dem tausende deutsche EU-Beamte, Diplomaten, Abgeordnete sowie Lobbyisten leben und arbeiten.

Schuld ist ein Streik bei der belgischen Post, der die großen Verteilzentren in Brüssel und Lüttich lahmgelegt hat. Der Ausstand begann just in der kritischen Zeit vor einer Woche, als die Wahlunterlagen bei den ca. 45.000 Deutschen in Belgien eingehen sollten – und endete erst am Mittwoch. Wer viel Glück hatte, bekam sein Ticket für die Wahl dann doch noch am Donnerstag. Die deutsche Botschaft in Brüssel hat für Nachzügler sogar einen Last-Minute-Versand angeboten, merci!

Doch die meisten dürften leer ausgegangen sein – wie der Autor dieser Zeilen. Nachdem ich tagelang nervös um den Briefkasten geschlichen bin, kann ich meine Wahlunterlagen demnächst in die Tonne werfen – sie sind zu spät gekommen. Es würde mich nicht wundern, wenn das noch ein Nachspiel haben sollte. In Brüssel wimmelt es von deutschen Juristen und anderen Besserwissern, die sich ihr Wahlrecht nicht so leicht nehmen lassen und Beschwerde einlegen könnten.

Mich treibt jedoch eine andere Sorge um: Was sollen denn die anderen Europäer von uns deutschen Nichtwählern denken? Schon bisher haben sie sich über den “German vote” – die deutsche Enthaltung im Ministerrat der EU – lustig gemach. Gegen Ende der Ampel-Koalition wurde es sogar zu einem echten Ärgernis. Nun kommt auch noch ein “German vote” bei der für Europa so wichtigen Bundestagswahl hinzu – massenhafte Enthaltungen, weil die Stimmzettel zu spät kamen.

Dabei hat Friedrich Merz doch versprochen, dass damit nach seiner (voraussichtlichen) Wahl Schluss sein soll. Nun fängt es mit einem “German vote” wider Willen an, und das ausgerechnet in Brüssel. Eric Bonse