Frans Timmermans hat massive Kritik geerntet für sein Naturschutzpaket – die EVP etwa warnt vor einem “bürokratischen Alptraum” und Folgen für die Ernährungssicherheit in Europa. Heute stellt sich der Vizepräsident der EU-Kommission, verantwortlich für den Green Deal, den Abgeordneten des Agrar- und des Umweltausschusses im Europaparlament. Dort wolle er “einige Punkte klären, die leichtfertig gesagt werden”, kündigt er im Interview an.

Die harsche Ablehnung der EVP seiner Vorschläge zur Renaturierung und zur Reduzierung des Pestizideinsatzes werfe eine grundsätzliche Frage auf, sagt Timmermans: Ob die Christdemokraten weiterhin bereit seien, “Kompromisse mit uns und anderen Parteien zu finden”. Nach den Wahlen in Italien, Schweden und Finnland scheine die EVP “etwas mehr nach rechts zu schauen”.

Der Sozialdemokrat stellt klar: Er hält an seinen beiden Vorschlägen fest – und will weitere vorlegen. “Wir geben Vollgas bis zum Ende.” Die Klimakrise und die Gefahr des Ökozids könnten nicht durch fünf Jahre Green Deal beendet werden. Vielmehr sollten die Themen ins Zentrum des Europawahlkampfes gerückt werden: “Ich will, dass jeder Farbe bekennt.”

Eine angenehme Lektüre und einen schönen Start in die Woche wünsche ich Ihnen.

Herr Timmermans, Sie ernten viel Kritik für Ihre Vorschläge zur Renaturierung und zur Verringerung des Pestizideinsatzes. Die EVP lehnt sie ab und argumentiert mit der Versorgungssicherheit.

Wir wissen sehr genau, woher die wirkliche Bedrohung für die Ernährungssicherheit kommt: von der Klimakrise, dem übermäßigen Einsatz von Pestiziden und von landwirtschaftlichen Praktiken, die viel Dünger benötigen. Es gibt also einen Angriff auf die Biodiversität, wir riskieren, eine Million Arten zu verlieren, und das muss verhindert werden. Die EVP stellt das, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht infrage. Es geht ihr darum, ob wir unsere Praktiken jetzt ändern oder abwarten. Meine Erfahrung mit Klima und Natur ist, dass es umso teurer wird, je länger man wartet.

Die Mehrheit im Europaparlament für den Green Deal bröckelt. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Ihre Vorhaben bis zum Ende der Legislatur Priorität haben?

Zunächst einmal müssen wir den Eindruck vermeiden, wir wären schon fertig. Wir haben viel mehr erreicht als viele geglaubt haben. Wir haben uns vorgenommen, den CO₂-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, und mit den beschlossenen Maßnahmen werden wir das Ziel auch erreichen. Aber wir müssen die Natur in die Lage versetzen, ihre Rolle dabei zu spielen. Ein Boden, der tot ist, nimmt kein CO₂ auf. Wälder, die in schlechtem Zustand sind, geben Kohlendioxid ab, anstatt es aufzunehmen. Deshalb brauchen wir ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Wir geben daher Vollgas bis zum Ende. Aber wir sind auch verhandlungsbereit.

Wie wollen Sie die Europaabgeordneten überzeugen, wenn Sie diese Woche in den Ausschüssen mit ihnen diskutieren?

Ich habe bereits in der vergangenen Plenarsitzung klargestellt: ,Wenn Sie den Renaturierungsvorschlag in den Papierkorb werfen, wird es bis zum Ende der Amtszeit keine weiteren Vorschläge geben.’ Das war für einige wichtig zu wissen. Zweitens habe ich die Abgeordneten aufgefordert uns zu sagen, was konkret die strittigen Punkte sind, denn wir wissen es nicht. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, Klarheit zu schaffen oder Kompromisse vorzuschlagen. Drittens werde ich diese Woche die Möglichkeit haben, vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments einige Punkte zu klären, die leichtfertig gesagt werden.

Konkret?

Zum Beispiel, Renaturierung bedeute, dass man dort keine Windräder oder Solaranlagen bauen dürfe. Das ist nicht wahr. Ich habe das auch in meinem eigenen Land gesehen, als der Premierminister sagte: ,Jetzt kann ich keine Offshore-Windkraftanlagen mehr bauen.’ Nein, ganz im Gegenteil, denn der Bau von Offshore-Windkraftanlagen kann auch eine Meeresschutzzone schaffen. Ich würde sogar sagen, dass Koalitionen möglich sind zwischen jenen, die Natur und biologische Vielfalt wiederherstellen wollen, und jenen, die auf demselben Land Windräder oder Solarparks bauen wollen.

Warum bremst die EVP Ihrer Meinung nach gerade jetzt?

Ich glaube, es gibt eine politische Dynamik, die über den Green Deal hinausgeht. Alles, was wir zuletzt aufgebaut haben, beruht auch auf der Kompromissbereitschaft der Parteien der erweiterten Mitte im Europäischen Parlament – EVP, S&D, Renew und Grüne. Nach den Wahlen in Italien, Schweden und Finnland zeigt sich jedoch, dass die EVP etwas mehr nach rechts schaut. Die Frage lautet daher: Ist die EVP weiter bereit, mit uns und anderen Parteien Kompromisse zu finden? Oder müssen wir uns auf eine neue politische Dynamik vorbereiten, die sich nicht nur auf den Green Deal auswirkt, sondern womöglich auch auf die Zeit nach den Europawahlen?

Werden Sie die noch ausstehenden Gesetzesvorschläge wie geplant vorlegen?

Wir werden tun, was wir können. Aber ich lege Texte nur vor, wenn sie dafür reif sind und wir die Öffentlichkeit konsultiert haben. Ich schließe nicht aus, dass einige der Texte nicht fertig sind.

Mangelt es an Zeit oder an Ehrgeiz?

Ich muss auch die politischen Gegebenheiten beachten. Ich bin nicht naiv und weiß, dass ich Mehrheiten brauche. Aber wir arbeiten in der Kommission weiter an den Gesetzestexten. Ich will nicht verhehlen, dass unsere Dienste unter unglaublichem Druck stehen. Aber ich möchte nicht, dass Texte abgelehnt werden, weil wir unsere Arbeit nicht getan haben. Wenn es länger dauert, dann dauert es eben länger. Wenn das bedeutet, dass wir uns dem Ende der Amtszeit nähern, ja, dann ist das eben so, aber die Qualität geht vor.

Die Bundesregierung hat beim Verbrenner-Aus für Autos gebremst, und nun womöglich auch bei den Sanierungsvorgaben für Gebäude. Befürchten Sie, dass es erneut zum Konflikt kommt?

Was die Autos betrifft: Wir werden die Arbeit machen, die wir den Deutschen versprochen haben. Bei vollem Bewusstsein und mit großer Präzision. Aber ich sehe trotzdem, dass die europäische Automobilindustrie in eine bestimmte Richtung geht, die vor allem auf Elektrifizierung und vielleicht auch auf die Nutzung von Wasserstoff ausgerichtet ist. Wenn man sieht, dass in China günstige Elektroautos in hoher Qualität produziert werden, dann haben wir hier keine Zeit zu verlieren.

Unser Vorschlag zur Gebäude-Richtlinie soll die Mitgliedstaaten unterstützen, da die entsprechenden Klimaschutzziele bereits in der Lastenteilungsverordnung festgelegt sind. Wenn der Vorschlag nicht als solcher verstanden wird, muss er erklärt oder geändert werden. Bei Deutschland liegt es nicht an den Zielen, sondern daran, dass es auf nationaler Ebene bereits Bemühungen gibt, die nicht immer genau in die gleiche Richtung gehen. Hier gibt es Koordinierungsbedarf.

Berlin hatte nachträglich die Trilogeinigung zu den Pkw-Flottengrenzwerten infrage gestellt, nun kritisiert Paris das Verhandlungsergebnis zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Hat die Kommission mit ihrem Zugeständnis an Deutschland einen Präzedenzfall geschaffen?

So funktioniert Europa nun mal: durch Verhandlungen. Der einzige Unterschied ist, dass die Deutschen nach der Abstimmung damit kamen. Allerdings war es ausgerechnet ein Land, das so sehr für seine Regeltreue geschätzt wird. Das hat diese eher negative Dynamik ausgelöst.

Sind Sie der Meinung, dass nach 2024 ein zweiter Green Deal notwendig sein wird? Es wird bereits über Klimaziele für 2040 gesprochen.

Wir werden auf jeden Fall noch vor Ende der Amtszeit einen Vorschlag machen, was wir für notwendig erachten für 2040. Erstens, weil wir eine Verpflichtung haben, dies zu tun. Zweitens, weil ich glaube, dass der Green Deal, die Klimakrise und die Gefahr des Ökozids Gegenstand einer europaweiten Wahlkampagne sein müssen. Denn diese Krisen lassen sich nicht durch fünf Jahre Green Deal beenden. Und ich will, dass jeder Farbe bekennt. Wir hatten gleich zu Beginn der Amtszeit eine Vereinbarung mit der EVP zum Green Deal. Jetzt, wo die Wahlen näher rücken, gehen sie Bündnisse mit der extremen Rechten in Nord- und Südeuropa ein.

Wenn Sie selbst in die Zukunft blicken: Werden Sie eine dritte Amtszeit als Kommissar anstreben?

Es gibt einige, die sagen, dass ich in meine Heimat zurückkehre, um in den Niederlanden Politik zu machen. Es gibt einige, die sagen, dass ich auf europäischer Ebene bleibe. Ich weiß nur: Ich werde mich weiter engagieren. Ich möchte zu denjenigen gehören, die das Programm für die Wahlen vorbereiten. Zumindest möchte ich meine Ideen dazu teilen. Und dann werden wir sehen. Zwei Amtszeiten sind schon eine lange Zeit. Und zwei Amtszeiten als erster Vizepräsident der Europäischen Kommission mit vielen schwierigen Aufgaben, das ist schon viel.

Emmanuel Macron hat kürzlich eine Regulierungspause der Kommission gefordert.

Ich stimme mit dem Präsidenten der Republik überein, wenn er sagt: ,Die nächste Kommission wird diese Pläne umsetzen müssen.’ Und sie wird dabei eine schwere Last zu tragen haben. Aber wir müssen vorsichtig sein: Wir befinden uns in einer Phase, in der Europa viel politischer ist als noch vor fünf Jahren. Ich sage also allen, die den Anspruch haben, die Europäische Kommission zu führen: Sie sollen sich den Wählern stellen. Den europäischen Wählern muss ein politisches Projekt vorgelegt werden. Welche Wähler gehen zur Europawahl, wenn man ihnen sagt, dass wir nur Bürokraten aus Brüssel sind? Ich selbst wurde von den niederländischen Bürgern siebenmal gewählt, sechsmal ins niederländische Parlament, einmal ins Europäische Parlament. Ich bin ein Politiker, kein Bürokrat.

Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Industrienationen demonstriert Entschlossenheit im Umgang mit Russland und China. Unter Führung der USA erhält die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasionsarmee weitere Militärhilfen im Umfang von etwa 346 Millionen Euro – bis hin zur Lieferung moderner westlicher Kampfflugzeuge.

Die G7-Staaten verschärften zudem die Sanktionen gegen Russland, um dessen Kriegsmaschinerie weiter finanziell auszutrocknen. Diamant-Exporte aus Russland sollen beschränkt werden. Der lukrative Handel hat ein Volumen von rund vier Milliarden US-Dollar im Jahr. Die USA kündigten weitere Sanktionen gegen russische Unternehmen, Personen und Organisationen an. Großbritannien will zusätzlich russische Ausfuhren von Kupfer, Nickel und Aluminium beschränken.

Wie nie zuvor dominierten die Spannungen mit China den Gipfel. Die G7 beschlossen im Hinblick auf China (schwerpunktmäßig in Punkt 51 unter der Überschrift “regionale Angelegenheiten”):

Die Teilnehmer betonten trotz der markigen Töne in ihren Einzeläußerungen, nicht auf Konfrontationskurs zu China gehen zu wollen. Man hege keine “feindliche” Haltung gegen China, nur eine “offenherzige”, sagte Joe Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Bundeskanzler Olaf Scholz hob im Interview mit dem ZDF hervor, dass die G7 sich weiterhin für wirtschaftliche Entwicklung in China einsetzen. Zwar wollen sie ihre Risiken im Chinageschäft abbauen. Aber in China lebten noch viele Menschen in prekären Verhältnissen, sagte Scholz am Sonntag in Hiroshima. “Deshalb hat niemand ein Interesse, Wachstum zu verhindern.” Scholz soll sich während des Gipfels dafür starkgemacht haben, die konfrontative Sprache gegenüber China abzumildern und auch dem Dialog Raum zu geben.

Auch bei den Diskussionen über Sanktionen gegenüber Russland ploppte China auf – allerdings eher indirekt. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind mehrere Unternehmen, die in China registriert sind, in die Umgehung von Sanktionen gegen Russland verwickelt. Es gebe “klare Beweise”, dass einige Firmen sanktionierte Waren aus der Europäischen Union über Drittländer nach Russland liefern, erklärte sie im ZDF.

Die Tatsache, dass die Unternehmen in China registriert seien, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass es sich um chinesische Unternehmen handelt. Die Unternehmen existierten zum Teil nur auf dem Papier und haben Eigentümer mit verschiedenen Nationalitäten, sagte von der Leyen.

Sie betonte jedoch, dass diese Unternehmen gemäß dem elften Sanktionspaket der EU mit Strafmaßnahmen belegt werden sollen. “Wir nehmen es ernst, dass wir die Umgehung von Sanktionen unterbinden wollen”, sagte von der Leyen. Bisher sind aus chinesischer Sicht Lieferungen nach Russland völlig legal – China beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Die EU kann also nur bei den Firmen selbst ansetzen.

Bei Fragen der internationalen Klima- und Energiepolitik waren die Befürchtungen im Vorfeld groß, dass Gastgeber Japan wegen seines eigenen fossil-lastigen Energiesektors ambitionierte Vorhaben der G7 bremsen könnte. Diese Befürchtungen haben sich nur teilweise erfüllt. In der Abschlusserklärung heißt es unter anderem:

Einige der Ziele sind nicht neu, sondern standen schon in vorherigen Erklärungen. Beispielsweise ergeben sich die Ausbauziele zu Erneuerbaren lediglich aus den bereits bestehenden nationalen Zielen der G7-Staaten. Daher fällt die Bilanz gemischt aus.

Es sei gut, dass der Einsatz von Wasserstoff und Ammoniak vorrangig in schwer dekarbonisierbaren Sektoren und in klarer Übereinstimmung mit den Klimazielen stehen soll, sagt Yoko Mulholland, Senior Associate beim Thinktank E3G. “Das Fehlen eines Termins für den Kohleausstieg ist jedoch ein weiterer Beweis dafür, dass Japan hinter seinen Partnern zurückbleibt, da alle anderen G6-Länder konkrete Schritte in Richtung Kohleausstieg unternehmen.”

Petter Lydén, Leiter Internationale Klimapolitik bei Germanwatch kritisiert, die G7 hätten sich auf Klimaziele mit zu vielen Schlupflöchern geeinigt. “Anstatt neue Investitionen in Gas auszuschließen, haben die G7-Staats- und Regierungschefs die Tür für Investitionen in überholte fossile Infrastrukturen offengelassen.” Olaf Scholz habe eine schwächere Sprache durchgesetzt als sein Klimaminister Robert Habeck beim Treffen der G7-Klima- und Energieminister.

Außerdem haben die G7 einen “Clean Energy Economy Action Plan” aufgelegt. Der Plan zielt darauf ab, zuverlässige Lieferketten für saubere Energie aufzubauen, die Zusammenarbeit mit Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu vertiefen, die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben und die Investitionen in die Herstellung und den Einsatz sauberer Technologien zu erhöhen. Darin werben die G7 unter anderem für eine Handelspolitik, die auf Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung ausgelegt ist und fordern, dass Umweltstandards nicht gesenkt werden dürfen, um sich “unfaire Wettbewerbsvorteile” zu verschaffen.

Zwar äußerten sich die G7 mit diesem Plan deutlicher als je zuvor dazu, wie der Handel die Dekarbonisierung unterstützen kann, sagt E3G-Handelsexperte Jonny Peters. Doch mit Blick auf die großen grünen Subventionspakete aus den USA und der EU würden vulnerable Länder von einem Wettlauf um grüne Subventionen ausgeschlossen. Um das zu ändern, seien Reformen auf WTO-Ebene notwendig, fordert Peters. Finn Mayer-Kuckuk und Lukas Scheid mit dpa

Kommt die Internetsteuer oder nicht? Am Freitag endete die Einreichungsfrist für die Sondierungskonsultation der Kommission über “Die Zukunft des elektronischen Kommunikationssektors und seiner Infrastruktur”. Die Auswertung wird weitreichende Folgen für den europäischen Telekommunikationsmarkt haben. Denn es geht um weit mehr als die Frage, ob die Kommission große Inhalteanbieter wie Alphabet, Meta oder Netflix dazu verpflichten wird, sich an den Kosten für den Netzausbau zu beteiligen oder ob es sich dabei um eine Zwangsabgabe oder eine faire Beteiligung (Fair Share) handelt. Dabei zeigt die Konsultation auch: Die Kommission ist sich keineswegs darüber einig, wie ihre digitalen Ziele für 2030 zu erreichen sind.

Bei ihrem Besuch in Berlin Anfang Mai betonte Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager, dass es sich um eine “explorative und offene” Konsultation handele. Es sei wichtig genau hinzuhören, jeder könne seine Meinung sagen. Die Kommission werde das Feedback auswerten und erst dann entscheiden. “Vielleicht gibt es einen Vorschlag, vielleicht nicht”, sagte sie. Deutschland jedenfalls sieht keinen Regulierungsbedarf.

Auch wenn Vestager ihre Offenheit betonte, so ließ sie doch durchblicken, dass sie bis dato eine solche Netzabgabe ablehnt. “Wenn die Netzgebühren kommen, wie sollte es nicht der Verbraucher sein, der sie am Ende bezahlt?”, fragte sie. Ihr Gegenspieler in der Kommission ist Thierry Breton, der sich für die europäischen Netzbetreiber und die Infrastrukturabgabe starkmacht. Er war früher selbst CEO bei France Télécom (heute Orange).

Vestager ließ keinen Zweifel an dem Ziel, dass Europa Kapital für den Ausbau der digitalen Infrastruktur benötige. Doch sie deutete einen anderen Weg dahin an: die Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarkts für Telekommunikation. Heute ist der Telekommunikationsmarkt in Europa zersplittert – anders etwa in den USA. Sinnbild dafür sei, dass es keine einheitliche Vorwahl für Europa gebe, sagte Vestager.

Bisher hat die Kommission allerdings vor allem Wert daraufgelegt, dass in jedem Mitgliedsland Wettbewerb herrscht. Das hat zu sinkenden Preisen für die Verbraucher geführt. Das macht es aber für Netzbetreiber schwer, Angebote über Ländergrenzen hinweg bereitzustellen und so von Größenvorteile zu profitieren, wie es etwa weltweit agierende Inhalte- und Anwendungs-Provider (CAPs) tun.

Ein Ergebnis der Konsultation könnte also sein, dass die Kommission ihren Kurs ändert und eine Konsolidierung des europäischen Marktes zulässt. Größere europäische Player könnten nicht nur von Größenvorteilen profitieren, sondern auch ihre Marktmacht gegenüber den CAPs aus den USA ausbauen.

Eines wird die Konsultation sicher liefern: strukturierte Daten als Entscheidungsgrundlage. Der Fragebogen umfasst 62 Fragen auf knapp 70 Seiten. Die Kommission fragt nicht nur nach den erwarteten technischen Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen, sondern fragt auch nach konkreten Zahlen etwa für Investitionen in Cybersicherheit oder Direktinvestitionen in die Netzinfrastruktur von 2017 bis 2030. Die Antworten wird die Kommission veröffentlichen – mit Ausnahme der als “vertraulich” gekennzeichneten Passagen.

Tatsächlich sind die Argumente der Netzbetreiber (ECN) einerseits und der Inhalteanbieter (CAPs) andererseits bereits vielfach ausgetauscht. Dennoch haben wichtige Akteure die Konsultation zum Anlass genommen, ihren Standpunkt darzustellen:

In seltener Einigkeit reichten die europäischen Verbände der Mobilfunkanbieter GSMA und der großen Telekommunikationsunternehmen ETNO ein gemeinsames Papier ein. Sie verweisen auf eine Netzinvestitionslücke von mindestens 174 Milliarden Euro. Die Zahl stammt aus einer Studie des Beratungsunternehmens WIK, die die Kommission noch nicht veröffentlicht hat.

Wenig überraschend hält der CCIA die Forderungen der Netzbetreiber für ungerechtfertigt. Oder, wie Google-Europa-Chef Matt Brittin es formuliert: “Netzentgelte sind eine Lösung auf der Suche nach einem Problem”. Der US-Verband CCIA vertritt die Computer- und Kommunikationsindustrie, Mitglieder sind unter anderem Amazon, Apple, Google, Meta und Twitter. Seine Hauptargumente sind: Netzwerkkosten behinderten die digitale Transformation und gefährdeten die Netzneutralität.

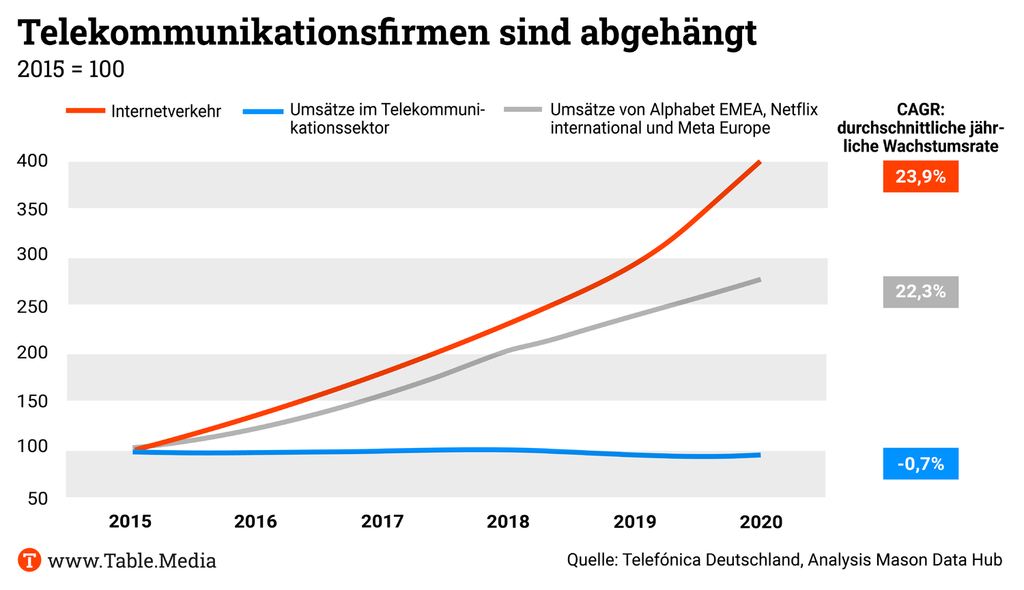

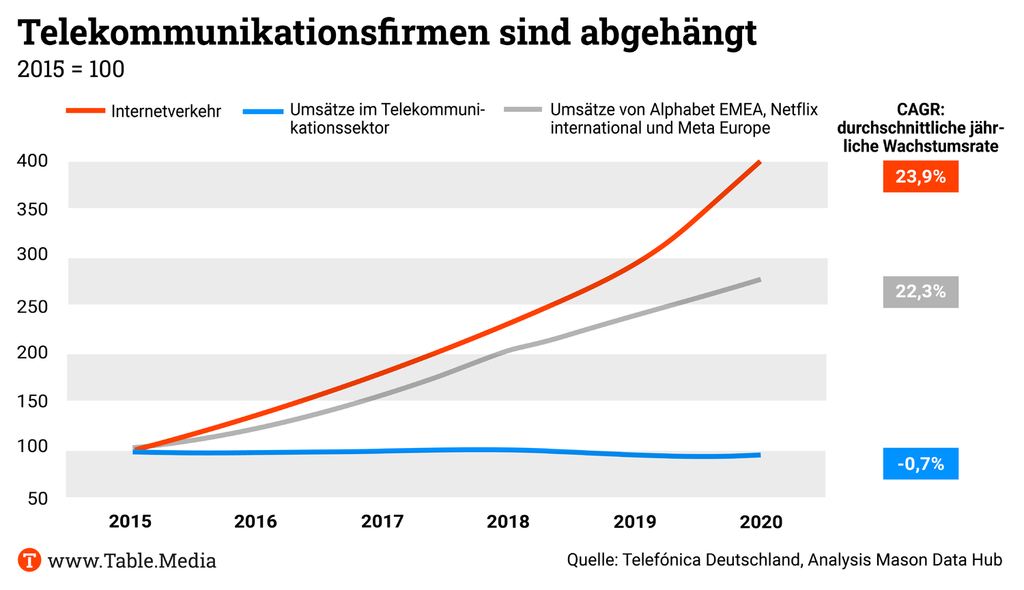

Neben den Verbänden haben auch Unternehmen eigene Stellungnahmen veröffentlicht, wie etwa Google oder Telefónica Deutschland. Und sie widersprechen sich fundamental. Beispiel: Den Vorwurf der großen – vorwiegend US-amerikanischen – Inhalteanbieter, die europäischen Netzbetreiber verdienten doch ausreichend, weist Telefónica zurück. In den vergangenen zehn Jahren sei der Internetverkehr in Europa jährlich um etwa 30 Prozent gewachsen. “Die Telekommunikationsbranche musste über diesen genannten Zeitraum eine immense jährliche Nachfragesteigerung bei rückläufigen Einnahmen verkraften“, schreibt Telefónica. “Dieser Trend ist nicht nachhaltig und verdeutlicht die Notwendigkeit einer Regulierung.”

Google argumentiert dagegen, dass sich das Wachstum des Internetverkehrs in den vergangenen Jahren verlangsamt habe. Zuletzt habe es bei Ländern wie Ungarn nur drei Prozent betragen. Die Gefahr bestehe viel mehr darin, dass das Wachstum des Datenverkehrs (durch eine Netzgebühr) ins Stocken gerate, sodass die Nutzer keinen Anlass hätten, auf schnellere Verbindungen umzusteigen. Es sei derzeit nicht absehbar, dass neue Angebote wie Augmented Reality (AR) oder Virtual Reality die bestehenden “besten Internetverbindungen” überlasten würden.

Bemerkenswert ist noch, dass die Organisation der europäischen Regulierungsbehörden BEREC die Netzabgabe ablehnt. In einer aktuellen Stellungnahme schreibt BEREC: Die Einführung eines obligatorischen Netzentgeltes der großen CAPs an die Netzbetreiber könne den Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern verzerren. Darüber hinaus würde die Einführung eines “sending party network pays”-Regimes bedeuten, dass es den Netzbetreibern möglich werde, ihr physische Zustellungsmonopol auszunutzen. Das wiederum würde eine Regulierung des IP-Zusammenschaltungsmarktes überhaupt erst erforderlich machen.

Das Vereinigte Königreich unternimmt einen zweiten Anlauf, sich ein etwas anderes Datenschutzrecht als die EU zu geben. Im März hatte die Sunak-Regierung ihre erste, umstrittene Version der Data Protection and Digital Information Bill zurückgezogen. Zugleich brachte sie aber mit der Data Protection and Digital Information (No. 2) Bill eine neue Version ins parlamentarische Verfahren ein.

Wie nah das Vereinigte Königreich am EU-Datenschutzstandard bleibt, ist maßgeblich dafür, ob die nach dem Brexit nur vorläufige Anerkennung des UK-Datenschutzniveaus als angemessen weiterhin Bestand hat. Doch mit dem neuen Gesetz könnte das in akute Gefahr geraten.

Wie Experten herausgearbeitet haben, sieht das neue Gesetzesvorhaben der Sunak-Regierung an empfindlichen Stellen Änderungen gegenüber dem bisherigen, auf der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) basierenden Recht vor. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass der Datenschutzbeauftragte künftig bei der Anwendung des Datenschutzrechts abwägen soll.

Der Gesetzesvorschlag nennt in Nr. 120B einige Punkte: Der Datenschutzbeauftragte soll in sein Vorgehen mit einbeziehen,

der Datenschutzanwendung im Wege stehen würden.

All das widerspricht dem Prinzip einer unabhängigen Datenschutzaufsicht im Sinne der Datenschutzgrundverordnung fundamental. Und auch an anderer Stelle soll die Rolle des Information Commissioner (ICO) verändert werden. Bei der Arbeit der Datenschutzaufsicht soll der Regierung des Vereinigten Königreichs ein stärkeres Mitspracherecht eingeräumt werden. Über sogenannte “strategische Prioritäten” könnte damit das Wissenschafts-, Innovations- und Technologiedepartment unter Michelle Donelan tief in die Arbeit des ICO eingreifen.

Bereits die erste Fassung des Gesetzes hatte tiefes Stirnrunzeln bei Datenschützern in der EU ausgelöst. Die EU-Kommission hatte im Zuge des Brexit-Deals 2021 eine Angemessenheitsentscheidung nach Artikel 45 Abs. 3 ausgesprochen. Diese ist derzeit die Rechtsgrundlage für den Transfer personenbezogener Daten aus der EU.

Sie ist mit einer Auslaufklausel versehen: 2025 müsste sie erneuert werden – oder würde entfallen. Dann müssten Unternehmen Datentransfers entweder auf andere, schwierige rechtliche Grundlagen stellen. Oder sie müssten die Übertragung und Verarbeitung personenbezogener Daten von EU-Bürgern in UK einstellen.

Sollten vor dem Stichtag wesentliche Änderungen am Datenschutzrecht in UK stattfinden, müsste die Kommission dies ebenfalls prüfen. Die irische Bürgerrechtsgruppe ICCL schrieb unter anderem deshalb am 19.05. an EU-Justizkommissar Didier Reynders. Sie fordert ihn auf, die Entwicklung genauestens zu verfolgen und gegebenenfalls die Angemessenheitsentscheidung zu ändern oder zu widerrufen. fst

In Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia die Parlamentswahl am Sonntag klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis legte im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren sogar deutlich zu. Das Innenministerium sah sie am Abend nach Auszählung der Hälfte der Stimmen bei etwa 41 Prozent (2019: 39,9 Prozent). Ob Mitsotakis in Athen eine Regierung zustande bekommt, ist wegen eines neuen Wahlrechts jedoch fraglich. Falls er keine Koalition bilden kann – oder ohnehin allein regieren will – müssen die Griechen im Juli erneut wählen.

Die Linkspartei Syriza des ehemaligen Regierungschefs Alexis Tsipras musste schwere Verluste hinnehmen: Sie blieb mit etwa 20 Prozent zwar stärkste Oppositionspartei, büßte aber mehr als zehn Prozentpunkte ein. Drittstärkste Kraft wurde die sozialdemokratische Pasok mit etwa zwölf Prozent (2019: 8,1 Prozent). Den Sprung über die Drei-Prozent-Hürde schafften auch die Kommunisten mit 6,8 Prozent und die rechtspopulistische Elliniki Lysi mit 4,5 Prozent. Zittern mussten die Linkspartei Mera25 von Ex-Finanzminister Giannis Varoufakis mit 2,4 und die ultrakonservative Niki mit 2,9 Prozent.

Viel Auswahl hat Mitsotakis bei den Koalitionspartnern nicht. Eine Allianz mit Syriza steht außer Frage – nicht zuletzt, weil Tsipras seinen Wahlkampf als Gegenprogramm zur Nea Dimokratia gestaltete und gegen den Regierungschef wetterte. Ebenso unwahrscheinlich sind Allianzen mit Links- und Rechtspopulisten – auch rechnerisch reicht es vermutlich nicht. Lediglich die Sozialdemokraten kämen als Partner infrage. Allerdings hat deren Chef Nikos Androulakis eine Koalition bisher ausgeschlossen.

Voraussichtlich geht Mitsotakis in dem EU- und Nato-Land mit etwa 10,5 Millionen Einwohnern jedoch gar nicht erst auf Partnersuche, sondern setzt gleich auf Neuwahlen. “Das Wahlergebnis ist ein klares Mandat des Volkes an Mitsotakis, weiter allein zu regieren”, sagte Innenminister Makis Voridis im TV-Sender Skai. Ohnehin habe Mitsotakis im Wahlkampf stets betont, erneut allein regieren zu wollen. “Da wäre es komisch, wenn er plötzlich ‘Ja’ zu Koalitionsverhandlungen sagt.”

Chancen auf die alleinige Macht nach einer weiteren Wahl haben die Konservativen wegen einer Besonderheit im griechischen Wahlrecht. Bei der aktuellen Wahl galt das einfache Verhältniswahlrecht: Rechnerisch müssen eine oder mehrere Parteien 48 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, um regieren zu können. Bei den nächsten Wahlen hingegen erhält die stärkste Partei automatisch mindestens 20 Sitze im Parlament zusätzlich – damit käme die Nea Dimokratia voraussichtlich wieder allein an die Regierung. dpa

Angesichts prorussischer Bestrebungen in Teilen der Republik Moldau haben am Sonntag zehntausende Menschen in der Hauptstadt Chisinau für den proeuropäischen Kurs von Präsidentin Maia Sandu demonstriert. “Wir wollen nicht mehr am Rande Europas stehen”, sagte Sandu bei der Kundgebung, zu der ihre Regierung aufgerufen hatte. Sie versprach, das zwischen Rumänien und der Ukraine gelegene Land bis zum Jahr 2030 in die EU zu führen. Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, erklärte vor den nach Polizeiangaben gut 75.000 Demonstranten, die EU werde Moldau mit offenen Armen empfangen.

“Moldau will nicht vom Kreml erpresst werden”, sagte Sandu. Die russischsprachige Minderheit in dem Land wird von Russland unterstützt, das seinen Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik geltend macht. So sind im abtrünnigen Landesteil Transnistrien rund 1500 russische Soldaten stationiert. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im vergangenen Jahr hatten sich die Beziehungen der Regierungen in Chisinau und Moskau weiter verschlechtert.

Eine Führungsfigur der pro-russischen Kräfte in Moldau ist der Geschäftsmann Ilan Shor, der eine eigene Partei gegründet hat. Shor war in Moldau wegen milliardenschweren Betrugs in einem Bankenskandal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden und lebt im Exil. Er kündigte in einer bei Gegendemonstrationen am Sonntag gezeigten Videobotschaft an, er werde ein Referendum über die Außenpolitik des Landes in die Wege leiten. rtr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in Südkorea um Investitionen in die deutsche Chip-Branche geworben. “In der Tat sind wir dabei, jetzt zuzusehen, dass möglichst viele Investitionen in Deutschland stattfinden”, sagte Scholz am Sonntag in Seoul nach einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Suk-Yeol Yoon. “Da wäre es wirklich gut, wenn die globalen Player aus Südkorea dabei wären“, sagte er in Anspielung etwa auf Samsung und das Werben um Halbleiterfabriken.

Südkoreas Präsident sagte, dass er ebenfalls eine engere Kooperation wünsche, vor allem bei der Chip-Produktion für Autos. Außerdem warb er dafür, möglichst schnell ein Militärabkommen mit Deutschland abzuschließen, um eine Rüstungskooperation möglich zu machen. Scholz nannte als weitere Felder der Zusammenarbeit Erneuerbare Energien und E-Autos.

Der Kanzler betonte, er setze sich für ein modernisiertes Freihandelsabkommen der EU mit Südkorea ein. Zudem begrüßte er die Annäherungen zwischen Südkorea und Japan, die beide für Deutschland wichtige Partner mit gleichen Werten seien. “Für solche Initiativen braucht es politischen Mut und kluge Weitsicht – ich werde Präsident Yoon meine ausdrückliche Hochachtung für die Politik aussprechen”, sagte er. rtr

Finanzvorstände von Unternehmen wie BMW, Telefónica und BP haben die Europäische Kommission aufgefordert, bei den Leitlinien zur Umsetzung der Taxonomie nachzubessern. Als Begründung hieß es, die Leitlinien seien unklar, aufwändig und für Investoren von geringem Nutzen. Das berichtet die Financial Times.

“Eine überstürzte Umsetzung, unklare Definitionen und abweichende Interpretationen haben zu Berichten geführt, die nicht ausreichend relevant, vergleichbar oder zuverlässig genug sind, um für Investoren nützlich zu sein”, schrieb demnach BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter. Der Brief ging an Finanzkommissarin Mairead McGuinness im Namen der CFO-Plattform des European Round Table for Industry (ERT). Dort sind die Finanzchefs von rund 30 Unternehmen vertreten. Peter fügte hinzu, die Taxonomie missachte und widerspreche auch bestehender, solider EU-Gesetzgebung, wie etwa den Vorschriften über schädliche Chemikalien.

Nach Angaben der Financial Times heißt es in dem Schreiben weiter, dass es für Unternehmen und Wirtschaftsprüfer unmöglich sei, alle sich überschneidenden Anforderungen zu erfüllen. Infolgedessen würden Investoren Berichte von geringer Qualität erhalten, die nicht miteinander verglichen werden könnten, da die Definitionen der Taxonomie zu ungenau seien.

Peter schrieb, dass die derzeitige Taxonomie “evaluiert und verbessert werden muss, bevor sie auf andere Umweltziele ausgeweitet wird”. Er fügte hinzu, dass das Klassifizierungssystem auch nicht mit dem anderer Länder übereinstimme, was dazu führe, dass die in der EU ansässigen multinationalen Unternehmen eine zusätzliche Belastung bei der Berichterstattung über Standards hätten, die anderswo nicht gelten. “EU-Definitionen sind oft nicht relevant oder anwendbar”, erklärte Peter. vis

Diesmal wird es zum Dessert etwas unappetitlich, es geht um Müll. Vor gut einer Woche waren wohl einige Einwohner Brüssels überrascht. Ein Schreiben informierte sie über einen neuen Abfallplan. Wer sich im ersten Moment darauf freute, dass es nun bald vorbei sei mit den Müllsäcken auf den Bürgersteigen, wurde enttäuscht.

Nein. Wer in Brüssel wohnt, muss sich an den Spießrutenlauf um zerrissene Müllsäcke und von Abfall übersäte Straßen gewöhnen. Der Müll gehört einfach zum Stadtbild. Genauso wie der unfertige Palais de Justice mit seinem rostigen, maroden Gerüst, oder die endlos währenden Baustellen. Schließlich bringt die Abfallsituation auch ein Stück Biodiversität ins Stadtinnere. So manch ein Brüsseler begegnet regelmäßig Mäusen, Füchsen und Krähen vor seiner Haustür.

Brüssels Umweltminister will mit seiner Müllreform etwas ganz anderes erreichen: Alain Maron (écolos) will die Brüsseler Einwohner dazu erziehen, weniger Müll zu generieren und den Müll zudem zu trennen. Dabei greift er zu zwei Mitteln:

Der Wille war da, die Umsetzung scheiterte. So in etwa kann man die erste Woche des neuen Müllplans zusammenfassen. Es war mal wieder “une histoire belge”. Die Probleme begannen schon damit, dass BPost, der zuverlässigste aller Postdienste, die neuen Pläne falsch verteilte. Schuld war das tückische “E”. Die Einwohner der Gemeinde Evere fanden die Pläne für Etterbeek in ihren Briefkästen vor. Folglich hatten sie buchstäblich keinen Plan, wann ihr Müll vor die Tür muss.

Auch viele andere Brüsseler scheint die Nachricht des neuen Müllplans ebenfalls nicht erreicht zu haben. Es kam, wie es kommen musste. Brüssel sah aus wie Paris während des Streiks der Müllabfuhr: Die Bürgersteige quollen über von Müllsäcken. Füchse, Ratten und Co feierten ein nächtliches Festmahl.

Wer nun aber denkt, dass Umweltminister Alain Maron eine Notfalleinsammlung falsch abgestellter Müllsäcke vorgesehen hat, irrt sich. Denn dann sei der Umerziehungseffekt gleich null, verriet er Le Soir. Sein Plan war es eigentlich, falsch abgelegte Müllsäcke mit einem Aufkleber zu versehen, der auf den neuen Müllplan hinweist. Das Problem: Es wurden nicht genug Sticker verteilt. Sie gingen fast so schnell aus, wie den Supermärkten die orangen Säcke.

Wer alles richtig machen will, dem bleibt oft nur ein Zeitfenster von zwei Stunden, meist von 18 bis 20 Uhr, um den Müll vor die Tür zu stellen. Sie sind nicht daheim? Dann bleiben Ihnen zwei Optionen:

Inzwischen kündigte Umweltminister Maron im Brüsseler Parlament an, es werde in wenigen Wochen und dann nochmals in wenigen Monaten eine Überprüfung des neuen Systems geben. Aber nein: Dabei geht es nicht um die mögliche Einführung eines Systems mit richtigen Mülltonnen oder gar eines Unterflursystems oder ähnlichen, hygienischeren Lösungen. Charlotte Wirth

Frans Timmermans hat massive Kritik geerntet für sein Naturschutzpaket – die EVP etwa warnt vor einem “bürokratischen Alptraum” und Folgen für die Ernährungssicherheit in Europa. Heute stellt sich der Vizepräsident der EU-Kommission, verantwortlich für den Green Deal, den Abgeordneten des Agrar- und des Umweltausschusses im Europaparlament. Dort wolle er “einige Punkte klären, die leichtfertig gesagt werden”, kündigt er im Interview an.

Die harsche Ablehnung der EVP seiner Vorschläge zur Renaturierung und zur Reduzierung des Pestizideinsatzes werfe eine grundsätzliche Frage auf, sagt Timmermans: Ob die Christdemokraten weiterhin bereit seien, “Kompromisse mit uns und anderen Parteien zu finden”. Nach den Wahlen in Italien, Schweden und Finnland scheine die EVP “etwas mehr nach rechts zu schauen”.

Der Sozialdemokrat stellt klar: Er hält an seinen beiden Vorschlägen fest – und will weitere vorlegen. “Wir geben Vollgas bis zum Ende.” Die Klimakrise und die Gefahr des Ökozids könnten nicht durch fünf Jahre Green Deal beendet werden. Vielmehr sollten die Themen ins Zentrum des Europawahlkampfes gerückt werden: “Ich will, dass jeder Farbe bekennt.”

Eine angenehme Lektüre und einen schönen Start in die Woche wünsche ich Ihnen.

Herr Timmermans, Sie ernten viel Kritik für Ihre Vorschläge zur Renaturierung und zur Verringerung des Pestizideinsatzes. Die EVP lehnt sie ab und argumentiert mit der Versorgungssicherheit.

Wir wissen sehr genau, woher die wirkliche Bedrohung für die Ernährungssicherheit kommt: von der Klimakrise, dem übermäßigen Einsatz von Pestiziden und von landwirtschaftlichen Praktiken, die viel Dünger benötigen. Es gibt also einen Angriff auf die Biodiversität, wir riskieren, eine Million Arten zu verlieren, und das muss verhindert werden. Die EVP stellt das, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht infrage. Es geht ihr darum, ob wir unsere Praktiken jetzt ändern oder abwarten. Meine Erfahrung mit Klima und Natur ist, dass es umso teurer wird, je länger man wartet.

Die Mehrheit im Europaparlament für den Green Deal bröckelt. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Ihre Vorhaben bis zum Ende der Legislatur Priorität haben?

Zunächst einmal müssen wir den Eindruck vermeiden, wir wären schon fertig. Wir haben viel mehr erreicht als viele geglaubt haben. Wir haben uns vorgenommen, den CO₂-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, und mit den beschlossenen Maßnahmen werden wir das Ziel auch erreichen. Aber wir müssen die Natur in die Lage versetzen, ihre Rolle dabei zu spielen. Ein Boden, der tot ist, nimmt kein CO₂ auf. Wälder, die in schlechtem Zustand sind, geben Kohlendioxid ab, anstatt es aufzunehmen. Deshalb brauchen wir ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Wir geben daher Vollgas bis zum Ende. Aber wir sind auch verhandlungsbereit.

Wie wollen Sie die Europaabgeordneten überzeugen, wenn Sie diese Woche in den Ausschüssen mit ihnen diskutieren?

Ich habe bereits in der vergangenen Plenarsitzung klargestellt: ,Wenn Sie den Renaturierungsvorschlag in den Papierkorb werfen, wird es bis zum Ende der Amtszeit keine weiteren Vorschläge geben.’ Das war für einige wichtig zu wissen. Zweitens habe ich die Abgeordneten aufgefordert uns zu sagen, was konkret die strittigen Punkte sind, denn wir wissen es nicht. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, Klarheit zu schaffen oder Kompromisse vorzuschlagen. Drittens werde ich diese Woche die Möglichkeit haben, vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments einige Punkte zu klären, die leichtfertig gesagt werden.

Konkret?

Zum Beispiel, Renaturierung bedeute, dass man dort keine Windräder oder Solaranlagen bauen dürfe. Das ist nicht wahr. Ich habe das auch in meinem eigenen Land gesehen, als der Premierminister sagte: ,Jetzt kann ich keine Offshore-Windkraftanlagen mehr bauen.’ Nein, ganz im Gegenteil, denn der Bau von Offshore-Windkraftanlagen kann auch eine Meeresschutzzone schaffen. Ich würde sogar sagen, dass Koalitionen möglich sind zwischen jenen, die Natur und biologische Vielfalt wiederherstellen wollen, und jenen, die auf demselben Land Windräder oder Solarparks bauen wollen.

Warum bremst die EVP Ihrer Meinung nach gerade jetzt?

Ich glaube, es gibt eine politische Dynamik, die über den Green Deal hinausgeht. Alles, was wir zuletzt aufgebaut haben, beruht auch auf der Kompromissbereitschaft der Parteien der erweiterten Mitte im Europäischen Parlament – EVP, S&D, Renew und Grüne. Nach den Wahlen in Italien, Schweden und Finnland zeigt sich jedoch, dass die EVP etwas mehr nach rechts schaut. Die Frage lautet daher: Ist die EVP weiter bereit, mit uns und anderen Parteien Kompromisse zu finden? Oder müssen wir uns auf eine neue politische Dynamik vorbereiten, die sich nicht nur auf den Green Deal auswirkt, sondern womöglich auch auf die Zeit nach den Europawahlen?

Werden Sie die noch ausstehenden Gesetzesvorschläge wie geplant vorlegen?

Wir werden tun, was wir können. Aber ich lege Texte nur vor, wenn sie dafür reif sind und wir die Öffentlichkeit konsultiert haben. Ich schließe nicht aus, dass einige der Texte nicht fertig sind.

Mangelt es an Zeit oder an Ehrgeiz?

Ich muss auch die politischen Gegebenheiten beachten. Ich bin nicht naiv und weiß, dass ich Mehrheiten brauche. Aber wir arbeiten in der Kommission weiter an den Gesetzestexten. Ich will nicht verhehlen, dass unsere Dienste unter unglaublichem Druck stehen. Aber ich möchte nicht, dass Texte abgelehnt werden, weil wir unsere Arbeit nicht getan haben. Wenn es länger dauert, dann dauert es eben länger. Wenn das bedeutet, dass wir uns dem Ende der Amtszeit nähern, ja, dann ist das eben so, aber die Qualität geht vor.

Die Bundesregierung hat beim Verbrenner-Aus für Autos gebremst, und nun womöglich auch bei den Sanierungsvorgaben für Gebäude. Befürchten Sie, dass es erneut zum Konflikt kommt?

Was die Autos betrifft: Wir werden die Arbeit machen, die wir den Deutschen versprochen haben. Bei vollem Bewusstsein und mit großer Präzision. Aber ich sehe trotzdem, dass die europäische Automobilindustrie in eine bestimmte Richtung geht, die vor allem auf Elektrifizierung und vielleicht auch auf die Nutzung von Wasserstoff ausgerichtet ist. Wenn man sieht, dass in China günstige Elektroautos in hoher Qualität produziert werden, dann haben wir hier keine Zeit zu verlieren.

Unser Vorschlag zur Gebäude-Richtlinie soll die Mitgliedstaaten unterstützen, da die entsprechenden Klimaschutzziele bereits in der Lastenteilungsverordnung festgelegt sind. Wenn der Vorschlag nicht als solcher verstanden wird, muss er erklärt oder geändert werden. Bei Deutschland liegt es nicht an den Zielen, sondern daran, dass es auf nationaler Ebene bereits Bemühungen gibt, die nicht immer genau in die gleiche Richtung gehen. Hier gibt es Koordinierungsbedarf.

Berlin hatte nachträglich die Trilogeinigung zu den Pkw-Flottengrenzwerten infrage gestellt, nun kritisiert Paris das Verhandlungsergebnis zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Hat die Kommission mit ihrem Zugeständnis an Deutschland einen Präzedenzfall geschaffen?

So funktioniert Europa nun mal: durch Verhandlungen. Der einzige Unterschied ist, dass die Deutschen nach der Abstimmung damit kamen. Allerdings war es ausgerechnet ein Land, das so sehr für seine Regeltreue geschätzt wird. Das hat diese eher negative Dynamik ausgelöst.

Sind Sie der Meinung, dass nach 2024 ein zweiter Green Deal notwendig sein wird? Es wird bereits über Klimaziele für 2040 gesprochen.

Wir werden auf jeden Fall noch vor Ende der Amtszeit einen Vorschlag machen, was wir für notwendig erachten für 2040. Erstens, weil wir eine Verpflichtung haben, dies zu tun. Zweitens, weil ich glaube, dass der Green Deal, die Klimakrise und die Gefahr des Ökozids Gegenstand einer europaweiten Wahlkampagne sein müssen. Denn diese Krisen lassen sich nicht durch fünf Jahre Green Deal beenden. Und ich will, dass jeder Farbe bekennt. Wir hatten gleich zu Beginn der Amtszeit eine Vereinbarung mit der EVP zum Green Deal. Jetzt, wo die Wahlen näher rücken, gehen sie Bündnisse mit der extremen Rechten in Nord- und Südeuropa ein.

Wenn Sie selbst in die Zukunft blicken: Werden Sie eine dritte Amtszeit als Kommissar anstreben?

Es gibt einige, die sagen, dass ich in meine Heimat zurückkehre, um in den Niederlanden Politik zu machen. Es gibt einige, die sagen, dass ich auf europäischer Ebene bleibe. Ich weiß nur: Ich werde mich weiter engagieren. Ich möchte zu denjenigen gehören, die das Programm für die Wahlen vorbereiten. Zumindest möchte ich meine Ideen dazu teilen. Und dann werden wir sehen. Zwei Amtszeiten sind schon eine lange Zeit. Und zwei Amtszeiten als erster Vizepräsident der Europäischen Kommission mit vielen schwierigen Aufgaben, das ist schon viel.

Emmanuel Macron hat kürzlich eine Regulierungspause der Kommission gefordert.

Ich stimme mit dem Präsidenten der Republik überein, wenn er sagt: ,Die nächste Kommission wird diese Pläne umsetzen müssen.’ Und sie wird dabei eine schwere Last zu tragen haben. Aber wir müssen vorsichtig sein: Wir befinden uns in einer Phase, in der Europa viel politischer ist als noch vor fünf Jahren. Ich sage also allen, die den Anspruch haben, die Europäische Kommission zu führen: Sie sollen sich den Wählern stellen. Den europäischen Wählern muss ein politisches Projekt vorgelegt werden. Welche Wähler gehen zur Europawahl, wenn man ihnen sagt, dass wir nur Bürokraten aus Brüssel sind? Ich selbst wurde von den niederländischen Bürgern siebenmal gewählt, sechsmal ins niederländische Parlament, einmal ins Europäische Parlament. Ich bin ein Politiker, kein Bürokrat.

Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Industrienationen demonstriert Entschlossenheit im Umgang mit Russland und China. Unter Führung der USA erhält die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasionsarmee weitere Militärhilfen im Umfang von etwa 346 Millionen Euro – bis hin zur Lieferung moderner westlicher Kampfflugzeuge.

Die G7-Staaten verschärften zudem die Sanktionen gegen Russland, um dessen Kriegsmaschinerie weiter finanziell auszutrocknen. Diamant-Exporte aus Russland sollen beschränkt werden. Der lukrative Handel hat ein Volumen von rund vier Milliarden US-Dollar im Jahr. Die USA kündigten weitere Sanktionen gegen russische Unternehmen, Personen und Organisationen an. Großbritannien will zusätzlich russische Ausfuhren von Kupfer, Nickel und Aluminium beschränken.

Wie nie zuvor dominierten die Spannungen mit China den Gipfel. Die G7 beschlossen im Hinblick auf China (schwerpunktmäßig in Punkt 51 unter der Überschrift “regionale Angelegenheiten”):

Die Teilnehmer betonten trotz der markigen Töne in ihren Einzeläußerungen, nicht auf Konfrontationskurs zu China gehen zu wollen. Man hege keine “feindliche” Haltung gegen China, nur eine “offenherzige”, sagte Joe Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Bundeskanzler Olaf Scholz hob im Interview mit dem ZDF hervor, dass die G7 sich weiterhin für wirtschaftliche Entwicklung in China einsetzen. Zwar wollen sie ihre Risiken im Chinageschäft abbauen. Aber in China lebten noch viele Menschen in prekären Verhältnissen, sagte Scholz am Sonntag in Hiroshima. “Deshalb hat niemand ein Interesse, Wachstum zu verhindern.” Scholz soll sich während des Gipfels dafür starkgemacht haben, die konfrontative Sprache gegenüber China abzumildern und auch dem Dialog Raum zu geben.

Auch bei den Diskussionen über Sanktionen gegenüber Russland ploppte China auf – allerdings eher indirekt. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind mehrere Unternehmen, die in China registriert sind, in die Umgehung von Sanktionen gegen Russland verwickelt. Es gebe “klare Beweise”, dass einige Firmen sanktionierte Waren aus der Europäischen Union über Drittländer nach Russland liefern, erklärte sie im ZDF.

Die Tatsache, dass die Unternehmen in China registriert seien, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass es sich um chinesische Unternehmen handelt. Die Unternehmen existierten zum Teil nur auf dem Papier und haben Eigentümer mit verschiedenen Nationalitäten, sagte von der Leyen.

Sie betonte jedoch, dass diese Unternehmen gemäß dem elften Sanktionspaket der EU mit Strafmaßnahmen belegt werden sollen. “Wir nehmen es ernst, dass wir die Umgehung von Sanktionen unterbinden wollen”, sagte von der Leyen. Bisher sind aus chinesischer Sicht Lieferungen nach Russland völlig legal – China beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Die EU kann also nur bei den Firmen selbst ansetzen.

Bei Fragen der internationalen Klima- und Energiepolitik waren die Befürchtungen im Vorfeld groß, dass Gastgeber Japan wegen seines eigenen fossil-lastigen Energiesektors ambitionierte Vorhaben der G7 bremsen könnte. Diese Befürchtungen haben sich nur teilweise erfüllt. In der Abschlusserklärung heißt es unter anderem:

Einige der Ziele sind nicht neu, sondern standen schon in vorherigen Erklärungen. Beispielsweise ergeben sich die Ausbauziele zu Erneuerbaren lediglich aus den bereits bestehenden nationalen Zielen der G7-Staaten. Daher fällt die Bilanz gemischt aus.

Es sei gut, dass der Einsatz von Wasserstoff und Ammoniak vorrangig in schwer dekarbonisierbaren Sektoren und in klarer Übereinstimmung mit den Klimazielen stehen soll, sagt Yoko Mulholland, Senior Associate beim Thinktank E3G. “Das Fehlen eines Termins für den Kohleausstieg ist jedoch ein weiterer Beweis dafür, dass Japan hinter seinen Partnern zurückbleibt, da alle anderen G6-Länder konkrete Schritte in Richtung Kohleausstieg unternehmen.”

Petter Lydén, Leiter Internationale Klimapolitik bei Germanwatch kritisiert, die G7 hätten sich auf Klimaziele mit zu vielen Schlupflöchern geeinigt. “Anstatt neue Investitionen in Gas auszuschließen, haben die G7-Staats- und Regierungschefs die Tür für Investitionen in überholte fossile Infrastrukturen offengelassen.” Olaf Scholz habe eine schwächere Sprache durchgesetzt als sein Klimaminister Robert Habeck beim Treffen der G7-Klima- und Energieminister.

Außerdem haben die G7 einen “Clean Energy Economy Action Plan” aufgelegt. Der Plan zielt darauf ab, zuverlässige Lieferketten für saubere Energie aufzubauen, die Zusammenarbeit mit Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu vertiefen, die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben und die Investitionen in die Herstellung und den Einsatz sauberer Technologien zu erhöhen. Darin werben die G7 unter anderem für eine Handelspolitik, die auf Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung ausgelegt ist und fordern, dass Umweltstandards nicht gesenkt werden dürfen, um sich “unfaire Wettbewerbsvorteile” zu verschaffen.

Zwar äußerten sich die G7 mit diesem Plan deutlicher als je zuvor dazu, wie der Handel die Dekarbonisierung unterstützen kann, sagt E3G-Handelsexperte Jonny Peters. Doch mit Blick auf die großen grünen Subventionspakete aus den USA und der EU würden vulnerable Länder von einem Wettlauf um grüne Subventionen ausgeschlossen. Um das zu ändern, seien Reformen auf WTO-Ebene notwendig, fordert Peters. Finn Mayer-Kuckuk und Lukas Scheid mit dpa

Kommt die Internetsteuer oder nicht? Am Freitag endete die Einreichungsfrist für die Sondierungskonsultation der Kommission über “Die Zukunft des elektronischen Kommunikationssektors und seiner Infrastruktur”. Die Auswertung wird weitreichende Folgen für den europäischen Telekommunikationsmarkt haben. Denn es geht um weit mehr als die Frage, ob die Kommission große Inhalteanbieter wie Alphabet, Meta oder Netflix dazu verpflichten wird, sich an den Kosten für den Netzausbau zu beteiligen oder ob es sich dabei um eine Zwangsabgabe oder eine faire Beteiligung (Fair Share) handelt. Dabei zeigt die Konsultation auch: Die Kommission ist sich keineswegs darüber einig, wie ihre digitalen Ziele für 2030 zu erreichen sind.

Bei ihrem Besuch in Berlin Anfang Mai betonte Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager, dass es sich um eine “explorative und offene” Konsultation handele. Es sei wichtig genau hinzuhören, jeder könne seine Meinung sagen. Die Kommission werde das Feedback auswerten und erst dann entscheiden. “Vielleicht gibt es einen Vorschlag, vielleicht nicht”, sagte sie. Deutschland jedenfalls sieht keinen Regulierungsbedarf.

Auch wenn Vestager ihre Offenheit betonte, so ließ sie doch durchblicken, dass sie bis dato eine solche Netzabgabe ablehnt. “Wenn die Netzgebühren kommen, wie sollte es nicht der Verbraucher sein, der sie am Ende bezahlt?”, fragte sie. Ihr Gegenspieler in der Kommission ist Thierry Breton, der sich für die europäischen Netzbetreiber und die Infrastrukturabgabe starkmacht. Er war früher selbst CEO bei France Télécom (heute Orange).

Vestager ließ keinen Zweifel an dem Ziel, dass Europa Kapital für den Ausbau der digitalen Infrastruktur benötige. Doch sie deutete einen anderen Weg dahin an: die Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarkts für Telekommunikation. Heute ist der Telekommunikationsmarkt in Europa zersplittert – anders etwa in den USA. Sinnbild dafür sei, dass es keine einheitliche Vorwahl für Europa gebe, sagte Vestager.

Bisher hat die Kommission allerdings vor allem Wert daraufgelegt, dass in jedem Mitgliedsland Wettbewerb herrscht. Das hat zu sinkenden Preisen für die Verbraucher geführt. Das macht es aber für Netzbetreiber schwer, Angebote über Ländergrenzen hinweg bereitzustellen und so von Größenvorteile zu profitieren, wie es etwa weltweit agierende Inhalte- und Anwendungs-Provider (CAPs) tun.

Ein Ergebnis der Konsultation könnte also sein, dass die Kommission ihren Kurs ändert und eine Konsolidierung des europäischen Marktes zulässt. Größere europäische Player könnten nicht nur von Größenvorteilen profitieren, sondern auch ihre Marktmacht gegenüber den CAPs aus den USA ausbauen.

Eines wird die Konsultation sicher liefern: strukturierte Daten als Entscheidungsgrundlage. Der Fragebogen umfasst 62 Fragen auf knapp 70 Seiten. Die Kommission fragt nicht nur nach den erwarteten technischen Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen, sondern fragt auch nach konkreten Zahlen etwa für Investitionen in Cybersicherheit oder Direktinvestitionen in die Netzinfrastruktur von 2017 bis 2030. Die Antworten wird die Kommission veröffentlichen – mit Ausnahme der als “vertraulich” gekennzeichneten Passagen.

Tatsächlich sind die Argumente der Netzbetreiber (ECN) einerseits und der Inhalteanbieter (CAPs) andererseits bereits vielfach ausgetauscht. Dennoch haben wichtige Akteure die Konsultation zum Anlass genommen, ihren Standpunkt darzustellen:

In seltener Einigkeit reichten die europäischen Verbände der Mobilfunkanbieter GSMA und der großen Telekommunikationsunternehmen ETNO ein gemeinsames Papier ein. Sie verweisen auf eine Netzinvestitionslücke von mindestens 174 Milliarden Euro. Die Zahl stammt aus einer Studie des Beratungsunternehmens WIK, die die Kommission noch nicht veröffentlicht hat.

Wenig überraschend hält der CCIA die Forderungen der Netzbetreiber für ungerechtfertigt. Oder, wie Google-Europa-Chef Matt Brittin es formuliert: “Netzentgelte sind eine Lösung auf der Suche nach einem Problem”. Der US-Verband CCIA vertritt die Computer- und Kommunikationsindustrie, Mitglieder sind unter anderem Amazon, Apple, Google, Meta und Twitter. Seine Hauptargumente sind: Netzwerkkosten behinderten die digitale Transformation und gefährdeten die Netzneutralität.

Neben den Verbänden haben auch Unternehmen eigene Stellungnahmen veröffentlicht, wie etwa Google oder Telefónica Deutschland. Und sie widersprechen sich fundamental. Beispiel: Den Vorwurf der großen – vorwiegend US-amerikanischen – Inhalteanbieter, die europäischen Netzbetreiber verdienten doch ausreichend, weist Telefónica zurück. In den vergangenen zehn Jahren sei der Internetverkehr in Europa jährlich um etwa 30 Prozent gewachsen. “Die Telekommunikationsbranche musste über diesen genannten Zeitraum eine immense jährliche Nachfragesteigerung bei rückläufigen Einnahmen verkraften“, schreibt Telefónica. “Dieser Trend ist nicht nachhaltig und verdeutlicht die Notwendigkeit einer Regulierung.”

Google argumentiert dagegen, dass sich das Wachstum des Internetverkehrs in den vergangenen Jahren verlangsamt habe. Zuletzt habe es bei Ländern wie Ungarn nur drei Prozent betragen. Die Gefahr bestehe viel mehr darin, dass das Wachstum des Datenverkehrs (durch eine Netzgebühr) ins Stocken gerate, sodass die Nutzer keinen Anlass hätten, auf schnellere Verbindungen umzusteigen. Es sei derzeit nicht absehbar, dass neue Angebote wie Augmented Reality (AR) oder Virtual Reality die bestehenden “besten Internetverbindungen” überlasten würden.

Bemerkenswert ist noch, dass die Organisation der europäischen Regulierungsbehörden BEREC die Netzabgabe ablehnt. In einer aktuellen Stellungnahme schreibt BEREC: Die Einführung eines obligatorischen Netzentgeltes der großen CAPs an die Netzbetreiber könne den Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern verzerren. Darüber hinaus würde die Einführung eines “sending party network pays”-Regimes bedeuten, dass es den Netzbetreibern möglich werde, ihr physische Zustellungsmonopol auszunutzen. Das wiederum würde eine Regulierung des IP-Zusammenschaltungsmarktes überhaupt erst erforderlich machen.

Das Vereinigte Königreich unternimmt einen zweiten Anlauf, sich ein etwas anderes Datenschutzrecht als die EU zu geben. Im März hatte die Sunak-Regierung ihre erste, umstrittene Version der Data Protection and Digital Information Bill zurückgezogen. Zugleich brachte sie aber mit der Data Protection and Digital Information (No. 2) Bill eine neue Version ins parlamentarische Verfahren ein.

Wie nah das Vereinigte Königreich am EU-Datenschutzstandard bleibt, ist maßgeblich dafür, ob die nach dem Brexit nur vorläufige Anerkennung des UK-Datenschutzniveaus als angemessen weiterhin Bestand hat. Doch mit dem neuen Gesetz könnte das in akute Gefahr geraten.

Wie Experten herausgearbeitet haben, sieht das neue Gesetzesvorhaben der Sunak-Regierung an empfindlichen Stellen Änderungen gegenüber dem bisherigen, auf der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) basierenden Recht vor. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass der Datenschutzbeauftragte künftig bei der Anwendung des Datenschutzrechts abwägen soll.

Der Gesetzesvorschlag nennt in Nr. 120B einige Punkte: Der Datenschutzbeauftragte soll in sein Vorgehen mit einbeziehen,

der Datenschutzanwendung im Wege stehen würden.

All das widerspricht dem Prinzip einer unabhängigen Datenschutzaufsicht im Sinne der Datenschutzgrundverordnung fundamental. Und auch an anderer Stelle soll die Rolle des Information Commissioner (ICO) verändert werden. Bei der Arbeit der Datenschutzaufsicht soll der Regierung des Vereinigten Königreichs ein stärkeres Mitspracherecht eingeräumt werden. Über sogenannte “strategische Prioritäten” könnte damit das Wissenschafts-, Innovations- und Technologiedepartment unter Michelle Donelan tief in die Arbeit des ICO eingreifen.

Bereits die erste Fassung des Gesetzes hatte tiefes Stirnrunzeln bei Datenschützern in der EU ausgelöst. Die EU-Kommission hatte im Zuge des Brexit-Deals 2021 eine Angemessenheitsentscheidung nach Artikel 45 Abs. 3 ausgesprochen. Diese ist derzeit die Rechtsgrundlage für den Transfer personenbezogener Daten aus der EU.

Sie ist mit einer Auslaufklausel versehen: 2025 müsste sie erneuert werden – oder würde entfallen. Dann müssten Unternehmen Datentransfers entweder auf andere, schwierige rechtliche Grundlagen stellen. Oder sie müssten die Übertragung und Verarbeitung personenbezogener Daten von EU-Bürgern in UK einstellen.

Sollten vor dem Stichtag wesentliche Änderungen am Datenschutzrecht in UK stattfinden, müsste die Kommission dies ebenfalls prüfen. Die irische Bürgerrechtsgruppe ICCL schrieb unter anderem deshalb am 19.05. an EU-Justizkommissar Didier Reynders. Sie fordert ihn auf, die Entwicklung genauestens zu verfolgen und gegebenenfalls die Angemessenheitsentscheidung zu ändern oder zu widerrufen. fst

In Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia die Parlamentswahl am Sonntag klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis legte im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren sogar deutlich zu. Das Innenministerium sah sie am Abend nach Auszählung der Hälfte der Stimmen bei etwa 41 Prozent (2019: 39,9 Prozent). Ob Mitsotakis in Athen eine Regierung zustande bekommt, ist wegen eines neuen Wahlrechts jedoch fraglich. Falls er keine Koalition bilden kann – oder ohnehin allein regieren will – müssen die Griechen im Juli erneut wählen.

Die Linkspartei Syriza des ehemaligen Regierungschefs Alexis Tsipras musste schwere Verluste hinnehmen: Sie blieb mit etwa 20 Prozent zwar stärkste Oppositionspartei, büßte aber mehr als zehn Prozentpunkte ein. Drittstärkste Kraft wurde die sozialdemokratische Pasok mit etwa zwölf Prozent (2019: 8,1 Prozent). Den Sprung über die Drei-Prozent-Hürde schafften auch die Kommunisten mit 6,8 Prozent und die rechtspopulistische Elliniki Lysi mit 4,5 Prozent. Zittern mussten die Linkspartei Mera25 von Ex-Finanzminister Giannis Varoufakis mit 2,4 und die ultrakonservative Niki mit 2,9 Prozent.

Viel Auswahl hat Mitsotakis bei den Koalitionspartnern nicht. Eine Allianz mit Syriza steht außer Frage – nicht zuletzt, weil Tsipras seinen Wahlkampf als Gegenprogramm zur Nea Dimokratia gestaltete und gegen den Regierungschef wetterte. Ebenso unwahrscheinlich sind Allianzen mit Links- und Rechtspopulisten – auch rechnerisch reicht es vermutlich nicht. Lediglich die Sozialdemokraten kämen als Partner infrage. Allerdings hat deren Chef Nikos Androulakis eine Koalition bisher ausgeschlossen.

Voraussichtlich geht Mitsotakis in dem EU- und Nato-Land mit etwa 10,5 Millionen Einwohnern jedoch gar nicht erst auf Partnersuche, sondern setzt gleich auf Neuwahlen. “Das Wahlergebnis ist ein klares Mandat des Volkes an Mitsotakis, weiter allein zu regieren”, sagte Innenminister Makis Voridis im TV-Sender Skai. Ohnehin habe Mitsotakis im Wahlkampf stets betont, erneut allein regieren zu wollen. “Da wäre es komisch, wenn er plötzlich ‘Ja’ zu Koalitionsverhandlungen sagt.”

Chancen auf die alleinige Macht nach einer weiteren Wahl haben die Konservativen wegen einer Besonderheit im griechischen Wahlrecht. Bei der aktuellen Wahl galt das einfache Verhältniswahlrecht: Rechnerisch müssen eine oder mehrere Parteien 48 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, um regieren zu können. Bei den nächsten Wahlen hingegen erhält die stärkste Partei automatisch mindestens 20 Sitze im Parlament zusätzlich – damit käme die Nea Dimokratia voraussichtlich wieder allein an die Regierung. dpa

Angesichts prorussischer Bestrebungen in Teilen der Republik Moldau haben am Sonntag zehntausende Menschen in der Hauptstadt Chisinau für den proeuropäischen Kurs von Präsidentin Maia Sandu demonstriert. “Wir wollen nicht mehr am Rande Europas stehen”, sagte Sandu bei der Kundgebung, zu der ihre Regierung aufgerufen hatte. Sie versprach, das zwischen Rumänien und der Ukraine gelegene Land bis zum Jahr 2030 in die EU zu führen. Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, erklärte vor den nach Polizeiangaben gut 75.000 Demonstranten, die EU werde Moldau mit offenen Armen empfangen.

“Moldau will nicht vom Kreml erpresst werden”, sagte Sandu. Die russischsprachige Minderheit in dem Land wird von Russland unterstützt, das seinen Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik geltend macht. So sind im abtrünnigen Landesteil Transnistrien rund 1500 russische Soldaten stationiert. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im vergangenen Jahr hatten sich die Beziehungen der Regierungen in Chisinau und Moskau weiter verschlechtert.

Eine Führungsfigur der pro-russischen Kräfte in Moldau ist der Geschäftsmann Ilan Shor, der eine eigene Partei gegründet hat. Shor war in Moldau wegen milliardenschweren Betrugs in einem Bankenskandal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden und lebt im Exil. Er kündigte in einer bei Gegendemonstrationen am Sonntag gezeigten Videobotschaft an, er werde ein Referendum über die Außenpolitik des Landes in die Wege leiten. rtr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in Südkorea um Investitionen in die deutsche Chip-Branche geworben. “In der Tat sind wir dabei, jetzt zuzusehen, dass möglichst viele Investitionen in Deutschland stattfinden”, sagte Scholz am Sonntag in Seoul nach einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Suk-Yeol Yoon. “Da wäre es wirklich gut, wenn die globalen Player aus Südkorea dabei wären“, sagte er in Anspielung etwa auf Samsung und das Werben um Halbleiterfabriken.

Südkoreas Präsident sagte, dass er ebenfalls eine engere Kooperation wünsche, vor allem bei der Chip-Produktion für Autos. Außerdem warb er dafür, möglichst schnell ein Militärabkommen mit Deutschland abzuschließen, um eine Rüstungskooperation möglich zu machen. Scholz nannte als weitere Felder der Zusammenarbeit Erneuerbare Energien und E-Autos.

Der Kanzler betonte, er setze sich für ein modernisiertes Freihandelsabkommen der EU mit Südkorea ein. Zudem begrüßte er die Annäherungen zwischen Südkorea und Japan, die beide für Deutschland wichtige Partner mit gleichen Werten seien. “Für solche Initiativen braucht es politischen Mut und kluge Weitsicht – ich werde Präsident Yoon meine ausdrückliche Hochachtung für die Politik aussprechen”, sagte er. rtr

Finanzvorstände von Unternehmen wie BMW, Telefónica und BP haben die Europäische Kommission aufgefordert, bei den Leitlinien zur Umsetzung der Taxonomie nachzubessern. Als Begründung hieß es, die Leitlinien seien unklar, aufwändig und für Investoren von geringem Nutzen. Das berichtet die Financial Times.

“Eine überstürzte Umsetzung, unklare Definitionen und abweichende Interpretationen haben zu Berichten geführt, die nicht ausreichend relevant, vergleichbar oder zuverlässig genug sind, um für Investoren nützlich zu sein”, schrieb demnach BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter. Der Brief ging an Finanzkommissarin Mairead McGuinness im Namen der CFO-Plattform des European Round Table for Industry (ERT). Dort sind die Finanzchefs von rund 30 Unternehmen vertreten. Peter fügte hinzu, die Taxonomie missachte und widerspreche auch bestehender, solider EU-Gesetzgebung, wie etwa den Vorschriften über schädliche Chemikalien.

Nach Angaben der Financial Times heißt es in dem Schreiben weiter, dass es für Unternehmen und Wirtschaftsprüfer unmöglich sei, alle sich überschneidenden Anforderungen zu erfüllen. Infolgedessen würden Investoren Berichte von geringer Qualität erhalten, die nicht miteinander verglichen werden könnten, da die Definitionen der Taxonomie zu ungenau seien.

Peter schrieb, dass die derzeitige Taxonomie “evaluiert und verbessert werden muss, bevor sie auf andere Umweltziele ausgeweitet wird”. Er fügte hinzu, dass das Klassifizierungssystem auch nicht mit dem anderer Länder übereinstimme, was dazu führe, dass die in der EU ansässigen multinationalen Unternehmen eine zusätzliche Belastung bei der Berichterstattung über Standards hätten, die anderswo nicht gelten. “EU-Definitionen sind oft nicht relevant oder anwendbar”, erklärte Peter. vis

Diesmal wird es zum Dessert etwas unappetitlich, es geht um Müll. Vor gut einer Woche waren wohl einige Einwohner Brüssels überrascht. Ein Schreiben informierte sie über einen neuen Abfallplan. Wer sich im ersten Moment darauf freute, dass es nun bald vorbei sei mit den Müllsäcken auf den Bürgersteigen, wurde enttäuscht.

Nein. Wer in Brüssel wohnt, muss sich an den Spießrutenlauf um zerrissene Müllsäcke und von Abfall übersäte Straßen gewöhnen. Der Müll gehört einfach zum Stadtbild. Genauso wie der unfertige Palais de Justice mit seinem rostigen, maroden Gerüst, oder die endlos währenden Baustellen. Schließlich bringt die Abfallsituation auch ein Stück Biodiversität ins Stadtinnere. So manch ein Brüsseler begegnet regelmäßig Mäusen, Füchsen und Krähen vor seiner Haustür.

Brüssels Umweltminister will mit seiner Müllreform etwas ganz anderes erreichen: Alain Maron (écolos) will die Brüsseler Einwohner dazu erziehen, weniger Müll zu generieren und den Müll zudem zu trennen. Dabei greift er zu zwei Mitteln:

Der Wille war da, die Umsetzung scheiterte. So in etwa kann man die erste Woche des neuen Müllplans zusammenfassen. Es war mal wieder “une histoire belge”. Die Probleme begannen schon damit, dass BPost, der zuverlässigste aller Postdienste, die neuen Pläne falsch verteilte. Schuld war das tückische “E”. Die Einwohner der Gemeinde Evere fanden die Pläne für Etterbeek in ihren Briefkästen vor. Folglich hatten sie buchstäblich keinen Plan, wann ihr Müll vor die Tür muss.

Auch viele andere Brüsseler scheint die Nachricht des neuen Müllplans ebenfalls nicht erreicht zu haben. Es kam, wie es kommen musste. Brüssel sah aus wie Paris während des Streiks der Müllabfuhr: Die Bürgersteige quollen über von Müllsäcken. Füchse, Ratten und Co feierten ein nächtliches Festmahl.

Wer nun aber denkt, dass Umweltminister Alain Maron eine Notfalleinsammlung falsch abgestellter Müllsäcke vorgesehen hat, irrt sich. Denn dann sei der Umerziehungseffekt gleich null, verriet er Le Soir. Sein Plan war es eigentlich, falsch abgelegte Müllsäcke mit einem Aufkleber zu versehen, der auf den neuen Müllplan hinweist. Das Problem: Es wurden nicht genug Sticker verteilt. Sie gingen fast so schnell aus, wie den Supermärkten die orangen Säcke.

Wer alles richtig machen will, dem bleibt oft nur ein Zeitfenster von zwei Stunden, meist von 18 bis 20 Uhr, um den Müll vor die Tür zu stellen. Sie sind nicht daheim? Dann bleiben Ihnen zwei Optionen:

Inzwischen kündigte Umweltminister Maron im Brüsseler Parlament an, es werde in wenigen Wochen und dann nochmals in wenigen Monaten eine Überprüfung des neuen Systems geben. Aber nein: Dabei geht es nicht um die mögliche Einführung eines Systems mit richtigen Mülltonnen oder gar eines Unterflursystems oder ähnlichen, hygienischeren Lösungen. Charlotte Wirth