die sozialistische Parteienfamilie SPE kommt in Rom zusammen, um den Luxemburger Nicolas Schmit zu ihrem Spitzenkandidaten bei der Europawahl zu küren. Die Sozialdemokraten haben die Hoffnung nicht aufgegeben, Schmit zum Kommissionspräsidenten zu machen. Doch die Umfragen sehen die EVP und deren Kandidatin Ursula von der Leyen deutlich vorn.

Die Sozialdemokraten wollen sich deshalb in Stellung bringen, um den künftigen Präsidenten des Europäischen Rates zu stellen, haben mein Kollege Markus Grabitz und ich gehört. Ihr klarer Favorit: der langjährige portugiesische Ministerpräsident António Costa, der Anfang November im Zuge von Korruptionsermittlungen zurückgetreten war. Seine Parteifreunde sind guter Dinge, dass Costa die Angelegenheit bald ausgestanden hat.

Wenn der Wahlausgang es hergibt, wollen führende Sozialdemokraten auch einen weiteren Topjob beanspruchen: den des Präsidenten des Europaparlaments, zumindest in der zweiten Hälfte des Mandats. Ambitionen auf die Nachfolge von Roberta Metsola werden S&D-Fraktionschefin Iratxe García Peréz und EP-Vizepräsidentin Katarina Barley nachgesagt. Das Amt des EU-Außenbeauftragten, derzeit mit dem spanischen Sozialisten Josep Borrell besetzt, erscheint den Sozialdemokraten hingegen weniger erstrebenswert – es könnte durch einen neuen Verteidigungskommissar entwertet werden.

Nach der Europawahl 2019 hatte Jens Geier als Chef der deutschen SPD-Abgeordneten im Europaparlament noch mit den anderen Delegationsleitern über die Posten im Parlament wie etwa Ausschussvorsitze verhandelt. Jetzt gibt er die Aufgabe nach sieben Jahren ab. Geier hat die SPD-Abgeordneten in Straßburg am Mittwochabend darüber informiert. Am 12. März soll sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt werden. Zwei Abgeordnete melden Interesse an, Bewerbungsschluss ist 8. März, 12 Uhr.

Ein geruhsames Wochenende wünscht

In seiner Rede zur Lage der Nation und künftiger Politik hatte der russische Präsident Wladimir Putin zwei Adressaten: das Inland und das Ausland. Kurz zusammengefasst: Während sich die Gesellschaft in Russland auf zahlreiche Förderprogramme, Entwicklungsprojekte, über eine angeblich steigende Lebenserwartung und grundsätzlich ein besseres Leben freuen kann, muss sich das Ausland, in erster Linie der Westen, vor dem Einsatz von Atomwaffen hüten.

Putin droht so deutlich und ruhig wie nie zuvor: Die strategischen Atomkräfte seien “in voller Bereitschaft zur Anwendung”. Diese Kräfte wurden allerdings schon drei Tage nach Beginn der Vollinvasion vor zwei Jahren in Alarmbereitschaft versetzt.

Die Rede des russischen Präsidenten, der in zwei Wochen in einer zweifelhaften Wahl wiedergewählt werden dürfte, überrascht weniger im Inhalt, sondern im Ton. Der größte Krieg in Europa seit 1945, den Putin verantwortet, rückte einerseits stark in den Hintergrund: Obwohl Putin mit zwei Stunden und sieben Minuten deutlich länger sprach als vor einem Jahr, bezog er sich viel kürzer auf den Krieg, seine Ursachen und Folgen. Schuld sei – wie immer – der Westen.

Andererseits drohte Putin viel unverhohlener als früher. Offensichtlich dankbar für die Vorlage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, eventuell französische Truppen in die Ukraine zu entsenden, erinnerte Putin “an die, die schon mal ihre Kontingente auf unser Territorium entsandt haben” – eine Anspielung an Hitlers Überfall auf die Sowjetunion. Es ist aber auch eine Warnung vor einem möglichen Angriff oder einem Eindringen auf russisches Territorium. Und zu diesen Territorien gehören nach russischem Verständnis inzwischen auch die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine.

Sieben verschiedene moderne Waffensysteme nannte Putin namentlich. Er betonte, dass es weitere in der Entwicklung gebe, eine Auseinandersetzung würde heute tragischer enden als früher. “Sie sollen endlich verstehen, dass wir auch Waffen haben, die wissen das schon, ich habe das gerade erwähnt, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können.” Letztlich fasste Putin seine Botschaft an den Westen, der die Ukraine im Widerstand gegen Russlands Aggression unterstützt, knapp und ultimativ zusammen: “Ohne ein starkes und souveränes Russland ist eine stabile Weltordnung unmöglich.”

Keine halbe Stunde seiner gesamten Redezeit widmete Putin dem Krieg in der Ukraine. Dafür breitete er teils sehr detailliert verschiedene Pläne für gesellschaftliche Entwicklungen aus. Die demografischen Probleme Russlands – nach den Sicherheitsstrukturen Putins zweitwichtigstes Thema seit seinem Machtantritt 2000 – sollen mit neuen Förderprogrammen für Familien behoben werden.

Eine große Familie mit vielen Kindern solle die Norm werden. Gesundheit, Bildung, Künstliche Intelligenz, Krediterlasse für arme Regionen, ein neuer Atom-Eisbrecher namens Stalingrad und selbst eine Gasversorgung für Schrebergärten waren Themen. Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl, von der Putins wichtigster Herausforderer, der kriegskritische Boris Nadeschdin ausgeschlossen wurde, verteilt der Präsident fiktive Geschenke.

Seine – wie die Saal-Kamera nicht nur einmal zeigte – einschläfernden Ausführungen, sind beabsichtigt. Der Krieg soll vergessen werden, die eigenen Toten werden lediglich als heldenhafte Opfer und als Vorbilder für ein erstarktes Vaterland erwähnt. Das Ablenken von Problemen, das Versprechen einer goldenen Zukunft, die nach ersten Einschätzungen von Wirtschaftsfachleuten nur durch Steuererhöhungen zu erreichen wäre, erinnert an seine vierstündige Jahrespressekonferenz im Dezember.

Auch damals sollte sein Auftritt den Krieg vergessen machen. Damals wie heute ging es darum zu zeigen, dass hier ein Machtmensch steht, der keine Zweifel an seinem Kurs kennt, der zu Aggression bereit ist und der vor allem allein mit den USA über eine neue Sicherheitsarchitektur für die Welt verhandeln will. Nicht zufällig erwähnte er konkret allein die Vereinigten Staaten, mit denen Russland zu einem “Dialog” über die Fragen “strategischer Stabilität” bereit sei. Es geht um Atomwaffen. Putin schränkte jedoch zugleich fragend ein: “Sie wollen ernsthaft mit uns über die strategische Stabilität diskutieren, während sie zeitgleich, wie sie selbst sagen, Russland auf dem Kampffeld strategisch besiegen wollen?”

Gesprächsbereitschaft klingt anders. Aber Putin sucht sie gar nicht und sendet zumindest in dieser Rede auch keine Anzeichen dafür. Stattdessen wiederholt er so klar wie selten, dass Russlands Platz am Tisch der Mächtigsten ist, koste es, was es wolle.

In Berlin schlug die Opposition einen Bogen von Putins Rede zur Absage des Bundeskanzlers an die Lieferung von Marschflugkörpern. In der Tonalität von Putins Rede werde klar, wie verheerend die jüngste Taurus-Volte des Bundeskanzlers und der offen zutage getretene Konflikt zwischen Scholz und Macron sei, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul.

Der aggressiven Politik des Regimes Putin müsse man klare Stopp-Signale setzen, forderte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der mitregierenden FDP, Michael Link. Eine Möglichkeit zur Stärkung von Nato und EU sei ein Sicherheitsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Weitere Reaktionen aus der deutschen Politik lesen Sie im Berlin.Table.

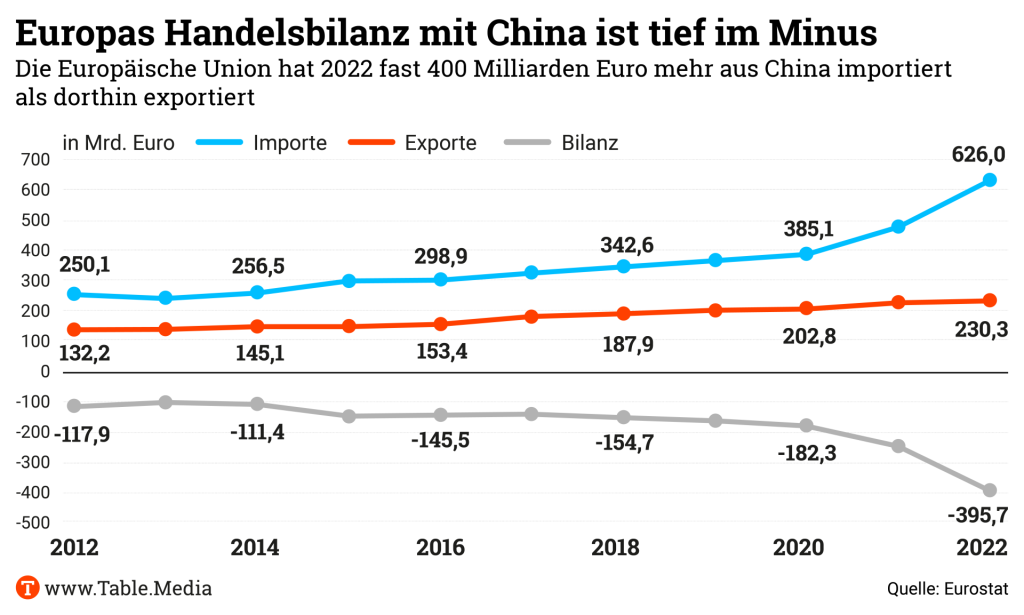

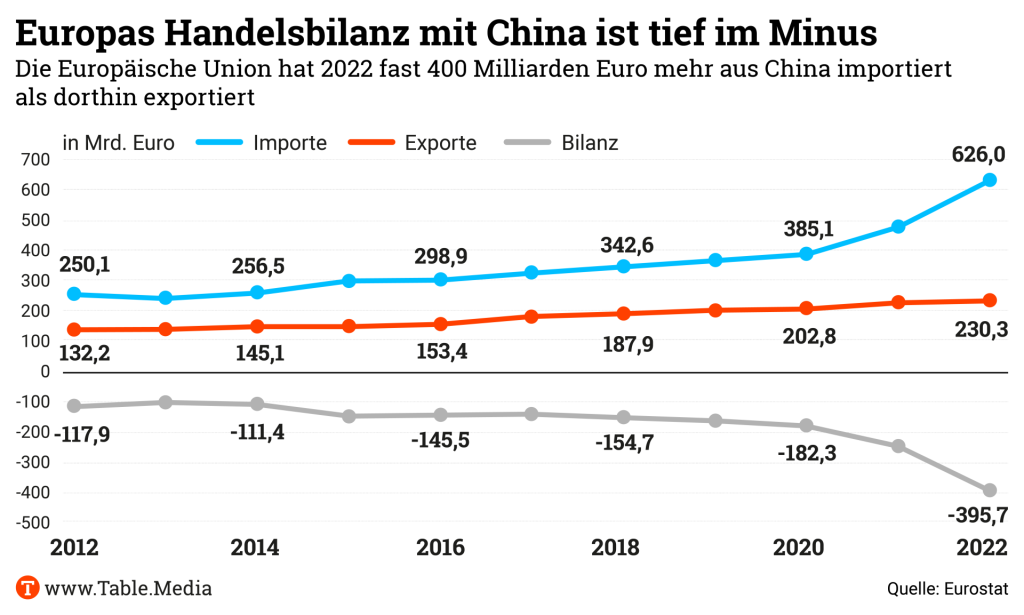

Als Kandidatin der christdemokratischen EVP für die Europa-Wahl im Juni dürfte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesetzt sein. Kommende Woche will sie sich in Bukarest in ihrer Kandidatur bestätigen lassen. Von der Leyens De-Risking-Ansatz war prägend für die EU-China-Beziehungen seit 2019. In einer möglichen zweiten Amtszeit will sie dieses Programm weiter vorantreiben.

In der Diskussion um die europäische und deutsche China-Strategie hat sie bereits in ihrer ersten Amtszeit tiefe Spuren hinterlassen. “Dies ist die geopolitische Kommission, die ich im Sinn habe und die Europa dringend braucht“, betonte von der Leyen bei der Vorstellung ihres Programms im November 2019 im EU-Parlament.

Mit diesem geopolitischen Ansatz habe von der Leyen generell richtig gelegen, sagt Marc Julienne, Direktor der Asien-Abteilung des französischen Thinktanks l’Institut français des relations internationales (Ifri) Table.Media. Die Geschehnisse der letzten fünf Jahre mit der Covid-Pandemie und dem Angriff auf die Ukraine hätten ihr mit der Stoßrichtung recht gegeben, meint Julienne.

In der französischen Hauptstadt habe von der Leyens Vorgehen allerdings “gemischte Gefühle ausgelöst”. Einerseits werde das Konzept des Risikoabbaus hinsichtlich Chinas dort begrüßt. Andererseits werde von der Leyen im traditionell eher Washington-skeptischen Paris als zu sehr auf die USA ausgerichtet gesehen, sagt Julienne.

Zwar bahnt sich nun eine neue Zäsur an: Die USA wählen im Herbst. Die Zukunft der transatlantischen Koordinierung in Bezug auf China werde vom Ausgang der US-Wahlen aber nur teilweise abhängen, erklärt Noah Barkin von Rhodium Group und dem Berliner Büro des German Marshall Funds. “Wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und einen Handelskonflikt mit Europa anfängt, wird es schwieriger, sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Washington und Brüssel zu China vorzustellen.” Ein potenzieller US-Präsident Trump werde aber zu keiner deutlichen Änderung der Haltung Europas gegenüber China führen, ist sich Barkin sicher.

Als ehemalige deutsche Verteidigungsministerin habe von der Leyen die Beziehungen zu China von Anfang an durch ein Sicherheitsprisma betrachtet, betont Barkin. Zu sehen sei das beispielsweise am Investitionsabkommen CAI. Davon sei die Kommissionschefin “kein Fan” gewesen, öffentlich ausgesprochen habe sie sich nicht für die Vereinbarung. Die Verhandlungen fanden zum großen Teil unter der Vorgänger-Kommission von Jean-Claude Juncker statt.

Juncker hatte von der Leyen aber nicht nur das ungeliebte CAI vererbt, sondern auch den mittlerweile breit bekannten Dreiklang aus Partner, Wettbewerber und Rivale. Diesen hatte die Juncker-Kommission im März 2019 als China-Strategie vorgelegt. Das CAI erscheint mittlerweile wie eine graue Erinnerung, irgendwo ganz hinten im EU-Geschichtsgedächtnis – derweil rückte die Einordnung als Wettbewerber und Rivale mehr in den Fokus.

Brüssel hat seit 2019 die Abwehrfähigkeit der EU-Wirtschaft merklich ausgebaut. Die EU hat immer wieder Vorstöße gemacht, die Peking übel aufgestoßen sind. Ein Beispiel sind die geplanten Zölle auf chinesische Elektroautos, die China als unfreundlichen Akt empfindet. Von der Leyen sieht sie als nötiges Mittel gegen Export-Dumping. Auch der geplante CO₂-Grenzausgleich CBAM und das Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang ACI sind Peking ein Dorn im Auge.

Das Brodeln zwischen beiden Seiten spiegelte sich in den vergangenen Jahren auch im – durch die Covid-Pandemie erschwerten – Austausch zwischen Brüssel und Peking wider: Im Jahr 2021 gab es keinen EU-China-Gipfel, als Grund dafür wurde die grassierende Corona-Pandemie genannt. Im Folgejahr gab es das Format als Videogespräch.

Unter dem Schock des Beginns des Krieges gegen die Ukraine hatte Brüssel vor allem ein Thema auf der Liste: Peking als auf Moskau einwirkende Stimme der Vernunft zu gewinnen. China wollte davon nur wenig wissen und über Handel sprechen. Das Online-Gipfeltreffen war ein Desaster. Beide Seiten wirkten schlecht vorbereitet auf die Anliegen des jeweils anderen.

Das Jahr 2023 war für die EU-Beziehungen unter von der Leyen das entscheidende Jahr: Ende März hielt sie als erste Kommissionsspitze eine Grundsatzrede zu China und prägte damit in Brüssel die De-Risking-Devise. Beim Besuch mit Macron in Peking nur wenige Tage danach im April behielt sie den konfrontativen Ansatz bei. Im Dezember gab es das erste persönliche EU-China-Gipfeltreffen in Peking. Von der Leyen sprach dabei mehrere Stunden mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Für eine zweite Amtszeit von der Leyens sieht Steven Blockmans, Director of Research bei der Brüsseler Denkfabrik Centre for European Policy Studies (CEPS), bereits eine Ausrichtung: “Die Spannungen zwischen China und der EU werden zwangsläufig zunehmen“, sagt Blockmans. Das werde die nächste Kommission dazu veranlassen, den Schwerpunkt im EU-Ansatz gegenüber China noch stärker auf die systemische Rivalität zu legen, betont CEPS-Forscher Blockmans.

Nach den fünf Jahren hat die EU-Kommissionschefin eine Grundlage für die geopolitische Kommission gelegt – es bleiben aber auch noch offene Punkte:

04.03.-05.03.2024

Informeller Rat der für das Wohnungswesen zuständigen Minister

Themen: Vorschläge zur Verbesserung des Zugangs zu bezahlbarem und menschenwürdigem Wohnraum für alle in der EU, Förderung des Zugangs von Organisationen des sozialen Wohnungsbaus zu langfristigen EU-Finanzierungen. Infos

04.03.-05.03.2024

Rat der EU: Justiz und Inneres

Themen: Gedankenaustausch zum allgemeinen Zustand des Schengen-Raums, Gedankenaustausch zur externen Dimension der Migration, Orientierungsaussprache zur Richtlinie über Mindestvorschriften zur Verhinderung des Einschleusens von Migranten. Vorläufige Tagesordnung (Französisch)

04.03.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie

Themen: Aussprache zur Versorgungssicherheit und Vorbereitung auf den nächsten

Winter 2024-2025, Beschluss einer Empfehlung des Rates zum Gassparen, Aussprache zu Flexibilität als wesentlichem Instrument für die Energiewende, Informationen der Kommission zur Bestandsaufnahme der Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung der Umwelt-, Klima- und Energieziele für 2030. Infos

04.03.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Bericht über die Ad-hoc-Delegation zum Globalen Flüchtlingsforum in Genf (13.-15.

Dezember), Aussprache zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Plastikverschmutzung, der Abfallentsorgung und der Bewirtschaftung in Afrika, Aussprache zu den Auswirkungen von Partnerschafts-/Investitionsabkommen auf die Entwicklungsländer. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 15:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Abstimmung über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen, einschließlich strafrechtlicher Sanktionen, für Verschmutzungsdelikte, Abstimmung über die Nutzung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn im einheitlichen europäischen Eisenbahnraum, Abstimmung über die Anrechnung und Verbuchung der Emissionen von Treibhausgasen bei Transportdienstleistungen. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 16:00-19:00 Uhr

Sitzung des Haushaltskontrollausschusses (CONT)

Themen: Abstimmungen zur Entlastung des Gesamthaushaltsplans 2022, Vorstellung der Studie “Zukunft der Digitalisierung der Haushaltskontrolle”. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 18:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichterstattung über die laufenden Trilogverhandlungen, Abstimmung über die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und über die multilaterale haushaltspolitische Überwachung, Abstimmung über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 18:00-18:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Abstimmung über die Anrechnung und Verbuchung der Emissionen von Treibhausgasen bei

Transportdienstleistungen. Vorläufige Tagesordnung

05.03.2024

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Europäische Strategie für die Verteidigungsindustrie, Europäisches Investitionsprogramm für den Verteidigungsbereich (EDIP). Vorläufige Tagesordnung

07.03.2024

Rat der EU: Wettbewerbsfähigkeit

Themen: Verordnung über den Zahlungsverzug, Jahresbericht 2024 über den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit. Infos

07.03.2024

EuGH-Urteil zur nachträglichen Überprüfung von Nutzungsentgelten für das DB-Eisenbahnnetz

Themen: Verschiedene Bahnbetriebe fordern die Unwirksamkeit der Infrastrukturnutzungsentgelte der Jahre 2002 bis 2011 ein. Der EuGH entscheidet darüber, ob es Sache des jeweiligen Mitgliedstaats ist, die Rückzahlung der Entgelte, deren Unwirksamkeit er festgestellt hat, durch den Infrastrukturbetreiber anzuordnen. Vorabentscheidungsersuchen

07.03.2024 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für internationalen Handel (INTA)

Themen: Bericht über die Trilogverhandlungen, Abstimmung zu den vorübergehenden Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels zwischen der EU und der Ukraine, Abstimmung über ein Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft im Hinblick auf den freien Datenverkehr. Vorläufige Tagesordnung

In Deutschland wird bei künftigen Europawahlen eine Sperrklausel von mindestens zwei und höchstens fünf Prozent gelten. Das folgt aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Der Zweite Senat lehnte am Donnerstag Klagen gegen die Einführung der Sperrklausel als unzulässig ab. Geklagt hatte die Kleinpartei “Die Partei”, beziehungsweise deren Vorsitzender. Bisher gilt in Deutschland bei Europawahlen keine Sperrklausel. Das wird auch bei der kommenden Wahl so bleiben, nicht jedoch in Zukunft.

Der Rat der Europäischen Union hat die Mitgliedsstaaten 2018 verpflichtet, bei Europawahlen eine Hürde von mindestens zwei und höchstens fünf Prozent einzuführen. 25 der 27 Mitgliedsstaaten haben bereits zugestimmt. Die Zustimmung Deutschlands und Spaniens steht noch aus. In Deutschland lag der Grund an den Klagen von “Die Partei” beim Bundesverfassungsgericht. Bis zur Karlsruher Entscheidung hatte der Bundespräsident das Gesetz nicht unterzeichnet, obwohl Bundestag und Bundesrat bereits zugestimmt hatten.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss erklärte der Zweite Senat die Klage einstimmig für unzulässig. Damit ist der Weg für die deutsche Zustimmung im Rat frei. rtr

Europaabgeordnete der Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen und Linken verlangen von der EU-Kommission Auskünfte zur Besetzung eines Spitzenpostens in der Behörde. Der CDU-Politiker und Europaabgeordnete Markus Pieper war jüngst zum Beauftragen für den Mittelstand der Kommission ernannt worden. Er soll die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) vertreten.

Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob Pieper im Bewerbungsprozess besser oder schlechter als andere Kandidaten abgeschnitten habe. Die Postenvergabe werfe Fragen über die Transparenz des Verfahrens und den Einfluss des Kommissionspräsidenten auf dieses Verfahren auf. Die Abgeordneten werfen die Frage auf, ob von der Leyen einen Parteifreund berufen habe, obwohl der im Bewerbungsverfahren schlechter abgeschnitten habe.

Im September hatte die Kommission die neue Stelle der Besoldungsgruppe AD15 (monatliches Grundgehalt von mehr als 18 000 Euro) ausgeschrieben, wie die Behörde mitteilte. Im November seien von einem Vorauswahlgremium Vorstellungsgespräche geführt und eine Liste von Bewerbern für die nächste Phase des Verfahrens vorgeschlagen worden. Nach einem Assessment-Center und weiteren Gesprächen sei eine endgültige Entscheidung in Absprache mit anderen Kommissaren getroffen worden. Ein Kommissionssprecher betonte: “Wir sind zuversichtlich, dass wir bei der Ernennung von Markus Pieper alle Regeln der Institution beachtet und eingehalten haben.” dpa

Die EU-Kommission gibt nach dem Regierungswechsel in Polen eingefrorene Mittel im Volumen von bis zu 137 Milliarden Euro an das Land frei. “Ich habe gute Nachrichten”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag bei einem Besuch in Warschau. Kommende Woche werde die Brüsseler Behörde zwei Entscheidungen treffen, um die Mittel freizugeben. Der neue und europafreundliche polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat nach seiner Amtsübernahme bereits Reformen eingeleitet, um Entscheidungen der Vorgängerregierung unter der rechtskonservativen PiS-Partei rückgängig zu machen.

Wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen hatte die EU-Kommission Mittel für das Land aus dem Gemeinschaftshaushalt eingefroren. Dabei ging es vor allem um eine umstrittene Justizreform, mit der die Kommission die Unabhängigkeit der Gerichte in Polen in Gefahr sah. Die Freigabe des Geldes dürfte der Wirtschaft des Landes einen Schub geben. Enthalten sind darin allein 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds der EU. Weitere gut 76,5 Milliarden Euro kommen aus dem Kohäsionsfonds, mit dem der Lebensstandard unter den 27 EU-Staaten angeglichen werden soll. “Das ist eine Menge Geld”, sagte Tusk. “Wir werden es gut verwenden.” rtr

Wirtschaftsminister und Staatssekretäre aus Schweden, Portugal, Tschechien, Polen, Lettland, Estland, Finnland, Irland und Island veröffentlichten am Donnerstag ein Schreiben an die Kommission. Darin fordern sie, dass die temporäre Lockerung der staatlichen Beihilfsregeln nicht zur Normalität wird.

Insbesondere kritisieren Sie die Möglichkeit zum “Matching”, bei welchem Mitgliedstaatsregierungen gleich viel Subventionen anbieten dürfen, wie einem Unternehmen auch in Drittstaaten angeboten wurden. Diese Möglichkeit existiert seit dem vergangenen März, als die EU-Kommission die Beihilferegeln ein weiteres Mal temporär bis Dezember 2035 lockerte.

Diese Praktik führe zu “Forum Shopping” der Unternehmen, in denen Staaten gegeneinander ausgespielt werden, um das höchste Subventionsangebot zu erhalten. Zudem beklagen die Minister der mehrheitlich kleinen Länder, dass die gewährten Beihilfen sehr ungleich verteilt seien – eine verklausulierte Kritik an Deutschland, das unter der temporären Beihilfelockerung mit Abstand am meisten Subventionen an Unternehmen anbietet.

Die Verfasser des Protestbriefs warnen, dass diese Art der Industriepolitik ineffizient sei, zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts führe und Risiken für die Finanzstabilität berge. Wenn man die Produktion in einem bestimmten Sektor fördern wolle, dann brauche es “koordinierte und strukturelle Antworten auf EU-Ebene“, so die Minister. Ansonsten solle die EU auf offene Märkte und einen besser integrierten Binnenmarkt setzen. jaa

Die Berichterstatterin für die Verpackungsverordnung im EU-Parlament, Frédérique Ries (Renew), schlägt vor dem anstehenden Trilog zur Verpackungsverordnung eine Ausnahmeregelung für die umstrittenen Verbote für Einwegverpackungen sowie für die Mehrwegpflichten vor. Das geht aus einem Dokument hervor, das die Nachrichtenplattform Contexte am gestrigen Donnerstag veröffentlichte.

Ries will mit ihrem Vorschlag “Ländern wie Italien oder Finnland, die über ein effizientes Recyclingsystem verfügen und nicht auf das Wiederverwendungssystem umstellen wollen” entgegenkommen, zumindest in Bezug auf den Gastronomiesektor.

Konkret formuliert sie folgende Vorschläge:

Der Trilog beginnt am kommenden Montag, 4. März, um 10 Uhr. Es wird eine Einigung angestrebt. Auch der Rat hatte diese Woche ein Kompromisspaket vorgeschlagen. Es ist zu erwarten, dass die Ratspräsidentschaft dem Parlament für einzelne Ausnahmen entgegenkommt, um nicht die gesamten Einwegverbote und Mehrwegpflichten streichen zu müssen. leo

Die Europäische Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde ENISA hat eine Studie veröffentlicht, wie Best Practices im Fall einer Cyberkrise aussehen könnten. Als Cyberkrisen gelten dabei staatenübergreifende Großschadenslagen. In der Studie schildern die Autoren anhand der Ziele der überarbeiteten Netzwerk- und Informationssicherheits-Richtlinie (in Deutschland als NIS2-Umsetzungsgesetz derzeit noch in der Beratung) Beispiele dafür, wie mit Cyberkrisen umgegangen werden kann. “Krisenmanagement-Prozesse sind für die Arbeitsfähigkeit von größter Bedeutung”, sagt ENISA-Leiter Juhan Lepassaar.

Allerdings ist die Abwehr von digitalen Risiken nach wie vor nationalstaatlich organisiert – mit der NIS2 wird aber das Cyber Crises Liaison Organisation Network (EU CyCLONe) etabliert, mit dem unter den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten eng zusammengearbeitet werden kann. In der Studie werden zu insgesamt 14 Punkten der NIS2 Best Practices aus den EU-Staaten aus den Bereichen Prävention, Vorbereitung und Bewältigung derartiger Ereignisse vorgestellt.

So sind etwa in Frankreich “überlebenswichtige Betreiber” wie eine Reederei dazu verpflichtet, ihre IT-Landschaft gegenüber der IT-Sicherheitsbehörde ANSSI offenzulegen. Estland sorgt mit einem IT-Mindestsicherheitsstandard für öffentliche Betreiber für mehr Resilienz. Und auch das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird für seine Bemühungen um einen wenigstens für niedrigste Vertraulichkeitsstufen im Notfall nutzbaren Messenger und seine Liste der vertrauenswürdigen Cyber-Notfallexperten als beispielhaft aufgeführt. fst

Die Kampagne des Rassemblement National (RN) für die Europawahlen 2024 wird am Sonntag in Marseille eröffnet. In der zweitgrößten Stadt Frankreichs wird der Europaabgeordnete Jordan Bardella, Spitzenkandidat der rechtsextremen Partei, seine erste Wahlveranstaltung abhalten, begleitet wird er von Marine Le Pen. Für die Partei mit der Flamme, die in den Umfragen an der Spitze liegt, ist die Wahl der zweitgrößten Stadt Frankreichs alles andere als zufällig.

Marseille ist nämlich der Wahlkreis des Chefs von La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, und der RN will ihm auf seinem politischen Terrain entgegentreten. Die Nachbarstadt Nizza ist die Hochburg des Chefs der Konservativen Les Républicains, Eric Ciotti, und der RN hofft, dort zusätzliche Stimmen in der Region zu gewinnen.

Der Wahlkampf läuft gut für den RN – und sehr schlecht für Renaissance, den französischen Zweig von Renew, der das politische Lager von Präsident Emmanuel Macron vertritt. Denn die Umfragen in Frankreich sind beständig und sehen die rechtsextreme Partei weiterhin weit vorne: Elf Prozentpunkte trennen nun den RN (30 Prozent) von Renaissance (19 Prozent) laut einer Umfrage von Odoxa für Public Sénat und die regionale Presse, die am 27. Februar veröffentlicht wurde. Der RN liegt damit über seinem Ergebnis von 2019, das damals 23,3 Prozent betrug.

Für den RN steht jedoch weit mehr auf dem Spiel, als nur fünf zusätzliche Sitze im Europäischen Parlament zu gewinnen. Die Partei macht keinen Hehl daraus, dass ein Sieg bei den Europawahlen die Startrampe wäre, um Marine Le Pen als nächste Präsidentin der französischen Republik im Élysée-Palast und Jordan Bardella als Premierminister und Regierungschef im Matignon-Palast zu installieren. Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich werden im Jahr 2027 stattfinden.

Im Élysée-Palast wird die Gefahr registriert. Emmanuel Macron und Gabriel Attal, sein Premierminister, haben diese Woche in Paris den Ton angegeben. Und es ist die Ukraine, die zum Schauplatz der Konfrontation zwischen Renaissance und Rassemblement National wird. Am vergangenen Dienstag kam es im französischen Parlamenent, der Assemblée nationale, zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen dem Premierminister und Marine Le Pen, der Vorsitzenden der RN-Fraktion. Das Wortgefecht fand nach der Erklärung des Staatschefs statt, der die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine nicht ausschließt.

Indem er zum ersten Mal die Entsendung von Truppen in die Ukraine erwähnte, “hat der Präsident der Republik einen weiteren Schritt in Richtung Kriegstreiberei getan und damit ein existenzielles Risiko für 70 Millionen Franzosen und insbesondere für unsere Streitkräfte, die bereits im Osten Europas eingesetzt werden, heraufbeschworen”, ereiferte sich Marine Le Pen.

“Sie haben auf die erste Gelegenheit gewartet, um die wahren Loyalitäten, die Sie haben, in Erinnerung zu rufen [und] das wahre Gesicht zu zeigen, das Sie haben”, erwiderte Gabriel Attal. “Wenn man die Recherchen liest wie die von der Washington Post, muss man sich fragen, ob Wladimir Putins Truppen nicht schon in unserem Land sind”, fuhr er fort. “Ich spreche von Ihnen und Ihren Truppen, Frau Le Pen. Wenn Sie 2022 gewählt worden wären, würden wir jetzt Waffen an Russland liefern, um die Ukraine zu zerschlagen, das ist die Realität”, fügte er hinzu unter den Buhrufen der RN-Abgeordneten.

In der Kommunikationsstrategie nennt man das “shockvertising” oder “Schockstrategie”, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen und den Empfänger der Botschaft zu einer Reaktion zu bewegen. Als Emmanuel Macron am Montagabend sagte, dass “nichts ausgeschlossen” sei, was die Entsendung von Truppen in die Ukraine betreffe, sollte dies nicht nur die europäischen Verbündeten Frankreichs und den russischen Präsidenten Wladimir Putin einige Tage vor dessen Rede aufrütteln. Es handelt sich auch um ein politisches Manöver auf dem politischen Schachbrett Frankreichs.

Es geht Emmanuel Macron darum, die Kontrolle zurückzugewinnen, da die andauernde Agrarkrise seine Regierung zugunsten des RN belastet. Dazu will er die Inkohärenzen der rechtsextremen Partei gegenüber Russland aufzeigen und verdeutlichen, was auf dem Spiel steht: Im März nächsten Jahres wird im Osten Putin wiedergewählt. Im November hat Donald Trump, der als ebenso russophil wie Marine Le Pen gilt, alle Chancen, erneut Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

In Europa bleiben Valerie Hayer, die kurz vor ihrer offiziellen Ernennung zur Spitzenkandidatin der Renaissance steht, noch drei Monate, um die Botschaft von Emmanuel Macron zu vermitteln und die Umfragen zu drehen.

Die digitale und nachhaltige Transformation, die notwendige Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur sowie die Stärkung der europäischen Souveränität führen in den nächsten Jahren zu einem erheblichen Finanzierungsbedarf. Europa muss viel nachholen, um sich für die Zukunft fit zu machen.

Mit öffentlichen Mitteln allein können diese Aufgaben nicht geleistet werden. Deshalb muss privates Kapital mobilisiert werden. Eigenkapitalfinanzierungen aus den Unternehmen heraus und bankbasiertes Fremdkapital sind dafür die entscheidenden Säulen.

Zusätzlich kann ein unionsweiter einheitlicher Binnenmarkt beim Zugang zu Finanzierungen helfen und Wagnis- und Risikokapitalfinanzierungen erleichtern. Die Sparkassen-Finanzgruppe und die genossenschaftliche FinanzGruppe Deutschlands unterstützen deshalb eine europäische Kapitalmarktunion.

Nun sind die Freiheit, sich ungehindert im europäischen Wettbewerb bewegen zu können, und die damit verbundene unternehmerische Verantwortung zwei Seiten ein und derselben Medaille. Eine Stärkung des europäischen Binnenmarkts im Finanz- und Kapitalmarktbereich darf deshalb nicht mit einer Verlagerung von Risiken auf Dritte verwechselt werden.

Überall in der EU gilt schon heute: Einlagen privater Kunden bei Banken sind bis 100.000 Euro geschützt und im Krisenfall innerhalb weniger Tage an die Kunden auszuzahlen. Weniger leistungsfähige Institute können ihren Kunden damit den gleichen Schutz versprechen wie grundsolide. Im Interesse des Verbraucher- und Sparerschutzes ist dies sinnvoll.

Ein fairer Wettbewerb verlangt, dass alle Kreditinstitute in Europa vor allem eigene Anstrengungen zum Aufbau einer wirksamen Einlagensicherung unternehmen und sich nicht auf andere verlassen. Und auch die Risiken zu großer Banken dürfen nicht auf andere abgewälzt werden. Deshalb wollen die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit den zum Schutz ihrer Kunden angesparten Sicherungsmitteln nicht für risikohafte Geschäftsaktivitäten internationaler Großbanken haften.

Denn das würde ihre auf Prävention ausgerichteten Institutssicherungssysteme und damit die Finanzierung des deutschen Mittelstands schwächen. Wir wollen in allen Regionen des Landes unsere Finanzdienstleistungen für mittlere, kleine und kleinste Unternehmen genauso wie für private Kunden zu fairen Konditionen und mit regionalem Bezug zu unserer jeweiligen Heimat erbringen.

Wir sind uns mit dem Bundeskanzler, dem Bundesfinanzminister, dem Bundeswirtschaftsminister und der gesamten Bundesregierung einig, dass die in Brüssel diskutierten Pläne für die Struktur des Bankensystems mit einer vergemeinschafteten Einlagensicherung in Europa dem entgegenstehen. Es irritiert uns, dass die Deutsche Bundesbank von dieser einheitlichen deutschen Haltung abweicht.

Die Zeit ist nicht reif, denn die EU ist heute mehr denn je davon entfernt, Staatsfinanzierungen und Banken stärker zu trennen. Die Haftung dann zu vergemeinschaften bedeutet eine erdrückende Last auf den Schultern unserer Kundeninnen und Kunden. Die Schlussfolgerung daraus kann nur sein: Die Eigenverantwortung der Banken muss gestärkt und geschützt werden. Nur das gewährleistet, dass Schieflagen gar nicht erst eintreten, die dann mit der Kraft aller aufgefangen werden müssten.

die sozialistische Parteienfamilie SPE kommt in Rom zusammen, um den Luxemburger Nicolas Schmit zu ihrem Spitzenkandidaten bei der Europawahl zu küren. Die Sozialdemokraten haben die Hoffnung nicht aufgegeben, Schmit zum Kommissionspräsidenten zu machen. Doch die Umfragen sehen die EVP und deren Kandidatin Ursula von der Leyen deutlich vorn.

Die Sozialdemokraten wollen sich deshalb in Stellung bringen, um den künftigen Präsidenten des Europäischen Rates zu stellen, haben mein Kollege Markus Grabitz und ich gehört. Ihr klarer Favorit: der langjährige portugiesische Ministerpräsident António Costa, der Anfang November im Zuge von Korruptionsermittlungen zurückgetreten war. Seine Parteifreunde sind guter Dinge, dass Costa die Angelegenheit bald ausgestanden hat.

Wenn der Wahlausgang es hergibt, wollen führende Sozialdemokraten auch einen weiteren Topjob beanspruchen: den des Präsidenten des Europaparlaments, zumindest in der zweiten Hälfte des Mandats. Ambitionen auf die Nachfolge von Roberta Metsola werden S&D-Fraktionschefin Iratxe García Peréz und EP-Vizepräsidentin Katarina Barley nachgesagt. Das Amt des EU-Außenbeauftragten, derzeit mit dem spanischen Sozialisten Josep Borrell besetzt, erscheint den Sozialdemokraten hingegen weniger erstrebenswert – es könnte durch einen neuen Verteidigungskommissar entwertet werden.

Nach der Europawahl 2019 hatte Jens Geier als Chef der deutschen SPD-Abgeordneten im Europaparlament noch mit den anderen Delegationsleitern über die Posten im Parlament wie etwa Ausschussvorsitze verhandelt. Jetzt gibt er die Aufgabe nach sieben Jahren ab. Geier hat die SPD-Abgeordneten in Straßburg am Mittwochabend darüber informiert. Am 12. März soll sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt werden. Zwei Abgeordnete melden Interesse an, Bewerbungsschluss ist 8. März, 12 Uhr.

Ein geruhsames Wochenende wünscht

In seiner Rede zur Lage der Nation und künftiger Politik hatte der russische Präsident Wladimir Putin zwei Adressaten: das Inland und das Ausland. Kurz zusammengefasst: Während sich die Gesellschaft in Russland auf zahlreiche Förderprogramme, Entwicklungsprojekte, über eine angeblich steigende Lebenserwartung und grundsätzlich ein besseres Leben freuen kann, muss sich das Ausland, in erster Linie der Westen, vor dem Einsatz von Atomwaffen hüten.

Putin droht so deutlich und ruhig wie nie zuvor: Die strategischen Atomkräfte seien “in voller Bereitschaft zur Anwendung”. Diese Kräfte wurden allerdings schon drei Tage nach Beginn der Vollinvasion vor zwei Jahren in Alarmbereitschaft versetzt.

Die Rede des russischen Präsidenten, der in zwei Wochen in einer zweifelhaften Wahl wiedergewählt werden dürfte, überrascht weniger im Inhalt, sondern im Ton. Der größte Krieg in Europa seit 1945, den Putin verantwortet, rückte einerseits stark in den Hintergrund: Obwohl Putin mit zwei Stunden und sieben Minuten deutlich länger sprach als vor einem Jahr, bezog er sich viel kürzer auf den Krieg, seine Ursachen und Folgen. Schuld sei – wie immer – der Westen.

Andererseits drohte Putin viel unverhohlener als früher. Offensichtlich dankbar für die Vorlage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, eventuell französische Truppen in die Ukraine zu entsenden, erinnerte Putin “an die, die schon mal ihre Kontingente auf unser Territorium entsandt haben” – eine Anspielung an Hitlers Überfall auf die Sowjetunion. Es ist aber auch eine Warnung vor einem möglichen Angriff oder einem Eindringen auf russisches Territorium. Und zu diesen Territorien gehören nach russischem Verständnis inzwischen auch die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine.

Sieben verschiedene moderne Waffensysteme nannte Putin namentlich. Er betonte, dass es weitere in der Entwicklung gebe, eine Auseinandersetzung würde heute tragischer enden als früher. “Sie sollen endlich verstehen, dass wir auch Waffen haben, die wissen das schon, ich habe das gerade erwähnt, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können.” Letztlich fasste Putin seine Botschaft an den Westen, der die Ukraine im Widerstand gegen Russlands Aggression unterstützt, knapp und ultimativ zusammen: “Ohne ein starkes und souveränes Russland ist eine stabile Weltordnung unmöglich.”

Keine halbe Stunde seiner gesamten Redezeit widmete Putin dem Krieg in der Ukraine. Dafür breitete er teils sehr detailliert verschiedene Pläne für gesellschaftliche Entwicklungen aus. Die demografischen Probleme Russlands – nach den Sicherheitsstrukturen Putins zweitwichtigstes Thema seit seinem Machtantritt 2000 – sollen mit neuen Förderprogrammen für Familien behoben werden.

Eine große Familie mit vielen Kindern solle die Norm werden. Gesundheit, Bildung, Künstliche Intelligenz, Krediterlasse für arme Regionen, ein neuer Atom-Eisbrecher namens Stalingrad und selbst eine Gasversorgung für Schrebergärten waren Themen. Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl, von der Putins wichtigster Herausforderer, der kriegskritische Boris Nadeschdin ausgeschlossen wurde, verteilt der Präsident fiktive Geschenke.

Seine – wie die Saal-Kamera nicht nur einmal zeigte – einschläfernden Ausführungen, sind beabsichtigt. Der Krieg soll vergessen werden, die eigenen Toten werden lediglich als heldenhafte Opfer und als Vorbilder für ein erstarktes Vaterland erwähnt. Das Ablenken von Problemen, das Versprechen einer goldenen Zukunft, die nach ersten Einschätzungen von Wirtschaftsfachleuten nur durch Steuererhöhungen zu erreichen wäre, erinnert an seine vierstündige Jahrespressekonferenz im Dezember.

Auch damals sollte sein Auftritt den Krieg vergessen machen. Damals wie heute ging es darum zu zeigen, dass hier ein Machtmensch steht, der keine Zweifel an seinem Kurs kennt, der zu Aggression bereit ist und der vor allem allein mit den USA über eine neue Sicherheitsarchitektur für die Welt verhandeln will. Nicht zufällig erwähnte er konkret allein die Vereinigten Staaten, mit denen Russland zu einem “Dialog” über die Fragen “strategischer Stabilität” bereit sei. Es geht um Atomwaffen. Putin schränkte jedoch zugleich fragend ein: “Sie wollen ernsthaft mit uns über die strategische Stabilität diskutieren, während sie zeitgleich, wie sie selbst sagen, Russland auf dem Kampffeld strategisch besiegen wollen?”

Gesprächsbereitschaft klingt anders. Aber Putin sucht sie gar nicht und sendet zumindest in dieser Rede auch keine Anzeichen dafür. Stattdessen wiederholt er so klar wie selten, dass Russlands Platz am Tisch der Mächtigsten ist, koste es, was es wolle.

In Berlin schlug die Opposition einen Bogen von Putins Rede zur Absage des Bundeskanzlers an die Lieferung von Marschflugkörpern. In der Tonalität von Putins Rede werde klar, wie verheerend die jüngste Taurus-Volte des Bundeskanzlers und der offen zutage getretene Konflikt zwischen Scholz und Macron sei, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul.

Der aggressiven Politik des Regimes Putin müsse man klare Stopp-Signale setzen, forderte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der mitregierenden FDP, Michael Link. Eine Möglichkeit zur Stärkung von Nato und EU sei ein Sicherheitsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Weitere Reaktionen aus der deutschen Politik lesen Sie im Berlin.Table.

Als Kandidatin der christdemokratischen EVP für die Europa-Wahl im Juni dürfte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesetzt sein. Kommende Woche will sie sich in Bukarest in ihrer Kandidatur bestätigen lassen. Von der Leyens De-Risking-Ansatz war prägend für die EU-China-Beziehungen seit 2019. In einer möglichen zweiten Amtszeit will sie dieses Programm weiter vorantreiben.

In der Diskussion um die europäische und deutsche China-Strategie hat sie bereits in ihrer ersten Amtszeit tiefe Spuren hinterlassen. “Dies ist die geopolitische Kommission, die ich im Sinn habe und die Europa dringend braucht“, betonte von der Leyen bei der Vorstellung ihres Programms im November 2019 im EU-Parlament.

Mit diesem geopolitischen Ansatz habe von der Leyen generell richtig gelegen, sagt Marc Julienne, Direktor der Asien-Abteilung des französischen Thinktanks l’Institut français des relations internationales (Ifri) Table.Media. Die Geschehnisse der letzten fünf Jahre mit der Covid-Pandemie und dem Angriff auf die Ukraine hätten ihr mit der Stoßrichtung recht gegeben, meint Julienne.

In der französischen Hauptstadt habe von der Leyens Vorgehen allerdings “gemischte Gefühle ausgelöst”. Einerseits werde das Konzept des Risikoabbaus hinsichtlich Chinas dort begrüßt. Andererseits werde von der Leyen im traditionell eher Washington-skeptischen Paris als zu sehr auf die USA ausgerichtet gesehen, sagt Julienne.

Zwar bahnt sich nun eine neue Zäsur an: Die USA wählen im Herbst. Die Zukunft der transatlantischen Koordinierung in Bezug auf China werde vom Ausgang der US-Wahlen aber nur teilweise abhängen, erklärt Noah Barkin von Rhodium Group und dem Berliner Büro des German Marshall Funds. “Wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und einen Handelskonflikt mit Europa anfängt, wird es schwieriger, sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Washington und Brüssel zu China vorzustellen.” Ein potenzieller US-Präsident Trump werde aber zu keiner deutlichen Änderung der Haltung Europas gegenüber China führen, ist sich Barkin sicher.

Als ehemalige deutsche Verteidigungsministerin habe von der Leyen die Beziehungen zu China von Anfang an durch ein Sicherheitsprisma betrachtet, betont Barkin. Zu sehen sei das beispielsweise am Investitionsabkommen CAI. Davon sei die Kommissionschefin “kein Fan” gewesen, öffentlich ausgesprochen habe sie sich nicht für die Vereinbarung. Die Verhandlungen fanden zum großen Teil unter der Vorgänger-Kommission von Jean-Claude Juncker statt.

Juncker hatte von der Leyen aber nicht nur das ungeliebte CAI vererbt, sondern auch den mittlerweile breit bekannten Dreiklang aus Partner, Wettbewerber und Rivale. Diesen hatte die Juncker-Kommission im März 2019 als China-Strategie vorgelegt. Das CAI erscheint mittlerweile wie eine graue Erinnerung, irgendwo ganz hinten im EU-Geschichtsgedächtnis – derweil rückte die Einordnung als Wettbewerber und Rivale mehr in den Fokus.

Brüssel hat seit 2019 die Abwehrfähigkeit der EU-Wirtschaft merklich ausgebaut. Die EU hat immer wieder Vorstöße gemacht, die Peking übel aufgestoßen sind. Ein Beispiel sind die geplanten Zölle auf chinesische Elektroautos, die China als unfreundlichen Akt empfindet. Von der Leyen sieht sie als nötiges Mittel gegen Export-Dumping. Auch der geplante CO₂-Grenzausgleich CBAM und das Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang ACI sind Peking ein Dorn im Auge.

Das Brodeln zwischen beiden Seiten spiegelte sich in den vergangenen Jahren auch im – durch die Covid-Pandemie erschwerten – Austausch zwischen Brüssel und Peking wider: Im Jahr 2021 gab es keinen EU-China-Gipfel, als Grund dafür wurde die grassierende Corona-Pandemie genannt. Im Folgejahr gab es das Format als Videogespräch.

Unter dem Schock des Beginns des Krieges gegen die Ukraine hatte Brüssel vor allem ein Thema auf der Liste: Peking als auf Moskau einwirkende Stimme der Vernunft zu gewinnen. China wollte davon nur wenig wissen und über Handel sprechen. Das Online-Gipfeltreffen war ein Desaster. Beide Seiten wirkten schlecht vorbereitet auf die Anliegen des jeweils anderen.

Das Jahr 2023 war für die EU-Beziehungen unter von der Leyen das entscheidende Jahr: Ende März hielt sie als erste Kommissionsspitze eine Grundsatzrede zu China und prägte damit in Brüssel die De-Risking-Devise. Beim Besuch mit Macron in Peking nur wenige Tage danach im April behielt sie den konfrontativen Ansatz bei. Im Dezember gab es das erste persönliche EU-China-Gipfeltreffen in Peking. Von der Leyen sprach dabei mehrere Stunden mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Für eine zweite Amtszeit von der Leyens sieht Steven Blockmans, Director of Research bei der Brüsseler Denkfabrik Centre for European Policy Studies (CEPS), bereits eine Ausrichtung: “Die Spannungen zwischen China und der EU werden zwangsläufig zunehmen“, sagt Blockmans. Das werde die nächste Kommission dazu veranlassen, den Schwerpunkt im EU-Ansatz gegenüber China noch stärker auf die systemische Rivalität zu legen, betont CEPS-Forscher Blockmans.

Nach den fünf Jahren hat die EU-Kommissionschefin eine Grundlage für die geopolitische Kommission gelegt – es bleiben aber auch noch offene Punkte:

04.03.-05.03.2024

Informeller Rat der für das Wohnungswesen zuständigen Minister

Themen: Vorschläge zur Verbesserung des Zugangs zu bezahlbarem und menschenwürdigem Wohnraum für alle in der EU, Förderung des Zugangs von Organisationen des sozialen Wohnungsbaus zu langfristigen EU-Finanzierungen. Infos

04.03.-05.03.2024

Rat der EU: Justiz und Inneres

Themen: Gedankenaustausch zum allgemeinen Zustand des Schengen-Raums, Gedankenaustausch zur externen Dimension der Migration, Orientierungsaussprache zur Richtlinie über Mindestvorschriften zur Verhinderung des Einschleusens von Migranten. Vorläufige Tagesordnung (Französisch)

04.03.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie

Themen: Aussprache zur Versorgungssicherheit und Vorbereitung auf den nächsten

Winter 2024-2025, Beschluss einer Empfehlung des Rates zum Gassparen, Aussprache zu Flexibilität als wesentlichem Instrument für die Energiewende, Informationen der Kommission zur Bestandsaufnahme der Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung der Umwelt-, Klima- und Energieziele für 2030. Infos

04.03.2024 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Bericht über die Ad-hoc-Delegation zum Globalen Flüchtlingsforum in Genf (13.-15.

Dezember), Aussprache zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Plastikverschmutzung, der Abfallentsorgung und der Bewirtschaftung in Afrika, Aussprache zu den Auswirkungen von Partnerschafts-/Investitionsabkommen auf die Entwicklungsländer. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 15:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Abstimmung über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen, einschließlich strafrechtlicher Sanktionen, für Verschmutzungsdelikte, Abstimmung über die Nutzung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn im einheitlichen europäischen Eisenbahnraum, Abstimmung über die Anrechnung und Verbuchung der Emissionen von Treibhausgasen bei Transportdienstleistungen. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 16:00-19:00 Uhr

Sitzung des Haushaltskontrollausschusses (CONT)

Themen: Abstimmungen zur Entlastung des Gesamthaushaltsplans 2022, Vorstellung der Studie “Zukunft der Digitalisierung der Haushaltskontrolle”. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 18:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichterstattung über die laufenden Trilogverhandlungen, Abstimmung über die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und über die multilaterale haushaltspolitische Überwachung, Abstimmung über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten. Vorläufige Tagesordnung

04.03.2024 – 18:00-18:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Abstimmung über die Anrechnung und Verbuchung der Emissionen von Treibhausgasen bei

Transportdienstleistungen. Vorläufige Tagesordnung

05.03.2024

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Europäische Strategie für die Verteidigungsindustrie, Europäisches Investitionsprogramm für den Verteidigungsbereich (EDIP). Vorläufige Tagesordnung

07.03.2024

Rat der EU: Wettbewerbsfähigkeit

Themen: Verordnung über den Zahlungsverzug, Jahresbericht 2024 über den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit. Infos

07.03.2024

EuGH-Urteil zur nachträglichen Überprüfung von Nutzungsentgelten für das DB-Eisenbahnnetz

Themen: Verschiedene Bahnbetriebe fordern die Unwirksamkeit der Infrastrukturnutzungsentgelte der Jahre 2002 bis 2011 ein. Der EuGH entscheidet darüber, ob es Sache des jeweiligen Mitgliedstaats ist, die Rückzahlung der Entgelte, deren Unwirksamkeit er festgestellt hat, durch den Infrastrukturbetreiber anzuordnen. Vorabentscheidungsersuchen

07.03.2024 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für internationalen Handel (INTA)

Themen: Bericht über die Trilogverhandlungen, Abstimmung zu den vorübergehenden Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels zwischen der EU und der Ukraine, Abstimmung über ein Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft im Hinblick auf den freien Datenverkehr. Vorläufige Tagesordnung

In Deutschland wird bei künftigen Europawahlen eine Sperrklausel von mindestens zwei und höchstens fünf Prozent gelten. Das folgt aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Der Zweite Senat lehnte am Donnerstag Klagen gegen die Einführung der Sperrklausel als unzulässig ab. Geklagt hatte die Kleinpartei “Die Partei”, beziehungsweise deren Vorsitzender. Bisher gilt in Deutschland bei Europawahlen keine Sperrklausel. Das wird auch bei der kommenden Wahl so bleiben, nicht jedoch in Zukunft.

Der Rat der Europäischen Union hat die Mitgliedsstaaten 2018 verpflichtet, bei Europawahlen eine Hürde von mindestens zwei und höchstens fünf Prozent einzuführen. 25 der 27 Mitgliedsstaaten haben bereits zugestimmt. Die Zustimmung Deutschlands und Spaniens steht noch aus. In Deutschland lag der Grund an den Klagen von “Die Partei” beim Bundesverfassungsgericht. Bis zur Karlsruher Entscheidung hatte der Bundespräsident das Gesetz nicht unterzeichnet, obwohl Bundestag und Bundesrat bereits zugestimmt hatten.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss erklärte der Zweite Senat die Klage einstimmig für unzulässig. Damit ist der Weg für die deutsche Zustimmung im Rat frei. rtr

Europaabgeordnete der Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen und Linken verlangen von der EU-Kommission Auskünfte zur Besetzung eines Spitzenpostens in der Behörde. Der CDU-Politiker und Europaabgeordnete Markus Pieper war jüngst zum Beauftragen für den Mittelstand der Kommission ernannt worden. Er soll die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) vertreten.

Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob Pieper im Bewerbungsprozess besser oder schlechter als andere Kandidaten abgeschnitten habe. Die Postenvergabe werfe Fragen über die Transparenz des Verfahrens und den Einfluss des Kommissionspräsidenten auf dieses Verfahren auf. Die Abgeordneten werfen die Frage auf, ob von der Leyen einen Parteifreund berufen habe, obwohl der im Bewerbungsverfahren schlechter abgeschnitten habe.

Im September hatte die Kommission die neue Stelle der Besoldungsgruppe AD15 (monatliches Grundgehalt von mehr als 18 000 Euro) ausgeschrieben, wie die Behörde mitteilte. Im November seien von einem Vorauswahlgremium Vorstellungsgespräche geführt und eine Liste von Bewerbern für die nächste Phase des Verfahrens vorgeschlagen worden. Nach einem Assessment-Center und weiteren Gesprächen sei eine endgültige Entscheidung in Absprache mit anderen Kommissaren getroffen worden. Ein Kommissionssprecher betonte: “Wir sind zuversichtlich, dass wir bei der Ernennung von Markus Pieper alle Regeln der Institution beachtet und eingehalten haben.” dpa

Die EU-Kommission gibt nach dem Regierungswechsel in Polen eingefrorene Mittel im Volumen von bis zu 137 Milliarden Euro an das Land frei. “Ich habe gute Nachrichten”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag bei einem Besuch in Warschau. Kommende Woche werde die Brüsseler Behörde zwei Entscheidungen treffen, um die Mittel freizugeben. Der neue und europafreundliche polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat nach seiner Amtsübernahme bereits Reformen eingeleitet, um Entscheidungen der Vorgängerregierung unter der rechtskonservativen PiS-Partei rückgängig zu machen.

Wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen hatte die EU-Kommission Mittel für das Land aus dem Gemeinschaftshaushalt eingefroren. Dabei ging es vor allem um eine umstrittene Justizreform, mit der die Kommission die Unabhängigkeit der Gerichte in Polen in Gefahr sah. Die Freigabe des Geldes dürfte der Wirtschaft des Landes einen Schub geben. Enthalten sind darin allein 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds der EU. Weitere gut 76,5 Milliarden Euro kommen aus dem Kohäsionsfonds, mit dem der Lebensstandard unter den 27 EU-Staaten angeglichen werden soll. “Das ist eine Menge Geld”, sagte Tusk. “Wir werden es gut verwenden.” rtr

Wirtschaftsminister und Staatssekretäre aus Schweden, Portugal, Tschechien, Polen, Lettland, Estland, Finnland, Irland und Island veröffentlichten am Donnerstag ein Schreiben an die Kommission. Darin fordern sie, dass die temporäre Lockerung der staatlichen Beihilfsregeln nicht zur Normalität wird.

Insbesondere kritisieren Sie die Möglichkeit zum “Matching”, bei welchem Mitgliedstaatsregierungen gleich viel Subventionen anbieten dürfen, wie einem Unternehmen auch in Drittstaaten angeboten wurden. Diese Möglichkeit existiert seit dem vergangenen März, als die EU-Kommission die Beihilferegeln ein weiteres Mal temporär bis Dezember 2035 lockerte.

Diese Praktik führe zu “Forum Shopping” der Unternehmen, in denen Staaten gegeneinander ausgespielt werden, um das höchste Subventionsangebot zu erhalten. Zudem beklagen die Minister der mehrheitlich kleinen Länder, dass die gewährten Beihilfen sehr ungleich verteilt seien – eine verklausulierte Kritik an Deutschland, das unter der temporären Beihilfelockerung mit Abstand am meisten Subventionen an Unternehmen anbietet.

Die Verfasser des Protestbriefs warnen, dass diese Art der Industriepolitik ineffizient sei, zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts führe und Risiken für die Finanzstabilität berge. Wenn man die Produktion in einem bestimmten Sektor fördern wolle, dann brauche es “koordinierte und strukturelle Antworten auf EU-Ebene“, so die Minister. Ansonsten solle die EU auf offene Märkte und einen besser integrierten Binnenmarkt setzen. jaa

Die Berichterstatterin für die Verpackungsverordnung im EU-Parlament, Frédérique Ries (Renew), schlägt vor dem anstehenden Trilog zur Verpackungsverordnung eine Ausnahmeregelung für die umstrittenen Verbote für Einwegverpackungen sowie für die Mehrwegpflichten vor. Das geht aus einem Dokument hervor, das die Nachrichtenplattform Contexte am gestrigen Donnerstag veröffentlichte.

Ries will mit ihrem Vorschlag “Ländern wie Italien oder Finnland, die über ein effizientes Recyclingsystem verfügen und nicht auf das Wiederverwendungssystem umstellen wollen” entgegenkommen, zumindest in Bezug auf den Gastronomiesektor.

Konkret formuliert sie folgende Vorschläge:

Der Trilog beginnt am kommenden Montag, 4. März, um 10 Uhr. Es wird eine Einigung angestrebt. Auch der Rat hatte diese Woche ein Kompromisspaket vorgeschlagen. Es ist zu erwarten, dass die Ratspräsidentschaft dem Parlament für einzelne Ausnahmen entgegenkommt, um nicht die gesamten Einwegverbote und Mehrwegpflichten streichen zu müssen. leo

Die Europäische Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde ENISA hat eine Studie veröffentlicht, wie Best Practices im Fall einer Cyberkrise aussehen könnten. Als Cyberkrisen gelten dabei staatenübergreifende Großschadenslagen. In der Studie schildern die Autoren anhand der Ziele der überarbeiteten Netzwerk- und Informationssicherheits-Richtlinie (in Deutschland als NIS2-Umsetzungsgesetz derzeit noch in der Beratung) Beispiele dafür, wie mit Cyberkrisen umgegangen werden kann. “Krisenmanagement-Prozesse sind für die Arbeitsfähigkeit von größter Bedeutung”, sagt ENISA-Leiter Juhan Lepassaar.

Allerdings ist die Abwehr von digitalen Risiken nach wie vor nationalstaatlich organisiert – mit der NIS2 wird aber das Cyber Crises Liaison Organisation Network (EU CyCLONe) etabliert, mit dem unter den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten eng zusammengearbeitet werden kann. In der Studie werden zu insgesamt 14 Punkten der NIS2 Best Practices aus den EU-Staaten aus den Bereichen Prävention, Vorbereitung und Bewältigung derartiger Ereignisse vorgestellt.

So sind etwa in Frankreich “überlebenswichtige Betreiber” wie eine Reederei dazu verpflichtet, ihre IT-Landschaft gegenüber der IT-Sicherheitsbehörde ANSSI offenzulegen. Estland sorgt mit einem IT-Mindestsicherheitsstandard für öffentliche Betreiber für mehr Resilienz. Und auch das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird für seine Bemühungen um einen wenigstens für niedrigste Vertraulichkeitsstufen im Notfall nutzbaren Messenger und seine Liste der vertrauenswürdigen Cyber-Notfallexperten als beispielhaft aufgeführt. fst

Die Kampagne des Rassemblement National (RN) für die Europawahlen 2024 wird am Sonntag in Marseille eröffnet. In der zweitgrößten Stadt Frankreichs wird der Europaabgeordnete Jordan Bardella, Spitzenkandidat der rechtsextremen Partei, seine erste Wahlveranstaltung abhalten, begleitet wird er von Marine Le Pen. Für die Partei mit der Flamme, die in den Umfragen an der Spitze liegt, ist die Wahl der zweitgrößten Stadt Frankreichs alles andere als zufällig.

Marseille ist nämlich der Wahlkreis des Chefs von La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, und der RN will ihm auf seinem politischen Terrain entgegentreten. Die Nachbarstadt Nizza ist die Hochburg des Chefs der Konservativen Les Républicains, Eric Ciotti, und der RN hofft, dort zusätzliche Stimmen in der Region zu gewinnen.

Der Wahlkampf läuft gut für den RN – und sehr schlecht für Renaissance, den französischen Zweig von Renew, der das politische Lager von Präsident Emmanuel Macron vertritt. Denn die Umfragen in Frankreich sind beständig und sehen die rechtsextreme Partei weiterhin weit vorne: Elf Prozentpunkte trennen nun den RN (30 Prozent) von Renaissance (19 Prozent) laut einer Umfrage von Odoxa für Public Sénat und die regionale Presse, die am 27. Februar veröffentlicht wurde. Der RN liegt damit über seinem Ergebnis von 2019, das damals 23,3 Prozent betrug.

Für den RN steht jedoch weit mehr auf dem Spiel, als nur fünf zusätzliche Sitze im Europäischen Parlament zu gewinnen. Die Partei macht keinen Hehl daraus, dass ein Sieg bei den Europawahlen die Startrampe wäre, um Marine Le Pen als nächste Präsidentin der französischen Republik im Élysée-Palast und Jordan Bardella als Premierminister und Regierungschef im Matignon-Palast zu installieren. Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich werden im Jahr 2027 stattfinden.

Im Élysée-Palast wird die Gefahr registriert. Emmanuel Macron und Gabriel Attal, sein Premierminister, haben diese Woche in Paris den Ton angegeben. Und es ist die Ukraine, die zum Schauplatz der Konfrontation zwischen Renaissance und Rassemblement National wird. Am vergangenen Dienstag kam es im französischen Parlamenent, der Assemblée nationale, zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen dem Premierminister und Marine Le Pen, der Vorsitzenden der RN-Fraktion. Das Wortgefecht fand nach der Erklärung des Staatschefs statt, der die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine nicht ausschließt.

Indem er zum ersten Mal die Entsendung von Truppen in die Ukraine erwähnte, “hat der Präsident der Republik einen weiteren Schritt in Richtung Kriegstreiberei getan und damit ein existenzielles Risiko für 70 Millionen Franzosen und insbesondere für unsere Streitkräfte, die bereits im Osten Europas eingesetzt werden, heraufbeschworen”, ereiferte sich Marine Le Pen.

“Sie haben auf die erste Gelegenheit gewartet, um die wahren Loyalitäten, die Sie haben, in Erinnerung zu rufen [und] das wahre Gesicht zu zeigen, das Sie haben”, erwiderte Gabriel Attal. “Wenn man die Recherchen liest wie die von der Washington Post, muss man sich fragen, ob Wladimir Putins Truppen nicht schon in unserem Land sind”, fuhr er fort. “Ich spreche von Ihnen und Ihren Truppen, Frau Le Pen. Wenn Sie 2022 gewählt worden wären, würden wir jetzt Waffen an Russland liefern, um die Ukraine zu zerschlagen, das ist die Realität”, fügte er hinzu unter den Buhrufen der RN-Abgeordneten.

In der Kommunikationsstrategie nennt man das “shockvertising” oder “Schockstrategie”, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen und den Empfänger der Botschaft zu einer Reaktion zu bewegen. Als Emmanuel Macron am Montagabend sagte, dass “nichts ausgeschlossen” sei, was die Entsendung von Truppen in die Ukraine betreffe, sollte dies nicht nur die europäischen Verbündeten Frankreichs und den russischen Präsidenten Wladimir Putin einige Tage vor dessen Rede aufrütteln. Es handelt sich auch um ein politisches Manöver auf dem politischen Schachbrett Frankreichs.

Es geht Emmanuel Macron darum, die Kontrolle zurückzugewinnen, da die andauernde Agrarkrise seine Regierung zugunsten des RN belastet. Dazu will er die Inkohärenzen der rechtsextremen Partei gegenüber Russland aufzeigen und verdeutlichen, was auf dem Spiel steht: Im März nächsten Jahres wird im Osten Putin wiedergewählt. Im November hat Donald Trump, der als ebenso russophil wie Marine Le Pen gilt, alle Chancen, erneut Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

In Europa bleiben Valerie Hayer, die kurz vor ihrer offiziellen Ernennung zur Spitzenkandidatin der Renaissance steht, noch drei Monate, um die Botschaft von Emmanuel Macron zu vermitteln und die Umfragen zu drehen.

Die digitale und nachhaltige Transformation, die notwendige Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur sowie die Stärkung der europäischen Souveränität führen in den nächsten Jahren zu einem erheblichen Finanzierungsbedarf. Europa muss viel nachholen, um sich für die Zukunft fit zu machen.

Mit öffentlichen Mitteln allein können diese Aufgaben nicht geleistet werden. Deshalb muss privates Kapital mobilisiert werden. Eigenkapitalfinanzierungen aus den Unternehmen heraus und bankbasiertes Fremdkapital sind dafür die entscheidenden Säulen.

Zusätzlich kann ein unionsweiter einheitlicher Binnenmarkt beim Zugang zu Finanzierungen helfen und Wagnis- und Risikokapitalfinanzierungen erleichtern. Die Sparkassen-Finanzgruppe und die genossenschaftliche FinanzGruppe Deutschlands unterstützen deshalb eine europäische Kapitalmarktunion.

Nun sind die Freiheit, sich ungehindert im europäischen Wettbewerb bewegen zu können, und die damit verbundene unternehmerische Verantwortung zwei Seiten ein und derselben Medaille. Eine Stärkung des europäischen Binnenmarkts im Finanz- und Kapitalmarktbereich darf deshalb nicht mit einer Verlagerung von Risiken auf Dritte verwechselt werden.

Überall in der EU gilt schon heute: Einlagen privater Kunden bei Banken sind bis 100.000 Euro geschützt und im Krisenfall innerhalb weniger Tage an die Kunden auszuzahlen. Weniger leistungsfähige Institute können ihren Kunden damit den gleichen Schutz versprechen wie grundsolide. Im Interesse des Verbraucher- und Sparerschutzes ist dies sinnvoll.

Ein fairer Wettbewerb verlangt, dass alle Kreditinstitute in Europa vor allem eigene Anstrengungen zum Aufbau einer wirksamen Einlagensicherung unternehmen und sich nicht auf andere verlassen. Und auch die Risiken zu großer Banken dürfen nicht auf andere abgewälzt werden. Deshalb wollen die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit den zum Schutz ihrer Kunden angesparten Sicherungsmitteln nicht für risikohafte Geschäftsaktivitäten internationaler Großbanken haften.

Denn das würde ihre auf Prävention ausgerichteten Institutssicherungssysteme und damit die Finanzierung des deutschen Mittelstands schwächen. Wir wollen in allen Regionen des Landes unsere Finanzdienstleistungen für mittlere, kleine und kleinste Unternehmen genauso wie für private Kunden zu fairen Konditionen und mit regionalem Bezug zu unserer jeweiligen Heimat erbringen.

Wir sind uns mit dem Bundeskanzler, dem Bundesfinanzminister, dem Bundeswirtschaftsminister und der gesamten Bundesregierung einig, dass die in Brüssel diskutierten Pläne für die Struktur des Bankensystems mit einer vergemeinschafteten Einlagensicherung in Europa dem entgegenstehen. Es irritiert uns, dass die Deutsche Bundesbank von dieser einheitlichen deutschen Haltung abweicht.

Die Zeit ist nicht reif, denn die EU ist heute mehr denn je davon entfernt, Staatsfinanzierungen und Banken stärker zu trennen. Die Haftung dann zu vergemeinschaften bedeutet eine erdrückende Last auf den Schultern unserer Kundeninnen und Kunden. Die Schlussfolgerung daraus kann nur sein: Die Eigenverantwortung der Banken muss gestärkt und geschützt werden. Nur das gewährleistet, dass Schieflagen gar nicht erst eintreten, die dann mit der Kraft aller aufgefangen werden müssten.