ein Königreich für eine Regierung: Nachdem die Wahlen in Spanien unklare Mehrheitsverhältnisse geschaffen hatten, hat König Felipe VI. gestern Abend den Chef der konservativen Volkspartei, Alberto Núñez Feijóo, für die Regierungsbildung vorgeschlagen.

Damit hat das Staatsoberhaupt zunächst den zahlenmäßigen Gewinner der Wahlen vom 23. Juli beauftragt, eine Regierung zu bilden. Feijóos Partido Popular (PP) erhielt 16 Sitze mehr als die Sozialisten (PSOE) des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.

Dennoch ist fraglich, ob Feijóo erfolgreich sein kann. Derzeit verfügt der PP-Chef neben den Sitzen seiner Partei (137) auch über die der rechtspopulistischen Partei Vox (33) sowie über zwei Sitze kleinerer Parteien, in Summe 172 Abgeordnete. “Meine Chancen, eine Regierung zu bilden, sind nur vier Abgeordnete von einer absoluten Mehrheit entfernt“, erklärte Feijóo.

Pedro Sánchez prognostizierte seinerseits, dass die Debatte über die Amtseinführung von Feijóo ein Misserfolg sein werde. “Wenn Feijóo gegen die Wand der Realität stoßen will, ist das sein Recht und seine Entscheidung”, sagte er. Allerdings hat auch Sánchez bislang nicht die nötige Unterstützung, um eine Regierung zu bilden.

Nun stehen Debatte und Abstimmung im Abgeordnetenhaus an. Das Datum soll in Kürze bekannt gegeben werden. Wer Spanien zukünftig regieren wird, scheint trotz der Entscheidung des Königs weiterhin offen.

Frans Timmermans verlässt die EU-Kommission mit sofortiger Wirkung, um Spitzenkandidat von Sozialdemokraten und Grünen bei den anstehenden Wahlen in den Niederlanden zu werden. Die Zuständigkeit für den Green Deal übernimmt der slowakische Kommissionsvize Maroš Šefčovič, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag mitteilte. Sein Fokus werde weniger auf neuen Gesetzesvorschlägen liegen als auf der Umsetzung der beschlossenen Vorhaben und dem Dialog mit Industrie, Bauern und Waldbesitzern liegen.

Die CDU-Politikerin nutzt damit den Abgang von Klimazar Timmermans, um ein Signal an ihre Kritiker in EVP und Wirtschaft zu senden. Diese hatten angesichts der vielen Gesetze zu Klimaschutz und Biodiversität eine Regulierungspause gefordert. Es sei an der Zeit, den Fokus auf die Umsetzung der beschlossenen Regeln zu legen, so von der Leyen. “Unsere Priorität ist die Stärkung der sauberen Innovation in der Industrie, die Modernisierung unserer Netze und Infrastruktur für die Energiewende und der Zugang zu kritischen Rohstoffen.”

Noch ist unklar, was der neue Arbeitsauftrag für die wenigen Gesetzesinitiativen bedeutet, die die Behörde noch in der 2024 endenden Legislaturperiode vorlegen wollte. In der Pipeline befinden sich insbesondere ein Gesetz über nachhaltige Lebensmittelsysteme und die von der Industrie ungeliebte Reform der Chemikaliengesetzgebung REACH.

Šefčovič wird zunächst, wie bislang Timmermans, als Exekutiv-Vizepräsident den Green Deal in der Kommission koordinieren und zugleich als Klimakommissar für einzelne Gesetze verantwortlich sein. Diese zweite Aufgabe wird er aber wieder abgeben, wenn die niederländische Regierung einen geeigneten Kandidaten für die Timmermans-Nachfolge nominiert. Noch ist offen, wen Den Haag vorschlägt. Auch das Europaparlament hat noch ein Mitspracherecht.

Šefčovič bringt viel Erfahrung mit, der 57-jährige Diplomat absolviert bereits seine dritte Amtszeit in der Brüsseler Behörde. Er wird auch weiterhin für die Beziehungen zu Großbritannien und der Schweiz sowie zu Europaparlament und Rat verantwortlich sein. Seine guten Kontakte in die anderen EU-Institutionen könnten helfen, die Triloge zu schwierigen Dossiers wie Renaturierungsgesetz und Pestizidverordnung zu moderieren, heißt es in der Kommission. Der frühere Energiekommissar bringt zudem fachliche Vorkenntnisse mit.

Timmermans wird gehen, ohne den Green Deal, sein großes Projekt als Vizepräsident der Kommission, vollständig abgeschlossen zu haben. Der 62-Jährige scheidet ganz aus der Behörde aus, um in die niederländische Politik zu wechseln, wie er am Abend verkündete. Zuvor hatte das Parteienbündnis von PvdA und GroenLinks mitgeteilt, fast 92 Prozent ihrer Mitglieder hätten sich für den Sozialdemokraten als Spitzenkandidat für die Parlamentswahl am 22. November ausgesprochen.

Von der Leyen dankte Timmermans für seinen Einsatz für das Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Der wortgewaltige Politiker hatte sich stark gemacht für das umfangreiche Paket von Gesetzen zum Klimaschutz, zur Biodiversität und zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung eingesetzt und zudem die EU bei den internationalen Klimaverhandlungen vertreten. Timmermans kannte die Abläufe in Brüssel seit seiner ersten Amtszeit in der Kommission unter Jean-Claude Juncker von 2014 bis 2019.

Timmermans warf sich mit Verve in die Auseinandersetzungen – und wurde damit zunehmend zum roten Tuch für seine Kritiker, insbesondere in der Europäischen Volkspartei. Der Konflikt manifestierte sich beim Renaturierungsgesetz, das die EVP zu verhindern suchte – letztlich ohne Erfolg. Der Text wurde schließlich knapp vom Parlament verabschiedet, jedoch in einer deutlich abgeschwächten Version.

Noch verhandelt wird ein weiterer strittiger Vorschlag, die Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (SUR). Die Kommission will mit der Pestizide-Verordnung den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren sowie ökologisch besonders bedenkliche Pestizide komplett untersagen.

Ebenfalls noch ausstehend ist die Richtlinie über Industrieemissionen (IED), mit der die Kommission den Schadstoffausstoß von Industrieanlagen eindämmen will, einschließlich großer Viehzuchtbetriebe.

Geplant war bislang außerdem, dass die EU-Exekutive ihren Vorschlag für ein Gesetz über nachhaltige Lebensmittelsysteme im dritten Quartal 2023 vorlegen wird. Ursprünglich als übergreifende Gesetzgebung für die “Farm to Fork”-Strategie – die Agrar- und Lebensmittelkomponente des Green Deal – angekündigt, befürchten Umweltschützer, dass sich der Vorschlag am Ende mehr auf die Lebensmittelsicherheit konzentrieren könnte. Till Hoppe und Claire Stam

Die Dänin Margrethe Vestager ist aktuell in der EU-Kommission Vizepräsidentin und verantwortlich für Wettbewerb, die Spanierin Nadia Calviño Finanzministerin in Madrid. Bei den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten handelt es sich um EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwinska aus Polen, EIB-Vizepräsident Thomas Östros aus Schweden sowie den früheren italienischen Wirtschaftsminister Daniele Franco. Alle Kandidierenden müssen ein Auswahlverfahren der Bank durchlaufen, ob sie für die Aufgaben im EIB-Direktorium geeignet sind.

Die Prüfung übernimmt dabei ein Beratender Ausschuss für Ernennungen, dem fünf von der EIB unabhängige Mitglieder angehören. Nach Informationen von Table.Media ist der sogenannte Screening-Prozess bei vier Kandidierenden inzwischen beendet, lediglich die Beurteilung der Spanierin Calviño steht noch aus. Diese soll aber demnächst abgeschlossen sein – gehandelt wird ein Sondertreffen des externen Gremiums in der ersten Septemberwoche. Wenn die Kandidierenden nach Vorlage der Gesamtbeurteilung von ihren Regierungen bestätigt werden, sind die Kandidaturen offiziell.

Für Vestager hieße dies nach den internen Regeln der EU-Kommission, dass sie von diesem Zeitpunkt an ihr Amt ruhen lassen muss. Die erste Aussprache auf Ebene der EU-Finanzminister, die auch gleichzeitig die Gouverneure der Bank sind, ist für das informelle Treffen der Minister am 16. September im spanischen Santiago de Compostela avisiert. Den Informationen zufolge ist für diese Aussprache jedoch noch nicht mit einer Entscheidung zu rechnen.

Eine Einigung über die Hoyer-Nachfolge auf dem informellen Ecofin-Treffen sei aber sehr ambitioniert, hieß es. Wahrscheinlicher sei die Verständigung auf dem regulären Ecofin einen Monat später. Dies sei für die Bank aufgrund der nachfolgenden internen Abläufe zeitlich ausreichend, um den Topjob fristgerecht zum 1. Januar 2024 zu besetzen. Die Moderation des Entscheidungsprozesses hat der belgische Finanzminister Vincent van Peteghem übernommen, der aktuell Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats ist.

Van Peteghem dringt dem Vernehmen nach auf eine konsensuale Lösung. Sollte ein Einvernehmen unter den Mitgliedstaaten allerdings nicht erreicht werden, müsste über die Nachfolge von Hoyer, der zwölf Jahre an der Spitze der EU-Hausbank stand, mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden. Die neue Präsidentin oder der neue Präsident müssten dann 18 Mitgliedstaaten und 68 Prozent des gezeichneten Kapitals auf sich vereinigen. Allerdings gibt es durchaus Möglichkeiten, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.

Eine Option etwa wäre, Vestager die Führung der Bank zu überlassen und Calviño nach dem Vorbild der Kommission als “Executive Vice President” zu installieren. Calviño als starke Vizepräsidentin mit einem wichtigen Portfolio zu installieren wäre möglich, da Spanien an der Reihe ist, ab Januar das Mitglied im EIB-Direktorium zu stellen. Außerdem gibt es zum Jahreswechsel noch weitere personelle Änderungen im Management. So verlassen die Bulgarin Lilyana Pavlova und der Belgier Kris Peeters das Führungsgremium, mit Nicola Beer kommt eine neue deutsche Vizepräsidentin.

Die personellen Wechsel bieten eine gute Ausgangsposition, um einen umfassenden Neuzuschnitt der Verantwortungen vorzunehmen. Wer dabei am Ende das Rennen an der Spitze macht, dürfte über die kommenden Jahre die strategische Ausrichtung der Bank spürbar formen. Der Dänin Vestager wird in diesem Zusammenhang ein technologieaffiner Kurs zugesprochen, der mit höheren Risiken und kleineren Finanzierungsvolumina einhergeht. Calviño hingegen wird mit eher risikoärmeren großvolumigen Projekten in Verbindung gebracht, wie sie die Bank früher mit ihren umfangreichen Infrastrukturprojekten finanziert hat.

Zur Begründung wird darauf verwiesen. dass es sich für eine Reihe südlicher EU-Staaten aktuell lohnt, Projekte über die Bank zu stemmen, statt diese aus dem eigenen Budget zu bezahlen, da die nationalen Refinanzierungskosten über denen der EIB liegen. Offen ist aber bei beiden Kandidatinnen die künftige Ausrichtung der EIB-Politik außerhalb der EU. Der scheidende Präsident Hoyer hat dem Außenauftritt der Bank einen hohen Stellenwert eingeräumt und dazu mit EIB Global eine eigene strategische Einheit in der Bank eingerichtet. Diese soll in der Projektfinanzierung der EU-Außenpolitik über die Zeit eine führende Rolle einnehmen. Till Hoppe

Am Dienstag hat das 15. Gipfeltreffen der BRICS-Staaten im Sandton Convention Centre in Johannesburg begonnen. Es könnte eine neue Ära einläuten, in der die Weltpolitik die BRICS-Bewegung nicht mehr ignorieren kann. Neben Regierungsvertretern der fünf Mitgliedsstaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika werden zahlreiche weitere Staaten vertreten sein. Die BRICS-Staaten werden voraussichtlich mächtig wachsen: Die Aufnahme von Argentinien, Ägypten, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien gilt laut Reuters als gesichert. Mehr als 40 Länder haben an einer Mitgliedschaft Interesse gezeigt, darunter Iran, Äthiopien, Kuba, die DR Kongo und Kasachstan. 22 Staaten haben schon einen formalen Antrag gestellt.

Mit welchem Ziel wurde BRICS gegründet?

Ursprünglich hatte der damalige Ökonom der US-Investmentbank Goldman Sachs, Jim O’Neill, vor mehr als 20 Jahren dieses Konzept entwickelt. Die BRICS-Staaten hatten weder politisch, wirtschaftlich, kulturell noch historisch Gemeinsamkeiten. Doch sollte sie ein rasches Wirtschaftswachstum einen. Das war tatsächlich der Fall. Heute stehen die fünf Staaten nach südafrikanischen Regierungsangaben für 42 Prozent der Weltbevölkerung und 23 Prozent des Weltwirtschaftsleistung. Damit kommen die BRICS-Staaten den entwickelten Ländern wirtschaftlich näher. Die G7-Gruppe der alten Industriestaaten USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan vereinen auf sich 44 Prozent der Weltwirtschaftsleistung und zehn Prozent der Weltbevölkerung.

Was hat die Diskussion um eine BRICS-Erweiterung in Gang gebracht?

Die BRICS-Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika streben ein Ende der bestehenden Weltordnung und der Dominanz des Westens an, mit dem Ziel, ein Gegengewicht in der Weltpolitik zu werden. Aus ihren Erfahrungen heraus halten sie die politischen Beziehungen zu den mächtigen USA für unberechenbar, besonders durch die außenpolitische Doktrin, nach der “demokratische Ideale” und eine neoliberale Wirtschaftspolitik notfalls auch mit Gewalt durchgesetzt werden.

Welche Interessen verfolgt China?

Der Krieg in der Ukraine hat das Interesse an BRICS stark wachsen lassen. Besonders Russland ist fest entschlossen, die Staatengruppe für sich zu nutzen. Moskau sieht eine gestärkte Organisation als einen Weg, die Sanktionen des Westens zu umgehen. Das ist ähnlich auch bei China. Mit BRICS versucht Peking, neue Strukturen in der internationalen Politik aufzubauen. Herzstück der Machtambitionen ist die im vergangenen Jahr vorgestellte “Globale Sicherheitsstrategie”. Nach diesem Konzept definiert sich Peking als Friedensmacht, die Stabilität und Entwicklung garantiert, im Gegensatz zu den USA und seinen Verbündeten, die Kriege und Krise provozieren.

Aus der transatlantischen Einigkeit leitet China Rückschlüsse für einen möglichen Konflikt mit Taiwan ab: Während Peking glaubt, sich auf westliche, demokratische Staaten nicht verlassen zu können, sieht es im Globalen Süden eine Chance, eine Isolation im Konfliktfall abzuwenden.

Und welche sind die Interessen Russlands?

An nichts weniger als an einer “Demokratisierung des internationalen Lebens” wolle Russland weiterarbeiten, schrieb der russische Außenminister Sergej Lawrow zum Auftakt des Gipfels in einem Gastbeitrag für das südafrikanische Magazin Ubuntu. Russland arbeite für “eine Architektur internationaler Beziehungen, die sich auf unteilbare Sicherheit sowie zivilisatorischer Vielfalt stützt und die allen Mitgliedern der Weltgemeinschaft, ohne Unterschied, gleiche Entwicklungen ermöglicht”. Lawrow spricht von “tektonischen Verschiebungen” auf der Welt, vom Bedeutungsverlust des Dollars, wirft dem Westen kollektiv Rassismus vor und sieht eine “gerechtere, multipolare Weltordnung entstehen – dank BRICS und der erwarteten Erweiterung der Organisation.

Der Gipfel selbst ist für Russland zugleich eine kleine Schmach, denn der russische Präsident Wladimir Putin wird nur via Video dabei sein. Südafrika hätte ihn sonst bei einem Besuch verhaften und an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern müssen. Dieses Risiko ging Putin nicht ein. Darüber schrieb Lawrow ebenso wenig wie über die Ukraine, das Russland überfallen hat. Doch der Tenor Lawrows wurde von wichtigen russischen Medien aufgegriffen, zitierte Experte in russischen Zeitungen loben die Entwicklung der multipolaren Welt.

Welche Position nimmt Afrika bei diesem Versuch einer Neuordnung ein?

Für viele afrikanische Länder bietet die globale Frontstellung zwischen China, Russland und den USA eine Chance. Sie werden umworben wie lange nicht, von den USA und Europa ebenso wie von China und Russland. Südafrika will dieses Momentum beim Gipfel in Johannesburg nutzen. Dabei geht es dem Land vor allem um Wachstum, nachhaltige Entwicklung und inklusiven Multilateralismus.

Was macht BRICS für neue Mitglieder attraktiv?

Besonders die Schwellenländer versprechen sich von den BRICS ein Gegengewicht zu den multilateralen Institutionen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind: vor allem die Vereinten Nationen, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. In diesen haben sich die alten Mächte von damals den größten Einfluss gesichert, sodass sich die schnell wachsenden Länder in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika in diesen Institutionen zu wenig berücksichtigt fühlen.

In den vergangenen Jahren sind in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika neue Institutionen wie die Asian Infrastructure Investment Bank entstanden oder bestehende wie die African Development Bank gestärkt worden. Doch BRICS hat sich als die bisher mächtigste Idee erwiesen, die bisherige Weltordnung infrage zu stellen.

Warum streben die BRICS-Staaten eine eigene Währung an?

Die Dollar-Vorherrschaft räumt den USA große Privilegien in der Weltwirtschaft ein. Sie kann Länder wie beispielsweise Iran oder Russland vom Zugang zu US-Dollar ausschließen. Auch müssen Zentralbanken und Regierungen fast zwangsläufig zumindest einen Teil ihrer Devisenreserven in Dollar anlegen. Dazu kaufen sie in der Regel US-Staatsanleihen, die liquideste Vermögensklasse der Welt, und finanzieren so den amerikanischen Staatshaushalt mit. Das lehnen viele BRICS-Staaten ab.

Allerdings dürfte die Etablierung einer neuen Weltleitwährung das ambitionierteste Projekt der aufstrebenden Länder sein. Die neue Währung müsste genauso liquide und genauso universell akzeptiert sein wie der Dollar. Auch muss der Emittent einer neuen Weltleitwährung Netto-Schuldner auf den internationalen Finanzmärkten sein, damit genügend Devisen in die Welt kommen. Eine Weltwährung zu besitzen, bringt auch Nachteile. So droht unter bestimmten Voraussetzungen der unkontrollierte Import von Inflation.

Denkbar ist jedoch, dass es den BRICS gelingt, den Dollar punktuell zurückzudrängen, zum Beispiel im Handel von Rohstoffen wie Erdöl oder Gold. Welche Währung – eine bestehende wie der chinesische Yuan oder eine neue Kunstwährung – davon profitiert, ist offen.

Welche Rolle spielt die New Development Bank?

Die New Development Bank (NDB) dient den BRICS-Staaten als multilaterale Entwicklungsbank, die eine Alternative zu den Institutionen Weltbank und IWF bieten soll. Die Idee für die Bank geht auf einen Vorschlag aus dem Jahr 2012 zurück, als die BRICS-Länder erstmals die gemeinsame Verwaltung von Rücklagen in Erwägung zogen. Im Jahr 2014 gründeten die BRICS die NDB und die Schwesterinstitution Contingent Reserve Arrangement (CAR). Aktuelle NDB-Chefin ist die ehemalige Staatspräsidentin Brasiliens Dilma Roussef.

Die NDB finanziert vorrangig Entwicklungsprojekte und Infrastruktur innerhalb der fünf BRICS-Staaten und soll damit eine Alternative zu westlich geprägten Entwicklungsbanken wie der Weltbank bilden. Die CAR dagegen ist vor allem als Schutz vor internationalen Liquiditätsengpässen gedacht und soll die nationalen Währungen der BRICS-Länder gegen globalen finanziellen Druck schützen. Die mit 100 Milliarden Dollar ausgestattete CAR hat die Aufgabe, bei tatsächlichen oder potenziellen kurzfristigen Zahlungsbilanzbelastungen Unterstützung bereitzustellen. Damit ist die CAR vor allem eine Alternative zum IWF.

Wird diese Bank die internationale Entwicklungshilfe verändern?

Die New Development Bank könnte die Rolle der BRICS-Gruppe in der Entwicklungspolitik stärken und damit neue Akzente in der internationalen Entwicklungshilfe setzen. Die BRICS-Staaten sehen sich in der Tradition der Bandung-Konferenz, die 1955 in Indonesien stattfand und aus der die Bewegung der Blockfreien Staaten hervorgegangen ist. Die teilnehmenden Länder einte damals eine anti-kolonialistische und anti-imperialistische Haltung. Dazu zählt das Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Damit lehnen auch die BRICS-Staaten heute eine Entwicklungspolitik ab, wie sie der Westen betreibt, bei der er finanzielle Unterstützung als Hebel nutzt, um politische Ziele und Werte in den Empfängerländern durchzusetzen. Christian von Hiller, Arne Schütte, Viktor Funk, Harald Prokosch

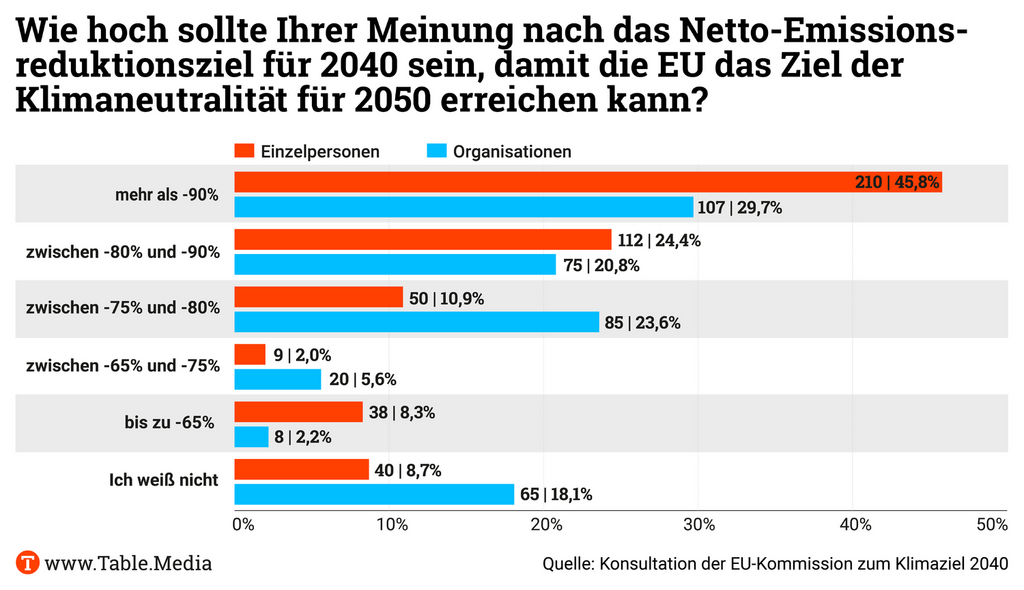

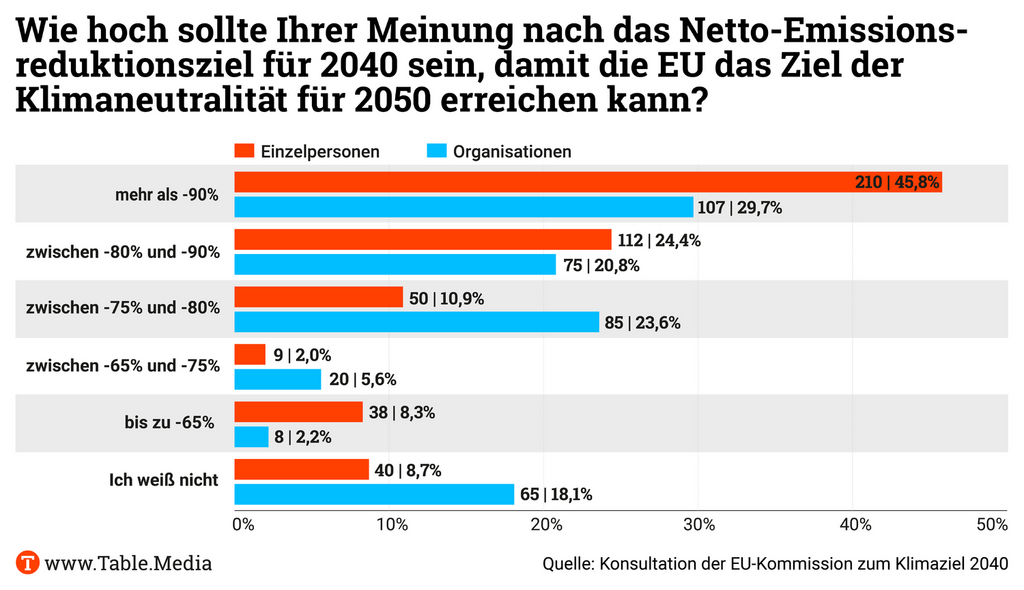

Bei der Konsultation der EU-Kommission zum Klimaziel der Union für 2040 hat sich eine Mehrheit der Teilnehmer für mehr Tempo beim Klimaschutz ausgesprochen. Die höchste Zustimmung für stärkere CO2-Reduktionen gab es im Verkehrssektor – sowohl im Flug- als auch im Straßenverkehr. Das geht aus einer Zusammenfassung der Rückmeldungen hervor, die die Kommission am Montag veröffentlicht hat.

Die Konsultation lief von Ende März bis Ende Juni. In die Zusammenfassung flossen 879 Antworten ein, weitere Rückmeldungen seien einer einzelnen Kampagne zugeordnet worden. Rund 53 Prozent der Stellungnahmen kamen demnach von EU-Bürgern, 28 Prozent von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Im Vergleich der EU-Staaten kamen die meisten Rückmeldungen mit 27 Prozent aus Deutschland.

In Bezug auf den Agrarsektor glaubte eine große Mehrheit der Befragten, dass weiche Ansätze wie Informationskampagnen und mehr technische Innovationen ungeeignet seien, um die Transformation voranzubringen. Falls die EU einen CO2-Preis für den Agrarsektor einführen sollte, will eine Mehrheit, dass er auf Ebene der Lebensmittelunternehmen oder der Düngemittelhersteller erhoben wird und nicht von Landwirten oder Verbrauchern.

Eine Mehrheit sprach sich außerdem für drei getrennte Klimaschutzziele zur Treibhausgas-Reduktion, zur naturbasierten und zur industriellen CO2-Entnahme aus der Atmosphäre aus. Für naturbasierte Entnahmen gab es eine leichte Präferenz. Eine Spaltung zeichnete sich bei der Frage ab, welche Bedeutung die CO2-Entnahme generell für die Klimaneutralität 2050 haben solle. Eine hohe Bedeutung sahen demnach Wissenschaft, öffentliche Hand und Unternehmens. ber

Wegen unzureichendem Klimaschutz im Verkehrs- und Gebäudesektor drohen Deutschland laut Experten bis 2030 Kosten zwischen 15 und 30 Milliarden Euro. Die Summe ergibt sich einerseits aus den Regeln der EU-Lastenteilungsverordnung, die Reduktionsziele für Sektoren regelt, die nicht dem Emissionshandel (ETS) für Energie und Industrie unterliegen. Am Dienstag hatte zudem der deutsche Expertenrat für Klimafragen seine Stellungnahme zum Entwurf des Klimaschutzprogramms 2023 der Bundesregierung vorgelegt.

Demnach bleibt der Verkehrssektor hauptverantwortlich dafür, dass Deutschland bis 2030 deutlich mehr Treibhausgase ausstößt als im Klimaschutzgesetz vorgesehen. Auch Industrie und Gebäude werden voraussichtlich ihr Budget überschreiten. Insgesamt werden die Vorgaben des Effort Sharing der Prognose zufolge deutlich verfehlt. Bis 2030 wird Deutschland sie demnach um 152 bis 299 Tonnen CO2 überschritten.

Diese Menge müsste bilateral von anderen Mitgliedstaaten erworben werden, die ihre Ziele übererfüllen. Die Kosten für die entsprechenden Zertifikate stehen noch nicht fest; Experten gehen aber davon aus, dass sie sich in der gleichen Größenordnung wie im Emissionshandel bewegen dürften. Dann müsste Deutschland die besagten 15 bis 30 Milliarden Euro zahlen. mkr

Die Ukraine hat von der EU einen weiteren Hilfskredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erhalten. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag mitteilte, soll er dem von Russland angegriffenen Land helfen, den Staat am Laufen zu halten und Infrastruktur zu reparieren. “Wir tun alles dafür, um die Ukraine zu unterstützen”, erklärte sie.

Das Geld ist Teil eines bis zu 18 Milliarden Euro umfassenden Darlehensprogramms, das im vergangenen Dezember von den EU-Mitgliedstaaten für dieses Jahr vereinbart wurde. Mit den Finanzhilfen will die EU es dem ukrainischen Staat ermöglichen, weiter Löhne und Renten zu zahlen. Zudem soll der Betrieb von Krankenhäusern, Schulen und Notunterkünften für umgesiedelte Menschen garantiert werden. Darüber hinaus kann das Geld auch genutzt werden, um durch den russischen Angriffskrieg zerstörte Infrastruktur wiederherzustellen. Dazu gehören zum Beispiel Stromleitungen, Wassersysteme sowie Straßen und Brücken.

Die Kredite sind trotz des andauernden Krieges an 20 Reformzusagen und Berichtspflichten geknüpft. Bei ihnen geht es beispielsweise um Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung. Für die ab 2033 vorgesehene Rückzahlung des Geldes hat die Ukraine bis zu 35 Jahre Zeit. Die Zinskosten werden von den Mitgliedstaaten der EU übernommen.

Nach EU-Angaben vom Dienstag beläuft sich die gesamte EU-Unterstützung für die Ukraine seit Beginn des Krieges mittlerweile auf etwa 76 Milliarden Euro. Miteingerechnet sind dabei die finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung der Ukraine durch die EU, die Mitgliedstaaten und die europäischen Finanzinstitutionen. Zudem werden EU-Mittel berücksichtigt, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, um ukrainische Kriegsflüchtlinge zu versorgen.

Für die Unterstützung der Ukraine in den kommenden Jahren hatte von der Leyen zuletzt den Aufbau eines neuen Finanzierungsinstruments vorgeschlagen. Es soll für den Zeitraum 2024 bis 2027 mit bis zu 50 Milliarden Euro für Zuschüsse und Darlehen ausgestattet werden. dpa

Deutschland und Estland wollen im Kampf gegen die Klimakrise und zunehmende Desinformationskampagnen Russlands enger als bisher zusammenarbeiten. Der Bericht des Expertenrats der Bundesregierung für Klimafragen zeige: “Wir müssen alle gemeinsam mehr tun. Dafür unsere Kräfte zu bündeln, ist absolut notwendig, gerade in der Europäischen Union”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Dienstag nach einem Treffen mit Estlands Außenminister Margus Tsahkna in Berlin. “Denn in diesem Jahrzehnt entscheidet sich, ob die Weltgemeinschaft das Schlimmste der Erderwärmung, der Klimaerwärmung noch verhindern kann.”

Sie freue sich sehr, dass Estland am Dienstag der deutsch-dänischen Freundesgruppe für eine ambitionierte EU-Klimadiplomatie beigetreten sei, sagte Baerbock. Mit Tsahkna habe sie darüber gesprochen, wie die Ostsee “zu einem besseren Hauptmotor unserer gemeinsam erneuerbaren Energieversorgung” gemacht werden könne. Beim Ausbau von Offshore-Windkraft gebe es ein riesiges Potenzial.

Auch beim Wasserstoff gelte es, neue Wege einzuschlagen, sagte Baerbock. Deutschland werde in Zukunft etwa zwei Drittel des Bedarfs an grünem Wasserstoff importieren müssen. Die Bundesrepublik habe daher an einer Infrastruktur im Ostseeraum, die Deutschland, das Baltikum, Finnland und Schweden verbinde, enorm großes gemeinsames Interesse. Tsahkna sagte, sein Land habe ehrgeizige Pläne für eine grüne Energiewende. Hier könne man von Deutschland lernen.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte Tsahkna, er bewundere die von Deutschland geleistete Unterstützung. Baerbock erklärte, im Kampf gegen russische Desinformation könnten Deutschland und Estland voneinander lernen. Estland sei hier Vorreiter. Man habe vereinbart, sich dazu noch enger abzustimmen und die jeweilige Expertise auszutauschen. dpa

Das Gespenst der Deindustrialisierung geht in Deutschland und Europa um. Ganz gleich, ob man die Befürchtung für gerechtfertigt oder übertrieben hält, steht die klima- und energiepolitische Transformation heute erkennbar an einem kritischen Punkt: Investitionen fließen ins Ausland ab und Standortentscheidungen werden zunehmend gegen Deutschland und Europa getroffen. Anders als die Politik es gern verkauft, ist die industrielle Transformation zur Klimaneutralität kein Selbstläufer, denn der Pfad dorthin ist instabil.

Es existiert ein temporärer Zielkonflikt zwischen einseitigem Klimaschutz und internationaler Wettbewerbsfähigkeit: Die Deindustrialisierung setzt schneller ein, als die klimaneutralen Technologien durch den Ausbau von Infrastrukturen und erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig gemacht werden können. Rein industriepolitische oder marktliberale Ansätze gehen am Problem vorbei. Tatsächlich handelt es sich im Kern um eine ordnungspolitische Aufgabe.

Klimaschutzanstrengungen – auch zunächst einseitige – sind richtig und wesentlich, sie dürfen aber weder zum Verlust der eigenen Wettbewerbsfähigkeit noch zur bloßen Verlagerung der Emissionen ins Ausland führen. Im Gegenteil: Sie müssen als Folge der Transformation mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit steigern, denn nur diese Erwartung lockt letztlich dringend benötigtes privates Kapital in die Transformation. Es wäre ein Bärendienst am Klimaschutz, wenn die deutsche und europäische Industrie genau in dieser Phase ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit beraubt würde.

Vielmehr muss die Industrie den Beweis antreten, dass Klimaschutz technologisch machbar und zugleich ökonomisch vorteilhaft ist – und zwar nicht um den Preis der Marktabschottung, sondern gerade für ein Industrieland, das im internationalen Wettbewerb steht. Nationale Klimaneutralität durch Deindustrialisierung ist möglich, aber global sinnlos. Eine klimaneutrale Industrie, die politisch gewollt einen globalen externen Effekt internalisiert, darf dadurch keinen globalen Wettbewerbsnachteil erleiden, zumal in der frühen Phase der Transformation, wenn die erforderlichen Investitionen getätigt werden sollen.

Wenn man ein Haus baut, genügt es nicht, dass es im fertigen Zustand stabil ist. Das Haus kann nur errichtet werden, wenn es zu jedem Zeitpunkt des Bauens stabil ist. Analog dürfen Energiewende und Klimaneutralität nicht nur in einem Zielzustand stabil sein, sondern müssen es in jeder Phase der industriellen Transformation. Industrielle Basisstrukturen können in einer Phase der Instabilität zerstört werden, noch bevor das neue stabile Gleichgewicht erreicht ist. Denn sind andernorts Stabilität und Dynamik der Transformation höher, werden heutige Investitionen in andere Standorte umgelenkt. Und was heute verloren geht, kommt so schnell nicht zurück.

Die gegenwärtig getroffenen Standortentscheidungen werden die zukünftigen globalen Wertschöpfungsketten prädeterminieren. Das gilt umso mehr in einem geoökonomisch und industriepolitisch geprägten Umfeld. Der Inflation Reduction Act der USA hat die Spielregeln der industriellen und technologischen Transformation für Europa entscheidend verändert – gerade mit Blick auf den Zugang zu kritischen Rohstoffen, die Resilienz von strategischen Schlüsselindustrien und die technologische Innovationsfähigkeit. Die deutsche und europäische Industrie nähert sich damit einem gefährlichen Kipppunkt.

Wettbewerbsfähig wird zukünftig nur eine Industrie sein, die klimaneutral produziert, und umgekehrt wird die Industrie nur dann nachhaltig klimaneutral sein können, wenn sie wettbewerbsfähig ist. Auf dem Weg zum Ziel aber besteht ein Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit. Ist Fortschritt ein ungerichteter Prozess, kann man den Weg in die Zukunft allein dem Markt als Entdeckungsverfahren überlassen. Dafür ist aber keine Zeit. Die Industrie muss innerhalb weniger Jahre klimaneutral und die klimaneutrale Produktion wettbewerbsfähig gemacht werden.

Gefordert ist daher keine klassische Industriepolitik, sondern ein verlässlicher Ordnungsrahmen, der entsprechende Anreize am Markt setzt und stabile Erwartungen im Wettbewerb schafft. Damit keine Fehlallokationen und Verzerrungen induziert werden, müssen – allein schon, um den Anforderungen des EU-Beihilferechts zu genügen – Maßnahmen von vornherein zeitlich begrenzt und an Konditionen geknüpft sein, allen voran an Investitionen in grüne Technologien und den Ausbau erneuerbarer Energien. Denn wenn das Problem letztlich nicht marktwirtschaftlich gelöst wird, drohen, wie vielfach befürchtet, Dauersubventionierung und endlose Interventionsspiralen.

ein Königreich für eine Regierung: Nachdem die Wahlen in Spanien unklare Mehrheitsverhältnisse geschaffen hatten, hat König Felipe VI. gestern Abend den Chef der konservativen Volkspartei, Alberto Núñez Feijóo, für die Regierungsbildung vorgeschlagen.

Damit hat das Staatsoberhaupt zunächst den zahlenmäßigen Gewinner der Wahlen vom 23. Juli beauftragt, eine Regierung zu bilden. Feijóos Partido Popular (PP) erhielt 16 Sitze mehr als die Sozialisten (PSOE) des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.

Dennoch ist fraglich, ob Feijóo erfolgreich sein kann. Derzeit verfügt der PP-Chef neben den Sitzen seiner Partei (137) auch über die der rechtspopulistischen Partei Vox (33) sowie über zwei Sitze kleinerer Parteien, in Summe 172 Abgeordnete. “Meine Chancen, eine Regierung zu bilden, sind nur vier Abgeordnete von einer absoluten Mehrheit entfernt“, erklärte Feijóo.

Pedro Sánchez prognostizierte seinerseits, dass die Debatte über die Amtseinführung von Feijóo ein Misserfolg sein werde. “Wenn Feijóo gegen die Wand der Realität stoßen will, ist das sein Recht und seine Entscheidung”, sagte er. Allerdings hat auch Sánchez bislang nicht die nötige Unterstützung, um eine Regierung zu bilden.

Nun stehen Debatte und Abstimmung im Abgeordnetenhaus an. Das Datum soll in Kürze bekannt gegeben werden. Wer Spanien zukünftig regieren wird, scheint trotz der Entscheidung des Königs weiterhin offen.

Frans Timmermans verlässt die EU-Kommission mit sofortiger Wirkung, um Spitzenkandidat von Sozialdemokraten und Grünen bei den anstehenden Wahlen in den Niederlanden zu werden. Die Zuständigkeit für den Green Deal übernimmt der slowakische Kommissionsvize Maroš Šefčovič, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag mitteilte. Sein Fokus werde weniger auf neuen Gesetzesvorschlägen liegen als auf der Umsetzung der beschlossenen Vorhaben und dem Dialog mit Industrie, Bauern und Waldbesitzern liegen.

Die CDU-Politikerin nutzt damit den Abgang von Klimazar Timmermans, um ein Signal an ihre Kritiker in EVP und Wirtschaft zu senden. Diese hatten angesichts der vielen Gesetze zu Klimaschutz und Biodiversität eine Regulierungspause gefordert. Es sei an der Zeit, den Fokus auf die Umsetzung der beschlossenen Regeln zu legen, so von der Leyen. “Unsere Priorität ist die Stärkung der sauberen Innovation in der Industrie, die Modernisierung unserer Netze und Infrastruktur für die Energiewende und der Zugang zu kritischen Rohstoffen.”

Noch ist unklar, was der neue Arbeitsauftrag für die wenigen Gesetzesinitiativen bedeutet, die die Behörde noch in der 2024 endenden Legislaturperiode vorlegen wollte. In der Pipeline befinden sich insbesondere ein Gesetz über nachhaltige Lebensmittelsysteme und die von der Industrie ungeliebte Reform der Chemikaliengesetzgebung REACH.

Šefčovič wird zunächst, wie bislang Timmermans, als Exekutiv-Vizepräsident den Green Deal in der Kommission koordinieren und zugleich als Klimakommissar für einzelne Gesetze verantwortlich sein. Diese zweite Aufgabe wird er aber wieder abgeben, wenn die niederländische Regierung einen geeigneten Kandidaten für die Timmermans-Nachfolge nominiert. Noch ist offen, wen Den Haag vorschlägt. Auch das Europaparlament hat noch ein Mitspracherecht.

Šefčovič bringt viel Erfahrung mit, der 57-jährige Diplomat absolviert bereits seine dritte Amtszeit in der Brüsseler Behörde. Er wird auch weiterhin für die Beziehungen zu Großbritannien und der Schweiz sowie zu Europaparlament und Rat verantwortlich sein. Seine guten Kontakte in die anderen EU-Institutionen könnten helfen, die Triloge zu schwierigen Dossiers wie Renaturierungsgesetz und Pestizidverordnung zu moderieren, heißt es in der Kommission. Der frühere Energiekommissar bringt zudem fachliche Vorkenntnisse mit.

Timmermans wird gehen, ohne den Green Deal, sein großes Projekt als Vizepräsident der Kommission, vollständig abgeschlossen zu haben. Der 62-Jährige scheidet ganz aus der Behörde aus, um in die niederländische Politik zu wechseln, wie er am Abend verkündete. Zuvor hatte das Parteienbündnis von PvdA und GroenLinks mitgeteilt, fast 92 Prozent ihrer Mitglieder hätten sich für den Sozialdemokraten als Spitzenkandidat für die Parlamentswahl am 22. November ausgesprochen.

Von der Leyen dankte Timmermans für seinen Einsatz für das Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Der wortgewaltige Politiker hatte sich stark gemacht für das umfangreiche Paket von Gesetzen zum Klimaschutz, zur Biodiversität und zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung eingesetzt und zudem die EU bei den internationalen Klimaverhandlungen vertreten. Timmermans kannte die Abläufe in Brüssel seit seiner ersten Amtszeit in der Kommission unter Jean-Claude Juncker von 2014 bis 2019.

Timmermans warf sich mit Verve in die Auseinandersetzungen – und wurde damit zunehmend zum roten Tuch für seine Kritiker, insbesondere in der Europäischen Volkspartei. Der Konflikt manifestierte sich beim Renaturierungsgesetz, das die EVP zu verhindern suchte – letztlich ohne Erfolg. Der Text wurde schließlich knapp vom Parlament verabschiedet, jedoch in einer deutlich abgeschwächten Version.

Noch verhandelt wird ein weiterer strittiger Vorschlag, die Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (SUR). Die Kommission will mit der Pestizide-Verordnung den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren sowie ökologisch besonders bedenkliche Pestizide komplett untersagen.

Ebenfalls noch ausstehend ist die Richtlinie über Industrieemissionen (IED), mit der die Kommission den Schadstoffausstoß von Industrieanlagen eindämmen will, einschließlich großer Viehzuchtbetriebe.

Geplant war bislang außerdem, dass die EU-Exekutive ihren Vorschlag für ein Gesetz über nachhaltige Lebensmittelsysteme im dritten Quartal 2023 vorlegen wird. Ursprünglich als übergreifende Gesetzgebung für die “Farm to Fork”-Strategie – die Agrar- und Lebensmittelkomponente des Green Deal – angekündigt, befürchten Umweltschützer, dass sich der Vorschlag am Ende mehr auf die Lebensmittelsicherheit konzentrieren könnte. Till Hoppe und Claire Stam

Die Dänin Margrethe Vestager ist aktuell in der EU-Kommission Vizepräsidentin und verantwortlich für Wettbewerb, die Spanierin Nadia Calviño Finanzministerin in Madrid. Bei den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten handelt es sich um EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwinska aus Polen, EIB-Vizepräsident Thomas Östros aus Schweden sowie den früheren italienischen Wirtschaftsminister Daniele Franco. Alle Kandidierenden müssen ein Auswahlverfahren der Bank durchlaufen, ob sie für die Aufgaben im EIB-Direktorium geeignet sind.

Die Prüfung übernimmt dabei ein Beratender Ausschuss für Ernennungen, dem fünf von der EIB unabhängige Mitglieder angehören. Nach Informationen von Table.Media ist der sogenannte Screening-Prozess bei vier Kandidierenden inzwischen beendet, lediglich die Beurteilung der Spanierin Calviño steht noch aus. Diese soll aber demnächst abgeschlossen sein – gehandelt wird ein Sondertreffen des externen Gremiums in der ersten Septemberwoche. Wenn die Kandidierenden nach Vorlage der Gesamtbeurteilung von ihren Regierungen bestätigt werden, sind die Kandidaturen offiziell.

Für Vestager hieße dies nach den internen Regeln der EU-Kommission, dass sie von diesem Zeitpunkt an ihr Amt ruhen lassen muss. Die erste Aussprache auf Ebene der EU-Finanzminister, die auch gleichzeitig die Gouverneure der Bank sind, ist für das informelle Treffen der Minister am 16. September im spanischen Santiago de Compostela avisiert. Den Informationen zufolge ist für diese Aussprache jedoch noch nicht mit einer Entscheidung zu rechnen.

Eine Einigung über die Hoyer-Nachfolge auf dem informellen Ecofin-Treffen sei aber sehr ambitioniert, hieß es. Wahrscheinlicher sei die Verständigung auf dem regulären Ecofin einen Monat später. Dies sei für die Bank aufgrund der nachfolgenden internen Abläufe zeitlich ausreichend, um den Topjob fristgerecht zum 1. Januar 2024 zu besetzen. Die Moderation des Entscheidungsprozesses hat der belgische Finanzminister Vincent van Peteghem übernommen, der aktuell Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats ist.

Van Peteghem dringt dem Vernehmen nach auf eine konsensuale Lösung. Sollte ein Einvernehmen unter den Mitgliedstaaten allerdings nicht erreicht werden, müsste über die Nachfolge von Hoyer, der zwölf Jahre an der Spitze der EU-Hausbank stand, mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden. Die neue Präsidentin oder der neue Präsident müssten dann 18 Mitgliedstaaten und 68 Prozent des gezeichneten Kapitals auf sich vereinigen. Allerdings gibt es durchaus Möglichkeiten, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.

Eine Option etwa wäre, Vestager die Führung der Bank zu überlassen und Calviño nach dem Vorbild der Kommission als “Executive Vice President” zu installieren. Calviño als starke Vizepräsidentin mit einem wichtigen Portfolio zu installieren wäre möglich, da Spanien an der Reihe ist, ab Januar das Mitglied im EIB-Direktorium zu stellen. Außerdem gibt es zum Jahreswechsel noch weitere personelle Änderungen im Management. So verlassen die Bulgarin Lilyana Pavlova und der Belgier Kris Peeters das Führungsgremium, mit Nicola Beer kommt eine neue deutsche Vizepräsidentin.

Die personellen Wechsel bieten eine gute Ausgangsposition, um einen umfassenden Neuzuschnitt der Verantwortungen vorzunehmen. Wer dabei am Ende das Rennen an der Spitze macht, dürfte über die kommenden Jahre die strategische Ausrichtung der Bank spürbar formen. Der Dänin Vestager wird in diesem Zusammenhang ein technologieaffiner Kurs zugesprochen, der mit höheren Risiken und kleineren Finanzierungsvolumina einhergeht. Calviño hingegen wird mit eher risikoärmeren großvolumigen Projekten in Verbindung gebracht, wie sie die Bank früher mit ihren umfangreichen Infrastrukturprojekten finanziert hat.

Zur Begründung wird darauf verwiesen. dass es sich für eine Reihe südlicher EU-Staaten aktuell lohnt, Projekte über die Bank zu stemmen, statt diese aus dem eigenen Budget zu bezahlen, da die nationalen Refinanzierungskosten über denen der EIB liegen. Offen ist aber bei beiden Kandidatinnen die künftige Ausrichtung der EIB-Politik außerhalb der EU. Der scheidende Präsident Hoyer hat dem Außenauftritt der Bank einen hohen Stellenwert eingeräumt und dazu mit EIB Global eine eigene strategische Einheit in der Bank eingerichtet. Diese soll in der Projektfinanzierung der EU-Außenpolitik über die Zeit eine führende Rolle einnehmen. Till Hoppe

Am Dienstag hat das 15. Gipfeltreffen der BRICS-Staaten im Sandton Convention Centre in Johannesburg begonnen. Es könnte eine neue Ära einläuten, in der die Weltpolitik die BRICS-Bewegung nicht mehr ignorieren kann. Neben Regierungsvertretern der fünf Mitgliedsstaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika werden zahlreiche weitere Staaten vertreten sein. Die BRICS-Staaten werden voraussichtlich mächtig wachsen: Die Aufnahme von Argentinien, Ägypten, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien gilt laut Reuters als gesichert. Mehr als 40 Länder haben an einer Mitgliedschaft Interesse gezeigt, darunter Iran, Äthiopien, Kuba, die DR Kongo und Kasachstan. 22 Staaten haben schon einen formalen Antrag gestellt.

Mit welchem Ziel wurde BRICS gegründet?

Ursprünglich hatte der damalige Ökonom der US-Investmentbank Goldman Sachs, Jim O’Neill, vor mehr als 20 Jahren dieses Konzept entwickelt. Die BRICS-Staaten hatten weder politisch, wirtschaftlich, kulturell noch historisch Gemeinsamkeiten. Doch sollte sie ein rasches Wirtschaftswachstum einen. Das war tatsächlich der Fall. Heute stehen die fünf Staaten nach südafrikanischen Regierungsangaben für 42 Prozent der Weltbevölkerung und 23 Prozent des Weltwirtschaftsleistung. Damit kommen die BRICS-Staaten den entwickelten Ländern wirtschaftlich näher. Die G7-Gruppe der alten Industriestaaten USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan vereinen auf sich 44 Prozent der Weltwirtschaftsleistung und zehn Prozent der Weltbevölkerung.

Was hat die Diskussion um eine BRICS-Erweiterung in Gang gebracht?

Die BRICS-Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika streben ein Ende der bestehenden Weltordnung und der Dominanz des Westens an, mit dem Ziel, ein Gegengewicht in der Weltpolitik zu werden. Aus ihren Erfahrungen heraus halten sie die politischen Beziehungen zu den mächtigen USA für unberechenbar, besonders durch die außenpolitische Doktrin, nach der “demokratische Ideale” und eine neoliberale Wirtschaftspolitik notfalls auch mit Gewalt durchgesetzt werden.

Welche Interessen verfolgt China?

Der Krieg in der Ukraine hat das Interesse an BRICS stark wachsen lassen. Besonders Russland ist fest entschlossen, die Staatengruppe für sich zu nutzen. Moskau sieht eine gestärkte Organisation als einen Weg, die Sanktionen des Westens zu umgehen. Das ist ähnlich auch bei China. Mit BRICS versucht Peking, neue Strukturen in der internationalen Politik aufzubauen. Herzstück der Machtambitionen ist die im vergangenen Jahr vorgestellte “Globale Sicherheitsstrategie”. Nach diesem Konzept definiert sich Peking als Friedensmacht, die Stabilität und Entwicklung garantiert, im Gegensatz zu den USA und seinen Verbündeten, die Kriege und Krise provozieren.

Aus der transatlantischen Einigkeit leitet China Rückschlüsse für einen möglichen Konflikt mit Taiwan ab: Während Peking glaubt, sich auf westliche, demokratische Staaten nicht verlassen zu können, sieht es im Globalen Süden eine Chance, eine Isolation im Konfliktfall abzuwenden.

Und welche sind die Interessen Russlands?

An nichts weniger als an einer “Demokratisierung des internationalen Lebens” wolle Russland weiterarbeiten, schrieb der russische Außenminister Sergej Lawrow zum Auftakt des Gipfels in einem Gastbeitrag für das südafrikanische Magazin Ubuntu. Russland arbeite für “eine Architektur internationaler Beziehungen, die sich auf unteilbare Sicherheit sowie zivilisatorischer Vielfalt stützt und die allen Mitgliedern der Weltgemeinschaft, ohne Unterschied, gleiche Entwicklungen ermöglicht”. Lawrow spricht von “tektonischen Verschiebungen” auf der Welt, vom Bedeutungsverlust des Dollars, wirft dem Westen kollektiv Rassismus vor und sieht eine “gerechtere, multipolare Weltordnung entstehen – dank BRICS und der erwarteten Erweiterung der Organisation.

Der Gipfel selbst ist für Russland zugleich eine kleine Schmach, denn der russische Präsident Wladimir Putin wird nur via Video dabei sein. Südafrika hätte ihn sonst bei einem Besuch verhaften und an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern müssen. Dieses Risiko ging Putin nicht ein. Darüber schrieb Lawrow ebenso wenig wie über die Ukraine, das Russland überfallen hat. Doch der Tenor Lawrows wurde von wichtigen russischen Medien aufgegriffen, zitierte Experte in russischen Zeitungen loben die Entwicklung der multipolaren Welt.

Welche Position nimmt Afrika bei diesem Versuch einer Neuordnung ein?

Für viele afrikanische Länder bietet die globale Frontstellung zwischen China, Russland und den USA eine Chance. Sie werden umworben wie lange nicht, von den USA und Europa ebenso wie von China und Russland. Südafrika will dieses Momentum beim Gipfel in Johannesburg nutzen. Dabei geht es dem Land vor allem um Wachstum, nachhaltige Entwicklung und inklusiven Multilateralismus.

Was macht BRICS für neue Mitglieder attraktiv?

Besonders die Schwellenländer versprechen sich von den BRICS ein Gegengewicht zu den multilateralen Institutionen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind: vor allem die Vereinten Nationen, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. In diesen haben sich die alten Mächte von damals den größten Einfluss gesichert, sodass sich die schnell wachsenden Länder in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika in diesen Institutionen zu wenig berücksichtigt fühlen.

In den vergangenen Jahren sind in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika neue Institutionen wie die Asian Infrastructure Investment Bank entstanden oder bestehende wie die African Development Bank gestärkt worden. Doch BRICS hat sich als die bisher mächtigste Idee erwiesen, die bisherige Weltordnung infrage zu stellen.

Warum streben die BRICS-Staaten eine eigene Währung an?

Die Dollar-Vorherrschaft räumt den USA große Privilegien in der Weltwirtschaft ein. Sie kann Länder wie beispielsweise Iran oder Russland vom Zugang zu US-Dollar ausschließen. Auch müssen Zentralbanken und Regierungen fast zwangsläufig zumindest einen Teil ihrer Devisenreserven in Dollar anlegen. Dazu kaufen sie in der Regel US-Staatsanleihen, die liquideste Vermögensklasse der Welt, und finanzieren so den amerikanischen Staatshaushalt mit. Das lehnen viele BRICS-Staaten ab.

Allerdings dürfte die Etablierung einer neuen Weltleitwährung das ambitionierteste Projekt der aufstrebenden Länder sein. Die neue Währung müsste genauso liquide und genauso universell akzeptiert sein wie der Dollar. Auch muss der Emittent einer neuen Weltleitwährung Netto-Schuldner auf den internationalen Finanzmärkten sein, damit genügend Devisen in die Welt kommen. Eine Weltwährung zu besitzen, bringt auch Nachteile. So droht unter bestimmten Voraussetzungen der unkontrollierte Import von Inflation.

Denkbar ist jedoch, dass es den BRICS gelingt, den Dollar punktuell zurückzudrängen, zum Beispiel im Handel von Rohstoffen wie Erdöl oder Gold. Welche Währung – eine bestehende wie der chinesische Yuan oder eine neue Kunstwährung – davon profitiert, ist offen.

Welche Rolle spielt die New Development Bank?

Die New Development Bank (NDB) dient den BRICS-Staaten als multilaterale Entwicklungsbank, die eine Alternative zu den Institutionen Weltbank und IWF bieten soll. Die Idee für die Bank geht auf einen Vorschlag aus dem Jahr 2012 zurück, als die BRICS-Länder erstmals die gemeinsame Verwaltung von Rücklagen in Erwägung zogen. Im Jahr 2014 gründeten die BRICS die NDB und die Schwesterinstitution Contingent Reserve Arrangement (CAR). Aktuelle NDB-Chefin ist die ehemalige Staatspräsidentin Brasiliens Dilma Roussef.

Die NDB finanziert vorrangig Entwicklungsprojekte und Infrastruktur innerhalb der fünf BRICS-Staaten und soll damit eine Alternative zu westlich geprägten Entwicklungsbanken wie der Weltbank bilden. Die CAR dagegen ist vor allem als Schutz vor internationalen Liquiditätsengpässen gedacht und soll die nationalen Währungen der BRICS-Länder gegen globalen finanziellen Druck schützen. Die mit 100 Milliarden Dollar ausgestattete CAR hat die Aufgabe, bei tatsächlichen oder potenziellen kurzfristigen Zahlungsbilanzbelastungen Unterstützung bereitzustellen. Damit ist die CAR vor allem eine Alternative zum IWF.

Wird diese Bank die internationale Entwicklungshilfe verändern?

Die New Development Bank könnte die Rolle der BRICS-Gruppe in der Entwicklungspolitik stärken und damit neue Akzente in der internationalen Entwicklungshilfe setzen. Die BRICS-Staaten sehen sich in der Tradition der Bandung-Konferenz, die 1955 in Indonesien stattfand und aus der die Bewegung der Blockfreien Staaten hervorgegangen ist. Die teilnehmenden Länder einte damals eine anti-kolonialistische und anti-imperialistische Haltung. Dazu zählt das Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Damit lehnen auch die BRICS-Staaten heute eine Entwicklungspolitik ab, wie sie der Westen betreibt, bei der er finanzielle Unterstützung als Hebel nutzt, um politische Ziele und Werte in den Empfängerländern durchzusetzen. Christian von Hiller, Arne Schütte, Viktor Funk, Harald Prokosch

Bei der Konsultation der EU-Kommission zum Klimaziel der Union für 2040 hat sich eine Mehrheit der Teilnehmer für mehr Tempo beim Klimaschutz ausgesprochen. Die höchste Zustimmung für stärkere CO2-Reduktionen gab es im Verkehrssektor – sowohl im Flug- als auch im Straßenverkehr. Das geht aus einer Zusammenfassung der Rückmeldungen hervor, die die Kommission am Montag veröffentlicht hat.

Die Konsultation lief von Ende März bis Ende Juni. In die Zusammenfassung flossen 879 Antworten ein, weitere Rückmeldungen seien einer einzelnen Kampagne zugeordnet worden. Rund 53 Prozent der Stellungnahmen kamen demnach von EU-Bürgern, 28 Prozent von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Im Vergleich der EU-Staaten kamen die meisten Rückmeldungen mit 27 Prozent aus Deutschland.

In Bezug auf den Agrarsektor glaubte eine große Mehrheit der Befragten, dass weiche Ansätze wie Informationskampagnen und mehr technische Innovationen ungeeignet seien, um die Transformation voranzubringen. Falls die EU einen CO2-Preis für den Agrarsektor einführen sollte, will eine Mehrheit, dass er auf Ebene der Lebensmittelunternehmen oder der Düngemittelhersteller erhoben wird und nicht von Landwirten oder Verbrauchern.

Eine Mehrheit sprach sich außerdem für drei getrennte Klimaschutzziele zur Treibhausgas-Reduktion, zur naturbasierten und zur industriellen CO2-Entnahme aus der Atmosphäre aus. Für naturbasierte Entnahmen gab es eine leichte Präferenz. Eine Spaltung zeichnete sich bei der Frage ab, welche Bedeutung die CO2-Entnahme generell für die Klimaneutralität 2050 haben solle. Eine hohe Bedeutung sahen demnach Wissenschaft, öffentliche Hand und Unternehmens. ber

Wegen unzureichendem Klimaschutz im Verkehrs- und Gebäudesektor drohen Deutschland laut Experten bis 2030 Kosten zwischen 15 und 30 Milliarden Euro. Die Summe ergibt sich einerseits aus den Regeln der EU-Lastenteilungsverordnung, die Reduktionsziele für Sektoren regelt, die nicht dem Emissionshandel (ETS) für Energie und Industrie unterliegen. Am Dienstag hatte zudem der deutsche Expertenrat für Klimafragen seine Stellungnahme zum Entwurf des Klimaschutzprogramms 2023 der Bundesregierung vorgelegt.

Demnach bleibt der Verkehrssektor hauptverantwortlich dafür, dass Deutschland bis 2030 deutlich mehr Treibhausgase ausstößt als im Klimaschutzgesetz vorgesehen. Auch Industrie und Gebäude werden voraussichtlich ihr Budget überschreiten. Insgesamt werden die Vorgaben des Effort Sharing der Prognose zufolge deutlich verfehlt. Bis 2030 wird Deutschland sie demnach um 152 bis 299 Tonnen CO2 überschritten.

Diese Menge müsste bilateral von anderen Mitgliedstaaten erworben werden, die ihre Ziele übererfüllen. Die Kosten für die entsprechenden Zertifikate stehen noch nicht fest; Experten gehen aber davon aus, dass sie sich in der gleichen Größenordnung wie im Emissionshandel bewegen dürften. Dann müsste Deutschland die besagten 15 bis 30 Milliarden Euro zahlen. mkr

Die Ukraine hat von der EU einen weiteren Hilfskredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erhalten. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag mitteilte, soll er dem von Russland angegriffenen Land helfen, den Staat am Laufen zu halten und Infrastruktur zu reparieren. “Wir tun alles dafür, um die Ukraine zu unterstützen”, erklärte sie.

Das Geld ist Teil eines bis zu 18 Milliarden Euro umfassenden Darlehensprogramms, das im vergangenen Dezember von den EU-Mitgliedstaaten für dieses Jahr vereinbart wurde. Mit den Finanzhilfen will die EU es dem ukrainischen Staat ermöglichen, weiter Löhne und Renten zu zahlen. Zudem soll der Betrieb von Krankenhäusern, Schulen und Notunterkünften für umgesiedelte Menschen garantiert werden. Darüber hinaus kann das Geld auch genutzt werden, um durch den russischen Angriffskrieg zerstörte Infrastruktur wiederherzustellen. Dazu gehören zum Beispiel Stromleitungen, Wassersysteme sowie Straßen und Brücken.

Die Kredite sind trotz des andauernden Krieges an 20 Reformzusagen und Berichtspflichten geknüpft. Bei ihnen geht es beispielsweise um Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung. Für die ab 2033 vorgesehene Rückzahlung des Geldes hat die Ukraine bis zu 35 Jahre Zeit. Die Zinskosten werden von den Mitgliedstaaten der EU übernommen.

Nach EU-Angaben vom Dienstag beläuft sich die gesamte EU-Unterstützung für die Ukraine seit Beginn des Krieges mittlerweile auf etwa 76 Milliarden Euro. Miteingerechnet sind dabei die finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung der Ukraine durch die EU, die Mitgliedstaaten und die europäischen Finanzinstitutionen. Zudem werden EU-Mittel berücksichtigt, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, um ukrainische Kriegsflüchtlinge zu versorgen.

Für die Unterstützung der Ukraine in den kommenden Jahren hatte von der Leyen zuletzt den Aufbau eines neuen Finanzierungsinstruments vorgeschlagen. Es soll für den Zeitraum 2024 bis 2027 mit bis zu 50 Milliarden Euro für Zuschüsse und Darlehen ausgestattet werden. dpa

Deutschland und Estland wollen im Kampf gegen die Klimakrise und zunehmende Desinformationskampagnen Russlands enger als bisher zusammenarbeiten. Der Bericht des Expertenrats der Bundesregierung für Klimafragen zeige: “Wir müssen alle gemeinsam mehr tun. Dafür unsere Kräfte zu bündeln, ist absolut notwendig, gerade in der Europäischen Union”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Dienstag nach einem Treffen mit Estlands Außenminister Margus Tsahkna in Berlin. “Denn in diesem Jahrzehnt entscheidet sich, ob die Weltgemeinschaft das Schlimmste der Erderwärmung, der Klimaerwärmung noch verhindern kann.”

Sie freue sich sehr, dass Estland am Dienstag der deutsch-dänischen Freundesgruppe für eine ambitionierte EU-Klimadiplomatie beigetreten sei, sagte Baerbock. Mit Tsahkna habe sie darüber gesprochen, wie die Ostsee “zu einem besseren Hauptmotor unserer gemeinsam erneuerbaren Energieversorgung” gemacht werden könne. Beim Ausbau von Offshore-Windkraft gebe es ein riesiges Potenzial.

Auch beim Wasserstoff gelte es, neue Wege einzuschlagen, sagte Baerbock. Deutschland werde in Zukunft etwa zwei Drittel des Bedarfs an grünem Wasserstoff importieren müssen. Die Bundesrepublik habe daher an einer Infrastruktur im Ostseeraum, die Deutschland, das Baltikum, Finnland und Schweden verbinde, enorm großes gemeinsames Interesse. Tsahkna sagte, sein Land habe ehrgeizige Pläne für eine grüne Energiewende. Hier könne man von Deutschland lernen.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte Tsahkna, er bewundere die von Deutschland geleistete Unterstützung. Baerbock erklärte, im Kampf gegen russische Desinformation könnten Deutschland und Estland voneinander lernen. Estland sei hier Vorreiter. Man habe vereinbart, sich dazu noch enger abzustimmen und die jeweilige Expertise auszutauschen. dpa

Das Gespenst der Deindustrialisierung geht in Deutschland und Europa um. Ganz gleich, ob man die Befürchtung für gerechtfertigt oder übertrieben hält, steht die klima- und energiepolitische Transformation heute erkennbar an einem kritischen Punkt: Investitionen fließen ins Ausland ab und Standortentscheidungen werden zunehmend gegen Deutschland und Europa getroffen. Anders als die Politik es gern verkauft, ist die industrielle Transformation zur Klimaneutralität kein Selbstläufer, denn der Pfad dorthin ist instabil.

Es existiert ein temporärer Zielkonflikt zwischen einseitigem Klimaschutz und internationaler Wettbewerbsfähigkeit: Die Deindustrialisierung setzt schneller ein, als die klimaneutralen Technologien durch den Ausbau von Infrastrukturen und erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig gemacht werden können. Rein industriepolitische oder marktliberale Ansätze gehen am Problem vorbei. Tatsächlich handelt es sich im Kern um eine ordnungspolitische Aufgabe.

Klimaschutzanstrengungen – auch zunächst einseitige – sind richtig und wesentlich, sie dürfen aber weder zum Verlust der eigenen Wettbewerbsfähigkeit noch zur bloßen Verlagerung der Emissionen ins Ausland führen. Im Gegenteil: Sie müssen als Folge der Transformation mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit steigern, denn nur diese Erwartung lockt letztlich dringend benötigtes privates Kapital in die Transformation. Es wäre ein Bärendienst am Klimaschutz, wenn die deutsche und europäische Industrie genau in dieser Phase ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit beraubt würde.

Vielmehr muss die Industrie den Beweis antreten, dass Klimaschutz technologisch machbar und zugleich ökonomisch vorteilhaft ist – und zwar nicht um den Preis der Marktabschottung, sondern gerade für ein Industrieland, das im internationalen Wettbewerb steht. Nationale Klimaneutralität durch Deindustrialisierung ist möglich, aber global sinnlos. Eine klimaneutrale Industrie, die politisch gewollt einen globalen externen Effekt internalisiert, darf dadurch keinen globalen Wettbewerbsnachteil erleiden, zumal in der frühen Phase der Transformation, wenn die erforderlichen Investitionen getätigt werden sollen.

Wenn man ein Haus baut, genügt es nicht, dass es im fertigen Zustand stabil ist. Das Haus kann nur errichtet werden, wenn es zu jedem Zeitpunkt des Bauens stabil ist. Analog dürfen Energiewende und Klimaneutralität nicht nur in einem Zielzustand stabil sein, sondern müssen es in jeder Phase der industriellen Transformation. Industrielle Basisstrukturen können in einer Phase der Instabilität zerstört werden, noch bevor das neue stabile Gleichgewicht erreicht ist. Denn sind andernorts Stabilität und Dynamik der Transformation höher, werden heutige Investitionen in andere Standorte umgelenkt. Und was heute verloren geht, kommt so schnell nicht zurück.

Die gegenwärtig getroffenen Standortentscheidungen werden die zukünftigen globalen Wertschöpfungsketten prädeterminieren. Das gilt umso mehr in einem geoökonomisch und industriepolitisch geprägten Umfeld. Der Inflation Reduction Act der USA hat die Spielregeln der industriellen und technologischen Transformation für Europa entscheidend verändert – gerade mit Blick auf den Zugang zu kritischen Rohstoffen, die Resilienz von strategischen Schlüsselindustrien und die technologische Innovationsfähigkeit. Die deutsche und europäische Industrie nähert sich damit einem gefährlichen Kipppunkt.

Wettbewerbsfähig wird zukünftig nur eine Industrie sein, die klimaneutral produziert, und umgekehrt wird die Industrie nur dann nachhaltig klimaneutral sein können, wenn sie wettbewerbsfähig ist. Auf dem Weg zum Ziel aber besteht ein Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit. Ist Fortschritt ein ungerichteter Prozess, kann man den Weg in die Zukunft allein dem Markt als Entdeckungsverfahren überlassen. Dafür ist aber keine Zeit. Die Industrie muss innerhalb weniger Jahre klimaneutral und die klimaneutrale Produktion wettbewerbsfähig gemacht werden.

Gefordert ist daher keine klassische Industriepolitik, sondern ein verlässlicher Ordnungsrahmen, der entsprechende Anreize am Markt setzt und stabile Erwartungen im Wettbewerb schafft. Damit keine Fehlallokationen und Verzerrungen induziert werden, müssen – allein schon, um den Anforderungen des EU-Beihilferechts zu genügen – Maßnahmen von vornherein zeitlich begrenzt und an Konditionen geknüpft sein, allen voran an Investitionen in grüne Technologien und den Ausbau erneuerbarer Energien. Denn wenn das Problem letztlich nicht marktwirtschaftlich gelöst wird, drohen, wie vielfach befürchtet, Dauersubventionierung und endlose Interventionsspiralen.