der Umweltrat am heutigen Montag wird entscheidend sein auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz in Dubai Ende des Jahres (COP28). Zum einen wollen die Mitgliedstaaten ihr Verhandlungsmandat für die COP festlegen. Es ist sozusagen der Leitfaden, mit dem die EU-Verhandler in Dubai auf die Vertreter anderer Länder treffen. Und er gibt gleichzeitig auch das Ambitionsniveau wieder. Die EU wird sich in Dubai aber auch an diesem Papier messen lassen müssen: Was nicht darinsteht, kann sie auch nicht glaubhaft von anderen fordern.

Insbesondere bei der Rolle von CCS könnte das entscheidend sein. Die EU-Kommission würde in Dubai gerne auf ein fossilfreies Energiesystem bis 2050 ohne die Nutzung von CO₂-Abscheidung (CCS) hinarbeiten. Doch unter den Mitgliedstaaten ist man sich noch nicht einig, ob man sich nicht doch lieber nur für ein Ende der fossilen Energien einsetzen soll, bei denen keine CO₂-Abscheidung möglich ist (“unabated fossil fuels”).

Die zweite wegweisende Entscheidung der Umweltminister ist die Aktualisierung des EU-Klimaziels. Schon oft angekündigt, soll es heute tatsächlich so weit sein: Die EU hebt ihr CO₂-Reduktionsziel für 2030 auf minus 57 Prozent im Vergleich zu 1990 an. Auch das ist wichtig für die COP28, denn die EU fordert stets neue, ambitioniertere Klimaziele von anderen Staaten und kann künftig auch ein eigenes Update vorlegen. Das stärkt die Verhandlungsposition.

Allerdings gibt es ein Manko bei diesem Update: Aller Voraussicht nach wird nicht das offizielle bei der UN hinterlegte Klimaziel (NDC) von derzeit “mindestens minus 55 Prozent” erhöht. Lediglich in der technischen Erklärung, wie dieses Ziel erreicht werden soll, wird der neue Wert von minus 57 Prozent eine Rolle spielen. Offen ist, wie überzeugend das neue EU-Klimaziel auf der internationalen Bühne dann überhaupt noch ist.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Herr O’Sullivan, ist die EU mit ihrem Sanktionsregime gegen Russland gescheitert? Neuste Zahlen deuten darauf hin, dass Wladimir Putin bekommt, was er für die Waffenproduktion braucht …

Nein, diese Ansicht teile ich nicht. Ich denke, die Sanktionen funktionieren. Die drei Hauptziele waren erstens die Schwächung der technologischen Fähigkeiten des russischen Militärs, zweitens der russischen Regierung die Einnahmen zu entziehen, um den Krieg fortzusetzen, und drittens Russland hohe Kosten für die unprovozierte Aggression für seine Wirtschaft aufzuerlegen. Ich denke, in allen drei Bereichen können wir deutliche Auswirkungen feststellen.

Die Ukraine meldete, dass selbst in neueren russischen Raketen jede Menge westliche Technologie gefunden wird …

Es stimmt zwar, dass immer noch einige halbmilitärische Komponenten ihren Weg nach Russland finden, aber die Qualität der russischen Waffen nimmt ab. Das sieht man auch an den russischen Raketen, die von den Ukrainern abgefangen wurden. Russland wendet sich jetzt für Komponenten an Nordkorea. Das zeigt, wie sehr Putin Probleme hat, weiterhin technologisch anspruchsvolle Waffen zu produzieren.

Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Russlands Importe aus Kasachstan, Georgien, Armenien oder der Türkei sind im ersten Halbjahr um 37 Prozent gestiegen und gleichzeitig haben die Ausfuhren aus der EU nach Zentralasien und in die Türkei in ähnlichem Umfang zugenommen.

Das waren die früheren Zahlen. Inzwischen sehen wir eine deutliche Verlangsamung. Es zahlt sich aus, dass wir eine Vereinbarung mit Kasachstan, Usbekistan, Armenien und Serbien treffen konnten, um die Wiederausfuhr von Produkten zu verhindern, die für Rüstungsgüter verwendet werden können. Alle diese Länder und auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben zugestimmt, die Wiederausfuhr von einer ganzen Liste an Produkten nach Russland zu verbieten. Ich denke also, dass es uns gelungen ist, dieses Schlupfloch zu schließen. Wir hoffen, dass die Türkei in den nächsten Tagen folgen wird.

Der Sanktionskoordinator der Ukraine sagt, dass in neuen Waffen, Raketen und Drohnen aus Russland alle Arten von westlichen Produkten gefunden wurden.

Wir wissen, dass diese Produkte auf Lager sind und die Russen diese aus verschiedenen Quellen erwerben konnten. Ich meine, das sind ganz alltägliche Dinge. Chips, integrierte Schaltkreise, Flash-Speicherkarten, optische Lesegeräte. Vieles davon zirkuliert in der Weltwirtschaft und einiges davon findet seinen Weg nach Russland. Aber ich denke, dass wir zunehmend die Quelle dieser Technologie von Europa oder den USA abschneiden und es für Russland immer schwieriger machen, sie zu erwerben. Wir wissen mit Sicherheit, und die Ukrainer haben uns das bestätigt, als sie hier waren, dass die Versorgung Russlands mit dieser Art von Produkten schrumpft, und sie kämpfen darum, die technologische Qualität ihrer Waffen aufrechtzuerhalten.

Sie haben eine Reise durch Drittländer unternommen, was ist das Feedback?

Wir haben zwei Länder, von denen wir erwartet hätten, dass sie sich unseren Sanktionen anschließen. Das sind Serbien und die Türkei. Wir sind natürlich enttäuscht, dass die beiden Beitrittskandidaten das nicht getan haben. Beide Länder haben ihre eigenen Gründe. Serbien hat seine eigene schmerzvolle Geschichte aus den 90er Jahren. In der Türkei versucht Herr Erdogan eine Art Mittelweg zu finden und möchte nicht Partei ergreifen. Aber alle erkennen an, dass sie nicht zu einer Plattform für die Umgehung von Sanktionen werden wollen, insbesondere wenn es um militärische Güter geht, die an den militärisch-industriellen Komplex geliefert werden.

Ihr Titel ist Sanktionskoordinator, das klingt nach wenig Macht …

Meine Aufgabe ist, auf die Länder zuzugehen. Aber natürlich kann die EU in Zukunft ihre neuen Instrumente gegen Länder nutzen, die bei Umgehungsgeschäften mitmachen. Jeder weiß, dass es diese Drohkulisse gibt. Und natürlich beginnt der Kampf gegen Umgehungsgeschäfte bei uns zu Hause. Soweit europäische Waren ihren Weg nach Russland finden, haben sie ihren Ursprung immer noch irgendwo in Europa.

Sie haben die neuen Instrumente gegen Sanktionsverstöße erwähnt. Glauben Sie, dass diese bald gegen einige Drittländer angewendet werden?

Wir versuchen weiterhin, mit allen Ländern in einem kooperativen Geist zu arbeiten, in Anerkennung ihrer Souveränität, ihrer Unabhängigkeit und ihrer territorialen Integrität. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, auf dem Verhandlungsweg zu einer Einigung zu kommen, wie wir mit einigen dieser Umgehungsfragen umgehen sollen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auf diese Strafmaßnahmen zurückzugreifen. Ich hoffe, dass wir das nicht tun müssen. Ich hoffe aber auch, dass wir nicht zögern werden, diese Instrumente einzusetzen, wenn es nötig ist.

Die Ölpreisobergrenze scheint auch nicht zu funktionieren …

Nun, sie funktioniert. Aber natürlich haben wir zwei Probleme. Das eine ist der sehr hohe Ölpreis. Das bedeutet natürlich, dass Russland höhere Preise für sein Öl erzielen kann, als dies früher der Fall gewesen wäre. Und zweitens gibt es Probleme mit der Umgehung der Vorschriften durch die Verschiffung und den Transport dieses Öls.

Wie meinen Sie das konkret?

Es gibt Hinweise, dass einige Schifffahrtsunternehmen bei den Transportkosten und dem Preis für das Öl manipulieren. Und wir haben auch Hinweise darauf, dass es sogenannte Schattenflotten mit sehr alten, manchmal extrem maroden Tankern gibt, die offenbar nicht von westlichen Versicherern, sondern von Russland oder China versichert werden. Doch mit welcher Garantie? Wenn es irgendwann zu einer Umweltkatastrophe kommt und einer dieser Tanker irgendwo an einer Küste Öl ablädt, weiß ich nicht, ob das betroffene Land durch diese Versicherung tatsächlich entschädigt würde. Die G7-Industriestaaten befassen sich aktiv damit und überlegen, wie man gegen diese Art der Umgehung vorgehen kann. Und ich denke, in den nächsten Wochen werden wir weitere Maßnahmen sehen.

Die Ukraine fordert, die Preisobergrenze zu senken. Wäre das ein Weg?

Ich denke, die allgemeine Ansicht ist, dass das Problem nicht die Preisobergrenze ist. Diese funktioniert, aber nicht so effektiv, wie wir ursprünglich gehofft hatten. Der Ölpreis liegt jetzt bei fast 100 Dollar pro Barrel. Das macht den Ölhandel natürlich sehr viel interessanter und kommt Russland zugute. Wenn der Ölpreis 100 Dollar beträgt, wird eine Senkung der Preisobergrenze von 60 auf 40 Dollar keine großen Auswirkungen haben. Ich denke, das Hauptaugenmerk liegt auf der Umgehung der Preisobergrenze durch Schattenflotten oder durch Fälschung der Frachtbriefe und der Dokumentation über die Transportkosten im Vergleich zu den Kosten der Fracht. Es wird sehr aktiv daran gearbeitet, diese Schlupflöcher zu schließen.

Die Debatte über das 12. Sanktionspaket hat begonnen. Was sollte darin enthalten sein?

Ich bin nicht an der Ausarbeitung neuer Sanktionen beteiligt. Ehrlich gesagt denke ich, dass es noch ein weiter Weg ist, bis wir dazu kommen. Und in der Zwischenzeit wird es alle möglichen Spekulationen darüber geben, was darin enthalten sein sollte und was die Leute wollen. Aber das ist nicht mein Thema.

Thierry Breton hat Ambitionen: Formell nur ein einfacher EU-Kommissar, wenn auch mit wichtigen Themen, hat der frühere Telekommunikations- und IT-Manager ein Feld ausgemacht, auf dem er glänzen kann. Breton signalisiert derzeit klar: Er könnte sich eine weitere Amtszeit in Brüssel vorstellen.

Schon frühzeitig erkannte er: Termine mit Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook und anderen mehr oder minder glamourösen IT-Firmenstars nutzen auch der Aufmerksamkeit für den gewieften Chef der Brüsseler Verwaltungsbehörde. Breton inszenierte sich als Akteur auf Augenhöhe mit den IT-Größen – oder gar darüber. Nicht ohne eine Spur Ironie kündigte er den DSA als das “Ende des Wilden Westens” im Internet an. Und gerierte sich selbst dabei als Sheriff.

Doch wie einem echten Polizisten blieb der EU-Kommission nun in der aktuellen Krise rund um die Ereignisse im Gazastreifen wenig übrig, als auszurücken: Nur wenige Wochen nachdem der Digital Services Act anwendbar wurde, muss sie zeigen, dass der DSA nicht nur ein theoretisches Aufsichts-Framework ist. Denn X, ehemals Twitter, scheint kaum in der Lage, regelkonform mit Hass, Gewaltdarstellungen und Hetze umzugehen. Und auch bei TikTok gibt es zumindest große Fragezeichen, ob die Plattform tatsächlich in der Lage ist, rechtswidrige Inhalte zeitnah zu entfernen.

Noch aber fehlen einige wesentliche Bausteine, damit der DSA voll wirkt. Insbesondere, dass die nationalen Koordinatoren (DSC) ihre Arbeit noch nicht aufgenommen haben, ist für das Gesamtaufsichtssystem problematisch. Sie sollen eigentlich als nationale Ansprechpartner Meldungen entgegennehmen und – bei Zuständigkeit dieser – dann darauf hinweisen, dass es größere Probleme bei einem Betreiber gibt.

Und auch die EU-Kommission selbst war eigentlich noch nicht so aufgestellt, um bereits jetzt die ersten Verfahrensschritte zu ergreifen. Die Transparenzberichte der Betreiber von sehr großen Online-Plattformen (Very Large Online Platforms, VLOPs) sollen erst in den kommenden Tagen eintreffen. Die Prozesse sind noch in Arbeit, noch nicht alle geplanten Mitarbeiterstellen besetzt. Und der Ausschuss der DSA-Regulierer, das Europäische Gremium für digitale Dienste, existiert ebenfalls noch nicht. Für einige Entscheidungen ist dieses allerdings notwendige Vorbedingung.

Doch die Lage ließ der Kommission wenig Möglichkeiten, weshalb Thierry Breton voranstürmte und Briefe schrieb. Erst an X, dann einen etwas anderen an Meta, dann an TikTok. Er habe die Befürchtung, dass die Plattformen benutzt würden, um illegale Inhalte und Falschinformationen in der EU zu verbreiten. “Nachdem ich den Brief geschrieben habe, hat X sofort reagiert”, erzählt Breton. “Sie haben mein Team kontaktiert. Und das hat erklärt, wo genau unsere Bedenken liegen.” In allen Gesprächen habe X gesagt, dass es die DSA-Vorgaben vollständig erfüllen wolle. Breton sieht seine Rolle darin, die Probleme zu benennen. Dann werde er die Ergebnisse prüfen. Alle Betreiber wüssten, dass die Kommission die Plattformen an den Verpflichtungen des DSA messen und diese auch durchsetzen werde.

Tatsächlich ist der Briefwechsel mit den Plattformbetreibern nur der Auftakt zu etwas Größerem: formellen Untersuchungen. Dazu kann die Kommission bei den VLOPs Informationen zu Sachverhalten von den Betreibern abfordern. Diese müssen der Aufforderung nachkommen. Im Fall von X, dem früheren Twitter, hat die Kommission genau das jetzt gemacht: Die Plattform muss bis zum 18. Oktober Antworten zur Aktivierung des Krisenprotokolls im Kontext der Nahost-Krise liefern, zu weiteren Punkten bis zum 31. Oktober.

Sollten Betreiber wie X jedoch nicht zur Zufriedenheit der Kommission Informationen beisteuern, kann diese, so wie etwa bei kartellrechtlichen Untersuchungen, nicht nur Geldstrafen verhängen. Sie kann von Zeugenvernehmungen bis hin zum Mittel der Beschlagnahmung Maßnahmen ergreifen, um an die notwendigen und korrekten Unterlagen zu kommen. Sie darf etwa auch den Zugang zu Datenbanken und Algorithmen anordnen.

Zudem muss sie nicht unbedingt auf die Plattformbetreiber warten: Sie darf auch einstweilige Maßnahmen ergreifen – etwa eine Plattform dazu verpflichten, mehr Moderatoren für einen Sprachraum einzustellen, bestimmte Inhalte wirksam zu blockieren. Dieses Mittel liegt im Kontext der Nahost-Ereignisse nahe. Ob die Plattformen sich nicht lieber vorher selbst bewegen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. An Thierry Bretons Willen zur DSA-Durchsetzung jedenfalls wird es ein gutes halbes Jahr vor der Europawahl kaum scheitern.

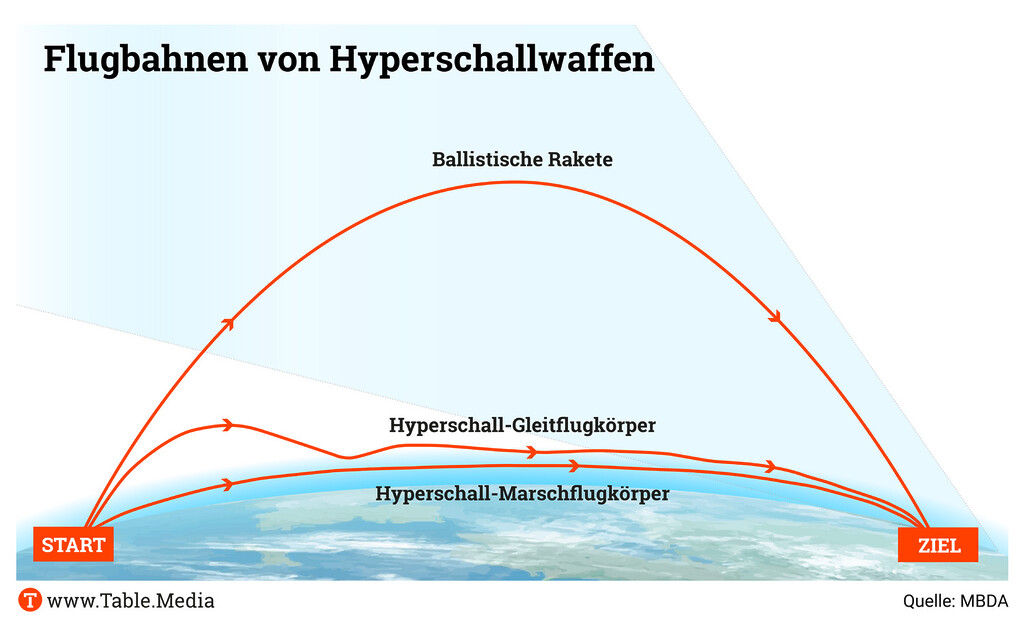

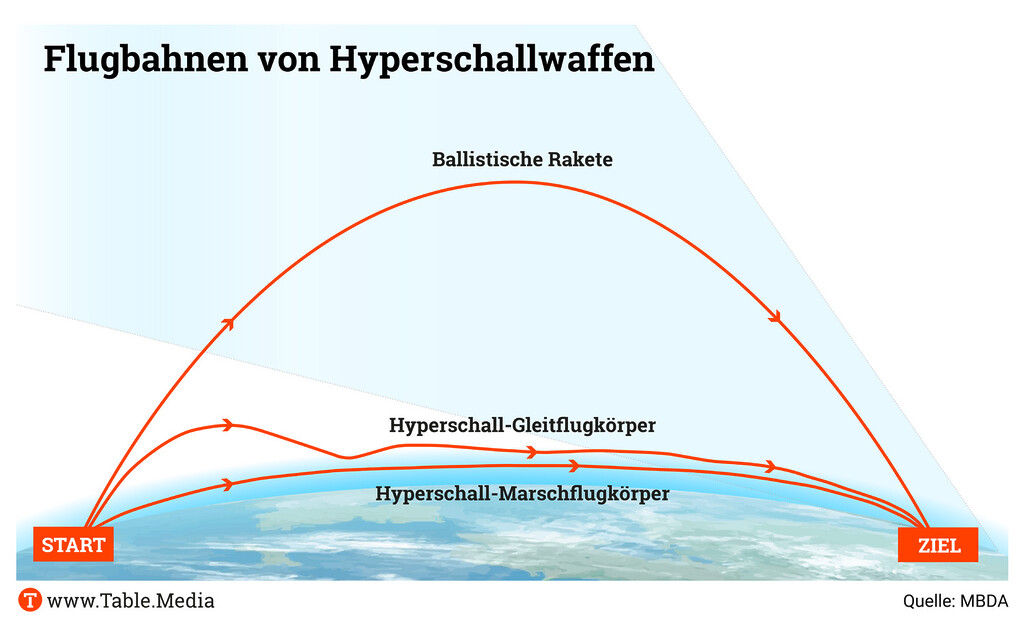

Russland hat 2019 den Hyperschall-Gleitflugkörper Avangard vorgestellt, in der Ukraine setzt das Land den Hyperschall-Marschflugkörper Kinschal ein. China und die USA ziehen in der Forschung an den Geschossen nach. Ob die Hyperschall-Gleitflugkörper jetzt schon können, was sie versprechen – bei über fünffacher Schallgeschwindigkeit mehrfach die Richtung zu wechseln – ist unklar. Sie zeigen aber: Europa muss etwas tun, wenn es sich in Zukunft davor schützen will.

Die EU fördert mit 100 Millionen Euro aus dem Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) seit Juli 2022 ein spanisch-geführtes Konsortium, das unter dem Namen EU Hydef (Hypersonic Defense) 13 Unternehmen vereint. Dieses Jahr entschied die EU-Kommission, dass ein weiteres Konsortium unter Führung des europäischen Raketenbauers MBDA 80 Millionen Euro bekommt. Mit ähnlichem Namen: Hydis² (Hypersonic Defence Interceptor Study) will es besser als Hydef sein. In zehn bis 15 Jahren soll ein Verteidigungssystem auf manövrierfähige Hyperschallwaffen schießen können.

Hydef oder Hydis² sollen sich in das Pesco-Projekt Twister (Timely Warning and Interception with Space-based Theater surveillance) einordnen. Pesco ist die militärische Kooperationsplattform der EU, Twister ein Projekt von Pesco zur Luftverteidigung.

Dass zwei Projekte parallel gefördert werden, kann man als fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern bezeichnen. Nach dem Zuschlag für Hydef soll Frankreich Druck gemacht haben. Parallel klagte MBDA gegen die Kommission und bekam auch einen Zuschlag. Ohne Ausschreibung. Dazu, ob die Klage noch läuft, will sich MBDA nicht äußern, obwohl MBDA jetzt auch EU-Gelder zur Entwicklung bekommt. Aus der Industrie heißt es, die französische Politik fördere vor allem die Interessen der eigenen Rüstungshersteller – auf Kosten europäischer Partner.

Jetzt konkurriert das MBDA-Konsortium Hydis² mit Hydef um den besseren Abschluss der Entwicklungsphase. Paris dürfte das zufriedenstellen, weil ein Großteil der Summe nach Frankreich zu MBDA fließt. Deutschland hat keine Einwände, weil im Konsortium mit MBDA Deutschland, Bayern-Chemie, OHB und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vier deutsche Partner vertreten sind. Bei Hydef ist für Deutschland nur Diehl dabei.

Und Diehl dürfte ziemlich verärgert sein. Auch wenn der Geschäftsführer des Raketenbauers, Helmut Rauch, seine Worte gegenüber Table.Media sorgfältig verpackt. “Die EU-Kommission hat entschieden, dass Hydef in allen Punkten besser war.” Und: “Hydef ist das risikoärmere Projekt, weil es auf bestehende Technologien zurückgreift.”

Der außenpolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gahler, wünscht sich, dass die Projekte “mittelfristig zusammengeführt werden”. Die Finanzierung von zwei Systemen würde “den ohnehin schmalen EDF-Haushalt unnötig belasten und auch die Interoperabilität in der europäischen Luftverteidigung einschränken”, sagt er auf Anfrage. Dass zwei Konsortien an der Entwicklung forschen, könne aber auch einen Mehrwert bieten.

Anders sieht das der Grünen-Bundestagsabgeordnete Philip Krämer: “Eine Finanzierung von zwei deckungsgleichen Projekten ist verschwenderisch.” Zwar sei es sinnvoll, auf europäischer Ebene ein Verteidigungssystem gegen Hyperschall-Gleitflugkörper zu entwickeln. “Nationale Befindlichkeiten” sollten dabei aber überwunden werden.

Außerdem müsse geklärt werden, “welche Bedrohungen konkret bekämpft werden können”. Bei der Bekämpfung von Hyperschall-Marschflugkörpern und von Hyperschall-Stratosphären-Gleitflugkörpern gebe es “große Unterschiede, die schwerlich von einem System bekämpft werden können“, meint Krämer. In den Produktbeschreibungen aus der Industrie würde das nicht klar getrennt werden. “Seriös ist das nicht.”

Mit dem gemeinsamen Beschaffungsprojekt European Sky Shield Initiative (Essi) hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober 2022 erste Schritte eingeleitet, um die Lücken in der Luftverteidigung zu schließen.

Für ballistische Raketen, die mit 20-facher Schallgeschwindigkeit fliegen können, eignet sich Arrow 3. Ihre Flugbahn ist im Gegensatz zu Hyperschall-Marschflugkörpern oder -gleitern aber auch leichter zu berechnen. Letztere fliegen niedriger und können ihre Flugbahn flexibel ändern.

Diese Lücke sollen die neuen Abwehrsysteme dann schließen. “Es gibt momentan nichts auf dem Weltmarkt, das vor diesen manövrierfähigen Hyperschallwaffen schützt”, sagt Emmanuel Delorme, Projektleiter im Rahmen der Hydis²-Ausschreibung bei MBDA. In der Konzeptphase, die im Januar 2024 beginnen soll, werde mit den vier Partnerländern im ersten halben Jahr evaluiert, welche Anforderungen an das System gestellt werden. Vorher müssen aber noch die Verträge mit der europäischen Beschaffungsbehörde Occar finalisiert werden.

Die Konsortien haben jetzt drei Jahre Zeit, die EU-Kommission von ihren Entwicklungen zu überzeugen. Die Frist für das MBDA-Konsortium ist etwas länger, um den Vorsprung, den die spanisch-geführte Gruppe hatte, auszugleichen. Bis Jahresende 2023 würden bei Hydis² noch die vertraglichen Details geregelt, im neuen Jahr solle dann die eigentliche Entwicklungsphase beginnen. Die ist bei Hydef schon gestartet. Mit Thomas Wiegold

In einer gemeinsamen Erklärung haben die 27 EU-Staaten am Sonntag “die brutalen und wahllosen Terroranschläge” der Hamas in ganz Israel verurteilt und den Verlust von Menschenleben bedauert. “Für Terror gibt es keine Rechtfertigung”, heißt es in der ersten gemeinsamen Erklärung des Europäischen Rats der Staats- und Regierungschefs, seit der Konflikt vor gut einer Woche wieder aufflammte.

Die EU-Staaten betonen dabei das Recht Israels, sich selbst angesichts derartiger gewalttätiger und wahlloser Angriffe “im Einklang mit dem humanitären und internationalen Recht” zu verteidigen. Dabei bekräftigen sie, wie wichtig es sei, Zivilisten zu schützen.

Die Unterzeichner fordern die Hamas auf, alle Geiseln unverzüglich und ohne Vorbedingungen freizulassen. Gleichzeitig zeigen sie sich bereit, die am meisten bedürftige Zivilbevölkerung im Gazastreifen in Abstimmung mit den Partnern weiterhin zu unterstützen und dabei sicherzustellen, dass diese Hilfe nicht von terroristischen Organisationen missbraucht wird.

Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, lud vor diesem Hintergrund zu einer außerordentlichen Tagung. Sie soll am Dienstagnachmittag per Videokonferenz stattfinden. Es sei von größter Bedeutung, dass der Europäische Rat einen gemeinsamen Standpunkt festlegt und ein klares, einheitliches Vorgehen vorgibt, das der Komplexität der sich entwickelnden Situation gerecht werde.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Freitag gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, nach Israel gereist. Beide trafen dort mit Vertretern der israelischen Regierung zusammen. vis

Der Kommandeur der österreichischen Garde, Markus Reisner, hält einen Zweifrontenkrieg Israels mit dem Libanon für wahrscheinlich. Im Interview mit Table.Media äußerte er zudem die Befürchtung, dass der Bodeneinsatz der israelischen Armee im Gazastreifen viele Opfer fordern werde. “Die Israelis versuchen natürlich, im Rahmen des Völkerrechts zu agieren. Aber sie machen nicht den Fehler zu glauben, einen sauberen Krieg führen zu können, weil sie wissen, dass Krieg hauptsächlich schmutzig und grausam ist.”

Ein Grund für den bevorstehenden Einmarsch sei der anhaltende Beschuss Israels durch Raketen der Hamas. Um diesen zu beenden, müsse die Armee “Raketen-Abschussrampen in Besitz nehmen”, sagte Reisner. Israel werde Tausende Soldaten einsetzen müssen, um die Hamas im Häuserkampf besiegen zu können, meint Reisner, der als Oberst dem österreichischen Generalstab angehört.

“Schon um einen einzelnen Scharfschützen zu bekämpfen, braucht man eine ganze Gruppe von acht oder zehn Soldaten”, sagte er. Das erkläre auch, warum die Israel Defense Forces (IDF) mehr als 350.000 Reservisten eingezogen hätten. Zugleich sei die Massenmobilisierung “ein Zeichen im Informationsraum an Israels Feinde, dass sie sich keinen Illusionen über mangelnde Entschlossenheit hingeben sollten”.

Die Hamas habe durch ihren Terrorüberfall am 7. Oktober im Informationskrieg einen “überraschenden Erfolg” erzielt, “vor allem dahingehend, dass der Nimbus der Unbesiegbarkeit der israelischen Armee einen Schlag versetzt bekommen hat”. Zugleich habe der Angriff in den frühen Morgenstunden des jüdischen Feiertags Simchat Tora für “Chaos und Übersättigung der israelischen Sicherheitseinrichtungen” gesorgt. “Für einen halben Tag war die Armee dadurch wie gelähmt, aber das hat der Hamas gereicht an diesem schwarzen Schabbat-Morgen.” Markus Bickel

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf Expertenebene noch nicht über die Zukunft des umstrittenen Herbizids einigen können. In der Abstimmung am Freitag im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) fand der Vorschlag der Kommission für eine erneute Zulassung keine qualifizierte Mehrheit. Nun müssen sich die Agrarminister der Mitgliedstaaten mit dem Kommissionsvorschlag befassen.

Im sogenannten Berufungsausschuss sollen diese im November abstimmen. Die Verhandlungen sollen schon in Kürze beginnen, berichten gut informierte Kreise. Vermutlich wird die EU-Kommission, ihren Vorschlag, Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen, noch einmal an die Bedenken Frankreichs anpassen. Paris von einem positiven Votum zu überzeugen, würde eine qualifizierte Mehrheit für die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters wahrscheinlich ermöglichen.

Bislang war Paris mit dem Vorschlag aus Brüssel nicht zufrieden. Das französische Agrarministerium forderte “die Verwendung von Glyphosat in Situationen, in denen es durch eine praktikable Alternative ersetzt werden kann”, zu verbieten.

Derweil kämpfen Umwelt- und Verbraucherschützer in Deutschland gegen eine erneute Zulassung. Die politischen Aktivisten von Campact haben gemeinsam mit Foodwatch inzwischen mehr als 350.000 Stimmen gegen Glyphosat gesammelt. Eine Kampagne von Bayer Crop Science Deutschland kam lediglich auf rund 17.000 Unterstützende. Das EU-Parlament wird in den kommenden Wochen voraussichtlich gegen eine erneute Zulassung stimmen. Zwar wäre das Ergebnis rechtlich nicht bindend, aber dürfte trotzdem politischen Druck ausüben. has

Die Trilog-Verhandlungen zum AI Act auf technischer Ebene kommen nur schleppend voran. Dragoș Tudorache (Renew), einer der beiden Berichterstatter für den AI Act, hat nun für diesen Montag zu einem Abendessen eingeladen, um die Verhandlungen auf politischer Ebene zu beschleunigen. “Wir werden den politischen Ansatz für die letzte(n) Verhandlungsrunde(n) erörtern”, sagte Tudorache zu Table.Media. Geladen ist nur ein kleiner Kreis – nur die Schattenberichterstatter ohne ihre Assistenten.

In den technischen Verhandlungen, die am Freitag bis zum Nachmittag andauerten, erklärte der Rat noch einmal seine Position, welche Ausnahmen und Sonderregelungen er sich für den Einsatz von KI bei der Strafverfolgung wünscht. Umstritten ist insbesondere die biometrische Fernerkennung in Echtzeit. Das Parlament lehnt diese ab.

Auch im Koalitionsvertrag der Ampel steht, dass Deutschland die biometrische Überwachung ablehnt. Allerdings gibt es auch eine Auslegung des Vertrages, die besagt, Ausnahmen seien dennoch möglich. Für viele Mitgliedstaaten sei das Thema eine rote Linie, heißt es aus Kommissionskreisen. Die Länder wollten nicht hinter das zurück, was einige von ihnen zur Abwendung von Terror, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und bei der Strafverfolgung bereits an biometrischen Erkennungssystemen einsetzen.

Verhandlungsmasse sind demnach zum einen die Einstufungen der Hochrisiko-KI-Systeme sowie die Liste der verbotenen Praktiken. Ebenfalls diskutiert wird noch über die Position des Parlaments zu den Umweltauswirkungen. Außerdem schreiben die Verhandler an den Paragrafen zum Thema Allzweck-KI (General Purpose AI) sowie Foundation Models.

Der nächste politische Trilog findet nun bereits einen Tag früher als geplant am 24. Oktober statt. Die Verlegung sei aus terminlichen und logistischen Gründen nötig, wie Tudorache sagt. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte sein.

Zur Kritik an seiner Verhandlungsführung sagt Tudorache: “Dies ist der komplexeste Rechtsakt in diesem Mandat, an dem die meisten Ausschüsse beteiligt sind.” Dennoch seien sie nach drei Monaten Verhandlungen (davon ein Monat Sommerferien) dem Ende sehr nahe. “Ich halte das für ziemlich bemerkenswert”, findet er.

Auch andere arbeiten parallel daran, Regeln für KI zu schaffen: Am Freitag hat die Kommission eine Umfrage zum Entwurf internationaler Leitprinzipien für KI gestartet, auf die sich die G7 zuvor geeinigt hatten. Interessierte haben bis 20. Oktober Zeit, ihre Meinung zu dem Papier beizutragen. vis

Die Verhandlungen über die Reform der europäischen Schuldenregeln ziehen sich weiter hin. Nach Einschätzung von Diplomaten sind die Positionen unter den Mitgliedstaaten noch weit voneinander entfernt, hieß es zur Begründung. Hintergrund sei, dass etwa die Hälfte aller Mitgliedstaaten unter Führung Deutschlands fordere, es müsse im künftigen Fiskalregelwerk einheitliche Regeln für alle EU-Staaten geben.

Die übrigen Staaten um Frankreich und Italien setzten hingegen auf individuelle nationale Haushaltspläne zum Abbau der Schulden und zur Stärkung von Wachstum. Die EU-Finanzminister kommen am Dienstag in Luxemburg zusammen, um die Beratungen über das neue Fiskalregelwerk fortzusetzen.

Ein Diplomat führte aus, der Druck im Kessel steige, er sei aber noch nicht so hoch, dass es zu Sondersitzungen kommen werde. Auch der kommende EU-Gipfel werde das Dossier nicht offiziell auf der Agenda haben. Sollte es dennoch angesprochen werden, werde es dazu “keine substanzielle Debatte geben”.

Viel Zeit bleibt den Mitgliedstaaten allerdings nicht mehr, sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. Ende des Jahres laufen die wegen der Corona-Pandemie vereinbarten Ausnahmeregelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts aus. Dann drohen einer Reihe von Mitgliedstaaten die Eröffnung von Verfahren wegen überhöhter Defizite.

Die Entscheidung über die Nachfolge des Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, ist ebenfalls weiter offen, obwohl diese eigentlich für das morgige Ecofin-Treffen avisiert war. Zur Begründung verwiesen die Diplomaten auf noch ausstehende Positionierungen einiger Hauptstädte.

In Berlin etwa favorisiere Kanzler Olaf Scholz die spanische Finanzministerin Nadia Calviño, während die Liberalen die Dänin Margrethe Vestager an der Spitze der EU-Hausbank sehen wollen. Insgesamt gibt es fünf Kandidaten und Kandidatinnen für den EIB-Spitzenposten, wobei Calviño und Vestager als Favoritinnen gelten.

Moderiert wird der Entscheidungsprozess vom belgischen Finanzminister Vincent Van Peteghem, der aktuell Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats ist. Seitens der Diplomaten hieß es, man habe noch Zeit, schließlich sei der aktuelle Präsident Hoyer noch bis zum Jahresende im Amt.

Auch mit dem Dossier vertraute Kreise verwiesen darauf, dass die Chancen, zeitnah über die Hoyer-Nachfolge zu entscheiden, eher gering seien. Sie schließen inzwischen auch nicht mehr aus, dass die Besetzung der EIB-Spitze Teil des großen Personaltableaus nach der Europawahl werden könnte, um die Verhandlungsmasse für die zahlreichen EU-Spitzenposten zu vergrößern. cr

Bei der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Polen liegt die national-konservative Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vorn. Trotzdem könnte es zu einem Regierungswechsel kommen. Eine Schlüsselrolle dürfte dabei Oppositionsführer Donald Tusk einnehmen. “Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht entfernt”, sagte Tusk, Chef der liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO), in Warschau.

Nach den Prognosen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos von Sonntagabend kann Tusks Partei mit 31,6 Prozent der Stimmen rechnen und würde damit zweitstärkste politische Kraft. Sie erreichte demnach 163 Abgeordnetenmandate und könnte eine Koalition bilden mit dem christlich-konservativen Dritten Weg (13 Prozent) und dem Linksbündnis Lewica (8,6 Prozent). Das Dreierbündnis käme zusammen auf 248 der insgesamt 460 Sitze, hätte also eine Mehrheit.

Die seit 2015 regierende PiS ist nach den Prognosen mit 36,8 Prozent der Stimmen zwar stärkste Kraft, verfehlte aber deutlich die absolute Mehrheit. “Das ist ein historischer Sieg”, befand Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Seit dem Ende des Kommunismus habe es in Polen noch keine Partei geschafft, drei Mal hintereinander die Parlamentswahl zu gewinnen. Die PiS mit ihrem Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski führt die Vereinigte Rechte an, zu der auch die Republikaner und Souveränes Polen gehören.

Der frühere EU-Ratspräsident Tusk hat versprochen, das Verhältnis zur EU wieder zu verbessern. Es ist seit Jahren stark belastet durch Streit zur Justizreform, zu Rechten von Homosexuellen sowie wegen Migrationsfragen. Kritiker werfen der PiS vor, seit der Amtsübernahme 2015 die Unabhängigkeit von Gerichten und Medien untergraben zu haben. Deswegen hat die EU für Polen bestimmte Mittel im Umfang von rund 110 Milliarden Euro eingefroren.

Parallel zur Parlamentswahl sollten die Polen in einem Referendum unter anderem auch über den EU-Asylkompromiss abstimmen. Laut der Prognose beteiligten sich allerdings nur 40 Prozent der Wahlberechtigten an der Volksabstimmung. Damit wäre das für eine Gültigkeit nötige Quorum von mindestens 51 Prozent nicht erreicht. dpa/rtr

Als Thomas Schmidt im Juli 2020 dem Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) beitritt, ist der sächsische Minister bereits mit europäischer Arbeit vertraut. Beispielsweise durch sein vorangegangenes Amt: Von 2014 bis 2019 war er in Sachsen für den Bereich Umwelt und Landwirtschaft zuständig. “Ich bin der Meinung, dass die europäische Landwirtschaft und auch die Umweltpolitik die Bereiche sind, die inzwischen am stärksten europäisch geregelt sind”, erklärt er. Veranstaltungen in Brüssel sind für ihn fast schon ein Heimspiel: “Mir ging dann immer der Ruf voraus, ich sei so oft in Brüssel wie meine Kabinettskollegen insgesamt.”

Somit war es nur konsequent, ein Mandat im AdR anzustreben, das seine aktuelle Aufgabe als Staatsminister für Regionalentwicklung ergänzt. Bei den Zusammenkünften der AdR-Mitglieder steht die regionale Sicht europäischer Politik im Fokus. “Und ich glaube auch, dass diese regionale Sicht der Europäischen Kommission sowie den Gremien im Parlament nützt, um bei der europäischen Politik am Ende auch machbare Beschlüsse zu fassen.” Man vermeide Frust und unnötige Nachjustierungen, wenn man den “Wissensschatz” des AdR nutze. Dies geschieht in den vergangenen Jahren nach Ansicht des sächsischen Ministers zunehmend. Und es gebe auch noch die andere Seite: “Man darf nie vergessen, dass man auch europäische Politik in der Region selbst vermittelt.”

Neben seinen Mitgliedschaften in den Fachkommissionen für Wirtschaftspolitik (ECON) sowie Energie, Klima und Umwelt (ENVE) ist Thomas Schmidt im AdR auch Vorsitzender der Automotive Intergroup (CoRAI). Bis Herbst dieses Jahres hat er darüber hinaus ebenfalls den Vorsitz in der Allianz der Automobilregionen. Da Sachsen Automobilschwerpunktregion ist, die sich darüber hinaus schon früh der Elektromobilität zugewandt hat, kann er hinsichtlich des bereits stattfindenden, zum Teil noch anstehenden Strukturwandels der Automobilindustrie in Europa wertvolle Impulse aus der Region in den AdR einbringen.

Der Schwerpunkt der Arbeit betreffe gar nicht so stark die OEMs, also die Hersteller, “denn die sind so groß, die werden sicherlich auf nationaler Ebene, aber auch international ihre Entscheidungen treffen”, ist Schmidt überzeugt. “Unser Fokus liegt sehr stark auf den Zulieferern, also auf der Kette vom Zulieferer bis hin zum Thema Service. Beide sind hart getroffen. Service wird oftmals vergessen.” Gelingen könne diese Umstrukturierung, indem man speziell für die Automobilbranche ein ähnliches europäisches Förder-Instrument schaffe wie den Just Transition Fund.

Als ehemaliger Berichterstatter des AdR für den European Chips Act (ECA) hat er wichtige Beschlüsse im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung von Europas Industrie sehr eng begleitet. Es gehe im Ergebnis nicht nur darum, mehr Mikrochips beziehungsweise Halbleiter in Europa zu produzieren. “Sondern das Ziel ist, die Industrieproduktion in Europa zu stabilisieren – Resilienz ist das große Schlüsselwort unserer heutigen Zeit.”

Dabei war es Thomas Schmidt einerseits wichtig, neben Sachsen die anderen großen Halbleiter-Regionen in Europa wie Noord-Brabant und Overijssel in den Niederlanden, Kärnten und die Steiermark in Österreich sowie Grenoble in Frankreich einzubeziehen. Andererseits sollten auch die Wünsche der Regionen, die ihre wirtschaftlichen Anstrengungen in dem Bereich Halbleiter ausbauen wollen, wahrgenommen werden. Einen hohen Stellenwert nehme für ihn auch das Thema Aus- und Weiterbildung in diesem recht neuen Technologiezweig ein.

Bei solch intensivem Engagement auf europäischer Ebene scheint es nicht verwunderlich, dass man in Brüssel bereits auf Schmidt als Nachfolger im EU-Parlament spekulierte, als der Abgeordnete Peter Jahr ankündigte, nicht wieder zu kandidieren.

Der sächsische Minister lehnt diesen Gedanken jedoch zugunsten der Fortsetzung seiner Arbeit im AdR ab. “Ich möchte mein Mandat im Ausschuss der Regionen nach Möglichkeit gerne fortsetzen“, sagt er. “Für Sachsen will ich dort gern auch nach der Landtagswahl 2024 die Stellung halten. Was wir in den letzten drei Jahren alles erreicht haben, das möchte ich nicht aufgeben.” Juliane Scholübbers

der Umweltrat am heutigen Montag wird entscheidend sein auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz in Dubai Ende des Jahres (COP28). Zum einen wollen die Mitgliedstaaten ihr Verhandlungsmandat für die COP festlegen. Es ist sozusagen der Leitfaden, mit dem die EU-Verhandler in Dubai auf die Vertreter anderer Länder treffen. Und er gibt gleichzeitig auch das Ambitionsniveau wieder. Die EU wird sich in Dubai aber auch an diesem Papier messen lassen müssen: Was nicht darinsteht, kann sie auch nicht glaubhaft von anderen fordern.

Insbesondere bei der Rolle von CCS könnte das entscheidend sein. Die EU-Kommission würde in Dubai gerne auf ein fossilfreies Energiesystem bis 2050 ohne die Nutzung von CO₂-Abscheidung (CCS) hinarbeiten. Doch unter den Mitgliedstaaten ist man sich noch nicht einig, ob man sich nicht doch lieber nur für ein Ende der fossilen Energien einsetzen soll, bei denen keine CO₂-Abscheidung möglich ist (“unabated fossil fuels”).

Die zweite wegweisende Entscheidung der Umweltminister ist die Aktualisierung des EU-Klimaziels. Schon oft angekündigt, soll es heute tatsächlich so weit sein: Die EU hebt ihr CO₂-Reduktionsziel für 2030 auf minus 57 Prozent im Vergleich zu 1990 an. Auch das ist wichtig für die COP28, denn die EU fordert stets neue, ambitioniertere Klimaziele von anderen Staaten und kann künftig auch ein eigenes Update vorlegen. Das stärkt die Verhandlungsposition.

Allerdings gibt es ein Manko bei diesem Update: Aller Voraussicht nach wird nicht das offizielle bei der UN hinterlegte Klimaziel (NDC) von derzeit “mindestens minus 55 Prozent” erhöht. Lediglich in der technischen Erklärung, wie dieses Ziel erreicht werden soll, wird der neue Wert von minus 57 Prozent eine Rolle spielen. Offen ist, wie überzeugend das neue EU-Klimaziel auf der internationalen Bühne dann überhaupt noch ist.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Herr O’Sullivan, ist die EU mit ihrem Sanktionsregime gegen Russland gescheitert? Neuste Zahlen deuten darauf hin, dass Wladimir Putin bekommt, was er für die Waffenproduktion braucht …

Nein, diese Ansicht teile ich nicht. Ich denke, die Sanktionen funktionieren. Die drei Hauptziele waren erstens die Schwächung der technologischen Fähigkeiten des russischen Militärs, zweitens der russischen Regierung die Einnahmen zu entziehen, um den Krieg fortzusetzen, und drittens Russland hohe Kosten für die unprovozierte Aggression für seine Wirtschaft aufzuerlegen. Ich denke, in allen drei Bereichen können wir deutliche Auswirkungen feststellen.

Die Ukraine meldete, dass selbst in neueren russischen Raketen jede Menge westliche Technologie gefunden wird …

Es stimmt zwar, dass immer noch einige halbmilitärische Komponenten ihren Weg nach Russland finden, aber die Qualität der russischen Waffen nimmt ab. Das sieht man auch an den russischen Raketen, die von den Ukrainern abgefangen wurden. Russland wendet sich jetzt für Komponenten an Nordkorea. Das zeigt, wie sehr Putin Probleme hat, weiterhin technologisch anspruchsvolle Waffen zu produzieren.

Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Russlands Importe aus Kasachstan, Georgien, Armenien oder der Türkei sind im ersten Halbjahr um 37 Prozent gestiegen und gleichzeitig haben die Ausfuhren aus der EU nach Zentralasien und in die Türkei in ähnlichem Umfang zugenommen.

Das waren die früheren Zahlen. Inzwischen sehen wir eine deutliche Verlangsamung. Es zahlt sich aus, dass wir eine Vereinbarung mit Kasachstan, Usbekistan, Armenien und Serbien treffen konnten, um die Wiederausfuhr von Produkten zu verhindern, die für Rüstungsgüter verwendet werden können. Alle diese Länder und auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben zugestimmt, die Wiederausfuhr von einer ganzen Liste an Produkten nach Russland zu verbieten. Ich denke also, dass es uns gelungen ist, dieses Schlupfloch zu schließen. Wir hoffen, dass die Türkei in den nächsten Tagen folgen wird.

Der Sanktionskoordinator der Ukraine sagt, dass in neuen Waffen, Raketen und Drohnen aus Russland alle Arten von westlichen Produkten gefunden wurden.

Wir wissen, dass diese Produkte auf Lager sind und die Russen diese aus verschiedenen Quellen erwerben konnten. Ich meine, das sind ganz alltägliche Dinge. Chips, integrierte Schaltkreise, Flash-Speicherkarten, optische Lesegeräte. Vieles davon zirkuliert in der Weltwirtschaft und einiges davon findet seinen Weg nach Russland. Aber ich denke, dass wir zunehmend die Quelle dieser Technologie von Europa oder den USA abschneiden und es für Russland immer schwieriger machen, sie zu erwerben. Wir wissen mit Sicherheit, und die Ukrainer haben uns das bestätigt, als sie hier waren, dass die Versorgung Russlands mit dieser Art von Produkten schrumpft, und sie kämpfen darum, die technologische Qualität ihrer Waffen aufrechtzuerhalten.

Sie haben eine Reise durch Drittländer unternommen, was ist das Feedback?

Wir haben zwei Länder, von denen wir erwartet hätten, dass sie sich unseren Sanktionen anschließen. Das sind Serbien und die Türkei. Wir sind natürlich enttäuscht, dass die beiden Beitrittskandidaten das nicht getan haben. Beide Länder haben ihre eigenen Gründe. Serbien hat seine eigene schmerzvolle Geschichte aus den 90er Jahren. In der Türkei versucht Herr Erdogan eine Art Mittelweg zu finden und möchte nicht Partei ergreifen. Aber alle erkennen an, dass sie nicht zu einer Plattform für die Umgehung von Sanktionen werden wollen, insbesondere wenn es um militärische Güter geht, die an den militärisch-industriellen Komplex geliefert werden.

Ihr Titel ist Sanktionskoordinator, das klingt nach wenig Macht …

Meine Aufgabe ist, auf die Länder zuzugehen. Aber natürlich kann die EU in Zukunft ihre neuen Instrumente gegen Länder nutzen, die bei Umgehungsgeschäften mitmachen. Jeder weiß, dass es diese Drohkulisse gibt. Und natürlich beginnt der Kampf gegen Umgehungsgeschäfte bei uns zu Hause. Soweit europäische Waren ihren Weg nach Russland finden, haben sie ihren Ursprung immer noch irgendwo in Europa.

Sie haben die neuen Instrumente gegen Sanktionsverstöße erwähnt. Glauben Sie, dass diese bald gegen einige Drittländer angewendet werden?

Wir versuchen weiterhin, mit allen Ländern in einem kooperativen Geist zu arbeiten, in Anerkennung ihrer Souveränität, ihrer Unabhängigkeit und ihrer territorialen Integrität. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, auf dem Verhandlungsweg zu einer Einigung zu kommen, wie wir mit einigen dieser Umgehungsfragen umgehen sollen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auf diese Strafmaßnahmen zurückzugreifen. Ich hoffe, dass wir das nicht tun müssen. Ich hoffe aber auch, dass wir nicht zögern werden, diese Instrumente einzusetzen, wenn es nötig ist.

Die Ölpreisobergrenze scheint auch nicht zu funktionieren …

Nun, sie funktioniert. Aber natürlich haben wir zwei Probleme. Das eine ist der sehr hohe Ölpreis. Das bedeutet natürlich, dass Russland höhere Preise für sein Öl erzielen kann, als dies früher der Fall gewesen wäre. Und zweitens gibt es Probleme mit der Umgehung der Vorschriften durch die Verschiffung und den Transport dieses Öls.

Wie meinen Sie das konkret?

Es gibt Hinweise, dass einige Schifffahrtsunternehmen bei den Transportkosten und dem Preis für das Öl manipulieren. Und wir haben auch Hinweise darauf, dass es sogenannte Schattenflotten mit sehr alten, manchmal extrem maroden Tankern gibt, die offenbar nicht von westlichen Versicherern, sondern von Russland oder China versichert werden. Doch mit welcher Garantie? Wenn es irgendwann zu einer Umweltkatastrophe kommt und einer dieser Tanker irgendwo an einer Küste Öl ablädt, weiß ich nicht, ob das betroffene Land durch diese Versicherung tatsächlich entschädigt würde. Die G7-Industriestaaten befassen sich aktiv damit und überlegen, wie man gegen diese Art der Umgehung vorgehen kann. Und ich denke, in den nächsten Wochen werden wir weitere Maßnahmen sehen.

Die Ukraine fordert, die Preisobergrenze zu senken. Wäre das ein Weg?

Ich denke, die allgemeine Ansicht ist, dass das Problem nicht die Preisobergrenze ist. Diese funktioniert, aber nicht so effektiv, wie wir ursprünglich gehofft hatten. Der Ölpreis liegt jetzt bei fast 100 Dollar pro Barrel. Das macht den Ölhandel natürlich sehr viel interessanter und kommt Russland zugute. Wenn der Ölpreis 100 Dollar beträgt, wird eine Senkung der Preisobergrenze von 60 auf 40 Dollar keine großen Auswirkungen haben. Ich denke, das Hauptaugenmerk liegt auf der Umgehung der Preisobergrenze durch Schattenflotten oder durch Fälschung der Frachtbriefe und der Dokumentation über die Transportkosten im Vergleich zu den Kosten der Fracht. Es wird sehr aktiv daran gearbeitet, diese Schlupflöcher zu schließen.

Die Debatte über das 12. Sanktionspaket hat begonnen. Was sollte darin enthalten sein?

Ich bin nicht an der Ausarbeitung neuer Sanktionen beteiligt. Ehrlich gesagt denke ich, dass es noch ein weiter Weg ist, bis wir dazu kommen. Und in der Zwischenzeit wird es alle möglichen Spekulationen darüber geben, was darin enthalten sein sollte und was die Leute wollen. Aber das ist nicht mein Thema.

Thierry Breton hat Ambitionen: Formell nur ein einfacher EU-Kommissar, wenn auch mit wichtigen Themen, hat der frühere Telekommunikations- und IT-Manager ein Feld ausgemacht, auf dem er glänzen kann. Breton signalisiert derzeit klar: Er könnte sich eine weitere Amtszeit in Brüssel vorstellen.

Schon frühzeitig erkannte er: Termine mit Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook und anderen mehr oder minder glamourösen IT-Firmenstars nutzen auch der Aufmerksamkeit für den gewieften Chef der Brüsseler Verwaltungsbehörde. Breton inszenierte sich als Akteur auf Augenhöhe mit den IT-Größen – oder gar darüber. Nicht ohne eine Spur Ironie kündigte er den DSA als das “Ende des Wilden Westens” im Internet an. Und gerierte sich selbst dabei als Sheriff.

Doch wie einem echten Polizisten blieb der EU-Kommission nun in der aktuellen Krise rund um die Ereignisse im Gazastreifen wenig übrig, als auszurücken: Nur wenige Wochen nachdem der Digital Services Act anwendbar wurde, muss sie zeigen, dass der DSA nicht nur ein theoretisches Aufsichts-Framework ist. Denn X, ehemals Twitter, scheint kaum in der Lage, regelkonform mit Hass, Gewaltdarstellungen und Hetze umzugehen. Und auch bei TikTok gibt es zumindest große Fragezeichen, ob die Plattform tatsächlich in der Lage ist, rechtswidrige Inhalte zeitnah zu entfernen.

Noch aber fehlen einige wesentliche Bausteine, damit der DSA voll wirkt. Insbesondere, dass die nationalen Koordinatoren (DSC) ihre Arbeit noch nicht aufgenommen haben, ist für das Gesamtaufsichtssystem problematisch. Sie sollen eigentlich als nationale Ansprechpartner Meldungen entgegennehmen und – bei Zuständigkeit dieser – dann darauf hinweisen, dass es größere Probleme bei einem Betreiber gibt.

Und auch die EU-Kommission selbst war eigentlich noch nicht so aufgestellt, um bereits jetzt die ersten Verfahrensschritte zu ergreifen. Die Transparenzberichte der Betreiber von sehr großen Online-Plattformen (Very Large Online Platforms, VLOPs) sollen erst in den kommenden Tagen eintreffen. Die Prozesse sind noch in Arbeit, noch nicht alle geplanten Mitarbeiterstellen besetzt. Und der Ausschuss der DSA-Regulierer, das Europäische Gremium für digitale Dienste, existiert ebenfalls noch nicht. Für einige Entscheidungen ist dieses allerdings notwendige Vorbedingung.

Doch die Lage ließ der Kommission wenig Möglichkeiten, weshalb Thierry Breton voranstürmte und Briefe schrieb. Erst an X, dann einen etwas anderen an Meta, dann an TikTok. Er habe die Befürchtung, dass die Plattformen benutzt würden, um illegale Inhalte und Falschinformationen in der EU zu verbreiten. “Nachdem ich den Brief geschrieben habe, hat X sofort reagiert”, erzählt Breton. “Sie haben mein Team kontaktiert. Und das hat erklärt, wo genau unsere Bedenken liegen.” In allen Gesprächen habe X gesagt, dass es die DSA-Vorgaben vollständig erfüllen wolle. Breton sieht seine Rolle darin, die Probleme zu benennen. Dann werde er die Ergebnisse prüfen. Alle Betreiber wüssten, dass die Kommission die Plattformen an den Verpflichtungen des DSA messen und diese auch durchsetzen werde.

Tatsächlich ist der Briefwechsel mit den Plattformbetreibern nur der Auftakt zu etwas Größerem: formellen Untersuchungen. Dazu kann die Kommission bei den VLOPs Informationen zu Sachverhalten von den Betreibern abfordern. Diese müssen der Aufforderung nachkommen. Im Fall von X, dem früheren Twitter, hat die Kommission genau das jetzt gemacht: Die Plattform muss bis zum 18. Oktober Antworten zur Aktivierung des Krisenprotokolls im Kontext der Nahost-Krise liefern, zu weiteren Punkten bis zum 31. Oktober.

Sollten Betreiber wie X jedoch nicht zur Zufriedenheit der Kommission Informationen beisteuern, kann diese, so wie etwa bei kartellrechtlichen Untersuchungen, nicht nur Geldstrafen verhängen. Sie kann von Zeugenvernehmungen bis hin zum Mittel der Beschlagnahmung Maßnahmen ergreifen, um an die notwendigen und korrekten Unterlagen zu kommen. Sie darf etwa auch den Zugang zu Datenbanken und Algorithmen anordnen.

Zudem muss sie nicht unbedingt auf die Plattformbetreiber warten: Sie darf auch einstweilige Maßnahmen ergreifen – etwa eine Plattform dazu verpflichten, mehr Moderatoren für einen Sprachraum einzustellen, bestimmte Inhalte wirksam zu blockieren. Dieses Mittel liegt im Kontext der Nahost-Ereignisse nahe. Ob die Plattformen sich nicht lieber vorher selbst bewegen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. An Thierry Bretons Willen zur DSA-Durchsetzung jedenfalls wird es ein gutes halbes Jahr vor der Europawahl kaum scheitern.

Russland hat 2019 den Hyperschall-Gleitflugkörper Avangard vorgestellt, in der Ukraine setzt das Land den Hyperschall-Marschflugkörper Kinschal ein. China und die USA ziehen in der Forschung an den Geschossen nach. Ob die Hyperschall-Gleitflugkörper jetzt schon können, was sie versprechen – bei über fünffacher Schallgeschwindigkeit mehrfach die Richtung zu wechseln – ist unklar. Sie zeigen aber: Europa muss etwas tun, wenn es sich in Zukunft davor schützen will.

Die EU fördert mit 100 Millionen Euro aus dem Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) seit Juli 2022 ein spanisch-geführtes Konsortium, das unter dem Namen EU Hydef (Hypersonic Defense) 13 Unternehmen vereint. Dieses Jahr entschied die EU-Kommission, dass ein weiteres Konsortium unter Führung des europäischen Raketenbauers MBDA 80 Millionen Euro bekommt. Mit ähnlichem Namen: Hydis² (Hypersonic Defence Interceptor Study) will es besser als Hydef sein. In zehn bis 15 Jahren soll ein Verteidigungssystem auf manövrierfähige Hyperschallwaffen schießen können.

Hydef oder Hydis² sollen sich in das Pesco-Projekt Twister (Timely Warning and Interception with Space-based Theater surveillance) einordnen. Pesco ist die militärische Kooperationsplattform der EU, Twister ein Projekt von Pesco zur Luftverteidigung.

Dass zwei Projekte parallel gefördert werden, kann man als fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern bezeichnen. Nach dem Zuschlag für Hydef soll Frankreich Druck gemacht haben. Parallel klagte MBDA gegen die Kommission und bekam auch einen Zuschlag. Ohne Ausschreibung. Dazu, ob die Klage noch läuft, will sich MBDA nicht äußern, obwohl MBDA jetzt auch EU-Gelder zur Entwicklung bekommt. Aus der Industrie heißt es, die französische Politik fördere vor allem die Interessen der eigenen Rüstungshersteller – auf Kosten europäischer Partner.

Jetzt konkurriert das MBDA-Konsortium Hydis² mit Hydef um den besseren Abschluss der Entwicklungsphase. Paris dürfte das zufriedenstellen, weil ein Großteil der Summe nach Frankreich zu MBDA fließt. Deutschland hat keine Einwände, weil im Konsortium mit MBDA Deutschland, Bayern-Chemie, OHB und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vier deutsche Partner vertreten sind. Bei Hydef ist für Deutschland nur Diehl dabei.

Und Diehl dürfte ziemlich verärgert sein. Auch wenn der Geschäftsführer des Raketenbauers, Helmut Rauch, seine Worte gegenüber Table.Media sorgfältig verpackt. “Die EU-Kommission hat entschieden, dass Hydef in allen Punkten besser war.” Und: “Hydef ist das risikoärmere Projekt, weil es auf bestehende Technologien zurückgreift.”

Der außenpolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gahler, wünscht sich, dass die Projekte “mittelfristig zusammengeführt werden”. Die Finanzierung von zwei Systemen würde “den ohnehin schmalen EDF-Haushalt unnötig belasten und auch die Interoperabilität in der europäischen Luftverteidigung einschränken”, sagt er auf Anfrage. Dass zwei Konsortien an der Entwicklung forschen, könne aber auch einen Mehrwert bieten.

Anders sieht das der Grünen-Bundestagsabgeordnete Philip Krämer: “Eine Finanzierung von zwei deckungsgleichen Projekten ist verschwenderisch.” Zwar sei es sinnvoll, auf europäischer Ebene ein Verteidigungssystem gegen Hyperschall-Gleitflugkörper zu entwickeln. “Nationale Befindlichkeiten” sollten dabei aber überwunden werden.

Außerdem müsse geklärt werden, “welche Bedrohungen konkret bekämpft werden können”. Bei der Bekämpfung von Hyperschall-Marschflugkörpern und von Hyperschall-Stratosphären-Gleitflugkörpern gebe es “große Unterschiede, die schwerlich von einem System bekämpft werden können“, meint Krämer. In den Produktbeschreibungen aus der Industrie würde das nicht klar getrennt werden. “Seriös ist das nicht.”

Mit dem gemeinsamen Beschaffungsprojekt European Sky Shield Initiative (Essi) hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober 2022 erste Schritte eingeleitet, um die Lücken in der Luftverteidigung zu schließen.

Für ballistische Raketen, die mit 20-facher Schallgeschwindigkeit fliegen können, eignet sich Arrow 3. Ihre Flugbahn ist im Gegensatz zu Hyperschall-Marschflugkörpern oder -gleitern aber auch leichter zu berechnen. Letztere fliegen niedriger und können ihre Flugbahn flexibel ändern.

Diese Lücke sollen die neuen Abwehrsysteme dann schließen. “Es gibt momentan nichts auf dem Weltmarkt, das vor diesen manövrierfähigen Hyperschallwaffen schützt”, sagt Emmanuel Delorme, Projektleiter im Rahmen der Hydis²-Ausschreibung bei MBDA. In der Konzeptphase, die im Januar 2024 beginnen soll, werde mit den vier Partnerländern im ersten halben Jahr evaluiert, welche Anforderungen an das System gestellt werden. Vorher müssen aber noch die Verträge mit der europäischen Beschaffungsbehörde Occar finalisiert werden.

Die Konsortien haben jetzt drei Jahre Zeit, die EU-Kommission von ihren Entwicklungen zu überzeugen. Die Frist für das MBDA-Konsortium ist etwas länger, um den Vorsprung, den die spanisch-geführte Gruppe hatte, auszugleichen. Bis Jahresende 2023 würden bei Hydis² noch die vertraglichen Details geregelt, im neuen Jahr solle dann die eigentliche Entwicklungsphase beginnen. Die ist bei Hydef schon gestartet. Mit Thomas Wiegold

In einer gemeinsamen Erklärung haben die 27 EU-Staaten am Sonntag “die brutalen und wahllosen Terroranschläge” der Hamas in ganz Israel verurteilt und den Verlust von Menschenleben bedauert. “Für Terror gibt es keine Rechtfertigung”, heißt es in der ersten gemeinsamen Erklärung des Europäischen Rats der Staats- und Regierungschefs, seit der Konflikt vor gut einer Woche wieder aufflammte.

Die EU-Staaten betonen dabei das Recht Israels, sich selbst angesichts derartiger gewalttätiger und wahlloser Angriffe “im Einklang mit dem humanitären und internationalen Recht” zu verteidigen. Dabei bekräftigen sie, wie wichtig es sei, Zivilisten zu schützen.

Die Unterzeichner fordern die Hamas auf, alle Geiseln unverzüglich und ohne Vorbedingungen freizulassen. Gleichzeitig zeigen sie sich bereit, die am meisten bedürftige Zivilbevölkerung im Gazastreifen in Abstimmung mit den Partnern weiterhin zu unterstützen und dabei sicherzustellen, dass diese Hilfe nicht von terroristischen Organisationen missbraucht wird.

Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, lud vor diesem Hintergrund zu einer außerordentlichen Tagung. Sie soll am Dienstagnachmittag per Videokonferenz stattfinden. Es sei von größter Bedeutung, dass der Europäische Rat einen gemeinsamen Standpunkt festlegt und ein klares, einheitliches Vorgehen vorgibt, das der Komplexität der sich entwickelnden Situation gerecht werde.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Freitag gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, nach Israel gereist. Beide trafen dort mit Vertretern der israelischen Regierung zusammen. vis

Der Kommandeur der österreichischen Garde, Markus Reisner, hält einen Zweifrontenkrieg Israels mit dem Libanon für wahrscheinlich. Im Interview mit Table.Media äußerte er zudem die Befürchtung, dass der Bodeneinsatz der israelischen Armee im Gazastreifen viele Opfer fordern werde. “Die Israelis versuchen natürlich, im Rahmen des Völkerrechts zu agieren. Aber sie machen nicht den Fehler zu glauben, einen sauberen Krieg führen zu können, weil sie wissen, dass Krieg hauptsächlich schmutzig und grausam ist.”

Ein Grund für den bevorstehenden Einmarsch sei der anhaltende Beschuss Israels durch Raketen der Hamas. Um diesen zu beenden, müsse die Armee “Raketen-Abschussrampen in Besitz nehmen”, sagte Reisner. Israel werde Tausende Soldaten einsetzen müssen, um die Hamas im Häuserkampf besiegen zu können, meint Reisner, der als Oberst dem österreichischen Generalstab angehört.

“Schon um einen einzelnen Scharfschützen zu bekämpfen, braucht man eine ganze Gruppe von acht oder zehn Soldaten”, sagte er. Das erkläre auch, warum die Israel Defense Forces (IDF) mehr als 350.000 Reservisten eingezogen hätten. Zugleich sei die Massenmobilisierung “ein Zeichen im Informationsraum an Israels Feinde, dass sie sich keinen Illusionen über mangelnde Entschlossenheit hingeben sollten”.

Die Hamas habe durch ihren Terrorüberfall am 7. Oktober im Informationskrieg einen “überraschenden Erfolg” erzielt, “vor allem dahingehend, dass der Nimbus der Unbesiegbarkeit der israelischen Armee einen Schlag versetzt bekommen hat”. Zugleich habe der Angriff in den frühen Morgenstunden des jüdischen Feiertags Simchat Tora für “Chaos und Übersättigung der israelischen Sicherheitseinrichtungen” gesorgt. “Für einen halben Tag war die Armee dadurch wie gelähmt, aber das hat der Hamas gereicht an diesem schwarzen Schabbat-Morgen.” Markus Bickel

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf Expertenebene noch nicht über die Zukunft des umstrittenen Herbizids einigen können. In der Abstimmung am Freitag im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) fand der Vorschlag der Kommission für eine erneute Zulassung keine qualifizierte Mehrheit. Nun müssen sich die Agrarminister der Mitgliedstaaten mit dem Kommissionsvorschlag befassen.

Im sogenannten Berufungsausschuss sollen diese im November abstimmen. Die Verhandlungen sollen schon in Kürze beginnen, berichten gut informierte Kreise. Vermutlich wird die EU-Kommission, ihren Vorschlag, Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen, noch einmal an die Bedenken Frankreichs anpassen. Paris von einem positiven Votum zu überzeugen, würde eine qualifizierte Mehrheit für die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters wahrscheinlich ermöglichen.

Bislang war Paris mit dem Vorschlag aus Brüssel nicht zufrieden. Das französische Agrarministerium forderte “die Verwendung von Glyphosat in Situationen, in denen es durch eine praktikable Alternative ersetzt werden kann”, zu verbieten.

Derweil kämpfen Umwelt- und Verbraucherschützer in Deutschland gegen eine erneute Zulassung. Die politischen Aktivisten von Campact haben gemeinsam mit Foodwatch inzwischen mehr als 350.000 Stimmen gegen Glyphosat gesammelt. Eine Kampagne von Bayer Crop Science Deutschland kam lediglich auf rund 17.000 Unterstützende. Das EU-Parlament wird in den kommenden Wochen voraussichtlich gegen eine erneute Zulassung stimmen. Zwar wäre das Ergebnis rechtlich nicht bindend, aber dürfte trotzdem politischen Druck ausüben. has

Die Trilog-Verhandlungen zum AI Act auf technischer Ebene kommen nur schleppend voran. Dragoș Tudorache (Renew), einer der beiden Berichterstatter für den AI Act, hat nun für diesen Montag zu einem Abendessen eingeladen, um die Verhandlungen auf politischer Ebene zu beschleunigen. “Wir werden den politischen Ansatz für die letzte(n) Verhandlungsrunde(n) erörtern”, sagte Tudorache zu Table.Media. Geladen ist nur ein kleiner Kreis – nur die Schattenberichterstatter ohne ihre Assistenten.

In den technischen Verhandlungen, die am Freitag bis zum Nachmittag andauerten, erklärte der Rat noch einmal seine Position, welche Ausnahmen und Sonderregelungen er sich für den Einsatz von KI bei der Strafverfolgung wünscht. Umstritten ist insbesondere die biometrische Fernerkennung in Echtzeit. Das Parlament lehnt diese ab.

Auch im Koalitionsvertrag der Ampel steht, dass Deutschland die biometrische Überwachung ablehnt. Allerdings gibt es auch eine Auslegung des Vertrages, die besagt, Ausnahmen seien dennoch möglich. Für viele Mitgliedstaaten sei das Thema eine rote Linie, heißt es aus Kommissionskreisen. Die Länder wollten nicht hinter das zurück, was einige von ihnen zur Abwendung von Terror, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und bei der Strafverfolgung bereits an biometrischen Erkennungssystemen einsetzen.

Verhandlungsmasse sind demnach zum einen die Einstufungen der Hochrisiko-KI-Systeme sowie die Liste der verbotenen Praktiken. Ebenfalls diskutiert wird noch über die Position des Parlaments zu den Umweltauswirkungen. Außerdem schreiben die Verhandler an den Paragrafen zum Thema Allzweck-KI (General Purpose AI) sowie Foundation Models.

Der nächste politische Trilog findet nun bereits einen Tag früher als geplant am 24. Oktober statt. Die Verlegung sei aus terminlichen und logistischen Gründen nötig, wie Tudorache sagt. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte sein.

Zur Kritik an seiner Verhandlungsführung sagt Tudorache: “Dies ist der komplexeste Rechtsakt in diesem Mandat, an dem die meisten Ausschüsse beteiligt sind.” Dennoch seien sie nach drei Monaten Verhandlungen (davon ein Monat Sommerferien) dem Ende sehr nahe. “Ich halte das für ziemlich bemerkenswert”, findet er.

Auch andere arbeiten parallel daran, Regeln für KI zu schaffen: Am Freitag hat die Kommission eine Umfrage zum Entwurf internationaler Leitprinzipien für KI gestartet, auf die sich die G7 zuvor geeinigt hatten. Interessierte haben bis 20. Oktober Zeit, ihre Meinung zu dem Papier beizutragen. vis

Die Verhandlungen über die Reform der europäischen Schuldenregeln ziehen sich weiter hin. Nach Einschätzung von Diplomaten sind die Positionen unter den Mitgliedstaaten noch weit voneinander entfernt, hieß es zur Begründung. Hintergrund sei, dass etwa die Hälfte aller Mitgliedstaaten unter Führung Deutschlands fordere, es müsse im künftigen Fiskalregelwerk einheitliche Regeln für alle EU-Staaten geben.

Die übrigen Staaten um Frankreich und Italien setzten hingegen auf individuelle nationale Haushaltspläne zum Abbau der Schulden und zur Stärkung von Wachstum. Die EU-Finanzminister kommen am Dienstag in Luxemburg zusammen, um die Beratungen über das neue Fiskalregelwerk fortzusetzen.

Ein Diplomat führte aus, der Druck im Kessel steige, er sei aber noch nicht so hoch, dass es zu Sondersitzungen kommen werde. Auch der kommende EU-Gipfel werde das Dossier nicht offiziell auf der Agenda haben. Sollte es dennoch angesprochen werden, werde es dazu “keine substanzielle Debatte geben”.

Viel Zeit bleibt den Mitgliedstaaten allerdings nicht mehr, sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. Ende des Jahres laufen die wegen der Corona-Pandemie vereinbarten Ausnahmeregelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts aus. Dann drohen einer Reihe von Mitgliedstaaten die Eröffnung von Verfahren wegen überhöhter Defizite.

Die Entscheidung über die Nachfolge des Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, ist ebenfalls weiter offen, obwohl diese eigentlich für das morgige Ecofin-Treffen avisiert war. Zur Begründung verwiesen die Diplomaten auf noch ausstehende Positionierungen einiger Hauptstädte.

In Berlin etwa favorisiere Kanzler Olaf Scholz die spanische Finanzministerin Nadia Calviño, während die Liberalen die Dänin Margrethe Vestager an der Spitze der EU-Hausbank sehen wollen. Insgesamt gibt es fünf Kandidaten und Kandidatinnen für den EIB-Spitzenposten, wobei Calviño und Vestager als Favoritinnen gelten.

Moderiert wird der Entscheidungsprozess vom belgischen Finanzminister Vincent Van Peteghem, der aktuell Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats ist. Seitens der Diplomaten hieß es, man habe noch Zeit, schließlich sei der aktuelle Präsident Hoyer noch bis zum Jahresende im Amt.

Auch mit dem Dossier vertraute Kreise verwiesen darauf, dass die Chancen, zeitnah über die Hoyer-Nachfolge zu entscheiden, eher gering seien. Sie schließen inzwischen auch nicht mehr aus, dass die Besetzung der EIB-Spitze Teil des großen Personaltableaus nach der Europawahl werden könnte, um die Verhandlungsmasse für die zahlreichen EU-Spitzenposten zu vergrößern. cr

Bei der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Polen liegt die national-konservative Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vorn. Trotzdem könnte es zu einem Regierungswechsel kommen. Eine Schlüsselrolle dürfte dabei Oppositionsführer Donald Tusk einnehmen. “Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht entfernt”, sagte Tusk, Chef der liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO), in Warschau.

Nach den Prognosen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos von Sonntagabend kann Tusks Partei mit 31,6 Prozent der Stimmen rechnen und würde damit zweitstärkste politische Kraft. Sie erreichte demnach 163 Abgeordnetenmandate und könnte eine Koalition bilden mit dem christlich-konservativen Dritten Weg (13 Prozent) und dem Linksbündnis Lewica (8,6 Prozent). Das Dreierbündnis käme zusammen auf 248 der insgesamt 460 Sitze, hätte also eine Mehrheit.

Die seit 2015 regierende PiS ist nach den Prognosen mit 36,8 Prozent der Stimmen zwar stärkste Kraft, verfehlte aber deutlich die absolute Mehrheit. “Das ist ein historischer Sieg”, befand Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Seit dem Ende des Kommunismus habe es in Polen noch keine Partei geschafft, drei Mal hintereinander die Parlamentswahl zu gewinnen. Die PiS mit ihrem Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski führt die Vereinigte Rechte an, zu der auch die Republikaner und Souveränes Polen gehören.

Der frühere EU-Ratspräsident Tusk hat versprochen, das Verhältnis zur EU wieder zu verbessern. Es ist seit Jahren stark belastet durch Streit zur Justizreform, zu Rechten von Homosexuellen sowie wegen Migrationsfragen. Kritiker werfen der PiS vor, seit der Amtsübernahme 2015 die Unabhängigkeit von Gerichten und Medien untergraben zu haben. Deswegen hat die EU für Polen bestimmte Mittel im Umfang von rund 110 Milliarden Euro eingefroren.

Parallel zur Parlamentswahl sollten die Polen in einem Referendum unter anderem auch über den EU-Asylkompromiss abstimmen. Laut der Prognose beteiligten sich allerdings nur 40 Prozent der Wahlberechtigten an der Volksabstimmung. Damit wäre das für eine Gültigkeit nötige Quorum von mindestens 51 Prozent nicht erreicht. dpa/rtr

Als Thomas Schmidt im Juli 2020 dem Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) beitritt, ist der sächsische Minister bereits mit europäischer Arbeit vertraut. Beispielsweise durch sein vorangegangenes Amt: Von 2014 bis 2019 war er in Sachsen für den Bereich Umwelt und Landwirtschaft zuständig. “Ich bin der Meinung, dass die europäische Landwirtschaft und auch die Umweltpolitik die Bereiche sind, die inzwischen am stärksten europäisch geregelt sind”, erklärt er. Veranstaltungen in Brüssel sind für ihn fast schon ein Heimspiel: “Mir ging dann immer der Ruf voraus, ich sei so oft in Brüssel wie meine Kabinettskollegen insgesamt.”

Somit war es nur konsequent, ein Mandat im AdR anzustreben, das seine aktuelle Aufgabe als Staatsminister für Regionalentwicklung ergänzt. Bei den Zusammenkünften der AdR-Mitglieder steht die regionale Sicht europäischer Politik im Fokus. “Und ich glaube auch, dass diese regionale Sicht der Europäischen Kommission sowie den Gremien im Parlament nützt, um bei der europäischen Politik am Ende auch machbare Beschlüsse zu fassen.” Man vermeide Frust und unnötige Nachjustierungen, wenn man den “Wissensschatz” des AdR nutze. Dies geschieht in den vergangenen Jahren nach Ansicht des sächsischen Ministers zunehmend. Und es gebe auch noch die andere Seite: “Man darf nie vergessen, dass man auch europäische Politik in der Region selbst vermittelt.”

Neben seinen Mitgliedschaften in den Fachkommissionen für Wirtschaftspolitik (ECON) sowie Energie, Klima und Umwelt (ENVE) ist Thomas Schmidt im AdR auch Vorsitzender der Automotive Intergroup (CoRAI). Bis Herbst dieses Jahres hat er darüber hinaus ebenfalls den Vorsitz in der Allianz der Automobilregionen. Da Sachsen Automobilschwerpunktregion ist, die sich darüber hinaus schon früh der Elektromobilität zugewandt hat, kann er hinsichtlich des bereits stattfindenden, zum Teil noch anstehenden Strukturwandels der Automobilindustrie in Europa wertvolle Impulse aus der Region in den AdR einbringen.

Der Schwerpunkt der Arbeit betreffe gar nicht so stark die OEMs, also die Hersteller, “denn die sind so groß, die werden sicherlich auf nationaler Ebene, aber auch international ihre Entscheidungen treffen”, ist Schmidt überzeugt. “Unser Fokus liegt sehr stark auf den Zulieferern, also auf der Kette vom Zulieferer bis hin zum Thema Service. Beide sind hart getroffen. Service wird oftmals vergessen.” Gelingen könne diese Umstrukturierung, indem man speziell für die Automobilbranche ein ähnliches europäisches Förder-Instrument schaffe wie den Just Transition Fund.

Als ehemaliger Berichterstatter des AdR für den European Chips Act (ECA) hat er wichtige Beschlüsse im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung von Europas Industrie sehr eng begleitet. Es gehe im Ergebnis nicht nur darum, mehr Mikrochips beziehungsweise Halbleiter in Europa zu produzieren. “Sondern das Ziel ist, die Industrieproduktion in Europa zu stabilisieren – Resilienz ist das große Schlüsselwort unserer heutigen Zeit.”

Dabei war es Thomas Schmidt einerseits wichtig, neben Sachsen die anderen großen Halbleiter-Regionen in Europa wie Noord-Brabant und Overijssel in den Niederlanden, Kärnten und die Steiermark in Österreich sowie Grenoble in Frankreich einzubeziehen. Andererseits sollten auch die Wünsche der Regionen, die ihre wirtschaftlichen Anstrengungen in dem Bereich Halbleiter ausbauen wollen, wahrgenommen werden. Einen hohen Stellenwert nehme für ihn auch das Thema Aus- und Weiterbildung in diesem recht neuen Technologiezweig ein.

Bei solch intensivem Engagement auf europäischer Ebene scheint es nicht verwunderlich, dass man in Brüssel bereits auf Schmidt als Nachfolger im EU-Parlament spekulierte, als der Abgeordnete Peter Jahr ankündigte, nicht wieder zu kandidieren.

Der sächsische Minister lehnt diesen Gedanken jedoch zugunsten der Fortsetzung seiner Arbeit im AdR ab. “Ich möchte mein Mandat im Ausschuss der Regionen nach Möglichkeit gerne fortsetzen“, sagt er. “Für Sachsen will ich dort gern auch nach der Landtagswahl 2024 die Stellung halten. Was wir in den letzten drei Jahren alles erreicht haben, das möchte ich nicht aufgeben.” Juliane Scholübbers