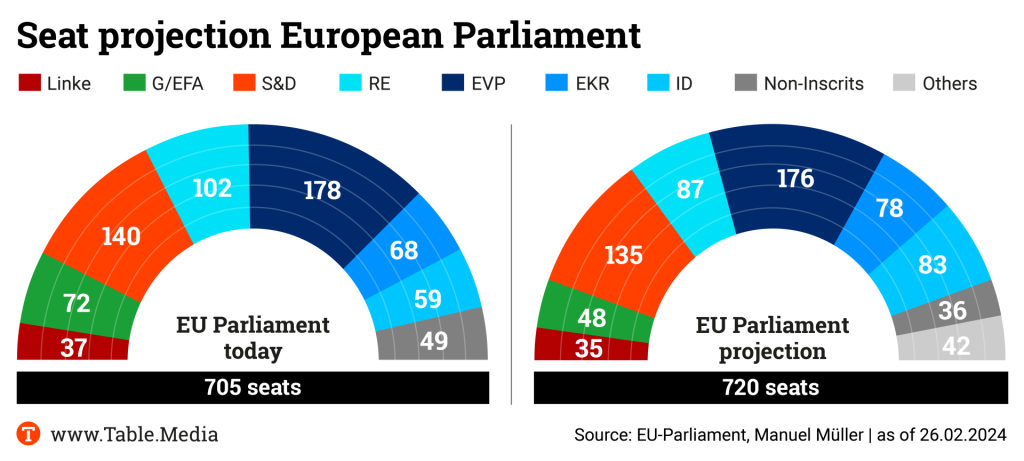

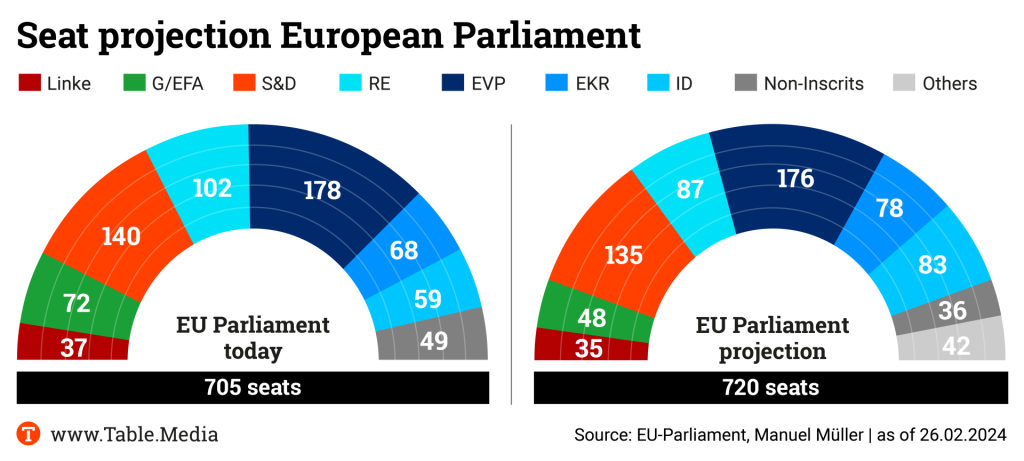

während sich die Parteien auf den Europawahlkampf vorbereiten, zeichnet sich in den Umfragen eine klare Startaufstellung ab. In der Sitzprojektion zum Europaparlament von Manuel Müller klettert die EVP auf 176 Sitze – ihren besten Wert seit drei Jahren. Gleichzeitig verliert die zweitplatzierte sozialdemokratische S&D-Fraktion, die nun nur noch auf 135 Sitze kommt.

Besonders düster sehen die Umfragen für die europäischen Grünen aus, die 2019 eine Rekordzahl an Sitzen erreichten, von denen nun europaweit rund ein Drittel wegfallen könnte. Im Vergleich zu Januar legen die Grünen laut Müllers Kalkulationen allerdings leicht auf 48 Sitze zu.

Mit Blick auf mögliche Bündnisoptionen im neuen Parlament sieht der Europaexperte wenig Veränderungen zu früheren Prognosen von Anfang des Jahres: Die Mitte-links-Allianz aus S&D, RE, Grünen und Linken würde ihre derzeitige Mehrheit im Parlament verlieren, aber auch ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, RE und EKR hätte knapp keine eigene Mehrheit und wäre immer auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen.

Was das für die Machtoptionen im kommenden Europaparlament heißt und mehr zu den Prognosen des kommenden Europaparlaments lesen Sie heute bei unserem Autor Manuel Müller.

Ich denke, das wird eine spannende Lektüre! Einen guten Tag wünsche ich Ihnen.

Im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) hat die Trilogeinigung über das EU-Lieferkettengesetz am heutigen Mittwoch keine qualifizierte Mehrheit erhalten. “Trotz der Bemühungen des Ratsvorsitzes wurde die notwendige Unterstützung nicht gefunden”, schrieb die belgische Ratspräsidentschaft auf X. “Wir müssen nun den Stand der Dinge prüfen und werden sehen, ob es möglich ist, die von den Mitgliedstaaten vorgebrachten Bedenken in Absprache mit dem Europäischen Parlament zu berücksichtigen“, heißt es weiter.

Viele Mitgliedstaaten hätten während der Aussprache im AStV I ihre Enthaltung angekündigt, erklärte ein Sprecher. Zu den Gründen gehörten Rechtsunsicherheit, der Verwaltungsaufwand sowie die Befürchtung, es könnten ungleiche Wettbewerbsbedingungen auf globaler Ebene entstehen. Die Ratspräsidentschaft sei jedoch der Meinung, “dass unter den Mitgliedstaaten ein klarer Wille besteht, Rechtsvorschriften zu diesem sehr wichtigen Thema zu erlassen.”

Damit verschiebt sich die endgültige Abstimmung erneut, nachdem sie ursprünglich bereits am 9. Februar stattfinden sollte. Bereits vor drei Wochen hatte sich keine qualifizierte Mehrheit im Rat abgezeichnet. Die Ratspräsidentschaft hatte deshalb versucht, mit den Mitgliedstaaten nochmal “an dem Gesetz zu arbeiten”. Da die Enthaltung der deutschen Bundesregierung als sicher gilt, liegt der Fokus auf Italien und weiteren bevölkerungsstarken Mitgliedsländern.

Viele Delegationen haben sich indes immer noch nicht klar positioniert und eine Enthaltung angedeutet. Dies könne aber auch eine Strategie sein, um sich Verhandlungsspielraum zu bewahren, sagte ein EU-Diplomat zu Table.Media.

Die französische Delegation hatte in der heutigen Sitzung eine Begrenzung des Anwendungsbereichs als Kompromiss vorgeschlagen. So könnte die Schwelle auf 5.000 Beschäftigte angehoben werden, um zögernden Mitgliedstaaten entgegenzukommen. Dadurch würden erheblich weniger Unternehmen betroffen sein: Die von Rat, Parlament und Kommission verhandelte Einigung legt die Schwelle auf mehr als 500 Beschäftigte fest. Dabei handele es sich jedoch lediglich um einen von vielen Lösungsvorschlägen, um zu einer Einigung zu gelangen, erklärte ein französischer Sprecher. Er dementierte Medienberichte, laut denen Frankreich eine Einschränkung des Anwendungsbereichs “fordere”. Frankreich unterstütze das Gesetz.

Lara Wolters (S&D), Berichterstatterin im EU-Parlament, bezeichnete die Entwicklung als besorgniserregend. “Der Text, der dem AStV vorlag, war das Ergebnis von mehr als zwei Jahren sorgsamer Verhandlungen“, erklärte sie bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. “Dass die Mitgliedstaaten erneut daran gescheitert sind, dieser Vereinbarung zuzustimmen, ist für mich ein Skandal.” Viele Unternehmen bereiteten sich bereits auf das Gesetz vor.

Alle seien während des Verhandlungsprozesses aufmerksam angehört worden und hätten insbesondere in den späteren Phasen ihren Beitrag leisten können, sagte Wolters. “Zusagen nach der Einigung wieder zurückzunehmen oder weitere Forderungen zu stellen, zeugt von einer eklatanten Missachtung des Europäischen Parlaments als Mitgesetzgeber.”

Sie sieht diese Entwicklung als Teil eines breiteren Trends, der die bisherige Art der vertrauensvollen Zusammenarbeit untergrabe: “Wenn wir uns per Handschlag auf eine politische Einigung geeinigt hatten, war der Rest nur noch eine Formalität”, sagte sie. “In den letzten Monaten ist dies eindeutig nicht mehr der Fall.” Damit spielte sie auf ähnliche Blockaden im Rat an, die zuletzt zum Beispiel die Richtlinie zur Plattformarbeit betrafen.

Die Situation im Rat bezeichnete sie als chaotisch und forderte Klarheit. Bislang habe das Parlament keine konkreten Änderungsvorschläge erhalten. Stattdessen nutzten Politiker in den Mitgliedstaaten die Situation, um sich in den Medien zu profilieren. Sollten konkrete Anfragen vom Rat vorliegen, würde das Parlament “konstruktiv zusammenarbeiten wie bisher auch”, erklärte Wolters.

Der Ratspräsidentschaft bleibt nun nicht mehr viel Zeit, um eine Einigung zu bewirken. Im April muss das EU-Parlament final über das Ergebnis abstimmen. Laut einem EU-Diplomaten hätten die Belgier die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vermutlich versuchten sie in den kommenden Tagen, auf informeller Ebene mit einzelnen Mitgliedstaaten zu sprechen und gleichzeitig auch das Parlament einzubeziehen. Möglich wäre, dass der AStV I am Mittwoch oder Freitag der kommenden Woche wieder über das Thema berät. Sicher ist zurzeit wohl nichts.

Die wachsende Abhängigkeit von Flüssiggas-Importen entzweit zunehmend die Mitgliedstaaten. Bei ihrem Treffen in Brüssel am kommenden Montag diskutieren die Energieminister eine Beschwerde mehrerer mitteleuropäischer Länder ohne LNG-Häfen über gestiegene Transportentgelte Deutschlands.

In der Kritik steht die Gasspeicherumlage, mit der die Bundesrepublik seit Oktober 2022 die Kosten für die Wintervorräte des Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE) refinanziert. Zur Erinnerung: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine brach im Sommer 2022 Panik auf den Gasmärkten aus. Die Bundesregierung verpflichtete THE gesetzlich dazu, Gas aufzukaufen und Deutschlands Speicher zu füllen – koste es, was es wolle.

Bis Oktober vergangenen Jahres liefen laut THE so insgesamt Kosten von 8,7 Milliarden Euro auf. Dieses Geld holt sich das Unternehmen über die neu eingeführte Gasspeicherumlage von den Händlern zurück, die sie auf die Gasverbraucher umlegen. Etwa ein Fünftel des Aufkommens haben 2023 ausländische Kunden gezahlt, schätzt Gasexperte Jens Völler von der Beratungsfirma Team Consult. Denn die Umlage wird auch an den Grenzübergangspunkten fällig.

Deutschlands östliche Nachbarn finden das unfair. Sie sind auf Deutschlands als Transitland angewiesen, um an Flüssiggas von der Nordseeküste zu gelangen. “Die Umlage bestraft die verwundbarsten Staaten ohne direkten Zugang zu LNG-Terminals“, heißt es in einem Schreiben von Tschechien, Österreich, Polen, Ungarn und der Slowakei, das Table.Media vorliegt und über das zuerst die Financial Times berichtet hatte. “Letztlich könnte dies mehrere Mitgliedstaaten dazu zwingen, sich stärker auf Gasimporte aus Russland zu verlassen.” Wenn Ende 2024 der Gastransit durch die Ukraine endet, wird die Abhängigkeit der Mitteleuropäer von Gas aus Deutschland allerdings sogar noch zunehmen.

Für die betroffenen Staaten ist die Belastung durch die Umlage durchaus schmerzhaft. Hatte die Gasspeicherumlage anfangs noch bei 59 Cent pro MWh gelegen, wurde sie zum Jahresbeginn auf 1,86 Euro erhöht. “Insgesamt kostet der Transit durch Deutschland etwa drei Euro pro Megawattstunde. Nicht wenig, in Zeiten wo Gas wieder bei 25 bis 28 Euro gehandelt wird“, sagt Völler. Schon seit 2020 hätten sich die Transite durch Deutschland aufgrund mehrerer politischer Eingriffe stark verteuert.

Anfang Februar hatte die Berliner Koalition die Gasspeicherumlage bis März 2027 verlängert. Bis dahin könnten weitere 2,6 Milliarden Euro anfallen, schätzt THE. Derartige Beträge rufen inzwischen Nachahmer auf den Plan.

Auch das wichtige Transitland Italien bereitet eine ähnliche Abgabe an Grenzübergangspunkten vor. Solche unilateralen Maßnahmen würden den europäischen Gasmarkt erheblich beeinträchtigen, kritisieren Tschechien und die anderen vier Staaten.

Das deutsch-italienische Vorgehen beschäftigt inzwischen auch die EU-Kommission. “Wir haben bei all unseren Kontakten betont, dass Entgelte mit dem EU-Rechtsrahmen übereinstimmen müssen”, sagte eine Sprecherin von Energiekommissarin Kadri Simson vor der Debatte am 4. März. Nach Informationen von Table.Media aus Berliner Kreisen läuft bei der Kommission bereits ein Pilotverfahren unter Beteiligung des Bundeswirtschaftsministeriums, um eine Einigung zu finden.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit hatte auch Eurogas angemeldet. Das deutsche Vorgehen verstoße zumindest gegen den Geist der EU-Gasspeicherverordnung, schreibt der Verband. Allerdings gelte ein Verbot derartiger Praktiken nur für Mitgliedstaaten ohne Gasspeicher.

“Erdgasspeicher erbringen auch Flexibilitätsdienstleistungen für europäische Nachbarländer, indem ein flexibler Export erfolgt. Es gibt also Gründe, die Gasspeicherumlage an Ausspeisepunkten zu erheben”, erklärt Sebastian Gulbis, Geschäftsführer der Beratung Enervis.

Ähnlich rechtfertigt sich auch das Bundeswirtschaftsministerium. “Die Mengen, die in die Gasspeicher gefüllt werden, sind nicht allein für den deutschen Markt, sondern zum Teil auch für den europäischen Markt bestimmt”, sagt eine Sprecherin des BMWK.

Eventuelle Klagen gegen die Gasspeicherumlage sieht ein renommierter Energierechtler als wenig wahrscheinlich an. “Wir hatten das mal bei ihrer Einführung geprüft, aber als aussichtslos verworfen”, berichtet Christian von Hammerstein von der Berliner Kanzlei Raue.

Sollte die Gasspeicherumlage an den Grenzübergängen auf politischen Druck hin dennoch wegfallen, kämen auf einige industrielle Großverbraucher in Deutschland hohe Kosten zu. Ohne die Beiträge ausländischer Kunden würde die Umlage derzeit 2,52 statt 1,86 Euro pro MWh betragen, hat Enervis für Table.Media errechnet.

Für eine vierköpfige Familie wären das weniger als zehn Euro zusätzlich pro Jahr. Ganz anders sähe es für Industriekunden aus. Bei einem Jahresverbrauch von 100.000 MWh würde ein Unternehmen bereits mit 66.000 Euro zusätzlich belastet. Noch härter träfe die Erhöhung Produzenten von Ammoniak und einzelne Chemieriesen.

BASF hatte vor der Energiekrise laut Medienberichten allein in Ludwigshafen einen Gasverbrauch von 37 Millionen MWh – die Mehrkosten für den Konzern lägen also bei fast 25 Millionen Euro. Gesetzlich geregelte Ermäßigungen für Großverbraucher wie bei anderen Energieabgaben gibt es laut THE bei der Gasspeicherumlage nicht.

“Europa muss mehr Geld in die Hand nehmen und es besser ausgeben, europäisch ausgeben”, sagte Ursula von der Leyen in einer Rede zur Verteidigungspolitik vor dem EU-Parlament. Die Kommissionspräsidentin bereitete dabei das Terrain für die nächsten Dienstag geplante Präsentation der Strategie für die Europäische Verteidigungsindustrie (EDIS). Ziel dieser Strategie und des damit verbundenen Programms für Verteidigungsinvestitionen (EDIP) werde es sein, der gemeinsamen Beschaffung im Rüstungsbereich Vorrang einzuräumen. Als Vorbild erwähnte Ursula von der Leyen das europäische Vorgehen bei den Corona-Impfstoffen und zuletzt beim Einkauf von Erdgas.

Die Erwartungen sind hoch angesichts der Fragmentierung der Branche, doch kann die Kommission diese auch erfüllen? Als wichtiges Element ist vorgesehen, nach dem Vorbild des US Foreign Military Sales Schema (FMS) einen europäischen Mechanismus zu schaffen, um Waffenverkäufe einfacher und reibungsloser abzuwickeln. Seit Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hätten EU-Staaten zwar mehr in Verteidigung investiert, aber 75 Prozent der Rüstungsgüter außerhalb Europas und davon zwei Drittel aus den USA beschafft, beklagte ein EU-Beamter am Mittwoch. Dies, weil US-Rüstungskonzerne dank des FMS und des Prinzips der strategischen Reserven schneller liefern könnten.

Gemäß Kommissionsvorschlag würde die EU einen Katalog von Waffen und Waffensysteme erstellen, die in den Mitgliedstaaten schnell lieferbar sind. Die Kommission würde dabei auch den Aufbau strategischer Reserven finanziell unterstützen, um nach amerikanischem Vorbild potenzielle Käufer schnell beliefern zu können. Die Reserven könnten je nach Rüstungssystem von unterschiedlichen Gruppen von Mitgliedstaaten verwaltet werden. Man wolle einen Mentalitätswandel in der Rüstungsindustrie anstoßen, damit dort nicht erst die Produktion aufgenommen werde, wenn ein Vertrag vorliege, sagte ein EU-Beamter.

Gleichzeitig soll für die Rüstungsbranche die Planbarkeit ähnlich wie bei der Impfstoffbeschaffung durch Investitionen in Kapazitäten und Vorkaufsverträge erhöht werden. Dies etwa, um Zeiten schwacher Nachfrage auszugleichen. Man werde prüfen, wie durch Garantien feste Abnahmeverträge erleichtert werden könnten, so von der Leyen am Mittwoch im Parlament. Regierungen, die sich an gemeinsamen Beschaffungsprogrammen beteiligen, sollen von der Mehrwertsteuer befreit werden. Im Krisenfall sollen Bestellungen priorisiert werden können und Mitgliedstaaten Zertifizierungen gegenseitig anerkennen. Damit könnte eine Hürde wegfallen, die sich etwa bei der gemeinsamen Beschaffung von Artilleriegeschossen für die Ukraine als Hindernis erwiesen habe. Bei der Munition gebe es keinen gemeinsamen Binnenmarkt, erklärte ein EU-Beamter.

“Wir müssen mehr, schneller und als Europäer gemeinsam produzieren“, legte Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Mittwoch nach. Die Verfügbarkeit von Rüstungsgütern sei eine Frage von Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit für die europäische Verteidigungsindustrie: “Im Bereich der Verteidigung brauchen wir einen Paradigmenwechsel hin zur Kriegswirtschaft”. Bis zuletzt umstritten und noch offen ist allerdings die Finanzierung von EDIP. Als Minimum vorgesehen sind 1,5 Milliarden Euro aus dem MFR, weit entfernt von den 100 Milliarden Euro, die Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Januar an einer Veranstaltung von Renew gefordert hatte.

Es sei in einem ersten Schritt wichtig, den rechtlichen Rahmen zu schaffen, sagte ein EU-Beamter. Wenn die Ambition da sei, werde das Geld folgen. In ihrer Strategie fordert die EU-Kommission noch einmal mit Nachdruck, dass das Board der EIB die Selbstbeschränkung aufhebt, die bisher Investitionen in Verteidigung im Weg steht. Es gibt aber auch Überlegungen, einen Teil der Zinserträge aus den blockierten Geldern der russischen Zentralbank zu verwenden, um Rüstungsgüter für die Ukraine zu finanzieren: “Es könnte kein stärkeres Zeichen und keine bessere Verwendung für diese Vermögenswerte geben, als sie einzusetzen, um die Ukraine und ganz Europa zu einem Ort zu machen, an dem es sich sicher leben lässt”, sagte Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem EU-Parlament.

“Die Frage mit diesen Kommissionsinitiativen ist immer, nehmen die Mitgliedsstaaten die überhaupt an, wie viel Geld stellen sie zur Verfügung und inwiefern lassen sie sich eigentlich über die EU-Kommission und dann die Durchführungsorgane koordinieren”, betont Ronja Kempin, Expertin der SWP zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ergänzt: “Die Mitgliedsstaaten sehen die EU-Kommission da oft eher als Konkurrentin denn als Unterstützerin.”

Auch in der Rüstungsindustrie beäugt man die Initiativen der Kommission skeptisch, es fehlt das Geld und die Bereitschaft der Mitgliedsstaaten, Souveränität abzugeben. Schon untereinander gestaltet sich das Teilen von sensiblen Daten schwierig. Ein prominentes Beispiel ist die Entwicklung des Luftkampfsystems FCAS, an dem Spanien, Deutschland und Frankreich beteiligt sind und die immer wieder an nationalen Rangeleien hakt.

Aus Diplomatenkreisen heißt es, dass die Umsetzung des Projekts ohnehin wahrscheinlich in die nächste Legislatur fallen würde und die Karten dann noch mal neu gemischt werden könnten. Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollen Parlament und Mitgliedstaaten EDIP bis Mitte 2025 beschließen, damit nach dem Auslaufen der ad hoc Programme Edirpa und ASAP keine Lücke entsteht.

01.03.-03.03.2024, Münster

FES, Seminar Europas Rolle in der Welt

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) beleuchtet die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und geht der Frage nach, welche Ziele und Instrumente die EU als außenpolitische Akteurin verfolgen und anwenden sollte, um sich auf der internationalen Bühne zu behaupten. INFOS

01.03.2024 – 11:30 Uhr, Berlin

EBD, Vortrag EP-Berichterstatter im Dialog mit Helmut Scholz MdEP zur Reform der EU

Der Linken-Europaabgeordnete Helmut Scholz stellt bei der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD) die Möglichkeiten und Vorschläge des Europäischen Parlaments zur EU-Vertragsänderung zur Stärkung der Handlungsfähigkeit und Demokratie vor, welche er als Berichterstatter miterarbeitet hat. INFOS & ANMELDUNG

01.03.2024 – 18:00-19:30 Uhr, Stuttgart

DGAP, Podiumsdiskussion Zeitenwende vor deiner Haustür … in Baden-Württemberg – Wie Deutschland geostrategische Herausforderungen meistern kann

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) bringt Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Forschung zusammen, um die Umsetzung der Zeitenwende-Politik durch die Bundesregierung zu evaluieren und um über deren konkrete Auswirkungen auf die Bevölkerung zu debattieren. INFOS & ANMELDUNG

04.03.2024 – 16:00-17:30 Uhr, online

ECFR, Discussion Charm offensive: What should the West make of Moscow’s Efforts to Court the Global South

The European Council on Foreign Relations (ECFR) will explore Russia’s intensified global engagement and its implications for the West. Furthermore, policy options will be discussed with experts and scientists. INFO & REGISTRATION

05.03.-06.03.2024, Berlin

dbb, Konferenz Umsetzung der Energiewende: zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Die Konferenz bietet eine Plattform für alle in die Energiewende involvierten Branchen, Politiker und Wissenschaftler, um Herausforderungen der Energiewende zu erörtern sowie Lösungsansätze und notwendige politische Rahmenbedingungen zu identifizieren. INFOS & ANMELDUNG

05.03.2024 – 09:00-16:45 Uhr, Bayreuth

Eco, Konferenz Aktuelle und zukünftige Energiespeichertechnologien für die Data Center Branche

Eine Reihe an Workshops und Vorträgen bietet einen technologischen Überblick über verschiedene Konzepte für Energiespeicher zum nachhaltigen Betrieb von Rechenzentren. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, den Eis-Energiespeicher am Zentrum für Energietechnik der Universität Bayreuth zu besichtigen. INFOS & ANMELDUNG

05.03.2024 – 09:00-16:45 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

OneNet, Conference Final Event

This concluding event of the EU-funded “OneNet”-project will take stock of the efforts achieved in reshaping Europe’s electrical landscape over the past years, featuring a series of keynotes and panel discussions with representatives of the European Commission and industry, as well as scientists. INFO & REGISTRATION

In Österreich hat ein Teil der klimawissenschaftlichen Community den Druck auf die Regierung erhöht, die überfällige Planung zur Energie- und Klimapolitik bei der EU einzureichen. Dazu lud das Klimaforschungsnetzwerk CCCA am Mittwoch zu einer Pressekonferenz, auf der führende Klimaforscher eine Bewertung von mehr als 1.400 Maßnahmen präsentierten. Zusätzlich wurde dafür eine repräsentative Meinungsumfrage eingeholt.

Die Maßnahmen stammen aus 100 Stellungnahmen von Vertretern aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Diese sind während der Konsultationsphase zum Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplan Österreichs (NECP) eingegangen. Mit ihnen wären Österreichs EU-Klimaziele “klar erreichbar”, sagte Klar Steininger von der Universität Graz auf der Pressekonferenz. Mehrere Umwelt-NGOs wie Greenpeace, WWF Österreich und Global 2000 begrüßen die Bewertung aus der Wissenschaft.

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen alle fünf Jahre ihre jeweiligen NECPs an die EU-Kommission schicken. Darin skizzieren sie, wie sie ihre Klimaziele für 2030 erreichen wollen. Österreichs Entwurf fehlt wie jener von Polen weiterhin, weil die Koalition in Wien darüber zerstritten ist. Deshalb läuft seit Dezember 2023 gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren der EU.

Im Oktober hatte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) den von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) übermittelten Entwurf zurückgezogen. Das begründete sie damit, dass dieser nicht mit dem Regierungspartner abgesprochen worden sei. Gewessler dementierte, man habe die betroffenen Ministerien einbezogen. Vor wenigen Tagen drängte sie ihre Ministerkollegin im ZiB2-Interview des ORF erneut dazu, den Entwurf nach Brüssel zu schicken. Doch Edtstadler bleibt bei ihrer Kritik und blockiert weiter.

Welche Maßnahmen in Österreich besonders befürwortet werden und wie es um Deutschlands NECP-Entwurf steht, lesen Sie in der Analyse von Lukas Bayer im Climate.Table.

Im vergangenen Jahr haben die europäischen Staaten mit 16,2 Gigawatt eine Rekordmenge an Windkraftanlagen neu gebaut. Der Zubau wecke die Hoffnung, dass die EU ihre Ziele für erneuerbare Energien bis 2030 erreichen kann, schreibt der Industrieverband “WindEurope” in seinem Jahresbericht.

In dem Bericht beschreibt der Verband das Jahr 2023 als ein Jahr mit “signifikanten Verbesserungen” in Schlüsselbereichen des europäischen Windenergiesektors. Im Jahr 2022 hatte der Sektor mit steigenden Inflationsraten, Zinssätzen und volatilen Energiemärkten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu kämpfen.

Mittlerweile haben die EU-Staaten die Genehmigungsverfahren für neue Projekte verbessert und die Inflation hat nachgelassen. Ebenso lobt der Verband das Windkraftpaket der Europäischen Kommission von Oktober, das Maßnahmen zur Stärkung und Unterstützung der Branche vorsieht.

Ungetrübter Grund zur Freude ist das jedoch nicht: Um ihr Klimaziel für 2030 zu erreichen, muss die EU im Schnitt 33 Gigawatt Windenergie jährlich zubauen – also doppelt so viel wie im vergangenen Rekordjahr, heißt es in dem Bericht. kul/rtr/nib

Es soll nicht jedes Mal ein Gesundheitscheck fällig werden, wenn in der EU Behörden einen Führerschein erneuern. Vielmehr sollen die Behörden der Mitgliedstaaten selbst entscheiden, ob bei der Erneuerung des Führerscheins ein Gesundheitstest absolviert werden muss. Auf diese Position hat sich das Europaparlament für die politischen Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zur Führerscheinrichtlinie verständigt.

Außerdem soll das begleitete Fahren ab 17 auch bei schweren Nutzfahrzeugen EU-weit eingeführt werden. Dies soll ein Beitrag sein, um den Fachkräftemangel bei Lkw-Fahrern zu bekämpfen. Berufsanfänger, die eine Ausbildung als Kraftfahrer machen, sollen damit schon vor dem 18. Geburtstag die Perspektive bekommen, erste praktische Erfahrungen hinter dem Steuer zu machen.

EU-weit sollen zudem künftig Bewerber schon ab 18 Jahren die Fahrerlaubnis für Lastwagen und Busse mit bis zu 16 Fahrgästen machen können. In allen Ländern soll es zudem eine Probezeit für Fahranfänger geben wie bereits jetzt in Deutschland. Der Führerschein soll digitalisiert werden können, mit Option ihn auf das Smartphone herunterzuladen, Führerscheine für Motorräder und Pkw sollen künftig EU-weit mindestens 15 Jahre gültig sein. Führerscheine für Busse und Lkw haben eine Mindestgültigkeit von fünf Jahren.

Es gab keine Mehrheit dafür, EU-weit schon ab 16 Jahren das Steuern von landwirtschaftlichen Nutzgeräten wie etwa Treckern zu erlauben. Dies ist in Deutschland möglich. Gerade in grenznahen Gebieten war die Ausweitung der deutschen Regelung gefordert worden. Die Führerscheinrichtlinie wird erst nach der Europawahl mit den Mitgliedstaaten verhandelt. mgr

Die prorussischen Machthaber der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau haben Medienberichten zufolge Russland um “Schutz” gebeten. Ein Kongress des international nicht anerkannten Separatistengebiets, das an die Ukraine grenzt, stimmte am Mittwoch für eine entsprechende Resolution, aus der moldauische Medien zitierten.

Transnistrien wolle sich demnach an den russischen Föderationsrat sowie die Staatsduma wenden “mit der Bitte über die Realisierung von Maßnahmen zum Schutz Transnistriens angesichts des zunehmenden Drucks durch Moldau”. Was genau sie von Russland erwarten, war zunächst nicht klar. Das russische Außenministerium teilte dazu am Nachmittag mit, dass die zuständigen Ministerien diesen Antrag prüfen wollten. “Der Schutz der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute, ist eine der Prioritäten“, heißt es in einer Erklärung des russischen Außenamtes.

Beim EU-Beitrittskandidaten Moldau, der zwischen der Ukraine und Rumänien liegt, dürften diese Nachrichten die Angst vor einer russischen Aggression auch auf ihrem Staatsgebiet schüren – erst recht, weil Russland bereits seit Jahrzehnten eigene Soldaten in Transnistrien stationiert hat. Die Region ist seit den 1990er-Jahren von Moldau abtrünnig. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben sich moldauische Politiker immer wieder sehr besorgt gezeigt. Beobachter warfen Russland zudem vor, die Lage in der Region gezielt mit Provokationen zu destabilisieren.

Die Machthaber in Transnistrien verwiesen in ihrem Appell an Moskau nun auch auf russische Staatsbürger, die in dem Separatistengebiet lebten. Auch das dürfte viele beunruhigen. Laut russischer Militärdoktrin sind Einsätze der Armee auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets erlaubt, wenn es um den vermeintlichen Schutz russischer Staatsbürger geht. Zurzeit hat aber auch der Kreml Transnistrien nicht als eigenen Staat anerkannt. dpa

Es ist Parteitagszeit in der EU: In diesen Wochen treffen sich die europäischen Parteien, um ihre Europawahlprogramme zu verabschieden und ihre Spitzenkandidat:innen zu nominieren. Den Anfang machten Anfang Februar die Grünen mit Terry Reintke und Bas Eickhout, vor wenigen Tagen zog die Linke mit Walter Baier nach. Als Nächstes folgen an diesem Wochenende die Sozialdemokrat:innen und Mitte nächster Woche die Europäische Volkspartei, bei denen aber Nicolas Schmit (SPE) und Ursula von der Leyen (EVP) jeweils schon als Spitzenkandidat:innen feststehen. Spannend wird es bei den Liberalen, die ihre Spitzenkandidatenfrage wohl erst Ende März klären. Die beiden Rechtsparteien EKR und ID treten ohne EU-weite Spitzenkandidat:innen an.

Während sich die Parteien auf den Wahlkampf vorbereiten, zeichnet sich in den Umfragen eine klare Startaufstellung ab. Im Basisszenario der Sitzprojektion klettert die EVP auf 176 Sitze – sieben mehr als in der letzten Projektion von Anfang Januar und zugleich der beste Wert seit drei Jahren. Gleichzeitig verliert die zweitplatzierte sozialdemokratische S&D-Fraktion, die nun nur noch auf 135 Sitze kommt ( – 6 gegenüber Januar). Im dynamischen Szenario, das auch mögliche Fraktionsbeitritte neuer Mitgliedsparteien nach der Wahl berücksichtigt, fällt der Abstand sogar noch etwas größer aus: Die EVP kommt hier auf 181, die S&D auf 136 Sitze.

Ob die EVP dieses Niveau tatsächlich halten kann, bleibt zwar abzuwarten: Viele der zusätzlichen Sitze in der Projektion gehen auf nur geringe Zuwächse in den Umfragen zurück, bei denen es sich auch um normale Schwankungen handeln könnte, die nur zufällig in mehreren Ländern gleichzeitig zugunsten der EVP ausgefallen sind. Dennoch könnte es zum Wahlkampfauftakt für Ursula von der Leyens Kandidatur um eine zweite Amtszeit kaum günstiger aussehen: Dass eine Fraktion in weniger als vier Monaten einen Vorsprung von über 40 Sitzen verspielt, ist in den seit 2014 regelmäßig erstellten Europawahl-Sitzprojektionen noch niemals vorgekommen. Um doch noch stärkste Fraktion zu werden, müsste der S&D deshalb schon einen wirklich außergewöhnlichen Wahlkampf gelingen.

Hinter EVP und S&D reiht sich die liberale Fraktion Renew Europe (RE) ein, die 87 Sitze erreicht (+1 gegenüber Januar / dynamisches Szenario: 91). Damit könnten die Liberalen, die 2019 ihr bestes Europawahl-Ergebnis aller Zeiten erzielten, im Vergleich zum aktuellen Parlament rund ein Zehntel ihrer Sitze verlieren.

Noch düsterer sind die Perspektiven für die europäischen Grünen, die 2019 ebenfalls eine Rekordzahl an Sitzen erreichten, von denen nun jedoch rund ein Drittel wegfallen gehen könnte. Im Vergleich zu Januar legen die Grünen in der Projektion allerdings leicht auf 48 Sitze zu (+3/ dynamisches Szenario: 48). Zudem können die Grünen noch auf die traditionell hohe Mobilisierung ihrer Anhänger:innen bei Europawahlen hoffen, durch die sie in der Vergangenheit oft besser abgeschnitten haben, als die Umfragen erwarten ließen. Wie stark sich dieser Faktor in diesem Jahr niederschlägt, ist allerdings fraglich: Da die Europawahl in der öffentlichen Wahrnehmung allgemein an Bedeutung gewonnen hat, könnte diesmal auch die Beteiligung unter den Wähler:innen anderer Parteien höher ausfallen als sonst.

Die Linksfraktion wiederum kommt in der Projektion auf 35 Sitze (+2 / dynamisches Szenario: 37) und würde damit in etwa ihre Sitzzahl im aktuellen Parlament halten. Allerdings ist die Linke in Sachen Mobilisierung das genaue Gegenteil der Grünen und schnitt bei der Wahl in der Vergangenheit oft schlechter ab als in den Umfragen.

Die Parteien rechts der EVP schließlich sind verglichen mit früheren Europawahlen so stark wie noch niemals zuvor. Im Vergleich zur Januar-Projektion hat sich ihr Momentum allerdings etwas abgeschwächt. Die EKR-Fraktion etwa verlor zuletzt vor allem in Polen an Zustimmung. Dass sie im Basisszenario dennoch weiter zulegen kann (78 Sitze / +3), liegt nur am Neuzugang der bisher fraktionslosen französischen Partei Reconquête. Im dynamischen Szenario, indem dieser Fraktionsbeitritt schon zuvor mit eingerechnet war, fällt sie im Vergleich zu Januar etwas zurück und kommt insgesamt auf 82 Sitze.

Noch deutlicher schwächelte zuletzt die ID-Fraktion, die im Basisszenario nur noch 83 Sitze erreichen würde (-6). Das geht zum größten Teil auf das Konto der deutschen AfD, die infolge der Massendemonstrationen seit Januar in den Umfragen stark an Zustimmung verloren hat. Im dynamischen Szenario ist die ID allerdings die Fraktion mit den besten Wachstumsaussichten.

Das zeigt sich auch an Viktor Orbáns bislang fraktionsloser Fidesz, die eigentlich in die EKR will und dabei auch von der polnischen PiS unterstützt wird. Mehrere kleinere EKR-Mitgliedsparteien lehnen einen Fidesz-Beitritt jedoch vehement ab, Giorgia Melonis Fratelli d’ Italia (FdI) hat sich noch nicht festgelegt. Am Ende könnte die Fidesz deshalb stattdessen in der ID-Fraktion unterkommen, die sich dafür bereits offen gezeigt hat. Wenn die ID darüber hinaus auch alle kleineren russlandfreundlichen Rechtsparteien zusammenführt, die zum ersten Mal Sitze im Parlament gewinnen werden, könnte sie mit 101 Sitzen zur drittstärksten Fraktion anwachsen.

Mit Blick auf mögliche Bündnisoptionen im neuen Parlament zeigt die aktuelle Projektion ein ähnliches Bild wie im Januar: Die Mitte-links-Allianz aus S&D, RE, Grünen und Linken würde ihre derzeitige Mehrheit im Parlament verlieren, aber auch ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, RE und EKR hätte knapp keine eigene Mehrheit und wäre immer auf Abweichler:innen aus anderen Fraktionen angewiesen. Vieles spricht deshalb dafür, dass im nächsten Parlament die “Große Koalition der Mitte” noch weiter an Bedeutung gewinnt – also die Zusammenarbeit zwischen EVP und S&D, der sich dann je nach Thema RE, Grüne und/oder Teile der EKR anschließen.

Trotz des Aufschwungs der extremen Rechten bleibt das Parlament also arbeitsfähig. Dennoch dürfte sich der Rechtsruck künftig auch in politischen Entscheidungen bemerkbar machen: Zum einen verliert die S&D ohne die alternative Mitte-links-Mehrheit einen wichtigen Hebel, um die EVP unter Druck zu setzen. Zum anderen könnte die EVP verstärkt auf die EKR als Mehrheitsbeschaffer setzen und so die Grünen und den linken Flügel von S&D und RE umgehen.

Ob es wirklich dazu kommt, bleibt aber natürlich den europäischen Wähler:innen überlassen. Die hier vorgestellte Sitzprojektion ist nur eine Momentaufnahme der politischen Stimmung. Bis zur Europawahl bleiben noch ziemlich genau 100 Tage.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.

Zwei Tage vor dem Begräbnis von Alexei Nawalny kam Julija Nawalnaja ins Europaparlament und richtete eine Ansprache an die Abgeordneten. In ihrer Rede machte sie das russische Regime unter der Führung von Wladimir Putin verantwortlich für den Tod ihres Mannes. Die Tat zeige, dass “Putin zu allem fähig ist und man mit ihm nicht verhandeln kann“. Sie sagte zu den Abgeordneten, um Putin zu besiegen, müsse man erfinderisch sein. “Man kann Putin nicht treffen, mit der nächsten Resolution oder einem neuen Paket an Sanktionen.” Für Putin gälten andere Bedingungen: “Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutigen Mafioso.”

In einer kurzen Passage zur Einleitung ihrer Rede hatte sie Straßburg ihre Reverenz erwiesen. 2020 habe sich Nawalny im Südwesten Deutschlands aufgehalten. Er habe sich dort nach dem Aufenthalt in der Charité, wo er zunächst behandelt worden war, in einer Rehabilitation von den Folgen des Giftanschlags erholt. “Er musste versuchen, wieder das Gehen zu lernen.” Zusammen mit ihren beiden Kindern sei die ganze Familie an einem Tag über den Rhein ins Elsass gefahren und habe der Stadt, die der Hauptsitz des Europaparlaments ist, einen privaten Besuch abgestattet. “Straßburg war eine unserer Lieblingsstädte.” mgr

während sich die Parteien auf den Europawahlkampf vorbereiten, zeichnet sich in den Umfragen eine klare Startaufstellung ab. In der Sitzprojektion zum Europaparlament von Manuel Müller klettert die EVP auf 176 Sitze – ihren besten Wert seit drei Jahren. Gleichzeitig verliert die zweitplatzierte sozialdemokratische S&D-Fraktion, die nun nur noch auf 135 Sitze kommt.

Besonders düster sehen die Umfragen für die europäischen Grünen aus, die 2019 eine Rekordzahl an Sitzen erreichten, von denen nun europaweit rund ein Drittel wegfallen könnte. Im Vergleich zu Januar legen die Grünen laut Müllers Kalkulationen allerdings leicht auf 48 Sitze zu.

Mit Blick auf mögliche Bündnisoptionen im neuen Parlament sieht der Europaexperte wenig Veränderungen zu früheren Prognosen von Anfang des Jahres: Die Mitte-links-Allianz aus S&D, RE, Grünen und Linken würde ihre derzeitige Mehrheit im Parlament verlieren, aber auch ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, RE und EKR hätte knapp keine eigene Mehrheit und wäre immer auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen.

Was das für die Machtoptionen im kommenden Europaparlament heißt und mehr zu den Prognosen des kommenden Europaparlaments lesen Sie heute bei unserem Autor Manuel Müller.

Ich denke, das wird eine spannende Lektüre! Einen guten Tag wünsche ich Ihnen.

Im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) hat die Trilogeinigung über das EU-Lieferkettengesetz am heutigen Mittwoch keine qualifizierte Mehrheit erhalten. “Trotz der Bemühungen des Ratsvorsitzes wurde die notwendige Unterstützung nicht gefunden”, schrieb die belgische Ratspräsidentschaft auf X. “Wir müssen nun den Stand der Dinge prüfen und werden sehen, ob es möglich ist, die von den Mitgliedstaaten vorgebrachten Bedenken in Absprache mit dem Europäischen Parlament zu berücksichtigen“, heißt es weiter.

Viele Mitgliedstaaten hätten während der Aussprache im AStV I ihre Enthaltung angekündigt, erklärte ein Sprecher. Zu den Gründen gehörten Rechtsunsicherheit, der Verwaltungsaufwand sowie die Befürchtung, es könnten ungleiche Wettbewerbsbedingungen auf globaler Ebene entstehen. Die Ratspräsidentschaft sei jedoch der Meinung, “dass unter den Mitgliedstaaten ein klarer Wille besteht, Rechtsvorschriften zu diesem sehr wichtigen Thema zu erlassen.”

Damit verschiebt sich die endgültige Abstimmung erneut, nachdem sie ursprünglich bereits am 9. Februar stattfinden sollte. Bereits vor drei Wochen hatte sich keine qualifizierte Mehrheit im Rat abgezeichnet. Die Ratspräsidentschaft hatte deshalb versucht, mit den Mitgliedstaaten nochmal “an dem Gesetz zu arbeiten”. Da die Enthaltung der deutschen Bundesregierung als sicher gilt, liegt der Fokus auf Italien und weiteren bevölkerungsstarken Mitgliedsländern.

Viele Delegationen haben sich indes immer noch nicht klar positioniert und eine Enthaltung angedeutet. Dies könne aber auch eine Strategie sein, um sich Verhandlungsspielraum zu bewahren, sagte ein EU-Diplomat zu Table.Media.

Die französische Delegation hatte in der heutigen Sitzung eine Begrenzung des Anwendungsbereichs als Kompromiss vorgeschlagen. So könnte die Schwelle auf 5.000 Beschäftigte angehoben werden, um zögernden Mitgliedstaaten entgegenzukommen. Dadurch würden erheblich weniger Unternehmen betroffen sein: Die von Rat, Parlament und Kommission verhandelte Einigung legt die Schwelle auf mehr als 500 Beschäftigte fest. Dabei handele es sich jedoch lediglich um einen von vielen Lösungsvorschlägen, um zu einer Einigung zu gelangen, erklärte ein französischer Sprecher. Er dementierte Medienberichte, laut denen Frankreich eine Einschränkung des Anwendungsbereichs “fordere”. Frankreich unterstütze das Gesetz.

Lara Wolters (S&D), Berichterstatterin im EU-Parlament, bezeichnete die Entwicklung als besorgniserregend. “Der Text, der dem AStV vorlag, war das Ergebnis von mehr als zwei Jahren sorgsamer Verhandlungen“, erklärte sie bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. “Dass die Mitgliedstaaten erneut daran gescheitert sind, dieser Vereinbarung zuzustimmen, ist für mich ein Skandal.” Viele Unternehmen bereiteten sich bereits auf das Gesetz vor.

Alle seien während des Verhandlungsprozesses aufmerksam angehört worden und hätten insbesondere in den späteren Phasen ihren Beitrag leisten können, sagte Wolters. “Zusagen nach der Einigung wieder zurückzunehmen oder weitere Forderungen zu stellen, zeugt von einer eklatanten Missachtung des Europäischen Parlaments als Mitgesetzgeber.”

Sie sieht diese Entwicklung als Teil eines breiteren Trends, der die bisherige Art der vertrauensvollen Zusammenarbeit untergrabe: “Wenn wir uns per Handschlag auf eine politische Einigung geeinigt hatten, war der Rest nur noch eine Formalität”, sagte sie. “In den letzten Monaten ist dies eindeutig nicht mehr der Fall.” Damit spielte sie auf ähnliche Blockaden im Rat an, die zuletzt zum Beispiel die Richtlinie zur Plattformarbeit betrafen.

Die Situation im Rat bezeichnete sie als chaotisch und forderte Klarheit. Bislang habe das Parlament keine konkreten Änderungsvorschläge erhalten. Stattdessen nutzten Politiker in den Mitgliedstaaten die Situation, um sich in den Medien zu profilieren. Sollten konkrete Anfragen vom Rat vorliegen, würde das Parlament “konstruktiv zusammenarbeiten wie bisher auch”, erklärte Wolters.

Der Ratspräsidentschaft bleibt nun nicht mehr viel Zeit, um eine Einigung zu bewirken. Im April muss das EU-Parlament final über das Ergebnis abstimmen. Laut einem EU-Diplomaten hätten die Belgier die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vermutlich versuchten sie in den kommenden Tagen, auf informeller Ebene mit einzelnen Mitgliedstaaten zu sprechen und gleichzeitig auch das Parlament einzubeziehen. Möglich wäre, dass der AStV I am Mittwoch oder Freitag der kommenden Woche wieder über das Thema berät. Sicher ist zurzeit wohl nichts.

Die wachsende Abhängigkeit von Flüssiggas-Importen entzweit zunehmend die Mitgliedstaaten. Bei ihrem Treffen in Brüssel am kommenden Montag diskutieren die Energieminister eine Beschwerde mehrerer mitteleuropäischer Länder ohne LNG-Häfen über gestiegene Transportentgelte Deutschlands.

In der Kritik steht die Gasspeicherumlage, mit der die Bundesrepublik seit Oktober 2022 die Kosten für die Wintervorräte des Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE) refinanziert. Zur Erinnerung: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine brach im Sommer 2022 Panik auf den Gasmärkten aus. Die Bundesregierung verpflichtete THE gesetzlich dazu, Gas aufzukaufen und Deutschlands Speicher zu füllen – koste es, was es wolle.

Bis Oktober vergangenen Jahres liefen laut THE so insgesamt Kosten von 8,7 Milliarden Euro auf. Dieses Geld holt sich das Unternehmen über die neu eingeführte Gasspeicherumlage von den Händlern zurück, die sie auf die Gasverbraucher umlegen. Etwa ein Fünftel des Aufkommens haben 2023 ausländische Kunden gezahlt, schätzt Gasexperte Jens Völler von der Beratungsfirma Team Consult. Denn die Umlage wird auch an den Grenzübergangspunkten fällig.

Deutschlands östliche Nachbarn finden das unfair. Sie sind auf Deutschlands als Transitland angewiesen, um an Flüssiggas von der Nordseeküste zu gelangen. “Die Umlage bestraft die verwundbarsten Staaten ohne direkten Zugang zu LNG-Terminals“, heißt es in einem Schreiben von Tschechien, Österreich, Polen, Ungarn und der Slowakei, das Table.Media vorliegt und über das zuerst die Financial Times berichtet hatte. “Letztlich könnte dies mehrere Mitgliedstaaten dazu zwingen, sich stärker auf Gasimporte aus Russland zu verlassen.” Wenn Ende 2024 der Gastransit durch die Ukraine endet, wird die Abhängigkeit der Mitteleuropäer von Gas aus Deutschland allerdings sogar noch zunehmen.

Für die betroffenen Staaten ist die Belastung durch die Umlage durchaus schmerzhaft. Hatte die Gasspeicherumlage anfangs noch bei 59 Cent pro MWh gelegen, wurde sie zum Jahresbeginn auf 1,86 Euro erhöht. “Insgesamt kostet der Transit durch Deutschland etwa drei Euro pro Megawattstunde. Nicht wenig, in Zeiten wo Gas wieder bei 25 bis 28 Euro gehandelt wird“, sagt Völler. Schon seit 2020 hätten sich die Transite durch Deutschland aufgrund mehrerer politischer Eingriffe stark verteuert.

Anfang Februar hatte die Berliner Koalition die Gasspeicherumlage bis März 2027 verlängert. Bis dahin könnten weitere 2,6 Milliarden Euro anfallen, schätzt THE. Derartige Beträge rufen inzwischen Nachahmer auf den Plan.

Auch das wichtige Transitland Italien bereitet eine ähnliche Abgabe an Grenzübergangspunkten vor. Solche unilateralen Maßnahmen würden den europäischen Gasmarkt erheblich beeinträchtigen, kritisieren Tschechien und die anderen vier Staaten.

Das deutsch-italienische Vorgehen beschäftigt inzwischen auch die EU-Kommission. “Wir haben bei all unseren Kontakten betont, dass Entgelte mit dem EU-Rechtsrahmen übereinstimmen müssen”, sagte eine Sprecherin von Energiekommissarin Kadri Simson vor der Debatte am 4. März. Nach Informationen von Table.Media aus Berliner Kreisen läuft bei der Kommission bereits ein Pilotverfahren unter Beteiligung des Bundeswirtschaftsministeriums, um eine Einigung zu finden.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit hatte auch Eurogas angemeldet. Das deutsche Vorgehen verstoße zumindest gegen den Geist der EU-Gasspeicherverordnung, schreibt der Verband. Allerdings gelte ein Verbot derartiger Praktiken nur für Mitgliedstaaten ohne Gasspeicher.

“Erdgasspeicher erbringen auch Flexibilitätsdienstleistungen für europäische Nachbarländer, indem ein flexibler Export erfolgt. Es gibt also Gründe, die Gasspeicherumlage an Ausspeisepunkten zu erheben”, erklärt Sebastian Gulbis, Geschäftsführer der Beratung Enervis.

Ähnlich rechtfertigt sich auch das Bundeswirtschaftsministerium. “Die Mengen, die in die Gasspeicher gefüllt werden, sind nicht allein für den deutschen Markt, sondern zum Teil auch für den europäischen Markt bestimmt”, sagt eine Sprecherin des BMWK.

Eventuelle Klagen gegen die Gasspeicherumlage sieht ein renommierter Energierechtler als wenig wahrscheinlich an. “Wir hatten das mal bei ihrer Einführung geprüft, aber als aussichtslos verworfen”, berichtet Christian von Hammerstein von der Berliner Kanzlei Raue.

Sollte die Gasspeicherumlage an den Grenzübergängen auf politischen Druck hin dennoch wegfallen, kämen auf einige industrielle Großverbraucher in Deutschland hohe Kosten zu. Ohne die Beiträge ausländischer Kunden würde die Umlage derzeit 2,52 statt 1,86 Euro pro MWh betragen, hat Enervis für Table.Media errechnet.

Für eine vierköpfige Familie wären das weniger als zehn Euro zusätzlich pro Jahr. Ganz anders sähe es für Industriekunden aus. Bei einem Jahresverbrauch von 100.000 MWh würde ein Unternehmen bereits mit 66.000 Euro zusätzlich belastet. Noch härter träfe die Erhöhung Produzenten von Ammoniak und einzelne Chemieriesen.

BASF hatte vor der Energiekrise laut Medienberichten allein in Ludwigshafen einen Gasverbrauch von 37 Millionen MWh – die Mehrkosten für den Konzern lägen also bei fast 25 Millionen Euro. Gesetzlich geregelte Ermäßigungen für Großverbraucher wie bei anderen Energieabgaben gibt es laut THE bei der Gasspeicherumlage nicht.

“Europa muss mehr Geld in die Hand nehmen und es besser ausgeben, europäisch ausgeben”, sagte Ursula von der Leyen in einer Rede zur Verteidigungspolitik vor dem EU-Parlament. Die Kommissionspräsidentin bereitete dabei das Terrain für die nächsten Dienstag geplante Präsentation der Strategie für die Europäische Verteidigungsindustrie (EDIS). Ziel dieser Strategie und des damit verbundenen Programms für Verteidigungsinvestitionen (EDIP) werde es sein, der gemeinsamen Beschaffung im Rüstungsbereich Vorrang einzuräumen. Als Vorbild erwähnte Ursula von der Leyen das europäische Vorgehen bei den Corona-Impfstoffen und zuletzt beim Einkauf von Erdgas.

Die Erwartungen sind hoch angesichts der Fragmentierung der Branche, doch kann die Kommission diese auch erfüllen? Als wichtiges Element ist vorgesehen, nach dem Vorbild des US Foreign Military Sales Schema (FMS) einen europäischen Mechanismus zu schaffen, um Waffenverkäufe einfacher und reibungsloser abzuwickeln. Seit Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hätten EU-Staaten zwar mehr in Verteidigung investiert, aber 75 Prozent der Rüstungsgüter außerhalb Europas und davon zwei Drittel aus den USA beschafft, beklagte ein EU-Beamter am Mittwoch. Dies, weil US-Rüstungskonzerne dank des FMS und des Prinzips der strategischen Reserven schneller liefern könnten.

Gemäß Kommissionsvorschlag würde die EU einen Katalog von Waffen und Waffensysteme erstellen, die in den Mitgliedstaaten schnell lieferbar sind. Die Kommission würde dabei auch den Aufbau strategischer Reserven finanziell unterstützen, um nach amerikanischem Vorbild potenzielle Käufer schnell beliefern zu können. Die Reserven könnten je nach Rüstungssystem von unterschiedlichen Gruppen von Mitgliedstaaten verwaltet werden. Man wolle einen Mentalitätswandel in der Rüstungsindustrie anstoßen, damit dort nicht erst die Produktion aufgenommen werde, wenn ein Vertrag vorliege, sagte ein EU-Beamter.

Gleichzeitig soll für die Rüstungsbranche die Planbarkeit ähnlich wie bei der Impfstoffbeschaffung durch Investitionen in Kapazitäten und Vorkaufsverträge erhöht werden. Dies etwa, um Zeiten schwacher Nachfrage auszugleichen. Man werde prüfen, wie durch Garantien feste Abnahmeverträge erleichtert werden könnten, so von der Leyen am Mittwoch im Parlament. Regierungen, die sich an gemeinsamen Beschaffungsprogrammen beteiligen, sollen von der Mehrwertsteuer befreit werden. Im Krisenfall sollen Bestellungen priorisiert werden können und Mitgliedstaaten Zertifizierungen gegenseitig anerkennen. Damit könnte eine Hürde wegfallen, die sich etwa bei der gemeinsamen Beschaffung von Artilleriegeschossen für die Ukraine als Hindernis erwiesen habe. Bei der Munition gebe es keinen gemeinsamen Binnenmarkt, erklärte ein EU-Beamter.

“Wir müssen mehr, schneller und als Europäer gemeinsam produzieren“, legte Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Mittwoch nach. Die Verfügbarkeit von Rüstungsgütern sei eine Frage von Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit für die europäische Verteidigungsindustrie: “Im Bereich der Verteidigung brauchen wir einen Paradigmenwechsel hin zur Kriegswirtschaft”. Bis zuletzt umstritten und noch offen ist allerdings die Finanzierung von EDIP. Als Minimum vorgesehen sind 1,5 Milliarden Euro aus dem MFR, weit entfernt von den 100 Milliarden Euro, die Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Januar an einer Veranstaltung von Renew gefordert hatte.

Es sei in einem ersten Schritt wichtig, den rechtlichen Rahmen zu schaffen, sagte ein EU-Beamter. Wenn die Ambition da sei, werde das Geld folgen. In ihrer Strategie fordert die EU-Kommission noch einmal mit Nachdruck, dass das Board der EIB die Selbstbeschränkung aufhebt, die bisher Investitionen in Verteidigung im Weg steht. Es gibt aber auch Überlegungen, einen Teil der Zinserträge aus den blockierten Geldern der russischen Zentralbank zu verwenden, um Rüstungsgüter für die Ukraine zu finanzieren: “Es könnte kein stärkeres Zeichen und keine bessere Verwendung für diese Vermögenswerte geben, als sie einzusetzen, um die Ukraine und ganz Europa zu einem Ort zu machen, an dem es sich sicher leben lässt”, sagte Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem EU-Parlament.

“Die Frage mit diesen Kommissionsinitiativen ist immer, nehmen die Mitgliedsstaaten die überhaupt an, wie viel Geld stellen sie zur Verfügung und inwiefern lassen sie sich eigentlich über die EU-Kommission und dann die Durchführungsorgane koordinieren”, betont Ronja Kempin, Expertin der SWP zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ergänzt: “Die Mitgliedsstaaten sehen die EU-Kommission da oft eher als Konkurrentin denn als Unterstützerin.”

Auch in der Rüstungsindustrie beäugt man die Initiativen der Kommission skeptisch, es fehlt das Geld und die Bereitschaft der Mitgliedsstaaten, Souveränität abzugeben. Schon untereinander gestaltet sich das Teilen von sensiblen Daten schwierig. Ein prominentes Beispiel ist die Entwicklung des Luftkampfsystems FCAS, an dem Spanien, Deutschland und Frankreich beteiligt sind und die immer wieder an nationalen Rangeleien hakt.

Aus Diplomatenkreisen heißt es, dass die Umsetzung des Projekts ohnehin wahrscheinlich in die nächste Legislatur fallen würde und die Karten dann noch mal neu gemischt werden könnten. Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollen Parlament und Mitgliedstaaten EDIP bis Mitte 2025 beschließen, damit nach dem Auslaufen der ad hoc Programme Edirpa und ASAP keine Lücke entsteht.

01.03.-03.03.2024, Münster

FES, Seminar Europas Rolle in der Welt

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) beleuchtet die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und geht der Frage nach, welche Ziele und Instrumente die EU als außenpolitische Akteurin verfolgen und anwenden sollte, um sich auf der internationalen Bühne zu behaupten. INFOS

01.03.2024 – 11:30 Uhr, Berlin

EBD, Vortrag EP-Berichterstatter im Dialog mit Helmut Scholz MdEP zur Reform der EU

Der Linken-Europaabgeordnete Helmut Scholz stellt bei der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD) die Möglichkeiten und Vorschläge des Europäischen Parlaments zur EU-Vertragsänderung zur Stärkung der Handlungsfähigkeit und Demokratie vor, welche er als Berichterstatter miterarbeitet hat. INFOS & ANMELDUNG

01.03.2024 – 18:00-19:30 Uhr, Stuttgart

DGAP, Podiumsdiskussion Zeitenwende vor deiner Haustür … in Baden-Württemberg – Wie Deutschland geostrategische Herausforderungen meistern kann

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) bringt Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Forschung zusammen, um die Umsetzung der Zeitenwende-Politik durch die Bundesregierung zu evaluieren und um über deren konkrete Auswirkungen auf die Bevölkerung zu debattieren. INFOS & ANMELDUNG

04.03.2024 – 16:00-17:30 Uhr, online

ECFR, Discussion Charm offensive: What should the West make of Moscow’s Efforts to Court the Global South

The European Council on Foreign Relations (ECFR) will explore Russia’s intensified global engagement and its implications for the West. Furthermore, policy options will be discussed with experts and scientists. INFO & REGISTRATION

05.03.-06.03.2024, Berlin

dbb, Konferenz Umsetzung der Energiewende: zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Die Konferenz bietet eine Plattform für alle in die Energiewende involvierten Branchen, Politiker und Wissenschaftler, um Herausforderungen der Energiewende zu erörtern sowie Lösungsansätze und notwendige politische Rahmenbedingungen zu identifizieren. INFOS & ANMELDUNG

05.03.2024 – 09:00-16:45 Uhr, Bayreuth

Eco, Konferenz Aktuelle und zukünftige Energiespeichertechnologien für die Data Center Branche

Eine Reihe an Workshops und Vorträgen bietet einen technologischen Überblick über verschiedene Konzepte für Energiespeicher zum nachhaltigen Betrieb von Rechenzentren. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, den Eis-Energiespeicher am Zentrum für Energietechnik der Universität Bayreuth zu besichtigen. INFOS & ANMELDUNG

05.03.2024 – 09:00-16:45 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

OneNet, Conference Final Event

This concluding event of the EU-funded “OneNet”-project will take stock of the efforts achieved in reshaping Europe’s electrical landscape over the past years, featuring a series of keynotes and panel discussions with representatives of the European Commission and industry, as well as scientists. INFO & REGISTRATION

In Österreich hat ein Teil der klimawissenschaftlichen Community den Druck auf die Regierung erhöht, die überfällige Planung zur Energie- und Klimapolitik bei der EU einzureichen. Dazu lud das Klimaforschungsnetzwerk CCCA am Mittwoch zu einer Pressekonferenz, auf der führende Klimaforscher eine Bewertung von mehr als 1.400 Maßnahmen präsentierten. Zusätzlich wurde dafür eine repräsentative Meinungsumfrage eingeholt.

Die Maßnahmen stammen aus 100 Stellungnahmen von Vertretern aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Diese sind während der Konsultationsphase zum Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplan Österreichs (NECP) eingegangen. Mit ihnen wären Österreichs EU-Klimaziele “klar erreichbar”, sagte Klar Steininger von der Universität Graz auf der Pressekonferenz. Mehrere Umwelt-NGOs wie Greenpeace, WWF Österreich und Global 2000 begrüßen die Bewertung aus der Wissenschaft.

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen alle fünf Jahre ihre jeweiligen NECPs an die EU-Kommission schicken. Darin skizzieren sie, wie sie ihre Klimaziele für 2030 erreichen wollen. Österreichs Entwurf fehlt wie jener von Polen weiterhin, weil die Koalition in Wien darüber zerstritten ist. Deshalb läuft seit Dezember 2023 gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren der EU.

Im Oktober hatte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) den von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) übermittelten Entwurf zurückgezogen. Das begründete sie damit, dass dieser nicht mit dem Regierungspartner abgesprochen worden sei. Gewessler dementierte, man habe die betroffenen Ministerien einbezogen. Vor wenigen Tagen drängte sie ihre Ministerkollegin im ZiB2-Interview des ORF erneut dazu, den Entwurf nach Brüssel zu schicken. Doch Edtstadler bleibt bei ihrer Kritik und blockiert weiter.

Welche Maßnahmen in Österreich besonders befürwortet werden und wie es um Deutschlands NECP-Entwurf steht, lesen Sie in der Analyse von Lukas Bayer im Climate.Table.

Im vergangenen Jahr haben die europäischen Staaten mit 16,2 Gigawatt eine Rekordmenge an Windkraftanlagen neu gebaut. Der Zubau wecke die Hoffnung, dass die EU ihre Ziele für erneuerbare Energien bis 2030 erreichen kann, schreibt der Industrieverband “WindEurope” in seinem Jahresbericht.

In dem Bericht beschreibt der Verband das Jahr 2023 als ein Jahr mit “signifikanten Verbesserungen” in Schlüsselbereichen des europäischen Windenergiesektors. Im Jahr 2022 hatte der Sektor mit steigenden Inflationsraten, Zinssätzen und volatilen Energiemärkten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu kämpfen.

Mittlerweile haben die EU-Staaten die Genehmigungsverfahren für neue Projekte verbessert und die Inflation hat nachgelassen. Ebenso lobt der Verband das Windkraftpaket der Europäischen Kommission von Oktober, das Maßnahmen zur Stärkung und Unterstützung der Branche vorsieht.

Ungetrübter Grund zur Freude ist das jedoch nicht: Um ihr Klimaziel für 2030 zu erreichen, muss die EU im Schnitt 33 Gigawatt Windenergie jährlich zubauen – also doppelt so viel wie im vergangenen Rekordjahr, heißt es in dem Bericht. kul/rtr/nib

Es soll nicht jedes Mal ein Gesundheitscheck fällig werden, wenn in der EU Behörden einen Führerschein erneuern. Vielmehr sollen die Behörden der Mitgliedstaaten selbst entscheiden, ob bei der Erneuerung des Führerscheins ein Gesundheitstest absolviert werden muss. Auf diese Position hat sich das Europaparlament für die politischen Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zur Führerscheinrichtlinie verständigt.

Außerdem soll das begleitete Fahren ab 17 auch bei schweren Nutzfahrzeugen EU-weit eingeführt werden. Dies soll ein Beitrag sein, um den Fachkräftemangel bei Lkw-Fahrern zu bekämpfen. Berufsanfänger, die eine Ausbildung als Kraftfahrer machen, sollen damit schon vor dem 18. Geburtstag die Perspektive bekommen, erste praktische Erfahrungen hinter dem Steuer zu machen.

EU-weit sollen zudem künftig Bewerber schon ab 18 Jahren die Fahrerlaubnis für Lastwagen und Busse mit bis zu 16 Fahrgästen machen können. In allen Ländern soll es zudem eine Probezeit für Fahranfänger geben wie bereits jetzt in Deutschland. Der Führerschein soll digitalisiert werden können, mit Option ihn auf das Smartphone herunterzuladen, Führerscheine für Motorräder und Pkw sollen künftig EU-weit mindestens 15 Jahre gültig sein. Führerscheine für Busse und Lkw haben eine Mindestgültigkeit von fünf Jahren.

Es gab keine Mehrheit dafür, EU-weit schon ab 16 Jahren das Steuern von landwirtschaftlichen Nutzgeräten wie etwa Treckern zu erlauben. Dies ist in Deutschland möglich. Gerade in grenznahen Gebieten war die Ausweitung der deutschen Regelung gefordert worden. Die Führerscheinrichtlinie wird erst nach der Europawahl mit den Mitgliedstaaten verhandelt. mgr

Die prorussischen Machthaber der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau haben Medienberichten zufolge Russland um “Schutz” gebeten. Ein Kongress des international nicht anerkannten Separatistengebiets, das an die Ukraine grenzt, stimmte am Mittwoch für eine entsprechende Resolution, aus der moldauische Medien zitierten.

Transnistrien wolle sich demnach an den russischen Föderationsrat sowie die Staatsduma wenden “mit der Bitte über die Realisierung von Maßnahmen zum Schutz Transnistriens angesichts des zunehmenden Drucks durch Moldau”. Was genau sie von Russland erwarten, war zunächst nicht klar. Das russische Außenministerium teilte dazu am Nachmittag mit, dass die zuständigen Ministerien diesen Antrag prüfen wollten. “Der Schutz der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute, ist eine der Prioritäten“, heißt es in einer Erklärung des russischen Außenamtes.

Beim EU-Beitrittskandidaten Moldau, der zwischen der Ukraine und Rumänien liegt, dürften diese Nachrichten die Angst vor einer russischen Aggression auch auf ihrem Staatsgebiet schüren – erst recht, weil Russland bereits seit Jahrzehnten eigene Soldaten in Transnistrien stationiert hat. Die Region ist seit den 1990er-Jahren von Moldau abtrünnig. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben sich moldauische Politiker immer wieder sehr besorgt gezeigt. Beobachter warfen Russland zudem vor, die Lage in der Region gezielt mit Provokationen zu destabilisieren.

Die Machthaber in Transnistrien verwiesen in ihrem Appell an Moskau nun auch auf russische Staatsbürger, die in dem Separatistengebiet lebten. Auch das dürfte viele beunruhigen. Laut russischer Militärdoktrin sind Einsätze der Armee auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets erlaubt, wenn es um den vermeintlichen Schutz russischer Staatsbürger geht. Zurzeit hat aber auch der Kreml Transnistrien nicht als eigenen Staat anerkannt. dpa

Es ist Parteitagszeit in der EU: In diesen Wochen treffen sich die europäischen Parteien, um ihre Europawahlprogramme zu verabschieden und ihre Spitzenkandidat:innen zu nominieren. Den Anfang machten Anfang Februar die Grünen mit Terry Reintke und Bas Eickhout, vor wenigen Tagen zog die Linke mit Walter Baier nach. Als Nächstes folgen an diesem Wochenende die Sozialdemokrat:innen und Mitte nächster Woche die Europäische Volkspartei, bei denen aber Nicolas Schmit (SPE) und Ursula von der Leyen (EVP) jeweils schon als Spitzenkandidat:innen feststehen. Spannend wird es bei den Liberalen, die ihre Spitzenkandidatenfrage wohl erst Ende März klären. Die beiden Rechtsparteien EKR und ID treten ohne EU-weite Spitzenkandidat:innen an.

Während sich die Parteien auf den Wahlkampf vorbereiten, zeichnet sich in den Umfragen eine klare Startaufstellung ab. Im Basisszenario der Sitzprojektion klettert die EVP auf 176 Sitze – sieben mehr als in der letzten Projektion von Anfang Januar und zugleich der beste Wert seit drei Jahren. Gleichzeitig verliert die zweitplatzierte sozialdemokratische S&D-Fraktion, die nun nur noch auf 135 Sitze kommt ( – 6 gegenüber Januar). Im dynamischen Szenario, das auch mögliche Fraktionsbeitritte neuer Mitgliedsparteien nach der Wahl berücksichtigt, fällt der Abstand sogar noch etwas größer aus: Die EVP kommt hier auf 181, die S&D auf 136 Sitze.

Ob die EVP dieses Niveau tatsächlich halten kann, bleibt zwar abzuwarten: Viele der zusätzlichen Sitze in der Projektion gehen auf nur geringe Zuwächse in den Umfragen zurück, bei denen es sich auch um normale Schwankungen handeln könnte, die nur zufällig in mehreren Ländern gleichzeitig zugunsten der EVP ausgefallen sind. Dennoch könnte es zum Wahlkampfauftakt für Ursula von der Leyens Kandidatur um eine zweite Amtszeit kaum günstiger aussehen: Dass eine Fraktion in weniger als vier Monaten einen Vorsprung von über 40 Sitzen verspielt, ist in den seit 2014 regelmäßig erstellten Europawahl-Sitzprojektionen noch niemals vorgekommen. Um doch noch stärkste Fraktion zu werden, müsste der S&D deshalb schon einen wirklich außergewöhnlichen Wahlkampf gelingen.

Hinter EVP und S&D reiht sich die liberale Fraktion Renew Europe (RE) ein, die 87 Sitze erreicht (+1 gegenüber Januar / dynamisches Szenario: 91). Damit könnten die Liberalen, die 2019 ihr bestes Europawahl-Ergebnis aller Zeiten erzielten, im Vergleich zum aktuellen Parlament rund ein Zehntel ihrer Sitze verlieren.

Noch düsterer sind die Perspektiven für die europäischen Grünen, die 2019 ebenfalls eine Rekordzahl an Sitzen erreichten, von denen nun jedoch rund ein Drittel wegfallen gehen könnte. Im Vergleich zu Januar legen die Grünen in der Projektion allerdings leicht auf 48 Sitze zu (+3/ dynamisches Szenario: 48). Zudem können die Grünen noch auf die traditionell hohe Mobilisierung ihrer Anhänger:innen bei Europawahlen hoffen, durch die sie in der Vergangenheit oft besser abgeschnitten haben, als die Umfragen erwarten ließen. Wie stark sich dieser Faktor in diesem Jahr niederschlägt, ist allerdings fraglich: Da die Europawahl in der öffentlichen Wahrnehmung allgemein an Bedeutung gewonnen hat, könnte diesmal auch die Beteiligung unter den Wähler:innen anderer Parteien höher ausfallen als sonst.

Die Linksfraktion wiederum kommt in der Projektion auf 35 Sitze (+2 / dynamisches Szenario: 37) und würde damit in etwa ihre Sitzzahl im aktuellen Parlament halten. Allerdings ist die Linke in Sachen Mobilisierung das genaue Gegenteil der Grünen und schnitt bei der Wahl in der Vergangenheit oft schlechter ab als in den Umfragen.

Die Parteien rechts der EVP schließlich sind verglichen mit früheren Europawahlen so stark wie noch niemals zuvor. Im Vergleich zur Januar-Projektion hat sich ihr Momentum allerdings etwas abgeschwächt. Die EKR-Fraktion etwa verlor zuletzt vor allem in Polen an Zustimmung. Dass sie im Basisszenario dennoch weiter zulegen kann (78 Sitze / +3), liegt nur am Neuzugang der bisher fraktionslosen französischen Partei Reconquête. Im dynamischen Szenario, indem dieser Fraktionsbeitritt schon zuvor mit eingerechnet war, fällt sie im Vergleich zu Januar etwas zurück und kommt insgesamt auf 82 Sitze.

Noch deutlicher schwächelte zuletzt die ID-Fraktion, die im Basisszenario nur noch 83 Sitze erreichen würde (-6). Das geht zum größten Teil auf das Konto der deutschen AfD, die infolge der Massendemonstrationen seit Januar in den Umfragen stark an Zustimmung verloren hat. Im dynamischen Szenario ist die ID allerdings die Fraktion mit den besten Wachstumsaussichten.

Das zeigt sich auch an Viktor Orbáns bislang fraktionsloser Fidesz, die eigentlich in die EKR will und dabei auch von der polnischen PiS unterstützt wird. Mehrere kleinere EKR-Mitgliedsparteien lehnen einen Fidesz-Beitritt jedoch vehement ab, Giorgia Melonis Fratelli d’ Italia (FdI) hat sich noch nicht festgelegt. Am Ende könnte die Fidesz deshalb stattdessen in der ID-Fraktion unterkommen, die sich dafür bereits offen gezeigt hat. Wenn die ID darüber hinaus auch alle kleineren russlandfreundlichen Rechtsparteien zusammenführt, die zum ersten Mal Sitze im Parlament gewinnen werden, könnte sie mit 101 Sitzen zur drittstärksten Fraktion anwachsen.

Mit Blick auf mögliche Bündnisoptionen im neuen Parlament zeigt die aktuelle Projektion ein ähnliches Bild wie im Januar: Die Mitte-links-Allianz aus S&D, RE, Grünen und Linken würde ihre derzeitige Mehrheit im Parlament verlieren, aber auch ein Mitte-rechts-Bündnis aus EVP, RE und EKR hätte knapp keine eigene Mehrheit und wäre immer auf Abweichler:innen aus anderen Fraktionen angewiesen. Vieles spricht deshalb dafür, dass im nächsten Parlament die “Große Koalition der Mitte” noch weiter an Bedeutung gewinnt – also die Zusammenarbeit zwischen EVP und S&D, der sich dann je nach Thema RE, Grüne und/oder Teile der EKR anschließen.

Trotz des Aufschwungs der extremen Rechten bleibt das Parlament also arbeitsfähig. Dennoch dürfte sich der Rechtsruck künftig auch in politischen Entscheidungen bemerkbar machen: Zum einen verliert die S&D ohne die alternative Mitte-links-Mehrheit einen wichtigen Hebel, um die EVP unter Druck zu setzen. Zum anderen könnte die EVP verstärkt auf die EKR als Mehrheitsbeschaffer setzen und so die Grünen und den linken Flügel von S&D und RE umgehen.

Ob es wirklich dazu kommt, bleibt aber natürlich den europäischen Wähler:innen überlassen. Die hier vorgestellte Sitzprojektion ist nur eine Momentaufnahme der politischen Stimmung. Bis zur Europawahl bleiben noch ziemlich genau 100 Tage.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.

Zwei Tage vor dem Begräbnis von Alexei Nawalny kam Julija Nawalnaja ins Europaparlament und richtete eine Ansprache an die Abgeordneten. In ihrer Rede machte sie das russische Regime unter der Führung von Wladimir Putin verantwortlich für den Tod ihres Mannes. Die Tat zeige, dass “Putin zu allem fähig ist und man mit ihm nicht verhandeln kann“. Sie sagte zu den Abgeordneten, um Putin zu besiegen, müsse man erfinderisch sein. “Man kann Putin nicht treffen, mit der nächsten Resolution oder einem neuen Paket an Sanktionen.” Für Putin gälten andere Bedingungen: “Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutigen Mafioso.”

In einer kurzen Passage zur Einleitung ihrer Rede hatte sie Straßburg ihre Reverenz erwiesen. 2020 habe sich Nawalny im Südwesten Deutschlands aufgehalten. Er habe sich dort nach dem Aufenthalt in der Charité, wo er zunächst behandelt worden war, in einer Rehabilitation von den Folgen des Giftanschlags erholt. “Er musste versuchen, wieder das Gehen zu lernen.” Zusammen mit ihren beiden Kindern sei die ganze Familie an einem Tag über den Rhein ins Elsass gefahren und habe der Stadt, die der Hauptsitz des Europaparlaments ist, einen privaten Besuch abgestattet. “Straßburg war eine unserer Lieblingsstädte.” mgr