heute nimmt der AI Act seine vorletzte Hürde. Nachdem die Mitgliedstaaten über ihre Ständigen Vertreter einstimmig für den politischen Kompromiss vom Dezember votiert haben, ist nun das Parlament an der Reihe. Heute müssen zunächst die federführenden Ausschüsse IMCO und LIBE das Ergebnis bestätigen, bevor das Plenum dann voraussichtlich im März oder April final abstimmt.

Die Abstimmung wird aus zwei Gründen spannend: Zum einen, weil die Einigung nur mündlich erfolgte und es im Nachhinein Unstimmigkeiten darüber gab, was eigentlich vereinbart war, und einiges auf technischer Ebene noch geklärt werden musste. Zum anderen, weil im Grunde niemand wirklich glücklich mit dem Gesetz ist.

Die umstrittensten Punkte sind nach wie vor die biometrische Fernidentifizierung im öffentlichen Raum und die Regulierung von generativer künstlicher Intelligenz. In praktisch jeder Fraktion gibt es Abgeordnete, die bei dem einen Thema rote Linien überschritten sehen oder bei dem anderen Wettbewerbsnachteile wegen zu starker Regulierung befürchten. Daher ist zu erwarten, dass es bei EVP, S&D, den Grünen und Renew Abweichler geben wird. EKR, die Linke und ID werden den Vorschlag wohl ablehnen.

Das ist ein normaler demokratischer Prozess. Doch diesmal spielen noch andere Faktoren mit hinein. Etwa die Peinlichkeit, dass die EU ihre selbst so oft beschworene Führungsrolle bei der Regulierung von KI verliert, sollte das Gesetz jetzt nicht zustande kommen. Geschenkt.

Weit gewichtiger ist die Frage: Was würde mit dem Gesetzesvorhaben im Hinblick auf die Bürgerrechte in einem künftig weiter nach rechts gerückten EU-Parlament und unter ungarischer Ratspräsidentschaft passieren? Insofern argumentieren einige, es sei besser, jetzt zuzustimmen als abzulehnen. Auch sei die Situation mit dem AI Act deutlich besser, als ganz ohne gesetzliche Regelung.

Ein fader Beigeschmack bleibt in jedem Fall. Ein so wichtiges Gesetz hat einen besseren demokratischen Prozess und ein handwerklich besseres Ergebnis verdient, bei dem nicht so viele Fragen offen bleiben.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Zwei Jahre nach Russlands Vollinvasion in die Ukraine und nach zwölf Sanktionspaketen westlicher Staaten gegen Russland kann Moskau noch immer sein Staatsbudget füllen und den Krieg finanzieren. Öl- und Gasverkäufe spielen dabei eine zentrale Rolle. Obwohl die Einnahmen unter den staatlichen Planungen liegen, zeigen sie dennoch, dass Russland erfolgreich die 60-Dollar-Preisgrenze umgeht, die im Dezember 2022 für russisches Öl eingeführt wurde.

“Insgesamt hat das Jahr 2022 Russland geholfen, sich vorzubereiten und einen riesigen Gewinn im Energiehandel zu erzielen”, erläutert Alexandra Prokopenko im Interview mit Table.Media. Die ehemalige Mitarbeiterin der russischen Zentralbank hat Moskau direkt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verlassen. Heute forscht sie am Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. Dass Russland weiterhin solide Einnahmen aus dem Export von Öl generiert, liege daran, dass “es offensichtlich ein großes Problem gibt, Sanktionen durchzusetzen, und zwar sowohl durch die EU wie durch die USA. Im Ölhandel sieht man das besonders gut”, sagt Prokopenko.

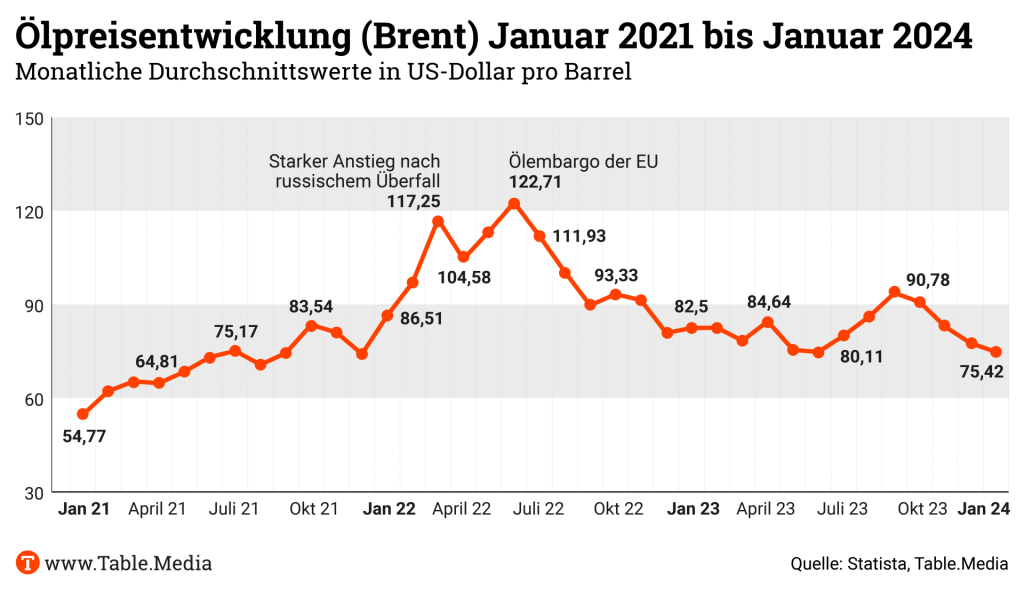

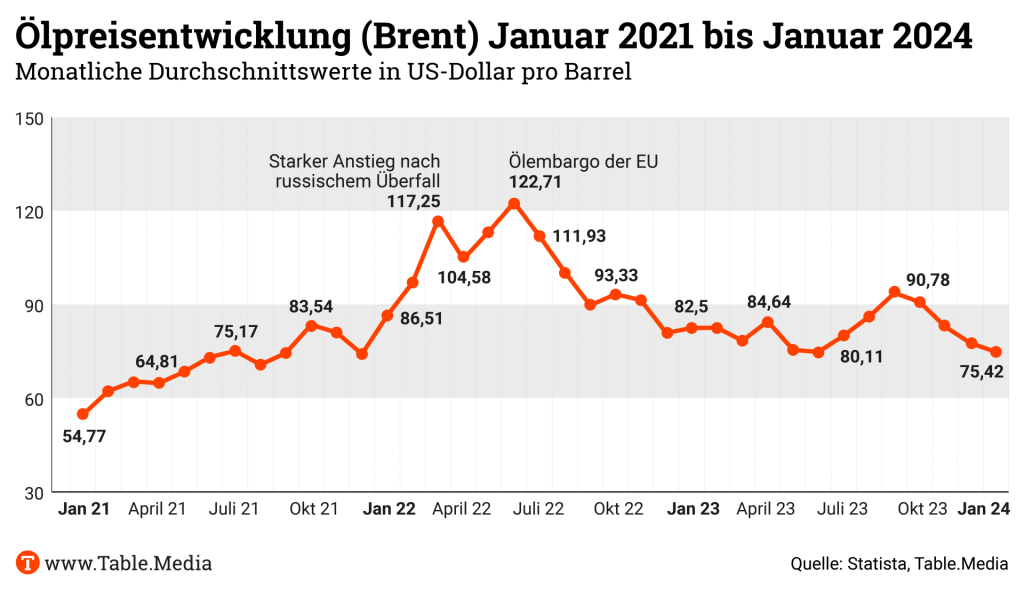

Der Krieg selbst ist für Russland ein Garant, dass der Weltmarktpreis für Öl vergleichsweise hoch bleibt. Seit Januar 2022 – kurz vor der Vollinvasion – bis heute, liegt der Ölpreis über dem Vorkriegsniveau. Der Jahresdurchschnittspreis der Vergleichssorte Brent lag 2021 bei 70,86 US-Dollar; 2022 stieg er auf 100,93 und fiel 2023 auf 82,49 US-Dollar.

Die am 5. Dezember 2022 eingeführte Preisobergrenze von 60 US-Dollar für russisches Öl kann Moskau bisher durchbrechen. Indien und China, die größten Abnehmer für russisches Öl, aber auch Golfstaaten kaufen es offenbar zu höheren Preisen, die aber immer noch unter dem Weltmarktpreis liegen – “win-win” für Verkäufer und Käufer. Verarbeiten indische Raffinerien russisches Öl zu Diesel und exportieren ihn, gilt das als indisches Produkt. Auch die Türkei spielt beim Umschlag des russischen Öls eine so wichtige wie zwielichtige Rolle. Laut Financial Times gelangt das Öl sogar in die EU: nach Griechenland, in die Niederlande und nach Belgien.

Jeder Dollar über 60 US-Dollar ist für Russland ein Vorteil. Diese Geschäfte dank direkter Pipelines nach China und der Schattenflotte laufen so erfolgreich, dass Russland ganz öffentlich die Budgetplanungen für die kommenden Jahre mit 70 US-Dollar angesetzt hat.

Die Einnahmen aus Öl sind die Achillesferse der Kriegsfinanzierung. “Damit es wirklich wehtut, muss der Preis deutlich niedriger sein, unter 60 Dollar. Mit 70 Dollar pro Barrel wird Russland das Jahr gut durchstehen”, sagt die Analystin Prokopenko. (Das ausführliche Interview lesen Sie hier.)

Schon bei der Ausarbeitung des 12. Sanktionspaketes war es den EU-Staaten nicht gelungen, den Verkauf von Tankern an Russland zu unterbinden, die für die Umgehung der Ölpreisgrenze genutzt werden. Zum zweiten Jahrestag der russischen Vollinvasion bereitet die EU das 13. Paket vor. Es wird eher einzelne Personen, Diplomaten in Russland betreffen als Branchen. Viel bleibt der EU und den USA auch nicht mehr übrig, das russische Uran vielleicht – aber da sind die Importe in die EU 2022 und 2023 sogar gestiegen.

Sanktionen durchsetzen – das wird die nächste große Aufgabe des Westens sein. In der EU dafür diplomatisch zuständig ist David O’Sullivan. Der 70-Jährige ist viel in Zentralasien unterwegs, wo er eindringlich dafür wirbt, die Re-Exporte nach Russland einzuschränken. Aus EU-Kreisen in Brüssel heißt es, einige Staaten wie Armenien, Georgien und auch Serbien kooperierten und würden die Re-Exporte nach Russland inzwischen stark beschränken.

Weniger zufrieden sei man aber mit Kirgistan, Usbekistan und Kasachstan. Da wachse zwar die Sensibilisierung, “aber sie haben noch insgesamt wenige konkrete Schritte unternommen”. Noch deutlicher fällt das Urteil über Ankara aus: “Die Türkei hat unseren Forderungen zugehört und auch einen gewissen Kooperationswillen gezeigt, aber der Warenfluss [nach Russland] bleibt Besorgnis erregend.” Warum das Thema Durchsetzung erst jetzt in den Vordergrund rückt, obwohl schon seit 2014 klar ist, dass und wie Russland die Sanktionen umgeht, wäre durchaus eine politische Diskussion wert.

Die EU versucht, insbesondere die ehemaligen Sowjetrepubliken mit Investitionen, Investitionsversprechen und der Aussicht auf engere Handelsbeziehungen zu locken. So umgarnt von Russland, der EU – und auch China – bietet die Situation den Staaten Möglichkeiten, für sich selbst etwas herauszuholen, welche sie vor dem Krieg nicht hatten. Strafen oder Sanktionen gegen sie würden eventuell schaden, das weiß natürlich auch Russland. Die Staaten in Zentralasien profitieren also nicht nur wirtschaftlich derzeit, sondern erhöhen auch ihr diplomatisches Gewicht.

Ob Russland ökonomisch stärker oder schwächer unter Druck gerät, entscheiden mehrere Faktoren:

“Die Durchsetzung der Sanktionen ist ein Katz- und Maus-Spiel. Von außen betrachtet mag es sinnlos erscheinen, immer wieder neue Umgehungswege abzustellen, nur damit russische Unternehmen sich wieder neue suchen. Aber es ist wichtig, dieses Spiel zu spielen und der Umgehung immer neue Steine in den Weg zu legen”, betont Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). “Dazu wird die Gesetzgebung immer wieder angepasst werden müssen, es braucht einen ständigen Dialog und auch Druck auf Umgehungsstaaten, und es braucht eine bessere Ausstattung für die Behörden, die die Umgehung aufdecken und bestrafen sollen.”

Kurzfristig sind aber keine nennenswerten Folgen zu erwarten, ist sich Alexandra Prokopenko sicher, dafür habe Russland zu gut vorgesorgt: “Es gibt keinen Grund für Optimismus für den Westen. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, dass dieses Jahr sehr schwierig wird. Aus ökonomischer Sicht ist keine Krise in Russland in diesem Jahr zu erwarten. Wenn etwas passiert, dann wird das etwas anderes sein.”

Die Frist ist abgelaufen: Bis zum 9. Februar, dem vergangenen Freitag also, hatten Europaparlament und Mitgliedstaaten Zeit, um ihre politischen Verhandlungen zu einzelnen Gesetzesvorhaben abzuschließen. Was bis zu diesem Stichtag nicht im Trilog vereinbart ist, so die Ansage, kann auch nicht mehr vor Ende der Legislaturperiode formell angenommen werden.

Aber es ist wie so oft in Brüssel: Es gibt immer eine Hintertür. Einige verspätete Dossiers können noch in einem Notverfahren beschlossen werden. In diesem sogenannten Corrigendum-Verfahren haben Rat und Parlament für eine politische Einigung Zeit bis zur Sitzungswoche vom 11. bis 14. März. Anders als im regulären Prozess wird hier nur mit der englischsprachigen Version des Gesetzestextes gearbeitet. Das spart Zeit bei der Übersetzung und Schlussredaktion durch die Sprachjuristen der beiden Kammern.

Um rechtzeitig verabschiedet zu werden, müssen die Rechtstexte bis zur letzten Sitzungswoche des Parlaments vor der Europawahl vom 22. bis 25. April angenommen werden. Im Parlament will die Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC) nun entscheiden, welche Gesetzgebungsverfahren Vorrang bekommen. Die Liste ist noch nicht finalisiert. Zu den heißen Kandidaten zählen aber etwa das Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit, das Recht auf Reparatur und die Luftreinhaltungsrichtlinie.

Wir geben Ihnen hier einen Überblick über die Zeitpläne der verbliebenen Dossiers:

Zertifizierung von CO₂-Entnahmen: Der letzte Trilog-Termin ist für kommenden Montag um 19 Uhr angesetzt. Es läuft auf eine Open-End-Sitzung hinaus. Gelingt eine Einigung, könnte das Gesetz voraussichtlich in der letzten Plenarwoche im April beschlossen werden. Und danach sieht es aus. Die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen gilt ohnehin nicht als sehr kontrovers, jedoch ist die Relevanz für die Industrie und die Rückwirkung auf künftige Gesetzesvorschläge enorm. Offen ist noch, ob bestimmte Methoden wie direkte Emissionsreduktionen gegenüber dem CO₂-Abbau Vorrang haben, wie es das Parlament fordert.

CO₂-Flottenregulierung von schweren Nutzfahrzeugen: Nachdem die FDP in letzter Minute noch ihre Blockade im Rat aufgegeben hat, spricht vieles dafür, dass die CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge noch in dieser Legislatur in Kraft treten können. Die EU-Botschafter haben den Text bereits am Freitag angenommen, ein beliebiger Ministerrat kann das Trilog-Ergebnis nun formal beschließen. Der Umweltausschuss des Parlaments wird am Mittwoch über den Gesetzesvorschlag abstimmen, das Plenum folgt in der letzten Februarwoche in Straßburg.

Die politische Einigung zur Luftreinhaltungsrichtlinie soll kommenden Dienstag (20. Februar) erfolgen. Mitte Januar hatte die belgische Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag zu Schadestoffschwellenwerten vorgelegt. Sollte der Trilog am Dienstag beendet werden, wäre der Weg frei, spätestens im April-Plenum über das Ergebnis abstimmen zu lassen, sodass das Dossier noch vor Ende der Legislatur über die Ziellinie gebracht werden kann.

Wiederherstellung der Natur: Das Plenum in Straßburg wird in der Woche vom 26. Februar über den umstrittenen Gesetzesvorschlag abstimmen. Der Umweltrat soll am 25. März die finale Zustimmung erteilen. Die Verordnung wird 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten.

Methanemissionen: Während der Parlamentssitzung im März wird über Methanemissionen abgestimmt, allerdings nur über solche, die vom Energiesektor emittiert werden, nicht über Methanemissionen aus der Landwirtschaft. Während der gleichen Parlamentssitzung werden die Europaabgeordneten auch über Industrieemissionen abstimmen.

Über die Richtlinie zur Bodenüberwachung wird der ENVI-Ausschuss am 11. März und anschließend das Parlament während der Aprilsitzung abstimmen.

Am 7. Februar hat das Parlament für die Lockerung des Rechtsrahmens zu neuen Züchtungsmethoden (NGTs) gestimmt. Die Abgeordneten forderten strengere Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Produkte als im Vorschlag der Kommission vorgesehen. Aufseiten der Mitgliedstaaten zeichnet sich weiterhin kein Kompromiss ab. Die belgische Ratspräsidentschaft konnte keine Einigung erzielen, die Gespräche gehen nun wieder auf Arbeitsebene weiter, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Die Trilogverhandlungen zu den wichtigsten Energie-Dossiers wurden noch vor Weihnachten unter spanischer Ratspräsidentschaft abgeschlossen. Die Gebäuderichtlinie EPBD soll nun im März im Plenum angenommen werden. Das neue Strommarktdesign steht in der ersten Plenarsitzung im April auf der Agenda, die beiden Elemente des Gaspakets in der zweiten April-Sitzung.

Net Zero Industry Act: Parlament und Rat einigten sich am vergangenen Dienstag im Trilog, also noch rechtzeitig vor dem 9. Februar. Ins Plenum soll der Rechtsakt nun in der letzten Sitzungswoche im April kommen. Bereits kommende Woche soll das mit dem NZIA verknüpfte Finanzinstrument der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) beschlossen werden, als Teil der Revision des Mehrjährigen Finanzrahmens.

SMEI/IMERA: Die Co-Gesetzgeber haben sich Anfang Februar auf das Notfallinstrument für den Binnenmarkt (Single Market Emergency Instrument) geeinigt, das nach der Umsetzung umbenannt wird in Internal Market Emergency and Resilience Act (IMERA). Es soll nun in der ersten April-Woche abgestimmt werden.

Economic Governance: Rat und Parlament haben sich in der Trilogverhandlung in der Nacht auf Samstag geeinigt. Final vom Parlament verabschiedet werden soll das Paket voraussichtlich in der zweiten April-Session. Die Kommission beginnt aber schon vorher mit der Arbeit. Sie wird den Mitgliedstaaten im Frühling einen Vorschlag für ihre Nettoausgaben-Pfade machen, worauf diese im September ihre Mehrjahrespläne für die Jahre 2025 bis 2028 oder 2025 bis 2031 bei der Kommission abliefern müssen.

Lieferkettengesetz: Nachdem die belgische Ratspräsidentschaft die Abstimmung im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) am vergangenen Freitag und dann noch mal in dieser Woche von der Agenda genommen hat, ist noch kein neuer Termin bekannt. Man wolle mit den Mitgliedstaaten zunächst weiter an dem Gesetz arbeiten und die Abstimmung im AStV ansetzen, sobald “die Zeit dafür reif” sei, hieß es. Die Abstimmung im Parlament ist derzeit für April geplant.

Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit: Die mit dem Lieferkettengesetz verwandte Verordnung wird derzeit noch von Rat und Parlament verhandelt. Am 4. März findet der zweite (und wahrscheinlich letzte) politische Trilog statt. Das Gesetz könnte dann noch im Corrigendum-Verfahren verabschiedet werden.

Green-Claims-Richtlinie: Am 14. Februar stimmen der Binnenmarkt- und der Umweltausschuss über ihren Bericht ab. Anschließend muss auch das Plenum ihn formal annehmen, dies ist für März geplant. Die Verabschiedung der Richtlinie wird also in die kommende Legislaturperiode rutschen. Frühestens im Herbst sollen die Trilogverhandlungen beginnen.

Ökodesign-Verordnung: Nach der Trilog-Einigung Anfang Dezember müssen der Rat und das Parlament im Plenum das Ergebnis noch annehmen. Der AStV sowie der Umweltausschuss im Parlament haben die Einigung bereits gebilligt.

Recht auf Reparatur: Anfang Februar haben sich Rat und Parlament im Trilog geeinigt. Am 14. Februar wird der AStV im Rat über das Ergebnis abstimmen, am 22. Februar voraussichtlich der federführende Binnenmarktausschuss. Ende April soll das Plenum das Gesetz dann formal annehmen.

Verpackungsverordnung: Nach dem ersten Trilog am 6. Februar wollen Rat und Parlament am 4. und 5. März eine politische Einigung erzielen, und haben deshalb ein “sehr langes” Trilog-Treffen angesetzt. Danach seien noch einige technische Verhandlungen nötig, heißt es, doch das Gesetz soll im Corrigendum-Verfahren noch in dieser Legislaturperiode angenommen werden.

AI Act: Die Mitgliedstaaten haben den Weg für das erste umfangreiche KI-Gesetz der Welt freigemacht. Jetzt muss das Parlament zustimmen – heute in den federführenden Ausschüssen und dann im Plenum. Der Ausgang ist offen. Sollte das Parlament zustimmen, dann sollte die Annahme in einer der Ratsformationen nur noch Formsache sein. Mit der AI Liability Directive dagegen hat sich das Parlament noch nicht befasst. Sie ist ein Thema für die nächste Legislatur.

Product Liability Directive: Anders als die KI-Haftung sind sich Parlament und Rat bei der Neufassung des Produkthaftungsrechts bereits einig geworden. Das Ziel: Die PLD soll das Haftungsrecht an das digitale Zeitalter anpassen. Es umfasst vernetzte Produkte, erstmals auch Software und gilt ebenso für KI – solange bis es ein spezielles Gesetz gibt. Termin für die Abstimmung im Plenum ist der 11. März.

Gigabit Infrastructure Act: Anfang Februar haben sich Rat und Parlament politisch geeinigt. Das Gesetz soll den Netzausbau in den Mitgliedstaaten schneller und kostengünstiger machen. Außerdem sollen mit dem GIA auch die Extragebühren für Auslandsgespräche innerhalb der EU wegfallen. Am 22. April steht der Gesetzesvorschlag im Plenum des Parlaments zu Abstimmung.

European Digital Identity Framework: Bereits am 26. Februar wollen die Abgeordneten des Europaparlaments über den Rahmen für eine europaweite digitale Identität abstimmen. Mit der EUid-Brieftasche sollen Bürgerinnen und Bürger EU-weit ihre Identität nachweisen und staatliche oder private Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.

European Media Freedom Act: Noch im Dezember haben sich Rat und Parlament über das europäische Medienfreiheitsgesetz geeinigt, das die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien in der EU sichern soll. Voraussichtlich im März soll es vom Europaparlament verabschiedet werden.

Cyber Resilience Act: Nach der Einigung im Trilog gab der federführende ITRE-Ausschuss sein positives Votum ab. Damit kann das Gesetz, das vernetzte Geräte von Heimgeräten bis zu Industrieanwendungen sicherer machen soll, im April im Plenum beschlossen werden.

Migrationspakt: Die EU-Botschafter haben die Verhandlungsergebnisse aus dem Trilog bereits bestätigt, nun ist das Parlament am Zug: Am Mittwoch soll der Innenausschuss abstimmen, in der ersten April-Sitzungswoche das Plenum. Von János Allenbach-Ammann, Leonie Düngefeld, Till Hoppe, Lukas Scheid, Claire Stam, Falk Steiner und Corinna Visser

EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Vorschläge dazu unterbreitet, wie die von ihr angekündigten Entlastungen der Bauern in Sachen Bürokratie aussehen könnten. Noch vor dem nächsten Agrarrat Ende des Monats will von der Leyen hierzu einen Entwurf vorlegen, wie sie Anfang Februar als Reaktion auf die Bauernproteste ankündigte. Wojciechowskis Vorschläge gehen weit – und die juristische Basis ist teils fragwürdig, wie ein Rechtsexperte Table.Media bestätigt.

So spricht sich Wojciechowski für die Aussetzung von Sanktionen innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aus. Das geht aus einer internen Note Wojciechowskis an von der Leyen hervor, die das französische Portal Contexte vergangene Woche veröffentlichte. Demnach soll Brüssel den Mitgliedstaaten “signalisieren”, dass sie Sanktionen für Verstöße gegen die GLÖZ-Standards zeitweise aussetzen können. Als rechtliche Grundlage verweist Wojciechowski auf die Verordnung zur Finanzierung und Umsetzung der GAP, die Ausnahmen “im Fall höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände” zulässt. Eine solche Ausnahmesituation liege aufgrund der Marktverwerfungen durch den Ukraine-Krieg vor, argumentiert er.

Ob hohe Produktionskosten infolge des Ukraine-Kriegs jedoch tatsächlich einen “außergewöhnlichen Umstand” darstellen, “muss bezweifelt werden”, meint der Göttinger Agrarrechtsprofessor José Martinez. Denn die Kosten seien absehbar gewesen. Dazu kommt aus Sicht des Experten, dass sich die Ausnahmeregelung, die in der Verordnung vorgesehen ist, auf Einzelfälle beziehe, also auf die Situation einzelner Betriebe. Sanktionen könnten auf dieser Basis also nicht, wie Wojciechowski vorschlägt, flächendeckend ausgesetzt werden.

Auch ein weiterer Vorschlag des Agrarkommissars könnte aus Martinez’ Sicht auf juristische Schwierigkeiten stoßen. Bei den Direktzahlungen sollen Betriebe nach dem Willen Wojciechowskis keine Belege – wie georeferenzierte Fotos – mehr dafür liefern müssen, dass beispielsweise Ökoregelungen tatsächlich umgesetzt wurden. Stattdessen würde eine einfache Erklärung hierüber ausreichen. Damit würde die Beweislast umgekehrt: Nicht der Betrieb müsste nachweisen, dass er eine Leistung erbringt, sondern die zuständigen Behörden müssten im Zweifelsfall beweisen, dass er dies nicht tut. Für einen solchen Schritt müsste aber aus Sicht von Martinez die entsprechende Verordnung ausdrücklich geändert werden, inklusive Zustimmung der Mitgliedstaaten und des Parlaments. Das dürfte die Kommission kurz vor Ende der Legislaturperiode vermeiden wollen.

Als dritten Punkt schlägt Wojciechowski vor: Die Mitgliedstaaten sollen aus ihren eigenen Haushalten einen Inflationsausgleich für die GAP-Direktzahlungen finanzieren. Von einer Erhöhung der Zahlungen um bis zu zehn Prozent ist in der Note die Rede. Dadurch, dass die Kommission die Höchstgrenzen für nationale Beihilfen im Zuge des Ukraine-Kriegs temporär angehoben hat, sei dies erlaubt.

Dass von der Leyen die Vorschläge eins zu eins übernimmt, ist eher unwahrscheinlich. Der polnische Agrarkommissar war bereits seit längerem immer wieder öffentlich von der Linie der Kommission abgewichen, und rechtliche Schwierigkeiten dürfte sich die Kommissionspräsidentin nicht einhandeln wollen. Selbst bei Bauernvertretern sorgten in Brüssel die unorthodoxen Vorschläge für Verwunderung. Trotzdem könnte das Papier eine erste Arbeitsgrundlage dafür bilden, was die Kommission schließlich präsentiert.

14.02.2024 – 10:00-11:00 Uhr, online

TÜV, Seminar Alles Wichtige zur EU-Lieferkettenrichtlinie/Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Der TÜV informiert zum Stand der europäischen Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in Hinblick auf Nachhaltigkeit/Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). INFOS & REGISTRATION

14.02.2024 – 13:00-14:00 Uhr, online

Stiftung Datenschutz, Vortrag EuGH-Urteil zum Schufa Scoring – Wendepunkt für die Praxis automatisierter Entscheidungsfindungen?

Die Stiftung Datenschutz geht der Frage nach, welche Auswirkungen die Entscheidung des EuGH zum Scoring-Verfahren der SCHUFA auf andere Formen des Profilings hat. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2024 – 14:00-15:15 Uhr, online

FSR, Seminar Maritime transport decarbonization – what to expect from the new regulatory frameworks?

The Florence School of Regulation (FSR) addresses the question whether the IMO and EU regulatory frameworks for decarbonisation are complementary or contradictory. INFOS & REGISTRATION

14.02.2024 – 18:00-19:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Zukunftszenario: Die AfD in der Regierung

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit der Frage, was genau passiert, wenn die AfD sich in einer Regierung wiederfindet. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2024 – 08:30 Uhr, online

DGAP, Presentation The Implications of a Second Trump Term for Europe

The German Council on Foreign Relations (DGAP) discusses the implications of a potential second Trump presidency for Europe. INFOS & REGISTRATION

15.02.2024 – 16:00 Uhr, München

HSS, Seminar Internationale Kooperation im Systemwettbewerb – Zeit für eine Zeitenwende?

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) präsentiert Prognosen und Einblicke in die globalen Machtverschiebungen und diskutiert eine Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2024 – 18:00-19:00 Uhr, online

GMF, Presentation The Global Dimension of Ukraine’s Cyber Defense

The German Marshall Fund (GMF) discusses global efforts to strengthen Ukraine’s capacity to detect and defend itself from Russian cyberattacks. INFOS & REGISTRATION

15.02.2024 – 18:30 Uhr, Berlin

KAS, Diskussion Wirtschaftliche Souveränität Europas – Energie, Computerchips & Co. – wie autonom will die EU sein?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert, welche Lösungsansätze und nachhaltigen Strategien dazu beitragen können, Europas Weg zu einer souveräneren und widerstandsfähigeren Volkswirtschaft zu ebnen. INFOS & ANMELDUNG

Der jüngste Vorschlag der Europäischen Kommission für eine temporäre Lockerung des GLÖZ-8-Standards zu Brachflächen fand bei einer Abstimmung im zuständigen Ratsausschuss am Freitag nicht die nötige qualifizierte Mehrheit unter den Mitgliedstaaten. Auch die Bundesregierung enthielt sich, was bei dem Abstimmungsverfahren faktisch wie eine Gegenstimme zählt. Die Kommission hatte bereits Ende Januar als Zugeständnis an die protestierenden Bauern eine Ausnahmeregelung für 2024 vorgeschlagen, diese aber zuletzt noch einmal deutlich ausgeweitet – laut einem Kommissionssprecher auf Wunsch einiger Mitgliedstaaten.

Dem Vorschlag zufolge sollen Betriebe GLÖZ 8 statt durch vier Prozent Brachflächen auch durch den Anbau von Leguminosen oder Zwischenfrüchten erfüllen können. Im ursprünglichen Entwurf waren hierfür jedoch sieben Prozent der Ackerfläche gefordert, im neuesten nur noch vier. Trotz der Änderungen stimmte dem Kommissionssprecher zufolge eine Reihe von Ländern gegen den neuen Vorschlag oder enthielt sich, weil ihnen auch dieser nicht weit genug gegangen sei. Gegenteiliges gilt für Deutschland, denn die Bundesregierung enthielt sich offenbar nicht trotz, sondern wegen der zusätzlichen Lockerungen.

Mit dem neuesten Vorschlag verpasse die Kommission “einen ausgewogenen Weg der Mitte, der die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft mit einem effizienten Schutz der Artenvielfalt zusammenbringt”, begründete Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nach der Abstimmung die Enthaltung der Bundesregierung. Eine solche ausgewogene Lösung wäre aus Sicht des Grünen-Politikers der ursprüngliche Vorschlag gewesen, den er noch ausdrücklich unterstützt hatte. Özdemir kritisierte zudem den “Zickzack-Kurs” der Kommission, die innerhalb weniger Wochen mehrmals ihre Meinung zur Brachenfrage geändert habe.

Trotz der gescheiterten Abstimmung hätte die Kommission nun die Möglichkeit, ihren Vorschlag eigenmächtig umzusetzen. Alternativ könnte sie einen neuen Entwurf vorlegen oder einen Berufungsausschuss anrufen. Man prüfe die weiteren Schritte, doch für welche Option die Kommission sich letztlich entscheidet, sei noch offen, sagte der Sprecher. jd

In der Debatte um den zukünftigen Status der Ukraine-Flüchtlinge in der Europäischen Union erwartet der für Migration zuständige EU-Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas keine schnelle Entscheidung. “Ich denke, dass es normal ist, dass eine Entscheidung für eine weitere Verlängerung durch ein neues Team getroffen werden müsste”, sagte Schinas von Table.Media in Berlin gefragt.

Eine Lösung würde so erst deutlich nach den Europawahlen im Juni und der Ernennung einer neuen Kommission möglich sein, weniger als ein halbes Jahr vor Auslaufen der jetzigen Regelung. Damit dämpft Schinas Erwartungen, die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson im Januar geweckt hatte: Dass eine mögliche Folgeregelung vielleicht noch in den kommenden Monaten möglich sei, wenn die Mitgliedstaaten sich einig würden.

Die Anwendung der einst unter dem Eindruck der Jugoslawien-Kriege entstandene Massenzustrom-Richtlinie war durch die Mitgliedstaaten bereits zweimal und damit dem Rechtstext zufolge erschöpfend verlängert worden. Sie bildet die Grundlage für das vereinfachte Schutzverfahren für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Diese müssen noch bis März 2025 kein reguläres Asylverfahren durchlaufen. Stattdessen können sie im vereinfachten Verfahren einen Schutzstatus erhalten, der in Deutschland unter anderem zum Kita- und Schulbesuch und zu Transferleistungen berechtigt.

Der Deutsche Landkreistag hatte vehement auf eine Änderung der Regeln gedrängt, allerdings auch davor gewarnt, dass ein Spurwechsel ins reguläre Asylsystem für die in Deutschland lebenden Ukrainer ohne weitere Anpassungen die Behörden in Deutschland überlasten würde. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Alexander Throm hatte von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) eine schnelle Lösung eingefordert.

Insgesamt sei die Anwendung der Richtlinie für den temporären Schutz eine der wenigen positiven Dinge in der europäischen Migrationspolitik der vergangenen Jahre gewesen, sagt Schinas in Berlin. fst

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Äußerungen von Donald Trump zur Nato scharf kritisiert: “Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie ist unverantwortlich und gefährlich”, sagte er beim Antrittsbesuch des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. “Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen.”

Der Ex-Präsident hatte zuvor bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, bei einem Angriff Russlands jenen Staaten nicht beistehen zu wollen, die nicht, wie in der Nato vereinbart, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Tusk betonte, es sei unabhängig davon im gemeinsamen Interesse, dass alle europäischen Nato-Staaten die Verteidigungsausgaben entsprechend erhöhten. Trumps Worten sollten daher “wie eine kalte Dusche in Europa wirken” – vor allem bei jenen Ländern, die die Bedrohung durch Russland nicht so direkt spürten.

Auch Scholz äußerte die Erwartung, “dass alle Mitgliedstaaten der Nato diese Kriterien erfüllen werden”. Deutschland werde in diesem Jahr “und für alle Zeit” den Zwei-Prozent-Wert erreichen und damit die höchsten Verteidigungsausgaben in Europa haben. Und es stehe uneingeschränkt zur Beistandsgarantie, so der Kanzler: “Die Sicherheit Polens ist auch unsere Sicherheit.”

Tusk war vor seinem Besuch in Berlin für ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Paris gereist. Um die EU-Partner zu mobilisieren, wollen die drei das Weimarer Dreieck wiederbeleben. Es gelte, binnen Monaten die gemeinsame Luftabwehr zu stärken und die Produktion von Munition hochzufahren, sagte Tusk. Es gebe “keine Gründe, dass die Europäische Union EU nicht die gleiche militärische Kraft haben kann wie Russland”. tho

Lettlands Sicherheitsbehörden haben eine Untersuchung gegen die EU-Abgeordnete Tatjana Ždanoka eingeleitet. Wegen möglicher Kontakte zum russischen Geheimdienst FSB lud die Sicherheitspolizei die 73-Jährige nach einem Bericht des lettischen Fernsehens in der vergangenen Woche vor. Ždanoka bestätigte ein entsprechendes Gespräch, über dessen Inhalt sie sich verpflichtet habe, Stillschweigen zu bewahren, sagte sie der am Sonntagabend veröffentlichten Sendung zufolge.

Ždanoka, die seit 2004 im Europaparlament sitzt und gegenwärtig keiner Fraktion angehört, wies zugleich die Vorwürfe zurück. Auch ein weiteres führendes Mitglied von Ždanokas Partei Russische Union Lettland wurde nach eigenen Angaben von den Behörden zu einem Gespräch geladen.

Dem Bericht zufolge soll Ždanoka vom russischen Geheimdienst beauftragt worden sein, eine kremlfreundliche Stimmung im Baltikum zu befördern. Dazu sei die wiederholt offen russische Positionen vertretende Politikerin von mindestens 2004 bis 2017 von zwei verschiedenen Agenten betreut worden, hieß es unter Berufung auf entsprechende Korrespondenzen in geleakten E-Mails.

Bei der Untersuchung sind den Sicherheitsbehörden teils die Hände gebunden, da die veröffentlichte Korrespondenz zumeist aus den Jahren vor 2016 stammt. Damals konnte in Lettland die Unterstützung eines ausländischen Staates strafrechtlich nicht geahndet werden. Eine entsprechende Gesetzesänderung trat erst 2016 in Kraft.

Das Europäische Parlament hat eine Untersuchung gegen die EU-Abgeordnete eingeleitet. In einer am Donnerstag verabschiedeten Entschließung zeigten sich die europäischen Volksvertreter “vollkommen entrüstet und zutiefst besorgt über die anhaltenden Bemühungen Russlands, die Demokratie in der EU zu zersetzen”. dpa

Einen Monat nach den ersten Ankündigungen der Regierungsumbildung in Frankreich ist die Regierung von Gabriel Attal nun komplett. Sie zählt 35 Minister und Staatssekretäre. Es ist Attal jedoch nicht gelungen, neue Gesichter aus dem rechten oder linken Lager zu gewinnen.

Agnès Pannier-Runacher, die bis Anfang Januar Ministerin für die Energiewende war, wurde überraschend zur beigeordneten Ministerin bei Marc Fesneau ernannt, Minister für Landwirtschaft und Ernährungssouveränität.

Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, wird Pannier-Runacher zuständig sein für:

Ihr Fachwissen in den Bereichen Energie, Klima und Industrie werde dort von “unschätzbarem Wert sein”. Pannier-Runacher werde ihren Chef Fesneau auch bei weiteren Themen unterstützen, heißt es im Landwirtschaftsministerium. Etwa bei der Stärkung der Ernährungssouveränität und der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Lebensmittelsektoren sowie der Unterstützung der Land- und Forstwirte im Kampf gegen den Klimawandel.

Das Ministerium von Christophe Béchu, Minister für die ökologische Transformation, bekommt Zuwachs in Form von zwei stellvertretenden Ministern: Einer ist zuständig für den Wohnungsbau und damit für die Klimakomponente der thermischen Gebäudesanierung, der andere für den Verkehr. Auch ein neuer Staatssekretär wurde in sein Team aufgenommen, der für Meere und Biodiversität zuständig ist. Béchu hat außerdem die zuvor von Pannier-Runnacher geleiteten internationalen Klimaverhandlungen übernommen.

Das Energie-Ressort wurde dem Wirtschaftsministerium zugeteilt, das vom einflussreichen Bruno Le Maire geleitet wird. Diese Neuorganisation könnte für Spannungen zwischen den Ministern Béchu und Le Maire sorgen. So heißt es im Amtsblatt, dass sich Béchu um die thermische Sanierung von Gebäuden und die Elektrifizierung des Straßenverkehrs “unter Einbeziehung des Wirtschaftsministers” kümmern soll. Eine sehr administrative Art zu erklären, dass die verfolgte Politik vor allem vom Gewicht der amtierenden Minister und dem Willen des Staatspräsidenten Emmanuel Macron abhängen wird.

Auch das Europa-Ressort bekommt ein neues Gesicht. So wurde Jean-Noël Barrot zum beigeordneten Minister für Europa beim Minister für Europa und Auswärtige Angelegenheiten und ehemaligen Europaabgeordneten Stéphane Séjourné ernannt. Er tritt die Nachfolge von Laurence Boone an. Barrot war zuvor stellvertretender Minister für Digitales.

Sein Mandat als Abgeordneter der zentristischen Partei Mouvement démocrate im Département Yveline und als Regionalrat der Region Île-de-France wird er jedoch behalten. Die ehemalige Europaabgeordnete Chrysoula Zacharopoulou bleibt als Staatssekretärin für Entwicklung und internationale Partnerschaften erhalten. cst

Nach langen Verhandlungen im Trilog hat Deutschland den im Dezember erzielten Konsens für ein europäisches Lieferkettengesetz infrage gestellt. Doch viele Unternehmen in Deutschland – darunter auch viele kleine und mittlere – haben sich längst auf den Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft gemacht und setzen umfassende Sorgfaltspflichten um. Sie unterstützen eine Regulierung, die Klarheit für alle in Europa schaffen würde. Auch wir plädieren für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Spätestens seit der Covid-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist klar, dass Europa strategische Autonomie braucht, auch in der Wirtschaft. Ein zentraler Baustein dafür ist die Diversifizierung der Beziehungen in verschiedenen Sektoren. Damit diese gelingt, müssen die Mitgliedstaaten dringend ihre Anforderungen koordinieren. Eine europäische Regulierung sorgt für die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Gesetze und schafft Orientierung für Partnerländer.

In den vergangenen Jahren hat sich auch in Drittstaaten der Druck auf Regierungen und die Wirtschaft erhöht, Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards umzusetzen. Die USA sind mit ihrer strikten Gesetzgebung gegen Zwangsarbeit für viele Unternehmen sehr wichtig. Australien und Neuseeland haben Gesetze gegen moderne Sklaverei. Die japanische Regierung hat Leitlinien für Unternehmen erlassen, in Indien und Thailand gibt es Nationale Aktionspläne für Wirtschaft und Menschenrechte, und auch Südkorea, Malaysia und Indonesien beschäftigen sich mit dem Thema.

Die mexikanische Regierung nutzt den Trend zur Einhaltung von Sozialstandards als Argument, um Unternehmen aus China abzuwerben. In Kolumbien gibt es einen Gesetzentwurf, und auch in Brasilien wird ein Gesetz diskutiert. Selbst die chinesische Regierung nimmt ihre Firmen mittlerweile in die Pflicht: Diese sollen sich im Ausland an den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen orientieren.

Die EU ist einer der großen globalen Wirtschaftsakteure. Die CSDDD bietet der EU jetzt die Chance, die globale Standardsetzung bei Umwelt- und Sozialthemen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das gibt europäischen Unternehmen eine klare Orientierung und verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil.

Kritiker argumentieren, dass eine europäische Regulierung aktuellen Bemühungen von Versorgungssicherheit entgegensteht, weil Unternehmen mit bürokratischen Anforderungen konfrontiert werden. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Die Umsetzung von Sorgfaltspflichten trägt dazu bei, dass Unternehmen ihre Lieferketten besser kennenlernen. Sie setzen sich nicht nur damit auseinander, aus welchen Ländern ihre Produkte kommen, sondern auch damit, welche Akteure daran beteiligt sind und unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden. Das betrifft insbesondere Branchen, in denen die Lieferketten intransparent sind, die Lieferanten häufig wechseln und die Beziehungen sehr unverbindlich sind.

Die Auseinandersetzung führt auch zu mehr Kooperation mit Lieferanten und Partnern. Schon jetzt ist zu sehen, wie die Transparenz durch Datenerhebung und Datenpooling erhöht wird. Weil die EU für viele in Drittstaaten ein sehr wichtiger Markt ist, stellen sich viele Unternehmen bereits auf die EU-Regulierung ein. Diese führt also in der Praxis nicht zu weniger Kooperation, sondern zu mehr Austausch und Verlässlichkeit zwischen Handelspartnern. “Lieferantenhopping” auf der reinen Suche nach dem niedrigsten Preis – das erweist sich als Auslaufmodell. Der direkte Kontakt mit Produzenten wird stärker gesucht und Agenturen werden zunehmend umgangen.

Etwa die Hälfte deutscher Exporte, gerade aus dem Mittelstand, geht in den europäischen Binnenmarkt. Damit ist das der wichtigste Exportmarkt deutscher Unternehmen. Dieser Erfolg unseres Mittelstands beruht wesentlich darauf, dass Gesetze im europäischen Binnenmarkt vereinheitlicht wurden. Kommt die CSDDD nicht zustande, sind deutsche Mittelständler weiterhin mit einem Flickenteppich an Regulierungen konfrontiert.

Mit der Corporate Sustainability Reporting Initiative (CSRD) besteht bereits eine einheitliche Berichtspflicht in der EU, ohne dass die zugrunde liegenden Prozesse reguliert sind. Und auch die EU-Taxonomie entfaltet bereits ihre Wirkung. Immer mehr Investoren setzen hohe Umwelt- und Sozialstandards voraus, wenn sie in Unternehmen investieren. Daneben gibt es weitere EU-Regulierungen, etwa zu Konfliktmineralien, die Unternehmen zu beachten haben.

Die CSDDD würde die vielen Anforderungen zugrunde liegenden Sorgfaltsprozesse regulieren und einen einheitlichen Standard für Nachhaltigkeitsprozesse schaffen. Das wäre eine deutliche Entlastung der Unternehmen. Gerade um die bürokratische Belastung gering zu halten und deutsche Unternehmen zielgerichtet bei der Umsetzung von Sorgfaltspflichten zu unterstützen, ist daher eine EU-weite Regelung sinnvoll.

Die CSDDD kann darüber hinaus sogar wirtschaftliche Impulse liefern, weil sie einen weiteren Standardisierungsschub bei Risikomanagementdaten und -tools bringen wird. 2023 haben Investoren dreistellige Millionenbeträge in Start-ups investiert, die digitale Lösungen für das Lieferkettenmanagement entwickeln. Diese Standardisierung wird das Risikomanagement auf Sicht deutlich vereinfachen und günstiger machen. Dies hilft KMUs und schafft neue Marktmöglichkeiten.

Markus Löning hat sich als Bundestagsabgeordneter der FDP und als Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung mit internationalen Beziehungen und Menschenrechten beschäftigt. Seit zehn Jahren unterstützt er Unternehmen beim Aufbau menschenrechtlicher Sorgfaltsprozesse.

Melanie Müller ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Sie leitet die SWP-Komponente im Forschungsnetzwerk Nachhaltige Lieferketten und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Lieferketten von metallischen Rohstoffen.

heute nimmt der AI Act seine vorletzte Hürde. Nachdem die Mitgliedstaaten über ihre Ständigen Vertreter einstimmig für den politischen Kompromiss vom Dezember votiert haben, ist nun das Parlament an der Reihe. Heute müssen zunächst die federführenden Ausschüsse IMCO und LIBE das Ergebnis bestätigen, bevor das Plenum dann voraussichtlich im März oder April final abstimmt.

Die Abstimmung wird aus zwei Gründen spannend: Zum einen, weil die Einigung nur mündlich erfolgte und es im Nachhinein Unstimmigkeiten darüber gab, was eigentlich vereinbart war, und einiges auf technischer Ebene noch geklärt werden musste. Zum anderen, weil im Grunde niemand wirklich glücklich mit dem Gesetz ist.

Die umstrittensten Punkte sind nach wie vor die biometrische Fernidentifizierung im öffentlichen Raum und die Regulierung von generativer künstlicher Intelligenz. In praktisch jeder Fraktion gibt es Abgeordnete, die bei dem einen Thema rote Linien überschritten sehen oder bei dem anderen Wettbewerbsnachteile wegen zu starker Regulierung befürchten. Daher ist zu erwarten, dass es bei EVP, S&D, den Grünen und Renew Abweichler geben wird. EKR, die Linke und ID werden den Vorschlag wohl ablehnen.

Das ist ein normaler demokratischer Prozess. Doch diesmal spielen noch andere Faktoren mit hinein. Etwa die Peinlichkeit, dass die EU ihre selbst so oft beschworene Führungsrolle bei der Regulierung von KI verliert, sollte das Gesetz jetzt nicht zustande kommen. Geschenkt.

Weit gewichtiger ist die Frage: Was würde mit dem Gesetzesvorhaben im Hinblick auf die Bürgerrechte in einem künftig weiter nach rechts gerückten EU-Parlament und unter ungarischer Ratspräsidentschaft passieren? Insofern argumentieren einige, es sei besser, jetzt zuzustimmen als abzulehnen. Auch sei die Situation mit dem AI Act deutlich besser, als ganz ohne gesetzliche Regelung.

Ein fader Beigeschmack bleibt in jedem Fall. Ein so wichtiges Gesetz hat einen besseren demokratischen Prozess und ein handwerklich besseres Ergebnis verdient, bei dem nicht so viele Fragen offen bleiben.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Zwei Jahre nach Russlands Vollinvasion in die Ukraine und nach zwölf Sanktionspaketen westlicher Staaten gegen Russland kann Moskau noch immer sein Staatsbudget füllen und den Krieg finanzieren. Öl- und Gasverkäufe spielen dabei eine zentrale Rolle. Obwohl die Einnahmen unter den staatlichen Planungen liegen, zeigen sie dennoch, dass Russland erfolgreich die 60-Dollar-Preisgrenze umgeht, die im Dezember 2022 für russisches Öl eingeführt wurde.

“Insgesamt hat das Jahr 2022 Russland geholfen, sich vorzubereiten und einen riesigen Gewinn im Energiehandel zu erzielen”, erläutert Alexandra Prokopenko im Interview mit Table.Media. Die ehemalige Mitarbeiterin der russischen Zentralbank hat Moskau direkt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verlassen. Heute forscht sie am Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. Dass Russland weiterhin solide Einnahmen aus dem Export von Öl generiert, liege daran, dass “es offensichtlich ein großes Problem gibt, Sanktionen durchzusetzen, und zwar sowohl durch die EU wie durch die USA. Im Ölhandel sieht man das besonders gut”, sagt Prokopenko.

Der Krieg selbst ist für Russland ein Garant, dass der Weltmarktpreis für Öl vergleichsweise hoch bleibt. Seit Januar 2022 – kurz vor der Vollinvasion – bis heute, liegt der Ölpreis über dem Vorkriegsniveau. Der Jahresdurchschnittspreis der Vergleichssorte Brent lag 2021 bei 70,86 US-Dollar; 2022 stieg er auf 100,93 und fiel 2023 auf 82,49 US-Dollar.

Die am 5. Dezember 2022 eingeführte Preisobergrenze von 60 US-Dollar für russisches Öl kann Moskau bisher durchbrechen. Indien und China, die größten Abnehmer für russisches Öl, aber auch Golfstaaten kaufen es offenbar zu höheren Preisen, die aber immer noch unter dem Weltmarktpreis liegen – “win-win” für Verkäufer und Käufer. Verarbeiten indische Raffinerien russisches Öl zu Diesel und exportieren ihn, gilt das als indisches Produkt. Auch die Türkei spielt beim Umschlag des russischen Öls eine so wichtige wie zwielichtige Rolle. Laut Financial Times gelangt das Öl sogar in die EU: nach Griechenland, in die Niederlande und nach Belgien.

Jeder Dollar über 60 US-Dollar ist für Russland ein Vorteil. Diese Geschäfte dank direkter Pipelines nach China und der Schattenflotte laufen so erfolgreich, dass Russland ganz öffentlich die Budgetplanungen für die kommenden Jahre mit 70 US-Dollar angesetzt hat.

Die Einnahmen aus Öl sind die Achillesferse der Kriegsfinanzierung. “Damit es wirklich wehtut, muss der Preis deutlich niedriger sein, unter 60 Dollar. Mit 70 Dollar pro Barrel wird Russland das Jahr gut durchstehen”, sagt die Analystin Prokopenko. (Das ausführliche Interview lesen Sie hier.)

Schon bei der Ausarbeitung des 12. Sanktionspaketes war es den EU-Staaten nicht gelungen, den Verkauf von Tankern an Russland zu unterbinden, die für die Umgehung der Ölpreisgrenze genutzt werden. Zum zweiten Jahrestag der russischen Vollinvasion bereitet die EU das 13. Paket vor. Es wird eher einzelne Personen, Diplomaten in Russland betreffen als Branchen. Viel bleibt der EU und den USA auch nicht mehr übrig, das russische Uran vielleicht – aber da sind die Importe in die EU 2022 und 2023 sogar gestiegen.

Sanktionen durchsetzen – das wird die nächste große Aufgabe des Westens sein. In der EU dafür diplomatisch zuständig ist David O’Sullivan. Der 70-Jährige ist viel in Zentralasien unterwegs, wo er eindringlich dafür wirbt, die Re-Exporte nach Russland einzuschränken. Aus EU-Kreisen in Brüssel heißt es, einige Staaten wie Armenien, Georgien und auch Serbien kooperierten und würden die Re-Exporte nach Russland inzwischen stark beschränken.

Weniger zufrieden sei man aber mit Kirgistan, Usbekistan und Kasachstan. Da wachse zwar die Sensibilisierung, “aber sie haben noch insgesamt wenige konkrete Schritte unternommen”. Noch deutlicher fällt das Urteil über Ankara aus: “Die Türkei hat unseren Forderungen zugehört und auch einen gewissen Kooperationswillen gezeigt, aber der Warenfluss [nach Russland] bleibt Besorgnis erregend.” Warum das Thema Durchsetzung erst jetzt in den Vordergrund rückt, obwohl schon seit 2014 klar ist, dass und wie Russland die Sanktionen umgeht, wäre durchaus eine politische Diskussion wert.

Die EU versucht, insbesondere die ehemaligen Sowjetrepubliken mit Investitionen, Investitionsversprechen und der Aussicht auf engere Handelsbeziehungen zu locken. So umgarnt von Russland, der EU – und auch China – bietet die Situation den Staaten Möglichkeiten, für sich selbst etwas herauszuholen, welche sie vor dem Krieg nicht hatten. Strafen oder Sanktionen gegen sie würden eventuell schaden, das weiß natürlich auch Russland. Die Staaten in Zentralasien profitieren also nicht nur wirtschaftlich derzeit, sondern erhöhen auch ihr diplomatisches Gewicht.

Ob Russland ökonomisch stärker oder schwächer unter Druck gerät, entscheiden mehrere Faktoren:

“Die Durchsetzung der Sanktionen ist ein Katz- und Maus-Spiel. Von außen betrachtet mag es sinnlos erscheinen, immer wieder neue Umgehungswege abzustellen, nur damit russische Unternehmen sich wieder neue suchen. Aber es ist wichtig, dieses Spiel zu spielen und der Umgehung immer neue Steine in den Weg zu legen”, betont Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). “Dazu wird die Gesetzgebung immer wieder angepasst werden müssen, es braucht einen ständigen Dialog und auch Druck auf Umgehungsstaaten, und es braucht eine bessere Ausstattung für die Behörden, die die Umgehung aufdecken und bestrafen sollen.”

Kurzfristig sind aber keine nennenswerten Folgen zu erwarten, ist sich Alexandra Prokopenko sicher, dafür habe Russland zu gut vorgesorgt: “Es gibt keinen Grund für Optimismus für den Westen. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, dass dieses Jahr sehr schwierig wird. Aus ökonomischer Sicht ist keine Krise in Russland in diesem Jahr zu erwarten. Wenn etwas passiert, dann wird das etwas anderes sein.”

Die Frist ist abgelaufen: Bis zum 9. Februar, dem vergangenen Freitag also, hatten Europaparlament und Mitgliedstaaten Zeit, um ihre politischen Verhandlungen zu einzelnen Gesetzesvorhaben abzuschließen. Was bis zu diesem Stichtag nicht im Trilog vereinbart ist, so die Ansage, kann auch nicht mehr vor Ende der Legislaturperiode formell angenommen werden.

Aber es ist wie so oft in Brüssel: Es gibt immer eine Hintertür. Einige verspätete Dossiers können noch in einem Notverfahren beschlossen werden. In diesem sogenannten Corrigendum-Verfahren haben Rat und Parlament für eine politische Einigung Zeit bis zur Sitzungswoche vom 11. bis 14. März. Anders als im regulären Prozess wird hier nur mit der englischsprachigen Version des Gesetzestextes gearbeitet. Das spart Zeit bei der Übersetzung und Schlussredaktion durch die Sprachjuristen der beiden Kammern.

Um rechtzeitig verabschiedet zu werden, müssen die Rechtstexte bis zur letzten Sitzungswoche des Parlaments vor der Europawahl vom 22. bis 25. April angenommen werden. Im Parlament will die Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC) nun entscheiden, welche Gesetzgebungsverfahren Vorrang bekommen. Die Liste ist noch nicht finalisiert. Zu den heißen Kandidaten zählen aber etwa das Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit, das Recht auf Reparatur und die Luftreinhaltungsrichtlinie.

Wir geben Ihnen hier einen Überblick über die Zeitpläne der verbliebenen Dossiers:

Zertifizierung von CO₂-Entnahmen: Der letzte Trilog-Termin ist für kommenden Montag um 19 Uhr angesetzt. Es läuft auf eine Open-End-Sitzung hinaus. Gelingt eine Einigung, könnte das Gesetz voraussichtlich in der letzten Plenarwoche im April beschlossen werden. Und danach sieht es aus. Die Zertifizierung von CO₂-Entnahmen gilt ohnehin nicht als sehr kontrovers, jedoch ist die Relevanz für die Industrie und die Rückwirkung auf künftige Gesetzesvorschläge enorm. Offen ist noch, ob bestimmte Methoden wie direkte Emissionsreduktionen gegenüber dem CO₂-Abbau Vorrang haben, wie es das Parlament fordert.

CO₂-Flottenregulierung von schweren Nutzfahrzeugen: Nachdem die FDP in letzter Minute noch ihre Blockade im Rat aufgegeben hat, spricht vieles dafür, dass die CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge noch in dieser Legislatur in Kraft treten können. Die EU-Botschafter haben den Text bereits am Freitag angenommen, ein beliebiger Ministerrat kann das Trilog-Ergebnis nun formal beschließen. Der Umweltausschuss des Parlaments wird am Mittwoch über den Gesetzesvorschlag abstimmen, das Plenum folgt in der letzten Februarwoche in Straßburg.

Die politische Einigung zur Luftreinhaltungsrichtlinie soll kommenden Dienstag (20. Februar) erfolgen. Mitte Januar hatte die belgische Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag zu Schadestoffschwellenwerten vorgelegt. Sollte der Trilog am Dienstag beendet werden, wäre der Weg frei, spätestens im April-Plenum über das Ergebnis abstimmen zu lassen, sodass das Dossier noch vor Ende der Legislatur über die Ziellinie gebracht werden kann.

Wiederherstellung der Natur: Das Plenum in Straßburg wird in der Woche vom 26. Februar über den umstrittenen Gesetzesvorschlag abstimmen. Der Umweltrat soll am 25. März die finale Zustimmung erteilen. Die Verordnung wird 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten.

Methanemissionen: Während der Parlamentssitzung im März wird über Methanemissionen abgestimmt, allerdings nur über solche, die vom Energiesektor emittiert werden, nicht über Methanemissionen aus der Landwirtschaft. Während der gleichen Parlamentssitzung werden die Europaabgeordneten auch über Industrieemissionen abstimmen.

Über die Richtlinie zur Bodenüberwachung wird der ENVI-Ausschuss am 11. März und anschließend das Parlament während der Aprilsitzung abstimmen.

Am 7. Februar hat das Parlament für die Lockerung des Rechtsrahmens zu neuen Züchtungsmethoden (NGTs) gestimmt. Die Abgeordneten forderten strengere Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Produkte als im Vorschlag der Kommission vorgesehen. Aufseiten der Mitgliedstaaten zeichnet sich weiterhin kein Kompromiss ab. Die belgische Ratspräsidentschaft konnte keine Einigung erzielen, die Gespräche gehen nun wieder auf Arbeitsebene weiter, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Die Trilogverhandlungen zu den wichtigsten Energie-Dossiers wurden noch vor Weihnachten unter spanischer Ratspräsidentschaft abgeschlossen. Die Gebäuderichtlinie EPBD soll nun im März im Plenum angenommen werden. Das neue Strommarktdesign steht in der ersten Plenarsitzung im April auf der Agenda, die beiden Elemente des Gaspakets in der zweiten April-Sitzung.

Net Zero Industry Act: Parlament und Rat einigten sich am vergangenen Dienstag im Trilog, also noch rechtzeitig vor dem 9. Februar. Ins Plenum soll der Rechtsakt nun in der letzten Sitzungswoche im April kommen. Bereits kommende Woche soll das mit dem NZIA verknüpfte Finanzinstrument der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) beschlossen werden, als Teil der Revision des Mehrjährigen Finanzrahmens.

SMEI/IMERA: Die Co-Gesetzgeber haben sich Anfang Februar auf das Notfallinstrument für den Binnenmarkt (Single Market Emergency Instrument) geeinigt, das nach der Umsetzung umbenannt wird in Internal Market Emergency and Resilience Act (IMERA). Es soll nun in der ersten April-Woche abgestimmt werden.

Economic Governance: Rat und Parlament haben sich in der Trilogverhandlung in der Nacht auf Samstag geeinigt. Final vom Parlament verabschiedet werden soll das Paket voraussichtlich in der zweiten April-Session. Die Kommission beginnt aber schon vorher mit der Arbeit. Sie wird den Mitgliedstaaten im Frühling einen Vorschlag für ihre Nettoausgaben-Pfade machen, worauf diese im September ihre Mehrjahrespläne für die Jahre 2025 bis 2028 oder 2025 bis 2031 bei der Kommission abliefern müssen.

Lieferkettengesetz: Nachdem die belgische Ratspräsidentschaft die Abstimmung im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) am vergangenen Freitag und dann noch mal in dieser Woche von der Agenda genommen hat, ist noch kein neuer Termin bekannt. Man wolle mit den Mitgliedstaaten zunächst weiter an dem Gesetz arbeiten und die Abstimmung im AStV ansetzen, sobald “die Zeit dafür reif” sei, hieß es. Die Abstimmung im Parlament ist derzeit für April geplant.

Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit: Die mit dem Lieferkettengesetz verwandte Verordnung wird derzeit noch von Rat und Parlament verhandelt. Am 4. März findet der zweite (und wahrscheinlich letzte) politische Trilog statt. Das Gesetz könnte dann noch im Corrigendum-Verfahren verabschiedet werden.

Green-Claims-Richtlinie: Am 14. Februar stimmen der Binnenmarkt- und der Umweltausschuss über ihren Bericht ab. Anschließend muss auch das Plenum ihn formal annehmen, dies ist für März geplant. Die Verabschiedung der Richtlinie wird also in die kommende Legislaturperiode rutschen. Frühestens im Herbst sollen die Trilogverhandlungen beginnen.

Ökodesign-Verordnung: Nach der Trilog-Einigung Anfang Dezember müssen der Rat und das Parlament im Plenum das Ergebnis noch annehmen. Der AStV sowie der Umweltausschuss im Parlament haben die Einigung bereits gebilligt.

Recht auf Reparatur: Anfang Februar haben sich Rat und Parlament im Trilog geeinigt. Am 14. Februar wird der AStV im Rat über das Ergebnis abstimmen, am 22. Februar voraussichtlich der federführende Binnenmarktausschuss. Ende April soll das Plenum das Gesetz dann formal annehmen.

Verpackungsverordnung: Nach dem ersten Trilog am 6. Februar wollen Rat und Parlament am 4. und 5. März eine politische Einigung erzielen, und haben deshalb ein “sehr langes” Trilog-Treffen angesetzt. Danach seien noch einige technische Verhandlungen nötig, heißt es, doch das Gesetz soll im Corrigendum-Verfahren noch in dieser Legislaturperiode angenommen werden.

AI Act: Die Mitgliedstaaten haben den Weg für das erste umfangreiche KI-Gesetz der Welt freigemacht. Jetzt muss das Parlament zustimmen – heute in den federführenden Ausschüssen und dann im Plenum. Der Ausgang ist offen. Sollte das Parlament zustimmen, dann sollte die Annahme in einer der Ratsformationen nur noch Formsache sein. Mit der AI Liability Directive dagegen hat sich das Parlament noch nicht befasst. Sie ist ein Thema für die nächste Legislatur.

Product Liability Directive: Anders als die KI-Haftung sind sich Parlament und Rat bei der Neufassung des Produkthaftungsrechts bereits einig geworden. Das Ziel: Die PLD soll das Haftungsrecht an das digitale Zeitalter anpassen. Es umfasst vernetzte Produkte, erstmals auch Software und gilt ebenso für KI – solange bis es ein spezielles Gesetz gibt. Termin für die Abstimmung im Plenum ist der 11. März.

Gigabit Infrastructure Act: Anfang Februar haben sich Rat und Parlament politisch geeinigt. Das Gesetz soll den Netzausbau in den Mitgliedstaaten schneller und kostengünstiger machen. Außerdem sollen mit dem GIA auch die Extragebühren für Auslandsgespräche innerhalb der EU wegfallen. Am 22. April steht der Gesetzesvorschlag im Plenum des Parlaments zu Abstimmung.

European Digital Identity Framework: Bereits am 26. Februar wollen die Abgeordneten des Europaparlaments über den Rahmen für eine europaweite digitale Identität abstimmen. Mit der EUid-Brieftasche sollen Bürgerinnen und Bürger EU-weit ihre Identität nachweisen und staatliche oder private Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.

European Media Freedom Act: Noch im Dezember haben sich Rat und Parlament über das europäische Medienfreiheitsgesetz geeinigt, das die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien in der EU sichern soll. Voraussichtlich im März soll es vom Europaparlament verabschiedet werden.

Cyber Resilience Act: Nach der Einigung im Trilog gab der federführende ITRE-Ausschuss sein positives Votum ab. Damit kann das Gesetz, das vernetzte Geräte von Heimgeräten bis zu Industrieanwendungen sicherer machen soll, im April im Plenum beschlossen werden.

Migrationspakt: Die EU-Botschafter haben die Verhandlungsergebnisse aus dem Trilog bereits bestätigt, nun ist das Parlament am Zug: Am Mittwoch soll der Innenausschuss abstimmen, in der ersten April-Sitzungswoche das Plenum. Von János Allenbach-Ammann, Leonie Düngefeld, Till Hoppe, Lukas Scheid, Claire Stam, Falk Steiner und Corinna Visser

EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Vorschläge dazu unterbreitet, wie die von ihr angekündigten Entlastungen der Bauern in Sachen Bürokratie aussehen könnten. Noch vor dem nächsten Agrarrat Ende des Monats will von der Leyen hierzu einen Entwurf vorlegen, wie sie Anfang Februar als Reaktion auf die Bauernproteste ankündigte. Wojciechowskis Vorschläge gehen weit – und die juristische Basis ist teils fragwürdig, wie ein Rechtsexperte Table.Media bestätigt.

So spricht sich Wojciechowski für die Aussetzung von Sanktionen innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aus. Das geht aus einer internen Note Wojciechowskis an von der Leyen hervor, die das französische Portal Contexte vergangene Woche veröffentlichte. Demnach soll Brüssel den Mitgliedstaaten “signalisieren”, dass sie Sanktionen für Verstöße gegen die GLÖZ-Standards zeitweise aussetzen können. Als rechtliche Grundlage verweist Wojciechowski auf die Verordnung zur Finanzierung und Umsetzung der GAP, die Ausnahmen “im Fall höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände” zulässt. Eine solche Ausnahmesituation liege aufgrund der Marktverwerfungen durch den Ukraine-Krieg vor, argumentiert er.

Ob hohe Produktionskosten infolge des Ukraine-Kriegs jedoch tatsächlich einen “außergewöhnlichen Umstand” darstellen, “muss bezweifelt werden”, meint der Göttinger Agrarrechtsprofessor José Martinez. Denn die Kosten seien absehbar gewesen. Dazu kommt aus Sicht des Experten, dass sich die Ausnahmeregelung, die in der Verordnung vorgesehen ist, auf Einzelfälle beziehe, also auf die Situation einzelner Betriebe. Sanktionen könnten auf dieser Basis also nicht, wie Wojciechowski vorschlägt, flächendeckend ausgesetzt werden.

Auch ein weiterer Vorschlag des Agrarkommissars könnte aus Martinez’ Sicht auf juristische Schwierigkeiten stoßen. Bei den Direktzahlungen sollen Betriebe nach dem Willen Wojciechowskis keine Belege – wie georeferenzierte Fotos – mehr dafür liefern müssen, dass beispielsweise Ökoregelungen tatsächlich umgesetzt wurden. Stattdessen würde eine einfache Erklärung hierüber ausreichen. Damit würde die Beweislast umgekehrt: Nicht der Betrieb müsste nachweisen, dass er eine Leistung erbringt, sondern die zuständigen Behörden müssten im Zweifelsfall beweisen, dass er dies nicht tut. Für einen solchen Schritt müsste aber aus Sicht von Martinez die entsprechende Verordnung ausdrücklich geändert werden, inklusive Zustimmung der Mitgliedstaaten und des Parlaments. Das dürfte die Kommission kurz vor Ende der Legislaturperiode vermeiden wollen.

Als dritten Punkt schlägt Wojciechowski vor: Die Mitgliedstaaten sollen aus ihren eigenen Haushalten einen Inflationsausgleich für die GAP-Direktzahlungen finanzieren. Von einer Erhöhung der Zahlungen um bis zu zehn Prozent ist in der Note die Rede. Dadurch, dass die Kommission die Höchstgrenzen für nationale Beihilfen im Zuge des Ukraine-Kriegs temporär angehoben hat, sei dies erlaubt.

Dass von der Leyen die Vorschläge eins zu eins übernimmt, ist eher unwahrscheinlich. Der polnische Agrarkommissar war bereits seit längerem immer wieder öffentlich von der Linie der Kommission abgewichen, und rechtliche Schwierigkeiten dürfte sich die Kommissionspräsidentin nicht einhandeln wollen. Selbst bei Bauernvertretern sorgten in Brüssel die unorthodoxen Vorschläge für Verwunderung. Trotzdem könnte das Papier eine erste Arbeitsgrundlage dafür bilden, was die Kommission schließlich präsentiert.

14.02.2024 – 10:00-11:00 Uhr, online

TÜV, Seminar Alles Wichtige zur EU-Lieferkettenrichtlinie/Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Der TÜV informiert zum Stand der europäischen Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in Hinblick auf Nachhaltigkeit/Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). INFOS & REGISTRATION

14.02.2024 – 13:00-14:00 Uhr, online

Stiftung Datenschutz, Vortrag EuGH-Urteil zum Schufa Scoring – Wendepunkt für die Praxis automatisierter Entscheidungsfindungen?

Die Stiftung Datenschutz geht der Frage nach, welche Auswirkungen die Entscheidung des EuGH zum Scoring-Verfahren der SCHUFA auf andere Formen des Profilings hat. INFOS & ANMELDUNG

14.02.2024 – 14:00-15:15 Uhr, online

FSR, Seminar Maritime transport decarbonization – what to expect from the new regulatory frameworks?

The Florence School of Regulation (FSR) addresses the question whether the IMO and EU regulatory frameworks for decarbonisation are complementary or contradictory. INFOS & REGISTRATION

14.02.2024 – 18:00-19:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Zukunftszenario: Die AfD in der Regierung

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit der Frage, was genau passiert, wenn die AfD sich in einer Regierung wiederfindet. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2024 – 08:30 Uhr, online

DGAP, Presentation The Implications of a Second Trump Term for Europe

The German Council on Foreign Relations (DGAP) discusses the implications of a potential second Trump presidency for Europe. INFOS & REGISTRATION

15.02.2024 – 16:00 Uhr, München

HSS, Seminar Internationale Kooperation im Systemwettbewerb – Zeit für eine Zeitenwende?

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) präsentiert Prognosen und Einblicke in die globalen Machtverschiebungen und diskutiert eine Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2024 – 18:00-19:00 Uhr, online

GMF, Presentation The Global Dimension of Ukraine’s Cyber Defense

The German Marshall Fund (GMF) discusses global efforts to strengthen Ukraine’s capacity to detect and defend itself from Russian cyberattacks. INFOS & REGISTRATION

15.02.2024 – 18:30 Uhr, Berlin

KAS, Diskussion Wirtschaftliche Souveränität Europas – Energie, Computerchips & Co. – wie autonom will die EU sein?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert, welche Lösungsansätze und nachhaltigen Strategien dazu beitragen können, Europas Weg zu einer souveräneren und widerstandsfähigeren Volkswirtschaft zu ebnen. INFOS & ANMELDUNG

Der jüngste Vorschlag der Europäischen Kommission für eine temporäre Lockerung des GLÖZ-8-Standards zu Brachflächen fand bei einer Abstimmung im zuständigen Ratsausschuss am Freitag nicht die nötige qualifizierte Mehrheit unter den Mitgliedstaaten. Auch die Bundesregierung enthielt sich, was bei dem Abstimmungsverfahren faktisch wie eine Gegenstimme zählt. Die Kommission hatte bereits Ende Januar als Zugeständnis an die protestierenden Bauern eine Ausnahmeregelung für 2024 vorgeschlagen, diese aber zuletzt noch einmal deutlich ausgeweitet – laut einem Kommissionssprecher auf Wunsch einiger Mitgliedstaaten.

Dem Vorschlag zufolge sollen Betriebe GLÖZ 8 statt durch vier Prozent Brachflächen auch durch den Anbau von Leguminosen oder Zwischenfrüchten erfüllen können. Im ursprünglichen Entwurf waren hierfür jedoch sieben Prozent der Ackerfläche gefordert, im neuesten nur noch vier. Trotz der Änderungen stimmte dem Kommissionssprecher zufolge eine Reihe von Ländern gegen den neuen Vorschlag oder enthielt sich, weil ihnen auch dieser nicht weit genug gegangen sei. Gegenteiliges gilt für Deutschland, denn die Bundesregierung enthielt sich offenbar nicht trotz, sondern wegen der zusätzlichen Lockerungen.

Mit dem neuesten Vorschlag verpasse die Kommission “einen ausgewogenen Weg der Mitte, der die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft mit einem effizienten Schutz der Artenvielfalt zusammenbringt”, begründete Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nach der Abstimmung die Enthaltung der Bundesregierung. Eine solche ausgewogene Lösung wäre aus Sicht des Grünen-Politikers der ursprüngliche Vorschlag gewesen, den er noch ausdrücklich unterstützt hatte. Özdemir kritisierte zudem den “Zickzack-Kurs” der Kommission, die innerhalb weniger Wochen mehrmals ihre Meinung zur Brachenfrage geändert habe.

Trotz der gescheiterten Abstimmung hätte die Kommission nun die Möglichkeit, ihren Vorschlag eigenmächtig umzusetzen. Alternativ könnte sie einen neuen Entwurf vorlegen oder einen Berufungsausschuss anrufen. Man prüfe die weiteren Schritte, doch für welche Option die Kommission sich letztlich entscheidet, sei noch offen, sagte der Sprecher. jd

In der Debatte um den zukünftigen Status der Ukraine-Flüchtlinge in der Europäischen Union erwartet der für Migration zuständige EU-Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas keine schnelle Entscheidung. “Ich denke, dass es normal ist, dass eine Entscheidung für eine weitere Verlängerung durch ein neues Team getroffen werden müsste”, sagte Schinas von Table.Media in Berlin gefragt.

Eine Lösung würde so erst deutlich nach den Europawahlen im Juni und der Ernennung einer neuen Kommission möglich sein, weniger als ein halbes Jahr vor Auslaufen der jetzigen Regelung. Damit dämpft Schinas Erwartungen, die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson im Januar geweckt hatte: Dass eine mögliche Folgeregelung vielleicht noch in den kommenden Monaten möglich sei, wenn die Mitgliedstaaten sich einig würden.

Die Anwendung der einst unter dem Eindruck der Jugoslawien-Kriege entstandene Massenzustrom-Richtlinie war durch die Mitgliedstaaten bereits zweimal und damit dem Rechtstext zufolge erschöpfend verlängert worden. Sie bildet die Grundlage für das vereinfachte Schutzverfahren für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Diese müssen noch bis März 2025 kein reguläres Asylverfahren durchlaufen. Stattdessen können sie im vereinfachten Verfahren einen Schutzstatus erhalten, der in Deutschland unter anderem zum Kita- und Schulbesuch und zu Transferleistungen berechtigt.

Der Deutsche Landkreistag hatte vehement auf eine Änderung der Regeln gedrängt, allerdings auch davor gewarnt, dass ein Spurwechsel ins reguläre Asylsystem für die in Deutschland lebenden Ukrainer ohne weitere Anpassungen die Behörden in Deutschland überlasten würde. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Alexander Throm hatte von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) eine schnelle Lösung eingefordert.

Insgesamt sei die Anwendung der Richtlinie für den temporären Schutz eine der wenigen positiven Dinge in der europäischen Migrationspolitik der vergangenen Jahre gewesen, sagt Schinas in Berlin. fst

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Äußerungen von Donald Trump zur Nato scharf kritisiert: “Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie ist unverantwortlich und gefährlich”, sagte er beim Antrittsbesuch des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. “Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen.”

Der Ex-Präsident hatte zuvor bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, bei einem Angriff Russlands jenen Staaten nicht beistehen zu wollen, die nicht, wie in der Nato vereinbart, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Tusk betonte, es sei unabhängig davon im gemeinsamen Interesse, dass alle europäischen Nato-Staaten die Verteidigungsausgaben entsprechend erhöhten. Trumps Worten sollten daher “wie eine kalte Dusche in Europa wirken” – vor allem bei jenen Ländern, die die Bedrohung durch Russland nicht so direkt spürten.

Auch Scholz äußerte die Erwartung, “dass alle Mitgliedstaaten der Nato diese Kriterien erfüllen werden”. Deutschland werde in diesem Jahr “und für alle Zeit” den Zwei-Prozent-Wert erreichen und damit die höchsten Verteidigungsausgaben in Europa haben. Und es stehe uneingeschränkt zur Beistandsgarantie, so der Kanzler: “Die Sicherheit Polens ist auch unsere Sicherheit.”

Tusk war vor seinem Besuch in Berlin für ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Paris gereist. Um die EU-Partner zu mobilisieren, wollen die drei das Weimarer Dreieck wiederbeleben. Es gelte, binnen Monaten die gemeinsame Luftabwehr zu stärken und die Produktion von Munition hochzufahren, sagte Tusk. Es gebe “keine Gründe, dass die Europäische Union EU nicht die gleiche militärische Kraft haben kann wie Russland”. tho

Lettlands Sicherheitsbehörden haben eine Untersuchung gegen die EU-Abgeordnete Tatjana Ždanoka eingeleitet. Wegen möglicher Kontakte zum russischen Geheimdienst FSB lud die Sicherheitspolizei die 73-Jährige nach einem Bericht des lettischen Fernsehens in der vergangenen Woche vor. Ždanoka bestätigte ein entsprechendes Gespräch, über dessen Inhalt sie sich verpflichtet habe, Stillschweigen zu bewahren, sagte sie der am Sonntagabend veröffentlichten Sendung zufolge.

Ždanoka, die seit 2004 im Europaparlament sitzt und gegenwärtig keiner Fraktion angehört, wies zugleich die Vorwürfe zurück. Auch ein weiteres führendes Mitglied von Ždanokas Partei Russische Union Lettland wurde nach eigenen Angaben von den Behörden zu einem Gespräch geladen.

Dem Bericht zufolge soll Ždanoka vom russischen Geheimdienst beauftragt worden sein, eine kremlfreundliche Stimmung im Baltikum zu befördern. Dazu sei die wiederholt offen russische Positionen vertretende Politikerin von mindestens 2004 bis 2017 von zwei verschiedenen Agenten betreut worden, hieß es unter Berufung auf entsprechende Korrespondenzen in geleakten E-Mails.

Bei der Untersuchung sind den Sicherheitsbehörden teils die Hände gebunden, da die veröffentlichte Korrespondenz zumeist aus den Jahren vor 2016 stammt. Damals konnte in Lettland die Unterstützung eines ausländischen Staates strafrechtlich nicht geahndet werden. Eine entsprechende Gesetzesänderung trat erst 2016 in Kraft.

Das Europäische Parlament hat eine Untersuchung gegen die EU-Abgeordnete eingeleitet. In einer am Donnerstag verabschiedeten Entschließung zeigten sich die europäischen Volksvertreter “vollkommen entrüstet und zutiefst besorgt über die anhaltenden Bemühungen Russlands, die Demokratie in der EU zu zersetzen”. dpa

Einen Monat nach den ersten Ankündigungen der Regierungsumbildung in Frankreich ist die Regierung von Gabriel Attal nun komplett. Sie zählt 35 Minister und Staatssekretäre. Es ist Attal jedoch nicht gelungen, neue Gesichter aus dem rechten oder linken Lager zu gewinnen.

Agnès Pannier-Runacher, die bis Anfang Januar Ministerin für die Energiewende war, wurde überraschend zur beigeordneten Ministerin bei Marc Fesneau ernannt, Minister für Landwirtschaft und Ernährungssouveränität.

Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, wird Pannier-Runacher zuständig sein für:

Ihr Fachwissen in den Bereichen Energie, Klima und Industrie werde dort von “unschätzbarem Wert sein”. Pannier-Runacher werde ihren Chef Fesneau auch bei weiteren Themen unterstützen, heißt es im Landwirtschaftsministerium. Etwa bei der Stärkung der Ernährungssouveränität und der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Lebensmittelsektoren sowie der Unterstützung der Land- und Forstwirte im Kampf gegen den Klimawandel.

Das Ministerium von Christophe Béchu, Minister für die ökologische Transformation, bekommt Zuwachs in Form von zwei stellvertretenden Ministern: Einer ist zuständig für den Wohnungsbau und damit für die Klimakomponente der thermischen Gebäudesanierung, der andere für den Verkehr. Auch ein neuer Staatssekretär wurde in sein Team aufgenommen, der für Meere und Biodiversität zuständig ist. Béchu hat außerdem die zuvor von Pannier-Runnacher geleiteten internationalen Klimaverhandlungen übernommen.

Das Energie-Ressort wurde dem Wirtschaftsministerium zugeteilt, das vom einflussreichen Bruno Le Maire geleitet wird. Diese Neuorganisation könnte für Spannungen zwischen den Ministern Béchu und Le Maire sorgen. So heißt es im Amtsblatt, dass sich Béchu um die thermische Sanierung von Gebäuden und die Elektrifizierung des Straßenverkehrs “unter Einbeziehung des Wirtschaftsministers” kümmern soll. Eine sehr administrative Art zu erklären, dass die verfolgte Politik vor allem vom Gewicht der amtierenden Minister und dem Willen des Staatspräsidenten Emmanuel Macron abhängen wird.

Auch das Europa-Ressort bekommt ein neues Gesicht. So wurde Jean-Noël Barrot zum beigeordneten Minister für Europa beim Minister für Europa und Auswärtige Angelegenheiten und ehemaligen Europaabgeordneten Stéphane Séjourné ernannt. Er tritt die Nachfolge von Laurence Boone an. Barrot war zuvor stellvertretender Minister für Digitales.

Sein Mandat als Abgeordneter der zentristischen Partei Mouvement démocrate im Département Yveline und als Regionalrat der Region Île-de-France wird er jedoch behalten. Die ehemalige Europaabgeordnete Chrysoula Zacharopoulou bleibt als Staatssekretärin für Entwicklung und internationale Partnerschaften erhalten. cst

Nach langen Verhandlungen im Trilog hat Deutschland den im Dezember erzielten Konsens für ein europäisches Lieferkettengesetz infrage gestellt. Doch viele Unternehmen in Deutschland – darunter auch viele kleine und mittlere – haben sich längst auf den Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft gemacht und setzen umfassende Sorgfaltspflichten um. Sie unterstützen eine Regulierung, die Klarheit für alle in Europa schaffen würde. Auch wir plädieren für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Spätestens seit der Covid-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist klar, dass Europa strategische Autonomie braucht, auch in der Wirtschaft. Ein zentraler Baustein dafür ist die Diversifizierung der Beziehungen in verschiedenen Sektoren. Damit diese gelingt, müssen die Mitgliedstaaten dringend ihre Anforderungen koordinieren. Eine europäische Regulierung sorgt für die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Gesetze und schafft Orientierung für Partnerländer.

In den vergangenen Jahren hat sich auch in Drittstaaten der Druck auf Regierungen und die Wirtschaft erhöht, Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards umzusetzen. Die USA sind mit ihrer strikten Gesetzgebung gegen Zwangsarbeit für viele Unternehmen sehr wichtig. Australien und Neuseeland haben Gesetze gegen moderne Sklaverei. Die japanische Regierung hat Leitlinien für Unternehmen erlassen, in Indien und Thailand gibt es Nationale Aktionspläne für Wirtschaft und Menschenrechte, und auch Südkorea, Malaysia und Indonesien beschäftigen sich mit dem Thema.

Die mexikanische Regierung nutzt den Trend zur Einhaltung von Sozialstandards als Argument, um Unternehmen aus China abzuwerben. In Kolumbien gibt es einen Gesetzentwurf, und auch in Brasilien wird ein Gesetz diskutiert. Selbst die chinesische Regierung nimmt ihre Firmen mittlerweile in die Pflicht: Diese sollen sich im Ausland an den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen orientieren.

Die EU ist einer der großen globalen Wirtschaftsakteure. Die CSDDD bietet der EU jetzt die Chance, die globale Standardsetzung bei Umwelt- und Sozialthemen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das gibt europäischen Unternehmen eine klare Orientierung und verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil.

Kritiker argumentieren, dass eine europäische Regulierung aktuellen Bemühungen von Versorgungssicherheit entgegensteht, weil Unternehmen mit bürokratischen Anforderungen konfrontiert werden. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Die Umsetzung von Sorgfaltspflichten trägt dazu bei, dass Unternehmen ihre Lieferketten besser kennenlernen. Sie setzen sich nicht nur damit auseinander, aus welchen Ländern ihre Produkte kommen, sondern auch damit, welche Akteure daran beteiligt sind und unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden. Das betrifft insbesondere Branchen, in denen die Lieferketten intransparent sind, die Lieferanten häufig wechseln und die Beziehungen sehr unverbindlich sind.

Die Auseinandersetzung führt auch zu mehr Kooperation mit Lieferanten und Partnern. Schon jetzt ist zu sehen, wie die Transparenz durch Datenerhebung und Datenpooling erhöht wird. Weil die EU für viele in Drittstaaten ein sehr wichtiger Markt ist, stellen sich viele Unternehmen bereits auf die EU-Regulierung ein. Diese führt also in der Praxis nicht zu weniger Kooperation, sondern zu mehr Austausch und Verlässlichkeit zwischen Handelspartnern. “Lieferantenhopping” auf der reinen Suche nach dem niedrigsten Preis – das erweist sich als Auslaufmodell. Der direkte Kontakt mit Produzenten wird stärker gesucht und Agenturen werden zunehmend umgangen.