in ihrer Rede zur Lage der Union hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für E-Autos angekündigt. Pekings Reaktion kam schnell: Man sei “sehr besorgt und unzufrieden” mit der EU-Kommission. Die Frage, ob China mit den Subventionen unlauteren Wettbewerb betreibt und Antisubventionszölle angemessen sind, sei allerdings gar nicht so einfach zu beantworten, analysiert Felix Lee.

In einem Monat wählt Polen ein neues Parlament. Die regierende PiS-Partei geht im Wahlkampf in die Vollen und nutzt ihren Vorteil gegenüber den Oppositionsparteien, wie Andrzej Rybak berichtet: Sie verteilt teure Wahlgeschenke und darf auf Unterstützung von Medien und Staatskonzernen vertrauen. Es ist ein Wahlkampf zwischen ungleichen Gegnern.

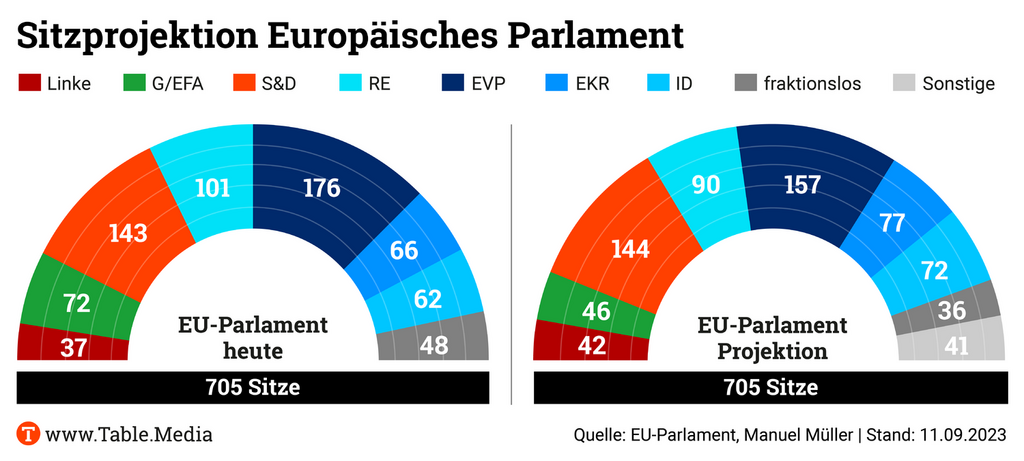

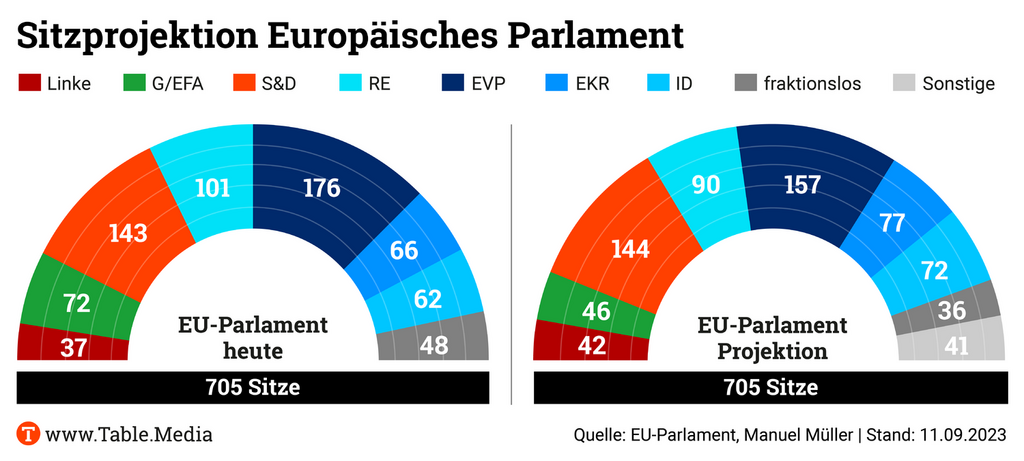

Was wäre, wenn am Sonntag Europawahl wäre? Dieser Frage geht der Politikwissenschaftler Manuel Müller regelmäßig nach. In seiner aktuellen Projektion zur Zusammensetzung des nächsten Europaparlaments zeigt sich, dass der Vorsprung der EVP vor der S&D-Fraktion kleiner wird – es ist einer der niedrigsten Werte in dieser Wahlperiode. Deutlich zulegen kann die ID-Fraktion, was vor allem auf den Höhenflug der AfD in Deutschland zurückzuführen ist.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende!

Die Reaktionen aus Peking ließen nicht lange auf sich warten. Die Antisubventionsuntersuchungen durch die EU-Kommission bei E-Autos aus China würden negative Folgen für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und der EU haben, warnte das chinesische Handelsministerium. Der EU gehe es darum, unter dem Deckmantel des fairen Wettbewerbs “ihre eigene Industrie zu schützen”. Und weiter: Das sei “blanker Protektionismus”, der die globalen Lieferketten der Automobilindustrie empfindlich treffen werde. Man sei “sehr besorgt und unzufrieden” mit der EU-Kommission.

Klare Worte auf eine ebenso klare Ansage aus Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union eine Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für Elektroautos angekündigt. Die Weltmärkte würden derzeit “mit billigen chinesischen Elektroautos überschwemmt”, wetterte von der Leyen in ihrer Rede. “Das verzerrt unseren Markt.”

Dabei ist die Beantwortung der Frage schwierig, ob Peking mit Subventionen der E-Auto-Industrie unlauteren Wettbewerb betreibt und Antisubventionszölle angemessen sind.

Deutschland und die EU haben aber ebenfalls viel Geld in die Hand genommen, um eine Batteriezellen-Produktion für E-Autos aufzubauen. Die EU-Kommission selbst hatte 2019 Beihilfen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro für die Produktion von Batterien für Elektroautos in Europa genehmigt. Von deutscher Seite sind fünf Unternehmen beteiligt, darunter BASF, BMW und Varta.

Die Unterstützung der chinesischen Regierung hat dazu beigetragen, dass CATL und BYD zu Schwergewichten wurden; BYD hat in diesem Jahr VW als bestverkaufte Marke in China verdrängt. Doch die Subventionen erklären den Erfolg nicht allein.

Ein wesentlicher Grund ihres Erfolgs: Bei der Konkurrenz aus Fernost handelt es sich um Tech-Unternehmen, oder wie im Fall von BYD um Batteriehersteller. Der Bau von E-Autos ist kostengünstiger als die Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennermotor. Der Aufwand ist geringer, und es wird weniger Personal benötigt. Sie haben keinen kostenintensiven Apparat im Schlepptau, wie die traditionellen Autobauer.

Die schärfsten Konkurrenten der deutschen Marken sind denn auch nicht die traditionellen chinesischen Autobauer; sie kämpfen mit ähnlichen Problemen wie VW oder Mercedes. Gefährlich werden BMW, VW und Mercedes Software- oder Batterie-Unternehmen, die flexibel auf neue Markttrends reagieren und wesentlich günstiger neue Modelle auf den Markt bringen können.

Die Kommission will bei ihren Untersuchungen laut Reuters neben Preisen für Rohstoffe und Batterien die bevorzugte Kreditvergabe und Vorzugspreise für Grundstücke untersuchen. Nach Schätzungen der Beratungsfirma AlixPartners verteilte China zwischen 2016 und 2022 staatliche Subventionen in Höhe von 57 Milliarden Dollar für elektrische und Hybrid-Fahrzeuge.

Am bekanntesten sind Kaufanreize. Diese wurden 2009 gestartet und bis Ende 2022 schrittweise zurückgefahren. Nachdem die Nachfrage nach E-Autos daraufhin schlagartig eingebrochen war, hat die chinesische Regierung im Juni aber ein neues Paket von umgerechnet 72 Milliarden Dollar bekannt gegeben, das über vier Jahre laufen soll.

Kaufprämien werden aber auch in der EU gezahlt. Die Überprüfung würde auch ausländische Autobauer in China treffen. Tesla etwa, der E-Auto-Konzern aus den USA, betreibt in Shanghai seine größte Produktionsstätte. Mehr als 700.000 Fahrzeuge hat der US-Konzern 2022 in der Volksrepublik hergestellt. Das entspricht der Hälfte der Gesamtproduktion. 40 Prozent der Ausfuhren von E-Autos zwischen Januar und April dieses Jahres gingen laut Center for Strategic and International Studies aufs Konto des US-Konzerns.

Die Kommission hat Aufsteiger aus China wie MG Motors, BYD, Nio und Xpeng im Blick, die ihre Expansion nach Europa gestartet haben. Einen ersten Vorgeschmack gab es bei der IAA. Der chinesische Handelsminister fordert die EU zu “Dialog und Konsultation auf”, um für die gemeinsame Entwicklung der Automobilindustrie ein “faires, diskriminierungsfreies und vorhersehbares Marktumfeld zu schaffen”.

Bereits einige Wochen vor dem offiziellen Start der Wahlkampagne tauchten vielerorts in Polen Plakate und Billboards mit Politikern der regierenden PiS-Partei auf. Sie forderten die Menschen nicht auf, sie zu wählen, sondern wünschten ihnen schöne Ferien oder luden sie in ihre Parlamentsbüros ein. Diese Aktionen wurden auch nicht aus dem offiziellen Wahlkampf-Topf der PiS finanziert, sondern aus Eigenmitteln der Partei, die mit Abstand die politische Kraft in Polen mit den größten finanziellen Mitteln ist. Manche dieser Plakate hängen bis heute.

Die polnischen Parlamentswahlen am 15. Oktober sind frei – doch alles andere als fair. Allen demokratischen Gepflogenheiten zum Trotz nutzt die PiS ihren Amtsbonus und ihre institutionellen Vorteile, während die Opposition an strenge Ausgabenlimits und Regeln gebunden ist. Da die Gerichte in Polen längst nicht unabhängig sind, die Richter am Wahlgericht sogar jederzeit vom Präsidenten des Amtes enthoben werden dürfen, kann die Opposition Verstöße zwar registrieren, doch meist ohne Folgen.

In acht Regierungsjahren hat die regierende Recht- und Gerechtigkeitspartei (PiS) von Jarosław Kaczyński alle staatlichen Institutionen, die öffentlichen Medien und die von der Regierung kontrollierten staatlichen Unternehmen mit loyalen Parteiaktivisten, deren Verwandten und Freunden besetzt. Sie sind nicht mehr der Staatsräson verpflichtet – sondern allein der Partei. Innerhalb der Partei erwartet man, dass sie die erwiesene Gunst im Wahlkampf zurückzahlen.

Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus habe es noch nie eine Wahl in Polen gegeben, “bei der die Möglichkeiten und die Mittel der teilnehmenden Parteien so ungleich verteilt waren“, sagt Andrzej Zoll, ehemaliger Vorsitzender der Wahlkommission und Präsident des Verfassungstribunals.

Schon im Frühjahr hat der staatliche Ölkonzern Orlen, der vom engen Kaczyński-Vertrauten Daniel Obajtek geführt wird, eine Kampagne namens “Orlen für Polen” gestartet, in der die Regierung für ihre Wirtschaftspolitik gelobt und die Opposition scharf angegangen wird. Der Ölkonzern hat zudem vor zweieinhalb Jahren 140 Lokalzeitungen der Polska Press vom deutschen Verleger Passauer Neue Presse abgekauft und zum Sprachohr der Regierung gemacht.

Es ist hinlänglich bekannt, dass die Top-Manager der Staatskonzerne regelmäßig einen Teil ihrer Gehälter für die Partei spendet. Das Anrüchige ist: Die Regierung setzt die Höhe der Gehälter und Prämien fest. Zudem sind die meisten Konzernchefs von der PiS eingesetzte Parteisoldaten.

Die Regierungspartei trickste auch beim Wahlrecht: Organisationen aller Art, Stiftungen oder Privatpersonen dürfen aus eigener Tasche Wahlkampf für einzelne Kandidaten oder Parteien machen, Wahlspots produzieren oder Flyer drucken. Solche Ausgaben werden nicht von der Wahlkommission kontrolliert – solange die Staatsanwaltschaft keine Bedenken äußert. Und das tut sie nur selten.

Die staatliche Fernsehanstalt TVP und der polnische Rundfunk, die sich bis 2015 um eine ausgewogene Berichterstattung bemüht haben, baute die PiS-Regierung zu einer Propaganda-Maschine um, die offen die Opposition diffamiert und journalistischen und ethischen Standards längst nicht mehr gerecht wird. Die Regierung erhöhte in den letzten Jahren massiv das Budget “ihrer” Sender und “bestellt die Musik”. Dabei finanzieren auch ihre Gegner als Steuerzahler das Programm. Die TVP-Mitarbeiter wissen dabei ganz genau: Im Fall eines Machtwechsels ist ihre journalistische Laufbahn beendet.

Seit dem Frühjahr verteilt die PiS-Regierung außerdem teure Wahlgeschenke, obwohl das Finanzdefizit (Haushalt plus diverse Staatsfonds) längst bedenkliche Höhen erreicht hat. Die Prognose für 2023 liegt bei rund 5 Prozent. Zuerst kündigte die Regierung an, das Kindergeld von 500 auf 800 Zloty (ca. 180 Euro) ab Januar 2024 zu erhöhen. Dann fror sie die Stromtarife ein, führte kostenlose Arzneimittel für Kinder bis 18 Jahre und Senioren über 65 Jahre ein, beschloss den Rentnern eine 14. Rente zu zahlen und schaffte die Autobahn-Gebühren ab.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki braucht aber keine Umwege, um den PiS-Wahlkampf zu finanzieren. Nach dem Beschluss, das Kindergeld zu erhöhen, übergab er Mitte Juni 10 Millionen Zloty (ca. 2,2 Millionen Euro) an das Ministerium für Familie und Sozialpolitik für die “Durchführung von Informationsmaßnahmen bezüglich der Erhöhung des Kinderbetreuungsgeldes”. Der Informationsbedarf darf angezweifelt werden, denn die Kindergeld-Empfänger müssen nichts tun, um von der Erhöhung zu profitieren. Mit dem Geld wurden “Picknicks” finanziert, die auch nach dem Start des offiziellen Wahlkampfs von Regierungspolitikern benutzt wurden, um gegen die Opposition zu wettern und sich selbst zu profilieren.

Und da ist noch das Referendum, das parallel zu den Wahlen abgehalten werden soll. Die Regierung gibt offiziell vor, die Bürger über die künftige Migrationspolitik befragen zu wollen. In Wirklichkeit schafft sie sich eine Bühne, um gegen die Menschenrechts- und Migrationspolitik der Opposition zu wettern. Ohne Ausgabenbegrenzung – denn die gilt nur für den Parlamentswahlkampf. Andrzej Rybak

18.09.-19.09.2023

Informelle Ministertagung Bildung und Jugend

Themen: Politik zur Förderung der Rechte und des Wohlbefindens der europäischen Jugend, Förderung von Übergängen, erfolgreichen Erfahrungen und Hochschulabschlüssen für Studenten in gefährdeten Situationen, Förderung der gemeinsamen Werte und der demokratischen Staatsbürgerschaft in der EU durch Bildung. Infos

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Ausarbeitung einer umfassenden europäischen Strategie für Häfen, Entwurf einer Stellungnahme zu Beziehungen zwischen der EU und Japan, handelsbezogene Aspekte der EU-Halbleiterpolitik. Vorläufige Tagesordnung

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Berichtsentwurf zur Förderung der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in der EU, Meinungsaustausch mit dem Ausschuss für Energie, Wohnungswesen und Versorgungsdienste des ukrainischen Parlaments (Werchowna Rada), Berichtsentwurf zur Festlegung von Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union zur Aufdeckung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen und der Vorbereitung und Reaktion. Vorläufige Tagesordnung

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Änderungsantrag zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung), Berichtsentwurf zur Umsetzung der Geoblocking-Verordnung aus dem Jahr 2018 im digitalen Binnenmarkt, Berichtsentwurf zu Chancen, Risiken und politischen Auswirkungen von virtuellen Welten in Bezug auf den Binnenmarkt. Vorläufige Tagesordnung

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Festlegung von Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union zur Aufdeckung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen und der Vorbereitung und Reaktion, Entwurf einer Stellungnahme zur Verordnung über die Verschärfung der CO₂-Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge und die Einbeziehung von Meldepflichten, Berichtsentwurf zum elektrischen Luftverkehr (eine Lösung für Kurz- und Mittelstreckenflüge). Vorläufige Tagesordnung

18.09.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Orientierungsaussprache zur Richtlinie zur Bodengesundheit (Schutz, nachhaltige Bewirtschaftung und Wiederherstellung von Böden in der EU), Gedankenaustausch zu handelsbezogenen Agrarfragen, Gedankenaustausch zur langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete der EU (Gestaltung der Zukunft der ländlichen Gebiete der EU). Vorläufige Tagesordnung

19.09.2023 – 09:00-16:15 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung). Vorläufige Tagesordnung

19.09.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 26./27. Oktober 2023, Gedankenaustausch zur legislativen Programmplanung (Absichtserklärung), Gedankenaustausch zum jährlichen Dialog über Rechtsstaatlichkeit. Vorläufige Tagesordnung

20.09.-21.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)

Themen: Berichtsentwürfe zur Entlastung des Gesamthaushaltsplans der EU 2021. Vorläufige Tagesordnung

21.09.-22.09.2023

Informelle Ministertagung Verkehr

Themen: Verkehr als Instrument des sozialen Zusammenhalts, Verkehr als Instrument des territorialen Zusammenhalts. Infos

21.09.-22.09.2023

EuGH-Verhandlung zum Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche am EuGH

Themen: Mit Beschluss vom 18. Juli 2019 hat die Kommission die geplante Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global in Tschechien, Deutschland, Ungarn und Rumänien durch Vodafone nach der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt. Die Genehmigung ist an die vollständige Umsetzung eines von Vodafone vorgelegten Pakets von Verpflichtungszusagen geknüpft. Die Deutsche Telekom, NetCologne und Tele Columbus haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Klage

21.09.2023

EuGH-Urteil zur Umsetzung der Habitatrichtlinie

Themen: Die Kommission hat im Februar 2015 ein Aufforderungsschreiben an Deutschland gerichtet, in dem sie feststellte, dass Deutschland es unter Verstoß gegen die Habitatrichtlinie unterlassen habe, eine Reihe von GGB als besondere Schutzgebiete (BSG) auszuweisen und erforderliche Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Deutschland antwortete auf das Schreiben und teilte seine Fortschritte mit. Da die Kommission der Auffassung war, dass Deutschland seinen Verpflichtungen auch bis 2020 nicht nachgekommen sei, hat sie die vorliegende Klage beim Gerichtshof erhoben. Schlussanträge

21.09.2023

EuGH-Schlussanträge zur nachträglichen Überprüfung von Nutzungsentgelten für das DB-Eisenbahnnetz

Themen: Verschiedene Bahn-Unternehmen nutz(t)en das Netz der Deutschen Bahn (DB Netz), um ihre Verkehrsleistungen zu erbringen und zahl(t)en hierzu eine Gebühr. Sie begehren vor dem Verwaltungsgericht Köln die Verpflichtung der Bundesnetzagentur, die Unwirksamkeit der Infrastrukturnutzungsentgelte der Jahre 2002 bis 2011 und daran anknüpfende Rückzahlungspflichten der DB Netz insoweit festzustellen, als die Entgelte auf Regionalfaktoren beruhten. Vorabentscheidungsersuchen

22.09.2023

EuGH-Verhandlung zu staatlichen Beihilfen am EuGH

Themen: Mit Beschluss vom 27. Juli 2021 hat die Kommission festgestellt, dass ein Beihilfepaket Deutschlands für die Fluggesellschaft Condor mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar ist. Die Genehmigung des Beihilfepakets auf der Grundlage von drei separaten Kommissionsbeschlüssen betrifft zwei mit insgesamt 204,1 Millionen Euro ausgestattete Maßnahmen zur Entschädigung von Condor für Schäden infolge der Coronakrise und eine Umstrukturierungsbeihilfe in Höhe von 321,2 Millionen Euro zur Wiederherstellung der Rentabilität von Condor. Ryanair hat diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Klage

Für den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell ist klar, weshalb die Gespräche zwischen Belgrad und Pristina auch beim neusten Anlauf am Donnerstag nicht vorangekommen sind: Kosovos Premierminister Albin Kurti sei leider nicht bereit gewesen, einen Schritt vorwärts zu machen und mit dem Aufbau des serbischen Gemeindeverbands zu beginnen, sagte der Chefdiplomat am Donnerstag in Brüssel. Kurti und Serbiens Präsident Aleksandar Vučić waren am Sitz des Europäischen Auswärtigen Dienstes auf Einladung Borrells und seines Sondergesandten Miroslav Lačják zusammengekommen.

Kurti habe auf eine De-facto-Anerkennung des Kosovo durch Serbien als ersten Schritt bestanden, kritisierte Borrell nach mehr als fünf Stunden ergebnisloser Gespräche. Serbiens Präsident Vučić habe sich hingegen kooperativ gezeigt und einem Plan zur parallelen Umsetzung beidseitiger Verpflichtungen zugestimmt. Welche Schritte Serbien genau hätte unternehmen müssen, blieb allerdings unklar.

Für Serbien hat die Schaffung des Verbands mit zehn mehrheitlich serbisch besiedelten Gemeinden Priorität. Kosovos Regierung befürchtet hingegen, dass für Belgrad der Gemeindeverband ein erster Schritt hin zu einer Abspaltung wäre – zumindest so lange Serbien keine Schritte Richtung Anerkennung des Kosovo als unabhängigen Staat unternimmt. In einem Abkommen vom Frühjahr hat sich Belgrad verpflichtet, Kosovos Bemühungen um Mitgliedschaften in internationalen Organisationen nicht zu behindern. Zuletzt hat Serbien allerdings gegen eine Aufnahme des Kosovo in den Europarat gestimmt und Staaten per Brief gebeten, Kosovo nicht anzuerkennen.

Serbiens Präsident Vučić und Kosovos Premier Kurti beschuldigten sich am Donnerstag vor den Medien gegenseitig, für die Blockade verantwortlich zu sein. Kosovos Führung tut sich auch deshalb schwer, beim Gemeindeverband den ersten Schritt zu tun, weil Belgrad dann selber kein Interesse mehr hätte, bei Punkten zu liefern, die für Pristina wichtig sind: etwa bei der Anerkennung von Pässen oder Autokennzeichen und der gegenseitigen Eröffnung von diplomatischen Vertretungen.

Ungelöst blieb am Donnerstag auch der Streit um die Wiederholung der Bürgermeisterwahlen in den vier Gemeinden im mehrheitlich serbisch besiedelten Norden des Kosovo. Dort waren zuletzt die Spannungen eskaliert, als Kosovos Sonderpolizei Bürgermeister in ihre Rathäuser eskortieren wollte.

Kurti beharrte am Donnerstag darauf, dass die serbische Mehrheit per Petitionsverfahren die Demission der vier kosovo-albanischen Bürgermeister auslöst. Dies diene auch als Garantie oder zumindest Zeichen, dass die serbische Mehrheit im Norden sich bei einer Wiederholung an den gemeinsamen Institutionen beteiligen werde. Die kosovo-albanischen Bürgermeister waren im mehrheitlich serbisch besiedelten Norden ins Amt gekommen, nachdem die vorherigen Amtsinhaber auf Anweisung aus Belgrad zurückgetreten und die serbische Bevölkerung die Wahlen boykottiert hatte.

Der Sondergesandte Miroslav Lajčak informierte noch am Donnerstagabend die Botschafter der Mitgliedstaaten im PESCO über den gescheiterten Versuch, den Dialog zwischen Belgrad und Pristina wieder in Gang zu bringen. Die EU hatte zuletzt Strafmaßnahmen gegen Kosovos Regierung beschlossen. Ein EU-Diplomat wollte nicht ausschließen, dass der Druck auf Kurti weiter erhöht wird. Die EU hat bereits gewisse Kontakte mit der Regierung in Pristina eingeschränkt und Programme suspendiert. sti

Die Kommission pocht nach Informationen von Table.Media bei “E-Fuels only”-Fahrzeugen auf eine CO₂-Reduktion im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen von 100 Prozent. Dies geht aus einem Entwurf der Kommission für Genehmigungsvorschriften von Fahrzeugen hervor, die auch nach dem Verbrennerverbot 2035 ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Der Entwurf liegt Table.Media vor.

Zunächst hatte die DG Grow einen Vorschlag gemacht, der die Definition für E-Fuels in der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED) verwendet. Darin heißt es in Artikel 25 Absatz 2, dass E-Fuels eine CO₂-Ersparnis von mindestens 70 Prozent gegenüber fossilen Kraftstoffen bringen müssen. Das war der DG Clima zu wenig. Sie hat innerhalb der Kommission darauf bestanden, dass die Reduktion bei 100 Prozent liegen muss.

Die Hersteller von E-Fuels weisen aber darauf hin, dass eine Reduktion von 100 Prozent bei der Betrachtung über die gesamte Lieferkette technisch nicht möglich sei. Offensichtlich hat sich nun die DG Clima mit ihrer Position durchgesetzt.

Der Legislativvorschlag für die Genehmigungsvorschriften soll im Technischen Ausschuss Kraftfahrzeuge (TCMV) den Mitgliedstaaten vorgestellt werden. Wie in Brüssel zu hören ist, wird der Vorschlag frühestens bei der TCMV-Sitzung im November präsentiert. Damit der Vorschlag in Kraft tritt, bedarf es danach der Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten. mgr

Im zweiten Anlauf hat das Plenum des EU-Parlaments am Donnerstag den Bericht des Industrieausschusses zur Strommarktreform angenommen. Am Montag hatten EKR und Linke sowie mehrere einzelne Abgeordnete zunächst gegen die Aufnahme von Trilogverhandlungen gestimmt. Die Mehrheit von S&D, EVP, Renew und Grünen, die den Kompromiss im ITRE ausgehandelt hatte, wies den Einspruch gestern allerdings zurück. 366 Ja-Stimmen standen 186 Ablehnungen gegenüber, wobei EKR, Linke und ID zusammen nur über 166 Sitze verfügen.

Schon vor der Sommerpause hatte der Schattenberichterstatter von Renew, Morten Petersen, im Interview mit Table.Media eine knappe Abstimmung vorausgesagt. Als Grund hatte er Meinungsverschiedenheiten über die Rolle der Atomenergie genannt.

Keine Einwände gab es am Montag gegen die Aufnahme von Trilogverhandlungen zur REMIT. In diesem zweiten Teil des Strommarktpaketes werden Maßnahmen gegen Marktmanipulation im Energiegroßhandel geregelt. ber

Die Anhörungen von Maroš Šefčovič und Wopke Hoekstra im Umweltausschuss des EU-Parlaments sind terminiert: Beide finden während der ersten Plenarwoche im Oktober statt. Der designierte Klimakommissar Hoekstra soll am Montagabend, 2. Oktober, befragt werden. Šefčovič ist bereits Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen, soll aber künftig auch die Rolle des Exekutivvizepräsidenten und Koordinators des Green Deal übernehmen. Seine Befragung findet tags darauf am Morgen des 3. Oktobers statt.

Nach den Befragungen wird der Ausschuss seine Einschätzung in die Conference of Presidents (COP) einbringen. Die Fraktionsvorsitzenden sprechen anschließend eine Empfehlung aus, über die das Plenum in der gleichen Woche noch abstimmen soll. luk

Die Abgeordneten des EU-Parlaments legten am Donnerstag in Straßburg ihre Position für die Verhandlungen mit den EU-Ländern über den Critical Raw Materials Act (CRMA) fest. Sie forderten schnellere Genehmigungsverfahren für die Gewinnung kritischer Rohstoffe innerhalb der EU und strategische Partnerschaften mit Drittländern, um die Versorgung zu diversifizieren. Außerdem müssten Innovationen gefördert und kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt werden, hieß es.

Der Bericht wurde mit 515 Stimmen bei 34 Gegenstimmen und 28 Enthaltungen angenommen. “Die Weichen für europäische Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit sind gestellt”, sagte die zuständige Berichterstatterin, Nicola Beer (FDP).

Elektroautos, Sonnenkollektoren, Smartphones – sie alle enthalten kritische Rohstoffe, die in der EU bislang nicht zuverlässig beschafft werden können. Die Mitgliedstaaten müssen über ihre Allgemeine Ausrichtung noch entscheiden. dpa/luk

Am Donnerstagmittag hätte die fünfköpfige Delegation des Auswärtigen Ausschusses (AFET) des Europaparlaments von Straßburg aus nach Tunesien starten sollen. Mittwochabend wurde Delegationsleiter Michael Gahler (CDU) aber informiert, dass der Parlamentariergruppe die Einreise verweigert werde. Gahler sagte: “Die Machthaber von Tunesien haben sich mit diesem Schritt keinen Dienst erwiesen.” Die AFET-Delegation habe mit Gesprächspartnern der Zivilgesellschaft die Lage zwei Jahre nach dem Putsch erörtern wollen.

Gahler weiter: “Es ist dringend nötig, dass der nationale Dialog endlich in Gang kommt, dem sich der Präsident bisher verweigert.” Er kritisiert, dass die Europäer nach der Aussetzung der Demokratie zwei Jahre lang business as usual mit Tunesien betrieben hätten: “Die EU hat es unterlassen, nach dem Putsch die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung anzumahnen und die Zahlung von Hilfsgeldern an die Erfüllung dieser Bedingungen zu knüpfen.”

Anlass für die Verweigerung der Einreise dürfte sein, dass Gahler und der grüne Europaabgeordnete Mounir Satouri vor einem Jahr in einem gemeinsamen Interview Kritik an Präsident Kais Saied geäußert haben. Auch der Innenausschuss sowie die S&D-Fraktion planen in nächster Zeit Delegationsreisen nach Tunesien.

Die EU-Kommission und Tunesien haben ein Memorandum of Understanding für ein Migrationsabkommen unterschrieben. Die Ankünfte von Bootsflüchtlingen aus Tunesien halten aber unvermindert an. Allein in dieser Woche sollen über 10.000 Menschen illegal aus Tunesien in die EU eingereist sein. mgr

Das KI-Unternehmen Open AI hat angekündigt, sein erstes EU-Büro in Dublin zu eröffnen. Die Firma wolle von dort aus mit einem Team arbeiten, das sich um Organisatorisches, Markteintritt, Vertrauen, Sicherheit und rechtliche Angelegenheiten kümmern solle, damit man den europäischen Markt besser bedienen könne, so OpenAI.

Irland verfügt über viel Erfahrung mit der Ansiedlung von EU-Zentralen aufstrebender Digitalunternehmen. So haben unter anderem Alphabet (Google), Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) und Bytedance (TikTok) ihren EU-Sitz auf der Insel. International erfolgreiche irische Startups sind dadurch jedoch nicht entstanden.

Angesichts der laufenden Debatten zur KI-Verordnung und weitere Themen rund um Künstliche Intelligenz dürfte die EU-Dependance in Irland zudem den Zweck erfüllen, zumindest beim Thema Datenschutz unter die Aufsicht einer als wenig restriktiv wahrgenommenen Aufsichtsbehörde zu schlüpfen. Das erste Europa-Büro ist es allerdings nicht: Open AI hatte im Juni bereits angekündigt, ein Büro in London zu eröffnen. fst

Kandidiert sie oder kandidiert sie nicht? Auf die Frage, die EU-Beobachter:innen am meisten interessiert, gab Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union erwartungsgemäß keine Antwort. Doch auch wenn sie sich (ebenfalls erwartungsgemäß) im Lauf der nächsten Monate dafür entscheidet, als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei anzutreten, ist ihr eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin noch keineswegs sicher. Denn der Vorsprung, den die EVP in den Umfragen auf die zweitplatzierte sozialdemokratische S&D-Fraktion hält, schmilzt. In der aktuellen Sitzprojektion erreicht er einen der niedrigsten Werte in dieser Wahlperiode – nur im Winter 2021/22 war es noch knapper.

Bevor wir in die Details gehen, aber noch ein kurzer technischer Hinweis: Diese Woche gab das Europäische Parlament seine Zustimmung zu einem Vorschlag des Rats, die Sitzzahl im Parlament von 705 auf 720 zu erhöhen. Die finale Entscheidung liegt jetzt beim Europäischen Rat, ist aber nur noch eine Formsache. Auch die Projektion basiert deshalb künftig auf einem Parlament mit 720 Sitzen; in der aktuellen Ausgabe werden zum besseren Verständnis der Veränderungen aber noch beide Werte angegeben.

Wo also stehen die europäischen Parteien neun Monate vor der Europawahl? Die EVP erlebt seit Anfang des Jahres eine Reihe von etwas schwächeren Umfrageergebnissen in mehreren Mitgliedstaaten – kein dramatischer Rutsch, aber doch eine Art allmählicher Sinkflug. Nicht nur auf europäischer Ebene ist die Partei zwischen von der Leyens Kontinuitätskurs der Mitte und Manfred Webers aggressiverem und nach rechts offenerem Stil hin- und hergerissen; auch den nationalen Mitgliedsparteien fällt es offenkundig schwer, den richtigen Umgang mit ihren aufstrebenden rechten Herausforderern zu finden.

Im Vergleich zur letzten Projektion Mitte Juli fällt die EVP im Basisszenario um drei auf 157 Sitze (162 in der neuen Projektion mit 720 Sitzen). Im dynamischen Szenario – das mögliche Fraktionsbeitritte von nationalen Parteien berücksichtigt, die bei der Europawahl erstmals Sitze gewinnen könnten – fällt das Ergebnis der EVP allerdings noch etwas besser aus (165 Sitze / neu: 171). Dies liegt vor allem an der niederländischen Mitte-rechts-Partei NSC um Pieter Omtzigt, die erst im August gegründet wurde und in den Umfragen auf Anhieb zur stärksten Kraft des Landes wurde.

Demgegenüber konnten die europäischen Sozialdemokraten und -demokratinnen zuletzt von Spanien bis Finnland in zahlreichen Mitgliedstaaten ihre Umfragewerte verbessern und springen um acht auf 144 Sitze (neu: 147, dynamisches Szenario: 144/147). Das ist einer der besten Werte der S&D in dieser Wahlperiode und wäre auch eine leichte Verbesserung gegenüber der Sitzzahl im aktuellen Parlament. Auch wenn die EVP vorläufig der Favorit bleibt, könnten die Sozialdemokrat:innen mit einem erfolgreichen Europawahlkampf durchaus eine Chance haben, erstmals seit 1994 wieder stärkste Fraktion im Parlament zu werden.

Unklar ist derzeit allerdings, wer sie in diesen Wahlkampf führen wird. Einige potenzielle Spitzenkandidaten haben zuletzt jedenfalls deutlich gemacht, dass sie andere Pläne haben: Pedro Sánchez will spanischer Premierminister bleiben, Frans Timmermans ist auf die nationale Ebene gewechselt, und Sanna Marin hat sich vorläufig aus der aktiven Politik zurückgezogen. Auf dem sozialdemokratischen Parteitag im November dürfte es also einiges zu besprechen geben.

Unter den übrigen Fraktionen fällt die liberale Renew um vier auf 90 Sitze (neu: 91; dynamisches Szenario: 95/96) zurück – ihr schlechtestes Ergebnis in gut drei Jahren. Auch die Grünen schneiden etwas schwächer ab und würden nun 46 Sitze erreichen (neu: 46, dynamisches Szenario: 50). Etwas erholen kann sich hingegen die Linke, die auf 42 Sitze kommt (neu: 43, dynamisches Szenario: 44/45).

Im rechten Lager erfährt die EKR-Fraktion leichte Einbußen und steht nun bei 77 Sitzen (neu: 77). Die ID-Fraktion kann hingegen vor allem wegen des Höhenflugs der deutschen AfD weiter zulegen und kommt auf 72 Sitze (neu: 74).

Im dynamischen Szenario schneiden beide Fraktionen dank zahlreicher rechter Newcomer-Parteien sogar noch besser ab: Die EKR würde hier 89 (neu: 90), die ID 87 (neu: 89) Sitze erreichen. Hinzu kommen 36 (neu: 37, dynamisches Szenario: 31/32) fraktionslose Abgeordnete, von denen rund ein Drittel rechten und rechtsextremen Parteien angehört. Insgesamt sind die rechten Parteien damit der Block, der in den Umfragen am stärksten gegenüber dem aktuellen Parlament dazugewinnt.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die hier vorgestellte Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.

Die Dürre in Europa nimmt zu. Aus diesem Grund wird das Thema Wassernutzung immer wichtiger, wie auch die Wiederverwendung von Abwasser – ein Verfahren, das allerdings seinen Preis hat.

Bei der anstehenden Abstimmung im Umweltausschuss des EU-Parlaments (ENVI) geht es um die Überarbeitung der Kommunalabwasserrichtlinie, die seit praktisch dreißig Jahren nicht angetastet wurde. Laut dem Text, der Table.Media vorliegt, ist die Position des Parlaments weniger ehrgeizig als der Vorschlag der Kommission. Oder versöhnlicher, je nach Standpunkt.

Denn hinter dem hochtechnischen Papier verbirgt sich die Frage, wie die Abwasserreinigung finanziert werden soll: Der Kommissionsvorschlag sieht nämlich vor, dass die Industrieunternehmen, die die Verschmutzung verursachen – hauptsächlich die Pharma- und Kosmetikindustrie – die Abwasserreinigung finanzieren, und zwar zu 100 Prozent.

Die vom finnischen Berichterstatter Nils Torvalds (Renew) vorgelegte Version sieht hingegen eine Kostenteilung von 80 Prozent für die Industrie und 20 Prozent für die Mitgliedstaaten vor. Es steht den Ländern also frei, wie sie die Finanzierung der Abwasserreinigung strukturieren. Würde sich dieser Vorschlag durchsetzen, wäre damit zu rechnen, dass die Mitgliedstaaten ihre kommunalen Wasserbetriebe einbeziehen – und damit auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Nach stark gestiegenen Energiekosten müssten Verbraucher demnach auch mit höheren Kosten für Wasser rechnen.

Die Abstimmung im ENVI nächste Woche geht jedoch weit über die Finanzierung hinaus. Sie wirft die Frage nach der Verantwortung auf. Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) bezeichnet den Vorschlag der Kommission in einer Stellungnahme als “Meilenstein in der europäischen Gewässerpolitik“. Denn mit einer erweiterten Herstellerverantwortung würden die Verursacher von Schadstoffen finanziell in die Pflicht genommen. Zudem würden Anreize geschaffen, um Verunreinigungen zu vermeiden, so der VKU.

Man kann aber noch weiter hinter die Fachlichkeit des Textes gehen: Weltweit werden derzeit nur 11 Prozent des Wassers wiederverwertet. “Diese Quote variiert von Land zu Land: 89 Prozent in Israel, 40 Prozent in Singapur, 15 Prozent in Spanien und weniger als ein Prozent in Frankreich”, sagte Estelle Brachlianoff, die neue Vorstandsvorsitzende des französischen Wasserriesen Veolia, im Juni in Barcelona. “Die Nachfrage wächst jährlich um 6 bis 8 Prozent, vor allem durch den Bedarf von Industrie und Landwirtschaft.”

Dass Brachlianoff ausgerechnet in Spanien zur Presse sprach, ist kein Zufall: Es ist eines der am stärksten von Wasserknappheit betroffenen Länder in Europa und daher am weitesten fortgeschritten, was die Wiederverwertung von Abwasser angeht. Gerne betont man dort das Beispiel jener petrochemischen Unternehmen, die sich in einem großen Industriepark in Tarragona (Katalonien) zusammengeschlossen haben und eine Anlage nutzen, die das geklärte Abwasser zweier umliegender Kläranlagen verwertet.

Der Vorschlag für eine Richtlinie über die Abwasserbehandlung ist ein typisches Beispiel für die europäisch-brüsseler Dialektik: Große nationale und industrielle Herausforderungen verbergen sich hinter einem höchst technischen Text. Seine Auswirkungen sollte man nicht unterschätzen.

in ihrer Rede zur Lage der Union hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für E-Autos angekündigt. Pekings Reaktion kam schnell: Man sei “sehr besorgt und unzufrieden” mit der EU-Kommission. Die Frage, ob China mit den Subventionen unlauteren Wettbewerb betreibt und Antisubventionszölle angemessen sind, sei allerdings gar nicht so einfach zu beantworten, analysiert Felix Lee.

In einem Monat wählt Polen ein neues Parlament. Die regierende PiS-Partei geht im Wahlkampf in die Vollen und nutzt ihren Vorteil gegenüber den Oppositionsparteien, wie Andrzej Rybak berichtet: Sie verteilt teure Wahlgeschenke und darf auf Unterstützung von Medien und Staatskonzernen vertrauen. Es ist ein Wahlkampf zwischen ungleichen Gegnern.

Was wäre, wenn am Sonntag Europawahl wäre? Dieser Frage geht der Politikwissenschaftler Manuel Müller regelmäßig nach. In seiner aktuellen Projektion zur Zusammensetzung des nächsten Europaparlaments zeigt sich, dass der Vorsprung der EVP vor der S&D-Fraktion kleiner wird – es ist einer der niedrigsten Werte in dieser Wahlperiode. Deutlich zulegen kann die ID-Fraktion, was vor allem auf den Höhenflug der AfD in Deutschland zurückzuführen ist.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende!

Die Reaktionen aus Peking ließen nicht lange auf sich warten. Die Antisubventionsuntersuchungen durch die EU-Kommission bei E-Autos aus China würden negative Folgen für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und der EU haben, warnte das chinesische Handelsministerium. Der EU gehe es darum, unter dem Deckmantel des fairen Wettbewerbs “ihre eigene Industrie zu schützen”. Und weiter: Das sei “blanker Protektionismus”, der die globalen Lieferketten der Automobilindustrie empfindlich treffen werde. Man sei “sehr besorgt und unzufrieden” mit der EU-Kommission.

Klare Worte auf eine ebenso klare Ansage aus Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union eine Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für Elektroautos angekündigt. Die Weltmärkte würden derzeit “mit billigen chinesischen Elektroautos überschwemmt”, wetterte von der Leyen in ihrer Rede. “Das verzerrt unseren Markt.”

Dabei ist die Beantwortung der Frage schwierig, ob Peking mit Subventionen der E-Auto-Industrie unlauteren Wettbewerb betreibt und Antisubventionszölle angemessen sind.

Deutschland und die EU haben aber ebenfalls viel Geld in die Hand genommen, um eine Batteriezellen-Produktion für E-Autos aufzubauen. Die EU-Kommission selbst hatte 2019 Beihilfen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro für die Produktion von Batterien für Elektroautos in Europa genehmigt. Von deutscher Seite sind fünf Unternehmen beteiligt, darunter BASF, BMW und Varta.

Die Unterstützung der chinesischen Regierung hat dazu beigetragen, dass CATL und BYD zu Schwergewichten wurden; BYD hat in diesem Jahr VW als bestverkaufte Marke in China verdrängt. Doch die Subventionen erklären den Erfolg nicht allein.

Ein wesentlicher Grund ihres Erfolgs: Bei der Konkurrenz aus Fernost handelt es sich um Tech-Unternehmen, oder wie im Fall von BYD um Batteriehersteller. Der Bau von E-Autos ist kostengünstiger als die Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennermotor. Der Aufwand ist geringer, und es wird weniger Personal benötigt. Sie haben keinen kostenintensiven Apparat im Schlepptau, wie die traditionellen Autobauer.

Die schärfsten Konkurrenten der deutschen Marken sind denn auch nicht die traditionellen chinesischen Autobauer; sie kämpfen mit ähnlichen Problemen wie VW oder Mercedes. Gefährlich werden BMW, VW und Mercedes Software- oder Batterie-Unternehmen, die flexibel auf neue Markttrends reagieren und wesentlich günstiger neue Modelle auf den Markt bringen können.

Die Kommission will bei ihren Untersuchungen laut Reuters neben Preisen für Rohstoffe und Batterien die bevorzugte Kreditvergabe und Vorzugspreise für Grundstücke untersuchen. Nach Schätzungen der Beratungsfirma AlixPartners verteilte China zwischen 2016 und 2022 staatliche Subventionen in Höhe von 57 Milliarden Dollar für elektrische und Hybrid-Fahrzeuge.

Am bekanntesten sind Kaufanreize. Diese wurden 2009 gestartet und bis Ende 2022 schrittweise zurückgefahren. Nachdem die Nachfrage nach E-Autos daraufhin schlagartig eingebrochen war, hat die chinesische Regierung im Juni aber ein neues Paket von umgerechnet 72 Milliarden Dollar bekannt gegeben, das über vier Jahre laufen soll.

Kaufprämien werden aber auch in der EU gezahlt. Die Überprüfung würde auch ausländische Autobauer in China treffen. Tesla etwa, der E-Auto-Konzern aus den USA, betreibt in Shanghai seine größte Produktionsstätte. Mehr als 700.000 Fahrzeuge hat der US-Konzern 2022 in der Volksrepublik hergestellt. Das entspricht der Hälfte der Gesamtproduktion. 40 Prozent der Ausfuhren von E-Autos zwischen Januar und April dieses Jahres gingen laut Center for Strategic and International Studies aufs Konto des US-Konzerns.

Die Kommission hat Aufsteiger aus China wie MG Motors, BYD, Nio und Xpeng im Blick, die ihre Expansion nach Europa gestartet haben. Einen ersten Vorgeschmack gab es bei der IAA. Der chinesische Handelsminister fordert die EU zu “Dialog und Konsultation auf”, um für die gemeinsame Entwicklung der Automobilindustrie ein “faires, diskriminierungsfreies und vorhersehbares Marktumfeld zu schaffen”.

Bereits einige Wochen vor dem offiziellen Start der Wahlkampagne tauchten vielerorts in Polen Plakate und Billboards mit Politikern der regierenden PiS-Partei auf. Sie forderten die Menschen nicht auf, sie zu wählen, sondern wünschten ihnen schöne Ferien oder luden sie in ihre Parlamentsbüros ein. Diese Aktionen wurden auch nicht aus dem offiziellen Wahlkampf-Topf der PiS finanziert, sondern aus Eigenmitteln der Partei, die mit Abstand die politische Kraft in Polen mit den größten finanziellen Mitteln ist. Manche dieser Plakate hängen bis heute.

Die polnischen Parlamentswahlen am 15. Oktober sind frei – doch alles andere als fair. Allen demokratischen Gepflogenheiten zum Trotz nutzt die PiS ihren Amtsbonus und ihre institutionellen Vorteile, während die Opposition an strenge Ausgabenlimits und Regeln gebunden ist. Da die Gerichte in Polen längst nicht unabhängig sind, die Richter am Wahlgericht sogar jederzeit vom Präsidenten des Amtes enthoben werden dürfen, kann die Opposition Verstöße zwar registrieren, doch meist ohne Folgen.

In acht Regierungsjahren hat die regierende Recht- und Gerechtigkeitspartei (PiS) von Jarosław Kaczyński alle staatlichen Institutionen, die öffentlichen Medien und die von der Regierung kontrollierten staatlichen Unternehmen mit loyalen Parteiaktivisten, deren Verwandten und Freunden besetzt. Sie sind nicht mehr der Staatsräson verpflichtet – sondern allein der Partei. Innerhalb der Partei erwartet man, dass sie die erwiesene Gunst im Wahlkampf zurückzahlen.

Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus habe es noch nie eine Wahl in Polen gegeben, “bei der die Möglichkeiten und die Mittel der teilnehmenden Parteien so ungleich verteilt waren“, sagt Andrzej Zoll, ehemaliger Vorsitzender der Wahlkommission und Präsident des Verfassungstribunals.

Schon im Frühjahr hat der staatliche Ölkonzern Orlen, der vom engen Kaczyński-Vertrauten Daniel Obajtek geführt wird, eine Kampagne namens “Orlen für Polen” gestartet, in der die Regierung für ihre Wirtschaftspolitik gelobt und die Opposition scharf angegangen wird. Der Ölkonzern hat zudem vor zweieinhalb Jahren 140 Lokalzeitungen der Polska Press vom deutschen Verleger Passauer Neue Presse abgekauft und zum Sprachohr der Regierung gemacht.

Es ist hinlänglich bekannt, dass die Top-Manager der Staatskonzerne regelmäßig einen Teil ihrer Gehälter für die Partei spendet. Das Anrüchige ist: Die Regierung setzt die Höhe der Gehälter und Prämien fest. Zudem sind die meisten Konzernchefs von der PiS eingesetzte Parteisoldaten.

Die Regierungspartei trickste auch beim Wahlrecht: Organisationen aller Art, Stiftungen oder Privatpersonen dürfen aus eigener Tasche Wahlkampf für einzelne Kandidaten oder Parteien machen, Wahlspots produzieren oder Flyer drucken. Solche Ausgaben werden nicht von der Wahlkommission kontrolliert – solange die Staatsanwaltschaft keine Bedenken äußert. Und das tut sie nur selten.

Die staatliche Fernsehanstalt TVP und der polnische Rundfunk, die sich bis 2015 um eine ausgewogene Berichterstattung bemüht haben, baute die PiS-Regierung zu einer Propaganda-Maschine um, die offen die Opposition diffamiert und journalistischen und ethischen Standards längst nicht mehr gerecht wird. Die Regierung erhöhte in den letzten Jahren massiv das Budget “ihrer” Sender und “bestellt die Musik”. Dabei finanzieren auch ihre Gegner als Steuerzahler das Programm. Die TVP-Mitarbeiter wissen dabei ganz genau: Im Fall eines Machtwechsels ist ihre journalistische Laufbahn beendet.

Seit dem Frühjahr verteilt die PiS-Regierung außerdem teure Wahlgeschenke, obwohl das Finanzdefizit (Haushalt plus diverse Staatsfonds) längst bedenkliche Höhen erreicht hat. Die Prognose für 2023 liegt bei rund 5 Prozent. Zuerst kündigte die Regierung an, das Kindergeld von 500 auf 800 Zloty (ca. 180 Euro) ab Januar 2024 zu erhöhen. Dann fror sie die Stromtarife ein, führte kostenlose Arzneimittel für Kinder bis 18 Jahre und Senioren über 65 Jahre ein, beschloss den Rentnern eine 14. Rente zu zahlen und schaffte die Autobahn-Gebühren ab.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki braucht aber keine Umwege, um den PiS-Wahlkampf zu finanzieren. Nach dem Beschluss, das Kindergeld zu erhöhen, übergab er Mitte Juni 10 Millionen Zloty (ca. 2,2 Millionen Euro) an das Ministerium für Familie und Sozialpolitik für die “Durchführung von Informationsmaßnahmen bezüglich der Erhöhung des Kinderbetreuungsgeldes”. Der Informationsbedarf darf angezweifelt werden, denn die Kindergeld-Empfänger müssen nichts tun, um von der Erhöhung zu profitieren. Mit dem Geld wurden “Picknicks” finanziert, die auch nach dem Start des offiziellen Wahlkampfs von Regierungspolitikern benutzt wurden, um gegen die Opposition zu wettern und sich selbst zu profilieren.

Und da ist noch das Referendum, das parallel zu den Wahlen abgehalten werden soll. Die Regierung gibt offiziell vor, die Bürger über die künftige Migrationspolitik befragen zu wollen. In Wirklichkeit schafft sie sich eine Bühne, um gegen die Menschenrechts- und Migrationspolitik der Opposition zu wettern. Ohne Ausgabenbegrenzung – denn die gilt nur für den Parlamentswahlkampf. Andrzej Rybak

18.09.-19.09.2023

Informelle Ministertagung Bildung und Jugend

Themen: Politik zur Förderung der Rechte und des Wohlbefindens der europäischen Jugend, Förderung von Übergängen, erfolgreichen Erfahrungen und Hochschulabschlüssen für Studenten in gefährdeten Situationen, Förderung der gemeinsamen Werte und der demokratischen Staatsbürgerschaft in der EU durch Bildung. Infos

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Ausarbeitung einer umfassenden europäischen Strategie für Häfen, Entwurf einer Stellungnahme zu Beziehungen zwischen der EU und Japan, handelsbezogene Aspekte der EU-Halbleiterpolitik. Vorläufige Tagesordnung

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Berichtsentwurf zur Förderung der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in der EU, Meinungsaustausch mit dem Ausschuss für Energie, Wohnungswesen und Versorgungsdienste des ukrainischen Parlaments (Werchowna Rada), Berichtsentwurf zur Festlegung von Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union zur Aufdeckung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen und der Vorbereitung und Reaktion. Vorläufige Tagesordnung

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Änderungsantrag zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung), Berichtsentwurf zur Umsetzung der Geoblocking-Verordnung aus dem Jahr 2018 im digitalen Binnenmarkt, Berichtsentwurf zu Chancen, Risiken und politischen Auswirkungen von virtuellen Welten in Bezug auf den Binnenmarkt. Vorläufige Tagesordnung

18.09.-19.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Festlegung von Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union zur Aufdeckung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen und der Vorbereitung und Reaktion, Entwurf einer Stellungnahme zur Verordnung über die Verschärfung der CO₂-Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge und die Einbeziehung von Meldepflichten, Berichtsentwurf zum elektrischen Luftverkehr (eine Lösung für Kurz- und Mittelstreckenflüge). Vorläufige Tagesordnung

18.09.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Orientierungsaussprache zur Richtlinie zur Bodengesundheit (Schutz, nachhaltige Bewirtschaftung und Wiederherstellung von Böden in der EU), Gedankenaustausch zu handelsbezogenen Agrarfragen, Gedankenaustausch zur langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete der EU (Gestaltung der Zukunft der ländlichen Gebiete der EU). Vorläufige Tagesordnung

19.09.2023 – 09:00-16:15 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung). Vorläufige Tagesordnung

19.09.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 26./27. Oktober 2023, Gedankenaustausch zur legislativen Programmplanung (Absichtserklärung), Gedankenaustausch zum jährlichen Dialog über Rechtsstaatlichkeit. Vorläufige Tagesordnung

20.09.-21.09.2023

Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)

Themen: Berichtsentwürfe zur Entlastung des Gesamthaushaltsplans der EU 2021. Vorläufige Tagesordnung

21.09.-22.09.2023

Informelle Ministertagung Verkehr

Themen: Verkehr als Instrument des sozialen Zusammenhalts, Verkehr als Instrument des territorialen Zusammenhalts. Infos

21.09.-22.09.2023

EuGH-Verhandlung zum Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche am EuGH

Themen: Mit Beschluss vom 18. Juli 2019 hat die Kommission die geplante Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global in Tschechien, Deutschland, Ungarn und Rumänien durch Vodafone nach der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt. Die Genehmigung ist an die vollständige Umsetzung eines von Vodafone vorgelegten Pakets von Verpflichtungszusagen geknüpft. Die Deutsche Telekom, NetCologne und Tele Columbus haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Klage

21.09.2023

EuGH-Urteil zur Umsetzung der Habitatrichtlinie

Themen: Die Kommission hat im Februar 2015 ein Aufforderungsschreiben an Deutschland gerichtet, in dem sie feststellte, dass Deutschland es unter Verstoß gegen die Habitatrichtlinie unterlassen habe, eine Reihe von GGB als besondere Schutzgebiete (BSG) auszuweisen und erforderliche Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Deutschland antwortete auf das Schreiben und teilte seine Fortschritte mit. Da die Kommission der Auffassung war, dass Deutschland seinen Verpflichtungen auch bis 2020 nicht nachgekommen sei, hat sie die vorliegende Klage beim Gerichtshof erhoben. Schlussanträge

21.09.2023

EuGH-Schlussanträge zur nachträglichen Überprüfung von Nutzungsentgelten für das DB-Eisenbahnnetz

Themen: Verschiedene Bahn-Unternehmen nutz(t)en das Netz der Deutschen Bahn (DB Netz), um ihre Verkehrsleistungen zu erbringen und zahl(t)en hierzu eine Gebühr. Sie begehren vor dem Verwaltungsgericht Köln die Verpflichtung der Bundesnetzagentur, die Unwirksamkeit der Infrastrukturnutzungsentgelte der Jahre 2002 bis 2011 und daran anknüpfende Rückzahlungspflichten der DB Netz insoweit festzustellen, als die Entgelte auf Regionalfaktoren beruhten. Vorabentscheidungsersuchen

22.09.2023

EuGH-Verhandlung zu staatlichen Beihilfen am EuGH

Themen: Mit Beschluss vom 27. Juli 2021 hat die Kommission festgestellt, dass ein Beihilfepaket Deutschlands für die Fluggesellschaft Condor mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar ist. Die Genehmigung des Beihilfepakets auf der Grundlage von drei separaten Kommissionsbeschlüssen betrifft zwei mit insgesamt 204,1 Millionen Euro ausgestattete Maßnahmen zur Entschädigung von Condor für Schäden infolge der Coronakrise und eine Umstrukturierungsbeihilfe in Höhe von 321,2 Millionen Euro zur Wiederherstellung der Rentabilität von Condor. Ryanair hat diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Klage

Für den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell ist klar, weshalb die Gespräche zwischen Belgrad und Pristina auch beim neusten Anlauf am Donnerstag nicht vorangekommen sind: Kosovos Premierminister Albin Kurti sei leider nicht bereit gewesen, einen Schritt vorwärts zu machen und mit dem Aufbau des serbischen Gemeindeverbands zu beginnen, sagte der Chefdiplomat am Donnerstag in Brüssel. Kurti und Serbiens Präsident Aleksandar Vučić waren am Sitz des Europäischen Auswärtigen Dienstes auf Einladung Borrells und seines Sondergesandten Miroslav Lačják zusammengekommen.

Kurti habe auf eine De-facto-Anerkennung des Kosovo durch Serbien als ersten Schritt bestanden, kritisierte Borrell nach mehr als fünf Stunden ergebnisloser Gespräche. Serbiens Präsident Vučić habe sich hingegen kooperativ gezeigt und einem Plan zur parallelen Umsetzung beidseitiger Verpflichtungen zugestimmt. Welche Schritte Serbien genau hätte unternehmen müssen, blieb allerdings unklar.

Für Serbien hat die Schaffung des Verbands mit zehn mehrheitlich serbisch besiedelten Gemeinden Priorität. Kosovos Regierung befürchtet hingegen, dass für Belgrad der Gemeindeverband ein erster Schritt hin zu einer Abspaltung wäre – zumindest so lange Serbien keine Schritte Richtung Anerkennung des Kosovo als unabhängigen Staat unternimmt. In einem Abkommen vom Frühjahr hat sich Belgrad verpflichtet, Kosovos Bemühungen um Mitgliedschaften in internationalen Organisationen nicht zu behindern. Zuletzt hat Serbien allerdings gegen eine Aufnahme des Kosovo in den Europarat gestimmt und Staaten per Brief gebeten, Kosovo nicht anzuerkennen.

Serbiens Präsident Vučić und Kosovos Premier Kurti beschuldigten sich am Donnerstag vor den Medien gegenseitig, für die Blockade verantwortlich zu sein. Kosovos Führung tut sich auch deshalb schwer, beim Gemeindeverband den ersten Schritt zu tun, weil Belgrad dann selber kein Interesse mehr hätte, bei Punkten zu liefern, die für Pristina wichtig sind: etwa bei der Anerkennung von Pässen oder Autokennzeichen und der gegenseitigen Eröffnung von diplomatischen Vertretungen.

Ungelöst blieb am Donnerstag auch der Streit um die Wiederholung der Bürgermeisterwahlen in den vier Gemeinden im mehrheitlich serbisch besiedelten Norden des Kosovo. Dort waren zuletzt die Spannungen eskaliert, als Kosovos Sonderpolizei Bürgermeister in ihre Rathäuser eskortieren wollte.

Kurti beharrte am Donnerstag darauf, dass die serbische Mehrheit per Petitionsverfahren die Demission der vier kosovo-albanischen Bürgermeister auslöst. Dies diene auch als Garantie oder zumindest Zeichen, dass die serbische Mehrheit im Norden sich bei einer Wiederholung an den gemeinsamen Institutionen beteiligen werde. Die kosovo-albanischen Bürgermeister waren im mehrheitlich serbisch besiedelten Norden ins Amt gekommen, nachdem die vorherigen Amtsinhaber auf Anweisung aus Belgrad zurückgetreten und die serbische Bevölkerung die Wahlen boykottiert hatte.

Der Sondergesandte Miroslav Lajčak informierte noch am Donnerstagabend die Botschafter der Mitgliedstaaten im PESCO über den gescheiterten Versuch, den Dialog zwischen Belgrad und Pristina wieder in Gang zu bringen. Die EU hatte zuletzt Strafmaßnahmen gegen Kosovos Regierung beschlossen. Ein EU-Diplomat wollte nicht ausschließen, dass der Druck auf Kurti weiter erhöht wird. Die EU hat bereits gewisse Kontakte mit der Regierung in Pristina eingeschränkt und Programme suspendiert. sti

Die Kommission pocht nach Informationen von Table.Media bei “E-Fuels only”-Fahrzeugen auf eine CO₂-Reduktion im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen von 100 Prozent. Dies geht aus einem Entwurf der Kommission für Genehmigungsvorschriften von Fahrzeugen hervor, die auch nach dem Verbrennerverbot 2035 ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Der Entwurf liegt Table.Media vor.

Zunächst hatte die DG Grow einen Vorschlag gemacht, der die Definition für E-Fuels in der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED) verwendet. Darin heißt es in Artikel 25 Absatz 2, dass E-Fuels eine CO₂-Ersparnis von mindestens 70 Prozent gegenüber fossilen Kraftstoffen bringen müssen. Das war der DG Clima zu wenig. Sie hat innerhalb der Kommission darauf bestanden, dass die Reduktion bei 100 Prozent liegen muss.

Die Hersteller von E-Fuels weisen aber darauf hin, dass eine Reduktion von 100 Prozent bei der Betrachtung über die gesamte Lieferkette technisch nicht möglich sei. Offensichtlich hat sich nun die DG Clima mit ihrer Position durchgesetzt.

Der Legislativvorschlag für die Genehmigungsvorschriften soll im Technischen Ausschuss Kraftfahrzeuge (TCMV) den Mitgliedstaaten vorgestellt werden. Wie in Brüssel zu hören ist, wird der Vorschlag frühestens bei der TCMV-Sitzung im November präsentiert. Damit der Vorschlag in Kraft tritt, bedarf es danach der Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten. mgr

Im zweiten Anlauf hat das Plenum des EU-Parlaments am Donnerstag den Bericht des Industrieausschusses zur Strommarktreform angenommen. Am Montag hatten EKR und Linke sowie mehrere einzelne Abgeordnete zunächst gegen die Aufnahme von Trilogverhandlungen gestimmt. Die Mehrheit von S&D, EVP, Renew und Grünen, die den Kompromiss im ITRE ausgehandelt hatte, wies den Einspruch gestern allerdings zurück. 366 Ja-Stimmen standen 186 Ablehnungen gegenüber, wobei EKR, Linke und ID zusammen nur über 166 Sitze verfügen.

Schon vor der Sommerpause hatte der Schattenberichterstatter von Renew, Morten Petersen, im Interview mit Table.Media eine knappe Abstimmung vorausgesagt. Als Grund hatte er Meinungsverschiedenheiten über die Rolle der Atomenergie genannt.

Keine Einwände gab es am Montag gegen die Aufnahme von Trilogverhandlungen zur REMIT. In diesem zweiten Teil des Strommarktpaketes werden Maßnahmen gegen Marktmanipulation im Energiegroßhandel geregelt. ber

Die Anhörungen von Maroš Šefčovič und Wopke Hoekstra im Umweltausschuss des EU-Parlaments sind terminiert: Beide finden während der ersten Plenarwoche im Oktober statt. Der designierte Klimakommissar Hoekstra soll am Montagabend, 2. Oktober, befragt werden. Šefčovič ist bereits Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen, soll aber künftig auch die Rolle des Exekutivvizepräsidenten und Koordinators des Green Deal übernehmen. Seine Befragung findet tags darauf am Morgen des 3. Oktobers statt.

Nach den Befragungen wird der Ausschuss seine Einschätzung in die Conference of Presidents (COP) einbringen. Die Fraktionsvorsitzenden sprechen anschließend eine Empfehlung aus, über die das Plenum in der gleichen Woche noch abstimmen soll. luk

Die Abgeordneten des EU-Parlaments legten am Donnerstag in Straßburg ihre Position für die Verhandlungen mit den EU-Ländern über den Critical Raw Materials Act (CRMA) fest. Sie forderten schnellere Genehmigungsverfahren für die Gewinnung kritischer Rohstoffe innerhalb der EU und strategische Partnerschaften mit Drittländern, um die Versorgung zu diversifizieren. Außerdem müssten Innovationen gefördert und kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt werden, hieß es.

Der Bericht wurde mit 515 Stimmen bei 34 Gegenstimmen und 28 Enthaltungen angenommen. “Die Weichen für europäische Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit sind gestellt”, sagte die zuständige Berichterstatterin, Nicola Beer (FDP).

Elektroautos, Sonnenkollektoren, Smartphones – sie alle enthalten kritische Rohstoffe, die in der EU bislang nicht zuverlässig beschafft werden können. Die Mitgliedstaaten müssen über ihre Allgemeine Ausrichtung noch entscheiden. dpa/luk

Am Donnerstagmittag hätte die fünfköpfige Delegation des Auswärtigen Ausschusses (AFET) des Europaparlaments von Straßburg aus nach Tunesien starten sollen. Mittwochabend wurde Delegationsleiter Michael Gahler (CDU) aber informiert, dass der Parlamentariergruppe die Einreise verweigert werde. Gahler sagte: “Die Machthaber von Tunesien haben sich mit diesem Schritt keinen Dienst erwiesen.” Die AFET-Delegation habe mit Gesprächspartnern der Zivilgesellschaft die Lage zwei Jahre nach dem Putsch erörtern wollen.

Gahler weiter: “Es ist dringend nötig, dass der nationale Dialog endlich in Gang kommt, dem sich der Präsident bisher verweigert.” Er kritisiert, dass die Europäer nach der Aussetzung der Demokratie zwei Jahre lang business as usual mit Tunesien betrieben hätten: “Die EU hat es unterlassen, nach dem Putsch die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung anzumahnen und die Zahlung von Hilfsgeldern an die Erfüllung dieser Bedingungen zu knüpfen.”

Anlass für die Verweigerung der Einreise dürfte sein, dass Gahler und der grüne Europaabgeordnete Mounir Satouri vor einem Jahr in einem gemeinsamen Interview Kritik an Präsident Kais Saied geäußert haben. Auch der Innenausschuss sowie die S&D-Fraktion planen in nächster Zeit Delegationsreisen nach Tunesien.

Die EU-Kommission und Tunesien haben ein Memorandum of Understanding für ein Migrationsabkommen unterschrieben. Die Ankünfte von Bootsflüchtlingen aus Tunesien halten aber unvermindert an. Allein in dieser Woche sollen über 10.000 Menschen illegal aus Tunesien in die EU eingereist sein. mgr

Das KI-Unternehmen Open AI hat angekündigt, sein erstes EU-Büro in Dublin zu eröffnen. Die Firma wolle von dort aus mit einem Team arbeiten, das sich um Organisatorisches, Markteintritt, Vertrauen, Sicherheit und rechtliche Angelegenheiten kümmern solle, damit man den europäischen Markt besser bedienen könne, so OpenAI.

Irland verfügt über viel Erfahrung mit der Ansiedlung von EU-Zentralen aufstrebender Digitalunternehmen. So haben unter anderem Alphabet (Google), Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) und Bytedance (TikTok) ihren EU-Sitz auf der Insel. International erfolgreiche irische Startups sind dadurch jedoch nicht entstanden.

Angesichts der laufenden Debatten zur KI-Verordnung und weitere Themen rund um Künstliche Intelligenz dürfte die EU-Dependance in Irland zudem den Zweck erfüllen, zumindest beim Thema Datenschutz unter die Aufsicht einer als wenig restriktiv wahrgenommenen Aufsichtsbehörde zu schlüpfen. Das erste Europa-Büro ist es allerdings nicht: Open AI hatte im Juni bereits angekündigt, ein Büro in London zu eröffnen. fst

Kandidiert sie oder kandidiert sie nicht? Auf die Frage, die EU-Beobachter:innen am meisten interessiert, gab Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union erwartungsgemäß keine Antwort. Doch auch wenn sie sich (ebenfalls erwartungsgemäß) im Lauf der nächsten Monate dafür entscheidet, als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei anzutreten, ist ihr eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin noch keineswegs sicher. Denn der Vorsprung, den die EVP in den Umfragen auf die zweitplatzierte sozialdemokratische S&D-Fraktion hält, schmilzt. In der aktuellen Sitzprojektion erreicht er einen der niedrigsten Werte in dieser Wahlperiode – nur im Winter 2021/22 war es noch knapper.

Bevor wir in die Details gehen, aber noch ein kurzer technischer Hinweis: Diese Woche gab das Europäische Parlament seine Zustimmung zu einem Vorschlag des Rats, die Sitzzahl im Parlament von 705 auf 720 zu erhöhen. Die finale Entscheidung liegt jetzt beim Europäischen Rat, ist aber nur noch eine Formsache. Auch die Projektion basiert deshalb künftig auf einem Parlament mit 720 Sitzen; in der aktuellen Ausgabe werden zum besseren Verständnis der Veränderungen aber noch beide Werte angegeben.

Wo also stehen die europäischen Parteien neun Monate vor der Europawahl? Die EVP erlebt seit Anfang des Jahres eine Reihe von etwas schwächeren Umfrageergebnissen in mehreren Mitgliedstaaten – kein dramatischer Rutsch, aber doch eine Art allmählicher Sinkflug. Nicht nur auf europäischer Ebene ist die Partei zwischen von der Leyens Kontinuitätskurs der Mitte und Manfred Webers aggressiverem und nach rechts offenerem Stil hin- und hergerissen; auch den nationalen Mitgliedsparteien fällt es offenkundig schwer, den richtigen Umgang mit ihren aufstrebenden rechten Herausforderern zu finden.

Im Vergleich zur letzten Projektion Mitte Juli fällt die EVP im Basisszenario um drei auf 157 Sitze (162 in der neuen Projektion mit 720 Sitzen). Im dynamischen Szenario – das mögliche Fraktionsbeitritte von nationalen Parteien berücksichtigt, die bei der Europawahl erstmals Sitze gewinnen könnten – fällt das Ergebnis der EVP allerdings noch etwas besser aus (165 Sitze / neu: 171). Dies liegt vor allem an der niederländischen Mitte-rechts-Partei NSC um Pieter Omtzigt, die erst im August gegründet wurde und in den Umfragen auf Anhieb zur stärksten Kraft des Landes wurde.

Demgegenüber konnten die europäischen Sozialdemokraten und -demokratinnen zuletzt von Spanien bis Finnland in zahlreichen Mitgliedstaaten ihre Umfragewerte verbessern und springen um acht auf 144 Sitze (neu: 147, dynamisches Szenario: 144/147). Das ist einer der besten Werte der S&D in dieser Wahlperiode und wäre auch eine leichte Verbesserung gegenüber der Sitzzahl im aktuellen Parlament. Auch wenn die EVP vorläufig der Favorit bleibt, könnten die Sozialdemokrat:innen mit einem erfolgreichen Europawahlkampf durchaus eine Chance haben, erstmals seit 1994 wieder stärkste Fraktion im Parlament zu werden.

Unklar ist derzeit allerdings, wer sie in diesen Wahlkampf führen wird. Einige potenzielle Spitzenkandidaten haben zuletzt jedenfalls deutlich gemacht, dass sie andere Pläne haben: Pedro Sánchez will spanischer Premierminister bleiben, Frans Timmermans ist auf die nationale Ebene gewechselt, und Sanna Marin hat sich vorläufig aus der aktiven Politik zurückgezogen. Auf dem sozialdemokratischen Parteitag im November dürfte es also einiges zu besprechen geben.

Unter den übrigen Fraktionen fällt die liberale Renew um vier auf 90 Sitze (neu: 91; dynamisches Szenario: 95/96) zurück – ihr schlechtestes Ergebnis in gut drei Jahren. Auch die Grünen schneiden etwas schwächer ab und würden nun 46 Sitze erreichen (neu: 46, dynamisches Szenario: 50). Etwas erholen kann sich hingegen die Linke, die auf 42 Sitze kommt (neu: 43, dynamisches Szenario: 44/45).

Im rechten Lager erfährt die EKR-Fraktion leichte Einbußen und steht nun bei 77 Sitzen (neu: 77). Die ID-Fraktion kann hingegen vor allem wegen des Höhenflugs der deutschen AfD weiter zulegen und kommt auf 72 Sitze (neu: 74).

Im dynamischen Szenario schneiden beide Fraktionen dank zahlreicher rechter Newcomer-Parteien sogar noch besser ab: Die EKR würde hier 89 (neu: 90), die ID 87 (neu: 89) Sitze erreichen. Hinzu kommen 36 (neu: 37, dynamisches Szenario: 31/32) fraktionslose Abgeordnete, von denen rund ein Drittel rechten und rechtsextremen Parteien angehört. Insgesamt sind die rechten Parteien damit der Block, der in den Umfragen am stärksten gegenüber dem aktuellen Parlament dazugewinnt.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die hier vorgestellte Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.

Die Dürre in Europa nimmt zu. Aus diesem Grund wird das Thema Wassernutzung immer wichtiger, wie auch die Wiederverwendung von Abwasser – ein Verfahren, das allerdings seinen Preis hat.

Bei der anstehenden Abstimmung im Umweltausschuss des EU-Parlaments (ENVI) geht es um die Überarbeitung der Kommunalabwasserrichtlinie, die seit praktisch dreißig Jahren nicht angetastet wurde. Laut dem Text, der Table.Media vorliegt, ist die Position des Parlaments weniger ehrgeizig als der Vorschlag der Kommission. Oder versöhnlicher, je nach Standpunkt.

Denn hinter dem hochtechnischen Papier verbirgt sich die Frage, wie die Abwasserreinigung finanziert werden soll: Der Kommissionsvorschlag sieht nämlich vor, dass die Industrieunternehmen, die die Verschmutzung verursachen – hauptsächlich die Pharma- und Kosmetikindustrie – die Abwasserreinigung finanzieren, und zwar zu 100 Prozent.

Die vom finnischen Berichterstatter Nils Torvalds (Renew) vorgelegte Version sieht hingegen eine Kostenteilung von 80 Prozent für die Industrie und 20 Prozent für die Mitgliedstaaten vor. Es steht den Ländern also frei, wie sie die Finanzierung der Abwasserreinigung strukturieren. Würde sich dieser Vorschlag durchsetzen, wäre damit zu rechnen, dass die Mitgliedstaaten ihre kommunalen Wasserbetriebe einbeziehen – und damit auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Nach stark gestiegenen Energiekosten müssten Verbraucher demnach auch mit höheren Kosten für Wasser rechnen.

Die Abstimmung im ENVI nächste Woche geht jedoch weit über die Finanzierung hinaus. Sie wirft die Frage nach der Verantwortung auf. Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) bezeichnet den Vorschlag der Kommission in einer Stellungnahme als “Meilenstein in der europäischen Gewässerpolitik“. Denn mit einer erweiterten Herstellerverantwortung würden die Verursacher von Schadstoffen finanziell in die Pflicht genommen. Zudem würden Anreize geschaffen, um Verunreinigungen zu vermeiden, so der VKU.

Man kann aber noch weiter hinter die Fachlichkeit des Textes gehen: Weltweit werden derzeit nur 11 Prozent des Wassers wiederverwertet. “Diese Quote variiert von Land zu Land: 89 Prozent in Israel, 40 Prozent in Singapur, 15 Prozent in Spanien und weniger als ein Prozent in Frankreich”, sagte Estelle Brachlianoff, die neue Vorstandsvorsitzende des französischen Wasserriesen Veolia, im Juni in Barcelona. “Die Nachfrage wächst jährlich um 6 bis 8 Prozent, vor allem durch den Bedarf von Industrie und Landwirtschaft.”

Dass Brachlianoff ausgerechnet in Spanien zur Presse sprach, ist kein Zufall: Es ist eines der am stärksten von Wasserknappheit betroffenen Länder in Europa und daher am weitesten fortgeschritten, was die Wiederverwertung von Abwasser angeht. Gerne betont man dort das Beispiel jener petrochemischen Unternehmen, die sich in einem großen Industriepark in Tarragona (Katalonien) zusammengeschlossen haben und eine Anlage nutzen, die das geklärte Abwasser zweier umliegender Kläranlagen verwertet.

Der Vorschlag für eine Richtlinie über die Abwasserbehandlung ist ein typisches Beispiel für die europäisch-brüsseler Dialektik: Große nationale und industrielle Herausforderungen verbergen sich hinter einem höchst technischen Text. Seine Auswirkungen sollte man nicht unterschätzen.