seit bald zwölf Jahren leitet Werner Hoyer die Europäische Investitionsbank (EIB), Ende des Jahres tritt der 71-Jährige als Präsident ab. Auf dem heutigen Treffen der EU-Finanzminister startet die schwedische Ratspräsidentschaft nun die Nachfolgesuche. Nach unseren Informationen haben die Mitgliedstaaten bis zum 16. Juni Zeit, ihre Nominierungen für die Spitze der EU-Förderbank einzureichen. Die Entscheidung soll auf dem informellen Ecofin im September getroffen werden, offiziell abgeschlossen wird der Auswahlprozess im Oktober.

Klare Favoriten gibt es demnach noch nicht. Als mögliche Kandidatinnen werden schon seit einiger Zeit die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño und die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, gehandelt. Aber auch ein anderer Name fällt: Charles Michel, der amtierende Präsident des Europäischen Rates. Es ist bereits seine zweite Amtsperiode, der Belgier kann deshalb nicht wieder ernannt werden und sucht eine neue Aufgabe.

Allerdings: Michels Mandat läuft noch bis zum 30. November 2024, Hoyer räumt seinen Stuhl fast ein Jahr früher. Die belgische Regierung macht sich daher dafür stark, den Prozess für die Hoyer-Nachfolge zeitlich zu strecken. Mit weiteren Mitgliedstaaten versucht sie, die Besetzung der EIB-Spitze in das große EU-Personaltableau nach der Europawahl im nächsten Jahr einzubinden. Eine andere Gruppe unter französischer Führung will hingegen unbedingt an dem von Schweden vorgelegten Zeitplan festhalten.

Wenn Ihnen Europe.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Falls Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Nachdem der Korruptionsskandal um die abgesetzte Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, bekannt geworden war, hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Anti-Korruptionsagenda aufgesetzt. Die Umsetzung ihres 14-Punkte-Plans ist angelaufen, gestaltet sich aber zäh. Das liegt daran, dass auch Änderungen an der Geschäftsordnung nötig sind. Dafür muss jeweils ein Gesetzestext entworfen und im Plenum abgestimmt werden. Es werden die Ja-Stimmen von der Hälfte aller Abgeordneten gebraucht, also 353 Stimmen.

Es bedarf intensiver Vorarbeiten, damit die Beschlüsse mehrheitsfähig und rechtssicher sind, also auch einer Überprüfung des EuGH standhalten würden. Während etwa bei dem Punkt eines unabhängigen Ethikgremiums noch auf den Vorschlag der Kommission gewartet wird, reicht bei anderen Punkten auch ein Beschluss im Präsidium, also durch die 14 Vize-Präsidenten und Metsola selbst.

Beschlossen wurden bislang zwei Punkte:

Ex-MEPs dürfen gemäß den Cooling-Off-Regeln sechs Monate nach dem Ausscheiden keine Lobbytätigkeit annehmen. Wenn sie es danach tun, müssen sie sich als Lobbyisten registrieren. Es gelten dann die neuen Zugangsregeln, etwa die Regel, dass nur ein Zugangsausweis Gültigkeit behalten darf und die Anwesenheit der Lobbyisten im Haus registriert wird. Der knappe Beschluss (8 Ja, 7 Nein) im Präsidium bleibt hinter Forderungen aus dem Europaparlament zurück: Grüne etwa hatten gefordert, dass Ex-MEPs so lange keine Lobbytätigkeit aufnehmen dürfen, wie sie Übergangsgeld bekommen – maximal 24 Monate.

Bei einer Sondersitzung des Präsidiums am 22. Mai soll beschlossen werden, unter welchen Bedingungen, Lobbyisten Veranstaltungen im Europaparlament durchführen oder an ihnen teilnehmen können. Laut dem Entwurf für den Beschluss zur Konditionalität sollen Interessenvertreter nur noch an Veranstaltungen im Parlament teilnehmen dürfen oder als Mitveranstalter auftreten, wenn sie im Lobbyregister eingetragen sind.

Es soll nachträglich kontrolliert werden, ob die Regeln auch eingehalten werden. Außerdem soll das Generalsekretariat einmal im Jahr berichten, wie die Regeln angewendet wurden. Kritisiert wird an den Plänen, dass Veranstaltungen, die in Fraktionsräumen stattfinden, nicht der nachträglichen Kontrolle unterliegen sollen. Hier wird angemahnt, dass die Fraktionen bei Veranstaltungen in ihren Räumen vielmehr auch kontrollieren sollen, ob teilnehmende Interessenvertreter im Lobbyregister verzeichnet sind.

Ein Gremium, das weitere Reformvorschläge ausformulieren soll, ist die Arbeitsgruppe zur Geschäftsordnung, die von Rainer Wieland (CDU) geleitet wird. Sie will bis September Vorschläge vorlegen. In diesem Gremium wird etwa die Überarbeitung des Verhaltenskodex für MEPs diskutiert. Dabei geht es auch um die Definition von Interessenskonflikten und die Angabe von Nebenverdiensten. Bei Nebenverdiensten zeichnet sich ab, dass künftig die Bezahlung in Euro und Cent angegeben werden muss. Bislang gilt die Angabe folgender Verdienstspannen im Monat:

Bei der Definition von Interessenkonflikten nach Artikel 3 des Verhaltenskodex laufen die Diskussionen in der Arbeitsgruppe noch. Es zeichnet sich aber folgende Regelung ab: Künftig müssen Abgeordnete erklären, dass sie keinen Interessenskonflikt im Hinblick auf ein Amt und dem ihm zugeordneten Arbeitsbereich haben. Diese Regelung soll gelten für:

Debattiert wird noch über den Umgang mit Interessenkonflikten bei Berichterstattern und Schattenberichterstattern. So ist in der Diskussion, dass der Ausschuss darüber abstimmen kann, ob ein MEP trotz eines Interessenkonflikts einen Bericht übernehmen darf. Bei Schattenberichterstattern mit Interessenkonflikt soll seine Fraktion die Entscheidung haben.

Wohl noch im Mai will Kommissarin Věra Jourová, Vizepräsidentin für Werte, den Vorschlag für ein unabhängiges Ethikgremium der EU-Institutionen vorlegen. Ihre Pläne stoßen aber auf Widerstand im Parlament. Katarina Barley (SPD), als Vizepräsidentin des Europaparlaments zuständig für Transparenz, kritisiert im Gespräch mit Table.Media: “Auch jetzt will die Kommission nicht mehr als einen zahnlosen Gesprächskreis gründen – ohne wirkliche Befugnisse.” Um Transparenz und Integrität in den Institutionen auszubauen, “reicht das bei weitem nicht.” Sie sehe hier “fehlenden Willen in Kommission und Rat, nachhaltige Reformen mitzutragen.”

Bislang nicht aufgearbeitet ist die Frage, ob und bei welchen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre Drittstaaten Einfluss genommen haben. Dabei gibt es dafür eigens den Unterausschuss zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der EU (ING 2).

Der Grüne Daniel Freund, Mitglied im Ausschuss, kritisiert im Gespräch mit Table.Media den “geringen Aufklärungswillen”: “Es wurde zu wenig Eifer an den Tag gelegt, herauszufinden, bei welchen Entscheidungen im Europaparlament Katar oder Marokko womöglich gegen Geld mitentschieden haben.”

Weitgehend unbeachtet von der europäischen Öffentlichkeit spielt sich gerade in der nigrischen Stadt Assamaka eine humanitäre Katastrophe ab: Tausende Geflüchtete aus unterschiedlichen Subsahara-Staaten sind hier gestrandet. Ihre Versorgung ist schlecht, der Ort mit den Menschen, die nach Europa wollten, überfordert. Die Lage bessere sich seit Monaten kaum, sagt die Organisation Ärzte ohne Grenzen auf Nachfrage.

Assamaka in der Grenzregion zu Algerien und Mali ist nur ein Beispiel der ausgelagerten Verantwortung der EU für Asylsuchende und Migranten. Es steht für einen folgenreichen Trend: Die eigentlichen Grenzen der EU liegen immer häufiger fernab von den geografischen. Drittstaaten, die nicht selten für Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, halten im Auftrag der EU Migranten und Migrantinnen sowie Flüchtende ab.

Es geht längst nicht mehr um das offenbar unreformierbare Dublin-III-System, wonach der EU-Staat für Geflüchtete verantwortlich ist, in dem sie zuerst ankommen. Das aktuell von der deutschen Bundesinnenministerin Nancy Faeser forcierte Konzept der Lager für Geflüchtete an den Außengrenzen würde einen äußeren Grenzring vor der EU schaffen, der Schutzsuchende von einer Einreise in die EU abhalten soll.

“Es wird versucht, das Leid der Menschen möglichst weit von Europa wegzuhalten – koste es, was es wolle. Damit wird aber nur noch mehr Leid und Flucht erzeugt, statt die Ursachen anzugehen”, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt zu Table.Media. “Es gibt starke Kräfte in Europa, die das Asylrecht grundsätzlich abschaffen wollen. Sie bieten immer neue Scheinlösungen an, statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Am Ende führt an Solidarität in Europa, Schutz von Menschen in Not und Bekämpfung der Fluchtursachen nichts vorbei.”

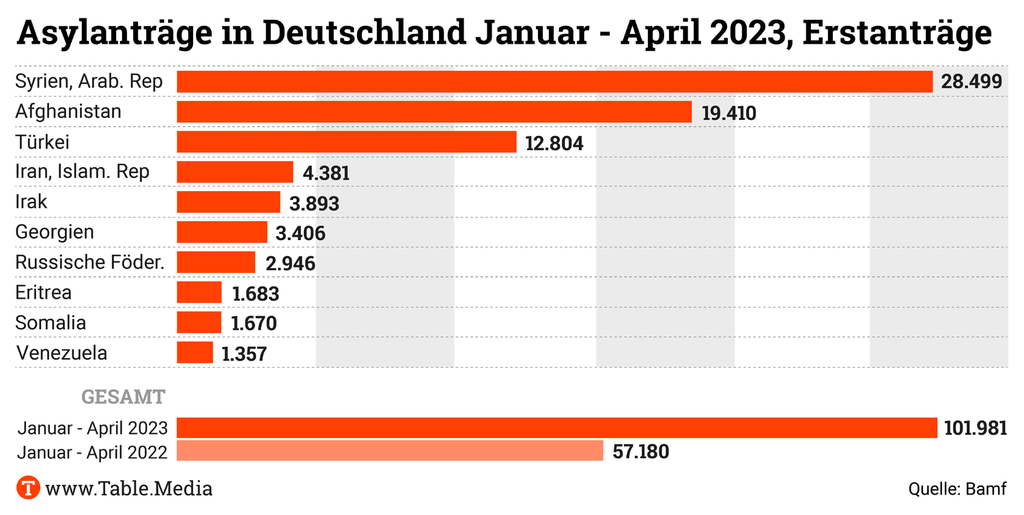

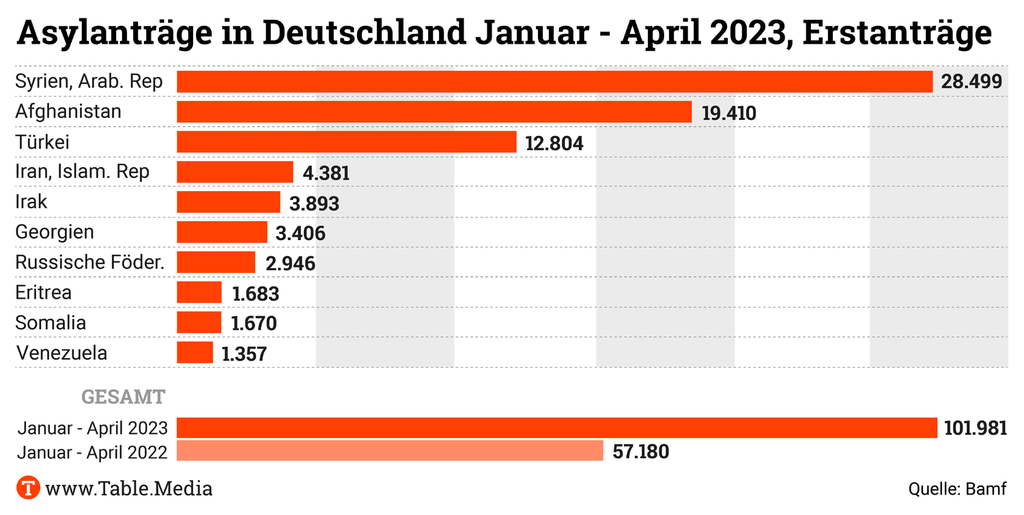

2022 haben in der EU rund 962.000 Menschen einen Asylantrag gestellt, 218.000 davon in Deutschland. Die Geflüchteten aus der Ukraine gehen nicht in diese Statistik ein. In diesem Jahr könnten es mehr Asylsuchende werden, wenn der Trend der ersten Monate anhält. Die Hauptherkunftsstaaten der Antragssteller in Deutschland sind Syrien, Afghanistan und die Türkei.

Dabei spielt die Türkei in der EU-Migrationspolitik sowieso eine wichtige Türsteherrolle. Und sie versteht es, diese Rolle für eigene Interessen zu nutzen, etwa höhere Zahlungen aus Brüssel durch Grenzöffnungen zu erpressen und auch ihre gewaltsame Politik gegen die Kurden in Nordsyrien fortzuführen.

Der Rechts- und Politikwissenschaftler der Universität Kassel, Maximilian Pichl, urteilt deswegen deutlich: “Der EU-Türkei-Deal ist gescheitert.” Er verweist auch darauf, dass die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht vollständig umgesetzt habe.

Ein anderes Werkzeug der EU, anderen Staaten und Regionen Aufgaben zu übertragen, ist das Konzept von sicheren Drittstaaten. Für Deutschland gelten neben den EU-Mitgliedern derzeit acht weitere Länder als sichere Drittstaaten. Vor allem die CDU/CSU, aber auch Politiker der SPD fordern eine Ausweitung, unter anderem auf Georgien, Moldau, Marokko, Tunesien, Indien.

Aus der Regierungskoalition kommt zwar von den Grünen die deutlichste Ablehnung. Doch im Beschlusspapier zum Flüchtlingsgipfel vom 10. Mai heißt es: “Die Bundesregierung wird die Gespräche mit wichtigen Herkunftsstaaten intensiviert vorantreiben, um mit ihnen bei der Rückübernahme ihrer Staatsangehörigen zu kooperieren.”

Rechtswissenschaftler Pichl warnt jedoch: “In Tunesien gibt es kein funktionierendes Asylsystem. Die EU-Kommission sucht Auswege aus diesem Dilemma und will die Standards dafür absenken, wann ein Drittstaat als sicher gilt. Dadurch werden flüchtlingsrechtliche Standards aufgegeben. Rechtsstaatliche Migrationsabkommen halte ich deshalb für nicht denkbar.”

Migrationsforscherinnen und -forscher sehen die Entwicklung zur faktischen Einschränkung, einen Asylantrag auf europäischem Boden zu stellen, auch als eine Gefahr für die EU selbst. “Wir dürfen nicht vergessen, dass die Union ja nicht nur eine politische und wirtschaftliche Gemeinschaft ist, sondern sich auch wesentlich auf ideelle Werte stützt“, sagt Judith Kohlenberger.

Die österreichische Kultur- und Migrationsforscherin beschäftigt sich in ihrem Buch “Das Fluchtparadox” mit der Widersprüchlichkeit der EU-Asyl- und Migrationspolitik. “Diese Werte kann die EU aber kaum mehr glaubhaft vertreten, weder nach außen noch nach innen. Länder im Globalen Süden beobachten sehr genau, wie sich ,der Westen’ ihnen gegenüber verhält.”

Die Beispiele Türkei und Niger, aber auch der aktuelle UN-Bericht über die katastrophale Menschenrechtssituation für Geflüchtete in Libyen zeigen, dass die EU trotz des erheblichen finanziellen Aufwands die Menschen nicht davon abhalten kann, aus Notlagen zu fliehen. Diese Abkommen machen nicht nur die EU erpressbar, sie schaffen auch neue Probleme vor Ort. Das beleuchtet etwa die Ende März veröffentliche Untersuchung der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung am Beispiel der nigrischen Stadt Agadez.

Ähnlich wie mit Libyen intensivierte die EU auch mit Niger die Kooperation zur Bekämpfung von Schleusern. Seit mehr als zehn Jahren gibt es mit der EUCAP auch eine Polizeiausbildungsmission der EU, die derzeit die Berliner Polizistin Antje Pittelkau leitet. Die bisherige Entwicklung in Niger zeigt aber, dass die Kriminalisierung von Transitmigration nur das Geschäft für die Schleuser lukrativer macht. Die Preise für die Reisen durch das Land steigen, weil mehr Schmiergeld gezahlt werden muss. Eine ähnliche Entwicklung ist auch aus Libyen bekannt.

Die Notsituation in Assamaka ist eine Folge der Destabilisierung Malis und der scharfen Migrationspolitik der EU und Nigers der vergangenen Jahre. Die Autorinnen der HSFK-Studie, Sarah Horváth und Regine Schwab, kommen deshalb zu dem Schluss: “Migrationspolitik erfordert auch die Normalisierung der Migration sowie geregelte Wege für inner- und außerafrikanische Migration.”

17.05.2023 – 09:00-12:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

Zero Waste Europe, Conference Zero waste at the coast: Lessons on waste prevention for policy-makers

This event will bring together local actors in waste prevention with representatives from Brussels to present best practices and to evaluate how they can be implemented into European legislation to accelerate the transition away from single-use to reuse. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Roundtable Erfahrungsaustausch Fernwärmetransformation (und -ausbau)

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) bietet eine Plattform, über die Wärmeversorger sich über aktuelle Herausforderungen in der Transformation ihrer Wärmenetze austauschen können. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 11:45-13:15 Uhr, online

Digital Europe, Seminar Unlocking the potential of transatlantic cooperation: How the EU-US TTC can drive a sustainable future

In this webinar, transatlantic business stakeholders and policymakers will discuss the role and potential of the EU-US Trade and Technology Council (TTC) ahead of the next Ministerial Conference. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 12:00-13:00 Uhr, online

DGAP, Seminar The G7 Hiroshima Summit 2023

The German Council on Foreign Relations (DGAP) invites the Consul General of Japan in Munich who will provide first-hand insights into the G7 Summit, including the topics of cooperation on the “Free and Open Indo-Pacific”, economic resilience, and security. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 14:30-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

ERCST, Panel Discussion EU Climate Policy & Electricity Market Design

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) provides analytical input on the interactions between EU climate policy and the electricity market, followed by a panel discussion and Q&A session. INFOS & ANMELDUNG

19.05.-21.05.2023, Iasi (Rumänien)/online

EURINT, Conference Challenges and future prospects for a resilient Europe

The European Integrated Return Management Initiative (EURINT) invites experts from academia to provide a framework for dialogue and analysis on the various issues facing the European Union. INFOS & ANMELDUNG

Die Ratsarbeitsgruppe Umwelt beschäftigt sich am heutigen Dienstag zum zweiten Mal mit dem Kommissionsvorschlag für ein Renaturierungsgesetz. Ein Entwurf der schwedischen Ratspräsidentschaft für die allgemeine Ausrichtung von Anfang Mai sieht vor, die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verpflichtung, dass sich der Zustand von Ökosystemen nicht verschlechtern darf, flexibler zu gestalten.

Demnach würde das Verschlechterungsverbot für den Zustand von Lebensräumen und Tierarten, die wichtig für die Biodiversität sind, nicht mehr nur am Ergebnis gemessen werden (“darf sich nicht verschlechtern”). Mit Schwedens Änderungsvorschlag wäre es ausreichend, “erforderliche Maßnahmen” zu ergreifen, “um Lebensraum zu erhalten […] mit dem Ziel, eine erhebliche Verschlechterung zu verhindern”, um den Vorgaben des Renaturierungsgesetzes nachzukommen.

Aus dem im Wesentlichen ergebnisorientierten Ansatz der Kommission würde ein aufwandsbasierter Ansatz werden. Einige Länder, darunter die Niederlande, hatten eine solche Flexibilisierung der Vorgaben gefordert.

Außerdem schlägt die Ratspräsidentschaft vor, Sonderfälle zu berücksichtigen, in denen Ausnahmen für das Verschlechterungsverbot außerhalb der Natura-2000-Gebiete gelten sollen:

Die Ratspräsidentschaft plant, beim Treffen der EU-Umweltminister am 20. Juni die allgemeine Ausrichtung zu beschließen. Da derzeit noch der Umweltausschuss des Parlaments über die eigene Position berät, werden die Trilogverhandlungen voraussichtlich erst nach der parlamentarischen Sommerpause beginnen. luk

In dem neuesten Entwurf der Kommissionspläne für neue Gesetzesvorschläge – der sogenannten “Liste des points prévus” – fehlen noch ausstehende Umweltgesetze. Ein Maßnahmenpaket zur Verringerung der Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt sollte ursprünglich am morgigen Mittwoch vorgestellt werden. Auf der aktuellen Agenda für das wöchentliche Kommissions-Treffen fehlt das Paket jedoch.

Auch das Gesetzespaket für “nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme und Ressourcennutzung”, das für Anfang Juni vorgesehen war, wurde nun offenbar gestrichen. Geplant waren ein Bodengesundheitsgesetz, eine Regulierung für genveränderte Pflanzen, eine Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie hinsichtlich des Umgangs mit Lebensmittelabfällen und Textilien sowie eine Überarbeitung der Rechtsvorschriften über Saatgut.

Ob und wann die Gesetzesvorschläge stattdessen vorgelegt werden, ist nicht bekannt. luk

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hat gestern eine Konsultation zu bürokratischen Hemmnissen auf EU-Ebene im Bereich der ökologischen Transformation gestartet. Bis zum 3. Juli sind Verbände, Organisationen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, über einen Online-Fragebogen teilzunehmen. Dort können sie bestehende oder fehlende EU-Regulierungen benennen, die zurzeit zu bürokratischen Hemmnissen führen und Maßnahmen oder Investitionen unnötig hindern.

Im Fokus stehen die folgenden Bereiche:

“Wir müssen den Abbau von bürokratischen Hemmnissen für die ökologische Transformation auf EU-Ebene jetzt konsequent angehen, um den ökologischen Wandel zu beschleunigen“, sagte Staatssekretär Sven Giegold. “Hemmnisse, die im EU-Recht bestehen, wollen wir mit der Konsultation identifizieren und uns im nächsten Schritt für regulatorische Verbesserungen einsetzen.” leo

Der Berichterstatter für die Reform des Strommarkts, Nicolás González Casares (S&D), hat sich in seinem Kompromissvorschlag für eine Umverteilung der Einnahmen aus CfDs zugunsten der einkommensschwächsten Haushalte ausgesprochen. Die Europäische Kommission plädiert für eine gleichmäßige Verteilung der Einnahmen.

In dem Verhandlungstext, der dem französischen Nachrichtenmagazin “Contexte” vorliegt, strafft der Sozialist die Definition der zweiseitigen Differenzverträge (“Contracts for Difference” oder CfDs) im Vergleich zum Vorschlag der Europäischen Kommission. Die Verteilung der Einnahmen aus den CfDs solle nicht gleichmäßig an alle Verbraucher erfolgen, fordert der Berichterstatter. Den einkommensschwächsten Verbrauchern müsse Vorrang eingeräumt werden. Casares sieht außerdem vor, dass die Einnahmen in Energiesparmaßnahmen fließen und zur Finanzierung der CfDs selbst verwendet werden.

Zur Erinnerung: CfDs sind langfristige Verträge mit staatlich garantierten Preisen. Investoren nehmen auf der Grundlage des garantierten Preises, den sie bereit sind zu akzeptieren, an einer Ausschreibung teil. Wenn der Großhandelspreis für Strom unter diesem Preis liegt, erhalten sie einen Zuschuss, um den Verlust zu decken, den sie beim Verkauf voraussichtlich erleiden würden. Liegt er darüber, behält der Staat den Gewinn ein, der dann unter den Stromverbrauchern aufgeteilt wird.

Die Kommission hatte vorgeschlagen, in Zeiten hoher Strompreise Übergewinne von neuen Erzeugungsanlagen abzuschöpfen und die Einnahmen je nach Verbrauch gleichmäßig an alle Stromkunden zu verteilen. Von den Mitgliedstaaten heißt es im neuen Textvorschlag der Ratspräsidentschaft, Unternehmen sollten höchstens so viele Rückflüsse aus diesen zweiseitigen Differenzverträgen erhalten, wie es ihrem gesamten Anteil am Stromverbrauch entspricht. Zudem müssten alle Unternehmen pro Kilowattstunde dieselbe Rückvergütung erhalten.

Darüber hinaus will die Kommission in ihrem Vorschlag die CfDs als einzige Form der zulässigen öffentlichen Förderung für erneuerbare Energien und Kernenergieerzeugung etablieren. Für Berichterstatter Casares sollten diese CfDs jedoch nicht die einzigen geförderten Arten von langfristigen Verträgen sein. Er setzt auch auf die Entwicklung von Power Purchase Agreements (PPAs). Das sind freihändige Verträge zwischen zwei privaten Vertragspartnern.

Dazu soll die Kommission “Standard-PPAs” mit einem vereinfachten Verfahren entwickeln, das für den Mittelstand leichter zugänglich ist. Zu diesem Zweck soll eine zentrale Plattform für den Austausch von PPAs eingerichtet werden. Wenn sie, wie von der Kommission vorgesehen, von einer staatlichen Garantie profitieren, müssen diese PPAs ausschließlich für den Handel mit erneuerbarem Strom verwendet werden. Atomkraft wäre also von diesem Garantiesystem ausgeschlossen.

In ihrem Vorschlag definiert die Kommission den Kapazitätsmarkt als eine Ausnahmeregelung. Casares will hingegen, dass diese Mechanismen, die die verfügbare Kapazität vergüten, “als strukturelles Element betrachtet werden”. Dagegen wehrt sich der deutsche Europaabgeordnete Michael Bloss (Grünen). Er befürchtet, dass Atomkraft, Gas und Kohle langfristig öffentliche Gelder erhalten, ohne dass ihr Bedarf regelmäßig überprüft wird. “Das sind lebensverlängernde Maßnahmen für die Klimakiller schlechthin”, sagte er. So ein Kapazitätsmarkt sei teuer für alle Verbraucherinnen und Verbraucher und ein Bremsklotz für die Energiewende.

Die EU-Abgeordneten haben bis zum 23. Mai Zeit, Änderungsanträge einzureichen. Am selben Tag wird der Energieausschuss (ITRE) eine erste Debatte über den Bericht des Sozialdemokraten abhalten. cst

Der Vorstoß der EU-Kommission, das Krisenmanagement im Bankensektor zu stärken, stößt zum Teil auf Kritik der Bundesregierung. Nach Informationen von Table.Media steht Berlin zwar grundsätzlich hinter den Brüsseler Bemühungen. Der Ansatz der Kommission sehe aber sehr weitreichende Änderungen des bestehenden Regelwerks vor. Dies sei weder notwendig noch gebe es dafür eine Rechtfertigung. Finanzminister Christian Lindner wolle die deutsche Position heute beim Treffen der EU-Finanzminister darlegen, hieß es.

Die Kommission hatte zuletzt vorgeschlagen, für ein besseres Krisenmanagement bei Banken die EU-Vorschriften zur Abwicklung auf kleine und mittelgroße Institute auszuweiten. Außerdem will die Brüsseler Behörde die Einlagensicherung breiter aufstellen. So solle die Absicherung künftig auch für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen oder Gemeinden gelten. Gleiches strebt die EU-Behörde für Kundengelder an, die etwa von Investmentgesellschaften, Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten in bestimmte Arten von Kundenfonds eingezahlt sind.

Kritisch sieht Berlin vor allem die Ausweitung der Abwicklungsvorschriften auf kleine Institute. Es gebe in Deutschland wie in vielen anderen Mitgliedstaaten etablierte und gut funktionierende Institutssicherungssysteme, diese dürften nicht grundlos zur Diskussion gestellt werden. Die Stoßrichtung solle sich stattdessen auf die mittelgroßen Banken konzentrieren.

Mit Blick auf die Einlagensicherung sperrt sich die deutsche Regierung, die Mittel aus der Sicherung für eine deutlich breiter gefasste Einlagengarantie einzusetzen. Dies würde falsche Anreize setzen. Stattdessen sollten dort, wo die Einlagenabsicherung verbessert werden muss, zielgenaue Lösungen gesucht werden. cr

Die EU-Kommission sieht die Konjunkturaussichten in der Euro-Zone optimistischer als noch im Winter. Zugleich rechnet sie mit einer hartnäckig hohen Inflation. Die Brüsseler Behörde erwartet für die Staaten der Währungsunion 2023 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,1 Prozent, wie aus der am Montag vorgelegten Frühjahrsprognose hervorgeht. Im Februar hatte sie lediglich 0,9 Prozent veranschlagt.

Die Wirtschaft habe die aus dem Ukraine-Krieg erwachsenen Risiken gut gemeistert und sich als widerstandsfähig erwiesen: Deutlich niedrigere Energiepreise machten sich bemerkbar und verringerten die Kosten der Unternehmen, hieß es weiter. Die europäische Wirtschaft sei in besserer Verfassung als noch im Herbst angenommen, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

An den mauen Perspektiven für die deutsche Wirtschaft hat sich aus Brüsseler Sicht hingegen nichts geändert: Sie dürfte wie bereits im Winter prognostiziert nur um 0,2 Prozent wachsen. Die italienische Tageszeitung “La Stampa” hatte über die unveränderte Prognose-Zahl unter Berufung auf Insider in Brüssel vorab berichtet.

Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Preisdruck noch länger hoch bleibt. “Die Inflation hat sich als hartnäckiger erwiesen als erwartet“, sagte Gentiloni. Die Kommission erwartet 2023 für Deutschland eine für den europäischen Vergleich berechnete Teuerungsrate (HVPI) von 6,8 Prozent, im Februar hatte sie noch 6,3 Prozent vorhergesagt. Für die Euro-Zone veranschlagt sie nun eine Inflation von 5,8 Prozent nach 5,6 Prozent in der Winterprognose.

Auch nächstes Jahr dürften die Teuerungsraten demnach in Deutschland mit 2,7 Prozent und in der Euro-Zone mit 2,8 Prozent recht hoch bleiben. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum mittelfristig eine Rate von 2,0 Prozent an, die für die Konjunktur als ideal gilt.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane rechnet mit einem deutlichen Nachlassen des Preisauftriebs im Euroraum im Laufe des Jahres. Für die EZB ist der Kampf gegen den anhaltenden Preisschub noch nicht gewonnen. Im April stieg die Teuerungsrate sogar leicht auf 7,0 Prozent, nachdem sie noch im März auf 6,9 Prozent gesunken war – von 8,5 Prozent im Februar. rtr

Mariya Gabriel hat ihren Rücktritt als EU-Forschungskommissarin eingereicht. Die Bulgarin wurde am Montag offiziell beauftragt, eine Regierungskoalition in ihrem Heimatland zu bilden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen akzeptierte den Rücktritt und dankte Gabriel für ihre Arbeit.

Die Mitte-Rechts-Politikerin war ab 2017 zunächst Kommissarin für Digitales und übernahm 2019 das Ressort Forschung, Innovation und Bildung, Kultur und Jugend. Gabriels Aufgaben sollen von Exekutivvizepräsidentin Margrethe Vestager und Vizepräsident Margaritis Schinas übernommen werden, teilte von der Leyen mit. Vestager wird für Innovation und Forschung zuständig sein, während Schinas die Bereiche Bildung, Kultur und Jugend übernimmt. luk

Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová hat am Montag eine Beamtenregierung unter der Führung des parteilosen Finanzexperten Ľudovít Ódor ernannt. Der 46 Jahre alte bisherige Vize-Gouverneur der Slowakischen Nationalbank soll das Land führen, bis aus der Parlamentswahl am 30. September eine neue Regierung hervorgeht.

Ódors Expertenkabinett löst die konservativ-populistische Minderheitsregierung unter Eduard Heger ab. Diese war im Dezember durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden und amtierte seitdem nur kommissarisch.

Die an die Ukraine grenzende Slowakei gehört zu den entschlossensten politischen und militärischen Unterstützern des Nachbarlands. Dass die neue Regierung diesen Kurs fortsetzt, hat Čaputová mit ihrer Besetzung von Schlüsselressorts sichergestellt. Neuer Außenminister wurde Miroslav Wlachovský, der als Diplomat unter anderem in Washington und London tätig war.

Das Verteidigungsministerium übernahm der Sicherheits- und Verteidigungsexperte Martin Sklenár, der die Slowakei ebenfalls schon als Diplomat in Washington vertrat sowie bei der slowakischen EU-Vertretung in Brüssel.

Nach dem Willen der Präsidentin soll Ódor die zuletzt von Feindseligkeiten zwischen den Parteien geprägte Innenpolitik beruhigen. Der andauernde Streit innerhalb der bisherigen Regierungskoalition sei für die Öffentlichkeit schon unerträglich geworden, sagte die Präsidentin bei der Vereidigung. Ódor versprach eine ruhige und von Fachkompetenz geleitete Amtsführung. Wie jede neue Regierung muss sich sein Kabinett innerhalb von 30 Tagen einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. dpa

Mehr als 4.000 Menschen werden diese Woche – im Europäischen Parlament und online – zur “Beyond Growth”-Konferenz 2023 zusammenkommen. Die Veranstaltung ist eine lagerübergreifende Initiative, zu der wir als Mitglieder des Europäischen Parlaments aus fünf verschiedenen Fraktionen gemeinsam mit mehr als 60 Partnerorganisationen einladen.

Das Ziel der dreitägigen Konferenz ist es, althergebrachte Lösungsmuster der EU-Institutionen infrage zu stellen und auf eine Neuausrichtung gesellschaftlicher Ziele hinzuwirken. Dazu haben wir hochrangige Redner:innen aus den Entscheidungsgremien der EU sowie Vertreter:innen aus Wissenschaft, Gewerkschaften, Unternehmen und Zivilgesellschaft gewonnen.

Für uns ist klar: Unser Wirtschaftsmodell muss Abschied nehmen von einer gefährlichen Ausrichtung am Wirtschaftswachstum als alleiniger Entwicklungsgrundlage. Das derzeitige, an endlosem Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsmodell hat seine Grenzen bereits erreicht.

Zum Ersten, weil stetiges Wirtschaftswachstum – insbesondere wenn es auf dem Verbrauch fossiler Brennstoffe beruht – zu einer globalen Erwärmung mit katastrophalen Folgen führt. Zweitens, weil grenzenloses Wachstum die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Zerstörung der biologischen Vielfalt und eine Anhäufung von Abfall und Schadstoffen in der Umwelt voraussetzt.

Das derzeitige Wirtschaftsmodell befeuert aber auch soziale Ungleichheit und Ausgrenzung. Die Ausrichtung am Ziel des Wirtschaftswachstums hat keine gerechte Verteilung von Wohlstand oder Wohlstandschancen mit sich gebracht. Reichtum und Macht konzentrieren sich in den Händen einiger weniger, während immer mehr Bürger:innen abgehängt zurückbleiben. Hinzu kommt, dass das Streben nach Wachstum um jeden Preis ein globales Wirtschaftssystem hervorgebracht hat, das höchst anfällig für Krisen und Erschütterungen ist.

Uns eint die Überzeugung, dass wir dringend ein Wirtschaftssystem benötigen, das dem menschlichen Wohlergehen und ökologischer Nachhaltigkeit Vorrang vor dem Wachstum des BIP einräumt. Nötig ist ein Modell, das einen Ausweg aus der kontinuierlichen Ausbeutung von Ressourcen und der ständigen Steigerung von Produktion und Konsum bietet.

Auch in den EU-Institutionen braucht es mehr Pluralismus im ökonomischen Denken. Die Erkenntnisse aus der Klima- und Umweltforschung und den Sozialwissenschaften müssen umfassend berücksichtigt werden. Die politische Regelsetzung muss an gemeinsam definierten Zielstellungen ausgerichtet werden und nicht an Schwankungen der BIP-Kennwerte.

Insbesondere schlagen wir vor, die folgenden übergreifenden Ziele in den EU-Institutionen und Mitgliedstaaten zu verfolgen:

Das öffentliche Interesse an einer zukunftsfähigen europäischen Wirtschaft ist größer denn je. Die “Beyond Growth”-Konferenz kann der Aufschlag zu einer politischen Debatte sein, die den Erwartungen der Bürger:innen in Europa gerecht wird. Wir sind überzeugt: Wege zu einem guten Leben zu finden, das die Grenzen des Planeten und unserer Gesellschaften respektiert, ist mehr als ein frommer Wunsch – es ist eine absolute Notwendigkeit.

Gemeinsam unterzeichnet von:

Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz (Greens/EFA)

Philippe LAMBERTS (BE), Bas EICKHOUT (NL), Ville NIINISTÖ (FI), Manuela RIPA (DE), Marie TOUSSAINT (FR), Ernest URTASUN (ES), Kim VAN SPARRENTAK (NL)

Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament – (LEFT)

Manon AUBRY (FR), Petros KOKKALIS (EL), Marisa MATIAS (PT), Helmut SCHOLZ (DE)

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D)

Pascal DURAND (FR), Aurore LALUCQ (FR), Pierre LARROUTUROU (FR)

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EVP)

Sirpa PIETIKÄINEN (FI), Maria WALSH (IE)

Renew Europe Group (RE)

Katalin CSEH (HR)

Fraktionslose (NI)

Dino GIARRUSSO (IT)

Ursula von der Leyen erfährt zurzeit viel Zuspruch für ihr (noch nicht erklärtes) Streben nach einer zweiten Amtszeit. “All hail Queen Ursula!”, titelte kürzlich etwa ein Brüsseler Klatschblatt. Auch Friedrich Merz und Markus Söder preisen die Kommissionspräsidentin. Ansonsten ist die CDU-Politikerin aber herzlich unbeliebt im eigenen politischen Lager. “Wo ist der Unterschied zu Toni Hofreiter?”, fragt ein namhafter Unionsabgeordneter im Bundestag.

Tatsächlich verschwimmen die Grenzen zwischen der Christdemokratin und den Grünen bisweilen, so wie bei der Konferenz “Beyond Growth” im Brüsseler Europaparlament gestern. Ihr ebenfalls christdemokratischer Vorgänger Jean-Claude Juncker habe die Einladung vor fünf Jahren noch “recht ruppig” abgesagt, berichtete der gastgebende Grünen-Co-Fraktionschef Philippe Lamberts.

Von der Leyen hingegen trat nicht nur bei der Veranstaltung auf. Sie zitierte sogar den vor 50 Jahren veröffentlichten Bericht des Club of Rome über die “Grenzen des Wachstums” und sagte unter dem Gejohle des meist jungen Publikums, “dass das auf fossile Brennstoffe ausgerichtete Wachstumsmodell schlicht überholt ist”.

Sandrine Dixson-Declève traute ihren Ohren kaum: Es sei schon “ziemlich unheimlich”, so die Co-Präsidentin des Club of Rome, dass die amtierende Kommissionspräsidentin die Hälfte dessen vorweggenommen habe, was sie selbst habe sagen wollen.

Allerdings eben nur die Hälfte: Dixson-Declève wetterte anschließend über eine “gefährliche Wachstumsbesessenheit” als Ursache der heutigen Polykrise. Von der Leyen hingegen setzt auf saubere Energien und Kreislaufwirtschaft als “unser neues Wachstumsmodell”. Die EVP-Wahlkampfstrategen müssen also nicht befürchten, dass ihre (unerklärte) Kandidatin die Grünen bald links überholt. Ein schwacher Trost. Till Hoppe

seit bald zwölf Jahren leitet Werner Hoyer die Europäische Investitionsbank (EIB), Ende des Jahres tritt der 71-Jährige als Präsident ab. Auf dem heutigen Treffen der EU-Finanzminister startet die schwedische Ratspräsidentschaft nun die Nachfolgesuche. Nach unseren Informationen haben die Mitgliedstaaten bis zum 16. Juni Zeit, ihre Nominierungen für die Spitze der EU-Förderbank einzureichen. Die Entscheidung soll auf dem informellen Ecofin im September getroffen werden, offiziell abgeschlossen wird der Auswahlprozess im Oktober.

Klare Favoriten gibt es demnach noch nicht. Als mögliche Kandidatinnen werden schon seit einiger Zeit die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño und die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, gehandelt. Aber auch ein anderer Name fällt: Charles Michel, der amtierende Präsident des Europäischen Rates. Es ist bereits seine zweite Amtsperiode, der Belgier kann deshalb nicht wieder ernannt werden und sucht eine neue Aufgabe.

Allerdings: Michels Mandat läuft noch bis zum 30. November 2024, Hoyer räumt seinen Stuhl fast ein Jahr früher. Die belgische Regierung macht sich daher dafür stark, den Prozess für die Hoyer-Nachfolge zeitlich zu strecken. Mit weiteren Mitgliedstaaten versucht sie, die Besetzung der EIB-Spitze in das große EU-Personaltableau nach der Europawahl im nächsten Jahr einzubinden. Eine andere Gruppe unter französischer Führung will hingegen unbedingt an dem von Schweden vorgelegten Zeitplan festhalten.

Wenn Ihnen Europe.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Falls Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Nachdem der Korruptionsskandal um die abgesetzte Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, bekannt geworden war, hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Anti-Korruptionsagenda aufgesetzt. Die Umsetzung ihres 14-Punkte-Plans ist angelaufen, gestaltet sich aber zäh. Das liegt daran, dass auch Änderungen an der Geschäftsordnung nötig sind. Dafür muss jeweils ein Gesetzestext entworfen und im Plenum abgestimmt werden. Es werden die Ja-Stimmen von der Hälfte aller Abgeordneten gebraucht, also 353 Stimmen.

Es bedarf intensiver Vorarbeiten, damit die Beschlüsse mehrheitsfähig und rechtssicher sind, also auch einer Überprüfung des EuGH standhalten würden. Während etwa bei dem Punkt eines unabhängigen Ethikgremiums noch auf den Vorschlag der Kommission gewartet wird, reicht bei anderen Punkten auch ein Beschluss im Präsidium, also durch die 14 Vize-Präsidenten und Metsola selbst.

Beschlossen wurden bislang zwei Punkte:

Ex-MEPs dürfen gemäß den Cooling-Off-Regeln sechs Monate nach dem Ausscheiden keine Lobbytätigkeit annehmen. Wenn sie es danach tun, müssen sie sich als Lobbyisten registrieren. Es gelten dann die neuen Zugangsregeln, etwa die Regel, dass nur ein Zugangsausweis Gültigkeit behalten darf und die Anwesenheit der Lobbyisten im Haus registriert wird. Der knappe Beschluss (8 Ja, 7 Nein) im Präsidium bleibt hinter Forderungen aus dem Europaparlament zurück: Grüne etwa hatten gefordert, dass Ex-MEPs so lange keine Lobbytätigkeit aufnehmen dürfen, wie sie Übergangsgeld bekommen – maximal 24 Monate.

Bei einer Sondersitzung des Präsidiums am 22. Mai soll beschlossen werden, unter welchen Bedingungen, Lobbyisten Veranstaltungen im Europaparlament durchführen oder an ihnen teilnehmen können. Laut dem Entwurf für den Beschluss zur Konditionalität sollen Interessenvertreter nur noch an Veranstaltungen im Parlament teilnehmen dürfen oder als Mitveranstalter auftreten, wenn sie im Lobbyregister eingetragen sind.

Es soll nachträglich kontrolliert werden, ob die Regeln auch eingehalten werden. Außerdem soll das Generalsekretariat einmal im Jahr berichten, wie die Regeln angewendet wurden. Kritisiert wird an den Plänen, dass Veranstaltungen, die in Fraktionsräumen stattfinden, nicht der nachträglichen Kontrolle unterliegen sollen. Hier wird angemahnt, dass die Fraktionen bei Veranstaltungen in ihren Räumen vielmehr auch kontrollieren sollen, ob teilnehmende Interessenvertreter im Lobbyregister verzeichnet sind.

Ein Gremium, das weitere Reformvorschläge ausformulieren soll, ist die Arbeitsgruppe zur Geschäftsordnung, die von Rainer Wieland (CDU) geleitet wird. Sie will bis September Vorschläge vorlegen. In diesem Gremium wird etwa die Überarbeitung des Verhaltenskodex für MEPs diskutiert. Dabei geht es auch um die Definition von Interessenskonflikten und die Angabe von Nebenverdiensten. Bei Nebenverdiensten zeichnet sich ab, dass künftig die Bezahlung in Euro und Cent angegeben werden muss. Bislang gilt die Angabe folgender Verdienstspannen im Monat:

Bei der Definition von Interessenkonflikten nach Artikel 3 des Verhaltenskodex laufen die Diskussionen in der Arbeitsgruppe noch. Es zeichnet sich aber folgende Regelung ab: Künftig müssen Abgeordnete erklären, dass sie keinen Interessenskonflikt im Hinblick auf ein Amt und dem ihm zugeordneten Arbeitsbereich haben. Diese Regelung soll gelten für:

Debattiert wird noch über den Umgang mit Interessenkonflikten bei Berichterstattern und Schattenberichterstattern. So ist in der Diskussion, dass der Ausschuss darüber abstimmen kann, ob ein MEP trotz eines Interessenkonflikts einen Bericht übernehmen darf. Bei Schattenberichterstattern mit Interessenkonflikt soll seine Fraktion die Entscheidung haben.

Wohl noch im Mai will Kommissarin Věra Jourová, Vizepräsidentin für Werte, den Vorschlag für ein unabhängiges Ethikgremium der EU-Institutionen vorlegen. Ihre Pläne stoßen aber auf Widerstand im Parlament. Katarina Barley (SPD), als Vizepräsidentin des Europaparlaments zuständig für Transparenz, kritisiert im Gespräch mit Table.Media: “Auch jetzt will die Kommission nicht mehr als einen zahnlosen Gesprächskreis gründen – ohne wirkliche Befugnisse.” Um Transparenz und Integrität in den Institutionen auszubauen, “reicht das bei weitem nicht.” Sie sehe hier “fehlenden Willen in Kommission und Rat, nachhaltige Reformen mitzutragen.”

Bislang nicht aufgearbeitet ist die Frage, ob und bei welchen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre Drittstaaten Einfluss genommen haben. Dabei gibt es dafür eigens den Unterausschuss zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der EU (ING 2).

Der Grüne Daniel Freund, Mitglied im Ausschuss, kritisiert im Gespräch mit Table.Media den “geringen Aufklärungswillen”: “Es wurde zu wenig Eifer an den Tag gelegt, herauszufinden, bei welchen Entscheidungen im Europaparlament Katar oder Marokko womöglich gegen Geld mitentschieden haben.”

Weitgehend unbeachtet von der europäischen Öffentlichkeit spielt sich gerade in der nigrischen Stadt Assamaka eine humanitäre Katastrophe ab: Tausende Geflüchtete aus unterschiedlichen Subsahara-Staaten sind hier gestrandet. Ihre Versorgung ist schlecht, der Ort mit den Menschen, die nach Europa wollten, überfordert. Die Lage bessere sich seit Monaten kaum, sagt die Organisation Ärzte ohne Grenzen auf Nachfrage.

Assamaka in der Grenzregion zu Algerien und Mali ist nur ein Beispiel der ausgelagerten Verantwortung der EU für Asylsuchende und Migranten. Es steht für einen folgenreichen Trend: Die eigentlichen Grenzen der EU liegen immer häufiger fernab von den geografischen. Drittstaaten, die nicht selten für Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, halten im Auftrag der EU Migranten und Migrantinnen sowie Flüchtende ab.

Es geht längst nicht mehr um das offenbar unreformierbare Dublin-III-System, wonach der EU-Staat für Geflüchtete verantwortlich ist, in dem sie zuerst ankommen. Das aktuell von der deutschen Bundesinnenministerin Nancy Faeser forcierte Konzept der Lager für Geflüchtete an den Außengrenzen würde einen äußeren Grenzring vor der EU schaffen, der Schutzsuchende von einer Einreise in die EU abhalten soll.

“Es wird versucht, das Leid der Menschen möglichst weit von Europa wegzuhalten – koste es, was es wolle. Damit wird aber nur noch mehr Leid und Flucht erzeugt, statt die Ursachen anzugehen”, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt zu Table.Media. “Es gibt starke Kräfte in Europa, die das Asylrecht grundsätzlich abschaffen wollen. Sie bieten immer neue Scheinlösungen an, statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Am Ende führt an Solidarität in Europa, Schutz von Menschen in Not und Bekämpfung der Fluchtursachen nichts vorbei.”

2022 haben in der EU rund 962.000 Menschen einen Asylantrag gestellt, 218.000 davon in Deutschland. Die Geflüchteten aus der Ukraine gehen nicht in diese Statistik ein. In diesem Jahr könnten es mehr Asylsuchende werden, wenn der Trend der ersten Monate anhält. Die Hauptherkunftsstaaten der Antragssteller in Deutschland sind Syrien, Afghanistan und die Türkei.

Dabei spielt die Türkei in der EU-Migrationspolitik sowieso eine wichtige Türsteherrolle. Und sie versteht es, diese Rolle für eigene Interessen zu nutzen, etwa höhere Zahlungen aus Brüssel durch Grenzöffnungen zu erpressen und auch ihre gewaltsame Politik gegen die Kurden in Nordsyrien fortzuführen.

Der Rechts- und Politikwissenschaftler der Universität Kassel, Maximilian Pichl, urteilt deswegen deutlich: “Der EU-Türkei-Deal ist gescheitert.” Er verweist auch darauf, dass die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht vollständig umgesetzt habe.

Ein anderes Werkzeug der EU, anderen Staaten und Regionen Aufgaben zu übertragen, ist das Konzept von sicheren Drittstaaten. Für Deutschland gelten neben den EU-Mitgliedern derzeit acht weitere Länder als sichere Drittstaaten. Vor allem die CDU/CSU, aber auch Politiker der SPD fordern eine Ausweitung, unter anderem auf Georgien, Moldau, Marokko, Tunesien, Indien.

Aus der Regierungskoalition kommt zwar von den Grünen die deutlichste Ablehnung. Doch im Beschlusspapier zum Flüchtlingsgipfel vom 10. Mai heißt es: “Die Bundesregierung wird die Gespräche mit wichtigen Herkunftsstaaten intensiviert vorantreiben, um mit ihnen bei der Rückübernahme ihrer Staatsangehörigen zu kooperieren.”

Rechtswissenschaftler Pichl warnt jedoch: “In Tunesien gibt es kein funktionierendes Asylsystem. Die EU-Kommission sucht Auswege aus diesem Dilemma und will die Standards dafür absenken, wann ein Drittstaat als sicher gilt. Dadurch werden flüchtlingsrechtliche Standards aufgegeben. Rechtsstaatliche Migrationsabkommen halte ich deshalb für nicht denkbar.”

Migrationsforscherinnen und -forscher sehen die Entwicklung zur faktischen Einschränkung, einen Asylantrag auf europäischem Boden zu stellen, auch als eine Gefahr für die EU selbst. “Wir dürfen nicht vergessen, dass die Union ja nicht nur eine politische und wirtschaftliche Gemeinschaft ist, sondern sich auch wesentlich auf ideelle Werte stützt“, sagt Judith Kohlenberger.

Die österreichische Kultur- und Migrationsforscherin beschäftigt sich in ihrem Buch “Das Fluchtparadox” mit der Widersprüchlichkeit der EU-Asyl- und Migrationspolitik. “Diese Werte kann die EU aber kaum mehr glaubhaft vertreten, weder nach außen noch nach innen. Länder im Globalen Süden beobachten sehr genau, wie sich ,der Westen’ ihnen gegenüber verhält.”

Die Beispiele Türkei und Niger, aber auch der aktuelle UN-Bericht über die katastrophale Menschenrechtssituation für Geflüchtete in Libyen zeigen, dass die EU trotz des erheblichen finanziellen Aufwands die Menschen nicht davon abhalten kann, aus Notlagen zu fliehen. Diese Abkommen machen nicht nur die EU erpressbar, sie schaffen auch neue Probleme vor Ort. Das beleuchtet etwa die Ende März veröffentliche Untersuchung der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung am Beispiel der nigrischen Stadt Agadez.

Ähnlich wie mit Libyen intensivierte die EU auch mit Niger die Kooperation zur Bekämpfung von Schleusern. Seit mehr als zehn Jahren gibt es mit der EUCAP auch eine Polizeiausbildungsmission der EU, die derzeit die Berliner Polizistin Antje Pittelkau leitet. Die bisherige Entwicklung in Niger zeigt aber, dass die Kriminalisierung von Transitmigration nur das Geschäft für die Schleuser lukrativer macht. Die Preise für die Reisen durch das Land steigen, weil mehr Schmiergeld gezahlt werden muss. Eine ähnliche Entwicklung ist auch aus Libyen bekannt.

Die Notsituation in Assamaka ist eine Folge der Destabilisierung Malis und der scharfen Migrationspolitik der EU und Nigers der vergangenen Jahre. Die Autorinnen der HSFK-Studie, Sarah Horváth und Regine Schwab, kommen deshalb zu dem Schluss: “Migrationspolitik erfordert auch die Normalisierung der Migration sowie geregelte Wege für inner- und außerafrikanische Migration.”

17.05.2023 – 09:00-12:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

Zero Waste Europe, Conference Zero waste at the coast: Lessons on waste prevention for policy-makers

This event will bring together local actors in waste prevention with representatives from Brussels to present best practices and to evaluate how they can be implemented into European legislation to accelerate the transition away from single-use to reuse. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Roundtable Erfahrungsaustausch Fernwärmetransformation (und -ausbau)

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) bietet eine Plattform, über die Wärmeversorger sich über aktuelle Herausforderungen in der Transformation ihrer Wärmenetze austauschen können. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 11:45-13:15 Uhr, online

Digital Europe, Seminar Unlocking the potential of transatlantic cooperation: How the EU-US TTC can drive a sustainable future

In this webinar, transatlantic business stakeholders and policymakers will discuss the role and potential of the EU-US Trade and Technology Council (TTC) ahead of the next Ministerial Conference. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 12:00-13:00 Uhr, online

DGAP, Seminar The G7 Hiroshima Summit 2023

The German Council on Foreign Relations (DGAP) invites the Consul General of Japan in Munich who will provide first-hand insights into the G7 Summit, including the topics of cooperation on the “Free and Open Indo-Pacific”, economic resilience, and security. INFOS & ANMELDUNG

17.05.2023 – 14:30-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

ERCST, Panel Discussion EU Climate Policy & Electricity Market Design

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) provides analytical input on the interactions between EU climate policy and the electricity market, followed by a panel discussion and Q&A session. INFOS & ANMELDUNG

19.05.-21.05.2023, Iasi (Rumänien)/online

EURINT, Conference Challenges and future prospects for a resilient Europe

The European Integrated Return Management Initiative (EURINT) invites experts from academia to provide a framework for dialogue and analysis on the various issues facing the European Union. INFOS & ANMELDUNG

Die Ratsarbeitsgruppe Umwelt beschäftigt sich am heutigen Dienstag zum zweiten Mal mit dem Kommissionsvorschlag für ein Renaturierungsgesetz. Ein Entwurf der schwedischen Ratspräsidentschaft für die allgemeine Ausrichtung von Anfang Mai sieht vor, die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verpflichtung, dass sich der Zustand von Ökosystemen nicht verschlechtern darf, flexibler zu gestalten.

Demnach würde das Verschlechterungsverbot für den Zustand von Lebensräumen und Tierarten, die wichtig für die Biodiversität sind, nicht mehr nur am Ergebnis gemessen werden (“darf sich nicht verschlechtern”). Mit Schwedens Änderungsvorschlag wäre es ausreichend, “erforderliche Maßnahmen” zu ergreifen, “um Lebensraum zu erhalten […] mit dem Ziel, eine erhebliche Verschlechterung zu verhindern”, um den Vorgaben des Renaturierungsgesetzes nachzukommen.

Aus dem im Wesentlichen ergebnisorientierten Ansatz der Kommission würde ein aufwandsbasierter Ansatz werden. Einige Länder, darunter die Niederlande, hatten eine solche Flexibilisierung der Vorgaben gefordert.

Außerdem schlägt die Ratspräsidentschaft vor, Sonderfälle zu berücksichtigen, in denen Ausnahmen für das Verschlechterungsverbot außerhalb der Natura-2000-Gebiete gelten sollen:

Die Ratspräsidentschaft plant, beim Treffen der EU-Umweltminister am 20. Juni die allgemeine Ausrichtung zu beschließen. Da derzeit noch der Umweltausschuss des Parlaments über die eigene Position berät, werden die Trilogverhandlungen voraussichtlich erst nach der parlamentarischen Sommerpause beginnen. luk

In dem neuesten Entwurf der Kommissionspläne für neue Gesetzesvorschläge – der sogenannten “Liste des points prévus” – fehlen noch ausstehende Umweltgesetze. Ein Maßnahmenpaket zur Verringerung der Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt sollte ursprünglich am morgigen Mittwoch vorgestellt werden. Auf der aktuellen Agenda für das wöchentliche Kommissions-Treffen fehlt das Paket jedoch.

Auch das Gesetzespaket für “nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme und Ressourcennutzung”, das für Anfang Juni vorgesehen war, wurde nun offenbar gestrichen. Geplant waren ein Bodengesundheitsgesetz, eine Regulierung für genveränderte Pflanzen, eine Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie hinsichtlich des Umgangs mit Lebensmittelabfällen und Textilien sowie eine Überarbeitung der Rechtsvorschriften über Saatgut.

Ob und wann die Gesetzesvorschläge stattdessen vorgelegt werden, ist nicht bekannt. luk

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hat gestern eine Konsultation zu bürokratischen Hemmnissen auf EU-Ebene im Bereich der ökologischen Transformation gestartet. Bis zum 3. Juli sind Verbände, Organisationen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, über einen Online-Fragebogen teilzunehmen. Dort können sie bestehende oder fehlende EU-Regulierungen benennen, die zurzeit zu bürokratischen Hemmnissen führen und Maßnahmen oder Investitionen unnötig hindern.

Im Fokus stehen die folgenden Bereiche:

“Wir müssen den Abbau von bürokratischen Hemmnissen für die ökologische Transformation auf EU-Ebene jetzt konsequent angehen, um den ökologischen Wandel zu beschleunigen“, sagte Staatssekretär Sven Giegold. “Hemmnisse, die im EU-Recht bestehen, wollen wir mit der Konsultation identifizieren und uns im nächsten Schritt für regulatorische Verbesserungen einsetzen.” leo

Der Berichterstatter für die Reform des Strommarkts, Nicolás González Casares (S&D), hat sich in seinem Kompromissvorschlag für eine Umverteilung der Einnahmen aus CfDs zugunsten der einkommensschwächsten Haushalte ausgesprochen. Die Europäische Kommission plädiert für eine gleichmäßige Verteilung der Einnahmen.

In dem Verhandlungstext, der dem französischen Nachrichtenmagazin “Contexte” vorliegt, strafft der Sozialist die Definition der zweiseitigen Differenzverträge (“Contracts for Difference” oder CfDs) im Vergleich zum Vorschlag der Europäischen Kommission. Die Verteilung der Einnahmen aus den CfDs solle nicht gleichmäßig an alle Verbraucher erfolgen, fordert der Berichterstatter. Den einkommensschwächsten Verbrauchern müsse Vorrang eingeräumt werden. Casares sieht außerdem vor, dass die Einnahmen in Energiesparmaßnahmen fließen und zur Finanzierung der CfDs selbst verwendet werden.

Zur Erinnerung: CfDs sind langfristige Verträge mit staatlich garantierten Preisen. Investoren nehmen auf der Grundlage des garantierten Preises, den sie bereit sind zu akzeptieren, an einer Ausschreibung teil. Wenn der Großhandelspreis für Strom unter diesem Preis liegt, erhalten sie einen Zuschuss, um den Verlust zu decken, den sie beim Verkauf voraussichtlich erleiden würden. Liegt er darüber, behält der Staat den Gewinn ein, der dann unter den Stromverbrauchern aufgeteilt wird.

Die Kommission hatte vorgeschlagen, in Zeiten hoher Strompreise Übergewinne von neuen Erzeugungsanlagen abzuschöpfen und die Einnahmen je nach Verbrauch gleichmäßig an alle Stromkunden zu verteilen. Von den Mitgliedstaaten heißt es im neuen Textvorschlag der Ratspräsidentschaft, Unternehmen sollten höchstens so viele Rückflüsse aus diesen zweiseitigen Differenzverträgen erhalten, wie es ihrem gesamten Anteil am Stromverbrauch entspricht. Zudem müssten alle Unternehmen pro Kilowattstunde dieselbe Rückvergütung erhalten.

Darüber hinaus will die Kommission in ihrem Vorschlag die CfDs als einzige Form der zulässigen öffentlichen Förderung für erneuerbare Energien und Kernenergieerzeugung etablieren. Für Berichterstatter Casares sollten diese CfDs jedoch nicht die einzigen geförderten Arten von langfristigen Verträgen sein. Er setzt auch auf die Entwicklung von Power Purchase Agreements (PPAs). Das sind freihändige Verträge zwischen zwei privaten Vertragspartnern.

Dazu soll die Kommission “Standard-PPAs” mit einem vereinfachten Verfahren entwickeln, das für den Mittelstand leichter zugänglich ist. Zu diesem Zweck soll eine zentrale Plattform für den Austausch von PPAs eingerichtet werden. Wenn sie, wie von der Kommission vorgesehen, von einer staatlichen Garantie profitieren, müssen diese PPAs ausschließlich für den Handel mit erneuerbarem Strom verwendet werden. Atomkraft wäre also von diesem Garantiesystem ausgeschlossen.

In ihrem Vorschlag definiert die Kommission den Kapazitätsmarkt als eine Ausnahmeregelung. Casares will hingegen, dass diese Mechanismen, die die verfügbare Kapazität vergüten, “als strukturelles Element betrachtet werden”. Dagegen wehrt sich der deutsche Europaabgeordnete Michael Bloss (Grünen). Er befürchtet, dass Atomkraft, Gas und Kohle langfristig öffentliche Gelder erhalten, ohne dass ihr Bedarf regelmäßig überprüft wird. “Das sind lebensverlängernde Maßnahmen für die Klimakiller schlechthin”, sagte er. So ein Kapazitätsmarkt sei teuer für alle Verbraucherinnen und Verbraucher und ein Bremsklotz für die Energiewende.

Die EU-Abgeordneten haben bis zum 23. Mai Zeit, Änderungsanträge einzureichen. Am selben Tag wird der Energieausschuss (ITRE) eine erste Debatte über den Bericht des Sozialdemokraten abhalten. cst

Der Vorstoß der EU-Kommission, das Krisenmanagement im Bankensektor zu stärken, stößt zum Teil auf Kritik der Bundesregierung. Nach Informationen von Table.Media steht Berlin zwar grundsätzlich hinter den Brüsseler Bemühungen. Der Ansatz der Kommission sehe aber sehr weitreichende Änderungen des bestehenden Regelwerks vor. Dies sei weder notwendig noch gebe es dafür eine Rechtfertigung. Finanzminister Christian Lindner wolle die deutsche Position heute beim Treffen der EU-Finanzminister darlegen, hieß es.

Die Kommission hatte zuletzt vorgeschlagen, für ein besseres Krisenmanagement bei Banken die EU-Vorschriften zur Abwicklung auf kleine und mittelgroße Institute auszuweiten. Außerdem will die Brüsseler Behörde die Einlagensicherung breiter aufstellen. So solle die Absicherung künftig auch für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen oder Gemeinden gelten. Gleiches strebt die EU-Behörde für Kundengelder an, die etwa von Investmentgesellschaften, Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten in bestimmte Arten von Kundenfonds eingezahlt sind.

Kritisch sieht Berlin vor allem die Ausweitung der Abwicklungsvorschriften auf kleine Institute. Es gebe in Deutschland wie in vielen anderen Mitgliedstaaten etablierte und gut funktionierende Institutssicherungssysteme, diese dürften nicht grundlos zur Diskussion gestellt werden. Die Stoßrichtung solle sich stattdessen auf die mittelgroßen Banken konzentrieren.

Mit Blick auf die Einlagensicherung sperrt sich die deutsche Regierung, die Mittel aus der Sicherung für eine deutlich breiter gefasste Einlagengarantie einzusetzen. Dies würde falsche Anreize setzen. Stattdessen sollten dort, wo die Einlagenabsicherung verbessert werden muss, zielgenaue Lösungen gesucht werden. cr

Die EU-Kommission sieht die Konjunkturaussichten in der Euro-Zone optimistischer als noch im Winter. Zugleich rechnet sie mit einer hartnäckig hohen Inflation. Die Brüsseler Behörde erwartet für die Staaten der Währungsunion 2023 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,1 Prozent, wie aus der am Montag vorgelegten Frühjahrsprognose hervorgeht. Im Februar hatte sie lediglich 0,9 Prozent veranschlagt.

Die Wirtschaft habe die aus dem Ukraine-Krieg erwachsenen Risiken gut gemeistert und sich als widerstandsfähig erwiesen: Deutlich niedrigere Energiepreise machten sich bemerkbar und verringerten die Kosten der Unternehmen, hieß es weiter. Die europäische Wirtschaft sei in besserer Verfassung als noch im Herbst angenommen, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

An den mauen Perspektiven für die deutsche Wirtschaft hat sich aus Brüsseler Sicht hingegen nichts geändert: Sie dürfte wie bereits im Winter prognostiziert nur um 0,2 Prozent wachsen. Die italienische Tageszeitung “La Stampa” hatte über die unveränderte Prognose-Zahl unter Berufung auf Insider in Brüssel vorab berichtet.

Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Preisdruck noch länger hoch bleibt. “Die Inflation hat sich als hartnäckiger erwiesen als erwartet“, sagte Gentiloni. Die Kommission erwartet 2023 für Deutschland eine für den europäischen Vergleich berechnete Teuerungsrate (HVPI) von 6,8 Prozent, im Februar hatte sie noch 6,3 Prozent vorhergesagt. Für die Euro-Zone veranschlagt sie nun eine Inflation von 5,8 Prozent nach 5,6 Prozent in der Winterprognose.

Auch nächstes Jahr dürften die Teuerungsraten demnach in Deutschland mit 2,7 Prozent und in der Euro-Zone mit 2,8 Prozent recht hoch bleiben. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum mittelfristig eine Rate von 2,0 Prozent an, die für die Konjunktur als ideal gilt.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane rechnet mit einem deutlichen Nachlassen des Preisauftriebs im Euroraum im Laufe des Jahres. Für die EZB ist der Kampf gegen den anhaltenden Preisschub noch nicht gewonnen. Im April stieg die Teuerungsrate sogar leicht auf 7,0 Prozent, nachdem sie noch im März auf 6,9 Prozent gesunken war – von 8,5 Prozent im Februar. rtr

Mariya Gabriel hat ihren Rücktritt als EU-Forschungskommissarin eingereicht. Die Bulgarin wurde am Montag offiziell beauftragt, eine Regierungskoalition in ihrem Heimatland zu bilden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen akzeptierte den Rücktritt und dankte Gabriel für ihre Arbeit.

Die Mitte-Rechts-Politikerin war ab 2017 zunächst Kommissarin für Digitales und übernahm 2019 das Ressort Forschung, Innovation und Bildung, Kultur und Jugend. Gabriels Aufgaben sollen von Exekutivvizepräsidentin Margrethe Vestager und Vizepräsident Margaritis Schinas übernommen werden, teilte von der Leyen mit. Vestager wird für Innovation und Forschung zuständig sein, während Schinas die Bereiche Bildung, Kultur und Jugend übernimmt. luk

Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová hat am Montag eine Beamtenregierung unter der Führung des parteilosen Finanzexperten Ľudovít Ódor ernannt. Der 46 Jahre alte bisherige Vize-Gouverneur der Slowakischen Nationalbank soll das Land führen, bis aus der Parlamentswahl am 30. September eine neue Regierung hervorgeht.

Ódors Expertenkabinett löst die konservativ-populistische Minderheitsregierung unter Eduard Heger ab. Diese war im Dezember durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden und amtierte seitdem nur kommissarisch.

Die an die Ukraine grenzende Slowakei gehört zu den entschlossensten politischen und militärischen Unterstützern des Nachbarlands. Dass die neue Regierung diesen Kurs fortsetzt, hat Čaputová mit ihrer Besetzung von Schlüsselressorts sichergestellt. Neuer Außenminister wurde Miroslav Wlachovský, der als Diplomat unter anderem in Washington und London tätig war.

Das Verteidigungsministerium übernahm der Sicherheits- und Verteidigungsexperte Martin Sklenár, der die Slowakei ebenfalls schon als Diplomat in Washington vertrat sowie bei der slowakischen EU-Vertretung in Brüssel.

Nach dem Willen der Präsidentin soll Ódor die zuletzt von Feindseligkeiten zwischen den Parteien geprägte Innenpolitik beruhigen. Der andauernde Streit innerhalb der bisherigen Regierungskoalition sei für die Öffentlichkeit schon unerträglich geworden, sagte die Präsidentin bei der Vereidigung. Ódor versprach eine ruhige und von Fachkompetenz geleitete Amtsführung. Wie jede neue Regierung muss sich sein Kabinett innerhalb von 30 Tagen einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. dpa

Mehr als 4.000 Menschen werden diese Woche – im Europäischen Parlament und online – zur “Beyond Growth”-Konferenz 2023 zusammenkommen. Die Veranstaltung ist eine lagerübergreifende Initiative, zu der wir als Mitglieder des Europäischen Parlaments aus fünf verschiedenen Fraktionen gemeinsam mit mehr als 60 Partnerorganisationen einladen.

Das Ziel der dreitägigen Konferenz ist es, althergebrachte Lösungsmuster der EU-Institutionen infrage zu stellen und auf eine Neuausrichtung gesellschaftlicher Ziele hinzuwirken. Dazu haben wir hochrangige Redner:innen aus den Entscheidungsgremien der EU sowie Vertreter:innen aus Wissenschaft, Gewerkschaften, Unternehmen und Zivilgesellschaft gewonnen.

Für uns ist klar: Unser Wirtschaftsmodell muss Abschied nehmen von einer gefährlichen Ausrichtung am Wirtschaftswachstum als alleiniger Entwicklungsgrundlage. Das derzeitige, an endlosem Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsmodell hat seine Grenzen bereits erreicht.

Zum Ersten, weil stetiges Wirtschaftswachstum – insbesondere wenn es auf dem Verbrauch fossiler Brennstoffe beruht – zu einer globalen Erwärmung mit katastrophalen Folgen führt. Zweitens, weil grenzenloses Wachstum die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Zerstörung der biologischen Vielfalt und eine Anhäufung von Abfall und Schadstoffen in der Umwelt voraussetzt.

Das derzeitige Wirtschaftsmodell befeuert aber auch soziale Ungleichheit und Ausgrenzung. Die Ausrichtung am Ziel des Wirtschaftswachstums hat keine gerechte Verteilung von Wohlstand oder Wohlstandschancen mit sich gebracht. Reichtum und Macht konzentrieren sich in den Händen einiger weniger, während immer mehr Bürger:innen abgehängt zurückbleiben. Hinzu kommt, dass das Streben nach Wachstum um jeden Preis ein globales Wirtschaftssystem hervorgebracht hat, das höchst anfällig für Krisen und Erschütterungen ist.

Uns eint die Überzeugung, dass wir dringend ein Wirtschaftssystem benötigen, das dem menschlichen Wohlergehen und ökologischer Nachhaltigkeit Vorrang vor dem Wachstum des BIP einräumt. Nötig ist ein Modell, das einen Ausweg aus der kontinuierlichen Ausbeutung von Ressourcen und der ständigen Steigerung von Produktion und Konsum bietet.

Auch in den EU-Institutionen braucht es mehr Pluralismus im ökonomischen Denken. Die Erkenntnisse aus der Klima- und Umweltforschung und den Sozialwissenschaften müssen umfassend berücksichtigt werden. Die politische Regelsetzung muss an gemeinsam definierten Zielstellungen ausgerichtet werden und nicht an Schwankungen der BIP-Kennwerte.

Insbesondere schlagen wir vor, die folgenden übergreifenden Ziele in den EU-Institutionen und Mitgliedstaaten zu verfolgen:

Das öffentliche Interesse an einer zukunftsfähigen europäischen Wirtschaft ist größer denn je. Die “Beyond Growth”-Konferenz kann der Aufschlag zu einer politischen Debatte sein, die den Erwartungen der Bürger:innen in Europa gerecht wird. Wir sind überzeugt: Wege zu einem guten Leben zu finden, das die Grenzen des Planeten und unserer Gesellschaften respektiert, ist mehr als ein frommer Wunsch – es ist eine absolute Notwendigkeit.

Gemeinsam unterzeichnet von:

Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz (Greens/EFA)

Philippe LAMBERTS (BE), Bas EICKHOUT (NL), Ville NIINISTÖ (FI), Manuela RIPA (DE), Marie TOUSSAINT (FR), Ernest URTASUN (ES), Kim VAN SPARRENTAK (NL)

Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament – (LEFT)

Manon AUBRY (FR), Petros KOKKALIS (EL), Marisa MATIAS (PT), Helmut SCHOLZ (DE)

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D)

Pascal DURAND (FR), Aurore LALUCQ (FR), Pierre LARROUTUROU (FR)

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EVP)

Sirpa PIETIKÄINEN (FI), Maria WALSH (IE)

Renew Europe Group (RE)

Katalin CSEH (HR)

Fraktionslose (NI)

Dino GIARRUSSO (IT)

Ursula von der Leyen erfährt zurzeit viel Zuspruch für ihr (noch nicht erklärtes) Streben nach einer zweiten Amtszeit. “All hail Queen Ursula!”, titelte kürzlich etwa ein Brüsseler Klatschblatt. Auch Friedrich Merz und Markus Söder preisen die Kommissionspräsidentin. Ansonsten ist die CDU-Politikerin aber herzlich unbeliebt im eigenen politischen Lager. “Wo ist der Unterschied zu Toni Hofreiter?”, fragt ein namhafter Unionsabgeordneter im Bundestag.

Tatsächlich verschwimmen die Grenzen zwischen der Christdemokratin und den Grünen bisweilen, so wie bei der Konferenz “Beyond Growth” im Brüsseler Europaparlament gestern. Ihr ebenfalls christdemokratischer Vorgänger Jean-Claude Juncker habe die Einladung vor fünf Jahren noch “recht ruppig” abgesagt, berichtete der gastgebende Grünen-Co-Fraktionschef Philippe Lamberts.

Von der Leyen hingegen trat nicht nur bei der Veranstaltung auf. Sie zitierte sogar den vor 50 Jahren veröffentlichten Bericht des Club of Rome über die “Grenzen des Wachstums” und sagte unter dem Gejohle des meist jungen Publikums, “dass das auf fossile Brennstoffe ausgerichtete Wachstumsmodell schlicht überholt ist”.

Sandrine Dixson-Declève traute ihren Ohren kaum: Es sei schon “ziemlich unheimlich”, so die Co-Präsidentin des Club of Rome, dass die amtierende Kommissionspräsidentin die Hälfte dessen vorweggenommen habe, was sie selbst habe sagen wollen.

Allerdings eben nur die Hälfte: Dixson-Declève wetterte anschließend über eine “gefährliche Wachstumsbesessenheit” als Ursache der heutigen Polykrise. Von der Leyen hingegen setzt auf saubere Energien und Kreislaufwirtschaft als “unser neues Wachstumsmodell”. Die EVP-Wahlkampfstrategen müssen also nicht befürchten, dass ihre (unerklärte) Kandidatin die Grünen bald links überholt. Ein schwacher Trost. Till Hoppe