in Paris wird diese Tage intensiv an der europäischen Verteidigungsintegration gearbeitet. Nachdem Präsident Emmanuel Macron sich gestern in seiner großen Sorbonne-Rede unter anderem für eine Europäische Militärakademie und eine Europäische Cybersecurity-Kapazität ausgesprochen hatte, ist Verteidigungsminister Boris Pistorius heute auf einer etwas handfesteren Mission in der Stadt der Lichter.

Nach längerem Hin und Her unterschreibt er heute in Paris ein Memorandum of Understanding, um die Arbeitsteilung beim deutsch-französischen Kampfpanzerprojekt Main Ground Combat System (MGCS) zu regeln. Beim Besuch seines französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu im März – als die Minister die Einigung erzielt hatten, die sie heute unterschreiben – hatte Pistorius sie als “historisch” bezeichnet.

Die an der Entwicklung des Kampfsystems beteiligten Unternehmen Rheinmetall und die Holding KNDS, die aus dem französischen Nexter und dem deutschen Panzerbauer KMW entstanden ist, hatten besonders darum gerungen, den Turm und die Kanone des Panzers zu entwickeln. Der Druck aus der Politik soll geholfen haben, die rechtliche Unterlage für die neue Entwicklungsphase unterschriftsreif zu machen.

Der FAZ sagten die Minister im harmonischen Doppelinterview, dass der detaillierte Vertrag Anfang 2025 fertiggestellt werden solle. Das System soll in den 2040er Jahren in den Einsatz gehen können und auf deutscher Seite die Leopard-Panzer, auf französischer die Leclerc-Panzer ersetzen.

Wenn es nach Macron geht, dann wird die EU bis dahin noch einige weitere Integrationsschritte in ihrer Verteidigungspolitik genommen haben.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat in eindringlichen Worten für eine weitere Stärkung der europäischen Souveränität geworben. “Wir müssen uns heute darüber im Klaren sein, dass unser Europa sterblich ist, es kann sterben”, sagte er in seiner Rede in der Sorbonne-Universität. Ob es so weit komme, hänge “einzig und allein von unseren Entscheidungen ab”. Aber die Entscheidungen müssten jetzt getroffen werden.

Macron bezog sich dabei auf den Anstieg des Extremismus in Europa und die Einmischung autokratischer Mächte wie Russland und China. Europa müsse sich auseinandersetzen mit der bedrohlichen Sicherheitslage und dem Risiko, wirtschaftlich abgehängt zu werden. Auf kultureller Ebene werde das demokratische und humanistische Modell Europas infrage gestellt.

Das Konzept der europäischen Souveränität, das der französische Präsident in seiner ersten Sorbonne-Rede 2017 entworfen hatte, ist nach Ansicht Macrons daher relevanter denn je. Angesichts der Gefahren müsse Europa “massive strategische Entscheidungen” treffen, mahnte er.

Anders als seine Vorgängerin Angela Merkel 2017 reagierte Bundeskanzler Olaf Scholz prompt auf die Rede Macrons: Gemeinsames Ziel von Frankreich und Deutschland sei es, “dass Europa stark bleibt”, so Scholz am Donnerstag auf der Plattform X. “Deine Rede enthält gute Impulse, wie uns das gelingen kann.”

Nils Schmid, der Vorsitzende der Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung, sprach von einer “wichtigen, aufrüttelnden Rede” – auch wenn Macron nach sieben Jahren im Amt natürlich nicht mehr die visionäre Kraft seiner ersten Sorbonne-Rede entfalten könne. Der französische Präsident habe seine Idee der europäischen Souveränität in der EU durchgesetzt und große Fortschritte zusammen mit Deutschland erreicht, etwa bei den Corona-Bonds oder in der europäischen Industriepolitik, sagte der SPD-Abgeordnete zu Table.Briefings.

Mit seiner zweiten Sorbonne-Rede will Macron den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Er setzt auf mehr europäische Industriepolitik, auch in der Rüstung, und fordert ein gemeinsames Investitionsprogramm.

Der Tenor der Rede sei “sehr ambitioniert” und spiegle die Forderungen von Enrico Letta und Mario Draghi nach tiefgreifenden EU-Reformen wider, sagt Camille Defard, Leiterin des Jacques Delors Energy Centre. Macron lege die Messlatte des politischen Diskurses über die Zukunft der EU höher, indem er ein neues Paradigma für die Haushalts-, Währungs-, Handels- und Industriepolitik fordere, um den neuen geopolitischen Realitäten zu begegnen.

Der Élysée-Palast wollte die Rede wenige Wochen vor der Europawahl nicht als Wahlkampf gedeutet wissen, sondern vielmehr als “europäischen institutionellen Moment”. Macron wolle so seine Ideen für die Strategische Agenda für die nächsten Jahre präsentieren, die die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel nach der Wahl Mitte Juni beschließen wollen. Diese fließt wiederum in das Arbeitsprogramm der neuen EU-Kommission ein.

Der französische Präsident fordert insbesondere einen “Wohlstandspakt”. Die klimafreundliche Produktion stelle eine “Chance für die Reindustrialisierung und den Erhalt unserer Industrien” dar, betonte er. Daher müsse man “aufhören, Dekarbonisierung und Wachstum gegeneinander auszuspielen”. Als Beispiel nannte Macron die Wasserstoff- und Batterieproduktion. So sollten bis 2030 alle benötigten Batterien in Europa gefertigt werden und die europäischen Halbleiterproduktion verdoppelt werden.

Zudem müsse die Regulierung auf EU-Ebene entschlackt werden. Dies bedeute eine Modernisierung des Binnenmarktes, ein Ende der “systematischen Regulierung” und eine Verringerung der Abgaben, vornehmlich für Kleinunternehmen.

Macron setzt zudem auf eine intensivere Industriepolitik und eine Strategie des “Made in Europe”. Europa müsse anstreben, bis 2030 in fünf strategischen Technologiefeldern weltweit führend zu werden: KI, Quantencomputing, Raumfahrt, Biotechnologie und neue Energien. In diesem Zusammenhang nennt er Wasserstoff, kleine modulare Reaktoren und die Kernfusion, erwähnt aber nicht die erneuerbaren Energien.

Zugleich betonte Macron die Bedeutung der europäischen Verteidigungsindustrie für die eigene Verteidigung. Er forderte eine Priorisierung der heimischen Hersteller bei der Beschaffung von Militärgütern. Macron kritisierte, dass drei Viertel der Mittel aus der Europäischen Friedensfazilität genutzt worden seien, um außereuropäisch einzukaufen. Zudem forderte er, die Europäische Investitionsbank (EIB) solle die Rüstungsindustrie stärker unterstützen. (Mehr dazu lesen Sie hier)

Der Präsident fordert erneut zusätzliche Mittel für die EU-Ebene. Er wolle mit den europäischen Partnern “über einen gemeinsamen öffentlichen Investitionsschock” und größere finanzielle Handlungsfähigkeit der Europäischen Union diskutieren, betonte Macron. Mindestens eine Verdopplung der EU-Mittel sei nötig, sagte er. Dazu gehörten auch die umstrittenen neuen Eigenmittel für die EU. Für seine Pläne aber werde Macron “Deutschland und die sparsamen Länder überzeugen müssen“, sagt Peggy Corlin, Leiterin des Büros der Robert-Schuman-Stiftung in Brüssel.

Es sollte ein Schlussstrich unter das “Katargate” und viele andere Skandale sein: Am Donnerstag hat das Europaparlament in Straßburg die Einrichtung eines unabhängigen Ethikgremiums für die EU-Institutionen gebilligt. Das neue Gremium soll “allgemein gültige Standards für ethisches Verhalten” festlegen und in begründeten Einzelfällen auch Untersuchungen einleiten.

Das wäre eine gute Nachricht – hätten sich zuletzt nicht Berichte über unethisches Verhalten im Parlament gehäuft. Nicht nur Katar und Marokko, sondern auch Russland und China sollen versucht haben, EU-Abgeordnete zu beeinflussen und die Straßburger Kammer auszuspionieren. Dies legen Erkenntnisse der tschechischen und belgischen Geheimdienste und Ermittlungen der Bundesanwaltschaft nahe.

Zuletzt hatte der Skandal um den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, für Wirbel gesorgt. Einer seiner Assistenten soll für China spioniert haben. Zudem besteht der Verdacht, dass Krah selbst Geld von einem prorussischen Ukrainer angenommen haben könnte. Dennoch weigert sich der deutsche Politiker, auf den Spitzenkandidaten-Status für die Europawahl zu verzichten.

In einer gesonderten Entschließung fordert das Parlament nun Aufklärung. Krah und die AfD müssten alle Fakten auf den Tisch legen und ihre “finanziellen Beziehungen zum Kreml unverzüglich öffentlich erklären“. Die Abgeordneten betonten zudem “äußerste Besorgnis” über den Spionage-Verdacht gegen Krahs Assistenten Jian G. Der Mann sitzt mittlerweile in U-Haft, das Parlament hat ihn suspendiert.

Damit ist der Fall aus Sicht vieler EU-Politiker und Experten jedoch längst nicht erledigt. Der Fall Krah habe eklatante Sicherheitslücken offenbart, sagte die dänische EU-Abgeordnete Karen Melchior (Renew). “Wir wissen nicht, ob die Parlamentsmitarbeiter alle Sicherheitsbestimmungen erfüllen”, erklärte sie. Dieser Missstand müsse “vor der nächsten Legislatur” abgestellt werden, so Melchior.

Der Hintergrund: Assistenten und andere Mitarbeiter werden vor ihrer Einstellung zwar einer Sicherheits-Überprüfung unterzogen. Doch im Fall von Jian G. hat dies offenbar ebenso wenig geholfen wie die Regel, dass Assistenten keine Tätigkeiten ausüben dürfen, die zu einem Interessenkonflikt führen. Krah streitet zudem ab, etwas über G.’s vermutete Spionagetätigkeit gewußt zu haben.

Unzufrieden ist auch Parlaments-Vize Jan-Christoph Oetjen (FDP). “Wir können es nicht zulassen, dass ausländische Kräfte Einfluss nehmen auf die europäische Politik”, sagte er im Fernsehsender Phoenix. Das Europaparlament müsse sich selbst um Aufklärung bemühen, so Oetjen. Für einen Untersuchungsausschuss fehle zwar die Zeit. Es sei jedoch denkbar, einen Sonderermittler einzusetzen.

Dies zeichnet sich jedoch nicht ab. Für Ermittlungen seien allein die nationalen Behörden zuständig, erklärte Parlamentssprecher Jaume Duch auf Nachfrage von Table.Briefings. Man werde mit der deutschen Justiz eng zusammenarbeiten, falls eine entsprechende Anfrage eingehen sollte. Im Übrigen habe das Parlament spätestens seit 2019 immer wieder vor ausländischer Einmischung gewarnt.

Dies sei jedoch nicht genug, kritisieren die NGOs “Transparency International” (TI) und LobbyControl. “Da Krah selbst Kontakte zur chinesischen Regierung pflegte, sollten die AfD, das EU-Parlament und die zuständigen Behörden in Deutschland auch seine Rolle genau unter die Lupe nehmen. Sie müssen nun ein möglicherweise strafrechtlich relevantes Verhalten von Krah selbst prüfen”, sagt Imke Dierßen, Politische Geschäftsführerin von LobbyControl.

Das neue Ethikgremium sei zwar ein Fortschritt, erklärte TI. Es komme jedoch zu spät und gehe nicht weit genug (“too little, too late”). So fehle die Möglichkeit, unethisches Verhalten von Abgeordneten zu sanktionieren. Zudem habe sich bei der Abstimmung fast die Hälfte der Parlamentarier gegen das Ethikgremium ausgesprochen. “Sie mußten dazu gedrängt werden”, so TI-Expertin Shari Hinds.

Die EVP stellt das neue Gremium weiter infrage. Eine Rechtsgrundlage fehle, betonte Sven Simon (CDU), verfassungspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Zudem sei der Europäische Rat zwar an der Festlegung der ethischen Regeln beteiligt, wolle sich aber nicht an sie binden. “Vor diesem Hintergrund ist heute ein schwarzer Tag für das Europaparlament.”

Demgegenüber spricht Daniel Freund (Grüne), der das Ethikgremium als Berichterstatter vorangetrieben hatte, von einem “grünen Erfolg”. Die “Kultur der Straffreiheit” gehe zu Ende. Ähnliche Hoffnungen waren allerdings bereits mit den Transparenzregeln verbunden, die sich das Parlament nach dem Katargate – dem bisher größten und immer noch nicht aufgeklärten Korruptionsskandal – gegeben hatte.

Doch trotz der 2023 eingeführten strikten Regeln konnte Krah ein deutsch-chinesisches Lobbynetzwerk aufbauen. Zudem verfügt das Europaparlament noch nicht über ein Kontrollgremium wie der Bundestag, das es in die Lage versetzen würde, Erkenntnisse der Geheimdienste zu teilen und zu hinterfragen. Deswegen tappen die EU-Abgeordneten auch bei den jüngsten Skandalen weitgehend im Dunkeln.

29.04-30.04.2024

Informelle Ministertagung Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Rechtsstaatlichkeit im Rahmen des Erweiterungsprozesses, Gedankenaustausch zur Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der künftigen Union, Gedankenaustausch zu Schritten und Reformen, die zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der Union erforderlich sind. Infos

29.04.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Mitteilung des Ratsvorsitzes und der Kommission zu schnellen und strukturierten Reaktionen auf die aktuelle Krisensituation in der Landwirtschaft, Gedankenaustausch zu handelsbezogenen Agrarfragen, Gedankenaustausch zu den jährlichen Leistungsberichten im Rahmen der GAP. Vorläufige Tagesordnung (Französisch)

30.04.2024

EuGH-Urteil zu EncroChat-Daten

Themen: Der Europäische Gerichtshof entscheidet darüber, ob die durch den Einsatz einer Trojaner-Software erlangten Kommunikationsdaten aus einem EncroChat gerichtlich verwendet werden dürfen. Vorabentscheidungsersuchen

Das Europaparlament hat am Donnerstag den Net-Zero Industry Act (NZIA) auf den Weg gebracht. Für das Gesetzesvorhaben stimmten 361 Abgeordnete, 121 dagegen. Nun muss noch der Rat formal zustimmen, damit der NZIA in Kraft treten kann.

Der Rechtsakt soll die EU-Staaten als Standort für klimafreundliche Technologien stärken. Bis 2030 will die EU 40 Prozent ihres jährlichen Bedarfs etwa an Windrädern, Wärmepumpen oder Solaranlagen aus heimischer Produktion decken. Dafür sollen insbesondere die Planungs- und Genehmigungsverfahren für entsprechende Fabriken in den Mitgliedstaaten beschleunigt werden.

Zudem hält der NZIA die nationalen Behörden an, bei öffentlichen Ausschreibungen neben dem Preis der Angebote auch Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien zu berücksichtigen. Der Branchenverband European Solar Manufacturing Council begrüßte dies. Dessen Policy Director Žygimantas Vaičiūnas forderte die Mitgliedstaaten auf, ab sofort nach diesen Kriterien zu entscheiden und nicht die Übergangsfristen abzuwarten.

Eine etwas andere Nuancierung wählte der Verband SolarPower Europe, in dem nicht nur europäische und amerikanische Hersteller, sondern auch Händler und chinesische Produzenten organisiert sind. Die Mitgliedstaaten forderte der Verband auf, die NZIA-Bestimmung zu respektieren, dass Resilienzkriterien nicht für mehr als 30 Prozent der betroffenen Marktsegmente gelten sollen. tho/ber

Am Donnerstag präsentierte der frühere Präsident der “Banque de France” und heutige Ehrenpräsident Christian Noyer einen Bericht zur Kapitalmarktunion. Im Januar hatte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ihn beauftragt, konkrete Vorschläge herauszuarbeiten, wie die EU dem Ziel der Kapitalmarktunion schnell näherkommt. In Übereinstimmung mit den Prioritäten des französischen Wirtschaftsministeriums fokussierte Noyer sich auf einige konkrete Vorschläge. Darunter: ein europäisches Spar- und Investitionsprodukt.

Die Idee ist nicht neu. Noyer schlägt einen dezentralisierten Ansatz vor. Anhand von auf EU-Ebene definierten Kriterien sollen Mitgliedstaaten ein europäisches Label an jene Sparprodukte verteilen, die die Kriterien erfüllen. Die Produkte sollen langfristig orientiert und illiquid sein, wie zum Beispiel bei einer Lebensversicherung. Sie sollen Risiken nehmen und ihr Kapital nicht garantiert sein. Zudem soll eine allfällige, vorteilhafte Besteuerung an die Bedingung geknüpft sein, dass ein Großteil der Anlagen in europäische Firmen fließt.

Der europäische Verbriefungsmarkt sei dank der Regulierungen im Nachgang zur globalen Finanzkrise eingebrochen, lamentiert Noyer. Er fordert deshalb, dass die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Banken wieder so angepasst werden, dass sie mehr Verbriefungen ermöglichen. Dies soll es den Banken erlauben, mehr Kredite auszugeben. Zudem soll ein größeres Angebot an verbrieften Krediten laut Noyer auch mehr Kapital anlocken.

Mehr Kapital könne auch eine europäische Plattform für Verbriefungen schaffen. Nach dem Vorbild der USA, Kanadas und Japans soll die EU eine mit Staatsgarantien hinterlegte Plattform bilden, die verbriefte Kredite aus ganz Europa bündelt und an die Kapitalmärkte verkauft. Um schwierige Diskussionen über innereuropäische Budget-Transfers zu vermeiden, schlägt Noyer vor, dass die Mitgliedstaaten nur für die Kredite aus ihrem Land haften.

Sebastian Mack, Senior Fellow beim Berliner Jacques Delors Centre, warnt jedoch vor dem Fokus auf die Deregulierung von Verbriefungen. Sie schaffe keine europäische Kapitalmarktunion, sondern erhöhe allenfalls die Risiken für die Finanzstabilität, sagte er zu Table.Briefings.

Ein weiteres Anliegen Noyers ist die Zentralisierung der Kapitalmarktaufsicht. “Ein echter Binnenmarkt kann keine fragmentierte Aufsicht tolerieren”, schreibt er im Bericht. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) müsse hierfür aber reformiert werden. Ähnlich wie die neue Anti-Geldwäschereibehörde AMLA soll ein kleines, agiles Gremium die Führung übernehmen.

Eine reformierte ESMA soll dann die direkte Aufsicht über die wichtigsten Clearing Houses und Wertpapierzentralverwahrer (Central Securities Depositories – CSD) übernehmen. Vermögensverwaltern sollte es zudem freistehen, sich freiwillig unter die europäische Marktaufsicht zu stellen, anstelle ihrer nationalen Aufsicht. Dies würde es Vermögensverwaltern erlauben, ihre Dienstleistungen einfacher in anderen Mitgliedstaaten anzubieten.

Noyer argumentiert zudem, dass die nationalen Wertpapierzentralverwahrer einer Kapitalmarktunion im Weg stünden, weil sie die Abrechnung von Finanztransaktionen verkomplizierten und somit verteuerten. Deshalb sollten die Wertpapiergesetze harmonisiert und eine Konsolidierung der Wertpapierzentralverwahrer angestrebt werden, so Noyer.

Sebastian Mack bedauert die Stoßrichtung des Noyer-Berichts. Der französische Push für eine Kapitalmarktunion sei wichtig. “Aber die Vorschläge von Christian Noyer lesen sich wie die Wunschliste der französischen Investmentbanken.” Wirklichkeit werde die Kapitalmarktunion nur mit Vorschlägen, die allen EU-Mitgliedstaaten nützen, argumentiert Mack. Wichtig sei vor allem auch die Harmonisierung des Insolvenz-, Vertrags- und Steuerrechts.

Die Kapitalmarktunion ist aktuell im Fokus der Staats- und Regierungschefs. Nach langen Diskussionen beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche werden sie sich beim nächsten Gipfeltreffen im Juni voraussichtlich nochmals damit beschäftigen. jaa

Nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) erwartet die Behörde deutlich höhere Fallzahlen. “Wir rechnen aufgrund der Schätzungen der polnischen Kollegen mit mehreren hundert Fällen zusätzlich im Jahr”, sagt Andrés Ritter, stellvertretender Leiter von EPPO zu Table.Briefings. “Unser Arbeitsanfall könnte demnach um 25 bis 30 Prozent steigen.” Ritter betont, dass hohe Fallzahlen nicht bedeuten, dass es in einem Land zu besonders vielen Unregelmäßigkeiten kommt, sondern dass die Behörden diese stärker verfolgen als anderswo.

Polens Justizminister Adam Bodnar hatte an seinem ersten Arbeitstag im Dezember Regierungschef Donald Tusk aufgefordert, den EPPO-Beitritt zu beantragen. Die EU-Kommission hatte dem im Februar zugestimmt. Unter der Vorgängerregierung war es zu Spannungen gekommen, weil Warschau die Zusammenarbeit mit EPPO behinderte. EPPO wird in Polen rückwirkend für Fälle ab dem 1. Juli 2021 zuständig sein.

EPPO-Vize Ritter geht zudem davon aus, dass Schweden in diesem Jahr zur Europäischen Staatsanwaltschaft dazustoßen wird: “Schweden wird voraussichtlich noch dieses Jahr sein Beitrittsgesuch einreichen.” Und ein weiterer EU-Mitgliedsstaat scheint seine Haltung geändert zu haben: “Auch Irland erwägt ernsthaft, der Europäischen Staatsanwaltschaft beizutreten”, sagt Ritter. Irland hat sich bisher aufgrund seiner Verfassung bei der Zusammenarbeit im Justizbereich tendenziell zurückgehalten. Silke Wettach

Die EU und die Türkei wollen im Bereich der Forschungs- und Innovationsförderung enger zusammenarbeiten. Drei Innovationsprogramme aus der Türkei sind nun für die Teilnahme am Plug-in-Schema des Europäischen Innovationsrats (EIC) zertifiziert. Projekte aus dem Programmportfolio können somit direkt eine Finanzierung aus dem EIC-Accelerator beantragen. Der EIC Accelerator ist ein Förderprogramm im Rahmen von Horizont Europa, das Start-ups und KMU unterstützt.

Auf dem hochrangigen Dialog in Istanbul verkündeten Forschungskommissarin Iliana Ivanova und der türkische Industrieminister Mehmet Fatih Kacır weitere Kooperationen. So wird das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) bis Ende des Jahres in der Türkei einen Community-Hub einrichten. Darüber hinaus unterstützt die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission den Start der ersten Roadmap der Türkei, mit der das Land die Entwicklung von regionalen Strategien für smarte Spezialisierung fördern will.

Der erste Dialog dieser Art fand im November 2022 in Brüssel statt, damals mit dem Fokus auf den Green Deal. Die Türkei nimmt seit 2003 an den Forschungs- und Innovationsprogrammen der EU teil und hat insgesamt 743 Millionen Euro an EU-Fördermitteln für türkische Forscher und Innovatoren erhalten. Besonders erfolgreich war die Teilnahme am aktuellen Programm Horizont Europa.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt in Istanbul war die Eröffnung des modernisierten Life Science Centers an der Boğaziçi Universität, das fast acht Millionen Euro aus EU-Programmen erhalten hat. Die Einrichtung wird Forschungen in den Bereichen Proteinsequenzierung und Krebstherapie durchführen. vis

Mit einer Inszenierung als Strategen und Seitenhieben gegen die CDU und ihre Spitzenkandidatin gehen die deutschen Sozialdemokraten in den EU-Wahlkampf. “Leyen verstecken ihre Kandidaten. Deutschlands stärkste Stimmen für Europa zeigen sie“, lautet der Text für eines der Wahlplakate, das einen Schattenriss von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ein Foto der SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley zeigt. Gestern stellte die SPD ihr Kampagnenmaterial vor.

Der Kampagnenfilm zeigt Barley und Kanzler Olaf Scholz als besonnene Strategen beim Schachspiel. “Bedrohungen in Schach halten” und “Soziale Politik für dich”, lauten die Slogans dazu. Die Spitzen der Sozialdemokratie seien in der Lage Kompromisse zu finden und “in einer Zeit, in der so viel auf dem Spiel steht, braucht unser Land keinen Populismus, sondern wohlüberlegte Entscheidungen“, heißt es in dem einminütigen Video. Die Schlagworte für die Plakatmotive sind: Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit und Zusammenhalt. ber

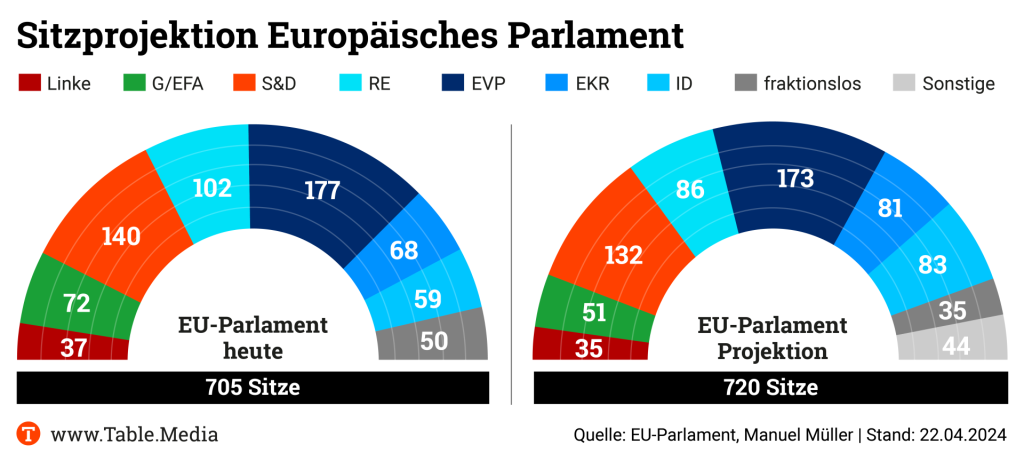

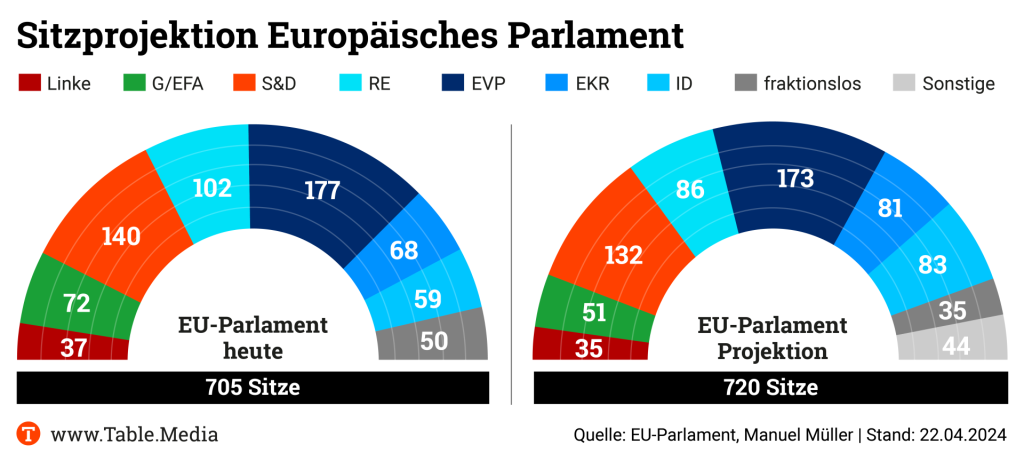

Am gestrigen Donnerstag in sechs Wochen öffnen in den Niederlanden die ersten Wahllokale. Und so langsam wird es ernst im Europawahlkampf. Die letzte Plenarwoche des Europäischen Parlaments in dieser Wahlperiode geht zu Ende, die Spitzenkandidat:innen der europäischen Parteien treffen am kommenden Montag in Maastricht zur ersten großen Debatte aufeinander und in Deutschland hängen die ersten Wahlplakate. Doch wie steht es um die Umfragen?

Blickt man nur auf die Zahlen unter dem Strich, so hat sich in den Wochen seit der letzten Sitzprojektion von Ende Februar nicht allzu viel verändert. Die Europäische Volkspartei (EVP) steht im Basisszenario bei 173 Sitzen (-3 gegenüber Februar) und erhält damit ihren Vorsprung auf die sozialdemokratische S&D-Fraktion (132 Sitze/-3) aufrecht. Im dynamischen Szenario, das auch mögliche Fraktionsbeitritte neuer Mitgliedsparteien nach der Wahl berücksichtigt, fällt der Abstand sogar noch etwas größer aus: Die EVP kommt hier auf 181, die S&D auf 134 Sitze. Beide großen Fraktionen würden damit in etwa ihren Sitzanteil im aktuellen Parlament halten.

Heiß umkämpft ist demgegenüber der dritte Platz. Während die liberale RE-Fraktion (86/+1/dynamisches Szenario: 89) gegenüber der letzten Wahl rund ein Zehntel ihrer Sitze einbüßen könnte, werden die beiden Rechtsaußenfraktionen EKR (81/+3/86) und ID (83/-2/99) voraussichtlich stark zulegen. Das genaue Kräfteverhältnis zwischen ihnen wird sich wohl erst nach der Wahl durch neue Fraktionsbeitritte entscheiden. Das wichtigste Fragezeichen bildet die ungarische Regierungspartei Fidesz, die sich gern der EKR anschließen möchte, dort aber bei vielen Mitgliedern nicht willkommen ist. Plausibler erscheint deshalb ein Beitritt zur ID-Fraktion, der auch im dynamischen Szenario dieser Sitzprojektion angenommen wird. Dass sich EKR und ID zu einer einzigen rechten Großfraktion zusammentun könnten, wie es der polnische Ex-Regierungschef Mateusz Morawiecki (PiS/EKR) jüngst angedeutet hat, bleibt indessen sehr, sehr unwahrscheinlich.

Am stärksten verbessern können sich gegenüber der letzten Sitzprojektion die Grünen (51/+3/53). Das liegt auch daran, dass inzwischen für die meisten Mitgliedstaaten Europawahl-spezifische Umfragen vorliegen, die berücksichtigen, dass die Grünen bei Europawahlen oft besser mobilisieren als andere Parteien. Allerdings scheint dieser Faktor dieses Jahr etwas schwächer auszufallen als in der Vergangenheit, da das Interesse an der Wahl allgemein gestiegen ist und damit auch die Wahlbeteiligung unter den Wähler:innen anderer Parteien zunehmen dürfte. Insgesamt werden die Grünen nach der für sie außergewöhnlich erfolgreichen Europawahl 2019 wohl auf ihr langfristiges Durchschnittsniveau zurückfallen.

Wenig Veränderungen gegenüber Februar gibt es bei der Linksfraktion (35/±0/39) sowie bei den fraktionslosen Parteien (35/-1/39). Für Furore sorgte in den letzten Wochen der Ungar Péter Magyar, der Großdemonstrationen gegen die Orbán-Regierung anführte. Mit seiner Partei TISZA könnte er drei Sitze im Europäischen Parlament gewinnen – allerdings nicht auf Kosten der Fidesz, sondern anderer Oppositionsparteien. Im Basisszenario der Sitzprojektion gehört TISZA zu den “sonstigen” Parteien, die bisher nicht im Parlament vertreten sind (44/+2); im dynamischen Szenario wird sie der EVP zugerechnet.

Insgesamt zeichnen sich damit bereits einige recht klare Erkenntnisse für die Zeit nach der Wahl ab. Sofern die Umfragen nicht vollkommen falsch liegen (wofür es keine Anhaltspunkte gibt), dürfte der EVP der Platz als stärkste Fraktion im Parlament kaum noch zu nehmen sein. Zugleich zeichnet sich deutlich ab, dass das Mitte-links-Bündnis aus S&D, RE, Grünen und Linke seine bisherige knappe Mehrheit im Parlament verlieren wird. Während die vier Fraktionen in der ausgehenden Wahlperiode noch einige wichtige Entscheidungen gegen die EVP durchs Parlament brachten, wäre das nun nicht mehr möglich. Die EVP wird damit nicht nur die stärkste Fraktion, sondern auch die “Königsmacherin”, ohne die weder links noch rechts plausible Mehrheiten möglich sind.

Das stärkt auch die Position der amtierenden Kommissionspräsidentin und EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen (CDU/EVP). Angesichts des deutlichen Vorsprungs in den Umfragen scheint sie im Wahlkampf vor allem auf das Vermeiden von Risiken zu setzen – nicht ganz anders, als man es in Deutschland von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU/EVP) kannte. Selbst ob von der Leyen an den Spitzenkandidaten-Debatten teilnehmen würde, war lange offen. Erst nach starker Kritik vor allem der Grünen bestätigte sie ihre Teilnahme an der Debatte in Maastricht. Eine weitere Debatte, die Ende Mai in Florenz stattfinden sollte, wurde hingegen bereits abgesagt.

Die größte Gefahr dürfte für von der Leyen darin liegen, dass es vor der Wahl zu einer zu starken Polarisierung innerhalb ihrer Großen Koalition kommt – und sich zu viele nationale Parteien im Wahlkampf darauf festlegen, sie nicht wiederzuwählen. So haben die europäischen Liberalen frühzeitig begonnen, sich auf von der Leyen einzuschießen; der Italiener Matteo Renzi (IV/EDP) hat bereits angekündigt, im Parlament gegen sie zu stimmen. Noch gravierender wiegen die Angriffe einiger EVP-Mitgliedsparteien, etwa der französischen Républicains.

Insgesamt dürfte die Mehrzahl der Abgeordneten aber wenig Interesse haben, von der Leyens Wiederwahl tatsächlich zu verhindern. Ohne eine alternative Mitte-links-Mehrheit würde das wohl nur zu einer Blockade im Parlament führen. Das wiederum würde dem Europäischen Rat erlauben, wie 2019 das Spitzenkandidatenverfahren zu ignorieren und eine Überraschungskandidat:in zu präsentieren. Ein konstruktiverer Umgang mit der Situation würde für S&D, Liberale und Grüne darin bestehen, der EVP für ihre Zustimmung zu von der Leyen Zugeständnisse abzufordern. Etwa in Form eines Koalitionsvertrags, der bestimmte inhaltliche Leitplanken für die Gesetzgebung in der nächsten Wahlperiode festzurrt und Regeln für den Umgang mit den erstarkten Rechtsfraktionen etabliert.

Aber erst einmal haben natürlich die europäischen Wähler:innen das Wort. Die hier vorgestellte Sitzprojektion ist nur eine Momentaufnahme der politischen Stimmung – bis zur Europawahl bleiben noch etwas mehr als 40 Tage.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.

in Paris wird diese Tage intensiv an der europäischen Verteidigungsintegration gearbeitet. Nachdem Präsident Emmanuel Macron sich gestern in seiner großen Sorbonne-Rede unter anderem für eine Europäische Militärakademie und eine Europäische Cybersecurity-Kapazität ausgesprochen hatte, ist Verteidigungsminister Boris Pistorius heute auf einer etwas handfesteren Mission in der Stadt der Lichter.

Nach längerem Hin und Her unterschreibt er heute in Paris ein Memorandum of Understanding, um die Arbeitsteilung beim deutsch-französischen Kampfpanzerprojekt Main Ground Combat System (MGCS) zu regeln. Beim Besuch seines französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu im März – als die Minister die Einigung erzielt hatten, die sie heute unterschreiben – hatte Pistorius sie als “historisch” bezeichnet.

Die an der Entwicklung des Kampfsystems beteiligten Unternehmen Rheinmetall und die Holding KNDS, die aus dem französischen Nexter und dem deutschen Panzerbauer KMW entstanden ist, hatten besonders darum gerungen, den Turm und die Kanone des Panzers zu entwickeln. Der Druck aus der Politik soll geholfen haben, die rechtliche Unterlage für die neue Entwicklungsphase unterschriftsreif zu machen.

Der FAZ sagten die Minister im harmonischen Doppelinterview, dass der detaillierte Vertrag Anfang 2025 fertiggestellt werden solle. Das System soll in den 2040er Jahren in den Einsatz gehen können und auf deutscher Seite die Leopard-Panzer, auf französischer die Leclerc-Panzer ersetzen.

Wenn es nach Macron geht, dann wird die EU bis dahin noch einige weitere Integrationsschritte in ihrer Verteidigungspolitik genommen haben.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat in eindringlichen Worten für eine weitere Stärkung der europäischen Souveränität geworben. “Wir müssen uns heute darüber im Klaren sein, dass unser Europa sterblich ist, es kann sterben”, sagte er in seiner Rede in der Sorbonne-Universität. Ob es so weit komme, hänge “einzig und allein von unseren Entscheidungen ab”. Aber die Entscheidungen müssten jetzt getroffen werden.

Macron bezog sich dabei auf den Anstieg des Extremismus in Europa und die Einmischung autokratischer Mächte wie Russland und China. Europa müsse sich auseinandersetzen mit der bedrohlichen Sicherheitslage und dem Risiko, wirtschaftlich abgehängt zu werden. Auf kultureller Ebene werde das demokratische und humanistische Modell Europas infrage gestellt.

Das Konzept der europäischen Souveränität, das der französische Präsident in seiner ersten Sorbonne-Rede 2017 entworfen hatte, ist nach Ansicht Macrons daher relevanter denn je. Angesichts der Gefahren müsse Europa “massive strategische Entscheidungen” treffen, mahnte er.

Anders als seine Vorgängerin Angela Merkel 2017 reagierte Bundeskanzler Olaf Scholz prompt auf die Rede Macrons: Gemeinsames Ziel von Frankreich und Deutschland sei es, “dass Europa stark bleibt”, so Scholz am Donnerstag auf der Plattform X. “Deine Rede enthält gute Impulse, wie uns das gelingen kann.”

Nils Schmid, der Vorsitzende der Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung, sprach von einer “wichtigen, aufrüttelnden Rede” – auch wenn Macron nach sieben Jahren im Amt natürlich nicht mehr die visionäre Kraft seiner ersten Sorbonne-Rede entfalten könne. Der französische Präsident habe seine Idee der europäischen Souveränität in der EU durchgesetzt und große Fortschritte zusammen mit Deutschland erreicht, etwa bei den Corona-Bonds oder in der europäischen Industriepolitik, sagte der SPD-Abgeordnete zu Table.Briefings.

Mit seiner zweiten Sorbonne-Rede will Macron den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Er setzt auf mehr europäische Industriepolitik, auch in der Rüstung, und fordert ein gemeinsames Investitionsprogramm.

Der Tenor der Rede sei “sehr ambitioniert” und spiegle die Forderungen von Enrico Letta und Mario Draghi nach tiefgreifenden EU-Reformen wider, sagt Camille Defard, Leiterin des Jacques Delors Energy Centre. Macron lege die Messlatte des politischen Diskurses über die Zukunft der EU höher, indem er ein neues Paradigma für die Haushalts-, Währungs-, Handels- und Industriepolitik fordere, um den neuen geopolitischen Realitäten zu begegnen.

Der Élysée-Palast wollte die Rede wenige Wochen vor der Europawahl nicht als Wahlkampf gedeutet wissen, sondern vielmehr als “europäischen institutionellen Moment”. Macron wolle so seine Ideen für die Strategische Agenda für die nächsten Jahre präsentieren, die die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel nach der Wahl Mitte Juni beschließen wollen. Diese fließt wiederum in das Arbeitsprogramm der neuen EU-Kommission ein.

Der französische Präsident fordert insbesondere einen “Wohlstandspakt”. Die klimafreundliche Produktion stelle eine “Chance für die Reindustrialisierung und den Erhalt unserer Industrien” dar, betonte er. Daher müsse man “aufhören, Dekarbonisierung und Wachstum gegeneinander auszuspielen”. Als Beispiel nannte Macron die Wasserstoff- und Batterieproduktion. So sollten bis 2030 alle benötigten Batterien in Europa gefertigt werden und die europäischen Halbleiterproduktion verdoppelt werden.

Zudem müsse die Regulierung auf EU-Ebene entschlackt werden. Dies bedeute eine Modernisierung des Binnenmarktes, ein Ende der “systematischen Regulierung” und eine Verringerung der Abgaben, vornehmlich für Kleinunternehmen.

Macron setzt zudem auf eine intensivere Industriepolitik und eine Strategie des “Made in Europe”. Europa müsse anstreben, bis 2030 in fünf strategischen Technologiefeldern weltweit führend zu werden: KI, Quantencomputing, Raumfahrt, Biotechnologie und neue Energien. In diesem Zusammenhang nennt er Wasserstoff, kleine modulare Reaktoren und die Kernfusion, erwähnt aber nicht die erneuerbaren Energien.

Zugleich betonte Macron die Bedeutung der europäischen Verteidigungsindustrie für die eigene Verteidigung. Er forderte eine Priorisierung der heimischen Hersteller bei der Beschaffung von Militärgütern. Macron kritisierte, dass drei Viertel der Mittel aus der Europäischen Friedensfazilität genutzt worden seien, um außereuropäisch einzukaufen. Zudem forderte er, die Europäische Investitionsbank (EIB) solle die Rüstungsindustrie stärker unterstützen. (Mehr dazu lesen Sie hier)

Der Präsident fordert erneut zusätzliche Mittel für die EU-Ebene. Er wolle mit den europäischen Partnern “über einen gemeinsamen öffentlichen Investitionsschock” und größere finanzielle Handlungsfähigkeit der Europäischen Union diskutieren, betonte Macron. Mindestens eine Verdopplung der EU-Mittel sei nötig, sagte er. Dazu gehörten auch die umstrittenen neuen Eigenmittel für die EU. Für seine Pläne aber werde Macron “Deutschland und die sparsamen Länder überzeugen müssen“, sagt Peggy Corlin, Leiterin des Büros der Robert-Schuman-Stiftung in Brüssel.

Es sollte ein Schlussstrich unter das “Katargate” und viele andere Skandale sein: Am Donnerstag hat das Europaparlament in Straßburg die Einrichtung eines unabhängigen Ethikgremiums für die EU-Institutionen gebilligt. Das neue Gremium soll “allgemein gültige Standards für ethisches Verhalten” festlegen und in begründeten Einzelfällen auch Untersuchungen einleiten.

Das wäre eine gute Nachricht – hätten sich zuletzt nicht Berichte über unethisches Verhalten im Parlament gehäuft. Nicht nur Katar und Marokko, sondern auch Russland und China sollen versucht haben, EU-Abgeordnete zu beeinflussen und die Straßburger Kammer auszuspionieren. Dies legen Erkenntnisse der tschechischen und belgischen Geheimdienste und Ermittlungen der Bundesanwaltschaft nahe.

Zuletzt hatte der Skandal um den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, für Wirbel gesorgt. Einer seiner Assistenten soll für China spioniert haben. Zudem besteht der Verdacht, dass Krah selbst Geld von einem prorussischen Ukrainer angenommen haben könnte. Dennoch weigert sich der deutsche Politiker, auf den Spitzenkandidaten-Status für die Europawahl zu verzichten.

In einer gesonderten Entschließung fordert das Parlament nun Aufklärung. Krah und die AfD müssten alle Fakten auf den Tisch legen und ihre “finanziellen Beziehungen zum Kreml unverzüglich öffentlich erklären“. Die Abgeordneten betonten zudem “äußerste Besorgnis” über den Spionage-Verdacht gegen Krahs Assistenten Jian G. Der Mann sitzt mittlerweile in U-Haft, das Parlament hat ihn suspendiert.

Damit ist der Fall aus Sicht vieler EU-Politiker und Experten jedoch längst nicht erledigt. Der Fall Krah habe eklatante Sicherheitslücken offenbart, sagte die dänische EU-Abgeordnete Karen Melchior (Renew). “Wir wissen nicht, ob die Parlamentsmitarbeiter alle Sicherheitsbestimmungen erfüllen”, erklärte sie. Dieser Missstand müsse “vor der nächsten Legislatur” abgestellt werden, so Melchior.

Der Hintergrund: Assistenten und andere Mitarbeiter werden vor ihrer Einstellung zwar einer Sicherheits-Überprüfung unterzogen. Doch im Fall von Jian G. hat dies offenbar ebenso wenig geholfen wie die Regel, dass Assistenten keine Tätigkeiten ausüben dürfen, die zu einem Interessenkonflikt führen. Krah streitet zudem ab, etwas über G.’s vermutete Spionagetätigkeit gewußt zu haben.

Unzufrieden ist auch Parlaments-Vize Jan-Christoph Oetjen (FDP). “Wir können es nicht zulassen, dass ausländische Kräfte Einfluss nehmen auf die europäische Politik”, sagte er im Fernsehsender Phoenix. Das Europaparlament müsse sich selbst um Aufklärung bemühen, so Oetjen. Für einen Untersuchungsausschuss fehle zwar die Zeit. Es sei jedoch denkbar, einen Sonderermittler einzusetzen.

Dies zeichnet sich jedoch nicht ab. Für Ermittlungen seien allein die nationalen Behörden zuständig, erklärte Parlamentssprecher Jaume Duch auf Nachfrage von Table.Briefings. Man werde mit der deutschen Justiz eng zusammenarbeiten, falls eine entsprechende Anfrage eingehen sollte. Im Übrigen habe das Parlament spätestens seit 2019 immer wieder vor ausländischer Einmischung gewarnt.

Dies sei jedoch nicht genug, kritisieren die NGOs “Transparency International” (TI) und LobbyControl. “Da Krah selbst Kontakte zur chinesischen Regierung pflegte, sollten die AfD, das EU-Parlament und die zuständigen Behörden in Deutschland auch seine Rolle genau unter die Lupe nehmen. Sie müssen nun ein möglicherweise strafrechtlich relevantes Verhalten von Krah selbst prüfen”, sagt Imke Dierßen, Politische Geschäftsführerin von LobbyControl.

Das neue Ethikgremium sei zwar ein Fortschritt, erklärte TI. Es komme jedoch zu spät und gehe nicht weit genug (“too little, too late”). So fehle die Möglichkeit, unethisches Verhalten von Abgeordneten zu sanktionieren. Zudem habe sich bei der Abstimmung fast die Hälfte der Parlamentarier gegen das Ethikgremium ausgesprochen. “Sie mußten dazu gedrängt werden”, so TI-Expertin Shari Hinds.

Die EVP stellt das neue Gremium weiter infrage. Eine Rechtsgrundlage fehle, betonte Sven Simon (CDU), verfassungspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Zudem sei der Europäische Rat zwar an der Festlegung der ethischen Regeln beteiligt, wolle sich aber nicht an sie binden. “Vor diesem Hintergrund ist heute ein schwarzer Tag für das Europaparlament.”

Demgegenüber spricht Daniel Freund (Grüne), der das Ethikgremium als Berichterstatter vorangetrieben hatte, von einem “grünen Erfolg”. Die “Kultur der Straffreiheit” gehe zu Ende. Ähnliche Hoffnungen waren allerdings bereits mit den Transparenzregeln verbunden, die sich das Parlament nach dem Katargate – dem bisher größten und immer noch nicht aufgeklärten Korruptionsskandal – gegeben hatte.

Doch trotz der 2023 eingeführten strikten Regeln konnte Krah ein deutsch-chinesisches Lobbynetzwerk aufbauen. Zudem verfügt das Europaparlament noch nicht über ein Kontrollgremium wie der Bundestag, das es in die Lage versetzen würde, Erkenntnisse der Geheimdienste zu teilen und zu hinterfragen. Deswegen tappen die EU-Abgeordneten auch bei den jüngsten Skandalen weitgehend im Dunkeln.

29.04-30.04.2024

Informelle Ministertagung Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Rechtsstaatlichkeit im Rahmen des Erweiterungsprozesses, Gedankenaustausch zur Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der künftigen Union, Gedankenaustausch zu Schritten und Reformen, die zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der Union erforderlich sind. Infos

29.04.2024 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Mitteilung des Ratsvorsitzes und der Kommission zu schnellen und strukturierten Reaktionen auf die aktuelle Krisensituation in der Landwirtschaft, Gedankenaustausch zu handelsbezogenen Agrarfragen, Gedankenaustausch zu den jährlichen Leistungsberichten im Rahmen der GAP. Vorläufige Tagesordnung (Französisch)

30.04.2024

EuGH-Urteil zu EncroChat-Daten

Themen: Der Europäische Gerichtshof entscheidet darüber, ob die durch den Einsatz einer Trojaner-Software erlangten Kommunikationsdaten aus einem EncroChat gerichtlich verwendet werden dürfen. Vorabentscheidungsersuchen

Das Europaparlament hat am Donnerstag den Net-Zero Industry Act (NZIA) auf den Weg gebracht. Für das Gesetzesvorhaben stimmten 361 Abgeordnete, 121 dagegen. Nun muss noch der Rat formal zustimmen, damit der NZIA in Kraft treten kann.

Der Rechtsakt soll die EU-Staaten als Standort für klimafreundliche Technologien stärken. Bis 2030 will die EU 40 Prozent ihres jährlichen Bedarfs etwa an Windrädern, Wärmepumpen oder Solaranlagen aus heimischer Produktion decken. Dafür sollen insbesondere die Planungs- und Genehmigungsverfahren für entsprechende Fabriken in den Mitgliedstaaten beschleunigt werden.

Zudem hält der NZIA die nationalen Behörden an, bei öffentlichen Ausschreibungen neben dem Preis der Angebote auch Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien zu berücksichtigen. Der Branchenverband European Solar Manufacturing Council begrüßte dies. Dessen Policy Director Žygimantas Vaičiūnas forderte die Mitgliedstaaten auf, ab sofort nach diesen Kriterien zu entscheiden und nicht die Übergangsfristen abzuwarten.

Eine etwas andere Nuancierung wählte der Verband SolarPower Europe, in dem nicht nur europäische und amerikanische Hersteller, sondern auch Händler und chinesische Produzenten organisiert sind. Die Mitgliedstaaten forderte der Verband auf, die NZIA-Bestimmung zu respektieren, dass Resilienzkriterien nicht für mehr als 30 Prozent der betroffenen Marktsegmente gelten sollen. tho/ber

Am Donnerstag präsentierte der frühere Präsident der “Banque de France” und heutige Ehrenpräsident Christian Noyer einen Bericht zur Kapitalmarktunion. Im Januar hatte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ihn beauftragt, konkrete Vorschläge herauszuarbeiten, wie die EU dem Ziel der Kapitalmarktunion schnell näherkommt. In Übereinstimmung mit den Prioritäten des französischen Wirtschaftsministeriums fokussierte Noyer sich auf einige konkrete Vorschläge. Darunter: ein europäisches Spar- und Investitionsprodukt.

Die Idee ist nicht neu. Noyer schlägt einen dezentralisierten Ansatz vor. Anhand von auf EU-Ebene definierten Kriterien sollen Mitgliedstaaten ein europäisches Label an jene Sparprodukte verteilen, die die Kriterien erfüllen. Die Produkte sollen langfristig orientiert und illiquid sein, wie zum Beispiel bei einer Lebensversicherung. Sie sollen Risiken nehmen und ihr Kapital nicht garantiert sein. Zudem soll eine allfällige, vorteilhafte Besteuerung an die Bedingung geknüpft sein, dass ein Großteil der Anlagen in europäische Firmen fließt.

Der europäische Verbriefungsmarkt sei dank der Regulierungen im Nachgang zur globalen Finanzkrise eingebrochen, lamentiert Noyer. Er fordert deshalb, dass die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Banken wieder so angepasst werden, dass sie mehr Verbriefungen ermöglichen. Dies soll es den Banken erlauben, mehr Kredite auszugeben. Zudem soll ein größeres Angebot an verbrieften Krediten laut Noyer auch mehr Kapital anlocken.

Mehr Kapital könne auch eine europäische Plattform für Verbriefungen schaffen. Nach dem Vorbild der USA, Kanadas und Japans soll die EU eine mit Staatsgarantien hinterlegte Plattform bilden, die verbriefte Kredite aus ganz Europa bündelt und an die Kapitalmärkte verkauft. Um schwierige Diskussionen über innereuropäische Budget-Transfers zu vermeiden, schlägt Noyer vor, dass die Mitgliedstaaten nur für die Kredite aus ihrem Land haften.

Sebastian Mack, Senior Fellow beim Berliner Jacques Delors Centre, warnt jedoch vor dem Fokus auf die Deregulierung von Verbriefungen. Sie schaffe keine europäische Kapitalmarktunion, sondern erhöhe allenfalls die Risiken für die Finanzstabilität, sagte er zu Table.Briefings.

Ein weiteres Anliegen Noyers ist die Zentralisierung der Kapitalmarktaufsicht. “Ein echter Binnenmarkt kann keine fragmentierte Aufsicht tolerieren”, schreibt er im Bericht. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) müsse hierfür aber reformiert werden. Ähnlich wie die neue Anti-Geldwäschereibehörde AMLA soll ein kleines, agiles Gremium die Führung übernehmen.

Eine reformierte ESMA soll dann die direkte Aufsicht über die wichtigsten Clearing Houses und Wertpapierzentralverwahrer (Central Securities Depositories – CSD) übernehmen. Vermögensverwaltern sollte es zudem freistehen, sich freiwillig unter die europäische Marktaufsicht zu stellen, anstelle ihrer nationalen Aufsicht. Dies würde es Vermögensverwaltern erlauben, ihre Dienstleistungen einfacher in anderen Mitgliedstaaten anzubieten.

Noyer argumentiert zudem, dass die nationalen Wertpapierzentralverwahrer einer Kapitalmarktunion im Weg stünden, weil sie die Abrechnung von Finanztransaktionen verkomplizierten und somit verteuerten. Deshalb sollten die Wertpapiergesetze harmonisiert und eine Konsolidierung der Wertpapierzentralverwahrer angestrebt werden, so Noyer.

Sebastian Mack bedauert die Stoßrichtung des Noyer-Berichts. Der französische Push für eine Kapitalmarktunion sei wichtig. “Aber die Vorschläge von Christian Noyer lesen sich wie die Wunschliste der französischen Investmentbanken.” Wirklichkeit werde die Kapitalmarktunion nur mit Vorschlägen, die allen EU-Mitgliedstaaten nützen, argumentiert Mack. Wichtig sei vor allem auch die Harmonisierung des Insolvenz-, Vertrags- und Steuerrechts.

Die Kapitalmarktunion ist aktuell im Fokus der Staats- und Regierungschefs. Nach langen Diskussionen beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche werden sie sich beim nächsten Gipfeltreffen im Juni voraussichtlich nochmals damit beschäftigen. jaa

Nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) erwartet die Behörde deutlich höhere Fallzahlen. “Wir rechnen aufgrund der Schätzungen der polnischen Kollegen mit mehreren hundert Fällen zusätzlich im Jahr”, sagt Andrés Ritter, stellvertretender Leiter von EPPO zu Table.Briefings. “Unser Arbeitsanfall könnte demnach um 25 bis 30 Prozent steigen.” Ritter betont, dass hohe Fallzahlen nicht bedeuten, dass es in einem Land zu besonders vielen Unregelmäßigkeiten kommt, sondern dass die Behörden diese stärker verfolgen als anderswo.

Polens Justizminister Adam Bodnar hatte an seinem ersten Arbeitstag im Dezember Regierungschef Donald Tusk aufgefordert, den EPPO-Beitritt zu beantragen. Die EU-Kommission hatte dem im Februar zugestimmt. Unter der Vorgängerregierung war es zu Spannungen gekommen, weil Warschau die Zusammenarbeit mit EPPO behinderte. EPPO wird in Polen rückwirkend für Fälle ab dem 1. Juli 2021 zuständig sein.

EPPO-Vize Ritter geht zudem davon aus, dass Schweden in diesem Jahr zur Europäischen Staatsanwaltschaft dazustoßen wird: “Schweden wird voraussichtlich noch dieses Jahr sein Beitrittsgesuch einreichen.” Und ein weiterer EU-Mitgliedsstaat scheint seine Haltung geändert zu haben: “Auch Irland erwägt ernsthaft, der Europäischen Staatsanwaltschaft beizutreten”, sagt Ritter. Irland hat sich bisher aufgrund seiner Verfassung bei der Zusammenarbeit im Justizbereich tendenziell zurückgehalten. Silke Wettach

Die EU und die Türkei wollen im Bereich der Forschungs- und Innovationsförderung enger zusammenarbeiten. Drei Innovationsprogramme aus der Türkei sind nun für die Teilnahme am Plug-in-Schema des Europäischen Innovationsrats (EIC) zertifiziert. Projekte aus dem Programmportfolio können somit direkt eine Finanzierung aus dem EIC-Accelerator beantragen. Der EIC Accelerator ist ein Förderprogramm im Rahmen von Horizont Europa, das Start-ups und KMU unterstützt.

Auf dem hochrangigen Dialog in Istanbul verkündeten Forschungskommissarin Iliana Ivanova und der türkische Industrieminister Mehmet Fatih Kacır weitere Kooperationen. So wird das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) bis Ende des Jahres in der Türkei einen Community-Hub einrichten. Darüber hinaus unterstützt die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission den Start der ersten Roadmap der Türkei, mit der das Land die Entwicklung von regionalen Strategien für smarte Spezialisierung fördern will.

Der erste Dialog dieser Art fand im November 2022 in Brüssel statt, damals mit dem Fokus auf den Green Deal. Die Türkei nimmt seit 2003 an den Forschungs- und Innovationsprogrammen der EU teil und hat insgesamt 743 Millionen Euro an EU-Fördermitteln für türkische Forscher und Innovatoren erhalten. Besonders erfolgreich war die Teilnahme am aktuellen Programm Horizont Europa.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt in Istanbul war die Eröffnung des modernisierten Life Science Centers an der Boğaziçi Universität, das fast acht Millionen Euro aus EU-Programmen erhalten hat. Die Einrichtung wird Forschungen in den Bereichen Proteinsequenzierung und Krebstherapie durchführen. vis

Mit einer Inszenierung als Strategen und Seitenhieben gegen die CDU und ihre Spitzenkandidatin gehen die deutschen Sozialdemokraten in den EU-Wahlkampf. “Leyen verstecken ihre Kandidaten. Deutschlands stärkste Stimmen für Europa zeigen sie“, lautet der Text für eines der Wahlplakate, das einen Schattenriss von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ein Foto der SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley zeigt. Gestern stellte die SPD ihr Kampagnenmaterial vor.

Der Kampagnenfilm zeigt Barley und Kanzler Olaf Scholz als besonnene Strategen beim Schachspiel. “Bedrohungen in Schach halten” und “Soziale Politik für dich”, lauten die Slogans dazu. Die Spitzen der Sozialdemokratie seien in der Lage Kompromisse zu finden und “in einer Zeit, in der so viel auf dem Spiel steht, braucht unser Land keinen Populismus, sondern wohlüberlegte Entscheidungen“, heißt es in dem einminütigen Video. Die Schlagworte für die Plakatmotive sind: Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit und Zusammenhalt. ber

Am gestrigen Donnerstag in sechs Wochen öffnen in den Niederlanden die ersten Wahllokale. Und so langsam wird es ernst im Europawahlkampf. Die letzte Plenarwoche des Europäischen Parlaments in dieser Wahlperiode geht zu Ende, die Spitzenkandidat:innen der europäischen Parteien treffen am kommenden Montag in Maastricht zur ersten großen Debatte aufeinander und in Deutschland hängen die ersten Wahlplakate. Doch wie steht es um die Umfragen?

Blickt man nur auf die Zahlen unter dem Strich, so hat sich in den Wochen seit der letzten Sitzprojektion von Ende Februar nicht allzu viel verändert. Die Europäische Volkspartei (EVP) steht im Basisszenario bei 173 Sitzen (-3 gegenüber Februar) und erhält damit ihren Vorsprung auf die sozialdemokratische S&D-Fraktion (132 Sitze/-3) aufrecht. Im dynamischen Szenario, das auch mögliche Fraktionsbeitritte neuer Mitgliedsparteien nach der Wahl berücksichtigt, fällt der Abstand sogar noch etwas größer aus: Die EVP kommt hier auf 181, die S&D auf 134 Sitze. Beide großen Fraktionen würden damit in etwa ihren Sitzanteil im aktuellen Parlament halten.

Heiß umkämpft ist demgegenüber der dritte Platz. Während die liberale RE-Fraktion (86/+1/dynamisches Szenario: 89) gegenüber der letzten Wahl rund ein Zehntel ihrer Sitze einbüßen könnte, werden die beiden Rechtsaußenfraktionen EKR (81/+3/86) und ID (83/-2/99) voraussichtlich stark zulegen. Das genaue Kräfteverhältnis zwischen ihnen wird sich wohl erst nach der Wahl durch neue Fraktionsbeitritte entscheiden. Das wichtigste Fragezeichen bildet die ungarische Regierungspartei Fidesz, die sich gern der EKR anschließen möchte, dort aber bei vielen Mitgliedern nicht willkommen ist. Plausibler erscheint deshalb ein Beitritt zur ID-Fraktion, der auch im dynamischen Szenario dieser Sitzprojektion angenommen wird. Dass sich EKR und ID zu einer einzigen rechten Großfraktion zusammentun könnten, wie es der polnische Ex-Regierungschef Mateusz Morawiecki (PiS/EKR) jüngst angedeutet hat, bleibt indessen sehr, sehr unwahrscheinlich.

Am stärksten verbessern können sich gegenüber der letzten Sitzprojektion die Grünen (51/+3/53). Das liegt auch daran, dass inzwischen für die meisten Mitgliedstaaten Europawahl-spezifische Umfragen vorliegen, die berücksichtigen, dass die Grünen bei Europawahlen oft besser mobilisieren als andere Parteien. Allerdings scheint dieser Faktor dieses Jahr etwas schwächer auszufallen als in der Vergangenheit, da das Interesse an der Wahl allgemein gestiegen ist und damit auch die Wahlbeteiligung unter den Wähler:innen anderer Parteien zunehmen dürfte. Insgesamt werden die Grünen nach der für sie außergewöhnlich erfolgreichen Europawahl 2019 wohl auf ihr langfristiges Durchschnittsniveau zurückfallen.

Wenig Veränderungen gegenüber Februar gibt es bei der Linksfraktion (35/±0/39) sowie bei den fraktionslosen Parteien (35/-1/39). Für Furore sorgte in den letzten Wochen der Ungar Péter Magyar, der Großdemonstrationen gegen die Orbán-Regierung anführte. Mit seiner Partei TISZA könnte er drei Sitze im Europäischen Parlament gewinnen – allerdings nicht auf Kosten der Fidesz, sondern anderer Oppositionsparteien. Im Basisszenario der Sitzprojektion gehört TISZA zu den “sonstigen” Parteien, die bisher nicht im Parlament vertreten sind (44/+2); im dynamischen Szenario wird sie der EVP zugerechnet.

Insgesamt zeichnen sich damit bereits einige recht klare Erkenntnisse für die Zeit nach der Wahl ab. Sofern die Umfragen nicht vollkommen falsch liegen (wofür es keine Anhaltspunkte gibt), dürfte der EVP der Platz als stärkste Fraktion im Parlament kaum noch zu nehmen sein. Zugleich zeichnet sich deutlich ab, dass das Mitte-links-Bündnis aus S&D, RE, Grünen und Linke seine bisherige knappe Mehrheit im Parlament verlieren wird. Während die vier Fraktionen in der ausgehenden Wahlperiode noch einige wichtige Entscheidungen gegen die EVP durchs Parlament brachten, wäre das nun nicht mehr möglich. Die EVP wird damit nicht nur die stärkste Fraktion, sondern auch die “Königsmacherin”, ohne die weder links noch rechts plausible Mehrheiten möglich sind.

Das stärkt auch die Position der amtierenden Kommissionspräsidentin und EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen (CDU/EVP). Angesichts des deutlichen Vorsprungs in den Umfragen scheint sie im Wahlkampf vor allem auf das Vermeiden von Risiken zu setzen – nicht ganz anders, als man es in Deutschland von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU/EVP) kannte. Selbst ob von der Leyen an den Spitzenkandidaten-Debatten teilnehmen würde, war lange offen. Erst nach starker Kritik vor allem der Grünen bestätigte sie ihre Teilnahme an der Debatte in Maastricht. Eine weitere Debatte, die Ende Mai in Florenz stattfinden sollte, wurde hingegen bereits abgesagt.

Die größte Gefahr dürfte für von der Leyen darin liegen, dass es vor der Wahl zu einer zu starken Polarisierung innerhalb ihrer Großen Koalition kommt – und sich zu viele nationale Parteien im Wahlkampf darauf festlegen, sie nicht wiederzuwählen. So haben die europäischen Liberalen frühzeitig begonnen, sich auf von der Leyen einzuschießen; der Italiener Matteo Renzi (IV/EDP) hat bereits angekündigt, im Parlament gegen sie zu stimmen. Noch gravierender wiegen die Angriffe einiger EVP-Mitgliedsparteien, etwa der französischen Républicains.

Insgesamt dürfte die Mehrzahl der Abgeordneten aber wenig Interesse haben, von der Leyens Wiederwahl tatsächlich zu verhindern. Ohne eine alternative Mitte-links-Mehrheit würde das wohl nur zu einer Blockade im Parlament führen. Das wiederum würde dem Europäischen Rat erlauben, wie 2019 das Spitzenkandidatenverfahren zu ignorieren und eine Überraschungskandidat:in zu präsentieren. Ein konstruktiverer Umgang mit der Situation würde für S&D, Liberale und Grüne darin bestehen, der EVP für ihre Zustimmung zu von der Leyen Zugeständnisse abzufordern. Etwa in Form eines Koalitionsvertrags, der bestimmte inhaltliche Leitplanken für die Gesetzgebung in der nächsten Wahlperiode festzurrt und Regeln für den Umgang mit den erstarkten Rechtsfraktionen etabliert.

Aber erst einmal haben natürlich die europäischen Wähler:innen das Wort. Die hier vorgestellte Sitzprojektion ist nur eine Momentaufnahme der politischen Stimmung – bis zur Europawahl bleiben noch etwas mehr als 40 Tage.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine genauere Aufschlüsselung der Ergebnisse finden sich auf dem Blog Der (europäische) Föderalist.