am heutigen Mittwoch stellt sich Alberto Núñez Feijóo der ersten Abstimmung im Kongress. Es ist absehbar, dass der Chef des konservativen Partido Popular (PP) nicht die nötige Mehrheit erreichen wird, um neuer spanischer Ministerpräsident zu werden: Feijóo hat nur 172 Stimmen auf seiner Seite, die absolute Mehrheit liegt bei 176. Am Freitag findet dann die zweite Abstimmung statt, bei der mehr Ja- als Nein-Stimmen ausreichen. Auch diese Hürde dürfte Feijóo reißen.

In seiner Rede am Dienstag verwies Feijóo auf die Amnestie, die sein sozialistischer Widersacher Pedro Sánchez, der geschäftsführende Regierungschef, mit Carles Puigdemont aushandelt – im Gegenzug für die Unterstützung der separatistischen Parteien Junts und Esquerra Republicana de Catalunya. “Puigdemont hat uns dasselbe angeboten wie Pedro Sánchez, aber ich will diesen Preis nicht zahlen, um Ministerpräsident zu sein“, sagte Feijóo.

Gut zwei Monate nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien dürfte das Land, das derzeit den Vorsitz im Rat der EU innehat, also weiterhin nur eine geschäftsführende Regierung haben. Sollte Feijóo erwartungsgemäß keine Mehrheit erhalten, dürfte König Felipe VI. dem Sozialisten Sánchez eine Chance geben. Dieser hat gemäß Verfassung nur bis zum 27. November Zeit, um Neuwahlen zu verhindern.

Ein “wichtiger Meilenstein” seien die Berichte der großen Netzplattformen, betonte Kommissions-Vizepräsidentin Věra Jourová gestern. Die Berichte sind in der Tat ein Novum: Erstmals hatten Anbieter wie Google, Meta, Microsoft, Tiktok, Twitch und Co. über ihr Vorgehen gegen Desinformationen eigene Reports erstellt.

2022 hatten sich die Unternehmen dazu verpflichtet, neben Informationen zu ihrem Vorgehen gegen Desinformationskampagnen, Nutzer und Dritte bei der Identifikation und beim Fact-Checking zu unterstützen und Transparenz über getroffene Maßnahmen herzustellen. Alle sechs Monate müssen die Anbieter nun Bericht erstatten – sofern sie sich dem Regime weiterhin unterworfen haben. Twitter stieg nach dem Kauf durch Elon Musk im Mai aus dem Code of Practice aus.

Bei der Übergabe der Berichte am Dienstag sagte Kommissarin Jourová: Die meisten Anbieter würden mitwirken, aber man könne sich nicht ausschließlich auf deren Angaben verlassen, wenn es um die Qualität der Angaben ginge. Unabhängige Forscher bräuchten ebenfalls Zugang zu den Daten, sagte Jourová. Ins gleiche Horn stieß Binnenmarktkommissar Thierry Breton: Die Qualität der zur Verfügung gestellten Daten variiere je nach Plattform.

Viele Betreiber nutzen die Gelegenheit, um in den Berichten darzulegen, wie intensiv sie gegen Desinformationen vorgehen. Facebook etwa gibt an, dass vier bis fünf Prozent der weltweiten, monatlich aktiven Nutzer Fake seien – in den ersten beiden Quartalen sei die Meta-Tochter gegen etwa eine Milliarde Konten vorgegangen, fast 99 Prozent davon habe man selbst identifiziert. Dagegen geht etwa TikTok nur von 1,1 Prozent Fake-Konten aus. In der EU habe man 5,86 Millionen Konten binnen der ersten beiden Quartale identifiziert und entfernt. LinkedIn-Betreiber Microsoft berichtet von 6,7 Millionen Fakeprofilen in den EU-Mitgliedstaaten. Auch hier hat der Betreiber fast alles von vornherein selbst verhindert.

Und auch bei den Maßnahmen im Kampf gegen Täuschung durch die Verwendung algorithmischer Systeme sind die Plattformen nach eigener Darstellung schon auf einem guten Weg. Google, Microsoft und Tiktok etwa haben entweder Nutzungsbedingungen angepasst, Prüfmechanismen eingeführt oder kennzeichnen KI-generierte Inhalte, beispielsweise über hinzugefügte Markierungen in den Metadaten. In besonderen Fällen versuchen sie, deren Weitererwendung zu verhindern.

Doch so wichtig die Debatte auch ist: Das politische Hauptaugenmerk liegt derzeit auf den anstehenden Wahlen. Insbesondere die Wahl in der Slowakei macht Kommissionsvize Věra Jourová Sorgen: Dort könne Propaganda auf einen fruchtbaren Boden fallen. Diese Sorgen hatte die Kommissions-Vizepräsidentin schon in den vergangenen Monaten, vor allem im Hinblick auf tatsächliche Bearbeitungsfähigkeiten der Plattformbetreiber, umgetrieben.

Sprachkenntnisse etwa hätten gefehlt: Facebook habe vor sechs Monaten nur einen einzigen Faktenprüfer mit slowakischer Sprachkenntnis gehabt, sagte Jourová. Die Betreiber melden hier nun deutlichen Zuwachs, auch bei den weniger oft gesprochenen EU-Sprachen. Eine wirksame Prüfkompetenz dafür hat die EU-Kommission allerdings unter dem Desinformationskodex nicht, sie muss an vielen Stellen mit den Betreiberangaben leben.

In absehbarer Zeit allerdings soll der Kodex in einem viel größeren Kontext relevant werden: aus dem Code of Practice soll ein Code of Conduct werden. Und damit Teil der regulierten Selbstregulierung unter dem Rahmenregime des Digital Services Act (DSA). Denn Desinformation gehört dort zu den systemischen Risiken, um die sich die besonders großen Anbieter aktiv kümmern müssen. Ihre Maßnahmen können im Rahmen des DSA auch von unabhängigen Auditoren überprüft werden, so die Erwartung der EU-Kommissionsbeamten. Ob X (ehemals Twitter) dann wieder beitreten würde, ist nicht bekannt.

Bis dahin will die Kommission aber weitere Verbesserungen am Bericht vornehmen – und auch weitere EU-Gesetzgebungsverfahren wie etwa der Media Freedom Act könnten hier Rückwirkungen entfalten, etwa wenn es um politische Werbeanzeigen geht. Die Berichte in der aktuellen Version des Code of Practice geben allerdings erste Einblicke in das tatsächliche Geschehen.

Wie kompliziert das Regulierungsgeflecht inzwischen ist, zeigt sich derweil auch bei der EU-Kommission selbst: Am selben Tag des Eingangs der Berichte zum Kodex gegen Desinformation mussten die Plattformbetreiber auch nach DSA erstmals ihre Lösch- und Sperrgründe an die Kommission melden. Laut gemeldeten Daten gehörte zu den Sperrgründen kein einziges Mal: Desinformation.

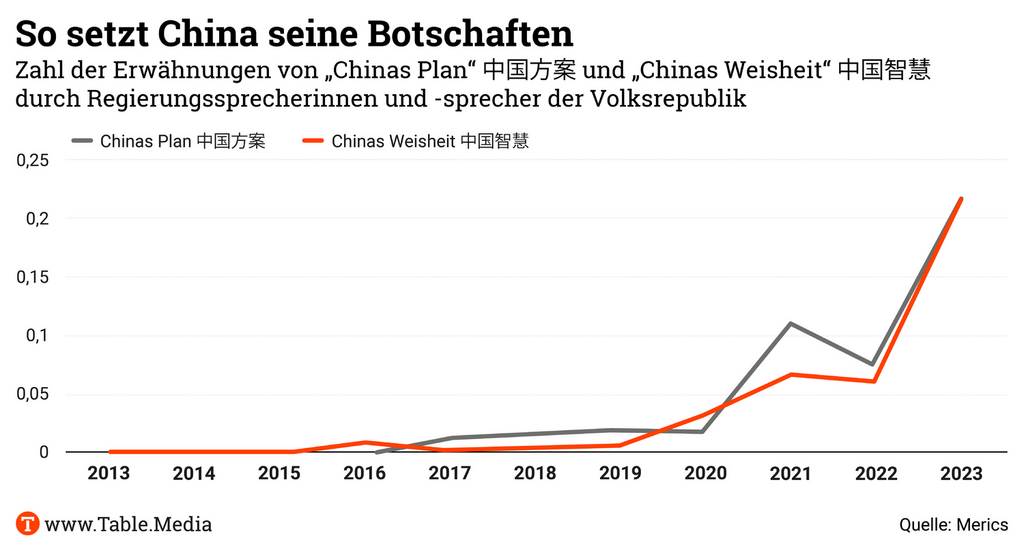

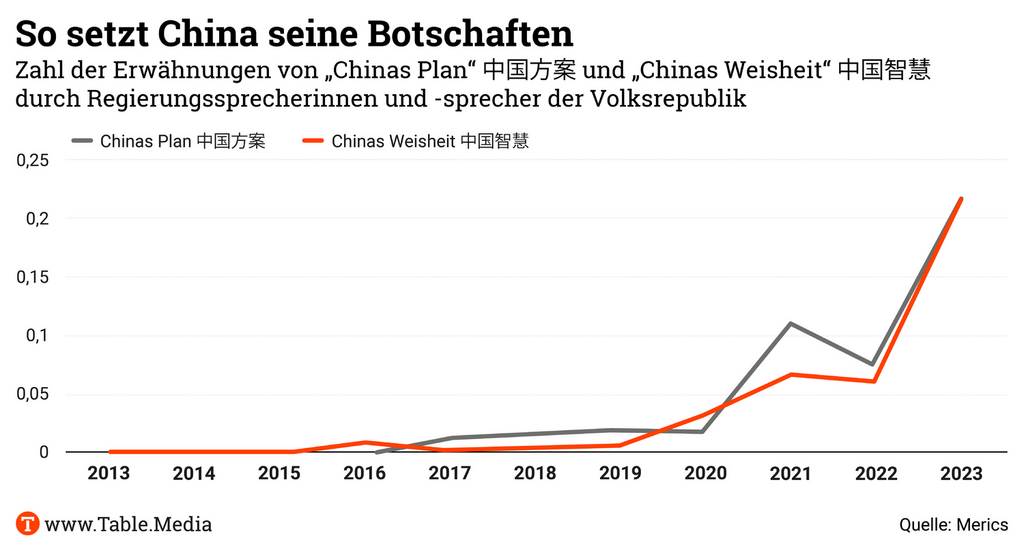

Angestaubte staatliche Propaganda war einmal – Chinas Führung steckt Ressourcen in das Eigenmarketing. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Diskurs auch im Ausland zu kontrollieren und das eigene Image zu verbessern. Denn dieses hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Bei einer Umfrage in 24 Ländern, darunter vielen in Europa, sagten im Durchschnitt 67 Prozent der Menschen, dass sie von China ein eher negatives Bild haben.

Für China sind Europa und die EU-Mitgliedsstaaten jedoch strategisch wichtig: als wirtschaftliche Partner und als Gegengewicht zu den USA. Ein schlechtes Image in diesen Ländern ist für China nachteilig.

China beeinflusst die Debatte aber auch, um das eigene politische und wirtschaftliche Modell als Alternative zu positionieren und etablierte Konzepte zu Demokratie und Menschenrechten anzugreifen. Seit 2020 bemüht sich China immer häufiger, das eigene System als das überlegene darzustellen.

Das Mercator-Institut für Chinastudien in Berlin (Merics) hat nun eine neue Studie vorgelegt, in der die Wissenschaftler untersuchen, wie die Volksrepublik den globalen Diskurs im eigenen Sinne zu steuern versucht. Die Studie liegt Table.Media vorab vor.

Dabei stellen sie eine deutliche Veränderung in den vergangenen Jahren fest. “In den ersten fünf Jahren unter Xi war die Kontrolle vor allem nach innen gerichtet, Diskursräume wurden stark eingeschränkt”, sagt Katja Drinhausen, eine der Autorinnen der Studie.

Die Führung hat in dieser Phase vor allem dafür gesorgt, dass von außen keine Informationen nach China gelangen, die von der Führung als schädlich gewertet werden. Inzwischen gilt der Außenwirkung wieder mehr Aufmerksamkeit. “Die eigene Sicht der Dinge und das eigene Framing nach außen zu tragen, ist in der zweiten Amtszeit von Xi Jinping eine neue Komponente, die man mitdenken muss.”

Die Erkenntnisse der Studie:

Unabhängige Informationen über China zu erlangen, wird nach Sicht der Forschenden immer schwieriger. Unerwünschte Meinungsäußerungen werden durch zahlreiche Methoden versucht zu verhindern, unter anderem durch Gesetze wie das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong. Sie sollen Druck auf Interessengruppen ausüben. Chinesen, die im Ausland leben und sich zu kritischen Themen äußern, werden unter Druck gesetzt.

Auch der Kontakt ausländischer Wissenschaftler und Journalisten zu Gesprächspartnern in China wird erheblich erschwert, indem zum Beispiel Interviews auf komplizierte Weise vorab offiziell genehmigt werden müssen. Austausch wird auch dadurch unterbunden, dass Journalisten-Visa restriktiver vergeben werden und zudem Reisebeschränkungen für manche Regionen, wie zum Beispiel Xinjiang, gelten. In Xinjiang kritisieren Beobachter immer wieder erhebliche Menschenrechtsverletzungen.

Die Studie berichtet von einer Zunahme von Zugangsbeschränkungen im Internet: So ist zuletzt das Nationale Statistikamt dadurch aufgefallen, dass es Daten zu Themen wie der Jugendarbeitslosigkeit offline gestellt hat. “So systematisch und viel wie das in den letzten Jahren geschieht, ist das eine ganz neue Entwicklung”, sagt Drinhausen. “Es bestimmt, was wir über China wissen und unabhängig schlussfolgern können.”

Dazu kommt: Ausländer können sich gegenüber der chinesischen Öffentlichkeit auch nicht frei äußern. Während chinesischen Akteuren der Informationsraum im Ausland offenstehe, bestehe für europäische Akteure kaum eine Möglichkeit, am öffentlichen Diskurs in China teilzunehmen. Das schade auch dem Image Europas. Unerwünschte Sichtweisen werden als Fake News verleumdet.

Die Forschenden sehen Europa aktuell noch nicht so sehr im Fokus Chinas wie die USA, Kanada und Australien. Diese Länder seien wesentlich stärker von Desinformationskampagnen und auch von Einflussversuchen bei Wahlen betroffen.

Dennoch raten die Merics-Expertinnen den EU-Staaten, sich darauf vorzubereiten, dass China die Einflussnahme noch hochfahren wird. Die Europäer sollten sich besser vernetzen und gemeinschaftlich vorgehen:

Da es sich bei der starken Asymmetrie der Informationsverfügbarkeit um ein strukturelles Problem handele, sei die Politik gefragt, mehr Offenheit von China einzufordern.

Als Robert Fico im März 2018 vom damaligen slowakischen Staatsoberhaupt Andrej Kiska seine Entlassungsurkunde als Ministerpräsident überreicht bekam, konnte sich der Geschasste eine Bemerkung nicht verkneifen: “Keine Sorge, Herr Präsident, ich gehe nicht für immer.”

Die Szene spielte sich kurz nach dem gewaltsamen Tod des Investigativjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová ab. Die beiden jungen Menschen wurden in ihrem Haus, das sie gerade für sich renoviert hatten, regelrecht hingerichtet. Im Auftrag von Leuten, über deren mafiöses Zusammenwirken mit höchsten Regierungskreisen Kuciak recherchiert und berichtet hatte. Trotz mehrerer Verurteilungen durch ein Sondergericht bleiben für Beobachter noch immer Fragen offen.

Für den Journalisten Kuciak stand fest: Es gibt dubiosen Verbindungen, die bis in die Kanzlei des damaligen Ministerpräsidenten und Juristen Robert Fico reichen. Der Rücktritt Ficos zwei Wochen nach dem Mord an Kuciak erschien deswegen vielen als einziger Ausweg, um die slowakische Gesellschaft zu reinigen, in der Oligarchen unter dem Schutz bestochener Sicherheitsorgane die Strippen zogen.

Die Zivilgesellschaft atmete auf, als die Umweltanwältin Zuzana Čaputová als politische Seiteneinsteigerin die Präsidentschaftswahl gewann. Und bei den Parlamentswahlen wurden Fico und seine Smer-Parteigenossen von einem bürgerlichen Bündnis besiegt. Trotz einiger Debatten gehört Smer noch immer der Sozialistischen Internationale an. Eine Rückkehr Ficos an die Macht in dem EU- und Nato-Land schien da völlig ausgeschlossen.

Dass es fünf Jahre später, nach der Parlamentswahl am Samstag, zu einem Comeback kommen könnte, hat mehrere Gründe. Zum einen war da das Unvermögen der Spitzenpolitiker der bürgerlichen “Anti-Fico-Koalition”, miteinander auszukommen. Sie zerrieben sich in persönlichen Animositäten.

Nur Präsidentin Čaputová gelang es immer wieder, das Ruder herumzureißen. Doch ihre Kräfte schwanden. Sie wird nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. International geachtet und geehrt, scheiterte sie an den innenpolitischen Zuständen. Zuletzt musste sie eine Expertenregierung einsetzen, weil unter den Parteien nichts mehr ging. Nur in einem Punkt blieb sich das bürgerliche Lager einig: in der Unterstützung der von Putin überfallenen Nachbarn in der Ukraine.

Der zweite Grund für Ficos wahrscheinliches Comeback: seine Fähigkeiten als politisches Stehaufmännchen der Slowakei. Diese Fähigkeit hat er zeit seines Lebens immer neu bewiesen. Herausragend sein Ehrgeiz, “immer der Beste zu sein”, wie Mitschüler den 1964 in einfachen Verhältnissen geborenen Fico beschreiben.

Während seines Jura-Studiums in Bratislava in den 1980er-Jahren galt er als verlässlicher “kommunistischer Reservekader”. Er heiratete die Tochter eines bekannten kommunistischen Richters und trat der Staatspartei bei. Nach der “Wende” 1989 machte er Karriere in der neu gegründeten Partei der demokratischen Linken (SDL). Bei den Wahlen 1998 erhielt er die meisten Vorzugsstimmen aller SDL-Kandidaten. Doch der SDL haftete der Geruch einer Nachfolgepartei der Kommunisten an.

So beschloss Fico die Gründung einer eigenen Partei Smer, die er als “sozialdemokratisch” definierte. Von Anfang an wurde spekuliert, dass einflussreiche Großunternehmer hinter der Partei stünden. Der frühere Chef der einflussreichen Finanzgruppe Penta, Jaroslav Haščák, nannte sie “Aktionäre von Smer”.

Dreimal gewann Fico mit Smer die Wahlen, vereinte Pragmatismus und Populismus, war mal Fan der EU und verdammte sie später. Sein Fähnlein richte Fico stets danach, was die Bevölkerung gerade hören wolle, befinden Kritiker. So scheint es auch in einem aktuellen Fall: Mit seiner Androhung, die Ukraine als Premier nicht länger zu unterstützen, liegt er auf einer Wellenlänge mit der Mehrheit der Slowaken. Das wundert Beobachter nicht. Schließlich, sagt Fico selbst, habe er ein neues Vorbild gefunden: Ungarns Premier Viktor Orbán. Von Hans-Jörg Schmidt

Der US-Autobauer Tesla ist offenbar mittendrin in der Debatte um mögliche Anti-Subventionsmaßnahmen der EU gegen E-Auto-Firmen in China. Teslas Niederlassung in Shanghai sei in den Brüsseler Vorermittlungen als eines jener Unternehmen aufgetaucht, die wahrscheinlich von Subventionen profitiert haben, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Tesla ist in China in den Genuss von Vergünstigungen gekommen, die für andere internationale Autobauer nur schwer zugänglich sind – allen voran die Genehmigung, eine eigene Fabrik ohne Joint Venture-Partner aufzubauen. Hinzu kamen laut Bloomberg Steuererleichterungen, günstige Kredite und andere Formen der Unterstützung.

EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis betonte am Dienstag beim Abschluss seiner China-Reise, es gebe “ausreichende Anscheinsbeweise”, um die Untersuchung der Importe von batteriebetriebenen Fahrzeugen aus der Volksrepublik zu rechtfertigen. Dombrovskis bestätigte, dass die Überprüfung auch nicht-chinesische Hersteller treffen könne, beispielsweise Tesla oder Volvo, das zu Geely gehört.

Seit Ende 2020 exportiert Tesla das Model 3 aus seiner Fabrik in Shanghai. Im Juli 2021 bezeichnete das Unternehmen die Gigafabrik in Shanghai als sein wichtigstes Auto-Exportzentrum. Diese Autos gehen auch in die EU. So verkaufte Tesla in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 93.700 in China hergestellte Fahrzeuge nach Westeuropa, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Schmidt Automotive Research. Das seien etwa 47 Prozent seiner Gesamtlieferungen.

Tesla und andere Hersteller lehnten einen Kommentar gegenüber Bloomberg ab. Nio-Chairman und Mitgründer William Li hatte vergangene Woche gesagt, er erhoffe sich von Regierungen Offenheit statt Isolationismus. Auch Chinas Elektro-Startups wie Nio haben Förderungen erhalten. Die EU-Untersuchungen sollen das Ausmaß der Unterstützung für Tesla, Nio sowie BYD, SAIC und andere klären – und ob diese Förderung zu Dumpingpreisen führt.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Untersuchungen gegen marktverzerrende Subventionen in Chinas E-Auto-Sektor Mitte September bei angekündigt. Chinas Handelsminister Wang Wentao äußerte nun bei seinem Treffen mit dem angereisten EU-Handelskommissar Dombrovskis seinen Unmut über die Anti-Subventionsermittlungen. “Wang Wentao drückte seine ernste Besorgnis und große Unzufriedenheit” darüber aus, teilte sein Ministerium am Dienstag mit. Die von der EU ins Spiel gebrachten Ausgleichszölle seien “ein protektionistischer Akt, der die Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Umweltbereich und die Stabilität der globalen Automobilindustrie beeinträchtigen wird”. Der staatsnahe Autobauerverband CAAM rief die EU zu Umsicht beim Erlassen etwaiger Gegenmaßnahmen auf. ck/rtr

Die USA hoffen, dass Europa ähnliche Maßnahmen wie den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) ergreift, um einen Wettbewerb bei der Förderung grüner Technologien anzutreiben. Das sagte ein hochrangiger US-Beamter am Dienstag in Berlin im Vorfeld von Wirtschaftsgesprächen mit deutschen Amtskollegen.

Beide Seiten würden weitreichende Diskussionen über Themen wie den Umgang mit den Risiken der künstlichen Intelligenz, die Diversifizierung der Lieferketten und den Wiederaufbau der Ukraine führen, sagte Jose Fernandez, Staatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, bei einer Pressekonferenz.

Die Vereinigten Staaten hätten Verständnis für die Bedenken der Europäischen Union hinsichtlich des IRA, der massive Subventionen für die inländische Herstellung grüner Technologien vorsehe, sagte Fernandez. Die USA hätten jedoch darauf hingewiesen, dass die Technologie allen zugutekomme und der grüne Wandel alle Beteiligten fordere.

“Wir können das nicht allein schaffen. Wir hoffen, dass Europa ähnliche Maßnahmen ergreift, um ein ‘race to the top’ zu fördern“, sagte der US-amerikanische Staatssekretär und wies darauf hin, dass Washington immer noch mit Brüssel an einem Rohstoffabkommen arbeite, das es EU-Unternehmen ermöglichen würde, besser von den US-Subventionen für grüne Technologien zu profitieren. lei/rtr

Der 4. April 2017 ist ein denkwürdiger Tag in der europäischen Geschichte. An diesem Tag verabschiedete das ungarische Parlament die “Lex CEU” – ein Gesetz, mit dem die Central European University aus Ungarn verbannt werden sollte. Seit dem Fall des Sowjetregimes konnten wir in Europa bis zu diesem Tag in der Illusion leben, dass die akademische Freiheit eine so starke Norm ist, dass Regierungen sie niemals direkt verletzen würden.

Natürlich hatte es zuvor kleinere Verstöße gegen dieses Recht gegeben, aber keine europäische Regierung hatte es gewagt, diese Norm so offen anzugreifen. Die Europäische Kommission hat nicht gehandelt. Die einzige Institution, die damals die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung geschützt hat, war der Europäische Gerichtshof: Er erklärte die Lex CEU auf europäischer Ebene für rechtswidrig. Dafür musste der Europäische Gerichtshof die CEU jedoch als Unternehmen einstufen und sich auf die WTO-Regeln berufen. Dieser Fall zeigte, dass Europa noch nicht gerüstet war – uns fehlten die rechtlichen Mittel, um einen solchen fundamentalen Wert zu schützen.

Als Jean Monnet, einer der Gründerväter der Europäischen Union, 1976 in seinen Memoiren schrieb: “Ohne Menschen ist nichts möglich, ohne Institutionen ist nichts dauerhaft”, meinte er, dass die Normen unserer Gesellschaft zwar durch die Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden, gleichzeitig aber auch in Institutionen gefestigt werden müssen. Das gilt selbstverständlich auch für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung.

Wie der Fall der CEU zeigt, müssen wir diese Freiheit stärker gesetzlich verankern, wenn wir sie als Norm in Europa erhalten wollen. Gegenwärtig sind weltweit erhebliche Verstöße gegen die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung zu beobachten.

Wenn beispielsweise in der Gender-Debatte unterschiedliche Auffassungen einander gegenüberstehen, bietet dies sicherlich umfangreiches Diskussionspotenzial. Den Vortrag einer Doktorandin aufgrund massiver öffentlicher Proteste jedoch kurzerhand abzusetzen und den Diskurs gar nicht erst aufzunehmen und auszuhalten, wie 2020 an der Humboldt-Universität in Berlin geschehen, überschreitet eine Grenze. Ähnliches gilt für die Forderung der polnischen Regierung, Gender Studies aus den Universitäten zu verbannen.

Grund zu großer Besorgnis bietet auch, wenn die ungarische Regierung die Leitung von 21 Universitäten des Landes aussetzt und an Stiftungen überträgt, um mehr Einfluss auf die Hochschulen ausüben zu können. Oder wenn neuere Gesetzesänderungen den Schutz der akademischen Freiheit schwächen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Ende März 2023 veröffentlichter, unabhängiger Monitoring-Bericht im Auftrag des STOA-Panels über den Stand der Wissenschaftsfreiheit in den EU-Mitgliedsstaaten.

Die schwache Reaktion der EU-Kommission in der Vergangenheit auf diese zum Teil massiven strukturellen Verletzungen zeigt, dass die EU eine rechtliche Grundlage für die akademische Freiheit benötigt. Die EU kann jedoch keine Bildungsgesetze erlassen. Deshalb habe ich im Parlament vorgeschlagen, ein europäisches Gesetz zum Schutz der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung auf den Weg zu bringen. Eine Initiative, die – wie viele Gespräche gezeigt haben – auch im europäischen und deutschen Wissenschaftssektor einen breiten Rückhalt findet.

Diese Verordnung soll in erster Linie ein Instrument für die europäischen Gerichte sein, um EU-weit rechtliche Standards zu schaffen und natürlich auch durchzusetzen. Dies wiederum beginnt zunächst bei den nationalen Gerichten. Da die EU-Kommission verpflichtet ist, die europäischen Verträge zu schützen, könnte sie auch Klagen gegen Mitgliedstaaten erheben, wenn diese die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung verletzen. Ein wirksames Mittel für die EU-Kommission zur Durchsetzung dieser Normen könnte es sein, Ländern, die dagegen verstoßen, EU-Mittel zu verweigern.

Wie wird es weitergehen? Nachdem ich meinen Bericht initiiert habe, haben alle Fraktionen die Idee unterstützt. Sobald das Parlament seine Entscheidung getroffen hat, wird die Kommission gefordert sein. Wir haben hohe Erwartungen an die Reaktion der Kommission, da Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Wahl vor dem Parlament versprochen hat, auf einen solchen Initiativbericht mit einem Gesetzesvorschlag zu reagieren.

Lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat von Jean Monnet schließen: ”Ich habe immer daran geglaubt, dass Europa durch Krisen aufgebaut wird und dass es die Summe ihrer Lösungen sein wird.” Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in Europa befindet sich unter Druck wie nie seit den Römischen Verträgen. Lassen Sie uns eine Lösung finden, die Europa stärker macht und das Versprechen unseres europäischen Projekts einlöst.

Thierry Breton versteht sich auf das Spiel mit den sozialen Medien. Im vergangenen Jahr, bei seinem Besuch der Tesla-Fabrik in Austin/Texas, überrumpelte der Industriekommissar Elon Musk: Vor laufender Handykamera entlockte er dem verdatterten Unternehmer und Eigentümer von Twitter – Verzeihung: X – ein Bekenntnis zu den EU-Regeln für digitale Plattformen.

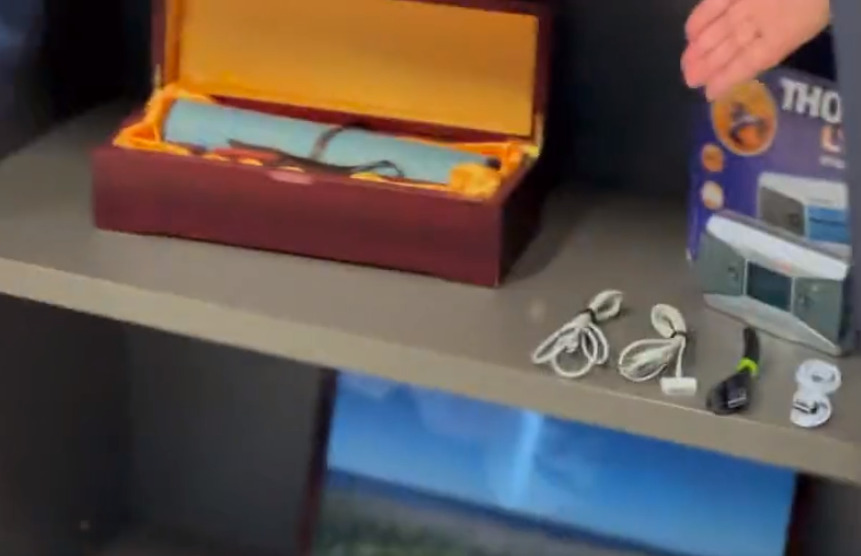

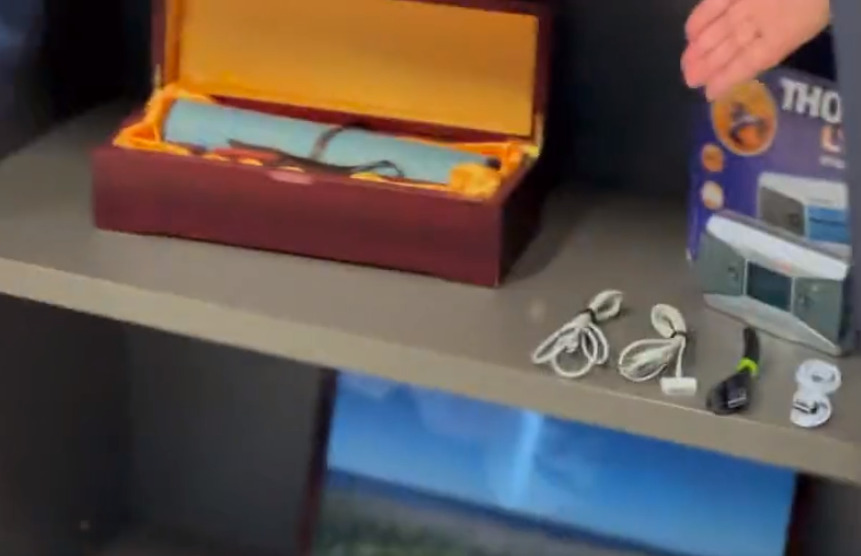

Am gestrigen Dienstag war nun Tim Cook an der Reihe: Breton nahm den Apple-Chef mit in seine persönliche Ausstellung für alte Ladekabel, für die er ein eigenes Fach im Reliquienregal seines Büros reserviert hat. “Das ist mein Museum”, sagt er in dem Kurzfilmchen, und führt die ausrangierten Kabel vor. Anders als Musk bewahrt Cook Haltung, lässt sich, die Hände in den Hosentaschen vergraben, keine zustimmenden Worte entlocken.

Der Apple-Boss durchschaut natürlich sofort, welche Botschaft sein Gastgeber damit senden will: “Dank der EU-Verordnung über einheitliche Ladegeräte gehört das Kabelgewirr der Vergangenheit an”, verkündete Breton anschließend auch noch öffentlich. Wegen der neuen Vorgaben blieb dem Konzern kaum etwas anderes übrig, als bei seinem neuen iPhone 15 erstmals einen USB-C-Anschluss zu verbauen – und damit die eigene Lightning-Technik widerwillig aufzugeben.

Breton will es damit nicht bewenden lassen und seinem Besucher weitere Zugeständnisse abringen: “Ob elektronische Brieftasche, Browser oder App-Store: Verbraucher, die ein Apple iPhone benutzen, sollten von wettbewerbsfähigen Diensten einer Reihe von Anbietern profitieren dürfen”, forderte er. Erreichen will der Kommissar dies mithilfe des Digital Market Acts, der die großen Gatekeeper-Konzerne zu mehr Wettbewerb zwingen soll.

Cooks Besuch in Brüssel diente dazu, den Umsetzungsplan des Unternehmens zum DMA zu diskutieren. Der Konzernchef will die geschlossene Apple-Welt nicht weiter öffnen als unbedingt nötig. Breton aber will ihn damit nicht durchkommen lassen. Notfalls auch mithilfe eines weiteren Handyvideos. Till Hoppe

am heutigen Mittwoch stellt sich Alberto Núñez Feijóo der ersten Abstimmung im Kongress. Es ist absehbar, dass der Chef des konservativen Partido Popular (PP) nicht die nötige Mehrheit erreichen wird, um neuer spanischer Ministerpräsident zu werden: Feijóo hat nur 172 Stimmen auf seiner Seite, die absolute Mehrheit liegt bei 176. Am Freitag findet dann die zweite Abstimmung statt, bei der mehr Ja- als Nein-Stimmen ausreichen. Auch diese Hürde dürfte Feijóo reißen.

In seiner Rede am Dienstag verwies Feijóo auf die Amnestie, die sein sozialistischer Widersacher Pedro Sánchez, der geschäftsführende Regierungschef, mit Carles Puigdemont aushandelt – im Gegenzug für die Unterstützung der separatistischen Parteien Junts und Esquerra Republicana de Catalunya. “Puigdemont hat uns dasselbe angeboten wie Pedro Sánchez, aber ich will diesen Preis nicht zahlen, um Ministerpräsident zu sein“, sagte Feijóo.

Gut zwei Monate nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien dürfte das Land, das derzeit den Vorsitz im Rat der EU innehat, also weiterhin nur eine geschäftsführende Regierung haben. Sollte Feijóo erwartungsgemäß keine Mehrheit erhalten, dürfte König Felipe VI. dem Sozialisten Sánchez eine Chance geben. Dieser hat gemäß Verfassung nur bis zum 27. November Zeit, um Neuwahlen zu verhindern.

Ein “wichtiger Meilenstein” seien die Berichte der großen Netzplattformen, betonte Kommissions-Vizepräsidentin Věra Jourová gestern. Die Berichte sind in der Tat ein Novum: Erstmals hatten Anbieter wie Google, Meta, Microsoft, Tiktok, Twitch und Co. über ihr Vorgehen gegen Desinformationen eigene Reports erstellt.

2022 hatten sich die Unternehmen dazu verpflichtet, neben Informationen zu ihrem Vorgehen gegen Desinformationskampagnen, Nutzer und Dritte bei der Identifikation und beim Fact-Checking zu unterstützen und Transparenz über getroffene Maßnahmen herzustellen. Alle sechs Monate müssen die Anbieter nun Bericht erstatten – sofern sie sich dem Regime weiterhin unterworfen haben. Twitter stieg nach dem Kauf durch Elon Musk im Mai aus dem Code of Practice aus.

Bei der Übergabe der Berichte am Dienstag sagte Kommissarin Jourová: Die meisten Anbieter würden mitwirken, aber man könne sich nicht ausschließlich auf deren Angaben verlassen, wenn es um die Qualität der Angaben ginge. Unabhängige Forscher bräuchten ebenfalls Zugang zu den Daten, sagte Jourová. Ins gleiche Horn stieß Binnenmarktkommissar Thierry Breton: Die Qualität der zur Verfügung gestellten Daten variiere je nach Plattform.

Viele Betreiber nutzen die Gelegenheit, um in den Berichten darzulegen, wie intensiv sie gegen Desinformationen vorgehen. Facebook etwa gibt an, dass vier bis fünf Prozent der weltweiten, monatlich aktiven Nutzer Fake seien – in den ersten beiden Quartalen sei die Meta-Tochter gegen etwa eine Milliarde Konten vorgegangen, fast 99 Prozent davon habe man selbst identifiziert. Dagegen geht etwa TikTok nur von 1,1 Prozent Fake-Konten aus. In der EU habe man 5,86 Millionen Konten binnen der ersten beiden Quartale identifiziert und entfernt. LinkedIn-Betreiber Microsoft berichtet von 6,7 Millionen Fakeprofilen in den EU-Mitgliedstaaten. Auch hier hat der Betreiber fast alles von vornherein selbst verhindert.

Und auch bei den Maßnahmen im Kampf gegen Täuschung durch die Verwendung algorithmischer Systeme sind die Plattformen nach eigener Darstellung schon auf einem guten Weg. Google, Microsoft und Tiktok etwa haben entweder Nutzungsbedingungen angepasst, Prüfmechanismen eingeführt oder kennzeichnen KI-generierte Inhalte, beispielsweise über hinzugefügte Markierungen in den Metadaten. In besonderen Fällen versuchen sie, deren Weitererwendung zu verhindern.

Doch so wichtig die Debatte auch ist: Das politische Hauptaugenmerk liegt derzeit auf den anstehenden Wahlen. Insbesondere die Wahl in der Slowakei macht Kommissionsvize Věra Jourová Sorgen: Dort könne Propaganda auf einen fruchtbaren Boden fallen. Diese Sorgen hatte die Kommissions-Vizepräsidentin schon in den vergangenen Monaten, vor allem im Hinblick auf tatsächliche Bearbeitungsfähigkeiten der Plattformbetreiber, umgetrieben.

Sprachkenntnisse etwa hätten gefehlt: Facebook habe vor sechs Monaten nur einen einzigen Faktenprüfer mit slowakischer Sprachkenntnis gehabt, sagte Jourová. Die Betreiber melden hier nun deutlichen Zuwachs, auch bei den weniger oft gesprochenen EU-Sprachen. Eine wirksame Prüfkompetenz dafür hat die EU-Kommission allerdings unter dem Desinformationskodex nicht, sie muss an vielen Stellen mit den Betreiberangaben leben.

In absehbarer Zeit allerdings soll der Kodex in einem viel größeren Kontext relevant werden: aus dem Code of Practice soll ein Code of Conduct werden. Und damit Teil der regulierten Selbstregulierung unter dem Rahmenregime des Digital Services Act (DSA). Denn Desinformation gehört dort zu den systemischen Risiken, um die sich die besonders großen Anbieter aktiv kümmern müssen. Ihre Maßnahmen können im Rahmen des DSA auch von unabhängigen Auditoren überprüft werden, so die Erwartung der EU-Kommissionsbeamten. Ob X (ehemals Twitter) dann wieder beitreten würde, ist nicht bekannt.

Bis dahin will die Kommission aber weitere Verbesserungen am Bericht vornehmen – und auch weitere EU-Gesetzgebungsverfahren wie etwa der Media Freedom Act könnten hier Rückwirkungen entfalten, etwa wenn es um politische Werbeanzeigen geht. Die Berichte in der aktuellen Version des Code of Practice geben allerdings erste Einblicke in das tatsächliche Geschehen.

Wie kompliziert das Regulierungsgeflecht inzwischen ist, zeigt sich derweil auch bei der EU-Kommission selbst: Am selben Tag des Eingangs der Berichte zum Kodex gegen Desinformation mussten die Plattformbetreiber auch nach DSA erstmals ihre Lösch- und Sperrgründe an die Kommission melden. Laut gemeldeten Daten gehörte zu den Sperrgründen kein einziges Mal: Desinformation.

Angestaubte staatliche Propaganda war einmal – Chinas Führung steckt Ressourcen in das Eigenmarketing. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Diskurs auch im Ausland zu kontrollieren und das eigene Image zu verbessern. Denn dieses hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Bei einer Umfrage in 24 Ländern, darunter vielen in Europa, sagten im Durchschnitt 67 Prozent der Menschen, dass sie von China ein eher negatives Bild haben.

Für China sind Europa und die EU-Mitgliedsstaaten jedoch strategisch wichtig: als wirtschaftliche Partner und als Gegengewicht zu den USA. Ein schlechtes Image in diesen Ländern ist für China nachteilig.

China beeinflusst die Debatte aber auch, um das eigene politische und wirtschaftliche Modell als Alternative zu positionieren und etablierte Konzepte zu Demokratie und Menschenrechten anzugreifen. Seit 2020 bemüht sich China immer häufiger, das eigene System als das überlegene darzustellen.

Das Mercator-Institut für Chinastudien in Berlin (Merics) hat nun eine neue Studie vorgelegt, in der die Wissenschaftler untersuchen, wie die Volksrepublik den globalen Diskurs im eigenen Sinne zu steuern versucht. Die Studie liegt Table.Media vorab vor.

Dabei stellen sie eine deutliche Veränderung in den vergangenen Jahren fest. “In den ersten fünf Jahren unter Xi war die Kontrolle vor allem nach innen gerichtet, Diskursräume wurden stark eingeschränkt”, sagt Katja Drinhausen, eine der Autorinnen der Studie.

Die Führung hat in dieser Phase vor allem dafür gesorgt, dass von außen keine Informationen nach China gelangen, die von der Führung als schädlich gewertet werden. Inzwischen gilt der Außenwirkung wieder mehr Aufmerksamkeit. “Die eigene Sicht der Dinge und das eigene Framing nach außen zu tragen, ist in der zweiten Amtszeit von Xi Jinping eine neue Komponente, die man mitdenken muss.”

Die Erkenntnisse der Studie:

Unabhängige Informationen über China zu erlangen, wird nach Sicht der Forschenden immer schwieriger. Unerwünschte Meinungsäußerungen werden durch zahlreiche Methoden versucht zu verhindern, unter anderem durch Gesetze wie das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong. Sie sollen Druck auf Interessengruppen ausüben. Chinesen, die im Ausland leben und sich zu kritischen Themen äußern, werden unter Druck gesetzt.

Auch der Kontakt ausländischer Wissenschaftler und Journalisten zu Gesprächspartnern in China wird erheblich erschwert, indem zum Beispiel Interviews auf komplizierte Weise vorab offiziell genehmigt werden müssen. Austausch wird auch dadurch unterbunden, dass Journalisten-Visa restriktiver vergeben werden und zudem Reisebeschränkungen für manche Regionen, wie zum Beispiel Xinjiang, gelten. In Xinjiang kritisieren Beobachter immer wieder erhebliche Menschenrechtsverletzungen.

Die Studie berichtet von einer Zunahme von Zugangsbeschränkungen im Internet: So ist zuletzt das Nationale Statistikamt dadurch aufgefallen, dass es Daten zu Themen wie der Jugendarbeitslosigkeit offline gestellt hat. “So systematisch und viel wie das in den letzten Jahren geschieht, ist das eine ganz neue Entwicklung”, sagt Drinhausen. “Es bestimmt, was wir über China wissen und unabhängig schlussfolgern können.”

Dazu kommt: Ausländer können sich gegenüber der chinesischen Öffentlichkeit auch nicht frei äußern. Während chinesischen Akteuren der Informationsraum im Ausland offenstehe, bestehe für europäische Akteure kaum eine Möglichkeit, am öffentlichen Diskurs in China teilzunehmen. Das schade auch dem Image Europas. Unerwünschte Sichtweisen werden als Fake News verleumdet.

Die Forschenden sehen Europa aktuell noch nicht so sehr im Fokus Chinas wie die USA, Kanada und Australien. Diese Länder seien wesentlich stärker von Desinformationskampagnen und auch von Einflussversuchen bei Wahlen betroffen.

Dennoch raten die Merics-Expertinnen den EU-Staaten, sich darauf vorzubereiten, dass China die Einflussnahme noch hochfahren wird. Die Europäer sollten sich besser vernetzen und gemeinschaftlich vorgehen:

Da es sich bei der starken Asymmetrie der Informationsverfügbarkeit um ein strukturelles Problem handele, sei die Politik gefragt, mehr Offenheit von China einzufordern.

Als Robert Fico im März 2018 vom damaligen slowakischen Staatsoberhaupt Andrej Kiska seine Entlassungsurkunde als Ministerpräsident überreicht bekam, konnte sich der Geschasste eine Bemerkung nicht verkneifen: “Keine Sorge, Herr Präsident, ich gehe nicht für immer.”

Die Szene spielte sich kurz nach dem gewaltsamen Tod des Investigativjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová ab. Die beiden jungen Menschen wurden in ihrem Haus, das sie gerade für sich renoviert hatten, regelrecht hingerichtet. Im Auftrag von Leuten, über deren mafiöses Zusammenwirken mit höchsten Regierungskreisen Kuciak recherchiert und berichtet hatte. Trotz mehrerer Verurteilungen durch ein Sondergericht bleiben für Beobachter noch immer Fragen offen.

Für den Journalisten Kuciak stand fest: Es gibt dubiosen Verbindungen, die bis in die Kanzlei des damaligen Ministerpräsidenten und Juristen Robert Fico reichen. Der Rücktritt Ficos zwei Wochen nach dem Mord an Kuciak erschien deswegen vielen als einziger Ausweg, um die slowakische Gesellschaft zu reinigen, in der Oligarchen unter dem Schutz bestochener Sicherheitsorgane die Strippen zogen.

Die Zivilgesellschaft atmete auf, als die Umweltanwältin Zuzana Čaputová als politische Seiteneinsteigerin die Präsidentschaftswahl gewann. Und bei den Parlamentswahlen wurden Fico und seine Smer-Parteigenossen von einem bürgerlichen Bündnis besiegt. Trotz einiger Debatten gehört Smer noch immer der Sozialistischen Internationale an. Eine Rückkehr Ficos an die Macht in dem EU- und Nato-Land schien da völlig ausgeschlossen.

Dass es fünf Jahre später, nach der Parlamentswahl am Samstag, zu einem Comeback kommen könnte, hat mehrere Gründe. Zum einen war da das Unvermögen der Spitzenpolitiker der bürgerlichen “Anti-Fico-Koalition”, miteinander auszukommen. Sie zerrieben sich in persönlichen Animositäten.

Nur Präsidentin Čaputová gelang es immer wieder, das Ruder herumzureißen. Doch ihre Kräfte schwanden. Sie wird nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. International geachtet und geehrt, scheiterte sie an den innenpolitischen Zuständen. Zuletzt musste sie eine Expertenregierung einsetzen, weil unter den Parteien nichts mehr ging. Nur in einem Punkt blieb sich das bürgerliche Lager einig: in der Unterstützung der von Putin überfallenen Nachbarn in der Ukraine.

Der zweite Grund für Ficos wahrscheinliches Comeback: seine Fähigkeiten als politisches Stehaufmännchen der Slowakei. Diese Fähigkeit hat er zeit seines Lebens immer neu bewiesen. Herausragend sein Ehrgeiz, “immer der Beste zu sein”, wie Mitschüler den 1964 in einfachen Verhältnissen geborenen Fico beschreiben.

Während seines Jura-Studiums in Bratislava in den 1980er-Jahren galt er als verlässlicher “kommunistischer Reservekader”. Er heiratete die Tochter eines bekannten kommunistischen Richters und trat der Staatspartei bei. Nach der “Wende” 1989 machte er Karriere in der neu gegründeten Partei der demokratischen Linken (SDL). Bei den Wahlen 1998 erhielt er die meisten Vorzugsstimmen aller SDL-Kandidaten. Doch der SDL haftete der Geruch einer Nachfolgepartei der Kommunisten an.

So beschloss Fico die Gründung einer eigenen Partei Smer, die er als “sozialdemokratisch” definierte. Von Anfang an wurde spekuliert, dass einflussreiche Großunternehmer hinter der Partei stünden. Der frühere Chef der einflussreichen Finanzgruppe Penta, Jaroslav Haščák, nannte sie “Aktionäre von Smer”.

Dreimal gewann Fico mit Smer die Wahlen, vereinte Pragmatismus und Populismus, war mal Fan der EU und verdammte sie später. Sein Fähnlein richte Fico stets danach, was die Bevölkerung gerade hören wolle, befinden Kritiker. So scheint es auch in einem aktuellen Fall: Mit seiner Androhung, die Ukraine als Premier nicht länger zu unterstützen, liegt er auf einer Wellenlänge mit der Mehrheit der Slowaken. Das wundert Beobachter nicht. Schließlich, sagt Fico selbst, habe er ein neues Vorbild gefunden: Ungarns Premier Viktor Orbán. Von Hans-Jörg Schmidt

Der US-Autobauer Tesla ist offenbar mittendrin in der Debatte um mögliche Anti-Subventionsmaßnahmen der EU gegen E-Auto-Firmen in China. Teslas Niederlassung in Shanghai sei in den Brüsseler Vorermittlungen als eines jener Unternehmen aufgetaucht, die wahrscheinlich von Subventionen profitiert haben, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Tesla ist in China in den Genuss von Vergünstigungen gekommen, die für andere internationale Autobauer nur schwer zugänglich sind – allen voran die Genehmigung, eine eigene Fabrik ohne Joint Venture-Partner aufzubauen. Hinzu kamen laut Bloomberg Steuererleichterungen, günstige Kredite und andere Formen der Unterstützung.

EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis betonte am Dienstag beim Abschluss seiner China-Reise, es gebe “ausreichende Anscheinsbeweise”, um die Untersuchung der Importe von batteriebetriebenen Fahrzeugen aus der Volksrepublik zu rechtfertigen. Dombrovskis bestätigte, dass die Überprüfung auch nicht-chinesische Hersteller treffen könne, beispielsweise Tesla oder Volvo, das zu Geely gehört.

Seit Ende 2020 exportiert Tesla das Model 3 aus seiner Fabrik in Shanghai. Im Juli 2021 bezeichnete das Unternehmen die Gigafabrik in Shanghai als sein wichtigstes Auto-Exportzentrum. Diese Autos gehen auch in die EU. So verkaufte Tesla in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 93.700 in China hergestellte Fahrzeuge nach Westeuropa, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Schmidt Automotive Research. Das seien etwa 47 Prozent seiner Gesamtlieferungen.

Tesla und andere Hersteller lehnten einen Kommentar gegenüber Bloomberg ab. Nio-Chairman und Mitgründer William Li hatte vergangene Woche gesagt, er erhoffe sich von Regierungen Offenheit statt Isolationismus. Auch Chinas Elektro-Startups wie Nio haben Förderungen erhalten. Die EU-Untersuchungen sollen das Ausmaß der Unterstützung für Tesla, Nio sowie BYD, SAIC und andere klären – und ob diese Förderung zu Dumpingpreisen führt.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Untersuchungen gegen marktverzerrende Subventionen in Chinas E-Auto-Sektor Mitte September bei angekündigt. Chinas Handelsminister Wang Wentao äußerte nun bei seinem Treffen mit dem angereisten EU-Handelskommissar Dombrovskis seinen Unmut über die Anti-Subventionsermittlungen. “Wang Wentao drückte seine ernste Besorgnis und große Unzufriedenheit” darüber aus, teilte sein Ministerium am Dienstag mit. Die von der EU ins Spiel gebrachten Ausgleichszölle seien “ein protektionistischer Akt, der die Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Umweltbereich und die Stabilität der globalen Automobilindustrie beeinträchtigen wird”. Der staatsnahe Autobauerverband CAAM rief die EU zu Umsicht beim Erlassen etwaiger Gegenmaßnahmen auf. ck/rtr

Die USA hoffen, dass Europa ähnliche Maßnahmen wie den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) ergreift, um einen Wettbewerb bei der Förderung grüner Technologien anzutreiben. Das sagte ein hochrangiger US-Beamter am Dienstag in Berlin im Vorfeld von Wirtschaftsgesprächen mit deutschen Amtskollegen.

Beide Seiten würden weitreichende Diskussionen über Themen wie den Umgang mit den Risiken der künstlichen Intelligenz, die Diversifizierung der Lieferketten und den Wiederaufbau der Ukraine führen, sagte Jose Fernandez, Staatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, bei einer Pressekonferenz.

Die Vereinigten Staaten hätten Verständnis für die Bedenken der Europäischen Union hinsichtlich des IRA, der massive Subventionen für die inländische Herstellung grüner Technologien vorsehe, sagte Fernandez. Die USA hätten jedoch darauf hingewiesen, dass die Technologie allen zugutekomme und der grüne Wandel alle Beteiligten fordere.

“Wir können das nicht allein schaffen. Wir hoffen, dass Europa ähnliche Maßnahmen ergreift, um ein ‘race to the top’ zu fördern“, sagte der US-amerikanische Staatssekretär und wies darauf hin, dass Washington immer noch mit Brüssel an einem Rohstoffabkommen arbeite, das es EU-Unternehmen ermöglichen würde, besser von den US-Subventionen für grüne Technologien zu profitieren. lei/rtr

Der 4. April 2017 ist ein denkwürdiger Tag in der europäischen Geschichte. An diesem Tag verabschiedete das ungarische Parlament die “Lex CEU” – ein Gesetz, mit dem die Central European University aus Ungarn verbannt werden sollte. Seit dem Fall des Sowjetregimes konnten wir in Europa bis zu diesem Tag in der Illusion leben, dass die akademische Freiheit eine so starke Norm ist, dass Regierungen sie niemals direkt verletzen würden.

Natürlich hatte es zuvor kleinere Verstöße gegen dieses Recht gegeben, aber keine europäische Regierung hatte es gewagt, diese Norm so offen anzugreifen. Die Europäische Kommission hat nicht gehandelt. Die einzige Institution, die damals die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung geschützt hat, war der Europäische Gerichtshof: Er erklärte die Lex CEU auf europäischer Ebene für rechtswidrig. Dafür musste der Europäische Gerichtshof die CEU jedoch als Unternehmen einstufen und sich auf die WTO-Regeln berufen. Dieser Fall zeigte, dass Europa noch nicht gerüstet war – uns fehlten die rechtlichen Mittel, um einen solchen fundamentalen Wert zu schützen.

Als Jean Monnet, einer der Gründerväter der Europäischen Union, 1976 in seinen Memoiren schrieb: “Ohne Menschen ist nichts möglich, ohne Institutionen ist nichts dauerhaft”, meinte er, dass die Normen unserer Gesellschaft zwar durch die Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden, gleichzeitig aber auch in Institutionen gefestigt werden müssen. Das gilt selbstverständlich auch für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung.

Wie der Fall der CEU zeigt, müssen wir diese Freiheit stärker gesetzlich verankern, wenn wir sie als Norm in Europa erhalten wollen. Gegenwärtig sind weltweit erhebliche Verstöße gegen die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung zu beobachten.

Wenn beispielsweise in der Gender-Debatte unterschiedliche Auffassungen einander gegenüberstehen, bietet dies sicherlich umfangreiches Diskussionspotenzial. Den Vortrag einer Doktorandin aufgrund massiver öffentlicher Proteste jedoch kurzerhand abzusetzen und den Diskurs gar nicht erst aufzunehmen und auszuhalten, wie 2020 an der Humboldt-Universität in Berlin geschehen, überschreitet eine Grenze. Ähnliches gilt für die Forderung der polnischen Regierung, Gender Studies aus den Universitäten zu verbannen.

Grund zu großer Besorgnis bietet auch, wenn die ungarische Regierung die Leitung von 21 Universitäten des Landes aussetzt und an Stiftungen überträgt, um mehr Einfluss auf die Hochschulen ausüben zu können. Oder wenn neuere Gesetzesänderungen den Schutz der akademischen Freiheit schwächen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Ende März 2023 veröffentlichter, unabhängiger Monitoring-Bericht im Auftrag des STOA-Panels über den Stand der Wissenschaftsfreiheit in den EU-Mitgliedsstaaten.

Die schwache Reaktion der EU-Kommission in der Vergangenheit auf diese zum Teil massiven strukturellen Verletzungen zeigt, dass die EU eine rechtliche Grundlage für die akademische Freiheit benötigt. Die EU kann jedoch keine Bildungsgesetze erlassen. Deshalb habe ich im Parlament vorgeschlagen, ein europäisches Gesetz zum Schutz der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung auf den Weg zu bringen. Eine Initiative, die – wie viele Gespräche gezeigt haben – auch im europäischen und deutschen Wissenschaftssektor einen breiten Rückhalt findet.

Diese Verordnung soll in erster Linie ein Instrument für die europäischen Gerichte sein, um EU-weit rechtliche Standards zu schaffen und natürlich auch durchzusetzen. Dies wiederum beginnt zunächst bei den nationalen Gerichten. Da die EU-Kommission verpflichtet ist, die europäischen Verträge zu schützen, könnte sie auch Klagen gegen Mitgliedstaaten erheben, wenn diese die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung verletzen. Ein wirksames Mittel für die EU-Kommission zur Durchsetzung dieser Normen könnte es sein, Ländern, die dagegen verstoßen, EU-Mittel zu verweigern.

Wie wird es weitergehen? Nachdem ich meinen Bericht initiiert habe, haben alle Fraktionen die Idee unterstützt. Sobald das Parlament seine Entscheidung getroffen hat, wird die Kommission gefordert sein. Wir haben hohe Erwartungen an die Reaktion der Kommission, da Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Wahl vor dem Parlament versprochen hat, auf einen solchen Initiativbericht mit einem Gesetzesvorschlag zu reagieren.

Lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat von Jean Monnet schließen: ”Ich habe immer daran geglaubt, dass Europa durch Krisen aufgebaut wird und dass es die Summe ihrer Lösungen sein wird.” Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in Europa befindet sich unter Druck wie nie seit den Römischen Verträgen. Lassen Sie uns eine Lösung finden, die Europa stärker macht und das Versprechen unseres europäischen Projekts einlöst.

Thierry Breton versteht sich auf das Spiel mit den sozialen Medien. Im vergangenen Jahr, bei seinem Besuch der Tesla-Fabrik in Austin/Texas, überrumpelte der Industriekommissar Elon Musk: Vor laufender Handykamera entlockte er dem verdatterten Unternehmer und Eigentümer von Twitter – Verzeihung: X – ein Bekenntnis zu den EU-Regeln für digitale Plattformen.

Am gestrigen Dienstag war nun Tim Cook an der Reihe: Breton nahm den Apple-Chef mit in seine persönliche Ausstellung für alte Ladekabel, für die er ein eigenes Fach im Reliquienregal seines Büros reserviert hat. “Das ist mein Museum”, sagt er in dem Kurzfilmchen, und führt die ausrangierten Kabel vor. Anders als Musk bewahrt Cook Haltung, lässt sich, die Hände in den Hosentaschen vergraben, keine zustimmenden Worte entlocken.

Der Apple-Boss durchschaut natürlich sofort, welche Botschaft sein Gastgeber damit senden will: “Dank der EU-Verordnung über einheitliche Ladegeräte gehört das Kabelgewirr der Vergangenheit an”, verkündete Breton anschließend auch noch öffentlich. Wegen der neuen Vorgaben blieb dem Konzern kaum etwas anderes übrig, als bei seinem neuen iPhone 15 erstmals einen USB-C-Anschluss zu verbauen – und damit die eigene Lightning-Technik widerwillig aufzugeben.

Breton will es damit nicht bewenden lassen und seinem Besucher weitere Zugeständnisse abringen: “Ob elektronische Brieftasche, Browser oder App-Store: Verbraucher, die ein Apple iPhone benutzen, sollten von wettbewerbsfähigen Diensten einer Reihe von Anbietern profitieren dürfen”, forderte er. Erreichen will der Kommissar dies mithilfe des Digital Market Acts, der die großen Gatekeeper-Konzerne zu mehr Wettbewerb zwingen soll.

Cooks Besuch in Brüssel diente dazu, den Umsetzungsplan des Unternehmens zum DMA zu diskutieren. Der Konzernchef will die geschlossene Apple-Welt nicht weiter öffnen als unbedingt nötig. Breton aber will ihn damit nicht durchkommen lassen. Notfalls auch mithilfe eines weiteren Handyvideos. Till Hoppe