mit der Aussicht auf “stabile und erschwingliche Preise” wirbt EU-Energiekommissarin Kadri Simson für ein neues europäisches Strommarktdesign und langfristige Stromabnahmeverträge. Nun gehe es darum, dass die Power Purchase Agreements (PPAs) bei den Unternehmen ankommen. Wie der Durchbruch der PPAs gelingen kann und wie mittelständische Unternehmen von ihnen profitieren können, analysiert Manuel Berkel.

In Deutschland diskutieren Politik und Wirtschaft intensiv darüber, wie sich die Abhängigkeit von China reduzieren lässt. Doch so dramatisch ist die Lage offenbar nicht – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Gewinnsituation deutscher Unternehmen in der Volksrepublik untersucht hat. Eine kritische volkswirtschaftliche Abhängigkeit der Bundesrepublik von China gebe es nicht, heißt es darin. Einige Empfehlungen halten die Autoren dennoch bereit, wie Christiane Kühl berichtet. Unter anderem mahnen sie an, dass die EU-Mitgliedstaaten in der China-Frage an einem Strang ziehen.

Von europäischer Geschlossenheit konnte nach den umstrittenen Aussagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu China und Taiwan allerdings keine Rede sein. Auch aufseiten der USA gibt es offenbar Redebedarf: In einem Telefonat mit Macron habe US-Präsident Joe Biden gestern seine Haltung bekräftigt, dass in der Straße von Taiwan Frieden und Stabilität aufrechterhalten bleiben müssen, wie es in einem Statement des Weißen Hauses hieß.

In Frankreich greifen die Menschen mittlerweile zu Kochtöpfen und anderen Utensilien, mit denen sie Lärm machen bei ihren Protesten gegen Macron und seine Politik. Das Phänomen der “Casserolade” wird in Frankreich zurzeit eher heiter debattiert. Doch die gereizte Stimmung im Land und Macrons beschädigtes Image seien Anlass zur Sorge, schreibt Claire Stam in ihrer Kolumne.

Deutschlands Wirtschaft ist nach Erkenntnissen einer neuen Studie in den meisten Branchen weit weniger von China abhängig als gemeinhin angenommen. Das ist das Fazit einer von der Bertelsmann Stiftung, dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW), dem China-Institut Merics und dem BDI am Donnerstag veröffentlichten Studie. Diese hat die Gewinnsituation deutscher Unternehmen in China – nach eigenen Angaben zum ersten Mal überhaupt – systematisch untersucht, inklusive Sonderauswertungen von Bundesbank-Daten.

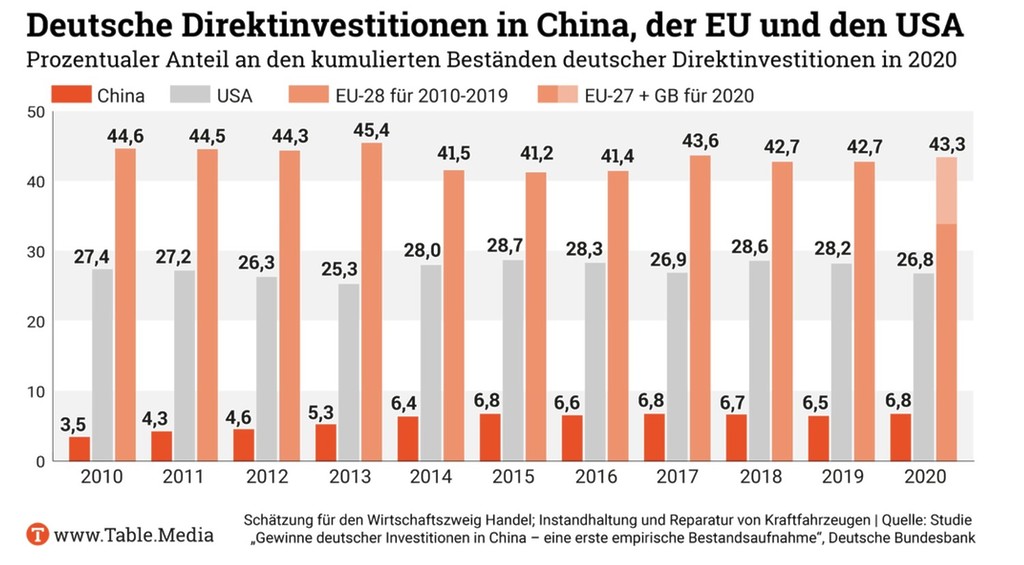

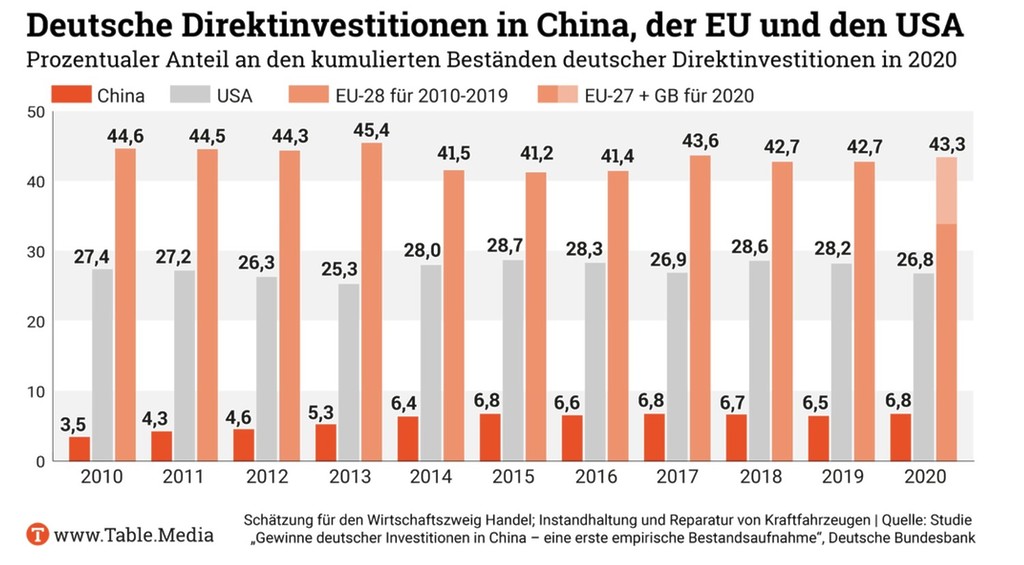

Aus den Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China flossen demnach zwischen 2017 und 2021 jährlich Gewinne in Höhe von sieben bis elf Milliarden Euro nach Deutschland zurück. Damit liegt Chinas Bedeutung mit einem Anteil von zwölf bis 16 Prozent an den Gewinnrückflüssen der Firmen aus dem gesamten Ausland in etwa gleichauf mit den USA. Der Anteil der EU war mit durchschnittlich 56 Prozent allerdings deutlich höher.

Die Volksrepublik spiele als Zielort von Direktinvestitionen im Ausland trotz wachsender Bedeutung nach wie vor eine relativ untergeordnete Rolle im Vergleich zur EU, schreiben die Autoren. Eine kritische volkswirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China gebe es nicht. Das ist eine ziemlich überraschende Schlussfolgerung angesichts der aufgeregten Debatte über eine zu große Abhängigkeit von China.

Die Autoren sehen ihre Erkenntnisse durchaus als Signal der Entwarnung. Laut der Studie entfielen 2020 mit rund 90 Milliarden Euro nur 6,8 Prozent deutscher Direktinvestitionen im Ausland auf China – im Vergleich zu 34 Prozent auf die EU inklusive Großbritannien und 27 Prozent auf die USA.

Im Folgenden einige der wichtigsten Erkenntnisse der Studie:

Vor allem Großkonzerne wie Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW oder BASF sind es, die ungeachtet der China-Diskussion in Europa ungebremst weiter dort investieren. VW bezeichnet China seit Jahren als “zweiten Heimatmarkt”; BASF errichtet derzeit einen großen Verbundstandort in Südchina.

“Hier braucht es mehr Transparenz, auch auf der Ebene besonders in China exponierter deutscher Firmen”, fordert Jürgen Matthes, Leiter der Abteilung Globale und regionale Märkte am IW. “Investoren und Anleger sollten ein Interesse haben, mehr über solche Klumpenrisiken zu erfahren.” Es sei “im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland, dass betroffene Großunternehmen ihre eigene Existenz auch gegen geopolitische Worst-Case-Szenarien (wie etwa eine Invasion Taiwans durch China) absichern“, warnen die Autoren in der Studie.

Doch der Investitionsfluss könnte sich sogar noch einmal erhöhen. Eine deutliche Mehrheit der im Rahmen der Studie befragten Firmen will bis 2030 Exporte aus Deutschland durch Produktionen vor Ort ersetzen. Der Trend ist bekannt – damit folgen die Unternehmen unter anderem chinesischen Forderungen nach mehr Lokalisierung.

“Diese Vorhaben drohen die zukünftigen deutschen Exportperspektiven zu schwächen. Mittelfristig könnte das zulasten des Standorts Deutschland und der am Export nach China und Asien hängenden Arbeitsplätze gehen”, warnt Merics-Chefökonom Max Zenglein. Die früher gängige These, dass Investitionen in China automatisch auch dem Standort Deutschland nutzen, gelte nicht mehr zwingend.

Für die Wirtschaftspolitik und die China-Strategie der Bundesregierung leiten die Autoren Empfehlungen ab. “Die neue deutsche China-Politik sollte unabhängig von einzelnen Unternehmens- und Brancheninteressen ausgerichtet werden”, sagt Cora Jungbluth, China-Expertin der Bertelsmann Stiftung. “Die Wohlstandssicherung für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland sollte im Vordergrund stehen.”

Weitere Empfehlungen der Autoren:

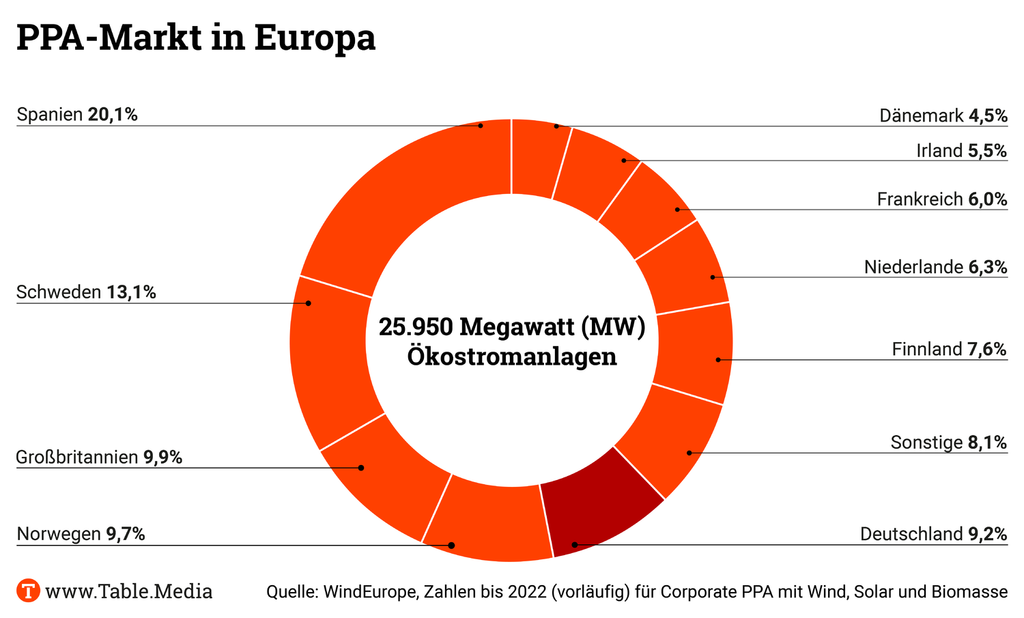

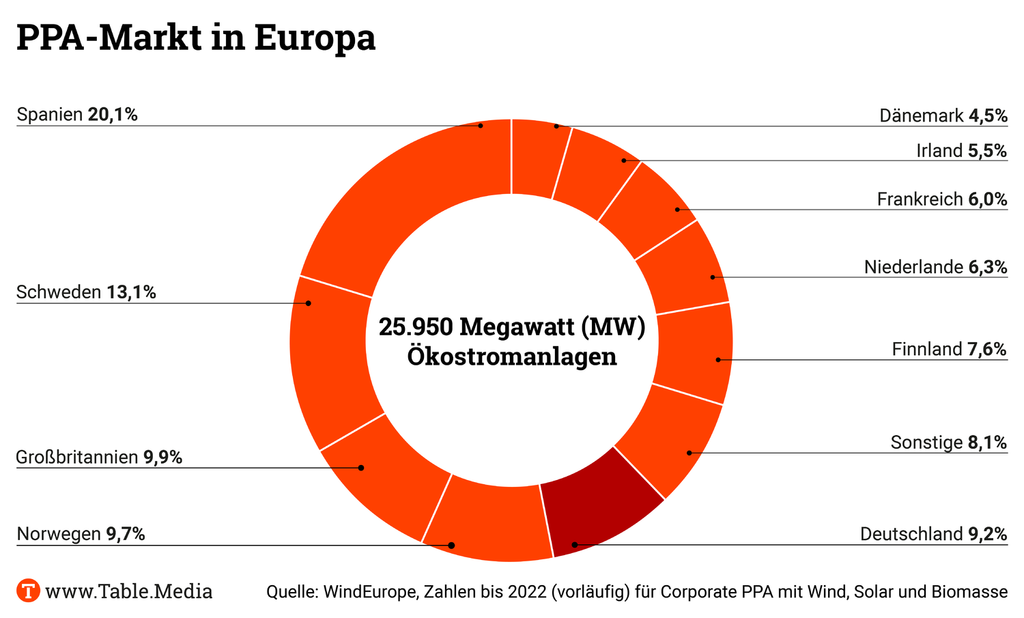

“Stabile und erschwingliche Preise” – mit dieser Aussicht wirbt EU-Energiekommissarin Kadri Simson für ein neues europäisches Strommarktdesign und insbesondere langfristige Stromabnahmeverträge. Jetzt sei die Frage, wie Power Purchase Agreements (PPAs) in der Breite der Unternehmen ankommen können.

Mittelständler mit hohem Energieverbrauch verfügen selten über die finanziellen Mittel, um ganze Windparks zu finanzieren. Unübersichtlich sind für sie auch die mannigfaltigen Spielarten langfristiger Abnahmeverträge. Idealtypisch kaufen Unternehmen mit einem PPA grüne Elektrizität aus einem einzelnen Solar- oder Windpark. So profitieren sie theoretisch von den niedrigen Erzeugungskosten.

Doch weil die Erzeugung schwankt, müssen die verbleibenden Strommengen am Großhandelsmarkt zugekauft werden. “Der Kunde übernimmt vom Lieferanten das Strukturierungsrisiko“, erklärt Michael Claußner vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool. Will der Abnehmer keinen Dienstleister bezahlen, braucht er eine eigene Beschaffungsabteilung – ein weiterer Grund, warum die komplexen Verträge bisher eine Domäne für energieintensive Großunternehmen sind.

Viele Industrieunternehmen wollen sich außerdem noch immer nicht lange binden und möglicherweise sinkende Preise verpassen. “Üblich sind für PPAs Laufzeiten von bis zu fünf Jahren, in Einzelfällen auch zehn”, sagt Wolf Stötzel vom Bundesverband Windenergie (BWE), der Erzeuger und Vermarkter des Grünstroms vertritt.

Im Mittelpunkt der EU-Reform steht dafür ein Risiko, das sich relativ leicht beheben lässt: der mögliche Zahlungsausfall der Stromabnehmer. Einige energieintensive Unternehmen würden nicht von Ratingagenturen bewertet. Somit fehle Banken die Entscheidungsgrundlage zur Finanzierung neuer Ökostromanlagen durch die Direktverträge, schreibt die Kommission. Mit der Reform sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der Finanzmarkt Absicherungsinstrumente zur Verfügung stellt – bei Bedarf unterstützt durch staatliche Garantien.

Genau solche finanziellen Absicherungen gebe es in Deutschland aber bereits an der Strombörse EEX, wendet Stötzel ein. Die Vertragsparteien könnten ihren PPA an der Börse registrieren, die gegen eine Gebühr das Ausfallrisiko übernehme. Die Industrie- und Handelskammern sind dennoch überzeugt, dass staatliche Garantien für kleine und mittlere Unternehmen die Wende bringen können. “In Norwegen gibt es bereits Garantien für PPAs, das hat den Markt angekurbelt“, sagt DIHK-Energiereferentin Josephine Möslein.

Das Bundeswirtschaftsministerium prüfe bereits Möglichkeiten, die Finanzierung von PPAs zu verbessern, etwa über die KfW und über Ausfallgarantien, schreibt das BMWK in seinen Eckpunkten für eine Windenergie-an-Land-Strategie. Gerade bei Windparks gebe es derzeit kaum PPAs, sagt Tibor Fischer, Leiter erneuerbare Energien bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Bei der Windkraft wird deutlich, dass es nicht nur darum geht, auch kleinen und mittleren Unternehmen leichteren Zugang zu Ökostrom-Projekten zu verschaffen. Das Angebot ist schlicht zu gering.

Für Windparks gibt es immer noch zu wenig neue, genehmigte Flächen. Dadurch sind die öffentlichen Ausschreibungen unterzeichnet und die staatlichen Prämien für die Betreiber noch attraktiver. “Der PPA-Markt in Deutschland besteht zurzeit vor allem aus Segmenten, für die es keine Zuschüsse mehr gibt”, sagt Fischer. Das seien zum einen Windparks, für die der 20-jährige Förderzeitraum ausgelaufen ist, und vor allem große Solaranlagen über 20 Megawatt Leistung. Sie sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bereits von geförderten Ausschreibungen ausgeschlossen.

Doch selbst wenn die politischen Ausbauziele in den nächsten Jahren erreicht werden sollten, sind PPAs wohl kein Allheilmittel gegen hohe Stromkosten. Abgaben und Umlagen machen immer noch bis zu einem Drittel des Strompreises für Industrie- und etwa die Hälfte des Preises für Gewerbekunden aus, selbst wenn man die jüngste Entlastung durch die entfallene EEG-Umlage berücksichtigt.

“Mittelständische Unternehmen würden vor allem von vergünstigten Netzentgelten profitieren, die von der Bundesregierung bezuschusst würden”, sagt Möslein. Ein weiterer “großer Schritt” für Mittelständler wären aus Sicht der DIHK höhere Bagatellgrenzen bei sogenannten On-Site-PPAs. Dabei befindet sich die Erneuerbaren-Anlage auf dem Gelände des Abnehmers und wird von einem Dienstleister betrieben. Das Unternehmen spart sich so alle Umlagen. Allerdings wird es laut Möslein zum Stromlieferanten, sobald es überschüssigen Strom ins Netz einspeist, um seine Nachbarn zu beliefern, und muss die vollen regulatorischen Anforderungen erfüllen.

Um PPAs zum Durchbruch zu verhelfen, müssten die Verträge außerdem stark standardisiert werden, sagt Unternehmensberater Claußner: “Ein Mittelständler kann sich nicht 24 Stunden lang mit Energiebeschaffung beschäftigen.” Ein weiterer Vorteil der Vereinheitlichung: Die Verträge würden besser vergleichbar und die Preise womöglich sinken. Der Berichterstatter im Europaparlament, Nicolás González Casares (S&D), hat bereits angekündigt, den Gesetzesvorschlag der Kommission mit Blick auf eine höhere Transparenz nachzuschärfen.

Langfristig wird sich der Markt für kleine und mittlere Unternehmen nach Überzeugung von Dena-Experte Fischer in zwei Richtungen entwickeln: “Bei einem ausreichenden Angebot können Mittelständler Pools bilden und so Risiken streuen und sich Transaktionskosten teilen, denn PPA werden komplexer als normale Lieferverträge bleiben.” Verbreitet sei dieses Pooling bereits in den USA und in Australien.

Die zweite, aktuell verbreitetere Möglichkeit: “Unternehmen können auch Grünstrom von Energieversorgen beziehen, die PPAs abschließen. Dann beziehen die Betriebe zwar nur mittelbar Ökostrom, aber aus zusätzlichen Anlagen und sie haben weniger Aufwand, da der Versorger die Strukturierung übernimmt”, erklärt Fischer.

Diese Zusätzlichkeit ist für den Dena-Experten der zweite entscheidende Grund neben der Preisfrage, warum sich künftig mehr Unternehmen für PPAs entscheiden könnten. Eigene Ökoversprechen und Nachhaltigkeitsstandards bewegen Zulieferer und Konzerne dazu, ihre Produktion durch Ökostrom ergrünen zu lassen. “Im Vergleich zu anderen Maßnahmen ist das immer noch schnell und unkompliziert”, sagt auch Claußner. Allerdings stammt der weit überwiegende Teil der dafür verwendeten Ökostrom-Zertifikate aus jahrzehntealten norwegischen Wasserkraftwerken.

“PPA für Neuanlagen haben eine andere Wertigkeit“, ist Fischer überzeugt. Die Windbranche ist dagegen noch ernüchtert von den Erfahrungen mit speziellen Zertifikaten für regionalen Strom aus Deutschland. “Die Nachfrage aus der Industrie und von Letztverbrauchern war bislang sehr verhalten”, sagt Stötzel.

Doch aktuell sieht Fischer europaweit ein steigendes Interesse an hochwertigem Grünstrom: “Die Strombörse Epex Spot ist vergangenen Herbst wieder in den Handel mit Herkunftsnachweisen eingestiegen, und dort sieht man schon, dass Zertifikate aus ungeförderten Anlagen und bestimmten Ländern höhere Preise erzielen.”

Zumal die billige Alternative aus importierten Zertifikaten nicht gesichert ist. “Vergangenen Sommer hatte das norwegische Parlament bereits einen Vorstoß unternommen, Herkunftsnachweise für die Dekarbonisierung der eigenen Industrie zu nutzen“, erzählt Fischer. “Da über 90 Prozent der hierzulande gehandelten Herkunftsnachweise aus Norwegen stammen, hätten viele Unternehmen in Deutschland dann keine Nachweise mehr für grünen Strom gehabt.”

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichtsentwurf zur Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank, Jahresbericht 2022 zur Bankenunion, Jahresbericht 2022 zur Wettbewerbspolitik. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Öffentliche Anhörung zu den künftigen Herausforderungen für die Eisenbahninfrastruktur (einheitliche europäische Trassenpreise und notwendige Investitionen zur Dekarbonisierung), Strukturierter Dialog mit Kommissar Breton über die Umsetzung der EU-Tourismusagenda 2030 und Aktualisierung der neuen Entwicklungen im Tourismussektor, Strukturierter Dialog mit Kommissarin Vălean über die neuesten und kommenden verkehrsbezogenen Vorschläge. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Öffentliche Anhörung zur Reform des Strommarktes, Berichtsentwurf zu Maßnahmen für ein hohes Maß an Interoperabilität des öffentlichen Sektors in der Union (Gesetz für ein interoperables Europa), Berichtsentwurf zu horizontalen Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zum europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Entwurf einer Stellungnahme zu horizontalen Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen, Berichtsentwurf zur Schaffung eines Notfallinstruments für den Binnenmarkt. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte (DROI)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zum Verbot von unter Rückgriff auf Zwangsarbeit hergestellten Erzeugnissen auf dem Unionsmarkt, Gedankenaustausch über EU-Instrumente zur weltweiten Korruptionsbekämpfung. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu Verpackungen und Verpackungsabfällen, Berichtsentwurf zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit und der langfristigen Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in der EU, Berichtsentwurf zum Generationenwechsel in landwirtschaftlichen Betrieben der Zukunft in der EU. Vorläufige Tagesordnung

24.04.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Aggression Russlands gegen die Ukraine, Gedankenaustausch zur Umsetzung des EU-Aktionsplans zu den geopolitischen Auswirkungen der Aggression Russlands gegen die Ukraine (Zusammenarbeit mit Drittländern). Vorläufige Tagesordnung

24.04.2023 – 17:00 Uhr

Kooperationsrat EU-Usbekistan

Themen: Gedankenaustausch über allgemeine und politische Fragen (einschließlich innerstaatliche und verfassungsrechtliche Reformen, Justiz und Inneres, Menschenrechte und Fragen der Rechtsstaatlichkeit), Erörterung von Handels-, Wirtschafts- und Investitionsfragen, Austausch über regionale und internationale Fragen. Infos

25.04.2023

Trilog: Nachhaltige Flugkraftstoffe (RefuelEU Aviation)

Themen: Im womöglich letzten Trilog wird es zum einen um die Höhe der Quoten für nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF) gehen. Das Parlament will eine steil ansteigende SAF-Quote mit 85 Prozent für 2050. Kommission und Rat sehen ab diesem Datum nur 63 Prozent vor. Der zweite Knackpunkt der Verhandlungen ist die Definition von SAF und die Frage, ob auch mit Kernenergie hergestellte Kraftstoffe dazu zählen, wie von Frankreich gefordert und von Deutschland mittlerweile teilweise unterstützt. Offen ist, wie sich das EU-Parlament in dieser Sache positioniert.

25.04.2023 – 09:00-11:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Öffentliche Anhörung zum Thema “Nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen in der Landwirtschaft”. Vorläufige Tagesordnung

25.04.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Orientierungsaussprache zur Verordnung für die Zertifizierung von CO2-Entnahmen (land- und forstwirtschaftliche Aspekte), Gedankenaustausch zu GAP-Strategieplänen (Sachstand), Billigung der Untersuchung über die Lage der Union und ihre Möglichkeiten im Hinblick auf Einführung, Bewertung, Herstellung, Inverkehrbringen und Einsatz von wirbellosen biologischen Bekämpfungsmitteln. Vorläufige Tagesordnung

25.04.2023 – 14:30-15:00 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE), des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET) und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Berichtsentwurf zur Einrichtung des Instruments zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame Beschaffung. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)

Themen: Bericht 2022 der Kommission über Serbien, Bericht 2022 der Kommission über das Kosovo, Berichtsentwurf zu den Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu Usbekistan, Öffentliche Anhörung zur Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen der EU und Lateinamerika, Meinungsaustausch über den Stand des Modernisierungsprozesses des Vertrags über die Energiecharta und den entsprechenden Standpunkt der EU. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Entwurf eines Entschließungsantrags zum Fahrplan für ein soziales Europa (zwei Jahre nach dem Gipfel von Porto), Entwurf einer Stellungnahme zum Verbot von unter Rückgriff auf Zwangsarbeit hergestellten Erzeugnissen auf dem Unionsmarkt. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)

Themen: Öffentliche Anhörung zum Thema “Finanzielle Auswirkungen des Krieges in der Ukraine: aktuelle und zukünftige Herausforderungen für den EU-Haushalt”, Berichtsentwurf zu den Auswirkungen des Anstiegs der Fremdkapitalkosten für das Aufbauinstrument der Europäischen Union auf den EU-Haushalt 2024, Entwurf einer Stellungnahme zur Definition von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT)

Themen: Berichtsentwurf zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt, Entwurf einer Stellungnahme zu den Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Themen: Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Anhörung des Kandidaten für das Amt des Exekutivdirektors der Europäischen Umweltagentur, Berichtsentwurf zur Behandlung von kommunalem Abwasser. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Patent-Paket (Zwangslizenzierung von Patenten, Standardpatente für wesentliche Patente, Überarbeitung der Rechtsvorschriften über ergänzende Schutzzertifikate), Arzneimittelpaket (Überarbeitung der Arzneimittelvorschriften, Bekämpfung der Antibiotikaresistenz, Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von Arzneimitteln), Zollreformen. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 09:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Kritische Rohstoffe – die DEVE-Perspektive, Strukturierter Dialog über das Arbeitsprogramm der Kommission. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Sonderausschusses zu Einflussnahme aus dem Ausland und Desinformation und für mehr Integrität im EP (ING2)

Themen: Berichtsentwurf zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union (einschließlich Desinformation), Meinungsaustausch zum Thema “Doppelgänger – Medienklone im Dienste der russischen Propaganda” mit Alexandre Alaphilippe (Exekutivdirektor des EU DisinfoLab). Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 11:30-12:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET) und des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Bericht über die Umsetzung des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 14:30-15:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) und des Ausschusses für Recht (JURI)

Themen: Berichtsentwurf zur Haftung für fehlerhafte Produkte. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 14:30-15:15 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Berichtsentwurf zur Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 17:30-18:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Vorschlag einer Verordnung über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt. Vorläufige Tagesordnung

27.04.2023 – 10:30-10:45 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Berichtsentwurf zu besonderen Vorschriften für den Eingang nach Nordirland aus anderen Teilen des Vereinigten Königreichs von bestimmten Sendungen mit Einzelhandelswaren, zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, Pflanzkartoffeln, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, die für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt wurden, sowie für die Verbringung bestimmter Heimtiere nach Nordirland zu anderen als Handelszwecken. Vorläufige Tagesordnung

28.04.-29.04.2023

Informelle Ministertagung Wirtschaft und Finanzen

Themen: Gedankenaustausch zur Finanzierung des künftigen Wachstums in Europa, Diskussion über eine langfristige Perspektive für Stabilisierungsmaßnahmen und nachhaltige öffentliche Finanzen, Diskussion über den Wiederaufbau der Ukraine und die Koordinierung der Unterstützung. Vorläufige Tagesordnung

28.04.2023 – 09:00 Uhr

Euro-Gruppe

Themen: Bestandsaufnahme der Bankenunion und der Entwicklungen im Bankensektor, Nachbesprechung des Euro-Gipfels vom März, Internationale Treffen (Nachbesprechung der Frühjahrstagung des IWF und Vorbereitung auf das G7-Treffen im Mai). Vorläufige Tagesordnung

Die Berichterstatter für den AI Act haben neue Verhandlungstermine für mehrere technische und politische Treffen in den kommenden zwei Wochen angesetzt. Vertreter verschiedener Fraktionen halten es für realistisch, dass die geplante Abstimmung in den federführenden Ausschüssen IMCO und LIBE tatsächlich wie nun geplant am 11. Mai stattfinden kann.

Vieles sei nah an einer Einigung, aber noch nicht gänzlich geschlossen, hieß es aus Verhandlungskreisen. Bis zum 11. Mai könne dies aber durchaus in einigen wenigen Verhandlungsrunden zu schaffen sein.

Zu den noch offenen Diskussionspunkten gehören der Anhang III (Liste der Hochrisiko-KI-Systeme), Artikel 5 (Verbotene Praktiken), Allzweck-KI (GPAI) und das Grundrechtsassessment. Folgende Verhandlungstermine sind angesetzt:

Technische Meetings:

Shadows-Meetings:

Die Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments ist für den 12. Juni vorgesehen, sodass der Auftakt zum Trilog noch unter der schwedischen Ratspräsidentschaft stattfinden kann. vis

Deutschland ist im Verzug: Bald dreieinhalb Jahre nach Verabschiedung einer EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz hat die Bundesrepublik diese immer noch nicht umgesetzt und muss deshalb täglich 50.000 Euro Strafe zahlen. Aus der Ampelkoalition kommt jetzt scharfe Kritik an der Union. Sie sei doppelt schuld an der Verzögerung, sagte Stephan Thomae, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, zu Table.Media. “Diesen Schuh muss sich die Union anziehen.”

Laut Thomae hat die Vorgängerregierung es versäumt, ein Gesetz zu schaffen. Und nun sei sie durch ihren Widerstand im Bundesrat auch noch dafür verantwortlich, dass Deutschland Strafe zahlen müsse. “Die Ampel hat mit Hochdruck ein gutes Gesetz vorgelegt, mit dem das von der Union geerbte Problem gelöst worden wäre”, klagt Thomae. “Ich kann diese Blockade nicht nachvollziehen.” Der Vorschlag der Regierungskoalition schütze Hinweisgeber und halte die Belastungen für Unternehmen und Behörden so gering wie möglich.

Die meisten Unternehmen haben selbst “ein veritables Interesse” an dem Gesetz, sagt Thomae. Auch sie wollten, dass Missstände im eigenen Haus angezeigt und behoben würden. Deshalb sei es wichtig, “den Hinweisgeberschutz auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen”. Wichtig sei dabei, Unternehmen bürokratisch und finanziell nicht zu überlasten.

Die Ampelkoalition strebt unter anderem an, dass Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern einen einheitlichen internen Meldeweg einführen. Das ganze Interview lesen Sie hier. steb

Das Europaparlament hat sich für Verhandlungen über eine umfassende Reform der Asyl- und Migrationspolitik positioniert. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg für die Aufnahme von Gesprächen mit den EU-Staaten.

Das Parlament sprach sich unter anderem für die Registrierung von illegal einreisenden Menschen an den EU-Grenzen aus. Außerdem müsse es einen unabhängigen Mechanismus geben, um Grundrechte zu überwachen. Damit sollen rechtswidrige “Pushbacks” verhindert werden, also das Zurückdrängen von Flüchtlingen, ohne dass ihr Anspruch auf Asyl geprüft wird. Außerdem sollen die EU-Länder mehr Solidarität untereinander in der Migrationspolitik zeigen.

Da die zuvor vom Innenausschuss beschlossenen Mandate von Abgeordneten angefochten worden waren, wurde eine zusätzliche Abstimmung im Plenum nötig. Ziel ist, die Verhandlungen mit den EU-Ländern bis Ende des Jahres abzuschließen. Dann könnten die Gesetze noch vor der Europawahl im Frühjahr 2024 beschlossen werden.

Die EU-Staaten haben allerdings in entscheidenden Fragen noch keine Position bezogen. Seit der großen Fluchtbewegung 2015/2016 gibt es Streit über die Migrationspolitik. Im Kern ging es dabei um die Frage, ob Schutzsuchende auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden sollen. Länder wie Polen und Ungarn lehnen eine verbindliche Quote vehement ab. Deshalb legte die EU-Kommission 2020 neue Reformvorschläge vor. dpa

Die EU-Kommission vereinfacht Vorgaben für Fusionen von Firmen. Durch die neuen Regeln sollen Aufwand und Kosten für die Vorbereitung der Anmeldung von Zusammenschlüssen für Unternehmen und Berater sinken, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. So sollen künftig etwa bei bestimmten Zusammenschlüssen weniger Angaben bei Behörden gemacht werden müssen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

“Das heute verabschiedete Paket dient dem Ziel der Kommission, die Berichtspflichten um 25 Prozent zu verringern“, hieß es. Dies werde auch der Kommission helfen, da sie ihre Ressourcen auf die kompliziertesten Fälle konzentrieren könne, sagte die für Wettbewerb zuständige Kommissarin Margrethe Vestager. Die neuen Vorschriften gelten ab dem 1. September. dpa

Ein Substantiv, das erstmals um das Jahr 1830 in Frankreich erschien, ist in den vergangenen Tagen wieder aufgetaucht: Casserolade. Das Wort bezeichnet eine Form des Protests, bei der durch das Schlagen auf Töpfe, Deckel, Pfannen und andere lärmende Utensilien Lärm erzeugt wird. Die Protestierenden gehen in ihrem Protest mitunter ausgesprochen kreativ vor, das gilt auch für die begleitenden Memes.

So begannen am vergangenen Montag pünktlich um 20 Uhr mehr als 350 Lärmkonzerte, in ganz Frankreich verstreut, als der französische Präsident Emmanuel Macron im Fernsehen eine Rede hielt. “Macron hört uns nicht zu, wir hören ihm auch nicht zu”, riefen die Protestierenden. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: “Es sind keine Kochtöpfe, die Frankreich voranbringen werden”, sagte der französische Präsident am vergangenen Mittwoch bei einem Fabrikbesuch im Elsass. Der traditionsreiche Topfhersteller Cristel sah das allerdings anders.

Mittlerweile lacht ganz Frankreich über das am gestrigen Donnerstag in Ganges (Südfrankreich) erlassene Verbot von Kochtöpfen, im Beamtensprech auch “tragbaren Tongeräte” genannt. Grund für das Verbot war der Besuch von Emmanuel Macron in einer Schule in Ganges.

Die Folge ist ein regelrechter Dialog der tauben Ohren zwischen der französischen Exekutive und der Zivilgesellschaft, bei dem jeder auf seinen Positionen beharrt. Dieser Status quo und sein explosives Potenzial entging auch den EU-Parlamentariern nicht, die diese Woche in Straßburg zu einer Plenarsitzung zusammenkamen und sich in den Fluren über den französischen Verfassungsrahmen austauschten. Dabei tauchte fast immer eine Frage auf: Wie konnte ein so wichtiges Gesetz wie das zur Rentenreform ohne die Zustimmung des Parlaments verabschiedet werden?

“Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass nicht unbedingt die Verfassungsgerichtsbarkeit infrage gestellt wird, sondern die Bedingungen, unter denen sie in Frankreich ausgeübt wird”, schreibt Lauréline Fontaine, Professorin für öffentliches Recht, in einem Gastbeitrag in der Tageszeitung “Le Monde”.

Das französische Verfassungssystem ist stark auf die Exekutive und insbesondere auf den Präsidenten der Republik konzentriert, schreiben Laurent Pech, Professor für Europarecht an der Middlesex University in London, und Sébastien Platon, Professor für öffentliches Recht an der Universität Bordeaux, in einer von den europäischen Grünen in Auftrag gegebenen Studie. Die aktuelle französische Verfassung erlaubt in einigen Fällen auch eine Einmischung der Exekutive in den Bereich der Legislative, betonen die beiden Forscher weiter.

Die anhaltenden Proteste seit Januar zeigen jedoch, dass die Franzosen immer weniger bereit sind, diese vertikale Macht zu akzeptieren. Dies gilt umso mehr, als die Ausübung dieser Macht in einem Kontext stattfindet, in dem sich die Funktionsfähigkeit des Gesundheits-, Bildungs- und Justizsystems verschlechtert hat. Und die galoppierende Inflation gießt nur noch mehr Öl in das Feuer der ohnehin schon heftigen politischen Proteste.

Wie steht es mit den strukturellen Gegenkräften? Es ist bekannt, dass die Gegenkräfte, die eine föderale administrative und politische Struktur eines Landes wie Deutschland bietet, in Frankreich nicht existieren. Dies verleiht dem Wirken der Zivilgesellschaft als Gegenmacht ein besonderes Gewicht.

“Ist dieses Land in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit wirklich vorbildlich? Es muss festgestellt werden, dass die bürgerlichen Freiheiten in den letzten zehn Jahren geschwächt worden sind“, schreibt Thomas Perroud, Professor für öffentliches Recht an der Universität Panthéon-Assas in der oben erwähnten Studie. Um auf die Terroranschläge und später auf die Gesundheitskrise zu reagieren, führten nämlich aufeinanderfolgende Regierungen verlängerte Ausnahmezustände ein, die dann im aktuellen Gesetzesrahmen normalisiert wurden, erklärt er.

Der französische Verfassungsrahmen ermöglicht also eine einsame Machtausübung, die die traditionellen Partner Frankreichs während seiner Reise nach China zu spüren bekamen. Macrons Aussagen zu China und Taiwan sorgten umso mehr für Verwirrung, als sie alle im Vorfeld mit denen geführten Gespräche und Treffen zu ignorieren schienen.

Ein Jahr nach seiner Wiederwahl scheint Macron ziemlich isoliert, mit einem stark beschädigten Image, auch im Ausland. Und das französische Staatsoberhaupt wird am kommenden Montag das zweite Jahr seiner zweiten Amtszeit antreten, belastet durch eine Unpopularität, die ihm gefährlich werden kann. Ein Jahr nach seiner Wiederwahl muss er versuchen, die Kontrolle über diese seltsame fünfjährige Amtszeit, die ihm zu entgleiten scheint, wiederzuerlangen.

Denn es gibt echte Fragen und Sorgen über die Zukunft Frankreichs. Die extreme Rechte ist in Italien, Schweden und Finnland im Zentrum der Macht angekommen und klopft in Belgien und Spanien an die Tür. Es ist eine Tatsache, dass in Frankreich mehr auf dem Spiel steht als die Reform des Rentensystems. Das Land befindet sich in einer sozialen, politischen und demokratischen Krise. Die Tatsache, dass Marine Le Pens Partei Rassemblement National der große Gewinner von Macrons Krise ist, wird aktuell in Frankreich kaum bestritten.

mit der Aussicht auf “stabile und erschwingliche Preise” wirbt EU-Energiekommissarin Kadri Simson für ein neues europäisches Strommarktdesign und langfristige Stromabnahmeverträge. Nun gehe es darum, dass die Power Purchase Agreements (PPAs) bei den Unternehmen ankommen. Wie der Durchbruch der PPAs gelingen kann und wie mittelständische Unternehmen von ihnen profitieren können, analysiert Manuel Berkel.

In Deutschland diskutieren Politik und Wirtschaft intensiv darüber, wie sich die Abhängigkeit von China reduzieren lässt. Doch so dramatisch ist die Lage offenbar nicht – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Gewinnsituation deutscher Unternehmen in der Volksrepublik untersucht hat. Eine kritische volkswirtschaftliche Abhängigkeit der Bundesrepublik von China gebe es nicht, heißt es darin. Einige Empfehlungen halten die Autoren dennoch bereit, wie Christiane Kühl berichtet. Unter anderem mahnen sie an, dass die EU-Mitgliedstaaten in der China-Frage an einem Strang ziehen.

Von europäischer Geschlossenheit konnte nach den umstrittenen Aussagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu China und Taiwan allerdings keine Rede sein. Auch aufseiten der USA gibt es offenbar Redebedarf: In einem Telefonat mit Macron habe US-Präsident Joe Biden gestern seine Haltung bekräftigt, dass in der Straße von Taiwan Frieden und Stabilität aufrechterhalten bleiben müssen, wie es in einem Statement des Weißen Hauses hieß.

In Frankreich greifen die Menschen mittlerweile zu Kochtöpfen und anderen Utensilien, mit denen sie Lärm machen bei ihren Protesten gegen Macron und seine Politik. Das Phänomen der “Casserolade” wird in Frankreich zurzeit eher heiter debattiert. Doch die gereizte Stimmung im Land und Macrons beschädigtes Image seien Anlass zur Sorge, schreibt Claire Stam in ihrer Kolumne.

Deutschlands Wirtschaft ist nach Erkenntnissen einer neuen Studie in den meisten Branchen weit weniger von China abhängig als gemeinhin angenommen. Das ist das Fazit einer von der Bertelsmann Stiftung, dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW), dem China-Institut Merics und dem BDI am Donnerstag veröffentlichten Studie. Diese hat die Gewinnsituation deutscher Unternehmen in China – nach eigenen Angaben zum ersten Mal überhaupt – systematisch untersucht, inklusive Sonderauswertungen von Bundesbank-Daten.

Aus den Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China flossen demnach zwischen 2017 und 2021 jährlich Gewinne in Höhe von sieben bis elf Milliarden Euro nach Deutschland zurück. Damit liegt Chinas Bedeutung mit einem Anteil von zwölf bis 16 Prozent an den Gewinnrückflüssen der Firmen aus dem gesamten Ausland in etwa gleichauf mit den USA. Der Anteil der EU war mit durchschnittlich 56 Prozent allerdings deutlich höher.

Die Volksrepublik spiele als Zielort von Direktinvestitionen im Ausland trotz wachsender Bedeutung nach wie vor eine relativ untergeordnete Rolle im Vergleich zur EU, schreiben die Autoren. Eine kritische volkswirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China gebe es nicht. Das ist eine ziemlich überraschende Schlussfolgerung angesichts der aufgeregten Debatte über eine zu große Abhängigkeit von China.

Die Autoren sehen ihre Erkenntnisse durchaus als Signal der Entwarnung. Laut der Studie entfielen 2020 mit rund 90 Milliarden Euro nur 6,8 Prozent deutscher Direktinvestitionen im Ausland auf China – im Vergleich zu 34 Prozent auf die EU inklusive Großbritannien und 27 Prozent auf die USA.

Im Folgenden einige der wichtigsten Erkenntnisse der Studie:

Vor allem Großkonzerne wie Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW oder BASF sind es, die ungeachtet der China-Diskussion in Europa ungebremst weiter dort investieren. VW bezeichnet China seit Jahren als “zweiten Heimatmarkt”; BASF errichtet derzeit einen großen Verbundstandort in Südchina.

“Hier braucht es mehr Transparenz, auch auf der Ebene besonders in China exponierter deutscher Firmen”, fordert Jürgen Matthes, Leiter der Abteilung Globale und regionale Märkte am IW. “Investoren und Anleger sollten ein Interesse haben, mehr über solche Klumpenrisiken zu erfahren.” Es sei “im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland, dass betroffene Großunternehmen ihre eigene Existenz auch gegen geopolitische Worst-Case-Szenarien (wie etwa eine Invasion Taiwans durch China) absichern“, warnen die Autoren in der Studie.

Doch der Investitionsfluss könnte sich sogar noch einmal erhöhen. Eine deutliche Mehrheit der im Rahmen der Studie befragten Firmen will bis 2030 Exporte aus Deutschland durch Produktionen vor Ort ersetzen. Der Trend ist bekannt – damit folgen die Unternehmen unter anderem chinesischen Forderungen nach mehr Lokalisierung.

“Diese Vorhaben drohen die zukünftigen deutschen Exportperspektiven zu schwächen. Mittelfristig könnte das zulasten des Standorts Deutschland und der am Export nach China und Asien hängenden Arbeitsplätze gehen”, warnt Merics-Chefökonom Max Zenglein. Die früher gängige These, dass Investitionen in China automatisch auch dem Standort Deutschland nutzen, gelte nicht mehr zwingend.

Für die Wirtschaftspolitik und die China-Strategie der Bundesregierung leiten die Autoren Empfehlungen ab. “Die neue deutsche China-Politik sollte unabhängig von einzelnen Unternehmens- und Brancheninteressen ausgerichtet werden”, sagt Cora Jungbluth, China-Expertin der Bertelsmann Stiftung. “Die Wohlstandssicherung für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland sollte im Vordergrund stehen.”

Weitere Empfehlungen der Autoren:

“Stabile und erschwingliche Preise” – mit dieser Aussicht wirbt EU-Energiekommissarin Kadri Simson für ein neues europäisches Strommarktdesign und insbesondere langfristige Stromabnahmeverträge. Jetzt sei die Frage, wie Power Purchase Agreements (PPAs) in der Breite der Unternehmen ankommen können.

Mittelständler mit hohem Energieverbrauch verfügen selten über die finanziellen Mittel, um ganze Windparks zu finanzieren. Unübersichtlich sind für sie auch die mannigfaltigen Spielarten langfristiger Abnahmeverträge. Idealtypisch kaufen Unternehmen mit einem PPA grüne Elektrizität aus einem einzelnen Solar- oder Windpark. So profitieren sie theoretisch von den niedrigen Erzeugungskosten.

Doch weil die Erzeugung schwankt, müssen die verbleibenden Strommengen am Großhandelsmarkt zugekauft werden. “Der Kunde übernimmt vom Lieferanten das Strukturierungsrisiko“, erklärt Michael Claußner vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool. Will der Abnehmer keinen Dienstleister bezahlen, braucht er eine eigene Beschaffungsabteilung – ein weiterer Grund, warum die komplexen Verträge bisher eine Domäne für energieintensive Großunternehmen sind.

Viele Industrieunternehmen wollen sich außerdem noch immer nicht lange binden und möglicherweise sinkende Preise verpassen. “Üblich sind für PPAs Laufzeiten von bis zu fünf Jahren, in Einzelfällen auch zehn”, sagt Wolf Stötzel vom Bundesverband Windenergie (BWE), der Erzeuger und Vermarkter des Grünstroms vertritt.

Im Mittelpunkt der EU-Reform steht dafür ein Risiko, das sich relativ leicht beheben lässt: der mögliche Zahlungsausfall der Stromabnehmer. Einige energieintensive Unternehmen würden nicht von Ratingagenturen bewertet. Somit fehle Banken die Entscheidungsgrundlage zur Finanzierung neuer Ökostromanlagen durch die Direktverträge, schreibt die Kommission. Mit der Reform sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der Finanzmarkt Absicherungsinstrumente zur Verfügung stellt – bei Bedarf unterstützt durch staatliche Garantien.

Genau solche finanziellen Absicherungen gebe es in Deutschland aber bereits an der Strombörse EEX, wendet Stötzel ein. Die Vertragsparteien könnten ihren PPA an der Börse registrieren, die gegen eine Gebühr das Ausfallrisiko übernehme. Die Industrie- und Handelskammern sind dennoch überzeugt, dass staatliche Garantien für kleine und mittlere Unternehmen die Wende bringen können. “In Norwegen gibt es bereits Garantien für PPAs, das hat den Markt angekurbelt“, sagt DIHK-Energiereferentin Josephine Möslein.

Das Bundeswirtschaftsministerium prüfe bereits Möglichkeiten, die Finanzierung von PPAs zu verbessern, etwa über die KfW und über Ausfallgarantien, schreibt das BMWK in seinen Eckpunkten für eine Windenergie-an-Land-Strategie. Gerade bei Windparks gebe es derzeit kaum PPAs, sagt Tibor Fischer, Leiter erneuerbare Energien bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Bei der Windkraft wird deutlich, dass es nicht nur darum geht, auch kleinen und mittleren Unternehmen leichteren Zugang zu Ökostrom-Projekten zu verschaffen. Das Angebot ist schlicht zu gering.

Für Windparks gibt es immer noch zu wenig neue, genehmigte Flächen. Dadurch sind die öffentlichen Ausschreibungen unterzeichnet und die staatlichen Prämien für die Betreiber noch attraktiver. “Der PPA-Markt in Deutschland besteht zurzeit vor allem aus Segmenten, für die es keine Zuschüsse mehr gibt”, sagt Fischer. Das seien zum einen Windparks, für die der 20-jährige Förderzeitraum ausgelaufen ist, und vor allem große Solaranlagen über 20 Megawatt Leistung. Sie sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bereits von geförderten Ausschreibungen ausgeschlossen.

Doch selbst wenn die politischen Ausbauziele in den nächsten Jahren erreicht werden sollten, sind PPAs wohl kein Allheilmittel gegen hohe Stromkosten. Abgaben und Umlagen machen immer noch bis zu einem Drittel des Strompreises für Industrie- und etwa die Hälfte des Preises für Gewerbekunden aus, selbst wenn man die jüngste Entlastung durch die entfallene EEG-Umlage berücksichtigt.

“Mittelständische Unternehmen würden vor allem von vergünstigten Netzentgelten profitieren, die von der Bundesregierung bezuschusst würden”, sagt Möslein. Ein weiterer “großer Schritt” für Mittelständler wären aus Sicht der DIHK höhere Bagatellgrenzen bei sogenannten On-Site-PPAs. Dabei befindet sich die Erneuerbaren-Anlage auf dem Gelände des Abnehmers und wird von einem Dienstleister betrieben. Das Unternehmen spart sich so alle Umlagen. Allerdings wird es laut Möslein zum Stromlieferanten, sobald es überschüssigen Strom ins Netz einspeist, um seine Nachbarn zu beliefern, und muss die vollen regulatorischen Anforderungen erfüllen.

Um PPAs zum Durchbruch zu verhelfen, müssten die Verträge außerdem stark standardisiert werden, sagt Unternehmensberater Claußner: “Ein Mittelständler kann sich nicht 24 Stunden lang mit Energiebeschaffung beschäftigen.” Ein weiterer Vorteil der Vereinheitlichung: Die Verträge würden besser vergleichbar und die Preise womöglich sinken. Der Berichterstatter im Europaparlament, Nicolás González Casares (S&D), hat bereits angekündigt, den Gesetzesvorschlag der Kommission mit Blick auf eine höhere Transparenz nachzuschärfen.

Langfristig wird sich der Markt für kleine und mittlere Unternehmen nach Überzeugung von Dena-Experte Fischer in zwei Richtungen entwickeln: “Bei einem ausreichenden Angebot können Mittelständler Pools bilden und so Risiken streuen und sich Transaktionskosten teilen, denn PPA werden komplexer als normale Lieferverträge bleiben.” Verbreitet sei dieses Pooling bereits in den USA und in Australien.

Die zweite, aktuell verbreitetere Möglichkeit: “Unternehmen können auch Grünstrom von Energieversorgen beziehen, die PPAs abschließen. Dann beziehen die Betriebe zwar nur mittelbar Ökostrom, aber aus zusätzlichen Anlagen und sie haben weniger Aufwand, da der Versorger die Strukturierung übernimmt”, erklärt Fischer.

Diese Zusätzlichkeit ist für den Dena-Experten der zweite entscheidende Grund neben der Preisfrage, warum sich künftig mehr Unternehmen für PPAs entscheiden könnten. Eigene Ökoversprechen und Nachhaltigkeitsstandards bewegen Zulieferer und Konzerne dazu, ihre Produktion durch Ökostrom ergrünen zu lassen. “Im Vergleich zu anderen Maßnahmen ist das immer noch schnell und unkompliziert”, sagt auch Claußner. Allerdings stammt der weit überwiegende Teil der dafür verwendeten Ökostrom-Zertifikate aus jahrzehntealten norwegischen Wasserkraftwerken.

“PPA für Neuanlagen haben eine andere Wertigkeit“, ist Fischer überzeugt. Die Windbranche ist dagegen noch ernüchtert von den Erfahrungen mit speziellen Zertifikaten für regionalen Strom aus Deutschland. “Die Nachfrage aus der Industrie und von Letztverbrauchern war bislang sehr verhalten”, sagt Stötzel.

Doch aktuell sieht Fischer europaweit ein steigendes Interesse an hochwertigem Grünstrom: “Die Strombörse Epex Spot ist vergangenen Herbst wieder in den Handel mit Herkunftsnachweisen eingestiegen, und dort sieht man schon, dass Zertifikate aus ungeförderten Anlagen und bestimmten Ländern höhere Preise erzielen.”

Zumal die billige Alternative aus importierten Zertifikaten nicht gesichert ist. “Vergangenen Sommer hatte das norwegische Parlament bereits einen Vorstoß unternommen, Herkunftsnachweise für die Dekarbonisierung der eigenen Industrie zu nutzen“, erzählt Fischer. “Da über 90 Prozent der hierzulande gehandelten Herkunftsnachweise aus Norwegen stammen, hätten viele Unternehmen in Deutschland dann keine Nachweise mehr für grünen Strom gehabt.”

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichtsentwurf zur Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank, Jahresbericht 2022 zur Bankenunion, Jahresbericht 2022 zur Wettbewerbspolitik. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Öffentliche Anhörung zu den künftigen Herausforderungen für die Eisenbahninfrastruktur (einheitliche europäische Trassenpreise und notwendige Investitionen zur Dekarbonisierung), Strukturierter Dialog mit Kommissar Breton über die Umsetzung der EU-Tourismusagenda 2030 und Aktualisierung der neuen Entwicklungen im Tourismussektor, Strukturierter Dialog mit Kommissarin Vălean über die neuesten und kommenden verkehrsbezogenen Vorschläge. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Öffentliche Anhörung zur Reform des Strommarktes, Berichtsentwurf zu Maßnahmen für ein hohes Maß an Interoperabilität des öffentlichen Sektors in der Union (Gesetz für ein interoperables Europa), Berichtsentwurf zu horizontalen Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zum europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Entwurf einer Stellungnahme zu horizontalen Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen, Berichtsentwurf zur Schaffung eines Notfallinstruments für den Binnenmarkt. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte (DROI)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zum Verbot von unter Rückgriff auf Zwangsarbeit hergestellten Erzeugnissen auf dem Unionsmarkt, Gedankenaustausch über EU-Instrumente zur weltweiten Korruptionsbekämpfung. Vorläufige Tagesordnung

24.04.-25.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu Verpackungen und Verpackungsabfällen, Berichtsentwurf zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit und der langfristigen Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in der EU, Berichtsentwurf zum Generationenwechsel in landwirtschaftlichen Betrieben der Zukunft in der EU. Vorläufige Tagesordnung

24.04.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Aggression Russlands gegen die Ukraine, Gedankenaustausch zur Umsetzung des EU-Aktionsplans zu den geopolitischen Auswirkungen der Aggression Russlands gegen die Ukraine (Zusammenarbeit mit Drittländern). Vorläufige Tagesordnung

24.04.2023 – 17:00 Uhr

Kooperationsrat EU-Usbekistan

Themen: Gedankenaustausch über allgemeine und politische Fragen (einschließlich innerstaatliche und verfassungsrechtliche Reformen, Justiz und Inneres, Menschenrechte und Fragen der Rechtsstaatlichkeit), Erörterung von Handels-, Wirtschafts- und Investitionsfragen, Austausch über regionale und internationale Fragen. Infos

25.04.2023

Trilog: Nachhaltige Flugkraftstoffe (RefuelEU Aviation)

Themen: Im womöglich letzten Trilog wird es zum einen um die Höhe der Quoten für nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF) gehen. Das Parlament will eine steil ansteigende SAF-Quote mit 85 Prozent für 2050. Kommission und Rat sehen ab diesem Datum nur 63 Prozent vor. Der zweite Knackpunkt der Verhandlungen ist die Definition von SAF und die Frage, ob auch mit Kernenergie hergestellte Kraftstoffe dazu zählen, wie von Frankreich gefordert und von Deutschland mittlerweile teilweise unterstützt. Offen ist, wie sich das EU-Parlament in dieser Sache positioniert.

25.04.2023 – 09:00-11:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Öffentliche Anhörung zum Thema “Nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen in der Landwirtschaft”. Vorläufige Tagesordnung

25.04.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei

Themen: Orientierungsaussprache zur Verordnung für die Zertifizierung von CO2-Entnahmen (land- und forstwirtschaftliche Aspekte), Gedankenaustausch zu GAP-Strategieplänen (Sachstand), Billigung der Untersuchung über die Lage der Union und ihre Möglichkeiten im Hinblick auf Einführung, Bewertung, Herstellung, Inverkehrbringen und Einsatz von wirbellosen biologischen Bekämpfungsmitteln. Vorläufige Tagesordnung

25.04.2023 – 14:30-15:00 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE), des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET) und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Berichtsentwurf zur Einrichtung des Instruments zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame Beschaffung. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)

Themen: Bericht 2022 der Kommission über Serbien, Bericht 2022 der Kommission über das Kosovo, Berichtsentwurf zu den Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zu Usbekistan, Öffentliche Anhörung zur Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen der EU und Lateinamerika, Meinungsaustausch über den Stand des Modernisierungsprozesses des Vertrags über die Energiecharta und den entsprechenden Standpunkt der EU. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Entwurf eines Entschließungsantrags zum Fahrplan für ein soziales Europa (zwei Jahre nach dem Gipfel von Porto), Entwurf einer Stellungnahme zum Verbot von unter Rückgriff auf Zwangsarbeit hergestellten Erzeugnissen auf dem Unionsmarkt. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)

Themen: Öffentliche Anhörung zum Thema “Finanzielle Auswirkungen des Krieges in der Ukraine: aktuelle und zukünftige Herausforderungen für den EU-Haushalt”, Berichtsentwurf zu den Auswirkungen des Anstiegs der Fremdkapitalkosten für das Aufbauinstrument der Europäischen Union auf den EU-Haushalt 2024, Entwurf einer Stellungnahme zur Definition von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT)

Themen: Berichtsentwurf zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt, Entwurf einer Stellungnahme zu den Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Vorläufige Tagesordnung

26.04.-27.04.2023

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Themen: Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Anhörung des Kandidaten für das Amt des Exekutivdirektors der Europäischen Umweltagentur, Berichtsentwurf zur Behandlung von kommunalem Abwasser. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Patent-Paket (Zwangslizenzierung von Patenten, Standardpatente für wesentliche Patente, Überarbeitung der Rechtsvorschriften über ergänzende Schutzzertifikate), Arzneimittelpaket (Überarbeitung der Arzneimittelvorschriften, Bekämpfung der Antibiotikaresistenz, Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von Arzneimitteln), Zollreformen. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 09:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Kritische Rohstoffe – die DEVE-Perspektive, Strukturierter Dialog über das Arbeitsprogramm der Kommission. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Sonderausschusses zu Einflussnahme aus dem Ausland und Desinformation und für mehr Integrität im EP (ING2)

Themen: Berichtsentwurf zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union (einschließlich Desinformation), Meinungsaustausch zum Thema “Doppelgänger – Medienklone im Dienste der russischen Propaganda” mit Alexandre Alaphilippe (Exekutivdirektor des EU DisinfoLab). Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 11:30-12:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET) und des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Bericht über die Umsetzung des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 14:30-15:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) und des Ausschusses für Recht (JURI)

Themen: Berichtsentwurf zur Haftung für fehlerhafte Produkte. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 14:30-15:15 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)

Themen: Berichtsentwurf zur Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor. Vorläufige Tagesordnung

26.04.2023 – 17:30-18:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Vorschlag einer Verordnung über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt. Vorläufige Tagesordnung

27.04.2023 – 10:30-10:45 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Berichtsentwurf zu besonderen Vorschriften für den Eingang nach Nordirland aus anderen Teilen des Vereinigten Königreichs von bestimmten Sendungen mit Einzelhandelswaren, zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, Pflanzkartoffeln, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, die für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt wurden, sowie für die Verbringung bestimmter Heimtiere nach Nordirland zu anderen als Handelszwecken. Vorläufige Tagesordnung

28.04.-29.04.2023

Informelle Ministertagung Wirtschaft und Finanzen

Themen: Gedankenaustausch zur Finanzierung des künftigen Wachstums in Europa, Diskussion über eine langfristige Perspektive für Stabilisierungsmaßnahmen und nachhaltige öffentliche Finanzen, Diskussion über den Wiederaufbau der Ukraine und die Koordinierung der Unterstützung. Vorläufige Tagesordnung

28.04.2023 – 09:00 Uhr

Euro-Gruppe

Themen: Bestandsaufnahme der Bankenunion und der Entwicklungen im Bankensektor, Nachbesprechung des Euro-Gipfels vom März, Internationale Treffen (Nachbesprechung der Frühjahrstagung des IWF und Vorbereitung auf das G7-Treffen im Mai). Vorläufige Tagesordnung

Die Berichterstatter für den AI Act haben neue Verhandlungstermine für mehrere technische und politische Treffen in den kommenden zwei Wochen angesetzt. Vertreter verschiedener Fraktionen halten es für realistisch, dass die geplante Abstimmung in den federführenden Ausschüssen IMCO und LIBE tatsächlich wie nun geplant am 11. Mai stattfinden kann.

Vieles sei nah an einer Einigung, aber noch nicht gänzlich geschlossen, hieß es aus Verhandlungskreisen. Bis zum 11. Mai könne dies aber durchaus in einigen wenigen Verhandlungsrunden zu schaffen sein.

Zu den noch offenen Diskussionspunkten gehören der Anhang III (Liste der Hochrisiko-KI-Systeme), Artikel 5 (Verbotene Praktiken), Allzweck-KI (GPAI) und das Grundrechtsassessment. Folgende Verhandlungstermine sind angesetzt:

Technische Meetings:

Shadows-Meetings:

Die Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments ist für den 12. Juni vorgesehen, sodass der Auftakt zum Trilog noch unter der schwedischen Ratspräsidentschaft stattfinden kann. vis

Deutschland ist im Verzug: Bald dreieinhalb Jahre nach Verabschiedung einer EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz hat die Bundesrepublik diese immer noch nicht umgesetzt und muss deshalb täglich 50.000 Euro Strafe zahlen. Aus der Ampelkoalition kommt jetzt scharfe Kritik an der Union. Sie sei doppelt schuld an der Verzögerung, sagte Stephan Thomae, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, zu Table.Media. “Diesen Schuh muss sich die Union anziehen.”

Laut Thomae hat die Vorgängerregierung es versäumt, ein Gesetz zu schaffen. Und nun sei sie durch ihren Widerstand im Bundesrat auch noch dafür verantwortlich, dass Deutschland Strafe zahlen müsse. “Die Ampel hat mit Hochdruck ein gutes Gesetz vorgelegt, mit dem das von der Union geerbte Problem gelöst worden wäre”, klagt Thomae. “Ich kann diese Blockade nicht nachvollziehen.” Der Vorschlag der Regierungskoalition schütze Hinweisgeber und halte die Belastungen für Unternehmen und Behörden so gering wie möglich.

Die meisten Unternehmen haben selbst “ein veritables Interesse” an dem Gesetz, sagt Thomae. Auch sie wollten, dass Missstände im eigenen Haus angezeigt und behoben würden. Deshalb sei es wichtig, “den Hinweisgeberschutz auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen”. Wichtig sei dabei, Unternehmen bürokratisch und finanziell nicht zu überlasten.

Die Ampelkoalition strebt unter anderem an, dass Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern einen einheitlichen internen Meldeweg einführen. Das ganze Interview lesen Sie hier. steb

Das Europaparlament hat sich für Verhandlungen über eine umfassende Reform der Asyl- und Migrationspolitik positioniert. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg für die Aufnahme von Gesprächen mit den EU-Staaten.

Das Parlament sprach sich unter anderem für die Registrierung von illegal einreisenden Menschen an den EU-Grenzen aus. Außerdem müsse es einen unabhängigen Mechanismus geben, um Grundrechte zu überwachen. Damit sollen rechtswidrige “Pushbacks” verhindert werden, also das Zurückdrängen von Flüchtlingen, ohne dass ihr Anspruch auf Asyl geprüft wird. Außerdem sollen die EU-Länder mehr Solidarität untereinander in der Migrationspolitik zeigen.

Da die zuvor vom Innenausschuss beschlossenen Mandate von Abgeordneten angefochten worden waren, wurde eine zusätzliche Abstimmung im Plenum nötig. Ziel ist, die Verhandlungen mit den EU-Ländern bis Ende des Jahres abzuschließen. Dann könnten die Gesetze noch vor der Europawahl im Frühjahr 2024 beschlossen werden.

Die EU-Staaten haben allerdings in entscheidenden Fragen noch keine Position bezogen. Seit der großen Fluchtbewegung 2015/2016 gibt es Streit über die Migrationspolitik. Im Kern ging es dabei um die Frage, ob Schutzsuchende auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden sollen. Länder wie Polen und Ungarn lehnen eine verbindliche Quote vehement ab. Deshalb legte die EU-Kommission 2020 neue Reformvorschläge vor. dpa

Die EU-Kommission vereinfacht Vorgaben für Fusionen von Firmen. Durch die neuen Regeln sollen Aufwand und Kosten für die Vorbereitung der Anmeldung von Zusammenschlüssen für Unternehmen und Berater sinken, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. So sollen künftig etwa bei bestimmten Zusammenschlüssen weniger Angaben bei Behörden gemacht werden müssen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

“Das heute verabschiedete Paket dient dem Ziel der Kommission, die Berichtspflichten um 25 Prozent zu verringern“, hieß es. Dies werde auch der Kommission helfen, da sie ihre Ressourcen auf die kompliziertesten Fälle konzentrieren könne, sagte die für Wettbewerb zuständige Kommissarin Margrethe Vestager. Die neuen Vorschriften gelten ab dem 1. September. dpa

Ein Substantiv, das erstmals um das Jahr 1830 in Frankreich erschien, ist in den vergangenen Tagen wieder aufgetaucht: Casserolade. Das Wort bezeichnet eine Form des Protests, bei der durch das Schlagen auf Töpfe, Deckel, Pfannen und andere lärmende Utensilien Lärm erzeugt wird. Die Protestierenden gehen in ihrem Protest mitunter ausgesprochen kreativ vor, das gilt auch für die begleitenden Memes.

So begannen am vergangenen Montag pünktlich um 20 Uhr mehr als 350 Lärmkonzerte, in ganz Frankreich verstreut, als der französische Präsident Emmanuel Macron im Fernsehen eine Rede hielt. “Macron hört uns nicht zu, wir hören ihm auch nicht zu”, riefen die Protestierenden. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: “Es sind keine Kochtöpfe, die Frankreich voranbringen werden”, sagte der französische Präsident am vergangenen Mittwoch bei einem Fabrikbesuch im Elsass. Der traditionsreiche Topfhersteller Cristel sah das allerdings anders.

Mittlerweile lacht ganz Frankreich über das am gestrigen Donnerstag in Ganges (Südfrankreich) erlassene Verbot von Kochtöpfen, im Beamtensprech auch “tragbaren Tongeräte” genannt. Grund für das Verbot war der Besuch von Emmanuel Macron in einer Schule in Ganges.

Die Folge ist ein regelrechter Dialog der tauben Ohren zwischen der französischen Exekutive und der Zivilgesellschaft, bei dem jeder auf seinen Positionen beharrt. Dieser Status quo und sein explosives Potenzial entging auch den EU-Parlamentariern nicht, die diese Woche in Straßburg zu einer Plenarsitzung zusammenkamen und sich in den Fluren über den französischen Verfassungsrahmen austauschten. Dabei tauchte fast immer eine Frage auf: Wie konnte ein so wichtiges Gesetz wie das zur Rentenreform ohne die Zustimmung des Parlaments verabschiedet werden?

“Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass nicht unbedingt die Verfassungsgerichtsbarkeit infrage gestellt wird, sondern die Bedingungen, unter denen sie in Frankreich ausgeübt wird”, schreibt Lauréline Fontaine, Professorin für öffentliches Recht, in einem Gastbeitrag in der Tageszeitung “Le Monde”.

Das französische Verfassungssystem ist stark auf die Exekutive und insbesondere auf den Präsidenten der Republik konzentriert, schreiben Laurent Pech, Professor für Europarecht an der Middlesex University in London, und Sébastien Platon, Professor für öffentliches Recht an der Universität Bordeaux, in einer von den europäischen Grünen in Auftrag gegebenen Studie. Die aktuelle französische Verfassung erlaubt in einigen Fällen auch eine Einmischung der Exekutive in den Bereich der Legislative, betonen die beiden Forscher weiter.

Die anhaltenden Proteste seit Januar zeigen jedoch, dass die Franzosen immer weniger bereit sind, diese vertikale Macht zu akzeptieren. Dies gilt umso mehr, als die Ausübung dieser Macht in einem Kontext stattfindet, in dem sich die Funktionsfähigkeit des Gesundheits-, Bildungs- und Justizsystems verschlechtert hat. Und die galoppierende Inflation gießt nur noch mehr Öl in das Feuer der ohnehin schon heftigen politischen Proteste.

Wie steht es mit den strukturellen Gegenkräften? Es ist bekannt, dass die Gegenkräfte, die eine föderale administrative und politische Struktur eines Landes wie Deutschland bietet, in Frankreich nicht existieren. Dies verleiht dem Wirken der Zivilgesellschaft als Gegenmacht ein besonderes Gewicht.

“Ist dieses Land in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit wirklich vorbildlich? Es muss festgestellt werden, dass die bürgerlichen Freiheiten in den letzten zehn Jahren geschwächt worden sind“, schreibt Thomas Perroud, Professor für öffentliches Recht an der Universität Panthéon-Assas in der oben erwähnten Studie. Um auf die Terroranschläge und später auf die Gesundheitskrise zu reagieren, führten nämlich aufeinanderfolgende Regierungen verlängerte Ausnahmezustände ein, die dann im aktuellen Gesetzesrahmen normalisiert wurden, erklärt er.

Der französische Verfassungsrahmen ermöglicht also eine einsame Machtausübung, die die traditionellen Partner Frankreichs während seiner Reise nach China zu spüren bekamen. Macrons Aussagen zu China und Taiwan sorgten umso mehr für Verwirrung, als sie alle im Vorfeld mit denen geführten Gespräche und Treffen zu ignorieren schienen.

Ein Jahr nach seiner Wiederwahl scheint Macron ziemlich isoliert, mit einem stark beschädigten Image, auch im Ausland. Und das französische Staatsoberhaupt wird am kommenden Montag das zweite Jahr seiner zweiten Amtszeit antreten, belastet durch eine Unpopularität, die ihm gefährlich werden kann. Ein Jahr nach seiner Wiederwahl muss er versuchen, die Kontrolle über diese seltsame fünfjährige Amtszeit, die ihm zu entgleiten scheint, wiederzuerlangen.

Denn es gibt echte Fragen und Sorgen über die Zukunft Frankreichs. Die extreme Rechte ist in Italien, Schweden und Finnland im Zentrum der Macht angekommen und klopft in Belgien und Spanien an die Tür. Es ist eine Tatsache, dass in Frankreich mehr auf dem Spiel steht als die Reform des Rentensystems. Das Land befindet sich in einer sozialen, politischen und demokratischen Krise. Die Tatsache, dass Marine Le Pens Partei Rassemblement National der große Gewinner von Macrons Krise ist, wird aktuell in Frankreich kaum bestritten.