nur einen Tag nach Ursula von der Leyens Balkanreise wandert das Thema EU-Erweiterung weiter nach Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock lädt heute zu einer hochrangigen Europakonferenz an den Werderschen Markt. Angekündigt haben sich dem Vernehmen nach diverse Europa-Staatssekretäre sowie 20 Ministerinnen und Minister – unter ihnen auch Dmytro Kuleba aus der Ukraine.

Neben der Erweiterung werden sie über nötige Reformen und die globale Handlungsfähigkeit der EU diskutieren. Als “geopolitische Notwendigkeit” hatte Baerbock die Erweiterung schon Anfang Oktober in Tirana bezeichnet und für eine schnellere Integration geworben.

So kurz nach von der Leyens dreitägiger Tour durch die Hauptstädte im Westbalkan wird spannend, ob die Außenministerin andere Akzente setzt als die Kommissionspräsidentin – und etwa klare Zwischenschritte für einen Beitritt benennt.

Ein Herzstück des Green Deal – die Gebäuderichtlinie – wurde beim vergangenen Trilog Anfang Oktober deutlich verwässert. So viel hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch wie stark die Ambition des Gesetzes wirklich abgeschwächt wird, hängt immer noch vom letzten Treffen der Verhandler ab, das für den 7. Dezember angesetzt ist.

Praktisch gekippt wurden vor einigen Wochen die Minimalstandards für die ineffizientesten Gebäudeklassen – der “Sanierungszwang“, wie konservative Gegner des Gesetzes sagen. Technisch gesehen wurde der Ansatz “Worst First” bis zur Unkenntlichkeit aufgeweicht. Als energetisch schlechteste Gebäude gelten nun die 43 Prozent des jeweiligen nationalen Gebäudebestands, wie Table.Media aus Verhandlungskreisen bestätigt wurde. In dieser Gruppe müssen die Mitgliedstaaten für 55 Prozent der Sanierungen bis 2030 sorgen.

Wie streng die Sanierungsvorschriften für betroffene Häuser aber ausfallen und wie viel Energie sie konkret einsparen müssen, bleibt weitgehend den nationalen Regierungen überlassen. “Eine klimafreundliche Umsetzung der Richtlinie wird stark vom guten Willen der Mitgliedstaaten abhängen“, sagt Eva Brardinelli vom Climate Action Network.

Das seit dem Streit ums Gebäudeenergiegesetz vorsichtigere Auftreten der Bundesregierung habe beim Trilog im Oktober eine sehr wichtige Rolle gespielt, berichtet Oliver Rapf, Geschäftsführer des Think-Tanks Buildings Performance Institute Europe (BPIE). “Das hat Schwung aus der Verhandlungsdynamik genommen.”

Allerdings wird ein wichtiger Punkt erst am 7. Dezember geklärt. Für 2030 und 2035 soll in der Richtlinie festgeschrieben werden, wie viel Prozent der Einsparungen an Primärenergie die Mitgliedstaaten bis dahin erreichen müssen. Das Parlament will insgesamt nicht hinter die Einsparziele des Kommissionsvorschlags zurückfallen.

“Die Mitgliedstaaten sitzen aber am längeren Hebel”, sagt Rapf. “Es wäre sicher nicht gut für das Vorhaben, wenn es in den EU-Wahlkampf hineingezogen würde.” Bis zum Jahresende muss eine Einigung stehen, wenn die Richtlinie noch in dieser Legislatur verabschiedet werden soll. Dazu hätten sich alle Seiten bereit gezeigt, und das sieht Rapf angesichts der teils heftigen Widerstände positiv.

Mit einer Einigung im Dezember wären die Konflikte aber noch nicht beigelegt. Nach einem möglichen Inkrafttreten der Richtlinie im zweiten Quartal 2024 hätten die Mitgliedstaaten anschließend zwei Jahre Zeit für die Umsetzung – und gerade wegen der erkämpften Gestaltungsspielräume für die nationalen Regierungen könnte die Gebäudesanierung ein Aufregerthema für die Bundestagswahl im Herbst 2025 werden.

Für Neubauten werde Deutschland das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wohl nicht nachschärfen müssen, vermutet Rapf. Der deutsche Standard sei bereits nah dran an den künftigen Vorgaben für Null-Emissions-Gebäude aus der EU-Richtlinie. Für die Sanierung von bestehenden Gebäuden aber müsse die Bundesregierung einen Renovierungspfad festlegen. Wie streng der ausfallen wird, hängt einerseits noch vom letzten Trilog ab, aber auch vom Klimaschutzwillen der Parteien.

Druck machen nicht nur Umweltverbände, sondern auch die Bauwirtschaft. Energieeffizienz werde gebraucht, heißt es beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). “Die Klimaziele für den Gebäudesektor kann man nicht ausschließlich mit erneuerbaren Energien erreichen“, sagt Michel Durieux vom ZDB. “Ambitionierte Energieeinsparziele erzeugen Handlungsdynamik, und die brauchen wir.”

Die Umsetzung der Gebäuderichtlinie ins GEG will der Verband möglichst aus dem Bundestagswahlkampf heraushalten, wichtige Weichen aber so früh wie möglich stellen. Denn einerseits blieben einer neuen Bundesregierung – die voraussichtlich im Dezember 2025 vereidigt wird – nur wenige Monate Zeit bis zur Frist im Frühjahr oder Sommer 2026. Andererseits müssten Bauherren ihre Investitionsentscheidungen rechtssicher treffen können.

“Die Umsetzung der Gebäuderichtlinie in deutsches Recht sollte deshalb schon Anfang 2024 auf die Agenda der Ministerien“, sagt Durieux. Dann könne die Anhörung der Verbände rechtzeitig beginnen und die Diskussion “ohne Aufregung” geführt werden. “Nach der Bundestagswahl kann das parlamentarische Verfahren dann beginnen.”

Viele Gefahren, die von Künstlicher Intelligenz (KI) ausgehen, sind internationaler Natur. Daher lassen sie sich am besten mit internationaler Zusammenarbeit bewältigen. Von dieser Idee geleitet, haben 28 Staaten und die EU am Mittwoch auf dem AI Safety Summit in Großbritannien eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Die USA gaben zeitgleich die Gründung eines Artificial Intelligence Safety Institute bekannt.

“Wir sind entschlossen, auf integrative Weise zusammenzuarbeiten, um eine auf den Menschen ausgerichtete, vertrauenswürdige und verantwortungsvolle KI zu gewährleisten, die sicher ist und dem Wohl aller dient”, heißt es in dem Bletchley Erklärung genannten Papier. Dabei soll die Zusammenarbeit im Rahmen bestehender internationaler Foren und Initiativen gefördert werden, um so “das breite Spektrum der von KI ausgehenden Risiken” zu bewältigen.

Mit dem vom britischen Premierminister Rishi Sunak initiierten zweitägigen AI Safety Summit in Bletchley Park will sich Großbritannien nach dem Brexit eine Rolle als Vermittler zwischen den Wirtschaftsblöcken USA, China und EU verschaffen. Vertreten waren Minister, Staats- und Regierungschefs aus den USA und der EU sowie Tech-Unternehmer wie Elon Musk und Sam Altman von ChatGPT. Der Gipfel soll sich auf die existenziellen Risiken konzentrieren, die in Zukunft von Frontier Models, hochleistungsfähigen Pioniermodellen, ausgehen.

In den USA haben sich die Entwickler von KI zu einem Forum zusammengeschlossen, das Frontier Models definiert als “groß angelegte Modelle des maschinellen Lernens, die die Fähigkeiten der derzeit fortschrittlichsten Modelle übertreffen und eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen können”.

Im Vorfeld des Gipfels hatte Sunak gewarnt, solche KI-Modelle könnten auch den Bau chemischer oder biologischer Waffen erleichtern. “In den unwahrscheinlichsten, aber extremen Fällen besteht sogar das Risiko, dass die Menschheit die Kontrolle über die KI vollständig verliert”, sagte Sunak.

“Ich habe viele Debatten darüber erlebt, ob wir uns auf die heute bekannten Schäden der KI konzentrieren sollten oder auf die eher existenziellen Risiken, die die Technologie in der Zukunft darstellen kann”, sagte EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová in ihrem Eröffnungsstatement. Das sei die falsche Debatte. “Beides ist notwendig und möglich.”

Volker Wissing, Bundesminister für Digitales, sagte am Rande des AI Safety Summits, es dürfe keinen Wettbewerb um die schärfste Regulierung von KI geben. Wichtig sei dagegen, dass es international abgestimmte Regeln für KI gebe, die ein einheitliches Wettbewerbsumfeld ermöglichten, um die Chancen der KI zu heben. Die Staaten der G7 hätten dazu den richtigen Weg gewählt. Wissing nannte den zu Beginn der Woche veröffentlichten Code of Conduct einen Meilenstein.

Der EU geht es in ihrer Arbeit an einer Regulierung für KI (AI Act) unter anderem darum, die Einwicklung von KI zu fördern, die den europäischen Werten folgt. Zu den Unterzeichnern der Bletchley-Erklärung gehören jedoch auch Länder wie China und Saudi-Arabien, daher fiel die Erklärung in den Augen einiger Europäer etwas oberflächlich aus.

Dass China überhaupt zum Gipfel eingeladen war, stieß auf Kritik. Wu Zhaohui, Chinas Vizeminister für Wissenschaft und Technologie, sagte auf der Eröffnungssitzung, dass Peking bereit sei, die Zusammenarbeit im Bereich der KI-Sicherheit zu verstärken, um den Aufbau eines internationalen Governance-Rahmens zu unterstützen. “Länder, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Umfang, haben das gleiche Recht, KI zu entwickeln und zu nutzen”, sagte er. China verfolgt allerdings eine eigene KI-Strategie, die sozialistischen Werten verpflichtet ist.

Die USA wiederum nutzten, kurz nachdem US-Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung zur KI unterzeichnet hatte, den britischen Gipfel, um die Gründung eines US-Instituts für KI-Sicherheit anzukündigen. Am heutigen Donnerstag, am zweiten Tag des Gipfels, werden auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Bletchley Park erwartet.

Herr Lagodinsky, Sie sind der einzige Jude unter den deutschen Europaabgeordneten. Im Bundestag gibt es keinen einzigen. Woran liegt das?

Ich will zunächst einmal mit einer unangenehmen Theorie von Verschwörungsideologen aufräumen. Sie zeichnen das Bild von einem Bundestag, der voller jüdischer Abgeordneten sei. Sie tun so, als lebten in Deutschland Millionen von Jüdinnen und Juden. Das ist falsch. Die jüdische Community in Deutschland ist sehr klein. Wir haben ungefähr 100.000 formelle Mitglieder. Die meisten sind aus der Ukraine und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR.

Und das ist vielleicht eine der Antworten auf die Frage: Menschen, die nach Deutschland kommen, sind erst mal nicht damit beschäftigt, sich politisch zu engagieren, sondern sich eine Existenz aufzubauen. Ich bin eine Ausnahme. Ich kenne aber auch andere Menschen, die aus der Community kommen und sich gerne politisch in Parteien engagieren würden. Aber unser Parteiensystem ist so beschaffen, dass gerade Migranten als Quereinsteiger nicht so leicht an Ämter und Positionen kommen.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Hamas-Sympathisanten auf Berliner Straßen feiern und randalieren sehen?

Das ist fürchterlich. Vielen Menschen in Deutschland und vielen jüdischen Menschen in Deutschland geht das Gefühl der Sicherheit verloren. Noch schlimmer: Es geht das Gefühl der Zukunftssicherheit verloren. So etwas hat weitreichende Konsequenzen für die Lebensplanung über mehrere Generationen hinweg. Ich kenne Jüdinnen und Juden, die sich inzwischen fragen, ob ihre Kinder und Enkelkinder noch in Europa aufwachsen sollten oder nicht doch besser im Ausland, etwa in den USA?

Antijüdische Übergriffe beobachten wir schon seit vielen Jahren. Hat der aktuelle Konflikt im Nahen Osten dieses Problem verstärkt?

Ja. Mich entsetzt die Massivität der Übergriffe. Und oft sind die Täter in Deutschland aufgewachsen, wurden an Schulen und Universitäten in Deutschland ausgebildet. Inzwischen geht es nicht mehr nur um Menschen, die bewusst Terrorangriffe gutheißen. Das ist strafrechtlich zu behandeln. Es gibt mittlerweile eine Stufe dazwischen. Viele Menschen empfinden ein Unbehagen mit dem jüdischen Staat, nur weil er jüdisch ist. Und sie stellen sich offen gegen die Position der deutschen Regierung, die Israel unterstützt, gegen unsere Schlussfolgerungen aus Deutschlands Geschichte. Das Problem löst man nicht dadurch, dass man diese Menschen aus Deutschland “abschiebt”. Wir dürfen nicht vergessen: Diese Menschen und ihre teils abscheulichen Ansichten sind mittlerweile Teil unserer Gesellschaft.

Wurde dieses Phänomen nicht ernst genug genommen?

Ganz klar: Wir haben das Problem Antisemitismus nachlässig behandelt. Wir müssen von migrantischem Antisemitismus sprechen. Das nur als muslimischen Antisemitismus zu bezeichnen, ist zu einfach. Außerdem beobachte ich ein fehlgeleitetes Verhältnis zu Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung, die Unfähigkeit, Konflikte ohne Aggressivität auszutragen, den Hang zu Feindbildern und emotionalen Reflexen in Schach zu halten. Das ist eine Erosion der Diskurskultur, die sehr gefährlich ist, egal gegen wen sie sich richtet. Zum Beispiel erzählen mir Armenierinnen und Armenier seit Jahren, dass sie insbesondere aus der türkischen Community angegriffen und angefeindet werden.

Marco Buschmann hat unlängst im Bundestag gesagt, es könne nicht sein, dass jüdische Gotteshäuser in Deutschland wieder brennen. Was heißt das in der Konsequenz, wenn die Straftäter hier aufgewachsen sind? Einige schlagen vor, dass Abschiebungen nötig sind.

Viele dieser Vorschläge sind von guten Motiven getragen. Aber es ist oft nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ich glaube, dass die Gruppe der abschiebefähigen Täter sehr klein ist. Viele Menschen sind deutsche Staatsbürger, andere staatenlos. Wohin soll man sie abschieben? Nach Libanon, wo sie nie gewesen sind? Antworten finden wir nur, wenn wir das Phänomen als unser eigenes Problem begreifen.

Und wie geht das?

Wir brauchen eine massive Bildungsoffensive. Wir müssen prüfen, inwiefern wir Religionsgemeinschaften stärker in die Mitverantwortung nehmen. Es kann nicht sein, dass etwa der Zentralrat der Muslime in Deutschland so lange gebraucht hat, um die terroristischen Anschläge der Hamas in Israel zu verurteilen. Wir müssen diese Institutionen fordern, aber nicht als ausländische, sondern als inländische Akteurinnen und Akteure betrachten. Wir müssen auch endlich hinterfragen, wo die Grenzen dieser Community-Identitäten sind.

Ehrlich gesagt, müssen wir vielleicht auch die Rolle der Religion bei solchen Konflikten kritischer hinterfragen. Wir haben die religiöse Komponente der Vielfaltsgesellschaft unkritisch überbetont. Es gibt aber wichtige säkulare Traditionen in diesen Communitys. Und diese Traditionen müssen gestärkt werden. Dann nehmen wir der unkritischen Solidarisierung hoffentlich ein wenig den Wind aus den Segeln. Schließlich haben viele der jetzt protestierenden Communitys gar nichts mit Palästina zu tun, die Emotionalisierung läuft über die islamistische und panislamische Schiene.

Haben Gesellschaft und Sicherheitsbehörden Lehren aus den antisemitischen Übergriffen gezogen?

Man kann nie genügend Lehren aus diesen Übergriffen ziehen. Es ist nie genug. Wir müssen BND und Verfassungsschutz stärken. Denn vielen gewaltbereiten Antisemiten kommt man nicht mit normalen, gängigen Ermittlungsmethoden auf die Schliche. Das haben wir erst vor wenigen Tagen in Duisburg gesehen. Es soll sich jemand für jüdische Einrichtungen interessiert haben. Und vom wem soll der Tipp gekommen sein? Von ausländischen Geheimdiensten.

Für mich heißt das klar: Die Sicherheitsbehörden müssen sich einen besseren Überblick verschaffen. Das wünschen sich die jüdischen Communitys. Das bedeutet nicht, dass Deutschland zum Hochsicherheitstrakt werden soll. Aber ein entschlossenes Vorgehen wäre wichtig. Dazu gehört aber nicht, dass wir jedes Schwenken einer Palästinenser-Flagge verbieten. Hier muss man Abwägungen treffen.

Können wir als deutsche Gesellschaft von anderen EU-Ländern lernen, wie es besser geht?

Wenn ich mir anschaue, was auf den Straßen in anderen Staaten los ist, dann sehe ich nicht, von wem wir lernen könnten. Das ist eine gesamteuropäische Herausforderung. Aber wenn ich zumindest die politischen Bekenntnisse der relevanten Akteurinnen und Akteure in Deutschland höre und wenn ich sehe, wie die Polizei zurzeit vorgeht, dann bin ich optimistisch, dass die Dringlichkeit angekommen ist.

06.11.2023 – 09:30-17:30 Uhr, Berlin

BMAS, Konferenz Soziales Europea

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) diskutiert die Herausforderungen für die Zukunft der Arbeit angesichts des digitalen, demografischen und ökologischen Wandels. INFOS & ANMELDUNG

06.11.2023 – 19:00-20:30 Uhr, online

KAS, Diskussion Freihandel im Sturm von Renationalisierungen und Subventionen?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, wie gefährdet das auf geordnetem Wettbewerb und Freihandel basierende deutsche Geschäftsmodell ist. INFOS & ANMELDUNG

07.11.-10.11.2023, Rimini (Italien)

Trade Fair Ecomondo 2023: the ecosystem of the ecological transition

The trade fair addresses technologies, services and industrial solutions in the green and circular economy. INFOS & REGISTRATION

07.11.-09.11.2023, online

ASEW, Seminar Grundwissen Energiewirtschaft

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) bietet einen Überblick über Feinheiten und Strukturen der Energiewirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 10:00-16:45 Uhr, Frankfurt

VDE, Konferenz Künstliche Intelligenz (KI) in Medizinprodukten

Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (VDE) berichtet über neueste regulatorische Entwicklungen im Bereich KI in Medizinprodukten. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 16:15-17:45 Uhr, online

FNF, Diskussion Trump vs. Biden? Die letzte Schlacht der alten Männer

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert die gesellschaftliche und politische Lage in den USA. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 17:00-19:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

Digital Europe, Discussion Europe 2030: A Digital Powerhouse

Digital Europe tackles digital issues from artificial intelligence to cybersecurity to green tech and the shape of investment in the digital economy from now until 2030. INFOS & REGISTRATION

07.11.2023 – 18:15-19:45 Uhr, Bonn

KAS, Vortrag Europa und die Meere – Strategische Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in maritimer Perspektive

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, welche Rolle Meere für die Zukunft von Europas Sicherheit und Wohlstand spielen werden. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Kontroverse E-Fuels

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert Fragen rund um das Potenzial von E-Fuels, die Zukunft der Energiewirtschaft mitzugestalten. INFOS & ANMELDUNG

Einen Monat vor Beginn der COP28 hat Deutschland die internationale “High Ambition Coalition” (HAC) für ernsthafte Anstrengungen im Klimaschutz diplomatisch geschwächt. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit verweigerte die Bundesregierung ihre Unterschrift unter einer internationalen Erklärung der HAC. Darin wird unter anderem ein schneller Ausstieg aus den Fossilen, die Verdreifachung des Ausbaus der Erneuerbaren und ein Ende von fossilen Subventionen und Finanzierungen für fossile Projekte gefordert. Die Erklärung erschien am Dienstag am Rande der Vorbereitungskonferenz Pre-COP in Abu Dhabi.

Auf die Frage, warum die deutsche Unterschrift unter der HAC-Erklärung fehlt, wollte das Auswärtige Amt Table.Media keine Auskunft geben. Deutschland unterstütze aber weiterhin die Forderung nach der Verdreifachung der erneuerbaren Energien und einer Verdopplung der Effizienz. Auch für einen möglichst raschen und kompletten Ausstieg aus den fossilen Energien setze sich Deutschland weiterhin ein, hieß es.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits beim “Climate Action Summit” in New York im September eine ähnliche Erklärung der HAC nicht unterzeichnet. Damals war die offizielle Begründung, der Text gehe über international vereinbarte Sprache hinaus. Auch konnte sich intern die Ampelkoalition nicht einigen, welche Rolle beim Ausstieg aus den Fossilen die umstrittene CO₂-Abscheidung und Lagerung (CCUS) spielen soll.

Aus der HAC heißt es, Deutschland habe wohl ein Problem damit, die Finanzierung von fossilen Projekten im Ausland auszuschließen: Im Frühjahr 2022 etwa hatte Scholz dem Senegal eine enge Kooperation bei der Förderung von Erdgas zugesagt. Unter den Unterzeichnern der Erklärung sind neben Vertretern von Tuvalu, Sambia, Senegal oder Kenia, aber auch die EU-Staaten Spanien, Slowenien, Irland, die Niederlande und Österreich – und auch das G7-Mitglied Frankreich.

Traditionell gehört auch Deutschland zur HAC, die besonders in kritischen Phasen der Verhandlungen Koalitionen zusammenbringt, die für mehr Ehrgeiz plädieren. bpo

Die ausführliche Analyse lesen Sie im Climate.Table.

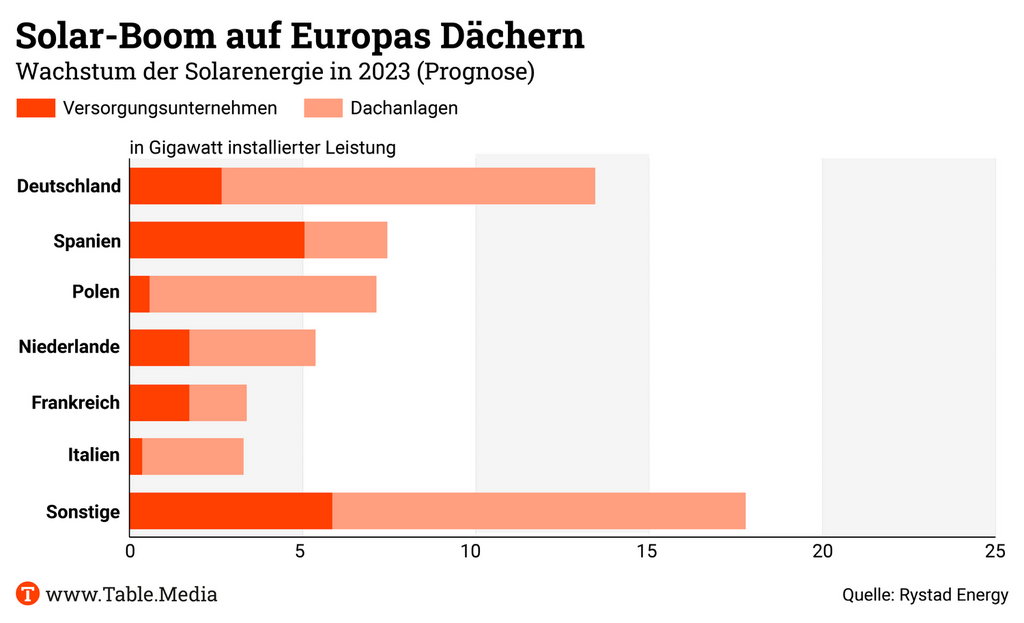

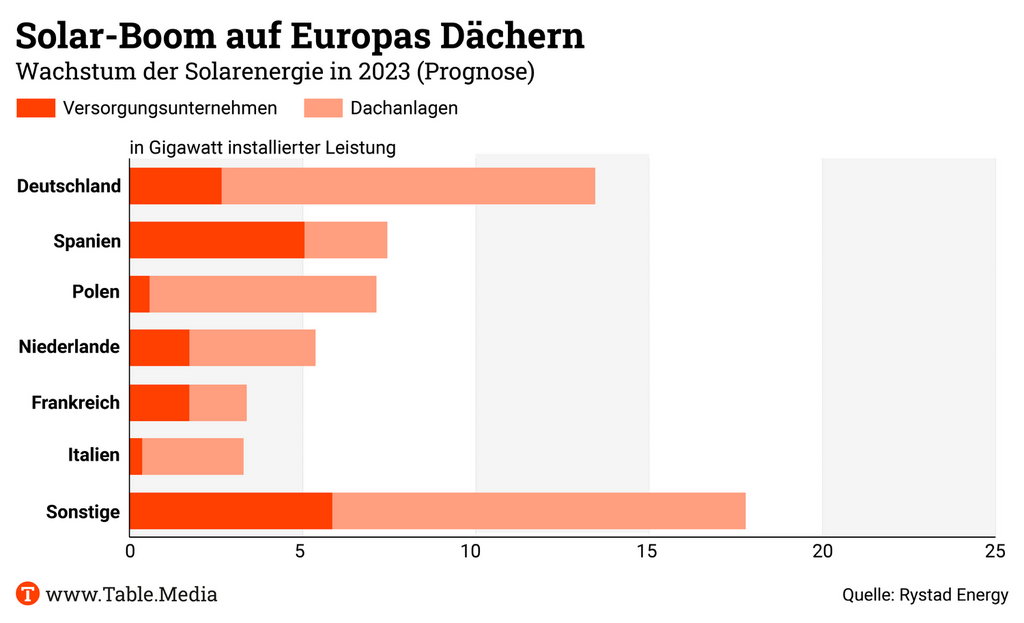

Die europäischen Staaten haben im laufenden Jahr schon so viele Solaranlagen aufgebaut wie im kompletten vergangenen Jahr. Die Prognosen des Beratungsunternehmens Rystad Energy:

“Solaranlagen auf Dächern treiben den Wandel der europäischen Landschaft für erneuerbare Energien voran”, sagte Vegard Wiik Vollset von Rystad Energy. Die Dachanlagen hätten sich von einem Nischenmarkt zu einer “starken Kraft bei der Umgestaltung des Energiemixes” entwickelt.

Der Ausbau der Windenergie entwickelt sich hingegen nicht so positiv. Die neuen Installationen im Bereich Onshore-Wind haben im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr demzufolge um elf Prozent abgenommen. Langwierige Genehmigungsprozesse und steigende Kosten in der Lieferkette werden als Ursache angeführt. Offshore wurden zwei Prozent mehr an Leistung installiert, weniger als in jüngster Vergangenheit. nib

EU-Kommissar Thierry Breton wird in der kommenden Woche China und Hongkong besuchen. Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte Table.Media am Mittwoch die Reisepläne. Zuvor hatte “Politico” darüber berichtet. Die Reise wird den Binnenmarkt-Kommissar vom 8. bis 10. November nach Peking und am 11. November nach Hongkong führen.

Details, wen Breton treffen wird, gab die Kommission zunächst nicht bekannt. Breton folgt in einer Reihe von EU-Besuchern in der Volksrepublik, darunter Handelskommissar Valdis Dombrovskis, Digital-Kommissarin Věra Jourová und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Reisen finden alle auch mit Blick auf einen möglichen EU-China-Gipfel statt. ari

Angesichts massiver Proteste gegen seine Regierung hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić vorgezogene Parlamentswahlen am 17. Dezember ausgeschrieben. “Wir leben in einer Zeit (…) globaler Herausforderungen, Kriege und Konflikte, (…) in der wir (…) zahlreichen Belastungen ausgesetzt sein werden”, sagte Vučić am Mittwoch im staatlichen Fernsehen RTS. Die Bürger sollten nun zwischen den verschiedenen Ideen und Programmen der politischen Akteure wählen können.

Zwei Amokläufe im Mai mit 18 Toten haben wöchentliche Demonstrationen gegen die Regierung ausgelöst. Die Teilnehmer der Proteste werfen den von Vučić kontrollierten Medien vor, ein Klima des Hasses und der Gewaltverherrlichung zu schüren.

Das gegenwärtige Parlament hatten die Serben im April des Vorjahres gewählt. Die nationalistische Präsidentenpartei SNS hat darin zusammen mit Verbündeten eine komfortable Mehrheit. Vorgezogene Neuwahlen sind in Serbien häufig. Vučić regiert mit autoritären Methoden. Medien, Justiz und Verwaltung sind zum Großteil in Händen von Gefolgsleuten des Präsidenten, der bis Ende Mai auch SNS-Vorsitzender war.

Auch im Konflikt mit dem Kosovo, einer heute fast ausschließlich von Albanern bewohnten ehemaligen serbischen Provinz, gestaltet sich die Situation für die Vučić-Regierung zunehmend schwierig. In den EU-vermittelten Gesprächen liegt ein Plan zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern vor, der eine wechselseitige faktische, wenn auch nicht völkerrechtliche Anerkennung vorsieht. Belgrad lehnt das entschieden ab. dpa

Im Ringen um die Regierungsbildung in Spanien haben die Sozialisten (PSOE) des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ein umstrittenes Abkommen mit einer der beiden Separatisten-Parteien aus Katalonien erzielt.

Die Vereinbarung über eine Amnestie für alle von der Justiz verfolgten “Catalanistas” sei in der Nacht auf Mittwoch erzielt worden, teilten die PSOE und die Republikanische Linke Kataloniens (ERC) mit. Als Gegenleistung für die Amnestie soll die ERC im Unterhaus des Parlaments der Wiederwahl von Sánchez für eine weitere vierjährige Amtszeit zustimmen.

Die viertgrößte EU-Volkswirtschaft hat seit der Parlamentsneuwahl Ende Juli keine voll funktionsfähige Regierung. Obwohl die PSOE noch Abkommen mit weiteren Parteien braucht, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Mittwoch in Madrid, man hoffe, dass Sánchez “bereits nächste oder übernächste Woche” wiedergewählt werden könne.

Die Amnestie soll unter anderem jenen Unabhängigkeitsbefürwortern zugutekommen, die 2017 an einem gescheiterten Abspaltungsversuch teilgenommen hatten, wie der ERC-Koordinator und katalanische Regierungschef Pere Aragonès auf X mitteilte. Das würde auch für den in Belgien im Exil lebenden Separatistenführer Carles Puigdemont gelten. Dessen liberale Partei Junts muss dem Entwurf für ein Amnestiegesetz allerdings noch zustimmen. Die Amnestie wird von der konservativen Opposition scharf kritisiert.

Sánchez benötigt noch die Zusage von Junts und Abkommen mit weiteren Regionalparteien aus Galicien und dem Baskenland, mit denen noch verhandelt wird. Falls es bis zum 27. November keine neue Regierung geben sollte, müsste am 14. Januar erneut gewählt werden. dpa

Man kann als Parlamentarier auf verschiedenen Wegen Karriere machen. Etwa als “lawmaker”, indem man wegweisende Gesetzgebungsvorhaben als Berichterstatter vorantreibt. Andere Europaabgeordnete leiten einen wichtigen Ausschuss oder eine Fraktion. Ein Abgeordneter aus Stuttgart hat einen anderen Weg gewählt: Er wirkt seit fast anderthalb Jahrzehnten an entscheidender Stelle mit, wenn es um interne und grundsätzliche Belange der Volksvertretung geht.

Als der Stuttgarter Rechtsanwalt Rainer Wieland 1997 als Nachrücker ins Straßburger Parlament einzog, war seine Karriereplanung wohl kaum, vornehmlich im Maschinenraum des Parlaments wichtige Entscheidungen vorzubereiten und zu fällen. Es ist einfach so gekommen, weil ihn die Abgeordneten erstmals 2009 und dann alle zweieinhalb Jahre wieder mit stattlicher Stimmenzahl in den Posten des Vizepräsidenten gewählt haben. Damit ist er mit Abstand derjenige mit der längsten Erfahrung im Präsidium, dem wichtigsten Entscheidungsgremium des Parlaments. Dem Präsidium gehören neben dem oder der Parlamentspräsidentin noch 14 Stellvertreter an.

Der 66-jährige Jurist ist beteiligt, wenn es etwa darum geht, parlamentarische Mehrheiten für die Besetzung von Top-Verwaltungspositionen im Parlament zu organisieren. Oder zu entscheiden, wie es weitergeht mit der zusätzlichen freiwilligen Altersversorgung für Abgeordnete, deren Rücklagen bald aufgebraucht sind. Wieland, den schon seit gemeinsamen JU-Zeiten eine persönliche Freundschaft mit Günther Oettinger verbindet, wurde allein in dieser Wahlperiode von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in zwei Reformkommissionen berufen.

Das zeigt, wie sehr seine Stimme und sein juristischer sowie politischer Sachverstand gefragt sind. Einmal ging es um die Umsetzung der 14 Punkte zur Stärkung der Transparenz des Parlaments nach dem Korruptionsskandal um die inzwischen abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili. Metsola holte ihn auch in die Arbeitsgruppe “Parliament 2024”, die gerade die erste Reform der Arbeitsweise des Parlaments seit über 20 Jahren vorbereitet und noch vor Weihnachten ihre Ergebnisse den Fraktionschefs vorlegen will.

Wieland ist Parlamentarier aus Leidenschaft. Das fällt auf, wenn er Sitzungsdienst hat und ebenso diszipliniert wie freundlich Debatten leitet. Die Debattenkultur im Europaparlament, wo die meisten Abgeordneten ihre Zwei-Minuten-Beiträge vom Bildschirm ablesen, befremdet ihn zwar immer noch. Er freut sich aber sichtlich, wenn er Abgeordnete, die noch richtig reden können, ankündigen darf wie Reinhard Bütikofer (Grüne) oder Guy Verhofstadt (Renew).

Er kämpft für das freie Mandat und verteidigt die Unabhängigkeit der Parlamentarier. So behauptet er das Recht der Abgeordneten, nicht jeden Kontakt öffentlich zu machen. Bürger, Interessenvertreter, zumal wenn sie aus Ländern ohne Meinungsfreiheit kommen, müssten die Möglichkeit haben, mit Abgeordneten vertraulich zu sprechen. Mancher Sozialdemokrat, der ihn dafür öffentlich kritisiert, gibt ihm hinter vorgehaltener Hand recht.

Wieland verteidigt auch, dass Abgeordnete, etwa wenn sie Freiberufler sind, neben ihren Diäten Einkünfte haben. Im Gegensatz zu anderen Abgeordnetenkollegen, die teils stolze Summen in Gremien und Nebenjobs dazu verdienen, konzentriert sich Wieland aber voll auf sein Mandat. Er hat seit 1999 keine Nebeneinnahmen mehr angegeben. Weil er nebenher nichts einnimmt: Seit 1999 ruht seine Tätigkeit in der Stuttgarter Anwaltskanzlei, in der er Mitbesitzer ist.

Am Herzen liegt ihm das Kosovo. Seit Jahren besucht er das Land regelmäßig und macht sich dafür stark, dass das kleine Land und die weiteren Westbalkanstaaten in die EU aufgenommen werden. Als Vizepräsident im Europaparlament ist er seit Jahren zuständig für die Liegenschaften in Straßburg und Brüssel. In dieser Funktion hat er durchgesetzt, dass die technische Ausstattung der Abgeordneten heute zeitgemäß ist.

Zur Mitte der Wahlperiode geriet Wieland, der – eigentlich untypisch für einen Politiker – die Medien nicht sucht, in die Schlagzeilen der deutschen Boulevardpresse. Umbauarbeiten im Trakt des Brüsseler Parlaments im obersten Stock, wo sich auch das Büro des Vizepräsidenten befindet, wurden von einem grünen Haushaltskontrolleur skandalisiert. Tatsache war, dass das Präsidium mehrheitlich die Arbeiten im Volumen von rund 600.000 Euro beschlossen hatte. Es sollten modellhaft Räume umgebaut werden, um das “Arbeiten der Zukunft” im Parlament zu testen.

Während ihm Grünen-Abgeordnete Daniel Freund einen “Interessenskonflikt” unterstellte, sagte Wieland, dass nur sein Büro für die beschlossenen Arbeiten infrage gekommen sei, weil es im obersten Stock lag. Allein deswegen habe man die Störung der anderen Büros durch die umfangreichen Arbeiten an der Wasserversorgung in Grenzen halten können.

Die Kampagne schlug Wellen, änderte aber nichts daran, dass Wieland wenig später wieder im ersten Durchgang als Vizepräsident bestätigt wurde. Sie dürfte aber seine Chancen geschmälert haben, im Juni erneut ins Parlament einzuziehen. Obwohl er gern für eine weitere Wahlperiode in Straßburg bleiben würde, wurde Wieland, der lange den Listenplatz ganz oben in Baden-Württemberg hatte, gedrängt, für eine Kandidatin zu weichen.

Wieland hat Platz gemacht für Andrea Wechsler. Womöglich hätte er in einer Kampfabstimmung gewonnen. Doch er wollte seiner Partei, die gerade eine Quote beschlossen hatte, wohl auch die Belastung des Europawahlkampfes ersparen.

2024 kann die CDU Baden-Württemberg nicht noch einmal mit einer Liste antreten, auf der nur Männer die sicheren Plätze haben. Aus dem Südwesten kommen drei weitere prominente Europaabgeordnete: Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Gruppe, Andreas Schwab, Binnenmarktexperte, und Norbert Lins, Chef des Agrarausschusses. So tritt Wieland nun auf dem unsicheren Platz fünf in Baden-Württemberg an. Seinem Engagement im bald beginnenden Wahlkampf dürfte das keinen Abbruch tun. Markus Grabitz

nur einen Tag nach Ursula von der Leyens Balkanreise wandert das Thema EU-Erweiterung weiter nach Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock lädt heute zu einer hochrangigen Europakonferenz an den Werderschen Markt. Angekündigt haben sich dem Vernehmen nach diverse Europa-Staatssekretäre sowie 20 Ministerinnen und Minister – unter ihnen auch Dmytro Kuleba aus der Ukraine.

Neben der Erweiterung werden sie über nötige Reformen und die globale Handlungsfähigkeit der EU diskutieren. Als “geopolitische Notwendigkeit” hatte Baerbock die Erweiterung schon Anfang Oktober in Tirana bezeichnet und für eine schnellere Integration geworben.

So kurz nach von der Leyens dreitägiger Tour durch die Hauptstädte im Westbalkan wird spannend, ob die Außenministerin andere Akzente setzt als die Kommissionspräsidentin – und etwa klare Zwischenschritte für einen Beitritt benennt.

Ein Herzstück des Green Deal – die Gebäuderichtlinie – wurde beim vergangenen Trilog Anfang Oktober deutlich verwässert. So viel hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch wie stark die Ambition des Gesetzes wirklich abgeschwächt wird, hängt immer noch vom letzten Treffen der Verhandler ab, das für den 7. Dezember angesetzt ist.

Praktisch gekippt wurden vor einigen Wochen die Minimalstandards für die ineffizientesten Gebäudeklassen – der “Sanierungszwang“, wie konservative Gegner des Gesetzes sagen. Technisch gesehen wurde der Ansatz “Worst First” bis zur Unkenntlichkeit aufgeweicht. Als energetisch schlechteste Gebäude gelten nun die 43 Prozent des jeweiligen nationalen Gebäudebestands, wie Table.Media aus Verhandlungskreisen bestätigt wurde. In dieser Gruppe müssen die Mitgliedstaaten für 55 Prozent der Sanierungen bis 2030 sorgen.

Wie streng die Sanierungsvorschriften für betroffene Häuser aber ausfallen und wie viel Energie sie konkret einsparen müssen, bleibt weitgehend den nationalen Regierungen überlassen. “Eine klimafreundliche Umsetzung der Richtlinie wird stark vom guten Willen der Mitgliedstaaten abhängen“, sagt Eva Brardinelli vom Climate Action Network.

Das seit dem Streit ums Gebäudeenergiegesetz vorsichtigere Auftreten der Bundesregierung habe beim Trilog im Oktober eine sehr wichtige Rolle gespielt, berichtet Oliver Rapf, Geschäftsführer des Think-Tanks Buildings Performance Institute Europe (BPIE). “Das hat Schwung aus der Verhandlungsdynamik genommen.”

Allerdings wird ein wichtiger Punkt erst am 7. Dezember geklärt. Für 2030 und 2035 soll in der Richtlinie festgeschrieben werden, wie viel Prozent der Einsparungen an Primärenergie die Mitgliedstaaten bis dahin erreichen müssen. Das Parlament will insgesamt nicht hinter die Einsparziele des Kommissionsvorschlags zurückfallen.

“Die Mitgliedstaaten sitzen aber am längeren Hebel”, sagt Rapf. “Es wäre sicher nicht gut für das Vorhaben, wenn es in den EU-Wahlkampf hineingezogen würde.” Bis zum Jahresende muss eine Einigung stehen, wenn die Richtlinie noch in dieser Legislatur verabschiedet werden soll. Dazu hätten sich alle Seiten bereit gezeigt, und das sieht Rapf angesichts der teils heftigen Widerstände positiv.

Mit einer Einigung im Dezember wären die Konflikte aber noch nicht beigelegt. Nach einem möglichen Inkrafttreten der Richtlinie im zweiten Quartal 2024 hätten die Mitgliedstaaten anschließend zwei Jahre Zeit für die Umsetzung – und gerade wegen der erkämpften Gestaltungsspielräume für die nationalen Regierungen könnte die Gebäudesanierung ein Aufregerthema für die Bundestagswahl im Herbst 2025 werden.

Für Neubauten werde Deutschland das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wohl nicht nachschärfen müssen, vermutet Rapf. Der deutsche Standard sei bereits nah dran an den künftigen Vorgaben für Null-Emissions-Gebäude aus der EU-Richtlinie. Für die Sanierung von bestehenden Gebäuden aber müsse die Bundesregierung einen Renovierungspfad festlegen. Wie streng der ausfallen wird, hängt einerseits noch vom letzten Trilog ab, aber auch vom Klimaschutzwillen der Parteien.

Druck machen nicht nur Umweltverbände, sondern auch die Bauwirtschaft. Energieeffizienz werde gebraucht, heißt es beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). “Die Klimaziele für den Gebäudesektor kann man nicht ausschließlich mit erneuerbaren Energien erreichen“, sagt Michel Durieux vom ZDB. “Ambitionierte Energieeinsparziele erzeugen Handlungsdynamik, und die brauchen wir.”

Die Umsetzung der Gebäuderichtlinie ins GEG will der Verband möglichst aus dem Bundestagswahlkampf heraushalten, wichtige Weichen aber so früh wie möglich stellen. Denn einerseits blieben einer neuen Bundesregierung – die voraussichtlich im Dezember 2025 vereidigt wird – nur wenige Monate Zeit bis zur Frist im Frühjahr oder Sommer 2026. Andererseits müssten Bauherren ihre Investitionsentscheidungen rechtssicher treffen können.

“Die Umsetzung der Gebäuderichtlinie in deutsches Recht sollte deshalb schon Anfang 2024 auf die Agenda der Ministerien“, sagt Durieux. Dann könne die Anhörung der Verbände rechtzeitig beginnen und die Diskussion “ohne Aufregung” geführt werden. “Nach der Bundestagswahl kann das parlamentarische Verfahren dann beginnen.”

Viele Gefahren, die von Künstlicher Intelligenz (KI) ausgehen, sind internationaler Natur. Daher lassen sie sich am besten mit internationaler Zusammenarbeit bewältigen. Von dieser Idee geleitet, haben 28 Staaten und die EU am Mittwoch auf dem AI Safety Summit in Großbritannien eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Die USA gaben zeitgleich die Gründung eines Artificial Intelligence Safety Institute bekannt.

“Wir sind entschlossen, auf integrative Weise zusammenzuarbeiten, um eine auf den Menschen ausgerichtete, vertrauenswürdige und verantwortungsvolle KI zu gewährleisten, die sicher ist und dem Wohl aller dient”, heißt es in dem Bletchley Erklärung genannten Papier. Dabei soll die Zusammenarbeit im Rahmen bestehender internationaler Foren und Initiativen gefördert werden, um so “das breite Spektrum der von KI ausgehenden Risiken” zu bewältigen.

Mit dem vom britischen Premierminister Rishi Sunak initiierten zweitägigen AI Safety Summit in Bletchley Park will sich Großbritannien nach dem Brexit eine Rolle als Vermittler zwischen den Wirtschaftsblöcken USA, China und EU verschaffen. Vertreten waren Minister, Staats- und Regierungschefs aus den USA und der EU sowie Tech-Unternehmer wie Elon Musk und Sam Altman von ChatGPT. Der Gipfel soll sich auf die existenziellen Risiken konzentrieren, die in Zukunft von Frontier Models, hochleistungsfähigen Pioniermodellen, ausgehen.

In den USA haben sich die Entwickler von KI zu einem Forum zusammengeschlossen, das Frontier Models definiert als “groß angelegte Modelle des maschinellen Lernens, die die Fähigkeiten der derzeit fortschrittlichsten Modelle übertreffen und eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen können”.

Im Vorfeld des Gipfels hatte Sunak gewarnt, solche KI-Modelle könnten auch den Bau chemischer oder biologischer Waffen erleichtern. “In den unwahrscheinlichsten, aber extremen Fällen besteht sogar das Risiko, dass die Menschheit die Kontrolle über die KI vollständig verliert”, sagte Sunak.

“Ich habe viele Debatten darüber erlebt, ob wir uns auf die heute bekannten Schäden der KI konzentrieren sollten oder auf die eher existenziellen Risiken, die die Technologie in der Zukunft darstellen kann”, sagte EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová in ihrem Eröffnungsstatement. Das sei die falsche Debatte. “Beides ist notwendig und möglich.”

Volker Wissing, Bundesminister für Digitales, sagte am Rande des AI Safety Summits, es dürfe keinen Wettbewerb um die schärfste Regulierung von KI geben. Wichtig sei dagegen, dass es international abgestimmte Regeln für KI gebe, die ein einheitliches Wettbewerbsumfeld ermöglichten, um die Chancen der KI zu heben. Die Staaten der G7 hätten dazu den richtigen Weg gewählt. Wissing nannte den zu Beginn der Woche veröffentlichten Code of Conduct einen Meilenstein.

Der EU geht es in ihrer Arbeit an einer Regulierung für KI (AI Act) unter anderem darum, die Einwicklung von KI zu fördern, die den europäischen Werten folgt. Zu den Unterzeichnern der Bletchley-Erklärung gehören jedoch auch Länder wie China und Saudi-Arabien, daher fiel die Erklärung in den Augen einiger Europäer etwas oberflächlich aus.

Dass China überhaupt zum Gipfel eingeladen war, stieß auf Kritik. Wu Zhaohui, Chinas Vizeminister für Wissenschaft und Technologie, sagte auf der Eröffnungssitzung, dass Peking bereit sei, die Zusammenarbeit im Bereich der KI-Sicherheit zu verstärken, um den Aufbau eines internationalen Governance-Rahmens zu unterstützen. “Länder, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Umfang, haben das gleiche Recht, KI zu entwickeln und zu nutzen”, sagte er. China verfolgt allerdings eine eigene KI-Strategie, die sozialistischen Werten verpflichtet ist.

Die USA wiederum nutzten, kurz nachdem US-Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung zur KI unterzeichnet hatte, den britischen Gipfel, um die Gründung eines US-Instituts für KI-Sicherheit anzukündigen. Am heutigen Donnerstag, am zweiten Tag des Gipfels, werden auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Bletchley Park erwartet.

Herr Lagodinsky, Sie sind der einzige Jude unter den deutschen Europaabgeordneten. Im Bundestag gibt es keinen einzigen. Woran liegt das?

Ich will zunächst einmal mit einer unangenehmen Theorie von Verschwörungsideologen aufräumen. Sie zeichnen das Bild von einem Bundestag, der voller jüdischer Abgeordneten sei. Sie tun so, als lebten in Deutschland Millionen von Jüdinnen und Juden. Das ist falsch. Die jüdische Community in Deutschland ist sehr klein. Wir haben ungefähr 100.000 formelle Mitglieder. Die meisten sind aus der Ukraine und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR.

Und das ist vielleicht eine der Antworten auf die Frage: Menschen, die nach Deutschland kommen, sind erst mal nicht damit beschäftigt, sich politisch zu engagieren, sondern sich eine Existenz aufzubauen. Ich bin eine Ausnahme. Ich kenne aber auch andere Menschen, die aus der Community kommen und sich gerne politisch in Parteien engagieren würden. Aber unser Parteiensystem ist so beschaffen, dass gerade Migranten als Quereinsteiger nicht so leicht an Ämter und Positionen kommen.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Hamas-Sympathisanten auf Berliner Straßen feiern und randalieren sehen?

Das ist fürchterlich. Vielen Menschen in Deutschland und vielen jüdischen Menschen in Deutschland geht das Gefühl der Sicherheit verloren. Noch schlimmer: Es geht das Gefühl der Zukunftssicherheit verloren. So etwas hat weitreichende Konsequenzen für die Lebensplanung über mehrere Generationen hinweg. Ich kenne Jüdinnen und Juden, die sich inzwischen fragen, ob ihre Kinder und Enkelkinder noch in Europa aufwachsen sollten oder nicht doch besser im Ausland, etwa in den USA?

Antijüdische Übergriffe beobachten wir schon seit vielen Jahren. Hat der aktuelle Konflikt im Nahen Osten dieses Problem verstärkt?

Ja. Mich entsetzt die Massivität der Übergriffe. Und oft sind die Täter in Deutschland aufgewachsen, wurden an Schulen und Universitäten in Deutschland ausgebildet. Inzwischen geht es nicht mehr nur um Menschen, die bewusst Terrorangriffe gutheißen. Das ist strafrechtlich zu behandeln. Es gibt mittlerweile eine Stufe dazwischen. Viele Menschen empfinden ein Unbehagen mit dem jüdischen Staat, nur weil er jüdisch ist. Und sie stellen sich offen gegen die Position der deutschen Regierung, die Israel unterstützt, gegen unsere Schlussfolgerungen aus Deutschlands Geschichte. Das Problem löst man nicht dadurch, dass man diese Menschen aus Deutschland “abschiebt”. Wir dürfen nicht vergessen: Diese Menschen und ihre teils abscheulichen Ansichten sind mittlerweile Teil unserer Gesellschaft.

Wurde dieses Phänomen nicht ernst genug genommen?

Ganz klar: Wir haben das Problem Antisemitismus nachlässig behandelt. Wir müssen von migrantischem Antisemitismus sprechen. Das nur als muslimischen Antisemitismus zu bezeichnen, ist zu einfach. Außerdem beobachte ich ein fehlgeleitetes Verhältnis zu Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung, die Unfähigkeit, Konflikte ohne Aggressivität auszutragen, den Hang zu Feindbildern und emotionalen Reflexen in Schach zu halten. Das ist eine Erosion der Diskurskultur, die sehr gefährlich ist, egal gegen wen sie sich richtet. Zum Beispiel erzählen mir Armenierinnen und Armenier seit Jahren, dass sie insbesondere aus der türkischen Community angegriffen und angefeindet werden.

Marco Buschmann hat unlängst im Bundestag gesagt, es könne nicht sein, dass jüdische Gotteshäuser in Deutschland wieder brennen. Was heißt das in der Konsequenz, wenn die Straftäter hier aufgewachsen sind? Einige schlagen vor, dass Abschiebungen nötig sind.

Viele dieser Vorschläge sind von guten Motiven getragen. Aber es ist oft nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ich glaube, dass die Gruppe der abschiebefähigen Täter sehr klein ist. Viele Menschen sind deutsche Staatsbürger, andere staatenlos. Wohin soll man sie abschieben? Nach Libanon, wo sie nie gewesen sind? Antworten finden wir nur, wenn wir das Phänomen als unser eigenes Problem begreifen.

Und wie geht das?

Wir brauchen eine massive Bildungsoffensive. Wir müssen prüfen, inwiefern wir Religionsgemeinschaften stärker in die Mitverantwortung nehmen. Es kann nicht sein, dass etwa der Zentralrat der Muslime in Deutschland so lange gebraucht hat, um die terroristischen Anschläge der Hamas in Israel zu verurteilen. Wir müssen diese Institutionen fordern, aber nicht als ausländische, sondern als inländische Akteurinnen und Akteure betrachten. Wir müssen auch endlich hinterfragen, wo die Grenzen dieser Community-Identitäten sind.

Ehrlich gesagt, müssen wir vielleicht auch die Rolle der Religion bei solchen Konflikten kritischer hinterfragen. Wir haben die religiöse Komponente der Vielfaltsgesellschaft unkritisch überbetont. Es gibt aber wichtige säkulare Traditionen in diesen Communitys. Und diese Traditionen müssen gestärkt werden. Dann nehmen wir der unkritischen Solidarisierung hoffentlich ein wenig den Wind aus den Segeln. Schließlich haben viele der jetzt protestierenden Communitys gar nichts mit Palästina zu tun, die Emotionalisierung läuft über die islamistische und panislamische Schiene.

Haben Gesellschaft und Sicherheitsbehörden Lehren aus den antisemitischen Übergriffen gezogen?

Man kann nie genügend Lehren aus diesen Übergriffen ziehen. Es ist nie genug. Wir müssen BND und Verfassungsschutz stärken. Denn vielen gewaltbereiten Antisemiten kommt man nicht mit normalen, gängigen Ermittlungsmethoden auf die Schliche. Das haben wir erst vor wenigen Tagen in Duisburg gesehen. Es soll sich jemand für jüdische Einrichtungen interessiert haben. Und vom wem soll der Tipp gekommen sein? Von ausländischen Geheimdiensten.

Für mich heißt das klar: Die Sicherheitsbehörden müssen sich einen besseren Überblick verschaffen. Das wünschen sich die jüdischen Communitys. Das bedeutet nicht, dass Deutschland zum Hochsicherheitstrakt werden soll. Aber ein entschlossenes Vorgehen wäre wichtig. Dazu gehört aber nicht, dass wir jedes Schwenken einer Palästinenser-Flagge verbieten. Hier muss man Abwägungen treffen.

Können wir als deutsche Gesellschaft von anderen EU-Ländern lernen, wie es besser geht?

Wenn ich mir anschaue, was auf den Straßen in anderen Staaten los ist, dann sehe ich nicht, von wem wir lernen könnten. Das ist eine gesamteuropäische Herausforderung. Aber wenn ich zumindest die politischen Bekenntnisse der relevanten Akteurinnen und Akteure in Deutschland höre und wenn ich sehe, wie die Polizei zurzeit vorgeht, dann bin ich optimistisch, dass die Dringlichkeit angekommen ist.

06.11.2023 – 09:30-17:30 Uhr, Berlin

BMAS, Konferenz Soziales Europea

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) diskutiert die Herausforderungen für die Zukunft der Arbeit angesichts des digitalen, demografischen und ökologischen Wandels. INFOS & ANMELDUNG

06.11.2023 – 19:00-20:30 Uhr, online

KAS, Diskussion Freihandel im Sturm von Renationalisierungen und Subventionen?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, wie gefährdet das auf geordnetem Wettbewerb und Freihandel basierende deutsche Geschäftsmodell ist. INFOS & ANMELDUNG

07.11.-10.11.2023, Rimini (Italien)

Trade Fair Ecomondo 2023: the ecosystem of the ecological transition

The trade fair addresses technologies, services and industrial solutions in the green and circular economy. INFOS & REGISTRATION

07.11.-09.11.2023, online

ASEW, Seminar Grundwissen Energiewirtschaft

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) bietet einen Überblick über Feinheiten und Strukturen der Energiewirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 10:00-16:45 Uhr, Frankfurt

VDE, Konferenz Künstliche Intelligenz (KI) in Medizinprodukten

Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (VDE) berichtet über neueste regulatorische Entwicklungen im Bereich KI in Medizinprodukten. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 16:15-17:45 Uhr, online

FNF, Diskussion Trump vs. Biden? Die letzte Schlacht der alten Männer

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert die gesellschaftliche und politische Lage in den USA. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 17:00-19:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

Digital Europe, Discussion Europe 2030: A Digital Powerhouse

Digital Europe tackles digital issues from artificial intelligence to cybersecurity to green tech and the shape of investment in the digital economy from now until 2030. INFOS & REGISTRATION

07.11.2023 – 18:15-19:45 Uhr, Bonn

KAS, Vortrag Europa und die Meere – Strategische Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in maritimer Perspektive

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, welche Rolle Meere für die Zukunft von Europas Sicherheit und Wohlstand spielen werden. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Kontroverse E-Fuels

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert Fragen rund um das Potenzial von E-Fuels, die Zukunft der Energiewirtschaft mitzugestalten. INFOS & ANMELDUNG

Einen Monat vor Beginn der COP28 hat Deutschland die internationale “High Ambition Coalition” (HAC) für ernsthafte Anstrengungen im Klimaschutz diplomatisch geschwächt. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit verweigerte die Bundesregierung ihre Unterschrift unter einer internationalen Erklärung der HAC. Darin wird unter anderem ein schneller Ausstieg aus den Fossilen, die Verdreifachung des Ausbaus der Erneuerbaren und ein Ende von fossilen Subventionen und Finanzierungen für fossile Projekte gefordert. Die Erklärung erschien am Dienstag am Rande der Vorbereitungskonferenz Pre-COP in Abu Dhabi.

Auf die Frage, warum die deutsche Unterschrift unter der HAC-Erklärung fehlt, wollte das Auswärtige Amt Table.Media keine Auskunft geben. Deutschland unterstütze aber weiterhin die Forderung nach der Verdreifachung der erneuerbaren Energien und einer Verdopplung der Effizienz. Auch für einen möglichst raschen und kompletten Ausstieg aus den fossilen Energien setze sich Deutschland weiterhin ein, hieß es.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits beim “Climate Action Summit” in New York im September eine ähnliche Erklärung der HAC nicht unterzeichnet. Damals war die offizielle Begründung, der Text gehe über international vereinbarte Sprache hinaus. Auch konnte sich intern die Ampelkoalition nicht einigen, welche Rolle beim Ausstieg aus den Fossilen die umstrittene CO₂-Abscheidung und Lagerung (CCUS) spielen soll.

Aus der HAC heißt es, Deutschland habe wohl ein Problem damit, die Finanzierung von fossilen Projekten im Ausland auszuschließen: Im Frühjahr 2022 etwa hatte Scholz dem Senegal eine enge Kooperation bei der Förderung von Erdgas zugesagt. Unter den Unterzeichnern der Erklärung sind neben Vertretern von Tuvalu, Sambia, Senegal oder Kenia, aber auch die EU-Staaten Spanien, Slowenien, Irland, die Niederlande und Österreich – und auch das G7-Mitglied Frankreich.

Traditionell gehört auch Deutschland zur HAC, die besonders in kritischen Phasen der Verhandlungen Koalitionen zusammenbringt, die für mehr Ehrgeiz plädieren. bpo

Die ausführliche Analyse lesen Sie im Climate.Table.

Die europäischen Staaten haben im laufenden Jahr schon so viele Solaranlagen aufgebaut wie im kompletten vergangenen Jahr. Die Prognosen des Beratungsunternehmens Rystad Energy:

“Solaranlagen auf Dächern treiben den Wandel der europäischen Landschaft für erneuerbare Energien voran”, sagte Vegard Wiik Vollset von Rystad Energy. Die Dachanlagen hätten sich von einem Nischenmarkt zu einer “starken Kraft bei der Umgestaltung des Energiemixes” entwickelt.

Der Ausbau der Windenergie entwickelt sich hingegen nicht so positiv. Die neuen Installationen im Bereich Onshore-Wind haben im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr demzufolge um elf Prozent abgenommen. Langwierige Genehmigungsprozesse und steigende Kosten in der Lieferkette werden als Ursache angeführt. Offshore wurden zwei Prozent mehr an Leistung installiert, weniger als in jüngster Vergangenheit. nib

EU-Kommissar Thierry Breton wird in der kommenden Woche China und Hongkong besuchen. Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte Table.Media am Mittwoch die Reisepläne. Zuvor hatte “Politico” darüber berichtet. Die Reise wird den Binnenmarkt-Kommissar vom 8. bis 10. November nach Peking und am 11. November nach Hongkong führen.

Details, wen Breton treffen wird, gab die Kommission zunächst nicht bekannt. Breton folgt in einer Reihe von EU-Besuchern in der Volksrepublik, darunter Handelskommissar Valdis Dombrovskis, Digital-Kommissarin Věra Jourová und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Reisen finden alle auch mit Blick auf einen möglichen EU-China-Gipfel statt. ari

Angesichts massiver Proteste gegen seine Regierung hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić vorgezogene Parlamentswahlen am 17. Dezember ausgeschrieben. “Wir leben in einer Zeit (…) globaler Herausforderungen, Kriege und Konflikte, (…) in der wir (…) zahlreichen Belastungen ausgesetzt sein werden”, sagte Vučić am Mittwoch im staatlichen Fernsehen RTS. Die Bürger sollten nun zwischen den verschiedenen Ideen und Programmen der politischen Akteure wählen können.

Zwei Amokläufe im Mai mit 18 Toten haben wöchentliche Demonstrationen gegen die Regierung ausgelöst. Die Teilnehmer der Proteste werfen den von Vučić kontrollierten Medien vor, ein Klima des Hasses und der Gewaltverherrlichung zu schüren.

Das gegenwärtige Parlament hatten die Serben im April des Vorjahres gewählt. Die nationalistische Präsidentenpartei SNS hat darin zusammen mit Verbündeten eine komfortable Mehrheit. Vorgezogene Neuwahlen sind in Serbien häufig. Vučić regiert mit autoritären Methoden. Medien, Justiz und Verwaltung sind zum Großteil in Händen von Gefolgsleuten des Präsidenten, der bis Ende Mai auch SNS-Vorsitzender war.

Auch im Konflikt mit dem Kosovo, einer heute fast ausschließlich von Albanern bewohnten ehemaligen serbischen Provinz, gestaltet sich die Situation für die Vučić-Regierung zunehmend schwierig. In den EU-vermittelten Gesprächen liegt ein Plan zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern vor, der eine wechselseitige faktische, wenn auch nicht völkerrechtliche Anerkennung vorsieht. Belgrad lehnt das entschieden ab. dpa

Im Ringen um die Regierungsbildung in Spanien haben die Sozialisten (PSOE) des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ein umstrittenes Abkommen mit einer der beiden Separatisten-Parteien aus Katalonien erzielt.

Die Vereinbarung über eine Amnestie für alle von der Justiz verfolgten “Catalanistas” sei in der Nacht auf Mittwoch erzielt worden, teilten die PSOE und die Republikanische Linke Kataloniens (ERC) mit. Als Gegenleistung für die Amnestie soll die ERC im Unterhaus des Parlaments der Wiederwahl von Sánchez für eine weitere vierjährige Amtszeit zustimmen.

Die viertgrößte EU-Volkswirtschaft hat seit der Parlamentsneuwahl Ende Juli keine voll funktionsfähige Regierung. Obwohl die PSOE noch Abkommen mit weiteren Parteien braucht, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Mittwoch in Madrid, man hoffe, dass Sánchez “bereits nächste oder übernächste Woche” wiedergewählt werden könne.

Die Amnestie soll unter anderem jenen Unabhängigkeitsbefürwortern zugutekommen, die 2017 an einem gescheiterten Abspaltungsversuch teilgenommen hatten, wie der ERC-Koordinator und katalanische Regierungschef Pere Aragonès auf X mitteilte. Das würde auch für den in Belgien im Exil lebenden Separatistenführer Carles Puigdemont gelten. Dessen liberale Partei Junts muss dem Entwurf für ein Amnestiegesetz allerdings noch zustimmen. Die Amnestie wird von der konservativen Opposition scharf kritisiert.

Sánchez benötigt noch die Zusage von Junts und Abkommen mit weiteren Regionalparteien aus Galicien und dem Baskenland, mit denen noch verhandelt wird. Falls es bis zum 27. November keine neue Regierung geben sollte, müsste am 14. Januar erneut gewählt werden. dpa

Man kann als Parlamentarier auf verschiedenen Wegen Karriere machen. Etwa als “lawmaker”, indem man wegweisende Gesetzgebungsvorhaben als Berichterstatter vorantreibt. Andere Europaabgeordnete leiten einen wichtigen Ausschuss oder eine Fraktion. Ein Abgeordneter aus Stuttgart hat einen anderen Weg gewählt: Er wirkt seit fast anderthalb Jahrzehnten an entscheidender Stelle mit, wenn es um interne und grundsätzliche Belange der Volksvertretung geht.

Als der Stuttgarter Rechtsanwalt Rainer Wieland 1997 als Nachrücker ins Straßburger Parlament einzog, war seine Karriereplanung wohl kaum, vornehmlich im Maschinenraum des Parlaments wichtige Entscheidungen vorzubereiten und zu fällen. Es ist einfach so gekommen, weil ihn die Abgeordneten erstmals 2009 und dann alle zweieinhalb Jahre wieder mit stattlicher Stimmenzahl in den Posten des Vizepräsidenten gewählt haben. Damit ist er mit Abstand derjenige mit der längsten Erfahrung im Präsidium, dem wichtigsten Entscheidungsgremium des Parlaments. Dem Präsidium gehören neben dem oder der Parlamentspräsidentin noch 14 Stellvertreter an.

Der 66-jährige Jurist ist beteiligt, wenn es etwa darum geht, parlamentarische Mehrheiten für die Besetzung von Top-Verwaltungspositionen im Parlament zu organisieren. Oder zu entscheiden, wie es weitergeht mit der zusätzlichen freiwilligen Altersversorgung für Abgeordnete, deren Rücklagen bald aufgebraucht sind. Wieland, den schon seit gemeinsamen JU-Zeiten eine persönliche Freundschaft mit Günther Oettinger verbindet, wurde allein in dieser Wahlperiode von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in zwei Reformkommissionen berufen.

Das zeigt, wie sehr seine Stimme und sein juristischer sowie politischer Sachverstand gefragt sind. Einmal ging es um die Umsetzung der 14 Punkte zur Stärkung der Transparenz des Parlaments nach dem Korruptionsskandal um die inzwischen abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili. Metsola holte ihn auch in die Arbeitsgruppe “Parliament 2024”, die gerade die erste Reform der Arbeitsweise des Parlaments seit über 20 Jahren vorbereitet und noch vor Weihnachten ihre Ergebnisse den Fraktionschefs vorlegen will.

Wieland ist Parlamentarier aus Leidenschaft. Das fällt auf, wenn er Sitzungsdienst hat und ebenso diszipliniert wie freundlich Debatten leitet. Die Debattenkultur im Europaparlament, wo die meisten Abgeordneten ihre Zwei-Minuten-Beiträge vom Bildschirm ablesen, befremdet ihn zwar immer noch. Er freut sich aber sichtlich, wenn er Abgeordnete, die noch richtig reden können, ankündigen darf wie Reinhard Bütikofer (Grüne) oder Guy Verhofstadt (Renew).

Er kämpft für das freie Mandat und verteidigt die Unabhängigkeit der Parlamentarier. So behauptet er das Recht der Abgeordneten, nicht jeden Kontakt öffentlich zu machen. Bürger, Interessenvertreter, zumal wenn sie aus Ländern ohne Meinungsfreiheit kommen, müssten die Möglichkeit haben, mit Abgeordneten vertraulich zu sprechen. Mancher Sozialdemokrat, der ihn dafür öffentlich kritisiert, gibt ihm hinter vorgehaltener Hand recht.

Wieland verteidigt auch, dass Abgeordnete, etwa wenn sie Freiberufler sind, neben ihren Diäten Einkünfte haben. Im Gegensatz zu anderen Abgeordnetenkollegen, die teils stolze Summen in Gremien und Nebenjobs dazu verdienen, konzentriert sich Wieland aber voll auf sein Mandat. Er hat seit 1999 keine Nebeneinnahmen mehr angegeben. Weil er nebenher nichts einnimmt: Seit 1999 ruht seine Tätigkeit in der Stuttgarter Anwaltskanzlei, in der er Mitbesitzer ist.

Am Herzen liegt ihm das Kosovo. Seit Jahren besucht er das Land regelmäßig und macht sich dafür stark, dass das kleine Land und die weiteren Westbalkanstaaten in die EU aufgenommen werden. Als Vizepräsident im Europaparlament ist er seit Jahren zuständig für die Liegenschaften in Straßburg und Brüssel. In dieser Funktion hat er durchgesetzt, dass die technische Ausstattung der Abgeordneten heute zeitgemäß ist.

Zur Mitte der Wahlperiode geriet Wieland, der – eigentlich untypisch für einen Politiker – die Medien nicht sucht, in die Schlagzeilen der deutschen Boulevardpresse. Umbauarbeiten im Trakt des Brüsseler Parlaments im obersten Stock, wo sich auch das Büro des Vizepräsidenten befindet, wurden von einem grünen Haushaltskontrolleur skandalisiert. Tatsache war, dass das Präsidium mehrheitlich die Arbeiten im Volumen von rund 600.000 Euro beschlossen hatte. Es sollten modellhaft Räume umgebaut werden, um das “Arbeiten der Zukunft” im Parlament zu testen.

Während ihm Grünen-Abgeordnete Daniel Freund einen “Interessenskonflikt” unterstellte, sagte Wieland, dass nur sein Büro für die beschlossenen Arbeiten infrage gekommen sei, weil es im obersten Stock lag. Allein deswegen habe man die Störung der anderen Büros durch die umfangreichen Arbeiten an der Wasserversorgung in Grenzen halten können.

Die Kampagne schlug Wellen, änderte aber nichts daran, dass Wieland wenig später wieder im ersten Durchgang als Vizepräsident bestätigt wurde. Sie dürfte aber seine Chancen geschmälert haben, im Juni erneut ins Parlament einzuziehen. Obwohl er gern für eine weitere Wahlperiode in Straßburg bleiben würde, wurde Wieland, der lange den Listenplatz ganz oben in Baden-Württemberg hatte, gedrängt, für eine Kandidatin zu weichen.

Wieland hat Platz gemacht für Andrea Wechsler. Womöglich hätte er in einer Kampfabstimmung gewonnen. Doch er wollte seiner Partei, die gerade eine Quote beschlossen hatte, wohl auch die Belastung des Europawahlkampfes ersparen.

2024 kann die CDU Baden-Württemberg nicht noch einmal mit einer Liste antreten, auf der nur Männer die sicheren Plätze haben. Aus dem Südwesten kommen drei weitere prominente Europaabgeordnete: Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Gruppe, Andreas Schwab, Binnenmarktexperte, und Norbert Lins, Chef des Agrarausschusses. So tritt Wieland nun auf dem unsicheren Platz fünf in Baden-Württemberg an. Seinem Engagement im bald beginnenden Wahlkampf dürfte das keinen Abbruch tun. Markus Grabitz