viele Videos vom gesprengten Damm des Kachowka-Stausees in der Ostukraine zeigten am Dienstagmorgen, wie große Mengen Wasser ungehindert abfließen. Einige Stunden nach der Explosion sind die Staumauer und das Wasserkraftwerk von den Fluten des aufgestauten Dnjeprs verschluckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die russische Armee den Staudamm gesprengt, um die ukrainische Offensive auszubremsen, auch wenn Moskau dementiert.

Laut dem ukrainischen Generalanwalt Andriy Kostin werden wegen des steigenden Wasserpegels 17.000 Menschen evakuiert, weitere 25.000 seien auf dem russisch besetzten Dnjepr-Ufer betroffen. EU-Ratspräsident Charles Michel warf Russland vor, mit der Zerstörung ziviler Infrastruktur “ein Kriegsverbrechen” begangen zu haben. Der UN-Sicherheitsrat beraumte eine Dringlichkeitssitzung an.

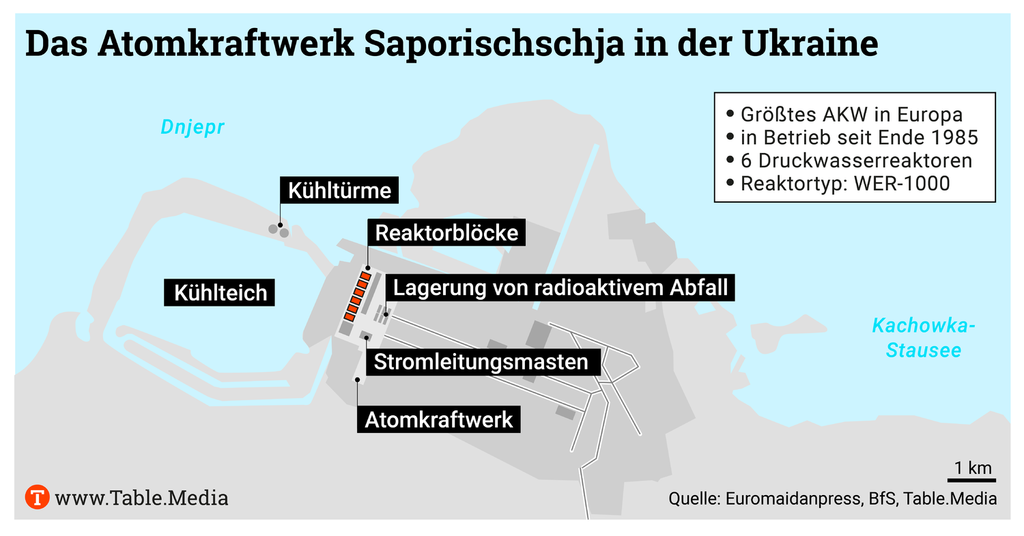

Die Sprengung des Staudamms erhöht auch das Risiko eines atomaren Unfalls im Atomkraftwerk Saporischschja, etwa 150 Kilometer flussaufwärts. Das Atomkraftwerk benötige das Wasser für die Kühlung der Reaktorblöcke, der sinkende Wasserpegel am Kachowka-Stausee stelle “eine weitere Bedrohung” dar, teilte die ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom mit. Aktuell sei genügend vorhanden, versicherten offizielle Stellen in Kiew.

Meine Kollegen Bernhard Pötter und Viktor Funk beschäftigen sich bereits seit mehr als einem Jahr mit der Situation am AKW Saporischschja. In dieser Ausgabe analysieren sie ausführlich, wie groß die Gefahr ist und was droht, wenn es zu einem großen Unfall dort käme.

Wie ist die Lage am Atomkomplex Saporischschja nach der Sprengung des Kachowka-Staudammes?

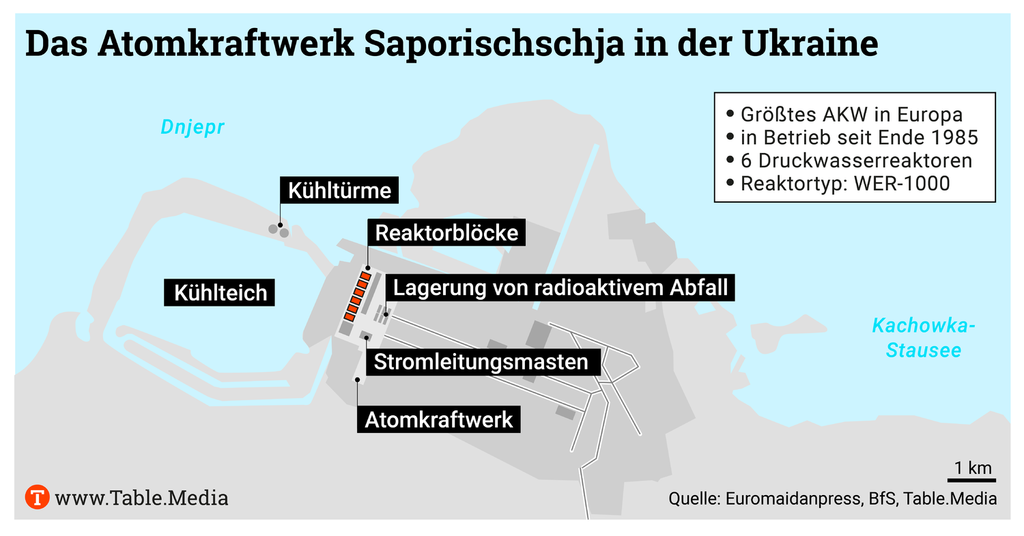

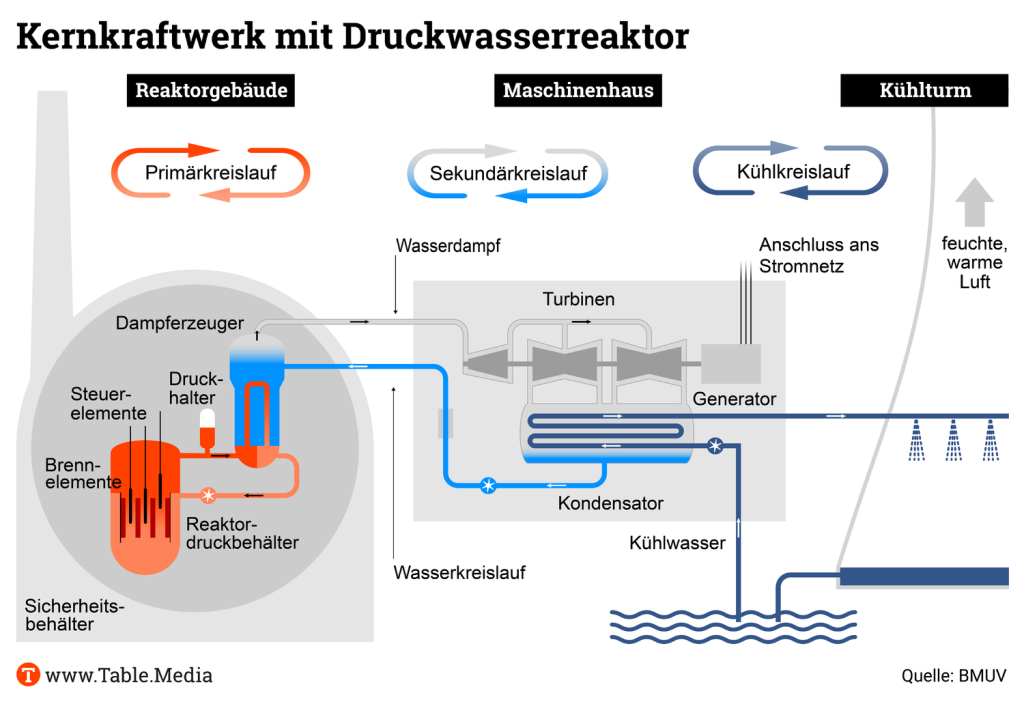

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist fast seit Kriegsbeginn durch russische Truppen besetzt, die technische Versorgung erfolgt weiterhin durch das ukrainische Personal. Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms am Dnjepr am Dienstagmorgen, rund 150 Kilometer flussabwärts, erhöht sich das Unfallrisiko. Das Wasser aus dem Stausee wird für die Kühlung der Reaktoren und der Generatoren genutzt, die die Stromversorgung am Kraftwerk sichern. Nach ukrainischen Schätzungen reicht das Kühlwasser im Reservoir des AKW für einige Wochen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA zeigte sich besorgt wegen des sinkenden Wasserpegels des Stausees. Sie beobachte die Lage sehr intensiv, zunächst bestehe aber keine akute Gefahr für das AKW.

Warum hält Russland das AKW besetzt?

Das AKW Saporischschja ist ein Faustpfand der Moskauer Besatzer. Das machte Präsident Wladimir Putin erst kürzlich deutlich, als er nach den Drohnenangriffen auf Moskau das Kraftwerk nebenbei erwähnte – eine implizite Drohung. Die militärische Besetzung eines AKW ist neu, so etwas hat es bisher nicht gegeben. Die UN-Atombehörde IAEA hat keinen Mechanismus, um solch eine Situation zu regeln. Russland kontrolliert das Gebiet rund um das AKW seit Februar 2022, den Betrieb der Anlage sichert weiterhin das ukrainische Personal.

Warum ist Saporischschja so wichtig?

Die Atomanlage am Ufer des Flusses Dnjepr ist das größte Atomkraftwerk Europas. Sechs Reaktorblöcke mit insgesamt 5700 Megawatt Leistung liefern in Friedenszeiten etwa die Hälfte des ukrainischen Stroms. Derzeit sind alle sechs heruntergefahren, einige müssen aber trotzdem weiterhin gekühlt werden. Die Stromversorgung dafür wird über nur eine externe Leitung gesichert, die jedoch seit Kriegsbeginn schon sieben Mal gekappt wurde. In den Maschinenhäusern der Blöcke 1, 2 und 4 lagert die russische Besatzungsarmee Militärtechnik und Munition. Insgesamt gibt es 15 aktive Reaktorblöcke im Land. Dazu kommt das Gelände um das 1986 durch einen Bedienungsfehler explodierte AKW Tschernobyl an der Grenze zu Belarus.

Wie gefährdet ist die Atomanlage?

Der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, zeigte sich bereits vor einem Monat “extrem besorgt über die sehr realen Risiken für die nukleare Sicherheit an der Anlage”. Die Situation werde “unvorhersehbar und potenziell gefährlich”. Die IAEA-Inspektoren auf dem Gelände bestätigen regelmäßigen Artilleriebeschuss rund um das Kraftwerk. Sie notierten auch, dass die Familien der Bedienungsmannschaften, die von den russischen Besatzungskräften zur Arbeit im AKW gezwungen wurden, aus der nahen Stadt Enerhodar weggebracht wurden. Öfter schon sind Granaten in der Nähe oder auf dem Gelände des Atomkomplexes eingeschlagen. Die Reaktoren und ihre Umhüllung (Containments) wurden bislang verschont. Im März 2022 wurde während der Besetzung durch russische Truppen auf dem Gelände rund um die Meiler aktiv gekämpft, ein Bürogebäude geriet in Brand.

Wie anfällig ist die Anlage?

Atomanlagen sind bei militärischer Gewalt verwundbar. Sie sind davon abhängig, dass Technik und Nachschub einwandfrei funktionieren, dass Bedienmannschaften ungehindert und konzentriert arbeiten können, dass regelmäßige Kontrollen und Sicherheitschecks gemacht werden, dass es freien Austausch von Daten gibt. Nichts davon ist seit über einem Jahr in Saporischschja garantiert. Die IAEA hat als Reaktion auf die Übernahme von Saporischschja durch die russische Armee sieben Kriterien für den sicheren Betrieb von AKWs festgelegt: Dazu gehören der physische Schutz der Anlagen, eine sichere Strom- und Datenversorgung, der freie Zugang des Personals und funktionierende Überwachungssysteme. Umgesetzt wird das derzeit nicht.

Was kann passieren?

Vor allem drei Schreckensszenarien wären im schlimmsten Fall denkbar:

Wie realistisch sind diese Ängste?

Das Containment und die Behälter für den Atommüll sind stark gesichert. Selbst direkter Beschuss mit Artillerie würde das Containment wohl kaum sofort und direkt zerstören, meinen Experten. Auch die Müllbehälter “HI-STORM FW” der US-Firma Holtec sind massiv, sie haben Wände aus Stahl und 75 Zentimeter Beton. Sie werden auch in den USA als Langfrist-Behälter für Atommüll eingesetzt und schützen laut Hersteller Brennstäbe vor “natürlichen und menschengemachten Projektilen, einschließlich des Einschlages eines F-16-Kampfjets”. Selbst wenn an den Müllbehältern ein Schaden entstehen würde, wäre nach BfS-Informationen der Schaden “höchstens lokal oder regional begrenzt”, weil die Radioaktivität bis zu 100-mal geringer sei als im Reaktorkern.

Droht ein zweites Tschernobyl?

Selbst ein Austritt von Radioaktivität hätte kaum die Wirkung des Unfalls von Tschernobyl, meinen Fachleute: Beim Super-GAU 1986 wurde das Containment durch eine Explosion des Reaktorkerns aufgesprengt, die seinen hoch radioaktiven Inhalt und den “Kamineffekt” des Feuers im Reaktor in die Atmosphäre schleuderte. Dort bildete sich die radioaktive “Wolke”, die über die Ukraine, Belarus, Nord- und Mitteleuropa zog. In Saporischschja rechnen Experten nicht mit einem solchen Szenario. Außerdem kommt der Wind in der Gegend meist aus Westen. Der würde die radioaktive Fracht nach BfS-Kalkulationen also Richtung Russland und derzeit russisch besetzte Gebiete tragen.

Wie ist die rechtliche Situation?

Russland verstößt gegen internationales Recht und die Regeln der IAEA, in dem es die Anlage zu einem militärischen Ziel gemacht hat, sie eingenommen hat und die Bedienungsmannschaften zur Weiterarbeit zwingt. Ein Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen stellt Anlagen wie AKW oder Staudämme in Konflikten ausdrücklich unter besonderen Schutz. Die IAEA-Regeln fordern ebenso, dass Atomanlagen keine militärischen Ziele sein dürfen.

Was sagt die IAEA?

Der Chef der IAEA, Grossi, hat sich wiederholt sehr besorgt gezeigt und gefordert, die Situation rund um Saporischschja zu entspannen. Seinen 7-Punkte-Plan hat Grossi allerdings trotz Verhandlungen und Besuchen in Kiew und Moskau nicht durchsetzen können. Seit Sommer 2022 sind wechselnde Teams von IAEA-Beobachtern in der Anlage stationiert. Die Behörde hat die russische Übernahme des Kraftwerks verurteilt und die Russen aufgerufen, sich aus Saporischschja zurückzuziehen.

Die IAEA ist allerdings auch selbst in die Kritik geraten. Denn Russland ist ein dominantes Mitglied in dieser UN-Organisation, ein ehemaliger Vertreter des russischen Staatskonzerns Rosatom ist IAEA-Generaldirektor für Atomenergie. Eine Debatte über die Rolle des Staatskonzerns Rosatom bei der Übernahme und dem Betrieb von Saporischschja hat in der IAEA bisher nicht stattgefunden. Die IAEA unterstützt die Ausweitung der Kerntechnik in neue Länder. Damit stützt die Behörde das Geschäftsmodell von Rosatom, das auf der ganzen Welt Atomanlagen baut und betreibt und damit den Markt dominiert.

Wie wichtig ist Rosatom für Europa?

Bei den Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland ist der Atombereich ausgenommen. Denn fünf EU-Länder und fünf Nato-Mitglieder sind für ihre Stromversorgung von russischer Technik abhängig: Finnland hat nach Beginn des Krieges den Bau eines neuen Reaktors durch ein russisches Konsortium gestoppt. Aber Staaten wie Bulgarien, Ungarn, die Slowakei oder Tschechien produzieren teilweise bis zur Hälfte ihres Stroms mit russischer Atomtechnik und sind dafür von Material und Nachschub abhängig. Auch das neue große Atomkraftwerk Akkuyu in der Türkei, das gerade offiziell eröffnet wurde, wird von Rosatom gebaut und betrieben.

Im Gegensatz zur Industrie – und künftig auch dem Gebäude- und Verkehrssektor (ETS2) – sind die Emissionen aus der Landwirtschaft keiner Bepreisung unterworfen, sondern fallen weiterhin unter die Lastenteilung (Effort Sharing Regulation, ESR), welche nationale Minderungsziele vorsieht. Doch während Staaten wie Kroatien, Griechenland, Frankreich oder auch Deutschland ihre Agrar-Emissionen in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich senken konnten, sind sie in Irland, Ungarn oder im Baltikum um bis zu 30 Prozent angestiegen.

Im EU-weiten Mittel hat sich also kaum etwas verändert. Laut EU-Kommission ist die Landwirtschaft derzeit für etwa zehn Prozent aller Emissionen verantwortlich. Es ist schwierig, diese Emissionen zu reduzieren, schließlich lassen sich die natürlichen Prozesse bei der Nahrungsmittelproduktion nicht durch alternative Technologien ersetzen und die Emissionen hängen sehr stark von regional unterschiedlichen Gegebenheiten ab.

Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss die Branche ihren Treibhausgas-Ausstoß dennoch senken. Der größte Anteil entsteht bei der Tierhaltung in Form von Methan. Nicht zuletzt durch eine Ausweitung der Richtlinie für Industrieemissionen will die Kommission hier gegensteuern und hat dafür bereits viel Kritik geerntet. Weniger beachtet aber kaum weniger relevant: Lachgas.

Lachgas ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Distickstoffmonoxid, rund 300-mal so klimaschädlich wie CO2 und, im Gegensatz zu Methan, besonders langlebig in der Atmosphäre. 2021 machte es laut Europäischem Umweltbüro 36 Prozent der EU-weiten Agraremissionen aus.

Das Gas entsteht vor allem dann, wenn Mikroorganismen im Boden oder im Wasser Stickstoffverbindungen abbauen. Das ist ein natürlicher Prozess und passiert ständig in der Natur. Trotzdem stammen 77 Prozent der Lachgas-Emissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft. Und davon wiederum fast alle aus dem Ackerbau in Folge der Düngung mit Stickstoff.

Diese Emissionen zu reduzieren sei enorm schwierig und schon im Grundsatz anders als bei der Tierhaltung, sagt Agrarwissenschaftler Bernhard Osterburg vom Thünen Institut. “Wir müssen keine Tiere halten, um uns zu ernähren. Die Produktion von Pflanzen ist hingegen alternativlos und die wird ohne Stickstoff nicht funktionieren”. Dieser sei ein entscheidender Nährstoff, nicht ersetzbar und komme auch im Ökolandbau zum Einsatz. “Wenn auch aus teils anderen Quellen und damit auf anderem Niveau”, so Osterburg.

Dazu sind die Emissionen stark von regionalen Gegebenheiten sowie Wetterbedingungen abhängig und beispielsweise bei kalten, nassen Böden besonders hoch. Deshalb sei der Einfluss der Landwirte bei der Lachgas-Reduktion beschränkt, sagt Robert Kero, Referent für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Bauernverband (DBV). “Die Landwirte verbessern stetig die Effizienz der Düngung, um den Betriebsmitteleinsatz zu reduzieren und damit Überschüsse zu vermeiden. Insgesamt geht es jedoch um sehr kleinteilige Lösungen. Wir müssen bei jedem Schritt schauen, wo noch ein paar Prozent herausgeholt werden können, und das ist bei dem bereits schon vorhandenen Professionalisierungsgrad des Berufsstandes eine Herkulesaufgabe.”

In den vergangenen Jahren konnten gerade in Deutschland bereits einige Minderungen erreicht werden. Doch ganz vermeiden lässt sich der Ausstoß nicht. Auch nach 2045 wird es noch deutliche Restemissionen geben. Deshalb sei es wichtig, die Landwirtschaft nicht nur als Verursacher, sondern auch als Teil der Lösung zu betrachten – etwa bei der Speicherung von CO2 oder der Bereitstellung von Bio-Kraftstoffen, so Kero.

Noch gebe es allerdings Möglichkeiten, die Lachgas-Emissionen weiter zu verringern und die müssten angesichts des hohen Treibhauspotenzials auch genutzt werden, sagt Osterburg. Der erste Schritt müsse sein, den Stickstoffeinsatz zu reduzieren, etwa durch geschicktere Düngung oder digitale Innovationen. Vor allem aber sei das Überdüngen zur Absicherung von Erträgen kritisch.

Das hat auch die EU-Kommission erkannt und will im Rahmen ihrer Farm-to-Fork-Strategie den Einsatz von Düngemitteln bis 2030 um 20 Prozent und Nährstoffverluste um 50 Prozent verringern. Erreicht werden soll das vor allem über die umwelt- und klimafreundlicheren Vorgaben der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), teilt die Kommission mit.

Diese sogenannten GLÖZ-Standards müssen auf allen Agrarflächen umgesetzt werden, für die eine GAP-Förderung beantragt wird, und beinhalten unter anderem Pufferstreifen entlang von Gewässern, in denen keine Düngemittel eingesetzt werden dürfen oder die Aussaht von Zwischenfrüchten zur Bodenbedeckung.

Darüber hinaus haben die EU-Mitgliedsländer die Möglichkeit, über sogenannte Eco-Schemes freiwilliges Engagement zum Umwelt- und Klimaschutz zusätzlich zu belohnen. Die EU-Kommission rechnet damit, dass über diesen Weg auf mindestens 35 Prozent der gesamten Ackerfläche zusätzliche Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduktion ergriffen werden. Zumindest in Deutschland stießen die Eco-Schemes aber auf wenig Interesse unter den Landwirten. Zum Stichtag Ende Mai wurden offenbar nur 60 Prozent der für 2023 zur Verfügung stehenden Gelder beantragt, berichtete das Magazin agrarheute.

Vergangene Woche beschloss die Bundesregierung außerdem ihr neues Düngemittelgesetz. Eine Stärkung des Verursacherprinzips sowie verbessertes Monitoring sollen dazu beitragen, Überdüngung zu beenden und damit nicht nur die Emissionen zu reduzieren. Mit dem neuen Gesetz will Deutschland auch die seit Jahrzehnten überschrittenen Nitratgrenzwerte im Grundwasser einiger Regionen endlich angehen. Kurz nach dem Beschluss hat die EU-Kommission das entsprechende Vertragsverletzungsverfahren eingestellt. Damit sind auch die drohenden Strafzahlungen vom Tisch.

Das Europäische Parlament und der EU-Rat haben sich politisch auf das Anti-Coercion-Instrument (ACI) geeinigt. Es soll der Europäischen Union die Möglichkeit geben, sich besser gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittstaaten – allen voran von China – wehren zu können und in erster Linie zur Abschreckung dienen.

“ACI ist ein wichtiger Baustein für die wirtschaftliche Sicherheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten“, sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis nach der Einigung. “Wir werden es nur nutzen, wenn wir sicherstellen müssen, dass unsere politischen Entscheidungen frei von Einmischungen durch Drittländer bleiben.”

Der Musterfall für ein Heranziehen des ACI ist das De-Facto-Handelsembargo Chinas gegen Litauen, nachdem Taiwan in Vilnius eine offizielle Vertretung mit Namen “Taiwan” eröffnen durfte. Das neue handelspolitische Instrument soll im Herbst in Kraft treten. Ob das ACI dann rückwirkend auch im Fall von Litauen herangezogen werden könnte, ist noch unklar.

Womöglich greift die EU in einem anderen Streit mit China auf das Instrument zurück: Peking bereitet derzeit Gegenmaßnahmen vor gegen die Beschränkungen der Ausfuhr von Halbleitertechnologie, wie sie auf US-Druck hin etwa die Niederlande verhängt haben. “Das könnte ein erster Anwendungsfall für das neue Instrument sein”, sagte Bernd Lange, Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel im Europaparlament, zu Table.Media.

Der SPD-Politiker zeigte sich zufrieden: “Mit dem neuen defensiven handelspolitisches Instrument kann Europa selbstbewusster auf der Weltbühne für eigene Interessen einstehen und sich gegen wirtschaftlichen Erpressungen verteidigen.” Das EU-Parlament setzte sich Lange zufolge gegen eine Verwässerung durch den EU-Rat ein. “Wir haben für exakte Definitionen und einen klaren Zeitplan gesorgt, sodass das Instrument nicht in alle Ewigkeit verschoben werden kann”, betonte er.

Der Rat setzte im Trilog durch, selbst zu entscheiden, wann ein Fall von wirtschaftlicher Erpressung vorliegt. Zu groß war die Sorge der Mitgliedstaaten, in solch außenpolitisch hochsensiblen Fragen Entscheidungshoheit abzugeben. Allerdings vereinbarten die Unterhändler, dass der Rat dafür nicht länger als acht Wochen Zeit bekommt. Zuvor hat die Kommission maximal vier Monate Zeit, die Vorfälle zu untersuchen und eine Empfehlung auszusprechen. Die Brüsseler Behörde definiert dann wiederum binnen sechs Monaten in einem Durchführungsrechtsakt, welche Gegenmaßnahmen die EU ergreift. Das Europaparlament soll während der gesamten Prozedur auf dem Laufenden gehalten werden.

Nach Feststellung des Falls der wirtschaftlichen Erpressung durch die EU-Kommission soll das ACI zunächst für einen Dialog mit dem Drittland sorgen, um die Zwangsmaßnahmen einzustellen. Scheitert dieser, erhält die EU Zugang zu einer Palette möglicher Gegenmaßnahmen. Dazu gehört die Einführung von Zöllen, von Beschränkungen des Handels mit Dienstleistungen und des Zugangs zu ausländischen Direktinvestitionen oder zur öffentlichen Beschaffung. ari/tho

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron gestern in Potsdam empfangen. Beide gingen am Dienstag nicht nur gemeinsam essen: Scholz zeigte Macron bei einem Spaziergang das Zentrum der Brandenburger Landeshauptstadt. Damit empfing der Kanzler erstmals in seinen eineinhalb Jahren im Amt einen Staats- oder Regierungschef an seinem Wohnort.

Das Gespräch beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant “Kochzimmer” fand unter vier Augen, jedoch in Anwesenheit der Delegationen beider Länder statt. Scholz und Macron saßen jedoch an einem separaten Tisch. Als wahrscheinlich galt, dass beide über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprachen, aber auch über europäische Themen wie die EU-Erweiterung, die Reformdebatte sowie die anstehende Überprüfung des Mehrjährigen Finanzrahmens und die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Zudem sollten die anstehenden Gipfel besprochen werden.

In den deutsch-französischen Beziehungen hatte es im vergangenen Jahr geknirscht, daher ging es bei dem Arbeitsessen auch um eine gute Atmosphäre. Macron reist vom 2. bis 4. Juli zudem für einen offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland und besucht dabei mehrere Regionen. Er folgt damit einer Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Élysée-Vertrages. Am heutigen Mittwoch empfängt Macron außerdem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Paris. dpa/leo

EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen hat Spekulationen klar widersprochen, wonach sie neue Nato-Generalsekretärin werden könnte. Dafür stehe sie “ganz sicher” nicht zur Verfügung, sagte sie beim WDR-Europaforum. “Mein Platz ist in Europa, das ist ganz sicher.”

Von der Leyen nährte damit zugleich die in Brüssel weitverbreitete Erwartung, dass sie eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin anstrebe. “Ich entscheide mich in der zweiten Jahreshälfte”, sagte die 64-jährige CDU-Politikerin dazu. Sie wolle sich rund ein Jahr vor der Europawahl noch nicht festlegen, “weil jetzt nicht die Zeit ist, in Wahlkampfelemente zu gehen”. Für die Umsetzung ihrer Agenda brauche sie Geschlossenheit.

Von der Leyen bekannte sich zur Idee von Spitzenkandidaten, verwies aber auch auf das vertragliche Recht des Rates, eine Person für die Spitze der EU-Kommission vorzuschlagen. “Das Grundprinzip, Europa ein Gesicht zu geben, halte ich für richtig”, sagte sie. tho

Nach der fünften Parlamentswahl binnen zwei Jahren und monatelanger politischer Krise hat die bulgarische Volksversammlung am Dienstag eine reguläre Regierung bestätigt. Diese löst das Übergangskabinett ab, das Präsident Rumen Radew vor der Neuwahl vom 2. April eingesetzt hatte. Mit der neuen Regierung erwarten Beobachter, dass sich das südöstliche EU-Land den westlichen Verbündeten bei ihrer Unterstützung für die Ukraine konsequenter anschließt.

Nikolaj Denkow (PP) wurde mit einer Mehrheit von 132 Abgeordneten aus den Reihen des Wahlsiegers GERB-SDS und des zweitplatzierten Blocks PP-DB zum Ministerpräsidenten gewählt. Die Regierung selbst wurde mit 131 Stimmen bestätigt. Die russlandfreundlichen Sozialisten, die prorussische und nationalistische Partei Wasraschdane (Wiedergeburt) und die systemkritische ITN sind in der Opposition.

Die neue Regierung schreibt in dem Balkanland Geschichte mit einem Novum, das den Kompromiss zwischen den rivalisierenden Lagern ermöglichte: Das Amt des Ministerpräsidenten soll nach neun Monaten wechseln. Nach Denkow soll Ex-EU-Kommissarin Marija Gabriel (GERB) als Regierungschefin an der Reihe sein. Bis dahin ist die 44-jährige Vize-Ministerpräsidentin und Außenministerin. Sie ist die einzige Vertreterin von GERB-SDS in dieser Regierung. Es gibt kein Koalitionsabkommen, sondern nur ein “Gentlemen’s Agreement”, wie beide Seiten oft betonen.

Der frisch gewählte Denkow umriss die wichtigsten Baustellen seiner Regierung: Korruptionskampf und Justizreform sowie Bulgariens Beitritt zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum und zur Euro-Zone. dpa/leo

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) hat im vergangenen Jahr Betrug und Unregelmäßigkeiten im Volumen von 600 Millionen Euro aufgedeckt. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht 2022 hervor, den die Behörde am Dienstag in Brüssel vorlegte.

Behördenchef Ville Itälä sagte, OLAF liefere greifbare Ergebnisse und schütze so den EU-Haushalt. Als Beispiele nannte er den Schutz von EU-Steuergeldern für Infrastruktur und Digitalisierung, die Beschlagnahme von 531 Millionen illegal gehandelten Zigaretten, eine internationale Aktion gegen gepanschten Honig und die Wiedereinziehung von fast drei Milliarden Euro für den EU-Haushalt aus einem Fall von Unterbewertung durch den Zoll. Mechanismen zur Betrugsprävention bei der EU-Finanzhilfe für die Ukraine gehören ebenfalls dazu. OLAF ging auch Verdachtsfällen auf Fehlverhalten von Mitarbeitenden und Mitgliedern der EU-Organe nach.

Bei einer Veranstaltung in Brüssel beklagte Itälä jedoch, dass das Europäische Parlament die Arbeit des OLAF behindere. Er begrüße den Vorstoß von Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová, den Kampf gegen Korruption und Betrug zu verstärken. Katargate könne den Impuls geben, sich zu verbessern. Dabei sei es nicht nötig, eine weitere Institution zu etablieren. Wichtiger sei, Vorschriften auch umzusetzen. OLAF habe das Mandat, das Verhalten der Mitglieder bei Betrug zu überprüfen. “Aber das Parlament erlaubt uns nicht, in die Büros der Abgeordneten zu gehen, um zu ermitteln”, sagte Itälä. “Ich muss also sagen, lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Das wäre schon ein großer Schritt.”

Die Untersuchungsergebnisse der Jahres 2022 in Zahlen: Das OLAF

Fast die Hälfte der EU-Bürgerinnen und Bürger ist der Meinung, dass sich die politische und wirtschaftliche Lage in der EU in die falsche Richtung entwickelt. Das zeigt das am Dienstag vom Europäischen Parlament veröffentlichte Eurobarometer. Frankreich steht an der Spitze der Skeptiker. Dennoch befürworten drei Viertel der EU-Befragten die Unterstützung der EU für die Ukraine.

Ein Jahr vor der nächsten Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024 ist die Konvergenz der verschiedenen Krisen – die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energiekrise und die Klimakrise – für die europäischen Bürger spürbar: Nur rund ein Viertel der Befragten (26 Prozent) ist der Ansicht, dass sich die Situation in ihrem Land in die richtige Richtung entwickelt. Eine klare Mehrheit von 61 Prozent gibt hingegen an, dass sich die Gesamtsituation in ihrem Land in die falsche Richtung entwickelt.

Am stärksten verbreitet ist diese Ansicht in Frankreich, das Land der Gelbwesten (61 Prozent), während Deutschland mit 45 Prozent dasteht. Auf EU-Ebene fällt das Ergebnis etwa positiver aus: Fast ein Drittel (32 Prozent) der Befragten sind der Meinung, dass sich die Situation in der EU in die richtige Richtung entwickelt, während 47 Prozent vom Gegenteil überzeugt sind.

Dabei erkennen 71 Prozent der Bürgerinnen und Bürger den Einfluss der EU auf ihren Alltag. In Deutschland sind es sogar 80 Prozent. Dennoch gaben nur etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Befragten an, dass sie sich für die Europawahlen interessieren. 54 Prozent der EU-Befragten zeigen sich mit der Art und Weise zufrieden, wie die Demokratie in der EU funktioniert. Besonders zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger mit der Unterstützung der EU für die Ukraine: 69 Prozent gaben an, damit zufrieden zu sein.

Mit Blick auf verschiedene Aspekte der Demokratie in der EU ist die Bevölkerung am zufriedensten mit den freien und gerechten Wahlen (EU 70 Prozent, Deutschland 79 Prozent), der Redefreiheit (EU 70 Prozent, Deutschland 75 Prozent) und der Achtung der Grundrechte (EU 66 Prozent, Deutschland 72 Prozent). Weniger zufrieden ist sie mit der Bekämpfung von Desinformation und Korruption (EU 35 Prozent, Deutschland 27 Prozent).

Die aktuelle Ausgabe des Eurobarometers ging nicht auf die Auswirkungen des Katargate-Skandals, auf die Glaubwürdigkeit und das Image des Europäischen Parlaments ein, erklärte Jaume Duch Guillot, Sprecher des EU-Parlaments und Generaldirektor für Kommunikation, der Presse in Brüssel – obwohl die Institution immer noch Schwierigkeiten hat, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu ergreifen.

Anders sieht es hingegen beim Brexit aus. “Der Brexit hat den Austrittswunsch einiger Mitgliedstaaten aus der Europäischen Union zum Erliegen gebracht“, betonte Duch. Er erinnerte daran, dass in Ländern wie den Niederlanden, Schweden oder Finnland Diskussionen stattfanden, bei denen die Unterstützung für den Austritt aus der EU zum Teil bis zu 50 Prozent betrug. “Das ist nicht mehr aktuell”, sagte er.

Die aktuelle Eurobarometer-Umfrage des Parlaments wurde vom 2. bis 26. März vom Meinungsforschungsinstitut Kantar in allen 27 Mitgliedstaaten durchgeführt. Die meisten Interviews wurden persönlich geführt. Insgesamt wurden 26.376 Personen befragt. Die EU-Gesamtergebnisse werden nach der Bevölkerungsgröße der einzelnen Mitgliedstaaten gewichtet. cst

Zwei Tage vor Verhandlungen der EU-Staaten über eine gemeinsame Asylpolitik hat die EU-Kommission einen Durchbruch in dem seit Jahren andauernden Streit angemahnt. “Wenn wir uns auf einen gemeinsamen Ansatz einigen, die Migration in einem humanen und restriktiven Weg zu gestalten, wären wir alle Gewinner”, sagte die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson am Dienstag in Brüssel. “Wenn wir zusammenarbeiten, sind wir stark”, sagte die schwedische Sozialdemokratin. “Das ist kein Null-Summen-Spiel, es geht nicht um Gewinner und Verlierer.”

Angesichts wieder steigender Flüchtlingszahlen wächst der Handlungsdruck auf die Politik. Laut europäischer Statistikbehörde wurden in der Europäischen Union (EU) zu Jahresbeginn über 40 Prozent mehr Erstanträge auf Asyl gestellt als vor einem Jahr. Vor allem Polen und Ungarn weigern sich, die vornehmlich aus islamischen Staaten kommenden Asylbewerber aus anderen EU-Staaten aufzunehmen. Solche EU-Länder könnten sich einem vorliegenden Kompromiss zufolge mit Kompensationszahlungen aus der Verantwortung ziehen. Johansson sagte, sie erwarte zumindest in diesem Punkt einen Kompromiss. Die Kommissarin verwies darauf, dass es zu einer Mehrheitsentscheidung kommen könne. Ein Vetorecht stehe bei dem Thema keinem Mitgliedstaat zu.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich vorsichtig optimistisch, dass die 27 Innenminister und Innenministerinnen der EU-Staaten bei ihren Beratungen am Donnerstag in Luxemburg zumindest Fortschritte erzielen. Beim WDR-Europaforum in Berlin sagte er mit Blick auf den Stand der Verhandlungen: “Wir sind so weit, wie wir noch nie waren”.

Zugleich hob der Kanzler die Bedeutung der offenen Grenzen in Europa hervor. “Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bemühen, dass es ein gemeinsames Vorgehen gibt.” Wegen der zunehmenden Zahl von Geflüchteten gibt es bereits wieder Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich. Zugleich werden die Kontrollen zwischen Deutschland und Polen verstärkt, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser vergangene Woche ankündigte.

Scholz betonte, es könne nicht sein, dass 80 Prozent der Asylanträge in Deutschland von Menschen gestellt würden, die in keinem anderen EU-Land registriert worden seien – obwohl Deutschland außer an den Flug- und Seehäfen keine EU-Außengrenze habe. Nach der bestehenden Dublin-Regelung müssten Migranten ihren Asylantrag eigentlich in dem EU-Staat stellen, in dem sie als erstes einreisen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte mehr Solidarität an. “Ich hoffe sehr, dass es am Donnerstag einen Schritt nach vorne gibt”, sagte sie auf dem WDR-Europaforum. rtr

Nachdem die EVP das Renaturierungsgesetz in zwei EU-Parlamentsausschüssen zurückgewiesen und im Umweltausschuss die Verhandlungen verlassen hat, fordern die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der UN-Dekade zur Ökosystem-Wiederherstellung, das Gesetz zu verabschieden. “Wir appellieren eindringlich an die Politik und alle gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland und Europa, sich in den EU-Verhandlungen und in den Mitgliedstaaten für die Verabschiedung des Nature Restoration Law einzusetzen”, heißt es in einem Statement.

Der Beirat besteht aus 17 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Umwelt- und Naturschutzforschung. Die UN-Dekade ist ein Projekt der Vereinten Nationen zur Unterstützung der weltweiten Wiederherstellung von geschädigten und zerstörten Ökosystemen.

Der Kommissionsvorschlag für Renaturierungsgesetz verfolge einen breiten Ansatz und nehme die gesamte Landschaft in den Blick, indem Flüssen mehr Raum gegeben, Forste in naturnahe Wälder umgebaut, Moore wiedervernässt und Böden wiederhergestellt werden sollen, so die Forscher. Ambitionierte Ziele seien ein entscheidendes Instrument, um gesellschaftlichen Anstrengungen einen verlässlichen, gesetzlichen Rahmen zu geben.

Während die Forscherinnen und Forscher die EVP in ihrem Statement nicht direkt adressieren, wird der europäische Windindustrie-Verband WindEurope in einer eigenen Stellungnahme deutlicher: Die EVP behaupte, dass die Wiederherstellung der Natur und die Energiewende unvereinbar seien. Der Verband bezieht sich auf einen Tweet der EVP, in dem es heißt: “Wir wollen neue Gesetze aufschieben, die Lebensmittel verteuern oder erneuerbare Energien gefährden”. Das sei grundlegend falsch, erklärt WindEurope. “Die Wiederherstellung der Natur und der Ausbau der Windenergie gehen Hand in Hand.”

Man vermeide den Bau von Windparks während der Vogelbrut oder auf Routen von Zugvögeln. Bei der Errichtung von Offshore-Windparks reduziere man bereits die Lärmbelastung für die Meeresbewohner durch Luftschleier und Hydroschalldämpfer. Windparkentwickler arbeiteten zudem bereits mit NGOs zusammen, um Wege zu finden, positive Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu hinterlassen, so WindEurope.

Der Verband unterstützt den Kommissionsvorschlag zum Renaturierungsgesetz, 30 Prozent der degradierten Flächen in der EU wiederherzustellen und fordert eine rasche Verabschiedung. Das Gesetz sei ein zentrales Element des Green Deal und dürfe nicht verwässert oder verzögert werden. luk

Er ist der Draht der Länder, Städte und Gemeinden nach Brüssel: Im Ausschuss der Regionen verhandeln Vertreterinnen und Vertreter aus der Lokal- und Landespolitik über die europäische Agenda. Einer von ihnen ist Matthias Wunderling-Weilbier. Der 59-Jährige ist Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Seit Januar vertritt er das Land Niedersachsen im Ausschuss der Regionen.

Wunderling-Weilbier ist zunächst Pflegehelfer und Heilerziehungspfleger, studiert berufsbegleitend und arbeitet im Vorstand der Stiftung Neuerkerode. Politik liege in der Familie, schon der Urgroßvater war einer der ersten Gewerkschaftsfunktionäre in Braunschweig, erzählt er. Wunderling-Weilbier selbst geht 2006 in die Politik, wird Bürgermeister der Kleinstadt Schöningen und später Landrat im Kreis Helmstedt. Seit 2020 ist er Staatssekretär im Europaministerium.

Der Ausschuss der Regionen berät Kommission und Parlament zu allen Entscheidungen, die lokale und regionale Auswirkungen haben. “Wir sind praktisch ein kleines Parlament”, sagt Wunderling-Weilbier. Tatsächlich arbeiten die 329 Vertreterinnen und Vertreter ähnlich wie ihre Kollegen im EU-Parlament. Wunderling-Weilbier ist Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion im Ausschuss. Positionen bespricht er zunächst in der Fraktion, dann im Ausschuss und schließlich im Plenum.

Der Ausschuss darf die EU-Institutionen jedoch nur beraten, echte Entscheidungsmacht hat er nicht. Wunderling-Weilbier hat trotzdem den Eindruck, dass die Positionen der Regionen in Brüssel gehört werden: “Niemand kann mehr sagen, ist uns doch egal, was ihr in Niedersachsen dazu sagt.”

Zu seinen Themen gehört zum Beispiel der Energiesektor: europäische Vorschriften einerseits, Elektrobusse in der Stadt Uelzen andererseits. Wunderling-Weilbier sieht Niedersachsen bei der Energiewende in einer Schlüsselrolle. “Wir sind Windkraftland Nummer eins und haben in Wilhelmshaven das erste deutsche LNG-Terminal”, sagt der Staatssekretär.

Die Energiewende könne nur gelingen, wenn die Menschen vor Ort auch etwas davon haben, sagt Wunderling-Weilbier. “Europa muss besser abbilden, wie die Menschen an der Politik beteiligt sind” – zum Beispiel über die Vertreterinnen und Vertreter im Ausschuss der Regionen. Das Land Niedersachsen wolle auch das Europaministerium ausbauen, als Interessenvertretung der Regionen nach Berlin und Brüssel. Jana Hemmersmeier

Bislang blieb der Krieg in der Ukraine in den internationalen Klimaverhandlungen weitgehend außen vor. Russland hält sich bei sämtlichen UN-Gipfeln traditionell zurück und die Ukraine spielt als vergleichsweise kleiner Player keine allzu große Rolle. Am Montag bei der Klima-Zwischenkonferenz (SB58) in Bonn trat der Konflikt dann aber doch offen zutage und eskalierte im diplomatischen Sinne. Die Delegationen vieler europäischer Staaten verließen gemeinsam mit Australien und den USA den Saal.

Der Auftakt war eine Wortmeldung der Ukraine im Eröffnungsplenum der Bonner Klimakonferenz. Der ukrainische Gesandte nannte den russischen Angriffskrieg einen Genozid, der bereits vier Millionen Tonnen CO₂ verursacht habe. Und dann wurde es diplomatisch: Russland berücksichtige die Emissionen der annektierten Regionen in der Ukraine in seinen nationalen Emissionsberichten, kritisierte die Ukraine. Dies untergrabe das Pariser Abkommen.

Daraufhin meldete sich Russland, nannte den Angriff auf die Ukraine eine Notwendigkeit aufgrund eines “Genozids gegen die Bevölkerung des Donbas”. Die USA, die EU, Australien und das Vereinte Königreich reagierten nacheinander, bezeichneten die Äußerungen als Lügen und Propaganda und sprachen ihre Solidarität mit der Ukraine aus.

Russland meldete sich abermals. Diesmal war der Westen und insbesondere die USA als größter Waffenlieferant an die Ukraine Adressat der verbalen Attacken, woraufhin zahlreiche Delegationen aus Protest den Saal verließen. Kurze Zeit später kehrten die Delegierten zurück an ihre Plätze und eine neue Runde gegenseitiger Beschuldigungen begann. Als Russland wieder an der Reihe war, standen diejenigen, die kurz zuvor zurückgekehrt waren, ein weiteres Mal von ihren Plätzen auf. Anschließend beendete der Vorsitzende die Sitzung.

Der Vorfall belastet die Verhandlungen zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz COP28 im Herbst in Dubai nun schwer, da Einigungen meistens im Konsens aller Länder erzielt werden. Das äußerte sich in Bonn umgehend während der Diskussionen zur COP29 im kommenden Jahr. Die osteuropäische Staatengruppe der UN verhandelt derzeit, wer den Zuschlag als Gastgeberland bekommt – zu der Gruppe gehören auch Russland und einige EU-Staaten.

Nachdem Tschechien seine Kandidatur zurückgezogen hat, bleibt noch Bulgarien aus dem EU-Block im Rennen. Russland wird jede Kandidatur eines EU-Landes aller Voraussicht nach blockieren. Weitere Bewerber sind Armenien und Aserbaidschan – ebenfalls keine konfliktfreie Region, zudem mit russischer Beteiligung. Die finale Entscheidung wird voraussichtlich in Dubai fallen. Lukas Scheid

viele Videos vom gesprengten Damm des Kachowka-Stausees in der Ostukraine zeigten am Dienstagmorgen, wie große Mengen Wasser ungehindert abfließen. Einige Stunden nach der Explosion sind die Staumauer und das Wasserkraftwerk von den Fluten des aufgestauten Dnjeprs verschluckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die russische Armee den Staudamm gesprengt, um die ukrainische Offensive auszubremsen, auch wenn Moskau dementiert.

Laut dem ukrainischen Generalanwalt Andriy Kostin werden wegen des steigenden Wasserpegels 17.000 Menschen evakuiert, weitere 25.000 seien auf dem russisch besetzten Dnjepr-Ufer betroffen. EU-Ratspräsident Charles Michel warf Russland vor, mit der Zerstörung ziviler Infrastruktur “ein Kriegsverbrechen” begangen zu haben. Der UN-Sicherheitsrat beraumte eine Dringlichkeitssitzung an.

Die Sprengung des Staudamms erhöht auch das Risiko eines atomaren Unfalls im Atomkraftwerk Saporischschja, etwa 150 Kilometer flussaufwärts. Das Atomkraftwerk benötige das Wasser für die Kühlung der Reaktorblöcke, der sinkende Wasserpegel am Kachowka-Stausee stelle “eine weitere Bedrohung” dar, teilte die ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom mit. Aktuell sei genügend vorhanden, versicherten offizielle Stellen in Kiew.

Meine Kollegen Bernhard Pötter und Viktor Funk beschäftigen sich bereits seit mehr als einem Jahr mit der Situation am AKW Saporischschja. In dieser Ausgabe analysieren sie ausführlich, wie groß die Gefahr ist und was droht, wenn es zu einem großen Unfall dort käme.

Wie ist die Lage am Atomkomplex Saporischschja nach der Sprengung des Kachowka-Staudammes?

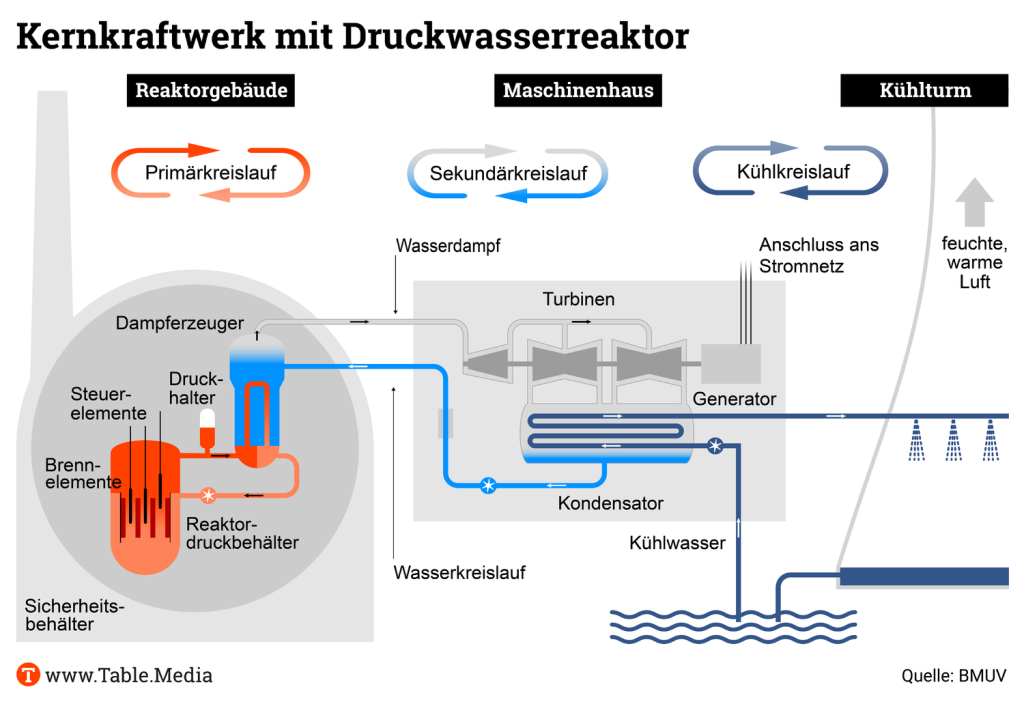

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist fast seit Kriegsbeginn durch russische Truppen besetzt, die technische Versorgung erfolgt weiterhin durch das ukrainische Personal. Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms am Dnjepr am Dienstagmorgen, rund 150 Kilometer flussabwärts, erhöht sich das Unfallrisiko. Das Wasser aus dem Stausee wird für die Kühlung der Reaktoren und der Generatoren genutzt, die die Stromversorgung am Kraftwerk sichern. Nach ukrainischen Schätzungen reicht das Kühlwasser im Reservoir des AKW für einige Wochen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA zeigte sich besorgt wegen des sinkenden Wasserpegels des Stausees. Sie beobachte die Lage sehr intensiv, zunächst bestehe aber keine akute Gefahr für das AKW.

Warum hält Russland das AKW besetzt?

Das AKW Saporischschja ist ein Faustpfand der Moskauer Besatzer. Das machte Präsident Wladimir Putin erst kürzlich deutlich, als er nach den Drohnenangriffen auf Moskau das Kraftwerk nebenbei erwähnte – eine implizite Drohung. Die militärische Besetzung eines AKW ist neu, so etwas hat es bisher nicht gegeben. Die UN-Atombehörde IAEA hat keinen Mechanismus, um solch eine Situation zu regeln. Russland kontrolliert das Gebiet rund um das AKW seit Februar 2022, den Betrieb der Anlage sichert weiterhin das ukrainische Personal.

Warum ist Saporischschja so wichtig?

Die Atomanlage am Ufer des Flusses Dnjepr ist das größte Atomkraftwerk Europas. Sechs Reaktorblöcke mit insgesamt 5700 Megawatt Leistung liefern in Friedenszeiten etwa die Hälfte des ukrainischen Stroms. Derzeit sind alle sechs heruntergefahren, einige müssen aber trotzdem weiterhin gekühlt werden. Die Stromversorgung dafür wird über nur eine externe Leitung gesichert, die jedoch seit Kriegsbeginn schon sieben Mal gekappt wurde. In den Maschinenhäusern der Blöcke 1, 2 und 4 lagert die russische Besatzungsarmee Militärtechnik und Munition. Insgesamt gibt es 15 aktive Reaktorblöcke im Land. Dazu kommt das Gelände um das 1986 durch einen Bedienungsfehler explodierte AKW Tschernobyl an der Grenze zu Belarus.

Wie gefährdet ist die Atomanlage?

Der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, zeigte sich bereits vor einem Monat “extrem besorgt über die sehr realen Risiken für die nukleare Sicherheit an der Anlage”. Die Situation werde “unvorhersehbar und potenziell gefährlich”. Die IAEA-Inspektoren auf dem Gelände bestätigen regelmäßigen Artilleriebeschuss rund um das Kraftwerk. Sie notierten auch, dass die Familien der Bedienungsmannschaften, die von den russischen Besatzungskräften zur Arbeit im AKW gezwungen wurden, aus der nahen Stadt Enerhodar weggebracht wurden. Öfter schon sind Granaten in der Nähe oder auf dem Gelände des Atomkomplexes eingeschlagen. Die Reaktoren und ihre Umhüllung (Containments) wurden bislang verschont. Im März 2022 wurde während der Besetzung durch russische Truppen auf dem Gelände rund um die Meiler aktiv gekämpft, ein Bürogebäude geriet in Brand.

Wie anfällig ist die Anlage?

Atomanlagen sind bei militärischer Gewalt verwundbar. Sie sind davon abhängig, dass Technik und Nachschub einwandfrei funktionieren, dass Bedienmannschaften ungehindert und konzentriert arbeiten können, dass regelmäßige Kontrollen und Sicherheitschecks gemacht werden, dass es freien Austausch von Daten gibt. Nichts davon ist seit über einem Jahr in Saporischschja garantiert. Die IAEA hat als Reaktion auf die Übernahme von Saporischschja durch die russische Armee sieben Kriterien für den sicheren Betrieb von AKWs festgelegt: Dazu gehören der physische Schutz der Anlagen, eine sichere Strom- und Datenversorgung, der freie Zugang des Personals und funktionierende Überwachungssysteme. Umgesetzt wird das derzeit nicht.

Was kann passieren?

Vor allem drei Schreckensszenarien wären im schlimmsten Fall denkbar:

Wie realistisch sind diese Ängste?

Das Containment und die Behälter für den Atommüll sind stark gesichert. Selbst direkter Beschuss mit Artillerie würde das Containment wohl kaum sofort und direkt zerstören, meinen Experten. Auch die Müllbehälter “HI-STORM FW” der US-Firma Holtec sind massiv, sie haben Wände aus Stahl und 75 Zentimeter Beton. Sie werden auch in den USA als Langfrist-Behälter für Atommüll eingesetzt und schützen laut Hersteller Brennstäbe vor “natürlichen und menschengemachten Projektilen, einschließlich des Einschlages eines F-16-Kampfjets”. Selbst wenn an den Müllbehältern ein Schaden entstehen würde, wäre nach BfS-Informationen der Schaden “höchstens lokal oder regional begrenzt”, weil die Radioaktivität bis zu 100-mal geringer sei als im Reaktorkern.

Droht ein zweites Tschernobyl?

Selbst ein Austritt von Radioaktivität hätte kaum die Wirkung des Unfalls von Tschernobyl, meinen Fachleute: Beim Super-GAU 1986 wurde das Containment durch eine Explosion des Reaktorkerns aufgesprengt, die seinen hoch radioaktiven Inhalt und den “Kamineffekt” des Feuers im Reaktor in die Atmosphäre schleuderte. Dort bildete sich die radioaktive “Wolke”, die über die Ukraine, Belarus, Nord- und Mitteleuropa zog. In Saporischschja rechnen Experten nicht mit einem solchen Szenario. Außerdem kommt der Wind in der Gegend meist aus Westen. Der würde die radioaktive Fracht nach BfS-Kalkulationen also Richtung Russland und derzeit russisch besetzte Gebiete tragen.

Wie ist die rechtliche Situation?

Russland verstößt gegen internationales Recht und die Regeln der IAEA, in dem es die Anlage zu einem militärischen Ziel gemacht hat, sie eingenommen hat und die Bedienungsmannschaften zur Weiterarbeit zwingt. Ein Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen stellt Anlagen wie AKW oder Staudämme in Konflikten ausdrücklich unter besonderen Schutz. Die IAEA-Regeln fordern ebenso, dass Atomanlagen keine militärischen Ziele sein dürfen.

Was sagt die IAEA?

Der Chef der IAEA, Grossi, hat sich wiederholt sehr besorgt gezeigt und gefordert, die Situation rund um Saporischschja zu entspannen. Seinen 7-Punkte-Plan hat Grossi allerdings trotz Verhandlungen und Besuchen in Kiew und Moskau nicht durchsetzen können. Seit Sommer 2022 sind wechselnde Teams von IAEA-Beobachtern in der Anlage stationiert. Die Behörde hat die russische Übernahme des Kraftwerks verurteilt und die Russen aufgerufen, sich aus Saporischschja zurückzuziehen.

Die IAEA ist allerdings auch selbst in die Kritik geraten. Denn Russland ist ein dominantes Mitglied in dieser UN-Organisation, ein ehemaliger Vertreter des russischen Staatskonzerns Rosatom ist IAEA-Generaldirektor für Atomenergie. Eine Debatte über die Rolle des Staatskonzerns Rosatom bei der Übernahme und dem Betrieb von Saporischschja hat in der IAEA bisher nicht stattgefunden. Die IAEA unterstützt die Ausweitung der Kerntechnik in neue Länder. Damit stützt die Behörde das Geschäftsmodell von Rosatom, das auf der ganzen Welt Atomanlagen baut und betreibt und damit den Markt dominiert.

Wie wichtig ist Rosatom für Europa?

Bei den Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland ist der Atombereich ausgenommen. Denn fünf EU-Länder und fünf Nato-Mitglieder sind für ihre Stromversorgung von russischer Technik abhängig: Finnland hat nach Beginn des Krieges den Bau eines neuen Reaktors durch ein russisches Konsortium gestoppt. Aber Staaten wie Bulgarien, Ungarn, die Slowakei oder Tschechien produzieren teilweise bis zur Hälfte ihres Stroms mit russischer Atomtechnik und sind dafür von Material und Nachschub abhängig. Auch das neue große Atomkraftwerk Akkuyu in der Türkei, das gerade offiziell eröffnet wurde, wird von Rosatom gebaut und betrieben.

Im Gegensatz zur Industrie – und künftig auch dem Gebäude- und Verkehrssektor (ETS2) – sind die Emissionen aus der Landwirtschaft keiner Bepreisung unterworfen, sondern fallen weiterhin unter die Lastenteilung (Effort Sharing Regulation, ESR), welche nationale Minderungsziele vorsieht. Doch während Staaten wie Kroatien, Griechenland, Frankreich oder auch Deutschland ihre Agrar-Emissionen in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich senken konnten, sind sie in Irland, Ungarn oder im Baltikum um bis zu 30 Prozent angestiegen.

Im EU-weiten Mittel hat sich also kaum etwas verändert. Laut EU-Kommission ist die Landwirtschaft derzeit für etwa zehn Prozent aller Emissionen verantwortlich. Es ist schwierig, diese Emissionen zu reduzieren, schließlich lassen sich die natürlichen Prozesse bei der Nahrungsmittelproduktion nicht durch alternative Technologien ersetzen und die Emissionen hängen sehr stark von regional unterschiedlichen Gegebenheiten ab.

Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss die Branche ihren Treibhausgas-Ausstoß dennoch senken. Der größte Anteil entsteht bei der Tierhaltung in Form von Methan. Nicht zuletzt durch eine Ausweitung der Richtlinie für Industrieemissionen will die Kommission hier gegensteuern und hat dafür bereits viel Kritik geerntet. Weniger beachtet aber kaum weniger relevant: Lachgas.

Lachgas ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Distickstoffmonoxid, rund 300-mal so klimaschädlich wie CO2 und, im Gegensatz zu Methan, besonders langlebig in der Atmosphäre. 2021 machte es laut Europäischem Umweltbüro 36 Prozent der EU-weiten Agraremissionen aus.

Das Gas entsteht vor allem dann, wenn Mikroorganismen im Boden oder im Wasser Stickstoffverbindungen abbauen. Das ist ein natürlicher Prozess und passiert ständig in der Natur. Trotzdem stammen 77 Prozent der Lachgas-Emissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft. Und davon wiederum fast alle aus dem Ackerbau in Folge der Düngung mit Stickstoff.

Diese Emissionen zu reduzieren sei enorm schwierig und schon im Grundsatz anders als bei der Tierhaltung, sagt Agrarwissenschaftler Bernhard Osterburg vom Thünen Institut. “Wir müssen keine Tiere halten, um uns zu ernähren. Die Produktion von Pflanzen ist hingegen alternativlos und die wird ohne Stickstoff nicht funktionieren”. Dieser sei ein entscheidender Nährstoff, nicht ersetzbar und komme auch im Ökolandbau zum Einsatz. “Wenn auch aus teils anderen Quellen und damit auf anderem Niveau”, so Osterburg.

Dazu sind die Emissionen stark von regionalen Gegebenheiten sowie Wetterbedingungen abhängig und beispielsweise bei kalten, nassen Böden besonders hoch. Deshalb sei der Einfluss der Landwirte bei der Lachgas-Reduktion beschränkt, sagt Robert Kero, Referent für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Bauernverband (DBV). “Die Landwirte verbessern stetig die Effizienz der Düngung, um den Betriebsmitteleinsatz zu reduzieren und damit Überschüsse zu vermeiden. Insgesamt geht es jedoch um sehr kleinteilige Lösungen. Wir müssen bei jedem Schritt schauen, wo noch ein paar Prozent herausgeholt werden können, und das ist bei dem bereits schon vorhandenen Professionalisierungsgrad des Berufsstandes eine Herkulesaufgabe.”

In den vergangenen Jahren konnten gerade in Deutschland bereits einige Minderungen erreicht werden. Doch ganz vermeiden lässt sich der Ausstoß nicht. Auch nach 2045 wird es noch deutliche Restemissionen geben. Deshalb sei es wichtig, die Landwirtschaft nicht nur als Verursacher, sondern auch als Teil der Lösung zu betrachten – etwa bei der Speicherung von CO2 oder der Bereitstellung von Bio-Kraftstoffen, so Kero.

Noch gebe es allerdings Möglichkeiten, die Lachgas-Emissionen weiter zu verringern und die müssten angesichts des hohen Treibhauspotenzials auch genutzt werden, sagt Osterburg. Der erste Schritt müsse sein, den Stickstoffeinsatz zu reduzieren, etwa durch geschicktere Düngung oder digitale Innovationen. Vor allem aber sei das Überdüngen zur Absicherung von Erträgen kritisch.

Das hat auch die EU-Kommission erkannt und will im Rahmen ihrer Farm-to-Fork-Strategie den Einsatz von Düngemitteln bis 2030 um 20 Prozent und Nährstoffverluste um 50 Prozent verringern. Erreicht werden soll das vor allem über die umwelt- und klimafreundlicheren Vorgaben der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), teilt die Kommission mit.

Diese sogenannten GLÖZ-Standards müssen auf allen Agrarflächen umgesetzt werden, für die eine GAP-Förderung beantragt wird, und beinhalten unter anderem Pufferstreifen entlang von Gewässern, in denen keine Düngemittel eingesetzt werden dürfen oder die Aussaht von Zwischenfrüchten zur Bodenbedeckung.

Darüber hinaus haben die EU-Mitgliedsländer die Möglichkeit, über sogenannte Eco-Schemes freiwilliges Engagement zum Umwelt- und Klimaschutz zusätzlich zu belohnen. Die EU-Kommission rechnet damit, dass über diesen Weg auf mindestens 35 Prozent der gesamten Ackerfläche zusätzliche Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduktion ergriffen werden. Zumindest in Deutschland stießen die Eco-Schemes aber auf wenig Interesse unter den Landwirten. Zum Stichtag Ende Mai wurden offenbar nur 60 Prozent der für 2023 zur Verfügung stehenden Gelder beantragt, berichtete das Magazin agrarheute.

Vergangene Woche beschloss die Bundesregierung außerdem ihr neues Düngemittelgesetz. Eine Stärkung des Verursacherprinzips sowie verbessertes Monitoring sollen dazu beitragen, Überdüngung zu beenden und damit nicht nur die Emissionen zu reduzieren. Mit dem neuen Gesetz will Deutschland auch die seit Jahrzehnten überschrittenen Nitratgrenzwerte im Grundwasser einiger Regionen endlich angehen. Kurz nach dem Beschluss hat die EU-Kommission das entsprechende Vertragsverletzungsverfahren eingestellt. Damit sind auch die drohenden Strafzahlungen vom Tisch.

Das Europäische Parlament und der EU-Rat haben sich politisch auf das Anti-Coercion-Instrument (ACI) geeinigt. Es soll der Europäischen Union die Möglichkeit geben, sich besser gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittstaaten – allen voran von China – wehren zu können und in erster Linie zur Abschreckung dienen.

“ACI ist ein wichtiger Baustein für die wirtschaftliche Sicherheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten“, sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis nach der Einigung. “Wir werden es nur nutzen, wenn wir sicherstellen müssen, dass unsere politischen Entscheidungen frei von Einmischungen durch Drittländer bleiben.”

Der Musterfall für ein Heranziehen des ACI ist das De-Facto-Handelsembargo Chinas gegen Litauen, nachdem Taiwan in Vilnius eine offizielle Vertretung mit Namen “Taiwan” eröffnen durfte. Das neue handelspolitische Instrument soll im Herbst in Kraft treten. Ob das ACI dann rückwirkend auch im Fall von Litauen herangezogen werden könnte, ist noch unklar.

Womöglich greift die EU in einem anderen Streit mit China auf das Instrument zurück: Peking bereitet derzeit Gegenmaßnahmen vor gegen die Beschränkungen der Ausfuhr von Halbleitertechnologie, wie sie auf US-Druck hin etwa die Niederlande verhängt haben. “Das könnte ein erster Anwendungsfall für das neue Instrument sein”, sagte Bernd Lange, Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel im Europaparlament, zu Table.Media.

Der SPD-Politiker zeigte sich zufrieden: “Mit dem neuen defensiven handelspolitisches Instrument kann Europa selbstbewusster auf der Weltbühne für eigene Interessen einstehen und sich gegen wirtschaftlichen Erpressungen verteidigen.” Das EU-Parlament setzte sich Lange zufolge gegen eine Verwässerung durch den EU-Rat ein. “Wir haben für exakte Definitionen und einen klaren Zeitplan gesorgt, sodass das Instrument nicht in alle Ewigkeit verschoben werden kann”, betonte er.

Der Rat setzte im Trilog durch, selbst zu entscheiden, wann ein Fall von wirtschaftlicher Erpressung vorliegt. Zu groß war die Sorge der Mitgliedstaaten, in solch außenpolitisch hochsensiblen Fragen Entscheidungshoheit abzugeben. Allerdings vereinbarten die Unterhändler, dass der Rat dafür nicht länger als acht Wochen Zeit bekommt. Zuvor hat die Kommission maximal vier Monate Zeit, die Vorfälle zu untersuchen und eine Empfehlung auszusprechen. Die Brüsseler Behörde definiert dann wiederum binnen sechs Monaten in einem Durchführungsrechtsakt, welche Gegenmaßnahmen die EU ergreift. Das Europaparlament soll während der gesamten Prozedur auf dem Laufenden gehalten werden.

Nach Feststellung des Falls der wirtschaftlichen Erpressung durch die EU-Kommission soll das ACI zunächst für einen Dialog mit dem Drittland sorgen, um die Zwangsmaßnahmen einzustellen. Scheitert dieser, erhält die EU Zugang zu einer Palette möglicher Gegenmaßnahmen. Dazu gehört die Einführung von Zöllen, von Beschränkungen des Handels mit Dienstleistungen und des Zugangs zu ausländischen Direktinvestitionen oder zur öffentlichen Beschaffung. ari/tho

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron gestern in Potsdam empfangen. Beide gingen am Dienstag nicht nur gemeinsam essen: Scholz zeigte Macron bei einem Spaziergang das Zentrum der Brandenburger Landeshauptstadt. Damit empfing der Kanzler erstmals in seinen eineinhalb Jahren im Amt einen Staats- oder Regierungschef an seinem Wohnort.

Das Gespräch beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant “Kochzimmer” fand unter vier Augen, jedoch in Anwesenheit der Delegationen beider Länder statt. Scholz und Macron saßen jedoch an einem separaten Tisch. Als wahrscheinlich galt, dass beide über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprachen, aber auch über europäische Themen wie die EU-Erweiterung, die Reformdebatte sowie die anstehende Überprüfung des Mehrjährigen Finanzrahmens und die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Zudem sollten die anstehenden Gipfel besprochen werden.

In den deutsch-französischen Beziehungen hatte es im vergangenen Jahr geknirscht, daher ging es bei dem Arbeitsessen auch um eine gute Atmosphäre. Macron reist vom 2. bis 4. Juli zudem für einen offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland und besucht dabei mehrere Regionen. Er folgt damit einer Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Élysée-Vertrages. Am heutigen Mittwoch empfängt Macron außerdem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Paris. dpa/leo

EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen hat Spekulationen klar widersprochen, wonach sie neue Nato-Generalsekretärin werden könnte. Dafür stehe sie “ganz sicher” nicht zur Verfügung, sagte sie beim WDR-Europaforum. “Mein Platz ist in Europa, das ist ganz sicher.”

Von der Leyen nährte damit zugleich die in Brüssel weitverbreitete Erwartung, dass sie eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin anstrebe. “Ich entscheide mich in der zweiten Jahreshälfte”, sagte die 64-jährige CDU-Politikerin dazu. Sie wolle sich rund ein Jahr vor der Europawahl noch nicht festlegen, “weil jetzt nicht die Zeit ist, in Wahlkampfelemente zu gehen”. Für die Umsetzung ihrer Agenda brauche sie Geschlossenheit.

Von der Leyen bekannte sich zur Idee von Spitzenkandidaten, verwies aber auch auf das vertragliche Recht des Rates, eine Person für die Spitze der EU-Kommission vorzuschlagen. “Das Grundprinzip, Europa ein Gesicht zu geben, halte ich für richtig”, sagte sie. tho

Nach der fünften Parlamentswahl binnen zwei Jahren und monatelanger politischer Krise hat die bulgarische Volksversammlung am Dienstag eine reguläre Regierung bestätigt. Diese löst das Übergangskabinett ab, das Präsident Rumen Radew vor der Neuwahl vom 2. April eingesetzt hatte. Mit der neuen Regierung erwarten Beobachter, dass sich das südöstliche EU-Land den westlichen Verbündeten bei ihrer Unterstützung für die Ukraine konsequenter anschließt.

Nikolaj Denkow (PP) wurde mit einer Mehrheit von 132 Abgeordneten aus den Reihen des Wahlsiegers GERB-SDS und des zweitplatzierten Blocks PP-DB zum Ministerpräsidenten gewählt. Die Regierung selbst wurde mit 131 Stimmen bestätigt. Die russlandfreundlichen Sozialisten, die prorussische und nationalistische Partei Wasraschdane (Wiedergeburt) und die systemkritische ITN sind in der Opposition.

Die neue Regierung schreibt in dem Balkanland Geschichte mit einem Novum, das den Kompromiss zwischen den rivalisierenden Lagern ermöglichte: Das Amt des Ministerpräsidenten soll nach neun Monaten wechseln. Nach Denkow soll Ex-EU-Kommissarin Marija Gabriel (GERB) als Regierungschefin an der Reihe sein. Bis dahin ist die 44-jährige Vize-Ministerpräsidentin und Außenministerin. Sie ist die einzige Vertreterin von GERB-SDS in dieser Regierung. Es gibt kein Koalitionsabkommen, sondern nur ein “Gentlemen’s Agreement”, wie beide Seiten oft betonen.

Der frisch gewählte Denkow umriss die wichtigsten Baustellen seiner Regierung: Korruptionskampf und Justizreform sowie Bulgariens Beitritt zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum und zur Euro-Zone. dpa/leo

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) hat im vergangenen Jahr Betrug und Unregelmäßigkeiten im Volumen von 600 Millionen Euro aufgedeckt. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht 2022 hervor, den die Behörde am Dienstag in Brüssel vorlegte.

Behördenchef Ville Itälä sagte, OLAF liefere greifbare Ergebnisse und schütze so den EU-Haushalt. Als Beispiele nannte er den Schutz von EU-Steuergeldern für Infrastruktur und Digitalisierung, die Beschlagnahme von 531 Millionen illegal gehandelten Zigaretten, eine internationale Aktion gegen gepanschten Honig und die Wiedereinziehung von fast drei Milliarden Euro für den EU-Haushalt aus einem Fall von Unterbewertung durch den Zoll. Mechanismen zur Betrugsprävention bei der EU-Finanzhilfe für die Ukraine gehören ebenfalls dazu. OLAF ging auch Verdachtsfällen auf Fehlverhalten von Mitarbeitenden und Mitgliedern der EU-Organe nach.

Bei einer Veranstaltung in Brüssel beklagte Itälä jedoch, dass das Europäische Parlament die Arbeit des OLAF behindere. Er begrüße den Vorstoß von Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová, den Kampf gegen Korruption und Betrug zu verstärken. Katargate könne den Impuls geben, sich zu verbessern. Dabei sei es nicht nötig, eine weitere Institution zu etablieren. Wichtiger sei, Vorschriften auch umzusetzen. OLAF habe das Mandat, das Verhalten der Mitglieder bei Betrug zu überprüfen. “Aber das Parlament erlaubt uns nicht, in die Büros der Abgeordneten zu gehen, um zu ermitteln”, sagte Itälä. “Ich muss also sagen, lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Das wäre schon ein großer Schritt.”

Die Untersuchungsergebnisse der Jahres 2022 in Zahlen: Das OLAF

Fast die Hälfte der EU-Bürgerinnen und Bürger ist der Meinung, dass sich die politische und wirtschaftliche Lage in der EU in die falsche Richtung entwickelt. Das zeigt das am Dienstag vom Europäischen Parlament veröffentlichte Eurobarometer. Frankreich steht an der Spitze der Skeptiker. Dennoch befürworten drei Viertel der EU-Befragten die Unterstützung der EU für die Ukraine.

Ein Jahr vor der nächsten Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024 ist die Konvergenz der verschiedenen Krisen – die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energiekrise und die Klimakrise – für die europäischen Bürger spürbar: Nur rund ein Viertel der Befragten (26 Prozent) ist der Ansicht, dass sich die Situation in ihrem Land in die richtige Richtung entwickelt. Eine klare Mehrheit von 61 Prozent gibt hingegen an, dass sich die Gesamtsituation in ihrem Land in die falsche Richtung entwickelt.

Am stärksten verbreitet ist diese Ansicht in Frankreich, das Land der Gelbwesten (61 Prozent), während Deutschland mit 45 Prozent dasteht. Auf EU-Ebene fällt das Ergebnis etwa positiver aus: Fast ein Drittel (32 Prozent) der Befragten sind der Meinung, dass sich die Situation in der EU in die richtige Richtung entwickelt, während 47 Prozent vom Gegenteil überzeugt sind.

Dabei erkennen 71 Prozent der Bürgerinnen und Bürger den Einfluss der EU auf ihren Alltag. In Deutschland sind es sogar 80 Prozent. Dennoch gaben nur etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Befragten an, dass sie sich für die Europawahlen interessieren. 54 Prozent der EU-Befragten zeigen sich mit der Art und Weise zufrieden, wie die Demokratie in der EU funktioniert. Besonders zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger mit der Unterstützung der EU für die Ukraine: 69 Prozent gaben an, damit zufrieden zu sein.

Mit Blick auf verschiedene Aspekte der Demokratie in der EU ist die Bevölkerung am zufriedensten mit den freien und gerechten Wahlen (EU 70 Prozent, Deutschland 79 Prozent), der Redefreiheit (EU 70 Prozent, Deutschland 75 Prozent) und der Achtung der Grundrechte (EU 66 Prozent, Deutschland 72 Prozent). Weniger zufrieden ist sie mit der Bekämpfung von Desinformation und Korruption (EU 35 Prozent, Deutschland 27 Prozent).

Die aktuelle Ausgabe des Eurobarometers ging nicht auf die Auswirkungen des Katargate-Skandals, auf die Glaubwürdigkeit und das Image des Europäischen Parlaments ein, erklärte Jaume Duch Guillot, Sprecher des EU-Parlaments und Generaldirektor für Kommunikation, der Presse in Brüssel – obwohl die Institution immer noch Schwierigkeiten hat, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu ergreifen.

Anders sieht es hingegen beim Brexit aus. “Der Brexit hat den Austrittswunsch einiger Mitgliedstaaten aus der Europäischen Union zum Erliegen gebracht“, betonte Duch. Er erinnerte daran, dass in Ländern wie den Niederlanden, Schweden oder Finnland Diskussionen stattfanden, bei denen die Unterstützung für den Austritt aus der EU zum Teil bis zu 50 Prozent betrug. “Das ist nicht mehr aktuell”, sagte er.

Die aktuelle Eurobarometer-Umfrage des Parlaments wurde vom 2. bis 26. März vom Meinungsforschungsinstitut Kantar in allen 27 Mitgliedstaaten durchgeführt. Die meisten Interviews wurden persönlich geführt. Insgesamt wurden 26.376 Personen befragt. Die EU-Gesamtergebnisse werden nach der Bevölkerungsgröße der einzelnen Mitgliedstaaten gewichtet. cst

Zwei Tage vor Verhandlungen der EU-Staaten über eine gemeinsame Asylpolitik hat die EU-Kommission einen Durchbruch in dem seit Jahren andauernden Streit angemahnt. “Wenn wir uns auf einen gemeinsamen Ansatz einigen, die Migration in einem humanen und restriktiven Weg zu gestalten, wären wir alle Gewinner”, sagte die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson am Dienstag in Brüssel. “Wenn wir zusammenarbeiten, sind wir stark”, sagte die schwedische Sozialdemokratin. “Das ist kein Null-Summen-Spiel, es geht nicht um Gewinner und Verlierer.”

Angesichts wieder steigender Flüchtlingszahlen wächst der Handlungsdruck auf die Politik. Laut europäischer Statistikbehörde wurden in der Europäischen Union (EU) zu Jahresbeginn über 40 Prozent mehr Erstanträge auf Asyl gestellt als vor einem Jahr. Vor allem Polen und Ungarn weigern sich, die vornehmlich aus islamischen Staaten kommenden Asylbewerber aus anderen EU-Staaten aufzunehmen. Solche EU-Länder könnten sich einem vorliegenden Kompromiss zufolge mit Kompensationszahlungen aus der Verantwortung ziehen. Johansson sagte, sie erwarte zumindest in diesem Punkt einen Kompromiss. Die Kommissarin verwies darauf, dass es zu einer Mehrheitsentscheidung kommen könne. Ein Vetorecht stehe bei dem Thema keinem Mitgliedstaat zu.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich vorsichtig optimistisch, dass die 27 Innenminister und Innenministerinnen der EU-Staaten bei ihren Beratungen am Donnerstag in Luxemburg zumindest Fortschritte erzielen. Beim WDR-Europaforum in Berlin sagte er mit Blick auf den Stand der Verhandlungen: “Wir sind so weit, wie wir noch nie waren”.

Zugleich hob der Kanzler die Bedeutung der offenen Grenzen in Europa hervor. “Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bemühen, dass es ein gemeinsames Vorgehen gibt.” Wegen der zunehmenden Zahl von Geflüchteten gibt es bereits wieder Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich. Zugleich werden die Kontrollen zwischen Deutschland und Polen verstärkt, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser vergangene Woche ankündigte.

Scholz betonte, es könne nicht sein, dass 80 Prozent der Asylanträge in Deutschland von Menschen gestellt würden, die in keinem anderen EU-Land registriert worden seien – obwohl Deutschland außer an den Flug- und Seehäfen keine EU-Außengrenze habe. Nach der bestehenden Dublin-Regelung müssten Migranten ihren Asylantrag eigentlich in dem EU-Staat stellen, in dem sie als erstes einreisen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte mehr Solidarität an. “Ich hoffe sehr, dass es am Donnerstag einen Schritt nach vorne gibt”, sagte sie auf dem WDR-Europaforum. rtr

Nachdem die EVP das Renaturierungsgesetz in zwei EU-Parlamentsausschüssen zurückgewiesen und im Umweltausschuss die Verhandlungen verlassen hat, fordern die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der UN-Dekade zur Ökosystem-Wiederherstellung, das Gesetz zu verabschieden. “Wir appellieren eindringlich an die Politik und alle gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland und Europa, sich in den EU-Verhandlungen und in den Mitgliedstaaten für die Verabschiedung des Nature Restoration Law einzusetzen”, heißt es in einem Statement.

Der Beirat besteht aus 17 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Umwelt- und Naturschutzforschung. Die UN-Dekade ist ein Projekt der Vereinten Nationen zur Unterstützung der weltweiten Wiederherstellung von geschädigten und zerstörten Ökosystemen.

Der Kommissionsvorschlag für Renaturierungsgesetz verfolge einen breiten Ansatz und nehme die gesamte Landschaft in den Blick, indem Flüssen mehr Raum gegeben, Forste in naturnahe Wälder umgebaut, Moore wiedervernässt und Böden wiederhergestellt werden sollen, so die Forscher. Ambitionierte Ziele seien ein entscheidendes Instrument, um gesellschaftlichen Anstrengungen einen verlässlichen, gesetzlichen Rahmen zu geben.

Während die Forscherinnen und Forscher die EVP in ihrem Statement nicht direkt adressieren, wird der europäische Windindustrie-Verband WindEurope in einer eigenen Stellungnahme deutlicher: Die EVP behaupte, dass die Wiederherstellung der Natur und die Energiewende unvereinbar seien. Der Verband bezieht sich auf einen Tweet der EVP, in dem es heißt: “Wir wollen neue Gesetze aufschieben, die Lebensmittel verteuern oder erneuerbare Energien gefährden”. Das sei grundlegend falsch, erklärt WindEurope. “Die Wiederherstellung der Natur und der Ausbau der Windenergie gehen Hand in Hand.”

Man vermeide den Bau von Windparks während der Vogelbrut oder auf Routen von Zugvögeln. Bei der Errichtung von Offshore-Windparks reduziere man bereits die Lärmbelastung für die Meeresbewohner durch Luftschleier und Hydroschalldämpfer. Windparkentwickler arbeiteten zudem bereits mit NGOs zusammen, um Wege zu finden, positive Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu hinterlassen, so WindEurope.

Der Verband unterstützt den Kommissionsvorschlag zum Renaturierungsgesetz, 30 Prozent der degradierten Flächen in der EU wiederherzustellen und fordert eine rasche Verabschiedung. Das Gesetz sei ein zentrales Element des Green Deal und dürfe nicht verwässert oder verzögert werden. luk

Er ist der Draht der Länder, Städte und Gemeinden nach Brüssel: Im Ausschuss der Regionen verhandeln Vertreterinnen und Vertreter aus der Lokal- und Landespolitik über die europäische Agenda. Einer von ihnen ist Matthias Wunderling-Weilbier. Der 59-Jährige ist Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Seit Januar vertritt er das Land Niedersachsen im Ausschuss der Regionen.

Wunderling-Weilbier ist zunächst Pflegehelfer und Heilerziehungspfleger, studiert berufsbegleitend und arbeitet im Vorstand der Stiftung Neuerkerode. Politik liege in der Familie, schon der Urgroßvater war einer der ersten Gewerkschaftsfunktionäre in Braunschweig, erzählt er. Wunderling-Weilbier selbst geht 2006 in die Politik, wird Bürgermeister der Kleinstadt Schöningen und später Landrat im Kreis Helmstedt. Seit 2020 ist er Staatssekretär im Europaministerium.

Der Ausschuss der Regionen berät Kommission und Parlament zu allen Entscheidungen, die lokale und regionale Auswirkungen haben. “Wir sind praktisch ein kleines Parlament”, sagt Wunderling-Weilbier. Tatsächlich arbeiten die 329 Vertreterinnen und Vertreter ähnlich wie ihre Kollegen im EU-Parlament. Wunderling-Weilbier ist Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion im Ausschuss. Positionen bespricht er zunächst in der Fraktion, dann im Ausschuss und schließlich im Plenum.

Der Ausschuss darf die EU-Institutionen jedoch nur beraten, echte Entscheidungsmacht hat er nicht. Wunderling-Weilbier hat trotzdem den Eindruck, dass die Positionen der Regionen in Brüssel gehört werden: “Niemand kann mehr sagen, ist uns doch egal, was ihr in Niedersachsen dazu sagt.”

Zu seinen Themen gehört zum Beispiel der Energiesektor: europäische Vorschriften einerseits, Elektrobusse in der Stadt Uelzen andererseits. Wunderling-Weilbier sieht Niedersachsen bei der Energiewende in einer Schlüsselrolle. “Wir sind Windkraftland Nummer eins und haben in Wilhelmshaven das erste deutsche LNG-Terminal”, sagt der Staatssekretär.

Die Energiewende könne nur gelingen, wenn die Menschen vor Ort auch etwas davon haben, sagt Wunderling-Weilbier. “Europa muss besser abbilden, wie die Menschen an der Politik beteiligt sind” – zum Beispiel über die Vertreterinnen und Vertreter im Ausschuss der Regionen. Das Land Niedersachsen wolle auch das Europaministerium ausbauen, als Interessenvertretung der Regionen nach Berlin und Brüssel. Jana Hemmersmeier

Bislang blieb der Krieg in der Ukraine in den internationalen Klimaverhandlungen weitgehend außen vor. Russland hält sich bei sämtlichen UN-Gipfeln traditionell zurück und die Ukraine spielt als vergleichsweise kleiner Player keine allzu große Rolle. Am Montag bei der Klima-Zwischenkonferenz (SB58) in Bonn trat der Konflikt dann aber doch offen zutage und eskalierte im diplomatischen Sinne. Die Delegationen vieler europäischer Staaten verließen gemeinsam mit Australien und den USA den Saal.

Der Auftakt war eine Wortmeldung der Ukraine im Eröffnungsplenum der Bonner Klimakonferenz. Der ukrainische Gesandte nannte den russischen Angriffskrieg einen Genozid, der bereits vier Millionen Tonnen CO₂ verursacht habe. Und dann wurde es diplomatisch: Russland berücksichtige die Emissionen der annektierten Regionen in der Ukraine in seinen nationalen Emissionsberichten, kritisierte die Ukraine. Dies untergrabe das Pariser Abkommen.

Daraufhin meldete sich Russland, nannte den Angriff auf die Ukraine eine Notwendigkeit aufgrund eines “Genozids gegen die Bevölkerung des Donbas”. Die USA, die EU, Australien und das Vereinte Königreich reagierten nacheinander, bezeichneten die Äußerungen als Lügen und Propaganda und sprachen ihre Solidarität mit der Ukraine aus.

Russland meldete sich abermals. Diesmal war der Westen und insbesondere die USA als größter Waffenlieferant an die Ukraine Adressat der verbalen Attacken, woraufhin zahlreiche Delegationen aus Protest den Saal verließen. Kurze Zeit später kehrten die Delegierten zurück an ihre Plätze und eine neue Runde gegenseitiger Beschuldigungen begann. Als Russland wieder an der Reihe war, standen diejenigen, die kurz zuvor zurückgekehrt waren, ein weiteres Mal von ihren Plätzen auf. Anschließend beendete der Vorsitzende die Sitzung.

Der Vorfall belastet die Verhandlungen zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz COP28 im Herbst in Dubai nun schwer, da Einigungen meistens im Konsens aller Länder erzielt werden. Das äußerte sich in Bonn umgehend während der Diskussionen zur COP29 im kommenden Jahr. Die osteuropäische Staatengruppe der UN verhandelt derzeit, wer den Zuschlag als Gastgeberland bekommt – zu der Gruppe gehören auch Russland und einige EU-Staaten.

Nachdem Tschechien seine Kandidatur zurückgezogen hat, bleibt noch Bulgarien aus dem EU-Block im Rennen. Russland wird jede Kandidatur eines EU-Landes aller Voraussicht nach blockieren. Weitere Bewerber sind Armenien und Aserbaidschan – ebenfalls keine konfliktfreie Region, zudem mit russischer Beteiligung. Die finale Entscheidung wird voraussichtlich in Dubai fallen. Lukas Scheid