Europas Ziel, bis 2050 nicht mehr CO₂ zu auszustoßen als gespeichert werden kann, soll unter anderem durch eine höhere CO₂-Speicherfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden erreicht werden. Die Hoffnungen auf Carbon Farming sind groß – vermutlich sogar zu groß. Timo Landenberger zeigt auf, warum das Potenzial der natürlichen CO₂-Speichermethode womöglich überschätzt wird und schlussendlich dem Klimaneutralitätsziel der EU einen Bärendienst erweisen könnte.

Um klimaneutral zu werden, müssen auch die CO₂-Emissionen des Verkehrssektors gesenkt werden. Während das Ende des Verbrennungsmotors beim Pkw aller Voraussicht nach besiegelt ist, könnte er bei Lkw auch langfristig noch zum Einsatz kommen. Die Kommission wird heute ihren Vorschlag für die CO₂-Flottengrenzwerte für Trucks vorlegen. Mehr erfahren Sie in den News.

Noch in dieser Legislaturperiode will die Ampelkoalition das Bundesberggesetz ändern. Ein Vorhaben, das auch auf den EU Critical Raw Materials Act einzahlen könnte, den die Kommission Anfang März vorstellen will. Doch wie groß der Handlungsbedarf für den Bergbaustandort Deutschland tatsächlich ist, da gehen die Meinungen auseinander, wie Leonie Düngefeld analysiert.

Zudem stellen wir Ihnen im heutigen Porträt Tanja Baerman vor. Sie ist die Brücke zwischen Brüsseler EU-Politik und Bremer Landespolitik und eine überzeugte Europäerin.

Wenn Ihnen Europe.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Falls Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Soll heißen: Es dürfen nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen als eingespeichert werden. Doch auch über 2050 hinaus wird es Emissionen geben – vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in einigen Industriebranchen oder im Verkehr. Ohne die systematische Abscheidung und Speicherung von CO₂ aus der Atmosphäre kann das Ziel also nicht erreicht werden.

Gegenwärtig sind in der EU rund 250 Millionen Tonnen CO₂ gespeichert – hauptsächlich in Wäldern. Die Summe soll gemäß LULUCF-Ziel bis 2030 auf 310 Millionen anwachsen. “Aber das ist gar nichts, verglichen mit dem, was wir bis 2050 erreichen müssen”, sagt Christian Holzleiter von der Generaldirektion Klima der EU-Kommission. “Wir erwarten bis zu 500 Millionen Tonnen Restemissionen. Wir müssen also die Senkleistung verdoppeln und das ist eine Herkulesaufgabe.”

Die natürliche Speicherfähigkeit der Wälder nimmt allerdings aufgrund von Dürren, Extremwetter, Schädlingen und der wachsenden Nachfrage nach Holz kontinuierlich ab. Und technische Lösungen (Carbon Capture and Storage, CCS) sind viel zu teuer, weit von einer Marktreife und damit von einem flächendeckenden Einsatz entfernt.

Die Brüsseler Behörde setzt deshalb auf das Potenzial von Carbon Farming. So soll die CO₂-Speicherfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden signifikant erhöht werden, hauptsächlich, indem mehr Humus aufgebaut wird. Beispielsweise durch Zwischenfruchtanbau, aber auch den Einsatz spezieller Maschinen bei der Aussaat, wodurch die Struktur des Bodens erhalten bleibt und die CO₂-Speicherung durch das Wurzelwerk über die Jahre steigt. Positive Nebeneffekte laut Kommission: Stärkung der Biodiversität, der Fruchtbarkeit der Böden sowie des Wasserhaushalts.

Carbon Farming sei ein Schlüssel zur Klimaneutralität bei der Nahrungsmittelproduktion, sagt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands. “Wir Landwirte sind in hohem Maße bereit, im Sinne des Klimaschutzes, der Bodenfruchtbarkeit und der Anpassung an den Klimawandel zu wirtschaften.”

Finanziert werden soll das Ganze über einen Zertifikate-Handel. Einen freiwilligen globalen Markt dafür gibt es längst, denn CO₂-Kompensation und klimaneutrale Produkte liegen im Trend. Vor allem in den USA floriert das Geschäft, es gibt jedoch praktisch keine politischen Rahmenbedingungen. Ben Lilliston vom Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) spricht von einer “regelrechten Wildwest-Praxis” bei der Zuteilung der Gelder.

Um das zu vermeiden und die CO₂-Entnahme in der EU quantifizieren und überwachen zu können, hat die Kommission einen Rechtsrahmen für die Zertifizierung auf den Weg gebracht. Norbert Lins (EVP), Vorsitzender des Agrarausschusses im EU-Parlament, begrüßt die Initiative. “Das wird ein guter Anreiz für die Landwirtschaft sein, mehr Kohlenstoffbindung zu erreichen”, sagt der Abgeordnete, der von einem “guten zusätzlichen Geschäftsmodell” spricht.

Dem Kommissionsvorschlag zufolge kommt eine Zertifizierung grundsätzlich dann infrage, wenn vier Qualitätsrichtlinien erfüllt werden:

“Noch stehen wir ganz am Anfang. Es ist noch viel Forschung nötig, um zu verstehen, wie genau die Speicherung in unterschiedlichen Böden in unterschiedlichen Regionen bei verschiedenen Methoden funktioniert”, sagt Holzleiter. “Und vor allem brauchen wir Instrumente für das Monitoring.” Der Kommissionsvorschlag sei nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Legislativ-Paket zur CO₂-Entnahme.

Weitere Schritte folgen im März mit der Vorstellung der “Green-Claims-Richtlinie” zur Umweltverträglichkeit von Produkten sowie im Sommer mit einem delegierten Rechtsakt, der festlegen soll, nach welchen Kriterien ein Unternehmen in seiner Berichterstattung CO₂-Neutralität beanspruchen kann.

“Und spätestens für unsere 2040-Ziele müssen wir festlegen, für wie viel CO₂-Speicherung wir Anreize schaffen wollen und wie genau”, so Holzleiter. Daneben müsse das System mit dem bestehenden Zertifikate-Handel für Emissionsrechte (ETS) in Einklang gebracht werden.

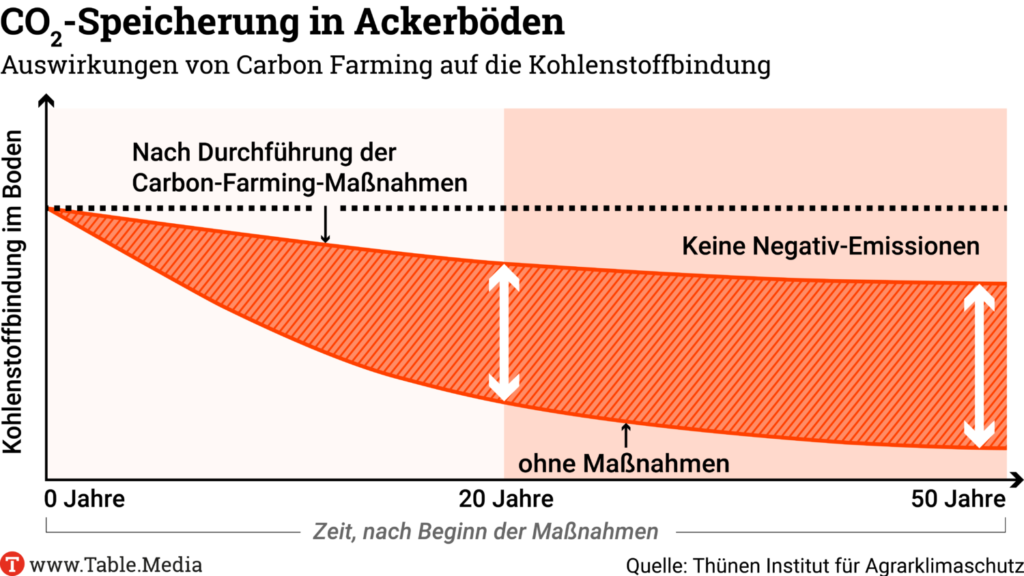

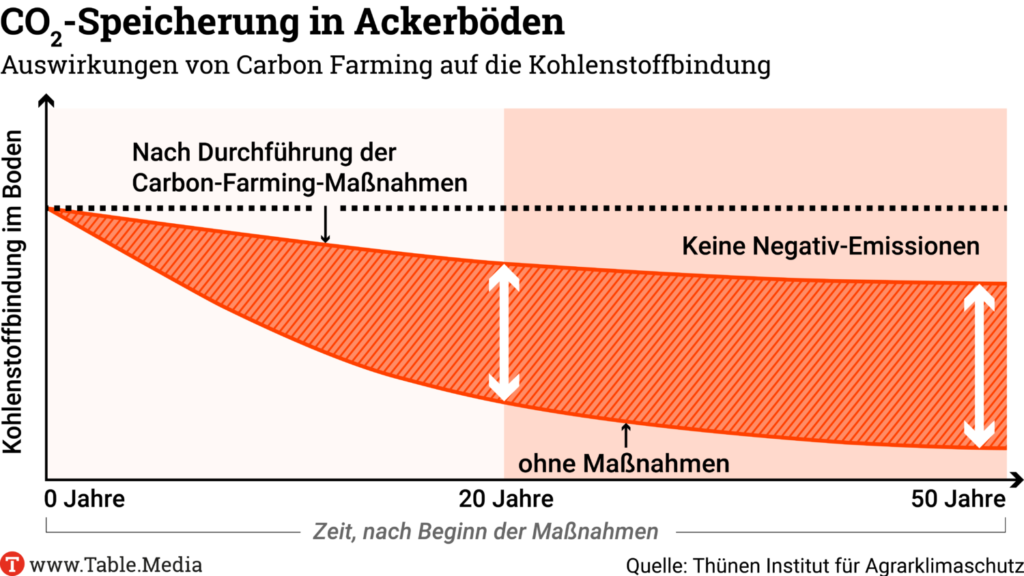

Axel Don vom Thünen Institut für Agrarklimaschutz warnt vor einer Überschätzung des Potenzials von Carbon Farming. So sei in Deutschland durch die Anwendung entsprechender Methoden eine zusätzliche CO₂-Speicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden von maximal sechs Millionen Tonnen realistisch. Demgegenüber stünden mehr als 100 Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen, die der Landwirtschaft zugeschrieben würden, sagte der Wissenschaftler. In anderen Ländern sei es ähnlich: “Wir arbeiten europaweit mit vielen Partnern zusammen und erste Ergebnisse zeigen, dass sich durch Carbon Farming nicht mehr als zehn Prozent der landwirtschaftlichen Emissionen der EU kompensieren lassen”, sagt Don.

Daneben sei die Gefahr des Greenwashings hoch. So sei es sehr einfach, beispielsweise durch eine Konzentration des Einsatzes organischer Düngemittel, die CO₂-Speicherung auf einem bestimmten Feld deutlich zu erhöhen, während sie an anderer Stelle abnehme, erklärt Don. Kohlenstoff würde so lediglich verlagert und eine Senkleistung bilanziert, die es faktisch gar nicht gebe.

Außerdem würden die Ackerböden in der EU infolge schädlicher Bewirtschaftung zunehmend von Treibhausgas-Speichern zu Emittenten. Aus diesem Grund seien nachhaltigere Methoden inklusive der Anreicherung von Kohlenstoff tatsächlich unerlässlich. Doch selbst wenn das gesamte Potenzial von Carbon Farming ausgeschöpft würde, könne so höchstens der Negativ-Trend ausgeglichen werden.

Heißt im Umkehrschluss: Wenn diese CO₂-Speicherung zertifiziert und damit bilanziert wird, könnte sie fälschlicherweise als Negativ-Emissionen auf die Klimaziele angerechnet werden, obwohl sie in Wirklichkeit lediglich der Vermeidung höherer Treibhausgasausstöße dient.

Dazu kommt die nur schwer zu garantierende Dauerhaftigkeit. Schließlich sollte die zertifizierte Menge CO₂ nicht nur für zehn oder 20 Jahre, sondern bestenfalls für immer gebunden werden. Der gespeicherte Kohlenstoff kann jedoch durch Beendigung der humusaufbauenden Bewirtschaftung oder auch durch äußere Einflüsse wie den Klimawandel schnell wieder freigesetzt werden. Die dafür nötige flächendeckende Kontrolle gilt als kaum umsetzbar.

All das könnte dazu führen, dass erheblich mehr Zertifikate veräußert, als tatsächliche Negativ-Emissionen erbracht werden. Klimaneutralität bestünde dann nur auf dem Papier.

Noch in dieser Legislaturperiode will das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) das Bundesberggesetz ändern, um den heimischen Bergbau zu stärken. Das kündigte das Haus Anfang Januar im Eckpunktepapier zur Rohstoffstrategie an. Zuständig im Ministerium ist der Parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner. Die Rohstoffgewinnung in Deutschland soll ökologisch ausgerichtet und erleichtert werden.

Das gleiche Ziel verfolgt der für Anfang März angekündigte EU Critical Raw Materials Act: Die Kommission plant, Genehmigungen für Projekte in der EU zu vereinfachen und hohe Umwelt- und Sozialstandards zu etablieren. So sollen Lieferketten in Europa aufgebaut und die Abhängigkeit von Importen reduziert werden.

Die Koalitionsfraktionen in Berlin sind sich zumindest über den Handlungsbedarf einig: “Aus unserer Sicht ist das notwendig, weil wir unser heimisches und europäisches Rohstoffpotential nutzen müssen“, erklärt Sebastian Roloff (SPD). “Nur so können wir Rohstoffabbau unter höchsten ökologischen und sozialen Standards gewährleisten, unsere Abhängigkeiten minimieren und die Resilienz von Lieferketten stärken”. Der Berichterstatter der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, erhofft sich von der Novellierung “die heimischen Rohstoffpotenziale endlich adäquat zu erschließen und eine Abkehr von der Not-in-my-backyard-Politik der vergangenen Jahrzehnte einzuläuten”. Das Bergrecht sei aus der Zeit gefallen und gehöre “auf den Klimaprüfstand”, sagt Armin Grau (Grüne).

Das Bundesberggesetz (BBergG) stammt aus dem Jahr 1980 und führte damals die Landesgesetzgebungen in einen einheitlichen Rechtsrahmen über. Es reguliert das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von Bodenschätzen und die Wiedernutzbarmachung der Flächen nach der bergbaulichen Nutzung.

Laut dem Umweltbundesamt (UBA) “erweist sich das BBergG über die Jahrzehnte seines Bestehens als erstaunlich undurchlässig für die Integration von umwelt- und naturschutzrechtlichen Anforderungen“. Zwar seien zwingende EU-Vorgaben, wie die Richtlinie zur Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, umgesetzt worden. Davon abgesehen habe “der Bundesgesetzgeber bisher wenig Reformwillen erkennen lassen”, schreibt das UBA. Daher räume das Gesetz der Sicherung der Rohstoffversorgung noch heute einen “klaren Vorrang vor anderen Gemeinwohlbelangen” ein, heißt es in einem Positionspapier des UBA von Dezember 2020.

Aufgrund der oftmals erheblichen Eingriffe in die Natur und die Folgen für die lokale Bevölkerung, auch lange nach Durchführung der Projekte, spricht sich das UBA schon lang für eine umfassende Reform des BBergG aus. Diese müsse das Ziel verfolgen, “dass sowohl der Bedarf heutiger als auch künftiger Generationen gedeckt wird und hohe Umwelt- und Arbeitsschutzstandards effektiv eingehalten werden”.

Natur-, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie individuelle Grundrechte fänden im BBergG kaum Beachtung, sagt auch Josephine Koch, Referentin beim Forum Umwelt und Entwicklung. Sie sieht die Gefahr, dass diese Belange zugunsten schnellerer und einfacherer Genehmigungsverfahren noch stärker verwässert werden. Der Vorrang für den Rohstoffabbau müsse abgeschafft und Naturschutzbehörden mit einem Vetorecht ausgestattet werden, lautet ihre Forderung.

Die Industrie sieht das anders: “Das Bergrecht wurde fortlaufend an die rechtlichen Entwicklungen angepasst. Bei Bergbauvorhaben sind bereits heute dieselben ökologischen Anforderungen wie bei anderen Vorhaben zu beachten”, heißt es in einer Stellungnahme der Vereinigung Rohstoffe und Bergbau (VRB) und des Verbands der Kali- und Salzindustrie. “Daher ist das Bergrecht modern, ökologisch und auf der Höhe der Zeit, und es besteht kein grundlegender Änderungsbedarf“.

Aus Sicht der Verbände liegen die “wirklichen Probleme” unter anderem in den sehr langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Zügige, entschlackte und digitalisierte Verfahren sollten der Standard werden. Die schnelle Genehmigung und Umsetzung der LNG-Terminals habe der Branche Hoffnung gemacht, sagt Olaf Alisch vom Verband Bergbau, Geologie und Umwelt (VBGU). Für den Bergbau sei ein vergleichbarer Zeitraum aber nicht realistisch: “Dazu sind diese Projekte zu komplex”. Verfahren in beispielsweise vier bis sechs Jahren wären aber – im Vergleich zu den heutigen Verfahren über zehn bis zwölf Jahre – schon ein riesiger Erfolg.

Stefan Rouenhoff (CDU) bemängelt, die Bergbauindustrie sei zu wenig in den Konsultationsprozess des BMWK eingebunden. Im Herbst stellte er dazu eine schriftliche Frage. Unter dreißig geladenen Gästen bei dem Fachgespräch im Mai waren “ein ehemaliger Mitarbeiter der Ruhrkohle AG und ein Mitarbeiter der Vereinigung Rohstoffe und Bergbau”, antwortete das BMWK. “Statt kritischen Stimmen aus der Praxis Gehör zu schenken, nimmt das Bundeswirtschaftsministerium scheinbar lieber nur von Rechtsanwälten, Professoren, Ministerialbeamten und Vertretern des Öko-Instituts Änderungsvorschläge zum Bergrecht entgegen”, kritisiert Rouenhoff.

Die Bundesländer drängen schon länger auf eine Reform: Im November 2021 hatte sich die Umweltministerkonferenz für eine Novellierung des Bergrechts ausgesprochen, mit dem Ziel, Transparenz, Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcenschonung darin zu verankern. Ein Jahr später brachte Rheinland-Pfalz einen Gesetzesentwurf für mehr Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung im Bergbau in den Bundesrat ein. Dieser zielt auf Änderungen des Bundesberggesetzes und der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung von bergbaulichen Vorhaben (UVP-V Bergbau) ab.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Bergbaubehörden die betroffene Öffentlichkeit vor Ort frühzeitig über die Ziele und den Umfang von Vorhaben sowie “die voraussichtlichen Auswirkungen auf Klima und Umwelt sowie Nachbarschaft” unterrichten. Ende Januar wurde der Entwurf im Wirtschaftsausschuss diskutiert, mit der Empfehlung, den Entwurf beim Bundestag einzubringen.

15.02.-17.02.2023, Lille (Frankreich)

EIT, Conference Raw materials for a sustainable future

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) brings together leading experts, practitioners, and participants from around the globe for an in-depth discussion on how to assess and manage raw materials and criticality. INFOS & REGISTRATION

15.02.2023 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar PV-gestützte Sektorenkopplung im EFH

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) zeigt, wie mit PV-gestützter Sektorenkopplung im Einfamilienhaus (EFH) sowohl Eigenverbrauchs- als auch Autarkiequoten deutlich gesteigert werden können. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 10:00-11:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Wärmenetztransformation

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) stellt dar, welche Aspekte bei der Wärmenetztransformationsplanung zu berücksichtigen sind. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 10:00 Uhr, online

BVMW, Seminar IT-Sicherheit: So reagieren kleine Unternehmen richtig auf aktuelle Risiken

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) informiert über die aktuellen Trends der Cyberkriminalität und zeigt präventive Maßnahmen auf. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 10:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ECSA, Roundtable Ship Finance

The European Community Shipowners’ Associations (ECSA) discusses the role of alternative ship financing. INFOS & REGISTRATION

15.02.2023 – 11:00 Uhr, online

EBD De-Briefing ECOFIN & Euro-Gruppe

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) nimmt die Sitzungen des Rats für Wirtschaft und Finanzen vom 14. Februar 2023 und der Euro-Gruppe am 13. Februar 2023 in den Blick. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 13:00-16:00 Uhr, online

VDE, Workshop Cybersecurity und Datenschutz bei Medical Apps

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) gibt einen Überblick zu den Cybersecurity- und Datenschutz-Anforderungen für Medizinprodukte und Einblicke in die Umsetzung der Anforderungen in Unternehmensprozesse. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 14:00-16:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch THG-Quoten für die E-Mobilität

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) beschäftigt sich mit der Bedeutung der THG-Quote für Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 18:00-20:00 Uhr, Hildesheim

FES, Seminar Wirtschaftliche Transformation gestalten

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zieht eine Bilanz der niedersächsischen Wirtschaft und geht der Frage nach, was Betriebe, Politik und Beschäftigte tun können, um den nötigen Wandel positiv zu gestalten INFOS & ANMELDUNG

16.02.2023 – 10:00-12:30 Uhr, online

BVMed, Seminar Hazardous Substances

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) widmet sich der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR). INFOS & ANMELDUNG

16.02.2023 – 10:00-11:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Informationsveranstaltung 450MHz

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) informiert über die Möglichkeiten und Einsatzgebiete eines ausfallsicheren Funknetzes. INFOS & ANMELDUNG

16.02.2023 – 19:00 Uhr, Hamburg

Körber Stiftung, Podiumsdiskussion Ukraine & Beyond – Das Jahr im Krieg

Die Körber Stiftung beschäftigt sich damit, wie sich unser Bild von der Ukraine seit Russlands Überfall verändert hat. INFOS & ANMELDUNG

Die Kommission wird nach Informationen von Table.Media kein totales Verbrenner-Aus für schwere Nutzfahrzeuge vorschlagen. Vielmehr wollen die Kommissare in ihrer heutigen Sitzung in Straßburg beschließen, dass die CO₂-Flottengrenzwerte für Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen bis 2040 um 90 Prozent gegenüber den Referenzwerten von 2019 zurückgehen müssen, wie Table.Media aus Kommissionskreisen erfahren hat.

Bis 2030 soll der CO₂-Flottengrenzwert von Trucks um 45 Prozent zurückgehen. 2035 soll es ein Zwischenziel von 65 Prozent weniger CO₂ geben. Damit will die Kommission die bisherigen CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge erheblich verschärfen. Bislang war vorgesehen, dass der Ausstoß bis 2025 um 15 Prozent sinkt und um 30 Prozent bis 2030.

Während die CO₂-Flottengrenzwerte bislang nur für besonders schwere Nutzfahrzeuge gelten, werden nun auch leichtere Lkw und Busse einschließlich Reisebusse mit einbezogen. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge hatte die Kommission ein totales Verbrenner-Aus im Jahr 2035 vorgeschlagen, Parlament und Mitgliedstaaten zogen mit. mgr

Jens Stoltenberg sind Fragen zu seiner eigenen beruflichen Zukunft sichtlich unangenehm. Sein Fokus liege auf der Aufgabe als Nato-Generalsekretär, sagte er vor dem Treffen der Verteidigungsminister am Dienstag und Mittwoch in Brüssel. Seine Sprecherin hatte am Wochenende Berichte dementiert, wonach der Norweger bereits zugestimmt habe, sein eigener Nachfolger zu werden.

Die Nachfolgedebatte kommt für das Militärbündnis zur Unzeit, mitten in einem Krieg auf dem europäischen Kontinent. Tatsache ist, dass das Mandat des Nato-Generalsekretärs am 30. September ausläuft. Der Norweger hatte zudem nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits einmal kurzfristig einer Verlängerung seiner Amtszeit zugestimmt. Damals schon aus Pflichtbewusstsein, schließlich hatte Stoltenberg für den Posten als Präsident der norwegischen Nationalbank zugesagt.

Trotz aller Dementis ist nicht ausgeschlossen, dass der 63-jährige sich noch einmal überreden lässt. Auch wenn Namen für mögliche Nachfolgerinnen bereits zirkulieren. Immer wieder erwähnt werden Estlands Regierungschefin Kaja Kallas, die frühere britische Premierministerin Theresa May oder etwa die ehemalige Präsidentin Kroatiens Kolinda Grabar-Kitarović. Im Gespräch für den Spitzenposten hält sich auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte.

Anders als in der EU gibt es in der Nato kein vorgeschriebenes Verfahren, außer dass traditionell die Europäer den Spitzenposten besetzen dürfen. Ein entscheidendes Wort haben die USA als wichtigster Pfeiler der Allianz mitzureden.

Ob Verlängerung oder Neubesetzung, die Staats- und Regierungschefs müssen die Entscheidung beim Nato-Gipfel im Juli in Vilnius treffen. Ein Wechsel in dieser kritischen Phase wäre für die Allianz ungünstig. Wie kritisch die Lage insbesondere in der Ukraine ist, machte Stoltenberg vor dem Treffen der Verteidigungsminister nochmals deutlich.

Diese kommen zuerst im sogenannten Ramstein-Format unter Führung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammen. Dort dürfte auch die Frage der Lieferung von Kampfflugzeugen wieder aufkommen. Wie immer man zu Kampfflugzeugen stehe, das werde Zeit brauchen, mahnte Stoltenberg. Ähnlich wie bei den Leopard-Panzern wird versucht, eine Allianz zu bilden. Die Niederlande haben bereits signalisiert, sie könnten F-16-Jets abgeben. Auch die Briten wären an Bord. Die Slowakei will Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 beisteuern. Die schnelle Erfüllung der Zusagen zu Schützenpanzern und Kampfpanzern habe jedoch Priorität, deutete Stoltenberg an.

Im Fokus des Treffens am Mittwoch steht deshalb auch die Frage, wie die Nato-Staaten die Produktionskapazitäten ihrer Rüstungsindustrien erhöhen und ihre Lagerbestände wieder füllen können. Der Krieg in der Ukraine führe zu einem “enormen Bedarf an Munition” und zu Lücken in den Beständen der Verbündeten, so der Nato-Chef. “Wir müssen unsere Produktionskapazitäten erhöhen.” Die gute Nachricht sei, dass verschiedene Verbündete bereits mehrjährige Langfristverträge mit der Rüstungsindustrie abgeschlossen hätten. Stoltenberg erwähnte konkret die USA und Frankreich. sti

Zur Finanzierung größerer Start-ups stellen mehrere EU-Länder zunächst bis zu 3,75 Milliarden Euro zur Verfügung. Dafür sei die entsprechende Vereinbarung am Montag in Brüssel unterzeichnet worden, teilten die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft in einer gemeinsamen Erklärung in Berlin mit. Deutschland stellt eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die gleiche Summe hatte auch Frankreich bereits angekündigt.

Mit den Mitteln sollen Technologie-Startups unabhängiger von Investoren aus den USA und Asien werden. Speziell geht es bei der ETCI-Initiative (European Tech Champions Initiative) um bereits länger am Markt befindliche Jungunternehmen, die in der Regel schon mehrere Finanzierungsrunden durchlaufen haben, nun aber einen weiteren Schub benötigen, um in neue Größenordnungen vorzustoßen. Hier wollen die Länder stärkere Anreize setzen, zusammen mit dem Staat privates Kapital zu mobilisieren. Dies soll unter anderem verhindern, dass diese Unternehmen ihren Kapitalgebern folgend den Firmensitz verlagern und in den USA oder Asien an die Börse gehen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte, es werde eine Lücke in der Finanzierungslandschaft für Start-ups geschlossen, die nur selten Kredite von klassischen Banken bekommen. Laut Bundesregierung haben auch Frankreich, Italien, Spanien und Belgien sowie die Europäische Investitionsbank Zusagen. Andere EU-Länder könnten sich in den nächsten 18 Monaten der Initiative anschließen, hieß es im Umfeld des Finanzministeriums. Insgesamt war in der Vergangenheit mit einem Volumen von mindestens zehn Milliarden Euro kalkuliert worden. rtr

In seinem Zero-Carbon-Lithium-Projekt am Oberrheingraben will Vulcan Energy Resources eine deutlich höhere Menge Lithium fördern als bisher geplant. Dies geht aus der endgültigen Machbarkeitsstudie hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Der Studie zufolge können am Oberrheingraben in der ersten Projektentwicklungsphase ab Ende 2025 jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) abgebaut werden. Dies sind 60 Prozent mehr, als in der vorläufigen Machbarkeitsstudie angegeben waren. In der zweiten Phase kämen weitere 24.000 Tonnen hinzu.

Als Grund für die größere Fördermenge führt Vulcan Energy Resources zusätzliche Produktionsstandorte und Investitionen in dem Abbaugebiet an. In der ersten Phase sollen die Investitionen knapp 1,5 Milliarden Euro betragen. Die Produktionskosten pro Tonne LHM belaufen sich nach Angaben des Unternehmens auf 4.359 Euro. Für die Förderung will das Unternehmen vollständig auf fossile Brennstoffe verzichten und nach eigenen Angaben jährlich mehr als 300 GWh erneuerbaren Strom und mehr als 250 GWh erneuerbare Wärme für die regionalen Netze erzeugen.

Vulcan Energy Resources will bis Ende 2025 mit der kommerziellen Lithiumproduktion am Oberrheingraben beginnen. leo

Die deutsche Volkswirtschaft landet beim Economic-Resilience-Index (ERI), der die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit von 25 EU-Staaten abbildet, auf Platz 5. Die Plätze vor Deutschland belegen Niederlande (4), Finnland (3), Dänemark (2) und Schweden (1). Der Economic Resilience Index (ERI) wurde vom Thinktank ZOE (Institute for Future-fit Economies) entwickelt und jetzt erstmals erhoben.

Alle EU-Staaten bis auf Luxemburg und Malta wurden untersucht. Die Bewertung erfolgte in neun Bereichen: wirtschaftliche Unabhängigkeit, Bildung und Fähigkeiten, finanzielle Resilienz, Governance, Produktionskapazität, sozialer Fortschritt und Zusammenhalt, Absorption, Erholung und Anpassung.

Deutschland schnitt am besten von allen Mitgliedstaaten bei der wirtschaftlichen Unabhängigkeit ab, knapp gefolgt von Schweden. Am schlechtesten war das Ergebnis Deutschlands im Bereich sozialer Fortschritt und Zusammenhalt. Schweden war spitze im Bereich Bildung und Fähigkeiten.

Auf den Plätzen hinter Deutschland folgen Österreich, Irland, Belgien, Estland und Slowenien. Auf Platz elf folgt dann Frankreich. Spanien landet auf Platz 18, Italien auf Platz 19. Auf den letzten drei Plätzen sind Bulgarien, Griechenland und Rumänien.

“Skandinavische Länder belegen die besten Plätze, während einkommensschwache Länder die untersten Plätze belegen”, schreiben die Autoren. Es gebe allerdings nur eine schwache Korrelation zwischen dem ERI und dem Pro-Kopf-Einkommen. Länder mit hohem Einkommen wie etwa Frankreich, Spanien und Italien belegten mittlere oder untere Plätze. Es gebe auch nur eine geringe Korrelation mit dem CO₂-Ausstoß pro Kopf. Wirtschaftliche Resilienz aufzubauen, das geschehe also nicht auf Kosten der Eindämmung des Klimawandels oder des Umweltschutzes, so die ERI-Autoren. mgr

“Ich finde diese Stadt einfach wunderschön” – Tanja Baerman kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn sie überlegt, was sie an Brüssel besonders schätzt. Die “Vielfalt der Architektur” sei spektakulär. Sie sei großer Fan von Jugendstil und Art Déco. Baerman ist Leiterin der Landesvertretung Bremen in der Europastadt Brüssel.

Nach einem Rechtswissenschaftsstudium in München und Würzburg und einem Master in Europastudien des Europakollegs Brügge/Natolin kommt sie bereits früh mit Europa in Verbindung. “Ich bin noch in anderen Gebieten wildern gegangen”, erzählt sie lachend. Mit dem Völkerrecht und Europarat kommt sie ebenfalls in Kontakt, genauso wie mit Entwicklungszusammenarbeit in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen.

Prägend wird für sie ein Besuch mit der ersten größeren Wahlmission der OSZE in Bosnien 1996. “Das war das erste und letzte Mal, dass ich in einem Land war, das kurz vorher noch Kriegsgebiet war”, erzählt Baerman. Das habe ihr den Wert der Europäischen Union noch einmal ganz anders vor Augen geführt.

An Europa begeistere sie vor allem die Stärke der Gemeinschaft durch die Teilung von Souveränität. Ein Däne habe mal gesagt, in Europa gebe es Länder, die klein seien und Länder, die nicht wissen, dass sie klein seien. “Aber im Prinzip sind wir alle klein.” Die Art und Weise, wie die Europäische Union zusammen arbeitet, bezeichnet Baerman als einzigartig.

Es gebe hundert verschiedene Arbeitskreise, Leute könnten sich nicht leiden oder hätten völlig unterschiedliche Positionen. “Aber sie sind durch diese Mechanismen, die existieren, einfach gezwungen, immer wieder miteinander zu reden, immer wieder, bis es eine Lösung gibt – und wenn es Jahre dauert”, sagt sie.

Als Leiterin der Bremer Landesvertretung ist Tanja Baerman auch gleichzeitig Leiterin der Europaabteilung in Bremen. Damit unterscheidet sich die Landesvertretung von anderen. Das habe einen Vorteil: “Einerseits bin ich mit einem Fuß in Brüssel, andererseits mit einem Fuß in Bremen.” In Bremen unterrichtet Baerman die Bürgerschaft über das, was in Europa passiert und unterstützt die Abgeordneten bei ihrer Meinungsbildung. Ihre Aufgabe ist es, “Überzeugungsarbeit in beide Richtungen zu leisten.” In Brüssel verfolgt sie Dossiers, um “das Ohr am Gleis zu haben” und genau zu beobachten, was dort passiert.

“Wir verfolgen das Dossier, bis es im Bundesrat dann tatsächlich seinen europapolitischen Schlusspunkt findet”, erklärt Baerman. Auch das sei bei vielen Landesvertretungen anders. Die Aufgaben der Referenten seien mit der Übergabe der Dossiers an ihre Ressorts meist beendet, in Bremen werde dann noch votiert. “Das ist einzigartig für Bremen.”

Momentan beschäftigt sich Tanja Baerman mit Rechtsstaatlichkeit und Migration, dem Green Deal und der Energiekrise. “Rechtsstaatlichkeit ist eine Baustelle, wo wir immer wieder heranmüssen.” Auch die soziale Gerechtigkeit dürfe nicht zu kurz kommen. Bremen bilde ein wichtiges Gegengewicht zu anderen Akteuren auch beim Thema Migration. Das mache den Stadtstaat aus, dass man viel näher an den Bürgern und der Umsetzung von Themen dran sei. Die Bremer Landesvertretung habe damit eine Art “Aquariumsfunktion”, um zu schauen: “Wenn die Kommission A macht, passiert unten in Bremen B.” Das sei ihr Wettbewerbsvorteil.

Nach fast zehn Jahren in Brüssel ist Tanja Baerman immer wieder überrascht, noch neue Ecken zu entdecken. Auch die “kosmopolitische Atmosphäre” und die unterschiedlichen Menschen in der Stadt schätze sie sehr. “Nicht nur die Eurokraten”, betont sie, “auch die Einwanderer-Communities, die der Stadt ihren Stempel aufgedrückt haben.” Livia Hofmann

Europas Ziel, bis 2050 nicht mehr CO₂ zu auszustoßen als gespeichert werden kann, soll unter anderem durch eine höhere CO₂-Speicherfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden erreicht werden. Die Hoffnungen auf Carbon Farming sind groß – vermutlich sogar zu groß. Timo Landenberger zeigt auf, warum das Potenzial der natürlichen CO₂-Speichermethode womöglich überschätzt wird und schlussendlich dem Klimaneutralitätsziel der EU einen Bärendienst erweisen könnte.

Um klimaneutral zu werden, müssen auch die CO₂-Emissionen des Verkehrssektors gesenkt werden. Während das Ende des Verbrennungsmotors beim Pkw aller Voraussicht nach besiegelt ist, könnte er bei Lkw auch langfristig noch zum Einsatz kommen. Die Kommission wird heute ihren Vorschlag für die CO₂-Flottengrenzwerte für Trucks vorlegen. Mehr erfahren Sie in den News.

Noch in dieser Legislaturperiode will die Ampelkoalition das Bundesberggesetz ändern. Ein Vorhaben, das auch auf den EU Critical Raw Materials Act einzahlen könnte, den die Kommission Anfang März vorstellen will. Doch wie groß der Handlungsbedarf für den Bergbaustandort Deutschland tatsächlich ist, da gehen die Meinungen auseinander, wie Leonie Düngefeld analysiert.

Zudem stellen wir Ihnen im heutigen Porträt Tanja Baerman vor. Sie ist die Brücke zwischen Brüsseler EU-Politik und Bremer Landespolitik und eine überzeugte Europäerin.

Wenn Ihnen Europe.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Falls Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Soll heißen: Es dürfen nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen als eingespeichert werden. Doch auch über 2050 hinaus wird es Emissionen geben – vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in einigen Industriebranchen oder im Verkehr. Ohne die systematische Abscheidung und Speicherung von CO₂ aus der Atmosphäre kann das Ziel also nicht erreicht werden.

Gegenwärtig sind in der EU rund 250 Millionen Tonnen CO₂ gespeichert – hauptsächlich in Wäldern. Die Summe soll gemäß LULUCF-Ziel bis 2030 auf 310 Millionen anwachsen. “Aber das ist gar nichts, verglichen mit dem, was wir bis 2050 erreichen müssen”, sagt Christian Holzleiter von der Generaldirektion Klima der EU-Kommission. “Wir erwarten bis zu 500 Millionen Tonnen Restemissionen. Wir müssen also die Senkleistung verdoppeln und das ist eine Herkulesaufgabe.”

Die natürliche Speicherfähigkeit der Wälder nimmt allerdings aufgrund von Dürren, Extremwetter, Schädlingen und der wachsenden Nachfrage nach Holz kontinuierlich ab. Und technische Lösungen (Carbon Capture and Storage, CCS) sind viel zu teuer, weit von einer Marktreife und damit von einem flächendeckenden Einsatz entfernt.

Die Brüsseler Behörde setzt deshalb auf das Potenzial von Carbon Farming. So soll die CO₂-Speicherfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden signifikant erhöht werden, hauptsächlich, indem mehr Humus aufgebaut wird. Beispielsweise durch Zwischenfruchtanbau, aber auch den Einsatz spezieller Maschinen bei der Aussaat, wodurch die Struktur des Bodens erhalten bleibt und die CO₂-Speicherung durch das Wurzelwerk über die Jahre steigt. Positive Nebeneffekte laut Kommission: Stärkung der Biodiversität, der Fruchtbarkeit der Böden sowie des Wasserhaushalts.

Carbon Farming sei ein Schlüssel zur Klimaneutralität bei der Nahrungsmittelproduktion, sagt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands. “Wir Landwirte sind in hohem Maße bereit, im Sinne des Klimaschutzes, der Bodenfruchtbarkeit und der Anpassung an den Klimawandel zu wirtschaften.”

Finanziert werden soll das Ganze über einen Zertifikate-Handel. Einen freiwilligen globalen Markt dafür gibt es längst, denn CO₂-Kompensation und klimaneutrale Produkte liegen im Trend. Vor allem in den USA floriert das Geschäft, es gibt jedoch praktisch keine politischen Rahmenbedingungen. Ben Lilliston vom Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) spricht von einer “regelrechten Wildwest-Praxis” bei der Zuteilung der Gelder.

Um das zu vermeiden und die CO₂-Entnahme in der EU quantifizieren und überwachen zu können, hat die Kommission einen Rechtsrahmen für die Zertifizierung auf den Weg gebracht. Norbert Lins (EVP), Vorsitzender des Agrarausschusses im EU-Parlament, begrüßt die Initiative. “Das wird ein guter Anreiz für die Landwirtschaft sein, mehr Kohlenstoffbindung zu erreichen”, sagt der Abgeordnete, der von einem “guten zusätzlichen Geschäftsmodell” spricht.

Dem Kommissionsvorschlag zufolge kommt eine Zertifizierung grundsätzlich dann infrage, wenn vier Qualitätsrichtlinien erfüllt werden:

“Noch stehen wir ganz am Anfang. Es ist noch viel Forschung nötig, um zu verstehen, wie genau die Speicherung in unterschiedlichen Böden in unterschiedlichen Regionen bei verschiedenen Methoden funktioniert”, sagt Holzleiter. “Und vor allem brauchen wir Instrumente für das Monitoring.” Der Kommissionsvorschlag sei nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Legislativ-Paket zur CO₂-Entnahme.

Weitere Schritte folgen im März mit der Vorstellung der “Green-Claims-Richtlinie” zur Umweltverträglichkeit von Produkten sowie im Sommer mit einem delegierten Rechtsakt, der festlegen soll, nach welchen Kriterien ein Unternehmen in seiner Berichterstattung CO₂-Neutralität beanspruchen kann.

“Und spätestens für unsere 2040-Ziele müssen wir festlegen, für wie viel CO₂-Speicherung wir Anreize schaffen wollen und wie genau”, so Holzleiter. Daneben müsse das System mit dem bestehenden Zertifikate-Handel für Emissionsrechte (ETS) in Einklang gebracht werden.

Axel Don vom Thünen Institut für Agrarklimaschutz warnt vor einer Überschätzung des Potenzials von Carbon Farming. So sei in Deutschland durch die Anwendung entsprechender Methoden eine zusätzliche CO₂-Speicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden von maximal sechs Millionen Tonnen realistisch. Demgegenüber stünden mehr als 100 Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen, die der Landwirtschaft zugeschrieben würden, sagte der Wissenschaftler. In anderen Ländern sei es ähnlich: “Wir arbeiten europaweit mit vielen Partnern zusammen und erste Ergebnisse zeigen, dass sich durch Carbon Farming nicht mehr als zehn Prozent der landwirtschaftlichen Emissionen der EU kompensieren lassen”, sagt Don.

Daneben sei die Gefahr des Greenwashings hoch. So sei es sehr einfach, beispielsweise durch eine Konzentration des Einsatzes organischer Düngemittel, die CO₂-Speicherung auf einem bestimmten Feld deutlich zu erhöhen, während sie an anderer Stelle abnehme, erklärt Don. Kohlenstoff würde so lediglich verlagert und eine Senkleistung bilanziert, die es faktisch gar nicht gebe.

Außerdem würden die Ackerböden in der EU infolge schädlicher Bewirtschaftung zunehmend von Treibhausgas-Speichern zu Emittenten. Aus diesem Grund seien nachhaltigere Methoden inklusive der Anreicherung von Kohlenstoff tatsächlich unerlässlich. Doch selbst wenn das gesamte Potenzial von Carbon Farming ausgeschöpft würde, könne so höchstens der Negativ-Trend ausgeglichen werden.

Heißt im Umkehrschluss: Wenn diese CO₂-Speicherung zertifiziert und damit bilanziert wird, könnte sie fälschlicherweise als Negativ-Emissionen auf die Klimaziele angerechnet werden, obwohl sie in Wirklichkeit lediglich der Vermeidung höherer Treibhausgasausstöße dient.

Dazu kommt die nur schwer zu garantierende Dauerhaftigkeit. Schließlich sollte die zertifizierte Menge CO₂ nicht nur für zehn oder 20 Jahre, sondern bestenfalls für immer gebunden werden. Der gespeicherte Kohlenstoff kann jedoch durch Beendigung der humusaufbauenden Bewirtschaftung oder auch durch äußere Einflüsse wie den Klimawandel schnell wieder freigesetzt werden. Die dafür nötige flächendeckende Kontrolle gilt als kaum umsetzbar.

All das könnte dazu führen, dass erheblich mehr Zertifikate veräußert, als tatsächliche Negativ-Emissionen erbracht werden. Klimaneutralität bestünde dann nur auf dem Papier.

Noch in dieser Legislaturperiode will das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) das Bundesberggesetz ändern, um den heimischen Bergbau zu stärken. Das kündigte das Haus Anfang Januar im Eckpunktepapier zur Rohstoffstrategie an. Zuständig im Ministerium ist der Parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner. Die Rohstoffgewinnung in Deutschland soll ökologisch ausgerichtet und erleichtert werden.

Das gleiche Ziel verfolgt der für Anfang März angekündigte EU Critical Raw Materials Act: Die Kommission plant, Genehmigungen für Projekte in der EU zu vereinfachen und hohe Umwelt- und Sozialstandards zu etablieren. So sollen Lieferketten in Europa aufgebaut und die Abhängigkeit von Importen reduziert werden.

Die Koalitionsfraktionen in Berlin sind sich zumindest über den Handlungsbedarf einig: “Aus unserer Sicht ist das notwendig, weil wir unser heimisches und europäisches Rohstoffpotential nutzen müssen“, erklärt Sebastian Roloff (SPD). “Nur so können wir Rohstoffabbau unter höchsten ökologischen und sozialen Standards gewährleisten, unsere Abhängigkeiten minimieren und die Resilienz von Lieferketten stärken”. Der Berichterstatter der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, erhofft sich von der Novellierung “die heimischen Rohstoffpotenziale endlich adäquat zu erschließen und eine Abkehr von der Not-in-my-backyard-Politik der vergangenen Jahrzehnte einzuläuten”. Das Bergrecht sei aus der Zeit gefallen und gehöre “auf den Klimaprüfstand”, sagt Armin Grau (Grüne).

Das Bundesberggesetz (BBergG) stammt aus dem Jahr 1980 und führte damals die Landesgesetzgebungen in einen einheitlichen Rechtsrahmen über. Es reguliert das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von Bodenschätzen und die Wiedernutzbarmachung der Flächen nach der bergbaulichen Nutzung.

Laut dem Umweltbundesamt (UBA) “erweist sich das BBergG über die Jahrzehnte seines Bestehens als erstaunlich undurchlässig für die Integration von umwelt- und naturschutzrechtlichen Anforderungen“. Zwar seien zwingende EU-Vorgaben, wie die Richtlinie zur Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, umgesetzt worden. Davon abgesehen habe “der Bundesgesetzgeber bisher wenig Reformwillen erkennen lassen”, schreibt das UBA. Daher räume das Gesetz der Sicherung der Rohstoffversorgung noch heute einen “klaren Vorrang vor anderen Gemeinwohlbelangen” ein, heißt es in einem Positionspapier des UBA von Dezember 2020.

Aufgrund der oftmals erheblichen Eingriffe in die Natur und die Folgen für die lokale Bevölkerung, auch lange nach Durchführung der Projekte, spricht sich das UBA schon lang für eine umfassende Reform des BBergG aus. Diese müsse das Ziel verfolgen, “dass sowohl der Bedarf heutiger als auch künftiger Generationen gedeckt wird und hohe Umwelt- und Arbeitsschutzstandards effektiv eingehalten werden”.

Natur-, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie individuelle Grundrechte fänden im BBergG kaum Beachtung, sagt auch Josephine Koch, Referentin beim Forum Umwelt und Entwicklung. Sie sieht die Gefahr, dass diese Belange zugunsten schnellerer und einfacherer Genehmigungsverfahren noch stärker verwässert werden. Der Vorrang für den Rohstoffabbau müsse abgeschafft und Naturschutzbehörden mit einem Vetorecht ausgestattet werden, lautet ihre Forderung.

Die Industrie sieht das anders: “Das Bergrecht wurde fortlaufend an die rechtlichen Entwicklungen angepasst. Bei Bergbauvorhaben sind bereits heute dieselben ökologischen Anforderungen wie bei anderen Vorhaben zu beachten”, heißt es in einer Stellungnahme der Vereinigung Rohstoffe und Bergbau (VRB) und des Verbands der Kali- und Salzindustrie. “Daher ist das Bergrecht modern, ökologisch und auf der Höhe der Zeit, und es besteht kein grundlegender Änderungsbedarf“.

Aus Sicht der Verbände liegen die “wirklichen Probleme” unter anderem in den sehr langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Zügige, entschlackte und digitalisierte Verfahren sollten der Standard werden. Die schnelle Genehmigung und Umsetzung der LNG-Terminals habe der Branche Hoffnung gemacht, sagt Olaf Alisch vom Verband Bergbau, Geologie und Umwelt (VBGU). Für den Bergbau sei ein vergleichbarer Zeitraum aber nicht realistisch: “Dazu sind diese Projekte zu komplex”. Verfahren in beispielsweise vier bis sechs Jahren wären aber – im Vergleich zu den heutigen Verfahren über zehn bis zwölf Jahre – schon ein riesiger Erfolg.

Stefan Rouenhoff (CDU) bemängelt, die Bergbauindustrie sei zu wenig in den Konsultationsprozess des BMWK eingebunden. Im Herbst stellte er dazu eine schriftliche Frage. Unter dreißig geladenen Gästen bei dem Fachgespräch im Mai waren “ein ehemaliger Mitarbeiter der Ruhrkohle AG und ein Mitarbeiter der Vereinigung Rohstoffe und Bergbau”, antwortete das BMWK. “Statt kritischen Stimmen aus der Praxis Gehör zu schenken, nimmt das Bundeswirtschaftsministerium scheinbar lieber nur von Rechtsanwälten, Professoren, Ministerialbeamten und Vertretern des Öko-Instituts Änderungsvorschläge zum Bergrecht entgegen”, kritisiert Rouenhoff.

Die Bundesländer drängen schon länger auf eine Reform: Im November 2021 hatte sich die Umweltministerkonferenz für eine Novellierung des Bergrechts ausgesprochen, mit dem Ziel, Transparenz, Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcenschonung darin zu verankern. Ein Jahr später brachte Rheinland-Pfalz einen Gesetzesentwurf für mehr Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung im Bergbau in den Bundesrat ein. Dieser zielt auf Änderungen des Bundesberggesetzes und der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung von bergbaulichen Vorhaben (UVP-V Bergbau) ab.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Bergbaubehörden die betroffene Öffentlichkeit vor Ort frühzeitig über die Ziele und den Umfang von Vorhaben sowie “die voraussichtlichen Auswirkungen auf Klima und Umwelt sowie Nachbarschaft” unterrichten. Ende Januar wurde der Entwurf im Wirtschaftsausschuss diskutiert, mit der Empfehlung, den Entwurf beim Bundestag einzubringen.

15.02.-17.02.2023, Lille (Frankreich)

EIT, Conference Raw materials for a sustainable future

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) brings together leading experts, practitioners, and participants from around the globe for an in-depth discussion on how to assess and manage raw materials and criticality. INFOS & REGISTRATION

15.02.2023 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar PV-gestützte Sektorenkopplung im EFH

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) zeigt, wie mit PV-gestützter Sektorenkopplung im Einfamilienhaus (EFH) sowohl Eigenverbrauchs- als auch Autarkiequoten deutlich gesteigert werden können. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 10:00-11:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Wärmenetztransformation

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) stellt dar, welche Aspekte bei der Wärmenetztransformationsplanung zu berücksichtigen sind. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 10:00 Uhr, online

BVMW, Seminar IT-Sicherheit: So reagieren kleine Unternehmen richtig auf aktuelle Risiken

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) informiert über die aktuellen Trends der Cyberkriminalität und zeigt präventive Maßnahmen auf. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 10:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ECSA, Roundtable Ship Finance

The European Community Shipowners’ Associations (ECSA) discusses the role of alternative ship financing. INFOS & REGISTRATION

15.02.2023 – 11:00 Uhr, online

EBD De-Briefing ECOFIN & Euro-Gruppe

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) nimmt die Sitzungen des Rats für Wirtschaft und Finanzen vom 14. Februar 2023 und der Euro-Gruppe am 13. Februar 2023 in den Blick. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 13:00-16:00 Uhr, online

VDE, Workshop Cybersecurity und Datenschutz bei Medical Apps

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) gibt einen Überblick zu den Cybersecurity- und Datenschutz-Anforderungen für Medizinprodukte und Einblicke in die Umsetzung der Anforderungen in Unternehmensprozesse. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 14:00-16:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch THG-Quoten für die E-Mobilität

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) beschäftigt sich mit der Bedeutung der THG-Quote für Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

15.02.2023 – 18:00-20:00 Uhr, Hildesheim

FES, Seminar Wirtschaftliche Transformation gestalten

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zieht eine Bilanz der niedersächsischen Wirtschaft und geht der Frage nach, was Betriebe, Politik und Beschäftigte tun können, um den nötigen Wandel positiv zu gestalten INFOS & ANMELDUNG

16.02.2023 – 10:00-12:30 Uhr, online

BVMed, Seminar Hazardous Substances

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) widmet sich der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR). INFOS & ANMELDUNG

16.02.2023 – 10:00-11:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Informationsveranstaltung 450MHz

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) informiert über die Möglichkeiten und Einsatzgebiete eines ausfallsicheren Funknetzes. INFOS & ANMELDUNG

16.02.2023 – 19:00 Uhr, Hamburg

Körber Stiftung, Podiumsdiskussion Ukraine & Beyond – Das Jahr im Krieg

Die Körber Stiftung beschäftigt sich damit, wie sich unser Bild von der Ukraine seit Russlands Überfall verändert hat. INFOS & ANMELDUNG

Die Kommission wird nach Informationen von Table.Media kein totales Verbrenner-Aus für schwere Nutzfahrzeuge vorschlagen. Vielmehr wollen die Kommissare in ihrer heutigen Sitzung in Straßburg beschließen, dass die CO₂-Flottengrenzwerte für Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen bis 2040 um 90 Prozent gegenüber den Referenzwerten von 2019 zurückgehen müssen, wie Table.Media aus Kommissionskreisen erfahren hat.

Bis 2030 soll der CO₂-Flottengrenzwert von Trucks um 45 Prozent zurückgehen. 2035 soll es ein Zwischenziel von 65 Prozent weniger CO₂ geben. Damit will die Kommission die bisherigen CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge erheblich verschärfen. Bislang war vorgesehen, dass der Ausstoß bis 2025 um 15 Prozent sinkt und um 30 Prozent bis 2030.

Während die CO₂-Flottengrenzwerte bislang nur für besonders schwere Nutzfahrzeuge gelten, werden nun auch leichtere Lkw und Busse einschließlich Reisebusse mit einbezogen. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge hatte die Kommission ein totales Verbrenner-Aus im Jahr 2035 vorgeschlagen, Parlament und Mitgliedstaaten zogen mit. mgr

Jens Stoltenberg sind Fragen zu seiner eigenen beruflichen Zukunft sichtlich unangenehm. Sein Fokus liege auf der Aufgabe als Nato-Generalsekretär, sagte er vor dem Treffen der Verteidigungsminister am Dienstag und Mittwoch in Brüssel. Seine Sprecherin hatte am Wochenende Berichte dementiert, wonach der Norweger bereits zugestimmt habe, sein eigener Nachfolger zu werden.

Die Nachfolgedebatte kommt für das Militärbündnis zur Unzeit, mitten in einem Krieg auf dem europäischen Kontinent. Tatsache ist, dass das Mandat des Nato-Generalsekretärs am 30. September ausläuft. Der Norweger hatte zudem nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits einmal kurzfristig einer Verlängerung seiner Amtszeit zugestimmt. Damals schon aus Pflichtbewusstsein, schließlich hatte Stoltenberg für den Posten als Präsident der norwegischen Nationalbank zugesagt.

Trotz aller Dementis ist nicht ausgeschlossen, dass der 63-jährige sich noch einmal überreden lässt. Auch wenn Namen für mögliche Nachfolgerinnen bereits zirkulieren. Immer wieder erwähnt werden Estlands Regierungschefin Kaja Kallas, die frühere britische Premierministerin Theresa May oder etwa die ehemalige Präsidentin Kroatiens Kolinda Grabar-Kitarović. Im Gespräch für den Spitzenposten hält sich auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte.

Anders als in der EU gibt es in der Nato kein vorgeschriebenes Verfahren, außer dass traditionell die Europäer den Spitzenposten besetzen dürfen. Ein entscheidendes Wort haben die USA als wichtigster Pfeiler der Allianz mitzureden.

Ob Verlängerung oder Neubesetzung, die Staats- und Regierungschefs müssen die Entscheidung beim Nato-Gipfel im Juli in Vilnius treffen. Ein Wechsel in dieser kritischen Phase wäre für die Allianz ungünstig. Wie kritisch die Lage insbesondere in der Ukraine ist, machte Stoltenberg vor dem Treffen der Verteidigungsminister nochmals deutlich.

Diese kommen zuerst im sogenannten Ramstein-Format unter Führung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammen. Dort dürfte auch die Frage der Lieferung von Kampfflugzeugen wieder aufkommen. Wie immer man zu Kampfflugzeugen stehe, das werde Zeit brauchen, mahnte Stoltenberg. Ähnlich wie bei den Leopard-Panzern wird versucht, eine Allianz zu bilden. Die Niederlande haben bereits signalisiert, sie könnten F-16-Jets abgeben. Auch die Briten wären an Bord. Die Slowakei will Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 beisteuern. Die schnelle Erfüllung der Zusagen zu Schützenpanzern und Kampfpanzern habe jedoch Priorität, deutete Stoltenberg an.

Im Fokus des Treffens am Mittwoch steht deshalb auch die Frage, wie die Nato-Staaten die Produktionskapazitäten ihrer Rüstungsindustrien erhöhen und ihre Lagerbestände wieder füllen können. Der Krieg in der Ukraine führe zu einem “enormen Bedarf an Munition” und zu Lücken in den Beständen der Verbündeten, so der Nato-Chef. “Wir müssen unsere Produktionskapazitäten erhöhen.” Die gute Nachricht sei, dass verschiedene Verbündete bereits mehrjährige Langfristverträge mit der Rüstungsindustrie abgeschlossen hätten. Stoltenberg erwähnte konkret die USA und Frankreich. sti

Zur Finanzierung größerer Start-ups stellen mehrere EU-Länder zunächst bis zu 3,75 Milliarden Euro zur Verfügung. Dafür sei die entsprechende Vereinbarung am Montag in Brüssel unterzeichnet worden, teilten die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft in einer gemeinsamen Erklärung in Berlin mit. Deutschland stellt eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die gleiche Summe hatte auch Frankreich bereits angekündigt.

Mit den Mitteln sollen Technologie-Startups unabhängiger von Investoren aus den USA und Asien werden. Speziell geht es bei der ETCI-Initiative (European Tech Champions Initiative) um bereits länger am Markt befindliche Jungunternehmen, die in der Regel schon mehrere Finanzierungsrunden durchlaufen haben, nun aber einen weiteren Schub benötigen, um in neue Größenordnungen vorzustoßen. Hier wollen die Länder stärkere Anreize setzen, zusammen mit dem Staat privates Kapital zu mobilisieren. Dies soll unter anderem verhindern, dass diese Unternehmen ihren Kapitalgebern folgend den Firmensitz verlagern und in den USA oder Asien an die Börse gehen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte, es werde eine Lücke in der Finanzierungslandschaft für Start-ups geschlossen, die nur selten Kredite von klassischen Banken bekommen. Laut Bundesregierung haben auch Frankreich, Italien, Spanien und Belgien sowie die Europäische Investitionsbank Zusagen. Andere EU-Länder könnten sich in den nächsten 18 Monaten der Initiative anschließen, hieß es im Umfeld des Finanzministeriums. Insgesamt war in der Vergangenheit mit einem Volumen von mindestens zehn Milliarden Euro kalkuliert worden. rtr

In seinem Zero-Carbon-Lithium-Projekt am Oberrheingraben will Vulcan Energy Resources eine deutlich höhere Menge Lithium fördern als bisher geplant. Dies geht aus der endgültigen Machbarkeitsstudie hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Der Studie zufolge können am Oberrheingraben in der ersten Projektentwicklungsphase ab Ende 2025 jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) abgebaut werden. Dies sind 60 Prozent mehr, als in der vorläufigen Machbarkeitsstudie angegeben waren. In der zweiten Phase kämen weitere 24.000 Tonnen hinzu.

Als Grund für die größere Fördermenge führt Vulcan Energy Resources zusätzliche Produktionsstandorte und Investitionen in dem Abbaugebiet an. In der ersten Phase sollen die Investitionen knapp 1,5 Milliarden Euro betragen. Die Produktionskosten pro Tonne LHM belaufen sich nach Angaben des Unternehmens auf 4.359 Euro. Für die Förderung will das Unternehmen vollständig auf fossile Brennstoffe verzichten und nach eigenen Angaben jährlich mehr als 300 GWh erneuerbaren Strom und mehr als 250 GWh erneuerbare Wärme für die regionalen Netze erzeugen.

Vulcan Energy Resources will bis Ende 2025 mit der kommerziellen Lithiumproduktion am Oberrheingraben beginnen. leo

Die deutsche Volkswirtschaft landet beim Economic-Resilience-Index (ERI), der die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit von 25 EU-Staaten abbildet, auf Platz 5. Die Plätze vor Deutschland belegen Niederlande (4), Finnland (3), Dänemark (2) und Schweden (1). Der Economic Resilience Index (ERI) wurde vom Thinktank ZOE (Institute for Future-fit Economies) entwickelt und jetzt erstmals erhoben.

Alle EU-Staaten bis auf Luxemburg und Malta wurden untersucht. Die Bewertung erfolgte in neun Bereichen: wirtschaftliche Unabhängigkeit, Bildung und Fähigkeiten, finanzielle Resilienz, Governance, Produktionskapazität, sozialer Fortschritt und Zusammenhalt, Absorption, Erholung und Anpassung.

Deutschland schnitt am besten von allen Mitgliedstaaten bei der wirtschaftlichen Unabhängigkeit ab, knapp gefolgt von Schweden. Am schlechtesten war das Ergebnis Deutschlands im Bereich sozialer Fortschritt und Zusammenhalt. Schweden war spitze im Bereich Bildung und Fähigkeiten.

Auf den Plätzen hinter Deutschland folgen Österreich, Irland, Belgien, Estland und Slowenien. Auf Platz elf folgt dann Frankreich. Spanien landet auf Platz 18, Italien auf Platz 19. Auf den letzten drei Plätzen sind Bulgarien, Griechenland und Rumänien.

“Skandinavische Länder belegen die besten Plätze, während einkommensschwache Länder die untersten Plätze belegen”, schreiben die Autoren. Es gebe allerdings nur eine schwache Korrelation zwischen dem ERI und dem Pro-Kopf-Einkommen. Länder mit hohem Einkommen wie etwa Frankreich, Spanien und Italien belegten mittlere oder untere Plätze. Es gebe auch nur eine geringe Korrelation mit dem CO₂-Ausstoß pro Kopf. Wirtschaftliche Resilienz aufzubauen, das geschehe also nicht auf Kosten der Eindämmung des Klimawandels oder des Umweltschutzes, so die ERI-Autoren. mgr

“Ich finde diese Stadt einfach wunderschön” – Tanja Baerman kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn sie überlegt, was sie an Brüssel besonders schätzt. Die “Vielfalt der Architektur” sei spektakulär. Sie sei großer Fan von Jugendstil und Art Déco. Baerman ist Leiterin der Landesvertretung Bremen in der Europastadt Brüssel.

Nach einem Rechtswissenschaftsstudium in München und Würzburg und einem Master in Europastudien des Europakollegs Brügge/Natolin kommt sie bereits früh mit Europa in Verbindung. “Ich bin noch in anderen Gebieten wildern gegangen”, erzählt sie lachend. Mit dem Völkerrecht und Europarat kommt sie ebenfalls in Kontakt, genauso wie mit Entwicklungszusammenarbeit in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen.

Prägend wird für sie ein Besuch mit der ersten größeren Wahlmission der OSZE in Bosnien 1996. “Das war das erste und letzte Mal, dass ich in einem Land war, das kurz vorher noch Kriegsgebiet war”, erzählt Baerman. Das habe ihr den Wert der Europäischen Union noch einmal ganz anders vor Augen geführt.

An Europa begeistere sie vor allem die Stärke der Gemeinschaft durch die Teilung von Souveränität. Ein Däne habe mal gesagt, in Europa gebe es Länder, die klein seien und Länder, die nicht wissen, dass sie klein seien. “Aber im Prinzip sind wir alle klein.” Die Art und Weise, wie die Europäische Union zusammen arbeitet, bezeichnet Baerman als einzigartig.

Es gebe hundert verschiedene Arbeitskreise, Leute könnten sich nicht leiden oder hätten völlig unterschiedliche Positionen. “Aber sie sind durch diese Mechanismen, die existieren, einfach gezwungen, immer wieder miteinander zu reden, immer wieder, bis es eine Lösung gibt – und wenn es Jahre dauert”, sagt sie.

Als Leiterin der Bremer Landesvertretung ist Tanja Baerman auch gleichzeitig Leiterin der Europaabteilung in Bremen. Damit unterscheidet sich die Landesvertretung von anderen. Das habe einen Vorteil: “Einerseits bin ich mit einem Fuß in Brüssel, andererseits mit einem Fuß in Bremen.” In Bremen unterrichtet Baerman die Bürgerschaft über das, was in Europa passiert und unterstützt die Abgeordneten bei ihrer Meinungsbildung. Ihre Aufgabe ist es, “Überzeugungsarbeit in beide Richtungen zu leisten.” In Brüssel verfolgt sie Dossiers, um “das Ohr am Gleis zu haben” und genau zu beobachten, was dort passiert.

“Wir verfolgen das Dossier, bis es im Bundesrat dann tatsächlich seinen europapolitischen Schlusspunkt findet”, erklärt Baerman. Auch das sei bei vielen Landesvertretungen anders. Die Aufgaben der Referenten seien mit der Übergabe der Dossiers an ihre Ressorts meist beendet, in Bremen werde dann noch votiert. “Das ist einzigartig für Bremen.”

Momentan beschäftigt sich Tanja Baerman mit Rechtsstaatlichkeit und Migration, dem Green Deal und der Energiekrise. “Rechtsstaatlichkeit ist eine Baustelle, wo wir immer wieder heranmüssen.” Auch die soziale Gerechtigkeit dürfe nicht zu kurz kommen. Bremen bilde ein wichtiges Gegengewicht zu anderen Akteuren auch beim Thema Migration. Das mache den Stadtstaat aus, dass man viel näher an den Bürgern und der Umsetzung von Themen dran sei. Die Bremer Landesvertretung habe damit eine Art “Aquariumsfunktion”, um zu schauen: “Wenn die Kommission A macht, passiert unten in Bremen B.” Das sei ihr Wettbewerbsvorteil.

Nach fast zehn Jahren in Brüssel ist Tanja Baerman immer wieder überrascht, noch neue Ecken zu entdecken. Auch die “kosmopolitische Atmosphäre” und die unterschiedlichen Menschen in der Stadt schätze sie sehr. “Nicht nur die Eurokraten”, betont sie, “auch die Einwanderer-Communities, die der Stadt ihren Stempel aufgedrückt haben.” Livia Hofmann