der transatlantische Streit über den Inflation Reduction Act ist noch nicht gelöst, da bahnt sich bereits ein weiterer Konflikt an: In den USA wächst der Unmut über die Entscheidung der EU-Kommission, sich selbst mehr Spielraum bei der Prüfung geplanter Unternehmensfusionen zu geben. Auch in der hiesigen Industrie regt sich Kritik, wie Sie in meiner Analyse nachlesen können.

Ausreichend Kritik übt die Industrie auch an den Kommissionsvorschlägen zur überarbeiteten CLP-Verordnung und den neuen Gefahrenklassen für umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe. Statt den Mittelstand zu entlasten, bedeuteten die neuen Chemikaliengesetze noch mehr Bürokratie und führten zu Stoffverboten und Verwendungsbeschränkungen, heißt es. Doch die neuen Standards könnten die EU weltweit zum Vorreiter machen, schreibt Leonie Düngefeld.

Dass die Grünen-Abgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg achtsam mit den Ressourcen der Natur umgeht, ist wenig überraschend. Doch die EU-Parlamentarierin geht auch mit ihren eigenen Ressourcen schonend um und nimmt sich Zeit zur Reflexion – und so klappt auch das Zeitmanagement in ihrem Team gut. Im Portrait stellen wir Anna Deparnay-Grunenberg vor.

Apropos Zeitmanagement und Reflexion: Mit dieser Ausgabe gehen wir in die Weihnachtspause – am 2. Januar 2023 finden Sie Europe.Table wieder wie gewohnt frühmorgens in Ihrem Postfach. Das zu Ende gehende Jahr hat viele von uns auch emotional belastet, so nah sind wir einem Krieg lange nicht mehr gekommen. Da tut es gut, einige Tage lang abzuschalten.

Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten Redaktion ein frohes Fest, gute Erholung und einen guten Start ins neue Jahr!

In den USA, aber auch in der hiesigen Wirtschaft nimmt die Kritik zu an der Entscheidung der EU-Kommission, ihre Befugnisse bei der Fusionskontrolle auszuweiten. Die U.S. Chamber of Commerce und der BDI werfen den Brüsseler Wettbewerbshütern in einem neuen Positionspapier vor, durch die geänderte Praxis für erhebliche Unsicherheiten bei geplanten Übernahmen zu sorgen. Im US-Kongress warnten mehrere Abgeordnete aus beiden politischen Lagern bereits per Brief vor einem “Schaden für die US-EU-Handelsbeziehungen” und forderten Wirtschaftsministerin Gina Raimondo auf, in Brüssel zu intervenieren.

Stein des Anstoßes ist die Entscheidung der Kommission, dem US-Medizintechnikhersteller Illumina die Übernahme von Grail zu untersagen, einem jungen Unternehmen aus Kalifornien mit einem vielversprechenden Früherkennungstest für Krebserkrankungen.Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager begründete den Schritt im September damit, die Konkurrenten von Grail seien auf die Maschinen von Illumina angewiesen. Mit der Übernahme habe Illumina aber einen Anreiz, die Rivalen vom Zugang zu seiner Technologie abzuschneiden. Die Firmen legten dagegen Widerspruch ein, der Fall liegt nun in erster Instanz beim EU-Gericht in Luxemburg.

Die Entscheidung findet große Beachtung, weil die Kommission dabei erstmals ihre neue Praxis in der Fusionskontrolle anwandte: Sie hatte die französische Wettbewerbsaufsicht ermuntert, den Fall nach Brüssel zu verweisen, obwohl Grail weder in Frankreich noch in der EU die Umsatzschwellen erreichte, ab der die Behörden eine Fusion prüfen.

Die Kommission stützte sich dabei auf eine von ihr selbst zuvor beschlossene “Rekalibrierung” des Artikel 22 in der EU-Fusionskontrollverordnung. Demnach will sie die nationalen Kartellbehörden in bestimmten Fällen dazu bewegen, eine Übernahme zu verweisen, auch wenn die nationalen Behörden wegen Unterschreitung der Aufgriffsschwellen eigentlich nicht zuständig sind.

Die Kommission will so einschreiten können, wenn Unternehmen Start-ups mit vielversprechender Technologie aufkaufen, die noch wenig Umsatz machen. Gegen Killerakquisitionen etwa in der Tech-Branche hatten die Wettbewerbshüter in der Vergangenheit wenig Handhabe. Im Digital Markets Act haben die EU-Gesetzgeber daher festgeschrieben, dass als Gatekeeper eingestufte Digitalkonzerne auch Übernahmen unterhalb der Meldeschwellen notifizieren müssen.

Die Kommission will aber auch einschreiten können, wenn es nicht um die Digitalriesen geht. Dafür beruft sie sich auf den Artikel 22. Das EU-Gericht bestätigte die neue Praxis im Juli in erster Instanz. Viele Experten habe es aber “überrascht, dass das EU-Gericht die etwas anmaßende neue Praxis der Kommission abgesegnet hat”, sagt Rupprecht Podszun, Kartellrechtsprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das Bundeskartellamt wendet die neue Praxis wegen der Bedenken bislang nicht an. Das letzte Wort hat nun der Europäische Gerichtshof (EuGH).

Die U.S. Chamber of Commerce und der BDI warnen vor den Konsequenzen: “Die dramatisch erweiterte Anwendung der Artikel 22 verursacht große Unsicherheiten” für Unternehmen, die ein Zusammengehen planten. Die Unternehmen sähen sich womöglich gezwungen, eine Fusion in allen 27 Mitgliedstaaten zu notifizieren, statt wie bisher nur bei einer zuständigen Behörde. Auch gebe es keine klaren Fristen mehr für die Verfahren.

Die Kommission könne überdies Fusionen verbieten, die zuvor außerhalb ihrer Zuständigkeit lagen – auch solche mit unzureichendem Bezug zur EU. Auch die Kongressabgeordneten kritisieren, die Grail-Entscheidung der Kommission gehe zulasten von Innovationen in den USA, dabei sei das Unternehmen überhaupt nicht präsent in Europa. Unternehmen und Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks seien “zutiefst besorgt”, argumentiert John Frank, Senior Vice President von Illumina. “Wir alle haben die Rechtssicherheit verloren, die das Markenzeichen der EU-Fusionskontrollverordnung war.”

Die Kommission widerspricht: Die Praxis sei in der Fusionskontrollverordnung bereits seit deren Verabschiedung im Jahr 1989 vorgesehen, sagt eine Sprecherin. Mechanismen zur Erfassung von Fusionen, die unter den obligatorischen Anmeldeschwellen liegen, aber potenziell wettbewerbsschädlich sind, existierten überdies auch in den USA oder dem Vereinigten Königreich. Die verwiesenen Fälle müssten weiterhin die Kriterien erfüllen, dass sie den Wettbewerb in dem jeweiligen Mitgliedstaat und den grenzüberschreitenden Handel erheblich beeinträchtigen.

Die Kommission habe zudem “klargemacht, dass sie den Artikel nicht als ‘Catch-All’ nutzen will”, so die Sprecherin. Vielmehr erhalte die Kommission die Flexibilität, ohne allgemeine Anmeldepflichten Zusammenschlüsse zu prüfen, die dies verdienten. Angesichts der Kritik veröffentlichte die Behörde kürzlich zudem noch einige Klarstellungen.

Auch Experte Podszun sieht aber wachsende Rechtsunsicherheit – fusionswillige Unternehmen müssten befürchten, dass die Kommission einen Fall unerwartet prüft. “Die neue Auslegung der Kommission bedeutet eine Abkehr von einer langjährigen Praxis”, sagt Podszun. “Es wäre sauberer, hierfür in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Fusionskontrollverordnung zu ändern.”

Das aber wolle die Kommission unbedingt vermeiden, sagt Podszun: “Sie befürchtet nicht zu Unrecht, dass die Mitgliedstaaten die Gelegenheit nutzen würden, um industriepolitisch motivierte Änderungen zu verlangen.”

Während Umweltverbände den Vorschlag der EU-Kommission für eine Überarbeitung der CLP-Verordnung und neue Gefahrenklassen für Chemikalien begrüßen, warnt die Chemieindustrie vor einem generischen Risikomanagement, einem europäischen Alleingang und der bürokratischen Last für die Unternehmen.

Die EU-Kommission hatte Anfang der Woche eine überarbeitete Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien (CLP) vorgeschlagen (Europe.Table berichtete). Durch klarere Regeln für die Kennzeichnung und für online verkaufte Chemikalien soll der freie Verkehr von Stoffen und Gemischen erleichtert werden. In einem delegierten Rechtsakt will sie außerdem sechs neue Gefahrenklassen für endokrine Disruptoren und andere schädliche chemische Stoffe einführen.

Die Kommission schlägt unter anderem zwei neue Gefahrenklassen für endokrine Disruptoren (EDC) vor: eine für die Umwelt und eine für den Menschen. EDC sind Chemikalien, welche die natürliche biochemische Wirkweise von Hormonen stören. Weil ihre chemische Struktur jener von natürlichen Hormonen ähnelt, können die Stoffe sich etwa an Hormonrezeptoren binden und die Wirkung von Hormonen abschwächen oder verstärken.

Mit schwerwiegenden Folgen: Laut Umweltbundesamt kann dies die Entwicklung von Organismen irreversibel schädigen, bestimmte Krebsarten beim Menschen fördern und ganze Wildtierpopulationen gefährden. Der Einsatz dieser Stoffe – etwa in Möbeln, Spielzeug oder Kosmetik – wird deshalb bereits seit Langem kontrovers diskutiert.

“Die Gefahrenkategorie für mutmaßliche EDCs ermöglicht die Einstufung von Stoffen, für die es zwar wesentliche, aber noch nicht genügend wissenschaftliche Beweise gibt“, lobt das zivilgesellschaftliche Bündnis EDC-Free Europe, das sich für ein Verbot von hormonellen Schadstoffen einsetzt.

“Die Änderungen an den Anhängen der CLP-Verordnung werden letztendlich eine bessere Kontrolle dieser schädlichen Chemikalien auf dem EU-Markt ermöglichen”, erklärt Sandra Jen, Koordinatorin der Kampagne. “Sie müssen jedoch noch durch dringend erforderliche Anpassungen anderer wichtiger EU-Rechtsvorschriften zur Minimierung der Exposition ergänzt werden, insbesondere REACH und Rechtsvorschriften für Spielzeug, Materialien mit Lebensmittelkontakt oder Kosmetika, um die Gesundheit und die Umwelt wirklich zu schützen”.

Für beide Gefahrenklassen der EDC soll es jeweils zwei Kategorien geben, die nach Beweislast gestaffelt sein sollen. Diese orientieren sich an wissenschaftlich etablierten Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) koordiniert unter Mitarbeit der Behörden aus den Mitgliedstaaten die Entwicklung eines Leitfadens, mit dem Unternehmen die Chemikalien dann selbst einer der Kategorien zuordnen können. Dieser soll zeitnah veröffentlicht werden.

Außerdem gibt es zwei neue Gefahrenklassen für Chemikalien, die in der Umwelt sehr langsam abgebaut werden, sich in der Umwelt und in Organismen anreichern und giftig für Organismen sein können (PBT und vPvB). Diese basieren auf den bereits existierenden Kriterien der REACH-Verordnung.

Zwei weitere neue Kategorien beziehen sich auf Stoffe, die kritisch für die Trinkwasserressourcen sind (PMT und vPvM) und wurden neu erarbeitet. Hier spielte das deutsche Umweltbundesamt (UBA) eine maßgebliche Rolle: Dieses hatte seit 2009 einen wissenschaftlichen Konsultationsprozess geleitet und die Kriterien für diese Kategorie 2019 der EU-Kommission vorgelegt. Dies wurde nun von der EU-Kommission weitgehend unverändert übernommen und von den anderen Mitgliedstaaten unterstützt, erklärt Michael Neumann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am UBA.

Umweltverbände wie das European Environmental Bureau (EEB) begrüßen die Pläne der Kommission. “Die Einführung neuer Gefahrenklassen stellt einen Fortschritt bei der Identifizierung dieser wirklich problematischen Chemikalien dar, die eine weit verbreitete und irreversible Verschmutzung der Umwelt und unseres Trinkwassers verursachen”, sagte Helene Loonen, im EEB verantwortlich für Chemikalienpolitik.

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hingegen spricht von “gravierenden Auswirkungen” auf eine Reihe von Chemikaliengesetzen. “Statt die Unternehmen und ganz besonders den Mittelstand zu entlasten, sattelt die EU noch mehr Bürokratie drauf”, sagte VCI-Geschäftsführer Gerd Romanowski. Das generische Risikomanagement, das durch die Aufnahme neuer Gefahrenklassen in die CLP-Verordnung entstehe und auch als Teil der REACH-Verordnung geplant sei, führe zu automatischen Stoffverboten und Verwendungsbeschränkungen.

“Wir fürchten deshalb, dass zahlreiche Chemikalien vom Markt verschwinden. Sie fehlen dann für Produkte, die zur Umsetzung der EU-Chemikalienstrategie und die Ziele des europäischen Green Deals wichtig sind”, erklärte Romanowski. Einzelne Stoffe, die betroffen wären, kann der Verband noch nicht nennen.

Ein weiterer Kritikpunkt des VCI: Die EU koppele sich mit den neuen vorgeschlagenen Gefahrenklassen von einheitlichen UN-Standards ab. Die CLP-Verordnung setzt das international gültige Globally Harmonised System (GHS) der Vereinten Nationen in der EU um. Dessen Ziel ist, erstmals ein weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien zu schaffen. “Durch eigene Einstufungsregeln und -kriterien gefährdet die EU die internationale Harmonisierung”, so die VCI-Sprecherin.

Helen Loonen vom EEB hingegen spricht von einer “weltweiten Vorreiterrolle der EU” in Bezug auf die neuen Vorschläge. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, die neuen Gefahrenklassen 2023 auch für das GHS vorzuschlagen. Solange dies nicht erfolgt ist, gebe es die Gefahrenklassen zwar nur in der EU, sagt Michael Neumann vom Umweltbundesamt. “Dies ist aus meiner Einschätzung auch wegen der extrem langen Übergangsfristen kein echtes Problem.”

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiensts (BND) wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen. Carsten L. werde des Landesverrats beschuldigt, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe am Donnerstag mit.

Der deutsche Staatsangehörige soll in diesem Jahr Informationen, bei denen es sich um Staatsgeheimnis gehandelt habe, an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben. L. sei am Mittwoch in Berlin von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Zudem seien die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten sowie einer weiteren Person durchsucht worden. Der Beschuldigte sitze in Untersuchungshaft.

BND-Präsident Bruno Kahl sagte, der Auslandsgeheimdienst habe im Rahmen seiner nachrichtendienstlichen Arbeit von einem möglichen Verratsfall in den eigenen Reihen erfahren. Daraufhin seien umfangreiche interne Ermittlungen eingeleitet worden. “Als diese den Verdacht erhärteten, wurde umgehend der Generalbundesanwalt eingeschaltet.”

Zu Details hielt sich der BND bedeckt. “Zurückhaltung und Diskretion sind in diesem besonderen Fall sehr wichtig”, sagte Kahl. “Mit Russland haben wir es auf der Gegenseite mit einem Akteur zu tun, mit dessen Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft wir zu rechnen haben. Jedes Detail dieses Vorgangs, das an die Öffentlichkeit gelangt, bedeutet einen Vorteil dieses Gegners in seiner Absicht, Deutschland zu schaden.”

Hintergrund für diese Äußerungen könnte die Sorge vor möglichen Gefahren für Kontaktpersonen und Zuträger des deutschen Geheimdienstes in Russland sein, die durch den mutmaßlichen Spion in den Reihen des BND verraten worden sein könnten. rtr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist für Februar nach Brüssel eingeladen worden. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag mit. Darüber hinaus bestätigte er, dass für den 3. Februar ein EU-Ukraine-Gipfel geplant sei. Daran werden ihm zufolge aber nicht die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten teilnehmen. Geplant sei, dass die Europäische Union von Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Michel vertreten werde.

Selenskyj war am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise seit Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine nach Washington gereist. Für Auftritte auf der politischen Weltbühne – etwa beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau – ließ er sich bislang stets digital aus der Ukraine zuschalten.

Selenskyj hatte US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch in Washington persönlich für die Zusage über die Lieferung des US-Flugabwehrsystems Patriot gedankt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax auf die Frage nach Moskaus Reaktion auf die zugesagten US-Waffenlieferungen für Kiew, dass Russland das Patriot-System nach dessen Lieferung in die Ukraine zerstören wolle. “Die Entmilitarisierung ist doch eines der Ziele der militärischen Spezialoperation”, sagte Peskow. Er kritisierte, dass die USA damit praktisch einen Krieg gegen Russland führen würden.

Die Waffenlieferungen führten dazu, dass “sich die Leiden des ukrainischen Volkes leider fortsetzen werden”, warnte Peskow. Russland hatte betont, dass es mit neuartigen Hyperschallraketen in der Lage sei, jede Flugabwehr zu überwinden. Experten gehen davon aus, dass Russland seinen Beschuss ukrainischer Städte fortsetzen wird. Dort hatte Moskau vor allem auf Energie-Infrastruktur gezielt, um das Land in Kälte und Dunkelheit zu stürzen.

Die G7-Staaten haben am Donnerstag weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von mindestens 32 Milliarden US-Dollar für die Ukraine zugesagt. Diese Summe sei jetzt bereits im Kreis der G7 mobilisiert worden, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Berlin. Weitere Zusagen seien zu erwarten.

Große Teile der bisher vereinbarten Hilfen sollen allerdings nicht als Zuschüsse, sondern als Kredite fließen. Dazu gehören etwa 18 Milliarden Euro von der Europäischen Union. US-Präsident Joe Biden wolle 12,5 Milliarden Dollar an Zuschüssen zahlen, eine Zustimmung des Kongress stand zunächst aber noch aus.

Auch in diesem Jahr haben die G7-Staaten der Ukraine laut Finanzministerium 32,7 Milliarden US-Dollar an Budgethilfen gewährt. Die Mittel helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des kriegsgebeutelten Landes aufrechtzuerhalten und etwa Renten und die Gehälter von Staatsbediensteten zu zahlen. Mit Abstand größter Geldgeber sind die USA. dpa

Die unter Korruptionsverdacht stehende EU-Parlamentsabgeordnete Eva Kaili bleibt zunächst im Gefängnis. Das zuständige Gericht in Brüssel habe die Untersuchungshaft der ehemaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments am Donnerstag um einen Monat verlängert, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Gegen die Entscheidung kann die 44 Jahre alten Griechin Berufung einlegen.

Kaili und drei weitere Verdächtige kamen am 11. Dezember in Untersuchungshaft. Ihnen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Bereits in der vergangenen Woche entschied ein Haftrichter, dass zwei von ihnen ihre Untersuchungshaft weiter im Gefängnis verbringen müssen.

Dabei handelt es sich um Kailis Lebensgefährten, der als Assistent eines Abgeordneten im EU-Parlament arbeitet, und um den ehemaligen sozialdemokratischen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri. Ein weiterer Verdächtiger durfte das Gefängnis mit der Auflage einer Fußfessel verlassen. Dafür hatten sich Kailis Anwälte auch für ihre Mandantin eingesetzt.

Kaili selbst hat bislang jede Schuld von sich gewiesen und ihren Partner für das viele Bargeld in der gemeinsamen Wohnung verantwortlich gemacht. Zugleich gab sie ihrem Anwalt zufolge jedoch unter anderem zu, ihren Vater am Tag der Razzia belgischer Ermittler angewiesen zu haben, Bargeld aus ihrer Wohnung in ein Brüsseler Hotel zu bringen. dpa

Die Kommission hat am Donnerstag einen Entwurf zur öffentlichen Konsultation über die Methodik und die Verfahren zur Berechnung der Aufsichtsabgabe nach dem Digital Services Act (DSA) veröffentlicht. Interessierte Parteien haben nun bis zum 19. Januar 2023 Zeit, auf dem Have Your Say Portal der Kommission Feedback zu geben.

Der DSA ist am 16. November 2022 in Kraft getreten. Um eine wirksame Überwachung und Durchsetzung der neuen Vorschriften zu gewährleisten, ist die Kommission befugt, von den ihrer Aufsicht unterliegenden sehr großen Online-Plattformen oder sehr großen Suchmaschinen eine Gebühr zu erheben. Der vorliegende Entwurf der delegierten Verordnung soll den betroffenen Dienstleistern Rechtssicherheit bieten.

Neben Methodik und Verfahren für die Berechnung und Erhebung der Aufsichtsgebühr enthält der Entwurf weitere Einzelheiten für die Berechnung der geschätzten Gesamtkosten und für die Festlegung der einzelnen Gebühren. Er legt außerdem das Verfahren für die Gesamtobergrenze fest. vis

Die Türkei sieht die Voraussetzungen für den geplanten Nato-Beitritt Schwedens nicht erfüllt. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu warf der Regierung in Stockholm am Donnerstag vor, Terroristen nicht ausgeliefert zu haben.

Zudem habe Schweden deren Vermögenswerte nicht wie gewünscht eingefroren. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Ankara sagte der schwedische Außenminister Tobias Billström, seine Regierung habe konkrete Schritte unternommen, um die Forderungen der Türkei zu erfüllen. Çavuşoğlu entgegnete, zwar erkenne er die Bemühungen an. Es müssten aber noch viel mehr Schritte ergriffen werden.

Der Oberste Gerichtshof in Schweden hatte am Montag die Auslieferung eines Türken gestoppt, der von der Regierung in Ankara beschuldigt wird, an dem Putschversuch im Jahr 2016 beteiligt gewesen zu sein. rtr

Wer wegen verschmutzter Luft krank geworden ist, kann vom Staat keinen Schadenersatz verlangen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg (Rechtssache C-61/21). Die europäischen Richtlinien zur Luftqualität verleihen dem Einzelnen keine Rechte, die zu Schadenersatz führen könnten, wie die Richter mitteilten. Bürgerinnen und Bürger müssen jedoch erreichen können, dass nationale Behörden Maßnahmen für saubere Luft ergreifen.

Hintergrund ist die Klage eines Parisers. Er verlangt vom französischen Staat 21 Millionen Euro Schadenersatz, weil die zunehmende Luftverschmutzung im Pariser Ballungsraum seine Gesundheit geschädigt habe. Seiner Ansicht nach muss der Staat haften, weil er nicht dafür gesorgt habe, dass EU-weite Grenzwerte eingehalten werden.

Die Generalanwältin am EuGH folgte in ihren Schlussanträgen vor einigen Monaten dieser Ansicht. Sowohl Frankreich als auch Deutschland wurden in der Vergangenheit vom EuGH gerügt, weil die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid überschritten wurden.

Der EuGH teilte die Ansicht seiner Gutachterin jedoch nicht und verneinte nun einen Anspruch auf Schadenersatz. Die Luftqualitätsrichtlinien verpflichteten zwar die EU-Staaten, für saubere Luft zu sorgen. Diese Verpflichtungen dienten jedoch dem allgemeinen Ziel, die menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu schützen.

Einzelnen Bürgern würden dadurch keine Rechte zugewiesen. Daher müsse der Staat seine Bürger auch nicht entschädigen. Die EU-Länder könnten aber unter Umständen nach nationalen Vorschriften haftbar sein. Das schloss der EuGH ausdrücklich nicht aus. Außerdem erinnerte er daran, dass Einzelpersonen das Recht haben müssen, von den Behörden Maßnahmen zu erstreiten. Dazu zählt zum Beispiel ein Luftreinhaltungsplan. dpa

Im Streit mit Ungarn um Verstöße gegen Rechtsstaatsprinzipen hält die EU-Kommission sämtliche Gelder aus Kohäsionsfonds für das osteuropäische Land zurück. Insgesamt würden rund 22 Milliarden Euro eingefroren, bis die Regierung in Budapest alle Bedingungen erfülle, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die EU-Mitgliedstaaten hatten am 12. Dezember bereits entschieden, 6,3 Milliarden der 22 Milliarden Euro zu blockieren. Die Gelder sollten zur Angleichung der Lebensverhältnisse in den Jahren 2021 bis 2027 verwendet werden.

Die EU-Kommission hatte Ungarn einen Katalog von Anforderungen geschickt, die es im Streit über Rechtsstaatsprinzipien erfüllen muss, bevor die EU-Hilfsgelder fließen können. Dabei geht es um die Unabhängigkeit der Gerichte und Bekämpfung von Korruption auf höchster Ebene.

Ministerpräsident Viktor Orbán braucht das Geld für seine Wirtschaft, in der die Inflation auf 26 Prozent gestiegen ist. Zudem ist die Staatsverschuldung in die Höhe geschossen und der Wert der Währung Forint abgesackt. Während seiner mehr als zehnjährigen Regierungszeit hatte Orbán bereits zahlreiche Auseinandersetzungen mit der EU, weil er die Grundsätze der liberalen Demokratie in Ungarn durch die Einschränkung der Rechte von Medien, Akademikern, Richtern, Nichtregierungsorganisationen, Migranten und LGBTI-Personen nach Ansicht der EU-Kommission und vieler Mitgliedstaaten beschädigt. rtr

Die UN Biodiversitäts-Konferenz in Montreal hat Anna Deparnay-Grunenberg aus ihrem Homeoffice in Stuttgart verfolgt. Sie hatte sich gegen eine Teilnahme vor Ort entschieden, um ihren CO2-Fußabdruck nicht zu verschlechtern. Außerdem rechnete sie nicht mit einem starken Abkommen.

Um so mehr hat sie sich gefreut, dass es dazu doch noch kam: “Das ist ein echter Hoffnungsschimmer für die Zukunft des Lebens auf unserem Planeten.” Für die Grünen sitzt sie seit Juli 2019 im Europaparlament, unter anderem in den Ausschüssen für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Landwirtschaft und ländlichen Raum (AGRI).

Ein Schwerpunkt der 46-Jährigen ist der Ausbau von Elektromobilität beim Zugfahren. Aktionen wie der Connecting Europe Express im Jahr der Schiene 2021 verbucht sie bisher als Erfolg. Die Zugfahrt durch 26 Länder habe die Branche und EU-Kommission stärker aufgerüttelt, um mehr in diese Art der Mobilität zu investieren.

Besonders spannend bei ihrer Tätigkeit sei das Zusammenbringen verschiedener Themen im Bereich des ökologischen Wandels, die oft in Konflikt miteinander geraten. Zum Beispiel das Aushandeln von erneuerbarem Strom und Biodiversität. Nachhaltiges Bauen mit Holz statt Beton, aber auch der Erhalt von Wäldern als CO2-Senken. “Wir dürfen nicht in Silos denken, es hängt alles miteinander zusammen”, betont sie.

Das sei besonders bei dem Thema wichtig, für das sie aktuell sensibilisieren möchte: das Kahlschlagen von Wäldern. “Wir reden über Naturschutz und Biodiversität und haben aber noch eine sehr altertümliche erlaubte Forstwirtschaft in Europa.” Hierbei müsse es ein verstärktes europäisches Denken geben. An der Zielsetzung der Biodiversitäts-Konferenz kritisiert sie auch, dass Land- und Forstwirtschaft nur am Rande erwähnt werden.

Der Schutz der Wälder muss laut der Politikerin im Zentrum des Abkommens stehen. Mit Naturräumen wie Wäldern kennt sich Anna Deparnay-Grunenberg aus: Sie studierte Forst- und Umweltwissenschaften in Freiburg im Breisgau und Kanada und arbeitete danach als selbstständige Beraterin für Umweltbildung.

Es folgte die Position als Stadträtin und Fraktionsvorsitzende der Grünen in Stuttgart und eine Tätigkeit als Transformationsgestalterin. Das ist ein sehr wichtiges Thema für die dreifache Mutter, vor allem mit Hinblick auf die Klimakrise. Sie sei dankbar, gerade diesen Wandel mitzugestalten, obwohl sie die allgemeine Situation manchmal frustriert und wütend macht. “Ich denke, das ist die Aufgabe meiner Generation und die meiner Kinder, sich von dem Frust nicht vereinnahmen zu lassen”, sagt sie.

Die Wut und Traurigkeit über die Krise kommen für sie in Aktionen wie von Aktivisten der Letzten Generation zum Vorschein. Sie können laut der Politikerin ein Mittel von vielen sein, um die Aufmerksamkeit auf die Themen zu lenken. “Wir sollten vielmehr darauf schauen, warum sie das tun, als die Aktion an sich zu kritisieren.”

Ein alltagsnaher Vorschlag der Deutsch-Französin für ein besseres Europa-Verständnis ist eine Art Erasmus nicht nur im Studium oder der Ausbildung. Also ein Austauschjahr auch in der späteren Karriere. “Warum soll das nicht auch möglich sein, wenn ich in einem Friseursalon arbeite?”, findet sie. Für ein gutes Zeitmanagement orientiert sie sich an der Natur – die habe ja auch ihre Zyklen und Jahreszeiten. Somit legt sie Wert auf einen achtsamen Umgang mit ihren eigenen Ressourcen und baut immer wieder Wochen zur Reflexion für sich und ihr Team ein. “Seitdem ich das mache, funktioniert das Zeitmanagement wirklich besser.” Kim Fischer

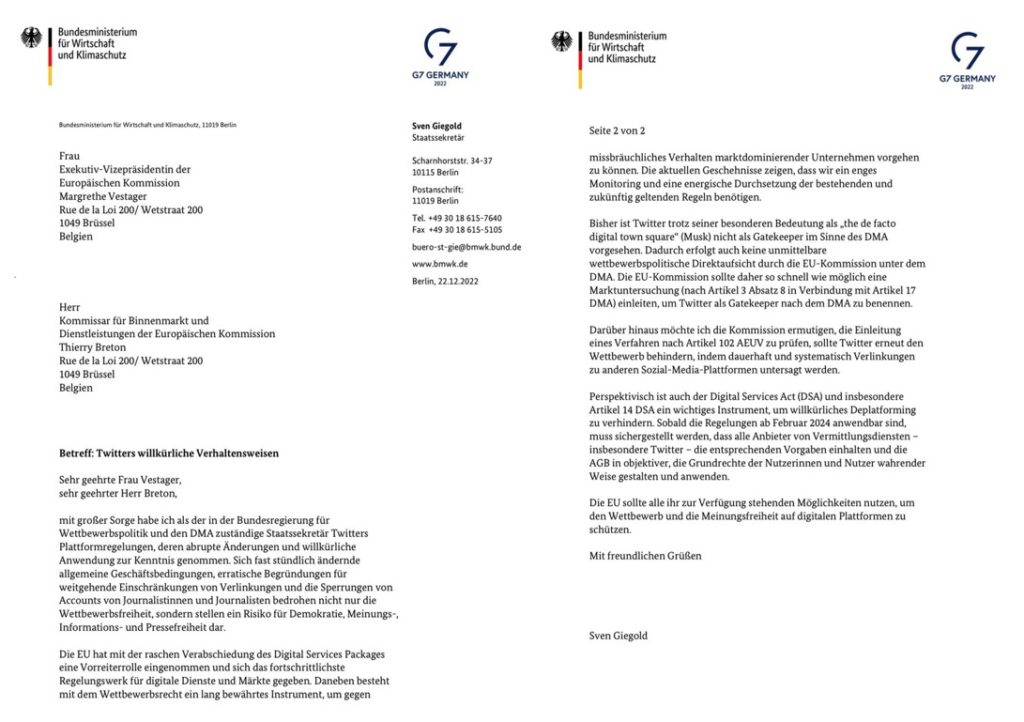

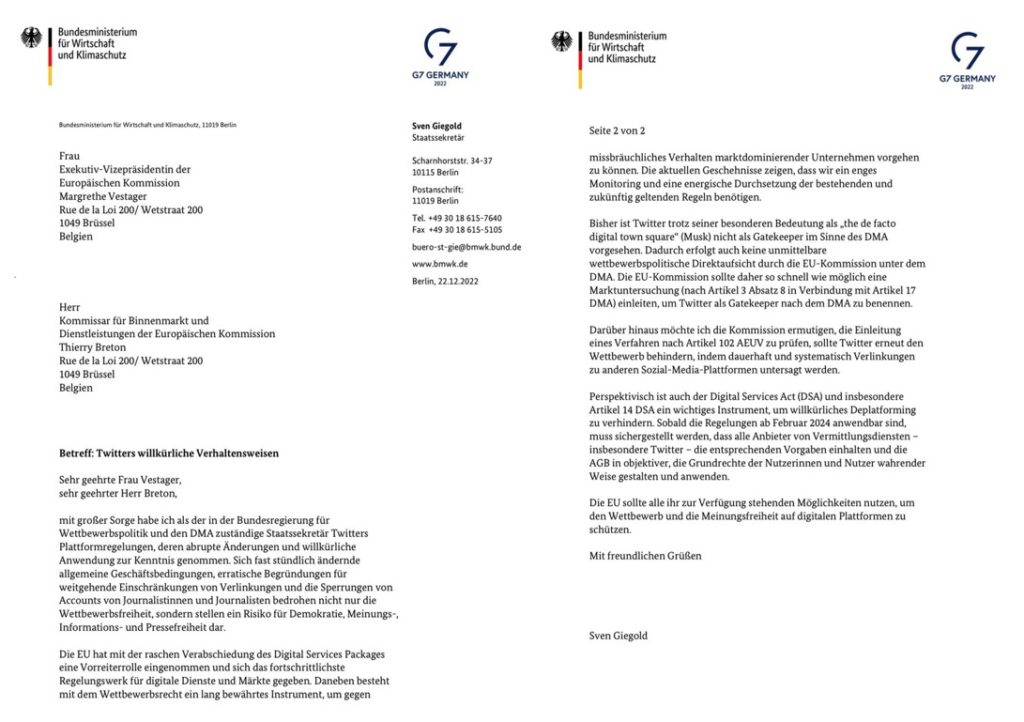

Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Da schreibt der Staatssekretär im BMWK Sven Giegold einen Brief an die EU-Kommission. So weit, so historisch formgerecht. Sie solle doch bitteschön prüfen, ob Twitter – das offenkundig nicht unter die normalen Regelungen des in diesem Jahr verabschiedeten Digital Markets Acts fallen kann – nicht doch über die Auffangregelungen des DMA irgendwie gleich einem Gatekeeper behandelt werden kann. Der heißt im Rechtsdeutsch dann Torwächter, was verdächtig nach Fußball klingt.

Um es vorweg zu sagen: Rechtstechnisch könnte Giegolds Vorstoß sogar möglich sein. Der DMA enthält Auffangmöglichkeiten für alles, was man vorher nicht sah. Der Bundesregierung sei es sehr wichtig gewesen, sich bei den Verhandlungen zum DMA nicht nur für Schwellenwert-Einstufungen auszusprechen, sondern die Torwächter-Kategorie auch für weitere Akteure offenzuhalten, erklärte das Wirtschaftsministerium am späteren Abend auf Nachfrage.

Allerdings sind die Formulierungen dazu etwa so schwammig wie die deutsche Taktik in Qatar, politisch wie fußballerisch. Und solch ein Verfahren wäre somit keine Sache von Wochen oder Monaten, sondern eine deutlich längere Übungseinheit. Die volle Wirkung entfaltet der DMA sowieso nur schrittweise. Die ersten größeren Verpflichtungen erwachsen für Unternehmen im Spätsommer 2023. Und vollständig anwendbar ist er erst 2024. Zu spät für das, was bei Elon Musks Twitter aktuell passiert – beim Fußball würde man zu Giegolds Torwächter-Vorstoß kommentieren: eine Parade für die Galerie.

Giegold gibt sich unermüdlich und ruft seine Fankurve per E-Mail dazu auf, dass der Tweet mit seinem Schreiben doch bitte weitestmöglich weiterverbreitet werden soll: “Bitte teilt meinen Tweet hier”, heißt es in seinem Aufruf.

Dass es einer gewissen Ironie nicht entbehrt, wenn Giegold ausgerechnet auf Elon Musks Plattform in den alten Europaparlamentarier-Kampagnenmodus verfällt, dürfte auch ihm selbst bewusst sein. Auf Mastodon wurde die Initiative ebenfalls wahrgenommen, schlug aber keine größeren Wellen. Giegold aber wird nun, in der nachrichtenärmeren Zeit, plötzlich als Spieler auf dem Platz wahrgenommen.

Ziemlich sicher erklärt Margarethe Vestager, die mit Thierry Breton bereits einen Solokünstler auf dem Feld hat, Staatssekretär Sven Giegold die Probleme seiner Torwächter-Initiative dann im kommenden Jahr – per Twitter, Mastodon, Brief oder, vielleicht gleich ganz deutschlandgerecht, per Fax? Vielleicht sollte Giegold aber auch nur mal nach Spickzetteln unter dem Schienbeinschoner schauen … Falk Steiner

der transatlantische Streit über den Inflation Reduction Act ist noch nicht gelöst, da bahnt sich bereits ein weiterer Konflikt an: In den USA wächst der Unmut über die Entscheidung der EU-Kommission, sich selbst mehr Spielraum bei der Prüfung geplanter Unternehmensfusionen zu geben. Auch in der hiesigen Industrie regt sich Kritik, wie Sie in meiner Analyse nachlesen können.

Ausreichend Kritik übt die Industrie auch an den Kommissionsvorschlägen zur überarbeiteten CLP-Verordnung und den neuen Gefahrenklassen für umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe. Statt den Mittelstand zu entlasten, bedeuteten die neuen Chemikaliengesetze noch mehr Bürokratie und führten zu Stoffverboten und Verwendungsbeschränkungen, heißt es. Doch die neuen Standards könnten die EU weltweit zum Vorreiter machen, schreibt Leonie Düngefeld.

Dass die Grünen-Abgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg achtsam mit den Ressourcen der Natur umgeht, ist wenig überraschend. Doch die EU-Parlamentarierin geht auch mit ihren eigenen Ressourcen schonend um und nimmt sich Zeit zur Reflexion – und so klappt auch das Zeitmanagement in ihrem Team gut. Im Portrait stellen wir Anna Deparnay-Grunenberg vor.

Apropos Zeitmanagement und Reflexion: Mit dieser Ausgabe gehen wir in die Weihnachtspause – am 2. Januar 2023 finden Sie Europe.Table wieder wie gewohnt frühmorgens in Ihrem Postfach. Das zu Ende gehende Jahr hat viele von uns auch emotional belastet, so nah sind wir einem Krieg lange nicht mehr gekommen. Da tut es gut, einige Tage lang abzuschalten.

Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten Redaktion ein frohes Fest, gute Erholung und einen guten Start ins neue Jahr!

In den USA, aber auch in der hiesigen Wirtschaft nimmt die Kritik zu an der Entscheidung der EU-Kommission, ihre Befugnisse bei der Fusionskontrolle auszuweiten. Die U.S. Chamber of Commerce und der BDI werfen den Brüsseler Wettbewerbshütern in einem neuen Positionspapier vor, durch die geänderte Praxis für erhebliche Unsicherheiten bei geplanten Übernahmen zu sorgen. Im US-Kongress warnten mehrere Abgeordnete aus beiden politischen Lagern bereits per Brief vor einem “Schaden für die US-EU-Handelsbeziehungen” und forderten Wirtschaftsministerin Gina Raimondo auf, in Brüssel zu intervenieren.

Stein des Anstoßes ist die Entscheidung der Kommission, dem US-Medizintechnikhersteller Illumina die Übernahme von Grail zu untersagen, einem jungen Unternehmen aus Kalifornien mit einem vielversprechenden Früherkennungstest für Krebserkrankungen.Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager begründete den Schritt im September damit, die Konkurrenten von Grail seien auf die Maschinen von Illumina angewiesen. Mit der Übernahme habe Illumina aber einen Anreiz, die Rivalen vom Zugang zu seiner Technologie abzuschneiden. Die Firmen legten dagegen Widerspruch ein, der Fall liegt nun in erster Instanz beim EU-Gericht in Luxemburg.

Die Entscheidung findet große Beachtung, weil die Kommission dabei erstmals ihre neue Praxis in der Fusionskontrolle anwandte: Sie hatte die französische Wettbewerbsaufsicht ermuntert, den Fall nach Brüssel zu verweisen, obwohl Grail weder in Frankreich noch in der EU die Umsatzschwellen erreichte, ab der die Behörden eine Fusion prüfen.

Die Kommission stützte sich dabei auf eine von ihr selbst zuvor beschlossene “Rekalibrierung” des Artikel 22 in der EU-Fusionskontrollverordnung. Demnach will sie die nationalen Kartellbehörden in bestimmten Fällen dazu bewegen, eine Übernahme zu verweisen, auch wenn die nationalen Behörden wegen Unterschreitung der Aufgriffsschwellen eigentlich nicht zuständig sind.

Die Kommission will so einschreiten können, wenn Unternehmen Start-ups mit vielversprechender Technologie aufkaufen, die noch wenig Umsatz machen. Gegen Killerakquisitionen etwa in der Tech-Branche hatten die Wettbewerbshüter in der Vergangenheit wenig Handhabe. Im Digital Markets Act haben die EU-Gesetzgeber daher festgeschrieben, dass als Gatekeeper eingestufte Digitalkonzerne auch Übernahmen unterhalb der Meldeschwellen notifizieren müssen.

Die Kommission will aber auch einschreiten können, wenn es nicht um die Digitalriesen geht. Dafür beruft sie sich auf den Artikel 22. Das EU-Gericht bestätigte die neue Praxis im Juli in erster Instanz. Viele Experten habe es aber “überrascht, dass das EU-Gericht die etwas anmaßende neue Praxis der Kommission abgesegnet hat”, sagt Rupprecht Podszun, Kartellrechtsprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das Bundeskartellamt wendet die neue Praxis wegen der Bedenken bislang nicht an. Das letzte Wort hat nun der Europäische Gerichtshof (EuGH).

Die U.S. Chamber of Commerce und der BDI warnen vor den Konsequenzen: “Die dramatisch erweiterte Anwendung der Artikel 22 verursacht große Unsicherheiten” für Unternehmen, die ein Zusammengehen planten. Die Unternehmen sähen sich womöglich gezwungen, eine Fusion in allen 27 Mitgliedstaaten zu notifizieren, statt wie bisher nur bei einer zuständigen Behörde. Auch gebe es keine klaren Fristen mehr für die Verfahren.

Die Kommission könne überdies Fusionen verbieten, die zuvor außerhalb ihrer Zuständigkeit lagen – auch solche mit unzureichendem Bezug zur EU. Auch die Kongressabgeordneten kritisieren, die Grail-Entscheidung der Kommission gehe zulasten von Innovationen in den USA, dabei sei das Unternehmen überhaupt nicht präsent in Europa. Unternehmen und Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks seien “zutiefst besorgt”, argumentiert John Frank, Senior Vice President von Illumina. “Wir alle haben die Rechtssicherheit verloren, die das Markenzeichen der EU-Fusionskontrollverordnung war.”

Die Kommission widerspricht: Die Praxis sei in der Fusionskontrollverordnung bereits seit deren Verabschiedung im Jahr 1989 vorgesehen, sagt eine Sprecherin. Mechanismen zur Erfassung von Fusionen, die unter den obligatorischen Anmeldeschwellen liegen, aber potenziell wettbewerbsschädlich sind, existierten überdies auch in den USA oder dem Vereinigten Königreich. Die verwiesenen Fälle müssten weiterhin die Kriterien erfüllen, dass sie den Wettbewerb in dem jeweiligen Mitgliedstaat und den grenzüberschreitenden Handel erheblich beeinträchtigen.

Die Kommission habe zudem “klargemacht, dass sie den Artikel nicht als ‘Catch-All’ nutzen will”, so die Sprecherin. Vielmehr erhalte die Kommission die Flexibilität, ohne allgemeine Anmeldepflichten Zusammenschlüsse zu prüfen, die dies verdienten. Angesichts der Kritik veröffentlichte die Behörde kürzlich zudem noch einige Klarstellungen.

Auch Experte Podszun sieht aber wachsende Rechtsunsicherheit – fusionswillige Unternehmen müssten befürchten, dass die Kommission einen Fall unerwartet prüft. “Die neue Auslegung der Kommission bedeutet eine Abkehr von einer langjährigen Praxis”, sagt Podszun. “Es wäre sauberer, hierfür in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Fusionskontrollverordnung zu ändern.”

Das aber wolle die Kommission unbedingt vermeiden, sagt Podszun: “Sie befürchtet nicht zu Unrecht, dass die Mitgliedstaaten die Gelegenheit nutzen würden, um industriepolitisch motivierte Änderungen zu verlangen.”

Während Umweltverbände den Vorschlag der EU-Kommission für eine Überarbeitung der CLP-Verordnung und neue Gefahrenklassen für Chemikalien begrüßen, warnt die Chemieindustrie vor einem generischen Risikomanagement, einem europäischen Alleingang und der bürokratischen Last für die Unternehmen.

Die EU-Kommission hatte Anfang der Woche eine überarbeitete Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien (CLP) vorgeschlagen (Europe.Table berichtete). Durch klarere Regeln für die Kennzeichnung und für online verkaufte Chemikalien soll der freie Verkehr von Stoffen und Gemischen erleichtert werden. In einem delegierten Rechtsakt will sie außerdem sechs neue Gefahrenklassen für endokrine Disruptoren und andere schädliche chemische Stoffe einführen.

Die Kommission schlägt unter anderem zwei neue Gefahrenklassen für endokrine Disruptoren (EDC) vor: eine für die Umwelt und eine für den Menschen. EDC sind Chemikalien, welche die natürliche biochemische Wirkweise von Hormonen stören. Weil ihre chemische Struktur jener von natürlichen Hormonen ähnelt, können die Stoffe sich etwa an Hormonrezeptoren binden und die Wirkung von Hormonen abschwächen oder verstärken.

Mit schwerwiegenden Folgen: Laut Umweltbundesamt kann dies die Entwicklung von Organismen irreversibel schädigen, bestimmte Krebsarten beim Menschen fördern und ganze Wildtierpopulationen gefährden. Der Einsatz dieser Stoffe – etwa in Möbeln, Spielzeug oder Kosmetik – wird deshalb bereits seit Langem kontrovers diskutiert.

“Die Gefahrenkategorie für mutmaßliche EDCs ermöglicht die Einstufung von Stoffen, für die es zwar wesentliche, aber noch nicht genügend wissenschaftliche Beweise gibt“, lobt das zivilgesellschaftliche Bündnis EDC-Free Europe, das sich für ein Verbot von hormonellen Schadstoffen einsetzt.

“Die Änderungen an den Anhängen der CLP-Verordnung werden letztendlich eine bessere Kontrolle dieser schädlichen Chemikalien auf dem EU-Markt ermöglichen”, erklärt Sandra Jen, Koordinatorin der Kampagne. “Sie müssen jedoch noch durch dringend erforderliche Anpassungen anderer wichtiger EU-Rechtsvorschriften zur Minimierung der Exposition ergänzt werden, insbesondere REACH und Rechtsvorschriften für Spielzeug, Materialien mit Lebensmittelkontakt oder Kosmetika, um die Gesundheit und die Umwelt wirklich zu schützen”.

Für beide Gefahrenklassen der EDC soll es jeweils zwei Kategorien geben, die nach Beweislast gestaffelt sein sollen. Diese orientieren sich an wissenschaftlich etablierten Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) koordiniert unter Mitarbeit der Behörden aus den Mitgliedstaaten die Entwicklung eines Leitfadens, mit dem Unternehmen die Chemikalien dann selbst einer der Kategorien zuordnen können. Dieser soll zeitnah veröffentlicht werden.

Außerdem gibt es zwei neue Gefahrenklassen für Chemikalien, die in der Umwelt sehr langsam abgebaut werden, sich in der Umwelt und in Organismen anreichern und giftig für Organismen sein können (PBT und vPvB). Diese basieren auf den bereits existierenden Kriterien der REACH-Verordnung.

Zwei weitere neue Kategorien beziehen sich auf Stoffe, die kritisch für die Trinkwasserressourcen sind (PMT und vPvM) und wurden neu erarbeitet. Hier spielte das deutsche Umweltbundesamt (UBA) eine maßgebliche Rolle: Dieses hatte seit 2009 einen wissenschaftlichen Konsultationsprozess geleitet und die Kriterien für diese Kategorie 2019 der EU-Kommission vorgelegt. Dies wurde nun von der EU-Kommission weitgehend unverändert übernommen und von den anderen Mitgliedstaaten unterstützt, erklärt Michael Neumann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am UBA.

Umweltverbände wie das European Environmental Bureau (EEB) begrüßen die Pläne der Kommission. “Die Einführung neuer Gefahrenklassen stellt einen Fortschritt bei der Identifizierung dieser wirklich problematischen Chemikalien dar, die eine weit verbreitete und irreversible Verschmutzung der Umwelt und unseres Trinkwassers verursachen”, sagte Helene Loonen, im EEB verantwortlich für Chemikalienpolitik.

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hingegen spricht von “gravierenden Auswirkungen” auf eine Reihe von Chemikaliengesetzen. “Statt die Unternehmen und ganz besonders den Mittelstand zu entlasten, sattelt die EU noch mehr Bürokratie drauf”, sagte VCI-Geschäftsführer Gerd Romanowski. Das generische Risikomanagement, das durch die Aufnahme neuer Gefahrenklassen in die CLP-Verordnung entstehe und auch als Teil der REACH-Verordnung geplant sei, führe zu automatischen Stoffverboten und Verwendungsbeschränkungen.

“Wir fürchten deshalb, dass zahlreiche Chemikalien vom Markt verschwinden. Sie fehlen dann für Produkte, die zur Umsetzung der EU-Chemikalienstrategie und die Ziele des europäischen Green Deals wichtig sind”, erklärte Romanowski. Einzelne Stoffe, die betroffen wären, kann der Verband noch nicht nennen.

Ein weiterer Kritikpunkt des VCI: Die EU koppele sich mit den neuen vorgeschlagenen Gefahrenklassen von einheitlichen UN-Standards ab. Die CLP-Verordnung setzt das international gültige Globally Harmonised System (GHS) der Vereinten Nationen in der EU um. Dessen Ziel ist, erstmals ein weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien zu schaffen. “Durch eigene Einstufungsregeln und -kriterien gefährdet die EU die internationale Harmonisierung”, so die VCI-Sprecherin.

Helen Loonen vom EEB hingegen spricht von einer “weltweiten Vorreiterrolle der EU” in Bezug auf die neuen Vorschläge. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, die neuen Gefahrenklassen 2023 auch für das GHS vorzuschlagen. Solange dies nicht erfolgt ist, gebe es die Gefahrenklassen zwar nur in der EU, sagt Michael Neumann vom Umweltbundesamt. “Dies ist aus meiner Einschätzung auch wegen der extrem langen Übergangsfristen kein echtes Problem.”

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiensts (BND) wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen. Carsten L. werde des Landesverrats beschuldigt, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe am Donnerstag mit.

Der deutsche Staatsangehörige soll in diesem Jahr Informationen, bei denen es sich um Staatsgeheimnis gehandelt habe, an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben. L. sei am Mittwoch in Berlin von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Zudem seien die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten sowie einer weiteren Person durchsucht worden. Der Beschuldigte sitze in Untersuchungshaft.

BND-Präsident Bruno Kahl sagte, der Auslandsgeheimdienst habe im Rahmen seiner nachrichtendienstlichen Arbeit von einem möglichen Verratsfall in den eigenen Reihen erfahren. Daraufhin seien umfangreiche interne Ermittlungen eingeleitet worden. “Als diese den Verdacht erhärteten, wurde umgehend der Generalbundesanwalt eingeschaltet.”

Zu Details hielt sich der BND bedeckt. “Zurückhaltung und Diskretion sind in diesem besonderen Fall sehr wichtig”, sagte Kahl. “Mit Russland haben wir es auf der Gegenseite mit einem Akteur zu tun, mit dessen Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft wir zu rechnen haben. Jedes Detail dieses Vorgangs, das an die Öffentlichkeit gelangt, bedeutet einen Vorteil dieses Gegners in seiner Absicht, Deutschland zu schaden.”

Hintergrund für diese Äußerungen könnte die Sorge vor möglichen Gefahren für Kontaktpersonen und Zuträger des deutschen Geheimdienstes in Russland sein, die durch den mutmaßlichen Spion in den Reihen des BND verraten worden sein könnten. rtr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist für Februar nach Brüssel eingeladen worden. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag mit. Darüber hinaus bestätigte er, dass für den 3. Februar ein EU-Ukraine-Gipfel geplant sei. Daran werden ihm zufolge aber nicht die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten teilnehmen. Geplant sei, dass die Europäische Union von Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Michel vertreten werde.

Selenskyj war am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise seit Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine nach Washington gereist. Für Auftritte auf der politischen Weltbühne – etwa beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau – ließ er sich bislang stets digital aus der Ukraine zuschalten.

Selenskyj hatte US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch in Washington persönlich für die Zusage über die Lieferung des US-Flugabwehrsystems Patriot gedankt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax auf die Frage nach Moskaus Reaktion auf die zugesagten US-Waffenlieferungen für Kiew, dass Russland das Patriot-System nach dessen Lieferung in die Ukraine zerstören wolle. “Die Entmilitarisierung ist doch eines der Ziele der militärischen Spezialoperation”, sagte Peskow. Er kritisierte, dass die USA damit praktisch einen Krieg gegen Russland führen würden.

Die Waffenlieferungen führten dazu, dass “sich die Leiden des ukrainischen Volkes leider fortsetzen werden”, warnte Peskow. Russland hatte betont, dass es mit neuartigen Hyperschallraketen in der Lage sei, jede Flugabwehr zu überwinden. Experten gehen davon aus, dass Russland seinen Beschuss ukrainischer Städte fortsetzen wird. Dort hatte Moskau vor allem auf Energie-Infrastruktur gezielt, um das Land in Kälte und Dunkelheit zu stürzen.

Die G7-Staaten haben am Donnerstag weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von mindestens 32 Milliarden US-Dollar für die Ukraine zugesagt. Diese Summe sei jetzt bereits im Kreis der G7 mobilisiert worden, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Berlin. Weitere Zusagen seien zu erwarten.

Große Teile der bisher vereinbarten Hilfen sollen allerdings nicht als Zuschüsse, sondern als Kredite fließen. Dazu gehören etwa 18 Milliarden Euro von der Europäischen Union. US-Präsident Joe Biden wolle 12,5 Milliarden Dollar an Zuschüssen zahlen, eine Zustimmung des Kongress stand zunächst aber noch aus.

Auch in diesem Jahr haben die G7-Staaten der Ukraine laut Finanzministerium 32,7 Milliarden US-Dollar an Budgethilfen gewährt. Die Mittel helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des kriegsgebeutelten Landes aufrechtzuerhalten und etwa Renten und die Gehälter von Staatsbediensteten zu zahlen. Mit Abstand größter Geldgeber sind die USA. dpa

Die unter Korruptionsverdacht stehende EU-Parlamentsabgeordnete Eva Kaili bleibt zunächst im Gefängnis. Das zuständige Gericht in Brüssel habe die Untersuchungshaft der ehemaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments am Donnerstag um einen Monat verlängert, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Gegen die Entscheidung kann die 44 Jahre alten Griechin Berufung einlegen.

Kaili und drei weitere Verdächtige kamen am 11. Dezember in Untersuchungshaft. Ihnen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Bereits in der vergangenen Woche entschied ein Haftrichter, dass zwei von ihnen ihre Untersuchungshaft weiter im Gefängnis verbringen müssen.

Dabei handelt es sich um Kailis Lebensgefährten, der als Assistent eines Abgeordneten im EU-Parlament arbeitet, und um den ehemaligen sozialdemokratischen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri. Ein weiterer Verdächtiger durfte das Gefängnis mit der Auflage einer Fußfessel verlassen. Dafür hatten sich Kailis Anwälte auch für ihre Mandantin eingesetzt.

Kaili selbst hat bislang jede Schuld von sich gewiesen und ihren Partner für das viele Bargeld in der gemeinsamen Wohnung verantwortlich gemacht. Zugleich gab sie ihrem Anwalt zufolge jedoch unter anderem zu, ihren Vater am Tag der Razzia belgischer Ermittler angewiesen zu haben, Bargeld aus ihrer Wohnung in ein Brüsseler Hotel zu bringen. dpa

Die Kommission hat am Donnerstag einen Entwurf zur öffentlichen Konsultation über die Methodik und die Verfahren zur Berechnung der Aufsichtsabgabe nach dem Digital Services Act (DSA) veröffentlicht. Interessierte Parteien haben nun bis zum 19. Januar 2023 Zeit, auf dem Have Your Say Portal der Kommission Feedback zu geben.

Der DSA ist am 16. November 2022 in Kraft getreten. Um eine wirksame Überwachung und Durchsetzung der neuen Vorschriften zu gewährleisten, ist die Kommission befugt, von den ihrer Aufsicht unterliegenden sehr großen Online-Plattformen oder sehr großen Suchmaschinen eine Gebühr zu erheben. Der vorliegende Entwurf der delegierten Verordnung soll den betroffenen Dienstleistern Rechtssicherheit bieten.

Neben Methodik und Verfahren für die Berechnung und Erhebung der Aufsichtsgebühr enthält der Entwurf weitere Einzelheiten für die Berechnung der geschätzten Gesamtkosten und für die Festlegung der einzelnen Gebühren. Er legt außerdem das Verfahren für die Gesamtobergrenze fest. vis

Die Türkei sieht die Voraussetzungen für den geplanten Nato-Beitritt Schwedens nicht erfüllt. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu warf der Regierung in Stockholm am Donnerstag vor, Terroristen nicht ausgeliefert zu haben.

Zudem habe Schweden deren Vermögenswerte nicht wie gewünscht eingefroren. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Ankara sagte der schwedische Außenminister Tobias Billström, seine Regierung habe konkrete Schritte unternommen, um die Forderungen der Türkei zu erfüllen. Çavuşoğlu entgegnete, zwar erkenne er die Bemühungen an. Es müssten aber noch viel mehr Schritte ergriffen werden.

Der Oberste Gerichtshof in Schweden hatte am Montag die Auslieferung eines Türken gestoppt, der von der Regierung in Ankara beschuldigt wird, an dem Putschversuch im Jahr 2016 beteiligt gewesen zu sein. rtr

Wer wegen verschmutzter Luft krank geworden ist, kann vom Staat keinen Schadenersatz verlangen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg (Rechtssache C-61/21). Die europäischen Richtlinien zur Luftqualität verleihen dem Einzelnen keine Rechte, die zu Schadenersatz führen könnten, wie die Richter mitteilten. Bürgerinnen und Bürger müssen jedoch erreichen können, dass nationale Behörden Maßnahmen für saubere Luft ergreifen.

Hintergrund ist die Klage eines Parisers. Er verlangt vom französischen Staat 21 Millionen Euro Schadenersatz, weil die zunehmende Luftverschmutzung im Pariser Ballungsraum seine Gesundheit geschädigt habe. Seiner Ansicht nach muss der Staat haften, weil er nicht dafür gesorgt habe, dass EU-weite Grenzwerte eingehalten werden.

Die Generalanwältin am EuGH folgte in ihren Schlussanträgen vor einigen Monaten dieser Ansicht. Sowohl Frankreich als auch Deutschland wurden in der Vergangenheit vom EuGH gerügt, weil die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid überschritten wurden.

Der EuGH teilte die Ansicht seiner Gutachterin jedoch nicht und verneinte nun einen Anspruch auf Schadenersatz. Die Luftqualitätsrichtlinien verpflichteten zwar die EU-Staaten, für saubere Luft zu sorgen. Diese Verpflichtungen dienten jedoch dem allgemeinen Ziel, die menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu schützen.

Einzelnen Bürgern würden dadurch keine Rechte zugewiesen. Daher müsse der Staat seine Bürger auch nicht entschädigen. Die EU-Länder könnten aber unter Umständen nach nationalen Vorschriften haftbar sein. Das schloss der EuGH ausdrücklich nicht aus. Außerdem erinnerte er daran, dass Einzelpersonen das Recht haben müssen, von den Behörden Maßnahmen zu erstreiten. Dazu zählt zum Beispiel ein Luftreinhaltungsplan. dpa

Im Streit mit Ungarn um Verstöße gegen Rechtsstaatsprinzipen hält die EU-Kommission sämtliche Gelder aus Kohäsionsfonds für das osteuropäische Land zurück. Insgesamt würden rund 22 Milliarden Euro eingefroren, bis die Regierung in Budapest alle Bedingungen erfülle, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die EU-Mitgliedstaaten hatten am 12. Dezember bereits entschieden, 6,3 Milliarden der 22 Milliarden Euro zu blockieren. Die Gelder sollten zur Angleichung der Lebensverhältnisse in den Jahren 2021 bis 2027 verwendet werden.

Die EU-Kommission hatte Ungarn einen Katalog von Anforderungen geschickt, die es im Streit über Rechtsstaatsprinzipien erfüllen muss, bevor die EU-Hilfsgelder fließen können. Dabei geht es um die Unabhängigkeit der Gerichte und Bekämpfung von Korruption auf höchster Ebene.

Ministerpräsident Viktor Orbán braucht das Geld für seine Wirtschaft, in der die Inflation auf 26 Prozent gestiegen ist. Zudem ist die Staatsverschuldung in die Höhe geschossen und der Wert der Währung Forint abgesackt. Während seiner mehr als zehnjährigen Regierungszeit hatte Orbán bereits zahlreiche Auseinandersetzungen mit der EU, weil er die Grundsätze der liberalen Demokratie in Ungarn durch die Einschränkung der Rechte von Medien, Akademikern, Richtern, Nichtregierungsorganisationen, Migranten und LGBTI-Personen nach Ansicht der EU-Kommission und vieler Mitgliedstaaten beschädigt. rtr

Die UN Biodiversitäts-Konferenz in Montreal hat Anna Deparnay-Grunenberg aus ihrem Homeoffice in Stuttgart verfolgt. Sie hatte sich gegen eine Teilnahme vor Ort entschieden, um ihren CO2-Fußabdruck nicht zu verschlechtern. Außerdem rechnete sie nicht mit einem starken Abkommen.

Um so mehr hat sie sich gefreut, dass es dazu doch noch kam: “Das ist ein echter Hoffnungsschimmer für die Zukunft des Lebens auf unserem Planeten.” Für die Grünen sitzt sie seit Juli 2019 im Europaparlament, unter anderem in den Ausschüssen für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Landwirtschaft und ländlichen Raum (AGRI).

Ein Schwerpunkt der 46-Jährigen ist der Ausbau von Elektromobilität beim Zugfahren. Aktionen wie der Connecting Europe Express im Jahr der Schiene 2021 verbucht sie bisher als Erfolg. Die Zugfahrt durch 26 Länder habe die Branche und EU-Kommission stärker aufgerüttelt, um mehr in diese Art der Mobilität zu investieren.

Besonders spannend bei ihrer Tätigkeit sei das Zusammenbringen verschiedener Themen im Bereich des ökologischen Wandels, die oft in Konflikt miteinander geraten. Zum Beispiel das Aushandeln von erneuerbarem Strom und Biodiversität. Nachhaltiges Bauen mit Holz statt Beton, aber auch der Erhalt von Wäldern als CO2-Senken. “Wir dürfen nicht in Silos denken, es hängt alles miteinander zusammen”, betont sie.

Das sei besonders bei dem Thema wichtig, für das sie aktuell sensibilisieren möchte: das Kahlschlagen von Wäldern. “Wir reden über Naturschutz und Biodiversität und haben aber noch eine sehr altertümliche erlaubte Forstwirtschaft in Europa.” Hierbei müsse es ein verstärktes europäisches Denken geben. An der Zielsetzung der Biodiversitäts-Konferenz kritisiert sie auch, dass Land- und Forstwirtschaft nur am Rande erwähnt werden.

Der Schutz der Wälder muss laut der Politikerin im Zentrum des Abkommens stehen. Mit Naturräumen wie Wäldern kennt sich Anna Deparnay-Grunenberg aus: Sie studierte Forst- und Umweltwissenschaften in Freiburg im Breisgau und Kanada und arbeitete danach als selbstständige Beraterin für Umweltbildung.

Es folgte die Position als Stadträtin und Fraktionsvorsitzende der Grünen in Stuttgart und eine Tätigkeit als Transformationsgestalterin. Das ist ein sehr wichtiges Thema für die dreifache Mutter, vor allem mit Hinblick auf die Klimakrise. Sie sei dankbar, gerade diesen Wandel mitzugestalten, obwohl sie die allgemeine Situation manchmal frustriert und wütend macht. “Ich denke, das ist die Aufgabe meiner Generation und die meiner Kinder, sich von dem Frust nicht vereinnahmen zu lassen”, sagt sie.

Die Wut und Traurigkeit über die Krise kommen für sie in Aktionen wie von Aktivisten der Letzten Generation zum Vorschein. Sie können laut der Politikerin ein Mittel von vielen sein, um die Aufmerksamkeit auf die Themen zu lenken. “Wir sollten vielmehr darauf schauen, warum sie das tun, als die Aktion an sich zu kritisieren.”

Ein alltagsnaher Vorschlag der Deutsch-Französin für ein besseres Europa-Verständnis ist eine Art Erasmus nicht nur im Studium oder der Ausbildung. Also ein Austauschjahr auch in der späteren Karriere. “Warum soll das nicht auch möglich sein, wenn ich in einem Friseursalon arbeite?”, findet sie. Für ein gutes Zeitmanagement orientiert sie sich an der Natur – die habe ja auch ihre Zyklen und Jahreszeiten. Somit legt sie Wert auf einen achtsamen Umgang mit ihren eigenen Ressourcen und baut immer wieder Wochen zur Reflexion für sich und ihr Team ein. “Seitdem ich das mache, funktioniert das Zeitmanagement wirklich besser.” Kim Fischer

Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Da schreibt der Staatssekretär im BMWK Sven Giegold einen Brief an die EU-Kommission. So weit, so historisch formgerecht. Sie solle doch bitteschön prüfen, ob Twitter – das offenkundig nicht unter die normalen Regelungen des in diesem Jahr verabschiedeten Digital Markets Acts fallen kann – nicht doch über die Auffangregelungen des DMA irgendwie gleich einem Gatekeeper behandelt werden kann. Der heißt im Rechtsdeutsch dann Torwächter, was verdächtig nach Fußball klingt.

Um es vorweg zu sagen: Rechtstechnisch könnte Giegolds Vorstoß sogar möglich sein. Der DMA enthält Auffangmöglichkeiten für alles, was man vorher nicht sah. Der Bundesregierung sei es sehr wichtig gewesen, sich bei den Verhandlungen zum DMA nicht nur für Schwellenwert-Einstufungen auszusprechen, sondern die Torwächter-Kategorie auch für weitere Akteure offenzuhalten, erklärte das Wirtschaftsministerium am späteren Abend auf Nachfrage.

Allerdings sind die Formulierungen dazu etwa so schwammig wie die deutsche Taktik in Qatar, politisch wie fußballerisch. Und solch ein Verfahren wäre somit keine Sache von Wochen oder Monaten, sondern eine deutlich längere Übungseinheit. Die volle Wirkung entfaltet der DMA sowieso nur schrittweise. Die ersten größeren Verpflichtungen erwachsen für Unternehmen im Spätsommer 2023. Und vollständig anwendbar ist er erst 2024. Zu spät für das, was bei Elon Musks Twitter aktuell passiert – beim Fußball würde man zu Giegolds Torwächter-Vorstoß kommentieren: eine Parade für die Galerie.

Giegold gibt sich unermüdlich und ruft seine Fankurve per E-Mail dazu auf, dass der Tweet mit seinem Schreiben doch bitte weitestmöglich weiterverbreitet werden soll: “Bitte teilt meinen Tweet hier”, heißt es in seinem Aufruf.

Dass es einer gewissen Ironie nicht entbehrt, wenn Giegold ausgerechnet auf Elon Musks Plattform in den alten Europaparlamentarier-Kampagnenmodus verfällt, dürfte auch ihm selbst bewusst sein. Auf Mastodon wurde die Initiative ebenfalls wahrgenommen, schlug aber keine größeren Wellen. Giegold aber wird nun, in der nachrichtenärmeren Zeit, plötzlich als Spieler auf dem Platz wahrgenommen.

Ziemlich sicher erklärt Margarethe Vestager, die mit Thierry Breton bereits einen Solokünstler auf dem Feld hat, Staatssekretär Sven Giegold die Probleme seiner Torwächter-Initiative dann im kommenden Jahr – per Twitter, Mastodon, Brief oder, vielleicht gleich ganz deutschlandgerecht, per Fax? Vielleicht sollte Giegold aber auch nur mal nach Spickzetteln unter dem Schienbeinschoner schauen … Falk Steiner