eine “neue Phase der Zusammenarbeit” hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. in Manila eingeleitet.

Denn die EU und die Philippinen wollen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen wieder aufnehmen. Diese hatten 2015 begonnen, waren zwei Jahre später jedoch auf Eis gelegt worden – zu groß waren die Bedenken wegen der Verstöße der damaligen Duterte-Regierung gegen die Menschenrechte.

Mit dem seit 2022 regierenden Ferdinand Marcos Jr. – dem Sohn des Ex-Diktators Ferdinand Marcos – will die EU nun einen “bilateralen Scoping-Prozess” starten, um zu bewerten, inwieweit sich beide Seiten über eine Wiederaufnahme einig sind.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Entscheidung; die Menschenrechtslage sei nach wie vor besorgniserregend. Der Internationale Strafgerichtshof hat erst im Januar die Ermittlungen gegen die Philippinen wiederaufgenommen.

Für die EU scheint dennoch das wirtschaftliche Interesse an den Philippinen mit ihrer starken Elektronik- und Halbleiterindustrie zu überwiegen. Von der Leyen erwähnte in ihrer Grundsatzrede in Manila auch das Potenzial für kritische Rohstoffe. Hier sollen mögliche Projekte identifiziert werden.

In diesem Zusammenhang kündigte von der Leyen auch eine massive Investition im Rahmen der Global-Gateway-Initiative an: eine “Team-Europa”-Initiative zur grünen Wirtschaft auf den Philippinen. Das bedeutet: Die EU-Kommission, Deutschland, Frankreich, Spanien und Finnland investieren insgesamt 466 Millionen Euro. Österreich, die Niederlande und Schweden wollen mit Fachwissen und Technologietransfer ihren Teil beitragen. Dabei soll es um den Übergang zu einer kreislauforientierten Wirtschaft, erneuerbare Energien und Digitalisierung gehen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Herr Özdemir, die Landwirtschaft ist schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen und muss sich in den kommenden Jahrzehnten vor Wetterextremen schützen. Tun Sie als Bundeslandwirtschaftsminister genug, damit das sowohl kurz- als auch langfristig gelingt?

Cem Özdemir: Wenige Wirtschaftsbereiche spüren die Klimakrise und ihre Folgen so unmittelbar wie die Landwirtschaft. Während gerade einige – sei es im Netz, im Fernsehen, aber auch in der Politik – gegen jede Evidenz so tun, als wären die klimatischen Bedingungen total normal, weil es ja früher auch schon mal heiß gewesen sei, muss man die Landwirtinnen und Landwirte nicht davon überzeugen, dass die Klimakrise massive Auswirkungen auf unser Leben hat und auch das Wirtschaften verändert. In manchen Regionen regnet es kaum noch, Wasser ist ein knappes und kostbares Gut – da verdorrt das Getreide am Halm. Und anderswo schwemmen Starkregenfälle ganze Ernten weg. Da geht es ganz konkret um die Ernten von heute, morgen und um die in 20, 30 und 50 Jahren.

Dennoch gibt es jetzt einige Stimmen, die meinen, dass es angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges weniger Einschränkungen bräuchte und man nicht starr an Klimaschutzzielen festhalten dürfe.

Wer jetzt im politischen Raum davon spricht, dass es den Green Deal nicht mehr bräuchte, wer hinter die gemeinsam ausgehandelten Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft zurückfallen und am liebsten alte Gräben zwischen Naturschutz und Landwirtschaft aufbrechen möchte, dem sage ich, das wird nicht gelingen. Ich fühle mich einer Politik verpflichtet, die mühsam ausgehandelte und gemeinsam erreichte Kompromisse umsetzen will, statt wieder in Extreme zurückzufallen. Wir müssen die Klimakrise bekämpfen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Landwirtschaft sich krisenfest aufstellt und auch anpassen kann.

Was meinen Sie mit Anpassen?

Eine Politik der Vernunft schützt nicht nur, sondern sorgt vor, etwa indem wir klimaangepasste Sorten nutzen oder Anbautechniken anwenden, die die Resilienz stärken. In Brandenburg kommen etwa Kichererbsen mit der Trockenheit gut zurecht, und solche Ansätze unterstützen wir mit unserer Eiweißpflanzenstrategie. Schließlich heben wir auch die Potenziale der Landwirtschaft als Klimaschützer. Nehmen Sie den Humusaufbau. Jedes Prozent mehr Humus bedeutet auch mehr Kohlenstoffspeicher im Boden. Hier investieren wir viele Millionen in konkrete Projekte und die praxisrelevante Forschung.

Ist damit beim Klimaschutz in der Landwirtschaft das Ende der Fahnenstange erreicht?

Die Landwirtschaft hat ihre Sektorziele aktuell erreicht und das ist eine große Leistung. Gerade die Bäuerinnen und Bauern haben ein Interesse daran und ein Recht darauf, dass auch andere Bereiche beim Klimaschutz liefern. Mir geht es darum, dass wir dazu beitragen, die Landwirtschaft auch langfristig krisenfest zu machen. Ein großer Hebel liegt in der Tierhaltung, die fast 70 Prozent der Emissionen im Agrarsektor ausmacht. Ich will ganz klar sagen: Wenn Landwirtschaft nachhaltig sein soll, brauchen wir Tierhaltung in Deutschland. Deshalb müssen wir sie zukunftsfest aufstellen. Das ist auch eine Ressourcen- und Verteilungsfrage, mehr als die Hälfte des Getreides landet nicht bei uns auf dem Teller, sondern im Trog. Wir nutzen also zu viel Fläche für die Versorgung von Tieren. Gleichzeitig geht der Fleischkonsum in Deutschland zurück. Da docke ich an mit meinem Prinzip “weniger Tiere besser halten”. Dafür ist mein verpflichtendes, staatliches Tierhaltungskennzeichen, das gerade final beschlossen wurde, ein zentraler Baustein. Und wir werden die Landwirte fördern, die ihren Tieren eben mehr Platz geben.

Sind Sie mit Blick auf die laufende hiesige Ernte froh darüber, dass Landwirte und Landwirtinnen in Deutschland in diesem Jahr noch nicht dazu gezwungen worden sind, Flächen brach liegen zu lassen und weniger Weizen anzubauen?

Ich nehme bei der Ernte verhaltenen Optimismus wahr. Aber in die Glaskugel zu schauen, das gehört auf den Jahrmarkt und nicht in ein Ministerium. Wie gut unsere Kornspeicher am Ende des Sommers gefüllt sein werden, das hängt letztendlich stark vom Wetter ab. Und das Wetter fährt wegen der Klimakrise immer öfter Achterbahn. Wir müssen deshalb alles dransetzen, dass die Landwirtschaft sich klima- und krisenfest aufstellen kann. Wie schon angesprochen war das eigentlich Konsens in Deutschland und in der EU – und da wundert es mich schon, was da gerade seitens der Union in Brüssel passiert. Da verneinen CDU und CSU plötzlich die Kompromisse, die sie selbst mitverhandelt hatten, und attackieren ihre eigene Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die aus gutem Grunde den Green Deal vorantreibt. Das sind durchschaubare Wahlkampfmanöver. Wer die Folgen der Klimakrise, Bodenprobleme und Wassermangel ignoriert, ist wahrlich kein Freund der Bauern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat kürzlich das Getreideabkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über die Schwarzmeerhäfen gestoppt. Der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, fordert vor diesem Hintergrund einen “Krisenstab für Ernährungssicherheit.” Sind Sie ebenfalls alarmiert?

Ich war letzte Woche in Rom beim UN-Sondergipfel zum Thema Ernährungssysteme und diskutierte dort über die Folgen des russischen Angriffskrieges für die globale Ernährungssicherheit. Putin benutzt den Hunger als Waffe. Das beobachten wir seit Beginn des Krieges. Die Folgen für die Menschen und all das Leid sind ihm dabei bekanntlich vollkommen egal. Russlands einseitiges Aufkündigen des Getreideabkommens heizt bestehende Hungersnöte auf der Welt an. Ukrainisches Getreide gelangt nun nicht mehr dorthin, wo Menschen ums Überleben kämpfen, etwa in Afrika. Das World Food Programme hatte beispielsweise mit Unterstützung der Bundesregierung ukrainisches Getreide nach Äthiopien gebracht. Das wird es nun erstmal nicht mehr geben. Andererseits hat Getreide aus der Ukraine mitgeholfen, dass sich die Weltmarktpreise etwa für Weizen normalisieren, und sich die Ärmsten dieser Welt Brot leisten können.

Was tut die Bundesregierung?

Es zahlt sich deshalb aus, dass die EU schon früh aktiv wurde, damit ukrainisches Getreide über Schienen und Straßen zu anderen europäischen Seehäfen kommt. Gerade, weil auf Putin kein Verlass ist, müssen dauerhafte Alternativrouten etabliert werden. Da braucht es weitere Anstrengungen auch seitens der EU und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch die CDU ihre guten Drähte nach Brüssel nutzen würde, um da in diesem Sinne zu unterstützen.

Eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, wie sie die EU-Kommission plant, würde Ihrem gesteckten Ziel, den Ökolandbau in Deutschland auszubauen, Rückenwind verleihen. Welche Position zur Sustainable Use Regulation (SUR) vertreten Sie vor diesem Hintergrund im Rat?

Ich unterstütze die Einsparziele und eine gemeinsame Regelung, aber sage auch: Es muss auch machbar sein und darf diejenigen, die schon vorangegangen sind, nicht nachträglich bestrafen. Es nützt nichts, wenn wir in Europa virtuelle Einsparziele haben, an die sich keiner hält. Es ist auch im Interesse der deutschen Landwirtschaft, dass wir europäische Ziele für die Reduktion von Pestiziden definieren. Denn das schafft ein level playing field in Europa. Gerade weil wir uns in vielen Fragen in Deutschland schon früh auf den Weg gemacht haben, ist es für uns von Vorteil, wenn die Reduktionsziele auch für andere gelten. Also: Unterstützung zum Ziel der SUR. Aber die Regelung braucht dringend Anpassungen, die auf unsere spezifischen Voraussetzungen in Deutschland eingehen. Das ist die Frage des Referenzjahres für die Reduktionsziele. Das ist auch eine Frage des bürokratischen Umfangs und natürlich geht es auch um die Definition von sensiblen Gebieten. Sonderkulturen müssen weiterhin möglich sein. Es kann ja niemand ernsthaft ein Interesse daran haben, wenn bei uns der Wein- und Obstanbau zurückgeht. Ich halte es aber für einigungsfähig – guten Willen aller Beteiligten in der EU vorausgesetzt.

Darüber hinaus verspricht sich ein Teil der Agrarbranche über die Lockerung des EU-Gentechnikrechts, den Einsatz von Pestiziden reduzieren zu können. Die Biobranche fürchtet hingegen um ihr Versprechen der Gentechnikfreiheit. Könnte dies das Öko-Ausbauziel in Deutschland gefährden?

Auch viele konventionelle Betriebe werben mit der Gentechnikfreiheit. Das ist ein milliardenschwerer und funktionierender Markt, das bestreiten ja weder Gegner noch Befürworter. Ich rate auch bei diesem Thema, nicht auf diejenigen zu hören, die auch hier am liebsten in alte Schwarz-Weiß-Debatten zurückfallen wollen, weil das die Welt so schön einfach macht. Auf der einen Seite diejenigen, die pauschal alles verteufeln, auf der anderen Seite die anderen, die darin die großen Heilsversprechen sehen. Daher freue ich mich, dass es viele gibt, die sehr pragmatisch diskutieren. Mein Haus ist innerhalb der Bundesregierung federführend und für uns sind bei einer gemeinsamen Positionsfindung zwei Aspekte bei der Neuregelung zentral: Koexistenz zwischen denen, die mit und denen, die ohne Agrogentechnik arbeiten wollen, sowie Patentfreiheit. Unsere Land- und Lebensmittelwirtschaft, egal ob konventionell oder ökologisch, darf durch neue Regeln nicht in ihrer wirtschaftlichen Substanz gefährdet werden. Kurz: Wer gentechnikfrei wirtschaften möchte, muss das weiterhin tun können. Das muss für die gesamte Wertschöpfungskette gelten.

Noch ein anderes Thema zum Schluss: Nach einer Untersuchung vom Max Rubner-Institut (MRI) sind besonders zuckerhaltige Kindergetränke sogar noch zuckriger geworden. Wollen Sie da regulativ eingreifen, analog zu den Plänen für ein Verbot von gesundheitsschädlicher Kinderwerbung?

Es ist völlig absurd, dass gerade in einigen an Kinder gerichteten Lebensmitteln der Zuckergehalt weiter steigt. Getränke sind da nur ein Beispiel, wie das Monitoring des MRI ergeben hat. Es gibt Frühstücks-Cerealien für Kinder, die bestehen zur Hälfte aus Zucker! Bis zu zwei Millionen Kinder und Jugendliche leiden in Deutschland unter Übergewicht oder Adipositas. Das ist auch eine Frage der Chancengerechtigkeit. In anderen Ländern, etwa Großbritannien, wurde der Zuckergehalt teils drastisch gesenkt – und die Menschen haben die Produkte dann trotzdem gekauft. Es ist also nicht gottgegeben, wie viel Zucker enthalten ist. Mir geht es darum, dass jedes Kind die Chance hat, gesund aufzuwachsen. Einen Beitrag dazu erfüllen wir jetzt durch mehr Kinderschutz in der Werbung. Alle drei Ampelparteien haben sich darauf geeinigt, dass es an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt nicht mehr geben soll. Diesen Auftrag nehme ich ernst.

Am Sitz von Ornano in Châtillon am Stadtrand von Paris ist in den Tagen nach dem Militärputsch in Niger von außen keine Krisenstimmung zu erkennen. Die Lichter in den Büros des französischen Atomkonzerns bleiben nicht länger an als sonst. Dabei sind die Abbaustätten der beiden Gesellschaften Somaïr und Cominak in der Nähe von Arlit im Norden des Sahelstaates wichtige Standorte für Orano. Knapp 3000 Tonnen Uran haben sie bisher für die französischen Atomreaktoren und Nuklearwaffen gefördert. Bald sollte eigentlich die dritte Abbaustätte, Imouraren, in die Produktion gehen.

Nicht einmal in der Mitteilung zu den Halbjahreszahlen vom Freitag ging Orano auf den Putsch in Niger ein. “Die Aussichten für 2023 haben sich in einem gut ausgerichteten Markt verbessert”, hieß es nur lapidar. Die Aktivitäten in Niger gingen trotz “Sicherheitsvorkommnissen” weiter. Immerhin hat, so berichtet nun Le Monde, das Unternehmen nun einen Krisenstab eingerichtet, um, wie es heißt, die Sicherheit der Minen im Land zu gewährleisten. Zuvor hatten die neuen Machthaber den Export von Uran und Gold nach Frankreich unterbunden.

Auch wenn der zentrale Wirtschaftsakteur der Atommacht Frankreich die Bedeutung des Staatsstreichs in Niger herunterzuspielen sucht, so ist doch sicher, dass der Putsch direkt die Interessen Europas trifft und das in mehrfacher Hinsicht.

Zunächst ist da die Sicherheitspolitik. Die Sahelzone ist ein Kerngebiet des islamistischen Terrors in Afrika. Er bedroht nicht nur die Sahel-Staaten. Auch im Nordosten Nigerias ist der islamistische Terror über Boko Haram seit Jahren aktiv. Er könnte sich weiter auf Länder wie Elfenbeinküste, Ghana und andere Staaten ausdehnen.

Auch Mauretanien ist vom Islamismus bedroht. Dabei ist das Land gerade für Europa ein Schlüsselstandort geworden. Investitionen von weit mehr als zehn Milliarden Euro sind dort geplant, um grünen Wasserstoff für die Energiewende in Europa zu produzieren. Diese Projekte sind bei einer Ausdehnung des islamistischen Terrors kaum abschätzbaren Risiken ausgesetzt.

In Frankreich trauern bereits einige dem libyschen selbsternannten Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi nach, der 2011 ermordet wurde. Immerhin setzte der Diktator dem Islamismus Grenzen und unterband den Menschenhandel, durch den zahllose Flüchtlinge heute aus südlichen Teilen Afrikas an die libysche Küste geschleust werden. Bekommen der Islamische Staat und Al Qaida im Sahel die Oberhand in der Region, halten sie den Schlüssel für die Flüchtlingsströme durch die Sahara in der Hand.

Rohstoffe sind ein weiterer Grund, warum die Region für Europa so bedeutend ist. Der Reichtum im Boden der Sahelzone ist erst in Ansätzen erkundet. In Mali haben 2012 Bergbau-Ingenieure einen unglaublichen Fund gemacht. Eine Autofahrt anderthalb Stunden nördlich von Bamako entfernt stießen sie auf der Suche nach Wasserquellen tatsächlich auf ein natürliches Vorkommen reinen Wasserstoffs. Solche Funde wurden immer für unmöglich gehalten, weil Wasserstoff instabil ist und stets eine Verbindung mit anderen chemischen Stoffen sucht.

Trotz der Bedeutung des Funds wurde die Suche nach weiteren Wasserstoffblasen in Mali nie aufgenommen. Doch klar ist, dass in der Sahelzone auch jene Rohstoffe liegen müssen, die der Westen für seine Energiewende, für Elektromobilität und Digitalisierung braucht.

Die politische Krise in Niger, Mali, Tschad und anderen Ländern zeigt, dass die europäische Politik in der Sahelzone gescheitert ist – die Militäreinsätze genauso wie die Entwicklungszusammenarbeit. Gerade in Niger erweist es sich als Fehler, dass der Westen die afrikanischen Staaten nicht stärker einbindet, sondern sie zu bevormundend behandelt. Wollen Frankreich, Deutschland und die EU Einfluss in der Region bewahren, müssen sie die regionalen Kräfte stärken.

Marokko beispielsweise hat bemerkenswerte sicherheits- und regionalpolitische Initiativen entwickelt, die im Westen nicht einmal diskutiert werden. Dabei hat König Mohamed VI. sie noch vor wenigen Tagen in einer Rede anlässlich des Thronfests dargelegt. In der europäischen Politik wurde sie ignoriert.

Sicher, der Preis, den Marokko fordert, erscheint den Europäern zu hoch. Das Königreich fordert nicht weniger als die Anerkennung, dass die 1976 annektierte Westsahara ein Teil Marokkos ist. Die USA unter Trump und Israel unter Netanjahu haben Rabat dies zugestanden, Europa bisher nicht. Eine UN-Vermittlungsmission des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ist 2019 gescheitert.

Auch der kenianische Präsident William Ruto könnte in die Stabilisierung des Sahels eingebunden werden. Sein Außenminister Alfred Mutua hat vergangene Woche in einer richtungsweisenden Rede die außenpolitischen Ambitionen Kenias bekräftigt. Auch diese Rede wurde in Europa nicht gehört.

Nigerias Präsident Bola Tinubu hat dieser Tage im Namen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas eine Vermittlungsmission in Niger angeführt. Dabei hat Nigeria auch ein eigenes Interesse, denn es ist mit Niger über eine 1500 Kilometer lange Grenze verbunden. Noch kurz vor dem Putsch hatte Tinubu, aktuell Vorsitzender der Ecowas, einen Plan vorgestellt, um der Westafrikanischen Staatengemeinschaft größeren Einfluss zu verschaffen. Dieser sieht auch die Schaffung einer regionalen Kriseninterventionstruppe vor. Auch diesem Plan schenkt Europa bisher keine erkennbare Beachtung.

Dabei müssen die Europäer stärker mit der Ecowas rechnen. Die Gemeinschaft hatte zunächst Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt, der Militärjunta ein Ultimatum gestellt und mit einer militärischen Intervention gedroht.

Die Hilflosigkeit, mit der Europa auf den Putsch reagiert, zeigt, wie wichtig ein Neuanfang in den Beziehungen zu Afrika ist. Dieser kann aus Sicht afrikanischer Politiker nur über Europas Anerkennung führen, dass die Zeit des Eurozentrismus zu Ende und dass Afrika ein ebenbürtiger Akteur auf der Weltbühne geworden ist.

02.08.2023 – 13:00-14:00 Uhr, online

BMUV, Workshop Green AI im Fokus: Nachhaltigkeitsreporting im Mittelstand

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) bietet einen Workshop für KMU zur Erfassung von Nachhaltigkeitsinformationen wie den CO2-Fußabdruck mithilfe von Künstlicher Intelligenz. INFOS & ANMELDUNG

03.08.-05.08.2023, Stockholm (Schweden)

3SCONF, Conference 5th World Conference on Social Sciences Studies

This conference addresses the most significant changes, trends, and issues in the multiple disciplines of social sciences with presentations by renowned academics, workshops and roundtable discussions. INFO & REGISTRATION

03.08.2023 – 12:24-13:00 Uhr, online

EAB, Vortrag EU-Asylreform

In der Gesprächsreihe der Europäischen Akademie Berlin (EAB) zur Europawahl ist diesmal Felix Braunsdorf zu Gast, Experte für Flucht und Migration bei Ärzte ohne Grenzen, um über internationale Fluchtursachen zu sprechen. INFOS

03.08.2023 – 13:00-14:00 Uhr, online

ASEW, Seminar THG-Quotenhandel mit STX

Das Seminar der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich THG-Quote und STX-Kunden-Plattform für Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

Die Kommission hat am Montag die Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) angenommen. Dabei handelt es sich um die abgeschwächte Version der vom Beratungsgremium EFRAG empfohlenen Version. Die Standards sind von allen Unternehmen, die der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) unterliegen, anzuwenden. Große Unternehmen müssen diese ab 2024 in ihren Jahresberichten anwenden, kleiner folgen zwei Jahre später.

Aufgrund der Lockerung der Vorgaben werden Unternehmen nun flexibler entscheiden können, welche Informationen wesentlich sind und daher berichtet werden sollten. Für einige Daten wie die Scope 3-Emissionen müssen sie in diesem Fall in der Berichterstattung erklären, warum sie diese Informationen nicht als wesentlich erachten. Weitere Angaben sind nun freiwillig und nicht mehr verpflichtend, etwa die Angaben zu den Umstellungsplänen für die biologische Vielfalt.

Die Kommission hatte im Juni ihren Entwurf für ihre Änderungen an den EFRAG-Empfehlungen zur öffentlichen Konsultation gestellt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im März versprochen, Bürokratie für Unternehmen abzubauen und die Berichtspflichten um 25 Prozent zu reduzieren.

Die Regeln unterliegen nun noch einer zweimonatigen Prüfung durch das Europäische Parlament und den Rat; diese können sie ablehnen, aber nicht ändern. Im Parlament hatten Abgeordnete der S&D, Renew, Grünen und Linken eine Beibehaltung der EFRAG-Empfehlungen gefordert. leo/rtr

Die Euro-Zone ist nach einem schwachen Winterhalbjahr auf Wachstumskurs zurückgekehrt – trotz der Stagnation in ihrer größten Volkswirtschaft Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni im Vergleich zum ersten Quartal um 0,3 Prozent zu. Das teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in einer ersten Schätzung mit.

Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Die Währungsunion hatte zu Jahresbeginn stagniert, nachdem sie Ende 2022 sogar um 0,1 Prozent geschrumpft war. Ökonomen sehen in dem besseren Abschneiden nicht den Beginn eines kräftigen Aufschwungs. Die Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Notenbanken dürften die Wirtschaft zunehmend belasten, erwartet etwa Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. “Darum rechnen wir für das zweite Halbjahr mit einem neuerlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung.”

In den einzelnen Ländern entwickelt sich die Konjunktur sehr unterschiedlich.

Die hohe Inflation zehrt weiterhin an der Kaufkraft der Verbraucher. Die Verbraucherpreise in der

Euro-Zone stiegen im Juli zwar nur noch um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat – womit sich die Teuerungsrate seit ihrem Höhepunkt im Oktober 2022 von 10,6 Prozent halbiert hat. Sie bleibt aber weit entfernt vom Zielwert der EZB von zwei Prozent. “Die Inflation im Euroraum bleibt auf dem Rückzug”, sagte die Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib. Das habe vor allem mit nachlassenden

Energiepreisen, sich auflösenden Angebotsengpässen und der schwachen globalen Industriegüternachfrage zu tun. rtr

Zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff hat die EU-Kommission eine neue Anwendungshilfe herausgegeben, die auch Produzenten in Nicht-EU-Ländern die Einhaltung europäischer Standards erleichtern soll. Die wichtigste Erläuterung zu den beiden zentralen Delegierten Rechtsakten betrifft die Marktabgrenzung in Drittstaaten durch Stromgebotszonen. Vorrangig ist laut Kommission das Vorhandensein von Regionen mit stündlich ermittelten Strompreisen. Falls entsprechende Regeln nicht existieren, werden alternative Abgrenzungskriterien genannt.

Eine weitreichende Festlegung betrifft den Umgang mit Verlusten bei der Herstellung des flüchtigen Gases. Wasserstoff hat einen erwärmenden Effekt auf die Atmosphäre, ist aber in der Erneuerbaren-Richtlinie der EU bisher nicht als Treibhausgas definiert. Die Kommission kündigt nun an, künftig in einem Anhang des Delegierten Rechtsakts einen Wert für das Treibhauspotenzial (GWP) von Wasserstoff festzulegen, der dann von den Produzenten berücksichtigt werden sollte. Zudem sollten Gasleckagen laut Kommission als Energieverluste bilanziert werden, die indirekt auch die Emissionsintensität erhöhen.

Die Erläuterungen sollen künftig bei Bedarf aktualisiert werden, die Kommission ist dazu im Austausch mit Zertifizierern. Aus der Wirtschaft gab es immer wieder die Kritik, dass die Wasserstoff-Standards der EU zu komplex für Drittstaaten seien und deshalb zu wenig Importe in Europa ankommen könnten. ber

Die spanische Ratspräsidentschaft erarbeitet bis zum 15. September einen neuen Kompromissvorschlag zur EU-Verpackungsverordnung. Bis Anfang dieser Woche hat sie Stellungnahmen der Mitgliedstaaten zu einem Arbeitspapier gesammelt, in dem sie einige neue Wege zu einer möglichen Einigung aufzeigt. Das von der französischen Medienplattform Contexte veröffentlichte Papier wurde am 14. Juli bereits in einer Arbeitsgruppe diskutiert.

Demnach schlägt Spanien für den umstrittenen Artikel 26 zum Thema Mehrwegsysteme die Möglichkeit vor, anhand unterschiedlicher Ziele zwischen Wiederverwendung und Wiederbefüllung zu unterscheiden. Ähnlich hatte es auch das Parlament vorgeschlagen. Der Vorschlag der EU-Kommission vermischt die beiden Systeme mit gemeinsamen Zielen.

Spanien eröffnet auch eine Debatte über die Definition des Begriffs “zum Mitnehmen” (für Restaurants), ebenfalls im Hinblick auf die Mehrwegziele. Die Ratspräsidentschaft erwägt auch die Möglichkeit, den Weinsektor von der Verpflichtung zur Bereitstellung von Mehrwegflaschen auszunehmen.

In einem weiteren Arbeitspapier geht die Ratspräsidentschaft auf Artikel 7 der Verordnung ein, der einen Mindestanteil an recyceltem Material in Kunststoffverpackungen festlegt. Mehrere Mitgliedstaaten setzen sich jedoch für eine Anerkennung der Verwendung von biobasiertem Kunststoff ein, um die Ziele zu erreichen. Spanien erklärt, biobasierte Kunststoffe sollten nicht verwendet werden, um die Zielvorgaben für den Recyclinganteil zu erreichen, und schlägt vier Szenarien vor:

In jedem Fall müssten biobasierte Kunststoffe strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, schlussfolgert die Ratspräsidentschaft – die jedoch erst noch entwickelt werden müssen.

Die EU-Kommission hatte den Entwurf für die Verpackungsverordnung im November 2022 vorgelegt. Zurzeit verhandeln Rat und Parlament intern über ihre jeweilige Position. leo

Die Batterieverordnung ist am vergangenen Freitag offiziell im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden. Mit einigen Ausnahmen gelten die neuen Vorgaben demnach ab dem 18. Februar 2024. Die in der Verordnung enthaltenen Vorgaben zur Abfallbewirtschaftung, zu denen unter anderem das System der erweiterten Herstellerverantwortung und die Sammlung von Batterien gehören, gelten erst ab dem 18. August 2025. Die Verpflichtung, tragbare Batterien und Batterien, die in E-Rollern oder Elektrofahrrädern verwendet werden, leicht entfernbar und ersetzbar zu gestalten, gilt ab 2027.

Mit der Batterieverordnung tritt Anfang 2024 das erste Gesetz, das aus dem Aktionsplan der Kommission für die Kreislaufwirtschaft 2020 hervorgegangen ist, in Kraft. Die EU-Kommission hatte den Gesetzesvorschlag 2020 vorgelegt. Im Dezember 2022 einigten sich Rat und Parlament auf einen Kompromiss. leo

Die Kommission führt eine neue Konsultation zum Digital Markets Act (DMA) durch. Sie bittet dabei um Stellungnahme, wie Gatekeeper für ihre wichtigsten Plattformen die von ihnen verwendeten Techniken zur Erstellung von Verbraucherprofilen beschreiben sollen. Dafür hat die Kommission den Entwurf einer Vorlage erstellt, den sie nun kommentiert haben möchte.

Im Rahmen des DMA sind Gatekeeper sind verpflichtet, der Kommission diese Beschreibung vorzulegen. Alle interessierten Parteien haben bis zum 15. September Zeit, um auf EUSurvey ihre Meinung zu dem Entwurf abzugeben.

Ziel der Konsultation ist es, Rückmeldungen der Beteiligten zum Entwurf der Vorlage einzuholen. So will die Kommission sicherstellen, dass alle relevanten Aspekte der Erstellung von Verbraucherprofilen berücksichtigt werden. Dies soll Transparenz gewährleisten und die Überwachung durch die Kommission und die zuständigen Behörden erleichtern. Die Kommission bittet um Stellungnahmen von potenziellen Gatekeepern, Verbraucherverbänden, Datenexperten, den zuständigen nationalen Behörden, geschäftlichen Nutzern von Plattformen sowie in einschlägigen Bereichen tätigen Prüfern.

Die Gatekeeper im Rahmen des DMA will die Kommission bis zum 6. September 2023 benennen. Die benannten Unternehmen haben dann sechs Monate Zeit, um die Liste der Verpflichtungen und Verbote des DMA zu erfüllen. vis

Die Kommission legt ein neues Projekt auf, um Desinformation besser bekämpfen zu können. Ab sofort können Hochschulen, Forschungszentren, Nichtregierungsorganisationen, Behörden und andere Projektvorschläge einreichen. Diese sollen zur Entschlüsselung von Desinformationsnarrativen über Russlands Krieg gegen die Ukraine, über Wahlen sowie die LGBTQ+-Gemeinschaft beitragen.

Ziel ist es, diese irreführenden Narrative und ihre Auswirkungen zu bekämpfen. Die Kommission will ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie Desinformationen entstehen und verbreitet werden, wie sie die Meinung der Menschen prägen und welche Auswirkungen sie in der Praxis haben. Die Aufforderung baut auf einem ähnlichen Projekt auf, das bereits seit Juli 2022 läuft. Für das neue Projekt hat die Kommission EU-Mittel in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro vorgesehen.

Die Bewerbungsfrist endet am 22. September 2023, das Projekt wird voraussichtlich im September 2024 anlaufen. Bis Ende August müssen auch die im Rahmen der DSA benannten sehr großen Online-Plattformen ihre erste regelmäßige Risikobewertung zu Desinformation durchführen. vis

Eine “spannende und erfüllende” Verwendung liege hinter ihm, sagt Oberst Wolfgang Schmidt. Eine, die er jederzeit wieder übernehmen würde: Noch bis Anfang August führt er als Kommandeur das deutsche Kontingent der enhanced Forward Presence (eFP) in Litauen. Seit Februar 2023 steht Schmidt an der Spitze der “verstärkten Vornepräsenz” der Nato zur Sicherung der osteuropäischen Nato-Staaten.

Das deutsche Engagement in Litauen besteht aus zwei Säulen: zum einen aus dem deutschen Beitrag zur multinationalen enhanced Forward Presence Battlegroup, angeführt von Oberstleutnant Lars Neitzel. Dazu kommt seit Juni 2022 die bilateral vereinbarte deutsche Brigade für Litauen unter der Führung von Brigadegeneral Christian Nawrat und dessen vorgeschobenem Gefechtsstand (Forward Command Element/ FCE). Schmidt ist der Kontingentführer der deutschen Kräfte der Battlegroup und des FCE im litauischen Rukla.

Den Aufwuchs der von Verteidigungsminister Boris Pistorius im Juni angekündigten dauerhaften Brigade in Litauen wird Schmidt, 1970 nahe Schwerin geboren, zwar nicht aus nächster Nähe erleben. Aber wenn er am 9. August als stellvertretender Brigadekommandeur zu “seiner” Panzergrenadierbrigade 41 “Vorpommern” nach Neubrandenburg zurückkehrt, wird er viele gute Erinnerungen im Gepäck haben.

Zum einen an die gute Zusammenarbeit mit den litauischen Kameraden, aber auch an ein Land, “auf deren Regierung man bereits lange vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hätte hören sollen”, wie Schmidt sagt. Eine Regierung, die bereits kurz nach Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine “in beeindruckender Geschwindigkeit” damit begonnen hatte, die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die nötige zivile und militärische Infrastruktur für die Verteidigung aufzubauen. “Deren Investitionsvolumen liegt unserer Kenntnis nach bei 320 bis 500 Millionen Euro für Unterkünfte, Übungsplätze und die Vorstationierung von Munition und Material”, erklärt Schmidt.

“Natürlich habe ich mich auf so eine wichtige Aufgabe wie die in Litauen gefreut und gezielt vorbereitet. Neben dem militärischen Training, das man für solche Verwendungen immer durchläuft, habe ich mich zum Beispiel auch mit der Geschichte Litauens auseinandergesetzt, die für mich eine wesentliche Rolle beim Verständnis des Landes spielt.”

Und auch auf das gesteigerte Medieninteresse hatte sich Schmidt vorbereitet, zahlreiche TV-Dokumentationen und andere Medienbeiträge sind mit ihm als Kommandeur entstanden. Zwar stehe er nicht gerne im Rampenlicht, “aber ich sehe es natürlich als meine Pflicht an zu erklären, was unsere Aufgabe hier ist, nämlich Abschreckung und Rückversicherung.”

Die Rückorientierung der Nato auf Landes- und Bündnisverteidigung und die damit verbundene Verstärkung der Ostflanke seit 2014 ist für Schmidt der richtige Schritt. Denn: “Am Ende des Tages bin ich dafür Soldat geworden, um solche Aufträge, insbesondere die Verteidigung von Frieden und Freiheit, wahrzunehmen.”

So blieb Schmidt nach der Grundausbildung, die er im Oktober 1989 begann, beim Bund als Berufssoldat, “auch weil ich engagierte und wirklich gute Vorgesetzte hatte”. Er durchlief die Unteroffiziers- und Offizierslaufbahn, mit Stationen unter anderem an der Bundeswehr-Universität in Hamburg und dem Ausbildungskommando des Heeres in Leipzig – sowie in den USA am Joint Forces Staff College in Norfolk (Virginia) und beim Allied Joint Force Command der Nato in Lissabon. Auf Auslandseinsätzen tätig war Schmidt neben Litauen auch im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Wenn er nicht im Einsatz ist, lebt er mit seiner Frau nahe Jena. Lisa-Martina Klein

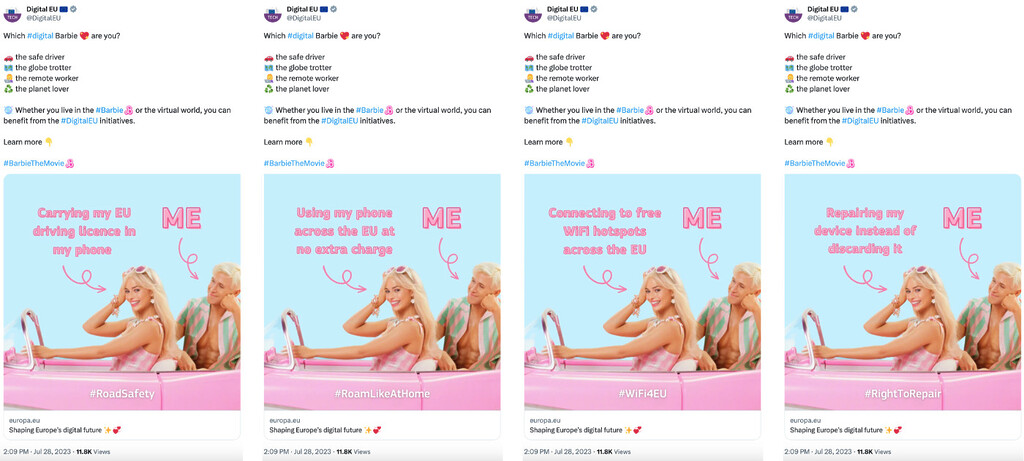

Die Spielzeughersteller Mattel ist mit dem Kinofilm Barbie ein große Wagnis eingegangen. Ist es feministische Agitation oder einfach nur ein riesengroßer Spaß in Pink? Immer noch überschlagen sich die Kinokritiker in Interpretationsversuchen. Eindeutig ist jedoch, dass sich das Wagnis für Mattel gelohnt hat. Barbie ist ein großer Erfolg – nicht nur an der Kinokasse.

Es baut sich gerade eine immer weitere wachsende Marketingwelle auf. Spielzeughändler laden zu Events ein, das Kadewe verkauft im Pop-up-Store Barbie-Devotionalien. Designer kreieren Barbie-Mode für Erwachsene – die Männer und Frauen gleichermaßen begeistert. Autohändler bewerben ihre Sportwagen mit dem Zusatz “Barbies Lieblingsmodell”.

Viele wollen auf der Rückbank der pinken Corvette C1 mit Barbie auf der Erfolgsspur fahren. Auch die EU-Kommission hat sich mitreißen lassen. DG Connect – Eigendarstellung: “Bei uns dreht sich alles um #tech ?✨” – wirbt auf ihrem Twitter-Kanal DigitalEU, Entschuldigung X-Kanal, ebenfalls mit den Filmfiguren von Barbie und Ken.

Eine Fahrerlaubnis digital auf dem Handy, keine Kostenfallen beim mobilen Telefonieren in der EU, freie WLAN-Hotspots im Urlaub und ein Handy, das sich reparieren lässt, sollte es mal aus dem Fenster ihres Traumhauses fallen. All das verspricht DG Connect in ihrem Tweet (heißt das noch so?).

Ach, wenn das schon alles Realität wäre, wie traumhaft wäre nicht nur Barbies Leben. Auch unseres wäre ein kleines bisschen leichter. Nice try, DG Connect! vis

eine “neue Phase der Zusammenarbeit” hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. in Manila eingeleitet.

Denn die EU und die Philippinen wollen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen wieder aufnehmen. Diese hatten 2015 begonnen, waren zwei Jahre später jedoch auf Eis gelegt worden – zu groß waren die Bedenken wegen der Verstöße der damaligen Duterte-Regierung gegen die Menschenrechte.

Mit dem seit 2022 regierenden Ferdinand Marcos Jr. – dem Sohn des Ex-Diktators Ferdinand Marcos – will die EU nun einen “bilateralen Scoping-Prozess” starten, um zu bewerten, inwieweit sich beide Seiten über eine Wiederaufnahme einig sind.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Entscheidung; die Menschenrechtslage sei nach wie vor besorgniserregend. Der Internationale Strafgerichtshof hat erst im Januar die Ermittlungen gegen die Philippinen wiederaufgenommen.

Für die EU scheint dennoch das wirtschaftliche Interesse an den Philippinen mit ihrer starken Elektronik- und Halbleiterindustrie zu überwiegen. Von der Leyen erwähnte in ihrer Grundsatzrede in Manila auch das Potenzial für kritische Rohstoffe. Hier sollen mögliche Projekte identifiziert werden.

In diesem Zusammenhang kündigte von der Leyen auch eine massive Investition im Rahmen der Global-Gateway-Initiative an: eine “Team-Europa”-Initiative zur grünen Wirtschaft auf den Philippinen. Das bedeutet: Die EU-Kommission, Deutschland, Frankreich, Spanien und Finnland investieren insgesamt 466 Millionen Euro. Österreich, die Niederlande und Schweden wollen mit Fachwissen und Technologietransfer ihren Teil beitragen. Dabei soll es um den Übergang zu einer kreislauforientierten Wirtschaft, erneuerbare Energien und Digitalisierung gehen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Herr Özdemir, die Landwirtschaft ist schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen und muss sich in den kommenden Jahrzehnten vor Wetterextremen schützen. Tun Sie als Bundeslandwirtschaftsminister genug, damit das sowohl kurz- als auch langfristig gelingt?

Cem Özdemir: Wenige Wirtschaftsbereiche spüren die Klimakrise und ihre Folgen so unmittelbar wie die Landwirtschaft. Während gerade einige – sei es im Netz, im Fernsehen, aber auch in der Politik – gegen jede Evidenz so tun, als wären die klimatischen Bedingungen total normal, weil es ja früher auch schon mal heiß gewesen sei, muss man die Landwirtinnen und Landwirte nicht davon überzeugen, dass die Klimakrise massive Auswirkungen auf unser Leben hat und auch das Wirtschaften verändert. In manchen Regionen regnet es kaum noch, Wasser ist ein knappes und kostbares Gut – da verdorrt das Getreide am Halm. Und anderswo schwemmen Starkregenfälle ganze Ernten weg. Da geht es ganz konkret um die Ernten von heute, morgen und um die in 20, 30 und 50 Jahren.

Dennoch gibt es jetzt einige Stimmen, die meinen, dass es angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges weniger Einschränkungen bräuchte und man nicht starr an Klimaschutzzielen festhalten dürfe.

Wer jetzt im politischen Raum davon spricht, dass es den Green Deal nicht mehr bräuchte, wer hinter die gemeinsam ausgehandelten Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft zurückfallen und am liebsten alte Gräben zwischen Naturschutz und Landwirtschaft aufbrechen möchte, dem sage ich, das wird nicht gelingen. Ich fühle mich einer Politik verpflichtet, die mühsam ausgehandelte und gemeinsam erreichte Kompromisse umsetzen will, statt wieder in Extreme zurückzufallen. Wir müssen die Klimakrise bekämpfen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Landwirtschaft sich krisenfest aufstellt und auch anpassen kann.

Was meinen Sie mit Anpassen?

Eine Politik der Vernunft schützt nicht nur, sondern sorgt vor, etwa indem wir klimaangepasste Sorten nutzen oder Anbautechniken anwenden, die die Resilienz stärken. In Brandenburg kommen etwa Kichererbsen mit der Trockenheit gut zurecht, und solche Ansätze unterstützen wir mit unserer Eiweißpflanzenstrategie. Schließlich heben wir auch die Potenziale der Landwirtschaft als Klimaschützer. Nehmen Sie den Humusaufbau. Jedes Prozent mehr Humus bedeutet auch mehr Kohlenstoffspeicher im Boden. Hier investieren wir viele Millionen in konkrete Projekte und die praxisrelevante Forschung.

Ist damit beim Klimaschutz in der Landwirtschaft das Ende der Fahnenstange erreicht?

Die Landwirtschaft hat ihre Sektorziele aktuell erreicht und das ist eine große Leistung. Gerade die Bäuerinnen und Bauern haben ein Interesse daran und ein Recht darauf, dass auch andere Bereiche beim Klimaschutz liefern. Mir geht es darum, dass wir dazu beitragen, die Landwirtschaft auch langfristig krisenfest zu machen. Ein großer Hebel liegt in der Tierhaltung, die fast 70 Prozent der Emissionen im Agrarsektor ausmacht. Ich will ganz klar sagen: Wenn Landwirtschaft nachhaltig sein soll, brauchen wir Tierhaltung in Deutschland. Deshalb müssen wir sie zukunftsfest aufstellen. Das ist auch eine Ressourcen- und Verteilungsfrage, mehr als die Hälfte des Getreides landet nicht bei uns auf dem Teller, sondern im Trog. Wir nutzen also zu viel Fläche für die Versorgung von Tieren. Gleichzeitig geht der Fleischkonsum in Deutschland zurück. Da docke ich an mit meinem Prinzip “weniger Tiere besser halten”. Dafür ist mein verpflichtendes, staatliches Tierhaltungskennzeichen, das gerade final beschlossen wurde, ein zentraler Baustein. Und wir werden die Landwirte fördern, die ihren Tieren eben mehr Platz geben.

Sind Sie mit Blick auf die laufende hiesige Ernte froh darüber, dass Landwirte und Landwirtinnen in Deutschland in diesem Jahr noch nicht dazu gezwungen worden sind, Flächen brach liegen zu lassen und weniger Weizen anzubauen?

Ich nehme bei der Ernte verhaltenen Optimismus wahr. Aber in die Glaskugel zu schauen, das gehört auf den Jahrmarkt und nicht in ein Ministerium. Wie gut unsere Kornspeicher am Ende des Sommers gefüllt sein werden, das hängt letztendlich stark vom Wetter ab. Und das Wetter fährt wegen der Klimakrise immer öfter Achterbahn. Wir müssen deshalb alles dransetzen, dass die Landwirtschaft sich klima- und krisenfest aufstellen kann. Wie schon angesprochen war das eigentlich Konsens in Deutschland und in der EU – und da wundert es mich schon, was da gerade seitens der Union in Brüssel passiert. Da verneinen CDU und CSU plötzlich die Kompromisse, die sie selbst mitverhandelt hatten, und attackieren ihre eigene Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die aus gutem Grunde den Green Deal vorantreibt. Das sind durchschaubare Wahlkampfmanöver. Wer die Folgen der Klimakrise, Bodenprobleme und Wassermangel ignoriert, ist wahrlich kein Freund der Bauern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat kürzlich das Getreideabkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über die Schwarzmeerhäfen gestoppt. Der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, fordert vor diesem Hintergrund einen “Krisenstab für Ernährungssicherheit.” Sind Sie ebenfalls alarmiert?

Ich war letzte Woche in Rom beim UN-Sondergipfel zum Thema Ernährungssysteme und diskutierte dort über die Folgen des russischen Angriffskrieges für die globale Ernährungssicherheit. Putin benutzt den Hunger als Waffe. Das beobachten wir seit Beginn des Krieges. Die Folgen für die Menschen und all das Leid sind ihm dabei bekanntlich vollkommen egal. Russlands einseitiges Aufkündigen des Getreideabkommens heizt bestehende Hungersnöte auf der Welt an. Ukrainisches Getreide gelangt nun nicht mehr dorthin, wo Menschen ums Überleben kämpfen, etwa in Afrika. Das World Food Programme hatte beispielsweise mit Unterstützung der Bundesregierung ukrainisches Getreide nach Äthiopien gebracht. Das wird es nun erstmal nicht mehr geben. Andererseits hat Getreide aus der Ukraine mitgeholfen, dass sich die Weltmarktpreise etwa für Weizen normalisieren, und sich die Ärmsten dieser Welt Brot leisten können.

Was tut die Bundesregierung?

Es zahlt sich deshalb aus, dass die EU schon früh aktiv wurde, damit ukrainisches Getreide über Schienen und Straßen zu anderen europäischen Seehäfen kommt. Gerade, weil auf Putin kein Verlass ist, müssen dauerhafte Alternativrouten etabliert werden. Da braucht es weitere Anstrengungen auch seitens der EU und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch die CDU ihre guten Drähte nach Brüssel nutzen würde, um da in diesem Sinne zu unterstützen.

Eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, wie sie die EU-Kommission plant, würde Ihrem gesteckten Ziel, den Ökolandbau in Deutschland auszubauen, Rückenwind verleihen. Welche Position zur Sustainable Use Regulation (SUR) vertreten Sie vor diesem Hintergrund im Rat?

Ich unterstütze die Einsparziele und eine gemeinsame Regelung, aber sage auch: Es muss auch machbar sein und darf diejenigen, die schon vorangegangen sind, nicht nachträglich bestrafen. Es nützt nichts, wenn wir in Europa virtuelle Einsparziele haben, an die sich keiner hält. Es ist auch im Interesse der deutschen Landwirtschaft, dass wir europäische Ziele für die Reduktion von Pestiziden definieren. Denn das schafft ein level playing field in Europa. Gerade weil wir uns in vielen Fragen in Deutschland schon früh auf den Weg gemacht haben, ist es für uns von Vorteil, wenn die Reduktionsziele auch für andere gelten. Also: Unterstützung zum Ziel der SUR. Aber die Regelung braucht dringend Anpassungen, die auf unsere spezifischen Voraussetzungen in Deutschland eingehen. Das ist die Frage des Referenzjahres für die Reduktionsziele. Das ist auch eine Frage des bürokratischen Umfangs und natürlich geht es auch um die Definition von sensiblen Gebieten. Sonderkulturen müssen weiterhin möglich sein. Es kann ja niemand ernsthaft ein Interesse daran haben, wenn bei uns der Wein- und Obstanbau zurückgeht. Ich halte es aber für einigungsfähig – guten Willen aller Beteiligten in der EU vorausgesetzt.

Darüber hinaus verspricht sich ein Teil der Agrarbranche über die Lockerung des EU-Gentechnikrechts, den Einsatz von Pestiziden reduzieren zu können. Die Biobranche fürchtet hingegen um ihr Versprechen der Gentechnikfreiheit. Könnte dies das Öko-Ausbauziel in Deutschland gefährden?

Auch viele konventionelle Betriebe werben mit der Gentechnikfreiheit. Das ist ein milliardenschwerer und funktionierender Markt, das bestreiten ja weder Gegner noch Befürworter. Ich rate auch bei diesem Thema, nicht auf diejenigen zu hören, die auch hier am liebsten in alte Schwarz-Weiß-Debatten zurückfallen wollen, weil das die Welt so schön einfach macht. Auf der einen Seite diejenigen, die pauschal alles verteufeln, auf der anderen Seite die anderen, die darin die großen Heilsversprechen sehen. Daher freue ich mich, dass es viele gibt, die sehr pragmatisch diskutieren. Mein Haus ist innerhalb der Bundesregierung federführend und für uns sind bei einer gemeinsamen Positionsfindung zwei Aspekte bei der Neuregelung zentral: Koexistenz zwischen denen, die mit und denen, die ohne Agrogentechnik arbeiten wollen, sowie Patentfreiheit. Unsere Land- und Lebensmittelwirtschaft, egal ob konventionell oder ökologisch, darf durch neue Regeln nicht in ihrer wirtschaftlichen Substanz gefährdet werden. Kurz: Wer gentechnikfrei wirtschaften möchte, muss das weiterhin tun können. Das muss für die gesamte Wertschöpfungskette gelten.

Noch ein anderes Thema zum Schluss: Nach einer Untersuchung vom Max Rubner-Institut (MRI) sind besonders zuckerhaltige Kindergetränke sogar noch zuckriger geworden. Wollen Sie da regulativ eingreifen, analog zu den Plänen für ein Verbot von gesundheitsschädlicher Kinderwerbung?

Es ist völlig absurd, dass gerade in einigen an Kinder gerichteten Lebensmitteln der Zuckergehalt weiter steigt. Getränke sind da nur ein Beispiel, wie das Monitoring des MRI ergeben hat. Es gibt Frühstücks-Cerealien für Kinder, die bestehen zur Hälfte aus Zucker! Bis zu zwei Millionen Kinder und Jugendliche leiden in Deutschland unter Übergewicht oder Adipositas. Das ist auch eine Frage der Chancengerechtigkeit. In anderen Ländern, etwa Großbritannien, wurde der Zuckergehalt teils drastisch gesenkt – und die Menschen haben die Produkte dann trotzdem gekauft. Es ist also nicht gottgegeben, wie viel Zucker enthalten ist. Mir geht es darum, dass jedes Kind die Chance hat, gesund aufzuwachsen. Einen Beitrag dazu erfüllen wir jetzt durch mehr Kinderschutz in der Werbung. Alle drei Ampelparteien haben sich darauf geeinigt, dass es an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt nicht mehr geben soll. Diesen Auftrag nehme ich ernst.

Am Sitz von Ornano in Châtillon am Stadtrand von Paris ist in den Tagen nach dem Militärputsch in Niger von außen keine Krisenstimmung zu erkennen. Die Lichter in den Büros des französischen Atomkonzerns bleiben nicht länger an als sonst. Dabei sind die Abbaustätten der beiden Gesellschaften Somaïr und Cominak in der Nähe von Arlit im Norden des Sahelstaates wichtige Standorte für Orano. Knapp 3000 Tonnen Uran haben sie bisher für die französischen Atomreaktoren und Nuklearwaffen gefördert. Bald sollte eigentlich die dritte Abbaustätte, Imouraren, in die Produktion gehen.

Nicht einmal in der Mitteilung zu den Halbjahreszahlen vom Freitag ging Orano auf den Putsch in Niger ein. “Die Aussichten für 2023 haben sich in einem gut ausgerichteten Markt verbessert”, hieß es nur lapidar. Die Aktivitäten in Niger gingen trotz “Sicherheitsvorkommnissen” weiter. Immerhin hat, so berichtet nun Le Monde, das Unternehmen nun einen Krisenstab eingerichtet, um, wie es heißt, die Sicherheit der Minen im Land zu gewährleisten. Zuvor hatten die neuen Machthaber den Export von Uran und Gold nach Frankreich unterbunden.

Auch wenn der zentrale Wirtschaftsakteur der Atommacht Frankreich die Bedeutung des Staatsstreichs in Niger herunterzuspielen sucht, so ist doch sicher, dass der Putsch direkt die Interessen Europas trifft und das in mehrfacher Hinsicht.

Zunächst ist da die Sicherheitspolitik. Die Sahelzone ist ein Kerngebiet des islamistischen Terrors in Afrika. Er bedroht nicht nur die Sahel-Staaten. Auch im Nordosten Nigerias ist der islamistische Terror über Boko Haram seit Jahren aktiv. Er könnte sich weiter auf Länder wie Elfenbeinküste, Ghana und andere Staaten ausdehnen.

Auch Mauretanien ist vom Islamismus bedroht. Dabei ist das Land gerade für Europa ein Schlüsselstandort geworden. Investitionen von weit mehr als zehn Milliarden Euro sind dort geplant, um grünen Wasserstoff für die Energiewende in Europa zu produzieren. Diese Projekte sind bei einer Ausdehnung des islamistischen Terrors kaum abschätzbaren Risiken ausgesetzt.

In Frankreich trauern bereits einige dem libyschen selbsternannten Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi nach, der 2011 ermordet wurde. Immerhin setzte der Diktator dem Islamismus Grenzen und unterband den Menschenhandel, durch den zahllose Flüchtlinge heute aus südlichen Teilen Afrikas an die libysche Küste geschleust werden. Bekommen der Islamische Staat und Al Qaida im Sahel die Oberhand in der Region, halten sie den Schlüssel für die Flüchtlingsströme durch die Sahara in der Hand.

Rohstoffe sind ein weiterer Grund, warum die Region für Europa so bedeutend ist. Der Reichtum im Boden der Sahelzone ist erst in Ansätzen erkundet. In Mali haben 2012 Bergbau-Ingenieure einen unglaublichen Fund gemacht. Eine Autofahrt anderthalb Stunden nördlich von Bamako entfernt stießen sie auf der Suche nach Wasserquellen tatsächlich auf ein natürliches Vorkommen reinen Wasserstoffs. Solche Funde wurden immer für unmöglich gehalten, weil Wasserstoff instabil ist und stets eine Verbindung mit anderen chemischen Stoffen sucht.

Trotz der Bedeutung des Funds wurde die Suche nach weiteren Wasserstoffblasen in Mali nie aufgenommen. Doch klar ist, dass in der Sahelzone auch jene Rohstoffe liegen müssen, die der Westen für seine Energiewende, für Elektromobilität und Digitalisierung braucht.

Die politische Krise in Niger, Mali, Tschad und anderen Ländern zeigt, dass die europäische Politik in der Sahelzone gescheitert ist – die Militäreinsätze genauso wie die Entwicklungszusammenarbeit. Gerade in Niger erweist es sich als Fehler, dass der Westen die afrikanischen Staaten nicht stärker einbindet, sondern sie zu bevormundend behandelt. Wollen Frankreich, Deutschland und die EU Einfluss in der Region bewahren, müssen sie die regionalen Kräfte stärken.

Marokko beispielsweise hat bemerkenswerte sicherheits- und regionalpolitische Initiativen entwickelt, die im Westen nicht einmal diskutiert werden. Dabei hat König Mohamed VI. sie noch vor wenigen Tagen in einer Rede anlässlich des Thronfests dargelegt. In der europäischen Politik wurde sie ignoriert.

Sicher, der Preis, den Marokko fordert, erscheint den Europäern zu hoch. Das Königreich fordert nicht weniger als die Anerkennung, dass die 1976 annektierte Westsahara ein Teil Marokkos ist. Die USA unter Trump und Israel unter Netanjahu haben Rabat dies zugestanden, Europa bisher nicht. Eine UN-Vermittlungsmission des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ist 2019 gescheitert.

Auch der kenianische Präsident William Ruto könnte in die Stabilisierung des Sahels eingebunden werden. Sein Außenminister Alfred Mutua hat vergangene Woche in einer richtungsweisenden Rede die außenpolitischen Ambitionen Kenias bekräftigt. Auch diese Rede wurde in Europa nicht gehört.

Nigerias Präsident Bola Tinubu hat dieser Tage im Namen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas eine Vermittlungsmission in Niger angeführt. Dabei hat Nigeria auch ein eigenes Interesse, denn es ist mit Niger über eine 1500 Kilometer lange Grenze verbunden. Noch kurz vor dem Putsch hatte Tinubu, aktuell Vorsitzender der Ecowas, einen Plan vorgestellt, um der Westafrikanischen Staatengemeinschaft größeren Einfluss zu verschaffen. Dieser sieht auch die Schaffung einer regionalen Kriseninterventionstruppe vor. Auch diesem Plan schenkt Europa bisher keine erkennbare Beachtung.

Dabei müssen die Europäer stärker mit der Ecowas rechnen. Die Gemeinschaft hatte zunächst Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt, der Militärjunta ein Ultimatum gestellt und mit einer militärischen Intervention gedroht.

Die Hilflosigkeit, mit der Europa auf den Putsch reagiert, zeigt, wie wichtig ein Neuanfang in den Beziehungen zu Afrika ist. Dieser kann aus Sicht afrikanischer Politiker nur über Europas Anerkennung führen, dass die Zeit des Eurozentrismus zu Ende und dass Afrika ein ebenbürtiger Akteur auf der Weltbühne geworden ist.

02.08.2023 – 13:00-14:00 Uhr, online

BMUV, Workshop Green AI im Fokus: Nachhaltigkeitsreporting im Mittelstand

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) bietet einen Workshop für KMU zur Erfassung von Nachhaltigkeitsinformationen wie den CO2-Fußabdruck mithilfe von Künstlicher Intelligenz. INFOS & ANMELDUNG

03.08.-05.08.2023, Stockholm (Schweden)

3SCONF, Conference 5th World Conference on Social Sciences Studies

This conference addresses the most significant changes, trends, and issues in the multiple disciplines of social sciences with presentations by renowned academics, workshops and roundtable discussions. INFO & REGISTRATION

03.08.2023 – 12:24-13:00 Uhr, online

EAB, Vortrag EU-Asylreform

In der Gesprächsreihe der Europäischen Akademie Berlin (EAB) zur Europawahl ist diesmal Felix Braunsdorf zu Gast, Experte für Flucht und Migration bei Ärzte ohne Grenzen, um über internationale Fluchtursachen zu sprechen. INFOS

03.08.2023 – 13:00-14:00 Uhr, online

ASEW, Seminar THG-Quotenhandel mit STX

Das Seminar der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich THG-Quote und STX-Kunden-Plattform für Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

Die Kommission hat am Montag die Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) angenommen. Dabei handelt es sich um die abgeschwächte Version der vom Beratungsgremium EFRAG empfohlenen Version. Die Standards sind von allen Unternehmen, die der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) unterliegen, anzuwenden. Große Unternehmen müssen diese ab 2024 in ihren Jahresberichten anwenden, kleiner folgen zwei Jahre später.

Aufgrund der Lockerung der Vorgaben werden Unternehmen nun flexibler entscheiden können, welche Informationen wesentlich sind und daher berichtet werden sollten. Für einige Daten wie die Scope 3-Emissionen müssen sie in diesem Fall in der Berichterstattung erklären, warum sie diese Informationen nicht als wesentlich erachten. Weitere Angaben sind nun freiwillig und nicht mehr verpflichtend, etwa die Angaben zu den Umstellungsplänen für die biologische Vielfalt.

Die Kommission hatte im Juni ihren Entwurf für ihre Änderungen an den EFRAG-Empfehlungen zur öffentlichen Konsultation gestellt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im März versprochen, Bürokratie für Unternehmen abzubauen und die Berichtspflichten um 25 Prozent zu reduzieren.

Die Regeln unterliegen nun noch einer zweimonatigen Prüfung durch das Europäische Parlament und den Rat; diese können sie ablehnen, aber nicht ändern. Im Parlament hatten Abgeordnete der S&D, Renew, Grünen und Linken eine Beibehaltung der EFRAG-Empfehlungen gefordert. leo/rtr

Die Euro-Zone ist nach einem schwachen Winterhalbjahr auf Wachstumskurs zurückgekehrt – trotz der Stagnation in ihrer größten Volkswirtschaft Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni im Vergleich zum ersten Quartal um 0,3 Prozent zu. Das teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in einer ersten Schätzung mit.

Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Die Währungsunion hatte zu Jahresbeginn stagniert, nachdem sie Ende 2022 sogar um 0,1 Prozent geschrumpft war. Ökonomen sehen in dem besseren Abschneiden nicht den Beginn eines kräftigen Aufschwungs. Die Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Notenbanken dürften die Wirtschaft zunehmend belasten, erwartet etwa Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. “Darum rechnen wir für das zweite Halbjahr mit einem neuerlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung.”

In den einzelnen Ländern entwickelt sich die Konjunktur sehr unterschiedlich.

Die hohe Inflation zehrt weiterhin an der Kaufkraft der Verbraucher. Die Verbraucherpreise in der

Euro-Zone stiegen im Juli zwar nur noch um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat – womit sich die Teuerungsrate seit ihrem Höhepunkt im Oktober 2022 von 10,6 Prozent halbiert hat. Sie bleibt aber weit entfernt vom Zielwert der EZB von zwei Prozent. “Die Inflation im Euroraum bleibt auf dem Rückzug”, sagte die Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib. Das habe vor allem mit nachlassenden

Energiepreisen, sich auflösenden Angebotsengpässen und der schwachen globalen Industriegüternachfrage zu tun. rtr

Zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff hat die EU-Kommission eine neue Anwendungshilfe herausgegeben, die auch Produzenten in Nicht-EU-Ländern die Einhaltung europäischer Standards erleichtern soll. Die wichtigste Erläuterung zu den beiden zentralen Delegierten Rechtsakten betrifft die Marktabgrenzung in Drittstaaten durch Stromgebotszonen. Vorrangig ist laut Kommission das Vorhandensein von Regionen mit stündlich ermittelten Strompreisen. Falls entsprechende Regeln nicht existieren, werden alternative Abgrenzungskriterien genannt.

Eine weitreichende Festlegung betrifft den Umgang mit Verlusten bei der Herstellung des flüchtigen Gases. Wasserstoff hat einen erwärmenden Effekt auf die Atmosphäre, ist aber in der Erneuerbaren-Richtlinie der EU bisher nicht als Treibhausgas definiert. Die Kommission kündigt nun an, künftig in einem Anhang des Delegierten Rechtsakts einen Wert für das Treibhauspotenzial (GWP) von Wasserstoff festzulegen, der dann von den Produzenten berücksichtigt werden sollte. Zudem sollten Gasleckagen laut Kommission als Energieverluste bilanziert werden, die indirekt auch die Emissionsintensität erhöhen.

Die Erläuterungen sollen künftig bei Bedarf aktualisiert werden, die Kommission ist dazu im Austausch mit Zertifizierern. Aus der Wirtschaft gab es immer wieder die Kritik, dass die Wasserstoff-Standards der EU zu komplex für Drittstaaten seien und deshalb zu wenig Importe in Europa ankommen könnten. ber

Die spanische Ratspräsidentschaft erarbeitet bis zum 15. September einen neuen Kompromissvorschlag zur EU-Verpackungsverordnung. Bis Anfang dieser Woche hat sie Stellungnahmen der Mitgliedstaaten zu einem Arbeitspapier gesammelt, in dem sie einige neue Wege zu einer möglichen Einigung aufzeigt. Das von der französischen Medienplattform Contexte veröffentlichte Papier wurde am 14. Juli bereits in einer Arbeitsgruppe diskutiert.

Demnach schlägt Spanien für den umstrittenen Artikel 26 zum Thema Mehrwegsysteme die Möglichkeit vor, anhand unterschiedlicher Ziele zwischen Wiederverwendung und Wiederbefüllung zu unterscheiden. Ähnlich hatte es auch das Parlament vorgeschlagen. Der Vorschlag der EU-Kommission vermischt die beiden Systeme mit gemeinsamen Zielen.

Spanien eröffnet auch eine Debatte über die Definition des Begriffs “zum Mitnehmen” (für Restaurants), ebenfalls im Hinblick auf die Mehrwegziele. Die Ratspräsidentschaft erwägt auch die Möglichkeit, den Weinsektor von der Verpflichtung zur Bereitstellung von Mehrwegflaschen auszunehmen.

In einem weiteren Arbeitspapier geht die Ratspräsidentschaft auf Artikel 7 der Verordnung ein, der einen Mindestanteil an recyceltem Material in Kunststoffverpackungen festlegt. Mehrere Mitgliedstaaten setzen sich jedoch für eine Anerkennung der Verwendung von biobasiertem Kunststoff ein, um die Ziele zu erreichen. Spanien erklärt, biobasierte Kunststoffe sollten nicht verwendet werden, um die Zielvorgaben für den Recyclinganteil zu erreichen, und schlägt vier Szenarien vor:

In jedem Fall müssten biobasierte Kunststoffe strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, schlussfolgert die Ratspräsidentschaft – die jedoch erst noch entwickelt werden müssen.

Die EU-Kommission hatte den Entwurf für die Verpackungsverordnung im November 2022 vorgelegt. Zurzeit verhandeln Rat und Parlament intern über ihre jeweilige Position. leo

Die Batterieverordnung ist am vergangenen Freitag offiziell im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden. Mit einigen Ausnahmen gelten die neuen Vorgaben demnach ab dem 18. Februar 2024. Die in der Verordnung enthaltenen Vorgaben zur Abfallbewirtschaftung, zu denen unter anderem das System der erweiterten Herstellerverantwortung und die Sammlung von Batterien gehören, gelten erst ab dem 18. August 2025. Die Verpflichtung, tragbare Batterien und Batterien, die in E-Rollern oder Elektrofahrrädern verwendet werden, leicht entfernbar und ersetzbar zu gestalten, gilt ab 2027.

Mit der Batterieverordnung tritt Anfang 2024 das erste Gesetz, das aus dem Aktionsplan der Kommission für die Kreislaufwirtschaft 2020 hervorgegangen ist, in Kraft. Die EU-Kommission hatte den Gesetzesvorschlag 2020 vorgelegt. Im Dezember 2022 einigten sich Rat und Parlament auf einen Kompromiss. leo

Die Kommission führt eine neue Konsultation zum Digital Markets Act (DMA) durch. Sie bittet dabei um Stellungnahme, wie Gatekeeper für ihre wichtigsten Plattformen die von ihnen verwendeten Techniken zur Erstellung von Verbraucherprofilen beschreiben sollen. Dafür hat die Kommission den Entwurf einer Vorlage erstellt, den sie nun kommentiert haben möchte.

Im Rahmen des DMA sind Gatekeeper sind verpflichtet, der Kommission diese Beschreibung vorzulegen. Alle interessierten Parteien haben bis zum 15. September Zeit, um auf EUSurvey ihre Meinung zu dem Entwurf abzugeben.

Ziel der Konsultation ist es, Rückmeldungen der Beteiligten zum Entwurf der Vorlage einzuholen. So will die Kommission sicherstellen, dass alle relevanten Aspekte der Erstellung von Verbraucherprofilen berücksichtigt werden. Dies soll Transparenz gewährleisten und die Überwachung durch die Kommission und die zuständigen Behörden erleichtern. Die Kommission bittet um Stellungnahmen von potenziellen Gatekeepern, Verbraucherverbänden, Datenexperten, den zuständigen nationalen Behörden, geschäftlichen Nutzern von Plattformen sowie in einschlägigen Bereichen tätigen Prüfern.

Die Gatekeeper im Rahmen des DMA will die Kommission bis zum 6. September 2023 benennen. Die benannten Unternehmen haben dann sechs Monate Zeit, um die Liste der Verpflichtungen und Verbote des DMA zu erfüllen. vis

Die Kommission legt ein neues Projekt auf, um Desinformation besser bekämpfen zu können. Ab sofort können Hochschulen, Forschungszentren, Nichtregierungsorganisationen, Behörden und andere Projektvorschläge einreichen. Diese sollen zur Entschlüsselung von Desinformationsnarrativen über Russlands Krieg gegen die Ukraine, über Wahlen sowie die LGBTQ+-Gemeinschaft beitragen.

Ziel ist es, diese irreführenden Narrative und ihre Auswirkungen zu bekämpfen. Die Kommission will ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie Desinformationen entstehen und verbreitet werden, wie sie die Meinung der Menschen prägen und welche Auswirkungen sie in der Praxis haben. Die Aufforderung baut auf einem ähnlichen Projekt auf, das bereits seit Juli 2022 läuft. Für das neue Projekt hat die Kommission EU-Mittel in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro vorgesehen.

Die Bewerbungsfrist endet am 22. September 2023, das Projekt wird voraussichtlich im September 2024 anlaufen. Bis Ende August müssen auch die im Rahmen der DSA benannten sehr großen Online-Plattformen ihre erste regelmäßige Risikobewertung zu Desinformation durchführen. vis

Eine “spannende und erfüllende” Verwendung liege hinter ihm, sagt Oberst Wolfgang Schmidt. Eine, die er jederzeit wieder übernehmen würde: Noch bis Anfang August führt er als Kommandeur das deutsche Kontingent der enhanced Forward Presence (eFP) in Litauen. Seit Februar 2023 steht Schmidt an der Spitze der “verstärkten Vornepräsenz” der Nato zur Sicherung der osteuropäischen Nato-Staaten.

Das deutsche Engagement in Litauen besteht aus zwei Säulen: zum einen aus dem deutschen Beitrag zur multinationalen enhanced Forward Presence Battlegroup, angeführt von Oberstleutnant Lars Neitzel. Dazu kommt seit Juni 2022 die bilateral vereinbarte deutsche Brigade für Litauen unter der Führung von Brigadegeneral Christian Nawrat und dessen vorgeschobenem Gefechtsstand (Forward Command Element/ FCE). Schmidt ist der Kontingentführer der deutschen Kräfte der Battlegroup und des FCE im litauischen Rukla.

Den Aufwuchs der von Verteidigungsminister Boris Pistorius im Juni angekündigten dauerhaften Brigade in Litauen wird Schmidt, 1970 nahe Schwerin geboren, zwar nicht aus nächster Nähe erleben. Aber wenn er am 9. August als stellvertretender Brigadekommandeur zu “seiner” Panzergrenadierbrigade 41 “Vorpommern” nach Neubrandenburg zurückkehrt, wird er viele gute Erinnerungen im Gepäck haben.

Zum einen an die gute Zusammenarbeit mit den litauischen Kameraden, aber auch an ein Land, “auf deren Regierung man bereits lange vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hätte hören sollen”, wie Schmidt sagt. Eine Regierung, die bereits kurz nach Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine “in beeindruckender Geschwindigkeit” damit begonnen hatte, die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die nötige zivile und militärische Infrastruktur für die Verteidigung aufzubauen. “Deren Investitionsvolumen liegt unserer Kenntnis nach bei 320 bis 500 Millionen Euro für Unterkünfte, Übungsplätze und die Vorstationierung von Munition und Material”, erklärt Schmidt.

“Natürlich habe ich mich auf so eine wichtige Aufgabe wie die in Litauen gefreut und gezielt vorbereitet. Neben dem militärischen Training, das man für solche Verwendungen immer durchläuft, habe ich mich zum Beispiel auch mit der Geschichte Litauens auseinandergesetzt, die für mich eine wesentliche Rolle beim Verständnis des Landes spielt.”

Und auch auf das gesteigerte Medieninteresse hatte sich Schmidt vorbereitet, zahlreiche TV-Dokumentationen und andere Medienbeiträge sind mit ihm als Kommandeur entstanden. Zwar stehe er nicht gerne im Rampenlicht, “aber ich sehe es natürlich als meine Pflicht an zu erklären, was unsere Aufgabe hier ist, nämlich Abschreckung und Rückversicherung.”

Die Rückorientierung der Nato auf Landes- und Bündnisverteidigung und die damit verbundene Verstärkung der Ostflanke seit 2014 ist für Schmidt der richtige Schritt. Denn: “Am Ende des Tages bin ich dafür Soldat geworden, um solche Aufträge, insbesondere die Verteidigung von Frieden und Freiheit, wahrzunehmen.”

So blieb Schmidt nach der Grundausbildung, die er im Oktober 1989 begann, beim Bund als Berufssoldat, “auch weil ich engagierte und wirklich gute Vorgesetzte hatte”. Er durchlief die Unteroffiziers- und Offizierslaufbahn, mit Stationen unter anderem an der Bundeswehr-Universität in Hamburg und dem Ausbildungskommando des Heeres in Leipzig – sowie in den USA am Joint Forces Staff College in Norfolk (Virginia) und beim Allied Joint Force Command der Nato in Lissabon. Auf Auslandseinsätzen tätig war Schmidt neben Litauen auch im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Wenn er nicht im Einsatz ist, lebt er mit seiner Frau nahe Jena. Lisa-Martina Klein

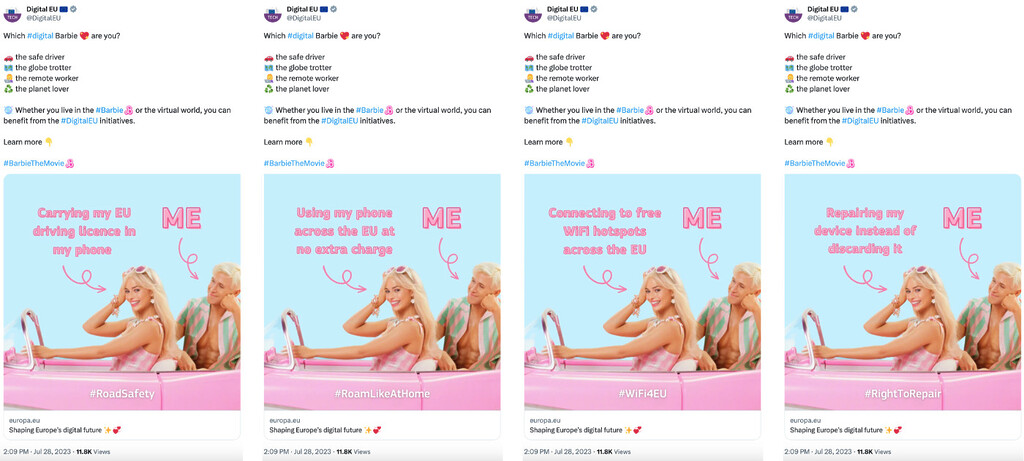

Die Spielzeughersteller Mattel ist mit dem Kinofilm Barbie ein große Wagnis eingegangen. Ist es feministische Agitation oder einfach nur ein riesengroßer Spaß in Pink? Immer noch überschlagen sich die Kinokritiker in Interpretationsversuchen. Eindeutig ist jedoch, dass sich das Wagnis für Mattel gelohnt hat. Barbie ist ein großer Erfolg – nicht nur an der Kinokasse.

Es baut sich gerade eine immer weitere wachsende Marketingwelle auf. Spielzeughändler laden zu Events ein, das Kadewe verkauft im Pop-up-Store Barbie-Devotionalien. Designer kreieren Barbie-Mode für Erwachsene – die Männer und Frauen gleichermaßen begeistert. Autohändler bewerben ihre Sportwagen mit dem Zusatz “Barbies Lieblingsmodell”.

Viele wollen auf der Rückbank der pinken Corvette C1 mit Barbie auf der Erfolgsspur fahren. Auch die EU-Kommission hat sich mitreißen lassen. DG Connect – Eigendarstellung: “Bei uns dreht sich alles um #tech ?✨” – wirbt auf ihrem Twitter-Kanal DigitalEU, Entschuldigung X-Kanal, ebenfalls mit den Filmfiguren von Barbie und Ken.

Eine Fahrerlaubnis digital auf dem Handy, keine Kostenfallen beim mobilen Telefonieren in der EU, freie WLAN-Hotspots im Urlaub und ein Handy, das sich reparieren lässt, sollte es mal aus dem Fenster ihres Traumhauses fallen. All das verspricht DG Connect in ihrem Tweet (heißt das noch so?).

Ach, wenn das schon alles Realität wäre, wie traumhaft wäre nicht nur Barbies Leben. Auch unseres wäre ein kleines bisschen leichter. Nice try, DG Connect! vis