die EU-Kommission soll nicht 26 Kommissare, sondern nur noch 18 haben. Das Europaparlament soll nur noch einen Sitz haben, und zwar in Brüssel. Es ist auch nicht mehr von Kommissaren die Rede, sondern von Ministern. Welcher Mitgliedstaat einen Minister für Brüssel ernennen darf, das wird noch nicht erklärt. Die Abgeordneten sollen das Vorschlagsrecht für den Kommissionspräsidenten bekommen. Außerdem soll das Parlament das Initiativrecht für Gesetze erhalten.

Das alles sind institutionelle Reformen, mit denen die deutschen Liberalen in den Europawahlkampf ziehen wollen. Sie stehen im Europawahl-Programm, das der Bundesvorstand der FDP am Montag beschließen will. Das Wahlprogramm hatte zunächst 70 DIN-A-4-Seiten und wurde inzwischen auf schlanke 18 Seiten eingedampft.

Die deutschen Liberalen mit der Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wollen sich zudem dafür einsetzen, dass die Europäer künftig nicht mehr an mehreren Tagen wählen, sondern dass die Europawahl an einem einzigen Tag abgehalten wird. Eine Frauenquote, von der sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Nominierung ihrer Kommissare noch leiten ließ, soll es nicht mehr geben. Die FDP ist zudem sehr föderalistisch unterwegs: Sie will einen Verfassungskonvent einberufen. Und die Verfassung soll bei einer gesamteuropäischen Volksabstimmung bestätigt werden. Die trauen sich was, die Liberalen.

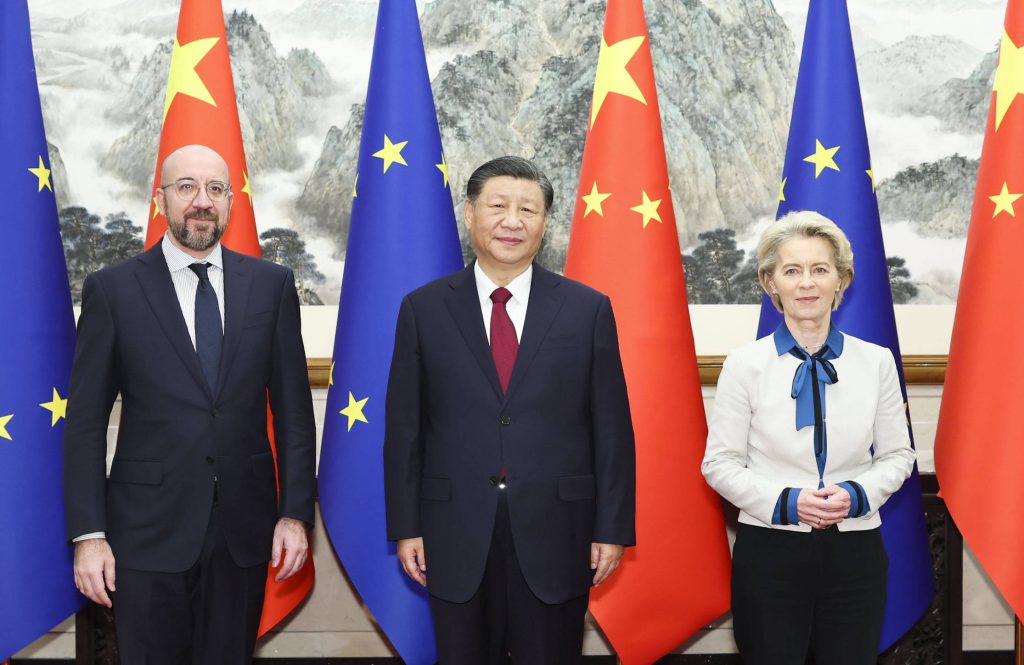

Beim ersten persönlichen EU-China-Gipfel seit vier Jahren haben die europäischen Spitzenvertreter das Handelsdefizit zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik kritisiert. “Die Grundursachen sind bekannt und wir haben sie diskutiert”, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping bei einer Pressekonferenz.

Die Ursachen reichten der EU-Kommissionspräsidentin zufolge von einem fehlenden Marktzugang für EU-Unternehmen über eine Vorzugsbehandlung für chinesische Unternehmen bis hin zu Überkapazitäten in der chinesischen Produktion. Das Ungleichgewicht im Handel sei nicht nachhaltig, sagte von der Leyen. EU-Ratschef Charles Michel betonte, Peking müsse den fairen Zugang und die Investitionsbedingungen für europäische Firmen fördern.

Xi warnte indes, China als Rivalen zu betrachten und auf einen Konfrontationskurs zu gehen. Peking sei bereit, die EU als wichtigen Wirtschafts- und Handelspartner anzusehen. Xi bot eine Zusammenarbeit auch in den Bereichen Wissenschaft und Technologie an, einschließlich künstlicher Intelligenz. Eine Antwort darauf, wie der Handel ausgeglichen werden soll, blieb Xi den Europäern schuldig.

Die von der Pekinger Zollbehörde ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Handelsdaten unterstrichen indes den Punkt der Europäer: Chinas Handel ist demnach im laufenden Jahr fast ausnahmslos mit allen Staaten der EU gesunken. Ausnahmen sind: die Niederlande und Litauen.

Bei den Niederlanden nahmen die Importe im November um 29 Prozent zu. Ein Grund dafür könnten Panikkäufe chinesischer Halbleiter-Unternehmen sein, die sich mit Maschinen des niederländischen Marktführers ASML ausrüsten wollen, bevor diese von Exportbeschränkungen erfasst werden. Im Fall von Litauen hatte China zuletzt Handelsbeschränkungen gelockert. Gleichzeitig zu dem Rückgang des Handels mit der EU hatte sich den Zollangaben zufolge Chinas Warenaustausch mit keinem anderen Staat so entwickelt wie mit Russland.

Große Erwartungen an konkrete Ergebnisse gab es an das Gipfeltreffen ohnehin nicht. Als Erfolg konnte fast schon gewertet werden, dass das Treffen überhaupt wieder persönlich stattfand.

Es war das erste Mal seit vier Jahren, dass sich beide Seiten von Angesicht zu Angesicht sahen. Staatschef Xi hatte zur Ankunft warme Worte für den Besuch übrig. Er nannte China und die EU “die beiden großen Kräfte, die die Multipolarität fördern, die beiden großen Märkte, die die Globalisierung unterstützen, und die beiden großen Zivilisationen, die sich für Vielfalt einsetzen.”

Im Kontrast zu den großen Worten empfing Xi die europäische Doppelspitze allerdings nicht in der Großen Halle des Volkes – sondern ließ sie lediglich bis ins Staatsgästehaus Diaoyutai. Nach Xi trafen von der Leyen, Michel sowie der EU-Außenchef Josep Borrell auch noch den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang.

Eine gemeinsame Erklärung gab es nach dem Treffen nicht. Das war allerdings auch schon bei früheren Gipfeltreffen der Fall. Die Atmosphäre des ersten persönlichen Gipfels der EU und China war dennoch deutlich frostiger als die letzte Zusammenkunft 2019. Damals konnten Fotografen EU-Ratschef Donald Tusk, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Premier Li Keqiang bei einem onkeligen, breit lachenden Dreier-Handshake in Brüssel ablichten. Nicht nur die Besetzung hat sich auf beiden Seiten seither geändert.

Auch die Gemengelage der Themen ist heute komplexer, die Position innerhalb der EU diverser geworden. Die Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen bestritten die Europäer zu zweit. Die Gesprächspunkte waren weitläufig:

Mit Überseegebieten im Indopazifik und langer Präsenz in ehemaligen Kolonien in Westafrika hat Frankreich sicherheitspolitisch eine globalere Ausrichtung als Deutschland, doch künftig will es sich verstärkt in Europa und der Nato zeigen. Bis Jahresende verlassen die französischen Streitkräfte Niger, im September waren es noch 1.500 und bereits 2022 war die Operation Barkhane in Mali beendet worden, bei der zeitweise 4.500 französische Soldaten im Einsatz gewesen waren. In ihren westafrikanischen Ex-Kolonien sind die Franzosen zunehmend weniger erwünscht.

Auch deshalb verlagert Frankreich den Fokus nach Europa. Im Oktober hat das Verteidigungsministerium eine neue Struktur geschaffen: Das Landkommando für Luft-Land-Operationen in Europa (CTE) soll zunächst 6.000 Soldatinnen und Soldaten zur Verlegung in Bereitschaft halten, bis 2027 sollen bis zu 24.000 Streitkräfte in Europa schnell verlegbar sein. Zusätzlich stellt Frankreich derzeit in Rumänien im Rahmen der Nato Response Force zwischen 800 und 1.000 Streitkräfte sowie rund 300 in Estland. Seit vergangener Woche stationiert Frankreich vier Mirage 2000-Kampfjets in Litauen zur Luftraumüberwachung.

Die Landes- und Bündnisverteidigung ist in der Prioritätenliste nach oben gerutscht. Dabei fährt Frankreich eine andere Strategie als Deutschland. Eine dauerhafte Stationierung einer Brigade, wie Deutschland das in Litauen plant, passt nicht ins französische Modell. Abschreckung ist in Paris vor allem nuklear gemeint, wovon nach französischer Lesart auch die europäischen Nachbarn profitieren.

Kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 sprach Präsident Macron öffentlich zu den französischen Streitkräften. Nachdem Russland die Krise in einer “ungerechtfertigten Dimension” eskaliert habe, könne Frankreich “erneut auf seine Streitkräfte zählen”; er habe Vertrauen in die “operative Effizienz” der Soldaten. Die Ansprache sei auch ein deutliches Signal an Moskau gewesen und habe eine größere Eskalation verhindert, sagen manche in Frankreich. Zu einem hohen Preis: Die “Force de frappe” kostet Frankreich rund ein Fünftel seines Verteidigungshaushalts, in den vergangenen Jahren im Schnitt fünf Milliarden Euro, Tendenz steigend.

Frankreichs Spagat zwischen europäischer Autonomie und Engagement in der Nato ist oft schwer nachzuvollziehen. Während Macron wie bei seinem China-Besuch im April dieses Jahres warnt, die Probleme der USA nicht zu europäischen zu machen und ein militärisch stärkeres Europa einfordert, wenden sich andere europäische Nato-Länder stärker den USA zu. Seine Vorstellung von Strategischer Autonomie verfängt in Deutschland und bei osteuropäischen Nato-Ländern nur zaghaft. Macron war bis zum Krieg gegen die Ukraine der lauteste Fürsprecher einer europäischen Armee; 2019 bezeichnete er die Nato als hirntot.

Im Zentrum des europäischen Nato-Pfeilers stand lange das “deutsch-französische Tandem”. Doch die Beziehungen zwischen Berlin und Paris verschlechtern sich, vor allem sicherheitspolitisch. Es gibt Stimmen in Frankreich, die sich wegen Deutschlands “Zeitenwende” sorgen. “Wenn alle deutschen Projekte – oder auch nur ein Großteil davon – vollendet werden, wird das deutsch-französische Duo noch unausgewogener werden als es ohnehin schon ist”, schreiben Élie Tenenbaum und Léo Péria-Peigné vom französischen Thinktank Institut français des relations internationales (Ifri) in einer Studie zur deutschen Zeitenwende.

Berlin kooperiere lieber mit den USA, den Niederlanden, Norwegen, Litauen und Rumänien, heißt es in der Studie. Deutschland sei schon 2014 mit der Implementierung des Framework Nation Concepts (FNC) auf die internationale Bühne zurückgekehrt, schreiben Tenenbaum und Péria-Peigné, und drohe deshalb Frankreich in Europa den Rang abzulaufen. Beim FNC integriert ein Rahmenland Fähigkeiten anderer Nationen in einen Verbund. So wie Deutschland solle sich Frankreich stärker im Nato-Rahmen einbringen, empfehlen sie. Gemeinsame Übungen mit Deutschland und den baltischen Staaten im Baltikum könnte auch die französischen Beziehungen zu Estland, Lettland und Litauen stärken.

Hinzu kommt, dass Paris derzeit nur 75 Prozent der militärischen Nato-Posten übernimmt, die dem Land zustehen. Das geht aus einem im Juli vorgestellten Bericht des französischen Rechnungshofs hervor. Ein Engagement in der Nato werde bei französischen Militärs im Lebenslauf nicht ausreichend wertgeschätzt, heißt es in dem Bericht. Das dürfte historisch begründet sein: Frankreich kehrte erst 2009 unter dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy in die militärische Nato-Kommandostruktur zurück, nachdem Charles de Gaulle 1966 den Austritt veranlasst hatte.

Aktuell ist Frankreich der viertgrößte Nato-Zahler hinter den USA, Deutschland und Großbritannien. Es hat außerdem den viertgrößten Verteidigungshaushalt der Nato-Mitgliedstaaten. Mit den Plänen vom Nato-Gipfel in Madrid im Juli 2022 wurden Budgeterhöhungen festgelegt, die Frankreichs Beiträge zum Nato-Haushalt bis 2030 nach den Berechnungen des Rechnungshofs auf 833 Millionen Euro vervierfachen dürften.

Um in Europa nicht isoliert zu werden, sollte Frankreich jetzt die Partnerschaft zu Deutschland wieder verstärken, empfehlen Tenenbaum und Péria-Peigné – und sich stärker als Framework-Nation anbieten. Sonst könne Frankreich in Europa alleine dastehen.

11.12.2023

Außenministertagung der Östlichen Partnerschaft

Themen: Fortführung der Östlichen Partnerschaft, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten und Partnerländer erfüllt werden, Wichtigste Prioritäten der gemeinsamen Arbeit im Jahr 2024, Beschleunigung der Umsetzung der Wirtschafts- und Investitionsoffensive für die Östliche Partnerschaft, Verstärkung der Zusammenarbeit mit Regionen wie Zentralasien und den westlichen Balkanstaaten sowie der Synergien mit anderen regionalpolitischen Maßnahmen wie der Schwarzmeersynergie. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 09:30 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zu Russlands Aggression gegen die Ukraine, zur Lage in Israel und in der Region, zur Sahelzone und zur außenpolitischen Dimension der wirtschaftlichen Sicherheit. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 -17:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Raum für Gesundheitsdaten, Mindestruhezeiten Personengelegenheitsverkehrs

Themen: Aussprache zum Europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Aussprache zu den Mindestanforderungen an Mindestfahrtunterbrechungen sowie die täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten im Sektor des Personengelegenheitsverkehrs. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 19:00-20:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET), des Ausschusses für Entwicklung (DEVE) und des Ausschusses für Menschenrechte (DROI)

Themen: Gedankenaustausch mit den Sacharow-Preisträgerinnen 2023 (Jina Mahsa Amini und die Bewegung “Frau, Leben, Freiheit”, vertreten durch Afsoon Najafi und Mersedeh Shahinkar). Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 19:00-19:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichtsentwurf zur wirksamen Koordinierung der Wirtschaftspolitik und zur multilateralen haushaltspolitischen Überwachung, Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 19:30-20:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Entlastung des Gesamthaushaltsplans 2022, Berichtsentwurf zu geografischen Angaben der Europäischen Union für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Vorläufige Tagesordnung

12.12.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Paket zur Verteidigung der Demokratie (Gesetzgebung zur Festlegung harmonisierter Anforderungen im Binnenmarkt an die Transparenz von Interessenvertretungstätigkeiten im Namen von Drittländern, Empfehlung zu inklusiven und widerstandsfähigen Wahlprozessen in der Union und zur Stärkung des europäischen Charakters und einer effizienten Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2024, Empfehlung zur Förderung des Engagements und der wirksamen Beteiligung von Bürgern und Organisationen der Zivilgesellschaft an politischen Entscheidungsprozessen). Vorläufige Tagesordnung

12.12.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: kritische Rohstoffe, Instrument für Nachbarschaft, Unternehmensbesteuerung

Themen: Aussprache zum Rahmen zur Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen, Abstimmung zur Umsetzung des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (Europa in der Welt), Abstimmung zu einer weiteren Reform der Vorschriften zur Unternehmensbesteuerung. Vorläufige Tagesordnung

12.12.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 14./15. Dezember 2023 (Schlussfolgerungen), Informationen des Vorsitzes zum Vorschlag zur Schaffung einer makroregionalen Strategie der EU für den Atlantikraum, Billigung zu den Schlussfolgerungen zur Bewältigung des demografischen Wandels in Europa. Vorläufige Tagesordnung

13.12.2023

Gipfeltreffen EU-Westbalkan

Themen: Die Staatsspitzen der EU und des Westbalkans kommen zu Beratungen zusammen. Infos

13.12.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Europäischer Rat, Raum für Gesundheitsdaten, Beziehungen EU-Japan

Themen: Aussprache zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 14. und 15. Dezember 2023, Abstimmung zum europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Abstimmung zu den Beziehungen zwischen der EU und Japan. Vorläufige Tagesordnung

14.12.-15.12.2023

Europäischer Rat

Themen: Ukraine, Naher Osten, Erweiterung, Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027, Sicherheit und Verteidigung, Außenbeziehungen. Vorläufige Tagesordnung

14.12.2023 – 09:00-16:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Wettbewerbsfähigkeit, Kopenhagener Kriterien, Besondere Gesetzgebungsverfahren

Themen: Abstimmung zur Verbesserung von Innovation und der industriellen und technologischen Wettbewerbsfähigkeit, Abstimmung zu 30 Jahren Kopenhagener Kriterien (zusätzlicher Impuls für die EU-Erweiterungspolitik), Abstimmung zur Anwendung der Vertragsbestimmungen zu besonderen Gesetzgebungsverfahren. Vorläufige Tagesordnung

Der Energieverbrauch von Wohngebäuden in der EU muss bis 2030 um 16 Prozent sinken und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent. Darauf haben sich nach Angaben des Rates von gestern Abend die Mitgliedstaaten mit dem Parlament im letzten Trilog zur Gebäuderichtlinie (EPBD) geeinigt. Die Vorgabe bezieht sich aber nicht auf individuelle Gebäude, sondern auf den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch des gesamten Wohngebäudebestands.

Die Bundesregierung hatte sich zuletzt gegen Mindesteffizienzstandards (MEPS) für einzelne Gebäude ausgesprochen, nachdem das Schlagwort vom “Sanierungszwang” die Runde gemacht hatte. Die Mitgliedstaaten können für Wohngebäude allerdings freiwillig MEPS festlegen. Der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper warnte deshalb gestern Abend vor einem Gold-Plating, einem Übererfüllen von EU-Vorgaben: “Die Richtlinie könnte in Deutschland immer noch zum Vorwand für Zwangssanierungen genommen werden, die man ideologisch schon immer wollte. Da müssen wir auch in Berlin ganz genau aufpassen.”

Vergleichswert für die Sanierungsvorgaben ist nach Angaben aus Verhandlungskreisen der Stand aus dem Jahr 2020. Frühere Erfolge bei der Sanierung von Wohngebäuden sollen gesondert angerechnet werden. Finanzielle Hilfen für Sanierungen müssen die Mitgliedstaaten laut der Einigung vorrangig an schutzbedürftige Haushalte vergeben.

Für Nicht-Wohngebäude wurden laut der Ratsmitteilung MEPS in Form von Schwellenwerten vereinbart. Bis 2030 müssen demnach alle Nicht-Wohngebäude effizienter sein als die schlechtesten 16 Prozent aus einem Basisjahr und bis 2033 besser als die schlechtesten 26 Prozent. Für bestimmte Gebäude können die Mitgliedstaaten Ausnahmen festlegen: landwirtschaftlich oder militärisch genutzte, denkmalgeschützte, kirchliche oder nur kurzzeitig genutzte Gebäude.

Zu einem späteren Zeitpunkt könnten allerdings doch noch EU-weite, verpflichtende Mindesteffizienzstandards für Wohngebäude eingeführt werden. Die Kommission muss bis 2028 eine Evaluation der Richtlinie vorlegen und dabei auch bewerten, ob die Einsparziele für 2030 und 2035 erreicht werden. In Folge kann die Kommission weitere Maßnahmen vorschlagen, insbesondere MEPS.

Ab 2030 sollen neu errichtete Gebäude außerdem Null-Emissionsgebäude sein. Für öffentliche Gebäude gilt der Standard bereits ab 2028. Die genauen Definitionen für “null Emissionen” sollen nach Angaben aus Verhandlungskreisen die Mitgliedstaaten festlegen. Vor Ort dürfen diese Gebäude aber nach der Einigung “keine Emissionen aus fossilen Brennstoffen” erzeugen.

Als Enddatum für fossile Heizungen haben sich die Verhandler auf das Jahr 2040 geeinigt. Auf dieses Ziel sollen die Mitgliedstaaten ihre Langfriststrategien für Gebäude ausrichten. Parlament und Rat blieben auch dabei, dass es ab 2025 keine staatliche Förderung mehr für reine Öl- und Gasheizungen geben soll.

Die Bundesregierung konnte sich offenbar nicht mit ihrer Last-Minute-Intervention durchsetzen, auch das Heizen mit grünem Wasserstoff und Biomethan weiter fördern zu können. In einem Verhandlungspapier, das Table.Media einsehen konnte, ist in dem entsprechenden Erwägungsgrund nur von einer Ausnahme für “Hybridheizungen” die Rede – beispielhaft genannt wird die Kombination mit Solarthermie oder einer Wärmepumpe. Möglicherweise wird es aber noch gesonderte Leitlinien geben, was als fossile Heizung gilt.

Eine Solarpflicht für neue Wohngebäude müssen die Mitgliedstaaten bis Ende 2029 einführen. Sie gilt ebenso für überdachte Stellplätze. Für neue öffentliche und Nicht-Wohngebäude wird die Solarpflicht schrittweise ab Ende 2026 umgesetzt.

Energieausweise werden wie erwartet nicht europaweit harmonisiert. Eigentümer von Gebäuden mit niedriger Effizienz sollen aber künftig eine Einladung für eine Energieberatung bei einer nahe gelegenen Beratungsstelle bekommen.

“Wir haben heute Abend etwas Bemerkenswertes erreicht. Wir haben eine Blaupause für den Übergang zu einem emissionsfreien Gebäudebestand geschaffen”, sagte der grüne Berichterstatter für die Richtlinie, Ciarán Cuffe aus Irland, nach der Einigung. Der gefundene Pfad könne die Energiekosten sowohl für Eigentümer als auch Mieter senken und er gehe die Ursache für Energiearmut an.

Der Verhandlungsführer der liberalen Fraktion im Europaparlament, der Däne Morten Petersen, schrieb auf der Plattform X, er wäre gerne noch weiter gegangen. “Aber der Widerstand gegen die EPBD war enorm.” ber

Die spanische EU-Ratspräsidentschaft hat binnen weniger Tage einen neuen Vorschlag vorgelegt, um die Blockade unter den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens (MFR) aufzulösen. Um die Verhandlungen für den Mehrjahreshaushalt voranzubringen, hat Madrid die von der EU-Kommission geforderten Mehraufwendungen bis 2027 von knapp 66 Milliarden Euro weiter auf 40,6 Milliarden Euro zusammengestrichen. Im letzten Vorschlag hatte die Präsidentschaft noch Mehraufwendungen von 51 Milliarden Euro veranschlagt. Die Kürzungen ziehen sich durch sämtliche Bereiche, lediglich die Hilfe an die Ukraine soll nicht angetastet werden.

Wie aus dem Table.Media vorliegenden Verhandlungsdokument hervorgeht, will Madrid nun für das Migrationsmanagement 8,6 Milliarden Euro bereitstellen nach zuletzt 10,5 Milliarden Euro. Die Kommission hatte für diesen Posten 12,5 Milliarden veranschlagt. Das Förderprogramm STEP wird massiv zusammengestrichen auf 2,5 Milliarden Euro von zuvor 7 Milliarden Euro. Die Kommission hatte hier noch 10 Milliarden Euro avisiert. Für die Mehrkosten aufgrund gestiegener Zinsen für die Anleihen aus dem EU-Programm ‘NextGenEU’ sieht Madrid jetzt 9 Milliarden vor. Das ist knapp die Hälfte des Kommissionsvorschlags von 18,9 Milliarden Euro.

Diplomaten beschrieben die Verhandlungen über den mehrjährigen EU-Finanzrahmen als äußerst schwierig. Es sei “unverändert keine Landungszone in Sicht”. Deutschland sei über die Hilfe an die Ukraine – 17 Milliarden Euro Zuschüsse, 33 Milliarden Euro Darlehen – hinaus nicht bereit, zusätzliche Gelder an Brüssel zu überweisen. Wenn die Kommission neue Herausforderungen definiere, müsse sie dies über Umschichtungen und Kürzungen im bestehenden Haushalt finanzieren, hieß es seitens der Diplomaten.

Die Einschätzungen zum Stand der Verhandlungen im AI Act sind unterschiedlich. Während ein Teilnehmer sagte, es gebe keine offenen Punkte mehr, sondern gehe nur noch darum, alles noch einmal in Ruhe anzuschauen, widersprach ein anderer Teilnehmer vehement. Klar ist, dass die Verhandlungen weitergehen. Sie sind für den heutigen Freitag um 9 Uhr angesetzt.

Die spanische Ratspräsidentschaft hatte vor Beginn der Verhandlungen deutlich gemacht, dass sie den Trilog zum KI-Gesetz jetzt abschließen will. Die Beratungen zum fünften Trilog begannen am Mittwoch um 15 Uhr und wurden nach 22 Stunden unterbrochen. Dass sie so lange andauerten und die Verhandler jetzt in die Verlängerung gehen, statt einen neuen Trilog anzusetzen, macht eine Einigung an diesem Wochenende wahrscheinlich.

Tatsächlich gibt es wohl eine Einigung zur Regulierung von Basismodellen (Foundation Models) und Allzweck-KI (General Purpose AI), wie Table.Media berichtete. Dabei bleibt es offenbar bei dem vom Parlament vorgeschlagenen zweistufigen Ansatz (two-tier-approach), wonach Modelle mit systemischen Risiken härter reguliert werden als andere. Neben gesetzlichen Verpflichtungen soll es aber auch einen Code of Conduct geben.

Frankreich, Deutschland und Italien hatten diesen zweistufigen Ansatz zuvor abgelehnt – vor dem Hintergrund, dass junge europäische Unternehmen einen enormen Aufholbedarf haben. Ihnen wollte man keine Steine in den Weg legen. Doch gegen diese These gab es viel Widerspruch, nicht nur aus dem Europäischen Parlament, sondern auch aus der Wissenschaft.

Eine aktuelle Studie von The Future Society zeigt, dass die Kosten für GPAI-Modelle selbst für den umfangreichsten Satz von Anforderungen und Pflichten (Artikel 28b des Parlamentsvorschlags) vernachlässigbar seien. Die Kosten lägen pro Modell zwischen 0,07 bis 1,34 Prozent der Gesamtinvestition für einen Aufbau von sehr großen Modellen. “Wir empfehlen mit großer Zuversicht strengere verbindliche Anforderungen als die, die derzeit auf dem Tisch des Trilogs liegen”, schreiben die Autoren. Sie sind der Überzeugung, “dass dies weder die Innovation noch den Brüssel-Effekt für Spitzenmodelle behindern würde”.

Gestritten wird derzeit noch über die Liste der verbotenen Anwendungen von KI. Social Scoring ist eine solche Anwendung, die im Prinzip alle ablehnen. Doch das Parlament hatte die Liste deutlich verlängert. Es wollte zum Beispiel eine biometrische Erkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum sowie Emotionserkennung in bestimmten Bereichen verbieten sowie den Einsatz von KI nur mit hohen Hürden für die Strafverfolgung zulassen. Die Mitgliedstaaten, vor allem solche, die KI bereits zur Strafverfolgung oder zur Terrorbekämpfung einsetzen, lehnen das ab und wollen insgesamt mehr Ausnahmen haben. Hier ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen.

Die Organisation AlgorithmWatch kritisierte die Verhandlungsführung heftig. Nach mehr als 20 Stunden würden ermüdete Parlamentarier von den Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt, um die “Interessen der nationalen Sicherheit und der Industrie über den Schutz der Menschenrechte” zu stellen. “Die Mitglieder des EU-Parlaments haben einen Auftrag zu erfüllen”, forderte Angela Müller, Head of Policy & Advocacy bei AlgorithmWatch. Sie hätten die Rechte der Menschen zu schützen. “Es wäre inakzeptabel, hinter dem Rücken der Bevölkerung einem Deal zuzustimmen, der die Voraussetzungen für einen weit verbreiteten Einsatz von KI-Systemen in höchst sensiblen Bereichen schafft”, meinte Müller. vis

Die Mitgliedstaaten haben die allgemeine Ausrichtung zum Net-Zero-Industry-Act (NZIA) vorgenommen. Dabei haben sie die Liste der förderfähigen Technologien erweitert. Die Kommission hatte acht Technologien vorgeschlagen. Der Rat der Mitgliedstaaten hat die Liste um zwei auf zehn Technologien ergänzt:

Der NZIA soll Investitionen in klimafreundliche Technologien erleichtern. Die Kommission hatte vorgeschlagen, 40 Prozent des europäischen Bedarfs in den Technologien selbst zu decken. Das Parlament hatte hinzugefügt, auch einen Anteil von 25 Prozent an der globalen Produktion zu erreichen. Der Rat hat dieses Ziel in der allgemeinen Ausrichtung nicht übernommen.

Dafür haben die Mitgliedstaaten die Liste der “nicht-strategischen Net-Zero-Technologien” ergänzt um:

Zudem hat der Rat einen Anhang mit einer Liste von Produkten und Komponenten erstellt, die hauptsächlich für die Herstellung von Netto-Null-Technologien verwendet werden. Der Rat macht ebenso wie das Europaparlament Vorgaben für den Transport von CO₂ und nimmt die Lagerung von abgeschiedenem CO₂ (CCS) mit auf.

Ebenso wie das Parlament will der Rat die bürokratischen Verfahren schlank gestalten. Dafür will der Rat, dass die Mitgliedstaaten Spielraum für schnellere Genehmigungsverfahren bekommen, KMUs und Start-ups sollen davon profitieren können.

Das Parlament hatte seine Position im November angenommen. Die Verhandlungen für einen informellen Kompromiss zwischen Parlament und Rat können jetzt beginnen. mgr

Der Industrieausschuss im Europäischen Parlament (ITRE) hat am gestrigen Donnerstag die vorläufige Einigung der Trilog-Verhandlungen zum Critical Raw Materials Act (CRMA) formal angenommen. Der Ausschuss war federführend in den Verhandlungen gewesen und hatte den Bericht von Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) im September beschlossen. Mitte November hatte sich das Parlament mit dem Rat und der Kommission auf einen finalen Gesetzestext geeinigt. Gestern nahmen die Abgeordneten im ITRE-Ausschuss den Text mit 50 Stimmen bei vier Enthaltungen an. In der kommenden Woche wird auch das Plenum formal darüber abstimmen. Nachdem Rat und Parlament das Gesetz formal bestätigt haben, kann es im EU-Amtsblatt erscheinen und in Kraft treten. leo

Wenn Jan Philipp Albrecht an seine Kindheit denkt, dann sieht er vor allem einen Zaun. Kilometerlang durchzog er die Felder und Wiesen. Wie eine Absperrung zum Ende der Welt. So fühlte es sich für ihn zumindest damals an, Ende der 1980er-Jahre. Albrecht wuchs in Wolfenbüttel auf, einer Kleinstadt in Niedersachsen nahe der innerdeutschen Grenze. Hier der Westen, dort drüben die DDR. Er spielte vor den Kasernen der Engländer, in der Flugverbotszone, umgeben von vier Atommüllendlagern. Politische Bildung im Sandkasten. Und etwas, das ihn nachhaltig prägte.

Heute ist Jan Philipp Albrecht 42 Jahre alt und zusammen mit Imme Scholz im Vorstand der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung. 30 Büros weltweit werben für Klimaschutzziele, Demokratie und Räume des Austausches. “Wir wollen Menschen einladen, miteinander zu reden und Impulse setzen – über das Feuer des Alltags und auch über Legislaturperioden hinaus”, sagt Albrecht. Dass das oft auch unter schwierigen Bedingungen stattfindet, hat die Zeit nach seinem Amtsantritt am 1. Juni 2022 gezeigt. Ob in der Ukraine, in Bergkarabach oder Israel, die Krisen nehmen zu. Und das Bild der Grünen in der Gesellschaft war auch schon mal besser. Aber Albrecht ist erfahren, als Repräsentant und politischer Vermittler.

Nach zwei Jahren als Grünen-Abgeordneter in Brüssel wurde er 2012 zum Berichterstatter des EU-Parlaments bei der geplanten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einem Mammutprojekt. Albrecht prüfte die Gesetzestexte mit allen Fraktionen bis ins kleinste Detail. Für den Film “Democracy – Im Rausch der Daten” begleitete ein Filmteam ihn in dieser Zeit, um nah dabei zu sein, wenn Politik passiert und um zu zeigen, wie ein Gesetz entsteht. Sie folgten Albrecht in Verhandlungssitzungen und Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, filmten ihn beim Kekse essen zwischen den Terminen und dokumentierten seine Frisurenwechsel. “Man gibt viel von sich preis”, sagt Albrecht, “aber ich habe es für eine gute Sache getan.”

Nach vier Jahren harter Arbeit nahm das EU-Parlament die von Albrecht ausgearbeitete Verhandlungsposition mit überwältigender Mehrheit an. Applaus hallte durch den Sitzungssaal. Abgeordnete gaben Albrecht die Hand, klopften ihm auf die Schulter. “Nie habe ich über verantwortliches Handeln und das Regieren mehr gelernt als in dieser Zeit”, sagt er.

Ob als Atomkraftgegner, Gründer der Grünen Jugend in seiner Heimatstadt oder im Kampf gegen rechts – Albrecht war schon immer jemand, der sich gerne einmischte. Es ist eine Eigenschaft, die ihn noch immer auszeichnet und seiner Meinung nach “die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.” Als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung versucht Albrecht heute, möglichst verschiedene Gruppierungen miteinander in Austausch zu bringen und Fragen zu diskutieren. Wie geht gute Sozial- und Umweltpolitik? Wie kann die Klimakrise bewältigt werden? Und wie können möglichst viele am Wohlstand teilhaben? Ob Menschen aus dem Handwerk, der Klimabewegung, Lokalpolitik oder aus Unternehmen: “Wir laden milieuübergreifend ein und halten uns nicht nur im Umfeld der Grünen auf.” Man müsse in die Auseinandersetzung gehen. Nur so gelinge Demokratie.

Wenn es kalt wird, steigt Jens Gieseke auf’s Rad. Der CDU-Europaabgeordnete fährt auf seiner zweiten Spendentour (www.jens-gieseke.de/cycleforukraine) für die Menschen in der Ukraine von Brüssel zum Hauptsitz des Parlaments nach Straßburg. Er sammelt Kilometergeld für die Hilfsorganisation “Helping Hands”. Fieses, nasskaltes Wetter wird ihn begleiten auf seinen vier Etappen, auf denen er 420 Kilometern zurücklegen will.

Im letzten Jahr hatte er die Strecke von seinem Heimatort Sögel im Emsland nach Brüssel zurückgelegt – ebenfalls kurz vor Weihnachten und bei Wetter, dem nur Anhänger der Crossdisziplin etwas abgewinnen können. Diesmal wird es bergig. Er muss über die Ardennen, an Luxemburg vorbei nach Lothringen und dann ins Elsass. Immerhin hat er ein brandneues Fahrrad, gespendet von der Fahrradmanufaktur VSF, 30 Gänge, Magura-Felgenbremsen mit Ölzug. Es wird hinterher versteigert für den guten Zweck.

Für den Verkehrspolitiker, Schattenberichterstatter für Euro 7 und die CO₂-Flottengrenzwerte für Trucks, ist es auch eine Frage der Ehre: Gieseke ist ohne batteriebetriebenen Elektromotor unterwegs. Bürger, Kollegen und Unternehmen sind aufgerufen, seine Aktion mit Spenden zu unterstützen. Im vergangenen Jahr sammelte der Politiker mit seiner Wintertour 36 000 Euro für die Ukraine-Hilfe “Helping Hands” ein. Mit dem Geld wurden Lebensmittelspenden und Heizöfen für die Menschen in dem angegriffenen Land gekauft. Seine Ankunft am Straßburger Europaparlament ist am Montag um 14.30 Uhr vorgesehen, wo Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ihn mit einem warmen Tee empfangen will. Nach einer heißen Dusche geht es dann zum Start der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten in die EVP-Fraktionssitzung. mgr

die EU-Kommission soll nicht 26 Kommissare, sondern nur noch 18 haben. Das Europaparlament soll nur noch einen Sitz haben, und zwar in Brüssel. Es ist auch nicht mehr von Kommissaren die Rede, sondern von Ministern. Welcher Mitgliedstaat einen Minister für Brüssel ernennen darf, das wird noch nicht erklärt. Die Abgeordneten sollen das Vorschlagsrecht für den Kommissionspräsidenten bekommen. Außerdem soll das Parlament das Initiativrecht für Gesetze erhalten.

Das alles sind institutionelle Reformen, mit denen die deutschen Liberalen in den Europawahlkampf ziehen wollen. Sie stehen im Europawahl-Programm, das der Bundesvorstand der FDP am Montag beschließen will. Das Wahlprogramm hatte zunächst 70 DIN-A-4-Seiten und wurde inzwischen auf schlanke 18 Seiten eingedampft.

Die deutschen Liberalen mit der Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wollen sich zudem dafür einsetzen, dass die Europäer künftig nicht mehr an mehreren Tagen wählen, sondern dass die Europawahl an einem einzigen Tag abgehalten wird. Eine Frauenquote, von der sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Nominierung ihrer Kommissare noch leiten ließ, soll es nicht mehr geben. Die FDP ist zudem sehr föderalistisch unterwegs: Sie will einen Verfassungskonvent einberufen. Und die Verfassung soll bei einer gesamteuropäischen Volksabstimmung bestätigt werden. Die trauen sich was, die Liberalen.

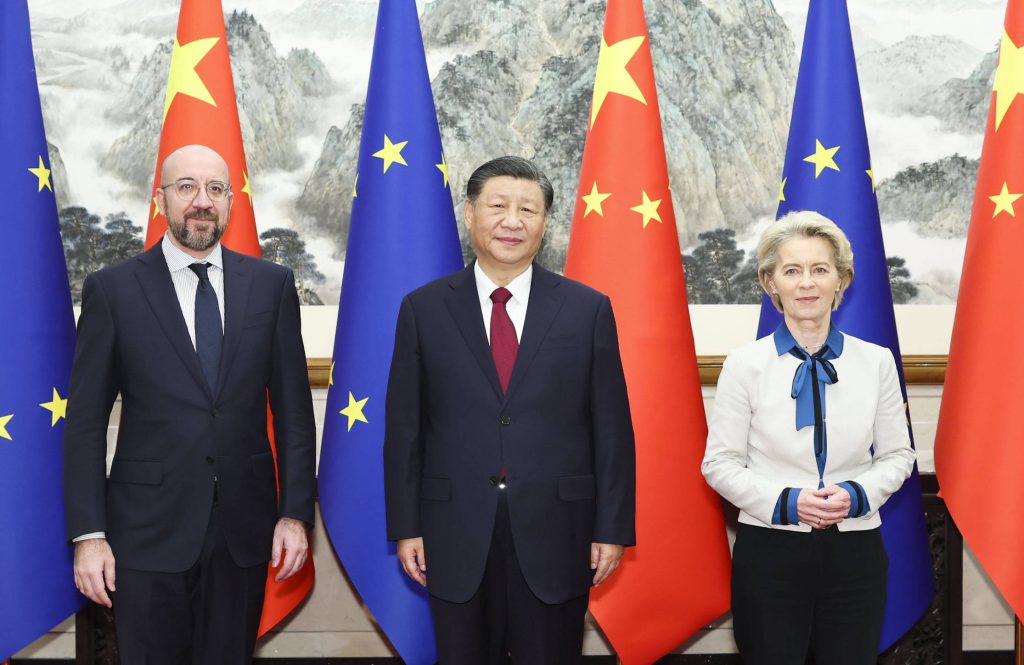

Beim ersten persönlichen EU-China-Gipfel seit vier Jahren haben die europäischen Spitzenvertreter das Handelsdefizit zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik kritisiert. “Die Grundursachen sind bekannt und wir haben sie diskutiert”, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping bei einer Pressekonferenz.

Die Ursachen reichten der EU-Kommissionspräsidentin zufolge von einem fehlenden Marktzugang für EU-Unternehmen über eine Vorzugsbehandlung für chinesische Unternehmen bis hin zu Überkapazitäten in der chinesischen Produktion. Das Ungleichgewicht im Handel sei nicht nachhaltig, sagte von der Leyen. EU-Ratschef Charles Michel betonte, Peking müsse den fairen Zugang und die Investitionsbedingungen für europäische Firmen fördern.

Xi warnte indes, China als Rivalen zu betrachten und auf einen Konfrontationskurs zu gehen. Peking sei bereit, die EU als wichtigen Wirtschafts- und Handelspartner anzusehen. Xi bot eine Zusammenarbeit auch in den Bereichen Wissenschaft und Technologie an, einschließlich künstlicher Intelligenz. Eine Antwort darauf, wie der Handel ausgeglichen werden soll, blieb Xi den Europäern schuldig.

Die von der Pekinger Zollbehörde ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Handelsdaten unterstrichen indes den Punkt der Europäer: Chinas Handel ist demnach im laufenden Jahr fast ausnahmslos mit allen Staaten der EU gesunken. Ausnahmen sind: die Niederlande und Litauen.

Bei den Niederlanden nahmen die Importe im November um 29 Prozent zu. Ein Grund dafür könnten Panikkäufe chinesischer Halbleiter-Unternehmen sein, die sich mit Maschinen des niederländischen Marktführers ASML ausrüsten wollen, bevor diese von Exportbeschränkungen erfasst werden. Im Fall von Litauen hatte China zuletzt Handelsbeschränkungen gelockert. Gleichzeitig zu dem Rückgang des Handels mit der EU hatte sich den Zollangaben zufolge Chinas Warenaustausch mit keinem anderen Staat so entwickelt wie mit Russland.

Große Erwartungen an konkrete Ergebnisse gab es an das Gipfeltreffen ohnehin nicht. Als Erfolg konnte fast schon gewertet werden, dass das Treffen überhaupt wieder persönlich stattfand.

Es war das erste Mal seit vier Jahren, dass sich beide Seiten von Angesicht zu Angesicht sahen. Staatschef Xi hatte zur Ankunft warme Worte für den Besuch übrig. Er nannte China und die EU “die beiden großen Kräfte, die die Multipolarität fördern, die beiden großen Märkte, die die Globalisierung unterstützen, und die beiden großen Zivilisationen, die sich für Vielfalt einsetzen.”

Im Kontrast zu den großen Worten empfing Xi die europäische Doppelspitze allerdings nicht in der Großen Halle des Volkes – sondern ließ sie lediglich bis ins Staatsgästehaus Diaoyutai. Nach Xi trafen von der Leyen, Michel sowie der EU-Außenchef Josep Borrell auch noch den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang.

Eine gemeinsame Erklärung gab es nach dem Treffen nicht. Das war allerdings auch schon bei früheren Gipfeltreffen der Fall. Die Atmosphäre des ersten persönlichen Gipfels der EU und China war dennoch deutlich frostiger als die letzte Zusammenkunft 2019. Damals konnten Fotografen EU-Ratschef Donald Tusk, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Premier Li Keqiang bei einem onkeligen, breit lachenden Dreier-Handshake in Brüssel ablichten. Nicht nur die Besetzung hat sich auf beiden Seiten seither geändert.

Auch die Gemengelage der Themen ist heute komplexer, die Position innerhalb der EU diverser geworden. Die Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen bestritten die Europäer zu zweit. Die Gesprächspunkte waren weitläufig:

Mit Überseegebieten im Indopazifik und langer Präsenz in ehemaligen Kolonien in Westafrika hat Frankreich sicherheitspolitisch eine globalere Ausrichtung als Deutschland, doch künftig will es sich verstärkt in Europa und der Nato zeigen. Bis Jahresende verlassen die französischen Streitkräfte Niger, im September waren es noch 1.500 und bereits 2022 war die Operation Barkhane in Mali beendet worden, bei der zeitweise 4.500 französische Soldaten im Einsatz gewesen waren. In ihren westafrikanischen Ex-Kolonien sind die Franzosen zunehmend weniger erwünscht.

Auch deshalb verlagert Frankreich den Fokus nach Europa. Im Oktober hat das Verteidigungsministerium eine neue Struktur geschaffen: Das Landkommando für Luft-Land-Operationen in Europa (CTE) soll zunächst 6.000 Soldatinnen und Soldaten zur Verlegung in Bereitschaft halten, bis 2027 sollen bis zu 24.000 Streitkräfte in Europa schnell verlegbar sein. Zusätzlich stellt Frankreich derzeit in Rumänien im Rahmen der Nato Response Force zwischen 800 und 1.000 Streitkräfte sowie rund 300 in Estland. Seit vergangener Woche stationiert Frankreich vier Mirage 2000-Kampfjets in Litauen zur Luftraumüberwachung.

Die Landes- und Bündnisverteidigung ist in der Prioritätenliste nach oben gerutscht. Dabei fährt Frankreich eine andere Strategie als Deutschland. Eine dauerhafte Stationierung einer Brigade, wie Deutschland das in Litauen plant, passt nicht ins französische Modell. Abschreckung ist in Paris vor allem nuklear gemeint, wovon nach französischer Lesart auch die europäischen Nachbarn profitieren.

Kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 sprach Präsident Macron öffentlich zu den französischen Streitkräften. Nachdem Russland die Krise in einer “ungerechtfertigten Dimension” eskaliert habe, könne Frankreich “erneut auf seine Streitkräfte zählen”; er habe Vertrauen in die “operative Effizienz” der Soldaten. Die Ansprache sei auch ein deutliches Signal an Moskau gewesen und habe eine größere Eskalation verhindert, sagen manche in Frankreich. Zu einem hohen Preis: Die “Force de frappe” kostet Frankreich rund ein Fünftel seines Verteidigungshaushalts, in den vergangenen Jahren im Schnitt fünf Milliarden Euro, Tendenz steigend.

Frankreichs Spagat zwischen europäischer Autonomie und Engagement in der Nato ist oft schwer nachzuvollziehen. Während Macron wie bei seinem China-Besuch im April dieses Jahres warnt, die Probleme der USA nicht zu europäischen zu machen und ein militärisch stärkeres Europa einfordert, wenden sich andere europäische Nato-Länder stärker den USA zu. Seine Vorstellung von Strategischer Autonomie verfängt in Deutschland und bei osteuropäischen Nato-Ländern nur zaghaft. Macron war bis zum Krieg gegen die Ukraine der lauteste Fürsprecher einer europäischen Armee; 2019 bezeichnete er die Nato als hirntot.

Im Zentrum des europäischen Nato-Pfeilers stand lange das “deutsch-französische Tandem”. Doch die Beziehungen zwischen Berlin und Paris verschlechtern sich, vor allem sicherheitspolitisch. Es gibt Stimmen in Frankreich, die sich wegen Deutschlands “Zeitenwende” sorgen. “Wenn alle deutschen Projekte – oder auch nur ein Großteil davon – vollendet werden, wird das deutsch-französische Duo noch unausgewogener werden als es ohnehin schon ist”, schreiben Élie Tenenbaum und Léo Péria-Peigné vom französischen Thinktank Institut français des relations internationales (Ifri) in einer Studie zur deutschen Zeitenwende.

Berlin kooperiere lieber mit den USA, den Niederlanden, Norwegen, Litauen und Rumänien, heißt es in der Studie. Deutschland sei schon 2014 mit der Implementierung des Framework Nation Concepts (FNC) auf die internationale Bühne zurückgekehrt, schreiben Tenenbaum und Péria-Peigné, und drohe deshalb Frankreich in Europa den Rang abzulaufen. Beim FNC integriert ein Rahmenland Fähigkeiten anderer Nationen in einen Verbund. So wie Deutschland solle sich Frankreich stärker im Nato-Rahmen einbringen, empfehlen sie. Gemeinsame Übungen mit Deutschland und den baltischen Staaten im Baltikum könnte auch die französischen Beziehungen zu Estland, Lettland und Litauen stärken.

Hinzu kommt, dass Paris derzeit nur 75 Prozent der militärischen Nato-Posten übernimmt, die dem Land zustehen. Das geht aus einem im Juli vorgestellten Bericht des französischen Rechnungshofs hervor. Ein Engagement in der Nato werde bei französischen Militärs im Lebenslauf nicht ausreichend wertgeschätzt, heißt es in dem Bericht. Das dürfte historisch begründet sein: Frankreich kehrte erst 2009 unter dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy in die militärische Nato-Kommandostruktur zurück, nachdem Charles de Gaulle 1966 den Austritt veranlasst hatte.

Aktuell ist Frankreich der viertgrößte Nato-Zahler hinter den USA, Deutschland und Großbritannien. Es hat außerdem den viertgrößten Verteidigungshaushalt der Nato-Mitgliedstaaten. Mit den Plänen vom Nato-Gipfel in Madrid im Juli 2022 wurden Budgeterhöhungen festgelegt, die Frankreichs Beiträge zum Nato-Haushalt bis 2030 nach den Berechnungen des Rechnungshofs auf 833 Millionen Euro vervierfachen dürften.

Um in Europa nicht isoliert zu werden, sollte Frankreich jetzt die Partnerschaft zu Deutschland wieder verstärken, empfehlen Tenenbaum und Péria-Peigné – und sich stärker als Framework-Nation anbieten. Sonst könne Frankreich in Europa alleine dastehen.

11.12.2023

Außenministertagung der Östlichen Partnerschaft

Themen: Fortführung der Östlichen Partnerschaft, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten und Partnerländer erfüllt werden, Wichtigste Prioritäten der gemeinsamen Arbeit im Jahr 2024, Beschleunigung der Umsetzung der Wirtschafts- und Investitionsoffensive für die Östliche Partnerschaft, Verstärkung der Zusammenarbeit mit Regionen wie Zentralasien und den westlichen Balkanstaaten sowie der Synergien mit anderen regionalpolitischen Maßnahmen wie der Schwarzmeersynergie. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 09:30 Uhr

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zu Russlands Aggression gegen die Ukraine, zur Lage in Israel und in der Region, zur Sahelzone und zur außenpolitischen Dimension der wirtschaftlichen Sicherheit. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 -17:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Raum für Gesundheitsdaten, Mindestruhezeiten Personengelegenheitsverkehrs

Themen: Aussprache zum Europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Aussprache zu den Mindestanforderungen an Mindestfahrtunterbrechungen sowie die täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten im Sektor des Personengelegenheitsverkehrs. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 19:00-20:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET), des Ausschusses für Entwicklung (DEVE) und des Ausschusses für Menschenrechte (DROI)

Themen: Gedankenaustausch mit den Sacharow-Preisträgerinnen 2023 (Jina Mahsa Amini und die Bewegung “Frau, Leben, Freiheit”, vertreten durch Afsoon Najafi und Mersedeh Shahinkar). Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 19:00-19:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichtsentwurf zur wirksamen Koordinierung der Wirtschaftspolitik und zur multilateralen haushaltspolitischen Überwachung, Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen. Vorläufige Tagesordnung

11.12.2023 – 19:30-20:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Entlastung des Gesamthaushaltsplans 2022, Berichtsentwurf zu geografischen Angaben der Europäischen Union für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Vorläufige Tagesordnung

12.12.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Paket zur Verteidigung der Demokratie (Gesetzgebung zur Festlegung harmonisierter Anforderungen im Binnenmarkt an die Transparenz von Interessenvertretungstätigkeiten im Namen von Drittländern, Empfehlung zu inklusiven und widerstandsfähigen Wahlprozessen in der Union und zur Stärkung des europäischen Charakters und einer effizienten Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2024, Empfehlung zur Förderung des Engagements und der wirksamen Beteiligung von Bürgern und Organisationen der Zivilgesellschaft an politischen Entscheidungsprozessen). Vorläufige Tagesordnung

12.12.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: kritische Rohstoffe, Instrument für Nachbarschaft, Unternehmensbesteuerung

Themen: Aussprache zum Rahmen zur Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen, Abstimmung zur Umsetzung des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (Europa in der Welt), Abstimmung zu einer weiteren Reform der Vorschriften zur Unternehmensbesteuerung. Vorläufige Tagesordnung

12.12.2023 – 10:00 Uhr

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

Themen: Gedankenaustausch zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 14./15. Dezember 2023 (Schlussfolgerungen), Informationen des Vorsitzes zum Vorschlag zur Schaffung einer makroregionalen Strategie der EU für den Atlantikraum, Billigung zu den Schlussfolgerungen zur Bewältigung des demografischen Wandels in Europa. Vorläufige Tagesordnung

13.12.2023

Gipfeltreffen EU-Westbalkan

Themen: Die Staatsspitzen der EU und des Westbalkans kommen zu Beratungen zusammen. Infos

13.12.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Europäischer Rat, Raum für Gesundheitsdaten, Beziehungen EU-Japan

Themen: Aussprache zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 14. und 15. Dezember 2023, Abstimmung zum europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Abstimmung zu den Beziehungen zwischen der EU und Japan. Vorläufige Tagesordnung

14.12.-15.12.2023

Europäischer Rat

Themen: Ukraine, Naher Osten, Erweiterung, Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027, Sicherheit und Verteidigung, Außenbeziehungen. Vorläufige Tagesordnung

14.12.2023 – 09:00-16:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Wettbewerbsfähigkeit, Kopenhagener Kriterien, Besondere Gesetzgebungsverfahren

Themen: Abstimmung zur Verbesserung von Innovation und der industriellen und technologischen Wettbewerbsfähigkeit, Abstimmung zu 30 Jahren Kopenhagener Kriterien (zusätzlicher Impuls für die EU-Erweiterungspolitik), Abstimmung zur Anwendung der Vertragsbestimmungen zu besonderen Gesetzgebungsverfahren. Vorläufige Tagesordnung

Der Energieverbrauch von Wohngebäuden in der EU muss bis 2030 um 16 Prozent sinken und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent. Darauf haben sich nach Angaben des Rates von gestern Abend die Mitgliedstaaten mit dem Parlament im letzten Trilog zur Gebäuderichtlinie (EPBD) geeinigt. Die Vorgabe bezieht sich aber nicht auf individuelle Gebäude, sondern auf den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch des gesamten Wohngebäudebestands.

Die Bundesregierung hatte sich zuletzt gegen Mindesteffizienzstandards (MEPS) für einzelne Gebäude ausgesprochen, nachdem das Schlagwort vom “Sanierungszwang” die Runde gemacht hatte. Die Mitgliedstaaten können für Wohngebäude allerdings freiwillig MEPS festlegen. Der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper warnte deshalb gestern Abend vor einem Gold-Plating, einem Übererfüllen von EU-Vorgaben: “Die Richtlinie könnte in Deutschland immer noch zum Vorwand für Zwangssanierungen genommen werden, die man ideologisch schon immer wollte. Da müssen wir auch in Berlin ganz genau aufpassen.”

Vergleichswert für die Sanierungsvorgaben ist nach Angaben aus Verhandlungskreisen der Stand aus dem Jahr 2020. Frühere Erfolge bei der Sanierung von Wohngebäuden sollen gesondert angerechnet werden. Finanzielle Hilfen für Sanierungen müssen die Mitgliedstaaten laut der Einigung vorrangig an schutzbedürftige Haushalte vergeben.

Für Nicht-Wohngebäude wurden laut der Ratsmitteilung MEPS in Form von Schwellenwerten vereinbart. Bis 2030 müssen demnach alle Nicht-Wohngebäude effizienter sein als die schlechtesten 16 Prozent aus einem Basisjahr und bis 2033 besser als die schlechtesten 26 Prozent. Für bestimmte Gebäude können die Mitgliedstaaten Ausnahmen festlegen: landwirtschaftlich oder militärisch genutzte, denkmalgeschützte, kirchliche oder nur kurzzeitig genutzte Gebäude.

Zu einem späteren Zeitpunkt könnten allerdings doch noch EU-weite, verpflichtende Mindesteffizienzstandards für Wohngebäude eingeführt werden. Die Kommission muss bis 2028 eine Evaluation der Richtlinie vorlegen und dabei auch bewerten, ob die Einsparziele für 2030 und 2035 erreicht werden. In Folge kann die Kommission weitere Maßnahmen vorschlagen, insbesondere MEPS.

Ab 2030 sollen neu errichtete Gebäude außerdem Null-Emissionsgebäude sein. Für öffentliche Gebäude gilt der Standard bereits ab 2028. Die genauen Definitionen für “null Emissionen” sollen nach Angaben aus Verhandlungskreisen die Mitgliedstaaten festlegen. Vor Ort dürfen diese Gebäude aber nach der Einigung “keine Emissionen aus fossilen Brennstoffen” erzeugen.

Als Enddatum für fossile Heizungen haben sich die Verhandler auf das Jahr 2040 geeinigt. Auf dieses Ziel sollen die Mitgliedstaaten ihre Langfriststrategien für Gebäude ausrichten. Parlament und Rat blieben auch dabei, dass es ab 2025 keine staatliche Förderung mehr für reine Öl- und Gasheizungen geben soll.

Die Bundesregierung konnte sich offenbar nicht mit ihrer Last-Minute-Intervention durchsetzen, auch das Heizen mit grünem Wasserstoff und Biomethan weiter fördern zu können. In einem Verhandlungspapier, das Table.Media einsehen konnte, ist in dem entsprechenden Erwägungsgrund nur von einer Ausnahme für “Hybridheizungen” die Rede – beispielhaft genannt wird die Kombination mit Solarthermie oder einer Wärmepumpe. Möglicherweise wird es aber noch gesonderte Leitlinien geben, was als fossile Heizung gilt.

Eine Solarpflicht für neue Wohngebäude müssen die Mitgliedstaaten bis Ende 2029 einführen. Sie gilt ebenso für überdachte Stellplätze. Für neue öffentliche und Nicht-Wohngebäude wird die Solarpflicht schrittweise ab Ende 2026 umgesetzt.

Energieausweise werden wie erwartet nicht europaweit harmonisiert. Eigentümer von Gebäuden mit niedriger Effizienz sollen aber künftig eine Einladung für eine Energieberatung bei einer nahe gelegenen Beratungsstelle bekommen.

“Wir haben heute Abend etwas Bemerkenswertes erreicht. Wir haben eine Blaupause für den Übergang zu einem emissionsfreien Gebäudebestand geschaffen”, sagte der grüne Berichterstatter für die Richtlinie, Ciarán Cuffe aus Irland, nach der Einigung. Der gefundene Pfad könne die Energiekosten sowohl für Eigentümer als auch Mieter senken und er gehe die Ursache für Energiearmut an.

Der Verhandlungsführer der liberalen Fraktion im Europaparlament, der Däne Morten Petersen, schrieb auf der Plattform X, er wäre gerne noch weiter gegangen. “Aber der Widerstand gegen die EPBD war enorm.” ber

Die spanische EU-Ratspräsidentschaft hat binnen weniger Tage einen neuen Vorschlag vorgelegt, um die Blockade unter den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens (MFR) aufzulösen. Um die Verhandlungen für den Mehrjahreshaushalt voranzubringen, hat Madrid die von der EU-Kommission geforderten Mehraufwendungen bis 2027 von knapp 66 Milliarden Euro weiter auf 40,6 Milliarden Euro zusammengestrichen. Im letzten Vorschlag hatte die Präsidentschaft noch Mehraufwendungen von 51 Milliarden Euro veranschlagt. Die Kürzungen ziehen sich durch sämtliche Bereiche, lediglich die Hilfe an die Ukraine soll nicht angetastet werden.

Wie aus dem Table.Media vorliegenden Verhandlungsdokument hervorgeht, will Madrid nun für das Migrationsmanagement 8,6 Milliarden Euro bereitstellen nach zuletzt 10,5 Milliarden Euro. Die Kommission hatte für diesen Posten 12,5 Milliarden veranschlagt. Das Förderprogramm STEP wird massiv zusammengestrichen auf 2,5 Milliarden Euro von zuvor 7 Milliarden Euro. Die Kommission hatte hier noch 10 Milliarden Euro avisiert. Für die Mehrkosten aufgrund gestiegener Zinsen für die Anleihen aus dem EU-Programm ‘NextGenEU’ sieht Madrid jetzt 9 Milliarden vor. Das ist knapp die Hälfte des Kommissionsvorschlags von 18,9 Milliarden Euro.

Diplomaten beschrieben die Verhandlungen über den mehrjährigen EU-Finanzrahmen als äußerst schwierig. Es sei “unverändert keine Landungszone in Sicht”. Deutschland sei über die Hilfe an die Ukraine – 17 Milliarden Euro Zuschüsse, 33 Milliarden Euro Darlehen – hinaus nicht bereit, zusätzliche Gelder an Brüssel zu überweisen. Wenn die Kommission neue Herausforderungen definiere, müsse sie dies über Umschichtungen und Kürzungen im bestehenden Haushalt finanzieren, hieß es seitens der Diplomaten.

Die Einschätzungen zum Stand der Verhandlungen im AI Act sind unterschiedlich. Während ein Teilnehmer sagte, es gebe keine offenen Punkte mehr, sondern gehe nur noch darum, alles noch einmal in Ruhe anzuschauen, widersprach ein anderer Teilnehmer vehement. Klar ist, dass die Verhandlungen weitergehen. Sie sind für den heutigen Freitag um 9 Uhr angesetzt.

Die spanische Ratspräsidentschaft hatte vor Beginn der Verhandlungen deutlich gemacht, dass sie den Trilog zum KI-Gesetz jetzt abschließen will. Die Beratungen zum fünften Trilog begannen am Mittwoch um 15 Uhr und wurden nach 22 Stunden unterbrochen. Dass sie so lange andauerten und die Verhandler jetzt in die Verlängerung gehen, statt einen neuen Trilog anzusetzen, macht eine Einigung an diesem Wochenende wahrscheinlich.

Tatsächlich gibt es wohl eine Einigung zur Regulierung von Basismodellen (Foundation Models) und Allzweck-KI (General Purpose AI), wie Table.Media berichtete. Dabei bleibt es offenbar bei dem vom Parlament vorgeschlagenen zweistufigen Ansatz (two-tier-approach), wonach Modelle mit systemischen Risiken härter reguliert werden als andere. Neben gesetzlichen Verpflichtungen soll es aber auch einen Code of Conduct geben.

Frankreich, Deutschland und Italien hatten diesen zweistufigen Ansatz zuvor abgelehnt – vor dem Hintergrund, dass junge europäische Unternehmen einen enormen Aufholbedarf haben. Ihnen wollte man keine Steine in den Weg legen. Doch gegen diese These gab es viel Widerspruch, nicht nur aus dem Europäischen Parlament, sondern auch aus der Wissenschaft.

Eine aktuelle Studie von The Future Society zeigt, dass die Kosten für GPAI-Modelle selbst für den umfangreichsten Satz von Anforderungen und Pflichten (Artikel 28b des Parlamentsvorschlags) vernachlässigbar seien. Die Kosten lägen pro Modell zwischen 0,07 bis 1,34 Prozent der Gesamtinvestition für einen Aufbau von sehr großen Modellen. “Wir empfehlen mit großer Zuversicht strengere verbindliche Anforderungen als die, die derzeit auf dem Tisch des Trilogs liegen”, schreiben die Autoren. Sie sind der Überzeugung, “dass dies weder die Innovation noch den Brüssel-Effekt für Spitzenmodelle behindern würde”.

Gestritten wird derzeit noch über die Liste der verbotenen Anwendungen von KI. Social Scoring ist eine solche Anwendung, die im Prinzip alle ablehnen. Doch das Parlament hatte die Liste deutlich verlängert. Es wollte zum Beispiel eine biometrische Erkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum sowie Emotionserkennung in bestimmten Bereichen verbieten sowie den Einsatz von KI nur mit hohen Hürden für die Strafverfolgung zulassen. Die Mitgliedstaaten, vor allem solche, die KI bereits zur Strafverfolgung oder zur Terrorbekämpfung einsetzen, lehnen das ab und wollen insgesamt mehr Ausnahmen haben. Hier ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen.

Die Organisation AlgorithmWatch kritisierte die Verhandlungsführung heftig. Nach mehr als 20 Stunden würden ermüdete Parlamentarier von den Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt, um die “Interessen der nationalen Sicherheit und der Industrie über den Schutz der Menschenrechte” zu stellen. “Die Mitglieder des EU-Parlaments haben einen Auftrag zu erfüllen”, forderte Angela Müller, Head of Policy & Advocacy bei AlgorithmWatch. Sie hätten die Rechte der Menschen zu schützen. “Es wäre inakzeptabel, hinter dem Rücken der Bevölkerung einem Deal zuzustimmen, der die Voraussetzungen für einen weit verbreiteten Einsatz von KI-Systemen in höchst sensiblen Bereichen schafft”, meinte Müller. vis

Die Mitgliedstaaten haben die allgemeine Ausrichtung zum Net-Zero-Industry-Act (NZIA) vorgenommen. Dabei haben sie die Liste der förderfähigen Technologien erweitert. Die Kommission hatte acht Technologien vorgeschlagen. Der Rat der Mitgliedstaaten hat die Liste um zwei auf zehn Technologien ergänzt:

Der NZIA soll Investitionen in klimafreundliche Technologien erleichtern. Die Kommission hatte vorgeschlagen, 40 Prozent des europäischen Bedarfs in den Technologien selbst zu decken. Das Parlament hatte hinzugefügt, auch einen Anteil von 25 Prozent an der globalen Produktion zu erreichen. Der Rat hat dieses Ziel in der allgemeinen Ausrichtung nicht übernommen.

Dafür haben die Mitgliedstaaten die Liste der “nicht-strategischen Net-Zero-Technologien” ergänzt um:

Zudem hat der Rat einen Anhang mit einer Liste von Produkten und Komponenten erstellt, die hauptsächlich für die Herstellung von Netto-Null-Technologien verwendet werden. Der Rat macht ebenso wie das Europaparlament Vorgaben für den Transport von CO₂ und nimmt die Lagerung von abgeschiedenem CO₂ (CCS) mit auf.

Ebenso wie das Parlament will der Rat die bürokratischen Verfahren schlank gestalten. Dafür will der Rat, dass die Mitgliedstaaten Spielraum für schnellere Genehmigungsverfahren bekommen, KMUs und Start-ups sollen davon profitieren können.

Das Parlament hatte seine Position im November angenommen. Die Verhandlungen für einen informellen Kompromiss zwischen Parlament und Rat können jetzt beginnen. mgr

Der Industrieausschuss im Europäischen Parlament (ITRE) hat am gestrigen Donnerstag die vorläufige Einigung der Trilog-Verhandlungen zum Critical Raw Materials Act (CRMA) formal angenommen. Der Ausschuss war federführend in den Verhandlungen gewesen und hatte den Bericht von Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) im September beschlossen. Mitte November hatte sich das Parlament mit dem Rat und der Kommission auf einen finalen Gesetzestext geeinigt. Gestern nahmen die Abgeordneten im ITRE-Ausschuss den Text mit 50 Stimmen bei vier Enthaltungen an. In der kommenden Woche wird auch das Plenum formal darüber abstimmen. Nachdem Rat und Parlament das Gesetz formal bestätigt haben, kann es im EU-Amtsblatt erscheinen und in Kraft treten. leo

Wenn Jan Philipp Albrecht an seine Kindheit denkt, dann sieht er vor allem einen Zaun. Kilometerlang durchzog er die Felder und Wiesen. Wie eine Absperrung zum Ende der Welt. So fühlte es sich für ihn zumindest damals an, Ende der 1980er-Jahre. Albrecht wuchs in Wolfenbüttel auf, einer Kleinstadt in Niedersachsen nahe der innerdeutschen Grenze. Hier der Westen, dort drüben die DDR. Er spielte vor den Kasernen der Engländer, in der Flugverbotszone, umgeben von vier Atommüllendlagern. Politische Bildung im Sandkasten. Und etwas, das ihn nachhaltig prägte.

Heute ist Jan Philipp Albrecht 42 Jahre alt und zusammen mit Imme Scholz im Vorstand der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung. 30 Büros weltweit werben für Klimaschutzziele, Demokratie und Räume des Austausches. “Wir wollen Menschen einladen, miteinander zu reden und Impulse setzen – über das Feuer des Alltags und auch über Legislaturperioden hinaus”, sagt Albrecht. Dass das oft auch unter schwierigen Bedingungen stattfindet, hat die Zeit nach seinem Amtsantritt am 1. Juni 2022 gezeigt. Ob in der Ukraine, in Bergkarabach oder Israel, die Krisen nehmen zu. Und das Bild der Grünen in der Gesellschaft war auch schon mal besser. Aber Albrecht ist erfahren, als Repräsentant und politischer Vermittler.

Nach zwei Jahren als Grünen-Abgeordneter in Brüssel wurde er 2012 zum Berichterstatter des EU-Parlaments bei der geplanten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einem Mammutprojekt. Albrecht prüfte die Gesetzestexte mit allen Fraktionen bis ins kleinste Detail. Für den Film “Democracy – Im Rausch der Daten” begleitete ein Filmteam ihn in dieser Zeit, um nah dabei zu sein, wenn Politik passiert und um zu zeigen, wie ein Gesetz entsteht. Sie folgten Albrecht in Verhandlungssitzungen und Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, filmten ihn beim Kekse essen zwischen den Terminen und dokumentierten seine Frisurenwechsel. “Man gibt viel von sich preis”, sagt Albrecht, “aber ich habe es für eine gute Sache getan.”

Nach vier Jahren harter Arbeit nahm das EU-Parlament die von Albrecht ausgearbeitete Verhandlungsposition mit überwältigender Mehrheit an. Applaus hallte durch den Sitzungssaal. Abgeordnete gaben Albrecht die Hand, klopften ihm auf die Schulter. “Nie habe ich über verantwortliches Handeln und das Regieren mehr gelernt als in dieser Zeit”, sagt er.

Ob als Atomkraftgegner, Gründer der Grünen Jugend in seiner Heimatstadt oder im Kampf gegen rechts – Albrecht war schon immer jemand, der sich gerne einmischte. Es ist eine Eigenschaft, die ihn noch immer auszeichnet und seiner Meinung nach “die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.” Als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung versucht Albrecht heute, möglichst verschiedene Gruppierungen miteinander in Austausch zu bringen und Fragen zu diskutieren. Wie geht gute Sozial- und Umweltpolitik? Wie kann die Klimakrise bewältigt werden? Und wie können möglichst viele am Wohlstand teilhaben? Ob Menschen aus dem Handwerk, der Klimabewegung, Lokalpolitik oder aus Unternehmen: “Wir laden milieuübergreifend ein und halten uns nicht nur im Umfeld der Grünen auf.” Man müsse in die Auseinandersetzung gehen. Nur so gelinge Demokratie.

Wenn es kalt wird, steigt Jens Gieseke auf’s Rad. Der CDU-Europaabgeordnete fährt auf seiner zweiten Spendentour (www.jens-gieseke.de/cycleforukraine) für die Menschen in der Ukraine von Brüssel zum Hauptsitz des Parlaments nach Straßburg. Er sammelt Kilometergeld für die Hilfsorganisation “Helping Hands”. Fieses, nasskaltes Wetter wird ihn begleiten auf seinen vier Etappen, auf denen er 420 Kilometern zurücklegen will.

Im letzten Jahr hatte er die Strecke von seinem Heimatort Sögel im Emsland nach Brüssel zurückgelegt – ebenfalls kurz vor Weihnachten und bei Wetter, dem nur Anhänger der Crossdisziplin etwas abgewinnen können. Diesmal wird es bergig. Er muss über die Ardennen, an Luxemburg vorbei nach Lothringen und dann ins Elsass. Immerhin hat er ein brandneues Fahrrad, gespendet von der Fahrradmanufaktur VSF, 30 Gänge, Magura-Felgenbremsen mit Ölzug. Es wird hinterher versteigert für den guten Zweck.

Für den Verkehrspolitiker, Schattenberichterstatter für Euro 7 und die CO₂-Flottengrenzwerte für Trucks, ist es auch eine Frage der Ehre: Gieseke ist ohne batteriebetriebenen Elektromotor unterwegs. Bürger, Kollegen und Unternehmen sind aufgerufen, seine Aktion mit Spenden zu unterstützen. Im vergangenen Jahr sammelte der Politiker mit seiner Wintertour 36 000 Euro für die Ukraine-Hilfe “Helping Hands” ein. Mit dem Geld wurden Lebensmittelspenden und Heizöfen für die Menschen in dem angegriffenen Land gekauft. Seine Ankunft am Straßburger Europaparlament ist am Montag um 14.30 Uhr vorgesehen, wo Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ihn mit einem warmen Tee empfangen will. Nach einer heißen Dusche geht es dann zum Start der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten in die EVP-Fraktionssitzung. mgr