Europa hat gewählt, und der gestrige Abend hat aus meiner Sicht eine Reihe von Erkenntnissen gebracht:

Wie bewerten Sie den Wahlausgang? Bei einer Veranstaltung ab 8:30 Uhr werden wir die Ergebnisse und Erkenntnisse der Wahlnacht diskutieren, mit Spitzenvertretern der Parteien und führenden Experten. Für die Online-Übertragung können Sie sich auch in letzter Minute noch anmelden – und zwar hier.

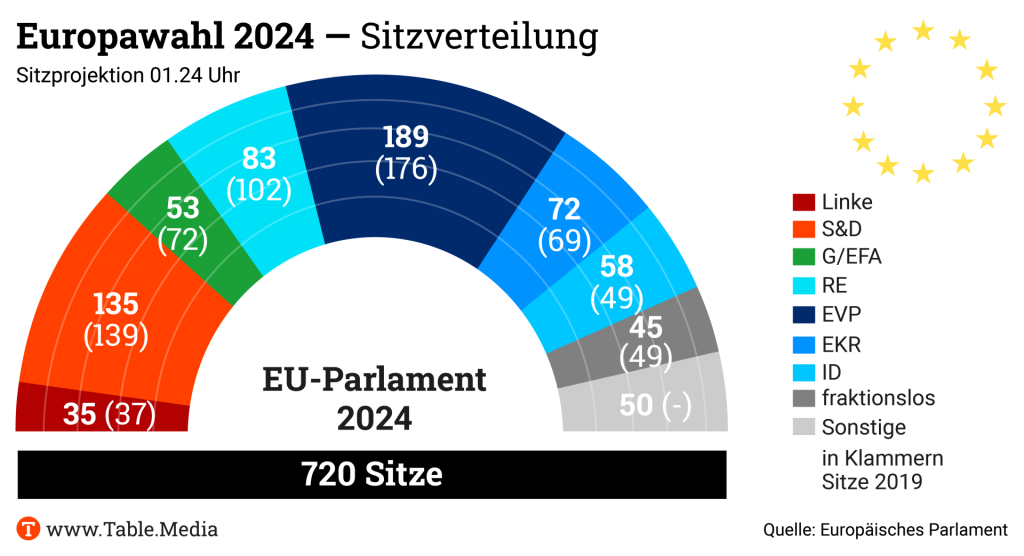

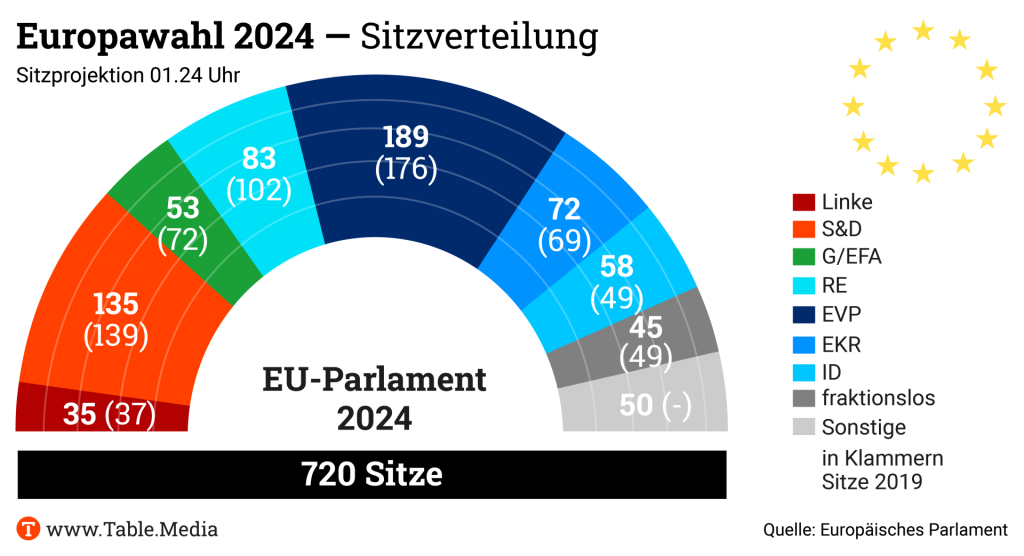

Laut der Sitzprojektion des Europaparlaments erzielen EVP, S&D und Renew, die drei Fraktionen der informellen Von-der-Leyen-Koalition, bei der Europawahl 407 der 720 Sitze. Sie hätten demnach in der zehnten Wahlperiode weiter eine Mehrheit. Um eine Wiederwahl von Ursula von der Leyen zu sichern, könnten sie aber die Unterstützung der Grünen suchen.

Wahlsieger ist die EVP mit Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. Sie kommt nach der letzten Sitzprojektion um 1.20 Uhr auf 189 Sitze. Damit gewinnt die Fraktion 13 Sitze dazu. Bisher kam sie auf 176 Abgeordnete. EVP-Partei- und Fraktionschef Manfred Weber leitet aus dem Wahlsieg den Anspruch ab, dass das Europaparlament von der Leyen für eine zweite Amtszeit zur Kommissionspräsidentin wählt. “Wir laden S&D und Renew ein, mit uns wieder eine proeuropäische Allianz im Parlament zu bilden, um Ursula von der Leyen erneut als Kommissionspräsidentin zu unterstützen.”

Ursula von der Leyen trat gegen Mitternacht im Europaparlament auf und sagte: “Die bisherige Plattform der Zusammenarbeit zwischen EVP, S&D und Renew hat sich bewährt. Wir werden morgen das Gespräch mit Sozialisten und Liberalen suchen, um die Zusammenarbeit fortzusetzen.” Ob man in einem zweiten Schritt auch mit den Grünen verhandele, müsse man sehen.

Am Dienstag treffen sich erstmals die Fraktionschefs, um Konsequenzen aus dem Wahlergebnis zu beraten und den Termin für die Wahl der Kommissionspräsidentin festzulegen. Montag, 17. Juni, treffen sich die Staats- und Regierungschefs, um über das Personalpaket zu verhandeln. Der Rat hat das Vorschlagsrecht für den Posten, das Europaparlament stimmt ab.

Weber forderte den Rat auf, ebenfalls von der Leyen zu unterstützen: “Wir erwarten, dass in beiden Kammern der Ausgang der Europawahl respektiert wird und von der Leyen die Unterstützung bekommt.” Der erste Schritt müsse nun sein, dass “Bundeskanzler Olaf Scholz Ursula von der Leyen in der Runde der Staats- und Regierungschefs vorschlägt”. Als zweiten Schritt erwarte er, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich der Forderung anschließe.

Die S&D-Fraktion bleibt auf dem zweiten Platz und kommt nach der Projektion auf 135 Sitze. Sie verliert mit ihrem Spitzenkandidaten Nicolas Schmit vier Sitze gegenüber der letzten Wahlperiode. Schmit räumte seine Wahlniederlage ein und gratulierte der EVP und Ursula von der Leyen. “Ich bin zuversichtlich, dass es bei den bisherigen Partnern die Bereitschaft gibt, zusammenzuarbeiten und für Lösungen zu kämpfen.”

Pedro Marques, S&D-Vize-Fraktionschef, signalisierte Unterstützung für von der Leyen: “Wir Sozialdemokraten respektieren das Spitzenkandidatenprinzip.” Die Sozialisten stünden bereit, wieder eine proeuropäische Mehrheit im Europaparlament zu bilden. Allerdings nur, wenn die rechten Fraktionen nicht eingebunden werden: “Keine Koalition mit EKR, keine Koalition mit ID.” Marques zeigt Sympathien dafür, die Grünen in die informelle Koalition einzubeziehen: “Um für die Wahlperiode eine stabile Mehrheit zu bilden, sollten wir eine weitere Fraktion an den Verhandlungstisch bitten.”

Renew verliert kräftig, bleibt aber nach jetzigem Stand drittstärkste Fraktion. Die Liberalen unter der Führung von Valérie Hayer kommen nur noch auf 83 Sitze und verloren damit 19 Abgeordnete. Hayer signalisierte, dass Renew weiter an der Bildung einer informellen Koalition interessiert sind: “Die Ergebnisse zeigen, dass eine proeuropäische Mehrheit im Europäischen Parlament ohne uns nicht möglich ist.”

Noch am Wahlabend hat EVP-Chef Weber Kontakt zu Sozialisten und Liberalen aufgenommen, um eine Mehrheit für die Wahl von der Leyens zu organisieren, die am 18. Juli in Straßburg stattfinden könnte.

Sollten sich Christdemokraten, Sozialisten und Liberale wieder auf eine informelle Zusammenarbeit verständigen, würden sie mit 407 Sitzen 46 Sitze mehr haben, als für die Wahl der Kommissionspräsidentin oder eines Kommissionspräsidenten benötigt werden. Rechnerisch würden sie ohne die Unterstützung der Grünen auskommen. Allerdings muss in allen drei Fraktionen mit Abweichlern gerechnet werden. Deswegen könnten die Parteien der bisherigen Von-der-Leyen-Koalition die Unterstützung der Grünen suchen.

Neben den Liberalen sind die Grünen der zweite Verlierer des Wahlabends. Die Grünen, die bislang die viertstärkste Fraktion stellten, fallen hinter die konservative EKR und die rechtsradikale ID-Fraktion zurück. 19 Sitze haben sie verloren und kommen nur noch auf 53 Abgeordnete. Bas Eickhout, einer der beiden Spitzenkandidaten der Grünen, zeigte sich gesprächsbereit im Hinblick auf Absprachen mit EVP, S&D und Renew: “Ob wir Ursula von der Leyen unterstützen, lässt sich noch nicht sagen. Wir sind bereit, mit den anderen Fraktionen darüber zu verhandeln.”

EKR kann um drei Mandate zulegen und kommt nun auf 72 Sitze. ID gewinnt neun Mandate hinzu und kommt auf 58 Sitze. Die Fraktion der Linken verliert zwei Sitze und kommt nunmehr auf 35 Sitze. 45 Abgeordnete werden keiner Fraktion zugeordnet. Bisher waren es 49. Darüber hinaus wurden 50 Abgeordnete neu ins Parlament gewählt, die ebenfalls keiner Fraktion zugeordnet werden.

Die Wahlbeteiligung ist nach vorläufigem Stand leicht gestiegen auf 51 Prozent. Insgesamt waren 360 Millionen Europäer wahlberechtigt.

Die Ampel hat am Sonntagabend schmerzhafte Resultate zu verkraften: Der kleinste Partner erleichtert bis zufrieden, die Kanzler-Partei mit historisch schlechtem Ergebnis und die Grünen dazwischen als größte Verlierer. Was das für die aktuell hochheiklen Haushaltsverhandlungen bedeutet, lässt sich erahnen: Die Liberalen dürften an ihrem harten Kurs festhalten, die Sozialdemokraten ähnlich zornig dagegenhalten. Und die Grünen von Robert Habeck, die sich bislang als Brückenbauer versuchten, müssen mit wachsenden Zweifeln in den eigenen Reihen leben.

Die Grünen müssen sich fragen: Was ist schiefgelaufen? Die Verluste vor allem bei jungen Wählern sind schmerzhaft; sie zeigen überdeutlich, dass die Erwartungen dort enttäuscht wurden. Klimaschutz ist das große Ziel der Grünen gewesen; und auf diesem Feld sind sie für die Jüngeren gefühlt nicht weit genug vorangekommen.

Zugleich aber wächst bei manchem in der Regierung der Ärger, dass die Kampagne keine wirklich eigene Erzählung ausstrahlte – und in der letzten Woche manche die Debatte um die Abschiebung eines Straftäters wie bei den Grünen oft üblich beantworteten: dass das halt nicht möglich sei. Für die Pragmatiker war das wenige Tage vor der Wahl ein schwerer Fehler. Aus diesem Grund soll sich am Montag die Sechser-Runde aus Parteispitze, Fraktionsspitze sowie Habeck und Baerbock treffen. Thema: Kampagne.

Das Ergebnis zeigt, dass die Partei auf ihre Kernklientel zurückfällt. Das bedeutet: Gerade jene, die vor ein paar Jahren den Grünen neues Vertrauen schenkten, sind weggeblieben. Möglicherweise unter anderem, weil in der Debatte um die Abschiebungen alte grüne Reflexe deutlich wurden. Das sind eher die Habeck-Wähler, die das Gefühl haben, dass sein moderaterer Kurs durch interne Konflikte immer wieder konterkariert wurden. Nicht nur das Ergebnis ist für die Grünen an diesem Abend unerquicklich; auch die Frage, wie sie darauf antworten sollen, bleibt unangenehm offen. Der langjährige Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer rät seiner Partei, auf Kurs zu bleiben, aber ihre Politik besser zu erklären. Das Interview lesen Sie hier.

Angefasst zeigten sich die SPD-Granden. Vom Zuwachs der AfD, trotz aller Skandale. Vor allem aber auch von den eigenen Werten. Von einer “bitteren Niederlage” sprach ungeschminkt Parteichef Lars Klingbeil. Und dann schob er nach: “Für uns ist das Ergebnis ein Auftrag.” Die Arbeitnehmer hätten “klare Erwartungen” an die Sozialdemokratie: “Darum geht es jetzt auch bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen.” Womit sich neben dem Bundesfinanzminister auch der Kanzler angesprochen gefühlt haben dürfte.

“Die Genossen hadern immer deutlicher mit dem moderierenden Führungsstil von Scholz. In der Fraktion, aber auch in der Parteiführung. Wir brauchen einen Haushalt 2025, mit dem wir aussichtsreich in die Bundestagswahl gehen”, heißt es unter Spitzengenossen. Jedenfalls keinen, der den vielfältigen Herausforderungen nicht Rechnung trage.

Es wird ruppiger werden bis zur Sommerpause. “Was hilft es uns, wenn ganze Dörfer absaufen, die Ukraine den Krieg verliert, wir aber einen ausgeglichenen Haushalt haben“, fragt der Bochumer Abgeordnete Axel Schäfer. “Klartext vom Kanzler”, erwartet auch die badische Abgeordnete Derya Türk-Nachbaur. Sie spricht vielen Fraktionskollegen aus der Seele: “Dass Kleinstparteien den Ton angeben, muss ein Ende haben.”

Die FDP ist erleichtert, sogar glücklich – und sieht sich in ihrem Kurs bestätigt. Im Hans-Dietrich-Genscher-Haus sorgten die Prognosen für aufatmenden Jubel. Zwar ist den Liberalen bewusst, dass sie einen nicht unerheblichen Teil der Stimmen Marie-Agnes Strack-Zimmermann persönlich zu verdanken haben. Und der eine oder andere bedauert, dass sie und ihre Kampagne nicht noch stärker mobilisieren konnten.

Dennoch dürfte sich Christian Lindner für die hoch schwierigen Haushaltsgespräche erst mal gestärkt fühlen. Und diese, so war am Sonntagabend häufig zu hören, werden für die Ampel-Zukunft entscheidender sein als die Ergebnisse der Europawahl.

Insgesamt 720 Abgeordnete sitzen im Europaparlament. Mit jeweils sechs entsenden Zypern, Malta und Luxemburg die wenigsten und Deutschland mit 96 die meisten Abgeordneten nach Brüssel und Straßburg. Hierzulande sind 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Bundesländer beziehungsweise mit Listen für einzelne Länder angetreten. Bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Sperrklausel. Demnach werden 14 Parteien und Vereinigungen mit den folgenden Vertretern im Europaparlament vertreten sein:

Die Union hat keine nationale Liste, sondern Landeslisten aufgestellt. Insgesamt wird die Union im neuen EU-Parlament mit 29 Abgeordneten vertreten sein. Gewählt sind in den jeweiligen Bundesländern:

Baden-Württemberg: Andrea Wechsler, Daniel Caspary, Andreas Schwab, Norbert Lins. Bayern: Manfred Weber, Angelika Niebler, Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, Markus Ferber, Stefan Köhler. Berlin: Hildegard Bentele. Brandenburg: Christian Ehler. Hessen: Sven Simon, Michael Gahler. Niedersachsen: David McAllister, Lena Düpont, Jens Giesecke. Nordrhein-Westfalen: Peter Liese, Sabine Verheyen, Dennis Radtke, Verena Mertens, Axel Voss, Stefan Berger. Rheinland-Pfalz: Christine Schneider, Ralf Seekatz. Sachsen: Oliver Schenk. Sachsen-Anhalt: Alexandra Mehnert. Schleswig-Holstein: Niclas Herbst. Thüringen: Marion Walsmann.

Mit 15 Abgeordneten wird die AFD im neuen Parlament vertreten sein.

Maximilian Krah, Petr Bystron, René Aust, Christine Anderson, Alexander Jungbluth, Marc Jongen, Markus Buchheit, Hans Neuhoff, Irmhild Boßdorf, Arno Bausemer, Siegbert Droese, Tomasz Froelich, Anja Arndt, Mary Khan-Hohloch, Alexander Sell.

Die SPD wird 14 Abgeordnete ins neue Europaparlament senden:

Katarina Barley, Jens Geier, Maria Noichl, Bernd Lange, Birgit Sippel, René Repasi, Gaby Bischoff, Udo Bullmann, Delara Burkhardt, Matthias Ecke, Sabrina Repp, Tiemo Wölken, Vivien Costanzo, Tobias Cremer.

Von der Grünen-Liste zur Europawahl ziehen 12 Abgeordnete ins Europäische Parlament ein:

Terry Reintke, Sergey Lagodinsky, Anna Cavazzini, Michael Bloss, Hannah Neumann, Martin Häusling, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Jutta Paulus, Daniel Freund, Alexandra Geese, Rasmus Andresen.

Für die FDP haben 5 Kandidaten die notwendigen Stimmen für einen Sitz im neuen Europaparlament erreicht:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Ilona Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen.

Fabio De Masi, Thomas Geisel, Michael von der Schulenburg, Ruth Firmenich, Jan-Peter Warnke, Friedrich Pürner.

Damian Boeselager, Nela Riehl, Kai Tegethoff.

Christine Singer, Engin Eroglu, Joachim Streit.

Martin Schirdewan, Carola Rackete, Özlem Alev Demirel-Böhlke.

Martin Sonneborn, Sibylle Berg.

Sebastian Eike Everding.

Manuela Ripa.

Helmut Geuking.

Lukas Sieper.

Politischer Donnerschlag in Frankreich: Noch nie hat eine rechtsextreme Partei bei einer Wahl ein so hohes Ergebnis erzielt: Der Rassemblement National (RN) geht mit 31,5 Prozent der Stimmen als großer Sieger aus den Europawahlen hervor. Das sind acht Prozentpunkte mehr als 2019.

Der RN lag damit weit vor dem liberalen Bündnis Besoin d’Europe von Präsident Emmanuel Macron, das knapp über 14,5 Prozent der Stimmen erhielt. Es gab also keinen Aufschwung an den Wahlurnen, wie es sich die Präsidentenpartei erhofft hatte, die im Vergleich zu 2019 sechs Prozentpunkte verliert. Das Wahlergebnis ist auch vor dem Hintergrund der steigenden Wahlbeteiligung zu lesen: Die Zahl derer, die der Wahl fernblieben, wird voraussichtlich bei unter 50 Prozent liegen – in den Jahren zuvor war die Zahl der Enthaltungen höher.

Macron sah sich nun zu einem radikalen politischen Schritt veranlasst: Er kündigte die Auflösung der Nationalversammlung und damit die Ausrufung von Neuwahlen an. Sein Amt ist davon jedoch nicht berührt, er selbst bleibt Frankreichs Staatsoberhaupt. Der erste Wahlgang findet am 30. Juni statt, der zweite am 7. Juli. “Ich kann also am Ende dieses Tages nicht so tun, als wäre nichts geschehen“, sagte Macron.

“Zu dieser Situation kommt ein Fieber hinzu, das in den letzten Jahren die öffentliche und parlamentarische Debatte in unserem Land ergriffen hat.” Er wolle den Menschen in Frankreich “die Entscheidung über unsere parlamentarische Zukunft durch Abstimmung zurückzugeben”.

Marine Le Pen reagierte prompt: “Wir sind bereit, die Macht auszuüben, wenn die Franzosen uns ihr Vertrauen schenken”, sagte die RN-Fraktionsvorsitzende in der Nationalversammlung.

Der S&D-Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann kritisierte die Entscheidung des Präsidenten. Damit komme Macron den Forderungen des RN-Vorsitzenden Jordan Bardella nach. Er betreibe ein äußerst gefährliches Spiel mit der Demokratie und den Institutionen, sagte Glucksmann. Er zeigte sich kämpferisch: “Die Machtübernahme durch den Rassemblement National ist alles andere als unaufhaltsam.”

Die vom Europaparlamentarier Glucksmann angeführte Liste Parti socialiste/Place publique landete nach einem dynamischen Wahlkampf mit 14 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz, nicht weit hinter Besoin d’Europe. Die Sozialisten hatten seit dem Ende der fünfjährigen Amtszeit von Macrons Vorgänger François Hollande an Zustimmung verloren, bei den Europawahlen 2019 kam die Partei auf nur etwas über 6 Prozent der Stimmen. Nun hat das Bündnis sich einen Platz vor allen anderen linken Parteien erkämpft.

Die linksextreme Partei La France Insoumise (LFI), angeführt von der Europaabgeordneten Manon Aubry, erreichte 10,1 Prozent, ein besseres Ergebnis als 2019 (6,3 Prozent). Die konservative Partei Les Républicains, angeführt von dem Europaabgeordneten François-Xavier Bellamy, kam auf 7,2 Prozent. Vor fünf Jahren hatte er noch 8,5 Prozent erreicht.

Die französischen Grünen (EELV), die 2019 für eine Überraschung gesorgt hatten, schafften gerade so den Einzug ins Parlament mit 5,5 Prozent der Stimmen. 2019 hatte die Partei mit über 13 Prozent den dritten Platz erreicht. Wie auch die deutschen Grünen erleben die französischen Grünen eine schwere Niederlage. Dies ist auch deswegen ein schmerzhaftes Ergebnis, weil der politische Einfluss der Grünen im Europäischen Parlament auf den beiden Delegationen aus Deutschland und Frankreich beruht.

Fast 49 Millionen Franzosen waren aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen, um ihre 81 der insgesamt 720 Europaabgeordneten des neuen Europäischen Parlaments zu wählen.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre rechtskonservativen Fratelli d’Italia haben die Europawahl in Italien klar gewonnen. Mit 28,9 Prozent konnten sie ihr Rekordergebnis aus den nationalen Wahlen sogar noch übertreffen. Auf Platz zwei landeten nach diesem Wahl-Wochenende die Sozialdemokraten des Partito Democratico, die 24,5 Prozent der Stimmen erhielten. Melonis rechte Koalitionspartner, die Forza Italia und die Lega, kamen auf 9,1 beziehungsweise 8,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei Europawahlen liegt in Italien mit 49,6 Prozent auf einem nationalen Tiefstand.

Gewonnen haben auch die Grünen, die in Italien eigentlich keine politische Rolle spielen. Sie ziehen nun mit 6,9 Prozent ins Europäische Parlament ein. Der größten Verlierer dieser Wahl sind die Fünf-Sterne-Bewegung von Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte, die nur noch 10,3 Prozent erreicht und damit weiter abstürzt und die Lega von Matteo Salvini. Sie war 2019 noch auf 34,33 Prozent der Stimmen gekommen. Regierungschefin Meloni hat mit diesem Wahlergebnis nicht nur ihre Macht in Rom, sondern auch ihre Verhandlungsposition in Brüssel gestärkt.

Die konservative Volkspartei (PP) hat die Europawahl mit vier Punkten Vorsprung vor den Sozialisten PSOE von Präsident Pedro Sánchez gewonnen. Die PP erhält 34,2 Prozent der Stimmen (22 Abgeordnete), während die PSOE 30,2 Prozent (20 Abgeordnete) erringt. Der PP-Vorsitzende Alberto Núñez Feijóo hatte mehr erwartet, Umfragen hatten die PP als Siegerin mit einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten gesehen. Der Abstand hatte sich im Laufe der Wochen verringert. Die Anklage gegen Begoña Gómez, die Ehefrau von Sánchez, dominierte den Wahlkampf der beiden großen Parteien.

Die PP hat zwar nicht den erwarteten überwältigenden Sieg errungen, das Ergebnis ist dennoch ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu 2019: Die PP gewinnt neun Sitze hinzu. Die PSOE verliert einen Sitz. Teresa Ribera, Listenführerin der PSOE, dritte Vizepräsidentin und Ministerin für den grünen Wandel in der Regierung Sánchez, gilt als aussichtsreiche Favoritin für das Amt als EU-Kommissarin.

An dritter Stelle steht die rechtsextreme Partei Vox, die nach vier Sitzen im Jahr 2019 nun auf sechs Sitze (9,6 Prozent) kommt. Sumar, Koalitionspartnerin der Regierung Sánchez, schickt hingegen nur drei Abgeordnete ins Europaparlament.

In Polen hat die Bürgerkoalition von Ministerpräsident Donald Tusk die Europawahlen überraschend gewonnen. “Wir haben zehn Jahre auf den ersten Podiumsplatz gewartet”, sagte Tusk nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse. “Heute haben wir das beste Resultat unter den demokratischen Parteien in Europa erreicht.” Den Tränen nahe, fügte er hinzu: Polen sei Europas “Licht der Hoffnung”.

Die liberale Bürgerkoalition hat 37,4 Prozent der Stimmen gewonnen und wird wahrscheinlich 21 Abgeordnete nach Brüssel schicken. Die PiS, die sich im Wahlkampf immer wieder anti-europäisch positionierte, erreichte 35,7 Prozent und 20 Sitze. Überraschend stark schnitt die rechtsradikale und EU-skeptische Konfederacja ab – sie ist die drittstärkste Kraft mit 11,8 Prozent. Die Stärke der Bürgerkoalition ging zulasten ihrer Regierungspartner “Dritter Weg” und der Linken: Sie gewannen 7,3 und 6,6 Prozent der Stimmen.

Bei den Europawahlen in den Niederlanden gab es zwei Sieger. GroenLinks von Frans Timmermans hat dabei das symbolisch wichtige Duell mit Geert Wilders Freiheitspartei (PVV) um den ersten Platz gewonnen. Die gemeinsame Liste von Grünen und Sozialdemokraten kann künftig acht Abgeordnete ins EU-Parlament schicken, einen weniger als bisher. Geert Wilders’ PVV kommt an zweiter Stelle zwar nur auf sechs Sitze, im Vergleich zu 2019 aber ein Zugewinn von fünf Sitzen.

Unterm Strich bleibt das rechtsextreme Lager in den Niederlanden allerdings stabil, da gleichzeitig das Forum für Demokratie (FvD) von Thierry Baudet alle vier Mandate abgeben musste. Für Geert Wilders ist das Ergebnis kurz nach der Einigung auf eine Koalitionsregierung ein Dämpfer. Die beiden Koalitionspartner BBB und NSC blieben unter den Erwartungen. Einen Sitzgewinn gab es hingegen für die Linksliberale D66, während die proeuropäische Volt zwei Mandaten gewann.

Bei der föderalen Parlamentswahl, die gleichzeitig mit der Europawahl stattfand, hat die regierende “Vivaldi”-Koalition um den liberalen flämischen Premierminister Alexander De Croo wie erwartet ihre Mehrheit verloren. De Croo kündigte daraufhin seinen Rücktritt an, den er bereits heute vollziehen will.

Bei der Europawahl liegt nach der Auszählung von 7357 der 7535 Wahllokale der rechtsextreme Vlaams Belang vorn, knapp vor den Liberalen (MR) und der separatistischen N-VA. Die beiden rechtsgerichteten flämischen Parteien würden demnach wie bisher zusammen sechs Sitze im neuen Europarlament erhalten, die Liberalen drei, das ist einer mehr als bislang. Zulegen können auch die sozialdemokratische Partei Vooruit sowie die Partei der Arbeit (PTB) mit jeweils zwei Sitzen (plus eins bzw. plus zwei).

In Österreich hat die rechtspopulistische FPÖ zum ersten Mal eine bundesweite Wahl gewonnen. Sie erreicht mit 25,7 Prozent sechs der zwanzig Mandate, dicht dahinter folgen die konservative ÖVP mit 24,7 Prozent und die sozialdemokratische SPÖ mit 23,2 Prozent. Beide kommen auf je fünf Mandate, müssen aber Verluste einstecken. Auch die Grünen verlieren und landen bei 10,7 Prozent. Überschattet wurde deren Wahlkampf von Vorwürfen gegen ihre Spitzenkandidatin Lena Schilling. Dennoch hielten sich die Verluste in Grenzen – aber die Grünen verlieren ein Mandat an die liberalen NEOS (9,9 Prozent). Beide Parteien erreichen zwei Mandate.

Gewinner der Wahlen sind die NEOS und die FPÖ, die ihr historisch bestes Ergebnis nur knapp verfehlt. Abgestraft wurde hingegen die Regierung. Die ÖVP verliert im Vergleich zu 2019 fast zehn Prozent, die Grünen rund drei Prozent. Wahlbestimmende Themen waren Zuwanderung sowie Sicherheit und Krieg, dahinter folgte der Umwelt- und Klimaschutz. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 54 Prozent.

Offen bleibt vorerst, wer den EU-Kommissar stellen könnte. Die ÖVP dürfte die besten Chancen haben, auch wenn die Grünen eine entsprechende Regierungsabmachung aufgekündigt haben. Die FPÖ pocht nach ihrem Wahlsieg darauf, dass erst nach den Nationalratswahlen im Herbst der Kommissar bestellt wird.

Von Almut Siefert, Isabel Cuesta, Andrzej Rybak, Stephan Israel, Eric Bonse und Lukas Bayer

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien ist die konservative Partei Gerb einer Prognose zufolge erneut stärkste Kraft geworden. Dem Institut Alpha Research zufolge kam Gerb auf 26,2 Prozent der Stimmen. Die reformorientierte Partei PP erreichte demnach mit 15,7 Prozent den zweiten Platz.

Im März war ein Regierungsbündnis beider Parteien zerbrochen. Bulgarien wird deswegen gegenwärtig von einer Übergangsregierung geführt. Seit 2020 hat Präsident Rumen Radev fünf Übergangsregierungen eingesetzt, nachdem mehrere Koalitionen nach Streitigkeiten gescheitert waren. Das Land hat am Sonntag zum sechsten Mal in drei Jahren ein neues Parlament gewählt. rtr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, das deutsche Lieferkettengesetz für zwei Jahre auszusetzen, bis sein EU-Gegenstück europaweit in Kraft tritt. Ziel sei es, die Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. “Das wäre, glaube ich, ein richtiger Befreiungsschlag”, sagte Habeck am Freitag auf dem Tag des Familienunternehmens im Hotel Adlon in Berlin. “Das halte ich jetzt für absolut vertretbar.” Zuvor hatten die anwesenden Familienunternehmerinnen und -unternehmer das Lieferkettengesetz als konkretes Beispiel für Belastungen durch gesetzliche Vorgaben genannt.

Applaus für den Vorschlag war kurz darauf aus den Reihen der FDP zu vernehmen. “Nach der neuen Bewertung des Kollegen Robert Habeck sind wir nun auf einer Linie. Es wäre ein Baustein der Wirtschaftswende, wenn wir das Lieferkettengesetz (der Großen Koalition) aufheben und die neue EU-Richtlinie später in schlanker Form umsetzen”, kommentierte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Habecks Initiative.

Anders sieht dies der Koalitionspartner SPD. Am Samstag reagierte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in einer Stellungnahme ablehnend auf den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers. Habeck habe mit seiner Ankündigung “langjährigen Bemühungen um eine an Menschenrechten und fairen Löhnen orientierte und gegen Ausbeutung gerichtete Wirtschaftspolitik einen Bärendienst erwiesen”, so Mützenich. Die SPD-Fraktion werde sich nicht an einer pauschalen Aussetzung des deutschen Lieferkettengesetzes beteiligen. Für Mützenich steht fest: Es sei “gewohnte Praxis, nationale Regelungen an EU-Recht anzupassen”. Bis dahin bleibe es aber beim gültigen Gesetz.

Darauf drängt auch der frühere Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, der heute das Beratungsunternehmen Löning Human Rights & Responsible Business betreibt. Er hält den Vorschlag von Wirtschaftsminister Habeck für fehlgeleitet. “Der Minister schafft große Verunsicherung. Das ist ein verstörendes Signal an viele Unternehmen, bei denen die Risiko-Management-Prozesse bereits sehr weit gediehen sind. Für die ist das zutiefst frustrierend”, sagte Löning Table.Briefings. Die Lieferkettengesetze erfüllten für die Wirtschaft eine nützliche Funktion. Große Unternehmen stünden wegen der wachsenden Bedeutung von nachhaltigen Lieferketten an den Finanzmärkten unter Druck, um die Erwartungen zu erfüllen, so Löning. “Und nun bekommen sie das Signal, dass das alles doch nicht so wichtig sei.”

Das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz war Anfang vergangenen Jahres in Kraft getreten. Es startete einerseits sehr zahm: Statt wirklich zu kontrollieren, unter welchen Umständen die Waren hergestellt werden, müssen die Firmen nur nachweisen, dass sie sich Mühe gegeben haben. Es gibt auch keine Klagemöglichkeit. Doch der Nachweis der Bemühungen erfordert so viel Dokumentation, dass sich die Kosten auf einen substanziellen Teil des Auslandsumsatzes belaufen. Der Eindruck vieler Unternehmerinnen und Unternehmer nach einem Jahr: Das Gesetz kostet viel und bringt wenig.

Die EU hatte vor zwei Wochen ihre eigene Version eines Sorgfaltspflichtengesetzes verabschiedet, das weiter geht als das deutsche. Die Richtlinie setzt Menschenrechts- und Umweltstandards fest, die bei der Produktion im Ausland gelten sollen. Der Bundestag soll die deutsche Version in ungefähr zwei Jahren durch die europäische Version ersetzen oder um die nötigen Erweiterungen ergänzen. Um diesen Zeitraum von zwei Jahren geht es: Habeck sprach von einer “Schneise“, die es hier geben könnte. In zwei bis drei Wochen könne er sagen, “wie breit sie ist”. Denn er könne das nicht allein entscheiden, sondern müsse sich in der Koalition abstimmen.

Die anwesenden Familienunternehmer nahmen die Ankündigung positiv auf, forderten aber noch viel weitreichendere Entlastungen. “Auch beim europäischen Lieferkettengesetz sollte es eine längere Verschnaufpause geben”, sagte Natalie Mekelburger, Chefin und Gesellschafterin der Coroplast Group aus Wuppertal, einem Hersteller von Klebeband und Kabeln. Coroplast ist in China an den Standorten Kunshan in Jiangsu und Mianyang in Sichuan präsent. Es sei fast unmöglich nachzuvollziehen, wer die Zulieferer der eigenen Zulieferer beliefere, “das liegt außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten”.

Deutsche Unternehmen bieten Mekelburger zufolge in China hohe Sozialstandards für ihre Mitarbeiter. Sie haben entscheidend zu deren Weiterentwicklung im ganzen Land beigetragen. Die Sorgfaltspflichtengesetze würden dagegen keine oder kaum Missstände beheben, dafür aber enormen Aufwand verursachen. Wichtiger sei es, auf beiden Seiten Wohlstand zu schaffen. fin, heu

Zahlendreher: Mit Spannung erwartet Europa um kurz nach 23 Uhr die erste vorläufige Sitzprojektion zum zehnten Europaparlament, als es ausgerechnet dann zu einem Zahlendreher kommt. Jaume Duch Guillot, der Parlamentssprecher, liest Zahlen von einem Zettel ab, doch die Grafik hinter ihm verkündet eine andere Sitzverteilung. Schließlich unterbricht Parlamentspräsidentin Roberta Metsola: “No, no, no.” Doch die Verwirrung ist groß, auch Agenturen tickern zunächst falsche Zahlen. Erst um kurz vor 0 Uhr kommt dann die offizielle Korrektur.

“Nö”: Während die CDU nach der Wahl alles daran setzt, Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachen Neuwahlen auszuüben, lässt das Scholz am Wahlabend an sich abprallen. Laut “Spiegel” bejahte er im Willy Brand Haus zahlreiche Anfragen nach Selfies von Genossinnen und Genossen. Für die Frage nach einem Statement zum Wahlausgang hatte er dagegen nur eine Antwort: “Nö.”

“That could have been better“: So kommentierte der grüne Spitzenkandidat Bas Eickhout das Ergebnis der Grünen in Deutschland kurz nach der Wahl – und trifft damit wohl voll ins Schwarze. Dem Niederländer ist es, anders als seiner deutschen Co-Frontfrau Terry Reintke, mit einer gemeinsamen Liste aus Grünen und der Partei der Arbeit gelungen, in den Niederlanden stärkste Kraft zu werden.

Europa hat gewählt, und der gestrige Abend hat aus meiner Sicht eine Reihe von Erkenntnissen gebracht:

Wie bewerten Sie den Wahlausgang? Bei einer Veranstaltung ab 8:30 Uhr werden wir die Ergebnisse und Erkenntnisse der Wahlnacht diskutieren, mit Spitzenvertretern der Parteien und führenden Experten. Für die Online-Übertragung können Sie sich auch in letzter Minute noch anmelden – und zwar hier.

Laut der Sitzprojektion des Europaparlaments erzielen EVP, S&D und Renew, die drei Fraktionen der informellen Von-der-Leyen-Koalition, bei der Europawahl 407 der 720 Sitze. Sie hätten demnach in der zehnten Wahlperiode weiter eine Mehrheit. Um eine Wiederwahl von Ursula von der Leyen zu sichern, könnten sie aber die Unterstützung der Grünen suchen.

Wahlsieger ist die EVP mit Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. Sie kommt nach der letzten Sitzprojektion um 1.20 Uhr auf 189 Sitze. Damit gewinnt die Fraktion 13 Sitze dazu. Bisher kam sie auf 176 Abgeordnete. EVP-Partei- und Fraktionschef Manfred Weber leitet aus dem Wahlsieg den Anspruch ab, dass das Europaparlament von der Leyen für eine zweite Amtszeit zur Kommissionspräsidentin wählt. “Wir laden S&D und Renew ein, mit uns wieder eine proeuropäische Allianz im Parlament zu bilden, um Ursula von der Leyen erneut als Kommissionspräsidentin zu unterstützen.”

Ursula von der Leyen trat gegen Mitternacht im Europaparlament auf und sagte: “Die bisherige Plattform der Zusammenarbeit zwischen EVP, S&D und Renew hat sich bewährt. Wir werden morgen das Gespräch mit Sozialisten und Liberalen suchen, um die Zusammenarbeit fortzusetzen.” Ob man in einem zweiten Schritt auch mit den Grünen verhandele, müsse man sehen.

Am Dienstag treffen sich erstmals die Fraktionschefs, um Konsequenzen aus dem Wahlergebnis zu beraten und den Termin für die Wahl der Kommissionspräsidentin festzulegen. Montag, 17. Juni, treffen sich die Staats- und Regierungschefs, um über das Personalpaket zu verhandeln. Der Rat hat das Vorschlagsrecht für den Posten, das Europaparlament stimmt ab.

Weber forderte den Rat auf, ebenfalls von der Leyen zu unterstützen: “Wir erwarten, dass in beiden Kammern der Ausgang der Europawahl respektiert wird und von der Leyen die Unterstützung bekommt.” Der erste Schritt müsse nun sein, dass “Bundeskanzler Olaf Scholz Ursula von der Leyen in der Runde der Staats- und Regierungschefs vorschlägt”. Als zweiten Schritt erwarte er, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich der Forderung anschließe.

Die S&D-Fraktion bleibt auf dem zweiten Platz und kommt nach der Projektion auf 135 Sitze. Sie verliert mit ihrem Spitzenkandidaten Nicolas Schmit vier Sitze gegenüber der letzten Wahlperiode. Schmit räumte seine Wahlniederlage ein und gratulierte der EVP und Ursula von der Leyen. “Ich bin zuversichtlich, dass es bei den bisherigen Partnern die Bereitschaft gibt, zusammenzuarbeiten und für Lösungen zu kämpfen.”

Pedro Marques, S&D-Vize-Fraktionschef, signalisierte Unterstützung für von der Leyen: “Wir Sozialdemokraten respektieren das Spitzenkandidatenprinzip.” Die Sozialisten stünden bereit, wieder eine proeuropäische Mehrheit im Europaparlament zu bilden. Allerdings nur, wenn die rechten Fraktionen nicht eingebunden werden: “Keine Koalition mit EKR, keine Koalition mit ID.” Marques zeigt Sympathien dafür, die Grünen in die informelle Koalition einzubeziehen: “Um für die Wahlperiode eine stabile Mehrheit zu bilden, sollten wir eine weitere Fraktion an den Verhandlungstisch bitten.”

Renew verliert kräftig, bleibt aber nach jetzigem Stand drittstärkste Fraktion. Die Liberalen unter der Führung von Valérie Hayer kommen nur noch auf 83 Sitze und verloren damit 19 Abgeordnete. Hayer signalisierte, dass Renew weiter an der Bildung einer informellen Koalition interessiert sind: “Die Ergebnisse zeigen, dass eine proeuropäische Mehrheit im Europäischen Parlament ohne uns nicht möglich ist.”

Noch am Wahlabend hat EVP-Chef Weber Kontakt zu Sozialisten und Liberalen aufgenommen, um eine Mehrheit für die Wahl von der Leyens zu organisieren, die am 18. Juli in Straßburg stattfinden könnte.

Sollten sich Christdemokraten, Sozialisten und Liberale wieder auf eine informelle Zusammenarbeit verständigen, würden sie mit 407 Sitzen 46 Sitze mehr haben, als für die Wahl der Kommissionspräsidentin oder eines Kommissionspräsidenten benötigt werden. Rechnerisch würden sie ohne die Unterstützung der Grünen auskommen. Allerdings muss in allen drei Fraktionen mit Abweichlern gerechnet werden. Deswegen könnten die Parteien der bisherigen Von-der-Leyen-Koalition die Unterstützung der Grünen suchen.

Neben den Liberalen sind die Grünen der zweite Verlierer des Wahlabends. Die Grünen, die bislang die viertstärkste Fraktion stellten, fallen hinter die konservative EKR und die rechtsradikale ID-Fraktion zurück. 19 Sitze haben sie verloren und kommen nur noch auf 53 Abgeordnete. Bas Eickhout, einer der beiden Spitzenkandidaten der Grünen, zeigte sich gesprächsbereit im Hinblick auf Absprachen mit EVP, S&D und Renew: “Ob wir Ursula von der Leyen unterstützen, lässt sich noch nicht sagen. Wir sind bereit, mit den anderen Fraktionen darüber zu verhandeln.”

EKR kann um drei Mandate zulegen und kommt nun auf 72 Sitze. ID gewinnt neun Mandate hinzu und kommt auf 58 Sitze. Die Fraktion der Linken verliert zwei Sitze und kommt nunmehr auf 35 Sitze. 45 Abgeordnete werden keiner Fraktion zugeordnet. Bisher waren es 49. Darüber hinaus wurden 50 Abgeordnete neu ins Parlament gewählt, die ebenfalls keiner Fraktion zugeordnet werden.

Die Wahlbeteiligung ist nach vorläufigem Stand leicht gestiegen auf 51 Prozent. Insgesamt waren 360 Millionen Europäer wahlberechtigt.

Die Ampel hat am Sonntagabend schmerzhafte Resultate zu verkraften: Der kleinste Partner erleichtert bis zufrieden, die Kanzler-Partei mit historisch schlechtem Ergebnis und die Grünen dazwischen als größte Verlierer. Was das für die aktuell hochheiklen Haushaltsverhandlungen bedeutet, lässt sich erahnen: Die Liberalen dürften an ihrem harten Kurs festhalten, die Sozialdemokraten ähnlich zornig dagegenhalten. Und die Grünen von Robert Habeck, die sich bislang als Brückenbauer versuchten, müssen mit wachsenden Zweifeln in den eigenen Reihen leben.

Die Grünen müssen sich fragen: Was ist schiefgelaufen? Die Verluste vor allem bei jungen Wählern sind schmerzhaft; sie zeigen überdeutlich, dass die Erwartungen dort enttäuscht wurden. Klimaschutz ist das große Ziel der Grünen gewesen; und auf diesem Feld sind sie für die Jüngeren gefühlt nicht weit genug vorangekommen.

Zugleich aber wächst bei manchem in der Regierung der Ärger, dass die Kampagne keine wirklich eigene Erzählung ausstrahlte – und in der letzten Woche manche die Debatte um die Abschiebung eines Straftäters wie bei den Grünen oft üblich beantworteten: dass das halt nicht möglich sei. Für die Pragmatiker war das wenige Tage vor der Wahl ein schwerer Fehler. Aus diesem Grund soll sich am Montag die Sechser-Runde aus Parteispitze, Fraktionsspitze sowie Habeck und Baerbock treffen. Thema: Kampagne.

Das Ergebnis zeigt, dass die Partei auf ihre Kernklientel zurückfällt. Das bedeutet: Gerade jene, die vor ein paar Jahren den Grünen neues Vertrauen schenkten, sind weggeblieben. Möglicherweise unter anderem, weil in der Debatte um die Abschiebungen alte grüne Reflexe deutlich wurden. Das sind eher die Habeck-Wähler, die das Gefühl haben, dass sein moderaterer Kurs durch interne Konflikte immer wieder konterkariert wurden. Nicht nur das Ergebnis ist für die Grünen an diesem Abend unerquicklich; auch die Frage, wie sie darauf antworten sollen, bleibt unangenehm offen. Der langjährige Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer rät seiner Partei, auf Kurs zu bleiben, aber ihre Politik besser zu erklären. Das Interview lesen Sie hier.

Angefasst zeigten sich die SPD-Granden. Vom Zuwachs der AfD, trotz aller Skandale. Vor allem aber auch von den eigenen Werten. Von einer “bitteren Niederlage” sprach ungeschminkt Parteichef Lars Klingbeil. Und dann schob er nach: “Für uns ist das Ergebnis ein Auftrag.” Die Arbeitnehmer hätten “klare Erwartungen” an die Sozialdemokratie: “Darum geht es jetzt auch bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen.” Womit sich neben dem Bundesfinanzminister auch der Kanzler angesprochen gefühlt haben dürfte.

“Die Genossen hadern immer deutlicher mit dem moderierenden Führungsstil von Scholz. In der Fraktion, aber auch in der Parteiführung. Wir brauchen einen Haushalt 2025, mit dem wir aussichtsreich in die Bundestagswahl gehen”, heißt es unter Spitzengenossen. Jedenfalls keinen, der den vielfältigen Herausforderungen nicht Rechnung trage.

Es wird ruppiger werden bis zur Sommerpause. “Was hilft es uns, wenn ganze Dörfer absaufen, die Ukraine den Krieg verliert, wir aber einen ausgeglichenen Haushalt haben“, fragt der Bochumer Abgeordnete Axel Schäfer. “Klartext vom Kanzler”, erwartet auch die badische Abgeordnete Derya Türk-Nachbaur. Sie spricht vielen Fraktionskollegen aus der Seele: “Dass Kleinstparteien den Ton angeben, muss ein Ende haben.”

Die FDP ist erleichtert, sogar glücklich – und sieht sich in ihrem Kurs bestätigt. Im Hans-Dietrich-Genscher-Haus sorgten die Prognosen für aufatmenden Jubel. Zwar ist den Liberalen bewusst, dass sie einen nicht unerheblichen Teil der Stimmen Marie-Agnes Strack-Zimmermann persönlich zu verdanken haben. Und der eine oder andere bedauert, dass sie und ihre Kampagne nicht noch stärker mobilisieren konnten.

Dennoch dürfte sich Christian Lindner für die hoch schwierigen Haushaltsgespräche erst mal gestärkt fühlen. Und diese, so war am Sonntagabend häufig zu hören, werden für die Ampel-Zukunft entscheidender sein als die Ergebnisse der Europawahl.

Insgesamt 720 Abgeordnete sitzen im Europaparlament. Mit jeweils sechs entsenden Zypern, Malta und Luxemburg die wenigsten und Deutschland mit 96 die meisten Abgeordneten nach Brüssel und Straßburg. Hierzulande sind 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Bundesländer beziehungsweise mit Listen für einzelne Länder angetreten. Bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Sperrklausel. Demnach werden 14 Parteien und Vereinigungen mit den folgenden Vertretern im Europaparlament vertreten sein:

Die Union hat keine nationale Liste, sondern Landeslisten aufgestellt. Insgesamt wird die Union im neuen EU-Parlament mit 29 Abgeordneten vertreten sein. Gewählt sind in den jeweiligen Bundesländern:

Baden-Württemberg: Andrea Wechsler, Daniel Caspary, Andreas Schwab, Norbert Lins. Bayern: Manfred Weber, Angelika Niebler, Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, Markus Ferber, Stefan Köhler. Berlin: Hildegard Bentele. Brandenburg: Christian Ehler. Hessen: Sven Simon, Michael Gahler. Niedersachsen: David McAllister, Lena Düpont, Jens Giesecke. Nordrhein-Westfalen: Peter Liese, Sabine Verheyen, Dennis Radtke, Verena Mertens, Axel Voss, Stefan Berger. Rheinland-Pfalz: Christine Schneider, Ralf Seekatz. Sachsen: Oliver Schenk. Sachsen-Anhalt: Alexandra Mehnert. Schleswig-Holstein: Niclas Herbst. Thüringen: Marion Walsmann.

Mit 15 Abgeordneten wird die AFD im neuen Parlament vertreten sein.

Maximilian Krah, Petr Bystron, René Aust, Christine Anderson, Alexander Jungbluth, Marc Jongen, Markus Buchheit, Hans Neuhoff, Irmhild Boßdorf, Arno Bausemer, Siegbert Droese, Tomasz Froelich, Anja Arndt, Mary Khan-Hohloch, Alexander Sell.

Die SPD wird 14 Abgeordnete ins neue Europaparlament senden:

Katarina Barley, Jens Geier, Maria Noichl, Bernd Lange, Birgit Sippel, René Repasi, Gaby Bischoff, Udo Bullmann, Delara Burkhardt, Matthias Ecke, Sabrina Repp, Tiemo Wölken, Vivien Costanzo, Tobias Cremer.

Von der Grünen-Liste zur Europawahl ziehen 12 Abgeordnete ins Europäische Parlament ein:

Terry Reintke, Sergey Lagodinsky, Anna Cavazzini, Michael Bloss, Hannah Neumann, Martin Häusling, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Jutta Paulus, Daniel Freund, Alexandra Geese, Rasmus Andresen.

Für die FDP haben 5 Kandidaten die notwendigen Stimmen für einen Sitz im neuen Europaparlament erreicht:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Ilona Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen.

Fabio De Masi, Thomas Geisel, Michael von der Schulenburg, Ruth Firmenich, Jan-Peter Warnke, Friedrich Pürner.

Damian Boeselager, Nela Riehl, Kai Tegethoff.

Christine Singer, Engin Eroglu, Joachim Streit.

Martin Schirdewan, Carola Rackete, Özlem Alev Demirel-Böhlke.

Martin Sonneborn, Sibylle Berg.

Sebastian Eike Everding.

Manuela Ripa.

Helmut Geuking.

Lukas Sieper.

Politischer Donnerschlag in Frankreich: Noch nie hat eine rechtsextreme Partei bei einer Wahl ein so hohes Ergebnis erzielt: Der Rassemblement National (RN) geht mit 31,5 Prozent der Stimmen als großer Sieger aus den Europawahlen hervor. Das sind acht Prozentpunkte mehr als 2019.

Der RN lag damit weit vor dem liberalen Bündnis Besoin d’Europe von Präsident Emmanuel Macron, das knapp über 14,5 Prozent der Stimmen erhielt. Es gab also keinen Aufschwung an den Wahlurnen, wie es sich die Präsidentenpartei erhofft hatte, die im Vergleich zu 2019 sechs Prozentpunkte verliert. Das Wahlergebnis ist auch vor dem Hintergrund der steigenden Wahlbeteiligung zu lesen: Die Zahl derer, die der Wahl fernblieben, wird voraussichtlich bei unter 50 Prozent liegen – in den Jahren zuvor war die Zahl der Enthaltungen höher.

Macron sah sich nun zu einem radikalen politischen Schritt veranlasst: Er kündigte die Auflösung der Nationalversammlung und damit die Ausrufung von Neuwahlen an. Sein Amt ist davon jedoch nicht berührt, er selbst bleibt Frankreichs Staatsoberhaupt. Der erste Wahlgang findet am 30. Juni statt, der zweite am 7. Juli. “Ich kann also am Ende dieses Tages nicht so tun, als wäre nichts geschehen“, sagte Macron.

“Zu dieser Situation kommt ein Fieber hinzu, das in den letzten Jahren die öffentliche und parlamentarische Debatte in unserem Land ergriffen hat.” Er wolle den Menschen in Frankreich “die Entscheidung über unsere parlamentarische Zukunft durch Abstimmung zurückzugeben”.

Marine Le Pen reagierte prompt: “Wir sind bereit, die Macht auszuüben, wenn die Franzosen uns ihr Vertrauen schenken”, sagte die RN-Fraktionsvorsitzende in der Nationalversammlung.

Der S&D-Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann kritisierte die Entscheidung des Präsidenten. Damit komme Macron den Forderungen des RN-Vorsitzenden Jordan Bardella nach. Er betreibe ein äußerst gefährliches Spiel mit der Demokratie und den Institutionen, sagte Glucksmann. Er zeigte sich kämpferisch: “Die Machtübernahme durch den Rassemblement National ist alles andere als unaufhaltsam.”

Die vom Europaparlamentarier Glucksmann angeführte Liste Parti socialiste/Place publique landete nach einem dynamischen Wahlkampf mit 14 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz, nicht weit hinter Besoin d’Europe. Die Sozialisten hatten seit dem Ende der fünfjährigen Amtszeit von Macrons Vorgänger François Hollande an Zustimmung verloren, bei den Europawahlen 2019 kam die Partei auf nur etwas über 6 Prozent der Stimmen. Nun hat das Bündnis sich einen Platz vor allen anderen linken Parteien erkämpft.

Die linksextreme Partei La France Insoumise (LFI), angeführt von der Europaabgeordneten Manon Aubry, erreichte 10,1 Prozent, ein besseres Ergebnis als 2019 (6,3 Prozent). Die konservative Partei Les Républicains, angeführt von dem Europaabgeordneten François-Xavier Bellamy, kam auf 7,2 Prozent. Vor fünf Jahren hatte er noch 8,5 Prozent erreicht.

Die französischen Grünen (EELV), die 2019 für eine Überraschung gesorgt hatten, schafften gerade so den Einzug ins Parlament mit 5,5 Prozent der Stimmen. 2019 hatte die Partei mit über 13 Prozent den dritten Platz erreicht. Wie auch die deutschen Grünen erleben die französischen Grünen eine schwere Niederlage. Dies ist auch deswegen ein schmerzhaftes Ergebnis, weil der politische Einfluss der Grünen im Europäischen Parlament auf den beiden Delegationen aus Deutschland und Frankreich beruht.

Fast 49 Millionen Franzosen waren aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen, um ihre 81 der insgesamt 720 Europaabgeordneten des neuen Europäischen Parlaments zu wählen.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre rechtskonservativen Fratelli d’Italia haben die Europawahl in Italien klar gewonnen. Mit 28,9 Prozent konnten sie ihr Rekordergebnis aus den nationalen Wahlen sogar noch übertreffen. Auf Platz zwei landeten nach diesem Wahl-Wochenende die Sozialdemokraten des Partito Democratico, die 24,5 Prozent der Stimmen erhielten. Melonis rechte Koalitionspartner, die Forza Italia und die Lega, kamen auf 9,1 beziehungsweise 8,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei Europawahlen liegt in Italien mit 49,6 Prozent auf einem nationalen Tiefstand.

Gewonnen haben auch die Grünen, die in Italien eigentlich keine politische Rolle spielen. Sie ziehen nun mit 6,9 Prozent ins Europäische Parlament ein. Der größten Verlierer dieser Wahl sind die Fünf-Sterne-Bewegung von Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte, die nur noch 10,3 Prozent erreicht und damit weiter abstürzt und die Lega von Matteo Salvini. Sie war 2019 noch auf 34,33 Prozent der Stimmen gekommen. Regierungschefin Meloni hat mit diesem Wahlergebnis nicht nur ihre Macht in Rom, sondern auch ihre Verhandlungsposition in Brüssel gestärkt.

Die konservative Volkspartei (PP) hat die Europawahl mit vier Punkten Vorsprung vor den Sozialisten PSOE von Präsident Pedro Sánchez gewonnen. Die PP erhält 34,2 Prozent der Stimmen (22 Abgeordnete), während die PSOE 30,2 Prozent (20 Abgeordnete) erringt. Der PP-Vorsitzende Alberto Núñez Feijóo hatte mehr erwartet, Umfragen hatten die PP als Siegerin mit einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten gesehen. Der Abstand hatte sich im Laufe der Wochen verringert. Die Anklage gegen Begoña Gómez, die Ehefrau von Sánchez, dominierte den Wahlkampf der beiden großen Parteien.

Die PP hat zwar nicht den erwarteten überwältigenden Sieg errungen, das Ergebnis ist dennoch ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu 2019: Die PP gewinnt neun Sitze hinzu. Die PSOE verliert einen Sitz. Teresa Ribera, Listenführerin der PSOE, dritte Vizepräsidentin und Ministerin für den grünen Wandel in der Regierung Sánchez, gilt als aussichtsreiche Favoritin für das Amt als EU-Kommissarin.

An dritter Stelle steht die rechtsextreme Partei Vox, die nach vier Sitzen im Jahr 2019 nun auf sechs Sitze (9,6 Prozent) kommt. Sumar, Koalitionspartnerin der Regierung Sánchez, schickt hingegen nur drei Abgeordnete ins Europaparlament.

In Polen hat die Bürgerkoalition von Ministerpräsident Donald Tusk die Europawahlen überraschend gewonnen. “Wir haben zehn Jahre auf den ersten Podiumsplatz gewartet”, sagte Tusk nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse. “Heute haben wir das beste Resultat unter den demokratischen Parteien in Europa erreicht.” Den Tränen nahe, fügte er hinzu: Polen sei Europas “Licht der Hoffnung”.

Die liberale Bürgerkoalition hat 37,4 Prozent der Stimmen gewonnen und wird wahrscheinlich 21 Abgeordnete nach Brüssel schicken. Die PiS, die sich im Wahlkampf immer wieder anti-europäisch positionierte, erreichte 35,7 Prozent und 20 Sitze. Überraschend stark schnitt die rechtsradikale und EU-skeptische Konfederacja ab – sie ist die drittstärkste Kraft mit 11,8 Prozent. Die Stärke der Bürgerkoalition ging zulasten ihrer Regierungspartner “Dritter Weg” und der Linken: Sie gewannen 7,3 und 6,6 Prozent der Stimmen.

Bei den Europawahlen in den Niederlanden gab es zwei Sieger. GroenLinks von Frans Timmermans hat dabei das symbolisch wichtige Duell mit Geert Wilders Freiheitspartei (PVV) um den ersten Platz gewonnen. Die gemeinsame Liste von Grünen und Sozialdemokraten kann künftig acht Abgeordnete ins EU-Parlament schicken, einen weniger als bisher. Geert Wilders’ PVV kommt an zweiter Stelle zwar nur auf sechs Sitze, im Vergleich zu 2019 aber ein Zugewinn von fünf Sitzen.

Unterm Strich bleibt das rechtsextreme Lager in den Niederlanden allerdings stabil, da gleichzeitig das Forum für Demokratie (FvD) von Thierry Baudet alle vier Mandate abgeben musste. Für Geert Wilders ist das Ergebnis kurz nach der Einigung auf eine Koalitionsregierung ein Dämpfer. Die beiden Koalitionspartner BBB und NSC blieben unter den Erwartungen. Einen Sitzgewinn gab es hingegen für die Linksliberale D66, während die proeuropäische Volt zwei Mandaten gewann.

Bei der föderalen Parlamentswahl, die gleichzeitig mit der Europawahl stattfand, hat die regierende “Vivaldi”-Koalition um den liberalen flämischen Premierminister Alexander De Croo wie erwartet ihre Mehrheit verloren. De Croo kündigte daraufhin seinen Rücktritt an, den er bereits heute vollziehen will.

Bei der Europawahl liegt nach der Auszählung von 7357 der 7535 Wahllokale der rechtsextreme Vlaams Belang vorn, knapp vor den Liberalen (MR) und der separatistischen N-VA. Die beiden rechtsgerichteten flämischen Parteien würden demnach wie bisher zusammen sechs Sitze im neuen Europarlament erhalten, die Liberalen drei, das ist einer mehr als bislang. Zulegen können auch die sozialdemokratische Partei Vooruit sowie die Partei der Arbeit (PTB) mit jeweils zwei Sitzen (plus eins bzw. plus zwei).

In Österreich hat die rechtspopulistische FPÖ zum ersten Mal eine bundesweite Wahl gewonnen. Sie erreicht mit 25,7 Prozent sechs der zwanzig Mandate, dicht dahinter folgen die konservative ÖVP mit 24,7 Prozent und die sozialdemokratische SPÖ mit 23,2 Prozent. Beide kommen auf je fünf Mandate, müssen aber Verluste einstecken. Auch die Grünen verlieren und landen bei 10,7 Prozent. Überschattet wurde deren Wahlkampf von Vorwürfen gegen ihre Spitzenkandidatin Lena Schilling. Dennoch hielten sich die Verluste in Grenzen – aber die Grünen verlieren ein Mandat an die liberalen NEOS (9,9 Prozent). Beide Parteien erreichen zwei Mandate.

Gewinner der Wahlen sind die NEOS und die FPÖ, die ihr historisch bestes Ergebnis nur knapp verfehlt. Abgestraft wurde hingegen die Regierung. Die ÖVP verliert im Vergleich zu 2019 fast zehn Prozent, die Grünen rund drei Prozent. Wahlbestimmende Themen waren Zuwanderung sowie Sicherheit und Krieg, dahinter folgte der Umwelt- und Klimaschutz. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 54 Prozent.

Offen bleibt vorerst, wer den EU-Kommissar stellen könnte. Die ÖVP dürfte die besten Chancen haben, auch wenn die Grünen eine entsprechende Regierungsabmachung aufgekündigt haben. Die FPÖ pocht nach ihrem Wahlsieg darauf, dass erst nach den Nationalratswahlen im Herbst der Kommissar bestellt wird.

Von Almut Siefert, Isabel Cuesta, Andrzej Rybak, Stephan Israel, Eric Bonse und Lukas Bayer

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien ist die konservative Partei Gerb einer Prognose zufolge erneut stärkste Kraft geworden. Dem Institut Alpha Research zufolge kam Gerb auf 26,2 Prozent der Stimmen. Die reformorientierte Partei PP erreichte demnach mit 15,7 Prozent den zweiten Platz.

Im März war ein Regierungsbündnis beider Parteien zerbrochen. Bulgarien wird deswegen gegenwärtig von einer Übergangsregierung geführt. Seit 2020 hat Präsident Rumen Radev fünf Übergangsregierungen eingesetzt, nachdem mehrere Koalitionen nach Streitigkeiten gescheitert waren. Das Land hat am Sonntag zum sechsten Mal in drei Jahren ein neues Parlament gewählt. rtr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, das deutsche Lieferkettengesetz für zwei Jahre auszusetzen, bis sein EU-Gegenstück europaweit in Kraft tritt. Ziel sei es, die Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. “Das wäre, glaube ich, ein richtiger Befreiungsschlag”, sagte Habeck am Freitag auf dem Tag des Familienunternehmens im Hotel Adlon in Berlin. “Das halte ich jetzt für absolut vertretbar.” Zuvor hatten die anwesenden Familienunternehmerinnen und -unternehmer das Lieferkettengesetz als konkretes Beispiel für Belastungen durch gesetzliche Vorgaben genannt.

Applaus für den Vorschlag war kurz darauf aus den Reihen der FDP zu vernehmen. “Nach der neuen Bewertung des Kollegen Robert Habeck sind wir nun auf einer Linie. Es wäre ein Baustein der Wirtschaftswende, wenn wir das Lieferkettengesetz (der Großen Koalition) aufheben und die neue EU-Richtlinie später in schlanker Form umsetzen”, kommentierte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Habecks Initiative.

Anders sieht dies der Koalitionspartner SPD. Am Samstag reagierte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in einer Stellungnahme ablehnend auf den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers. Habeck habe mit seiner Ankündigung “langjährigen Bemühungen um eine an Menschenrechten und fairen Löhnen orientierte und gegen Ausbeutung gerichtete Wirtschaftspolitik einen Bärendienst erwiesen”, so Mützenich. Die SPD-Fraktion werde sich nicht an einer pauschalen Aussetzung des deutschen Lieferkettengesetzes beteiligen. Für Mützenich steht fest: Es sei “gewohnte Praxis, nationale Regelungen an EU-Recht anzupassen”. Bis dahin bleibe es aber beim gültigen Gesetz.

Darauf drängt auch der frühere Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, der heute das Beratungsunternehmen Löning Human Rights & Responsible Business betreibt. Er hält den Vorschlag von Wirtschaftsminister Habeck für fehlgeleitet. “Der Minister schafft große Verunsicherung. Das ist ein verstörendes Signal an viele Unternehmen, bei denen die Risiko-Management-Prozesse bereits sehr weit gediehen sind. Für die ist das zutiefst frustrierend”, sagte Löning Table.Briefings. Die Lieferkettengesetze erfüllten für die Wirtschaft eine nützliche Funktion. Große Unternehmen stünden wegen der wachsenden Bedeutung von nachhaltigen Lieferketten an den Finanzmärkten unter Druck, um die Erwartungen zu erfüllen, so Löning. “Und nun bekommen sie das Signal, dass das alles doch nicht so wichtig sei.”

Das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz war Anfang vergangenen Jahres in Kraft getreten. Es startete einerseits sehr zahm: Statt wirklich zu kontrollieren, unter welchen Umständen die Waren hergestellt werden, müssen die Firmen nur nachweisen, dass sie sich Mühe gegeben haben. Es gibt auch keine Klagemöglichkeit. Doch der Nachweis der Bemühungen erfordert so viel Dokumentation, dass sich die Kosten auf einen substanziellen Teil des Auslandsumsatzes belaufen. Der Eindruck vieler Unternehmerinnen und Unternehmer nach einem Jahr: Das Gesetz kostet viel und bringt wenig.

Die EU hatte vor zwei Wochen ihre eigene Version eines Sorgfaltspflichtengesetzes verabschiedet, das weiter geht als das deutsche. Die Richtlinie setzt Menschenrechts- und Umweltstandards fest, die bei der Produktion im Ausland gelten sollen. Der Bundestag soll die deutsche Version in ungefähr zwei Jahren durch die europäische Version ersetzen oder um die nötigen Erweiterungen ergänzen. Um diesen Zeitraum von zwei Jahren geht es: Habeck sprach von einer “Schneise“, die es hier geben könnte. In zwei bis drei Wochen könne er sagen, “wie breit sie ist”. Denn er könne das nicht allein entscheiden, sondern müsse sich in der Koalition abstimmen.

Die anwesenden Familienunternehmer nahmen die Ankündigung positiv auf, forderten aber noch viel weitreichendere Entlastungen. “Auch beim europäischen Lieferkettengesetz sollte es eine längere Verschnaufpause geben”, sagte Natalie Mekelburger, Chefin und Gesellschafterin der Coroplast Group aus Wuppertal, einem Hersteller von Klebeband und Kabeln. Coroplast ist in China an den Standorten Kunshan in Jiangsu und Mianyang in Sichuan präsent. Es sei fast unmöglich nachzuvollziehen, wer die Zulieferer der eigenen Zulieferer beliefere, “das liegt außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten”.

Deutsche Unternehmen bieten Mekelburger zufolge in China hohe Sozialstandards für ihre Mitarbeiter. Sie haben entscheidend zu deren Weiterentwicklung im ganzen Land beigetragen. Die Sorgfaltspflichtengesetze würden dagegen keine oder kaum Missstände beheben, dafür aber enormen Aufwand verursachen. Wichtiger sei es, auf beiden Seiten Wohlstand zu schaffen. fin, heu

Zahlendreher: Mit Spannung erwartet Europa um kurz nach 23 Uhr die erste vorläufige Sitzprojektion zum zehnten Europaparlament, als es ausgerechnet dann zu einem Zahlendreher kommt. Jaume Duch Guillot, der Parlamentssprecher, liest Zahlen von einem Zettel ab, doch die Grafik hinter ihm verkündet eine andere Sitzverteilung. Schließlich unterbricht Parlamentspräsidentin Roberta Metsola: “No, no, no.” Doch die Verwirrung ist groß, auch Agenturen tickern zunächst falsche Zahlen. Erst um kurz vor 0 Uhr kommt dann die offizielle Korrektur.

“Nö”: Während die CDU nach der Wahl alles daran setzt, Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachen Neuwahlen auszuüben, lässt das Scholz am Wahlabend an sich abprallen. Laut “Spiegel” bejahte er im Willy Brand Haus zahlreiche Anfragen nach Selfies von Genossinnen und Genossen. Für die Frage nach einem Statement zum Wahlausgang hatte er dagegen nur eine Antwort: “Nö.”

“That could have been better“: So kommentierte der grüne Spitzenkandidat Bas Eickhout das Ergebnis der Grünen in Deutschland kurz nach der Wahl – und trifft damit wohl voll ins Schwarze. Dem Niederländer ist es, anders als seiner deutschen Co-Frontfrau Terry Reintke, mit einer gemeinsamen Liste aus Grünen und der Partei der Arbeit gelungen, in den Niederlanden stärkste Kraft zu werden.