es ist die nächste Stufe der Schadstoffregulierung bei Pkw, Lkw und Bussen: Kurz bevor die Kommission ihren Vorschlag für Euro 7 vorlegen möchte, sind weitere Details zu den Plänen der Brüsseler Behörde bekannt geworden. Demnach sollen die Regelungen für alle neuen Pkw ab 1. Juli 2025 gelten, bei Lkw soll das Startdatum der 1. Juli 2026 sein. Die Industrie warnt: Die Umstellung sei komplex, die Hersteller bräuchten dafür drei Jahre.

Geht es nach dem Willen der Kommission, sollen für erneuerbare Energien so schnell wie möglich vereinfachte Genehmigungsverfahren gelten. Dabei handele es sich um eine Überbrückung für die Zeit, in der die Mitgliedstaaten noch nicht die überarbeitete Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED IV) aus dem REPowerEU-Paket umgesetzt haben, heißt es in einem Entwurf. Mehr über die Pläne der Kommission lesen Sie in den News.

An der Einführung einer von der Europäischen Zentralbank gestützten Digitalwährung gehe kein Weg vorbei – das sagte EZB-Chefin Christine Lagarde bei einer Konferenz zum “digitalen Euro”. Dabei sei geplant, nur die Infrastruktur bereitzustellen und das Endkundengeschäft den Geschäftsbanken zu überlassen, sagte EZB-Direktor Fabio Panetta. Dann aber wäre die digitale Währung nicht mehr kostenlos, wie Verbraucherschützer kritisieren. Und das ist nur eine von zahlreichen offenen Fragen, die auf dem Weg zur Digitalisierung der europäischen Gemeinschaftswährung geklärt werden müssen. Torsten Kleinz gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte der Debatte.

Bitcoin und Facebooks gescheiterte Währung Libra haben digitale Währungen in das öffentliche Bewusstsein gebracht, nun will auch die Europäische Union mit ihrem eigenen Projekt nachziehen. Bei einer Konferenz zum “digitalen Euro” in Brüssel zeigte sich jedoch: Von klaren Lösungen sind die Entscheidungsträger noch weit entfernt.

Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, stellte klar, dass die verbreiteten Kryptowährungen sich nicht für den Zweck eignen, den der digitale Euro erfüllen soll: “Bitcoin und Ether sind zu volatil, um als Zahlungsmittel zu funktionieren”, sagte sie am Montag. Dennoch gehe an der Einführung einer von der Europäischen Zentralbank gestützten Digitalwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) kein Weg vorbei.

Als Gründe nannten Lagarde und Kollegen zum einen den stark gestiegenen Anteil digitaler Zahlungen: Wo Geld immer weniger in Form von Bargeld kursiere, habe die EZB Probleme, die Autorität der Währung zu wahren und das Vertrauen zu etablieren. Der Siegeszug von Zahlungsdiensten wie Paypal oder der Kreditkarten-Dienstleister, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, stellten zudem die monetäre Autonomie der Europäischen Union infrage.

Zudem fürchten die politischen Institutionen, dass die Übernahme des Zahlungsverkehrs durch Big-Tech-Konzerne wie Apple und Google den europäischen Institutionen Handlungsspielraum nehme. Zahlreiche andere Staaten von der Volksrepublik China über die Bahamas bis hin zu den USA hätten eigene CBDC-Projekte, die teilweise schon in der Umsetzungsphase sind.

Königin Máxima der Niederlande brachte auch die Unterversorgung von Bevölkerungsschichten in Europa mit Bank-Dienstleistungen zur Sprache. So koste es 6,5 Prozent Gebühren, um etwa Geld in die Ukraine zu transferieren, weit über dem eigentlich angestrebten Wert von 3 Prozent. Über ein digitalisiertes Zahlungssystem mit staatlicher Deckung sollen die Kosten reduziert werden. Zudem solle der digitale Euro Menschen helfen, die bisher keinen Zugang zum Bankensystem haben.

Andere Teilnehmer, wie der Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), sprachen lieber über das Potenzial für die Industrie, wenn ein digitales und damit programmierbares Zahlungsmittel zum Beispiel für automatisierte Zahlungen von Maschine zu Maschine zur Verfügung stünde.

Der Haken einer solchen Initiative: Wenn die Zentralbank eigenes Geld direkt an die EU-Bürger gibt, wird das ausgefeilte System der Geldschöpfung unterwandert, bei dem das Zentralbankgeld nur einen Bruchteil der real kursierenden Geldmenge ausmacht und über die Geschäftsbanken per Kreditvergabe vermehrt wird. Könnten die Bürger ihre Konten direkt bei der EZB führen, fehle den Banken das Geld, um weiterhin Kredite zu vergeben, so die Befürchtung. Finanzielle Instabilität wäre die Folge. Neben den Geschäftsbanken könnten auch andere Staaten vor Problemen stehen, wenn ihre Bevölkerung Zugang zu einem risikofreien und billigen Zahlungsabwicklungssystem der EU hätte.

EZB-Direktor Fabio Panetta stellte auf der Konferenz klar, dass die Zentralbank nicht an dieser Arbeitsteilung rütteln wolle. “Wir haben keinerlei kommerzielles Interesse an Informationen aus dem Zahlungsverkehr”, sagte Panetta. Statt direkt mit den EU-Bürgern in Kontakt zu sein und damit faktisch ein Endkundengeschäft aufzubauen, will Panetta weiterhin nur die Infrastruktur bereitstellen und das Endkundengeschäft den Geschäftsbanken überlassen. Ob und wie Bürger, die keine Bankkunden sind, ebenfalls Zugang zu dem digitalen Euro haben werden, blieb deshalb unklar.

Dies sorgte insbesondere bei Monique Goyens, Vorsitzende des Verbraucherdachverbandes BEUC für Widerspruch: Die Verbraucherschützer hatten in ihrem Anforderungskatalog klar formuliert, dass der digitale Euro für Bürger kostenfrei sein sollte. “Ich kenne aber keine kommerzielle Bank, die irgendetwas kostenlos anbietet”, kritisierte Goyens. Sie kritisierte ebenfalls, dass die EZB für ein Pilotprojekt den Handelskonzern Amazon engagiert habe.

EZB und Kommission stellten auch mehrfach klar, dass der digitale Euro das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen soll. Mehr noch: Die Anwendung der Digitalwährung soll weitgehend der Papierwährung angepasst werden.

Dieses Ziel stößt allerdings schnell an Grenzen. So soll von vorneherein ausgeschlossen werden, dass der digitale Euro als Mittel der Geldwäsche oder Terrorfinanzierung dienen soll. Lindner plädierte hier für einen risikobasierten Ansatz. Sprich: Daten über Zahlungen werden erfasst, sollen aber nicht standardmäßig überprüft werden. Insbesondere geringe Beträge sollen ohne Kontrolle durchgewunken werden. Wo die Grenze liegen soll, ist bisher allerdings völlig unklar.

Neben einer Grenze für Transaktionen soll es auch einen Maximalbetrag geben, den Bürger bei der EZB deponieren können. Das soll verhindern, dass Bürger ihr Geld dem Bankensystem entziehen und bei der EZB parken. Wie das mit der versprochenen Anonymität der Zahlungsströme zusammenpassen soll, ist ebenfalls eine unbeantwortete Frage.

Ein weiterer Fragenkomplex, der erst noch diskutiert werden muss, ist die Interoperabilität. Während der digitale Euro mit dem Zahlungssystem der 19 Euroländer gekoppelt werden soll, ist noch offen, ob das Zahlungssystem auch für grenzüberschreitende Geschäfte außerhalb der EU geeignet sein und ob man etwa digitale Euro ohne Barrieren in digitale Dollar eintauschen können soll. Vertreter der Zahlungsdienstleister appellierten an die Gesetzgeber, diese Frage frühzeitig zu klären, da eine solche Interoperabilität nachträglich nur sehr aufwendig und teuer herzustellen sei.

Diese Offenheit in grundsätzlichen Belangen ficht Vertreter von Kommission und EZB nicht an. “Wir haben noch nicht alle Antworten“, sagte Finanzkommissarin Mairead McGuinness am Ende der Konferenz. Nun wollen die Institutionen die noch offenen Fragen ausgiebig mit der Öffentlichkeit diskutieren, um im kommenden Jahr spezifischere Pläne vorstellen zu können.

09.11.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

FSR, Discussion EU Foreign Subsidies Regulation: What impact will it have on the energy sector

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the impact of the European Union Foreign Subsidies Regulation for companies. INFOS & REGISTRATION

09.11.2022 – 11:00 Uhr, Berlin

EBD De-Briefing ECOFIN & Euro-Gruppe

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) lädt zum Debriefing mit Judith Hermes, Leiterin der Europaabteilung im Bundesministerium der Finanzen (BMF). INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 16:30-20:30 Uhr, online

Zeit Online, Konferenz Tech Talks

Zeit Online diskutiert die Zukunft des stationären Handels. INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 17:30-18:30 Uhr, online

SNV, Podiumsdiskussion Der Brüssel-Effekt: Wird Europas KI-Verordnung globalen Einfluss erzielen?

Die Stiftung Neue Verantwortung (SNV) widmet sich den möglichen globalen Auswirkungen des AI Act. INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 18:30 Uhr, Berlin/online

DGAP, Podiumsdiskussion Digitale Zeitenwende: Technologie, Konnektivität und Geopolitik in Zeiten des Umbruchs

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) beschäftigt sich mit den vielfältigen digitalpolitischen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht. INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 19:00-21:00 Uhr, Berlin

KAS Europa-Rede 2022

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) lädt zum Vortrag von Werner Hoyer (Präsident der Europäischen Investitionsbank). INFOS & ANMELDUNG

10.11.-11.11.2022, online

Prospero 2nd Hydrogen Storage: Transportation & Distribution

Prospero addresses the challenges for the green hydrogene industry with regard to long-distance transportation. INFOS & REGISTRATION

10.11.-11.11.2022, Prag (Tschechien)

EC, Conference 15th European Nuclear Energy Forum

The European Commission (EC) hosts a broad discussion among all stakeholders on the opportunities and risks of nuclear energy. INFOS

10.11.2022 – 09:00-16:30 Uhr, Straßburg (Frankreich)

EEN, Workshop Kooperationsveranstaltung für Schlüsseltechnologien (KETs) in “Horizont Europa”

Das Enterprise Europe Network (EEN) widmet sich den Ausschreibungsthemen 2023/24 mit Fokus auf Schlüsseltechnologien (Key Enabling Technologies – KET) im EU-Forschungs- und Innovationsprogramms “Horizont Europa”. INFOS & ANMELDUNG

10.11.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

Klima Wirtschaft, Vortrag Kosten senken durch Energie- und Ressourceneffizienz – Handlungsoptionen und Praxisbeispiele

Die Klima Wirtschaft setzt sich mit dem Potenzial einer Verbesserung der Produktionsabläufe und umweltgerechter Produktgestaltung für die Einsparung von Material- und Energiekosten auseinander. INFOS & ANMELDUNG

10.11.2022 – 17:00-18:00 Uhr, online

BDI, Podiumsdiskussion Globale Mindeststeuer aus deutscher und amerikanischer Perspektive

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) adressiert die Uneinigkeit der EU-Mitgliedsstaaten und der USA bezüglich der Umsetzung einer globalen Mindeststeuer. INFOS & ANMELDUNG

10.11.2022 – 18:00-19:15 Uhr, online

FES, Seminar Das Verhältnis EU-USA – endlich verbündete Rivalen?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) geht der Frage nach, welche Strategien die EU auf der internationalen Bühne verfolgt. INFOS & ANMELDUNG

Weitere Details aus dem Vorschlag der Kommission für Euro 7, die nächste Stufe der Schadstoffregulierung bei Pkw, Lkw und Bussen, sind bekannt geworden. Demnach sollen die Regelungen für alle neu zuzulassenden Pkw ab 1. Juli 2025 gelten, bei Lkw soll das Startdatum der 1. Juli 2026 sein.

Die Industrie hält diese Fristen für nicht machbar. Frühestens Anfang, womöglich erst Ende 2024 sei damit zu rechnen, dass auch die sekundären Rechtstexte zu Euro 7 von der Kommission vorgelegt werden und die Industrie damit Planungssicherheit habe. Drei Jahre brauchten die Hersteller aber für die komplexe Umstellung, heißt es in der Industrie.

Die Grenzwerte bei Pkw will die Kommission wie berichtet kaum oder gar nicht verschärfen. Sie sollen etwa für Ottomotoren auf dem Niveau der jetzigen Regulierung Euro-6d-Temp liegen. Dies kann allerdings nicht als Entwarnung verstanden werden, weil gleichzeitig die Testbedingungen massiv verschärft werden sollen. Die Testbedingungen sind in “Annex 3” des Gesetzgebungsvorschlags aufgeführt. Demnach werden keine Vorgaben für die Fahrweise bei Testfahrten unter normalen Fahrbedingungen gemacht.

Daraus wird in Industriekreisen geschlossen, dass auch in extremen Fahrsituationen etwa an Steigungen gemessen werden könne. In den extremen Fahrsituationen sei aber der Ausstoß von Schadstoffen deutlich höher. Daher werde es bei den verschärften Testbedingungen für die Hersteller sehr schwer, die Grenzwerte einzuhalten.

Dem Entwurf zufolge ist außerdem geplant, den Korrekturfaktor bei den Messungen in extremen Fahrsituationen klein zu halten. Der Korrekturfaktor soll laut Tabelle “Annex 3” bei 1,6 liegen. In früheren Versionen habe die Kommission höhere Korrekturfaktoren vorgesehen, sodass etwa bei extremer Witterung oder bei Bergfahrten höhere Werte erlaubt würden.

Ein weiteres Detail, das jetzt bekannt wurde: Bislang war man davon ausgegangen, dass die Kommission einen kombinierten Grenzwert für die Schadstoffe Lachgas (N2O) und Methan (CH4) bei Nutzfahrzeugen vorschlagen wird. Nach dem Annex 3 soll es jetzt zwei getrennte Grenzwerte geben. Dies habe Folgen für die Klasse der leichten Nutzfahrzeuge von 3,5 bis 7,5 Tonnen Gewicht. Für diese Fahrzeugklasse dürfte es so gut wie unmöglich sein, die Grenzwerte einzuhalten. Daher drohe ihnen weit vor dem anvisierten Verbrenner-Aus im Jahr 2035 das Aus. mgr

Für erneuerbare Energien sollen nach dem Willen der EU-Kommission so schnell wie möglich vereinfachte Genehmigungsverfahren gelten. Es handele sich um eine Überbrückung für die Zeit, in der die Mitgliedstaaten noch nicht die überarbeitete Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED IV) aus dem REPowerEU-Paket umgesetzt haben, heißt es in dem Entwurf, der Europe.Table am Montag vorlag.

Morgen will die Kommission den Entwurf für eine Verordnung des Rates vorstellen. Gelten soll sie zunächst für ein Jahr. Rechtsgrundlage soll abermals der Notfallartikel 122 AEUV sein, mit dem der Rat in diesem Jahr bereits mehrere Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise beschlossen hat. Neu sind Erleichterungen für die Genehmigung großer und den Netzanschluss kleinerer Wärmepumpen.

Ansonsten zieht die Verordnung mehrere Elemente vor, die bereits aus der RED IV bekannt sind: das überragende öffentliche Interesse von erneuerbaren Energien, Erleichterungen nach der Vogelschutz- und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie – die vor allem Windparks betreffen – sowie Ausnahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen für Freiflächen-Solaranlagen und das Repowering von Windparks.

“Die Notfallmaßnahmen sind eine gute Grundlage, um schnell mehr erneuerbare Energien ans Netz zu bringen”, sagte Rainer Hinrichs-Rahlwes vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). Bei einigen Erleichterungen wie der Genehmigungsfiktion für kleine Solaranlagen zur Selbstversorgung sei es jedoch wünschenswert, sich an den Möglichkeiten der Energie-Beihilfeleitlinien (KUEBLL) zu orientieren, die eine Bagatellgrenze von einem Megawatt statt 50 Kilowatt beinhaltet.

Der Naturschutzbund Nabu kritisiert allerdings die Festlegungen zum Artenschutz. “Die Verordnung will den Artenschutz für sämtliche Erneuerbaren-Vorhaben einschränken. Das geht deutlich über die Ankündigungen aus REPowerEU hinaus“, sagt Nabu-Jurist Raphael Weyland. “Nach der RED IV sollten Erleichterungen für Erneuerbare nur in bestimmten Zielgebieten gelten. Naturschutzfachlich wertvolle Gebiete wie etwa Natura 2000 wären indes frei geblieben.” Die Verordnung müsste außerdem genauer definieren, welche Schutzmaßnahmen angemessen sind, um Ausnahmen vom Tötungsverbot zu rechtfertigen. Ansonsten bleibe dies den Mitgliedstaaten überlassen. ber

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der kasachische Premierminister Alichan Smailow haben gestern auf der COP27 in Sharm el-Sheikh eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft für Rohstoffe, Batterien und grünen Wasserstoff unterzeichnet. Gemeinsam wolle man die strategischen Wertschöpfungsketten in diesen Bereichen besser integrieren, sagte von der Leyen. In den kommenden Monaten werden beide Partner gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, der Industrie und weiteren Interessengruppen einen Fahrplan erarbeiten.

“Die Absichtserklärung unterstreicht, dass unsere Zusammenarbeit dazu beitragen muss, unsere hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards anzugleichen“, betonte von der Leyen. Kasachstan und die EU wollen unter anderem in der Forschung und Innovation, bei der Kompetenz-Bildung sowie beim Aufbau von Kapazitäten zusammenarbeiten. Dies werde auch privates Kapital für diese Investitionen anziehen, so die Hoffnung. Die dann in Kasachstan entwickelten Wertschöpfungsketten würden dann nicht nur der EU, sondern der ganzen Welt dienen, so von der Leyen.

Die EU ist wichtigster Handelspartner Kasachstans und größter ausländischer Investor. Von der Leyen hatte die Partnerschaft bereits vor zwei Wochen nach Gesprächen mit dem kasachischen Staatspräsidenten Kassym-Jomart Tokajew angekündigt (Europe.Table berichtete). In sechs Monaten planen beide Partner eine Bestandsaufnahme. leo

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh eindeutig zum Abschied von Kohle, Öl und Gas bekannt. “Wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen – ohne Wenn und Aber”, sagte Scholz in seiner Rede vor dem Plenum der COP27 am Montagabend mit Bezug auf Deutschland. Zwar sei Deutschland durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine dazu gezwungen, “für kurze Zeit notgedrungen auch wieder Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen”, sagte der Kanzler. “Aber wir stehen fest zum Kohleausstieg.”

Scholz trat damit Fragen und Vermutungen auf der COP entgegen, Deutschland und andere Industriestaaten wollten angesichts der Energiekrise durch den Krieg Russlands in der Ukraine hinter ihre Verpflichtungen der COP26 in Glasgow zurückfallen. Damals hatten die Staaten beschlossen, fossile Energien auslaufen zu lassen und keine neuen Investitionen zu tätigen. In Sharm el-Sheikh bekräftigte Scholz nun aber, es müsse auch international beim vereinbarten Ausstieg bleiben: “Es darf keine weltweite Renaissance der fossilen Energien geben.”

Ausdrückliche Erwähnung fand das von den Entwicklungsländern und Klimaschutzorganisationen gleichermaßen geforderte Konzept von “Loss and Damage” (deutsch: Verluste und Schäden), also der Hilfen gegen die Folgen der Klimakrise. “Zu Recht fordern die Staaten mehr internationale Solidarität, die von den Folgen des Klimawandels am härtesten betroffen sind, aber am wenigsten zu seiner Verursachung beigetragen haben”, sagte Scholz. “Wir sind bereit, sie noch stärker zu unterstützen.”

Dabei erwähnte der Bundeskanzler nicht nur die bereits zuvor verkündete Erhöhung der deutschen Klimafinanzierungsgelder auf sechs Milliarden Euro pro Jahr ab 2025. Er kündigte außerdem an: “Zudem werden wir die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Länder gezielt im Umgang mit Verlusten und Schäden unterstützen.” Konkrete Beträge dazu nannte Scholz erwartungsgemäß nicht; vom Kanzler erwähnt wurde lediglich ein Beitrag von 170 Millionen Euro zum “Global Shield”, einem Schutzschirm, der Klimaschäden versichern soll. mkr

Nach der gestrigen Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Berlin wurde die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe von Parlamentariern aus beiden Ländern beschlossen, die sich mit dem Thema Energiesouveränität befassen wird. Außerdem verständigte man sich darauf, die Missverständnisse zwischen Paris und Berlin auszuräumen.

Die Parlamentarier beider Länder befragten die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und die französische Staatssekretärin für Europa, Laurence Boone, zu den gemeinsamen Herausforderungen der Außen- und Sicherheitspolitik. Den Vorsitz hatten Bärbel Bas, Präsidentin des Deutschen Bundestages, und Yaël Braun-Pivet, Präsidentin der Nationalversammlung. Es war eine höchst diplomatische Übung angesichts der derzeitigen starken Divergenzen zwischen Paris und Berlin.

Yaël Braun-Pivet wies auf “leichte Turbulenzen” in den Beziehungen zwischen den beiden Hauptstädten hin. Sie zitierte Cicero mit den Worten: “In der Not zeigen sich die wahren Freunde.” Annalena Baerbock fügte hinzu, dass Paris und Berlin “nicht immer einer Meinung” seien, aber gerade wegen der tiefen Bindungen könne man daran arbeiten, gemeinsame Schnittmengen zu finden. “Es gibt keine Familien, in denen sich alle immer einig sind”, sagte sie.

Ein Begriff tauchte bei der Anhörung immer wieder auf: Souveränität, ein Konzept, das Emmanuel Macron am Herzen liegt und das in Brüssel vom französischen Kommissar Thierry Breton gerne weitergegeben wird. Im Sinne der “Energiesouveränität” soll eine neue Arbeitsgruppe mit Parlamentariern aus beiden Versammlungen eingerichtet werden. Ihre Aufgabe: Übereinstimmungen zwischen zwei Ländern mit sehr unterschiedlichen Energiesystemen zu finden.

Baerbock und Boone betonten die Notwendigkeit, im Hinblick auf den nächsten und übernächsten Winter weiter zusammenzuarbeiten. Außerdem erwarten Paris und Berlin “Anfang nächsten Jahres” die Vorschläge der EU-Kommission zur Reform des Strommarktes.

Es ging auch um geopolitische Souveränität, diesmal in Bezug auf China, wobei Ministerin Baerbock in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Rivalität zwischen demokratischen und autoritären Systemen verwies. Sie und ihre französische Kollegin unterstrichen, dass die EU-Initiative Global Gateway die europäische Antwort auf die von Peking geförderte Seidenstraße sei. Beide betonten in diesem Zusammenhang, dass Frankreich und Deutschland die gleiche Vision teilen, nämlich die eines stärkeren und souveräneren Europas.

Thema der Sitzung war auch das internationale Treffen, das am 13. Dezember in Paris unter der Schirmherrschaft von Präsident Macron stattfinden wird und dessen Ziel es ist, die “kurzfristige Resilienz” der Ukraine zu stärken – geplant ist, die Modalitäten für die Lieferung von Waffen und weiterer Unterstützung festzulegen und zu koordinieren.

Die gestrige Deutsch-Französische Versammlung war die letzte vor dem 60. Jahrestags des Élysée-Vertrags, der am 22. Januar gefeiert wird. cst

Die Bundesregierung steht grundsätzlich hinter dem Vorschlag der EU-Kommission, die Ukraine im nächsten Jahr weiterhin mit milliardenschweren Finanzhilfen zu unterstützen, will dies aber an Bedingungen knüpfen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende in einem Gespräch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski bekräftigt, die EU wolle 2023 für den Haushalt der Ukraine bis zu 18 Milliarden Euro bereitstellen, aufgegliedert in monatliche Zahlungen von 1,5 Milliarden Euro. Die Liquiditätshilfen sollen laut von der Leyen über sehr lang laufende und zinsgünstige Darlehen bereitgestellt werden, die über den EU-Haushalt abgesichert sind.

Der Vorstoß der Kommission erfordert allerdings eine Anpassung der Rechtsvorschriften für den laufenden mehrjährigen EU-Finanzrahmen. Nach Informationen von Europe.Table will Berlin bei der Änderung des Rechtstextes sicherstellen, dass damit ermöglichte Gelder ausschließlich für den Haushalt der Ukraine bestimmt sind und nicht für andere Staaten zweckentfremdet werden können. Außerdem soll die Hilfe an die Ukraine im modifizierten Rechtsrahmen in der Höhe gedeckelt und zeitlich befristet sein. Die Kommission beabsichtigt, ihren Vorschlag für die Ukraine-Hilfe an diesem Mittwoch vorzulegen. Die EU-Finanzminister nehmen heute bereits eine grundsätzliche Aussprache über die Ukraine-Hilfe vor.

Um Gelder bereits zum Jahresbeginn 2023 an Kiew auszahlen zu können, müssen die Finanzminister den Rechtstext auf ihrer Dezember-Sitzung einstimmig verabschieden. Dieser Zeitplan gilt jedoch als ehrgeizig. Für die erste Tranche im Januar werde man möglicherweise auf 3 Milliarden Euro zurückgreifen müssen, die bereits in diesem Jahr an die Ukraine fließen sollten, jedoch noch nicht ausgezahlt wurden, sagte ein Insider im Rat.

Laut der Kommission werden die Mittel die Ukraine auch unterstützen, weitere Reformen in Richtung EU-Mitgliedschaft umzusetzen. Das sieht auch Berlin so, besonders mit Blick auf Verbesserungen zur Bekämpfung der Korruption, zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und für effizientere Verwaltungsprozesse. Dies seien auch Grundvoraussetzungen für die Vorbereitungen zum Wiederaufbau des Landes.

Insgesamt benötigt Kiew im nächsten Jahr monatlich zwei bis vier Milliarden Euro. Die verbleibenden Mittel sollen von Geldgebern außerhalb der EU kommen, vor allem von den USA. Washington macht seit Wochen Druck auf Brüssel, damit die EU ihre Finanzhilfe für die Ukraine für das kommende Jahr festzurrt. Wegen der Midterm-Wahlen ist jedoch nicht mehr klar, ob die US-Regierung ihre Zusagen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar einhalten kann. cr/ebo

Wie erwartet hat die EU-Kommission am Montag einen Regulierungsrahmen für die kurzzeitige Vermietung von Unterkünften vorgestellt (Europe.Table berichtete). Die neuen EU-weiten Regeln sollen Kurzzeitvermietungen transparenter, effektiver und nachhaltiger machen. Die Kommission versteht die Regulierung als ein sektorspezifisches Plug-in für den Digital Services Act (DSA).

Bisher gibt es für Online-Buchungsplattformen in jedem Mitgliedstaat andere Regeln für die Weitergabe der Daten. Die Plattformen Airbnb und Expedia begrüßten die Pläne der EU.

Der EVP-Parlamentarier Andreas Schwab stufte den Verordnungsvorschlag als herausfordernd für Deutschland ein. “Denn Plattformen können so zwar von einheitlichen Anforderungen profitieren, allerdings ist eine echte Vereinheitlichung nicht geplant”, sagte Schwab. In Deutschland sei das auch zwischen den Ländern bislang nicht vorgesehen. “Eine Neuheit ist, dass es den Mitgliedstaaten ausdrücklich freigestellt bleibt, nicht zu handeln, falls kein Bedarf besteht.”

Allerdings werden Kurzzeitvermietungen immer populärer und damit für viele Metropolen in Europa zum Problem. Binnenmarktkommissar Thierry Breton verwies in einem Beitrag auf Linkedin darauf, dass im Jahr 2021 Besucher bereits mehr als 360 Millionen Nächte in Kurzzeitvermietungen verbrachten, was fast einem Viertel aller Touristenunterkünfte in der EU entspreche. Nach Angaben der Kommission ist die Zahl der Buchungen im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2021 noch einmal um 138 Prozent gestiegen.

Die wichtigsten Inhalte des Regulierungsvorschlags:

Nach der Annahme der Verordnung durch Parlament und Rat und seinem Inkrafttreten haben die Mitgliedstaaten eine Frist von zwei Jahren, um die erforderlichen Mechanismen für den Datenaustausch einzurichten. Die Verordnung wird bestehende Instrumente ergänzen, insbesondere den DSA sowie die Vorschriften der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (DAC7). vis

Wenn man Henning Vöpel fragt, was ihn als Europäer geprägt hat, kommt eine für einen Wirtschaftswissenschaftler eher ungewöhnliche Antwort. Er habe sehr früh die Bücher des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel gelesen. “Mich hat mit relativ jungen Jahren berührt, dass so etwas in Europa durch Deutsche stattgefunden hat”, sagt Vöpel. Später kam ein politisches und ökonomisches Interesse dazu. “Das hat mir gezeigt: Es ist wichtig, sich mit Europa zu beschäftigen und immer wieder für Frieden und Freiheit in Europa einzutreten.”

Daran arbeitet der 50-jährige Hamburger seit einem Jahr am Centrum für Europäische Politik (cep), der Denkfabrik der Stiftung Ordnungspolitik aus Freiburg. Außerdem ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der BSP Business & Law School. Zuvor leitete er sieben Jahre lang das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI). In seiner Heimat Hamburg wohnt er auch weiterhin.

Vöpel führt beim cep ein Team von knapp 40 Personen, die die Politik der EU aus einer ordnungsökonomischen Perspektive bewerten. Neben Standorten in Freiburg und Berlin hat das cep Partnerinstitute in Paris und Rom. Aktuell laufen Gespräche über einen weiteren Standort in Warschau. Wenn alles gut geht, soll das Partnerinstitut Anfang kommenden Jahres loslegen.

Er ist seit seinem Antritt dabei, zwei neue Fachbereiche aufzubauen: Digitalisierung und neue Technologien, sowie Sicherheit und Resilienz. “Wir müssen zukünftige Entwicklungen, die wir nicht vollständig antizipieren können, stärker in unser heutiges Handeln einbeziehen.” Europa habe strategisches Denken verlernt. Das will er nun mit verändern.

Vöpel wirbt für einen neuen Regulierungsansatz. “So wie Europa aktuell reguliert, führt das eher zu Deformation als zu Transformation.” Er fordert, dass gleichzeitig mit der notwendigen Regulierung immer auch Forschung, Innovation und Unternehmertum gestärkt werden. Diese Balance aus Freiheit und Regulierung sei in Brüssel aus den Fugen geraten. “Regulierungen sollten immer darauf zielen, kreative und unternehmerische Kräfte zu aktivieren, statt sie zu unterdrücken”, sagt er. “Nur so können wir die Potenziale der Vielfalt in Europa viel stärker entwickeln.” Beispielsweise gebe es vorzeigbare KI-Regionen in Paris, Lissabon oder Tallinn, sagt Vöpel. Doch könnten diese viel stärker vernetzt werden, um noch innovativer zu arbeiten.

In seiner Arbeit führt Vöpel viele Gespräche, vernetzt sich und organisiert Konferenzen. Trotzdem nimmt er sich die Zeit für Forschung. “Ich halte es für unbedingt notwendig, dass die Personen, die institutionelle Verantwortung tragen, auch Grundlagenarbeit leisten“, sagt er. Deswegen nimmt er sich jeden Tag eine Stunde Zeit, um zu lesen. Im Gespräch zitiert er Historiker wie Harold James oder Philosophen wie Karl Popper.

Gleichzeitig setzt er sich für einen pragmatischen Umgang mit Dilemmata ein. “Eine wertebasierte und feministische Außenpolitik ist wünschenswert”, sagt Vöpel. “Aber gleichzeitig müssen wir uns fragen, wie wir in einer Welt der geopolitischen Konfrontation den Dialog aufrechterhalten können.” Deshalb spricht er lieber von einer emanzipatorischen Außenpolitik, die zivilgesellschaftliche Kräfte stärkt, und gleichzeitig Handel und diplomatische Beziehungen unterhält. Darauf angesprochen, was das konkret beim Umgang mit dem Iran heißen könnte, antwortet der Ökonom: “Das ist genau das Dilemma, in dem Politik ihre Unschuld verliert.” Tom Schmidtgen

“Es ist wichtig, dass wir jemanden mit Erfahrung haben, der alles dafür tut, das europäische Mandat umzusetzen“, sagte Luxemburgs Energieminister Claude Turmes (Grüne) letztes Jahr. Es ging um die Reform des Energiechartavertrags und den Wechsel von Turmes Energieberater Guy Lentz an die Spitze des ECT. Am ersten Januar übernahm dieser das Amt des Generalsekretärs. Lentz sollte den veralteten Investorenschutzvertrag mit den europäischen Klimazielen in Einklang bringen.

Daran dürfte Claude Turmes, der in seinen Brüsseler MEP-Zeiten als “Climate Knight” und “Mr Energy” bezeichnet wurde, eigentlich großes Interesse haben. Er war es, der darauf drängte, dass sein Berater die Führung des ECT übernimmt. Er war es auch, der die Energiecharta als einer der ersten Politiker in Europa kritisierte. 2019 sprach er sich noch für einen Austritt des ECT aus.

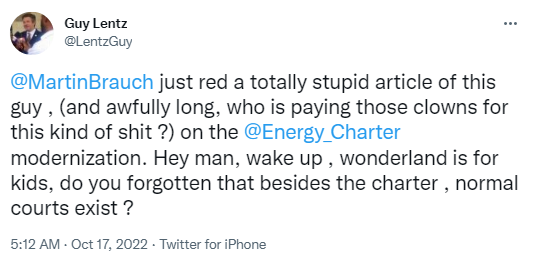

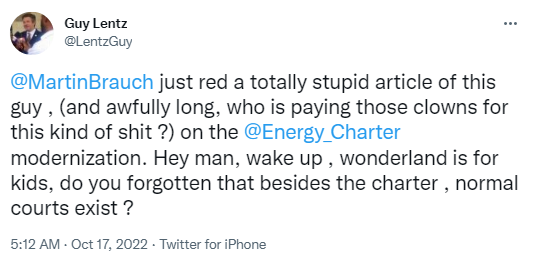

Doch “Mr Energy” hat schlecht gepokert. Turmes Alliierten Lentz gelang es nicht, das EU-Mandat zufriedenstellend umzusetzen: Bereits mehrere EU-Staaten haben ihren Austritt aus der Charta angekündigt. Der ECT-Sekretär machte zuletzt hauptsächlich durch seine Eskapaden auf Twitter auf sich aufmerksam. Lentz beleidigte Wissenschaftler persönlich, die seinen Reformtext kritisierten. “Wer bezahlt diese Clowns, um solchen Mist zu schreiben?”, tweetete er. Wenig später löschte er seinen Account. Entschuldigt hat er sich für sein Verhalten nicht, meldet Reporter.lu

Mit seiner Fehlbesetzung bewegt sich der Luxemburger Energieminister politisch auf dünnem Eis. Der vormals große ECT-Kritiker befindet den Vertrag auf einmal für akzeptabel. Er sagt, die Energiecharta eigne sich insbesondere für den Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei lässt sich das bis heute nicht nachweisen. Im Gegenteil: Die Charta würde diese sogar “teurer machen, als sie sein müssten”, kritisiert der Anwalt Philippe Sands, der regelmäßig bei ECT-Schiedsverfahren interveniert.

Gleichzeitig schützt auch eine reformierte Energiecharta weiterhin Investments in Atom. (Und außerhalb der EU, der Schweiz und Großbritannien auch jene in fossile Energien.) Dabei ist Claude Turmes überzeugter Atomgegner. Als junger Aktivist habe er bereits eigenhändig Solarpanel aufgestellt und sich eine Zukunft ohne fossile Energien und Atomkraft stark gemacht, schreibt er in seinem Buch zur Energiewende (bitte nicht in englischer Übersetzung lesen).

Ein Jahr vor den Parlamentswahlen steht “Mr Energy” vor einem Dilemma. Stellt er diese Reform nun infrage, müsste sich der “Climate Knight” sein Scheitern eingestehen. Charlotte Wirth

es ist die nächste Stufe der Schadstoffregulierung bei Pkw, Lkw und Bussen: Kurz bevor die Kommission ihren Vorschlag für Euro 7 vorlegen möchte, sind weitere Details zu den Plänen der Brüsseler Behörde bekannt geworden. Demnach sollen die Regelungen für alle neuen Pkw ab 1. Juli 2025 gelten, bei Lkw soll das Startdatum der 1. Juli 2026 sein. Die Industrie warnt: Die Umstellung sei komplex, die Hersteller bräuchten dafür drei Jahre.

Geht es nach dem Willen der Kommission, sollen für erneuerbare Energien so schnell wie möglich vereinfachte Genehmigungsverfahren gelten. Dabei handele es sich um eine Überbrückung für die Zeit, in der die Mitgliedstaaten noch nicht die überarbeitete Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED IV) aus dem REPowerEU-Paket umgesetzt haben, heißt es in einem Entwurf. Mehr über die Pläne der Kommission lesen Sie in den News.

An der Einführung einer von der Europäischen Zentralbank gestützten Digitalwährung gehe kein Weg vorbei – das sagte EZB-Chefin Christine Lagarde bei einer Konferenz zum “digitalen Euro”. Dabei sei geplant, nur die Infrastruktur bereitzustellen und das Endkundengeschäft den Geschäftsbanken zu überlassen, sagte EZB-Direktor Fabio Panetta. Dann aber wäre die digitale Währung nicht mehr kostenlos, wie Verbraucherschützer kritisieren. Und das ist nur eine von zahlreichen offenen Fragen, die auf dem Weg zur Digitalisierung der europäischen Gemeinschaftswährung geklärt werden müssen. Torsten Kleinz gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte der Debatte.

Bitcoin und Facebooks gescheiterte Währung Libra haben digitale Währungen in das öffentliche Bewusstsein gebracht, nun will auch die Europäische Union mit ihrem eigenen Projekt nachziehen. Bei einer Konferenz zum “digitalen Euro” in Brüssel zeigte sich jedoch: Von klaren Lösungen sind die Entscheidungsträger noch weit entfernt.

Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, stellte klar, dass die verbreiteten Kryptowährungen sich nicht für den Zweck eignen, den der digitale Euro erfüllen soll: “Bitcoin und Ether sind zu volatil, um als Zahlungsmittel zu funktionieren”, sagte sie am Montag. Dennoch gehe an der Einführung einer von der Europäischen Zentralbank gestützten Digitalwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) kein Weg vorbei.

Als Gründe nannten Lagarde und Kollegen zum einen den stark gestiegenen Anteil digitaler Zahlungen: Wo Geld immer weniger in Form von Bargeld kursiere, habe die EZB Probleme, die Autorität der Währung zu wahren und das Vertrauen zu etablieren. Der Siegeszug von Zahlungsdiensten wie Paypal oder der Kreditkarten-Dienstleister, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, stellten zudem die monetäre Autonomie der Europäischen Union infrage.

Zudem fürchten die politischen Institutionen, dass die Übernahme des Zahlungsverkehrs durch Big-Tech-Konzerne wie Apple und Google den europäischen Institutionen Handlungsspielraum nehme. Zahlreiche andere Staaten von der Volksrepublik China über die Bahamas bis hin zu den USA hätten eigene CBDC-Projekte, die teilweise schon in der Umsetzungsphase sind.

Königin Máxima der Niederlande brachte auch die Unterversorgung von Bevölkerungsschichten in Europa mit Bank-Dienstleistungen zur Sprache. So koste es 6,5 Prozent Gebühren, um etwa Geld in die Ukraine zu transferieren, weit über dem eigentlich angestrebten Wert von 3 Prozent. Über ein digitalisiertes Zahlungssystem mit staatlicher Deckung sollen die Kosten reduziert werden. Zudem solle der digitale Euro Menschen helfen, die bisher keinen Zugang zum Bankensystem haben.

Andere Teilnehmer, wie der Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), sprachen lieber über das Potenzial für die Industrie, wenn ein digitales und damit programmierbares Zahlungsmittel zum Beispiel für automatisierte Zahlungen von Maschine zu Maschine zur Verfügung stünde.

Der Haken einer solchen Initiative: Wenn die Zentralbank eigenes Geld direkt an die EU-Bürger gibt, wird das ausgefeilte System der Geldschöpfung unterwandert, bei dem das Zentralbankgeld nur einen Bruchteil der real kursierenden Geldmenge ausmacht und über die Geschäftsbanken per Kreditvergabe vermehrt wird. Könnten die Bürger ihre Konten direkt bei der EZB führen, fehle den Banken das Geld, um weiterhin Kredite zu vergeben, so die Befürchtung. Finanzielle Instabilität wäre die Folge. Neben den Geschäftsbanken könnten auch andere Staaten vor Problemen stehen, wenn ihre Bevölkerung Zugang zu einem risikofreien und billigen Zahlungsabwicklungssystem der EU hätte.

EZB-Direktor Fabio Panetta stellte auf der Konferenz klar, dass die Zentralbank nicht an dieser Arbeitsteilung rütteln wolle. “Wir haben keinerlei kommerzielles Interesse an Informationen aus dem Zahlungsverkehr”, sagte Panetta. Statt direkt mit den EU-Bürgern in Kontakt zu sein und damit faktisch ein Endkundengeschäft aufzubauen, will Panetta weiterhin nur die Infrastruktur bereitstellen und das Endkundengeschäft den Geschäftsbanken überlassen. Ob und wie Bürger, die keine Bankkunden sind, ebenfalls Zugang zu dem digitalen Euro haben werden, blieb deshalb unklar.

Dies sorgte insbesondere bei Monique Goyens, Vorsitzende des Verbraucherdachverbandes BEUC für Widerspruch: Die Verbraucherschützer hatten in ihrem Anforderungskatalog klar formuliert, dass der digitale Euro für Bürger kostenfrei sein sollte. “Ich kenne aber keine kommerzielle Bank, die irgendetwas kostenlos anbietet”, kritisierte Goyens. Sie kritisierte ebenfalls, dass die EZB für ein Pilotprojekt den Handelskonzern Amazon engagiert habe.

EZB und Kommission stellten auch mehrfach klar, dass der digitale Euro das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen soll. Mehr noch: Die Anwendung der Digitalwährung soll weitgehend der Papierwährung angepasst werden.

Dieses Ziel stößt allerdings schnell an Grenzen. So soll von vorneherein ausgeschlossen werden, dass der digitale Euro als Mittel der Geldwäsche oder Terrorfinanzierung dienen soll. Lindner plädierte hier für einen risikobasierten Ansatz. Sprich: Daten über Zahlungen werden erfasst, sollen aber nicht standardmäßig überprüft werden. Insbesondere geringe Beträge sollen ohne Kontrolle durchgewunken werden. Wo die Grenze liegen soll, ist bisher allerdings völlig unklar.

Neben einer Grenze für Transaktionen soll es auch einen Maximalbetrag geben, den Bürger bei der EZB deponieren können. Das soll verhindern, dass Bürger ihr Geld dem Bankensystem entziehen und bei der EZB parken. Wie das mit der versprochenen Anonymität der Zahlungsströme zusammenpassen soll, ist ebenfalls eine unbeantwortete Frage.

Ein weiterer Fragenkomplex, der erst noch diskutiert werden muss, ist die Interoperabilität. Während der digitale Euro mit dem Zahlungssystem der 19 Euroländer gekoppelt werden soll, ist noch offen, ob das Zahlungssystem auch für grenzüberschreitende Geschäfte außerhalb der EU geeignet sein und ob man etwa digitale Euro ohne Barrieren in digitale Dollar eintauschen können soll. Vertreter der Zahlungsdienstleister appellierten an die Gesetzgeber, diese Frage frühzeitig zu klären, da eine solche Interoperabilität nachträglich nur sehr aufwendig und teuer herzustellen sei.

Diese Offenheit in grundsätzlichen Belangen ficht Vertreter von Kommission und EZB nicht an. “Wir haben noch nicht alle Antworten“, sagte Finanzkommissarin Mairead McGuinness am Ende der Konferenz. Nun wollen die Institutionen die noch offenen Fragen ausgiebig mit der Öffentlichkeit diskutieren, um im kommenden Jahr spezifischere Pläne vorstellen zu können.

09.11.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

FSR, Discussion EU Foreign Subsidies Regulation: What impact will it have on the energy sector

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the impact of the European Union Foreign Subsidies Regulation for companies. INFOS & REGISTRATION

09.11.2022 – 11:00 Uhr, Berlin

EBD De-Briefing ECOFIN & Euro-Gruppe

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) lädt zum Debriefing mit Judith Hermes, Leiterin der Europaabteilung im Bundesministerium der Finanzen (BMF). INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 16:30-20:30 Uhr, online

Zeit Online, Konferenz Tech Talks

Zeit Online diskutiert die Zukunft des stationären Handels. INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 17:30-18:30 Uhr, online

SNV, Podiumsdiskussion Der Brüssel-Effekt: Wird Europas KI-Verordnung globalen Einfluss erzielen?

Die Stiftung Neue Verantwortung (SNV) widmet sich den möglichen globalen Auswirkungen des AI Act. INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 18:30 Uhr, Berlin/online

DGAP, Podiumsdiskussion Digitale Zeitenwende: Technologie, Konnektivität und Geopolitik in Zeiten des Umbruchs

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) beschäftigt sich mit den vielfältigen digitalpolitischen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht. INFOS & ANMELDUNG

09.11.2022 – 19:00-21:00 Uhr, Berlin

KAS Europa-Rede 2022

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) lädt zum Vortrag von Werner Hoyer (Präsident der Europäischen Investitionsbank). INFOS & ANMELDUNG

10.11.-11.11.2022, online

Prospero 2nd Hydrogen Storage: Transportation & Distribution

Prospero addresses the challenges for the green hydrogene industry with regard to long-distance transportation. INFOS & REGISTRATION

10.11.-11.11.2022, Prag (Tschechien)

EC, Conference 15th European Nuclear Energy Forum

The European Commission (EC) hosts a broad discussion among all stakeholders on the opportunities and risks of nuclear energy. INFOS

10.11.2022 – 09:00-16:30 Uhr, Straßburg (Frankreich)

EEN, Workshop Kooperationsveranstaltung für Schlüsseltechnologien (KETs) in “Horizont Europa”

Das Enterprise Europe Network (EEN) widmet sich den Ausschreibungsthemen 2023/24 mit Fokus auf Schlüsseltechnologien (Key Enabling Technologies – KET) im EU-Forschungs- und Innovationsprogramms “Horizont Europa”. INFOS & ANMELDUNG

10.11.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

Klima Wirtschaft, Vortrag Kosten senken durch Energie- und Ressourceneffizienz – Handlungsoptionen und Praxisbeispiele

Die Klima Wirtschaft setzt sich mit dem Potenzial einer Verbesserung der Produktionsabläufe und umweltgerechter Produktgestaltung für die Einsparung von Material- und Energiekosten auseinander. INFOS & ANMELDUNG

10.11.2022 – 17:00-18:00 Uhr, online

BDI, Podiumsdiskussion Globale Mindeststeuer aus deutscher und amerikanischer Perspektive

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) adressiert die Uneinigkeit der EU-Mitgliedsstaaten und der USA bezüglich der Umsetzung einer globalen Mindeststeuer. INFOS & ANMELDUNG

10.11.2022 – 18:00-19:15 Uhr, online

FES, Seminar Das Verhältnis EU-USA – endlich verbündete Rivalen?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) geht der Frage nach, welche Strategien die EU auf der internationalen Bühne verfolgt. INFOS & ANMELDUNG

Weitere Details aus dem Vorschlag der Kommission für Euro 7, die nächste Stufe der Schadstoffregulierung bei Pkw, Lkw und Bussen, sind bekannt geworden. Demnach sollen die Regelungen für alle neu zuzulassenden Pkw ab 1. Juli 2025 gelten, bei Lkw soll das Startdatum der 1. Juli 2026 sein.

Die Industrie hält diese Fristen für nicht machbar. Frühestens Anfang, womöglich erst Ende 2024 sei damit zu rechnen, dass auch die sekundären Rechtstexte zu Euro 7 von der Kommission vorgelegt werden und die Industrie damit Planungssicherheit habe. Drei Jahre brauchten die Hersteller aber für die komplexe Umstellung, heißt es in der Industrie.

Die Grenzwerte bei Pkw will die Kommission wie berichtet kaum oder gar nicht verschärfen. Sie sollen etwa für Ottomotoren auf dem Niveau der jetzigen Regulierung Euro-6d-Temp liegen. Dies kann allerdings nicht als Entwarnung verstanden werden, weil gleichzeitig die Testbedingungen massiv verschärft werden sollen. Die Testbedingungen sind in “Annex 3” des Gesetzgebungsvorschlags aufgeführt. Demnach werden keine Vorgaben für die Fahrweise bei Testfahrten unter normalen Fahrbedingungen gemacht.

Daraus wird in Industriekreisen geschlossen, dass auch in extremen Fahrsituationen etwa an Steigungen gemessen werden könne. In den extremen Fahrsituationen sei aber der Ausstoß von Schadstoffen deutlich höher. Daher werde es bei den verschärften Testbedingungen für die Hersteller sehr schwer, die Grenzwerte einzuhalten.

Dem Entwurf zufolge ist außerdem geplant, den Korrekturfaktor bei den Messungen in extremen Fahrsituationen klein zu halten. Der Korrekturfaktor soll laut Tabelle “Annex 3” bei 1,6 liegen. In früheren Versionen habe die Kommission höhere Korrekturfaktoren vorgesehen, sodass etwa bei extremer Witterung oder bei Bergfahrten höhere Werte erlaubt würden.

Ein weiteres Detail, das jetzt bekannt wurde: Bislang war man davon ausgegangen, dass die Kommission einen kombinierten Grenzwert für die Schadstoffe Lachgas (N2O) und Methan (CH4) bei Nutzfahrzeugen vorschlagen wird. Nach dem Annex 3 soll es jetzt zwei getrennte Grenzwerte geben. Dies habe Folgen für die Klasse der leichten Nutzfahrzeuge von 3,5 bis 7,5 Tonnen Gewicht. Für diese Fahrzeugklasse dürfte es so gut wie unmöglich sein, die Grenzwerte einzuhalten. Daher drohe ihnen weit vor dem anvisierten Verbrenner-Aus im Jahr 2035 das Aus. mgr

Für erneuerbare Energien sollen nach dem Willen der EU-Kommission so schnell wie möglich vereinfachte Genehmigungsverfahren gelten. Es handele sich um eine Überbrückung für die Zeit, in der die Mitgliedstaaten noch nicht die überarbeitete Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED IV) aus dem REPowerEU-Paket umgesetzt haben, heißt es in dem Entwurf, der Europe.Table am Montag vorlag.

Morgen will die Kommission den Entwurf für eine Verordnung des Rates vorstellen. Gelten soll sie zunächst für ein Jahr. Rechtsgrundlage soll abermals der Notfallartikel 122 AEUV sein, mit dem der Rat in diesem Jahr bereits mehrere Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise beschlossen hat. Neu sind Erleichterungen für die Genehmigung großer und den Netzanschluss kleinerer Wärmepumpen.

Ansonsten zieht die Verordnung mehrere Elemente vor, die bereits aus der RED IV bekannt sind: das überragende öffentliche Interesse von erneuerbaren Energien, Erleichterungen nach der Vogelschutz- und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie – die vor allem Windparks betreffen – sowie Ausnahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen für Freiflächen-Solaranlagen und das Repowering von Windparks.

“Die Notfallmaßnahmen sind eine gute Grundlage, um schnell mehr erneuerbare Energien ans Netz zu bringen”, sagte Rainer Hinrichs-Rahlwes vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). Bei einigen Erleichterungen wie der Genehmigungsfiktion für kleine Solaranlagen zur Selbstversorgung sei es jedoch wünschenswert, sich an den Möglichkeiten der Energie-Beihilfeleitlinien (KUEBLL) zu orientieren, die eine Bagatellgrenze von einem Megawatt statt 50 Kilowatt beinhaltet.

Der Naturschutzbund Nabu kritisiert allerdings die Festlegungen zum Artenschutz. “Die Verordnung will den Artenschutz für sämtliche Erneuerbaren-Vorhaben einschränken. Das geht deutlich über die Ankündigungen aus REPowerEU hinaus“, sagt Nabu-Jurist Raphael Weyland. “Nach der RED IV sollten Erleichterungen für Erneuerbare nur in bestimmten Zielgebieten gelten. Naturschutzfachlich wertvolle Gebiete wie etwa Natura 2000 wären indes frei geblieben.” Die Verordnung müsste außerdem genauer definieren, welche Schutzmaßnahmen angemessen sind, um Ausnahmen vom Tötungsverbot zu rechtfertigen. Ansonsten bleibe dies den Mitgliedstaaten überlassen. ber

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der kasachische Premierminister Alichan Smailow haben gestern auf der COP27 in Sharm el-Sheikh eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft für Rohstoffe, Batterien und grünen Wasserstoff unterzeichnet. Gemeinsam wolle man die strategischen Wertschöpfungsketten in diesen Bereichen besser integrieren, sagte von der Leyen. In den kommenden Monaten werden beide Partner gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, der Industrie und weiteren Interessengruppen einen Fahrplan erarbeiten.

“Die Absichtserklärung unterstreicht, dass unsere Zusammenarbeit dazu beitragen muss, unsere hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards anzugleichen“, betonte von der Leyen. Kasachstan und die EU wollen unter anderem in der Forschung und Innovation, bei der Kompetenz-Bildung sowie beim Aufbau von Kapazitäten zusammenarbeiten. Dies werde auch privates Kapital für diese Investitionen anziehen, so die Hoffnung. Die dann in Kasachstan entwickelten Wertschöpfungsketten würden dann nicht nur der EU, sondern der ganzen Welt dienen, so von der Leyen.

Die EU ist wichtigster Handelspartner Kasachstans und größter ausländischer Investor. Von der Leyen hatte die Partnerschaft bereits vor zwei Wochen nach Gesprächen mit dem kasachischen Staatspräsidenten Kassym-Jomart Tokajew angekündigt (Europe.Table berichtete). In sechs Monaten planen beide Partner eine Bestandsaufnahme. leo

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh eindeutig zum Abschied von Kohle, Öl und Gas bekannt. “Wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen – ohne Wenn und Aber”, sagte Scholz in seiner Rede vor dem Plenum der COP27 am Montagabend mit Bezug auf Deutschland. Zwar sei Deutschland durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine dazu gezwungen, “für kurze Zeit notgedrungen auch wieder Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen”, sagte der Kanzler. “Aber wir stehen fest zum Kohleausstieg.”

Scholz trat damit Fragen und Vermutungen auf der COP entgegen, Deutschland und andere Industriestaaten wollten angesichts der Energiekrise durch den Krieg Russlands in der Ukraine hinter ihre Verpflichtungen der COP26 in Glasgow zurückfallen. Damals hatten die Staaten beschlossen, fossile Energien auslaufen zu lassen und keine neuen Investitionen zu tätigen. In Sharm el-Sheikh bekräftigte Scholz nun aber, es müsse auch international beim vereinbarten Ausstieg bleiben: “Es darf keine weltweite Renaissance der fossilen Energien geben.”

Ausdrückliche Erwähnung fand das von den Entwicklungsländern und Klimaschutzorganisationen gleichermaßen geforderte Konzept von “Loss and Damage” (deutsch: Verluste und Schäden), also der Hilfen gegen die Folgen der Klimakrise. “Zu Recht fordern die Staaten mehr internationale Solidarität, die von den Folgen des Klimawandels am härtesten betroffen sind, aber am wenigsten zu seiner Verursachung beigetragen haben”, sagte Scholz. “Wir sind bereit, sie noch stärker zu unterstützen.”

Dabei erwähnte der Bundeskanzler nicht nur die bereits zuvor verkündete Erhöhung der deutschen Klimafinanzierungsgelder auf sechs Milliarden Euro pro Jahr ab 2025. Er kündigte außerdem an: “Zudem werden wir die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Länder gezielt im Umgang mit Verlusten und Schäden unterstützen.” Konkrete Beträge dazu nannte Scholz erwartungsgemäß nicht; vom Kanzler erwähnt wurde lediglich ein Beitrag von 170 Millionen Euro zum “Global Shield”, einem Schutzschirm, der Klimaschäden versichern soll. mkr

Nach der gestrigen Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Berlin wurde die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe von Parlamentariern aus beiden Ländern beschlossen, die sich mit dem Thema Energiesouveränität befassen wird. Außerdem verständigte man sich darauf, die Missverständnisse zwischen Paris und Berlin auszuräumen.

Die Parlamentarier beider Länder befragten die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und die französische Staatssekretärin für Europa, Laurence Boone, zu den gemeinsamen Herausforderungen der Außen- und Sicherheitspolitik. Den Vorsitz hatten Bärbel Bas, Präsidentin des Deutschen Bundestages, und Yaël Braun-Pivet, Präsidentin der Nationalversammlung. Es war eine höchst diplomatische Übung angesichts der derzeitigen starken Divergenzen zwischen Paris und Berlin.

Yaël Braun-Pivet wies auf “leichte Turbulenzen” in den Beziehungen zwischen den beiden Hauptstädten hin. Sie zitierte Cicero mit den Worten: “In der Not zeigen sich die wahren Freunde.” Annalena Baerbock fügte hinzu, dass Paris und Berlin “nicht immer einer Meinung” seien, aber gerade wegen der tiefen Bindungen könne man daran arbeiten, gemeinsame Schnittmengen zu finden. “Es gibt keine Familien, in denen sich alle immer einig sind”, sagte sie.

Ein Begriff tauchte bei der Anhörung immer wieder auf: Souveränität, ein Konzept, das Emmanuel Macron am Herzen liegt und das in Brüssel vom französischen Kommissar Thierry Breton gerne weitergegeben wird. Im Sinne der “Energiesouveränität” soll eine neue Arbeitsgruppe mit Parlamentariern aus beiden Versammlungen eingerichtet werden. Ihre Aufgabe: Übereinstimmungen zwischen zwei Ländern mit sehr unterschiedlichen Energiesystemen zu finden.

Baerbock und Boone betonten die Notwendigkeit, im Hinblick auf den nächsten und übernächsten Winter weiter zusammenzuarbeiten. Außerdem erwarten Paris und Berlin “Anfang nächsten Jahres” die Vorschläge der EU-Kommission zur Reform des Strommarktes.

Es ging auch um geopolitische Souveränität, diesmal in Bezug auf China, wobei Ministerin Baerbock in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Rivalität zwischen demokratischen und autoritären Systemen verwies. Sie und ihre französische Kollegin unterstrichen, dass die EU-Initiative Global Gateway die europäische Antwort auf die von Peking geförderte Seidenstraße sei. Beide betonten in diesem Zusammenhang, dass Frankreich und Deutschland die gleiche Vision teilen, nämlich die eines stärkeren und souveräneren Europas.

Thema der Sitzung war auch das internationale Treffen, das am 13. Dezember in Paris unter der Schirmherrschaft von Präsident Macron stattfinden wird und dessen Ziel es ist, die “kurzfristige Resilienz” der Ukraine zu stärken – geplant ist, die Modalitäten für die Lieferung von Waffen und weiterer Unterstützung festzulegen und zu koordinieren.

Die gestrige Deutsch-Französische Versammlung war die letzte vor dem 60. Jahrestags des Élysée-Vertrags, der am 22. Januar gefeiert wird. cst

Die Bundesregierung steht grundsätzlich hinter dem Vorschlag der EU-Kommission, die Ukraine im nächsten Jahr weiterhin mit milliardenschweren Finanzhilfen zu unterstützen, will dies aber an Bedingungen knüpfen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende in einem Gespräch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski bekräftigt, die EU wolle 2023 für den Haushalt der Ukraine bis zu 18 Milliarden Euro bereitstellen, aufgegliedert in monatliche Zahlungen von 1,5 Milliarden Euro. Die Liquiditätshilfen sollen laut von der Leyen über sehr lang laufende und zinsgünstige Darlehen bereitgestellt werden, die über den EU-Haushalt abgesichert sind.

Der Vorstoß der Kommission erfordert allerdings eine Anpassung der Rechtsvorschriften für den laufenden mehrjährigen EU-Finanzrahmen. Nach Informationen von Europe.Table will Berlin bei der Änderung des Rechtstextes sicherstellen, dass damit ermöglichte Gelder ausschließlich für den Haushalt der Ukraine bestimmt sind und nicht für andere Staaten zweckentfremdet werden können. Außerdem soll die Hilfe an die Ukraine im modifizierten Rechtsrahmen in der Höhe gedeckelt und zeitlich befristet sein. Die Kommission beabsichtigt, ihren Vorschlag für die Ukraine-Hilfe an diesem Mittwoch vorzulegen. Die EU-Finanzminister nehmen heute bereits eine grundsätzliche Aussprache über die Ukraine-Hilfe vor.

Um Gelder bereits zum Jahresbeginn 2023 an Kiew auszahlen zu können, müssen die Finanzminister den Rechtstext auf ihrer Dezember-Sitzung einstimmig verabschieden. Dieser Zeitplan gilt jedoch als ehrgeizig. Für die erste Tranche im Januar werde man möglicherweise auf 3 Milliarden Euro zurückgreifen müssen, die bereits in diesem Jahr an die Ukraine fließen sollten, jedoch noch nicht ausgezahlt wurden, sagte ein Insider im Rat.

Laut der Kommission werden die Mittel die Ukraine auch unterstützen, weitere Reformen in Richtung EU-Mitgliedschaft umzusetzen. Das sieht auch Berlin so, besonders mit Blick auf Verbesserungen zur Bekämpfung der Korruption, zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und für effizientere Verwaltungsprozesse. Dies seien auch Grundvoraussetzungen für die Vorbereitungen zum Wiederaufbau des Landes.

Insgesamt benötigt Kiew im nächsten Jahr monatlich zwei bis vier Milliarden Euro. Die verbleibenden Mittel sollen von Geldgebern außerhalb der EU kommen, vor allem von den USA. Washington macht seit Wochen Druck auf Brüssel, damit die EU ihre Finanzhilfe für die Ukraine für das kommende Jahr festzurrt. Wegen der Midterm-Wahlen ist jedoch nicht mehr klar, ob die US-Regierung ihre Zusagen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar einhalten kann. cr/ebo

Wie erwartet hat die EU-Kommission am Montag einen Regulierungsrahmen für die kurzzeitige Vermietung von Unterkünften vorgestellt (Europe.Table berichtete). Die neuen EU-weiten Regeln sollen Kurzzeitvermietungen transparenter, effektiver und nachhaltiger machen. Die Kommission versteht die Regulierung als ein sektorspezifisches Plug-in für den Digital Services Act (DSA).

Bisher gibt es für Online-Buchungsplattformen in jedem Mitgliedstaat andere Regeln für die Weitergabe der Daten. Die Plattformen Airbnb und Expedia begrüßten die Pläne der EU.

Der EVP-Parlamentarier Andreas Schwab stufte den Verordnungsvorschlag als herausfordernd für Deutschland ein. “Denn Plattformen können so zwar von einheitlichen Anforderungen profitieren, allerdings ist eine echte Vereinheitlichung nicht geplant”, sagte Schwab. In Deutschland sei das auch zwischen den Ländern bislang nicht vorgesehen. “Eine Neuheit ist, dass es den Mitgliedstaaten ausdrücklich freigestellt bleibt, nicht zu handeln, falls kein Bedarf besteht.”

Allerdings werden Kurzzeitvermietungen immer populärer und damit für viele Metropolen in Europa zum Problem. Binnenmarktkommissar Thierry Breton verwies in einem Beitrag auf Linkedin darauf, dass im Jahr 2021 Besucher bereits mehr als 360 Millionen Nächte in Kurzzeitvermietungen verbrachten, was fast einem Viertel aller Touristenunterkünfte in der EU entspreche. Nach Angaben der Kommission ist die Zahl der Buchungen im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2021 noch einmal um 138 Prozent gestiegen.

Die wichtigsten Inhalte des Regulierungsvorschlags:

Nach der Annahme der Verordnung durch Parlament und Rat und seinem Inkrafttreten haben die Mitgliedstaaten eine Frist von zwei Jahren, um die erforderlichen Mechanismen für den Datenaustausch einzurichten. Die Verordnung wird bestehende Instrumente ergänzen, insbesondere den DSA sowie die Vorschriften der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (DAC7). vis

Wenn man Henning Vöpel fragt, was ihn als Europäer geprägt hat, kommt eine für einen Wirtschaftswissenschaftler eher ungewöhnliche Antwort. Er habe sehr früh die Bücher des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel gelesen. “Mich hat mit relativ jungen Jahren berührt, dass so etwas in Europa durch Deutsche stattgefunden hat”, sagt Vöpel. Später kam ein politisches und ökonomisches Interesse dazu. “Das hat mir gezeigt: Es ist wichtig, sich mit Europa zu beschäftigen und immer wieder für Frieden und Freiheit in Europa einzutreten.”

Daran arbeitet der 50-jährige Hamburger seit einem Jahr am Centrum für Europäische Politik (cep), der Denkfabrik der Stiftung Ordnungspolitik aus Freiburg. Außerdem ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der BSP Business & Law School. Zuvor leitete er sieben Jahre lang das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI). In seiner Heimat Hamburg wohnt er auch weiterhin.

Vöpel führt beim cep ein Team von knapp 40 Personen, die die Politik der EU aus einer ordnungsökonomischen Perspektive bewerten. Neben Standorten in Freiburg und Berlin hat das cep Partnerinstitute in Paris und Rom. Aktuell laufen Gespräche über einen weiteren Standort in Warschau. Wenn alles gut geht, soll das Partnerinstitut Anfang kommenden Jahres loslegen.

Er ist seit seinem Antritt dabei, zwei neue Fachbereiche aufzubauen: Digitalisierung und neue Technologien, sowie Sicherheit und Resilienz. “Wir müssen zukünftige Entwicklungen, die wir nicht vollständig antizipieren können, stärker in unser heutiges Handeln einbeziehen.” Europa habe strategisches Denken verlernt. Das will er nun mit verändern.

Vöpel wirbt für einen neuen Regulierungsansatz. “So wie Europa aktuell reguliert, führt das eher zu Deformation als zu Transformation.” Er fordert, dass gleichzeitig mit der notwendigen Regulierung immer auch Forschung, Innovation und Unternehmertum gestärkt werden. Diese Balance aus Freiheit und Regulierung sei in Brüssel aus den Fugen geraten. “Regulierungen sollten immer darauf zielen, kreative und unternehmerische Kräfte zu aktivieren, statt sie zu unterdrücken”, sagt er. “Nur so können wir die Potenziale der Vielfalt in Europa viel stärker entwickeln.” Beispielsweise gebe es vorzeigbare KI-Regionen in Paris, Lissabon oder Tallinn, sagt Vöpel. Doch könnten diese viel stärker vernetzt werden, um noch innovativer zu arbeiten.

In seiner Arbeit führt Vöpel viele Gespräche, vernetzt sich und organisiert Konferenzen. Trotzdem nimmt er sich die Zeit für Forschung. “Ich halte es für unbedingt notwendig, dass die Personen, die institutionelle Verantwortung tragen, auch Grundlagenarbeit leisten“, sagt er. Deswegen nimmt er sich jeden Tag eine Stunde Zeit, um zu lesen. Im Gespräch zitiert er Historiker wie Harold James oder Philosophen wie Karl Popper.

Gleichzeitig setzt er sich für einen pragmatischen Umgang mit Dilemmata ein. “Eine wertebasierte und feministische Außenpolitik ist wünschenswert”, sagt Vöpel. “Aber gleichzeitig müssen wir uns fragen, wie wir in einer Welt der geopolitischen Konfrontation den Dialog aufrechterhalten können.” Deshalb spricht er lieber von einer emanzipatorischen Außenpolitik, die zivilgesellschaftliche Kräfte stärkt, und gleichzeitig Handel und diplomatische Beziehungen unterhält. Darauf angesprochen, was das konkret beim Umgang mit dem Iran heißen könnte, antwortet der Ökonom: “Das ist genau das Dilemma, in dem Politik ihre Unschuld verliert.” Tom Schmidtgen

“Es ist wichtig, dass wir jemanden mit Erfahrung haben, der alles dafür tut, das europäische Mandat umzusetzen“, sagte Luxemburgs Energieminister Claude Turmes (Grüne) letztes Jahr. Es ging um die Reform des Energiechartavertrags und den Wechsel von Turmes Energieberater Guy Lentz an die Spitze des ECT. Am ersten Januar übernahm dieser das Amt des Generalsekretärs. Lentz sollte den veralteten Investorenschutzvertrag mit den europäischen Klimazielen in Einklang bringen.

Daran dürfte Claude Turmes, der in seinen Brüsseler MEP-Zeiten als “Climate Knight” und “Mr Energy” bezeichnet wurde, eigentlich großes Interesse haben. Er war es, der darauf drängte, dass sein Berater die Führung des ECT übernimmt. Er war es auch, der die Energiecharta als einer der ersten Politiker in Europa kritisierte. 2019 sprach er sich noch für einen Austritt des ECT aus.

Doch “Mr Energy” hat schlecht gepokert. Turmes Alliierten Lentz gelang es nicht, das EU-Mandat zufriedenstellend umzusetzen: Bereits mehrere EU-Staaten haben ihren Austritt aus der Charta angekündigt. Der ECT-Sekretär machte zuletzt hauptsächlich durch seine Eskapaden auf Twitter auf sich aufmerksam. Lentz beleidigte Wissenschaftler persönlich, die seinen Reformtext kritisierten. “Wer bezahlt diese Clowns, um solchen Mist zu schreiben?”, tweetete er. Wenig später löschte er seinen Account. Entschuldigt hat er sich für sein Verhalten nicht, meldet Reporter.lu

Mit seiner Fehlbesetzung bewegt sich der Luxemburger Energieminister politisch auf dünnem Eis. Der vormals große ECT-Kritiker befindet den Vertrag auf einmal für akzeptabel. Er sagt, die Energiecharta eigne sich insbesondere für den Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei lässt sich das bis heute nicht nachweisen. Im Gegenteil: Die Charta würde diese sogar “teurer machen, als sie sein müssten”, kritisiert der Anwalt Philippe Sands, der regelmäßig bei ECT-Schiedsverfahren interveniert.

Gleichzeitig schützt auch eine reformierte Energiecharta weiterhin Investments in Atom. (Und außerhalb der EU, der Schweiz und Großbritannien auch jene in fossile Energien.) Dabei ist Claude Turmes überzeugter Atomgegner. Als junger Aktivist habe er bereits eigenhändig Solarpanel aufgestellt und sich eine Zukunft ohne fossile Energien und Atomkraft stark gemacht, schreibt er in seinem Buch zur Energiewende (bitte nicht in englischer Übersetzung lesen).

Ein Jahr vor den Parlamentswahlen steht “Mr Energy” vor einem Dilemma. Stellt er diese Reform nun infrage, müsste sich der “Climate Knight” sein Scheitern eingestehen. Charlotte Wirth