in Brüssel treffen sich seit gestern die EU-Regierungschefs. Ging es zunächst um internationale Krisen, besprechen sie heute eine hauseigene: Die europäische Wirtschaft wird abgehängt. Die USA rasen dank unkomplizierter Industriepolitik voran, und chinesische Überproduktion verdrängt europäische Produkte von den Weltmärkten.

Doch es gibt Ideen, wie die Probleme des Binnenmarkts gelöst werden können. Enrico Letta hat nicht wenige davon, heute wird er sie den EU-Regierungschefs vorstellen. Aber sind die EU-Mitgliedstaaten bereit für die nötigen Reformschritte?

Einen ersten Anhaltspunkt dafür könnte die Diskussion der Regierungschefs zur Kapitalmarktunion bieten, die ebenfalls heute stattfindet. Frankreich, Italien und die Niederlande wollen schnell voranschreiten bei diesem Thema, das seit zehn Jahren nur unwesentlich vorankommt. Auch Bundeskanzler Scholz hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Im Sinne eines schnellen Fortschritts zeigt er sich auch beim heiklen Thema der zentralisierten Marktaufsicht kompromissbereit – sehr zum Unmut des Bundesfinanzministers.

Aber viele Staaten sind skeptisch. Luxemburg, Irland und Belgien wehren sich aufgrund handfester wirtschaftlicher Interessen gegen die Zentralisierung, andere eher aus einem Reflex gegen die Abtretung nationaler Kompetenzen. Der Entwurf der Schlussfolgerungen ist relativ ambitioniert formuliert, aber angesichts des Widerstands ist unklar, ob der Ehrgeiz die Diskussion übersteht. Ehrgeizige Ziele aber braucht es, wenn der Umbau des Binnenmarkts in den nächsten Jahren gelingen soll.

Der Weg für eine Listung von Irans Revolutionsgarde als Terrororganisation könnte bald frei sein. Bundeskanzler Olaf Scholz verwies bei der Ankunft am EU-Gipfel auf ein deutsches Gerichtsurteil, das als Ausgangspunkt für eine Listung dienen könnte. Der juristische Dienst der EU-Kommission prüfe derzeit. Konkret dürfte es um ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf wegen eines versuchten Brandanschlags auf eine Synagoge in Bochum gehen, wobei im Dezember ein Deutsch-Iraner verurteilt wurde.

Die Listung der mächtigen Revolutionsgarde als Terrororganisation ist eine mögliche Sanktion auf Irans Großangriff auf Israel, die beim EU-Gipfel diskutiert wurde. Deutschland gehörte zusammen mit Frankreich bisher zu den Ländern, die hier bremsten. Dies mit der rechtlichen Argumentation, es brauche dafür Ermittlungen oder ein Urteil wegen terroristischer Aktivitäten in einem EU-Staat. Aus den Andeutungen von Olaf Scholz geht hervor, dass das Urteil von Düsseldorf hier nun die nötige Rechtsgrundlage liefern könnte.

Im Hintergrund spielte bisher auch die Befürchtung eine Rolle, mit der Listung letzte Gesprächskanäle zum Regime in Teheran zu gefährden. Olaf Scholz signalisierte hier Bewegung. Es gebe zwar schon Strafmaßnahmen gegen die Revolutionsgarde: “Es geht jetzt darum, ob wir noch einen weiteren Schritt machen können”, sagte der Bundeskanzler. Israel, aber auch EU-Mitglieder wie die Niederlande, Schweden und Tschechien drängten schon länger, die Listung vorzunehmen.

In den Gipfelschlussfolgerungen verurteilen die Staats- und Regierungschefs Irans Angriff aufs Schärfste und bekräftigen ihre Solidarität mit Israel. Angekündigt wird zudem, das Sanktionsregime gegen Irans Drohnenproduktion zu verschärfen und auf Raketen auszuweiten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell soll bis zum Außenrat nächsten Montag einen konkreten Vorschlag unterbreiten, wie zudem Irans Drohnenlieferungen an die von Teheran gesponserten Statthalter im Libanon, Syrien und dem Irak sanktioniert werden können.

Vom Gipfel kamen aber auch Aufrufe an Israel, auf einen Gegenschlag zu verzichten, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. “Für uns ist wichtig, dass Israel die Situation nutzt, um seine eigene Position in der Region zu stärken und nicht mit einem eigenen massiven Angriff antwortet”, betonte der Bundeskanzler. Ähnlich äußerte sich unter anderem der finnische Regierungschef Petteri Orpo: Es sei wichtig, Israel zu bitten, “nicht anzugreifen, weil wir diese schwierige Situation deeskalieren müssen”.

Der Gipfel hatte am späten Nachmittag mit einer Diskussion über die dramatische Lage in der Ukraine und die Beziehungen zur Türkei als strategischer Partner begonnen. In einer Videoschalte appellierte Präsident Wolodymyr Selenskyj an die westlichen Verbündeten, der Ukraine weitere Luftabwehrsysteme zu liefern. Und er zog angesichts der massiven Angriffe der russischen Streitkräfte auf Städte und Infrastrukturen die Parallele zum Nahen Osten: “Hier in der Ukraine, in unserem Teil Europas, haben wir leider nicht das Verteidigungsniveau, das wir alle vor ein paar Tagen im Nahen Osten gesehen haben”, sagte Selenskyj. Der Himmel über der Ukraine verdiene jedoch denselben Schutz.

Der Präsident der Ukraine bedankte sich bei Bundeskanzler Scholz dafür, dass Deutschland rasch ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern wird. Sein Land brauche aber viel mehr, sagte Selenskyj. Auch Scholz hatte bei der Ankunft die Verbündeten eindringlich aufgerufen, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern. Russland führe den Angriffskrieg mit großer Brutalität fort. Alle wüssten, dass mehr getan werden müsse, um die Ukraine zu unterstützen. Neben Munition und Artillerie benötigten die ukrainischen Streitkräfte insbesondere mehr Luftverteidigung.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach kürzlich von 100 Patriot-Systemen, die in westlichen Staaten verfügbar seien. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wiederum sagte, sein Land brauche mindestens sieben Patriot-Systeme, um die wichtigsten Städte und Wirtschaftszentren vor russischen Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen zu schützen. Das Patriot-Luftabwehrsystem aus Deutschland werde für die Ukraine “unmittelbar nützlich sein”, sagte Scholz in Brüssel.

Der Bundeskanzler wollte in Brüssel die anderen Staats- und Regierungschefs ermutigen, “das Gleiche zu tun”. Jeder müsse nach Hause fahren und schauen, was er noch liefern könne. Es müsse jetzt schnell gehandelt werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat für diesen Freitag ein virtuelles Krisentreffen der Verteidigungsminister einberufen. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj soll sich zuschalten. Es wird auch bei dem Krisentreffen um die Unterstützung der Ukraine bei der Luftabwehr gehen.

“Der Binnenmarkt wurde in einer kleineren Welt geboren.” Mit diesem Satz steigt Enrico Letta in seinen Binnenmarktbericht ein. Die Welt habe sich grundlegend verändert, seit der Binnenmarkt 1985 von Jacques Delors konzipiert wurde. Das relative Gewicht Europas in der Welt hat abgenommen und Kriege und Handelskonflikte unterminieren das sogenannte “regelbasierte internationale System”, auf dem auch der Erfolg der EU baut.

Mario Draghi sprach am Dienstag in einer Rede in Brüssel zum ersten Mal über die großen Linien seines Berichts zur Wettbewerbsfähigkeit der EU, der im Juni veröffentlicht wird. Die EU sei in ihrem Vertrauen auf diese internationalen Regeln überrumpelt worden: “Vor allem aber halten sich andere Regionen nicht mehr an die Spielregeln und entwickeln aktiv eine Politik zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition”, sagte Draghi. “Im besten Fall zielen diese Maßnahmen darauf ab, Investitionen auf Kosten unserer Wirtschaft in ihre eigene zu lenken, im schlimmsten Fall darauf, uns dauerhaft von ihnen abhängig zu machen.”

Der EU fehle es an einer Strategie, mit dieser Veränderung im internationalen Kontext vorzugehen, so Draghi. Europa sei gehemmt, “weil unsere Organisation, Entscheidungsfindung und Finanzierung für die ‘Welt von gestern’ designt sind”. Deshalb werde er in seinem Bericht “radikale Veränderung” vorschlagen.

Draghi schiebt aber nicht alle Probleme der EU auf die veränderte Weltlage. Die EU habe sich mit einem falsch verstandenen Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit selbst geschadet. Speziell bei der Staatsschuldenkrise in den frühen 2010er-Jahren habe man völlig falsch reagiert.

“Wir haben bewusst versucht, die Lohnkosten im Vergleich zueinander zu senken – und in Kombination mit einer prozyklischen Fiskalpolitik hat das unter dem Strich nur dazu geführt, dass unsere eigene Binnennachfrage geschwächt und unser Sozialmodell untergraben wurde”, sagte Draghi. Dies ist unter anderem deshalb bemerkenswert, weil er hiermit auch sich selbst kritisiert. Als EZB-Präsident ab November 2011 war Draghi mitverantwortlich für die EU-Wirtschaftspolitik, die er nun als verfehlt taxiert.

Statt einander zu unterbieten, müssten die EU-Länder sich auf den internationalen Wettbewerb ausrichten. Für Draghi und Letta bedeutet dies eine stärkere fiskale Integration sowie eine tiefere Marktintegration.

Draghi argumentiert, dass die EU gemeinsame Schulden für die Finanzierung europäischer öffentlicher Güter nutzen soll. Letta ist vorsichtiger damit, neue EU-Schulden direkt zu fordern. Aber seine Vorschläge sind ohne zusätzliche EU-Finanzmittel auch nicht zu machen.

So schlägt Letta in seinem Bericht zum Beispiel eine Europäisierung der staatlichen Beihilfen vor. Die Lockerung der staatlichen Beihilferegeln in den vergangenen Jahren führte zu Unzufriedenheit der kleineren Mitgliedstaaten, die sich über die Marktverzerrungen durch die Subventionen der großen Staaten ärgerten.

Letta schlägt vor, dass Mitgliedstaaten einen Anteil der staatlichen Beihilfen, die sie national auszahlen, in einen EU-Topf einzahlen, aus dem dann europäische Beihilfen ausbezahlt werden. So könnte die EU der strukturellen Übervorteilung der finanzstarken Mitgliedstaaten entegegenwirken. Letta hofft auch, dass dadurch die Idee von neuen EU-Mitteln bei einigen Staaten populärer wird, die diesen eigentlich skeptisch gegenüberstehen. Langfristig soll dies die Basis für eine effizientere europäische Industriepolitik legen.

Während Letta nicht direkt mehr EU-Schulden fordert, betont er aber deren positiven Nebeneffekt auf das Ziel, die Kapitalmarktunion zu fördern. Einheitliche und in genügendem Umfang vorhandene EU-Schuldtitel könnten sich als Europäische Safe Assets im Finanzmarkt etablieren, ähnlich wie die US Treasury Bonds, die eine wichtige Rolle im US-Finanzmarkt spielen.

Letta und Draghi verfechten beide das Projekt der Kapitalmarktunion, das sie für den Investitionsbedarf in Europa als essenziell betrachten. Draghi forderte in seiner Rede, man solle die Kapitalanforderungen der Banken reformieren, damit sie riskantere Investitionen tätigen können. Letta fordert dasselbe für die Versicherungsindustrie. Seit der Finanzkrise ging der Trend aus Rücksicht für die Finanzstabilität in die entgegengesetzte Richtung.

Um mehr Mittel für europäische Investitionen zu mobilisieren, fordert Letta ein europäisches Pensionsprodukt. Zudem soll die Aufsicht der Kapitalmärkte zumindest für die größten Akteure schrittweise europäisiert werden, damit die europäischen Regeln auch einheitlich angewendet werden.

Allgemein geht es den beiden italienischen Ex-Premiers darum, dass die EU endlich ihre Größe einsetzen kann. Die Marktintegration und -harmonisierung soll zu Skaleneffekten führen, die heute aufgrund der Fragmentierung noch nicht möglich sind.

Ein Harmonisierungsvorschlag, den beide unterstützen, ist ein europäisches Unternehmensrecht. Da die Harmonisierung der 27 europäischen Unternehmensgesetzgebungen zu kompliziert wäre, soll ein 28. System eingeführt werden, das zum Beispiel Start-ups nutzen können. Dieses europaweit einheitliche System soll auch mehr Investoren anlocken.

Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab begrüßt diesen Vorschlag: “Die Idee eines europäischen Unternehmensgesetzbuchs wäre die günstige Gelegenheit, unnötige Vorschriften zu streichen, Kohärenz zu schaffen, und damit Europa wieder zu einem interessanten Business-Development-Platz zu machen”, sagte er zu Table.Briefings.

Skaleneffekte wollen die italienischen Experten auch im Energie- und Telekommunikationsmarkt. Beide Märkte sollen stärker integriert werden. Insbesondere für Letzteren fordern Draghi und Letta mehr Konsolidierung.

Letta versicherte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass er nicht eine Situation wie in den USA wünsche, in denen der Telekommunikationsmarkt eine oligopolistische Struktur hat. Der Ruf nach größeren europäischen Firmen, die sich auch auf dem internationalen Parkett behaupten können, dürfte aber dennoch wettbewerbstechnische Fragen aufwerfen. Gerade wenn, wie Draghi und Letta vorschlagen, die europäische Industrie auch besser vor ausländischem Wettbewerb geschützt werden soll.

Eine wichtige Rolle dürfte dabei die öffentliche Beschaffung spielen. Draghi sprach sich in seiner Rede dafür aus, dass die EU-Mitgliedstaaten viel mehr gemeinsam einkaufen sollen, zum Beispiel bei Verteidigungsgütern, und dass sie mehr aus Europa kaufen sollen, um Abhängigkeiten abzubauen.

In ihrer Gesamtheit sind die Veränderungen, die Draghi und Letta vorschlagen, in der Tat “radikal”. Sie wollen fast jeden Aspekt des Binnenmarkts umbauen, damit dieser dem raueren internationalen Umfeld standhält und die EU ihre Stellung in der Welt bewahren kann.

Ob dies gelingt, bleibt angesichts der vielen heiklen Themen ungewiss. Viele Binnenmarktberichte sind schon geschrieben worden, nur um dann irgendwo in Brüsseler Büros zu verschwinden. “Die Schublade ist mein größter Feind”, sagt denn auch Enrico Letta. Dennoch glaubt er, dass die Situation so dramatisch sei, dass die EU-Mitgliedstaaten sich dieses Mal bewegen werden.

Wie sah das Konzept für den China-Besuch von Bundeskanzler Scholz aus?

Es war business as usual. Der Sinn des Besuchs bestand darin, deutsche Interessen voranzutreiben. Wir sind aber mit einem neuen China konfrontiert. Und obwohl sich der Ton in Europa ändert, wir einen Paradigmenwechsel durchlaufen und China zu einer Sicherheitsbedrohung, einer Herausforderung für den europäischen Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit wird, reist der deutsche Bundeskanzler mit einer großen Wirtschaftsdelegation und drei Ministern nach China, um die deutschen Interessen durchzusetzen und dabei die europäische Realität nicht zu berücksichtigen.

Wie wichtig war dieser Besuch für die EU?

Jedes Mal, wenn ein europäischer Regierungschef nach China reist, ist das auch für die EU von großer Bedeutung. Die Beziehungen zwischen der EU und China haben sich so schnell verschlechtert, dass jeder nationale Austausch in gewisser Weise auch für Europa wichtig ist. Deutschland spielt in den Beziehungen zwischen der EU und China eine besondere Rolle, da es eines der wenigen Länder ist, das kein Handelsdefizit aufweist. 70 Prozent der deutschen Direktinvestitionen gehen nach China.

Die chinesische Führung betrachtet die EU als eine Ansammlung von 27 unterschiedlichen Interessen. Die EU selbst ist für sie eine sehr undurchsichtige internationale Organisation. Peking findet in der EU Frankreich und Deutschland wichtig. Frankreich aus politischen und Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen. An der Spitze der chinesischen Führung wird aber Deutschland als der treibende Faktor für den europäischen Ansatz gegenüber China gesehen.

Kann Scholz wirklich Einfluss auf Peking ausüben? Oder will Peking Deutschland und die EU das nur glauben machen?

Peking misst Deutschland und der deutschen Stimme in Europa große Bedeutung bei. Vor dem Hintergrund sich verschlechternder bilateraler Beziehungen und zunehmender geopolitischer Spannungen war die europäische Dimension des Scholz-Besuchs noch wichtiger als noch vor einigen Jahren oder als die Besuche von Vertretern anderer Mitgliedstaaten. Denn die chinesische Führung sieht Deutschland als den entscheidenden Gestalter und Treiber des europäischen Ansatzes.

Ist Brüssel mit dem Ansatz von Scholz zufrieden?

In Brüssel wird davon ausgegangen, dass es eine europäische Dimension in der Art und Weise geben sollte, wie die Mitgliedsstaaten ihren Austausch mit China gestalten. Es mag Meinungsverschiedenheiten geben. Aber es gibt ein gewisses Maß an notwendiger Einheit und Kohärenz in Bezug auf die Botschaften, die gesendet werden. In der Pressekonferenz von Scholz war Europa wenig präsent. Er hat nicht viel dazu gesagt, dass chinesische Überkapazitäten und unfaire Handelspraktiken Konsequenzen haben müssen. Oder dass Deutschland zu der Entscheidung der Europäischen Union steht, Untersuchungen zu Elektrofahrzeugen und zu Windkraftanlagen einzuleiten und in der Frage der öffentlichen Beschaffung Druck auszuüben.

Und wie sah es beim Thema Russland aus?

Auch beim Thema Russland gab es nur sehr schwache Forderungen nach einer konstruktiven Rolle Chinas, vor allem in Bezug auf nukleare Sicherheit. Brüssel fordert und handelt auch konkreter, was wirkliche Auswirkungen von Chinas Unterstützung für Russland betrifft: Sanktionen. Das ist die Linie aus Brüssel, und dafür haben wir nicht viel Unterstützung gesehen. Eine große Übereinstimmung und starke Unterstützung für die Position Brüssels in all diesen Fragen fehlte leider.

Gab es weitere Themen, bei denen Scholz eine eher zu passive Haltung an den Tag legte?

Während der Pressekonferenz wurden die Menschenrechte nicht erwähnt. Das unterstreicht die Tatsache, dass diese sehr weit unten auf der Agenda des Kanzlers standen. Wenn wir diese Punkte aber nicht stärker vorantreiben, erkennen wir im Grunde an, dass wir zu einer interessenbasierten Beziehung übergegangen sind und dass wir eine europäische, werteorientierte Außenpolitik aufgegeben haben.

Bei bestimmten Themen vielleicht zu passiv zu sein, ist eine Sache. Berlin hat sich mit Peking aber auch auf mehr Zusammenarbeit bei E-Fahrzeugen und dem Datenaustausch der Autos geeinigt. Das ist etwas, das Brüssel gerade gezielt zu vermeiden versucht. Schießt Berlin auch aktiv gegen EU-Ansätze?

Für mich stellt sich eher die Frage: Wo ist Europa im deutschen Umgang mit China? Hier in Berlin ist die Debatte fragmentiert zwischen verschiedenen Machtpolen und Scholz versäumt es, die europäische Komponente der China-Strategie und die Aussagen des Koalitionsvertrags zu China umzusetzen. Dies hängt mit internem Druck zusammen, nicht nur seitens der politischen Parteien, die seine Koalition bilden, sondern auch seitens der Unternehmen und Wirtschaftsinteressen, die in der Art und Weise, wie Deutschland seine Politik gegenüber China definiert, ein besonderes Gewicht haben.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir sagen können, dass das absichtlich gegen europäische Interessen verstößt. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass der europäische Ansatz, der gemäß dem Koalitionsvertrag und der China-Strategie der Treiber der deutschen China-Politik sein sollte, nicht vorhanden ist. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Wenn Deutschland seine Politik nicht anpasst, um die gleiche Stoßrichtung wie die EU zu haben, wie können wir dann erwarten, dass andere Mitgliedstaaten, die Handelsdefizite haben oder mit wirtschaftlichen Zwangsszenarien konfrontiert sind, das tun?

Die Lage der Ukraine steht auf der Tagesordnung des EU-Rats. Nach dem Treffen mit Scholz haben deutsche Medien Xi in diesem Zusammenhang zitiert: “Alle Länder müssen einen Platz am Tisch haben. Kein Land darf auf der Speisekarte stehen.” Wen meint er damit?

Chinas Position zum Krieg in der Ukraine war immer konsequent. Es gab minimale Änderungen, aber nur am Rande. Xi hat immer wieder gesagt, dass man Russland berücksichtigen müsse, wenn man Frieden wolle. Als der Sondergesandte Li vor einigen Monaten nach Europa kam, sagte er bereits, dass die Voraussetzung für die Teilnahme Chinas an der Friedens-Konferenz in der Schweiz sei, dass Russland am Tisch sitze und der russische Friedensplan besprochen werde. Das ist die Bedingung für China.

In Europa wollen wir, dass der Krieg schnell zu Ende ist. Die Chinesen haben einen langsameren Zeitplan und sagen, dass der Krieg, der bereits mehr als zwei Jahren dauert, auch noch länger dauern kann, weil die Bedingungen für Verhandlungen im Moment nicht stimmen. Sie haben kein klares Bild davon, wie die Endphase aussehen wird. Aber Pekings Ansicht nach sollten die russischen Interessen auf keinen Fall vergessen werden. Es ist ganz klar, dass wir uns über den Zeitplan und, was noch wichtiger ist, über die Position Chinas als wirtschaftliche und politische Lebensader für Moskau in tiefer Meinungsverschiedenheit befinden.

Xi reist im Mai nach Frankreich, Serbien und Ungarn. Besteht die Gefahr, dass er Emmanuel Macron und Olaf Scholz gegeneinander ausspielt?

Ich denke, dass Xi Macron und Scholz gegeneinander ausspielt, ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern längst Realität. Die Gefahr ist eher, dass der Mangel an EU-Sicht bei Scholz’ Reise sich darin niederschlägt, dass es auch bei Xis Besuch in Europa zu wenig um den gesamteuropäischen Ansatz gehen wird. Paris muss die Möglichkeit einer Europäisierung des Besuchs in Betracht ziehen und den europäischen Ansatz gegenüber China klar unterstützen. Eine der Herausforderungen für Frankreich besteht nun darin, einige Schlussfolgerungen zu ziehen: Warum ist es uns nicht gelungen, eine gemeinsame europäische Agenda voranzutreiben, was China ausnutzen wird?

Frankreich verfügt über ein enormes politisches Kapital in China. Xi reist anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen nach Frankreich. Dieses politische Kapital sollte genutzt werden, und zwar in zwei Punkten: Zum einen sollte die Frage der Unterstützung Chinas für die Kriegsanstrengungen Russlands in den Mittelpunkt der Tagesordnung gestellt werden. Denn China ist nur mit dem einzigen Mittel zu einer Änderung seiner Position zu bewegen, wenn sich die Kosten für die Unterstützung Russlands erhöhen.

Und der zweite Punkt ist das Handelsungleichgewicht und die Frage der Überkapazitäten sowie unfairer Handelspraktiken im Zusammenhang mit Chinas aggressiver Industriepolitik. Peking muss sich darüber im Klaren sein, dass das auch Konsequenzen haben wird, sowohl im Hinblick auf das De-Risking für die europäischen Regierungen und Unternehmen als auch im Hinblick auf den Einsatz europäischer Handelsinstrumente wie den Anti-Subventionsuntersuchungen.

Abigaël Vasselier leitet das Foreign Relations-Team bei der deutschen China-Denkfabrik Merics. Die Französin war zuvor stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) und etablierte das Asien-Programm beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

19.04.-20.04.2024, Berlin

AI, Konferenz German-American Trade and Tech Dialogue

Unter dem Titel “Trade, Tech, and Transformation: Transatlantic Visions in Action” bietet die Konferenz des Aspen Institute (AI) eine Plattform für Diskussionen zur deutsch-amerikanischen und europäisch-amerikanischen Zusammenarbeit im internationalen Handel zwischen Interessensvertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. INFOS & ANMELDUNG

21.04.2024 – 13:00-18:00 Uhr, München

HVMZM, Symposium Der Balkan und die EU – A Toxic Relationship?

Hilfe von Mensch zu Mensch (HVMZM) beleuchtet im Rahmen der Balkantage 2024 die politischen Entwicklungen in den Balkanländern und deren Beziehung zur EU. Ziel ist, Empfehlungen für Entscheidungsträger zur Verbesserung dieser Beziehung zu formulieren. INFOS

23.04.-24.04.2024, Berlin

ZIA, Konferenz Handelsimmobilienkongress

Die Veranstaltung des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) bietet zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden mit Referentinnen und Referenten wie der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz. INFOS & ANMELDUNG

23.04.2024 – 09:30-12:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

ERCST, Roundtable EU ETS: Carbon Dioxide Removals CDRs

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will discuss the role of negative emissions and carbon removal technologies in the EU ETS, and, if they were to be included, under what constraints. INFO & REGISTRATION

23.04.2024 – 13:00-19:00 Uhr, Hannover

VS, Konferenz Niedersächsischer Innovationsdialog

Die Volkswagen-Stiftung (VS) geht der Frage nach, in welchem Rahmen ein Brückenschlag zwischen Forschung und Wirtschaft in Niedersachsen gelingen kann und diskutiert darüber mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Start-up-Branche sowie Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsverbänden und der Landespolitik. INFOS

23.04.2024 – 15:00-16:30 Uhr, Genf (Schweiz)/online

ILO, Seminar AI Labor Disclosure Initiative: Recognizing the social cost of human labour behind automation

The International Labour Organization (ILO) explores the evolving landscape of workforce transparency and its impact on AI development with the purpose to advocate for regular reports on digital labor to inform the formulation of policies, supply chain management, and responsible investment decisions. INFO & REGISTRATION

23.04.2024 – 19:00 Uhr, Hamburg

Körber Stiftung, Diskussion Klimaschutz und Kapitalismus – ein Widerspruch?

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan, Journalistin Ulrike Herrmann, Ökonom Mathias Binswanger und Aktivistin Lea Bonasera diskutieren über die Vereinbarkeit von Kapitalismus und Klimaschutz. INFOS & ANMELDUNG

Angesichts zunehmender globaler Bedrohungen müsse die Europäische Union innerhalb der nächsten fünf Jahre die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie aufstocken. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Grundsatzrede beim Europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsgipfel in Brüssel.

Dabei werde der Schwerpunkt auf Innovation liegen. “Wir werden uns auf Innovation konzentrieren, um sicherzustellen, dass Europa bei den neuen Technologien, die weltweit in verschiedenen Konflikten eingesetzt werden, einen Vorsprung hat.”

In ihrer Rede bezog sie sich auch auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie den Angriff Irans auf Israel. Von der Leyen sprach von einer “neuen Liga der autoritären Regime” und nannte dabei explizit den Iran, Russland und Nordkorea. Diese Länder wollten die internationale Ordnung zerreißen und die Demokratien der Welt an den Rand des Abgrunds führen.

“Die Welt ist so gefährlich wie seit Generationen nicht mehr”, sagte von der Leyen. Europa sei mittendrin. “Deshalb ist es an der Zeit, dass Europa in Sachen Verteidigung und Sicherheit aufwacht.” rtr/sas

Bei der Parlamentswahl in Kroatien am Mittwoch dürfte laut Wählerbefragungen die bürgerliche Partei HDZ von Ministerpräsident Andrej Plenković stärkste Kraft geworden sein. Drei kroatische Fernsehsender berichteten übereinstimmend, HDZ liege den Befragungen zufolge mit 58 Parlamentsmandaten von insgesamt 151 auf Platz eins, gefolgt vom linksliberalen Oppositionsbündnis Rijeke Pravde (Flüsse der Gerechtigkeit) mit 44 Mandaten. Die rechtsgerichtete Heimatbewegung dürfte den dritten Platz belegen und auf 13 Sitze kommen.

Die Wahlbeteiligung lag zweieinhalb Stunden vor Schluss der Wahllokale bei 50,6 Prozent und damit um 16 Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt bei den vergangenen Wahlen. dpa/rtr

Die großen Online-Plattformen stellen Forschern und zivilgesellschaftlichen Gruppen nicht die erforderlichen Werkzeuge und Daten bereit, die sie brauchen, um den Einfluss von Werbung auf die kommenden Europawahlen wirksam zu überwachen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung, die die gemeinnützige Mozilla Foundation bei Check First in Auftrag gegeben hat.

Getestet wurden die Tools zur Werbetransparenz von elf der weltweit größten Technologieunternehmen. Diese Tools sollen es Forschern, Beobachtern und der Öffentlichkeit eigentlich ermöglichen zu verstehen, wie kommerzielle Kommunikation den Informationsraum beeinflusst und sich auf die Gesellschaft auswirkt.

Das Ergebnis des Stresstests: Die Werbebibliotheken, die der Digital Services Act (DSA) von den Plattformen und Suchmaschinen verlangt, sind nicht ausreichend vorbereitet, um den Anforderungen der Transparenz und Nutzbarkeit gerecht zu werden. Die Untersuchung, die zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 stattfand, umfasste Unternehmen wie Google, Facebook, Tiktok und andere sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen (VLOPs und VLOSEs).

Vor allem Plattformen wie Ali Express und X bieten demnach minimale Daten und schlecht zugängliche Schnittstellen. Aber auch fortschrittlichere Repositorys wie die von Google oder Tiktok wiesen erhebliche Lücken und Genauigkeitsprobleme auf.

Werkzeuge für die Transparenz von Werbebibliotheken seien für die Verantwortlichkeit von Plattformen unerlässlich, sagt Claire Pershan, EU Advocacy Lead bei Mozilla. “Sie sind wie Rauchmelder eine erste Verteidigungslinie. Unsere Forschung zeigt jedoch, dass die meisten der weltweit größten Plattformen keine funktional nützlichen Anzeigenverzeichnisse anbieten.”

Die Experten kritisieren die mangelnde Kompatibilität der Werbebibliotheken untereinander, was es schwierig mache, bezahlte Einflussnahme systematisch und plattformübergreifend zu untersuchen. Zudem seien diese Transparenzwerkzeuge oft schwer auffindbar und in vielen Fällen erst nach mehreren Klicks durch die Benutzeroberfläche oder tief versteckt in den Nutzungsbedingungen der Plattformen erreichbar.

Die Ergebnisse des Stresstests unterstreichen nach Meinung der Autoren, dass Verbesserungen dringend notwendig sind, auch um Desinformation und Wahlbeeinflussung effektiv zu erforschen und zu überwachen. Sie fordern die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der Forschungsgemeinschaft Leitlinien für Werbebibliotheken zu entwickeln und die Standardisierung von Schnittstellen zu fördern. vis

Zalando klagt erneut gegen die Europäische Kommission im Rahmen des Digital Services Act (DSA). Diesmal geht es dem Unternehmen um die Frage, wie die Kommission die Gebühren für die Aufsicht berechnet. “Mit dieser Klage fechten wir nicht die Höhe der Gebühr selbst an, sondern sind der Meinung, dass wir ohne klare und transparente Informationen über die verwendete Berechnungsmethode deren Richtigkeit und Fairness nicht überprüfen können”, begründet Lena Wallenhorst, Senior Vice President Corporate Governance und General Counsel bei Zalando, die Klage.

Die Aufsichtsgebühr (supervisory fee) fällt jährlich an. Zalando hat nach eigenen Angaben die erste Zahlung auch bereits geleistet. Da die Zahl der aktiven Nutzerinnen eines Services die Grundlage für die Berechnung der Gebühr als auch für die Einstufung als Very Large Online Platform (VLOP) sei, brauche Zalando Klarheit darüber, welche Berechnungsmethode richtig sei.

“Die Diskrepanz zwischen den verwendeten Zahlen zeigt, dass die Europäische Kommission nicht genügend Klarheit schafft – was einer der Gründe war, weshalb wir die erste Klage eingereicht haben”, sagt Wallenhorst. Zalando ist überzeugt, nicht in die VLOP-Kategorie zu gehören, was Inhalt der ersten Klage ist. “Daher sollte auch keine Gebühr von uns erhoben werden”.

Die Kommission widerspricht. Sie habe rechtzeitig mit Zalando die Datensätze geteilt, die der Berechnung der Gebühr zugrunde liegen. Und auch die Einstufung als VLOP sei auf Basis der von Zalando bereitgestellten Nutzerzahlen geschehen. Man sei bereit, Probleme zu besprechen, die in Bezug auf die angewandte Methodik für die Aufsichtsgebühren aufgetreten sind, teilte die Kommission auf Anfrage mit.

Zalando gibt an, die Kommission habe die Gebühr auf Grundlage von 47,5 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen gemacht. Diese Zahl weiche jedoch stark von den 83 Millionen monatlichen Besucherinnen ab, die von der EU-Kommission ursprünglich für Zalandos Einstufung als VLOP herangezogen wurden. Das sei nicht nachvollziehbar, heißt es aus dem Unternehmen.

Zalando argumentiert, dass die Kommission nicht alle Kunden in einen Topf werfen dürfe. Ein Teil seien Einzelhandelskunden von Zalando direkt (und somit nicht anrechenbar auf die Plattform). Dies seien 52 Millionen. Andere seien Kunden von Unternehmen, die Zalando als Plattform nutzen. Dies seien 31 Millionen.

In den vergangenen Monaten habe Zalando bei der EU-Kommission zwei formelle Anträge auf Auskunft gestellt, um die Einzelheiten der Berechnungsgrundlage nachzuvollziehen. Beide Anträge habe die Kommission abgelehnt und lediglich Teilinformationen an alle VLOPs herausgegeben. Das ist nach Auffassung von Zalando nicht ausreichend. Die Kommission nutze keine konsistente Methodik zur Berechnung der Gebühren, lautet der Vorwurf. vis

Nach der Einführung von Tiktok Lite in Frankreich und Spanien fordert die Kommission ein Risikoprofil für die neue App der Kurzvideo-Plattform. Sie habe dem Unternehmen eine Frist von 24 Stunden gesetzt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Es bestünden Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der App auf Kinder und Jugendliche. Die Tochter des chinesischen Konzerns Bytedance hätte vor der Einführung in der EU eine Risikobewertung vornehmen müssen.

“Wir werden keine Mühen scheuen, um Minderjährige unter dem DSA zu schützen”, schrieb EU-Industriekommissar Thierry Breton auf dem Kurznachrichtendienst X. “Wir stehen bereits im Kontakt mit der Kommission und werden auf die Aufforderung antworten”, sagte ein Sprecher von Tiktok.

Tiktok Lite richtet sich an Nutzer ab 18 Jahren und bietet eine Art Bonusprogramm. Die User können Punkte sammeln, indem sie etwa Videos schauen, Inhalte liken, Kanäle abonnieren oder Freunde einladen. Diese Punkte können gegen Belohnungen wie Amazon-Gutscheine, Paypal-Geschenkkarten oder Tiktok-Münzen eingetauscht werden, mit denen sich wiederum die Ersteller von Inhalten auf der Plattform bezahlen lassen.

Die Kommission sieht darin eine potenzielle Förderung von Suchtverhalten. Die Behörde hatte bereits im Februar wegen eines mutmaßlich mangelhaften Jugendschutzes ein formelles Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet. rtr

Die gute Nachricht zuerst: 19 EU-Länder – darunter Deutschland – haben ihre Zubauziele für öffentliche Ladesäulen für das Jahr 2024 im Rahmen der Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFIR) bereits erreicht. Das schreibt die Verkehrs- und Umwelt-Organisation T&E in einer heute erschienenen Analyse. Demnach hat sich die Zahl der Ladestationen in der EU den letzten drei Jahren verdreifacht. Ende 2023 habe es EU-weit mehr als 630.000 Ladepunkte gegeben.

Die AFIR ist seit vergangener Woche in Kraft und gibt den Mitgliedstaaten erstmals individuelle Ausbauziele vor – gemessen an der Größe ihrer E-Auto-Flotte. Daraus ergeben sich Zwischenziele für jedes Jahr, die T&E ausgewertet hat. Portugal, Ungarn und Litauen erreichen ihre Ziele zwar noch nicht, werden diese aber voraussichtlich noch bis Ende des Jahres schaffen. Luxemburg, Zypern und Malta werden laut T&E ihre Ziele voraussichtlich verpassen, könnten sie aber aufgrund der kleinen E-Auto-Flotten bereits durch geringen Zubau erreichen. Griechenland und Irland hinken am deutlichsten hinterher. luk

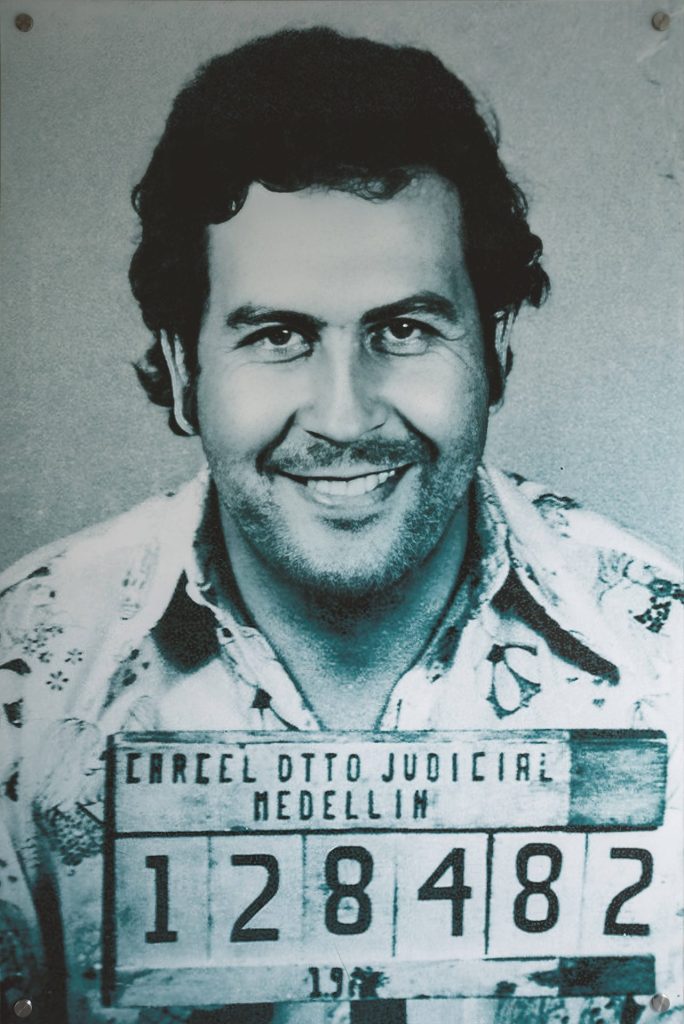

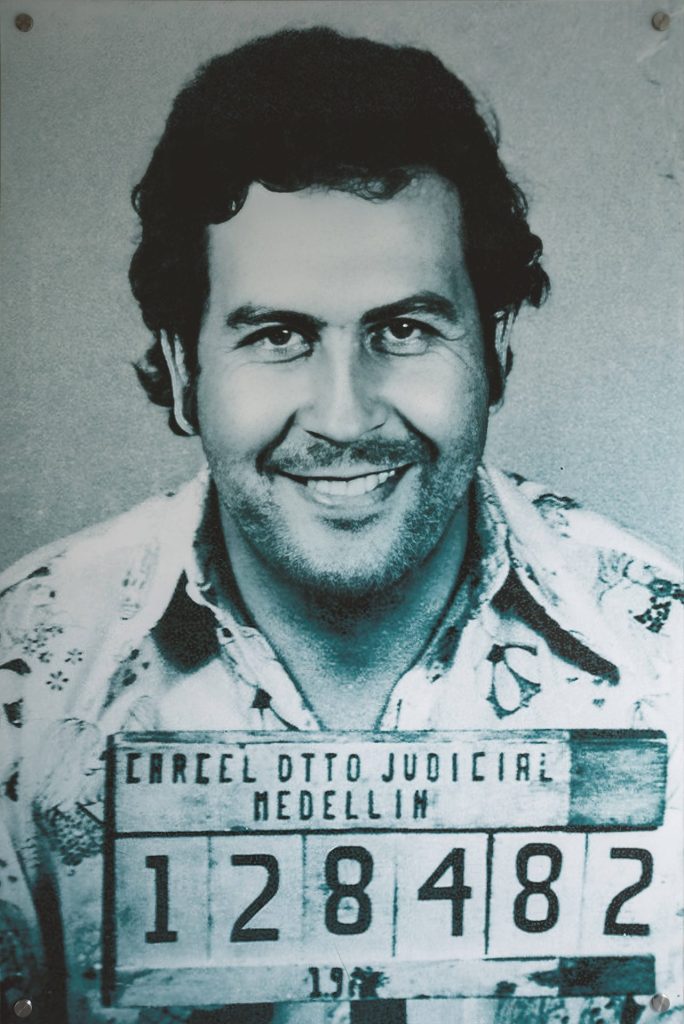

Sollte der Name eines Drogenbosses eine geschützte Marke in der EU sein? Der Name eines Mannes, auf dessen Konto zahllose Mafiamorde gehen, und der vor allem durch den Schmuggel von Kokain in atemberaubenden Mengen unendlich viel Leid exportiert hat? Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) war dagegen. Und erteilte den Antragsstellern eine Abfuhr, die den Namen von Pablo Escobar, dem 1993 verstorbenen Chef des Medellín-Kartells, eintragen lassen wollten.

Die Antragssteller, ein Unternehmen mit Sitz im US-Staat Puerto Rico, klagte gegen die Entscheidung beim Gerichtshof der EU in Luxemburg. Und verlor. Das Gericht urteilte jetzt: Das EUIPO habe richtig entschieden. Man verbinde den Namen Pablo Escobar mit Drogenhandel und Drogenterrorismus, Verbrechen und Leid.

Diese Analyse teilen sicherlich alle Menschen, die seinerzeit die Berichterstattung über das Medellín-Kartell und die Untaten von Escobar mitbekommen haben. Interessanter ist die Frage: Wie kann jemand auf die Idee kommen, dass Werbung mit diesem Namen eine gute Sache ist? Markus Grabitz

in Brüssel treffen sich seit gestern die EU-Regierungschefs. Ging es zunächst um internationale Krisen, besprechen sie heute eine hauseigene: Die europäische Wirtschaft wird abgehängt. Die USA rasen dank unkomplizierter Industriepolitik voran, und chinesische Überproduktion verdrängt europäische Produkte von den Weltmärkten.

Doch es gibt Ideen, wie die Probleme des Binnenmarkts gelöst werden können. Enrico Letta hat nicht wenige davon, heute wird er sie den EU-Regierungschefs vorstellen. Aber sind die EU-Mitgliedstaaten bereit für die nötigen Reformschritte?

Einen ersten Anhaltspunkt dafür könnte die Diskussion der Regierungschefs zur Kapitalmarktunion bieten, die ebenfalls heute stattfindet. Frankreich, Italien und die Niederlande wollen schnell voranschreiten bei diesem Thema, das seit zehn Jahren nur unwesentlich vorankommt. Auch Bundeskanzler Scholz hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Im Sinne eines schnellen Fortschritts zeigt er sich auch beim heiklen Thema der zentralisierten Marktaufsicht kompromissbereit – sehr zum Unmut des Bundesfinanzministers.

Aber viele Staaten sind skeptisch. Luxemburg, Irland und Belgien wehren sich aufgrund handfester wirtschaftlicher Interessen gegen die Zentralisierung, andere eher aus einem Reflex gegen die Abtretung nationaler Kompetenzen. Der Entwurf der Schlussfolgerungen ist relativ ambitioniert formuliert, aber angesichts des Widerstands ist unklar, ob der Ehrgeiz die Diskussion übersteht. Ehrgeizige Ziele aber braucht es, wenn der Umbau des Binnenmarkts in den nächsten Jahren gelingen soll.

Der Weg für eine Listung von Irans Revolutionsgarde als Terrororganisation könnte bald frei sein. Bundeskanzler Olaf Scholz verwies bei der Ankunft am EU-Gipfel auf ein deutsches Gerichtsurteil, das als Ausgangspunkt für eine Listung dienen könnte. Der juristische Dienst der EU-Kommission prüfe derzeit. Konkret dürfte es um ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf wegen eines versuchten Brandanschlags auf eine Synagoge in Bochum gehen, wobei im Dezember ein Deutsch-Iraner verurteilt wurde.

Die Listung der mächtigen Revolutionsgarde als Terrororganisation ist eine mögliche Sanktion auf Irans Großangriff auf Israel, die beim EU-Gipfel diskutiert wurde. Deutschland gehörte zusammen mit Frankreich bisher zu den Ländern, die hier bremsten. Dies mit der rechtlichen Argumentation, es brauche dafür Ermittlungen oder ein Urteil wegen terroristischer Aktivitäten in einem EU-Staat. Aus den Andeutungen von Olaf Scholz geht hervor, dass das Urteil von Düsseldorf hier nun die nötige Rechtsgrundlage liefern könnte.

Im Hintergrund spielte bisher auch die Befürchtung eine Rolle, mit der Listung letzte Gesprächskanäle zum Regime in Teheran zu gefährden. Olaf Scholz signalisierte hier Bewegung. Es gebe zwar schon Strafmaßnahmen gegen die Revolutionsgarde: “Es geht jetzt darum, ob wir noch einen weiteren Schritt machen können”, sagte der Bundeskanzler. Israel, aber auch EU-Mitglieder wie die Niederlande, Schweden und Tschechien drängten schon länger, die Listung vorzunehmen.

In den Gipfelschlussfolgerungen verurteilen die Staats- und Regierungschefs Irans Angriff aufs Schärfste und bekräftigen ihre Solidarität mit Israel. Angekündigt wird zudem, das Sanktionsregime gegen Irans Drohnenproduktion zu verschärfen und auf Raketen auszuweiten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell soll bis zum Außenrat nächsten Montag einen konkreten Vorschlag unterbreiten, wie zudem Irans Drohnenlieferungen an die von Teheran gesponserten Statthalter im Libanon, Syrien und dem Irak sanktioniert werden können.

Vom Gipfel kamen aber auch Aufrufe an Israel, auf einen Gegenschlag zu verzichten, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. “Für uns ist wichtig, dass Israel die Situation nutzt, um seine eigene Position in der Region zu stärken und nicht mit einem eigenen massiven Angriff antwortet”, betonte der Bundeskanzler. Ähnlich äußerte sich unter anderem der finnische Regierungschef Petteri Orpo: Es sei wichtig, Israel zu bitten, “nicht anzugreifen, weil wir diese schwierige Situation deeskalieren müssen”.

Der Gipfel hatte am späten Nachmittag mit einer Diskussion über die dramatische Lage in der Ukraine und die Beziehungen zur Türkei als strategischer Partner begonnen. In einer Videoschalte appellierte Präsident Wolodymyr Selenskyj an die westlichen Verbündeten, der Ukraine weitere Luftabwehrsysteme zu liefern. Und er zog angesichts der massiven Angriffe der russischen Streitkräfte auf Städte und Infrastrukturen die Parallele zum Nahen Osten: “Hier in der Ukraine, in unserem Teil Europas, haben wir leider nicht das Verteidigungsniveau, das wir alle vor ein paar Tagen im Nahen Osten gesehen haben”, sagte Selenskyj. Der Himmel über der Ukraine verdiene jedoch denselben Schutz.

Der Präsident der Ukraine bedankte sich bei Bundeskanzler Scholz dafür, dass Deutschland rasch ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern wird. Sein Land brauche aber viel mehr, sagte Selenskyj. Auch Scholz hatte bei der Ankunft die Verbündeten eindringlich aufgerufen, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern. Russland führe den Angriffskrieg mit großer Brutalität fort. Alle wüssten, dass mehr getan werden müsse, um die Ukraine zu unterstützen. Neben Munition und Artillerie benötigten die ukrainischen Streitkräfte insbesondere mehr Luftverteidigung.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach kürzlich von 100 Patriot-Systemen, die in westlichen Staaten verfügbar seien. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wiederum sagte, sein Land brauche mindestens sieben Patriot-Systeme, um die wichtigsten Städte und Wirtschaftszentren vor russischen Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen zu schützen. Das Patriot-Luftabwehrsystem aus Deutschland werde für die Ukraine “unmittelbar nützlich sein”, sagte Scholz in Brüssel.

Der Bundeskanzler wollte in Brüssel die anderen Staats- und Regierungschefs ermutigen, “das Gleiche zu tun”. Jeder müsse nach Hause fahren und schauen, was er noch liefern könne. Es müsse jetzt schnell gehandelt werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat für diesen Freitag ein virtuelles Krisentreffen der Verteidigungsminister einberufen. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj soll sich zuschalten. Es wird auch bei dem Krisentreffen um die Unterstützung der Ukraine bei der Luftabwehr gehen.

“Der Binnenmarkt wurde in einer kleineren Welt geboren.” Mit diesem Satz steigt Enrico Letta in seinen Binnenmarktbericht ein. Die Welt habe sich grundlegend verändert, seit der Binnenmarkt 1985 von Jacques Delors konzipiert wurde. Das relative Gewicht Europas in der Welt hat abgenommen und Kriege und Handelskonflikte unterminieren das sogenannte “regelbasierte internationale System”, auf dem auch der Erfolg der EU baut.

Mario Draghi sprach am Dienstag in einer Rede in Brüssel zum ersten Mal über die großen Linien seines Berichts zur Wettbewerbsfähigkeit der EU, der im Juni veröffentlicht wird. Die EU sei in ihrem Vertrauen auf diese internationalen Regeln überrumpelt worden: “Vor allem aber halten sich andere Regionen nicht mehr an die Spielregeln und entwickeln aktiv eine Politik zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition”, sagte Draghi. “Im besten Fall zielen diese Maßnahmen darauf ab, Investitionen auf Kosten unserer Wirtschaft in ihre eigene zu lenken, im schlimmsten Fall darauf, uns dauerhaft von ihnen abhängig zu machen.”

Der EU fehle es an einer Strategie, mit dieser Veränderung im internationalen Kontext vorzugehen, so Draghi. Europa sei gehemmt, “weil unsere Organisation, Entscheidungsfindung und Finanzierung für die ‘Welt von gestern’ designt sind”. Deshalb werde er in seinem Bericht “radikale Veränderung” vorschlagen.

Draghi schiebt aber nicht alle Probleme der EU auf die veränderte Weltlage. Die EU habe sich mit einem falsch verstandenen Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit selbst geschadet. Speziell bei der Staatsschuldenkrise in den frühen 2010er-Jahren habe man völlig falsch reagiert.

“Wir haben bewusst versucht, die Lohnkosten im Vergleich zueinander zu senken – und in Kombination mit einer prozyklischen Fiskalpolitik hat das unter dem Strich nur dazu geführt, dass unsere eigene Binnennachfrage geschwächt und unser Sozialmodell untergraben wurde”, sagte Draghi. Dies ist unter anderem deshalb bemerkenswert, weil er hiermit auch sich selbst kritisiert. Als EZB-Präsident ab November 2011 war Draghi mitverantwortlich für die EU-Wirtschaftspolitik, die er nun als verfehlt taxiert.

Statt einander zu unterbieten, müssten die EU-Länder sich auf den internationalen Wettbewerb ausrichten. Für Draghi und Letta bedeutet dies eine stärkere fiskale Integration sowie eine tiefere Marktintegration.

Draghi argumentiert, dass die EU gemeinsame Schulden für die Finanzierung europäischer öffentlicher Güter nutzen soll. Letta ist vorsichtiger damit, neue EU-Schulden direkt zu fordern. Aber seine Vorschläge sind ohne zusätzliche EU-Finanzmittel auch nicht zu machen.

So schlägt Letta in seinem Bericht zum Beispiel eine Europäisierung der staatlichen Beihilfen vor. Die Lockerung der staatlichen Beihilferegeln in den vergangenen Jahren führte zu Unzufriedenheit der kleineren Mitgliedstaaten, die sich über die Marktverzerrungen durch die Subventionen der großen Staaten ärgerten.

Letta schlägt vor, dass Mitgliedstaaten einen Anteil der staatlichen Beihilfen, die sie national auszahlen, in einen EU-Topf einzahlen, aus dem dann europäische Beihilfen ausbezahlt werden. So könnte die EU der strukturellen Übervorteilung der finanzstarken Mitgliedstaaten entegegenwirken. Letta hofft auch, dass dadurch die Idee von neuen EU-Mitteln bei einigen Staaten populärer wird, die diesen eigentlich skeptisch gegenüberstehen. Langfristig soll dies die Basis für eine effizientere europäische Industriepolitik legen.

Während Letta nicht direkt mehr EU-Schulden fordert, betont er aber deren positiven Nebeneffekt auf das Ziel, die Kapitalmarktunion zu fördern. Einheitliche und in genügendem Umfang vorhandene EU-Schuldtitel könnten sich als Europäische Safe Assets im Finanzmarkt etablieren, ähnlich wie die US Treasury Bonds, die eine wichtige Rolle im US-Finanzmarkt spielen.

Letta und Draghi verfechten beide das Projekt der Kapitalmarktunion, das sie für den Investitionsbedarf in Europa als essenziell betrachten. Draghi forderte in seiner Rede, man solle die Kapitalanforderungen der Banken reformieren, damit sie riskantere Investitionen tätigen können. Letta fordert dasselbe für die Versicherungsindustrie. Seit der Finanzkrise ging der Trend aus Rücksicht für die Finanzstabilität in die entgegengesetzte Richtung.

Um mehr Mittel für europäische Investitionen zu mobilisieren, fordert Letta ein europäisches Pensionsprodukt. Zudem soll die Aufsicht der Kapitalmärkte zumindest für die größten Akteure schrittweise europäisiert werden, damit die europäischen Regeln auch einheitlich angewendet werden.

Allgemein geht es den beiden italienischen Ex-Premiers darum, dass die EU endlich ihre Größe einsetzen kann. Die Marktintegration und -harmonisierung soll zu Skaleneffekten führen, die heute aufgrund der Fragmentierung noch nicht möglich sind.

Ein Harmonisierungsvorschlag, den beide unterstützen, ist ein europäisches Unternehmensrecht. Da die Harmonisierung der 27 europäischen Unternehmensgesetzgebungen zu kompliziert wäre, soll ein 28. System eingeführt werden, das zum Beispiel Start-ups nutzen können. Dieses europaweit einheitliche System soll auch mehr Investoren anlocken.

Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab begrüßt diesen Vorschlag: “Die Idee eines europäischen Unternehmensgesetzbuchs wäre die günstige Gelegenheit, unnötige Vorschriften zu streichen, Kohärenz zu schaffen, und damit Europa wieder zu einem interessanten Business-Development-Platz zu machen”, sagte er zu Table.Briefings.

Skaleneffekte wollen die italienischen Experten auch im Energie- und Telekommunikationsmarkt. Beide Märkte sollen stärker integriert werden. Insbesondere für Letzteren fordern Draghi und Letta mehr Konsolidierung.

Letta versicherte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass er nicht eine Situation wie in den USA wünsche, in denen der Telekommunikationsmarkt eine oligopolistische Struktur hat. Der Ruf nach größeren europäischen Firmen, die sich auch auf dem internationalen Parkett behaupten können, dürfte aber dennoch wettbewerbstechnische Fragen aufwerfen. Gerade wenn, wie Draghi und Letta vorschlagen, die europäische Industrie auch besser vor ausländischem Wettbewerb geschützt werden soll.

Eine wichtige Rolle dürfte dabei die öffentliche Beschaffung spielen. Draghi sprach sich in seiner Rede dafür aus, dass die EU-Mitgliedstaaten viel mehr gemeinsam einkaufen sollen, zum Beispiel bei Verteidigungsgütern, und dass sie mehr aus Europa kaufen sollen, um Abhängigkeiten abzubauen.

In ihrer Gesamtheit sind die Veränderungen, die Draghi und Letta vorschlagen, in der Tat “radikal”. Sie wollen fast jeden Aspekt des Binnenmarkts umbauen, damit dieser dem raueren internationalen Umfeld standhält und die EU ihre Stellung in der Welt bewahren kann.

Ob dies gelingt, bleibt angesichts der vielen heiklen Themen ungewiss. Viele Binnenmarktberichte sind schon geschrieben worden, nur um dann irgendwo in Brüsseler Büros zu verschwinden. “Die Schublade ist mein größter Feind”, sagt denn auch Enrico Letta. Dennoch glaubt er, dass die Situation so dramatisch sei, dass die EU-Mitgliedstaaten sich dieses Mal bewegen werden.

Wie sah das Konzept für den China-Besuch von Bundeskanzler Scholz aus?

Es war business as usual. Der Sinn des Besuchs bestand darin, deutsche Interessen voranzutreiben. Wir sind aber mit einem neuen China konfrontiert. Und obwohl sich der Ton in Europa ändert, wir einen Paradigmenwechsel durchlaufen und China zu einer Sicherheitsbedrohung, einer Herausforderung für den europäischen Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit wird, reist der deutsche Bundeskanzler mit einer großen Wirtschaftsdelegation und drei Ministern nach China, um die deutschen Interessen durchzusetzen und dabei die europäische Realität nicht zu berücksichtigen.

Wie wichtig war dieser Besuch für die EU?

Jedes Mal, wenn ein europäischer Regierungschef nach China reist, ist das auch für die EU von großer Bedeutung. Die Beziehungen zwischen der EU und China haben sich so schnell verschlechtert, dass jeder nationale Austausch in gewisser Weise auch für Europa wichtig ist. Deutschland spielt in den Beziehungen zwischen der EU und China eine besondere Rolle, da es eines der wenigen Länder ist, das kein Handelsdefizit aufweist. 70 Prozent der deutschen Direktinvestitionen gehen nach China.

Die chinesische Führung betrachtet die EU als eine Ansammlung von 27 unterschiedlichen Interessen. Die EU selbst ist für sie eine sehr undurchsichtige internationale Organisation. Peking findet in der EU Frankreich und Deutschland wichtig. Frankreich aus politischen und Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen. An der Spitze der chinesischen Führung wird aber Deutschland als der treibende Faktor für den europäischen Ansatz gegenüber China gesehen.

Kann Scholz wirklich Einfluss auf Peking ausüben? Oder will Peking Deutschland und die EU das nur glauben machen?

Peking misst Deutschland und der deutschen Stimme in Europa große Bedeutung bei. Vor dem Hintergrund sich verschlechternder bilateraler Beziehungen und zunehmender geopolitischer Spannungen war die europäische Dimension des Scholz-Besuchs noch wichtiger als noch vor einigen Jahren oder als die Besuche von Vertretern anderer Mitgliedstaaten. Denn die chinesische Führung sieht Deutschland als den entscheidenden Gestalter und Treiber des europäischen Ansatzes.

Ist Brüssel mit dem Ansatz von Scholz zufrieden?

In Brüssel wird davon ausgegangen, dass es eine europäische Dimension in der Art und Weise geben sollte, wie die Mitgliedsstaaten ihren Austausch mit China gestalten. Es mag Meinungsverschiedenheiten geben. Aber es gibt ein gewisses Maß an notwendiger Einheit und Kohärenz in Bezug auf die Botschaften, die gesendet werden. In der Pressekonferenz von Scholz war Europa wenig präsent. Er hat nicht viel dazu gesagt, dass chinesische Überkapazitäten und unfaire Handelspraktiken Konsequenzen haben müssen. Oder dass Deutschland zu der Entscheidung der Europäischen Union steht, Untersuchungen zu Elektrofahrzeugen und zu Windkraftanlagen einzuleiten und in der Frage der öffentlichen Beschaffung Druck auszuüben.

Und wie sah es beim Thema Russland aus?

Auch beim Thema Russland gab es nur sehr schwache Forderungen nach einer konstruktiven Rolle Chinas, vor allem in Bezug auf nukleare Sicherheit. Brüssel fordert und handelt auch konkreter, was wirkliche Auswirkungen von Chinas Unterstützung für Russland betrifft: Sanktionen. Das ist die Linie aus Brüssel, und dafür haben wir nicht viel Unterstützung gesehen. Eine große Übereinstimmung und starke Unterstützung für die Position Brüssels in all diesen Fragen fehlte leider.

Gab es weitere Themen, bei denen Scholz eine eher zu passive Haltung an den Tag legte?

Während der Pressekonferenz wurden die Menschenrechte nicht erwähnt. Das unterstreicht die Tatsache, dass diese sehr weit unten auf der Agenda des Kanzlers standen. Wenn wir diese Punkte aber nicht stärker vorantreiben, erkennen wir im Grunde an, dass wir zu einer interessenbasierten Beziehung übergegangen sind und dass wir eine europäische, werteorientierte Außenpolitik aufgegeben haben.

Bei bestimmten Themen vielleicht zu passiv zu sein, ist eine Sache. Berlin hat sich mit Peking aber auch auf mehr Zusammenarbeit bei E-Fahrzeugen und dem Datenaustausch der Autos geeinigt. Das ist etwas, das Brüssel gerade gezielt zu vermeiden versucht. Schießt Berlin auch aktiv gegen EU-Ansätze?

Für mich stellt sich eher die Frage: Wo ist Europa im deutschen Umgang mit China? Hier in Berlin ist die Debatte fragmentiert zwischen verschiedenen Machtpolen und Scholz versäumt es, die europäische Komponente der China-Strategie und die Aussagen des Koalitionsvertrags zu China umzusetzen. Dies hängt mit internem Druck zusammen, nicht nur seitens der politischen Parteien, die seine Koalition bilden, sondern auch seitens der Unternehmen und Wirtschaftsinteressen, die in der Art und Weise, wie Deutschland seine Politik gegenüber China definiert, ein besonderes Gewicht haben.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir sagen können, dass das absichtlich gegen europäische Interessen verstößt. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass der europäische Ansatz, der gemäß dem Koalitionsvertrag und der China-Strategie der Treiber der deutschen China-Politik sein sollte, nicht vorhanden ist. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Wenn Deutschland seine Politik nicht anpasst, um die gleiche Stoßrichtung wie die EU zu haben, wie können wir dann erwarten, dass andere Mitgliedstaaten, die Handelsdefizite haben oder mit wirtschaftlichen Zwangsszenarien konfrontiert sind, das tun?

Die Lage der Ukraine steht auf der Tagesordnung des EU-Rats. Nach dem Treffen mit Scholz haben deutsche Medien Xi in diesem Zusammenhang zitiert: “Alle Länder müssen einen Platz am Tisch haben. Kein Land darf auf der Speisekarte stehen.” Wen meint er damit?

Chinas Position zum Krieg in der Ukraine war immer konsequent. Es gab minimale Änderungen, aber nur am Rande. Xi hat immer wieder gesagt, dass man Russland berücksichtigen müsse, wenn man Frieden wolle. Als der Sondergesandte Li vor einigen Monaten nach Europa kam, sagte er bereits, dass die Voraussetzung für die Teilnahme Chinas an der Friedens-Konferenz in der Schweiz sei, dass Russland am Tisch sitze und der russische Friedensplan besprochen werde. Das ist die Bedingung für China.

In Europa wollen wir, dass der Krieg schnell zu Ende ist. Die Chinesen haben einen langsameren Zeitplan und sagen, dass der Krieg, der bereits mehr als zwei Jahren dauert, auch noch länger dauern kann, weil die Bedingungen für Verhandlungen im Moment nicht stimmen. Sie haben kein klares Bild davon, wie die Endphase aussehen wird. Aber Pekings Ansicht nach sollten die russischen Interessen auf keinen Fall vergessen werden. Es ist ganz klar, dass wir uns über den Zeitplan und, was noch wichtiger ist, über die Position Chinas als wirtschaftliche und politische Lebensader für Moskau in tiefer Meinungsverschiedenheit befinden.

Xi reist im Mai nach Frankreich, Serbien und Ungarn. Besteht die Gefahr, dass er Emmanuel Macron und Olaf Scholz gegeneinander ausspielt?

Ich denke, dass Xi Macron und Scholz gegeneinander ausspielt, ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern längst Realität. Die Gefahr ist eher, dass der Mangel an EU-Sicht bei Scholz’ Reise sich darin niederschlägt, dass es auch bei Xis Besuch in Europa zu wenig um den gesamteuropäischen Ansatz gehen wird. Paris muss die Möglichkeit einer Europäisierung des Besuchs in Betracht ziehen und den europäischen Ansatz gegenüber China klar unterstützen. Eine der Herausforderungen für Frankreich besteht nun darin, einige Schlussfolgerungen zu ziehen: Warum ist es uns nicht gelungen, eine gemeinsame europäische Agenda voranzutreiben, was China ausnutzen wird?

Frankreich verfügt über ein enormes politisches Kapital in China. Xi reist anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen nach Frankreich. Dieses politische Kapital sollte genutzt werden, und zwar in zwei Punkten: Zum einen sollte die Frage der Unterstützung Chinas für die Kriegsanstrengungen Russlands in den Mittelpunkt der Tagesordnung gestellt werden. Denn China ist nur mit dem einzigen Mittel zu einer Änderung seiner Position zu bewegen, wenn sich die Kosten für die Unterstützung Russlands erhöhen.

Und der zweite Punkt ist das Handelsungleichgewicht und die Frage der Überkapazitäten sowie unfairer Handelspraktiken im Zusammenhang mit Chinas aggressiver Industriepolitik. Peking muss sich darüber im Klaren sein, dass das auch Konsequenzen haben wird, sowohl im Hinblick auf das De-Risking für die europäischen Regierungen und Unternehmen als auch im Hinblick auf den Einsatz europäischer Handelsinstrumente wie den Anti-Subventionsuntersuchungen.

Abigaël Vasselier leitet das Foreign Relations-Team bei der deutschen China-Denkfabrik Merics. Die Französin war zuvor stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) und etablierte das Asien-Programm beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

19.04.-20.04.2024, Berlin

AI, Konferenz German-American Trade and Tech Dialogue

Unter dem Titel “Trade, Tech, and Transformation: Transatlantic Visions in Action” bietet die Konferenz des Aspen Institute (AI) eine Plattform für Diskussionen zur deutsch-amerikanischen und europäisch-amerikanischen Zusammenarbeit im internationalen Handel zwischen Interessensvertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. INFOS & ANMELDUNG

21.04.2024 – 13:00-18:00 Uhr, München

HVMZM, Symposium Der Balkan und die EU – A Toxic Relationship?

Hilfe von Mensch zu Mensch (HVMZM) beleuchtet im Rahmen der Balkantage 2024 die politischen Entwicklungen in den Balkanländern und deren Beziehung zur EU. Ziel ist, Empfehlungen für Entscheidungsträger zur Verbesserung dieser Beziehung zu formulieren. INFOS

23.04.-24.04.2024, Berlin

ZIA, Konferenz Handelsimmobilienkongress

Die Veranstaltung des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) bietet zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden mit Referentinnen und Referenten wie der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz. INFOS & ANMELDUNG

23.04.2024 – 09:30-12:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

ERCST, Roundtable EU ETS: Carbon Dioxide Removals CDRs

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will discuss the role of negative emissions and carbon removal technologies in the EU ETS, and, if they were to be included, under what constraints. INFO & REGISTRATION

23.04.2024 – 13:00-19:00 Uhr, Hannover

VS, Konferenz Niedersächsischer Innovationsdialog

Die Volkswagen-Stiftung (VS) geht der Frage nach, in welchem Rahmen ein Brückenschlag zwischen Forschung und Wirtschaft in Niedersachsen gelingen kann und diskutiert darüber mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Start-up-Branche sowie Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsverbänden und der Landespolitik. INFOS

23.04.2024 – 15:00-16:30 Uhr, Genf (Schweiz)/online

ILO, Seminar AI Labor Disclosure Initiative: Recognizing the social cost of human labour behind automation

The International Labour Organization (ILO) explores the evolving landscape of workforce transparency and its impact on AI development with the purpose to advocate for regular reports on digital labor to inform the formulation of policies, supply chain management, and responsible investment decisions. INFO & REGISTRATION

23.04.2024 – 19:00 Uhr, Hamburg

Körber Stiftung, Diskussion Klimaschutz und Kapitalismus – ein Widerspruch?

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan, Journalistin Ulrike Herrmann, Ökonom Mathias Binswanger und Aktivistin Lea Bonasera diskutieren über die Vereinbarkeit von Kapitalismus und Klimaschutz. INFOS & ANMELDUNG

Angesichts zunehmender globaler Bedrohungen müsse die Europäische Union innerhalb der nächsten fünf Jahre die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie aufstocken. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Grundsatzrede beim Europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsgipfel in Brüssel.

Dabei werde der Schwerpunkt auf Innovation liegen. “Wir werden uns auf Innovation konzentrieren, um sicherzustellen, dass Europa bei den neuen Technologien, die weltweit in verschiedenen Konflikten eingesetzt werden, einen Vorsprung hat.”

In ihrer Rede bezog sie sich auch auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie den Angriff Irans auf Israel. Von der Leyen sprach von einer “neuen Liga der autoritären Regime” und nannte dabei explizit den Iran, Russland und Nordkorea. Diese Länder wollten die internationale Ordnung zerreißen und die Demokratien der Welt an den Rand des Abgrunds führen.

“Die Welt ist so gefährlich wie seit Generationen nicht mehr”, sagte von der Leyen. Europa sei mittendrin. “Deshalb ist es an der Zeit, dass Europa in Sachen Verteidigung und Sicherheit aufwacht.” rtr/sas

Bei der Parlamentswahl in Kroatien am Mittwoch dürfte laut Wählerbefragungen die bürgerliche Partei HDZ von Ministerpräsident Andrej Plenković stärkste Kraft geworden sein. Drei kroatische Fernsehsender berichteten übereinstimmend, HDZ liege den Befragungen zufolge mit 58 Parlamentsmandaten von insgesamt 151 auf Platz eins, gefolgt vom linksliberalen Oppositionsbündnis Rijeke Pravde (Flüsse der Gerechtigkeit) mit 44 Mandaten. Die rechtsgerichtete Heimatbewegung dürfte den dritten Platz belegen und auf 13 Sitze kommen.

Die Wahlbeteiligung lag zweieinhalb Stunden vor Schluss der Wahllokale bei 50,6 Prozent und damit um 16 Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt bei den vergangenen Wahlen. dpa/rtr

Die großen Online-Plattformen stellen Forschern und zivilgesellschaftlichen Gruppen nicht die erforderlichen Werkzeuge und Daten bereit, die sie brauchen, um den Einfluss von Werbung auf die kommenden Europawahlen wirksam zu überwachen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung, die die gemeinnützige Mozilla Foundation bei Check First in Auftrag gegeben hat.

Getestet wurden die Tools zur Werbetransparenz von elf der weltweit größten Technologieunternehmen. Diese Tools sollen es Forschern, Beobachtern und der Öffentlichkeit eigentlich ermöglichen zu verstehen, wie kommerzielle Kommunikation den Informationsraum beeinflusst und sich auf die Gesellschaft auswirkt.

Das Ergebnis des Stresstests: Die Werbebibliotheken, die der Digital Services Act (DSA) von den Plattformen und Suchmaschinen verlangt, sind nicht ausreichend vorbereitet, um den Anforderungen der Transparenz und Nutzbarkeit gerecht zu werden. Die Untersuchung, die zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 stattfand, umfasste Unternehmen wie Google, Facebook, Tiktok und andere sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen (VLOPs und VLOSEs).

Vor allem Plattformen wie Ali Express und X bieten demnach minimale Daten und schlecht zugängliche Schnittstellen. Aber auch fortschrittlichere Repositorys wie die von Google oder Tiktok wiesen erhebliche Lücken und Genauigkeitsprobleme auf.

Werkzeuge für die Transparenz von Werbebibliotheken seien für die Verantwortlichkeit von Plattformen unerlässlich, sagt Claire Pershan, EU Advocacy Lead bei Mozilla. “Sie sind wie Rauchmelder eine erste Verteidigungslinie. Unsere Forschung zeigt jedoch, dass die meisten der weltweit größten Plattformen keine funktional nützlichen Anzeigenverzeichnisse anbieten.”

Die Experten kritisieren die mangelnde Kompatibilität der Werbebibliotheken untereinander, was es schwierig mache, bezahlte Einflussnahme systematisch und plattformübergreifend zu untersuchen. Zudem seien diese Transparenzwerkzeuge oft schwer auffindbar und in vielen Fällen erst nach mehreren Klicks durch die Benutzeroberfläche oder tief versteckt in den Nutzungsbedingungen der Plattformen erreichbar.

Die Ergebnisse des Stresstests unterstreichen nach Meinung der Autoren, dass Verbesserungen dringend notwendig sind, auch um Desinformation und Wahlbeeinflussung effektiv zu erforschen und zu überwachen. Sie fordern die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der Forschungsgemeinschaft Leitlinien für Werbebibliotheken zu entwickeln und die Standardisierung von Schnittstellen zu fördern. vis

Zalando klagt erneut gegen die Europäische Kommission im Rahmen des Digital Services Act (DSA). Diesmal geht es dem Unternehmen um die Frage, wie die Kommission die Gebühren für die Aufsicht berechnet. “Mit dieser Klage fechten wir nicht die Höhe der Gebühr selbst an, sondern sind der Meinung, dass wir ohne klare und transparente Informationen über die verwendete Berechnungsmethode deren Richtigkeit und Fairness nicht überprüfen können”, begründet Lena Wallenhorst, Senior Vice President Corporate Governance und General Counsel bei Zalando, die Klage.

Die Aufsichtsgebühr (supervisory fee) fällt jährlich an. Zalando hat nach eigenen Angaben die erste Zahlung auch bereits geleistet. Da die Zahl der aktiven Nutzerinnen eines Services die Grundlage für die Berechnung der Gebühr als auch für die Einstufung als Very Large Online Platform (VLOP) sei, brauche Zalando Klarheit darüber, welche Berechnungsmethode richtig sei.

“Die Diskrepanz zwischen den verwendeten Zahlen zeigt, dass die Europäische Kommission nicht genügend Klarheit schafft – was einer der Gründe war, weshalb wir die erste Klage eingereicht haben”, sagt Wallenhorst. Zalando ist überzeugt, nicht in die VLOP-Kategorie zu gehören, was Inhalt der ersten Klage ist. “Daher sollte auch keine Gebühr von uns erhoben werden”.

Die Kommission widerspricht. Sie habe rechtzeitig mit Zalando die Datensätze geteilt, die der Berechnung der Gebühr zugrunde liegen. Und auch die Einstufung als VLOP sei auf Basis der von Zalando bereitgestellten Nutzerzahlen geschehen. Man sei bereit, Probleme zu besprechen, die in Bezug auf die angewandte Methodik für die Aufsichtsgebühren aufgetreten sind, teilte die Kommission auf Anfrage mit.

Zalando gibt an, die Kommission habe die Gebühr auf Grundlage von 47,5 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen gemacht. Diese Zahl weiche jedoch stark von den 83 Millionen monatlichen Besucherinnen ab, die von der EU-Kommission ursprünglich für Zalandos Einstufung als VLOP herangezogen wurden. Das sei nicht nachvollziehbar, heißt es aus dem Unternehmen.

Zalando argumentiert, dass die Kommission nicht alle Kunden in einen Topf werfen dürfe. Ein Teil seien Einzelhandelskunden von Zalando direkt (und somit nicht anrechenbar auf die Plattform). Dies seien 52 Millionen. Andere seien Kunden von Unternehmen, die Zalando als Plattform nutzen. Dies seien 31 Millionen.

In den vergangenen Monaten habe Zalando bei der EU-Kommission zwei formelle Anträge auf Auskunft gestellt, um die Einzelheiten der Berechnungsgrundlage nachzuvollziehen. Beide Anträge habe die Kommission abgelehnt und lediglich Teilinformationen an alle VLOPs herausgegeben. Das ist nach Auffassung von Zalando nicht ausreichend. Die Kommission nutze keine konsistente Methodik zur Berechnung der Gebühren, lautet der Vorwurf. vis

Nach der Einführung von Tiktok Lite in Frankreich und Spanien fordert die Kommission ein Risikoprofil für die neue App der Kurzvideo-Plattform. Sie habe dem Unternehmen eine Frist von 24 Stunden gesetzt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Es bestünden Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der App auf Kinder und Jugendliche. Die Tochter des chinesischen Konzerns Bytedance hätte vor der Einführung in der EU eine Risikobewertung vornehmen müssen.

“Wir werden keine Mühen scheuen, um Minderjährige unter dem DSA zu schützen”, schrieb EU-Industriekommissar Thierry Breton auf dem Kurznachrichtendienst X. “Wir stehen bereits im Kontakt mit der Kommission und werden auf die Aufforderung antworten”, sagte ein Sprecher von Tiktok.

Tiktok Lite richtet sich an Nutzer ab 18 Jahren und bietet eine Art Bonusprogramm. Die User können Punkte sammeln, indem sie etwa Videos schauen, Inhalte liken, Kanäle abonnieren oder Freunde einladen. Diese Punkte können gegen Belohnungen wie Amazon-Gutscheine, Paypal-Geschenkkarten oder Tiktok-Münzen eingetauscht werden, mit denen sich wiederum die Ersteller von Inhalten auf der Plattform bezahlen lassen.

Die Kommission sieht darin eine potenzielle Förderung von Suchtverhalten. Die Behörde hatte bereits im Februar wegen eines mutmaßlich mangelhaften Jugendschutzes ein formelles Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet. rtr

Die gute Nachricht zuerst: 19 EU-Länder – darunter Deutschland – haben ihre Zubauziele für öffentliche Ladesäulen für das Jahr 2024 im Rahmen der Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFIR) bereits erreicht. Das schreibt die Verkehrs- und Umwelt-Organisation T&E in einer heute erschienenen Analyse. Demnach hat sich die Zahl der Ladestationen in der EU den letzten drei Jahren verdreifacht. Ende 2023 habe es EU-weit mehr als 630.000 Ladepunkte gegeben.

Die AFIR ist seit vergangener Woche in Kraft und gibt den Mitgliedstaaten erstmals individuelle Ausbauziele vor – gemessen an der Größe ihrer E-Auto-Flotte. Daraus ergeben sich Zwischenziele für jedes Jahr, die T&E ausgewertet hat. Portugal, Ungarn und Litauen erreichen ihre Ziele zwar noch nicht, werden diese aber voraussichtlich noch bis Ende des Jahres schaffen. Luxemburg, Zypern und Malta werden laut T&E ihre Ziele voraussichtlich verpassen, könnten sie aber aufgrund der kleinen E-Auto-Flotten bereits durch geringen Zubau erreichen. Griechenland und Irland hinken am deutlichsten hinterher. luk

Sollte der Name eines Drogenbosses eine geschützte Marke in der EU sein? Der Name eines Mannes, auf dessen Konto zahllose Mafiamorde gehen, und der vor allem durch den Schmuggel von Kokain in atemberaubenden Mengen unendlich viel Leid exportiert hat? Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) war dagegen. Und erteilte den Antragsstellern eine Abfuhr, die den Namen von Pablo Escobar, dem 1993 verstorbenen Chef des Medellín-Kartells, eintragen lassen wollten.

Die Antragssteller, ein Unternehmen mit Sitz im US-Staat Puerto Rico, klagte gegen die Entscheidung beim Gerichtshof der EU in Luxemburg. Und verlor. Das Gericht urteilte jetzt: Das EUIPO habe richtig entschieden. Man verbinde den Namen Pablo Escobar mit Drogenhandel und Drogenterrorismus, Verbrechen und Leid.

Diese Analyse teilen sicherlich alle Menschen, die seinerzeit die Berichterstattung über das Medellín-Kartell und die Untaten von Escobar mitbekommen haben. Interessanter ist die Frage: Wie kann jemand auf die Idee kommen, dass Werbung mit diesem Namen eine gute Sache ist? Markus Grabitz