haben Sie sich den 9. Juni 2024 auch schon im Kalender markiert? An diesem Tag verbindet sich das Große mit dem Kleinen, das Hochamt der europäischen Demokratie mit dem Hochamt der deutschen Gartenfreunde. Nicht nur feiert deren Bundesverband dann den Tag des Gartens, auch die Europawahl wird an diesem Tag in Deutschland stattfinden. Zumindest Letzteres hat das Bundeskabinett gestern beschlossen.

Deshalb möchte ich Ihnen noch einmal drei Gewächse von Europe.Table in den Korb legen: die Analysen zum Gerangel um Listenplätze in Deutschland, zur Bewährungsprobe für die Von-der-Leyen-Koalition und zu neuen Bündnisoptionen. Allesamt aus dem Frühbeet meines Kollegen Markus Grabitz.

Nicht minder vorausschauend sind übrigens Deutschlands Kleingärtner: Die Vorbereitungen für den Tag des Gartens 2024 haben längst begonnen, schreiben sie auf ihrer Website. Und der veranstaltende Landesverband Saarland ist doch im Dreiländereck wie geschaffen für diesen Tag. Also entspannen Sie nach dem Urnengang vielleicht beim Anblick von frisch erblühten Malven und Margeriten, bevor der nervenaufreibende Wahlabend beginnt.

Nachdem vergangene Woche sowohl der Rat als auch der federführende ITRE-Ausschuss ihre Positionen zum Cyber Resilience Act (CRA) offiziell festgezurrt haben, geht damit das nächste Gesetz auf die Zielgerade, das die digitale Resilienz vergrößern und Angriffe künftig erschweren soll. Doch die ersten Streitpunkte für den Trilog und mit anderen Akteuren zeichnen sich bereits ab.

Einer der großen Streitpunkte der kommenden Monate wird die Frage sein, inwiefern cloudbasierte Dienste vom CRA erfasst werden. Im Kommissionsentwurf hieß es noch, dass “Software as a Service” vom CRA ausgenommen sein solle. In Erwägungsgrund 9 der Ratseinigung ist hingegen vorgesehen, dass der Rechtsakt auf “Datenverarbeitungslösungen in Verbindung zu einem Produkt mit digitalen Elementen” Anwendung finden solle, wenn ohne diese eine Funktionalität des Produkts nicht zur Verfügung stehe. In diese Richtung geht auch die Position des Industrieausschusses (ITRE) des Europaparlaments.

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) sieht einige Verbesserungen, wünscht sich aber noch deutliche Änderungen am CRA. “Der Anwendungsbereich ist weiterhin zu groß und sollte dringend auf Produkte mit einem tatsächlich relevanten Risikopotenzial verkleinert werden”, sagt Sarah Bäumchen, Mitglied der Geschäftsleitung des ZVEI. Sowohl nach Rats- als auch nach ITRE-Vorschlag würde eine Vielzahl neuer Produkte mit digitalen Elementen erfasst werden.

Kritik an den vorgesehenen Produkteinstufungen kommt auch von Verbraucherseite – allerdings aus gegenteiliger Richtung. Die Verbraucherverbände fordern, dass das Zurverfügungstellen von Updates weiter gefasst wird als in den ITRE- und Ratspositionen derzeit vorgesehen. Produkte sollten nicht deshalb unbenutzbar oder zum Sicherheitsrisiko werden, weil das Ende der verpflichtenden Mindestdauer der Unterstützung erreicht werde – hier müssten die Unterhändler nachbessern.

Außerdem müssten bestimmte Produkte wie vernetzte Spielzeuge nicht nur, wie derzeit vorgesehen, mit Konformitätserklärungen der Hersteller versehen werden. Sie sollten stattdessen einer echten Zertifizierung durch Prüfstellen unterliegen.

Der ZVEI will zudem die Unterschiede in Geschäftsmodellen besser berücksichtigt sehen: Die unterschiedlichen Endverbraucher- und Geschäftskunden-Modelle müssten sich auch im Recht widerspiegeln.

Das Hauptproblem für die Elektro- und Digitalindustrie aber sind die Übergangszeiten. Diese sind “weiterhin deutlich zu kurz, um die umfassenden Maßnahmen zur Umsetzung treffen zu können”, bemängelt Bäumchen. “Für diese werden mindestens 48 Monate benötigt.” Doch sowohl Parlament als auch Mitgliedstaaten wollen kürzere Fristen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Frage, inwieweit Open-Source-Software ebenfalls in die Pflichten des CRA eingebunden wird oder nicht. Hier ist die Schwierigkeit, dass quelloffene Software nach sehr unterschiedlichen Modellen gepflegt wird: Zwar setzen fast alle, auch selbst proprietäre Software entwickelnden Unternehmen wie Microsoft, in Teilen auf weitverbreitete und standardisierte Open-Source-Software. Einige Anbieter stellen zudem Entwicklungskapazitäten für Open-Source-Software bereit, verdienen ihr Geld jedoch mit den Dienstleistungen, die rund um diese Kategorie möglich sind.

Doch Teile dieser digitalen Standards werden auch weiterhin von Freiwilligen oder vollständig gemeinnützigen Akteuren entwickelt. Hier hatte sich bereits zu Beginn der Debatte um Update- und Qualitätsprüfungspflichten abgezeichnet, dass eine trennscharfe Regulierung entlang der unterschiedlichen Akteure kompliziert würde.

Der Rat hat in seiner Positionierung nun vorgesehen, dass “kommerzielle Aktivität” das maßgebliche Kriterium dafür sein soll, ob etwas unter den CRA fallen soll. Ausdrücklich sieht die Ratsposition vor, dass auch die Entrichtung von Nutzungsgebühren dazu gehören kann.

Doch in vielen Fällen ist genau das ein Modell, wie die Entwicklung querfinanziert wird: Die Software wird entwickelt und allgemein zur Verfügung gestellt, zugleich aber werden Services wie etwa Hosting betreuter Instanzen der Software angeboten. In einem Brief wenden sich daher Vertreter der großen freien Content-Management-Systeme WordPress, Joomla, Drupal und Typo3 an die Unterhändler und fordern deutliche Nachbesserungen am vorgesehenen Erwägungsgrund 10.

Viel Diskussionsstoff also für die Zeit nach der Sommerpause, wenn Parlament und Rat schnellstmöglich in den Trilog übergehen wollen.

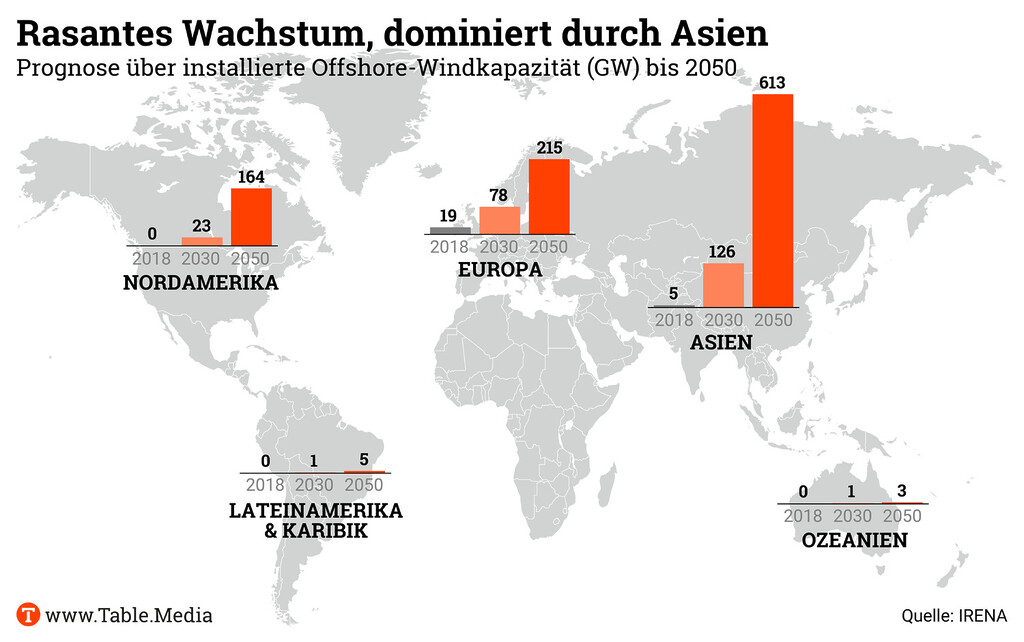

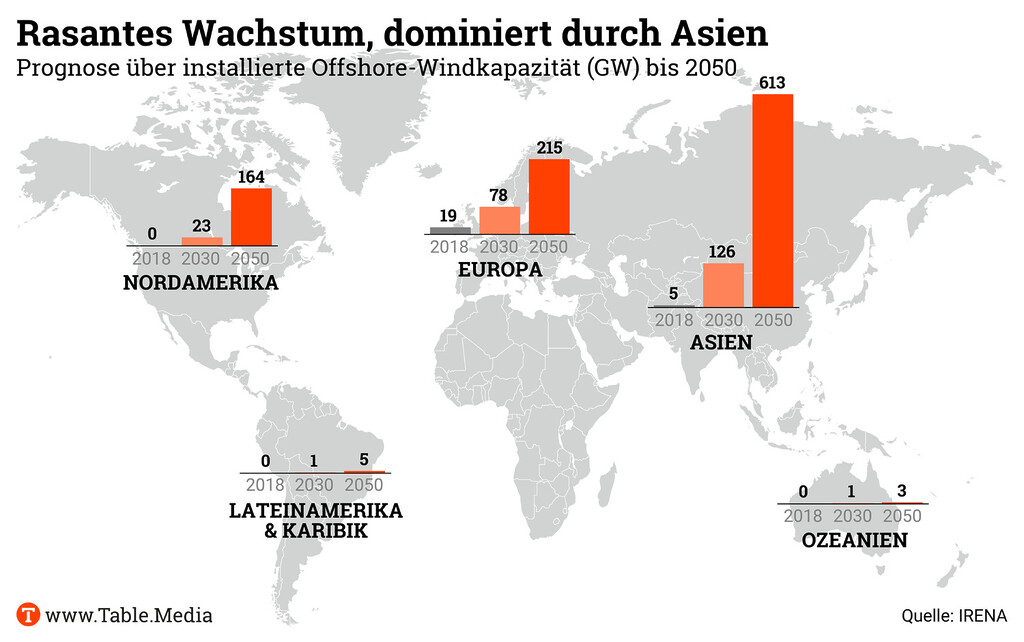

Offshore-Windparks werden inzwischen in einigen Strommärkten ohne staatliche Förderung gebaut. Deshalb haben erste Länder nun angefangen, bei Ausschreibungen von Offshore-Windparks auch “negative Gebote” zuzulassen. Das bedeutet: Die Projektierer verzichten nicht nur auf garantierte Einspeisevergütungen – sie legen sogar noch Geld obendrauf, um den Zuschlag zu bekommen.

In Deutschland (mit rund acht Gigawatt installierte Leistung derzeit weltweit auf Platz 3 bei Offshore-Kapazitäten) wurden soeben vier Flächen in Nord- und Ostsee gegen Milliardenzahlungen vergeben. BP darf zwei Parks mit jeweils zwei Gigawatt installierter Leistung rund 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland bauen und bezahlt dafür knapp 6,8 Milliarden Euro. Den Zuschlag für einen weiteren Windpark in derselben Nordseeregion sowie einen kleineren in der Ostsee bekam TotalEnergies für gut 5,8 Milliarden Euro. Die Parks sollen ab 2030 Strom produzieren.

Der europäische Branchenverband WindEurope berichtet von zwei weiteren Ländern, in denen bisher Ausschreibungen mit negativen Geboten stattfanden: in Dänemark und kürzlich in Litauen. Zulässig sind negative Gebote inzwischen auch in den Niederlanden.

Das erste Mal ergaben sich in Dänemark negative Ausschreibungsergebnisse. Nach der Auktion für den Offshore-Windpark Thor im vergangenen Jahr sprach das dänische Ministerium für Klima, Energie und Versorgung von einem “neuen Kapitel beim Ausbau der dänischen Windenergie”. Der Windpark und seine Anbindung an Land werden nämlich erstmals ohne staatliche Beihilfen gebaut: RWE als erfolgreicher Bieter wird für das Projekt mit einem Gigawatt installierter Leistung rund 375 Millionen Euro an den Staat abführen müssen.

Auch Litauen akzeptiert inzwischen negative Gebote und hat auch schon ein Projekt auf dieser Basis vergeben, wie WindEurope berichtet. Jüngst bekam dort ein Konsortium einen Zuschlag, das 20 Millionen Euro geboten hatte, um einen Windpark mit 700 Megawatt bauen zu dürfen. Die Gebote in Deutschland zeigen ganz neue Dimensionen: Die Konzerne BP und TotalEnergies geben für ihre sieben Gigawatt in Deutschland 12,6 Milliarden Euro aus – bezogen auf die Leistung also gut das 60-fache des litauischen Betrags.

Offshore-Wind ist für einige Firmen also ein so gutes Geschäftsmodell, dass sie für die Lizenzen viel Geld auf den Tisch legen. Das funktioniert bisher allerdings nur in ausgewählten Märkten, denn die Rahmenbedingungen sind international unterschiedlich: Im weltgrößten Markt China (Bestand Offshore-Windkraft aktuell: rund 30 Gigawatt) geben die Unternehmen Gebote ab für staatliche Vergütungen, die sich an einem Kohlestrom-Index bemessen, wie die Beratungsagentur Trivium China erklärt. Die Zuschläge liegen dabei unterhalb des Preises von Kohlestrom. Ein Vergleich mit der Situation in Europa ist aber kaum sinnvoll, weil in China die Strommärkte noch lange nicht so entwickelt sind, wie hierzulande.

Im größten europäischen Markt, in Großbritannien (aktuell: 14 Gigawatt), stoppte Vattenfall soeben sein 1,4-Gigawatt-Projekt Norfolk Boreas, wie das Unternehmen bei der Vorstellung seiner Halbjahreszahlen mitteilte. Die Baukosten seien inzwischen so sehr gestiegen, dass der Investor die einst gewährte Festvergütung von 37,35 Pfund (rund 43 Euro) pro Megawattstunde nunmehr als unzureichend erachtet.

In Deutschland kam jetzt das Konzept der “negativen Gebote” erstmals zum Zug. Der Grund: Es war einfach unvermeidbar geworden. In der Vergangenheit erhielten jene Akteure den Zuschlag, die ihren Strom zu den günstigsten Konditionen anboten. Zwischenzeitlich aber wurden Gebote zu 0 Cent fast die Regel – die meisten Unternehmen verzichten also längst auf garantierte Vergütungen. Um zwischen den Null-Cent-Angeboten zu entscheiden, wurde im Windenergie-auf-See-Gesetz unter dem Stichwort “dynamisches Gebotsverfahren” eine zweite Auktionsrunde verankert. In dieser bekommt den Zuschlag, wer – nach seinem ersten Null-Cent-Gebot – die größte Summe obendrauf legt.

Die Milliarden, die der Staat auf diese Weise einnimmt, sind zweckgebunden. 90 Prozent des Geldes werden zur Senkung der Offshore-Netzumlage eingesetzt, mit der die Anbindung der Offshore-Windparks finanziert wird. Sie wird über die Stromrechnung von den Verbrauchern bezahlt. Zehn Prozent der Einnahmen gehen außerdem in den Bundeshaushalt und müssen je zur Hälfte “für Maßnahmen des Meeresnaturschutzes” und “für Maßnahmen zur umweltschonenden Fischerei einschließlich Fischereistrukturmaßnahmen” eingesetzt werden

Dass bei der deutschen Ausschreibung ausschließlich “zwei finanz- und eigenkapitalstarke Giganten aus dem Öl- und Gassektor” als Bieter erfolgreich waren, sorgt seitens der Stiftung Offshore-Windenergie für Kritik. Die beiden Unternehmen wollen fast so viel Leistung aufbauen, wie es bisher in deutschen Gewässern insgesamt gibt. Im kommenden Jahr sollen weitere acht bis neun Gigawatt ausgeschrieben werden. Sollte bis dahin das Auktionsdesign nicht überarbeitet werden, bestehe “die Gefahr eines Oligopols im deutschen Offshore-Wind-Markt”, beklagt die Stiftung. Die Politik müsse darauf achten, “die Akteursvielfalt zu erhalten”.

Kritik kommt auch vom Verband WindEurope. Zwar liege die Verlockung, ein Ausschreibungsdesign mit negativen Geboten einzuführen, auf der Hand, weil man keine Fördergelder mehr brauche und sogar Einnahmen für den Staatshaushalt generiere. “Das erscheint auf den ersten Blick günstig, ist aber leider ein Trugschluss”, sagt WindEurope Sprecher Christoph Zipf. Denn die Projektentwickler müssten diese Kosten weitergeben. Das treibe entweder die Strompreise oder die Investoren müssten “die Kosten an die Wertschöpfungskette weitergeben.” Das geschehe dann “auf Kosten der Hersteller und Zulieferer, die ohnehin schon rote Zahlen schreiben oder nur sehr geringe Margen haben”.

Dass das Thema nun just nach der deutschen Ausschreibung hochkocht, liegt schlicht daran, dass die Gelder, die in den deutschen Seegebieten bezahlt werden, ungewöhnlich üppig sind. Legt man die Milliardenbeträge auf die zu erwartenden Stromerträge um, ergibt sich bei einer angenommenen Betriebszeit der Turbinen von 20 Jahren ein Wert von rund zwei Cent je Kilowattstunde.

Die Unternehmen spekulieren also auch langfristig auf ein Preisniveau am Strommarkt, das es ihnen ermöglichen wird, ihren Strom trotz der hohen Prämien gewinnbringend zu verkaufen. In jüngster Zeit waren die Bedingungen in dieser Hinsicht jedenfalls gut: Die monatlich gemittelten Marktwerte für Windstrom auf See lagen im Jahr 2023 bisher zwischen rund acht und elf Cent je Kilowattstunde.

Aber die Marktwerte schwanken stark – und das ist das Risiko der Investoren. Sehr attraktiv war der Markt für Stromerzeuger im Jahr 2022, als man mit Offshore-Windstrom an der Börse im Durchschnitt 18,3 Cent je Kilowattstunde erlösen konnte. Im Jahr 2021 waren es ebenfalls noch solide neun Cent gewesen, im Corona-Jahr 2020 hingegen hatte der Marktwert von Offshore-Windstrom bei ruinösen 2,7 Cent gelegen.

Die Unternehmen, die heute ohne staatliche Mindestvergütung und mit satten Zahlungen an den Staat in einen Offshore-Windpark investieren, müssen also vor allem eines haben: Vertrauen in weiterhin hohe Marktpreise an der Strombörse. Bernward Janzing

28.07.-30.07.2023, Dublin (Irland)

9th International Conference on New Findings in Humanities and Social Sciences

The conference discusses topics like the right to be forgotten, the use of tablets and its influence on the motivation of students, as well as basic education teachers’ extrinsic motivation. INFOS & REGISTRATION

28.07.-29.07.2023, Tutzing

Akademie für politische Bildung, Seminar Vom Wunschzettel zur Umsetzung: Den digitalen Strukturwandel gestalten

Die Akademie für politische Bildung wirft einen Blick auf die Digitalisierung, um aus verschiedenen Perspektiven angemessene Wege für den digitalen Strukturwandel in Deutschland zu diskutieren. Infos

28.07.2023 – 09:00-12:00 Uhr, Leipzig

BVMW Unternehmerfrühstück

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) lädt zum Unternehmerfrühstück. INFOS & ANMELDUNG

31.07.-04.08.2023, San Diego (USA)

ENISA, Conference International Cybersecurity Challenge 2023(ICC)

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) invites cybersecurity experts to discuss international cybersecurity strategies. INFOS & REGISTRATION

31.07.2023 – 17:30 Uhr, online

HSS, Seminar KI im Unternehmen – wie Deep Learning, ChatGPT & Co. unterstützen können

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) gibt einen Einblick in die Potenziale der KI für KMU. INFOS & ANMELDUNG

01.08.2023 – 18:00-19:30 Uhr, online

FNF, Vortrag 50 Jahre EU-Mitgliedschaft Irlands – vom Armenhaus Europas zu einem der reichsten Mitgliedstaaten

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beleuchtet Irlands Entwicklung als Mitgliedstaat, die Rolle des Landes in der Union und was der Brexit für Irland bedeutet. INFOS & ANMELDUNG

01.08.2023 – 19:00-20:30 Uhr, online

FNF, Vortrag Gewalt auf Frankreichs Straßen – Versuch einer Einordnung zwischen Integrationsversagen, Islamismus und Armut

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) erläutert die verschiedenen Faktoren, die Ursache für die jüngste Gewalt in Frankreich sein könnten. INFOS & ANMELDUNG

Zahlreiche EU-Agrarminister zeigten sich enttäuscht von der zusätzlichen Folgenabschätzung der EU-Kommission zum Vorschlag für die Reduzierung umweltschädlicher Pestizide (SUR) in der Landwirtschaft. Das machten sie am Dienstagabend beim Agrarrat deutlich. Die Kommission hatte die Zusatzstudie auf Bitten der Mitgliedsländer vorgelegt, um die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche und die Nahrungsmittelproduktion dazustellen.

Die Sorgen seien durch die erweiterte Folgenabschätzung nicht vollständig zerstreut worden, sagte der tschechische Minister am Dienstag. Ungarn kritisierte, dass die Kommission weiterhin keinerlei Zahlen vorlege, wie groß die Ertragseinbußen durch die Verordnung voraussichtlich sein würden. Ein Großteil der Länder unterstützte dennoch die Ziele des Kommissionsvorschlags zur SUR.

Die Kommission will mit der Pestizide-Verordnung den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren sowie ökologisch besonders bedenkliche Pestizide sollen komplett untersagt werden.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) betonte, dass die Kommission mit der zusätzlichen Studie alle Fragen des Rates beantwortet habe. “Weitere sinnlose Verzögerungen der Verhandlungen zur SUR sind aus unserer Sicht nicht zu rechtfertigen.” Özdemir forderte, dass die Kernpunkte bei den nächsten technischen Beratungen der 27 EU-Staaten behandelt werden. Auch Frankreich unterstützte die rasche Fortsetzung der Verhandlungen.

Ungarn, Polen, Rumänien und Tschechien kritisierten generell, dass die Kommission verbindliche nationale Reduktionsziele für Pestizide vorschreiben will. Andere sehen die Intention der Kommission kritisch, die Pestizid-Regulierung EU-weit zu harmonisieren.

Özdemir wiederholte die Kritik an der Kommissionsdefinition von ökologisch sensiblen Gebieten. Deutschland hat große Flächen als solche ausgewiesen, die gleichzeitig agrar- oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Das strikte Einsatzverbot von Pestiziden auf diesen Flächen will Deutschland durch eine Änderung der Definition verhindern, da dies beispielsweise den Wein- und Obstanbau beeinträchtigen würde. luk

Bereits am 6. Juli hat die Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA eine positive Risikoeinschätzung für die Verlängerung von Glyphosat abgegeben. Gestern nun hat sie die Schlussfolgerungen veröffentlicht. Daraus wird ersichtlich: Obwohl es laut EFSA keine kritischen Problembereiche gibt, die einen Verbot des umstrittenen Herbizids rechtfertigen, macht die Behörde einige Datenlücken geltend.

Diese betreffen insbesondere:

Wie am 6. Juli bereits angekündigt, bestätigt die EFSA in ihrem Peer-Review die Giftigkeit des Herbizids für Säugetiere, und zwar bei 12 der 23 vorgeschlagenen Anwendungen des Herbizids.

Die Schlussfolgerungen der EFSA gehen insbesondere auf die Risiken von Glyphosat für die Biodiversität ein. Laut den Wissenschaftlern lassen sich diese nicht ausreichend beurteilen. Das deutet allerdings auch auf Unzulänglichkeiten im Untersuchungsverfahren hin. Antragsteller müssen nämlich keine Studien einreichen, die einen Biodiversitätsverlust betreffen, der indirekt durch einen Pestizideinsatz verursacht wird – etwa durch ein Verschwinden von Unkrautflächen, in die sich unter anderem Insekten einnisten.

So schreiben die Autoren beispielsweise: “Für Bienen wurden keine einschlägigen Studien vorgelegt, die sich mit den indirekten Auswirkungen der Beseitigung von Unkraut und der Verringerung der floralen Ressourcen beschäftigen”. Und weiter: “Mögliche negative Auswirkungen auf Nicht-Zielarten, Lebensräume und Ökosysteme können nicht ausgeschlossen werden.”

Auch über die Auswirkungen von Glyphosat auf Mikrobiome kann sich die EFSA nicht äußern. Es gebe “keine international vereinbarten Leitlinien für die Risikobewertung des Mikrobioms im Bereich der Pestizide”. Weitere Forschung sei nötig, um die Auswirkungen von Glyphosat und anderen Pestiziden auf Mikrobiome zu verstehen.

Die Zulassung für Glyphosat läuft am 15. Dezember aus. Im September will die Kommission den Mitgliedsstaaten einen Durchführungsbeschluss im Sinne einer Verlängerung des Herbizids unterbreiten. Dieser muss in der Komitologie-Prozedur mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden. cw

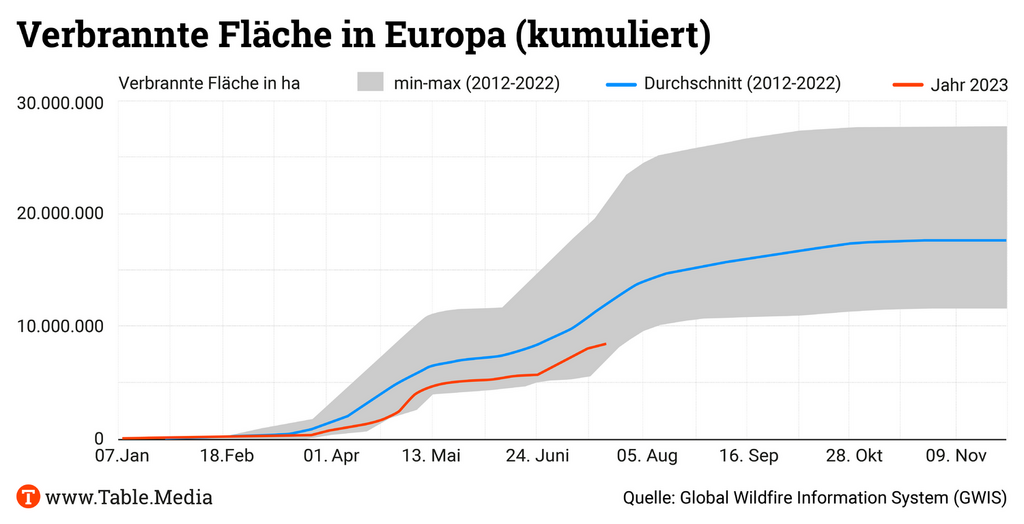

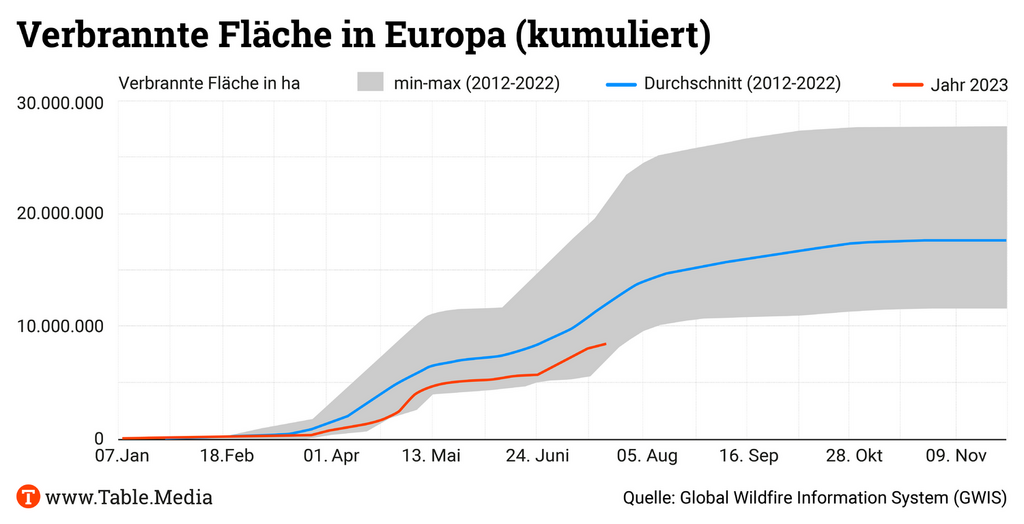

Die derzeitigen Nachrichten über die Waldbrände in Europa können den Eindruck vermitteln, der halbe Kontinent brennt. Gemessen an der verbrannten Fläche waren die Brände 2023 allerdings weniger verheerend als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Der Kurve der kumulierten verbrannten Fläche im Jahr 2023 liegt sogar recht nah am Minimum-Wert, der seit 2012 gemessen wurde. Auch bei der Anzahl der Brände ist das Jahr 2023 unterdurchschnittlich. Bis zum 22. Juli hat es in Europa 16.407 Brände gegeben. Das ist der niedrigste Wert seit 2012.

Betrachtet man allerdings beispielsweise nur Griechenland, liegt das Jahr 2023 deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2022. Auch in Deutschland liegt 2023 bislang mit 900 Hektar verbrannter Fläche über dem Durchschnitt von 429 Hektar.

Unstrittig ist, dass der menschengemachte Klimawandel für die extreme Hitze verantwortlich ist, die die Waldbrände sowohl in Europa als auch in Teilen Afrikas, Amerikas und Asiens stark begünstigt hat. Die Rekordtemperaturen im Juni und Juli in Südeuropa wären ohne den CO₂-Ausstoß der Menschen “praktisch unmöglich gewesen”, schreibt die World Weather Attribution, eine akademische Einrichtung, die die Zuschreibung von Extremwetterereignissen untersucht. Demnach wären die kürzlichen Hitzewellen weltweit ohne den Klimawandel deutlich kühler ausgefallen. Die Hitzewellen in Südeuropa seien um 2,5 °C wärmer als sie es ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel wären, attestiert die WWA. luk

Der gemeinnützige Software-Anbieter Mozilla und mehrere Dutzend zivilgesellschaftliche Organisationen haben von Binnenmarktkommissar Thierry Breton eine Klarstellung zu Äußerungen über mögliche Sperrungen von Digitalanbietern verlangt.

In einem Interview mit FranceInfo anlässlich der Krawalle in Frankreich hatte Breton am 10. Juli gesagt: “Wenn es Inhalte gibt, die etwa zum Aufstand aufrufen, oder sogar zum Töten, haben sie (die Plattformen) die Pflicht, diese augenblicklich zu löschen. Wenn sie das nicht tun, werden sie umgehend bestraft. Wir haben Teams, die sofort intervenieren werden.” Würden die Betreiber nicht reagieren, könnten die Angebote abgeschaltet werden, sagte der EU-Kommissar für den Digitalen Binnenmarkt.

Die Mozilla Foundation, die unter anderem die Entwicklung des Browsers Firefox betreibt, verlangt nun gemeinsam mit 66 zivilgesellschaftlichen Organisationen von Breton und der Kommission eine Klarstellung, dass die Sperrung von Angeboten auch nach dem Digital Services Act (DSA) das allerletzte Mittel bleiben müsse. Die Kommission müsse sicherstellen, dass die nationale Anwendung des DSA “nicht zu einer übermäßig weiten Interpretation von Maßnahmen” führen dürfe.

Insbesondere das in Frankreich geplante Gesetz (SREN) sei hier risikobehaftet und verlange sowohl die Entfernung von Inhalten binnen 24 Stunden als auch das Blocken auf Ebene der Webbrowser – ein laut der Stiftung hinter Firefox noch nie dagewesener Vorgang. Das französische Vorhaben gehe weit über den DSA hinaus und würde der Zensur legaler Inhalte Vorschub leisten. fst

Die Gespräche über eine Krisenverordnung innerhalb der geplanten EU-Asylreform sind vorerst gescheitert – unter anderem wegen Bedenken der Bundesregierung. Die Ständigen Vertreter der EU-Länder konnten sich am Mittwoch in Brüssel nicht auf eine gemeinsame Position für Verhandlungen mit dem Europaparlament einigen. Die spanische Ratspräsidentschaft wollte dazu eigentlich bis Ende dieses Monats eine Einigung herbeiführen. Nun wird sich das Vorhaben noch einige Monate hinziehen. Diplomaten zufolge enthielten sich neben Deutschland auch die Niederlande und die Slowakei. Polen, Ungarn, Tschechien und Österreich stimmten gegen den Vorschlag.

Die Bundesregierung fürchtet, dass die Standards für Schutzsuchende zu sehr herabgesetzt würden. Der Vorschlag für die neue Krisenverordnung sieht etwa längere Fristen für die Registrierung von Asylgesuchen an den Außengrenzen vor, außerdem die Möglichkeit der Absenkung von Standards bei der Unterbringung und Versorgung. Zudem sollen Schutzsuchende in Krisensituationen nach den Vorstellungen des Rates verpflichtet werden können, sich länger als zwölf Wochen in den Aufnahmeeinrichtungen in Grenznähe aufzuhalten. Polen und Ungarn gehen die vorgeschlagenen Ausnahmevorschriften nicht weit genug.

Die EU-Innenminister hatten Anfang Juni mit einer ausreichend großen Mehrheit für umfassende Reformpläne gestimmt. Asylanträge von Migranten aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent sollen danach bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden verpflichten, in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben. Wer keine Chance auf Asyl hat, soll umgehend zurückgeschickt werden.

Ebenfalls gestern kündigte die EU-Bürgerbeauftragte Emily O’Reilly eine Untersuchung des Schiffsunglücks vom 14. Juni vor der Küste Griechenlands an. Dort waren mindestens 500 Migranten ums Leben gekommen. Es war das tödlichste Schiffsunglück in der EU seit Jahren. O’Reilly sagte, ihr Büro werde die internen Regeln von Frontex, die Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden und die nach der Katastrophe erstellten Berichte überprüfen. Sie sagte, die Todesfälle müssten genau untersucht werden.dpa/rtr

Die NATO will die Überwachung in der Schwarzmeerregion verstärken. Gleichzeitig verurteilte das Bündnis den Ausstieg Russlands aus dem Getreide-Abkommen, das die sichere Durchfahrt von Schiffen mit ukrainischem Getreide gewährleistet hatte. Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch nach einer Sitzung des NATO-Ukraine-Rates. Das Gremium wurde Anfang des Monats zur Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen dem westlichen Militärbündnis und Kiew eingerichtet.

“Die Verbündeten und die Ukraine haben die Entscheidung Russlands, sich aus dem Schwarzmeergetreideabkommen zurückzuziehen, und seine absichtlichen Versuche, die ukrainischen Agrarexporte zu stoppen, von denen Hunderte von Millionen Menschen weltweit abhängen, scharf verurteilt“, sagte die NATO in einer Erklärung. “Die NATO und ihre Verbündeten verstärken die Überwachung und Aufklärung in der Schwarzmeerregion, unter anderem mit Seefernaufklärungsflugzeugen und Drohnen“, heißt es weiter.

Das Abkommen, das seit einem Jahr die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ermöglichte, lief am 17. Juli aus, nachdem Russland das Abkommen aufgekündigt hatte. Nach Ansicht der Vereinten Nationen “ein Schlag für Menschen in Not auf der ganzen Welt”.

Moskau hat angedeutet, dass es eine Wiederaufnahme des Abkommens in Betracht ziehen würde, wenn die Forderungen nach einer Verbesserung der Exporte seines eigenen Getreides und Düngers erfüllt würden. rtr

Nach dem Sieg der konservativen Volkspartei (PP) bei der Parlamentswahl in Spanien haben die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) die Duldung einer PP-Regierung ausgeschlossen. Es sei auch “völlig unmöglich”, dass PSOE-Abgeordnete entgegen der Parteilinie im Parlament für PP-Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo stimmen könnten, sagte Präsidentschaftsminister Félix Bolaños in Madrid. Zuvor hatten Medien über diese Möglichkeit spekuliert.

Die PP hatte die Wahl am Sonntag zwar klar gewonnen, mit 136 Sitzen die absolute Mehrheit von 176 Sitzen aber deutlich verpasst. Die einzige Partei, die bisher die Unterstützung einer Kandidatur von Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten in Aussicht gestellt hat, ist die rechtspopulistische Vox. Aber auch mit den 33 Stimmen der umstrittenen Gruppierung würde es nicht für eine Regierungsbildung reichen.

Feijóo hatte die PSOE am Dienstag aufgerufen, mit der Tolerierung einer von ihm – dem Wahlsieger – angeführten Regierung für “Stabilität” in der viertgrößten Volkswirtschaft der EU zu sorgen, die bis Jahresende den EU-Ratsvorsitz innehat. Dazu sagte Bolaños nun, die PP habe die Sozialisten und andere Parteien “jahrelang beleidigt und Lügen verbreitet”. Es sei daher nicht verwunderlich, dass die Konservativen nun “schrecklich einsam” seien.

Die Sozialisten erhielten am Sonntag 122 Sitze. Ihre Aussichten, eine Regierung zu bilden, sind ebenfalls sehr gering. Neben der Unterstützung des Linksbündnisses Sumar und mehrerer kleinerer Regional-Parteien würde man auch ein Abkommen mit der Partei Junts des in Brüssel im Exil lebenden katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont benötigen. Das Problem dabei: Junts ließ bereits wissen, man fordere für eine Unterstützung von Sánchez unter anderem die Zusage eines Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien. In Spanien herrscht deshalb die Meinung vor, dass Ende des Jahres oder Anfang 2024 eine neue Parlamentswahl nötig sein wird. dpa

So sehr wir uns über Ihre Aufmerksamkeit freuen: An warmen Sommertagen möchten Sie vielleicht mal etwas anderes lesen als Analysen und Nachrichten zur EU. Darum finden Sie an dieser Stelle in den kommenden Wochen hin und wieder Buchtipps unserer Redaktion. Dieses Mal nimmt uns Redakteurin Sarah Schäfer mit auf die Reise: an die Grenze Russlands, nach Spanien zu Zeiten des Bürgerkriegs und sogar bis nach Panama.

Caroline Moorehead: Martha Gellhorn. A Life

In meinen Koffer kommt die Biografie der US-Kriegsreporterin Martha Gellhorn. Ihre Karriere begann mit dem spanischen Bürgerkrieg und endete mit der US-Invasion in Panama 1989 – da war sie über 80. Weil sie keine offizielle Zulassung bekam, schmuggelte sie sich auf ein Lazarettschiff, um bei der Landung der Alliierten in der Normandie dabei zu sein. Ihre Ehe mit Hemingway ist noch eine der weniger interessanten Episoden im Leben dieser beeindruckenden Frau.

Erika Fatland: Die Grenze

Herausfordernde Reisen sind das Markenzeichen der Schriftstellerin und Sozialanthropologin. Diese führt sie einmal die russische Grenze entlang, von Nordkorea bis in ihre Heimat Norwegen und über das Nordpolarmeer. Sie spricht mit Fans und Kritikern Russlands, mit Rentierhirten und Tagestouristen, mit Menschen, die bis heute unter den Folgen des stalinistischen Terrors leiden. Und mit Ukrainern, die sich gegen Russlands Aggressionen wehren. Das Buch ist aus dem Jahr 2019, aber dennoch aktuell. Es hilft zu verstehen, wie das größte Land der Welt seine Nachbarländer bis heute prägt.

haben Sie sich den 9. Juni 2024 auch schon im Kalender markiert? An diesem Tag verbindet sich das Große mit dem Kleinen, das Hochamt der europäischen Demokratie mit dem Hochamt der deutschen Gartenfreunde. Nicht nur feiert deren Bundesverband dann den Tag des Gartens, auch die Europawahl wird an diesem Tag in Deutschland stattfinden. Zumindest Letzteres hat das Bundeskabinett gestern beschlossen.

Deshalb möchte ich Ihnen noch einmal drei Gewächse von Europe.Table in den Korb legen: die Analysen zum Gerangel um Listenplätze in Deutschland, zur Bewährungsprobe für die Von-der-Leyen-Koalition und zu neuen Bündnisoptionen. Allesamt aus dem Frühbeet meines Kollegen Markus Grabitz.

Nicht minder vorausschauend sind übrigens Deutschlands Kleingärtner: Die Vorbereitungen für den Tag des Gartens 2024 haben längst begonnen, schreiben sie auf ihrer Website. Und der veranstaltende Landesverband Saarland ist doch im Dreiländereck wie geschaffen für diesen Tag. Also entspannen Sie nach dem Urnengang vielleicht beim Anblick von frisch erblühten Malven und Margeriten, bevor der nervenaufreibende Wahlabend beginnt.

Nachdem vergangene Woche sowohl der Rat als auch der federführende ITRE-Ausschuss ihre Positionen zum Cyber Resilience Act (CRA) offiziell festgezurrt haben, geht damit das nächste Gesetz auf die Zielgerade, das die digitale Resilienz vergrößern und Angriffe künftig erschweren soll. Doch die ersten Streitpunkte für den Trilog und mit anderen Akteuren zeichnen sich bereits ab.

Einer der großen Streitpunkte der kommenden Monate wird die Frage sein, inwiefern cloudbasierte Dienste vom CRA erfasst werden. Im Kommissionsentwurf hieß es noch, dass “Software as a Service” vom CRA ausgenommen sein solle. In Erwägungsgrund 9 der Ratseinigung ist hingegen vorgesehen, dass der Rechtsakt auf “Datenverarbeitungslösungen in Verbindung zu einem Produkt mit digitalen Elementen” Anwendung finden solle, wenn ohne diese eine Funktionalität des Produkts nicht zur Verfügung stehe. In diese Richtung geht auch die Position des Industrieausschusses (ITRE) des Europaparlaments.

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) sieht einige Verbesserungen, wünscht sich aber noch deutliche Änderungen am CRA. “Der Anwendungsbereich ist weiterhin zu groß und sollte dringend auf Produkte mit einem tatsächlich relevanten Risikopotenzial verkleinert werden”, sagt Sarah Bäumchen, Mitglied der Geschäftsleitung des ZVEI. Sowohl nach Rats- als auch nach ITRE-Vorschlag würde eine Vielzahl neuer Produkte mit digitalen Elementen erfasst werden.

Kritik an den vorgesehenen Produkteinstufungen kommt auch von Verbraucherseite – allerdings aus gegenteiliger Richtung. Die Verbraucherverbände fordern, dass das Zurverfügungstellen von Updates weiter gefasst wird als in den ITRE- und Ratspositionen derzeit vorgesehen. Produkte sollten nicht deshalb unbenutzbar oder zum Sicherheitsrisiko werden, weil das Ende der verpflichtenden Mindestdauer der Unterstützung erreicht werde – hier müssten die Unterhändler nachbessern.

Außerdem müssten bestimmte Produkte wie vernetzte Spielzeuge nicht nur, wie derzeit vorgesehen, mit Konformitätserklärungen der Hersteller versehen werden. Sie sollten stattdessen einer echten Zertifizierung durch Prüfstellen unterliegen.

Der ZVEI will zudem die Unterschiede in Geschäftsmodellen besser berücksichtigt sehen: Die unterschiedlichen Endverbraucher- und Geschäftskunden-Modelle müssten sich auch im Recht widerspiegeln.

Das Hauptproblem für die Elektro- und Digitalindustrie aber sind die Übergangszeiten. Diese sind “weiterhin deutlich zu kurz, um die umfassenden Maßnahmen zur Umsetzung treffen zu können”, bemängelt Bäumchen. “Für diese werden mindestens 48 Monate benötigt.” Doch sowohl Parlament als auch Mitgliedstaaten wollen kürzere Fristen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Frage, inwieweit Open-Source-Software ebenfalls in die Pflichten des CRA eingebunden wird oder nicht. Hier ist die Schwierigkeit, dass quelloffene Software nach sehr unterschiedlichen Modellen gepflegt wird: Zwar setzen fast alle, auch selbst proprietäre Software entwickelnden Unternehmen wie Microsoft, in Teilen auf weitverbreitete und standardisierte Open-Source-Software. Einige Anbieter stellen zudem Entwicklungskapazitäten für Open-Source-Software bereit, verdienen ihr Geld jedoch mit den Dienstleistungen, die rund um diese Kategorie möglich sind.

Doch Teile dieser digitalen Standards werden auch weiterhin von Freiwilligen oder vollständig gemeinnützigen Akteuren entwickelt. Hier hatte sich bereits zu Beginn der Debatte um Update- und Qualitätsprüfungspflichten abgezeichnet, dass eine trennscharfe Regulierung entlang der unterschiedlichen Akteure kompliziert würde.

Der Rat hat in seiner Positionierung nun vorgesehen, dass “kommerzielle Aktivität” das maßgebliche Kriterium dafür sein soll, ob etwas unter den CRA fallen soll. Ausdrücklich sieht die Ratsposition vor, dass auch die Entrichtung von Nutzungsgebühren dazu gehören kann.

Doch in vielen Fällen ist genau das ein Modell, wie die Entwicklung querfinanziert wird: Die Software wird entwickelt und allgemein zur Verfügung gestellt, zugleich aber werden Services wie etwa Hosting betreuter Instanzen der Software angeboten. In einem Brief wenden sich daher Vertreter der großen freien Content-Management-Systeme WordPress, Joomla, Drupal und Typo3 an die Unterhändler und fordern deutliche Nachbesserungen am vorgesehenen Erwägungsgrund 10.

Viel Diskussionsstoff also für die Zeit nach der Sommerpause, wenn Parlament und Rat schnellstmöglich in den Trilog übergehen wollen.

Offshore-Windparks werden inzwischen in einigen Strommärkten ohne staatliche Förderung gebaut. Deshalb haben erste Länder nun angefangen, bei Ausschreibungen von Offshore-Windparks auch “negative Gebote” zuzulassen. Das bedeutet: Die Projektierer verzichten nicht nur auf garantierte Einspeisevergütungen – sie legen sogar noch Geld obendrauf, um den Zuschlag zu bekommen.

In Deutschland (mit rund acht Gigawatt installierte Leistung derzeit weltweit auf Platz 3 bei Offshore-Kapazitäten) wurden soeben vier Flächen in Nord- und Ostsee gegen Milliardenzahlungen vergeben. BP darf zwei Parks mit jeweils zwei Gigawatt installierter Leistung rund 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland bauen und bezahlt dafür knapp 6,8 Milliarden Euro. Den Zuschlag für einen weiteren Windpark in derselben Nordseeregion sowie einen kleineren in der Ostsee bekam TotalEnergies für gut 5,8 Milliarden Euro. Die Parks sollen ab 2030 Strom produzieren.

Der europäische Branchenverband WindEurope berichtet von zwei weiteren Ländern, in denen bisher Ausschreibungen mit negativen Geboten stattfanden: in Dänemark und kürzlich in Litauen. Zulässig sind negative Gebote inzwischen auch in den Niederlanden.

Das erste Mal ergaben sich in Dänemark negative Ausschreibungsergebnisse. Nach der Auktion für den Offshore-Windpark Thor im vergangenen Jahr sprach das dänische Ministerium für Klima, Energie und Versorgung von einem “neuen Kapitel beim Ausbau der dänischen Windenergie”. Der Windpark und seine Anbindung an Land werden nämlich erstmals ohne staatliche Beihilfen gebaut: RWE als erfolgreicher Bieter wird für das Projekt mit einem Gigawatt installierter Leistung rund 375 Millionen Euro an den Staat abführen müssen.

Auch Litauen akzeptiert inzwischen negative Gebote und hat auch schon ein Projekt auf dieser Basis vergeben, wie WindEurope berichtet. Jüngst bekam dort ein Konsortium einen Zuschlag, das 20 Millionen Euro geboten hatte, um einen Windpark mit 700 Megawatt bauen zu dürfen. Die Gebote in Deutschland zeigen ganz neue Dimensionen: Die Konzerne BP und TotalEnergies geben für ihre sieben Gigawatt in Deutschland 12,6 Milliarden Euro aus – bezogen auf die Leistung also gut das 60-fache des litauischen Betrags.

Offshore-Wind ist für einige Firmen also ein so gutes Geschäftsmodell, dass sie für die Lizenzen viel Geld auf den Tisch legen. Das funktioniert bisher allerdings nur in ausgewählten Märkten, denn die Rahmenbedingungen sind international unterschiedlich: Im weltgrößten Markt China (Bestand Offshore-Windkraft aktuell: rund 30 Gigawatt) geben die Unternehmen Gebote ab für staatliche Vergütungen, die sich an einem Kohlestrom-Index bemessen, wie die Beratungsagentur Trivium China erklärt. Die Zuschläge liegen dabei unterhalb des Preises von Kohlestrom. Ein Vergleich mit der Situation in Europa ist aber kaum sinnvoll, weil in China die Strommärkte noch lange nicht so entwickelt sind, wie hierzulande.

Im größten europäischen Markt, in Großbritannien (aktuell: 14 Gigawatt), stoppte Vattenfall soeben sein 1,4-Gigawatt-Projekt Norfolk Boreas, wie das Unternehmen bei der Vorstellung seiner Halbjahreszahlen mitteilte. Die Baukosten seien inzwischen so sehr gestiegen, dass der Investor die einst gewährte Festvergütung von 37,35 Pfund (rund 43 Euro) pro Megawattstunde nunmehr als unzureichend erachtet.

In Deutschland kam jetzt das Konzept der “negativen Gebote” erstmals zum Zug. Der Grund: Es war einfach unvermeidbar geworden. In der Vergangenheit erhielten jene Akteure den Zuschlag, die ihren Strom zu den günstigsten Konditionen anboten. Zwischenzeitlich aber wurden Gebote zu 0 Cent fast die Regel – die meisten Unternehmen verzichten also längst auf garantierte Vergütungen. Um zwischen den Null-Cent-Angeboten zu entscheiden, wurde im Windenergie-auf-See-Gesetz unter dem Stichwort “dynamisches Gebotsverfahren” eine zweite Auktionsrunde verankert. In dieser bekommt den Zuschlag, wer – nach seinem ersten Null-Cent-Gebot – die größte Summe obendrauf legt.

Die Milliarden, die der Staat auf diese Weise einnimmt, sind zweckgebunden. 90 Prozent des Geldes werden zur Senkung der Offshore-Netzumlage eingesetzt, mit der die Anbindung der Offshore-Windparks finanziert wird. Sie wird über die Stromrechnung von den Verbrauchern bezahlt. Zehn Prozent der Einnahmen gehen außerdem in den Bundeshaushalt und müssen je zur Hälfte “für Maßnahmen des Meeresnaturschutzes” und “für Maßnahmen zur umweltschonenden Fischerei einschließlich Fischereistrukturmaßnahmen” eingesetzt werden

Dass bei der deutschen Ausschreibung ausschließlich “zwei finanz- und eigenkapitalstarke Giganten aus dem Öl- und Gassektor” als Bieter erfolgreich waren, sorgt seitens der Stiftung Offshore-Windenergie für Kritik. Die beiden Unternehmen wollen fast so viel Leistung aufbauen, wie es bisher in deutschen Gewässern insgesamt gibt. Im kommenden Jahr sollen weitere acht bis neun Gigawatt ausgeschrieben werden. Sollte bis dahin das Auktionsdesign nicht überarbeitet werden, bestehe “die Gefahr eines Oligopols im deutschen Offshore-Wind-Markt”, beklagt die Stiftung. Die Politik müsse darauf achten, “die Akteursvielfalt zu erhalten”.

Kritik kommt auch vom Verband WindEurope. Zwar liege die Verlockung, ein Ausschreibungsdesign mit negativen Geboten einzuführen, auf der Hand, weil man keine Fördergelder mehr brauche und sogar Einnahmen für den Staatshaushalt generiere. “Das erscheint auf den ersten Blick günstig, ist aber leider ein Trugschluss”, sagt WindEurope Sprecher Christoph Zipf. Denn die Projektentwickler müssten diese Kosten weitergeben. Das treibe entweder die Strompreise oder die Investoren müssten “die Kosten an die Wertschöpfungskette weitergeben.” Das geschehe dann “auf Kosten der Hersteller und Zulieferer, die ohnehin schon rote Zahlen schreiben oder nur sehr geringe Margen haben”.

Dass das Thema nun just nach der deutschen Ausschreibung hochkocht, liegt schlicht daran, dass die Gelder, die in den deutschen Seegebieten bezahlt werden, ungewöhnlich üppig sind. Legt man die Milliardenbeträge auf die zu erwartenden Stromerträge um, ergibt sich bei einer angenommenen Betriebszeit der Turbinen von 20 Jahren ein Wert von rund zwei Cent je Kilowattstunde.

Die Unternehmen spekulieren also auch langfristig auf ein Preisniveau am Strommarkt, das es ihnen ermöglichen wird, ihren Strom trotz der hohen Prämien gewinnbringend zu verkaufen. In jüngster Zeit waren die Bedingungen in dieser Hinsicht jedenfalls gut: Die monatlich gemittelten Marktwerte für Windstrom auf See lagen im Jahr 2023 bisher zwischen rund acht und elf Cent je Kilowattstunde.

Aber die Marktwerte schwanken stark – und das ist das Risiko der Investoren. Sehr attraktiv war der Markt für Stromerzeuger im Jahr 2022, als man mit Offshore-Windstrom an der Börse im Durchschnitt 18,3 Cent je Kilowattstunde erlösen konnte. Im Jahr 2021 waren es ebenfalls noch solide neun Cent gewesen, im Corona-Jahr 2020 hingegen hatte der Marktwert von Offshore-Windstrom bei ruinösen 2,7 Cent gelegen.

Die Unternehmen, die heute ohne staatliche Mindestvergütung und mit satten Zahlungen an den Staat in einen Offshore-Windpark investieren, müssen also vor allem eines haben: Vertrauen in weiterhin hohe Marktpreise an der Strombörse. Bernward Janzing

28.07.-30.07.2023, Dublin (Irland)

9th International Conference on New Findings in Humanities and Social Sciences

The conference discusses topics like the right to be forgotten, the use of tablets and its influence on the motivation of students, as well as basic education teachers’ extrinsic motivation. INFOS & REGISTRATION

28.07.-29.07.2023, Tutzing

Akademie für politische Bildung, Seminar Vom Wunschzettel zur Umsetzung: Den digitalen Strukturwandel gestalten

Die Akademie für politische Bildung wirft einen Blick auf die Digitalisierung, um aus verschiedenen Perspektiven angemessene Wege für den digitalen Strukturwandel in Deutschland zu diskutieren. Infos

28.07.2023 – 09:00-12:00 Uhr, Leipzig

BVMW Unternehmerfrühstück

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) lädt zum Unternehmerfrühstück. INFOS & ANMELDUNG

31.07.-04.08.2023, San Diego (USA)

ENISA, Conference International Cybersecurity Challenge 2023(ICC)

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) invites cybersecurity experts to discuss international cybersecurity strategies. INFOS & REGISTRATION

31.07.2023 – 17:30 Uhr, online

HSS, Seminar KI im Unternehmen – wie Deep Learning, ChatGPT & Co. unterstützen können

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) gibt einen Einblick in die Potenziale der KI für KMU. INFOS & ANMELDUNG

01.08.2023 – 18:00-19:30 Uhr, online

FNF, Vortrag 50 Jahre EU-Mitgliedschaft Irlands – vom Armenhaus Europas zu einem der reichsten Mitgliedstaaten

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beleuchtet Irlands Entwicklung als Mitgliedstaat, die Rolle des Landes in der Union und was der Brexit für Irland bedeutet. INFOS & ANMELDUNG

01.08.2023 – 19:00-20:30 Uhr, online

FNF, Vortrag Gewalt auf Frankreichs Straßen – Versuch einer Einordnung zwischen Integrationsversagen, Islamismus und Armut

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) erläutert die verschiedenen Faktoren, die Ursache für die jüngste Gewalt in Frankreich sein könnten. INFOS & ANMELDUNG

Zahlreiche EU-Agrarminister zeigten sich enttäuscht von der zusätzlichen Folgenabschätzung der EU-Kommission zum Vorschlag für die Reduzierung umweltschädlicher Pestizide (SUR) in der Landwirtschaft. Das machten sie am Dienstagabend beim Agrarrat deutlich. Die Kommission hatte die Zusatzstudie auf Bitten der Mitgliedsländer vorgelegt, um die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche und die Nahrungsmittelproduktion dazustellen.

Die Sorgen seien durch die erweiterte Folgenabschätzung nicht vollständig zerstreut worden, sagte der tschechische Minister am Dienstag. Ungarn kritisierte, dass die Kommission weiterhin keinerlei Zahlen vorlege, wie groß die Ertragseinbußen durch die Verordnung voraussichtlich sein würden. Ein Großteil der Länder unterstützte dennoch die Ziele des Kommissionsvorschlags zur SUR.

Die Kommission will mit der Pestizide-Verordnung den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren sowie ökologisch besonders bedenkliche Pestizide sollen komplett untersagt werden.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) betonte, dass die Kommission mit der zusätzlichen Studie alle Fragen des Rates beantwortet habe. “Weitere sinnlose Verzögerungen der Verhandlungen zur SUR sind aus unserer Sicht nicht zu rechtfertigen.” Özdemir forderte, dass die Kernpunkte bei den nächsten technischen Beratungen der 27 EU-Staaten behandelt werden. Auch Frankreich unterstützte die rasche Fortsetzung der Verhandlungen.

Ungarn, Polen, Rumänien und Tschechien kritisierten generell, dass die Kommission verbindliche nationale Reduktionsziele für Pestizide vorschreiben will. Andere sehen die Intention der Kommission kritisch, die Pestizid-Regulierung EU-weit zu harmonisieren.

Özdemir wiederholte die Kritik an der Kommissionsdefinition von ökologisch sensiblen Gebieten. Deutschland hat große Flächen als solche ausgewiesen, die gleichzeitig agrar- oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Das strikte Einsatzverbot von Pestiziden auf diesen Flächen will Deutschland durch eine Änderung der Definition verhindern, da dies beispielsweise den Wein- und Obstanbau beeinträchtigen würde. luk

Bereits am 6. Juli hat die Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA eine positive Risikoeinschätzung für die Verlängerung von Glyphosat abgegeben. Gestern nun hat sie die Schlussfolgerungen veröffentlicht. Daraus wird ersichtlich: Obwohl es laut EFSA keine kritischen Problembereiche gibt, die einen Verbot des umstrittenen Herbizids rechtfertigen, macht die Behörde einige Datenlücken geltend.

Diese betreffen insbesondere:

Wie am 6. Juli bereits angekündigt, bestätigt die EFSA in ihrem Peer-Review die Giftigkeit des Herbizids für Säugetiere, und zwar bei 12 der 23 vorgeschlagenen Anwendungen des Herbizids.

Die Schlussfolgerungen der EFSA gehen insbesondere auf die Risiken von Glyphosat für die Biodiversität ein. Laut den Wissenschaftlern lassen sich diese nicht ausreichend beurteilen. Das deutet allerdings auch auf Unzulänglichkeiten im Untersuchungsverfahren hin. Antragsteller müssen nämlich keine Studien einreichen, die einen Biodiversitätsverlust betreffen, der indirekt durch einen Pestizideinsatz verursacht wird – etwa durch ein Verschwinden von Unkrautflächen, in die sich unter anderem Insekten einnisten.

So schreiben die Autoren beispielsweise: “Für Bienen wurden keine einschlägigen Studien vorgelegt, die sich mit den indirekten Auswirkungen der Beseitigung von Unkraut und der Verringerung der floralen Ressourcen beschäftigen”. Und weiter: “Mögliche negative Auswirkungen auf Nicht-Zielarten, Lebensräume und Ökosysteme können nicht ausgeschlossen werden.”

Auch über die Auswirkungen von Glyphosat auf Mikrobiome kann sich die EFSA nicht äußern. Es gebe “keine international vereinbarten Leitlinien für die Risikobewertung des Mikrobioms im Bereich der Pestizide”. Weitere Forschung sei nötig, um die Auswirkungen von Glyphosat und anderen Pestiziden auf Mikrobiome zu verstehen.

Die Zulassung für Glyphosat läuft am 15. Dezember aus. Im September will die Kommission den Mitgliedsstaaten einen Durchführungsbeschluss im Sinne einer Verlängerung des Herbizids unterbreiten. Dieser muss in der Komitologie-Prozedur mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden. cw

Die derzeitigen Nachrichten über die Waldbrände in Europa können den Eindruck vermitteln, der halbe Kontinent brennt. Gemessen an der verbrannten Fläche waren die Brände 2023 allerdings weniger verheerend als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Der Kurve der kumulierten verbrannten Fläche im Jahr 2023 liegt sogar recht nah am Minimum-Wert, der seit 2012 gemessen wurde. Auch bei der Anzahl der Brände ist das Jahr 2023 unterdurchschnittlich. Bis zum 22. Juli hat es in Europa 16.407 Brände gegeben. Das ist der niedrigste Wert seit 2012.

Betrachtet man allerdings beispielsweise nur Griechenland, liegt das Jahr 2023 deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2022. Auch in Deutschland liegt 2023 bislang mit 900 Hektar verbrannter Fläche über dem Durchschnitt von 429 Hektar.

Unstrittig ist, dass der menschengemachte Klimawandel für die extreme Hitze verantwortlich ist, die die Waldbrände sowohl in Europa als auch in Teilen Afrikas, Amerikas und Asiens stark begünstigt hat. Die Rekordtemperaturen im Juni und Juli in Südeuropa wären ohne den CO₂-Ausstoß der Menschen “praktisch unmöglich gewesen”, schreibt die World Weather Attribution, eine akademische Einrichtung, die die Zuschreibung von Extremwetterereignissen untersucht. Demnach wären die kürzlichen Hitzewellen weltweit ohne den Klimawandel deutlich kühler ausgefallen. Die Hitzewellen in Südeuropa seien um 2,5 °C wärmer als sie es ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel wären, attestiert die WWA. luk

Der gemeinnützige Software-Anbieter Mozilla und mehrere Dutzend zivilgesellschaftliche Organisationen haben von Binnenmarktkommissar Thierry Breton eine Klarstellung zu Äußerungen über mögliche Sperrungen von Digitalanbietern verlangt.

In einem Interview mit FranceInfo anlässlich der Krawalle in Frankreich hatte Breton am 10. Juli gesagt: “Wenn es Inhalte gibt, die etwa zum Aufstand aufrufen, oder sogar zum Töten, haben sie (die Plattformen) die Pflicht, diese augenblicklich zu löschen. Wenn sie das nicht tun, werden sie umgehend bestraft. Wir haben Teams, die sofort intervenieren werden.” Würden die Betreiber nicht reagieren, könnten die Angebote abgeschaltet werden, sagte der EU-Kommissar für den Digitalen Binnenmarkt.

Die Mozilla Foundation, die unter anderem die Entwicklung des Browsers Firefox betreibt, verlangt nun gemeinsam mit 66 zivilgesellschaftlichen Organisationen von Breton und der Kommission eine Klarstellung, dass die Sperrung von Angeboten auch nach dem Digital Services Act (DSA) das allerletzte Mittel bleiben müsse. Die Kommission müsse sicherstellen, dass die nationale Anwendung des DSA “nicht zu einer übermäßig weiten Interpretation von Maßnahmen” führen dürfe.

Insbesondere das in Frankreich geplante Gesetz (SREN) sei hier risikobehaftet und verlange sowohl die Entfernung von Inhalten binnen 24 Stunden als auch das Blocken auf Ebene der Webbrowser – ein laut der Stiftung hinter Firefox noch nie dagewesener Vorgang. Das französische Vorhaben gehe weit über den DSA hinaus und würde der Zensur legaler Inhalte Vorschub leisten. fst

Die Gespräche über eine Krisenverordnung innerhalb der geplanten EU-Asylreform sind vorerst gescheitert – unter anderem wegen Bedenken der Bundesregierung. Die Ständigen Vertreter der EU-Länder konnten sich am Mittwoch in Brüssel nicht auf eine gemeinsame Position für Verhandlungen mit dem Europaparlament einigen. Die spanische Ratspräsidentschaft wollte dazu eigentlich bis Ende dieses Monats eine Einigung herbeiführen. Nun wird sich das Vorhaben noch einige Monate hinziehen. Diplomaten zufolge enthielten sich neben Deutschland auch die Niederlande und die Slowakei. Polen, Ungarn, Tschechien und Österreich stimmten gegen den Vorschlag.

Die Bundesregierung fürchtet, dass die Standards für Schutzsuchende zu sehr herabgesetzt würden. Der Vorschlag für die neue Krisenverordnung sieht etwa längere Fristen für die Registrierung von Asylgesuchen an den Außengrenzen vor, außerdem die Möglichkeit der Absenkung von Standards bei der Unterbringung und Versorgung. Zudem sollen Schutzsuchende in Krisensituationen nach den Vorstellungen des Rates verpflichtet werden können, sich länger als zwölf Wochen in den Aufnahmeeinrichtungen in Grenznähe aufzuhalten. Polen und Ungarn gehen die vorgeschlagenen Ausnahmevorschriften nicht weit genug.

Die EU-Innenminister hatten Anfang Juni mit einer ausreichend großen Mehrheit für umfassende Reformpläne gestimmt. Asylanträge von Migranten aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent sollen danach bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden verpflichten, in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben. Wer keine Chance auf Asyl hat, soll umgehend zurückgeschickt werden.

Ebenfalls gestern kündigte die EU-Bürgerbeauftragte Emily O’Reilly eine Untersuchung des Schiffsunglücks vom 14. Juni vor der Küste Griechenlands an. Dort waren mindestens 500 Migranten ums Leben gekommen. Es war das tödlichste Schiffsunglück in der EU seit Jahren. O’Reilly sagte, ihr Büro werde die internen Regeln von Frontex, die Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden und die nach der Katastrophe erstellten Berichte überprüfen. Sie sagte, die Todesfälle müssten genau untersucht werden.dpa/rtr

Die NATO will die Überwachung in der Schwarzmeerregion verstärken. Gleichzeitig verurteilte das Bündnis den Ausstieg Russlands aus dem Getreide-Abkommen, das die sichere Durchfahrt von Schiffen mit ukrainischem Getreide gewährleistet hatte. Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch nach einer Sitzung des NATO-Ukraine-Rates. Das Gremium wurde Anfang des Monats zur Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen dem westlichen Militärbündnis und Kiew eingerichtet.

“Die Verbündeten und die Ukraine haben die Entscheidung Russlands, sich aus dem Schwarzmeergetreideabkommen zurückzuziehen, und seine absichtlichen Versuche, die ukrainischen Agrarexporte zu stoppen, von denen Hunderte von Millionen Menschen weltweit abhängen, scharf verurteilt“, sagte die NATO in einer Erklärung. “Die NATO und ihre Verbündeten verstärken die Überwachung und Aufklärung in der Schwarzmeerregion, unter anderem mit Seefernaufklärungsflugzeugen und Drohnen“, heißt es weiter.

Das Abkommen, das seit einem Jahr die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ermöglichte, lief am 17. Juli aus, nachdem Russland das Abkommen aufgekündigt hatte. Nach Ansicht der Vereinten Nationen “ein Schlag für Menschen in Not auf der ganzen Welt”.

Moskau hat angedeutet, dass es eine Wiederaufnahme des Abkommens in Betracht ziehen würde, wenn die Forderungen nach einer Verbesserung der Exporte seines eigenen Getreides und Düngers erfüllt würden. rtr

Nach dem Sieg der konservativen Volkspartei (PP) bei der Parlamentswahl in Spanien haben die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) die Duldung einer PP-Regierung ausgeschlossen. Es sei auch “völlig unmöglich”, dass PSOE-Abgeordnete entgegen der Parteilinie im Parlament für PP-Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo stimmen könnten, sagte Präsidentschaftsminister Félix Bolaños in Madrid. Zuvor hatten Medien über diese Möglichkeit spekuliert.

Die PP hatte die Wahl am Sonntag zwar klar gewonnen, mit 136 Sitzen die absolute Mehrheit von 176 Sitzen aber deutlich verpasst. Die einzige Partei, die bisher die Unterstützung einer Kandidatur von Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten in Aussicht gestellt hat, ist die rechtspopulistische Vox. Aber auch mit den 33 Stimmen der umstrittenen Gruppierung würde es nicht für eine Regierungsbildung reichen.

Feijóo hatte die PSOE am Dienstag aufgerufen, mit der Tolerierung einer von ihm – dem Wahlsieger – angeführten Regierung für “Stabilität” in der viertgrößten Volkswirtschaft der EU zu sorgen, die bis Jahresende den EU-Ratsvorsitz innehat. Dazu sagte Bolaños nun, die PP habe die Sozialisten und andere Parteien “jahrelang beleidigt und Lügen verbreitet”. Es sei daher nicht verwunderlich, dass die Konservativen nun “schrecklich einsam” seien.

Die Sozialisten erhielten am Sonntag 122 Sitze. Ihre Aussichten, eine Regierung zu bilden, sind ebenfalls sehr gering. Neben der Unterstützung des Linksbündnisses Sumar und mehrerer kleinerer Regional-Parteien würde man auch ein Abkommen mit der Partei Junts des in Brüssel im Exil lebenden katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont benötigen. Das Problem dabei: Junts ließ bereits wissen, man fordere für eine Unterstützung von Sánchez unter anderem die Zusage eines Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien. In Spanien herrscht deshalb die Meinung vor, dass Ende des Jahres oder Anfang 2024 eine neue Parlamentswahl nötig sein wird. dpa

So sehr wir uns über Ihre Aufmerksamkeit freuen: An warmen Sommertagen möchten Sie vielleicht mal etwas anderes lesen als Analysen und Nachrichten zur EU. Darum finden Sie an dieser Stelle in den kommenden Wochen hin und wieder Buchtipps unserer Redaktion. Dieses Mal nimmt uns Redakteurin Sarah Schäfer mit auf die Reise: an die Grenze Russlands, nach Spanien zu Zeiten des Bürgerkriegs und sogar bis nach Panama.

Caroline Moorehead: Martha Gellhorn. A Life

In meinen Koffer kommt die Biografie der US-Kriegsreporterin Martha Gellhorn. Ihre Karriere begann mit dem spanischen Bürgerkrieg und endete mit der US-Invasion in Panama 1989 – da war sie über 80. Weil sie keine offizielle Zulassung bekam, schmuggelte sie sich auf ein Lazarettschiff, um bei der Landung der Alliierten in der Normandie dabei zu sein. Ihre Ehe mit Hemingway ist noch eine der weniger interessanten Episoden im Leben dieser beeindruckenden Frau.

Erika Fatland: Die Grenze

Herausfordernde Reisen sind das Markenzeichen der Schriftstellerin und Sozialanthropologin. Diese führt sie einmal die russische Grenze entlang, von Nordkorea bis in ihre Heimat Norwegen und über das Nordpolarmeer. Sie spricht mit Fans und Kritikern Russlands, mit Rentierhirten und Tagestouristen, mit Menschen, die bis heute unter den Folgen des stalinistischen Terrors leiden. Und mit Ukrainern, die sich gegen Russlands Aggressionen wehren. Das Buch ist aus dem Jahr 2019, aber dennoch aktuell. Es hilft zu verstehen, wie das größte Land der Welt seine Nachbarländer bis heute prägt.