vor nicht einmal zwei Wochen hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in ihrer Risikoeinschätzung grünes Licht für die Verlängerung des umstrittenen Herbizids Glyphosat gegeben. Und schon hat die Kommission den Mitgliedstaaten einen Entwurf für die Verlängerung unterbreitet. Der offizielle Vorschlag für einen delegierten Rechtsakt wird für September erwartet.

Und das, obwohl die EFSA erst im Oktober ihren Bericht zu ihrer Einschätzung veröffentlicht. So schnell laufen die Dinge in Brüssel in der Regel nicht. Insbesondere, da die Institutionen nun erst mal in die Sommerpause gehen.

Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Die Einschätzungen der EFSA fußen nicht auf eigenen Studien, das würde das Budget nicht hergeben. Sie begrenzt sich auf die Untersuchung des Dossiers inklusive Studien, die vom Antragsteller eingereicht werden. Eine Art Peer-Review also. Besonders wichtig ist demnach, was eingereicht wird.

Wichtig ist aber ebenso, was nicht eingereicht wird. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass einige Toxitätsstudien gar nicht erst bei der EFSA gelandet sind. Unter Konzernen, die Studien wissentlich oder unwissentlich zurückbehalten haben, sind Pestizidhersteller wie Bayer und Syngenta.

Fußen die Entscheidungen der Autorisierungsbehörden unter diesen Umständen noch auf objektiven Daten? Mit der Frage setzen sich heute der Umwelt- und der Agrarausschuss in einer öffentlichen Anhörung auseinander. Geladen sind die beiden Wissenschaftler, aber auch Industrievertreter und Regulierungsbehörden.

Vergangene Woche erhielt übrigens ein weiteres umstrittenes Insektizid eine positive EFSA-Einschätzung: das Gas Sulfurylfluorid zur Bekämpfung von Holzschädlingen.

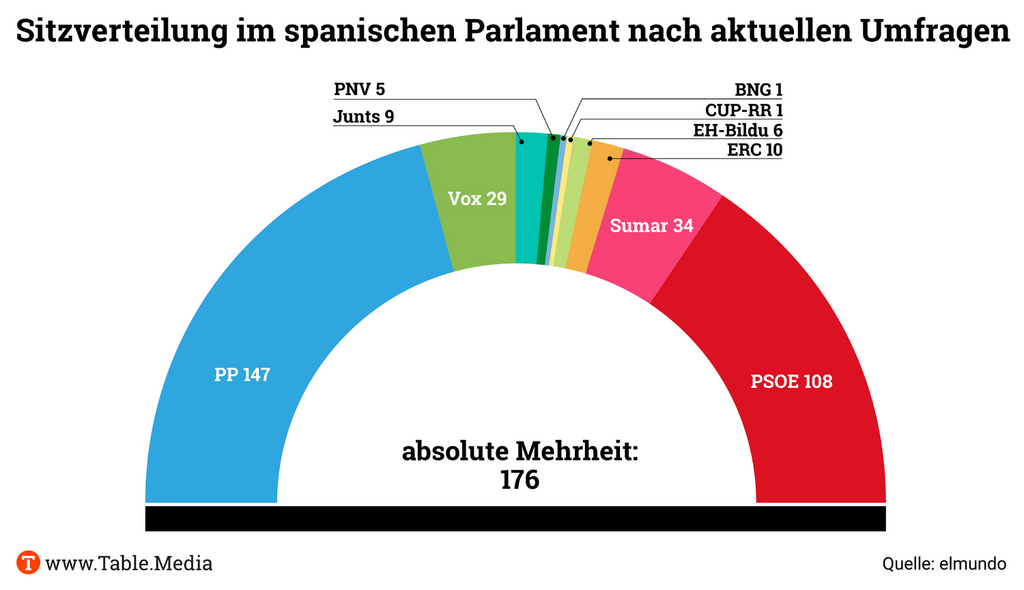

Der Wahlsieg der Partido Popular (PP) von Alberto Núñez Feijóo bei der Parlamentswahl am 23. Juni gilt als sicher. Laut Umfragen wird Feijóo 35 Prozent der Stimmen erhalten und zwischen 145 und 149 Sitze bekommen. Die sozialistische Partei (PSOE) des derzeitigen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez liegt mit 28 Prozent der Stimmen zurück und würde 40 Sitze weniger als die PP bekommen. Ob die PP einen Pakt mit der rechtsgerichteten Vox-Partei eingehen wird, um die absolute Mehrheit von 176 Sitzen zu erreichen, ist noch nicht klar.

Der Vox werden Chancen auf 29 Sitze bescheinigt. Im Wahlkampf hat sich Feijóo von der Politik von Vox distanziert. Sánchez, der mit dem Linksbündnis Sumar allein keine absolute Mehrheit erreichen wird, müsste sich erneut auf die Unterstützung der baskischen und katalanischen Separatisten stützen, die nun voll und ganz auf die Unabhängigkeit setzen. Sumar könnte 34 Sitze bekommen.

“Aufhebung des Sanchismo” ist einer der Slogans der PP im Wahlkampf. Obwohl auch Vox zur Erneuerung der Regierung aufruft, um Sánchez aus dem Palacio de la Moncloa zu verdrängen, gehen die Linien von PP und Vox auseinander. Die PP ist eine konservative Partei, die Spanien bereits mit einer europäisch und atlantisch ausgerichteten Linie regiert hat und der europäischen Parteienfamilie der Christdemokraten (EVP) angehört. Vox wiederum vertritt in Fragen wie Abtreibung und Einwanderung eine äußerst rechte Linie, leugnet den Klimawandel und steht der feministischen Bewegung kritisch gegenüber. Sánchez und das Linksbündnis Sumar profitieren von der Existenz von Vox. Sie wollen die PP in die Enge treiben, indem sie die Nähe der beiden Parteien betonen: “Vox und PP sind dasselbe”, so Sánchez.

Feijóo verspricht, die “schädlichsten Entscheidungen der Regierung Sánchez” aufzuheben, daher schlägt der PP-Chef vor:

Andere von Feijóo angekündigte Vorhaben sind die Verlängerung der Laufzeit von Kernkraftwerken und die Abschaffung der “iberischen Lösung“, womit die Ausnahmen beim Gaspreisdeckel gemeint sind.

Sánchez zählte auf die parlamentarische Unterstützung der baskischen und katalanischen Nationalisten, um 2020 an die Macht zu kommen, und hat in dieser Legislaturperiode mehrere Gesetze mit deren Unterstützung verabschiedet. Nun rühmen sich sowohl die baskische nationalistische Partei Bildu als auch die separatistische Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ihres Einflusses in Spanien. Deren Führer haben letzte Woche klargestellt: “Was in Spanien passiert wird von ERC und Bildu entschieden.”

“Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir entscheiden und die Republik aufbauen, und wir werden unabhängige Staaten sein“, sagte Arnaldo Otegi, Vorsitzender von Bildu, auf der gemeinsamen Veranstaltung der nationalistischen Parteien letzte Woche. Oriol Junqueras (ERC) – seine Verurteilung wegen des katalanischen Referendums wurde aufgehoben- plädierte dafür, dass der Zusammenschluss der linken Parteien über die mögliche gemeinsame Durchführung eines Unabhängigkeitsreferendums verhandeln sollte. Bildu und ERC erklären so, was der Preis für eine Unterstützung für Sánchez sein könnte: Spaniens Zerfall.

Feijóo schlug Sánchez vergangene Woche vor, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnen, in der sich jeder verpflichtet, die Liste mit den meisten Stimmen regieren zu lassen. “Wenn Sie der Kandidat mit den meisten Stimmen bei den Wahlen sind, werde ich mich bei der Amtseinführung enthalten. Wenn ich es bin, werden Sie sich enthalten”, sagte Feijóo zu Sánchez. So will er vermeiden, einen Pakt mit Vox zu schließen.

Die PP hat die Regionalwahlen am 28. Mai gewonnen (mit 31,5 Prozent der Stimmen gegenüber 28 Prozent für die PSOE), musste aber in einigen Regionen und Gemeinden Absprachen mit Vox treffen, um eine absolute Mehrheit zu erreichen. Diese Pakte führten anfangs zu einer Stagnation der PP in den Umfragen, die sie nach der Debatte zwischen Feijóo und Sánchez vergangene Woche wieder ausgleichen konnte.

Die sezessionistische Politik von Milorad Dodik, Präsident des serbisch dominierten Landesteils Bosnien-Herzegowinas, lässt eine weitere Eskalation zwischen internationaler Protektoratsverwaltung und der Regierung der Republika Srpska (RS) immer wahrscheinlicher erscheinen. Drei Tage vor Kriegsbeginn in der Ukraine, am 21. Februar 2022, hatten die EU-Außenminister in Brüssel entschieden, die Stärke der EU-Stabilisierungsmission EUFOR/Althea auf 1.100 Soldaten nahezu zu verdoppeln und sie mit Schützenpanzern auszustatten.

Auch deshalb beschloss der Bundestag im Sommer 2022, die Bundeswehr nach zehn Jahren Abstinenz wieder an dem EU-Einsatz in Bosnien zu beteiligen, bei dem die Nato laut “Berlin-Plus-Vereinbarung” die EU-Kräfte mit Strukturen und Fähigkeiten unterstützt. Und das, obwohl die westliche Militärallianz als Ganzes selbst nicht in Bosnien engagiert ist. Im Juni verlängerte der Bundestag das EUFOR-Mandat um ein weiteres Jahr bis Ende Juni 2024.

Wie ihre EU-Verbündeten schätzt die Bundesregierung die Sicherheitslage in Bosnien zurzeit als “kontrollierbar” ein, die Bedrohungslage hingegen als “hoch”. Das geht aus einem Papier des Verteidigungsministeriums in Berlin hervor, das Table.Media vorliegt. Die Sicherheitslage beschreibt die “Bewertung des Risikos gewaltsamer oder krimineller Aktionen gegen westliche Staatsangehörige, internationale und nationale Sicherheitskräfte sowie Angehörige der staatlichen Administration”.

Die “Sarajevo Times” berichtete Anfang Juli, dass die EUFOR-Führung “gegenwärtig keine Notwendigkeit” für eine Truppenaufstockung sehe, aber “politische Spannungen” beobachte, die die Sicherheitssituation beeinflussen könnten. “Wenn notwendig kann der EUFOR-Kommandeur Reservekräfte aktivieren”, heißt es aus der vom französischen Generalleutnant Hubert Cottereau geführten Mission.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, spricht sich bei Table.Media gegen eine abermalige Aufstockung des EUFOR-Kontingents aus: “Eine Stärkung Bosniens muss vor allem politisch erfolgen – nicht über eine weitere Aufstockung von Soldaten vor Ort.” Die Bundesregierung beobachte “das Gebaren von Dodik mit großer politischer Sorge – ebenso wie das seines Verbündeten, Serbiens Präsident Vučić, dem eigentlichen Bad Guy auf dem westlichen Balkan”, so Schmid.

Dodiks jüngste Angriffe auf Institutionen des bosnischen Gesamtstaats und den Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft, Christian Schmidt, zählen zu den gravierendsten seit dem Friedensabkommen von Dayton 1995. So entschied das bosnisch-serbische Parlament in Banja Luka Anfang Juli, künftig Gesetze zu verabschieden, mit denen Urteile des gesamtstaatlichen Verfassungsgerichts ausgehebelt und eigentlich bindende Entscheidungen des Hohen Repräsentanten für nichtig erklärt werden können.

Der ehemalige CSU-Politiker Schmidt reagierte vergangene Woche als oberster Vertreter der Dayton-Garantiemächte mit einem Dekret zur Erweiterung des Strafgesetzbuches, das strafrechtliche Konsequenzen für Amtsträger vorsieht, die Dodiks Gesetze befolgen und Entscheidungen missachten. Bis zu fünf Jahre Haft drohen künftig für Handlungen, die die “verfassungsgemäße Ordnung” des Gesamtstaats gefährden.

Der österreichische Völkerrechtler Josef Marko warnte in der Tageszeitung “Der Standard”, dass Dodiks Vorgehen “der allerletzte Schritt vor der Sezessionserklärung” sei. US-Außenminister Antony Blinken kritisierte Dodik vergangene Woche scharf; der US-Balkan-Gesandte Gabriel Escobar kommentierte, dass die gegenwärtige Situation ähnlich “verstörend” sei wie kurz vor Kriegsbeginn 1992.

Dodik forciert seit Jahren eine Militarisierung der bosnisch-serbischen Polizei. Zwischen 2015 und 2017 wurden die Haushaltsmittel der Republika Srpska für den Erwerb von Kriegswaffen verdreifacht. 2018 bestätigte er die Anschaffung von 2.500 Sturmgewehren, zu einem Zeitpunkt, als die RS-Polizei bereits über 4.000 solcher Gewehre und Hunderte Maschinenpistolen verfügte, zumeist aus Serbien, Brasilien und Belgien. Die Stärke der bosnisch-serbischen Polizei beläuft sich laut dem Innenministerium in Banja Luka auf 5.200 Kräfte.

Die Lage könnte durch die Stationierung von EUFOR-Verbänden im Brčko-Distrikt beruhigt werden, heißt es in sicherheitspolitischen Kreisen in Brüssel. Brčko ist Dodiks Achillesferse, denn der Distrikt teilt die Republika Srpska in einen Ost- und Westteil. Die Aussage des US-Balkan-Gesandten Escobar, er wisse nichts von einer Verlegung von EUFOR-Einheiten nach Brčko, lässt den Schluss zu, dass die EU noch keine Entscheidung gefällt hat.

Ein Scheitern des Gesamtstaats könnte auch ohne “Big Bang” erfolgen, sozusagen schleichend. Dodiks jahrelange Unterminierung der Staatsinstitutionen und der Aufbau paralleler Strukturen sind Indikatoren dafür. Sobald seine paramilitärischen Verbände stark genug erscheinen, um die administrativen Entitätsübergänge (IEBL, Inter-Entity Boundary Line) polizeilich abzuschirmen, könnte er eine Eskalation provozieren.

Dodik hat dies auf lokaler Ebene im Januar während der verfassungsfeindlichen Paramilitärparade zum 31. Gründungstag der RS bereits durchexerziert, als er die IEBL-Übergänge von der Polizei überwachen ließ, was einen Bruch der Dayton-Bestimmungen bedeutete. Der bosniakische Vertreter im Staatspräsidium, Denis Bećirović, warnte noch Anfang Juli, dass im Falle einer Sezession ein “Plan B” vorläge, um die verfassungsmäßige Ordnung Bosniens zu bewahren. Alexander Rhotert

19.07.2023 – 10:00-13:30 Uhr, Berlin

upgrade2europe, Seminar Ist Ihre Organisation bereit für Europa?

Bei der Veranstaltung werden die Ergebnisse von upgrade2europe vorgestellt, in einer Diskussion mit dem Projektteam geht es anschließend um die Chancen und Herausforderungen europäischer Arbeit und Internationalisierung. INFOS & ANMELDUNG

19.07.2023 – 13:30-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

ETUI, Conference Remote work: fundamental questions and the way forward

The European Trade Union Institute (ETUI) is hosting a debate on the policy dimension of remote work structured around four main dimensions: the global impact of remote work-driven outsourcing, labour law fallacies, implications for the green transition, and trade union responses. INFO

19.07.2023 – 18:00-20:00 Uhr, Passau/online

Universität Passau, Seminar EU Foreign Policy: Is there a future for the Eastern Partnership?

The University of Passau is bringing together representatives of the EU institutions and experts from academia and civil society to discuss the current institutional setup of the EU foreign policy towards its Eastern neighbours with special focus on how the EU Enlargement Policy and the European Neighbourhood Policy can work together. INFO & REGISTRATION

20.07.2023 – 09:00-10:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

HSS, Panel Discussion A New Momentum for the MERCOSUR trade agreement under the Spanish EU Council Presidency?

The Hanns Seidel Foundation (HSS) is hosting an expert panel discussion on the MERCOSUR trade agreement, looking at the chances and strategy of the Spanish Presidency to accelerate the conclusion, current obstacles, and lines of conflict. REGISTRATION

20.07.2023 – 17:00-19:00 Uhr, Espelkamp

KAS, Diskussion Sicherheit in einer modernen Welt – Aktuelle Herausforderungen für Politik, Wirtschaft und den Bundesnachrichtendienst

Auf der Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutieren der Bundestagsabgeordnete Oliver Vogt, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl und KI-Spezialist Reidar Jannsen über die Herausforderungen in der Sicherheitsarchitektur für Politik, Wirtschaft und den Bundesnachrichtendienst. INFOS

Die Strategie ist da. War das jetzt der Befreiungsschlag?

Nein, kein Befreiungsschlag und auch kein großer Wurf – aber ein wichtiger, der die deutlichen Veränderungen in der deutschen Chinapolitik markiert. In der Substanz ist wenig völlig überraschend. Vieles von dem, was da drinsteht, wurde seit Monaten diskutiert. Dass die Klarheit in der Beschreibung und deutlichen Ansprache von Risiken und Herausforderungen insgesamt bewahrt wurde, ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass es im Kern eben doch relativ große Einigkeit in der Bundesregierung gibt.

Was wird jetzt im Hinblick auf das De-Risking der Wirtschaft passieren?

Die Strategie sieht konkrete Schritte vor, beispielsweise eine verschärfte Prüfung chinesischer Investitionen hierzulande und eine Verschärfung der Exportkontrollen. Dazu kommt der Schutz der kritischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Reduktion von Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. All das kann bereits weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen haben. Die genaue Umsetzung von Risikoanalysen bleibt allerdings noch unklar.

Was ist die größte Änderung?

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat von den Unternehmen ausdrücklich mehr Transparenz eingefordert, damit die Regierung den Risiken entgegenwirken kann. Da wird die Politik schon bei den Unternehmen nachfragen in den kommenden Monaten. Dieser Prozess hat allerdings noch kein institutionelles Gewand und wird sicher höchst umstritten bleiben.

Sollte beispielsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA die Einhaltung von Transparenzregeln kontrollieren?

Die meisten würden so eine – sehr bürokratische – Lösung gerne vermeiden. Die Regierung will stattdessen im Dialog mit der Wirtschaft agieren. Nicht jede Abhängigkeit ist gleich problematisch. Die Strategie signalisiert den Firmen stattdessen, dass sie weiterhin grundsätzlich frei handeln können: It’s your business und eben auch euer Risiko. Nur dort, wo kritische Technologierisiken mit Blick auf Dual-use und Menschenrechte bestehen, ist mit echten Einschnitten zu rechnen.

Frei handeln konnten die Unternehmen vorher auch. Was bringt das Papier neu ein?

Es formuliert das Thema wirtschaftliche Sicherheit besonders klar und deutlich. Das ist eine Neuerung in der deutschen Chinapolitik.

Damit steht Deutschland nicht alleine da.

Ja, die Denkweise ist im G7-Kontext verankert und wird auch von der Europäischen Union vorangetrieben. Das ist ja genau das, was die Bundesregierung auch will: Nicht alleine handeln, sondern ihre China-Strategie mit den europäischen Prämissen abstimmen und dann im Gleichschritt mit G7-Partnern handeln.

Brüssel wartet auf eine chinapolitische Positionierung Deutschlands, des größten EU-Mitgliedslands. Wird dieses Papier Impulse auf EU-Ebene geben?

Wenn wir fair auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen, stellen wir erst einmal fest, dass zentrale Impulse in der Chinapolitik umgekehrt aus Brüssel gekommen sind. Ich glaube aber, alle sind froh, wenn die Vielstimmigkeit der Bundesregierung zumindest etwas eingedämmt ist und man den Korridor erkennt, in dem die Bundesregierung künftig Chinapolitik gestalten will.

Das gesamte Interview lesen Sie bei den Kolleginnen und Kollegen von China.Table.

Der erste Gipfel zwischen der EU und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) seit acht Jahren wird vom russischen Krieg in der Ukraine überschattet. Russlands “illegaler Krieg gegen die Ukraine” sei eine Tragödie für die Ukraine, aber auch für den Rest der Welt, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel bei der Eröffnung des zweitägigen Treffens am Montag.

Die Sicht wird der Europäer wird aber nicht von allen Besuchern aus Lateinamerika geteilt. Am Montagabend sollte der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AstV) erneut zusammenkommen, um einen Konsens zu den gemeinsamen Schlussfolgerungen zu finden, die heute verabschiedet werden sollen. Die Gäste wollten nur vage ihre “Betroffenheit” kundtun, fordern einen möglichst raschen Waffenstillstand und Friedensgespräche. Die EU-Staaten drängten hingegen darauf, Russlands Krieg klar zu verurteilen, den Aggressor zu benennen und den Rückzug von Wladimir Putins Truppen zu fordern.

Es gebe keinen Zweifel, dass die ganze Welt von dem russischen Angriff auf die Ukraine bedroht sei, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Ankunft in Brüssel: “Überall, wo wir dazu die Gelegenheit haben, sagen wir das und versuchen, viele zu überzeugen, die vielleicht etwas skeptisch sind.” Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung auf die Schlussfolgerung möglich sein werde. Ob es klappt, war vorerst unsicher. Einige EU-Staaten wollten lieber keine Schlusserklärung als eine ohne klare Sprache.

Die Präsidenten Mexikos, Brasiliens und Argentiniens verurteilen zwar den Krieg, sind aber gegen harte Sanktionen und betonen immer wieder die Folgen des Krieges wie die hohen Nahrungs- und Energiepreise. Es sei eine schlechte Botschaft, dass Russland das Abkommen über Getreidelieferungen über das Schwarze Meer nicht verlängern wolle, sagte Scholz vor diesem Hintergrund. Die Absicht, Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Gipfel einzuladen, ließen die Europäer schon im Vorfeld aus Rücksicht auf die Partner aus Lateinamerika fallen.

Zweites Konfliktthema ist das Mercosur-Abkommen. Er rechne nicht mit einem Durchbruch auf dem Gipfel, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Er erwarte aber, dass der Wille zum Ausdruck gebracht werde, bis Ende des Jahres zu einer Einigung zu kommen. Einigen EU-Staaten geht das geplante Abkommen bisher beim Klima, der Umwelt und den Menschenrechten nicht weit genug. Frankreich und Österreich stellen den Deal infrage, weil sie einen Preiskampf für europäische Landwirte befürchten. Die Südamerikaner wollen gleichzeitig von einer Zusatzerklärung mit starker Sprache zu Demokratie und Rechtsstaat nichts wissen.

“Ich bin sehr froh, dass es unverändert so ist, dass viele der Staaten Lateinamerikas sehr engagiert hinterher sind, dass wir bald zu einem guten Ergebnis kommen”, sagte Scholz. Regierungschef Pedro Sánchez zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, während der spanischen Ratspräsidentschaft zu einem positiven Abschluss zu kommen.

Politische Differenzen wie die Positionierung zu Russlands Angriffskrieg müssten offen angesprochen werden, fordert Anna Cavazzini, handelspolitische Sprecherin der Grünen/EFA-Fraktion im EU-Parlament. Zur Offenheit gehöre, dass das EU-Mercosur-Handelsabkommen ohne robusteren Waldschutz keine gesellschaftliche Mehrheit in der EU finden werde. Hoffnung machten Zusagen von Brasiliens Präsident Lula in Brüssel, sein Land werde seine Klimaschutzverpflichtungen erfüllen und ab 2030 keinen Amazonas-Regenwald mehr entwalden. sti

Vor dem heutigen zweiten (und ersten inhaltlichen) Trilog zum AI Act warnen zwei große deutsche Wirtschaftsverbände erneut vor Überregulierung. Sie hemme nicht nur Innovation, Produktivitätssteigerung und Wertschöpfung, “sondern kann auch die digitale Resilienz und damit die Sicherheit Europas gefährden”, steht es in dem Positionspapier “Kernforderungen zur EU-Regulierung Künstlicher Intelligenz” von BDI und BDA, das Table.Media exklusiv vorliegt.

BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter warnte davor, Anwender von KI mit diversen Pflichten zu überfrachten. Er forderte: “Führen wir eine Debatte mit Sachargumenten – und weniger Ideologie.”

Damit Europa nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliere, müsse die europäische KI-Regulierung mit eindeutigen Definitionen Rechtssicherheit und mit Reallaboren Innovationsspielräume schaffen, sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Zudem forderte sie eine Umsetzungsfrist von mindestens 36 Monaten. “Wenn Unternehmen nicht hinreichend klare Definitionen und ausreichend lange Umsetzungsfristen haben, könnten sie gezwungen werden, innovative, auf europäischen Werten basierende KI-Lösungen wieder vom Markt zu nehmen.” Die öffentliche Diskussion geht allerdings eher in die Richtung: Je eher wir eine Regulierung haben, desto besser.

Das Positionspapier listet neun zentrale Punkte auf. Dazu gehören auch General Purpose AI (GPAI) und Foundation Models. “Die generelle und risikoagnostische Festlegung von hohen Anforderungen an die Entwicklung von ,Foundation Models’ lehnt die deutsche Wirtschaft ab. Dazu gehört auch eine Pauschaleinordnung von ,Foundation Models’ als Hochrisikoanwendungen”, schreiben BDI und BDA.

Es sei für die Entwickler von Foundation Models (etwa ChatGPT) nicht möglich, alle potenziellen Risiken von Anwendungen eines solchen Modells zu identifizieren, zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Verhinderung oder Minderung der Risiken zu definieren. Eine Risikobetrachtung müsse im Kontext der Anwendung durchgeführt werden. So ist es allerdings auch in der Parlamentsposition vorgesehen.

Neben der vorläufigen Tagesordnung für den Trilog haben sich Parlament, Rat und Kommission auf technischer Ebene bereits vorläufig auf einige Punkte geeinigt, etwa über Verpflichtungen der Anbieter und Nutzer sowie über Normen und notifizierende Behörden.

Diskutieren wollen die drei Seiten über:

Auf Grundlage dieser Diskussion erarbeiten die technischen Teams konkrete Kompromissvorschläge, die beim nächsten Trilog am 3. Oktober gebilligt werden sollen.

Lediglich Vorgespräche wollen die Verhandler zu den heiklen Themen führen, um die Vorgehensweise zu erörtern. Darunter:

Noch nicht auf der Agenda stehen dagegen GPAI und Foundation Models. vis

Bei der Schadstoffnorm Euro 7 bringt die spanische Ratspräsidentschaft eine abgespeckte Version ins Gespräch. Außerdem wird offenbar erwogen, Euro 7 im Zusammenhang mit den CO₂-Flottengrenzwerten für schwere Nutzfahrzeuge sowie der Luftreinhaltungsrichtlinie zu behandeln. Dies geht aus einem Ratsdokument im Anschluss an zwei Arbeitsgruppensitzungen zu Euro 7 aus der vergangenen Woche hervor.

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird aufgefordert, seine Prioritäten aus dem Vorschlag zu benennen: “Was sind die wesentlichen Elemente des Euro-7-Vorschlags, die Teil einer Generellen Ausrichtung sein sollten?” Zudem werden die EU-Botschafter gebeten, das Ambitionsniveau zu benennen, das ihr Mitgliedstaat bereit sei mitzutragen.

Außerdem werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, deutlich zu machen, wo sie Wechselwirkungen von der Schadstoffnorm Euro 7 mit den CO₂-Flottengrenzwerten bei schweren Nutzfahrzeugen und der Luftreinhaltungsrichtlinie sehen.

Alle drei Vorschläge werden derzeit von den Co-Gesetzgebern verhandelt. Die Bundesregierung hat sich bei Euro 7 noch nicht auf eine gemeinsame Linie geeinigt, Verkehrs- und Umweltministerium verfolgen unterschiedliche Positionen. Daher dürfte es dem Ständigen Vertreter schwerfallen, Antworten zu geben.

Konkret sieht die spanische Ratspräsidentschaft hier Diskussionsbedarf:

Die EU-Kommission hat bereits vergangene Woche sieben Dekarbonisierungsprojekte in Deutschland vorausgewählt, die für Förderungen aus dem EU-Innovationsfonds infrage kommen. Das teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) am Montag mit.

Die förderfähigen Projekte sind:

Die Projekte seien aufgrund ihres “hohen Innovationsgrades und ihres substantiellen Beitrags zur Vermeidung von THG-Emissionen von einem Expertengremium ausgesucht” worden, schreibt das BMWK. Insgesamt seien 41 Projekte aus 15 EU-Ländern mit einem Fördervolumen von rund 3,6 Milliarden Euro vorausgewählt worden, die über zehn Jahre Betriebszeit zu Einsparungen bis 221 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen führen könnten.

Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum 7. September Zeit, zu der Vorauswahl Stellung zu nehmen. luk

Das bayerische Unternehmen Eco Stor plant derzeit einen der nach Betreiberangaben größten Batteriespeicher Europas in Sachsen-Anhalt. Der Speicher in Förderstedt soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2025 rund 600 Megawattstunden Strom speichern können, sagte Geschäftsführer Georg Gallmetzer der Deutschen Presse-Agentur. Theoretisch könnten damit 31 250 Haushalte für 24 Stunden mit Strom versorgt werden.

Der derzeit größte Batteriespeicher in Betrieb in Deutschland besitzt laut Marktstammdatenregister eine Speicherleistung von 72 Megawattstunden. Der größte Batteriespeicher in Europa steht nach Medienberichten in England, wird von Tesla betrieben und hat eine Speicherkapazität von 196 Megawattstunden.

Derzeit würden viele Großspeicher in Europa von verschiedenen Unternehmen geplant, sagte Gallmetzer. Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, bei Wind- und Solarstrom, sei die zeitversetzte Einspeisung des Stroms in die Netze sinnvoll. Der Standort in Sachsen-Anhalt habe sich in Untersuchungen aufgrund eines dort vorhandenen Umspannwerks als sehr geeignet erwiesen. Es sei sinnvoll, einen Speicher dort aufzusetzen, wo eine Sammelstelle von möglichst viel erneuerbarer Energie sei.

Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben mit Investitionen in Höhe von rund 250 Millionen Euro. Eco Stor ist ein Tochterunternehmen des norwegischen Stromkonzerns A Energie.

Grundsätzlich führten solch riesige Batteriespeicher nicht dazu, dass Strom günstiger werde, sagte Eco-Stor-Geschäftsführer Gallmetzer. Die Preise würden über den Tagesverlauf aber planbarer. Obwohl es sich um ein Mega-Projekt handele, sei eine Speichergröße von 600 Megawattstunden nur ein Tropfen auf den heißen Stein. dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Élisabeth Borne in ihrem Amt als Premierministerin bestätigt, wie es am Montag aus dem Büro des Präsidenten hieß. “Um Stabilität und gründliche Arbeit zu gewährleisten, hat der Präsident beschlossen, die Premierministerin beizubehalten”, so die Quelle. Der Präsident werde außerdem “bis Ende der Woche” über seine Pläne für die kommenden Monate informieren.

Die Nachricht kommt inmitten wiederkehrender Gerüchte über eine mögliche Regierungsumbildung nach den landesweiten Unruhen in Folge der Tötung eines Teenagers durch die Polizei. Macron befindet sich derzeit in einer der größten Krisen seiner Amtszeit.

Zudem ist am 14. Juli die Frist, abgelaufen, die Macron sich selbst gesetzt hatte, um seine turbulente zweite Amtszeit wieder in Gang zu bringen. Innerhalb von 100 Tagen wollte er die Spannungen in Frankreich beseitigen, die durch den Widerstand gegen seine Reform zur Anhebung des Rentenalters um zwei Jahre auf 64 Jahre entstanden waren. rtr

Die Linke stellt unter anderem Flüchtlingshelferin und Kapitänin Carola Rackete und den Mediziner Gerhard Trabert als Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 auf. Das verkündete die Partei am Montag.

Die beiden parteilosen Kandidaten kandidieren auf den aussichtsreichen Listenplätzen 2 und 4. Die Linke reagiert mit diesem Schritt auf die schlechten Wahl- und Umfrageergebnisse der jüngeren Zeit. Die 35-jährige Rackete erlangte 2019 internationale Bekanntheit, als sie zahlreiche in Seenot geratene Geflüchtete im Mittelmeer an Bord des Schiffes Sea Watch nahm und sich über die italienischen Behörden hinwegsetzte und die Insel Lampedusa anlief.

Trabert war 2022 von den Linken zur Wahl des Bundespräsidenten aufgestellt worden und hatte 96 Stimmen in der Bundesversammlung erhalten. Der Mediziner ist bekannt für seinen langjährigen Einsatz für die ärztliche Versorgung von Obdachlosen.

Auf Platz 1 tritt Martin Schirdewan an, Co-Vorsitzender der Bundespartei sowie der EU-Parlamentsfraktion der Linken. Auf Platz drei ist die EU-Abgeordnete Özlem Demirel vorgesehen. Die Liste für die Europawahl wird erst bei einem Parteitag Mitte November in Augsburg endgültig beschlossen. luk

So sehr wir uns über Ihre Aufmerksamkeit freuen: An warmen Sommertagen möchten Sie vielleicht mal etwas anderes lesen als Analysen und Nachrichten zur EU. Darum finden Sie an dieser Stelle in den kommenden Wochen hin und wieder Buchtipps unserer Redaktion. Locker und leicht geht es bei unseren Empfehlungen allerdings nicht immer zu, wie Charlotte Wirth zum Auftakt zeigt.

Jane Mayer: Dark Money. The Hidden History of the Billionaires behind the Rise of the Radical Right

Die Journalistin des New Yorker seziert, wie ultrareiche Industrielle, etwa die Koch-Familie, die Politik in ihrem Sinne beeinflussen – und zwar so, dass das Geld sich nicht zu ihnen zurückverfolgen lässt und sie gleichzeitig von Steuererleichterungen profitieren. Resultat: Insbesondere die Republikanische Partei radikalisiert sich zunehmend, weil das Geld von liberalistischen Familien kommt, die etwa aus fossilen Energien ihre Profite schöpfen – auf Kosten von Umwelt und Gesundheit.

Amitav Gosh: The Nutmeg’s Curse. Parables for a Planet in Crisis

Der indische Schriftsteller Amitav Gosh wählt einen originellen Ansatz, um die Klimakrise besser zu verstehen. Er schreibt, dass die Dynamiken hinter der Klimakatastrophe ihre Wurzeln auch in der westlichen Kolonisierung haben: nämlich dadurch, wie wir unsere Erde, unsere natürlichen Rohstoffe wahrnehmen als eine Ressource, die nur für die eigene Bereicherung und den eigenen Vorteil genutzt wird.

Emmanuel Carrère: V13

Emmanuel Carrère hat in Paris dem gesamten Prozess zu den Pariser Attentaten des 13. November beigewohnt. Jeden Tag war er im Gericht, lernte die Familien von Opfern und Tätern sowie ihre Anwälte und Verteidiger kennen. V13 ist kein einfaches Buch, beschreibt es doch eindringlich die schrecklichen Szenen des 13. November. Es ein Buch über Trauer, Verzweiflung, aber auch über Vergebung und die Frage: Wie weiterleben nach den Attentaten?

vor nicht einmal zwei Wochen hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in ihrer Risikoeinschätzung grünes Licht für die Verlängerung des umstrittenen Herbizids Glyphosat gegeben. Und schon hat die Kommission den Mitgliedstaaten einen Entwurf für die Verlängerung unterbreitet. Der offizielle Vorschlag für einen delegierten Rechtsakt wird für September erwartet.

Und das, obwohl die EFSA erst im Oktober ihren Bericht zu ihrer Einschätzung veröffentlicht. So schnell laufen die Dinge in Brüssel in der Regel nicht. Insbesondere, da die Institutionen nun erst mal in die Sommerpause gehen.

Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Die Einschätzungen der EFSA fußen nicht auf eigenen Studien, das würde das Budget nicht hergeben. Sie begrenzt sich auf die Untersuchung des Dossiers inklusive Studien, die vom Antragsteller eingereicht werden. Eine Art Peer-Review also. Besonders wichtig ist demnach, was eingereicht wird.

Wichtig ist aber ebenso, was nicht eingereicht wird. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass einige Toxitätsstudien gar nicht erst bei der EFSA gelandet sind. Unter Konzernen, die Studien wissentlich oder unwissentlich zurückbehalten haben, sind Pestizidhersteller wie Bayer und Syngenta.

Fußen die Entscheidungen der Autorisierungsbehörden unter diesen Umständen noch auf objektiven Daten? Mit der Frage setzen sich heute der Umwelt- und der Agrarausschuss in einer öffentlichen Anhörung auseinander. Geladen sind die beiden Wissenschaftler, aber auch Industrievertreter und Regulierungsbehörden.

Vergangene Woche erhielt übrigens ein weiteres umstrittenes Insektizid eine positive EFSA-Einschätzung: das Gas Sulfurylfluorid zur Bekämpfung von Holzschädlingen.

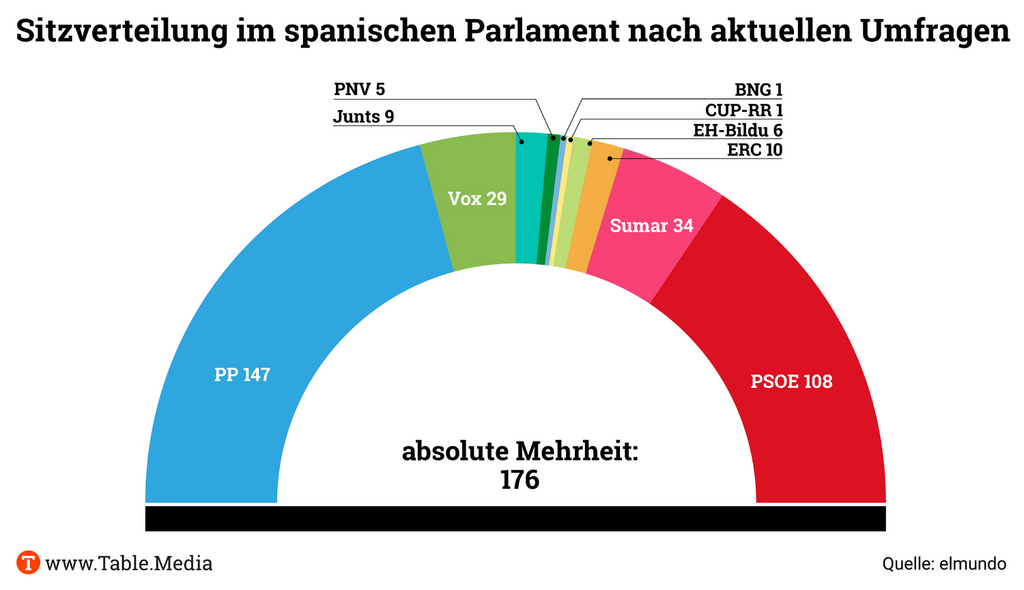

Der Wahlsieg der Partido Popular (PP) von Alberto Núñez Feijóo bei der Parlamentswahl am 23. Juni gilt als sicher. Laut Umfragen wird Feijóo 35 Prozent der Stimmen erhalten und zwischen 145 und 149 Sitze bekommen. Die sozialistische Partei (PSOE) des derzeitigen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez liegt mit 28 Prozent der Stimmen zurück und würde 40 Sitze weniger als die PP bekommen. Ob die PP einen Pakt mit der rechtsgerichteten Vox-Partei eingehen wird, um die absolute Mehrheit von 176 Sitzen zu erreichen, ist noch nicht klar.

Der Vox werden Chancen auf 29 Sitze bescheinigt. Im Wahlkampf hat sich Feijóo von der Politik von Vox distanziert. Sánchez, der mit dem Linksbündnis Sumar allein keine absolute Mehrheit erreichen wird, müsste sich erneut auf die Unterstützung der baskischen und katalanischen Separatisten stützen, die nun voll und ganz auf die Unabhängigkeit setzen. Sumar könnte 34 Sitze bekommen.

“Aufhebung des Sanchismo” ist einer der Slogans der PP im Wahlkampf. Obwohl auch Vox zur Erneuerung der Regierung aufruft, um Sánchez aus dem Palacio de la Moncloa zu verdrängen, gehen die Linien von PP und Vox auseinander. Die PP ist eine konservative Partei, die Spanien bereits mit einer europäisch und atlantisch ausgerichteten Linie regiert hat und der europäischen Parteienfamilie der Christdemokraten (EVP) angehört. Vox wiederum vertritt in Fragen wie Abtreibung und Einwanderung eine äußerst rechte Linie, leugnet den Klimawandel und steht der feministischen Bewegung kritisch gegenüber. Sánchez und das Linksbündnis Sumar profitieren von der Existenz von Vox. Sie wollen die PP in die Enge treiben, indem sie die Nähe der beiden Parteien betonen: “Vox und PP sind dasselbe”, so Sánchez.

Feijóo verspricht, die “schädlichsten Entscheidungen der Regierung Sánchez” aufzuheben, daher schlägt der PP-Chef vor:

Andere von Feijóo angekündigte Vorhaben sind die Verlängerung der Laufzeit von Kernkraftwerken und die Abschaffung der “iberischen Lösung“, womit die Ausnahmen beim Gaspreisdeckel gemeint sind.

Sánchez zählte auf die parlamentarische Unterstützung der baskischen und katalanischen Nationalisten, um 2020 an die Macht zu kommen, und hat in dieser Legislaturperiode mehrere Gesetze mit deren Unterstützung verabschiedet. Nun rühmen sich sowohl die baskische nationalistische Partei Bildu als auch die separatistische Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ihres Einflusses in Spanien. Deren Führer haben letzte Woche klargestellt: “Was in Spanien passiert wird von ERC und Bildu entschieden.”

“Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir entscheiden und die Republik aufbauen, und wir werden unabhängige Staaten sein“, sagte Arnaldo Otegi, Vorsitzender von Bildu, auf der gemeinsamen Veranstaltung der nationalistischen Parteien letzte Woche. Oriol Junqueras (ERC) – seine Verurteilung wegen des katalanischen Referendums wurde aufgehoben- plädierte dafür, dass der Zusammenschluss der linken Parteien über die mögliche gemeinsame Durchführung eines Unabhängigkeitsreferendums verhandeln sollte. Bildu und ERC erklären so, was der Preis für eine Unterstützung für Sánchez sein könnte: Spaniens Zerfall.

Feijóo schlug Sánchez vergangene Woche vor, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnen, in der sich jeder verpflichtet, die Liste mit den meisten Stimmen regieren zu lassen. “Wenn Sie der Kandidat mit den meisten Stimmen bei den Wahlen sind, werde ich mich bei der Amtseinführung enthalten. Wenn ich es bin, werden Sie sich enthalten”, sagte Feijóo zu Sánchez. So will er vermeiden, einen Pakt mit Vox zu schließen.

Die PP hat die Regionalwahlen am 28. Mai gewonnen (mit 31,5 Prozent der Stimmen gegenüber 28 Prozent für die PSOE), musste aber in einigen Regionen und Gemeinden Absprachen mit Vox treffen, um eine absolute Mehrheit zu erreichen. Diese Pakte führten anfangs zu einer Stagnation der PP in den Umfragen, die sie nach der Debatte zwischen Feijóo und Sánchez vergangene Woche wieder ausgleichen konnte.

Die sezessionistische Politik von Milorad Dodik, Präsident des serbisch dominierten Landesteils Bosnien-Herzegowinas, lässt eine weitere Eskalation zwischen internationaler Protektoratsverwaltung und der Regierung der Republika Srpska (RS) immer wahrscheinlicher erscheinen. Drei Tage vor Kriegsbeginn in der Ukraine, am 21. Februar 2022, hatten die EU-Außenminister in Brüssel entschieden, die Stärke der EU-Stabilisierungsmission EUFOR/Althea auf 1.100 Soldaten nahezu zu verdoppeln und sie mit Schützenpanzern auszustatten.

Auch deshalb beschloss der Bundestag im Sommer 2022, die Bundeswehr nach zehn Jahren Abstinenz wieder an dem EU-Einsatz in Bosnien zu beteiligen, bei dem die Nato laut “Berlin-Plus-Vereinbarung” die EU-Kräfte mit Strukturen und Fähigkeiten unterstützt. Und das, obwohl die westliche Militärallianz als Ganzes selbst nicht in Bosnien engagiert ist. Im Juni verlängerte der Bundestag das EUFOR-Mandat um ein weiteres Jahr bis Ende Juni 2024.

Wie ihre EU-Verbündeten schätzt die Bundesregierung die Sicherheitslage in Bosnien zurzeit als “kontrollierbar” ein, die Bedrohungslage hingegen als “hoch”. Das geht aus einem Papier des Verteidigungsministeriums in Berlin hervor, das Table.Media vorliegt. Die Sicherheitslage beschreibt die “Bewertung des Risikos gewaltsamer oder krimineller Aktionen gegen westliche Staatsangehörige, internationale und nationale Sicherheitskräfte sowie Angehörige der staatlichen Administration”.

Die “Sarajevo Times” berichtete Anfang Juli, dass die EUFOR-Führung “gegenwärtig keine Notwendigkeit” für eine Truppenaufstockung sehe, aber “politische Spannungen” beobachte, die die Sicherheitssituation beeinflussen könnten. “Wenn notwendig kann der EUFOR-Kommandeur Reservekräfte aktivieren”, heißt es aus der vom französischen Generalleutnant Hubert Cottereau geführten Mission.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, spricht sich bei Table.Media gegen eine abermalige Aufstockung des EUFOR-Kontingents aus: “Eine Stärkung Bosniens muss vor allem politisch erfolgen – nicht über eine weitere Aufstockung von Soldaten vor Ort.” Die Bundesregierung beobachte “das Gebaren von Dodik mit großer politischer Sorge – ebenso wie das seines Verbündeten, Serbiens Präsident Vučić, dem eigentlichen Bad Guy auf dem westlichen Balkan”, so Schmid.

Dodiks jüngste Angriffe auf Institutionen des bosnischen Gesamtstaats und den Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft, Christian Schmidt, zählen zu den gravierendsten seit dem Friedensabkommen von Dayton 1995. So entschied das bosnisch-serbische Parlament in Banja Luka Anfang Juli, künftig Gesetze zu verabschieden, mit denen Urteile des gesamtstaatlichen Verfassungsgerichts ausgehebelt und eigentlich bindende Entscheidungen des Hohen Repräsentanten für nichtig erklärt werden können.

Der ehemalige CSU-Politiker Schmidt reagierte vergangene Woche als oberster Vertreter der Dayton-Garantiemächte mit einem Dekret zur Erweiterung des Strafgesetzbuches, das strafrechtliche Konsequenzen für Amtsträger vorsieht, die Dodiks Gesetze befolgen und Entscheidungen missachten. Bis zu fünf Jahre Haft drohen künftig für Handlungen, die die “verfassungsgemäße Ordnung” des Gesamtstaats gefährden.

Der österreichische Völkerrechtler Josef Marko warnte in der Tageszeitung “Der Standard”, dass Dodiks Vorgehen “der allerletzte Schritt vor der Sezessionserklärung” sei. US-Außenminister Antony Blinken kritisierte Dodik vergangene Woche scharf; der US-Balkan-Gesandte Gabriel Escobar kommentierte, dass die gegenwärtige Situation ähnlich “verstörend” sei wie kurz vor Kriegsbeginn 1992.

Dodik forciert seit Jahren eine Militarisierung der bosnisch-serbischen Polizei. Zwischen 2015 und 2017 wurden die Haushaltsmittel der Republika Srpska für den Erwerb von Kriegswaffen verdreifacht. 2018 bestätigte er die Anschaffung von 2.500 Sturmgewehren, zu einem Zeitpunkt, als die RS-Polizei bereits über 4.000 solcher Gewehre und Hunderte Maschinenpistolen verfügte, zumeist aus Serbien, Brasilien und Belgien. Die Stärke der bosnisch-serbischen Polizei beläuft sich laut dem Innenministerium in Banja Luka auf 5.200 Kräfte.

Die Lage könnte durch die Stationierung von EUFOR-Verbänden im Brčko-Distrikt beruhigt werden, heißt es in sicherheitspolitischen Kreisen in Brüssel. Brčko ist Dodiks Achillesferse, denn der Distrikt teilt die Republika Srpska in einen Ost- und Westteil. Die Aussage des US-Balkan-Gesandten Escobar, er wisse nichts von einer Verlegung von EUFOR-Einheiten nach Brčko, lässt den Schluss zu, dass die EU noch keine Entscheidung gefällt hat.

Ein Scheitern des Gesamtstaats könnte auch ohne “Big Bang” erfolgen, sozusagen schleichend. Dodiks jahrelange Unterminierung der Staatsinstitutionen und der Aufbau paralleler Strukturen sind Indikatoren dafür. Sobald seine paramilitärischen Verbände stark genug erscheinen, um die administrativen Entitätsübergänge (IEBL, Inter-Entity Boundary Line) polizeilich abzuschirmen, könnte er eine Eskalation provozieren.

Dodik hat dies auf lokaler Ebene im Januar während der verfassungsfeindlichen Paramilitärparade zum 31. Gründungstag der RS bereits durchexerziert, als er die IEBL-Übergänge von der Polizei überwachen ließ, was einen Bruch der Dayton-Bestimmungen bedeutete. Der bosniakische Vertreter im Staatspräsidium, Denis Bećirović, warnte noch Anfang Juli, dass im Falle einer Sezession ein “Plan B” vorläge, um die verfassungsmäßige Ordnung Bosniens zu bewahren. Alexander Rhotert

19.07.2023 – 10:00-13:30 Uhr, Berlin

upgrade2europe, Seminar Ist Ihre Organisation bereit für Europa?

Bei der Veranstaltung werden die Ergebnisse von upgrade2europe vorgestellt, in einer Diskussion mit dem Projektteam geht es anschließend um die Chancen und Herausforderungen europäischer Arbeit und Internationalisierung. INFOS & ANMELDUNG

19.07.2023 – 13:30-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

ETUI, Conference Remote work: fundamental questions and the way forward

The European Trade Union Institute (ETUI) is hosting a debate on the policy dimension of remote work structured around four main dimensions: the global impact of remote work-driven outsourcing, labour law fallacies, implications for the green transition, and trade union responses. INFO

19.07.2023 – 18:00-20:00 Uhr, Passau/online

Universität Passau, Seminar EU Foreign Policy: Is there a future for the Eastern Partnership?

The University of Passau is bringing together representatives of the EU institutions and experts from academia and civil society to discuss the current institutional setup of the EU foreign policy towards its Eastern neighbours with special focus on how the EU Enlargement Policy and the European Neighbourhood Policy can work together. INFO & REGISTRATION

20.07.2023 – 09:00-10:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

HSS, Panel Discussion A New Momentum for the MERCOSUR trade agreement under the Spanish EU Council Presidency?

The Hanns Seidel Foundation (HSS) is hosting an expert panel discussion on the MERCOSUR trade agreement, looking at the chances and strategy of the Spanish Presidency to accelerate the conclusion, current obstacles, and lines of conflict. REGISTRATION

20.07.2023 – 17:00-19:00 Uhr, Espelkamp

KAS, Diskussion Sicherheit in einer modernen Welt – Aktuelle Herausforderungen für Politik, Wirtschaft und den Bundesnachrichtendienst

Auf der Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutieren der Bundestagsabgeordnete Oliver Vogt, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl und KI-Spezialist Reidar Jannsen über die Herausforderungen in der Sicherheitsarchitektur für Politik, Wirtschaft und den Bundesnachrichtendienst. INFOS

Die Strategie ist da. War das jetzt der Befreiungsschlag?

Nein, kein Befreiungsschlag und auch kein großer Wurf – aber ein wichtiger, der die deutlichen Veränderungen in der deutschen Chinapolitik markiert. In der Substanz ist wenig völlig überraschend. Vieles von dem, was da drinsteht, wurde seit Monaten diskutiert. Dass die Klarheit in der Beschreibung und deutlichen Ansprache von Risiken und Herausforderungen insgesamt bewahrt wurde, ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass es im Kern eben doch relativ große Einigkeit in der Bundesregierung gibt.

Was wird jetzt im Hinblick auf das De-Risking der Wirtschaft passieren?

Die Strategie sieht konkrete Schritte vor, beispielsweise eine verschärfte Prüfung chinesischer Investitionen hierzulande und eine Verschärfung der Exportkontrollen. Dazu kommt der Schutz der kritischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Reduktion von Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. All das kann bereits weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen haben. Die genaue Umsetzung von Risikoanalysen bleibt allerdings noch unklar.

Was ist die größte Änderung?

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat von den Unternehmen ausdrücklich mehr Transparenz eingefordert, damit die Regierung den Risiken entgegenwirken kann. Da wird die Politik schon bei den Unternehmen nachfragen in den kommenden Monaten. Dieser Prozess hat allerdings noch kein institutionelles Gewand und wird sicher höchst umstritten bleiben.

Sollte beispielsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA die Einhaltung von Transparenzregeln kontrollieren?

Die meisten würden so eine – sehr bürokratische – Lösung gerne vermeiden. Die Regierung will stattdessen im Dialog mit der Wirtschaft agieren. Nicht jede Abhängigkeit ist gleich problematisch. Die Strategie signalisiert den Firmen stattdessen, dass sie weiterhin grundsätzlich frei handeln können: It’s your business und eben auch euer Risiko. Nur dort, wo kritische Technologierisiken mit Blick auf Dual-use und Menschenrechte bestehen, ist mit echten Einschnitten zu rechnen.

Frei handeln konnten die Unternehmen vorher auch. Was bringt das Papier neu ein?

Es formuliert das Thema wirtschaftliche Sicherheit besonders klar und deutlich. Das ist eine Neuerung in der deutschen Chinapolitik.

Damit steht Deutschland nicht alleine da.

Ja, die Denkweise ist im G7-Kontext verankert und wird auch von der Europäischen Union vorangetrieben. Das ist ja genau das, was die Bundesregierung auch will: Nicht alleine handeln, sondern ihre China-Strategie mit den europäischen Prämissen abstimmen und dann im Gleichschritt mit G7-Partnern handeln.

Brüssel wartet auf eine chinapolitische Positionierung Deutschlands, des größten EU-Mitgliedslands. Wird dieses Papier Impulse auf EU-Ebene geben?

Wenn wir fair auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen, stellen wir erst einmal fest, dass zentrale Impulse in der Chinapolitik umgekehrt aus Brüssel gekommen sind. Ich glaube aber, alle sind froh, wenn die Vielstimmigkeit der Bundesregierung zumindest etwas eingedämmt ist und man den Korridor erkennt, in dem die Bundesregierung künftig Chinapolitik gestalten will.

Das gesamte Interview lesen Sie bei den Kolleginnen und Kollegen von China.Table.

Der erste Gipfel zwischen der EU und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) seit acht Jahren wird vom russischen Krieg in der Ukraine überschattet. Russlands “illegaler Krieg gegen die Ukraine” sei eine Tragödie für die Ukraine, aber auch für den Rest der Welt, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel bei der Eröffnung des zweitägigen Treffens am Montag.

Die Sicht wird der Europäer wird aber nicht von allen Besuchern aus Lateinamerika geteilt. Am Montagabend sollte der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AstV) erneut zusammenkommen, um einen Konsens zu den gemeinsamen Schlussfolgerungen zu finden, die heute verabschiedet werden sollen. Die Gäste wollten nur vage ihre “Betroffenheit” kundtun, fordern einen möglichst raschen Waffenstillstand und Friedensgespräche. Die EU-Staaten drängten hingegen darauf, Russlands Krieg klar zu verurteilen, den Aggressor zu benennen und den Rückzug von Wladimir Putins Truppen zu fordern.

Es gebe keinen Zweifel, dass die ganze Welt von dem russischen Angriff auf die Ukraine bedroht sei, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Ankunft in Brüssel: “Überall, wo wir dazu die Gelegenheit haben, sagen wir das und versuchen, viele zu überzeugen, die vielleicht etwas skeptisch sind.” Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung auf die Schlussfolgerung möglich sein werde. Ob es klappt, war vorerst unsicher. Einige EU-Staaten wollten lieber keine Schlusserklärung als eine ohne klare Sprache.

Die Präsidenten Mexikos, Brasiliens und Argentiniens verurteilen zwar den Krieg, sind aber gegen harte Sanktionen und betonen immer wieder die Folgen des Krieges wie die hohen Nahrungs- und Energiepreise. Es sei eine schlechte Botschaft, dass Russland das Abkommen über Getreidelieferungen über das Schwarze Meer nicht verlängern wolle, sagte Scholz vor diesem Hintergrund. Die Absicht, Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Gipfel einzuladen, ließen die Europäer schon im Vorfeld aus Rücksicht auf die Partner aus Lateinamerika fallen.

Zweites Konfliktthema ist das Mercosur-Abkommen. Er rechne nicht mit einem Durchbruch auf dem Gipfel, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Er erwarte aber, dass der Wille zum Ausdruck gebracht werde, bis Ende des Jahres zu einer Einigung zu kommen. Einigen EU-Staaten geht das geplante Abkommen bisher beim Klima, der Umwelt und den Menschenrechten nicht weit genug. Frankreich und Österreich stellen den Deal infrage, weil sie einen Preiskampf für europäische Landwirte befürchten. Die Südamerikaner wollen gleichzeitig von einer Zusatzerklärung mit starker Sprache zu Demokratie und Rechtsstaat nichts wissen.

“Ich bin sehr froh, dass es unverändert so ist, dass viele der Staaten Lateinamerikas sehr engagiert hinterher sind, dass wir bald zu einem guten Ergebnis kommen”, sagte Scholz. Regierungschef Pedro Sánchez zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, während der spanischen Ratspräsidentschaft zu einem positiven Abschluss zu kommen.

Politische Differenzen wie die Positionierung zu Russlands Angriffskrieg müssten offen angesprochen werden, fordert Anna Cavazzini, handelspolitische Sprecherin der Grünen/EFA-Fraktion im EU-Parlament. Zur Offenheit gehöre, dass das EU-Mercosur-Handelsabkommen ohne robusteren Waldschutz keine gesellschaftliche Mehrheit in der EU finden werde. Hoffnung machten Zusagen von Brasiliens Präsident Lula in Brüssel, sein Land werde seine Klimaschutzverpflichtungen erfüllen und ab 2030 keinen Amazonas-Regenwald mehr entwalden. sti

Vor dem heutigen zweiten (und ersten inhaltlichen) Trilog zum AI Act warnen zwei große deutsche Wirtschaftsverbände erneut vor Überregulierung. Sie hemme nicht nur Innovation, Produktivitätssteigerung und Wertschöpfung, “sondern kann auch die digitale Resilienz und damit die Sicherheit Europas gefährden”, steht es in dem Positionspapier “Kernforderungen zur EU-Regulierung Künstlicher Intelligenz” von BDI und BDA, das Table.Media exklusiv vorliegt.

BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter warnte davor, Anwender von KI mit diversen Pflichten zu überfrachten. Er forderte: “Führen wir eine Debatte mit Sachargumenten – und weniger Ideologie.”

Damit Europa nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliere, müsse die europäische KI-Regulierung mit eindeutigen Definitionen Rechtssicherheit und mit Reallaboren Innovationsspielräume schaffen, sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Zudem forderte sie eine Umsetzungsfrist von mindestens 36 Monaten. “Wenn Unternehmen nicht hinreichend klare Definitionen und ausreichend lange Umsetzungsfristen haben, könnten sie gezwungen werden, innovative, auf europäischen Werten basierende KI-Lösungen wieder vom Markt zu nehmen.” Die öffentliche Diskussion geht allerdings eher in die Richtung: Je eher wir eine Regulierung haben, desto besser.

Das Positionspapier listet neun zentrale Punkte auf. Dazu gehören auch General Purpose AI (GPAI) und Foundation Models. “Die generelle und risikoagnostische Festlegung von hohen Anforderungen an die Entwicklung von ,Foundation Models’ lehnt die deutsche Wirtschaft ab. Dazu gehört auch eine Pauschaleinordnung von ,Foundation Models’ als Hochrisikoanwendungen”, schreiben BDI und BDA.

Es sei für die Entwickler von Foundation Models (etwa ChatGPT) nicht möglich, alle potenziellen Risiken von Anwendungen eines solchen Modells zu identifizieren, zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Verhinderung oder Minderung der Risiken zu definieren. Eine Risikobetrachtung müsse im Kontext der Anwendung durchgeführt werden. So ist es allerdings auch in der Parlamentsposition vorgesehen.

Neben der vorläufigen Tagesordnung für den Trilog haben sich Parlament, Rat und Kommission auf technischer Ebene bereits vorläufig auf einige Punkte geeinigt, etwa über Verpflichtungen der Anbieter und Nutzer sowie über Normen und notifizierende Behörden.

Diskutieren wollen die drei Seiten über:

Auf Grundlage dieser Diskussion erarbeiten die technischen Teams konkrete Kompromissvorschläge, die beim nächsten Trilog am 3. Oktober gebilligt werden sollen.

Lediglich Vorgespräche wollen die Verhandler zu den heiklen Themen führen, um die Vorgehensweise zu erörtern. Darunter:

Noch nicht auf der Agenda stehen dagegen GPAI und Foundation Models. vis

Bei der Schadstoffnorm Euro 7 bringt die spanische Ratspräsidentschaft eine abgespeckte Version ins Gespräch. Außerdem wird offenbar erwogen, Euro 7 im Zusammenhang mit den CO₂-Flottengrenzwerten für schwere Nutzfahrzeuge sowie der Luftreinhaltungsrichtlinie zu behandeln. Dies geht aus einem Ratsdokument im Anschluss an zwei Arbeitsgruppensitzungen zu Euro 7 aus der vergangenen Woche hervor.

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird aufgefordert, seine Prioritäten aus dem Vorschlag zu benennen: “Was sind die wesentlichen Elemente des Euro-7-Vorschlags, die Teil einer Generellen Ausrichtung sein sollten?” Zudem werden die EU-Botschafter gebeten, das Ambitionsniveau zu benennen, das ihr Mitgliedstaat bereit sei mitzutragen.

Außerdem werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, deutlich zu machen, wo sie Wechselwirkungen von der Schadstoffnorm Euro 7 mit den CO₂-Flottengrenzwerten bei schweren Nutzfahrzeugen und der Luftreinhaltungsrichtlinie sehen.

Alle drei Vorschläge werden derzeit von den Co-Gesetzgebern verhandelt. Die Bundesregierung hat sich bei Euro 7 noch nicht auf eine gemeinsame Linie geeinigt, Verkehrs- und Umweltministerium verfolgen unterschiedliche Positionen. Daher dürfte es dem Ständigen Vertreter schwerfallen, Antworten zu geben.

Konkret sieht die spanische Ratspräsidentschaft hier Diskussionsbedarf:

Die EU-Kommission hat bereits vergangene Woche sieben Dekarbonisierungsprojekte in Deutschland vorausgewählt, die für Förderungen aus dem EU-Innovationsfonds infrage kommen. Das teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) am Montag mit.

Die förderfähigen Projekte sind:

Die Projekte seien aufgrund ihres “hohen Innovationsgrades und ihres substantiellen Beitrags zur Vermeidung von THG-Emissionen von einem Expertengremium ausgesucht” worden, schreibt das BMWK. Insgesamt seien 41 Projekte aus 15 EU-Ländern mit einem Fördervolumen von rund 3,6 Milliarden Euro vorausgewählt worden, die über zehn Jahre Betriebszeit zu Einsparungen bis 221 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen führen könnten.

Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum 7. September Zeit, zu der Vorauswahl Stellung zu nehmen. luk

Das bayerische Unternehmen Eco Stor plant derzeit einen der nach Betreiberangaben größten Batteriespeicher Europas in Sachsen-Anhalt. Der Speicher in Förderstedt soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2025 rund 600 Megawattstunden Strom speichern können, sagte Geschäftsführer Georg Gallmetzer der Deutschen Presse-Agentur. Theoretisch könnten damit 31 250 Haushalte für 24 Stunden mit Strom versorgt werden.

Der derzeit größte Batteriespeicher in Betrieb in Deutschland besitzt laut Marktstammdatenregister eine Speicherleistung von 72 Megawattstunden. Der größte Batteriespeicher in Europa steht nach Medienberichten in England, wird von Tesla betrieben und hat eine Speicherkapazität von 196 Megawattstunden.

Derzeit würden viele Großspeicher in Europa von verschiedenen Unternehmen geplant, sagte Gallmetzer. Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, bei Wind- und Solarstrom, sei die zeitversetzte Einspeisung des Stroms in die Netze sinnvoll. Der Standort in Sachsen-Anhalt habe sich in Untersuchungen aufgrund eines dort vorhandenen Umspannwerks als sehr geeignet erwiesen. Es sei sinnvoll, einen Speicher dort aufzusetzen, wo eine Sammelstelle von möglichst viel erneuerbarer Energie sei.

Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben mit Investitionen in Höhe von rund 250 Millionen Euro. Eco Stor ist ein Tochterunternehmen des norwegischen Stromkonzerns A Energie.

Grundsätzlich führten solch riesige Batteriespeicher nicht dazu, dass Strom günstiger werde, sagte Eco-Stor-Geschäftsführer Gallmetzer. Die Preise würden über den Tagesverlauf aber planbarer. Obwohl es sich um ein Mega-Projekt handele, sei eine Speichergröße von 600 Megawattstunden nur ein Tropfen auf den heißen Stein. dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Élisabeth Borne in ihrem Amt als Premierministerin bestätigt, wie es am Montag aus dem Büro des Präsidenten hieß. “Um Stabilität und gründliche Arbeit zu gewährleisten, hat der Präsident beschlossen, die Premierministerin beizubehalten”, so die Quelle. Der Präsident werde außerdem “bis Ende der Woche” über seine Pläne für die kommenden Monate informieren.

Die Nachricht kommt inmitten wiederkehrender Gerüchte über eine mögliche Regierungsumbildung nach den landesweiten Unruhen in Folge der Tötung eines Teenagers durch die Polizei. Macron befindet sich derzeit in einer der größten Krisen seiner Amtszeit.

Zudem ist am 14. Juli die Frist, abgelaufen, die Macron sich selbst gesetzt hatte, um seine turbulente zweite Amtszeit wieder in Gang zu bringen. Innerhalb von 100 Tagen wollte er die Spannungen in Frankreich beseitigen, die durch den Widerstand gegen seine Reform zur Anhebung des Rentenalters um zwei Jahre auf 64 Jahre entstanden waren. rtr

Die Linke stellt unter anderem Flüchtlingshelferin und Kapitänin Carola Rackete und den Mediziner Gerhard Trabert als Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 auf. Das verkündete die Partei am Montag.

Die beiden parteilosen Kandidaten kandidieren auf den aussichtsreichen Listenplätzen 2 und 4. Die Linke reagiert mit diesem Schritt auf die schlechten Wahl- und Umfrageergebnisse der jüngeren Zeit. Die 35-jährige Rackete erlangte 2019 internationale Bekanntheit, als sie zahlreiche in Seenot geratene Geflüchtete im Mittelmeer an Bord des Schiffes Sea Watch nahm und sich über die italienischen Behörden hinwegsetzte und die Insel Lampedusa anlief.

Trabert war 2022 von den Linken zur Wahl des Bundespräsidenten aufgestellt worden und hatte 96 Stimmen in der Bundesversammlung erhalten. Der Mediziner ist bekannt für seinen langjährigen Einsatz für die ärztliche Versorgung von Obdachlosen.

Auf Platz 1 tritt Martin Schirdewan an, Co-Vorsitzender der Bundespartei sowie der EU-Parlamentsfraktion der Linken. Auf Platz drei ist die EU-Abgeordnete Özlem Demirel vorgesehen. Die Liste für die Europawahl wird erst bei einem Parteitag Mitte November in Augsburg endgültig beschlossen. luk

So sehr wir uns über Ihre Aufmerksamkeit freuen: An warmen Sommertagen möchten Sie vielleicht mal etwas anderes lesen als Analysen und Nachrichten zur EU. Darum finden Sie an dieser Stelle in den kommenden Wochen hin und wieder Buchtipps unserer Redaktion. Locker und leicht geht es bei unseren Empfehlungen allerdings nicht immer zu, wie Charlotte Wirth zum Auftakt zeigt.

Jane Mayer: Dark Money. The Hidden History of the Billionaires behind the Rise of the Radical Right

Die Journalistin des New Yorker seziert, wie ultrareiche Industrielle, etwa die Koch-Familie, die Politik in ihrem Sinne beeinflussen – und zwar so, dass das Geld sich nicht zu ihnen zurückverfolgen lässt und sie gleichzeitig von Steuererleichterungen profitieren. Resultat: Insbesondere die Republikanische Partei radikalisiert sich zunehmend, weil das Geld von liberalistischen Familien kommt, die etwa aus fossilen Energien ihre Profite schöpfen – auf Kosten von Umwelt und Gesundheit.

Amitav Gosh: The Nutmeg’s Curse. Parables for a Planet in Crisis

Der indische Schriftsteller Amitav Gosh wählt einen originellen Ansatz, um die Klimakrise besser zu verstehen. Er schreibt, dass die Dynamiken hinter der Klimakatastrophe ihre Wurzeln auch in der westlichen Kolonisierung haben: nämlich dadurch, wie wir unsere Erde, unsere natürlichen Rohstoffe wahrnehmen als eine Ressource, die nur für die eigene Bereicherung und den eigenen Vorteil genutzt wird.

Emmanuel Carrère: V13

Emmanuel Carrère hat in Paris dem gesamten Prozess zu den Pariser Attentaten des 13. November beigewohnt. Jeden Tag war er im Gericht, lernte die Familien von Opfern und Tätern sowie ihre Anwälte und Verteidiger kennen. V13 ist kein einfaches Buch, beschreibt es doch eindringlich die schrecklichen Szenen des 13. November. Es ein Buch über Trauer, Verzweiflung, aber auch über Vergebung und die Frage: Wie weiterleben nach den Attentaten?