der Blick auf den Terminkalender zeigt, es ist Sommerpause in Brüssel. Bis Anfang September stehen keine offiziellen Termine an. Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht an andere Stelle wichtige Entscheidungen für Europa und die Union fallen. Denn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zwar gewählt, doch welche Kommissarinnen und Kommissare ihr zur Seite stehen werden, ist noch offen.

Jedes Mitgliedsland schlägt eine Kommissarin oder einen Kommissar des eigenen Landes vor. Dann ist es wiederum Aufgabe der Kommissionspräsidentin, diesen ein Ressort zu übertragen. Dabei könnte es bei den Ressorts auch neue Zuschnitte geben. Die designierten Kommissionsmitglieder müssen dann vor dem für ihr Ressort zuständigen Parlamentsausschuss erscheinen und dort Rede und Antwort stehen.

Ein Selbstläufer ist das nicht. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 etwa entschied der Rechtsausschuss, die Nominierten László Trócsányi (Ungarn) und Rovana Plumb (Rumänien) seien ungeeignet, ihre Posten unter Kommissionschefin Ursula von der Leyen anzutreten. Auch die Französin Sylvie Goulard scheiterte.

Sobald alle 26 designierten Kommissionsmitglieder ihre Prüfung bestanden haben, muss das Europäische Parlament sie zusammen mit der gewählten Präsidentin und der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik in einem einzigen Zustimmungsvotum bestätigen. Dann erst kann die neue Von-der-Leyen-Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Bis dahin kann noch viel darüber spekuliert werden, wer in dieser Kommission sitzen wird.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

EVP, S&D, Renew, Grünen und Linken ist es bei der Konstituierung des Europaparlaments und der Ausschüsse gelungen, die rechtsradikalen und EU-feindlichen Abgeordneten auszugrenzen. Die Brandmauer hat gehalten. Die rechtsradikale Fraktion Patrioten für Europa, in der die ID-Fraktion aufgegangen ist und die Jordan Bardella vom Rassemblement National leitet, hätte rechnerisch Anspruch gehabt. Sie ging aber bei der Besetzung der Posten im Präsidium des Parlaments und der Ausschussvorsitze leer aus.

Absprachegemäß wählten die proeuropäischen Parteien nicht die Kandidaten, die die Patrioten aufgestellt hatten. Die Fraktion Europa der Souveränen Nationen, die der AfD-Abgeordneten René Aust anführt, gründete sich erst nach dem Cut-off-Date. Daher konnte sie keine Ansprüche auf Posten erheben. So konnten die Proeuropäer die Brandmauer zu den Europa-Hassern mit Erfolg aufrichten. Der Cordon sanitaire zu den Kräften, die die EU zerstören wollen, funktioniert.

Neu ist, dass sich die Rechtsradikalen gegen die Ausgrenzung wehren. So protestierte Bardella in der Konferenz der Präsidenten (COP) am Vorabend der Wahl Ursula von der Leyens zur Kommissionspräsidentin. Es sei nicht hinzunehmen, dass demokratisch gewählte Abgeordnete von den anderen Fraktionen mit einem Begriff aus der medizinischen Seuchenbekämpfung belegt würden: Cordon sanitaire.

Bardella bekam Unterstützung sowohl von René Aust (AfD) als auch von Nicola Procaccini, Co-Fraktionschef der EKR. Für Procaccinis EKR wenden die anderen Fraktionen den Cordon sanitaire selektiv an. Abgeordnete der polnischen PiS, die 20 Sitze hat, werden ausgegrenzt. Die anderen EKR-Abgeordneten werden in der Regel integriert. Aust forderte in höflichem Ton auch für seine Fraktion einen Platz in der ersten Reihe des Parlaments ein, wo die anderen Fraktionschefs sitzen. Die Parlamentsverwaltung platzierte seine Fraktion bei den Hinterbänklern.

Festzuhalten ist, dass mit der Europawahl die Zahl der Abgeordneten zugelegt hat, die hinter dem Cordon sanitaire sind und von den Proeuropäern von der Macht ferngehalten werden. In der vergangenen Wahlperiode gab es zwei Fraktionen rechts von der EVP: EKR und ID mit insgesamt 127 Sitzen. Nun sind es drei Fraktionen rechts von der EVP: EKR, Patrioten für Europa und Europa der Souveränen Nationen. Sie verfügen über insgesamt 187 Sitze.

In der Konferenz der Präsidenten (COP) gibt es keine Brandmauer. Dort haben die rechtsradikalen Fraktionen Stimmrecht – anders als der Vertreter der Fraktionslosen, der nur Beobachterstatus hat. Bislang haben die Koordinatoren, die die Gesetzgebungsarbeit in den Ausschüssen koordinieren, ID-Abgeordneten auch so gut wie nie Berichte gegeben. Wie zu hören ist, hatten die rechtsradikalen Abgeordneten auch kein Interesse, an der Gesetzgebungsarbeit mitzuwirken und etwa Triloge zu bestreiten. Daran soll sich auch nichts ändern, heißt es bei den proeuropäischen Fraktionen.

Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sagt zu Table.Briefings: “Die Parteien in der Mitte verfügen über genug Zusammenhalt, um den Cordon sanitaire im Europaparlament durchzuhalten.” Die Patrioten hätten zwar einen großen Erfolg errungen, indem sie drittgrößte Fraktion geworden sind. Das verleihe Geld und Redezeit. “Aber sie werden dies kaum in politische Mitbestimmung ummünzen können.” Sie würden auch künftig nicht bei Berichterstatterposten zum Zuge kommen.

Der Politikwissenschaftler Manuel Müller erklärt: “Die EKR-Fraktion ist als Partner im Europaparlament für die EVP auch deshalb akzeptabel, weil ihre Parteien schon länger in einigen Mitgliedstaaten mitregieren.” Er schließt nicht aus, dass auch die Patrioten hoffähiger werden: “Sollten die Parteien in der Fraktion der Patrioten für Europa an weiteren Regierungen beteiligt werden, könnte es auch hier eine schleichende Normalisierung geben.”

Auch Ondarza meint: “Die Ausgrenzung wird mit jeder nationalen Wahl schwieriger, in der EU-kritische Parteien in die Regierung kommen.” Ein Kipppunkt wäre erreicht, wenn Marine Le Pen in Frankreich 2027 zur Präsidentin gewählt würde. Müller gibt zu bedenken: Le Pen und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán könnten zudem darauf verweisen, dass noch radikalere Parteien wie die AfD nicht mehr Teil ihrer Fraktion sind. Er erwartet, dass es in der Praxis schwieriger werde, den Cordon sanitaire aufrechtzuerhalten. “Zumal auch im Rat die EU-kritischen Parteien an Gewicht gewinnen.”

Im Rat hat es nie eine Brandmauer zu Regierungen mit der Beteiligung von Rechtsradikalen gegeben. So gibt es bisher etwa auch keine Debatte, ob etwa Minister des Fidesz, also eine Mitgliedspartei der rechtsradikalen Patrioten, an Trilogen teilnehmen dürfen.

Im Herbst stehen die Anhörungen der Kandidaten für die Kommissarposten in den Ausschüssen des Europaparlaments an. Ondarza geht davon aus, dass sich dann zeige, wie es mit dem Cordon sanitaire weitergeht: “Lassen die Abgeordneten dann die Kandidaten rechter Regierungen passieren, oder nicht?”

Herr De Masi, nach Ihrer Wahl ins Europaparlament für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben Sie versucht, eine eigene Fraktion zu bilden. Dies ist nicht gelungen. Warum?

Wir waren sehr dicht dran, was ein Kunststück ist, wenn man so frisch im Parlament ist. Wir hatten ungefähr 20 Abgeordnete aus sechs Ländern zusammen – 23 aus sieben Ländern hätten gereicht. Parteien aus der Linksfraktion und der Sozialdemokratie waren unzufrieden und hatten erwogen, bei uns mitzumachen. Aber diese konnten sich nicht entscheiden und dann haben wir gemerkt: Wir brauchen mehr Zeit, um diesen Prozess vorzubereiten.

Früher haben Sie der Linken angehört. Warum sind Sie nicht wieder in die Linksfraktion gegangen?

In der Linksfraktion haben sich das einige gewünscht. Allerdings haben wir immer gesagt, dass es keinen Sinn ergeben würde, uns in Deutschland von der Partei Die Linke zu trennen, nur um in Brüssel wieder eine Fraktion zu bilden. Die Linke ist in Deutschland weitgehend irrelevant. Es gibt inhaltliche Differenzen. Das wäre für keine Seite produktiv. Und wir sind auch keine Linke 2.0, sondern eine Partei für Vernunft und Gerechtigkeit.

Wo sind die Unterschiede – in der Ukraine-Politik?

Ja. Teile der Linksfraktion haben die Ukraine-Politik von Kommissionspräsidentin von der Leyen gestützt. Sie sind dafür auch zu Tode gelobt worden von der Europäischen Volkspartei und fielen von der Leyen bei der Gratulation zu ihrer Wahl förmlich um den Hals. Der deutsche Linken-Chef Martin Schirdewan hat in der Ukraine-Debatte in Straßburg kritisiert, dass Waffenlieferungen Russland erreichen und die Sanktionen nicht streng genug seien. Diplomatische Impulse, um das Sterben zu beenden, habe ich keine vernommen.

Wenn man die Sorgen weiter Teile der Bevölkerung, die sich nach einem Verhandlungsfrieden sehnen, nicht nur Le Pen und Co. überlassen will, muss es ein demokratisches Angebot geben – und darum werden wir uns bemühen. Wir kritisieren etwa Viktor Orbán für Vieles, aber nicht für Gespräche zur Beendigung des Krieges. Das wäre doch eigentlich der Job der EU.

Ohne eigene Fraktion können Sie im Europaparlament nicht viel bewegen. Wie soll es nun weitergehen?

Wir hatten bereits in der ersten Woche in Straßburg mehr Aufmerksamkeit als viele andere Parteien, obwohl wir im Plenum nicht eine Sekunde sprechen durften. Denn wir hatten die Initiative zur Verschiebung der Wahl von Frau von der Leyen ergriffen, da ein europäisches Gericht ihr bescheinigt hatte, in der Pfizer-Affäre um Impfstoffe zu Unrecht Dokumente verheimlicht zu haben – auch dem Europäischen Parlament.

Wir werden zusammen mit weiteren Fraktionslosen eine Schattenfraktion bilden. Ich denke, dass wir fast 40 Prozent dieser sogenannten Non-Inscrits hinter uns versammeln und am Projekt der Fraktion weiterarbeiten werden.

Wann könnte es so weit sein?

Ob uns das in dieser Legislaturperiode gelingt, liegt nicht allein in unserer Hand. Aber wir werden mit anderen Parteien in Ruhe alles vorbereiten und gemeinsame politische Initiativen starten. Das ist dringend nötig, weil ja schon die erste Woche im Parlament gezeigt hat, dass es in der Ukraine-Politik jenseits der extremen Rechten überhaupt keine abweichenden Meinungen im Brüsseler Raumschiff mehr gibt. Und Frau von der Leyen wurde von der extremen Rechten in Italien bis zu den Grünen gestützt.

Eine Schattenfraktion, was heißt das? Dass man informell zusammenarbeitet?

Nicht nur informell, wir streben auch regelmäßige Treffen an, wie normale Fraktionssitzungen. Wir werden dort versuchen, gemeinsame politische Initiativen zu entwickeln und Abstimmungen auf technischer Ebene zu koordinieren. Das haben wir noch nicht im Detail festgelegt. Aber es gibt großen Willen, zusammenzuarbeiten und unsere Stimmen vernehmlich zu machen.

An welche Themen denken Sie da?

Dies betrifft natürlich den Frieden. Wir haben aber auch große wirtschaftliche und soziale Probleme in der EU und müssen endlich mehr öffentlich investieren, um den Verfall unserer Infrastruktur zu stoppen. Doch das Europäische Parlament hat erst mal eine Resolution über die Situation in der Ukraine auf den Tisch gepackt, die uns geopolitisch isoliert, den weltfremden Sieg über Russland verspricht und noch mehr Ressourcen im Rüstungsfilz versenken will. Und die Fraktionslosen kriegen nicht mal eine Minute Redezeit! So geht das nicht, das wollen wir ändern.

Zurück zu den Non-Inscrits. Sind da auch Leute wie Martin Sonneborn und Sybille Berg dann dabei? Wer spielt noch eine Rolle?

Mit Martin Sonneborn und Sybille Berg verstehe ich mich persönlich sehr gut. Wir stehen bei vielen inhaltlichen Positionen nah beieinander. Ich bezweifle aber, dass ihre Partei eine enge Zusammenarbeit oder gar eine Fraktionsmitgliedschaft wünscht. Aber ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn wir uns politisch austauschen und auch unterstützen.

Was ist mit SMER und anderen Parteien?

Wir stellen die größte einzelne Gruppe der Non-Inscrits. Die slowakische SMER hat gemeinsam mit der HLAS ebenfalls sechs Abgeordnete. Die SMER hat wie Sonneborn und Berg sowie weitere Parteien unseren Antrag auf Verschiebung der Wahl von der Leyens unterstützt. Auch die Fünf Sterne aus Italien hätten das sicher gerne getan. Doch die Fraktionsführung der Linken hat bei uns abgeschrieben und dann einen gleichlautenden Antrag eingebracht. Das war eher peinlich.

Als Nächstes kommen die Landtagswahlen in Deutschland. Ist das Europaparlament für das Bündnis Sahra Wagenknecht ein Sprungbrett für die Wahlen im Herbst?

Die Europawahl war eine Testwahl. Noch nie gab es in Deutschland in so kurzer Zeit eine so erfolgreiche Parteigründung. Wir wären mit dem Ergebnis der Europawahl auf Anhieb in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen. Wir stehen im Osten möglicherweise vor zweistelligen Ergebnissen.

Aber auch in Deutschland tun Sie sich schwer, Partner zu finden?

Wir sind das New Kid on the Block. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn es Versuche gibt, uns auszugrenzen. Doch sogar die CDU hält sich im Osten Koalitionen mit uns offen. Klar ist: Starke Wahlergebnisse für uns sind ein Hebel für die Leute, eine Politik rauszuholen, die ihr Leben sicherer macht. Und: Fast bei allen politischen Themen, die ich angefasst habe – ob das Cum-Ex, Wirecard, der Investitionsstau, die Vermögensbesteuerung oder jetzt der Masken-Skandal von Herrn Spahn war – laufen andere Politiker etwas später meiner politischen Arbeit hinterher. Insofern werden wir sicher auch hier in Europa sinnvolle Dinge anstellen und anstoßen können.

Was sind Ihre politischen Ziele für die EU?

Unsere politischen Ziele sind diplomatische Lösungen im Ukraine- und im Gaza-Konflikt. Außerdem stehen wir für eine Politik, die dafür sorgt, dass wir endlich die nötigen öffentlichen Investitionen in Europa bekommen und die Kaufkraft der kleinen Leute und der Mittelschicht geschützt wird. Wir brauchen wieder eine vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik. Die Sanktionen schaden uns mehr als Russland, wie führende Ökonomen betonen.

Im Klimaschutz wollen wir dafür sorgen, dass etwa mehr in die Bahn investiert wird, statt das Leben der kleinen Leute über höhere CO₂-Preise zu verteuern, die auf dem Land kaum auf das Auto verzichten können. Die reichsten Haushalte haben den größten CO₂-Verbrauch, und die jucken höhere Preise gar nicht.

Verfolgt das BSW auch das Ziel, die Rechten wieder kleiner zu machen?

Das ist ein Nebeneffekt einer vernünftigen Politik. Weil die Rechte natürlich ihre Stärke daraus bezieht, dass etablierte Parteien völlig an der Lebensrealität der Leute vorbeireden.

Eine Unterstützung für von der Leyen schließen Sie aus?

Ja. Von der Leyen verkörpert den Filz – ob bei der Rüstung oder dem Pfizer-Deal. Sie hat sich bei der Europawahl nicht selbst zur Wahl gestellt. Ihre Bilanz ist verheerend. Europa wird immer mehr ein ökonomischer und geopolitischer Gartenzwerg.

Und wenn Sie sich zwischen von der Leyen und den Rechten entscheiden müssten?

Das ist eine Scheinalternative. Was uns motiviert ist eine bessere Politik für Deutschland und die EU. Mit von der Leyen ist das nicht zu machen. Und sie kooperiert doch längst mit Frau Meloni.

Fabio De Masi, mit vollem Namen Fabio Valeriano Lanfranco De Masi, ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Dem gehörte er bereits von 2014 bis 2017 an, damals allerdings für Die Linke. Für diese saß er dann ab 2017 im Deutschen Bundestag. 2021 trat er nicht erneut an und verließ Die Linke 2022. 2024 schloss er sich dem Bündnis Sahra Wagenknecht an.

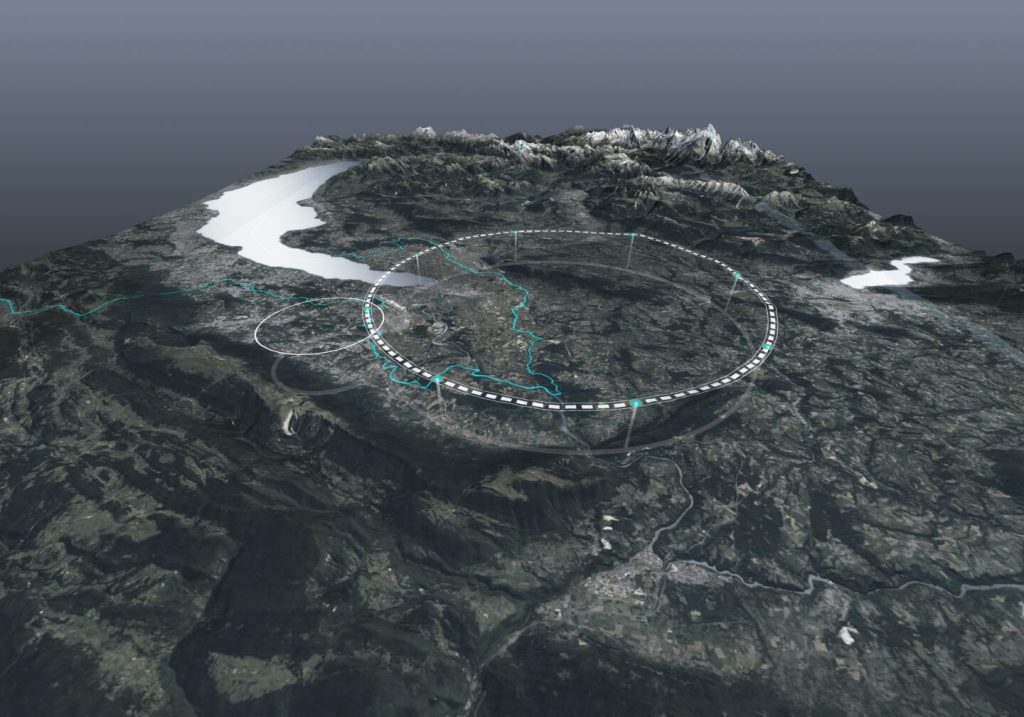

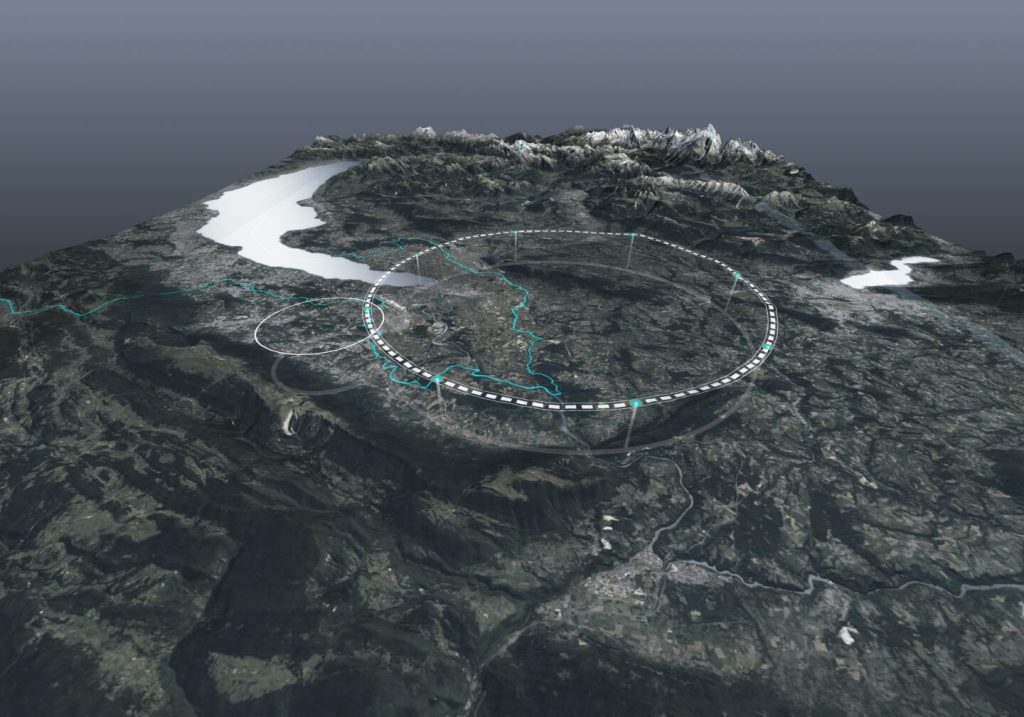

Europas Teilchenphysiker stehen vor einem Dilemma. Sie wollen am Kernforschungszentrum Cern einen Riesenbeschleuniger bauen, der ab Mitte der 2040er-Jahre laufen könnte. Doch die Maschine namens FCC (Future Circular Collider) wird mindestens 15 Milliarden Euro kosten. Die Finanzierung ist bisher nicht gesichert, wiederholt kündigte daher das BMBF an, kein Geld dazuzugeben.

Zudem verdichten sich die Hinweise, dass China schon bald ein ähnliches Gerät errichten will und dem FCC zuvorkommt. Bereits Mitte der 2030er-Jahre könnte der Circular Electron Positron Collider (CEPC) einsatzbereit sein und vor allem: offen für europäische Forscher. Zumindest nach jetzigem Stand. Sollen sie die Chance ergreifen und das Geld für den FCC sparen?

Derzeit läuft am Cern der Beschleuniger LHC (Large Hadron Collider), mit dem 2012 erstmals das lang gesuchte Higgs-Teilchen nachgewiesen wurde. Mit jeder Messung lernen die Forscher mehr über dessen Eigenschaften und verfeinern so ihre Theorien von den Kräften, die das Universum am Laufen halten. Perspektivisch wollen sie eine leistungsstärkere Maschine. Sie liefert mehr Daten und womöglich Hinweise auf “neue Physik”, die Lücken im Theoriegebäude schließt.

Stärker heißt größer. Statt 27 Kilometer, die der ringförmige LHC im Umfang misst, benötigt der ebenfalls ringförmige FCC 91 Kilometer. Die technische Machbarkeit wird seit 2021 untersucht, ebenso die geologische, denn auch der FCC würde in unterirdischen Röhren aufgebaut. Die Kostenschätzung ist bisher nur grob, beläuft sich auf 15,5 Milliarden Euro. Aus dem laufenden Cern-Budget ist das nicht zu leisten, denn der Forschungsbetrieb des LHC geht weiter, ab 2029 in einer höheren Leistungsstufe, die schon jetzt vorbereitet wird.

Für den FCC braucht es zusätzliche Geldquellen. Diskutiert wird, die Schweiz und Frankreich mehr zu beteiligen, weil diese Länder stärker vom Bau profitieren – durch Aufträge an regionale Firmen. Eine weitere Option wäre, Staaten ohne Cern-Mitgliedschaft an den Kosten zu beteiligen, wenn sie mit dem FCC forschen. Im Blick sind hier vor allem die USA und Japan.

“Wie die Finanzierung solide gelingt, muss jetzt das Cern-Management klären”, sagt Lutz Feld von der RWTH Aachen und Vorsitzender des Komitees für Elementarteilchenphysik, das die deutsche Fachcommunity vertritt. Die Zurückhaltung des BMBF ist dort schon länger bekannt und aus seiner Sicht verständlich: “Als Steuerzahler erwarte ich, dass nur in Projekte investiert wird, deren Finanzierung geklärt ist.” Feld ergänzt, das Cern habe mehrfach gezeigt, dass es “solche Riesenprojekte kann”. Beim Bau der bisherigen Beschleuniger wurden “Zeit- und Kostenpläne weitaus besser eingehalten als bei der Elbphilharmonie oder Stuttgart 21“.

China forciert seit Jahren seinen Aufstieg in der Wissenschaft. Dazu gehören auch Ideen für einen großen Beschleuniger, der ebenfalls als “Higgs-Maschine” konzipiert wird. Nun scheint es ernst zu werden. Der 100 Kilometer lange CEPC könnte 2025 in den nächsten Fünf-Jahres-Plan aufgenommen werden, berichtet “Nature”. Stimmt die Regierung zu, könnte ab 2027 gebaut werden, um 2035 die Forschung beginnen.

Solche Forschungsanlagen sind Hightechgeräte, an der Grenze des Machbaren und auch deshalb attraktiv: Denn “nebenbei” bringen sie wichtige Innovationen hervor, zum Beispiel Supraleiter-Technologie, die Strom nahezu verlustfrei leitet. Zweifel, ob China so eine Top-Maschine bauen kann, schwinden. “Ich traue ihnen das zu”, sagt etwa Karl Jakobs von der Universität Freiburg, der zum International Advisory Committee des CEPC gehört und das Konzept gut kennt.

Die Entwicklung in China sowie die Resultate der Machbarkeitsstudie für den FCC erfordern ein Update der europäischen Strategie für Teilchenphysik. Dort hatten 2020 einschlägige Fachleute empfohlen, als Nachfolger für den LHC eine “Higgs-Maschine” zu bauen. Anhand der neuen Informationen werden nun die Experten erneut beraten. “Das wird sehr spannend”, sagt Jakobs, der das Gremium leitet. Es könnte sein, dass man am FCC festhält. “Es könnte aber auch sein, dass – sofern China den CEPC baut – man dem Cern rät, seinen Fokus zu verschieben.” Dazu existieren verschiedene Konzepte für alternative Geräte, darunter ein Linearbeschleuniger namens CLIC. In zwei Jahren soll das Votum vorliegen.

Lutz Feld warnt davor, allein auf den chinesischen Beschleuniger zu setzen. “Was tun wir, wenn die chinesische Regierung plötzlich festlegt, es werden keine Daten mehr herausgegeben?”, fragt er. “Oder wenn China Taiwan überfällt und im Zuge der politischen Folgen keiner von uns mehr an die Detektoren kommt?” Als Wissenschaftler müsse er die Messungen des CEPC überprüfen können, um ihnen zu vertrauen.

Die China-Skepsis ist in der europäischen Community verbreitet. Es finde sich kaum ein Wissenschaftler, der in das Land umziehe, um dort seine Karriere aufzubauen, sagt ein Physiker. Man müsse sehr vorsichtig sein, das werde ihnen an der Universität nahezu täglich gesagt, äußert ein anderer. Die internationale und offene Kooperation wie sie am Cern kultiviert wird, kann sich in China kaum einer vorstellen.

Doch müssen sich die Forscher fragen lassen, ob dies als Argument genügt, auf den FCC zu dringen. Schließlich hängt ein atemberaubendes Preisschild dran, das wohl noch nach oben korrigiert werden wird. Mit dem Geld könnten Teilchenphysiker, aber auch andere Grundlagenforscher, viel anstellen.

Allerdings schwingt bei der Entscheidung auch mit: Europa hat am Cern eine Führungsrolle, wissenschaftlich sowie bei der Technologieentwicklung. “Es wäre klug, diese zu behalten”, sagt Hans Peter Beck, Teilchenphysiker an der Universität Bern und am Cern. Zumal er geopolitisch die Gefahr einer neuen Eiszeit sieht – bezogen auf Russland und China, selbst in den USA sei die Einreise von Forschern aus bestimmten Ländern erschwert. “Wir Physiker können nur Vorschläge unterbreiten, die Entscheidung, was getan wird, müssen Politik und Gesellschaft treffen.”

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat gemeinsam mit dem chinesischen Premier Li Qiang einen Drei-Jahres-Aktionsplan zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterschrieben. Wie Meloni bei ihrem Staatsbesuch in Peking sagte, möchte sie mit dem Dokument neue Möglichkeiten der Kooperation mit China erproben. Die genauen Inhalte des Aktionsplans wurden nicht bekannt.

Meloni sprach zudem davon, die Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik “fairer” gestalten zu wollen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Im Vorjahr wuchs Italiens Handelsdefizit gegenüber China auf mehr als 40 Milliarden Euro.

Bei einem Wirtschaftsforum in Peking am Sonntag kritisierte die Regierungschefin auch das Ungleichgewicht bei den Investitionen: “Die chinesischen Investitionen in Italien machen etwa ein Drittel der italienischen Investitionen in China aus”, sagte Meloni. Sie würde gerne sehen, dass sich diese Kluft verringere.

Meloni ist am Samstag in der chinesischen Hauptstadt gelandet. Es wird erwartet, dass sie am Montag mit Chinas Staatschef Xi Jinping zu Gesprächen zusammenkommt. dpa

Die Europäische Union fällt in Bezug auf Patentanmeldungen und damit auf ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich zurück. Das zeigt eine aktuelle Studie des Centrums für Europäische Politik (cep). Vor allem in den Bereichen fortgeschrittene Werkstoffe, Künstliche Intelligenz (KI), Biotechnologien, Konnektivität, Energie- und Halbleitertechnologien bleibt die EU demnach hinter globalen Innovationsführern wie den USA, Japan und Südkorea zurück.

In keinem dieser Technologiefelder weise die EU komparative Vorteile auf, sagt cep-Ökonom André Wolf. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie China und Japan setze die EU weniger Forschungsschwerpunkte auf kritische Technologien. Wolf betont, dass die EU-Forschung stark international vernetzt ist, wobei die USA der wichtigste Forschungspartner blieben und China an Bedeutung gewinne. Interessanterweise werden EU-Patente, die aus internationalen Kooperationen hervorgehen, häufiger zitiert, was auf eine hohe Qualität dieser Zusammenarbeit hinweist.

Neben Vorteilen berge die Forschungskooperation aber auch Risiken. “Das Schutzniveau geistigen Eigentums ist in den Partnerländern der EU im Schnitt vergleichsweise gering, vor allem wegen der relativen hohen Bedeutung von China und Indien als Forschungspartner”, erklärt Wolf. Um diese Risiken besser zu managen und die Vorteile zu maximieren, empfiehlt er eine EU-Strategie zur Zusammenarbeit in kritischen Technologien. Diese solle:

Die Europäische Union erstmals Zinserträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten an die Ukraine freigegeben. “Heute überweisen wir 1,5 Milliarden Euro aus Erlösen aus blockierten russischen Vermögenswerten für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine”, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag auf X mit. “Es gibt kein besseres Symbol oder keine bessere Verwendung für das Geld des Kremls, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zum Leben zu machen.”

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal begrüßte den Schritt als einen bedeutenden Beitrag zur Verteidigung und zum Wiederaufbau seines Landes. Russland prüft, wie es darauf reagiert. Das Vermögen war als Strafmaßnahme gegen Russland wegen dessen Angriffskrieges gegen die Ukraine eingefroren worden.

Westliche Staaten hatten russisches Staatsvermögen im Wert von rund 300 Milliarden Dollar (rund 276 Milliarden Euro) blockiert. Im Juni einigten sich die Gruppe der sieben größten demokratischen Industriestaaten (G7) und die EU darauf, die Zinsen aus diesen Mitteln zur Finanzierung eines 50 Milliarden Dollar schweren Kredits für die Ukraine zu verwenden. Damit soll ihre Verteidigung gegen den russischen Angriff unterstützt werden.

US-Finanzministerin Janet Yellen zeigte sich optimistisch, dass sich die G7-Länder bis Oktober auf die Bedingungen für den 50-Milliarden-Dollar-Kredit an die Ukraine einigen können. Yellen sagte am Rande eines G20-Treffens in Brasilien, die Gespräche über den Kredit seien konstruktiv verlaufen. Das gelte auch für US-Forderungen nach Zusicherungen, dass die Vermögenswerte für einen längeren Zeitraum eingefroren bleiben würden. “Ich denke, es sieht gut aus, dass wir die Sache wahrscheinlich bis Oktober abschließen können”, sagte Yellen. rtr

Der Rat der Europäischen Union hat am Freitag die Einleitung von Defizitverfahren gegen Belgien, Frankreich, Italien, Ungarn, Malta, Polen und die Slowakei beschlossen. Rumänien, das bereits seit 2020 unter einem Defizitverfahren steht, wird weiterhin wegen unzureichender Maßnahmen zur Korrektur seines Defizits überwacht.

Die Defizitverfahren sind Teil des Stabilitäts- und Wachstumspakts der EU, der darauf abzielt, Haushaltsdisziplin zu gewährleisten und übermäßige Defizite zu vermeiden. Nach den EU-Verträgen dürfen die Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht überschreiten, und die Schuldenquote sollte nicht mehr als 60 Prozent des BIP betragen.

Die Defizite der betroffenen Mitgliedstaaten für das Jahr 2023 betrugen:

Nach der Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel während der Covid-19-Pandemie wurden in diesem Jahr die ersten Defizitverfahren seit 2019 wieder aufgenommen. Insgesamt identifizierte die Europäische Kommission zwölf Mitgliedstaaten, die das Defizitkriterium überschritten hatten oder kurz davor standen.

Im nächsten Schritt wird der Rat, basierend auf Empfehlungen der Kommission, detaillierte Maßnahmen zur Defizitkorrektur vorschlagen. Diese Empfehlungen werden voraussichtlich im November veröffentlicht und sollen im Einklang mit dem reformierten wirtschaftspolitischen Governance-Rahmen der EU stehen. Mitgliedstaaten werden aufgefordert, mittelfristige fiskalische Strukturpläne vorzulegen, die ihre Ausgabepfade und prioritären Reformen und Investitionen für die nächsten vier bis sieben Jahre darlegen. Ziel ist es, die Empfehlungen des Rates mit diesen Plänen zu synchronisieren, um eine kohärente und nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. vis

Der Europaabgeordnete Axel Voss (CDU) hat den zweiten Bericht der Kommission zur Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) heftig kritisiert. “Dass die Kommission keinen Anlass zur inhaltlichen Überarbeitung der DSGVO sieht, ist so dermaßen realitätsfern, dass man sich ernsthaft Sorgen um die Führung in der EU machen muss”, sagte Voss.

Die Kommission hatte den Bericht am Donnerstag veröffentlicht. Er bestätigt, dass die DSGVO weiterhin effektiv zum Schutz der Daten von Einzelpersonen und Unternehmen beiträgt. Gleichzeitig betont er die Notwendigkeit verbesserter Durchsetzungsmaßnahmen in Schlüsselbereichen.

Voss kritisierte, dass der Bericht das Regelwerk auch noch als Instrument zum Bürokratieabbau schönrede. Jeder Unternehmer wisse, dass das Gegenteil der Fall sei. “Jeder Arzt weiß, dass die DSGVO die medizinische Forschung blockiert. Jeder Bürger sieht, dass wir im digitalen Wettbewerb komplett und uneinholbar hinter den USA und China zurückfallen”, fügte Voss hinzu.

Gleichzeitig würden persönliche Daten durch allgemeine Einwilligung auf großen Plattformen weiterhin kaum geschützt. “Ich werde für keinen einzigen Kommissar stimmen und werde auch meine Parteikollegen dazu anhalten, keinen Kommissar zu wählen, der diesen Realitäten nicht ins Auge sehen kann und den Ernst der Lage auch noch leugnet”, warnte Voss. vis

Ein Umzug von Kairo nach Brüssel klingt nach einem großen Kontrast, aber Elke Kaschl Mohni wusste, was sie in der EU-Hauptstadt erwartete, als sie 2019 die Leitung des Goethe-Instituts übernahm. Ihr Bruder arbeitet seit 19 Jahren in der Europäischen Kommission. “Alle positiven Erwartungen haben sich erfüllt”, sagt sie über die Stadt und ihre Aufgabe im EU-Umfeld.

Am Standort Brüssel ist die 52-Jährige nicht nur für die Sprach- und Kulturarbeit des deutschen Instituts zuständig, sondern agiert gleichzeitig als EU-Beauftragte des Goethe-Instituts und koordiniert die Arbeit von insgesamt 13 Goethe-Instituten in Westeuropa, in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Italien, Spanien und Portugal.

Wie alle Goethe-Institute muss auch die Dependance in Brüssel mit immer weniger Geld auskommen, weil die Bundesregierung seit Jahren in der Kulturaußenpolitik spart. “Wir haben die Kürzungen 2022 und 2023 sehr stark gespürt”, sagt Elke Kaschl Mohni, Chefin von rund 70 Mitarbeitern. Sie bedauert die Einsparungen in einer Zeit, in der viel über die Wehrhaftigkeit von Demokratie gesprochen werde: “In einer immer polarisierteren Welt braucht es den Kulturaustausch, um Dialogräume zu öffnen.”

In Kairo hat sie erlebt, wie wertvoll es ist, Platz für einen Austausch zu schaffen. Die Arbeit in Brüssel unterscheidet sich davon sehr. Hier kümmert sie sich etwa um das vom Auswärtigen Amt geförderte Europanetzwerk Deutsch, das Deutsch als Arbeitssprache in den EU-Institutionen fördern soll und in diesem Jahr sein 30. Jubiläum feiert.

EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aus den EU-Mitgliedstaaten und Beitrittskandidatenländern werden dazu regelmäßig zu Veranstaltungen in Brüssel eingeladen. So las im März die Schriftstellerin Lucy Fricke aus ihrem Roman “Die Diplomatin” in dem Gebäude des Goethe-Instituts an der rue Belliard.

Gleichzeitig vergibt das Europanetzwerk Deutsch-Stipendien für Sprach-Kurse und lädt zu Veranstaltungen nach Deutschland, bei denen nicht nur Grammatik und Wortschatz gebüffelt werden, sondern auch die Begegnung mit Experten auf dem Programm steht. Ende Mai fand ein Kurs zu 75 Jahren Grundgesetz statt.

Zu den Alumni des Programms zählen EU-Forschungskommissarin Iliana Iwanowa und Pia Ahrenkilde, Generaldirektorin für Bildung, Jugend, Sport und Kultur. Alumni-Arbeit ist wichtig, zählt es doch zu den offiziellen Aufgaben des Goethe-Instituts, im Ausland ein positives Bild von Deutschland zu vermitteln.

Für die EU-Kommission setzt das Goethe-Institut das Programm “Culture Moves Europe” um, das Künstler aus den Bereichen Architektur, Design, Mode, Literatur, Schauspiel und bildende Künste in andere Länder bringt und der Idee des Erasmus-Austausches folgt. Das mit 21 Millionen Euro dotierte Programm läuft noch bis Juli 2025. “Es setzt viel in Bewegung”, sagt Elke Kaschl Mohni.

Sie ist in Trier geboren und hat viele Jahre im Ausland verbracht. Ihren Master in Nahostwissenschaften erlangte sie an der Georgetown University, gefolgt von einer Promotion in Bern, in der es um die Rolle von Tanz im Nahostkonflikt ging. Seit 2004 ist die mittlerweile 52-Jährige für das Goethe-Institut tätig. Zunächst baute sie das Institut in Abu Dhabi auf, es folgte eine Station in Addis Abeba als Leiterin des Instituts. Nach vier Jahren in der Zentrale in München wechselte sie dann nach Kairo, wo sie die Region Naher Osten und Nordafrika verantwortete. Der Kontakt zwischen Europa und dieser Region ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Privat freut sich Kaschl Mohni, wenn sie Kultur entdecken kann, die nicht das Goethe-Institut auf die Beine gestellt hat. Sie findet die Szene in Brüssel sehr spannend, mag die Oper und das Cinema Galeries mit seinem Arthausprogramm, aber auch intimere Orte wie das kleine Kulturzentrum Full Circle in Ixelles.

Im Sommer sind die fünf Jahre herum, nach denen die Bediensteten des Goethe-Instituts normalerweise rotieren müssen. Weil ihre älteste Tochter im kommenden Jahr Abitur macht, kann Elke Kaschl Mohni ein sechstes Jahr in Brüssel verbringen. Silke Wettach

der Blick auf den Terminkalender zeigt, es ist Sommerpause in Brüssel. Bis Anfang September stehen keine offiziellen Termine an. Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht an andere Stelle wichtige Entscheidungen für Europa und die Union fallen. Denn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zwar gewählt, doch welche Kommissarinnen und Kommissare ihr zur Seite stehen werden, ist noch offen.

Jedes Mitgliedsland schlägt eine Kommissarin oder einen Kommissar des eigenen Landes vor. Dann ist es wiederum Aufgabe der Kommissionspräsidentin, diesen ein Ressort zu übertragen. Dabei könnte es bei den Ressorts auch neue Zuschnitte geben. Die designierten Kommissionsmitglieder müssen dann vor dem für ihr Ressort zuständigen Parlamentsausschuss erscheinen und dort Rede und Antwort stehen.

Ein Selbstläufer ist das nicht. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 etwa entschied der Rechtsausschuss, die Nominierten László Trócsányi (Ungarn) und Rovana Plumb (Rumänien) seien ungeeignet, ihre Posten unter Kommissionschefin Ursula von der Leyen anzutreten. Auch die Französin Sylvie Goulard scheiterte.

Sobald alle 26 designierten Kommissionsmitglieder ihre Prüfung bestanden haben, muss das Europäische Parlament sie zusammen mit der gewählten Präsidentin und der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik in einem einzigen Zustimmungsvotum bestätigen. Dann erst kann die neue Von-der-Leyen-Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Bis dahin kann noch viel darüber spekuliert werden, wer in dieser Kommission sitzen wird.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

EVP, S&D, Renew, Grünen und Linken ist es bei der Konstituierung des Europaparlaments und der Ausschüsse gelungen, die rechtsradikalen und EU-feindlichen Abgeordneten auszugrenzen. Die Brandmauer hat gehalten. Die rechtsradikale Fraktion Patrioten für Europa, in der die ID-Fraktion aufgegangen ist und die Jordan Bardella vom Rassemblement National leitet, hätte rechnerisch Anspruch gehabt. Sie ging aber bei der Besetzung der Posten im Präsidium des Parlaments und der Ausschussvorsitze leer aus.

Absprachegemäß wählten die proeuropäischen Parteien nicht die Kandidaten, die die Patrioten aufgestellt hatten. Die Fraktion Europa der Souveränen Nationen, die der AfD-Abgeordneten René Aust anführt, gründete sich erst nach dem Cut-off-Date. Daher konnte sie keine Ansprüche auf Posten erheben. So konnten die Proeuropäer die Brandmauer zu den Europa-Hassern mit Erfolg aufrichten. Der Cordon sanitaire zu den Kräften, die die EU zerstören wollen, funktioniert.

Neu ist, dass sich die Rechtsradikalen gegen die Ausgrenzung wehren. So protestierte Bardella in der Konferenz der Präsidenten (COP) am Vorabend der Wahl Ursula von der Leyens zur Kommissionspräsidentin. Es sei nicht hinzunehmen, dass demokratisch gewählte Abgeordnete von den anderen Fraktionen mit einem Begriff aus der medizinischen Seuchenbekämpfung belegt würden: Cordon sanitaire.

Bardella bekam Unterstützung sowohl von René Aust (AfD) als auch von Nicola Procaccini, Co-Fraktionschef der EKR. Für Procaccinis EKR wenden die anderen Fraktionen den Cordon sanitaire selektiv an. Abgeordnete der polnischen PiS, die 20 Sitze hat, werden ausgegrenzt. Die anderen EKR-Abgeordneten werden in der Regel integriert. Aust forderte in höflichem Ton auch für seine Fraktion einen Platz in der ersten Reihe des Parlaments ein, wo die anderen Fraktionschefs sitzen. Die Parlamentsverwaltung platzierte seine Fraktion bei den Hinterbänklern.

Festzuhalten ist, dass mit der Europawahl die Zahl der Abgeordneten zugelegt hat, die hinter dem Cordon sanitaire sind und von den Proeuropäern von der Macht ferngehalten werden. In der vergangenen Wahlperiode gab es zwei Fraktionen rechts von der EVP: EKR und ID mit insgesamt 127 Sitzen. Nun sind es drei Fraktionen rechts von der EVP: EKR, Patrioten für Europa und Europa der Souveränen Nationen. Sie verfügen über insgesamt 187 Sitze.

In der Konferenz der Präsidenten (COP) gibt es keine Brandmauer. Dort haben die rechtsradikalen Fraktionen Stimmrecht – anders als der Vertreter der Fraktionslosen, der nur Beobachterstatus hat. Bislang haben die Koordinatoren, die die Gesetzgebungsarbeit in den Ausschüssen koordinieren, ID-Abgeordneten auch so gut wie nie Berichte gegeben. Wie zu hören ist, hatten die rechtsradikalen Abgeordneten auch kein Interesse, an der Gesetzgebungsarbeit mitzuwirken und etwa Triloge zu bestreiten. Daran soll sich auch nichts ändern, heißt es bei den proeuropäischen Fraktionen.

Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sagt zu Table.Briefings: “Die Parteien in der Mitte verfügen über genug Zusammenhalt, um den Cordon sanitaire im Europaparlament durchzuhalten.” Die Patrioten hätten zwar einen großen Erfolg errungen, indem sie drittgrößte Fraktion geworden sind. Das verleihe Geld und Redezeit. “Aber sie werden dies kaum in politische Mitbestimmung ummünzen können.” Sie würden auch künftig nicht bei Berichterstatterposten zum Zuge kommen.

Der Politikwissenschaftler Manuel Müller erklärt: “Die EKR-Fraktion ist als Partner im Europaparlament für die EVP auch deshalb akzeptabel, weil ihre Parteien schon länger in einigen Mitgliedstaaten mitregieren.” Er schließt nicht aus, dass auch die Patrioten hoffähiger werden: “Sollten die Parteien in der Fraktion der Patrioten für Europa an weiteren Regierungen beteiligt werden, könnte es auch hier eine schleichende Normalisierung geben.”

Auch Ondarza meint: “Die Ausgrenzung wird mit jeder nationalen Wahl schwieriger, in der EU-kritische Parteien in die Regierung kommen.” Ein Kipppunkt wäre erreicht, wenn Marine Le Pen in Frankreich 2027 zur Präsidentin gewählt würde. Müller gibt zu bedenken: Le Pen und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán könnten zudem darauf verweisen, dass noch radikalere Parteien wie die AfD nicht mehr Teil ihrer Fraktion sind. Er erwartet, dass es in der Praxis schwieriger werde, den Cordon sanitaire aufrechtzuerhalten. “Zumal auch im Rat die EU-kritischen Parteien an Gewicht gewinnen.”

Im Rat hat es nie eine Brandmauer zu Regierungen mit der Beteiligung von Rechtsradikalen gegeben. So gibt es bisher etwa auch keine Debatte, ob etwa Minister des Fidesz, also eine Mitgliedspartei der rechtsradikalen Patrioten, an Trilogen teilnehmen dürfen.

Im Herbst stehen die Anhörungen der Kandidaten für die Kommissarposten in den Ausschüssen des Europaparlaments an. Ondarza geht davon aus, dass sich dann zeige, wie es mit dem Cordon sanitaire weitergeht: “Lassen die Abgeordneten dann die Kandidaten rechter Regierungen passieren, oder nicht?”

Herr De Masi, nach Ihrer Wahl ins Europaparlament für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben Sie versucht, eine eigene Fraktion zu bilden. Dies ist nicht gelungen. Warum?

Wir waren sehr dicht dran, was ein Kunststück ist, wenn man so frisch im Parlament ist. Wir hatten ungefähr 20 Abgeordnete aus sechs Ländern zusammen – 23 aus sieben Ländern hätten gereicht. Parteien aus der Linksfraktion und der Sozialdemokratie waren unzufrieden und hatten erwogen, bei uns mitzumachen. Aber diese konnten sich nicht entscheiden und dann haben wir gemerkt: Wir brauchen mehr Zeit, um diesen Prozess vorzubereiten.

Früher haben Sie der Linken angehört. Warum sind Sie nicht wieder in die Linksfraktion gegangen?

In der Linksfraktion haben sich das einige gewünscht. Allerdings haben wir immer gesagt, dass es keinen Sinn ergeben würde, uns in Deutschland von der Partei Die Linke zu trennen, nur um in Brüssel wieder eine Fraktion zu bilden. Die Linke ist in Deutschland weitgehend irrelevant. Es gibt inhaltliche Differenzen. Das wäre für keine Seite produktiv. Und wir sind auch keine Linke 2.0, sondern eine Partei für Vernunft und Gerechtigkeit.

Wo sind die Unterschiede – in der Ukraine-Politik?

Ja. Teile der Linksfraktion haben die Ukraine-Politik von Kommissionspräsidentin von der Leyen gestützt. Sie sind dafür auch zu Tode gelobt worden von der Europäischen Volkspartei und fielen von der Leyen bei der Gratulation zu ihrer Wahl förmlich um den Hals. Der deutsche Linken-Chef Martin Schirdewan hat in der Ukraine-Debatte in Straßburg kritisiert, dass Waffenlieferungen Russland erreichen und die Sanktionen nicht streng genug seien. Diplomatische Impulse, um das Sterben zu beenden, habe ich keine vernommen.

Wenn man die Sorgen weiter Teile der Bevölkerung, die sich nach einem Verhandlungsfrieden sehnen, nicht nur Le Pen und Co. überlassen will, muss es ein demokratisches Angebot geben – und darum werden wir uns bemühen. Wir kritisieren etwa Viktor Orbán für Vieles, aber nicht für Gespräche zur Beendigung des Krieges. Das wäre doch eigentlich der Job der EU.

Ohne eigene Fraktion können Sie im Europaparlament nicht viel bewegen. Wie soll es nun weitergehen?

Wir hatten bereits in der ersten Woche in Straßburg mehr Aufmerksamkeit als viele andere Parteien, obwohl wir im Plenum nicht eine Sekunde sprechen durften. Denn wir hatten die Initiative zur Verschiebung der Wahl von Frau von der Leyen ergriffen, da ein europäisches Gericht ihr bescheinigt hatte, in der Pfizer-Affäre um Impfstoffe zu Unrecht Dokumente verheimlicht zu haben – auch dem Europäischen Parlament.

Wir werden zusammen mit weiteren Fraktionslosen eine Schattenfraktion bilden. Ich denke, dass wir fast 40 Prozent dieser sogenannten Non-Inscrits hinter uns versammeln und am Projekt der Fraktion weiterarbeiten werden.

Wann könnte es so weit sein?

Ob uns das in dieser Legislaturperiode gelingt, liegt nicht allein in unserer Hand. Aber wir werden mit anderen Parteien in Ruhe alles vorbereiten und gemeinsame politische Initiativen starten. Das ist dringend nötig, weil ja schon die erste Woche im Parlament gezeigt hat, dass es in der Ukraine-Politik jenseits der extremen Rechten überhaupt keine abweichenden Meinungen im Brüsseler Raumschiff mehr gibt. Und Frau von der Leyen wurde von der extremen Rechten in Italien bis zu den Grünen gestützt.

Eine Schattenfraktion, was heißt das? Dass man informell zusammenarbeitet?

Nicht nur informell, wir streben auch regelmäßige Treffen an, wie normale Fraktionssitzungen. Wir werden dort versuchen, gemeinsame politische Initiativen zu entwickeln und Abstimmungen auf technischer Ebene zu koordinieren. Das haben wir noch nicht im Detail festgelegt. Aber es gibt großen Willen, zusammenzuarbeiten und unsere Stimmen vernehmlich zu machen.

An welche Themen denken Sie da?

Dies betrifft natürlich den Frieden. Wir haben aber auch große wirtschaftliche und soziale Probleme in der EU und müssen endlich mehr öffentlich investieren, um den Verfall unserer Infrastruktur zu stoppen. Doch das Europäische Parlament hat erst mal eine Resolution über die Situation in der Ukraine auf den Tisch gepackt, die uns geopolitisch isoliert, den weltfremden Sieg über Russland verspricht und noch mehr Ressourcen im Rüstungsfilz versenken will. Und die Fraktionslosen kriegen nicht mal eine Minute Redezeit! So geht das nicht, das wollen wir ändern.

Zurück zu den Non-Inscrits. Sind da auch Leute wie Martin Sonneborn und Sybille Berg dann dabei? Wer spielt noch eine Rolle?

Mit Martin Sonneborn und Sybille Berg verstehe ich mich persönlich sehr gut. Wir stehen bei vielen inhaltlichen Positionen nah beieinander. Ich bezweifle aber, dass ihre Partei eine enge Zusammenarbeit oder gar eine Fraktionsmitgliedschaft wünscht. Aber ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn wir uns politisch austauschen und auch unterstützen.

Was ist mit SMER und anderen Parteien?

Wir stellen die größte einzelne Gruppe der Non-Inscrits. Die slowakische SMER hat gemeinsam mit der HLAS ebenfalls sechs Abgeordnete. Die SMER hat wie Sonneborn und Berg sowie weitere Parteien unseren Antrag auf Verschiebung der Wahl von der Leyens unterstützt. Auch die Fünf Sterne aus Italien hätten das sicher gerne getan. Doch die Fraktionsführung der Linken hat bei uns abgeschrieben und dann einen gleichlautenden Antrag eingebracht. Das war eher peinlich.

Als Nächstes kommen die Landtagswahlen in Deutschland. Ist das Europaparlament für das Bündnis Sahra Wagenknecht ein Sprungbrett für die Wahlen im Herbst?

Die Europawahl war eine Testwahl. Noch nie gab es in Deutschland in so kurzer Zeit eine so erfolgreiche Parteigründung. Wir wären mit dem Ergebnis der Europawahl auf Anhieb in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen. Wir stehen im Osten möglicherweise vor zweistelligen Ergebnissen.

Aber auch in Deutschland tun Sie sich schwer, Partner zu finden?

Wir sind das New Kid on the Block. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn es Versuche gibt, uns auszugrenzen. Doch sogar die CDU hält sich im Osten Koalitionen mit uns offen. Klar ist: Starke Wahlergebnisse für uns sind ein Hebel für die Leute, eine Politik rauszuholen, die ihr Leben sicherer macht. Und: Fast bei allen politischen Themen, die ich angefasst habe – ob das Cum-Ex, Wirecard, der Investitionsstau, die Vermögensbesteuerung oder jetzt der Masken-Skandal von Herrn Spahn war – laufen andere Politiker etwas später meiner politischen Arbeit hinterher. Insofern werden wir sicher auch hier in Europa sinnvolle Dinge anstellen und anstoßen können.

Was sind Ihre politischen Ziele für die EU?

Unsere politischen Ziele sind diplomatische Lösungen im Ukraine- und im Gaza-Konflikt. Außerdem stehen wir für eine Politik, die dafür sorgt, dass wir endlich die nötigen öffentlichen Investitionen in Europa bekommen und die Kaufkraft der kleinen Leute und der Mittelschicht geschützt wird. Wir brauchen wieder eine vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik. Die Sanktionen schaden uns mehr als Russland, wie führende Ökonomen betonen.

Im Klimaschutz wollen wir dafür sorgen, dass etwa mehr in die Bahn investiert wird, statt das Leben der kleinen Leute über höhere CO₂-Preise zu verteuern, die auf dem Land kaum auf das Auto verzichten können. Die reichsten Haushalte haben den größten CO₂-Verbrauch, und die jucken höhere Preise gar nicht.

Verfolgt das BSW auch das Ziel, die Rechten wieder kleiner zu machen?

Das ist ein Nebeneffekt einer vernünftigen Politik. Weil die Rechte natürlich ihre Stärke daraus bezieht, dass etablierte Parteien völlig an der Lebensrealität der Leute vorbeireden.

Eine Unterstützung für von der Leyen schließen Sie aus?

Ja. Von der Leyen verkörpert den Filz – ob bei der Rüstung oder dem Pfizer-Deal. Sie hat sich bei der Europawahl nicht selbst zur Wahl gestellt. Ihre Bilanz ist verheerend. Europa wird immer mehr ein ökonomischer und geopolitischer Gartenzwerg.

Und wenn Sie sich zwischen von der Leyen und den Rechten entscheiden müssten?

Das ist eine Scheinalternative. Was uns motiviert ist eine bessere Politik für Deutschland und die EU. Mit von der Leyen ist das nicht zu machen. Und sie kooperiert doch längst mit Frau Meloni.

Fabio De Masi, mit vollem Namen Fabio Valeriano Lanfranco De Masi, ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Dem gehörte er bereits von 2014 bis 2017 an, damals allerdings für Die Linke. Für diese saß er dann ab 2017 im Deutschen Bundestag. 2021 trat er nicht erneut an und verließ Die Linke 2022. 2024 schloss er sich dem Bündnis Sahra Wagenknecht an.

Europas Teilchenphysiker stehen vor einem Dilemma. Sie wollen am Kernforschungszentrum Cern einen Riesenbeschleuniger bauen, der ab Mitte der 2040er-Jahre laufen könnte. Doch die Maschine namens FCC (Future Circular Collider) wird mindestens 15 Milliarden Euro kosten. Die Finanzierung ist bisher nicht gesichert, wiederholt kündigte daher das BMBF an, kein Geld dazuzugeben.

Zudem verdichten sich die Hinweise, dass China schon bald ein ähnliches Gerät errichten will und dem FCC zuvorkommt. Bereits Mitte der 2030er-Jahre könnte der Circular Electron Positron Collider (CEPC) einsatzbereit sein und vor allem: offen für europäische Forscher. Zumindest nach jetzigem Stand. Sollen sie die Chance ergreifen und das Geld für den FCC sparen?

Derzeit läuft am Cern der Beschleuniger LHC (Large Hadron Collider), mit dem 2012 erstmals das lang gesuchte Higgs-Teilchen nachgewiesen wurde. Mit jeder Messung lernen die Forscher mehr über dessen Eigenschaften und verfeinern so ihre Theorien von den Kräften, die das Universum am Laufen halten. Perspektivisch wollen sie eine leistungsstärkere Maschine. Sie liefert mehr Daten und womöglich Hinweise auf “neue Physik”, die Lücken im Theoriegebäude schließt.

Stärker heißt größer. Statt 27 Kilometer, die der ringförmige LHC im Umfang misst, benötigt der ebenfalls ringförmige FCC 91 Kilometer. Die technische Machbarkeit wird seit 2021 untersucht, ebenso die geologische, denn auch der FCC würde in unterirdischen Röhren aufgebaut. Die Kostenschätzung ist bisher nur grob, beläuft sich auf 15,5 Milliarden Euro. Aus dem laufenden Cern-Budget ist das nicht zu leisten, denn der Forschungsbetrieb des LHC geht weiter, ab 2029 in einer höheren Leistungsstufe, die schon jetzt vorbereitet wird.

Für den FCC braucht es zusätzliche Geldquellen. Diskutiert wird, die Schweiz und Frankreich mehr zu beteiligen, weil diese Länder stärker vom Bau profitieren – durch Aufträge an regionale Firmen. Eine weitere Option wäre, Staaten ohne Cern-Mitgliedschaft an den Kosten zu beteiligen, wenn sie mit dem FCC forschen. Im Blick sind hier vor allem die USA und Japan.

“Wie die Finanzierung solide gelingt, muss jetzt das Cern-Management klären”, sagt Lutz Feld von der RWTH Aachen und Vorsitzender des Komitees für Elementarteilchenphysik, das die deutsche Fachcommunity vertritt. Die Zurückhaltung des BMBF ist dort schon länger bekannt und aus seiner Sicht verständlich: “Als Steuerzahler erwarte ich, dass nur in Projekte investiert wird, deren Finanzierung geklärt ist.” Feld ergänzt, das Cern habe mehrfach gezeigt, dass es “solche Riesenprojekte kann”. Beim Bau der bisherigen Beschleuniger wurden “Zeit- und Kostenpläne weitaus besser eingehalten als bei der Elbphilharmonie oder Stuttgart 21“.

China forciert seit Jahren seinen Aufstieg in der Wissenschaft. Dazu gehören auch Ideen für einen großen Beschleuniger, der ebenfalls als “Higgs-Maschine” konzipiert wird. Nun scheint es ernst zu werden. Der 100 Kilometer lange CEPC könnte 2025 in den nächsten Fünf-Jahres-Plan aufgenommen werden, berichtet “Nature”. Stimmt die Regierung zu, könnte ab 2027 gebaut werden, um 2035 die Forschung beginnen.

Solche Forschungsanlagen sind Hightechgeräte, an der Grenze des Machbaren und auch deshalb attraktiv: Denn “nebenbei” bringen sie wichtige Innovationen hervor, zum Beispiel Supraleiter-Technologie, die Strom nahezu verlustfrei leitet. Zweifel, ob China so eine Top-Maschine bauen kann, schwinden. “Ich traue ihnen das zu”, sagt etwa Karl Jakobs von der Universität Freiburg, der zum International Advisory Committee des CEPC gehört und das Konzept gut kennt.

Die Entwicklung in China sowie die Resultate der Machbarkeitsstudie für den FCC erfordern ein Update der europäischen Strategie für Teilchenphysik. Dort hatten 2020 einschlägige Fachleute empfohlen, als Nachfolger für den LHC eine “Higgs-Maschine” zu bauen. Anhand der neuen Informationen werden nun die Experten erneut beraten. “Das wird sehr spannend”, sagt Jakobs, der das Gremium leitet. Es könnte sein, dass man am FCC festhält. “Es könnte aber auch sein, dass – sofern China den CEPC baut – man dem Cern rät, seinen Fokus zu verschieben.” Dazu existieren verschiedene Konzepte für alternative Geräte, darunter ein Linearbeschleuniger namens CLIC. In zwei Jahren soll das Votum vorliegen.

Lutz Feld warnt davor, allein auf den chinesischen Beschleuniger zu setzen. “Was tun wir, wenn die chinesische Regierung plötzlich festlegt, es werden keine Daten mehr herausgegeben?”, fragt er. “Oder wenn China Taiwan überfällt und im Zuge der politischen Folgen keiner von uns mehr an die Detektoren kommt?” Als Wissenschaftler müsse er die Messungen des CEPC überprüfen können, um ihnen zu vertrauen.

Die China-Skepsis ist in der europäischen Community verbreitet. Es finde sich kaum ein Wissenschaftler, der in das Land umziehe, um dort seine Karriere aufzubauen, sagt ein Physiker. Man müsse sehr vorsichtig sein, das werde ihnen an der Universität nahezu täglich gesagt, äußert ein anderer. Die internationale und offene Kooperation wie sie am Cern kultiviert wird, kann sich in China kaum einer vorstellen.

Doch müssen sich die Forscher fragen lassen, ob dies als Argument genügt, auf den FCC zu dringen. Schließlich hängt ein atemberaubendes Preisschild dran, das wohl noch nach oben korrigiert werden wird. Mit dem Geld könnten Teilchenphysiker, aber auch andere Grundlagenforscher, viel anstellen.

Allerdings schwingt bei der Entscheidung auch mit: Europa hat am Cern eine Führungsrolle, wissenschaftlich sowie bei der Technologieentwicklung. “Es wäre klug, diese zu behalten”, sagt Hans Peter Beck, Teilchenphysiker an der Universität Bern und am Cern. Zumal er geopolitisch die Gefahr einer neuen Eiszeit sieht – bezogen auf Russland und China, selbst in den USA sei die Einreise von Forschern aus bestimmten Ländern erschwert. “Wir Physiker können nur Vorschläge unterbreiten, die Entscheidung, was getan wird, müssen Politik und Gesellschaft treffen.”

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat gemeinsam mit dem chinesischen Premier Li Qiang einen Drei-Jahres-Aktionsplan zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterschrieben. Wie Meloni bei ihrem Staatsbesuch in Peking sagte, möchte sie mit dem Dokument neue Möglichkeiten der Kooperation mit China erproben. Die genauen Inhalte des Aktionsplans wurden nicht bekannt.

Meloni sprach zudem davon, die Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik “fairer” gestalten zu wollen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Im Vorjahr wuchs Italiens Handelsdefizit gegenüber China auf mehr als 40 Milliarden Euro.

Bei einem Wirtschaftsforum in Peking am Sonntag kritisierte die Regierungschefin auch das Ungleichgewicht bei den Investitionen: “Die chinesischen Investitionen in Italien machen etwa ein Drittel der italienischen Investitionen in China aus”, sagte Meloni. Sie würde gerne sehen, dass sich diese Kluft verringere.

Meloni ist am Samstag in der chinesischen Hauptstadt gelandet. Es wird erwartet, dass sie am Montag mit Chinas Staatschef Xi Jinping zu Gesprächen zusammenkommt. dpa

Die Europäische Union fällt in Bezug auf Patentanmeldungen und damit auf ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich zurück. Das zeigt eine aktuelle Studie des Centrums für Europäische Politik (cep). Vor allem in den Bereichen fortgeschrittene Werkstoffe, Künstliche Intelligenz (KI), Biotechnologien, Konnektivität, Energie- und Halbleitertechnologien bleibt die EU demnach hinter globalen Innovationsführern wie den USA, Japan und Südkorea zurück.

In keinem dieser Technologiefelder weise die EU komparative Vorteile auf, sagt cep-Ökonom André Wolf. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie China und Japan setze die EU weniger Forschungsschwerpunkte auf kritische Technologien. Wolf betont, dass die EU-Forschung stark international vernetzt ist, wobei die USA der wichtigste Forschungspartner blieben und China an Bedeutung gewinne. Interessanterweise werden EU-Patente, die aus internationalen Kooperationen hervorgehen, häufiger zitiert, was auf eine hohe Qualität dieser Zusammenarbeit hinweist.

Neben Vorteilen berge die Forschungskooperation aber auch Risiken. “Das Schutzniveau geistigen Eigentums ist in den Partnerländern der EU im Schnitt vergleichsweise gering, vor allem wegen der relativen hohen Bedeutung von China und Indien als Forschungspartner”, erklärt Wolf. Um diese Risiken besser zu managen und die Vorteile zu maximieren, empfiehlt er eine EU-Strategie zur Zusammenarbeit in kritischen Technologien. Diese solle:

Die Europäische Union erstmals Zinserträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten an die Ukraine freigegeben. “Heute überweisen wir 1,5 Milliarden Euro aus Erlösen aus blockierten russischen Vermögenswerten für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine”, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag auf X mit. “Es gibt kein besseres Symbol oder keine bessere Verwendung für das Geld des Kremls, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zum Leben zu machen.”

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal begrüßte den Schritt als einen bedeutenden Beitrag zur Verteidigung und zum Wiederaufbau seines Landes. Russland prüft, wie es darauf reagiert. Das Vermögen war als Strafmaßnahme gegen Russland wegen dessen Angriffskrieges gegen die Ukraine eingefroren worden.

Westliche Staaten hatten russisches Staatsvermögen im Wert von rund 300 Milliarden Dollar (rund 276 Milliarden Euro) blockiert. Im Juni einigten sich die Gruppe der sieben größten demokratischen Industriestaaten (G7) und die EU darauf, die Zinsen aus diesen Mitteln zur Finanzierung eines 50 Milliarden Dollar schweren Kredits für die Ukraine zu verwenden. Damit soll ihre Verteidigung gegen den russischen Angriff unterstützt werden.

US-Finanzministerin Janet Yellen zeigte sich optimistisch, dass sich die G7-Länder bis Oktober auf die Bedingungen für den 50-Milliarden-Dollar-Kredit an die Ukraine einigen können. Yellen sagte am Rande eines G20-Treffens in Brasilien, die Gespräche über den Kredit seien konstruktiv verlaufen. Das gelte auch für US-Forderungen nach Zusicherungen, dass die Vermögenswerte für einen längeren Zeitraum eingefroren bleiben würden. “Ich denke, es sieht gut aus, dass wir die Sache wahrscheinlich bis Oktober abschließen können”, sagte Yellen. rtr

Der Rat der Europäischen Union hat am Freitag die Einleitung von Defizitverfahren gegen Belgien, Frankreich, Italien, Ungarn, Malta, Polen und die Slowakei beschlossen. Rumänien, das bereits seit 2020 unter einem Defizitverfahren steht, wird weiterhin wegen unzureichender Maßnahmen zur Korrektur seines Defizits überwacht.

Die Defizitverfahren sind Teil des Stabilitäts- und Wachstumspakts der EU, der darauf abzielt, Haushaltsdisziplin zu gewährleisten und übermäßige Defizite zu vermeiden. Nach den EU-Verträgen dürfen die Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht überschreiten, und die Schuldenquote sollte nicht mehr als 60 Prozent des BIP betragen.

Die Defizite der betroffenen Mitgliedstaaten für das Jahr 2023 betrugen:

Nach der Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel während der Covid-19-Pandemie wurden in diesem Jahr die ersten Defizitverfahren seit 2019 wieder aufgenommen. Insgesamt identifizierte die Europäische Kommission zwölf Mitgliedstaaten, die das Defizitkriterium überschritten hatten oder kurz davor standen.

Im nächsten Schritt wird der Rat, basierend auf Empfehlungen der Kommission, detaillierte Maßnahmen zur Defizitkorrektur vorschlagen. Diese Empfehlungen werden voraussichtlich im November veröffentlicht und sollen im Einklang mit dem reformierten wirtschaftspolitischen Governance-Rahmen der EU stehen. Mitgliedstaaten werden aufgefordert, mittelfristige fiskalische Strukturpläne vorzulegen, die ihre Ausgabepfade und prioritären Reformen und Investitionen für die nächsten vier bis sieben Jahre darlegen. Ziel ist es, die Empfehlungen des Rates mit diesen Plänen zu synchronisieren, um eine kohärente und nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. vis

Der Europaabgeordnete Axel Voss (CDU) hat den zweiten Bericht der Kommission zur Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) heftig kritisiert. “Dass die Kommission keinen Anlass zur inhaltlichen Überarbeitung der DSGVO sieht, ist so dermaßen realitätsfern, dass man sich ernsthaft Sorgen um die Führung in der EU machen muss”, sagte Voss.

Die Kommission hatte den Bericht am Donnerstag veröffentlicht. Er bestätigt, dass die DSGVO weiterhin effektiv zum Schutz der Daten von Einzelpersonen und Unternehmen beiträgt. Gleichzeitig betont er die Notwendigkeit verbesserter Durchsetzungsmaßnahmen in Schlüsselbereichen.

Voss kritisierte, dass der Bericht das Regelwerk auch noch als Instrument zum Bürokratieabbau schönrede. Jeder Unternehmer wisse, dass das Gegenteil der Fall sei. “Jeder Arzt weiß, dass die DSGVO die medizinische Forschung blockiert. Jeder Bürger sieht, dass wir im digitalen Wettbewerb komplett und uneinholbar hinter den USA und China zurückfallen”, fügte Voss hinzu.

Gleichzeitig würden persönliche Daten durch allgemeine Einwilligung auf großen Plattformen weiterhin kaum geschützt. “Ich werde für keinen einzigen Kommissar stimmen und werde auch meine Parteikollegen dazu anhalten, keinen Kommissar zu wählen, der diesen Realitäten nicht ins Auge sehen kann und den Ernst der Lage auch noch leugnet”, warnte Voss. vis

Ein Umzug von Kairo nach Brüssel klingt nach einem großen Kontrast, aber Elke Kaschl Mohni wusste, was sie in der EU-Hauptstadt erwartete, als sie 2019 die Leitung des Goethe-Instituts übernahm. Ihr Bruder arbeitet seit 19 Jahren in der Europäischen Kommission. “Alle positiven Erwartungen haben sich erfüllt”, sagt sie über die Stadt und ihre Aufgabe im EU-Umfeld.

Am Standort Brüssel ist die 52-Jährige nicht nur für die Sprach- und Kulturarbeit des deutschen Instituts zuständig, sondern agiert gleichzeitig als EU-Beauftragte des Goethe-Instituts und koordiniert die Arbeit von insgesamt 13 Goethe-Instituten in Westeuropa, in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Italien, Spanien und Portugal.

Wie alle Goethe-Institute muss auch die Dependance in Brüssel mit immer weniger Geld auskommen, weil die Bundesregierung seit Jahren in der Kulturaußenpolitik spart. “Wir haben die Kürzungen 2022 und 2023 sehr stark gespürt”, sagt Elke Kaschl Mohni, Chefin von rund 70 Mitarbeitern. Sie bedauert die Einsparungen in einer Zeit, in der viel über die Wehrhaftigkeit von Demokratie gesprochen werde: “In einer immer polarisierteren Welt braucht es den Kulturaustausch, um Dialogräume zu öffnen.”

In Kairo hat sie erlebt, wie wertvoll es ist, Platz für einen Austausch zu schaffen. Die Arbeit in Brüssel unterscheidet sich davon sehr. Hier kümmert sie sich etwa um das vom Auswärtigen Amt geförderte Europanetzwerk Deutsch, das Deutsch als Arbeitssprache in den EU-Institutionen fördern soll und in diesem Jahr sein 30. Jubiläum feiert.

EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aus den EU-Mitgliedstaaten und Beitrittskandidatenländern werden dazu regelmäßig zu Veranstaltungen in Brüssel eingeladen. So las im März die Schriftstellerin Lucy Fricke aus ihrem Roman “Die Diplomatin” in dem Gebäude des Goethe-Instituts an der rue Belliard.

Gleichzeitig vergibt das Europanetzwerk Deutsch-Stipendien für Sprach-Kurse und lädt zu Veranstaltungen nach Deutschland, bei denen nicht nur Grammatik und Wortschatz gebüffelt werden, sondern auch die Begegnung mit Experten auf dem Programm steht. Ende Mai fand ein Kurs zu 75 Jahren Grundgesetz statt.

Zu den Alumni des Programms zählen EU-Forschungskommissarin Iliana Iwanowa und Pia Ahrenkilde, Generaldirektorin für Bildung, Jugend, Sport und Kultur. Alumni-Arbeit ist wichtig, zählt es doch zu den offiziellen Aufgaben des Goethe-Instituts, im Ausland ein positives Bild von Deutschland zu vermitteln.

Für die EU-Kommission setzt das Goethe-Institut das Programm “Culture Moves Europe” um, das Künstler aus den Bereichen Architektur, Design, Mode, Literatur, Schauspiel und bildende Künste in andere Länder bringt und der Idee des Erasmus-Austausches folgt. Das mit 21 Millionen Euro dotierte Programm läuft noch bis Juli 2025. “Es setzt viel in Bewegung”, sagt Elke Kaschl Mohni.

Sie ist in Trier geboren und hat viele Jahre im Ausland verbracht. Ihren Master in Nahostwissenschaften erlangte sie an der Georgetown University, gefolgt von einer Promotion in Bern, in der es um die Rolle von Tanz im Nahostkonflikt ging. Seit 2004 ist die mittlerweile 52-Jährige für das Goethe-Institut tätig. Zunächst baute sie das Institut in Abu Dhabi auf, es folgte eine Station in Addis Abeba als Leiterin des Instituts. Nach vier Jahren in der Zentrale in München wechselte sie dann nach Kairo, wo sie die Region Naher Osten und Nordafrika verantwortete. Der Kontakt zwischen Europa und dieser Region ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Privat freut sich Kaschl Mohni, wenn sie Kultur entdecken kann, die nicht das Goethe-Institut auf die Beine gestellt hat. Sie findet die Szene in Brüssel sehr spannend, mag die Oper und das Cinema Galeries mit seinem Arthausprogramm, aber auch intimere Orte wie das kleine Kulturzentrum Full Circle in Ixelles.

Im Sommer sind die fünf Jahre herum, nach denen die Bediensteten des Goethe-Instituts normalerweise rotieren müssen. Weil ihre älteste Tochter im kommenden Jahr Abitur macht, kann Elke Kaschl Mohni ein sechstes Jahr in Brüssel verbringen. Silke Wettach