beim zweiten Anlauf sollte es klappen: Am Mittwoch wird Viktor Orbán im Europäischen Parlament erwartet. Im September hatte er wegen der Fluten in seinem Land kurzfristig abgesagt. Knapp drei Stunden sind für seine Rede, die Beiträge der Parlamentarier sowie seine Reaktion darauf eingeplant. Für Unterhaltungswert ist gesorgt: Abgeordnete planen TV-trächtige Aktionen. Der rechtskonservative Ministerpräsident seinerseits wird sicher nicht mit Hochachtung für Europa glänzen.

Orbán sollte nach seinem Auftritt besser bleiben. Er könnte etwas lernen: Am Nachmittag gibt die Kommission nämlich ihr Statement zu ihrem Rechtsstaatsbericht ab. Sowohl im Bericht, den die Kommission im Juli veröffentlicht hat, als auch in den Empfehlungen geht es viel um das System Orbán in Ungarn mit Vetternwirtschaft, Korruption und Übergriffen auf Journalisten und NGOs.

Am Dienstag steht die Krise der europäischen Autohersteller auf der Tagesordnung in Straßburg. Die Kommission wird auch hier ein Statement abgegeben. Es bleibt abzuwarten, welcher Kommissar spricht, da Industriekommissar Thierry Breton schon in den Sack gehauen hat. Spannend ist auch, ob die Kommission durchblicken lässt, wohin die Reise im nächsten Mandat gehen soll bei Verbrenner-Aus, Strafzahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe und Flottengrenzwerten.

Einen guten Start in die Woche wünsche ich Ihnen!

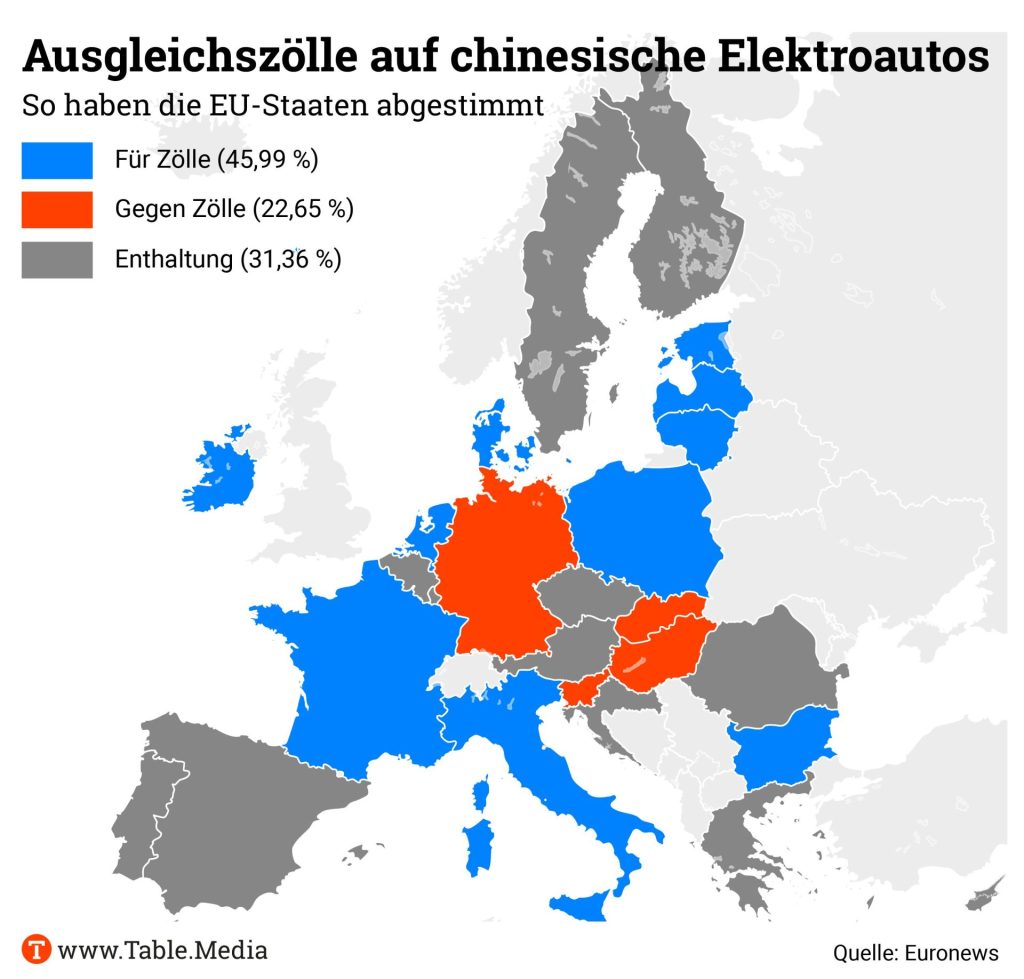

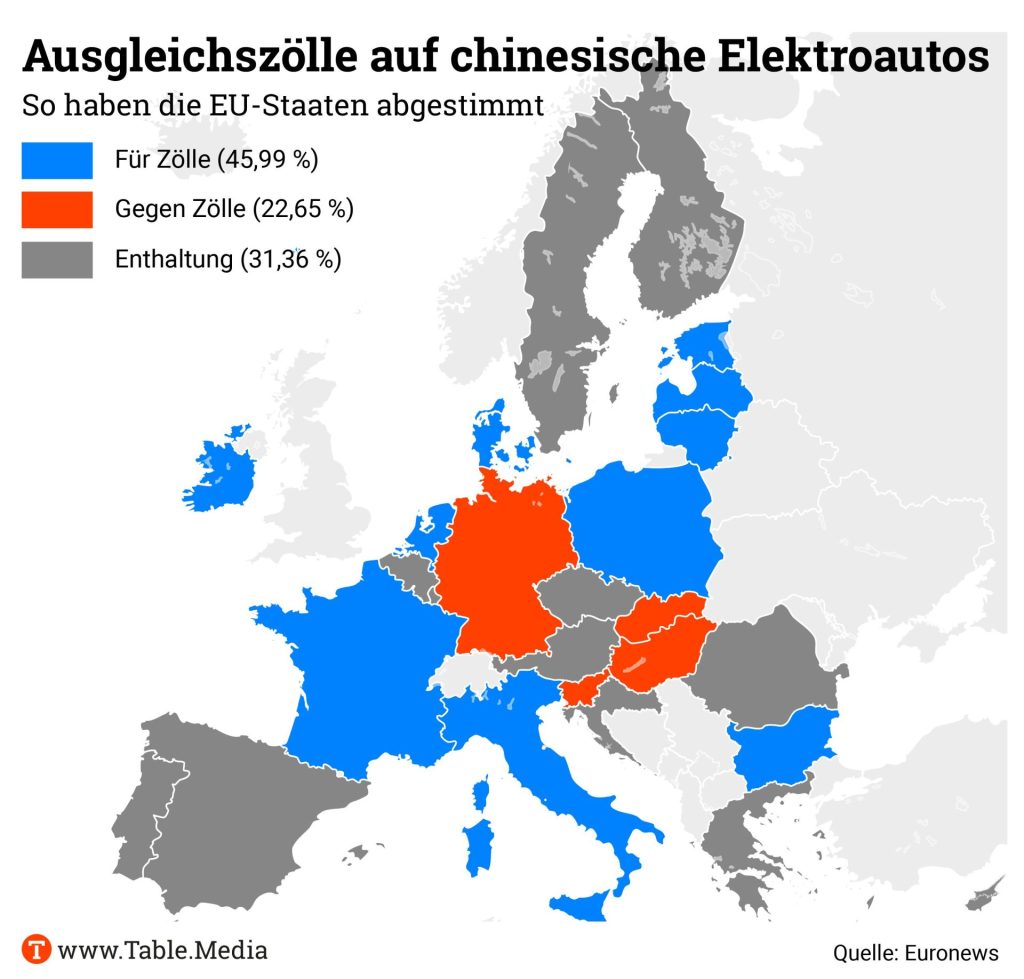

Brüssel kann trotz Widerstand aus Berlin Zusatzzölle erheben. Es hat sich keine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten gegen das Vorhaben ausgesprochen – allerdings gab es auch kein klares Votum für die Zölle. Damit kann die Brüsseler Behörde entscheiden, ob die Abgaben eingeführt werden.

Das Votum des EU-Rates bedeutet eine krachende Niederlage für Bundeskanzler Olaf Scholz. Er persönlich und seine engsten Berater hatten in den vergangenen Wochen bei anderen EU-Staats- und Regierungschefs intensiv dafür geworben, die Zölle abzulehnen. Überzeugen konnten sie lediglich Slowenien. Neben Deutschland stimmten ansonsten drei Staaten mit Nein, die bereits im Juli die Zölle abgelehnt hatten. Zypern hatte im Juli noch “Nein” gesagt. Jetzt enthielt sich das Land.

Für die Zölle stimmten: Italien, Frankreich, Niederlande, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien, Irland, Dänemark

Enthaltungen: Belgien, Tschechien, Griechenland, Spanien, Kroatien, Zypern, Luxemburg, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Finnland

Dagegen stimmten: Deutschland, Ungarn, Malta, Slowenien, Slowakei

Bisher gelten bereits zehn Prozent Einfuhrzoll auf chinesische E-Autos. Die Zusatzzölle haben je nach Hersteller verschiedene Dimensionen, die nun aufgeschlagen werden. Kooperationsbereitschaft der Hersteller im Untersuchungsverfahren belohnt die EU mit geringeren Aufschlägen. In der am Freitag abgestimmten Version gelten nun folgende Zölle:

Die Zusatzzölle sind ab dem Tag nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt für fünf Jahre gültig. Wann das passiert, ist noch offen. Eine Frist für mögliche Verhandlungen läuft bis zum 30. Oktober. Die offizielle Frist für die Einführung der Zölle ist der 4. November, 13 Monate nach Beginn der EU-Untersuchung. Die seit Juli geltenden vorläufigen Ausgleichszölle bestehen weiterhin als Bankgarantien. Sollte sich ein Hersteller nicht an Vereinbarungen halten, können die Zusatzzölle auch später noch angewandt werden.

VW-Chef Oliver Blume sagte der Bild am Sonntag, man habe noch bis Ende Oktober Zeit, bevor die geplanten Zusatzzölle auf chinesische Autos in Kraft treten. Die Verhandlungen könnten aber auch darauf hinauslaufen, dass chinesische Konzerne E-Autos in Deutschland produzieren ließen. BMW-Chef Oliver Zipse nannte die Abstimmung “ein fatales Signal für die europäische Automobilindustrie”. “Jetzt braucht es eine schnelle Verhandlungslösung zwischen der EU-Kommission und China, um einen Handelskonflikt noch zu verhindern, der am Ende sonst nur Verlierer kennt.” Auch Mercedes-Benz ist laut einer Sprecherin überzeugt, dass Strafzölle die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie langfristig verschlechterten.

Die Europäische Handelskammer in China sprach sich für Dialog aus. Dies sei “der bevorzugte Weg zur Lösung von Handelsstreitigkeiten”, teilte die Kammer mit. “Die Beziehungen zwischen Europa und China haben in der Vergangenheit immense Werte geschaffen und bieten erhebliches Potenzial für zukünftige Wertschöpfung. Daher unterstütze die Handelskammer die EU und China dabei, eine Verhandlungslösung in Betracht zu ziehen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Beziehungen sicherzustellen und Ungleichgewichte zu beseitigen.” Die chinesische Handelskammer bei der EU nannte die EU-Untersuchung “eine politisch motivierte und ungerechtfertigte protektionistische Maßnahme”. Sie werde die noch laufenden Verhandlungen genau beobachten, teilte die Kammer mit.

China will an Verhandlungen festhalten. Das Pekinger Handelsministerium wirft der EU vor, keine Probleme zu lösen, sondern das Vertrauen und die Entschlossenheit chinesischer Unternehmen zu erschüttern und zu behindern, in die EU zu investieren und mit ihr zu kooperieren. Beide Seiten hätten in den Verhandlungen der vergangenen Wochen ihre Bereitschaft zur Lösung zum Ausdruck gebracht. Technische Teams beider Seiten würden die Gespräche am 7. Oktober fortsetzen. Sollte es in den kommenden Wochen zu einer Einigung kommen, müsste der EU-Rat noch einmal über eine überarbeitete Vereinbarung abstimmen.

Die EU-Kommission hielt sich am Freitag bedeckt. Im Raum stehen Mindestpreise von Seiten der chinesischen Hersteller und Importobergrenzen. Allerdings kann hier nicht einfach eine große Vereinbarung abgeschlossen werden. Wenn es um Mindestpreise geht, muss das einzeln mit den Herstellern verhandelt werden. Eine staatliche Einmischung ist im Rahmen der Vorgaben der Welthandelsorganisation (WTO) problematisch.

EU-Quellen gehen davon aus, dass China etwaige Schritte Anfang November umsetzen wird, wenn die Zölle auf Elektroautos wahrscheinlich in Kraft treten. Naheliegend sind Zölle auf französischen Cognac. Zu europäischen Schweinefleisch-Importen laufen Untersuchungen auf der chinesischen Seite, ebenso zu Milchprodukten. Auch weitere Beschränkungen für kritische Mineralien sind vorstellbar.

Offen ist, wie damit umgegangen wird, wenn chinesische E-Fahrzeuge aus Nachbar-Drittstaaten, in denen die Zusatzzölle nicht greifen, in die EU eingeführt werden. Beispielsweise aus der Schweiz, die ein Freihandelsabkommen mit China hat. Aber auch Serbien oder das Vereinigte Königreich könnten dabei interessant werden. Die Brüsseler Behörde äußerte sich dazu am Freitag nicht.

Frau Vasselier, was halten Sie von der aktuellen Zollentscheidung zu Elektroautos aus China?

Zunächst einmal ist es ein guter Tag für Europa! Es ist uns gelungen, die Zölle zu verabschieden, was bedeutet, dass wir es geschafft haben, gegenüber China konsequenter aufzutreten. Wir haben gezeigt, dass Europa auf die von China verursachten Verzerrungen reagieren kann. Die Maßnahmen sind keine Zölle nach amerikanischem Vorbild, sondern eine Antwort europäischer Art. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene bei dieser Entscheidung, nämlich die Frage, wie man eine europäische China-Politik mit 27 unterschiedlichen nationalen Interessen betreiben kann. Wir konnten beobachten, wie sich die Abstimmung entwickelt und wie Druck auf einzelne Staaten wirkt. Normalerweise sieht man das nicht so im Detail.

Was zeigt uns das Abstimmungsverhalten der Mitgliedsstaaten?

Im Fall Spanien können wir sehen, wie China es schafft, Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu schüren und damit die Position einer Regierung zu ändern. Das betrifft die Hälfte der Länder, die sich enthalten haben. Eine sehr wichtige Schlussfolgerung daraus ist: Wir müssen unsere Mitgliedsstaaten darauf vorbereiten, dass es in Zukunft mehr Zölle geben könnte, da Europa konsequenter sein wird. Es könnte auch mehr chinesische Vergeltungsmaßnahmen geben. Europa muss besser verstehen, wie China Vergeltung einsetzt und wie wir uns darauf vorbereiten können – sei es auf Regierungsebene oder auf Unternehmensebene. Und wir müssen auch ehrlich darüber nachdenken, welche Art von Wirtschaftsmodell wir für Europa wollen.

Wie könnte ein zukünftiges Wirtschaftsmodell für Europa aussehen?

Wir steuern mit Sicherheit auf eine Zukunft zu, in der Zölle normalisiert werden, Handel von allen Akteuren zunehmend als Waffe eingesetzt wird und wirtschaftlicher Zwang zu einem Merkmal unserer Wirtschafts- und Handelsbeziehungen wird.

Was halten Sie von den Diskussionen über die Zölle in Deutschland und davon, wie Deutschland abgestimmt hat?

Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung der China-Strategie hat der Kanzler mit nur einer Abstimmung gezeigt, wie zersplittert die Regierung ist.

Wollen Sie damit sagen, dass die deutsche China-Strategie nicht funktioniert?

Die deutsche China-Strategie war ein sehr positives Beispiel für die Schaffung von Kohärenz in einem Land, in dem es unterschiedliche Interessen in Bezug auf China gibt. Die Strategie hat Deutschland mit einer Stimme sprechen lassen. Das Votum gegen Zölle und die vielen Debatten und unterschiedlichen Stimmen, die wir jetzt erlebt haben, und auch die Tatsache, dass Olaf Scholz sich gegen die Koalition gestellt hat, zeigen: Wir sind von einem sehr guten Prozess der Kohärenz zu einem Votum gekommen, das diese Bemühungen komplett zunichtegemacht hat. Ein zweiter Punkt ist die Tatsache, dass die Regierung von der Enthaltung zum Nein gewechselt hat. Das geschah in einer Konstellation, in der sie wusste, dass sie bei einer Nein-Stimme keine Mehrheit haben würde und dass Zölle sowieso durchkommen würden.

Was lesen Sie aus diesem Abstimmungsverhalten?

Die Signalwirkung ist äußerst wichtig. In einer solchen Konstellation mit Nein zu stimmen, signalisiert, dass Deutschland die europäische Einheit bricht. In den letzten sechs Jahren haben wir ein sehr gutes Maß an Geschlossenheit erlebt. Aber ich habe das Gefühl, wenn Deutschland Stellung bezieht und sagt: Ich bin dagegen, und ich werde deutlich machen, dass jeder das weiß, untergräbt das unsere Einheit auf lange Sicht – nicht nur in diesem Fall, sondern auch in der Zukunft. Berlin öffnet eine Büchse der Pandora: Wie viel Einigkeit werden wir in der europäischen China-Politik in Zukunft haben?

Hat Scholz auch ein Signal an China gesendet?

Ich denke, das Nein war eindeutig ein Signal an China: Deutschland wird dafür sorgen, dass unsere Handelsbeziehungen nicht so stark politisiert werden, was China ja auch verlangt. Die Konsequenz daraus ist, dass die Chinesen nun sehen, dass sie Deutschland und einige deutsche Unternehmen dazu nutzen können, die europäische Einheit zu brechen. Mit seiner Gegenstimme untergräbt Deutschland auch die Glaubwürdigkeit Europas gegenüber China, denn es zeigt, dass die Haltung der EU-Kommission und die Wünsche Deutschlands weit auseinanderklaffen.

Zwischen China und der EU hat es viel Reibung gegeben. Wie können wir eine Beziehung schaffen, die funktioniert?

China möchte, dass Europa seinen Markt offenhält und einen anderen Ansatz als die USA verfolgt. Das ist aber eindeutig nicht der Fall, wie wir jetzt an den Zöllen sehen. Es wird eine Art von Schließung geben, oder zumindest werden die Kosten für Chinas Zugang zu den europäischen Märkten höher. Europa erwartet Handelsbeziehungen unter fairen und nicht verzerrenden Bedingungen. Aber bei der derzeitigen Entwicklung des chinesischen Wirtschaftsmodells wird das nicht der Fall sein. Deshalb gibt es eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen, denn China kann nicht auf das eingehen, was Europa von ihm möchte, und umgekehrt. Keiner von uns wird in dieser Situation in der Lage sein, auf die Wünsche des anderen einzugehen. Deshalb ist es meiner Meinung nach klar, dass die handelspolitischen und politischen Reibungen weiter eskalieren werden.

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus dieser Situation?

Wir müssen auf europäischer Ebene Widerstandsfähigkeit aufbauen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als geopolitischer Akteur. Es gab schon früher existenzielle Probleme in unseren Beziehungen zu China. Aber die Elektroauto-Frage berührt den europäischen Wohlstand. Europa hat Sanktionen gegen chinesische Akteure im Zusammenhang mit Sicherheitsbedenken im Fall von Cyberangriffen oder schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen verhängt. Und obwohl die Verhandlungen schwierig waren, ist es uns gelungen, Einigkeit zu erzielen. Aber in der Frage der Elektrofahrzeuge sind wir sehr gespalten. Der Fall ist deshalb so besonders, weil er die einzigartige wirtschaftliche Position Deutschlands gegenüber China und dessen künftige Handelsbeziehungen mit China berührt.

Das ist verständlich: Die Umsätze und Marktanteile der deutschen Automobilindustrie in China sind in letzter Zeit zurückgegangen, und die deutsche Wirtschaft ist auf die Autoindustrie angewiesen.

Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass wir uns jetzt in einem Systemwettbewerb auf der wirtschaftlichen Ebene befinden. Aber wenn man sich in die Lage der Automobilindustrie versetzt und auf den kurzfristigen Gewinn schaut, kann man wahrscheinlich noch etwas verdienen. Das ist eine Geschäftsentscheidung.

Aber eine, die nicht nachhaltig ist?

Ich dachte, wir besitzen ein gemeinsames Verständnis von Chinas wirtschaftlicher Entwicklung und den Herausforderungen, denen unsere Unternehmen in China, aber auch auf Drittmärkten gegenüberstehen. Es scheint, dass uns eine gemeinsame Einschätzung dazu fehlt, wie sich China wirtschaftlich entwickelt und wie sich das auf Europa auswirkt. Und vor allem scheint die Erkenntnis zu fehlen, dass wir uns in einem systemischen Wettbewerb mit China befinden. Der nächste Kampf um die europäische China-Politik wird nicht in Brüssel stattfinden. Er wird in den europäischen Hauptstädten stattfinden, und er wird mit allen Beteiligten ausgetragen werden. Nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit den Unternehmen und mit den Bürgern.

Meinen Sie damit, dass dies der Beginn einer Fragmentierung ist?

Ja. Der deutsche Fall zeigt, wie tief die Fragmentierung werden kann. Bislang haben wir eine starke Spaltung in der Koalition und bei den wichtigsten deutschen Unternehmen beobachtet. In dem Moment, in dem die Gewerkschaften erkennen, dass wir wegen China Arbeitsplätze verlieren werden, werden wir eine andere Art von Gesprächen führen. Wenn die Menschen die Kosten der China-Entscheidungen zu spüren bekommen, wenn sie mehr für ihre Produkte bezahlen müssen oder wenn sie wegen des Wettbewerbs mit China ihren Arbeitsplatz verlieren, dann werden wir eine stärkere Fragmentierung erleben. Und ich denke, das wird kommen.

Abigaël Vasselier leitet das Forschungsteam zu Chinas Außenpolitik beim Mercator Institut für China-Studien (Merics) in Berlin. Zuvor war sie stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und Policy Fellow und Koordinatorin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations (ECFR). Sie studierte Chinesisch an der China Foreign Affairs University in Peking.

Deutsche Wirtschaftsverbände reagieren unterschiedlich auf den Beschluss der EU-Mitgliedsstaaten für Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hält die Entscheidung prinzipiell für richtig, fordert aber beide Seiten dazu auf, die Verhandlungen weiterzuführen und einen eskalierenden Handelskonflikt zu verhindern.

“Der BDI unterstützt generell die Anwendung von handelspolitischen Schutzinstrumenten, um die europäische Marktwirtschaft vor staatlichen Marktverzerrungen zu schützen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Gleichzeitig muss aber auch das Interesse der europäischen Industrie an stabilen Wirtschaftsbeziehungen mit China ausgewogen berücksichtigt werden”, sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner.

Als größter Handelspartner und Exportmarkt Chinas könne die EU weiterhin selbstbewusst die Gespräche mit Peking fortsetzen. Auch China sei auf gute Handelsbeziehungen mit Europa angewiesen. Das von Investitionen und Export getriebene Wachstumsmodell Chinas stehe ebenfalls unter Druck, so Gönner. Immer mehr Länder wehrten sich gegen Marktverzerrungen durch den chinesischen Staat.

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) weist darauf hin, dass Ausgleichszölle der EU auf Elektroautos aus China legitim und handelsrechtlich erlaubt seien, warnt seinerseits aber ebenfalls vor einem ausufernden Handelskonflikt. Es drohten Gegenmaßnahmen, auch wenn die Eskalation nicht im chinesischen Interesse sei, hieß es seitens des IW.

Kritischer äußerte sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), deren Außenwirtschaftschef Volker Treier eine Zollspirale fürchtet. “Die Entkopplung zwischen Europa und China belastet den globalen Handel heute schon und schwächt die Wettbewerbsfähigkeit weiter Teile der deutschen Wirtschaft”, sagte Treier. Gegen zunehmenden Protektionismus wären aus Sicht der DIHK Handelsanreize sinnvoller als neue Hürden. grz

Die Europäische Kommission will den Haushalt der EU laut einem Medienbericht vollkommen neu aufstellen. Das gehe aus einer internen Präsentation hervor, wie die FAZ am Sonntag meldete. Die bisher größten Budgetposten, die Hilfen für die Landwirte und die Förderung strukturschwacher Regionen, sollen demnach wegfallen. Sie machen je ein Drittel des Haushalts von zuletzt rund 140 Milliarden Euro im Jahr aus.

Stattdessen solle der Großteil des Budgets – darunter die Agrar- und Strukturhilfen – als “Zuschuss” zum nationalen Haushalt an die Mitgliedstaaten fließen. Im Gegenzug sollen diese konkrete politische Reformen zusagen. Die stärkere Kopplung von EU-Geldern an nationale Reformen hatte sich bereits abgezeichnet.

Parallel solle der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigte Fonds für Wettbewerbsfähigkeit entstehen, in dem alle bisher im weitesten Sinne dafür vorgesehenen Mittel und Fonds aufgehen. Dazu zählt etwa das Forschungsprogramm Horizon oder auch der Europäische Verteidigungsfonds. Der Umbau des Budgets soll Teil des für 2025 angekündigten Vorschlags für den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028 bis 2034 sein. Die Kommission kommentierte das Papier nicht. Es gebe noch keine abgestimmte Position, hieß es in der Behörde.

Geopolitische Instabilität sowie soziale Ungleichheit bei der Einführung von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels in Europa seien die größten Herausforderungen beim Erreichen der europäischen Klimaziele. Eine Studie des Brüsseler Thinktanks Bruegel hat das Ziel der EU-Kommission untersucht, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Technisch seien die Ziele machbar, da viele saubere Technologien bereits marktreif sind und kostengünstiger seien.

Die Autoren identifizieren jedoch vier Hauptrisiken, die die Zielerreichung gefährden könnten:

Die Autoren fordern daher, dass der klima- und energiepolitische Rahmen für 2040 so gestaltet wird, dass er gegen solche Risiken gewappnet ist. Die EU sollte Verteilungsfragen in den Mittelpunkt ihrer Klimapolitik stellen und eine Emissionsminderungsstrategie entwickeln, die geoökonomische und technologische Risikofaktoren überwacht. Darüber hinaus brauche es Notfallpläne, um zu verhindern, dass die genannten Risiken die Klimaziele gefährden. luk

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat der Verarbeitung bestimmter persönlicher Nutzerdaten durch die Facebook-Mutter Meta einen Riegel vorgeschoben. “Ein soziales Online-Netzwerk wie Facebook darf nicht sämtliche personenbezogene Daten zeitlich unbegrenzt und ohne Unterscheidung nach ihrer Art verwenden“, schrieben die Richter in ihrem am Freitag veröffentlichten Urteil. Sie folgten damit der Empfehlung des Generalanwalts Athanasios Rantos vom April.

Er sei zufrieden mit dem Urteil, sagte der österreichische Datenschutz-Aktivist und Kläger Maximilian Schrems. “Die Unternehmen müssen sich jetzt ein Lösch-Konzept für die von ihnen gesammelten Daten überlegen und darüber nachdenken, welche Daten, die sie in den vergangenen Jahren gesammelt haben, behalten dürfen.” Katharina Raabe-Stuppnig, Juristin der von Schrems geleiteten Datenschutz-Gruppe “None Of Your Business” (NOYB), sagte: “Dieses Urteil gilt auch für alle anderen Online-Werbeunternehmen, die oft keine Verfahren zur Datenminimierung haben.”

Schrems hatte gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu seiner sexuellen Orientierung, geklagt. Er hatte diese zwar bei einer Podiumsdiskussion öffentlich gemacht, sie aber nicht in seinem Facebook-Profil angegeben. Eine Analyse seiner von Meta gespeicherten Daten habe dennoch ergeben, dass sich daraus Rückschlüsse auf seine Homosexualität ziehen lassen. Außerdem habe er schon Jahre vor der Veranstaltung entsprechende Werbung erhalten, ergänzte Schrems.

Schrems’ Aussagen von der Podiumsdiskussion dürften zwar unter Einhaltung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für zielgerichtete Werbung verarbeitet werden, urteilte der EuGH. “Dieser Umstand allein berechtigt jedoch nicht, andere personenbezogene Daten zu verarbeiten, die sich auf die sexuelle Orientierung dieser Person beziehen.” rtr

Ekaterina Sachariewa kann sich noch genau erinnern an den Moment, in dem sie vom Fall der Berliner Mauer erfuhr. Das war in einem Trolleybus auf dem Weg zur Schule im bulgarischen Pasardschik, einer Stadt im Südwesten des Landes mit knapp 60.000 Einwohnern. Die Nachricht hatte für Sachariewa, damals 14 Jahre alt, eine ganz besondere Bedeutung. Sie besuchte das Berthold-Brecht-Gymnasium, ein Fremdsprachengymnasium, wie es sie damals schon in jeder Regionalstadt Bulgariens gab. “Als Jugendliche mit der Welt der deutschen Sprache und Kultur in Berührung zu kommen, war für mich damals die Chance, die Welt zu entdecken.”

Nicht nur der frühe Kontakt zu einem anderen Land verleiht der designierten Forschungskommissarin eine gewisse Weltläufigkeit. Von 2017 bis 2021 vertrat die Juristin ihr Land als Außenministerin international, traf ihren damaligen US-Kollegen Mike Pompeo in Washington sowie Heiko Maas in Berlin. In Sachariewas Amtszeit fiel damals in der ersten Jahreshälfte 2018 auch die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft. Zuvor hatte sie bereits Erfahrung als Ministerin gesammelt, sie war erst für Regionalentwicklung und dann für Justiz zuständig.

Mit ihrer Vita hebt sich die mittlerweile 49-jährige Sachariewa von anderen Kommissarsanwärtern ab, die wie etwa der Malteser Glenn Micallef noch nie ein Ministeramt innehatten. Und trotzdem dürfte die Bulgarin bei ihrer Anhörung im Europäischen Parlament, bei der es um ihre Bestätigung oder Ablehnung geht, unter Druck geraten, auch weil sie der Partei GERB angehört. Die Partei, Teil der Europäischen Volkspartei (EVP), war in zahlreiche Korruptionsfälle verwickelt. Bulgarien sei eines der korruptesten Länder in der EU und wurde über Jahre von der GERB regiert, sagt etwa der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund: “Natürlich muss das Europa-Parlament bei dieser Kandidatin genau hinschauen.”

Konkret hat ein Whistleblower Sachariewa 2018 beschuldigt, in einen Skandal um den Verkauf von Pässen verwickelt zu sein. Der Fall wurde nie juristisch aufgearbeitet. Es hilft zudem nicht, dass Sachariewa bisher keine Berührungspunkte mit den Bereichen hat, die sie künftig verantwortet: Start-ups, Forschung und Innovation.

Eine Kommissarin eigens für Start-ups – das hat es im EU-Organigramm bisher noch nicht gegeben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen signalisiert damit, dass sie Lehren aus dem Draghi-Bericht zieht, der Europas Rückstand bei Spitzentechnologien klar benannt hat. Europa braucht kleine, innovative Unternehmen, um zu den USA aufschließen zu können. Doch Sachariewas Einfluss in diesem Bereich wird beschränkt sein. Faktoren, die das Umfeld von Start-ups prägen, werden in der EU-Kommission an anderer Stelle entschieden, etwa von der künftigen Kommissarin für Finanzdienstleistungen, wenn es um den Zugang zu Kapital für junge Firmen geht.

In ihrem Mission Letter hat von der Leyen die designierte Kommissarin Sachariewa damit beauftragt, Europas Grundlagenforschung zu stärken, indem sie das European Innovation Council (EIC) und das European Research Council (ERC) ausbaut. Der Binnenmarkt soll um eine fünfte Freizügigkeit erweitert werden: Wissenschaftler, Wissen und Technologie sollen sich künftig in der EU frei bewegen können. Sachariewa soll auch eine langfristige Strategie ausarbeiten, um die europäische Forschungsinfrastruktur zu stärken.

Diese Vorschläge sind weitgehend Konsens. Sachariewa wird in ihrem Bereich allerdings nur Erfolge vorweisen können, wenn die EU ausreichend Mittel für Forschung und Innovation bereitstellt. Ein Zusammenschluss von 22 forschungsintensiven Universitäten, darunter die Universitäten von Tübingen und Göttingen, hat in einem offenen Brief gefordert, dass die Zahl der exzellenten ERC-Vorschläge, die nicht finanziert werden, “dramatisch reduziert” werden sollte.

Die Universitäten fordern auch, dass das kommende Forschungsrahmenprogramm mit mindestens 200 Milliarden Euro finanziert werden soll und die Mittel im Vergleich zum Vorgängerprogramm nicht schrumpfen dürfen. Bereits jetzt ist aber schon abzusehen, dass der Kampf um Mittel im kommenden Mehrjährigen Finanzrahmen ab 2028 so hart wie nie zuvor geführt werden wird. Die EVP werde dafür sorgen, dass Sachariewa die Anhörung überstehe, heißt es im Europa-Parlament. Die wirklich schwierigen Hürden muss sie anschließend meistern. Silke Wettach

beim zweiten Anlauf sollte es klappen: Am Mittwoch wird Viktor Orbán im Europäischen Parlament erwartet. Im September hatte er wegen der Fluten in seinem Land kurzfristig abgesagt. Knapp drei Stunden sind für seine Rede, die Beiträge der Parlamentarier sowie seine Reaktion darauf eingeplant. Für Unterhaltungswert ist gesorgt: Abgeordnete planen TV-trächtige Aktionen. Der rechtskonservative Ministerpräsident seinerseits wird sicher nicht mit Hochachtung für Europa glänzen.

Orbán sollte nach seinem Auftritt besser bleiben. Er könnte etwas lernen: Am Nachmittag gibt die Kommission nämlich ihr Statement zu ihrem Rechtsstaatsbericht ab. Sowohl im Bericht, den die Kommission im Juli veröffentlicht hat, als auch in den Empfehlungen geht es viel um das System Orbán in Ungarn mit Vetternwirtschaft, Korruption und Übergriffen auf Journalisten und NGOs.

Am Dienstag steht die Krise der europäischen Autohersteller auf der Tagesordnung in Straßburg. Die Kommission wird auch hier ein Statement abgegeben. Es bleibt abzuwarten, welcher Kommissar spricht, da Industriekommissar Thierry Breton schon in den Sack gehauen hat. Spannend ist auch, ob die Kommission durchblicken lässt, wohin die Reise im nächsten Mandat gehen soll bei Verbrenner-Aus, Strafzahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe und Flottengrenzwerten.

Einen guten Start in die Woche wünsche ich Ihnen!

Brüssel kann trotz Widerstand aus Berlin Zusatzzölle erheben. Es hat sich keine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten gegen das Vorhaben ausgesprochen – allerdings gab es auch kein klares Votum für die Zölle. Damit kann die Brüsseler Behörde entscheiden, ob die Abgaben eingeführt werden.

Das Votum des EU-Rates bedeutet eine krachende Niederlage für Bundeskanzler Olaf Scholz. Er persönlich und seine engsten Berater hatten in den vergangenen Wochen bei anderen EU-Staats- und Regierungschefs intensiv dafür geworben, die Zölle abzulehnen. Überzeugen konnten sie lediglich Slowenien. Neben Deutschland stimmten ansonsten drei Staaten mit Nein, die bereits im Juli die Zölle abgelehnt hatten. Zypern hatte im Juli noch “Nein” gesagt. Jetzt enthielt sich das Land.

Für die Zölle stimmten: Italien, Frankreich, Niederlande, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien, Irland, Dänemark

Enthaltungen: Belgien, Tschechien, Griechenland, Spanien, Kroatien, Zypern, Luxemburg, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Finnland

Dagegen stimmten: Deutschland, Ungarn, Malta, Slowenien, Slowakei

Bisher gelten bereits zehn Prozent Einfuhrzoll auf chinesische E-Autos. Die Zusatzzölle haben je nach Hersteller verschiedene Dimensionen, die nun aufgeschlagen werden. Kooperationsbereitschaft der Hersteller im Untersuchungsverfahren belohnt die EU mit geringeren Aufschlägen. In der am Freitag abgestimmten Version gelten nun folgende Zölle:

Die Zusatzzölle sind ab dem Tag nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt für fünf Jahre gültig. Wann das passiert, ist noch offen. Eine Frist für mögliche Verhandlungen läuft bis zum 30. Oktober. Die offizielle Frist für die Einführung der Zölle ist der 4. November, 13 Monate nach Beginn der EU-Untersuchung. Die seit Juli geltenden vorläufigen Ausgleichszölle bestehen weiterhin als Bankgarantien. Sollte sich ein Hersteller nicht an Vereinbarungen halten, können die Zusatzzölle auch später noch angewandt werden.

VW-Chef Oliver Blume sagte der Bild am Sonntag, man habe noch bis Ende Oktober Zeit, bevor die geplanten Zusatzzölle auf chinesische Autos in Kraft treten. Die Verhandlungen könnten aber auch darauf hinauslaufen, dass chinesische Konzerne E-Autos in Deutschland produzieren ließen. BMW-Chef Oliver Zipse nannte die Abstimmung “ein fatales Signal für die europäische Automobilindustrie”. “Jetzt braucht es eine schnelle Verhandlungslösung zwischen der EU-Kommission und China, um einen Handelskonflikt noch zu verhindern, der am Ende sonst nur Verlierer kennt.” Auch Mercedes-Benz ist laut einer Sprecherin überzeugt, dass Strafzölle die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie langfristig verschlechterten.

Die Europäische Handelskammer in China sprach sich für Dialog aus. Dies sei “der bevorzugte Weg zur Lösung von Handelsstreitigkeiten”, teilte die Kammer mit. “Die Beziehungen zwischen Europa und China haben in der Vergangenheit immense Werte geschaffen und bieten erhebliches Potenzial für zukünftige Wertschöpfung. Daher unterstütze die Handelskammer die EU und China dabei, eine Verhandlungslösung in Betracht zu ziehen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Beziehungen sicherzustellen und Ungleichgewichte zu beseitigen.” Die chinesische Handelskammer bei der EU nannte die EU-Untersuchung “eine politisch motivierte und ungerechtfertigte protektionistische Maßnahme”. Sie werde die noch laufenden Verhandlungen genau beobachten, teilte die Kammer mit.

China will an Verhandlungen festhalten. Das Pekinger Handelsministerium wirft der EU vor, keine Probleme zu lösen, sondern das Vertrauen und die Entschlossenheit chinesischer Unternehmen zu erschüttern und zu behindern, in die EU zu investieren und mit ihr zu kooperieren. Beide Seiten hätten in den Verhandlungen der vergangenen Wochen ihre Bereitschaft zur Lösung zum Ausdruck gebracht. Technische Teams beider Seiten würden die Gespräche am 7. Oktober fortsetzen. Sollte es in den kommenden Wochen zu einer Einigung kommen, müsste der EU-Rat noch einmal über eine überarbeitete Vereinbarung abstimmen.

Die EU-Kommission hielt sich am Freitag bedeckt. Im Raum stehen Mindestpreise von Seiten der chinesischen Hersteller und Importobergrenzen. Allerdings kann hier nicht einfach eine große Vereinbarung abgeschlossen werden. Wenn es um Mindestpreise geht, muss das einzeln mit den Herstellern verhandelt werden. Eine staatliche Einmischung ist im Rahmen der Vorgaben der Welthandelsorganisation (WTO) problematisch.

EU-Quellen gehen davon aus, dass China etwaige Schritte Anfang November umsetzen wird, wenn die Zölle auf Elektroautos wahrscheinlich in Kraft treten. Naheliegend sind Zölle auf französischen Cognac. Zu europäischen Schweinefleisch-Importen laufen Untersuchungen auf der chinesischen Seite, ebenso zu Milchprodukten. Auch weitere Beschränkungen für kritische Mineralien sind vorstellbar.

Offen ist, wie damit umgegangen wird, wenn chinesische E-Fahrzeuge aus Nachbar-Drittstaaten, in denen die Zusatzzölle nicht greifen, in die EU eingeführt werden. Beispielsweise aus der Schweiz, die ein Freihandelsabkommen mit China hat. Aber auch Serbien oder das Vereinigte Königreich könnten dabei interessant werden. Die Brüsseler Behörde äußerte sich dazu am Freitag nicht.

Frau Vasselier, was halten Sie von der aktuellen Zollentscheidung zu Elektroautos aus China?

Zunächst einmal ist es ein guter Tag für Europa! Es ist uns gelungen, die Zölle zu verabschieden, was bedeutet, dass wir es geschafft haben, gegenüber China konsequenter aufzutreten. Wir haben gezeigt, dass Europa auf die von China verursachten Verzerrungen reagieren kann. Die Maßnahmen sind keine Zölle nach amerikanischem Vorbild, sondern eine Antwort europäischer Art. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene bei dieser Entscheidung, nämlich die Frage, wie man eine europäische China-Politik mit 27 unterschiedlichen nationalen Interessen betreiben kann. Wir konnten beobachten, wie sich die Abstimmung entwickelt und wie Druck auf einzelne Staaten wirkt. Normalerweise sieht man das nicht so im Detail.

Was zeigt uns das Abstimmungsverhalten der Mitgliedsstaaten?

Im Fall Spanien können wir sehen, wie China es schafft, Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu schüren und damit die Position einer Regierung zu ändern. Das betrifft die Hälfte der Länder, die sich enthalten haben. Eine sehr wichtige Schlussfolgerung daraus ist: Wir müssen unsere Mitgliedsstaaten darauf vorbereiten, dass es in Zukunft mehr Zölle geben könnte, da Europa konsequenter sein wird. Es könnte auch mehr chinesische Vergeltungsmaßnahmen geben. Europa muss besser verstehen, wie China Vergeltung einsetzt und wie wir uns darauf vorbereiten können – sei es auf Regierungsebene oder auf Unternehmensebene. Und wir müssen auch ehrlich darüber nachdenken, welche Art von Wirtschaftsmodell wir für Europa wollen.

Wie könnte ein zukünftiges Wirtschaftsmodell für Europa aussehen?

Wir steuern mit Sicherheit auf eine Zukunft zu, in der Zölle normalisiert werden, Handel von allen Akteuren zunehmend als Waffe eingesetzt wird und wirtschaftlicher Zwang zu einem Merkmal unserer Wirtschafts- und Handelsbeziehungen wird.

Was halten Sie von den Diskussionen über die Zölle in Deutschland und davon, wie Deutschland abgestimmt hat?

Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung der China-Strategie hat der Kanzler mit nur einer Abstimmung gezeigt, wie zersplittert die Regierung ist.

Wollen Sie damit sagen, dass die deutsche China-Strategie nicht funktioniert?

Die deutsche China-Strategie war ein sehr positives Beispiel für die Schaffung von Kohärenz in einem Land, in dem es unterschiedliche Interessen in Bezug auf China gibt. Die Strategie hat Deutschland mit einer Stimme sprechen lassen. Das Votum gegen Zölle und die vielen Debatten und unterschiedlichen Stimmen, die wir jetzt erlebt haben, und auch die Tatsache, dass Olaf Scholz sich gegen die Koalition gestellt hat, zeigen: Wir sind von einem sehr guten Prozess der Kohärenz zu einem Votum gekommen, das diese Bemühungen komplett zunichtegemacht hat. Ein zweiter Punkt ist die Tatsache, dass die Regierung von der Enthaltung zum Nein gewechselt hat. Das geschah in einer Konstellation, in der sie wusste, dass sie bei einer Nein-Stimme keine Mehrheit haben würde und dass Zölle sowieso durchkommen würden.

Was lesen Sie aus diesem Abstimmungsverhalten?

Die Signalwirkung ist äußerst wichtig. In einer solchen Konstellation mit Nein zu stimmen, signalisiert, dass Deutschland die europäische Einheit bricht. In den letzten sechs Jahren haben wir ein sehr gutes Maß an Geschlossenheit erlebt. Aber ich habe das Gefühl, wenn Deutschland Stellung bezieht und sagt: Ich bin dagegen, und ich werde deutlich machen, dass jeder das weiß, untergräbt das unsere Einheit auf lange Sicht – nicht nur in diesem Fall, sondern auch in der Zukunft. Berlin öffnet eine Büchse der Pandora: Wie viel Einigkeit werden wir in der europäischen China-Politik in Zukunft haben?

Hat Scholz auch ein Signal an China gesendet?

Ich denke, das Nein war eindeutig ein Signal an China: Deutschland wird dafür sorgen, dass unsere Handelsbeziehungen nicht so stark politisiert werden, was China ja auch verlangt. Die Konsequenz daraus ist, dass die Chinesen nun sehen, dass sie Deutschland und einige deutsche Unternehmen dazu nutzen können, die europäische Einheit zu brechen. Mit seiner Gegenstimme untergräbt Deutschland auch die Glaubwürdigkeit Europas gegenüber China, denn es zeigt, dass die Haltung der EU-Kommission und die Wünsche Deutschlands weit auseinanderklaffen.

Zwischen China und der EU hat es viel Reibung gegeben. Wie können wir eine Beziehung schaffen, die funktioniert?

China möchte, dass Europa seinen Markt offenhält und einen anderen Ansatz als die USA verfolgt. Das ist aber eindeutig nicht der Fall, wie wir jetzt an den Zöllen sehen. Es wird eine Art von Schließung geben, oder zumindest werden die Kosten für Chinas Zugang zu den europäischen Märkten höher. Europa erwartet Handelsbeziehungen unter fairen und nicht verzerrenden Bedingungen. Aber bei der derzeitigen Entwicklung des chinesischen Wirtschaftsmodells wird das nicht der Fall sein. Deshalb gibt es eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen, denn China kann nicht auf das eingehen, was Europa von ihm möchte, und umgekehrt. Keiner von uns wird in dieser Situation in der Lage sein, auf die Wünsche des anderen einzugehen. Deshalb ist es meiner Meinung nach klar, dass die handelspolitischen und politischen Reibungen weiter eskalieren werden.

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus dieser Situation?

Wir müssen auf europäischer Ebene Widerstandsfähigkeit aufbauen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als geopolitischer Akteur. Es gab schon früher existenzielle Probleme in unseren Beziehungen zu China. Aber die Elektroauto-Frage berührt den europäischen Wohlstand. Europa hat Sanktionen gegen chinesische Akteure im Zusammenhang mit Sicherheitsbedenken im Fall von Cyberangriffen oder schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen verhängt. Und obwohl die Verhandlungen schwierig waren, ist es uns gelungen, Einigkeit zu erzielen. Aber in der Frage der Elektrofahrzeuge sind wir sehr gespalten. Der Fall ist deshalb so besonders, weil er die einzigartige wirtschaftliche Position Deutschlands gegenüber China und dessen künftige Handelsbeziehungen mit China berührt.

Das ist verständlich: Die Umsätze und Marktanteile der deutschen Automobilindustrie in China sind in letzter Zeit zurückgegangen, und die deutsche Wirtschaft ist auf die Autoindustrie angewiesen.

Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass wir uns jetzt in einem Systemwettbewerb auf der wirtschaftlichen Ebene befinden. Aber wenn man sich in die Lage der Automobilindustrie versetzt und auf den kurzfristigen Gewinn schaut, kann man wahrscheinlich noch etwas verdienen. Das ist eine Geschäftsentscheidung.

Aber eine, die nicht nachhaltig ist?

Ich dachte, wir besitzen ein gemeinsames Verständnis von Chinas wirtschaftlicher Entwicklung und den Herausforderungen, denen unsere Unternehmen in China, aber auch auf Drittmärkten gegenüberstehen. Es scheint, dass uns eine gemeinsame Einschätzung dazu fehlt, wie sich China wirtschaftlich entwickelt und wie sich das auf Europa auswirkt. Und vor allem scheint die Erkenntnis zu fehlen, dass wir uns in einem systemischen Wettbewerb mit China befinden. Der nächste Kampf um die europäische China-Politik wird nicht in Brüssel stattfinden. Er wird in den europäischen Hauptstädten stattfinden, und er wird mit allen Beteiligten ausgetragen werden. Nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit den Unternehmen und mit den Bürgern.

Meinen Sie damit, dass dies der Beginn einer Fragmentierung ist?

Ja. Der deutsche Fall zeigt, wie tief die Fragmentierung werden kann. Bislang haben wir eine starke Spaltung in der Koalition und bei den wichtigsten deutschen Unternehmen beobachtet. In dem Moment, in dem die Gewerkschaften erkennen, dass wir wegen China Arbeitsplätze verlieren werden, werden wir eine andere Art von Gesprächen führen. Wenn die Menschen die Kosten der China-Entscheidungen zu spüren bekommen, wenn sie mehr für ihre Produkte bezahlen müssen oder wenn sie wegen des Wettbewerbs mit China ihren Arbeitsplatz verlieren, dann werden wir eine stärkere Fragmentierung erleben. Und ich denke, das wird kommen.

Abigaël Vasselier leitet das Forschungsteam zu Chinas Außenpolitik beim Mercator Institut für China-Studien (Merics) in Berlin. Zuvor war sie stellvertretende Abteilungsleiterin für China, Hongkong, Macao, Taiwan und die Mongolei beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und Policy Fellow und Koordinatorin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations (ECFR). Sie studierte Chinesisch an der China Foreign Affairs University in Peking.

Deutsche Wirtschaftsverbände reagieren unterschiedlich auf den Beschluss der EU-Mitgliedsstaaten für Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hält die Entscheidung prinzipiell für richtig, fordert aber beide Seiten dazu auf, die Verhandlungen weiterzuführen und einen eskalierenden Handelskonflikt zu verhindern.

“Der BDI unterstützt generell die Anwendung von handelspolitischen Schutzinstrumenten, um die europäische Marktwirtschaft vor staatlichen Marktverzerrungen zu schützen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Gleichzeitig muss aber auch das Interesse der europäischen Industrie an stabilen Wirtschaftsbeziehungen mit China ausgewogen berücksichtigt werden”, sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner.

Als größter Handelspartner und Exportmarkt Chinas könne die EU weiterhin selbstbewusst die Gespräche mit Peking fortsetzen. Auch China sei auf gute Handelsbeziehungen mit Europa angewiesen. Das von Investitionen und Export getriebene Wachstumsmodell Chinas stehe ebenfalls unter Druck, so Gönner. Immer mehr Länder wehrten sich gegen Marktverzerrungen durch den chinesischen Staat.

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) weist darauf hin, dass Ausgleichszölle der EU auf Elektroautos aus China legitim und handelsrechtlich erlaubt seien, warnt seinerseits aber ebenfalls vor einem ausufernden Handelskonflikt. Es drohten Gegenmaßnahmen, auch wenn die Eskalation nicht im chinesischen Interesse sei, hieß es seitens des IW.

Kritischer äußerte sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), deren Außenwirtschaftschef Volker Treier eine Zollspirale fürchtet. “Die Entkopplung zwischen Europa und China belastet den globalen Handel heute schon und schwächt die Wettbewerbsfähigkeit weiter Teile der deutschen Wirtschaft”, sagte Treier. Gegen zunehmenden Protektionismus wären aus Sicht der DIHK Handelsanreize sinnvoller als neue Hürden. grz

Die Europäische Kommission will den Haushalt der EU laut einem Medienbericht vollkommen neu aufstellen. Das gehe aus einer internen Präsentation hervor, wie die FAZ am Sonntag meldete. Die bisher größten Budgetposten, die Hilfen für die Landwirte und die Förderung strukturschwacher Regionen, sollen demnach wegfallen. Sie machen je ein Drittel des Haushalts von zuletzt rund 140 Milliarden Euro im Jahr aus.

Stattdessen solle der Großteil des Budgets – darunter die Agrar- und Strukturhilfen – als “Zuschuss” zum nationalen Haushalt an die Mitgliedstaaten fließen. Im Gegenzug sollen diese konkrete politische Reformen zusagen. Die stärkere Kopplung von EU-Geldern an nationale Reformen hatte sich bereits abgezeichnet.

Parallel solle der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigte Fonds für Wettbewerbsfähigkeit entstehen, in dem alle bisher im weitesten Sinne dafür vorgesehenen Mittel und Fonds aufgehen. Dazu zählt etwa das Forschungsprogramm Horizon oder auch der Europäische Verteidigungsfonds. Der Umbau des Budgets soll Teil des für 2025 angekündigten Vorschlags für den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028 bis 2034 sein. Die Kommission kommentierte das Papier nicht. Es gebe noch keine abgestimmte Position, hieß es in der Behörde.

Geopolitische Instabilität sowie soziale Ungleichheit bei der Einführung von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels in Europa seien die größten Herausforderungen beim Erreichen der europäischen Klimaziele. Eine Studie des Brüsseler Thinktanks Bruegel hat das Ziel der EU-Kommission untersucht, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Technisch seien die Ziele machbar, da viele saubere Technologien bereits marktreif sind und kostengünstiger seien.

Die Autoren identifizieren jedoch vier Hauptrisiken, die die Zielerreichung gefährden könnten:

Die Autoren fordern daher, dass der klima- und energiepolitische Rahmen für 2040 so gestaltet wird, dass er gegen solche Risiken gewappnet ist. Die EU sollte Verteilungsfragen in den Mittelpunkt ihrer Klimapolitik stellen und eine Emissionsminderungsstrategie entwickeln, die geoökonomische und technologische Risikofaktoren überwacht. Darüber hinaus brauche es Notfallpläne, um zu verhindern, dass die genannten Risiken die Klimaziele gefährden. luk

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat der Verarbeitung bestimmter persönlicher Nutzerdaten durch die Facebook-Mutter Meta einen Riegel vorgeschoben. “Ein soziales Online-Netzwerk wie Facebook darf nicht sämtliche personenbezogene Daten zeitlich unbegrenzt und ohne Unterscheidung nach ihrer Art verwenden“, schrieben die Richter in ihrem am Freitag veröffentlichten Urteil. Sie folgten damit der Empfehlung des Generalanwalts Athanasios Rantos vom April.

Er sei zufrieden mit dem Urteil, sagte der österreichische Datenschutz-Aktivist und Kläger Maximilian Schrems. “Die Unternehmen müssen sich jetzt ein Lösch-Konzept für die von ihnen gesammelten Daten überlegen und darüber nachdenken, welche Daten, die sie in den vergangenen Jahren gesammelt haben, behalten dürfen.” Katharina Raabe-Stuppnig, Juristin der von Schrems geleiteten Datenschutz-Gruppe “None Of Your Business” (NOYB), sagte: “Dieses Urteil gilt auch für alle anderen Online-Werbeunternehmen, die oft keine Verfahren zur Datenminimierung haben.”

Schrems hatte gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu seiner sexuellen Orientierung, geklagt. Er hatte diese zwar bei einer Podiumsdiskussion öffentlich gemacht, sie aber nicht in seinem Facebook-Profil angegeben. Eine Analyse seiner von Meta gespeicherten Daten habe dennoch ergeben, dass sich daraus Rückschlüsse auf seine Homosexualität ziehen lassen. Außerdem habe er schon Jahre vor der Veranstaltung entsprechende Werbung erhalten, ergänzte Schrems.

Schrems’ Aussagen von der Podiumsdiskussion dürften zwar unter Einhaltung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für zielgerichtete Werbung verarbeitet werden, urteilte der EuGH. “Dieser Umstand allein berechtigt jedoch nicht, andere personenbezogene Daten zu verarbeiten, die sich auf die sexuelle Orientierung dieser Person beziehen.” rtr

Ekaterina Sachariewa kann sich noch genau erinnern an den Moment, in dem sie vom Fall der Berliner Mauer erfuhr. Das war in einem Trolleybus auf dem Weg zur Schule im bulgarischen Pasardschik, einer Stadt im Südwesten des Landes mit knapp 60.000 Einwohnern. Die Nachricht hatte für Sachariewa, damals 14 Jahre alt, eine ganz besondere Bedeutung. Sie besuchte das Berthold-Brecht-Gymnasium, ein Fremdsprachengymnasium, wie es sie damals schon in jeder Regionalstadt Bulgariens gab. “Als Jugendliche mit der Welt der deutschen Sprache und Kultur in Berührung zu kommen, war für mich damals die Chance, die Welt zu entdecken.”

Nicht nur der frühe Kontakt zu einem anderen Land verleiht der designierten Forschungskommissarin eine gewisse Weltläufigkeit. Von 2017 bis 2021 vertrat die Juristin ihr Land als Außenministerin international, traf ihren damaligen US-Kollegen Mike Pompeo in Washington sowie Heiko Maas in Berlin. In Sachariewas Amtszeit fiel damals in der ersten Jahreshälfte 2018 auch die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft. Zuvor hatte sie bereits Erfahrung als Ministerin gesammelt, sie war erst für Regionalentwicklung und dann für Justiz zuständig.

Mit ihrer Vita hebt sich die mittlerweile 49-jährige Sachariewa von anderen Kommissarsanwärtern ab, die wie etwa der Malteser Glenn Micallef noch nie ein Ministeramt innehatten. Und trotzdem dürfte die Bulgarin bei ihrer Anhörung im Europäischen Parlament, bei der es um ihre Bestätigung oder Ablehnung geht, unter Druck geraten, auch weil sie der Partei GERB angehört. Die Partei, Teil der Europäischen Volkspartei (EVP), war in zahlreiche Korruptionsfälle verwickelt. Bulgarien sei eines der korruptesten Länder in der EU und wurde über Jahre von der GERB regiert, sagt etwa der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund: “Natürlich muss das Europa-Parlament bei dieser Kandidatin genau hinschauen.”

Konkret hat ein Whistleblower Sachariewa 2018 beschuldigt, in einen Skandal um den Verkauf von Pässen verwickelt zu sein. Der Fall wurde nie juristisch aufgearbeitet. Es hilft zudem nicht, dass Sachariewa bisher keine Berührungspunkte mit den Bereichen hat, die sie künftig verantwortet: Start-ups, Forschung und Innovation.

Eine Kommissarin eigens für Start-ups – das hat es im EU-Organigramm bisher noch nicht gegeben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen signalisiert damit, dass sie Lehren aus dem Draghi-Bericht zieht, der Europas Rückstand bei Spitzentechnologien klar benannt hat. Europa braucht kleine, innovative Unternehmen, um zu den USA aufschließen zu können. Doch Sachariewas Einfluss in diesem Bereich wird beschränkt sein. Faktoren, die das Umfeld von Start-ups prägen, werden in der EU-Kommission an anderer Stelle entschieden, etwa von der künftigen Kommissarin für Finanzdienstleistungen, wenn es um den Zugang zu Kapital für junge Firmen geht.

In ihrem Mission Letter hat von der Leyen die designierte Kommissarin Sachariewa damit beauftragt, Europas Grundlagenforschung zu stärken, indem sie das European Innovation Council (EIC) und das European Research Council (ERC) ausbaut. Der Binnenmarkt soll um eine fünfte Freizügigkeit erweitert werden: Wissenschaftler, Wissen und Technologie sollen sich künftig in der EU frei bewegen können. Sachariewa soll auch eine langfristige Strategie ausarbeiten, um die europäische Forschungsinfrastruktur zu stärken.

Diese Vorschläge sind weitgehend Konsens. Sachariewa wird in ihrem Bereich allerdings nur Erfolge vorweisen können, wenn die EU ausreichend Mittel für Forschung und Innovation bereitstellt. Ein Zusammenschluss von 22 forschungsintensiven Universitäten, darunter die Universitäten von Tübingen und Göttingen, hat in einem offenen Brief gefordert, dass die Zahl der exzellenten ERC-Vorschläge, die nicht finanziert werden, “dramatisch reduziert” werden sollte.

Die Universitäten fordern auch, dass das kommende Forschungsrahmenprogramm mit mindestens 200 Milliarden Euro finanziert werden soll und die Mittel im Vergleich zum Vorgängerprogramm nicht schrumpfen dürfen. Bereits jetzt ist aber schon abzusehen, dass der Kampf um Mittel im kommenden Mehrjährigen Finanzrahmen ab 2028 so hart wie nie zuvor geführt werden wird. Die EVP werde dafür sorgen, dass Sachariewa die Anhörung überstehe, heißt es im Europa-Parlament. Die wirklich schwierigen Hürden muss sie anschließend meistern. Silke Wettach