Ola Källenius (Mercedes), Oliver Blume (VW), Oliver Zipse (BMW) und Karin Rådström (Daimler Truck) machen heute eine neue Erfahrung. Bei der Auftaktsitzung des strategischen Autodialogs von 10 bis 13 Uhr im Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission müssen sie selbst mitschreiben. Es ist eine Runde “CEOs only”. Sherpas sind nicht zugelassen, die Verbändechefs der Branche von ACEA (Hersteller) und Zulieferer (Clepa) sind auch außen vor.

Selbst die Teilnehmer wissen erst seit wenigen Tagen, wer mit am Tisch sitzt, wenn Ursula von der Leyen nach Familienfoto und fünf Minuten einleitenden Worten die “Tour de table” eröffnet: Neben den Chefs der Hersteller und Tier-1-Zulieferer sind dabei: Verbraucherschützer (BEUC), Gewerkschaften (ETF), Vertreter der Ladeinfrastruktur und die NGO T&E. Insgesamt 22 Teilnehmer können dann ihre Position vorbringen. 165 Minuten sind dafür reserviert. Schnell auf den Punkt kommen ist angesagt, im Schnitt hat jeder 450 Sekunden Zeit für seinen Beitrag, bevor von der Leyen in zehn Minuten die Verabschiedung macht und die nächsten Schritte skizziert.

Hersteller und Zulieferer dürften bemüht sein, mixed messages zu vermeiden, damit sie nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Ihr Ziel ist, bei der Kommissionspräsidentin einen Sinneswandel herbeizuführen: keine Strafzahlungen für 2025, Technologieoffenheit, also ein Fenster für E-Fuels, und Lockerungen bei der CO₂-Flottengesetzgebung. Um damit durchzudringen, bedarf es vermutlich noch massiver Schützenhilfe aus den Mitgliedstaaten. Kommen Sie gut durch den Tag!

Die EU-Kommission beziffert erstmals konkret, wie sehr sie die Bürokratie für Unternehmen reduzieren will: Ziel sei es, binnen fünf Jahren den jährlichen Erfüllungsaufwand um 37,5 Milliarden Euro zu senken, heißt es im Entwurf einer Mitteilung zum Bürokratieabbau, der Table.Briefings vorliegt. Das Dokument soll Ende Februar gemeinsam mit ersten konkreten Vorschlägen zur Entlastung der Unternehmen vorgelegt werden und ist Teil der neuen Wettbewerbsfähigkeitsagenda von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die CDU-Politikerin hat die Maxime ausgegeben, die Berichtspflichten um 25 Prozent für alle Firmen zu senken und kleine und mittelgroße Unternehmen um 35 Prozent zu entlasten. Die Ausgangsbasis war bislang aber unklar geblieben. Nun beruft sich die Kommission auf eine Schätzung von Eurostat, das den jährlichen Erfüllungsaufwand durch EU-Bürokratie auf 150 Milliarden Euro taxiert. 25 Prozent davon entsprechen den 37,5 Milliarden Euro, an denen sich von der Leyen künftig wird messen lassen müssen. Da die Bürokratielasten umfassender definiert sind als die reinen Berichtspflichten, die von der Leyen bislang als Maßstab ausgegeben hat, hängt das ohnehin ambitionierte Ziel noch deutlich höher.

Nach der eigenen Kalkulation der Behörde versprechen die seit Frühjahr 2023 vorgelegten Vorschläge der Kommission bereits eine Entlastung um jährlich fünf Milliarden Euro. Damals hatte von der Leyen erstmals das 25-Prozent-Ziel formuliert. So hatte die Kommission Vereinfachungen für die Landwirte beschlossen, etwa weniger Kontrollen für kleine Höfe.

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber lobte, “dass die Kommission nun beim Thema Bürokratieabbau endlich ernst macht“. Allerdings müsse die Frage gestattet sein, was in den vergangenen Jahren falsch gelaufen sei, dass überhaupt unnötige Bürokratiekosten in solchen Dimensionen entstehen konnten. Daher müsse sich strukturell etwas ändern.

Die Kommission spricht in ihrer Mitteilung selbst davon, die EU brauche einen “Kulturwandel“. Der gesamte EU-Rechtsbestand solle einem Screening unterzogen werden, um die kumulativen Auswirkungen der Richtlinien und Verordnungen auf die Unternehmen zu erfassen und zu erleichtern. Nach dem Muster der Praxischecks in Deutschland will die Behörde gemeinsam mit Praktikern aus den Unternehmen nach konkreten Erleichterungen etwa bei Genehmigungsverfahren suchen.

Bevor sie neue Gesetze vorschlägt, will die Kommission diese jeweils einem KMU- und einem Wettbewerbsfähigkeitscheck unterziehen. Darin will sie unter anderem berücksichtigen, wie sich die Pläne etwa auf die preisliche Konkurrenzsituation der betroffenen Firmen auswirken und auf ihre Innovationsfähigkeit. Die Umsetzung verabschiedeter Gesetze will die Kommission enger als bislang begleiten, durch “Implementierungsfahrpläne” für die Mitgliedstaaten und regelmäßige Umsetzungsdialoge mit den Stakeholdern. Bei Verstößen gegen die beschlossenen Regeln will die Behörde “resolut” durchgreifen.

Die EU-Kommission arbeitet derzeit an Vorschlägen, wie die Umsetzung der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), der CSDDD und der Taxonomie für betroffene Unternehmen erleichtert werden kann. Laut Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis könnten auch weitere Gesetze in das sogenannte Omnibus-Gesetz einbezogen werden, das für den 26. Februar terminiert ist.

In der Kommission und im Europaparlament treffen von der Leyens ambitionierte Bürokratieabbaupläne bereits auf Widerstand. Der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten, René Repasi, pocht darauf, die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) auszunehmen von der geplanten Omnibus-Gesetzgebung. “Ich bin total dafür, bei Berichtspflichten Klarheit zu schaffen, aber bei Handlungspflichten nicht nachzugeben”, sagte er Table.Briefings. Die CSDDD definiere Sorgfaltspflichten für Unternehmen und keine Berichtspflichten. Wenn diese “beim Omnibus außen vor bleiben soll, dann bin ich zum Gespräch bereit”.

Die Lieferkettenrichtlinie war bereits in der vergangenen Legislatur hochumstritten und gerät nun erneut in den Fokus der politischen Auseinandersetzung. Der liberale Kommissionsvizepräsident Stéphane Séjourné forderte im Handelsblatt: “Entweder wir vereinfachen die Richtlinie erheblich, oder wir verwerfen sie ganz.” Zuvor hatte sich die französische Regierung dafür ausgesprochen, das Inkrafttreten der CSDDD auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Unter Sozialdemokraten, Grünen, Linken und teils auch den Liberalen wächst aber die Sorge, dass die Christdemokraten Hand in Hand mit Wirtschaftsverbänden unter dem Mantel des Bürokratieabbaus unliebsame Regeln schleifen wollen. Deshalb werde der Omnibus zum “Symbol, an dem sich der Kampf von richtiger Regulierung zu Deregulierung ausficht”, sagte Repasi.

Die linken Kräfte im Europaparlament wehren sich deshalb insbesondere dagegen, die im vergangenen Jahr verabschiedete Lieferkettenrichtlinie wieder zu öffnen. Sie befürchten, dass die EVP dann im Bündnis mit Liberalen und den Rechtsaußen-Fraktionen versuchen wird, das Vorhaben zu entkernen. Aus diesem Grund lehnt es laut Repasi auch die sozialistische Kommissionsvizepräsidentin Teresa Ribera ab, die beschlossenen Gesetze im Zuge der Omnibus-Richtlinie zu öffnen.

Die Befürchtungen eines Schulterschlusses zwischen der EVP und Fraktionen auf dem rechten Spektrum bekommen Nahrung durch einen Brief, den der Fraktionschef der Patrioten, Jordan Bardella, jetzt an die Fraktionen EVP, EKR und ESN geschrieben hat. Er bietet ihnen eine “Koalition zur Aussetzung des Green Deals” an.

Repasi warnt die Kommission zudem vor einem Schnellschuss: “Wenn die Kommission innerhalb von wenigen Wochen mit heißer Nadel irgendwas zusammenstrickt, (…) dann kann das sehr wahrscheinlich nichts Gutes werden”, sagte der Jurist. Er könne sich ein gestrecktes Verfahren vorstellen, indem das Inkrafttreten der betroffenen Gesetze um zwei Jahre geschoben werde. Die Kommission könne sich dann Zeit nehmen, um ausgereifte Vorschläge vorzulegen.

Zuvor hatte sich die EVP-Führungsriege dafür ausgesprochen, CSRD, CSDDD und Taxonomie um mindestens zwei Jahre auszusetzen, und in dieser Zeit Vorschläge für die Vereinfachung zu erarbeiten.

Am Mittwoch hat die EU-Kommission ihren sogenannten Wettbewerbsfähigkeitskompass (Competitiveness Compass) vorgestellt, der ihre wirtschaftspolitische Strategie ausformuliert. Der Kompass, dessen Inhalt Table.Briefings am Montag präsentiert hat, setzt auf Entbürokratisierung. Aber er scheut vor schwierigen Entscheidungen zurück, die der europäischen Industriepolitik eine Richtung vorgeben würden.

Von vielen Politikern und Verbänden werden die Pläne mit Wohlwollen empfangen. Wirtschaftsverbände freuen sich über den Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und Entbürokratisierung, genauso die EVP. “Die Richtung stimmt”, sagt der Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU). Er erhofft sich durch die Neuausrichtung eine “neue wirtschaftliche Dynamik”.

Neil Makaroff, Direktor des Thinktanks Strategic Perspectives, freut sich über ein positives Signal. “Dekarbonisierung ist nach wie vor eine zentrale Priorität für die EU”, sagte er Table.Briefings nach der Veröffentlichung des Kompasses. Im Vergleich zu den Entwicklungen in den USA habe sich die EU nicht Deregulierung auf die Fahne geschrieben.

Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini ist weniger begeistert. “Von einem Kompass erwartet man, dass er die Richtung weist”, teilte sie mit. Die Kommission habe den Draghi-Bericht neu verpackt, “ohne allerdings den mutigen Europäisierungsschub und die Investitionsoffensive, die Draghi richtigerweise eingefordert hatte”, erklärte die Vorsitzende des Binnnenmarktausschusses im EU-Parlament.

Auch Makaroff kritisierte: “Was fehlt im Kompass, sind kurzfristige Antworten und Investitionen.” Ein Kommissionsvorschlag zur Reform der Beschaffungsregeln, die laut Kompass eine “europäische Präferenz in strategisch wichtigen Sektoren” einführen soll, ist beispielsweise erst für 2026 geplant. Bis der Vorschlag dann durch Rat und Parlament behandelt und letztendlich in nationales Recht umgesetzt sein wird, vergehen noch einige Jahre.

Auch bei der Spar- und Investitionsunion, die die Kommission vorschlagen will, werden noch einige Jahre vergehen, bis sie eine Wirkung auf die Realinvestitionen entfalten kann. Für den neuen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) will die Kommission einen Wettbewerbsfähigkeitsfonds vorschlagen. Der neue MFR wird jedoch erst ab 2028 gelten. Bis dann werde der Zustand der europäischen Industrie noch kritischer sein, vermutete Makaroff.

Der industriepolitische Teil des Kompasses ist noch nicht gut ausformuliert. VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann teilte mit, dass der Kompass zur Symptombehandlung tendiere und drohe, “sich in einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen und Branchenhilfen zu verzetteln”.

Während der Draghi-Bericht eine Methodik vorgab, zwischen Wirtschaftssektoren zu unterscheiden, bleibt beim jetzt vorgelegten Kompass offen, welche Sektoren die EU wie unterstützen soll. “Die Kommission nennt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, ohne dass klar wird, wofür sie sich konkret einsetzen will”, sagte Nils Redeker, stellvertretender Direktor des Jacques Delors Centre.

Die EU habe eigentlich alle Instrumente, die sie braucht, um die Industriepolitik zu gestalten. “Die Frage ist, ob sie diese Instrumente strategisch für ihre Industriepolitik einsetzen will. Und diese Frage wird im Kompass nicht beantwortet”, so Redeker. Wenn die EU eine ernsthafte Industriepolitik wolle, müsse sie entscheiden, wo sie sich einsetzen wolle und wo nicht.

Im Kompass kündigt die Kommission ein Koordinierungsinstrument an, das helfen soll, die Industriepolitiken der Mitgliedstaaten zu koordinieren. Experten, die mit Table.Briefings sprachen, verglichen das Instrument jedoch mit dem wenig effektiven Europäischen Semester, das die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten koordinieren soll.

“Die EU sollte keine neuen, vagen Koordinierungsinstrumente einführen, das stellt den Prozess über echte Entscheidungen”, sagte der Chefökonom des Centre for European Reform, Sander Tordoir. Stattdessen müsse sich die EU darauf einigen, welche Sektoren sie retten wolle und dann die vielen Instrumente, die sie habe, gezielt einsetzen.

Ein hoher EU-Beamter verteidigte das Koordinationsinstrument am Mittwoch. Durch den Wettbewerbsfähigkeitsfonds, der im nächsten MFR vorgesehen ist, habe die Kommission auch einen gewissen Hebel über die Mitgliedstaaten. Dies würde eine effektivere Koordination vereinfachen, sagte der Beamte.

Die nächste Möglichkeit, industriepolitische Pflöcke einzuschlagen, hat die Kommission schon in einem Monat. Am 26. Februar will sie den Clean Industrial Deal vorstellen.

Mit seiner Klage auf einstweilige Verfügung gegen die Annullierung der rumänischen Präsidentschaftswahl ist der nationalistische Überraschungssieger des ersten Wahlgangs, Călin Georgescu, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) abgeblitzt. Bei einer anderen europäischen Institution hat er indessen gepunktet. Die Venedig-Kommission des Europarats hat in einem Dringlichkeitsbericht Bedingungen ausgeführt, “aufgrund derer ein Verfassungsgericht Wahlen für ungültig erklären” kann. Danach ist die Annullierung von Wahlen “nur unter außergewöhnlichen Umständen (entsprechend dem Ultima-Ratio-Prinzip) zulässig”.

Bei dem Wahlgang am 24. November hatte der pro-russische Rechtsextremist Georgescu überraschend gewonnen. Das rumänische Verfassungsgericht ordnete eine Wiederholung der Wahl an, weil der gesamte Wahlprozess irregulär verlaufen sei. Es hatte unter anderem argumentiert, bei der Wahl seien die Wähler durch gesetzwidrig bevorzugte Behandlung eines Kandidaten in den sozialen Medien manipuliert worden. Der im Vorfeld der Wahl recht unbekannte Georgescu hatte vor allem bei Tiktok für sich geworben. Die Onlineplattform habe es versäumt, Georgescu als Politiker und dessen Beiträge als Wahlwerbung zu kennzeichnen, bemängelte die rumänische Regierung. Gegen die Annullierung und Wiederholung der Wahl durch die Regierung hatte der rechte Politiker geklagt.

Wie die Venedig-Kommission nun ausführte, dürfe der Nachweis von Rechtsverstößen durch Online-Kampagnen und soziale Medien “nicht ausschließlich auf Verschlusssachen (die nur als Kontextinformationen verwendet werden können) basieren“, da dies “die erforderliche Transparenz nicht gewährleisten würde”.

Zwar betont die Venedig-Kommission ausdrücklich, sie habe kein Recht, Entscheidungen nationaler Verfassungsgerichte zu werten. Doch insbesondere dieser Passus kann als Kritik an der Wahlannullierung durch das rumänische Verfassungsgericht verstanden werden, da sich diese im Wesentlichen auf Geheimdienst-Informationen stützte.

Ob Călin Georgescu an der für Mai 2025 angesetzten Wiederholung der Präsidentschaftswahlen teilnehmen können wird, scheint noch unsicher. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihm die Teilnahme verwehrt wird, so wie bereits zuvor einer Kandidatin der nationalistischen Partei SOS Rumänien. Für diesen Fall hat Georgescu angekündigt, sich für eine Koalition nationalistischer Parteien um das Amt des Ministerpräsidenten bemühen zu wollen. Entsprechende Gespräche liefen bereits, erklärte er.

Zwei im Dezember 2024 und Januar 2025 durchgeführte Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Avantgarde und INSCORP Research ergeben ein komplexes, zuweilen paradox erscheinendes politisches Stimmungsbild in dem Karpathenland. Avantgarde zufolge halten 49 Prozent der Rumänen und Rumäninnen die Annullierung der Präsidentschaftswahl für falsch, eine Minderheit von 42 Prozent für richtig. Gleichzeitig sagen die Daten von INSCORP, dass eine Mehrheit von 54 Prozent die Wahl für vom Ausland (sprich Russland) manipuliert hält.

Beide Umfragen ergeben aber, dass der umstrittene Souveränist Georgescu als stärkste politische Persönlichkeit im gegenwärtigen Rumänien gilt. 38 Prozent der Befragten nannten seinen Namen auf die Frage von INSCORP, wen sie bei den Präsidentschaftswahlen wählen würden. Ein Viertel nannte Crin Antonescu, den Kandidaten der regierenden Koalition aus den postkommunistischen Sozialdemokraten der PDS und den Nationalliberalen der PNL. Lediglich sechs Prozent gaben Elena Lasconi an, die als Kandidatin der Union zur Rettung Rumäniens (URS) Anfang Dezember 2024 gegen Georgescu in die Stichwahl gehen sollte.

Der von Avantgarde gestellten Sonntagsfrage zufolge würde die nationalistische Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) bei Parlamentswahlen mit 29 Prozent der Stimmen erstmals als stärkste politische Kraft ins rumänische Abgeordnetenhaus einziehen. Und zwar vor der sozialdemokratischen PSD mit 22 Prozent, den liberalen Parteien PNL und URS mit jeweils 13 Prozent und den nationalistischen Formationen SOS Rumänien mit acht Prozent sowie der Partei der Jungen Leute (POT) mit 5 Prozent. Die Demokratische Vereinigung der Ungarn in Rumänien (UDMR) würde mit vier Prozent den Einzug ins Parlament verfehlen.

In eigentümlichem Kontrast zu den nationalistischen Tendenzen in Rumänien hat INSCORP wachsendes Vertrauen in die EU und die Nato ermittelt. Beide Organisationen genießen demnach eine so große Zustimmung der Mehrheit der Rumänen und Rumäninnen wie noch nie. Fast drei Viertel von ihnen sähen Vorteile in der EU-Mitgliedschaft für das wirtschaftliche und soziale Leben ihrer Familien. Im Jahr 2022 war es nur etwas mehr als die Hälfte. Die große Mehrheit lehne zudem einen Austritt ihres Landes aus der Nato ab. Gleichzeitig äußerten rund 57 Prozent der Befragten die Ansicht, ihr Land solle seine nationalen Interessen verteidigen, selbst wenn dies zu Konflikten mit EU und Nato führe.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung aber misstraut den Umfrage-Ergebnissen zufolge den nationalen Medien, fühlt sich von ihnen fehl- und desinformiert. Viele Bürger und Bürgerinnen hätten aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Land das Vertrauen in ihre politische Elite verloren und zweifelten an deren Integrität und Professionalismus. Insbesondere darin dürfte die Ursache liegen, dasss Avantgarde zufolge 51 Prozent von ihnen ihr Vertrauen dem Nationalisten Georgescu schenken, obwohl sie laut INSCORP überwiegend positiv zu EU und Nato eingestellt sind.

03.02.-05.02.2025, Berlin/online

Handelsblatt, Konferenz Sicherheit und Verteidigung 2025

Das Handelsblatt diskutiert die Verteidigungsfähigkeit im Weltraum und die Nutzung von Weltraumkapazitäten. INFOS & ANMELDUNG

04.02.2025 – 18:15-19:15 Uhr, online

KAS, Diskussion Haben wir unsere Ambitionen aufgegeben? Welche Rolle spielt der Klimaschutz in Deutschland und Frankreich

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, ob wir aus Sorge um Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze die Klimapolitik aus dem Blick der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit verlieren. INFOS & ANMELDUNG

04.02.2025 – 19:00-20:30 Uhr, Chemnitz

KAS, Diskussion Fällt der “Globale Süden” als Partner des Westens aus?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert, an welcher Ordnung und an welchen Werten sich Deutschland und die EU künftig orientieren sollten. INFOS & ANMELDUNG

04.02.2025 – 19:30 Uhr, Hamburg/online

Die Zeit Das Rathaus-Triell – wen wählt Hamburg?

Die Zeit diskutiert mit Hamburger Spitzenpolitikern über die anstehende Bürgerschaftswahl. INFOS & ANMELDUNG

Der Haushaltsausschuss des EU-Parlaments hat mit deutlicher Mehrheit grünes Licht für den Bau des neuen Frontex-Hauptquartiers in Warschau gegeben. 23 Abgeordnete der EVP, von Renew, ECR und der Patrioten stimmten für das Bauprojekt, für das Kosten in der Höhe von 250 Millionen Euro veranschlagt sind. Fünf Abgeordnete im Ausschuss stimmten dagegen. Darunter waren die Grünen, während zehn Abgeordnete sich enthielten, insbesondere aus der S&D-Fraktion.

Scharfe Kritik am Abstimmungsverhalten von Sozialdemokraten und Grünen kam im Nachgang aus der EVP-Fraktion: Die Konservativen kritisierten die Grüne für ihre Nein-Stimmen und die Sozialdemokraten für ihre Enthaltung: “Dass Grüne dagegen stimmen und Sozialdemokraten sich enthalten haben, steht sinnbildlich für die Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung beim Thema Migration”, teilte Monika Hohlmeier (CSU) mit.

Den Sozialdemokraten wirft die Berichterstatterin der EVP-Fraktion zudem “Doppelmoral und Heuchelei” vor. In Deutschland würden die Sozialdemokraten die Union dafür kritisieren, die Unterstützung der AfD für ihren Migrationsvorschlag zu akzeptieren. In der EU wollten sie aber an der Seite der AfD die Stärkung des Grenzschutzes verhindern.

Die Sicherheit Europas sei oberste Priorität, schrieb Hohlmeier: “Wenn wir Europa besser schützen wollen, müssen wir Frontex ein modernes und sicheres Gebäude zur Verfügung stellen”. Dies auch mit Blick auf einen Ausbau der Grenzagentur auf 30.000 Mitarbeiter. Das Hauptquartier von Frontex sei derzeit auf drei verschiedene Gebäude an zwei unterschiedlichen Standorten verteilt, wobei die Mietverträge demnächst auslaufen würden. Das neue Gebäude werde Einsparungen bei den Betriebskosten und beim Energieverbrauch bringen.

“Das Projekt ist überteuert und überdimensioniert”, begründete Rasmus Andresen, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen, die Ablehnung. Die Grenzagentur wolle zudem das Projekt teilweise über ein EIB-Darlehen finanzieren, wie auch aus einem Brief des Frontex-Direktors an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses hervorgeht. Dies sei eine Grauzone der EU-Haushaltsordnung und ein schlechter Präzedenzfall.

Laut Rasmus Andresen soll das Hauptquartier 2000 Mitarbeitende beherbergen und über eine Nettonutzfläche von 63.161 Quadratmetern verfügen. Die S&D-Fraktion sei grundsätzlich der Auffassung, dass Haushaltsmittel für die Finanzierung von Politik eingesetzt werden sollten und nicht für den Kauf von Immobilien, reagierte der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Jens Geier, gegenüber Table.Briefings. Da der Baugrund aber ein Geschenk des polnischen Staates sei, hätten sich die Abgeordneten der S&D-Fraktion am Ende enthalten. sti

Die EU will mit drei Milliarden Euro zur politischen und wirtschaftlichen Stabilität Jordaniens beitragen. Das unter anderem an Syrien und Israel grenzende Land habe enorme Großzügigkeit bewiesen, indem es Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe und sei uneingeschränkt der Förderung von Frieden und Sicherheit in der Region und weltweit verpflichtet, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Treffen mit Jordaniens König Abdullah II.

Als Beispiel nannte sie die entscheidende Rolle, die Jordanien bei der Aufrechterhaltung der Waffenruhe im Gazastreifen und bei der Unterstützung des Übergangs in Syrien nach dem Sturz von Langzeitherrscher Baschar al-Assad spielt.

Verknüpft ist die EU-Milliardenhilfe mit einer Vereinbarung über eine neue umfassende strategische Partnerschaft zwischen der EU und Jordanien. Sie sieht unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus, Drogenhandel und organisierte Kriminalität sowie bei Migrationsthemen vor.

Jordanien gehört weltweit zu den Ländern, die pro Staatsbürger die meiste Zahl an Flüchtlingen beheimaten. Dort leben vor allem viele Palästinenser und Syrer. Laut EU umfasst das Unterstützungspaket 640 Millionen Euro an Zuschüssen, 1,4 Milliarden Euro für Investitionen und eine Milliarde Euro Kredite für Zahlungsbilanzschwierigkeiten. dpa

Die EU will weitere Schiffe der russischen Schattenflotte mit Strafmaßnahmen belegen. Dies soll Teil des 16. Sanktionspakets werden, das die EU-Kommission am Mittwoch den EU-Botschaftern erstmals präsentiert hat. Neu sollen weitere 74 Tanker gelistet werden. Die EU lag hier bisher weit hinter den USA zurück, die rund 180 Schiffe mit Strafmaßnahmen belegt haben. Mit der Schattenflotte versucht Russland, die Preisobergrenze beim Öl zu umgehen, die einige EU-Staaten unter die derzeitigen 60 US-Dollar senken möchten.

Mit dem neuen Paket schlägt die Kommission zudem vor, die Importe von russischem Aluminium einzuschränken. Im letzten Jahr kamen rund sechs Prozent der Einfuhren des Leichtmetalls aus Russland. Nicht enthalten ist im Paket ein Verbot von LNG, wie dies eine Gruppe von zehn EU-Staaten mit Finnland, Polen und Balten im Vorfeld gefordert hatten.

Beim ersten Austausch am Mittwoch beklagten einige Botschafter, dass das Phase-Out von Flüssiggas nicht vorgesehen sei. Die EU führt zwar als Folge der Sanktionen kaum mehr russisches Gas und Öl über Pipeline ein. Dafür hat aber zuletzt der Import von Flüssiggas aus Russland im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um 20 Prozent zugenommen.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kündigte zudem an, dass ein Exportverbot von Konsolen wie Sony Playstation oder Microsoft Xbox teil des Sanktionspakets sein würden. Russland nutze die Konsolen, um Drohnen zu steuern. Vorgesehen sind auch weitere Listungen von Personen und Unternehmen. Der Tenor auf die neuen Strafmaßnahmen sei beim ersten Austausch insgesamt positiv gewesen, so Diplomaten.

Mehrheitlich begrüßt worden sei der Vorschlag der Kommission, Agrarprodukte und Dünger aus Russland mit Zöllen zu belegen, wobei die Auswirkungen auf den Binnenmarkt noch genauer analysiert werden müssten. Die EU will das 16. Sanktionspaket bis zum dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs am 24. Februar in Kraft setzen. sti

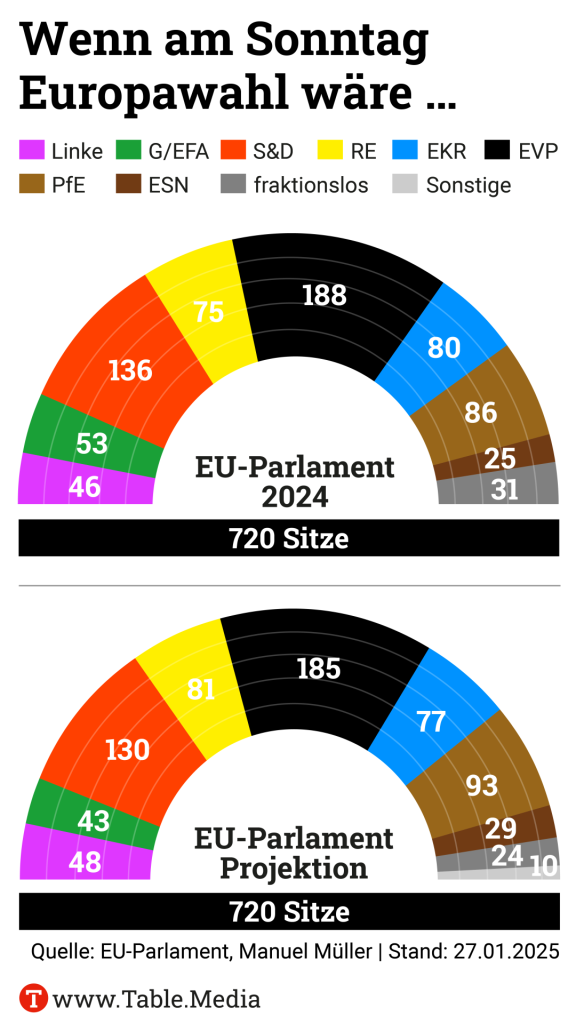

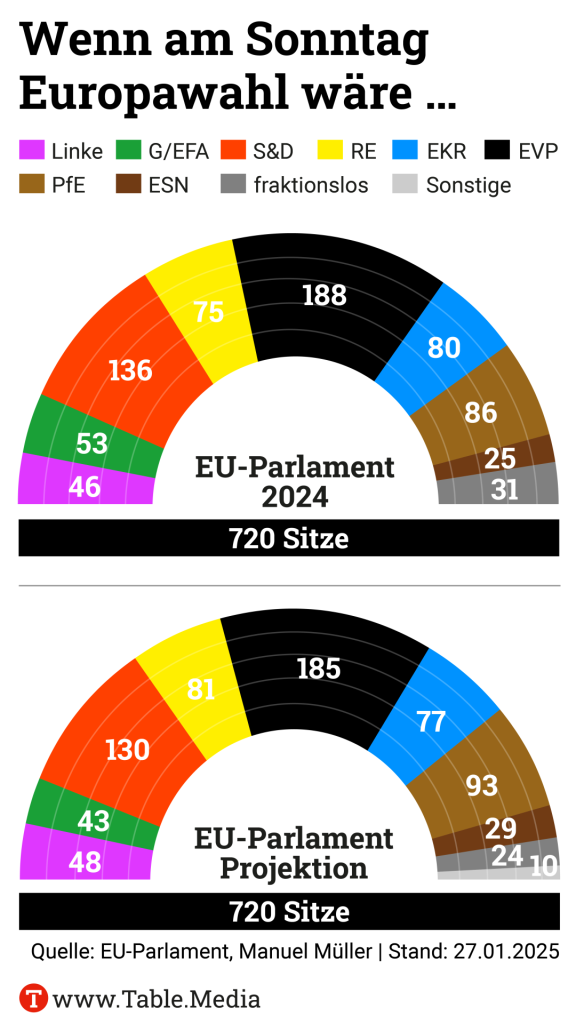

Wenn man in den letzten Wochen die politischen Schlagzeilen verfolgte – von Trumps Amtseinführung bis zum Wackeln der Brandmauer in Deutschland -, so scheinen Rechtsaußen-Parteien überall auf dem Vormarsch zu sein. Blickt man jedoch auf die europäischen Wahlumfragen, so fiel ihre Bilanz bestenfalls durchmischt aus. Anfang Dezember hatten die “Patrioten für Europa” (PfE), die größte Rechtsaußenfraktion im Europäischen Parlament, noch einen neuen Rekordwert in der Europawahl-Sitzprojektion erreicht. Nun fallen die PfE hingegen deutlich zurück, was nur teilweise von Zugewinnen der anderen Rechtsfraktionen ausgeglichen wird. Der größte Gewinner ist zum Jahresauftakt hingegen die Linke, und auch die Grünen stehen besser da als noch vor zwei Monaten.

Die drei Fraktionen der großkoalitionären “Plattform” wiederum erfahren allesamt leichte Einbußen. Im Fall der Europäischen Volkspartei (EVP) gehen diese insbesondere auf Deutschland zurück, wo die CDU/CSU im Bundestagswahlkampf zwar deutlich führt, aber bereits seit einigen Wochen schleichend an Zustimmung verliert. (Die Umfragen, die in die Sitzprojektion einflossen, wurden großteils noch vor Friedrich Merz’ jüngstem Asylpolitik-Vorstoß durchgeführt.)

Im Hinblick auf Ôsterreich verlor auch die ÖVP nach der Ankündigung von Koalitionsgesprächen mit der FPÖ (PfE) stark an Zustimmung. Deutlich zulegen kann hingegen die ungarische Tisza, die in einzelnen Umfragen deutlich vor Viktor Orbáns Fidesz (PfE) liegt. Unter dem Strich kommt die EVP im Basisszenario der Projektion damit noch auf 185 Sitze (-1).

Ähnlich durchwachsen ist die Lage der europäischen Sozialdemokrat:innen. Sie können zwar insbesondere in Deutschland leicht dazugewinnen. In mehreren anderen Ländern (etwa Spanien, Portugal, den Niederlanden oder Litauen) setzt sich ihr langsamer Niedergang fort. Mit insgesamt 130 Sitzen (-1) erreicht die S&D-Fraktion in der Projektion ihren schlechtesten Wert seit Herbst 2022.

Bei der liberalen Renew-Fraktion fallen die Umfragen selbst ambivalent aus. Leichten Zugewinnen in einigen Staaten stehen Verluste in anderen gegenüber. Stärker als diese Schwankungen schlägt sich in der Sitzprojektion etwas anderes nieder: Nach der Spaltung der bulgarischen Renew-Mitgliedspartei DPS im vergangenen Sommer schloss die Fraktion die größere der beiden Nachfolgerparteien, DPS-NN, unter Führung des korruptionsverdächtigen Medienmagnaten Deljan Peevski, aus. Die Fraktion fällt damit auf 81 Sitze zurück (-2).

In der Linksfraktion legen gleich fünf Mitgliedsparteien nach längerer Durststrecke wieder zu – aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal und Griechenland. Die Gewinne sind jeweils gering, und es bleibt abzuwarten, ob sie sich in den kommenden Wochen verstetigen. Fürs Erste aber steht die Linksfraktion in der Sitzprojektion auf ihrem besten Wert seit Frühjahr 2023 (48 Sitze/+5). Auch die Grünen können sich leicht steigern und erreichen nun 43 Sitze (+2). Sie profitieren sowohl in Deutschland als auch in Österreich vom Ende der bei ihren Wähler:innen ungeliebten Koalitionen mit der FDP (Renew) und ÖVP (EVP).

Auf der rechten Seite des Parlaments gewinnt die EKR-Fraktion hinzu (77 Sitze/+4), unter anderem aufgrund der Aufnahme der bisher fraktionslosen rechtspopulistischen Partei SALF aus Spanien. Auch die kleine rechtsextreme Fraktion ESN konnte sich seit Dezember steigern, vor allem dank des Höhenflugs der deutschen AfD im Bundestagswahlkampf (29 Sitze/+2).

Größter Verlierer der vergangenen Wochen ist hingegen die PfE-Fraktion (93 Sitze/-7). Vor allem die niederländische PVV, aber auch die ungarischen Fidesz und die tschechische ANO fielen zuletzt in der Wählergunst. Zudem ist in Tschechien das Bündnis der beiden PfE-Parteien Přísaha und Motoristé zerbrochen, und jede für sich allen wäre zu schwach, um wieder Sitze im Europäischen Parlament zu gewinnen.

Unter den fraktionslosen Parteien (24 Sitze/±0) fallen das deutsche BSW sowie die slowakische Hlas etwas zurück, während die tschechische Stačilo dazugewinnt – alle drei vertreten linkskonservativ-europaskeptische Positionen. Die “sonstigen” Parteien, die nicht im Europäischen Parlament vertreten sind und keiner Fraktion eindeutig zugeordnet werden können, kommen auf 10 Sitze (-2).

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im hier dargestellten Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen.

Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und berücksichtigt auch mögliche künftige Fraktionswechsel von bereits im Parlament vertretenen Parteien. Eine genauere Aufschlüsselung der Projektion sowie Informationen zu Datenbasis und Methodik sind auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist” zu finden.

Ola Källenius (Mercedes), Oliver Blume (VW), Oliver Zipse (BMW) und Karin Rådström (Daimler Truck) machen heute eine neue Erfahrung. Bei der Auftaktsitzung des strategischen Autodialogs von 10 bis 13 Uhr im Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission müssen sie selbst mitschreiben. Es ist eine Runde “CEOs only”. Sherpas sind nicht zugelassen, die Verbändechefs der Branche von ACEA (Hersteller) und Zulieferer (Clepa) sind auch außen vor.

Selbst die Teilnehmer wissen erst seit wenigen Tagen, wer mit am Tisch sitzt, wenn Ursula von der Leyen nach Familienfoto und fünf Minuten einleitenden Worten die “Tour de table” eröffnet: Neben den Chefs der Hersteller und Tier-1-Zulieferer sind dabei: Verbraucherschützer (BEUC), Gewerkschaften (ETF), Vertreter der Ladeinfrastruktur und die NGO T&E. Insgesamt 22 Teilnehmer können dann ihre Position vorbringen. 165 Minuten sind dafür reserviert. Schnell auf den Punkt kommen ist angesagt, im Schnitt hat jeder 450 Sekunden Zeit für seinen Beitrag, bevor von der Leyen in zehn Minuten die Verabschiedung macht und die nächsten Schritte skizziert.

Hersteller und Zulieferer dürften bemüht sein, mixed messages zu vermeiden, damit sie nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Ihr Ziel ist, bei der Kommissionspräsidentin einen Sinneswandel herbeizuführen: keine Strafzahlungen für 2025, Technologieoffenheit, also ein Fenster für E-Fuels, und Lockerungen bei der CO₂-Flottengesetzgebung. Um damit durchzudringen, bedarf es vermutlich noch massiver Schützenhilfe aus den Mitgliedstaaten. Kommen Sie gut durch den Tag!

Die EU-Kommission beziffert erstmals konkret, wie sehr sie die Bürokratie für Unternehmen reduzieren will: Ziel sei es, binnen fünf Jahren den jährlichen Erfüllungsaufwand um 37,5 Milliarden Euro zu senken, heißt es im Entwurf einer Mitteilung zum Bürokratieabbau, der Table.Briefings vorliegt. Das Dokument soll Ende Februar gemeinsam mit ersten konkreten Vorschlägen zur Entlastung der Unternehmen vorgelegt werden und ist Teil der neuen Wettbewerbsfähigkeitsagenda von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die CDU-Politikerin hat die Maxime ausgegeben, die Berichtspflichten um 25 Prozent für alle Firmen zu senken und kleine und mittelgroße Unternehmen um 35 Prozent zu entlasten. Die Ausgangsbasis war bislang aber unklar geblieben. Nun beruft sich die Kommission auf eine Schätzung von Eurostat, das den jährlichen Erfüllungsaufwand durch EU-Bürokratie auf 150 Milliarden Euro taxiert. 25 Prozent davon entsprechen den 37,5 Milliarden Euro, an denen sich von der Leyen künftig wird messen lassen müssen. Da die Bürokratielasten umfassender definiert sind als die reinen Berichtspflichten, die von der Leyen bislang als Maßstab ausgegeben hat, hängt das ohnehin ambitionierte Ziel noch deutlich höher.

Nach der eigenen Kalkulation der Behörde versprechen die seit Frühjahr 2023 vorgelegten Vorschläge der Kommission bereits eine Entlastung um jährlich fünf Milliarden Euro. Damals hatte von der Leyen erstmals das 25-Prozent-Ziel formuliert. So hatte die Kommission Vereinfachungen für die Landwirte beschlossen, etwa weniger Kontrollen für kleine Höfe.

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber lobte, “dass die Kommission nun beim Thema Bürokratieabbau endlich ernst macht“. Allerdings müsse die Frage gestattet sein, was in den vergangenen Jahren falsch gelaufen sei, dass überhaupt unnötige Bürokratiekosten in solchen Dimensionen entstehen konnten. Daher müsse sich strukturell etwas ändern.

Die Kommission spricht in ihrer Mitteilung selbst davon, die EU brauche einen “Kulturwandel“. Der gesamte EU-Rechtsbestand solle einem Screening unterzogen werden, um die kumulativen Auswirkungen der Richtlinien und Verordnungen auf die Unternehmen zu erfassen und zu erleichtern. Nach dem Muster der Praxischecks in Deutschland will die Behörde gemeinsam mit Praktikern aus den Unternehmen nach konkreten Erleichterungen etwa bei Genehmigungsverfahren suchen.

Bevor sie neue Gesetze vorschlägt, will die Kommission diese jeweils einem KMU- und einem Wettbewerbsfähigkeitscheck unterziehen. Darin will sie unter anderem berücksichtigen, wie sich die Pläne etwa auf die preisliche Konkurrenzsituation der betroffenen Firmen auswirken und auf ihre Innovationsfähigkeit. Die Umsetzung verabschiedeter Gesetze will die Kommission enger als bislang begleiten, durch “Implementierungsfahrpläne” für die Mitgliedstaaten und regelmäßige Umsetzungsdialoge mit den Stakeholdern. Bei Verstößen gegen die beschlossenen Regeln will die Behörde “resolut” durchgreifen.

Die EU-Kommission arbeitet derzeit an Vorschlägen, wie die Umsetzung der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), der CSDDD und der Taxonomie für betroffene Unternehmen erleichtert werden kann. Laut Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis könnten auch weitere Gesetze in das sogenannte Omnibus-Gesetz einbezogen werden, das für den 26. Februar terminiert ist.

In der Kommission und im Europaparlament treffen von der Leyens ambitionierte Bürokratieabbaupläne bereits auf Widerstand. Der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten, René Repasi, pocht darauf, die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) auszunehmen von der geplanten Omnibus-Gesetzgebung. “Ich bin total dafür, bei Berichtspflichten Klarheit zu schaffen, aber bei Handlungspflichten nicht nachzugeben”, sagte er Table.Briefings. Die CSDDD definiere Sorgfaltspflichten für Unternehmen und keine Berichtspflichten. Wenn diese “beim Omnibus außen vor bleiben soll, dann bin ich zum Gespräch bereit”.

Die Lieferkettenrichtlinie war bereits in der vergangenen Legislatur hochumstritten und gerät nun erneut in den Fokus der politischen Auseinandersetzung. Der liberale Kommissionsvizepräsident Stéphane Séjourné forderte im Handelsblatt: “Entweder wir vereinfachen die Richtlinie erheblich, oder wir verwerfen sie ganz.” Zuvor hatte sich die französische Regierung dafür ausgesprochen, das Inkrafttreten der CSDDD auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Unter Sozialdemokraten, Grünen, Linken und teils auch den Liberalen wächst aber die Sorge, dass die Christdemokraten Hand in Hand mit Wirtschaftsverbänden unter dem Mantel des Bürokratieabbaus unliebsame Regeln schleifen wollen. Deshalb werde der Omnibus zum “Symbol, an dem sich der Kampf von richtiger Regulierung zu Deregulierung ausficht”, sagte Repasi.

Die linken Kräfte im Europaparlament wehren sich deshalb insbesondere dagegen, die im vergangenen Jahr verabschiedete Lieferkettenrichtlinie wieder zu öffnen. Sie befürchten, dass die EVP dann im Bündnis mit Liberalen und den Rechtsaußen-Fraktionen versuchen wird, das Vorhaben zu entkernen. Aus diesem Grund lehnt es laut Repasi auch die sozialistische Kommissionsvizepräsidentin Teresa Ribera ab, die beschlossenen Gesetze im Zuge der Omnibus-Richtlinie zu öffnen.

Die Befürchtungen eines Schulterschlusses zwischen der EVP und Fraktionen auf dem rechten Spektrum bekommen Nahrung durch einen Brief, den der Fraktionschef der Patrioten, Jordan Bardella, jetzt an die Fraktionen EVP, EKR und ESN geschrieben hat. Er bietet ihnen eine “Koalition zur Aussetzung des Green Deals” an.

Repasi warnt die Kommission zudem vor einem Schnellschuss: “Wenn die Kommission innerhalb von wenigen Wochen mit heißer Nadel irgendwas zusammenstrickt, (…) dann kann das sehr wahrscheinlich nichts Gutes werden”, sagte der Jurist. Er könne sich ein gestrecktes Verfahren vorstellen, indem das Inkrafttreten der betroffenen Gesetze um zwei Jahre geschoben werde. Die Kommission könne sich dann Zeit nehmen, um ausgereifte Vorschläge vorzulegen.

Zuvor hatte sich die EVP-Führungsriege dafür ausgesprochen, CSRD, CSDDD und Taxonomie um mindestens zwei Jahre auszusetzen, und in dieser Zeit Vorschläge für die Vereinfachung zu erarbeiten.

Am Mittwoch hat die EU-Kommission ihren sogenannten Wettbewerbsfähigkeitskompass (Competitiveness Compass) vorgestellt, der ihre wirtschaftspolitische Strategie ausformuliert. Der Kompass, dessen Inhalt Table.Briefings am Montag präsentiert hat, setzt auf Entbürokratisierung. Aber er scheut vor schwierigen Entscheidungen zurück, die der europäischen Industriepolitik eine Richtung vorgeben würden.

Von vielen Politikern und Verbänden werden die Pläne mit Wohlwollen empfangen. Wirtschaftsverbände freuen sich über den Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und Entbürokratisierung, genauso die EVP. “Die Richtung stimmt”, sagt der Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU). Er erhofft sich durch die Neuausrichtung eine “neue wirtschaftliche Dynamik”.

Neil Makaroff, Direktor des Thinktanks Strategic Perspectives, freut sich über ein positives Signal. “Dekarbonisierung ist nach wie vor eine zentrale Priorität für die EU”, sagte er Table.Briefings nach der Veröffentlichung des Kompasses. Im Vergleich zu den Entwicklungen in den USA habe sich die EU nicht Deregulierung auf die Fahne geschrieben.

Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini ist weniger begeistert. “Von einem Kompass erwartet man, dass er die Richtung weist”, teilte sie mit. Die Kommission habe den Draghi-Bericht neu verpackt, “ohne allerdings den mutigen Europäisierungsschub und die Investitionsoffensive, die Draghi richtigerweise eingefordert hatte”, erklärte die Vorsitzende des Binnnenmarktausschusses im EU-Parlament.

Auch Makaroff kritisierte: “Was fehlt im Kompass, sind kurzfristige Antworten und Investitionen.” Ein Kommissionsvorschlag zur Reform der Beschaffungsregeln, die laut Kompass eine “europäische Präferenz in strategisch wichtigen Sektoren” einführen soll, ist beispielsweise erst für 2026 geplant. Bis der Vorschlag dann durch Rat und Parlament behandelt und letztendlich in nationales Recht umgesetzt sein wird, vergehen noch einige Jahre.

Auch bei der Spar- und Investitionsunion, die die Kommission vorschlagen will, werden noch einige Jahre vergehen, bis sie eine Wirkung auf die Realinvestitionen entfalten kann. Für den neuen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) will die Kommission einen Wettbewerbsfähigkeitsfonds vorschlagen. Der neue MFR wird jedoch erst ab 2028 gelten. Bis dann werde der Zustand der europäischen Industrie noch kritischer sein, vermutete Makaroff.

Der industriepolitische Teil des Kompasses ist noch nicht gut ausformuliert. VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann teilte mit, dass der Kompass zur Symptombehandlung tendiere und drohe, “sich in einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen und Branchenhilfen zu verzetteln”.

Während der Draghi-Bericht eine Methodik vorgab, zwischen Wirtschaftssektoren zu unterscheiden, bleibt beim jetzt vorgelegten Kompass offen, welche Sektoren die EU wie unterstützen soll. “Die Kommission nennt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, ohne dass klar wird, wofür sie sich konkret einsetzen will”, sagte Nils Redeker, stellvertretender Direktor des Jacques Delors Centre.

Die EU habe eigentlich alle Instrumente, die sie braucht, um die Industriepolitik zu gestalten. “Die Frage ist, ob sie diese Instrumente strategisch für ihre Industriepolitik einsetzen will. Und diese Frage wird im Kompass nicht beantwortet”, so Redeker. Wenn die EU eine ernsthafte Industriepolitik wolle, müsse sie entscheiden, wo sie sich einsetzen wolle und wo nicht.

Im Kompass kündigt die Kommission ein Koordinierungsinstrument an, das helfen soll, die Industriepolitiken der Mitgliedstaaten zu koordinieren. Experten, die mit Table.Briefings sprachen, verglichen das Instrument jedoch mit dem wenig effektiven Europäischen Semester, das die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten koordinieren soll.

“Die EU sollte keine neuen, vagen Koordinierungsinstrumente einführen, das stellt den Prozess über echte Entscheidungen”, sagte der Chefökonom des Centre for European Reform, Sander Tordoir. Stattdessen müsse sich die EU darauf einigen, welche Sektoren sie retten wolle und dann die vielen Instrumente, die sie habe, gezielt einsetzen.

Ein hoher EU-Beamter verteidigte das Koordinationsinstrument am Mittwoch. Durch den Wettbewerbsfähigkeitsfonds, der im nächsten MFR vorgesehen ist, habe die Kommission auch einen gewissen Hebel über die Mitgliedstaaten. Dies würde eine effektivere Koordination vereinfachen, sagte der Beamte.

Die nächste Möglichkeit, industriepolitische Pflöcke einzuschlagen, hat die Kommission schon in einem Monat. Am 26. Februar will sie den Clean Industrial Deal vorstellen.

Mit seiner Klage auf einstweilige Verfügung gegen die Annullierung der rumänischen Präsidentschaftswahl ist der nationalistische Überraschungssieger des ersten Wahlgangs, Călin Georgescu, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) abgeblitzt. Bei einer anderen europäischen Institution hat er indessen gepunktet. Die Venedig-Kommission des Europarats hat in einem Dringlichkeitsbericht Bedingungen ausgeführt, “aufgrund derer ein Verfassungsgericht Wahlen für ungültig erklären” kann. Danach ist die Annullierung von Wahlen “nur unter außergewöhnlichen Umständen (entsprechend dem Ultima-Ratio-Prinzip) zulässig”.

Bei dem Wahlgang am 24. November hatte der pro-russische Rechtsextremist Georgescu überraschend gewonnen. Das rumänische Verfassungsgericht ordnete eine Wiederholung der Wahl an, weil der gesamte Wahlprozess irregulär verlaufen sei. Es hatte unter anderem argumentiert, bei der Wahl seien die Wähler durch gesetzwidrig bevorzugte Behandlung eines Kandidaten in den sozialen Medien manipuliert worden. Der im Vorfeld der Wahl recht unbekannte Georgescu hatte vor allem bei Tiktok für sich geworben. Die Onlineplattform habe es versäumt, Georgescu als Politiker und dessen Beiträge als Wahlwerbung zu kennzeichnen, bemängelte die rumänische Regierung. Gegen die Annullierung und Wiederholung der Wahl durch die Regierung hatte der rechte Politiker geklagt.

Wie die Venedig-Kommission nun ausführte, dürfe der Nachweis von Rechtsverstößen durch Online-Kampagnen und soziale Medien “nicht ausschließlich auf Verschlusssachen (die nur als Kontextinformationen verwendet werden können) basieren“, da dies “die erforderliche Transparenz nicht gewährleisten würde”.

Zwar betont die Venedig-Kommission ausdrücklich, sie habe kein Recht, Entscheidungen nationaler Verfassungsgerichte zu werten. Doch insbesondere dieser Passus kann als Kritik an der Wahlannullierung durch das rumänische Verfassungsgericht verstanden werden, da sich diese im Wesentlichen auf Geheimdienst-Informationen stützte.

Ob Călin Georgescu an der für Mai 2025 angesetzten Wiederholung der Präsidentschaftswahlen teilnehmen können wird, scheint noch unsicher. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihm die Teilnahme verwehrt wird, so wie bereits zuvor einer Kandidatin der nationalistischen Partei SOS Rumänien. Für diesen Fall hat Georgescu angekündigt, sich für eine Koalition nationalistischer Parteien um das Amt des Ministerpräsidenten bemühen zu wollen. Entsprechende Gespräche liefen bereits, erklärte er.

Zwei im Dezember 2024 und Januar 2025 durchgeführte Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Avantgarde und INSCORP Research ergeben ein komplexes, zuweilen paradox erscheinendes politisches Stimmungsbild in dem Karpathenland. Avantgarde zufolge halten 49 Prozent der Rumänen und Rumäninnen die Annullierung der Präsidentschaftswahl für falsch, eine Minderheit von 42 Prozent für richtig. Gleichzeitig sagen die Daten von INSCORP, dass eine Mehrheit von 54 Prozent die Wahl für vom Ausland (sprich Russland) manipuliert hält.

Beide Umfragen ergeben aber, dass der umstrittene Souveränist Georgescu als stärkste politische Persönlichkeit im gegenwärtigen Rumänien gilt. 38 Prozent der Befragten nannten seinen Namen auf die Frage von INSCORP, wen sie bei den Präsidentschaftswahlen wählen würden. Ein Viertel nannte Crin Antonescu, den Kandidaten der regierenden Koalition aus den postkommunistischen Sozialdemokraten der PDS und den Nationalliberalen der PNL. Lediglich sechs Prozent gaben Elena Lasconi an, die als Kandidatin der Union zur Rettung Rumäniens (URS) Anfang Dezember 2024 gegen Georgescu in die Stichwahl gehen sollte.

Der von Avantgarde gestellten Sonntagsfrage zufolge würde die nationalistische Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) bei Parlamentswahlen mit 29 Prozent der Stimmen erstmals als stärkste politische Kraft ins rumänische Abgeordnetenhaus einziehen. Und zwar vor der sozialdemokratischen PSD mit 22 Prozent, den liberalen Parteien PNL und URS mit jeweils 13 Prozent und den nationalistischen Formationen SOS Rumänien mit acht Prozent sowie der Partei der Jungen Leute (POT) mit 5 Prozent. Die Demokratische Vereinigung der Ungarn in Rumänien (UDMR) würde mit vier Prozent den Einzug ins Parlament verfehlen.

In eigentümlichem Kontrast zu den nationalistischen Tendenzen in Rumänien hat INSCORP wachsendes Vertrauen in die EU und die Nato ermittelt. Beide Organisationen genießen demnach eine so große Zustimmung der Mehrheit der Rumänen und Rumäninnen wie noch nie. Fast drei Viertel von ihnen sähen Vorteile in der EU-Mitgliedschaft für das wirtschaftliche und soziale Leben ihrer Familien. Im Jahr 2022 war es nur etwas mehr als die Hälfte. Die große Mehrheit lehne zudem einen Austritt ihres Landes aus der Nato ab. Gleichzeitig äußerten rund 57 Prozent der Befragten die Ansicht, ihr Land solle seine nationalen Interessen verteidigen, selbst wenn dies zu Konflikten mit EU und Nato führe.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung aber misstraut den Umfrage-Ergebnissen zufolge den nationalen Medien, fühlt sich von ihnen fehl- und desinformiert. Viele Bürger und Bürgerinnen hätten aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Land das Vertrauen in ihre politische Elite verloren und zweifelten an deren Integrität und Professionalismus. Insbesondere darin dürfte die Ursache liegen, dasss Avantgarde zufolge 51 Prozent von ihnen ihr Vertrauen dem Nationalisten Georgescu schenken, obwohl sie laut INSCORP überwiegend positiv zu EU und Nato eingestellt sind.

03.02.-05.02.2025, Berlin/online

Handelsblatt, Konferenz Sicherheit und Verteidigung 2025

Das Handelsblatt diskutiert die Verteidigungsfähigkeit im Weltraum und die Nutzung von Weltraumkapazitäten. INFOS & ANMELDUNG

04.02.2025 – 18:15-19:15 Uhr, online

KAS, Diskussion Haben wir unsere Ambitionen aufgegeben? Welche Rolle spielt der Klimaschutz in Deutschland und Frankreich

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, ob wir aus Sorge um Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze die Klimapolitik aus dem Blick der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit verlieren. INFOS & ANMELDUNG

04.02.2025 – 19:00-20:30 Uhr, Chemnitz

KAS, Diskussion Fällt der “Globale Süden” als Partner des Westens aus?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert, an welcher Ordnung und an welchen Werten sich Deutschland und die EU künftig orientieren sollten. INFOS & ANMELDUNG

04.02.2025 – 19:30 Uhr, Hamburg/online

Die Zeit Das Rathaus-Triell – wen wählt Hamburg?

Die Zeit diskutiert mit Hamburger Spitzenpolitikern über die anstehende Bürgerschaftswahl. INFOS & ANMELDUNG

Der Haushaltsausschuss des EU-Parlaments hat mit deutlicher Mehrheit grünes Licht für den Bau des neuen Frontex-Hauptquartiers in Warschau gegeben. 23 Abgeordnete der EVP, von Renew, ECR und der Patrioten stimmten für das Bauprojekt, für das Kosten in der Höhe von 250 Millionen Euro veranschlagt sind. Fünf Abgeordnete im Ausschuss stimmten dagegen. Darunter waren die Grünen, während zehn Abgeordnete sich enthielten, insbesondere aus der S&D-Fraktion.

Scharfe Kritik am Abstimmungsverhalten von Sozialdemokraten und Grünen kam im Nachgang aus der EVP-Fraktion: Die Konservativen kritisierten die Grüne für ihre Nein-Stimmen und die Sozialdemokraten für ihre Enthaltung: “Dass Grüne dagegen stimmen und Sozialdemokraten sich enthalten haben, steht sinnbildlich für die Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung beim Thema Migration”, teilte Monika Hohlmeier (CSU) mit.

Den Sozialdemokraten wirft die Berichterstatterin der EVP-Fraktion zudem “Doppelmoral und Heuchelei” vor. In Deutschland würden die Sozialdemokraten die Union dafür kritisieren, die Unterstützung der AfD für ihren Migrationsvorschlag zu akzeptieren. In der EU wollten sie aber an der Seite der AfD die Stärkung des Grenzschutzes verhindern.

Die Sicherheit Europas sei oberste Priorität, schrieb Hohlmeier: “Wenn wir Europa besser schützen wollen, müssen wir Frontex ein modernes und sicheres Gebäude zur Verfügung stellen”. Dies auch mit Blick auf einen Ausbau der Grenzagentur auf 30.000 Mitarbeiter. Das Hauptquartier von Frontex sei derzeit auf drei verschiedene Gebäude an zwei unterschiedlichen Standorten verteilt, wobei die Mietverträge demnächst auslaufen würden. Das neue Gebäude werde Einsparungen bei den Betriebskosten und beim Energieverbrauch bringen.

“Das Projekt ist überteuert und überdimensioniert”, begründete Rasmus Andresen, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen, die Ablehnung. Die Grenzagentur wolle zudem das Projekt teilweise über ein EIB-Darlehen finanzieren, wie auch aus einem Brief des Frontex-Direktors an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses hervorgeht. Dies sei eine Grauzone der EU-Haushaltsordnung und ein schlechter Präzedenzfall.

Laut Rasmus Andresen soll das Hauptquartier 2000 Mitarbeitende beherbergen und über eine Nettonutzfläche von 63.161 Quadratmetern verfügen. Die S&D-Fraktion sei grundsätzlich der Auffassung, dass Haushaltsmittel für die Finanzierung von Politik eingesetzt werden sollten und nicht für den Kauf von Immobilien, reagierte der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Jens Geier, gegenüber Table.Briefings. Da der Baugrund aber ein Geschenk des polnischen Staates sei, hätten sich die Abgeordneten der S&D-Fraktion am Ende enthalten. sti

Die EU will mit drei Milliarden Euro zur politischen und wirtschaftlichen Stabilität Jordaniens beitragen. Das unter anderem an Syrien und Israel grenzende Land habe enorme Großzügigkeit bewiesen, indem es Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe und sei uneingeschränkt der Förderung von Frieden und Sicherheit in der Region und weltweit verpflichtet, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Treffen mit Jordaniens König Abdullah II.

Als Beispiel nannte sie die entscheidende Rolle, die Jordanien bei der Aufrechterhaltung der Waffenruhe im Gazastreifen und bei der Unterstützung des Übergangs in Syrien nach dem Sturz von Langzeitherrscher Baschar al-Assad spielt.

Verknüpft ist die EU-Milliardenhilfe mit einer Vereinbarung über eine neue umfassende strategische Partnerschaft zwischen der EU und Jordanien. Sie sieht unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus, Drogenhandel und organisierte Kriminalität sowie bei Migrationsthemen vor.

Jordanien gehört weltweit zu den Ländern, die pro Staatsbürger die meiste Zahl an Flüchtlingen beheimaten. Dort leben vor allem viele Palästinenser und Syrer. Laut EU umfasst das Unterstützungspaket 640 Millionen Euro an Zuschüssen, 1,4 Milliarden Euro für Investitionen und eine Milliarde Euro Kredite für Zahlungsbilanzschwierigkeiten. dpa

Die EU will weitere Schiffe der russischen Schattenflotte mit Strafmaßnahmen belegen. Dies soll Teil des 16. Sanktionspakets werden, das die EU-Kommission am Mittwoch den EU-Botschaftern erstmals präsentiert hat. Neu sollen weitere 74 Tanker gelistet werden. Die EU lag hier bisher weit hinter den USA zurück, die rund 180 Schiffe mit Strafmaßnahmen belegt haben. Mit der Schattenflotte versucht Russland, die Preisobergrenze beim Öl zu umgehen, die einige EU-Staaten unter die derzeitigen 60 US-Dollar senken möchten.

Mit dem neuen Paket schlägt die Kommission zudem vor, die Importe von russischem Aluminium einzuschränken. Im letzten Jahr kamen rund sechs Prozent der Einfuhren des Leichtmetalls aus Russland. Nicht enthalten ist im Paket ein Verbot von LNG, wie dies eine Gruppe von zehn EU-Staaten mit Finnland, Polen und Balten im Vorfeld gefordert hatten.

Beim ersten Austausch am Mittwoch beklagten einige Botschafter, dass das Phase-Out von Flüssiggas nicht vorgesehen sei. Die EU führt zwar als Folge der Sanktionen kaum mehr russisches Gas und Öl über Pipeline ein. Dafür hat aber zuletzt der Import von Flüssiggas aus Russland im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um 20 Prozent zugenommen.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kündigte zudem an, dass ein Exportverbot von Konsolen wie Sony Playstation oder Microsoft Xbox teil des Sanktionspakets sein würden. Russland nutze die Konsolen, um Drohnen zu steuern. Vorgesehen sind auch weitere Listungen von Personen und Unternehmen. Der Tenor auf die neuen Strafmaßnahmen sei beim ersten Austausch insgesamt positiv gewesen, so Diplomaten.

Mehrheitlich begrüßt worden sei der Vorschlag der Kommission, Agrarprodukte und Dünger aus Russland mit Zöllen zu belegen, wobei die Auswirkungen auf den Binnenmarkt noch genauer analysiert werden müssten. Die EU will das 16. Sanktionspaket bis zum dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs am 24. Februar in Kraft setzen. sti

Wenn man in den letzten Wochen die politischen Schlagzeilen verfolgte – von Trumps Amtseinführung bis zum Wackeln der Brandmauer in Deutschland -, so scheinen Rechtsaußen-Parteien überall auf dem Vormarsch zu sein. Blickt man jedoch auf die europäischen Wahlumfragen, so fiel ihre Bilanz bestenfalls durchmischt aus. Anfang Dezember hatten die “Patrioten für Europa” (PfE), die größte Rechtsaußenfraktion im Europäischen Parlament, noch einen neuen Rekordwert in der Europawahl-Sitzprojektion erreicht. Nun fallen die PfE hingegen deutlich zurück, was nur teilweise von Zugewinnen der anderen Rechtsfraktionen ausgeglichen wird. Der größte Gewinner ist zum Jahresauftakt hingegen die Linke, und auch die Grünen stehen besser da als noch vor zwei Monaten.

Die drei Fraktionen der großkoalitionären “Plattform” wiederum erfahren allesamt leichte Einbußen. Im Fall der Europäischen Volkspartei (EVP) gehen diese insbesondere auf Deutschland zurück, wo die CDU/CSU im Bundestagswahlkampf zwar deutlich führt, aber bereits seit einigen Wochen schleichend an Zustimmung verliert. (Die Umfragen, die in die Sitzprojektion einflossen, wurden großteils noch vor Friedrich Merz’ jüngstem Asylpolitik-Vorstoß durchgeführt.)

Im Hinblick auf Ôsterreich verlor auch die ÖVP nach der Ankündigung von Koalitionsgesprächen mit der FPÖ (PfE) stark an Zustimmung. Deutlich zulegen kann hingegen die ungarische Tisza, die in einzelnen Umfragen deutlich vor Viktor Orbáns Fidesz (PfE) liegt. Unter dem Strich kommt die EVP im Basisszenario der Projektion damit noch auf 185 Sitze (-1).

Ähnlich durchwachsen ist die Lage der europäischen Sozialdemokrat:innen. Sie können zwar insbesondere in Deutschland leicht dazugewinnen. In mehreren anderen Ländern (etwa Spanien, Portugal, den Niederlanden oder Litauen) setzt sich ihr langsamer Niedergang fort. Mit insgesamt 130 Sitzen (-1) erreicht die S&D-Fraktion in der Projektion ihren schlechtesten Wert seit Herbst 2022.

Bei der liberalen Renew-Fraktion fallen die Umfragen selbst ambivalent aus. Leichten Zugewinnen in einigen Staaten stehen Verluste in anderen gegenüber. Stärker als diese Schwankungen schlägt sich in der Sitzprojektion etwas anderes nieder: Nach der Spaltung der bulgarischen Renew-Mitgliedspartei DPS im vergangenen Sommer schloss die Fraktion die größere der beiden Nachfolgerparteien, DPS-NN, unter Führung des korruptionsverdächtigen Medienmagnaten Deljan Peevski, aus. Die Fraktion fällt damit auf 81 Sitze zurück (-2).

In der Linksfraktion legen gleich fünf Mitgliedsparteien nach längerer Durststrecke wieder zu – aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal und Griechenland. Die Gewinne sind jeweils gering, und es bleibt abzuwarten, ob sie sich in den kommenden Wochen verstetigen. Fürs Erste aber steht die Linksfraktion in der Sitzprojektion auf ihrem besten Wert seit Frühjahr 2023 (48 Sitze/+5). Auch die Grünen können sich leicht steigern und erreichen nun 43 Sitze (+2). Sie profitieren sowohl in Deutschland als auch in Österreich vom Ende der bei ihren Wähler:innen ungeliebten Koalitionen mit der FDP (Renew) und ÖVP (EVP).

Auf der rechten Seite des Parlaments gewinnt die EKR-Fraktion hinzu (77 Sitze/+4), unter anderem aufgrund der Aufnahme der bisher fraktionslosen rechtspopulistischen Partei SALF aus Spanien. Auch die kleine rechtsextreme Fraktion ESN konnte sich seit Dezember steigern, vor allem dank des Höhenflugs der deutschen AfD im Bundestagswahlkampf (29 Sitze/+2).

Größter Verlierer der vergangenen Wochen ist hingegen die PfE-Fraktion (93 Sitze/-7). Vor allem die niederländische PVV, aber auch die ungarischen Fidesz und die tschechische ANO fielen zuletzt in der Wählergunst. Zudem ist in Tschechien das Bündnis der beiden PfE-Parteien Přísaha und Motoristé zerbrochen, und jede für sich allen wäre zu schwach, um wieder Sitze im Europäischen Parlament zu gewinnen.

Unter den fraktionslosen Parteien (24 Sitze/±0) fallen das deutsche BSW sowie die slowakische Hlas etwas zurück, während die tschechische Stačilo dazugewinnt – alle drei vertreten linkskonservativ-europaskeptische Positionen. Die “sonstigen” Parteien, die nicht im Europäischen Parlament vertreten sind und keiner Fraktion eindeutig zugeordnet werden können, kommen auf 10 Sitze (-2).

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im hier dargestellten Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen.

Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und berücksichtigt auch mögliche künftige Fraktionswechsel von bereits im Parlament vertretenen Parteien. Eine genauere Aufschlüsselung der Projektion sowie Informationen zu Datenbasis und Methodik sind auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist” zu finden.