mit dem Vorhaben, den Export von Produktionsanlagen für die Solarindustrie einzuschränken, trifft China den Westen an einer empfindlichen Stelle. Möglicherweise sind die unerfreulichen Nachrichten aus Peking aber zugleich ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt. Denn es gibt durchaus Wege aus der Abhängigkeit, wie Nico Beckert von Expertinnen und Experten erfahren hat. Dafür brauche es jedoch viel politischen Willen, einige Jahre Zeit – und Milliarden Euro an Anschubfinanzierung.

Es ist der größte Posten im EU-Haushalt und damit das stärkste Instrument zur Umsetzung der grünen Transformation der Landwirtschaft: die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Doch obwohl die Fördergelder in den vergangenen Jahren immer stärker an Umweltschutzauflagen geknüpft wurden, verbesserte sich die Ökobilanz des Agrarsektors kaum. Das soll sich nun mithilfe eines neuen Gremiums ändern. Timo Landenberger hat recherchiert, welche Aufgaben auf den Begleitausschuss zukommen.

Eine Überprüfung des Europäischen Rechnungshofes ist zu einem unangenehmen Ergebnis gekommen: Finanzielle Mittel der EU, mit denen Länder im globalen Süden bei der Bewältigung von Klimaauswirkungen unterstützt werden sollten, haben die erhoffte Wirkung verfehlt. Dabei geht es um insgesamt 729 Millionen Euro, die für die Global Climate Change Alliance (GCCA) bereitgestellt wurden. Mehr erfahren Sie in den News.

Früher berichtete er aus Berlin für die zweitgrößte Tageszeitung Polens, heute übernimmt er in seinem Heimatland die Rolle des EU- und Deutschland-Erklärers und versucht auf EU-Ebene, die polnische Sichtweise zu vermitteln: Im Porträt stellen wir Ihnen Piotr Buras vor, den Leiter des ECFR-Büros in Warschau.

Europa kann bei der Produktion von Solarprodukten mittelfristig unabhängiger von China werden. Eine solche Kehrtwende brauche aber viel politischen Willen, Milliarden Euro an Anschubfinanzierung und einige Jahre Zeit, sind sich Experten und Wirtschaftsvertreter einig. Die chinesischen Pläne, die Ausfuhr von Solar-Produktionsanlagen in Zukunft zu beschränken, könnten ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt sein.

Der Weltmarktführer plant, den Export von Produktionsanlagen für die Solarindustrie einzuschränken. Die Volksrepublik trifft den Westen dabei an einer Schwachstelle. Denn viele westliche Anlagenbauer haben aufgrund der billigen chinesischen Konkurrenz und des Verfalls der heimischen Solarindustrie aufgegeben.

“Chinas Exportbeschränkungen für Solar-Produktionsanlagen können den Ausbau der Solarindustrie in Europa stark torpedieren“, sagt Andreas Bett, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE), zu Table.Media. Der Aufbau der industriellen Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette würde erschwert. Ob Chinas geplante Exportbeschränkungen ihr Ziel erreichen, hänge von der politischen Antwort Europas ab.

Denn ein Wiederaufbau einer europäischen Lieferkette wäre durchaus möglich. Das Know-how für die einzelnen Schritte der Solar-Lieferkette “ist in Europa grundsätzlich noch vorhanden – auch im Bereich des Maschinenbaus”, sagt Bett. Das Wissen müsse aber reaktiviert und aktualisiert werden, um die benötigten Mengen der einzelnen Solarkomponenten und Vorprodukte produzieren zu können.

Bei den Anlagenbauern könne es “gut zwei bis drei Jahre dauern, bis sie substanzielle Kapazitäten bereitstellen können”, so Bett. Je länger die Politik mit Unterstützung warte, desto mühsamer sei das Wieder-Hochfahren einer europäischen Produktion.

Das derzeitige chinesische Vorgehen gilt als Antwort auf westliche und indische Pläne zum Wieder- oder Erstaufbau einer eigenen Solarindustrie. Sollte China die Pläne umsetzen, müssen westliche Käufer, die ihre Produktion ausweiten und auf chinesisches Equipment zurückgreifen wollen, komplizierte Genehmigungsverfahren durchlaufen. Am Ende entscheidet dann der chinesische Staat, ob die Technologie exportiert werden darf.

Auch Gunter Erfurt, Vorstandsvorsitzender des schweizerischen Solarzellen- und Modul-Produzenten Meyer Burger, ist überzeugt: Europa verfügt noch über die notwendigen Technologien in allen Teilen der komplexen Lieferkette. Der Wiederaufbau einer europäischen Solarindustrie werde “ein großer Kraftakt”, sagt Erfurt.

Mit “der richtigen strategischen Industriepolitik wäre dies aber trotz eines chinesischen Exportverbotes für Solar-Produktionsanlagen möglich”, sagt Erfurt gegenüber Table.Media. Einfach werde das jedoch nicht. Denn in einigen Bereichen verfügt nur noch Deutschland außerhalb Chinas über die notwendigen Technologien. Erfurt ist dennoch optimistisch. Es sei durchaus möglich, dass “die europäischen Anlagenbauer ihre Kapazitäten schnell genug hochfahren könnten, um den Ausbau einer europäischen Solarzellen-Fertigung möglich zu machen”.

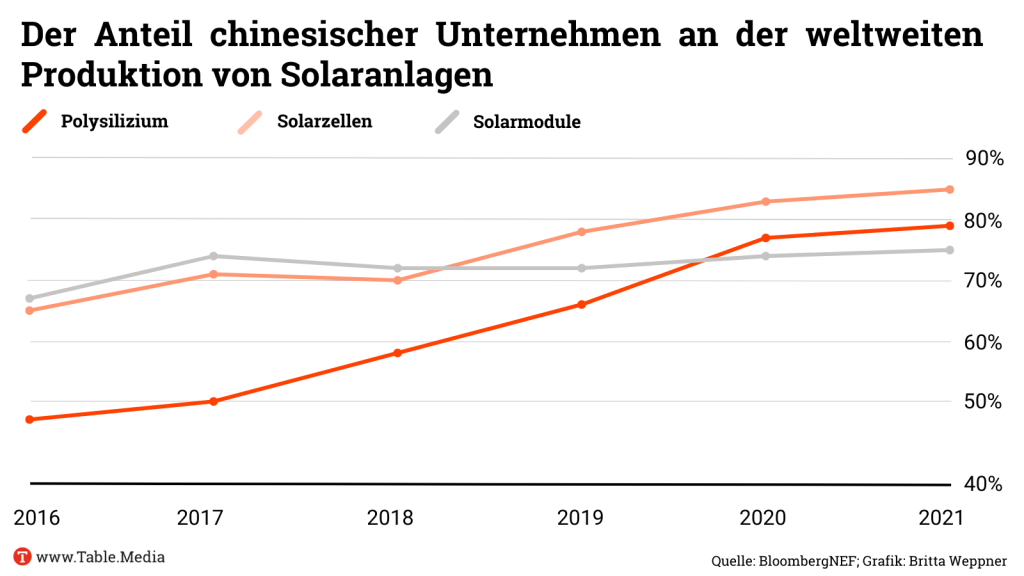

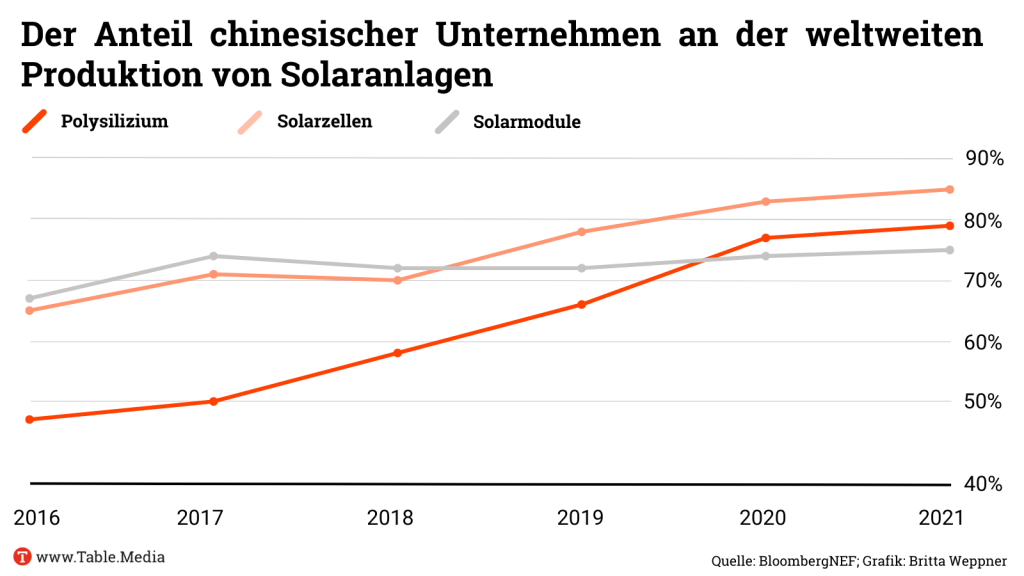

Derzeit dominiert China alle Schritte der Lieferkette. Durch hohe staatliche Subventionen und das Kopieren westlicher Technologien haben die Hersteller in der Volksrepublik Marktanteile von 75 bis 97 Prozent erreicht. Erfurt beklagt, dass China dafür auch die Marktkräfte ausgehebelt habe. “Chinesische Solarhersteller und Anlagenbauer machen keine Profite”, sagt Erfurt. Das sei quasi staatlich verordnet, um Weltmarktführer zu bleiben. Auch Produktionsanlagen subventioniere der Staat. Die Solar-Abhängigkeit des Westens von China sei mittlerweile größer, als die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl vor dem Ukraine-Krieg, sagt Erfurt.

Um die Abhängigkeit von China zu überwinden, müsse Europa eine “technologische Souveränität im Solar-Bereich” aufbauen, betont Bett vom Fraunhofer-ISE. Ein Marktanteil von 30 bis 50 Prozent solle dafür in Europa hergestellt werden. Das wären 50 bis 60 Gigawatt an Produktionskapazität. Zum Vergleich: Der Solarhersteller Meyer Burger plant, bis 2024 eine jährliche Produktionskapazität von drei Gigawatt zu erreichen.

Erfurt fordert, die Politik müsse den Fotovoltaik-Sektor “zu einem strategischen Industriesektor erklären”. Im ersten Halbjahr 2023 müssten dafür die politischen Weichen gestellt werden, damit der Aufbau einer europäischen Solarindustrie vorangehe.

Um den “Kraftakt” zum Aufbau einer europäischen Solarindustrie zu bewerkstelligen und sich gegen die subventionierte chinesische Konkurrenz durchzusetzen, schlägt Fraunhofer-Chef Bett unter anderem staatliche Garantien für private Investoren vor, um den Absatz ihrer Produkte zu gewährleisten. Auch garantierte Strompreise und Anschubfinanzierungen können neben anderen Unterstützungen für die Branche entscheidende Hilfe darstellen, betonen Bett und Erfurt von Meyer Burger.

Die Bundesregierung und die EU-Kommission halten sich mit offiziellen Einordnungen der geplanten Exportbeschränkungen Chinas bisher noch zurück. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärte, man könne “mögliche Absichten der chinesischen Regierung nicht kommentieren”. Eine Sprecherin der Kommission sagte, man sei sich den möglichen Exportbeschränkungen bewusst und analysiere sie derzeit.

Mit dem Jahr 2023 hat die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) begonnen, die seit jeher den größten Posten im EU-Haushalt ausmacht: zwischen 2014 und 2020 insgesamt 408 Milliarden Euro und damit etwa 38 Prozent der Gesamtausgaben. Für die neue Periode bis 2027 stehen 387 Milliarden Euro zur Verfügung, rund 31 Prozent des Haushalts.

Damit ist die GAP das mit Abstand stärkste Instrument zur Umsetzung der grünen Transformation der Landwirtschaft, wie sie im Rahmen des Green Deal der EU vorgesehen ist. Doch obwohl die Fördergelder in den vergangenen Jahren immer stärker an Umweltschutzauflagen geknüpft wurden, verbesserte sich die Ökobilanz des Agrarsektors kaum. Das sollte sich durch die Reform, die nach zähem Ringen in Brüssel erst im zweiten Anlauf und nach langer Verzögerung zustande kam, nun ändern.

Um dabei den regionalen Unterschieden gerecht zu werden, wurde das Modell der nationalen Strategiepläne eingeführt – verbunden mit der Hoffnung, ambitionierte Staaten würden vorangehen. Doch der Plan ging nach hinten los. Auch mit der deutschen Strategie, größtenteils noch aus der Feder der Großen Koalition, können weder die EU-Umweltziele noch die selbst gesteckten Ziele der Bundesregierung erreicht werden.

Nach Analysen des Ecologic Institute zielen die Förderbedingungen in Deutschland beispielsweise auf lediglich 14 Prozent Ökolandbau ab, keinesfalls auf 30, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. “Die GAP ist – Stand heute – bei weitem nicht ausreichend, um die Ziele des European Green Deal zu erreichen”, sagt Lavinia Roveran, Koordinatorin für Naturschutz und Agrarpolitik beim Deutschen Naturschutzring (DNR). Eine Weiterentwicklung sei deshalb dringend notwendig.

Dessen ist sich auch das Landwirtschaftsministerium bewusst und hat einen Begleitausschuss ins Leben gerufen, der die Rahmenbedingungen der GAP-Förderung jährlich anpassen und auf mehr Umweltschutz ausrichten soll. Auch im EU-Recht ist eine derartige Weiterentwicklung vorgesehen.

Der Ausschuss ist ein breit aufgestelltes Gremium mit Interessenvertretern aus Wirtschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft, Umweltschutz, Politik und Verwaltung und soll mehrmals im Jahr zu Tagungen zusammenfinden. Ziel sei, die Agrarförderung noch in dieser Förderperiode zielgenauer auf die Honorierung öffentlicher Leistungen auszurichten, teilt das BMEL mit.

Denn auch nach der GAP-Reform werden die EU-Fördergelder überwiegend in Form sogenannter Flächenprämien ausbezahlt. In Deutschland sind das voraussichtlich 156 Euro pro Hektar, vorausgesetzt, die neun Maßnahmen zum Erhalt eines “guten landwirtschaftlichen ökologischen Zustands” (GLÖZ) werden umgesetzt. Darunter fällt beispielsweise die Stilllegung von vier Prozent der Fläche, die aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs für ein Jahr ausgesetzt wurde, sowie der Fruchtwechsel. Aber auch Vorgaben zum Erhalt von Grünland oder zum Schutz von Mooren.

Die Direktzahlungen stehen schon lange in der Kritik. Vor allem Umweltverbände bemängeln die Naturschutz-Auflagen als zu gering. Kleine Höfe würden gegenüber großen Betrieben benachteiligt. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung deshalb festgeschrieben, die pauschalen Flächenzahlungen der GAP abzubauen.

“Damit das auch gelingt, muss der nationale Strategieplan schon in dieser Förderperiode angepasst werden”, sagt DNR-Agrarexpertin Roveran. Wichtig sei aber auch, den landwirtschaftlichen Betrieben beim Umstieg von Flächenprämien auf die Honorierung öffentlicher Leitung Planungssicherheit und Unterstützung zu bieten. Immerhin werden die Förderrichtlinien dadurch immer komplizierter und bürokratischer.

Bestes Beispiel: die Einführung sogenannter Eco Schemes. Diese Öko-Regelungen sollen für die Landwirte freiwillig sein, die Umsetzung soll entsprechend honoriert werden, um Anreize zu schaffen. Deutschland hat sieben solcher Eco Schemes definiert, darunter der Verzicht auf Pestizide oder der Anbau vielfältiger Kulturen.

“Hier sehen wir weiterhin viel Verbesserungsbedarf”, sagt Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Etwa eine Milliarde Euro ist in Deutschland pro Jahr für die Eco Schemes reserviert. “Aber wir befürchten, dass diese Summe gar nicht abgerufen wird. Die finanzielle Ausstattung der einzelnen Maßnahmen ist nicht attraktiv genug, als dass sich viele Landwirte beteiligen werden.” Hier müsse im Ausschuss nachgesteuert werden.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gehört zu den Ausschuss-Mitgliedern. Kernanforderung ist, die Landwirtschaft insbesondere mit Blick auf den Gewässerschutz nachhaltiger zu gestalten. “Die Belastung der Böden und des Grundwassers durch Düngung und den Einsatz beispielsweise von Pestiziden muss reduziert werden”, sagt Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer für den Bereich Wasser. Er fordert darüber hinaus eine gezielte Förderung wassersparender Bewässerung über die GAP.

Wie viele Änderungen der Ausschuss schon allein angesichts seiner Größe und der Vielfalt der Interessen bewirken kann, bleibt fraglich. Die Einrichtung des Gremiums sei richtig und eine Chance für mehr gegenseitiges Verständnis, sagt Hemmerling. “Ich glaube aber nicht, dass wir agrarpolitische Berge versetzen können.” Zumal Bund und Länder die strukturelle Mehrheit hätten.

Kein Wunder: Wenn die anvisierten GAP-Förderziele nicht erreicht werden, macht es die EU-Kommission zur Voraussetzung, dass der Begleitausschuss Korrekturvorschläge einholt. Davon könnte eine Fortsetzung der Förderung abhängig gemacht werden. Und daran dürften letztlich alle ein Interesse haben.

Security.Table berichtet zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) vom 17.-19. Februar

Alle wichtigen Informationen für die entscheidenden Köpfe in der sicherheitspolitischen Szene liefert unsere Redaktion in zwei Sonderausgaben – zum Auftakt und Konferenzrückblick der 59. MSC. Vier erfahrene Security.Table-Journalisten werden in München vor Ort sein und tiefenfundierte Analysen und News veröffentlichen. Security.Table ist das wöchentliche Professional Briefing zur Sicherheitslage, Strategie, Verteidigungspolitik und Beschaffung von Militärtechnologie.

Sie möchten die MSC-Berichterstattung nicht verpassen? Dann melden Sie sich jetzt an und testen Sie Security.Table 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich.

17.02.2023 – 08:30-10:00 Uhr

DGAP, Podiumsdiskussion Ausblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz 2023

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gibt einen Ausblick auf die 59. Münchner Sicherheitskonferenz. INFOS

17.02.2023 – 10:00-15:00 Uhr, online

BDE, Seminar Neues ElektroG – Was ändert die Novelle?

Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) informiert über bedeutende Änderungen für die Erfassung, Behandlung und (Vorbereitung zur) Wiederverwendung von Elektro(nik)(alt)geräten in der Entsorgungsbranche. INFOS & ANMELDUNG

17.02.2023 – 15:30-17:00 Uhr, München

DGAP, Discussion Debating the West’s Response to Digital Information Warfare: A Call to Action in a Polarized World

The German Council on Foreign Relations (DGAP) provides an opportunity for participants to actively engage in a timely and important discussion about the future of information warfare, and the role of the West in this threat to the liberal democratic order. INFOS & REGISTRATION

17.02.2023 – 19:30-21:00 Uhr, Tübingen

FNF, Vortrag Nachhaltige Zeitenwende gegenüber Osteuropa?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert die Notwendigkeit einer größeren Osteuropakompetenz in Deutschland. INFOS & ANMELDUNG

17.02.2023 – 20:00-21:30 Uhr, Augsburg

FNF, Vortrag Der Iran in der Krise – Die innen- und außenpolitischen Dimensionen der islamischen Republik im 21. Jahrhundert

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, ob nach dem gewaltsamen Tod der Iranerin Mahsa Amini mit grundlegenden Veränderungen im Land zu rechnen ist. INFOS & ANMELDUNG

19.02.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

HBS, Podiumsdiskussion Die 59. Münchner Sicherheitskonferenz – eine Nachbetrachtung

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) bewertet unmittelbar nach Ende der Münchner Sicherheitskonferenz (17.-19.02.2023) mit Teilnehmenden die Konferenz aus deutscher Perspektive. INFOS

20.02.-21.02.2023, Amsterdam (Niederlande)

Conference Kickstart Europe

KickStart Europe is the annual strategy and networking conference on trends and investments in tech and digital infrastructure. INFOS & REGISTRATION

20.02.2023 – 18:30-20:00 Uhr

DGAP, Diskussion Nachlese zur Münchner Sicherheitskonferenz 2023

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) nimmt eine Bestandsaufnahme der 59. Münchner Sicherheitskonferenz vor. INFOS

20.02.2023 – 19:00 Uhr, Bremen

KAS, Podiumsgespräch Vom Cum-Ex-Skandal zum Ex-Kanzler?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beschäftigt sich mit der Rolle von Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal. INFOS & ANMELDUNG

20.02.2023 – 19:00-20:30 Uhr, Stuttgart/online

KAS, Diskussion Die Zeitenwende im Spiegel der Münchner Sicherheitskonferenz

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) reflektiert die “Zeitenwende” im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz. INFOS & ANMELDUNG

21.02.-22.02.2023, online

Deutsche Medienakademie, Seminar Train the Trainer: KI im Technischen Service für Industrie 4.0

Die Deutsche Medienakademie schult Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich in der Anwendung von KI. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 09:00-12:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Grundlagen LoRaWAN & Anwendungsmöglichkeiten

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) setzt sich mit dem Potenzial des Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) für Smart Citys auseinander. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 17:45-19:45 Uhr

DGAP, Vortrag 17. Außenpolitischer Salon – Das transatlantische Verhältnis in der “Zeitenwende”: Neue Herausforderungen für die US-europäische Partnerschaft und die NATO

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) geht der Frage nach, wie die Bundesregierung gemeinsam mit Partnern, allen voran den USA, eine neue Sicherheitsordnung für Europa gestalten kann. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 18:00-21:00 Uhr, Berlin

FNF, Konferenz Krieg in Europa – Perspektiven für die Ukraine

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert Perspektiven für die Ukraine im Kontext des russischen Angriffskrieges. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 20:00-21:00 Uhr, online

FNF, Diskussion TechTopia: Generative AI – Technologiethemen, die die Welt verändern

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) setzt sich mit den juristischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen und Herausforderungen rund um Generative AI auseinander. INFOS & ANMELDUNG

Finanzielle Mittel der EU, mit denen Länder im globalen Süden bei der Bewältigung von Klimaauswirkungen unterstützt werden sollten, haben die erhoffte Wirkung verfehlt. Es sei weder gemessen worden, ob sich die Situation der Menschen verbessert habe, noch sei der Schwerpunkt ausreichend auf die Bedürfnisse der am stärksten von Klimawandel Betroffenen gelegt worden. Zudem sei die Hilfe bei den schutzbedürftigen Empfängern nicht immer angekommen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Überprüfung des Europäischen Rechnungshofes, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Insgesamt 729 Millionen Euro wurden für die Global Climate Change Alliance (GCCA) von 2007 bereitgestellt. “Wir haben festgestellt, dass die GCCA weniger wirkungsvoll war als erhofft und dass der Übergang von Kapazitätsaufbau hin zu konkreteren Maßnahmen und direkter Hilfe für die Bevölkerung nicht systematisch stattgefunden hat”, kommentiert Hannu Takkula, der verantwortliche Prüfer beim EU-Rechnungshof.

Die Mittel der GCCA waren insbesondere für die vom Klimawandel am stärksten gefährdeten, armen Entwicklungsländern vorgesehen – den sogenannten Least Developed Countries (LDC) und den Small Island Developing States (SIDS). Dort sollten Wissensaustausch und Unterstützung für Anpassung, Klimaschutz und Katastrophenvorsorge durch die EU gefördert werden.

Diese Ziele habe die Initiative “nicht nachweislich” erfüllen können, heißt es von den Prüfern. Zwar hätten die abgeschlossenen Maßnahmen Resultate erzielt, “zum Teil jedoch unter hohem Kostenaufwand”. Ob diese Kosten angemessen waren, sei nicht ausreichend überprüft worden. Auch sei die Organisation ihrer Entwicklungsmaßnahmen ineffizient gewesen. Zudem sei die Initiative sowohl in den Entwicklungsländern als auch in der EU nur wenig bekannt, obwohl ihre Mittel in der 15-jährigen Laufzeit 80 Ländern zugutekamen.

Auch habe die EU-Kommission keine zusätzlichen Mittel aus den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor mobilisieren können. Trotz dieser Finanzierungslücke hätte die Kommission ihre Ziele allerdings nicht angepasst. In Zukunft sollte die EU-Kommission den Schwerpunkt “auf die am stärksten vom Klimawandel Betroffenen legen und die bisherigen Erfahrungen in künftige Klimaschutz- wie auch Entwicklungshilfemaßnahmen einfließen lassen”, fordert Takkula.

Die Kommission akzeptiert diese Empfehlungen. Sie betont auf Anfrage jedoch, der Erfolg einer möglichen höheren Klimaresilienz müsse gemeinsam mit anderen EU-finanzierten Instrumenten betrachtet werden. Die GCCA habe “in hohem Maße dazu beigetragen”, dass Länder ihre Vulnerabilität erkennen und Anpassungsstrategien entwerfen können, so die Kommission. Die Initiative habe zudem dazu beigetragen, die Grundlage für eine Klimapolitik in einer Reihe LDC und SIDS zu schaffen.

Eine Zukunft hat die GCCA jedoch ohnehin nicht. Die Kommission beschloss 2020, die Initiative nicht fortzusetzen und die Bewältigung des Klimawandels in Entwicklungsländern durch andere Instrumente und Finanzierungstöpfe zu unterstützen. luk

Die schwedische Ratspräsidentschaft will das von mehreren EU-Mitgliedstaaten geforderte Verbot der Vernichtung unverkaufter Produkte in der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) nicht übernehmen. In einem Kompromissvorschlag, den Schweden heute Vormittag der Ratsarbeitsgruppe für Wettbewerbsfähigkeit vorstellen wird und den die französische Nachrichtenplattform “Contexte” veröffentlicht hat, schlägt die Ratspräsidentschaft stattdessen eine Pflicht zur Minimierung des Abfallaufkommens vor.

Die speziellen Ökodesign-Vorgaben für einzelne Produktgruppen soll laut dem Vorschlag außerdem mittels Durchführungsrechtsakten beschlossen werden, bei denen die Mitgliedstaaten stärker mitbestimmen können.

Einige Mitgliedstaaten wie Frankreich hatten für ein generelles Verbot der Vernichtung unverkaufter Produkte geworben. Auch die Berichterstatterin im Parlament, Alessandra Moretti (S&D), will den Kommissionsentwurf schärfen und fordert ein Verbot zumindest für Textilien und elektronische Geräte.

Schweden schlägt stattdessen die Einführung einer “Politik des Umgangs mit unverkauften Produkten” für Wirtschaftsakteure vor, die wiederholt unverkaufte Verbrauchsgüter entsorgen. Dazu sollen laut dem Vorschlag die Minimierung des Abfallaufkommens und die Begrenzung der Anzahl nicht verkaufter Verbrauchsgüter zählen.

In dem Vorschlag präzisiert die Ratspräsidentschaft zudem die Verpflichtung zur Offenlegung der Mengen an unverkauften Produkten, die vernichtet werden, und stärkt die Ausnahmeregelung für kleine und mittelständische Unternehmen. Diese sollen nur von dieser Verpflichtung betroffen sein, wenn sie einen “wesentlichen Anteil” an der Menge der vernichteten unverkauften Waren haben. Damit es ein Verbot für einzelne Produktgruppen gibt, verlangt Schweden “vernünftige Begründungen” und eine nachgewiesene Verringerung der Umweltauswirkungen.

Für die Ausarbeitung der produktspezifischen Ökodesign-Vorgaben hatte die Kommission Delegierte Rechtsakte vorgeschlagen. Laut dem schwedischen Vorschlag sollen diese anhand von Durchführungsrechtsakten beschlossen werden, bei denen die Mitgliedstaaten ein stärkeres Mitbestimmungsrecht hätten. Schwedens Ziel ist, dass der Industrieministerrat im Mai einen gemeinsamen Standpunkt zu dem Text annimmt. leo

Noch vor der Annahme wichtiger Energiegesetze will die schwedische Ratspräsidentschaft eine Debatte über die langfristige Energiepolitik nach 2030 anstoßen. So steht es im Fragenkatalog, den Schweden für das informelle Treffen der Energie- und Verkehrsminister Ende Februar in Stockholm veröffentlicht hat.

“Wie sollte sich die EU-Energiepolitik über das Fit-for-55-Paket hinaus entwickeln, um die beiden Ziele zu erreichen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität in allen Mitgliedstaaten zu fördern?” So lautet eine der beiden Leitfragen für den zweiten Tag des Treffens, der sich ganz der langfristigen Energie- und Industriepolitik widmen soll.

Mit ihrem Vorstoß bürdet die schwedische Ratspräsidentschaft der Energiepolitik, die bereits unter erheblichem Druck steht, ein weiteres schwergewichtiges Thema auf. Am ersten Tag des Treffens sollen die Energieminister Prioritäten für die Strommarktreform und Maßnahmen für die Sicherung der Gasversorgung vor dem kommenden Winter diskutieren. In einer gemeinsamen Sitzung mit den Verkehrsministern soll es außerdem um Leitungs- und Ladeinfrastruktur gehen sowie Rahmenbedingungen für Biokraftstoffe und Wasserstoff.

Außerdem sind im Energiebereich noch keine größeren Vorhaben aus Fit for 55 abgeschlossen. Noch laufen die Triloge zur RED III und zur Effizienz-Richtlinie. Das Parlament will im März zudem seine Position zur Gebäuderichtlinie und zum Gasmarktpaket festlegen.

Die allgemeine Ausrichtung zum Gasmarktpaket will die Ratspräsidentschaft nun ebenfalls vorziehen. Sie solle beim regulären Energieministerrat am 28. März beschlossen werden, bestätigte gestern ein Sprecher. Ursprünglich war sie für Juni avisiert. Deshalb gab es Zweifel, ob das Paket vor den Europawahlen im Frühjahr 2024 überhaupt noch verabschiedet werden könne. Der Berichterstatter der Gasmarkt-Richtlinie, Jens Geier (SPD), hatte den Rat vor Kurzem aufgefordert, seine Position noch in der laufenden Präsidentschaft festzulegen.

Für eine frühe Diskussion über die Energiepolitik nach 2030 spricht, dass die Kommission bis zum Frühjahr 2024 einen neuen Vorschlag für die Klimaziele 2040 vorlegen muss. ber

Die Gefahr einer Gaslücke in diesem Jahr hat sich laut einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) deutlich verringert. In einem pessimistischen Szenario drohe noch eine Lücke von 40 Milliarden Kubikmetern (bcm), heißt es in einer aktualisierten Schätzung vom Mittwoch. In einer Analyse im Dezember hatte die IEA die drohende Lücke noch auf 57 bcm beziffert, wenn die EU ihre Speicher vor dem Winter 2023/24 auf 95 Prozent füllen will.

Durch politische Maßnahmen wie mehr erneuerbare Energien lässt sich die Lücke allerdings noch weiter verringern. Bereits beschlossene Schritte würden die Lücke um 30 bcm schrumpfen lassen, hatte die IEA in ihrer Analyse im Dezember geschätzt und eine Reihe weiterer Maßnahmen vorgeschlagen. Die nun verbleibende Lücke von 10 bcm würde aber lediglich bedeuten, dass die EU ihre Speicher nicht ganz auf das Niveau von 95 Prozent füllen kann.

Die günstigere Lage erklärt die IEA zum einen damit, dass das Gasangebot bis Mitte Februar um 5 bcm höher gewesen sei als noch im Dezember angenommen. Die IEA hatte damals unterstellt, dass Russland seine Lieferungen ab Jahresbeginn komplett einstellen würde. Tatsächlich hätten sich die verbliebenen Gasflüsse im Januar gegenüber Dezember aber lediglich um 35 Prozent verringert. Außerdem sei Großbritannien im Winter unerwartet vom Importeur zum Exporteur geworden.

Des Weiteren sei die Gasnachfrage 10 bcm niedriger gewesen als zunächst angenommen – größtenteils wegen der milden Temperaturen. Zudem hat die IEA ihre Annahme zu den Exporten leicht korrigiert, welche die Ukraine und Moldau aus der EU benötigen könnten – von 12 auf nur noch 10 bcm.

Trotzdem rät die IEA dazu, an politischen Maßnahmen für die Sicherung der Gasversorgung festzuhalten. Unter anderem müsse der Gasverbrauch strukturell gesenkt und vorhandene Infrastruktur besser genutzt oder leicht ausgebaut werden. ber

Das Europaparlament wird sich voraussichtlich dafür aussprechen, notfalls vor der Welthandelsorganisation gegen bestimmte Regelungen im US-Inflation Reduction Act vorzugehen. Die EU solle “bereit sein, im Rahmen des Streitbeilegungssystems eine Beschwerde gegen den IRA einzureichen, falls die Bewertung ergibt, dass das Gesetz bei seiner Umsetzung weiterhin diskriminierend ist”, heißt es im Entwurf einer Resolution zur Wettbewerbsfähigkeit, die am Donnerstag im Plenum beschlossen werden soll.

Das US-Gesetz knüpft Steueranreize und Subventionen für klimafreundliche Technologien teils an Produktionsstätten in Nordamerika. “Die Local-Content-Vorgaben sind ein klarer Verstoß gegen die Meistbegünstigungsklausel und das Gleichbehandlungsgebot von In- und Ausländern”, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), zu Table.Media. Ein Verfahren vor der WTO könne “Klarheit unter Freunden schaffen”.

Die EU-Kommission verhandelt derzeit in einer Task-Force mit der US-Regierung, um noch eine Gleichbehandlung europäischer Firmen im IRA zu erreichen. In der Kommission hegt der für Handel zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis dem Vernehmen nach Sympathie für den Gang zur WTO, sollten die Verhandlungen kein ausreichendes Entgegenkommen Washingtons mehr bringen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scheue aber einen Konflikt mit dem wichtigen Verbündeten, heißt es in EU-Kreisen.

Daneben spricht sich der Resolutionsentwurf unter anderem für flexiblere Beihilferegeln und schnellere Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Projekte aus. Für den von der Kommission angekündigten Europäischen Souveränitätsfonds fordert der Text zunächst eine Bedarfsanalyse. Für den Fonds sollten “so weit wie möglich bestehende, noch nicht genutzte Mittel” aus dem Corona-Aufbauprogramm und dem EU-Haushalt genutzt werden, aber auch frische Gelder. Zudem fordert die Resolution eine Stärkung des aus EU-Schulden gespeisten Kurzarbeitsprogramms Sure.

Unterstützt wird die Resolution von den Fraktionen der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken. Die EVP-Fraktion wollte sich ihr hingegen nicht anschließen. Es sei “bezeichnend, dass die linke Seite des Europaparlaments (…) ein notwendiges Bekenntnis zum Abschluss von Handelsabkommen verhindert, die Realitäten fossiler Energiegewinnung totschweigt, neue Auflagen fordert und neue gemeinsame EU-Schulden machen will”, sagt der industriepolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Christian Ehler (CDU). Mit Wettbewerbsfähigkeit habe das alles wenig zu tun.

Allerdings sorgte die ablehnende Haltung für intensive Diskussionen in der Gruppe. Teilnehmer der Fraktionssitzung am gestrigen Abend gehen davon aus, dass einige EVP-Abgeordnete dem Text trotzdem zustimmen werden. In den anderen Fraktionen wird das Verhalten der Christdemokraten auch als Teil eines Machtkampfes zwischen EVP-Chef Manfred Weber und von der Leyen (CDU) gewertet. Weber wolle der CDU-Politikerin signalisieren, dass sie sich nicht auf eine eigene Mehrheit verlassen könne.

Der Fraktionschef der Linken, Martin Schirdewan, kritisierte: “Die Konservativen beweisen, dass sie keine Ahnung von Industriepolitik haben.” Die FDP-Abgeordnete Nicola Beer sagte, auch die EVP sei jetzt aufgerufen, den Souveränitätsfonds “zumindest sinnvoll auszugestalten, nämlich weg von Schulden und Subventionstöpfen, hin zu Innovation und einem wettbewerbsfähigeren Europa”. tho

Die EU bereitet kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ein weiteres Sanktionspaket vor. “Wir reden über rund elf Milliarden Euro“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europäischen Parlament. Die einzelnen Maßnahmen dürften nicht nur gegen Russland gerichtet sein, sondern auch den Iran. Russland nutze im Iran hergestellte Drohnen für Angriffe in der Ukraine.

Allerdings müssen alle 27 EU-Mitgliedsstaaten neuen Sanktionen zustimmen, was zuletzt immer wieder zu mühsamen Debatten geführt hat. In Brüssel wollten Vertreter der EU-Länder am Mittwoch über Details beraten. Am 24. Februar jährt sich die russische Invasion zum ersten Mal. Bis dahin könnte eine Einigung der EU-Staaten stehen.

Die russische Kriegsmaschinerie solle mit dem zehnten Sanktionspaket gezielt geschwächt werden, sagte von der Leyen. “Wir müssen den Druck aufrechterhalten.” Es solle Einschränkungen bei bestimmten elektronischen Komponenten geben, die in Drohnen, Raketen und Hubschraubern genutzt würden. Vier weitere russische Banken sollen zudem Diplomaten zufolge vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden, darunter die Alfa-Bank und Rosbank. Auch Gummi und Asphalt sollten auf die Liste verbotener Handelsgüter hinzugefügt werden. rtr

Die Verhandlungen zur KI-Verordnung (AI Act) werden doch länger dauern als von den Co-Berichterstattern Dragoş Tudorache (Renew/LIBE) und Brando Benifei (S&D/IMCO) vorgesehen. Auf der fünfstündigen Sitzung der Schattenberichterstatter am Mittwochnachmittag haben sich die Abgeordneten auf keinerlei Kompromisse geeinigt, wie Table.Media sowohl aus der Renew-Fraktion als auch von der EVP und den Grünen/EFA erfuhr. Der Text brauche noch viel Arbeit, sagten Teilnehmer. Sie sagten aber auch, dass es Annäherungen gegeben habe.

Auf der Tagesordnung standen 14 Punkte, besprochen wurden aber nur die ersten fünf:

In Sachen Definition von Künstlicher Intelligenz haben die Berichterstatter nun eine Formulierung der NIST vorgeschlagen, des National Institute of Standards and Technology der USA. Damit können etwa die Grünen wohl leben. Die EVP wünscht sich aber eine Formulierung, die der OECD-Definition angeglichen ist, da sie keinen Sonderweg gehen, sondern sich an einer möglichst international anerkannten Definition orientieren möchte.

Die OECD arbeitet aber noch an der Definition – und so lange wollen die anderen Fraktionen nicht warten. “Wenn wir die Definition der NIST übernähmen, wäre das ein großes Zugeständnis”, sagte EVP-Schattenberichterstatter Axel Voss. Möglich wäre aber auch, die OECD-Definition noch im Laufe des Trilogs einzubringen.

Aus Sicht der Grünen zeichnet sich bei den verbotenen Praktiken eine Mehrheit für das vollständige Verbot biometrischer Erkennung im öffentlichen Raum ab – sowohl im Bereich der Echtzeiterkennung als auch im Nachhinein. Axel Voss von der EVP sagte dagegen, dass ein absolutes Verbot aus Sicht seiner Fraktion keinen Sinn mache. Es müssten vielmehr Grenzen eingezogen werden, um die Rechte Einzelner nicht zu beeinträchtigen.

Die Grünen legen Wert darauf, dass das System aus Definition, Klassifizierung der Hochrisikosysteme und Annex III so aufeinander abgestimmt ist, dass es in der Regulierung auch funktioniert. Einige Fraktionen wünschten sich eine immer weitergehende Einigung der Anwendungsbereiche, sodass am Ende immer weniger Systeme unter das Gesetz fielen, kritisierte Sergey Lagodinsky, Schattenberichterstatter der Grünen. “Das ist nicht der Sinn der Regulierung”, sagte er. “Wir müssen auf die innere Logik achten.”

Bei einem sind sich die Abgeordneten einig: Alle wollen zügig vorankommen. Einen neuen Zeitplan gibt es jedoch noch nicht. Aus EVP-Sicht wäre es theoretisch möglich, noch im März zu einer Einigung zu kommen. Dann könnten im April die Ausschüsse und im Mai das Plenum abstimmen. vis

Im Streit mit Polen über die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit hat die Kommission Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eingereicht. Ausgelöst wurde der Schritt durch Urteile des polnischen Verfassungsgerichts vom Juli und Oktober vergangenen Jahres, mit denen Vorgaben von EU-Verträgen als verfassungswidrig eingestuft und ausdrücklich der Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht infrage gestellt wurden.

Die EU-Kommission erklärte am Mittwoch, mit diesen Entscheidungen habe das polnische Verfassungsgericht gegen allgemeine Grundsätze verstoßen – wie den Grundsätzen der einheitlichen Anwendung von Unionsrecht und der Bindungswirkung von Urteilen des EuGH.

Die seit 2015 in Polen amtierende nationalistische und euroskeptische Regierung unter Führung der PIS liegt mit der EU in größerem Stil in Fragen der Rechtsstaatlichkeit über Kreuz. Der Konflikt hat bereits dazu geführt, dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land eingeleitet und Gelder zurückgehalten hat.

Die EU-Kommission erklärte am Mittwoch, nach Änderungen am Verfassungstribunal durch die Regierungspartei PiS entspreche das Gremium nicht mehr den Anforderungen eines unabhängigen und unparteiischen Tribunals. Dies sei auf Unregelmäßigkeiten bei Ernennungsverfahren von Richtern Ende 2015 und der Auswahl des Vorsitzenden Ende 2016 zurückzuführen. rtr

Piotr Buras war 15 Jahre alt, als in Ost- und Mitteleuropa die sozialistischen Diktaturen zerbröckelten und in Polen eine Demokratie entstand. Als er in den 1990er-Jahren in Warschau Internationale Beziehungen studierte, war Europa in Polen noch ein Mythos. Heute leitet Buras das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations (ECFR) und verteidigt die europäische Idee gegen eine Regierung, die zunehmend den Glauben an die Institutionen der EU verliert.

Buras ist Experte für Deutschland und Polen, tritt in polnischen Medien oft als EU- und Deutschland-Erklärer auf. Als Vertreter des ECFR argumentiert Buras vor allem für eine stärkere außenpolitische Zusammenarbeit der EU-Staaten. Er und seine Kollegen veröffentlichen regelmäßig Analysen, beispielsweise zur europäischen Unterstützung der Ukraine. Der ECFR arbeitet spendenfinanziert, zwei Drittel der Gelder des Thinktanks stammen von Non-Profit-Organisationen. Die übrige Finanzierung tragen fast vollständig europäische Regierungen und EU-Institutionen. Das polnische Außenministerium zählt nicht zu den Unterstützern.

Sein Studium, seine Arbeit, sein Interesse führten Piotr Buras immer wieder nach Deutschland. Im Jahr 1995 verbrachte er als Student ein halbes Jahr in Berlin. Er habe dort zwar nicht wirklich studiert, aber eine gute Zeit gehabt, Freunde gefunden und viel über das Land gelernt, sagt Buras. Und es sei ein Lebensziel geworden, in Berlin zu leben. Im Jahr 2008 kehrte er dann zurück, arbeitete zunächst für einige Monate an einem politikwissenschaftlichen Forschungsprojekt. Danach berichtete er über mehrere Jahre – bis 2012 – aus Berlin für die zweitgrößte Tageszeitung Polens, die links-liberale und pro-europäische Gazeta Wyborcza.

Die Wurzeln für das Interesse an Deutschland und Europa liegen in seiner Familie. Seine Eltern haben beide Germanistik studiert. Der Vater war in den 1980er-Jahren Teil der Solidarność-Bewegung. Er habe schon als Kind die ersten deutschen Sätze gelernt, sagt Buras. Heute spricht er fließend Deutsch, Englisch und Polnisch.

Es sei vor allem aber der polnische Zeitgeist der 1990er-Jahre gewesen, der ihn nach Deutschland getragen habe. “Damals gab es einen Spruch: Polens Weg nach Europa führt über Deutschland“, erzählt Buras. “Das war geografisch unumstritten. Aber auch im politischen Sinne zutreffend.”

Im Jahr 2012, nach seiner Zeit in Deutschland, übernahm Buras die Leitung des ECFR-Büros in Warschau, eines von sieben Büros in verschiedenen europäischen Hauptstädten. “Wir gehen davon aus, dass es ein gutes Verständnis der nationalen Debatten und Interessen braucht, um eine effiziente EU-Außenpolitik entwickeln zu können”, sagt Buras und meint damit das Selbstverständnis des ECFR.

Die Aufgabe des Warschauer Büros bestehe zum einen darin, in Polen – unter anderem bei Politikern – für die Konzepte des ECFR zu werben, zum Beispiel für eine gemeinsame Russlandpolitik der EU. Zum anderen sei es das Ziel, auf europäischer Ebene die polnische Sichtweise zu vermitteln, zum Beispiel das besondere Sicherheitsbedürfnis Polens zu erklären.

Seit im Jahr 2015 die PiS-Partei die polnische Regierung übernommen hat, hat sich Buras’ Arbeit als Interessensvertreter verändert. In seinen ersten Jahren beim ECFR sei eine enge Zusammenarbeit mit dem Außenministerium möglich gewesen, sagt Buras. Doch der Ton sei rauer geworden, die Arbeit defensiver. “Seit dem Machtwechsel geht es immer mehr um die Verteidigung der Prinzipien der europäischen Integration gegen die Angriffe, die wir in Polen täglich erleben.” Die polnische Regierung sei in europäischen Fragen mittlerweile beratungsresistent. Michel Krasenbrink

mit dem Vorhaben, den Export von Produktionsanlagen für die Solarindustrie einzuschränken, trifft China den Westen an einer empfindlichen Stelle. Möglicherweise sind die unerfreulichen Nachrichten aus Peking aber zugleich ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt. Denn es gibt durchaus Wege aus der Abhängigkeit, wie Nico Beckert von Expertinnen und Experten erfahren hat. Dafür brauche es jedoch viel politischen Willen, einige Jahre Zeit – und Milliarden Euro an Anschubfinanzierung.

Es ist der größte Posten im EU-Haushalt und damit das stärkste Instrument zur Umsetzung der grünen Transformation der Landwirtschaft: die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Doch obwohl die Fördergelder in den vergangenen Jahren immer stärker an Umweltschutzauflagen geknüpft wurden, verbesserte sich die Ökobilanz des Agrarsektors kaum. Das soll sich nun mithilfe eines neuen Gremiums ändern. Timo Landenberger hat recherchiert, welche Aufgaben auf den Begleitausschuss zukommen.

Eine Überprüfung des Europäischen Rechnungshofes ist zu einem unangenehmen Ergebnis gekommen: Finanzielle Mittel der EU, mit denen Länder im globalen Süden bei der Bewältigung von Klimaauswirkungen unterstützt werden sollten, haben die erhoffte Wirkung verfehlt. Dabei geht es um insgesamt 729 Millionen Euro, die für die Global Climate Change Alliance (GCCA) bereitgestellt wurden. Mehr erfahren Sie in den News.

Früher berichtete er aus Berlin für die zweitgrößte Tageszeitung Polens, heute übernimmt er in seinem Heimatland die Rolle des EU- und Deutschland-Erklärers und versucht auf EU-Ebene, die polnische Sichtweise zu vermitteln: Im Porträt stellen wir Ihnen Piotr Buras vor, den Leiter des ECFR-Büros in Warschau.

Europa kann bei der Produktion von Solarprodukten mittelfristig unabhängiger von China werden. Eine solche Kehrtwende brauche aber viel politischen Willen, Milliarden Euro an Anschubfinanzierung und einige Jahre Zeit, sind sich Experten und Wirtschaftsvertreter einig. Die chinesischen Pläne, die Ausfuhr von Solar-Produktionsanlagen in Zukunft zu beschränken, könnten ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt sein.

Der Weltmarktführer plant, den Export von Produktionsanlagen für die Solarindustrie einzuschränken. Die Volksrepublik trifft den Westen dabei an einer Schwachstelle. Denn viele westliche Anlagenbauer haben aufgrund der billigen chinesischen Konkurrenz und des Verfalls der heimischen Solarindustrie aufgegeben.

“Chinas Exportbeschränkungen für Solar-Produktionsanlagen können den Ausbau der Solarindustrie in Europa stark torpedieren“, sagt Andreas Bett, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE), zu Table.Media. Der Aufbau der industriellen Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette würde erschwert. Ob Chinas geplante Exportbeschränkungen ihr Ziel erreichen, hänge von der politischen Antwort Europas ab.

Denn ein Wiederaufbau einer europäischen Lieferkette wäre durchaus möglich. Das Know-how für die einzelnen Schritte der Solar-Lieferkette “ist in Europa grundsätzlich noch vorhanden – auch im Bereich des Maschinenbaus”, sagt Bett. Das Wissen müsse aber reaktiviert und aktualisiert werden, um die benötigten Mengen der einzelnen Solarkomponenten und Vorprodukte produzieren zu können.

Bei den Anlagenbauern könne es “gut zwei bis drei Jahre dauern, bis sie substanzielle Kapazitäten bereitstellen können”, so Bett. Je länger die Politik mit Unterstützung warte, desto mühsamer sei das Wieder-Hochfahren einer europäischen Produktion.

Das derzeitige chinesische Vorgehen gilt als Antwort auf westliche und indische Pläne zum Wieder- oder Erstaufbau einer eigenen Solarindustrie. Sollte China die Pläne umsetzen, müssen westliche Käufer, die ihre Produktion ausweiten und auf chinesisches Equipment zurückgreifen wollen, komplizierte Genehmigungsverfahren durchlaufen. Am Ende entscheidet dann der chinesische Staat, ob die Technologie exportiert werden darf.

Auch Gunter Erfurt, Vorstandsvorsitzender des schweizerischen Solarzellen- und Modul-Produzenten Meyer Burger, ist überzeugt: Europa verfügt noch über die notwendigen Technologien in allen Teilen der komplexen Lieferkette. Der Wiederaufbau einer europäischen Solarindustrie werde “ein großer Kraftakt”, sagt Erfurt.

Mit “der richtigen strategischen Industriepolitik wäre dies aber trotz eines chinesischen Exportverbotes für Solar-Produktionsanlagen möglich”, sagt Erfurt gegenüber Table.Media. Einfach werde das jedoch nicht. Denn in einigen Bereichen verfügt nur noch Deutschland außerhalb Chinas über die notwendigen Technologien. Erfurt ist dennoch optimistisch. Es sei durchaus möglich, dass “die europäischen Anlagenbauer ihre Kapazitäten schnell genug hochfahren könnten, um den Ausbau einer europäischen Solarzellen-Fertigung möglich zu machen”.

Derzeit dominiert China alle Schritte der Lieferkette. Durch hohe staatliche Subventionen und das Kopieren westlicher Technologien haben die Hersteller in der Volksrepublik Marktanteile von 75 bis 97 Prozent erreicht. Erfurt beklagt, dass China dafür auch die Marktkräfte ausgehebelt habe. “Chinesische Solarhersteller und Anlagenbauer machen keine Profite”, sagt Erfurt. Das sei quasi staatlich verordnet, um Weltmarktführer zu bleiben. Auch Produktionsanlagen subventioniere der Staat. Die Solar-Abhängigkeit des Westens von China sei mittlerweile größer, als die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl vor dem Ukraine-Krieg, sagt Erfurt.

Um die Abhängigkeit von China zu überwinden, müsse Europa eine “technologische Souveränität im Solar-Bereich” aufbauen, betont Bett vom Fraunhofer-ISE. Ein Marktanteil von 30 bis 50 Prozent solle dafür in Europa hergestellt werden. Das wären 50 bis 60 Gigawatt an Produktionskapazität. Zum Vergleich: Der Solarhersteller Meyer Burger plant, bis 2024 eine jährliche Produktionskapazität von drei Gigawatt zu erreichen.

Erfurt fordert, die Politik müsse den Fotovoltaik-Sektor “zu einem strategischen Industriesektor erklären”. Im ersten Halbjahr 2023 müssten dafür die politischen Weichen gestellt werden, damit der Aufbau einer europäischen Solarindustrie vorangehe.

Um den “Kraftakt” zum Aufbau einer europäischen Solarindustrie zu bewerkstelligen und sich gegen die subventionierte chinesische Konkurrenz durchzusetzen, schlägt Fraunhofer-Chef Bett unter anderem staatliche Garantien für private Investoren vor, um den Absatz ihrer Produkte zu gewährleisten. Auch garantierte Strompreise und Anschubfinanzierungen können neben anderen Unterstützungen für die Branche entscheidende Hilfe darstellen, betonen Bett und Erfurt von Meyer Burger.

Die Bundesregierung und die EU-Kommission halten sich mit offiziellen Einordnungen der geplanten Exportbeschränkungen Chinas bisher noch zurück. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärte, man könne “mögliche Absichten der chinesischen Regierung nicht kommentieren”. Eine Sprecherin der Kommission sagte, man sei sich den möglichen Exportbeschränkungen bewusst und analysiere sie derzeit.

Mit dem Jahr 2023 hat die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) begonnen, die seit jeher den größten Posten im EU-Haushalt ausmacht: zwischen 2014 und 2020 insgesamt 408 Milliarden Euro und damit etwa 38 Prozent der Gesamtausgaben. Für die neue Periode bis 2027 stehen 387 Milliarden Euro zur Verfügung, rund 31 Prozent des Haushalts.

Damit ist die GAP das mit Abstand stärkste Instrument zur Umsetzung der grünen Transformation der Landwirtschaft, wie sie im Rahmen des Green Deal der EU vorgesehen ist. Doch obwohl die Fördergelder in den vergangenen Jahren immer stärker an Umweltschutzauflagen geknüpft wurden, verbesserte sich die Ökobilanz des Agrarsektors kaum. Das sollte sich durch die Reform, die nach zähem Ringen in Brüssel erst im zweiten Anlauf und nach langer Verzögerung zustande kam, nun ändern.

Um dabei den regionalen Unterschieden gerecht zu werden, wurde das Modell der nationalen Strategiepläne eingeführt – verbunden mit der Hoffnung, ambitionierte Staaten würden vorangehen. Doch der Plan ging nach hinten los. Auch mit der deutschen Strategie, größtenteils noch aus der Feder der Großen Koalition, können weder die EU-Umweltziele noch die selbst gesteckten Ziele der Bundesregierung erreicht werden.

Nach Analysen des Ecologic Institute zielen die Förderbedingungen in Deutschland beispielsweise auf lediglich 14 Prozent Ökolandbau ab, keinesfalls auf 30, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. “Die GAP ist – Stand heute – bei weitem nicht ausreichend, um die Ziele des European Green Deal zu erreichen”, sagt Lavinia Roveran, Koordinatorin für Naturschutz und Agrarpolitik beim Deutschen Naturschutzring (DNR). Eine Weiterentwicklung sei deshalb dringend notwendig.

Dessen ist sich auch das Landwirtschaftsministerium bewusst und hat einen Begleitausschuss ins Leben gerufen, der die Rahmenbedingungen der GAP-Förderung jährlich anpassen und auf mehr Umweltschutz ausrichten soll. Auch im EU-Recht ist eine derartige Weiterentwicklung vorgesehen.

Der Ausschuss ist ein breit aufgestelltes Gremium mit Interessenvertretern aus Wirtschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft, Umweltschutz, Politik und Verwaltung und soll mehrmals im Jahr zu Tagungen zusammenfinden. Ziel sei, die Agrarförderung noch in dieser Förderperiode zielgenauer auf die Honorierung öffentlicher Leistungen auszurichten, teilt das BMEL mit.

Denn auch nach der GAP-Reform werden die EU-Fördergelder überwiegend in Form sogenannter Flächenprämien ausbezahlt. In Deutschland sind das voraussichtlich 156 Euro pro Hektar, vorausgesetzt, die neun Maßnahmen zum Erhalt eines “guten landwirtschaftlichen ökologischen Zustands” (GLÖZ) werden umgesetzt. Darunter fällt beispielsweise die Stilllegung von vier Prozent der Fläche, die aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs für ein Jahr ausgesetzt wurde, sowie der Fruchtwechsel. Aber auch Vorgaben zum Erhalt von Grünland oder zum Schutz von Mooren.

Die Direktzahlungen stehen schon lange in der Kritik. Vor allem Umweltverbände bemängeln die Naturschutz-Auflagen als zu gering. Kleine Höfe würden gegenüber großen Betrieben benachteiligt. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung deshalb festgeschrieben, die pauschalen Flächenzahlungen der GAP abzubauen.

“Damit das auch gelingt, muss der nationale Strategieplan schon in dieser Förderperiode angepasst werden”, sagt DNR-Agrarexpertin Roveran. Wichtig sei aber auch, den landwirtschaftlichen Betrieben beim Umstieg von Flächenprämien auf die Honorierung öffentlicher Leitung Planungssicherheit und Unterstützung zu bieten. Immerhin werden die Förderrichtlinien dadurch immer komplizierter und bürokratischer.

Bestes Beispiel: die Einführung sogenannter Eco Schemes. Diese Öko-Regelungen sollen für die Landwirte freiwillig sein, die Umsetzung soll entsprechend honoriert werden, um Anreize zu schaffen. Deutschland hat sieben solcher Eco Schemes definiert, darunter der Verzicht auf Pestizide oder der Anbau vielfältiger Kulturen.

“Hier sehen wir weiterhin viel Verbesserungsbedarf”, sagt Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Etwa eine Milliarde Euro ist in Deutschland pro Jahr für die Eco Schemes reserviert. “Aber wir befürchten, dass diese Summe gar nicht abgerufen wird. Die finanzielle Ausstattung der einzelnen Maßnahmen ist nicht attraktiv genug, als dass sich viele Landwirte beteiligen werden.” Hier müsse im Ausschuss nachgesteuert werden.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gehört zu den Ausschuss-Mitgliedern. Kernanforderung ist, die Landwirtschaft insbesondere mit Blick auf den Gewässerschutz nachhaltiger zu gestalten. “Die Belastung der Böden und des Grundwassers durch Düngung und den Einsatz beispielsweise von Pestiziden muss reduziert werden”, sagt Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer für den Bereich Wasser. Er fordert darüber hinaus eine gezielte Förderung wassersparender Bewässerung über die GAP.

Wie viele Änderungen der Ausschuss schon allein angesichts seiner Größe und der Vielfalt der Interessen bewirken kann, bleibt fraglich. Die Einrichtung des Gremiums sei richtig und eine Chance für mehr gegenseitiges Verständnis, sagt Hemmerling. “Ich glaube aber nicht, dass wir agrarpolitische Berge versetzen können.” Zumal Bund und Länder die strukturelle Mehrheit hätten.

Kein Wunder: Wenn die anvisierten GAP-Förderziele nicht erreicht werden, macht es die EU-Kommission zur Voraussetzung, dass der Begleitausschuss Korrekturvorschläge einholt. Davon könnte eine Fortsetzung der Förderung abhängig gemacht werden. Und daran dürften letztlich alle ein Interesse haben.

Security.Table berichtet zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) vom 17.-19. Februar

Alle wichtigen Informationen für die entscheidenden Köpfe in der sicherheitspolitischen Szene liefert unsere Redaktion in zwei Sonderausgaben – zum Auftakt und Konferenzrückblick der 59. MSC. Vier erfahrene Security.Table-Journalisten werden in München vor Ort sein und tiefenfundierte Analysen und News veröffentlichen. Security.Table ist das wöchentliche Professional Briefing zur Sicherheitslage, Strategie, Verteidigungspolitik und Beschaffung von Militärtechnologie.

Sie möchten die MSC-Berichterstattung nicht verpassen? Dann melden Sie sich jetzt an und testen Sie Security.Table 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich.

17.02.2023 – 08:30-10:00 Uhr

DGAP, Podiumsdiskussion Ausblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz 2023

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gibt einen Ausblick auf die 59. Münchner Sicherheitskonferenz. INFOS

17.02.2023 – 10:00-15:00 Uhr, online

BDE, Seminar Neues ElektroG – Was ändert die Novelle?

Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) informiert über bedeutende Änderungen für die Erfassung, Behandlung und (Vorbereitung zur) Wiederverwendung von Elektro(nik)(alt)geräten in der Entsorgungsbranche. INFOS & ANMELDUNG

17.02.2023 – 15:30-17:00 Uhr, München

DGAP, Discussion Debating the West’s Response to Digital Information Warfare: A Call to Action in a Polarized World

The German Council on Foreign Relations (DGAP) provides an opportunity for participants to actively engage in a timely and important discussion about the future of information warfare, and the role of the West in this threat to the liberal democratic order. INFOS & REGISTRATION

17.02.2023 – 19:30-21:00 Uhr, Tübingen

FNF, Vortrag Nachhaltige Zeitenwende gegenüber Osteuropa?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert die Notwendigkeit einer größeren Osteuropakompetenz in Deutschland. INFOS & ANMELDUNG

17.02.2023 – 20:00-21:30 Uhr, Augsburg

FNF, Vortrag Der Iran in der Krise – Die innen- und außenpolitischen Dimensionen der islamischen Republik im 21. Jahrhundert

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, ob nach dem gewaltsamen Tod der Iranerin Mahsa Amini mit grundlegenden Veränderungen im Land zu rechnen ist. INFOS & ANMELDUNG

19.02.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

HBS, Podiumsdiskussion Die 59. Münchner Sicherheitskonferenz – eine Nachbetrachtung

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) bewertet unmittelbar nach Ende der Münchner Sicherheitskonferenz (17.-19.02.2023) mit Teilnehmenden die Konferenz aus deutscher Perspektive. INFOS

20.02.-21.02.2023, Amsterdam (Niederlande)

Conference Kickstart Europe

KickStart Europe is the annual strategy and networking conference on trends and investments in tech and digital infrastructure. INFOS & REGISTRATION

20.02.2023 – 18:30-20:00 Uhr

DGAP, Diskussion Nachlese zur Münchner Sicherheitskonferenz 2023

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) nimmt eine Bestandsaufnahme der 59. Münchner Sicherheitskonferenz vor. INFOS

20.02.2023 – 19:00 Uhr, Bremen

KAS, Podiumsgespräch Vom Cum-Ex-Skandal zum Ex-Kanzler?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beschäftigt sich mit der Rolle von Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal. INFOS & ANMELDUNG

20.02.2023 – 19:00-20:30 Uhr, Stuttgart/online

KAS, Diskussion Die Zeitenwende im Spiegel der Münchner Sicherheitskonferenz

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) reflektiert die “Zeitenwende” im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz. INFOS & ANMELDUNG

21.02.-22.02.2023, online

Deutsche Medienakademie, Seminar Train the Trainer: KI im Technischen Service für Industrie 4.0

Die Deutsche Medienakademie schult Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich in der Anwendung von KI. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 09:00-12:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Grundlagen LoRaWAN & Anwendungsmöglichkeiten

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) setzt sich mit dem Potenzial des Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) für Smart Citys auseinander. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 17:45-19:45 Uhr

DGAP, Vortrag 17. Außenpolitischer Salon – Das transatlantische Verhältnis in der “Zeitenwende”: Neue Herausforderungen für die US-europäische Partnerschaft und die NATO

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) geht der Frage nach, wie die Bundesregierung gemeinsam mit Partnern, allen voran den USA, eine neue Sicherheitsordnung für Europa gestalten kann. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 18:00-21:00 Uhr, Berlin

FNF, Konferenz Krieg in Europa – Perspektiven für die Ukraine

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert Perspektiven für die Ukraine im Kontext des russischen Angriffskrieges. INFOS & ANMELDUNG

21.02.2023 – 20:00-21:00 Uhr, online

FNF, Diskussion TechTopia: Generative AI – Technologiethemen, die die Welt verändern

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) setzt sich mit den juristischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen und Herausforderungen rund um Generative AI auseinander. INFOS & ANMELDUNG

Finanzielle Mittel der EU, mit denen Länder im globalen Süden bei der Bewältigung von Klimaauswirkungen unterstützt werden sollten, haben die erhoffte Wirkung verfehlt. Es sei weder gemessen worden, ob sich die Situation der Menschen verbessert habe, noch sei der Schwerpunkt ausreichend auf die Bedürfnisse der am stärksten von Klimawandel Betroffenen gelegt worden. Zudem sei die Hilfe bei den schutzbedürftigen Empfängern nicht immer angekommen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Überprüfung des Europäischen Rechnungshofes, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Insgesamt 729 Millionen Euro wurden für die Global Climate Change Alliance (GCCA) von 2007 bereitgestellt. “Wir haben festgestellt, dass die GCCA weniger wirkungsvoll war als erhofft und dass der Übergang von Kapazitätsaufbau hin zu konkreteren Maßnahmen und direkter Hilfe für die Bevölkerung nicht systematisch stattgefunden hat”, kommentiert Hannu Takkula, der verantwortliche Prüfer beim EU-Rechnungshof.

Die Mittel der GCCA waren insbesondere für die vom Klimawandel am stärksten gefährdeten, armen Entwicklungsländern vorgesehen – den sogenannten Least Developed Countries (LDC) und den Small Island Developing States (SIDS). Dort sollten Wissensaustausch und Unterstützung für Anpassung, Klimaschutz und Katastrophenvorsorge durch die EU gefördert werden.

Diese Ziele habe die Initiative “nicht nachweislich” erfüllen können, heißt es von den Prüfern. Zwar hätten die abgeschlossenen Maßnahmen Resultate erzielt, “zum Teil jedoch unter hohem Kostenaufwand”. Ob diese Kosten angemessen waren, sei nicht ausreichend überprüft worden. Auch sei die Organisation ihrer Entwicklungsmaßnahmen ineffizient gewesen. Zudem sei die Initiative sowohl in den Entwicklungsländern als auch in der EU nur wenig bekannt, obwohl ihre Mittel in der 15-jährigen Laufzeit 80 Ländern zugutekamen.

Auch habe die EU-Kommission keine zusätzlichen Mittel aus den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor mobilisieren können. Trotz dieser Finanzierungslücke hätte die Kommission ihre Ziele allerdings nicht angepasst. In Zukunft sollte die EU-Kommission den Schwerpunkt “auf die am stärksten vom Klimawandel Betroffenen legen und die bisherigen Erfahrungen in künftige Klimaschutz- wie auch Entwicklungshilfemaßnahmen einfließen lassen”, fordert Takkula.

Die Kommission akzeptiert diese Empfehlungen. Sie betont auf Anfrage jedoch, der Erfolg einer möglichen höheren Klimaresilienz müsse gemeinsam mit anderen EU-finanzierten Instrumenten betrachtet werden. Die GCCA habe “in hohem Maße dazu beigetragen”, dass Länder ihre Vulnerabilität erkennen und Anpassungsstrategien entwerfen können, so die Kommission. Die Initiative habe zudem dazu beigetragen, die Grundlage für eine Klimapolitik in einer Reihe LDC und SIDS zu schaffen.

Eine Zukunft hat die GCCA jedoch ohnehin nicht. Die Kommission beschloss 2020, die Initiative nicht fortzusetzen und die Bewältigung des Klimawandels in Entwicklungsländern durch andere Instrumente und Finanzierungstöpfe zu unterstützen. luk

Die schwedische Ratspräsidentschaft will das von mehreren EU-Mitgliedstaaten geforderte Verbot der Vernichtung unverkaufter Produkte in der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) nicht übernehmen. In einem Kompromissvorschlag, den Schweden heute Vormittag der Ratsarbeitsgruppe für Wettbewerbsfähigkeit vorstellen wird und den die französische Nachrichtenplattform “Contexte” veröffentlicht hat, schlägt die Ratspräsidentschaft stattdessen eine Pflicht zur Minimierung des Abfallaufkommens vor.

Die speziellen Ökodesign-Vorgaben für einzelne Produktgruppen soll laut dem Vorschlag außerdem mittels Durchführungsrechtsakten beschlossen werden, bei denen die Mitgliedstaaten stärker mitbestimmen können.

Einige Mitgliedstaaten wie Frankreich hatten für ein generelles Verbot der Vernichtung unverkaufter Produkte geworben. Auch die Berichterstatterin im Parlament, Alessandra Moretti (S&D), will den Kommissionsentwurf schärfen und fordert ein Verbot zumindest für Textilien und elektronische Geräte.

Schweden schlägt stattdessen die Einführung einer “Politik des Umgangs mit unverkauften Produkten” für Wirtschaftsakteure vor, die wiederholt unverkaufte Verbrauchsgüter entsorgen. Dazu sollen laut dem Vorschlag die Minimierung des Abfallaufkommens und die Begrenzung der Anzahl nicht verkaufter Verbrauchsgüter zählen.

In dem Vorschlag präzisiert die Ratspräsidentschaft zudem die Verpflichtung zur Offenlegung der Mengen an unverkauften Produkten, die vernichtet werden, und stärkt die Ausnahmeregelung für kleine und mittelständische Unternehmen. Diese sollen nur von dieser Verpflichtung betroffen sein, wenn sie einen “wesentlichen Anteil” an der Menge der vernichteten unverkauften Waren haben. Damit es ein Verbot für einzelne Produktgruppen gibt, verlangt Schweden “vernünftige Begründungen” und eine nachgewiesene Verringerung der Umweltauswirkungen.

Für die Ausarbeitung der produktspezifischen Ökodesign-Vorgaben hatte die Kommission Delegierte Rechtsakte vorgeschlagen. Laut dem schwedischen Vorschlag sollen diese anhand von Durchführungsrechtsakten beschlossen werden, bei denen die Mitgliedstaaten ein stärkeres Mitbestimmungsrecht hätten. Schwedens Ziel ist, dass der Industrieministerrat im Mai einen gemeinsamen Standpunkt zu dem Text annimmt. leo

Noch vor der Annahme wichtiger Energiegesetze will die schwedische Ratspräsidentschaft eine Debatte über die langfristige Energiepolitik nach 2030 anstoßen. So steht es im Fragenkatalog, den Schweden für das informelle Treffen der Energie- und Verkehrsminister Ende Februar in Stockholm veröffentlicht hat.

“Wie sollte sich die EU-Energiepolitik über das Fit-for-55-Paket hinaus entwickeln, um die beiden Ziele zu erreichen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität in allen Mitgliedstaaten zu fördern?” So lautet eine der beiden Leitfragen für den zweiten Tag des Treffens, der sich ganz der langfristigen Energie- und Industriepolitik widmen soll.

Mit ihrem Vorstoß bürdet die schwedische Ratspräsidentschaft der Energiepolitik, die bereits unter erheblichem Druck steht, ein weiteres schwergewichtiges Thema auf. Am ersten Tag des Treffens sollen die Energieminister Prioritäten für die Strommarktreform und Maßnahmen für die Sicherung der Gasversorgung vor dem kommenden Winter diskutieren. In einer gemeinsamen Sitzung mit den Verkehrsministern soll es außerdem um Leitungs- und Ladeinfrastruktur gehen sowie Rahmenbedingungen für Biokraftstoffe und Wasserstoff.

Außerdem sind im Energiebereich noch keine größeren Vorhaben aus Fit for 55 abgeschlossen. Noch laufen die Triloge zur RED III und zur Effizienz-Richtlinie. Das Parlament will im März zudem seine Position zur Gebäuderichtlinie und zum Gasmarktpaket festlegen.

Die allgemeine Ausrichtung zum Gasmarktpaket will die Ratspräsidentschaft nun ebenfalls vorziehen. Sie solle beim regulären Energieministerrat am 28. März beschlossen werden, bestätigte gestern ein Sprecher. Ursprünglich war sie für Juni avisiert. Deshalb gab es Zweifel, ob das Paket vor den Europawahlen im Frühjahr 2024 überhaupt noch verabschiedet werden könne. Der Berichterstatter der Gasmarkt-Richtlinie, Jens Geier (SPD), hatte den Rat vor Kurzem aufgefordert, seine Position noch in der laufenden Präsidentschaft festzulegen.

Für eine frühe Diskussion über die Energiepolitik nach 2030 spricht, dass die Kommission bis zum Frühjahr 2024 einen neuen Vorschlag für die Klimaziele 2040 vorlegen muss. ber

Die Gefahr einer Gaslücke in diesem Jahr hat sich laut einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) deutlich verringert. In einem pessimistischen Szenario drohe noch eine Lücke von 40 Milliarden Kubikmetern (bcm), heißt es in einer aktualisierten Schätzung vom Mittwoch. In einer Analyse im Dezember hatte die IEA die drohende Lücke noch auf 57 bcm beziffert, wenn die EU ihre Speicher vor dem Winter 2023/24 auf 95 Prozent füllen will.

Durch politische Maßnahmen wie mehr erneuerbare Energien lässt sich die Lücke allerdings noch weiter verringern. Bereits beschlossene Schritte würden die Lücke um 30 bcm schrumpfen lassen, hatte die IEA in ihrer Analyse im Dezember geschätzt und eine Reihe weiterer Maßnahmen vorgeschlagen. Die nun verbleibende Lücke von 10 bcm würde aber lediglich bedeuten, dass die EU ihre Speicher nicht ganz auf das Niveau von 95 Prozent füllen kann.

Die günstigere Lage erklärt die IEA zum einen damit, dass das Gasangebot bis Mitte Februar um 5 bcm höher gewesen sei als noch im Dezember angenommen. Die IEA hatte damals unterstellt, dass Russland seine Lieferungen ab Jahresbeginn komplett einstellen würde. Tatsächlich hätten sich die verbliebenen Gasflüsse im Januar gegenüber Dezember aber lediglich um 35 Prozent verringert. Außerdem sei Großbritannien im Winter unerwartet vom Importeur zum Exporteur geworden.

Des Weiteren sei die Gasnachfrage 10 bcm niedriger gewesen als zunächst angenommen – größtenteils wegen der milden Temperaturen. Zudem hat die IEA ihre Annahme zu den Exporten leicht korrigiert, welche die Ukraine und Moldau aus der EU benötigen könnten – von 12 auf nur noch 10 bcm.

Trotzdem rät die IEA dazu, an politischen Maßnahmen für die Sicherung der Gasversorgung festzuhalten. Unter anderem müsse der Gasverbrauch strukturell gesenkt und vorhandene Infrastruktur besser genutzt oder leicht ausgebaut werden. ber

Das Europaparlament wird sich voraussichtlich dafür aussprechen, notfalls vor der Welthandelsorganisation gegen bestimmte Regelungen im US-Inflation Reduction Act vorzugehen. Die EU solle “bereit sein, im Rahmen des Streitbeilegungssystems eine Beschwerde gegen den IRA einzureichen, falls die Bewertung ergibt, dass das Gesetz bei seiner Umsetzung weiterhin diskriminierend ist”, heißt es im Entwurf einer Resolution zur Wettbewerbsfähigkeit, die am Donnerstag im Plenum beschlossen werden soll.

Das US-Gesetz knüpft Steueranreize und Subventionen für klimafreundliche Technologien teils an Produktionsstätten in Nordamerika. “Die Local-Content-Vorgaben sind ein klarer Verstoß gegen die Meistbegünstigungsklausel und das Gleichbehandlungsgebot von In- und Ausländern”, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), zu Table.Media. Ein Verfahren vor der WTO könne “Klarheit unter Freunden schaffen”.

Die EU-Kommission verhandelt derzeit in einer Task-Force mit der US-Regierung, um noch eine Gleichbehandlung europäischer Firmen im IRA zu erreichen. In der Kommission hegt der für Handel zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis dem Vernehmen nach Sympathie für den Gang zur WTO, sollten die Verhandlungen kein ausreichendes Entgegenkommen Washingtons mehr bringen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scheue aber einen Konflikt mit dem wichtigen Verbündeten, heißt es in EU-Kreisen.

Daneben spricht sich der Resolutionsentwurf unter anderem für flexiblere Beihilferegeln und schnellere Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Projekte aus. Für den von der Kommission angekündigten Europäischen Souveränitätsfonds fordert der Text zunächst eine Bedarfsanalyse. Für den Fonds sollten “so weit wie möglich bestehende, noch nicht genutzte Mittel” aus dem Corona-Aufbauprogramm und dem EU-Haushalt genutzt werden, aber auch frische Gelder. Zudem fordert die Resolution eine Stärkung des aus EU-Schulden gespeisten Kurzarbeitsprogramms Sure.

Unterstützt wird die Resolution von den Fraktionen der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken. Die EVP-Fraktion wollte sich ihr hingegen nicht anschließen. Es sei “bezeichnend, dass die linke Seite des Europaparlaments (…) ein notwendiges Bekenntnis zum Abschluss von Handelsabkommen verhindert, die Realitäten fossiler Energiegewinnung totschweigt, neue Auflagen fordert und neue gemeinsame EU-Schulden machen will”, sagt der industriepolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Christian Ehler (CDU). Mit Wettbewerbsfähigkeit habe das alles wenig zu tun.

Allerdings sorgte die ablehnende Haltung für intensive Diskussionen in der Gruppe. Teilnehmer der Fraktionssitzung am gestrigen Abend gehen davon aus, dass einige EVP-Abgeordnete dem Text trotzdem zustimmen werden. In den anderen Fraktionen wird das Verhalten der Christdemokraten auch als Teil eines Machtkampfes zwischen EVP-Chef Manfred Weber und von der Leyen (CDU) gewertet. Weber wolle der CDU-Politikerin signalisieren, dass sie sich nicht auf eine eigene Mehrheit verlassen könne.

Der Fraktionschef der Linken, Martin Schirdewan, kritisierte: “Die Konservativen beweisen, dass sie keine Ahnung von Industriepolitik haben.” Die FDP-Abgeordnete Nicola Beer sagte, auch die EVP sei jetzt aufgerufen, den Souveränitätsfonds “zumindest sinnvoll auszugestalten, nämlich weg von Schulden und Subventionstöpfen, hin zu Innovation und einem wettbewerbsfähigeren Europa”. tho

Die EU bereitet kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ein weiteres Sanktionspaket vor. “Wir reden über rund elf Milliarden Euro“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europäischen Parlament. Die einzelnen Maßnahmen dürften nicht nur gegen Russland gerichtet sein, sondern auch den Iran. Russland nutze im Iran hergestellte Drohnen für Angriffe in der Ukraine.

Allerdings müssen alle 27 EU-Mitgliedsstaaten neuen Sanktionen zustimmen, was zuletzt immer wieder zu mühsamen Debatten geführt hat. In Brüssel wollten Vertreter der EU-Länder am Mittwoch über Details beraten. Am 24. Februar jährt sich die russische Invasion zum ersten Mal. Bis dahin könnte eine Einigung der EU-Staaten stehen.

Die russische Kriegsmaschinerie solle mit dem zehnten Sanktionspaket gezielt geschwächt werden, sagte von der Leyen. “Wir müssen den Druck aufrechterhalten.” Es solle Einschränkungen bei bestimmten elektronischen Komponenten geben, die in Drohnen, Raketen und Hubschraubern genutzt würden. Vier weitere russische Banken sollen zudem Diplomaten zufolge vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden, darunter die Alfa-Bank und Rosbank. Auch Gummi und Asphalt sollten auf die Liste verbotener Handelsgüter hinzugefügt werden. rtr

Die Verhandlungen zur KI-Verordnung (AI Act) werden doch länger dauern als von den Co-Berichterstattern Dragoş Tudorache (Renew/LIBE) und Brando Benifei (S&D/IMCO) vorgesehen. Auf der fünfstündigen Sitzung der Schattenberichterstatter am Mittwochnachmittag haben sich die Abgeordneten auf keinerlei Kompromisse geeinigt, wie Table.Media sowohl aus der Renew-Fraktion als auch von der EVP und den Grünen/EFA erfuhr. Der Text brauche noch viel Arbeit, sagten Teilnehmer. Sie sagten aber auch, dass es Annäherungen gegeben habe.

Auf der Tagesordnung standen 14 Punkte, besprochen wurden aber nur die ersten fünf:

In Sachen Definition von Künstlicher Intelligenz haben die Berichterstatter nun eine Formulierung der NIST vorgeschlagen, des National Institute of Standards and Technology der USA. Damit können etwa die Grünen wohl leben. Die EVP wünscht sich aber eine Formulierung, die der OECD-Definition angeglichen ist, da sie keinen Sonderweg gehen, sondern sich an einer möglichst international anerkannten Definition orientieren möchte.

Die OECD arbeitet aber noch an der Definition – und so lange wollen die anderen Fraktionen nicht warten. “Wenn wir die Definition der NIST übernähmen, wäre das ein großes Zugeständnis”, sagte EVP-Schattenberichterstatter Axel Voss. Möglich wäre aber auch, die OECD-Definition noch im Laufe des Trilogs einzubringen.

Aus Sicht der Grünen zeichnet sich bei den verbotenen Praktiken eine Mehrheit für das vollständige Verbot biometrischer Erkennung im öffentlichen Raum ab – sowohl im Bereich der Echtzeiterkennung als auch im Nachhinein. Axel Voss von der EVP sagte dagegen, dass ein absolutes Verbot aus Sicht seiner Fraktion keinen Sinn mache. Es müssten vielmehr Grenzen eingezogen werden, um die Rechte Einzelner nicht zu beeinträchtigen.

Die Grünen legen Wert darauf, dass das System aus Definition, Klassifizierung der Hochrisikosysteme und Annex III so aufeinander abgestimmt ist, dass es in der Regulierung auch funktioniert. Einige Fraktionen wünschten sich eine immer weitergehende Einigung der Anwendungsbereiche, sodass am Ende immer weniger Systeme unter das Gesetz fielen, kritisierte Sergey Lagodinsky, Schattenberichterstatter der Grünen. “Das ist nicht der Sinn der Regulierung”, sagte er. “Wir müssen auf die innere Logik achten.”

Bei einem sind sich die Abgeordneten einig: Alle wollen zügig vorankommen. Einen neuen Zeitplan gibt es jedoch noch nicht. Aus EVP-Sicht wäre es theoretisch möglich, noch im März zu einer Einigung zu kommen. Dann könnten im April die Ausschüsse und im Mai das Plenum abstimmen. vis

Im Streit mit Polen über die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit hat die Kommission Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eingereicht. Ausgelöst wurde der Schritt durch Urteile des polnischen Verfassungsgerichts vom Juli und Oktober vergangenen Jahres, mit denen Vorgaben von EU-Verträgen als verfassungswidrig eingestuft und ausdrücklich der Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht infrage gestellt wurden.

Die EU-Kommission erklärte am Mittwoch, mit diesen Entscheidungen habe das polnische Verfassungsgericht gegen allgemeine Grundsätze verstoßen – wie den Grundsätzen der einheitlichen Anwendung von Unionsrecht und der Bindungswirkung von Urteilen des EuGH.

Die seit 2015 in Polen amtierende nationalistische und euroskeptische Regierung unter Führung der PIS liegt mit der EU in größerem Stil in Fragen der Rechtsstaatlichkeit über Kreuz. Der Konflikt hat bereits dazu geführt, dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land eingeleitet und Gelder zurückgehalten hat.

Die EU-Kommission erklärte am Mittwoch, nach Änderungen am Verfassungstribunal durch die Regierungspartei PiS entspreche das Gremium nicht mehr den Anforderungen eines unabhängigen und unparteiischen Tribunals. Dies sei auf Unregelmäßigkeiten bei Ernennungsverfahren von Richtern Ende 2015 und der Auswahl des Vorsitzenden Ende 2016 zurückzuführen. rtr

Piotr Buras war 15 Jahre alt, als in Ost- und Mitteleuropa die sozialistischen Diktaturen zerbröckelten und in Polen eine Demokratie entstand. Als er in den 1990er-Jahren in Warschau Internationale Beziehungen studierte, war Europa in Polen noch ein Mythos. Heute leitet Buras das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations (ECFR) und verteidigt die europäische Idee gegen eine Regierung, die zunehmend den Glauben an die Institutionen der EU verliert.

Buras ist Experte für Deutschland und Polen, tritt in polnischen Medien oft als EU- und Deutschland-Erklärer auf. Als Vertreter des ECFR argumentiert Buras vor allem für eine stärkere außenpolitische Zusammenarbeit der EU-Staaten. Er und seine Kollegen veröffentlichen regelmäßig Analysen, beispielsweise zur europäischen Unterstützung der Ukraine. Der ECFR arbeitet spendenfinanziert, zwei Drittel der Gelder des Thinktanks stammen von Non-Profit-Organisationen. Die übrige Finanzierung tragen fast vollständig europäische Regierungen und EU-Institutionen. Das polnische Außenministerium zählt nicht zu den Unterstützern.

Sein Studium, seine Arbeit, sein Interesse führten Piotr Buras immer wieder nach Deutschland. Im Jahr 1995 verbrachte er als Student ein halbes Jahr in Berlin. Er habe dort zwar nicht wirklich studiert, aber eine gute Zeit gehabt, Freunde gefunden und viel über das Land gelernt, sagt Buras. Und es sei ein Lebensziel geworden, in Berlin zu leben. Im Jahr 2008 kehrte er dann zurück, arbeitete zunächst für einige Monate an einem politikwissenschaftlichen Forschungsprojekt. Danach berichtete er über mehrere Jahre – bis 2012 – aus Berlin für die zweitgrößte Tageszeitung Polens, die links-liberale und pro-europäische Gazeta Wyborcza.

Die Wurzeln für das Interesse an Deutschland und Europa liegen in seiner Familie. Seine Eltern haben beide Germanistik studiert. Der Vater war in den 1980er-Jahren Teil der Solidarność-Bewegung. Er habe schon als Kind die ersten deutschen Sätze gelernt, sagt Buras. Heute spricht er fließend Deutsch, Englisch und Polnisch.

Es sei vor allem aber der polnische Zeitgeist der 1990er-Jahre gewesen, der ihn nach Deutschland getragen habe. “Damals gab es einen Spruch: Polens Weg nach Europa führt über Deutschland“, erzählt Buras. “Das war geografisch unumstritten. Aber auch im politischen Sinne zutreffend.”

Im Jahr 2012, nach seiner Zeit in Deutschland, übernahm Buras die Leitung des ECFR-Büros in Warschau, eines von sieben Büros in verschiedenen europäischen Hauptstädten. “Wir gehen davon aus, dass es ein gutes Verständnis der nationalen Debatten und Interessen braucht, um eine effiziente EU-Außenpolitik entwickeln zu können”, sagt Buras und meint damit das Selbstverständnis des ECFR.

Die Aufgabe des Warschauer Büros bestehe zum einen darin, in Polen – unter anderem bei Politikern – für die Konzepte des ECFR zu werben, zum Beispiel für eine gemeinsame Russlandpolitik der EU. Zum anderen sei es das Ziel, auf europäischer Ebene die polnische Sichtweise zu vermitteln, zum Beispiel das besondere Sicherheitsbedürfnis Polens zu erklären.

Seit im Jahr 2015 die PiS-Partei die polnische Regierung übernommen hat, hat sich Buras’ Arbeit als Interessensvertreter verändert. In seinen ersten Jahren beim ECFR sei eine enge Zusammenarbeit mit dem Außenministerium möglich gewesen, sagt Buras. Doch der Ton sei rauer geworden, die Arbeit defensiver. “Seit dem Machtwechsel geht es immer mehr um die Verteidigung der Prinzipien der europäischen Integration gegen die Angriffe, die wir in Polen täglich erleben.” Die polnische Regierung sei in europäischen Fragen mittlerweile beratungsresistent. Michel Krasenbrink